PENENTUAN TINGKAT KEKRITISAN LAHAN DENGAN

MENGGUNAKAN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DI

SUB DAS AEK RAISAN DAN SUB DAS SIPANSIHAPORAS

DAS BATANG TORU

SKRIPSI

OLEH:

BASA ERIKA LIMBONG 061201013/ MANAJEMEN HUTAN

DEPARTEMEN KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penentuan Tingkat Kekritisan Lahan Dengan Menggunakan

Geographic Information System di Sub DAS Aek Raisan

dan Sub DAS Sipansihaporas DAS Batang Toru

Nama : Basa Erika Limbong

Nim : 061201013

Program Studi : Manajemen Hutan Departemen : Kehutanan

Disetujui Oleh: Komisi Pembimbing

Ketua Anggota

(Rahmawaty, S.Hut, M.Si, Ph.D) (Riswan, S.Hut NIP. 19740721 2001 12 2 001 NIP. 132 315 039

)

Diketahui Oleh:

Ketua Departemen Kehutanan

ABSTRAK

Hutan di Indonesia mengalami degradasi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dengan wilayah lahan kritis yang semakin meluas. Untuk itu diperlukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Sementara itu pengidentifikasian lahan kritis merupakan identifikasi terpenting dalam kegiatan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas lahan kritis dan tingkat kekritisan lahan di kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas di DAS Batang Toru dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2010. Pengelolaan data dan analisis data lahan kritis dilakukan pada kawasan lindung, kawasan lindung diluar kawasan hutan dan kawasan budidaya pertanian dengan menggunakan metode skoring untuk masing-masing parameter penentu lahan kritis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas, DAS Batang Toru didominasi pada tingkat kekritisan lahan pada tingkat potensial kritis yakni seluas 3.881,619 Ha (50,28%). Sementara itu luas lahan pada tingkat kritis adalah seluas 576,614 Ha (7,47%), agak kritis seluas 885,926 Ha (11,48%) dan luas lahan sangat kritis seluas 7,872Ha (0,1%) dari total luas lahan. Dengan demikian wilayah Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas penting untuk ditangani dengan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan, rekomendasi kegiatan-kegiatan pengolahan lahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah, upaya melestarikan dan mempertahankan keberadaan hutan.

ABSTRACT

Indonesia's forests have been degraded over the years. It can be seen with critical land areas is widespread. For that needed to land and forest rehabilitation activities as part of efforts to resolve the issue. Meanwhile, the identification of critical land is the most important identification in rehabilitation. This research aims to identify the critical area and critical level of land in the area of Aek Raisan watershed and Sipansihaporas watershed in Batang Toru watershed using Geographic Information System (GIS). This research was conducted in May through July 2010. Data management and data analysis done on the critical area of protected areas, protected areas outside the forest area and agricultural cultivation area by using a scoring method for each parameter determining the critical land. From the research result shows that for Aek Raisan watershed areas and Sipansihaporas watershed dominated at the critical level of land in the area of critical potential level of 3881.619 ha (50.28%). Meanwhile, at the critical area is an area of 576.614 ha (7.47%), rather critical area of 885.926 ha (11.48%) and very critical area of 7.872 ha (0.1%) of the total area. Thus Aek Raisan and Sipansihaporas watershed important to be handled by the efforts of forest and land rehabilitation, recommendations of land management activities with due regard to the principles of soil conservation, efforts to preserve and maintain the existence of the forest.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Basa Erika Limbong, dilahirkan di Tarutung pada tanggal 23 Agustus 1988 dari orang tua Bapak M. Limbong dan Ibu P. Nainggolan. Penulis adalah anak kelima dari enam bersaudara.

Tahun 1994 penulis lulus dari Sekolah Dasar Negeri No. 173118 Tarutung dan pada tahun 2000 masuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 5 Tarutung. Tahun 2003 penulis masuk Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Tarutung. Tahun 2006 penulis lulus dari SMU Negeri 1 Tarutung dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Sumatera Utara (USU) melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan diterima di Program Studi Manajemen Hutan Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penentuan Tingkat Kekritisan Lahan dengan Menggunakan Geographic

Information System di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas DAS

Batang Toru” ini tepat pada waktunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi luas dan tingkat kekritisan lahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan. Menyadari hal ini, maka penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orangtua tercinta Ayahanda M. Limbong dan Ibunda P. Nainggolan serta keluarga atas doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis

2. Rahmawaty, S.Hut, M.Si, Ph.D dan Riswan, S.Hut yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta saran dan kritik kepada penulis selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini

3. BPDAS Asahan Barumun Pematang Siantar khususnya Pak kusdiarto dan Pak Eka Rianta Sitepu dari OCSP, yang memberikan data-data yang dibutuhkan serta semua pihak yang turut membantu dalam penelitian ini

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhakan.

DAFTAR ISI

C. Komponen Ekosistem Daerah Aliran Sungai ... 5

D. Faktor Penyebab Kerusakan Lahan... 6

E. Penetapan Lahan Kritis ... 8

F. Universal Soil Loss Equation (USLE)………. 10

G. Rehabilitasi Hutan dan Lahan ... 21

H. Aplikasi GIS dalam Kaitannya dengan Lahan Kritis ... 22

III. METODOLOGI PENELITIAN ... 25

C. Iklim ... 41

C.4 Kriteria Manajemen/ Produktivitas dan Batuan... 54

DAFTAR TABEL

No. Hal.

1. Nilai Struktur Tanah ... 14

2. Nilai Permeabilitas Tanah ... 14

3. Nilai Faktor Panjang Lereng (L) dan Kelas Drainase ... 17

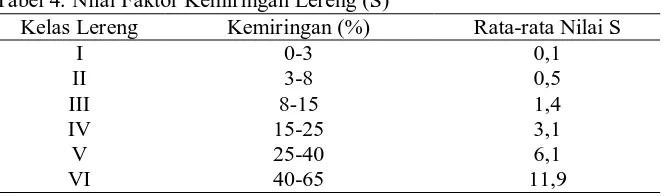

4. Nilai Faktor Kemiringan Lereng (S) ... 17

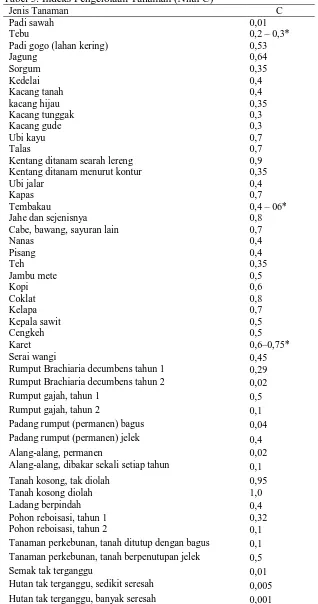

5. Indeks Pengelolaan Tanaman (Nilai C) ... 19

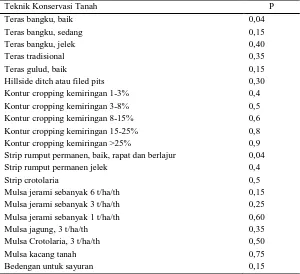

6. Indeks Konservasi Tanah (Nilai P) ... 20

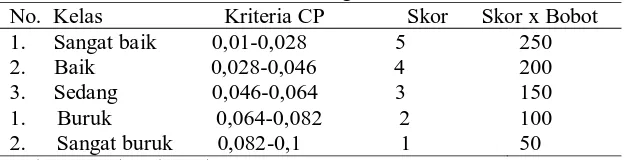

7. Nilai Faktor CP dalam Penggunaan Lahan ... 20

8. Klasifikasi Vegetasi Permanen/ Tutupan Lahan dan Skoringnya untuk Penentuan Lahan Kritis dengan Persen Bobot 50% ... 28

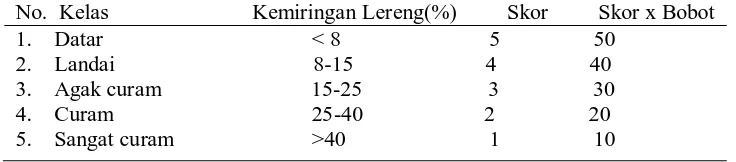

9. Klasifikasi Kemiringan Lereng dan Skoringnya untuk Penentuan Lahan Kritis dengan Persen Bobot 10%... 29

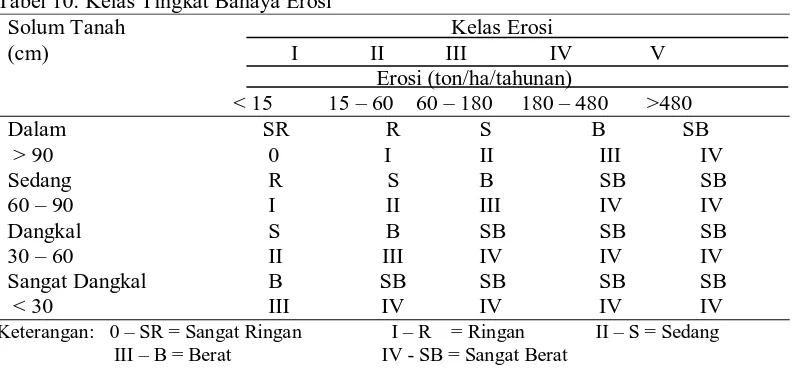

10.Kelas Tingkat Bahaya Erosi ... 30

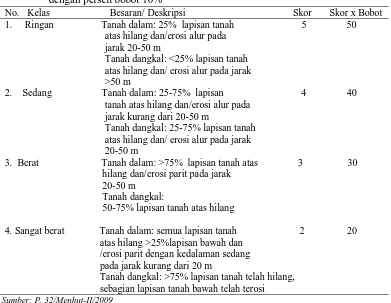

11.Klasifikasi Tingkat Erosi dan Skoringnya untuk Penentuan Lahan Kritis dengan Persen Bobot 10% ... 31

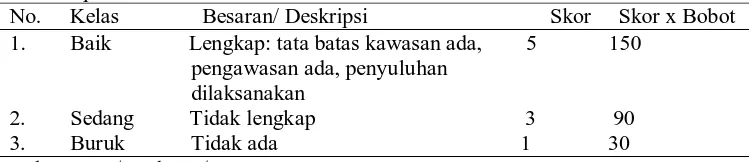

12.Klasifikasi Manajemen dan Skoringnya untuk Penentuan Lahan Kritis dengan Persen Bobot 30% ... 32

13.Klasifikasi Produktivitas dan Skoringnya untuk Penentuan Lahan Kritis dengan Persen Bobot 30% ... 32

14.Klasifikasi Batuan dan Skoringnya untuk Penentuan Lahan Kritis dengan Persen Bobot 5% ... 33

15.Klasifikasi Tingkat Kekritisan Lahan Berdasarkan Total Skor ... 36

16.Arahan Fungsi Lahan di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas ... 43

No. Hal. 18.Klasifikasi Kemiringan Lereng di Sub DAS Aek Raisan

dan Sub DAS Sipansihaporas ... 46 19.Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi di Sub DAS Aek Raisan

dan Sub DAS Sipansihaporas ... 48 20.Intensitas Rata-rata Curah Hujan dan Nilai R di Sub DAS

Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas ... 50 21.Jenis Tanah dan Nilai K di Sub DAS Aek Raisan

dan Sub DAS Sipansihaporas ... 51 22.Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (Nilai LS) di Sub DAS

Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas ... 52 23.Indeks Pengelolaan Tanaman (Nilai C) dan Faktor

Upaya Pengelolaan Konservasi Tanah (Nilai P)... 52 24.Hasil Perkalian TBE dengan Menggunakan Rumus USLE ... 53 25.Kedalaman Tanah di Sub DAS Aek Raisan dan

Sub DAS Sipansihaporas ... 53 26.Jenis Batuan di Sub DAS Aek Raisan dan

Sub DAS Sipansihaporas ... 55 27.Tingkat Kekritisan Lahan di Sub DAS Aek Raisan

DAFTAR GAMBAR

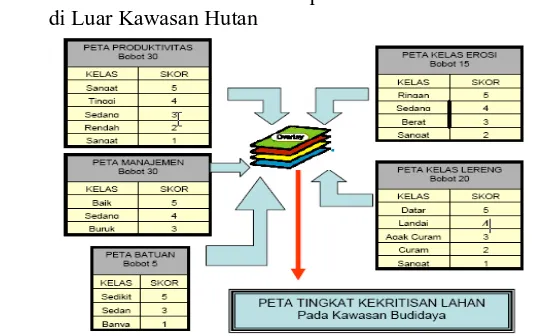

No. Hal. 1. Kotak Dialog untuk Memilih Teknik Overlay... 33 2. Kriteria dan Prosedur Penetapan Lahan Kritis di Kawasan

Hutan Lindung ... 34 3. Kriteria dan Prosedur Penetapan Lahan Kritis Kawasan Lindung

di Luar Kawasan Hutan ... 34 4. Kriteria dan Prosedur Penetapan Lahan Kritis di Kawasan

Budidaya Pertanian ... 34 5. Bagan Alur Proses Penentuan Lahan Kritis di Kawasan

Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas Batang Toru ... 37 6. Peta Wilayah Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas

Di DAS Batang Toru ... 38 7. Vegetasi Hutan Alam di Sub DAS Aek Raisan dan

Sub DAS Sipansihaporas ... 44 8. Kondisi Kelerengan di Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas .. 46 9. Grafik Klasifikasi Kemiringan Lereng di Sub DAS Aek Raisan dan

Sub DAS Sipansihaporas ... 47 10.Peta Tingkat Bahaya Erosi di Sub DAS Aek Raisan dan

Sub DAS Sipansihaporas ... 49 11.Grafik Tingkat Kekritisan Lahan di Sub DAS Aek Raisan dan

Sub DAS Sipansihaporas ... 58 12.Peta Tingkat Kekritisan Lahan di Sub DAS Aek Raisan dan

Sub DAS Sipansihaporas ... 62

DAFTAR LAMPIRAN

No. Hal.

1. Kriteria Lahan Kritis di Kawasan HL, BDP dan

HL di Luar KH ... 68

2. Peta Sebaran DAS dan Sub DAS di DAS Batang Toru ... 71

3. Peta Lokasi Penelitian Kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas ... 72

4. Peta Pembagian Fungsi Kawasan Hutan di Kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas ... 73

5. Peta Klasifikasi Vegetasi Kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas ... 74

6. Peta Jenis Vegetasi di Kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas ... 75

7. Peta Kelas Kelerengan di Kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas ... 76

8. Peta Klasifikasi Curah Hujan di Kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas ... 77

9. Peta Klasifikasi Tanah di Kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas ... 78

10.Peta Hasil Perkalian TBE Menggunakan Rumus USLE ... 79

11.Peta Klasifikasi Batuan (Geologi) di Kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas ... 80

12. Titik Hasil Ground Cek di Lapangan ... 81

13.Titik Hasil Ground Cek pada Peta Tingkat Kekritisan Lahan ... 82

ABSTRAK

Hutan di Indonesia mengalami degradasi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dengan wilayah lahan kritis yang semakin meluas. Untuk itu diperlukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Sementara itu pengidentifikasian lahan kritis merupakan identifikasi terpenting dalam kegiatan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas lahan kritis dan tingkat kekritisan lahan di kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas di DAS Batang Toru dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2010. Pengelolaan data dan analisis data lahan kritis dilakukan pada kawasan lindung, kawasan lindung diluar kawasan hutan dan kawasan budidaya pertanian dengan menggunakan metode skoring untuk masing-masing parameter penentu lahan kritis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas, DAS Batang Toru didominasi pada tingkat kekritisan lahan pada tingkat potensial kritis yakni seluas 3.881,619 Ha (50,28%). Sementara itu luas lahan pada tingkat kritis adalah seluas 576,614 Ha (7,47%), agak kritis seluas 885,926 Ha (11,48%) dan luas lahan sangat kritis seluas 7,872Ha (0,1%) dari total luas lahan. Dengan demikian wilayah Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas penting untuk ditangani dengan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan, rekomendasi kegiatan-kegiatan pengolahan lahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah, upaya melestarikan dan mempertahankan keberadaan hutan.

ABSTRACT

Indonesia's forests have been degraded over the years. It can be seen with critical land areas is widespread. For that needed to land and forest rehabilitation activities as part of efforts to resolve the issue. Meanwhile, the identification of critical land is the most important identification in rehabilitation. This research aims to identify the critical area and critical level of land in the area of Aek Raisan watershed and Sipansihaporas watershed in Batang Toru watershed using Geographic Information System (GIS). This research was conducted in May through July 2010. Data management and data analysis done on the critical area of protected areas, protected areas outside the forest area and agricultural cultivation area by using a scoring method for each parameter determining the critical land. From the research result shows that for Aek Raisan watershed areas and Sipansihaporas watershed dominated at the critical level of land in the area of critical potential level of 3881.619 ha (50.28%). Meanwhile, at the critical area is an area of 576.614 ha (7.47%), rather critical area of 885.926 ha (11.48%) and very critical area of 7.872 ha (0.1%) of the total area. Thus Aek Raisan and Sipansihaporas watershed important to be handled by the efforts of forest and land rehabilitation, recommendations of land management activities with due regard to the principles of soil conservation, efforts to preserve and maintain the existence of the forest.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hutan merupakan sumberdaya alam yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan sumberdaya alam berupa hutan, tanah dan air sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, harus dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan azas kelestarian, keserasian dan azas pemanfaatan yang optimal agar memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial secara seimbang.

Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan hingga tahun 2000, luas lahan kritis yang mengalami kerusakan parah di seluruh Indonesia mencapai 8.136.646 Ha untuk kawasan hutan dan 21.944.595,70 Ha untuk lahan di luar kawasan hutan. Pada tahun yang sama, kemampuan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) hanya mencapai 2 %, 12.952 Ha untuk lahan hutan dan 326.973 Ha untuk lahan di luar hutan. Maraknya alih fungsi kawasan menyebabkan lahan kritis di Sumatera Utara semakin luas. Hingga kini lahan kritis diperkirakan mencapai 2,4 juta Ha dan 1,3 juta Ha diantaranya harus segera direhabilitasi karena rawan memicu bencana (Departemen Kehutanan, 2004).

penelitian adalah Sub DAS Sipansihaporas dan Sub DAS Aek Raisan. Sub DAS Sipansihaporas memiliki PLTA yang telah beroperasi sejak tahun 2002 dengan kapasitas 50 MW. Sementara Sub DAS Aek Raisan juga memiliki 2 Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTP-MH).

Berdasarkan kondisi yang ada di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas, maka dibutuhkan suatu penelitian mengenai penentuan sebaran dan tingkat kekritisan lahan. Mengingat DAS ini merupakan salah satu kawasan lindung yang memiliki beragam fungsi untuk mensuplai PLTA Sipansihaporas yang menerangi kota Sibolga dan juga mengairi persawahan. Penentuan sebaran lahan kritis dan tingkat kekritisan lahan ini dilakukan pemetaan dengan menggunakan Geographic Information System (GIS) karena menyediakan informasi dan data yang akurat untuk di analisa sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui luas lahan kritis di kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas

2. Mengidentifikasi tingkat kekritisan lahan di kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas

C. Manfaat Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang tidak mampu secara efektif digunakan untuk lahan pertanian, sebagai media pengatur tata air, maupun sebagai pelindung alam lingkungan. Selain itu dapat juga didefenisikan sebagai lahan yang tidak sesuai antara kemampuan tanah dan penggunaannya, akibat kerusakan secara fisik, kimia, dan biologis sehingga membahayakan fungsi hidrologis, sosial-ekonomi, produksi pertanian ataupun bagi pemukiman. Hal ini dapat menimbulkan erosi dan longsor di daerah hulu serta terjadi sendimentasi dan banjir di daerah hilir (Zain, 1998).

yang lebih miskin jenis dari pada hutan semula sebelum terbakar atau degradasi keanekeragaman hayati (Notohadiprawiro, 2006).

Lahan kritis adalah lahan atau tanah yang saat ini tidak produktif karena pengelolaan dan penggunaan tanah yang tidak atau kurang memperhatikan syarat-syarat konservasi tanah dan air sehingga menimbulkan erosi, kerusakan- kerusakan kimia, fisik, tata air dan lingkungannya. Pengelolaan lahan merupakan suatu upaya yang dimaksudkan agar lahan dapat berfungsi optimal sebagai media pengatur tata air dan produksi. Bentuk pengelolaan lahan yang baik adalah dapat menciptakan suatu keadaan yang mirip dengan keadaan alamiahnya (Wirosoedarmo dkk, 2007).

B. Daerah Aliran Sungai

secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan pengelolaan DAS (P. 39/Menhut-II/2009).

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS – Sub DAS (P. 32/Menhut-II/2009).

Pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air menyebabkan terjadinya degradasi lahan yang pada akhirnya akan menimbulkan lahan kritis. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam sub–sub. Lahan merupakan bagian bentang alam

(landscape) yang mencakup pengertian dari fisik termasuk ilkim, topografi

(relief), hidrologi dan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara potensial berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Kemampuan penggunaan lahan merupakan kesanggupa n lahan untuk memberikan hasil penggunaan pertanian pada tingkat produksi tertentu (Wirosoedarmo dkk, 2007).

C. Komponen Ekosisitem Daerah Aliran Sungai

berbeda tergantung pada daerah setempat. Misalnya adanya komponen lain seperti perkebunan, sementara di daerah pantai ditemukan adanya komponen lingkungan hutan bakau (Asdak, 1995).

Suatu ekosistem alamiah maupun binaan selalu terdiri dari dua komponen utama yaitu komponen biotik dan abiotik. Vegetasi atau komunitas tumbuhan merupakan salah satu komponen biotik yang menempati habitat tertentu seperti hutan, padang ilalang dan semak belukar. Struktur dan komposisi vegetasi pada suatu wilayah dipengaruhi komponen ekosistem lainnya saling berinteraksi, sehingga vegetasi yang tumbuh secara alami pada wilayah tersebut sesungguhnya merupakan pencerminan hasil interaksi berbagai faktor lingkungan dan mengalami perubahan drastis karena pengaruh antropogenik (Arrijani dkk, 2006).

D. Faktor Penyebab Kerusakan Lahan

Lahan merupakan bagian bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian dari fisik termasuk ilkim, topografi (relief), hidrologi dan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara potensial berpengaruh terhadap penggunaan lahan.

pengetahuan masyarakat terhadap konservasi tanah dan air. Faktor penyebab lahan kritis dapat meliputi penebangan liar, kebakaran alami, pemanfaatan sumberdaya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola penggunaan lahan tidak konservatif dan pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan dan lain sebagainya (Surgawan, 2004).

Lahan kritis diakibatkan antara lain karena daya resap tanah terhadap air akan menurun sehingga kandungan air tanah akan berkurang yang mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau, terjadinya arus permukaan tanah pada waktu musim hujan yang mengakibatkan bahaya banjir, longsor, menurunnya kesuburan tanah, daya dukung lahan dan keanekaragaman hayati (Basamalah, 2005).

selain mempertimbangkan faktor biofisik dari hulu sampai hilir juga perlu mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, kelembagaan, dan hukum. Sehingga pengelolaan DAS terpadu diharapkan dapat melakukan kajian integratif dan menyeluruh terhadap permasalahan yang ada, upaya pemanfaatan dan konservasi SDA skala DAS secara efektif dan efisien (Keputusan Menteri, 2003).

Kerusakan sumberdaya alam hutan (SDH) yang terjadi saat ini telah menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan hidup daerah aliran sungai (DAS) seperti tercermin pada sering terjadinya erosi, banjir, kekeringan, pendangkalan sungai dan waduk serta saluran irigasi. Tekanan yang besar terhadap sumber daya alam oleh aktivitas manusia, salah satunya dapat ditunjukkan adanya perubahan penutupan lahan dan erosi yang begitu cepat. Pengelolaan DAS dengan permasalahan yang komplek, diperlukan penanganan secara holistik, integral dan koordinatif (Harjadi dkk, 2007).

E. Penetapan Lahan Kritis

Penetapan lahan kritis mengacu pada defenisi lahan kritis yang ditetapkan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan secara fisik sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas toleransi yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan (P. 32/Menhut-II/2009). Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang berkaitan dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian.

Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan pada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemelihara kesuburan tanah. Pada fungsi kawasan lindung, kekritisan lahan dinilai berdasarkan keadaan tutupan lahan/penutupan tajuk pohon (bobot 50%), kelerengan lahan (bobot 20%), tingkat erosi (20%) dan manajemen/ usaha pengamanan lahan (bobot 10%).

b. Fungsi Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan lindung di luar kawasan hutan merupakan kawasan yang memiliki fungsi sebagai zona pelindung daerah sekitarnya yang lebih khusus seperti sempadan sungai berfungsi untuk melindungi kawasan sepanjang kiri kanan sungai untuk mempertahankan fungsi sungai. Pada fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan, kekritisan lahan dinilai berdasarkan vegetasi permanen yaitu persentase penutupan tajuk pohon (50%), kelerengan lahan (bobot 10%), tingkat erosi (bobot 10%) dan manajemen (bobot 30%).

c. Fungsi Kawasan Budidaya untuk Usaha Pertanian

untuk tanah dalam maupun untuk tanah dangkal (15%), batu-batuan (15%) dan manajemen yaitu usaha penerapan teknologi konservasi tanah pada setiap unit lahan 30% (P. 32/Menhut-II/2009).

Rumus fungsi untuk penentuan kekritisan lahan kritis pada masing-masing kawasan adalah:

LK = [ a(50) + b(10) + c(10) + d(30) ]

Keterangan: LK = lahan kritis

a = Faktor penutupan lahan/ vegetasi permanen b = Faktor kemiringan lahan

c = Faktor bahaya erosi d = Faktor manajemen

50, 10, 10, 30 = merupakan konstanta dari nilai scoring sesuai kawasannya

F. Universal Soil Loss Equation (USLE)

Tingkat Bahaya Erosi (TBE) dapat dihitung dengan cara membandingkan tingkat erosi di suatu satuan lahan (land unit) dan kedalaman tanah efektif pada satuan lahan tersebut. Dalam hal ini tingkat erosi dihitung dengan menghitung perkiraan rata-rata tanah hilang tahunan akibat erosi lapis dan alur yang dihitung dengan rumus Universal Soil Loss Equation (USLE).

Perhitungan Tingkat Erosi dengan rumus USLE dapat dinyatakan sebagai A = R x K x LS x C x P

Keterangan:

R = Erosivitas curah hujan tahunan rata-rata (biasanya dinyatakan sebagai energi dampak curah hujan (MJ/ha) x Intensitas hujan maksimal selama 30 menit (mm/jam)

K = Indeks erodibilitas tanah (ton x ha x jam) dibagi (Ha x Mega Joule x mm) LS = Indeks panjang dan kemiringan lereng

C = Indeks pengelolaan tanaman P = Indeks upaya konservasi tanah

1. Indeks Erosivitas Curah Hujan (R)

Indeks erosivitas curah hujan ditentukan untuk setiap satuan lahan tersebut di atas. Data curah hujan jarang didapat di daerah tangkapan air, terutama data tentang intensitas dan lama hujan, serta frekuensi terjadinya hujan. Timbul permasalahan dalam ekstrapolasi data curah hujan dari stasiun cuaca di daerah hilir dan penerapan data tersebut sehubungan dengan perbedaan curah hujan di daerah hulu.

Indeks erosivitas curah hujan EI30 umumnya diterima karena mempunyai korelasi terbaik dengan tanah hilang di Indonesia. Metode RTkRHL-DAS menetapkan R yang setara dengan EI30 yang merupakan indeks erosivitas Wiscmeiers. Pada USLE, E mengacu pada energi kinetis badai dan I30 adalah intensitas curah hujan maksimum selama 30 menit pada saat badai.

- Rumus Bols

Rumus Bols digunakan apabila memungkinkan. Rumus Bols memerlukan data jumlah curah hujan bulanan rata-rata, jumlah hari hujan bulanan rata-rata, dan curah hujan harian rata-rata maksimal pada bulan tertentu dengan rumus sebagai berikut :

Rm = 6,119 x (Rain)m 1,21 x (Days)m 0,47 x (Max P)m 0,53 Keterangan:

Rm = erosivitas curah hujan bulanan rata-rata (EI30) (Rain) m = jumlah curah hujan bulanan rata-rata dalam cm

(Days)m = jumlah hari hujan bulanan rata-rata pada bulan tertentu

(Max P)m = curah hujan harian rata-rata maksimal pada bulan tertentu dalam cm dan R = Σ m12=1 (Rm)

dimana : R = erosivitas curah hujan tahunan rata-rata = jumlah Rm selama 12 bulan

Rumus Bols menggunakan data jangka panjang curah hujan bulanan rata-rata sedikitnya untuk 10 tahun dan akan lebih baik jika lebih dari 20 tahun. Rumus Bols ini dibuat untuk Jawa dan Madura dan karena itu mungkin tidak sesuai untuk daerah lain di Indonesia, terutama daerah yang beriklim lebih kering. Alternatif termudah untuk Jawa dan Madura adalah menggunakan peta Bols (Bols 1978). Terutama apabila tidak tersedia data jangka panjang.

- Rumus Lenvain

Rumus Lenvain digunakan apabila hanya tersedia data curah hujan tahunan rata-rata. Rumusnya adalah sebagai berikut :

Keterangan:

Rm = erosivitas curah hujan bulanan (Rain) m = curah hujan bulanan dalam cm

dan R = Σ m12=1 (Rm)= jumlah Rm selama 12 bulan

Curah hujan bulanan rata-rata yang digunakan adalah data jangka panjang: minimal 10 tahun dan akan lebih baik jika 20 tahun atau lebih. Disarankan agar tidak menghitung R tahunan dari catatan curah hujan harian, sebab akan dibutuhkan catatan curah hujan dalam waktu yang panjang yang akan membuat perhitungan menjadi berlebihan.

2. Indeks Erodibilitas Tanah (K)

Faktor erodibilitas tanah adalah indeks kuantitatif kerentanan tanah terhadap erosi air. Faktor K merupakan tanah hilang tahunan rata-rata dalam ton/ha/satuan EI30 seperti yang dihitung dari tanah hilang pada plot-plot sepanjang 22.1 m di lahan kosong dan diolah sejajar dengan lereng 9%. Nilai yang dihitung berdasarkan percobaan berkisar antara 0.00 untuk tanah yang paling resistan hingga 0.69 untuk tanah yang paling mudah tererosi.

Sifat-sifat fisik tanah seperti tekstur, persentase bahan organik, struktur, dan permeabilitas sangat berpengaruh pada erodibilitas tanah. Umumnya tanah dengan erodibilitas rendah mempunyai proporsi pasir halus dan debu rendah, kandungan bahan organik yang tinggi, struktur yang baik dan tingkat infiltrasi yang tinggi. Rumus K yang disesuaikan sebagai alternatif kedua selain menggunakan nomograf, dapat juga digunakan rumus K yang disesuaikan (Hamer, 1981). Informasi

ini disarankan tidak digunakan untuk tanah dengan kandungan debu atau lempung

yang tinggi (> 70%).

Oleh karena itu disarankan agar menggunakan rumus berikut ini

K = {2,71 x 10-4 x (12 – OM) x M 1,14 + 4,20 x (s-2) + 3,23 x (p-3)} / 100

Keterangan:

K = faktor erodibilitas tanah, dalam satuan SI (metrik) ton.ha.jam/(ha.MJ.mm)

OM = persentase bahan organik

s = kelas struktur tanah (berdasarkan USDA Soil Survey Manual 1951)

p = kelas permeabilitas tanah (berdasarkan USDA Soil Survey Manual 1951)

M = (% debu + % pasir sangat halus) x (100 - % lempung)

3. Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS)

yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan satuan lahan, memberi informasi lereng yang terlalu umum untuk digunakan dalam rumus USLE, terutama jika informasi tersebut dihitung dari informasi kontur.

Panjang lereng harus ditentukan di lapangan. L merupakan panjang lereng dari batas atas lapangan (misalnya batas lapangan bervegetasi) hingga ke titik dimana aliran air terkonsentrasi pada saluran di lapangan, jurang atau sungai, atau titik dimana mulai terjadi deposisi. Nilai panjang rata-rata dan nilai kemiringan lereng dapat digunakan untuk satu satuan lahan yang tidak banyak mempunyai variasi. Perlu ditekankan bahwa informasi kemiringan lereng dan panjang lereng yang lebih diandalkan diperoleh dari pengukuran lereng di lapangan yang kemudian dibagi lagi seperti yang diperlukan tiap satuan lahan, menjadi satuan lahan yang lebih kecil dan terinci, berdasarkan kemiringan lereng dan panjang lereng. Yang terpenting yaitu informasi lereng harus dipetakan secara terinci.

Menentukan kemiringan lereng rata-rata (S) dalam % dan panjang lereng rata-rata di lapangan (L) untuk lahan pertanian kurang lebih dalam satuan lahan yang sama. Disarankan agar menggunakan nomograf LS. LS untuk RTkRHL-DAS dapat juga dihitung dengan dua rumus yang penggunaannya tergantung pada kemiringan lereng lebih besar atau kurang dari 22%. Karena rumus kedua menggunakan kemiringan lereng dalam derajat bukannya dalam prosentase, penggunaan rumus-rumus tersebut mungkin akan membingungkan dan rumit sehingga penggunannya tidak disarankan.

Lereng < 22%

Untuk lereng <22% rumusnya adalah :

Keterangan:

La = panjang lereng aktual dalam m.

S = kemiringan lereng dalam % dibagi seratus.

Rumus ini merupakan penyederhanaan rumus Wishmeier and Smith (1978) Lereng > 22%

Untuk lereng > 22% digunakan rumus Gregory :

LS = (La / 2,21)m x C x Cos (sd)1.503 x {0,5 x sin (sd)1.249 + sin (sd)2,249} Keterangan:

sd = kemiringan lereng dalam derajat C = konstanta (34,7046)

m = 0,5

Jika panjang lereng dihitung dari peta topografi berskala 1 : 50.000, maka digunakan rumus Eyles (1968) sebagai berikut :

Lo = 1/ 2D Keterangan:

Lo = panjang lereng (m)

D = kerapatan pengaliran aktual yang dihitung dengan rumus : D = 1,35 d + 0,26 s + 2,80

Keterangan:

D = kerapatan pengaliran (drainase) aktual (km/km2)

d = kerapatan drainase hasil perhitungan dari peta topografi (km/km2) s = kemiringan lereng rata-rata (%)

memberikan hasil yang kurang mewakili keadaan sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di daerah pegunungan di Malaysia, diketahui bahwa kerapatan drainase yang dihitung dengan peta dan yang dihitung aktual di lapangan terdapat penyimpangan sekitar 4,6 sampai 5,4 untuk satuan unit DTA yang sama.

Jika besarnya panjang lereng telah diketahui, maka nilai faktor panjang lereng L dapat dihitung dengan persamaan :

L = √ Lo/ 22, dengan

L = nilai faktor panjang lereng (unit metrik) Lo = panjang lereng (m)

Hasil perhitungan nilai faktor panjang lereng dengan rumus tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Faktor Panjang Lereng (L) dan Kelas Drainase Kelas Drainase Rata-rata panjang lereng (m) Nilai L

A

Nilai faktor kemiringan lereng (S) dapat dihitung dengan cara empiris dan estimasi (Eppink, 1979) yang dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:

S = (s/9) 1,4 , dengan s = kemiringan lereng (%)

Berdasarkan kelas kemiringan lereng, besarnya nilai tersebut dihitung dan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Faktor Kemiringan Lereng (S)

Kelas Lereng Kemiringan (%) Rata-rata Nilai S

4. Indeks Pengelolaan Tanaman (C) dan Konservasi Tanah (Nilai P).

Tabel 5. Indeks Pengelolaan Tanaman (Nilai C)

Kentang ditanam searah lereng 0,9 Kentang ditanam menurut kontur 0,35

Ubi jalar 0,4

Rumput Brachiaria decumbens tahun 1 0,29 Rumput Brachiaria decumbens tahun 2 0,02

Rumput gajah, tahun 1 0,5

Rumput gajah, tahun 2 0,1

Padang rumput (permanen) bagus 0,04 Padang rumput (permanen) jelek 0,4

Alang-alang, permanen 0,02

Alang-alang, dibakar sekali setiap tahun 0,1

Tanah kosong, tak diolah 0,95

Tanah kosong diolah 1,0

Ladang berpindah 0,4

Pohon reboisasi, tahun 1 0,32

Pohon reboisasi, tahun 2 0,1

Tanaman perkebunan, tanah ditutup dengan bagus 0,1 Tanaman perkebunan, tanah berpenutupan jelek 0,5

Semak tak terganggu 0,01

Tabel 6. Indeks Konservasi Tanah (Nilai P)

Kontur cropping kemiringan 1-3% 0,4

Kontur cropping kemiringan 3-8% 0,5

Kontur cropping kemiringan 8-15% 0,6

Kontur cropping kemiringan 15-25% 0,8

Kontur cropping kemiringan >25% 0,9

Strip rumput permanen, baik, rapat dan berlajur 0,04

Strip rumput permanen jelek 0,4

Sumber: Abdurrachman et al. (1984); Ambar dan syahfrudin dikutip oleh BPDAS Wampu Sei ular (2005) dan Rahmawaty (2009)

Tabel 7. Nilai Faktor CP dalam Penggunan Lahan

Jenis Tutupan Lahan CP

Hutan Primer

Tanpa tutupan lahan dan serasah Tanpa tutupan lahan 1 tahun tanam-2 tahun tidak tanam Pertanian dengan konservasi

G. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pada tanggal 31 januari 2001 dikeluarkan SK Menhut No. 20/Kpts-II/2001, tanggal 31 Januari 2001 tentang standar dan kriteria rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan acuan dari seluruh pihak untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahn secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan rehabilitasi hutan dan lahan seperti tersebut pada SK Menhut adalah terpilihnya sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS dan mendukung kelangsungan pembangunan (Departemen kehutanan, 2002).

H. Aplikasi GIS dalam Kaitannya dengan Lahan Kritis

Mengingat kerusakan lahan atau terjadinya lahan kritis perlu diteliti tingkat kekritisan lahan dan cara penanganannya dengan cara teknik vegetatif yang didukung teknik sipil yang memadai. Dengan demikian dapat memberikan arahan perbaikan kondisi produktivitas tanah dan produksi usaha tani untuk kesejahteraan masyarakat, selain untuk perbaikan sistem tata air. Selain itu juga untuk mengetahui karakteristik dan luas lahan kritis serta tingkat kekritisan lahan yang diindikasikan dengan besarnya tingkat bahaya erosi (TBE), yaitu berdasarkan prakiraan besarnya erosi dengan menggunakan metode USLE dan dengan mempertimbangkan kedalaman solum tanah serta untuk mencari alternatif cara penanganan lahan kritis. Metode penelitian yang digunakan meliputi pemetaan dan pendekatan diskriptif dan kuantitatif yang secara garis besar bentuk analisanya adalah menggunakan Geographic Information System (GIS). Untuk digunakan rumus Universal Soil Loss Equation (USLE) menghitung besarnya erosi. Analisa penentuan lahan kritis dilakukan dengan cara pengaplikasian GIS melalui software ArcView dalam mengolah peta-peta digital yang dibutuhkan seperti tutupan lahan, kelerengan, erosi, manajemen dan produktivitas. Hal dimaksudkan untuk penetapan luas tutupan lahan, penetapan luas lahan kritis, penetapan kemiringan lereng, penetapan bentuk lahan serta identifikasi sumber-sumber air (Hartono, 2004).

sebaran/distribusi dari suatu objek untuk mengetahui variasi pola dan jumlah atribut terhadap ruang, analisis aliran didalam suatu jaringan untuk menganalisis pola aliran dan analisis tiga dimensi. Dengan kemampuan tersebut, sehingga SIG sangat menarik untuk digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang menyangkut analisis objek geografis. Banyak studi telah dilakukan baik oleh perguruan tinggi maupun lembaga riset untuk menguji kemampuan SIG diberbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, dan pengembangan wilayah menggambarkan aplikasi SIG pada tahap eksperimental (Prabawasari, 2003).

Penentuan lahan kritis dalam suatu DAS atau Sub DAS dilakukan dengan pemodelan spasial menggunakan perangkat lunak GIS. Metode yang digunakan untuk perolehan data ini adalah overlay dengan cara scoring untuk penentuan tingkat kekritisan suatu lahan. Data lereng yang dihasilkan pada kegiatan ini merupakan suatu produk dari aplikasi otomatis perangkat lunak GIS ArcView 3.2 melalui fasilitas ekstensi Spatial Analisis. Salah satu kelebihan tools ini adalah pengguna dapat menentukan kelas lereng secara fleksibel sesuai peruntukannya. Hal ini dikarenakan format data yang digunakan sebagai bahan analisa adalah format grid. Lalu data ini harus dikonversi kembali ke format vektor agar dapat dianalisa bersamaan dengan data-data atau pemodelan spasial (Sismanto, 2009).

untuk membantu keterbatasan dana, waktu dan tenaga kerja namun diperoleh akurasi tinggi secara mudah, cepat dan murah setiap waktu (Harjadi dkk, 2007).

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan, yaitu: survei lapangan dan analisis data. Survei lapangan adalah dengan mencari titik-titik pengamatan terhadap jenis penutupan lahan dan kondisi alam yang sedang terjadi di tiap-tiap daerah pengamatan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas di DAS Batang Toru Kabupaten Tapanuli Utara. Analisis data dilakukan di Laboratorium Manajemen Hutan Terpadu, Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2010.

B. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peta digital vegetasi permanen/ tutupan lahan skala 1:50.000 yaitu hasil interpretasi Citra Satelit LANDSAT ETM7 Tahun 2009 resolusi spasial 30 meter yang dilakukan oleh BPDAS Asahan Barumun

2. Peta digital DAS Batang Toru skala 1:50.000

3. Peta digital administrasi dari Bappeda Tapanuli Utara

4. Peta digital kontur untuk pembuatan peta kemiringan lereng dari BPDAS Asahan Barumun

5. Data curah hujan tahun 2009 yang diperoleh dari BPDAS Asahan Barumun 6. Peta tanah diperoleh dari Puslit tanah dan BPDAS Asahan Barumun

7. Peta sistem lahan yang diperoleh dari BPDAS Asahan Barumun

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Global Positioning

System (GPSmap 60CSx Garmin), kamera digital, PC serta kelengkapannya

dengan perangkat lunak ArcView 3.3 yang dilengkapi dengan ekstensi Spatial

Analyst, kalkulator dan alat tulis serta printer untuk mencetak data dan peta.

C. Prosedur Penelitian

C.1 Pengumpulan Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data spasial yaitu data berbentuk peta digital. Data spasial lahan kritis diperoleh dari hasil analisis terhadap beberapa data spasial yang merupakan parameter penentu tingkat kekritisan lahan. Selain data mengenai kondisi penutupan lahan ini, dalam kegiatan survei lapangan juga didapatkan informasi lain mengenai bagaimana jenis tutupan lahan, kemiringan lereng, dan tingkat bahaya erosi yang ditemukan di lapangan. Disamping itu juga untuk mengetahui tingkat manajemen/ usaha pengolahan lahan dan teknologi konservasi tanahnya.

C.2 Pengumpulan Data Sekunder

Proses pengumpulan data sekunder parameter lahan kritis ini dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu mencari informasi dari literatur dan dari instansi-instansi terkait seperti BPDAS Asahan Barumun, Orangutan Conservation

Services Program (OCSP) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kajian literatur ini

ilmu yang relevan dengan kajian lahan kritis ini seperti ilmu tanah, geomorfologi, geologi dan lain-lain. Dalam pengumpulan data sekunder ini, juga dikumpulkan peta topografi dan peta-peta tematik yang dapat memberi masukan dalam analisis keruangan lahan kritis.

C.3 Input Data Spasial (Parameter dalam Analisis Lahan Kritis)

Parameter penentu kekritisan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTKRHL-DAS) meliput i:

• Kondisi vegetasi permanen atau tutupan lahan

• Kemiringan lereng

• Tingkat bahaya erosi, dan

• Kondisi pengelolaan/ manajemen, Produktivitas pertanian dan batuan

Penyusunan data spasial ini dapat dilakukan bila unsur-unsur diatas telah lengkap dan disusun terlebih dahulu. Data spasial untuk masing-masing parameter harus dibuat dengan standar tertentu guna mempermudah dalam proses analisis spasial untuk menentukan tingkat kekritisan lahan. Standar data spasial untuk masing-masing parameter meliputi kesamaan dalam sistem proyeksi dan sistem koordinat yang digunakan serta kesamaan atributnya.

C.3.1 Data Spasial Vegetasi Permanen

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 32/Menhut-II/2009, pengkelasan untuk menentukan kelas liputan lahan ditentukan berdasarkan nilai indeks penutupan vegetasi (C) dan indeks pengolahan lahan atau tindakan konservasi tanah (P) dapat digabung menjadi factor Crops Practise (Cp) masing-masing penggunaan lahan. Akan tetapi klasifikasi vegetasi permanen dan skor untuk masing-masing kelas dilakukan dengan membuat range atau jarak untuk nilai Cp tertinggi sampai terendah yang terdapat di areal penelitian, pengkelasan tersebut ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Klasifikasi Vegetasi Permanen/ Tutupan Lahan dan Skoringnya untuk Penentuan Lahan Kritis dengan Persen Bobot 50%

No. Kelas Kriteria CP Skor Skor x Bobot

Kemiringan lereng merupakan perbandingan antara perbedaan tinggi atau jarak vertikal suatu lahan dengan jarak mendatarnya. Data spasial kemiringan lereng dapat disusun dari hasil pengolahan data kontur dalam format digital. Data kontur terlebih dahulu diolah untuk menghasilkan model elevasi digital (Digital

Tabel 9. Klasifikasi Kemiringan Lereng dan Skoringnya untuk Penentuan Lahan Kritis

Data spasial tingkat erosi adalah salah satu kriteria atau parameter yang digunakan untuk menilai kekritisan lahan. Tingkat Bahaya Erosi (TBE) dapat dihitung dengan cara membandingkan tingkat erosi di suatu satuan lahan (land unit) dan kedalaman tanah efektif pada satuan lahan tersebut. Dalam hal ini tingkat erosi dihitung dengan menghitung perkiraan rata-rata tanah hilang tahunan akibat erosi lapis dan alur yang dihitung dengan rumus Universal Soil Loss Equation (USLE). Perhitungan tingkat erosi dengan rumus USLE terdiri dari beberapa parameter yang besarannya dapat dilihat pada data-data yang telah diperoleh dan berdasarkan survei lapangan.

Rumus USLE dapat dinyatakan sebagai: A = R x K x LS x C x P

Keterangan:

A = jumlah tanah hilang (ton/ha/tahun)

R = erosivitas curah hujan tahunan rata-rata (biasanya dinyatakan sebagai energi dampak curah hujan (MJ/ha) x Intensitas hujan maksimal selama 30 menit (mm/jam)

C = indeks pengelolaan tanaman (dimensionless) P = indeks upaya konservasi tanah (dimensionless)

Peta tingkat bahaya erosi dibuat berdasarkan kelas tingkat bahaya erosi (TBE). Teknik pelaksanaan pemetaan TBE dengan cara menumpang tindihkan peta tingkat bahaya erosi (USLE) dan peta kedalaman solum tanah ataupun langsung mencantumkan TBE pada setiap satuan lahan yang TBE-nya telah dievaluasi dengan menggunakan matriks seperti yang terlihat pada Tabel 10. Beberapa penelitian yang menggunakan metode ini seperti yang telah dilakukan oleh Rahmawaty (2009).

Tabel 11. Klasifikasi Tingkat Erosi dan Skoringnya untuk Penentuan Lahan Kritis

Manajemen merupakan salah satu kriteria yang dipergunakan untuk menilai kekritisan lahan di kawasan lindung, yang dinilai berdasarkan kelengkapan aspek pengelolaan yang meliputi keberadaan tata batas kawasan hutan, pengamanan dan pengawasan serta dilaksanakan atau tidaknya penyuluhan. Sesuai dengan karakternya seperti halnya dengan kriteria produktivitas, manajemen pada prinsipnya merupakan data atribut yang berisi informasi mengenai aspek manajemen.

Tabel 12. Klasifikasi Manajemen dan Skoringnya untuk Penentuan Lahan Kritis dengan

Data produktivitas merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai kekritisan lahan di kawasan budidaya pertanian. Data ini diperoleh dari hasil survei sosial ekonomi, data dari instansi Dinas pertanian, Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya. Data produktivitas dinilai berdasarkan ratio terhadap produksi komoditi umum optimal pada pengelolaan tradisional. Sesuai dengan karakternya, data tersebut merupakan data atribut.

Tabel 13. Klasifikasi Produktivitas dan Skoringnya untuk Penentuan Lahan Kritis dengan persen bobot 30%

Sangat Rendah ratio terhadap produksi komoditi

umum optimal pada pengelolaan 1 30 tradisional: < 20%

Sumber: P. 32/Menhut-II/2009

C.3.4.3 Geologi (Batuan)

Tabel 14. Klasifikasi Batuan dan Skoringnya untuk Penentuan Lahan Kritis dengan persen bobot 5%

Kelas Besaran/ Deskkriptif Skor Skor x Bobot Sedikit < 10% permukaan lahan tertutup

batuan 5 25 Sedang 10 – 30 % permukaan lahan tertutup

batuan 3 15 Banyak > 30% permukaan lahan tertutup

batuan 1 5

Sumber: P. 32/Menhut-II/2009

C.4 Analisis Spasial

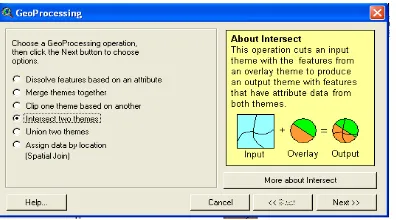

Analisis spasial dengan menggunakan GIS. Kelima data spasial dilakukan dengan cara overlay (tumpang susun) dengan bantuan software ArcView. Berikut contoh seperti terlihat pada Gambar 1 teknik memilih untuk teknik overlay (tumpang susun) yang terdapat dalam extention software SIG.

Gambar 1. Kotak Dialog untuk Memilih Teknik Overlay

Proses overlay ini dilakukan dengan secara bertahap dengan urutan mulai dari overlay theme dengan kelas kemiringan lereng kemudian hasil overlay tersebut di overlay-kan lagi dengan theme erosi. Proses ini dilakukan untuk

theme-theme berikutnya dengan cara yang sama. Setelah itu dapat dibuat kriteria

Gambar 2. Kriteria dan Prosedur Penetapan Lahan Kritis di Kawasan Hutan Lindung

Gambar 3. Kriteria dan Prosedur Penetapan Lahan Kritis Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan

Gambar 4. Kriteria dan Prosedur Penetapan Lahan Kritis di Kawasan Budidaya Pertanian

Setelah dilakukan proses overlay dilakukan terhadap variabel peubah yang mempengaruhi tingkat kekritisan lahan, maka dapat dirumuskan fungsi untuk kekritisan lahan sesuai skor dan bobot pada masing-masing kawasan, yaitu:

LK = Lahan kritis

a = Faktor penutupan lahan/ vegetasi b = Faktor kemiringan lereng

c = Faktor bahaya erosi d = Faktor manajemen

50, 10, 10, 30 = merupakan konstanta dari nilai skoring

2. Rumus fungsi untuk penentuan lahan kritis di kawasan lindung di luar kawasan hutan adalah:

LK = [ a(50) + b(10) + c(10) + d(30) ] Keterangan:

LK = Lahan kritis

a = Faktor penutupan lahan/ vegetasi b = Faktor kemiringan lereng

c = Faktor bahaya erosi d = Faktor manajemen

50, 10, 10, 30 = merupakan konstanta dari nilai skoring

3. Rumus fungsi untuk penentuan lahan kritis di kawasan budidaya pertanian adalah:

LK = [ a(30) + b(20) + c(15) + d(30) + e(5) ] Keterangan:

LK = Lahan kritis

d = Faktor manajemen e = Faktor batuan

50, 10, 10, 30 = merupakan konstanta dari nilai skoring

Dari hasil perhitungan maka akan didapat tingkat kekritisan lahan dan disesuaikan tingkatannya seperti yang terlihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Klasifikasi Tingkat Kekritisan Lahan Berdasarkan Total Skor Total Skor Pada:

Kawasan hutan Kawasan Budidaya Kawasan Lindung di Tingkat Kekritisan Lindung Pertanian Luar Kawasan Hutan Lahan

120 - 180 115 - 200 110 - 200 Sangat Kritis 181 - 270 201 - 275 201 - 275 Kritis

271 - 360 276 - 350 276 - 350 Agak kritis 361 - 450 351 - 425 351 - 425 Potensial Kritis

451 - 500 426 - 500 426 - 500 Tidak Kritis

Sumber: P. 32/Menhut-II/2009

Gambar 5. Bagan Alur Proses Penentuan Lahan Kritis di Kawasan Sub DAS Aek Raisan

Data Luas Lahan Kritis Peta Lahan Kritis Kawasan DAS

IV. KONDISI UMUM

A. Letak dan Luas

Kawasan Hutan Batang Toru terdiri dari Blok Barat dan Blok Timur, secara geografis terletak antara 98° 53’ - 99° 26’ Bujur Timur dan 02° 03’ - 01° 27’ Lintang Utara. Hutan alami (primer) di Batang Toru yang tersisa saat ini diperhitungkan seluas 136.284 ha dan berada di Blok Barat seluas 81.344 ha dan di Blok Timur seluas 54.940 ha.

Gambar 6. Peta Wilayah Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas di DAS Batang Toru Secara administratif berada di 3 Kabupaten yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan dan 11 Kecamatan berdasarkan peta administrasi yang diperoleh dari BPDAS Asahan Barumun (Lampiran 3) dengan luas hutan di masing-masing kabupaten sebagai berikut:

berada di Tapanuli Utara. Pegunungan yang paling tinggi di Batang Toru berada di Tapanuli Utara (Dolok Saut 1.802 m dpl).

DAS Raisan

Hutan primer yang tersisa di DAS Raisan luasnya 12.043 ha dan mempunyai fungsi penting sebagai penyangga hulu dari DAS ini yang mensuplai air untuk areal pertanian mulai dari daerah Adiankoting di Tapanuli Utara sampai ke pantai Barat di Tapanuli Tengah dan juga memiliki 2 Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTP-MH)

DAS Sipansihaporas

PLTA Sipansihaporas sudah beroperasi sejak tahun 2002 dengan kapasitas 50 MW. Luas DAS 20.792 ha; Status Hutan Lindung (Register 13) seluas 10.106 ha, status Hutan Produksi seluas 8.909 ha, dan status perkebunan besar seluas 800 ha. DAS Sipansihaporas yang sudah digunduli seluas 1.680 ha. Luas genangan dam adalah 18.4 ha. Saat ini 1.127 ha dari DAS Sipansihaporas,

yang penutupan lahan hutan primer di kelerengan yang terjal masih berstatus sebagai lahan HPT di Tapanuli Tengah.

3. Kabupaten Tapanuli Selatan: Kawasan hutan Batang Toru yang termasuk ke dalam daerah Tapanuli Selatan adalah seluas 31.556 ha atau 23,1% dari luas hutan. Air dari sungai Batang Toru dan Aek Garoga menjadi penting untuk perkebunan luas yang berada di daerah hilir.

B. Topografi

Keadaan topografi di kawasan hutan Batang Toru sangat curam. Berdasarkan peta kontur sebagian besar kelerengan berkisar > 40%, dan lebih curam lagi di Blok Timur Sarulla. Tanah di hutan Batang Toru termasuk yang peka terhadap erosi. Hutan Batang Toru menjadi areal yang penting untuk mencegah banjir, erosi dan longsor di daerah Tapanuli ini yang rentan terhadap datangnya bencana alam, termasuk gempa. Dengan ketinggian sekitar 400-1.803 m di atas permukaan laut, kawasan hutan Batang Toru merupakan hutan pegunungan dataran rendah dan dataran tinggi.

Kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas yang berada pada kawasan Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam 5 kelas kelerengan yakni datar (0-8%), landai (8-15%), agak curam (15-25%), curam (25-40%), dan sangat curam (> 40%). Kelerengan 0-8% seluas 2.963,445 Ha, kelerengan 8-15% seluas 874,009 Ha, kelerengan 15-25% seluas 1.357,568 Ha, kelerengan 25-40% seluas 1.475,597 Ha, dan kelerengan > 40% seluas 1.048,842 Ha.

C. Iklim

Kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas memiliriki rata-rata curah hujan sebesar 2300-3900 mm/ tahun khususnya di daerah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah dengan rata-rata suhu udara sebesar 25,980C.

D. Kependudukan

V.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Peta Dasar

Dalam penelitian ini data-data dasar yang dipergunakan adalah berupa data digital yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Asahan Barumun, Pematang Siantar tahun 2009 dengan skala 1:50.000. Dengan demikian dukungan data yang diberikan membantu dalam proses analisis guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Peta yang digunakan antara lain; peta kawasan administrasi, peta DAS Batang Toru yang meliputi Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas, peta tutupan lahan atau vegetasi permanen, peta kelerengan, peta tingkat bahaya erosi, peta geologi atau batuan, dan peta kondisi pengelolaan kawasan atau manajemen serta produktivitas. Peta-peta dasar ini kemudian dipotong sesuai dengan wilayah kerja yang di analisis, dengan tujuan untuk lebih memprioritaskan wilayah kerja dan mempermudah penganalisaan.

B. Arahan Fungsi Lahan

Berdasarkan peta kawasan hutan yang diperoleh dari BPDAS Asahan Barumun, Pematang Siantar tahun 2009 skala 1:50.000 (Lampiran 4). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa di kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas terdapat arahan fungsi lahan untuk areal budidaya pertanian seluas 2.466,440 Ha, hutan lindung di dalam kawasan hutan seluas 5.220,409 Ha dan kawasan lindung di luar kawasan hutan seluas 32,612 Ha. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 16 luas masing-masing luasan arahan fungsi lahan dan fungsi hutan.

Tabel 16 . Arahan Fungsi Lahan di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas

Arahan Fungsi Fungsi Luas Persentase Sumber:BPDAS Asahan Barumun dan Hasil analisa

C. Input Data Spasial / Parameter Lahan Kritis

C.1 Vegetasi Permanen

konservasi (P), atau yang lebih dikenal dengan faktor Crops Practice (Cp) setelah dilakukan penggabungan. Pengkelasan nilai Cp dari masing-masing jenis penggunaan lahan akan digunakan sebagai salah satu parameter penentu tingkat kekritisan lahan.

Kondisi vegetasi permanen pada kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas (Lampiran 6) menunjukkan terdapat 9 jenis tutupan lahan yakni hutan alam, kebun campuran, perkebunan, pemukiman, sawah, semak belukar, tanah terbuka, tegalan/ ladang, dan tubuh air. Hutan alam mendominasi penutupan lahan pada kawasan ini seperti yang terlihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Vegetasi Hutan Alam di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas

Tabel 17. Jenis dan Klasifikasi Tutupan Lahan di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS

Berdasarkan hasil tabulasi maka diketahui bahwa tutupan lahan atau vegetasi permanen yang terbesar di kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas adalah hutan alam yaitu dengan total luas vegetasi permanen 5220,409 Ha atau 67,63 % dari luas total sedangkan yang paling sedikit adalah tanah terbuka dengan luasan 3,293 Ha.

C.2 Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng adalah perbandingan antara beda tinggi (jarak vertikal) suatu lahan dengan jarak mendatarnya. Besar kemiringan lereng dinyatakan dengan satuan % (persen). Data spasial kemiringan lereng dapat disusun dari hasil pengolahan data ketinggian (garis kontur).

Pengolahan data kontur untuk menghasilkan informasi kemiringan lereng dilakukan dengan menggunakan data kontur dalam format digital. Data kontur format vektor diolah terlebih dahulu menjadi model elevasi digital (Digital

Elevation Model / DEM) dengan metode Triangulated Irregular Network (TIN).

(Lampiran 7) yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi kemiringan lereng untuk identifikasi lahan kritis. Berdasarkan hasil pengolahan data kontur yang telah dilakukan, maka pengklasifikasian kemiringan lereng kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Klasifikasi Kemiringan Lereng di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas

Kelas Kelerengan Deskripsi Luas Persentase (%) (Ha) (%) 1 0 – 8 Datar 2.463,445 31,91 2 8 – 15 Landai 874,009 11,31 3 15 – 25 Agak Curam 1.357,568 17,59 4 25 – 40 Curam 1.475,597 19,12 5 > 40 Sangat Curam 1.548,842 20,07 Total 7.719.461 100,00 Sumber: P.32/Menhut-II/2009

Dari hasil tabulasi data maka didapat bahwa kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas didominasi dengan kelerengan datar (0-8%) dengan luas kawasan 2.963,445 Ha atau 31,91% kemudian diikuti dengan kelerengan sangat curam (> 40%) seperti terlihat pada Gambar 8 seluas 1.548,842 Ha atau 20,07% dari keseluruhan luas kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas.

Pengklasifikasian lahan berdasarkan kelerengan bertujuan untuk penentuan arah fungsi lahan. Faktor kelerengan mempunyai peran yang penting dalam penentuan tingkat kekritisan lahan. Keterkaitannya akan berdampak pada tingkat bahaya erosi. Semakin curam lereng maka akan memperbesar laju run off, selain itu dengan semakin miringnya lereng akan memberikan potensi yang besar untuk terkikis butiran tanah terpercik karena energi kinetik hujan. Dengan demikian lereng permukaan tanah makin curam maka kemungkinan erosi akan lebih besar.

Untuk lebih rinci klasifikasi kemiringan lereng pada kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Grafik Klasifikasi Kemiringan Lereng di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas

C.3 Tingkat Bahaya Erosi

Secara umum terjadinya erosi ditentukan oleh faktor-faktor iklim terutama intensitas hujan , topografi, karakteristik tanah, vegetasi penutupan tanah dan tata guna lahan.

Untuk menentukan tingkat erosi dilakukan pendekatan dengan metode USLE dengan menggunakan variabel yaitu curah hujan, tanah, kemiringan lereng, penutupan lahan serta tindakan-tindakan konservasi tanah dan kedalaman tanah. Setelah itu masing-masing variabel tersebut akan dioverlaykan. Dengan demikian akan diperoleh peta tingkat bahaya erosi beserta data atributnya.

Berdasarkan hasil pengolahan peta maka di dapat kelas dan luasan tingkat bahaya erosi pada kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas. Berikut Table 19 tabulasi tingkat bahaya erosi serta luasannya

Tabel 19. Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas

C.3.1 Curah Hujan (R)

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPDAS Asahan Barumun maka terdapat 8 tingkatan curah hujan (Lampiran 8). Dalam hal ini data curah hujan yang tersedia adalah data curah hujan tahunan di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas seperti terlihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Intensitas rata-rata Curah Hujan dan Nilai R di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas

Tabel di atas menunjukkan bahwa curah hujan tahunan tertinggi adalah 3800 mm/tahun dan curah hujan tahunan terendah adalah 2400 mm/tahun nilai sedangkan curah hujan yang paling banyak terjadi adalah 3400 mm/tahun yaitu dengan luasan 1.709,399 Ha atau 22,14 % dari luas total.

C.3.2 Tanah (K)

yang diperoleh dari BPDAS Asahan Barumun sangat bervariasi (Lampiran 9). Berdasarkan pengelompokan tanah USDA (greatgroup tanah) terdapat 10 jenis tanah dapat di lihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Jenis Tanah dan Nilai K di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis tanah yang paling banyak dijumpai di kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas adalah jenis

tanah Dystrandepts, Humitropepts dengan luasan 1.373,885 Ha atau 17,8 % dari luas total sebaran tanah.

C.3.3 Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS)

Tabel 22. Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (Nilai LS) di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas

Kemiringan Nilai LS Luas Persentase

C 3.4 Indeks Pengelolaan Tanaman dan Konservasi Tanah (Nilai CP).

Nilai CP merupakan salah satu parameter yang digunkan dalam menentukan nilai TBE. Berdasarkan hasil analisa diperoleh bahwa kisaran nilai CP aadalah antara 0,0000-0,8550. Pengklasifikasian nilai Cp ini diperoleh dari data yang sudah tersedia dalam Peraturan Menteri Kehutanan: P.32/Menhut-II/2009 dan informasi dari peta digital tutupan lahan yang diperoleh dari BPDAS Asahan Barumun. Klasifikasi nilai CP di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Indeks Pengelolaan Tanaman (Nilai C) dan Faktor Upaya Pengelolaan Konservasi Tanah (Nilai P)

C.3.5 Besaran Erosi dengan Menggunakan Rumus USLE

mengoverlaykan peta curah hujan (R), peta tanah (K), peta kemiringan lereng (LS) dan peta tutupan lahan (CP) sehingga diperoleh peta hasil perkalian TBE dengan menggunakan rumus USLE (Lampiran 10). Kemudian dipadankan lagi dengan peta kedalaman tanah. Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh hasil perkalian TBE dengan menggunakan rumus USLE seperti pada Tabel 22 berikut dengan luasannya.

Tabel 24. Hasil Perkalian TBE dengan Menggunakan Rumus USLE Kelas Kriteria Deskripsi Luas Persentase

Kedalaman tanah di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas

seperti ditunjukkan pada Tabel 23, hanya terdiri dari 2 kelas yaitu dalam (> 90 cm) dan sedang (60-90 cm). Sumber: BPDAS Asahan Barumun, Pematang Siantar

Tabel 25 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Sub DAS

C.4 Kriteria Manajemen/ Produktivitas dan Batuan

C.4.1 Kriteria Manajemen

Perolehan data kriteria manajemen dilakukan dengan pengecekan data yang sudah ada. Sesuai dengan karakternya, data yang dihasilkan berupa data atribut yang berisi mengenai informasi mengenai aspek manajemen.

Berdasarkan informasi yang didapat mengenai manajemen kawasan Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas dari BPDAS Asahan Barumun, Pematang Siantar yang dalam hal ini lembaga pengelolah DAS Batang Toru menyatakan bahwa pengelolaan Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas tergolong sedang atau dalam besarannya tidak lengkap. Ditandai dengan tidak lengkapnya kegiatan praktek konservasi tanah yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan konservasi tanah. Skor yang diberikan adalah 3 karena dalam kategori sedang dan kemudian dikalikan dengan skor kriteria manajemen yakni 30.

C.4.2 Produktivitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan: P.32/Menhut-II/2009, data produktivitas merupakan salah satu kriteria yang dipergunakan untuk menilai kekritisan lahan di kawasan budidaya pertanian, yang dinilai berdasarkan ratio terhadap produksi komoditi umum optimal pada pengelolaan tradisional.

lalu di overlaykan dengan parameter penentu lahan kritis untuk kawasan budidaya pertanian.

C.4.3 Batuan (Geologi)

Geologi atau batuan merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penentuan lahan kritis untuk kawasan budidaya pertanian dengan bobot 5%. Berdasarkan analisis data maka didapat batuan yang terdapat di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas terdiri dari 12 macam batuan mulai dari kelas banyak, sedang dan sedikit, secara rinci dapat di lihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Jenis Batuan di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas

Jenis Batuan Kelas Luas Persentase Sumber: BPDAS Asahan Barumun dan Hasil Analisa

D. Tingkat Kekritisan Lahan

Lahan kritis menurut Direktorat Rehabilitasi dan Reboisasi Lahan Kritis (1997) merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau kekurangan fungsinya sampai pada batas yang ditentukan. Lahan kritis dapat dinilai dari segi fungsi lahannya atau produktivitasnya. Namun secara umum penilaian lahan kritis dapat dilihat dari keadaan gundul, terkesan gersang dan bahkan munculnya batuan dipermukaan tanah, topografi lahan pada umumnya berbukit dan berlereng curam, pada umumnya dijumpai pada lahan dengan vegetsi alang-alang dengan pH tanah relatif rendah 4,8-6,2 dan mengalami pencucian tanah tinggi (Mahfuzd, 2001). Pada lahan kritis yang menjadi permasalahan utama adalah lahan yang mudah tererosi, tanah bereaksi masam dan miskin unsur hara.

Berdasarkan data peta penutupan lahan (vegetasi permanen), faktor kelerengan, tingkat bahaya erosi, geologi, faktor manajemen serta tingkat produktivitas yang telah dioverlaykan sesuai dengan parameter dan kriteria untuk masing-masing kawasan hutan lindung, budidaya pertanian dan kawasan lindung di luar kawasan hutan maka diperoleh tingkat kekritisan lahan seperti yang terlihat pada Tabel 27 berikut.

Gambar 11. Grafik Tingkat Kekritisan Lahan di Sub DAS Aek Raisan dan Sub DAS Sipansihaporas

Penentuan tingkat kekritisan lahan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode skoring. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian dari Kastaman (2007) mengenai penggunaan metode fuzzy dalam penentuan lahan kritis di Sub DAS Cipeles yang untuk mendapatkan gambaran perbandingan hasil analisis penentuan lahan kritis, terlebih dahulu dilakukan analisis data dengan menggunakan metode skoring kemudian dibandingkan kembali dengan metode fuzzy.

Kondisi wilayah Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas yang vegetasi permanennya didominasi hutan alam, memiliki kelerengan sangat curam pada tingkat kedua setelah datar, dengan sistem manajemen yang tidak lengkap kegiatan praktek konservasi tanah yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan konservasi tanah sehingga menjadikan lahan ini didominasi tingkat kekritisan pada kelas potensial kritis. Namun yang perlu diperhatikan selain dari faktor alam, adanya perilaku masyarakat dalam pengelolaan DAS juga perlu diperhatikan karena berdasarkan hasil survei lapangan banyak ditemukan lahan yang dibakar untuk dikonversi atau dijadikan ladang berpindah dan kebun campuran, karena sifatnya berpindah maka dapat menjadikan lahan tersebut menjadi gundul, rusak dan menjadi kritis. Oleh sebab itu dibutuhkan pengelolaan DAS guna untuk mewujudkan kondisi yang baiak sesuai dengan peruntukan dan kemampuan optimal dari sumber daya alam yang meliputi tanah, air dan tumbuhan sehingga mampu memberikan manfaat maksimal dan berkesinambungan bagi kesejahteraan manusia.

Adanya kondisi hutan dan lahan yang mengalami perubahan dengan cepat dan adanya keterkaitan masyarakat hulu dalam hal penyebab terjadinya kerusakan lahan, maka dibutuhkan suatu pengamatan dan penelitian lebih lanjut mengenai perilaku masyarakat dalam pemanfaatan lahan, khususnya lahan yang kelerengannya curam dan sangat curam. Lebih ditekankan pada kondisi lokasi penelitian yang hubungannya dengan budaya masyarakat dalam sistem bercocok tanam atau pola pertanian.

Melihat kondisi tersebut wilayah Sub DAS Aek Raisan dan Sipansihaporas sangat penting untuk ditangani dengan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan, rekomendasi kegiatan-kegiatan pengolahan lahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah, upaya melestarikan dan mempertahankan keberadaan hutan.

Adapun yang menjadi acuan untuk pengembangan dan konservasi kawasan DAS sesuai dengan prinsip pengelolaan DAS. Prinsip dasar pengelolaan DAS:

- Berazaskan kelestarian, kemanfaatan, keadilan, dan kemandirian - Melibatkan stakeholders dalam pengambilan keputusan

- Prioritas berdasarkan DAS strategi

- Meliputi manajemen: konservasi air, pengelolaan lahan dan pengelolaan vegetasi serta pembinaan SDM

- Efektivitas dan efisiensi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi