VARIABILITAS DAN HERITABILITAS BERBAGAI KARAKTER TANAMAN JAGUNG ( Zea mays L.) HASIL PERSILANGAN

RESIPROKAL GENERASI F1

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD SYAHRIL LUBIS 050307022/ BDP- PET

PROGRAM STUDI PEMULIAAN TANAMAN DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Skripsi : Variabilitas dan Heritabilitas Berbagai Karakter Tanaman Jagung ( Zea mays L.) Hasil Persilangan

Resiprokal Generasi F1. Nama : Muhammad Syahril Lubis NIM : 050307022

Departemen : Budidaya Pertanian Program Studi : Pemuliaan Tanaman

Disetujui oleh: Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Ir. Jenimar, MS.) (Luthfi A. M Siregar, SP. MSc. Ph.D) Ketua Anggota

NIP:131 535 856 NIP:132 315 867

Mengetahui

(Ir. Edison Purba, MSc. Ph.D) Ketua Departemen Budidaya Pertanian

NIP: 131 570 441

DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN PROGRAM STUDI PEMULIAAN TANAMAN

DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

ABSTRACT

The objectives of the research was valuated variability of some characters caused by genotype effect ( 2g), genotype and environment intraction ( 2p), studied heritability and also to see the effect resiprocal breeding of F1 with it’s parents of corn (Zeamays L.). The experiment was conduced at exprimental field Faculty of Agricultural, North Sumatera University, Medan. with altitude ± 25 meters above sea level from Januari to April 2009, used Randomized Block Design with one factor and four replication, there is F1 from Arjuna X Sukmaraga, Sukmaraga X Arjuna, Lamuru X Kalingga, Kalingga X Lamuru, Srikandi kuning X Bayu dan Bayu X Srikandi kuning. The result of the research is genotype have significantly effect with plant’s height 2-7 weeks after planting, leaf’s number 6-7 weeks after planting, age of blooms male, age of blooms female, age of harvesting, the number of kernel per ear, the weight of kernel per ear, the weight of 100 kernel and the net of product per plot. From progeny test some character of genotype showed better of some character and maternal effect. Phenotype variability all characters showed range wide variability, heritability of plant’s height, age of blooms female, age of harvesting and weight of 100 kernel were height and genetik variability were showed wide range so selection will be effective at character than another character.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keragaman dari beberapa karakter yang disebabkan oleh pengaruh genotipe ( 2g), interaksi genotipe dengan lingkungan ( 2p), mempelajari nilai heritabilitas dan juga untuk melihat pengaruh persilangan resiprokal pada F1 dengan tetuanya (efek heterosis) Pada tanaman jagung (Zea mays L). Penelitian dilaksanakan di lahan penelitian Fakultas Pertanian USU, Medan dengan ketinggian tempat ± 25 mdpl mulai dari bulan Januari sampai dengan April 2009, Menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan satu faktor perlakuan dan empat ulangan, Faktor merupakan F1 hasil persilangan dari Arjuna X Sukmaraga, Sukmaraga X Arjuna , Lamuru X Kalingga, Kalingga X Lamuru, Srikandi kuning X Bayu dan Bayu X Srikandi kuning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa genotipe berbeda nyata terhadap karakter tinggi tanaman 2-7 MST, jumlah daun 6-7 MST, umur keluar bungan jantan, umur keluar bunga betina, umur panen, jumlah biji per tongkol, berat biji per tongkol, berat 100 biji dan produksi per plot. Dari uji progenitas beberapa karakter dari genotipe menunjukkan sifat yang lebih baik dan pengaruh meternal. Keragaman fenotipe dari semua karakter menunjukkan kriteria luas, heritabilitas dari tinggi tanaman, umur keluar bunga betina, umur panen, berat 100 biji memiliki kriteria tinggi dan keragaman genetik pada karakter ini juga menunjukkan kriteria tinggi sehinggga seleksi akan lebih efektif dibandingkan dengan karakter yang lain.

Kata kunci: jagung, persilangan resiprokal, heritabilitas, variabilitas.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Syahril Lubis dilahirkan di Lumban Pasir pada 01 November 1986 dari pasangan Murroh Lubis dengan Nur Jannah. Penulis merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara.

Menamatkan pendidikan SD di SDN 142649 desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan MADINA tahun 1998, SMP Negeri 6 Kotanopan tahun

2002, SMA Negeri 1 Kotanopan tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Sumatera Utara, Medan pada Fakultas Pertanian program studi

Pemuliaan Tanaman tahun 2005.

Selama mengikuti perkuliahan penulis pernah menjadi asisten laboratorium mata Kuliah Biokimia tahun 2006-2008, asisten laboratorium mata kuliah Sitogenetika tahun 2007-2009, asisten laboratorium mata kuliah Dasar Pemuliaan Tanaman tahun 2009 dan asisten laboratorium mata kuliah Klasifikasi Tumbuhan tahun 2009. Beberapa organisasi intra kampus juga pernah penulis ikuti seperti Himpunan Mahasiswa Departemen Budidaya Pertanian (HIMADITA), Ketua Pengajian Departemen Budidaya Pertanian 2008/2009, BKM Al-Mukhlisin FP, Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) Rabbani 2008 dan tim pementor agama Islam FP 2007-2008.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kapada Allah SWT atas segala rahmad, karunia dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul penelitian ini adalah ”Variabilitas dan Heritabilitas Berbagai Karakter Tanaman Jagung ( Zea mays L.) Hasil Persilangan Resiprokal

Generasi F1”

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Prof. Dr. Ir. Jenimar, MS selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Luthfi A. M. Siregar, SP. MSc. PhD selaku anggota komisi pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Murroh Lubis dan Ibunda Nur Jannah atas kasih sayang, dukungan dan do’anya. Kepada abang saya Samsuddin Lubis serta kepada kakak saya Erna Wati Safitri Lubis dan keluarga serta kepada kakak dan adikku lainnya atas segala do’a dan dukungannya. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat terbaik saya Sri Wardani, Bang Jhon, Alfinur, Naim, Desni, Rosdiana, Muhkairah, Hendri, Febri, Azri, Rizki, Helmi dan Gusman.

Terima kasih juga kepada teman-teman saya mahasiswa Agronomi dan

Pemuliaan Tanaman angkatan 2005 serta teman-teman saya di BKM Al-Mukhlisin dan Himadita Nursery atas segala bantuan dan dukungan selama

penulis menjalani perkuliahan di Kampus FP USU.

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan.

Medan, April 2009

DAFTAR ISI

ABSTRACT ... i

ABSTRK ... ii

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR... iv

DAFTAR ISI... vi

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

PENDAHULUAN ... 1

Latar belakang... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Hipotesis Penelitian... 3

Kegunaan Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

Botani Tanaman ... 5

BAHAN DAN METODE PENELITIAN ... 17

Tempat dan Waktu ... 17

Bahan dan Alat... 17

Metode Penelitian ... 18

PELAKSANAAN PENELITIAN ... 21

Persiapan Lahan ... 21

Penanaman ... 21

Pemupukan ... 21

Penjarangan ... 21

Penyungkupan ... 22

Pemeliharaan Tanaman ... 22

Penyiraman ... 22

Penyiangan ... 23

Pengendalian Hama dan Penyakit... 23

Panen ... 23

Peubah Amatan ... 23

Tinggi Tanaman (cm) ... 23

Jumlah Daun (helai) ... 23

Umur Berbunga Jantan (hari)... 24

Umur Berbunga Betina (hari) ... 24

Kelengkungan Daun ... 24

Jumlah Daun Diatas Tongkol (helai) ... 24

Umur Panen (hari) ... 24

Jumlah Baris per Tongkol (baris) ... 25

Jumlah Biji per Tongkol (biji) ... 25

Berat Biji per Tongkol (g) ... 25

Berat 100 Biji (g) ... 25

Produksi Biji kering per plot (g) ... 25

Laju Pengisian Biji (g/hari)... 25

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil ... 26

Tinggi Tanaman (cm) ... 26

Jumlah Daun (helai) ... 27

Umur Keluar Bunga Jantan (hari) ... 29

Umur Keluar Bunga Betina (hari) ... 31

Kelengkungan Daun ... 33

Jumlah Daun di Atas Tongkol (helai) ... 35

Umur Panen (hari) ... 37

Jumlah Baris per Tongkol (baris) ... 39

Jumlah Biji per Tongkol (biji) ... 41

Berat Biji per Tongkol (g) ... 43

Berat 100 Biji (g) ... 45

Produksi Biji Kering per Plot (g) ... 47

Laju Pengisian Biji (g/hari)... 49

Pendugaan Karakter Genetik ... 51

Pembahasan... 52

KESIMPULAN DAN SARAN ... 57

Kesimpulan ... 57

Saran... 57

DAFTAR TABEL

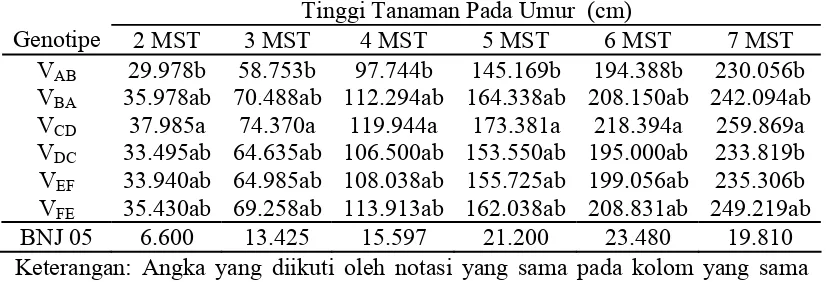

1. Rataan Tinggi Tanaman 2 S/D 7 MST dari Beberapa Genotipe (cm) .... 26

2. Uji Progenitas Tinggi Tanaman Populasi F1 dengan Populasi Tetua... 27

3. Perbandingan Tinggi Tanaman dari Genotipe Dengan Resiprokalnya.... 27

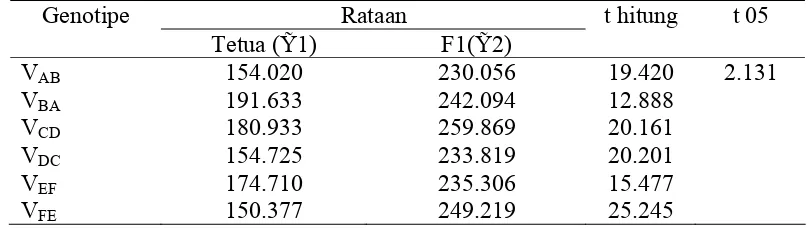

4. Rataan Jumlah Daun 2 s/d 7 MST dari Beberapa Genotipe (helai) ... 28

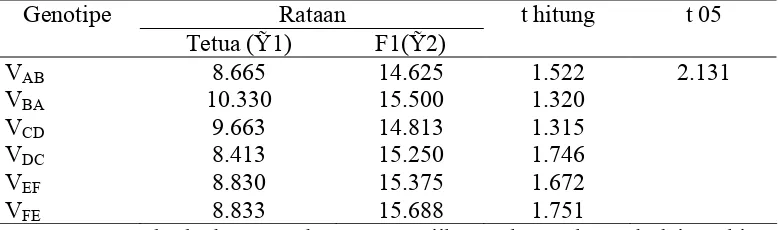

5. Uji Progenitas Jumlah Daun Populasi F1 dengan Populasi Tetua ... 28

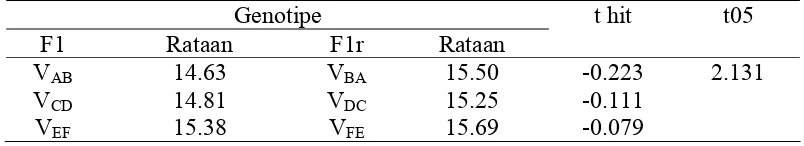

6. Perbandingan Jumlah Daun dari Genotipe dengan Resiprokalnya ... 29

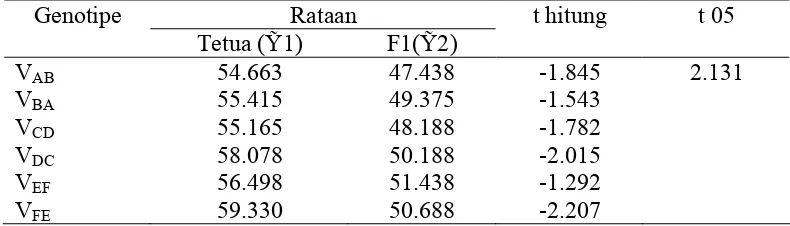

7. Rataan Umur Keluar Bunga Jantan dari Beberapa Genotipe (hari)... 29

8. Uji Progenitas Umur Keluar Bunga Jantan Populasi F1 dengan Populasi Tetua. ... 30

9. Perbandingan Umur Keluar Bunga Jantan dari Genotipe dengan Resiprokalnya... 31

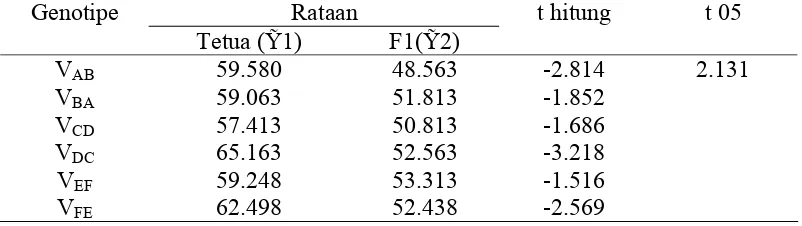

10. Rataan Umur Keluar Bunga Betina dari Beberapa Genotipe (hari)... 31

11. Uji Progenitas Umur Keluar Bunga Betina Populasi F1 dengan Populasi Tetua ... 33

12. Perbandingan Umur Keluar Bunga Betina dari Genotipe dengan Resiprokalnya... 33

13. Rataan Kelengkungan Daun dari Beberapa Genotipe (helai) ... 34

14. Uji Progenitas Kelengkungan Daun Populasi F1 dengan Populasi Tetua34 15. Perbandingan Kelengkungan Daun dari Genotipe dengan Resiprokalnya35 16. Rataan Jumlah Daun di Atas Tongkol dari Beberapa Genotipe (helai) 35 17. Uji Progenitas Jumlah Daun di Atas Tongkol Populasi F1 dengan Populasi Tetua. ... 36

18. Perbandingan Jumlah Daun di Atas Tongkol dari Genotipe dengan Resiprokalnya... 36

20. Uji Progenitas Umur Panen Populasi F1 dengan Populasi Tetua ... 38

21. Perbandingan Umur Panen dari Genotipe dengan Resiprokalnya ... 39

22. Rataan Jumlah Baris per Tongkol (baris) dari Beberapa Genotipe (hari)... 39

23. Uji Progenitas Jumlah Baris per Tongkol Populasi F1 dengan Populasi Tetua... 40

24. Perbandingan Jumlah Baris per Tongkol dari Genotipe dengan Resiprokalnya... 40

25. Rataan Jumlah Biji per Tongkol (biji) dari Beberapa Genotipe (hari).. 41

26. Uji Progenitas Jumlah Biji per Tongkol Populasi F1 dengan Populasi Tetua... 42

27. Perbandingan Jumlah Biji per Tongkol dari Genotipe dengan Resiprokalnya... 43

28. Rataan Berat Biji Per Tongkol dari Beberapa Genotipe (g) ... .43

29. Uji Progenitas Berat Biji per Tongkol Populasi F1 dengan Populasi Tetua... 44

30. Perbandingan Berat Biji per Tongkol dari Genotipe dengan Resiprokalnya... 45

31. Rataan Berat 100 Biji dari Beberapa Genotipe (g). ... 45

32. Uji Progenitas Berat 100 Biji Populasi F1 dengan Populasi Tetua... 46

33. Perbandingan Berat 100 Biji dari Genotipe dengan Resiprokalnya... 47

34. Rataan Produksi Biji Kering per Plot dari Beberapa Genotipe (g). ... 47

35. Uji Progenitas Produksi Biji Kering per Plot (g) Populasi F1 dengan Populasi Tetua... 48

36. Perbandingan Produksi Biji Kering per Plot dari Genotipe dengan Resiprokalnya... 49

37. Rataan Laju Pengisian Biji dari Beberapa Genotipe (g/hari)... 49

39. Perbandingan Laju Pengisian Biji dari Genotipe dengan

DAFTAR GAMBAR

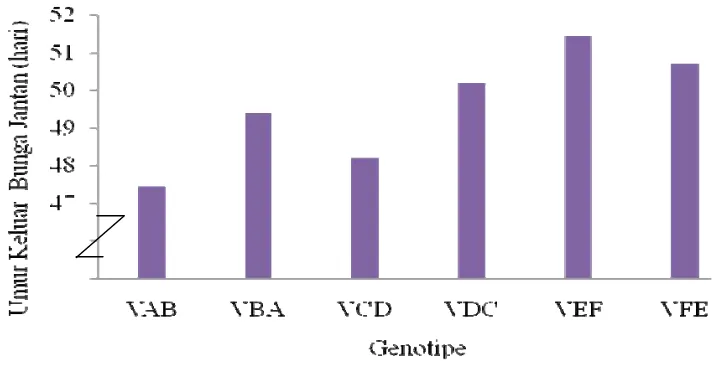

1. Histogram umur keluar bunga jantan dari beberapa genotipe ... 30

2. Histogram umur keluar bunga betina dari beberapa genotipe ... 32

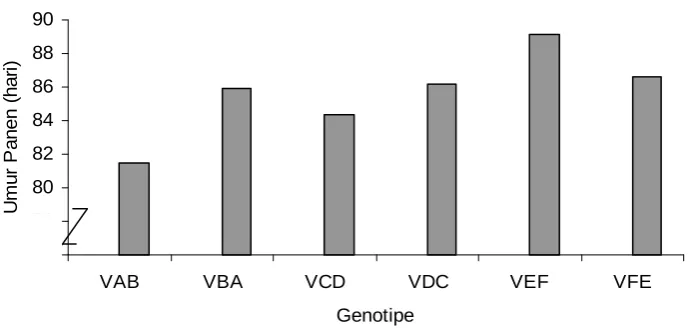

3. Histogram umur panen dari beberapa genotipe. ... 38

4. Histogram jumlah biji per tongkol dari beberapa genotipe... 42

5. Histogram berat biji per tongkol dari beberapa genotipe... 44

6. Histogram berat 100 biji dari beberapa genotipe. ... 46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Pengamatan tinggi Tanaman 2 MST Dari Tanaman F1(cm) ... 60

2. Daftar Sidik Ragam tinggi Tanaman 2 MST Dari Tanaman F1(cm) ... 60

3. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua dengan Turunan F1 ... 60

4. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 60

5. Data Pengamatan tinggi Tanaman 3 MST Dari Tanaman F1(cm... 61

6. Daftar Sidik Ragam tinggi Tanaman 3 MST Dari Tanaman F1(cm) ... 61

7. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua Dengan Turunan F1 ... 61

8. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 61

9. Data Pengamatan tinggi Tanaman 4 MST Dari Tanaman F1(cm) ... 62

10. Daftar Sidik Ragam tinggi Tanaman 4 MST Dari Tanaman F1(cm) ... 62

11 Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua Dengan Turunan F1 ... 62

12. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 62

13. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 5 MST Dari Tanaman F1(cm) ... 63

14. Daftar Sidik Ragam... 63

15. Tabel uji progenitas tanaman tetua dengan turunan F1 ... 63

16. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 63

17. Data Pengamatan tinggi Tanaman 6 MST Dari Tanaman F1(cm) ... 64

18. Daftar Sidik Ragam... 64

19. Tabel uji progenitas tanaman tetua dengan turunan F1 ... 64

20. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 64

21. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 7 MST Dari Tanaman F1(cm) ... 65

23. Tabel uji progenitas tanaman tetua dengan turunan F1 ... 65

24. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 65

25. Data Pengamatan Jumlah Daun 2 MST Dari Tanaman F1 (Helai)... 66

26. Daftar Sidik Ragam... 66

27.Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua Dengan Turunan F1 ... 66

28. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 66

29. Data Pengamatan Jumlah Daun 3 MST Dari Tanaman F1 (helai)... 67

30. Daftar Sidik Ragam... 67

31. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua dengan Turunan F1 ... 67

32. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 67

33. Data Pengamatan Jumlah Daun 4 MST Dari Tanaman F1 (helai)... 68

34. Daftar Sidik Ragam... 68

35. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua dengan Turunan F1 ... 68

36. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 68

37. Data Pengamatan Jumlah Daun 5 MST Dari Tanaman F1 (helai)... 69

38. Daftar Sidik ragam ... 69

39. Tabel uji progenitas tanaman tetua dengan turunan F1 ... 69

40.Tabel Uji Perbandingan Genotipe dengan Resiprokalnya ... 69

41. Data Pengamatan Jumlah Daun 6 MST Dari Tanaman F1 (helai)... 70

42. Daftar Sidik Ragam... 70

43. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua Dengan Turunan F1 ... 70

44. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 70

45. Data Pengamatan Jumlah Daun 7 MST Dari Tanaman F1 (helai)... 71

47. Tabel uji Progenitas Tanaman Tetua dengan Turunan F1 ... 71

48. Tabel Uji Perbandingan Genotipe dengan Resiprokalnya ... 71

49. Data Pengamatan Umur Keluar Bunga Jantan Dari Tanaman F1 (hari).... 72

50. Daftar Sidik Ragam... 72

51 Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua Dengan Turunan F1 ... 72

52. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 72

53. Data Pengamatan Umur Keluar Bunga Betina Dari Tanaman F1 (hari) ... 73

54. Daftar Sidik Ragam... 73

55. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua dengan Turunan F1 ... 73

56. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 73

57. Data Pengamatan Kelengkungan Daun Dari Tanaman F1 ... 74

58. Daftar Sidik Ragam... 74

59. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua dengan Turunan F1 ... 74

60. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 74

61. Data Pengamatan Jumlah Daun di Atas Tongkol Dari Tanaman F1 (helai) ... 75

62. Daftar Sidik Ragam... 75

63. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua dengan Turunan F1 ... 75

64. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 75

65. Data Pengamatan Umur Panen Dari Tanaman F1(hari) ... 76

66. Daftar Sidik Ragam... 76

67. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua Dengan Turunan F1 ... 76

68. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 76

70. Daftar Sidik Ragam... 77

71. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua Dengan Turunan F1 ... 77

72. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 77

73. Data Pengamatan Jumlah Biji per Tongkol Dari Tanaman F1 (biji) ... 78

74. Daftar Sidik Ragam... 78

75. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua Dengan Turunan F1 ... 78

76. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 78

77. Data Pengamatan Berat Biji per Tongkol Dari Tanaman F1 (g) ... 79

78. Daftar Sidik Ragam... 79

79. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua Dengan Turunan F1 ... 79

80. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 79

81. Data Pengamatan Berat 100 Biji Dari Tanaman F1 (g) ... 80

82. Daftar Sidik Ragam... 80

83. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua Dengan Turunan F1 ... 80

84. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 80

85. Data Pengamatan Produksi Biji Kering per Plot Dari Tanaman F1 (g) ... 81

86. Daftar Sidik Ragam... 81

87. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua Dengan Turunan F1 ... 81

88. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya. ... 81

89. Data Pengamatan Laju Pengisian Biji Dari Tanaman F1 (g/hari)... 82

90. Daftar Sidik Ragam... 82

91. Tabel Uji Progenitas Tanaman Tetua Dengan Turunan F1 ... 82

92. Tabel Uji Perbandingan Genotipe Dengan Resiprokalnya ... 82

94. Bagan Plot ... 84 95. Analisis tanah lokasi penanaman populasi tetua dan populasi F1 ... 85 96. Foto Lahan ... 86 97. Foto perbandingan tongkol antar genotipe hasil persilangan resiprokal.... 87 98. Foto perbandingan pipilan kering antar genotipe hasil persilangan

ABSTRACT

The objectives of the research was valuated variability of some characters caused by genotype effect ( 2g), genotype and environment intraction ( 2p), studied heritability and also to see the effect resiprocal breeding of F1 with it’s parents of corn (Zeamays L.). The experiment was conduced at exprimental field Faculty of Agricultural, North Sumatera University, Medan. with altitude ± 25 meters above sea level from Januari to April 2009, used Randomized Block Design with one factor and four replication, there is F1 from Arjuna X Sukmaraga, Sukmaraga X Arjuna, Lamuru X Kalingga, Kalingga X Lamuru, Srikandi kuning X Bayu dan Bayu X Srikandi kuning. The result of the research is genotype have significantly effect with plant’s height 2-7 weeks after planting, leaf’s number 6-7 weeks after planting, age of blooms male, age of blooms female, age of harvesting, the number of kernel per ear, the weight of kernel per ear, the weight of 100 kernel and the net of product per plot. From progeny test some character of genotype showed better of some character and maternal effect. Phenotype variability all characters showed range wide variability, heritability of plant’s height, age of blooms female, age of harvesting and weight of 100 kernel were height and genetik variability were showed wide range so selection will be effective at character than another character.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keragaman dari beberapa karakter yang disebabkan oleh pengaruh genotipe ( 2g), interaksi genotipe dengan lingkungan ( 2p), mempelajari nilai heritabilitas dan juga untuk melihat pengaruh persilangan resiprokal pada F1 dengan tetuanya (efek heterosis) Pada tanaman jagung (Zea mays L). Penelitian dilaksanakan di lahan penelitian Fakultas Pertanian USU, Medan dengan ketinggian tempat ± 25 mdpl mulai dari bulan Januari sampai dengan April 2009, Menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan satu faktor perlakuan dan empat ulangan, Faktor merupakan F1 hasil persilangan dari Arjuna X Sukmaraga, Sukmaraga X Arjuna , Lamuru X Kalingga, Kalingga X Lamuru, Srikandi kuning X Bayu dan Bayu X Srikandi kuning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa genotipe berbeda nyata terhadap karakter tinggi tanaman 2-7 MST, jumlah daun 6-7 MST, umur keluar bungan jantan, umur keluar bunga betina, umur panen, jumlah biji per tongkol, berat biji per tongkol, berat 100 biji dan produksi per plot. Dari uji progenitas beberapa karakter dari genotipe menunjukkan sifat yang lebih baik dan pengaruh meternal. Keragaman fenotipe dari semua karakter menunjukkan kriteria luas, heritabilitas dari tinggi tanaman, umur keluar bunga betina, umur panen, berat 100 biji memiliki kriteria tinggi dan keragaman genetik pada karakter ini juga menunjukkan kriteria tinggi sehinggga seleksi akan lebih efektif dibandingkan dengan karakter yang lain.

Kata kunci: jagung, persilangan resiprokal, heritabilitas, variabilitas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Produksi jagung nasional meningkat setiap tahun, namun hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan domestik sekitar 11 juta ton/tahun, sehingga masih mengimport dalam jumlah besar yaitu 1 juta ton. Sebagian besar kebutuhan jagung domestik untuk pakan dan industri pakan sekitar 57%, sisanya sekitar 34% untuk pangan dan 9% untuk kebutuhan industri lainnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi jagung nasional juga berpeluang besar untuk memasok sebagian pasar jagung dunia yang mencapai sekitar 8 juta ton/tahun (Mejaya dkk, 2005).

Kondisi lingkungan untuk pertanaman jagung sangat bervariasi dari waktu ke waktu dan beragam pada berbagai lokasi, sedang varietas hibrida sangat peka terhadap lingkungan tumbuhnya. Selain itu kendala pengembangan varietas jagung hibrida adalah ketersediaan benih yang masih terbatas terutama hingga pelosok pedesaan dan harganya yang relatif mahal. Untuk itu menjadi pertimbangan untuk mengembangkan jagung bersari bebas yang benihnya mudah dibuat oleh petani dan penangkar dengan perlakuan seleksi yang baik (Awaludin, Neny dan Ratna, 2009).

setiap kali tanam petani harus membeli benih baru. Selain itu, produksi benih varietas bersari bebas juga sederhana dan mudah dilaksanakan oleh kelompok petani (Dahlan, 1988).

Perbanyakan benih inti untuk memproduksi benih penjenis varietas bersari bebas tidak boleh kurang dari 200 tanaman yang dapat dipanen, ditanam pada tanah bukan bekas tanaman jagung, tidak ada tanaman yang berbunga bersamaan pada jarak 500 m, tidak ada tanaman tipe yang menyimpang yang sampai

memproduksi tepung sari (Dahlan dan Slamet. 1992).

Pembentukan varietas hibrida maupun bersari bebas merupakan suatu kegiatan program pemuliaan tanaman. Menurut Welsh (1991) metode yang digunakan dalam program pemuliaan tanaman adalah meliputi pemilihan tetua, hibridisasi, seleksi dan pengujian daya adaptasi.

Terkait dengan sasaran yang ingin dicapai, pemilihan tetua yang akan digunakan sebagai bahan persilangan, akan sangat menentukan keberhasilan program yang akan dibuat. Hal ini berhubungan erat dengan adanya keragaman atau variabilitas material tersebut (Mangundidjojo, 2007).

Pada metode hibridisasi, penelitian ini menggunakan metode persilangan resiprokal pada populasi dasar dan metode silang dalam pada program persilangan selanjutnya sampai didapatkan populasi tanaman dengan tingkat homozigositas yang tinggi. Menurut Welsh (1991) persilangan resiprokal adalah persilangan antara dua induk, dimana kedua induk berperan sebagai pejantan dalam suatu persilangan, dan sebagai betina dalam persilangan yang lain. Seleksi berulang resiprokal memperbaiki kemampuan berkombinasi spesifik maupun

umum. Caranya adalah dengan melakukan seleksi terhadap dua populasi dalam waktu yang bersamaan.

Metode pemuliaan tanaman berikutnya adalah seleksi. Seleksi yang berpedoman pada nilai variabilitas genetik dan fenotipe serta heritabilitas dapat membantu ketajaman seleksi sehingga hasil yang didapatkan akan lebih baik. Variabilitas genetik yang tinggi akan mempengaruhi variabilitas fenotipe dalam suatu populasi, sehingga pemulia mempunyai peluang yang lebih besar dalam melakukan seleksi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat apakah terjadi perbedaan secara statistik dari berbagai karakter yang diamati dari hasil persilangan resiprokal (F1) dengan tetuanya dan untuk melihat nilai variabilitas dan heritabilitas dari populasi hasil persilangan resiprokal sebagai acuan untuk seleksi.

Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat perbedaan dari berbagai karakter tanaman hasil persilangan resiprokal (F1) beberapa varietas jagung (Zeamays L.) dengan tetuanya 2. Untuk mengetahui nilai variabilitas dan heritabilitas dari berbagai karakter

tanaman hasil persilangan resiprokal sebagai acuan untuk seleksi pada tanaman jagung.

Hipotesis Penelitian

1. Adanya perbedaan secara statistik dari berbagai karakter tanaman hasil persilangan resiprokal (F1) beberapa varietas jagung dengan tetuanya.

2. Adanya perbedaan nilai variabilitas dan heritabilitas dari berbagai karakter tanaman hasil persilangan resiprokal

Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan dalam penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera utara, Medan.

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Tanaman

Menurut Steenis (1978) kedudukan tanaman jagung (Zea mays L) dalam taksonomi adalah: Kingdom Plantae, Divisi Spermatophyta, Famili Graminae, Genus Zea dan Spesies Zeamays L.

Tumbuhnya radikula akan menghasilkan akar pertama yang akan berkembang (seminal). Setelah tiga hari atau lebih akar seminal akan tumbuh dari embrio kearah samping, akar ini banyak mensuplai nutrisi sejak awal minggu kedua setelah perkecambahan dan akan tetap berfungsi untuk sementara waktu, walaupun sesudah kedatangan akar yang mempunyai fungsi utama pada penyerapan. Akar adventif berkembang dari mata tunas batang paling bawah. Beberapa akar tumbuh horizontal 0,5-1m dan turun kebawah secara vertikal dengan kedalaman dapat mencapai 2,5 m (Purseglove, 1985).

Kedudukan daun jagung distik (dua baris daun tunggal yang keluar dalam kedudukan berselang seling) dengan pelepah-pelepah daun yang saling bertindih dan daunnya lebar serta relatif panjang. Epidermis daun bagian atasnya biasanya berambut halus dan mampunyai baris-baris sel yang membujur berbentuk gelembung (buliform) yang dengan penambahan turgor menyebabkan daun menggulung atau membuka. Permukaan daun bagian bawah glabrus (tanpa rambut) dan biasanya mempunyai agak lebih banyak stomata dari pada permukaan bagian atas (Goldsworthy dan Fisher, 1992).

Bunga jantan jagung berada di ujung batang dalam bentuk malai di ujung. Jika kepala sari dari tassel pecah maka terbentuklah kabut debu serbuk sari. Telah dihitung bahwa sebuah tassel dapat menghasilkan sebanyak 60 juta serbuk sari. Bunga betina tumbuh dibagian bawah tanaman dalam bentuk bulir majemuk atau sering disebut tongkol yang tertutup rapat oleh upih yang disebut kulit ari. Muncul dari tongkol dijumpai sejumlah besar rambut panjang (silks) yaitu kepala putik. Sewaktu reseptif rambut sutra ini lengket, sehingga serbuk sari manapun yang tertiup kearah rambut ini akan melekat. Setiap rambut dihubungkan oleh tangkai putik yang panjang kebakal buah tunggal yang setelah dibuahi menjadi biji atau inti biji (kernel). Pada bunga jantan biasanya memancarkan serbuk sari sebelum bunga betina pada tanaman yang sama masak. Ketika kepala sari bunga betina menjadi reseptif maka serbuk sari dari tanaman jagung yang bersebelahan tertiup angin dan akan menempel padanya sehingga terjadi penyerbukan silang (Loveless, 1989).

Embrio terdiri dari plumula, radicle dan scutellum. Pada biji yang sudah tua, pericarp merupakan kulit yang keras. Bentuk biji ada yang bulat. Gigi atau pipih sesuai dengan varietasnya. Warna biji juga bervariasi antara lain kuning, putih, merah/orange dan merah hampir hitam (Ginting, 1995).

Syarat Tumbuh

Iklim

Jagung termasuk tanaman yang toleran terhadap kondisi lingkungan jagung dapat tumbuh dari dataran rendah sampai dengan ketinggian 3700 mdpl. Jagung dapat tumbuh dengan curah hujan tahunan yaitu 2500 mm/tahun (Sing, 1987).

Jagung merupakan tanaman tropik yang membutuhkan temperatur yang tinggi pada siang dan malam. Suhu yang paling baik pada siang hari berkisar antara 200C- 470C dan pada malam hari 140C. Benih tidak akan berkcambah dengan baik ada temperatur kurang dari 100C. Suhu diatas 400C akan menurunkan aktivitas penyerbukan (Hartman et al, 1981).

Jumlah dan distribusi hujan tahunan untuk tanaman jagung dapat tumbuh normal antara 2500-5000 mm/tahun. Pada stadia pertumbuhan awal dan pembungaan tanaman jagung membutuhkan banyak air. Kekurangan pada fase ini menyebabkan berkurangnya hasil (Nurmala. 1997).

Tanah

Jagung dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah tetapi dengan pengolahan dan drainase yang bagus. pH tanah untuk tanaman jagung berkisar antara 5,8-6,9 (Dacoteau, 2000), dan ini tergolong sesuai dengan lokasi penanaman yang memiliki pH 6, 9 (Laboratorium Sentral FP USU, Medan, 2009).

Tanaman jagung tumbuh baik pada berbagai jenis tanah, terutama pada tanah yang bertekstur liat karena mampu menahan lengas yang tinggi atau

mampu menyimpan air lebih lama dari pada tekstur tanah yang lain (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998).

Macam tanah yang baik bagi pertumbuhan jagung adalah tanah aluvial atau lempung yang subur, terbebas pengairannya karena tanaman jagung tidak toleran pada genangan air. Pada tanah yang terlalu lembab, penanaman hendaknya diatur sedemikian rupa agar jagung cukup matang untuk dipanen pada permulaan musim kering (Kartasapoetra, 1988).

Variabilitas

Dalam mempelajari pewarisan kwantitatif dari beberapa persilangan resiprok, P1dan P2 biasanya galur murni, yaitu homozigot untuk sebagian besar sifat yang dapat diamati, maka rata-rata F1 berada diantara tetuanya, kombinasi gen bercampur dalam F1 (Crowder, 1997).

Suatu populasi seperti suatu garis keluarga (line), suatu keturunan (breed), suatu varietas, suatu galur (strain), suatu sub varietas dan sebagainya tersusun dari individu-individu yang sedikit banyaknya serupa dalam komposisi

genetiknya dibandingkan dengan individu-individu dalam spesies tersebut secara keseluruhannya. Variabilitas fenotipe ( 2p) biasanya akan diekspresikan sekaligus dalam suatu kelompok organisme yang secara genetik identik. Semua variabilitas dalam keturunan (galur-galur) murni demikian, jelas awalnya adalah lingkungan. Persilangan antara dua galur murni menghasilkan suatu hibrida F1 yang secara genetik seragam. Variabilitas fenotipe dalam F1 juga asalnya adalah non-genetik. Pada pembentukan generasi F2 kombinasi-kombinasi gen

dipertukarkan dan berbagi dalam kombinasi-kombinasi baru pada individu-individu F2. Secara umum terlihat generasi F2 lebih beragam dari F1

(Stansfield, 1991).

Penyebaran dari observasi suatu populasi dapat dideskripsikan dengan varian, varian adalah rata-rata penyimpangan dari rata-rata yang dikuadratkan. Varian digunakan dalam perhitungan standar deviasi pada perhitungan heritabilitas (Poehlman and Sleper, 1995).

Komponen genotipe dan lingkungan tidak dapat diestimasi (diduga) secara langsung dari hasil observasi suatu populasi, tapi dalam keadaan yang pasti mereka dapat diestimasi dalam suatu populasi percobaan. Apabila satu atau komponen lain dapat dieliminasi dengan sempurna, sisa dari keragaman fenotipe menyediakan sebuah estimasi pada komponen sisa. Variasi lingkungan tidak dapat diubah karena ia termasuk bagian dari keragaman non genetik, sebagian besar dari keragaman lingkungan adalah diluar kontrol percobaan. Eliminasi keragaman genetik dapat dilakukan yang bisa dilihat melalui percobaan. Hasil lini murni yang tinggi atau F1 dari persilangan antara dua lini menghasilkan

semua individu dengan genotipe yang sama dan oleh sebab itu tanpa variasi genotipe (Falcolner, 1981).

Heritabilitas

Kemajuan dalam proses seleksi yang tergantung pada evaluasi visual pada fenotipe dapat menyebabkan kesalahan yang lebih besar, khususnya jika heritabilitas rendah. Variasi genotipe suatu karakter sukar diperkirakan secara visual, misalnya untuk jumlah daun, kekuatan tanaman dan komponen panen. Pada karakter yang heritabilitasnya rendah, pertumbuhan gen berlangsung lambat kalaupun penggabungan gen-gen tersebut dapat dicapai. Seleksi akan sangat efektif pada tanaman yang heritabilitas tinggi. Tanaman yang heritabilitas tinggi akan mudah terlihat dalam populasi (Welsh, 1991).

Heritabilitas dinyatakan sebagai persentase dan merupakan bagian pengaruh genetik dari penampakan fenotipe yang dapat diwariskan dari tetua kepada turunannya. Heritabilitas tinggi menunjukkan bahwa varian genetik besar dan varian lingkungan kecil. Dengan makin besarnya komponen lingkungan, heritabilitas makin kecil. Dalam hal panjang tongkol, nilai heritabilitas 45% relatif tinggi dan menunjukkan bahwa seorang pemulia tanaman dapat memperoleh kemajuan dalam mencari tongkol jagung yang lebih panjang. Dalam kebanyakan program pemuliaan tanaman, tujuan dari pemuliaan tanaman meliputi lebih dari satu sifat. Sebagai tambahan terhadap panjang tongkol, pemulia tanaman mungkin juga tertarik pada ukuran biji, rasa manis dari biji, ketebalan perikarp, panjang kelobot dan sejumlah sifat-sifat lain (Crowder, 1997).

Heritabilitas dapat diduga dengan menggunakan cara perhitungan, antara lain dengan perhitungan varian keturunan, dan dengan perhitungan komponen varian dari analisis varian (Mangundidjojo,2007). Pengertian heritabilitas sangat penting dalam pemuliaan dan seleksi karakter kuantitatif. Efektif atau tidaknya seleksi tanaman yang berdaya hasil tinggi dari sekelompok populasi, tergantung dari:

1. Seberapa jauh keragaman hasil yang disebabkan oleh faktor genetik yang nantinya diwariskan kepada turunannya.

2. Seberapa jauh pula keragaman hasil yang disebabkan oleh lingkungan tumbuh tanaman.

Heritabilitas dapat didefenisikan sebagai bagian keragaman genetik dan karagaman total (keragaman fenotipe). Besarnya heritabilitas suatu karakter kuantitatif dapat diduga melalui suatu desain persilangan dua galur murni.

( 2p) = ( 2g) + ( 2e) ( 2p) = ragam fenotipe ( 2g) = ragam genetik ( 2e) = ragam lingkungan

Besarnya heritabilitas dapat digunakan untuk menduga kemajuan seleksi dalam suatu program pemuliaan

Besarnya heritabilitas dapat digunakan untuk menduga kemajuan seleksi dalam suatu program pemuliaan.

∆G : kemajuan seleksi yang diharapkan

K : suatu konstanta yang ditentukan oleh proporsi (%) h2 : konstanta

p : simpangan baku fenotipe

(Makmur, 1988).

Kebanyakan karakter yang telah diwariskan berbeda dalam hal heritabilitas. Sebuah karakter seperti hasil, sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan dan akan memiliki heritabilitas yang rendah. Karakter yang tidak besar dipengaruhi oleh lingkungan biasanya memiliki heritabilitas yang tinggi. Pengaruh ini yang mungkin dipilih sebagai prosedur dalam seleksi yang digunakan oleh pemulia tanaman. Seleksi pada F2 pada persilangan antara tetua homozigot akan sangat tidak efektif untuk karakter yang heritabilitasnya rendah. Seleksi pada F2 akan lebih efektif apabila dibatasi oleh karakter yang memiliki heritabilitas tinggi. Seleksi untuk karakter yang heritabilitasnya rendah bisa dibuat lebih efektif apabila didasari penampilan keturunan F2. Peningkatan hasil dari seleksi bergantung pada efek kombinasi pada heritabilitas, jumlah dan variasi genetik yang diberikan serta intensitas seleksi. Pemakaian estimasi heritabilitas hanya untuk keterangan sampel populasi dan lingkungan di mana populasi telah tumbuh. Estimasi heritabilitas akan tetap tinggi atau tetap rendah ketika estimasi melewati suatu rangkaian populasi, lingkungan dan mungkin juga percobaan dapat dipertimbangkan untuk keseimbangan yang dapat diandalkan. Contoh pada karakter yang heritabilitasnya tinggi melewati interval pada lingkungan adalah ukuran biji pada gandum, data pembungaan, dan data masak biji pada kedelai. Hasil, ketahanan lingkungan, ketahanan suhu dingin dan kandungan secara umum protein memilki estimasi heritabilitas yang rendah. Prinsip yang digunakan untuk estimasi heritabilitas adalah:

Menentukan kepentingan relatif dari efek genetik yang dapat ditrasfer dari tetua ke turunannya,

Menentukan metode seleksi mana yang akan menjadi paling berguna untuk memperbaiki karakter

Memprediksikan peningkatan dari proses seleksi (Polhman and Sleper, 1995).

Persilangan

Secara genetik persilangan yang bukan inbreeding akan meningkatkan heterozigositas sehingga dengan demikian menaikkan keragaman genetik sedangkan inbreding akan meningkatkan homozigositas. Oleh karena itu tujuan utama dari persilangan adalah menggabungkan dua atau lebih sifat yang berbeda kedalam suatu hasil silangan. Selain itu, dapat pula dipakai sebagai alat untuk menghasikan galur baru, atau memanfaatkan heterosis. Beberapa hal yang perlu dipahami adalah daya gabung gen, daya gabung secara sfesifik, resiprok dan heterosis (Hadie dkk, 2008).

galur inbred yang disilangkan dengan beberapa galur inbred yang lain. Daya gabung khusus adalah penyimpangan penampilan persilangan suatu galur inbred

dengan inbred yang lain terhadap daya gabung umum (Mangoendidjojo, 2007). Persilangan resiprokal (persilangan kebalikan) ialah perkawinan yang merupakan kebalikan dari perkawinan yang semula dilakukan misalnya persilangan antara A sebagai tetua betina disilangkan dengan B sebagai tetua jantan dan sebaliknya B sebagai tetua betina disilangkan dengan A sebagai tetua jantan (Suryo, 2005).

Pada program persilangan, agar didapatkan variabilitas genetik yang tinggi maka bahan-bahan induk yang digunakan dalam program persilangan sedapat mungkin mempunyai sifat-sifat genetik yang jauh berbeda (divergen), tetapi dapat mengadakan kombinasi secara baik, karena hibrida yang akan dibuat persilangan antar galur-galur adalah dari kedua bahan tersebut (Moentono, 1988).

Pada proses silang dalam (selfing) yang dilakukan, keturunannya akan mengalami kemunduran dalam hal ketegaran, berkurangnya ukuran dari standar normal dan berkurangnya tingkat kesuburan reproduksi dibandingkan dengan tanaman tetuanya. Kemunduran sifat-sifat ini sering disebut adanya tekanan silang dalam. Dalam selfing yang apabila berlanjut sampai beberapa generasi akan terjadi fiksasi dalam pengelompokan sifat-sifat yang sesuai dengan komposisi genetiknya dalam kondisi yang homozigot. Kemunduran yang terjadi pada suatu galur inbred sebagai akibat proses selfing dari generasi ke generasi akan mengalami kemajuan genetik pada F1 bila dua galur inbred yang tidak berkerabat disilangkan sesuai dengan teori munculnya heterosis (Mangundidjojo, 2007).

Seleksi berulang timbal balik melibatkan dua populasi yang diperbaiki bersama-sama. Prosedur ini dianjurkan oleh Comstock, Robinson dan Harvey yang berpendapat bahwa efek heterosis ini mungkin disebabkan adanya gen-gen dominan dan sebagian lagi oleh adanya gen over dominan. Populasi yang satu digunakan sebagai tetua penguji untuk yang lain. Jadi apabila ada populasi A dan B, maka populasi A disilang dengan populasi B dan sebaliknya. Seleksi ini diharapkan dapat meningkatkan heterosis antara kedua populasi sehingga hibrida dapat memberikan hasil yang lebih tinggi (Dahlan, 1988).

Dalam proses pewarisan sifat, tidak semua sifat disebabkan oleh gen-gen pada kromosom dalam inti. Beberapa percobaan pewarisan menunjukkan bahwa bahan di luar inti atau organel-organel sitoplasmik juga merupakan pembawa sifat keturunan. Benda-benda di luar inti mungkin merupakan bagian ADN yang terletak dalam mitokondria dari sel-sel tanaman (Crowder, 1997).

Setelah dilakuakan persilangan maka selanjutnya dilakukan pengujian keturunan yang didalamnya dilakukan seleksi, karena suatu sifat tidak murni dipengaruhi oleh genetik tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Mangundidjojo (2007) menyatakan dapat diketahui atau dibedakan individu-individu tanaman yang baik secara genetik atau tanaman yang baik karena pengaruh lingkungan yang mendukung. Dari variasi genetik yang muncul dapat diperoleh individu-individu tanaman yang sesuai dengan tujuan seleksi.

Uji Progenitas

Uji progenitas digunakan sebagai suatu sistem evaluasi mengukur karakter terbaik setiap induk yang dapat digunakan pada persilangan selanjutnya

dalam seleksi berulang. Uji keturunan tersebut dengan demikian tidak mempersoalkan asal dari keturunan. Setiap produksi sistem keturunan berguna dalam mengidentifikasi karakter induk yang dapat dipergunakan dalam program pemulian sfesifik (Welsh, 1991).

Galur inbreed disilangkan satu sama lain kemudian dilihat penampilan F1nya. Apabila galur inbreed yang disilangkan dengan berbagai galur inbreed menghasilkan F1 dengan penampilan rata-ratanya baik, maka galur inbreed tersebut dikatakan mempunyai daya gabung umum yang baik. Apabia suatu galur inbreed hanya menampilkan F1 yang baik bila disilanglakan dengan galur inbreed tertentu, maka galur inbreed tersebut mempunyai daya gabung khusus (SpesificCombiningAbility) yang baik (Sunarto, 1997).

Untuk membedakan atau membandingkan dua macam perlakuan (uji beda rata-rata) umumnya dilakukan dengan uji t (t test/ uji progenitas). Pada prinsipnya berbeda nyata atau tidaknya dua macam perlakuan tersebut dapat diketahui dari perbandingan t hitung dan t tabel (daftar) (Sastrosupardi, 2004).

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di lahan penelitian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan dengan ketinggian tempat ± 25 m dpl. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Maret 2009.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah benih hasil persilangan resiprokal jagung yang terdiri dari 6 genotipe yaitu:VA (Arjuna) X VB (Sukmaraga), VC (Harapan) X

VD (Kalingga), VE (Srikandi Kuning) X VF (Bayu), VB (Sukmaraga) X VA

(Arjuna), VD (Kalingga) X VC (Harapan), VF (Bayu) X VE (Srikandi Kuning),

pupuk urea, SP-36, KCl, Dithane M-45, decis 2,5 EC, amplop ukuran besar yang berguna untuk menampung serbuk sari pada saat persilangan dan plastik ukuran ½ kg untuk menutup bunga betina agar tidak diserbuki bunga yang lain dan bahan-bahan lain yang mendukung penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan satu faktor yang terdiri dari 6 jenis hasil persilangan resiprok (genotipe) yaitu:

VA (Arjuna) X VB (Sukmaraga) : VAB

VC (Harapan) X VD (Kalingga) : VCD

VE (Srikandi Kuning) X VF (Bayu) : VEF

VB (Sukmaraga) X VA (Arjuna) : VBA

VD (Kalingga) X VC (Harapan) : VDC

VF (Bayu) X VE (Srikandi Kuning) : VFE

Jumlah ulangan : 4 ulangan

Jumlas plot : 24 plot

Jumlah tanaman perplot : 10 tanaman Jarak tanaman : 25 X 75 cm Jumlah tanaman sampel/plot : 4 tanaman Jumlah tanaman seluruhnya : 240 tanaman

Luas plot : 100 X 150 cm

Model linier yang digunakan untuk rancangan acak kelompok satu faktor adalah :

Y

ij =µ

+ρ

i + ij +ε

ij i = 1,2,3,4 j = 1,2,3,4,5,6Y

ij = adalah nilai pengamatan pada blok ke-i dan perlakuan ke-jµ

= rataan umum

ρ

i = adalah pengaruh pada blok ke-iij = adalah pangaruh perlakuan pada blok ke-i dan perlakuan ke-j

ε

ij = adalah pangaruh error pada blok ke-i dan perlakuan ke-j.Apabila efek perlakuan berbeda nyata pada analisis sidik ragam maka dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur (BNJ) (Steal dan Torrie, 1993).

Dari hasil analisis sidik ragam digunakan untuk mendapatkan nilai kuadrat tengah persilangan (KTp) dan kuadrat tengah error (KTe) yang selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai varian genotipe ( 2g) dan varian

fenotipe ( 2p).

Nilai varian genotipe dan fenotipe untuk setiap karakter diduga melalui analisis dari nilai harapan variannya yaitu:

KTp - ( 2e) Varian genetik ( 2g) =

r Varian fenotipe ( 2p) = ( 2g) + ( 2e)

Luas sempitnya variabilitas genetik dan fenotipe suatu karakter ditentukan berdasarkan varian genetik ( 2g), varian fenotipe ( 2p) serta standar

deviasi genetik ( 2g) dan standar deviasi fenotipe ( 2p) yang ditentukan dari:

( 2g) =

Dengan kriteria sebagai berikut:

( 2g) > 2( 2g) : variabilitas genetik luas ( 2g) ≤ 2( 2g) : variabilitas genetik sempit

( 2p) > 2( 2p) : variabilitas fenotipeik luas ( 2p) ≤ 2( 2p) : variabilitas fenotipeik sempit.

Nilai heritabilitas dalam arti luas dihitung berdasaskan rumus:

e

Untuk melihat perbedaan secara statistik dari berbagai karakter tanaman hasil persilangan resiprokal (F1) apakah berbeda dengan tetuanya dan untuk melihat pengaruh maternal maka digunakan uji progenitas pada taraf kepercayaan 5% yang dinyatakan sebagai berikut:

PELAKSANAAN PENELITIAN

Persiapan Lahan

Lahan yang akan digunakan untuk penelitian terlebih dahulu dibersihkan dari gulma dan sampah, lalu dilakukan pembuatan plot percobaan berukuran 100cm X 150cm, jarak antar plot 50 cm dan jarak antar blok 75 cm yang berfungsi sebagai drainase. Tanah diolah dengan kedalaman olah ± 20 cm.

Penanaman

Penanaman dilakukan dengan cara membuat lubang tanam pada lahan penelitian. Setiap plot dibuat lubang tanam sebanyak 10 lubang tanam. Setiap lubang tanam ditanami 2 benih perlubang tanam. Kemudian lubang tanam ditutup dengah tanah top soil.

Pemupukan

Pupuk urea diberikan dua kali yaitu pada saat tanam dan pada saat tanaman berumur 3 minggu setelah tanaman (MST) dengan dosis pupuk urea 3,75g/tanaman, pupuk KCl dan TSP diberikan pada saat tanaman 3 MST dengan dosis pupuk KCl 1,87g/tanaman dan TSP1,87 g/tanaman.

Penjarangan

Penyungkupan

Penyungkupan dilakukan pada saat alat kelamin jantan (serbuk sari)/ malai dan alat kelamin betina (putik)/tongkol muncul. Penyungkupan dilakukan dengan cara menyungkup alat kelamin jantan dengan amplop yang dapat menampung serbuk sari, dan alat kelamin betina dengan menggunakan plastik transparan dan setelah selesai persilangan dan masa reseptik bunga telah selesai maka sungkup dibuka kembali.

Penyerbukan

Penyerbukan dilakukan dengan cara selfing yaitu bunga jantan menyerbuki bunga betina pada tanaman yang sama, dan persilangan dilakukan setelah bunga jantan dan betina sudah memasuki masa reseptik. Tanaman jagung menyerbuk silang sekitar 95% dan menyerbuk sendiri sekitar 5%, dan nilai inilah yang dimanfaatkan dalam persilangan selfing yang dilakukan. Penyerbukan dilakukan dengan mengumpulkan serbuk sari pada amplop coklat yang telah disediakan dan kemudian serbuk sari tersebut diletakkan pada bunga betina (silk) dan setelah itu silk ditutup kembali dengan plastik transparan dan setelah masa reseptik bunga betina berakhir maka plastik pembungkus dibuka.

Pemeliharaan Tanaman

Penyiraman

Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari, atau sesuai dengan kondisi lingkungan. Penyiraman dilakukan agar kondisi air pada lahan penelitian tetap berada pada kondisi yang cukup untuk tanaman.

Penyiangan

Penyiangan dilakukan untuk menghindari persaingan antara gulma dan tanaman. Penyiangan gulma dilakukan secara manual atau menggunakan cangkul.

Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dilakukan dengan penyemprotan insektisida Decis 2,5 EC dengan dosis 0,5 cc/liter air, sedangkan pengendalian penyakit dilakukan dengan penyemprotan fungisida Dithane M-45 dengan dosis 1 cc/liter air.

Panen

Panen dilakukan dengan mengambil tongkol jagung dengan menggunakan tangan. Adapun kriteria panennya adalah rambut tongkol telah berwarna hitam dan bila biji ditekan dengan kuku tidak meninggalkan bekas.

Peubah Amatan

Tinggi Tanaman (cm)

Tinggi tanaman diukur mulai dari leher akar sampai dengan pucuk daun tertinggi tanaman dengan menggunakan meteran. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan setiap minggu sejak tanaman berumur 2 MST.

Jumlah Daun (helai)

Jumlah daun dihitung dengan menghitung seluruh daun yang telah membuka sempurna. Pengukuran jumlah daun dilakukan setiap minggu sejak tanaman berumur 2 MST hingga muncul bunga jantan.

Umur Berbunga Jantan (hari)

Umur berbunga jantan diamati pada saat keluar bunga jantan pada tanaman sampel. Kriteria yang digunakan adalah munculnya daun bendera pembungkus malai.

Umur Berbunga Betina (hari)

Umur berbunga betina diamati pada saat keluar bunga betina pada tanaman sampel yaitu keluarnya silk dari tongkol.

Kelengkungan Daun

Kelengkungan daun merupakan nisbah antara panjang daun dengan jarak antara ujung daun hingga pangkal daun dalam keadaan melengkung yang dinyatakan dengan : a/b

Dimana: a = panjang daun

b= jarak antara ujung daun hingga pangkal daun dalam posisi melengkung

Jumlah Daun di Atas Tongkol

Jumlah daun di atas tongkol dihitung dengan menghitung jumlah daun yang berada diatas tongkol utama.

Umur Panen (hari)

Umur panen dihitung pada saat dilakukannya pemanenan pada setiap tanaman sampel

Jumlah baris per Tongkol (g)

Jumlah baris per tongkol dihitung dari setiap tanaman sampel.

Jumlah Biji per Tongkol (biji)

Jumlah biji pertongkol dihitung pada setiap tanaman sampel.

Berat Biji per Tongkol (g)

Berat biji pertongkol ditimbang setelah biji dipipil dan dikeringkan pada setiap tanaman sampel.

Berat 100 biji (g)

Berat 100 biji ditimbang setelah biji dikeringkan dan dipipil pada setiap tanaman sampel.

Produksi Biji Kering per plot (g)

Produksi biji kering per plot (g) diambil dari seluruh tanaman per plot setelah biji dikeringkan dan dipipil.

Laju Pengisian Biji (g/hari)

Laju pengisian biji dihitung dengan membagi bobot biji tiap tongkol dengan selisih antar umur panen dan umur keluar rambut.

berat biji (g) LPB =

Umur Panen (hari) – Umur Keluar Rambut (hari)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tinggi Tanaman

Hasil analisis secara statistika dengan metode analisis ragam dari tinggi tanaman 2 s/d 7 MST dapat dilihat pada lampiran 1 s/d 22. Hasil analisis ragam tersebut menunjukkan bahwa genotipe berbeda nyata terhadap karakter tinggi tanaman 2 s/d 7 MST. Rataan tinggi tanaman 2 s/d 7 MST dari beberapa genotipe dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rataan Tinggi Tanaman 2 s/d 7 MST dari Beberapa Genotipe (cm) Tinggi Tanaman Pada Umur (cm)

Genotipe 2 MST 3 MST 4 MST 5 MST 6 MST 7 MST VAB 29.978b 58.753b 97.744b 145.169b 194.388b 230.056b

VBA 35.978ab 70.488ab 112.294ab 164.338ab 208.150ab 242.094ab

VCD 37.985a 74.370a 119.944a 173.381a 218.394a 259.869a

VDC 33.495ab 64.635ab 106.500ab 153.550ab 195.000ab 233.819b

VEF 33.940ab 64.985ab 108.038ab 155.725ab 199.056ab 235.306b

VFE 35.430ab 69.258ab 113.913ab 162.038ab 208.831ab 249.219ab

BNJ 05 6.600 13.425 15.597 21.200 23.480 19.810 Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi yang sama pada kolom yang sama

tidak berbeda nyata menurut uji beda rataan dengan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf 5%.

Tabel 1 menunjukkan bahwa rataan tinggi tanaman 7 MST yang tertinggi terdapat pada genotipe VCD yaitu 259. 869 cm dan yang terendah pada genotipe VAB yaitu 230.056 cm.

populasi F1 dengan populasi tetua berdasarkan uji progenitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Progenitas Tinggi Tanaman Populasi F1 dengan Populasi Tetua.

Genotipe Rataan t hitung t 05

Keterangan: F1 berbeda nyata dengan tetua jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t, genotipe F1 pada karakter tinggi tanaman menunjukkan perbedaan yang nyata dengan persilangan resiprokalnya (F1r) berdasarkan uji t pada taraf 5%. Perbandingan tinggi tanaman dari genotipe dengan resiprokalnya dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Perbandingan Tinggi Tanaman dari Genotipe dengan Resiprokalnya

Genotipe t hit t05

F1 Rataan F1r Rataan

VAB 230.06 VBA 242.09 3.074 2.131

VCD 259.87 VDC 233.82 6.653

VEF 235.31 VFE 249.22 3.553

Keterangan: Genotipe berbeda nyata dengan resiprokalnya jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

Jumlah Daun (helai)

Rataan jumlah daun 2 s/d 7 MST dari beberapa genotipe dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rataan Jumlah Daun 2 s/d 7 MST dari Beberapa Genotipe (helai) Jumlah Daun Pada Umur (cm)

Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut uji beda rataan dengan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf 5%.

Tabel 4. menunjukkan bahwa rataan jumlah daun 7 MST yang tertinggi terdapat pada genotipe VFE yaitu 15.688 cm dan yang terendah pada genotipe

VAB yaitu 14.625 cm.

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t (uji progenitas), menunjukkan bahwa karakter jumlah daun dari populasi F1 tidak berbeda nyata dengan jumlah daun dari populasi tetua. Perbandingan jumlah daun dari populasi F1 dengan populasi tetua berdasarkan uji progenitas dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Uji Progenitas Jumlah Daun Populasi F1 dengan Populasi Tetua.

Genotipe Rataan t hitung t 05

Keterangan: F1 berbeda nyata dengan tetua jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t.

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t, genotipe F1 pada karakter jumlah daun menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan

persilangan resiprokalnya (F1r) berdasarkan uji t pada taraf 5%. Perbandingan jumlah daun dari genotipe dengan resiprokalnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan Jumlah Daun dari Genotipe dengan Resiprokalnya

Genotipe t hit t05

F1 Rataan F1r Rataan

VAB 14.63 VBA 15.50 -0.223 2.131

VCD 14.81 VDC 15.25 -0.111

VEF 15.38 VFE 15.69 -0.079

Keterangan: Genotipe berbeda nyata dengan resiprokalnya jika angka angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

Umur Keluar Bunga Jantan (hari)

Hasil analisis secara statistika dengan metode analisis ragam dari karakter umur keluar bunga jantan (hari) dapat dilihat pada lampiran 50. Hasil analisis ragam tersebut menunjukkan bahwa genotipe berbeda nyata terhadap karakter umur keluar bunga jantan. Rataan umur keluar bunga jantan (hari) dari beberapa genotipe dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rataan Umur Keluar Bunga Jantan dari Beberapa Genotipe (hari) Genotipe Umur Keluar Bunga Jantan (hari)

VAB 47.44a

Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji Beda Rataan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%.

Tabel 7 menunjukkan bahwa rataan umur keluar bunga jantan tercepat terdapat pada genotipe VAB yaitu 47.44 hari dan yang terlama terdapat pada

genotipe VEF yaitu 51.44 hari.

Histogram umur keluar bunga jantan dari beberapa genotipe dapat dilihat

VAB VBA VCD VDC VEF VFE Genotipe

Gambar 1. Histogram umur keluar bunga jantan dari beberapa genotipe

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t (uji progenitas), menunjukkan bahwa karakter umur keluar bunga jantan dari populasi F1 berbeda nyata dengan umur keluar bunga jantan dari populasi tetua pada genotipe VFE dan

tidak berbeda nyata pada genotipe yang lain. Perbandingan umur keluar bunga jantan dari populasi F1 dengan populasi tetua berdasarkan uji progenitas dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Uji Progenitas Umur Keluar Bunga Jantan Populasi F1 dengan Populasi Tetua.

Keterangan: F1 berbeda nyata dengan tetua jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t.

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t, genotipe F1 pada karakter umur keluar bunga jantan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan persilangan resiprokalnya (F1r) berdasarkan uji t pada taraf 5%. Perbandingan umur keluar bunga jantan dari genotipe dengan resiprokalnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Umur Keluar Bunga Jantan dari Genotipe dengan Resiprokalnya.

Keterangan: Genotipe berbeda nyata dengan resiprokalnya jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t.

Umur Keluar Bunga Betina (hari)

Hasil analisis secara statistika dengan metode analisis ragam dari karakter umur keluar bunga betina (hari) dapat dilihat pada lampiran 54. Hasil analisis ragam tersebut menunjukkan bahwa genotipe berbeda nyata terhadap karakter umur keluar bunga betina. Rataan umur keluar bunga betina (hari) dari beberapa genotipe dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Rataan Umur Keluar Bunga Betina dari Beberapa Genotipe (hari). Genotipe Umur Keluar Bunga Betina (hari)

VAB 48.56a

Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut uji beda rataan dengan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf 5%.

Tabel 10 menunjukkan bahwa rataan umur keluar bunga betina tercepat terdapat pada genotipe VAB yaitu 48.56 hari dan yang terlama terdapat pada

genotipe VEF yaitu 53.31 hari.

Histogram umur keluar bunga betina dari beberap genotipe dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Histogram umur keluar bunga betina dari beberapa genotipe.

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t (uji progenitas) menunjukkan bahwa karakter umur keluar bunga betina dari populasi F1 berbeda nyata dengan umur keluar bunga betina dari populasi tetua pada genotipe VAB,

VDC dan VFE dan tidak berbeda nyata pada genotipe VBA, VCD dan VEF.

Perbandingan umur keluar bunga betina dari populasi F1 dengan populasi tetua berdasarkan uji progenitas dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Uji Progenitas Umur Keluar Bunga Betina Populasi F1 dengan Populasi

Keterangan: F1 berbeda nyata dengan tetua jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t, genotipe F1 pada karakter umur keluar bunga betina menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan persilangan resiprokalnya berdasarkan uji t pada taraf 5%. Perbandingan umur keluar bunga betina dari genotipe dengan resiprokalnya dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan Umur Keluar Bunga Betina dari Genotipe dengan Resiprokalnya.

Keterangan: Genotipe berbeda nyata dengan resiprokalnya jika angka angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

Kelengkungan Daun

Hasil analisis secara statistika dengan metode analisis ragam dari karakter kelengkungan daun dapat dilihat pada lampiran 58. Hasil analisis ragam tersebut menunjukkan bahwa genotipe tidak berbeda nyata terhadap karakter kelengkungan daun. Rataan kelengkungan daun dari beberapa genotipe dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Rataan Kelengkungan Daun dari Beberapa Genotipe (helai)

Genotipe Kelengkungan Daun

VAB 0.57

Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut uji beda rataan dengan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf 5%.

Tabel 13 menunjukkan bahwa rataan kelengkungan daun tertinggi terdapat pada genotipe VEF yaitu 0.68 dan yang terendah terdapat pada genotipe

VAB yaitu 0.57.

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t (uji progenitas) menunjukkan bahwa karakter kelengkungan daun dari populasi F1 tidak berbeda nyata dengan kelengkungan daun dari populasi tetua. Perbandingan kelengkungan daun dari populasi F1 dengan populasi tetua berdasarkan uji progenitas dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Uji Progenitas Kelengkungan Daun Populasi F1 dengan Populasi Tetua.

Keterangan: F1 berbeda nyata dengan tetua jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t, genotype F1 pada karakter kelengkungan daun menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan persilangan resiprokalnya (F1r) berdasarkan uji t pada taraf 5%.

Perbandingan kelengkungan daun dari genotipe dengan resiprokalnya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Perbandingan Kelengkungan Daun dari Genotipe dengan Resiprokalnya

Keterangan: Genotipe berbeda nyata dengan resiprokalnya jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

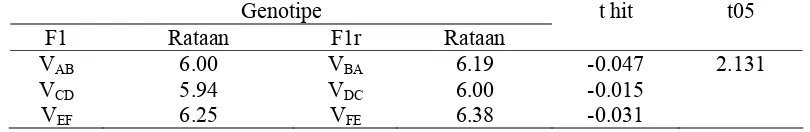

Jumlah Daun di Atas Tongkol (helai)

Hasil analisis secara statistika dengan metode analisis ragam dari karakter jumlah daun di atas tongkol dapat dilihat pada lampiran 62. Hasil analisis ragam tersebut menunjukkan bahwa genotipe tidak berbeda nyata terhadap karakter jumlah daun diatas tongkol. Rataan jumlah daun di atas tongkol dari beberapa genotipe dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Rataan Jumlah Daun di Atas Tongkol dari Beberapa Genotipe (helai) Genotipe Jumlah Daun di Atas Tongkol (helai)

VAB 6.00

Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji Beda Rataan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%.

Tabel 16 menunjukkan bahwa rataan jumlah daun di atas tongkol tertinggi terdapat pada genotipe VFE yaitu 6.37 helai dan yang terendah terdapat

pada genotipe VCD yaitu 5.93 helai.

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t (uji progenitas) menunjukkan bahwa karakter jumlah daun di atas tongkol dari populasi F1 tidak berbeda nyata dengan jumlah daun di atas tongkol dari populasi tetua. Perbandingan jumlah daun di atas tongkol dari populasi F1 dengan populasi tetua berdasarkan uji progenitas dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Uji Progenitas Jumlah Daun di Atas Tongkol Populasi F1 dengan Populasi Tetua.

Keterangan: F1 berbeda nyata dengan tetua jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

Dari hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t, genotipe dan persilangan resiprokalnya pada karakter jumlah daun di atas tongkol menunjukkan perbedaan yang tidak nyata berdasarkan uji t pada taraf 5%. Perbandingan jumlah daun di atas tongkol dari genotipe dengan resiprokalnya dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Perbandingan jumlah daun di atas tongkol dari genotipe dengan resiprokalnya

Keterangan: Genotipe berbeda nyata dengan resiprokalnya jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

Umur Panen (hari)

Hasil analisis secara statistika dengan metode analisis ragam dari karakter umur panen (hari) dapat dilihat pada lampiran 66. Hasil analisis ragam tersebut menunjukkan bahwa genotipe berbeda nyata terhadap karakter umur panen. Rataan umur panen (hari) dari beberapa genotipe dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Rataan Umur Panen dari Beberapa Genotipe (hari).

Genotipe Umur Panen (hari)

VAB 81.44a

VBA 85.88bc

VCD 84.31b

VDC 86.19bc

VEF 89.13c

VFE 86.63bc

BNJ 05 3.848

Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji Beda Rataan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%.

Tabel 19 dapat dilihat bahwa rataan panen tercepat terdapat pada genotipe VAB yaitu 81.44 hari dan yang terlama terdapat pada genotipe VEF yaitu

89.13 hari.

Histogram umur panen dari beberapa genotipe dapat dilihat pada gambar 3.

76

VAB VBA VCD VDC VEF VFE

Genotipe

Gambar 3. Histogram umur panen dari beberapa genotipe.

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t (uji progenitas) menunjukkan bahwa karakter umur panen dari populasi F1 berbeda nyata dengan umur panen dari populasi tetua pada genotipe VAB, VBA, VCD, VDC dan VFE

sedangkan genotipe VEF tidak berbeda nyata dengan tetuanya. Perbandingan umur

panen dari populasi F1 dengan populasi tetua berdasarkan uji progenitas dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Uji Progenitas Umur Panen Populasi F1 dengan Populasi Tetua.

Genotipe Rataan t hitung t 05

Keterangan: F1 berbeda nyata dengan tetua jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

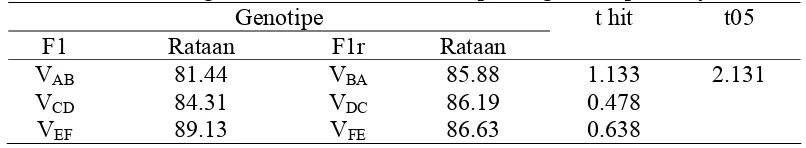

persilangan resiprokalnya (F1r) berdasarkan uji t pada taraf 5%. Perbandingan umur panen dari genotipe dengan resiprokalnya dapat dilihat pada Tabel 21. Tabel 21. Perbandingan Umur Panen dari Genotipe dengan Resiprokalnya

Genotipe t hit t05

F1 Rataan F1r Rataan

VAB 81.44 VBA 85.88 1.133 2.131

VCD 84.31 VDC 86.19 0.478

VEF 89.13 VFE 86.63 0.638

Keterangan: Genotipe berbeda nyata dengan resiprokalnya jika angka angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

Jumlah Baris per Tongkol (baris)

Hasil analisis secara statistik dengan metode analisis ragam dari karakter jumlah baris per tongkol (baris) dapat dilihat pada lampiran 70. Hasil analisis ragam tersebut menunjukkan bahwa genotipe tidak berbeda nyata terhadap karakter jumlah baris per tongkol (baris). Rataan jumlah baris per tongkol (baris) dari beberapa genotipe dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Rataan Jumlah Baris per Tongkol (baris) dari Beberapa Genotipe (hari). Genotipe Jumlah baris per Tongkol (baris)

VAB 15.13

Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut uji beda rataan dengan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf 5%.

Tabel 22 menunjukkan bahwa rataan jumlah baris per tongkol tertinggi terdapat pada genotipe VEF yaitu 15.25 baris dan yang terendah terdapat pada

genotipe VCD yaitu 13.75 baris.

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t (uji progenitas) menunjukkan bahwa karakter jumlah baris per tongkol dari populasi F1 tidak berbeda nyata dengan jumlah baris per tongkol dari populasi tetua pada semua genotipe. Perbandingan jumlah baris per tongkol dari populasi F1 dengan populasi tetua berdasarkan uji progenitas dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Uji Progenitas Jumlah Baris per Tongkol Populasi F1 dengan Populasi Tetua.

Keterangan: F1 berbeda nyata dengan tetua jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

Hasil analisis secara statistika dengan menggunakan uji t, genotipe F1 pada karakter jumlah baris per tongkol menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan persilangan resiprokalnya (F1r) berdasarkan uji t pada taraf 5%. Perbandingan jumlah baris per tongkol dari genotipe dengan resiprokalnya dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Perbandingan Jumlah Baris per Tongkol dari Genotipe dengan Resiprokalnya

Keterangan: Genotipe berbeda nyata dengan resiprokalnya jika angka-angka pada lajur t hitung tidak berada pada daerah penerimaan t 05 berdasarkan uji t

Jumlah Biji per Tongkol (biji)

Hasil analisis secara statistik dengan metode analisis ragam dari karakter jumlah biji per tongkol (biji) dapat dilihat pada lampiran 74. Hasil analisis ragam tersebut menunjukkan bahwa genotipe berbeda nyata terhadap karakter jumlah biji per tongkol (biji). Rataan jumlah biji per tongkol (biji) dari beberapa genotipe dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Rataan Jumlah Biji per Tongkol (biji) dari Beberapa Genotipe (hari). Genotipe Jumlah Biji per Tongkol (biji)

VAB 488.69ab

VBA 440.81b

VCD 499.13ab

VDC 462.63b

VEF 553.13a

VFE 519.06ab

BNJ 05 82.929

Keterangan: Angka yang diikuti oleh notasi yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut uji beda rataan dengan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf 5%.

Tabel 25 menunjukkan bahwa rataan jumlah biji per tongkol tertinggi terdapat pada genotipe VEF yaitu 553.13 biji dan yang terendah terdapat pada

genotipe VBA yaitu 440.81 biji.

Histogram jumlah biji per tongkol dari beberapa genotipe dapat dilihat pada gambar 4.