PERAN KOMUNITAS HIJAU DALAM PENATAAN

RUANG TERBUKA HIJAU MENUJU

GREEN CITY

KOTA CIAMIS JAWA BARAT

NINA RATNA WIDYASARI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Peran Komunitas Hijau dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau Menuju Green City Kota Ciamis Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

NINA RATNA WIDYASARI. Peran Komunitas Hijau dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau Menuju Green City Kota Ciamis Jawa Barat. Dibimbing oleh ENDRIATMO SOETARTO dan UNTUNG SUDADI.

Kota Ciamis sebagai ibukota Kabupaten Ciamis berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan pelayanan sosial sehingga dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan dan pembangunan yang cukup pesat di berbagai sektor, terutama pada sektor ekonomi dan perumahan rakyat. Pembangunan perkotaan cenderung tidak seimbang karena lebih mengutamakan pembangunan fisik yang menimbulkan permasalahan lingkungan seperti meningkatnya suhu udara, polusi, kemiskinan serta sifat individualistis pada masyarakat. Langkah pemerintah daerah untuk mengatasinya yaitu dengan menerapkan konsep pembangunan perkotaan berkelanjutan yang diwujudkan dengan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Kota hijau adalah kota yang ramah lingkungan yang dibangun berdasarkan keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, serta dimensi tata kelolanya termasuk kepemimpinan dan kelembagaan yang mantap. Atribut kota hijau yang utama adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan peran komunitas hijau. Sebagai perwujudan RTH 30%, pelaksanaan P2KH berlandaskan peran komunitas hijau.

Penelitian ini dibatasi pada komunitas hijau yang peduli dan berperan aktif dalam penataan RTH Kota Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi simpul-simpul komunitas warga yang telah menggagas dan berkiprah dalam aktivitas komunitas hijau di Kota Ciamis; (2) menganalisis kemampuan pemerintah Kabupaten Ciamis dalam inisiasi dan dinamisasi potensi masyarakat untuk percepatan dan penguatan green city; (3) menganalisis kebutuhan RTH wilayah Kota Ciamis berdasarkan konsep green city dan (4) menyusun arahan dinamisasi peran komunitas hijau dalam penataan RTH Kota Ciamis. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif dan A’WOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Ciamis telah memiliki komunitas warga peduli lingkungan yang menggagas dan berkiprah sebagai komunitas hijau secara mandiri atau tergabung dalam Forum Komunitas Hijau, tapi belum terdifusi dengan baik. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mampu menggagas dan mendinamisasikan potensi-potensi masyarakat untuk mempercepat dan menguatkan pencapaian green city melalui program kegiatan rutin dan program pendukung seperti Kabupaten Konservasi, Gera Balaka (Gerakan Balarea Babarengan Melak Kalapa) dan Pepeling (Pengantin Peduli Lingkungan). Kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk sampai tahun 2025, dengan prediksi jumlah penduduk tertinggi 168.695 jiwa dibutuhkan RTH seluas 337 ha. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan RTH masih mencukupi.

jalur hijau, serta 3) komunitas hijau mengarahkan aktivitas kelembagaan masyarakat pada bidang pelestarian lingkungan sehingga bisa bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

SUMMARY

NINA RATNA WIDYASARI. Roles of Green Communities in the Green Open Space Arrangement towards Ciamis City, West Java as a Green City. Supervised by ENDRIATMO SOETARTO and UNTUNG SUDADI.

As the capitol of Ciamis Regency, Ciamis City serves as center of government, economicy, and social services which in the last five years has been performing a remarkably rapid development in various sectors, especially in economic and public housing. Urban development tends to be unbalanced because it prioritizes on physical development which causes environmental problems such as temperatures rise, pollution, poverty and individualistic attitude of the society. To overcome such a situation the local government has applied concept of sustainable urban development through the Green City Development Program (P2KH). Green city is an environmentally friendly city that is built upon a balance among social, economic and environmental dimensions, as well as the dimensions of governance, which include a steady institutional and leadership. Green city’s main attribute is availability of green open space and roles of green community. The execution of P2KH, as the realization of 30% green open space program, was based on the roles of green communities.

This study was limited to green communities who care and actively concept, and (4) to formulate direction of the dynamization of green community’s roles in the green open space arrangement of Ciamis city.This study used descriptive and A'WOT methods.

The results showed that Ciamis City has already citizen communities who have environmental awareness that have been initiating and acting in green communities independently or incorporated in Green Community Forum, butthey has not been diffused well. Ciamis regency government is considered as capable of initiating and dynamizing the potentcies of society to accelerate and strengthen the green city achievement through routine activities and support programs such as Conservation Regency, Gera Balaka (Balarea Babarengan Melak Kalapa Movement) and Pepeling (Bride’s Environmental Awareness). Based on population growth estimation until 2025, in which the highest estimated population of 168.695 people, the green open space requirement of Ciamis city region would be 337 ha. It indicated that the green open space availibility is still sufficient.

the green community directs public institution activities towards sustenance of environment that make it possible to cooperate with the relevant agencies.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

PERAN KOMUNITAS HIJAU DALAM PENATAAN

RUANG TERBUKA HIJAU MENUJU

GREEN CITY

KOTA CIAMIS JAWA BARAT

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

2

4

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program pengembangan wilayah, dengan judul Peran Komunitas Hijau dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau Menuju Green City Kota Ciamis Jawa Barat.

Rasa hormat serta terima kasih yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr Drs Endriatmo Soetarto, MA dan Dr Ir Untung Sudadi, MSc selaku ketua dan anggota komisi pembimbing atas segala motivasi, arahan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari tahap awal sampai dengan penyelesaian tesis ini.

2. Prof. Dr Ir Santun R.P. Sitorus selaku penguji luar komisi yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan tesis ini.

3. Segenap dosen, asisten dan staf manajemen Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana IPB.

4. Kepala Pusbindiklatren Bappenas beserta jajarannya atas kesempatan beasiswa yang diberikan kepada penulis.

5. Pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti program tugas belajar ini dan melakukan penelitian di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis.

6. Rekan-rekan PWL 2014 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Teristimewa suami tercinta Aceng Otong A. dan seluruh keluarga atas segala dukungan, kesabaran, pengorbanan, doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

5

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR LAMPIRAN iv

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 4

Manfaat Penelitian 4

Ruang Lingkup Penelitian 5

Kerangka Pemikiran Penelitian 5

2 TINJAUAN PUSTAKA 7

Pembangunan Berkelanjutan 7

Kota Hijau 8

Ruang Terbuka Hijau 9

Kebutuhan dan Kecukupan RTH 11

Partisipasi Masyarakat 13

Komunitas Hijau 15

Analisis A'WOT 16

Penelitian Terdahulu 16

3 METODE 20

Lokasi dan Waktu Penelitian 20

Jenis dan Sumber Data 20

Bahan dan Alat Penelitian 20

Metode Pengumpulan Data 20

Metode Analisis Data 22

4 PROFIL CIAMIS: KABUPATEN PERLINTASAN 25

Ciamis Selayang Pandang 25

Letak Geografis dan Administrasi Kota Ciamis 26

Kondisi Fisik Kota Ciamis 28

Topografi dan Hidrologi 28

Tanah 28

Iklim dan Curah Hujan 28

Kondisi Sosial Kota Ciamis 29

Jumlah dan Kepadatan Penduduk 29

Struktur Penduduk menurut Tingkat Pendidikan 30 Struktur Penduduk menurut Mata Pencaharian 31

6

5 RTH DAN PROBLEMATIKANYA 33

Ciamis Menuju Kota Hijau: Latar Belakang RTH Kota Ciamis 33 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam Penataan RTH 34

Program Pendukung Terkait RTH 41

RTH Eksisting Kota Ciamis 43

Kebutuhan vs Kecukupan RTH Kota Ciamis 46

6 PERAN KOMUNITAS HIJAU DALAM PENATAAN RTH 49

Komunitas Hijau dan P2KH 49

Aksi Komunitas Hijau 52

7 STRATEGI DINAMISASI KOMUNITAS HIJAU DALAM PENATAAN

RTH 55

Trade Off RTH Kota Ciamis 55

Isu-Isu Utama Penataan RTH 56

Arahan Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Peran Komunitas

Hijau dalam Penataan RTH Kota Ciamis 63

Epilog 64

8 SIMPULAN DAN SARAN 66

Simpulan 66

Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN 72

7

DAFTAR TABEL

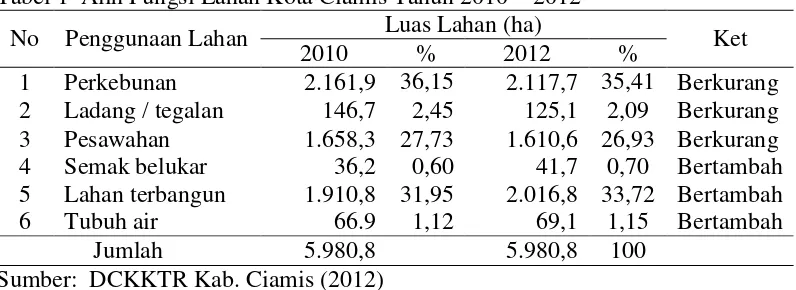

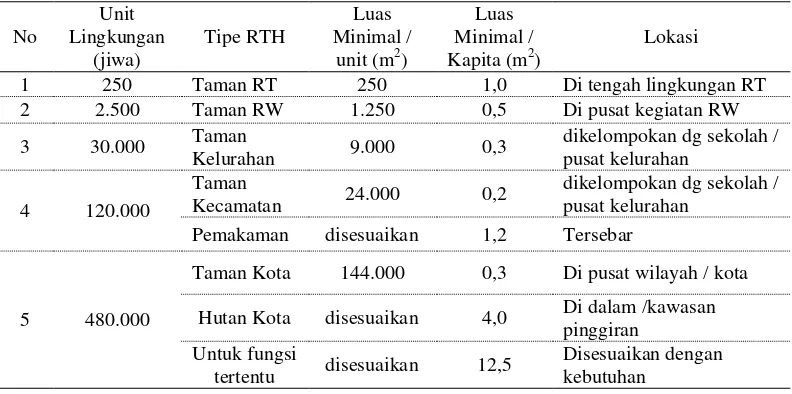

1 Alih Fungsi Lahan Kota Ciamis Tahun 2010-2012 4 2 Standar Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk menurut

Permen PU No. 5 Tahun 2008 11

3 Jenis Data, Sumber Data, Metode Analisis serta Hasil Yang Diharapkan 21

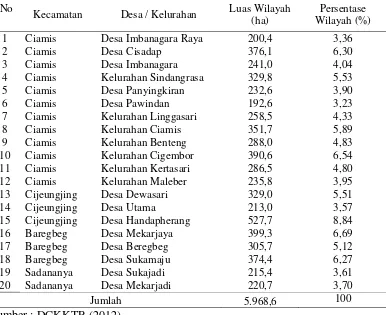

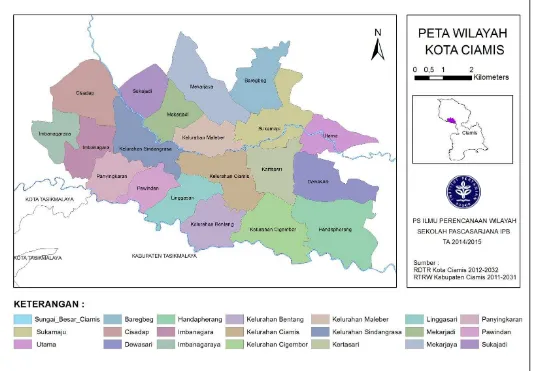

4 Luas Wilayah Administrasi Kota Ciamis 26

5 Jumlah Penduduk Kota Ciamis Tahun 2008-2012 29 6 PDRB Kecamatan di Wilayah Kota Ciamis Tahun 2012-2013 31 7 Jenis Kegiatan Terkait RTH Pemerintah Kabupaten Ciamis 38 8 Anggaran Pemeliharaan dan Penataan RTH DCKKTR 39

9 Luas RTH Publik dan Privat di Kota Ciamis 44

10 Komposisi RTH Publik Eksisting di Kota Ciamis 44 11 Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah Kota Ciamis Tahun 2014 46 12 Kebutuhan RTH Kota Ciamis Berdasarkan Jumlah Penduduk menurut

Permen PU No. 5 Tahun 2008 48

13 Faktor Internal dan Eksternal dalam Penataan RTH Kota Ciamis 57 14 Strategi Dinamisasi Komunitas Hijau dalam Penataan RTH Kota

Ciamis 59

15 Hasil Pembobotan Komponen SWOT 60

16 Urutan Strategi Dinamisasi Peran Komunitas Hijau dalam Penataan

RTH Kota Ciamis 62

DAFTAR GAMBAR

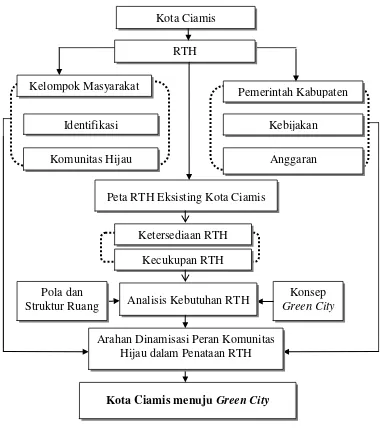

1 Kerangka Pemikiran Penelitian 6

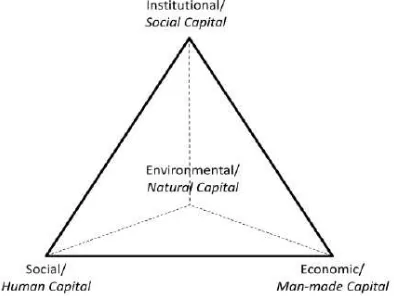

2 Prisma Berkelanjutan 7

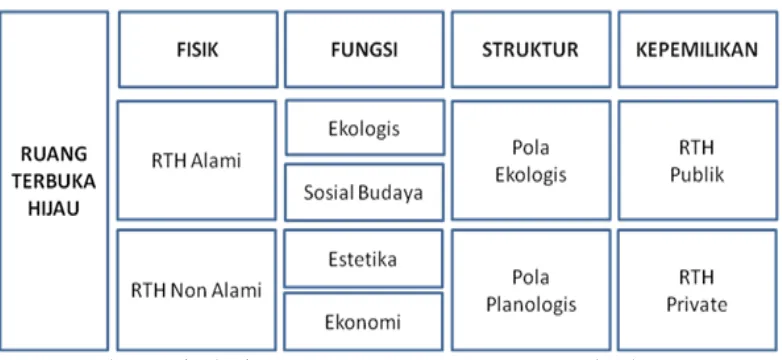

3 Tipologi RTH menurut Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 10

4 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 24

5 Peta Batas Administrasi Kota Ciamis 27

6 Laju Pertumbuhan Kota Ciamis Tahun 2008-2012 30

7 Kepadatan Penduduk Kota Ciamis Tahun 2012 30

8 Luas RTH Publik Kota Ciamis 34

9 Anggaran Pemeliharaan RTH Tahun 2010-2015 39

10 Anggaran Penataan RTH 2010-2015 41

11 Sebaran RTH Kota Ciamis Tahun 2014 45

DAFTAR LAMPIRAN

1 Kepemilikan RTH menurut Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 72

2 Curah Hujan Bulanan Kota Ciamis 72

3 Peta Rencana Kawasan RTHKP Kota Ciamis 73

4 Daftar Sekolah Berbudaya Lingkungan Kota Ciamis 74

5 Kegiatan Pemeliharaan RTH 75

6 Pembangunan pelengkapan RTH 75

7 Profil Forum Komunitas Hijau (FKH) Kabupaten Ciamis 76

8

9 Kegiatan penanaman oleh komunitas hijau 77

10 Hasil Analisis Pembobotan Komponen SWOT menggunakan Software

Expert Choice 2000 78

11 Hasil Analisis Pembobotan Antar Faktor Pada Komponen Strengths (kekuatan) menggunakan Software Expert Choice 2000s 78 12 Hasil Analisis Pembobotan Antar Faktor Pada Komponen Weaknesses

(kelemahan) menggunakan Software Expert Choice 2000s 79 13 Hasil Analisis Pembobotan Antar Faktor Pada Komponen

Opportunities (peluang) menggunakan Software Expert Choice 2000s 79 14 Hasil Analisis Pembobotan Antar Faktor Pada Komponen Threaths

1

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kawasan perkotaan merupakan pusat kegiatan manusia yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan pelayanan sosial. Hal ini menyebabkan perkembangan pembangunan perkotaan yang pesat, tapi cenderung mengutamakan pembangunan fisik untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. Pembangunan perkotaan yang tidak seimbang akan menimbulkan permasalahan lingkungan seperti meningkatnya suhu udara (urbandheat island), polusi, kemiskinan serta sifat individualistis masyarakat, untuk mengatasinya diperlukan suatu konsep pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kota sebagai pusat kehidupan budaya dan peradaban manusia harus terus dibenahi dan diarahkan untuk pengembangan pembangunan secara berkelanjutan (Dollah et al., 2014)

Pembangunan perkotaan berkelanjutan merupakan upaya untuk mengintegrasikan secara sinergis dari tiga kepentingan utama dalam pembangunan perkotaan yang meliputi keadilan sosial, mendorong pertumbuhan dan efisiensi ekonomi, dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan (Kementerian PU, 2013). Pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan merumuskan program P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau), yaitu program yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dengan mengusung konsep kota hijau (green city).

Kota hijau merupakan kota ramah lingkungan yang dibangun berdasarkan keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, serta dimensi tata kelolanya, termasuk kepemimpinan dan kelembagaan kota yang mantap (Kementerian PU, 2013). Kota hijau merupakan program yang diterapkan kepada kota/kabupaten yang bersedia mengikuti P2KH. Kabupaten Ciamis adalah salah satu kabupaten yang berperan serta dalam kegiatan P2KH. Hal itu diwujudkan dengan mencanangkan wilayah Kota Ciamis sebagai peserta P2KH pada Februari 2012 oleh Wakil Bupati Ciamis.

Kota hijau mempunyai delapan atribut yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu ketersediaan RTH (ruang terbuka hijau). RTH mempunyai beberapa fungsi yaitu ekologis, sosial budaya, planologis, ekonomi dan estetika. Selain itu RTH sebagai infrastruktur kota hijau merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang muncul di perkotaan. Norton et al. (2015) menyatakan bahwa implementasi strategis infrastruktur kota hijau misalnya pohon pinggir jalan, taman, atap dan dinding hijau dapat membantu mengurangi suhu di daerah perkotaan juga memberikan manfaat lain seperti pengurangan polusi dan sebagai habitat keanekaragaman hayati.

2

hubungan antara aksesibilitas masyarakat terhadap RTH dengan perilaku serta kesehatan sosial.

Pengembangan kota hijau tidak difokuskan pada pembangunan fisik semata, tapi diutamakan terhadap pembentukan pola fikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Nugroho dan Syaodih (2013) menyatakan bahwa dalam pengembangan kota hijau juga dimaksudkan pembangunan manusia kota yang berinisiatif dan bekerjasama dalam melakukan perubahan dan gerakan bersama seluruh unsur pemangku kepentingan kota. Kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait yaitu modal, komitmen, dasar keterampilan, motivasi, komunikasi dan pengaruh politik (Mathers et al., 2015).

Tujuan kota hijau adalah terbentuk suatu sistem manajemen yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi suatu kota yang menerapkan atribut kota hijau. Dalam hal ini peran masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah perlu diwujudkan dalam system collaborative community based management (DCKKTR, 2013). Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, maka arah pembangunan tidak hanya menjadi sebuah kebijakan yang menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi sudah menjadi gerakan bersama yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat.

Masyarakat bergabung dan membentuk berbagai aksi peduli lingkungan kota dengan membentuk komunitas hijau (green community). Pembentukan komunitas hijau diperlukan untuk mengupayakan perubahan perilaku warga agar lebih ramah terhadap lingkungan dan lebih peka terhadap perubahan yang terjadi, dengan tujuan akhir untuk mendorong perwujudan lingkungan dan hunian yang nyaman, aman, lestari serta berkelanjutan sesuai dengan aspirasi warga (DCKKTR, 2014). Komunitas hijau merupakan salah satu atribut penting dalam mewujudkan kota hijau karena keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat akan menjadi motor gerakan hijau di kawasan perkotaan dan menjamin keberlanjutan program di masa yang akan datang.

Ketersediaan dan kecukupan RTH di perkotaan selain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah juga keberadaan komunitas hijau. P2KH merupakan inovasi program perwujudan RTH perkotaan yang berbasis komunitas (Ekaputra dan Sudarwani, 2013). Ketersediaan RTH diharapkan mampu memberikan suasana kota yang hijau, asri, nyaman, ekonomis dan berkelanjutan. Namun laju pertumbuhan pembangunan perkotaan menuntut pengalihfungsian RTH menjadi lahan terbangun. Lestari et al. (2014) menyatakan bahwa pengembangan RTH menuju sustainable city dipengaruhi beberapa faktor yaitu kondisi alam seperti tanah dan iklim, sistem organisasi, profesionalisme sumber daya alam, serta kepentingan para stakeholders.

Kabupaten Ciamis mempunyai 5 (lima) Kawasan Perkotaan yaitu: 1) Kawasan Perkotaan Ciamis sebagai Ibukota Kabupaten Ciamis, 2) Kawasan

3 juga berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.

Pesatnya perkembangan suatu kota diiringi dengan tuntutan terhadap kebutuhan ruang secara fisik yang berdampak terhadap ketersediaan RTH. Menurut Sitorus et al.(2011), perkembangan sektor-sektor ekonomi menyebabkan kebutuhan sumber daya lahan meningkat untuk penyediaan sarana pendukung. Ekaputra dan Sudarwani (2013) juga menyatakan bahwa tingginya kebutuhan lahan untuk pembangunan perkotaan menyebabkan beralihfungsinya kawasan-kawasan yang sangat berpotensi sebagai kawasan-kawasan lindung menjadi kawasan-kawasan terbangun dan berdampak pada berkurangnya areal hijau di perkotaan dan sebagian wilayah perdesaan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) pasal 29 menyatakan bahwa luas RTH di perkotaan minimal 30% dari luas wilayah perkotaan dengan proporsi RTH publik 20% dan RTH privat 10%. Tjumardi (2015) menyatakan bahwa luas RTH publik Kota Ciamis berdasarkan luas wilayah adalah 506,5 ha (8,5%), sedangkan luas RTH privat Kota Ciamis adalah 3867,8 ha (64,8%). Hal ini menunjukkan luas RTH publik belum sesuai dengan ketentuan UUPR yang menyatakan luas minimal 20% dari luas kota, sedangkan RTH privat melebihi dari ketentuan UUPR.

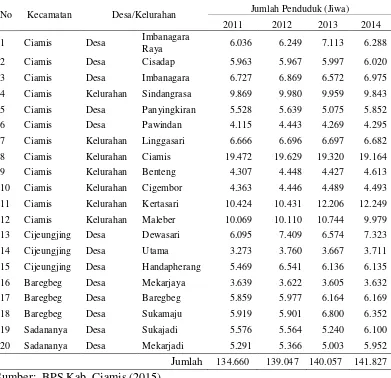

Keberadaan RTH sangat dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan ruang salah satunya untuk permukiman. Jumlah penduduk Kota Ciamis dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan sebesar 2.736 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,75%. Sancho et al. (2005) menyatakan bahwa pesatnya pertambahan jumlah penduduk, tingginya arus urbanisasi dan terkonsentrasinya sektor ekonomi di wilayah perkotaan menyebabkan terjadinya perubahan tata guna lahan yang mengarah kepada penggunaan lahan untuk tujuan komersil.

Perumusan Masalah

Laju pembangunan yang pesat mempengaruhi ketersediaan RTH, sehingga harus diperlukan pengendalian dan pengelolaan yang tepat. Alih fungsi lahan Kota Ciamis secara tabular tahun 2012 menunjukkan bahwa intensitas penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan (35,41%) dan lahan terbangun (32,72%). Selama tahun 2010-2012 terjadi pengurangan lahan perkebunan (0,74%), tegalan (0,36%) dan persawahan (0,8%) menjadi lahan terbangun (permukiman dan perkantoran). Lahan terbangun mendominasi tutupan lahan di pusat kota yaitu Kelurahan Ciamis, Kertasari, Sindangrasa dan Maleber. Alih fungsi lahan di Kota Ciamis disajikan pada Tabel 1.

4

Tabel 1 Alih Fungsi Lahan Kota Ciamis Tahun 2010 – 2012

No Penggunaan Lahan Luas Lahan (ha) Ket

2010 % 2012 %

1 Perkebunan 2.161,9 36,15 2.117,7 35,41 Berkurang 2 Ladang / tegalan 146,7 2,45 125,1 2,09 Berkurang 3 Pesawahan 1.658,3 27,73 1.610,6 26,93 Berkurang 4 Semak belukar 36,2 0,60 41,7 0,70 Bertambah 5 Lahan terbangun 1.910,8 31,95 2.016,8 33,72 Bertambah

6 Tubuh air 66.9 1,12 69,1 1,15 Bertambah

Jumlah 5.980,8 5.980,8 100

Sumber: DCKKTR Kab. Ciamis (2012)

Komunitas hijau mempunyai peran penting dalam mendukung terpenuhinya kebutuhan RTH agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun karena keberadaan komunitas hijau belum teridentifikasi, maka peran sertanya belum optimal. Selain itu kegiatan komunitas hijau tidak dapat berjalan sendiri secara sepenuhnya, sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk program kegiatan yang bersifat bottom-up (berasal dari potensi masyarakat) atau top-down (berasal dari kebijakan pemerintah).

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat simpul-simpul komunitas warga yang telah menggagas dan berkiprah menjadi komunitas hijau di Kota Ciamis?

2. Seberapa jauh pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan inisiasi dan dinamisasi potensi masyarakat untuk percepatan dan penguatan green city? 3. Berapa luas RTH Kota Ciamis yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk

berdasarkan konsep green city ?

4. Bagaimana arahan dinamisasi peran komunitas hijau dalam penataan RTH di Kota Ciamis ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi simpul-simpul komunitas warga yang telah menggagas dan berkiprah menjadi komunitas hijau di Kota Ciamis.

2. Menganalisis kemampuan pemerintah Kabupaten Ciamis dalam inisiasi dan dinamisasi potensi masyarakat untuk percepatan dan penguatan green city. 3. Menganalisis kebutuhan RTH Kota Ciamis berdasarkan jumlah penduduk

berdasarkan konsep green city.

4. Menyusun arahan dinamisasi peran komunitas hijau dalam penataan RTH Kota Ciamis.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Gambaran dan informasi potensi masyarakat peduli lingkungan di Kota Ciamis 2. Bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengembangkan

5

Ruang Lingkup Penelitian

Komunitas hijau yang terdapat di masyarakat sangat beragam, sebagai bentuk keprihatinan terhadap masalah lingkungan yang timbul. Penelitian ini dibatasi pada komunitas hijau yang peduli dan berperan aktif dalam penataan RTH Kota Ciamis.

Kerangka Pemikiran

Kota yang livable merupakan gambaran lingkungan yang nyaman bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan beraktifitas. Kota tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah ketersediaan RTH. Kecukupan RTH merupakan identitas kota yang layak huni dan berkelanjutan karena RTH mempunyai fungsi yang terpadu secara sosial dan ekologis.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan RTH, tapi karena keterbatasan anggaran dan sumber daya maka tidak dapat terwujud. Oleh karena itu harus melibatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan RTH di suatu wilayah. Masyarakat melakukan perannya dengan membentuk suatu kelompok peduli lingkungan yang disebut komunitas hijau.

Penelitian diawali dengan melakukan identifikasi terhadap kelompok masyarakat peduli lingkungan yang telah terbentuk. Selanjutnya dilakukan inisiasi terhadap kelompok masyarakat peduli lingkungan yang telah berperan sebagai komunitas hijau. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam penataan RTH diidentifikasi dengan menelaah kebijakan dan ketersediaan anggaran pemerintah. Kemampuan pemerintah tersebut tersaji dalam program kegiatan rutin dan pendukung RTH yang telah dilakukan.

Ketersediaan dan kecukupan RTH Kota Ciamis dianalisis berdasarkan konsep green city. RTH merupakan kebutuhan dasar bagi individu. Kebutuhan RTH dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk, karena setiap individu mempunyai kebutuhan RTH pada luasan tertentu. Dengan demikian peningkatan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan RTH.

6

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian Kota Ciamis

Identifikasi

Pemerintah Kabupaten

Kota Ciamis menuju Green City

Konsep Green City Ketersediaan RTH

Kecukupan RTH

Kebijakan Anggaran RTH

Kelompok Masyarakat

Komunitas Hijau Identifikasi

Pola dan

Struktur Ruang Analisis Kebutuhan RTH Peta RTH Eksisting Kota Ciamis

7

2 TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Rustiadi et al. (2011) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Munasinghe (1993) menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan mencakup tiga objek dasar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling berhubungan. Didukung dengan pernyataan Serageldin (1996) dalam Rustiadi et al.(2011) bahwa keberlanjutan pembangunan dilihat dari tiga dimensi keberlanjutan “a triangular framework” yaitu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi. Selanjutnya Spangenberg (1999) dalam Rustiadi et al. (2011) menyatakan dimensi kelembagaan (institution) sebagai dimensi keempat keberlanjutan, sehingga keempat dimensi tersebut membentuk suatu prisma keberlanjutan (prism of sustainability) seperti yang tersaji pada Gambar 2 .

Sumber : Spangenberg JH dan Bonniot O (1988) dalam Fauzi et all. (2013) Gambar 2. Prisma Keberkelanjutan

Menurut WCED (1988), pembangunan berkelanjutan harus tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung kehidupan di muka bumi yaitu atmosfer, air, tanah dan mahluk hidup. Ernawi (2012) menyatakan bahwa pemahaman ini mengandung konsekuensi bahwa lingkungan harus dipahami secara holistik, tidak terbatas kepada aspek fisik-alamiah semata, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, serta politik masyarakat dalam suatu sistem waktu dan tempat yang khusus.

8

2. Lingkungan sehat yang diukur dari air quality (kualitas udara).

3. Penggunaan sumber daya yang efisien (energi, air, limbah dan sampah atau green energy, green water and green waste).

4. Kualitas lingkungan binaan (green building).

5. Aksesibilitas (transportasi umum, jalur sepeda, pejalan kaki)/(green transportation).

6. Ekonomi hijau (green economy).

7. Bentuk/model partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota berkelanjutan (green community).

8. Social justice yaitu keadilan sosial berkaitan dengan angka kemiskinan. 9. Kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan kenyamanan hidup.

10. Berbagai aktivitas masyarakat di bidang sosial dan budaya.

Kota Hijau

Kota hijau merupakan konsep pembangunan yang dilaksanakan terus menerus untuk memupuk semua aset pendukung suatu kota meliputi manusia, lingkungan alami, lingkungan terbangun, sumber daya alam dan kualitas sarana prasarana perkotaan. Berdasarkan Kementerian PU (2013) secara terminologi Kota Hijau merupakan metafora dari Kota Berkelanjutan atau Kota Ekologis yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Kota hijau dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk meminimalkan (penghematan) penggunaan energi, air dan makanan, serta meminimalkan buangan limbah, percemaran udara dan pencemaran air.

3. Kota yang mengutamakan keseimbangan ekosistem hayati dengan lingkungan terbangun sehingga tercipta kenyamanan bagi penduduk kota yang tinggal di dalamnya maupun bagi para pengunjung kota.

4. Kota yang dibangun dengan menjaga dan memupuk aset-aset kota/wilayah, seperti aset manusia dan warga yang terorganisasi, lingkungan terbangun, keunikan dan kehidupan budaya, kreativitas dan intelektualitas, karunia sumber daya alam, serta lingkungan dan kualitas prasarana kota.

Pada pelaksanaan kota hijau terdapat beberapa atribut yang harus dikembangkan didalamnya. Terdapat beberapa pendapat mengenai jumlah atribut kota hijau, namun khusus untuk Indonesia terdiri atas 8 atribut kota hijau (Kementerian PU, 2013). Adapun atribut kota hijau tersebut adalah :

1. Green Planning and Design, Perencanaan dan perancangan yang beradaptasi pada biofisik kawasan,

9 3. Green Waste, Usaha untuk zero waste dengan melaksanakan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yaitu mengurangi sampah/limbah, mengembangkan proses daur ulang dan meningkatkan nilai tambah,

4. Green Transportation, Pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan yang berkelanjutan, misalnya transportasi publik, jalur sepeda,

5. Green Water, Efisiensi pemanfaatan sumberdaya air,

6. Green Energy, Pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan.,

7. Green Building, Bangunan hemat energi, penerapan bangunan hijau (green building), taman atap (roof garden) dan taman vertikal (vertical garden). 8. Green Community, Kepekaan, kepedulian dan peran serta aktif masyarakat

dalam pengembangan atribut-atribut kota hijau.

Pemerintah membentuk program P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) untuk mewujudkan kota hijau. P2KH adalah suatu upaya pembangunan kota berkelanjutan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten dan RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) dalam rangka mewujudkan kota hijau. Pelaksanaan P2KH dilakukan secara bertahap yaitu tahap inisiasi, implementasi, replikasi dan institusionalisasi lintas sektor. Pada tahap insisasi P2KH difokuskan pada perwujudan 3 atribut yaitu perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan, perwujudan RTH 30%, dan peningkatan peran masyarakat melalui komunitas hijau (DCKKTR, 2013).

Ruang Terbuka Hijau

Menurut UUPR, RTH adalah area memanjang dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kementerian PU (2013), RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan. Kementerian PU (2008) menyatakan bahwa ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Kualitas lingkungan perkotaan sangat ditentukan oleh ketersediaan RTH. Berdasarkan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan (RTHKP), penyelenggaraan RTH bertujuan untuk: (1) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, (2) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, (3) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih (Permen PU, 2008).

Manfaat RTHKP menurut Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 adalah: a) sarana untuk mencerminkan identitas daerah, b) sarana penelitian, pendidikan

10

dan meningkatkan prestise daerah, f) sarana aktifitas sosial bagi anak-anak,

remaja, dewasa dan manula, g) sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, h) memperbaiki iklim mikro, dan i) meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Secara tipologi RTH dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan fisik, fungsi, struktur dan kepemilikan yang disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Tipologi RTH menurut Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 Berdasarkan Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa:

a. Secara fisik, tipologi RTH dapat dibedakan menjadi:

- RTH alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional,

- RTH non alami/binaan, seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan.

b. Secara fungsi, tipologi RTH dapat dibedakan menjadi:

- Fungsi ekologis/lingkungan, meliputi alomerasi iklim, perlindungan hidrologis, pereduksi polutan serta habitat satwa liar.

- Fungsi planologis, merupakan pembatas perkembangan kota secara horizontal sehingga penyebaran RTHKP harus sejalan dengan penyebaran struktur kota.

- Fungsi sosial budaya, seluruh lapisan masyarakat membutuhkan RTH sebagai sarana pengembangan kreatifitas, sarana olah raga, serta sebagai sarana berinteraksi antar anggota masyarakat.

- Fungsi Estetis, RTH merupakan elemen estetis kota, tanaman dengan bentuk, warna dan tekstur tertentu dapat dipadu dengan gaya arsitektur sarana fisik untuk mendapatkan komposisi dengan baik, selain itu jalur hijau, sungai dapat memberikan sumbangan estetis bagi keindahan kota, - Fungsi Ekonomi, selain memperoleh manfaat langsung dari adanya

tanaman/pepohonan dalam membentuk kota yang kreatif melalui urban farming, taman kota menjadi potensi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

c. Secara struktur, tipologi RTH dapat dibedakan menjadi: - Pola ekologis, mengelompok, memanjang, tersebar,

11 d. Secara kepemilikan, tipologi RTH dapat dibedakan menjadi:

- RTH publik, RTH yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah, - RTH privat, RTH yang dimiliki oleh perseorangan.

Kepemilikan RTH menurut Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 disajikan pada Lampiran 1.

Kebutuhan dan Kecukupan RTH

Menurut UUPR kebutuhan RTH pada wilayah kota minimal 30% dari luas wilayah kota dengan komposisi RTH publik 20% dan RTH privat 10%, sedangkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTHKP pasal 9 menyatakan kebutuhan RTHKP adalah minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.

Penyediaan RTH di perkotaan dilakukan berdasarkan 2 faktor yaitu luas wilayah dan jumlah penduduk, terdiri atas:

a. Penyediaan RTH berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- RTH di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat,

- Proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat,

- Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya, - Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan

ekosistem kota.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

RTH yang dibutuhkan di suatu wilayah harus disesuaikan dengan jumlah penduduk, semakin besar jumlah penduduk maka semakin luas RTH yang harus tersedia. Standar penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Standar Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk menurut Permen PU Nomor 5 Tahun 2008

Pemakaman disesuaikan 1,2 Tersebar

5 480.000

Taman Kota 144.000 0,3 Di pusat wilayah / kota

Hutan Kota disesuaikan 4,0 Di dalam /kawasan pinggiran

Untuk fungsi

tertentu disesuaikan 12,5

12

Kebutuhan luas RTH ditentukan berdasarkan pada jumlah penduduk dan kebutuhan ruang gerak per individu. Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTHKP menyatakan bahwa penyediaan RTH mengacu standar minimal kebutuhan RTH per penduduk seluas 20 m2. Di

Malaysia luasan hutan kota ditetapkan seluas 1,9 m2/penduduk, di Jepang ditetapkan sebesar 5,0 m2/penduduk, Dewan Kota Lancashire Inggris menetapkan 11,5 m2/penduduk, Amerika menentukan luasan hutan yang lebih fantastis yaitu 60 m2/penduduk, sedangkan DKI Jakarta mengusulkan luasan taman untuk bermain dan berolah raga sebesar 1,5 m2/penduduk (Green for Life dalam Dwiyanto, 2009).

Upaya pemenuhan kebutuhan RTH di suatu wilayah bukan hal yang mudah, oleh karena itu harus dikaji mengenai isu utama RTH yang timbul di wilayah tersebut. Menurut Sumarmi (2010), terdapat empat isu utama yang menentukan ketersediaan dan kelestarian RTH yaitu:

1. Dampak negatif dari sub optimalisasi RTH dimana RTH kota tersebut tidak memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas (RTH tidak tersedia, RTH tidak fungsional, fragmentasi lahan yang menurunkan kapasitas lahan dan selanjutnya menurunkan kapasitas lingkungan, alih guna dan fungsi lahan) terjadi terutama dalam bentuk/kejadian penurunan kapasitas dan daya dukung wilayah:

- Menurunkan kenyamanan kota: penurunan kapasitas dan daya dukung wilayah (pencemaran meningkat, ketersediaan air tanah menurun, suhu kota meningkat dan lain-lain)

- Menurunnya keamanan kota

- Menurunnya keindahan alami kota (natural amenities) dan artifak alami sejarah yang bernilai kultural tinggi

- Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat (menurunnya kesehatan masyarakat secara fisik dan psikis)

2. Lemahnya lembaga pengelola RTH

- Belum terdapatnya aturan hukum dan perundangan yang tepat - Belum optimalnya penegakan aturan main pengelola RTH - Belum jelasnya bentuk kelembagaan pengelola RTH - Belum terdapatnya tata kerja pengelolaan RTH yang jelas. 3. Lemahnya peran stakeholders

- Lemahnya persepsi dan partisipasi masyarakat - Lemahnya pengertian masyarakat dan pemerintah 4. Keterbatasan lahan kota untuk peruntukan RTH :

- Belum optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk RTH fungsional.

13

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah suatu keadaan dimana masyarakat ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. Hal itu dapat terjadi apabila masyarakat merasa berkepentingan serta diberi kesempatan untuk ambil bagian. WCED (1988) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat setempat sangat penting dalam pengambilan keputusan yang efektif sehingga dapat membantu mereka mengemukakan dan melaksanakan kepentingan bersama mereka. Conyers (1994) mengemukakan bahwa ada dua faktor yang menentukan apakah masyarakat benar-benar ingin terlibat dalam suatu perencanaan atau tidak yaitu: (1) ada tidaknya pengaruh hasil keterlibatan masyarakat terhadap rencana akhir, (2) ada tidaknya pengaruh langsung yang mereka rasakan.

Partisipasi dalam penerapannya melibatkan semua pihak sejak tahap analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasinya. Kementerian PU (2013) menyatakan bahwa masyarakat harus dilibatkan dari tahap perencanaan agar kebutuhan mereka terakomodasi mengingat masyarakat adalah yang benar-benar menggunakan serta merasakan baik buruknya fasilitas yang disediakan. Sumarmi (2010) menyatakan bahwa partisipasi dilihat dari tingkatannya ada tiga yaitu: (1) tingkat perencanaan (idea planning stage), (2) tingkat pelaksanaan (implementation stage), dan (3) tingkat pemanfaatan hasil (utilization stage).

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perkembangan pembangunan di suatu wilayah. Menurut Conyers (1994), terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting yaitu: (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, (2) masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, dan (3) mendorong partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya menempati posisi tertentu. Arnstein (1969) merumuskan peran serta masyarakat sebagai bentuk dari kekuatan rakyat, dengan penentuan tipologi yang dikenal dengan Delapan Tangga Peran Serta Masyarakat (Eights Rungs On the Ladder of Citizen Participation). Delapan Tangga Peran Serta Masyarakat yaitu: 1) terapi, 2) manipulasi, 3) informing (penyampaian informasi), 4) konsultasi, 5) placation (peredaman amarah), 6) partnership (kemitraan), 7) delegated power (pendelegasian kekuasaan), 8) citizen control (pengawasan masyarakat).

Arnstein (1969) mengelompokkan delapan tingkat partisipasi tersebut dalam tiga posisi penting partisipasi yaitu:

1. Non partisipatif, masyarakat tidak pada posisi tawar dan partisipasi sama sekali sehingga pemegang kekuasaan bisa memanipulasi dan melakukan terapi melalui berbagai program.

2. Tokenisme, masyarakat bisa mendengar (melalui sosialisasi) dan memberikan suara (melalui konsultasi), akan tetapi tingkatan kekuasaan untuk memutuskan masih belum ada.

14

Pemenuhan RTH 30% di suatu wilayah tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemerintah, oleh karena itu diperlukan peran serta masyarakat. Pada area tertentu seperti proses persiapan terdapat kewenangan pemerintah untuk merencanakan RTH, tetapi pada area yang lebih luas keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak agar perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi kompleksitas pertumbuhan kota (Pakpahan, 2008). Selain itu menurut Sugandhi (2008) dalam Lestari et al. (2014), pelaku-pelaku pengelolaan RTH meliputi: 1) pemerintah mengadakan pembangunan, 2) swasta sebagai pelaku ekonomi berkewajiban melaksanakan RTH, 3) masyarakat sebagai pelaku pengembangan dan pemeliharaan, dan 4) media membentuk opini publik dan pengawasan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Sumarmi (2010) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal meliputi pengetahuan, persepsi dan sikap sedangkan faktor eksternal meliputi sosial, ekonomi, budaya, luas tanah, RTRW, peran pemerintah dalam pelaksanaan RTH serta penegakan hukum yang berkaitan dengan penataan ruang dan RTH.

Pengelolaan RTH memerlukan upaya yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan kriteria GEG (Good Environmental Governance) dalam penataan RTH merupakan parameter yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, terutama melalui penguatan masyarakat sipil. Putri et al. (2014) menyatakan bahwa pemerintah Kota Madiun menerapkan konsep GEG dalam pengelolaan RTH. Kriteria GEG tersebut yaitu: 1) pemberdayaan masyarakat, 2) transparansi, 3) desentralisasi yang demokratis, 4) pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, 5) pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem, 6) konsistensi dan harmonisasi, 7) kejelasan hukum, dan 8) daya penegakan hukum (Menteri Lingkungan Hidup, 2007).

Peran serta masyarakat dalam pengembangan RTH dapat dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Kementerian PU (2008) menyatakan bahwa prinsip-prinsip peran masyarakat dalam pengembangan RTH yaitu: 1) menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pembangunan RTH, 2) memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan RTH, 3) menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya, 4) menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika, dan 5) memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional.

15 keinginan masyarakat, 7) menjadi sumber informasi yanag berguna, dan 8) merupakan komitmen demokrasi.

Komunitas Hijau

Komunitas merupakan sarana berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat serta tujuan yang sama dan ingin berbagi satu dengan yang lain. Chaskin 2001 dalam Ciptadi dan Suhirman (2013) menyatakan bahwa pengorganisasian masyarakat bukan sekedar memobilisasi massa untuk suatu kepentingan, tetapi suatu proses interaksi dalam bentuk komunitas yang lebih memfokuskan pada inisiatif dalam mengambil tindakan-tindakan secara sadar dalam mencapai perubahan yang lebih baik bagi komunitas.

Komunitas dapat berkembang apabila di dalamnya terdapat hubungan erat yang akan membangun suatu kepercayaan. Komunitas mampu membangun modal sosial melalui pengembangan hubungan aktif, partisipasi, demokrasi dan penguatan kepemilikan dan kepercayaan komunitas (Ibrahim, 2002). Menurut Kubisch (1997) dalam Ciptadi dan Suhirman (2013) bahwa pada pendekatan berbasis masyarakat, kekuatan utama terdapat pada sentralitas partisipasi masyarakat sehingga pada prosesnya modal sosial maupun kapasitas sumber daya manusia yang terlibat menjadi penting dalam mendukung perubahan sosial yang berkelanjutan.

Komunitas hijau berkembang disebabkan semakin meningkatnya kepedulian dan kesadaran bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan dan alam bukan semata berada di tangan pemerintah dan institusi besar, tapi terletak pada individu dan komunitas masyarakat. Menurut Kementerian PU (2013), komunitas hijau adalah sebuah komunitas/kelompok warga yang peduli terhadap masalah lingkungan dan sosial budaya. Pembentukan komunitas hijau merupakan suatu upaya guna melakukan perubahan perilaku warga agar lebih ramah terhadap lingkungan dan lebih peka terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Berawal dari kesadaran tersebut komunitas hijau mengembangkan konsep dan upaya-upaya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penataan RTH.

Komunitas hijau merupakan wadah untuk menampung ide dan menghimpun potensi warga dalam melakukan aksi nyata demi terwujudnya kota ramah lingkungan yaitu kota hijau. Manfaat penerapan komunitas hijau menurut Kementerian PU (2013) meliputi: 1) meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengembangan kota hijau untuk mewujudkan fungsi kota yang berkelanjutan, 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tentang perwujudan kota hijau, 3) mendorong peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang yang berwawasan lingkungan, dan 4) terbentuknya forum komunitas hijau sebagai mitra pemerintah kota/kabupaten dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH.

16

gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak, memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya (Amos et al., 2014)

Menurut Santosa (1999) dalam Wibowo (2008), manfaat class action antara lain: 1) class action bermanfaat karena proses berperkara menjadi sangat murah, dengan gugatan menggunakan class action, pengulangan gugatan-gugatan serupa secara individual dapat dicegah, 2) class action memberikan akses keadilan, dan 3) class action dimaksudkan untuk mengubah sikap pelaku pelanggaran dengan diterapkan prosedur class action.

Analisis A’WOT

Metode AHP maupun SWOT merupakan jenis analisis yang sering digunakan untuk merumuskan suatu kebijakan. Metode AHP merupakan analisis yang digunakan untuk memformulasikan masalah yang tidak terstruktur baik dalam lingkungan, ekonomi, sosial, manajemen dan masalah yang medannya bersifat kualitatif, memerlukan pendapat pada situasi kompleks dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman atau intuisi (Suyanto,2015). Selanjutnya Marimin (2005) menyatakan bahwa metode AHP mempunyai keunggulan karena mampu menyederhanakan persoalan yang kompleks menjadi persoalan terstruktur sehingga mendorong dipercepatnya pengambilan keputusan.

Metode SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi atau kebijakan, dimana analisis SWOT berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity), namun pada saat yang bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (treat). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan strategi dan kebijakan (Rangkuti, 2008).

Metode A‟WOT adalah metode yang menggabungkan metode AHP dan

SWOT. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa segi subjektifitas AHP lebih baik dari SWOT, maka dengan dilakukan penggabungan diharapkan dapat diperoleh kebijakan yang lebih baik. Rosdiana (2011) menyatakan bahwa dengan menggabungkan kedua teknik analisis AHP dan SWOT diharapkan dapat saling menyempurnakan dan meminimalkan tingkat subjektifitas yang dihasilkan.

Penelitian Terdahulu

17 lingkungan kota melalui penekanan laju harian kendaraan bermotor, pemilihan dan penanaman vegetasi, optimasi pengembangan RTH pada fasilitas umum, bantaran sungai dan lapangan olah raga.

Muis (2005) melakukan penelitian tentang kebutuhan RTH berdasarkan kebutuhan oksigen dan ketersediaan air di Kota Depok. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa luas RTH Kota Depok yaitu 5.125,43 ha sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan oksigen bagi manusia, kendaraan bermotor dan hewan ternak, karena luas RTH Kota Depok seharusnya 6.155,18ha.Faktor utama yang mempengaruhi pengembangan npembangunan RTH adalah aspek ekonomi (51%), pengembangan sektor permukiman (31,7%), dan penghijauan (20,5%). Kendala pengembangan RTH di Kota Depok adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan RTH penyuplai oksigen dan penyediaan air bersih..

Nurisyah (2005) melakukan penelitian berbasis pada penilaian masyarakat terhadap fungsi dan bentuk rancangan RTH yang dimiliki oleh Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap RTH kota. Preperensi tertinggi adalah RTH berbentuk kawasan berkesan hutan dengan keragaman tanaman yang tinggi. Walaupun nilai RTH kota dari fungsi-fungsi non ekonomi yaitu biofisik, sosial, arsitektur, cenderung mengelompok dan masyarakat menilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai dari fungsi ekonomi. Penilaian masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latar belakang yang berbasis lingkungan, dan gender.

Moniaga (2008) melakukan penelitian tentang studi RTH Kota Manado dengan pendekatan sistem dinamik. Kajian RTH pada penelitian ini terdiri atas aspek fisik dengan topografi sebagai peubah utama yang membentuk pola lanskap; aspek ekonomi dengan PDRB sebagai peubah yang berperan penting pada penggunaan lahan; aspek sosial dengan jumlah penduduk sebagai peubah yang juga berperan pada pembentukan land use (penggunaan lahan). Luas RTH Kota Manado saat ini, secara total mencapai 70% dari luas wilayah kota. Hasil penelitian terhadap tiga peubah perubahan lahan untuk RTH, yaitu faktor-faktor fisik topografis, PDRB, dan jumlah penduduk, didapatkan bahwa ekonomi yang berkembang telah mempengaruhi jumlah penduduk (urbanisasi) yang kemudian berdampak pada penurunan RTH berupa konversi penggunaan lahan bervegetasi (pertanian) menjadi penggunaan lahan terbangun (pemukiman). Besaran RTH pada suatu kota tidak terpaku pada luas administratif yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, tetapi elemen utama pembentuk lanskap kota juga menjadi faktor penentu besaran tersebut.

Asif (2009) melakukan penelitian mengenai pemanfaatan RTH publik di Kelurahan Wawombalata Kota Kendari melalui identifikasi kondisi eksisting, analisis pemanfaatan RTH berdasarkan bentuk, jenis dan pola pemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTH publik di Kelurahan Wawombalata terdiri dari 68%, yang dapat digunakan sebanyak 73% dan tidak dapat digunakan 27%. Pemanfaatan RTH sebanyak 43% telah maksimal, 31% kurang maksimal dan 26% belum maksimal. Upaya peningkatan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dibutuhkan peran langsung masyarakat untuk ikut membantu, berpartisipasi, dan memanfaatkan RTH publik. Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau ditunjukkan oleh beberapa aktivitas yang telah dilakukan misalnya melaksanakan program PKK yang berhubungan dengan RTH publik.

18

menunjukkan bahwa luas RTH Jakarta Selatan dalam periode 5 tahun (tahun 2002-2007) berkurang sebesar 362,21 ha. Jumlah penduduk Jakarta Selatan tahun 2000-2007 terdapat peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 0,7% per tahun dan kepadatan penduduk meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 0,57% per tahun. Jumlah pendatang di Jakarta Selatan tahun 2000-2007 berkurang setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar mengalami penurunan (-23%). Pertumbuhan sarana prasarana tahun 2003-2006 mengalami peningkatan yaitu fasilitas pendidikan 4,8% per tahun, kesehatan sebesar 7,1% per tahun dan fasilitas sebesar 20% per tahun. Faktor yang mempengaruhi perubahan luas RTH adalah alokasi RTH dalam RTRW, fasilitas kesehatan, jumlah pendatang, kepadatan penduduk, dan fasilitas pendidikan.

Rakhmah (2012) melakukan kajian terhadap rancangan masterplan RTH Kota Bogor berdasarkan potensi ketersediaan RTH, dilihat dari gambaran perilaku masyarakat melalui perilaku tertutup (covert behavior) dan perilaku terbuka (overt behavior). Rancangan masterplan mengidentifikasikan kondisi RTH eksisting Kota Bogor masih memenuhi luas minimal, namun jumlahnya mengalami penurunan dari waktu ke waktu karena mayoritas RTH dikuasai oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan RTH Kota Bogor diarahkan untuk menyeimbangkan ruang terbangun agar fungsi ekologis RTH dapat terjaga. Selain itu perlu peningkatan sosialisasi dan fasilitasi oleh pemerintah untuk merangsang perilaku masyarakat dalam perumusan kebijakan penataan RTH.

Suwarli et al. (2012) melakukan penelitian dinamika perubahan penggunaan lahan dan strategi RTH berdasarkan lokasi anggaran lingkungan daerah di Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan yang sangat cepat terjadi selama periode 1989-2009 dari semula lahan bervegetasi RTH berubah menjadi ruang terbangun. Dinamika perubahan penggunaan lahan pada setiap jenis penggunaan lahan berbeda-beda: permukiman terus meningkat, kebun campuran dan padang rumput berfluktuasi, sedangkan sawah dan semak belukar terus menurun. Terdapat enam pola urutan perubahan dari lahan bervegetasi RTH menjadi ruang terbangun. Perubahan penggunaan lahan bervegetasi RTH menjadi ruang terbangun cenderung bersifat irreversible sehingga perlu biaya, tenaga, dan risiko sosial untuk mengembalikan ke penggunaan semula. Analisis sistem dinamik menunjukkan dengan kinerja green budgeting RTH sebesar 0,07%, diprediksi pada tahun 2030 lahan bervegetasi RTH hanya tersisa 6% sehingga dapat mengurangi tingkat kenyamanan kota. Sintesis kinerja skenario optimis dapat dijadikan masukan dan sebagai leverage sektor-sektor lain dalam menyusun strategi kebijakan pengalokasian RTH di masa yang akan datang. Hasil analisis dengan pendekatan AHP dan FGD menunjukkan bahwa alternatif diprioritaskan pada dua kebijakan utama, yaitu kebijakan pembangunan infrastruktur pertanian/RTH dan kebijakan pengadaan lahan RTH

19 terbangun dengan penutupan vegetasi yang kurang. Strategi dan arahan untuk pengembangan RTH Kota Kandangan adalah intensifikasi dengan peningkatan kualitas RTH eksisting dan ekstensifikasi melalui pembelian lahan untuk RTH.

Ratnasari et al.(2015) melakukan penelitian tentang perencanaan kota hijau Yogyakarta berdasarkan penggunaan lahan dan kecukupan RTH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas RTH eksisting adalah 584,45 ha atau 17,78%, yang terdiri dari RTH publik seluas 329,63 ha dan RTH privat seluas 254,82 ha. Berdasarkan luas wilayah, kota Yogyakarta masih memerlukan 390,55 ha RTH, sedangkan berdasarkan jumlah penduduk, masih kekurangan RTH seluas 220,91 ha. Area berpotensi RTH di Kota Yogyakarta adalah 30,94 ha. Strategi pengembangan RTH Kota Yogyakarta difokuskan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas RTH yang ada, menambahkan area yang belum termanfaatkan sebagai RTH publik dan mengembangkan koridor hijau. Hal ini menunjukkan bahwa RTH kota Yogyakarta tidak mencukupi standar yang dibutuhkan untuk menuju Kota Hijau.

Studi tentang RTH di Kota Ciamis telah dilakukan oleh Tjumardi (2015), membahas tentang sebaran dan kecukupannya. Hasil penelitian menunjukkan RTH publik Kota Ciamis memiliki luas 506,5 ha atau 8,5% dari luas wilayah Kota Ciamis, belum memenuhi kebutuhan luasan RTH sebagai kota hijau yaitu luas RTH publik minimal adalah 20%. RTH Kota Ciamis mempunyai pola menyebar mengikuti pola sebaran sempadan dan sempadan rel kereta api serta mendekati pusat pemerintahan dan permukiman. Luas RTH secara umum di Kota Ciamis masih mecukupi dengan tingkat kenyamanan yang diperoleh tergolong sedang. Arahan pengembangan RTH publik Kota Ciamis dititikberatkan pada pemenuhan luas minimal 20% dari luas wilayah Kota Ciamis.

20

3 METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Ciamis yang merupakan ibukota Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Kota Ciamis mempunyai luas wilayah 5.968,6 ha yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Ciamis, Cijeungjing, Sadananya dan Baregbeg, meliputi 20 (dua puluh) desa/kelurahan. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Oktober 2015.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner terhadap 7 (tujuh) orang responden. Responden yang dimaksud adalah pemangku kepentingan (stakeholders) yang dipilih melalui pendekatan purposive sampling, dimana responden ditentukan berdasarkan pertimbangan penelitian.

Data sekunder diperoleh dari pustaka dan instansi-instansi terkait pada pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), DCKKTR (Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang), BPLH (Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), DISHUTBUN (Dinas Perkebunan dan Kehutanan), DISPAREK (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), dan KESBANGPOLINMAS (Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat). Jenis data, sumber data, teknik analisis data serta hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peta Wilayah Kota Ciamis, RTRW Kabupaten Ciamis 2011-2031, RDTR Kota Ciamis 2012-2032, Peta Sebaran RTH Kota Ciamis 2014 dan data komunitas warga. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain laptop yang dilengkapi software Windows Office 2007, software pengolahan data statistik, software Expert Choice 2000, kamera, panduan wawancara, dan kuesioner.

Metode Pengumpulan Data

21 Tabel 3 Jenis Data, Sumber Data, Metode Analisis serta Hasil yang Diharapkan

No Tujuan Jenis Data Sumber Data Metode Analisis

Data Output yang Diharapkan

Kabupaten Ciamis dalam inisiasi dan dinamisasi potensi masyarakat untuk

Deskriptif Tingkat ketersediaan

ruang untuk prakarsa dan

4. Menyusun arahan dinamisasi peran

22

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka pada instansi pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu DCKKTR, BPLH, BAPPEDA, BPS, DISHUTBUN, DISPAREK, dan KESBANGPOLINMAS. Data yang dikumpulkan berupa program kegiatan yang mendukung penataan RTH Kota Ciamis yang terdapat pada program kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis. Program kegiatan yang ditelaah terdiri dari kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah maupun kegiatan pendukung yang tercetus atas dasar pertimbangan tertentu.

Data organisasi masyarakat diperoleh dari KESBANGPOLINMAS. Selanjutnya data yang diperoleh dievaluasi berdasarkan kegiatan utama terhadap kepedulian lingkungan terutama RTH. Data organisasi kemudian diinisiasi yang telah berkiprah sebagai komunitas hijau dan berperan aktif dalam penataan RTH, baik secara mandiri ataupun bekerja sama dengan pemerintah.

Metode Analisis Data

Identifikasi Simpul-Simpul Komunitas Warga yang Telah Menggagas dan Berkiprah Menjadi Komunitas hijau.

Pada tahap awal melakukan pendataan komunitas warga peduli lingkungan yang terdapat di Kota Ciamis. Komunitas warga adalah perkumpulan yang keanggotaannya bersifat terbuka dan berorientasi sosial, komunitas yang telah berkembang diantaranya komunitas berkebun, bike to work, komunitas pondok hijau, komunitas hijau bumi dan lain sebagainya (Kementerian PU, 2013). Selanjutnya dilakukan identifikasi dan klasifikasi komunitas warga sebagai komunitas hijau.

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2013), analisis deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Analisis Kemampuan Pemerintah dalam Inisiasi dan Dinamisasi Potensi Masyarakat Untuk Percepatan dan Penguatan Green City

1. Dilakukan pendataan mengenai sumber dan besaran anggaran yang tersedia untuk penataan RTH Kota Ciamis.

2. Dilakukan pendataan mengenai program kegiatan RTH yang terdapat di instansi terkait, selanjutnya diidentifikasi dan diklasifikasikan program yang melibatkan peran masyarakat dalam penataan RTH.

3. Berdasarkan data potensi masyarakat dilakukan evaluasi mengenai sikap pemerintah dalam mendinamiskan potensi masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas atau pembinaan untuk perkembangannya.

23

Analisis Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Peningkatan jumlah penduduk akan diiringi dengan peningkatan luas RTH yang dibutuhkan. Oleh karena itu dilakukan analisis dan prediksi kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk Kota Ciamis.

a. Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Kebutuhan luas RTH dilakukan dengan cara mengalikan antara jumlah penduduk dengan standar luas RTH per penduduk berdasarkan Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTHKP yaitu 20 m2/penduduk.

Kebutuhan RTH (ha) = Jumlah penduduk (jiwa) x 20 m2/penduduk ( jiwa)

b. Prediksi Kebutuhan RTH

Kebutuhan RTH pada tahun 2025 dilakukan dengan memprediksi pertambahan jumlah penduduk dikalikan dengan standar kebutuhan RTH per penduduk. Rumus prediksi pertambahan jumlah penduduk sebagai berikut :

=Pt(1+r)x

Dimana :

Pt+x Jumlah penduduk pada tahun t+x

Pt Jumlah penduduk pada tahun t

r Rata-rata persentase pertambahan jumlah penduduk x Selisih tahun

Penyusunan Strategi Dinamisasi Peran Komunitas Hijau dalam Penataan RTH

Strategi dinamisasi peran komunitas hijau dalam penataan RTH di Kota

Ciamis disusun berdasarkan hasil wawancara dengan panduan kuesioner terhadap 7 (tujuh) responden sebagai pemangku kepentingan yang telah ditetapkan dan

dipilih secara purpossive sampling. Terdapat 7 responden yaitu: 1 (satu) orang BAPPEDA, 1 (satu) orang DCKKTR, 1 (satu) orang BPLH, 1 (satu) orang DISHUTBUN, 1 (satu) orang LSM, 1 (satu) tokoh masyarakat, serta 1 (satu) pihak swasta. Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.

24

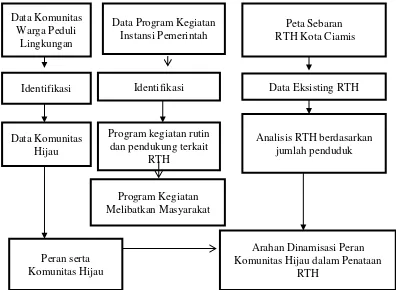

Gambar 4. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Peta Sebaran RTH Kota Ciamis Data Komunitas

Warga Peduli Lingkungan

Data Program Kegiatan Instansi Pemerintah

Identifikasi

Data Komunitas Hijau

Identifikasi

Arahan Dinamisasi Peran Komunitas Hijau dalam Penataan

RTH Program kegiatan rutin

dan pendukung terkait RTH

Data Eksisting RTH

Program Kegiatan Melibatkan Masyarakat

Analisis RTH berdasarkan jumlah penduduk