PUTIH DAN MINERAL ZINK TERHADAP PERFORMA,

KADAR LEMAK, KOLESTEROL DAN STATUS

KESEHATAN BROILER

SRI PURWANTI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Kajian Efektifitas Pemberian Kunyit, Bawang Putih dan Mineral Zink Terhadap Performa, Kadar Lemak, Kolesterol dan Status Kesehatan Broiler adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Agustus 2008

Sri Purwanti

SRI PURWANTI. The Study of Turmeric, Garlic and Zinc Effect on the Performances, Fat, Cholesterol and Health Status of Broiler. Under directions of RITA MUTIA, SUS DERTHI WIDHYARI, and WIWIN WINARSIH

The consumer now has selectively chosing broiler carcass, especially for carcass with low fat and cholesterol. Fat and cholesterol from broiler chicken has known because the negative effect for human health, that can cause heart disease, obesity and hipertention. Garlic and turmeric known as herbal medicine that has active material of allisin and curcumin. This active material can reduce fat and cholesterol, to improve performance and health status of broiler. The function of zink as zinc oxide (ZnO) is for metaloenzim and to give immune respone to broiler.

An experiment was conducted to study of turmeric (1.5%), garlic (2.5%) and ZnO (120 ppm) effect in the diets on performances, fat, cholesterol and health status of broiler. Turmeric and garlic were offered in powder form. The data were analyzed by a Completely Randomized Design followed by the LSD test. One hundred d.o.c unsexed were devided into five treatments and four replications, with 5 chicks in each replicate. Diets were formulated to contain 23.5 % crude protein (CP) and 3 215.04 kcal metabolizable energy (ME)/kg.

The treatments were R0 (basal diet as a control), R1 (R0 + 1.5% turmeric

powder + 2.5% garlic powder), R2 (R0 + 2.5% garlic powder + 120 ppm ZnO), R3

(R0 + 1.5% turmeric powder + 120 ppm ZnO) and R4 (R0 + 1.5% turmeric powder

+ 2.5% garlic powder + 120 ppm ZnO). Diets and water were offered ad libitum. Data were collected during 35 days to obtain the data performance, the fat and cholesterol content in carcass, visceral organs weight, erythrocyte, hemoglobin, hematocrit, the total amount of leukocyte, leukocyte differential, zinc content in serum, villous surface area and mucosal surface area. Three chicks of each replicate were slaughtered for the fat and cholesterol carcass, and visceral organ weight presentation parameters.

The results showed that there was no significant different (P>0.05) on the performances, the fat and cholesterol in carcass, and health status of the chickens. Conclusions this research was diet of R2 containing garlic (2.5%) and ZnO (120

ppm) tendency to improve performances and health status, decreased the fat and cholesterol in carcass of the broiler chickens and diet of R3 containing turmeric

(1.5% and ZnO (120 ppm) tendency to improve carcass weight, abdomen fat, carcass percentage, visceral organ weight percentage, zinc content in serum, villous and mucosal surface area.

SRI PURWANTI. Kajian Efektifitas Pemberian Kunyit, Bawang Putih dan Mineral Zink terhadap Performa, Kadar Lemak, Kolesterol, dan Status Kesehatan Broiler. Dibimbing oleh RITA MUTIA, SUS DERTHI WIDHYARI, dan WIWIN WINARSIH

Konsumen produk ayam kini semakin selektif dalam memilih karkas khususnya karkas dengan kadar lemak dan kolesterol rendah. Kadar lemak dan kolesterol dalam daging ayam broiler dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia seperti menyebabkan jantung koroner, obesitas dan hipertensi. Bawang putih dan kunyit merupakan tanaman obat tradisional yang memiliki zat aktif yaitu allisin dan kurkumin yang dapat digunakan sebagai penurun kolesterol dan lemak, memperbaiki performa dan status kesehatan pada broiler. Mineral zink (ZnO) ditambahkan seiring dengan fungsinya sebagai metaloenzim dan memberi respon imun terhadap broiler.

Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh dari pemberian kunyit (1.5%), bawang putih (2.5%) dan mineral zink dalam bentuk ZnO terhadap performa, kadar lemak dan kolesterol karkas, dan status kesehatan ayam broiler. Kunyit dan bawang putih dibuat dalam bentuk serbuk. Data yang diperoleh dianalisis statistik dengan mengggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan diuji lanjut bila antara perlakuan terdapat perbedaan. DOC (day old chicken) sebanyak 100 ekor dibagi kedalam 5 perlakuan dan 4 ulangan yang setiap perlakuan terdiri atas 5 ekor. Pakan yang disusun mengandung 23.5% protein kasar dan 3 215.04 kkal/kg Energi Metabolisme.

Ransum perlakuan R0 (ransum basal atau kontrol), R1 (ransum basal + serbuk kunyit 1.5% + serbuk bawang putih 2.5%), R2 (ransum basal + serbuk bawang putih 2.5% + mineral ZnO 120 ppm), R3 (ransum basal + serbuk kunyit 1.5% + mineral ZnO 120 ppm), dan R4 (ransum basal + serbuk kunyit 1.5% + serbuk bawang putih 2.5% + mineral ZnO 120 ppm). Pakan dan air minum diberikan ad libitum. Pemeliharaan dilakukan selama 35 hari untuk data performa, kadar lemak dan kolesterol karkas, bobot relatif organ dalam, total leukosit, diferensial leukosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, kandungan Zn dalam serum, luas permukaan villi dan luas permukaan mukosa. Untuk pengamatan kadar lemak karkas, kolesterol karkas, bobot relatif organ dalam diambil sebanyak 3 ekor untuk setiap unit percobaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (P>0.05) terhadap performa, kandungan kolesterol karkas, kadar lemak karkas dan status kesehatan ayam broiler. Kesimpulan penelitian ini bahwa perlakuan R2 dengan kombinasi serbuk bawang putih 2.5%

dan mineral ZnO (120 ppm) cenderung memberikan performa yang lebih baik, menurunkan kadar kolesterol karkas, dan dapat memperbaiki status kesehatan ayam broiler, sedangkan perlakuan R3 cenderung memperbaiki bobot badan akhir,

berat karkas, persentase karkas, lemak abdominal, persentase organ dalam, kandungan zink dalam serum, luas permukaan villi dan mukosa.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2008

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

a Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Instititut Pertanian Bogor

PUTIH DAN MINERAL ZINK TERHADAP PERFORMA,

KADAR LEMAK, KOLESTEROL DAN STATUS

KESEHATAN BROILER

SRI PURWANTI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Mineral Zink terhadap Performa, Kadar Lemak, Kolesterol dan Status Kesehatan Broiler

Nama : Sri Purwanti

NRP : D051060031

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Rita Mutia, M.Agr Ketua

Dr. drh. Sus Derthi Widhyari, M.Si Dr. drh. Wiwin Winarsih, M.Si

Anggota Anggota

Diketahui

Ketua Departemen Ilmu Nutrisi Dekan Sekolah Pascasarjana dan Teknologi Pakan

Dr. Ir. Idat G. Permana, M.Sc Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Tesis ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2007 ini ialah kombinasi herbal dan mineral zink, dengan judul Kajian Efektifitas Pemberian Kunyit, Bawang Putih dan Mineral Zink Terhadap Performa, Kadar Lemak, Kolesterol dan Status Kesehatan Ayam Broiler.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Ir. Rita Mutia, M.Agr, Ibu Dr. drh. Sus Derthi Widhyari, MSi dan Ibu Dr. drh. Wiwin Winarsih, MSi selaku komisi pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian hingga penyusunan tesis ini. Ungkapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Ibu Dr. Ir. Sumiati, M.Sc yang telah bersedia menjadi penguji pada ujian tesis, Bapak Yunus dan staf Balittro, Bapak Kasnadi dan staf Lab. Patologi Bagian Patologi Dep. Klinik Reproduksi dan Patologi FKH-IPB, Ibu Dian dari Lab. Ilmu Nutrisi Ternak Perah Fapet-IPB, Ibu Lanjarsih dan staf Lab. Ilmu Nutrisi Unggas, Bapak Rahmat dan staf Lab. Unggas (kandang B Fapet-IPB), Ibu Endang Rusmalia dan staf Lab. Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi LPPM-IPB, Ibu Lela dari Lab. Terpadu Dep. Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fapet-IPB, Bapak Lalu Sukarno dan staf Lab. Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Cimanggu-Bogor, Bapak Taufik dan staf Lab Ilmu dan Teknologi Pakan Fapet-IPB, yang telah membantu dalam menganalisa semua bahan penelitian.

Yang tercinta Ayahanda Sukamto, Ibunda Suparti atas segala doa, pengorbanan dan dorongannya, kepada suamiku tercinta Nurdin, SKom, MT dan buah hatiku Muhammad Fathi Athallah Anantaasri atas semua pengorbanan, semangat dan kasih sayang yang diberikan. Kepada saudaraku Kun Anang Supanto, SE, Tenri Sucipto, SE dan Maryanti serta keponakanku Rr. Dinda Ayu Pramesti dan Naura Anya Maritsa atas dukungan dan semangat yang diberikan.

Yang terhormat rektor UNHAS Prof. Dr. dr. A. Idrus Paturusi, Dekan Fapet Prof. Dr. Ir. Syamsuddin Hasan, MSc dan seluruh staf Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Fapet-UH, Ibu Prof. Dr. Ir. Laily Agustina, MS dan Ir. Syahriani Syahrir, MSi atas masukan dan dorongannya.

Yang tercinta teman-teman di Puri Hapsara dan Pondok Gardena atas perhatian dan dorongannya, rekan angkatan 2006 (Len, Wieda, Mursye, Anwar, Windu, Heru, Ahmad, Diana, Andi, Rantan, Siska, Darwis, Jarmuji, Fahrul, Wina), Ir. Yatno, M.Si dan rekan mahasiswa pascasarjana PTK yang tidak dapat ditulis satu persatu terima kasih atas kebersamaan serta saran dan kritiknya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca dan pemerhati masalah herbal. Apabila terdapat kesalahan penulisan dan kekhilafan selama pelaksanaan penelitian dan perjalanan penyusunan tesis ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahittaufik wal hidayah, Wassalam.

Penulis dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 1 November 1975 dari pasangan Sukamto dan Suparti. Penulis merupakan putri pertama dari tiga bersaudara, suami bernama Nurdin S.Kom, MT. dan dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Fathi Athallah Anantaasri.

Tahun 1993 penulis lulus dari SMA Negeri 5 Ujung Pandang dan pada tahun 1994 lulus seleksi masuk Universias Hasanuddin melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), lulus pada tahun 1999. Penulis memilih Program Studi Nutrisi dan Makanan Ternak, Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan. Kesempatan untuk melanjutkan ke program Magister Sains pada program studi Ilmu Ternak pada Institut Pertanian Bogor tahun 2006 dengan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana diperoleh dari Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI).

Halaman

Bobot Akhir, Berat Karkas, Persentase Karkas, Lemak Abominal……… 55

Kolesterol Karkas dan Lemak Karkas ………. 59

Bobot Organ Dalam Broiler ………. 63

Status kesehatan Ayam Broiler ………. 69

Kadar Zink Serum Ayam Broiler ………. 81

Luas permukaan Villi Usus dan Luas Permukaan Mukosa Ayam Broiler ……… 82

KESIMPULAN DAN SARAN ………. 85

DAFTAR PUSTAKA ... 86

Halaman

1 Komposisi Kimia Kunyit ... 5

2 Efek Farmakologis Zat Aktif yang Terkandung dalam Rimpang Kunyit... 7

3 Komposisi Kimia Bawang Putih ... 10

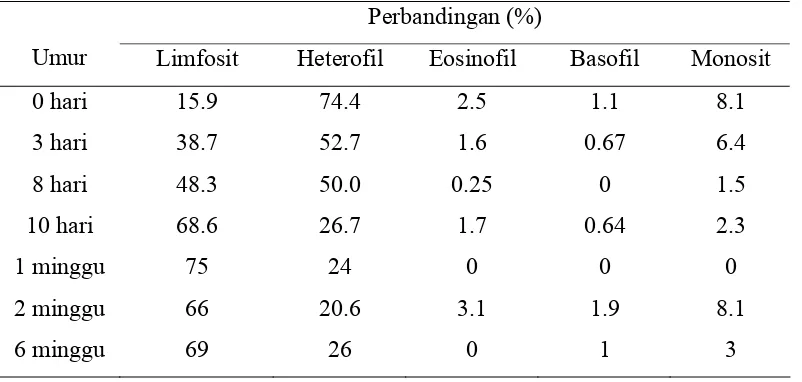

4 Perbandingan Jumlah Leukosit Berdasarkan Umur Ayam... 17

5 Perbandingan Jumlah Leukosit Berdasarkan Jenis Kelamin ... 18

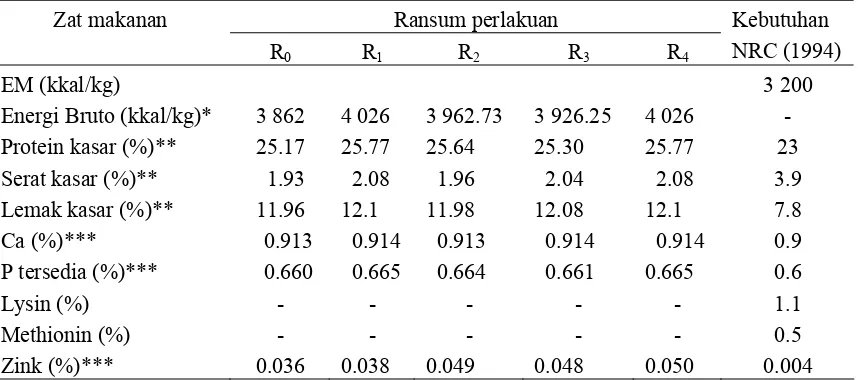

6 Komposisi Ransum Penelitian ... 36

7 Kandungan dan kebutuhan zat makanan ransum ayam broiler umur 1-35 hari ... 36

8 Konsumsi ransum, pertambahan berat badan dan konversi ransum broiler yang diberi bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari ... .... 47

9 Bobot badan akhir, persentase karkas dan lemak abdominal broiler penelitian yang diberi bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari ... 55

10 Kadar kolesterol karkas dan lemak karkas broiler yang diberi bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari………... 59

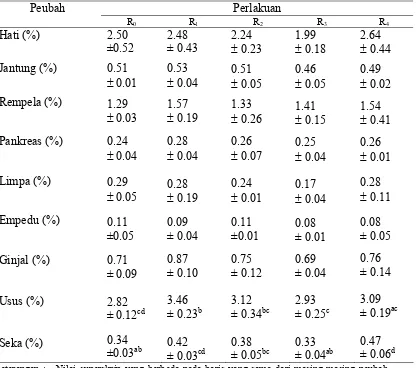

11 Persentase berat organ dalam ayam broiler yang diberi bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari ……….………… 63

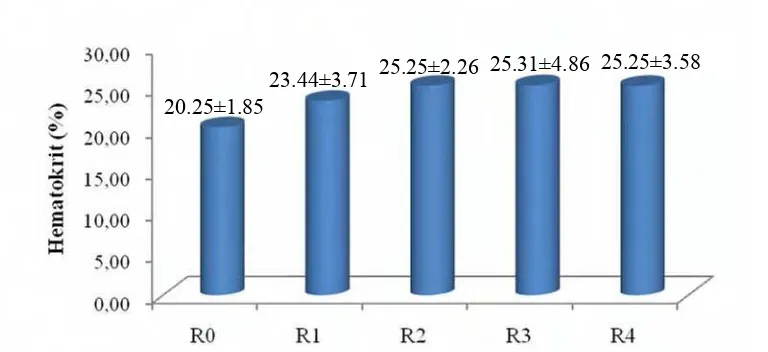

12 Eritrosit, hemoglobin dan hematokrit ayam broiler yang diberi bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari…………..…..…… 69

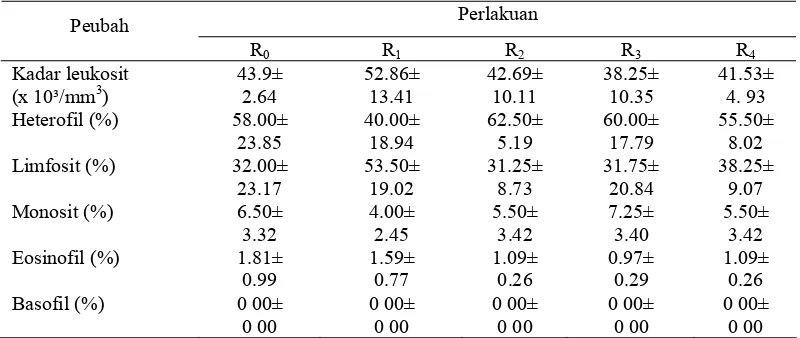

13 Rataan leukosit dan diferensial leukosit ayam broiler yang diberi bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari ……… 74

14 Kadar zink dalam serum ayam broiler yang diberi bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari………. 81

15 Luas permukaan vili usus ayam broiler yang diberi bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari ………. 83

Halaman

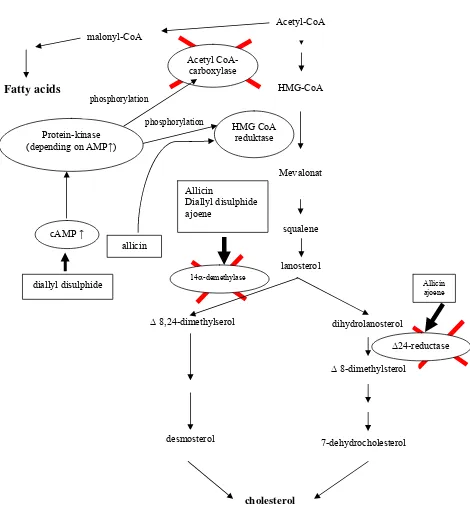

1 Struktur molekul komponen kurkuminoid (Purseglove 1981) ... 8 2 Bentuk diferensial leukosit (monosit, heterofil, eosinofil, limfosit

dan basofil) (www.californiaavianlaboratory.com/images/image28.-

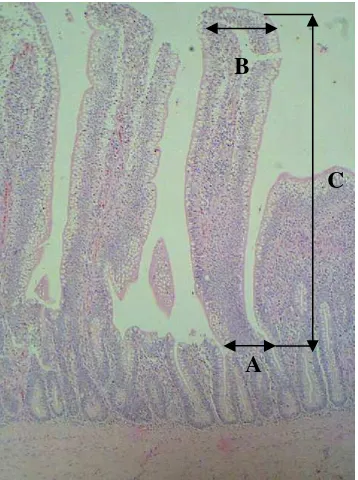

GIF&imgrefurl) ... 20 3 Metabolisme kolesterol (Koolman & Röhm 2001) ... 24 4 Biosintesis kolesterol (Koolman & Röhm 2001) ... 26 5 Gambaran vili usus secara garis besar menunjukkan bagian yang

terlibat dalam pengukuran dalam penetapan secara morphometrik

dari mukosa usus ... 45 6 Konsumsi pakan kumulatif (g/ekor) ayam broiler yang

diberi bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari... 48 7 Konsumsi ransum mingguan ayam broiler penelitian sampai

umur 5 minggu ... . 49 8 Pertambahan berat badan (g/ekor) ayam broiler yang diberi

bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari ... 50 9Pertambahan berat badan mingguan ayam broiler sampai umur 5

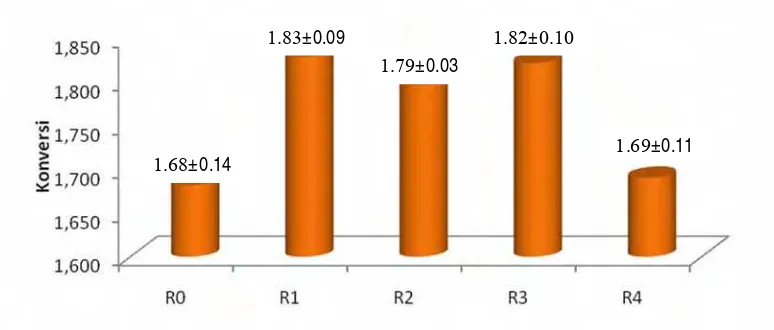

minggu ... 52 10 Konversi ransum broiler yang diberi bawang putih, kunyit

dan mineral zink selama 35 hari ... 53 11 Konversi ransum mingguan ayam broiler sampai umur lima minggu ... 54 12 Bobot badan akhir broiler yang diberi bawang putih, kunyit

dan mineral zink selama 35 hari ……… 56 13 Persentase karkas broiler yang diberi bawang putih, kunyit

dan mineral zink selama 35 hari ……… 57 14 Persentase lemak abdominal broiler yang diberi bawang

putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari ……….……….. 58 15 Kadar kolesterol karkas dan lemak karkas broiler yang diberi

bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari ... 61

bawang putih yang berbeda. Hambatan enzim ditandai oleh persilangan (Keusgen 2002) ... 62 17 Persentase bobot usus broiler yang diberi

bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari ……… 67 18 Persentase bobot seka broiler yang diberi

bawang putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari ……… 68 19 Jumlah eritrosit ayam broiler yang diberi bawang putih,

kunyit dan mineral zink selama 35 hari ………. 70 20 Kadar hemoglobin ayam broiler yang diberi bawang putih, kunyit

dan mineral zink selama 35 hari ………. 71 21 Kadar hematokrit ayam broiler yang diberi bawang putih,

kunyit dan mineral zink selama 35 hari ………. 72 22 Jumlah total leukosit ayam broiler yang diberi bawang

putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari ………. 75 23 Jumlah heterofil ayam broiler yang diberi bawang putih,

kunyit dan mineral zink selama 35 hari ………. 76 24 Jumlah limfosit ayam broiler yang diberi bawang putih,

kunyit dan mineral zink selama 35 hari ……… 77 25 Jumlah monosit ayam broiler yang diberi bawang putih,

kunyit dan mineral zink selama 35 hari ………. 78 26 Jumlah eosinofil ayam broiler yang diberi bawang putih,

kunyit dan mineral zink selama 35 hari ……….. 79 27 Kadar zink dalam serum ayam broiler yang diberi bawang

putih, kunyit dan mineral zink selama 35 hari ……….. 82

Halaman

1 Analisis ragam konsumsi kumulatif ……… 96

2 Analisis ragam pertambahan berat badan ……… 96

3 Analisis ragam konversi ransum ………... 97

4 Analisis ragam berat hidup ………... 97

5 Analisis ragam berat karkas ………... 98

6 Analisis ragam persentase karkas ………... 98

7 Analisis ragam persentase lemak abdominal ……… 99

8 Analisis ragam kolesterol karkas ………... 99

9 Analisis ragam lemak karkas ………... 100

10 Analisis ragam persentase empedu ……… 100

11 Analisis ragam persentase ginjal ………... 101

12 Analisis ragam persentase hati ………... 101

13 Analisis ragam persentase jantung ……… 102

14 Analisis ragam persentase limpa ……… 102

15 Analisis ragam persentase pankreas ……… 103

16 Analisis ragam persentase rempela ……… 103

17 Analisis ragam persentase berat seka ……… 104

18 Analisis ragam berat usus ……… 105

19 Analisis ragam jumlah eritrosit ……… 106

20 Analisis ragam kadar hemoglobin ……… 106

21 Analisis ragam kadar hematokrit ……… 107

22 Analisis ragam jumlah leukosit ……… 107

24 Analisis ragam jumlah limfosit ……… 108

25 Analisis ragam jumlah monosit ……… 109

26 Analisis ragam jumlah eosinofil ……… 109

27 Analisis ragam kadar zink serum broiler ……… 110

28 Analisis ragam luas permukaan villi usus broiler ……… 110

29 Analisis ragam luas permukaan mukosa villi broiler ……… 111

Latar Belakang

Industri perunggasan Indonesia sedang dalam tahap pemulihan kembali dari keterpurukan akibat mewabahnya flu burung. Dampak dari kasus ini adalah terutama kekhawatiran akan mengkonsumsi daging ayam, padahal daging ayam merupakan salah satu pangan asal hewan dan sumber protein yang utama. Pangan asal hewan yang dikonsumsi sehari-hari tentu saja mempunyai resiko menjadi tidak aman karena kemungkinan mengandung bahan berbahaya seperti residu obat hewan, atau bahan kimia berbahaya lainnya. Pengobatan dengan antibiotik selain mahal dapat berdampak negatif terhadap kesehatan apabila produk hasil ternak yang dihasilkan mengandung residu. Pada pengobatan modern obat diberikan untuk melawan mikroorganisme atau penyebab penyakit, sedangkan pengobatan secara tradisional lebih mengutamakan terjadinya keseimbangan atau mengatur homeostasis agar metabolisme tubuh dalam keadaan seimbang. Seiring dengan seruan Uni Eropa pada tahun 2006 tentang pelarangan penggunaan AGPs (Antibiotic Growth Promotors), maka penggunaan antibiotik dalam pakan perlu ditekan penggunaannya.

Pertumbuhan ayam broiler yang relatif cepat mempunyai karakteristik prima dari segi aroma dan rasa daging, mengakibatkan konsumsi daging ayam disukai disertai meningkatnya permintaan konsumen. Konsumen produk ayam kini semakin selektif dalam memilih karkas khususnya karkas dengan kadar rendah lemak dan kolesterol. Kadar lemak dan kolesterol dalam daging ayam broiler dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia seperti menyebabkan jantung koroner, obesitas dan hipertensi. Sekarang ini penyebab utama kematian di dunia ditimbulkan oleh penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar lemak dalam tubuh. Melihat fenomena tersebut maka konsumen cenderung untuk mengkonsumsi suatu produk pangan yang aman untuk dikonsumsi atau dengan kata lain suatu produk hewani yang rendah kadar lemak dan kolesterol.

pihak dengan cara memanipulasi ransum melalui sistem gastrointestinal, yaitu berusaha agar kolesterol tubuh ternak dikeluarkan melalui feses dengan mekanisme peningkatan ekskresi asam empedu (Puastuti 2001).

Penggunaan herbal kunyit dan bawang putih secara tunggal telah banyak dilakukan, namun penggunaan dengan mengkombinasikan kedua herbal tersebut ditambah mineral zink belum ada penelitian yang melaporkan. Oleh karena itu kajian efektifitas penggunaan kunyit, bawang putih dan penambahan zink terhadap status kesehatan, kadar kolesterol dan lemak karkas perlu dikaji lebih mendalam.

Beberapa penelitian berikut menggambarkan penggunaan kunyit, bawang putih dan zink dalam ransum berikut pengaruhnya pada ternak. Kunyit dimanfaatkan untuk menambah cerah atau warna kuning kemerahan pada kuning telur, jika dicampurkan pada ransum ayam, dapat menghilangkan bau kotoran ayam dan menambah berat badan ayam (Winarto 2003). Penambahan kunyit 0.6% dan temulawak 0.4% serta 0.6% dalam ransum sangat nyata menurunkan kadar lemak abdominal broiler. Kolesterol karkas broiler dapat diturunkan dengan penambahan kunyit 0.6% dan temulawak 0.6% dalam ransum (Ramdani 2005). Penelitian bawang putih berhasil menemukan dan mengisolasi sejumlah komponen aktif dari bawang putih antara lain allisin; zat aktif yang mempunyai daya bunuh pada bakteri gram positif maupun gram negatif dan antiradang; alliin; suatu asam amino antibakteri, dan menurunkan kolesterol darah dan daging broiler (Jaya 1997). Mineral zink dalam bentuk zink inorganik mempunyai fungsi meningkatkan performa dan respon imun pada broiler (Ali et al. 2003).

Tujuan Penelitian Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini :

1 Mencari kombinasi terbaik dari penggunaan kunyit, bawang putih dan zink didalam pakan untuk meningkatkan kualitas karkas melalui pemeriksaan kadar lemak dan kolesterol karkas ayam broiler.

2 Mengetahui efektifitas pemberian kunyit, bawang putih dan zink terhadap performa dan status kesehatan ayam broiler.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini selain bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang alternatif penggunaan kunyit, bawang putih dan zink sebagai pengganti antibiotik sintetik serta mendapatkan kombinasi untuk meningkatkan kualitas karkas, performa dan status kesehatan ayam broiler.

Hipotesis Penelitian Hipotesis dari rencana penelitian ini adalah :

1 Pemberian kunyit, bawang putih dan zink dalam pakan dapat meningkatkan kualitas karkas ayam broiler yang memiliki kemampuan menurunkan kadar lemak dan kolesterol karkas ayam broiler.

A. Kunyit

Kunyit merupakan tanaman obat yang bersifat tahunan (parenial) yang

tersebar di seluruh daerah tropis. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar disekitar

hutan atau bekas kebun. Diperkirakan kunyit berasal dari Binar, ada juga yang

menyatakan, bahwa kunyit berasal dari India. Pada tahun 77-78 SM, Diosacarides

menyebut tanaman ini sebagai Cyperus yang menyerupai jahe, tetapi pahit, kelat,

sedikit pedas dan tidak beracun (Darwis et al. 1991).

Kunyit merupakan tanaman tahunan yang tumbuh merumpun, dapat

mencapai tinggi hingga satu meter. Kunyit termasuk kedalam kingdom Plantae

(tumbuh-tumbuhan), divisi Spermatophyta (tumbuhan berbiji), subdivisi

Angiospermae (berbiji tertutup), kelas Monocotyledonae (biji berkeping satu),

ordo Zingiberales, famili Zingiberceae, genus Curcuma, spesies Curcuma

domestica Val. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara dan Asia Selatan tetapi

sekarang banyak dijumpai di daerah-daerah lain seperti India, Cina, Himalaya dan

Indonesia (Purseglove et al. 1981).

Sifat Kimia, Fisika, Zat Aktif dan Khasiat Kunyit

Rimpang kunyit merupakan bagian terpenting yang banyak dimanfaatkan

dalam pengobatan dimana mengandung beberapa komponen antara lain minyak

folatil, pigmen, zat pahit, resin, protein, selulosa, pentosa, pati dan elemen

mineral. Salah satu komponen kimia dalam kunyit yang berkhasiat sebagai obat

adalah kurkuminoid. Pigmen kurkuminoid merupakan suatu zat yang terdiri dari

campuran senyawa-senyawa kurkumin (yang paling dominan),

desmetoksikurkumin dan bisdesmetoksikurkumin (Sidik et al. 1995). Mills dan

Bone (2000) mengemukakan bahwa kurkumin yang terkandung dalam

kurkuminoid bekerja sebagai anti inflamasi kronis dan akut. Kurkumin dapat

menghambat pelepasan asam arakidonat dari membran phospolipid sehingga

sekresi enzim 5 lipoksigenase dan siklooksigenase berkurang. Berkurangnya

enzim-enzim ini menyebabkan produksi leukotrien dan prostaglandin yang

hasil penelitian dapat diketahui bahwa kurkumin mempunyai khasiat yang sama

dengan kortison untuk mencegah edema pada proses peradangan (Hadi 1985).

Komposisi kimia kunyit dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Komposisi kimia kunyit

Komponen 1 2

Hadi (1985) mengemukakan bahwa khasiat kurkumin sebagai anti inflamasi

dapat dihubungkan dengan kortison yang dapat mencegah atau menekan

timbulnya gejala inflamasi akibat radiasi, infeksi, zat kimia, mekanik atau alergan.

Kurkumin merangsang sekresi hormon adrenokortikoid dari korteks adrenal

terutama glukokortikoid yang mempunyai efek utama pada anti inflamasi.

Glukokortikoid meningkatkan jumlah leukosit polimorfonuklear karena

mempercepat masuknya sel-sel tersebut dari sumsum tulang ke dalam darah dan

mengurangi kecepatan berpindahnya sel dari sirkulasi (Ganiswara 1995). Secara

mikroskopik dapat menghambat migrasi leukosit ke tempat radang dan aktivitas

fagositosisnya juga menghambat manifestasi inflamasi yang lebih lanjut. Juga

glukokortikoid menghambat reaksi anafilaksis dan respon jaringan terhadap

pengeluaran histamin.

Purseglove et al. (1981) menyatakan bahwa istilah umum pada umbi kunyit

1 Rimpang jari (fingers) yaitu rimpang cabang atau anak yang dipisahkan dari

induknya sebelum diolah dengan ukuran panjang 2.5–7.5 cm dan diameter

1 cm atau lebih.

2 Rimpang bulat (bulbs) yaitu rimpang induk, bulat panjang dan merupakan

tempat menempelnya rimpang jari. Rimpang ini mempunyai ukuran diameter

yang lebih besar dibandingkan rimpang jari tetapi ukurannya lebih pendek.

3 Rimpang belah (splits) yaitu rimpang induk yang dibelah menjadi dua atau

empat sebelum dilakukan pengolahan untuk mempercepat proses pengeringan.

Substansi murni kurkumin adalah bubuk kristal kuning jingga yang

memiliki titik cair 180–182ºC, tidak larut dalam air, sangat larut dalam ether, larut

dalam alkohol, asam asetat glasial dan juga larut dalam alkali yang memberi

warna coklat kemerah-merahan. Warna kurkumin tidak stabil terhadap sinar

matahari tapi stabil terhadap panas. Kandungan minyak atsiri kunyit tersusun dari

60% turmeron, 25% zingiberene, dan sedikit d-α-phellanaren, d-sabinene,

cineole dan borneol (Natarajan & Lewis 1980). Hasil penelitian Balai Penelitian

Tanaman Rempah, dan Obat seperti yang dilaporkan oleh Rukmana (1994) bahwa

kandungan kurkumin kunyit rata-rata 10.92%. Dinyatakan pula bahwa kandungan

kurkumin rimpang bulat lebih besar dibanding rimpang jari.

Kunyit dapat menambah nafsu makan (Darwis et al. 1991) dan digunakan

sebagai bumbu masakan karena kunyit mengandung kurkumin yang pada kadar

tertentu dapat meningkatkan palatabilitas, tetapi jika diberikan berlebihan dapat

menurunkan palatabilitas makanan (Sambaiah 1982). Berdasarkan hasil

penelitian, kunyit memiliki efek farmakologis melancarkan darah dan vital energi,

antiradang (anti-inflamasi), antibakteri, memperlancar pengeluaran empedu

(kolagogum), dan pelembab (astringent). Rukmana (2004) mengemukakan bahwa

kunyit juga berkhasiat peluruh empedu (kolagoga), penawar racun (antidota),

penguat lambung dan penambah nafsu makan. Di bidang peternakan, kunyit

dimanfaatkan untuk menambah cerah atau warna kuning kemerahan pada kuning

telur. Disamping itu, jika dicampurkan pada ransum ayam, dapat menghilangkan

bau kotoran ayam dan menambah berat badan ayam. Dalam bidang keamanan

mengawetkan makanan (Winarto 2003). Beberapa zat aktif kunyit dengan efek

farmakologis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Efek farmakologis zat aktif yang terkandung dalam rimpang kunyit

Zat aktif Efek farmakologis

Caffeic acid Merangsang semangat, penyegar,

mengurangi rasa lelah, antiradang,

antikejang dan antioksidan

L-α dan L-β curcumae Penyegar

Guanicol Menurunkan kepekaan saraf peraba

dan menekan batuk

Protochatechuic acid Merangsang daya tahan tubuh

Ukanon A,B,C dan D Merangsang daya tahan, stamina dan

kekebalan tubuh

Zingiberene Feromon (zat pengharum obat atau

tanaman)

Sumber : Karyasari diacu dalam Winarto (2003)

Kurkumin merupakan komponen utama dalam pigmen kunyit. Rumus

molekulnya adalah C12H20O6 yang ditemukan oleh Silber dan Ciamician pada

tahun 1897, yang kemudian disebut sebagai diferuloi metana oleh Molibedzka dan

kawan-kawan pada tahun 1990 (Purseglove et al. 1981). Komponen pigmen yang

lain adalah desmetoksikurkumin dan bisdesmetoksikurkumin.

Jitoe et al. (1992) mengemukakan bahwa aktivitas antioksidan dari kunyit

lebih kuat daripada jenis rempah-rempah atau tanaman obat dari kelompok

jahe-jahean (Zingiberance). Model struktur kurkuminoid dari kunyit dapat dilihat pada

Gambar 1 Struktur molekul komponen kurkuminoid (Chattopadhyay et al. 2004)

Pengaruh Kunyit Terhadap Penampilan Ternak

Sumarasinghe et al. (2003) mengemukakan bahwa penambahan kunyit

dalam ransum ayam broiler dapat memperbaiki pertumbuhan dan efisiensi pakan

serta bisa digunakan sebagai alternatif penggunaan antibiotik. Pemberian tepung

kunyit dan tepung daun pepaya sebanyak 1, 1.5 dan 2% dalam ransum ayam

broiler yang diberi cekaman panas belum mampu menurunkan kadar kolesterol,

trigliserida dan LDL dalam darah namun mampu menaikkan kadar HDL dalam

darah. Campuran tepung kunyit dan daun pepaya pada level 1.5% merupakan

penggunaan yang paling efisien untuk meningkatkan kadar HDL darah

tepung kunyit dan tepung daun pepaya sebanyak 1, 1.5 dan 2% dalam ransum

ayam broiler yang diberi cekaman panas belum mampu memberikan performa

yang lebih baik dibandingkan tanpa pemberian tepung kunyit dan tepung daun

pepaya walaupun memiliki persentase karkas yang sama dan kualitas lemak

abdominal yang lebih rendah dibanding dengan kontrol.

Intania (2006) mengemukakan bahwa jangkrik dengan substitusi 0.4%

tepung kunyit memiliki produksi telur dan pertambahan bobot badan tertinggi

serta konversi pakan terhadap produksi telur yang terendah selama 36 hari masa

bertelur. Substitusi tepung kunyit sebanyak 0.8% secara umum menghasilkan

jangkrik dengan produksi telur terendah dengan mortalitas induk tertinggi.

Hadian (2004) mengemukakan bahwa penambahan tepung kunyit dalam

ransum berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan bobot badan mencit umur

35 hari dengan penambahan tepung kunyit yang terbaik sebanyak 4%. Lebih

lanjut dikatakan bahwa tidak ada interaksi antara penambahan tepung kunyit

dalam ransum dan jenis persilangan terhadap performa mencit.

Penambahan ekstrak kunyit dalam air minum berpengaruh nyata terhadap

konsumsi air minum mencit jantan dan betina pada waktu bunting, semakin

meningkat taraf penggunaannya, meningkat pula konsumsi air minum. Secara

umum dengan penambahan ekstrak kunyit dalam air minum dapat memperbaiki

penampilan produksi dan reproduksi mencit (Suardi 2006).

B. Bawang Putih

Bawang putih (Allium sativum Linn.) adalah herbal semusim berumpun

yang memiliki ketinggian sekitar 60 cm. Bawang putih mengandung minyak atsiri

aliin dan alisin yang berkaitan dengan daya antibakteri. Akhir-akhir ini para

peneliti lebih memfokuskan pada komponen bawang putih yang mengandung

sulfur yang disebut alisin. Komponen ini dibedakan menjadi dua yaitu bagian

yang larut dalam minyak dan bagian yang larut dalam air. Komponen larut dalam

minyak antara lain sulfida, seperti dialil sulfida (DAS), dialil disulfida (DADS),

dialil trisulfida dan alil metil trisulfida, dithiins, dan ajoene. Komponen yang larut

dalam air merupakan turunan sistein, seperti S–alilsistein (SAC), S–alil

sistein. Komponen larut dalam air lebih stabil dibanding komponen larut dalam

minyak (Amagase et al. 2001).

Komposisi Kimia Bawang Putih

Umbi bawang putih bukanlah bahan yang dapat digunakan sebagai sumber

karbohidrat, lemak ataupun protein. Dalam setiap 100 gram umbi bawang putih

yang dapat dimakan (edible prortion) mempunyai kompisisi kimia (Tabel 3).

Bawang putih (Allium sativum L.) memiliki kandungan kimia seperti saponin,

sterol, mineral dan selenium, vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, asam

pantotenat dan vitamin E. Flavonoid dan fenol ditemukan dalam konsentrasi yang

rendah. Bawang putih mengandung komponen allisin yang berfungsi sebagai

antibakteri. Allisin yang berasal dari ekstrak segar bawang putih memiliki

aktivitas antibakteri yang luas cakupannya baik untuk bakteri gram negatif

maupun gram positif. Alisin tidak terbentuk pada tanaman utuh bawang putih,

karena bawang putih utuh mengandung aliin dan enzim alinase. Apabila bawang

putih diiris atau dihancurkan maka aliin akan bereaksi dengan enzim alinase

membentuk alisin (Keusgen 2002). Komposisi kimia bawang putih dapat dilihat

pada Tabel 3.

Tabel 3 Komposisi kimia bawang putih (Allium sativum)

Komponen Jumlah

Seorang peneliti gizi dan pendiri The International Academy of Biological

Medicine, Dr. Paavo Airola, telah berhasil menemukan dan mengisolasi sejumlah

komponen aktif dari bawang putih, yaitu: 1) allisin; zat aktif yang mempunyai

daya bunuh pada bakteri dan daya antiradang, 2) alliin; suatu asam amino sebagai

antibiotik, 3) gurwitchrays (sinar gurwitch); radiasi mitogenetik yang merangsang

pertumbuhan sel tubuh dan mempunyai daya peremajaan (rejuvenating effect)

pada semua fungsi tubuh, 4) antihemolytic factor, faktor anti lesu darah atau anti

kekurangan sel-sel darah merah, 5) antiarthritis factor (faktor antirematik); yang

dibuktikan dalam penelitian-penelitian di Jepang, terutama di Rumah Sakit

Angkatan Darat, 6) sugar regulating factor (faktor pengatur pembakaran gula

secara normal efisien dalam tubuh); bermanfaat untuk menunjang pengobatan

diabetes, 7) allitiamin; suatu sumber ikatan-ikatan biologi yang aktif serta vitamin

BB1, 8) selenium; suatu mikro mineral yang merupakan faktor yang bekerja sebagai

antioksidan. Selenium juga mencegah terbentuknya gumpalan darah yang dapat

menyumbat pembuluh darah jantung dan otak, 9) germanium; merupakan mineral

anti kanker yang ampuh, yang dapat menghambat dan memusnahkan sel-sel

kanker dalam tubuh, 10) antitoksin; anti racun atau pembersih darah dari

racun-racun bakteri ataupun populasi logam-logam berat, 11) metilallil trisulfida;

mencegah pengentalan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah jantung dan

otak, 12) diallil disulfida, allilpropil disulfida dan skordinin (Karossi et al. 1993)

Selain komposisi kimia diatas, umbi bawang putih juga mengandung

vitamin seperti thiamin, riboflavin, niasin dan asam askorbat. Sementara itu,

-karotennya yang merupakan bentuk pro vitamin A dalam bahan nabati sangat

kecil sekali jumlahnya, β-karoten justru paling banyak dijumpai pada daun

bawang putih (Wibowo 2001).

Pengaruh Bawang Putih Terhadap Penampilan Ternak

Nusdianto dan Triakoso (1999) menyatakan bahwa pemberian bawang putih

dalam pakan ayam dapat mempertahankan produktifitas ayam pedaging.

Pemberian bawang putih 5% dalam pakan ayam memberikan pengaruh berat

badan tertinggi. Pemberian bawang putih 5 dan 10% mempunyai konversi pakan

bawang putih dengan tujuan mempertahankan produktivitas ayam pedaging

sebaiknya menggunakan 5% bawang putih.

Suharti (2004) menyatakan pemberian serbuk bawang putih 2.5% dalam

ransum dapat meningkatkan konversi ransum, meningkatkan persentase karkas,

serta menurunkan koloni bakteri Salmonella typhimurium dan dapat

meningkatkan kadar -globulin tetapi tidak mempengaruhi kadar imunoglobulin

darah.

Pemberian bubuk bawang putih dengan dosis 7.5% menurunkan kadar

kolesterol serum ayam kampung sebesar 10.32% juga meningkatnya kadar HDL

ayam kampung yang diberi bubuk bawang putih dengan dosis 5-7.5%, diduga

karena adanya kandungan zat aktif allicin yang dapat menurunkan kadar

kolesterol darah (Sari 2007).

Safithri (2004) mengemukakan bahwa ekstrak air dan ekstrak etanol bawang

putih dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus agalactie,

Staphylococcus aureus, dan Eschericia coli. Ekstrak air bawang putih dengan

konsentrasi 20% mempunyai aktivitas antibakteri yang sama dengan ampicilin

5 μg terhadap bakteri S. agalactie, S. aureus, dan E. coli. Ekstrak etanol bawang

putih pekat mempunyai aktifitas antibakteri lebih lemah dari ampicilin 5 μg

terhadap S. agalactie, S. aureus, dan E. coli. Pemberian ekstrak air bawang putih

pada tikus tidak mempengaruhi bobot badan dan nafsu makan tikus. Tikus yang

diinfeksi bakteri S. agalactie, S. aureus, dan E. coli telah mengalami perubahan

struktur kelenjar, sekresi susu, sistem duktus penyalur susu, tetapi tidak

mengalami peradangan pada ambing tikus. Pemberian ekstrak air bawang putih

20% dapat mempertahankan ambing tikus tetap normal.

Jaya (1997) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa penambahan

1% bawang putih dalam pakan ayam broiler dapat menurunkan sekitar 17.10

mg/dl (8.97%) kadar kolesterol darah dan sekitar 13.02 mg/dl (7.06%) kadar

kolesterol daging. Dijelaskan pula bahwa setiap penurunan 1 mg/dl kadar

kolesterol darah akan menyebabkan juga penurunan kadar kholesterol daging

sekitar 0.432 mg/100 g. Penurunan fraksi LDL dalam darah sekitar 7.476 mg/dl

(12.96%) dan 14.44 mg/100 g fraksi LDL daging (13.35%). Penurunan 1 mg/dl

sekitar 0.563 mg/100 g. Penambahan 1% bawang putih dalam pakan menaikkan

masing-masing 7.106 mg/dl fraksi HDL darah, 0.32 mg/dl lemak darah, 0.049

mg/100 g lemak daging dan menurunkan 0.448 mg/100 g fraksi HDL daging.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa bawang putih dapat digunakan untuk

menghasilkan produk spesifik seperti daging rendah kolesterol dan lemak.

C. Zink (Zn)

Mineral zink dikukuhkan sebagai salah satu zat nutrisi esensial untuk ternak

sejak tahun 1934 (Pond et al. 1995) dan sejak awal tahun 1960-an untuk manusia

(Berdanier 1998). Mineral zink tersebar di dalam jaringan tubuh, tetapi

konsentrasi terbesar berada dalam hati, ginjal, otot, pankreas, mata, kelenjar

prostat, kulit, rambut dan wool (Pond et al. 1995). Pond et al. (1995) mengatakan

bahwa konsentrasi Zn dalam darah dibagi menjadi dua, yaitu dalam sel dan

plasma darah dengan rasio 9:1. Selanjutnya dipaparkan bahwa Zn plasma terikat

lemah dengan albumin (1:3) dan terikat kuat dengan globulin (2:3) serta responsif

terhadap pemberian ransum.

Mineral zink diabsorpsi dengan bantuan proses difusi dalam duodenum dan

jejunum dan jejunum bagian atas. Zat-zat yang membantu absorpsi mineral antara

lain asam-asam amino terutama histidin dan sistein, asam sitrat, asam pikolonik

paa tikus dan air susu manusia, tetapi tidak ada pada air susu sapi. Zat-zat lain

yang mempengaruhi absorpsi mineral zink adalah monosakharida dan

komponen-komponen EDTA. Dalam jumlah besar, mineral zink disekresi dalam cairan

saliva, dan cairan pankreas. Konsentrasi mineral zink dalam duodenum dapat

mencapai 3 kali jumlah konsumsi mineral ini dari ransum (Piliang 2007).

Penyerapan mineral zink oleh ternak dan manusia sangat rendah. Menurut

Underwood (1971) kemampuan hewan untuk menyerap Zn tergantung struktur

kimia dan kombinasinya. Zn dalam bentuk oksida (ZnO), karbonat (ZnCO3) dan

sulfat (ZnSO4.H2O) mempunyai ketersediaan yang sama untuk ayam, sedangkan

Zn sulfida (ZnS) tidak dapat diserap. Menurut Pond et al. (1995) absorpsi Zn dari

saluran pencernaan terjadi sepanjang usus halus dan hanya diserap sekitar 5-40%

Defisinesi zink dapat menyebabkan infertilitas dan disfungsi sistem imun

(Tanaka et al. 2001). Menurunnya kadar zink intraseluler dapat meningkatkan

kejadian apoptosis. Apoptosis merupakan kematian sel secara terencana yang

diatur oleh suatu gen. Kejadian meningkatnya apoptosis akibat defisiensi zink

sering dijumpai pada tulang, esofagus, sel limfosit timus, kulit, sel epitel, testis,

sel acinar pankreas, usus, sel epitel retina, perkembangan jaringan pada fetus

(Truong et al. 2000). Disamping itu defisiensi zink dapat menyebabkan kegagalan

fungsi monosit dan menurunnya aktivitas fagositosis oleh sel neutrofil (Helge &

Rink 2000). Tanda defisiensi Zn yang paling jelas terjadi pada semua species

ternak adalah terhambatnya pertumbuhan, anoreksia, penurunan aktivitas alkaline

phospatase dan konsentrasi Zn plasma (Pond et al. 1995). Pada tikus, defisiensi

Zn menyebabkan glucose intolerance, yang membuktikan adanya hubungan

antara Zn dengan insulin. Piliang et al. (2006b) melaporkan bahwa tanda-tanda

yang terjadi akibat adanya defisiensi Zn diantaranya adalah kecepatan

pertumbuhan terhambat baik pada anak-anak maupun ternak, anoreksia,

perkembangan karakteristik seks sekunder terhambat dan pada ayam petelur daya

tetas telur menurun.

Sumiati (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan tikus dengan

ransum yang mengandung 28.59 mg Zn/kg ransum dengan rasio molar asam fitat :

Zn = 27) tidak menyebabkan penurunan pertumbuhan pada tikus, tetapi dengan

suplementasi ZnO dengan rasio molar asam fitat : Zn = 20, 15 dan 10 dapat

meningkatkan retensi mineral Zn, kandungan Zn dan aktivitas alkalin fosfatase

dalam serum, meningkatnya berat organ reproduksi (testis dan ovarium),

bertambahnya ukuran organ yang memproduksi kekebalan tubuh (thimus) serta

ukuran pankreas.

Suplementasi Zn dalam Ransum

Hasil penelitian Kim dan Patterson (2004) menunjukkan bahwa ekskresi Zn

dalam manure ayam broiler meningkat secara linier sejalan dengan meningkatnya

taraf Zn ransum. Selanjutnya dikatakan bahwa ayam yang mengkonsumsi ransum

yang disuplementasi 1 500 mg ZnO/kg ransum mengeluarkan Zn 16% lebih

mg ZnSO4/kg ransum. Hal ini disebabkan ketersediaan biologis (bioavailability)

ZnO lebih rendah dibandingkan dengan ZnSO4. Lebih lanjut dikatakan

suplementasi 1 500 ppm Zn dalam bentuk ZnSO4 menurunkan bobot badan,

konsumsi ransum dan efisiensi penggunaan ransum ayam broiler dibandingkan

dengan suplementasi Zn dalam bentuk ZnO pada dosis yang sama. Suplementasi

ZnO sebanyak 500, 1 000 dan 1 500 mg/kg ransum tidak menekan performa ayam

broiler.

Piliang et al. (1982) melakukan penelitian suplementasi tiga taraf kadar Zn

dalam bentuk ZnCO3 (25, 125 dan 225 ppm) dalam ransum ayam petelur yang

mengandung tiga taraf dedak padi (25, 50 dan 75%). Hasilnya adalah

suplementasi 125 ppm ZnCO3 dalam ransum yang mengandung dedak padi 25%

meningkatkan produksi telur dibandingkan dengan produksi telur yang diberi

ransum 25% dedak padi 25 ppm ZnCO3, yaitu dari 72.91% menjadi 77.67%.

Suplementasi semua taraf ZnCO3 nyata meningkatkan kadar Zn dalam serum

ayam petelur dibandingkan tanpa suplementasi.

Ali et al. (2003) melakukan penelitian dengan melihat pengaruh pemberian

dua level methionin (100 dan 120%) dan tiga level Zn dalam bentuk ZnO (60,

120, 180 mg/kg) dan Zn-methionin (Zn-Met produk komersial, disuplementasi

pada ransum kontrol sebanyak 0.36 g/kg) dengan parameter performans, respon

imun pada ayam broiler. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan peningkatan level

Zn sampai pada 120 mg/kg nyata (P<0.01) meningkatkan berat badan, konversi

pakan, efisiensi ekonomi dan titer antibodi pada Sheep Red Blood Cells (SRBC).

Selain itu, suplementasi Zn pada ransum broiler diatas 120 mg/kg tidak

mempengaruhi parameter yang diukur. Level Zn plasma meningkat sejalan

dengan meningkatnya pemberian level Zn dalam ransum. Suplementasi Zn

-methionin dalam ransum kontrol juga nyata meningkatkan (P<0.01) berat badan,

konversi ransum dan total protein plasma darah, globulin, kandungan Zn dan titer

antibodi pada SRBC. Pemberian methionin, Zn atau Zn-Met tidak memberi

pengaruh pada karakteristik karkas. Kesimpulannya bahwa pakan broiler yang

disuplementasi dengan mineral organik produk komersial seperti Zn-Met atau

120 mg/kg Zn (inorganik) nyata meningkatkan performa, efisiensi ekonomi dan

Mabe et al. (2003) melakukan penelitian mengkombinasikan Zn, Mn, dan

Cu baik organik dan inorganik pada ransum ayam petelur untuk melihat pengaruh

kualitas sel telur. Penambahan Zn (32.6 mg/kg), Mn (24.7 mg/kg) dan Cu (4.95

mg/kg) pada ransum berbasis jagung-kacang kedelai dan Zn (30, 60 mg/kg), Mn

(30, 60 mg/kg) dan Cu (5, 10 mg/kg) pada ransum basal. Penambahan kombinasi

Zn, Mn, dan Cu meningkatkan konsentrasi Zn, Mn dan Cu pada kuning telur dan

juga menurunkan berat telur selama beberapa pengamatan dari ayam petelur umur

32, 60 dan 69 minggu. Penambahan Zn, Mn dan Cu tidak memberikan pengaruh

pada kualitas sel telur (persentasi sel telur, indeks sel telur, dan kekakuan sel

telur).

D. Darah Leukosit (Sel Darah Putih)

Leukosit merupakan unit yang aktif dari sistem pertahanan tubuh. Sistem

pertahanan ini sebagian dibentuk di dalam sumsum tulang (granulosit dan monosit

serta sedikit limfosit) dan sebagian lagi di jaringan limfoid (limfosit dan sel

plasma). Setelah dibentuk, sel-sel ini diangkut dalam darah menuju berbagai

bagian tubuh untuk digunakan. Kebanyakan leukosit secara khusus diangkut

menuju daerah-daerah yang mengalami peradangan (Guyton 1997).

Jumlah total leukosit per mililiter darah adalah refleksi dari keseimbangan

antara persediaan dan kebutuhan berbagai jaringan terhadap leukosit. Aktivitas

yang cukup mempengaruhi jumlah total leukosit dalam keadaan sehat (Schalm &

Carrol 1975). Keadaan normal sebagian leukosit bersirkulasi dalam seluruh aliran

darah kira-kira tiga kali dari jumlah leukosit yang disimpan dalam sumsum tulang

(Guyton 1997). Unggas dewasa jantan dan betina mempunyai jumlah leukosit

antara 15 000-30 000/mm3. Perbandingan antara eritrosit dan leukosit pada

unggas muda 1 : 284 sedangkan pada unggas dewasa 1 : 37.

Schalm dan Carrol (1975) mengemukakan bahwa aktivitas otot dengan

peningkatan denyut jantung dan respirasi, penyakit serta stress dapat

meningkatkan jumlah leukosit. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah leukosit

adalah lingkungan, gizi dan pengaruh hormonal (Sturkie 1976 dalam Hodges

heterofil, eosinofil, basofil dan agranulosit yang terdiri dari monosit dan limfosit.

Granulosit dan monosit mempertahankan tubuh terhadap organisme penyerang

dengan cara fagositosis, sedangkan fungsi utama limfosit adalah berhubungan

dengan sistem kekebalan tubuh (Guyton 1997).

Leukosit bersama dengan makrofag dan jaringan limfoid merupakan suatu

sistem khusus yang dapat memberantas bermacam-macam infeksi dan

bahan-bahan yang toksik. Leukosit mempunyai dua fungsi yaitu merusak agen yang

menyerbu melalui proses fagositosis dan membentuk antibodi (kekebalan)

(Guyton 1997). Perbandingan jumlah leukosit normal ayam dapat dilihat pada

Tabel 4 dan 5.

Netrofil dan makrofag terutama menyerang dan menghancurkan bakteri,

virus, dan bahan-bahan merugikan lain yang menyerbu masuk ke dalam tubuh.

Netrofil adalah sel-sel matang yang dapat menyerang dan menghancurkan bakteri

dan virus bahkan dalam darah sirkulasi (Guyton 1997). Neutrofil merupakan

komponen terbanyak dari sel darah putih. Letaknya terbanyak dipinggiran dalam

dari kapiler dan pembuluh kecil, dan hal ini disebut dengan marginasi. Apabila

terjadi perlukaan pada jaringan, neutrofil dimobilisasi dari posisi marginal ke

daerah yang terluka, dan menembus dinding kapiler diantara sel-sel kemudian

dengan gerakan amuboid masuk ke jaringan untuk memfagositasikan

partikel-partikel asing (Frandson 1992).

Tabel 4 Perbandingan jumlah leukosit berdasarkan umur ayam

Perbandingan (%)

Umur Limfosit Heterofil Eosinofil Basofil Monosit

0 hari

Tabel 5 Perbandingan jumlah leukosit berdasarkan jenis kelamin

Perbandingan (%)

Ayam Limfosit Heterofil Eosinofil Basofil Monosit

Betina dewasa 59.1 20.9 1.9 1.7 10.2

Jantan dewasa 64.4 22.8 1.9 1.7 8.9

Betina White Leghorn 64.0 25.8 1.4 2.4 6.4

Jantan White Leghorn 76.1 13.1 2.5 2.4 5.7

Sumber : Sturkie (1976)

Eosinofil bersifat ameboid dan fagositik. Fungsi utamanya adalah untuk

detoksifikasi baik terhadap protein asing yang masuk kedalam tubuh melalui

saluran pencernaan, maupun racun yang dihasilkan oleh bakteria dan parasit.

Dalam keadaan reaksi alergi, jumlah eosinofil akan meningkat (Frandson 1992).

Sel eosinofil mempunyai daya fagositosis yang lebih lemah daripada heterofil.

Jumlah eosinofil meningkat pada penderita infeksi parasit dan eosinofil ini

bermigrasi ke jaringan yang menderita. Eosinofil mempunyai kecenderungan

untuk berkumpul dalam suatu jaringan yang mengalami reaksi alergi dan diduga

mendetoksifikasi beberapa substansi pencetus peradangan yang dilepaskan oleh

sel mast dan basofil, dan barangkali juga memfagositosis dan menghancurkan

kompleks antibodi-alergen, serta mencegah penyebaran proses peradangan

setempat (Guyton 1997).

Basofil dalam sirkulasi darah mirip dengan sel mast besar yang terletak

tepat di sisi luar kebanyakan kapiler dalam tubuh. Sel mast dan basofil

melepaskan heparin kedalam darah, yaitu suatu bahan yang dapat mencegah

pembekuan darah dan dapat mempercepat perpindahan partikel lemak dari darah

sesudah makan makanan berlemak. Sel mast dan basofil sangat berperan pada

beberapa tipe reaksi alergi, sebab tipe antibodi yang menyebabkan reaksi alergi,

yaitu tipe IgE mempunyai kecenderungan khusus untuk melekat pada sel mast

atau basofil (Guyton 1997). Granul basofil mengandung histamin yang

menyebabkan reaksi anafilaksis sebagai respon reaksi antigen-antibodi (Hodges

1977). Basofil diproduksi disumsum tulang dengan persentase 0.5% (Tizard

Limfosit mempunyai fungsi utama adalah respon terhadap antigen

(benda-benda asing) dengan membentuk antibodi yang bersirkulasi dalam darah atau

dalam pengembangan imunitas (kekebalan) seluler (Frandson 1994). Limfosit

berfungsi sebagai humoral antibodi dan imunitas seluler. Limfosif dalam sirkulasi

mampu memproduksi Imunoglobulin (Ig): IgG, IgM, dan IgA. Guyton (1997)

mengemukakan bahwa masa hidup limfosit selama 100-300 hari bahkan sampai

bertahun-tahun. Menurut Tizard (1982) limfosit memiliki fungsi kompleks dan

fungsi utamanya adalah memproduksi antibodi (limfosit B) atau sebagai sel

efektor khusus dalam menanggapi antigen yang melekat pada makrofag (limfosit

T). Persentase jumlah limfosit dalam darah ayam pada umur 2-21 minggu

berkisar 55-60% (Swenson 1984). Limfosit membentuk antibodi, bergerak motil

dan amuboid, tetapi tidak fagosit. Infeksi dan stress dapat mempengaruhi jumlah

limfosit.

Monosit berfungsi untuk fagositosis, menghancurkan partikel asing dan

jaringan mati serta mengubah bahan asing agar bahan asing tersebut dapat

membangkitkan tanggap kebal (Tizard 1982). Bentuk jenis leukosit dapat dilihat

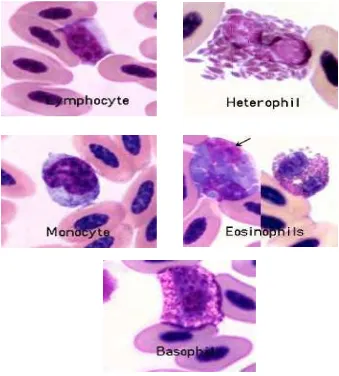

pada Gambar 2.

Perubahan lingkungan sosial, kondisi yang merugikan, stimulasi berbahaya,

dan keadaan lain yang dapat menimbulkan stress menyebabkan ayam lebih mudah

menderita infeksi (Pierson et al. 1997). Tingkat dan sistem kekebalan terbentuk

ketika ayam merespon untuk melindungi diri terhadap organisme patogen yang

spesifik. Sel-sel leukosit berperan penting dalam sistem kekebalan ayam sebagai

sistem pertahanan tubuh (Murtidjo 1987 dalam Rohimat 2002).

Parasitisme tersebar luas dihampir semua species, menunjukkan bahwa

parasit telah mengembangkan kemampuan untuk dapat menghindar atau

menjadikan tidak efektifnya mekanisme pertahanan internal hospes (Noble &

Noble 1989). Apabila benda asing termasuk parasit masuk kedalam tubuh maka

tubuh telah membentuk mekanisme perlindungan terutama pada permukaan tubuh

untuk menjerat dan menyingkirkan setiap benda asing melalui proses fagositosis

Gambar 2 Bentuk diferensial leukosit (monosit, heterofil, eosinofil, limfosit dan basofil) (www.californiaavianlaboratory.com/images/image28.- GIF&imgrefurl 1999)

Sistem imun pada umumnya dapat dibagi menjadi dua komponen utama

yaitu imunitas humoral dan imunitas seluler. Imunitas humoral dilakukan oleh

limfosit yang disebut sel B. Sel B diaktivasi oleh benda asing, lalu menjadi sel

plasma yang mensekresi antibodi untuk proses eliminasi. Imunitas seluler (CMI)

dihasilkan oleh aktivitas limfosit yang disebut sel T. Sel T apabila kontak dengan

antigen spesifik akan berdiferensiasi menjadi sel yang berinteraksi langsung

dengan sel atau jaringan asing kemudian merusaknya. Sel T bersifat sitotoksik

Eritrosit (Sel Darah Merah)

Guyton (1997) mengemukakan bahwa fungsi utama dari sel-sel darah merah

atau eritrosit, adalah mengangkut hemoglobin yang membawa oksigen dari

paru-paru ke jaringan. Pada beberapa hewan tingkat rendah, hemoglobin ini beredar

sebagai protein bebas dalam plasma, tidak terbatas dalam sel darah merah. Selain

mengangkut hemoglobin, sel-sel darah merah juga mempunyai fungsi lain yaitu

mengandung banyak karbonik anhidrase yang mengkatalisis reaksi antara karbon

dioksida dan air, sehingga meningkatkan kecepatan reaksi bolak balik beberapa

ribu kali lipat.

Sel darah merah normal, berbentuk lempeng bikonkaf dengan diameter

kira-kira 7.8 mikrometer dan dengan ketebalan pada bagian yang paling tebal 2.5

mikrometer pada bagian tengah 1 mikrometer atau kurang. Volume rata-rata sel

darah merah adalah 90-95 mikrometer kubik. Bentuk sel darah merah dapat

berubah-ubah ketika sel berjalan melewati kapiler (Guyton 1997). Cakram

bikonkaf tersebut mempunyai permukaan yang relatif luas untuk pertukaran

oksigen melintasi membran sel (Frandson 1992).

Hemoglobin

Besi di dalam darah berada dalam bentuk hemoglobin yang terdapat dalam

butir-butir darah merah (eritrosit), dalam bentuk transferrin di dalam plasma darah

dan dalam bentuk ferritin. Meskipun tidak cukup banyak, ferritin juga didapati di

dalam butir-butir darah merah dan di dalam butir-butir darah putih (Piliang dan

Djojosoebagio 2006b).

Hemoglobin mempunyai tugas pokok membawa atau mengangkut oksigen

dari paru-paru menuju kesemua jaringan tubuh hewan. Setelah sampai di jaringan

oksigen dibebaskan untuk diberikan kepada sel. Karbon dioksida yang dihasilkan

oleh sel akan berdifusi ke dalam darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk

dibuang pada saat terjadi pernafasan (Frandson 1992).

Piliang dan Djojosoebagio (2006b) menyatakan bahwa cadangan zat besi

tersimpan dalam bentuk ikatan ferritin dan hemosiderin. Kedua macam zat ini

terkumpul di dalam jaringan tubuh tetapi sebagian besar disimpan didalam hati,

usus ketika tubuh memerlukan tambahan besi dari luar dan menurunnya efisiensi

penyerapan besi oleh usus ketika tubuh mempunyai kelebihan besi belum

diketahui dengan pasti. Dalam keadaan normal fisiologis besi dalam tubuh melalui

makanan dan setelah melewati saluran pencernaan besi akan masuk ke dalam

peredaran darah. Banyaknya besi yang diperoleh dari makanan tidak selalu sama

pada setiap individu.

Murray et al. (2003) menyatakan bila sel darah merah mencapai akhir usia

hidupnya, globin akan diuraikan menjadi asam amino (yang akan digunakan

kembali dalam tubuh), besi dilepaskan dari heme dan juga akan digunakan

kembali, dan komponen tetrapirol pada heme diubah menjadi bilirubin, yang

terutama dieksresikan ke dalam usus lewat empedu.

Hematokrit

Nilai hematokrit atau volume sel packed, adalah suatu istilah yang artinya

persentase sel-sel darah merah dari total darah yang penentuannya dilakukan

dengan mengisi tabung hematokrit dengan darah yang diberi zat agar tidak

menggumpal, kemudian dilakukan sentrifuge sampai sel-sel mengumpul di bagian

dasar tabung. Nilai hematokrit biasanya dianggap sama manfaatnya dengan

hitungan sel darah merah total (Frandson 1992). Piliang dan Djojosoebagio

(2006a) mengemukakan bahwa kadar hematokrit ditentukan dengan

mensentrifuge darah yang terdapat di dalam tabung kapiler selama 10-15 menit

kemudian mengukur tinggi butir-butir darah merah dan membandingkannya

dengan ketinggian butir-butir darah merah bersama plasmanya.

Hematokrit adalah fraksi darah yang terdiri dari sel-sel darah merah, yang

ditentukan melalui sentrifugasi darah dalam tabung hematokrit sampai sel-sel ini

benar-benar mampat pada bagian bawah tabung. Adalah tidak mungkin untuk

memampatkan semua sel darah merah; karenanya sekitar 3-4% plasma tetap

terjebak diantara sel, dan hematokrit sebenarnya hanya sekitar 96% dari

hematokrit yang terukur (Guyton 1997). Semakin besar persentase sel dalam

darah artinya semakin besar hematokrit, semakin banyak gesekan yang terjadi

antara berbagai lapisan darah, dan gesekan ini menunjukkan viskositas. Karena itu

hematokrit meningkat sampai 60 atau 70, yang seringkali terjadi pada polisitemia,

viskositas darah menjadi 10 kali lebih besar daripada air dan alirannya melalui

pembuluh darah menjadi sangat terhambat.

E. Kolesterol

Kolesterol adalah suatu sterol hewani dan menyusun 17% bahan kering otak

(Tillman et al. 1986) serta terdapat dalam semua sel hewani, sehingga tersebar

luas dalam tubuh. Kolesterol merupakan zat alami yang terdapat dalam tubuh

diperlukan dalam proses-proses penting dalam tubuh. Kebutuhan kolesterol dalam

tubuh sebagian besar dipenuhi melalui sintesa kolesterol dalam tubuh dan

dibentuk di dalam hati (Piliang & Djojosoebagio 2006a; Frandson 1992). Mayes

(2003) menyatakan bahwa sedikit lebih dari separuh jumlah kolesterol tubuh

berasal dari sintesis (sekitar 700 mg/hari), dan sisanya berasal dari makanan

sehari-hari. Pada manusia, hati menghasilkan kurang lebih 10% dari total sintesis,

sementara usus sekitar 10% lainnya. Pada hakekatnya semua jaringan yang

mengandung sel-sel berinti mampu mensintesis kolesterol. Fraksi mikrosomal

(retikulum endoplasma) dan sitosol sel terutama bertanggung jawab atas sintesis

kolesterol.

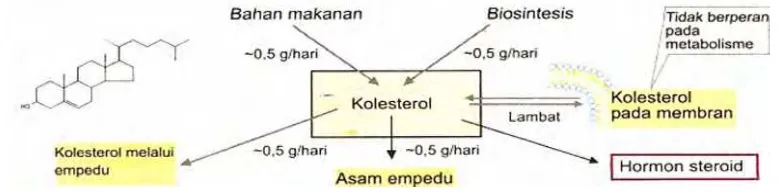

Pada konsumsi makanan yang beraneka ragam, kurang lebih setengah dari

kolesterol berasal dari biosintesis tubuh sendiri yang berlangsung di dalam usus,

kulit terutama dalam hati (kira-kira 50%), selebihnya kolesterol diambil dari

bahan makanan. Sebagian besar kolesterol membentuk lapisan lemak dari

membran plasma. Perubahannya menjadi asam empedu juga menggunakan jumlah

kolesterol yang sangat besar. Selain itu kolesterol juga disekresikan ke dalam

empedu dalam bentuk yang tidak diubah. Sejumlah kecil kolesterol berfungsi pada

biosintesis hormon steroid. Keseluruhannya setiap hari digunakan atau dieliminasi

Gambar 3 Metabolisme kolesterol (Koolman & Röhm 2001).

Piliang dan Djojosoebagio (2006a) mengemukakan bahwa kolesterol

disintesa oleh tubuh, terutama oleh sel-sel hati, usus halus, dan kelenjar adrenal

meskipun seluruh sel-sel mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sterol.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa kolesterol digunakan untuk sintesis

hormon-hormon steroid, garam-garam empedu, dan vitamin D. Zat-zat tersebut ditranspor

diantara jaringan yang terikat pada lipoprotein, terutama

chylomicron-chylomicron dan lipoprotein-lipoprotein dengan densitas rendah (LDL).

Kebutuhan yang tepat akan kolesterol belum diketahui, tapi para ahli sependapat

bahwa meskipun dalam bentuk sedikit saja kolesterol yang disintesa dalam tubuh,

telah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh.

Kolesterol sangat larut dalam lemak tetapi hanya sedikit larut dalam air, dan

mampu membentuk ester dengan asam lemak. Kolesterol diabsorbsi setiap hari

dari saluran pencernaan, yang disebut kolesterol eksogen, dan jumlah yang lebih

besar dibentuk didalam sel tubuh disebut kolesterol endogen. Seperti digambarkan

dalam formula kolesterol struktur dasarnya adalah inti sterol. Inti sterol

seluruhnya dibentuk dari molekul Asetil-KoA. Sebaliknya inti sterol dapat

dimodifikasi dengan berbagai rantai samping untuk membentuk a) kolesterol;

b) asam kolat, yang merupakan dasar dari asam empedu yang dibentuk didalam

hati; c) beberapa hormon steroid yang penting yang disekresi oleh korteks

adrenal, ovarium, dan testis (Guyton 1997).

Kolesterol termasuk isoprenoid yang sintesisnya dimulai dengan

asetil-KoA. Dari komponen C2 dengan suatu rantai reaksi yang panjang dan rumit

terbentuk sterol C27. Biosintesis kolesterol dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu

1) dari tiga molekul asetil-KoA terbentuk mevalonat, suatu senyawa C6.

dari molekul-molekul C5 ini berpolimerisasi membentuk skualen, suatu senyawa

C30. 4) pembentukan kolesterol. (Gambar 4).

1) Pembentukan mevalonat. Perubahan asetil-KoA menjadi asetoasetil-KoA dan kemudian menjadi 3-hidroksi 3-metilglutaril-KoA (3-HMG-KoA) sesuai

dengan jalur biosintesis benda-benda keton. Akan tetapi, peristiwa ini tidak

berlangsung di dalam mitokondria, melainkan pada retikulum endoplasma.

3-HMG-KoA akan direduksi menjadi mevalonat dengan cara melepaskan KoA.

3-HMG-KoA reduktase adalah enzim kunci biosintesis kolesterol. Enzim ini

diatur oleh represi sintesis enzim (efektor: oksisterol) dan interkonversi enzim

(efektor: hormon). Reduktase yang terfosforilasi bersifat tidak aktif. Insulin

dan tiroksin menstimulasi enzim, sedangkan glukagon menghambatnya. Pada

penambahan kolesterol bahan makanan, 3-HMG-KoA juga akan dihambat.

2) Pembentukan isopentenil difosfat. Mevalonat akan didekarboksilasi menjadi isopentenil difosfat dengan menggunakan ATP. Dengan demikian dihasilkan

komponen yang membentuk isoprenoid.

3) Pembentukan skualen. Dari isopentenil difosfat terbentuk dimetilalil difosfat melalui isomerisasi. Kedua molekul C5 ini berkondensasi menjadi geranil

difosfat dan melalui adisi satu isopentenil difosfat lainnya menjadi farnesil

difosfat. Farnesil difosfat melalui reaksi kepala-pada-kepala berdimerisasi

menjadi skualen. Farnesil difosfat adalah juga titik tolak untuk poliisoprenoid

lainnya seperti dolikol dan ubikuinon.

4) Pembentukan kolesterol. Skualen, suatu isoprenoid linier, dapat diubah bentuknya menjadi siklik. Skualen dapat diubah menjadi lanosterol, suatu

sterol C30 dengan menggunakan oksigen. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim

sitokrom P-450. Kemudian pada langkah reaksi selanjutnya, dari lanosterol

akan dilepaskan tiga gugus metil secara oksidatif, sehingga terbentuk produk

Gambar 4 Biosintesis kolesterol (Koolman & Röhm 2001).

F. Lemak Karkas

Mc Donald et al. (2002) mengemukakan bahwa lemak merupakan substansi

yang dapat ditemukan pada jaringan tanaman atau hewan. Lemak tidak dapat larut

dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzen, eter dan chloroform.

Lemak mengandung karbon, hidrogen dan oksigen dengan rumus C12H22O11.

lemak biasa disebut ester lemak murni dari gliserol yaitu trigliserida (Wahju

1985). Lemak merupakan ikatan organik yang masuk kedalam klasifikasi lipid

bersama-sama dengan ikatan kimia lainnya termasuk lilin, fosfolipid dan sterol.

Lemak digolongkan menjadi lemak sederhana, lemak gabungan dan lemak

derivat. Lemak sederhana adalah ester dari asam-asam lemak dan alkohol dan

termasuk macam-macam lemak (ester asam lemak dan gliserol) dan wax (ester

asam lemak dan alkohol selain gliserol). Lemak gabungan mengandung beberapa

Lemak derivat merupakan senyawa yang dihasilkan oleh hidrolisa lemak

sederhana ataupun lemak gabungan (Frandson 1992).

Piliang dan Djojosoebagjo (2006a) mengemukakan bahwa lemak dalam

daging terdapat dalam bentuk trigliserida. Trigliserida merupakan komponen

utama asam lemak dalam makanan yang dibentuk dari fraksi katalisa gliserol

dengan tiga molekul asam lemak. Trigliserida merupakan bentuk lemak yang

paling efisien untuk menyimpan kalori.

Kelebihan energi terjadi jika energi melebihi energi metabolis yang

dibutuhkan, kelebihan energi dapat menyebabkan akumulasi lemak yang

berlebihan sehingga disimpan pada jaringan adiposa dalam bentuk cadangan

lemak. Beberapa trigliserida berbentuk butir-butir lipid kecil pada jaringan yang

digunakan untuk metabolisme energi.

Menurut Muchtadi dan Sugiyono (1992) bahwa daging paha ayam dipasaran

mengandung lemak 4.7% sedangkan daging dada mengandung lemak 1.9%.

Ayam broiler yang baru ditetaskan dengan berat badan 0.041 kg dagingnya

mengandung lemak sebesar 2% sedangkan daging ayam broiler dipasaran dengan

berat badan 1.6 kg mengandung 4.2% lemak (Ensminger 1992). Lemak daging

terdapat dalam bentuk trigliserida dan senyawa kompleks fosfolipid. Keberadaan

lemak didalam daging menyebabkan terjadi perbedaan rasa (flavour) dan aroma

pada daging serta palatabilitas. Lemak di bawah kulit (subcutan) dalam jumlah

tertentu dibutuhkan untuk menghasilkan penampakan ayam potong yang baik.

Tingkat perlemakan yang diinginkan dalam daging unggas sulit ditentukan.

Konsumen juga tidak mempunyai indikator yang jelas untuk ukuran permintaan

lemak yang optimal (Leenstra 1989).

G. Lemak Abdominal

Lemak abdominal merupakan salah satu komponen lemak tubuh yang

terletak pada rongga perut. Kubena et al. (1974) mengemukakan bahwa lemak

abdominal adalah lemak yang berada disekeliling gizzard, organ reproduksi, dan

lemak yang terdapat diantara otot abdominal, usus dan sekitar kloaka. Piliang dan

Djojosoebagjo (2006a) mengemukakan bahwa jaringan adiposa merupakan

lemak yaitu rongga perut (abdominal). Penimbunan pada daerah perut ini

merupakan produk limbah dalam industri ayam broiler.

Unggas menyimpan kelebihan energi dalam jaringan lemak (adiposa) tubuh.

Jaringan adiposa mengandung 80% lemak, 20% air dan sejumlah kecil protein.

Jaringan adiposa kebanyakan terdapat pada rongga tubuh dan dibawah kulit

unggas (subcutan). Deposisi adiposa sebagian besar berada di bagian bawah

rongga tubuh dekat kloaka dan dikenal sebagai lemak abdominal. Proporsi lemak

abdominal sekitar 50% dari berat total lemak dalam rongga tubuh atau sekitar 2%

berat badan (Rose 1997). Menurut Becker et al. (1981) strain ayam broiler

bervariasi mengandung lemak abdominal rata-rata 2.9% berat hidup untuk jantan

dan 3.3% berat hidup untuk betina pada umur 55 hari. Lemak abdominal ini

proporsinya sekitar 28% dari lemak total yang ada dalam tubuh serta berhubungan

nyata dengan lemak tubuh total

H. Organ Dalam Unggas

Hati merupakan organ yang berperan dalam sekresi empedu, metabolisme

lemak, karbohidrat, zat besi, fungsi detoksifikasi serta berperan dalam

metabolisme dan penyerapan vitamin (Ressang 1984). Dari lambung dan usus

halus, sebagian besar pakan yang diserap masuk kedalam vena portal menuju hati,

suatu kelenjar terbesar di dalam tubuh. Hati terdiri dari dua lobus besar yang

mempunyai fungsi utama hati dalam pencernaan dan absorbsi adalah produksi

empedu (Suprijatna et al. 2005). Persentase hati ayam berkisar antara 1.7-2.8%

dari berat hidup (Putnam 1991).

Empedu terletak pada kantung empedu yang terdiri dari dua saluran yang

mentransfer empedu dari hati ke usus halus (North & Bell 1990; Ressang 1984).

Suprijatna et al. (2005) mengatakan bahwa empedu penting dalam proses

penyerapan lemak pakan dan ekskresi limbah produk, seperti kolesterol dan hasil

sampingan degradasi hemoglobin. Warna kehijauan empedu disebabkan karena

produk akhir destruksi sel darah merah, yaitu biliverdin dan bilirubin. Volume

empedu tergantung pada 1) aliran darah, 2) status nutrisi unggas, 3) tipe pakan