ANALISIS NILAI TAMBAH USAHA PEMINDANGAN IKAN

(Studi Kasus di UD. Cindy Group, Kabupaten Bogor)

NOVA FIRDAUS

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Nilai Tambah Usaha Pemindangan Ikan (Studi Kasus di UD. Cindy Group, Kabupaten Bogor) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2014

Nova Firdaus

ABSTRAK

NOVA FIRDAUS. Analisis Nilai Tambah Usaha Pemindangan Ikan (Studi Kasus di UD. Cindy Group, Kabupaten Bogor). Dibimbing oleh DWI RACHMINA.

UD. Cindy Group merupakan unit pengolahan pindang yang berada di Kabupaten Bogor dan telah melakukan inovasi dalam pengolahan pindang sehingga menghasilkan pindang higienis. Disamping itu, ada juga kelompok pengolah ikan pindang yang mengolah pindang biasa di unit pengolahan pindang tradisional milik UD. Cindy Group. Tujuan pengolahan pindang ikan adalah untuk memberikan nilai tambah pada bahan baku ikan. Tujuan penelitian ini adalah mengukur nilai tambah yang diperoleh pada pengolahan pindang biasa dan pindang higienis dan menganalisis alokasi proporsi nilai tambah yang diperoleh pada pengolahan pindang biasa dan pindang higienis. Analisis nilai tambah menggunakan metode Hayami. Hasil yang diperoleh adalah nilai tambah pada pengolahan pindang higienis lebih besar dibandingkan dengan pengolahan pindang biasa karena perbedaan pengaruh teknologi yang digunakan. Alokasi proporsi nilai tambah pada pengolahan pindang higienis hampir 50% untuk sumbangan input lainnya. Pada pengolahan pindang biasa dan pindang higienis, distribusi margin untuk keuntungan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja sehingga kedua usaha tersebut merupakan kegiatan padat modal. Kata kunci: pengolahan, pindang biasa, pindang higienis, nilai tambah

ABSTRACT

NOVA FIRDAUS. Added Value Analysis of Fish Boiling Business (Case Study at UD. Cindy Group, Bogor Regency). Supervised by DWI RACHMINA.

UD. Cindy Group is a boiled fish processing unit located in the Bogor Regency and has been innovated to make boiled fish be an hygienic product. In addition, there are groups of boiled fish processors who process ordinary boiled fish in traditional boiled fish processing unit owned UD. Cindy Group. The purpose of boiled fish processing is to provide added value to the raw materials of fish. The purpose of study was to measure added value obtained in the processing og ordinay boiled fish and hygienic boiled fish, analyze the allocation proportion of the added value obtained in the processing og ordinay boiled fish and hygienic boiled fish. Analysis of the added value of boiled fish use Hayami Methode. The result is the value added in the processing of hygienic boiled fish larger than the ordinary boiled fish due to differences influence the technology used. The allocation proportion of value added inhygienic boiled fish processing nearly 50 percent for the contribution of other inputs. In the processing of ordinaryand hygienic boiled fish, distribution of profit margins for the company larger than the labour force so that the two businesses are the capital activities.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Agribisnis

ANALISIS NILAI TAMBAH USAHA PEMINDANGAN IKAN

(Studi Kasus di UD. Cindy Group, Kabupaten Bogor)

NOVA FIRDAUS

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian penulis yang berjudul Analisis Nilai Tambah Usaha Pemindangan Ikan (Studi Kasus di UD. Cindy Group, Kabupaten Bogor) sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Alih Jenis Agribisnis Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Dwi Rachmina, MSi sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini, Dr. Ir. Anna Faruyanti, MS sebagai dosen evaluator, Dr. Ir. Suharno, A.Adev dan Ir. Narni Farmayanti, M.Sc sebagai dosen penguji yang telah memberi banyak saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini, Bapak Solihin sebagai pemilik UD. Cindy Group dan jajarannya yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan usaha pemindangan yang dimiliki. Ungkapan terima kasih tidak lupa pula penulis sampaikan kepada seluruh keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

Bogor, September 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1 Perumusan Masalah 4 Tujuan Penelitian 5 Manfaat Penelitian 6 Ruang Lingkup Penelitian 6 TINJAUAN PUSTAKA 7

Karakteristik Industri Perikanan 7 Pemindangan Ikan di Indonesia 8 Alokasi Proporsi Nilai Tambah 9 Pengaruh Teknologi Terhadap Nilai Tambah 10 KERANGKA PEMIKIRAN 11

Kerangka Teoritis 11 Kerangka Operasional 14 METODE PENELITIAN 16

Lokasi dan Waktu 16 Metode Penentuan Sampel 17 Jenis dan Sumber Data 17 Metode Analisis Data 17 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 19

Sejarah Perusahaan 19 Struktur Organisasi 20 Karakteristik Tenaga Kerja 21 Penyediaan Bahan Baku 22 Mesin dan Peralatan 23 Proses Produksi 24 Produk Sampingan 28 Pemasaran Pindang 28 HASIL DAN PEMBAHASAN 29

Analisis Nilai Tambah 29 Sumbangan Input Lain 32 SIMPULAN DAN SARAN 39

DAFTAR PUSTAKA 41

LAMPIRAN 42

DAFTAR TABEL

1 Jumlah Unit Pengolahan Ikan Tradisional di Indonesia 2009-2012 2 2 Jumlah Tenaga Kerja dan Kapasitas Kroduksi Pemindangan Ikan di

Pulau Jawa tahun 2012 3

3 Jenis-jenis Ikan Pindang di Indonesia 9

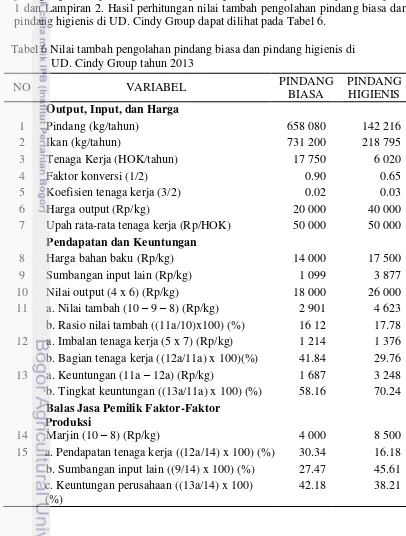

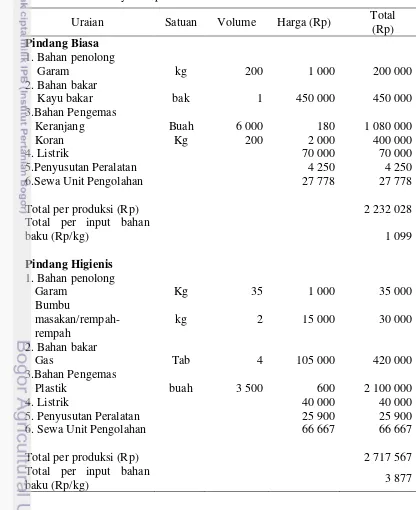

4 Perhitungan Nilai Tambah menurut Metode Hayami 18 5 Peralatan Pengolahan Pindang UD. Cindy Group 23 6 Nilai Tambah Pengolahan Pindang Biasa dan Pindang Higienis UD.

Cindy Group tahun 2013 30

7 Sumbangan Input Lain Pengolahan Pindang Biasa dan Pindang

Higienis UD. Cindy Group tahun 2013 33

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka Pemikiran Operasional Analisis Nilai Tambah Usaha

Pemindangan Ikan UD Cindy Group 16

2 Struktur Organisasi UD. Cindy Group 20

3 Proses Produksi Pindang Tradisional UD. Cindy Group 25 4 Proses Produksi Pindang Higienis UD. Cindy Group 27

DAFTAR LAMPIRAN

1 Bahan Baku Ikan Tongkol psda Pengolahan Pindang Biasa di UD.

Cindy Group tahun 2013 42

2 Bahan Baku Ikan Bandeng psda Pengolahan Pindang Biasa di UD.

Cindy Group tahun 2013 43

3 Penyusutan Peralatan UD. Cindy Group tahun 2013 44

4 Pengolahan Pindang Biasa di UD. Cindy Group 45

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa salah satu kelompok bahan pangan yang menjadi pangan strategis untuk menopang ketahanan pangan nasional adalah pangan hewani. Pangan hewani tersebut salah satunya adalah ikan yang menjadi sumber pangan dengan nilai gizi tinggi dan berperan penting dalam penyediaan sumber protein hewani untuk mewujudkan kualitas manusia yang sehat dan cerdas. Keunggulan utama pada ikan adalah memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang baik untuk perkembangan otak anak dan kesehatan jantung (Agustini et al, 2005). Asam lemak yang dominan dalam ikan adalah asam linoleat, asam eikosapentainoat (EPA) dan asam dokosaheksainoat (DHA).

FAO dan WHO menganjurkan peningkatan konsumsi ikan mengingat ikan memiliki peran penting untuk menunjang kesehatan. Konsumsi ikan masyarakat Indonesia tahun 2012 mencapai 33.89 kg per kapita (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012). Konsumsi ikan Indonesia telah melampaui ketentuan Pola Pangan Harapan (PPH) untuk konsumsi ikan yaitu minimal 31.40 kg per kapita per tahun. Namun, jika dibandingkan dengan konsumsi ikan negara-negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan yang masing-masing sebesar 110 dan 85 kg per kapita per tahun, maka konsumsi ikan Indonesia masih jauh lebih rendah. Dengan demikian diperlukan upaya untuk terus meningkatkan konsumsi ikan melalui pemanfaatan potensi perikanan Indonesia yang cukup besar dan belum tergali secara optimal. Potensi perikanan Indonesia pada tahun 2012 mencapai 15.26 ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 5.81 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 9.45 juta ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012). Potensi yang besar tersebut merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk dimanfaatkan dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan.

Saat ini pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menjalankan program nasional melalui Industrialisasi Perikanan untuk mendorong proses perubahan sistem produksi hulu dan hilir dengan tujuan meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan skala produksi sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah juga mengembangkan dan meningkatkan peran industri perikanan skala mikro, kecil dan menengah karena sampai saat ini sebagian besar industri perikanan di Indonesia masih dominan skala menengah ke bawah. Karakteristik umum industri skala mikro, kecil dan menengah antara lain pengetahuan sumber daya manusia masih rendah, keterampilan yang diperoleh bersifat turun temurun, sanitasi dan higiene rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, permodalan terbatas, peralatan yang digunakan sederhana, pemasaran terbatas (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2001). Namun disamping kelemahan yang ada, industri skala mikro, kecil dan menengah sangat berpotensi dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

pada ikan, maka dilakukan usaha untuk mengawetkan ikan melalui pengolahan seperti pengeringan/pengasinan, pemindangan, pengasapan dan pengolahan tradisional lainnya. Pengolahan ikan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pada bahan baku ikan dengan tetap konsisten menjaga mutu dan nutrisi yang terkandung dalam ikan sehingga konsumen dapat mengkonsumsi produk dengan aman dan memperoleh manfaat. Jumlah unit pengolahan ikan secara tradisional di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

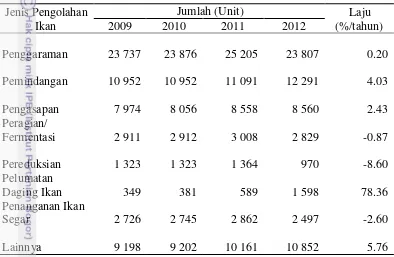

Tabel 1 Jumlah unit pengolahan ikan tradisional di Indonesia tahun 2009 – 2012 Jenis Pengolahan Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2009-2012 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis pengolahan ikan tradisional di Indonesia yang terus mengalami perkembangan adalah penggaraman, pemindangan, pengasapan, pelumatan daging ikan dan pengolahan lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan laju pertumbuhan yang positif berkisar antara 0.20% sampai 78.36%. Perkembangan yang sangat signifikan ditunjukkan oleh pengolahan berupa pelumatan daging ikan yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengolahan tersebut menghasilkan produk antara dan biasa disebut dengan “surimi”. Jenis pengolahan ikan tersebut berkembang karena untuk memenuhi tuntutan konsumen saat ini yang cenderung menyukai makanan yang lebih praktis, cepat saji dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu pemerintah melalui program Industrialisasi Perikanan terus mendorong peningkatan diversifikasi produk olahan berbasis ikan sehingga dihasilkan produk olahan yang praktis dan aman dikonsumsi seperti bakso, nugget, sosis, dan lain-lain.

diolah menjadi pindang dan mudah dipasarkan (Winarno, 2002). Berdasarkan manfaatnya, meskipun pindang sudah berbentuk produk olahan, namun pindang tetap memiliki nilai gizi yang baik karena mengandung omega 3 yang sangat berguna untuk kesehatan. Pada pemindangan dengan bahan baku ikan layang (Decapterus spp) terkandung gizi yang cukup tinggi yaitu protein 27%, lemak 3%, energi 176 kalori, air 60%, mineral 0.26%, serta vitamin B 0.07 mg (Heruwati, 2002).

Usaha pemindangan ikan telah lama dilakukan oleh masyarakat sebagai kebutuhan alternatif dalam pemenuhan konsumsi protein hewani. Harganya relatif murah karena dapat dibeli dalam satuan terkecil yaitu sekitar Rp2 000 per ekor atau Rp10 000 untuk lima ekor1. Dengan harga yang terjangkau, kebutuhan pangan hewani masyarakat dapat terpenuhi dengan mengkonsumsi pindang tersebut.

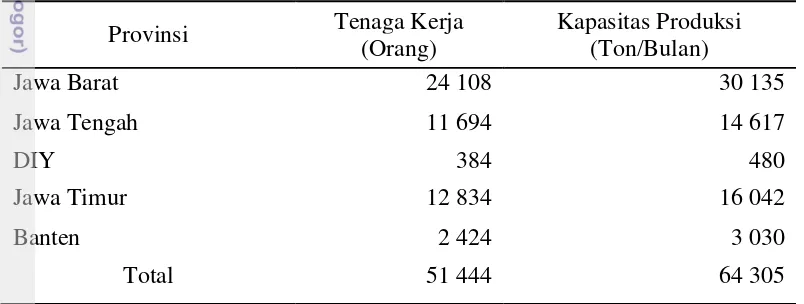

Wilayah potensi pemindangan di Indonesia tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Usaha pemindangan ikan secara nasional melibatkan tenaga kerja sebanyak 65.766 kepala keluarga (KK) dengan kapasitas produksi 82 207 ton per bulan (APPIKANDO, 2012). Usaha pemindangan terbesar terdapat di Pulau Jawa dengan penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan bahan baku ikan terbanyak terletak di Provinsi Jawa Barat. Jumlah tenaga kerja dan kapasitas produksi pindang di Pulau Jawa dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah tenaga kerja dan kapasitas produksi pemindangan di Pulau Jawa tahun 2012

Provinsi Tenaga Kerja

(Orang)

Kapasitas Produksi (Ton/Bulan)

Jawa Barat 24 108 30 135

Jawa Tengah 11 694 14 617

DIY 384 480

Jawa Timur 12 834 16 042

Banten 2 424 3 030

Total 51 444 64 305

Sumber: Asosiasi Pengusaha Pemindangan Ikan Indonesia, 2012 (diolah)

Usaha pemindangan memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan karena permintaan terhadap kebutuhan bahan baku pindang cukup tinggi. Di Kabupaten Sukabumi, kebutuhan bahan baku untuk pindang biasa mencapai 10 ton per hari atau 300 ton per bulan. Kebutuhan tersebut tidak cukup dipasok perairan Indonesia saja, namun sampai harus melakukan impor2.

1

http://www.ciputraentrepreneurship.com/bisnis-mikro/ikan-pindang-bisnis-kecil-yang-untungnya-besar (diakses 12 September 2014)

2

Kebutuhan bahan baku ikan untuk pindang yang tinggi harus ditopang oleh pasokan bahan baku ikan yang cukup. APPIKANDO (2012) menyebutkan bahwa kebutuhan bahan baku pindang secara nasional sebesar 98 649 ton per bulan dengan ketersediaan pasokan bahan baku dari wilayah barat Indonesia 76 434 ton per bulan (77.48%) sehingga kekurangan pasokan bahan baku pindang sebesar 22 215 ton per bulan (22.52%). Faktor yang berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan bahan baku ikan salah satunya adalah faktor musim yang tidak dapat diprediksi. Disamping itu perbedaan wilayah produsen ikan menjadi permasalahan juga karena sentra produksi pindang lebih banyak di wilayah barat Indonesia sedangkan sentra produsen ikan berada di wilayah timur Indonesia. Upaya untuk mendatangkan pasokan ikan dari wilayah timur Indonesia tentunya berpengaruh terhadap nilai bahan baku karena untuk mendapatkan bahan baku tersebut membutuhkan biaya tambahan terutama karena biaya transportasinya yang cukup tinggi. Ketika pasokan ikan dari dalam negeri tidak mencukupi, maka dilakukan impor untuk jenis ikan tertentu seperti salem dan kembung. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga keberlangsungan produksi pemindangan ikan yang menyerap tenaga kerja cukup besar.

Secara umum usaha pemindangan yang berkembang di Indonesia memiliki ciri antara lain pengolahannya yang masih bersifat tradisional biasanya pengolahannya hanya dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan garam, teknologi masih sangat sederhana, usaha berskala kecil, penggunaan peralatan masih terbatas seperti perebusan ikan dalam wadah khusus (besek, naya, reyeng, dan lain-lain), sanitasi dan higienis masih sangat minim. Pemindangan dengan karakteristik tersebut memberikan citra kepada masyarakat bahwa produk

yang dihasilkan “kurang bergengsi” atau sering disebut “ikan untuk rakyat

bawah”. Namun karena pindang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan karena permintaan masyarakat terhadap pindang yang cukup tinggi, maka diharapkan ada perbaikan-perbaikan agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan jaminan keamanan bagi konsumen (Heruwati, 2002).

Perumusan Masalah

Pengolahan memiliki tujuan mengoptimalkan setiap input yang digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan konsumen sehingga menciptakan nilai tambah bagi suatu produk dan nilai guna bagi konsumen. Proses pengolahan dan pengawetan ikan memberikan manfaat yang cukup besar yaitu keragaman dalam usaha, kesempatan kerja, menghasilkan pendapatan dan sebagai bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah yaitu dengan mengolah ikan menjadi pindang. Pemindangan ikan dilakukan untuk meningkatkan nilai jual ikan yang lebih tinggi dan memberi nilai tambah bagi pelaku usaha.

UD.Cindy Group merupakan salah satu usaha pemindangan ikan yang berlokasi di Parung, Kabupaten Bogor dan melakukan kegiatan pengolahan pindang dengan menggunakan inovasi dan teknologi sehingga menghasilkan produk yang disebut pindang “higienis”. Kecenderungan konsumen yang menginginkan pindang lebih higienis dan aman dikonsumsi, mendorong UD. Cindy Group untuk menciptakan produk inovasi tersebut. Disamping itu, UD. Cindy Group juga berkeinginan untuk menaikkan citra pindang yang selama ini masih dinilai kurang oleh masyarakat sehingga faktor utama yang menjadi perhatian untuk menghasilkan pindang adalah penerapan aspek sanitasi dan higiene dengan ditunjang teknologi dan peralatan yang lebih memadai. Produk yang higienis akan lebih memberikan nilai manfaat pada konsumen dan nilai tambah bagi pelaku usaha yaitu produk lebih baik karena dalam proses produksinya ada upaya untuk mengurangi nilai kerusakan pada ikan sehingga kualitas produk lebih baik, daya awet pindang lebih lama dengan penggunaan teknologi kemasan dan penyimpanan dan menjaga nutrisi pindang melalui proses pengolahan yang baik.

Selain UD. Cindy Group yang melakukan kegiatan pengolahan untuk menghasilkan pindang higienis, terdapat juga kelompok pengolah pindang yang melakukan kegiatan pengolahan untuk menghasilkan pindang biasa. Kelompok-kelompok pengolah pindang tersebut menggunakan unit pengolahan pindang tradisional milik UD. Cindy Group. Unit pengolahan pindang tradisional tersebut berada satu lokasi dengan UD. Cindy Group namun terpisah dengan unit pengolahan pindang higienis. Dalam menjalankan aktivitas pengolahannya, kelompok pengolah pindang mengelola usahanya sendiri dengan menggunakan fasilitas unit pengolahan yang ada. Untuk mendapatkan bahan baku dan bahan tambahan lainnya seperti bahan bakar (kayu), bahan penolong (garam) dan kemasan (keranjang dan koran), para kelompok pengolah melakukan pembelian ke UD. Cindy Group karena UD. Cindy Group juga melakukan pengadaan bahan baku ikan yang ditampung di cold storage dan bahan tambahan lainnya sehingga memudahkan kelompok pengolah pindang untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut.

perhatian lebih terhadap kebersihan dan keamanan untuk mengkonsumsi pindang biasa.

Kedua usaha pemindangan yang dilakukan di UD. Cindy Group masing-masing melalui proses pengolahan dengan input, tenaga kerja, output dan teknologi yang berbeda. Perbedaan karakteristik yang terdapat pada pindang biasa dan pindang higienis menjadi hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut sehingga akan diketahui nilai tambah dan alokasi proporsi nilai tambah yang berbeda pada kedua pengolahan pindang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Berapakah nilai tambah yang diperoleh pada pengolahan pindang biasa dan pindang higienis?

2. Bagaimana alokasi proporsi nilai tambah pada pengolahan pindang biasa dan pindang higienis?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengukur nilai tambah yang diperoleh pada pengolahan pindang biasa dan pindang higienis.

2. Menganalisis alokasi proporsi nilai tambah yang diperoleh pada pengolahan pindang biasa dan pindang higienis.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Ekonomi pada Program Alih Jenis Agribisnis, Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam dalam mengambil keputusan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi pengusaha dan tenaga kerja UD. Cindy Group.

3. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan memberi informasi serta menjadi referensi bagi pihak – pihak yang membutuhkan khususnya dalam melakukan studi yang berkaitan dengan analisis nilai tambah usaha pemindangan ikan.

Ruang Lingkup

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Industri Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (UU Perikanan No. 45 Tahun 2009). Industri Perikanan merupakan industri yang menggunakan ikan sebagai bahan baku untuk diolah melalui transformasi dan pengawetan dengan cara melakukan proses perubahan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan dan distribusi untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Pengolahan ikan merupakan salah satu dari kegiatan perikanan yang bertujuan untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan sehingga mampu disimpan dalam waktu lama. Terdapat beberapa cara pengolahan lain, yaitu pendinginan, pembekuan, pengasapan, penggaraman, pemindangan dan peragian ikan (Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan danTeknologi, 2000).

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar secara mekanik, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau barang setengah jadi atau mengubah barang dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud mendekatkan produk tersebut kepada konsumen akhir (BPS, 2002).

Proses pengolahan berkaitan dengan penerapan teknologi dalam upaya meningkatkan produksi dan nilai tambah suatu komoditas. Apabila terjadi peningkatan nilai tambah maka harga komoditas juga akan mengalami peningkatan. Suatu komoditas yang telah mengalami proses pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan industri serta bahan pakan (Krisnamurthi, 2000).

Menurut Nikijuluw (2012), beberapa karakteristik industri perikanan di Indonesia yang masih didominasi skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipandang dari beberapa dimensi antara lain:

1. Modal: kecil, sulit, keluarga, terbatas akses perbankan, rentenir, kredit pemerintah, program pemerintah, dan lain-lain.

2. Skill: rendah, terbatas, kurang pendidikan, kurang pelatihan, kurang pengalaman dan kurang jaringan.

3. Akses sumber daya alam: sangat terbatas, hanya pada daerahnya saja.

4. Produk: tidak standar, musiman, rendah mutu, shell-life terbatas, jangkauan pasar rendah, tidak ada jaminan.

5. Pasar: totally drivent by the market, absolutely price taker, terbatas di sekitar daerah produsen.

Hubeis (1997) menyatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

a. Kelebihan:

2) Mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan/padat karya dan berpeluang untuk mengisi pasar ekspor dan mensubstitusi impor

3) Relatif aman bagi perbankan dalam pemberian kredit 4) Bergerak di bidang usaha yang cepat menghasilkan 5) Mampu memperpendek rantai distribusi

6) Fleksibel dalam pengembangan usaha b. Kekurangan

1) Lemah dalam kewirausahaan dan manajerial 2) Keterbatasan ketersediaan keuangan

3) Ketidakmampuan pemenuhan aspek pasar

4) Keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi 5) Ketidakmampuan informasi

6) Tidak didukung kebijakan dan regulasi memadai 7) Tidak terorganisir dalam jaringan dan kerjasama 8) Sering tidak memenuhi standar

Pemindangan Ikan di Indonesia

Pemindangan ikan adalah teknik/cara pengawetan ikan dengan cara memasak atau merebus ikan baik dengan/tanpa menggunakan garam selama jangka waktu tertentu dalam wadah. Tujuan pemindangan untuk mengawetkan/memperpanjang daya awet ikan yang diproses dengan cara perebusan menggunakan media air garam sehingga mikroorganisme dapat dihambat pertumbuhannya (Ditjen P2HP DKP, 2006).

Berdasarkan cara perebusan ikan dalam suasana bergaram maka teknik penggaraman dibedakan atas 2 kelompok (Badan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, 1980):

1. Pemindangan garam: proses pemindangan ikan dengan cara memberi lapisan garam kering pada ikan, kemudian disusun berlapis-lapis dalam wadah yang terbuat dari plat logam, kendil atau paso tanah atau lainnya. Selanjutnya direbus dalam waktu yang cukup lama (4-6 jam) kemudian cairan perebus dibuang melalui lubang kecil bagian bawah wadah atau ditiriskan. Pada lapisan atas ditutup dengan selembar kertas dan diatas permukaan kertas disebarkan merata lapisan garam.

2. Pemindangan air garam: proses pemindangan dengan cara mencelupkan ikan dan garam yang telah tersusun dalam wadah tembus air (naya, besek, keranjang bambu) ke dalam larutan garam mendidih dan direbus dalam waktu singkat. Setelah perebusan, wadah yang berisi ikan diangkat, disiram dengan air tawar untuk membersihkan permukaan ikan, selanjutnya ditiriskan dan didinginkan.

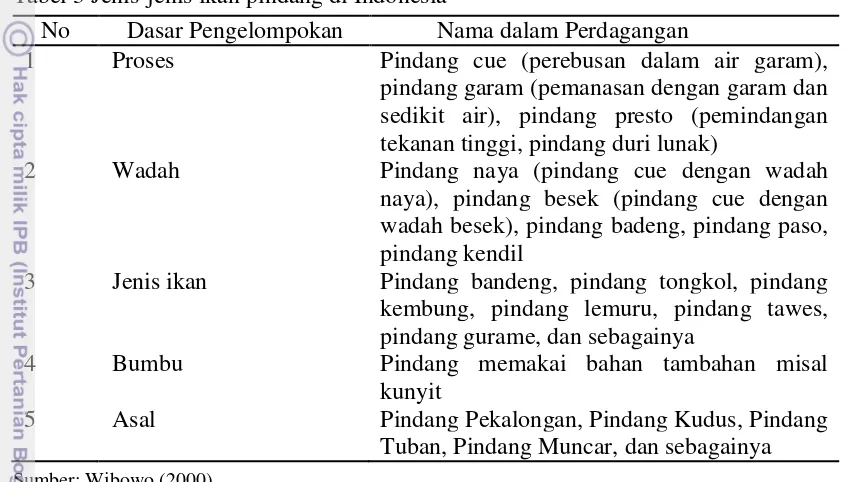

Cara pemindangan ikan yang dilakukan secara bervariasi tergantung daerah, jenis ikan dan kebiasaan pengolah sehingga proses dan mutu pindang yang dihasilkan sangat beragam. Oleh karena itu pindang dapat diklasifikasikan berdasarkan proses, wadah yang digunakan, jenis ikan, perlakuan atau bumbu yang ditambahkan dan daerah asal. Jenis-jenis pindang di Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Jenis-jenis ikan pindang di Indonesia

No Dasar Pengelompokan Nama dalam Perdagangan

1 Proses Pindang cue (perebusan dalam air garam), pindang garam (pemanasan dengan garam dan sedikit air), pindang presto (pemindangan tekanan tinggi, pindang duri lunak)

2 Wadah Pindang naya (pindang cue dengan wadah naya), pindang besek (pindang cue dengan wadah besek), pindang badeng, pindang paso, pindang kendil

3 Jenis ikan Pindang bandeng, pindang tongkol, pindang kembung, pindang lemuru, pindang tawes, pindang gurame, dan sebagainya

4 Bumbu Pindang memakai bahan tambahan misal

kunyit

5 Asal Pindang Pekalongan, Pindang Kudus, Pindang

Tuban, Pindang Muncar, dan sebagainya Sumber: Wibowo (2000)

Alokasi Proporsi Nilai Tambah

Penelitian yang berkaitan dengan alokasi proporsi nilai tambah dilakukan oleh Nidya (2007) mengenai analisis nilai tambah ayam bakar (studi kasus di Rumah Makan Wong Solo Halalan Tayyiban Cabang Depok). Analisis data menggunakan metode Hayami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya biaya produksi pengolahan ayam bakar di Rumah Makan Wong Solo sebesar Rp52 961 612.13 per bulan. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung (Rp33 371 000), biaya tenaga kerja langsung (Rp1 770 253) dan biaya

keuntungan rumah makan masing-masing Rp778.13 dan Rp13 343.75 per ekor bahan baku. Marjin yang diperoleh dari hasil analisis nilai tambah pengolahan ayam bakar sebesar Rp23 200 per ekor bahan baku. Besarnya marjin akan didistribusikan terhadap faktor-faktor produksi yang terdiri dari 3.35% untuk pendapatan tenaga kerja, 39.13% untuk sumbangan input lain dan 57.52% untuk keuntungan rumah makan. Nilai tersebut berarti setiap Rp100 marjin yang diperoleh akan didistribusikan Rp3.35 untuk imbalan tenaga kerja, Rp39.13 untuk sumbangan input lain dan Rp57.52 untuk keuntungan rumah makan. Kecilnya marjin yang didistribusikan untuk tenaga kerja dibandingkan keuntungan yang diterima menunjukkan bahwa pengolahan ayam bakar di Rumah Makan Wong Solo Halalan Tayyiban Cabang Depok merupakan kegiatan padat modal.

Pengaruh Teknologi terhadap Nilai Tambah

Analisis nilai tambah merupakan metode perkiraan sejauh mana bahan baku yang mendapat perlakuan mengalami perubahan nilai sehingga menimbulkan nilai tambah yang dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan. Analisis nilai tambah yang pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya adalah penelitian Andini (2009) mengenai analisis profitabilitas serta nilai tambah usaha tahu dan tempe (studi kasus di Kecamatan Tegal Gundil dan Cilendek Timur Kota Bogor). Dalam penelitian ini menggunakan metode Hayami. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot berat tahu yang dihasilkan per hari adalah 810 kg. Bahan baku yang masuk dalam perhitungan nilai tambah adalah bahan baku utama yaitu kacang kedelai, dimana setiap hari usaha tahu mengolah kacang kedelai sebanyak 300 kg. Perbandingan antara bobot berat tahu dengan jumlah bahan baku dalam satu hari menghasilkan faktor konversi sebesar 2.7 yang menandakan bahwa setiap kilogram kedelai yang diolah menghasilkan 2.7 kg tahu. Dalam satu hari seluruh tenaga kerja pada usaha tahu bekerja selama 50 jam, yang jika dibagi dengan faktor konversi maka diperoleh hasil perhitungan koefisien tenaga kerja sebesar 0.17. Koefisisen tenaga kerja yang sebesar 0.17 ini berarti waktu yang dibutuhkan tenaga kerja untuk mengolah tiap kilogram kedelai agar menjadi tahu adalah 0.17 jam. Harga bahan baku utama berupa kacang kedelai adalah Rp6 500 per kg, sedangkan untuk sumbangan input lainnya adalah Rp44 per kg output atau tahu yang dihasilkan. Nilai output tahu yang diperoleh dari perkalian antara faktor konversi dengan harga output atau tahu adalah sebesar Rp13 426, menandakan bahwa nilai tahu yang dihasilkan dari tiap kilogram kedelai adalah sebesar Rp13 426. Nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan kacang kedelai menjadi tahu adalah sebesar Rp6 881 per kg kacang kedelai, dengan rasio sebesar 51%. Rasio nilai tambah terhadap nilai output yang sebesar 51% menunjukkan bahwa setiap Rp100 nilai output tahu, akan diperoleh nilai tambah sebesar Rp51. Keuntungan yang didapat usaha tahu berdasarkan perhitungan nilai tambah adalah sebesar Rp6 381, dengan bagian keuntungan yang diperoleh adalah 92%. Ini berarti bahwa distribusi keuntungan nilai tambah untuk pemilik usaha jauh lebih besar dibandingkan dengan bagian keuntungan untuk tenaga kerja yaitu sebesar 7% atau Rp500 per hari.

tempe yang dihasilkan per hari adalah 868.45 kg, sedangkan jumlah kacang kedelai yang diolah usaha tempe per harinya adalah 400 kg. Perbandingan antara bobot berat tahu dengan jumlah bahan baku dalam satu hari menghasilkan faktor konversi sebesar 2.17, yang menandakan bahwa setiap kilogram kedelai yang diolah menghasilkan 2.17 kg tempe. Koefisien tenaga kerja sebesar 0.15 yang berarti bahwa waktu yang dibutuhkan tenaga kerja untuk mengolah tiap kilogram kedelai agar menjadi tempe adalah 0.15 jam. Upah rata-rata tenaga kerja yang bekerja pada usaha tempe adalah Rp2 400 per jam, sedangkan harga output atau tempe per kilogram adalah Rp5 283. Nilai sumbangan input lain pada usaha tempe ini adalah Rp23 per kg output atau tempe, sedangkan nilai output tempe pada hasil analisis diperoleh sebesar Rp11 470. Ini menunjukkan bahwa nilai tahu yang dihasilkan dari tiap kilogram kedelai adalah sebesar Rp11 470. Nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan kacang kedelai menjadi tempe adalah sebesar Rp4 947 per kg kacang kedelai, dengan rasio nilai tambah sebesar 43% yang menunjukkan bahwa setiap Rp100 nilai output tahu akan diperoleh nilai tambah sebesar Rp43. Keuntungan yang didapat usaha tempe adalah sebesar Rp4 487, dengan bagian keuntungan yang diperoleh dari nilai tambah adalah 93%. Ini menunjukkan bahwa distribusi nilai tambah untuk pemilik usaha adalah 93%, sedangkan bagian keuntungan untuk tenaga kerja adalah 7%. Berdasarkan itu maka terlihat bahwa distribusi keuntungan dari nilai tambah untuk pemilik usaha jauh lebih baik, dibandingkan dengan bagian keuntungan untuk tenaga kerja sebesar Rp360 per hari.

Besarnya keuntungan yang diperoleh dari pengolahan kedelai yang dilakukan masing-masing usaha, yaitu sebesar Rp6 381 untuk usaha tahu dan Rp4 587 untuk usaha tempe. Berdasarkan itu terlihat bahwa usaha tahu memperoleh keuntungan nilai tambah yang lebih besar walaupun kedelai yang diolah usaha tempe lebih, karena proses produksi tahu lebih singkat dibandingkan proses produksi tempe. Ini terjadi karena kedelai yang diolah menjadi tempe harus melalui beberapa tahapan dalam proses produksinya, yaitu perendaman, pencucian dan fermentasi, dimana masing-masing tahapan tersebut membutuhkan waktu satu hari.

KERANGKA

PEMIKIRANKerangka Teoritis

Konsep Nilai Tambah

Menurut Rahardjo (1986), nilai tambah adalah selisih nilai produk bruto dengan pengeluaran. Nilai produk bruto yang dimaksud adalah nilai output ditambah dengan nilai jasa yang diberikan. Total pengeluaran yang dimaksud meliputi gaji atau upah, bahan baku, bahan bakar dan biaya lainnya.

Menurut Coltrain, Barton dan Boland (2000) dalam Setiawan (2008), terdapat dua jenis nilai tambah yaitu inovasi dan koordinasi. Kegiatan inovasi merupakan aktivitas yang memperbaiki proses yang ada, prosedur, produk dan pelayanan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan menggunakan atau memodifikasi konfigurasi organisasi yang telah ada. Sedangkan koordinasi adalah harmonisasi fungsi dalam keseluruhan bagian sistem yang merupakan peluang dalam meningkatkan koordinasi produk, pelayanan informasi dalam proses produksi untuk menciptakan imbalan yang nyata dan meningkatkan nilai produk dalam setiap tahap proses produksi. Nilai tambah koordinasi difokuskan pada hubungan vertikal dan horisontal diantara produsen, pengolahan, perantara, distributor dan pengecer. Chopra dan Meindl (2003) menyatakan jika dalam koordinasi produk terjadi kesenjangan koordinasi maka akan menimbulkan “bullwhip effect” atau fluktuasi dalam pesanan sehingga akan menyebabkan

peningkatan biaya.

Menurut Hayami et al (1987), nilai tambah merupakan pertambahan nilai suatu komoditas karena adanya input fungsional yang diberlakukan pada komoditas tersebut. Input fungsional tersebut berupa proses perubahan bentuk (form utility), pemindahan tempat (place utility), maupun penyimpanan (time utility). Semakin banyak perubahan yang diperlakukan terhadap komoditas tertentu maka makin besar nilai tambah yang diperoleh. Nilai tambah dapat dihitung dengan dua cara yaitu menghitung nilai tambah selama proses pengolahan dan menghitung nilai tambah selama proses pemasaran.

Konsep nilai tambah menggunakan metode Hayami memperhitungkan nilai-nilai variabel output, input, harga output, tenaga kerja, hari orang kerja, upah tenaga kerja, sumbangan input lainnya serta balas jasa dari masing-masing faktor produksi. Semua variabel digunakan untuk menghitung besarnya nilai tambah. Tiga komponen pendukung dalam perhitungan nilai tambah adalah faktor konversi yang menunjukkan banyaknya output yang dihasilkan dari satu satuan input, faktor koefisien tenaga kerja, menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk mengolah satu satuan input dan nilai produk yang menunjukkan nilai output per satu satuan input.

Input produksi yang memperoleh perlakuan sehingga mengalami perubahan baik bentuk, tempat dan waktu akan menghasilkan nilai tambah. Dalam pengolahan teknologi dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah. Besarnya nilai tambah dalam proses pengolahan diperoleh dari pengurangan biaya bahan baku dan input lainnya terhadap nilai produk yang dihasilkan (tidak termasuk tenaga kerja). Nilai tambah merupakan balas jasa bagi tenaga kerja dan keuntungan bagi pelaku usaha.

Metode Hayami memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari metode Hayamiini antara lain:

2. Dapat diketahui besarnya balas jasa terhadap pemilik faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, sumbangan input lain, dan keuntungan.

3. Prinsip nilai tambah menurut Hayami dapat digunakan untuk subsistem lain selain pengolahan, seperti analisis nilai tambah pemasaran.

Sedangkan kelemahan dari metode Hayami antara lain:

1. Pendekatan rata-rata tidak tepat jika diterapkan pada unit usaha yang menghasilkan banyak produk dari satu jenis bahan baku.

2. Tidak dapat menjelaskan nilai output produk sampingan.

3. Sulit menentukan pembanding yang dapat digunakan untuk mengatakan apakah balas jasa terhadap pemilik faktor produksi sudah layak atau belum.

Analisis nilai tambah menggunakan metode Hayami menghasilkan informasi antara lain:

1. Perkiraan nilai tambah (Rp).

2. Rasio nilai tambah terhadap nilai produk yang dihasilkan (%), menunjukkan persentase nilai tambah dari produk.

3. Balas jasa tenaga kerja (Rp), menunjukkan upah yang diterima tenaga kerja langsung.

4. Bagian tenaga kerja dari nilai tambah yang dihasilkan (%), menunjukkan persentase imbalan tenaga kerja dari nilai tambah.

5. Keuntungan pengolahan (Rp), menunjukkah bagian yang diterima pemilik usaha karena menanggung risiko usaha.

6. Tingkat keuntungan pengolah terhadap nilai input (%), menunjukkan persentase keuntungan terhadap nilai tambah.

7. Margin pengolahan (Rp), menunjukkan besarnya kontribusi faktor-faktor produksi selain bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.

Konsep Biaya

Biaya sangat mutlak diperlukan dalam suatu kegiatan organisasi, baik yang bersifat profit oriented maupun non profit oriented. Pada organisasi profit oriented (perusahaan), informasi biaya digunakan sebagai dasar perhitungan untung rugi, sedangkan pada organisasi non profit oriented informasi biaya digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan output.

Untuk memberikan kemudahan dalam identifikasi, biaya diklasifikasikan atas dasar tujuan tertentu. Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, biaya diklasifikasikan menjadi tiga (Mulyadi, 1993):

1. Biaya Produksi

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Secara garis besar yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi dan biaya overhead pabrik.

2. Biaya Pemasaran

3. Biaya Administrasi dan Umum

Merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengkoordinasikan proses produksi. Biaya administrasi dan umum terdiri dari gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, biaya fotokopi, biaya listrik, telepon dan lain-lain.

Dalam hubungannya dengan produk, biaya diklasifikasikan menjadi dua (Mulyadi, 1993):

1. Biaya Langsung (Direct Cost)

Dmerupakan biaya yang terjadi karena adanya sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

2. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)

Merupakan biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Dalam hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung disebut sebagai biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik (factory overhead costs).

Sementara itu untuk kepentingan perencanaan, pengendalian biaya dan pengambilan keputusan, biaya dapat digolongkan berdasarkan pola perilaku. Perilaku biaya didefinisikan sebagai biaya yang akan bereaksi jika terjadi perubahan pada tingkat kegiatan usaha. Berdasarkan perilaku biaya dalam menanggapi perubahan volume kegiatan, biaya diklasifikasikan menjadi empat (Mulyadi, 1993):

1. Biaya Variabel

Merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, sedangkan jumlah biaya per satuan unitnya akan tetap. Yang termasuk biaya variabel antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.

2. Biaya Semivariabel

Merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Didalam biaya semivariabel ini terkandung biaya tetap dan biaya variabel.

3. Biaya Semifixed

Merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap pada tingkat volume tertentu dan berubah pada jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu.

4. Biaya Tetap

Merupakan biaya yang jumlah totalnya dalam kisaran volume kegiatan tertentu tetapi jumlah per unit akan mengalami penurunan ketika terjadi peningkatan volume kegiatan. Yang termasuk biaya tetap seperti gaji direktur produksi, listrik, telepon, peralatan, penyusutan gedung dan lain-lain.

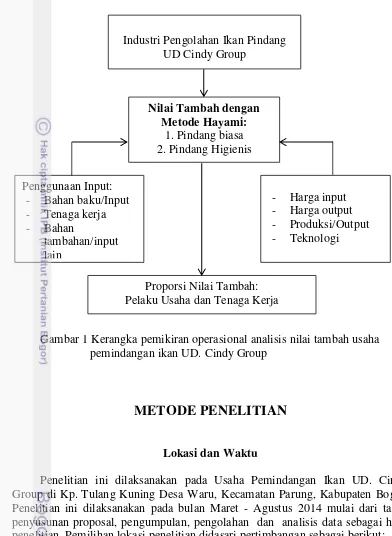

Kerangka Operasional

pemindangan. Ikan pindang memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena adanya perlakuan tambahan yang diberikan terhadap input utamanya yaitu ikan. pindang sendiri dapat ditingkatkan nilai tambahnya dengan memberikan sumbangan input lainnya dan menerapkan teknologi seperti mengolah pindang higienis.

Analisis nilai tambah dilakukan untuk mengetahui besarnya nilai tambah dari proses pengolahan ikan menjadi pindang. Analisis nilai tambah pada penelitian ini menggunakan metode Hayami, dimana berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dibandingkan pengolahan mana yang memiliki nilai tambah lebih besar selanjutnya akan dianalisis apakah penggunaan teknologi pada pengolahan pindang yang berbeda akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah. Masing-masing pengolahan pindang baik pindang biasa dan pindang higienis akan dihitung komponen-komponen utamanya seperti bahan baku, produk/output yang digunakan, tenaga kerja dan sumbangan input lainnya.

Pada pengolahan pindang biasa, bahan baku yang digunakan adalah ikan tongkol segar dalam bentuk beku, sedangkan pada pengolahan pindang higienis, bahan baku yang digunakan adalah ikan bandeng segar dalam bentuk beku. Produk/output yang dihasilkan pada pengolahan pindang biasa adalah pindang tongkol, sedangkan pada pengolahan pindang higienis adalah pindang bandeng. Sumbangan input lain pada pengolahan pindang biasa dan pindang higienis cukup berbeda dimana jumlah sumbangan input lain pada pindang higienis lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan pindang biasa. Perbedaan tersebut terletak pada penggunaan kemasan dan bumbu masakan yang berbeda. Pada pengolahan pindang biasa menggunakan kemasan sederhana berupa keranjang sedangkan pada pengolahan pindang higienis menggunakan kemasan plastik berlabel dan kedap udara, disamping itu untuk penciptarasaan pada pengolahan pindang higienis digunakan tambahan bumbu masakan, sedangkan pada pengolahan pindang biasa hal tersebut tidak dilakukan.

Gambar 1 Kerangka pemikiran operasional analisis nilai tambah usaha pemindangan ikan UD. Cindy Group

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada Usaha Pemindangan Ikan UD. Cindy Group di Kp. Tulang Kuning Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret - Agustus 2014 mulai dari tahap penyusunan proposal, pengumpulan, pengolahan dan analisis data sebagai hasil penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasari pertimbangan sebagai berikut:

1. Bogor merupakan salah satu sentra produksi pemindangan ikan yang berada di Jawa Barat.

2. UD.Cindy Group merupakan salah satu unit pemindangan ikan yang melakukan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah pindang dengan memproduksi pindang higienis.

3. UD. Cindy Group sebagai mitra pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang memiliki komitmen untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat melalui produksi pindang yang bernilai tambah.

- Harga input - Harga output - Produksi/Output - Teknologi Nilai Tambah dengan

Metode Hayami: 1. Pindang biasa 2. Pindang Higienis

Industri Pengolahan Ikan Pindang UD Cindy Group

Proporsi Nilai Tambah: Pelaku Usaha dan Tenaga Kerja Penggunaan Input:

- Bahan baku/Input - Tenaga kerja - Bahan

Metode Penentuan Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan kasusnya adalah Analisis Nilai Tambah Usaha Pemindangan Ikan di UD.Cindy Group, Kabupaten Bogor. Menurut Nazir (2003), studi kasus (case study) adalah penelitian tentang status subjek penelitian berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan studi kasus adalah untuk menggambarkan secara mendetail tentang latar belakang, sifat serta karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Pada pengolahan pindang di UD. Cindy Group, terdapat perbedaan kepemilikan usaha. Unit pengolahan pindang higienis adalah milik UD. Cindy Group dan dikelola sendiri, sedangkan unit pengolahan pindang biasa meskipun milik UD. Cindy Group namun pengelolaannya dilakukan oleh kelompok pengolah pindang. Jadi kelompok pengolah pindang statusnya meminjam dan memakai unit pengolahan pindang tradisional untuk menjalankan usaha. Pada pengolahan pindang higienis, penelitian dilakukan langsung pada unit pengolahan pindang higienis milik UD. Cindy Group dengan mengidentifikasi komponen-komponen yang diperhitungkan dalam proses pengolahan pindang higienis. Sementara untuk pengolahan pindang biasa, karena terdapat kurang lebih 20 kelompok pengolah pindang yang masing-masing kelompok terdiri dari 1 orang pemilik usaha dan 2-3 orang pengolah pindang. Kapasitas produksi khusus untuk pindang tongkol dari masing-masing kelompok pengolah pindang hampir sama (homogen) yaitu 100-200 kg per hari, untuk itu diambil sampel sebanyak 3 kelompok pengolah pindang yang diidentifikasi komponen-komponen yang diperhitungkan dalam nilai tambah sehingga mewakili keseluruhan kelompok yang ada.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumber datanya, data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti baik melalui wawancara dan pengisian kuesioner, pengamatan dan diskusi. Data primer yang dikumpulkan meliputi jumlah input dan output, harga input dan output, jumlah tenaga kerja, waktu yang digunakan untuk bekerja, upah yang diterimakan tenaga kerja serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui penelusuran data sekunder baik berupa laporan usaha, informasi dari instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikaan (KKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, serta instansi terkait lainnya dan studi literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, media cetak dan elektronik (internet).

Metode Analisis Data

yang meliputi struktur organisasi, tujuan, profil usaha serta kegiatan produksi perusahaan. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mengukur keseluruhan komponen nilai tambah yang dapat menjawab tujuan penelitian.

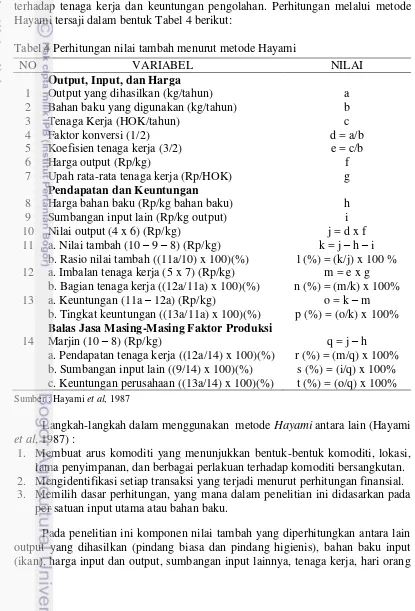

Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner serta pengamatan langsung di lokasi penelitian selanjutnya diolah menggunakan metode Hayami. Analisis nilai tambah menggunakan metode Hayami bertujuan untuk mengetahui produktivitas, nilai output, nilai tambah, keuntungan, balas jasa terhadap tenaga kerja dan keuntungan pengolahan. Perhitungan melalui metode Hayamitersaji dalam bentuk Tabel 4 berikut:

Tabel 4 Perhitungan nilai tambah menurut metode Hayami

NO VARIABEL NILAI

Output, Input, dan Harga

1 Output yang dihasilkan (kg/tahun) a

2 Bahan baku yang digunakan (kg/tahun) b

3 Tenaga Kerja (HOK/tahun) c

4 Faktor konversi (1/2) d = a/b

5 Koefisien tenaga kerja (3/2) e = c/b

6 Harga output (Rp/kg) f

7 Upah rata-rata tenaga kerja (Rp/HOK) g Pendapatan dan Keuntungan

8 Harga bahan baku (Rp/kg bahan baku) h

9 Sumbangan input lain (Rp/kg output) i

10 Nilai output (4 x 6) (Rp/kg) j = d x f

11 a. Nilai tambah (10 – 9 – 8) (Rp/kg) k = j – h – i b. Rasio nilai tambah ((11a/10) x 100)(%) l (%) = (k/j) x 100 % 12 a. Imbalan tenaga kerja (5 x 7) (Rp/kg) m = e x g

b. Bagian tenaga kerja ((12a/11a) x 100)(%) n (%) = (m/k) x 100% 13 a. Keuntungan (11a – 12a) (Rp/kg) o = k – m

b. Tingkat keuntungan ((13a/11a) x 100)(%) p (%) = (o/k) x 100% Balas Jasa Masing-Masing Faktor Produksi

14 Marjin (10 – 8) (Rp/kg) q = j – h

a. Pendapatan tenaga kerja ((12a/14) x 100)(%) r (%) = (m/q) x 100% b. Sumbangan input lain ((9/14) x 100)(%) s (%) = (i/q) x 100% c. Keuntungan perusahaan ((13a/14) x 100)(%) t (%) = (o/q) x 100% Sumber : Hayami et al, 1987

Langkah-langkah dalam menggunakan metode Hayami antara lain (Hayami

et al, 1987) :

1. Membuat arus komoditi yang menunjukkan bentuk-bentuk komoditi, lokasi, lama penyimpanan, dan berbagai perlakuan terhadap komoditi bersangkutan. 2. Mengidentifikasi setiap transaksi yang terjadi menurut perhitungan finansial. 3. Memilih dasar perhitungan, yang mana dalam penelitian ini didasarkan pada

per satuan input utama atau bahan baku.

kerja dan upah tenaga kerja. Harga input dan harga output dihitung berdasarkan harga rata-rata selama tahun 2013. Sumbangan input lain merupakan komponen-komponen biaya diluar biaya bahan baku dan tenaga kerja yang harus diperhitungkan karena memberikan pengaruh pada nilai tambah. Sumbangan input lain dalam industri pengolahan antara lain penggunaan bahan penolong, bahan bakar, bahan kemasan, listrik, biaya penyusutan peralatan dan biaya sewa unit pengolahan.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Sejarah Perusahaan

Usaha Pemindangan ikan sudah dirintis sejak tahun 2003 oleh Bapak Solihin. Bersama dua orang rekannya, Bapak Solihin menjalankan usaha pemindangan secara tradisional dengan teknik penggaraman dengan kapasitas produksi yang masih terbatas yaitu rata-rata 500 kg per hari. Pada awalnya ketiga orang tersebut bertindak sebagai pengolah sekaligus merangkap pemasar. Berbekal kemampuan Bapak Solihin yang diperoleh dari pengalamannya dalam melakukan pengadaan bahan baku pindang, maka dalam produksi pindang tradisional ini, Bapak Solihin lebih berperan dalam menyediakan bahan baku pindang bagi pengolah pindang yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya. Hal ini diwujudkan dengan membangun cold storage dengan kapasitas 100 ton. Sampai saat ini terdapat kelompok pengolah pindang yang terdiri dari 20 kelompok yang terdiri dari 20 pemilik modal (ketua kelompok) dan beranggotakan 2-3 orang untuk masing-masing kelompok. Para kelompok pengolah pindang tersebut menggunakan fasilitas pengolahan pindang milik Bapak Solihin dengan status pinjam pakai. Seiring dengan permintaan pasar yang semakin besar terhadap ikan pindang, maka kelompok pengolah pindang terus meningkatkan produksi pindang tradisional yang sampai saat ini telah mencapai 5 ton per hari.

Berbekal kerja keras dan keinginan yang kuat untuk mengembangkan usaha dan memproduksi hasil olahan yang layak konsumsi serta keinginan untuk memperluas pemasaran maka pada tahun 2013 melalui usaha yang diberi nama UD. Cindy Group, Bapak Solihin mulai mengembangkan pengolahan pindang yang berusaha mengacu pada standar teknis yang berlaku. Pengembangan tersebut diwujudkan dengan membangun unit pengolahan pindang higienis. Unit pengolahan tersebut terpisah dan terletak bersebelahan dengan unit pengolahan pindang tradisional. Penerapan sanitasi dan higiene menjadi aspek utama yang diperhatikan dalam pengolahan pindang higienis. Pengolahan pindang higienis menggunakan metode pemasakan presto dan pengemasan kedap udara (vakum). Pindang higienis mendapatkan respon yang positif karena sampai saat ini permintaan masyarakat terhadap produk tersebut telah mencapai 1 ton per hari khusus untuk pindang bandeng, sementara kemampuan produksi pindang bandeng baru mencapai 5-7 kuintal per hari.

Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi baru dari produk pindang yang diproduksi pada awal tahun 2014. Inovasi baru dari pindang tersebut adalah pindang berbumbu melalui teknik pengasapan dengan kemasan bambu untuk memberikan cita rasa yang khas pada olahan pindang. Produk inovasi tersebut disebut PINBUSAP (Pindang Bambu Asap). Inovasi yang dilakukan tidak hanya pada jenis kemasan dan proses produksi, tetapi inovasi olahan juga dilakukan pada variasi rasa pindang. Kapasitas produksi dari PINBUSAP masih sangat sedikit dan belum diproduksi dalam jumlah yang banyak, mengingat produk tersebut masih baru sehingga masih dilakukan uji dan penelitian dari beberapa pihak terutama menyangkut keamanan kemasan dan komposisi/kandungan produk yang dihasilkan. Jika telah teruji, UD. Cindy Group juga berencana untuk mengambangkan PINBUSAP dan memproduksi dalam jumlah yang cukup besar dan kontinyu.

Di samping produk utama pindang, UD. Cindy Group juga berusaha memberikan nilai tambah pada limbah pindang yang dihasilkan, mulai dari darah ikan, jeroan dan air rebusan pindang. Darah dari pencucian ikan dapat diproduksi sebagai untuk pupuk tanaman, jeroan diproduksi sebagai tepung yang dapat digunakan untuk pakan ikan, dan air rebusan rebusan pindang higienis diproduksi menjadi kecap ikan untuk memberikan tambahan rasa (flavour) pada berbagai olahan makanan.

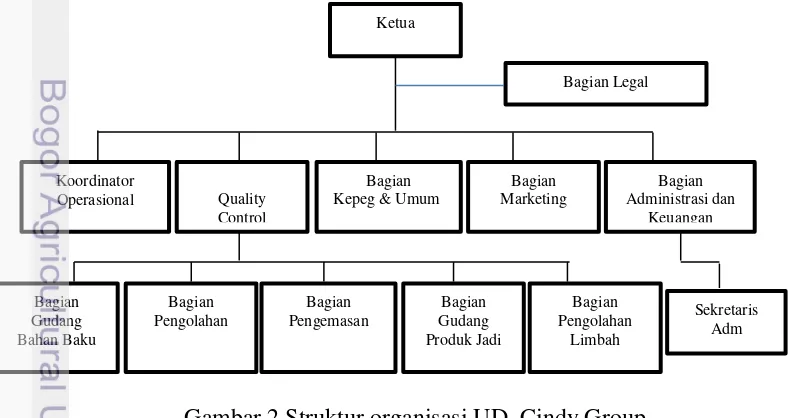

Struktur Organisasi

Dalam menjalankan usaha, Bapak Solihin selaku pemilik UD. Cindy Group dibantu oleh pengurus yang terbagi dalam dalam beberapa bagian. Masing-masing bagian menjalankan tugasnya dengan dibantu oleh 1-2 orang karyawan. Dalam menunjang kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pengolahan ikan, seluruh staf dan jajaran struktur mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis antara lain pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT), pelatihan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Prosedures

(SSOP) serta pelatihan pengolahan. Struktur organisasi UD. Cindy Group dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2 Struktur organisasi UD. Cindy Group

Berdasarkan struktur organisasi di UD. Cindy Group, pembagian tugas pada masing-masing bagian adalah:

1. Ketua : Memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.

2. Koordinator Operasional : Membantu tugas ketua yang berkaitan dengan hal-hal teknis di perusahaan

3. Quality Control : Mengawasi jalannya seluruh proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan.

4. Bagian Legal: Bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan aspek legal perusahaan

5. Bagian Kepegawaian dan Umum: Mengawasi kedisiplinan karyawan

6. Bagian Pengolahan : Bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengolahan produk yang meliputi pencucian ikan, pemberian bumbu sampai pemasakan 7. Bagian Pemasaran : Melakukan pemantauan terhadap perkembangan

pemasaran dan melakukan promosi produk untuk memperluas jangkauan pemasaran

8. Bagian Administrasi dan Keuangan : Melakukan pengadministrasian surat menyurat dan kenuangan. mencatat dan mengawasi administrasi berupa nota keluar masuk, mengatur pembelanjaan bahan yang diperlukan dalam proses produksi serta mengatur pembayaran upah karyawan

9. Bagian Gudang Bahan Baku : Mencatat dan mengawasi kelaur masuknya bahan baku

10.Bagian Gudang Produk Jadi : Mencatat dan mengawasi keluar masuknya produk

11.Bagian Pengemasan : Melaksanakan proses pengemasan produk dan melakukan penyimpanan

12.Bagian Kebersihan : Melaksanakan kegiatan kebersihan baik sebelum dan setelah proses produksi

13.Bagian Pengolahan Limbah : Melaksanakan kegiatan pengolahan limbah dari limbah produk yang tidak digunakan

Karakteristik Tenaga Kerja

pada bagian produksi, pemasaran, administrasi dan pergudangan di pemindangan higienis merupakan tenaga tetap.

Pemilik UD. Cindy Group hanya menempuh pendidikan sampai dengan SLTP. Sebagian besar pendidikan yang dikenyam oleh tenaga kerja di pengolahan pindang tradisional adalah SD dan SLTP, sedangkan pada pengolahan pindang higienis lebih bervariasi mulai dari SD, SLTP, SLTA sampai dengan S1. Pada pengolahan pindang higienis karena dibutuhkan kemampuan dalam melakukan pengolahan pindang yang mengacu pada standar sanitasi dan higienis, maka semua tenaga kerja dibekali dengan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan pengolahan dan pelatihan GMP & SSOP.

Penyediaan Bahan Baku

Bahan baku utama yang digunakan untuk pemindangan adalah ikan. Bahan baku tersebut diperoleh dari para pemasok yang telah bekerjasama dengan UD. Cindy Group sehingga lebih menjamin kualitas bahan baku. Para pemasok ikan berasal dari berbagai daerah, namun yang paling banyak dari Muara Baru dan Muara Angke (Jakarta) dan Surabaya (khusus untuk bandeng). Pasokan ikan dari Jakarta lebih dominan pada jenis ikan laut seperti ikan layang, tongkol, baby tuna, cakalang, cumi, salem, layaran, semar/etem, cendro, tembang, dan lain-lain. Pasokan ikan lebih banyak diperoleh dari Jakarta karena Muara Baru dan Muara Angke merupakan sentra produsen ikan terbesar di Jakarta yang letaknya tidak terlalu jauh dan lebih terjangkau oleh UD. Cindy Group. Pemasok ikan dari daerah lain juga ada seperti dari Kendari dan Bitung (Sulawesi), namun pasokannya diperlukan pada saat ketersediaan pasokan di Jakarta kurang yang menyebabkan kebutuhan bahan baku pindang di UD. Cindy Group tidak cukup. Hampir secara keseluruhan pasokan ikan berbentuk beku (frozen). Adapun untuk jenis ikan lele yang digunakan untuk bahan baku pindang bambu asap berasal dari pembudidaya di kawasan Jabodetabek. Jumlah pembelian bahan baku pindang dari ikan laut rata-rata 15-16 ton per hari. Dari jumlah tersebut 5 ton digunakan untuk pengolahan pindang tradisional dan 500-700 kg per hari digunakan untuk pindang higienis. Sisanya disimpan di cold storage milik UD. Cindy Group dan dijual kepada kelompok pemindang tradisional lainnya.

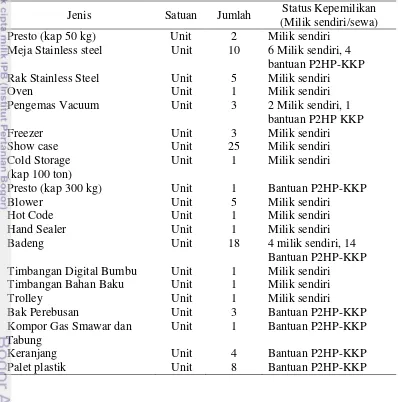

Mesin dan Peralatan

Peralatan yang digunakan di UD. Cindy Group terdiri dari peralatan yang bersifat manual maupun menggunakan bantuan tenaga listrik. Beberapa peralatan yang telah ada merupakan peralatan milik sendiri, namun ada juga yang diberikan dalam bentuk bantuan oleh pemerintah terkait seperti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. Adapun jenis, jumlah dan status kepemilikan peralatan yang tersedia di UD. Cindy Group dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5 Peralatan pengolahan pindang UD. Cindy Group Tahun 2013

Jenis Satuan Jumlah Status Kepemilikan (Milik sendiri/sewa) Presto (kap 50 kg) Unit 2 Milik sendiri

Meja Stainless steel Unit 10 6 Milik sendiri, 4 bantuan P2HP-KKP Rak Stainless Steel Unit 5 Milik sendiri

Oven Unit 1 Milik sendiri

Pengemas Vacuum Unit 3 2 Milik sendiri, 1 bantuan P2HP KKP

Freezer Unit 3 Milik sendiri

Show case Unit 25 Milik sendiri

Cold Storage (kap 100 ton)

Unit 1 Milik sendiri

Presto (kap 300 kg) Unit 1 Bantuan P2HP-KKP

Blower Unit 5 Milik sendiri

Hot Code Unit 1 Milik sendiri

Hand Sealer Unit 1 Milik sendiri

Badeng Unit 18 4 milik sendiri, 14

Bantuan P2HP-KKP Timbangan Digital Bumbu Unit 1 Milik sendiri

Timbangan Bahan Baku Unit 1 Milik sendiri

Trolley Unit 1 Milik sendiri

Bak Perebusan Unit 3 Bantuan P2HP-KKP

Kompor Gas Smawar dan Tabung

Unit 1 Bantuan P2HP-KKP

Keranjang Unit 4 Bantuan P2HP-KKP

Palet plastik Unit 8 Bantuan P2HP-KKP

peralatan lainnya seperti meja stainless steel, rak stainless steel, oven, pengemas vacuum dan freezer, hot code, hand sealer dan lain-lain. Pekerjaan di pengolahan pindang higienis menggabungkan keterampilan tenaga pekerja baik menggunakan peralatan manual maupun mengoperasikan peralatan semi modern. Tingkat keahlian tenaga kerja dalam menggunakan peralatan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menghasilkan produk yang berkualitas.

Proses Produksi

Proses produksi merupakan suatu cara atau metode dan teknik dalam menciptakan suatu produk melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (bahan baku, mesin dan SDM) menjadi produk jadi. Berdasarkan hasil penelitian di UD. Cindy Group, terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi pindang, seperti produksi pindang tradisional, pindang higienis, pindang bambu asap dan pengolahan produk sampingan (kecap ikan, tepung ikan untuk pelet). Dalam penelitian ini cakupan pembahasan terbatas hanya pada produksi pindang tradisional dan pindang higienis saja. Pada kedua pengolahan tersebut terdapat perbedaan aktivitas sehingga menghasilkan produk yang berbeda. Adapun proses produksi masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

Produksi Pindang Biasa

Pada produksi pindang biasa, proses pemindangan dilakukan secara sederhana karena menggunakan peralatan yang sederhana dan masih bersifat manual. Penerapan aspek sanitasi dan higienis dalam setiap tahapan proses produksi masih sangat minim dan belum menjadi perhatian utama sehingga produk yang dihasilkan belum memiliki penampilan yang menarik. Proses produksi pindang biasa relatif lebih singkat dengan tahapan proses sebagai berikut:

1. Penerimaan Bahan Baku

Bahan baku diperoleh dari gudang penyimpanan (cold storage) UD. Cindy Group. Setiap kelompok pengolah pindang yang terdiri dari 2-3 orang memproduksi pindang sekitar 100-200 kg per hari.

2. Penyortiran dan Pencucian

Bahan baku yang telah diterima selanjutnya dibuang isi perutnya karena bagian tersebut merupakan sumber bakteri pada ikan, selanjutnya dilakukan sortasi terhadap jenis dan ukuran ikan kemudian ikan dicuci menggunakan air bersih.

3. Penyusunan

4. Perebusan

Perebusan dilakukan selama kurang lebih 15-30 menit tergantung dari jenis dan ukuran ikan. Semakin besar ukuran ikan maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan perebusan. Dalam air rebusan dimasukkan garam dengan tujuan untuk menghambat aktivitas bakteri pada ikan dan menciptakan rasa gurih pada ikan. Perebusan dilakukan dengan cara memasukkan ikatan keranjang ke dalam badeng yang telah berisi air garam, sambil dicelup-celupkan sampai diperkirakan ikan sudah cukup matang. 5. Pengepakan

Setelah ikan matang, ikatan keranjang diangkat dan ditiriskan, kemudian dilepaskan dari ikatan tali rafia. Setelah ikan ditiriskan dan sudah dingin, selanjutnya dilakukan pengepakan dengan meletakkan keranjang-keranjang yang berisi pindang kedalam keranjang besar dengan tujuan untuk memudahkan pengangkutan.

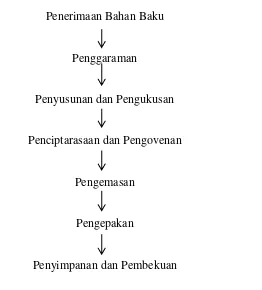

Secara ringkas tahapan proses produksi pindang biasa pada UD. Cindy Group dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:

Gambar 3 Proses produksi pindang tradisional UD. Cindy Group

Produksi Pindang Higienis

Berbeda halnya dengan pindang biasa, proses produksi pindang higienis lebih bersifat semi modern karena telah menggunakan sebagian peralatan yang memanfaatkan tenaga listrik. Disamping itu, dalam setiap tahapan proses pengolahannya telah dilakukan penerapan sanitasi dan higienis baik peralatan, personel dan ruang produksi. Hal ini berpengaruh pula terhadap produk yang dihasilkan yaitu lebih higienis, menarik dan aman dikonsumsi. Proses produksi pindang higienis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Bahan Baku

Bahan baku yang akan diproses menjadi pindang higienis harus melalui tahap pembersihan dari isi perut dan insang dengan tujuan untuk menghilangkan sumber bakteri selanjutnya ikan dicuci bersih sehingga produk tetap dijaga kebersihannya.

Penerimaan Bahan Baku

Penyortiran dan Pencucian

Penyusunan

Perebusan

2. Penggaraman

Garam merupakan bahan penolong pada pengolahan ikan karena berfungsi untuk menghambat mikroorganisme seperti bakteri pada ikan. Pada pindang higienis penggunaan garam dengan cara merendam ikan di larutan garam untuk mendapatkan hasil dengan mutu yang lebih baik.

3. Penyusunan dan Pengukusan

Setelah ikan ditiriskan dari larutan garam, selanjutnya ikan disusun pada keranjang. Keranjang yang telah berisi ikan dimasukkan ke dalam alat pengukusan. Alat tersebut berkapasitas 50 kg untuk satu kali proses pengukusan. Saat ini terdapat dua alat pengukusan dengan kapasitas yang sama. Proses pengukusan membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Disamping berfungsi sebagai pengukusan, alat tersebut juga untuk mengepres (presto) sehingga menyebabkan tulang dan duri ikan menjadi lunak.

4. Penciptarasaan dan Pengovenan

Setelah ikan melalui tahapan pengukusan, selanjutnya proses penciptarasaan yaitu penambahan bumbu masakan untuk memberi rasa pada ikan. bumbu masakan tersebut diolah secara manual dengan cara mencampurkan beberapa jenis rempah-rempahan yang sudah diulek. Setelah diperoleh bumbu penyedap alami, ikan-ikan yang telah dikukus kemudian diolesi bumbu tersebut. Agar ikan tidak terlalu basah karena mendapatkan tambahan bumbu, maka ikan dioven untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada ikan. pengovenan dilakukan selama kurang lebih 15 menit untuk ikan yang berukuran kecil dan 30 menit untuk yang berukuran besar.

5. Pengemasan

Sebelum dilakukan pengemasan, ikan yang telah dioven selanjutnya didinginkan terlebih dahulu. Setelah cukup dingin selanjutnya ikan mulai dimasukkan ke dalam kemasan. Untuk kemasan plastik dengan label berisi

informasi antara lain merk “kapal nelayan”, komposisi produk, isi (jumlah)

ikan dalam kemasan dan masa kadaluarsa. Masa kadaluarsa produk yang tercantum di kemasan sekitar 5 bulan dari waktu produksi. Penggunaan kemasan biasanya tergantung dari permintaan konsumen. Kemasan ada dua macam yaitu plastik biasa dan plastik dengan label. Kemasan berupa plastik biasa biasanya digunakan untuk konsumen di pasar tradisional sedangkan kemasan berlabel digunakan untuk katering, kelompok pengajian dan konsumen di perumahan-perumahan.

6. Pengepakan

7. Penyimpanan dan Pembekuan

Pindang higienis yang telah disusun dan dikemas dalam keranjang plastik selanjutnya disimpan dalam freezer agar produk tersebut bisa memiliki daya simpan yang lebih lama. Penyimpanan produk pada kondisi beku akan meningkatkan daya simpan.

Secara ringkas tahapan proses produksi pindang higienis pada UD. Cindy Group dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:

Gambar 4 Proses produksi pindang higienis UD. Cindy Group

Berdasarkan uraian proses produksi pada pengolahan pindang biasa dan pindang higienis, terdapat beberapa perbedaan dalam tahapan produksinya. Pada pindang tradisonal tahapan produksi relatif sedikit, teknologi pengolahan masih bersifat manual dan hanya sedikit menggunakan penambahan bahan lainnya (garam). Sementara itu, untuk pindang higienis memiliki tahapan produksi yang lebih banyak, teknologi pengolahan semi modern karena menggunakan perpaduan tenaga manusia dan tenaga listrik dan terdapat penambahan bahan lainnya seperti bumbu masakan dan garam serta penggunaan kemasan kedap udara sehingga dihasilkan produk yang lebih menarik dan memiliki nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan pindang biasa. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan sumbangan input lain berpengaruh pada nilai tambah suatu produk terutama penggunaan teknologi peralatan dan kemasan.

Penerimaan Bahan Baku

Penggaraman

Penyusunan dan Pengukusan

Penciptarasaan dan Pengovenan

Pengemasan

Pengepakan