MINIMUM LEGAL SIZE

RAJUNGAN (

Portunus pelagicus

)

TERHADAP NELAYAN DESA GEBANG MEKAR

KABUPATEN CIREBON

DINA SETRIANA

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

RINGKASAN

DINA SETRIANA. Analisis Perkiraan Dampak Ekonomi Kebijakan Minimum

Legal Size Rajungan (Portunus pelagicus) Terhadap Nelayan Desa Gebang Mekar

Kabupaten Cirebon. Dibimbing oleh TRIDOYO KUSUMASTANTO dan

RIZAL BAHTIAR.

Rajungan merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dieskpor ke berbagai negara. Kebutuhan ekspor rajungan sampai saat ini masih mengandalkan hasil tangkapan nelayan di laut sehingga untuk mengantisipasi peningkatan penangkapan rajungan yang tidak mencapai

maturity, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan

kebijakan minimum legal size. Banyak stakeholder yang terlibat dalam crab

fishery salah satunya adalah nelayan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan

untuk mengetahui perkiraan dampak ekonomi kebijakan minimum legal size terhadap nelayan. Tujuan penelitian secara khusus yaitu: (1) mengidentifikasi karakteristik usaha nelayan rajungan; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan rajungan; (3) memperkirakan nilai kesejahteraan nelayan rajungan sebelum dan setelah kebijakan minimum legal size; (4) menilai kelayakan usaha nelayan rajungan sebelum dan setelah kebijakan

minimum legal size dan (5) mengkaji penerapan kebijakan minimum legal zise.

Penelitian ini dilakukan di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pengambilan data primer dilakukan pada bulan April-Mei 2011.

Hasil penelitian menunjukkan karakteristik usaha nelayan rajungan yaitu yang terdiri dari operasi penangkapan nelayan, pemasaran hasil tangkapan, rumah tangga nelayan dan lingkungan sosial ekonomi nelayan. Faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan nelayan adalah jumlah hasil tangkapan, pengalaman dan jumlah alat tangkap. Analisis kesejahteraan rajungan digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Metode analisis yang digunakan adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). Asumsi yang digunakan dalam NTN adalah semua hasil usaha perikanan tangkap dipertukarkan atau diperdagangkan dengan hasil sektor non perikanan tangkap. NTN dihitung untuk dua alat tangkap yaitu alat tangkap jaring kejer dan bubu lipat pada kondisi saat ini atau sebelum kebijakan minimum legal size dan apabila kebijakan tersebut diterapkan. NTN untuk nelayan jaring kejer sebelum kebijakan bernilai 0,69 dan setelah kebijakan bernilai 0,65. Sedangkan, NTN untuk nelayan bubu lipat sebelum kebijakan bernilai 0,82 dan setelah kebijakan 0,81. Berdasarkan hasil analisis, kesejahteraan nelayan rajungan saat ini dan apabila kebijakan minimum legal size diterapkan nilai NTN untuk nelayan jaring kejer mengalami penurunan sebesar 0,04 dan untuk nelayan bubu lipat mengalami penurunan sebesar 0,01. Hal ini menunjukkan nelayan rajungan di Desa Gebang Mekar tidak bisa memenuhi kebutuhan subsistennya.

discount rate 6,75% menunjukkan NPV untuk jaring kejer saat ini sebesar Rp 10 087 241, Net B/C 1,97 dan IRR 14 persen dan setelah kebijakan nilai NPV sebesar Rp 2 972 450, Net B/C 1,49 dan IRR 9 persen. Hasil analisis untuk nelayan bubu lipat saat ini menunjukkan NPV sebesar Rp 19 683 730, Net B/C 2,07 dan IRR 17 persen, setelah kebijakan nilai NPV sebesar Rp 14 951 582, Net B/C 1,91 dan IRR 15 persen. Hasil analisis menunjukkan penurunan R-C ratio untuk nelayan jaring kejer dan bubu lipat sama sebelum dan setelah kebijakan. Namun, pada jangka panjang penurunan IRR untuk nelayan jaring kejer sangat signifikan yaitu sebesar 5 persen sedangkan untuk nelayan bubu lipat sebesar 2 persen. Hal ini disebabkan meskipun nelayan bubu lipat memerlukan banyak investasi namun hasil tangkapan rajungan yang ukurannya kurang dari 8,5 cm hanya 1 persen dan untuk nelayan jaring kejer 5 persen dari hasil tangkapannya. Sehingga, dengan adanya kebijakan minimum legal size sangat berpengaruh pada nelayan jaring kejer. Hasil analisis menunjukkan kebijakan minimum legal size berdampak negatif terhadap pendapatan nelayan rajungan

Kata Kunci : Rajungan, Minimum Legal Size, Nelayan, Nilai Tukar Nelayan,

MINIMUM LEGAL SIZE

RAJUNGAN (

Portunus pelagicus

)

TERHADAP NELAYAN DESA GEBANG MEKAR

KABUPATEN CIREBON

DINA SETRIANA

H44070078

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan

DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Analisis Perkiraan Dampak Ekonomi Kebijakan Legal Minimum

Size Rajungan (Portunus pelagicus) terhadap Nelayan Desa

Gebang Mekar Kabupaten Cirebon

Nama : Dina Setriana

NIM : H44070078

Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2

Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS Rizal Bahtiar, S.Pi, M.Si NIP : 19580507 198601 1 001 NIP : 19800603 200912 1 006

Mengetahui, Ketua Departemen

Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan

Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT NIP : 19660717 199203 1 003

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Analisis Perkiraan Dampak Kebijakan

Minimum Legal Size Rajungan (Portunus pelagicus) Terhadap Nelayan Desa

Gebang Mekar Kabupaten Cirebon adalah benar merupakan hasil karya bersama kerjasama dengan project Economic Evaluation of Implementing Minimum Legal

Size on Blue Swimming Crab Fishery in Indonesia yang diketuai oleh Bapak Rizal

Bahtiar S.Pi, M.Si yang didanai oleh EEPSEA dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya diterbitkan ataupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Agustus 2011

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberi bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, terutama

kepada:

1. Mamah (Suwarni S.Pd), Bapak (E. Sadikin), kakak (Hennie Herawati dan

Henna Aditiana), Saudara Kembar (Diny Setriani) dan Dhery Mega Santika

atas segala dukungan, doa dan kasih sayang yang tak terhingga.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS (Pembimbing I) dan Bapak

Rizal Bahtiar S.Pi, M.Si (Pembimbing II) selaku dosen pembimbing skripsi

yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan, saran dan motivasi dalam

penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc. Selaku dosen penguji utama dan

Ibu Pini Wijayanti, SP, M.Si selaku dosen perwakilan departemen.

4. Ibu Pini Wijayanti, SP, M.Si. selaku pembimbing akademik.

5. Bapak Agus, Bapak Supandi (Sekdes Desa), Bapak Nurdiyanto (Kaur

Pemerintahan), Bapak kiat dan seluruh masyarakat Desa Gebang Mekar dan

Gebang Kulon, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon bagian

Perikanan Tangkap atas dukungan, data dan informasinya.

6. Rekan satu bimbingan Wezia Berkademi, Fandi W. Ikhsani, Frizka Amalia,

Ria Larastiti, Erlinda dan Astrid Yeyen atas bantuan, semangat dan

7. Dina Berina, Diyah A.P., Nadia Mutiarani, Kartika P.S., Ario B. Sandjoyo,

Bahrion I. Tampubolon, Andrian Irwansyah serta sahabat ESL 44 atas

kebersamaan dan dukungannya.

8. Ahmad Fajri Prabowo, Kriswindya Tasha, Novia F.P., Fithriyani Rahayu,

Rabiah A.S, serta rekan-rekan PSM IPB Agria Swara atas pengalaman,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang

selalu memberikan rahmat serta karunia-Nya. Skripsi ini disusun sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen

Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut

Pertanian Bogor.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

perkiraan dampak ekonomi kebijakan terhadap nelayan dimana dalam penelitian

ini adalah kebijakan minimum legal size di Desa Gebang Mekar Kabupaten

Cirebon. Kajian yang dilakukan meliputi karakteristik usaha nelayan rajungan

melalui analisis deskriptif, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan

rajungan melalui analisis linear berganda. Selain itu, dilakukan analisis

kesejahteraan nelayan sebelum dan setelah kebijakan minimum legal size serta

analisis pendapatan dan kelayakan usaha nelayan rajungan sebelum dan setelah

kebijakan. Penelitian ini juga mengkaji implikasi kebijakan minimum legal size

dan kebijakan lain yang dapat diterapkan bersama kebijakan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Akhir kata,

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga kelestarian

sumberdaya perikanan.

Bogor, Agustus 2011

6.5.2.3 Biaya Perawatan Alat Tangkap ... 66

6.5.3 Biaya Operasional Penangkapan ... 67

6.6 Analisis Pendapatan Usaha Nelayan Rajungan ... 68

6.7 Analisis Kelayakan Usaha ... 71

6.8 Implikasi Kebijakan ... 72

VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 75

7.1 Kesimpulan ... 75

7.2 Saran ... 76

DAFTAR PUSTAKA ... 77

LAMPIRAN ... 80

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1 Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditi Tahun 2005-2007 .... 2

2 Jumlah sampel menurut unit penangkapan rajungan Desa Gebang Mekar ... 25

3 Matriks Metode Analisis Data ... 26

4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Gebang Mekar Tahun 2010 ... 35

5 Kelompok Umur Penduduk Desa Gebang Mekar Tahun 2008 ... 36

6 Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Tahun 2006-2010 Kabupaten Cirebon ... 37

7 Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Rajungan Tahun 2006-2010 Kabupaten Cirebon … ... 38

8 Jumlah Responden Berdasarkan Sebaran Umur Desa Gebang Mekar Tahun 2011 ………... ... 41

9 Jumlah Responden Berdasarkan Pengalaman Desa Gebang Mekar Tahun 2011 ………….. ... 42

10 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Desa Gebang Mekar Tahun 2011 ... 43

11 Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan Sampingan Desa Gebang Mekar Tahun 2011 .. ... 44

12 Banyak Alat Tangkap di Kabupaten Cirebon Tahun 2006-2010 …. ... 45

13 Komponen Biaya Penyusutan Jaring Kejer…………... ... 63

14 Komponen Biaya Penyusutan Bubu Lipat ……… ... 63

15 Komponen Biaya Perawatan Perahu ……….. ... 65

16 Komponen Biaya Perawatan Mesin ... 66

17 Komponen Biaya Perawatan Alat Tangkap …………... ... 67

18 Komponen Biaya Operasional Jaring Kejer ... 68

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1 Spesies Rajungan Portunus pelagicus………. ... 9

2 Diagram Alur Kerangka Pemikiran ………. ... 23

3 Pelabuhan Pendaratan Ikan Desa Gebang Mekar ………. ... 39

4 Bubu Lipat ……… ... 50

5 Jaring Kejer………. ... 51

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1 Kuesioner penelitian ... 81

2 Data Karakteristik Responden Desa Gebang Mekar Tahun 2011 ... 84

3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Nelayan Rajungan Tahun 2011 86 4 Nilai Tukar Nelayan Rajungan Jaring Kejer Sebelum Kebijakan ... 90

5 Nilai Tukar Nelayan Rajungan Jaring Kejer Setelah Kebijakan ... 91

6 Nilai Tukar Nelayan Rajungan Bubu Lipat Sebelum Kebijakan ... 93

7 Nilai Tukar Nelayan Rajungan Bubu Lipat Setelah Kebijakan ... 93

8 Besarnya Penerimaan Nelayan Berdasarkan Alat Tangkap Sebelum dan Setelah Kebijakan ... 94

9 Analisis Pendapatan Nelayan Rajungan Jaring Kejer Sebelum Kebijakan ... 95

10 Analisis Pendapatan Nelayan Rajungan Jaring Kejer Setelah Kebijakan ... 95

11 Analisis Pendapatan Nelayan Rajungan Bubu Lipat Sebelum Kebijakan ... 96

12 Analisis Pendapatan Nelayan Rajungan Bubu Lipat Setelah Kebijakan ... 96

13 Analisis Finansial Jaring Kejer Sebelum Kebijakan ... 97

14 Analisis Finansial Jaring Kejer Setelah Kebijakan ... 98

15 Analisis Finansial Bubu Lipat Sebelum Kebijakan ... 99

I.PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis

Indonesia mempunyai zona maritim yang sangat luas yaitu, sebesar 5,8 juta km2 yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0,8 juta km2, laut nusantara 2,3 juta

km2 dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km2. Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17 480 pulau dan garis pantai sepanjang 95 181 km (Dewan

Kelautan Indonesia, 2008). Kekayaan sumberdaya alam yang begitu besar

menjadikan Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, salah

satunya adalah potensi wilayah pesisir dan laut.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumberdaya

kelautan yang besar dan khususnya memiliki peluang sebagai salah satu negara

pengekspor produk sumberdaya perikanan. Pada tahun 2007, Indonesia

menempati posisi ke 12 negara pengekspor ikan di dunia yaitu sebesar dua persen,

sedangkan pada posisi pertama adalah China sebesar 11 persen, lalu Norwegia

sebesar tujuh persen dan Thailand enam persen1.

Salah satu hasil laut yang banyak dieskpor adalah rajungan (Portunus

pelagicus)-(Blue Swimming Crab). Rajungan merupakan komoditi ekspor

perikanan penting di Indonesia selain dari udang dan tuna. Pada Tabel 1 dapat

dilihat nilai ekspor hasil perikanan menurut komoditi pada tahun 2005-2007.

Komoditas udang dari tahun 2005-2007 menempati urutan pertama untuk nilai

1

www.waspada.co.id Diakses 28 Februari 2011

ekspor hasil perikanan. Komoditas udang memiliki nilai ekspor sebesar US$ 1

029 935 000 menurun dari tahun sebelumnya. Urutan kedua terdapat komoditas

tuna dan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun dan memiliki nilai ekspor

pada tahun 2007 sebesar US$ 304 348 000. Urutan ketiga terdapat komoditas ikan

lainnya yang mempunyai nilai ekspor sebesar US$ 568 420 000. Urutan keempat

terdapat komoditas kepiting yang mempunyai nilai ekspor sebesar US$ 179 189

000.

Tabel. 1 Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditi Tahun 2005-2007 (US$)

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008

Total ekspor Rajungan selama bulan Januari-Mei 2010 mencapai 9 000 ton

dengan nilai US$ 84 juta apabila dirata-ratakan eksportir Indonesia mengirim

1 800 ton rajungan. Jumlah ini naik 13,68 persen jika dibandingkan dengan ekspor

2009 sebanyak 1 583,3 ton per bulan2.

Rajungan merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai

ekonomi yang tinggi dan dieskpor terutama ke Amerika dan seperti China,

Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia dan sejumlah negara Eropa lainnya.

Rajungan dalam bentuk segar di ekspor ke Singapura dan Jepang. Sedangkan

rajungan dalam bentuk olahan kaleng diekspor ke Belanda. Hingga saat ini

seluruh kebutuhan ekspor rajungan masih mengandalkan hasil tangkapan nelayan

di laut, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi populasi rajungan di alam.

2

Banyak stakeholder yang terlibat dalam crab fishery salah satunya adalah

nelayan, sedangkan hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan dan berakibat

pada tingkat kesejahteraan nelayan saat ini. Hal ini menunjukkan peningkatan

upaya penangkapan (catching effort) yang dilakukan oleh para nelayan dan tidak

menghasilkan manfaat ekonomis maksimal.

Guna mengantisipasi kecenderungan peningkatan penangkapan rajungan

yang berukuran kecil dan menyebabkan rajungan tidak bisa mencapai usia dewasa

untuk berkembang biak, diperlukan kebijakan untuk membatasi tingkat

pemanfaatan sumberdaya rajungan yang optimal dan berkelanjutan. Salah satu

cara yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan regulasi pendekatan ukuran

minimum atau minimum legal size sebagai dasar dalam merancang kebijakan

pemanfaatan sumberdaya perikanan rajungan yang berkelanjutan dan dampaknya

terhadap kesejahteraan nelayan rajungan.

Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon merupakan produsen penghasil

perikanan laut terbesar di Kabupaten Cirebon dengan produksi sebesar 9 144 ton

(Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2010). Desa Gebang Mekar

adalah salah satu desa di Kecamatan Gebang yang sebagian besar penduduknya

bekerja sebagai nelayan yang menangkap rajungan. Alat tangkap rajungan yang

digunakan oleh nelayan disana adalah jaring kejer, bubu lipat dan jaring arad.

Namun, alat tangkap yang diperbolehkan untuk menangkap rajungan hanya jaring

kejer dan bubu lipat sedangkan jaring arad merupakan alat tangkap yang tidak

ramah lingkungan (illegal).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gebang Mekar merupakan salah satu

Kabupaten belum menerapkan kebijakan untuk rajungan dalam bentuk minimum

legal size sehingga kajian mengenai perkiraan dampak kebijakan ini dapat

menjadi referensi dalam penerapan kebijakan tersebut dan dampaknya bagi

nelayan sehingga dapat mengoptimalkan tingkat pemanfaatan sumberdaya

rajungan yang ada dengan memperhatikan keberlanjutan dari sumberdaya

rajungan dan kesejahteraan nelayan.

1.2 Perumusan Masalah

Saat ini Indonesia tidak mempunyai pengaturan terhadap penangkapan

rajungan, nelayan dapat menangkap rajungan dalam berbagai ukuran dan

menjualnya kepada tengkulak atau perusahaan-perusahaan rajungan. Penangkapan

ikan di bawah ukuran dapat menyebabkan penipisan stok, karena rajungan tidak

mencapai maturity. Berdasarkan beberapa penilitian disebutkan ukuran yang tepat

adalah sekitar 8,5-10 cm lebar cangkang. Sebagian besar perikanan di dunia mulai

dengan proses manajemen yang sederhana untuk melindungi stok spesies yang

banyak dieksploitasi. Pendekatan yang umum digunakan adalah dengan

menggunakan minimum legal size untuk menjamin bahwa spesies tersebut dapat

mencapai usia dewasa dan berkembang biak sebelum ditangkap oleh nelayan.

Implementasi kebijakan ini dalam perikanan dapat memiliki efek positif

dan negatif. Dalam jangka pendek dapat mengurangi jumlah penangkapan dan

akan berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Namun, dalam

jangka panjang maka stok ikan dapat dipertahankan, dengan kata lain para

nelayan akan mengalami kerugian pada jangka pendek namun akan meningkatkan

Indonesia merupakan negara kepualuan terbesar di dunia tetapi,

masyarakat dan nelayannya masih hidup di bawah tingkat kesejahteraan rata-rata

penduduk Indonesia. Kemiskinan masyarakat nelayan di daerah pesisir bersifat

struktural. Hal ini ditengarai karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar nelayan

seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan infrastruktur. Kurangnya

kesempatan berusaha, kurangnya akses informasi, teknologi dan permodalan,

menyebabkan posisi tawar nelayan semakin lemah. Data Kementerian Kelautan

dan Perikanan tahun 2010 menunjukkan, jumlah nelayan di Indonesia hingga

2008 mencapai 2 240 067 nelayan3.

Industri pengolahan rajungan dan perusahaan pengekspor rajungan serta

nelayan khawatir terhadap dampak negatif yang akan diterima jika regulasi

mengenai ukuran minimum diberlakukan. Hal ini akan merugikan nelayan dalam

waktu singkat, karena mereka akan lebih memilih untuk menangkap rajungan

ukuran kecil agar nelayan tetap mendapatkan penghasilan karena rajungan ukuran

besar semakin sulit untuk didapatkan terutama di daerah utara Jawa.

Namun, apabila pemerintah dan perusahaan tidak mengeluarkan kebijakan

untuk mengontrol penangkapan rajungan kecil akan memberikan dampak

ekonomi negatif pada industri, nelayan dan semua stakeholder yang terlibat dalam

perikanan tersebut. Selain itu, pemulihan stok ikan akibat deplesi jauh lebih sulit

daripada membuat kebijakan saat ini.

Permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana karakteristik usaha nelayan rajungan saat ini?

3

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan nelayan rajungan saat

ini?

3. Berapa nilai kesejahteraan nelayan rajungan saat ini dan bagaimana

dampak ekonomi diterapkannya kebijakan minimum legal size?

4. Bagaimana kelayakan usaha nelayan rajungan saat ini dan dampak

diterapkannya kebijakan minimum legal size?

5. Apa saja instrumen kebijakan yang tepat untuk diterapkan agar kebijakan

minimum legal size dapat berjalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, maka tujuan penelitian ini

adalah :

1. Mengidentifikasi karakteristik usaha nelayan rajungan saat ini.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan

rajungan saat ini.

3. Memperkirakan nilai kesejahteraan nelayan rajungan saat ini dan setelah

minimum legal size.

4. Menilai kelayakan usaha nelayan rajungan saat ini dan setelah minimum

legal size.

5. Mengkaji penerapan kebijakan minimum legal size.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi :

1. Bagi peneliti

Sebagai media pembelajaran dan penerapan ilmu ekonomi sumberdaya

2. Bagi akademisi

Sebagai bahan untuk menambah khasanah ilmu ekonomi sumberdaya dan

lingkungan.

3. Bagi pemerintah

Sebagai bahan acuan dalam menerapkan kebijakan terhadap sumberdaya

perikanan serta dampak positif dan negatif yang akan diterima oleh

masyarakat.

4. Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi mengenai dampak positif dan negatif dari sebuah

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batas-batas :

1. Terdapat tiga alat tangkap yang ada di tempat penelitian yaitu jaring kejer,

bubu lipat dan jaring arad. Namun, untuk semua analisis di skripsi ini

hanya berdasarkan dua alat tangkap yang legal yaitu jaring kejer dan bubu

lipat. Sedangkan, jaring arad tidak dihitung karena merupakan jaring yang

illegal.

2. Preferensi nelayan mengenai kebijakan tidak diteliti.

3. Kesejahteraan nelayan yang dibahas dalam penelitian ini hanya meliputi

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan subsisten nelayan.

4. Analisis yang digunakan dalam kelayakan usaha nelayan adalah benefit

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Klasifikasi Rajungan

Sistematika rajungan (Stephenson dan Chambell, 1959) adalah sebagai

berikut :

Kingdom : Animalia

Sub Kingdom : Eumetazoa

Grade : Bilateria

Divisi : Eucoelomata

Section : Protostomia

Filum : Arthropoda

Kelas : Crustacea

Sub Kelas : Malacostraca

Ordo : Decapoda

Sub Ordo : Reptantia

Seksi : Brachyura

Sub Seksi : Branchyrhyncha

Famili : Portunidae

Sub Famili : Portunninae

Genus : Portunus

Spesies : Portunus pelagicus

Beberapa jenis kepiting yang dapat berenang (swimming crab), sebagian

dimakan (edible portion) mengandung protein 65,72 persen; mineral 7,5 persen;

dan lemak 0,88 persen 4.

Sumber: unlimited4sedoyo.wordpress.com

Gambar 1. Spesies Rajungan (Portunus pelagicus)

2.2 Morfologi Rajungan

Secara umum morfologi rajungan berbeda dengan kepiting bakau,

rajungan memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping dengan capit yang lebih

panjang dan memiliki berbagai warna yang menarik pada karapasnya. Duri akhir

pada kedua sisi karapas relatif lebih panjang dan lebih runcing. Rajungan hanya

hidup pada lingkungan air laut dan tidak dapat hidup pada kondisi tanpa air. Bila

kepiting hidup di perairan payau, seperti hutan bakau atau di pematang tambak,

rajungan hidup di dalam laut. Rajungan memang tergolong hewan yang bermukim

di dasar laut.

Rajungan memiliki karapas berbentuk bulat pipih, sebelah kiri-kanan mata

terdapat duri Sembilan buah dimana duri yang terakhir berukuran lebih panjang.

Rajungan mempunyai lima pasang kaki, yang terdiri atas satu pasang kaki (capit)

berfungsi sebagai pemegang dan memasukkan makanan kedalam mulutnya, tiga

pasang kaki sebagai sebagai kaki jalan dan sepasang kaki terakhir mengalami

4

modifikasi menjadi alat renang yang ujungnya menjadi pipih dan membundar

seperti dayung. Oleh sebab itu rajungan digolongkan kedalam kepiting berenang

(swimming crab). Kaki jalan pertama tersusun atas daktilus yang berfungsi

sebagai capit, propodos, karpus dan merus.

Induk rajungan mempunyai capit yang lebih panjang dari kepiting bakau,

dan karapasnya memiliki duri sebanyak sembilan buah yang terdapat pada sebelah

kiri mata. Bobot rajungan dapat mencapai 400 gram, dengan ukuran sekitar 30 cm

(12 inchi). Rajungan bisa mencapai panjang 18 cm, capitnya kokoh, panjang dan

berduri. Rajungan mempunyai karapas berbentuk bulat pipih dengan warna yang

sangat menarik. Ukuran karapas lebih besar ke arah samping dengan permukaan

yang tidak terlalu jelas pembagian daerahnya. Sebelah kiri dan kanan karapasnya

terdapat duri besar, jumlah duri sisi belakang matanya sebanyak 9, 6, 5 atau 4 dan

antara matanya terdapat 4 buah duri besar.

Ukuran rajungan antara yang jantan dan betina berbeda umur yang sama.

Jantan lebih besar dan berwarna lebih cerah serta berpigmen biru terang. Lalu

betina berwarna lebih coklat. Rajungan jantan mempunyai ukuran tubuh lebih

besar dan capitnya lebih panjang daripada betina. Perbedaan lainnya adalah warna

dasar. Rajungan betina berwarna kehijau-hijuan dengan bercak-bercak putih agak

suram. Rajungan jantan berwarna kebiru-biruan dengan bercak putih terang.

Perbedaan ini jelas pada individu yang agak besar walaupun belum dewasa.

2.3 Karakteristik Rajungan

Salah satu hasil perikanan saat ini yang mulai berkembang pesat dan

mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi adalah rajungan. Rajungan berbeda

darat. Rajungan dapat dicirikan dengan warna karapasnya yang

bermacam-macam. Duri akhir pada kedua sisi kerapas relatif panjang dan runcing. Rajungan

ditemukan disetiap tempat yang perairan pantainya dangkal, kedalaman laut

antara 10-30 m, dilaut yang tidak berangin atau berombak besar, di payau, di

lubang pantai dan tambak.

Perairan Indonesia mempunyai beberapa jenis rajungan yang semuanya

dapat dimakan, tetapi tidak banyak dijumpai seperti rajungan biasa. Beberapa

rajungan yang terdapat di perairan Indonesia diantaranya rajungan angin

(Portunus sanguinalentus), rajungan karang (Hrybdis curciata) dan rajungan batik

(Chrybdis natator). Jenis rajungan yang umum dimakan ialah jenis jenis-jenis

yang termasuk cukup besar yaitu sub family portuniade dan podopthalminae.

Jenis rajungan yang terdapat di pasar-pasar Indonesia adalah rajungan bintang

(Portunus pelagicus) (Juwana dan Kasijan, 2000 dalam Gardenia ,2006).

2.4 Ukuran Kedewasaan Rajungan

Rajungan menjadi dewasa sekitar usia satu tahun. Ukuran saat kematangan

terjadi dapat berubah terhadap derajat garis lintang atau lokasi dan antar individu

di lokasi manapun. Betina terkecil rajungan yang telah diobservasi memiliki

moult/pergantian kulit yang cukup umur di Peel-Harvey Estuary ukuran terkecil

adalah 89 mm CW, sedangkan di Leschenault Estuary ukuran terkecil adalah 94

mm CW (Smith, 1982, Campbell & Fielder, 1986, Sukumaran & Neelakantan,

1996, dan Potter et al. 1998 dalam Gardenia, 2006). Karapas rajungan dapat

berkembang hingga 21 cm dan mereka dapat berukuran hingga seberat 1 kg

Rajungan di perairan Australia Selatan dikatakan legal jika panjangnya

lebih dari 11 cm yang diukur dari sisi ke sisi pada dasar tulang punggung atau

dasar duri. Batas ukuran sedang digunakan di semua perairan. Selama pemijahan

kemungkinan terdapat masa telur di bawah lapisan pada betina. Rajungan yang

masih ada telurnya dilindungi sepenuhnya di perairan. Rajungan pada ukuran

tersebut telah matang secara seksual dan telah memproduksi setidaknya 2

kelompok telur untuk satu musim (Kangas dalam Gardenia, 2006).

Rajungan mencapai dewasa kelamin pada panjang karapas sekitar 37 mm.

Dengan demikian rajungan-rajungan tersebut telah mampu bereproduksi. Adapun

yang mempunyai nilai ekonomis setelah mempunyai lebar karapas antara 95-228

mm (Rounsenfell, 1975 dalam Gardenia, 2006). Batasan ukuran rajungan yang

dianggap telah mencapai dewasa mempunyai beberapa pendapat diantaranya

adalah 9 cm CW dan 3,7 cm CL (Kumar et al. 2000, Rounsefell, 1975 dalam

Gardenia, 2006).

2.5 Nelayan

Nelayan merupakan bagian dari unit penangkapan ikan yang memegang

peranan penting dalam keberhasilan operasi penangkapan ikan. Peranan tersebut

didasarkan pada kemampuan nelayan dalam menggunakan dan mengoperasikan

alat tangkap serta pengalaman dalam menentukan fishing ground (daerah

penangkapan ikan).

Nelayan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun

2009 adalah orang yang melakukan pekerjaan menangkap ikan. Nelayan adalah

orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan

antara lain yaitu aspek pengadaan input, pemasaran dan pengolahan. Nelayan

diartikan sebagai orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan atau orang

yang ikut mengoperasikan peralatan tangkap dan orang yang mempunyai kapal.

Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan membuat jaring, mengangkat

alat-alat atau perlengkapan ke dalam kapal atau perahu tidak termasuk dalam kategori

sebagai nelayan. Orang yang bermatapencaharian sebagai nelayan memilliki

karakter keras, hal ini disebabkan kondisi alam yang dihadapi oleh para nelayan

yang ekstrim dan memiliki resiko yang besar.

Berdasarkan kepemilikan modal dan peralatan, nelayan dapat dibedakan

menjadi dua yaitu :

1. Nelayan juragan adalah orang yang memiliki modal, kapal dan peralatan

untuk menjalankan usaha penangkapan ikan.

2. Nelayan buruh atau Anak Buah Kapal (ABK) yaitu tenaga kerja yang

melakukan penangkapan dan pengangkutan hasil tangkapan.

Antara nelayan juragan dan buruh (ABK) terdapat perbedaan status sosial,

hal ini dikarenakan pembagian hasil tangkapan dari melaut. Juragan sebagai

pemilik modal dan peralatan mendapatkan bagian yang lebih besar dan ditambah

dengan biaya perawatan kapal dan peralatan, sedangkan buruh mendapatkan

bagian lebih kecil yaitu sisa bagian hasil dari juragan dan bagian tersebut

dibagi-bagi dengan buruh lainnya berdasarkan jumlah ABK yang ikut dalam kapal.

Nelayan dapat dibedakan berdasarkan teknologi yang dipakai untuk

aktivitas menangkap ikan di laut, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional.

Nelayan modern menggunakan metode dan peralatan dan penangkapan yang lebih

meningkatkan produksi semaksimal mungkin. Sedangkan, nelayan tradisional

hanya mengandalkan alam dan pengalaman untuk mencari ikan. Pengalaman

sangat penting dalam menentukan posisi kapal dan daerah penangkapan ikan.

Peralatan dan metode untuk mengangkap ikan juga sangat sederhana, oleh karena

itu hasil tangkapan yang diperoleh nelaya tradisional jauh lebih sedikit dibanding

dengan nelayan modern.

Berdasarkan waktu yang diperlukan untuk penangkapan ikan, nelayan

dapat menggolongkan sebagai berikut:

1. Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan

untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan.

2. Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktunya

digunakan untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan.

3. Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu

kerjanya digunakan untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan.

Lamanya waktu yang dicurahkan sangat berpengaruh terhadap banyaknya

hasil tangkapan yang diperoleh, semakin lama waktu nelayan untuk menangkap

ikan maka akan semakin banyak ikan hasil tangkapan yang diperoleh sehingga

akan meningkatkan pendapatan nelayan (Monintja, 1989 dalam Yustiarani, 2008).

2.6 Return Cost Ratio (R-C Ratio)

Return Cost Ratio merupakan analisa yang bertujuan untuk menguji

seberapa jauh setiap nilai rupiah biaya yang dipakai dalam kegiatan cabang usaha

perikanan yang bersangkutan dapat memberikan sejumlah penerimaan.

Jika R-C ratio > 1, maka usaha perikanan yang dijalankan mengalami

kerugian, sedangkan bila R-C ratio = 1, maka cabang usaha perikanan ini tidak

rugi dan juga tidak untung (Soekartawi, 1995 dalam Santoso et al, 2005).

2.7 Benefit Cost Analysis (BCA)

Tujuan-tujuan analisis dalam analisis usaha harus disertai dengan definisi

biaya-biaya dan manfaat-manfaat. Biaya dapat diartikan sebagai segala sesuatu

yang mengurangi suatu tujuan. Manfaat dapat diartikan sebagai segala sesuatu

yang membantu tujuan (Gittinger, 1986). Biaya dapat juga didefinisikan sebagai

pengeluaran atau korbanan yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap

manfaat yang diterima. Biaya-biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan pada

saat proyek mulai dilakukan, sedangkan biaya operasional adalah biaya yang

dikeluarkan pada saat proyek berjalan. Biaya operasional dibagi menjadi biaya

tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung

dari besarnya output yang dihasilkan. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya

berubah selama proses produksi. Biaya yang diperlukan suatu proyek dapat

dikategorikan sebagi berikut :

1. Biaya modal merupakan dana untuk investasi yang penggunaannya

bersifat jangka panjang.

2. Biaya operasional atau modal kerja merupakan kebutuhan dana yang

diperlukan pada saat proyek mulai dilaksanakan.

3. Biaya lainnya.

Sedangkan menurut (Kadariah, 1999), manfaat dapat dibagi menjadi tiga

bagian, yaitu :

1. Manfaat langsung (direct benefit) yang diperoleh dari adanya kenaikan

2. Manfaat tidak langsung (indirect benefit) yang disebabkan adanya proyek

tersebut dan biasanya dirasakan oleh orang tertentu dan masyarakat berupa

adanya efek multiplier, skala ekonomi yang lebih besar dan adanya

dynamic secondary effect.

3. Manfaat yang tidak dapat dilihat dan sulit dinilai dengan uang (intangible

effect).

Kriteria yang biasanya digunakan sebagai dasar persetujuan atau

penolakan suatu proyek adalah perbandingan antara jumlah nilai yang diterima

sebagai manfaat dari investasi tersebut dengan manfaat-manfaat dalam situasi

tanpa proyek. Nilai perbedaannya adalah berupa tambahan manfaat bersih yang

akan muncul dari investasi dengan adanya proyek (Gittinger, 1986). Kriteria

pertama adalah NPV (Net Present Value). Proyek atau kebijakan layak

dilaksanakan jika NPV > 1, jika NPV = 0 pengembalian proyek hanya untuk biaya

social opportunity dari modal dan tingkat suku bunga, sedangkan jika NPV < 0

proyek atau kebijakan tidak layak dilaksanakan. Kriteria kedua adalah BCR

(Benefit Cost Ratio). Jika nilai B/C lebih dari satu maka kebijakan atau proyek

layak untuk dilaksanakan. Namun, apabila nilai B/C kurang dari satu maka proyek

atau kebijakan tidak layak untuk dilaksanakan (Kadariah, 1999). Kriteria ketiga

adalah Internal Rate of Return (IRR). Jika hasil yang didapat IRR > i (tingkat

suku bunga) maka proyek atau kebijakan layak untuk dilaksanakan. IRR < i maka

proyek atau kebijakan tidak layak untuk dilaksanakan.

2.8 Nilai Tukar Nelayan

Konsep nilai tukar (terms of trade) umumnya digunakan untuk

diperdagangkan antara dua atau lebih negara, sektor atau kelompok sosial

ekonomi. Walaupun asal mula dan penggunaan yang lebih luas dari konsep ini

berasal dari perdagangan internasional, dewasa ini konsep nilai tukar juga sering

digunakan untuk membuat gambaran mengenai perubahan sistem harga dari

barang-barang yang dihasilkan oleh sektor produksi yang berbeda dalam suatu

negara. Penggunaan seperti ini timbul konsep mengenai nilai tukar sektor. Nilai

tukar menurut (Soeharjo et al, 1980 dalam Ustriyana, 2005) dapat digunakan

untuk keperluan dua macam analisis. Penggunaan yang pertama adalah sebagai

alat deskripsi (descriptive tool). Sebagai alat deskripsi konsep ini digunakan untuk

menerangkan dan menjelaskan secara statistik atau indeks mengenai

kecenderungan jangka pendek dan jangka panjang tentang sejarah kelakuan

barang-barang yang diperdagangkan. Penggunaan kedua yang sangat erat

hubungannya dengan pertama, adalah sebagai alat untuk keperluan penetapan

kebijakan (tool for policy).

NTN yang pada dasarnya merupakan indikator untuk mengukur tingkat

kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif. Oleh karena indikator tersebut

juga merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan untuk memenuhi kebutuhan

subsistensinya, NTN juga disebut sebagai Nilai Tukar Subsisten (Subsistence

Terms of Trade). NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran

rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu (Basuki et al, 2001 dalam

Ustriyana, 2005). Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan kotor atau dapat

Perkembangan NTN dapat ditunjukan dalam Indeks Tukar Nelayan

(INTN). INTN adalah rasio antara indeks total pendapatan terhadap indeks total

pengeluaran rumah tangga nelayan selama waktu tertentu.

Asumsi dasar dalam penggunaan konsep NTN dan INTN tersebut adalah

semua hasil usaha perikanan tangkap dipertukarkan atau diperdagangkan dengan

hasil sektor non perikanan tangkap. Barang non perikanan tangkap yang diperoleh

dari pertukaran ini dipakai untuk keperluan usaha menangkap ikan, baik untuk

proses produksi (penangkapan) maupun untuk konsumsi keluarga nelayan, karena

data yang tersedia tidak memungkinkan untuk memisahkan barang non nelayan

yang benar-benar dipertukarkan dengan bahan pangan. Pengeluaran subsisten

rumah tangga nelayan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Konsumsi harian makanan dan minuman

2. Konsumsi harian non makanan dan minuman

3. Pendidikan

4. Kesehatan

5. Perumahan

6. Pakaian

7. Rekreasi.

2.9 Regresi Linear Berganda

Regresi berganda (multiple regression model) dengan asumsi bahwa

peubah tak bebas (repons) Y merupakan fungsi linier dari beberapa peubah bebas

X1, X2, ..., Xk dan komponen sisaan e (error) (Juanda, 2009). Model ini

peubah bebas sehingga asumsi mengenai sisaan e, peubah bebas X dan peubah

tak-bebas Y juga sama.

Metode kuadrat terkecil OLS (Ordinary Least Square) digunakan untuk

mendapatkan koefisien regresi parsial. Metode OLS dilakukan dengan pemilihan

parameter yang tidak diketahui sehingga jumlah kuadrat kesalahan pengganggu

(Residual Sum of Square atau RSS) yaitu Σei minimum (terkecil). Pemilihan

model ini didasarkan dengan pertimbangan metode ini mempunyai sifat-sifat

karakteristik optimal, sederhana dalam perhitungan dan umum digunakan.

Menurut (Firdaus, 2004) asumsi utama yang mendasari model regresi berganda

dengan metode OLS adalah sebagai berikut :

1. Nilai yang diharapkan bersyarat (Conditional expcted Value) dari εi

tergantung pada Xi tertentu adalah nol.

2. Tidak ada korelasi berurutan atau tidak ada korelasi (non-autokorelasi)

artinya dengan Xi tertentu simpangan setiap Y yang manapun dari nilai

rata-ratanya tidak menunjukan adanya korelasi, baik secara positif atau

negatif.

3. Varian bersyarat dari ε adalah konstan. Asumsi ini dikenal dengan nama

asumsi homoskedastisitas.

4. Variabel bebas adalah nonstokastik yaitu tetap dalam pengambilan contoh

berulang jika stokastik maka didistribusikan secara independent dari

gangguan ε.

5. Tidak ada multikolinearitas antara variabel penjelas satu dengan lainnya.

6. Sisaan didistribusikan secara normal dengan rata-rata dan varian yang

Apabila semua asumsi yang mendasari model tersebut terpenuhi maka

suatu fungsi regresi yang diperoleh dari hasil perhitungan pendugaan dengan

metode OLS dari koefisien regresi adalah penduga tak bias linier terbaik (best

linier unbiased estimator atau BLUE). Sebaliknya jika ada asumsi dalam model

regresi yang tidak terpenuhi oleh fungsi regresi yang diperoleh maka kebenaran

pendugaan model tersebut atau pengujian hipotesis untuk pengambilan keputusan

dapat diragukan. Penyimpangan 2, 3, dan 5 memiliki pengaruh yang serius

III.

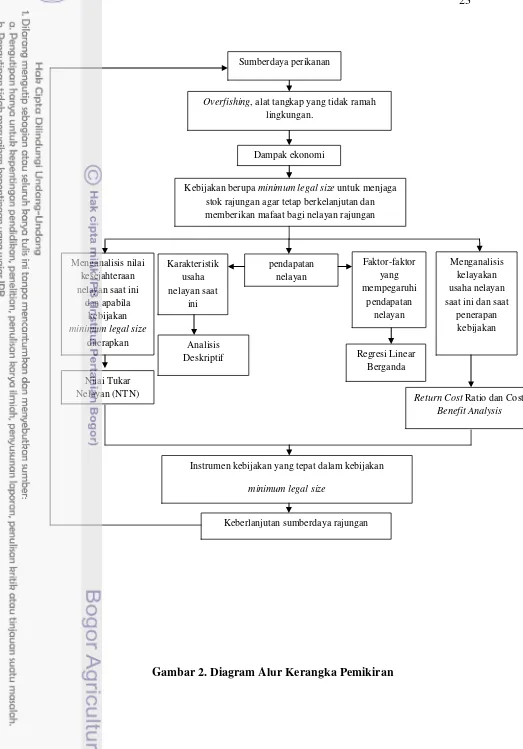

KERANGKA PEMIKIRAN

Pemanfaatan sumberdaya alam merupakan sebuah fenomena yang tidak

bisa dihindarkan dan menjadi kebutuhan untuk masyarakat. Pemanfaatan

sumberdaya ini akan semakin tidak terkendali dengan semakin berkembangnya

teknologi dan konsumsi masyarakat terhadap sumberdaya tersebut. Oleh karena

itu pengelolaan sumberdaya merupakan hal yang penting untuk menjaga

keberlanjutan sumberdaya tersebut. Apabila pengelolaan berbasis wawasan

lingkungan tidak dilakukan maka akan berdampak pada penurunan kualitas dan

kuantitas sumberdaya tersebut.

Kabupaten Cirebon adalah salah satu wilayah yang memberikan kontribusi

paling besar dari hasil penangkapan ikan di Provinsi Jawa Barat. Jumlah produksi

di Kabupaten Cirebon sebesar 19 875 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Jawa Barat, 2009). Rajungan adalah salah satu komoditas perikanan yang terdapat

di Kabupaten Cirebon dan merupakan sumberdaya perikanan yang mempunyai

nilai ekonomis tinggi, permintaan rajungan dari negara-negara seperti Amerika,

Belanda, China dan negara Asia lainnya sangat tinggi. Namun, kendala saat ini

adalah rajungan yang ditangkap oleh nelayan akhir-akhir ini telah menunjukan

adanya penipisan stok, rajungan semakin sulit didapatkan terutama di sekitar

Utara Laut Jawa.

Salah satu penyebab penipisan stok rajungan adalah penangkapan rajungan

yang belum sampai ke dalam tahap dewasa atau minimal berkembang biak satu

kali telah ditangkap oleh nelayan sehingga stok rajungan tidak berada dalam

kondisi yang berkelanjutan. Sehingga apabila tidak secepatnya diberlakukan suatu

sehingga bisa terjadi deplesi. Sedangkan pemulihan untuk stok deplesi jauh lebih

sulit daripada menerapkan kebijakan saat ini. Alat tangkap rajungan yang tidak

ramah lingkungan mempengaruhi jumlah populasi rajungan di alam, sehingga

penipisan stok tidak bisa dihindari. Hal ini berdampak secara ekonomi dalam

jangka pendek maupun jangka panjang terhadap semua stakeholder dalam crab

fishery. Jumlah rajungan yang semakin berkurang akan menimbulkan persaingan

antar nelayan. Salah satu kebijakan yakni minimum legal size dapat digunakan

untuk menjaga stok rajungan agar tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat

bagi nelayan dalam jangka panjang.

Kebijakan minimum legal size berdampak langsung terhadap pendapatan

nelayan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis mengenai karakteristik usaha

nelayan rajungan saat ini dan identifikasi mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi pendapatan nelayan. Apabila kebijakan minimum legal size

diterapkan, diduga terdapat dampak terhadap pendapatan nelayan maupun

kelayakan usaha nelayan rajungan.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dampak

positif dan negatif baik terhadap para stakeholder maupun sumberdaya rajungan.

Oleh sebab itu, perlu dilakukakan kajian mengenai instrumen kebijakan yang

sesuai agar keberlanjutan sumberdaya rajungan dapat dicapai. Secara singkat

Gambar 2. Diagram Alur Kerangka Pemikiran

Overfishing, alat tangkap yang tidak ramah

lingkungan.

Kebijakan berupa minimum legal size untuk menjaga stok rajungan agar tetap berkelanjutan dan memberikan mafaat bagi nelayan rajungan

Instrumen kebijakan yang tepat dalam kebijakan

IV. METODOLOGI PENELITIAN 4.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pengambilan data di lapangan dilakukan pada bulan April – Mei 2011.

Kegiatan penelitian meliputi tahap studi pustaka, pembuatan proposal,

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan penulisan hasil penelitian.

Lokasi penelitian bertempat di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon, Provinsi

Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja karena Kacamatan Gebang

merupakan produsen penghasil perikanan laut terbesar di Kabupaten Cirebon

dengan produksi sebesar 9 144 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Cirebon, 2010).

4.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode survei. Berdasarkan

tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka metode penentuan lokasi penelitian

dilakukan dengan secara sengaja, karena Kecamatan Gebang Mekar merupakan

produsen rajungan terbanyak di Kabupaten Cirebon. Jenis data yang digunakan

dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini

dilakukan analisis perkiraan dampak kebijakan terhadap nelayan rajungan dengan

dua alat tangkap jaring kejer dan bubu lipat.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung ke lokasi

penelitian. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap unit

penangkapan rajungan serta wawancara menggunakan kuesioner kepada nelayan

sesuai dengan keperluan analisis dan tujuan penelitian. Kuesioner dapat dilihat

rajungan, nelayan dan para stakeholder di lokasi penelitian. Data sekunder berupa

produksi dan nilai produksi rajungan tahunan (time series data) Kabupaten

Cirebon, produksi dan nilai produksi seluruh komoditas perikanan Kabupaten

Cirebon, gambaran umum perikanan di Kabupaten Cirebon dan gambaran umum

wilayah penelitian, yang diperoleh melalui berbagai sumber data yang relevan

berupa buku referensi, laporan kegiatan, jurnal ilmiah, internet serta informasi dan

sumber dari instansi terkait. Mengingat keterbatasan sumberdaya penelitian

(tenaga, waktu dan dana) jumlah sampel yang akan diamati dibatasi

sekurang-kurangnya 10 persen dari unit populasi untuk setiap unit penangkapan rajungan

(bubu lipat dan jaring kejer). Perbandingan antara jumlah dengan populasi jenis

alat tangkap rajungan yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Pemilihan unit tersebut dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan cara

memastikan diperolehnya sejumlah sampel yang mewakili populasi yang akan

diteliti (Mangkusubroto dan Trisnadi, 1985).

Tabel 2. Jumlah sampel menurut unit penangkapan rajungan di Desa Gebang Mekar

No Jenis Alat Tangkap Rajungan

Populasi

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2006

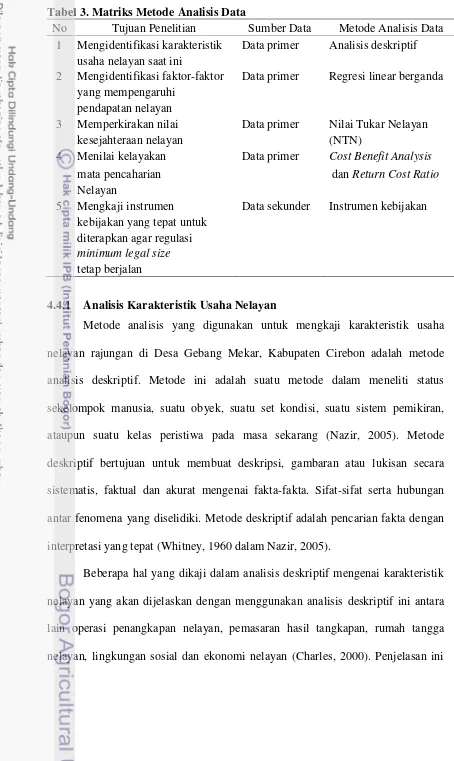

4.4 Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh lalu dikumpulkan kemudian diolah secara

kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis data yang akan dilakukan dalam

Tabel 3.Matriks Metode Analisis Data

No Tujuan Penelitian Sumber Data Metode Analisis Data

1 Mengidentifikasi karakteristik Data primer Analisis deskriptif usaha nelayan saat ini

2 Mengidentifikasi faktor-faktor Data primer Regresi linear berganda

yang mempengaruhi

pendapatan nelayan

3 Memperkirakan nilai Data primer Nilai Tukar Nelayan

kesejahteraan nelayan (NTN)

4 Menilai kelayakan Data primer Cost Benefit Analysis

mata pencaharian dan Return Cost Ratio

Nelayan

5 Mengkaji instrumen Data sekunder Instrumen kebijakan

kebijakan yang tepat untuk

diterapkan agar regulasi

minimum legal size

tetap berjalan

4.4.1 Analisis Karakteristik Usaha Nelayan

Metode analisis yang digunakan untuk mengkaji karakteristik usaha

nelayan rajungan di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon adalah metode

analisis deskriptif. Metode ini adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2005). Metode

deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Sifat-sifat serta hubungan

antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan

interpretasi yang tepat (Whitney, 1960 dalam Nazir, 2005).

Beberapa hal yang dikaji dalam analisis deskriptif mengenai karakteristik

nelayan yang akan dijelaskan dengan menggunakan analisis deskriptif ini antara

lain operasi penangkapan nelayan, pemasaran hasil tangkapan, rumah tangga

diilakukan untuk memberi gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta

karakteristik nelayan saat ini.

4.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi pendapatan nelayan. Pendapatan nelayan (Y) merupakan fungsi

dari beberapa variabel bebas, yaitu:

Y = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6, D, e)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan tersebut dianalisis dengan

metode regresi linear berganda pada aplikasi Statistical Product and Service

Solution (SPSS) 15. Model yang digunakan adalah model regresi linear berganda.

Persamaan regresi besarnya pendapatan nelayan adalah sebagai berikut :

Yi = β0 + β1X1i - β2X2i + β3X3i+ β4X4i - β5X5i+ β6X6i–β7Di + εi

Dimana :

Yi = Pendapatan nelayan (Rp)

β0 = Intersep

β1,..β7 = Koefisien regresi

X1 = Jumlah hasil tangkapan (Kg)

X2 = Jumlah awak kapal (Orang)

X3 = Jumlah trip melaut (Hari)

X4 = Pengalaman (Tahun)

X5 = Jumlah biaya melaut (Rp)

X6 = Jumlah alat tangkap (Unit)

D = Pendapatan lain (ada = 1; tidak ada = 0)

ε = Galat

Variabel-variabel tersebut dipilih berdasarkan teori-teori dan observasi ke

tempat penelitian.

4.4.3 Analisis Kesejahteraan Nelayan

Analisis data mengenai penurunan kesejahteraan nelayan adalah Nilai

Tukar Nelayan (NTN). NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total

pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu (Basuki dkk,

2001 dalam Ustriyana, 2005). Asumsi yang digunakan dalam NTN adalah semua

hasil usaha perikanan tangkap dipertukarkan atau diperdagangkan dengan hasil

sektor non perikanan tangkap. Barang non perikanan tangkap yang diperoleh dari

pertukaran ini dipakai untuk keperluan usaha penangkapan ikan, baik untuk proses

produksi (penangkapan) maupun untuk konsumsi keluarga nelayan. NTN dapat

dirumuskan sebagai berikut :

NTN = Yt/Et

Yt = YFt+YNFt

Et = EFt+EKt

Dimana :

Yt = Total penerimaan (Rp/Bulan)

YFt = Total penerimaan nelayan dari usaha perikanan (Rp/Bulan)

YNFt = Total penerimaan nelayan dari non perikanan (Rp/Bulan)

Et = Total pengeluaran (Rp/Bulan)

EFt = Total pengeluaran nelayan untuk usaha perikanan (Rp/Bulan)

EKt = Total pengeluaran nelayan untuk konsumsi keluarga nelayan (Rp/Bulan)

Analisis kesejahteraan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat

kesejahteraan nelayan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya sebelum dan

setelah kebijakan.

4.4.4 Analisis Kelayakan Usaha Nelayan

Analisis kelayakan usaha rajungan digunakan untuk mengetahui apakah

usaha nelayan saat ini menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Digunakan

metode analisis return cost ratio untuk jangka pendek dan benefit cost analysis

(BCA) untuk jangka panjang.

4.4.4.1 Return Cost Ratio

Metode R-C ratio menunjukkan suatu nilai sebagai indikator apakah usaha

nelayan rajungan masih menguntungkan untuk dijalankan dalam jangka pendek

apabila kebijakan minimum legal size diterapkan. Besarnya biaya, pendapatan

dan R-C ratio menggunakan rumus (Hermanto, 1993 dalam Santoso et al, 2005):

Biaya produksi (C) : TC = TFC + TVC ………. (1) Keterangan:

TC = Total Cost / biaya total (Rp)

TFC = Total Fixed Cost / total biaya tetap (Rp)

TVC = Total Variable Cost / total biaya variabel (Rp)

Pendapatan (I) : I = TR – TC ; TR = y . Hy ………. (2) Keterangan:

I : Pendapatan (Rp)

TR : Total Revenue / total penerimaan (Rp)

TC : Total Cost / total pengeluaran (Rp)

y : Jumlah rajungan

R-C ratio:

(TR/TC) = Penerimaan (TR) ………. (3) Pengeluaran (TC)

Penyusutan:

Penyusutan = Biaya Investasi – Nilai Sisa ... (4)

Umur Teknis

Kriteria : R-C ratio > 1, maka usaha nelayan rajungan menguntungkan,

R-C ratio < 1, maka usaha nelayan rajungan tidak menguntungkan, R-C ratio = 1

maka usaha nelayan rajungan impas.

4.4.4.2Benefit Cost Analysis (BCA)

Benefit Cost Analysis (BCA) merupakan metode yang digunakan untuk

mengetahui kelayakan usaha nelayan dan apabila kebijakan minimum legal size

diterapkan. BCA menunjukkan nilai dari beberapa indikator untuk melihat

kelayakan usaha nelayan rajungan dalam jangka panjang. Tujuan-tujuan analisis

dalam analisis usaha harus disertai dengan definisi biaya-biaya dan

manfaat-manfaat. Tiga indikator yang harus dipenuhi untuk mengetahui apakah usaha

perikanan layak untuk diterapkan yaitu:

Net Present Value (NPV) merupakan selisih dari nilai investasi sekarang

dengan nilai penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Untuk

menghitung nilai sekarang tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga

yang dianggap relevan. Menurut Gray et al. (1993), formula yang digunakan untuk

menghitung NPV adalah sebagai berikut.

∑

Keterangan:

Bt = keuntungan pada tahun ke-t

Ct = biaya pada tahun ke-t

i = tingkat suku bunga (%)

t = periode investasi (t = 0,1,2,3,…,n)

n = umur teknis proyek

Proyek dianggap layak dan dapat dilaksanakan apabila NPV > 0. Jika NPV

< 0, maka proyek tidak layak dan tidak perlu dijalankan. Jika NPV sama dengan

nol, berarti proyek tersebut mengembalikan persis sebesar opportunity cost faktor

produksi modal.

Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) merupakan angka perbandingan antara

jumlah present value yang bernilai negatif (modal investasi). Perhitungan net B/C

dilakukan untuk melihat berapa kali lipat manfaat yang diperoleh dari biaya yang

dikeluarkan (Gray et al, 1993). Formulasi perhitungan net B/C adalah sebagai

berikut :

Jika net B/C bernilai lebih dari satu, berarti NPV > 0 dan proyek layak

dijalankan, sedangkan jika net B/C kurang dari satu, maka proyek sebaiknya tidak

Keterangan :

B = benefit

C = cost

i = discount rate

t = periode

IRR adalah discount factor yang membuat NPV = 0 dengan rumus yaitu :

Keterangan :

і' = nilai suku bunga yang menyebabkan NPV positif

і" = nilai suku bunga yang menyebabkan NPV negatif

NPV' = NPV dan tingkat suku bunga (і')

NPV" = NPV dengan tingkat suku bunga (і")

Jika hasil yang didapat IRR > і maka proyek atau kebijakan layak untuk

dilaksanakan. IRR < і maka proyek atau kebijakan tidak layak untuk

dilaksanakan.

Analisis finansial dilakukan dengan beberapa asumsi yang merupakan

prediksi terhadap kondisi yang tidak dapat diketahui secara pasti. Diharapkan

dengan asumsi yang ditetapkan hasil estimasi tidak akan berbeda nyata dengan

kondisi aktual di lapangan. Berikut asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan

finansial:

1. Harga yang digunakan adalah harga yang berlaku pada tingkat nelayan bukan

harga yang berlaku di pasar;

3. Umur proyek ditetapkan 10 tahun berdasarkan umur teknis komponen utama

usaha penangkapan yaitu kapal;

4. Discount factor yang digunakan merupakan tingkat suku bunga pinjaman BI

V. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 5.1 Letak dan Geografis Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon

Cirebon merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang

terletak pada lintang 06°30’ LS-07°00’ LS dan 108°40’ BT. Wilayah tersebut

mempunyai ketinggian 0-130 m di atas permukaan laut. Kedalaman perairan

berkisar antara 0-20 m dengan dasar perairan lumpur dan lumpur berpasir. Secara

keseluruhan wilayah ini mempunyai luas 981 029 km2 dengan pantai sepanjang ±54 km (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon, 2011).

Gebang Mekar merupakan salah satu desa pantai yang berada di

Kecamatan Gebang dan merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Cirebon yang

berada di wilayah timur dengan luas wilayah 242 615 m2. Secara geografis Desa

Gebang Mekar berada pada posisi 108°43’5” BT dan 6°49’ LS. Desa Gebang

mekar secara administrasi terdiri dari empat dusun, 06 rukun warga (RW) dan 18

rukun tetangga (RT) yang dipisahkan oleh sungai tempat berlabuhnya kapal-kapal

nelayan. Desa Gebang Mekar terletak di wilayah paling utara Kecamatan Gebang,

dengan batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Desa Gebang Ilir

Sebelah Selatan : Desa Gebang Ilir

Sebelah Barat : Desa Gebang Kulon

5.2 Topografis

Secara topografi Kabupaten Cirebon mempunyai ketinggian antara 0-130

meter di atas permukaan laut dan dibedakan menjadi dua bagian yaitu daerah

dataran rendah yang terletak di sepanjang Pantai Utara Jawa antara lain:

Tengah Tani, Weru, Mundu, Astanajapura, Lemahabang, Pangenan,

Karangsembung, Waled, Babakan, Ciledug dan Losari, sedangkan lainnya

termasuk pada daerah dataran sedang dan tinggi. Iklim dan curah hujan di

Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang sebagian besar terdiri

dari daerah pantai, terutama bagian Utara, Timur dan Barat, sedangkan di sebelah

Selatan adalah daerah perbukitan. Desa Gebang Mekar terletak di daerah dataran

rendah yaitu di pesisir.

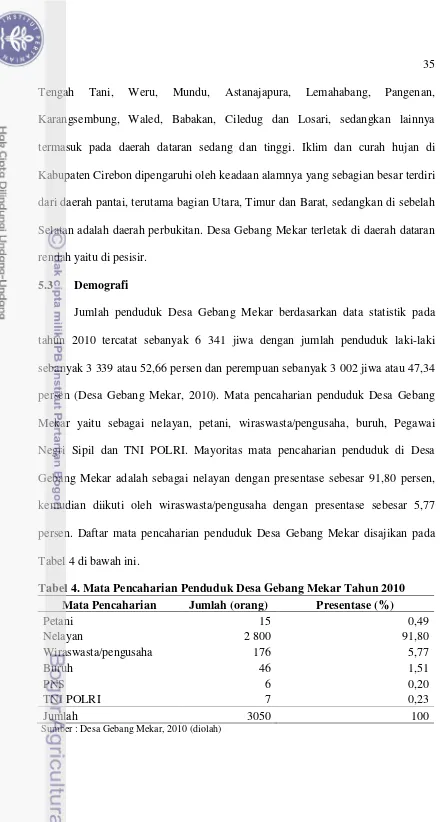

5.3 Demografi

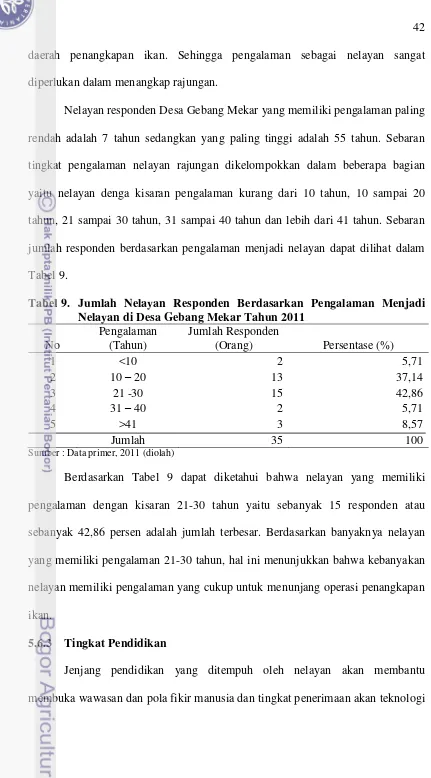

Jumlah penduduk Desa Gebang Mekar berdasarkan data statistik pada

tahun 2010 tercatat sebanyak 6 341 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki

sebanyak 3 339 atau 52,66 persen dan perempuan sebanyak 3 002 jiwa atau 47,34

persen (Desa Gebang Mekar, 2010). Mata pencaharian penduduk Desa Gebang

Mekar yaitu sebagai nelayan, petani, wiraswasta/pengusaha, buruh, Pegawai

Negri Sipil dan TNI POLRI. Mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa

Gebang Mekar adalah sebagai nelayan dengan presentase sebesar 91,80 persen,

kemudian diikuti oleh wiraswasta/pengusaha dengan presentase sebesar 5,77

persen. Daftar mata pencaharian penduduk Desa Gebang Mekar disajikan pada

Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Gebang Mekar Tahun 2010 Mata Pencaharian Jumlah (orang) Presentase (%)

Petani 15 0,49

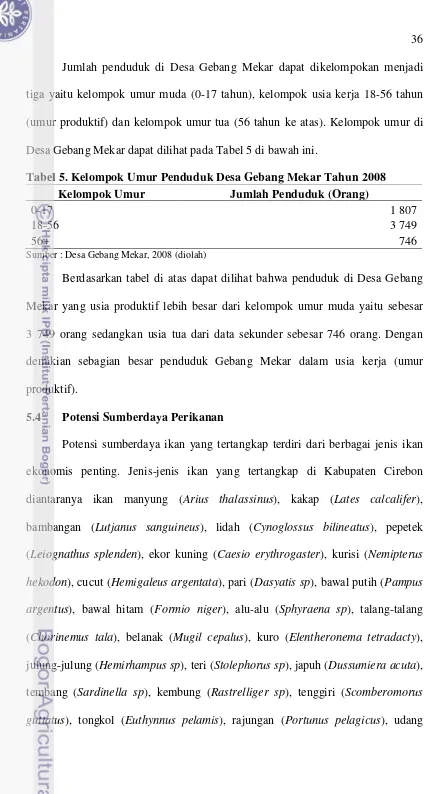

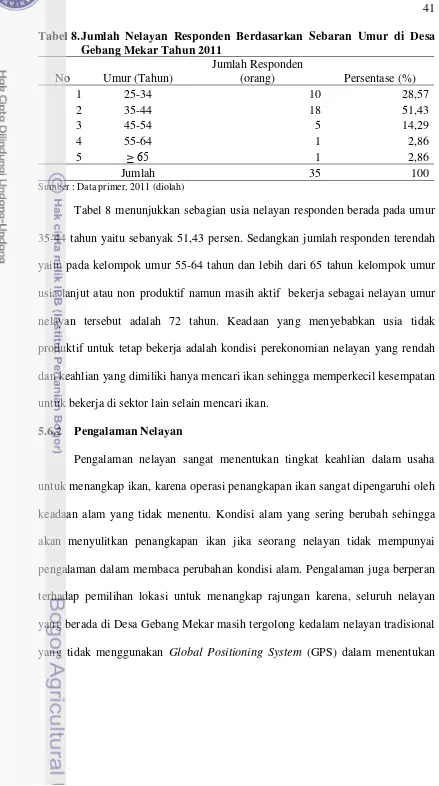

Jumlah penduduk di Desa Gebang Mekar dapat dikelompokan menjadi

tiga yaitu kelompok umur muda (0-17 tahun), kelompok usia kerja 18-56 tahun

(umur produktif) dan kelompok umur tua (56 tahun ke atas). Kelompok umur di

Desa Gebang Mekar dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Kelompok Umur Penduduk Desa Gebang Mekar Tahun 2008

Kelompok Umur Jumlah Penduduk (Orang)

0-17 1 807

18-56 3 749

56+ 746

Sumber : Desa Gebang Mekar, 2008 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Gebang

Mekar yang usia produktif lebih besar dari kelompok umur muda yaitu sebesar

3 749 orang sedangkan usia tua dari data sekunder sebesar 746 orang. Dengan

demikian sebagian besar penduduk Gebang Mekar dalam usia kerja (umur

produktif).

5.4 Potensi Sumberdaya Perikanan

Potensi sumberdaya ikan yang tertangkap terdiri dari berbagai jenis ikan

ekonomis penting. Jenis-jenis ikan yang tertangkap di Kabupaten Cirebon

diantaranya ikan manyung (Arius thalassinus), kakap (Lates calcalifer),

bambangan (Lutjanus sanguineus), lidah (Cynoglossus bilineatus), pepetek

(Leiognathus splenden), ekor kuning (Caesio erythrogaster), kurisi (Nemipterus

hekodon), cucut (Hemigaleus argentata), pari (Dasyatis sp), bawal putih (Pampus

argentus), bawal hitam (Formio niger), alu-alu (Sphyraena sp), talang-talang

(Chorinemus tala), belanak (Mugil cepalus), kuro (Elentheronema tetradacty),

julung-julung (Hemirhampus sp), teri (Stolephorus sp), japuh (Dussumiera acuta),

tembang (Sardinella sp), kembung (Rastrelliger sp), tenggiri (Scomberomorus

putih (Penaeus merguiensis), cumi-cumi (Loligo sp) dan kepiting (Scylla serrata)

(Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2011).

5.5 Kondisi Perikanan

Kondisi perikanan yang dimaksudkan adalah suatu gambaran tentang

keadaan perikanan yang meliputi produksi perikanan, sarana prasarana dan musim

dan daerah penangkapan ikan.

5.5.1 Produksi dan Nilai Produksi

Produksi perikanan merupakan salah satu andalan sebagai pemasukan

APBD bagi pemerintah Kabupaten Cirebon. Industri perikanan merupakan sektor

yang cukup penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten

Cirebon. Sektor ini dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi

pengangguran. Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan laut selama

periode 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Tahun 2006 – 2010 di Kabupaten Cirebon

Tahun

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon, 2011 (diolah)

Pada Tabel 6 di atas, pada tahun 2008 produksi perikanan laut mengalami

penurunan sebesar 23,50 persen dari produksi tahun sebelumnya yaitu 39 657,90

(ton) pada tahun 2007 menjadi 32 111,90 (ton). Namun penurunan terbesar terjadi

pada tahun 2010 produksi perikanan laut mengalami penurunan sebesar 29,06

persen dari produksi tahun 2009 yaitu dari 35 393,30 (ton) menjadi 27 424,00

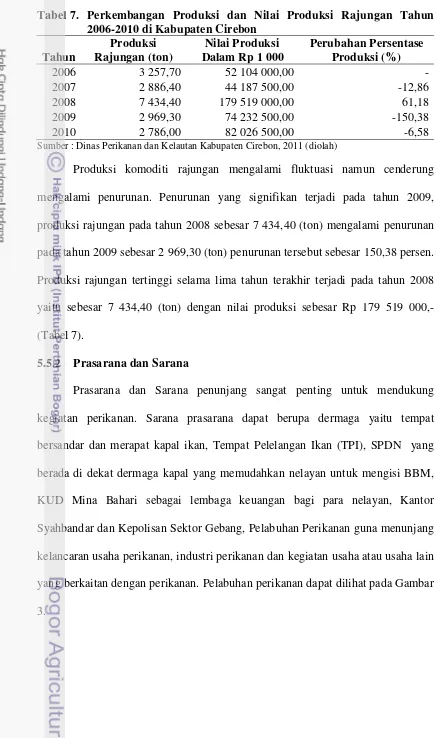

Tabel 7. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Rajungan Tahun

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon, 2011 (diolah)

Produksi komoditi rajungan mengalami fluktuasi namun cenderung

mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2009,

produksi rajungan pada tahun 2008 sebesar 7 434,40 (ton) mengalami penurunan

pada tahun 2009 sebesar 2 969,30 (ton) penurunan tersebut sebesar 150,38 persen.

Produksi rajungan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2008

yaitu sebesar 7 434,40 (ton) dengan nilai produksi sebesar Rp 179 519 000,-

(Tabel 7).

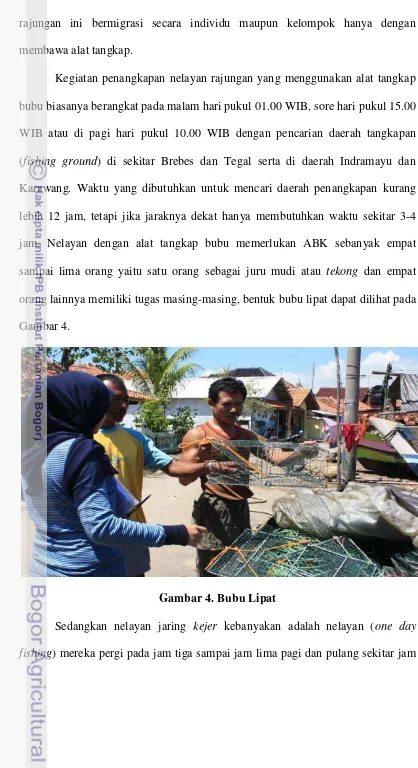

5.5.2 Prasarana dan Sarana

Prasarana dan Sarana penunjang sangat penting untuk mendukung

kegiatan perikanan. Sarana prasarana dapat berupa dermaga yaitu tempat

bersandar dan merapat kapal ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), SPDN yang

berada di dekat dermaga kapal yang memudahkan nelayan untuk mengisi BBM,

KUD Mina Bahari sebagai lembaga keuangan bagi para nelayan, Kantor

Syahbandar dan Kepolisan Sektor Gebang, Pelabuhan Perikanan guna menunjang

kelancaran usaha perikanan, industri perikanan dan kegiatan usaha atau usaha lain

yang berkaitan dengan perikanan. Pelabuhan perikanan dapat dilihat pada Gambar