KEPEMIMPINAN ADAT DALAM KEPATUHAN

MASYARAKATPADA NORMA ADAT

(Studi Kasus di Kasepuhan Sinar Resmi Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)

NURUL HAYAT

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul : Kepemimpinan AdatDalamKepatuhanMasyarakatPada Norma Adat(Studi Kasus Di Kasepuhan Sinar Resmi Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat). Adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan pada Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Agustus 2012

ABSTRACT

The study focus of this thesis was to explore issues of leadership in indigenous communities in compliance with customary norms. With a case studyincommunitydistrictsKasepuhanSinar Resmi atCisolokdistrict Sukabumi regency. In this study,assessedthe historyandbackgroundon

thedynamicsleadership atKasepuhan,

divisionsandrestrukturasiinstitutionalcustomaryineveryeraof

AbahleadershipfollowingKasepuhaninvariousnationaland localeventsthat influence thedynamics ofits lead. Changesleadershipdynamicsthat occurinsocietyKasepuhanSinar Resmiwere also analyzedby looking ata variety ofexternal and internal factorsthat influence it. This studyshowsthat theinternalpolitical affairsin theinterests ofa Kasepuhan largefamily, the introduction of educationalsoaffectedtheleadership ofAbah,a money economyculture, lifestyle changes, the intensity ofinteractionwith the outside world, becomeimportant factorsthat influence(directly or indirectly) toward the changesandtransforms thetraditional valuesthat hadheldstronglyas theback of theorderof sociallife. Alongwith thesocialtransformationthat occurred,a leadershipstyleat KasepuhanSinar Resmi also changed. On the other hand, variousfactors drivingsocialchangealso affectedthechanges incompliance withthenorms andtraditionalvaluesand attitudesonleadershipstylesinthe currentKasepuhanSinar Resmi.

Key Word: The leadership dynamics, Indigenous Peoples, adherence to traditional norms, Kasepuhan Sinar Resmi, Sukabumi District,

RINGKASAN

Nurul Hayat. Kepemimpinan Adat Dalam Kepatuhan Masyarakat Pada Norma Adat (Studi Kasus Di Kasepuhan SRI Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat). Dibimbing oleh Nurmala K. Pandjaitan dan Winati Wigna.

Penelitian ini mencoba melihat tentang dinamika kepemimpinan masyarakat di kasepuhan, sejak Kasepuhan itu berdiri hingga saat ini. Dimana dalam dinamika setiap kepempinan kebanyakan adanya intrevensi-intervensi pemerintah dalam tatanan kehidupan di masyarakat kasepuhan, serta saat ini kepemimpinannya justru pemerintah dijadikan mitra kelangsungan kehidupan sehingga membawa dampak terhadap masyarakatnya karena dinilai telah melanggar norma adat. Untuk itu beberapa pertanyaan penelitian diharapkan dapat terjawab, adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah : (1) bagaimana kepemimpinan yang ada di Kasepuhan SRI?, (2) bagaimana norma-norma adat yang ada di Kasepuhan SRI?, (3) bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap norma adat di Kasepuhan SRI?, (4) bagaimana peran pemimpin adat terhadap pemeliharaan norma adat?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi pendekatan studi kasus karena fokus yang di teliti adalah Abah sebagai pucuk kepemimpinan di Kasepuhan sejak berdirinya kasepuhan hingga saat ini, dengan segala dinamikanya, kasus yang menyoroti perilaku individu Abah sebagai pemimpin di kasepuhan, serta masyarakat kasepuhan yang mendapatkan dampak dari kepemimpinannya dari berbagai tingkatan peristiwa baik nasional maupun lokal.

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2012, di Kasepuhan SRI, pemimpin dalam bahasa Kasepuhan di sebut Abah, dan masyarakatnya di sebut incu-putu. Incu-putu kasepuhan tersebar di Jawa Barat, Banten Hingga Lampung karena adat tidak mengenal batas wilayah administrasi. Pusat pemerintahan kasepuhan Sinar Resmi secara adminstrasi masuk kedalam Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Secara umum penelitian ini mengasilkan bahwa gaya kepemimpinan Kasepuhanditinjau dari sudut tinjauan historis sebelum terbitnya UU No. 5/1979 yang memaksa Kasepuhan untuk tidak lagi hidup berpindah-pindah dan mengakui wilayah otoritas pemerintahan desa, masyarakat Kasepuhan SRI masih sangat teguh didalam menjalankan aturan adat Kasepuhan. “Abah” sebagai patron dari incu putunya, sangat teguh dan konsistennya “Abah” menjalankan norma-norma adat. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan khususnya di dalam pengelolaan lahan kolektif masyarakat kasepuhan beserta ritual yang menyertainya dilakukan oleh masyarakat kasepuhan secara bersama-sama tanpa pembagian kerja yang ketat di kalangan masyarakat Kasepuhan. Penananaman padi dengan jenis padi lokal yang ditanam hanya sekali dalam setahun juga tetap dipertahankan. Sehingga kelembagaan “leuit” berperan besar di dalam pemenuhan pangan seluruh masyarakat Kasepuhan.

terpelihara karena “Abah” menciptakan jarak sosial yang sangat dekat antara “Abah” dan “Incu Putunya”. Meskipun pola kepemimpinan “Abah” yang cenderung mengambil keputusan tanpa melibatkan “incu putunya” dan kemudian menuntut mereka untuk mematuhi keputusan “Abah”, namun karena konsistensi “Abah” dan kecilnya jarak sosial diantara “incu putunya” menyebabkan timbulnya rasa kesetiaan pengikut terhadap sang “Abah”.

Dinamika kepemimpinan adat Kesepuhan, bahwa gejolak sosial di masyarakat Kasepuhan sendiri sesungguhnya muncul dari luar sistem sosial Kasepuhan kemudian merembes ke dalam sistem sosial masyarakat Kasepuhan. Titik awal dari gejolak sosial yang dialami oleh Kepemimpinan Kasepuhan SRI melalui terbitnya UU No. 5/1979 memaksa tunduknya masyarakat Kasepuhan terhadap tata aturan pemerintah. Melalui perundang-undangan tersebut, artinya bahwa saat itu masyarakat Kasepuhan SRI tidak lagi berfikir dan bertindak secara lokal. Misalnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya yakni tidak boleh lagi hidup berpindah-pindah, dan harus mengakui legitimasi pemerintahan “desa”.

Dinamika kepemimpinan berubah pada tahun 1985, karena adanya perpecahan kekuasaan kasepuhan hingga karena ketika salah satu anak dari abah di jadikan kepala desa sehingga tumpang tindihnya (peran) kepentingan yang diemban oleh “Abah” dan kepala desa. Tidak konsistennya Abah kemudian membawa pada sifat keterbukaan “Abah” di dalam menerima program-program pembangunan. Dan sekaligus akibat penerimaan terhadap pembangunan, juga merubah sendi-sendi kehidupan masyarakat Kasepuhan antara lain di dalam pengelolaan sumberdaya pertanian yang secara adat telah melanggar norma-norma.

Perubahan kepemimpinan puncaknya adalah ketika kasepuhan mulai hidup menetap, dan meningkatnya pendidikan, sehingga membawa pada hubungan masyarakat kasepuahn dengan masyarakat luar begitu mudah, dan merubahnya kehidupan di Imah-Gede, dan merubah gaya hidup serta mendekatkan masyarakat Kasepuhan dengan ekonomi uang. Sehingga terjadi perpecahan kasepuhan kembali di kasepuhan. Sehingga kini kasepuhan menjadi tiga Kasepuhan SRI, CGR, dan CMA.

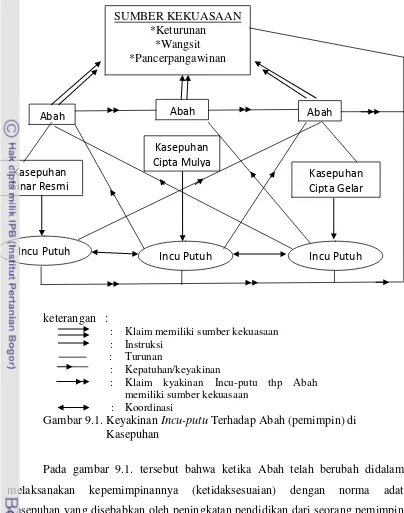

Dampak dari perubahan gaya kepemimpinan serta perpecahan kasepuhan tersebut pada Incu-putu, adalah pada keyakinan yang membawa pada kepatuhan terhadap Abah sehingga kasepuhan mana yang menurut keyakian dari incu-putu mempunyai “pancar pangawinan” sebagai sumber kekuasaan yang dimiliki oleh tiap Abah. Sehingga akhirnya kompetisi “legitimasi“ diantara tiga kasepuhan yang terpecah dibawah payung “pancar pangawinan”,guna mendapatkan keyakinan dari para incu-putu yang ada, karena ketiga kasepuhan tersebut merasa memiliki akan pancar pangawinan.

GLOSSARY

Abah : Pemimpin Adat kasepuhan

Ambu : Sebutan seorang istri Abah di kasepuhan Amil Kasepuhan : Sekretaris Kasepuhan

Huma : Sawah lahan kering [ladang]

Huma Serang : Sawah lahan kering [ladang] milik kasepuhan dan di kelola bersama

Imah Gede : Istana kasepuhan, serta sebagai pusat komunikasi dan interaksi Abah dengan warganya [incu-putu] Incu-putu: Warga masyarakat atau keturunan kasepuhan

Leuit : Lumbung padi

Kabendon: Hukuman [sanksi] yang ada di kasepuhan

Kabuyutan : Para leluhur [pendahulu] yang membuat peraturan sebelum kasepuhan berdiri

Kokolot Lembur : Orang yang di beri tanggung jawab oleh Abah di salah satu kampung yang ada di kasepuhan

Pancar Pangawinan : WasiatdanketurunandariPrabuSiliwangi

Panasehat kasepuhan : Mereka yang sudah ada garis keturunan secara kuat dengan para Abah maka akan di angkat menjadi penasehat Abah

Seren-taun : Ritual adat puncak kegiatan pertanian [huma] Wangsit : Ilham atau amanat yang di berikan pada seseorang

© Hak Cipta milik IPB Tahun 2012

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan lapora, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar di IPB.

KEPEMIMPINAN ADAT DALAM KEPATUHAN

MASYARAKAT PADA NORMA ADAT

(Studi Kasus di Kasepuhan Sinar Resmi Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)

NURUL HAYAT

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Sosiologi Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Terima Kasih Kepada Ir. Nuraini W. Prasodjo, M.Si

Sebagai penguji Luar Komisi, atas segala masukan, keritikan yang membangun

PRAKATA

Klawan nybut Asmane Alloh SWT, Kang Murah Ing dalm Dun-ya Tur-kang Asih Ing dalm Akhirat

Alhamdulillahirrabil‟alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam terhaturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, penulis bersyukur yang begitu dalam kepada Allah SWT, karena mendapat kesempatan menimba Ilmu di Sekolah Pascasarjana IPB, hingga akhirnya mampu menyelesaikan tanggung jawab akademik ini dengan baik.

Dengan kerendahan hati penulis, dalam kesempatan yang mulia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya khususnya kepada dosen pembimbing, para dosen di Sosiologi Pedesaan IPB, teman-teman seangkatan SPD 2008, para sahabat dan keluarga baik langsung maupun tidak yang memberikan spirit bagi penyelesaian tesis ini, adapun mereka tersebut adalah :

1. Dr. Nurmala K. Pandjaitan, MS., DEA., dan Dra. Winati Wigna, MDS., selaku pembimbing tesis. Terima kasih atas segala bimbingan dan dedikasi, motivasi serta kesabaran yang teramat luar biasa kepada penulis dalam proses panjang penulisan tesis ini. Kesempatan dalam memperoleh bimbingan secara langsung dari beliau berdua adalah kesempatan belajar yang teramat mulia dan luar biasa bagi penulis.

2. Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, Msc. Agr., selaku Ketua Program Studi sosiologi Pedesaan dan Dr. Ir. Rilus Kinseng, selaku wakil Program Studi Sosiologi Pedesaan yang selalu memberikan motivasi dan memacu penulis untuk menyelesaikan studi di Mayor Sosiologi Pedesaan.

3. Ir. Nuraini W. Prasodjo, M.Si. Selaku dosen penguji Luar Komisi. Terima kasih telah begitu murah hati dalam meluangkan waktu, memberikan masukan, keritikan yang membangun dan motivasi kepada penulis hingga memacu bagi penulis untuk memperbaiki tesis ini lebih baik.

4. Dosen-dosen dilingkungan Sosiologi Pedesaan; Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, Dr. Arif Satria, SP., M.Si. Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, Msc. Agr. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA. Dr. Nurmala K. Pandjaitan, MS., DEA. Dra. Winati Wigna, MDS. Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS. Dr. Ir. Soeryo Adi Wibowo, MS. Ir. Said Rusli, MA. Dr. Ir. Ekawati S.Wahyuni, MS. Dr. Ir. Saharudin, M.Si.Ir. Melani A. Sunito, M.Sc. Ir. Nuraini W. Prasodjo M.Si. Dr. Ir. Titik Sumarti, MS. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan pada penulis semoga bermanfaat bagi penulis kedepan.

5. Sahabat-sahabat perjuangan Sosiologi Pedesaan angkatan 2008;Nendah Kurniasari, Eko Cahyono, Dian Ekowati,Favor A. Bacin, Gentini Ika Lestari,Aldi Basir dan Usep Setiawan. Semoga pertalian ini tidak lekang oleh waktu.

7. Staff administrasi yang telah membantu memperlancar kegiatan akademik: Ibu Anggra Irene Bondar, Ibu Hetty, Ibu Susi, beserta Staff Departemen Sains dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekonomi Manusia.

8. Keluarga Besar Sajogyo Institute (SAINS), Prof. Sajogyo (Alm), Dr. Ir. Gunawan Wiradi, Prof. M.P Tjondronegoro, terima kasih atas keteladanan hidup dan inspirasinya.

9. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Banten (KMB) Bogor;Kang Wawan, Ahmad Hidayatullah, Suardi, Asep Badru Tamam, Rifqi, Mega Natasya,Fazmi Nawafi serta saudara Ahmad Pudori (Untirta).

10.Persembahan khusus untuk Kasepuhan Sinar Resmi; Abah Asep Nugraha, Uwa Ugis, Amil Bukhari, Kang Dede Mulyana, serta Incu-putu Kasepuhan Sinar Resmi, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.

11.Tesis ini didedikasikan sebesar-besarnya untuk kedua orang tuaku; Bapak Mad Seni, Ibu Siti Hayati yang senantiasa memberikan do‟a dan spirit yang diberikan kepada penulis serta teteh-teteh dan adik-adikku; Mareni, Tati Yulyana, Mulyati, Siti Fatonah dan Rafiuddin.

Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan Hidayah, Inayah, Magfirah dan keberkahan (Rizki, kesehatan umur, ilmu) kepada kita semua, sehingga kita mampu menjadi hamba-Nya yang berkualitas. Amin

Bogor, Agustus 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di sebuah desa kecil bernama Nambo Kecamatan Walantaka serta berjarak 10km dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada tanggal 05 Juni 1979dan merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dari Ayahanda Mad Seni dan Ibunda Siti Hayati. Penulis menempuh pendidikan di sekolah dasar Negeri (SDN) di desa yang sama lulus pada tahun 1992, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren “Daar El Qolam” Gintung, Balaraja, Tangerang lulus pada tahun 1995. Penulis lulus dari Sekolah Teknik Menengah (STM) Prisma. Kabupaten Serang pada tahun 1998.

Pada tahun 2000 penulis di terima di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten pada jenjang strata I dimasa menjadi Mahasiswa penulis aktif di organisasi intra dan ekstra kampus dan lulus pada tahun 2007. Kemudian bekerja sebagai konsultan padi hybrida di HKTI di Subang dan Sumedang pada tahun 2007-2008.

DAFTAR ISI BAB II TINJAUAN TEORITIS... 7

2.1. Kepemimpinan Adat ... 2.1.1. Kepemimpinan Adat Dalam Pemeliharaan Norma Adat... 2.1.2. Peranan Kepemimpinan Adat... 2.2. KepatuhanAdatTerhadap Norma Adat ... 2.3. KekuasaanKepemimpinanAdat... 2.4. Kelembagaan Sosial di Masyarakat Adat... 2.5. Kerangka Pemikiran... BAB III METODE PENELITIAN... 23

3.1. Batasan Penelitian... 23

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian... 23

3.3.PendekatansertaTahapanPenelitian... 24

3.4.TeknikPengumpulan Data... 25

3.5.TeknikPengolhan Data... 27

BAB IV GAMBARAN UMUM KESEPUHAN SINAR RESMI... 29

4.1. Lokasi Kasepuhan Sinar Resmi... 29

4.3. Sistem Religi di Kasepuhan... 35

4.4. Sejarah Terbentuknya Kasepuhan... 36

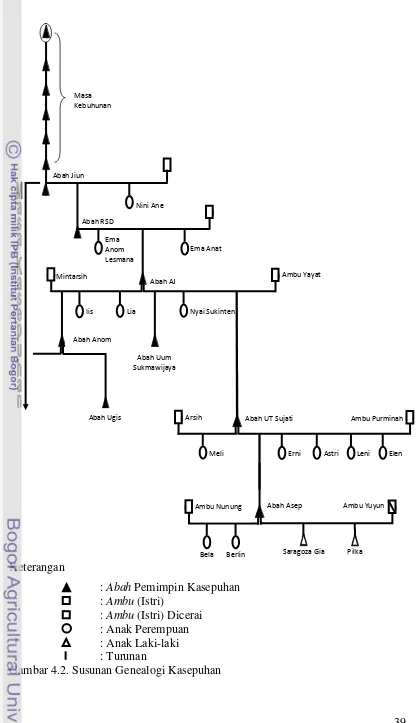

4.4.1. Kabuyutan... 36

4.4.2. Kasepuhan... 38

4.5. Sumber kekuasaan kepemimpinan Kasepuhan Sinar Resmi... 41

4.5.1. Keturunan... 41

4.5.2. Wangsit... 42

4.5.3. Mitos... 42

BAB V DINAMIKA KEPEMIMPINAN KESEPUHAN... 45

5.1. Periode Kepemimpinan di Kasepuhan... 45

5.1.1. Kepemimpinan Abah JSN... 45

5.1.2. Kepemimpinan Abah RSD... 49

5.1.3. Kepemimpinan Abah AJ... 56

5.1.4. Kepemimpinan Abah UT... 60

5.1.5. Kepemimpinan Abah ASN... 62

BAB VI KASEPUHAN SINAR RESMI DIBAWAH KEPEMIMPINAN ABAH ASEP NUGRAHA... 63

6.1. KasepuhanSinarResmi... 63

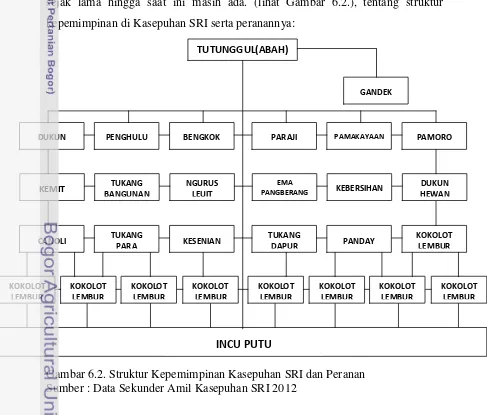

6.2. StrukturKepemimpinan di Kasepuhan Sinar Resmi... 67

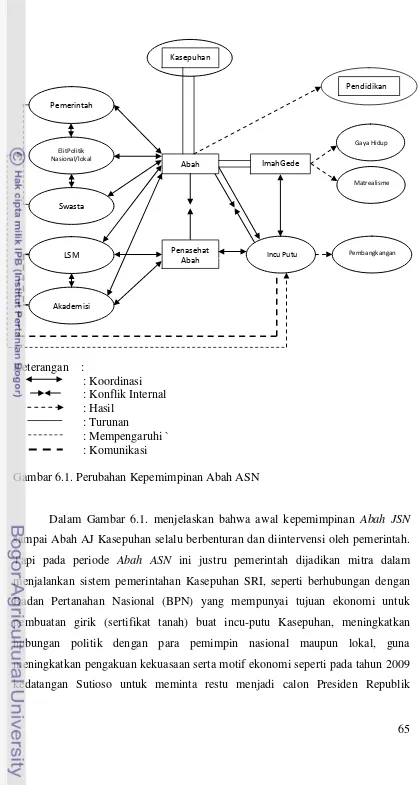

6.3. PerubahanKepemimpinan di Kasepuhan Sinar Resmi... 69

6.3.1. Leuit : SebagaiKekuatandalamKepemimpinanKasepuhan SinarResmi... 69

6.3.2. ImahGede: PusatPolitikKepemimpinanKasepuhan Sinar Resmi... 71

6.4. Faktor yang MempengaruhiPerubahanKepemimpinan di KasepuhanSinarResmi………. 72

6.4.1. Pendidikan Formal………. 72

6.4.2. InteraksiDenganMasyarakatLuarKasepuhan………... 73

BAB VII KELEMBAGAAN ADAT DIKASEPUHAN SINAR RESMI... 75

7.1. TataliParantiKaruhunSebagaiSumber Norma……... 75

7.2.1. IbuBumi, BapakLangit, Tanah Ratu……….. 76

7.2.2. TiluSapamilu, DuaSakarupa, Nu Hiji Eta-Eta Keneh…… 77

7.2.3. PerubahanKepemimpinandalamMenjaga Norma Adat…. 80 7.2.4. PergeseranSumberKekuasaan……….. 81

7.3. Pergeseran Kelembagaan Kasepuhan…... 82

BAB VIII KEPATUHAN MASYARAKAT ADAT TERHADAP NORMA ADAT KASEPUHAN……….. 83

8.1. KepatuhanIncu-PutuTerhadap Norma AdatKasepuhan... 83

8.2. DampakPerubahanKepemimpinanTerhadapKehidupanIncu- Putu... 84

8.2.1. Berubahnya Gaya Hidup……….. 84

8.2.2. MemudarnyaFungsiLeuit, ImahGededanTumbuhnya EkonomiUang……….. 85

BAB IX PERNANAN PEMIMPIN DALAM PEMELIHARAAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP NORMA ADAT... 87

9.1. PerananPemimpindalamMasyarakatAdatKasepuhan…... 97

9.2. PerananPemmpindalamPemeliharaanSumberDayaAlam... 98

9.3. PengaruhPerubahanKepemimpinanAdatTerhadapKepatuhan MasyarakatPada Norma Adat……….. 91

BAB X PENUTUP……… 95

10.1. Kesimpulan……….. 95

10.2. Saran……… 96

DAFTAR PUSTAKA... 97

DAFTAR MATRIKS

Matriks Judul Halaman

2.1. Perbandingan Rujukan Tentang Masyarakat Adat 10 3.1. Jenis Data dan Sumber Informasi dalam Penelitian 27

4.1. Rangkaian Ritual Kegiatan Huma di Kasepuhan Sinar Resmi 32 5.1. Peristiwa-peristiwa yang Terjadi pada Periode Abah Jasiun 48 5.2. Peristiwa-Peristiwa Nasional dan Lokal Kepemimpinan Abah

Rusdi

56

5.3. Peristiwa-Peristiwa Nasional dan Lokal Kepemimpinan Abah Arjo

59

5.4. Peristiwa-Peristiwa Nasional dan Lokal Kepemimpinan Abah Ujat

62

5.5. Struktur Kepemimpinan Kasepuhan Sinar Resmi 68

7.1. Pergeseran Norma Kasepuhan 80

7.2. Data pendidikan Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi 83 7.3. Pergeseran Sumber Kekuasaan, Kelembagaan Kasepuahn dan

dampaknya pada incu-putu

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

2.1. Perubahan Gaya Kepemimpinan dan Dampaknya Pada Kepatuhan Masyarakat Terhadap Norma Adat

23

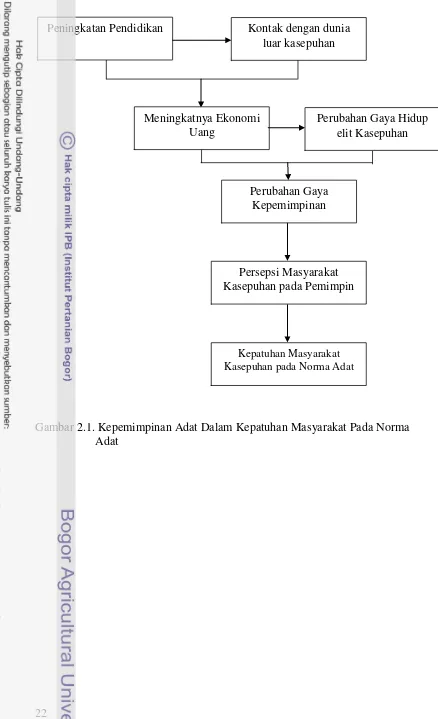

4.1. Susunan Genealogi Kabuyutan 39

4.2. Susunan Genealogi Kasepuhan 42

5.1. Perubahan Masa Kabuhunan ke Masa Kasepuhan 47

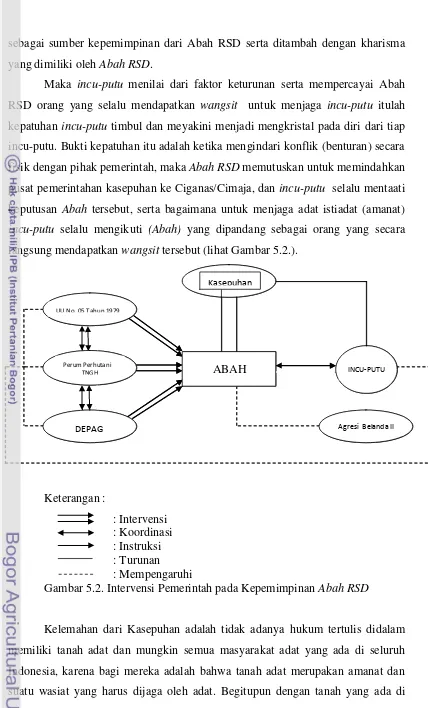

5.2. Intervensi pemerintah pada kepemimpinan Abah Rusdi 54

5.3. Susunan Genealogi Kasepuhan 65

6.1. landasan filosofis kehidupan kasepuhan dalam tatali Paranti karuhun

73

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kepemimpinan masyarakat adat di Indonesia sangat berbeda pelaksanaannya dengan praktik kepemimpinan modern pada saat sekarang ini, serta model kepemimpinan masyarakat adat juga bervariasi dan disesuaikan dengan tempat di mana mereka berada. Ada yang melegitimasi melalui dukungan dari masyarakatnya ataupun juga dari kewibawaan dan kharisma seorang pemimpin itu sendiri.

Dilihat dari ciri-ciri dan sifatnya, kepemimpinan masyarakat adat termasuk ke dalam kepemimpinan tradisional. Menurut Kartono (2001), bahwa pimpinan tradisional dapat berpengaruh pada masyarakat di dalam peranan sosialnya baik yang sifatnya positif maupun negatif. Status sosial tersebut pada hakikatnya kebanyakan didapat dari faktor keturunan, kekayaan, taraf hidup, pengalaman hidup, kharisma ataupun jasanya terhadap masyarakat. Dengan demikian pemimpin dan kepemimpinan tradisional tidak memiliki penunjukkan secara formal legitimasi sebagai pemimpin, tetapi masyarakat menunjuk dan mengakuinya sebagai pemimpinnya.

Dalam kepemimpinan tersebut terdapat sistem kepemimpinan adat dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen kepemimpinan (struktur) yang saling terikat diantara satu dengan yang lainnya, dan aturan-aturan hukum yang berlaku guna menjalankan kehidupan dalam masyarakat adat tersebut. Dalam sistem kepemimpinan tradisional terdapat nilai individu yang sangat kuat (bathin/magis), beserta norma-norma yang selalu dipegang dan dijaga untuk menjaga kewibawaannya sebagai seorang pemimpin.

Pemimpin di dalam masyarakat adat adalah orang yang paling berpegang teguh dalam memegang norma-norma, seperti terlihat di masyarakat Adat Baduy Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten di mana seorang Puun1 diharuskan menjaga kewibawaan adat serta masyarakatnya dan pikeukeuh2

1

2

yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Baduy (Danasasmita dan Djatisunda 1986), walaupun pada saat sekarang ini ada kecendrungan pergeseran perilaku yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya seperti terlihat di Baduy Luar yang mulai mengenal modernisasi terutama di Kampung Kadu Ketug. Kepemimpinan adat di Indonesia mulai terusik/berubah pada waktu penerapan Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang penyeragaman pemerintahan desa yang bertujuan untuk penataan administratif serta menjembatani perbedaan struktur administratif dan sistem pemerintahan desa di Jawa dan di luar Jawa. Masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang serta kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan adanya modernisasi terhadap pedesaan praktis akan membawa dampak yang signifikan terhadap sistem kepemimpinan adat yang ada di Indonesia.3

Menurut Surianingrat (1981), sebelum adanya regulasi tentang penyeragaman sistem pemerintahan secara nasional, desa-desa yang telah lama ada berbentuk kesatuan-kesatuan hukum adat baik yang bersifat teritorial maupun genelogis, serta beraneka ragam bentuk dan coraknya tergantung di mana kesatuan adat tersebut berada, seperti di Aceh (gampong), Sumatera Barat (Nagari), Jawa Barat (Kampung), Makassar (Gaukay) dan seterusnya.

Pada masa reformasi saat ini Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tersebut

diganti dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 serta disempurnakan dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang sistem pemerintahan desa, dan memberikan keleluasaan terhadap masing-masing daerah untuk menggunakan kembali tatanan budaya lokal dalam sistem pemerintahannya, termasuk di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Masyarakat adat yang kita kenal dengan sebutan “Kesatuan Adat Banten Kidul”, di dalamnya terdapat beberapa Kasepuhan yang salah satunya adalah Kasepuhan SRI di desa Sirnaresmi.

Baduy Dalam. Terdapat tiga kapuunan di Baduy yaitu Puun Cibeo, Puun Cikeusik dan Puun

Cikartawana (Suhada, 2003).

2

Pikeukeuh bahasa Sunda (lokal) Baduy artinya aturan yang berlaku di masyarakat adat Baduy dan tidak tertulis (konvensi), tetapi sudah menjadi pedoman di dalam mengisi kehidupan bagi masyarakat Baduy; baik Baduy Luar maupun Baduy Dalam (Garna, 1993).

3

3 Hasil penelitian Asep (2000), di Kesatuan Adat Banten Kidul menjelaskan bahwa struktur organisasi pemerintahan Kasepuhan yang menempatkan Sesepuh Girang sebagai pemimpin, serta yang mengatur tatanan kehidupan di Kasepuhan, selalu berbenturan dengan adanya sistem peraturan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Hal ini berdampak pada nilai-nilai yang berlaku di Kasepuhan Banten Kidul, seperti terdesaknya peranan (kewibawaan) Sesepuh Girang di dalam melaksanakan Tatali paranti karuhun4, dengan masyarakat di Kasepuhan SRI.

Peranan dari seorang pemimpin adat Kasepuhan di dalam pelaksanaan kepemimpinannya. Dominasi peran dan fungsi dari kepala Desa yang telah mempunyai aturan secara formal dari pemerintah untuk masyarakatnya, telah mendesak. Guna mempertahankan eksistensi kepemimpinan di Kasepuhan SRI peranan seorang pemimpin adat memerlukan elastisitas di dalam pelaksanakan kepemimpinannya.

Pola kepemimpinan adat harus memperhatikan hubungan antara masyarakat dengan pemimpinnya serta lingkungan di mana kepemimpinan berada, serta kewewenangannya di dalam melaksanakan kepemimpinan tersebut agar senantiasa terjadi pola hubungan yang baik antara pemimpin dengan masyarakatnya. Gaya dan perilaku kepemimpinan berkaitan erat dengan bentuk

pendekatan yang digunakan pemimpin dalam mengarahkan, menggerakkan, menggairahkan serta menciptakan suasana yang baik bagi masyarakatnya.

Kasepuhan SRI sampai dengan saat ini dipimpin oleh seorang Abah5. Abah sebagai pemimpin bersama-sama masyarakatnya menjaga norma yang ada di Kasepuhan. Di Kasepuhan SRI Pola hubungan masyarakat Kasepuhan dan pemimpinnnya pada saat sekarang ini mulai bergeser karena sebagian masyarakatnya telah mengikuti pendidikan secara formal, dan pemimpin adat

4

Tatali paranti karuhun adalah aturan adat di kasepuhan-kasepuhan yang tergabung dalam Kesatuan Adat Banten Kidul, yang mengatur tentang pola hidup masyarakat Kasepuhan yang telah ada sejak dahulu, baik yang mengatur pernikahan, bertani dan lain sebagainya dan harus di taati oleh setiap warganya.

5

4

sendiri mengikuti pendidikan formal6 tersebut. Hal ini telah mempengaruhi gaya kepemimpinan di Kasepuhan SRI.

Banyak situasi-situasi penting yang terjadi baik nasional maupun lokal yang mendasari gaya kepemimpinan seseorang, sehingga menggambarkan suatu dinamika kepemimpinan yang sejalan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Dinamika gaya kepemimpinan inilah yang bisa menjadi fenomena cukup menarik untuk dipelajari. Pemikiran modernisasi yang mulai masuk melalui pendidikan dan adanya perubahan pada lingkungan masyarakat, telah membawa pengaruh pada kepemimpinan di Kasepuhan SRI.

1.2. Rumusan Masalah

Salah satu ciri pemimpin adat adalah mempunyai kharisma yang sangat kuat terhadap pengikutnya. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga pengikutnya sangat besar. Kepemimpinan tradisional mempunyai kekhasan/gaya di dalam melaksanakan kepemimpinannya, yaitu adanya ikatan kekeluargaan yang dalam atau patron-klien.

Pemimpin adat berpegang teguh terhadap norma-norma yang ada di masyarakatnya, hal tersebut agar kewibawaan sebagai pemimpin terus terjaga di

dalam masyarakat tradisionalnya, namun eksistensi kepemimpinan tradisional ini telah mendapat tantangan saat sekarang ini, sehingga di perlukan elastisitas di dalam melaksanakan kepemimpinan guna mempertahankan eksistensinya. Hal tersebut yang dialami oleh Kasepuhan SRI di Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Kasepuhan SRI sampai saat ini berada pada gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin, Abah jabatan pemimpin yang diberikan pada seorang pemimpin yang mendapatkan wangsit serta adanya turunan yang mempunyai kekhasan di dalam melaksanakan kepemimpinanya.

Setiap fase-fase kepemimpinan mempunyai corak (gaya) kepemimpinannya masing-masing, dan tidak akan sama satu sama lainnya karena perbedaan waktu dan masalah yang dihadapi berbeda pula. Peristiwa-peristiwa

6

5 penting tersebut mendasari dinamika kepemimpinan di Kasepuhan SRI, baik peristiwa nasional sebelum kemerdekaan, pada masa Orde Lama, sampai Orde reformasi saat ini, serta tentunya peristiwa penting yang bersifat lokal yang ada di Kasepuhan SRI sendiri.

Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi baik nasional maupun lokal telah berdampak pada gaya kepemimpinan yang di laksanakan oleh tiap Abah demi eksitensi Kasepuhan SRI sebagai masyarakat adat, serta berdampak pada kehidupan sosial serta norma-norma yang ada. Kepemimpinan di Kasepuhan juga mengalami dinamika dengan norma-norma yang ada. Dengan batasan ruang lingkup permasalah di atas, maka rumusan permasalahanan yang akan dikaji dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepemimpinan yang ada di Kasepuhan SRI? 2. Bagaimana norma-norma adat yang ada di Kasepuhan SRI?

3. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap norma adat di Kasepuhan SRI? 4. Bagaimana peran pemimpin adat terhadap pemeliharaan norma adat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraikan pada latar belakang serta dalam rumusan masalah di

atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui pola kepemimpinan adat di Kasepuhan SRI saat ini. 2. Mengetahui norma adat di Kasepuhan SRI.

3. Mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap norma adat di Kasepuhan SRI.

4. Mengetahui peran pemimpin adat terhadap pemeliharaan norma adat.

1.4. Kegunaan Penelitian

6

7

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Kepemimpinan Adat

Kepemimpinan merupakan bagaimana cara seseorang untuk mempengaruhi orang lain, untuk melegalkan/tercapai segala hasrat tujuannya. Beberapa ahli mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang di miliki seseorang di dalam melaksanakan/mempengaruhi tindakan orang lain dalam menentukan respons yang diinginkan, serta mereka di dalam menjalankannya dengan senang hati (Dahama dan Bhatnager 1980). Kepemimpinan sebagai pola hubungan yang kuat antara pemimpin dan yang di pimpin, serta disesuaikan tempat dan situasi di mana mereka berada di dalam melaksanakan kepemimpinannya (Nordholt. 1987).

Menurut Kartodirdjo (1984), akibat interaksi antara orang dengan kepribadian yang kuat dengan faktor situasional akan menghasilkan pemimpin. Secara terperinci lagi bahwa kepemimpinan adalah pertemuan antar berbagai faktor yang diantaranya adalah : (1) Sifat golongannya, (2) Kepribadian dan (3) Situasi atau kejadian. Ketiga faktor itu menunjukan sifat multidimensional gejala kepemimpinan, yaitu aspek psikologis, sosiologis-antropologis, dan

sosial-historis. Pendekatan sosial-psikologis akan memusatkan perhatian kepada sistem dan akan mengungkapkan banyak ciri-ciri kepemimpinan ataupun sifat kepribadian yang menjadi indikator atau tolak-ukur kepemimpinan. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah fungsi dari sistem kepribadian. Pada dimensi sosiologis-antropologis bisa dilihat dari pola interaksi pemimpin dengan masyarakatnya, sedangkan dimensi sosial-historis dengan maksud agar konteks sosial-historis lebih menekankan pada perbandingan tentang kepemimpinan, waktu atau masa kepemimpinan.

8

Pemerintah, menurut LSM Kongres Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan menurut Bank Dunia.

Menurut Pemerintah Republik Indonesia memberi batasan pengertian Komunitas Adat Terpencil adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Keppres No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil sebagai berikut :

“Komunitas Adat Terpencil yang selama ini dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.”

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) hasil kongres pada tahun 1999, menyatakan bahwa:

“Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.”

Sedangkan menurut Bank Dunia (Panduan Oprasional 2001), menyebut Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan istilah Indigenous Vulnerable People (IVP) mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai berikut :

“Kelompok-kelompok yang memiliki identitas sosial dan budaya yang berbeda dari kelompok dominan dalam masyarakat dan menyebabkan mereka rentan dirugikan dalam proses penanganan.”

Ada 2 (dua) point utama yang menunjukkan komunitas adat. Pertama memiliki identitas sosial budaya berbeda (unique) dibanding kelompok dominan masyarakat dan cenderung berada dalam posisi dirugikan. Karakteristik masyarakat adat menurut Pemerintah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keppres No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil adalah :

1. Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen 2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan

9 4. Pada umumnya hidup dengan ekonomi subsisten

5. Peralatan dan teknologinya sederhana

6. Ketergantungan kepada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi

7. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Sementara itu AMAN memberikan batasan karakteristik masyarakat adat sebagai berikut :

1. Ketergantungan manusia dengan alam

2. Hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (communal property resources) atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat

3. Sistem dan struktur pengaturan berdasarkan kelembagaan adat memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi

4. Sistem alokasi dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas

5. Mekanisme pemerataan distribusi hasil panen sumberdaya alam milik bersama.

Menurut Bank Dunia dalam Panduan Operasional Bank Dunia (2001), tentang Masyarakat Adat, karakteristik yang diberikan bahwa kelompok masyarakat dikatakan komunitas adat (indigenous) adalah sebagai berikut :

1. Keterikatan yang kuat atas tanah leluhur dan pada sumber daya alam di area tersebut.

2. Mengidentifikasi diri sendiri dan diidentifikasi oleh lainnya sebagai kelompok yang berbeda budaya.

3. Memiliki bahasa asli yang berbeda dari bahasa nasional 4. Adanya lembaga adat sosial dan politik

5. Produksi terutama untuk kebutuhan sendiri (subsisten)

10

Matriks 2.1. Perbandingan Rujukan Tentang Pengertian Masyarakat Adat

Aspek Sumber Rujukan

Pemerintah AMAN World Bank

Ciri khas - Lokal Aksesibilitas - Terpencil,

kurang atau

Weber (dalam Setiadi dan Kolip, 2011) membagi kepemimpinan tersebut dari perspektif otoritas atas tiga bagian yaitu otoritas kharismatik, otoritas tradisional dan otoritas rasional. Kepemimpinan tradisional didasarkan pada otoritas berdasar pada pengakuan kultural. Biasanya, kepemimpinan yang didasarkan kepada kepemimpinan tradisional (termasuk juga kepemimpinan genealogic-hereditically atau keturunan dan kharismatik), sangat memudahkan dalam mempengaruhi masyarakat.

Konsep kekuasaan atau otoritas karismatik di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya masyarakat Jawa khususnya, mempunyai denotasi pengertian

kesaktian. Menurut Anderson (dalam Kartodiredjo, 1984) bahwa konsep Jawa mengenai kekuasaan berdimensi empat sesuai dengan konsep dalam pewayangan:

11 kedudukan yang penuh kesejahteraan. Wibawa berarti kedudukan terpandang (prestige) yang membawa pengaruh besar (Kartodiredjo.1984).

Dengan adanya komponen kekuasaan, dan wewenang berarti terdapat bentuk hubungan simetris dan asimetris. Menurut Soekanto (1987), Pada kenyataannya terdapat lebih banyak hubungan asimetris dari pada hubungan simetris. Salah satu bentuk hubungan asimetris didasarkan pada daya tarik (misalnya karena mempunyai kualitas tertentu), sedangkan bentuk hubungan asimetris yang lain terjadi melalui tekanan (coercive) dari atas dan kepatuhan dari bawah.

2.1.1. Kepemimpinan Adat Dalam Pemeliharaan Norma Adat

Masyarakat Adat merupakan suatu bentuk masyarakat kecil yang timbul berdasarkan hubungan kekerabatan misalnya di dalam suku, terdapat ikatan sosial yang kokoh di antara sesama anggotanya. Ikatan sosial ini ditandai dengan keanggotaan yang relatif kecil, solidaritas di antara sesama anggota suku, serta adanya kepemimpinan yang kharismatik yang timbul dari dalam hubungan kekerabatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekeluargaan dalam suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tata susunan atau struktur masyarakat adat yang bersangkutan, karena di antara keduanya ada hubungan

timbal balik dimana: (1) Tata susunan masyarakat memberikan corak pada sistem kekeluargaan, (2) Hubungan kekeluargaan dapat memberikan corak pada tata susunan masyarakat (Kartasapoetra, 1986).

Keeratan hubungan antara sesama anggota karena adanya solidaritas yang kuat serta kepemimpinan yang sangat kharismatik yang tumbuh dalam masyarakat adat sangat menentukan sifat elastisitas ikatan sosial pada masyarakat, yang pada akhirnya sangat berpengaruh pada terbentuknya satuan sosial yang lebih besar yang sangat tergantung pada elastisitas dalam masyarakat adat tersebut.

12

dari waktu kewaktu. Kontak masyarakat luar memungkinkan suatu kelompok masyarakat mengalami perubahan sosial, dalam waktu cepat atau melalui kurun waktu yang panjang, tergantung dari berbagai aspek dorongan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat tersebut.

Menurut Havelock (dalam Dama, 1987). pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat memodifikasi (menyesuaikan kondisi) diri dengan norma yang baru yang di inginkan oleh masyarakatnya, serta di dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya harus memahami fungsi kepemimpinan yang di antaranya:

1. Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakatnya.

2. Mempertahankan dan memodifikasi norma dan tujuan masyarakatnya sesuai kebutuhannnya.

3. Menumbuhkan peranan akan kelembagaan yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat

4. Mengharmoniskan pola-pola hubungan kerja dalam masyarakat.

Pemahaman pemimpin terhadap situasi/kondisi wilayahnya harus mempunyai kelenturan di dalam melaksanakan sebuah aturan untuk kepentingan masyarakatnya di tengah gempuran teknologi yang semakin maju dewasa ini, tanpa menghilangkan identitas dari masyarakat tradisional tersebut.

Selanjutnya masyarakat adat yang ada di Indonesia telah dilegitimasi oleh perundang-undangan yang berlaku, berhak menjalankan segala tata-aturan (norma-norma) yang dimiliki oleh masyarakat adat masing-masing. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-undang otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 mengakui masyarakat hukum adat yang di dalam undang-undang tersebut disebut dengan kata desa. Pasal 1 huruf O memberikan pengertian tentang desa sebagai berikut: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

13 dalam menjalankan segala kehidupannya, sehingga senantiasa menjaga keseimbangan alam dan hubungan dengan pemimpinnya sampai dengan saat ini, namun terdapat kelemahan dari masyarakat adat tersebut terutama terhadap tanah (lahan) karena dalam masyarakat adat tanah dimiliki oleh adat atau kepemilikan kolektif serta tidak memiliki surat maupun sertifikat perorangan, hal tersebut banyak terjadi penyerobotan lahan adat oleh masyarakat luar7.

Masyarakat Adat mulai bergeser dari pola kehidupan tradisional menuju ke pola kehidupan masyarakat modern, namun tidak seluruhnya meninggalkan pola kehidupan tradisional. Hal ini menimbulkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai akibatnya timbul formalisme, yaitu adanya nilai-nilai pengaturan yang diterbitkan secara teoritis yang dalam hal ini adalah pemerintah yang dapat menerbitkan sebuah regulasi (aturan), tetapi pada kenyataannya diabaikan dan masih cenderung menganut pola-pola lama (Louer, 1993). Proses ini yang disebut perubahan pola tradisional menuju modernisasi telah melenyapkan atau setidaknya menghancurkan tradisi lama, seperti perubahan pada norma-norma yang ada di masyarakat tradisional.

Dalam perspektif modernisasi masyarakat di pandang sebagai suatu entitas yang dapat tumbuh dan berkembang. Mulai dari bentuk masyarakat yang sangat sederhana, hingga masyarakat modern. Karena itu suatu masyarakat akan selalu

mengalami perubahan-perubahan, walaupun perubahan sosial tersebut berjalan secara perlahan-lahan dan bertahap (Suwarsono 1991).

Menurut Talcott Parsons masyarakat selalu dilandasai dan diikat oleh norma dan nilai yang telah disepakati sebagai landasan di dalam kehidupan. Artinya masyarakat secara harmonis terikat dan berusaha mempertahankan nilai dan norma tersebut dalam kestabilan bersama, maka dalam sudut pandang ini, perubahan dan konflik berusaha diselesaikan sendiri di internal mereka agar tidak merusak tatanan sosial yang sudah ada. Ini menunjukan unsur norma merupakan hal yang penting di dalam masyarakat.

7

14

Dalam proses perkembangannya dinamika proses masyarakat tradisional dihadapkan pada dua permasalahan pokok, yakni perubahan yang terjadi karena dinamika internal secara sadar harus dihadapi sesuai dengan perubahan lingkungan sosial dan alamnya, khususnya yang disebabkan oleh tekanan penduduk. Masalah kedua adalah perubahan-perubahan yang dipaksakan kepada mereka oleh pemerintah resmi (nasional) dalam bentuk program pembangunan desa (Dove, dalam Garna 1993).

Menanggapi tekanan dari dalam maupun dari luar, menurut Dove, norma masyarakat tradisional Indonesia tidak statis melainkan merupakan suatu penyesuaian dan perubahan terus menerus dalam suatu proses adaptasi (Dove, 1985). Berbagai bentuk strategi adaptasi di tempuh oleh masyarakat dalam menyeimbangkan integrasi sosialnya yang terguncang karena tekanan struktur tersebut (Salman, 1995).

2.1.2. Peranan Kepemimpinan Adat

Kepemimpinan adat tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan berbasis genealogic-hereditically (keturunan) dan kharismatik, namun diantara dua tipologi basis kepemimpinan ini, kepemimpinan berbasis kharismatik merupakan peletak dasar setiap kepemimpinan adat di berbagai entitas sosial.

Peranan pemimpin adat mengacu kepada wewenang adat seperti yang dikemukakan oleh Weber, di mana kepatuhan tidak diterima sebagai peranan menurut aturan formal, akan tetapi kepada individu yang menduduki posisi wewenang yang didasarkan kepada tradisi (Parsons dalam Ismady, 1992).

15 halnya pemimpin adat, kepercayaan dan kekayaanlah yang paling utama sedangkan kekuasaan legal tidak harus ada.

2.2. Kepatuhan Adat Terhadap Norma Adat

Kepatuhan merupakan adalah tingkat kesesuaian perilaku seseorang terhadap norma atau kesepakatan dengan pihak lain. Dasar-dasar kepatuhan menurut Bierstedt dalam Soekanto (1987), diantaranya adalah: a. Introduction, b. Habituaion, c. Utulity, d. Group Identification. Adapun penjelasan mengenai dasar-dasar kepatuhan, sebagai berikut:

a. Introduction

Alasan utama masyarakat mematuhi peraturan adalah karena dia telah diindoktrinir untuk mematuhi peraturan dari sejak kecil.

b. Habitiation

Sejak kecil manusia mengalami sosialisasi maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada awalnya sukar untuk menerima peraturan itu tetapi karena setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan.

c. Utility

Alasan utama masyarakat mematuhi peraturan di sini adalah karena satu

sama lain manusia itu berbeda. Apa yang pantas bagi dirinya, mungkin bagi orang lain dianggap tidak pantas. Dengan demikian, maka salah satu faktor masyarakat taat aturan karena kegunaan daripada peraturan tersebut, maka perlu disadari bahwa hidup itu perlu ada yang menjamin kehidupannya.

d. Group Identification

16

Kepatuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat adat, dengan adanya kepatuhan maka peraturan-peraturan yang dibuat akan dijalankan sesuai dengan ketentuan. Masyarakatpun akan hidup dengan tentram dan damai tanpa adanya suatu permasalahan karena semua orang mematuhi peraturan. Masyarakatnya telah menjadikan suatu aturan sebagai sebuah kebiasaan dan tidak menjadikan aturan sebagai suatu beban karena masyarakat sadar akan manfaat dari kepatuhan itu sendiri.

2.3. Kekuasaan Kepemimpinan Adat

Pola kepemimpinan dan struktur kekuasaan pada suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kondisi masyarakatnya. Struktur kekuasaan bukanlah hubungan yang statis, akan tetapi berpotensi untuk mengalami perubahan. Pemahaman terhadap perubahan sosial yang menjurus pada perubahan struktur kekuasaan pada masyarakat Kasepuhan SRI akan dilakukan dengan pendekatan sejarah. Berawal dari pemahaman bahwa sebuah struktur sosial dapat berubah karena terjadinya perubahan pada komponen sosial lain dan sejarah menawarkan pendekatan untuk memahami perubahan sosial.

Perubahan sosial secara umum sangat luas cakupannya dalam semua institusi mulai dari agama, ekonomi, adat, politik, kekuasaan dan keluarga.

Pendekatan sejarah sangat dibutuhkan untuk mengkaji dinamika dalam masyarakat Kasepuhan SRI. Realita yang dibutuhkan ialah gambaran dinamika struktur kekuasaan dalam masyarakat Kasepuhan SRI.

Struktur kekuasaan pada setiap daerah berbeda-beda karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti kondisi sosial masyarakat, budaya dan latar belakang sejarahnya. Menurut Almond dan Powell dalam Siregar (1999), struktur kekuasaan mengacu pada tingkah laku para individu yang dapat diamati. Konsep tersebut menjadi acuan dalam melihat struktur kekuasaan masyarakat Kasepuhan SRI.

17 Weber membedakan otoritas atas tiga tipe berdasarkan keyakinan legitimasi yang memvalidasikan mereka, yakni:

1. Otoritas yang dilegitimasikan oleh kesucian tradisi. Tatanan sosial saat ini dipandang sebagai suci, abadi dan tidak bisa dilanggar dalam “otoritas tradisional”. Orang atau kelompok dominan biasanya didefinisikan oleh warisan, dianggap telah ditetapkan sebelumnya untuk memerintah yang lain.

2. Otoritas kharismatis, dimana seorang pemimpin dan misinya sebagai diilhami oleh Tuhan atau kekuatan supranatural. Ketaatan kepada pemimpin dan keyakinan bahwa keputusannya meliputi semangat dan cita-cita gerakan adalah sumber ketaatan kelompok pada perintah-perintahnya.

3. Otoritas legal, yaitu otoritas yang dilegitimasi oleh keyakinan formalitas pada supermasi hukum apapun isi spesifiknya, dalam system ini kepatuhan tidak disebabkan oleh orang, akan tetapi oleh seperangkat prinsip hukum yang berlaku.

Weber dalam teorinya juga mengemukakan tentang hal-hal yang mendasari legitimasi terhadap kekuasaan penguasa yaitu, kesucian tradisi dan faktor ketergantungan kepada penguasa. Ketergantungan yang lebih mendasar dari

rakyat terhadap penguasanya adalah ketergantungan ekonomi. Russel memandang bahwa kekuasaan terdapat dalam bentuk kekayaan, tentara, pemerintahan, jasa dan pengaruh. Kekayaan yang diperoleh dapat merupakan hasil dari kekuasaan dengan mempergunakan kekuatan tentara dan pengaruh. Kekuasaan ekonomi yang sekarang menjadi sumber kekayaan adalah sumber asal semua jenis dari hasil kekuasaan yang lain, sedangkan kekayaan sendiri diartikan sebagai hak untuk memiliki sesuatu sebagai sumber kesejahteraan yang dapat diatur, dinikmati, dipindah untuk kesenangan pemiliknya.

2.4. Kelembagaan Sosial di Masyarakat Adat

18

kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Polak dalam Kolopaking et al (2003), Kelembagaan sosial atau social institution adalah “ suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting”. Kelembagaan itu memiliki tujuan untuk mengatur antar hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting.

Menurut Doorn dan Lammers dalam Kolopaking et al (2003), Kelembagaan sosial pada dasarnya menyangkut seperangkat norma atau tata laku. Konsisten dengan itu, maka fungsi kelembagaan sosial adalah:

1. Memberi pedoman berperilaku pada individu/masyarakat: bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-malah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan,

2. Menjaga keutuhan: dengan adanya pedoman yang diterima bersama, maka kesatuan dalam masyarakat dapat dipelihara,

3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial (social control): artinya pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya, dan

4. Memenuhi kebutuhan pokok manusia/masyarakat.

Menurut Uphoff dalam Kolopaking et al (2003), sampai sejauh ini memang belum ada yang membedakan secara eksplisit antara institusi dan organisasi. Uphoff menegaskan, bahwa kelembagaan dapat sekaligus berwujud organisasi dan sebaliknya. Tetapi, jelas bahwa kelembagaan adalah seperangkat norma dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu dengan memenuhi kebutuhan kolektif, sedangkan organisasi adalah struktur dari peran-peran yang diakui dan diterima.

19 dari konsepsi-konsepsi lain seperti grup, asosiasi, dan organisasi adalah sebagai berikut (Soekanto, 1990):

1. Merupakan pengorganisasian pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya,

2. Memiliki kekebalan tertentu, pelembagaan suatu norma memerlukan waktu yang lama karena itu cenderung dipertahankan,

3. Mempunyai satu atau lebih tujuan tertentu,

4. Mempunyai lambang-lambang yang secara simbolik menggambarkan tujuan,

5. Mempunyai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan 6. Mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis.

Proses perkembangan kelembagaan sosial tersebut dinamakan pelembagaan sosial atau “institutionalization”. Proses ini meliputi lahirnya peraturan dan norma-norma baru yang mengatur antarhubungan dan antar aksi, yaitu suatu proses strukturalisasi antarhubungan melalui ankulturasi konsep-konsep kebudayaan baru, misalnya nilai-nilai dan norma-norma baru. Proses-proses seperti ini akan terjadi dimana-mana dan terus menerus dalam masyarakat, sepanjang mengenai kebutuhan pokok manusia dan melahirkan sistem yang stabil

dan universal. Dengan kata lain, kelembagaan sosial dalam masyarakat berkembang melalui prose pelembagaan sosial, yaitu suatu proses pengaturan dan pembinaan pola-pola prosedur (tata cara) disertai beragam sanksi dalam masyarakat. Proses pelembagaan dimulai dari masyarakat mengenal, mengakui, mengahrgai, mentaati, dan menerima norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Setelah norma-norma diterima berlanjut sampai ke tahap mendarah-daging (internalisation) atau menghargai norma-norma tersebut.

20

masyarakat yang mendukung suatu kelembagaan sosial tertentu terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran atas tingkatan norma tertentu.

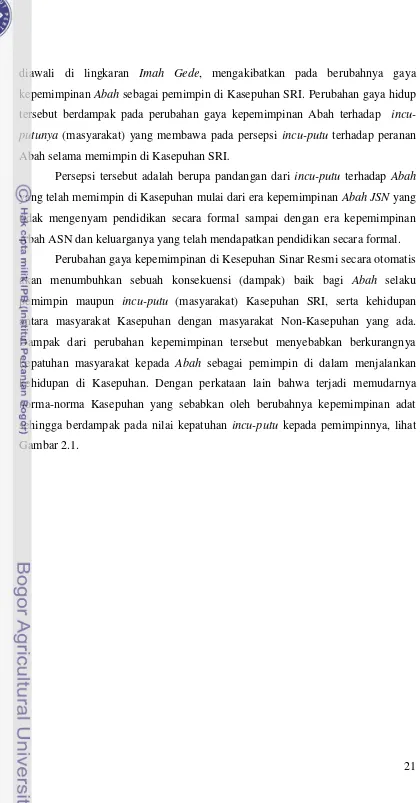

2.5. Kerangka Pemikiran

Pada setiap periode kepemimpinan Abah mengalami peristiwa-peristiwa penting baik nasional maupun lokal, dan peranan Abah di Kasepuhan SRI selaku pemimpin Kasepuhan mengalami kegoyahan. Guna mempertahankan kepemimpinannya membutuhkan keluwesan seorang pemimpin dalam memimpin masyarakatnya.

Pada kepemimpinan Abah ASNdi Kasepuhan SRI Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cicolok, Kabupaten Sukabumi ini yang awalnya otokratis mulai bergeser ke arah demokratis. Pergeseran ini mengakibatkan perubahan pada norma-norma adat dalam masyarakat Kasepuhan SRI. Tatali paranti karuhun sebagai aturan adat yang sangat kuat serta sudah menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Kasepuhan SRI sejak berabad yang silam telah mengalami perubahan dalam kehidupan masyarakat seiring derasnya modernisasi yang masuk ke Kasepuhan SRI. Hal tersebut di awali dengan masuknya pendidikan sebagai gerbang pemikiran rasional, pendidikan tersebut membawa pada pola pikir Abah sendiri yang semakin maju ditambah dengan keluarga serta incu-putunya

(masyarakat) yang menjadikan mereka mampu berfikir kritis sehingga merubah cara pandang terhadap pemimpinya.

Kemudian dari dunia pendidikan tersebut mambawa pada interaksi dengan masyarakat di luar Kasepuhan semakin intens, dan terbukanya akses ke Kasepuhan semakin lebar yang tentunya bersamaan dengan masuknya jaringan komunikasi dan infrastruktur ke Kasepuahan seperti akses transportasi, media komunikasi sehingga merubah cara pandang masyarakat Kasepuhan terhadap Tatali Paratni Karuhun yang diamanatkan, yang berpengaruh pada pola hidup kepemimpinan dan incu-putunya di Kasepuhanan saat ini.

21 diawali di lingkaran Imah Gede, mengakibatkan pada berubahnya gaya kepemimpinan Abah sebagai pemimpin di Kasepuhan SRI. Perubahan gaya hidup tersebut berdampak pada perubahan gaya kepemimpinan Abah terhadap incu-putunya (masyarakat) yang membawa pada persepsi incu-putu terhadap peranan Abah selama memimpin di Kasepuhan SRI.

Persepsi tersebut adalah berupa pandangan dari incu-putu terhadap Abah yang telah memimpin di Kasepuhan mulai dari era kepemimpinan Abah JSN yang tidak mengenyam pendidikan secara formal sampai dengan era kepemimpinan Abah ASN dan keluarganya yang telah mendapatkan pendidikan secara formal.

22

Gambar 2.1. Kepemimpinan Adat Dalam Kepatuhan Masyarakat Pada Norma Adat

Peningkatan Pendidikan Kontak dengan dunia luar kasepuhan

Meningkatnya Ekonomi Uang

Perubahan Gaya Hidup elit Kasepuhan

Perubahan Gaya Kepemimpinan

Persepsi Masyarakat Kasepuhan pada Pemimpin

23

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah mengkaji, tentang persoalan peran kepemimpinan. Seorang Abah (Pemimpin) dalam menjalankan kepemimpinannya di Kasepuhan, sejak kasepuhan itu ada sampai saat ini, berdasar peristiwa yang terjadi baik secara nasional maupun berskala lokal dalam hubungannya terhadap apa kepatuhan masyarakat terhadap norma adat. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana dinamika gaya kepemimpinan adat di Kasepuhan SRI di tengah perubahan situasi dan peristiwa penting nasional dan lokal?; (2) Bagaimana gaya kepemimpinan Kasepuhan SRI saat ini?; (3) Bagaimana dampak perubahan gaya

kepemimpinan adat terhadap tingkat kepatuhan masyarakat akan norma-norma adat di Kasepuhan SRI?.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kasepuhan SRI, salah satu bagian dari Kesatuan Adat Banten Kidul. Kasepuhan SRI secara administrasi masuk dalam Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Dipilihnya Kasepuhan SRI menjadi lokasi penelitian karena :

1. Memiliki historis tentang kepemimpinan Kasepuhan mulai dari Kaepuhan berpindah-pindah tempat, sampai dengan Kasepuhan hidup menetap, dan dinamika kepemimpinannya.

2. Kasepuhan SRI sebagai gerbang awal masuknya sarana dan prasarana modern, serta bersinggungan langsung dengan masyarakat luar Kasepuhan.

3. Meningkatnya pendidikan formal pada masyarakat Kasepuhan, sehingga masyarakat Kasepuhan lebih kritis di dalam menyikapi problematika kehidupan kepemimpinannya.

Masyarakat Kasepuhan SRI ini masih berpegang akan nilai-nilai

24

Kasepuhan SRI. Penelitian ini di laksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2012.

3.3. Pendekatan serta Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach), di mana penekanan utamanya adalah agar melihat sedekat mungkin sasaran penelitian. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk lebih mendalam memahami secara utuh realitas kondisi objek penelitian dalam keseharian, dengan informasi yang bersifat subjektif dan historis (Moleong 1993).

Strategi pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitin kualitatif, dengan fokus kajian penelitian yang mempelajari kasus tertentu, kasus (peristiwa) itu akan berlaku apabila suatu pertanyaan penelitian “bagaimana” dan “mengapa” yang menyangkut dalam sebuah peristiwa tertentu, Yin (1981) dalam Salim (2001). Studi kasus yang menyoroti perilaku individu Abah sebagai pemimpin di Kasepuhan, serta masyarakat Kasepuhan yang mendapatkan dampak dari kepemimpinannya dari berbagai tingkatan peristiwa baik nasional maupun lokal.

Kegiatan penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yang diantaranya adalah :

1. Memahami kondisi Kasepuhan SRI itu terbentuk, hal ini penting guna mengetahui gambaran secara utuh Kasepuhan itu terbentuk dan apa yang melatarbelakanginya. Kondisi Kasepuhan dapat diperoleh melalui kajian data primer maupun skunder. Data skunder diperoleh dari studi literatur baik dari akademisi serta LSM yang terkait dengan Kasepuhan, serta data primer dapat diperoleh dari wawancara mendalam pada Abah Kasepuhan SRI, penasehat Kasepuhan, kokolot lembur (tokoh kampung), maupun masyarakat Kasepuhan yang dinilai mengetahui terhadap pembentukan Kasepuhan.

25 kepemimpinan Kasepuhan SRI saat ini?; (3) Bagaimana dampak perubahan gaya kepemimpinan adat terhadap tingkat kepatuhan masyarakat akan norma-norma adat di Kasepuhan SRI?.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (1998), mengungkapkan bahwa apabila kita akan memilih studi untuk suatu kasus, dapat dipilih sumber informasi yang meliputi: observasi partisipan, wawancara, dokumentasi dan laporan. Dalam melaksanakan observasi partisipan ini peneliti mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Abah dan masyarakat Kasepuhan SRI. Kegunaan dari observasi partisipan adalah peneliti dapat melihat secara langsung objek penelitian, serta memungkinkan pembentukan pengetahuan bersama antara peneliti dan tineliti.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu salah satu bentuk wawancara tak terstruktur yang bertujuan memperoleh data-data informasi dari semua responden yang dibutuhkan, serta susunan kata dan urutan pertanyaannya disesuaikan dengan bidang dan pengetahuan setiap responden. Wawancara mendalam juga dilakukan dengan semua informan dengan cara dan suasana yang berbeda-beda. Peneliti menyesuaikan gaya berdasarkan tingkat pemahaman informan, sehingga informan

mudah mengerti maksud dari pertanyaan yang diajukan. Wawancara mendalam ini dengan menggunakan teknik bola salju dilakukan sampai pada titik jenuh informasi pengetahuan tentang Kasepuhan SRI.

Sebuah kemudahan yang peneliti dapatkan dalam mendapatkan data primer dari para informan ialah, karakter setiap informan yang cenderung berterus terang. Hal ini peneliti rasakan dari ekspresi yang muncul ketika wawancara dilakukan. Ketika informan menemukan suatu kebaikan dalam pemimpin yang ada di Kasepuhan, maka mereka berbesar hati menyampaikannya, akan tetapi ketika pemimpin yang ada di Kasepuhan itu ada cacatnya, dan itu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak takut-takut membicarakannya.

26

dalam pengumpulan data tersebut diharapkan dapat mengurangi kelemahan dari setiap teknik yang dipakai melalui tambal sulam, sehingga kebenaran interpretasi dari hasil penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan.

Data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian diinterpretasikan kedalam laporan, dan apabila kekurangan data maka dilakukan komunikasi dengan pihak Kasepuhan yang telah menyanggupi apabila adanya kekuarangan dalam bentuk data-data dikemudian hari hingga dianggap lengkap dan memadai. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan waktu dalam penelitian serta adanya catatan harian penelitian. Berikut disajikan pada Matriks. 3.1. Jenis data dan sumber informasi penelitian yang dilakukan pada saat turun lapang.

Matriks 3.1. Jenis Data dan Sumber Informasi dalam Penelitian

No. Data Informasi Sumber Informasi Pendekatan

01. Sejarah Kasepuhan dan para pemimpin

27 masyarakatnya Abah, dan 2 incu-putu

(masyarakat) kasepuhan

3.5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui analisis interpretatif suatu penafsiran terhadap hasil pengumpulan data. Pengolahan data tersebut agar menjadi ringkas dan sistematis, sehingga memudahkan dalam analisis data. Selanjutnya pengolahan data dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data, yaitu dimulai dengan kegiatan mencatat, membaca, mempelajari dan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara mendalam, observasi partisipan, studi dokumentasi.

2. Meredukasi data, yaitu dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga berada tetap di dalamnya.

3. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data, yaitu memeriksa kebenaran dari data yang di peroleh melalui-teknik pengecekan data.

28

BAB IV

GAMBARAN UMUM KESEPUHAN SINAR RESMI

4.1. Lokasi Kesepuhan Sinar Resmi

Secara administrasi lokasi Kasepuhan SRI berada di Kampung Sirnaresmi Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Kasepuhan SRI juga berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kasepuhan SRI berjarak 23 Km dari Kecamatan Cisolok dan 33 km dari Kabupaten Sukabumi. Batasan wilayah Kampung Sirnaresmi dibatasi oleh Sungai Cibareno di sebelah utara, Kampung Cibongbong di sebelah selatan, kampung Cikaret di sebelah timur, dan Desa Cicadas di sebelah barat.

Menurut Pak Buhari kasepuhan Sirna Resmi tidak memandang pada batasan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara administratif, karena jumlah masyarakat (incu-putu) kasepuhan tersebar baik yang ada di desa Sirnaresmi maupun yang ada di luar desa Sirnaresmi. Pegunungan Halimun yang secara administrasi sudah dijadikan sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak oleh Kementrian Kehutanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan Masyarakat Adat Banten Kidul dan Kasepuhan SRI bagian dari Masyarakat Adat Banten Kidul.

29

4.2. Demografi

4.2.1. Penduduk

Menurut Abah ASN bahwa karena lokasi Kasepuhan SRI memang berada di desa Sirnaresmi akan tetapi untuk warga Kasepuhan tersebar mulai dari Desa Sirnaresmi itu sendiri, Bogor, Banten hingga Lampung. Penulis dalam mengidentifikasi penduduk dalam penelitian ini dibatasi hanya penduduk yang berada di Kasepuhan saja bukan jumlah penduduk desa Sirnaresmi. Adapun jumlah warga Kasepuhan SRI pada saat sekaranng ini berjumlah 8.320 jiwa.

4.2.2. Mata Pencaharian

4.2.2.1. Pertanian Berladang

Pada umumnya incu-putu (masyarakat) Kasepuhan SRI bertani ladang atau dalam bahasa lokalnya huma yaitu bertani padi di kawasan hutan yang dilakukan di kawasan pegunungan Halimun dengan sistim penanaman satu tahun sekali, sesuai dengan norma-norma yang dianut di Kasepuhan. “Ibu Bumi, bapak langit” adalah falsafah untuk Bumi di ibaratkan sebagai ibu yang melahirkan anak hanya satu kali, maka perlakukanlah ibu dengan baik, dan langit yang memberikan kehidupan kepada bumi berupa hujan guna menyuburkan tanaman terutama padi. Adapun rangkain dalam sistim huma di Kasepuhan SRI berikut diuraikan dalam

matriks dibawah ini:

Matriks 4.1. Rangkaian Ritual Kegiatan Huma di Kasepuhan SRI

No. Kegiatan Uraian Pelaksanaan

01. Narawas Menandai ladang yang akan di jadikan lahan humma

Juni

02. Nyacar Membersihkan lahan biasanya selama seminggu

Juli

03. Ngahuru Membakar tanaman perdu yg tdk brguna untuk dijadikan pupuk organik

Agustus

04. Ngerukkan Membakar sisa-sisa perdu yang belum di bakar

Agustus

05. Nyara Meremahkan (diolah agar tanah gembur)

Agustus

06. Ngaseuk Merupakan kegiatan menanam padi huma dengan memasukkan

30

08. Beberes Mager Ritual selametan dilakukan di ladang yang diikuti oleh sebagai tokoh Kasepuhan gunanya adalah untuk menjaga padi dari serangan hama. Kegiatan ini

09. Ngarawunan Ritual untuk meminta isi padi agar tumbuh dengan subur, sempurna dan tidak ada gangguan. Kegiatan ini

dilakukan oleh semua incu putu untuk meminta doa kepada Abah melalui bagian

pamakayaan (bagian pertanian). Ngarawunan dilakukan setelah padi berumur tiga bulan sampai empat bulan. padi ini disebut ani-ani, dan sebelum pemotongan padi pertama dilakukan “pengawinan padi” sebagai simbol rasa sukur hal ini dilakukan oleh Abah dan didampingi dengan bagian Pamakayaan.

April

31 setelah masa panen dan di santap dengan cara bersama.

Juni

14. Seren taun Seren-taun merupakan puncak dari ritual pertanian yang ada di Kasepuhan yaitu memasukan hasil panen ke lumbung (leuit si jimat) dari hasil panen tersebut tiap warga menyumbangkan padi minimal 2-5 (dua sampai lima) ikat (beungkeut) yang di rata-ratakan dengan setandar kilogram sebanyak 10-14,5 kg.

Juni

Sumber : data primer (diolah), 2012

Setiap rangkain kegiatan pelaksanaan huma di Kasepuhan SRI semuanya diawali dengan ritual. Menurut Abah ASNmenta do’a ka Gusti Alloh lan salametan ngirim-do’a ka para leluhur Kasepuhan menta kaberkahana, yang artinya minta do‟a kepada Allah, serta mengirim do‟a kepada para leluhur Kasepuhan minta keberkahannya dan pada ritual selametan tersebut diadakan di Imah Gede yang dihadiri oleh para sesepuh serta incu-putu Kasepuhan SRI. Dalam hal selamatan tersebut dijelaskan oleh Bapak Bahari selaku amil Kasepuhan SRI sebagai berikut:

“Padi hasil panen dari incu-putu tersebut, akan di serahkan kepada Abah sebanyak 2 sampai dengan 5 beungkeut (ikat) sebagai tatali. keperluan (menggaji) para kelembagaan adat seperti Dukun, Paraji, Pamaro, Kokolot Lembur dan lain sebagainya. Walaupun dalam memberikan zakat tersebut tergantung hasil yang dicapai ketika panen padi dari setiap incu-putu.”