ANALISIS PERANAN ANGGARAN BELANJA MODAL

SEBAGAI INVESTASI PEMERINTAH DALAM

PEREKONOMIAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

TAHUN 2005-2009

TITUK INDRAWATI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Analisis Peranan Anggaran Belanja Modal Sebagai Investasi Pemerintah Dalam Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Tahun 2005-2009 adalah karya saya dengan arahan dari Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juni 2011

ABSTRACT

TITUK INDRAWATI. An Analysis of Role of Capital Expenditure as Government Investment on Economic in East Indonesia Year 2005-2009. Under direction of HERMANTO SIREGAR and NUNUNG NURYARTONO.

How important was government investment in enhancing The East Indonesia’s economy? Using a dataset of regional government spending and panel data (First-difference Generalized Method of Moments), it show that regional government in East Indonesia still depend on central government for their government revenue and policy. Fiscal independence from regional government in East Indonesia were low and declining every year. The research also find that government investment especially on infrastructure (irrigation, street, and telecommunication/network) have positive impact for economic growth in East Indonesia. And also have complementer relation with private investment, which mean both investment have contribution on accumulation investment for higher output and aggressive economic growth. These results suggest that regional government must explore their potential resources to increase their own-source revenue (pendapatan asli daerah, or PAD) so they can have higher fiscal independence. Regional government can create favorable environtment to attract private investor so later on it will provide jobs and become source of government revenue.

Keywords: government investment on infrastructure, economic growth, fiscal independence, panel data (FD GMM)

RINGKASAN

TITUK INDRAWATI. Analisis Peranan Anggaran Belanja Modal Sebagai Investasi Pemerintah Dalam Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Tahun 2005-2009. Dibimbing oleh HERMANTO SIREGAR dan NUNUNG NURYARTONO.

Terjadi kesenjangan pembangunan yang sangat tinggi, pada wilayah barat memiliki pembangunan yang cukup pesat yang ditandai dengan tingkat perekonomian yang tinggi dan terjadinya aglomerasi industri dibeberapa daerah, sedangkan pada wilayah timur pembangunan berjalan sangat lambat, yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu tingkat perekonomian yang berjalan lambat dan masih mengandalkan sektor primer sebagai sektor unggulan (Basri, 2009).

Pembangunan yang tidak merata di Indonesia pada dasarnya disebabkan dengan perbedaan kemampuan daerah untuk tumbuh dan berkembang yang salah satunya adalah ketersediaan sarana infrastruktur dasar (Prasetyo, 2010). Hal ini memerlukan peranan pemerintah karena investasi infrastruktur merupakan investasi yang membutuhkan dana besar dengan resiko pengembalian yang tinggi dan waktu pengembalian yang sangat lama, dimana pihak swasta tidak akan melakukannya.

Sebab lain yang dapat menyebabkan pembangunan yang tidak merata di Indonesia adalah daerah itu sendiri yaitu kemampuan dan kesanggupan suatu daerah dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya, yang ditentukan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Perubahan sistem politik pemerintahan di Indonesia, dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi seharusnya membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan daerah. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan bisa merencanakan pembangunan daerahnya. Hal apa saja yang dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian serta membangun daerah. Pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan dan melaksanakan kebijakan anggarannya untuk keperluan dan kepentingan daerah yang bersangkutan.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas maka permasalahan utama yang ingin dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi keuangan yang ada di daerah serta pengaruh investasi pemerintah yang ada dalam perekonomian Indonesia khususnya di wilayah timur. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis kemandirian fiskal yang dimiliki oleh daerah di Kawasan Timur Indonesia untuk dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri; (2) Menganalisis sumbangan investasi pemerintah dalam perekonomian di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2005-2009; (3) Menganalisis dampak yang terjadi antara investasi pemerintah baik secara total maupun menurut jenis yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah dengan perekonomian di Kawasan Timur Indonesia.

Analisis kinerja keuangan daerah diukur menggunakan rasio kemandirian fiskal yang dapat melihat ketergantungan suatu daerah dengan pemerintah pusat. Pada tahun 2005 hingga 2009, rasio kemandirian provinsi di KTI berada di tingkat 0-25 persen yang berarti memiliki pola instruktif dengan pemerintah pusat, tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat masih sangat tinggi. Provinsi di KTI yang memiliki rasio kemandirian daerah tertinggi pada tahun 2009 adalah provinsi yang sudah stabil dan memiliki pendapatan asli daerah terbesar yaitu Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya memiliki rasio kemandirian yang rendah namun juga daerah di KTI memiliki pola yang semakin menurun setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kenaikan PAD yang terjadi di setiap daerah lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan total penerimaan daerah yang membuat penurunan peran (share) PAD terhadap penerimaan daerah.

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya, bersumber dari anggaran yang dimiliki pemerintah daerah atau dengan kata lain penerimaan daerah. Dalam hal ini, investasi pemerintah terbagi atas enam bagian yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; asset tetap lainnya; serta investasi lainnya. Dengan besarnya anggaran suatu pemerintah daerah maka daerah tersebut akan memiliki kemampuan yang besar dalam berinvestasi untuk membangun daerahnya. Anggaran pemerintah dalam melakukan investasi adalah sebesar rata-rata 27,67 persen setiap tahunnya dari total anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Provinsi di KTI yang sedang giat menggalakkan pembangunan dan berinvestasi dalam membangun daerahnya pada tahun 2009 adalah Papua, Sulawesi Selatan dan Papua Barat masing-masing mencapai 6.022,1; 4.188,8; dan 3.206,4 milyar rupiah pada tahun 2009. Khusus untuk Provinsi Papua Barat memang sedang giat membangun dalam rangka mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya sebagai provinsi terbaru yang terbentuk pada tahun 2005.

Hasil estimasi persamaan peranan investasi pemerintah total terhadap pertumbuhan ekonomi di KTI pada periode tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa investasi pemerintah memiliki hubungan yang substitusi dengan investasi swasta. Hal ini disebabkan memang masih sangat terbatas investor swasta akan menginvestasikan pada daerah yang belum berkembang (memiliki return of investment yang lama atau risk investment yang tinggi). Dalam persamaan terlihat yang berperan sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di KTI adalah terpusat pada variabel tenaga kerja dengan elastisitas terbesar yaitu 0,2134 selain pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan produksi KTI masih bersifat padat karya.

2005-2009 adalah investasi pemerintah untuk keperluan irigasi, jalan dan telekomunikasi/jaringan dengan elastisitas 0,1503 dibandingkan elastisitas investasi swasta yang hanya 0,0625. Variabel trade openness pada kedua persamaan menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan pada taraf 1 persen. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya trade openness dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di KTI. Hubungan yang negative memiliki makna bahwa di KTI nilai impor daerah masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai ekspor. Hal ini sangat dimungkinkan karena daerah di KTI masih memerlukan beberapa barang yang tidak dapat disediakan dari daerahnya, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk bahan baku industri yang ada di KTI.

Berdasarkan hasil penelitian maka beberapa arah kebijakan yang disarankan antara lain: (1) untuk meningkatkan PAD perlu mencari alternatif lain dengan melihat kondisi dan potensi daerah masing-masing serta tidak menghambat investor untuk menanamkan modalnya di daerah dan mengembangkan sumber PAD yang non pajak diantaranya membangun BUMD atau usaha milik pemerintah daerah yang profitable, (2) Pemerintah daerah KTI seharusnya tidak meningkatkan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dengan dalih peningkatan PAD. Upaya yang seharusnya dilakukan adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha sehingga mampu menarik investor swasta untuk menanamkan modalnya, yang pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja lokal dan menjadi sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah bahkan seharusnya memberikan insentif dan kemudahan bagi investor melalui kemudahan perijinan, perbaikan infrastruktur perekonomian serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lokal. (3) Pemerintah daerah KTI perlu mengusahakan suatu kebijakan yang dapat mengurangi nilai impor daerah KTI dan meningkatkan nilai ekspor dengan melihat suatu peluang pada perdagangan internasional sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah di KTI. Seperti melakukan substitusi bahan baku industri, himbauan penggunaan produk domestic dan kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang ingin membuat perizinan usaha baru untuk menggunakan bahan baku yang sebagian besar merupakan produksi domestik daerah.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

ANALISIS PERANAN ANGGARAN BELANJA MODAL

SEBAGAI INVESTASI PEMERINTAH DALAM

PEREKONOMIAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

TAHUN 2005-2009

TITUK INDRAWATI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Ekonomi

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Penelitian : Analisis Peranan Anggaran Belanja Modal Sebagai Investasi Pemerintah Dalam Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Tahun 2005-2009

Nama : Tituk Indrawati NRP : H151090334 Program Studi : Ilmu Ekonomi

Disetujui, Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si

Ketua Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu untuk dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian. Topik yang dipilih untuk penelitian ini adalah “Analisis Peranan Anggaran Belanja Modal Sebagai Investasi Pemerintah dalam

Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Tahun 2005-2009”, yang

pelaksanaannya dimulai pada bulan November 2010.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Hermanto Siregar selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Nunung Nuryartono, Ph.D selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyusun tesis ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga diberikan kepada Bapak Nunung Nuryartono, Ph.D selaku ketua program studi dan Ibu Dr. Lukytawati Anggraeni, SP, M.Si yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sebagai pengelola Program Studi Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana IPB. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan Program Magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi di Sekolah Pasca Sarjana IPB.

Akhirnya, besar harapan penulis agar proposal ini dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia khususnya dalam kebijakan fiskal, serta bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Bogor , Juni 2011 Penulis,

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bekasi Jawa Barat pada tanggal 31 Maret 1980 dari bapak H.Darwadji Moertopo dan ibu Hj.Roeslinati. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Saat ini penulis telah menikah dengan M. Zamrisal dan dikaruniai satu orang anak yaitu M Arif Billah.

Penulis menamatkan pendidikan dasar di SD Angkasa IX kemudian melanjutkan ke SMPN 81 Jakarta Timur pada tahun 1992 dan lulus pada tahun 1995. Setelah lulus dari SMPN penulis melanjutkan ke SMAN 81 Jakarta Timur. Pada tahun 1998 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta dan lulus tahun 2002.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... xv

DAFTAR TABEL ... xvii

DAFTAR GAMBAR ... xviii

DAFTAR LAMPIRAN ... xix

I. PENDAHULUAN... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 5

1.3 Tujuan Penelitian ... 7

1.4 Kegunaan Penelitian... 7

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian ... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ... 9

2.1 Tinjauan Teori ... 9

2.1.1 Peranan Pemerintah ... 9

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah ... 10

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi... 17

2.1.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengeluaran Pemerintah ... 24

2.1.5 Investasi Pemerintah ... 26

2.1.6 Desentralisasi Fiskal ... 29

2.1.7 Pengelolaan Keuangan Daerah ... 31

2.1.8 Keterbukaan Dalam Perdagangan (Trade Openness) ... 38

2.2 Regresi Data Panel ... 39

2.2.1 Data Panel Statis ... 41

2.2.1 Data Panel Dinamis ... 49

2.3 Penelitian-Penelitian Terdahulu ... 57

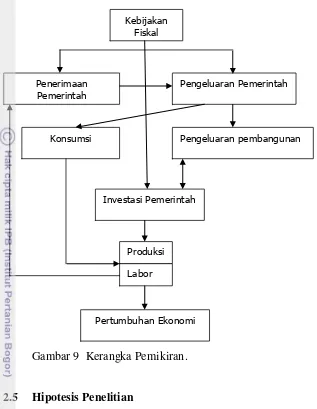

2.4 Kerangka Pemikiran ... 60

2.4 Hipotesis Penelitian ... 61

III. METODE PENELITIAN ... 63

3.1.1 Analisis Deskriptif ... 63

3.1.2 Analisis Rasio Kemandirian Fiskal ... 63

3.1.3 Analisis Data Panel ... 64

3.2 Definisi Operasional ... 67

3.3 Jenis dan Sumber Data ... 69

3.4 Software Analisis yang Digunakan ... 70

IV. KAWASAN TIMUR INDONESIA ... 71

4.1 Kondisi Umum Penelitian ... 71

4.1.1 Kondisi Geografi ... 71

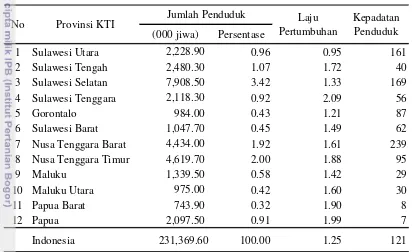

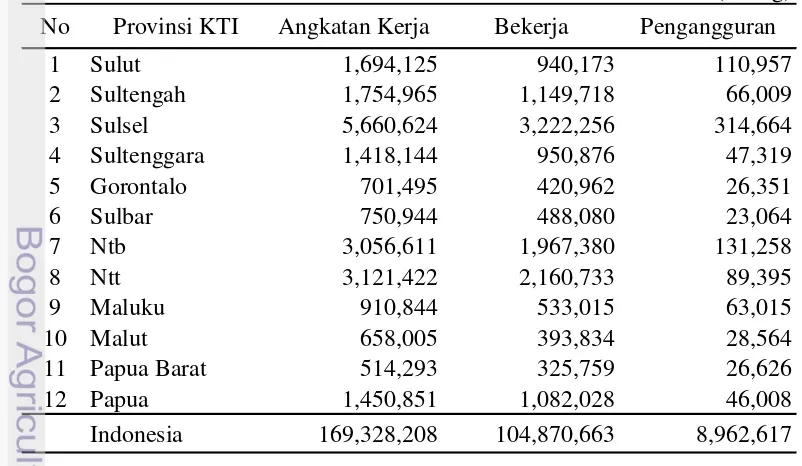

4.1.2 Penduduk ... 72

4.1.3 Kondisi Perekonomian ... 76

4.2 Keuangan Daerah KTI ... 81

4.2.1 Sisi Penerimaan Daerah ... 81

4.2.2 Sisi Pengeluaran Daerah ... 86

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 91

5.1 Kemandirian Fiskal ... 91

5.2 Investasi Daerah ... 96

5.3 Hasil Estimasi... 99

5.3.1 Analisis Peranan Investasi Pemerintah Total terhadap Perekonomian KTI ... 102

5.3.2 Analisis Peranan Investasi Pemerintah untuk Keperluan Infrastruktur terhadap Perekonomian KTI ... 105

VI. KESIMPULAN DAN SARAN... 111

6.1 Kesimpulan ... 111

6.2 Implikasi Kebijakan ... 113

6.3 Saran Penelitian Lebih Lanjut ... 114

DAFTAR PUSTAKA ... 117

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Timur Indonesia

Tahun 2004-2008 (Persen) ... 2

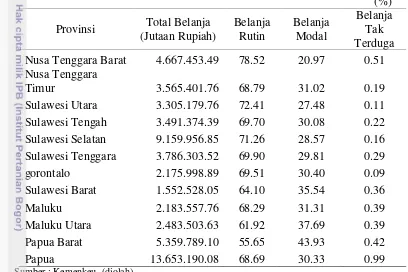

2 Anggaran Belanja Rutin & Modal Kawasan Timur Indonesia 2008 ... 4

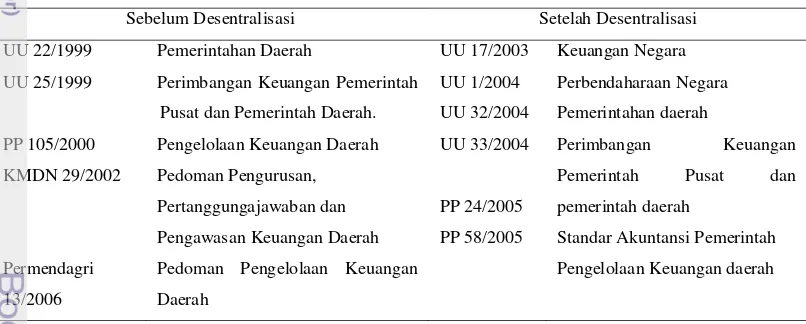

3 Perkembangan Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah ... 32

4 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah... 64

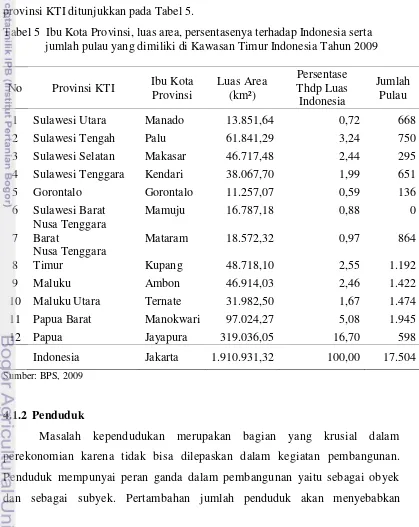

5 Ibukota Provinsi, Luas Area, Persentasenya terhadap Indonesia serta Jumlah Pulau yang dimiliki di KTI Tahun 2009 ... 72

6 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Di Wilayah KTI Tahun 2009 ... 73

7 Angkatan Kerja, Jumlah Orang Bekerja dan Jumlah Pengangguran di Wilayah KTI Tahun 2009 ... 75

8 Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2000 Menurut Provinsi di KTI Tahun 2005-2009 (Milyar Rupiah) ... 76

9 Kontribusi Sektor Menurut Provinsi di KTI Tahun 2009 (Persen) ... 80

10 Penerimaan Daerah di KTI Tahun 2005-2009 (Jutaan Rupiah)... 82

11 Penerimaan Daerah KTI Menurut Sumbernya Tahun 2005-2009 (Jutaan Rupiah) ... 83

12 Total Belanja KTI Tahun 2005-2009 (Jutaan Rupiah) ... 87

13 Total Belanja Provinsi di KTI Tahun 2005-2009 (Jutaan Rupiah) ... 89

14 Pendapatan Asli Daerah KTI Tahun 2005-2009 (Jutaan Rupiah) ... 92

15 Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi KTI Tahun 2005-2009 (Persen) ... 93

16 Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Persen) ... 94

17 Investasi Pemerintah Daerah KTI Tahun 2005-2009 (Jutaan Rupiah) ... 98

18 Hasil Estimasi Peranan Investasi Pemerintah Total Menggunakan Metode Data Panel Statis dan Dinamis ... 103

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

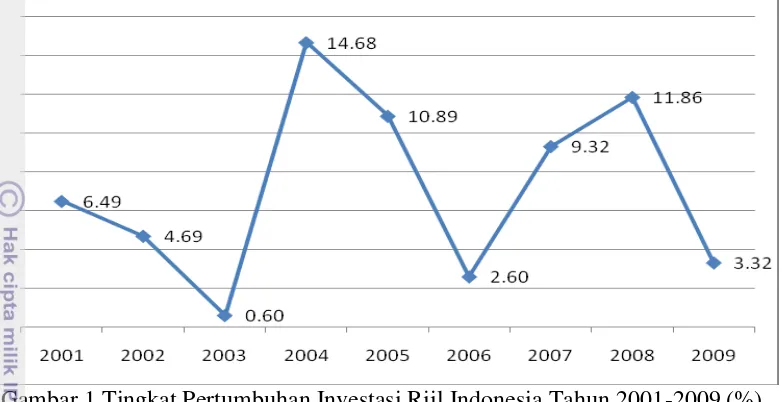

1 Tingkat Pertumbuhan Investasi Riil Indonesia Tahun 2001-2009 ... 6

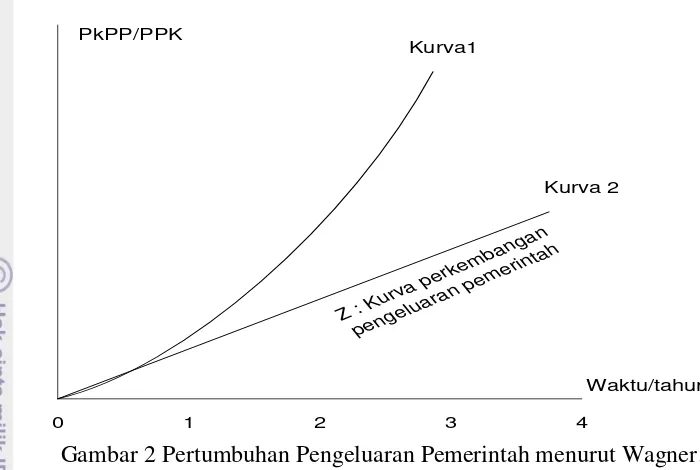

2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner ... 14

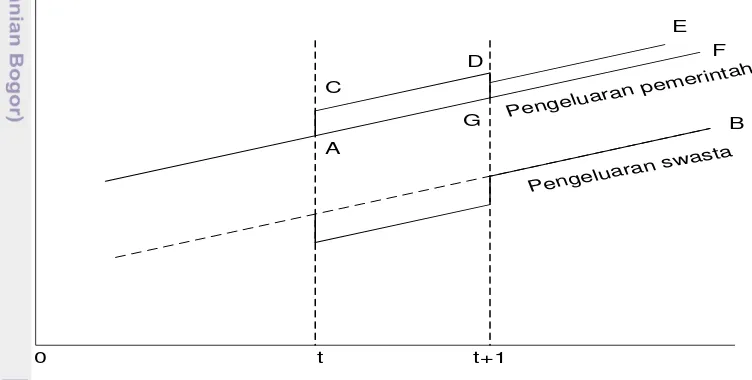

3 Teori Peacock dan Wiseman ... 15

4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah... 17

5 Investasi Aktual Dan Break-Even ... 23

6 Hubungan Antara Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Porsi Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDB ... 26

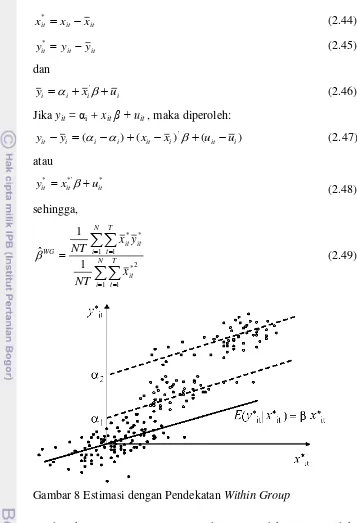

7 Estimasi dengan Pendekatan Pooled Least Square ... 44

8 Estimasi dengan Pendekatan Within Group ... 45

9 Kerangka Pemikiran ... 61

10 Laju Pertumbuhan Provinsi di KTI Tahun 2005-2009 ... 77

11 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB KTI Tahun 2005-2009 ... 79

12 Pos DAU dan DAK Menurut Provinsi di KTI Tahun 2007-2009 ... 84

13 Kontribusi PAD Provinsi dengan Penerimaan Daerah Terbesar Yaitu Sulawesi Selatan dan Papua Tahun 2005-2009 ... 86

14 Alokasi Belanja Pada Total Belanja KTI Tahun 2009 (Persen) ... 88

15 Distribusi Anggaran Provinsi di KTI Tahun 2009 ... 97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1 Pengujian Regresi (Ordinary Least Square) untuk Persamaan dengan

Variabel Investasi Pemerintah Total ... 121 2 Pengujian Panel Statis Fixed Effect untuk Persamaan dengan Variabel

Investasi Pemerintah Total ... 122 3 Pengujian Panel Statis Random Effect untuk Persamaan dengan Variabel

Investasi Pemerintah Total ... 123 4 Uji Kebaikan (Uji Hausman) antara Fixed dan Random Effect untuk

Persamaan dengan Variabel Investasi Pemerintah Total ... 124 5 Pengujian Panel Dinamis (FD-GMM) untuk Persamaan dengan Variabel

Investasi Pemerintah Total ... 125 6 Pengujian Regresi (Ordinary Least Square) untuk Persamaan dengan

Variabel Investasi Pemerintah untuk Keperluan Infrastruktur ... 126 7 Pengujian Panel Statis Fixed Effect untuk Persamaan dengan Variabel

Investasi Pemerintah untuk Keperluan Infrastruktur ... 127 8 Pengujian Panel Statis Random Effect untuk Persamaan dengan Variabel

Investasi Pemerintah untuk Keperluan Infrastruktur ... 128 9 Uji Kebaikan (Uji Hausman) antara Fixed dan Random Effect untuk

Persamaan dengan Variabel Investasi Pemerintah untuk Keperluan

Infrastruktur ... 129 10 Pengujian Panel Dinamis (FD-GMM) untuk Persamaan dengan Variabel

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 kawasan pembangunan yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang terdiri dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Bali serta Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang terdiri dari Pulau Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Timur. Dari kedua wilayah tersebut terdapat kesenjangan pembangunan yang sangat tinggi, pada wilayah barat memiliki pembangunan yang cukup pesat yang ditandai dengan tingkat perekonomian yang tinggi dan terjadinya aglomerasi industri dibeberapa daerah. Sedangkan pada wilayah timur pembangunan berjalan sangat lambat, yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu tingkat perekonomian yang berjalan lambat dan masih mengandalkan sektor primer sebagai sektor unggulan (Basri, 2009).

Ketimpangan ini dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. Data BPS pada tahun 2008 mengenai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi menunjukkan bahwa terjadi pemusatan kegiatan ekonomi di Pulau Jawa. Pulau yang luasnya hanya mencapai 7 persen dari luas Indonesia ini mendominasi sekitar 58,79 persen dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatera menguasai sekitar 23,29 persen, Kalimantan menguasai 10,51 persen, Sulawesi menguasai 4,21 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masing-masing hanya 1,35; 0,24; 1,60 persen. Sementara itu, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2008 sebesar 6,17 persen, provinsi di Sumatera sebesar 4,96 persen, Kalimantan sebesar 3,14 persen, Sulawesi sebesar 6,88 persen, provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar 5,04 persen. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antar wilayah.

masih terbatasnya sarana dan prasarana transportasi untuk memudahkan aksesibilitas; bencana alam; masih rendahnya kualitas hidup masyarakat; serta masih rawannya ancaman separatisme. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab pembangunan di kawasan timur Indonesia berjalan lambat karena masih minimnya sarana dan prasarana/infrastruktur dasar, sumber daya manusia yang rendah, serta industrialisasi yang belum berkembang.

Salah satunya dengan indikator nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas sumber daya manusia, terlihat pada Tabel 1. Ada perbedaan nilai rata-rata IPM pada wilayah barat sebesar 72,2 persen pada tahun 2008 dibandingkan pada wilayah timur yang hanya mencapai 68,6 persen. Pada wilayah barat, nilai IPM merata diatas 70 persen hampir di seluruh provinsi. Sedangkan pada wilayah timur, hanya Sulawesi dan Maluku yang mempunyai nilai IPM diatas 70 persen.

Tabel 1 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Timur Indonesia Tahun 2004-2008

(%)

PROVINSI IPM

2004 2005 2006 2007 2008

Nusa Tenggara Barat 60,6 62,4 63,0 63,7 64,1 Nusa Tenggara Timur 62,7 63,6 64,8 65,4 66,2 Sulawesi Utara 73,4 74,2 74,4 74,7 75,2 Sulawesi Tengah 67,3 68,5 68,8 69,3 70,1 Sulawesi Selatan 67,8 68,1 68,8 69,6 70,2 Sulawesi Tenggara 66,7 67,5 67,8 68,3 69,0

Gorontalo 65,4 67,5 68,0 68,8 69,3

Sulawesi Barat 64,4 65,7 67,1 67,7 68,6

Maluku 69,0 69,2 69,7 70,0 70,4

Maluku Utara 66,4 67,0 67,5 67,8 68,2

Papua Barat 63,7 64,8 66,1 67,3 68,0

Papua 60,9 62,1 62,8 63,4 64,0

Sumber : BPS (diolah)

investasi untuk masuk ke daerah tersebut sehingga dapat menjadi lebih cepat berkembang. Penyediaan sarana infrastruktur dasar ini dilakukan oleh pemerintah karena investasi ini membutuhkan dana yang sangat besar dengan resiko pengembalian yang tinggi dan waktu pengembaliannya sangat lama. Oleh sebab itu pemerintah berperan menanamkan investasi khususnya investasi publik, sebagai fungsi yang meliputi pengalokasian sumber daya, distribusi pendapatan hingga menciptakan stabilitas perekonomian. Investasi ini juga memiliki arti bahwa investasi dilakukan pada sektor publik yaitu sektor pelayanan pemerintah secara umum dan perusahaan non-keuangan seperti jasa transportasi; jalan kereta api, pesawat terbang atau jasa-jasa publik lainnya. Pada pelaksanaannya. investasi pemerintah berdampingan dengan investasi swasta. Investasi pemerintah sangat dibutuhkan sebagai stimulus investasi swasta, memberi arah. serta sasaran pembangunan bangsa sehingga mampu menangkap preferensi masyarakat demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan.

Pengeluaran pemerintah yang digambarkan pada APBN/APBD yang bertujuan untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN/APBD terbagi atas dua kelompok utama yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dari keduanya, pengeluaran terbesar adalah pengeluaran rutin yaitu sekitar 60 persen terhadap total pengeluaran sementara 40 persennya digunakan untuk pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin meliputi belanja pegawai, barang, pemeliharaan. perjalanan dinas, pinjaman beserta bunga, dan subsidi yang kesemua jenis tersebut mempunyai sifat pengeluaran konsumsi. Sedangkan pengeluaran pembangunan terbagi menurut sektor-sektor pembangunan yang lebih bersifat sebagai investasi atau modal pemerintah.

atau ditambah dalam menciptakan anggaran pembangunan yang efektif dan efisien. Dengan adanya otonomi daerah maka daerah memiliki kewenangan dalam menyusun anggaran terutama yang terkait dengan investasi pemerintah sehingga daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya serta investasi tersebut tepat guna.

Tabel 2 Anggaran Belanja Rutin & Modal di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2008

(%)

Provinsi Total Belanja (Jutaan Rupiah)

Belanja Rutin

Belanja Modal

Belanja Tak Terduga Nusa Tenggara Barat 4.667.453.49 78.52 20.97 0.51 Nusa Tenggara

Timur 3.565.401.76 68.79 31.02 0.19

Sulawesi Utara 3.305.179.76 72.41 27.48 0.11 Sulawesi Tengah 3.491.374.39 69.70 30.08 0.22 Sulawesi Selatan 9.159.956.85 71.26 28.57 0.16 Sulawesi Tenggara 3.786.303.52 69.90 29.81 0.29

gorontalo 2.175.998.89 69.51 30.40 0.09

Sulawesi Barat 1.552.528.05 64.10 35.54 0.36

Maluku 2.183.557.76 68.29 31.31 0.39

Maluku Utara 2.483.503.63 61.92 37.69 0.39

Papua Barat 5.359.789.10 55.65 43.93 0.42

Papua 13.653.190.08 68.69 30.33 0.99

Sumber : Kemenkeu. (diolah)

pengeluaran pemerintah berperan hanya dalam konsumsi, tidak atau belum dapat meningkatkan atau menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dengan wilayah barat Indonesia.

Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah timur agar dapat mengurangi kesenjangan pembangunan yang terjadi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 adalah dengan meningkatkan koordinasi antar-provinsi. daya saing serta perubahan manajemen publik yang responsif terhadap tantangan. potensi dan masalah daerah. Langkah ini memerlukan kesiapan pemerintah daerah yang bersangkutan (Nanga M, 2005), untuk itu diperlukan peranan pemerintah dalam hal ini APBD sebagai modal atau investasi publik dalam membangun daerah. Beberapa tahun terakhir ini. nilai pengeluaran pemerintah daerah di wilayah timur meningkat namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia tidak mengalami peningkatan sesuai yang direncanakan.

1.2. Perumusan Masalah

Investasi merupakan salah satu komponen yang membentuk PDB yang mempunyai definisi modal yang digunakan seseorang atau perusahaan untuk memberikan manfaat di masa yang akan datang. Selama tahun 2000 hingga 2009, Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan investasi riil yang terus menurun. Hal ini merupakan masalah yang serius, karena apabila investasi turun maka kegiatan produksi secara nasional akan turun dan mengakibatkan secara langsung nilai output juga turun. Apabila nilai output ini turun terus menerus. akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi yang merosot tajam. Penurunan nilai investasi dapat kita lihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Tingkat Pertumbuhan Investasi Riil Indonesia Tahun 2001-2009 (%).

Pembangunan yang tidak merata di Indonesia pada dasarnya disebabkan dengan perbedaan kemampuan daerah untuk tumbuh dan berkembang yang salah satunya adalah ketersediaan sarana infrastruktur dasar (Munnel AH, 1992 dan Perkins P, 2005). Hal ini memerlukan peranan pemerintah karena investasi infrastruktur merupakan investasi yang membutuhkan dana besar dengan resiko pengembalian yang tinggi dan waktu pengembalian yang sangat lama. dimana pihak swasta tidak akan melakukannya.

Sebab lain yang dapat menyebabkan pembangunan yang tidak merata di Indonesia adalah daerah itu sendiri yaitu kemampuan dan kesanggupan suatu daerah dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya. yang ditentukan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Perubahan sistem politik pemerintahan di Indonesia, dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi seharusnya membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan daerah. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan bisa merencanakan pembangunan daerahnya. Hal apa saja yang dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian serta membangun daerah (Adi PH, 2006). Pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan dan melaksanakan kebijakan anggarannya untuk keperluan dan kepentingan daerah yang bersangkutan.

daerah serta pengaruh investasi pemerintah yang ada dalam perekonomian Indonesia khususnya di wilayah timur. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kemandirian fiskal yang dimiliki oleh daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia sehingga dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri?

2. Bagaimana peran investasi pemerintah dalam perekonomian Kawasan Timur Indonesia?

3. Bagaimanakah dampak investasi pemerintah baik secara total maupun khusus untuk infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi ataupun peningkatan output di Kawasan Timur Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada intinya bertujuan untuk:

1. Menganalisis kemandirian fiskal yang dimiliki oleh daerah di Kawasan Timur Indonesia untuk dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

2. Menganalisis peran investasi pemerintah dalam perekonomian di Kawasan Timur Indonesia selama 2005-2009.

3. Menganalisis dampak yang terjadi antara investasi pemerintah baik secara total maupun khusus untuk infrastruktur dalam perekonomian di Kawasan Timur Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri juga bagi pihak-pihak lain.

2. Bagi penulis yaitu meningkatkan pengetahuan. wawasan dan memberikan pemahaman yang semakin mendalam tentang investasi pemerintah.

3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukan agar lebih memprioritaskan dan menentukan apa yang akan dilakukan sehubungan dengan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi pada pembaca mengenai kondisi terkini tentang pengaruh investasi pemerintah terhadap pembangunan perekonomian.

1.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah timur Indonesia dengan menggunakan data time series tahunan yaitu pada data ouput yang didekati dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan investasi pemerintah yang dimaksud adalah investasi yang didekati dengan menggunakan data belanja modal atau belanja pembangunan pada anggaran dan keuangan daerah yang di agregasi dari fiskal provinsi dan kabupaten/kota. Model yang digunakan yaitu analisis data panel dengan rentang waktu lima tahun antara tahun 2005 hingga 2009.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Teori-Teori

2.1.1 Peranan Pemerintah

Pemerintah adalah satu institusi yang dapat melakukan beberapa hal lebih baik dari swasta atau individu. Fungsi pemerintah menurut Stiglitz (2000) ada tiga hal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Tiga hal yang relevan dengan keuangan negara adalah redistribusi pendapatan, penyediaan barang publik, dan perlindungan sosial (Gramlich, 1990).

Alasan peranan pemerintah dibutuhkan dalam perekonomian adalah:

1 Untuk menyediakan legal system atau peraturan-peraturan yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta

2. Untuk mengkoreksi bila terjadi kegagalan pasar, adapun kegagalan pasar diantaranya:

a. Kompetisi tidak sempurna. Dalam pasar yang tidak sempurna dan cenderung monopoli, harga yang terjadi biasanya lebih tinggi dan jumlah produksi lebih sedikit. Pemerintah diharapkan dapat mengatur dan memperbaiki agar kesejahteraan masyarakat tidak berkurang.

b. Barang publik mempunyai karakteristik non excludable dan non rivalry. Dengan adanya sifat barang publik seperti itu maka akan timbul fenomena free rider artinya orang akan berlomba-lomba untuk tidak membayar dalam menikmati barang tersebut. Sistem penyediaan barang seperti ini tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta, sehingga pemerintah yang menyediakannya.

c. Ekternalitas pasar bersifat selfish sehingga yang dipikirkan adalah meminimalkan biaya sedangkan dampak secara tidak langsung seperti dampak sosial tidak diperhitungkan.

menyediakannya. Pemerintah yang harus menyediakan informasi cuaca tersebut.

Salah satu fungsi utama pemerintah adalah fungsi distribusi, kekuatan dan mekanisme pasar diyakini tidak akan pernah menghasilkan distribusi pendapatan yang merata. Padahal, distribusi pendapatan yang relatif merata merupakan satu fenomena yang diinginkan oleh masyarakat secara umum. Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa terdapat pembagian pendapatan yang lebih merata di antara kelompok-kelompok masyarakat.

Analisis Keynes dalam The General Theory, mengemukakan bahwa pemerintah dapat menggunakan kekuatan perpajakan dan pengeluaran untuk meningkatkan pengeluaran agregat (dan karenanya merangsang keluaran agregat) dalam resesi dan depresi. Pemerintah dapat memengaruhi perekonomian makro salah satunya adalah dengan investasi yang dilakukan oleh dan untuk sektor public.

Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dari luar negeri. Pada tahun 1980-an, peranan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomian sangat besar karena masih memiliki hasil dari ekspor minyak bumi yang masih memiliki harga tinggi. Namun pada tahun 1980 akhir hingga sekarang, peranan pemerintah mulai berkurang. Ini disebabkan banyaknya fenomena investasi yang dilakukan oleh swasta. Dengan demikian, tercatat bahwa pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yaitu investasi pemerintah pada khususnya APBN (Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara).

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

pembangunan ini sebagian besar berasal dari luar negeri baik berupa kredit komersial maupun pinjaman dengan syarat pengembalian lunak.

Kondisi perbandingan antara pengeluaran dan penerimaan tersebut dapat berupa (i) anggaran surplus, bila penerimaan lebih besar dari pengeluaran, (ii) anggaran berimbang, bila penerimaan sama dengan pengeluaran, dan (iii) anggaran defisit bila penerimaan lebih kecil dari pengeluaran.

Pemerintah mengambil kebijakan melaksanakan anggaran berimbang untuk menghindari terjadinya inflasi yang tinggi. Kebijakan tersebut tetap dianut hingga sekarang, meskipun dalam pelaksanaannya seringkali kebijakan tersebut belum direalisasikan dengan baik.

a. Dampak Perubahan Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah dapat memengaruhi tingkat output keseimbangan dengan menambah atau mengurangi pengeluarannya. Besarnya efek perubahan pengeluaran pemerintah adalah sama dengan pengaruh perubahan investasi (Io)

atau konsumsi otonomous (Co), sehingga dampak perubahan pengeluaran

pemerintah terhadap perekonomian dapat ditulis sebagai:

ΔY = ΔG / (1-b), (2.1)

dimana b = Marginal Propensity to Consume (MPC)

b. Pengaruh Pajak terhadap Keseimbangan Ekonomi

Kebijakan fiskal bertujuan mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik, dengan demikian dampaknya terhadap keseimbangan harus dipahami. Salah satu cara paling mudah dengan melihat pengaruh pajak terhadap output keseimbangan. Pajak nominal, pertama kali memengaruhi pendapatan disposable. Jika pendapatan adalah Y dan pajak nominal adalah T, maka pendapatan disposable adalah :

Yd = Y – T (2.2)

Fungsi konsumsi menurut model Keynes adalah

C = Co + b Yd (2.3)

Dengan adanya pajak nominal, maka Yd = Y - T, sehingga fungsi konsumsi

menjadi: C = Co + b (Y - T), (2.4)

Dengan demikian fungsi keseimbangan menjadi

Y = AE = Ao – bT + bY (2.6)

Y (1 - b) = Ao– bT (2.7)

Y = (Ao - bT) / (1-b) (2.8)

sehingga hubungan antara perubahan pajak nominal (ΔT) dengan perubahan pendapatan keseimbangan (ΔY) adalah

ΔY = - bΔT / (1-b) (2.9)

Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan menjadi tiga golongan (Mangkoesoebroto, 1997), yaitu:

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi.

Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wagner yang mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “The Law of Expanding State Expenditure”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner diformulasikan sebagai berikut:

< < … < (2.10)

PkPP : Pengeluaran pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita (PDB / jumlah penduduk) 1,β,…,n : jangka waktu (tahun)

Z : Ku rva pe

rkemb anga

n

peng eluara

n peme rintah

Kurva1

Kurva 2 PkPP/PPK

Waktu/tahun

[image:31.595.119.469.75.310.2]0 1 2 3 4

Gambar 2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner.

3. Teori Peacock dan Wiseman.

Teori yang didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Perang tidak hanya dibiayai dengan pajak, akan tetapi pemerintah juga melakukan pinjaman ke negara lain. Akibatnya setelah perang sebetulnya pemerintah dapat kembali menurunkan tarif pajak, namun tidak dilakukan karena pemerintah masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Pengeluar

an pemerintah

Pengeluar

an swasta

0 t t+1

PDB

A

G B

C

D

E F

[image:32.595.110.486.392.582.2]Gambar 3 Teori Peacock dan Wiseman.

normal maka tingkat pajak tidak turun kembali pada tingkat sebelum terjadinya perang. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 3.

Dalam keadaan normal dari tahun t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap PDB naik sebagaimana ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah naik sebesar AC dan kemudian naik seperti ditunjukkan garis CD. Setelah perang selesai pada tahun t+1 pengeluaran pemerintah tidak turun ke G, yaitu tingkat pengeluaran pemerintah apabila tidak terjadi perang. Hal ini disebabkan karena setelah perang pemerintah memerlukan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan perang. Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi masyarakat, sehingga tingkat toleransi pajak naik dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat.

Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidak berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga sebagaimana terlihat pada Gambar 4.

Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

0 Tahun PDB

Wagner, Solow, Musgrave

Peacock dan Wiseman

Gambar 4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.

2.1.3`Teori Pertumbuhan Ekonomi

1 Model Ekonomi Keynesian

Peran investasi termasuk investasi infrastruktur dalam aktivitas ekonomi dapat dipisahkan atas perannya sebagai komponen pengeluaran agregat dan perannya dalam proses produksi. Investasi merupakan bagian dari komponen pengeluaran agregat, sedangkan stok kapital fisik seperti infrastruktur merupakan bagian dari faktor produksi dalam fungsi produksi sektoral atau agregat. Berdasarkan katagori tersebut, penjelasan teoritis mengenai peran investasi akan dilihat dari sisi permintaan dalam sebuah model makroekonomi dan sisi penawaran yang direpresentasikan oleh model pertumbuhan ekonomi. Pada bagian ini akan diuraikan teori sisi permintaan yaitu model ekonomi makro Keynesian.

Model ekonomi makro Keynesian merupakan teori yang menjelaskan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek dengan menfokuskan perhatiannya pada sisi pengeluaran agregat. Identitas Produk Nasional Bruto (PNB) standar Keynesian, dapat diilustrasikan sebagai berikut:

C + I + G + (X-M) = PNB = C + S + T + Rf (2.11)

Keterangan:

C : total pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap barang dan jasa I : investasi

(X – M) : ekspor bersih barang dan jasa S : tabungan swasta bruto

T : penerimaan pajak bersih

Rf : total pembayaran transfer ke luar negeri

Identitas di atas menunjukkan bahwa kondisi ekuilibrium dicapai ketika total pengeluaran agregat sama dengan total pendapatan agregat dan keduanya sama dengan total nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian. Pada posisi keseimbangan, nilai ekspor bersih sama dengan total pembayaran ke luar negeri, sehingga kedua komponen ini dapat dikeluarkan untuk penyederhanaan identitas pendapatan nasional, sebagai berikut:

C + I + G = PNB = C + S + T (2.12)

Seluruh komponen pengeluaran dan pendapatan agregat apabila dideflasikan terhadap tingkat harga umum yang berlaku, diperoleh identitas pendapatan nasional dalam nilai riil sebagai berikut:

c + i + g = y = c + s + t (2.13)

Keterangan:

t = t’y; t‘ > 0

c = c’yd; c’ > 0 s = s’yd ; s’ > 0

i i ;

g g ;

yd = y – ty;

Seluruh komponen pengeluaran agregat apabila disubstitusikan ke sisi pengeluaran pada persamaan asal akan diperoleh pengeluaran agregat riil sebagai berikut:

g i ty y c

y ( ) (2.14)

Derivasi total pendapatan nasional, y, terhadap komponen-komponen c, t, g dan i pada persamaan diatas dan menyusunnya kembali akan menghasilkan efek pengganda (multiplier) pendapatan dari perubahan peubah eksogenus investasi swasta dan pengeluaran pemerintah sebagai berikut:

) (

) 1 ( 1

1

g d i d t c

dy

(2.15)

Pada persamaan diatas, setiap perubahan peubah eksogenus investasi swasta dan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan perubahan pendapatan nasional sebesar hasil kali angka pengganda dengan kenaikan komponen pengeluaran tersebut. Besarnya dampak kenaikan investasi dan pengeluaran pemerintah tergantung pada MPC dan MPT. Semakin besar MPC dan semakin kecil MPT maka semakin besar dampak perubahannya terhadap pendapatan nasional.

2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Pada model Domar, dinyatakan bahwa pertumbuhan permintaan agregat sama dengan investasi (I) dikalikan dengan besaran multiplier (1/s). Sedangkan pertumbuhan kapasitas produksi (penawaran agregat) sama dengan investasi (I) dibagi rasio kapital output (k). Melalui manipulasi matematis diperoleh laju pertumbuhan investasi yang diperlukan agar dapat menyamakan laju pertumbuhan permintaan agregat dengan laju pertumbuhan penawaran, yaitu sebesar rasio MPS (Marjinal Propensity to Save=s) terhadap COR (Capital Output Rasio=k) atau dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:

k s I

I K

K Y

Y

(2.16)

Keterangan:

Y Y

= laju pertumbuhan permintaan agregat atau output

K K

= laju peningkatan stok kapital (penawaran agregat)

I I

= laju peningkatan investasi

Menurut Harrod, pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan atas pertumbuhan aktual, pertumbuhan yang diinginkan dan pertumbuhan alamiah. Pertumbuhan aktual (the actual growth =ΔY/Y) adalah laju pertumbuhan sesungguhnya yang besarnya ditentukan oleh rasio tabungan-output (S/Y) dan rasio tambahan kapital-output (ΔK/ΔY). Kedua besaran ini dianggap konstan dan melalui manipulasi matematis akan sama dengan tabungan. Pada tingkat laju pertumbuhan aktual, output aktual tidak selalu sama dengan output potensial.

(aktual dan potensial), permintaan agregat, stok kapital, dan investasi tumbuh pada tingkat yang sama.

Perekonomian berada pada posisi keseimbangan ketika laju pertumbuhan aktual sama dengan laju pertumbuhan yang menjamin kapasitas penuh, yaitu laju pertumbuhan ekuilibrium jangka panjang. Perekonomian akan mengalami kelebihan kapasitas yang akibatnya dapat menciptakan depresi jangka panjang apabila laju pertumbuhan aktual lebih kecil daripada laju pertumbuhan yang menjamin kapasitas penuh. Jika permintaan agregat tumbuh sangat cepat sehingga laju pertumbuhan aktual melebihi laju pertumbuhan yang menjamin kapasitas penuh maka perekonomian akan mengalami inflasi tinggi jangka panjang. Ketidakseimbangan yang terjadi pada perekonomian baik karena depresi maupun inflasi, tidak ada mekanisme otomatis yang dapat membawa perekonomian pada kondisi keseimbangan.

Kondisi ekuilibrium sangat jarang terjadi, sehingga Harrod sampai pada kesimpulan teorema ketidakseimbangan (disequilibrium theorem) yang menyatakan bahwa di dalam proses pertumbuhan ekonomi terkandung unsur ketidakstabilan yang sewaktu-waktu dapat mengganggu keadaan ekuilibrium. Selama proses pertumbuhan ekonomi berlangsung, tidak ada kekuatan yang secara otomatis dapat membawa penyimpangan tersebut kembali kepada kondisi ekuilibrium.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang hanya dapat tercapai melalui intervensi pemerintah lewat kebijakan fiskal dan moneter untuk menanggulangi gangguan penyimpangan dan ketidakstabilan. Kedua kebijakan ini sangat berperan untuk meningkatkan investasi dalam sektor infrastruktur yang akan meningkatkan permintaan agregat dalam jangka pendek dan memperluas kapasitas produksi serta menjamin keberlanjutan proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow

sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output atau produksi barang dan jasa per kapita yang berlangsung dalam jangka panjang. Peningkatan output per kapita terjadi sebagai hasil dari interaksi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi tersebut terdiri dari tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan kemajuan teknologi. Sebagian besar teori pertumbuhan ekonomi menfokuskan perhatiannya pada peran kapital, tenaga kerja dan kemajuan teknologi.

Secara umum pemikiran neoklasik didasarkan atas asumsi fungsi produksi kontinu yang bersifat constant returns to scale, pasar bebas yang bersaing sempurna, faktor produksi yang mobile, adanya kemungkinan substitusi di antara faktor produksi, serta anggapan tabungan yang identik dengan investasi (Todaro 2006). Berdasarkan asumsi tersebut, aktivitas perekonomian secara otomatis akan mencapai stabilitas pertumbuhan pada ekuilibriumnya dalam jangka panjang.

Solow memandang proses pertumbuhan ekonomi dengan menempatkan pentingnya peran kemajuan teknologi dalam proses produksi. Model Solow diformulasikan atas anggapan bahwa unsur waktu dianggap terkandung dalam komponen kapital, tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Selain itu, kemajuan teknologi dianggap terkandung dalam tenaga kerja yang disebut tenaga kerja efektif (effective labor), labor augmenting atau Harrod-nuetral.

Fungsi produksi bersifat constant returns to scale sehingga output akan meningkat dengan proporsi yang sama apabila kapital dan tenaga kerja digandakan dan input-output yang baru digunakan sepenting input yang telah ada. Input selain kapital, tenaga kerja dan pengetahuan diasumsikan tidak penting. Berdasarkan anggapan tersebut model Solow diformulasikan sebagai suatu hubungan fungsional dimana output per tenaga kerja efektif sebagai fungsi dari kapital per tenaga kerja efektif, yaitu:

y = f(k) (2.17)

Keterangan:

y = output per tenaga kerja efektif (Y/AL) k = kapital per tenaga kerja efektif (K/AL) Y = output

L = tenaga kerja

A = efektivitas tenaga kerja (pengetahuan) AL = tenaga kerja efektif (labor augmented)

Menurut Solow output nasional hanya digunakan untuk dua tujuan yaitu konsumsi dan investasi. Bagian output yang digunakan untuk tujuan investasi bersumber dari tabungan. Sebagai proses akumulasi modal, satu unit investasi menghasilkan satu unit tambahan kapital baru, sedangkan kapital yang lama mengalami penyusutan. Tingkat perubahan stok kapital per unit tenaga kerja efektif merupakan selisih antara perubahan investasi aktual dengan perubahan investasi break-even (yaitu investasi yang diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja dan ilmu pengetahuan serta menggantikan penyusutan kapital yang lama sehingga jumlah stok kapital per tenaga kerja efektif yang ada tetap terpelihara).

k*

Investasi break even

Investasi aktual

In

ves

ta

si

p

er

u

ni

t t

en

ag

a

ker

ja

e

fe

kt

if

Modal per tenaga kerja efektif K

Sumber: Mankiw 2007

Gambar 5 Investasi Aktual Dan Break-Even.

kerja efektif keseimbangan atau laju pertumbuhannya positif. Pada tingkat stok kapital per tenaga kerja efektif yang tinggi, investasi aktual per unit tenaga kerja lebih kecil dari investasi break-even dan tingkat produktivitas stok kapital per tenaga kerja efektif sangat rendah sehingga jumlahnya menurun ke posisi stok kapital per tenaga kerja keseimbangan atau laju pertumbuhannya negatif. Stok kapital per tenaga kerja efektif selalu konvergen ke posisi keseimbangannya di titik k*.

Setelah konvergensi tercapai, laju pertumbuhan stok kapital per tenaga kerja efektif mencapai nol karena pada posisi keseimbangan perubahan investasi aktual sama dengan perubahan investasi break-even. Pada posisi ini stok kapital total, tenaga kerja efektif dan output total tumbuh pada tingkat yang sama yaitu sebesar jumlah pertumbuhan tenaga kerja efektif dan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Stok kapital per tenaga kerja dan total output per tenaga kerja tumbuh sebesar pertumbuhan ilmu pengetahuan. Pemikiran Solow di atas menunjukkan bahwa perekonomian senantiasa akan konvergen secara otomatis menuju pertumbuhan yang berimbang, yaitu suatu situasi dimana setiap peubah tumbuh pada tingkat yang konstan. Pada pertumbuhan yang berimbang, pertumbuhan output per tenaga kerja hanya ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi. Di sinilah peran penting kemajuan teknologi dalam proses pertumbuhan ekonomi menurut pandangan Solow.

2.1.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengeluaran Pemerintah

y = f(k,g) = Ak1-αgα (2.18)

dimana g adalah kuantitas barang dan jasa perkapita yang dibeli oleh pemerintah, yang diasumsikan tidak ada pungutan biaya apapun (user charges), y adalah output perkapita, dan k adalah stok modal perkapita serta diasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan (constant return to scale). Jika diasumsikan total pembelanjaan pemerintah dibiayai oleh pendapatan pajak maka dapat dituliskan berikut:

g = T = y = Ak1-α

gα (2.19)

Apabila persamaan fungsi produksi diubah menjadi produktivitas marjinal modal maka:

fk = A(1 - α)(g/k)α (2.20)

jika total pembelanjaan pemerintah dibiayai oleh pendapatan pajak pada tingkat di substitusikan dengan persamaan di atas maka dapat dituliskan sebagai berikut:

y = kA1/1- α α /1- α (2.21)

dimana bahwa rasio input g dan k adalah sebagai berikut: g/k = (g/y)(y/k) = (y/k) = (A ) 1- α

(2.22)

Nilai untuk produktivitas marjinal modal dapat dituliskan kembali sebagai berikut:

fk = (1 –α)A1 /1- α α /1- α (2.23)

Oleh karena itu, solusi untuk tingkat pertumbuhan output per kapita dapat ditentukan sebagai berikut:

y = c/c = (1- ) [(1 –α)A1 /1- α α /1- α - ρ] (2.24)

Pada persamaan di atas, bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh alokasi pembelanjaan publik dan tingkat pajak, sama halnya dengan individu memaksimalkan pertumbuhan konsumsi yang berkaitan dengan tingkat pertumbuhan dari output dan modal.

model dapat disimpulkan bahwa: peningkatan porsi pengeluaran pemerintah terhadap PDB sampai pada tingkat tertentu memberikan pengaruh yang lebih tinggi pada pertumbuhan, namun pada porsi yang lebih tinggi lagi (melebihi tingkat optimal) maka porsi pemerintah semakin besar akan berdampak lebih rendah bahkan dapat mencapai nol. Secara grafis dapat dilihat pada Gambar 6

dibawah ini.

Gambar 6 Hubungan Antara Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Porsi Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDB.

2.1.5 Investasi Pemerintah

Investasi merupakan salah satu komponen atau variabel yang membentuk GDP. Definisi dari investasi itu sendiri adalah suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (benefit) dimasa-masa yang akan datang. Investasi ini dikelompokan menjadi dua menurut sumbernya, yaitu investasi yang dilakukan oleh sektor swasta (private investment) dan sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah (public investment). Sedangkan menurut wujudnya terbagi atas fisik dan non-fisik. Investasi pemerintah yang berwujud fisik seperti investasi pada infrastruktur umum, social capital, listrik, transportasi massa dan komunikasi umum. Sedangkan yang berwujud non-fisik adalah pemberian beasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya pemerintah (pegawai pemerintahan).

Dari kedua investasi berdasarkan sumbernya yaitu investasi pemerintah dan swasta mempunyai suatu hubungan. Jika investasi pemerintah dan investasi

g

t

T

in

g

k

at

Pert

u

mb

u

h

an

E

k

o

n

o

m

i

swasta mempunyai hubungan substitusi sempurna, maka peningkatan investasi pemerintah akan memiliki pengaruh yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana pengaruh dari investasi swasta. Namun bisa juga kondisi ini menyebabkan crowding out, dimana investasi pemerintah menggantikan investasi swasta. Ada dua pendapat yaitu menurut Keynesian masalah crowding out ini bukan merupakan sesuatu hal yang penting namun menurut David Aschauer yang berdasarkan teori Neo Klasik yaitu adanya kemungkinan bahwa investasi pemerintah akan mendorong meningkatnya investasi swasta yang akan bertambah tinggi produktivitas modal swasta dari akumulasi modal melalui modal yang berasal dari pemerintah.

Selain hubungan keduanya juga memiliki perbedaan, yaitu investasi pemerintah lebih bersifat mendahulukan kepentingan masyarakat banyak dan untuk sesuatu yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan investasi swasta sudah dipengaruhi dengan mencari keuntungan yang sesuai dengan investasi/modal yang ditanamkan (lebih terfokus pada tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan).

Dalam model Barro diasumsikan bahwa aktivitas pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Diketahui fungsi produksi Cobb Douglas yang didalamnya secara eksplisit terdapat modal pemerintah sebagai berikut:

Yt = At Ltα Kt-1 KGt-1 (2.25)

dengan variabel agregat output (Yt), produktivitas (At), input tenaga kerja (Lt),

dan variabel modal swasta yang didapatkan dari modal sektor swasta yang bukan konstruksi perumahan (K), serta modal pemerintah (KG) dimana t adalah merepresentasikan periode waktu sedangkan α, , adalah parameter. Dan adanya hubungan antara investasi swasta serta pemerintah, yaitu memiliki hubungan substitusi sempurna ataupun komplementer yang sering disebut dengan istilah crowding-in dan crowding-out.

tingkat bunga karena adanya stimulus fiskal. Besaran turunnya dampak pengganda tergantung pada hal-hal berikut (Abimanyu, 2005):

a. Sensitivitas investasi terhadap tingkat bunga, naiknya sensitivitas investasi terhadap tingkat bunga akan menurunkan koefisien pengganda. Namun demikian, apabila investasi merupakan fungsi positif dari pendapatan, maka angka pengganda tidak terlalu berpengaruh.

b. Hubungan antara permintaan uang dengan tingkat bunga dan pendapatan. Semakin besar pengaruh tingkat bunga terhadap permintaan uang, akan semakin menekan besarnya dampak pengganda, sebaliknya dengan kenaikan pendapatan.

c. Tingkat keterbukaan ekonomi dan sistem nilai tukar yang digunakan. Keterbukaan ekonomi menimbulkan peluang substitusi permintaan, dari domestik menjadi impor, sehingga memperkecil dampak kebijakan fiskal yang diharapkan. Terkait dengan sistem nilai tukar, sistem nilai tukar fleksibel yang digunakan dapat meningkatkan crowding out, sehingga menurunkan efektivitas stimulus fiskal.

d. Flesibelitas harga berpengaruh secara negatif terhadap besarnya pengganda. e. Rational expectation, apabila kebijakan stimulus fiskal ditempuh secara

permanen, maka hal tersebut akan menimbulkan harapan akan naiknya tingkat bunga dan menguatnya nilai tukar. Sehingga stimulus fiskal menjadi kurang efektif, karena mempunyai crowding out yang cukup besar.

f. Pandangan Ricardian equivalen, kebijakan fiskal tidak memengaruhi pendapatan permanen dan pola konsumsi masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pola pikir masyarakat yang berpendapat bahwa kenaikan pendapatan dari stimulus fiskal pasti akan diikuti dengan kenaikan pajak dimasa yang akan datang.

2.1.6 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi akan diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Bird, 2000).

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi, karena apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan di sektor publik, maka harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa subsidi/bantuan maupun pinjaman dari pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk surcharge of taxes, pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, antara lain fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Stiglitz, 2000). Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam memengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan dalam mengatur distribusi pendapatan. Fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam memengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga. Dalam hal ini pemerintah menggunakan kebijakan anggaran untuk mengurangi pengangguran, kestabilan harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut Halim (2007) akan berjalan dengan baik dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya Pemerintah Pusat yang capable dalam melakukan pengawasan dan enforcement.

melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah. 3. Stabilitas politik yang kondusif.

4. Proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, dimana pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya harus transparan serta pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan memengaruhi keputusan-keputusan tersebut.

5. Desain kebijakan keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan pemerintah

6. Kualitas sumberdaya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran sebelumnya yang merupakan peran pemerintah pusat.

Salah satu teori yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout (1996) yang dikenal sebagai "The Tiebout Model" yang terkenal dengan ungkapannya "Love it or leave it" (Stiglitz, 2000). Tiebout menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyarakat lokal dengan pemerintah daerahnya. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah lokal melalui DPRD-nya. Hipotesis tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat potensi untuk mencapai efisiensi ekonomi (maximizing social welfare) dalam penyediaan barang publik pada tingkat lokal (Stiglitz, 2000).

desentralisasi dalam pengambilan keputusan publik yang diperdebatkan antara pemerintah lokal dengan DPRD-nya.

2.1.7 Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah berubah seiring dengan adanya desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007:23). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pada pasal 66 ayat 1, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, menggunakan konsep nilai uang (value for money) dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang telah ditetapkan (PP. Nomor 105 tahun 2000, pasal 8). Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimumkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainya. Ketiga aspek tersebut meliputi : 1. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah

2. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.

3. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan. Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut :

1. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber