KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN

TARAF HIDUP MASYARAKAT PEDESAAN SEKITAR

INDUSTRI PERKEBUNAN

FITRI HILMI HIKMAYANTI

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Keberlanjutan Kelembagaan Ekonomi dan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Sekitar Industri Perkebunan adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2015

Fitri Hilmi Hikmayanti

ABSTRAK

FITRI HILMI HIKMAYANTI. Keberlanjutan Kelembagaan Ekonomi dan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Sekitar Industri Perkebunan. Dibimbing oleh FREDIAN TONNY NASDIAN.

Pengembangan industri perkebunan di pedesaan merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini berkaitan dengan perkembangan kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis sejarah perkembangan industri perkebunan, 2) Mengidentifikasi kelembagaan ekonomi masyarakat, 3) Menganalisis tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi, 4) Menganalisis taraf hidup masyarakat dan 5) Menganalisis hubungan tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi dengan taraf hidup. Penelitian dilakukan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dengan survei kepada 30 responden dan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada informan. Hasil penelitian menunjukan hubungan yang lemah dan moderat antara tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi dan tingkat taraf hidup masyarakat Desa Cigudeg.

Kata kunci: Industri Perkebunan, Kelembagaan Ekonomi, Taraf Hidup

ABSTRACT

FITRI HILMI HIKMAYANTI. Economic Institutional Sustainability and Standard Living of Rural Communities around Plantation Industries. Supervised by FREDIAN TONNY NASDIAN.

Plantation industry development in rural areas is one of the development activities to improve the economic growth. This is related to the economic institutional development of communities around the plantation industries. This research aims to 1) analyze historical development of plantation, 2) Identify the economic institutions, 3) to analyze the level of economic institutional, 4) analyzing people's lives and 5) analyze the relationship between the level of institutional sustainability of the economy with people's lives around the plantation. The study was conducted in Cigudeg Village, District Cigudeg, Bogor Regency, West Java Province. This research method using a combination of quantitative approach with a survey of 30 respondents and qualitative depth interviews with informants. The results showed a weak and moderate correlation between the level of economic institutional sustainability and the level of people's lives Cigudeg village.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN

TARAF HIDUP MASYARAKAT PEDESAAN SEKITAR

INDUSTRI PERKEBUNAN

FITRI HILMI HIKMAYANTI

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Keberlanjutan Kelembagaan Ekonomi dan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Sekitar Industri Perkebunan Nama : Fitri Hilmi Hikmayanti

NIM : I34110010

Disetujui oleh

Ir Fredian Tonny Nasdian, MS Pembimbing

Dketahui oleh

Dr Ir Siti Amanah, MSc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keberlanjutan Kelembagaan Ekonomi dan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Sekitar Industri Perkebunan”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Penelitian yang ditulis dalam skripsi ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan sekitar industri perkebunan serta hubungannya dengan tingkat taraf hidup masyarakat di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ir Fredian Tonny Nasdian, MS sebagai pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran membangun selama proses penulisan hingga penyelesaian skripsi ini. Kepada Martua Sihaloho, SP, MSi selaku dosen uji petik, Dr Ir Saharuddin, MSi selaku dosen penguji utama skripsi serta Ir Sutisna Riyanto, MS selaku dosen penguji skripsi wakil departemen yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulisan skripsi ini. Selain itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak PTPN VIII Kebun Cikasungka dan Desa Cigudeg yang telah bersedia membantu dalam penelusuran data penelitian ini. Penulis juga menyampaikan hormat dan terimakasih kepada Ibunda Yoyoh Cahyati dan Ayahanda Dana Sulaeman selaku orang tua tercinta penulis atas doa dan dukungan moril baik materil yang diberikan serta adik tersayang Irsyad Lukmanul Hakim, Muhammah Azhar dan seluruh keuarga tercinta. Tidak lupa juga penulis sampaikan terimakasih kepada teman-teman satu perjuangan di Departemen SKPM 48, akselerasi SKPM 48, Apri, Rika, Nata, Lydia, Balqis serta Atik selaku rekan satu dosen pembimbing skripsi, akang teteh keluarga Gentra Kaheman yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada pihak perpustakaan FEMA (PLASMA) dan Perpustakaan IPB (LSI) karena telah menyediakan berbagai sumber pustaka yang menunjang penulisan skripsi ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Januari 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xvii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Masalah Penelitian 3

Tujuan Penelitian 4

Kegunaan Penelitan 5

PENDEKATAN TEORITIS 7

Tinjauan Pustaka 7

Perkembangan Industri Perkebunan 7

Karakteristik Masyarakat dan Kebudayaan Perkebunan 8 Konsep Kelembagaan dan Keberlanjutan Kelembagaan 9

Kelembagaan Ekonomi 12

Taraf Hidup 13

Kerangka Pemikiran 14

Hipotesis Penelitian 16

Definisi Operasional 16

PENDEKATAN LAPANGAN 19

Lokasi dan Waktu Penelitian 19

Teknik Pengambilan Responden dan Informan 21

Teknik Pengumpulan Data 22

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 23

PROFIL LOKASI PENELITIAN 25

Profil Desa Cigudeg 25

Kondisi Geografis 26

Struktur Sosial 26

Pendidikan 28

Kondisi Ekonomi 28

Pola Kebudayaan 31

Pola Adaptasi Sosioekologi 32

Profil Perkebunan 33

Gambaran Umum Perusahaan 33

Struktur Perkebunan 35

PROSES PERKEMBANGAN INDUSTRI PERKEBUNAN 39

Sejarah Industri Perkebunan PTPN VIII Kebun Cikasungka di Desa Cigudeg 39 Peranan Perkebunan terhadap Masyarakat Sekitar 41

Ikhtisar 43

KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR INDUSTRI

PERKEBUNAN 45

Kelembagaan Kemitraan 45

Kelembagaan Koperasi 48

Kelembagaan Paguyuban 51

Ikhtisar 53

KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT

SEKITAR INDUSTRI PERKEBUNAN 55

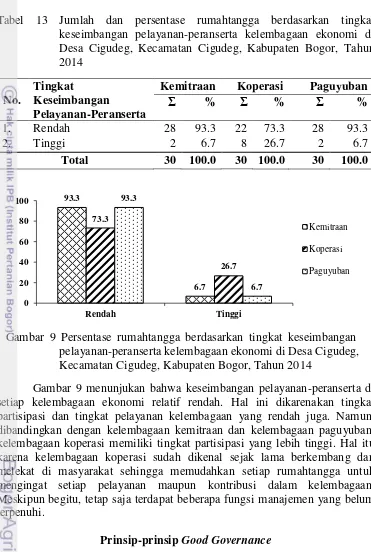

Keseimbangan Pelayanan-Peranserta 55

Tingkat Pelayanan 55

Tingkat Partisipasi 56

Prinsip-prinsip Good Governance 58

Tingkat Akuntabilitas 58

Tingkat Transparansi 60

Ikhtisar 65

TARAF HIDUP MASYARAKAT SEKITAR INDUSTRI PERKEBUNAN 67

Tingkat Pendapatan 67

Tingkat Pengeluaran 69

Kondisi Perumahan 71

Tingkat Kepemilikan Barang dan Aset 74

Tingkat Kesehatan 76

Tingkat Pendidikan 77

Hubungan Sosial 79

HUBUNGAN KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN EKONOMI DENGAN

TARAF HIDUP MASYARAKAT 85

Ikhtisar 88

SIMPULAN DAN SARAN 89

Simpulan 89

Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN 95

DAFTAR TABEL

1 Jumlah perusahaan perkebunan besar menurut jenis tanaman, tahun

2008-2012 1

2 Perkembangan perkebunan di Indonesia berdasarkan periode waktu 7 3 Indikator pengukuran taraf hidup berdasarkan beberapa sumber 14 4 Pendekatan lapang yang digunakan berdasarkan tujuan penelitian 19

5 Jadwal pelaksanaan penelitian 20

6 Jenis data, metode pengumpulan data dan sumber data penelitian 23 7 Jumlah penduduk Desa Cigudeg berdasarkan tingkat pendidikan,

tahun 2010 28

8 Jumlah penduduk Desa Cigudeg berdasarkan usiadan jenis kelamin,

tahun 2014 30

9 Registrasi penduduk masuk dan keluar Desa Cigudeg berdasarkan

tahun 30

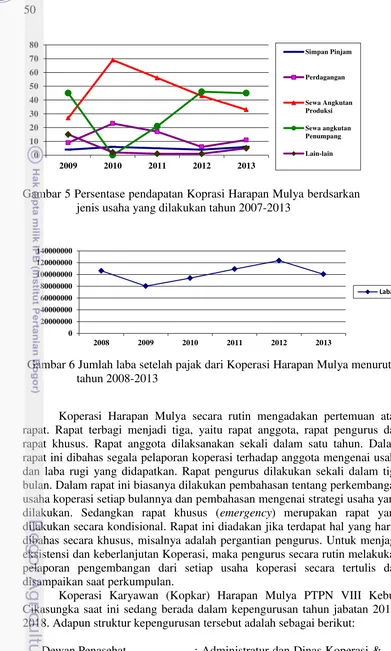

10 Persentasi pendapatan Koprasi Harapan Mulya berdsarkan jnis usaha

yang dilakukan tahun 2007-2013 49

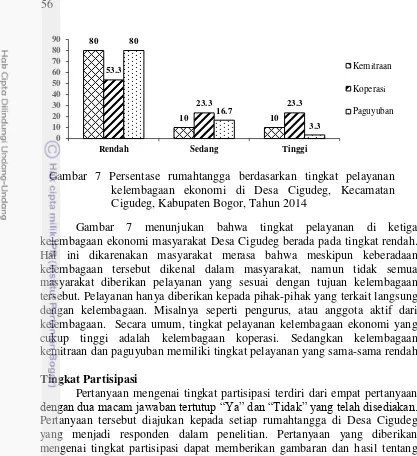

11 Jumlah dan persentase rumahtangga berdasarkan tingkat pelayanan kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 55

12 Jumlah dan persentase rumahtangga berdasarkan tingkat partisipasi kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 57

13 Jumlah dan persentase rumahtangga berdasarkan tingkat keseimbangan pelayanan-peranserta kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 58 14 Jumlah dan persentase rumahtangga berdasarkan tingkat

akuntabilitas pada kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 59 15 Jumlah dan persentase rumahtangga berdasarkan tingkat transparansi

pada kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 61

16 Jumlah dan persentase rumahtangga berdasarkan tingkat berfungsinya good governance pada kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 61 17 Jumlah dan persentase rumahtangga berdasarkan tingkat

keberlanjutan kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan

Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 63

18 Jumlah dan persentase rumahtangga yang menilai kelembagaan menurut tipe kelembagaan dan tipologi di Desa Cigudeg, Kecamatan

Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 64

19 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut tingkat pendapatan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 67

21 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut tingkat pengeluaran di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 70

22 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut tingkat pengeluaran dan sektor lapangan pekerjaan utama di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 71 23 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut

kondisi perumahan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 72

24 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut kondisi perumahan dan sektor lapangan pekerjaan utama di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 73 25 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut

tingkat kepemilikan barang dan aset di Desa Cigudeg, Kecamatan

Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 74

26 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut tingkat kepemilikan barang serta aset dan sektor lapangan pekerjaan utama di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor,

Tahun 2014 75

27 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut tingkat kesehatan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten

Bogor, Tahun 2014 76

28 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut tingkat kesehatan dan sektor lapangan pekerjaan utama di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 77 29 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut

tingkat pendidikan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 78

30 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut tingkat pendidikan dan sektor lapangan pekerjaan utama di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 79 31 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut

tingkat hubungan sosial di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 80

32 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut tingkat hubungan sosial dan sektor lapangan pekerjaan utama di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 81 33 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut

tingkat taraf hidup di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 81

34 Jumlah dan persentase rumahtangga sekitar perkebunan menurut taraf hidup dan sektor lapangan pekerjaan utama di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 82 35 Jumlah dan persentase rumahtangga berdasarkan tingkat

keberlanjutan kelembagaan ekonomi kemitraan dan tingkat taraf hidup di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor,

36 Jumlah dan persentase rumahtangga berdasarkan tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi koperasi dan tingkat taraf hidup di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor,

Tahun 2014 86

37 Jumlah dan persentase rumahtangga berdasarkan tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi paguyuban dan tingkat taraf hidup di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor,

DAFTAR GAMBAR

1 Tipologi Kelembagaan 11

2 Kerangka pemikiran penelitian 15

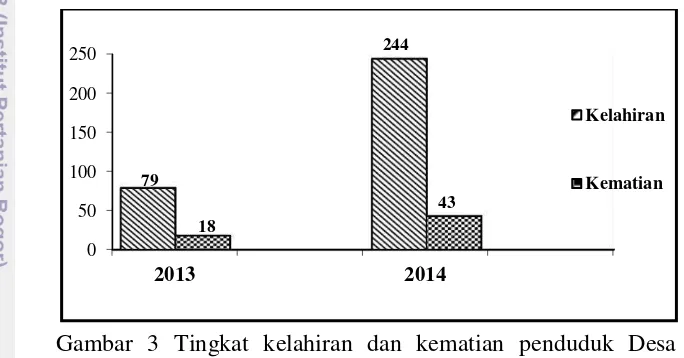

3 Tingkat kelahiran dan kematian penduduk Desa Cigudeg, tahun

2013-2014 31

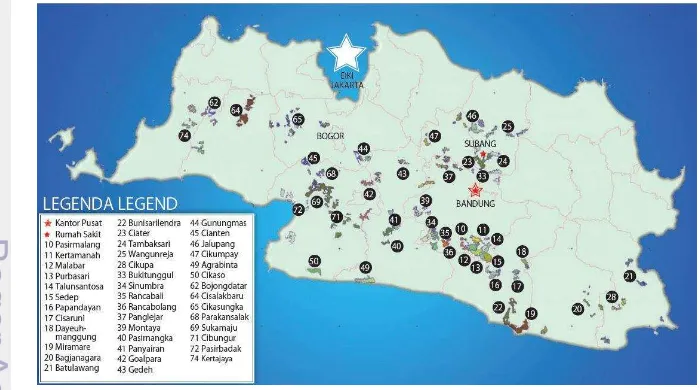

4 Peta operasi PTPN VIII 35

5 Persentase pendapatan Koprasi Harapan Mulya berdsarkan jenis

usaha yang dilakukan tahun 2007-2013 50

6 Jumlah laba setelah pajak dari Koperasi Harapan Mulya menurut

tahun 2008-2013 50

7 Persentase rumahtangga berdasarkan tingkat pelayanan kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 56

8 Persentase rumahtangga berdasarkan tingkat partisipasi kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 57

9 Persentase rumahtangga berdasarkan tingkat keseimbangan pelayanan-peranserta kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 58 10 Persentase rumahtangga berdasarkan tingkat akuntabilitas

kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 59

11 Persentase rumahtangga berdasarkan tingkat transparansi kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 61

12 Persentase rumahtangga berdasarkan tingkat berfungsinya prinsip

good governance pada kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Tahun 2014 62 13 Persentase rumahtangga berdasarkan tingkat keberlanjutan

kelembagaan ekonomi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 63

14 Tipologi Kelembagaan ekonomi menurut tipe kelembagaan dan tipologi di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor,

Tahun 2014 64

15 Persentase rumahtangga sekitar perkebunan berdasarkan tingkat pendapatan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten

Bogor, Tahun 2014 68

16 Persentase rumahtangga sekitar perkebunan berdasarkan tingkat pengeluaran di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten

Bogor, Tahun 2014 70

17 Persentase rumahtangga sekitar perkebunan berdasarkan kondisi perumahan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten

Bogor, Tahun 2014 73

19 Persentase rumahtangga sekitar perkebunan berdasarkan tingkat kesehatan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten

Bogor, Tahun 2014 76

20 Persentase rumahtangga sekitar perkebunan berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten

Bogor, Tahun 2014 78

21 Persentase rumahtangga sekitar perkebunan berdasarkan tingkat hubungan sosial di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor, Tahun 2014 80

22 Persentase rumahtangga sekitar perkebunan berdasarkan tingkat taraf hidup di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten

DAFTAR LAMPIRAN

1 Sketsa Desa Cigudeg 95

2 Kerangka sampling 96

3 Kuesioner penelitian 98

4 Panduan wawancara mendalam 103

5 Tulisan tematik 106

6 Uji korelasi tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi dan tingkat taraf hidup masyarakat pedesaan sekitar industri perkebunan 113

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan industri perkebunan di Indonesia merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian. Peningkatan perekonomian di sektor perkebunan ini didukung kuat oleh komoditi perkebunan yang sabagian besar masih berskala ekspor. Sampai saat ini sektor industri perkebunan masih menjadi sektor yang diandalkan dan dianggap sangat menguntungkan. Oleh karena itu perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat pesat, terutama untuk komoditi kelapa sawit. Menurut data BPS, perkembangan jumlah perusahaan industri perkebunan besar di indosnesia terus meningkat. Peningkatan tersebut ditunjukan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Jumlah perusahaan perkebunan besar menurut jenis tanaman, tahun 2008-2012

No. Jenis Tanaman 2008 2009 2010 2011 2012

1. Karet 406 404 379 383 332

2. Kelapa 154 154 137 125 111

3. Kelapa sawit 1146 1151 1176 1217 1510

4. Kopi 109 111 119 122 97

5. Kakao 129 129 118 116 87

Sumber: Hasil Survei Perusahaan Perkebunan, BPS (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa dari lima besar komoditi perkebunan, perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki perkembangan jumlah yang paling besar. Hal itu disebabkan karena komoditi kelapa sawit selain memiliki potensi pasar yang menguntungkan juga memiliki jangka waktu produksi yang lebih pendek dan rentan terhadap perubahan musim dibandndingkan komoditi lainnya. Menurut Kartodirjo dan Suryo (1994) industri perkebunan mulai bekembang di Nusantara dalam bentuk usaha-usaha perkebunan berskala besar sejak awal abad ke-19. Saat menjelang kemerdekaan Indonesia, para pelaku usaha dari Belanda, Inggris, Belgia dan lainnya mulai membuka perkebunan-perkebunan karet, teh, kopi, tebu, kina serta rempah-rempah lengkap dengan fasilitas pengolahannya terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Berkembangnya perkebunan pada masa itu telah mendorong terbukanya wilayah baru yang terpencil, berkembangnya sarana dan prasarana umum serta kolonisasi.1 Sektor industri perkebunan saat ini tidak hanya dikelola oleh negara, namun juga oleh perkebunan rakyat dan swasta. Pada tahun 2003, luas areal perkebunan rakyat mencapai 1827 ribu ha

1

2

(34,9%), perkebunan negara seluas 645 ribu ha (12,3%), dan perkebunan besar swasta seluas 2627 ribu ha (52,8%).2

Kegiatan pembukaan lahan untuk mengembangkan industri perkebunan sebagian besar dilakukan di daerah pedesaan. Oleh karena itu masyarakat pedesaan sekitar perkebunan mau tidak mau harus menerima pengaruh dari perkembangan industri perkebunan tersebut. Kartodirjo dan Suryo (1994) juga mengungkapkan bahwa karakretistik lokasi industri perkebunan cenderung dekat dengan pemukiman warga. Hal itu tiada lain dimaksudkan untuk memudahkan dalam menyerap tenaga kerja perkebunan. Pengaruh utama yang diterima masyarakat dengan masuknya industri perkebunan adalah perubahan pada sektor ekonomi, yaitu pekerjaan atau matapencaharian. Namun, peluang kerja yang dimiliki masyarakat desa ternyata tidak hanya sebatas dapat masuk ke sektor industri perkebunan. Bermacam sumber pendapatan lain yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu (Syahza 2005). Perkembangan industri perkebunan yang pesat menyebabkan daerah-daerah pedesaan sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat pedesaan meningkat, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga.

Dari segi pembangunan devisa negara, sektor perkebunan memang telah membantu pertumbuhan ekonomi Nasional. Hal itu dijabarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 pasal 4 yang menyebutkan bahwa perkebunan memiliki fungsi ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan Nasional. Selain itu juga memiliki fungsi sosial budaya, yaitu

sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dengan begitu, pembangunan industri perkebunan di pedesaan dapat dikatakan berfungsi jika kehadirannya dapat memberikan sumbangan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Seringkali untuk mewujudkan fungsi tersebut, perusahaan industri perkebunan membuat suatu program kemitraan baik di bidang sosial ekonomi maupun lingkungan dengan masyarakat sekitar tempat operasi perusahaan. Disisi lain kehadiran sistem ekonomi perkebunan di Indonesia telah merubah masyarakat sekitar perkebunan secara signifikan. Mata pencaharian masyarakat menjadi berubah, yang pada dulunya hanya sebagai petani biasa, sekarang menjadi semakin beragam. Rosyani (2009) menemukan terdapat suatu kondisi hidup yang belum berkelanjutan pada masyarakat pedesaan yang dipengaruhi oleh hadirnya industri perkebunan di sekitar mereka. Masyarakat cenderung tergantung pada kelembagaan ekonomi perkebunan yang memosisikan masyarakat sebagai buruh perkebunan.

Salah satu pembangunan industri perkebunan ini juga terjadi di Kabupaten Bogor. Kebun Cikasungka merupakan salah satu industri perkebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (Persero) yang berlokasi di Kecamatan Cigudeg, Kabupetan Bogor, Provinsi

2

3 Jawa Barat. Pada awalnya PTPN VIII merupakan PT Perkebunan XI Jakarta, namun berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 236 tanggal 08 Januari berubah berubah nama menjadi PTPN VIII. Salah satu desa yang digunakan sebagai areal pertanaman adalah Desa Cigudeg. Masyarakat sekitar Desa Cigudeg menerima beberapa pengaruh dari kehadiran perkebunan kelapa sawit tersebut. Masyarakat Cigudeg juga diduga telah banyak mengalami berbagai perubahan dalam segala aspek seperti ekonomi, sosial dan budaya termasuk kelembagaan ekonominya.

Dalam hal ini, telah banyak membuktikan bahwa perubahan yang paling menonjol dari masyarakat sekitar perkebunan adalah di bidang ekonomi, termasuk juga perubahan pada kelembagaan ekonominya. Jika kelembagaan merupakan suatu tata aturan atau prilaku masyarakat yang terpola untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan ekonomi menjadi hal yang sangat penting pada masyarakat pedesaan untuk mengatur tata perekonomian di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan kelembagaan ekonomi yang berkembang pada masyarakat sekitar perkebunan. Kelembagaan ekonomi pada masyarakat sekitar perkebunan dapat terbentuk atas pengaruh dari keberadaan perkebunan maupun terbentuk dan berkembang diluar pengaruh perkebunan. Untuk melihat perkembangan dari kelembagaan ekonomi pada masyarakat sekitar perkebunan tersebut, dapat dikaji dari tingkat keberlanjutan kelembagaannya. Tingkat keberlanjutan kelembagaan tersebut akan menggambarkan kekuatan suatu kelembagaan untuk dapat bertahan pada masyarakat. Kelembagaan ekonomi pada masyarakat akan memberikan hubungan pada kondisi hidup atau tingkat taraf hidup masyarakat tersebut. Sehingga menarik kemudian untuk mengkaji sejauh mana tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi dan hubungannya dengan tingkat taraf hidup masyarakat pedesaan sekitar industri perkebunnan PTPN VIII Kebun Cikasungka di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor?

Masalah Penelitian

Sejarah perkebunan di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh kolonialisasi ternyata telah membekali para pengusaha di sektor perkebunan untuk selalu mengembangkan usahanya. Pengembangan tersebut salah satunya dilakukan dengan membuka areal atau lahan baru untuk dijadikan lahan industri perkebunan. Oleh karena itu penting bagi penulis untuk menganalisis bagaimana sejarah perkembangan industri perkebunan yang terjadi di pedesaan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor?

4

baru. Struktur baru tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan kelembagaan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Maka, penulis akan mengidentifikai bagaimana kelembagaan ekonomi yang terdapat pada masyarakat sekitar industri perkebunan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor?

Suatu kelembagaan masyarakat pedesaan akan memberikan pengaruh pada pola kehidupan yang dijalankan. Perkembangan industri perkebunan di pedesaan merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan suatu kegiatan pembangunan salah satunya dapat ditentukan oleh keberlanjutan kelembagaan yang ada didalamnya. Begitu juga untuk menganalisis pembangunan industri perkebunan yang dilakukan di sekitar Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dapat dilakukan dengan menganalisis tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi pada masyarakat pedesaan sekitar perkebunan. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk untuk menganalisis bagaimana tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi pada masyarakat pedesaan sekitar industri perkebunan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor?

Fungsi perkebunan juga dijelaskan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ekonomi wilayah. Dalam hal ini pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PTPN VIII pada Kebun Cikasungka di Desa Cigudeg juga harus dilihat implikasinya bagi taraf hidup masyarakat pedesaan sekitar perkebunan. Oleh karena itu, penulis penting manganalisis bagaimana taraf hidup masyarakat sekitar industri perkebunan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor?

Industri perkebunan merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan. Beberapa penelitian sebelumnya seperti Syahza (2005) serta Susila dan Setiawan (2011) menyebutkan bahwa industri perkebunan telah mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat sekitarnya. Selanjutnya mengenai kegiatan industrialisasi di pedesaan, Sundar dan Srinivasan (2009) menyebutkan bahwa terdapat hubungan inustrialisasi dengan kelembagaan di pedesaan. Oleh karena itu, peneliti juga ingin menganalisis bagaimana hubungan tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi dengan tingkat taraf hidup masyarakat sekitar industri perkebunan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian seperti disebutkan sebelumnya yaitu:

1. Menganalisis sejarah perkembangan industri perkebunan yang terdapat di pedesaan Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

5 3. Menganalisis tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi pada masyarakat pedesaan sekitar industri perkebunan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

4. Menganalisis taraf hidup masyarakat sekitar industri perkebunan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

5. Manganalisis hubungan tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi dengan tingkat taraf hidup masyarakat sekitar industri perkebunan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Kegunaan Penelitan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berminat maupun terkait dengan masalah industri perkebunan, terutama bagi:

1. Peneliti dan civitas akademika yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai industri perkebunan dalam kaitannya dengan perkembangannya di pedesaan, perubahan pada masyarakat disekitarnya terutama tentang kelembagaan ekonominya dan tingkat taraf hidup masyarakatnya.

2. Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam hal merespon perkembangan industri perkebunan di pedesaan.

3. Pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan pedoman dan kebijakan khususya yang terkait dengan bidang industri perkebunan.

7

PENDEKATAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Perkembangan Industri Perkebunan

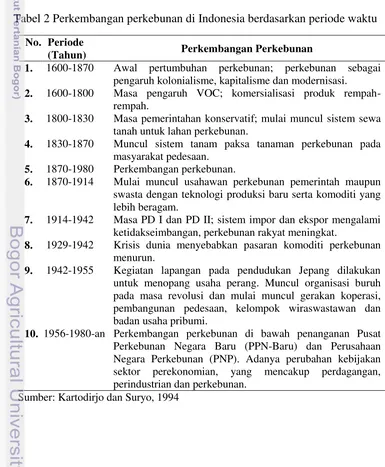

Kehadiran perkebunan di Negara-negara sedang berkembang umumnya sebagai perkembangan kapitalisme agraris barat yang diperkenalkan malalui sistem perekonomian kolonial. Menurut Kartodirjo dan Suryo (1994), perkebunan pada awalnya hadir sebagai sistem perekonomian baru yang semula belum dikenal, yaitu sistem perekonomian pertanian komersial yang bercorak kolonial. Sebagai sistem perekonomian pertanian baru, sistem perkebunan telah memperkenalkan berbagai pembaharuan dalam sistem perekonomian pertanian yang membawa dampak perubahan penting terhadap kehidupan masyarakat tanah jajahan atau negara-negara berkembang. Sejalan dengan Lauer (2003) yang mengungkap tentang industrialisasi di Negara berkembang, perkembangan perkebunan di Indonesia juga erat kaitannya dengan proses modernisasi. Sejarah perkembangan perkebunan di Indonesia dari waktu ke waktu dapat dijelaskan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Perkembangan perkebunan di Indonesia berdasarkan periode waktu

No. Periode

(Tahun) Perkembangan Perkebunan

1. 1600-1870 Awal pertumbuhan perkebunan; perkebunan sebagai pengaruh kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. 2. 1600-1800 Masa pengaruh VOC; komersialisasi produk

rempah-rempah.

3. 1800-1830 Masa pemerintahan konservatif; mulai muncul sistem sewa tanah untuk lahan perkebunan.

4. 1830-1870 Muncul sistem tanam paksa tanaman perkebunan pada masyarakat pedesaan.

5. 1870-1980 Perkembangan perkebunan.

6. 1870-1914 Mulai muncul usahawan perkebunan pemerintah maupun swasta dengan teknologi produksi baru serta komoditi yang lebih beragam.

7. 1914-1942 Masa PD I dan PD II; sistem impor dan ekspor mengalami ketidakseimbangan, perkebunan rakyat meningkat.

8. 1929-1942 Krisis dunia menyebabkan pasaran komoditi perkebunan menurun.

9. 1942-1955 Kegiatan lapangan pada pendudukan Jepang dilakukan untuk menopang usaha perang. Muncul organisasi buruh pada masa revolusi dan mulai muncul gerakan koperasi, pembangunan pedesaan, kelompok wiraswastawan dan badan usaha pribumi.

10. 1956-1980-an Perkembangan perkebunan di bawah penanganan Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN-Baru) dan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Adanya perubahan kebijakan sektor perekonomian, yang mencakup perdagangan, perindustrian dan perkebunan.

8

Adapun ciri-ciri sistem perkebunan menurut Kartodirjo dan Suryo (1994) adalah suatu bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal (capital intensive), penggunaan areal pertanaman yang luas, organisasi tenaga kerja yang besar, pembagian kerja rinci, penggunan tenaga kerja upahan (wage labour), struktur hubungan kerja yang rapih, dan penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial untuk komoditi ekspor di pasaran. Selain itu, lingkungan perkebunan biasanya dibentuk oleh kesatuan lahan penanaman tanaman komoditi perdagangan, pusat pengolahan produksi (pabrik) dan komunitas pemukiman penduduk yang terlibat dalam kegiatan perkebunan.

Secara pokok, Kartodirjo dan Suryo (1994) mengungkapkan juga dua fase perkembangan pertumbuhan sistem perkebunan pada masa kolonial, yaitu fase perkembangan industri negara ke fase industri perkebunan swasta. Pada tahun 1870-1914 mulai berkembang perusahaan perkebunan di Indonesia yang semakin meningkat sampai tahun dua puluhan. Tahun 1929-1942 sempat terjadi krisis dunia dan produksi beberapa komoditi perkebunan juga menurun. Namun disisi lain masyarakat Indonesia seperti Sunda, Jawa dan Kalimantan mulai ikut terlibat dalam penanaman komoditi perkebunan. Namun hasil ekspor tanaman perkebuan masih ada yang jatuh ke tangan perantara sehingga masyarakat tetap berada dalam kondisi terbelakang. Pada dasarnya, industri perkebunan terbagi menjadi tiga, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan perusahaan swasta dan perkebunan perusahaan negara.

Menurut Rosyani (2009) pesatnya perkembangan industri perkebunan ternyata telah mendesak masyarakat sekitar perkebunan semakin terpuruk dengan mengaharuskan mereka bekerja pada areal kebunnya sendiri. Hal itu terjadi karena pemberian izin usaha perkebunan belum mempertimbangkan kepentingan teritorial lingkungan dan belum melibatkan masyarakat adat dan masyarakat desa. Namun banyak juga penelitian lain seperti Syahza (2005) serta Susila dan Setiawan (2011) menyebutkan bahwa perkembangan perkebunan mempunyai pengaruh yang baik bagi perkembangan perekonomian Indonesia, baik skala Nasional maupun lokal. Setiap jenis perkebunan diperkirakan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada pekembangannya.

Karakteristik Masyarakat dan Kebudayaan Perkebunan

Adapun karakteristik masyarakat perkebunan menurut Kartodirjo dan Suryo (1994) adalah: 1) pluralistik, 2) tersegmentasi menurut golongan etnik, 3) rasialistik, 4) dualistik berdasarkan sektor ekonomi Eropa dan non-Eropa serta 5) dominasi sosial, ekonomi, dan politik kaum kolonial. Salah satu keuntungan besar perusahaan perkebunan adalah tenaga kerja yang banyak dan murah. Seringkali dalam situasi masyarakat perkebunan terjadi konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Pekerja sering melakukan gerakan protes dengan berbagai bentuk mulai dari melarikan diri, sabotase, pura-pura tidak sehat sampai kekerasan.

9 terlalu jauh maka kaum buruh dapat dimobilisasi dari daerah sekitarnya dan tidak perlu mendatangkan pekerja dari daerah lain. Selain sebagai pekerja perkebunan, masyarakat juga dapat melanjutkan pekerjaan semulanya. Pekerjaan di perkebunan dapat menambah penghasilannya sebagai hubungan simbiosis mutualisme. Namun terdapat perbedaan taraf hidup antara golongan Eropa dan golongan pribumi yang sangat mencolok.

Konsep Kelembagaan dan Keberlanjutan Kelembagaan

Pengertian kelembagaan sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang sengit di kalangan ilmuan sosial. Diantara para ahli masih terdapat kebelumsepahaman tentang arti kelembagaan. Istilah kelembagaan merupakan terjemahan langsung dari institution yang selalu terdapat dalam kehidupan masyarakat yang memegang nilai-nilai budaya atau pada masyarakat modern. Seokanto (2002) mengartikan istilah kelembagaan sebagai lembaga kemasyarakatan yang mengandung pengertian abstrak tentang norma-norma dan pengaturan tertentu. Ia mengistilahkan kelembagaan dengan lembaga kemasyarakatan (lembaga sosial) dan mengartikannya sebagai suatu bentuk abstrak dengan norma-norma dan aturan-aturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut.

Kelembagaan (institution) menurut Uphoff (1986) merupakan kompleksitas norma dan pola perilaku yang berorientasi pada tujuan bernilai sosial tertentu secara kolektif. Kelembagaan dapat berwujud organisasi seperti pengadilan dan bukan organisasi seperti hukum. Dengan demikian kelembagaan menurut Uphoff (1986) berhubungan dengan pola-pola tindakan individu dalam ruang hidupnya. Dalam kaitannya dengan ini, kelembagaan ditentukan pula oleh tingkatan pengambilan keputusan dalam masyarakat, mulai dari individu hingga internasional (Uphoff 1986). Tingkatan pengambilan keputusan terpenting untuk pembangunan pedesaan berada pada level lokalitas sehingga kemudian ia mengajukan kelembagaan lokal sebagai alternatif pembangunan (local institution development). Yang dimaksud dengan kelembagaan level lokal adalah level lokalitas (atau setingkat kota kecamatan di Indonesia), level komunitas (seperti desa di Indonesia), dan level grup (seperti kelompok rumah tangga/Rukun Tetangga di Indonesia). Kelembagaan adalah perilaku yang berulang, bersifat stabil, dan menjadi nilai suatu masyarakat Kelembagaan adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia baik itu masyarakat maupun komunitas untuk mengatur tata kehidupan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Kelembagaan pedesaan secara sederhana mengacu pada aktivitas atau praktek-praktek tradisional dalam kehidupan sehari-hari di pedesaan, seperti bagi hasil, pemasaran hasil pertanian, hubungan ketenagakerjaan dan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya koperasi. Oleh karena itu mempelajari kelembagaan lebih ditekankan pada aspek perilaku dan aturan main. Kemudian Koentjaraningrat (1979) mengemukakan bahwa belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menerjemahkan istilah Inggris ‘social institution’. Ada yang menerjemahkan dengan istilah ‘pranata’ ada pula yang menerjemahkan

10

keduanya. Oleh karena itu, Syahyuti (2002) menunjukan empat cara membedakan kelembagaan dengan organisasi, yaitu:

1. Kelembagaan adalah tradisional, organisasi adalah modern.

2. Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri sedangkan organisasi datang dari atas.

3. Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinuum. Organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga. Sedangkan yang dikatakan sempurna adalah organisasi yang melembaga.

4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan.

Adapun, Soekanto (2002) merumuskan kelembagaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam mengahdapi masalah di masayarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan.

2. Menjaga keutuhan masyarakat.

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya sebagai fungsi pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.

Dalam mempelajari suatu masyarakat besar dan kebudayaannya, maka harus turut juga memperhatikan kelembagaan-kelembagaan yang hidup dalam masayarakat tersebut. Namun bagi Pranadji (2003) dalam mengadakan penelitiannya pada komunitas padi sawah, tidak terlalu memberikan penegasan perbedaan antara kelembagaan ekonomi pedesaan dengan organisasi ekonomi lokal pedesaan. Dalam hal ini Pranadji (2003) memakai ungkapan Sunsaryanto dan Pranadji tentang organisasi atau kelembagaan ekonomi pedesaan adalah bangunan jaringan kemitraan agribisnis ekonomi pedesaan yang dinilai mampu untuk meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Disisi lain, Syahyuti (2002) mengungkapkan dua aspek kelembagaan, yaitu kultural dan struktural. Aspek kultural mencakup nilai, norma, aturan, kepercayaan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi, dan sebagainya. Sedangkan aspek struktural mencakup struktur, peran, hubungan antar peran, integrasi antar bagian, struktur umum, perbandingan tekstual dan struktur riil, struktur kewenangan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, keanggotaan, pola kekuasaan dan sebagainya. Untuk itu kelembagaan dalam masyarakat Sedangkan cara mempelajari suatu kelembagaan Soekanto (2002) mengemukakan tiga pendekatan, yaitu:

1. Analisis secara historis, yaitu untuk meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga masyarakat tertentu. Misal diselidiki asal mula serta perkembangan lembaga demokrasi, perkawinan yang monogam, keluarga batin dan lain-lain.

2. Analisis komparatif, yaitu untuk menelaah suatu lembaga masyarakat tertentu dalam pelbagai masyarakat berkenaan ataupun pelbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Bentuk-bentuk milik, praktek-praktek pendidikan anak dan lainnya.

11 komparatif. Sesungguhnya lembaga satu berhubungan dengan lembaga lainnya. misalnya lembaga perkawinan berhubungan dengan lembaga muda-mudi dan harta perkawinan.

Suatu kelembagaan dalam masyarakat penting untuk diketahui kekuatannya. Hal tersebut salah satunya dapat dianalisis dengan melihat tingkat keberlanjutan kelembagaan yang ada. Nasdian (2004) secara lebih jauh melakukan pentipologian kelembagaan suatu komunitas lokal yang ‘dikonstruksi’ berdasarkan dua variabel pokok, yaitu: tinggi rendahnya “keseimbangan palayanan-peranserta” dalam suatu kelembagaan dan berfungsi tidaknya good governance dalam suatu kelembagaan. Menurut Nasdian (2004) suatu keberlanjutan kelembagaan ditentukan oleh dua variabel, yaitu variabel keseimbangan pelayanan-peranserta dan good governance. Studi tersebut dikonstruksikan tipologi kelembagaan ke dalam bentuk kuadran. Suatu garis horizontal yang menggambarkan tingkat keberhasilan proses manajemen keseimbangan pelayanan peranserta dari rendah sampai tinggi (kiri ke kanan). Garis vertikal menggambarkan tingkat keberfungsian prinsip good goverance sampai bad governance (dari atas ke bawah).

Pentipologian yang dimaksud Nasdian (2004) adalah perpotongan antara garis vertikal dan horizontal yang membentuk empat kuadran. Kuadran pertama (Tipe-1) adalah ruang antara tingkat keseimbangan pelayanan-peranserta tinggi dan berfungsinya prinsip-prinsip good governance. Dalam kuadran pertama, kelembagaan akan bersifat sustain. Kuadran kedua (Tipe-2) adalah ruang yang menjadi tempat bagi kelembagaan yang memiliki tingkat keseimbangan pelayanan-peranserta rendah, tetapi prinsip-prinsip good governance nya berfungsi. Dalam kuadran kedua, kelembagaan akan bersifat

semi sustain dengan kendala manajemen. Kuadran ketiga (Tipe-3) adalah ruang antara tingkat palayanan-peranserta rendah dan tidak berfungsinya prinsip-prinsip good governance atau menjadi kelembagaan yang bad governance. Dalam kuadran ketiga, kelembagaan akan bersifat tidak sustain atau unsustain. Terakhir, kuadran keempat (Tipe-4) adalah ruang antara keseimbangan palayanan peranserta tinggi, tetapi prinsip-prinsip good governance tidak berfungsi atau bad governance. Dalam kuadran keempat ini, kelembagaan akan bersifat semi sustain dengan kendala good governance.

12

Nasdian (2004) juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal, yaitu: (1) jejaring kerjasama; (2) intervensi positif pemerintah; (3) kecukupan anggaran; dan (4) aturan-aturan tertulis. Dengan demikian melalui program-program pengembangan jejaring kerjasama, intervensi pemerintah, kecukupan pangan, dan aturan-aturan tertulis akan dapat meningkatkan keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal. Selanjutnya keberlanjutan kelembagaan dapat juga dianalisis dari tingkat partisipasi, sistem tatakelola yang baik, kinerja, kompleksitas dan tingkat kemerosotan. Jika suatu kelembagaan memiliki tingkat partisipasi tinggi, sistem tata kelola yang baik dan kinerja yang tinggi maka semakin tinggi tingkat keberlanjutan kelembagaan tersebut. Semakin rendah kompleksitas dan tingkat kemerosotan maka akan semakin tinggi tingkat keberlanjutan suatu kelembagaan. Akan tetapi pengukuran tingkat keberlanjutan kelembagaan lebih mudah dan pasti dengan menggunakan pentipologian seperti pada ungkapan Nasdian sebelumnya.

Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Ia dapat dikategorikan berdasarkan jenis-jenis kebutuhan manusia seperti yang dijelaskan Koentjaraningrat (1979) tentang penggolongan delapan kelembagaan menurut kebutuhan manusia. Salah satu golongan kelembagaan yang diungkapkan adalah kelembagaan ekonomi. Kelembagaan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan. Contohnya seperti pertanian, peternakan, industri, keporasi, perdagangan, sambatan, dan lain-lain. Kelembagaan ekonomi adalah pada umumnya sebagai lembaga-lembaga yang berkisar pada kegiatan lapangan produksi, distribusi dan konsumsi barang-barang atau jasa.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, Damsar (1997) juga mengemukakan studi sosiologi ekonomi yang menjelaskan tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka, dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Menurutnya, sosiologi ekonomi berkaitan erat dengan dua hal, pertama, fenomena ekonomi yaitu gejala bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang atau jasa yang langka. Cara yang dimaksud di sini adalah semua aktivitas orang atau masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi jasa-jasa dan barang langka. Kedua, pendekatan sosiologis yaitu berupa kerangka acuan, variabel-variabel dan model- model yang digunakan oleh para sosiolog dalam memahami dan menjelaskan kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan para sosiolog dalam memahami dan menjelaskan fenomena ekonomi berbeda dengan yang dipakai oleh para ekonom.

13 1. Pola produksi, berdasarkan satuan keluarga inti lebih dominan daripada pola produksi kolektif. Penggarapan tanah secara komunal dan menerapkan sistem pertanian yang menetap. Tenaga kerja yang digunakan hanya sebatas tenaga kerja keluarga dan laki-laki biasanya melakukan pekerjaan yang berat. Kebudayaan ekonomi tidak merangsang motif untung yang besar. Selain itu biasanya masyarakat melakukan kegiatan kerajinan tangan dan sebagainya.

2. Pola distribusi, adanya imbalan natura (pada waktu panen). Hal itu berdasarkan asas timbal balik yang berlangsung antar orang yang saling mengenal. Sistem bagi hasil juga dilakukan karena lahan pertanian yang semakin berkurang namun jumlah petani banyak. Bentuk imbalan barang yang digantikan dengan imbalan uang menyebabkan seseorang yang mendapat imbalan uang harus mencari sumber nafkah lain.

3. Pola konsumsi, jumlah warga yang mengkonsumsi sedikit atau tidak bertambah. Tidak adanya industri berat, karena pertemuan dengan industri berat merangsang kegiatan non-tradisional. Masyarakat tidak mengenal gejala pasar antara penawaran dan permintaan atas barang tertentu. Namun peningkatan pendidikan formal ternyata mulai memperkenalkan masyarakat dengan industri, akibatnya yang terjadi adalah gejala pasar, bukan lagi tukar menukar barang.

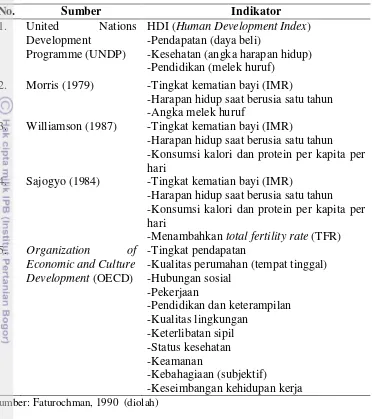

Taraf Hidup

Suatu masyarakat atau komunitas dapat dibedakan berdasarkan kedaan atau kondisi hidupnya. Salah satu kondisi yang membedakan antara masyarakat satu dengan lainnya adalah kondisi kesejahteraan. Kesejahteraan dapat dijelaskan dengan luas dan diukur dengan beberapa indikator. Adapun keadaan kesejahteraan juga digambarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 dengan sangat abstrak, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin. Oleh karena itu, kesejahteraan suatu masyarakat akan lebih nyata jika dilihat dari kondisi taraf hidup saja. Kata “taraf” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) berarti mutu atau kualitas. Jadi taraf hidup dapat diartikan sebagai suatu mutu hidup atau kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang atau suatu masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kondisi taraf hidup suatu masyarakat. Akhir-akhir ini semakin banyak didengungkan bahwa kualitas hidup seringkali diidentikkan dengan kesejahteraan. Menurut Faturochman (1990) hal itu disebabkan oleh munculnya kesadaran bahwa pembangunan tidak cukup diukur kesuksesannya dengan membangunnya input yang banyak, tetapi justru yang lebih penting adalah output. Sementara, kualitas hidup atau taraf hidup merupakan salah satu tolok ukurnya.

14

Tabel 3 Indikator pengukuran taraf hidup berdasarkan beberapa sumber

No. Sumber Indikator

1. United Nations Development

Programme (UNDP)

HDI (Human Development Index) -Pendapatan (daya beli)

-Kesehatan (angka harapan hidup) -Pendidikan (melek huruf)

2. Morris (1979) -Tingkat kematian bayi (IMR)

-Harapan hidup saat berusia satu tahun -Angka melek huruf

3. Williamson (1987) -Tingkat kematian bayi (IMR)

-Harapan hidup saat berusia satu tahun -Konsumsi kalori dan protein per kapita per hari

4. Sajogyo (1984) -Tingkat kematian bayi (IMR)

-Harapan hidup saat berusia satu tahun -Konsumsi kalori dan protein per kapita per hari

-Menambahkan total fertility rate (TFR)

5. Organization of

Sumber: Faturochman, 1990 (diolah)

Berdasarkan beberpa indikator pada Tabel 3, indikator yang diajukan oleh OECD sangat memadai dan sudah mencakup banyak hal sebagai cerminan kualitas hidup. Namun masalahnya indikator tersebut belum cukup operasional. Dengan kata lain, masing-masing indikator tesebebut masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Oleh karena itu beberapa ahli telah berusaha menjabarkan indikator-indikator kualitas hidup tersebut.

Kerangka Pemikiran

15 hanya berupa sumberdaya alam dan sumberdaya tenaga kerja. Mereka mengatur segala bentuk kegiatan penggunaan sumberdayanya dalam sebuah kelembagaan.

Kehadiran perkebunan ditengah pedesaan membuat kelembagaan yang ada tidak lagi selaras dengan kondisi yang dihadapi. Masyarakat akan mengalami suatu pembaharuan untuk menyesuaikan diri supaya tetap dapat bertahan hidup. Peran perkebunan dalam meningkatkan sektor ekonomi nasional maupun lokal telah membuat sistem baru dalam masyarakat daerah sekitar perkembangan industri perkebunan. Sistem tersebut diwujudkan dalam sebuah kelembagaan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi tersebut dapat dianalis salahsatunya dari kondisi taraf hidup. Oleh karena itu penelitian ini lebih mengidentifikasi kelembagaan ekonmi yang berkembang dalam masyarakat pedesaan sekitar industri perkebunan dan melihat hubungannya dengan taraf hidup masyarakat. Adapun kerangka penelitian yang akan dilakukan dapat digambarkan pada bagan berikut.

Keterangan:

: Berhubungan

: Dikaji secara kualitatif

Tingkat taraf hidup merupakan hal yang paling mudah untuk melihat kesejahteraan masyarakat dalam mencapai peningkatan kualitas kehidupan. Masyarakat melakukan berbagai usaha pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Masyarakat juga melakukan usaha-usaha yang dilakukan secara individu maupun berkelompok. Usaha tersebut misalnya dengan pembentukan suatu kelompok, paguyuban atau lainnya. Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun berdasarkan pengaruh luar. Begitu juga dengan masyarakat sekitar industri perkebunan.

Dalam mengidentifikasi tingkat taraf hidup masyarakat sekitar perkebunan ini, dilakukan dengan melihat tujuh hal seperti yang dikemukakan oleh OECD yang digolongkan dalam kondisi material dan kondisi kualitas hidup masyarakat. Tujuh hal tersebut adalah tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, kondisi perumahan, tingkat kepemilikan barang berharga dan aset pertanian, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat hubungan sosial. Pada masyarakat sekitar industri perkebunan, kondisi ekonomi mereka dapat dilihat dari berbagai aktivitas atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Aktivitas tersebut dilakukan secara terpola dan bersama-sama Perkembangan

16

sehingga akhirnya terbentuk suatu kelembagaan ekonomi. Sesuai dengan namanya, kelembagaan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga, tingkat taraf hidup masyarakat dapat dilihat keterhubungannya dengan tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Keberlanjutan kelembagaan ekonomi ini akan diukur dari tingkat keberlanjutan kelembagaan menurut Nasdian (2004) dengan melihat dua hal yaitu keseimbangan pelayanan-peranserta dan prinsip tatakelola yang baik. Keberadaan dan berkembanganya suatu kelembagaan ekonomi yang hidup dalam masyarakat sekitar perkebunan tentunya berkaitan juga dengan perkembangan industri perkebunan yang terjadi.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penelitian ini merumuskan hipotesis bahwa diduga terdapat hubungan antara tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi dengan tingkat taraf hidup masyarakat sekitar industri perkebunan. Hubungan tersebut adalah semakin tinggi tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi, semakin tinggi juga taraf hidup masyarakat sekitar industri perkebunan.

Definisi Operasional

Untuk mempermudah pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka penting untuk merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tingkat Keberlanjutan Kelembagaan ekonomi merupakan kondisi kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan yang diukur dengan dua subvariabel merujuk pada pentipologian kelembagaan dari Nasdian (2004). Dua subvariabel tersebut yaitu tingkat keseimbangan “pelayanan-peranserta” dan berfungsinya prinsip-prinsip good governance. Kelembagaan sustain adalah pelayanan-peranserta dan tatakelola kelembagaan baik (berada di kuadran I). Kelembagaan semi-sustain adalah terdapatnya kendala pelayanan-peranserta(kuadran II)atau kendala good governance (kuadan IV). Sedangkan kelembagaan dengan pelayanan-peranserta dan tatakelola yang tidak baik merupakan unsustain

(kuadran III). Dalam analisis ini kelembagaan akan unsustain jika jumlah skor kedua sub variabel 2, semisustain jika jumlah skor 3 dan sustain jika jumlah skor 4.

a. Tingkat keseimbangan pelayanan-peranserta merupakan tingkat keberhasilan dalam proses manajeman pelayanan dan peranserta yang dilihat dari tingkat pelayanan dan tingkat partisipasi. Pengkategoriannya adalah rendah (2-4) dan tinggi (5-6).

17 2) Tingkat partisipasi yaitu keterlibatan dalam pertemuan, diskusi dan kegiatan kelembagaan. Dalam penelitian ini merujuk pada konsep partisipasi dari Uphoff (1979) yaitu keikutsertaan anggota kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan, implementasi, pengambilan manfaat dan evaluasi. Tingkat partisipasi diidentifikasi melalui empat pertanyaan dengan jawaban “Ya” skor “1” dan “Tidak” skor “2”. Tingkat pelayanan rendah (jumlah skor ≤ 4), sedang (jumlah skor 5-6) dan tinggi (jumlah skor ≥ 7). a. Tingkat tatakelola yang baik merupakan pengelolaan kelembagaan

dari prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengkategoriannya adalah rendah (2-4) dan tinggi (5-6).

1) Akuntabilitas yaitu tingkat pertanggungjawaban pengurus kelembagaan terhadap anggota yang dilihat dari pelaporan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Akuntabilitas diidentifikasi melalui dua pertanyaan dengan jawaban “Ya” skor “1” dan “Tidak” skor “2”. Tingkat pelayanan rendah (jumlah skor 2), sedang (jumlah skor 3) dan tinggi (jumlah skor 4).

2) Transparansi yaitu tingkat kemudahan mengakses informasi yang memadai terkait pengelolaan kelembagaan. Transparansi diidentifikasi melalui dua pertanyaan dengan jawaban “Ya” skor “1” dan “Tidak” skor “2”. Transparansi rendah (jumlah skor 2), sedang (jumlah skor 3) dan tinggi (jumlah skor 4).

2. Taraf hidup rumahtangga merupakan tingkat kemampuan rumahtangga pedesaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dilihat dari variabel tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, kondisi perumahan, kepemilikan barang dn aset, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan serta hubungan sosial. Dalam analisis ini taraf hidup rendah jika jumlah skor semua variabel 7-11, sedang jika jumlah skor 12-16 dan tinggi jika jumlah skor 17-21.

a. Tingkat pendapatan yaitu tingkat rata-rata jumlah hasil kerja yang diperoleh dan dinilai dalam bentuk uang dihtiung perbulan. Diukur secara emik dalam satuan rupiah berdasarkan besaran rata-rata penghasilan setiap rumahtangga.

Pendapatan rendah ≤ Rp669 022,

pendapatan sedang Rp669 023 – Rp3 103 177, pendapatan tinggi ≥ Rp3 103 178.

b. Tingkat pengeluaran yaitu tingkat seberapa besarnya rata-rata uang yang dikeluarkan setiap anggota rumahtangga dalam suatu rumahtangga baik untuk kebutuhan konsumsi maupun non konsumsi dalam kurun waktu satu bulan.

Pengeluaran rendah ≤ Rp953 778,

pengeluaran sedang Rp953 779 – Rp3 055 210, pengeluaran tinggi ≥ 3 055 211.

18

“1” adalah rendah dengan skor 1, pilihan jawaban “2” adalah sedang dengan skor 2 dan pilihan jawaban “3” adalah tinggi dengan skor 3. Kondisi perumahan rendah (jumlah skor 10-16), sedang (jumlah skor 17-23) dan tinggi (jumlah skor 24-30).

d. Kepemilikan barang dan aset yaitu tingkat kepemilikan barang berharga dan aset pertanian rumahtangga. Kondisi ini dianalisis dengan mengajukan pertanyaan tentang kepemilikan beberapa barang berharga dan aset pertanian yang dimiliki oleh rumahtangga. Kepemilikan barang dan aset rendah (jumlah skor ≤ 4), sedang (jumlah skor 5-8) dan tinggi (jumlah skor 9-12).

e. Tingkat kesehatan yaitu kualitas kesehatan responden yang diukur dengan kemampuan responden untuk pergi berobat jika terkena sakit, persalinan anak yang ditolong dengan tenaga medis (dokter, bidan, lainnya). Tingkat kesehatan diidentifikasi melalui dua pertanyaan pada kuesioner dengan tiga pilihan jawaban yang berbeda. Pilihan jawaban “1” adalah rendah dengan skor 1, pilihan jawaban “2” adalah sedang dengan skor 2 dan pilihan jawaban “3” adalah tinggi dengan skor 3. Tingkat kesehatan rendah (jumlah skor 2), sedang (jumlah skor 3) dan tinggi (jumlah skor 4).

f. Tingkat pendidikan yaitu kualitas pendidikan responden yang dilihat dari peningkatan mendapat pendidikan formal dari generasi ke generasi serta kemampuan membaca anggota rumahtangga (angka melek huruf), angka partisipasi murni SD (7-12 tahun), angka partisipasi murni SLTP (13-15 tahun), angka partisipasi murni SLTA (16-18). Tingkat pendidikan diidentifikasi melalui delapan pertanyaan dengan jawaban “Ya” skor “1” dan “Tidak” skor “2”. Tingkat pelayanan rendah (jumlah skor 8-10), sedang (jumlah skor 11-13) dan tinggi (jumlah skor 14-16).

19

PENDEKATAN LAPANGAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Untuk pendekatan kuantitatif digunakan metode survei, dimana kuisioner sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data dari responden. Pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi (Singarimbun dan Effendi 1989). Pendekatan kuantitatif ini diharapkan dapat menjawab bagaimana tingkat keberlanjutan kelembagaan ekonomi masyarakat, tingkat taraf hidup masyarakat sekitar perkebunan serta hubungan antara keduanya. Pendekatan kualitatif bersifat explanatory research dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan. Informan pada penelitian ini adalah pihak perusahaan PTPN VIII Kebun Cikasungka, sesepuh desa serta tokoh masyarakat Desa Cigudeg, Kecamatan, Cigudeg Kabupaten Bogor. Adapun data yang diambil berikut pendekatan yang digunakan disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Pendekatan lapang yang digunakan berdasarkan tujuan penelitian

No. Tujuan Pendekatan

Kuantitatif Kualitatif 1. Sejarah Industri Perkebunan di Desa

Cigudeg - √

2. Mengidentifikasi kelembagaan ekonomi √ √ 3. Analisis tingkat keberlanjutan kelembagaan

ekonomi masyarakat sekitar perkebunan √ √ 4. Analisis tingkat taraf hidup masyarakat

sekitar perkebunan √ √

5. Analisis hubungan keberlanjutan

kelembagaan dengan taraf hidup masyarakat sekitar perkebunan

√ √

Lokasi dan Waktu Penelitian

20

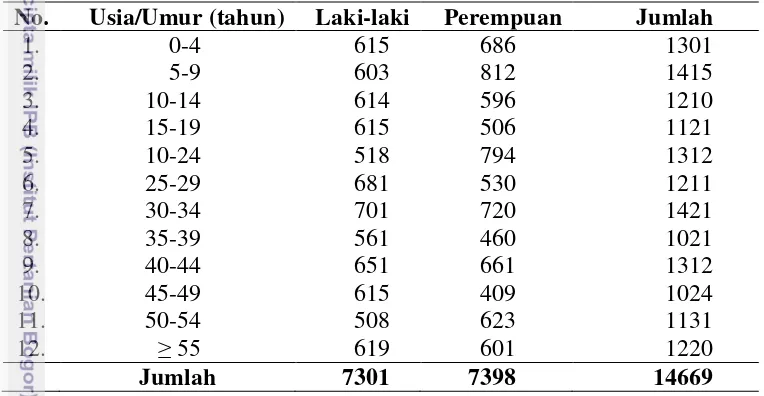

Selain itu, alasan pemilihan lokasi ini juga karena perkebunan sawit di Kebun Cikasungka dapat dikatakan baru, yaitu sejak 19883. Sehingga, informasi perubahan kelembagaan ekonomi masyarakat akan lebih mudah untuk digali. Beberapa masyarakat ada yang memilih masuk industri perkebunan, beberapa masyarakat lainnya melakukan strategi lain. Selain itu, kehadiran perkebunan di Desa Cigudeg juga mengundang masyarakat pendatang yang bekerja di perkebunan. Dengan begitu, kehadiran mereka juga diperhitungkan dalam pengaruhnya terhadap perubahan kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan di Desa Cigudeg. Menurut data agregat kependudukan per kecamatan, menyebutkan jumlah penduduk kecamatan Cigudeg tahun 2012 adalah 64685 yang terdiri dari 35830 laki-laki dan 28845 perempuan4.

Penelitian ini berlangsung pada bulan September sampai Desember 2014. Untuk proses pengumpulan data di lapangan, peneliti tinggal sementara di Desa Cigudeg selama empat hari dalam satu minggu selama kurang lebih dua bulan. Sisanya adalah pengolahan dan melengkapi data-data yang dirasa masih kurang. Penelitian ini telah dijadwalkan seperti berikut.

Tabel 5 Jadwal pelaksanaan penelitian

Kegiatan 2014 2015

Berdasarkan surat keputusan Mentri Dalam Negeri No. 76/HGU/DA/88 Tanggal 01 Oktober 1988 PT XI Jakarta yang akhirnya tahun 2008 berubah nama menjadi PTPN VIII, telah diberikan HGU atas tanah perkebunan di Cikasungka dengan luas kurang lebih 2.055,54 Ha yang terletak di afdeling III/Cikasungka Blok Cirangsad Sub Blok Lemah Beureum Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Areal seluas 221,01 Ha selebihnya digarap oleh rakyat.

4

21 Teknik Pengambilan Responden dan Informan

Penelitian ini melibatkan dua subjek, yaitu responden dan informan. Menurut Wahyuni dan Muldjono5, responden merupakan orang-orang yang memberikan informasi mengenai dirinya sendiri. Sedangkan informan adalah pihak yang memberikan keterangan tentang pihak lain dan lingkungannya. Responden penelitian dipilih dengan kombinasi teknik pengambilan sampel gugus bertahap (multi stage) dan sampel acak sederhana (simple random sampling). Populasi sampling pertama adalah terdiri dari semua RW yang berada di Desa Cigudeg yaitu sebanyak 21 RW dan diambil satu RW secara acak yang kemudian menjadi sampel pertama. Sampel pertama adalah RW 11. Kemudian sampel pertama (RW 11) tersebut akan dijadikan populasi sampel kedua, dimana terdiri dari beberapa kampung yang terpilih. Dalam RW 11 terdiri dari dua kampung, yaitu kampung Palawijo dan Kampung Ciuncal. Dari sini dipilih satu kampung untuk dijadikan sampel kedua. Selanjutnya sampel kedua tersebut disebut dengan populasi sampling ketiga yang terdiri dari beberapa rumahtangga terpilih. Kemudian dibuatlah daftar seluruh rumahtangga yang berada di kampung terpilih itu. Kampung yang terpilih adalah Kampung Palawijo. Daftar rumahtangga yang berada di Palawijo merupakan kerangka sampling dan dari kerangka sampling inilah diambil sampel rumahtangga secara acak dengan jumlah 30 rumahtangga. Unsur sampling ketiga ini diselidiki sebagai unsur penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumahtangga yang tinggal di sekitar perkebunan Cikasungka. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumahtangga di kampung terpilih yang berada di sekitar Kebun Cikasungka Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Populasi atau universe didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun dan Effendi 1989). Dalam menentukan sampel penelitian, disusun kerangka sampling yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi. Adapun kerangka sampling dalam penelitian ini adalah daftar populasi rumahtangga di Kampung Palawijo yang karakteristiknya sesuai dengan masalah penelitian yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan. Adapun jumlah populasi adalah sebanyak 161 rumahtangga. Pengambilan 30 sampel dilakukan dengan cara mengundi tabel angka acak dimana setiap unit akan memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Alasan mengambil 30 responden adalah jumlah tersebut sudah mampu merepresentasikan data yang diambil dalam penelitian.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive dan snowball. Pemilihan informan awal sebagai sumber data telah direncanakan sebelum penelitian dilakukan. Informan awal yang dipilih adalah orang yang dapat membukakan pintu untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. Dalam penelitian ini informan kunci terlebih dulu yaitu tokoh masyarakat dan pihak perkebunan. Lalu berdasarkan informasi dari informan kunci tersebut

5

22

dilakukan teknik snowball. Proses penggalian informasi dari informan penelitian dihentikan ketika data yang diperoleh sudah jenuh dan sudah mencukupi.

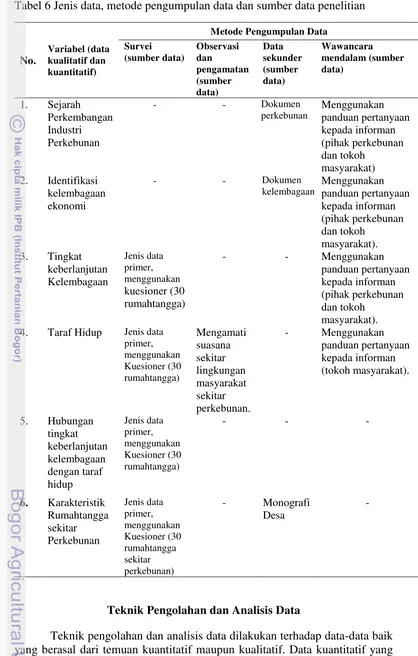

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggabungkan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada tahap awal, digunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan hipotesis penelitian dan selanjutnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis (Sugiyono 2011). Dalam pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data yang utama adalah survei dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner dengan data yang diperoleh berupa data kuantitatif. Untuk memperkuat data hasil kuesioner tersebut dilakukan observasi dan wawancara mendalam pada responden penelitian, dimana kedua teknik tersebut merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Kombinasi ini diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian yang tidak memungkinkan hanya menggunakan salah satu metode penelitian, karena setiap metode penelitian memiliki keunggulan dan kekurangan. Selain itu dilakukan penelusuran dokumen dan kajian literatur dengan menganalisis hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkembangan industri perkebunan dan hubungannya kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar.

23 Tabel 6 Jenis data, metode pengumpulan data dan sumber data penelitian

No.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

24

16.0 for Windows. Data yang diperoleh dimasukkan ke dalam Microsoft Excel 2010 untuk selanjutnya dilakukan proses pengkodean. Kemudian data akhir yang dihasilkan dimasukkan ke dalam SPSS 16.0 for Windows untuk dilakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan menggunakan tiga metode, yaitu metode analisis tabel frekuensi yang dibuat agar data dalam jumlah yang banyak dapat disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Dalam kata lain, tabel distribusi frekuensi dibuat untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga ketika disajikan dapat dengan mudah dipahami atau dinilai. Metode analisis yang kedua yaitu metode analisis tabel silang untuk melihat hubungan antar variabel pengaruh dan terpengaruh. Metode analisis ketiga yaitu metode uji statistik Rank Spearmen untuk menguji hubungan antar variabel.