EFEK BERKUMUR DENGAN METODE OIL PULLING

MENGGUNAKAN MINYAK KELAPA TERHADAP

KONDISI GINGIVA PADA MAHASISWA

FKG USU

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi

syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi

Oleh:

DWI RIZKI RAHMAHWATI

NIM : 110600005

Pembimbing:

Aini Hariyani Nasution, drg., Sp.Perio

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Fakultas Kedokteran Gigi

Departemen Periodonsia

Tahun 2015

Dwi Rizki Rahmahwati

Efek Berkumur dengan Metode Oil Pulling Menggunakan Minyak Kelapa

terhadap Kondisi Gingiva pada Mahasiswa FKG USU

xi + 57 halaman

Oil pulling merupakan prosedur higiene oral tambahan yang dilakukan

dengan berkumur menggunakan minyak nabati seperti minyak kelapa.

Minyak kelapa digunakan karena mengandung substansi-substansi bioaktif

seperti tocopherols, tocotrienols, dan flavonoids, asam lemak jenuh seperti

asam kaprilat, kaprat, dan laurat, serta asam lemak tak jenuh seperti asam

oleat dan linoleat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi efek

berkumur dengan metode oil pulling menggunakan minyak kelapa terhadap

penurunan akumulasi plak dan inflamasi gingiva. Penelitian ini merupakan

penelitian eksperimental dengan rancangan pre-posttest control group design.

Sebanyak 40 subjek penelitian dipilih dari mahasiswa/i FKG USU dengan

teknik simple random sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi,

kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok perlakuan berkumur

dengan metode oil pulling menggunakan minyak kelapa, sedangkan kelompok

kontrol yang melakukan prosedur higiene oral sehari-hari. Pemeriksaan skor

serta indeks gingiva Löe dan Silness. Analisis data dilakukan menggunakan

uji t tidak berpasangan dan uji t berpasangan. Hasil penelitian ini

menunjukkan penurunan skor plak dan gingiva dari hari ke-0 sampai ke-10,

secara berturut-turut yaitu 0,248 ± 0,139 (p<0,05) dan 0,283 ± 0,168 (p<0,05).

Hal ini memperlihatkan bahwa berkumur dengan metode oil pulling

menggunakan minyak kelapa efektif terhadap penurunan akumulasi plak dan

inflamasi gingiva.

Faculty of Dentistry

Department of Periodontology

Year 2015

Dwi Rizki Rahmahwati

The Effect of Oil Pulling Using Coconut Oil on Gingival Condition in USU

Dental Students

xi + 57 pages

Oil pulling is one of adjunctive oral hygiene procedure which is done

by gargling with vegetable oil, such as coconut oil. Coconut oil is used due to

its bioactive substances such as tocopherols, tocotrienols, and flavonoids,

saturated fatty acid such as caprylic, capric, and lauric acid, and also

unsaturated fatty acid such as oleic and linoleic acid. The aim of this study

was to evaluate the effect of gargling with oil pulling method using coconut

oil on plaque accumulation and gingival inflammation. The design of this

experimental study is pre-posttest control group design. A total of 40 subjects

from USU dental students was chosen by simple random sampling technique

according the inclusion and exclusion criterias and then divided into two

groups. The experimental group was asked to gargle with oil pulling method

using coconut oil while the control group was asked to do daily oral hygiene

procedure. Assessment was done on day 0 and day 10 using Löe and Silness

plaque and gingival indices. The data was analyzed by using unpaired and

paired t-test. Results show a reduction in plaque and gingival scores from day

respectively. In conclusion, oil pulling using coconut oil effectively reduces

plaque accumulation and gingival inflammation.

EFEK BERKUMUR DENGAN METODE OIL PULLING

MENGGUNAKAN MINYAK KELAPA TERHADAP

KONDISI GINGIVA PADA MAHASISWA

FKG USU

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi

syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi

Oleh:

DWI RIZKI RAHMAHWATI

NIM : 110600005

Pembimbing:

Aini Hariyani Nasution, drg., Sp.Perio

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan

di hadapan tim penguji skripsi

Pembimbing:

1. Aini Hariyani Nasution, drg., Sp. Perio

NIP: 19780130 200212 2 002

Medan, 25 Februari 2015

Tanda tangan

TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji

pada tanggal 25 Februari 2015

TIM PENGUJI

KETUA : Aini Hariyani Nasution, drg., Sp. Perio ...

ANGGOTA : 1. Zulkarnain, drg., M.Kes ...

2. Pitu Wulandari, drg., S.Psi., Sp.Perio ...

Mengetahui,

KETUA DEPARTEMEN

Irmansyah Rangkuti, drg., Ph.D

NIP. 19540210 198303 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang

tua tercinta, Ayahanda Hardi Prayitno, drg dan Ibunda Dra. Siti Rahimah, serta kakak

tersayang Rizki Puspita Syukrinawati, SKG yang senantiasa memberikan doa, kasih

sayang, perhatian, dan dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat mengecap

masa pendidikan hingga selesai di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera

Utara Medan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga telah banyak mendapat bimbingan,

bantuan, motivasi, saran-saran serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan

kerendahan hati serta penghargaan yang tulus penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Prof. Nazruddin, drg., C.Ort., Ph.D., Sp.Ort., selaku Dekan Fakultas

Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

2. Irmansyah Rangkuti, drg., Ph.D selaku Ketua Departemen Periodonsia

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

3. Aini Hariyani Nasution, drg., Sp.Perio selaku dosen pembimbing skripsi

yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan

bimbingan, masukan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dosen penguji skripsi (Zulkarnain, drg., M.Kes dan Pitu Wulandari, drg.,

S.Psi., Sp.Perio) atas saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat lebih baik.

5. M. Zulkarnain, drg., M.Kes selaku dosen pembimbing akademik yang

telah memberikan perhatian dan motivasi kepada penulis selama menjalani

6. Seluruh staf pengajar Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi

Univeritas Sumatera Utara yang telah memberikan banyak masukan dan saran selama

penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Kedokteran Gigi

Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis selama

menuntut ilmu.

8. Para senior yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini, Kak Kiki Puspita, Kak Kiki Vira, Kak Shelly, Kak Nunu, dan senior lainnya yang

tidak dapat disebutkan satu persatu.

9. Teman-teman seperjuangan skripsi di Departemen Periodonsia, Fellicia,

Ela, Felix, Julia, Febrina, Diah, Lisna, Novita, Laidini, Annysa, Surayya, Eka, Dziah,

Vinda, Restu, Sona, Sabesha, Robert, Xinyi, Anushyia, dan Michelle.

10. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Vania, Amalia, Rauda, Mutia, Mima,

Putri, Gita, Ucha, dan Nisa yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi, dan

semangat selama studi dan penelitian ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna karena kelemahan dan

keterbatasan ilmu yang penulis miliki, namun penulis mengharapkan kiranya hasil

karya sederhana ini dapat memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi

fakultas, pengembangan ilmu dan masyarakat.

Medan, 25 Februari 2015 Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ...

HALAMAN PERSETUJUAN ...

HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI ...

KATA PENGANTAR ... iv

2.1.3.2 Kolonisasi Awal Bakteri pada Pelikel ... 11

2.1.3.3 Kolonisasi Sekunder dan Maturasi Plak ... 12

2.2 Gingiva ... 13

2.2.1 Gambaran Klinis Gingiva ... 13

2.2.1.1 Warna Gingiva ... 13

2.2.1.2 Konsistensi Gingiva ... 14

2.2.1.4 Tekstur Permukaan Gingiva ... 15

2.3.2.3 Perubahan Konsistensi Gingiva ... 20

2.3.2.4 Perubahan Kontur Gingiva ... 21

2.3.2.5 Perubahan Tekstur Permukaan Gingiva ... 21

2.3.2.6 Perubahan Posisi Margin Gingiva ... 21

2.4 Oil Pulling ... 22

2.4.1 Prosedur Berkumur dengan Metode Oil Pulling ... 22

2.4.2 Manfaat Oil Pulling ... 23

2.4.3 Jenis Minyak yang dapat Digunakan dalam Oil Pulling ... 24

2.5 Minyak Kelapa ... 24

2.5.1 Taksonomi Tanaman Kelapa ... 25

2.5.2 Mekanisme Aksi Berkumur dengan Metode Oil Pulling Menggunakan Minyak Kelapa ... 26

2.6 Kerangka Teori ... 28

3.3 Populasi, Sampel dan Besar Sampel Penelitian ... 31

3.7 Proses Penelitian ... 36

3.8 Skema Alur Penelitian ... 38

3.9 Pengolahan dan Analisis Data ... 39

3.9.1 Pengolahan Data ... 39

3.9.2 Analisis Data ... 39

BAB 4 HASIL PENELITIAN ... 40

4.1 Karakteristik Subjek Penelitian ... 40

4.2 Hasil Pemeriksaan Skor Indeks Plak ... 40

4.3 Hasil Pemeriksaan Skor Indeks Gingiva ... 43

BAB 5 PEMBAHASAN ... 46

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ... 52

6.1 Kesimpulan ... 52

6.2 Saran ... 49

DAFTAR PUSTAKA ... 54

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1 Cara pemberian skor Indeks Plak Löe dan Silness... 33

2 Kriteria penilaian Indeks Plak Löe dan Silness ... 34

3 Cara pemberian skor Indeks Gingiva Löe dan Silness ... 34

4 Kriteria penilaian Indeks Gingiva Löe dan Silness ... 35

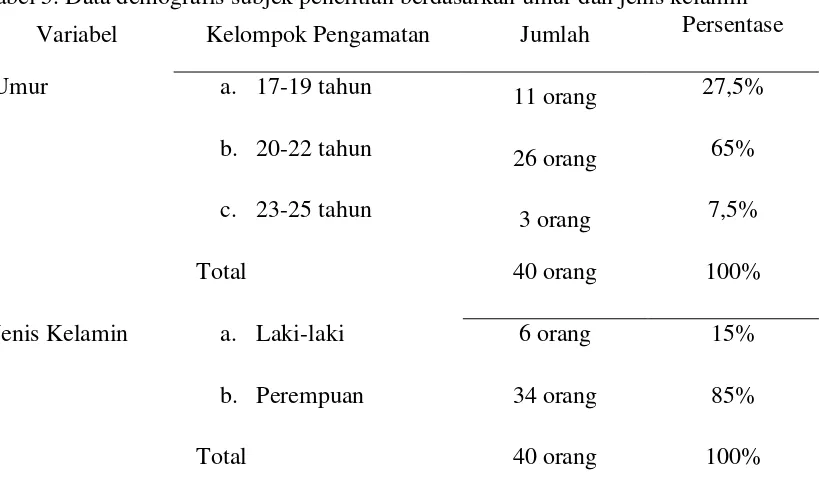

5 Data demografis subjek penelitian berdasarkan umur dan jenis kelamin ... 40

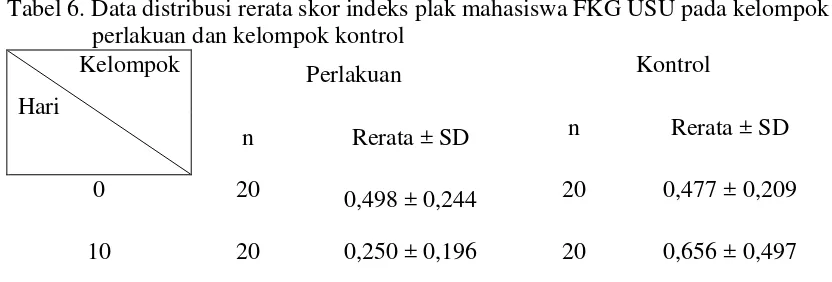

6 Data distribusi rerata skor indeks plak mahasiswa FKG USU pada kelompok perlakuan dan kontrol ... 41

7 Perbandingan rerata skor indeks plak antara kelompok perlakuan dan kontrol pada hari ke-0 dan ke-10 ... 42

8 Perbandingan rerata skor indeks plak antara hari ke-0 dan ke-10 pada kelompok perlakuan dan kontrol ... 43

9 Data distribusi rerata skor indeks gingiva mahasiswa FKG USU pada kelompok perlakuan dan kontrol ... 43

10 Perbandingan rerata skor indeks gingiva antara kelompok perlakuan dan kontrol pada hari ke-0 dan ke-10 ... 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1 Plak supragingiva marginal dan gingivitis ... 8

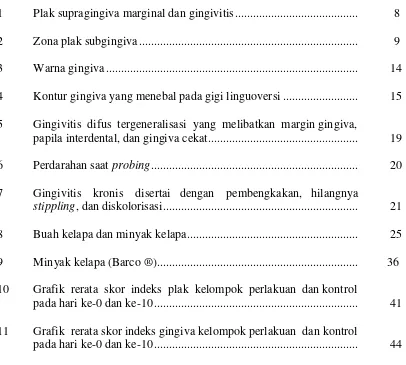

2 Zona plak subgingiva ... 9

3 Warna gingiva ... 14

4 Kontur gingiva yang menebal pada gigi linguoversi ... 15

5 Gingivitis difus tergeneralisasi yang melibatkan margin gingiva, papila interdental, dan gingiva cekat ... 19

6 Perdarahan saat probing ... 20

7 Gingivitis kronis disertai dengan pembengkakan, hilangnya stippling, dan diskolorisasi ... 21

8 Buah kelapa dan minyak kelapa ... 25

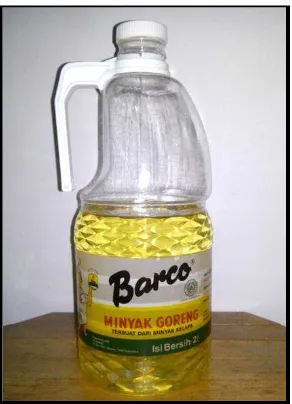

9 Minyak kelapa (Barco ®) ... 36

10 Grafik rerata skor indeks plak kelompok perlakuan dan kontrol pada hari ke-0 dan ke-10 ... 41

DAFTAR LAMPIRAN

1 Kuesioner penelitian

2 Lembar penjelasan kepada calon subjek penelitian

3 Surat pernyataan persetujuan subjek penelitian (Informed Consent)

4 Rencana anggaran penelitian

5 Jadwal kegiatan penyusunan skripsi

6 Data personalia peneliti

7 Ethical clearance

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia memerlukan perhatian yang

serius dari berbagai pihak. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan rerata

persentase penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut.

Berdasarkan hasil survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, persentase

masyarakat Indonesia dengan masalah kesehatan gigi dan mulut sebesar 25,9%.

Angka ini meningkat 2,6% dibandingkan pada tahun 2007 yaitu 23,3%.1 Karies dan penyakit periodontal merupakan masalah kesehatan gigi yang paling dominan dialami

oleh masyarakat Indonesia. Data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2004

menunjukkan sebanyak 90,05% masyarakat Indonesia menderita karies dan 96,58%

penyakit periodontal.2

Penyakit periodontal bersifat kompleks dan dikarakteristikkan dengan adanya

kerusakan jaringan pendukung gigi, baik jaringan keras maupun jaringan lunak,

mencakup tulang alveolar dan ligamen periodontal.3 Etiologi utama dari penyakit periodontal yaitu mikroorganisme yang melekat pada permukaan gigi dan

berkolonisasi membentuk biofilm plak.2 Gingivitis merupakan penyakit jaringan periodontal yang paling umum diderita dan paling mudah perawatan serta kontrolnya.

Namun demikian, penyakit yang melibatkan gingiva ini tidak menimbulkan rasa sakit

dan sering tidak dikenali. Kebanyakan penderitanya tidak menyadari meskipun salah

satu tanda klinis gingivitis berupa perdarahan pada gingiva telah terjadi.Secara klinis,

gingivitis ditandai dengan adanya perubahan warna kemerahan pada jaringan gingiva,

edema, eksudat jaringan, dan perdarahan saat probing. Selain itu, tanda klinis tersebut dapat juga disertai dengan perubahan kontur gingiva, kehilangan adaptasi jaringan ke

permukaan gigi, dan peningkatan laju aliran cairan krevikular gingiva.4,5

Meskipun perkembangan teknologi maupun obat-obatan di dunia kedokteran

pencegahan melalui kontrol plak merupakan tindakan yang paling dasar dan sangat

dibutuhkan untuk keberhasilan perawatan jangka panjang maupun untuk pencegahan

penyakit gigi dan mulut. Kontrol plak merupakan prosedur penyingkiran mikrobial

plak dan pencegahan akumulasi plak pada permukaan gigi maupun gingiva yang

berdekatan.6,7 Kontrol plak dapat dilakukan secara mekanis yaitu dengan menyikat gigi. Namun, menyikat gigi saja dianggap tidak cukup dalam menjaga kebersihan

rongga mulut.7,8 Hasil survei Riskesdas 2013 menyatakan bahwa 93,8% masyarakat Indonesia menyikat gigi setiap hari, namun hanya 2,3% yang melakukan prosedur ini

dengan benar. Oleh karena itu, perlu adanya prosedur higiene oral tambahan untuk

menjaga kesehatan rongga mulut.1

Akhir-akhir ini, para peneliti mulai mengangkat topik oil pulling dalam bidang kesehatan gigi. Oil pulling merupakan prosedur higiene oral tambahan yang dilakukan dengan cara berkumur menggunakan minyak nabati. Prosedur yang berasal

dari pengobatan tradisional India ini dianggap memiliki manfaat bagi kesehatan

sistemik dan rongga mulut. Salah satu manfaatnya dalam bidang kesehatan rongga

mulut yaitu mencegah terjadinya perdarahan gingiva.9-12 Penelitian-penelitian sebelumnya yang menghubungkan peran terapi oil pulling dalam mempertahankan kesehatan rongga mulut telah dilakukan. Amith dkk dalam penelitian yang dilakukan

selama 45 hari menunjukkan bahwa terapi oil pulling menggunakan minyak bunga

matahari dapat menurunkan skor plak secara signifikan. Penurunan skor plak yang

paling besar terlihat pada pemeriksaan antara hari ke-15 dan 30.8 Penelitian secara klinis dan mikrobiologis yang dilakukan oleh Asokan dkk bertujuan untuk

mengevaluasi efek terapi oil pulling menggunakan minyak wijen terhadap gingivitis yang diinduksi oleh plak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan yang signifikan pada skor indeks plak dan indeks gingiva dimodifikasi.

Sementara itu, pada skor total koloni bakteri meskipun terjadi penurunan, namun

tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik.9 Berbeda dari hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Saravanaan dkk untuk

menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan pada ketiga parameter yang

diukur, yaitu skor indeks plak, gingiva, dan total koloni bakteri.13

Kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan tanaman serbaguna dan memiliki nilai ekonomis cukup tinggi dalam dunia perdagangan. Indonesia merupakan negara

penghasil kelapa terbesar di dunia. Produk-produk kelapa banyak digunakan dalam

industri non pangan antara lain, industri sabut kelapa, arang aktif, oleokimia bahkan

kerajinan tangan. Sementara itu, di dalam industri pangan kelapa dapat menghasilkan

produk seperti minuman segar, santan kelapa, kelapa parut kering, gula kelapa, kue

yang menggunakan bahan baku kelapa, dan minyak kelapa.14 Minyak kelapa memiliki beberapa persamaan kandungan kimia seperti pada minyak wijen yang

dianggap sebagai pilihan utama dalam melakukan terapi oil pulling. Bahan bioaktif yang terdapat pada minyak kelapa dan minyak wijen yaitu tocopherols yang berperan sebagai antioksidan. Bahan bioaktif lainnya yang berperan sebagai antioksidan pada

minyak kelapa yaitu tocotrienols dan flavonoids. Kandungan asam oleat dan linoleat pada minyak wijen juga terdapat pada minyak kelapa. Asam lemak tak jenuh tersebut

berperan sebagai anti-inflamasi dan dapat mengurangi peroksidasi lemak sehingga

inflamasi jaringan akan berkurang. Selain itu, minyak kelapa juga mengandung asam

lemak jenuh berupa asam kaprilat, kaprat, dan laurat yang berperan sebagai bahan

antibakteri.15,16

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan

penelitian mengenai “Efek berkumur dengan metode oil pulling menggunakan minyak kelapa terhadap kondisi gingiva pada mahasiswa FKG USU”.

1.2Rumusan Masalah

1. Bagaimana efek berkumur dengan metode oil pulling menggunakan minyak kelapa terhadap akumulasi plak pada mahasiswa FKG USU?

1.3Tujuan Penelitian

Tujuan Umum:

1. Untuk mengetahui efek berkumur dengan metode oil pulling

menggunakan minyak kelapa terhadap penurunan akumulasi plak pada mahasiswa

FKG USU.

2. Untuk mengetahui efek berkumur dengan metode oil pulling

menggunakan minyak kelapa terhadap penurunan inflamasi gingiva gingiva pada

mahasiswa FKG USU.

Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui keefektifan berkumur dengan metode oil pulling

menggunakan minyak kelapa dibandingkan dengan prosedur higiene oral sehari-hari

terhadap penurunan akumulasi plak pada mahasiswa FKG USU.

2. Untuk mengetahui keefektifan berkumur dengan metode oil pulling

menggunakan minyak kelapa dibandingkan dengan prosedur higiene oral sehari-hari

terhadap penurunan inflamasi gingiva pada mahasiswa FKG USU.

1.4Hipotesis Penelitian

1. Berkumur dengan metode oil pulling menggunakan minyak kelapa efektif menurunkan akumulasi plak.

2. Berkumur dengan metode oil pulling menggunakan minyak kelapa efektif menurunkan inflamasi gingiva.

1.5Manfaat Penelitian

1. Sebagai pengembangan material kedokteran gigi yang berasal dari alam,

bersifat biokompatibel, dan mudah didapat dalam rangka meningkatkan pelayanan

kesehatan gigi masyarakat.

3. Sebagai bahan penyuluhan kepada masyarakat bahwa berkumur dengan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Plak Dental

Plak dental didefinisikan sebagai lapisan biofilm bakteri yang merupakan

gabungan kompleks dari berbagai macam bakteri yang berbeda di dalam satu

lingkungan yang sama. Biofilm plak terbentuk melalui interaksi bakteri dengan

permukaan gigi yang dilapisi oleh pelikel, kemudian dilanjutkan melalui interaksi

fisik dan fisiologis antara spesies-spesies berbeda di dalam massa mikroba. Bakteri

yang terdapat pada plak dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang dimediasi oleh

pejamu. Kesehatan periodonsium dianggap sebagai suatu keseimbangan di mana

populasi bakteri hidup berdampingan dengan pejamu, dan dalam kondisi ini tidak

terjadi kerusakan pada keduanya. Namun adanya gangguan keseimbangan

mengakibatkan perubahan baik pada pejamu maupun biofilm bakteri sehingga terjadi

kerusakan pada jaringan periodontal.17

Secara klinis, plak digambarkan sebagai substansi berwarna kuning keabuan

yang melekat secara kuat ke permukaan jaringan keras rongga mulut, yaitu

permukaan gigi, restorasi, maupun gigi tiruan.5,18 Matriks ekstraseluler yang melekat erat tersebut menyebabkan penyingkiran plak tidak dapat dilakukan hanya dengan

berkumur ataupun menggunakan semprotan air. Oleh karena itu, plak dental dapat

dibedakan dari deposit rongga mulut lainnya, seperti material alba dan kalkulus.

Material alba merupakan akumulasi lunak yang terdiri dari bakteri, debris sisa

makanan, dan sel-sel jaringan epitel yang strukturnya tidak terorganisir, dan oleh

karenanya tidak bersifat kompleks seperti pada plak dental. Akumulasi berwarna

putih seperti keju ini dapat dengan mudah disingkirkan dengan menggunakan

semprotan air. Sementara itu, kalkulus diartikan sebagai deposit keras yang terbentuk

dari mineralisasi plak dental dan diselubungi oleh lapisan plak yang tidak

2.1.1 Komposisi Plak Dental

Plak dental terdiri dari 70-80% mikroba dan sisanya berupa matriks

interseluler. Satu gram plak mengandung sekitar 2 x 1011 bakteri dan diperkirakan terdapat lebih dari 325 spesies bakteri berbeda pada plak dental. Mikroorganisme

non-bakteri yang dapat dijumpai pada plak yaitu spesies Mycoplasma, fungi, protozoa, dan virus. Mikroorganisme tersebut berada di dalam matriks interseluler

yang juga mengandung beberapa sel pejamu seperti sel epitel dan leukosit.17

Matriks interseluler sebanyak 20-30% dari masa plak tersebut terdiri dari

material organik dan anorganik yang berasal dari saliva, cairan krevikular gingiva,

dan produk bakteri. Unsur organik utama dari matriks tersebut meliputi polisakarida,

protein, glikoprotein, dan lipid. Karbohidrat yang paling umum dihasilkan oleh

bakteri yaitu dekstran, selain itu terdapat juga beberapa levan dan galaktosa.

Sementara itu, komponen anorganik yang utama yaitu kalsium, fosfor, magnesium,

sodium, potasium, dan fluorida. Seiring dengan meningkatnya kandungan mineral,

massa plak akan terkalsifikasi membentuk kalkulus.17

2.1.2 Klasifikasi Plak Dental

Berdasarkan posisinya dari permukaan gigi menuju margin gingiva, plak

dental diklasifikasikan menjadi plak supragingiva dan plak subgingiva. Plak

supragingiva terletak pada atau di atas margin gingiva dan jika berkontak langsung

dengan margin gingiva disebut dengan plak marginal.18,19 Umumnya, plak supragingiva ditemukan pada sepertiga gingiva mahkota gigi, area interproksimal,

dan pit-fisur, serta permukaan-permukaan yang abnormal lainnya.20 Jumlah plak supragingiva yang sedikit akan sulit dideteksi tanpa penggunaan disclosing solution

atau menggoreskan permukaan gigi menggunakan instrumen. Namun, seiring dengan

perkembangan plak, deposit ini akan terlihat sebagai masa berwarna putih

kekuningan.19

Plak supragingiva pada permukaan gigi didominasi oleh bakteri kokus positif

Gram dan bakteri batang pendek, sedangkan bakteri batang negatif Gram dan filamen

Pada gingiva yang sehat, jumlah bakteri relatif rendah sekitar 102-103 organisme yang didominasi oleh bakteri kokus positif Gram, seperti Streptococcus mutans, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis, Streptococcus oralis, Rothia dentocariosa, Staphilococcus epidermidis, diikuti oleh beberapa bakteri batang positif Gram dan filamen, seperti Actinomyces viscosus, Actinomyces israeli, Actinomyces gerencseriae, Corinebacterium sp., dan bakteri kokus negatif Gram dalam jumlah yang kecil, seperti Veillonella parvula dan Neisseria sp. Plak supragingiva yang matang pada jaringan gingiva sehat tanpa adanya riwayat gingivitis didominasi oleh

spesies negatif Gram, mencakup Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Campylobacter rectus, Eikenella corrodens, Leptotrichia, dan Selenomonas sp. Pada gingivitis, terdapat peningkatan jumlah bakteri menjadi sekitar 104-106 organisme yang terdiri dari bakteri positif Gram dan negatif Gram dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya, bakteri kokus dan batang

positif Gram serta bakteri kokus negatif Gram menjadi lebih kompleks. Pada

awalnya, terjadi peningkatan jumlah bakteri filamen, seperti Actinomyces. Kemudian, jumlah spesies anaerob dan kokus negatif Gram, seperti Veillonella, dan bakteri

batang anaerob negatif Gram, seperti Fusobacterium dan Prevotella intermedia

mengalami peningkatan, serta munculnya bakteri batang motile dan Spirocheta.5,21

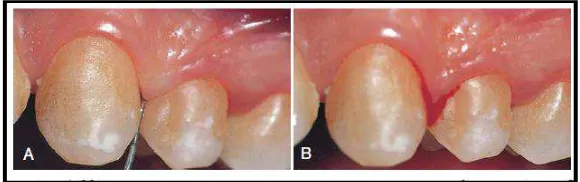

Gambar 1. Plak supragingiva marginal dan gingivitis22

Plak subgingiva terletak di bawah margin gingiva di antara gigi dan jaringan

3, yaitu plak subgingiva yang melekat pada permukaan gigi, jaringan epitel, dan plak

subgingiva yang tidak melekat pada permukaan gigi maupun jaringan epitel.20,23 Plak subgingiva dapat dilihat melalui penyingkiran massa biofilm dari sulkus gingiva

dengan menggunakan instrumen.19

Gambar 2. Zona plak subgingiva:

A. Plak yang melekat pada permukaan gigi;

B. Plak yang melekat ke permukaan jaringan gingiva; dan

C. Plak yang tidak melekat ke permukaan gigi atau jaringan gingiva.23

Secara umum, komposisi mikroba plak subgingiva berbeda dengan mikroba

plak supragingiva. Hal ini dikarenakan lingkungan pada plak subgingiva bersifat

anaerob. Komposisi plak subgingiva tergantung pada kedalaman sulkus gingiva atau

poket periodontal. Plak subgingiva yang mengarah ke apikal lebih didominasi oleh

bakteri Spirocheta, kokus, dan batang, sedangkan plak subgingiva yang mengarah ke koronal lebih didominasi oleh bakteri filamen. Beberapa bakteri kokus dan batang

positif Gram yang terdapat pada plak subgingiva diantaranya termasuk Streptococcus mitis, Streptococcus sanguinis, Actinomyces oris, Actinomyces naeslundii, dan

Eubacterium sp.18 Selain itu, terjadi peningkatan jumlah bakteri kokus, batang, dan filamen negatif Gram, serta munculnya bakteri anaerob, seperti Fusobacterium nucleatum, Campylobacter gracilis, Tannerella forsthia, dan Capnocytphaga sp.21 Plak subgingiva yang berhubungan dengan permukaan gigi mengandung bakteri

kokus dan batang positif Gram maupun negatif Gram. Namun, bakteri filamen positif

Gram merupakan mikroorganisme yang paling mendominasi. Pada bagian apikal,

jumlah bakteri filamen akan mengalami penurunan, dan lebih didominasi oleh bakteri

batang negatif Gram.18,19 Plak subgingiva yang berhubungan dengan jaringan epitel sulkus gingiva atau poket periodontal mengandung bakteri kokus dan batang negatif

Gram, serta sejumlah besar bakteri filamen, bakteri batang berflagel, dan

Spirocheta.18 Plak subgingiva yang tidak melekat ke permukaan gigi maupun jaringan epitel didominasi oleh bakteri batang negatif Gram dan Spirocheta.23

Lokasi spesifik dari plak secara signifikan dihubungkan dengan penyakit

periodontal. Plak marginal memiliki peranan penting dalam inisiasi dan

perkembangan gingivitis. Plak supragingiva dan plak subgingiva yang berhubungan

dengan permukaan gigi berperan dalam pembentukan kalkulus dan karies pada akar

gigi. Sementara itu, plak subgingiva yang berhubungan dengan jaringan pada sulkus

gingiva atau poket periodontal berperan dalam menyebabkan kerusakan jaringan yang

parah sehingga menyebabkan terjadinya periodontitis.5,18

2.1.3 Proses Pembentukan Plak Dental

Proses pembentukan plak terdiri dari 3 fase, yaitu pembentukan pelikel pada

permukaan gigi, kolonisasi awal bakteri pada pelikel, dan kolonisasi sekunder serta

maturasi plak.18,19

2.1.3.1Pembentukan Pelikel pada Permukaan Gigi

Pelikel berasal dari protein saliva yang sebagian besar berupa glikoprotein dan

melekat ke permukaan jaringan keras rongga mulut, seperti gigi, restorasi, maupun

gigi tiruan beberapa saat setelah tindakan pembersihan gigi. Secara klinis, pelikel

terlihat sebagai lapisan tipis dengan ketebalan 0,5 µm, licin, tidak berwarna, dan

permukaan enamel dari aktivitas asam dengan cara membatasi difusi atau penyebaran

produk asam dari pemecahan gula. Selain itu, pelikel dapat mengikat ion anorganik

seperti fluorida yang akan mendorong terjadinya proses remineralisasi. Pelikel juga

mengandung faktor antibakteri seperti IgG, IgA, IgM, komplemen, dan lisozim.5,17,19 Pada awalnya, pelikel merupakan lapisan yang tidak mengandung bakteri.17 Sebaliknya, pelikel berperan sebagai bahan perekat dua sisi, di mana satu sisi melekat

ke permukaan gigi dan sisi lainnya menyediakan permukaan lengket yang

memfasilitasi perlekatan bakteri pada permukaan gigi melalui

komponen-komponennya.5 Pelikel pada permukaan gigi mengandung lebih dari 180 peptida, protein, dan glikoprotein, termasuk keratin, mucin, protein kaya proline, fosfoprotein,

protein kaya histidine, dan molekul-molekul lainnya yang berfungsi sebagai reseptor

atau sisi perlekatan bagi bakteri. Oleh karena itu, bakteri yang melekat ke permukaan

gigi tidak bersentuhan langsung dengan enamel, melainkan melalui interaksi dengan

pelikel pada enamel.18

2.1.3.2Kolonisasi Awal Bakteri pada Pelikel

Beberapa jam setelah pembentukan pelikel, bakteri mulai melekat pada

permukaan luar pelikel.17 Bakteri melekat ke pelikel melalui struktur seperti rambut yang dinamakan fimbriae atau pili, di mana pada struktur tersebut terdapat molekul

adhesin yang akan berikatan dengan reseptor pada pelikel. Protein lektin dapat

berikatan dengan struktur karbohidrat spesifik pada glikoprotein pelikel. Interaksi

seperti lektin tersebut juga dilibatkan pada tahap koagregasi bakteri.5,19 Namun, komponen saliva yang terdapat pada pelikel juga berperan menghambat perlekatan

bakteri melalui penghambatan reseptor bakteri untuk berikatan dengan permukaan

pelikel. Selain itu, IgA yang disekresikan oleh kelenjar saliva merupakan antibodi

yang paling dominan pada saliva. Oleh karenanya, komposisi saliva dapat berperan

sebagai fasilitator maupun inhibitor perlekatan bakteri pada pelikel. Laju alir saliva,

tekanan pengunyahan, dan prosedur higene oral juga dapat menyingkirkan bakteri

permukaan gigi yang abnormal dan daerah lainnya yang tidak terkena mekanisme

pembersihan gigi.19

Selama 4 sampai 8 jam pertama, sekitar 60%-80% bakteri yang ada

merupakan genus Streptococcus. Bakteri lain bersifat aerob yang ada yaitu

Haemophillus sp. dan Neisseria sp. Selain itu, terdapat pula bakteri fakultatif anaerob yaitu Actinomyces sp. dan Veilonella sp. Bakteri tersebut dikenal dengan koloni primer yang menyediakan sisi perlekatan baru untuk bakteri rongga mulut lainnya.

Ketika bakteri melekat ke permukaan pelikel, koloni primer ini akan memulai

aktivitas metabolismenya dan memproduksi substansi-substansi yang akan merubah

kondisi lingkungan sehingga memengaruhi kemampuan bakteri lainnya untuk

bertahan hidup pada biofilm plak dental. Misalnya dengan merubah kondisi

lingkungan aerob menjadi anaerob.5,18 Bakteri baru melekat ke bakteri plak yang sudah ada melalui mekanisme molekular kunci dan gembok spesifik, di mana proses

ini disebut dengan koagregasi. Pembentukan plak supragingiva dipelopori oleh

bakteri yang memiliki kemampuan membentuk polisakarida ekstraseluler yang

memungkinkan bakteri-bakteri tersebut melekat ke permukaan gigi dan bakteri

lainnya. Bakteri tersebut yaitu Streptococcus sanguis, Actinomyces viscosus, dan

Actinomyces naeslundii. Kedua fase pada tahap pembentukan plak awal ini terjadi dalam 2 hari.17

2.1.3.3Kolonisasi Sekunder dan Maturasi Plak

Bakteri pengkoloni sekunder melekat di atas bakteri pengkoloni primer dan

memanfaatkan perubahan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan

dan metabolisme plak. Pada awalnya, bakteri kokus negatif Gram seperti Neisseria sp. dan Veillonella sp. berada pada ruang interstitial yang terbentuk dari interaksi bakteri pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, setelah 4-7 hari pembentukan plak,

jaringan gingiva akan mengalami inflamasi dan perlahan-perlahan terjadi perubahan

lingkungan yang menyebabkan perubahan selektif lebih lanjut. Perubahan tersebut

mencakup pembukaan krevikular gingiva sebagai jalur pertumbuhan plak dan

dari serum yang memungkinkan bakteri lain dengan kebutuhan metabolisme berbeda

memasuki plak. Bakteri tersebut yaitu jenis batang negatif Gram, seperti Prevotella sp., Porphyromonas sp., Capnocytophaga sp., Fusobacterium sp., dan Bakteriodes sp. Interaksi bakteri lebih lanjut terjadi antara jenis bakteri berbeda. Bakteri pengkoloni sekunder ini juga membentuk kelompok bakteri utama dari plak

subgingiva.17 Selama pematangan plak, terjadi peningkatan massa dan ketebalan plak sebagai hasil dari proliferasi bakteri pada plak. Proses pematangan plak

membutuhkan kohesi dari sel-sel bakteri yang dihasilkan dari pembentukan matriks

intermikroba yang tersusun dari material saliva, eksudat gingiva, dan substansi

mikroba seperti polisakarida.19

2.2Gingiva

Gingiva merupakan bagian dari jaringan pendukung gigi atau periodonsium

yang menutupi prosesus alveolaris dari rahang dan mengelilingi leher gigi, serta

memiliki fungsi utama melindungi jaringan dibawahnya. Secara klinis, gingiva dapat

terlihat di dalam rongga mulut, sedangkan struktur periodontal pendukung lainnya

yaitu ligamen periodontal, sementum, dan tulang alveolar tidak terlihat, kecuali

sementum jika terjadi resesi gingiva.24

2.2.1 Gambaran Klinis Gingiva

Gingiva normal dikarakteristikkan oleh beberapa gambaran klinis, antara lain:

2.2.1.1Warna Gingiva

Margin gingiva dan gingiva cekat secara umum berwarna koral pink. Hal ini diakibatkan oleh karena adanya suplai vaskular, ketebalan dan derajat keratinisasi

epitel, serta sel-sel yang mengandung pigmen. Warna ini bervariasi pada setiap

individu dan berhubungan dengan pigmentasi kulit. Warna gingiva lebih terang pada

orang berambut pirang dengan kulit kuning langsat daripada orang berambut gelap

Gambar 3. Warna gingiva:

A. Gingiva normal pada dewasa muda

B. Gingiva dengan pigmentasi berat pada dewasa paruh baya24

Gingiva cekat dibatasi dari batas mukosa alveolar pada sisi bukal dengan garis

mukogingival berbatas jelas. Mukosa alveolar lebih berwarna merah, halus, dan

berkilat. Hal ini dikarenakan perbedaan struktur mikroskopis dari gingiva cekat

dengan mukosa alveolar, di mana epitelium mukosa alveolar lebih tipis, tidak

terkeratinisasi, dan tidak terdiri dari rete pegs. Selain itu jaringan ikat mukosa

alveolar tersusun longgar dan mengandung lebih banyak pembuluh darah.24

2.2.1.2Konsistensi Gingiva

Gingiva memiliki konsistensi kaku (firm) dan lenting (resilient). Hal ini disebabkan oleh kandungan kolagen pada lamina propria dan perlekatan gingiva ke

mukoperiosteum tulang alveolar. Gingiva bebas memiliki konsistensi yang kaku

karena mengandung serabut gingiva meskipun tidak melekat ke mukoperiosteum

tulang alveolar.5,24

2.2.1.3Kontur Gingiva

Kontur atau bentuk gingiva sangat bervariasi, tergantung pada bentuk dan

susunan gigi geligi pada lengkung rahang, lokasi dan besar area kontak proksimal,

dan dimensi embrasur gingiva oral maupun vestibular. Margin gingiva mengelilingi

gigi seperti kerah baju dan mengikuti pola seperti busur pada permukaan vestibular

dan oral. Pola tersebut berbentuk garis lurus sepanjang gigi dengan permukaan relatif

datar. Pada gigi yang sangat konveks dalam arah mesio distal, seperti kaninus

gingiva akan berada lebih ke apikal. Sementara itu, gingiva akan lebih datar dan

menebal pada gigi lingoversi.5,24

Gambar 4. Kontur gingiva yang menebal pada gigi linguoversi24

2.2.1.4Tekstur Permukaan Gingiva

Tekstur permukaan gingiva cekat yaitu seperti kulit jeruk disebut dengan

stippled atau stippling, sedangkan tekstur permukaan gingiva bebas yaitu licin. Pola dan perluasan stippling bervariasi antar individu dan antar sisi pada satu individu.

Stippling kurang terlihat pada permukaan oral daripada vestibular dan pada beberapa orang mungkin tidak dijumpai. Stippling muncul sebagai akibat dari protuberansia dan depresi pada permukaan gingiva.5,24

2.2.1.5Posisi Margin Gingiva

Posisi gingiva menunjukkan level di mana margin gingiva melekat ke

permukaan gigi. Ketika gigi erupsi ke rongga mulut, margin gingiva dan sulkus

gingiva berada pada puncak mahkota, seiring dengan erupsi gigi posisi margin

gingiva dan sulkus gingiva mengarah semakin dekat ke akar gigi. Pada kondisi

normal, margin gingiva berada pada atau sedikit ke arah koronal dari batas sementum

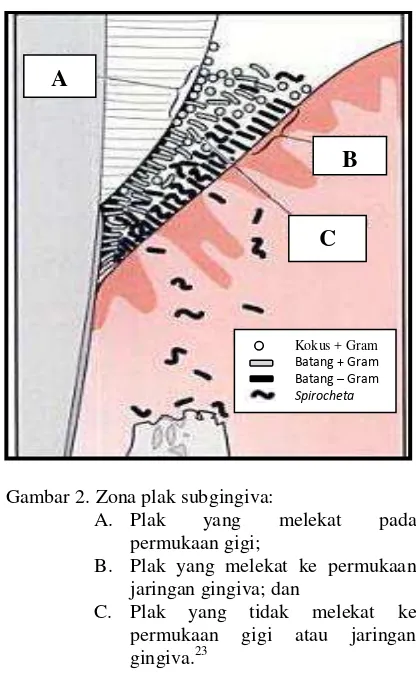

2.3Gingivitis

Gingivitis merupakan salah satu jenis penyakit periodontal berupa respon

inflamasi yang menyebabkan kerusakan bersifat reversible pada jaringan gingiva.5 Inflamasi gingiva cenderung terjadi pada daerah papila interdental. Hal ini

dikarenakan daerah interdental terlindung dari aktivitas pembersihan rongga mulut,

akibatnya plak lebih banyak berakumulasi pada daerah tersebut. Inflamasi gingiva

bermula pada daerah papila interdental dan berlanjut menyebar ke sekitar leher gigi.17

The American Academy of Periodontology mengklasifikasikan penyakit

gingiva secara garis besar berdasarkan penyebabnya menjadi dua, yaitu penyakit

gingiva yang disebabkan oleh plak dental dan lesi gingiva yang bukan disebabkan

oleh plak dental. Pengklasifikasian ini telah didiskusikan dalam the 1999 International Workshop for the Classification of the Periodontal Disease. Penyakit gingiva yang disebabkan oleh plak dental dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor

predisposisi, seperti faktor lokal, faktor sistemik, pengobatan penyakit, dan kondisi

malnutrisi. Sementara itu, lesi gingiva yang bukan disebabkan oleh plak dental terjadi

dikarenakan adanya respon inflamasi terhadap beberapa bakteri spesifik, virus, dan

jamur, manifestasi penyakit sistemik, reaksi alergi, lesi traumatik, dan reaksi terhadap

benda asing.4,25

Gingivitis yang diinduksi plak dental merupakan hasil interaksi antara

mikroorganisme yang terdapat pada biofilm plak, jaringan gingiva, dan sel-sel

inflamatori.25 Berdasarkan lokasi dan luasnya daerah yang terkena, gingivitis diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gingivitis yang terlokalisir pada beberapa gigi dan

gingivitis yang tergeneralisasi pada seluruh rongga mulut. Selain itu, gingivitis dapat

terjadi hanya terbatas pada papila interdental ataupun menyebar ke seluruh margin

gingiva sampai melibatkan seluruh gingiva bebas.4 Beberapa faktor lokal dapat memengaruhi terjadinya gingivitis, diantaranya pembentukan kalkulus pada mahkota

dan akar gigi, kondisi gigi yang berjejal, dan alat ortodontik. Faktor-faktor tersebut

berperan dalam mempertahankan plak dental dan mempersulit prosedur higiene oral

2.3.1 Patogenesis Gingivitis

Perkembangan gingiva yang sehat menjadi gingivitis terbagi menjadi 3 fase,

yaitu fase initial lesion, fase early lesion, dan fase established lesion, namun antara satu fase dengan fase selanjutnya tidak terdapat batasan yang terlalu jelas.4,22

2.3.1.1Initial Lesion

Perubahan yang terjadi pada fase initial lesion hanya dapat dideteksi melalui pemeriksaan mikroskopik. Oleh sebab itu, tahap ini disebut juga dengan gingivitis

subklinis. Perubahan jaringan terjadi pada epitel penyatu dan jaringan ikat dari

margin gingiva bebas dalam 2-4 hari setelah akumulasi plak pada sulkus gingiva.

Respon inflamasi akut pada fase ini ditandai dengan dilatasi pembuluh darah

sehingga meningkatkan aliran darah ke area inflamasi.Selanjutnya, leukosit terutama

neutrofil (polymorphonuclear neutrophil/PMN) meninggalkan pembuluh darah dengan cara migrasi melalui dinding pembuluh darah. Leukosit dan protein plasma

yang keluar dari pembuluh kapiler menuju jaringan ikat disekitarnya menyebabkan

edema pada jaringan. Selain itu, peningkatan migrasi leukosit ke epitel penyatu

menyebabkan peningkatan cairan sulkular pada sulkus gingiva.4,5,22

Limfosit T berperan mempertahankan keseimbangan respon terhadap infeksi

bakteri. Namun, aktivasi sistem imun menyebabkan degenerasi kolagen dan

perubahan pada sel epitel.4 Degenerasi kolagen menyebabkan berkurangnya kandungan kolagen di dalam jaringan ikat gingiva yang terinflamasi dan hilangnya

kolagen yang mendukung epitel penyatu bagian koronal.5

2.3.1.2Early Lesion

Berbeda dengan fase sebelumnya, pada fase ini perubahan jaringan sudah

dapat dideteksi secara klinis dalam 4-14 hari setelah akumulasi plak pada sulkus

gingiva. Akumulasi plak pada sulkus gingiva menyebabkan gangguan perlekatan

epitel penyatu bagian koronal pada gigi. Akibatnya, epitel tersebut akan kehilangan

Pada fase ini, respon yang terjadi masih berupa respon inflamasi akut. Aliran

darah terus mengalami peningkatan. Selain itu, protein plasma dan leukosit tetap

bermigrasi menuju jaringan ikat.4,5 Begitu juga halnya dengan jumlah limfosit T yang meningkat dan terlokalisir pada jaringan ikat di bawah epitel sulkus gingiva.

Peningkatan eksudat tersebut menyebabkan edema pada jaringan gingiva dan warna

gingiva menjadi merah. Selanjutnya, serabut kolagen perivaskular pada jaringan ikat

mengalami kerusakan akibat inflamasi dan digantikan oleh plasma darah dan sel

inflamatori. Hal ini yang menyebabkan perubahan konsistensi jaringan gingiva

menjadi lebih lunak dan spongius. Kerusakan serabut kolagen yang melekat pada

jaringan ikat gingiva dan hilangnya stippling mengakibatkan tampilan gingiva menjadi kilat. Selain itu, perdarahan gingiva mungkin terjadi saat dilakukan

probing.4,5,22

2.3.1.3Established Lesion

Jika prosedur higiene oral yang memadai tidak juga dilakukan, fase early lesion akan berkembang menjadi fase established lesion dalam 15-21 hari.Pada fase

ini, perbedaan yang jelas terlihat pada jenis sel darah putih melalui pemeriksaan

histopatologis, di mana limfosit B dan T berada pada jumlah yang seimbang. Hal ini

mengindikasikan terjadinya kerusakan jaringan akibat reaksi inflamasi. Limfosit B

dapat melepaskan limfokinase yang menambah kerusakan jaringan. Selain itu,

kerusakan pada jaringan ikat kolagen juga semakin meningkat.4 Sel basal epitel penyatu mulai melakukan replikasi dan epithelial ridge meluas ke jaringan ikat. Hal ini dikarenakan terjadinya kerusakan pada serabut gingiva yang menghasilkan

ruangan untuk pertumbuhan jaringan epitel.4,5

Pada fase inflamasi kronis, tubuh berusaha untuk memperbaiki kerusakan

jaringan dengan membentuk serabut kolagen baru. Peningkatan deposisi serabut

kolagen ini menyebabkan jaringan gingiva mengalami pembesaran dan perubahan

konsistensi menjadi fibrous. Jumlah serabut kolagen yang meningkat akan

menyamarkan warna gingiva yang merah menjadi kurang merah. Selain itu,

darah mengalami penurunan, sehingga warna gingiva dapat menjadi kebiruan.5 Pada fase ini terjadi peningkatan kedalaman probing yang dapat disebabkan edema pada jaringan menyebabkan bergesernya margin gingiva ke arah koronal sehingga

menambah kedalaman probing.Pada ketiga fase gingivitis, tidak terjadi migrasi epitel penyatu ke arah apikal, tidak terdapat kerusakan serabut ligamen periodontal, dan

tulang alveolar tidak mengalami kerusakan.4,5

2.3.2 Gambaran Klinis

Respon inflamasi sebagai mekanisme perlawanan terhadap bakteri pada

biofilm plak menghasilkan perubahan pada gingiva bebas, gingiva cekat, maupun

papila interdental.5 Perubahan-perubahan tersebut diantaranya:

2.3.2.1Perubahan Warna Gingiva

Peningkatan vaskularisasi dan penurunan derajat keratinisasi epitel

menyebabkan warna gingiva pada fase inflamasi akut menjadi lebih merah.

Perubahan warna ini tersebar pada daerah margin gingiva dengan tampilan seperti

bintik-bintik. Sementara itu, pada fase inflamasi kronis warna gingiva menjadi merah

kebiruan atau merah keunguan dikarenakan jumlah sel darah yang terlalu banyak

pada pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya venous stasis atau aliran

darah yang melambat. Perubahan warna ini terjadi dimulai dari papila interdental dan

margin gingiva kemudian menyebar ke gingiva cekat.5,26

2.3.2.2Perdarahan Saat Probing

Perdarahan gingiva saat probing dapat dengan mudah dideteksi secara klinis dan merupakan tanda yang lebih dahulu muncul daripada perubahan warna gingiva.

Oleh karena itu, perdarahan saat probing merupakan tanda yang penting untuk mendiagnosis dan mencegah fase gingivitis berikutnya. Gingiva yang terinflamasi

menghasilkan perubahan histopatologis, yaitu kapiler yang mengalami dilatasi, epitel

sulkular yang menipis dan disertai ulserasi, serta posisinya yang mendekati

permukaan sehingga stimulus ringan yang sebenarnya tidak berbahaya

mengakibatkan pecahnya kapiler dan terjadi perdarahan pada gingiva.5,26

Gambar 6. Perdarahan saat probing:

A.Gingivitis oedematous ringan, prob dimasukkan ke dasar sulkus gingiva.

B.Perdarahan terjadi setelah beberapa detik.26

2.3.2.3Perubahan Konsistensi Gingiva

Pada fase inflamasi akut, jaringan ditandai dengan konsistensi yang lunak atau

spongius dikarenakan serabut kolagen perivaskular pada jaringan ikat mengalami

kerusakan akibat inflamasi dan digantikan oleh plasma darah dan sel inflamatori.

Ketika jaringan gingiva tersebut diberikan tekanan menggunakan prob, jaringan ini

akan mudah tertekan dan meninggalkan bekas selama beberapa detik.5 Pada fase inflamasi kronis, perubahan destruktif menghasilkan jaringan edema dan perubahan

reparatif ditandai dengan terbentuknya jaringan fibrotik terjadi secara berdampingan.

Konsistensi gingiva pada fase ini ditentukan oleh jumlah jaringan edema atau

2.3.2.4Perubahan Kontur Gingiva

Pada jaringan yang terinflamasi, gingiva bebas yang awalnya datar mengalami

pembengkakan dikarenakan edema jaringan pada leher gigi. Selain itu, papila

interdental dapat berubah bentuk menjadi bulbous atau blunted. Papila yang berbentuk bulbous mengalami pembengkakan dan memiliki tampilan yang menonjol keluar dari ruangan interproksimal, sedangkan papila yang berbentuk blunted

memiliki bentuk yang datar, namun tidak mengisi ruangan interproksimal.5

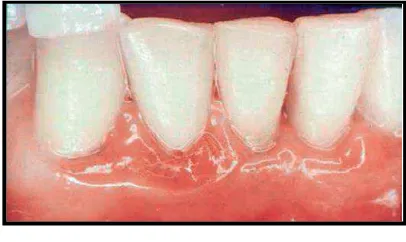

2.3.2.5Perubahan Tekstur Permukaan Gingiva

Hilangnya stippling pada permukaan gingiva merupakan tanda awal gingivitis. Pada fase inflamasi kronis, permukaan gingiva dapat menjadi halus dan

kilat atau keras dan bernodul-nodul, tergantung perubahan cairan eksudat atau

jaringan fibrotik yang paling dominan.26 Peningkatan cairan yang berasal dari respon inflamasi tubuh menyebabkan jaringan gingiva berpenampilan halus dan sangat

kilat.5

Gambar 7. Gingivitis kronis disertai dengan pembengkakan, hilangnya stippling, dan diskolorisasi26

2.3.2.6Perubahan Posisi Margin Gingiva

Perubahan posisi margin gingiva ke arah koronal dapat menjadi salah satu

tanda klinis gingivitis. Perubahan posisi ini dapat disebabkan oleh pembesaran

perlekatan epitel penyatu, sehingga perubahan posisi gingiva ke arah koronal akan

menambah kedalaman probing.5

2.4Oil Pulling

Oil pulling atau oil swishing merupakan salah satu bentuk pengobatan Ayurveda yang dilakukan dengan berkumur menggunakan minyak nabati.10 Oil pulling telah digunakan secara luas sebagai pengobatan tradisional yang berasal dari India untuk mencegah berbagai penyakit sistemik dan rongga mulut. Selain itu, oil pulling dibicarakan di buku pengobatan Ayurveda, yaitu Charaka Samhita dan Susrutha Arthashastra, serta dikenal dengan sebutan Kavala Gandoosha atau Kavala

Graha. Pengobatan Ayurveda sangat tergantung pada tumbuhan, tanaman, minyak,

dan rempah-rempah yang digunakan sebagai obat-obatan.9,13,27 Beberapa metode untuk mempertahankan kebersihan mulut yang terdapat di dalam pengobatan

Ayurveda diantaranya menyikat gigi (Danta Dhavana), membersihkan lidah

(Jihwanirlekhana), berkumur (Gandusha dan Kavala), mengunyah sirih (Tambula

Sevana), dan membersihkan muka (Mukha Prakshalana).Meskipun oil pulling telah

dikenal sejak tahun 3000 SM, konsep ini baru diperkenalkan kembali oleh Dr. F.

Karach pada tahun 1990 di Rusia.27-29

2.4.1 Prosedur Berkumur dengan Metode Oil Pulling

Prosedur melakukan terapi oil pulling secara umum hampir sama seperti layaknya menggunakan obat kumur. Sebanyak satu sendok makan atau kurang lebih

10-15ml minyak sayuran dimasukkan ke dalam mulut sampai mulut terisi setengah

penuh. Minyak tersebut kemudian dihisap, ditarik, dan didorong melalui gigi-gigi

dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, dan sebaliknya. Terapi oil pulling

umumnya dilakukan selama 8-10 menit atau sampai mulut terasa penuh. Ketika

berada di dalam mulut, minyak akan bercampur dengan saliva, berubah dari minyak

yang kental menjadi cair, berwarna putih seperti susu, dan berbusa. Selanjutnya,

dengan tindakan menyikat gigi dan membilas mulut dengan air selama beberapa

indikasi untuk melakukan oil pulling kecuali untuk anak-anak dibawah umur 5 tahun karena ditakutkan cairan tersebut teraspirasi atau tertelan. Terapi oil pulling juga dapat dilakukan oleh wanita hamil dan menstruasi.6,11

2.4.2 Manfaat Oil Pulling

Berkumur dengan metode oil pulling dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan sistemik maupun rongga mulut. Di dalam kesehatan sistemik, terapi oil pulling dipercaya dapat mencegah dan menyembuhkan kurang lebih 30 penyakit sistemik mulai dari sakit kepala, migrain, hipertensi, diabetes, asma, bronkitis,

trombosis pada arteri, kelainan darah yang bersifat kronis seperti leukemia, artritis,

paralisis neurofisiologi, eksema, gastroentritis, peritonitis, meningitis, penyakit

jantung iskemik, penyakit liver, gangguan pernafasan dan ginjal, gangguan hormonal

pada wanita, dan memperlambat proses penuaan.6,8,11 Sementara itu, di dalam kesehatan rongga mulut terapi oil pulling dianggap sebagai salah satu cara untuk menghambat bakteri, jamur, dan organisme lainnya yang berbahaya bagi mulut, gigi,

gusi, dan tenggorokan. Oleh karena itu, terapi oil pulling dipercaya berpotensi mengurangi pembentukan plak dan terjadinya gingivitis serta karies. Manfaat lain

dari terapi oil pulling yaitu mencegah bau mulut, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, dan xerostomia.9,27,29

Penelitian yang dilakukan oleh Amith dkk selama 45 hari, menunjukkan

bahwa terapi oil pulling menggunakan minyak bunga matahari signifikan menurunkan skor plak dan gingivitis. Asokan dkk melakukan penelitian klinis dan

mikrobiologi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terapi oil pulling

plak.6,9 Penelitian lain yang dilakukan oleh Saravanan menunjukkan bahwa terapi oil pulling mengurangi skor plak dan gingiva serta jumlah koloni bakteri secara signifikan.13

Berkumur dengan metode oil pulling tidak hanya berperan dalam mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit tetapi juga memiliki kelebihan dibandingkan

berkumur dengan obat kumur komersial yang ada. Minyak nabati yang digunakan

tidak mengandung bahan kimia dan alkohol, tidak menyebabkan stein pada

permukaan gigi, tidak menimbulkan sisa rasa yang menetap lama, tidak menimbulkan

reaksi alergi, meskipun keefektifan dan mekanisme aksinya belum jelas. Selain itu,

terapi ini dianggap menarik dan inovatif karena pemakaiannya yang sederhana,

harganya yang murah, mudah didapatkan, tidak perlu membeli produk yang beraneka

ragam, tidak perlu mencampurkan berbagai produk, ataupun menggunakan banyak

suplemen. 6,10,11

2.4.3 Jenis Minyak yang dapat Digunakan dalam Oil Pulling

Beberapa jenis minyak yang dapat digunakan dalam terapi oil pulling di

antaranya minyak bunga matahari, minyak wijen, minyak zaitun, minyak kelapa, dan

minyak kacang.9-12 Minyak wijen mengandung konsentrasi asam lemak tak jenuh ganda yang tinggi dan merupakan sumber vitamin E yang baik. Selain itu, tanaman

wijen mengandung komponen lignan, yaitu sesamol, sesamin, dan sesamolin. Minyak

bunga matahari juga diketahui efektif digunakan dalam terapi oil pulling. Bunga matahari kaya akan kandungan vitamin E dan rendah akan kandungan lemak jenuh.

Minyak kelapa dapat digunakan dalam terapi oil pulling karena mengandung asam laurat yang terbukti bersifat antimikroba.12

2.5Minyak Kelapa

Minyak kelapa berdasarkan cara ekstraksinya digolongkan menjadi 2 jenis

terlebih dahulu menjadi kopra. Kopra kemudian dilakukan proses pengepresan untuk

mendapatkan ekstrak minyak kelapa. Selanjutnya, ekstrak minyak kelapa ini perlu

dilakukan proses penyulingan (refining), pemutihan (bleaching) dan penghilangan bau (deodorizing) agar dapat dikonsumsi.16,30

2.5.1 Taksonomi Tanaman Kelapa

Secara taksonomi, tanaman kelapa diklasifikasikan sebagai berikut:31 Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom : Viridaeplantae (Tumbuhan hijau) Infrakingdom : Streptophyta (Tanaman darat) Divisi : Tracheophyta (Tumbuhan berpembuluh) Subdivisi : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji) Infradivisi : Angiosperma (Tumbuhan berbunga) Kelas : Magnoliopsida (Tumbuhan berkeping dua/dikotil) Superordo : Lilianae

Ordo : Arecales

Famili : Arecaceae

Genus : Cocos L.

Spesies : Cocos nucifera L.

2.5.2 Mekanisme Aksi Berkumur dengan Metode Oil Pulling

Menggunakan Minyak Kelapa

Kemampuan menghambat pembentukan plak melalui berkumur dengan

metode oil pulling dikarenakan sifat kekentalan dari minyak kelapa, di mana melalui sifat kekentalan tersebut dapat menghambat adhesi bakteri dan koagregasi plak.

Mekanisme lainnya yang mungkin yaitu proses saponifikasi atau proses pembentukan

lapisan seperti sabun. Sabun merupakan agen emulsifikasi yang berperan sebagai

agen pembersih yang baik sehingga akan menyingkirkan plak dan sel skuamosa

superfisial yang rusak.6,9,12

Minyak kelapa mengandung substansi bioaktif yaitu tocopherols, tocotrienols, phytosterols, phytostanols, phospholipids, flavonoids dan polyphenols lainnya. Tocopherols dan tocotrienols merupakan agen antioksidan yang berperan dalam mengurangi injuri radikal bebas. Tocotrienols memiliki kemampuan antioksidan yang lebih baik dari pada daripada tocopherols dan oleh karenanya merupakan inhibitor yang lebih efektif dalam mengurangi peroksidasi lemak dan oksidasi protein.

Phytosterols diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah terutama Low Density Lipid (LDL), mengurangi gejala pembesaran prostat, memperbaiki kontrol gula darah pada penderita diabetes, mengurangi inflamasi pada pasien penderita

penyakit autoimun, seperti rhematoid arthritis dan lupus. Phytostanols merupakan

bentuk phytosterols jenuh yang juga berperan dalam menurunkan kadar kolesterol. Phenols dapat mempengaruhi proses karsinogenesis melalui beberapa mekanisme,

salah satunya dengan mencari bahan karsinogen atau radikal bebas. Flavonoids

berperan sebagai antivirus, anti-alergi, antiplatelet, anti-inflamasi, antitumor, dan

antioksidan.16

Sekitar 92,92 ± 0,56 % dari kandungan asam lemak pada minyak kelapa

berupa asam lemak jenuh (Saturated Fatty Acid/SFAs), terdiri dari asam kaprilat6,21 ± 0,34 %; asam kaprat 6,15 ± 0,21 %; asam laurat 51,02 ± 0,71 %; asam miristat

18,94 ± 0,63%; asam palmitat 8,62 ± 0,50 %; asam stearat 1,94 ± 0,17 %. Sisanya

kaprilat, kaprat, dan laurat tergolong asam lemak rantai sedang (Medium Chain Fatty

Acid/MCFAs) yang memiliki aktivitas antivirus, antifungi, antibakteri, dan

antiprotozoa.33 Asam linoleat merupakan salah satu asam lemak tak jenuh ganda yang paling penting pada makanan manusia karena dapat mencegah penyakit

kardiovaskular.34 Kandungan asam lemak tak jenuh tersebut dipercaya menurunkan peroksidasi lemak dan memiliki sifat anti-inflamasi. Kemampuan menurunkan

peroksidasi lemak dan sifat antioksidan pada minyak kelapa mampu mengurangi

injuri radikal bebas yang dihasilkan dari proses fagositosis bakteri oleh neutrofil. Sifat anti-inflamasi dan kemampuan mengurangi injuri radikal bebas tersebut akan

2.6Kerangka Teori

Berkumur dengan Metode OilPulling Menggunakan Minyak Kelapa

2.7Kerangka Konsep

Variabel Bebas:

Minyak kelapa yang

dikumur dengan metode oil pulling

Variabel Terikat: Skor indeks plak Skor indeks gingiva

Variabel Terkendali: Volume minyak kelapa Lama berkumur dengan

metode oil pulling

Frekuensi berkumur dengan

metode oil pulling

Frekuensi dan waktu

menyikat gigi

Metode menyikat gigi

Variabel Tak Terkendali:

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental kuasi.

3.1.2 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang dilakukan yaitu pre-posttest control group design

dengan melakukan pengukuran atau observasi sebelum dan setelah perlakuan pada

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.

Perlakuan : H0 X H1

Kontrol : H0 Y H1

Keterangan:

X : Berkumur dengan metode oil pulling menggunakan minyak kelapa

Y : Prosedur higieneoral sehari-hari

H0 : Pengukuran skor indeks plak dan gingiva sebelum perlakuan pada hari ke-0

H1 : Pengukuran skor indeks plak dan gingiva setelah perlakuan pada hari ke-10

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi

USU.

3.2.2 Waktu Penelitian

3.3 Populasi, Sampel dan Besar Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah mahasiswa/i Fakultas Kedokteran Gigi USU

Medan.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian dipilih dari mahasiswa/i Fakultas Kedokteran Gigi USU

dengan teknik simple random sampling, yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Kriteria inklusi:

Mahasiswa/i Fakultas Kedokteran Gigi USU yang berstatus aktif

Kooperatif dan bersedia menjadi subjek penelitian dengan

menandatangani informed consent Jumlah gigi permanen minimal 20

Menderita gingivitis yang diinduksi plak dari tingkat keparahan gingivitis ringan sampai berat

Kriteria eksklusi:

Menderita periodontitis Menderita penyakit sistemik

Pernah mengkonsumsi antibiotik dalam waktu 3 bulan sebelum

pemeriksaan

Pernah mendapatkan perawatan periodontal dalam waktu 6 bulan sebelum

pemeriksaan

Memakai piranti ortodonti dan/atau protesa Memiliki susunan gigi geligi crowded berat Sedang menggunakan obat kumur antiseptik Perokok

3.3.3 Besar Sampel Penelitian

Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus

Federer, seperti berikut:

Keterangan:

n = besar sampel

r = jumlah kelompok

Besar sampel minimum yang diperlukan yaitu 16 orang. Namun, untuk

mencegah adanya kesalahan selama penelitian, maka besar sampel ditetapkan

sebanyak 20 orang untuk masing-masing kelompok, sehingga jumlah seluruh sampel

yaitu 40 orang.

3.4Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Bebas

Minyak kelapa yang dikumur dengan metode oil pulling

3.4.2 Variabel Terikat

Skor indeks plak Skor indeks gingiva

3.4.3 Variabel Terkendali

Volume minyak kelapa sebanyak satu sendok makan atau 10-15ml Lama berkumur dengan metode oil pulling 5 menit

Frekuensi berkumur dengan metode oil pulling sebanyak 2 kali sehari Frekuensi menyikat gigi sebanyak 2 kali sehari

Jenis sikat gigi yang digunakan dengan bulu sikat yang lembut dan pasta

gigi

3.4.4 Variabel Tak Terkendali

Diet

3.5 Definisi Operasional

1. Berkumur dengan metode oil pulling menggunakan minyak kelapa yaitu sampel berkumur minyak kelapa dengan cara minyak dihisap, ditarik, dan didorong

melalui gigi-gigi dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, dan sebaliknya.

2. Sampel penelitian mahasiswa/i FKG USU yaitu mahasiswa/i FKG USU

dari seluruh angkatan yang masih berstatus aktif.

3. Skor indeks plak yaitu ketebalan deposit lunak yang tidak termineralisasi

dan terbentuk di atas permukaan gigi. Skor indeks plak diukur menggunakan indeks

plak Löe dan Silness, di mana pengukuran plak didasarkan pada ketebalan

penumpukan bukan pada perluasan plak. Pengukuran dilakukan pada empat

permukaan (mesial, distal, bukal, dan lingual/palatal) dari 6 gigi yang diperiksa yaitu

16, 12, 24, 36, 32, 44, menggunakan alat bantu prob.

Tabel 1. Cara Pemberian Skor Indeks Plak Löe dan Silness

Skor Kriteria Klinis

0 Tidak terdapat adanya plak.

1

Film plak yang melekat pada tepi gingiva bebas dan daerah yang

berdekatan dengan gigi serta hanya terlihat setelah menggoreskan prob

pada permukaan gigi.

3 Akumulasi yang banyak dari deposit lunak di dalam poket gingiva, gigi serta margin gingiva.

Cara menghitung skor indeks plak:

ko lak Gigi Indek ∑ ko plak ma ing ma ing a ea

∑ e m kaan gigi yang dipe ik a

ko lak Indi id al ∑ ko plak gigi indek

∑Gigi indek

Tabel 2. Kriteria Penilaian Indeks Plak Löe dan Silness Rentang Nilai Kriteria

0-0,9 Baik

1-1,9 Sedang

2-3 Buruk

4. Skor indeks gingiva yaitu keparahan inflamasi gingiva yang dinilai dari

tanda-tanda klinis meliputi perdarahan saat probing, perubahan warna, dan perubahan tekstur permukaan. Skor indeks gingiva diukur menggunakan indeks gingiva Löe dan

Silness. Pengukuran dilakukan pada empat permukaan gingiva (mesial, distal, bukal,

dan lingual/palatal) dari 6 gigi yang diperiksa yaitu 16, 12, 24, 36, 32, 44, dengan

alat bantu prob.

Tabel 3. Cara Pemberian Skor Indeks Gingiva Löe dan Silness

Skor Kriteria Klinis

0 Gingiva normal.

tidak terjadi perdarahan setelah probing sulkus.

2

Inflamasi sedang, ditandai dengan gingiva berwarna merah, edema,

tampilan yang berkilat dan hilangnya stippling, perdarahan setelah

probing sulkus.

3 Inflamasi berat, ditandai dengan gingiva berwarna merah yang jelas, edema yang jelas, ulserasi, cenderung terjadi perdarahan spontan.

Cara menghitung skor indeks gingiva:

ko Gingi a Gigi Indek ∑ ko gingi a ma ing ma ing a ea

∑ e m kaan gigi yang dipe ik a

ko Gingi a Indi id al ∑ ko gingi a gigi indek

∑Gigi indek

Tabel 4. Kriteria Penilaian Indeks Gingiva Löe dan Silness Rentang Nilai Kriteria

0,1-1,0 Gingivitis Ringan

1,1-2,0 Gingivitis Sedang

2,1-3,0 Gingivitis Berat

3.6 Alat dan Bahan Penelitian

3.6.1 Alat Penelitian

1. Sarung tangan

2. Masker

3. Kaca mulut

5. Sonde

6. Alat tulis

7. Lembar pemeriksaan

8. Gelas ukur

9. Sikat gigi

3.6.2 Bahan Penelitian

1. Pasta gigi

2. Minyak kelapa (Barco ®)

Gambar 9. Minyak kelapa (Barco ®)

3.7 Proses Penelitian

1. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan pengisian kuesioner dan

pemeriksaan klinis. Semua sampel akan dilakukan skrining terlebih dahulu sesuai

kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan.

2. Subjek yang terpilih kemudian diberi penjelasan mengenai prosedur