ASIMILASI ANTARA PENDUDUK MIGRAN DENGAN PENDUDUK LOKAL

(Studi kasus : Interaksi Multietnis di Kelurahan Tigabinanga,Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo)

Oleh :

Sri Handayani Ginting

(100901075)

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ABSTRAK

Keberadaan masyarakat yang majemuk tidak menutup kemungkinan untuk bisa hidup berbaur. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dihilangkan ketika masyarakat kembali menyadari bahwa ia adalah mahluk sosial dan berawal dari proses interaksi yang terjalin aktif sehingga menimbulkan suatu pengenalan satu akan yang lain. Keberadaan penduduk lokal (Suku Karo) yang dikenal memiliki nilai adat istiadat yang kental dan pembuka wilayah Kelurahan Tiga Binanga (Host Population), bisa menerima kedatangan para migran yang berasal dari daerah dan kebudayaan yang berbeda. Pekerjaan ganda yang dimiliki oleh penduduk lokal menjadikan mereka sangat membutuhkan bantuan jasa tenaga kerja guna membantunya dalam mengelola berbagai kegiatan atau usahanya. Interaksi yang mereka jalin terlihat bukan seperti hubungan majikan dan buruh namun terlihat seperti keluarga. Penduduk lokal mempercayakan kegiatannya dikerjakan oleh penduduk migran dan bukan oleh kerabatnya yang lain. Perbedaan yang ada otomatis membutuhkan banyak startegi bagi penduduk migran, untuk mendekatkan diri dan mengenal penuduk lokal yang memiliki latarbelakang kebudayaan yang berbeda dengannya. Hal tersebutlah yang pada saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga.

Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga merupakan lokasi penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara dan penghayatan. Penelitian ini dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) orang informan. 12(dua belas) penduduk migran dan 5 (lima) orang penduduk lokal.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa adanya proses asimilasi antara penduduk migran dan penduduk lokal. Berawal dari interaksi yang aktif dan sikap masyarakat yang sama-sama saling menghargai satu sama lain serta lebih mementingkan tujuan bersama. Hubungan penduduk migran dan penduduk lokal menimbulkan rasa ketergantungan satu sama lain. Strategi yang dilakukan penduduk migran untuk mendekatkan diri dengan penduduk lokal berujung kepada hubungan kerja sama yang baik sehingga terbentuk suatu ikatan kekeluargaan. Penduduk migran diberikan penghormatan “Marga” dan berlanjut kepada adanya proses amalgamasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tidak bersikap etnosentrisme namun mau belajar dan mengenal kebudayaan yang lain dapat meningkatkan nilai teloransi selaku rakyat Indonesia dan hal tersebut menjadi kekayaan Bangsa Indonesia.

KATA PENGANTAR

Kemuliaan bagi Allah yang Esa yang Maha Kasih dan Adil. Oleh karena

anugerah-Nya semata, saya dapat menyelesaikan tugas saya sebagai mahasiswa

S1 di departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sumatera Utara. Saya sangat bersyukur oleh bimbingan-Nya melalui doa, firman,

dan dukungan orang-orang di sekeliling saya, Ia menyatakan kehendak-Nya

dalam mengarahkan saya sebagai mahasiswa yang takut akan Allah.

Dalam pengerjaan skripsi ini, saya menyadari keterbatasan saya dalam hal

pengetahuan, pengalaman, dan kelemahan lainnya sebagai mahasiswa. Namun, itu

tidak menjadi penghalang bagi saya untuk selalu berjuang memberikan yang

terbaik sebagai mahasiswa. Saya menyadari penyelesaian skripsi ini tidak terlepas

dari dukungan doa dan kerja sama dari berbagai pihak, baik dukungan moral

maupun materil. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu, Bapak B. Ginting dan Mamak K. Br Sebayang

yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian serta doa dalam setiap

keterbatasannya sebagai manusia, tetapi terus berusaha memberikan yang

terbaik untuk anak-anaknya. Untuk Biring, K’Maria, B’Darwan, Arya,

terimakasih untuk dukungannya.

2. Bapak Prof. Badarudin M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik yang juga pernah membimbing saya dalam memahami sosiologi.

3. Ibu Dr. Rosmiani, MA, selaku Sekretaris Dekan yang telah memberikan

motivasi dan semangat dalam belajar dan mengajarkan banyak ilmu

selama saya menjadi mahasiswa.

4. Ibu Dra. Lina Sudarwati, M.Si, selaku Ketua Departemen Sosiologi yang

telah memberikan pengajaran yang sangat berarti selama saya menjadi

seorang mahasiswa sehingga saya mengerti bagaimana seharusnya

menjadi mahasiswa yang berprestasi dan rajin dalam belajar.

5. Bapak Dr. Sismudjito, M.Si, selaku dosen pembimbing saya yang

memberikan pengajaran yang sangat berarti selama saya menjadi seorang

mahasiswa. Terimakasih untuk motivasi dan kasih sayang yang diberikan.

6. Seluruh dosen pengajar Departeen Sosiologi yang telah membimbing saya

selama saya menjadi mahasiswa.

7. Seluruh pegawai departemen dan pendidikan yang membantu dan

mendukung proses penyelesaan studi dalam urusan administrasi di

Departemen dan Pendidikan.

8. PKK dan teman-teman KTB saya, Calvary Evangelion, yaitu Kakak

Mutiara Ginting M.Sp, Yolanda Friscilia Pandia, Santiur Manurung.

Terimakasih atas persekutuan kita dalam belajar menjadi mahasiswa yang

takut akan Allah. Semoga kita menjadi garam dan terang dimanapun kita

berada.

9. Adik-adik rohani saya yang saya kasihi yaitu, Tania Naibaho (Sosiologi

2013) dan Bonar (Sosiologi 2013). Terimakasih atas doa dan perhatian

kalian. Semoga kalian juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan

mengerjakan studi kalian dengan tetap mengandalkan Tuhan.

10.TPP (Tim Pengurus Pelayanan) UKM KMK USU UP PEMA FISIP 2013

(Davit, Chintya, Kak Damai, Bang Mian, Chandra, Elisabet, Marisi,

Meriau, Yolanda, Santiur). Terimakasih atas dukungan dan motivasi

teman-teman, semoga kita menjadi alumni yang bisa menjadi berkat bagi

setiap orang.

11.Seluruh keluarga besar UKM KMK USU dan UKM KMK UP PEMA

FISIP, tetap semangat dalam mengerjakan tugas sebagai seorang murid

Kristus.

12.Seluruh keluarga besar IMKA EGUANINTA FISIP (B’Salmen Sembiring,

Terangta, Ginta, Jopy, Indah, Ana, Nobina, Sinta,) serta teman-teman dari

IMKA Universitas lain (Jefry, Philip, dll), mari kita tetap belajar mengenal

dan memlihara kebudayaan kita.

13.Seluruh sahabat dan rekan-rekan saya yang telah mendukung saya di

dalam doa. Buat kakak terkasih K’Desmi, K’Yanti, K’Melva, Sahabat saya

Nevo, Oki, ABSTEIN, B’Bowo, B’ Iwan Peyek, Lemon, Lyus, Dicky, dan

teman-teman lainnya.

14.Seluruh informan yang telah membantu saya dalam proses penelitian

skripsi.

15.Seluruh staf pegawai kantor Kelurahan Tiga Binanga.

Medan, Oktober 2014

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 10

1.3 Tujuan Penelitian ... 10

1.4 Manfaat Penelitian ... 11

1.5 Defenisi Konsep ... 12

BAB II Tinjauan Pustaka 2.1Interaksi Sosial ... 14

2.2 Interaksionisme Simbolis ... 15

2.3 Hubungan Antar-Kelompok ... 18

2.4 Teori Asimilasi Budaya ... 19

2.5 Adaptasi Sosial ... 21

2.6 Amalgamasi ... 24

2.7 Teori Migrasi ... 25

3.2 Lokasi Penelitian ... 28

3.3 Unit Analisis dan Informan ... 29

3.4 Teknik Pengumpulan Data ... 29

3.5 Interpretasi Data ... 31

3.6 Jadwal Kegiatan ... 31

BAB IV TEMUAN DATA DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ... 32

4.1.1Keadaan Geografis ... 32

4.1.2 Keadaan Penduduk ... 35

4.2 Profil Informan ... 38

4.2.1Profil Penduduk Migran ... 39

42.2 Profil Penduduk Lokal ... 64

4.3 Pola Asimilasi Antara Penduduk Migran dengan Penduduk Lokal . 72 4.3.1Terjalin interaksi yang baik ... 72

4.3.2 Terjalin Kerja Sama ... 74

4.3.3 Adanya Simbiosa Mutualisme ... 77

4.3.4 Terjalin Hubungan Kekeluargaan ... 79

4.3.5 Terjadi Amalgamasi ... 82

4.4 Strategi yang Dilakukan Oleh Penduduk Migran Sehingga Mampu Menjalin Kerja Sama dan Membentuk Kekeluargaan denegan Penduduk Lokal ... 85

4.4.2 Belajar Mengenal Nilai dan Norma di Tengah-Tengah

Masyarakat ... 86

4.4.3 Berusaha Mendekatkan Diri ... 87

4.4.3.1 Sering Berkunjung ke Rumah Penduduk Lokal ... 88

4.4.3.2 Memberi Makanan Kepada Tetangga atau Penduduk

Lokal ... 89

4.4.3.3 Meningkatkan Intensitas Pertemuan di Warung ... 90

4.4.3.4 Berpartisipasi di dalam Kegiatan-kegiatan

Sosial Budaya ... 91

4.4.4.4 Memperlihakan Kualitas Kerja ... 93

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ... 96

5.2 Saran ... 98

DAFTAR PUSTAKA ... 100

DAFTAR TABEL

4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/

Kelurahan Tahun 2007 Kecaamatan Tiga Binanga

4.2 Data Jumlah Penduduk di Kelurahan Tiga Binanga

4.3 Agama Penduduk di Kelurahan Tiga Binanga

4.4 Jumlah Sarana Ibadah

4.5 Jumlah Penduduk 10 (Sepuluh) tahun ke Atas Menurut Pekerjaan

4.6 Jumlah Usaha yang Ada di Desa

4.7 Data Penduduk Migran Berdasarkan Usia, Pendidikan Terakhir, Asal, dan

ABSTRAK

Keberadaan masyarakat yang majemuk tidak menutup kemungkinan untuk bisa hidup berbaur. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dihilangkan ketika masyarakat kembali menyadari bahwa ia adalah mahluk sosial dan berawal dari proses interaksi yang terjalin aktif sehingga menimbulkan suatu pengenalan satu akan yang lain. Keberadaan penduduk lokal (Suku Karo) yang dikenal memiliki nilai adat istiadat yang kental dan pembuka wilayah Kelurahan Tiga Binanga (Host Population), bisa menerima kedatangan para migran yang berasal dari daerah dan kebudayaan yang berbeda. Pekerjaan ganda yang dimiliki oleh penduduk lokal menjadikan mereka sangat membutuhkan bantuan jasa tenaga kerja guna membantunya dalam mengelola berbagai kegiatan atau usahanya. Interaksi yang mereka jalin terlihat bukan seperti hubungan majikan dan buruh namun terlihat seperti keluarga. Penduduk lokal mempercayakan kegiatannya dikerjakan oleh penduduk migran dan bukan oleh kerabatnya yang lain. Perbedaan yang ada otomatis membutuhkan banyak startegi bagi penduduk migran, untuk mendekatkan diri dan mengenal penuduk lokal yang memiliki latarbelakang kebudayaan yang berbeda dengannya. Hal tersebutlah yang pada saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga.

Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga merupakan lokasi penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara dan penghayatan. Penelitian ini dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) orang informan. 12(dua belas) penduduk migran dan 5 (lima) orang penduduk lokal.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa adanya proses asimilasi antara penduduk migran dan penduduk lokal. Berawal dari interaksi yang aktif dan sikap masyarakat yang sama-sama saling menghargai satu sama lain serta lebih mementingkan tujuan bersama. Hubungan penduduk migran dan penduduk lokal menimbulkan rasa ketergantungan satu sama lain. Strategi yang dilakukan penduduk migran untuk mendekatkan diri dengan penduduk lokal berujung kepada hubungan kerja sama yang baik sehingga terbentuk suatu ikatan kekeluargaan. Penduduk migran diberikan penghormatan “Marga” dan berlanjut kepada adanya proses amalgamasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tidak bersikap etnosentrisme namun mau belajar dan mengenal kebudayaan yang lain dapat meningkatkan nilai teloransi selaku rakyat Indonesia dan hal tersebut menjadi kekayaan Bangsa Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki sekitar 500-an suku

bangsa. Sejak berdiri, wilayah Indonesia dihuni oleh berbagai kelompok etnik,

agama dan ras yang hidup bersama dalam suatu wilayah Indonesia.

Keanekaragaman yang berbeda-beda menjadi kekayaan bangsa Indonesia, setiap

suku yang ada didalamnya memiliki ciri-ciri dan latar belakang kebudayaan yang

berbeda yang berjajar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki lima buah

pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan banyak lagi

pulau-pulau kecil yang ditempati oleh masyarakat Indonesia. Pulau-pulau tersebut

ditempati oleh suku-suku yang beranekaragam dengan bahasa, sikap, dan budaya

yang mencirikan jati diri mereka.

Bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi BHINEKA TUNGGAL IKA

yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang artinya bahwa masyarakat

Indonesia menghormati setiap perbedaan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa

yang ada didalamnya. Budaya dan kebiasaan yang khas pada suatu suku bangsa

merupakan salah satu ciri untuk membedakan antara suatu suku bangsa dengan

suku bangsa yang lain. Kekhasan itu dapat dianggap sebagai kebudayaan dari

suku bangsa yang bersangkutan. Keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat

Indonesia pada dasarnya adalah sebuah potensi untuk membentuk identitas kita

Kebudayaan suku bangsa salah satunya adalah tingkah laku atau prilaku

manusia baik dalam kehidupan sehari-harinya, maupun caranya ia berhubungan

dengan orang lain, karena hal tersebut menimbulkan interaksi. Setiap tindakan

yang ditunjukkan dari setiap suku bangsa yang berbeda biasanya akan

menimbulkan pola interaksi yang berbeda pula, seturut dengan latar belakang

budaya yang mereka miliki masing-masing.

Manusia memiliki naluri untuk senantiasa berhubungan dengan

sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan tersebut menghasilkan pola

pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Manusia memiliki sifat yang

dapat digolongkan ke dalam manusia sebagai makhluk sosial artinya dituntut

untuk menjalin hubungan sosial dengan sesamanya. Hubungan sosial merupakan

salah satu hubungan yang harus dilaksanakan, mengandung pengertian bahwa

dalam hubungan itu setiap individu menyadari tentang kehadirannya di samping

kehadiran individu lain. Hal ini disebabkan bahwa dengan kata sosial berarti

“hubungan yang berdasarkan adanya kesadaran yang satu terhadap yang lain, di

mana mereka saling berbuat, saling mengakui dan saling mengenal atau mutual

action dan mutual recognition”. Manusia sebagai makhluk sosial, dituntut pula

ada kehidupan berkelompok, sehingga keadaan ini mirip sebuah community,

seperti desa, suku bangsa dan sebagainya yang masing-masing kelompok

memiliki ciri yang berbeda satu sama lain (Santosa, 1999:13).

Tidak dipungkiri bahwa selama manusia itu masih hidup maka manusia

tersebut akan melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut

menunjukan bahwa manusia tersebut adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup

aktivitas-aktivitas sosial. Melalui interaksi tersebut maka manusia mampu mengevaluasi

dirinya. Kehidupan masyarakat yang setiap harinya melakukan aktivitas guna

kelangsungan hidup, dimana interaksi terjadi melalui kontak sosial dan

komunikasi. Manusia senantiasa untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang

yang ada di sekitarnya. Arti penting dari komunikasi adalah bahwa seorang

memberikan tafsiran pada prilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan,

gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang

tersebut. Kontak sosial terjadi apabila orang yang bersangkutan kemudian

memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain

tersebut. Melalui komunikasilah masyarakat akan menjalin kerja sama (Soekanto,

1990:67).

Salah satu penelitian yang menunjukkan kehidupan masyarakat yang

majemuk dalam penelitian Novendra dan kawan-kawan dalam buku Integrasi

Nasional di Daerah Riau Suatu Pendekatan Budaya tentang hubungan sosial

penduduk ”asal” dengan ”pendatang” yaitu masyarakat Melayu dan Banjar.

Terjalinnya hubungan sosial menimbulkan kerja sama dalam berbagai aspek

kehidupan. Bidang ekonomi misalnya, interaksi terjadi di pasar. Pedagang di pasar

Tembilahan adalah orang-orang Banjar, hanya sebagian kecil dari Cina dan

Minang. Para penduduk melayu yang bertindak sebagai pembeli, berinteraksi

dengan parapenjual dari Banjar. Bentuk kerja sama lain terlihat dalam lingkungan

tempat tinggal yang membaur dengan lingkungan RT atau RW dan membentuk

kelompok arisan. Dari bidang sosial kerjasama mereka terlihat pada

peristiwa-peristiwa hari raya, pesta perkawinan atau sunat Rasul, upacara keagamaan,

Melayu dan Banjar baik, akrab dan saling tenggang rasa diakibatkan karena

pemukiman mereka yang membaur dan mereka memiliki satu keyakinan agama

(Novendra dkk, 1995/1996 : 25-26).

Contoh kasus di atas yang membahas pola interaksi masyarakat Banjar dan

Melayu memperlihatkan meskipun mereka memiliki banyak perbedaan baik dari

kebudayaan dan prilaku namun tetap saja mereka dapat bekerjasama dalam

aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh kondisi tempat tinggal

mereka yang membaur dan keyakinan yang sama, namun bagaimana pola

interaksi masyarakat jika masyarakat Indonesia yang melakukan migran hidup di

suatu daerah dengan banyak perbedaan dan dalam lingkungan tempat tinggal yang

tidak membaur. Tidak semua hubungan antar kelompok etnik mengarah kepada

konflik. Keberagaman kelompok etnik dan perbedaan budaya yang ada dalam

suatu masyarakat juga dapat menghasilkan hubungan kerja sama, bahkan

pembauran antar kelompok etnik dalam interaksi sehari-hari secara alamiah.

Dalam konteks sehari-hari kita juga dapat merasakan perbedaan budaya dan

keberagaman kelompok etnik tidak serta merta menjadi halangan dalam

berinteraksi. Hal itu justru merupakan potensi masyarakat yang secara positif

dapat dikembangkan sebagai unsur-unsur pembentuk identitas masyarakat

Indonesia (Wirutomo, 2012:88).

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia

yang terdiri dari berbagai etnis yaitu Batak, Angkola atau Mandailing, Melayu

dan Nias, serta terdapat juga berbagai daerah di dalamnya. Kabupaten Karo

merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Karo

dalam bahasa aslinya disebut Kalak Karo merupakan salah satu suku asli di

Sumatera Utara. Suku ini memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Karo atau

Cakap Karo dan aksaranya sendiri. Bramderisco. 2010. Suku Karo

http://bramderisco.wordpress.com/tag/suku‐karo/. diakses 7 Maret 2014, pukul

21.31 WIB.

Kabanjahe sebagai Kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Karo

merupakan salah satu wilayah yang memiliki masyarakat majemuk. Kabanjahe

dominan ditempati oleh masyarakat asli suku Karo dan beberapa suku pendatang

lainnya. Suku Karo ini mempunyai adat istiadat yang sampai saat ini terpelihara

dengan baik dan sangat mengikat bagi suku Karo sendiri. Masyarakat Karo kuat

berpegang kepada adat istiadat yang luhur, merupakan modal yang dapat

dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Dilihat dari letak geografis Tanah Karo

maka mata pencarian utama masyarakat Karo adalah pertanian dan peternakan.

Penduduk asli di daerah Kabanjahe adalah masyarakat Suku Karo. Meskipun di

Kabanjahe didomisili oleh masyarakat Suku Karo, namun tidak terpungkiri

persebaran masyarakat baik dari kalangan Suku lain juga tetap terjadi. Hal

tersebut dapat dilihat dari keanekaragaman masyarakat yang tinggal dan bekerja

di Kabanjahe. Suku Karo yang merupakan mayoritas dari penduduk Kabanjahe,

yaitu 60% dari keseluruhan penduduk kota ini. Selain dari Suku Karo masih ada

suku-suku lain di Kabanjahe, seperti Suku Toba, Simalungun, Dairi,

Minangkabau, Jawa dan Cina. Payung, 1981. Pelapisan sosial di Kabanjahe.

Jakarta: UI FISIP

http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=91277&lokasi=lokal,

Persebaran masyarakat yang berasal dari suku lain menjadikan semakin

tingginya keanekaragaman di wilayah Kabanjahe dan semakin memungkinkan

adanya interaksi sosial didalamnya. Sejauh ini meskipun pulau Sumatera

memiliki berbagai macam suku namun hingga saat ini belum pernah ditemukan

konflik antara suku didalamnya. Demikian juga dengan daerah Kabanjahe yang

penduduk aslinya adalah Suku Karo yang hingga pada saat ini juga belum pernah

ditemukan kerusuhan antar etnik. Terlihat meskipun dengan beranekaragam suku

yang ada didalamnya menjadikan interaksi masyarakat semakin meningkat dan

hidup saling menghormati perbedaan. Dapat diartikan bahwa dengan

keanekaragaman tersebut tidak menjadi konflik bagi masyarakat.

Masyarakat yang tinggal di Kabanjahe terdiri dari berbagai ragam etnik,

bukan hanya Suku Karo. Hal tersebut di buktikan dengan banyaknya dijumpai

rumah peribadatan masyarakat baik Mesjid dan bangunan Gereja suku seperti

GBKP (Gereja Batak Karo Protestan), GKPS (Gereja Kristen Protestan

Simalungun ), HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), keragaman suku yang

meningkatkan tingkat interaksi juga terdapat di daerah Tiga Binanga yang

merupakan salah satu daerah Kecamatan di wilayah Kabanjahe. Penduduk asli

masyarakat Tiga Binanga adalah Suku Karo atau diidentikkan dengan etnis yang

lebih dahulu menghuni teritori pemukiman. Mereka hidup dengan bekerja sebagai

petani dan akrab dengan alam. Kehidupan masyarakat di Kecamatan Tiga Binanga

tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Karo. Kehidupan masyarakat yang

terdapat di Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga yang menjadi tuan

tanah (host population) dengan sistem kebudayaan yang masih kental dengan

hingga saat ini tetap dipertahankan yang biasa disebut dengan sangkep nggeluh.

Yaitu suatu sistem kekeluargaan pada masyarakat Karo yang secara garis besar

terdiri atas senina, anak beru dan kalimbubu (Tribal Collibium) ( Prinst, 2008:43).

Masyarakat Suku Karo memiliki lahan perladangan yang luas karena

nenek moyang mereka merupakan pembuka tanah (Host Population) di wilayah

Tiga Binanga. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sejarah berdirinya wilayah

Kelurahan Tiga Binanga yang dahulunya dikepalai oleh Ngadang Sebayang yang

menjadi pemimpin selama empat dasawarsa di Kelurahan Tiga Binanga. Hingga

saat ini yang menjadi tuan tanah di wilayah Kelurahan Tiga Binaga adalah

bermarga Sebayang yang merupakan keturunan dari Ngadang Sebayang yang

menjadi pembuka Kelurahan tersebut. Menjabat menjadi Kepala Kampung selama

46 tahun menjadikan keturunan dari beliau memiliki warisan tanah yang luas,

hingga sekarang masyarakat tetap mempertahankan sistem pertanian sebagai salah

satu sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Irwan. 2011.

Silima Merga. Tanah Karo. (http://silima‐

merga.blogspot.com/2011/02/gambaran‐umum‐kecamatan‐tiga‐binanga.html

diakses pada tanggal 11 Februari 2014, pukul 8.29 WIB).

Kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Tiga Binanga

dapat dikatakan memiliki semangat tinggi dalam bekerja. Terlihat hampir

keseluruhan masyarakat bekerja keras guna meningkatkan pendapatan

perekonomian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Misalnya saja

dilihat dari semangat kerja masyarakat Suku Karo, meskipun mereka memiliki

lahan pertanian yang luas namun masyarakat tidak hanya sepenuhnya berprofesi

usaha dagang, baik membuka pertokoan, rumah makan dan layanan sosial lainnya,

ada juga masyarakat yang berjualan ketika tiba hari selasa yang merupakan hari

pekan bagi masyarakat Kecamatan Tiga Binanga. Selain itu ada juga masyarakat

yang membuat usaha home industry, misalnya seperti menganyam tikar,

membuat kursi dari bahan bambu. Artinya masyarakat memiliki pekerjaan ganda

sehingga membutuhkan orang lain guna membantu mengelola pekerjaannya.

Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 Kabupaten Karo,

Kalvin Sitepu sebagai kordinator BPS Kecamatan Tiga Binanga menyatakan

bahwa kondisi kehidupan sosial ekonomi meningkat di Kelurahan Tiga Binanga.

Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata pendapatan hasil panen masyarakat

khususnya dari sektor pertanian ladang sawah yaitu mencapai 356 ton/Ha/tahun.

Jadi hal tersebut dapat menjadi salah satu pemicu banyaknya masyarakat yang

berasal dari luar daerah Tiga Binanga tertarik untuk datang dan mencari

pekerjaan. Peningkatan kehidupan sosial ekonomi penduduk Kelurahan Tiga

Binanga dapat dilihat dari semakin tingginya kesadaran para masyarakat akan

pentingnya peran pendidikan dalam memperbaiki kualitas kehidupan serta

semakin bersemangatnya penduduk bekerja dalam upaya meningkatkan

pendapatan ekomoni.

Kalvin. 2013.Tiga Binanga dalam angka. Kabanjahe : BPS

(http://karokab.bps.go.id/data/publikasi/kca030_13/files/search/searchtext.xml

diakses 11 Februari 2014, pukul 21.00 WIB).

Penduduk migran yang datang dan memasuki Kelurahan Tiga Binanga

berasal dari suku Jawa, Batak Toba , Padang dan Nias. Beberapa suku yang ada di

Sumatera seperti Suku Batak Toba, Padang dan Nias memiliki suatu ciri budaya

suku-suku tersebut untuk mengadu nasib. Hal ini disebabkan karena masyarakat di

Kelurahan Tiga Binanga memiliki lahan perladangan yang luas dan secara

otomatis membutuhkan pekerja yang banyak guna mengerjakan kegiatan

pertanian. Selain itu juga banyak ditemukan usaha-usaha masyarakat yang

membutuhkan pekerja sehingga menjadi suatu peluang bagi penduduk migran

untuk memperoleh pekerjaan. Peningkatan luas lahan panen masyarakat mencapai

676 ha/tahun serta hasil produksi mencapai 2407 ton/tahun. Kalvin. 2013.Tiga

Binanga dalam angka. Kabanjahe : BPS

(http://karokab.bps.go.id/data/publikasi/kca030_13/files/search/searchtext.xml

diakses 11 Februari 2014, pukul 21.30 WIB). Hal tersebut menjadikan anggota

keluarga tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan ladangnya. Maka dari itu

mereka membutuhkan banyak tenaga kerja guna membantu mereka dalam

mengelola pekerjaannya. Pada awalnya kegiatan pertanian dikerjakan oleh kerabat

atau keluarga sipemilik lahan secara bergotong-royong, namun sekarang justru

migran tersebut yang mengambil alih sebagai pekerja. Penduduk lokal justru

mengajak para migran untuk bekerjasama dengannya dalam mengelola lahan

pertaniannya. Padahal penduduk lokal memiliki kerabat-kerabat yang dapat diajak

untuk bekerja sama dalam megelola pekerjaan ladangnya. Namun penduduk lokal

mempercayakan para migran yang tidak memiliki hubungan kekerabatan untuk

bekerjasama. Hal yang menjadi sorotan lainnya adalah hubungan antara penduduk

migran dengan penduduk lokal tersebut tidak hanya sebatas hubungan majikan

dengan pekerja. Namun hubungan mereka menjadi terlihat lebih akrab satu

dengan yang lainnya. Berawal dari interaksi yang kerap dilakukan sehingga

memungkinkan juga timbulnya pola asimilasi di tengah-tengah kehidupan

masyarakat.

Maka dari itulah penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pola

diharapkan terlihat jelas adanya pola asimilasi di tengah-tengah kehidupan

masyarakat. Termasuk didalamnya strategi adaptasi seperti apa yang dilakukan

oleh penduduk migran sehingga mereka dapat membentuk kerja sama dan sistem

kekerabatan dengan penduduk lokal yang ada di daerah Kelurahan Tiga Binanga.

1.2Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan melihat kondisi wilayah

Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo yang

memiliki jenis tanah yang subur dan penduduk lokal tersebut hidup dengan

sistem peradatan yang masih kental. Namun kondisi wilayah saat ini terlihat ramai

didatangi oleh penduduk migran yang berasal dari suku dan kebudayaan yang

berbeda dengan penduduk lokal, namun dapat membentuk suatu sistem

kekerabatan dan menjalin kerja sama. Untuk itu adapun yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pola asimilasi penduduk Migran dengan Penduduk Lokal di

Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo ?

2. Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan oleh Penduduk Migran

sehingga mampu menjalin kerja sama dan membentuk kekeluargaan

dengan penduduk lokal di Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga

Binanga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan yang

1. Dari analisa mengetahui bagaimana pola asimilasi penduduk Migran dan

Penduduk Lokal yang ada di Kelurahan Tiga Binanga Kecamatan Tiga

Binanga Kabupaten Karo serta bagaimana strategi yang mereka lakukan

untuk membentuk kerja sama dan menjalin sistem kekerabatan.

2. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman

peneliti beserta para pembacanya guna meningkatkan pemahaman akan

kehidupan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat teoritis

a. Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber

informasi dalam pengembangan ilmu khususnya sosiologi Pedesaan,

Sosiologi Keluarga dan Hubungan Antar-Kelompok.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber dan masukan bagi

pembacanya guna lebih memahami kehidupan masyarakat sosial

khususnya lebih mengetahui bagaimana pola asimilasi penduduk

Migran dengan Penduduk Lokal serta bagaimana strategi yang

dilakukan oleh pendatang migran sehingga membentuk kerja sama

dan menjalin sistem kekerabatan di Kelurahan Tiga Binanga

kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo.

1.4.2Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis

dalam membuat karya ilmiah dan dapat menjadi bahan rujukan bagi

1.5 Definisi Konsep a. Asimilasi

Asimilasi adalah Suatu proses sosial dimana seseorang diperhadapkan

dengan kebudayaan asing dan kebudayaan asing tersebut disaring dan

diterima namun kebudayaan asing tersebut tidak merubah kebudayaan

aslinya. Dalam hal ini menjelaskan adanya asimilasi yang berawal dari

interaksi sosial antara masyarakat lokal (Host Population) yaitu

masyarakat Suku Karo dengan masyarakat Migran yang berasal dari Suku

Jawa, Batak Toba, Padang dan Nias. Bermula dari interaksi sosial

sehingga adanya proses asimilasi, setelah hal tersebut terealisasikan

sehinnga memungkinkan terjadinya suatu proses amalgamasi di

tengah-tengah masyarakat.

b. Penduduk Lokal

Penduduk lokal merupakan masyarakat yang tinggal di dalam suatu daerah

dengan tetap menerakpan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang

mereka atau yang lebih dahulu menghuni teritori pemukiman (host

population). Masyarakat lokal (asli) juga memiliki salah satu dari marga

yang terdapat di wilayah tempat tinggalnya. Masyarakat memiliki lahan

serta usaha-usaha yang membutuhkan bantuan orang lain dalam mengelola

pekerjaannya.

c. Penduduk Migran

Penduduk migran adalah orang-orang yang melakukan migrasi. Migrasi

adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya dan

potensi untuk mendapatkan pekerjaan guna memperbaiki tingkat

prekonomian. Perpindahan tersebut juga cenderung menghasilakan proses

amalgamasi di daerah yang ditempati.

d. Strategi Adaptasi

Strategi merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok

untuk menghasilkan suatu fokus yang ingin dicapai. Dalam menjalankan

strategi tersebut pasti ditemukan usaha dan kerjasama antara satu dengan

yang lainnya. Adaptasi merupakan penyesuaian diri oleh penduduk migran

dengan penduduk lokal. Dalam strategi adaptasi ini masyarakat migran

datang dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan serta aturan yang terdapat di

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 1nteraksi Sosial

Interkasi sosial dapat diartikan oleh para ahli seperti S.S Sargent yang

berpendapat bahwa interaksi sosial pada pokoknya memandang tingkah laku

sosial yang selalu dalam rangka kelompok seperti struktur dan fungsi dalam

kelompok. Tingkah laku sosial dipandang sebagai akibat adanya struktur

kelompok seperti struktur dan fungsi kelompok. H. Bonner memberi rumusan

interaksi sosial adalah hubungan antara dua atau lebih individu manusia ketika

kelakuan individu yang satu memengaruhi, mengubah, atau memperbaiki

kelakuan individu lain, atau sebaliknya (Sentosa, 2009:11).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa bentuk umum proses sosial adalah

interaksi sosial, oleh karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya

aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial

yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara

kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok

manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu.

Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin

berkelahi.

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara

kelompok tersebut sebagai kesatuan. Interaksi tersebut lebih mencolok manakala

Interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat,

yaitu:

A. Adanya kontak sosial (sosial-contact)

Dalam bahasa latin cum (bersama-sama) dan Tango (menyentuh).

Secara harafiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak

baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, sebagai gejala sosial itu

tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, oleh karena orang dapat

mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Kontak

sosial dapat pula bersifat primer dan skunder. Kontak primer terjadi

apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan

muka. Sebaliknya kontak yang skunder memerlukan suatu perantara.

B. Adanya komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Dalam komunikasi

kemungkinan seringkali terjadi pelbagai macam penafsiran terhadap

tingkah laku orang lain. Seulas senyuman, misalnya dapat ditafsirkan

sebagai keramah-tamahan, sikap bersahabat itu bahkan sebagai sikap sinis

dan sikap ingin menunjukan kemenangan. Dengan demikian komunikasi

memungkinkan kerja sama antara orang perorangan atau anatara

kelompok-kelompok manusia dan memang komunikasi merupakan salah

satu syarat terjadinya kerja sama (Soekanto, 1990 :61-64).

2.2 Interaksionisme Simbolik

Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari interaksi sosial, dijumpai

interactionism). Pendekatan ini bersumber pada pemikiran George Herbert Mead.

Dari kata interaksionisme sudah nampak bahwa sasaran pendekatan ini ialah

interaksi sosial, kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam

interkasi.

Herbert Blumer dalam Kamanto Sunarto (2004: 35-36), salah seorang

penganut pemikiran Mead, berusaha menjabarkan pemikiran Mead mengenai

interaksionisme simbolik. Menurut Blumer pokok pikiran interaksionisme

simbolik ada tiga :

A. Manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (Thing) atas dasar makna

(meaning) yang dipunyai sesuatu tersebut baginya.

B. Makna yang dipunyai sesuatu tersebut berasal atau muncul dari

interaksi sosial antara seseorang dengan sesamanya.

C. Makna diperlukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran

(interpretative process), yang digunakan orang menghadapi sesuatu yang

dijumpainya.

Blumer dalam buku Poloma (2010:263) menyatakan keistimewaan

pendekatan kaum interaksionis simbolis ialah manusia dilihat saling menafsirkan

atau membatasi masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi

kepada setiap tindakan itu menurut metode stimulus-repon. Seseorang tidak

langsung memberi respon pada tindakan orang lain, tetapi didasari oleh pengertian

yang diberikan kepada tindakan itu. Ia menyatakan, “dengan demikian interaksi

manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh

kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain, Dalam kasus perilaku

stimulus dan repon”. Blumer berpandangan tidak mendesakkan prioritas dominasi

kelompok atau struktur, tetapi melihat tindakan kelompok sebagai kumpulan dari

tindakan inividu: “masyarakat harus dilihat sebagai terdiri dari tindakan

orang-orang, dan kehidupan masyarakat terdiri dari tindakan-tindakan orang itu”.

Blumer menunjukan ide ini dengan menujukan bahwa kelompok yang demikian

merupakan respon pada situasi-situasi dimana orang menemukan dirinya.

Interaksionisme-simbolis yang diketengahkan Blumer dalam Margaret M.

Poloma (2010 : 264-266) mengandung sejumlah “root images” atau ide-ide dasar,

yang dapat diringkas sebagia berikut:

A. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi

B. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan

kegiatan manusia lain.

C. Obyek-obyek, tidak mempunyai makna yang intrinsik ; makna merupakan

produk interaksi-simbolis.

D. Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat

dirinya sebagai obyek.

E. Tindakan manusia adalah tindakan interpretative yang dibuat oleh manusia

itu sendiri.

F. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota

kelompok: hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai;

“organisasi sosial dari prilaku tindakan-tindakan berbagai manusia”.

Sebagian besar tindakan bersama terlumer dalam Polsebut berulang-ulang

dan stabil, melahirkan apa yang disebut para sosiolog sebagai

2.3 Hubungan Antar-Kelompok

Pembahasan menegnai hubungan antar kelompok cenderung dipusatkan

pada deskripsi dan penjelasan hubungan sosial anatara kelompok yang statusnya

berbeda. Kata kelompok dalam konsep hubungan antar kelompok mencakup

semua kelompok yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria ciri fisiologis,

kebudayaan, ekonomi dan perilaku. Faktor yang mempengaruhi kelompok

minoritas dapat dikaji dengan menggunakan dimensi sejarah, demografi, sikap,

institusi, gerakan sosial dan tipe utama hubungan antar-kelompok. Suatu bentuk

hubungan yang banyak disoroti dalam kajian terhadap hubungan antar-kelompok

ialah hubungan mayoritas-minoritas. Dalam defenisi Kinloch kelompok mayoritas

ditandai oleh adanya kelebihan kekuasaan, konsep mayoritas tidak dikaitkan

dengan jumlah anggota kelompok. Adapula ilmuan sosial yang berpendapat

bahwa konsep mayoritas didasarkan pada keunggulan jumlah anggota (Sunarto,

2004 :143-149).

Stanley Liberson mencoba mengklasifikasikan pola hubungan antara

kelompok. Menurutnya kita dapat membedakan antara dua pola utama: pola

dominasi kelompok pendatang atas pribumi (migrant superordination), dan pola

dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang (indigenous

Superordination). Menurut Liberson perbedaan pola hubungan

superordinasi-subordinasi antara migran penduduk asli menentukan pola hubungan antara kedua

kelompok.

Dominasi pribumi di bidang ekonomi dan politik, di pihak lain, kurang

memancing konflik dengan pihak migran yang didominasi. Penguasa pribumi

Kelompok pribumi dominan, di pihak lain, berusaha mempertahankan dominasi

mereka dengan jalan mengendalikan jumlah dan jenis migran yang masuk dalam

masyarakat mereka. Dalam situasi dominasi penduduk setempat, di pihak lain,

kelompok migran cenderung mengasimilasikan diri dengan penduduk setempat

(Sunarto, 2004 :150-151).

Melihat kondisi saat ini, Kelurahan Tiga Binanga banyak dikunjungi oleh

para migran yang berasal dari berbagai Daerah dengan berbagai perbedaan baik

ekonomi, kebudayaan dan ciri pisiologis. Maka dari itu akan terjadi hubungan

antar-kelompok yaitu adanya hubungan yang terjalin antara masyarakat Suku

Karo sebagai penduduk pribumi serta mendominasi wilayah teresebut dengan

penduduk migran yang berasal dari Suku Jawa, Batak Toba, Padang dan Nias.

Adanya perbedaan kebudayaan menyebabkan terjadinya proses saling

mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki kelakuan individu sesuai dengan

nilai dan norma yang berlaku di Kelurahan Tiga Binanga. Hubungan

antar-kelompok juga terlihat dari adanya proses asimilasi dan amalgamasi pada

masyarakat Kelurahan Tiga Binanga , sehingga dalam penelitian ini saya

menyoroti hal tersebut di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Tiga Binanga

kecamatan Tiga Binanga.

2.4 Teori Asimilasi Budaya

Arti dari kata asimilasi menurut Koentjaraningrat (2002: 248) adalah proses

sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan

tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan

sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima

dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya

Koentjaraningrat (2002: 255) mengatakan bahwa asmilasi timbul bila ada,

golongan- golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan berbeda- beda,

saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga,

kebudayaan- kebudayaan golongan- golongan tadi masing- masing berubah sifat

khasnya, dan juga unsur- unsurnya masing- masing berubah wujudnya menjadi

unsur- unsur kebudayaan campuran. Biasanya suatu proses asimilasi terjadi antara

suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam peristiwa seperti itu

biasanya golongan minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan

golongan mayoritas, sehingga sifat- sifat khas dari kebudayaan lambat- laun

berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan Mayoritas.

Asimilasi merupakan adanya usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang

terdapat diantara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan

meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan

proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan bersama. (Setiadi dan Kolip,

2011: 81). Apabila orang-orang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok

manusia atau masyarakat, maka dia tidak akan lagi membeda-bedakan dirinya

dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa mereka dianggap sebagai

orang asing. Dalam proses asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan

kepentingan-kepentingan secara tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok

manusia mengadakan asimilasi, batas-batas anatara kedua kelompok tadi dengan

pengembangan sikap-sikap yang sama, walau kadangkala bersifat emosional,

dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi

(Soekanto, 1990 : 81).

A. Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi antara

lain:

1. Teloransi

2. Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi

3. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya

4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat

6. Perkawinan campur (amalgamation)

7. Adanya musuh bersama dari luar (Setiadi dan Kolip 2011: 83-84).

2.5 Adaptasi Sosial

Walaupun konsep tindakan sosial tetap dipakai sebagai dasar teori,

perburuan intelektual Parsons dalam Poloma (2010: 171 ) secara perlahan ternyata

bergeser dari tekanan atas tindakan sosial ke struktur dan fungsi masyarakat.

Parsons melihat sistem sosial sebagai satu dari tiga cara dimana tindakan sosial

bisa terorganisir. Disamping itu terdapat dua sistem tindakan lain yang saling

melengkapi yaitu ; sistem kultural yang mengandung nilai dan simbol-simbol

serta sistem kepribadian para pelaku individual. Sistem sosial individu menduduki

satu tempat (status), dan bertindak (peranan) sesuai dengan norma atau

aturan-aturan yang dibuat oleh sistem.

Konsepsi Parsons mengenai Teori Induk dimana Parsons setuju terhadap

kesatuan ilmu-ilmu prilaku, yang keseluruhannya meruapakan suatu studi tentang

sistem yang hidup (living system). Dia menyatakan bahwa konsep fungsi

merupakan inti untuk memahami semua sistem yang hidup. Dia menekankan

bahwa sistem yang hidup itu adalah sistem terbuka yaitu mengalami saling

pertukaran dengan lingkungannya.

Functional imperatives atau prasyarat. Ciri-ciri umum yang ada dalam

seluruh sistem yang hidup adalah prasyarat atau functional imperative. Menurut

Parsons terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus

dipenuhi oleh setiap sistem yang hidup demi kelestariannya. Dua pokok penting

1) yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan

sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya (sumbu

internal-eksternal), dan

2) yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana

yang perlu untuk mencapai tujuan itu (sumbu

instrumental-consummatory).

Berdasarkan premis itu secara deduktif Parsons menciptakan empat

kebutuhan fungsional. Keempat fungsi primer itu, yang dapat dirangkaikan

dengan seluruh sistem yang hidup adalah Latent pattern-maintenance (L),

integration (I), Goal attainment (G) dan Adaptation (A). Dalam hal ini kita akan

membahas mengenai adaptasi. Adaptasi menunjuk pada keharusan bagi

sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungan. Ada dua dimensi masalah yang

pertama, harus ada penyesuaian diri sistem itu terhadap tuntutan kenyataan yang

keras yang tidak dapat diubah (inflexible) yang datang dari lingkungan (atau kalau

menggunakan terminology Parsons yang terdahulu, pada kondisi tindakan).

Kedua, ada proses transformasi aktif dari situasi itu. Ini meliputi penggunaan

segi-segi situasi itu yang dapat dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.

Tetapi, usaha untuk memperoleh alat itu secara analisis harus dipisahkan dari

pencapaian tujuan. Lingkungan, meliputi yang fisik yang sosial. Untuk suatu

kelompok kecil, lingkungan sosial akan terdiri dari satuan intitusional yang lebih

besar dimana kelompok itu berada. (Dalam studi Bales mengenai kelompok kecil,

lingkungan itu adalah lingkungan akademis). Untuk sistem-sistem yang lebih

sistem-sistem sosial lainnya (masyarakat lain) dan lingkungan fisik (Jhonson,

1990 : 130).

Persons menyatakan bahwa adaptasi merupakan Kebutuhan fungsional

berupa kemampuan sistem menjamin kebutuhannya dari lingkungan dan

mendistribusikan sumber-sumber itu ke seluruh sistem; dalam masyarakat fungsi

ini dilakukan oleh sistem ekonomi (Poloma, 2010: 170-181).

Contohnya dalam buku Suprapti dan kawan-kawan yang berjudul adaptasi

migran musiman terhadap lingkungan tempat tinggal daerah khusus ibukota

Jakarta Raya dimana masyarakat yang berpindah tersebut bertujuan untuk bekerja

dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Di tempat perantauan

hubungan sosial dengan warga sekitar lingkungan tempat tinggalnya hanya

terbentuk dalam hubungan sepintas lalu atau saling kenal. Namun demikian,

dengan beberapa warga biasanya tetangga bersebelahan rumah hubungan sosial

cukup akrab. Hubungan akrab terwujud dalam saling bertandang dan

berbincang-bincang, saling memberi makan, saling memberi bantuan dan sebagainya, yang

mereka wujudkan karena frekuensi tatap mukanya cukup tinggi. Dengan mereka

yang pergi ke Jakarta bekerja sebagai penjaja bakso dan penjaja sayur juga

memiliki hubungan interaksi yang cukup baik dengan warga disekitar tempat

tinggal mereka. Terlebih lagi bagi para pelanggan dagangannya serta hubungan

dengan pemilik kontrakan.

Bentuk hubungan yang mereka wujudkan cukup mendalam atau akrab

yang tercermin pula dalam kehidupan sehari-harinya, bersenda-gurau,

mengungkapkan masalah yang dialami, memberikan makanan dan memberi

dagang secara kekeluargaan. Supaya banyak pembeli dan dagangan cepat laku,

para penjaja sayur bersikap ramah dan berusaha melayani dengan sebaik-baiknya

dan memberi pelanggan berhutang dengan bayar bulanan. Sementara hubungan

dengan pejabat RT setempat terjalin dengan cara berpartisipasi dan mematuhi

peraturan yang berlaku, misalnya memberi sumbangan untuk kegiatan perayaan

hari-hari besar nasional, memberi sumbangan untuk warga RT yang kemalangan,

membayar iuran keamanan dan iuran sampah khusus bagi migran yang

mengontrak. Serta migran juga tetap menjalin hubungan dengan keluarga di

daerah asal mereka (Suprapti dkk, 1990: 167-187).

2.6 Amalgamasi

Perkawinan campur (amalgamation) agaknya merupakan faktor paling

menguntungkan bagi lancarnya proses asimilasi. Hal itu terjadi apabila seorang

warga dari golongan tertentu menikah dengan warga golongan lain. Apakah itu

terjadi antara golongan minoritas dan mayoritas dan sebaliknya. Proses asimilasi

dipermudah dengan adanya kawin campur walau memakan waktu yang agak

lama. Hal ini disebabkan oleh karena antara penjajah dan yang dijajah terdapat

perbedaan-perbedaan ras dan kebudayaan. Penjajah pada mulanya tidak

menyetujui perkawinan campur dan ini memperlambat proses asimilasi. Setelah

waktu yang relatif agak lama penjajah biasanya memperistri wanita-wanita warga

masyarakat yang dijajahnya. Apabila dari mereka yang dijajah ada yang

dipekerjakan (sebagai budak, pegawai rendahan dan sebagainya), maka golongan

dengan cara memperluas kebudayaan penjajah di kalangan masyarakat yang

dijajah (Soekanto, 1990 :80-84).

Isu-isu pembaruan antara warga pribumi dan nonpribumi, perkawinan antara

suku, antar ras yang terpisah-pisah sebagaimana yang pernah disosialisasikan oleh

pemerintah diharapkan mampu menekan perpecahan antar kelomok suku, agama,

ras dan antargolongan (Setiadi dan Kolip 2011 : 84). Amalgamasi juga ditemukan

di Kelurahan Tiga Binanga dimana adanya perkawinan campur antara penduduk

migran dengan penduduk lokal. Penduduk migran yang berasal dari kebudayaan

yang berbeda dengan penduduk lokal bersatu dan menghasilkan budaya

campuran.

2.7 Teori Migrasi

Migrasi adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi

permanen. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya,

yaitu apakah tindakan itu bersifat suka rela atau terpaksa. Migran biasanya

mempunyai alasan-alasan tertentu yang menyebabkan mereka meninggalkan

kampung halamannya dan seterusnya memilih tempat-tempat yang mereka

anggap dapat memenuhi kalau sekiranya tetap bertahan di tempat asal. Migran

akan bergerak dari tempat yang kurang berkembang menuju daerah-daerah yang

lebih maju. Alasan migran paling utama meninggalkan negara/daerah asal

adalah karena faktor ekonomi, terutama disebabkan sukarnya menapatkan

pekerjaan, serta wujudnya keinginan untuk mendapatkan penghasilan lebih

Proses migrasi terjadi sebagai jawaban terhadap adanya sejumlah

perbedaan antartempat. Perbedaan tersebut menyangkut faktor-faktor ekonomi,

sosial dan lingkungan baik pada tataran individu maupun masyarakat. Faktor

ekonomi merupakan faktor primer yang mempengaruhi migrasi. Faktor ekonomi

tersebut seperti mobilitas jabatan (mobilitas sosial), upah yang lebih tinggi,

kesempatan kerja yang lebih banyak dan lainnya. Aswatini mengemukakan

bahwa alasan pindah biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, budaya,

dan keamanan, kesulitan ekonomi, tekanan penduduk dan faktor geografis

(Nasution, 1999: 109-110).

Secara teoritis pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, negara, kawasan

ataupun daerah tertentu akan diikuti oleh perubahan-perubahan mendasar dalam

segala aspek kehidupan masyarakat. Perubahan pola konsumsi masyarakat

misalnya merupakan salah satu aspek yang terlihat paling memonjol. Aktivitas

migrasi yang belangsung dari wilayah ke wilayah tertentu pun merupakan imbas

positif yang berkembang sebagai konskuensi pertumbuhan ekonomi daerah

bersangkutan. Makin baik perkembangan ekonomi suatu wilayah maka

kemungkinan terjadinya perkembangan volume migrasipun makin tinggi.

Kedatangan migran kedalam suatu wilayah dapat juga menimbulkan

etnosentrisme misalnya dalam penelitian Muba Simanihuruk mengenai interaksi

antara migran pendatang dengan penduduk lokal studi tentang interaksi antara

migran Batak toba, Tionghoa dan Melayu di Pangkalan Brandan. Hasil

penelitian menunjukkan, ertnis Melayu menganggap (terutama) etnis Tionghoa

bersifat licik dan tidak dapat disaingi lagi karena mereka telah menguasai

menjadi pekerjaan utama mereka. Kebencian yang sama juga ditujukan oleh

kelompok etnis Batak Toba dengan tingkatan yang lebih rendah, dengan

tuduhan bahwa kelompok etnis Tionghoa “pintar”menipu. Namun pada dimensi

kultural dan agama, mereka masih bisa berafilasi. Bahkan dalam kegiatan

ekonomi, etnis Batak Toba dan Tionghoa melakukan kerjasama ekonomi yang

saling menguntungakan, dimana etins Batak Toba menyewakan rumah-rumah

mereka di pusat bisnis kota dengan harga relatif mahal pada kelompok

orang-orang Tionghoa. Simbioasa mutualisme juga terjelma pada saat kelompok etnis

Tionghoa meminjam modal kepada etnis Toba yang berprofesi sebagai rentenir

(bank berjalan). Sebaliknya terjadi dengan etnis Melayu dimana secara kultural

berbeda jauh dengan kelompok etnis Batak Toba dan Tionghoa di samping

perbedaan secara ekonomi. Di kubu lain, etnis Tionghoa merasa diperlakukan

secara diskriminatif oleh pemerintah dan sering dijadikan sapi perahan baik oleh

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi

kasus. Studi kasus sebagai kajian yang rinci atas suatu latar atau peristiwa

tertentu. Studi kasus (case study) merupakan penelitian yang penelaahannya

kepada suatu kasus dilakukan secara intensif, mendalam dan mendetail.

Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang dapat menghasilkan data

, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati (Moleong,2006). Dengan demikian

peneliti akan memperoleh data atau informasi lebih mendalam mengenai Pola

asimilasi antara penduduk lokal dengan migran pendatang.

3.2Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tiga Binanga kecamatan Tiga

Binanga kabupaten Karo Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih judul ini karena

peneliti cukup memahami daerah lokasi penelitian dan mengenal masyarakat yang

tinggal di daerah tersebut sehingga memudahkan si penliti dalam mengambil dan

mengumpulkan data karena kemudahan mengambil data adalah hal yang

terpenting dan signifikan dalam sebuah penelitian. Peneliti melihat bahwa pada

kondisi saat ini daerah kelurahan Tiga Binanga ramai sekali didatangi oleh para

3.3 Unit Analisis dan Informan 3.3.1 Unit Analisis

Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah :

3.3.1.1Pola asimilasi penduduk migran dengan penduduk lokal. Di

mana penduduk lokal (asli) adalah masyarakat Suku Karo

dan penduduk migran berasal dari Suku Jawa, Batak Toba,

Padang dan Nias.

3.3.1.2Strategi adaptasi yang dilakukan oleh penduduk migran

3.3.2 Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

3.3.2.1Warga masyarakat kelurahan Tiga Binanga

3.3.2.2Para migran yang pada saat ini tinggal di Kelurahan Tiga

Binanga minimal kurun waktu 3 tahun.

3.4Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

3.4.1 Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah peneliti melakukan

kegiatan langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang

lengkap dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun teknik

pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

3.4.1.1 Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penghimpun data

115). Observasi adalah kemampuan seorang untuk menggunakan

pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu

dengan panca indera lainnya. Dalam hal ini penelitian dapat

melihat secara langsung pola asimilasi penduduk migrant dan

penduduk lokal.

3.4.1.2 Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada

orang-orang yang menjadi informan dari peneliti ini bisa disebut dengan

metode interview guide yakni aturan-aturan daftar pertanyaan

sebagai acuan bagi peneliti untuk memperoleh data yang

diperlukan. Metode pengumpulan data dengan wawancara yang

dilakukan berulang-ulang kali dan membutuhkan waktu yang

cukup lama bersama informan di lokasi penelitian (Bungin, 2007 :

108). Wawancara mendalam yang dimaksud adalah percakapan

yang sifatnya luwes terbuka dan tidak baku. Dalam hal ini peneliti

melakukan wawancara mendalam terhadap informan yaitu

penduduk migran dan penduduk lokal.

3.4.1.3 Penghayatan (einfuehlen)

Suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan

penghayatan secara mendalam.

3.4.2Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang

dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan yang diperlukan untuk

penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang dianggap relevan

dan keabsahan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Interpretasi Data

Pengumpulan data mulai dari menelaah seluruh data yang tersedia yaitu

pengamatan dan wawancara mendalam yang sudah ada dalam catatan lapangan.

Data-data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dipelajari yang kemudian

dikumpulkan untuk dapat di analisis berdasarkan dukungan teori dan kajian

pustaka yang telah disusun, hingga pada akhirnya sebagai laporan penelitian.

3.6Jadwal Kegiatan

No. Kegiatan

Bulan ke -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pra Observasi √

2 Acc judul √

3 Penyusunan Proposal penelitian √ √ √

4 Seminar proposal √

5 Revisi Proposal √

6 Penelitian ke Lapangan √ √ √

7 Pengumpulan dan Analisis Data √ √ √

8 Bimbingan Skripsi √ √ √ √

9 Penulisan Laporan Akhir √ √ √ √

BAB IV

TEMUAN DATA DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN

4.1Deskripsi Lokasi Penelitian 4.1.1 Keadaan Geografis

Tiga Binanga merupakan sebuah nama kelurahan di Kecamatan

Tiga Binanga Kabupaten Karo yang berjarak 0 km dari Kecamatan Tiga

Binanga dan 37 km dari Kota Kaban Jahe. Luas wilayah Kelurahan Tiga

Binanga adalah 535 Ha atau 160,38 Km2 dan terletak 600-700M di atas

permukaan laut. Secara letak geografis Kelurahan ini di kelilingi oleh sungai

sehingga kerap juga di panggil Singalor Lau (arti dalam bahasa Indonesia

yang di aliri suangai). Makna dari Tiga Binanga adalah Tiga yag berarti

pekan/pajak/pasar dan Binanga adalah sungai. Batas-batas Kelurahan Tiga

Binanga secara administratif adalah sebelah utara berbatas dengan Uruk Biru,

sebelah selatan berbatas dengan Desa Gunung, sebelah timur berbatas dengan

Desa Kuala dan sebelah barat berbatas dengan Desa Kuta Galuh. Kelurahan

Tiga Binanga didirikan oleh Marga Sebayang dari Desa Kuala sebagai marga

tanah beserta dengan anak berunya Marga Ginting Tampune, Sembiring

Brahmana, Tarigan Sibayak Juhar dan Karo-Karo Sinulingga sebagai anak

beru tanah dan kalimbubunya Marga Sembiring Meliala sebagai kalimbubu

tanah.

Sejak berdirinya Kecamatan Tiga Binanga Kelurahan Tiga

yang melangsungkan perjalanan jauh lintas Medan ke Kota Cane, Aceh, Dairi

dan Kota lainnya. Tiga Binanga merupakan Daerah yang dilintasi jalan

Provinsi sehingga Daerah Tiga Binanga tidak asing di kalangan masyarakat

yang tinggal di luar Tiga Binanga. Selain itu Tiga Binanga juga merupakan

tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Hasil-hasil alam seperti

rempah-rempah yang dijual oleh masyarakat juga di datangi oleh pembeli

yang berasal dari daerah Tapian nauli (Tapanuli dalam bahasa Karo).

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kelurahan Tiga Binanga

masih menerapkan nilai-nilai peradatan yang diajarkan oleh leluhur mereka.

Masyarakat masih hidup dalam ikatan kekeluargaan yang sangat erat yang di

sebut dengan sangkep nggeluh (kerabat dalam bahasa indonesia). Sikap

saling menghormati di tengah-tengah kehidupan masyarakat hingga saat ini

tetap di pertahankan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari sikap hormat yang

diberikan kepada Kalimbubu (si pemilik darah atau keluarga dari ibu) yang

posisikan sebagai Dibata ni idah (Tuhan yang terlihat). Selain itu hingga

pada saat ini masyarakat masih tetap melaksanakan pesta-pesta budaya

seperti pesta tahunan (Kerja Tahun) yang dilaksanakan setiap tahun, acara

pernikahan/kematian secara adat, menerapkan sistim rebu (budaya tidak

bercakapan antara mertua dengan menantu perempuan dan menantu

laki-laki).

Ketetapan masyarakat Tiga Binanga dalam memelihara adat

istiadat mereka menjadi suatu ciri khas bagi Suku Karo yang ada di Daerah

tersebut, selain itu warisan budaya leluhur dalam meracik obat-obatan

bukanlah Daerah yang asing bagi kalangan masyarakat yang berdomisili di

Tanah Karo.

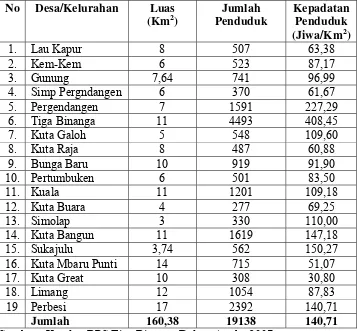

Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2007 KECAMATAN TIGA BINANGA

Jumlah 160,38 19138 140,71

Sumber : Katalog BPS Tiga Binanga Dalam Angka 2007

4.1.2 Keadaan Penduduk

Berdasarkan Pengumpulan data-data menurut Desa untuk Kecamatan/

Daerah Dalam Angka tahun 2011 mencapai 4415 Jiwa. Penduduk

dimayoritasi oleh etnis Suku Karo dan agama Kristen Protestan. Mayoritas

Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk di Kelurahan Tiga Binanga

No. Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki-Laki 2162 Jiwa

2. Perempuan 2253 Jiwa

3. Total 4415 Jiwa

4. Jumlah Rumah Tangga 1200 RT

Sumber: Daftar isian Pengumpulan Data-Data Menurut Desa untuk

KCDA Tahun 2011

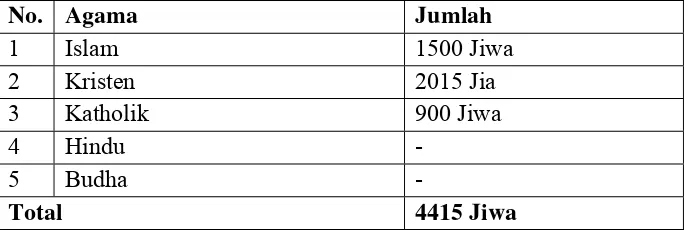

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut adalah sebagai

berikut.

Tabel 4.3 Agama Penduduk di Kelurahan Tiga Binanga

No. Agama Jumlah

1 Islam 1500 Jiwa

2 Kristen 2015 Jia

3 Katholik 900 Jiwa

4 Hindu -

5 Budha -

Total 4415 Jiwa

Sumber : Daftar isian Pengumpulan Data-Data Menurut Desa untuk KCDA

Tahun 2011

Adapun jumlah sarana ibadah di Desa sebagai berikut.

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Ibadah

No. Sarana Ibadah Jumlah

1 Masjid 2 Buah

2 Langgar/Musholla -

4 Kuil -

5 Vihara -

Sumber : Daftar isian Pengumpulan Data-Data Menurut Desa untuk KCDA

Tahun 2011

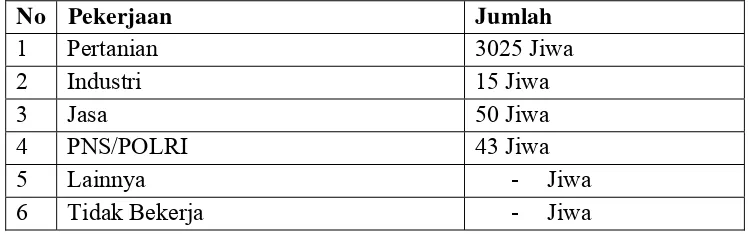

Adapun jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk 10 tahun ke-atas Menurut Pekerjaan

No Pekerjaan Jumlah

1 Pertanian 3025 Jiwa

2 Industri 15 Jiwa

3 Jasa 50 Jiwa

4 PNS/POLRI 43 Jiwa

5 Lainnya - Jiwa

6 Tidak Bekerja - Jiwa

Sumber : Daftar isian Pengumpulan Data-Data Menurut Desa untuk KCDA

Tahun 2011

Adapun jumlah usaha yang di miliki oleh penduduk adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 Jumlah Usaha yang ada di Desa

No. Jenis Usaha Jumlah

1 Kedai Kopi 62 Usaha

2 Kedai Kelontong 29 Usaha

3 Gudang/Expedisi -

4 Industri Besar/Sedang 6 Usaha

5 IndustriKecil 2 Usaha

6 Industri RT/Anyaman 6 Usaha

7 Bengkel Mobil 14 Usaha

8 Bengkel Sepeda Motor 12 Usaha

9 Bengek Sepeda 2 Usaha

Sumber : Daftar isian Pengumpulan Data-Data Menurut Desa untuk KCDA

Tahun 2011

4.2 Profil Informan

Adapun penduduk migran dan penduduk lokal yang menjadi informan

berjumlah 17 (Tujuh belas) orang. Berikut data penduduk migran dan penduduk

lokal tersebut.

Tabel 4.7 Data Penduduk Migran Berdasarkan Usia, Pendidikan Terakhir, Asal dan Lama Tinggal.

No Nama Usia

53 Wiraswasta 6 SD Campag

o, Padang

44 Tahun

5 Julardi 54 Wiraswasta SMA Padang 44 Tahun

6 Asir Maulana

52 Wiraswasta SMA Padang 37 Tahun

7 Andi Riswanto

47 Wiraswasta SMA Tebing

Tinggi

14 Tahun 8 Binharun

Sitorus

45 Bertani SMA Siantar 24

4.2.1 Profil Penduduk Migran

4.2.1.1 Nila Agustina (29 Tahun)

Nila Agustina adalah seorang migran yang berasal dari Kota

Siantar. Ia merupakan anak pertama dari lima bersaudara dan berasal dari

etnis Jawa. Nila Agustina mengecap pendidikan hingga sekolah menengah

atas, mempunyai empat saudara yang mana adiknya yang pertama dan

kedua adalah perempuan dan yang ketiga dan keempat adalah

laki.Kedua adik perempuannya sudah berumah tangga dan adik yang

laki-laki tinggal bersama dengan orang tuanya.

Pada tahun 1993 ayah dan ibu Nila pergi merantau dari Siantar ke

Kelurahan Tiga Binanga. Meraka melihat bahwa di Daerah Tiga Binanga

mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Pada saat itu Nila masih memasuki

sekolah kelas 1SD. Di Tiga Binanga Ayah Nila bekerja sebagai buruh di

toko bangunan Apolo dan ibunya bekerja sebagai penjual kue di pasar.

Mereka mengontrak salah satu rumah dari penduduk yang yang tinggal di

Tiga Binanga bernama Terulin Ginting. Mereka juga belajar berbahasa

Karo dan mengikuti aturan –aturan adat yang berlaku, contohnya seperti

cara berpakaian. Perbedaan kebudayaan dan keyakinan tidak menjadi

penghalang bagi mereka untuk berinteraksi. Dengan sikap saling

menghormati dan keramah tamahan yang senantiasa diaplikasikan oleh

keluarga Nila dengan penduduk yang ada di sekitar tempat tinggal mereka

menjadikan mereka semakin nyaman dan seakan memiliki keluarga baru

juga menrasakan kecocokan dalam bekerja dan berkomunikasi dengan

ayah Nila sehingga bos di tempat kerjanya juga mengajak Ayah Nila untuk

menjalin kekeluargaan dan akan di berikan marga Karo-Karo sesuai nama

marga si pemilik usaha. Namun karena segan melihat bosnya Ayah nila

menolak karena merasa tidak pantas. Kemudian hari si pemilik rumah

kontrakannya yang bernama Terulin Ginting juga mengajak Ayah Nila

untuk bekerja di lahannya. Mendapati bahwa ayah Nila dan keluarganya

memiliki kejujuran dan rasa rendah hati maka sikap tersebut menarik

simpati dari Terulin Ginting untuk memberikan marga kepada keluarga

bapak Nila. Sejak itu Nila bersama keluarganya di sahkan menjadi

bermarga Ginting.

Dengan adanya marga yang dimiliki oleh Ayah Nila dan

keluarganya maka ketika ada pesta dari keluarga besar Ginting, adanya

perayaan pesta tahunan maka Ayah Nila sekeluarga juga turut

berpartisipasi selayaknya mereka adalah benar penduduk lokal. Mereka

tidak menemukan adanaya diskriminasi ketika mereka bekerja dan

berkomunikasi dengan penuduk setempat. Ketika ada perayaan hari-hari

besar mereka juga berpartisipasi, baik kegiatan arisan, siskamling dan

bakti sosial.

Nila yang sudah disahkan menjadi beru Ginting pada tahun 2005

menikah dengan Intim Sembiring Meliala berumur 27 tahun yang

merupakan putra Daerah di Kelurahan Tiga Binanga. Pertemuan mereka

diawali karena tempat sekolah yang sama dan seringnya terjalin

keduanya memiliki perbedaan suku dan agama, namun hal tersebut tidak

menjadi penghalang. Keduanya memutuskan untuk menjadi muslim, Pesta

pernikahan mereka dilaksanakan dengan adanya pelaksanaan akad nikah

dan dilaksanakan juga dengan kebudayaan etnis Karo. Nila mendapati

bahwa kehidupannya setelah merantau dari Siantar jauh lebih baik. Beliau

sudah memiliki keluarga dan anak di Kelurahan Tiga Binanga sehingga

memutuskan untuk tidak kembali lagi ke daerah asalnya di Siantar. Pada

saat ini Nila bersama dengan suaminya mengelola lahan yang merupakan

warisan yang diberikan kepada suaminya.

4.2.1.2 Lilis Suryani Mendrofa (32 tahun)

Lilis Suryani Mendrofa adalah seorang migran yang berasal dari

Dairi, namun menurut penjelasan dari informan bahwa sejak lama ayah

beserta keluarganya sudah lama merantau ke Dairi, dan sebelumnya Lilis

Suryani Mendrofa berasal dari Gunung Sitoli Nias. Beliau adalah anak ke

empat dari lima bersaudara. Pada waktu Lilis berusia 2 tahun keluarganya

pergi merantau ke Daerah Dairi. Sejak kecil hingga menyelesaikan

pendidikannya di sekolah menengah umum Lilis beserta keluarganya

tinggal di Dairi. Pada tahun 1989 setelah tamat dari sekolah menengah

umum, Lilis beserta keluarganya pindah merantau ke Daerah Tiga

Binanga. Di Tiga Binanga Lilis dan keluarganya bekerja sebagai buruh