PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM

PULAU KEMBANG, BANJARMASIN,

KALIMANTAN SELATAN

ANTUNG RAUDATUL JANNAH

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM PULAU

KEMBANG, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Maret 2007

ABSTRAK

ANTUNG RAUDATUL JANNAH. Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Kembang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dibimbing oleh AGUSTINUS M. SAMOSIR dan FREDINAN YULIANDA

Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Kembang merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 780/Kpts/Um/12/1976. TWA Pulau Kembang memiliki luas 60 hektar dan terletak di muara sungai Barito, Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah yang timbul dari kegiatan pariwisata di TWA Pulau Kembang, meliputi aspek sumberdaya alam, pengunjung, masyarakat, pengelola dan pemerintah serta memformulasikan altenatif penanganan masalah dalam kerangka rencana pengembangan ekowisata di TWA Pulau Kembang.

Penelitian dilaksanakan di TWA Pulau Kembang, wilayah yang diteliti mencakup TWA Pulau Kembang dan sepanjang Sungai Barito. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September - Desember 2005. Analisis data yang dilakukan adalah analisis komunitas mangrove, analisis kualitas air, analisis daya dukung lingkungan, analisis potensi ekonomi kawasan dan analisis strategi.

©Hak Cipta milik Antung Raudatul Jannah, Tahun 2007 Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari

Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk

PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM

PULAU KEMBANG, BANJARMASIN,

KALIMANTAN SELATAN

ANTUNG RAUDATUL JANNAH

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Kembang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Nama : Antung Raudatul Jannah Nomor Pokok : C24101025

Departemen : Manajemen Sumberdaya Perairan

Disetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc. NIP. 131 664 394 NIP. 131 788 596

Mengetahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Dr. Ir. Kadarwan Soewardi NIP. 130 805 031

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya skripsi dengan judul Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Kembang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil dan Bapak Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta nasehat selama penulisan skripsi

2. Bapak Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc yang telah bersedia menjadi dosen penguji tamu pada ujian akhir skripsi ini dan Bapak Dr. Ir. Mukhlis Kamal, M.Sc selaku penguji dari Departemen MSP

3. Bapak Dr. Ir. MF. Raharjo, M.Sc selaku pembimbing akademik yang turut memberikan motivasi dan masukan selama penulis kuliah

4. Bapak Rusdi dari BKSDA Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Tata Ruang Kalimantan Selatan, staf Dinas Pariwista Kalimantan Selatan, pengelola CV. Sinar Kencana, Bapak Nyoman dari BTKL Banjarbaru atas dukungan data dan informasinya

5. Mama, Abah, Kakak-kakak dan Adik-adik atas do’a, kasih sayang dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis

6. Teman - teman MSP 38, 39, 40, 41; senior MSP 33, 34, 35, 36, 37; AMAZONers, JC Girls, alumni SMUN 2 Banjarmasin, Andi, Mas Wishnu dan Mas Yoyo dari Forest Watch Indonesia, serta keluarga besar Asrama Mahasiswa Lambung Mangkurat di Yogyakarta atas kebersamaan yang telah terjalin

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak yang memerlukan.

Bogor, Maret 2007

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Peumusan Masalah ... 2

1.3. Tujuan Penelitian... 3

1.4. Manfaat Penelitian ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1. Kepariwisataan ... 4

2.1.1. Pariwisata dan Ekowisata... 4

2.1.2. Ekowisata Pesisir dan Bahari ... 5

2.2. Sumberdaya Ekosistem Pesisir ... 6

2.3. Pemanfaatan dan Permasalahan Potensial Ekosistem Pesisir ... 8

2.3.1. Pemanfaatan Potensial Ekosistem Pesisir ... 8

2.3.2. Permasalahan Potensial Ekosistem Pesisir ... 10

2.4. Pengelolaan dan Perencanaan Pengembangan Ekowisata Pesisir ... 11

2.4.1. Pengelolaan Ekowisata Pesisir ... 11

2.4.2. Perencanaan Pengembangan Ekowisata Pesisir ... 12

III. METODE PENELITIAN ... 14

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ... 14

3.2. Pendekatan Studi... 15

3.3. Pengumpulan Data ... 15

3.3.1. Jenis Data ... 15

3.3.2. Teknik Pengambilan Data ... 16

3.4. Analisa Data ... 17

3.4.1. Kondisi Ekosistem Mangrove... 17

3.4.2. Analisa Kualitas Air ... 19

3.4.3. Analisa Daya Dukung Lingkungan ... 20

3.4.4. Ana lisa Potensi Ekonomi Kawasan ... 22

3.4.5. Analisa Strategis ... 23

IV. PROFIL KAWASAN KONSERVASI DI KALIMANTAN SELATAN ... 25

4.1. Taman Wisata Alam Pulau Kembang ... 25

4.2. Taman Wisata Alam Pulau Bakut ... 27

4.3. Taman Wiasata Alam Pleihari Tanah Laut ... 28

4.4. Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat laut dan Selat Sebuku... 31

4.5. Cagar Alam Gunung Kentawan ... 32

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 36

5.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian ... 36

5.1.1. Letak Geografis, Luas dan Kondisi Fisik ... 36

5.1.2. Kependudukan ... 36

5.1.3. Pemanfaatan Lahan ... 38

5.1.4. Sarana dan Prasarana ... 39

5.2. Potensi, Kondisi dan Permasalahan Sumberdaya TWA Pulau Kembang ... 40

5.2.1. Kondisi Ekosistem Mangrove ... 40

5.2.2. Kualitas Perairan di Sekitar Kawasan Pulau Kembang ... 45

5.2.3. Daya Dukung Lingkungan untuk Kegiatan Ekowisata... 48

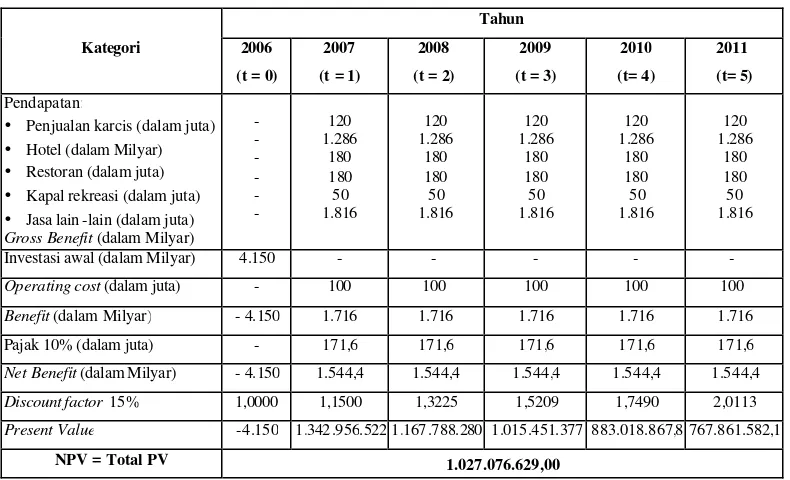

5.2.4. Potensi Ekonomi Kawasan ... 51

5.3. Sumberdaya Manusia ... 52

5.3.1. Masyarakat Lokal... 52

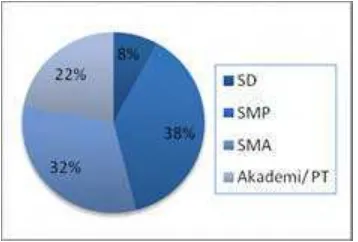

5.3.2. Ekowisatawan (pengunjung)... 58

5.4. Kebijakan dan Kelembagaan Pengembangan Ekowisata ... 66

5.5. Dampak Pengelolaan Ekowisata di Pulau Kembang ... 67

5.6. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Ekowisata Di Pulau Kembang ... 69

5.6.1. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) ... 69

5.6.2. Matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI) ... 73

5.6.3. Matriks Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) ... 76

5.6.4. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) ... 77

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 81

6.1. Kesimpulan... 81

6.2. Saran ... 82

DAFTAR PUSTAKA ... 83

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jenis, sumber data, alat dan bahan dalam penelitian... 16

2. Potensi ekologis pengunjung (K) dan luas area kegiatan (Lt) ... 20

3. Prediksi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan wisata... 21

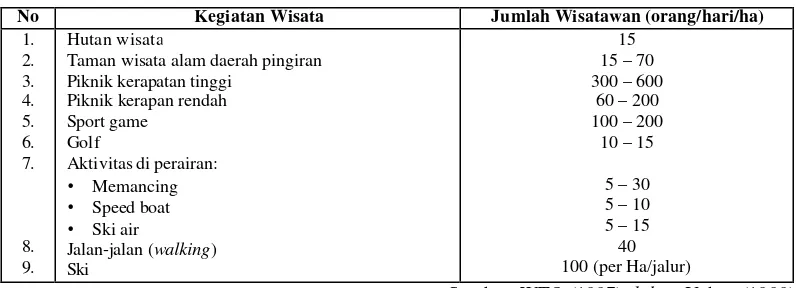

4. Standar daya dukung kegiatan wisata di kawasan konservasi ... 21

5. Matriks kesesuaian lahan untuk wisata pantai kategori wisata mangrove ... 22

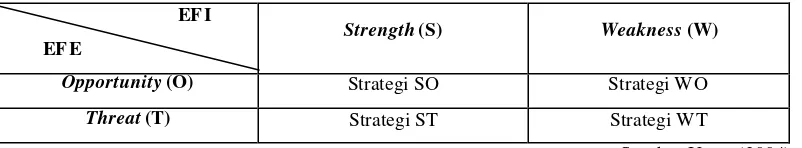

6. Matriks SWOT ... 23

7. Matriks perencanaan strategis kuantitatif (QSPM) ... 24

8. Jumlah penduduk kecamatan Alalak tahun 2005... 36

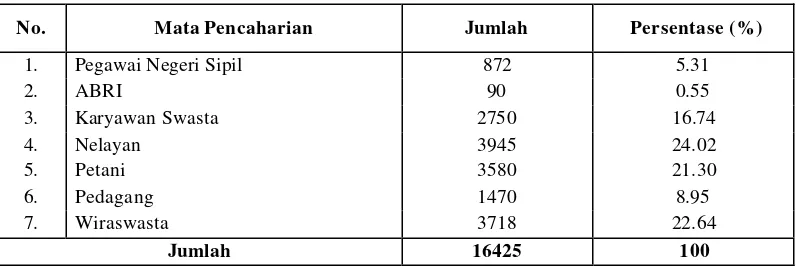

9. Jumlah penduduk kecamatan Alalak menurut umur dan jenis kelamin 37 10.Jumlah penduduk kecamatan Alalak berdasarkan mata pencaharian .. 37

11.Jumlah penduduk kecamatan Alalak menurut tingkat pendidikan ... 38

12.Luas wilayah kecamatan Alalak berdasarkan pemanfaatan lahan ... 38

13.Jumlah dan jenis angkutan yang terdapat di kecamatan Alalak... 39

14.Sarana sosial yang terdapat di kecamatan Alalak ... 40

15.Jenis dan jumlah vegetasi mangrove di setiap stasiun ... 41

16.Indeks nilai penting vegetasi mangrove di TWA Pulau Kembang ... 42

17.Jenis fauna ekosistem mangrove di TWA Pulau Kembang ... 44

18.Hasil analisa kualitas air di kawasan TWA Pulau Kembang... 45

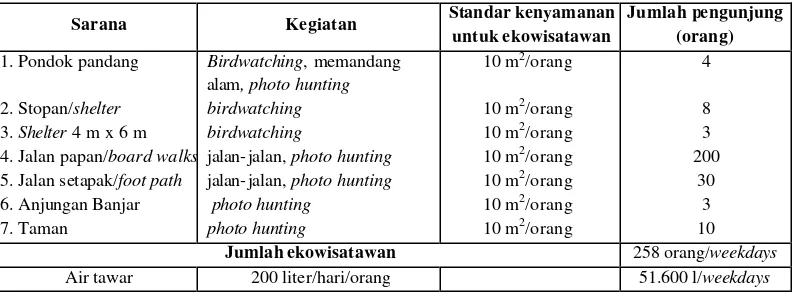

19.Daya dukung ruang untuk kegiatan ekowisata di TWA Pulau Kembang ... 49

PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM

PULAU KEMBANG, BANJARMASIN,

KALIMANTAN SELATAN

ANTUNG RAUDATUL JANNAH

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM PULAU

KEMBANG, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Maret 2007

ABSTRAK

ANTUNG RAUDATUL JANNAH. Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Kembang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dibimbing oleh AGUSTINUS M. SAMOSIR dan FREDINAN YULIANDA

Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Kembang merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 780/Kpts/Um/12/1976. TWA Pulau Kembang memiliki luas 60 hektar dan terletak di muara sungai Barito, Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah yang timbul dari kegiatan pariwisata di TWA Pulau Kembang, meliputi aspek sumberdaya alam, pengunjung, masyarakat, pengelola dan pemerintah serta memformulasikan altenatif penanganan masalah dalam kerangka rencana pengembangan ekowisata di TWA Pulau Kembang.

Penelitian dilaksanakan di TWA Pulau Kembang, wilayah yang diteliti mencakup TWA Pulau Kembang dan sepanjang Sungai Barito. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September - Desember 2005. Analisis data yang dilakukan adalah analisis komunitas mangrove, analisis kualitas air, analisis daya dukung lingkungan, analisis potensi ekonomi kawasan dan analisis strategi.

©Hak Cipta milik Antung Raudatul Jannah, Tahun 2007 Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari

Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk

PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM

PULAU KEMBANG, BANJARMASIN,

KALIMANTAN SELATAN

ANTUNG RAUDATUL JANNAH

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Kembang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Nama : Antung Raudatul Jannah Nomor Pokok : C24101025

Departemen : Manajemen Sumberdaya Perairan

Disetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc. NIP. 131 664 394 NIP. 131 788 596

Mengetahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Dr. Ir. Kadarwan Soewardi NIP. 130 805 031

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya skripsi dengan judul Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Kembang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil dan Bapak Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta nasehat selama penulisan skripsi

2. Bapak Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc yang telah bersedia menjadi dosen penguji tamu pada ujian akhir skripsi ini dan Bapak Dr. Ir. Mukhlis Kamal, M.Sc selaku penguji dari Departemen MSP

3. Bapak Dr. Ir. MF. Raharjo, M.Sc selaku pembimbing akademik yang turut memberikan motivasi dan masukan selama penulis kuliah

4. Bapak Rusdi dari BKSDA Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Tata Ruang Kalimantan Selatan, staf Dinas Pariwista Kalimantan Selatan, pengelola CV. Sinar Kencana, Bapak Nyoman dari BTKL Banjarbaru atas dukungan data dan informasinya

5. Mama, Abah, Kakak-kakak dan Adik-adik atas do’a, kasih sayang dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis

6. Teman - teman MSP 38, 39, 40, 41; senior MSP 33, 34, 35, 36, 37; AMAZONers, JC Girls, alumni SMUN 2 Banjarmasin, Andi, Mas Wishnu dan Mas Yoyo dari Forest Watch Indonesia, serta keluarga besar Asrama Mahasiswa Lambung Mangkurat di Yogyakarta atas kebersamaan yang telah terjalin

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak yang memerlukan.

Bogor, Maret 2007

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Peumusan Masalah ... 2

1.3. Tujuan Penelitian... 3

1.4. Manfaat Penelitian ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1. Kepariwisataan ... 4

2.1.1. Pariwisata dan Ekowisata... 4

2.1.2. Ekowisata Pesisir dan Bahari ... 5

2.2. Sumberdaya Ekosistem Pesisir ... 6

2.3. Pemanfaatan dan Permasalahan Potensial Ekosistem Pesisir ... 8

2.3.1. Pemanfaatan Potensial Ekosistem Pesisir ... 8

2.3.2. Permasalahan Potensial Ekosistem Pesisir ... 10

2.4. Pengelolaan dan Perencanaan Pengembangan Ekowisata Pesisir ... 11

2.4.1. Pengelolaan Ekowisata Pesisir ... 11

2.4.2. Perencanaan Pengembangan Ekowisata Pesisir ... 12

III. METODE PENELITIAN ... 14

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ... 14

3.2. Pendekatan Studi... 15

3.3. Pengumpulan Data ... 15

3.3.1. Jenis Data ... 15

3.3.2. Teknik Pengambilan Data ... 16

3.4. Analisa Data ... 17

3.4.1. Kondisi Ekosistem Mangrove... 17

3.4.2. Analisa Kualitas Air ... 19

3.4.3. Analisa Daya Dukung Lingkungan ... 20

3.4.4. Ana lisa Potensi Ekonomi Kawasan ... 22

3.4.5. Analisa Strategis ... 23

IV. PROFIL KAWASAN KONSERVASI DI KALIMANTAN SELATAN ... 25

4.1. Taman Wisata Alam Pulau Kembang ... 25

4.2. Taman Wisata Alam Pulau Bakut ... 27

4.3. Taman Wiasata Alam Pleihari Tanah Laut ... 28

4.4. Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat laut dan Selat Sebuku... 31

4.5. Cagar Alam Gunung Kentawan ... 32

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 36

5.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian ... 36

5.1.1. Letak Geografis, Luas dan Kondisi Fisik ... 36

5.1.2. Kependudukan ... 36

5.1.3. Pemanfaatan Lahan ... 38

5.1.4. Sarana dan Prasarana ... 39

5.2. Potensi, Kondisi dan Permasalahan Sumberdaya TWA Pulau Kembang ... 40

5.2.1. Kondisi Ekosistem Mangrove ... 40

5.2.2. Kualitas Perairan di Sekitar Kawasan Pulau Kembang ... 45

5.2.3. Daya Dukung Lingkungan untuk Kegiatan Ekowisata... 48

5.2.4. Potensi Ekonomi Kawasan ... 51

5.3. Sumberdaya Manusia ... 52

5.3.1. Masyarakat Lokal... 52

5.3.2. Ekowisatawan (pengunjung)... 58

5.4. Kebijakan dan Kelembagaan Pengembangan Ekowisata ... 66

5.5. Dampak Pengelolaan Ekowisata di Pulau Kembang ... 67

5.6. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Ekowisata Di Pulau Kembang ... 69

5.6.1. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) ... 69

5.6.2. Matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI) ... 73

5.6.3. Matriks Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) ... 76

5.6.4. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) ... 77

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 81

6.1. Kesimpulan... 81

6.2. Saran ... 82

DAFTAR PUSTAKA ... 83

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jenis, sumber data, alat dan bahan dalam penelitian... 16

2. Potensi ekologis pengunjung (K) dan luas area kegiatan (Lt) ... 20

3. Prediksi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan wisata... 21

4. Standar daya dukung kegiatan wisata di kawasan konservasi ... 21

5. Matriks kesesuaian lahan untuk wisata pantai kategori wisata mangrove ... 22

6. Matriks SWOT ... 23

7. Matriks perencanaan strategis kuantitatif (QSPM) ... 24

8. Jumlah penduduk kecamatan Alalak tahun 2005... 36

9. Jumlah penduduk kecamatan Alalak menurut umur dan jenis kelamin 37 10.Jumlah penduduk kecamatan Alalak berdasarkan mata pencaharian .. 37

11.Jumlah penduduk kecamatan Alalak menurut tingkat pendidikan ... 38

12.Luas wilayah kecamatan Alalak berdasarkan pemanfaatan lahan ... 38

13.Jumlah dan jenis angkutan yang terdapat di kecamatan Alalak... 39

14.Sarana sosial yang terdapat di kecamatan Alalak ... 40

15.Jenis dan jumlah vegetasi mangrove di setiap stasiun ... 41

16.Indeks nilai penting vegetasi mangrove di TWA Pulau Kembang ... 42

17.Jenis fauna ekosistem mangrove di TWA Pulau Kembang ... 44

18.Hasil analisa kualitas air di kawasan TWA Pulau Kembang... 45

19.Daya dukung ruang untuk kegiatan ekowisata di TWA Pulau Kembang ... 49

21.Tingkat kepentingan faktor eksternal dalam strategi pengelolaan

kawasan ekowisata Pulau Kembang ... 71 22.Penentuan bobot faktor eksternal dalam strategi pengelolaan kawasan

ekowisata Pulau Kembang ... 72 23.Matriks evaluasi faktor eksternal (EFE) ... 72 24.Tingkat kepentingan faktor internal dalam strategi pengelolaan

kawasan ekowisata Pulau Kembang ... 75 25.Penentuan bobot faktor internal dalam strategi pengelolaan kawasan

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Skema kerangka pemikiran rencana strategi pengelolaan TWA Pulau

Kembang ... 3 2. Peta lokasi TWA Pulau Kembang ... 14 3. Skema pendekatan studi pengelolaan TWA Pulau Kembang... 15 4. Komposisi mangrove di TWA Pulau Kembang. ... 40 5. Karakteristik umur masyarakat ... 53 6. Karakteristik pendidikan masyarakat... 53 7. Karakteristik pekerjaan masyarakat ... 54 8. Persepsi masyarakat terhadap kondisi lingkungan Pulau Kembang .... 54 9. Persepsi masyarakat terhadap sarana dan prasarana di Pulau

Kembang ... 56 10. Keterlibatan (a), Alokasi waktu (b), Alasan keterlibatan (c) dan Jenis

usaha (d) masyarakat dalam kegiatan ekowisata di Pulau Kembang .. 57 11. Tingkat pengetahuan masyarakat lokal (a) dan Sumber informasi (b)

tentang TWA Pulau Kembang ... 58 12. Karakteristik umur ekowisatawan... 58 13. Jenis pekerjaan ekowisatawan Pulau Kembang... 59 14. Karakteristik daerah asal ekowisatawan Pulau Kembang ... 59 15. Tingkat pendapatan ekowisatawan Pulau Kembang... 60 16. Persepsi ekowisatawan terhadap lingkungan, sarana dan prasarana di

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Daftar jenis flora yang terdapat di TWA Pulau Kembang... 87 2. Daftar jenis fauna yang terdapat di TWA Pulau Kembang ... 88 3. Hasil pengamatan vegetasi mangrove di kawasan TWA Pulau

Kembang. ... 89 4. Hasil analisa kualitas air di sekitar kawasan TWA Pulau Kembang ... 91 5. Kondisi sarana dan prasarana di areal pengusahaan pariwisata alam

CV. Sinar Kencana di TWA Pulau Kembang... 92 6. Data karakteristik masyarakat dan keterlibatan responden masyarakat

dan pengunjung di kawasan TWA Pulau Kembang ... 93 7. Kuesioner untuk masyarakat dan pengunjung kawasan TWA Pulau

Kembang ... 101 8. Profil kawasan wisata di Propinsi Kalimantan Selatan... 105 9. Profil wisata sejarah dan budaya di Propinsi Kalimantan Selatan... 106 10. Jumlah pengunjung TWA Pulau Kembang periode 2000 - 2005 ... 107 11. Kondisi kawasan TWA Pulau Kembang ... 108 12. Perhitungan daya dukung lingkungan berbagai jenis kegiatan ekowisata

di TWA Pulau Kembang... 110 13. Rencana biaya pembangunan resort wisata alam di TWA Pulau

Kembang ... 113 14. Perhitungan proyek pembangunan resort wisata di TWA Pulau

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekosistem pesisir merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, bahkan sebagian besar telah dimanfaatkan bagi pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Laju pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan yang semakin pesat telah memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan, salah satunya adalah dari sektor pariwisata.

Saat ini, kegiatan pariwisata massal hanya mementingkan jumlah wisatawan dalam jumlah besar tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga menyebabkan degradasi lingkungan, seperti adanya pencemaran perairan akibat limbah dari kegiatan pariwisata serta rusaknya ekosistem pesisir khususnya ekosistem dan habitatnya akibat dari perilaku pengunjung yang tidak terkontrol. Apabila hal ini berlangsung terus, maka sumberdaya yang menjadi obyek wisata akan rusak dan daya tariknya menjadi hilang. Selanjutnya hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung sehingga pemerintah, investor dan masyarakat setempat tidak dapat lagi mengambil manfaat dari sektor pariwisata.

Untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya pesisir tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya perlindungan diantaranya dengan menetapkan kawasan-kawasan konservasi yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Dalam kawasan konservasi tersebut perlu dikembangkan suatu bentuk kegiatan alternatif bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumberdaya pesisir.

2

untuk biaya pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi, serta menyediakan peluang usaha bagi masyarakat lokal dalam pelaksanaannya.

Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Kembang merupakan salah satu kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 780/Kpts/Um/12/1976. TWA Pulau Kembang memiliki luas 60 hektar dan terletak di sungai Barito, kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Pulau dengan ciri ekosistem mangrove ini merupakan salah satu obyek wisata ya ng menarik, karena memiliki karakteristik yang unik yaitu terletak di tengah-tengah sungai Barito dengan panorama alam yang indah serta potret budaya sehari-hari masyarakat pesisir seperti kegiatan nelayan tradisio nal, pasar terapung, rumah lanting dan lain- lain. Berdasarkan hal tersebut, TWA Pulau Kembang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah alternatif tujuan wisata.

1.2. Perumusan Masalah

Kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di TWA Pulau Kembang diduga merupakan salah satu penyebab meningkatnya degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan perairan oleh limbah padat dan cair. Hal ini dapat terjadi baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia melalui kegiatan pengelolaan kawasan wisata yang tidak sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. Di samping itu, adanya sejumlah pabrik (plywood, minyak kelapa, karet), pelabuhan muat batubara, pelabuhan transportasi laut Trisakti, pemukiman penduduk serta berbagai permasalahan lain seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar instansi pusat dan daerah serta minimnya infrastruktur penunjang kegiatan wisata menjadi faktor penghambat lainnya dalam usaha pengembangan TWA Pulau Kembang.

Gambar 1. Skema kerangka pemikiran rencana strategi pengelolaan TWA Pulau Kembang

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji masalah yang timbul dalam kegiatan pariwisata di TWA Pulau Kembang, meliputi aspek sumberdaya alam, pengunjung, pemandu wisata, masyarakat, pengelola dan pemerintah.

2. Memformulasikan altenatif penanganan masalah dalam kerangka rencana pengembangan ekowisata di TWA Pulau Kembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum kepada pihak pengelola kawasan TWA Pulau Kembang dan Pemerintah Daerah setempat mengenai prospek pengelolaan dan pengembangan ekowisata di TWA Pulau Kembang.

Taman Wisata Alam Pulau Kembang

Potensi Sumberdaya Alam:

• Habitat mangrove

• Fauna mangrove

Potensi Sumberdaya Manusia:

• Aktivitas ekonomi lokal

• Budaya masyarakat lokal

Aktivitas wisata

Menimbulkan dampak

Analisis dampak

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepariwisataan

2.1.1. Pariwisata dan Ekowisata

Pariwisata diartikan sebagai seluruh kegiatan orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dan tinggal di tempat tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari setahun untuk besantai (leisure), bisnis dan berbagai maksud lain (Agenda 21, 1992). Menurut UU Kepariwisataan No. 9 Tahun 1990 pasal 1 (5), pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha wisata seperti kegiatan yang menye lenggarakan jasa wisata, mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata serta usaha-usaha lain yang terkait di bidangnya.

Pariwisata yang menyangkut perjalanan ke kawasan alam yang secara relatif belum terganggu dengan tujuan untuk mengagumi, meneliti dan menikmati pemandangan alam yang indah, tumbuh-tumbuhan serta binatang liar maupun kebudayaan yang dapat ditemukan di sana disebut ekowisata (Ceballos dan Lascurian, 1991 dalam Wall, 1995 dalam Yulianda 2007). Ekowisata memiliki tiga konsep dasar, yaitu menyatukan dan menyeimbangkan beberapa konflik secara objektif, melindungi sumberdaya alam, serta memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi kepada masyarakat lokal (Anonymo us, 2005).

Choy dan Heilbronn (1996) merumuskan lima faktor batasan yang mendasari penentuan prinsip utama ekowisata, yaitu:

1. Lingkungan: ekowisata bertumpu pada keaslian lingkungan alam dan budaya. 2. Masyarakat: ekowisata bermanfaat secara ekologi, sosial dan ekonomi bagi

masyarakat di sekitar kawasan.

3. Pendidikan dan pengalaman: ekowisata dapat meningkatkan pemahaman kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan alam dan budaya. 4. Berkelanjutan: ekowisata dapat memberikan sumbangan positif bagi

2.1.2. Ekowisata Pesisir dan Bahari

Ekowisata pesisir dan bahari adalah bagian dari wisata lingkungan (ecotourism). Wisata ini merupakan jenis kegiatan pariwisata yang berlandaskan pada daya tarik kelautan dan terjadi di lokasi atau kawasan yang didominasi perairan dan kelautan. Daya tarik tersebut mencakup keanekaragaman hayati, ekosistem pesisir yang memiliki karakteristik yang unik dan aktivitas yang dilakukan di perairan seperti memancing, menyelam, dayung, upacara adat yang dilakukan di laut serta budaya kehidupan masyarakat pesisir. Dalam Anonymous (2005) terdapat beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan ekowisata di pesisir dan bahari, antara lain:

1. Konservasi

Konservasi adalah perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati secara bijaksana, untuk menjamin agar keuntungan tidak hanya diperoleh sekarang, tetapi juga tersedia untuk jangka waktu panjang. Ekowisata merupakan salah satu alat yang digunakan dalam konservasi.

2. Pengamatan burung (birdwatching)

Birdwatching merupakan suatu kegiatan pengamatan burung liar pada habitatnya yang asli seperti pada daerah ekosistem mangrove. Tujuannya untuk memperkenalkan peran satwa liar, dimana burung liar dapat menjadi indikator kualitas suatu lingkungan.

3. Pengamatan penyu (turtle watching)

Kegiatan turtle watching bermuara pada kegiatan konservasi penyu. Hal ini dilakukan karena penyu dikategorikan sebagai satwa langka dan keberadaannya di Indonesia dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999. Kegiatan turtle watching ini dimulai dari pencarian dan pengumpulan telur-telur penyu, penetasan, sampai pemeliharaan.

4. Menyelam (diving/snorkling)

6

5. Fotografi (photo hunting)

Kegiatan fotografi juga berlaku bagi jenis wisata selain wisata bahari. Namun selama melakukan ekowisata, kegiatan ini bertambah porsi kesulitannya. Dari mulai obyek foto landscape atau pemandangan alam, makro, sampai underwater photography bagi penikmat diving atau snorkling.

2.2. Sumberdaya Ekosistem Pesisir

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) pesisir dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir ada yang secara terus menerus tergenangi air dan ada pula yang hanya sesaat. Berdasarkan sifat ekosistem, ekosistem pesisir dapat bersifat alamiah (natural) atau buatan (manmade). Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain terumbu karang (coral reef), hutan mangrove (mangrove forest), padang lamun (seagrass beds), rumput laut (seaweed), pantai berpasir (sandy beach), estuaria, pulau-pulau kecil dan lain- lain. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan pemukiman (Dahuri et al., 2004).

Berdasarkan hasil survei dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala memiliki sumberdaya ekosistem pesisir antara lain ekosistem mangrove, estuaria, pulau-pulau kecil dan ekosistem buatan (manmade ecosystem).

1. Hutan mangrove (mangrove forest)

Ekosistem mangrove mempunyai fungsi ekologis, sosial-ekonomi dan sosial budaya cukup penting untuk mendukung kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Secara umum fungsi yang menonjol dari ekosistem mangrove menurut Bengen (1999) adalah sebagai berikut:

a. Fungsi lingk ungan yaitu sebagai peredam gelombang, pencegah abrasi, penahan badai, angin taufan, tsunami, perangkap sedimen dan penyerap limbah serta mencegah intrusi air laut. Juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai penyedia nutrien bagi berbagai fauna laut dan estuaria yang bersifat filter feeder dan pemakan detritus, tempat pemijahan (spawning ground) dan daerah asuhan (nursery ground) serta tempat mencari makan (feeding ground) bagi berbagai jenis biota air.

b. Fungsi ekonomis penting terutama sebagai penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku untuk membuat arang, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan dan pembuatan bubur kertas (pulp), peralatan rumah tangga, bahan baku tekstil, penghasil sumber makanan dan minuman. Disamping itu ekosistem mangrove berfungsi sebagai pemasok larva ikan, udang dan biota laut serta sebagai kawasan ekowisata.

2. Estuaria

Estuaria adalah wilayah pesisir semi tertutup yang berhubungan langsung dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Sebagian besar estuaria didominasi oleh substrat berlumpur yang merupakan endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut. Contoh dari estuaria adalah muara sungai, teluk dan rawa pasang surut.

8

3. Pulau-pulau kecil

Pulau kecil adalah pulau yang mempunyai luas area kurang dari atau sama dengan 10.000 km2 atau lebarnya kurang dari 10 km (Bengen, 2001). Selanjutnya didalam Bengen (2001) dijelaskan bahwa pulau kecil memiliki karakteristik biofisik yang menonjol, antara lain:

a. Terpisah dari habitat pulau induk sehingga bersifat insular atau terisolasi. b. Sumberdaya air tawar terbatas, dimana daerah tangkapan airnya relatif kecil. c. Peka dan rentan terhadap pengaruh eksternal baik alami maupun akibat

kegiatan manusia, misalnya badai dan gelombang besar, serta pencemaran. d. Memiliki sejumlah spesies endemik yang bernilai ekologis tinggi.

Pulau-pulau kecil yang terdapat di perairan muara Sungai Barito Propinsi Kalimantan Selatan adalah Pulau Kembang yang berstatus Taman Wisata Alam, Pulau Kaget dan Pulau Temburung yang berstatus Cagar Alam serta Pulau Bodok (Colijn, 2001).

4. Ekosistem buatan (manmade) di wilayah pesisir

Ekosistem buatan (manmade) yang terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan yang mengelilingi TWA Pulau Kembang antara lain berupa tambak, sawah pasang surut, kawasan industri (kayu lapis, penggergajian kayu, lem, minyak kelapa) dan kawasan pemukiman (Soendjoto, 2002).

2.3. Pemanfaatan dan Permasalahan Potensial Ekosistem Pesisir

2.3.1. Pemanfaatan Potensial Ekosistem Pesisir

Berikut ini beberapa pemanfaatan sumberdaya ekosistem pesisir, yaitu: 1. Pemanfaatan hutan mangrove

Dari segi pemanfaatan, Inoue et al. (1999) dalam Bahar (2004) menyatakan bahwa mangrove sebagai suatu ekosistem hutan pada umumnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

a. Bentuk hasil produksi: kayu mangrove dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar (fuel wood), bahan baku arang (charcoal), bahan konstruksi, bahan baku kertas, bahan untuk alat keperluan perikanan tangkap dan pertanian. Buah dan daun beberapa jenis mangrove (Bruguiera gymnorrhyza dan Sonneratia caseolaris) dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan bahan makanan. Kulit dan getahnya digunakan sebagai pewarna tekstil.

b. Bentuk jasa (environmental services): pemanfaatan yang sedang menanjak dan bisa diimplementasikan pada tingkat masyarakat adalah jasa sumberdaya dan lingkungan untuk rekreasi dan ekowisata.

Ø Manfaat tidak langsung merupakan pemanfaatan yang tidak konsumtif terhadap sumberdaya termasuk jasa-jasa yang disediakan oleh ekosistem mangrove tanpa menyebabkan kerusakan atau menghilangkan sebagian dari ekosistem tersebut, seperti pengatur iklim mikro (climate regulator), tempat sarana pendidikan dan penelitian dan lain- lain.

2. Pemanfaatan estuaria

Secara umum estuaria dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat pemukiman, tempat penangkapan dan budidaya sumberdaya ikan, jalur transportasi, serta sebagai pelabuhan dan kawasan industri (Bengen, 2001).

3. Pemanfaatan pulau-pulau kecil

Pemanfaatan pulau-pulau kecil secara optimal dan lestari dapat terwujud apabila memenuhi tiga persyaratan ekologis, yaitu (a) Keharmonisan spasial (b) Kapasitas asimilasi atau daya dukung lingkungan dan (c) Pemanfaatan potensi sesuai daya dukungnya. Secara garis besar, pemanfaatan pulau kecil antara lain sebagai penyedia jasa-jasa lingkungan (environmental services) yaitu sebagai tempat kawasan wisata alam berbasis lingkungan (ekowisata), sebagai sumber keanekaragaman hayati biota, tempat pemukiman atau tempat persinggahan. Menurut Hein (1990) dalam Dahuri (1998), secara garis besar terdapat tiga pilihan pola pembangunan yang dapat diterapkan untuk pemanfaatan ekosistem pulau-pulau kecil, yaitu:

10

2. Pembangunan pulau secara optimal dan berkelanjutan, seperti untuk pertanian dan perikanan yang semi- intensif.

3. Pola pembangunan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan perubahan radikal pada ekosistem pulau, seperti pertambangan skala besar, tempat uji coba nuklir dan industri pariwisata berorientasi pada lingkungan.

2.3.2. Permasalahan Potensial Ekosistem Pesisir

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai peruntukan (pemukiman, perikanan, pelabuhan, dll), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, baik secara langs ung (misalnya kegiatan konversi lahan) maupun tidak langsung (misalnya pencemaran oleh limbah berbagai kegiatan) (Bengen, 2001). Secara garis besar gejala kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumberdaya pesisir meliputi:

1. Sedimentasi dan pencemaran

Kegiatan pembukaan lahan atas dan pesisir untuk pertanian, pertambangan dan pengembangan kota merupakan sumber beban sedimen dan pencemaran ekosistem pesisir dan laut. Pembukaan lahan atas sebagai bagian dari kegiatan pertanian telah meningkatkan limbah pertanian, baik padat maupun cair yang masuk ke perairan pesisir melalui aliran sungai. Limbah cair yang mengandung nitrogen dan fosfor berpotensi menimbulkan keadaan lewat subur (eutrofikasi) yang merugikan ekosistem pesisir (Bengen, 2001).

2. Degradasi fisik habitat

Kerusakan fisik habitat wilayah pesisir dan lautan di Indonesia mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem. Hal ini terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut. Adapun permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan luas hutan mangrove menurut Dahuri et al., (2004) antara lain:

a. Konversi kawasan hutan mangrove menjadi berbagai peruntukan lain seperti tambak, pemukiman, dan kawasan industri secara tidak terkendali.

b. Belum ada kejelasan tata ruang dan rencana pengembangan wilayah pesisir, sehingga banyak terjadi tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan mangrove untuk berbagai kegiatan pembangunan.

c. Penebangan mangrove untuk kayu bakar, bahan bangunan dan kegunaan lainnya melebihi kemampuan untuk pulih (renewable capacity).

d. Pencemaran akibat buangan limbah minyak, industri dan rumah tangga. e. Sedimentasi akibat pengelolaan kegiatan lahan atas yang kurang bijak.

f. Data dan informasi tentang hutan magrove masih terbatas, sehingga belum dapat mendukung kebijakan atau program penataan ruang, pembinaan dan pemanfaatan hutan mangrove secara berkelanjutan (on a sustainable basis).

2.4.Pengelolaan dan Perencanaan Pengembangan Ekowisata Pesisir

2.4.1. Pengeloaan Ekowisata Pesisir

Melihat karakteristik ekosistem di kawasan pesisir yang kompleks dan saling terkait satu sama lain, maka pengeloaan ekowisata harus mengikuti kaidah-kaidah lingkungan dan berdasarkan pada prinsip keterpaduan. Pengelolaan ekowisata pesisir secara terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas pengelolaan yang terdiri dari dua atau lebih sektor yang terkait. Keterpaduan juga dapat diartikan sebagai koordinasi antara tahapan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan yang meliputi pengumpulan dan analisa data, perencanaan, implementasi dan pengawasan (Sorensen and Mc Creary dalam Dahuri et al., 2004).

12

keberlanjutan tetapi lebih daripada itu yaitu mempertahankan nilai sumberdaya alam dan manusia. Agar nilai- nilai tersebut terjaga maka pengusahaan ekowisata tidak melakukan eksploitasi pada sumberdaya alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan budaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fisik, pengetahuan dan psikologis pengunjung. Dengan demikian ekowisata bukan menjual tempat atau kawasan melainkan menjual filosofi. Hal ini membuat ekowisata mempunyai nilai lestari dan tidak akan mengenal kejenuhan pasar (Yulianda, 2007).

2.4.2. Perencanaan Pengembangan Ekowisata Pesisir

Suatu wilayah bila akan dikembangkan menjadi suatu kawasan wisata membutuhkan strategi perencanaan yang baik, komprehensif, dan terintegrasi, sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat meminimalkan munculnya dampak-dampak negatif, baik dari sudut pandang ekologis, ekonomis maupun sosial budaya dan hukum (Bahar, 2004). Menurut Gunn (1994) dalam Yahya (1999), perencanaan pengembangan ekowisata ditentukan oleh keseimbangan potensi sumberdaya dan jasa yang dimiliki serta minat ekowisatawan. Komponen penawaran terdiri dari atraksi (potensi keindahan alam, budaya serta bentuk aktivitas wisata), aksesibilitas (transportasi dan komunikasi), akomodasi, pelayanan, informa si dan promosi. Sedangkan komponen permintaan terdiri dari pasar wisata dan motivasi wisatawan.

Meskipun pasar sangat menentukan pengembangan ekowisata namun konsep pengelolaan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar ekowisata. Melihat sifat sumberdaya pesisir dan lautan sangat rentan dan dibatasi oleh daya dukung, maka pengembangan pasar yang dilakukan menggunakan pendekatan product driven, yaitu disesuaikan dengan potensi, sifat, perilaku obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya yang tersedia, seperti in situ, tidak tahan lama (perishable), tidak dapat pulih (non recoverable) dan tidak tergantikan (non substitutable) diusahakan untuk menjaga kelestarian dan keberadaannya (Yulianda, 2007).

Adapun proses perencanaan pengembangan wisata menurut Yoety (1997) dapat dilakukan dalam lima tahap, yaitu:

2. Melakukan penaksiran (assesment) terhadap pasar wisata nasional dan internasional, dan memproyeksikan aliran atau lalu lintas wisatawan

3. Memperhatikan analisis berdasarkan keunggulan daerah (region) secara komparatif dan kompetitif, sehingga dapat diketahui daerah yang permintaannya lebih besar daripada persediaannya

4. Melakukan perlindungan terhadap sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki 5. Melakukan penelitian kemungkinan perlunya penanaman modal.

Dalam Hidayati et al. (2003) dijelaskan bahwa pengembangan ekowisata dapat optimal tergantung tiga faktor kunci, yaitu:

1. Faktor internal meliputi potensi daerah, pengetahuan operator wisata tentang keadaan daerah (budaya dan alam) dan pengetahuan tentang pelestarian lingkungan serta partisipasi penduduk lokal terhadap pengelolaan ekowisata. 2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar, meliputi kesadaran

wisatawan akan kelestarian lingkungan, kegiatan penelitian dan pendidikan di lokasi ekowisata yang memberi kontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan penduduk lokal.

3. Faktor struktural adalah faktor yang berkaitan dengan kelembagaan, kebijakan, perundangan dan peraturan tentang penge lolaan ekowisata baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di zona pemanfaatan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dijelaskan bahwa pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan dan keindaha n alam di zona pemanfaatan kawasan konservasi. Adapun jenis usaha yang dikembangkan seperti:

a. Jenis-jenis usaha pariwisata alam meliputi: akomodasi (bumi perkemahan, cottage, karavan, penginapan), makanan dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata, cinderamata (souvenir) dan sarana wisata budaya.

b. Usaha pariwisata alam diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:

• Luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam maksimum 10% dari zona pemanfaatan Taman Wisata Alam yang bersangkutan;

• Bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat;

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

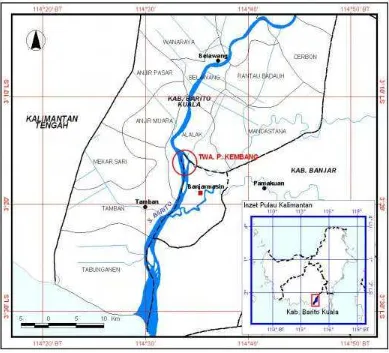

Penelitian dilaksanakan di kawasan TWA Pulau Kembang, Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dan ruang lingkup yang diteliti mencakup TWA Pulau Kembang dan sepanjang Sungai Barito (Gambar 2). Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Desember 2005.

[image:38.596.118.507.378.731.2]Penelitian terdiri atas tiga tahap. Ta hap pertama dilakukan survei untuk menentukan metode pengumpulan data dan perencanaan analisa data. Tahap kedua adalah melakukan pengumpulan data dan informasi tentang kawasan melalui studi literatur dan survei lapang (laporan penelitian, studi-studi terkait, penyebaran kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi). Tahap ketiga adalah pengolahan data.

3.2. Pendekatan Studi

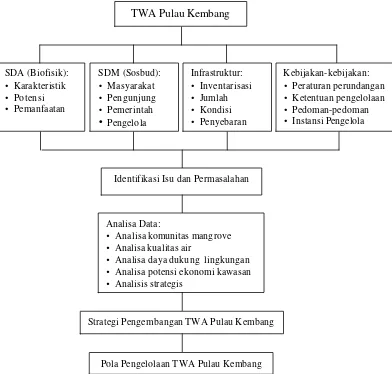

[image:39.596.117.509.191.565.2]Penyusunan konsep pendekatan studi ini pada dasarnya merupakan kegiatan identifikasi dan kajian yang dilakukan secara bertahap terhadap data, informasi dan isu yang berkaitan dengan pengelolaan TWA Pulau Kembang. Skema pendekatan studi dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Skema pendekatan studi pengelolaan TWA Pulau Kembang

3.3. Pengumpulan Data 3.3.1. Jenis Data

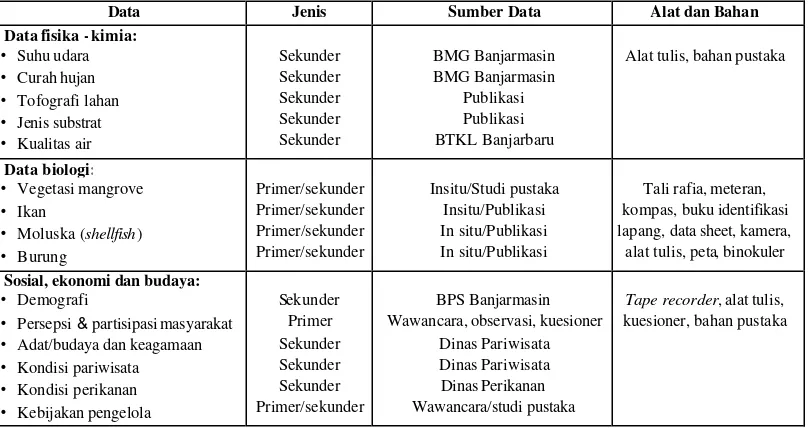

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai macam sumber, yaitu melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan instansi terkait, daftar pertanyaan terstruktur (structured questionnaire), studi pustaka dan dokumentasi (Tabel 1).

TWA Pulau Kembang

SDM (Sosbud):

• Masyarakat

• Pengunjung

• Pemerintah •Pengelola SDA (Biofisik):

• Karakteristik

• Potensi

• Pemanfaatan

Infrastruktur:

• Inventarisasi

• Jumlah

• Kondisi

• Penyebaran

Kebijakan-kebijakan:

• Peraturan perundangan

• Ketentuan pengelolaan

• Pedoman-pedoman

• Instansi Pengelola

Identifikasi Isu dan Permasalahan

Analisa Data:

• Analisa komunitas mangrove

• Analisa kualitas air

• Analisa daya dukung lingkungan

• Analisa potensi ekonomi kawasan

• Analisis strategis

Strategi Pengembangan TWA Pulau Kembang

16

Tabel 1. Jenis, sumber data, alat dan bahan dalam penelitian

Data Jenis Sumber Data Alat dan Bahan

Data fisika - kimia: • Suhu udara • Curah hujan • Tofografi lahan • Jenis substrat • Kualitas air

Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder BMG Banjarmasin BMG Banjarmasin Publikasi Publikasi BTKL Banjarbaru

Alat tulis, bahan pustaka

Data biologi: • Vegetasi mangrove • Ikan

• Moluska (shellfish) • Burung Primer/sekunder Primer/sekunder Primer/sekunder Primer/sekunder Insitu/Studi pustaka Insitu/Publikasi In situ/Publikasi In situ/Publikasi

Tali rafia, meteran, kompas, buku identifikasi lapang, data sheet, kamera, alat tulis, peta, binokuler

Sosial, ekonomi dan budaya: • Demografi

• Persepsi & partisipasi masyarakat • Adat/budaya dan keagamaan • Kondisi pariwisata • Kondisi perikanan • Kebijakan pengelola

Sekunder Primer Sekunder Sekunder Sekunder Primer/sekunder BPS Banjarmasin Wawancara, observasi, kuesioner

Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Perikanan Wawancara/studi pustaka

Tape recorder, alat tulis, kuesioner, bahan pustaka

3.3.2. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan untuk mengetahui kondisi umum TWA Pulau Kembang. Data yang diambil berupa data primer dan data sekunder.

1. Pengambilan data parameter fisika dan kimia

Pengambilan data parameter fisika kimia berupa suhu udara, curah hujan, tofografi lahan, jenis substrat, dan kualitas air dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui publikasi dan berbagai instansi terkait antara lain: BMG Banjarmasin dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Banjarbaru. 2. Pengukuran parameter biologi (mangrove)

Pengambilan data fauna mangrove (ikan, moluska dan burung) dilakukan dengan mencatat ciri-ciri setiap jenis yang ditemukan di Pulau Kembang kemudian mencocokannya dengan buku identifikasi lapangan serta melalui publikasi tentang TWA Pulau Kembang.

3. Pengambilan data sosial dan ekonomi

• Data demografi

Data yang diambil berupa data jumlah, kepadatan, umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan penduduk di sekitar TWA Pulau Kembang. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan penduduk lokal dan BPS Banjarmasin.

• Persepsi dan partisipasi masyarakat dan ekowisatawan

Data yang diambil berupa persepsi dan partisipasi masyarakat lokal dan ekowisatawan tentang TWA Pulau Kembang. Data dik umpulkan secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara, observasi langsung dan kuesioner.

• Adat/budaya, keagamaan dan kondisi pariwisata

Data diperoleh dari Dinas Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan.

• Kondis i perikanan

Data diperoleh dari Dinas Perikanan Propinsi Kalimantan Selatan.

• Kebijakan pengelola

Data diperoleh dari hasil studi pustaka dan wawancara terhadap instansi pengelola TWA Pulau Kembang antara lain Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Banjarbaru yang mengawasi pengelolaan TWA secara keseluruhan dan CV. Sinar Kencana yang memperoleh hak Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di TWA Pulau Kembang.

3.4. Analisa Data

3.4.1. Kondisi Ekosistem Mangrove

18

1. Kerapatan jenis (Di) dan kerapatan relatif jenis (RDi)

Kerapatan jenis atau density (Di) adalah jumlah individu jenis i dalam suatu unit area :

A ni Di =

Keterangan : Di = Kerapatan jenis i

ni = Jumlah total tegakan dari jenis i

A = Luas total area pengambilan contoh/petak contoh

Relative species density atau kerapatan relatif jenis (RDi) adalah perbandingan antara jumlah tegakan jenis i (ni) dan jumlah total tegakan seluruh jenis (Σn) :

% 100 1 x n n RDi n i i =

∑

=Keterangan : RDi = Kerapatan Relatif ni = Kerapatan jenis ke- i Σn = Kerapatan seluruh jenis

2. Frekuens i (Fi) dan frekuensi relatif (RFi)

Frekuensi (Fi) merupakan peluang ditemukannya suatu jenis i dalam petak contoh/plot yang diamati :

∑

= = n i i p p Fi 1Keterangan : Fi = Frekuensi jenis i

pi = Jumlah petak contoh/plot dimana ditemukan jenis ke- i Σp = Jumlah total petak contoh/plot yang diamati

Relative species frequency atau frekuensi relatif jenis adalah perbandingan antara frekuensi jenis i (Fi) dan jumlah frekuensi untuk seluruh jenis (ΣF) :

% 100 1 x F Fi RFi n i =

∑

=Keterangan : RFi = Frekuensi Relatif Fi = Frekuensi jenis ke-i

3. Penutupan jenis (Ci) dan penutupan relatif (RCi)

Penutupan (Ci) adalah luas penutupan jenis i dalam suatu unit area dengan rumus berikut :

A BA

Ci =

∑

Keterangan : Ci = Penutupan jenis BA =

4

2

d

π (d = diameter batang; π (3,1416) = konstanta) A = Luas total area pengambilan contoh

Penutupan relatif jenis adalah perbandingan antara luas areal penutupan jenis i (Ci) dan luas total area penutupan untuk seluruh jenis (ΣC) :

% 100 1 x C Ci RCi n i = ∑ =

Keterangan : RCi = Penutupan relatif Ci = Penutupan jenis ke- i

ΣC = Penutupan total untuk seluruh jenis

4. Importance Value (IV) atau Indeks Nilai Penting

Importance Value (IV) atau Indeks Nilai Penting adalah jumlah dari nilai kerapatan relatif jenis (RDi), frekuensi relatif jenis (RFi) dan penutupan relatif jenis (RCi), dengan rumus :

IV = RDi + RFi + RCi

Nilai penting suatu jenis berkisar antara 0 - 300. Nilai penting ini memberikan suatu gambaran mengenai pengaruh atau peranan suatu jenis tumbuhan mangrove dalam komunitas mangrove.

3.4.2. Analisa Kualitas Air

20

3.4.3. Analisa Daya Dukung Lingkungan

Analisa daya dukung lingkungan ditujukan pada pengembangan wisata bahari dengan memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil secara lestari. Mengingat pengembangan wisata bahari tidak bersifat mass tourism, mudah rusak dan ruang untuk pengunjung sangat terbatas, maka perlu penentuan daya dukung kawasan. Metode untuk menghitung daya dukung pengembangan ekowisata yaitu dengan menggunakan konsep Daya Dukung Kawasan (Yulianda, 2007). Perhitungan Daya Dukung Kawasan (DKK) dala m bentuk rumus:

Wp

Wt

x

Lt

Lp

x

K

DKK

=

Dimana:

DKK = Daya dukung kawasan

K = Potensi ekologis pengunjung per satuan unit area LP = Luas/panjang area yang dapat dimanfaatkan Lt = Unit area untuk kategori tertentu

Wt = Waktu yang disediakan kawasan untuk kegiatan wisata dalam 1 hari Wp = Waktu yang dihabiskan pengunjung untuk setiap kegiatan tertentu

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 1994 areal yang diizinkan untuk dikembangkan adalah 10 % dari luas zona pemanfaatan, sehingga daya dukung kawasan konservasi dibatasi dengan “Daya Dukung Pemanfaatan” (DPP) yang ditentukan dengan rumus:

DKK

x

1

,

0

DPP

=

[image:44.596.112.508.667.744.2]Potensi ekologis pengunjung ditentukan oleh kondisi sumberdaya dan jenis kegiatan yang akan dikembangkan. Luas suatu area yang dapat digunakan oleh pengunjung mempertimbangkan kemampuan alam mentolerir pengunjung sehingga keaslian sumberdaya tetap terjaga (Tabel 2).

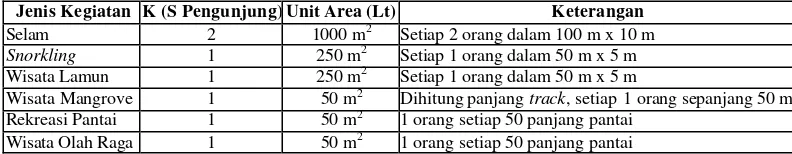

Tabel 2. Potensi ekologis pengunjung (K) dan luas area kegiatan (Lt)

Jenis Kegiatan K (S Pengunjung) Unit Area (Lt) Keterangan

Selam 2 1000 m2 Setiap 2 orang dalam 100 m x 10 m

Snorkling 1 250 m2 Setiap 1 orang dalam 50 m x 5 m

Wisata Lamun 1 250 m2 Setiap 1 orang dalam 50 m x 5 m

Wisata Mangrove 1 50 m2 Dihitung panjang track, setiap 1 orang sepanjang 50 m

Rekreasi Pantai 1 50 m2 1 orang setiap 50 panjang pantai Wisata Olah Raga 1 50 m2 1 orang setiap 50 panjang pantai

Waktu kegiatan pengunjung (Wp) dihitung berdasarkan lamanya waktu yang dihabiskankan oleh pengunjung untuk melakukan kegiatan wisata (Tabel 3). Tabel 3. Prediksi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan wisata

No. Kegiatan Waktu yang dibutuhkan

Wp-(jam)

Total waktu 1 hari Wt-(jam)

1. Selam 2 8

2. Snorkling 3 6

3. Berenang 2 4

4. Berperahu 1 8

5. Berjemur 2 4

6. Rekreasi pantai 3 6

7. Olah raga air 2 4

8. Memancing 3 6

9. Wisata mangrove 2 8

10. Wisata lamun dan ekosistem lainnya 2 4

11. Wisata satwa 2 4

Sumber: Yulianda (2007)

Selain itu perhitungan daya dukung fisik (existing) juga diperlukan untuk mengetahui kapasitas daya tampung maksimum dari masing- masing fasilitas fisik yang tersedia dalam mengakomodasi ekowisatawan (Boullion, 1985 dalam Bengen, 2002). Daya dukung fisik ditentukan dengan rumus :

rata rata individu kenyamanan Standar wisatawan oleh digunakan yang kawasan Luas dukung Daya − =

Standar daya dukung kegiatan wisata di kawasan konservasi berdasarkan jumlah wisatawan per hari per hektar disajikan pada Tabel 4 (WTO,1997 dalam Yahya, 1999).

Tabel 4. Standar daya dukung kegiatan wisata di kawasan konservasi

No Kegiatan Wisata Jumlah Wisatawan (orang/hari/ha)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hutan wisata

Taman wisata alam daerah pingiran Piknik kerapatan tinggi

Piknik kerapan rendah Sport game

Golf

Aktivitas di perairan:

• Memancing

• Speed boat

• Ski air

Jalan-jalan (walking) Ski

15 15 – 70 300 – 600

60 – 200 100 – 200

10 – 15

5 – 30 5 – 10 5 – 15 40 100 (per Ha/jalur)

22

Kegiatan wisata yang akan dikembangkan hendaknya disesuaikan dengan potensi sumberdaya dan peruntukannya. Setiap kegiatan wisata mempunyai persyaratan sumberdaya dan lingkungan yang sesuai dengan obyek wisata yang akan dikembangkan (Yulianda, 2007). Rumus yang digunakan untuk kesesuaian wisata mangrove adalah:

%

100

x

N

Ni

IKW

maks∑

=

Dimana: IKW = Indeks Kesesuaian Wisata

Ni = Nilai parameter ke- i (Bobot x Skor)

Nmaks = Nilai maksimum dari suatu kategori wisata

Kesesuaian wisata pantai kategori wisata mangrove mempertimbangkan 5 parameter dengan empat klasifikasi penilaian. Parameter kesesuaian wisata pantai kategori wisata mangrove antara lain ketebalan mangrove, kerapatan mangrove, jenis mangrove, pasang surut dan obyek biota (Tabel 5).

Tabel 5. Matriks kesesuaian lahan untuk wisata pantai kategori wisata mangrove

No. Parameter Bobot Kategori S1 Skor

Kategori S2 Skor

Kategori S3 Skor

Kategori N Skor

1. Ketebalan mangrove (m) 5 > 500 4 >200-500 3 50-200 2 < 50 1 2. Kerapatan mangrove (100 m2) 4 >15-25 4 >10-15 3 5-10 2 < 5 1 3. Jenis mangrove 4 >5 4 3-5 3 1-2 2 0 1 4. Pasang surut (m) 3 0-1 4 >1-2 3 >2-5 2 >5 1

5. Obyek biota 3

Ikan, udang, kepiting, moluska, reptil, burung 4 Ikan, udang, kepiting, moluska

3 Ikan, moluska 2

Salah satu biota air 1

Sumber: Yulianda (2007)

3.4.4. Analisa Potensi Ekonomi Kawasan

Benefit cost analysis menggunakan kriteria nilai yang berlaku sekarang (present value) untuk mengatur atau mengelola biaya dan manfaat ekonomis yang diperoleh dimasa yang akan datang berdasarkan parameter yang dianalisa (groups) dan waktu yang diperlukan (time period) (Edwards, 1987). Untuk menduga potensi ekonomi kawasan dapat ditentukan melalui perhitungan net present value (NPV) di bawah ini:

(

)

(

)

∑

==

+

−

=

t Tt

t t t

d

C

B

NPV

0

1

Keterangan: t = waktu (tahun)

B = keuntungan atau manfaat yang diperoleh (benefits) C = biaya yang dikeluarkan (cost)

d = laju potongan sosial (social discount rate) 3.4.5. Analisa Strategis

[image:47.596.115.516.567.641.2]Analisa strategis dilakukan untuk melihat hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal dalam rangka menentukan strategi alternatif pengembangan ekowisata di Pulau Kembang. Analisa strategis dilakukan dengan menentukan matriks SWOT dan QSPM. Langkah- langkah dalam merumuskan matriks SWOT yaitu dengan menentukan faktor internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (threat) (Tabel 6).

Tabel 6. Matriks SWOT

EF I EF E

Strength (S) Weakness (W)

Opportunity (O) Strategi SO Strategi WO

Threat (T) Strategi ST Strategi WT

Sumber:Umar (2004)

Alternatif strategi yang diperoleh dari matriks adalah:

24

Untuk memperoleh arahan pengembangan ekowisata di Pulau Kembang, analisa dengan matriks SWOT dilanjutkan ke tahapan pengambilan keputusan dengan menggunakan Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (Quantitative Strategic Planning Matrix/QSPM) (David, 2004). Matriks ini akan menunjukan strategi alternatif yang sebaiknya diprioritaskan berdasarkan informasi strategi yang diperoleh dari matriks SWOT (Tabel 7).

Tabel 7. Matriks perencanaan strategis kuantitatif (QSPM)

Faktor -faktor Sukses Kritis Bobot

Alternatif Strategi

Strategi 1 Strategi 2 Strategi n AS TAS AS TAS AS TAS Peluang

Ancaman Kekuatan Kelemahan

Jumlah Total Nilai Daya Tarik

Sumber: David (2004)

Keterangan :

Nilai Daya Tarik atau AS (Attractiveness score): Amat menarik : 4

Cukup menarik : 3 Agak menarik : 2 Tidak menarik : 1

TAS (Total Attractiveness Score) = Bobot x AS

∑

=

TAS

strategi

ke

-

n

Tarik

Daya

Nilai

Total

IV. PROFIL KAWASAN KONSERVASI DI

KALIMANTAN SELATAN

Propinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan tingkat pemanfaatannya. Kawasan konservasi tersebut dibagi menjadi Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Wisata Alam. Sebagian areal kawasan konservasi tersebut meliputi wilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan laut. Pada Lampiran 15 dapat dilihat peta sebaran kawasan konservasi di wilayah Kalimantan Selatan.

4.1. Taman Wisata Alam Pulau Kembang

4.1.1. Sejarah Singkat Kawasan

Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Kembang merupakan pulau dengan ekosistem mangrove seluas 60 hektar yang berada di tengah sungai Barito, kecamatan Alalak, kabupaten Barito Kuala, propinsi Kalimantan Selatan. TWA Pulau Kembang ditunjuk berdasarkan SK Mentan Nomor: 780/Kpts/UM/12/1976 tanggal 27 Desember 1976. Pada tahun 1992 areal seluas ± 6 Ha dikelola oleh CV. Sinar Kencana dengan SK Menhut Nomor: 1568/ Menhut-II/1992 tanggal 3 September 1992. Selanjutnya pada tahun 1995 CV. Sinar Kencana memperoleh hak pengusahaan pariwisata alam di TWA Pulau Kembang dengan jangka waktu 30 tahun berdasarkan KepMenHut Nomor 192/Kpts-II/1995 tanggal 4 April 1995. TWA Pulau Kembang merupakan daerah penyangga bagi lingkungan perairan di sekitar sungai Barito dan memiliki nilai konservasi berupa perlindungan habitat satwa liar diantaranya kera abu-abu (Macaca fascicularis), bekantan (Nasalis larvatus) serta terdapat peninggalan sejarah (keramat) tempat bersembahyang orang-orang keturunan Tionghoa.

4.1.2. Kondisi Fisik Kawasan

26

memiliki tofografi relatif datar dengan ketinggian 0 – 1,6 meter di atas permukaan laut (mdpl) serta dipengaruhi oleh pasang surut sungai Barito. Kondisi tanah di TWA Pulau Kembang sebagian besar berawa dan selalu berlumpur, tersusun dari batuan sedimen jenis aluvium undak dan terumbu koral berupa pasir dan kerikil. Memiliki iklim tipe B (Tipe iklim Schmidt dan Ferguson), dengan curah hujan 1.200 – 3.260 mm/tahun, kelembaban rata-rata 81 % dan kisaran suhu rata-rata 25 - 27° C (BKSDA KALSEL, 2004).

4.1.3. Potensi Kawasan

TWA Pulau Kembang memiliki ekosistem hutan rawa mangrove yang kaya akan potensi flora, potensi fauna dan potensi wisata.

Potensi flora yang dimiliki terdiri dari 18 jenis diantaranya rambai atau pedada (Sonneratia caseolaris), api-api (Avicennia marina), jingah (Gluta rengas), panggang (Ficus retusa), pulantan (Alstonia pnematophora), nipah (Nypa fruticans), pandan (Pandanus tectoricus), jeruju (Acanthus ilicifolius), piai (Acrostichum aureum), dan lain- lain.

Potensi fauna yang dimiliki terdiri dari 6 jenis mamalia diantaranya kera abu-abu (Macaca fascicularis), bekantan (Nasalis larvatus), hirangan atau lutung (Presbytis cristata), bajing tanah (Lariscus insignis), dan lain- lain. Terdapat juga 11 jenis aves diantaranya raja udang biru (Halycon chloris), elang bondol (Haliastur indus), sikatan atau kipasan (Rhipidura javanica), raja udang (Alcedo meniting), dan lain- lain. Beberapa jenis reptilia diantaranya ular sanca (Phyton reticulatus), ular air (Homolopsus buccata), kadal (Mabouya multifasciata), biawak (Varanus salvator), dan lain- lain.

Adapun potensi wisata yang dimiliki TWA Pulau Kembang adalah wisata alam hutan mangrove, wisata alam sungai (air), pasar terapung, peninggalan sejara (keramat) tempat bersembahyang (pemujaan) orang-orang keturunan Tionghoa (BKSDA KALSEL, 2004).

4.1.4. Aksesibilitas

4.2. Taman Wisata Alam Pulau Bakut

4.2.1. Sejarah Singkat Kawasan

Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Bakut merupakan pulau seluas 18,70 hektar yang terletak di tengah sungai Barito, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, propinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2002 TWA Pulau Bakut diusulkan oleh Bupati Barito Kuala untuk menjadi Kawasan Hutan Wisata Pula u Bakut dengan surat No.522/018/Hutbun tanggal 25 Januari 2002. Dukungan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap usulan Bupati Barito Kuala diwujudkan melalui Surat Gubernur Kalsel No.660/107A.Sekr/Bapedalda tanggal 11 Maret 2002 perihal usul penunjukan kawasan Hutan Wisata Pulau Bakut. Pada tahun 2003, ditunjuk dengan SK. Menhut No. 140/Kpts-II/2003 tanggal 21 April 2003 seluas 18,70 ha.

Di TWA Pulau Bakut juga terdapat perlindungan satwa liar diantaranya bekantan (Nasalis Larvatus) dan perwakilan tipe ekosistem mangrove.

4.2.2. Kondisi Fisik Kawasan

Kawasan TW A Pulau Bakut memiliki tofografi datar dengan ketinggian minimum 0 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan tinggi maksimum 0 mdpl serta dipengaruhi oleh pasang surut sungai Barito. Kondisi tanah di TWA Pulau Bakut sebagian besar berawa dan selalu berlumpur, tersusun dari batuan sedimen jenis aluvium undak dan terumbu koral berupa pasir dan kerikil. Memiliki iklim tipe B (Tipe iklim Schmidt dan Ferguson), dengan curah hujan rata-rata 2.500 mm/tahun, kelembaban rata-rata 80 % dan kisaran suhu rata-rata 27° C (BKSDA KALSEL, 2004).

4.2.3. Potensi Kawasan

TWA Pulau Bakut memiliki tipe ekosistem hutan rawa mangrove dengan potensi flora, potensi fauna dan potensi wisata yang menarik.

28

(Pandanus tectoricus), jeruju (Acanthus ilicifolius), piai (Acrostichum aureum), dan lain- lain.

Potensi fauna yang dimiliki diantaranya jenis ma malia yaitu bekantan (Nasalis larvatus), bajing tanah (Lariscus insignis), dan lain- lain. Terdapat beberapa jenis aves diantaranya raja udang biru (Halycon chloris), elang bondol (Haliastur indus), sikatan atau kipasan (Rhipidura javanica), raja udang (Alcedo meniting), dan lain- lain, serta beberapa jenis reptilia diantaranya ular sanca (Phyton reticulatus), ular air (Homolopsus buccata), kadal (Mabouya multifasciata), biawak (Varanus salvator), dan lain- lain.

Adapun potensi wisata yang dimiliki TWA Pulau Bakut adalah wisata alam hutan mangrove, wisata alam sungai (air), dan yang menjadi daya tarik tersendiri adalah Pulau Bakut terletak tepat di bawah Jembatan Barito yang merupakan jembatan terpanjang si Indonesia (± 1.200 m) (BKSDA KALSEL, 2004).

4.2.4. Aksesibilitas

TWA Pulau Bakut terletak sekitar 15 km dari kota Banjarmasin dan dapat ditempuh melalui jalan darat dengan berbagai jenis kendaraan ataupun melalui transportasi air dengan perahu klotok, speedboat, dan lain- lain. Dari pelabuhan kuin ± 45 menit menuju ke arah hulu melintasi ujung Pulau Kembang, Pasar Terapung, Pulau Alalak dan Pulau Muara Anjir.

4.3. Taman Wisata Alam Pleihari Tanah Laut

4.3.1. Sejarah Singkat Kawasan

Dalam perkembangan selanjutnya, berbagai gangguan terhadap kawasan muncul sehingga areal berhutan mulai berkurang dan padang alang-alang semakin luas. Dengan keadaan yang demikian, timbul gangguan terhadap fungsi dan tujuan penunjukannya sebagai suaka margasatwa, sehingga pada tahun 1991 dilakukan evaluasi kondisi sumberdaya alam di kawasan ini. Berdasarkan laporan hasil evaluasi, kemudian dikeluarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 695/Kpts-II/1991 tanggal 11 Oktober 1991 tentang Perubahan Sebagian Kawasan Suaka Margasatwa Pleihari Tanah Laut di Kabupaten Pleihari, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 35.000 ha menjadi Hutan Produksi Tetap seluas 27.500 ha, Suaka Margasatwa seluas 6000 ha dan Ta man Wisata Alam seluas 1.500 ha. Pada saat ini areal seluas ± 10 ha (Pantai Batakan) dikelola oleh PT. Batakan Wisata Permai.

4.3.2. Kondisi Fisik Kawasan

Secara geografis kawasan TWA Pleihari Tanah Laut berada pada posisi 114°37’ BT - 114°38’30’’ BT dan 4°4’ LS - 4°10’ LS. Kawasan ini memiliki tofografi datar dengan tinggi minimum 2 mdpl dan tinggi maksimum 15 mdpl. Kondisi tanah di kawasan ini sebagian besar aluvial dengan tekstur kasar sampai halus serta fisiografi datar. Kondisi geologinya terbagi dua yaitu daratan berawa air tawar dan daratan berpasir yang tidak tergenang (tanah kering). Memiliki tipe iklim B (tipe iklim Schmidt dan Ferguson) dengan curah hujan rata-rata 2.624 mm/tahun, kelembaban rata-rata 81 % serta suhu rata-rata 27° C (BKSDA KALSEL, 2004).

4.3.3. Potensi Kawasan

Tipe ekosistem di TWA Pleihari Tanah Laut terdiri atas hutan rawa air tawar, hutan mangrove dan hutan pantai.

30

rambai atau pedada (Sonneratia caseolaris), api-api (Avicennia sp.), bakau (Rhizophora sp.), langadai (Bruguiera parviflora), nyirih (Xylocarpus granatum), nipah (Nypa fruticans) dan lain- lain. Adapun potensi flora yang dimiliki hutan pantai diantaranya cemara laut (Casuarina equisetifolia), ketapang (Terminalia catappa), putat (Baringtonia racemosa), bungur (Lagerstroemia speciosa), nyamplung (Callophyllum inophyllum), pandan laut (Pandanus tectorius) dan lain- lain (BKSDA KALSEL, 2004).

Potensi fauna yang dimiliki TWA Pleihari Tanah Laut terdiri dari beberapa jenis mamalia diantaranya rusa payau (Cervus unicolor), kijang (Muntiacus muntjak), kancil (Tragulus javanicus), hiranga n atau lutung (Presbytis cristata), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), bajing tanah (Lariscus insignis), babi hutan (Sus vittatus), kucing hutan (Felis bengalensis) dan lain- lain. Beberapa jenis aves diantaranya pecuk ular (Anhinga melanogaster), kuntul kecil (Egretta garzetta), kuntul kerbau (Bubulcus ibis), trinil betis merah (Tringa totanus), gajahan (Numenius phaeopus), trinil pantai (Actitis hypoleucos), camar atau dara laut (Sterna sumatrana), elang bondol (Haliastur indus), elang laut (Haliaetus leucogaster), elang tikus (Elanus caeruleus), burung madu (Nectarinia jugularis), raja udang (Pelargopsis capensis), raja udang biru (Halycon chloris), kipasan (Rhipidura javanica) dan lain- lain. Beberapa jenis reptilia diantaranya biawak (Varanus salvator), ular sawah (Phyton reticulatus), penyu hijau (Chelonia mydas), penyu sisik (Eretmochelys imbricata) dan lain- lain (BKSDA KALSEL, 2004).

Potensi wisata yang terdapat di TWA Pleihari Tanah Laut yaitu berupa pantai landai dengan hamparan pasir putih (pasir kwarsa) sepanjang ± 12 km merupakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Selain itu, yang menjadi daya tarik lainnya yaitu adanya ”Pesta Pantai�