DAN TURUNANNYA

(Studi Kasus : Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor)

Oleh: FITRINA A14302014

PROGRAM STUDI EKONOMI PERTANIAN DAN SUMBERDAYA FAKULTAS PERTANIAN

HOUTT) dan Turunannya. Studi Kasus di Desa Tamansari Kecamatan Tamansari

Kabupaten Bogor (Dibawah bimbingan A. FAROBY FALATEHAN).

Kabupaten Bogor merupakan salah satu sentra produksi pala Indonesia. Produksi pala di Kabupaten Bogor tersebar di beberapa kecamatan, antara lain adalah Kecamatan Tamansari. Penelitian ini memfokuskan pada Desa Tamansari Kecamatan Tamansari. Hal ini karena Desa Tamansari memiliki kuantitas dan kualitas kualitas produksi pala yang sangat baik. Sebagian besar hasil produksi pala di lokasi penenlitian akan berakhir di penyulingan minyak pala. Suatu potensi yang cukup baik apabila komoditas pala di lokasi ini terus dikembangkan. Karena komoditas ini memiliki peran penting dalam memenuhi bahan baku minyak pala yang permintaannya terus menigkat di pasaran internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi petani pala dalam menjual hasil produksinya, menganalisis saluran pemasaran pala dan turunannya, dan menganalisis efisiensi pemasaran dari komoditas pala dan turunannya.

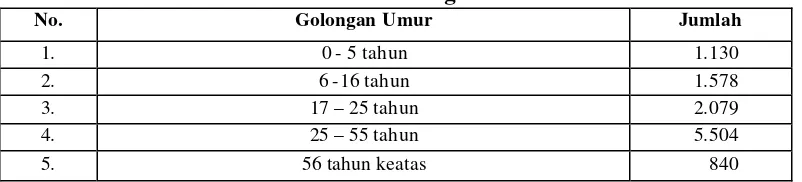

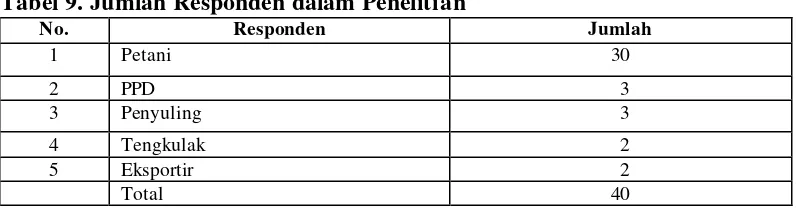

Penelitian ini dilakukan di Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Jumlah responden 40 orang, yang terdiri dari 30 petani pala, 3 orang pedagang pengumpul desa, 3 orang penyuling, 2 orang tengkulak, dan 2 orang eksportir. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden, sedangk an data skunder diperoleh dari instansi- instansi yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif yaitu untuk mengetahui preferensi penjualan yang dilakukan petani pala dan menganalisis saluran pemasaran pala dan turunannya. Sedangkan secara kuantitatif yaitu untuk mengetahui efisiensi pemasaran pala dan turunannya yang dilakukan oleh petani dan lembaga pemasaran lainnya yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 27 orang petani responden (83,33 persen) akan menjual hasil produksinya dalam bentuk biji basah, 3 orang (10 persen) menjual dalam bentuk buah pala seutuhnya, dan 2 orang (6,67 persen) menjual dalam bentuk biji basah juga mengolah daging buah menjadi manisan pala. Komoditas pala merupakan salah satu produk yang membutuhkan pengolahan lanjutan dan merupakan komoditas ekspor yang penting saat ini membutuhkan lembaga pemasaran yang akan memperlancar penyampaian produk sampai ke tangan konsumen akhir. Lembaga pemasaran yang terdapat di lokasi penelitian adalah petani, pedagang pengumpul desa, penyuling, tengkulak dan eksportir.

desa cukup besar, sedangkan pada tingkat pengumpul penyuling, penyuling, tengkulak, dan eksportir adalah besar. Struktur pasar yang terjadi adalah mengarah pada struktur pasar yang tidak bersaing murni, karena pada tingkat pedagang pengumpul dan penyuling menghadapi struktur pasar oligopoli, sedangkan tengkulak dan eksportir menghadapi struktur pasar duopoli.

Berdasarkan analisis perilaku pasar, pada praktek pembelian dan penjualan akan terjadi sepanjang tahun. Karena tidak ada bulan-bulan tertentu dimana komoditas pala dipanen. Akan tetapi terdapat periode panen, yaitu panen akan dilakukan setelah periode empat bulan. Pada praktek penentuan harga, eksportir yang akan menjadi pihak pertama dalam penentuan harga yang selanjutnya diteruskan kepada lembaga-lembaga pemasaran yang terdapat di bawahnya. Praktek dalam manjalankan fungsi pemasaran; (1) petani : fungsi penjualan dan pengangkutan, (2) PPD : fungsi pembelian, pengangkutan, pengolahan, penanggungan resiko, dan penjualan, (3) Penyuling: fungsi pembelian, pengolahan, pengangkutan, penanggungan resiko, informasi harga, dan penjualan, (4) Tengkulak : fungsi pembelian, pengangkutan, sortasi, penanggungan resiko, informasi harga, dan penjualan, (5) Eksportir : fungsi pembelian, pengangkutan, sortasi, pengemasan, penanggungan resiko, informasi harga, dan penjualan.

Berdasarkan analisis efisiensi pemasaran, marjin dan bagian harga yang diterima petani pada saluran pemasaran dalam bentuk buah pala seutuhnya adalah sebesar Rp 3.362,16 dan 59,79 persen Untuk rasio keuntungan dan biaya pada penjualan dalam bentuk buah pala seutuhnya; dari sisi petani terjadi pada kedua tingkat harga Rp 5.000. Sedangkan dari sisi pedagang, PPD lebih efisien bila dibandingkan dengan lembaga pemasaran lainnya karena rasio keuntungan terhadap biaya yang diperoleh PPD jauh lebih besar sebesar 18. Marjin dan bagian harga yang diterima petani pada saluran pemasaran dalam bentuk biji basah adalah sebesar Rp 1.662,16 dan 80,12 persen (saluran I) dan Rp 1.462,16 dan 82,5 persen (saluran II). Marjin yang terdapat pada saluran II lebih kecil dibandingkan pada saluran I, sedangkan bagian harga yang diterima petani adalah lebih besar pada saluran II dibandingkan dengan saluran I. Oleh karena itu saluran II lebih efisien dibandingkan saluran I. Untuk rasio keuntungan dan biaya pada penjualan dalam bentuk biji basah; dari sisi petani terjadi pada saluran 2 dengan tingkat harga Rp 6.900. Sedangkan dari sisi pedagang, tengkulak lebih efisien bila dibandingkan dengan lembaga pemasaran lainnya dengan rasio keuntungan dan biaya sebesar 9,57.

(Studi Kasus : Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten

Bogor)

Oleh: FITRINA A14303014

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian

Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI EKONOMI PERTANIAN DAN SUMBERDAYA FAKULTAS PERTANIAN

Kasus :Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor)

Nama : FITRINA

NRP : A14303014

Menyetujui, Dosen Pembimbing

A. Faroby Falatehan, SP. ME

NIP. 132 311 853

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr.Ir. Didy Sopandie, MAgr

NIP. 131 124 019

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI

BENAR-BENAR MERUPAKAN HASIL KARYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH

DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI

ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, 21 Mei 2007

Fitrina

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang Provinsi Lampung pada tanggal 28

Juni 1985. penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan

Sanusi Idris dan Prisrita.

Pendidikan formal penulis di muali dari TK Aisyah Kalianda pada tahun

1990, SD Negeri 02 Kalianda pada tahun 1991, SLTP Al Kautsar Bandar

Lampung tahun 1997 dan melanjutkan ke pendidikan menengah atas pada SMU

Negeri 01 Kalianda pada tahun 2000.

Pada pertengahan tahun 2003, penulis diterima di Program Studi Ekonomi

Pertanian dan Sumberdaya, Departemen Ilmu – ilmu Sosial Ekonomi Pertanian,

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi

Masuk IPB (USMI). Selama menempuh pendidikan di IPB, penulis pernah

menjabat sebagai staf Departemen Human Resource and Development Keluarga

Muslim Sosek pada tahun 2004/2005. Penulis juga aktif staf Departemen

Pengembangan Sumberdaya Anggota dan staf Departemen Usaha Koperasi

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan hidayah dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis

Saluran Pemasaran Komoditas Pala (Myristica fragran HOUTT) dan Turunannya

(Studi Kasus : Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor)” ini

dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Fakultas

Pertanian, Departemen Ilmu- ilmu Sosial Ekonomi Pertanian.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tamansari Kecamatan Tamansari

Kabupaten Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui

preferensi petani pala dalam menjual hasil produksinya, menganalisis saluran

pemasaran pala dan turunannya, dan menganalisis efisiensi pemasaran dari

komoditas pala dan turunannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat

kekurangan. Semoga skripsi ini diberkati oleh Allah SWT dan dapat bermanfaat

bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bogor, Mei 2007

Pada kesempatan kali ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima

kasih kepada orang-orang yang telah memberikan doa, cinta, semangat dan empati

yang begitu besar:

1. Keluarga penulis tercinta; Ayah, Mama, Tante Upik dan Om, Kakak-kakakku

tercinta (Nessy yunita, Desty Hidayati dan Salma Milanti Sari) dan adikku M.

Zia yang senantiasa memberikan doa yang terbaik.

2. A. Faroby Falatehan SP, ME selaku dosen pembimbing skripsi atas segala

pengertian dan perhatiannya dalam membimbing penulis menyelesaikan

tulisan ini.

3. Dr. Ir. Ratna Winandi MS selaku dosen penguji utama atas kritik dan saran

yang menyempurnakan skripsi ini.

4. Eva Anggraini SPi, MSi selaku dosen penguji Wakil Komisi Pendidikan atas

koreksi dan saran yang menyempurnakan skripsi ini.

5. Bapak Suwandi dari PT. Djasula Wangi atas semua informasi dan data-data

yang telah diberikan hingga melengkapi penelitian ini.

6. Sahabat-sahabat MD (Mai,Eka, Endang, Ratih dan Dian) dan chubby girls eps

40 (nie,hanum,puri, dan aroem). Terima kasih atas semangat dan hari- hari yag

tak terlupakan.

7. Dany Syahrial atas segala perhatian dan dukungannya selama ini.

8. Penghuni WBA : Rita, Diana, Yeni, Ai, Lala, Neli, Devi, beserta adik-adikku

10.Teman-teman satu bimbingan: Andi Oktoriyana dan Rini Adriana atas

dukungan yang besar kepada penulis selama menyelesaikan tulisan ini.

11.Staf Sekret EPS; mba Pini, teh Sopi, mba Santi, pak Basir, pak Dayat, dan pak

Husen atas segala bantuan dan dukungannya.

12.Teman-teman EPS 40 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih

atas semua canda, tawa dan kebersamaan selama ini.

13.Semua pihak yang sangat membantu dan belum tercatat di lembaran ini

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ...v

DAFTAR LAMPIRAN ...vi

I. PENDAHULUAN ...1

1.1. Latar Belakang ...1

1.2. Perumusan Masalah...5

1.3. Tujuan Penelitian...7

1.4. Kegunaan Penelitian...7

1.5. Batasan Penelitian ...8

II. TINJAUAN PUSTAKA ...9

2.1. Botani Tanaman Pala ...9

2.2. Syarat Tumbuh ...10

2.2.1. Iklim ...10

2.2.2. Tanah ...11

2.3. Turunan Pala ...11

2.5. Hasil Penelitian Terdahulu ...16

III. KERANGKA PEMIKIRAN ...19

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis ...19

3.1.1. Sistem Pemasaran...19

3.1.2. Lembaga Pemasaran...20

3.1.3. Fungsi- fungsi Pemasaran ...22

3.1.4. Saluran Pemasaran ...23

3.1.5. Struktur Pasar ...25

3.1.6. Perilaku Pasar ...27

3.1.7. Efisiensi Pemasaran...28

3.1.7.1 Marjin Pemasaran...29

3.1.7.2 Farmer’s Share...32

3.1.7.3 Rasio Keuntungan dan Biaya...32

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional...33

IV. METODE PENELITIAN ...35

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian...35

4.2. Metode Pengumpulan Data ...35

4.3. Metode Pengolahan dan Analisis Data...36

4.3.1. Analisis Saluran Pemasaran ...36

4.3.2. Analisis Lembaga Pemasaran...37

4.3.3. Analisis Struktur dan Perilaku Pasar ...39

4.3.4. Analisis Efisiensi Pemasaran Operasional ...39

4.3.4.1. Analisis Marjin Pemasaran………..39

4.3.4.2. Analisis Farmer's Share………...40

4.3.4.3. Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya……….40

4.4. Definisi Operasional...41

V. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ...43

5.2. Keadaan Alam dan Geografis Desa Tamansari...45

5.3. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian ...45

5.4. Sarana dan Prasarana ...47

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ...48

6.1. Karakteristik Responden ...48

6.1.1. Usia Petani Pala...49

6.1.2. Pendidikan Petani Pala ...49

6.1.3. Pengalaman Petani Berusahatani Pala ...49

6.1.4. Kepemilikan Pohon Pala ...50

6.2 Kegiatan Usahatani Pala ...50

6.3. Preferensi Petani Menjual Hasil Produksi Pala dan Turunannya ...53

6.4. Analisis Saluran Pemasaran Tanaman Pala dan Turunannya ...55

6.5. Analisis Struktur Pasar ...57

6.5.1. Jumlah Lembaga Pemasaran ...58

6.5.2. Konsentrasi Pasar ...61

6.5.3. Kondisi Keluar Masuk Pasar...62

6.6. Analisis Perilaku Pasar Pala dan Turunannya...64

6.6.1. Transaksi Pembelian dan Penjualan ...64

6.6.2. Praktek Penentuan Harga ...66

6.6.3. Praktek dalam Menjalankan Fungsi Pemasaran...67

6.7. Analisis Efisiensi Pemasaran Pala dan Turunannya ...72

6.7.1. Marjin Pemasaran...72

6.7.2. Farmer’s Share80………80

6.7.3. Rasio Biaya dan Keuntungan ...81

6.2. Peningkatan Pendapatan Petani Pala...83

VII. KESIMPULAN DAN SARAN ...85

7.1. Kesimpulan...85

7.2. Saran ...86

DAFTAR PUSTAKA ...87

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Volume dan Nilai Ekspor Beberapa Produk Pala Indonesia

Tahun 2000-2005...2

2. Produksi dalam Bentuk Mentah Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor Tahun 2004-2006...4

3. Luas Areal dan Produksi Tanaman Pala yang Menghasilkan Produksi Kabupaten Bogor Tahun 2002-2005...4

4. Luas Areal dan Produksi Pala Kecamatan Tamansari Tahun 2004-2006...6

5. Standar Mutu Minyak Pala Indonesia ...15

6. Jenis-jenis Struktur Pasar Berdasarkan Jumlah Perusahaan dan Sifat Produk...26

7. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia ...45

8. Kualitas Penduduk Dirinci Menurut Pendidikan yang ditamatkan ...45

9. Jumlah Responden dalam Penelitian...47

10. Usia Petani Pala Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Tahun 2007 ...48

11. Tingkat Pendidikan Petani Pala di Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Tahun 2007 ...48

12. Pengalaman Petani Berusahatani Pala di Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Tahun 2007 ...49

13. Kepemilikan Pohon Pala Petani Responden...49

14. Nilai Produksi per Pohon Pala di Desa TamansariKecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Tahun 2007...51

17. Jumlah Lembaga Pemasaran Buah Pala Seutuhnya di Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Tahun 2007...57

18. Jumlah Lembaga Pemasaran Biji Basah Pala di Desa Tamansari

Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Tahun 2007...59

19. Volume Transaksi Pala dan Turunannya dari Desa Tamansari

Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Perminggu oleh

Penyuling...61

20. Bentuk dan Kisaran Harga Pala dan Turunannya yang dijual Petani

Pala Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

Tahun 2007...63

21. Fungsi Pemasaran Setiap Lembaga Pemasaran Pala Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dalam Bentuk Buah

Seutuhnya...68

22. Fungsi Pemasaran Setiap Lembaga Pemasaran Pala Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dalam Bentuk Biji Basah...70

23. Marjin pada Masing- masing Pelaku Pasar dan Saluran Pemasaran Buah Pala Seutuhnya (per Kilogram Biji Basah) Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Tahun 2007...76

24. Marjin Pada Masing- masing Pelaku Pasar dan Saluran Pemasaran Biji

Basah (per Kilogram Biji Basah) Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Tahun 2007...77

25. Rasio Keuntungan terhadap Biaya Masing- masing Lembaga pada

Saluran Pemasaran Dalam Bentuk Buah Pala Seutuhnya...81

26. Rasio Keuntungan terhadap Biaya Masing- masing Lembaga

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Pola Umum Saluran Pemasaran Produk-Produk Pertanian

di Indonesia ...24

2. Saluran Pemasaran Barang Konsumsi ...25

3. Hubungan antara Fungsi- fungsi Pertama dan Turunan terhadap Marjin Tataniaga dan Nilai Marjin Tataniaga...31

4. Kerangka Pemikiran Operasional...34

5. Pola Saluran Pemasaran Buah Pala Seutuhnya...55

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Kuesioner Petani dan Pedagang Pala dan Turunannya...87

2. Biaya Tenaga Kerja Dalam Keluarga per Pohon per Musim Tanam di

Desa Tamansari Kecamatan Tamansari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang bercorak agraris; bumi, air, dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya, merupakan potensi yang sangat besar untuk

pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat. Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat

dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: (1) meningkatkan pendapatan

masyarakat, (2) meningkatkan penerimaan negara, (3) meningkatkan penerimaan

devisa negara, (4) menyediakan lapangan pekerjaan, (5) meningkatkan

produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, (6) memenuhi kebutuhan konsumsi

dan bahan baku industri dalam negeri, dan (7) mengoptimalkan pengelolaan

sumber daya alam secara berkelanjutan (Direktorat Jendral Bina Produksi

Perkebunan, 2004).

Pembangunan perkebunan sebagai bagian dari pembangunan nasional

berkaitan dan saling mendukung dengan sektor lain dalam upaya memecahkan

masalah-masalah ekonomi nasional. Pengembangan perkebunan secara cepat

merupakan salah satu tujuan pemerintah, karena disamping itu untuk

menghasilkan devisa negara juga untuk memperluas kesempatan kerja dan juga

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Departemen Pertanian, 1990).

Komoditas ini merupakan salah satu dari beberapa komoditas utama yang

berkontribusi besar terhadap sub sektor perkebunan, antara lain kelapa, karet,

kelapa sawit, kopi, teh, lada, tembakau, kakao, pinang, tebu, dan bahan dari karet

(Pusat Data dan Informasi Pertanian, 2005).

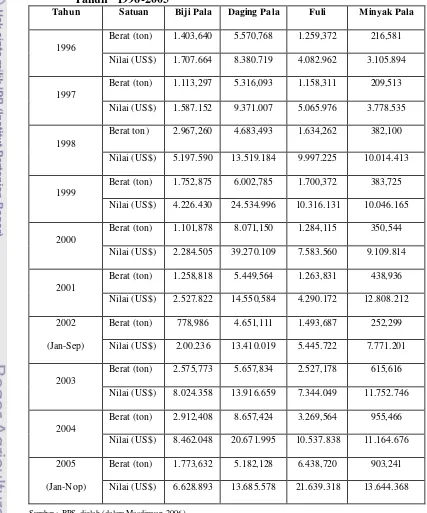

Tabel 1. Volume dan Nilai Ekspor Beberapa Produk Pala Indonesia Tahun 1996-2005

Tahun Satuan Biji Pala Daging Pala Fuli Minyak Pala

1996

Berat (ton) 1.403,640 5.570,768 1.259,372 216,581

Nilai (US$) 1.707.664 8.380.719 4.082.962 3.105.894

1997

Berat (ton) 1.113,297 5.316,093 1.158,311 209,513

Nilai (US$) 1.587.152 9.371.007 5.065.976 3.778.535

1998

Berat ton) 2.967,260 4.683,493 1.634,262 382,100

Nilai (US$) 5.197.590 13.519.184 9.997.225 10.014.413

1999

Berat (ton) 1.752,875 6.002,785 1.700,372 383,725

Nilai (US$) 4.226.430 24.534.996 10.316.131 10.046.165

2000

Berat (ton) 1.101,878 8.071,150 1.284,115 350,544

Nilai (US$) 2.284.505 39.270.109 7.583.560 9.109.814

2001

Berat (ton) 1.258,818 5.449,564 1.263,831 438,936

Nilai (US$) 2.527.822 14.550,584 4.290.172 12.808.212

2002

(Jan-Sep)

Berat (ton) 778,986 4.651,111 1.493,687 252,299

Nilai (US$) 2.00.236 13.410.019 5.445.722 7.771.201

2003

Berat (ton) 2.575,773 5.657,834 2.527,178 615,616

Nilai (US$) 8.024.358 13.916.659 7.344.049 11.752.746

2004

Berat (ton) 2.912,408 8.657,424 3.269,564 955,466

Nilai (US$) 8.462.048 20.671.995 10.537.838 11.164.676

2005

(Jan-Nop)

Berat (ton) 1.773,632 5.182,128 6.438,720 903,241

Nilai (US$) 6.628.893 13.685.578 21.639.318 13.644.368

Tabel 1 menunjukkan volume dan nilai ekspor komoditas pala Indonesia

mengalami fluktuasi dalam perdagangan internasional. Perdagangan buah pala

yang terdiri dari biji pala, daging buah pala, fuli, dan minyak pala mengalami

keadaan yang stabil pada periode 1996-2005, dimana produk berupa biji pala

mencapai puncak ekspor pada tahun 2004 dengan volume 2.912,408 ton dan

nilainya US$ 8.462.048. produk berupa daging buah pala mengalami kenaikan

dan puncak pada tahun 2000 dengan volume 8.071,150 ton dan nilainya sebesar

US$ 39.270.190. produk berupa fuli mengalami kondisi yang stabil dimana

kenaikan dan penurunan ekspor tidak terjadi secara drastis, dimana terjadi puncak

ekspor pada tahun 2005 dengan volume sebesar 6.438,720 ton dan nilainya US$

21.639.318. Produk turunan berupa minyak pala mengalami puncak ekspor pada

tahun 2005 dengan volume 903,241 ton dan nilainya US$ 13.644.368. Suatu

kondisi yang baik ini sangat penting untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan

melalui strategi dan langkah yang tepat dari semua pihak yang terkait dalam

sektor ini.

Indonesia memiliki sentra-sentra produksi buah pala yang selama ini

menghasilkan produksi yang berkualitas untuk diekspor ke berbagai negara. Salah

satu sentra produksi tersebut adalah Propinsi Jawa Barat. Menurut data dari

Direktorat Jendral Perkebunan (2005), jumlah rata-rata produksi buah pala

Propinsi Jawa Barat selama tahun 1996-2005 diperkirakan mencapai 498,400 ton

biji dan fuli per tahun. Produksi buah pala Propinsi Jawa Barat berasal dari

wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Kuningan dan yang terbesar adalah

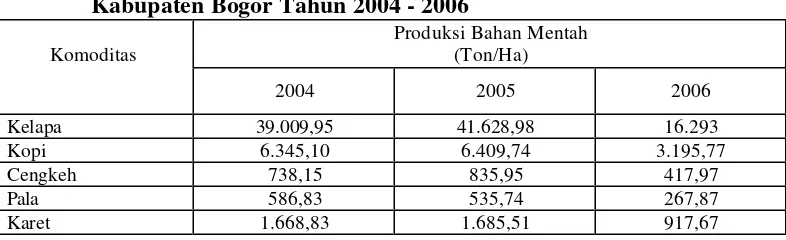

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor

(2007) terdapat beberapa komoditas unggulan perkebunan yang terus

dikembangkan. Komoditas-komoditas yang unggulan tersebut antara lain yaitu

cengkeh, pala, kopi, karet, dan kelapa.

Tabel 2. Produksi dalam Bentuk Bahan Mentah Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor Tahun 2004 - 2006

Komoditas

Produksi Bahan Mentah (Ton/Ha)

2004 2005 2006

Kelapa 39.009,95 41.628,98 16.293

Kopi 6.345,10 6.409,74 3.195,77

Cengkeh 738,15 835,95 417,97

Pala 586,83 535,74 267,87

Karet 1.668,83 1.685,51 917,67

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, 2006

Pala sebagai salah satu komoditas unggulan, memiliki luas areal sebesar

521,18 hektar pada tahun 2006. Luas areal ini mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya, yaitu pada tahun 2005 sebesar 519,18 hektar. Perkembangan untuk

luas areal tanaman dan produksi buah pala di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada

Tabel 3.

Tabel 3. Luas Areal dan Produksi Tanaman Pala Menghasilkan Produksi Kabupaten Bogor Tahun 2004-2006

Tahun Bahan Mentah Hasil Olahan

2004 521,18 586,30 117,37 0,30

2005 519,18 535,74 133,93 0,34

2006 521,18 519,98 130,00 0,33

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2007.

Pala sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Bogor memiliki posisi

yang baik dalam hal mengisi peluang pasar (segi kualitas dan kuantitas), baik

untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk kebutuhan luar negeri

atau perkebunan rakyat. Para petani pala di Kabupaten Bogor menjual biji

(nutmeg in shell) dan fuli (mace) sebagai hasil samping dengan harga jual lebih

tinggi dari produk manisan pala (Bank Indonesia, 2002). Adanya potensi tersebut

akan sangat baik apabila didukung dengan suatu sistem pemasaran yang efisien.

Selain mempengaruhi pendapatan nasional secara keseluruhan, peningkatan

produksi komoditas pala akan mempengaruhi kesejahteraan petani pala di

Kabupaten Bogor khususnya.

1.2. Perumus an Masalah

Sebagian besar pala dipasok dari wilayah timur Indonesia, terutama

Maluku dan Sangihe-Talaud diekspor dalam bentuk rempah-rempah karena petani

disana cenderung untuk memanen pala yang sudah tua di pohon. Tanaman pala

dikenal dengan tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomis. Hasil tanaman

pala yang biasa dimanfaatkan adalah buah pala. Buah pala terdiri dari daging buah

(77,8 persen), fuli (4 persen), tempurung (5,1 persen) dan biji (3,1 persen). Bagian

buah yang bernilai ekonomi cukup tinggi adalah biji pala dan fuli (mace) yang

dapat dijadikan minyak pala. Daging buah pala dimanfaatkan untuk diolah

menjadi manisan pala, asinan pala, dodol pala, selai pala dan sirup pala.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu sentra produksi buah pala di Jawa

Barat. Banyaknya tanaman pala yang tumbuh di Kabupaten Bogor tersebar di

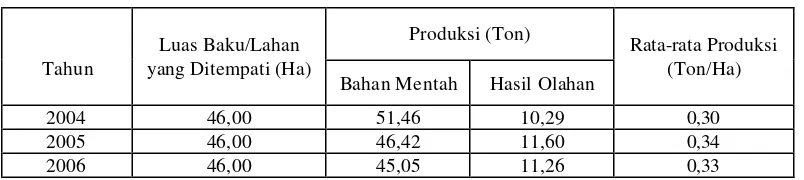

beberapa kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Tamansari. Pada kecamatan

ini terdapat potensi yang cukup baik dalam hal pengembangan tanaman pala.

Tabel 4. Luas Areal dan Produksi Pala Kecamatan Tamansari Bahan Mentah Hasil Olahan

2004 46,00 51,46 10,29 0,30

2005 46,00 46,42 11,60 0,34

2006 46,00 45,05 11,26 0,33

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, 2007

Kendati pala merupakan komoditas unggulan Kabupaten Bogor, namun

dalam kenyataannya secara garis besar masih memiliki kekurangan dan

memerlukan suatu perbaikan-perbaikan. Sebelum sampai ke tangan konsumen,

pemasaran hasil pertanian dalam hal ini adalah komoditas pala dan turunannya

pada umumya harus melalui beberapa lembaga pemasaran. Kurangnya orientasi

terhadap kepuasan konsumen, kelemahan dalam mencari dan menemukan peluang

pasar, belum kuatnya visi segmentasi pasar, lemahnya penguasaan jaringan

informasi pasar tentang pasar sasaran, saluran pemasaran, kondisi persaingan dan

terbatasnya fasilitas infrastruktur yang dapat digunakan untuk tujuan pemasaran

mengakibatkan kurang dikuasainya mata rantai pemasaran (Masdirwan, 2006).

Namun dengan potensi yang dimiliki, usahatani ini berpeluang untuk

dibenahi baik secara teknis maupun dalam ha l penataan kelembagaannya. Dalam

hal ini lembaga pemasaran diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah

pemasaran yang terjadi dengan melakukan fungsi- fungsi pemasaran yang baik.

Adanya langkah tersebut diharapkan akan menghasilkan sejumlah tambahan

pendapatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

3. Bagaimana efisiensi pemasaran yang terjadi pada komoditas pala dan

turunannya?

4. Saluran pemasaran manakah yang dapat memberikan pendapatan yang

lebih tinggi bagi petani pala?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujua n dari penelitian ini

adalah :

1. Menganalisis preferensi petani pala dalam menjual hasil produksinya

2. Mengidentifikasi saluran pemasaran komoditas pala dan turunannya.

3. Menganalisis efisiensi pemasaran yang terjadi pada komoditas pala dan

turunannya.

4. Menganalisis pemasaran manakah yang dapat memberikan pendapatan

yang lebih tinggi bagi petani pala.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Bagi pelaku pasar terutama petani, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan bagi petani untuk mengadakan evaluasi terhadap

usaha tani yang telah dijalankan.

2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan

menjadi bahan perimbangan dalam menentukan kebijakan dan

1.5. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengalami keterbatasan sebagai berikut :

1. Panen hasil produksi pala tidak terjadi pada bulan-bulan tertentu. Hal ini

menyebabkan penulis hanya menganalisis harga yang terjadi pada saat

panen pala terakhir, yaitu pada Bulan Januari- Maret 2007.

2. Penulis hanya menganalisis penjualan dalam bentuk biji basah dan buah

pala seutuhnya. Sedangkan dalam bentuk daging dan fuli tidak dapat

dianalisis. Hal ini terkait dengan cuaca yang tidak bersahabat untuk

melakukan penjemuran terhadap turunan buah pala (daging buah) dan

tidak terdapatnya pesanan langsung dari konsumen manisan pala kepada

petani ketika petani melakukan panen. Sehingga tidak ada transaksi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani Tanaman Pala

Tanaman pala yang merupakan tanaman keras, dapat berumur panjang

hingga lebih dari 100 tahun. Pala termasuk famili Myristicaceae. Famili ini terdiri

dari 5 genus (marga) dan 250 spesies (jenis). Dari 15 marga tersebut 5 marga

berada di daerah tropis Amerika, 6 marga di tropis Afrika, dan 4 marga di tropis

Asia (Rismunandar, 1992). Pala memiliki beberapa nama daerah, antara lain Falo

(Nias), palo (Minangkabau), kapala (Bima), gosora (Ternate), pala (Bugis), dan

paala (Madura).Tanaman pala berumah dua, terdapat tanaman dengan bunga

jantan dan tanaman dengan bunga betina, bunga jantannya letaknya lebih tegak,

terdapat berangkai-rangkai dalam satu bunga, tangkai bunga panjang berbentuk

perisai, bunga betina letaknya horizontal, umumya 2-3 bunga saja. Daun tunggal,

bentul bulat telur, pangkal dan ujung daun meruncing, warna permukaan bawah

hijau kebiru-biruan dan permukaan bawah hijau tua, ukuran daun tanaman pala

jantan lebih kecil disbanding tanaman pala betina. Buah berbentuk buah pir, ujung

meruncing, kulit licin, berdaging. Biji berkeping dua, dilindungi oleh tempurung ,

bentuk bulat telur, semua bagian bunga berbulu kecuali ovarium dan buah muda

(Syukur dan Hernani, 2002).

Terdapat beberapa jenis species pala yang dikenal selain jenis pala

Myristicafragrants Houtt, yaitu M. argenteae W. dan M. malabaria. Pala diduga

beberapa tanaman pala diperkenalkan ke daerah Grenada (India Barat) sehingga

daerah tersebut menghasilkan pala skala besar, dan menjadi daerah penghasil pala

terbesar kedua setelah Indonesia. Pada saat ini pusat budidaya terdapat di Pulau

Banda dan pulau-pulau di sekelilingnya. Di daerah lain Indonesia, seperti

Sulawesi Utara (Manado), Sumatera bagian Barat, Jawa Barat dan di Irian Jaya,

pala dibudidayakan dalam skala kecil, dan memasuki pasar dunia melalui daerah

tersebut (PROSEA,2001).

Berikut ini merupakan sistematika pala menurut CERE (1961) dalam

Hadad dan Firman (2003) adalah sebagai berikut :

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Klas : Dicotyledonae

Ordo : Ramales

Famili : Myristicaceae

Genus : Myristica

Jenis : Myristica fragrans HOUTT

2.2. Syarat Tumbuh

2.2.1. Iklim

Tanaman pala akan tumbuh baik pada daerah iklim tropis yang panas dan

lembab dengan suhu udara berkisar antara 25-30o C. Pada umumnya tanaman pala

sangat peka terhadap angin yang kuat/angin bayu, yang dapat merusak ujung

mahkota dan buah bisa berjatuhan sebelum masak petik (Rismunandar, 1992).

pelindung yang ditanam di pinggirannya. Akan tetapi tanaman pelindung yang

terlalu rapat dapat menghambat unsur hara. Tanaman pala tergolong kenis

tanaman yang tahan terhadap musim kering selama beberapa bulan.

2.2.2. Tanah

Tanaman pala membutuhkan tanah yang gembur, subur dan sangat cocok

pada tanah vulkanis yang mempunyai pembuangan air yang baik. Tanaman pala

tumbuh baik di tanah yang bertekstur pasir sampai lempung dengan kandungan

bahan organis yang tinggi. Keadaan tanah dengan kemasaman (pH) 5 - 6,5

merupakan rata-rata yang baik untuk pertumbuhan tanaman pala, karena keadaan

kimia maupun biologi tanah berada pada titik optimum. Pada tanah-tanah yang

miring seperti pada lereng pegunungan agar tanah tidak mengalami erosi sehingga

tingkat kesuburannya berkurang, maka perlu dibuat teras-teras melintang

lereng.Tanaman pala tumbuh cukup subur didaerah pegununga yang rendah

hingga rata-rata 700 meter dari permukaan laut. Diatas ketinggian tersebut sudah

tidak ditemukan pala lagi. Maka dapat dinyatakan, bahwa ketinggian tersebut

merupakan ketinggian yang optimal (Rismunandar, 1992).

2.3. Turunan Pala

Tanaman pala rata-rata mulai berbuah pada umur 5-6 tahun. Setelah

mencapai umur 10 tahun hasilnya mulai meningkat dan meningkat terus hingga

mencapai optimum pada umur rata-rata 25 tahun. Produksi optimum ini bertahan

hingga tanaman pala berumur 60-70 tahun. Lambat laun produksinya menurun

hingga mencapai umur 100 tahun atau lebih, bila tidak ada aral melintang

Bagian tanaman pala yang mempunyai nilai ekonomis adalah bagian buah.

Bagian-bagian tersebut merupakan produk turunan pala, yaitu antara lain

(Rismunandar, 1992) :

1. Daging

Persentase berat daging adalah sebesar 77,8 persen dari buah pala. Daging

buah pala dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan manisan pala, baik dalam

bentuk basah maupun kering. Selain itu, daging pala juga dapat dijadikan bahan

baku tambahan dalam pengolahan minyak pala. Namun dengan kadar yang kecil,

yaitu sekitar 1-5 persen. Per 100 gram daging buah pala yang bisa dimakan

kira-kira terkandung air 10 gram, protein 7 gram, lemak 33 gram, minyak yang

menguap dengan komponen utama mono terpene hydrocarbons (61 – 88 persen

seperti alpha pinene, beta pinene, sabinene), asam monoterpenes (5 – 15 persen),

aromatik eter (2 – 18 persen seperti myristicin, elemicin, safrole)

Peluang pasar internasional dari daging pala mempunyai permintaan yang

cukup tinggi berasal dari negara- negara di Asia dan beberapa negara Eropa.

Sedangkan untuk pasar lokal, digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan

manisan pala.

2. Fuli

Fuli adalah benda yang menyelimuti biji buah pala yang berbentuk seperti

anyaman pala, disebut “bunga pala”. Persentase fuli adalah sebesar 4 persen dari

buah pala, diperoleh dengan mengelupasi biji basah. Kegunaan dari fuli adalah

sebagai bahan baku pembuatan minyak pala setelah mengalami proses

pengeringan. Dalam hal ini, kandungan minyak yang terdapat pada fuli adalah

persen. Pengolahan minyak pala selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan

baku beberapa produk kosmetika dan farmasi.

Peluang pasar internasional dari fuli mempunyai permintaan yang cukup

tinggi dari Singapura, Belanda, USA, Jerman, dan India. Sedangkan untuk pasar

lokal, digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan minyak pala.

3. Biji

Biji basah pala merupakan bagian yang paling menguntungkan (selain

fuli), jika dibandingkan dengan daging buah pala. Biji basah memiliki persentase

sebesar 13,1 persen dari buah pala. Biji basah menjadi bahan baku utama dalam

pengolahan minyak pala yang dalam pengolahan lebih lanjut akan menjadi bahan

baku dari produk-produk kosmetik dan farmasi.

Sama halnya dengan fuli, biji basah memiliki jumlah permintaan yang

cukup tinggi di pasaran internasional dan lokal. Karena merupakan input utama

pembuatan minyak pala.

2.2 Pengolahan Buah Pala

Setiap bagian dari buah pala yang sudah masak petik, dapat dijadikan

bahan olahan yang mempunyai nilai ekonomis. Ketiga bagian dari buah adalah :

daging buah, fuli, dan biji tanpa tempurung. Berikut ini akan dijelaskan mengenai

pengolahan bagian-bagian dari buah pala (Rismunandar, 1992).

a. Penyulingan Minyak Atsiri dari Biji dan Fuli

Minyak atsiri yang dikenal juga dengan nama minyak eteris atau minyak

terbang (essential oil, volatile oil) dihasilkan oleh tanaman. Di Indonesia pala

barat indonesia) yang merupakan salah satu jenis minyak atsiri utama dan ke

dalam bentuk rempah-rempah (terutama di daerah timur indonesia).

Minyak pala merupakan bahan ekspor di samping biji dan fulinya. Melalui

penyulingan fuli dapat diperoleh minyak pala yang jernih. Kadar minyak fuli

berkisar antara 7-18 persen. Dari daging biji pala dapat pula diperoleh lemak dan

minyak atsiri. Rata-rata kandungan lemak biji pala 30-40 persen dan minyak pala

rata-rata 12 persen. Tinggi rendahnya minyak pala tergantung pada tua mudanya

buah. Pada hakekatnya minyak pala dalam biji dibentuk terlebih dahulu daripada

lemaknya. Oleh sebab itu, biji pala bila akan disuling minyaknya, hendaknya

dipetik pada saat menjelang terbentu tempurung yaitu, kira-kira buah sudah

mencapai umur empat sampai lima bulan. Buah yang masih muda itulah yang

tinggi kadar minyak palanya.

Biji atau fuli yang akan dikeluarkan minyaknya sebelumnya dijemur

dahulu selama seminggu di bawah terik matahari. Setelah dihancurkan dalam

mesin penggiling, biji tersebut dimasukkan dalam ketel berkapasitas 275-500 kg

pala. Uap air panas dari dalam tungku pemanas air dialirkan ke dalam ketel

melalui pipa yang menghubungi keduanya. Uap air panas ini akan mendorong

keluar kandungan minyak dari pala yang telah dihancurkan. Setelah dari dalam

ketel, uap air dan minyak pala dalam fasa gas tersebut kembali dialirkan melalui

pipa sepanjang 30 meter yang dicelupkan dalam bak berisi air mengalir. Akibat

pendinginan tersebut, air dan minyak pala kembali dalam fasa cair dan ditampung

dalam ember penampungan. Dengan sendirinya, kedua zat tersebut akan terpisah.

Minyak menempati lapisan atas serta air di lapisan bawah, dan dengan memakai

Minyak pala yang akan diekspor keluar negeri tentu harus mengikuti

standar mutu tertentu yang telah ditetapkan. Tabel 5 akan menguraikan beberapa

standar mutu minyak pala Indonesia.

Tabel 5. Standar Mutu Minyak Pala Indonesia

Karakteristik Minyak Pala* Minyak Pala** Minyak Pala***

Bobot Jenis

*) Standar Mutu Perdagangan (SP-29-1976)

**) Standar Mutu Menurut Ketentuan Balai Penelitian Kimia (Ketaren dalam Sitorus, 2004)

***) Standar Nasional Indonesia (SNI 06-37351998)

b. Pengolahan Daging Buah Pala dan Selubung Biji Pala

Daging buah pala yang berair dan berasa asam selama ini juga telah

dimanfaatkan dalam industri rumah tangga sebagai makanan ringan manisan pala

atau diolah menjadi sirup pala. Begitu pula dengan selubung biji pala yang

berwarna merah, biasanya dijadikan bahan campuran ketika mengolah minyak

pala.

Daging buah pala mengandung zat aromatik flavor yang terdiri dari dua

minyak atsiri yaitu : Myristica dan monoterpen. Memakan manisan pala dapat

menimbulkan rasa kantuk yang kemungkinan besar akibat dari kandungan minyak

2.5. Hasil Penelitian Terdahulu

Masdirwan (2006) melakukan penelitian tentang analisis efisiensi saluran

pemasaran manisan buah pala di Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten

Bogor. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa; (1) terdapatnya peluang untuk

mempertahankan mutu dan memperbaiki mutu dengan adanya upaya-upaya yang

dilakukan melalui perbaikan fungsi pemasaran ; (2) upaya mempertahankan mutu

dan memperbaiki mutu tersebut berpengaruh terhadap peningkatan biaya

pemasaran. Biaya yang tinggi membuat pedagang mencoba menekan harga

kepada pengusaha manisan buah pala sehingga bagian yang diterima pengusaha

(farmer’s share) menjadi rendah dan marjin pemasaran menjadi lebih tinggi. Hal

tersebut menyebabkan tidak efisiennya dalam pemasaran akibat usaha-usaha yang

dilakukan. Usaha-usaha mempertahankan dan memperbaiki mutu belum mampu

meningkatkan efisiensi pemasaran manisan buah pala di Desa Dramaga ; (3)

struktur pasar yang terjadi cenderung mengarah pada pasar persaingan tidak

sempurna ; (4) saluran pemasaran 1 merupakan saluran pemasaran yang lebih

efisien berdasarkan nilai marjin yang terendah dan bagian yang diterima petani

tinggi. Saluran pemasaran I merupakan saluran yang tidak melakukan usaha

mempertahankan mutu dan perbaikan mutu. Ketidakefisienan saluran pemasaran

yang lain dilihat dari nilai marjin dan farmer’s share disebabkan oleh adanya

biaya tambahan akibat terjadinya upaya- upaya dalam mempertahankan mutu dan

memperbaiki mutu manisan buah pala kering.

Hilmiyati (1998) dalam penelitian mengenai pemasaran kayu manis di

Desa Siscam Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Sumatera Barat

digunakan oleh petani sampai eksportir yaitu:

(1)Petani? PPD? PPKec? Eksportir, (2)Petani? PPD? PPKab? Eksportir dan

(3)Petani? PPD? Eksportir. Sebaran marjin tataniaga tidak merata pada setiap

lembaga pemasaran. Rata-rata eksportir memperoleh keuntungan yang lebih tinggi

pada setiap saluran pemasaran. Keadaan tersebut dapat terjadi karena tingginya

tingkat resiko yang dihadapi eksportir serta pengolahan yang dilakukan dalam

volume besar sehingga dapat meningkatkan efisiensi teknis. Selain itu manajemen

perusahaan relatif lebih baik dibandingkan pedagang pengumpul. Biaya tatania ga

yang akan dikeluarkan sudah direncanakan atau dianggarkan serta sudah ada

spesialisasi pekerjaan bagi karyawan. Struktur pasar cassiavera dicirikan oleh (1)

jumlah pembeli lebih sedikit daripada jumlah penjual (2) produk sudah

distandarisasikan di tingkat eksportir untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri

(3) penyebaran informasi yang tidak sempurna atau transparan diantara penjual

dan pembeli dan (4) ada hambatan untuk masuk pasar. Kondisi diatas

menunjukkan struktur pasar cassiavera adalah oligopsoni.

Naiborhu (2004) dalam penelitiannya mengenai analisis kelayakan

finansial dan pemasaran minyak pala (Myristica fragrans Houtt) studi kasus di

PT. Pavettia Atsiri Indonesia di Bogor mengemukakan bahwa usaha penyulingan

minyak pala yang dilakukan oleh Pt. Pavettia Atsiri Indonesia layak untuk

diusahakan. Demikian juga untuk marjin pemasaran pada setiap lembaga

pemasaran yang terlibat dapat dilihat bagian yang diterima petani sangat kecil,

hanya sebesar du persen. Hal itu terjadi akibat adanya proses pengolahan lebih

Sehingga harga jual di tingkat konsumen berubah menjadi harga jual minyak pala,

sedangkan harga jual petani adalah harga jual biji pala.

Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa agroindustri penyulingan

minyak pala yang dilakukan oleh PT. Pavettia Atsiri Indonesia paling sensitif

terhadap kenaikan harga bahan baku berupa biji pala segar. Dari kajian terhadap

sistem pemasaran minyak pala di Kabupaten Bogor dapat disimpulkan bahwa ada

tiga pola rantai pemasaran pengolahan biji pala menjadi minyak pala yaitu, petani,

pengumpul kecil, pengumpul besar, penyuling, pengumpul minya, dan eksportir.

Tercipta tiga pola marjin pemasaran pengolahan biji pala menjadi minyak.

berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari tiga pola tersebut dapat dilihat

bagian yang diterima petani sama untuk ketiga pola marjin pemasaran tersebut

yaitu sebesar dua persen. Hal itu terjadi karena harga jual biji pala dari petani

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

3.1.1. Sistem Pemasaran

Adanya kebutuhan dan keinginan manusia menimbulkan permintaan

terhadap produk tertentu yang didukung oleh kemampua n membeli. Produk

tersebut diciptakan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia sehingga

timbul proses pertukaran untuk memperoleh produk yang diinginkan atau

dibutuhkan dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Transaksi berupa

proses pertukaran tersebut mengarah pada konsep pasar, yaitu suatu himpunan

pembeli aktual dan pembeli potensial dari suatu produk (Limbong dan Sitorus,

1987).

Pasar menurut Sudiyono (2002) didefinisikan sebagai lokasi geografis,

dimana penjual dan pembeli bertemu untuk mengadakan transaksi faktor

produksi, barang dan jasa. Dalam perkembangannya definisi perlu ditinjau

mengingat perkembangan teknologi informasi memungkinkan dilakukan transaksi

tanpa komunikasi tatap muka antara penjual dan pembeli, bahkan untuk beberapa

komoditi pertanian terdapat lembaga pemasaran yang berperan sebagai agen

penjual (selling broker) atau agen pembeli (buying broker). Dengan demikian, ada

kalanya penjual dan pembeli diwakili individu- individu dan transaksi tidak perlu

membutuhkan ruang geogr afis tertentu.

atau jasa-jasa dari titik produsen ke titik konsumen. produk (product), harga

(price), tempat (place), dan promosi (promotion); pengorganisasian dan

pelaksanaan; serta pengendalian usaha pemasaran.

3.1.2. Lembaga Pemasaran

Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang

menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen ke

konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu

lainnya. Lembaga pemasaran ini timbul karena adanya keinginan konsumen untuk

memperoleh komoditi yang sesuai dengan waktu, tempat dan bentuk yang

diinginkan konsumen. Menurut Saefudin (1969), yang dimaksud lembaga

tataniaga adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan tataniaga,

menyalurkan benda dan jasa dari produsen ke konsumen, serta mempunyai

hubungan organisasi satu sama lainnya. Timbulnya badan-badan ini karena ada

keinginan konsumen untuk mendapat benda yang diinginkan.

Kelembagaan pemasaran menguraikan bentuk-bentuk aturan main, fungsi

pihak-pihak yang terlibat dan sistem pemberian penghargaan (merit system).

Aturan main disusun berdasarkan bentuk-bentuk ketergantunga n antar pihak yang

terlibat. Dalam aturan main ini juga akan diuraikan fungsi masing- masing pihak

dalam kelembagaan tersebut. Sedangkan fungsi dari masing- masing pihak yang

terlibat mencerminkan gambaran kerja (tugas dan tanggung jawab) tiap pihak.

Pemberian penghargaan diberikan kepada masing- masing pihak berdasarkan apa

yang telah dilakukannya (jasa) pada kelembagaan suatu komoditas. Hal- hal yang

terkait dengan kelembagaan pemasaran ini dibentuk dan disusun berdasarkan

manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh masing- masing pihak

akan tergantung pada kekuatan posisi tawar- menawar antara pihak yang satu

dengan pihak yang lain (Kurniawan, 2003).

Limbong dan Sitorus (1987) menyatakan bahwa lembaga- lembaga

pemasaran yang terlibat di dalam proses penyaluran barang dari produsen sampai

konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat cara, yaitu :

1. Penggolongan menurut fungsi yang dilakukan

Berdasarkan fungsi yang dijalankan, lembaga-lembaga pemasaran

dapat dikelompokkan menjadi: (1) lembaga pemasaran yang melakukan

kegiatan pertukaran, seperti pedagang pengecer, grosir dan

lembaga-lembaga perantara lainnya; (2) lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan

kegiatan fisik pemasaran, seperti lembaga pengolahan, lembaga

pengangkutan dan pergudangan; (3) lembaga pemasaran yang

menyediakan fasilitas pemasaran, seperti Bank Unit Desa, Kredit Desa,

KUD, lembaga yang menyediakan informasi pasar, lembaga yang

melakukan pengujian kualitas (mutu barang) dan lain- lain.

2. Penggolongan berdasarkan penguasaan terhadap barang

Berdasarkan penguasaan terhadap barang, lembaga- lembaga

pemasaran dapat dikelompokkan menjadi : (1) lembaga yang menguasai

dan memiliki barang yang dipasarkan, seperti pengecer, grosir, pedaga ng

pengumpul, tengkulak dan lain- lain; (2) lembaga yang menguasai tetapi

tidak memiliki barang yang dipasarkan, seperti agen, broker, lembaga

menguasai barang yang dipasarkan, seperti lembaga pengangkutan,

pengolahan, perkreditan dan lain- lain.

3. Penggolongan berdasarkan kedudukan dalam struktur pasar

Berdasarkan kedudukan dalam struktur pasar, lembaga- lembaga

pemasaran dapat dikelompokkan menjadi : (1) lembaga pemasaran yang

bersaing sempurna, seperti pedagang pengecer rokok, pengecer beras

dan lain- lain; (2) lembaga persaingan bersaing monopolistik, seperti

pedagang asinan, pedagang benih, pedagang bibit, pedagang ubin dan

lain- lain; (3) lembaga pemasaran oligopolis, seperti perusahaan semen

(pabrik semen Gresik, pabrik semen Cibinong, pabrik semen Padang),

importir cengkeh dan lain- lain; (4) lembaga pemasaran monopolis,

seperti perusahaan kereta api, perusahaan pos dan giro dan lain- lain.

4. Penggolongan berdasarkan bentuk usahanya

Berdasarkan bentuk usahanya, lembaga- lembaga pemasaran dapat

dikelompokkan menjadi: (1) berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas,

Firma, Koperasi dan lain- lain, (2) tidak berbadan hukum, seperti

perusahaan perorangan, pedagang pengecer, tengkulak dan lain- lain.

3.1.3. Fungsi-fungsi Pemasaran

Aliran produk pertanian dari produsen sampai kepada konsumen akhir

disertai dengan peningkatan nilai “guna” komoditi-komoditi pertanian tersebut.

Peningkatan nilai “guna” ini terwujud hanya apabila terdapat lembaga- lembaga

tersebut. Menurut Limbong dan Sitorus (1987), fungsi- fungsi pemasaran yang

dilaksanakan oleh lembaga- lembaga pemasaran tersebut bermacam- macam.

Pada prinsipnya terdapat tiga tipe fungsi pemasaran, yaitu :

1. Fungsi pertukaran (Exchange Function), yaitu kegiatan yang

memperlancar perpindahan hak milik barang dan jasa yang dipasarkan.

Fungsi pertukaran terdiri dari fungsi pembelian dan fungsi penjualan.

2. Fungsi Fisik (Physical Function), yaitu semua tindakan yang langsung

berhubungan dengan barang dan jasa sehingga menimbulkan kegunaan

tempat, kegunaan bentuk dan kegunaan waktu. Fungsi fisik meliputi

kegiatan penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan.

3. Fungsi Fasilitas (Facilitating Function), yaitu semua tindakan yang

bertujuan untuk memperlancar kegiatan pertukaran yang terjadi anatar

produsen dan konsumen. Fungsi fasilitas terdiri dari fungsi standarisasi

dan grading, fungsi penggunaan resiko, fungsi pembiayaan dan fungsi

informasi pasar. Termasuk juga jasa pemerintah dalam mencegah

konflik antara komponen tataniaga yang penting diantaranya produsen,

konsumen, dan lembaga pemasaran dengan peraturan pasar, pajak dan

keuangan yang tepat.

3.1.4. Saluran Pemasaran

Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung

yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk barang atau jasa siap

untuk digunakan atau dikonsumsi. Sebuah saluran pemasaran melaksanakan tugas

Saluran tataniaga suatu hasil pertanian dapat berbeda dan berubah-ubah

tergantung kepada daerah, waktu dan kemajuan teknologi (Saefudin, 1969).

Beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan

saluran pemasaran adalah : (1) pertimbangan pasar, meliputi konsumen sasaran

akhir dengan melihat potensi pembeli, geografi pasar, kebiasaan pembeli dan

volume pemasaran; (2) pertimbangan barang, meliputi nilai barang per unit, besar

dan berat barang, tingkat kerusakan dan sifat teknis barang; (3) pertimbangan

intern perusahaan, meliputi sumber permodalan, pengalaman manajemen,

pengawasan, penyaluran dan pelayanan; (4) pertimbangan terhadap lembaga

dalam rantai pemasaran, meliputi segi kemampuan lembaga perantara dan

kesesuaian lembaga perantara dengan kebijakan perusahaan.

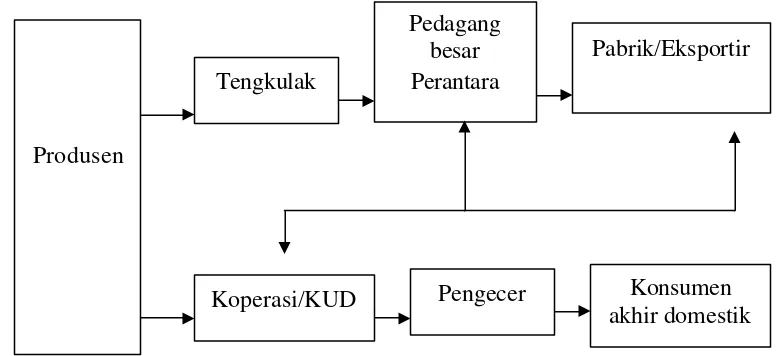

Pola umum saluran pemasaran produk-produk pertanian di Indonesia

(Limbong dan Sitorus, 1987) dapat dilihat pada Gambar 1 :

Gambar 1. Pola Umum Saluran Pemasaran Produk-Produk Pertanian di Indonesia

Pihak produsen menggunakan perantara bila mereka kekurangan

sumberdaya finansial untuk melakukan pemasaran langsung atau bila mereka

dapat memperoleh penghasilan lebih banyak dengan menggunakan perantara. Produsen

Tengkulak

Koperasi/KUD

Pedagang besar Perantara

Pabrik/Eksportir

Pengecer Konsumen

Kegunaan perantara bersumber pada keunggulan efisiensi mereka untuk membuat

produk tersedia luas dan terjangkau oleh pasar sasaran. Fungsi paling penting

yang dilakukan perantara adalah informasi, promosi, negosiasi, pemesanan,

pembiayaan, pengambilan resiko, pemilihan fisik dan pembayaran.

Tiap perantara yang melakukan tugas membawa produk dan

kepemilikannya lebih dekat ke pembeli akhir merupakan satu tingkat saluran.

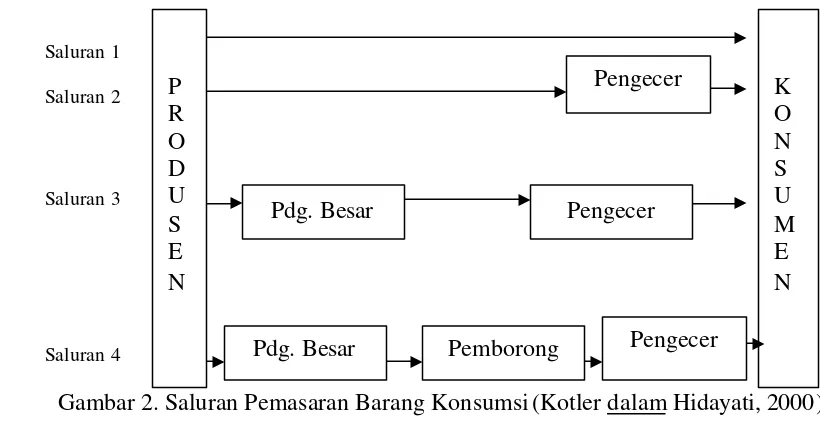

Saluran nol-tingkat (saluran 1) terdiri dari produsen yang menjual langsung ke

pelanggan akhir. Saluran satu-tingkat (saluran 2) berisi satu perantara penjualan,

seperti pengecer. Saluran dua-tingkat (saluran 3) berisi dua perantara. Dalam

pasar barang konsumsi, mereka umumnya adalah pedagang besar dan pengecer.

Saluran tiga-tingkat (saluran 4) berisi tiga perantara, misalnya pedagang besar,

pemborong dan pengecer. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 :

Saluran 1

Saluran 2

Saluran 3

Saluran 4

Gambar 2. Saluran Pemasaran Barang Konsumsi (Kotler dalam Hidayati, 2000)

3.1.5. Struktur Pasar

Dahl dan Hammond (1977) mengungkapkan bahwa analisis sistem P

Pdg. Besar Pemborong Pengecer

Pengecer K

(Conduct), dan keragaan pasar (Performance). Struktur pasar merupakan

karakteristik organisasi yang menentukan hubungan antara para penjual dengan

para pembeli yang dapat dilihat dari jumlah lembaga pemasaran yang terlibat,

pangsa pasar, konsentrasi pasar dan kondisi keluar masuk pasar.

Berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua

macam, yaitu pasar yang bersaing sempurna dan pasar yang bersaing tidak

sempurna. Pasar bersaing tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli murni, pasar

duopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Ada 5 jenis

struktur pasar untuk sistem pemasaran pertanian, seperti yang ditampilkan pada

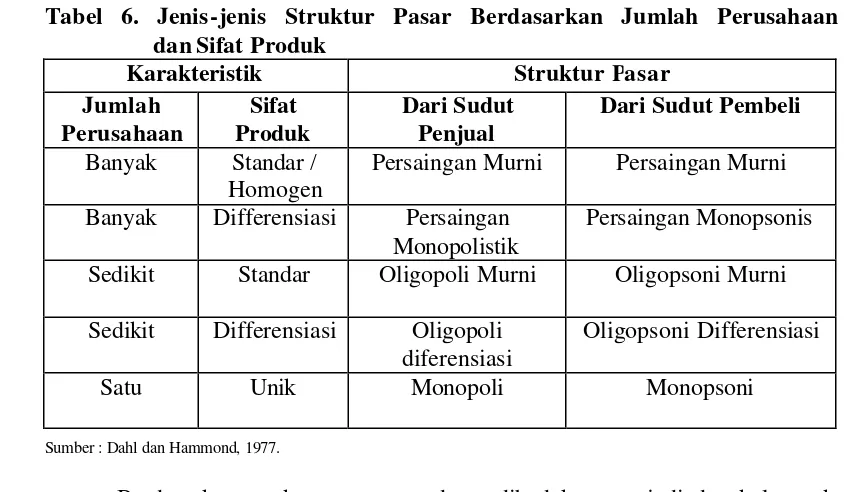

Tabel 6.

Tabel 6. Jenis-jenis Struktur Pasar Berdasarkan Jumlah Perusahaan dan Sifat Produk

Karakteristik Struktur Pasar

Jumlah

Persaingan Murni Persaingan Murni

Banyak Differensiasi Persaingan

Monopolistik

Persaingan Monopsonis

Sedikit Standar Oligopoli Murni Oligopsoni Murni

Sedikit Differensiasi Oligopoli

diferensiasi

Oligopsoni Differensiasi

Satu Unik Monopoli Monopsoni

Sumber : Dahl dan Hammond, 1977.

Berdasarkan strukturnya, pasar dapat dibedakan menjadi dua kelompok

utama, yaitu pasar bersaing sempurna dan pasar bersaing tidak sempurna. Pasar

bersaing sempurna mempunyai ciri utama yaitu terdapat banyak pembeli dan

penjual, setiap pembeli dan penjual hanya menguasai sebahagian kecil dari barang

bebas keluar masuk pasar, sedangkan pasar bersaing tidak sempurna dapat dilihat

dari dua sisi, yaitu dari sisi pembeli (konsumen) dan dari sisi penjual (petani).

Pasar persaingan monopolistik merupakan suatu pasar yang terdiri dari

banyak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi pada berbagai macam

harga dan bukan atas satu harga dengan produk yang berbeda corak. Pasar

oligopoli terdiri dari beberapa penjual yang sangat peka akan strategi pemasaran

dan penetapan harga perusahaan lainnya dimana produknya dapat homogen

terstandarisasi dan berbeda corak. Sedikitnya jumlah penjual disebabkan karena

tingginya hambatan untuk memasuki pasar. Pasar duopoli yaitu pasar dimana

terdapat dua penjual untuk produk tertentu. Pasar monopsoni akan dijumpai

apabila terdapat seorang pembeli untuk produk tertentu, sehingga dapat

mempengaruhi permintaan dan harga produk tersebut. Pasar oligopsoni

merupakan kebalikan dari oligopoli, yaitu pasar dimana terdapat banyak pembeli.

Pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang mempunyai pengaruh atas

penawaran produk tertentu, sehingga dapat menentukan harga.

3.1.6. Perilaku Pasar

Perilaku pasar menunjukkan pola tingkah laku lembaga- lembaga

pemasaran yang menyesuaikan dengan struktur pasar dimana lembaga tersebut

melakukan kegiatan penjualan dan pembelian serta menentukan bentuk-bentuk

keputusan yang harus diambil dalam mengahadapi struktur pasar tersebut.

Perilaku pasar tersebut dilihat dari proses pembentukan harga dan stabilitas pasar,

serta ada tidaknya praktek jujur dari lembaga tersebut. Struktur pasar dan perilaku

harga, biaya, margin pemasaran dan jumlah kuantitas yang diperdagangkan (Dahl

and Hammond, 1977).

Perilaku pasar dalam efisiensi pemasaran adalah bagaimana peserta pasar ,

yaitu produsen, konsumen dan lembaga pemasaran menyesuaikan diri terhadap

situasi penjualan dan pembelian yang terjadi. Dalam menganalisis perilaku pasar

ini, maka terdapat tiga pihak peserta pasar yang mempunyai kepentingan yang

berbeda. Produsen menghendaki harga yang tinggi, pasar output secara lokal

menghendaki pilihan beberapa pembeli (tidak terjadi struktur monopsonis ataupun

oligopsonistik), tersedia waktu dan informasi pasar yang cukup serta adanya

kekuatan tawar menawar yang lebih kuat. Lembaga pemasaran menghendaki

keuntungan yang maksimal, yaitu selisih marjin pemasaran dengan biaya untuk

melaksanakan fungsi- fungsi pemasaran relatif besar. Sedangkan konsumen

menghendaki tersedianya produk pertanian sesuai kebutuhan konsumen dengan

harga wajar.

3.1.7. Efisiensi Pemasaran

Sebagaimana kegiatan ekonomi lainnya, pemasaran juga menghendaki

adanya efisiensi. Ukuran efisiensi adalah “kepuasan” dari konsumen, produsen,

maupun lembaga- lembaga yang terlibat, di dalam “mengalirkan” barang dan jasa

mulai dari petani sampai ke konsumen akhir; ukuran untuk menentukan tingkat

kepuasan tersebut adalah sulit dan sangat relatif (Kohls dan Uhl, 1985). Ole h

sebab itu banyak pakar yang menggunakan indikator efisiensi operasional (teknik)

Efisiensi operasional berhubungan dengan penanganan aktivitas-aktivitas

yang dapat meningkatkan ratio dari output- input pemasaran. Input pemasaran

adalah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi- fungsi

pemasaran. Output pemasaran termasuk di dalamnya adalah kegunaan waktu,

bentuk, tempat, dan kepemilikan yang berhubungan dengan kepuasan konsumen

oleh sebab itu sumber daya adalah biaya dan kegunaan adalah benefits dari ratio

efisiensi pemasaran. Biaya pemasaran secara sederhana adalah jumlah dari semua

harga sumber daya yang digunakan dalam proses pemasaran, oleh sebab itu

nilainya lebih mudah dihitung atau diprediksi dibanding indikator/ nilai kepusan

konsumen (output pemasaran). Ratio efisiensi pemasaran (operasional) dapat

dilihat dari peningkatan dalam dua cara yaitu : (a) pada perubahan sistem

pemasaran dengan mengurangi biaya perlakuan pada fungsi- fungsi pemasaran

tanpa mengubah manfaat kepuasan konsumen dan (b) meningkatkan kegunaan

output dari proses pemasaran tanpa meningkatkan biaya pemasaran. Kedua cara

tersebut mempunyai implikasi terjadinya peningkatan efisiensi.

Berdasarkan kenyataan di lapang, untuk mengetahui besaran indikator

efisiensi operasional (teknik), banyak peneliti menggunakan analisis marjin

pemasaran atau sebaran harga antara harga di tingkat petani dengan di tingkat

eceran ; sedangkan analisis efisiensi harga sering digunakan analisis keterpaduan

pasar (integrasi pasar) dan korelasi harga.

3.1.7.1 Marjin Pemasaran

pemasaran hanya menjelaskan perbedaan harga dan tidak menyatakan tentang

kuantitas dari produk yang dipasarkan. Sedangkan menurut Limbong dan Sitorus

(1987), marjin tataniaga dapat didefinisikan sebagai perbedaan harga yang dibayar

konsumen dengan harga yang diterima produsen. Tetapi dapat juga marjin

tataniaga ini dinyatakan sebagai nilai dari jasa-jasa pelaksanaan kegiatan tataniaga

sejak dari tingkat produsen hingga tingkat konsumen akhir. Komponen marjin

pemasaran menurut Sudiyono (2005) terdiri dari : (1) Biaya-biaya yang

diperlukan lembaga- lembaga pemasaran unt uk melakukan fungsi- fungsi

pemasaran yang disebut biaya pemasaran atau biaya fungsional (functional cost)

dan (2) Keuntungan (profit) lembaga pemasaran.

Biaya tataniaga adalah semua jenis biaya yang dikeluarkan oleh

lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem tataniaga suatu komoditi dalam proses

penyampaian komoditi tersebut mulai dari produsen sampai konsumen. Dan

mempunyai motivasi atau tujan untuk mencari atau memperoleh keuntungan dari

pengorbanan yang diberikan. Semakin banyak lembaga tataniaga yang terlibat

dalam penyaluran suatu komoditi dari titik produsen sampai titik konsumen, maka

akan semakin besar perbedaan harga komoditi tersebut (Limbong dan Sitorus,

1987).

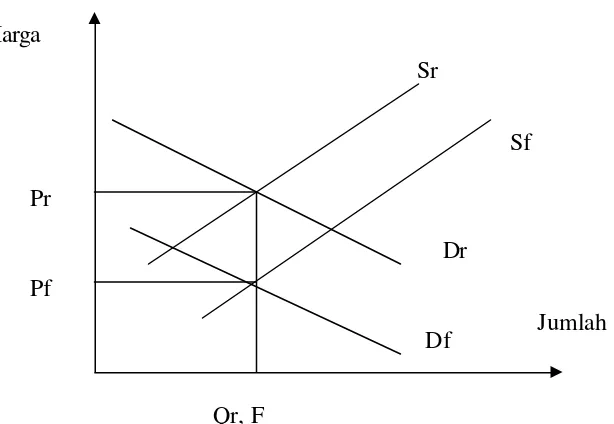

Marjin tataniaga sebenarnya juga merupakan perbedaan jarak vertikal

antara kurva permintaan atau kurva penawaran di tingkat petani (produsen)

dengan kurva permintaan ditingkat lembaga tataniaga yang terlibat atau tingkat

pengecer, yang terdiri dari biaya tataniaga dan keuntungan tataniaga. Gambaran

mengenai marjin tataniaga dan nilai marjin tataniaga menurut Limbong dan

Gambar 3. Hubungan antara Fungsi- fungsi Pertama dan Turunan terhadap Marjin Tataniaga dan Nilai Marjin Tataniaga

dimana :

Pr = Harga ditingkat pengecer

Pf = Harga ditingkat petani

Sr = Penawaran di tingkat pengecer

Sf = Penawaran di tingkat petani

Dr = Permintaan di tingkat pengecer

Df = Permintaan di tingkat petani

Qr,f = Jumlah keseimbangan di tingkat petani dan pengecer

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat besarnya marjin tataniaga yang

merupakan hasil perkalian dari perbedaan harga pada dua tingkat lembaga

tataniaga (dalam hal ini selisih harga eceran dengan harga petani) dengan jumlah

produk yang dipasarkan. Besar nilai marjin tataniaga ini dinyatakan dalam (Pr –

Pf) x Qr,f besaran Pr – Pf menunjukkan besarnya marjin tataniaga suatu komoditi

per satuan atau perunit. Besar kecilnya marjin tataniaga sering digunakan sebagai Harga

Jumlah Sr

Sf

Df Dr Pf

Pr

3.1.7.2 Farmer’s Share

Selain marjin pemasaran indikator lain yang dapat menentukan efisiensi

pemasaran suatu komoditas adalah farmer’s share. Farmer’s share merupakan

indikator yang membandingkan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir dan

sering dinyatakan dalam persentase. Farmer’s share mempunyai hubungan

negatif dengan marjin pemasaran, maka bagian yang akan diperoleh petani

semakin rendah. Secara matematis, farmer’s share dapat dirumuskan sebagai

berikut :

Fsi = Pfi/Pri x 100% ...(3)

dimana :

Fsi = Persentase harga yang diterima petani waktu ke- i

Pfi = Harga di tingkat petani waktu ke- i

Pri = Harga di tingkat konsumen waktu ke- i

3.1.7.3 Rasio Keuntungan dan Biaya

Tingkat efisiensi sebuah sistem pemasaran dapat dilihat dari penyebaran

marjin pemasaran, farmer’s share dan rasio keuntungan terhadap biaya

pemasaran. Dengan semakin merata penyebaran marjin pemasaran dan rasio

keuntungan terhadap biaya pemasaran, maka secara teknis (operasional) sistem

pemasaran tersebut semakin efisien. Untuk mengetahui penyebaran rasio

keuntungan dan biaya pada masing- masing lembaga pemasaran dapat dirumuskan

sebagai berikut :

dimana :

Li = Keuntungan lembaga pemasaran waktu ke- i

Ci = Biaya Pemasaran waktu ke- i

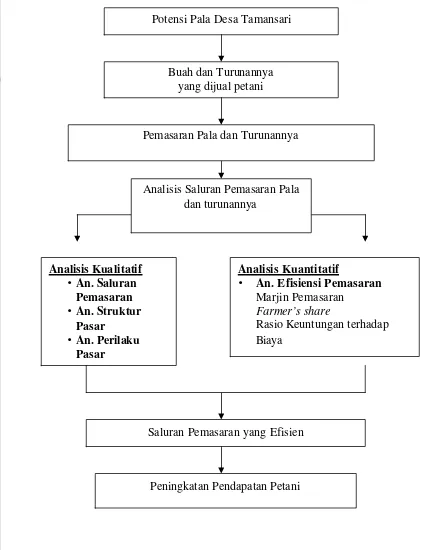

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional

Potensi komoditas pala yang terdapat di lokasi penelitian adalah dari sisi

keunggulan kondisi agroklimat, yang sangat mempengaruhi kauntitas maupun

kualitas produksi pala yang dihasilkan. Bentuk-bentuk pala dan turunannya yang

dihasilkan oleh petani selanjutnya akan disalurkan kepada konsumen melalui

lembaga- lembaga pemasaran yang antara lain adalah pedagang pengumpul desa,

penyuling, tengkulak, dan eksportir.

Analisis terhadap pemasaran dari komoditas pala dan turunannya akan

diketahui melalui dua analisis, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis

kualitatif akan dilakukan melalui analisis saluran pemasaran, struktur pasar, dan

perilaku pasar. Struktur pasar akan diketahui melalui jumlah lembaga pemasaran,

konsentrasi pasar, dan kondisi keluar masuk pasar. Perilaku pasar akan diketahui

melalui praktek pembelian dan penjualan, praktek penentuan harga, dan praktek

menjalankan fungsi- fungsi pemasaran.

Analisis kuantitatif akan diketahui dengan melakukan analisis kuantitatif,

dengan melihat aspek marjin pemasaran, farmer’s share, dan rasio keuntungan

terhadap biaya. Berdasarkan kedua analisis tersebut akan diketahui saluran yang

Gambar 4. Kerangka Pemikiran Operasional Saluran Pemasaran yang Efisien

Analisis Kualitatif

• An. Saluran Pemasaran

• An. Struktur Pasar

• An. Perilaku Pasar

Analisis Kuantitatif

• An. Efisiensi Pemasaran Marjin Pemasaran

Farmer’s share

Rasio Keuntungan terhadap Biaya

Potensi Pala Desa Tamansari

Pemasaran Pala dan Turunannya

Analisis Saluran Pemasaran Pala dan turunannya

Buah dan Turunannya yang dijual petani

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tamansari Kecamatan Tamansari.

Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan

bahwa Desa Taman sari merupakan salah satu sentra produksi pala di Kecamatan

Tamansari Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan pada bulan 10 Februari

sampai 10 April 2007.

4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah penelusuran saluran pemasaran

atau rantai lembaga pemasaran. Hal ini dilakukan guna mengetahui saluran

pemasaran pala dan turunannya di Desa Tamansari. Penelusuran dan pemilihan

responden dilakukan dengan sengaja (purposive). Jumlah responden terdiri dari

petani (30 orang), 3 pedagang pengumpul desa (PPD), 3 penyuling, 2 tengkulak,

dan 2 eksportir. Pemilihan petani responden dan lembaga-lembaga pemasaran

dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan kuisioner

(Lampiran 1).

Penentuan responden diperoleh dari pelaku pasar sebelumnya pada saat

melakukan penelusuran sehingga responden yang diambil adalah responden yang

benar-benar memasok pala atau tur unannya ke pasar. Penarikan responden petani

Metode penentuan pedagang juga dilakukan secara sengaja (purposive)

dengan menelusuri saluran pemasaran pala yang dominan dari lokasi penelitian.

Penentuan responden diambil dari pedagang yang telah berpengalaman dan

menguasai pemasaran pala, meliputi pedagang pengumpul desa, penyuling,

tengkulak, dan eksportir.

Selain menggunakan data primer, penelitian ini dilengkapi dengan data

skunder yang diperoleh dari informasi- informasi yang dimiliki lembaga

pemasaran dan lembaga-lembaga lainnya seperti Badan Pusat Statistik,

Departemen Pertanian, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaen Bogor, Pusat

Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dan instansi lain yang berkaitan dengan

penelitian.

4.3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif,

kemudian dilakukan langkah pengolahan dan analisis data. Analisis kualitatif

bertujuan untuk menganalisis saluran pemasaran, struktur pasar dan perilaku

pasar, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk analisis efisiensi saluran

pemasaran.

4.3.1. Analisis Saluran Pemasaran

Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung

yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk

digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Saluran pemasaran pala dan

pada akhirnya sampai ke konsumen akhir. Alur pemasaran tersebut dijadikan

dasar dalam menggambarkan pola saluran pemasaran. Semakin panjang rantai

pemasaran, maka jalur tersebut biasanya semakin panjang maka marjin yang

tercipta antara produsen dan konsumen akan semakin besar.

Saluran pemasaran pala dan turunannya di Desa Tamansari dapat

dianalisis dengan mengamati lembaga pemasaran yang membentuk saluran

pemasaran tersebut. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai perantara dalam

penyampaian barang dari produsen ke konsumen akhir dan arus barang yang

melalui lembaga-lembaga yang menjadi perantara membentuk saluran pemasaran.

Perbedaan saluran pemasaran yang dilalui oleh suatu jenis barang akan

berpengaruh pada pembagian pend apatan yang diterima oleh masing- masing

lembaga- lembaga pemasaran yang terlibat di dalamnya. Artinya, suatu saluran

pemasaran yang berbeda akan memberikan keuntungan yang berbeda pula kepada

masing- masing lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran tersebut.

4.3.2. Analisis Lembaga Pemasaran

Analisis ini digunakan untuk mengetahui lembaga- lembaga pemasaran

yang melakukan fungsi- fungsi pemasaran, baik itu fungsi pertukaran, fungsi fisik

maupun fungsi fasilitas. Lembag- lembaga ini melakukan pengangkutan barang di

tingkat produsen sampai tingkat konsumen, juga berfungsi sebagai sumber

informasi mengenai suatu barang dan jasa.

Fungsi pertukaran meliputi pembelian dan penjualan. Fungsi pembelian