PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN PERLAKUAN

TERAS GULUD DAN RORAK DI UNIT USAHA REJOSARI

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII, LAMPUNG

Oleh :

SRI MALAHAYATI YUSUF

A24102002

PROGRAM STUDI ILMU TANAH

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN

SRI MALAHAYATI YUSUF. Karakteristik Aliran Permukaan pada Perkebunan Kelapa Sawit dengan Perlakuan Teras Gulud dan Rorak di Unit Usaha Rejosari PT. Perkebunan Nusantara VII, Lampung. Dibawah bimbingan SUDARMO dan YAYAT HIDAYAT.

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Pengelolaan air di perkebunan kelapa sawit perlu dilakukan sebaik mungkin yang ditujukan untuk meminimalkan terjadinya kelebihan air (aliran permukaan) pada musim hujan dan cukup tersedia air pada saat musim kemarau, sehingga pertumbuhan kelapa sawit menjadi optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan teras gulud dan rorak yang dilengkapi dengan lubang resapan dan mulsa vertikal dalam menekan aliran permukaan di lahan perkebunan kelapa sawit. Penelitian dilakukan di perkebunan Kelapa Sawit Unit Usaha Rejosari PTP Nusantara VII, Lampung dari bulan Februari 2006 hingga Juni 2006. Perlakuan yang diterapkan adalah pembuatan teras gulud yang dilengkapi dengan lubang resapan dan mulsa vertikal pada blok 375 (Micro catchment I, 11.8 ha), tanpa perlakuan pada blok 415 (Micro catchment II, 14.6 ha) dan rorak yang dilengkapi dengan lubang resapan dan mulsa vertikal pada blok 414 (Micro catchment III, 6.3 ha).

SRI MALAHAYATI YUSUF. Surface Runoff Characteristic in Oil Palm Plantation with Bund Terraces and Silt Pits Treatment in Business Unit of Rejosari, PT Perkebunan Nusantara VII, Lampung. (Under Supervision of SUDARMO and YAYAT HIDAYAT).

Oil palm is ones plant that requires large amount of water. Water management in oil palm plantation area, needs to be practiced as good as possible to minimize loss of water of surface runoff in rainy season and to ensure sufficient water availability during dry season, so that oil palm growth optimally.

Objective of this research was to investigate effectiveness of application of bund terraces and silt pits accompanied with infiltration holes and vertical mulches to reduce surface runoff in oil palm plantation area. The research was conducted in oil palm plantation, business unit of Rejosari, PT Perkebunan Nusantara VII, Lampung, from February 2006, to Juny 2006. The applied treatments were bund terraces accompanied with infiltration holes and vertical mulches in block 375 (microcatchment I, 11.8 ha), without treatment in block 415 (microcatchment II, 14.6 ha), and silt pits accompanied with infiltration holes and vertical mulches in block 414 (microcatchment III, 6.3 ha).

The results of this research showed that total rainfall in bund terraces, control and silt pits treatments, during research period (18 Februari – 30 Juni 2006) were 841.49 mm, 731.17 mm, and 751.63 mm respectively, with maximum and minimum daily rainfall were 98.90 mm and 0.50 mm. Total runoff occurring in bund terraces, control and silt pits treatment were respectively 479.61 mm, 527.59 mm, and 300.10 mm; and runoff coefficient on those treatment were respectively 0.57, 0.72 and 0.40. Overland flow coefficient in each treatment relatively lower than runoff coefficient, that were 0.07, 0.13, and 0.01 respectively.

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN PERLAKUAN

TERAS GULUD DAN RORAK DI UNIT USAHA REJOSARI

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII, LAMPUNG

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

SRI MALAHAYATI YUSUF

A24102002

PROGRAM STUDI ILMU TANAH

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN

Rorak di Unit Usaha Rejosari PT. Perkebunan Nusantara VII, Lampung

Nama Mahasiswa : Sri Malahayati Yusuf Nomor Pokok : A24102002

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Sudarmo, M. Si Ir. Yayat Hidayat, M. Si NIP. 131 284 622 NIP. 132 004 798

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M. Agr NIP. 131 124 019

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Karakteristik Aliran Permukaan pada Perkebunan Kelapa Sawit dengan Perlakuan Teras Gulud dan Rorak di Unit Usaha Rejosari PT Perkebunan Nusantara VII, Lampung. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana Ilmu Tanah, Departemen Ilmu

Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua

pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Direksi dan Staf Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan yang telah mendanai penelitian ini.

2. Manager dan Staf Unit Usaha Rejosari PTP Nusantara VII Lampung beserta Sinder dan Staf Afdeling III yang telah memfasilitasi lokasi penelitian.

3. Bapak Dr. Ir. Sudarmo, M. Si dan Ir. Yayat Hidayat, M. Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, M. S sebagai dosen penguji sidang yang telah memberikan bimbingan selama penelitian dan penyempurnaan skripsi. 5. Bapak Dr. Ir. Widiatmaka M. Sc sebagai pembimbing akademik yang telah

memberikan arahan dan bimbingan selama kuliah di IPB.

v membantu selama di lapangan.

8. Teman-teman sepenelitian : Indri, Weni, Awal, Hendra, Ida dan Frans yang telah banyak membantu selama penelitian dan penyelesaian skripsi.

9. Teman-teman DENIM (Dian, Emma, Danis dan Fika) yang tiada bosan memberikan semangat dan motivasi selama masa kuliah dan penyelesaian skripsi ini.

10.Keluarga besar Asrama Mahasiswi Aceh Malahayati (K’Ika, Misna, Dessy, Desna, Andria, Fajar) dan Asrama Mahasiswa Aceh Leuser (Hakim, Oji, Riyan, Saidul, Pinem, Faisal, Aki Syahrul, B’Rahmat, B’Rifki), Oky dan Eko atas segala dukungan dan kebersamaannya.

11.Soiler’s 39, K’Beki dan Staf Lab. Fisika dan Konservasi Tanah dan Air dan Bu Rustini sebagai pegawai Perpustakaan Departemen Ilmu Tanah atas bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, walaupun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Penulis dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 10 Juni 1984 dari keluarga M. Yusuf dan Betty Ibo Haryati. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis memulai pendidikan formalnya di TK Pertiwi Bireuen pada tahun 1989, lalu melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 4 Bireuen pada tahun 1990. Pada tahun 1999 penulis menyelesaikan pendidikannya di SLTP Negeri 1 Bireuen, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMU Negeri 1 Bireuen dan lulus pada tahun 2002.

Overland flow ... 34

KESIMPULAN DAN SARAN ... 37

Kesimpulan ... 37

Saran ... 38

DAFTAR PUSTAKA ... 39

Nomor Halaman Teks

1. Kedalaman Solum Tanah pada Setiap Perlakuan... 19

2. Total Curah Hujan Bulanan pada Masing-masing Perlakuan ... 22

3. Komponen Hidrologi pada Setiap Micro catchment ... 25

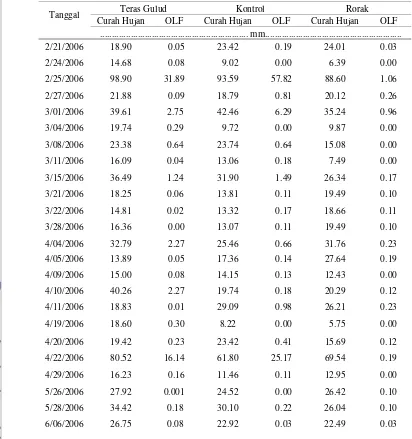

4. Curah Hujan dan Overland flow pada Masing-masing Perlakuan ... 32

5. Curah Hujan, Intensitas Maksimum dan Debit Puncak Overland flow ... 35

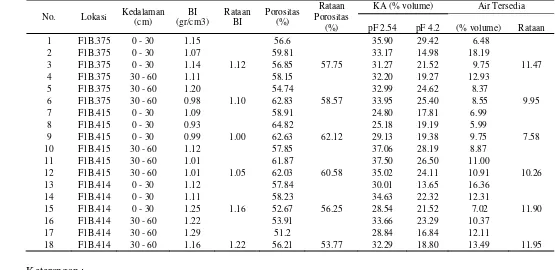

Lampiran 1. Hasil Analisis Sifat Fisik Tanah Daerah Penelitian ... 43

2. Data Suhu Udara Rata-rata Maksimum dan Rata-rata Minimum Bulanan Daerah Branti ... 44

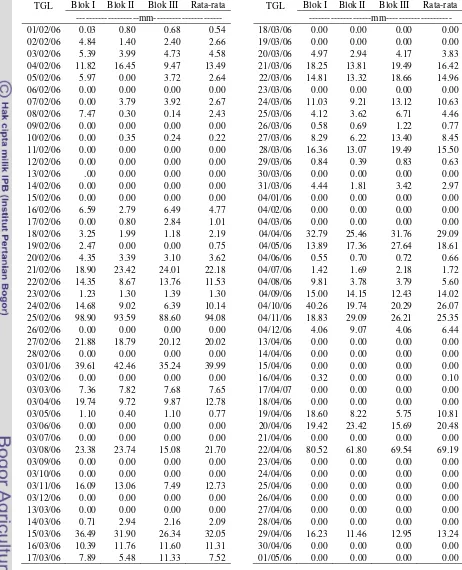

3. Data Curah Hujan Harian pada Ketiga Blok ... 45

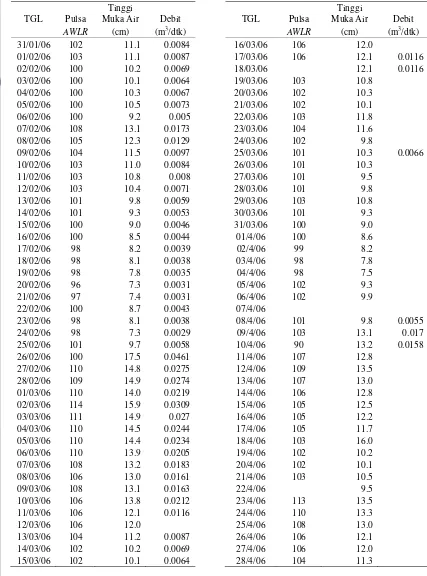

4. Tinggi Muka Air dan Debit Aliran pada Tiap AWLR ... 47

Teks

1. Teras Gulud (a) dan Rorak (b) yang dilengkapi dengan Lubang

Resapan dan Mulsa Vertikal ... 14 2. Stasiun Pengukur Arus Air : (a) Weir, (b) AWLR dan (c) Pengukuran Kecepatan Arus ... 16 3. Curah Hujan Bulanan ... 23 4. Kurva Lengkung Debit Aliran pada AWLR I (a), AWLR II (b),

AWLR III, AWLR IV (d) dan AWLR V ... 24 5. Efektivitas Perlakuan Teras Gulud dan Rorak yang dilengkapi

Lubang Resapan dan Mulsa Vertikal ... 27 6. Hubungan Curah Hujan dan Aliran Permukaan pada Perlakuan

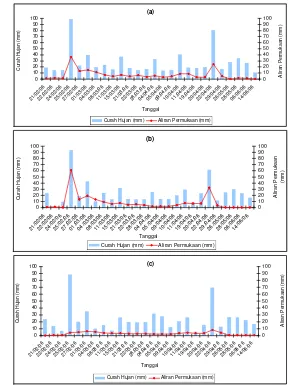

Teras Gulud (a), kontrol (b) dan Rorak (c) ... 30 7. Grafik Hubungan Curah Hujan dan Overland flow pada Perlakuan

Teras Gulud (a), Kontrol (b) dan Rorak (c) ... 34

Lampiran

1. Peta Afdeling III Unit Usaha Rejosari ... 66 2. Tata Letak Blok dan Micro catchment ... 67 3. Kurva Linier Tinggi Muka Air AWLR I (a), AWLR II (b dan c),

Latar Belakang

Kelapa sawit (Elaeis guinensis Jacq.) merupakan salah satu tanaman perkebunan penting di Indonesia. Pertumbuhan tanaman kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit adalah iklim. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada daerah beriklim tropis dengan kisaran suhu 22-32°C (Hartley, 1970 dalam

Muchtadi dan Nuraida, 1986), curah hujan antara 2000-3000 mm/tahun dan menyebar sepanjang tahun tanpa bulan kering yang nyata (Mansjur, 1980).

Kebutuhan air bagi tanaman kelapa sawit dapat terpenuhi dari hujan. Pada musim hujan, dengan pasti dapat dikatakan bahwa tanaman kelapa sawit mendapatkan air dalam jumlah yang cukup. Disamping itu, musim hujan juga memberikan masalah baru yaitu terjadinya kelebihan air di atas permukaan tanah. Hal ini terjadi karena pada musim hujan, tanah lama kelamaan akan menjadi jenuh sehingga tanah tidak mampu lagi meresapkan air. Dengan demikian, kelebihan air akan mengalir sebagai aliran permukaan.

Kebutuhan akan air bagi tanaman kelapa sawit akan terpenuhi bila pengelolaan air dilakukan dengan baik. Pengelolaan air pada perkebunan kelapa sawit ditujukan agar kelebihan air pada musim hujan dapat disimpan dalam tanah sehingga dapat digunakan oleh tanaman pada saat musim kemarau.

Tujuan

Aliran Permukaan

Aliran permukaan adalah bagian dari hujan atau presipitasi yang alirannya menuju ke saluran-saluran (sungai, danau, atau laut) (Haridjaja dkk, 1990). Selama aliran permukaan terjadi, aliran tersebut mengangkut bagian-bagian tanah sehingga menyebabkan terjadinya erosi (Arsyad, 2000). Aliran permukaan (run off) dapat berupa overland flow dan subsurfaceflow atau interflow. Overland flow

adalah air yang mengalir pada permukaan tanah. Sedangkan sub surfaceflow adalah aliran air dibawah permukaan tanah yang kemudian keluar pada suatu tempat di bagian bawah atau masuk ke sungai (Haridjaja dkk, 1990). Aliran ini terjadi karena adanya lapisan kedap air sehingga air tidak bisa masuk lebih jauh ke dalam tanah.

Aliran permukaan akan terjadi apabila proses-proses hidrologi seperti intersepsi, infiltrasi, perkolasi, simpanan permukaan, tambatan permukaan, tambatan saluran dan evaporasi telah terjadi (Schwab et al., 1981). Setelah mengalami proses-proses tersebut dan air hujan masih berlebih, maka akan terjadi aliran permukaan (overland flow).

permukaan yaitu kadar air tanah awal, ukuran bentuk, elevasi dan topografi DAS, vegetasi yang tumbuh di atasnya, serta geologi dan tanah.

Menurut Haridjaja dkk (1990), aliran permukaan akan tetap jika keadaan DAS dan faktor iklim sama. Apabila faktor iklim tetap dan luas DAS berubah, maka aliran permukaan akan berubah dan akan berbanding terbalik dengan luas DAS. Daerah aliran sungai dengan luasan besar memiliki daerah tangkapan air yang besar pula. Semakin luas DAS maka aliran permukaan semakin kecil karena jarak tempuh yang harus dilalui oleh aliran permukaan lebih lama dibandingkan aliran permukaan pada DAS yang lebih kecil. Adanya keragaman faktor iklim di lapang juga menyebabkan pengaruh luas DAS terhadap aliran permukaan menjadi lebih kompleks.

Sifat-sifat aliran permukaan yang menentukan kemampuan aliran permukaan dalam menimbulkan erosi yaitu jumlah, laju, dan kecepatan aliran permukaan (Arsyad, 2000). Jumlah aliran permukaan adalah total jumlah atau volume air yang mengalir di atas permukaan tanah untuk suatu masa hujan dan waktu tertentu, dinyatakan dalam ketinggian (mm) atau volume (m3). Laju aliran permukaan adalah jumlah atau volume air yang mengalir pada suatu titik atau tempat per satuan waktu, dinyatakan dalam m3/detik atau m3/jam. Laju aliran permukaan dikenal dengan istilah debit (Haridjaja dkk, 1990). Kecepatan aliran permukaan adalah jarak yang ditempuh aliran permukaan per satuan waktu, dinyatakan dalam m/detik.

Peranan Teras Gulud dalam Menekan Aliran Permukaan

kontur/memotong arah lereng yang dilengkapi tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi dan aliran permukaan (Departemen Pertanian, 2006b). Adanya guludan diharapkan dapat menghambat aliran permukaan sehingga memberikan kesempatan kepada aliran permukaan untuk meresap ke dalam tanah lebih lama sehingga jumlah kelebihan aliran permukaan yang hilang dari petakan berkurang (Rama et al., 1978 dalam Brata, 1998). Terhambatnya aliran permukaan menyebabkan resapan air ke dalam tanah meningkat.

Pada saat guludan tidak mampu mengurangi erosi sampai batas yang masih dapat dibiarkan pada lereng yang lebih curam, maka digunakan teras gulud. Teras gulud merupakan guludan yang dilengkapi dengan saluran. Guludan dibuat memanjang menurut arah garis kontur atau memotong lereng. Saluran dibuat memanjang mengikuti guludan di sebelah atas lereng dari guludan. Ukuran guludan pada teras gulud yaitu 25 sampai 30 cm tinggi tumpukan tanah dengan lebar dasar sekitar 25 sampai 30 cm, kedalaman saluran adalah 25 sampai 30 cm, dan lebar permukaan 30 cm (Arsyad, 2000).

Jarak antara guludan tergantung pada kecuraman lereng, kepekaan erosi tanah, dan erosivitas hujan. Teras gulud dapat dibuat pada tanah dengan lereng sampai 12 % (Arsyad, 2000). Guludan dapat diperkuat dengan tanaman rumput, perdu atau pohon yang tidak begitu tinggi dan rindang.

dari 24.08 mm menjadi 6.95 mm atau turun 71.14 %. Selain menekan aliran permukaan, arah guludan juga berpengaruh terhadap produksi. Perlakuan arah guludan sesuai kontur menghasilkan produksi tanaman tomat tertinggi dan aliran permukaan yang terjadi kecil bila dikombinasikan dengan penutup tanah berupa jerami sehingga erosi yang terjadi cukup kecil (Rachmat, 1979). Hal ini juga didukung oleh penelitian Soleh dkk (2003) yang menunjukkan bahwa guludan searah kontur dapat menekan run off menjadi 333.34 m3/ha dari run off sebesar 486.32 m3/ha pada guludan yang dibuat tegak lurus kotur.

Peranan Rorak dalam Menekan Aliran Permukaan

Usaha untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan dapat dilakukan dengan pembuatan sistem rorak atau parit-parit kecil dengan ukuran-ukuran tertentu sesuai dengan kemiringan lahan (Kartasapoetra, Kartasapoetra dan Sutedjo, 2005). Rorak merupakan lubang yang digali dengan ukuran kedalaman 60 cm, lebar 50 cm dengan panjang sekitar 4 sampai 5 m. Panjang rorak dibuat sejajar kontur atau memotong lereng. Jarak ke samping antara satu rorak dengan rorak lainnya berkisar antara 10 sampai 15 m, sedangkan jarak horizontal berkisar antara 20 m pada lereng yang landai dan agak miring sampai 10 m pada lereng yang lebih curam (Arsyad, 2000). Rorak yang dibuat memotong lereng dengan jarak antara rorak 5 m, efektif berfungsi mengendalikan laju aliran permukaan dan dapat berfungsi sebagai teknik pemanenan air/water harvesting (Noeralam, Arsyad dan Anas, 2003).

memperlambat limpasan air pada saluran peresapan (Departemen Pertanian, 2006a). Adanya rorak sebagai penangkap air menyebabkan aliran permukaan tertampung pada rorak sehingga tidak semua aliran permukaan sampai ke outlet. Air yang tertampung di rorak akan terinfiltrasi secara perlahan dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman pada lahan tersebut. Pada daerah dengan daya serap atau infiltrasi rendah (tanah bertekstur liat) dan curah hujan tinggi pada waktu yang pendek, cocok apabila dibuat bangunan rorak (Agus, dan Rujitor, 2004).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembuatan rorak dapat mengurangi aliran permukaan. Hasil penelitian Rejekiningrum dkk di Jawa Tengah menunjukkan bahwa rorak dapat menurunkan total aliran permukaan dan erosi masing-masing sebesar 33 % dan 62 % sehingga memungkinkan dipercepatnya rehabilitasi lahan terdegradasi (Rejekiningrum dkk, 2000 dalam

Heryani dan Nono, 2005). Penggunaan teknik rorak yang dikombinasikan dengan mulsa vertikal juga efektif mengurangi laju aliran permukaan yaitu 6.45 cm/tahun dibandingkan tanah terbuka yaitu sebesar 40.22 cm/tahun (Noeralam dkk, 2003). Hal ini menunjukkan kemampuan teknik rorak dan mulsa vertikal dalam mengendalikan aliran permukaan. Selain itu, pembuatan rorak di dasar saluran teras dan pengolahan tanah minimum mampu menekan besarnya erosi dari 30.2 ton/ha menjadi 16.7 ton/ha atau turun 44.8 % (Djajadi, Dalmadiyo dan Murdiyati , 2004).

Peranan Mulsa dalam Menekan Aliran Permukaan

(2) mengurangi volume dan kecepatan aliran permukaan, (3) memelihara temperatur dan kelembaban tanah, (4) meningkatkan kemantapan struktur tanah, (5) meningkatkan kandungan bahan organik tanah, dan (6) mengendalikan tanaman pengganggu. Umboh (2000) menambahkan bahwa mulsa juga bermanfaat untuk menjaga kestabilan agregat tanah dan mengurangi evaporasi. Kestabilan agregat tanah terjaga karena mulsa di atas permukaan tanah memiliki kemampuan melindungi permukaan tanah dari hantaman pukulan butiran air hujan.

Suwardjo (1981 dalam Suripin, 2002) berdasarkan hasil penelitiannya di Citayam, Bogor, dan tanah Podzolik di Lampung menyimpulkan bahwa selain mengurangi erosi, mulsa juga berpengaruh terhadap suhu tanah, kemampuan tanah menahan air, kekuatan penetrasi akar, kemantapan agregat, dan aerasi tanah. Selain itu mulsa dapat menyebabkan perubahan sifat tanah ke arah yang menguntungkan pertumbuhan tanaman seperti berkurangnya penguapan sehingga tanah tetap berada dalam keadaan lembab.

Penggunaan mulsa pada lahan pertanian mampu menekan aliran permukaan yang pada akhirnya dapat mengendalikan erosi. Efektivitas penggunaan mulsa dalam menekan aliran permukaan tergantung pada seberapa banyak jumlah mulsa yang digunakan. Semakin banyak mulsa yang digunakan maka semakin efektif mulsa tersebut dalam menekan aliran permukaan dan erosi. (Lal, 1976 dan 1980 dan Borst dan Woodburn, 1942, dalam Suripin, 2002).

aliran permukaan yaitu sebanyak 72.9 % dibandingkan penggunaan jerami padi dengan dosis yang lebih rendah (3 ton/ha) yang menurunkan aliran permukaan sebesar 26.0 % (Sinukaban, 1985). Hal ini dikarenakan kemampuan mulsa dalam menahan energi hujan yang jatuh sehingga tanah terlindung dari penghancuran agregat sehingga tidak menyumbat pori-pori tanah dan infiltrasi tidak berkurang. Hasil penelitian Wiganda (1994) juga menunjukkan bahwa pemberian 6 ton/ha semua jenis mulsa dapat mengurangi aliran permukaan dibandingkan tanah terbuka.

Mulsa yang digunakan pada beberapa penelitian di atas adalah mulsa konvensional yaitu mulsa yang disebarkan secara merata di permukaan tanah. Selain itu, pemberian mulsa juga dapat dilakukan secara vertikal yaitu dengan membenamkan mulsa ke dalam tanah secara vertikal untuk mengisi lubang-lubang yang dibuat di dalam tanah atau menempatkannya dalam saluran (Agus, dan Rujitor, 2004). Adapun keunggulan mulsa vertikal yaitu meningkatkan kesuburan tanah karena menambah bahan organik, meningkatkan peresapan air, mengurangi erosi, meningkatkan kehidupan jasad mikro, dan meningkatkan kelembaban tanah.

Peningkatan infiltrasi terjadi karena pori tanah terlindungi oleh mulsa sehingga menghambat penyumbatan pori tanah yang dapat mempercepat peresapan air ke dalam tanah.

Hasil penelitian Brata (1998) menunjukkan bahwa perlakuan teras gulud yang dikombinasikan dengan perlakuan mulsa vertikal dengan nyata mampu menekan aliran permukaan selama musim tanam jagung dibandingkan dengan perlakuan mulsa konvensional. Pemanfaatan sisa tanaman untuk mulsa vertikal yang dimasukkan dalam saluran teras gulud dapat menjaga dan memperbaiki permukaan resapan pada dinding dan dasar saluran. Hasil penelitian Suryana (1993) juga menunjukkan bahwa teras gulud berjarak 5.5 meter dan mulsa vertikal adalah perlakuan paling efektif dalam mengurangi aliran permukaan dibandingkan mulsa konvensional yaitu 100.7 m3/ha dibanding 381.9 m3/ha.

Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.)

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Kelapa sawit juga cocok dikembangkan di luar daerah asalnya termasuk di Indonesia. Tanaman ini berkembang di propinsi Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya (Lubis, 1992).

Tanaman kelapa sawit tergolong dalam family Palmae yaitu golongan tanaman yang mempunyai akar serabut. Adapun fungsi akar tersebut yaitu sebagai penyangga bagian atas dan menyerap zat hara (Tim Penulis Penebar Swadaya, 1994). Tanaman kelapa sawit termasuk tanaman monokotil yaitu tanaman yang tidak memiliki kambium pada batangnya dan pada umumnya tidak bercabang.

mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit adalah iklim. Secara umum,

kondisi iklim yang cocok bagi tanaman kelapa sawit terletak antara 15° LU - 15°

LS (Tim Penulis Penebar Swadaya, 1994). Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada daerah beriklim tropis dengan kisaran suhu antara 22 - 32° C dan kelembaban udara antara 80 – 90% (Hartley, 1970 dalam Muchtadi dan Nuraida, 1986). Tanaman kelapa sawit tumbuh baik pada curah hujan antara 2000-3000 mm/tahun dan menyebar sepanjang tahun tanpa bulan kering (Mansjur, 1980), dengan lama penyinaran optimum antara 5 – 7 jam per hari.

Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah seperti podsolik, latosol, hidromorfik kelabu, alluvial dan regosol. Pertumbuhan tanaman kelapa sawit tidak terlalu dipengaruhi oleh sifat kimia tanah karena kekurangan unsur hara dapat dipenuhi melalui pemupukan (Tim Penulis Penebar Swadaya, 1994). Kelapa sawit dapat tumbuh pada pH antara 4.0 – 6.5 dengan pH optimum antara 5.0 – 5.5.

Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kebun Kelapa Sawit Afdeling III Unit Usaha Rejosari, PT Perkebunan Nusantara VII, Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan (Gambar Lampiran 1). Penelitian ini berlangsung dari bulan Februari hingga bulan Juni 2006. Daerah penelitian terdiri dari 3 micro catchment

(tangkapan mikro) yang terdapat di 3 blok yaitu micro catchment I di blok 1 (Blok 375) dengan luas 11.8 ha, micro catchment II di blok 2 (Blok 415) dengan luas 14.6 ha, dan micro catchment III di blok 3 (Blok 414) dengan luas 6.3 ha. Adapun

letak ketiga blok dan microcatchment dapat dilihat pada Gambar Lampiran 2.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan selama penelitian ini adalah kertas pias pencatat pulsa pada AWLR. Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian yaitu

current meter untuk mengukur kecepatan aliran air, sekat ukur (fiskal) untuk

pengamatan ketinggian muka air, AWLR (Automatic Water Level Recorder),

stopwatch, kantong plastik hitam dan alat tulis.

Metode Perlakuan

Pengukuran dilaksanakan di 3 micro catchment dengan penerapan teknik konservasi yang berbeda. Pada micro catchment I (Blok 375) diterapkan konservasi teras gulud dengan lubang resapan dan mulsa vertikal, micro

catchment II (Blok 415) tanpa perlakuan (kontrol), dan pada micro catchment III

(a)

(b)

Gambar 1. Teras gulud (a) dan rorak (b) yang dilengkapi dengan lubang resapan dan mulsa vertikal.

Guludan dibangun di antara tanaman dan mengikuti kontur dengan beda tinggi (Vertikal Interval) 80 cm. Guludan yang dibuat mempunyai ukuran tinggi, lebar dan dalam saluran masing-masing kurang lebih 30 cm. Lubang resapan dibuat di tengah-tengah saluran dengan jarak antar lubang 2 m, diameter lubang 10 cm, dan kedalaman 50 cm. Sisa tanaman berupa pelepah sawit dan dedaunan dimasukkan ke dalam lubang resapan dan saluran dalam guludan.

guludan. Di dalam rorak dan lubang resapan juga ditambahkan sisa tanaman dan dedaunan sebagai mulsa vertikal.

Pengukuran Aliran Permukaan

Pengukuran debit aliran permukaan dilakukan setiap hari pada ketiga

micro catchment yang dibangun 5 titik pengamatan AWLR (Automatic Water

Level Recorder). Pada micro catchment I dan II masing-masing dibangun 2

AWLR yaitu di bagian outlet dan inlet karena panjang saluran pengaliran air di

micro catchment tersebut cukup panjang. Sedangkan pada micro catchment III

hanya di bangun 1 AWLR karena panjang saluran pengaliran yang pendek. Pengukuran debit aliran permukaan dilakukan pada berbagai tinggi muka

air. Pengukuran diawali dengan membaca pulsa yang tercatat pada pias AWLR,

kemudian dilakukan pengukuran tinggi muka air menggunakan sekat ukur yang ditempelkan pada weir (Gambar 2). Kecepatan arus air aliran permukaan diukur dengan menggunakan alat ukur arus current meter (Gambar 2) yang dilakukan

selama ± 2 menit. Alat ini berupa baling-baling yang akan berputar bila dilalui air.

Pengukuran yang dilakukan yaitu penghitungan bunyi yang dihasilkan oleh alat

current meter dimana alat akan berbunyi setiap 10 kali putaran.

Jika arus sungai kecil, maka pengukuran debit aliran dilakukan dengan menggunakan kantong plastik hitam berukuran besar untuk menampung aliran

dan stopwatch sebagai pencatat waktu. Kantong plastik digunakan untuk

menampung air yang mengalir selama ± 10 detik. Air yang tertampung dalam

(a) Weir (b) AWLR

(c) Pengukuran kecepatan arus

Gambar 2. Stasiun Pengukur Arus Air : (a) Weir, (b) AWLR dan (c) Pengukuran kecepatan arus.

Pengolahan Data

Debit aliran permukaan dihitung dengan menggunakan persamaan (Arsyad, 2000) :

Q = V x A

dimana Q adalah debit aliran sungai (m3/detik), V adalah kecepatan aliran sungai (m/detik) dan A adalah luas penampang (m2). Kecepatan aliran sungai dihitung menggunakan persamaan (Soewarno,1991) :

V = a N + b dimana :

a, b : konstanta yang telah ditentukan oleh pabrik pembuat alat ukur arus (a = 0.120 dan b = 0.005).

Data tinggi muka air yang diperoleh dari hasil pengukuran digunakan untuk membuat hubungan antara tinggi muka air (TMA) dengan pulsa AWLR

(kurva linier tinggi muka air) (Gambar Lampiran 3) sedangkan data debit yang diperoleh dari hasil perhitungan digunakan untuk membuat hubungan antara tinggi muka air dengan debit aliran (Liter/detik) (Kurva Lengkung Debit Aliran) (Gambar 4) sehingga diperoleh nilai debit aliran. Data debit aliran digunakan untuk menghitung volume debit aliran setiap 10 menit dengan cara mengalikan debit aliran dengan waktu. Setelah volume debit aliran diperoleh maka dapat dihitung total run off, base flow+interflow dan overland flow harian dan bulanan. Data total run off, base flow+interflow, dan overland flow blok dalam satuan liter dibagi dengan luas masing-masing micro catchment sehingga didapat data dalam satuan tinggi air (mm). Kemudian dilakukan perhitungan besarnya proporsi total

run off dan overland flow terhadap curah hujan.

Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap besarnya curah hujan, total run off, base

flow+interflow, dan overland flow harian dan bulanan. Analisis juga dilakukan

Letak Geografis

Daerah penelitian terletak pada 105°07’55.5” BT - 105°08’20.4” dan

5°17’01.6” LS - 5°17’27.6” LS. Secara administratif lokasi penelitian termasuk ke

dalam wilayah Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung. Jarak Unit Usaha Rejosari dari Ibukota Propinsi 12 km, dari kota Kabupaten Lampung Selatan 70 km, dari Pelabuhan Panjang 12 km, dan dari kantor direksi PTPN VII 12 km (PTP Nusantara VII, 2005).

Keadaan Tanah dan Iklim Tanah

Tanah pada lokasi penelitian menurut Klasifikasi Taksonomi Tanah pada tingkat sub group termasuk dalam Typic Kanhapludults dan Fluventic

Dystropepts. Typic Kanhapludults termasuk ke dalam order Ultisol (Soil Survey

Staff, 1992). Ultisol terbentuk dibawah iklim panas hingga tropik serta kurang subur (Soepardi, 1983). Pada horizon bawah terjadi penimbunan liat, bersifat masam dan kejenuhan basa pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah kurang dari 35 % (Hardjowigeno, 2003a).

Fluventic Dystropepts adalah Dystropepts lain yang mempunyai

kandungan karbon organik yang berkurang secara tidak teratur dengan bertambahnya kedalaman dan mempunyai lereng 25 %. Fluventic Dystropepts

Adapun macam tanah di lokasi penelitian adalah Podzolik Merah Kuning (berdasarkan Klasifikasi Dudal dan Soepraptohardjo, 1957;1961, dalam Sistem Klasifikasi Tanah menurut Pusat Penelitian Tanah 1983) dengan tekstur tanah berupa liat sampai liat berpasir dan kedalaman solum tanah yang beragam seperti disajikan pada Tabel 1. Sifat-sifat pada tanah tersebut antara lain yaitu sistem drainase jelek dengan kedalaman solum dangkal, struktur tanah masif, dan terdapat akumulasi liat hingga tekstur relatif berat, sehingga terjadi penggenangan (Hardjowigeno, 2003b).

Tabel 1. Kedalaman Solum Tanah pada Setiap Perlakuan

Perlakuan/Kedalaman solum < 0.7 m 0.7 - 1 m > 1 m Luas total

Luas (Ha) (Ha)

Teras gulud 1.1 0.3 10.4 11.8

Kontrol 1.5 2.3 10.4 14.2

Rorak 0.0 0.0 6.3 6.3

Topografi

Daerah penelitian memiliki topografi datar hingga berombak dengan kemiringan lereng antara 3 hingga 8 %. Satuan lahan daerah penelitian merupakan grup vulkan yaitu dataran vulkan berombak agak tertoreh dengan bahan induk tuf dan lava intermedier dan basis (PPT, 1989).

Struktur geologi daerah penelitian adalah bidang perlapisan pada satuan tufa dan struktur kekar berlembar pada satuan korok riodiasit. Satuan geomorfologi daerah penelitian dibagi menjadi satuan geomorfologi dataran kompleks (peneplain) dan satuan geomorfologi perbukitan sisa (monadnock) (Moedjimoeljanto, 1997).

Iklim dan Curah Hujan

Curah Hujan

Total curah hujan yang terukur pada perlakuan teras gulud, kontrol dan rorak adalah sebesar 841.49 mm, 731.17 mm dan 751.63 mm dengan total curah hujan rata-rata sebesar 769.11 mm yang berasal dari 62 hari hujan (Tabel 2). Total curah hujan yang jatuh pada perlakuan teras gulud lebih besar dibandingkan perlakuan lainnya dengan curah hujan maksimum harian sebesar 98.90 mm dan curah hujan minimum harian sebesar 0.40 mm (Tabel Lampiran 3).

Tabel 2. Total Curah Hujan Bulanan pada Masing-masing Perlakuan

Bulan

Perlakuan

Rata-rata Jumlah hari

hujan

Teras gulud Kontrol Rorak

...mm...

Februari 180.01 160.17 158.55 165.81 9

Maret 246.45 214.36 228.40 227.20 20

April 271.70 225.94 233.01 241.36 14

Mei 85.61 76.65 76.72 79.38 13

Juni 57.72 54.05 54.95 55.36 6

Total 841.49 731.17 751.63 769.11 62

0

Februari Maret April Mei Juni

C

Teras gulud Kontrol Rorak

Gambar 3. Curah Hujan Bulanan

Kurva Lengkung Debit Aliran

Hasil pengukuran tinggi muka air dan debit aliran disajikan pada Tabel Lampiran 4. Data tinggi muka air tersebut digunakan untuk membuat kurva linier hubungan antara tinggi muka air dengan pulsa AWLR (Gambar Lampiran 3) sedangkan data debit aliran digunakan untuk membuat kurva lengkung debit aliran (Rating Curve) (Gambar 4). Korelasi antara nilai pulsa AWLR dan tinggi muka air yang dihasilkan dari kurva linier tinggi muka air diperoleh dari data yang diamati sejak bulan Februari 2006 hingga Juni 2006. Korelasi tersebut bersifat linier yang menunjukkan bahwa tinggi muka air semakin meningkat dengan meningkatnya nilai pulsa AWLR. Tinggi muka air kemudian diprediksi menggunakan kurva tersebut.

terhadap curah hujan) pada perlakuan teras gulud adalah sebesar 0.57, pada perlakuan kontrol sebesar 0.72 dan pada perlakuan rorak sebesar 0.40. Tingginya total aliran permukaan pada perlakuan kontrol dikarenakan tidak adanya perlakuan konservasi. Dengan demikian, setelah terjadi hujan dan kapasitas lapang terpenuhi, kelebihan air akan langsung menjadi aliran permukaan dan akan segera terbuang keluar dari micro catchment.

Adanya bangunan konservasi teras gulud yang searah kontur menyebabkan air hujan yang jatuh akan tertampung dalam saluran dan terhambat oleh guludan sehingga memberikan kesempatan kepada aliran permukaan untuk meresap ke dalam tanah. Peresapan air ke dalam tanah menjadi lebih efektif karena adanya mulsa vertikal. Mulsa vertikal mampu memperbaiki porositas tanah sehingga mempercepat peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian, lebih banyak air yang terinfiltrasi sehingga total aliran permukaan pada perlakuan teras gulud lebih kecil bila dibandingkan perlakuan kontrol. Penelitian Soleh dkk, (2003) menunjukkan bahwa guludan searah kontur dapat menekan aliran permukaan menjadi 333.34 m3/ha dari aliran permukaan sebesar 486.32 m3/ha atau turun sebesar 31.46 %. Adanya lubang resapan di dalam saluran juga menyebabkan kecilnya aliran permukaan pada perlakuan teras gulud, karena lubang resapan menambah luas permukaan resapan sehingga lebih banyak air yang dapat di tampung dan diresapkan di dalam saluran.

memungkinkan air masuk ke dalam tanah. Penelitian Noeralam dkk, (2003) menunjukkan bahwa teknik rorak yang dikombinasikan dengan mulsa vertikal efektif mengurangi laju aliran permukaan yaitu 6.45 cm/tahun dibandingkan tanah terbuka yaitu sebesar 40.22 cm/tahun.

Efektivitas perlakuan teras gulud dan rorak dibandingkan kontrol disajikan pada Gambar 5. Pada bulan Februari, Maret dan April teras gulud efektif menurunkan aliran permukaan sebesar 19.31 %, 13.63 % dan 4.59 % dibandingkan kontrol. Pada bulan yang sama, perlakuan rorak efektif menurunkan aliran permukaan sebesar 80.37 %, 52.59 % dan 36.24 % dibandingkan kontrol. Perlakuan rorak lebih efektif dalam menurunkan aliran permukaan dibandingkan perlakuan teras gulud lebih dikarenakan topografi yang datar pada blok perlakuan rorak dibandingkan blok perlakuan teras gulud. Efektivitas perlakuan teras gulud dan rorak pada bulan Mei dan Juni (musim kemarau) dilihat dari kadar air tanah yang masih tinggi dan masih adanya aliran pada musim kemarau (base flow).

19,31

Gambar 5. Efektivitas Perlakuan Teras gulud dan Rorak yang dilengkapi Lubang Resapan dan Mulsa Vertikal

Curah hujan sangat mempengaruhi aliran permukaan yang terjadi pada suatu daerah pengamatan. Pada umumnya, peningkatan curah hujan akan diikuti oleh peningkatan total aliran permukaan. Akan tetapi, curah hujan bukan merupakan parameter utama yang menentukan aliran permukaan karena aliran permukaan juga dipengaruhi oleh keadaan air tanah awal. Dengan demikian, curah hujan yang tinggi juga dapat menyebabkan aliran permukaan yang terjadi rendah (Gambar 6). Apabila keadaan air tanah awal rendah, maka curah hujan akan terinfiltrasi untuk memenuhi kapasitas lapang sehingga lebih banyak air yang masuk ke dalam tanah dan aliran permukaan yang terukur menjadi kecil. Sebaliknya, bila keadaan air tanah awal jenuh, maka hanya sedikit curah hujan yang akan terinfiltrasi, selebihnya akan mengisi cekungan-cekungan di permukaan yang akhirnya menjadi aliran permukaan dan debit aliran yang terukur menjadi besar. Berdasarkan gambar tersebut, aliran permukaan harian tertinggi pada masing-masing perlakuanyaitu pada perlakuan teras gulud terjadi pada tanggal 25 Februaari 2006 yaitu sebesar 36.58 mm/hari, pada perlakuan kontrol sebesar 60.77 mm/hari dan pada perlakuan rorak sebesar 8.32 mm/hari (Tabel Lampiran 5).

yang lebih berpasir sehingga tidak mampu mengikat air dalam jumlah yang banyak.

Pada musim kemarau (Mei – Juni), nilai total aliran permukaan pada ketiga perlakuan mengalami penurunan. Penurunan nilai total aliran permukaan terbesar terjadi pada perlakuan kontrol. Hal ini dikarenakan terhentinya aliran air air pada blok perlakuan kontrol. Pada perlakuan kontrol, berhentinya aliran air terjadi lebih dulu dibandingkan perlakuan teras gulud yaitu sejak tanggal 9 Mei dibandingkan tanggal 21 Juni. Berhentinya aliran air menyebabkan jumlah air yang tersedia dalam tanah akan lebih cepat habis karena jumlah air tersedia lebih sedikit (Tabel Lampiran 1).

dikarenakan perlakuan tersebut, tetapi lebih dikarenakan topografi pada perlakuan kontrol yang lebih datar dan tanahnya lebih dalam dibandingkan pada perlakuan lainnya.

Curah Hujan (mm) Aliran Permukaan (mm)

(b)

Curah Hujan (mm) Aliran Permukaan (mm)

(c)

Curah Hujan (mm) Aliran Permukaan (mm)

Gambar 6. Hubungan Curah Hujan dan Aliran Permukaan pada Perlakuan Teras gulud (a), Kontrol (b) dan Rorak (c).

Curah Hujan dan Overland flow

terjadi apabila curah hujan lebih besar atau sama dengan 13.89 mm, 11.46 mm dan 15.69 mm. Pada perlakuan kontrol, overland flow terjadi pada curah hujan yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan perlakuan teras gulud dan rorak. Hal ini dikarenakan pada perlakuan kontrol tidak ada bangunan konservasi yang dapat menghambat kelebihan air pada saat hujan sedangkan pada perlakuan teras gulud, adanya guludan menyebabkan kelebihan air terhambat sehingga mempunyai kesempatan untuk terinfiltrasi ke dalam tanah. Overland flow pada perlakuan rorak terjadi pada curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan teras gulud. Hal ini dikarenakan topografi pada perlakuan rorak lebih datar bila dibandingkan dengan perlakuan teras gulud.

Overland flow tertinggi dihasilkan oleh curah hujan yang tertinggi pula.

Overland flow tertinggi pada perlakuan teras gulud, kontrol dan rorak terjadi pada

dan adanya lapisan kedap yang luas pada blok perlakuan kontrol tersebut, serta adanya pori drainase sangat cepat dengan persentase yang lebih besar dibandingkan perlakuan lainnya (Tabel Lampiran 1). Adanya pori drainase sangat cepat menyebabkan terjadinya pergerakan udara dan air sangat cepat sehingga kesempatan air berada dalam tanah hanya sebentar dan air akan keluar dari

catchment.

Tabel 4. Curah Hujan dan Overland flow pada Masing-masing Perlakuan

Tanggal Teras Gulud Kontrol Rorak

Curah Hujan OLF Curah Hujan OLF Curah Hujan OLF

... mm...

2/21/2006 18.90 0.05 23.42 0.19 24.01 0.03

2/24/2006 14.68 0.08 9.02 0.00 6.39 0.00

2/25/2006 98.90 31.89 93.59 57.82 88.60 1.06

2/27/2006 21.88 0.09 18.79 0.81 20.12 0.26

4/22/2006 80.52 16.14 61.80 25.17 69.54 0.19

4/29/2006 16.23 0.16 11.46 0.11 12.95 0.00

5/26/2006 27.92 0.001 24.52 0.00 26.42 0.10

5/28/2006 34.42 0.18 30.10 0.22 26.04 0.10

6/14/2006 10.52 0.00 15.65 0 16.67 0.03

Total 694.24 58.92 609.79 95.84 604.66 4.13

Pada curah hujan sedang yaitu sebesar 36.49 mm (tanggal 15 Maret),

overland flow yang terjadi pada perlakuan teras gulud sebesar 1.24 mm dengan

persentase curah hujan yang menjadi overland flow sebesar 3.39 %. Pada perlakuan kontrol, curah hujan sedang sebesar 31.90 mm menghasilkan overland flow sebesar 1.49 mm dengan persentase curah hujan yang menjadi overland flow

sebesar 4.67 %. Pada perlakuan rorak, curah hujan sedang sebesar 31.76 mm menghasilkan overland flow sebesar 0.23 mm dengan persentase curah hujan yang menjadi overland flow sebesar 0.72 %. Persentase curah hujan yang menjadi

overland flow pada curah hujan sedang pada ketiga perlakuan jauh lebih kecil

apabila dibandingkan dengan curah hujan tinggi yang menghasilkan overland flow

terbesar dengan persentase curah hujan yang menjadi overland flow pada masing-masing micro catchment sebesar 32.58 %, 61.78 % dan 2.76 %. Hal ini menggambarkan bahwa pada curah hujan sedang overland flow tidak terlalu nyata terlihat pada masing-masing perlakuan.

Gambar 7. Grafik Hubungan Curah Hujan dan Overland flow pada Perlakuan Teras gulud (a), Kontrol (b) dan Rorak (c).

Hubungan Curah Hujan, Intensitas Maksimum dan Debit Puncak Overland flow

rendah dibandingkan 22 April 2006 meskipun curah hujannya lebih besar. Hal ini dikarenakan curah hujan pada tanggal 25 Februari 2006 terjadi dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitar 5 jam.

Tabel 5. Curah Hujan, Intensitas Maksimum dan Debit Puncak Overland flow

Tanggal

Teras gulud Kontrol Rorak

CH (mm) (L/detik) (mm) (L/detik) (mm) (L/detik)

21/02/06 19.66 18.90 3.04 23.42 6.77 24.01 0.64

aliran pada musim kemarau dan kadar air tanah yang masih tinggi di blok tersebut. Pada tanggal 11 Maret, 26 dan 28 Mei, debit puncak pada perlakuan teras gulud tidak dapat digunakan sebagai data karena adanya kesalahan pengukuran. Hal ini dikarenakan adanya lumut yang tersangkut pada alat current

Agus, F. dan J. Rujitor. 2004. Panen dan Konservasi Air. http://www.worldagroforestry.org.pdf (29/09/2006)

... 2004. Mulsa : Cara Mudah Untuk Konservasi Tanah. http://www.worldagroforestry.org.pdf (05/12/2006)

Arsyad, S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press. Bogor.

Badan Meteorologi dan Geofisika Lampung. 2006. Suhu Udara Daerah Branti. Lampung.

Banuwa, I. S. 1994. Dinamika Aliran Permukaan dan Erosi Akibat Tindakan Konservasi Tanah pada Andosol Pangalengan, Jawa Barat. Tesis. IPB Bogor.

Brata, K. R., Sudarmo dan D. Waluyo. 1994. Penggunaan Cacing Tanah untuk Peningkatan Efektivitas Mulsa Vertikal sebagai Tindakan Konservasi Tanah dan Air Terpadu pada Pertanian Lahan Kering di Tanah Latosol Darmaga. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.

Brata, K. R. 1998. Pemanfaatan Jerami Padi sebagai Mulsa Vertikal untuk Pengendalian Aliran Permukaan, Erosi, dan Kehilangan Unsur Hara dari Pertanian Lahan Kering. Jurnal Tanah dan Lingkungan., 1 (1) : 21-27. Departemen Pertanian. 2006a. Teknologi Konservasi Tanah dan Air.

http://primatani.litbang.deptan.go.id.pdf (28/09/2006)

... 2006b. Pedoman Teknis Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu. Direktorat Pengelolaan Lahan dan Direktorat Jendral Pengelolaan Lahan dan Air. http://www.deptan.go.id.pdf (26/09/2006)

Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral. 2001. Metadata Geologi Lembar Tanjung Karang. http://www.djgsm.esdm.go.id/metadata/ geomap. djgsm.htm (02/10/2006)

Djajadi, M., G. Dalmadiyo dan A. S. Murdiyati. 2004. Efektivitas Teknik Konservasi Lahan dalam Menekan Erosi dan Penyakit Lincat. Jurnal Perkebunan., 10 (4). http://perkebunan.litbang.deptan.go.id.pdf (29/09/2006)

Hardjowigeno, S. 2003a. Ilmu Tanah. Akademika Presindo. Jakarta.

Haridjaja, O., K. Murtilaksono, Sudarmo dan L. M. Rachman. 1990. Hidrologi Pertanian. Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian IPB. Bogor

Heryani, N.,dan N. Sutrisno. 2005. Panen Hujan dan Aliran Permukaan serta Peranan Dam Parit dalam Peningkatan Produktivitas Lahan. Jurnal Sumberdaya Lahan. 1 (1) : 32-42.

Kartasapoetra, A. G., G. Kartasapoetra dan M. M. Sutedjo. 2005. Teknologi Konservasi Tanah dan Air. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Lubis, A. U. 1992. Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Indonesia. Pusat Penelitian Perkebunan Marihat – Bandar Kuala, Pematang Siantar , Sumatera Utara.

Mansjur, H. A. 1980. Budidaya Tanaman Panili dan Kelapa Sawit. IPB. Bogor. Moedjimoeljanto, C. 1997. Geologi dan Pertografi Batuan Kristalin Daerah

Beranti dan Sekitarnya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung. http://www.gc.lib.itb.ac.id/go.php?id=jbptitbgc-gdl-s1-1997-cmoedjimoe-422 (02/10/2006)

Muchtadi, T. R. dan L. Nuraida. 1986. Metode Baru Pengolahan Minyak Kelapa Sawit. Laporan Penelitian. Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian. Iinstitut Pertanian Bogor. Bogor.

Noeralam, A., S. Arsyad dan I. Anas. 2003. Teknik Pengendalian Aliran Permukaan yang Efektif pada Usahatani Lahan Kering Berlereng. Jurnal Tanah dan Lingkungan., 5 (1) : 13-16.

Pusat Penelitian Tanah. 1989. Peta Satuan Lahan dan Tanah Lembar Tanjung Karang, Sumatera. 1st edition. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Bogor.

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero). 2005. Profil Unit Usaha Rejosari. PTPN VII (Persero) UU Rejosari. Lampung.

Rachmat, Y. 1979. Perencanaan Eksperimen untuk Menyelidiki Pengaruh Arah Guludan dan Penutup Tanah terhadap Produksi Tanaman Tomat di Tanah Miring. Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Schwab, G. O., R. K. Frevet, T. W. Edmister and K. K. Barnes. 1981. Soil and Water Conservation Engineering. 3rd ed. John Wiley and Sons, Inc. New York.

Soepardi, G. 1983. Sifat dan Ciri Tanah. Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Soewarno. 1991. Hidrologi : Pengukuran dan Pengolahan Data Aliran Sungai (Hidrometri). Penerbit Nova. Bandung.

Soil Survey Staff. 1992. Kunci Taksonomi Tanah. Edisi Pertama. PPT dan Agroklimat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Soleh, M., Z. Arifin, G. Pratomo, P. Santoso dan I. G. Nitiarawan. 2003. Sistem Usahatani Tanaman Sayuran untuk Konservasi di Lahan Kering Dataran Tinggi Berlerang. http://bptp-jatim-deptan.go.id.pdf (29/09/2006)

Suripin. 2002. Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Suryana, T. 1993. Pengaruh Mulsa Vertikal terhadap Aliran Permukaan dan Erosi pada Latosol (Oxic Dystropept) Darmaga selama Satu Musim Pertanaman Jagung (Zea mays L.) Varietas CP-1. Skripsi. IPB. Bogor.

Tim Penulis Penebar Swadaya. 1994. Kelapa Sawit : Usaha Budidaya, Pemanfaatan Hasil dan Aspek Pemasaran. Penebar Swadaya. Jakarta. Umboh, A. H. 2000. Petunjuk Penggunaan Mulsa. Penebar Swadaya. Jakarta. Wiganda, S. 1994. Pengaruh Pemanfaatan Mulsa Sisa Tanaman untuk

Menanggulangi Kekurangan Air pada Pertanian Lahan Kering. Tesis. IPB. Bogor.

43 Table Lampiran 1. Hasil Analisis Sifat Fisik Tanah Daerah Penelitian

No. Lokasi Kedalaman

44

TAHUN Suhu Udara Rata-rata Maksimum (°C)

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEPT OKT NOP DES

2000 31.0 31.3 32.0 32.5 33.3 31.3 31.7 31.8 33.9 32.5 31.7 31.7

2001 31.4 31.2 32.0 33.0 32.3 32.1 31.8 32.6 32.4 32.2 32.0 31.4

2002 31.6 31.1 32.8 32.3 32.7 32.4 32.0 32.8 34.0 36.0 34.0 32.5

2003 32.2 31.3 32.0 32.1 32.5 32.8 32.0 33.4 32.5 32.7 31.9 31.3

2004 32.0 31.2 32.1 32.3 32.5 31.5 31.8 32.8 33.9 34.1 33.2 31.7

2005 31.1 32.1 31.9 31.7 31.4 31.6 31.4 31.4 33.0 32.2 31.8 32.5

JUMLAH 189.3 188.2 192.8 193.9 194.7 191.7 190.7 194.8 199.7 199.7 194.6 191.1

RATA-RATA 31.6 31.4 32.1 32.3 32.5 32.0 31.8 32.5 33.3 33.3 32.4 31.9

TAHUN Suhu Udara Rata-rata MInimum (°C)

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEPT OKT NOP DES

2000 23.0 22.5 22.8 23.1 23.2 22.4 22.0 21.2 22.2 24.9 23.4 23.5

2001 23.0 22.4 22.7 22.7 23.2 22.2 21.5 21.6 21.9 22.6 23.1 22.9

2002 23.3 23.1 23.5 23.6 23.2 22.9 22.9 21.9 21.9 22.3 23.7 23.7

2003 23.7 23.6 23.4 23.5 23.4 22.8 21.7 21.8 22.3 22.5 23.3 23.3

2004 23.1 22.6 23.4 23.5 23.8 22.2 28.4 21.7 22.4 22.4 22.8 23.3

2005 23.5 23.7 23.5 23.8 23.7 23.4 22.6 22.5 23.1 23.4 23.6 23.4

JUMLAH 139.6 137.9 139.3 140.2 140.5 135.9 139.1 130.7 133.8 138.1 139.9 140.1

Tabel Lampiran 3. Data Curah Hujan Harian pada Ketiga Blok

08/02/06 7.47 0.30 0.14 2.43 25/03/06 4.12 3.62 6.71 4.46

09/02/06 0.00 0.00 0.00 0.00 26/03/06 0.58 0.69 1.22 0.77

10/02/06 0.00 0.35 0.24 0.22 27/03/06 8.29 6.22 13.40 8.45

11/02/06 0.00 0.00 0.00 0.00 28/03/06 16.36 13.07 19.49 15.50

22/02/06 14.35 8.67 13.76 11.53 04/08/06 9.81 3.78 3.79 5.60

23/02/06 1.23 1.30 1.39 1.30 04/09/06 15.00 14.15 12.43 14.02

24/02/06 14.68 9.02 6.39 10.14 04/10/06 40.26 19.74 20.29 26.07

25/02/06 98.90 93.59 88.60 94.08 04/11/06 18.83 29.09 26.21 25.35

03/08/06 23.38 23.74 15.08 21.70 22/04/06 80.52 61.80 69.54 69.19

03/09/06 0.00 0.00 0.00 0.00 23/04/06 0.00 0.00 0.00 0.00

03/10/06 0.00 0.00 0.00 0.00 24/04/06 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabel Lampiran 3. (Lanjutan)

09/05/06 1.93 1.08 1.33 1.39 21/06/06 0.00 0.00 0.00 0.00

10/05/06 0.00 0.00 0.00 0.00 22/06/06 0.00 0.00 0.00 0.00

11/05/06 0.00 0.00 0.00 0.00 23/06/06 3.64 3.34 3.38 3.44

Tabel Lampiran 4. (Lanjutan)

27/05/06 97 7.3 0.001840

28/05/06 93 7.0 0.000412

29/05/06 96 4.9 0.000949

30/05/06 93 4.5 0.000497

10/06/06 88 2.9 0.000129

11/06/06 87 2.8 0.000104

Tabel Lampiran 4. (Lanjutan)

08/03/06 341 14.3 0.0080 21/04/06 285 9.3 0.0025

09/03/06 350 13.6 0.0072 22/04/06 227 9.1 0.0024

10/03/06 351 13.4 0.0068 23/04/06 273 12.9 0.0061

11/03/06 352 12.7 0.0055 24/04/06 269 12.4 0.0053

12/03/06 347 12.4 0.0051 25/04/06 265 12.2 0.0050

13/03/06 341 12.1 0.0042 26/04/06 262 11.9 0.0046

14/03/06 338 10.8 0.0031 27/04/06 253 12.1 0.0047

Tabel Lampiran 4. (Lanjutan)

29/04/06 243 10.4 0.003400 13/06/06 184 3.1 0.000088

30/04/06 243 10.0 0.003000 14/06/06 180 3.3 0.000106

01/05/06 237 9.2 0.002500 15/06/06 183 3.5 0.000124

02/05/06 233 9.0 0.002300 16/06/06 183 3.5 0.000124

13/05/06 205 4.8 0.000527 27/06/06 179 2.4 0.000046

14/05/06 201 4.3 0.000500 28/06/06 176 2.3 0.000017

15/05/06 200 4.0 0.000438 29/06/06 175 2.3 0.000031

16/05/06 200 4.0 0.000417 30/06/06 176 2.2 0.000033

26/05/06 191 4.2 0.000185

27/05/06 204 6.0 0.000600

28/05/06 193 4.5 0.000243

29/05/06 198 5.0 0.000354

09/06/06 185 3.2 0.000097

10/06/06 185 3.4 0.000086

11/06/06 185 3.1 0.000081

Tabel Lampiran 4. (Lanjutan)

09/02/06 12.5 0.0122 25/03/06 111 13.1 0.0141

10/02/06 12.5 0.0125 26/03/06 111 13.1

07/03/06 183 15.2 0.0291 18/04/06 114 14.9 0.0264

08/03/06 183 15.0 0.0280 19/04/06 115 14.2 0.0220

09/03/06 183 15.9 0.0326 20/04/06 117 14.0 0.0212

10/03/06 184 10.9 0.0084 21/04/06 140 14.4 0.0252

11/03/06 183 15.2 0.0288 22/04/06 110 13.2 0.0154

12/03/06 183 15.5 15.9 0.0260

13/03/06 183 14.9 58.6 0.2718

Tabel Lampiran 4. (Lanjutan)

23/04/06 105 17.0 0.0372 08/06/06 86 6.2 0.0007

24/04/06 102 15.2 0.0274 09/06/06 86 5.2 0.0006

25/04/06 101 15.5 0.0309 10/06/06 85 4.5 0.0005

26/04/06 99 15.1 0.0293 11/06/06 85 4.1 0.0004

07/05/06 90 9.7 0.0058 22/06/06 85 5.0 0.0005

08/05/06 90 9.3 0.0052 23/06/06 85 4.9 0.0005

09/05/06 88 8.0 0.0032 24/06/06 89 4.1 0.0003

10/05/06 89 8.8 0.0028 25/06/06 91 4.2 0.0004

20/05/06 85 6.8 0.0015

21/05/06 86 6.0 0.0012

22/05/06 85 5.8 0.0011

23/05/06 86 5.8 0.0011

03/06/06 85 5.8 0.0009

04/06/06 85 5.8 0.0008

05/06/06 85 5.8 0.0008

06/06/06 86 5.7 0.0008

Tabel Lampiran 4. (Lanjutan)

08/02/06 679 10.0 0.01125 24/03/06 665 8.9

09/02/06 674 9.4 0.00938 25/03/06 665 9.1 0.00883

10/02/06 666 9.1 0.00879 26/03/06 666 8.7

11/02/06 667 9.3 0.00924 27/03/06 642 8.7

22/02/06 649 8.5 0.00696 05/04/06 668 8.1

23/02/06 650 8.4 0.00657 06/04/06 668 8.5

24/02/06 649 8.1 0.00567 07/04/06 665 8.1

25/02/06 649 8.4 0.00671 08/04/06 666 8.0

08/03/06 684 10.1 0.01263 19/04/06 662 9.3

Tabel Lampiran 4. (Lanjutan)

27/04/06 681 9.2 12/06/06 551 4.1 0.00068

28/04/06 677 9.0 13/06/06 551 3.9 0.00059

29/04/06 651 8.9 14/06/06 542 4.1 0.00071

30/04/06 659 8.9 15/06/06 543 4.8 0.00087

11/05/06 656 7.4 0.00262 26/06/06 514 3.4 0.00043

12/05/06 656 8.2 0.00217 27/06/06 511 3.0 0.00032

13/05/06 656 7.2 0.00209 28/06/06 510 3.0 0.00031

14/05/06 656 7.0 0.00200 29/06/06 512 3.2 0.00034

24/05/06 632 5.4 0.00139

25/05/06 631 5.3 0.00124

26/05/06 629 5.3 0.00112

27/05/06 651 7.0 0.00200

07/06/06 604 6.3 0.00175

08/06/06 594 4.2 0.00108

09/06/06 584 4.2 0.00065

10/06/06 551 4.1 0.00069

Tabel Lampiran 4. (Lanjutan)

13/05/06 88 7.1 0.00085 27/06/06 81 3.1 0.00006

14/05/06 89 6.9 0.00090 28/06/06 80 2.9 0.00005

15/05/06 87 5.5 0.00081 29/06/06 81 3.0 0.00006

Tabel Lampiran 5. Data Harian Komponen Aliran Permukaan pada tiap Perlakuan

Jumlah 180.01 84.77 52.66 32.11

Maret

Tanggal CH RO BF OLF

...mm...

3/01/2006 39.61 15.10 12.36 2.75

3/02/2006 0 13.65 13.65 0.00

3/03/2006 7.36 12.81 12.81 0.00

3/04/2006 19.74 11.61 11.32 0.29

3/05/2006 1.10 10.45 10.45 0.00

3/06/2006 0 9.43 9.43 0.00

3/17/2006 7.89 5.69 5.69 0.00

3/18/2006 0 5.59 5.59 0.00

3/29/2006 0.84 4.93 4.93 0.00

3/30/2006 0 2.60 2.60 0.00

3/31/2006 4.44 2.31 2.31 0.00

Tabel Lampiran 5. (Lanjutan)

4/22/2006 80.52 24.48 8.35 16.14

Tabel Lampiran 5. (Lanjutan)

Tanggal CH RO BF OLF

...mm...

5/16/2006 0 0.21 0.21 0

5/17/2006 0 0.27 0.27 0

5/18/2006 0 0.27 0.27 0

5/19/2006 2.62 0.26 0.26 0

5/20/2006 0 0.28 0.28 0

5/31/2006 0 0.51 0.51 0

Jumlah 85.61 22.61 22.37 0.23

6/10/2006 0 0.03 0.03 0

6/11/2006 0 0.02 0.02 0

6/12/2006 0 0.02 0.02 0

6/13/2006 0 0.00 0.00 0

6/25/2006 0 0.00 0.00 0

6/26/2006 0 0.00 0.00 0

6/27/2006 0 0.00 0.00 0

6/28/2006 0 0.00 0.00 0

6/29/2006 0 0.00 0.00 0

6/30/2006 0 0.00 0.00 0

Tabel Lampiran 5. (Lanjutan)

2/25/2006 93.59 60.77 2.96 57.82

2/26/2006 0 13.70 13.70 0.00

2/27/2006 18.79 12.93 12.12 0.81

2/28/2006 0 13.58 13.58 0.00

Jumlah 160.17 105.05 46.24 58.81

Maret

Tanggal CH RO BF OLF

...mm...

3/01/2006 42.46 18.89 12.60 6.29

3/02/2006 0 20.03 20.03 0.00

3/03/2006 7.82 14.45 14.45 0.00

3/04/2006 9.72 12.99 12.99 0.00

3/05/2006 0.4 11.02 11.02 0.00

3/06/2006 0 10.79 10.79 0.00

3/17/2006 5.48 5.80 5.80 0.00

3/18/2006 0 5.53 5.53 0.00

3/29/2006 0.39 4.28 4.28 0.00

3/30/2006 0 3.10 3.10 0.00

3/31/2006 1.81 2.36 2.36 0.00

Tabel Lampiran 5. (Lanjutan)

4/22/2006 61.80 32.22 7.05 25.17

4/23/2006 0 11.69 11.69 0.00

Jumlah 225.94 184.82 157.04 27.78

Tabel Lampiran 5. (Lanjutan)

5/19/2006 2.89 0.00 0.00 0.00

5/20/2006 0 0.00 0.00 0.00

Tabel Lampiran 5. (Lanjutan)

3/03/2006 7.68 5.30 5.30 0.00

3/04/2006 9.87 5.35 5.35 0.00

3/05/2006 1.10 4.16 4.16 0.00

3/06/2006 0 3.99 3.99 0.00

3/17/2006 11.33 2.55 2.55 0.00

3/18/2006 0 2.55 2.55 0.00

3/29/2006 0.83 2.87 2.87 0.00

3/30/2006 0 2.55 2.55 0.00

3/31/2006 3.42 2.55 2.55 0.00

Tabel Lampiran 5. (Lanjutan)

Jumlah 233.01 117.84 114.97 2.87

Tabel Lampiran 5. (Lanjutan)

5/19/2006 2.74 0.83 0.83 0.00

5/20/2006 0 0.73 0.73 0.00

5/21/2006 3.34 1.17 1.17 0.00

66

67

Gambar Lampiran 4. Metode Polygon Thiessen

Perhitungan curah hujan rata-rata Metode Polygon Thiessen menggunakan rumus: Px = A1P1 + A2P2 +A3P3 + .... + AnPn

∑A

Dimana Px : curah hujan rata-rata wilayah (mm) A1, A2, ... An : Luas masing-masing polygon

P1, P2, ... Pn : Curah hujan masing-masing polygon ∑ A : Jumlah luas seluruh wilayah

Diketahui

A1 = 121088 m2 Kejadian hujan tanggal 25 Februari 2006 A2 = 189840 m2 P1 = 98.90 mm

A3 = 89392 m2 P2 = 93.59 mm

∑A = 400320 m2 P3 = 88.60 mm

Px = (121088*98.90) + (189840*93.59) + (89392*88.60) 400320

Kesimpulan

1. Total curah hujan pada perlakuan teras gulud, kontrol dan rorak adalah sebesar 841.49 mm, 731.17 mm dan 751.63 mm dengan curah hujan maksimum dan minimum harian sebesar 98.90 mm dan 0.50 mm.

2. Total aliran permukaan yang terjadi pada perlakuan teras gulud, kontrol dan rorak dari tanggal 18 Februari hingga 30 Juni 2006 adalah sebesar 479.61 mm, 527.59 mm dan 300.10 mm. Koefisien limpasan untuk total aliran permukaan pada masing-masing perlakuan sebesar 0.57, 0.72 dan 0.40. Sedangkan koefisien overland flow pada masing-masing perlakuan yaitu 0.07, 0.13 dan 0.01 .

3. Intensitas maksimum 30 menit tertinggi pada suatu kejadian hujan belum tentu menghasilkan aliran permukaan terbesar karena selain dipengaruhi oleh intensitas hujan, aliran permukaan juga dipengaruhi oleh jumlah curah hujan dan lamanya hujan.

4. Pada perlakuan teras gulud, overland flow terjadi pada curah hujan lebih besar dari 13.89 mm, sedangkan overland flow pada perlakuan kontrol dan rorak terjadi pada curah hujan lebih besar dari 11.46 mm dan 15.69 mm.

Saran

1. Pengukuran tinggi muka air dan debit aliran sebaiknya dilakukan pada berbagai tinggi muka air terutama pada saat terjadi hujan sehingga diperoleh korelasi yang lebih baik antara tinggi muka air dan debit aliran.