DINAMIKA KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT

DESA LEMAHDUHUR

(

Studi Tentang Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)GENTINI IKA LESTARI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur (Studi Tentang Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Agustus 2012

ABSTRACT

DINAMIKA KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT DESA LEMAHDUHUR

(Studi Tentang Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur Kecamatan CaringinKabupaten Bogor)

THE DYNAMICS OF COMMUNITY FOREST FARMER GROUPS IN LEMAHDUHUR

Abstract

The objectives of this research are, first, to analyze the dynamics and self reliance of the community forest farmer groups of the Lemahduhur Village, Caringin Sub-District, Bogor; second, to identify the factors that affect to the dynamic and self reliance of the farmer groups; and the last, third, to explore the sustainability of the said forest farmer groups. Research was conducted on March-May 2011. Two farmer groups were studied through qualitative approach i.e the ‘Bina Mandiri’ and the ‘Puspa Mandiri’. The results show that the dynamic and self-reliance of the both groups are categorized as low. Educational background, ages, farm experiences and land size are factors that strongly influence the dynamic and self-reliance of the groups. The last findings, the sustainability of the studied groups were categorized as low or limited in terms of its management, efforts and participation of the member.

RINGKASAN

GENTINI IKA LESTARI. Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur (Studi Tentang Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). Dibawah bimbingan : Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS., sebagai ketua dan Ir. Nuraini Wahyuning Prasodjo, MS., sebagai anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis dinamika dan kemandirian kelompok tani hutan rakyat di desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor; 2) menganalisis karakteristik individu anggota kelompok yang berperan penting dalam membangun dinamika kelompok tani hutan rakyat; dan 3) menelaah keberlanjutan pengembangan usaha ekonomi kelompok tani hutan rakyat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dua kelompok tani yang secara historis berbeda proses pembentukannya (top down dan bottom up)

menjadi fokus utama studi ini, yakni kelompok tani Bina Mandiri (bentukan dari atas, top down) dan kelompok tani Puspa Mandiri (bentukan dari bawah, bottom up). Kedua kelompok berada di Desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Kedua kelompok tersebut ditelaah dalam konteks melaksanakan kegiatan Program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam (in depth interview), metode pengamatan (observasi), dan dukungan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2011. Data selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Merujuk pada konsep dinamika kelompok, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kedua kelompok tani yang diteliti tergolong rendah. Namun demikian, kelompok tani Puspa Mandiri (yang dibentuk secara bottom up)

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2008

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

DINAMIKA KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT

DESA LEMAHDUHUR

(

Studi Tentang Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)GENTINI IKA LESTARI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Sosiologi Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, penulis panjatkan ke hadirat Alloh SWT yang telah memberikan bimbingan dan karuniaNya sehingga Tesis yang berjudul ” Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur (Studi Tentang Dinamika Kelompok Tani Hutan Rakyat Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor) dapat terselesaikan. Tesis ini berusaha mengkaji dinamika kelompok dan kemandirian kelompok serta keberlanjutan usaha ekonomi kelompok tani di Desa Lemahduhur Kacamatan Caringin Kabupaten Bogor. Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Dr.Ir. Soeryo Adiwibowo, MS. dan Ir. Nuraini Wahyuning Prasodjo, MS. atas bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

2. Kementrian Kehutanan, atas kesempatan yang sangat berharga ini, semoga penulis mampu memberi yang terbaik.

3. Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Bina Mandiri dan Kelompok Tani Puspa Mandiri serta warga masyarakat petani Desa Lemahduhur yang telah menerima penulis dengan tulus dan memberikan informasi yang dibutuhkan. 4. Kedua Orangtua dan Adik-adik tersayang atas doa, perhatian dan dukungan

semangat semoga Alloh SWT membalasnya.

5. Heru Pramono. S., suami tercinta atas doa, perhatian, kepercayaan dan dukungannya.

6. Alya Raihana Alifa, Amira Rasyanda Alifa dan Adinda Rizqulla Alifa, putri-putri sholehah yang menjadi energi terbesar dalam setiap langkahku.

7. Teman seperjuangan SPD Angkatan 2008 ; Nendah Kurniasari, Eko Cahyono, Dian Ekowati, Nurul Hayat, Usep Setiawan, Aldi Basir dan Favor A. Bancin terimakasih atas doa dan dukungan semangatnya.

8. Seluruh keluarga dan sahabat atas doa dan motivasi yang sangat berharga. Penulis sangat menyadari jika tesis ini jauh dari sempurna, oleh karenanya untuk memperoleh hasil yang lebih baik masukan berupa saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

RIWAYAT HIDUP

GENTINI IKA LESTARI, dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 10 Desember 1970, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan H.Soleh Sukmana, dan Hj. Nyinyih Wasyiah. Saat ini penulis merupakan istri dari H. Heru Pramono S., dan ibu dari tiga orang putri yaitu Alya Raihana Alifa, Amira Rasyanda Alifa dan Adinda Rizqulla Alifa.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan penulis adalah Taman Kanak-Kanak Mexindo pada Tahun 1977, Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 2 Bogor tahun 1984, SMPN 4 Bogor tahun 1987, SMAN 1 Salatiga Tahun 1990. Kemudian penulis melanjutkan ke program Sarjana jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta yang diselesaikan pada tahun 1995. Sejak September 2008, penulis melanjutkan studi ke Program Pascasarjana Program Studi Sosiologi Pedesaan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor atas Biaya dari Kementrian Kehutanan.

xii

2.1.1.1. Kelompok dan Dinamika Kelompok... 11

2.1.1.2. Kelompok Tani... 17

2.1.1.3. Hutan Rakyat... 19

2.1.1.4. Kemandirian Kelompok Tani... 20

2.1.1.5. Karakteristik Individu... 21

2.1.1.6. Keberlanjutan Usaha Ekonomi... 23

2.1.1.7. Kepemimpinan... 24

2.1.1.8. Hasil Beberapa Penelitian Tentang Dinamika Kelompok dan Hutan Rakyat... 26 2.1.2. Kerangka Pemikiran... 27

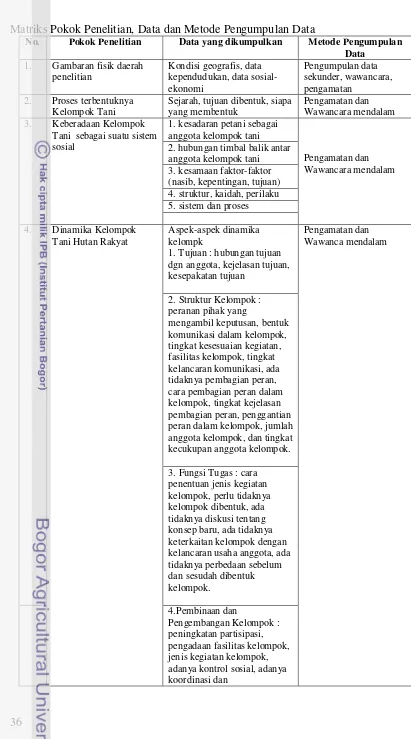

2.2. Pendekatan Lapang... 33

2.2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian... 33

2.2.2. Pendekatan Penelitian... 33

2.2.3. 2.2.4. Data, Metode Pengumpulan dan Analisis Data... Pendekatan Kualitatif... 34 35 III. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 3.1. Keadaan Geografis dan Kondisi Alam... 39

3.2. Kependudukan dan Matapencaharian Penduduk... 40

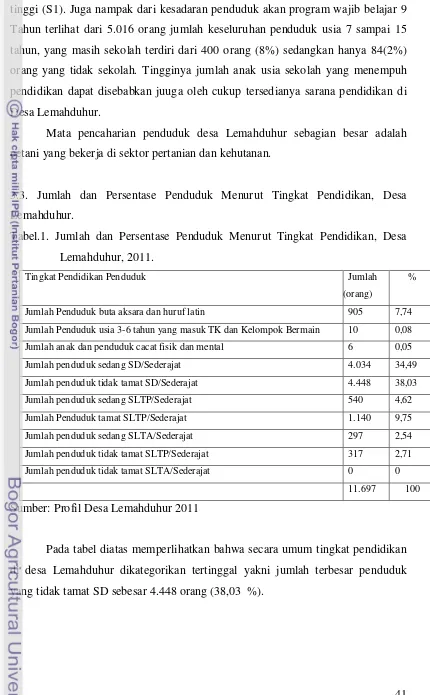

3.3. Tingkat Pendidikan Penduduk... 41

3.4. Sejarah Penguasaan Lahan... 42

3.5. Profil Kelompok Tani... 45

3.5.1. Profil Kelompok Tani Bina Mandiri... 45

3.5.2. Profil Kelompok Tani Puspa Mandiri... 46

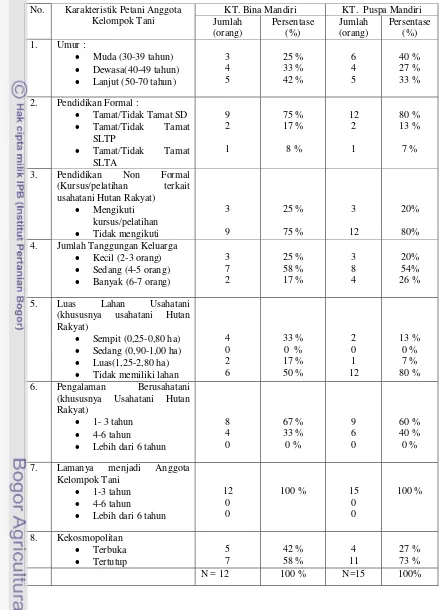

3.6. Karakteristik Responden... 48

3.7. Ikhtisar... 55

IV. DINAMIKA KELOMPOK 4.1. Dinamika Kelompok... 57

4.1.1. Dinamika Kelompok Tani Bina Mandiri... 57

4.1.2. Dinamika Kelompok Tani Puspa Mandiri... 86

Karakteristik Individu...

4.1.4. Faktor Eksternal... 119

4.1.5. Ikhtisar... 124

V. KEMANDIRIAN KELOMPOK DAN KEBERLANJUTAN USAHA EKONOMI 5.1. Kemandirian Kelompok... 129

5.1.1. Kemandirian Kelompok Tani Bina Mandiri... 122

5.1.2. Kemandirian Kelompok Tani Puspa Mandiri... 125

5.2. Keberlanjutan Usaha Ekonomi... 134

5.2.1. Keberlanjutan Usaha Ekonomi Pada Kelompok Tani Bina Mandiri... 134 5.2.2. Keberlanjutan Usaha Ekonomi Pada Kelompok Tani Puspa Mandiri... 142 5.3. Ikhtisar... 147

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 151 6.1. Kesimpulan... 151

6.2. Saran... 154

DAFTAR PUSTAKA

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman

DAFTAR GAMBAR

xvi

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

2.1.1.1. Kelompok dan Dinamika Kelompok... 11

2.1.1.2. Kelompok Tani... 17

2.1.1.3. Hutan Rakyat... 19

2.1.1.4. Kemandirian Kelompok Tani... 20

2.1.1.5. Karakteristik Individu... 21

2.1.1.6. Keberlanjutan Usaha Ekonomi... 23

2.1.1.7. Kepemimpinan... 24

2.1.1.8. Hasil Beberapa Penelitian Tentang Dinamika Kelompok dan Hutan Rakyat... 26 2.1.2. Kerangka Pemikiran... 27

2.2. Pendekatan Lapang... 33

2.2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian... 33

2.2.2. Pendekatan Penelitian... 33

2.2.3. 2.2.4. Data, Metode Pengumpulan dan Analisis Data... Pendekatan Kualitatif... 34 35 III. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 3.1. Keadaan Geografis dan Kondisi Alam... 39

3.2. Kependudukan dan Matapencaharian Penduduk... 40

3.3. Tingkat Pendidikan Penduduk... 41

3.4. Sejarah Penguasaan Lahan... 42

3.5. Profil Kelompok Tani... 45

3.5.1. Profil Kelompok Tani Bina Mandiri... 45

3.5.2. Profil Kelompok Tani Puspa Mandiri... 46

3.6. Karakteristik Responden... 48

3.7. Ikhtisar... 55

IV. DINAMIKA KELOMPOK 4.1. Dinamika Kelompok... 57

4.1.1. Dinamika Kelompok Tani Bina Mandiri... 57

xiii Karakteristik Individu...

4.1.4. Faktor Eksternal... 119

4.1.5. Ikhtisar... 124

V. KEMANDIRIAN KELOMPOK DAN KEBERLANJUTAN USAHA EKONOMI 5.1. Kemandirian Kelompok... 129

5.1.1. Kemandirian Kelompok Tani Bina Mandiri... 122

5.1.2. Kemandirian Kelompok Tani Puspa Mandiri... 125

5.2. Keberlanjutan Usaha Ekonomi... 134

5.2.1. Keberlanjutan Usaha Ekonomi Pada Kelompok Tani Bina Mandiri... 134 5.2.2. Keberlanjutan Usaha Ekonomi Pada Kelompok Tani Puspa Mandiri... 142 5.3. Ikhtisar... 147

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 151 6.1. Kesimpulan... 151

6.2. Saran... 154

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

xv

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan pembangunan kehutanan menuntut untuk lebih

memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan hutan rakyat. Pengembangan

hutan rakyat dianggap mampu memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial

secara adil dan lestari. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Reboisasi Lahan dan

Perhutanan Sosial (RLPS), Departemen Kehutanan (2009) dinyatakan bahwa luas

total hutan rakyat di seluruh Indonesia mencapai 3.589.343 hektar. Prosentase luas

hutan rakyat masih akan terus bertambah bila melihat data luas lahan kritis di luar

kawasan hutan di Indonesia yang saat ini tercatat sekitar 10.690.312 hektar. Hutan

rakyat berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi kayu, meningkatkan

pendapatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan

hutan rakyat diarahkan untuk mendorong berkembangnya bisnis rakyat berbasis

hutan khususnya di pedesaan. Pembangunan hutan rakyat dimaksudkan untuk

merehabilitasi dan meningkatkan produktivitas lahan serta kelestarian sumber

daya alam agar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani

pemilik hutan rakyat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Disamping dapat memberikan sumbangan berupa pemenuhan kebutuhan akan

kayu, hutan rakyat dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan rakyat

yang cukup besar dari hasil hutan non kayu yang memiliki nilai ekonomi yang

cukup tinggi. Dengan demikian hutan rakyat memberikan manfaat ekonomi yang

cukup tinggi.

Tujuan usaha hutan rakyat adalah untuk penyediaan bahan baku industri,

memperluas lapangan kerja dan meningkatkan mutu lingkungan. Berdasarkan

tujuan tersebut, pembangunan hutan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara

perorangan/parsial, tetapi harus secara bersama-sama. Pembangunan hutan rakyat

lebih efektif dilaksanakan secara komunal (kelompok). Menurut pendapat yang

dikemukakan oleh Margono (2001) bahwa pendekatan kelompok dipandang lebih

efisien dan dapat menjadi media untuk terjadinya proses belajar dan berinteraksi

yang lebih baik atau berkualitas. Pendekatan kelompok dan keberadaan kelompok

tani di masa depan masih sangat diperlukan karena membantu memudahkan

bimbingan dan pendampingan petani yang jumlahnya besar melalui

pengelompokkan. Disamping itu pendekatan kelompok juga mampu mengurangi

berbagai kendala seperti luasnya wilayah, sebaran kondisi geografis yang

beragam, terbatasnya jumlah petugas, waktu dan biaya penyuluhan pertanian

(Suharno, 2009). Dalam pengelolaan hutan rakyat diperlukan pengorganisasian

petani yang terlembaga. Pentingnya pembinaan petani dengan pendekatan

kelompok tani dikemukakan oleh Mosher (1968) dalam Djiwandi (1994) bahwa

salah satu syarat pelancar pembangunan pertanian adalah adanya kegiatan petani

yang tergabung dalam kelompok tani.

Hutan rakyat di Desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin pada umumnya

dikelola secara komunal (kelompok) pada lahan milik perorangan yang tersebar

berdasarkan letak, luas kepemilikan lahan dan pola usaha taninya. Secara

keseluruhan pola pengembangan hutan rakyat di Desa Lemahduhur, Kecamatan

Caringin dapat diklasifikasikan ke dalam pola hutan rakyat wanatani

(Agroforestry), yaitu kombinasi antara tanaman kayu dengan tanaman perkebunan serta tanaman bawah tegakan. Pola pengembangan hutan rakyat sangat terkait

dengan luas kepemilikan lahan. Secara umum luas pemilikan lahan berkisar antara

25 ha. Kepemilikan lahan yang tidak terlalu luas menyebabkan para petani

mengelola hutan rakyat dengan sistem yang lebih intensif. Hal ini dapat terlihat

dari beragamnya jenis tanaman yang dikembangkan. Pengelolaan hutan rakyat di

Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin dalam pelaksanaannya dilakukan secara

terprogram, diperlukan pengorganisasian petani yang terlembaga. Dalam kaitan

tersebut kelompok tani sebagai lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya),

keakraban, kepentingan bersama dan saling percaya mempercayai, serta

mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama (Departemen Pertanian,

1989).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarko (2010) tentang Hubungan

Dinamika dan Peran Kelompok dengan Kemampuan Anggota dalam Penerapan

3 berkelompok menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan

yang tidak berkelompok. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa usahatani

secara berkelompok berperan cukup besar dalam mengembangkan skala usaha

yang lebih ekonomis dan efisien. Berkembangnya kelompok tani ini berarti terjadi

peningkatan dinamika kelompok, berarti pula peningkatan fungsi dan

kegiatannya.

Keuntungan berkelompok dalam mengelola hutan rakyat, diantaranya

petani dapat saling menukar informasi, pengetahuan, inovasi teknologi dan

pengalaman mengenai usahatani hutan rakyat melalui wadah kelompok. Petani

juga dapat saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan dalam usahataninya

dalam wadah kelompok. Melalui wadah kelompok tani akan memudahkan dalam

penyampaian program, tujuan dan proyek yang akan dan hendak dicapai oleh

kelompok tani.

Namun persoalanya banyak kelompok tani baik yang terbentuk secara top

down maupun kelompok yang terbentuk secara bottom up telah ditumbuhkan,

tetapi banyak pula kelompok tani yang mati atau hanya tinggal nama saja

sehingga dipertanyakan eksistensinya. Sering kelompok tumbuh menjamur seiring

dengan adanya bantuan program dari pemerintah atau instansi swasta. Fakta juga

menunjukkan, dengan berakhirnya bantuan tersebut, maka berakhir pula

kelompoknya dan teknologi anjuran mulai ditinggalkan (Purwanto & Wardani

2006).

Disamping itu, matinya kelompok tani juga diakibatkan adanya

ketidakpastian kebijakan pemerintah. Menurut Purwanto dan Wardani (2006)

adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian dan Menteri Dalam

Negeri Tahun 1991 menjadikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tidak

berfungsi, karena BPP berfungsi sebagai instalasi Dinas Subsektor. Balai

Informasi Penyuluhan Pertanian yang mempunyai instalasi BPP adalah pengelola

kelompok tani sehingga apabila lembaga pengelolanya tidak jelas maka

keberadaan kelompok tani juga tidak jelas pula. Artinya, walaupun kelompok tani

tersebut ada namun akibat tidak jelas pembinaannya umumnya kelompok tani

tersebut kurang atau tidak dinamis, peran dan fungsi kelompok tani tidak berjalan

Sebaliknya ada juga kelompok tani yang berumur panjang dan bertahan

lama. Hasil Penelitian Sutjipta (1987) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Dinamika Subak dan Hubungannya dengan Mutu Hidup Anggota, menyimpulkan

bahwa faktor pengikat subak sampai kini terus terpelihara, sehingga kehidupan

kelompok dapat terus terjaga. Faktor-faktor pengikat tersebut meliputi : (1)

ketergantungan anggota subak pada kebutuhan air, (2) keterikatan anggota pada

pura sebagai tempat persembahyangan bersama, (3) keterikatan pada tata upacara

adat dan keagamaan, (4) otonomi subak, baik kedalam maupun keluar, (5) konsep

hidup ”tri hita karana”, yaitu tiga cara mencapai kebahagiaan melalui keselarasan

hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Keteraturan

pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi anggota yang tinggi dan adanya

keterbukaan pada perubahan yang terjadi menyebabkan subak dapat

mempertahankan hidupnya.

Terbentuknya kelompok tani tersebut memberikan banyak manfaat bagi

masyarakat. Kelompok tani yang ada di desa Lemahduhur ada yang terbentuk atas

inisiatif warga (bottom up) dan ada juga yang terbentuk secara topdown karena

keproyekan atau program. Pada saat dilakukan penelitian di desa Lemahduhur

sedang berjalan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) yang

merupakan program yang diperkenalkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten Bogor dengan sumber dana APBD I (Propinsi). Gerakan Rehabilitasi

Lahan Kritis (GRLK) merupakan gerakan moral untuk membangun kesadaran

masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat dalam rangka memulihkan,

mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya

dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga

kehidupan tetap terjaga. Adapun yang menjadi tujuan GRLK adalah untuk

meningkatkan ketersediaan bibit tanaman untuk merehabilitasi lahan; mengurangi

luasan lahan kritis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dinas Pertanian

dan Kehutanan Kabupaten Bogor, 2010). Anggaran APBD I (Propinsi) melalui

kegiatan GRLK berupa kegiatan pengayaan tanaman/pembuatan hutan rakyat.

Sasaran pembuatan tanaman hutan rakyat diutamakan pada lahan dengan rata-rata

5 disalurkan kepada kelompok tani Bina Mandiri berupa bibit sengon, suren dan

cengkeh untuk ditanam pada lahan seluas 50 hektar yaitu ; 25 hektar Blok Sinagar

dan 25 hektar blok Punjul. Sedangkan kelompok tani Puspa Mandiri menerima

bantuan bibit untuk ditanam di blok Pasir Ipis seluas 25 hektar.

Kelompok tani yang telah terbentuk, diharapkan dapat dijadikan media

untuk berkelompok dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dengan atau

tanpa adanya intervensi dari luar sehingga pendapatannya dapat meningkat, dan

akhirnya kesejahteraan akan turut meningkat pula, sehingga akan timbul

kedinamisan dari kelompok tersebut. Peran kelompok tani terhadap anggotanya

diharapkan akan berdampak terhadap pembangunan hutan rakyat, sehingga para

anggota akan dengan serius terus mengembangkan tanaman hutannya. Oleh

karena itu pembentukan kelompok tani yang beranggotakan masyarakat sekitar

merupakan suatu keharusan (Diniyati , 2003). Dengan adanya kelompok tani

diharapkan imbas pembelajaran dalam pengelolaan hutan rakyat diharapkan akan

lebih tersebar.

Kelompok yang dinamis ditandai oleh selalu adanya kegiatan atau

interaksi baik didalam maupun dengan pihak luar kelompok untuk secara efektif

dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuannya (Djoni, 2000). Lebih lanjut Soekanto

S (1990) mengemukakan bahwa kelompok sosial haruslah memenuhi syarat,

yaitu: 1) anggota kelompok sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok

yang bersangkutan; 2) ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan

anggota yang lainnya; 3) ada faktor ( misalnya; nasib, kepentingan, tujuan,

ideologi, politik dan lain-lain) yang sama, sehingga hubungan diantara mereka

bertambah erat; 4) berstruktur, berkaidah dan mempunyai perilaku dan 5)

bersistem dan berproses.

Pengertian dan syarat yang harus dimiliki oleh suatu kelompok menjadi

petunjuk bahwa setiap kelompok sosial cenderung untuk tidak statis, akan tetapi

selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas

maupun bentuknya. Seperti dikemukakan oleh Soekanto S (1990), bahwa

kelompok sosial seperti kelompok tani ini bukan merupakan kelompok yang

statis, karena pasti mengalami perkembangan serta perubahan sebagai akibat

karena pengaruh dari luar. Selain itu keadaan yang tidak stabil tersebut juga dapat

terjadi karena adanya konflik antar individu dalam kelompok atau karena adanya

konflik antar bagian kelompok tersebut sebagai akibat tidak adanya keseimbangan

antara kekuatan-kekuatan di dalam kelompok itu sendiri. Selanjutnya menurut

Santoso (1992) perubahan disebabkan oleh interaksi dan interdependensi antara

anggota kelompok secara timbal balik, yang mencerminkan adanya dinamika

kelompok.

Dinamika kelompok merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh

kelompok yang akan menentukan perilaku kelompok dan anggota-anggotanya.

Dengan dinamisnya suatu kelompok diharapkan terjadinya perubahan perilaku

anggota kelompok yang pada gilirannya akan merubah pola pikir masyarakat

dalam pemanfaatan hutan rakyat. Kelompok yang kompak akan memiliki daya

lekat tinggi yang akan mendorong keefektifan anggota pada kelompoknya.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat merupakan hal

yang tidak dapat dihindari, karena tidak ada sedikitpun bagian kawasan hutan

yang bebas dari kepentingan hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan hutan rakyat merupakan salah satu modal sosial yang dapat

dikembangkan secara integratif melalui berbagai kegiatan kreatif dalam rangka

memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara lestari dan berkelanjutan.

Pengelolaan hutan rakyat dituntut untuk memenuhi azas keadilan, yaitu hutan

harus menjadi sumber daya bagi masyarakat setempat dan harus dapat

memberikan kontribusi bagi peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

Masyarakat setempat yang terkonsentrasi dalam kelompok-kelompok harus dapat

melakukan pengelolaan hutan rakyat secara utuh mulai dari pemanfaatan,

rehabilitasi, sampai pada perlindungan hutan. Partisipasi tersebut tidak

berdasarkan pada motivasi untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan

bersama.

Mengingat pentingnya kelompok tani baik dalam hal meningkatkan

kesejahteraan petani itu sendiri dan keluarganya maupun dalam memberikan

sumbangan pada pelestarian hutan, maka perlu memperhatikan hal-hal yang dapat

7 arena itu kelompok tani perlu ditumbuhkembangkan agar supaya produktif dan

dapat mencapai tujuan-tujuannya secara efektif.

Untuk meningkatkan manfaat atau keuntungan dari adanya kelompok tani

tidak terlepas dari bagaimana meningkatkan peran kelompok tani tersebut, yaitu

dengan menjaga bagaimana kelompok tani tersebut dinamis. Suatu kelompok

dapat dikatakan dinamis apabila kelompok itu efektif dalam mencapai

tujuan-tujuannya. Suatu konsep yang menunjukan kefektifan kelompok dalam mencapai

tujuan-tujuannya adalah konsep dinamika kelompok. Dengan dinamika kelompok

ini memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anggota untuk bekerjasama dan

berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Oleh karena itu studi ini ingin

mendalami tentang bagaimana kelompok mampu berkelanjutan.

1.2. Perumusan Masalah

Di Desa Lemahduhur Kecamatan Caringin terdapat tiga kelompok tani

yang masing-masing diberi nama: Kelompok Tani Puspa Mandiri, Kelompok

Tani Bina Mandiri, Kelompok Tani Berkah dan Satu Gabungan Kelompok Tani

yang diberi nama Gapoktan Berkah. Pengelolaan hutan rakyat di Desa

Lemahduhur Kecamatan Caringin didukung oleh keberadaan kelompok tani.

Kelompok tani Bina Mandiri dan Kelompok Tani Puspa Mandiri mengelola hutan

rakyat bantuan program sedangkan kelompok tani Berkah di bidang hortikultura.

Program yang sedang berjalan di Kecamatan Caringin yaitu Program Gerakan

Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) yang diperkenalkan oleh Dinas Pertanian dan

Kehutanan Kabupaten Bogor dengan sumber dana APBD I (Propinsi), dengan

target penanaman 1000 pohon per hektar, bantuan berupa bibit tanaman sengon,

suren, dan cengkeh, dikelola oleh kelompok tani Bina Mandiri dan kelompok tani

Puspa Mandiri, yang ditanam pada lahan milik seluas 75 hektar terbagi di 3 Blok

yaitu blok Sinagar, blok Punjul dan blok Pasir Ipis.

Kenyataannya kelompok tani yang ada sekarang ini, umumnya merupakan

hasil dari bentukan program pemerintah. Keberhasilan-keberhasilan yang dicapai

diantaranya disebabkan program masih memberikan bantuan berupa subsidi

kepada petani peserta program yang terorganisir dalam kelompok-kelompok tani.

akan tetap berlanjut dan apakah kelompok-kelompok tani yang ada akan tetap

survive? Dilihat secara sosiologis apakah program tersebut telah melembaga dalam kehidupan petani? Seiring dengan waktu, banyak kelompok tani yang tidak

dapat mempertahankan para anggotanya sehingga kelompok tersebut hanya

tinggal nama saja. Namun ada juga kelompok yang semakin maju walaupun tidak

ada lagi bantuan yang diterima oleh kelompok tani (Diniyati, Dian 2000).

Dinamika kelompok merupakan suatu konsep yang dapat mengukur

keefektifan kelompok tani dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dinamika kelompok

merupakan tenaga atau kekuatan yang diturunkan dari individu-individu anggota

dan interaksi di dalam kelompok. Totalitas dari kekuatan-kekuatan itu akan

membawa kelompok berperilaku aktif (dinamis). Karena itu, dinamika kelompok

mencakup faktor-faktor yang menyebabkan kelompok itu hidup, bergerak, aktif

dan efektif dalam mencapai tujuan. Faktor-faktor inilah yang dikaji dalam

penelitian ini. Sudah tentu, dari sekian banyak kelompok tani memiliki

kekuatan-kekuatan yang bervariasi sehingga menyebabkan tingkat dinamika kelompok tani

bervariasi pula.

Melihat kenyataan tersebut, dengan demikian timbul masalah menyangkut

eksistensi kelompok tani yang ada, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut:

1. Menganalisis dinamika dan kemandirian kelompok tani hutan rakyat di desa

Lemahduhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

2. Menganalisis karakteristik individu anggota kelompok yang berperan penting

dalam membangun dinamika kelompok tani hutan rakyat.

3. Menelaah keberlanjutan pengembangan usaha ekonomi kelompok tani hutan

rakyat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk :

1. Menganalisis dinamika kelompok tani hutan rakyat di Desa Lemahduhur

Kecamatan Caringin.

2. Menganalisis kemandirian kelompok tani hutan rakyat di Desa Lemahuduhur

9 3. Menelaah keberlanjutan pengembangan usaha ekonomi kelompok tani hutan

rakyat di Desa Lemahuduhur Kecamatan Caringin.

3. Mengetahui faktor-faktor karakteristik individu (anggota kelompok) apa

sajakah yang mempengaruhi tingkat dinamika kelompok tani hutan rakyat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dari sudut akademis ; hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan informasi mengenai Dinamika Kelompok dan Kemandirian

Kelompok .

2. Dari sudut implikasi praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan informasi dan

sebagai pertimbangan bagi penentu kebijakan mengenai program-program

Kehutanan yang saling menguntungkan dan program penanggulangan

kemiskinan lainnya.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melaksanakan

penelitian sejenis (penelitian evaluasi) secara mendalam atau dalam lingkup

yang lebih luas.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Pendekatan Teoritis

2.1.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1.1. Kelompok dan Dinamika Kelompok

Beberapa konsep tentang kelompok yang dikemukakan oleh pakar dapat

kita jumpai, baik yang membahas dari sudut pandang sosiologis, antropologis,

maupun dari sudut pandang psikologis. Beberapa konsep tentang kelompok antara

lain: Soedijanto(1981), mengemukakan bawa definisi kelompok adalah ”dua atau

lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui

pola/struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang

relatif panjang”. Hubungan antara dua orang atau lebih individu ini dinyatakan

oleh Gunardi sebagaimana dikutip oleh Soedijanto(1981) adalah ”mereka yang

mempunyai beberapa kesamaan obyek perhatian, berinteraksi secara mantap,

bersama menyusun suatu struktural, dan bersama berpartisipasi dalam

kegiatan-kegiatan tertentu”. Ungkapan yang hampir sama dikemukakan oleh Gerungan

(1978) bahwa kelompok sosial adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari dua

orang atau lebih yang telah mengadakan interaksi yang intensif dan teratur

sehingga diantara mereka terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma

tertentu yang khas bagi kesatuan tersebut. Tidak berbeda dengan pandangan

Syamsu, dkk (1990) kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih, yang

secara intensif dan teratur selalu mengadakan interaksi sesama mereka untuk

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, dan secara sadar mereka merasa

bagian dari kelompok yang memiliki norma tertentu, peranan, struktur fungsi dan

tugas masing-masing anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas jelaslah bahwa kelompok merupakan

kumpulan orang-orang yang menyatukan diri karena adanya kesamaan tujuan

yang hendak dicapai. Kemudian Horton dan Hunt (1999) mendefinisikan bahwa

kelompok merupakan setiap perkumpulan orang yang memiliki kesadaran

12

adalah adanya interaksi dan saling ketergantungan, serta memiliki kepentingan

bersama dan tujuan bersama. Kelompok-kelompok sosial timbul karena manusia

dengan sesamanya mengadakan hubungan yang langgeng untuk suatu tujuan atau

kepentingan bersama (Soemardjan dan Soemardi, 1964). Menurut pengertian

sosiologis kelompok sosial adalah kumpulan individu-individu yang mempunyai

hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, dimana didalamnya terdapat

ikatan perasaan yang relatif sama.

Kelompok-kelompok dalam sistem sosial bukan merupakan kelompok

yang statis, karena setiap kelompok sosial cepat atau lambat hampir dapat

dipastikan akan mengalami perubahan dan perkembangan. Sistem sosial

merupakan entitas sosial yang dicirikan oleh individu-individu atau unit sosial

lainnya yang berproses secara fungsional saling terkait satu sama lain. Menurut

Cartwright dan Zander (1968) salah satu orientasi teoritis dalam mempelajari

dinamika kelompok yaitu pendekatan teori sistem. Dalam pandangan ini

kelompok dilihat sebagai suatu sistem yaitu merupakan sistem orientasi, sistem

saling keterhubungan dari posisi-posisi dan peran-peran, dan sistem komunikasi.

Kelompok dipandang sebagai sistem yang terbuka, yang dianalogikan dari konsep

biologi. Teori sistem menekankan kepada berbagai jenis input ke dalam sistem

dan output keluar sistem. Menurut Slamet (2006), sistem sosial adalah suatu

kesatuan dari banyak unsur yang dapat menghasilkan suatu output tertentu. Sistem

terbentuk oleh adanya komponen atau unsur-unsur yang berhubungan satu sama

lain membentuk suatu jaringan. Masing-masing komponen mempunyai fungsi

sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Fungsi komponen yang satu

dipengaruhi oleh fungsi komponen lain yang berhubungan dengannya. Kelompok

sebagai sistem sosial memiliki beberapa ciri misalnya dalam kelompok terdapat

orang-orang yang saling berinteraksi; mempunyai pola perilaku yang teratur dan

sistematis; bisa diidentifikasi bagian-bagiannya; dan bisa dilihat sebagai sistem

sosial. Sistem sosial terdiri dari interaksi yang terpola dari para anggotanya.

Sistem sosial merupakan interaksi dari beragam individu yang hubungannya satu

dengan yang lain diorientasikan kepada definisi dan mediasi dari pola

simbol-simbol terstruktur dan harapan-harapan. Dalam sistem sosial, terdapat interaksi

Kelompok - kelompok sosial bersifat dinamis dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan, selalu bergerak dan aktif. Dalam sosiologi gerak perubahan dan

pergerakan kekuatan yang ada dalam kelompok lazim disebut Dinamika

Kelompok. Menurut Soekanto S (1990) definisi dinamika kelompok di dalam

kelompok sosial cenderung tidak merupakan kelompok yang statis, akan tetapi

selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan, baik dalam aktivitas

maupun bentuknya. Dinamika kelompok diartikan sebagai suatu studi yang

menganalisis berbagai kekuatan yang menentukan perilaku anggota dan perilaku

kelompok yang menyebabkan terjadinya gerak perubahan dalam kelompok untuk

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dinamika kelompok akan

mencakup faktor-faktor yang menyebabkan suatu kelompok itu hidup, bergerak,

aktif, efektif dalam mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Jetkins (1950) dalam

Sudaryanti (2002), Dinamika Kelompok merupakan kajian terhadap

kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam maupun di lingkungan kelompok yang akan

menentukan perilaku anggota kelompok dan perilaku kelompok yang

bersangkutan, untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi

tercapainya tujuan bersama yang merupakan tujuan kelompok tersebut. Menelaah

dinamika kelompok berarti menelaah kekuatan-kekuatan yang muncul dari

berbagai sumber di dalam kelompok, mencoba menerangkan

perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok dan mencoba menemukan serta

mempelajari keadaan dan gaya yang dapat mempengaruhi kehidupan kelompok.

Lebih lanjut Horton dan Hunt (1999) mengutarakan bahwa dinamika kelompok

mempelajari interaksi dalam kelompok dan pemecahan masalah serta

pengambilan kesimpulan untuk mencapai pemahaman dan penanggulangan

masalah organisasi.

Menelaah dinamika kelompok berarti menelaah kekuatan-kekuatan yang

muncul dari berbagai sumber didalam kelompok. Menurut Slamet (1978) dalam

Tonny (1988) kekuatan-kekuatan didalam kelompok tersebut, yaitu:

1. Tujuan Kelompok (Group Goals)

Tujuan kelompok merupakan gambaran tentang sesuatu hasil yang

14

tujuan kelompok karena kelompok mempunyai tujuan yang jelas dan anggota

kelompok mengetahui arah kelompok. Akibatnya tujuan kelompok sebagai salah

satu unsur dinamika kelompok menjadi kuat karena kegiatan anggota kelompok.

Anggota kelompok yang berorientasi kepada kelompoknya (group oriented

motives) menggambarkan kesetiaan atas kelompok sehingga dengan tercapainya tujuan kelompok mengakibatkan masing-masing anggota kelompok merasa puas.

Tujuan kelompok sebagai salah satu unsur dinamika kelompok menjadi semakin

lemah jika tujuan kelompok semakin tidak mendukung tujuan anggota kelompok.

2. Struktur Kelompok (Group Structure)

Struktur kelompok yaitu hubungan antara individu-individu di dalam

kelompok yang disesuaikan dengan posisi dan peranan masing-masing individu.

Kelompok yang telah memiliki struktur yaitu kelompok yang telah memiliki

hubungan yang stabil antar anggota kelompok. Struktur kelompok berhubungan

dengan struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan, tugas dan pembagian

kerja, struktur komunikasi dan bagaimana aliran komunikasi terjadi dalam

kelompok serta sarana bagi kelompok untuk berinteraksi. Struktur kelompok

sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin lemah jika pengambilan

keputusan kelompok semakin didominasi oleh orang-orang tertentu, Struktur

tugas menjadi semakin baik jika masing-masing anggota kelompok semakin

merasakan terlibat dalam tugas-tugas kelompok. Semakin baik struktur tugas

maka struktur kelompok sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin

kuat. Dalam struktur komunikasi, anggota kelompok menjadi puas jika

komunikasi di dalam kelompok lancar dan struktur kelompok menjadi semakin

kuat. Sedangkan dalam proses interaksi, struktur kelompok semakin kuat jika

semakin besar kemungkinan berinteraksi.

3. Fungsi Tugas (Task Function)

Fungsi tugas adalah segala kegiatan yang harus dilakukan kelompok

sehingga tujuannya tercapai. Kriteria yang digunakan untuk melihat fungsi tugas,

adalah (1) fungsi memberi informasi, kelancaran arus-arus informasi

menunjukkan fungsi tugas berjalan dengan baik sehingga fungsi tugas sebagai

salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat; (2) fungsi memuaskan

fungsi tugas sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat; (3)

fungsi menyelenggarakan koordinasi, semakin baik penyelenggaraan koordinasi

maka fungsi tugas semakin baik yang berarti fungsi tugas sebagai salah satu unsur

dinamika kelompok semakin kuat; (4) fungsi menghasilkan inisiatif, semakin

tinggi tingkat inisiatif kelompok maka fungsi tugas semakin baik yang berarti

fungsi tugas sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat; fungsi

mengajak untuk berperanserta, semakin sering kelompok mengajak anggotanya

berperanserta dalam setiap kegiatan kelompok maka fungsi tugas semakin baik,

dan fungsi tugas semakin kuat; fungsi menjelaskan kepada anggota tentang segala

sesuatu yang kurang jelas maka fungsi tugas semakin baik. Dengan demikian

fungsi tugas sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat.

4. Pembinaan Kelompok (Group Building and Maintenance)

Pembinaan kelompok dimaksudkan sebagai usaha mempertahankan

kehidupan kelompok. Usaha mempertahankan kehidupan kelompok dapat dilihat

dari (1) peranserta semua anggota kelompok, (2)adanya fasilitas dalam

pelaksanaan pembinaan kelompok, (3) adanya kegiatan kelompok, (4)adanya

kesempatan mendapatkan anggota baru, dan (5)adanya sosialisasi sebagai proses

pendidikan yang membuat anggota mengetahui norma, tujuan dan lain-lainnya

didalam kelompok. Apabila semua ciri tersebut ada di dalam kelompok maka

pembinaan kelompok sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat.

5. Kekompakan Kelompok (Group Cohesion)

Anggota kelompok yang tingkat kekompakan kelompoknya tinggi lebih

terangsang untuk aktif mencapai tujuan kelompok dibandingkan anggota

kelompok yang tingkat kekompakan kelompoknya rendah. Kekompakan

kelompok yaitu adanya keterikatan anggota kelompok terhadap kelompoknya.

Tingkat rasa keterikatan yang berbeda-beda menyebabkan adanya perbedaan

kekompakan. Tujuh faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok, yaitu :

(1)kepemimpinan kelompok dapat menumbuhkan rasa kesamaan diantara anggota

kelompok, (2)anggota kelompok menunjukkan kemauan dan saling memilki

sehingga kelompok terasa sebagai milik bersama, anggota kelompok memiliki

16

6. Suasana Kelompok (Group Atmosphere)

Kelompok mempunyai suasana yang menentukan reaksi anggota terhadap

kelompoknya. Suasana kelompok yang dimaksud yaitu rasa hangat dan setia

kawan, rasa takut dan saling mencurigai, sikap saling menerima dan sebagainya.

Kelompok yang suasananya kondusif adalah kelompok yang memiliki suasana

dimana anggotanya merasa saling diterima dan dihargai. Demikian juga halnya

jika suasana kelompok penuh rasa persahabatan maka kelompok menjadi menarik.

Faktor yang mempengaruhi suasana kelompok, yaitu : hubungan antara anggota

kelompok, kebebasan berperanserta dan lingkungan fisik.

7. Tekanan Pada Kelompok (Group Pressure)

Tekanan pada kelompok ialah segala sesuatu yang menimbulkan tegangan

pada kelompok untuk menumbuhkan dorongan berbuat sesuatu dan tercapainya

tujuan kelompok. Sistem penghargaan maupun hukuman bagi anggota kelompok

merupakan salah satu tekanan pada kelompok. Memberi penghargaan kepada

anggota kelompok yang berbuat baik dan menghukum anggota yang berbuat salah

terhadap kelompok menimbulkan ketegangan psikologis sehingga mempengaruhi

dorongan berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan kelompok.

8. Efektifitas kelompok

Efektifitas kelompok mempunyai pengaruh timbal balik dengan

kedinamisan kelompok. Kelompok yang efektif meningkatkan kedinamisan

kelompok. Kelompok yang dinamis meningkatkan efektifitasnya. Efektifitas

dilihat dari segi : (1) produktivitas, moral dan (2)kepuasan anggota. Tercapainya

tujuan kelompok dipakai mengukur produktivitas. Semangat dan sikap anggota

dipakai mengukur moral misalnya para anggota merasa bangga dan bahagia

berasosiasi dengan kelompoknya. Keberhasilan anggota mencapai tujuan pribadi

dipakai mengukur kepuasan anggota. Semakin berhasil kelompok mencapai

tujuannya, semakin bangga anggota berasosiasi dengan kelompoknya dan semakin

puas anggota karena tujuan pribadinya tercapai, maka kelompok semakin efektif.

Dengan demikian efektifitas kelompok sebagai salah satu unsur dinamika

kelompok semakin kuat.

Dinamika kelompok dalam penelitian ini akan dilihat sari 8(delpan) unsur

(I)Tujuan

Tujuan kelompok yang dianalisis dilihat dari indikator-indikator yaitu:

hubungan tujuan dengan anggota, kejelasan tujuan dan kesepakatan tujuan.

(II) Struktur Kelompok

Indikator yang digunakan untuk melihat struktur kelompok dalam tujuan

ini yaitu; struktur kekuasaan, struktur tugas dan struktur komunikasi.

(III). Fungsi Tugas

Dalam melihat fungsi tugas kelompok ini digunakan indikator: pemberian

informasi, pemberian dorongan belajar, pemberian penjelasan dan penyalur sarana

produksi.

(IV). Pembinaan dan Pemeliharaan Kelompok

Dalam melihat pembinaan kelompok ini digunakan indikator: peningkatan

partisipasi, pengadaan fasilitas kelompok, jenis kegiatan kelompok, adanya

kontrol sosial, adanya koordinasi dan komunikasi antar anggota kelompok.

(V). Kekompakan Kelompok

Indikator yang digunakan untuk melihat kekompakan kelompok adalah:

kerjasama, kinerja pengurus kelompok dan keanggotaan kelompok.

(VI). Suasana Kelompok

Indikator lingkungan fisik dan interaksi dalam kelompok digunakan untuk

melihat hal suasana kelompok.

(VII). Tekanan Pada Kelompok

Ada dua indikator untuk melihat tekanan kelompok, yaitu: tekanan dari

dalam dan tekanan dari luar.

(VIII) Efektivitas Kelompok

Ada tiga indikator untuk melihat efektivitas kelompok, yaitu: produktivitas

kelompok, moral kelompok dan kepuasaan.

2.1.1.2. Kelompok Tani

Menurut Departemen Pertanian (1989), kelompok tani adalah kumpulan

petani yang terikat secara non formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi

18

bersama. Penumbuhan kelompok tani didasarkan atas faktor-faktor pengikat

antara lain: a) adanya kepentingan bersama antara anggotanya; b) adanya

kesamaan kondisi sumberdaya alam dalam berusahatani; c) adanya kondisi

masyarakat dan kondisi sosial yang sama; d) adanya saling percaya mempercayai

diantara sesama anggota. Kerjasama antara individu anggota kelompok dalam

proses belajar, proses berproduksi, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil untuk

peningkatan pendapatan dan kehidupan yang layak dapat dijalin melalui

pendekatan kelompok (Abbas, 1995).

Kelompok tani secara khusus biasanya mempunyai ciri-ciri: 1) antara

sesama anggota saling mengenal dengan baik, akrab dan saling mempercayai; 2)

mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusahatani; 3)

memiliki kesamaan-kesamaan seperti dalam tradisi/kebiasaan, pemukiman,

hamparan usahatani, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial; dan 4) bersifat

non formal, dalam arti tidak berbadan hukum tetapi mempunyai pembagian tugas

dan tanggungjawab atas kesepakatan bersama baik tertulis atau tidak (Departemen

Pertanian, 1989).

Terbentuknya kelompok tani tersebut memberikan banyak manfaat bagi

masyarakat. Kelompok tani ini akan berfungsi sebagai kelas belajar, wahana

bekerjasama dan unit produksi serta sebagai sarana untuk menyampaikan suatu

program. Oleh sebab itu, pembentukan kelompok dalam rangka pelaksanaan

program merupakan salah satu alternatif untuk keberhasilan program. Selain itu

kelompok dapat berfungsi sebagai wadah kerjasama antar pesanggem, dalam hal

ini adalah: modal, tenaga kerja, dan informasi serta lebih efektif melakukan

kontrol sosial (Wong 1979 dalam Suharjito 1994).

Kelompok sosial seperti kelompok tani ini bukan merupakan kelompok

yang statis, karena pasti mengalami perkembangan serta perubahan sebagai akibat

formasi ataupun reformasi dari pola-pola didalam kelompok tersebut, dan karena

pengaruh dari luar (Soekanto S, 1990). Lebih lanjut Soekanto S mengutarakan

bahwa perubahan dalam setiap kelompok sosial, ada yang mengalami perubahan

secara lambat, namun adapula yang mengalami perubahan secara cepat (Soekanto

S, 1982). Suatu kelompok yang dinamis akan mudah melakukan kerjasama

kelompok yang dinamis ditandai oleh selalu adanya kegiatan ataupun interaksi

baik di dalam maupun dengan pihak luar kelompok untuk secara efektif dan

efisien mencapai tujuan-tujuannya.

2.1.1.3. Hutan Rakyat

Pengertian dan Dasar Hukum Hutan Rakyat

Pengertian hutan rakyat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang

No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan SK Menteri Kehutanan No.

49/Kpts-II/1997 adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan ketentuan luas minimum

0,25 ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50% dan atau pada

tanaman tahun pertama sebanyak minimal 500 tanaman. Adapun tujuan usaha

hutan rakyat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penyediaan bahan

baku industri, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan mutu lingkungan.

Hutan rakyat ini dapat dibangun pada lahan hak milik dan hak-hak lainnya serta

pada kawasan hutan yang dapat dikonversi yang tidak bertumbuhan pohon-pohon.

Pendapat Hardjosoediro (1981), Hutan rakyat adalah hutan yang

pengelolaannya dilaksanakan oleh organisasi masyarakat baik pada lahan

individu, lahan komunal (bersama), lahan adat maupun lahan yang dikuasai oleh

negara. Hutan rakyat atau hutan milik adalah semua hutan yang ada di Indonesia

yang tidak berada di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah, dimiliki oleh

masyarakat, proses terjadinya dapat dibuat oleh manusia, dapat terjadi secara

alami dan dapat juga karena upaya rehabilitasi tanah kritis.

Lebih lanjut Hardjanto,2000 ( dalam Daniyati,2009) menegaskan bahwa

hutan rakyat merupakan hutan yang dimiliki oleh masyarakat yang dinyatakan

kepemilikan lahan, karenanya hutan rakyat juga disebut hutan milik. Hutan rakyat

yang ada di lokasi lahan milik perorangan dikelola berdasarkan keinginan

pemiliknya, sedangkan hutan rakyat yang ada di lahan milik kelompok dikelola

secara kelompok/komunal yang terikat oleh peraturan kelompok. Sementara itu

Hinrichs et.al, 2008 (dalam Daniyati, 2009) memandang bahwa hutan rakyat

20

Sistem pengelolaan hutan rakyat tidak mengarah hanya pada kayu, namun

lebih pada pengembangan pengelolaan hasil hutan non kayu sebagai produk

utama dari sistem hutan rakyat. Pada umumnya hutan rakyat tidak berwujud

suatu kawasan hutan yang murni, melainkan berdiri bersama-sama dengan

penggunaan lahan yang lain, seperti tanaman pertanian, tanaman perkebunan,

rumput pakan ternak atau dengan tanaman pangan lainnya yang bisanya disebut

dengan pola Agroforestry atau wanatani. Pola Agroforestry atau wanatani

bermanfaat secara ganda, disamping meningkatkan pendapatan petani, juga

menjaga kelestarian lingkungan (ekologi) karena pola ini berorientasi pada

pemanfaatan lahan secara rasional baik dari aspek ekologi, ekonomi, maupun

aspek sosial budaya (Fauzi, 2005).

2.1.1.4. Kemandirian Kelompok Tani

Ismawan (1994) mengemukakan bahwa definisi kemandirian adalah

kemampuan untuk memilih berbagai alternatif yang tersedia agar dapat digunakan

untuk melangsungkan kehidupan yang serasi dan berkelanjutan. Sedangkan

Kartasasmita mengartikan bahwa kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap

seseorang atau suatu bangsa mengenali dirinya, masyarakatnya, serta semangat

dalam menghadapi tantangan-tantangan. Kemandirian juga dapat diartikan

sebagai perwujudan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dirinya

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dicirikan oleh kemampuan dan

kebebasan menentukan perilaku yang terbaik (Hubeis, 1992). Berdasarkan

beberapa pendapat tersebut diatas, kemandirian dapat didefinisikan sebagai

keberadaan individu atau kelompok dalam melangsungkan kehidupan yang serasi

dan berkelanjutan dengan kemampuan sendiri. Kemandirian petani adalah suatu

kondisi yang dapat ditumbuhkan melalui proses pemberdayaan (empowerment).

Kemandirian petani dapat diartikan sebagai perwujudan kemampuan (perilaku

aktual yang ditampilkan) petani untuk memanfaatkan segala potensi dirinya dalam

menjalankan agribisnis sesuai kehendak sendiri (merdeka) dan diyakini

manfaatnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Steinberg (2001) menjelaskan bahwa dimensi kemandirian

(behavioral autonomy) dan kemandirian nilai (values autonomy). Harigust (1972) menambahkan kemandirian terdiri dari beberapa aspek yaitu: emosi, ekonomi,

intelektual dan sosial. Soedijanto (2001) kegiatan penyuluhan pertanian dalam

pembangunan sistem dan usaha agribisnis harus memiliki sasaran tercapainya

kemandirian petani dan perilaku agribisnis lainnya yang meliputi kemandirian

material, kemandirian intelektual dan kemandirian pembinaan. Menurut Badan

Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan PKM dan LPM UNIBRAW, 2001

(dalam Marliati, 2008) kemandirian petani dalam beragribisnis dicirikan oleh

empat elemen pokok, yaitu terdiri dari : kemandirian intelektual, kemandirian

sikap mental, kemandirian manajemen dan kemandirian material.

2.1.1.5. Karakteristik individu

Faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan tingkat dinamika

kelompok tani dan kemandirian anggota kelompok (petani) adalah karakteristik

individu/anggota. Karakteristik adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang melekat pada

sesuatu (benda, orang atau mahluk hidup lainya) yang berhubungan dengan

berbagai aspek kehidupannya (Mardikanto, 1993). Lebih jauh, Mardikanto (1993)

memberikan contoh tentang karakteristik individu, yaitu sifat-sifat yang melekat

pada diri seseorang yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupannya,

antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan, jabatan, status sosial dan agama.

Lionberger (1960) mengemukakan bahwa karakteristik individu atau personal

adalah semua faktor yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan dan

lingkungan, yaitu umur, pendidikan dan karaktersitik psikologis. Karakteristik

psikologis ialah rasionalitas, fleksibilitas mental, orientasi pada usahatani sebagai

bisnis, dan kemudahan menerima inovasi. Merujuk pada pengertian tersebut,

maka yang dimaksud dengan karakteristik individu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat

pribadi yang dimiliki seseorang yang diwujudkan dalam pola pikir, sikap dan

tindakannya terhadap lingkungan.

Karakteristik individu atau petani dalam penelitian ini adalah (1)umur,

(2)pendidikan formal, (3)pendidikan non formal, (4)jumlah tanggungan keluarga,

22

Menurut Padmowihardjo (2002) menyatakan bahwa umur bukan merupakan

faktor psikologis. Terdapat dua faktor yang menentukan kemampuan seseorang

berhubungan dengan umur. Faktor pertama adalah mekanisme belajar dan

kematangan otak, organ-organ sensual dan otot organ-organ tertentu. Faktor kedua

adalah akumulasi pengalaman dan bentuk-bentuk proses belajar lainnya. Umur

menggambarkan pengalaman dalam diri seseorang sehingga terdapat keragaman

tindakannya berdasarkan usia yang dimiliki. Dapat dikatakan bahwa umur

merupakan suatu indikator tentang kapan sutau perubahan harus terjadi.

Mardikanto (1993) menyatakan bahwa pendidikan petani umumnya

mempengaruhi cara dan pola pikir petani dalam mengelola usahatani. Pendidikan

yang relatif tinggi dan umur yang muda menyebabkan petani lebih dinamis. Salah

satu faktor yang dapat mengubah pola pikir dan daya nalar petani adalah

pendidikan( Soekartawi, 1986). Menurut Tjondronegoro (Sastraatmaja, 1986),

bahwa pendidikan non formal merupakan perpaduan dari kegiatan mengubah

minat atau keinginan, menyebarkan pengetahun, ketrampilan dan kecakapan

sehingga diharapkan terjadinya perubahan perilaku (sikap, tindakan dan

pengetahuan). Menurut Kusnadi (2006), pendidikan formal memiliki hubungan

yang nyata terhadap efektivitas kelompok tani.

Jumlah tanggungan keluarga merupakan banyaknya orang yang menjadi

tanggungan baik keluarga maupun bukan yang tinggal serumah dan menjadi

tanggungjawabnya (Soekartawi, 1986). Jumlah anggota keluarga berpengaruh

terhadap kegiatan ekonomi suatu keluarga (Asdi, 1996). Menurut Istiyanti dan

Hadidarwanto (1999), bahwa jumlah tanggungan keluarga berpengaruh nyata

terhadap perilaku petani terutama terhadap pengambilan resiko dalam berusaha

tani.

Lahan merupakan sarana produksi bagi usahatani, termasuk salah satu

faktor produksi dan pabrik hasil pertanian. Lahan adalah sumberdaya alam fisik

yang mempunyai peranan penting dalam berbagai segi kehidupan manusia

khususnya petani (Mosher, 1986). Lahan usahatani merupakan aset bagi petani

dalam menghasilkan produksi dan sekaligus sumber kehidupan.

Mosher (1986) mengemukakan bahwa pengalaman berusahatani

dalam usahataninya. Menurut Padmowihardjo (2002) bahwa pengalaman, baik

yang menyenangkan maupun yang mengecewakan akan berpengaruh pada proses

belajar seseorang. Seseorang yang pernah mengalami keberhasilan dalam proses

belajar, maka ia telah memiliki perasaan optimis akan keberhasilan di masa

mendatang, Sebaliknya, seseorang yang pernah memiliki pengalaman

mengecewakan, maka dia telah memiliki perasaan pesimis untuk dapat berhasil.

Pengalaman seseorang bertambah sejalan dengan bertambahnya usia.

Kusnadi (2006) berpendapat bahwa masa keanggotaan memiliki hubungan

yang nyata terhadap efektivitas kelompok tani. Lamanya seorang petani menjadi

anggota kelompok akan berdampak kepada pengalaman yang dimiliki sebagai

anggota kelompok. Setiap anggota kelompok memiliki masa keanggotaan yang

dapat bersamaan dan juga dapat berbeda-beda.

Menurut Rogers dan Shoemoker (1995) sikap kekosmopolitan akan dapat

mempertinggi kemampuan empati dan daya empati. Kekosmopolitan dapat

diartikan sebagai sifat-sifat keterbukaan petani terhadap dunia luar dan dapat

dengan mudah menerima bentuk ide-ide baru dalam rangka pembaharuan.

2.1.1.6. Keberlanjutan Usaha Ekonomi

Pada awalnya konsep keberlanjutan (sustainable) merupakan konsep yang

banyak digunakan untuk menjelaskan berbagai usaha-usaha yang dilakukan

mempertahankan keberlangsungan atau keberlanjutan suatu pembangunan yang

akan dilakukan di masa yang akan datang. Namun pada saat ini, penerapan konsep

keberlanjutan (sustainable) lebih menitikberatkan pada perlunya keseimbangan

antara berbagai aspek yang ada dalam pembangunan tersebut, yaitu aspek

lingkungan, ekonomi dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Selain itu, konsep

keberlanjutan (sustainable) harus berbicara untuk jangka waktu yang lama dan

perlu menerapkan pendekatan yang terintegrasi. Disamping itu keberlanjutan juga

menekankan perlunya penerapan teknologi praktis untuk memanfaatkan seoptimal

mungkin sumber-sumber yang ada guna meningkatkan kesejahteraan anggota

masyarakat (dalam Tampubolon Joyakin, 2006).

24

to remain productive while maintaining the resource base. Artinya bagaimana kita harus dapat mengelola sumberdaya yang ada untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan manusia (human need) dengan tetap menjaga keseimbangan dan

kelestarian sumberdaya yang ada.

Untuk menjaga keberlanjutan program, maka pelaksanannya harus

dilandasi oleh konsep-konsep tertentu yang dapat menjamin bahwa program ini

dapat dan harus sampai pada kelompok sasaran (target group) untuk mencapai

tujuan yang diharapkan, yaitu peningkatan kesejahteraan dan sekaligus membawa

peningkatan sumberdaya manusia dan sumberdaya social (social capital) dari

kelompok sasaran (Khandker,et al.,1995 dalam Yuliarso, 2004). Di dalam

keberlanjutan perlu adanya unsur kemandirian, seperti yang dikemukakan oleh

Hubeis (1992).

2.1.1.7. Kepemimpinan

Dinamika dalam suatu kelompok akan sangat terkait peran pemimpin

kelompok dalam menggerakkan para anggotanya untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Tersirat juga didalamnya proses kepemimpinan yang terjadi dalam

mewujudkan dan mempertahankan para anggota kelompok dalam mengambil

keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan program dimana bimbingan dan

arahan tersebut dapat mempertahankan bahkan mencapai keefektifan dari

kelompok. Paranowo (1985) dalam Sri Rejeki (1988) mengelompokkan pemimpin

dalam dua kelompok status kepemimpinan, yaitu (1)pemimpin formal dan

(2)informal. Menurut Kartono (2001) pemimpin formal adalah orang yang oleh

organisasi/lembaga ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan

pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi,

dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai

sasaran organisasi. Sedangkan pemimpin informal adalah orang yang tidak

mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki

sejumlah kualitas unggul, dia memiliki keunggulan sebagai orang yang mampu

mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Ciri-cirinya adalah : a) tidak memiliki penunjukkan formal atau legitimasi sebagai

pemimpin dan status kepemimpinannya itu berlangsung selama kelompok yang

bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya, c) tidak

mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas

kepemimpinannya, d) tidak mendapatkan imbalan balas jasa atau apabila

mendapatkan imbalan balas jasa, maka imbalan itu diberikan secara sukarela, e)

tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu, dan f) tidak dapat dihukum

apabila melakukan kesalahan, kecuali pribadinya tidak diakui lagi dan

ditinggalkan massanya. Termasuk dalam pemimpin formal adalah kepala desa dan

perangkatnya,sedangkan pemimpin informal adalah tokoh adat, tokoh agama, dan

kaum intelektual desa.

Dalam Shaw(1971) dikatakan bahwa ada tiga faktor yang berhubungan

dengan kepemimpinan, yaitu 1) Group goal facilitation (fasilitasi tujuan

kelompok) artinya kemampuan pemimpin dalam membantu kelompok untuk

mencapai tujuannya; 2) Group sociability (sosiabilitas kelompok) artinya

factor-faktor yang diperlukan untuk menjaga kelompok tetap berfungsi dengan baik; 3)

Individual prominence (kemajuan individu) yang meliputi faktor-faktor yang mewakili aspirasi anggota. Peran kepemimpinan dalam kelompok (Gibson et all :

1993) merupakan suatu karakteristik penting dalam kelompok. Pemimpin

kelompok mempunyai pengaruh tertentu terhadap para anggota kelompok. Peran

kepemimpinan juga merupakan faktor penting dalam kelompok informal. Orang

yang menjadi pemimpin kelompok informal pada umumnya dipandang sebagai

anggota yang dihormati dan berwibawa yang berfungsi: 1) membantu kelompok

dalam mencapai tujuannya; 2) memungkinkan para angota memenuhi kebutuhan;

dan 3) mewujudkan nilai kelompok. Pemimpin pada pokoknya merupakan

personifikasi dari nilai, motif dan aspirasi dari keanggotaan; 4) Merupakan pilihan

para anggota kelompok untuk mewakili pendapat mereka dalam interaksi dengan

pemimpin kelompok lain; 5) Merupakan seorang fasilitator yang dapat

menyelesaikan konflik kelompok (Jaka Sulaksana, 2002).

Pemimpin informal seringkali dapat berganti-ganti karena situasi dan

kondisi yang berbeda-beda yang terdapat pada suatu saat tertentu. Seorang

26

yang diangap lebih berwibawa dan pantas sesuai dengan aspirasi keanggotaan

kelompok. Jika ingin tetap menjadi pemimpin dalam jenis kelompok apapun juga,

orang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membantu dan

membimbing kelompok ke arah penyelesaian tugas.

Kepemimpinan muncul dalam dua bentuk yaitu kepemimpinan formal dan

kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal diperoleh individu karena

ditunjuk atau dipilih dalam posisi tertentu oleh otoritas formal dari organisasi.

Kepemimpinan informal dimiliki individu dan menjadi berpengaruh karena

memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh orang lain.

2.1.1.8. Hasil Beberapa Penelitian Tentang Dinamika Kelompok dan Tentang Hutan Rakyat

Hasil penelitian Dinamika Kelompok dan Partisipasi Anggota dalam

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Nusa Tenggara Barat, yang dilakukan

oleh Syarifuddin (1999) dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dengan

metode deskriptif, dan pengumpulan data dengan menggunakan tehnik survai

melalui wawancara langsung serta pengamatan langsung membuktikan bahwa

kelompok yang dinamis memiliki tingkat partisipasi dan tingkat kemandirian yang

tinggi dibandingkan kelompok yang kurang dinamis.

Penelitian Dinamika Kelompok Tani Hutan berdasarkan pendekatan

psikologi sosial yang dilakukan oleh Sudaryanti (2002) pada Program Perhutanan

Sosial Desa Kemang BKPH Ciranjang Selatan, Kabupaten Cianjur membuktikan

bahwa kelompok yang dinamis mempengaruhi perilaku anggotanya.

Penelitian lain mengenai dinamika kelompok yang juga menggunakan

pendekatan psikologi sosial dengan judul Analisis Dinamika Kelompok Tani

Sebagai Pelaksana Intensifikasi Padi Sawah di WKBPP Cikampek Kabupaten

Karawang Propinsi Jawa Barat oleh Sugandi (1990). Dari hasil analisis data

disimpulkan bahwa faktor suasana kelompok tani yang merupakan salah satu

unsur dinamika kelompok tani memberikan peranan yang besar terhadap

kedinamisan kelompok tani. Sedangkan faktor tekanan kelompok memberikan

Sedangkan penelitian tentang Peranan Pemimpin Lokal dalam

Meningkatkan Dinamika Kelompok oleh Rejeki (1998) membuktikan bahwa

dinamika kelompok dipengaruhi oleh peranan pemimpin lokal.

Hasil penelitian mengenai hutan rakyat, dari Daniyati (2009) dengan judul

Efektifitas Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Rakyat (Studi Kasus di

Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kulon Progo)

menyatakan bahwa keberadaan kelompok tani hutan rakyat telah memberikan

banyak manfaat bagi anggota dalam menambah pengetahuan.

Penelitian lainnya mengenai Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan

Rakyat (Kasus di Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah)

oleh Fauzi (2009) membuktikan bahwa partisipasi petani dalam pengelolaan hutan

rakyat di kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga berada pada kategori

sedang. Partisipasi dalam perencanaan berada pada kategori tinggi, partisipasi

dalam pelaksanaan termasuk dalam kategori sedang dan partisipasi dalam

pemanfaatan hasil termasuk kategori sedang.

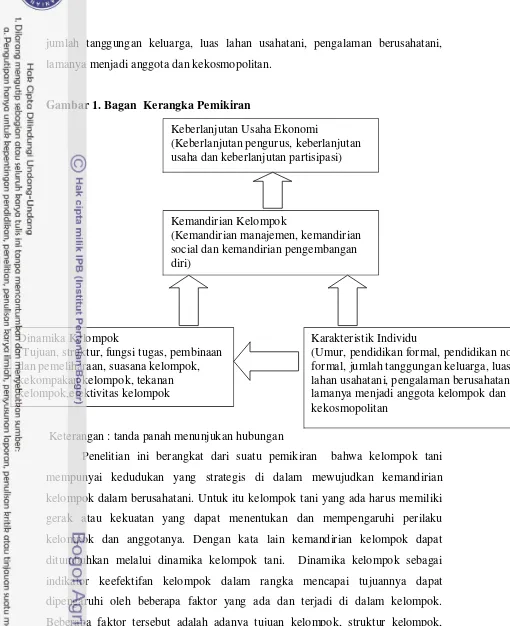

2.1.2. Kerangka Pemikiran

Terbentuknya kelompok tani hutan rakyat pada umumnya merupakan

bantuan dari proyek. Bantuan dari proyek serta lingkungan pemberi pengaruh

seperti ketua kelompok, pembina, penyuluh atau lingkungan lain merupakan

stimulus untuk mempersatukan anggota kelompok dalam mencapai tujuan yang

telah ditentukan bersama yaitu pelaksanaan pembangunan hutan rakyat untuk

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Namun perlu diperhatikan, bahwa

keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai tersebut diantaranya disebabkan

proyek masih memberikan bantuan berupa subsidi kepada kelompok tani peserta

proyek (program). Mengacu pada kenyataan tersebut timbul suatu pertanyaan

pokok, apabila program(proyek) berakhir apakah program tersebut akan tetap

berlanjut dan apakah kelompok-kelompok tani yang ada akan tetap survive? Dari

sudut pandang sosiologis, memunculkan pertanyaan; sampai sejauhmana

program tersebut telah melembaga dalam kehidupan petani? Banyak hasil riset

28

nama saja. Namun ada juga kelompok yang semakin maju walaupun tidak ada lagi

bantuan yang diterima oleh kelompok tani. Karena itu, kelompok tani ini perlu

ditumbuhkembangkan agar supaya produktif dan dapat mencapai

tujuan-tujuannya secara efektif.

Mengacu pada kenyataan tersebut, maka dalam penelitian ini akan digali

mengenai (1)keberadaan kelompok tani , apakah kelompok tersebut benar-benar

ada, hidup dan aktif dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, (2)

kemandirian, dan (3) keberlanjutan usaha ekonomi kelompok.

Untuk melihat keberadaan kelompok tani dalam penelitian ini akan

digunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh Soekanto(2000), bahwa

kelompok sosial haruslah memenuhi syarat, yaitu: 1) anggota kelompok sadar

bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan; 2) ada

hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya; 3)

ada faktor (misalnya; nasib, kepentingan, tujuan, ideologi, politik dan lain-lain)

yang sama, sehingga hubungan diantara mereka bertambah erat; 4) berstruktur,

berkaidah dan mempunyai perilaku dan 5) bersistem dan berproses.

Menelaah kehidupan atau eksistensi suatu kelompok berarti menelaah pula

dinamikanya dan selanjutnya menelaah unsur-unsur yang menjadi kekuatan

kelompok. Dalam kaitannya dengan program pengelolaan hutan rakyat yang fokus

pelaksanannya adalah masyarakat yang telah membentuk kelompok dalam hal ini

kelompok tani , maka penelitian ini akan mengkaji proses dinamika kelompok

tani berdasarkan aspek-aspek dinamika kelompok seperti yang dikemukakan oleh

Slamet (1978). Aspek-aspek yang membentuk dinamika kelompok adalah: (1)

Tujuan Kelompok; (2) Struktur Kelompok; (3) Fungsi Tugas ; (4) Pembinaan dan

Pengembangan Kelompok; (5) Kekompakan Kelompok; (6) Suasana Kelompok;

(7) Tekanan Kelompok; (8) Efektifitas Kelompok. Dalam penelitian ini peubah

Dinamika kelompok diukur berdasarkan 8 (delapan) indikator, yaitu : Tujuan

kelompok, Struktur Kelompok, Fungsi Tugas , Pembinaan dan Pengembangan

Kelompok, Kekompakan Kelompok, Suasana Kelompok, Tekanan Kelompok,

Efektifitas Kelompok.

Tujuan kelompok tani yang jelas dan sesuai dengan tujuan anggota