DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN

EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA

(Studi Kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di Pemerintah

Provinsi Banten Tahun 2011)

AIRIN NURAINI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis saya yang berjudul :

DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011)

Merupakan gagasan atau hasil penelitian saya sendiri dengan bimbingan komisi pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan sumbernya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah menyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, April 2013

ABSTRACT

AIRIN NURAINI. 2013. Impact of Corruption to Regional Economic Growth in Indonesia (Study Case: Regional Budget Corruption Assumption Mechanism in Banten Province Government at 2011). (Didin S Damanhuri as Chairman and Muhammad Findi is a Member of the Advisory of Committee)

Decentralization is marked with the announcement of Regulation Number 22 in 1999 about the Region Government, and Regulation Number 25 in 1999 about the Financial Proportion between Central and Region Government. But apparently there are lots of problems in the implementations, one of them is a lot of corruption cases are revealed, with lots of corruption suspects are the authorities in that region and the resource of corruption is the local budget. Finally, that may bring a negative impact for the region economic growth. The aims of this study are: (1) To analyze local budget corruption in the mechanism of rent seeking at Banten Province, (2) To analyze the impact of corruption for the regional economic growth in Indonesia. Result showed that there is a local budget corruption assumptions have been done by the executive and legislative persons with the cooperation with the third person in the local budget managing, that behavior is triggered by the high cost political system. Then the result of the data processing showed that the impact of corruption for the regional economic growth is negative and significant, which means the region economic growth should have been more higher than now. In that case, an effort should be done to increase the region economic growth by eliminating the corruption in Region/national level by starting to create a low budget political system.

RINGKASAN

AIRIN NURAINI. 2013. Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Regional di Indonesia (studi kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di

Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011). Di bawah bimbingan Prof. Dr. Didin S Damanhuri, M.S., DEA dan Dr. Muhamad Findi A, M.E.

Desentralisasi ditandai dengan lahirnya Undang Undang Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomer 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, ternyata mengalami banyak permasalahan dalam implementasinya, salah satunya adalah terkuaknya berbagai kasus korupsi di daerah dengan pelaku korupsi sebagian besar adalah para pemegang kekuasaan di daerah, dengan sumber utama yang di korupsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada akhirnya diduga akan berakibat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada intinya penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis korupsi APBD dalam mekanisme perburuan rente di Pemerintah Provinsi Banten, (2) Menganalisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode campuran, untuk tujuan pertama menggunakan metode deskriptif dan kualitatif yang meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam untuk mengungkap perilaku koruptif yang berbentuk aktivitas pencarian rente ekonomi, dengan pendekatan analisa ekonomi politik, yaitu studi keterkaitan antara fenomena politik dan fenomena ekonomi. Informan/ Narasumber yang dipilih untuk menjawab tujuan pertama yaitu dari pihak pejabat publik (eksekutif, legislatif), Akademisi, Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Sedangkan untuk mencapai tujuan yang kedua, menggunakan metode kuantitatif dengan regresi data panel statis . Data korupsi yang digunakan untuk tujuan kedua adalah indeks korupsi daerah 48 kabupaten/kota di Indonesia yang diperoleh dari Transparency International Indonesia (TII).

Hasilnya, dalam studi kasus Provinsi Banten telah terjadi korupsi APBD dalam aktivitas pencarian rente oknum eksekutif dan legislatif bergandengan tangan dengan pihak ketiga dalam pengelolaan APBD, perilaku tersebut dipicu oleh adanya sistem politik berbiaya tinggi. Berdasarkan hasil wawancara berbagai informan, beberapa dokumen pendukung, dan pemberitaan media massa maka dapat diketahui bahwa ada dua korupsi APBD dalam mekanisme perburuan rente di Pemerintah Provinsi Banten. Mekanisme pertama, yaitu mekanisme korupsi APBD pos Belanja (Bantuan Sosial) Bansos dan Hibah dalam APBD yang dapat digunakan sebagai dana taktis pembiayaan kampanye, yang dimulai dari tahap

perencanaan anggaran (by design), meluas ke tahap pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban. Mekanisme kedua, yaitu mekanisme perolehan rente melalui proyek-proyek APBD.

Kemudian pada tahap pelaksanaan, APBD dana hibah dan bansos disalurkan kepada lembaga/ organisasi yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepada lembaga/ organisasi yang dipimpin keluarga/ kerabat Gubernur dan lembaga/ organisasi masyarakat lainnya. Keluarga/ kerabat Gubernur yang memimpin lembaga/ organisasi yang diberi dana hibah bansos juga memiliki badan-badan usaha yang memberikan kontribusi dalam dana kampanye, sehingga menimbulkan dugaan bahwa sebagian kecil dari dana hibah bansos yang diterima bisa diputar kembali untuk dana sumbangan kampanye.

Dugaan yang kedua adalah dana hibah dan bansos bisa langsung digunakan sebagai dana taktis untuk membiayai aktivitas politik dengan dalih diberikan kepada lembaga/ organisasi yang dikuasai lingkaran kelompoknya, sehingga mudah direkayasa secara administratif. Sedangkan penyaluran dana hibah bansos kepada lembaga/ organisasi masyarakat juga bisa dijadikan dana taktis untuk membiayai aktivitas politik maupun kepentingan pribadi/ kelompok yang lain, caranya dengan merekayasa lembaga/ organisasi yang diberi dana hibah dan bansos (lembaga fiktif, alamat tidak jelas, alamat sama) atau juga dengan cara disalurkan kepada masyarakat namun jumlahnya jauh lebih kecil dari nilai pagu anggaran yang ditentukan. Dana hibah bansos yang menjadi dana taktis ini kemudian digunakan dalam membiayai aktivitas politik salah satunya adalah untuk melakukan money poltics. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban, tidak ada peraturan tegas yang mengatur sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban, bahkan tidak dilakukan mekanisme monitoring pelaksanaan dan evaluasi pertanggungjawaban.

Untuk mekanisme yang kedua, perolehan rente diperoleh melalui proyek-proyek APBD. Penguasaan proyek-proyek dikoordinasi oleh Gubernur informal atau yang disebut dengan Gubernur Malam, dia memiliki oknum-oknum kepercayaan disejumlah “dinas basah” yang menjaga proyek-proyek APBD, agar akses informasi dengan mudah dia dapatkan. Gubernur informal sebagai pemborong dalam proyek-proyek APBD berkoordinasi dengan Gubernur formal/ jajaran eksekutif dalam menentukan proyek APBD dan siapa saja yang akan menangani proyek. Gubernur formal/ jajaran eksekutif akan menerima beberapa persen dari nilai proyek.

Bagi Gubernur Formal keputusan proyek-proyek APBD dan penentuan pemenangnya adalah salah satu cara mengembalikan modal kampanye bagi dirinya dan pihak-pihak yang telah mendukung pembiayaan pada masa kampanye. Gubernur Malam kemudian mengendalikan DPRD melalui eksekutif agar meloloskan usulan mereka, yaitu dengan cara membeli proyek. Membeli proyek dilakukan dengan memberikan bagian dari proyek atau beberapa persen dari nilai proyek kepada oknum DPRD.

pemenang terakhir, yaitu badan usaha swasta lainnya, sebelum mereka memenangkan suatu proyek maka harus memperoleh restu dari Gubernur informal, badan usaha swasta harus menyetorkan sebesar 20 persen sampai dengan 40 persen dari nilai proyek-proyek APBD.

Setelah mengetahui mekanisme korupsi di salah satu daerah di Indonesia (Banten), kemudian dilakukan analisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi regional (48 kabupaten/kota) dengan regresi data panel statis menggunakan fixed effect, hasilnya dapat diketahui bahwa setiap kenaikan indeks persepsi korupsi akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi 48 kabupaten/kota di Indonesia sebesar 0.0223 persen, ceteris paribus. Karena variabel indeks persepsi korupsi TII merupakan indeks antara 0 sampai dengan 10, dimana angka 0 untuk korupsi parah, dan 10 untuk kondisi suatu daerah tidak ada korupsi, sehingga semakin tinggi indeks semakin baik. Dengan demikian terbukti bahwa korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Potensi pertumbuhan yang dicapai daerah-daerah seharusnya lebih tinggi daripada yang dicapainya sekarang. Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan melakukan pemberantasan korupsi di level daerah/ nasional yang dimulai dengan menciptakan suatu sistem politik yang berbiaya rendah.

Kata kunci : Korupsi, Pertumbuhan ekonomi, Pencarian rente ekonomi.

© Hak Cipta milik IPB, Tahun 2013 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau

DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN

EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA

(Studi Kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011)

AIRIN NURAINI

Tesis

Sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Ekonomi

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia (Studi Kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011).

Nama Mahasiswa : Airin Nuraini

Nomor Pokok : H151100231

Mayor : Ilmu Ekonomi

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, M.S.,DEA Ketua

Dr. Muhammad Findi A, M.E. Anggota

Mengetahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Ekonomi

Dr.Ir.R.Nunung Nuryartono, M.Si Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia (Studi kasus: Mekanisme Dugaan Korupsi APBD di Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011).

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, M.S.,DEA sebagai ketua komisi pembimbing dan Bapak Dr. Muhammad Findi A, M.E., sebagai anggota komisi pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan tesis ini. Ibu Dr. Ir. Sri Mulatsih, M.Sc., Agr. selaku penguji luar komisi, serta Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si selaku penguji wakil Program Studi Ilmu Ekonomi atas saran perbaikan tesis. Bapak Dr.Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si selaku Koordinator Mayor Ilmu Ekonomi dan seluruh staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dan proses pembelajaran selama penulis kuliah di Mayor Ilmu Ekonomi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang telah bersedia berbagi informasi, terutama pihak dari Indonesian Corruption Wacth (ICW) yang selama ini telah banyak membantu dalam pembuatan tesis ini, juga kepada orang tua ibu Eni Hayani, Ayah Muhammad Arief yang selama ini telah memberikan dukungan semangat, materi, do’a dan kasih sayang kepada penulis, juga suami dan anak tercinta Novan Widianto dan Alisa Adivia atas dukungan semangat dan do’anya. Teman-teman IE angkatan 2010 dan Staff sekretariat IE terimakasih atas dukungan, kebersamaan dan kerjasamanya selama kuliah.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat.

Bogor, April 2013

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 9 Oktober 1984, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Arief dan Ibu Eni Hayani.

Pada tahun 1991 penulis menempuh pendidikan formal di SDN Pengadilan 3 Bogor dan tamat tahun 1997. Setelah tamat dari SD penulis melanjutkan sekolah di SMPN 4 Bogor sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dan melanjutkan pendidikan di SMUN 5 hingga tahun 2003.

Kemudian, pada tahun yang sama melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada Program Studi Ekonomi jurusan Akuntansi. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2007.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN... ... x

1. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 7

1.3. Tujuan Penelitian... ... 9

1.4. Manfaat Penelitian ... 9

1.5. Ruang Lingkup Penelitian ... 9

2. TINJAUAN PUSTAKA ... 11

2.1. Landasan Teori ... 11

2.1.1. Korupsi... ... 11

2.1.2. Korupsi Di Indonesia... ... 21

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi... ... 26

2.1.4. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi.. ... 34

2.1.5. Korupsi dan Perburuan Rente Ekonomi.. ... 37

2.1.6. Desentralisasi ... 48

2.1.7. Indeks Persepsi Korupsi Transparency International .... 55

2.2. Penelitian Terdahulu ... 57

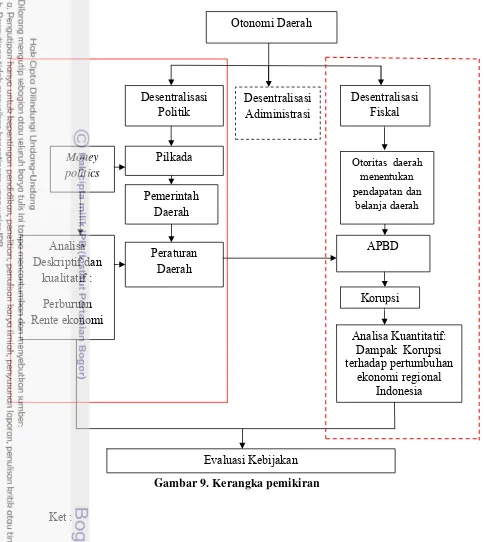

2.3. Kerangka Pemikiran ... 62

3. METODOLOGI PENELITIAN ... 65

3.1. Jenis dan Sumber Data ... 65

3.2. Metode Analisis Data ... 67

3.4.1. Metode Analisis Mekanisme Rent Seeking Economy Activity………... 67

3.4.2. Model Regresi Data Panel Pertumbuhan Ekonomi ... 71

3.2.2.2 Metode Analisis Regresi Data Panel ... …… 74

4. GAMBARAN UMUM ... 79 4.1. Gambaran Umum Korupsi Daerah (termasuk yang bersumber dari

APBD) di Indonesia ... 79

4.2. Gambaran Umum Provinsi Banten ... … 88

5. HASIL DAN PEMBAHASAN……… ... 5.1. Mekanisme Korupsi APBD dalam Perburuan Rente Ekonomi :

Pendekatan Studi Kasus Provinsi Banten……… ...

5.1.1. Faktor Penyebab Korupsi APBD : Dugaan Kasus Korupsi

Pilkada Gubernur Banten Tahun 2011 ... 105

5.1.2. Mekanisme Dugaan Korupsi APBD Dana Hibah Bansos Provinsi Banten 2011……… 115

5.1.3 Mekanisme Perburuan Rente dalam Dugaan Korupsi

pada Proyek-Proyek APBD Provinsi Banten………... …… 144

5.2. Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di

Indonesia ... 160

5.2.1. Estimasi Model Pertumbuhan Ekonomi ... 161

5.2.2. Evaluasi Model Pertumbuhan Ekonomi ... 164

5.2.3. Pembahasan Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertumbuh

Ekonomi Regional di Indonesia ... 165

5.2.4. Potensi Pertumbuhan Ekonomi Banten (Analisis ICOR) ... 172

6. KESIMPULAN, IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN SARAN ... 175 6.1. Kesimpulan ... 178 6.2. Implikasi Kebijakan dan Saran ... 179

DAFTAR PUSTAKA ... 181

LAMPIRAN ... 187 103

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

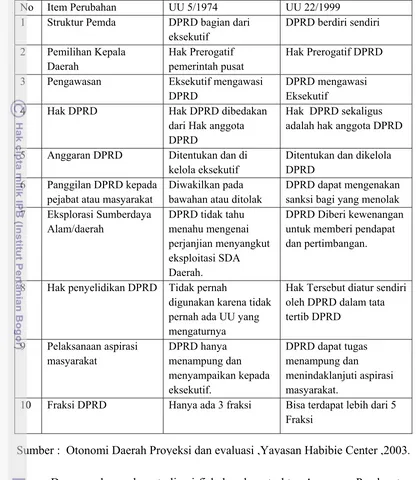

1. Perubahan Setelah Desentralisasi ……….………...51

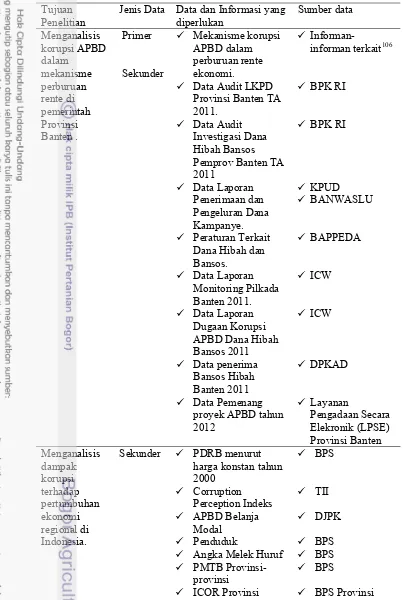

2. Tujuan Penelitian, Jenis dan Sumber Data yang diperlukan...66

3. Tren Korupsi APBD Tahun 2009-2011……….………...83

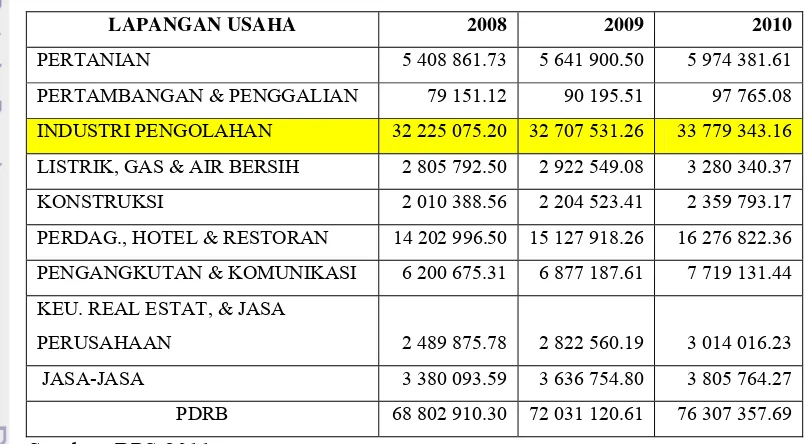

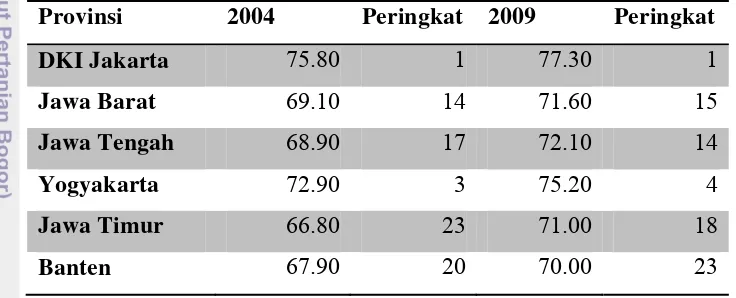

4. PDRB Banten Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2010……...93 5. Perkembangan RLS dan AMH Sebagai Komponen IPM Provinsi Banten

tahun 2000-2010...94 6. Peringkat IPM Provinsi Banten di Pulau

Jawa...95

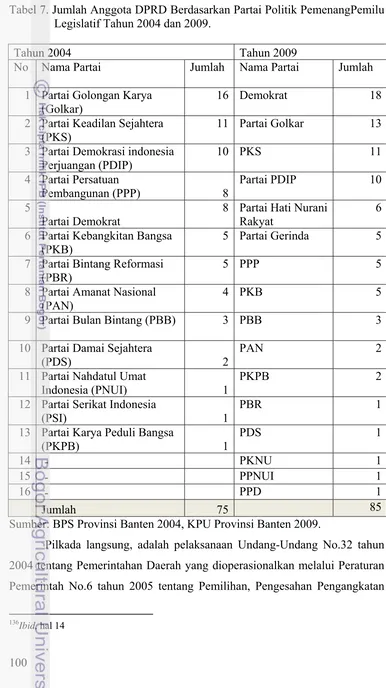

7. Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Partai Politik Pemenang Pemilu

Legislatif Tahun 2004 dan 2009...100

8. Daftar Incumbent dalam Pilkada Gubernur Langsung

Banten...102

9. Jumlah Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Banten Tahun 2011... 114

10. Gambaran Umum Hibah dan Bantuan sosial... ... . ...119

11. Tren Realisasi Anggaran Hibah dan Bansos Provinsi Banten…………... 122

12. Jumlah Voucher dalam Proses Perencanaan………...…127

13. Lembaga Fiktif Penerima Dana Hibah……… 130

14. Lembaga Penerima Hibah yang Memiliki Alamat Sama……….131

15. Daftar Aliran Dana ke Lembaga yang dipimpin Keluarga Gubernur…….132

16. Kepatuhan Instansi Vertikal Kota Serang………135

17. Normatif Pertanggungjawaban Hibah Bansos……….137

19. Badan Usaha Penyumbang Dana Kampanye PilGub Tahun 2011 yang Memenangkan Proyek APBD TA 2012 di Provinsi Banten………153

20. Proyek APBD TA 2012 yang dimenangkan Badan Usaha Milik Keluarga Gubernur………...156

21. Chow test antara Pooled Least Square dan Fixed Effect……….161

22. Hausman Test antara fixed effect dan random effect………162

23. Hasil Regresi Data Panel………..164

24. Interpretasi Hasil Estimasi………...165

25. ICOR tahun 2008 di Pulau Jawa dan Bali………174

DAFTAR GAMBAR

Halaman

20 Mekanisme Dugaan Korupsi APBD dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos……….. 21 Penguasaan Berbagai Aspek Strategis di Provinsi Banten dalam

Lingkaran Keluarga……….... 22 Mekanisme Pengerukan APBD Melalui Penguasaan Proyek-Proyek

APBD di Provinsi Banten………

1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara Lain di Dunia... 1 2 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara ASEAN +3... 2

3 Postur Belanja APBD 2007-2011 (%)……… 5

4 Jumlah Kasus Korupsi Menurut Lembaga Tahun 2011…... 6 5 Interaksi yang Berpotensi Menimbulkan Korupsi di Negara

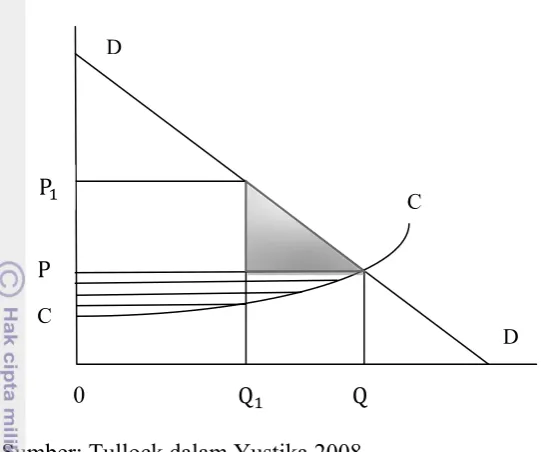

Demokrasi... 6 Korupsi dan Kemungkinan Produksi... 35

7 Biaya Monopoli Akibat Prilaku Pencarian Rente………... 41

8 Penentuan Output Oleh Birokrat………. 45

9 Kerangka pemikiran……… 64

10 Tahapan Analisa Studi Kasus Korupsi APBD dalam Perburuan Rente ekonomi………...

11 Tren Korupsi Indonesia berdasarkan Pelakunya Tahun 2011…………. 85 12 Komposisi Realisasi Pendapatan Provinsi Banten tahun Anggaran

2010 dan 2011……….

13 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tahun 2001-2011 ………. 92 14 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Tahun 2008-2011………...

15 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 1961- 2010…... 94

16 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten………... 96

17 Kompilasi Penggunaan Kekuasaan Berdasarkan Modus………... 106 18 Kompilasi Politik Uang Berdasarkan Modus……….. 110

19 Rangkuman berbagai regulasi penyusunan APBD………. 116

71

90

92

142

147

23 Dampak Perubahan (Penambahan) Pengeluaran Pemerintah Terhadap

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Daftar Informan/Nara Sumber ……… 187

2. Data ICW : Rincian Kejanggalan Penyumbang Dana Kampanye Incumbent 1 Pada Pilkada Banten Tahun 2011 Uji Petik

Terhadap 30 persen dari Jumlah Penyumbang... 188

3. Output pendekatan pooled least square estimasi model

pertumbuhan ekonomi regional. ... 191

4. Output pendekatan fixed effects estimasi model pertumbuhan ekonomi regional………... 192

5. Output pooled least square/ fixed effects testing dengan menggunakan

rendundant fixed effects – likelihood ratio... 193 6. Output pendekatan Random effects estimasi model pertumbuhan

ekonomi regional... 194 7. Output fixed effects/random effects testing dengan menggunakan

correlation random effects-Hausmant test... 195

8. Output hasil estimasi fixed effect dengan GLS weight: cross section weight dan cross section weight (PCSE)... 196

9. Tingkat Korupsi rata-rata tahun 2008 dan 2010 48 ibukota/kabupaten di Indonesia ... ... 197

10. Contoh lembar survey kuisioner TII... ... 198

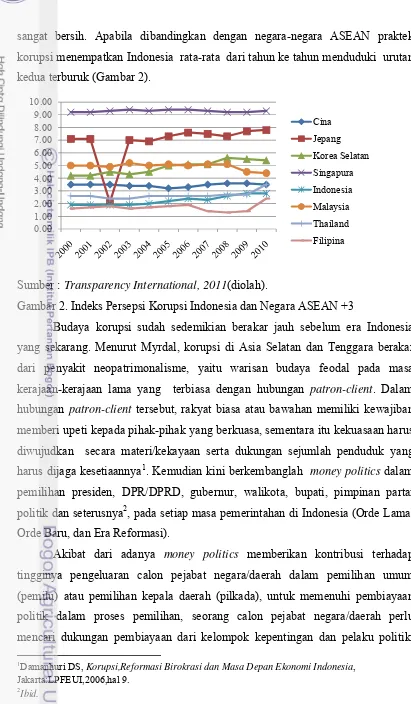

sangat bersih. Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN praktek

korupsi menempatkan Indonesia rata-rata dari tahun ke tahun menduduki urutan

kedua terburuk (Gambar 2).

Sumber : Transparency International, 2011(diolah).

Gambar 2. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara ASEAN +3

Budaya korupsi sudah sedemikian berakar jauh sebelum era Indonesia

yang sekarang. Menurut Myrdal, korupsi di Asia Selatan dan Tenggara berakar

dari penyakit neopatrimonalisme, yaitu warisan budaya feodal pada masa

kerajaan-kerajaan lama yang terbiasa dengan hubungan patron-client. Dalam hubungan patron-client tersebut, rakyat biasa atau bawahan memiliki kewajiban memberi upeti kepada pihak-pihak yang berkuasa, sementara itu kekuasaan harus

diwujudkan secara materi/kekayaan serta dukungan sejumlah penduduk yang

harus dijaga kesetiaannya1. Kemudian kini berkembanglah money politics dalam pemilihan presiden, DPR/DPRD, gubernur, walikota, bupati, pimpinan partai

politik dan seterusnya2, pada setiap masa pemerintahan di Indonesia (Orde Lama,

Orde Baru, dan Era Reformasi).

Akibat dari adanya money politics memberikan kontribusi terhadap tingginya pengeluaran calon pejabat negara/daerah dalam pemilihan umum

(pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada), untuk memenuhi pembiayaan

politik dalam proses pemilihan, seorang calon pejabat negara/daerah perlu

mencari dukungan pembiayaan dari kelompok kepentingan dan pelaku politik.

1

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Aditjondro di daerah Poso, menengarai

bahwa para pelaku bisnis di tingkat provinsi dan nasional memiliki kepentingan

sendiri untuk mendukung seorang calon yang pada gilirannya harus “dibayar”

kelak ketika sang calon berhasil terpilih3. Pada akhirnya nanti kebijakan-

kebijakan yang lahir dari para pemerintah negara/daerah sudah tidak lagi

independen, bukan lagi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tapi

lebih banyak menguntungkan segelintir pihak yang terkait dengan money politics tersebut.

Dalam kondisi seperti yang diuraikan di atas, Myrdal dalam bukunya

Asian Drama pernah memberikan kritikan terhadap negara berkembang yang dikatakan berstruktur lembek (soft state) terutama berlangsung di Asia Selatan dan Asia Tenggara4. Dimana para elite politik di negara-negara tersebut sangat

kompromistik dengan segala bentuk korupsi.

Korupsi bisa menjadi kontributor utama terhadap tingkat pertumbuhan

yang rendah dari banyak negara berkembang5, disamping itu korupsi juga dapat

tumbuh bersama dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, walaupun demikian

pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berkualitas melalui pemborosan

dana pembangunan (high cost economy), sehingga pembangunan ekonomi menjadi tidak merata.

Korupsi tidak menunjukan hubungan langsung terhadap kemiskinan.

Korupsi mempunyai konsekuensi terhadap faktor-faktor yang menentukan

pertumbuhan ekonomi, seperti menghambat investasi, mendistorsi alokasi

sumberdaya, menurunkan kapasitas fiskal dan membuat kualitas infrastruktur

rendah. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut memengaruhi tingkat kemiskinan.

Sebagai contoh, untuk pengembangan sumber daya manusia, korupsi membuat

kualitas dan kuantitas sekolah jadi tidak optimal, demikian juga dengan upaya

ketersediaan kebutuhan dasar (basic needs), seperti air bersih, pangan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat Indonesia menjadi

3

Aditjondro (tidak dipublikasikan) dalam Taufik R, Maria P,Dewi D, Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi, Bank Dunia, 2007, hal 15.

http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/Memerangi_Korupsi_ dprd.pdf, 28 Desember 2012.

4

Asian Drama dalam Damanhuri DS, Ekonomi Politik dan Pembangunan, Jakarta:LPFEUI, 2010, hal 30.

5

kurang terdidik, kurang gizi dan gampang sakit. Sehingga pada akhirnya

masyarakat Indonesia kurang siap bersaing secara regional maupun internasional.

Dari tahun ke tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di

Indonesia jumlahnya terus meningkat. Pada masa Orde Baru APBN diperkirakan

mengalami kebocoran mencapai 30 persen (Incremental Capital Output Ratio/ ICOR) hingga lebih dari 50 persen (Input Output/ IO), dengan demikian sesungguhnya potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai 12 persen

menjadi hanya tumbuh 7 persen per tahun6. Pada masa reformasi, dengan adanya

desentralisasi fiskal maka ada sebagian dari APBN yang ditransfer ke daerah.

Desentralisasi atau otonomi daerah/khusus di negeri ini dimulai sejak

berlakunya Undang-Undang (UU) Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah, menggantikan Undang-Undang Nomer 5 tahun 1974 tentang

Pemerintahan Daerah, yang diimplementasikan sejak januari 2001. Perubahan

paling penting adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah

menyangkut sektor pelayanan publik7. Bidang pemerintahan yang wajib

dilaksanakan pemerintah Kabupaten/ Kota meliputi: pekerjaan umum, kesehatan,

pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,

penanaman modal, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja8.

Secara normatif, otonomi daerah merupakan sebuah alat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Pertanyaannya

adalah setelah lebih dari satu dasawarsa lebih otonomi daerah diterapkan, apakah

tujuannya telah tercapai? dari segi ekonomi, peran pemerintah daerah memang

semakin besar, dari berbagai sumber data diketahui beberapa daerah mampu

meningkatkan pendapatan perkapita daerahnya lebih besar daripada pendapatan

perkapita nasional. Namun, hal itu hanya sebatas data, pada kenyataannya rakyat

daerah yang penuh sumber daya alam belum tentu sejahtera. Di daerah yang kaya,

6

Damanhuri DS, op. cit, hal 128. 7

Pasal 7 UU No.22/1999 8

seperti Riau, Kalimantan Timur dan Papua sejumlah pejabatnya justru terbelit

kasus korupsi9.

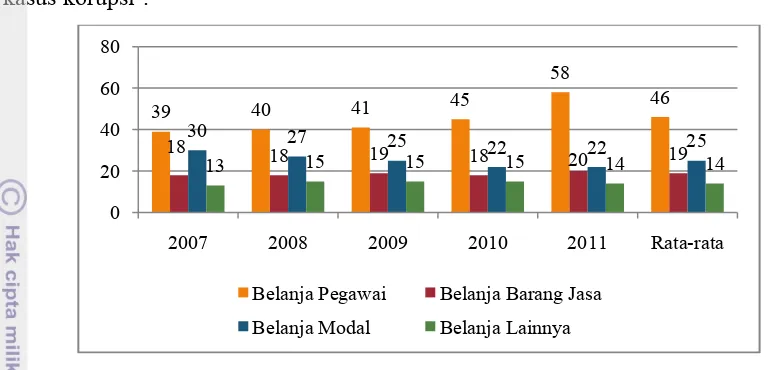

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2012.

Gambar 3. Postur Belanja APBD, 2007-2011 (%)

Besarnya dana transfer yang berlebihan juga akan memberikan implikasi

bagi daerah untuk menggunakan anggaran secara tidak efisien10. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata masih bias kepentingan elite,

dana yang dialokasilkan untuk elite terlalu besar daripada untuk anggaran

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kementrian Keuangan mencatat APBD

periode 2007-2011 rata- rata persentase untuk belanja pegawai lebih tinggi

dibandingkan untuk belanja modal (Gambar 3).

Terlebih lagi sisa persentase dari anggaran yang dimaksudkan untuk

membangun ekonomi masyarakat masih juga dikorupsi oleh oknum pemerintah

daerah maupun masyarakat. Kompleksitas permasalahan yang muncul

kepermukaan adalah terkuaknya sebagian kasus-kasus korupsi para birokrat

daerah dan anggota legislatif daerah. Jadi bukan hanya saja kekuasaan yang di

desentralisasikan dari pusat ke daerah tapi juga korupsi itu sendiri. Desentralisasi

yang tidak diiringi dengan kesiapan pemerintah daerah yang mengelola

menorehkan tambahan panjang sejarah korupsi di Indonesia.

9

Elok D. Briggita I (Maria Hartiningsih), Korupsi yang Memiskinkan, Jakarta:PT.Kompas Media Nusantara, 2011, hal 73.

10

Mardiasmo dalam Suparno, Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian di Indonesia, Tesis, FEM IPB, 2010.

39 40 41 45

58

46

18 18 19 18

20 19

30 27 25

22 22 25

13 15 15 15 14 14

0 20 40 60 80

2007 2008 2009 2010 2011 Rata-rata

bidang pemerintah, sangat rentan menyebabkan penyalahgunaan wewenang

dalam penggunaan anggaran.

1.2Perumusan Masalah

Sejak Otonomi daerah, semakin banyak kasus korupsi di berbagai daerah

yang terungkap dengan objek utamanya adalah APBD. Korupsi di daerah yang

diwarnai korupsi dalam proses politik telah membelokan tujuan dari pelaksanaan

desentralisasi.

Praktek korupsi di pemerintahan daerah terjadi di berbagai negara di

dunia, begitu pula negara Indonesia. Untuk menangkap gambaran korupsi di

salahsatu daerah di Indonesia, maka dilakukan penelitian kasus korupsi di wilayah

Provinsi Banten. Wilayah Banten terutama Kota/kabupaten Tanggerang

merupakan wilayah penyangga ibukota negara. Setelah lebih dari satu dasawarsa

otonomi daerah ternyata Provinsi Banten tidak menunjukan prestasi yang

menggembirakan.

Diperkuat sejumlah data, seperti misalnya pada tahun 2008, Indeks

governance di Banten hanya rata-rata 0.3 dari skala 1 yang berarti sangat rendah,

menurut Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada

(PSKK UGM). Demikian juga Indeks Integritas Pemerintah daerah yang menurut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang, yakni hanya 5.88 dari skala 10.

Juga Indeks Persepsi Korupsi menurut Transparency Internasional Indonesia (TII) hanya sebesar 4.6 dari skala 10. Terakhir, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut Banten sebagai provinsi terkorup ke-15 dari 33 provinsi di

Indo-nesia.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) di daerah provinsi Banten

yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2011 untuk periode 2011-2016, sebagai

potret salahsatu pelaksanaan pilkada di Indonesia. Pilkada yang terbebas dari

praktek korupsi pemilu, dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu penyalahgunaan

kekuasaan, politik uang, dan kepatuhan terhadap dana kampanye. Berdasarkan

data ICW pilkada di pemerintah Provinsi Banten telah meninggalkan banyak

Bagi daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam para pendukung

dana kampanye melibatkan para pemburu rente yang mengincar kekayaan alam

tersebut, namun pada kasus Provinsi Banten para pemburu rente mengincar

proyek-proyek APBD. APBD menjadi sasaran bagi para pencari rente ekonomi

yang mengharapkan keuntungan tanpa dasar, para pencari rente bukan hanya

sektor swasta, namun juga pemerintah (politisi dan birokrasi).

Korupsi APBD di daerah biasanya dilakukan bahkan sebelum kepala

daerah berkuasa, sumber pembiayaan dimanipulasi, perburuan rente ekonomi

dilakukan untuk modal kampanye dan kemenangan calon kepala daerah.

Kekuasaan yang diperoleh atas kemenangan kepala daerah dari proses pilkada

yang tidak bersih hanya akan menghasilkan perburuan rente yang lebih luas lagi.

Maka diduga akibat biaya politik yang tinggi (high cost politic) di dalam pilkada adalah salahsatu faktor yang menyebabkan pemborosan/ kebocoran sumber-

sumber ekonomi ( high cost economic) dalam hal ini adalah APBD.

Korupsi memang tidak menunjukan hubungan langsung terhadap

kemiskinan dan upaya perbaikan kebutuhan dasar, tetapi korupsi mempunyai

konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi rendah di daerah yang merupakan

indikator utama dalam pembangunan daerah, yang pada gilirannya pemerintah

daerah (pemda) menjadi tidak efektif dalam menanggulangi kemiskinan dan

memenuhi kebutuhan dasar. Namun korupsi juga pernah diyakini dapat

memperlancar perekonomian, sebagai uang pelicin (speed money) dalam menjalankan roda bisnis dan perdagangan, yang dapat memfasilitasi pertumbuhan

ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah korupsi APBD dalam mekanisme perburuan rente ekonomi

di pemerintah Provinsi Banten ?

2. Bagaimanakah dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi regional

1.3Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, maka

penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis korupsi APBD dalam mekanisme perburuan rente di

pemerintah Provinsi Banten.

2. Menganalisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi regional di

Indonesia.

1.4Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi tentang praktek korupsi di daerah.

2. Dengan tercapainya tujuan penelitian diharapkan mampu membantu

masyarakat dan pemerintah meminimalkan korupsi pada tingkat daerah,

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

3. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengungkap akar permasalahan

dari korupsi yang ada di daerah, juga menyarankan solusi yang tepat

sasaran, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah

dalam mengambil kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.5Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini, menganalisis mekanisme perburuan rente ekonomi dalam

studi kasus dugaan korupsi APBD di pemerintah Provinsi Banten pada tahun

2011. Sangat luas pengertian korupsi maka untuk tujuan pertama penelitian,

memfokuskan pada korupsi di daerah yang terjadi pada APBD. Korupsi APBD

disini adalah korupsi yang mencakup korupsi pada pos-pos yang terdapat dalam

APBD. Dalam konteks ini, korupsi mencakup perilaku koruptif (corruptive behavior) yang berbentuk aktivitas pencarian rente. Analisis yang dilakukan yaitu dengan pendekatan analisa ekonomi politik, yaitu studi keterkaitan antara

fenomena politik dan fenomena ekonomi.

Analisis untuk studi kasus mekanisme perburuan rente ekonomi di

1. Dugaan korupsi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2011.

2. Dugaan korupsi APBD pada Dana bantuan sosial dan hibah tahun

2011.

3. Dugaan korupsi dalam proyek-proyek APBD.

Kemudian, untuk menganalisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan

ekonomi regional dilakukan pada tahun 2008 dan 2010 pada 48 kota/kabupaten di

Indonesia. Untuk tujuan kedua penelitian ini, pengertian korupsi adalah definisi

dari Transparency International, yaitu mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara

tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka

dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer

yang diambil sesuai dari kebutuhan penelitian yaitu hasil dari wawancara

mendalam (in depth interview). Data sekunder yang digunakan diambil dari dokumen-dokumen terkait seperti pemberitaan media massa, hasil penelitian,

dokumen-dokumen pemerintah sertadata lainnya yang relevan dengan penelitian

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan berbagai pustaka yang menjadi dasar dalam

penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari pembahasan teori-teori, penelitian

terdahulu, dan kerangka pemikiran. Sementara itu teori-teori yang dibahas adalah

teori tentang korupsi, pertumbuhan ekonomi, perburuan rente ekonomi dan

desentralisasi. Selain itu ada juga sub-bab pembahasan tentang variabel-variabel

yang membangun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang digunakan dalam

penelitian ini.

Kemudian penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian tentang

korupsi yang berkaitan dengan perilaku pencarian rente, penelitian tentang

korupsi dan pertumbuhan ekonomi, juga penelitian tentang pertumbuhan ekonomi

regional. Setelah mengkaji berbagai teori dan penelitian terdahulu maka

disusunlah suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini yang disajikan dalam

bentuk bagan alur.

2.1 Landasan Teori 2.1.1 Korupsi

Menurut Transparency International11definisi korupsi adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik baik politisi maupun pegawai negeri, yang

memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau

orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang

dipercayakan kepada mereka. Korupsi secara lebih spesifik dikelompokan dalam

dua kategori, yaitu korupsi sesuai peraturan yang berlaku dan korupsi melanggar

peraturan yang berlaku.

Korupsi sesuai peraturan yang berlaku terjadi dalam situasi, apabila

seorang pejabat mendapat keuntungan pribadi secara illegal karena melakukan

sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya untuk melaksanakan sesuai dengan

undang-undang. Korupsi melanggar peraturan yang berlaku terjadi dalam situasi,

suap diberikan kepada pejabat yang menurut undang-undang dilarang untuk

11

melakukan pelayanan tersebut. Keduanya dapat terjadi dalam semua tingkat

hierarki pemerintahan.

Namun, korupsi dapat juga dipandang sebagai prilaku tidak mematuhi

prinsip “mempertahankan jarak”, artinya, dalam pengambilan keputusan di bidang

ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat

publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Prinsip ini

adalah landasan untuk organisasi apapun mencapai efisiensi, apabila sekali

dilanggar, maka korupsi akan timbul.

Menurut World Bank Guidelines12“Praktek Korupsi” adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta, langsung atau tidak

langsung, segala sesuatu yang bernilai untuk memengaruhi tindakan pihak lain

secara tidak patut . Sedangkan “Praktek Kecurangan “ adalah suatu tindakan atau

penghapusan, termasuk misrepresentasi yang secara sadar maupun secara

sembrono menyesatkan atau berupaya menyesatkan , suatu pihak untuk

mendapatkan keuntungan financial atau keuntungan lain atau menghindari

kewajiban. “Praktek Kolusi” adalah kesepakatan dua pihak atau lebih yang

dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak sepatutnya, termasuk untuk

memengaruhi tindakan pihak lain secara tidak patut.

“Praktek pemaksaan (koersif)” mencakup merusak atau merugikan , atau

mengancam untuk merusak atau merugikan , secara langsung ataupun tidak

langsung, suatu pihak atau property pihak tersebut untuk memengaruhi

tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak patut. Dan “Praktek obstruktiif” adalah (i)

dengan sengaja merusak, memalsukan, mengubah, atau menyembunyikan bahan

bukti investigasi, atau membuat pernyataan palsu kepada petugas penyelidik

untuk secara material menghalangi investigasi bank terhadap tuduhan praktek

korupsi kecurangan, pemaksaan atau kolusi, dan atau mengancam ,mengganggu,

mengintimidasi suatu pihak untuk menghalanginya dalam menyingkap

pengetahuannya tentang hal hal yang terkait dengan investigasi atau dalam

melakukan investigasi, (ii) perbuatan yang secara material menghalangi hak

pelaksanaan Bank dalam mengaudit atau mengakses informasi.

12

Menurut Undang Undang, definisi korupsi telah secara lengkap dijelaskan

dalam 13 buah pasal dalam Undang Undang (UU) Nomer 31 tahun 1999 jo. UU

No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana

terdapat 30 jenis korupsi yang dikelompokan menjadi Kerugian Keuangan Negara

(2 jenis), Suap Menyuap (12 Jenis), Penggelapan dalam jabatan (5 Jenis),

Pemerasan (3 jenis), Perbuatan curang (6 Jenis), Benturan kepentingan dalam

pengadaan (1 jenis), Gratifikasi (1 jenis)13.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

terdiri atas14: Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21), tidak

memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo.Pasal

28), bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo.

Pasal 29), dan Sanksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi

keterangan palsu ( Pasal 22 jo.Pasal 35), orang yang memegang rahasia jabatan

tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22

jo.Pasal 36) dan saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo.Pasal 31).

Damanhuri15 membagi korupsi menjadi 7 macam, yaitu korupsi

transaktive (kolusi), extortive (memeras), investive (suap), nepotisme, autogenic (Dilakukan seorang diri), Supportive (bias kekuasaan), dan defensive (Keterpaksaan). Sedangkan Lopa16 membagi korupsi menjadi dua bentuk, yaitu

material/economic corruption dan political corruption. Bentuk pertama, adalah yang lebih banyak menyangkut penyelewengan di bidang materi (uang) dengan

manipulasi di bidang ekonomi yang merugikan perekonomian negara, dan yang

kedua, berupa perbuatan manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan,

intimidasi, paksaan, dan campur tangan yang dapat memengaruhi kebebasan

memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada

keputusan yang bersifat admnistaratif, janji jabatan dan sebagainya.

13 KPK, Memahami Untuk Membasmi, Jakarta:KPK, 2006,hal 15,

http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1250, 28 November 2011. 14 Ibid.

15

Damanhuri DS, Ekonomi Politik Alternatif, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1996, hal 124. 16

Menurut Klitgaard17 korupsi dapat dilakukan secara free lance yang artinya pejabat secara sendiri atau dalam sekelompok kecil menggunakan

wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap dan hypercorruption yaitu korupsi yang tidak menghiraukan aturan main sama sekali, yang sistematis

menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik,

kerugian sosial, karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan-tangan yang

tidak berhak. Namun sayangnya jenis hypercorruption adalah yang dewasa ini sering kita jumpai di pemerintahan daerah di berbagai negara di dunia, sehingga

hak milik tidak dihormati, aturan hukum diremehkan, membuat kacau insentif

investasi, dan berakibat melumpuhkan pembangunan ekonomi dan politik daerah.

Hubungan pola korupsi dalam hierarki ada dua macam18, yaitu hubungan

pola dari bawah ke atas (bottom-up) dan hubungan dengan pola dari atas ke bawah (top-down). Pola yang pertama dilakukan dengan cara para pegawai tingkat rendah mengumpulkan suap dan membaginya dengan atasan mereka,

secara langsung maupun tidak langsung. Pola yang kedua beroperasi dimana

pegawai tinggi/ pimpinan menutup mulut para bawahannya dengan membagikan

keuntungannya yang didapatkan dengan korupsi, melalui gaji yang tinggi dan

fasilitas untuk bawahan atau keuntungan dibawah meja.

Bentuk dan definisi korupsi yang luas menjadikan makna korupsi masih

rancu (ambigu) sehingga sulit dibedakan. Contohnya adalah batas perbedaan

antara korupsi ekonomi (economic corruption) dan korupsi politik (political corruption). Walaupun demikian menurut Riyanto19 usaha untuk kepentingan pribadi termasuk upaya merancang kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan

peluang atau kesempatan agar tetap bertahan di pemerintahan dapat dipandang

sebagai korupsi ekonomi politik (political economic corruption).

Dari berbagai pandangan para ahli, ada banyak faktor yang mendorong

terjadinya korupsi, menurut Nisjar20ada empat faktor penyebab terjadinya korupsi,

17

Klitgaard R, Penuntun Pemberantasan korupsi dalam pemerintahan daerah, Jakarta:Yayasan Obor, 2005,hal 3.

18

Ackerman SR, Korupsi dan Pemerintahan : Sebab, akibat dan reformasi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hal 115

19

Riyanto,Korupsidalam Pembangunan Ekonomi Wilayah: Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya, Disertasi, Pascasarjana IPB, 2008, hal 35.

20

yaitu: (1) Sistem administrasi yang memberi peluang terjadinya kebocoran, (2)

Tingkat kesejahteraan aparatur rendah, (3) Hukum yang ada belum cukup

menangani perkembangan tindak korupsi yang merajalela, serta sanksi hukum

atas tindak pidana korupsi belum maksimal dijalankan, (4) Kecenderungan kolusi

yang sulit dibuktikan. Sedangkan Lutfi menyatakan faktor-faktor penyebab

korupsi adalah (1) Motif, motif ekonomi maupun politik,(2) Peluang,(3) lemahnya

pengawasan21.

Singh22 menemukan bahwa sebab terjadinya korupsi di India adalah

kelemahan moral (41.3 persen), tekanan ekonomi (23.8 persen), hambatan

struktur administras (17.2 persen), hambatan struktur social (7.08 persen). Ainan

23

menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi, yaitu : (1) Perumusan

undang-undang yang kurang sempurna, (2) Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak

luwes dan (3) Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat

pemerintah dengan upeti dan suap.

Selain itu, Menurut Pope faktor paling populer yang sering disebut-sebut

sebagai penyebab korupsi, yaitu kemiskinan dan mitos kebudayaan. Kemiskinan

menurut sebagian orang adalah akar korupsi, dimana ketiadaan harta dan

kemakmuran membuat orang terpaksa untuk mencari sumber dana tidak legal

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun persepsi tersebut segera

terbantahkan karena banyaknya koruptor-koruptor pada berbagai kasus korupsi

melibatkan banyak kelompok konglomerat dan pejabat-pejabat daerah yang tidak

termasuk dalam kelompok “miskin”, apabila kemiskinan menyebabkan korupsi

maka sulit menjelaskan mengapa negara-negara kaya dan makmur pun penuh

dengan skandal korupsi.

Korupsi merupakan pisau bermata dua, dimana korupsi dapat muncul dari

harta dan kemakmuran, atau juga dapat muncul dari ketiadaan harta dan

kemakmuran. Korupsi justru dapat menyebabkan kemiskinan, karena

keputusan-keputusan mengenai anggaran publik di dasarkan pada pertimbangan keuntungan

21

Lutfi dalam Sopanah, Wahyudi I, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korupsi APBD di Malang Raya, hal 5. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/277/290, diakses 14/9/2012

22

Singh dalam Soesatyo B, Perang-perangan Melawan Korupsi : Pemberantasan Korupsi di Bawah pemerintahan Presiden SBY, Jakarta:Ufuk Press, 2010, hal 26.

23

pribadi dan ditopang oleh uang sogok luar biasa besar dari perusahaan-perusahaan

dari negara industri tanpa mempertimbangkan sedikitpun kepentingan negara

bersangkutan atau rakyatnya24.

Di Negara-negara berkembang korupsi merupakan bagian dari

kebudayaan, yang berasal dari kebiasaan memberi hadiah, bahkan di beberapa

lembaga negara korupsi menjadi sesuatu yang biasa terjadi. Namun apabila kita

lihat kebelakang korupsi merupakan sebuah kebudayaan yang dibawa oleh

kekuatan asing, misalkan di negara-negara Afrika penjajahan ditandai oleh tidak

adanya transparansi. Pengadilan yang ada bukan untuk menegakan keadilan dan

hukum, justru untuk mempertahankan penjajahan. Sesungguhnya dalam konsep

Afrika mengenai hormat-menghormati dan sopan santun, hadiah biasanya kecil

saja, memberi hadiah bukanlah suatu keharusan, nilai yang dilihat adalah

semangatnya bukan dari berapa besar hadiahnya. Pemberian hadiah biasa

dilakukan secara terbuka, bukan sembunyi-sembunyi, dan nilainya apabila

berlebihan akan membuat orang merasa malu.

Klitgaard memodelkan secara sederhana faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya korupsi, yaitu Korupsi (Corruption) sama dengan kekuasaan monopoli (Monopoly power) ditambah wewenang pejabat (Discretion by officials) dikurangi akuntabilitas (Accountability) atau dapat pula dirumuskan seperti di bawah ini25: C = M + D – A………(2.0)

Korupsi adalah kejahatan kalkulasi , orang cenderung melakukan korupsi

apabila resikonya rendah, sanksi ringan dan hasilnya besar. Apabila kekuasaan

monopoli makin besar maka hasil yang diperoleh akan lebih besar. Berdasarkan

model yang disusun Klitgaard menunjukan bahwa korupsi akan muncul jika

terjadi monopoli terhadap sumber-sumber ekonomi, terjadinya penyimpangan

kebijakan publik, dan tidak adanya pertanggungjawaban terhadap publik setiap

kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Maka salah satu pendekatan membasmi

korupsi adalah dengan cara mengurangi monopoli, memperjelas dan membatasi

wewenang, juga meningkatkan akuntabilitas.

24

Pope J, op.cit, hal 17. 25

Semua faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di atas tidak dapat

dipisahkan, seluruhnya adalah satu kesatuan yang pada akhirnya menciptakan

prilaku korupsi. Namun khusus bagi kasus Indonesia pada era desentralisasi

fiskal, ada faktor politik yang mendorong terjadinya korupsi di daerah, termasuk

yang bersumber dari APBD, yaitu kekeliruan dalam penyelengaraan pemilu

kepala daerah (PILKADA). Pilkada dijadikan ajang transaksional, biaya tinggi dalam pemilihan membuat calon kepala daerah mencari sumbangan dari sektor swasta. Akibatnya , setelah calon terpilih kepala daerah sibuk mengembalikan uang yang dikeluarkan dalam pemilihan, sekaligus mengembalikan investasi yang diberikan pihak swasta yang membantunya26.

Sedangkan pada praktek pilkada di daerah Sulistio27 mengungkap ada lima

hal tindakan korupsi yang biasa dilakukan kontestan, terutama incumbent dalam proses pelaksanaan pilkada, yaitu: (1)Penyelewengan jabatan, (2)Pemakaian

fasilitas publik, (3)Money politics, (4)Manipulasi dana kampanye, dan (5)Pemakaian anggaran publik.

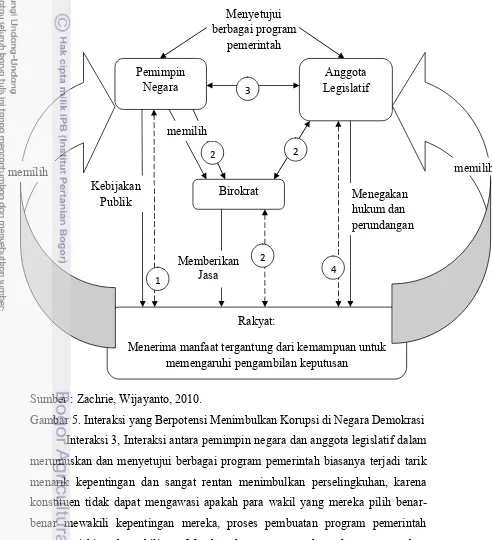

Secara lebih jelas, Jain28 melakukan pemetaan area tempat korupsi terjadi

di negara demokrasi, yang kemudian disesuaikan untuk kondisi di Indonesia oleh Zachrie dan Wijayanto29, Gambar 5 di bawah ini membantu memberikan

gambaran untuk tempat yang berpotensi korupsi.

Interaksi 1, melibatkan rakyat dan pemimpin negara (dalam kasus daerah

adalah rakyat dan pemimpin daerah) yang dipilih berdasarkan proses demokrasi,

dalam interaksi ini menimbulkan peluang korupsi politik dalam berbagai bentuk,

termasuk salah satunya money politics, dukungan pembiayaan mereka dapatkan dari para investor politik. Interaksi 2 terdiri atas 3 bagian, yaitu (1) interaksi

antara birokrat dan pemimpin pilihan rakyat, (2) Interaksi antara birokrat dan

26

Pernyataan Arif Nur Alam (Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre) dalam Soesatyo B, Op.cit, hal 29.

27

Sulistio F, Perilaku Korupsi dalam Pemilukada, Dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi PPK FH UB.http://faizinsulistio.lecture.ub.ac.id/2011/05/perilaku-korupsi-dalam-pemilukada/, diakses 6/4/2012

28

Jain AK, Corruption: A Review, Jurnal of Economic Survey, Vol 15, No.1, Corcodia University, 2001, hal 74.

29

anggota legislatif dan (3) Interaksi antara birokrat dan rakyat. Interaksi ini

membuka peluang terjadinya korupsi birokrat. Birokrat/ pejabat publik yang

dipilih oleh pemimpin negara adalah perpanjangan tangan untuk memeras

kekayaan negara, dan menyerahkan setoran rutin kepada para elit politik untuk

melanggengkan posisi politik mereka melalui proses demokrasi yang koruptif.

Sumber : Zachrie, Wijayanto, 2010.

Gambar 5. Interaksi yang Berpotensi Menimbulkan Korupsi di Negara Demokrasi

Interaksi 3, Interaksi antara pemimpin negara dan anggota legislatif dalam

merumuskan dan menyetujui berbagai program pemerintah biasanya terjadi tarik

menarik kepentingan dan sangat rentan menimbulkan perselingkuhan, karena

konstituen tidak dapat mengawasi apakah para wakil yang mereka pilih

benar-benar mewakili kepentingan mereka, proses pembuatan program pemerintah

sangat miskin akuntabilitas. Mereka dapat merumuskan dan memutuskan Birokrat

Anggota Legislatif Pemimpin

Negara

Rakyat:

Menerima manfaat tergantung dari kemampuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan

1

2 2

2 3

4

memilih memilih

Menyetujui berbagai program

pemerintah

Kebijakan

Publik Menegakan

hukum dan perundangan memilih

kebijakan yang tidak menomorsatukan kepentingan rakyat, misalnya dalam

kebijakan alokasi anggaran, elite politik dapat mengarahkan penggunaan anggaran

pemerintah untuk sektor yang kurang bermanfaat bagi rakyat, tapi dapat

memperbesar bisnis para “investor politik” mereka (mereka adalah pemimpin

negara dan legislatif).

Interaksi 4 Korupsi Legislatif, interaksi yang melibatkan rakyat dan

anggota legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum, seringkali dalam proses

pemilihan umum legislatif, legislatif menyuap rakyat agar mereka terpilih dalam

pemilu (vote buying) sehingga mereka terpilih bukan berdasarkan kinerja tapi berdasarkan kemampuan financial mereka. Tentu saja pada akhirnya para investor

politik dimana uang tersebut bersumber mengharapkan “pengembalian investasi”

berupa kebijakan yang menguntungkan mereka.

Menurut Kwik30 korupsi kolusi nepotisme (KKN) adalah akar dari segala

permasalahan negara (the roots af all evils). KKN tidak terbatas pada mencuri uang namun juga sudah merasuk kedalam mental, moral, tata nilai, dan cara

berfikir. Sejak Jaman Yunani kuno sudah dikenal adanya pikiran yang teracuni

oleh korupsi (Corrupted mind). Daya rusaknya sangat dahsyat, karena sudah menjadikan orang tersebut menjadi tidak normal lagi dalam sikap, prilaku, dan

nalar berpikirnya. Menurutnya konsep dasar pemberantasan korupsi itu sederhana,

yaitu menerapkan Carrot and Stick.

Carrot adalah pendapatan bersih (net take home pay) untuk pegawai negeri, sipil, maupun Tentara Negara Indonesia (TNI) Kepolisian Republik Indonesia

(POLRI) yang jelas mencukupi untuk hidup dengan standar yang sesuai dengan

pendidikan, pengetahuan, tanggung jawab, kepemimpinan, pangkat dan

martabatnya. Pendapatan tersebut dibuat tinggi, sehingga tidak hanya cukup untuk

hidup layak, tetapi cukup untuk hidup dengan gaya “gagah” namun tidak

berlebihan, sehingga sama dengan kualifikasi pendidikan dan kemampuan serta

kepemimpinan yang sama di sektor swasta.

Stick atau arti harfiahnya pentung adalah hukuman yang dikenakan apabila semua telah terpenuhi tetapi masih berani korupsi. Maka siapapun yang telah

30

melakukan korupsi harus siap menerima hukuman yang seberat-beratnya. Konsep

Carrot and Stick ini harus dijalankan beriringan, dalam era pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang konsep Carrot sudah mulai ditegakan namun Stick belum.

Selain itu, penerapan Good Governance dapat menjadi solusi dalam meminimalisir korupsi pada tubuh pemerintahan, menurut United Nation Development Programme (UNDP) 1997 ada sembilan prinsip yang menandai adanya Good Governance31, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat : Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam

pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui

lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.

Partisipasi menyeluruh di bangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan

mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara

konstruktif.

2. Tegaknya supremasi hukum : Kerangka hukum harus adil dan

diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum

yang menyangkut hak asasi manusia. Penegakan hukum yang netral

memerlukan suatu sistem peradilan yang independen dan kesatuan polisi

netral yang tidak korup.

3. Transparansi : Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang

bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi

perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi

yang tersedia harus memadai agar dapat dipantau dan mudah dipahami.

4. Peduli pada pemangku kepentingan stakeholder (Rensponsif) : lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua

pihak yang berkepentingan dengan jangka waktu yang wajar.

5. Berorientasi pada konsensus : tata pemerintahan yang baik menjebatani

kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu

konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi masyarakat, dan

bila mungkin, consensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur.

31

6. Kesetaraan : Semua masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki dan

mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan efisiensi : Proses pemerintahan dan lembaga-lembaga

membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan

menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas : Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan

organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada

masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu sama lainnya,

tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi dan Strategis : Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif

yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan

pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa yang dibutuhkan untuk

mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus

memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial

yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

2.1.2 Korupsi di Indonesia

Menurut Damanhuri analisis korupsi di Indonesia dikemukakan oleh dua

pemikir, yaitu Myrdal dan Alatas. Myrdal menyatakan korupsi di Asia Selatan

dan Asia Tenggara berasal dari penyakit neopatrimonalisme, yakni warisan feodal

kerajaan-kerajaan lama yang terbiasa dengan hubungan patron-client. Dalam hal ini rakyat biasa atau bawahan terbiasa memberi “upeti” kepada pemegang

kekuasaan atau atasan. Sedangkan Alatas, pakar sosiologi korupsi, menyatakan

korupsi di Asia dikaitkan dengan warisan dari kondisi historis struktural yang

telah berjalan akibat lamanya masa penjajahan . Dengan demikian secara terus

menerus bangsa ini melakukan pemutarbalikan norma, dimana yang salah jadi

benar, dan yang benar jadi salah, namun yang diutamakan adalah terjaganya

loyalitas terhadap penguasa32.

Pengulangan terus menerus terjadi terhadap norma, baik dilakukan oleh

penguasa maupun masyarakat, akhirnya penyakit menahun itu, menjadi kebiasaan

32

dan mendarah daging dalam intelektual juga emosional. Maka norma lain

terbentuk, norma negatif yang bertentangan dengan norma lama. Menurut Alatas,

walaupun kebijakan anti-korupsi banyak dibentuk, akhirnya korupsi diterima

sebagai praktek yang tak terhindarkan karena dirasakan terlalu berakar, sehingga

sulit untuk diberantas. Secara tidak disadari penyakit-penyakit tersebut sudah

menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia33.

Menurut sejarah, korupsi di Indonesia yang terjadi pada masa kini, tidak

terlepas dari watak para elite-nya. Sejarahwan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Lohanda34 memaparkan pada masa Majapahit sebelum Portugis

datang ke Malaka. Suku Jawa adalah pedagang dan pelaut yang memasarkan

berbagai rempah di Malaka, Mereka bermitra dengan China, India, dan Arab.

Kapiten Jawa sebagai ketua komunitas pedagang jawa merupakan bandar dunia

saat itu. Proses kolonialisasi di Indonesia terjadi pada masa kesultanan, dimana

ketika para elite penguasa saat itu sangat suka menerima upeti-upeti tanpa

melakukan kerja keras, dan menerima berbagai bentuk hutang. Pada saat mereka

tidak mampu membayar hutang, pembayaran dilakukan dengan melepas satu

persatu pelabuhan dan berbagai wilayah strategis di Indonesia kepada pihak asing.

Rickleffs adalah sejarahwan Australia yang menegaskan bahwa raja

Mataram pernah mengeluarkan ketentuan bahwa orang Jawa tidak boleh berlayar

kemanapun diluar Jawa, Madura dan Bali. Ketentuan tersebut lahir karena

banyaknya pelabuhan yang sudah dilepaskan ke tangan pihak asing. Suku bangsa

Jawa pada akhirnya berorientasi kedaratan, namun ketika terjadi perang suksesi

dan sang raja terdesak lengser dari tahta, dia menjanjikan daerah-daerah strategis

kepada VOC. Selain itu, Windu alumnus jurusan arkeologi Universitas Udayana

Bali, mengisahkan besarnya angka pajak dalam prasasti-prasasti kerajaan sudah

dilakukan pemahalan (mark up) terlebih dahulu oleh para pemungut cukai kerajaan pada saat itu35. Berbagai hal tersebut menunjukan korupsi sudah terjadi

sejak masa kerajaan di Indonesia. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, VOC

bangkrut pada awal abad ke-20 karena korupsi yang merajalela ditubuhnya.

33

Ibid.

34

Santosa I (Maria Hartiningsih), opcit, hal 108-109. 35

Menurut Damanhuri36 pemerintahan Orde Lama juga tidak luput dari

praktek korupsi, sejarah pernah mencatat bahwa Iskak Tjokroadisuryo, mentri

ekonomi pada kabinet Alisostroamidjojo I, telah melakukan penyalahgunaan

kekuasaan (abuse of power). Penyalahgunaan kekuasaan dilakukan pada lisensi impor dari kebijakan politik Benteng yang bertujuan untuk memberdayakan para

pengusaha pribumi yang kompeten, namun ternyata dijual kepada para pengusaha

Cina dan konco-konconya.

Sejak itu KKN skala mega mulai berkembang, namun karena masih

diwarnai semangat kemerdekaan, berhasil dilakukan kebijakan tindakan

pemberantasan korupsi yang efektif, yang dilakukan oleh Perdana Mentri

Burhanudin Harahap yang bekerjasama dengan TNI angkatan Darat. Namun

kabinet ini berumur pendek karena terdapat konflik antarpartai sehingga

konstituate dibubarkan pada 5 Juli 1965, seiring dengan nasionalisasi perusahaan

asing. Sejak itu BUMN banyak diwarnai oleh KKN karena di lakukan pihak

partai, dan akhirnya menjadi ciri khasnya hingga masa kini.

Masa Orde Baru (OrBa) adalah masa yang penuh dengan praktek kolusi

yang terus menerus dalam waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 30 tahun.

Praktek kolusi begitu melembaga dan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang

memiliki kekuasaan (pemerintah) dengan kalangan pengusaha swasta. Kolusi

yang terjadi adalah untuk memperebutkan lisensi, perizinan dan bentuk

pemburuan rente lainnya. Sumber daya pemerintah yang ada kemudian hanya

akan dinikmati oleh segelintir kelompok kepentingan yang bertujuan

memperkaya diri sendiri.

Hal ini terjadi, karena di satu sisi pemerintah (penguasa dan birokrat)

membutuhkan pengusaha untuk pembangunan ekonomi, sedangkam kalangan

pengusaha swasta membutuhkan penyediaan sumber-sumber ekonomi dan

perlindungan. Pada saat itu, pengusaha swasta tidak meningkatkan kemampuan

kompetitifnya dan pemerintah tidak mau menciptakan kondisi persaingan yang

sehat. Karena, pemerintah tidak menginginkan menguatnya kalangan pengusaha

swasta yang mengancam kedudukan mereka, melainkan lebih ingin menjadi

36

penyedia sumber daya ekonomi , proteksi dan monopoli, sehingga dapat menarik

“upeti” yang lebih besar lagi dari para kalangan pengusaha swasta37. Semua hal

itu pada akhirnya menciptakan kesenjangan yang lebar antara pusat dan daerah,

yang akhirnya menciptakan ketidakstabilan kekuasaan Orde Baru.

Damanhuri38 mencatat potret korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru,

yaitu dimulai oleh korupsi pertamina yang berskala mega pada tahun 1975,

dengan kerugian negara sebesar 12,5 miliar dollar AS. Namun tidak adanya

tindakan hukum kepada pelaku-pelaku yang terlibat, menunjukan kelumpuhan

penegakan hukum untuk kasus korupsi pada saat itu. Kemudian terdapat aliran

utang luar negeri rata-rata sebesar 5 miliar dollar AS per tahun, sehingga pada saat

Pak Soeharto lengser, stok utang pemerintah sudah mencapai 70 miliar dollar AS.

Pada masa itu terdapat banyak investasi langsung perusahaan asing, dan

eksploitasi terhadap sumber daya alam (terutama migas dan hutan). Masa OrBa

adalah masa pertumbuhan dan perkembangbiakan segala jenis dan bentuk korupsi,

sehingga adanya potensi pertumbuhan ekonomi yang harusnya dapat tumbuh 12

persen per tahun hanya tumbuh di sekitar 7 persen per tahun.

Keruntuhan Orde Baru ditandai dengan reformasi yang dilakukan sejak

1998, Namun ternyata adanya era baru yang memiliki tujuan positif untuk

kemajuan ekonomi maupun politik, justru membuka celah korupsi yang semakin

menyebar ke daerah dan berbagai lembaga pemerintah, yudikatif maupun

legislatif (pusat dan daerah). Rachbini39 memaparkan demokrasi pada masa

desentralisasi berada masa transisi yang belum matang. Wujud kelahirannya yang

tiba-tiba tidak memberikan kesempatan belajar yang cukup. Akhirnya , pelaku

demokrasi kaget dan tidak memiliki keseimbangan untuk mendorong demokrasi

yang adil, transparan dan tertuju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk demokrasi yang tidak sempurna muncul kembali, seperti bentuk

kolusi pada masa Orde Baru, bahkan lebih parah yaitu kolusi yang melibatkan

tidak hanya pemerintah dan pengusaha swasta, tetapi antar parlemen

(DPR/DPRD) dengan pemerintah maupun pemerintah daerah, dengan

37

Harman BK, Negeri Mafia Republik Koruptor:Menggugat Peran DPR Reformasi, Yogyakarta:Lamalera,2012, hal 102.

38

Damanhuri DS, op.cit, hal 128. 39

memperebutkan kekuasaan maupun anggaran yang ada yaitu pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Pada masa pascareformasi parlemen semakin kuat, Parlemen memiliki

fungsi legislasi dalam membentuk undang-undang, fungsi budget dalam membahas dan menyetujui anggaran, dan fungsi controlling untuk melakukan pengawasan melalui berbagai instrumen yang dapat dioptimalkan bagi

pemberantasan dan pengurangan secara efektif terhadap praktek korupsi40.

Namun alih-alih melakukan check and balance, parlemen justru banyak melakukan penyelewengan, melakukan praktek-praktek kolusif yang bertujuan

hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan lingkaran kecil disekitarnya. Di

sisi lain tidak ada kekuatan yang mengontrol parlemen, sehingga DPR/DPRD

menjadi tempat berkembangnya praktek politik uang dan korupsi.

Kondisi daerah-daerah di Indonesia setelah lebih dari satu dasawarsa

otonomi daerah, ternyata kurang memperlihatkan perbaikan pertumbuhan

ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Otonomi daerah

dimaksudkan untuk membentuk keseimbangan antara pusat dan daerah, namun

sejauh ini hasil yang dapat dirasakan dalam hanyalah ditebarkannya anggaran

besar ke berbagai daerah dalam rangka otonomi anggaran. Pemerintah daerah dan

DPRD dapat menentukan pembiayaannya sendiri sesuai kewenangannya,

sehingga kekuasaan yang ada di tangan DPR/DPRD dapat disalah gunakan,

misalnya untuk jual beli pengalokasian anggaran ,dan proses pengambilan

keputusan diambil tidak transparan. Ternyata desentralisasi menghasilkan bukan

hanya praktek kolusi yang vertikal (model patron-client) tapi juga horizontal (eksekutif-legislatif).

Harman41 menggambarkan secara singkat bagaimana dampak korupsi

terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah kerugian negara,

yang secara tidak langsung berdampak pada kemajuan pembangunan ekonomi.

Kekuatan negara disokong oleh APBN/APBD, namun kebocoran anggaran

maupun pendapatan itu tentu saja akan menghambat tercapainya tujuan, hambatan

40

Harman BK, op.cit, hal 20-21. 41