ANALISIS

LEADING SECTOR

TERHADAP PENYERAPAN

TENAGA KERJA DI KALIMANTAN TIMUR DAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA

FARAH MEISKA WIJAYA

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Analisis Leading Sector terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Timur dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2013

ABSTRAK

FARAH MEISKA WIJAYA. Analisis Leading Sector terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Timur dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. Dibimbing oleh YETI LIS PURNAMADEWI

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur diiringi timbulnya masalah pengangguran yang relatif tinggi. Pembangunan ekonomi sektoral diharapkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetapi mampu menyerap tenaga kerja untuk mengatasi masalah pengangguran. Sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi paling besar terhadap PDRB tetapi kurang mampu menyerap tenaga kerja, di sisi lain sektor pertanian yang berkontribusi relatif kecil terhadap PDRB mampu menyerap tenaga kerja paling besar di Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur perekonomian, menganalisis leading sector terhadap penyerapan tenaga kerja, dan faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Input-Output dan analisis dengan metode Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan leading sector dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi kurang mampu dalam meningkatkan output dan pendapatan di Kalimantan Timur. Sektor yang merupakan

leading sector output adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sedangkan sektor yang yang merupakan leading sector pendapatan adalah sektor jasa-jasa. Berdasarkan nilai total multiplier output, pendapatan, dan tenaga kerja, sektor pertanian merupakan

leading sector dalam ketiga aspek. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Regional (UMR) signifikan dan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur.

Kata kunci: Leading Sector, Tenaga kerja, OLS, Input-Output

ABSTRACT

FARAH MEISKA WIJAYA. Analysis of Leading Sector towards Labor Absorption in East Kalimantan and Factors Influencing It. Supervised by YETI LIS PURNAMADEWI.

Economic growth in East Kalimantan is followed by a relatively high unemployment issue. Sectoral economic development is expected not only to increase Gross Regional Domestic Product (GRDP) but also increase employment level to face unemployment problem. In East Kalimantan, mining and quarrying sector contributes most to GRDP but isn’t able to provide high employments, while agriculture sector gives relatively small contribution to GRDP but could provide the highest employment. This study aims to analyze economic structure, analyze leading sector towards labor absorption, and factors influencing employment level in East Kalimantan. The analysis method used in this study is Input-Output Analysis and Ordinary Least Square method. The results show the agricultural sector is leading sector in labor absorption but isn’t able to increase output and income in east kalimantan. Leading sector in output is trade, hotels, and restaurants sector, while leading sector in income is services sector. Based on total output, income, and labor multiplier the agricultural sector is leading sector from that three aspects. Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Regional Minimum Wage have a significantly positive impact to employment level, while domestic investment and foreign investment has a positive but insignificant impact to employment level in East Kalimantan.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

FARAH MEISKA WIJAYA

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2013

ANALISIS

LEADING SECTOR

TERHADAP PENYERAPAN

TENAGA KERJA DI KALIMANTAN TIMUR DAN

Judul Skripsi : Analisis Leading Sector erhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Timur dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya Nama : Farah Meiska Wijaya

NIM : H14090104

Disetujui oleh

Dr. Yeti Lis Purnamadewi Pembimbing

Diketahui oleh

Dr. Dedi Budiman Hakim Ketua Departemen

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Leading Sector terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Timur dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menganalisis struktur perekonomian di Kalimantan Timur, menganalisis leading sector terhadap penyerapan tenaga kerja, dan faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua dan keluarga penulis, yakni Bapak Fajar Nur dan Ibu Meiske Shirly Grease Karamoy serta adik-adik tercinta dari penulis, Anggraeni Juniska Wijaya, Indrian Marsya Wijaya, Fahira Febiola Rizki Wijaya, Akmal Putra Firmansyah dan Aziz Zikrif Noer atas segala doa dan dukungan yang selalu diberikan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc, Agr selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan motivasi dengan sabar dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Wiwiek Rindayati selaku dosen penguji utama dan Bapak Deni Lubis, MA selaku dosen penguji dari komisi pendidikan atas kritik dan saran yang telah diberikan untuk perbaikan skripsi ini.

3. Para dosen, staf dan seluruh civitas akademik Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.

4. Ibu Mila Wijaya Kusumah tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, saran sehingga saya dapat mencapai titik ini.

5. Teman-teman satu bimbingan, Dwinda, Andrian, Tiara, Adini yang telah banyak memberikan bantuan, saran, kritik, motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Hardyanto Tri Utomo dan keluarga yang senantiasa setia menemani, memotivasi dan mengerti setiap kondisi yang dialami kepada penulis selama ini.

7. Sahabat penulis Puspita, Risya, Rissa, Sri Wulan, Meiyora, Mellida, Salsa, Friska, Ririn, Ale, Aditya, Pakuan Teguh, Kak Frida, Kak Chris, Choi Seung Hyun (TOP), BIGBANG.

8. KAREMATA FEM IPB dan HIPOTESA yang telah memberikan kesempatan sebagai keluarga selama tiga tahun terakhir khususnya 8 AWAN (Godek, Catok, Pitik, Manul, Badut, Selong, Ceguk) dan staff CER 2010-2012.

9. Seluruh keluarga Ilmu Ekonomi 45, 46, 47 dan 48 terima kasih atas doa dan dukungannya.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 5

Tujuan Penelitian 6

Manfaat Penelitian 6

Ruang Lingkup Penelitian 7

TINJAUAN PUSTAKA 7

Faktor-faktor yang Memengaruhi Permintaan Tenaga Kerja 7

Model Input-Output dalam Penentuan Leading Sector 8 Sektor Unggulan (Leading Sector) dan Peranannya dalam

Perluasan Kesempatan Kerja 12

Penelitian Terdahulu 13

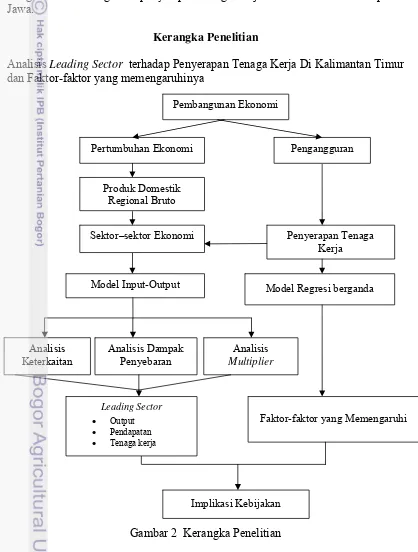

Kerangka Penelitian 14

METODE PENELITIAN 15

Jenis dan Sumber Data. 15

Metode Analisis 15

Definisi Operasional 22

Hipotesis 26

PEMBAHASAN 26

Struktur Perekonomian Kalimantan Timur 26 Leading Sector dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Di Kalimantan Timur 41

Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja

Di Kalimantan Timur 43

SIMPULAN DAN SARAN 45

Simpulan 45

Saran 46

DAFTAR PUSTAKA 46

LAMPIRAN 49

DAFTAR TABEL

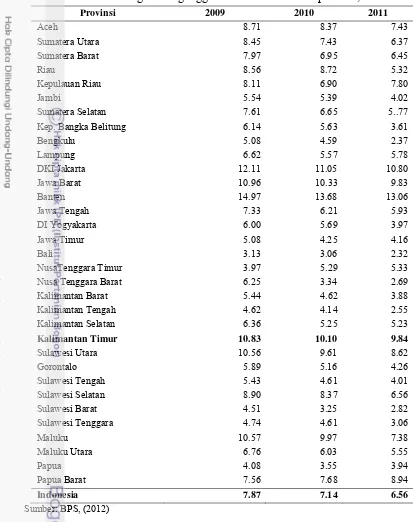

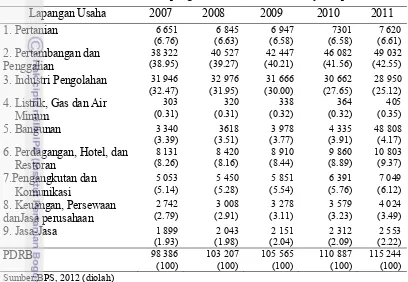

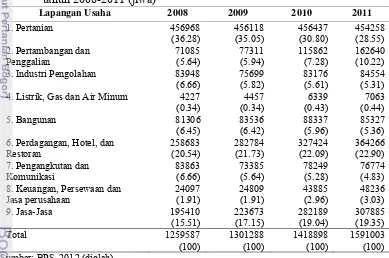

1 Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi 2009-2011 2 2 Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar

Harga Konstan 2000 menurut lapangan usaha 2007-2011 4 3 Jumlah tenaga kerja menurut sektor ekonomi di Kalimantan Timur

2008-2011 5

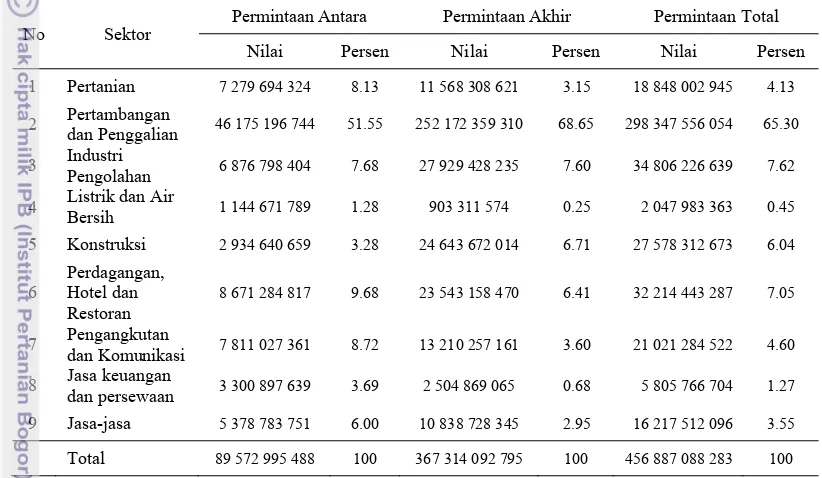

4 Rumus pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja 18 5 Struktur permintaan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tahun

2009 (ribu rupiah) 27

6 Struktur konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah terhadap

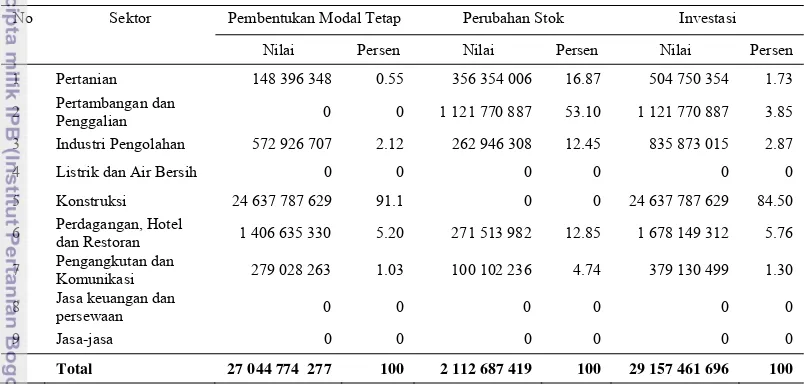

sektor-sektor ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (ribu rupiah) 28 7 Struktur investasi sektor-sektor ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

2009 (ribu rupiah) 29

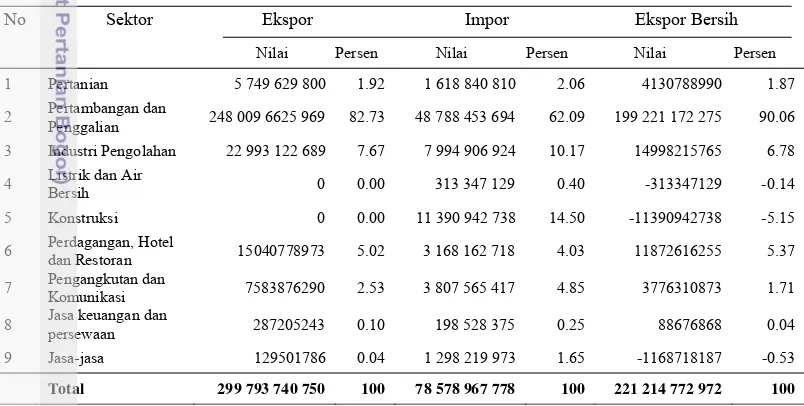

8 Struktur ekspor dan impor perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

tahun 2009 30

9 Struktur nilai tambah bruto Provinsi Kalimantan Timur 2009 (juta

rupiah) 31 10 Struktur output Provinsi Kalimantan Timur 2009 (ribu rupiah) 32

11 Keterkaitan output ke depan sektor-sektor perekonomian Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2009 33

12 Keterkaitan output ke belakang sektor-sektor perekonomian Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2009 34

13 Kepekaan penyebaran sektor-sektor perekonomian provinsi

Kalimantan Timur tahun 2009 35

14 Koefisien penyebaran sektor-sektor perekonomian Kalimantan Timur

Tahun 2009 36

15 Pengganda output sektor-sektor perekonomian Kalimantan Timur

tahun 2009 37

16 Pengganda pendapatan sektor-sektor perekonomian Kalimantan

Timur tahun 2009 38

17 Pengganda tenaga kerja sektor-sektor perekonomian Kalimantan

Timur tahun 2009 40

18 Total efek pengganda (multiplier effect) sektor-sektor ekonomi di

Kalimantan Timur 42

DAFTAR GAMBAR

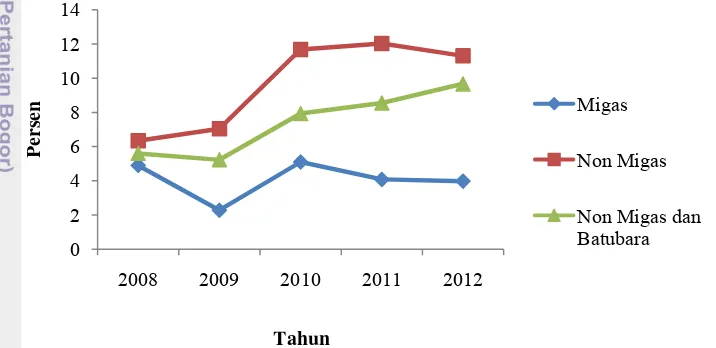

1 Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur 2008-2012 3

2 Kerangka penelitian 14

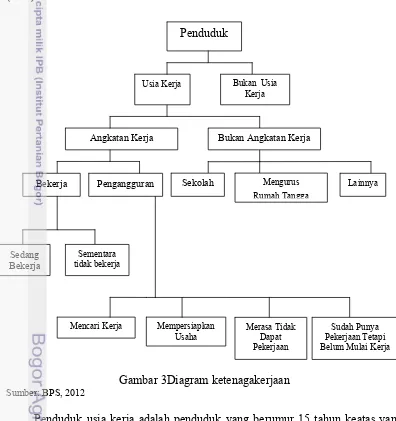

3 Diagram ketenagakerjaan 24

4 Kuadran dampak penyebaran sektor-sektor ekonomi Kalimantan

Timur 36 5 Kuadran efek pengganda output dan pengganda pendapatan

sektor-sektor ekonomi Kalimantan Timur 39

6 Kuadran efek pengganda output dan pengganda tenaga kerja

sektor-sektor ekonomi Kalimantan Timur 40

7 Kuadran efek pengganda pendapatan dan pengganda tenaga kerja

sektor-sektor ekonomi Kalimantan Timur 41

DAFTAR LAMPIRAN

1 Agregasi 50 sektor menjadi 9 sektor 49

2 Data-data pada model ekonometrika 50

3 Hasil estimasi model faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan

tenaga kerja 50

4 Hasil uji multikolinieritas 51

5 Hasil uji heteroskedastisitas 51

6 Hasil uji autokolerasi 51

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi diberbagai negara dan sering mendapat perhatian khusus baik bagi pengambil kebijakan maupun akademisi. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan masalah yang tidak teratasi dan cenderung semakin meningkat serta menjadi beban bagi perekonomian suatu negara. Pengangguran dapat digunakan sebagai salah satu ukuran dalam menilai sebuah kinerja pemerintahan, oleh karena itu pengangguran biasanya dijadikan sebagai salah satu target utama dalam sebuah kebijakan di bidang perekonomian (Amrullah 2008). Pengangguran sendiri merupakan masalah yang dapat menimbulkan masalah baru seperti tingkat kemiskinan, tingginya tingkat kriminalitas, dan ketimpangan standar hidup masyarakat.

Pengangguran di Indonesia sendiri menjadi masalah yang belum terpecahkan, sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 sebesar 5.7 persen. Tingkat pengangguran sebesar 5.7 persen masih merupakan pengangguran alamiah dimana tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Tingkat pengangguran alamiah ini sekitar 5 sampai dengan 6 persen atau kurang yang artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 5 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (full employment).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia setelah krisis ekonomi tahun 1998 mengalami peningkatan diatas tingkat pengangguran alamiah sebesar 9.01 persen dan mencapai puncaknya tahun 2006 dengan presentase sebesar 10.26 persen. Namun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 TPT Indonesia cenderung mengalami penurunan. Tahun 2009 TPT Indonesia adalah sebesar 7.87 persen dan pada tahun 2011 menjadi 6.56 persen yang turun sebanyak 1.22 persen, penurunan TPT Indonesia dikarenakan terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan dan sektor keuangan meskipun diiringi dengan terjadinya penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi (BPS 2012).

Tabel 1 Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka menurut provinsi, 2009–2011

Provinsi 2009 2010 2011

Aceh 8.71 8.37 7.43

Sumatera Utara 8.45 7.43 6.37

Sumatera Barat 7.97 6.95 6.45

Riau 8.56 8.72 5.32

Kepulauan Riau 8.11 6.90 7.80

Jambi 5.54 5.39 4.02

Sumatera Selatan 7.61 6.65 5..77

Kep. Bangka Belitung 6.14 5.63 3.61

Bengkulu 5.08 4.59 2.37

Lampung 6.62 5.57 5.78

DKI Jakarta 12.11 11.05 10.80

Jawa Barat 10.96 10.33 9.83

Banten 14.97 13.68 13.06

Jawa Tengah 7.33 6.21 5.93

DI Yogyakarta 6.00 5.69 3.97

Jawa Timur 5.08 4.25 4.16

Bali 3.13 3.06 2.32

NusaTenggara Timur 3.97 5.29 5.33

Nusa Tenggara Barat 6.25 3.34 2.69

Kalimantan Barat 5.44 4.62 3.88

Kalimantan Tengah 4.62 4.14 2.55

Kalimantan Selatan 6.36 5.25 5.23

Kalimantan Timur 10.83 10.10 9.84

Sulawesi Utara 10.56 9.61 8.62

Gorontalo 5.89 5.16 4.26

Sulawesi Tengah 5.43 4.61 4.01

Sulawesi Selatan 8.90 8.37 6.56

Sulawesi Barat 4.51 3.25 2.82

Sulawesi Tenggara 4.74 4.61 3.06

Maluku 10.57 9.97 7.38

Maluku Utara 6.76 6.03 5.55

Papua 4.08 3.55 3.94

Papua Barat 7.56 7.68 8.94

Indonesia 7.87 7.14 6.56

Sumber: BPS, (2012)

sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, sektor kontruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat mengembangkan struktur ekonomi secara seimbang antara sektor-sektor ekonomi yang padat modal (capital intensive) dan sektor-sektor ekonomi yang potensial dan padat karya (labor intensive), hal ini dilakukan agar kesenjangan dalam struktur ekonomi semakin kecil dan dapat mengurangi masalah-masalah ekonomi yang ditimbulkan.

Berdasarkan Gambar 1 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dari tahun 2008 sampai dengan 2012rata-rata pertumbuhan migas sebesar 4.07 persen, non migas dengan rata-rata pertumbuhansebesar 9.68 persen untuk pertumbuhan ekonomi tanpa melihat komoditas unggulan Kalimantan Timur yaitu migas dan batubara rata-rata pertumbuhannya adalah 7.40 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selama kurun waktu 2008 sampai 2012 dipengaruhi komoditas migas dan batubara, penurunan pertumbuhan dengan migas ini terjadi karena penurunan produksi pada migas.

Gambar 1 Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur 2008-2012 Sumber: Bappeda Kalimantan Timur, 2012 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 sembilan sektor ekonomi yang berkontribusi dalam pembentukan PDRB dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40.51 persen, diikuti sektor industri pengolahan di posisi kedua dengan 29.44 persen kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8.62 persen diikuti sektor pertanian sebesar 6.63 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5.57 persen, untuk sektor bangunan mampu menyumbang sebesar 3.75 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 3.11 persen, sektor jasa-jasa menyumbang sebesar 2.05 persen sedangkan untuk sektor listrik, gas dan air bersih hanya mampu menyumbang 0.32 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian

0 2 4 6 8 10 12 14

2008 2009 2010 2011 2012

Persen

Tahun

Migas

Non Migas

dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur, ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian potensi yang sangat besar terhadap perekonomiandi Kalimantan Timur dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000, menurut lapangan usaha 2007-2011 (milyar rupiah)

Sumber:BPS, 2012 (diolah)

Pertumbuhan Kalimantan Timur yang cenderung mengalami peningkatan dengan sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi besar terhadap PDRB seharusnya mampu dalam menekan angka pengangguran namun pada kenyataannya di Kalimantan Timur pertumbuhan ekonomi yang baik justru diiringi dengan tingginya tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belumlah cukup dalam mengurangi masalah pengangguran yang ada. Pengangguran yang relatif masih tinggi akan menjadi masalah dan menjadi beban bagi perekonomian oleh karena itu haruslah diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi masalah pengangguran.

Pembangunan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam menggali potensi-potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki. Keadaan sumber daya alam mampu menciptakan kesempatan kerja untuk masyarakat dan pendapatan bagi pemerintah, sumber daya manusia yang merupakan modal pembangunan seharusnya mampu dikembangkan dan diserap oleh sektor-sektor ekonomi yang ada.. Pada dasarnya dalam pembangunan ekonomi sumber daya yang dimiliki terbatas akibatnya pemerintah harus menetukkan skala prioritas dalam pembangunan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pembangunan ekonomi tersebut dalam hal ini adalah pengangguran. Oleh sebab itu menurut Anwar dan Rustiadi (2000) setiap daerah mempunyai sektor- sektor unggulan

Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011

3. Industri Pengolahan 31 946

(32.47)

yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan wilayah dalam pencapaian sasaran pembangunan itu dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Perumusan Masalah

Pengangguran merupakan isu strategis yang harus dihadapi Kalimantan Timur, target dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pengangguran sendiri untuk tahun 2013 belum mencapai sasaran yaitu sebesar 7.42 persen. Untuk menurunkan angka pengangguran dan mencapai target sasaran pembangunan, demi mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan pemerintah harus memfokuskan kepada sektor yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain yang banyak menyerap tenaga kerja agar pengangguran bisa dikurangi secara optimal. Oleh karena itu haruslah dicari sektor unggulan (leading sector) yang mampu menggerakkan sektor-sektor lain dalam menyerap tenaga kerja agar alokasi pembangunan pemerintah yang terbatas lebih diarahkan pada leading sector yang mampu mengurangi masalah pengangguran tersebut.

Tabel 3 Jumlah tenaga kerja menurut sektor ekonomi di Kalimantan Timur, tahun 2008-2011 (jiwa)

Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011

1. Pertanian 456968

(36.28) 3. Industri Pengolahan 83948

(6.66) 8. Keuangan, Persewaan dan

Jasa perusahaan

9. Jasa-Jasa 195410

(15.51) Sumber: BPS, 2012 (diolah)

gas dan air bersih hanya mampu menyerap kurang dari 5 persen terhadap tenaga kerja di Kalimantan Timur.

Sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur nyatanya tidak mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak sektor ini berada di posisi keempat, karena memang sektor ini merupakan sektor yang padat modal dan merupakan sektor yang tak terbaharukan yang suatu saat sumber daya tersebut jika dieksploitasi secara terus-menerus akan habis. Keadaan ini berbeda untuk sektor pertanian yang hanya mampu menyumbang 6.61 persen dalam pembentukan PDRB mampu menyerap tenaga kerja paling tinggi yaitu sebesar 28.55 persen. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sektor yang mempunyai kontribusi lebih besar terhadap PDRB belum tentu dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja begitu pula sebaliknya, sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyakpun belum mampu untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembentukkan PDRB. Dengan demikian penentuan leading sector sangatlah diperlukan untuk mewujudkan perekonomian berkelanjutan karena leading sector mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor ekonomi lainnya di Kalimantan Timur. Berdasarkan penjelasan diatas maka timbullah pertanyaan:

1. Bagaimana struktur perekonomian di Kalimantan Timur?

2. Sektor manakah yang menjadi leading sector dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur?

3. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis struktur perekonomian di Kalimantan Timur.

2. Menganalisis leading sector dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur.

3. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah sebagai masukan kedepan dalam merumuskan kebijakan dalam kegiatan pembangunan ekonomi dan kegiatan yang berhubungan dengan produksi, ekspor-impor, pengembangan sektor-sektor ekonomiagar dapat meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur untuk kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir masalah pengangguran.

penelitian ke depan mengangkat tentang masalah ekonomi lainnya dan sektor yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

3. Masyarakat Luas: sebagai informasi bagi seluruh komponen masyarakat untuk mengetahui dan memberikan pengertian mendalam tentang peran dari sektor unggulan terhadap perekonomian dan penciptaan kesempatan kerja, sehingga dalam hal ini masyarakat dapat berperan aktif baik dalam menjaga sumber daya alam sebagai aset yang berharga untuk masa mendatang, bekerja sesuai dengan bidang ilmu, mengembangkan kemampuan diri, mengawasi serta dapat memberi kritikan yang lebih konstruktif bagi para pengusaha di sektor-sektor ekonomi dan pemerintah tingkat baik di daerah maupun nasional.

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat struktur perekonomian di Kalimantan Timur, peran dari sektor ekonomi yang menjadi leading sector dalam penyerapan tenaga kerja, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur. Analisis ini dilakukan secara terbatas hanya dengan melihat sembilan sektor perekonomian dan menentukan leading sector dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur yang mampu mengurangi masalah pengangguran, dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. Metode yang digunakan yaitu Analisis Input output dan Regresi berganda (Ordinary Least Square) dengan data berasal dari Tabel Input-Output Kalimantan Timur tahun 2009, data tenaga kerja, Produk Domestik Bruto Regional (PDRB), investasi, Upah Minimum Regional di Kalimantan Timur dari tahun 1991 sampai dengan 2011, dan data lain untuk menunjang dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Faktor-faktor yang Memengaruhi Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu (Sudarsono 1988). Permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Fungsi permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (derived demand) dari jumlah dan harga output.

Teori Produksi Cobb-Douglas mengasumsikan bahwa suatu proses produksi menggunakan dua jenis faktor produksi yaitu tenaga kerja (L) dan modal (K), dengan fungsi produksi adalah:

Qt = f (Lt, Kt)

П = TR – TC dimana TR = Pt.Qt

Penentuan penyerapan tenaga kerja, diasumsikan bahwa hanya ada dua input yang digunakan, yaitu kapital (K) dan tenaga kerja (L). Bellante (1990) mengasumsikan tenaga kerja (L) diukur dengan tingkat upah yang diberikan kepada pekerja (w) sedangkan untuk kapital diukur dengan tingkat suku bunga (r). TC = rtKt + wtLt

Dengan mensubstitusikan ketiga persamaan di atas ke persamaan keuntungan perusahaan maka diperoleh:

Πt = Pt.Qt-rt.Kt-wtLt

Jika ingin mendapatkan keuntungan maksimum, maka turunan pertama fungsi keuntungan diatas harus sama dengan nol (π’=0), sehingga didapatkan :

Wt Lt = Pt . f(Lt,Kt)-r1Kt

Lt = Pt Qt . -r1Kt/wt

Dimana:

Lt = Permintaan Tenaga Kerja

wt = Upah Tenaga Kerja

Pt = Harga Jual Barang per unit

Kt = Kapital (Investasi)

rt = Tingkat Suku Bunga

Qt = Output (PDB)

Berdasarkan persamaan di atas, dapat diketahui bahwa permintaan tenaga kerja (Lt) merupakan fungsi dari kapital (investasi), output (pendapatan), tingkat

suku bunga (r) dan tingkat upah (w).

Model Input-Output dalam Penentuan Leading Sector

Strategi pembangunan ekonomi daerah senantiasa ditekankan pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, rendahnya angka pengangguran serta pengentasan kemiskinan. Dampak suatu kebijakan ekonomi daerah lebih tepat dianalisis berdasarkan teori keseimbangan umum (general equilibrium) dibandingkan dengan teori keseimbangan parsial (partial equilibrium).

aktual sebagai harga penyimpangan dari keseimbangan. Teori keseimbangan umum terus mengalami perkembangan terutama hasil pemikiran dari Leon Walras yang mana dimulai sejak tahun 1870-an dengan menciptakan sebuah sistem persamaan simultan dalam upaya memecahkan masalah Cournot. Hukum Walras menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan setiap pasar tertentu, jika semua pasar lainnya dalam suatu perekonomian berada dalam keseimbangan, maka pasar tertentu juga harus dalam keseimbangan.

Analisis Input-Output pertama kali diperkenalkan oleh Wassily Leontif tahun 1986. Gagasan dasar teknik analisis input-output didasarkan pada teori keseimbangan umum (General Equilibrium Theory). Leontif menyusun tabel yang dikenal dengan Gambaran perekonomian (Tableu Economique) dengan teori keseimbangan umum (General Equilibrium Theory). Berdasarkan teori-teori tersebut, Leontif menyusun hubungan antara satu kegiatan ekonomi dengan kegiatan ekonomi lainnya secara kuantitatif. Menurut Leontief (1986) analisis I-O merupakan suatu metode yang secara sistematis mengukur hubungan timbal balik diantara beberapa sektor dalam sistem ekonomi yang kompleks. Model I-O didasarkan atas beberapa asumsi:

1. Homogenitas, yang berarti suatu komoditas hanya dihasilkan secara tunggal oleh suatu sektor dengan susunan yang tunggal dan tidak ada subtitusi output diantara berbagai sektor.

2. Linieritas, ialah prinsip dimana fungsi produksi bersifat linier dan homogen. Artinya perubahan suatu tingkat output selalu didahului oleh perubahan pemakaian input yang porprosional.

3. Aditivitas, ialah suatu prinsip dimana efek total dari pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka tabel I-O merupakan model kuantitatif yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai (BPS 1995):

1. Struktur perekonomian nasional atau regional yang mencangkup struktur output dan nilai tambah masing-masing sektor.

2. Struktur input antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh sektor-sektor industri.

3. Struktur penyediaan barang dan jasa baik berupa produksi dalam negeri maupun barang-barang yang berskala impor.

4. Struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaanantara oleh sektor-sektor produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi investasi dan ekspor.

Struktur Tabel Input-Output

Menurut Glasson (1977), format dari Tabel Input-Output terdiri dari suatu kerangka matriks berukuran “n x n” dimensi yang dibagi menjadi empat kuadran dan tiap kuadran mendeskripsikan suatu hubungan tertentu.

Kuandran I (n x n)

Transaksi antar sektor/kegiatan

Kuadran II (n x m) Permintaan Akhir

Kuadran III (p x n) Input Primer

Kuadran IV (p x m)

Sumber: BPS dalam Tabel Input-Output Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009

Kuadran pertama menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektor-sektor dalam suatu perekonomian. Kuadran ini menunjukkan distribusi penggunaan barang dan jasa untuk suatu proses produksi. Penggunaan atau konsumsi barang dan jasa disini adalah penggunaan untuk diproses kembali, baik sebagai bahan baku atau bahan penolong sehingga transaksi dalam kuadran pertama ini disebut juga transaksi antara.

Kuadran kedua menunjukkan permintaan akhir (final demand). Penggunaan barang dan jasa bukan untuk proses produksi digolongkan sebagai permintaan akhir, permintaan akhir ini biasanya terdiri atas konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor.

Kuadran ketiga memperlihatkan input primer sektor-sektor produksi, input ini dikatakan primer karena bukan merupakan bagian dari output suatu sektor produksi seperti pada kuadran pertama dan kedua. Input primer adalah semua balas jasa faktor produksi dan meliputi upah dan gaji, surplus usaha ditambah penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Kuadran keempat memperlihat input primer yang langsung didistribusikan ke sektor- sektor permintaan akhir. Informasi di kuadran keempat ini bukan merupakan tujuan pokok, sehingga dalam penyusutan Tabel Input-Output kadang-kadang diabaikan.

Keterkaitan Antarsektor

Hirschman (1995) merinci keterkaitan antar sektor menjadi, (1) keterkaitan langsung ke belakang, (2) keterkaitan langsung ke depan, (3) daya sebar ke depan, (4) daya sebar ke belakang. Konsep keterkaitan biasa digunakan sebagai perumusan strategi pembangunan ekonomi dengan melihat keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem perekonomian. Berdasarkan konsep keterkaitan, dapat diketahui besarnya pertumbuhan sektor yang dapat menstimulus pertumbuhan sektor lainnya. Dampak penyebaran merupakan pengembangan dari indeks keterkaitan langsung dan tidak langsung, pengembangan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata dampak yang ditimbulkan oleh sektor tersebut dengan rata-rata dampak seluruh sektor dalam perekonomian.

1. Keterkaitan ke Depan (Direct Linkage)

2. Keterkaitan ke Belakang (Backward Linkage)

Menujukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menyediakan sebagian input antara bagi sektor tersebut secara langsung per unit kenaikan total.

3. Koefisien Penyebaran (Daya Penyebaran ke Belakang/Daya menarik)

Koefisien ini digunakan untuk mengetahui distribusi manfaat dari pengembangan suatu sektor terhadap pengembangan sektor-sektor lainnya melalui mekanisme pasar input, hal ini berarti kemampuan suatu sektor untuk meningkatkan pertumbuhan produksi sektor hulunya.

4. Kepekaan Penyebaran ( Daya Penyebaran ke Depan/Daya Mendorong)

Konsep ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kepekaan suatu sektor terhadap sektor-sektor lainnyamelalui mekanisme pasar output, hal iniberarti kemampuan suatu sektor untuk mendorong pertumbuhan produksi sektor-sektor yang memakai output dari sektor-sektor ini.

Efek Pengganda (Multiplier Effect)

Analisis multiplier merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat apa yang terjadi terhadap variabel-variabel endogen tertentu apabila terjadi perubahan variabel-variabel eksogen, seperti permintaan akhir dalam perekonomain. Terdapat tiga variabel utama dalam analisis multiplier ini yaitu outpur sektor-sektor produksi, pendapatan rumah tangga (household income), danlapangan pekerjaan (employment). Oleh karena itu dalam analisis ini dikenal multiplier output, multiplier pendapatan dan multiplier tenaga kerja (Nazara 1997). Multiplier juga merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur suaturespon atau dampak stimulus ekonomi. Pada kasus multiplier Input-Output, stimulus ekonomi umumnya di asumsikan sebagai peningkatan penjualan sebesar satu satuan mata uang kepada permintaan akhir (final demand) suatu sektor. Stimulus ekonomi yang sering dimaksud adalah dapat berupa output, pendapatan, dan tenaga kerja.

1. Multiplier Output

Multiplier output dihitung dalam per unit perubahan output sebagai efek awal (initial effect), yaitu kenaikan atau penurunan output sebesar satu unit satuan moneter. Setiap elemen dalam matrik kebalikan Leontief (α)

menunjukkan total pembelian input baik langsung maupun tidak langsung dari sektor i yang disebabkan karena peningkatan penjualan dari sektor i sebesar satu unit satuan moneter kepada permintaan akhir.

2. Multiplier Pendapatan (Nilai Tambah)

Multiplier pendapatan mengukur peningkatan pendapatan akibat adanya perubahan output dalam perekonomian. Pendapatan dalam Tabel Input-Output adalah upah dan gaji yang diterima oleh rumah tangga. Pengertian pendapatan disini tidak hanya mencakup beberapa jenis pendapatan yang pada umumnya diklasifikasikan sebagai pendapatan rumah tangga, tetapi juga deviden dan bungabank.

3. Multiplier Tenaga Kerja

Multiplier tenaga kerja menunjukkan perubahan tenaga kerja yang disebabkan oleh perubahan dari sisi output. Pengganda tenaga kerja tidak

Input-Output untuk mendapatkan koefisian tenaga kerja dalam setiap sektor perekonomian. Cara untuk memperoleh koefisien tenaga kerja adalah dengan membagi setiap jumlah tenaga kerja tiap sektor perekonomian wilayah atau negara dengan jumlah total input dari tiap sektor tersebut.

Leading Sector dalam Model Input-Output

Suatu sektor dianggap sebagai sektor pemimpin (leading sector) dalam input-output jika memiliki keterkaitan yang erat, daya sebar, dan kepekaan yang sangat tinggi dalam perekonomian, sehingga efek yang diberikan terhadap perekonomian bersifat ganda. Disatu sisi sektor tersebut mampu mendorong permintaan agregat (aggregate demand) yang lebih tinggi dan di sisi lain bisa meningkatkan penawaran agregate (aggregate supply) untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai keterkaitan, dampak penyebaran dan efek pengganda yang ditimbulkan dari sektor unggulan tersebut.

Sektor Unggulan (Leading Sector) dan Peranannya dalam Perluasan Kesempatan Kerja

Pembangunan ekonomi sektoral sangatlah penting karena merupakan wadah bagi kegiatan ekonomi yaitu sektor-sektor ekonomi yang sangat menunjang dalam pemberian kesempatan kerja. Namun setiap sektor memiliki karakteristik yang berbeda, ada yang termasuk dalam sektor padat modal dan sektor padat karya. Pembangunan sektor ekonomi sendiri harus diperhatikan baik oleh pemerintah, perusahaan maupun masyarakat karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki pelaku ekonomi khususnya pemerintah. Pemerintah harus lebih memprioritaskan sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan serta mengatasi masalah yang ditimbulkan.

Leading sector dalam perekonomian yang dianalisis menggunakan model input-output terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Leading sector output

Sektor yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam mendorong peningkatan output di seluruh sektor-sektor perekonomian, dimana dapat dilihat berdasarkan nilai efek pengganda output yang paling tinggi.

2. Leading sector pendapatan

Sektor yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam mendorong peningkatan pendapatan di seluruh sektor-sektor perekonomian, dimana dapat dilihat berdasarkan nilai efek pengganda pendapatan (Produk Domestik Regional Bruto) yang paling tinggi.

3. Leading sector tenaga kerja

Sektor yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di seluruh sektor-sektor perekonomian, dimana dapat dilihat berdasarkan nilai efek pengganda tenaga kerja yang paling tinggi.

dalam pembangunan sektoral. Sektor unggulan (leading sector)dalam penyerapan tenaga kerja sendiri merupakan sektor yang mampu medorong pertumbuhan sektor lain dalam menyerap tenaga kerja sehingga memberikan kesempatan kerja yang besar. Kesempatan kerja sendiri dapat diartikan sebagai permintaan terhadap tenaga kerja di pasar tenaga kerja, oleh karena itu kesempatan kerja sama dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia di dunia kerja, tentunya semakin meningkatnya pembangunan ekonomi akan semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia yang mendorong penyerapan tenaga kerja sebagai modal kegiatan produksi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis Location Quotient (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan Overlay oleh Purwanti Dewi (2009) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan yang dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten Muara Enim yang dapat menciptakan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, elastisitas serta koefisien tenaga kerja di sektor-sektor ekonomi unggulan Kabupaten Muara Enim. Hasil penelitian didapat selama tahun 2005 sampai dengan 2008 Kabupaten Muara Enim memiliki pertumbuhan yang positif dengan sektor ekonomi yang menjadi unggulan dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor pertambangan dan penggalia, penyerapan tenaga kerja tahun 2008 lebih rendah dibandingkan tingkat penyerapan tenaga kerja tahun 2005.

Tejasari Maharani (2008) melakukan penelitian dengan tujuan melihat pengaruh pengembangan usaha kecil dan menengah beserta faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja dan menganalisis peranan usaha kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square)dengan data dari tahun 1996 sampai dengan 2006.Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah unit usaha, kredit modal kerja dan PDB UKM secara positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kredit investasi secara negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pendapatan per kapita negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja dan investasi positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan ekspor UKM secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rahman Arif (2008) melakukan penelitian tentang analisis eksistensi persistensi pengangguran di Indonesia yang bertujuan untuk melihat karakteristik pengangguran, mengkaji eksistensi pengangguran, dan pola pengangguran yang ada di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Incremental Labour Output Ratio (ILOR)data kependudukanyang mana hasil penelitiannya adalah pengangguran di Indonesia cenderung meningkat setelah krisis ekonomi dengan tingkat pengangguran muda lebih tinggi dibandingkan bukan usia muda. pengangguran yang terjadi di Indonesia selama ini dapat dikategorikan sebagai disequiliubrium persistent unemployment without self correcting mechanism, yang berarti bahwa persistensi terjadi di luar keseimbangan pasar tenaga kerja serta tidak memiliki mekanismeotomatis untuk menuju titik keseimbangan.

ekonomi dan investasi sektor industri, serta faktor-faktor yang memengaruhi tenaga kerja sektor industri di pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 2003 sampai dengan 2010 meliputi data PDRB, upah minimum provinsi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal menggunakan analisis data panel. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan jika PDRB sektor industri dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan investasi sektor industri baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing tidak memengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor industri di pulau Jawa.

Kerangka Penelitian

Analisis Leading Sector terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kalimantan Timur dan Faktor-faktor yang memengaruhinya

Gambar 2 Kerangka Penelitian

Implikasi Kebijakan

Leading Sector

• Output

• Pendapatan

• Tenaga kerja

Faktor-faktor yang Memengaruhi Analisis

Keterkaitan

Analisis Dampak Penyebaran

Analisis

Multiplier

Penyerapan Tenaga Kerja Pengangguran

Model Regresi berganda Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sektor–sektor Ekonomi

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini merupakan data sekunder berupa data deret waktu (time series) di wilayah Kalimantan Timur dari tahun 1991 sampai dengan 2011 yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, serta memperoleh literatur dari buku, media massa, media elektronik, dan jurnal yang mendukung penulisan ini. Data tersebut merupakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, Upah Minimum Regional (UMR), jumlah tenaga kerja di Kalimantan Timur, serta Tabel Input-Output Kalimantan Timur tahun 2009.

Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, dengan menggunakan Analisis Input-Output dengan menggunakan Tabel Input-Output Kalimantan Timur 2009 untuk menganalisis struktur perekonomian Kalimantan Timur dan mencari leading sector dalam penyerapan tenaga kerja. Analisis kedua yaitu dengan regresi berganda (Ordinary Least Square) untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur.

Analisis Input-Output

Analisis input-output digunakan untuk melihat struktur perekonomian Kalimantan Timur dan mencari suatu sektor yang menjadi leading sector dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur perekonomian Kalimantan Timur dianalisis dengan melihat dari sisi permintaan baik permintaan antara maupun akhir, konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah, investasi, ekspor bersih, nilai tambah bruto, serta output sektoral. Sedangkan penentuan leading sector dalam perekonomian di Kalimantan Timur dilihat dari analisis keterkaitan, analisis dampak penyebaran dan efek pengganda, untuk leading sector dalam penyerapan tenaga kerja sendiri dianalisis berdasarkan efek pengganda tenaga kerja suatu sektor yang mana mampu menggerakkan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor Analisis Keterkaitan

1. Keterkaitan Langsung ke Depan

Keterkaitan langsung ke depan menunjukkan akibat suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menggunakan sebagian output sektor tersebut secara langsung per unit kenaikan permintaan total.

Keterkaitan tipe ini dirumuskan sebagai berikut:

F (d)i= keterkaitan langsung ke depan sektor i

aij = unsur matriks koefisien teknis

n = jumlah sektor

2. Keterkaitan Langsung ke Belakang

Keterkaitan langsung ke belakang menunjukkan akibat suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menyediakan input antara bagi sektor tersebut secara langsung per unit kenaikan permintaan total.

Keterkaitan tipe ini dirumuskan sebagai berikut:

B (d)j = keterkaitan langsung ke belakang sektor i

aij = unsur matriks koefisien teknis

n = jumlah sektor

3. Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Depan

Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menggunakan output bagi sektor tersebut secara langsung maupun tidak langsung per unit kenaikan permintaan total.

Keterkaitan tipe ini dirumuskan sebagai berikut:

F (d + i)i = Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan sektor i

αij = unsur matriks kebalikan Leontif terbuka

n = jumlah sektor

4. Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Belakang

Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang menunjukkan akibat dari suatu sektor yang diteliti terhadap sektor-sektor yang menyediakan input antara bagi sektor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung per unit kenaikan permintaan total.

B (d + i)j = Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang sektor i

αij = unsur matriks kebalikan Leontif terbuka

n = jumlah sektor Analisis Dampak Penyebaran 1. Koefisien Penyebaran

Konsep ini berguna untuk mengetahui distribusi manfaat dari pengembangan suatu sektor terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya melalui mekanisme transaksi pasar input. Konsep ini sering diartikan sebagai kemampuan suatu sektor untuk meningkatkan pertumbuhan industri hulunya.

Pdj =

αij = unsur matriks kebalikan Leontief

n = jumlah sektor 2. Kepekaan Penyebaran

Konsep ini dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kepekaan suatu sektor terhadap sektor-sektor lainnya melalui mekanisme pasar output. Konsep ini sering diartikan sebagai kemampuan suatu sektor untuk mendorong sektor-sektor lain yang memakai input dari sektor ini.

Sdi =

αij = unsur matriks kebalikan Leontief

n = jumlah sektor Analisis Efek Pengganda

Berdasarkan matriks kebalikan Leontif, baik untuk model terbuka (αij)

maupun model tertutup (α*ij) dapat ditentukan nilai-nilai dari pengganda output,

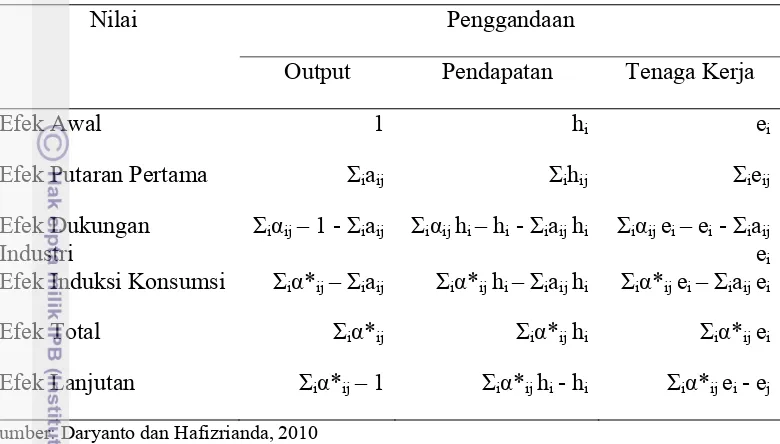

pendapatan dan tenaga kerja berdasarkan rumus yang tercantum dalam Tabel 6 dimana:

aij = koefisien teknis

hi = koefisien pendapatan rumah tangga

αij = matriks kebalikan Leontif terbuka

α*ij = matriks kebalikan Leontif tertutup

Tabel 4 Rumus pengganda output, pendapatan, dan tenaga kerja

Nilai Penggandaan

Output Pendapatan Tenaga Kerja

Efek Awal 1 hi ei

Efek Putaran Pertama Σiaij Σihij Σieij

Efek Dukungan Industri

Σiαij – 1 - Σiaij Σiαij hi – hi - Σiaij hi Σiαij ei – ei - Σiaij

ei

Efek Induksi Konsumsi Σiα*ij – Σiaij Σiα*ij hi – Σiaij hi Σiα*ij ei – Σiaij ei

Efek Total Σiα*ij Σiα*ij hi Σiα*ij ei

Efek Lanjutan Σiα*ij – 1 Σiα*ij hi - hi Σiα*ij ei - ej

Sumber: Daryanto dan Hafizrianda, 2010

Hubungan antara efek awal dan efek lanjutan per unit pengukuran sisi output, pendapatan, dan tenaga kerja, maka dihitung dengan menggunakan rumus pengganda tipe I dan tipe II:

Tipe I = efek awal + efek putaran pertama + efek dukungan industri efek awal

Tipe II = efek awal + efek putaran pertama + efek dukungan industri + efek konsumsi

efek awal

Koefisien Pendapatan (hi)

Koefisien pendapatan rumah tangga merupakan suatu bilangan yang menunjukkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh pekerja yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output. Koefisien pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

hi = koefisien pendapatan sektor i

Si = jumlah upah dan gaji sektor i

Xi = jumlah output total sektor i

Koefisien Tenaga Kerja (ei)

ei = koefisien tenaga kerja sektor i

Ti = jumlah tenaga kerja sektor i

Xi = jumlah output total sektor i

Analisis Regresi Berganda

Ekonometrika adalah ilmu sosial dengan perangkat ekonomi, matematika dan statistika inferensial yang digunakan dalam menganalisis fenomena ekonomi. Dalam analisis regresi metode yang paling sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau sering disebut metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Squares). Untuk menjawab permasalah mengenai penyerapan tenaga kerja, adapun model persamaan ekonometrika yang digunakan merupakan turunan fungsi permintaan tenaga kerja sebagai berikut:

Lt = Pt Qt . -r1Kt/wt

Dimana:

Lt = Permintaan Tenaga Kerja

wt = Upah Tenaga Kerja

Pt = Harga Jual Barang per unit

Kt = Kapital (Investasi)

rt = Tingkat Suku Bunga

Qt = Output (PDB)

Adapun fungsi penyerapan tenaga kerja sebagai berikut:

PTK = β0 + β1 PDRB+ β2UMR +Β3 PMDN + Β4PMA + t

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Timur

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto diKalimantan Timur UMR = Upah Minimum Regional Kalimantan Timur

PMDA = Penanaman Modal Dalam Negeri di KalimantanTimur PMA = Penanaman Modal Asing di Kalimantan Timur

t = error term

Uji Statistik

Uji Koefisien Determinan R2

R2 = JKR JKT

R2 : Koefisien determinasi JKR : Jumlah Kuadrat Regresi JKT : Jumlah Kuadrat Total Uji t-Statistik

Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Selain itu, pengujian ini juga dilakukan untuk melihat secara statistik apakah koefisien regresi dari masing-masing variabel dalam suatu model bersifat signifikan atau tidak.

Hipotesis :

H0 : a1=0 i=1,2,3,…….k

H1 : a1≠0

t-hitung = ai

S(a)

t-tabel = t α/2(n-k)

dimana :

S(a) = Simpangan baku koefisien dugaan Kriteria Uji :

t-hitung > t α/2(n-k) , maka tolak H0

t-hitung < t α/2(n-k) , maka terima H0

Jika H0 ditolak dalam kriteria uji-t berarti variabel bebas berpengaruh nyata

terhadap variabel tak bebas dan sebaliknya jika H0 diterima berarti variabel bebas

tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Semakin besar nilai t-hitung maka akan semakin kuat bukti bahwa variabel tersebut signifikan secara statistik. Uji F- Statistik

Uji signifikan serentak yaitu uji F-stat, Uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan dari pergerakan seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap pergerakan dari variabel tak bebasnya dalam suatu persamaan. Hipotesis yang diuji dari pendugaan persamaan adalah variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Hal ini disebut hipotesis nol. Hipotesis:

H0 : a1 = 0

H1 : minimal ada salah satu a1≠ 0

Uji statistik yang digunakan adalah uji F: F Hitung = R2 /k-1

(1-R2) /n-k F Tabel = F α(k-1, n-k)

Kriteria uji :

F-hitung > F α(k-1, n-k) , maka tolak H0

F-hitung < F α(k-1, n-k) , maka terima H0

n : Banyaknya data

k : Jumlah koefisien regresi dugaan

Jika H0 ditolak berarti minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh

nyata terhadap variabel tak bebas, dan sebaliknya jika H0 diterima berarti tidak

ada satupun variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Semakin besar nilai F-hit maka akan semakin kuat bukti bahwa terdapat minimal salah satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap keragaman dari variabel tak bebas.

Uji Ekonometrika

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terdapatnya hubungan linear yang sempurna diantara beberapa variabel yang menjelaskan dari model regresi. Konsekuensi dari adanya Multikolinearitas adalah sebagai berikut: Apabila ada kolinearitas sempurna diantara x, koefisien regresinya tak tentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinearitas tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung besar. Sebagai hasilnya nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat. Multikolinearitas dalam Gujarati (1978) dapat dideteksi dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tanda paling jelas dari multikolinearitas adalah ketika R2 sangat tinggi.

2. Dalam model yang hanya meliputi dua variabel yaitu dengan memeriksa korelasi derajat nol atau sederhana antara dua variable tadi. Dan apabila terdapat korelasi yang tinggi maka dapat dipastikan bahwa adanya gejala multikolinearitas.

3. Dengan memeriksa koefisien korelasi parsial apabila dalam model yang meliputi lebih dari dua variabel x mempunyai korelasi derajat nol.

4. Jika terdapat R2 tinggi tetapi korelasi parsial rendah Autokolerasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Model klasik mengasumsikan bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur disturbansi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain. Akibat dari terjadinya autokorelasi adalah varian residual yang diperoleh akan lebih rendah dari pada semestinya sehingga mengakibatkan R2 menjadi lebih tinggi dan pengujian hipotesis dengan menggunakan t statistic dan F statistic. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan E-Views 6. Uji yang digunakan adalah Breusch-Godfrey Serial Correlation LM. Hipotesis pada uji ini adalah:

H0 : ρ0 = 0, tidak terjadi autokorelasi.

H1 : ρ0≠ 0, terjadi autokorelasi.

Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square lebih besar dari taraf nyata (α) yang digunakan maka hipotesis H0 diterima sehingga tidak ditemukan gejala

dari taraf nyata (α) yang digunakan maka hipotesis H0 ditolak, sehingga

ditemukan gejala autokorelasi pada model. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi dimana nilai varian dari variabel independen tidak memiliki nilai yang sama atau nilai ragam error term tidak memiliki nilai yang sama untuk setiap observasi. Hal ini melanggar asumsi dasar regresi linear klasik yaitu varian setiap variabel bebas mempunyai nilai yang konstan atau memiliki varian yang sama. Kondisi heteroskedastisitas sering terjadi dalam data cross-section karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.

Hipotesis untuk melihat terjadinya gejala heteroskedastisistas adalah: H0 : ρ0 = 0, homoskedastisitas.

H1 : ρ0≠ 0, heteroskedastisitas.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan White heteroskedasticity. Kriteria uji yang digunakan: 1. Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square lebih besar dari taraf nyata (α)

yang digunakan, maka model persamaan yang digunakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

2. Jika nilai probabilitas pada Obs*R-Square lebih kecil dari taraf nyata (α) yang digunakan, maka model persamaan yang digunakan mengalami heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan jika sample yang digunakan kurang dari 30. Uji ini disebut dengan Jarque-Bera Test. Kriteria uji yang digunakan adalah jika nilai probabilitas pada Jarque-Bera (J-B) > taraf nyata maka error term terdistribusinormal, sebaliknya jika nilai probabilitas pada Jarque-Bera (J-B) < taraf nyata maka error term tidak terdistribusi normal.

Definisi Operasional

Produk Domestik Bruto Regional

PDRB merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB dihitung berdasarkan dua harga yaitu harga berlaku dan harga konstan: 1. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan

jasa yang dihitung menggunakan harga tahun berjalanPDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

2. PDRB atas harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar (tahun 2000), digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: 1. Ditinjau dari sisi produksi disebut Produk Regional, merupakan jumlah nilai

2. Ditinjau dari sisi pendapatan disebut Pendapatan Regional, merupakan jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh faktor-faktor produksi berupa upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung neto yang dimiliki penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

3. Ditinjau dari segi pengeluaran disebut Pengeluaran Regional, merupakan jumlah pengeluaran konsumsi atau komponen permintaan akhir yang dilakukan oleh rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam produk domestik bruto terdapat klasifikasi sektor ekonomi yang dibedakan menurut sembilan sektor ekonomi, rincian klasifikasi ini mengacu pada klasifikasi International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), yang terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik gas dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Investasi

Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu kegiatan yang dilakukan individu, perusahaan, bahkan suatu negara dengan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

1. Penanaman Modal Dalam Negeri

Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai penanaman modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha negeri, dan/atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha-usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah modal dalam pembangunan ekonomi, jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Tenaga kerja yang aktif secara ekonomi disebut angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yang merupakan ukuran untuk menggambarkan jumlah penduduk digolongkan sebagai angkatan kerja untuk setiap 100 pekerja. Untuk mempermudah konsep ketenagakerjaan maka digambarkan alur data ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat statistik (BPS).

Gambar 3Diagram ketenagakerjaan Sumber: BPS, 2012

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja bisa sedang bekerja, sudah mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang tertampung dalam pasar kerja yang merupakan indikator untuk melihat kemampuan sektor perekonomian dalam menyediakan daya tampung bagi penduduk memasuki pasar kerja. Bekerja sendiri berarti melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau

Mencari Kerja Mempersiapkan

Usaha

Merasa Tidak Dapat Pekerjaan

Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Kerja

Pengangguran

Bekerja Mengurus Lainnya

Rumah Tangga

Angkatan Kerja

Usia Kerja

Penduduk

Bukan Usia Kerja

Bukan Angkatan Kerja

Sekolah

Sedang Bekerja

keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. Penduduk yang menganggur adalah mereka yang temasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

Pendekatan Indikator Pengangguran

Mengamati perkembangan jumlah pengangguran dari suatu angkatan kerja, ada dua pendekatan yang secara umum dipergunakan, yaitu pendekatan angkatan kerja dan pendekataan pemanfaatan tenaga kerja.

1. Pendekatan Angkatan Kerja (Labor Force Approach)

Pendekatan ini mendefinisikian pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, ini dinamakan pengangguran terbuka (open unemployement).

Jumlah Pengangguran x 100 persen

Jumlah Angkatan Kerja

selain pengangguran terbuka, terdapat pengangguran terselubung yaitu angkatan kerja yang bekerja tetapi sebenarnya mereka pengangguran jika dilihat dari produktivitasnya.

2. Pendekatan Pemanfaatan Tenaga Kerja (Labor Utilization Approach) Pendekatan ini memberikan ukuran tentang tingkat produktivitas tenaga kerja, berdasarkan pendekatan ini, pengertian angkatan kerja dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

•Menganggur (unemployed) adalah suatu keadaan ketika seseorang sama sekalitidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini termasuk dalam pengangguran terbuka.

•Setengah Menganggur (underemployed) adalah keadaan ketika orang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh (dalam waktu maupun keahlian).

•Bekerja Penuh (employed) adalah orang yang cukup dimanfaatkan (dalam waktu maupun keahliannya) atau jam kerjanya mencapai 40 jam perminggu sehingga produktivitas dan pendapatan yang memadai.

Upah Minimum Regional

Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR) pada dasarnya adalah upah terendah atau suatu standar minimum upah yang ditetapkan oleh pihak pemerintah (daerah) yang harus dibayarkan kepada pekerja yang menduduki jabatan terendah dalam struktur peringkat jabatan yang berlaku pada sebuah organisasi (perusahaan). Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun dengan proses yang cukup panjang yang dikaji oleh Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup bagi para pekerja. Walaupun tidak ditetapkan secara eksplisit tentunya dapat ditafsir bahwa UMP hanya berlaku untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja yang termasuk dalam kategori tidak terampil (unskilled) dimana tujuan utama dalam penetapannya adalah sebagai jaringan pengamanan dalam mencegah upah yang merosot dan menurunkan daya beli pekerja.

Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan untuk dipecahkan, maka dapat diberikan jawaban sementara atas permasalahan yang ada. Hipotesisnya antara lain:

1. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur

2. Upah Minimum Regional berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur

3. Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur

4. Penanaman Modal Asing berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur

PEMBAHASAN

Struktur Perekonomian Kalimantan Timur

Analisis Tabel Input-Output Kalimantan Timur Tahun 2009 klasifikasi 50 sektor agregasi 9 sektor memperlihatkan gambaran secara menyeluruh mengenai struktur perekonomian Kalimantan Timur yang meliputi: struktur permintaan, struktur konsumsi rumah tangga dan pemerintah, struktur investasi, struktur ekspor dan impor, struktur nilai tambah bruto, dan struktur output sektoral, serta penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur.

Struktur Permintaan

Tabel Input-Output Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 memberikan gambaran mengenai keseluruhan permintaan antara, permintaan akhir dan permintaan total seluruh sektor dalam perekonomian Kalimantan Timur. Permintaan antara adalah jumlah permintaan output dari suatu sektor yang akan digunakan sebagai input bagi sektor lain. Permintaan akhir merupakan permintaan atas barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir, mencakup barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan konsumsi. Sedangkan permintaan total merupakan penjumlahan antara permintaan akhir dan permintaan antara.

Berdasarkan Tabel 5 hasil olahan Tabel Input-Output Kalimantan Timur 2009 menunjukkan bahwa total permintaan barang dan jasa sebesar 456.877 triliun rupiah yang merupakan penjumlahan dari permintaan antara dan permintaan akhir. Jika dilihat dari sisi permintaan antara, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang memiliki permintaan antara sebesar 46.175 triliun rupiahatau 51.55 persen.Begitu pula untuk permintaan akhir sektor pertambangan dan penggalian memiliki nilai terbesar yaitu 252.172 triliun atau 65.30 persen.

sisanya sektor lain hanya memenuhi permintaan antara di bawah 7 persen. Untuk permintaan akhir sektor industri pengolahan berada di posisi kedua dengan presentase sebesar 7.60 persen, kemudian terbesar ketiga adalah sektor konstruksi sebesar 6.71 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 6.41 persen di posisi keempat, sisanya sektor-sektor lain hanya memiliki permintaan akhir di bawah 4 persen.

Tabel 5 Struktur permintaan perekonomian ProvinsiKalimantan Timur 2009 (ribu rupiah)

No Sektor

Permintaan Antara Permintaan Akhir Permintaan Total

Nilai Persen Nilai Persen Nilai Persen

1 Pertanian 7 279 694 324 8.13 11 568 308 621 3.15 18 848 002 945 4.13

2 Pertambangan

dan Penggalian 46 175 196 744 51.55 252 172 359 310 68.65 298 347 556 054 65.30

3 Industri

Pengolahan 6 876 798 404 7.68 27 929 428 235 7.60 34 806 226 639 7.62

4 Listrik dan Air

Bersih 1 144 671 789 1.28 903 311 574 0.25 2 047 983 363 0.45

5 Konstruksi 2 934 640 659 3.28 24 643 672 014 6.71 27 578 312 673 6.04

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

8 671 284 817 9.68 23 543 158 470 6.41 32 214 443 287 7.05

7 Pengangkutan

dan Komunikasi 7 811 027 361 8.72 13 210 257 161 3.60 21 021 284 522 4.60

8 Jasa keuangan

dan persewaan 3 300 897 639 3.69 2 504 869 065 0.68 5 805 766 704 1.27

9 Jasa-jasa 5 378 783 751 6.00 10 838 728 345 2.95 16 217 512 096 3.55

Total 89 572 995 488 100 367 314 092 795 100 456 887 088 283 100

Sumber: Tabel Input-Output Kalimantan Timur Tahun 2009 Klasifikasi 9 sektor (diolah)

Jika dilihat dari perbandingan nilai permintaan antara dan permintaan akhir sektor-sektor ekonomi di Kalimantan Timur, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa memiliki nilai permintaan akhir lebih besar dibandingkan nilai permintaan antara. Hal tersebut menunjukkan peran output yang dihasilkan oleh suatu sektor-sektor tersebut digunakan sebagai input yang langsung di konsumsi oleh rumah tangga. Untuk sektor listrik, gas, dan air bersih dan sektor jasa keuangan dan persewaan nilai permintaan antaranya lebih besar jika dibandingkan dengan permintaan akhir, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut sebagai penyedia input untuk sektor-sektor yang lainnya, semakin besar nilai permintaan antara maka perannya dalam penyedia input untuk sektor-sektor yang lainnya akan semakin besar pula.

Struktur Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah

persen kemudian diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 4.066 triliun rupiah atau terbesar 16.25 persen. Besarnya nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukan bahwa masyarakat dalam mengalokasikan dananya lebih banyak untuk ketiga sektor tersebut dibandingkan dengan sektor lainnya.

Total pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2009 sebesar 13.330 triliun rupiah yang mana dialokasikan paling banyak pada sektor jasa-jasa sebesar 9.482 triliun rupiah atau sebesar 71.13 persen kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1.181 triliun rupiah atau sebesar 8.86 persen, dan di posisi ketiga adalah sektor industri pengolahan sebesar 1.112 triliun rupiah atau sebesar 8.34 persen. Jika dilihat berdasarkan perbandingan nilai konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa keuangan dan persewaan merupakan sektor yang lebih banyak dikonsumsi oleh rumah tangga, sedangkan sektor konstruksi dan sektor jasa-jasa lebih banyak dikonsumsi oleh pemerintah dimana pengeluaran pemerintah memang sebagian besar meningkatkan konsumsi di sektor tersebut dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam peningkatkan fasilitas publik.

Tabel 6 Struktur konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah terhadap perekonomian Kalimantan Timur 2009 (ribu rupiah)

No Sektor Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah

Nilai Persen Nilai Persen

1 Pertanian 5265685 010 21.05 30225553 0.23

2 Pertambangan dan Penggalian 2 566 138 128 10.26 474824426 3.56

3 Industri Pengolahan 2 988 855 938 11.95 1111576595 8.34

4 Listrik dan Air Bersih 678 081 493 2.71 225230080 1.69

5 Konstruksi 0 0 5739384 0.04

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 6172625563 24.68 651604621 4.89

7 Pengangkutan dan Komunikasi 4065883815 16.25 1181366654 8.86

8 Jasa keuangan dan persewaan 2050481930 8.20 167181891 1.25

9 Jasa-jasa 1226966531 4.90 9482260021 71.13

Total 25014718408 100 13330009225 100

Sumber: Tabel Input-Output Kalimantan Timur Tahun 2009 Klasifikasi 9 sektor (diolah)

Struktur Investasi

Pembentukan modal tetap terbesar berada di sektor konstruksi sebesar 24.637 triliun rupiah atau 90.1 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 1.407 triliun rupiah atau 15.20 persen, kemudian sektor industri pengolahan sebesar 573 milyar rupiahatau 2.12 persen. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya dibawah 2 persen. Untuk perubahan stok nilai terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan presentase sebesar 1.122 triliun atau 53.10 persen, diikuti sektor pertanian sebesar 265 milyar rupiah atau 16.87 persen dan di posisi ketiga adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 1.678 triliun atau 12.85 persen dari total perubahan stok perekonomian Kalimantan Timur.