commit to user

i

SIKAP MASYARAKAT SEKITAR CANDI SUKUH TERHADAP

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

SUTHOMADANSIH DI KABUPATEN KARANGANYAR

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana Pertanian

di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret

Jurusan/Program Studi Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian

Disusun Oleh : Sofa Nur Azizah

H0407071

JURUSAN PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user

ii

SIKAP MASYARAKAT SEKITAR CANDI SUKUH TERHADAP

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

SUTHOMADANSIH DI KABUPATEN KARANGANYAR

SKRIPSI

Disusun Oleh : Sofa Nur Azizah

H0407071

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Suwarto, M.Si

Dr. Ir. Kusnandar, M.Si

JURUSAN PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user

iii

Sikap Masyarakat Sekitar Candi Sukuh Terhadap Program

Pengembangan Kawasan Agropolitan Suthomadansih

di Kabupaten Karanganyar

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Sofa Nur Azizah

H 0407071

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal : Juli 2011

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Ketua

Dr. Ir. Suwarto, M.Si NIP. 19561119 198303 1002

Anggota I

Dr. Ir. Kusnandar, M.Si NIP. 19670703 199203 1 004

Anggota II

Widiyanto, SP, M.Si NIP. 19810221 200501 1 003

Surakarta, Juli 2011

Mengetahui

Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Sebelas Maret

commit to user

ivKATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah

memberikan segala rahmat dan hidayah serta berbagai kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul

“Sikap Masyarakat Sekitar Candi Sukuh Terhadap Program Pengembangan

Kawasan Agropolitan Suthomadansih Di Kabupaten Karanganyar” dengan

lancar. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua penulis, Ayah Basid dan Mama Niach yang senantiasa

memberikan doa, motivasi serta kasih sayangnya,

2. Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS, selaku Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Sebelas Maret Surakarta,

3. Dwiningtyas Padmaningrum, SP., Msi, selaku ketua Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian yang telah memberikan bimbingan dan motivasi,

4. Dr. Ir. Suwarto, MSi, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan

arahan dan bimbingan serta pengetahuan,

5. Dr. Ir. Kusnandar, Msi, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, bimbingan serta pengetahuan,

6. Agung Wibowo, SP, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah

memberikan masukan, evaluasi, saran serta selalu mendukung penulis dalam menunjang kegiatan akademik maupun non akademik penulis,

7. Bapak Ibu dosen Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian yang telah

memberikan Ilmu-ilmu khususnya dalam bidang pertanian, sebagai tempat diskusi masalah akademik, tempat mencari ide untuk menulis PKM, mengikuti PMW serta tempat evaluasi selama penulis menjadi Co Ass dan menempuh akademik,

8. Bapak Ketut dan seluruh karyawan Jurusan/Program Studi Penyuluhan dan

Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta atas kemudahan dalam menyelesaikan administrasi penulisan skripsi,

9. Kepala Bappeda dan Kesbanglinmas Kabupaten Karanganyar yang telah

mempermudah perizinan pengumpulan data,

10.Bapak Kastono, selaku Ketua Kelompok Tani Sekar Arum yang telah

membantu penelitian penulis,

11.Keluarga Besar tercinta (Eyang, Tante Maning, Tante Nana, Om No, Om

Taufik, dan Pakdhe Sikin) yang telah memberikan do’a serta dukungan kepada penulis,

12.Saudara tersayang (Tuntun, Wildan, Dhilla, Hannand, Juki) dan pasukan-pasukan kecil penulis(Moelly dan Farras),

commit to user

v14.Kakak tingkat tersayang (Mas Aris, Mas Koi, Mas Lilik, Mas Hisbullah, Mas Farid, Mas Pipit, Mas Rama, Mbak Aisyah dan Mbak Santi) atas bimbingan serta segala bantuan kepada penulis,

15.Adik tingkat tercinta (Lita, Merlyna, Frendita, Riana, Anin dan Habib) yang telah memberi semangat dan curahan perhatian kepada penulis,

16.Rekan-rekan di Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2007 yang selalu mendukung dan bekerja sama untuk kesuksesan dan memajukan pertanian Indonesia,

17.Team 9F (Mas Didin, Ayak, MuFi, Heru, Mbak Ipung, Mbak Erna, Ansyor

dan Tri) atas segala motivasi, dukungan, bantuan serta doa untuk penulis,

18.Rekan-rekan di IAAS Indonesia maupun IAAS LC-UNS yang telah

memberikan motivasi untuk berjuang dan berprestasi lebih,

19.Kakak tingkat dan adik tingkat yang telah memberi semangat dalam setiap langkah penulis,

20.Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan, yang telah membantu berjalannya penelitian ini.

Penulis selalu berusaha membuat karya ini dengan baik, saran dan masukan selalu dharapan untuk kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk memajukan dunia pertanian.

Surakarta, Juli 2011

commit to user

viDAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... x

RINGKASAN ... xi

SUMMARY ... xii

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... ... 1

B. Perumusan Masalah ... 4

C. Tujuan Penelitian ... 7

D. Manfaat Penelitian ... 7

II. LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka ... 8

1. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan ... 8

2. Konsep dan Strategi Pengembangan Agropolitan... 9

3. Pengembangan Agropolitan di Karanganyar ... 11

4. Pariwisata dan Pengembangan Agropolitan ... 15

5. Budaya dan Pengembangan Agropolitan ... 16

6. Sikap dan Perilaku Masyarakat ... 17

B. Kerangka Pemikiran ... 27

C. Hipotesis ... 29

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 29

III. METODE PENELITIAN A. Metode Dasar Penelitian ... 34

commit to user

viiC. Populasi dan Sampel ... 35

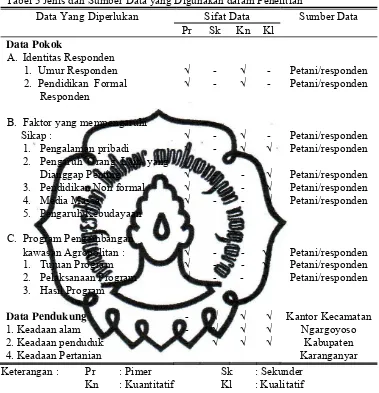

D. Jenis dan Sumber Data ... 36

E. Teknik Pengumpulan Data ... 37

F. Teknik Analisis Data ... 38

IV. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN A. Keadaan Alam ... 40

B. Keadaan Penduduk ... 42

C. Keadaan Pertanian ... 47

D. Keadaan Sarana Perekonomian ... 49

V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan ... 51

B. Identitas Responden ... 52

C. Faktor yang Berhubungan dengan Sikap ... 54

D. Sikap Petani Terhadap Program Pengembangan Kawasan Agropolitan ... 61

E. Hubungan Antara Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Sikap Dengan Sikap Petani Terhadap Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Suthomadansih di Kabupaten Karanganyar ... 64

VI. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 70

B. Saran ... 71

DAFTAR PUSTAKA ... 72

commit to user

viiiDAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Kerangka Berfikir Mengenai Faktor Pembentuk Sikap Masyarakat Sekitar Candi Sukuh Terhadap Pengembangan Kawasan Agropolitan Suthomadansih Di Kabupaten

commit to user

ixDAFTAR TABEL

Halaman

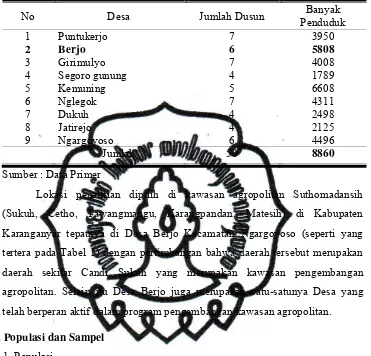

Tabel 1 Nama Desa di Kecamatan Ngargoyoso ... 35

Tabel 2 Nama Dusun di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso ... 36

Tabel 3 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan dalam Penelitian ... 36

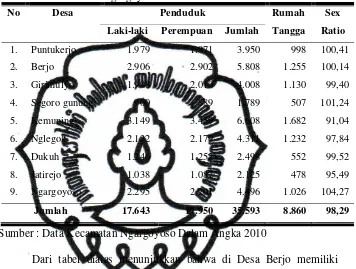

Tabel 4 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rumah Tangga di Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2009 ... 43

Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Ngargoyoso tahun 2009 ... 45

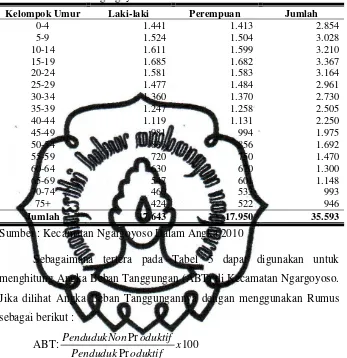

Tabel 6 Jumlah Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Ngargoyoso tahun 2009 ... 46

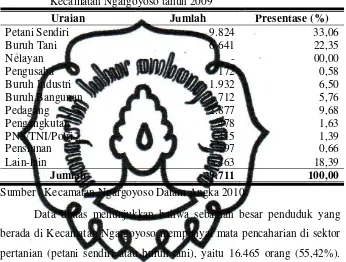

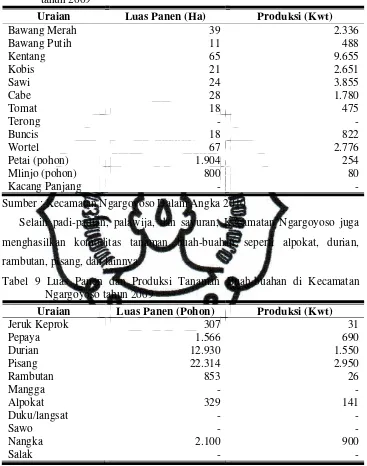

Tabel 7 Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Kecamatan Ngargoyoso tahun 2009 ... 47

Tabel 8 Luas Panen dan Produksi Sayur-sayuran di Kecamatan Ngargoyoso tahun 2009 ... 48

Tabel 9 Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah-buahan di Kecamatan Ngargoyoso tahun 2009 ... 48

Tabel 10 Sarana Perekonomian di Kecamatan Ngargoyoso ... 49

Tabel 11 Distribusi Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Pendidikan ... 53

Tabel 12 Distribusi Pengalaman Pribadi Petani dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan ... 55

Tabel 13 Distribusi Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan ... 56

Tabel 14 Distribusi Pendidikan Non Formal dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan ... 57

Tabel 15 Distribusi Media Massa dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan ... 59

Tabel 16 Distribusi Kebudayaan dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan ... 60

Tabel 17 Distribusi Sikap Petani Terhadap Tujuan Program ... 61

Tabel 18 Distribusi Sikap Petani Terhadap Pelaksanaan Program ... 62

Tabel 19 Distribusi Sikap Petani Terhadap Hasil Program ... 63

commit to user

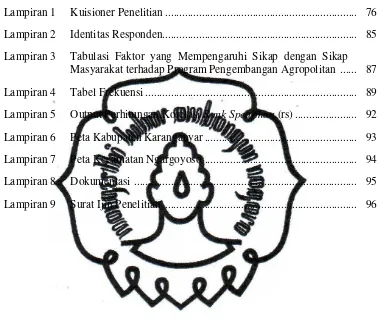

xDAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Kuisioner Penelitian ... 76

Lampiran 2 Identitas Responden... 85

Lampiran 3 Tabulasi Faktor yang Mempengaruhi Sikap dengan Sikap Masyarakat terhadap Program Pengembangan Agropolitan ... 87

Lampiran 4 Tabel Frekuensi ... 89

Lampiran 5 Output Perhitungan Korelasi Rank Spearman (rs) ... 92

Lampiran 6 Peta Kabupaten Karanganyar ... 93

Lampiran 7 Peta Kecamatan Ngargoyoso ... 94

Lampiran 8 Dokumentasi ... 95

commit to user

xiRINGKASAN

SOFA NUR AZIZAH, H0407071. “SIKAP MASYARAKAT SEKITAR CANDI SUKUH TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN SUTHOMADANSIH DI KABUPATEN KARANGANYAR”. Di bawah bimbingan Dr. Ir. Suwarto, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Dr. Ir. Kusnandar, M.Si selaku Pembimbing Pendamping. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.

Program pengembangan kawasan agropolitan merupakan pembangunan ekonomi berbasis pertanian di Kawasan agribisnis yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada. Kawasan agropolitan terdiri dari sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya yang mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian diwilayah sekitarnya dan memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui pengembangan agropolitan, diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan agropolitan dengan wilayah produksi pertanian dalam sistem kawasan agropolitan.

Penelitian ini bertujuan mengkaji sikap masyarakat terhadap program pengembangan kawasan Agropolitan Suthomandansih, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap program pengembangan kawasan Agropolitan Suthomandansih, dan mengkaji hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat dengan sikap masyarakat terhadap program pengembangan kawasan Agropolitan Suthomandansih di Kabupaten Karanganyar.

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan format deskriptif dan teknik survei. Lokasi penelitian ditentukan secara

purposive yaitu di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Sampel ditentukan dengan teknik proporsional sampling, sebanyak 40 responden dari 3 Dusun di Desa Berjo, antara lain: Dusun Tagung, Dusun Gemah, dan Dusun Pabongan .Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sikap dan sikap masyarakat terhadap program pengembangan kawasan agropolitan adalah rumus lebar kelas. Sedangkan untuk menguji hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat dengan sikapnya terhadap program pengembangan kawasan Agropolitan menggunakan analisis korelasi

Rank Spearman (rs).

commit to user

xiiSUMMARY

SOFA NUR AZIZAH, H0407071. “SOCIETY ATTITUDES AROUND SUKUH TEMPLE TOWARD THE DEVELOPMENT PROGRAM OF AGROPOLITAN SUTHOMADANSIH AREA IN THE KARANGANYAR DISTRICT”. Under guidance of Dr. Ir. Suwarto, M.Si as the Main Consultant and Dr. Ir. Kusnandar, M.Si as the Assistant Consultant, Agricultural Faculty of Sebelas Maret University.

The development programs of agropolitan area is agriculture-based economic development in the area of agribusiness which are designed and implemented by a variety of potential synergies that exist. Agropolitan area consists of agricultural production centers that is able to serve, push, pull, make some development activities in the surrounding area and give contribute greatly to the livelihoods and welfare. Through the development of agropolitan, expected strong interaction between the central agropolitan area with agricultural production region in the system of agropolitan area.

This research aims to assess public attitudes towards the development program of Agropolitan Suthomandansih area, assess the factors that influence society's attitudes towards the development program of Agropolitan Suthomandansih area, and to assess the relationship between the factors that influence society's attitudes in society's attitudes towards the development programs of Agropolitan Suthomandansih area in Karanganyar District.

The basic method that used in this study is quantitative with descriptive format and survey techniques. Research sites determined by purposively that is Berjo Village Ngargoyoso Sub-district Karanganyar District. The sample was determined by proportional sampling technique, as many as 40 respondents from the three Hamlet in the Village Berjo, among others: Hamlet Tagung, Gemah Hamlet, and Pabongan Hamlet. The type and source of data includes primary data and secondary data. Methods of analysis that used to determine the factors that affect attitudes and attitudes toward the development program of agropolitan area is the formula class width. Meanwhile, to know the relationship between the factors that influence society's attitudes to the attitude towards the development programs of Agropolitan area using correlation analysis Rank Spearman (rs).

commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan pada umumnya masih

tertinggal jauh dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini

merupakan konsekuensi dari perubahan ekonomi dan proses indutrialisasi,

investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah cenderung terkonsentrasi

di daerah perkotaan. Selain itu kegiatan ekonomi yang dikembangkan di

daerah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan yang

dikembangkan di daerah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan

dapat mendorong perkembangan perdesaan, justru memberikan dampak yang

merugikan pertumbuhan perdesaan.

Oleh karena itu, dalam konstelasi kota-desa dewasa ini, semestinya

kawasan perdesaan semakin diperhitungkan keberadaannya. Akan lebih sesuai

untuk menjelaskan desa-kota sebagai sebuah fenomena yang bertautan

daripada menganggap desa dan kota sebagai suatu dikotomi, selain itu

masyarakat di dalamnya secara bersama memecahkan masalah kemiskinan,

perkembangan ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan serta kemiskinan

di perdesaan telah mendorong upaya-upaya pembangunan di kawasan

perdesaan. Meskipun demikian, pendekatan pengembangan kawasan

perdesaan seringkali dipisahkan dari kawasan perkotaan. Hal ini telah

mengakibatkan terjadinya proses urban bias yaitu pengembangan kawasan

perdesaan yang pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan kawasan

kesejahteraan masyarakat perdesaan malah berakibat sebaliknya yaitu

tersedotnya potensi perdesaan ke perkotaan baik dari sisi sumber daya

manusia, alam, bahkan modal (Douglas, 1986).

Dampak dari urbanisasi diperlukan perubahan paradigma dalam

pendekatan pembangunan perdesaan yang mengkaitkan kawasan perkotaan

commit to user

2

dijadikan alternatif solusi dalam pengembangan kawasan perdesaan tanpa

melupakan kawasan perkotaan. Melalui pengembangan agropolitan

diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan agropolitan

dengan wilayah produksi pertanian dalam sistem kawasan agropolitan.

Agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang

karena adanya usaha agribisnis yang dapat melayani kegiatan pembangunan

pertanian. Sebagian besar pendapatan masyarakat didominasi oleh kegiatan

sektor pertanian atau agribisnis. Selain itu kawasan agropolitan juga memiliki

komoditas unggulan dan terdapat hubungan antara kota dengan desa yang

bersifat interdependensi harmonis (Bappeda Karanganyar, 2005).

Penentuan kawasan agropolitan berorientasi pada wilayah berskala

ekonomi sehingga dapat dimungkinkan terjadi lalu lintas desa atau lintas

kecamatan bahkan lintas kabupaten. Kawasan agropolitan Kabupaten

Karanganyar meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Ngargoyoso

(Sukuh), Jenawi (Cetho), Tawangmangu, Karangpandan dan Matesih atau

dapat juga disebut kawasan Suthomadansih (Sukuh, Cetho, Tawangmangu,

Karangpandan, Matesih). Kawasan ini terdapat banyak sentra-sentra produksi

(KSP) yang akan membentuk kota tani/desa inti dan dari masing-masing kota

akan bermuara pada kota tani utama.

Berdasarkan kondisi tersebut, tidak berarti pembangunan perdesaan

menjadi tidak penting, akan tetapi harus dicari solusi untuk mengurangi urban

bias. Pengembangan kawasan agropolitan dapat dijadikan alternatif solusi

dalam pengembangan kawasan perdesaan tanpa melupakan kawasan

perkotaan. Melalui pengembangan agropolitan, diharapkan terjadi interaksi

yang kuat antara pusat kawasan agropolitan dengan wilayah produksi

pertanian dalam sistem kawasan agropolitan. Melalui pendekatan ini, produk

pertanian dari kawasan produksi akan diolah terlebih dahulu di pusat kawasan

agropolitan sebelum di jual (ekspor) ke pasar yang lebih luas sehingga nilai

tambah tetap berada di kawasan agropolitan.

Konsep agropolitan pada dasarnya adalah gerakan untuk kembali

commit to user

yang nyaman, aman dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Konsep

agropolitan basisnya pada membangun fungsi kota pertanian dalam artian

luas. Pertanian itu tidak dilihat dari sisi bercocok tanam dan mencangkul saja

(Rustiadi, 2006). Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan

pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan

mendorong berkembangnya system dan usaha agribisnis yang berdaya saing

berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan

terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di

kawasan agropolitan.

Program pengembangan Kawasan agropolitan adalah pembangunan

ekonomi berbasis pertanian di Kawasan agribisnis yang dirancang dan

dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk

mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing,

berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh

masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah (Bappeda Karanganyar, 2005).

Keterkaitan fisik harus disertai dengan pengembangan keterkaitan

sinergis yang lebih luas, yakni dengan disertai kebijakan-kebijakan yang

menciptakan struktur insentif yang mendorong keterkaitan yang sinergis antar

kawasan. Pengembangan keterkaitan yang salah (tidak tepat sasaran) dapat

mendorong aliran backwash yang lebih masif yang pada akhirnya justru

memperarah kesenjangan dan ketidakseimbangan pembangunan

inter-regional. Oleh karenanya keterkaitan inter-regional yang sinergis atau saling

meperkuat, bukan saling memperlemah.

Kabupaten Karanganyar yang mempunyai slogan “intanpari” yang

berarti industri, pertanian, dan pariwisata merupakan sektor penunjang

kegiatan agropolitan. Salah satu sektor pariwisata di kawasan agropolitan yang

sangat menarik dan digemari pengunjung yaitu Candi Sukuh, yang berada di

Kecamatan Ngargoyoso. Candi Sukuh merupakah salah satu wahana wisata

yang kental akan budaya, tempat ini sangat menunjang pengembangan

commit to user

4

budaya peninggalan sejarah yang cukup terkenal di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut berarti sektor pariwisata yang dilakukan oleh

masyarakat di sekitar Candi Sukuh, Kabupaten Karanganyar merupakan

bagian dari pengembangan kawasan agropolitan.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan

agropolitan, maka program agropolitan sangatlah sesuai dengan kondisi

tersebut. Melalui program pengembangan kawasan agropolitan, diharapkan

dapat meningkatkan produksi pertanian di Kawasan Agropolitan. Lima tahun

terakhir ini, program agropolitan telah diterapkan di Kabupaten Karanganyar.

Walaupun demikian, program tidak serta merta diterapkan oleh masyarakat

sekitar kawasan. Meskipun masyarakat hidup di kawasan agropolitan, namun

tidak semua ikut andil dalam program agropolitan. Adanya inovasi di berbagai

bidang akan mempengaruhi kecenderungan atau sikap masyarakat, baik itu

untuk menerima inovasi ataupun menolak inovasi yang ada. Kecenderungan

masyarakat, baik itu menerima maupun menolak program agropolitan tersebut

tidak terlepas dari beberapa faktor yang berhubungan dengan sikap

masyarakat terhadap program agropolitan tersebut. Sikap masyarakat inilah

yang akan menjadi acuan berhasil atau tidaknya program tersebut. Ditandai

dengan keberhasilan program secara berkelanjutan. Oleh karena itu,

bagaimanakah sikap masyarakat terhadap program pengembangan agropolitan

Suthomadansih perlu diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Program agropolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat di kawasan, mendorong berkembangnya system

usaha agribisnis, meningkatkan keterkaitan desa dan kota, mempercepat

pertumbuhan kegiatan ekonomi pedesaan, mengurangi arus migrasi dari desa

ke kota, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan asli

daerah (PAD). Inti dari program agropolitan merupakan gerakan dan

partisipasi aktif masyarakat (petani, pengusaha, dan masyarakat umum) yang

difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan

commit to user

dalam pengembangan sarana dan prasarana lebih diarahkan kepada bagaimana

mempertahankan program tersebut sesuai dengan kemampuan dan potensi

masyarakat serta memperhatikan kelestarian lingkungan. Tingginya potensi di

kawasan pedesaan yang sangat potensial dapat dimanfaatkan sebagai alat

untuk mendorong keberhasilan pembangunan.

Dalam pengembangan sektor pariwisata harus mempertimbangkan

kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia dan aspek kelembagaan.

Pengembangan sektor pariwisata yang kental akan budaya mempunyai

keunggulan komperatif dan kompetitif serta dapat menjadi perangsang untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun kenyataannya dalam

mengembangkan kawasan agropolitan tidak selalu berjalan dengan lancar.

Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapai seperti sarana dan prasarana,

serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan

agropolitan. Konsep agropolitan sendiri sangat berhubungan dengan umum

maupun sosial, karena dalam pengembangan kawasan agropolitan didalamya

ada kegiatan pariwisata. Salah satu sektor pariwisata yang dikembangkan

adalah Candi Sukuh.

Permasalahan yang dihadapi yaitu kawasan agropolitan yang

seharusnya menjadi pusat pembangunan pertanian, yang memiliki potensi

dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis, melibatkan berbagai

stakeholder dalam action plan (rencana tindak) seperti adanya pemberdayaan

masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi,

produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian, lalu

pemasaran produk pertanian kurang berfungsi secara benar. Terbukti dengan

adanya kawasan wisata yang merupakan salah satu sarana dalam program

agropolitan secara fisik belum memenuhi syarat untuk dijadikan tempat

pariwisata.

Hal ini dikarenakan oleh sikap masyarakat sekitar Candi Sukuh yang

tidak menyadari bahwa pendapatan mereka selama ini sebenarnya didominasi

oleh kegiatan sektor pertanian atau agribisnis. Namun, tempat pariwisata yang

commit to user

6

tempat penjualan barang-barang non pertanian. Dari hal tersebut maka

kegiatan pariwisata yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan agribisnis,

merupakan bagian dari pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten

Karanganyar. Masyarakat di sekitar Candi Sukuh dilibatkan dalam hal

pengembangan kawasan agropolitan tersebut.

Mengacu pada keuntungan yang dapat diperoleh dari program

agropolitan tersebut, seharusnya selama lima terakhir ini banyak masyarakat

yang berpartisipasi aktif dalam program agropolitan. Dalam hal ini tentunya

terdapat faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap. Menurut Azwar (1998)

terdapat faktor-faktor pembentuk sikap yang meliputi : pengalaman pribadi,

pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media

massa (informasi), pendidikan formal, pendidikan non formal, serta pengaruh

faktor emosional. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam tentang

hubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap dengan sikap

masyarakat sekitar Candi Sukuh terhadap program pengembangan kawasan

Agropolitan Suthomadansih di Kabupaten Karanganyar.

Sehingga, dari uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap masyarakat sekitar

Candi Sukuh terhadap program pengembangan kawasan agropolitan

Suthomadansih di Kabupaten Karanganyar ?

2. Bagaimana sikap masyarakat sekitar Candi Sukuh terhadap program

pengembangan kawasan agropolitan Suthomadansih di Kabupaten

Karanganyar?

3. Bagaimana hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi sikap

dengan sikap masyarakat sekitar Candi Sukuh terhadap program

pengembangan kawasan agropolitan Suthomadansih di Kabupaten

commit to user

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian

ini, antara lain:

1. Mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap masyarakat

sekitar Candi Sukuh dalam mengembangkan kawasan agropolitan

Suthomadansih di Kabupaten Karanganyar.

2. Mengkaji sikap masyarakat sekitar Candi Sukuh terhadap pengembangan

kawasan agropolitan Suthomadansih di Kabupaten Karanganyar.

3. Mengkaji hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi sikap

dengan sikap masyarakat sekitar Candi Sukuh dalam program

pengembangan kawasan agropolitan Suthomadansih di Kabupaten

Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan

pengalaman tentang sikap masyarakat sekitar Candi Sukuh terhadap

pengembangan kawasan agropolitan. Selain itu penelitian ini juga

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bagi pemerintah atau instansi, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan

khususnya dalam kegiatan mengenai model kawasan Agropolitan dalam

meningkatan taraf hidup masyarakat setempat sebagai upaya

mendukung terciptanya stabilitas ekonomi dalam pembangunan

berkelanjutan.

3. Bagi pihak lain yang memerlukan hasil penelitian ini, diharapkan dapat

digunakan sebagai bahan pembanding pada permasalahan yang sama.

4. Bagi masyarakat sekitar Candi Sukuh, sebagai sarana untuk

meningkatkan pengetahuan dalam mengembangkan kawasan

commit to user

8

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Awalnya, tahun 1980, istilah “sustainable agriculture” atau

diterjemahkan menjadi “pertanian berkelanjutan” digunakan untuk

menggambarkan suatu sistem pertanian alternatif berdasarkan pada

konservasi sumberdaya dan kualitas kehidupan di pedesaan (Abadi, 2007).

Pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) merupakan sistem

pertanian yang berwawasan lingkungan (co-agriculture) yang sering juga

dikenal sebagai pertanian organis. Prinsip dasarnya adalah pertanian

dilihat sebagai pengelolaan agro dan ekosistem. Prinsip dasar pertanian

berkelanjutan adalah pengelolaan agro dan ekosistem dengan prinsip :

pertanian dilakukan dengan mengambil metafora yang benar dengan tidak

mendominasi alam dan penetuan yang benar bagi alat, teknik, teknologi

dan praktek pertanian (Lubis, 2000).

Kata ‘berkelanjutan’ (sustainable), sebagaimana dalam kamus,

mengacu pada makna “mengusahakan suatu upaya dapat berlangsung

terus-menerus, kemampuan menyelesaikan upaya dan menjaga upaya itu

jangan sampai gagal”. Dalam dunia pertanian, ‘berkelanjutan’ secara

mendasar berarti upaya memantapkan pertanian tetap menghasilkan

(produktif) sembari tetap memelihara sumber daya dasarnya. Sistem

pertanian berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kerusakan

lingkungan, mempertahankan produktivitas pertanian, meningkatkan

pendapatan petani dan meningkatkan stabilitas dan kualitas kehidupan

masyarakat di pedesaan (Abadi, 2007).

Dewangga (1995) berpendapat bahwa pembangunan pertanian

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

tani yang merupakan sebagian besar penduduk Indonesia dan tinggal di

commit to user

masyarakat pedesaan dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas

usahatani. Untuk dapat mengelola usahataninya secara efisien diperlukan

adanya perubahan perilaku petani untuk mampu bertani dengan baik dan

berusahatani lebih menguntungkan.

Dalam proses pembangunan pertanian yang berhasil itu peranan

penyuluhan pertanian sangat besar, sehingga tidak salah kiranya bila

penyuluhan pertanian disebut sebagai ujung tombak pembangunan

pertanian, setidak-tidaknya bila dilihat dalam jajaran aparat pemerintah

yang menangani pembangunan pertanian. Oleh karena itu segala usaha

yang ditujukan untuk mengembangkan penyuluhan pertanian sampai

bentuknya yang sekarang perlu mendapatkan penghargaan yang setimpal

(Slamet, 2003).

Pembangunan akan memberikan harapan dengan hasil yang

optimal, jika penyuluhan pertanian dilakukan secara baik. Karena

penyuluhan pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian.

Pelaksanaan penyuluhan yang baik dengan disertai dengan sistem

pelayanan yang teratur akan menjadi jaminan yang efektif untuk

tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Inti kegiatan penyuluhan

pertanian adalah komunikasi gagasan yang inovatif maupun produk

teknologi yang inovatif yang dapat memberikan nilai ekonomis yang lebih

baik kapada petani dan keluarganya ( Levis, 1996).

2. Konsep dan Statregi Pengembangan Agropolitan

Secara harafiah, “Agropolitan” berasal dari dua kata yaitu (Agro

berarti pertanian), dan (Politan/Polis berarti kota), sehingga secara umum

Program Agropolitan mengandung pengertian pengembangan suatu

kawasan tertentu yang berbasis pada pertanian, yang dapat dilihat dari

berbagai pengertian sebagai berikut (Direktorat Jenderal Tata Perkotaan

dan Tata Perdesaan, 2005) :

a. Agropolitan (Agro = pertanian; Politan = kota) adalah kota pertanian

yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacu berkembangnya

commit to user

10

menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di

wilayah sekitarnya,

b. Kawasan Agropolitan, terdiri dari Kota Pertanian dan Desa-Desa

sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang

tidak ditentukan oleh batasan administrasi Pemerintahan, tetapi lebih

ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Dengan

kata lain Kawasan Agropolitan adalah Kawasan Agribisnis yang

memiliki fasilitas perkotaan,

c. Pengembangan Kawasan Agropolitan, adalah pembangunan ekonomi

berbasis pertanian dikawasan agribisnis, yang dirancang dan

dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada

untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang

berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi,

yang digerakan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah.

Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan

Mc.Douglass dan Friedmann dalam Syahrani (2001) sebagai siasat untuk

pengembangan perdesaan. Meskipun termaksud banyak hal dalam

pengembangan agropolitan, seperti redistribusi tanah, namun konsep ini

pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan atau

dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedmann adalah “kota di

ladang”.

Dengan demikian petani atau masyarakat desa tidak perlu harus

pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik dalam pelayanan yang

berhubungan dengan masalah produksi dan pemasaran maupun masalah

yang berhubungan dengan kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap

hari. Pusat pelayanan diberikan pada setingkat desa, sehingga sangat dekat

dengan pemukiman petani, baik pelayanan mengenai teknik berbudidaya

pertanian maupun kredit modal kerja dan informasi pasar.

Soleh (1998), besarnya biaya produksi dan biaya pemasaran dapat

diperkecil dengan meningkatkan faktor-faktor kemudahan pada kegiatan

commit to user

adanya kegiatan pusat agropolitan. Jadi peran agropolitan adalah untuk

melayani kawasan produksi pertanian di sekitarnya dimana berlangsung

kegiatan agribisnis oleh para petani setempat. Fasilitas pelayanan yang

diperlukan untuk memberikan kemudahan produksi dan pemasaran antara

lain berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan, dan

lain-lain), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi,

listrik, dan lain-lain), serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan,

sarana transportasi, dan lain-lain).

Dalam konsep agropolitan juga diperkenalkan adanya agropolitan

district, suatu daerah perdesaan dengan radius pelayanan 5 – 10 km dan

dengan jumlah penduduk 50 –150 ribu jiwa serta kepadatan minimal 200

jiwa/km2. Jasa-jasa dan pelayanan yang disediakan disesuaikan dengan

tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setempat. Agropolitan

district perlu mempunyai otonomi lokal yang memberi tatanan

terbentuknya pusat-pusat pelayanan di kawasan perdesaan telah dikenal

sejak lama. Pusat-pusat pelayanan tersebut dicirikan dengan adanya

pasar-pasar untuk pelayanan masyarakat perdesaan. Mengingat volume

permintaan dan penawaran yang masih terbatas dan jenisnya berbeda,

maka telah tumbuh pasar mingguan untuk jenis komoditi yang berbeda

(Anwar, 1999).

3. Pengembangan Agropolitan di Karanganyar

Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan

berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta

mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan

pertanian diwilayah sekitarnya. Kota pertanian berada dalam kawasan

pemasok hasil pertanian (sentra produksi pertanian). Kawasan tersebut

memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan

kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya kawasan pertanian tersebut,

termasuk kotanya disebut dengan kawasan agropolitan (Bappeda

commit to user

12

Pelaksanaan program agropolitan di Kabupaten Karanganyar

diawali dari tahun 2006 sampai pada tahun kelima ini pemerintah

Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembangunan sarana dan

prasarana pendukung seperti terbangunnya konstruksi jalan dan jaringan

irigasi. Ketersediaan sarana dan prasarana terbesut berguna sebagai

fasilitas sosial ekonomi yang dapat diakses oleh petani dan masyarakat di

pedesaan. Fasilitas tersebut bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dalam

pengembangan usaha pertanian, meningkatkan kelancaran pengangkutan

sarana produksi ke lahan petani, mempermudah proses pemasaran

produk/komoditas pertanian, dan meningkatkan intensitas ketersediaan air

dalam rangka mendukung produksi pertanian (Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar, 2009).

Pengembangan kawasan agropolitan adalah bertujuan

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui

percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan

kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis

yang berdaya saing. Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah

untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi

kawasan agropolitan. Melalui pemberdayaan masyarakat pelaku

agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi

pertanian serta produk-produk olahan pertanian. Pemberdayaan yang

dilakukan dengan cara pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang

efisien, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan kelembagaan

sistem agribisnis (penyedia agroinput, pengelolaan hasil, pemasaran dan

penyedia jasa); pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan

terpadu; pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi

(Bappeda Karanganyar, 2005).

Program agropolitan di Kabupaten Karanganyar merupakan

program dari pemerintah yang ditujukan untuk daerah-daerah yang

memiliki potensi atau keunggulan di bidang pertanian. Penetapan kawasan

commit to user

tanaman hortikultura. Strategi yang diterapkan di Kabupaten Karanganyar

diawali dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti

memperbaiki jalan usahatani, dan saluran irigasi. Kemudian setelah dua

program tersebut berjalan lancar, Kabupaten Karanganyar membuka

penyediaan Sub Terminal Agribisnis (STA) di Watusambang

Tawangmangu. Sub Terminal Agribisnis (STA) ini dapat mendukung

berjalannya program agropolitan. Keberadaan STA diharapkan dapat

memperbaiki teknik pemasaran bagi hasil produksi pertanian, tidak hanya

untuk komoditas yang diunggulkan seperti wortel tetapi untuk komoditas

yang lainnya. Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan agropolitan

juga didukung dengan pengembangan sumberdaya manusia yaitu dengan

mengembangkan kelompok tani (Bappeda Karanganyar, 2005).

Beberapa Kecamatan di Kabupaten Karanganyar antara lain

Ngargoyoso (Sukuh), Jenawi (Cetho), Tawangmangu, Karangpandan dan

Matesih memiliki produk unggulan sendiri untuk dijadikan pelopor

tumbuh kembangnya agropolitan. Kecamatan Ngargoyoso berpacu pada

peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan. Kegiatan yang

dilakukan antara lain pembuatan pestisida organik, pengadaan Alat

Pengolah Pupuk organik (APPO), pengadaan biogas, pengadaan hand

sprayer, alat pengayak kompos, dan berbagai macam alat pendukung

usahatani lainnya. Kecamatan Jenawi berpusat pada peningkatan mutu

intensifikasi gandum. Kegiatan ini dilakukan supaya terpeliharanya

tanaman tumpang sari gandum. Kecamatan Tawangmangu terdapat

program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Sosialisasi

ini dilakukan supaya masyarakat senantiasa merubah perilakunya tentang

pelestarian Sumber Daya alam. Kecamatan Karangpandan merupakan kota

tani utama dan kecamatan lain yang termasuk dalam Kawasan Agropolitan

akan bermuara ke Kecamatan Karangpandan. Hal ini dikarenakan

tidak hanya dari bidang pertanian yang dikembangkan tetapi juga bidang

pariwisata. Kemudian yang terakhir di Kecamatan Matesih lebih

commit to user

14

perkebunan. Pengadaan alat ice cream maker dan pengadaan freezer

diharapkan dapat meningkatkan pengolahan hasil pertanian. Selain itu

dikembangkan juga alat mesin pertanian dan alat pengolahan pasca panen

hasil pertanian, seperti tersedianya hand tractor, vacuum frying, slicer,

power threser, alat pencuci wortel dan pompa air. Semua alat tersebut

digunakan untuk peningkatan penggunaan teknologi tepat guna oleh petani

(Bappeda Karanganyar, 2009).

Strategi pengembangan kawasan sentra produksi pangan

berorientasi pada kekuatan pasar atau (market driven), atau melalui

pengembangan masyarakat yang tidak saja diarahkan pada upaya

pengembangan usaha budidaya (on-farm) tetapi juga meliputi

pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian) dan

agribisnis hilir (proses dan pemasaran) dan jasa-jasa pendukungnya.

Memberi kemudahan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dapat

mendukung pengembangan agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh

dan menyeluruh, mulai dari subsistem budidaya, subsistem agribisnis hulu,

hilir, dan jasa pendukung. Pengembangan suatu kawasan sentra produksi

pangan nasional dan daerah (agropolitan) harus mengikuti pengelolaan

kawasan tersebut. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tata ruang

kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), arahan pengembangannya

sebagai berikut:

a. Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis setempat

b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis dan industri

pertanian secara lokalita.

c. Pembangunan prasarana dan infrastruktur fisik yang menunjang

kegiatan di kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).

d. Adanya keterpaduan rencana tata ruang kawasan sentra produksi

pangan (agropolitan) dengan rencana tata ruang wilayah, khususnya

aspek kawasan permukiman dan industri (Dirjen Ruang, 2006).

Pengembangan kawasan agropolitan dilakukan dengan pendekatan

commit to user

Dengan pelibatan ini stakeholder secara intensif diharapkan dapat

dihasilkan kesepakatan program pembangunan prasarana dan sarana

kawasan agropolitan yang memberikan nilai lebih pada aspek dukungan

masyarakat dan dengan kesadaran sense belonging (rasa memiliki) yang

cukup tinggi. Tahapan action plan yang dilakukan dalam rangka

pengembangan fasilitas prasarana dan sarana yang diharapkan sebagai

stimulan pengembangan kawasan agropolitan, meliputi sosialisasi program

(temu muka), pembentukan stakeholder agribisnis, survai dan analisa,

inventarisasi permasalahan prasarana dan sarana, usulan dan perumusan

program serta penyepakatan pentahapan program. Semua tahapan tersebut

dilakukan dalam forum sosialisasi dan penyepakatan kegiatan

(Bappeda Karanganyar, 2005).

4. Pariwisata dan Pengembangan Agropolitan

Pengembangan agrowisata merupakan upaya terhadap pemanfaatan

atraksi wisata pertanian. Agrowisata sebagai bagian dari objek wisata

dengan tujuan untuk memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata

dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan

hubungan usaha dibidang pertanian (Tirtawinata, 1999).

Berkembangnya dunia pertanian mendapat tanggapan dari

masyarakat, pada umumnya tanggapan masyarakat terhadap

berkembangnya dunia pariwisata berkaitan dengan harapan-harapan yang

mengacu kepada kebutuhan ekonomis misalnya adanya kesempatan kerja,

majunya usaha mereka dan sebagainya. Hal ini dapat terlihat terutama

pada masyarakat yang tinggal disekitar daerah yang terkena proyek

pengembangan wisata (Tashadi, 1994).

Potensi objek wisata dapat dibedakan menjadi objek wisata

alami dan buatan manusia. Objek wisata alami dapat berupa kondisi

iklim (udara bersih dan sejuk, suhu dan sinar matahari yang nyaman,

kesunyian), pemandangan alam (panorama pegunungan yang indah,

air terjun, danau dan sungai yang khas), dan sumber air kesehatan (air

commit to user

16

fasilitas atau prasarana, peninggalan sejarah dan budaya, pola

hidup masyarakat dan taman-taman untuk rekreasi atau olahraga.

Objek agrowisata pada umumnya masih berupa hamparan suatu

areal usaha pertanian dari perusahaan-perusahaan besar yang dikelola

secara modern/ala barat dengan orientasi objek keindahan alam dan

belum menonjolkan atraksi keunikan/spesifikasi dari aktivitas lokal

masyarakat (Bappeda Karanganyar, 2005).

Tashadi (1994) mengemukakan bahwa timbulnya dampak sosial

budaya sebagai konsekuensi dari pembangunan pariwisata itu dapat dilihat

sebagai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif merupakan

keuntungan berkembangnya pariwisata yang antara lain mendatangkan

pendapatan devisa negara dan terciptanya kesempatan kerja yang berarti

mengurangi jumlah pengangguran serta adanya kemungkinan bagi

masyarakat di daerah wisata untuk meningkatkan pendapatan dan standart

hidup mereka. Sedangkan dampak negatif yang merupakan kerugian

tampak menonjol dalam bidang sosial.

5. Budaya dan Pengembangan Agropolitan

Budaya atau kebudayaan yaitu system pengetahuan yang meliputi

sistem ide/gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam

kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak (Soeranto, 2003).

Sedangkan menurut Soekanto (1983), budaya diartikan dalam bentuk

perilaku kehidupan keseharian. Kebudayaan merupakan sistem pola

perencanaan kehidupan yang eksplisit maupun implisit yang terbentuk

secara historis, dan yang dianut oleh semua/anggota-anggota tertentu dari

suatu kelompok.

Tradisi merupakan kebudayaan yang telah menjadi suatu kebiasaan

dalam masyarakat (Hardiman, 2003). Tradisi bukanlah sesuatu yang dapat

diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia

dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusialah yang membuat sesuatu

dengan tradisi itu: ia menerima, menolaknya, atau merubahnya. Itulah

perubahan-commit to user

perubahan: riwayat manusia yang selalu member wujud baru kepada

pola-pola kebudayaan yang sudah ada (Peursen, 1983).

Dalam hakekat hidup ada kecendrungan yang kuat sangat untuk

menekankan pada nilai keakhlakan atau spiritualisme semata-mata

(Soekanto, 1983). Orang Jawa itu tidak dapat melepaskan diri dari lilitan

tradisinya, masyarakat Jawa menempatkan individu yang sekunder saja,

sedangkan masyarakat itu sendiri berperan primer, sedemikian rupa

sehingga aksi-aksi yang dipandang akan mengganggu keselarasan umum

tak seharusnya dilakukan (Sutrisno, 1985).

6. Sikap dan Perilaku Masyarakat

a. Pengertian Sikap dan Perilaku

Attitude dapat kita terjemahkan dengan sikap terhadap obyek

tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan.

Tetapi sikap tersebut disertai oleh kecenderungan untuk bertindak

sesuai dengan sikapnya terhadap obyek tadi itu. Jadi sikap itu tepat

diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal.

Sikap senantiasa terarahkan terhadap suatu hal, suatu obyek. Tidak ada

sikap tanpa ada obyeknya (Gerungan, 1999).

Sears et all (1997) mendefinisikan bahwa sikap merupakan

suatu mental dan neural status dari kesiapsiagaan, yang diorganisir

melalui pengalaman, menggunakan suatu arahan atau pengaruh

dinamis atas setiap tanggapan kepada semua obyek dan situasi yang

terkait.

Hal serupa juga diungkapkan G. W. Allport (1935) dalam

Taylor (1997), yang juga mendefinisikan bahwa sikap adalah suatu

mental dan status kesiapsiagaan, yang diorganisir melalui pengalaman,

menggunakan suatu pengaruh yang dinamik ketika individu menjawab

semua obyek dan situasi yang terkait.

Mar’at (1984) menyatakan sikap merupakan produk dari proses

sosialisasi di mana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsang yang

commit to user

18

penyesuaian diri terhadap obyek tersebut dipengaruhi oleh lingkungan

sosial dan kesediaan untuk berekasi dari orang tersebut terhadap

obyek. Seperti halnya dengan Myers (1992) yang menyebutkan bahwa

sikap sebagai bentuk evaluasi yakni sikap merupakan pengorganisasian

terakhir secara relatif dari kepercayaan dimana terdapat kecenderungan

untuk merespons benda-benda dalam keadaan yang nyata. Sikap tidak

pernah dilihat secara langsung. Seseorang harus mengambil

kesimpulan keberadaan sikap dari apa yang dilakukan orang lain.

Sedangkan Van Den Ban dan Hawkins (1999) mendefinisikan

sikap sebagai perasaan, pikiran dan kecenderungan seseorang yang

kurang lebih bersikap permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam

lingkungannya. Lebih mudahnya, sikap adalah kecondongan evaluatif

terhadap suatu obyek atau subyek yang memiliki konsekuensi yakni

bagaimana seseorang berhadap-hadapan dengan obyek sikap.

Soedjito dalam Mardikanto (1993) mengatakan bahwa sikap

sebenarnya merupakan fungsi dari kepentingan, artinya sikap

seseorang sangat ditentukan oleh kepentingan-kepentingan yang

dirasakan. Semakin ia memiliki kepentingan, atau semakin banyak

kepentingan yang dirasakan, maka sikapnya semakin baik dan

sebaliknya semakin merasa tak memiliki kepentingan atau

kepentingannya tidak dipenuhi maka sikapnya semakin buruk.

Manifestasi sikap tidak bisa langsung dilihat akan tetapi harus

ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang masih tertutup.

Secara operasional pengertian sikap menunjukkan konotasi adanya

kesesuaian reaksi terhadap kategori stimulus tertentu dan penggunaan

praktis, sikap sering kali dihadapkan dengan rangsangan sosial dan

reaksi yang bersifat emosional (Mar’at, 1984).

Perilaku (behavior) dalam Psikologi dipandang sebagai reaksi

yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Pada

manusia khususnya dan pada semua makhluk umumnya, memang

commit to user

mempertahankan kehidupan. Sikap selalu dikaitkan dengan perilaku

yang berada dalam kenormalan dan merupakan respon atau reaksi

terhadap rangsangan lingkungan sosial. Salah satu karakteristik

perilaku manusia adalah sifat diferensialnya. Artinya, suatu stimulus

yang sama belum tentu akan menimbulkan bentuk reaksi yang sama

dari individu. Sebaliknya, suatu reaksi yang sama juga belum tentu

timbul akibat adanya stimulus yang serupa (Azwar, 1991).

Skinner dalam Walgito (2003) membedakan perilaku menjadi

perilaku yang alami (innate behavior) dan perilaku operan (operant

behavior). Perilaku alami yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme

dilahirkan, yakni yang berupa refleks-refleks dan insting-insting,

sedangkan perilaku operan yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses

belajar. Perilaku yang reflektif merupakan perilaku yang terjadi

sebagai reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai

organisme yang bersangkutan. Pada manusia perilaku psikologis atau

operan inilah yang dominan, sebagian besar perilaku manusia

merupakan perilaku yang dibentuk, diperoleh, dipelajari melalui

peroses belajar.

b. Pembentuk Sikap dan Perilaku

Komponen sikap ada tiga yaitu, komponen kognisi yang

hubungannya dengan belief, ide dan konsep. Komponen afektif yang

menyangkut kehidupan emosional seseorang. Komponen konasi yang

merupakan kecenderungan bertingkah laku (Mar’at, 1984). Begitu juga

dengan Ahmadi (1999) yang menyatakan bahwa sikap mempunyai tiga

aspek. Antara lain aspek kognitif dimana aspek tersebut berhubungan

dengan gejala mengenal fikiran, aspek afektif yang berwujud proses

yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu, dan aspek konatif yang

berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu

objek. Tiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga

komponen sikap yang melekat pada diri seseorang. Antara lain

commit to user

20

Demikian halnya Wortman (2004) yang mengemukakan bahwa

sikap mempunyai tiga komponen, antara lain komponen kognisi yaitu

apa yang kita percaya atau kita pikirkan, komponen emosional tentang

bagaimana kita merasakan, dan komponen tingkah laku tentang

bagaimana kita bertindak.

Sikap merupakan suatu kemampuan internal yang berperanan

sekali dalam mengambil tindakan (action), belajar sikap berarti

memperoleh kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu

obyek, berdasarkan penilaian terhadap obyek itu sebagai hal yang

berguna/berharga (sikap positif) atau tidak berharga/berguna (sikap

negatif). Sikap merupakan sesuatu yang bersifat agak kompleks, yang

mengandung komponen-komponen atau aspek-aspek, yaitu aspek

kognitif, aspek afektif, dan aspekkonatif (Winkel, 1991).

Sikap merupakan faktor yang menentukan perilaku, karena sikap

itu berhubungan dengan persepsi, kepribadian, belajar, dan motivasi.

Sikap (attitude) adalah kesiap-siagaan mental, yang diorganisasi

melalui pengalaman, yang mempunyai pengaruh tertentu kepada

tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang

berhubungan dengannya (Gibson et all, 1994).

Menurut Azwar (1991), sikap sosial tertentu dari adanya interaksi

sosial yang dialami oleh individu. Dalam interkasi sosial, individu

bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai obyek

psikologis yang dihadapinya. Diantara berbagai faktor yang

mempengaruhi pembentukan sikap adalalah pengalaman pribadi,

pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan,

media massa, lembaga pendidikan atau lembaga agama.

Walgito (2003) memaparkan bahwa sikap tidak dibawa sejak

dilahirkan, tetapi dibentuk sepanjang perkembangan individu yang

bersangkutan. Sikap yang ada dalam diri seseorang akan dipengaruhi

oleh faktor internal, yaitu faktor fisiologis dan psikologis, serta faktor

commit to user

individu (pengalaman), norma-norma yang ada dalam masyarakat,

hambatan-hambatan dan pendorong-pendorong yang ada dalam

masyarakat. Semua ini akan berpengaruh pada sikap yang ada dalam

diri seseorang.

Sikap dipandang sebagai seperangkat reaksi-reaksi afektif

terhadap obyek tersebut berdasarkan hasil penalaran, pemahaman, dan

penghayatan individu. Sikap dipengaruhi oleh faktor-faktor

pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia

mengamati suatu obyek psikologik dari kacamatanya sendiri yang

diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan obyek psikologik

ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman,

proses belajar dan sosialisasi memberikan bentuk dan struktur

terhadapapa yang dilihat. Sedangkan pengetahuan dan cakrawala

memberikan arti terhadap objek psikologi tersebut. Berdasarkan nilai

dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan terjadi keyakinan

(belief) terhadap obyek tersebut (Mar’at, 1984).

Ahmadi (1999) mengemukakan bahwa sikap timbul karena

adanya stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi

perangsang oleh lingkungan sosial dan kebudayaan. Misalnya

keluarga, norma, golongan agama, dan adat istiadat. Kemudian

terdapat tiga hal penting dalam pembentukan sikap dalam masa

adolesen. Antara lain media massa, kelompok sebaya, dan kelompok

yang meliputi lembaga sekolah, lembaga keagaaman, organisasi kerja,

dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sikap

terbentuk karena adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu.

Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap terdiri dari:

1) Pengalaman pribadi

Pengalaman kita sendiri menunjukkan bahwa mereka yang

merasa bisa memahami orang lain dengan baik itu sebenarnya tidak

commit to user

22

Seringkali ada hubungan ironis antara pendapat dan tabiatnya

sendiri. Seringkali terjadi bahwa apa yang diyakininya benar

tentang diri orang lain biasanya juga benar tentang dirinya sendiri.

Cara kita mempersepsi situasi sekarang tidak bisa terlepas dari

adanya pengalaman sensoris terdahulu. Kalau pengalaman

terdahulu itu sering muncul, maka reaksi kita lalu menjadi salah

satu kebiasaan. Karena kebanyakan aktivitas kita sehari-hari

bergantung pada pengalaman yang terdahulu, kita mereaksi kepada

isyarat dan lambang daripada kepada keseluruhan stimulus aslinya.

Jadi dalam kebanyakan situasi, persepsi itu pada umumnya

merupakan proses informasi yang didasarkan atas

pengalaman-pengalaman masa lampau (Mahmud, 1990).

Apa yang kita alami akan membentuk dan mempengaruhi

penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan

menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat menjadi

dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi harus melalui kesan

yang kuat (Azwar, 1991).

Pengalaman menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi

cenderung mengakibatkan dan menghasilkan adanya penyesuaian

diri yang timbal balik serta penyesuaian kecakapan (skill) dengan

situasi yang baru (Susanto, 1974). Selain itu pengalaman juga

dapat membentuk sikap sebagai proses semakin meningkatnya

pengetahuan yang dimiliki petani.

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu diantara

komponen sosial yang dapat mempengaruhi sikap kita. Seseorang

yang kita anggap penting bagi kita, seseorang yang kita harapkan

persetujuannya bagi setiap gerak tindak dan pendapat kita,

seseorang yang tidak ingin kita kecewakan atau seseorang yang

berarti khusus bagi kita, akan banyak mempenagruhi pembentukan

commit to user

penting bagi kita adalah orang tua, orang yang status sosialnya

lebih tinggi, teman dekat, guru, istri atau suami. Pada umumnya

individu bersikap kompromis atau searah dengan seseorang yang

dianggap penting (Azwar, 1991).

Sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan masyarakat

yang tradisional masih tertanam penghormatan yang besar

terhadap pemimpin masyarakat. Sesungguhnya demi untuk

suksesnya pembangunan dan tercapainya kemakmuran dalam

masyarakat sendiri, maka sikap hidup tradisional itu perlu

diubah dan disesuaikan dengan cara yang tepat. Disinilah

pentingnya peranan daripada faktor kepemimpinan sebagai

perluasan komunikasi massa, penyuluhan, dan pendidikan

masyarakat (Kamaluddin, 1998).

Kebanyakan keputusan tentang pertanian masih dibuat

petani secara perorangan. Akan tetapi, ia membuat

keputusan-keputusan tersebut dalam rangka memenuhi hasrat untuk

memberikan sesuatu yang lebih baik bagi keluarganya. Oleh karena

itu, mereka tergantung kepada hasil yang didapat dari usahatani.

Anggota-anggota keluarganya mungkin memberikan tekanan

kepada petani dalam mengambil keputusan. Di pihak lain hasrat

petani untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi

keluarganya meruapkan dorongan yang efektif dalam banyak hal

untuk meningkatkan produktivitas usahatani. Keputusan-keputusan

yang diambil oleh petani juga dapat dipengaruhi oleh sikap dan

perilaku serta hubungan-hubungan dalam masyarakat setempat di

mana mereka hidup. Bagi petani, masyarakat di sekitarnya

mempunyai arti yang penting (Soetriono et all, 2006).

3) Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan dewasa ini dipengaruhi oleh suatu

perkembangan yang pesat, dan manusia modern sadar akan hal ini.

commit to user

24

Kesadaran ini merupakan suatu kepekaan yang mendorong

manusia agar dia secara kritis menilai kebudayaan yang sedang

berlangsung. Menurut Peursen (1988) terdapat tiga tahap dalam

kebudayaan kita. Antara lain tahap mitis dimana sikap manusia

yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib

sekitarnya, tahap ontologis dimana sikap manusia yang tidak hidup

lagi dalam kepungan kekuasaan mitis, melainkan secara bebas

ingin meneliti segala hal ikhwal, kemudian tahap fungsionil yaitu

sikap dan alam pikiran yang makin nampak dalam manusia

modern.

Kebudayaan adalah cara berfikir, cara merasa, cara

meyakini dan menganggap. Kebudayaan adalah pengetahuan yang

dimiliki warga kelompok yang diakumulasi (dalam memory

manusia, dalam buku dan obyek-obyek) untuk digunakan di masa

depan. Suatu kebudayaan diperoleh melalui proses belajar oleh

individu-individu sebagai hasil interaksi anggota-anggota

kelompok satu sama lain, sehingga kebudayaan juga bersifat

dimiliki bersama (Suparlan, 1984).

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai

pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Tanpa disadari,

kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap

berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota

masyarakatnya karena kebudayaan pulalah yang yang memberikan

corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota

kelompok masyarakat asuhannya (Azwar, 1991).

Kebudayaan (culture) berarti keseluruhan dari hasil

manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh

sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan

kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat kebiasaan,

commit to user

Dalam Mardikanto (1996) kebudayaan, diartikan sebagai

pola perilaku yang dipelajari oleh setiap warga masyarakat (baik

oleh setiap individu maupun oleh kelompok-kelompok sosial yang

ada) dan diteruskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Kebudayaan tidak hanya mencakup kepercayaan, kebiasaan dan

moral, tetapi juga sikap, perbuatan, pikiran-pikiran yang dimiliki

masyarakat yang bersangkutan. Sebagai pola perilaku sudah

sewajarnya jika kebudayaan akan merupakan suatu kekuatan yang

mempengaruhi efektifitas inovasi yang direncanakan untuk

mengubah perilaku petani.

4) Media massa

Shannon dalam Saleh (2004) menyatakan bahwa informasi

adalah sesuatu yang membuat pengetahuan kita berubah, yang

secara logis mensahkan perubahan, memperkuat atau menemukan

hubungan yang ada pada pengetahuan yang kita miliki. Seperti

Yusup (1995) yang mengungkapkan bahwa fungsi informasi bisa

berkembang sesuai dengan bidang garapan yang disentuhnya.

Namun, setidaknya yang utama adalah sebagai data dan fakta yang

dapat membuktikan adanya suatu kebenaran, sebagai penjelas

hal-hal yang sebelumnya masih meragukan, sebagai prediksi untuk

peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi pada masa yang

akan datang. Nyatanya, informasi itu banyak fungsinya. Tidak

terbatas pada salah satu bidang atau aspek saja, melainkan

menyeluruh, hanya bobot dan manfaatnya yang berbeda karena

disesuaikan dengan kondisi yang membutuhkannya.

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa

seperti televisi, radio, surat kabat, majalah dan lain-lain

mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan

orang. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya,

media massa membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang

commit to user

26

merupakan salah satu faktor yang terdapat diluar pribadi manusia.

Faktor ini berupa interaksi sosial diluar kelompok. Misalnya

interaksi antara manusia dengan hasil kebudayaan manusia yang

sampai padanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar,

radio, televisi, majalah dan lain sebagainya (Ahmadi, 1999).

Media massa mempunyai pengaruh dalam membentuk

suatu wacana publik. Walaupun pengaruh media massa tidaklah

sebesar pengaruh interaksi individual secara langsung, namun

dalam proses pembentukan dan perubahan sikap, peranan media

massa tidak kecil artinya. Adanya informasi baru mengenai sesuatu

hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap

terhadap hal tersebut. Hal ini seringkali berpengaruh terhadap sikap

pembaca atau pendengarnya, sehingga dengan hanya menerima

berita-berita yang sudah dimasuki unsur-unsur subyektif itu,

terbentuklah sikap (Sastraatmadja, 1993).

5) Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai sistem

mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan

keduannya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam

diri individu (Azwar, 1991).

Tujuan pendidikan adalah untuk menawarkan pengalaman

yang akan mengubah sesorang ke arah yang lebih baik. Hal

tersebut dicontohkan dengan adanya kesopanan siswa, atau

mungkin digambarkan sebagai bentuk kesuksesan seseorang dalam

masyarakat tertentu (Krasner dan Ullman, 1973).

Seperti diketahui, lembaga pendidikan sifatnya

bermacam-macam diantaranya bersifat formal, informal dan non formal.

Pendidikan formal, dapat dilihat dari pendidikan yang pernah

dialami (dalam hal ini petani) melalui sekolah-sekolah, dari jenjang

tertinggi dari suatu tingkatan pendidikan formal yang tersedia

commit to user

Pendidikan non formal diartikan sebagai penyelenggaraan

pendidikan yang terorganisir yang berada diluar system pendidikan

sekolah, isi pendidikan terprogram, proses pendidikan yang

berlangsung berada dalam situasi interaksi belajar mengajar yang

terkontrol (Mardikanto dan Sutarni, 1982). Begitu juga Azwar

(1995) yang mengemukakan bahwa pendidikan non formal

merupakan pendidikan yang didapat diluar bangku sekolah.

Penyuluh pertanian dan pelatihan merupakan pendidikan non

formal.

Menurut Suhardiyono (1992), pendidikan non formal

adalah pengajaran sistematis yang diorganisir dari luar sistem

pendidikan formal bagi sekelompok orang yang memenuhi

keperluan khusus. Salah satu contohnya adalah penyuluhan

pertanian. Demikian halnya dengan Azwar (1995) yang

menyatakan bahwa penyuluhan pertanian merupakan sistem

pendidikan non formal yang tidak sekedar memberikan penerangan

atau menjelaskan tetapi berupaya untuk mengubah perilaku

sasarannya agar memiliki pengetahuan pertanian dan berusahatani

yang luas, memiliki sikap progresif untuk melakukan perubahan

dan inovatif terhadap inovasi sesuatu (informasi) baru, serta

terampil melaksanakan kegiatan.

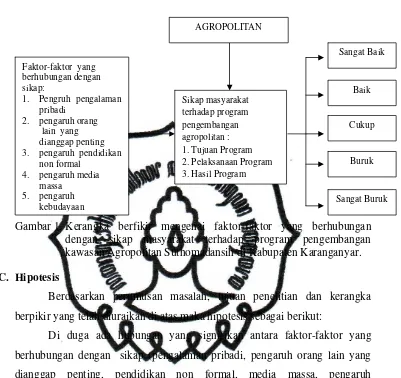

B. Kerangka Pemikiran

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh

individu. Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya

kontak sosial. Dalam interaksinya, individu bereaksi membentuk pola sikap

tertentu terhadap obyek psikologis yang dihadapi. Sebagai salah satu obyek

dari Program pengembangan kawasan agropolitan ini, masyarakat akan

memberikan respon evaluatif artinya memberikan akan memberikan reaksi

sebagai sikap yang timbul karena proses evaluasi dalam diri individu yang

commit to user

28

merupakan keyakinan individu yang menentukan perbuatan nyata dan

perbuatan-perbuatan yang mungkin terjadi.

Pembangunan kawasan pedesaan tidak bisa dipungkiri merupakan hal

yang mutlak dibutuhkan. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten

Karanganyar diprioritaskan membangun kekuatan wilayah pedesaan yang

memiliki potensi pertanian, tetapi belum termanfaatkan secara optimal.

Bentuk dari kegiatan ini adalah pembangunan fisik untuk kelancaran kegiatan

produksi dan transportasi hasil pertanian berupa pembangunan saluran air dan

jalan usahatani.

Dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan, sikap masyarakat

didefinisikan sebagai kecenderungan untuk memberikan respon terhadap

pengembangan kawasan agropolitan. Sikap masyarakat terhadap

pengembangan kawasan agropolitan diukur dengan tiga paramater yaitu

tujuan, pelaksanaan, hasil. Pengetahuan masyarakat terhadap pengembangan

kawasan agropolitan meliputi tujuan, pelaksanaan dan hasil. Sikap masyarakat

tersebut merupakan ungkapan dari masing-masing responden mengenai

kepuasan pada program pengembangan kawasan agropolitan. Hasil akhir dari

pemikiran responden dalam merespon pengembangan kawasan agropolitan

adalah petani akan bersikap sangat baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk.

Sedangkan untuk variabel yang berhubungan dengan sikap

masyarakat terhadap program pengembangan kawasan agropolitan meliputi

pengalaman pribadi, orang lain yang dianggap penting, media massa dan

pendidikan non formal, media massa, dan pengaruh kebudayaan, secara

commit to user

C.

D.

[image:41.612.135.536.101.479.2]E.

Gambar 1. Kerangka berfikir mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap program pengembangan kawasan Agropolitan Suthomadansih di Kabupaten Karanganyar.

C. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka

berpikir yang telah diuraikan di atas maka hipotes