DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo. 2010

Bangun, P. 1989. Situasi Rumah Adat Karo Sekarang Ini. Makalah untuk seminar Pelestarian Rumah Adat Karo, Medan 24 Oktober 1989.

Bangun, T. 1986; Manusia Batak Karo. Inti Idayu Press: Jakarta. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo. 2010 Ginting, M.Ukur, 2008. Adat Karo Sirulo. Medan:

Ginting, Samaria, A.G. Sitepu. 1994. Ragam Hias (Ornamen) Rumah Adat Batak Karo. Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ginting. Sada Kata. 2010, “Makna Ornamen Tradisional Karo Pada Geriten di Desa Rumah Kaban Jahe Kabupaten Karo” Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan.

Ismayanti. 2010. Pengantar Pariwisata. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Koentjaraningrat, 1974. Kebudayaan, Mentaliteit dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat. 1979. Sejarah Teori Antropologi I : Jakarta : UI Press.

Koentjaraningrat. 2004. Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Kusno, Abidin, 2000. Behind the Postcolonial; Architecture, Urban Space and Political Cultures in Indonesia. Routledge, London, pp.32

Marpaung, Happy, 2002. Pengetahuan Kepariwisataan. Bandung : Alfabeta Prinst, Darwis. 1996. Adat Karo. Medan: Kongres Kebudayaan Karo.

Pendit, S. Nyoman, 2003. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Peradana. Jakarta : Pradnya paramita

Moleong, Lexy, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Singarimbun, Masri. 1975. Kinship, Descent And Alliance Among The Karo Batak. Berkeley. University California Press.

Sitanggang, Hilderia. 1991. Arsitektur Tradisional Batak Karo. Jakarta :Pustaka Wisata Budaya.

Spardley, James P, 1977, Metode Etnografi, Yogyakarta PT Tiara Wacana,

Suprayitno, Edi. 2009, “Makna Simbolis” Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan.

Tarigan, Henry Guntur. 1988. Percikan Budaya Karo. Medan. Yayasan Merga Silima

BAB III

DESKRIPSI RUMAH ADAT SEPULUH DUA JABU DI

DESA BEGANDING

3.1. Sejarah Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu

Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu yang terletak di Desa Beganding, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo merupakan perwujudan dari sifat kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat Karo pada masa lampau. Rumah adat Sepuluh Dua Jabu biasa juga disebut Rumah Persada Ari, yang menurut informan peneliti artinya “Rumah Persatuan”. Dari artinya saja sudah dapat dilihat bahwa rumah tersebut penuh dengan nilai-nilai luhur dalam kebersamaan suatu kelompok masyarakat.

Foto 1: Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu

Sumber: Peneliti. Data Penelitian Tahun 2016.

Dari penuturan bapak Sitepu didapati bahwa Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini didirikan pada tahun 1958, namun beliau tidak mengetahui pasti tanggal dan bulan berapa Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini didirikan.namun, dari penuturan orangtuanya dahulu, Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini didirikan pada tahun 1958 akhir. Pada awalnya Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu hanya lah rumah kecil milik satu keluarga saja yaitu dari keluarga Merga Ginting. Setelah keluarga tersebut memiliki anak, dan kemudian tumbuh dewasa anak-anak mereka tadi pun menjadi dewasa dan berumah tangga.

rumah. Gagasan tersebut pun dimusyawarahkan di dalam satu pertemuan, dimana didalam pertemuan tersebut hadir pihak-pihak dari 5 merga yang terdiri dari :

1. Merga Ginting 2. Merga Sitepu 3. Merga Tarigan 4. Merga Sembiring 5. Merga Sinuhaji

Akhirnya pembangunan rumah pun dilakukan dengan bergotong-royong. Pembangunan rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini memakan waktu selama hampir satu tahun. Rumah adat Sepuluh Dua Jabu ini didirikan dengan bentuk yang cukup besar dan juga tinggi ke atas. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kegiata-kegiatan adat seperti pesta pernikahan ataupun Kerja Tahun, dimana pada masa itu belum ada Zambur (balai acara) untuk tempat mengadakan pesta. Pada saat ini rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini hak warisnya dimiliki oleh keluarga dari Merga Ginting sebagai merga pertama yang memprakarsai pembangunan Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini.

3.2. Tahapan Pembangunan Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu

karenanya, dalam tahapan mendirikan rumah adat Sepuluh Dua Jabu tersebut dilakukan secara bertahap dan selalu dilakukan secara bergotong-royong.

Unsur penggerak adalah Rakut Adat dan sebagai pembantu ialah golongan masyarakat yang terdapat di suatu desa. Adapun tahapan-tahapan mendirikan Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu adalah sebagai berikut:

a. Padi-padiken (Tapak Rumah)

Beberapa keluarga yang bermaksud mendirikan Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu haruslah, mencari dan menentukan pertapakan rumah yang bakal dibangun. Apabila pertapakan itu sudah diperoleh dan dianggap baik letaknya, maka akan diadakan suatu acara yang dinamai padi-padiken (Tapak Rumah). Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertapakan tersebut serasi dan tidak menimbulkan bala yang menempatinya kelak. Biasanya acara Padi-padiken (Tapak Rumah) diatur pengetua adat dan dukun untuk mendapatkan suatu firasat. Bila ternyata setelah upacara itu dilaksanakan hasilnya kurang baik maka dicari pertapakan lain. Dalam hal pembangunan Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini yang digunakan sebagai tapak rumah adalah bekas rumah dari keluarga merga Ginting sebagai pihak Puang Kalimbubu.

Dua Jabu tersebut. Apabila dukun dalam mimpinya menerima firasat baik begitu juga mimpi anggota keluarga yang mendirikan rumah, maka areal itu dapat digunakan.

b. Ngempak

Setelah proses padi-padiken selesai dan pertapakan telah didapat, maka keluarga-keluarga (jabu) yang hendak mendirikan rumah Sepuluh Dua Jabu itu menetapkan hari Salangsari (baik) dengan perantaraan dukun, untuk dapat pergi ke suatu hutan guna mencari kayu untuk rumah tersebut. Pada suatu hari yang telah ditentukan, mereka berangkat ke sebuah hutan bersama seorang gadis yang masih mempunyai ayah dan ibu, dengan tujuan mencari kayu untuk ditebang. Kayu yang menjadi bahan utama adalah kayu jenis merbau dan meranti, ada pun bahan untuk atap-nya adalah ijuk dari pohon aren.

merestuinya, maka ditakutkan hal yang buruk akan terjadi, seperti rumah yang rubuh, atau suasana rumah yang menimbulkan efek buruk kepada penghuninya.

c. Ngerintak Kayu

Setelah tahapan ngempak atau mencari kayu untuk bahan pembuatan dari rumah itu sudah dikumpulkan secukupnya, maka thapan selanjutnya adalah ngerimpak kayu. Hal ini bertujuan untuk mengundang penduduk desa agar

bersedia memberikan bantuan tenaga kepada pihak keluarga yang hendak mendirikan bangunan dalam menarik kayu dari hutan.

Demikianlah, kayu itu secara bertahap ditarik bersama oleh penduduk sampai semuanya selesai dan terkumpul pada tempat yang telah ditentukan untuk dibangun rumah. Setelah selesai pekerjaan ngerintak kayu, biasanya diadakan suatu kenduri (syukuran). Semua orang yang turut menarik kayu itu dan pande (tukang) yang akan mengerjakannya diundang dimana diadakan jamuan makan bersama. Biaya kenduri (syukuran) itu menjadi tanggungan keluarga-keluarga yang mendirikan rumah.

d. Pebelit-belitken

dan Kalimbubu dan dijamini oleh Anak Berunya masing-masing. Pada acara ini juga diadakan jamuan makan.

e. Mahat

Beberapa hari setelah acara Perbelit-belitken diadakan, Pande (tukang) telah dapat melakukan tugasnya. Kayu yang telah tersedia itu mulai diukur dan dikupas dengan Beliung (semacam kampak) sesuai dengan yang diperlukan, dan pekerjaan yang berikutnya dikerjakan pekerja mahat (memahat) perkayuan. Pada waktu mahat, masing-masing orang empunya memanggil kawannya lima orang dilengkapi dengan peralatannya. Mula-mula Pande (tukang) memberikan petunjuk yang dilanjutkan dengan Pemahatan pertama oleh dukun. Selanjutnya baru dapat dilanjutkan pekerjaan oleh orang-orang yang telah ditentukan.

f. Ngampeken Tekang

Setelah Binangun (tiang besar) selesai dikerjakan dan ditegakkan di atas (pondasi), begitu juga peralatan pekerjaan, perkayuan besar di bagian bawah rumah itu selesai dipasang, maka sebagian dari pekerjaan pande (tukang) telah dapat dikatakan selesai. Oleh karenanya pekerjaan dapat dilanjutkan dengan Ngampaken Tekang yaitu mengangkat dan menaikan belahan balok panjang yang

g. Ngapeken Ayo

Rumah Adat Karo mempunyai Ayo, yaitu bagian atas rumah yang berbentuk segi tiga. Ayo Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu itu terbuat dari bambu dengan anyaman bercorak khusus diberi ragam warna dengan motif hiasan bidang. Bayu-bayu (anyaman bambu) yang dipergunakan menjadi Ayo rumah itu, dijepit dengan semacam papan yang bagian bawahnya diberi ukiran. Setelah Ayo itu selesai dikerjakan, lalu dipasangkan ke rumah menurut instruksi dari pande (tukang) dengan dibantu beberapa orang.

h. Memasang Tanduk

Walaupun bagian-bagian dari rumah itu telah dikerjakan dan rumah itu dapat dipergunakan, tapi sebelum dipasang tanduknya berarti belum selesai. Oleh karena itu dipasang tanduk Kerbau, hal ini bukan hanya berlaku pada Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu saja, tetapi berlaku juga pada Rumah Adat Karo lainnya dimana hal ini sudah menjadi keharusan dan tidak boleh diabaikan.

i. Memasuki Rumah Baru

Menurut kebiasaan dalam adat Karo, bila suatu rumah adat telah selesai dibangun maka diadakan sebuah upacara untuk memasuki rumah baru (mengket rumah mbaru). Upacara ini sebagai bentuk pernyataan telah selesainya suatu

pekerjaan besar dan mulia, karena sewaktu mengerjakannya memakan waktu dan tenaga yang sangat lama, di samping itu upacara ini juga adalah sebagai tanda bahwa rumah itu telah dapat ditempati secara resmi.

Menurut adat walapun rumah itu telah selesai dibangun, tetapi masing-masing penghuni rumah tidak diperkenankan menempati secara sendiri-sendiri apalagi dalam waktu atau hari yang berbeda-beda. Oleh sebab itu cara memasuki rumah baru adalah sebagai berikut:

Beberapa minggu setelah rumah itu selesai dikerjakan, semua penghuni rumah mengadakan musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kata sepakat tentang cara memasuki rumah baru itu termasuk tingkatan pesta yang akan dilaksanakan nantinya. Pembicaraan harus dijaga jangan sampai menyinggung perasaan hati seseorang. Setelah diperoleh kesepakatan dalam musyawarah, kemudian ditentukan hari atau tanggal memasuki rumah baru itu.

sayur, sirih, tembakau, gambir, pinang, serta daun nipah untuk rokok, harus disediakan secukupnya.

Pada hari yang telah ditentukan, pagi- pagi benar sebelum matahari terbit, semua penghuni rumah baru bersama keluarganya telah bersiap-siap di tempat masing-masing untuk berangkat serentak ke rumah baru tersebut. Setelah ada isyarat atau petunjuk, kemudian masing-masing keluarga bergerak bersama-sama menuju rumah baru itu, didahului oleh penghuni jabu bena kayu dengan perkiraan bersamaan dengan tibanya di rumah baru itu matahari telah terbit di ufuk Timur.

Mula-mula yang naik ke rumah itu ialah penghuni jabu bena kayu (penghulu rumah), seterusnya diikuti oleh penghuni rumah lainnya berturut-turut melalui pintu jabu bena kayu. Sewaktu hendak memasuki rumah baru itu terlebih dahulu dipersiapkan tanah di dalam baka dibawa dengan iringan seorang gadis yang masih lengkap orang tuanya diantaranya ada juga membawa rudang-rudang simelias gelar. Dengan selesainya acara itu, para hadirin telah dapat menikmati

makanan yang telah tersedia seperti cimpa dan seterusnya makan bersama (ngukati).

mempersatukan bagian peralatan rumah itu antara kayu yang bermacam jenis dan tempatnya maupun yang kering setengah kering dan yang masih basah.

Kedua cara itu menyangkut kepercayaan yang diperankan oleh dukun atau guru yang berpengalaman. Biasanya acara ini memakan waktu yang cukup lama bahkan sampai tengah malam baru selesai. Empat hari lamanya, semua penghuni rumah itu tidak diperkenankan bekerja di ladang atau di sawah yang sifatnya pekerjaan berat. Waktu empat hari itu bagi mereka masih dianggap sebagai hari-hari tenang di dalam permulaan menempati rumah baru itu, juga tidak dibenarkan, bahkan dianggap tercela jika terjadi pertengkaran di antara keluarga-keluarga di rumah baru itu. Seandainya hal itu terjadi, dianggap sebagai suatu permulaan malapetaka yang akan timbul dibelakang hari.

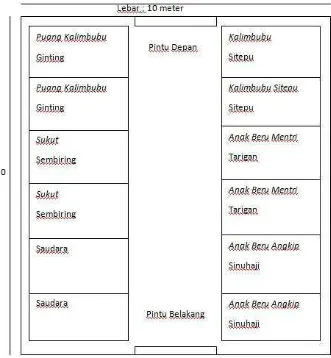

j. Membagi Ruangan

Tahapan terakhir setelah rumah selesai dibangun adalah membagi ruangan yang akan ditempati oleh masing-masing Jabu (keluarga). Pembagian ruangan ini adalah berdasarkan posisi adat setiap Jabu (keluarga) dalam silsilah kekerabatan mereka. Terdapat 5 marga yang menempati rumah tersebut, dan masing-masing marga memiliki posisinya masing-masing dalam sistem kekerabatan keluarga tersebut. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Pembagian Ruangan Dalam Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu

1. Ginting : Puang Kalimbubu

Puang Kalimbubu ialah semua Kalimbubu dari Kalimbubu itu sendiri

dengan berbagai tingkatannya. Dalam rumah adat Sepuluh Dua Jabu di Desa Beganding, pihak dari Merga Ginting sebagai Puang Kalimbubu menempati bagian ruangan yang paling depan. Hal ini dikarenakan posisi Puang Kalimbubu dalam masyarakat Karo adalah yang tertinggi. Sedikit menambahkan, bahwa pada Rumah Adat Karo posisi keluarga yang menmpati setiap ruangan dapat dibedakan kedudukannya dari pembagian ruangan ini. Semakin didepan posisi keluarga yang menempati ruangan, maka semakin tinggi pula derajatnya di rumah tersebut. Sementara apabila semakin kebelakang maka posisinya dalam keluarga adalah semakin rendah/lemah. Penempatan posisi di ruangan yang paling depan juga berguna agar setiap tamu yang hendak masuk, harus meminta izin yang lebih tua dulu. Pihak Puang Kalimbubu menempati dua ruangan di dalam rumah tersebut.

2. Sitepu : Kalimbubu

Pada ruangan yang paling depan sebelah kanan ditempati oleh keluarga Merga Sitepu sebagai Kalimbubu. Kalimbubu ialah pihak keluarga perempuan yang dikawini. Dalam hal ini bila pihak kita kawin dengan seorang perempuan, maka keluarga pihak perempuan itu adalah Kalimbubu kita. Disebabkan adanya perkawinan tersebut maka nenek, ayah dan anak-anaknya semua telah masuk jadi golongan Kalimbubu.

dibedakan secara berjenjang mulai dari atas sampai ke bawah. Oleh karena itu Kalimbubu untuk setiap jenjang atau tingkatan diberi namanya untuk dapat

membedakannya. Dalam rumah adat Sepuluh Dua Jabu pihak Kalimbubu menempati dua ruangan di dalam rumah tersebut.

3. Tarigan : Anak Beru Mentri

Di urutan ketiga ada pihak dari keluarga Tarigan sebagai Anak Beru Mentri. Anak Beru Menteri, yaitu anak berunya anak beru. Asal kata menteri

adalah dari kata minteri yang berarti meluruskan. Jadi anak beru minteri mempunyai pengertian yang lebih luas sebagai petunjuk, mengawasi serta membantu tugas kalimbubunya dalam suatu kewajiban dalam upacara adat. Ada pula yang disebut anak beru singkuri, yaitu anak berunya anak beru menteri. Anak beru ini mempersiapkan hidangan dalam konteks upacara adat. Pihak dari keluarga Anak Beru Menteri juga menempati dua ruangan di dalam rumah untuk masing-masing dua keluarga.

4. Sembiring : Sukut

Di dalam Sukut sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yang dimana di dalam kedua kelompok ini mempunyai Sub-sub dari Sukut sendiri, atau yang dalam pesta adat sering disebut juga dengan Tegun Sukut, dan juga semua sub-sub ini akan duduk pada satu tempat duduk yang sama atau disebut juga dengan sada Amak Kundulen, dimana tempat duduk bersama dalam Sukut ini disebut dengan Amak Sukut. Yang membedakan antara Sukut ini adalah hubungan yang langsung atau ke Sukut, dan hubungan yang berprantara atau erkelang ke Sukut.

5. Sinuhaji : Anak Beru Angkip

Pihak yang kelima yang menempati ruangan tersebut, atau yang paling belakang adalah pihak dari merga Sinuhaji yang posisinya sebagai Anak Beru Angkip di keluarga tersebut. Anak Beru Angkip yaitu menantu atau suami dari

anak yang baru untuk pertama sekali keluarganya kawin dengan keluarga kita.

Adapun ruangan terakhir diperuntukan untuk siapa saja yang mau menempati dari pihak saudara lainnya. Demikianlah urutan acara-acara di dalam pelaksanaan yang mendirikan Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu, menurut kebiasaan yang berlaku pada suku Karo.

bangunannya yang indah. Selain dari segi keindahannya, dikenal berfungsi sebagai pembinaan keluarga dan sosial. Dalam hal Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu memiliki 12 ayo, dan masuk dalam kategori Rumah Anjung-Anjung.

Disamping itu Rumah Adat Karo mempunyai keistimewaan dalam hal pembuatannya, rumah itu dapat berdiri dengan megahnya walaupun dengan peralatan yang sederhana dan tidak menggunakan paku untuk perekatnya. Rumah adat orang Karo ini biasanya didiami oleh 8 kepala keluarga (ada juga 16 kepala keluarga), seperti Rumah empat ture (empat sisi pintu muka) di kampung Batukarang, Tanah Tinggi Karo. Tinggi rumah adat ini sekitar 30 meter, beratapkan ijuk dan pada tiap muka dari atapnya dipasang tanduk kerbau.

Rumah dengan panjang kurang lebih 16 meter dan lebar 10 meter di mana dipasang belahan kayu besar dengan tiang-tiang kayu yang berukuran diameter 60 cm, dinding bagian bawah agak miring kurang lebih 30 derajat, disertai ukiran-ukiran disepanjang bagian dinding dan lain sebagainya yang agak rumit disertai pula pemasangan tali-tali ijuk disepanjang dinding itu yang menggambarkan sejenis binatang melata seperti cicak. Pembuatan dari rumah adat ini sendiri memakan waktu lama, sekitar satu sampai empat tahun. Pembuatannya dirancang oleh arsitektur kepala yang disebut pande (tukang).

Bentuknya sangat megah dan diberi tanduk. Proses pendirian sampai kehidupan dalam rumah adat diatur oleh adat Karo.

Berdasarkan bentuk atap, rumah adat Karo dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Rumah sianjung-anjung, rumah sianjung-anjung adalah rumah bermuka empat atau lebih, yang dapat juga terdiri atas satu tersek atau dua tersek dan diberi bertanduk.

2. Rumah Mecu, rumah Mecu adalah rumah yang bentuknya sederhana, bermuka dua mempunyai sepasang tanduk.

Sementara itu, bangunan Rumah adat Tradisional Karo juga terdiri dari 2 jenis yaitu menurut binangun (tiang) :

1. Rumah Sangka Manuk, rumah sangka manuk yaitu rumah yang binangunnya dibuat dari balok tindih-menindih.

2. Rumah Sendi, rumah sendi adalah rumah yang tiang rumahnya dibuat berdiri dan satu sama lain dihubungkan dengan balok-balok sehingga bangunan menjadi sendi dan kokoh. Dalam nyanyian rumah ini sering juga disebut Rumah Sendi Gading Kurungen Manik. Rumah adat Karo didirikan berdasarkan arah kenjahe (Utara) dan kenjulu (Selatan) sesuai aliran air pada suatu kampung.

3.3. Bagian-Bagian Rumah (Simbol Dan Maknanya)

jambur, lesung, dan geriten. Rumah adat merupakan tempat tinggal bersama antara beberapa keluarga. Penghuninya terdiri dari keluarga terdekat. Ruangan di dalam rumah dibagi dua bagian oleh sebuah jalur yang memanjang dari Timur ke Barat, dan seluruh ruangan dibagi atas delapan bagian (jabu). Ada pun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Patung Kepala Kerbau.

Kepala kerbau yang terdapat pada Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu berada dalam posisi tanduk dengan tanduk menghadap ke muka, menggambarkan bahwa orang Karo menghormati setiap pendatang ke daerahnya. Tanduk yang runcing itu merupakan kesiagaan dari penduduk apabila pendatang baru itu berniat jahat, dan juga sebagai penangkal dari ilmu hitam yang akan masuk ke rumah tersebut.

2. Tali Ret-ret.

Pengikat dinding miring, dan ada gambar cicak dengan dua kepala dan jari-jari tiga disebut Beraspati Rumah. Hal ini menggambarkan bahwa ikatan Anak Beru, Kalimbubu, dan Senina penghuni rumah tersebut mempunyai peranan yang sama pentingnya. Ukuran ini selain sebagai hiasan dan pengikat, juga melambangkan persatuan dan dianggap sebagai penangkal setan.

3. Pinggiran Atap.

4. Tungku

Tungku berjumlah 12 buah (tungku persekutuan 1 buah) tiap-tiap jabu (keluarga) mempunyai 1 tungku yang sama tingginya. Masing-masing keluarga memasak makanannya masing-masing.

5. Dapur.

Dalam rumah adat Sepuluh Dua Jabu masing-masaing keluarga memiliki satu dapur yang didalamnya juga terdapat tungku untuk memasak. Jadi total didalam rumah adat Sepuluh Dua Jabu ini terdapat 12 dapur dan 12 tungku untuk masing-masing keluarga.

Foto 2: Suasana Dapur Penghuni Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu

6. Jambur,

Salah satu alasan pembangunan rumah adat Sepuluh Dua Jabu pada masa lampau adalah untuk sekaligus membuat tempat acara pesta yang bisa dipakai oleh keluarga atau masyarakat. Rumah adat Sepuluh Dua Jabu pada zaman dahulu sempat berfungsi sebagai jambur atau lokasi penyelenggaraan pesta adat. Bagian rumah yang dipakai sebagai jambur dari rumah adat Sepuluh Dua Jabu ini adalah bagian dalam berupa lorong rumah yang cukup luas. Berbeda dengan zambur biasanya pada saat ini yang terdiri dari 3 bagian yaitu : Bagian bawah, merupakan suatu lantai tidak berdinding. Bagian tengah, tempat penyimpanan padi. Bagian atas, suatu tempat kosong yang digunakan untuk tempat tidur pemuda-pemuda kampung. Menurut kebiasaan masyarakat Karo, anak laki-laki yang telah berusia 13 tahun, tidak lagi tidur di rumah tapi mereka tidur di jambur. Didalam Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ternyata bisa dimodifikasi menjadi jambur atau tempat untuk pesta. Hal ini pula lah yang melatarbelakangi pembuatan rumah adat Sepuluh Dua Jabu, yaitu agar tersedianya tempat untuk melaksanakan pesta adat.

7. Lesung.

8. Geriten

Geriten ini adalah merupakan suatu bangunan yang mirip dengan rumah

adat. Geriten bukanlah sebagai tempat mengusung mayat, akan tetapi sebagai tempat kerangka orang-orang yang telah meninggal. Peralatan bangunan geriten tidaklah jauh berbeda dengan peralatan rumah biasa. Bangunan ini dibuat bertiang, mempunyai dinding dan atap. Pada alat-alat geriten ini dibuat ukiran-ukiran khusus khas Karo dengan pahatan serta diberi warna. Biaya bangunan ini sebenarnya cukup besar dan memerlukan suatu keahlian, oleh karenanya yang memakai geriten ini hanya terbatas pada bangsa tanah keturunan saja. Geriten tersebut biasanya didirikan pada halaman rumah adat milik keluarga yang bersangkutan.

9. Ture

Ture terbuat dari bambu yang disusun. Fungsinya sebagai teras rumah

adat. Ture merupakan tempat pertemuan kaum muda mudi pada waktu malam hari dan bisa juga sebagai tempat menganyam bagi kaum wanita. Jadi, apabila ingin masuk ke dalam rumah adat, harus menaiki tangga dan melewati ture tersebut.

10.Lantai rumah

11.Tiang (binangun)

Tiang atau binungan adalah tiang utama yang berbentuk bulat dan terbuat dari kayu besar yang digunakan sebagai penopang rumah untuk dapat berdiri tegak dan kokoh. Dapat juga dikatakan bahwa tiang tersebut gunanya untuk memungkinkan adanya jarak antara tanah dengan lantai rumah.

Foto 3: Tiang Penyangga Rumah

Sumber: Peneliti. Data Penelitian Tahun 2016.

12.Tangga

Sepuluh Dua Jabu terdapat dua tangga yang terletak di masing-masing pintu masuk dan keluar rumah adat tersebut.

Foto 4: Tangga Bagian Belakang Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu

Sumber: Peneliti. Data Penelitian Tahun 2016.

13.Para

14.Jendela

Jendela pada rumah adat sepuluh dua jabu memiliki model dua sisi. Masing-masing keluarga dalam satu ruangannya memiliki jendela sebagai sirkulasi udara.

Foto 5: Jendela Pada Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu.

Sumber: Peneliti. Data Penelitian Tahun 2016.

15.Pintu

Hal ini juga dilakukan agar rezeki dapat masuk ke keluarga-keluarga yang ada didalamnya.

16.Tiang penyokong

Tiang penyokong terbuat dari kayu. Merupakan tiang besar yang letaknya di tengah-tengah terus sampai ke bubungan rumah. Sesuai dengan namanya, tiang ini berfungsi untuk menyokong serta memperkokoh berdirinya rumah.

Foto 6: Tiang-Tiang Penyokong Pada Adat Rumah Sepuluh Dua Jabu.

Sumber: Peneliti. Data Penelitian Tahun 2016

17.Dinding

kerendahan hati dari orang yang mendiami rumah tersebut. Tumpuan derpih sebelah bawah disebut melmelen. Dinding ini berguna untuk melindungi penghuni rumah adat dari angin, hujan dan binatang.

Foto 7. Dinding Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu

Sumber : Peneliti. Data Penelitian Tahun 2016.

18.Atap

sudah tidak menggunakan ijuk lagi sebagai atapnya. Saat ini atap ijuk telah diganti dengan seng karena atap ijuk yang lama telah rusak, dan jika mengganti dengan ijuk lagi maka biayanya akan sangat mahal.

Foto 8: Atap Rumah Sepuluh Dua Jabu Yang Telah Direnovasi.

Sumber: Peneliti. Data Penelitian Tahun 2016.

19.Kamar Mandi

Foto 9: Kamar Mandi Pada Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu.

Sumber: Peneliti. Data Penelitian Tahun 2016.

3.4. Bentuk dan Fungsi Ornamen Pada Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu

Rumah adat Sepuluh Dua Jabu memiliki beberapa ornamen atau ragam hias. Adapun nama, jenis, fungsi dan makna dari beberapa ornamen yang ada pada rumah adat adalah:

a. Tapak Raja Sulaiman

Fungsi: Ornamen ini mempunyai fungsi mistik sebagai penahan roh-roh jahat, penolak bala, penolak gatal-gatal dan keracunan.

b. Dasa Siwaluh

Bentuk: Bentuknya seperti bintang delapan sebagai gambaran arah mata angin. Hiasan ini terletak di bagian tengah melmelen sesudah Bindu Natogog. Ornamen ini mengandung arti perlambangan mata angin sebagai petunjuk arah dunia.

Fungsi: Fungsinya secara magis adalah menentukan hari dan bulan yang baik untuk manusia. Ornamen ini juga digunakan untuk mencari benda yang hilang.

c. Embun Sikawiten

Bentuk: Ornamen ini berbentuk hiasan ini dibuat berulang-ulang dan saling mengait satu sama lain untuk mengisi bidang melmelen yang mengandung arti kemakmuran.

Fungsi: Hanya berfungsi sebagai hiasan tanpa adanya unsur magis.

d. Bunga Gundur dan Pantil Manggis

Bentuk: Ornamen ini memiliki bentuk seperti bunga labu dan bagian bawah buah manggis. Kedua ornamen ini dibuat mendampingi motif Tapak Raja Sulaiman sebagai penambah keindahan. Ornamen ini dianggap sebagai simbol keindahan dan tidak mengandung unsur mistik.

e. Tumba Lau dan Tutup Dadu

Bentuk: Kedua ornamen ini berbentuk awan berarak yang dibuat berulang-ulang pada tepi bawah dan atas melmelan sebagai hiasan yang melambangkan kecerahan.

Fungsi: Fungsi ornamen ini adalah sebgai hiasan.

f. Teger Tudung

Bentuk: Ornamen ini berbentuk kubah mesjid dan dibuat di tengah melmelan pada pangkal dan ujungnya sebagai hiasan. Teger Tudung mengartikan ketampanan dengan simbol kewibawaan.

Fungsi: Ornamen ini berfungsi sebagai lambang keagungan.

g. Hiasan Cuping

Bentuk: Pada sudut rumah sebagai batas dinding (derpih) depan dan samping terdapat sebidang papan yang berbentuk telinga. Sedangkan pada bagian bawah cuping ini sering dihiasi dengan hiasan kemping yang melambangkan anting-anting. Cuping mengandung arti pendengaran tajam.

Fungsi: Fungsinya sebagai nasehat bahwa pemilik rumah harus pandai menyaring barita-berita atau ucapan orang yang didengar.

h. Beraspati (Pengeretret)

Fungsi: Ornamen ini dianggap sebagai simbol kekuatan penangkal setan dan persatuan masyarakat. Selain itu, ornamen ini berfungsi untuk memperkuat ikatan antar dinding (fungsi konstruksi).

i. Penga lo-ngalo ( bendi-bendi)

Bentuk: Pengalo-ngalo (bendi-bendi) merupakan ukiran sebagai hiasan daun pintu. Apabila masuk ke dalam rumah, pengalo-ngalo ini harus dipegang untuk menjaga keseimbangan karena pintu rumah adat lebih kecil dari pintu rumah biasanya. Hiasan ini sebagai lambang kesopanan antara orang yang datang (tamu) dengan penghuni rumah.

Fungsi: Fungsi ornamen ini sebagai penyambut (pengalo-ngalo) tamu.

3.5. Upaya Penyelamatan dan Makna Rumah Adat Karo Saat Ini

Ketika melihat kondisi Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu yang saat ini ada sangat lah memperihatinkan. Beberapa dari bagian bangunan sudah dirubah, namun sayangnya tidak mempertahankan bentuk aslinya. Padahal bangunan Rumah Adat Sepuluh Dua JAbu merupakan salah satu bangunan warisan budaya Karo yang saat ini sudah sangat jarang dijumpai. Bahkan Rumah Adat Karo merupakan salah satu diantara 10 rumah adat di Indonesia yang hampir punah.

(lihat diagram di bawah). Apabila sinergi tiga kubu ini tidak berjalan dengan baik, proses pengelolaan dan pelestarian sumberdaya budaya akan menghadapi ancaman kegagalan.

Dalam proses bersinergi, setiap kubu harus mempunyai kesadaran akan peran dan potensinya masing-masing. Akademia mempunyai kekuatan dalam pengajian ilmiah dan kemampuan untuk mengungkapkan pengetahuan berkaitan dengan sumberdaya budaya. Kubu ini berperan dalam pengajian ilmiah dan menemukan pengetahuan tentang warisan atau pusaka budaya dan menyajikan kepada masyarakat luas melalui berbagai media sebagai wujud tanggung- jawabnya. Mereka juga harus memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya budaya, di antaranya dengan menentukan nilai relatif sumberdaya, menaksir potensi sumberdaya, dan mengusulkan prioritas pemanfaatan sumberdaya.

Pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar untuk mengatur dan mengoordinasi-kan pengelolaan sumberdaya budaya seperti Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini. Kubu Pemerintah mempunyai kekuatan hukum dan dana untuk melaksanakan pengelolaan. Pemerintah mempunyai mandat untuk menetapkan perangkat hukum atau perundang-undangan sebagai landasan kerja pengelolaan sumberdaya budaya serta upaya penegakan hukum tersebut. Sesuai dengan perannya, pemerintah harus mendukung dan memberikan fasilitas bagi program-program pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan apresiasi terhadap sumberdaya budaya, baik melalui penyelenggaraan museum, pameran, publikasi, maupun cara-cara penyampaian informasi lainnya. Sementara itu, masyarakat pada hakekatnya adalah kubu yang berdaulat dan memegang hak atas pemanfaatan sumberdaya budaya. Masyarakat lah yang akan memberi arti dan memberi nilai suatu sumberdaya budaya.

BAB IV

KEHIDUPAN PENGHUNI RUMAH ADAT SEPULUH DUA JABU

4.1. Makna Setiap Jabu

Setiap Jabu (keluarga) menempati posisi di Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu sesuai dengan struktur sosialnya dalam keluarga. Letak Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu selalu disesuaikan dari arah Timur ke Barat yang disebut Desa Nggeluh, di sebelah Timur disebut Bena Kayu (pangkal kayu) dan sebelah barat disebut Ujung Kayu. Sistem Jabu dalam Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu mencercerminkan kesatuan organisasi, dimana terdapat pembagian tugas yang tegas dan teratur untuk mencapai keharmonisan bersama yang dipimpin Jabu Bena Kayu/Jabu Raja.

Nama, Posisi dan Peran Jabu dalam Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu di Desa Beganding :

1. Jabu Bena Kayu

Kalimbubu yaitu keluarga dari merga Ginting, yang posisinya berada paling depan di barisan ruangan dalam rumah. Diposisikan di bagian yang paling depan memiliki arti bahwa dia (merga Ginting) yang berada di depan adalah dia yang menjadi pemimpin dalam Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu.

2. Jabu Ujung Kayu

Merupakan tempat bagi Anak Beru (pihak perempuan/saudari) dari Jabu Bena Kayu. Jabu Ujung Kayu berperan untuk membantu Jabu Bena Kayu dalam

menjaga keharmonisan seisi rumah dan mewakili Jabu Bena Kayu dalam menyampaikan perkataan atau nasehat-nasehatnya kepada setiap penghuni rumah. Dengan kata lain Jabu ujung Kayu adalah pembantu utama dari Jabu Bena Kayu baik di dalam urusan dalam rumah maupun di dalam lingkup adat. Di dalam Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu maka yang menempati posisi Jabu Ujung Kayu adalah Anak Beru Mentri dari pihak keluarga Merga Tarigan.

3. Jabu Lepar Bena Kayu

Merupakan tempat bagi pihak saudara dari Jabu Bena Kayu. Jabu Lepar Bena Kayu disebut juga Jabu Sungkun-Sungkun Berita (Tempat bertanya

Kabar/berita). Penghuni Jabu ini masih termasuk golongan bangsa taneh. Jabu Lepar Bena Kayu berperan untuk mengawasi keadaan rumah dan keadaan Kuta

pihak Kalimbubu dari keluarga Merga Sitepu yang kedudukannya setingkat dibawah pihak Puang Kalimbubu sebagai Jabu Bena Kayu.

4. Jabu Lepar Ujung Kayu

Merupakan tempat bagi pihak Kalimbubu (Pihak dari Klan ibu) dari Jabu Bena Kayu. Penghuni Jabu ini sangat dihormati dan disegani karena

kedudukannya sebagai Kalimbubu. Kalimbubu dalam masyarakat karo merupakan derajat tertinggi dalam struktur adat. Jabu Lepar Ujung Kayu disebut juga sebagai Jabu Simangan Minem (pihak yang makan dan minum). Jika Jabu Bena Kayu

mengadakan pesta adat maka Jabu Lepar Ujung Kayu akan menduduki posisi yang terhormat, dia tidak ikut bekerja hanya hadir untuk makan dan minum. Walaupun begitu hal tersebut sedikit berbeda dengan yang terjadi di Rumah Sepuluh Dua Jabu dimana pihak Kalimbubu dalam hal ini yang berasal dari Merga Sitepu juga memikul tangung jawab untuk mengawasi keadaan rumah. Hal ini terjadi karena dari jumlah 12 keluarga yang menempati rumah, masing-masing berasal dari 5 merga saja.

5. Jabu Sedapuren Bena Kayu

Merupakan tempat bagi anak beru menteri dari Jabu Bena Kayu. Jabu Sedapuren Bena Kayu juga disebut Jabu Peninggel-ninggel (Pihak yang

di lingkup Kuta. Posisi ini juga disematkan kepada pihak keluarga Merga Tarigan yang posisinya sebagai anak beru mentri.

6. Jabu Sedapuren Ujung Kayu

Merupakan tempat anak atau saudara dari dari penghuni Jabu Bena Kayu. Jabu ini disebut juga sebagai Jabu Arinteneng (yang memberi ketenangan). Posisinya diharapkan dapat menjadi penengah setiap permasalahan, memberikan ketenangan dan ketentraman bagi seluruh Jabu di Rumah Adat. Jabu arinteneng sering juga ditempati oleh Penggual atau Penarune (pemain musik tradisional, yang terkadang menghibur seisi rumah dengan alunan musiknya yang menentramkan. Dahulu posisi ini ditempati oleh pihak dari Sukut yang berasal dari keluarga merga Sembiring. Namun, karena perubahan zaman peran ini sudah tidak lagi dipegang oleh pihak Sukut dari merga Sembiring.

7. Jabu Sedapuren Lepar Bena Kayu

Merupakan tempat bagi anak atau saudara penghuni Jabu Ujung Kayu. Jabu Sedapuren Lepar Bena Kayu juga disebut Jabu Singkapuri Belo (penyuguh

sirih). Jabu Sedapuren Lepar Bena Kayu berperan dalam membantu Jabu Bena Kayu dalam menerima dan menjamu tamunya. Jabu Singkapuri Belo secara

8. Jabu Sedapuren Lepar Ujung Kayu

Merupakan kedudukan bagi Guru (dukun/ tabib). Jabu Sedapuren Lepar Ujung Kayu juga disebut Jabu Bicara guru (yang mampu mengobati). Jabu

Sedapuren Lepar Ujung Kayu berperan sebagai penasehat spiritual bagi penghuni

Jabu Bena Kayu, mengumpulkan ramuan-ramuan dari alam untuk pembuatan

obat-obatan bagi seisi rumah, menilik hari baik dan buruk, menyiapkan pagar (tolak bala) bagi seisi rumah, selain itu dia juga berperan dalam pelaksanaan upacara terhadap leluhur (kiniteken pemena) dan upacara-upacara yang menyangkut dengan kepercayaan pada masyarakat karo jaman dahulu. Jadi Jabu Sedapuren Lepar Ujung Kayu atau Jabu Bicara Guru berperan dalam hal

pengobatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat Karo pada jaman dahulu. Biasanya dahulu di Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu letak tempat tinggalnya berada di bagian paling belakang rumah bersama dengan pihak Anak Beru Angkip. Seorang guru/dukun bisa berasal dari marga mana saja yang dikehendaki oleh pihak Jabu Bena Kayu untuk menempati rumah tersebut.

4.2. Kemiskinan Dalam Kehidupan Penghuni Rumah

Salah satu yang menjadi perhatian penting di dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana kehidupan keluarga yang tinggal di Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu. Pada awalnya peneliti berfikir bahwa seluruh penghuni Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu yang saat ini menempatinya adalah dari keturunan asli, namun teernyata hal itu tidak lah benar. Hanya tinggal tersisa dua keluarga saja yang masih merupakan bagian dari keturunan asli pendiri rumah Sepuluh Dua Jabu. Diantaranya adalah keluarga bapak Terang Ukur Sitepu dari merga Sitepu dan keluarga Ginting.

Sementara itu penghuni lainnya berasal dari berbagai desa di Kabupaten Karo. Walaupun mereka tidak memiliki latar belakang saudara dengan penghuni Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu, namun mereka diperbolehkan untuk tinggal di Rumah Adat Tersebut. Menurut penjelasan dari bapak Terang Ukur Sitepu, alasan mengapa banyak sekali penghuni asli yang sudah tidak tinggal di rumah tersebut adalah karena rumah tersebut sudah tidak cukup lagi untuk menampung keturunannya. Sebab seperti bapak Terang Sitepu saja memiliki 3 saudara, dan beliau adalah anak tertua dari keluarga tersebut. Keluarga dari merga lainnya juga ada yang memiliki 5 anggota keluarga seperti keluarga merga Ginting, tentu ruangan di dalam rumah tersebut tidak akan mencukupi.

Rumah Sepuluh Dua Jabu segala sesuatunya serba terbatas. Setelah para anggota keluarga keturunan keluar dari rumah tersebut, maka timbul ide untuk menyewakan beberapa ruangan untuk dipakai oleh warga lainnya.

Salah satu penghuni yang tinggal dan menyewa di rumah tersebut adalah bapak Gerhana Perangin-angin (35 tahun). Beliau bekerja sebagai petani sayur, dan terkadang juga menjadi buruh tani di ladang-ladang milik tetangganya. Bapak Perangin-angin tinggal di ruangan yang sebelumnya ditempati oleh keluarga Sembiring. Bapak Perangin-angin tinggal di ruangan tersebut bersama seorang isteri dan dua orang anak laki-lakinya.

Bapak Perangin-angin sebelumnya berasal dari Kuta Simacem yang terletak tidak jauh dari Desa Beganding. Sebelumnya bapak Perangin-angin tinggal di rumah orangtuanya selama 3 tahun. Alasan ekonomi menjadi fator utama mengapa bapak Perangin-angin memilih untuk tinggal di Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu. Adanya perasaan malu karena menumpang di rumah orangtua terus menerus juga menjadi salah satu alasan kuat bapak Perangin-angin memilih untuk tinggal di Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu tersebut.

Menuurut bapak Perangin-angin pertimbangan dari keluarga merga Sembiring untuk mau menyewakan salah satu ruangan rumah pada saat itu adalah karena untuk bisa sekaligus menjaga dan merawat rumah tersebut. Apabila kosong maka rumah tersebut tidak akan terawat dan berpotensi untuk rusak. Bapak Perangin-angin menyewa rumah tersebut dengan harga sewa Rp.50.000/bulan dan dibayarkan kepada keluarga merga Sembiring.

Mekanisme pembayaran uang sewa memang diatur secara lisan saja diantara para penghuni asli jika ingin menyewakan ruangannya kepada orang lain di luar keluarga. Namun, sebelumnya tetap harus meminta izin dari pihak Jabu Bena Kayu dalam hal ini keluarga dari merga Ginting. Seperti yang dikatakan bapak Terang Ukur Sitepu sebagai berikut :

“. . . untuk menyewakan ruangannya memang setiap Jabu punya hak masing-masing. Tetapi mereka tetap harus izin dulu sama kepala rumah dalam hal ini keluarga dari merga Ginting . . .”

keluarga dari merga Sitepu yang tinggal di Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu tersebut.

Hampir sama seperti bapak Perangin-angin, bapak Martin Bangun juga ditawari oleh salah seorang anggota keluarga merga Sitepu untuk menempati rumah Sepuluh Dua Jabu dengan status menyewa. Ruangan yang ditempati oleh bapak Martin Bangun adalah nomor dua dari belakang rumah tersebut. Harga sewa yang dikenakan kepadanya adalah sebesar Rp.50.000/bulan, dengan catatan keluarga bapak Martin Bangun harus menjaga dan merawat rumah tersebut.

“ . . . sebelumnya sama keluarga merga Sitepu saya dikasih ijin untuk tinggal di rumah ini. Tetapi dengan syarat, membayar uang sewa sebesar Rp.50.000/bulan dan juga ikut menjaga bangunan rumah ini supaya tetap terawat . . .”

Menurut bapak Martin Bangun dirinya beserta keluarganya sangat bersyukur dapat menempati rumah adat Sepuluh Dua Jabu tersebut. Walaupun gerak mereka menjadi sangat terbatas mengingat mereka bukan satu-satunya penghuni di rumah tersebut, namun mereka tetap merasa lebih baik daripada harus menumpangi rumah orangtua mereka di kampung halaman.

Ironis memang ketika melihat kondisi penghuni Rumah Adat Sepuluh dua Jabu ini. Payung Bangun dalam tulisannya mengenai Situasi Rumah Adat Karo Sekarang Ini (1989) pernah menjelaskan bahwa keluarga-keluarga yang

ada saat ini di masyarakat Karo adalah dia yang masih menempati Rumah Adat Karo adalah orang yang tak mampu.

4.3. Kehidupan Sosial Penghuni Rumah

Salah satu hal yang menjadi perhatian untuk menjadi bahan kajian dalam penelitian mengenai Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini adalah aspek kehidupan sosial penghuninya. Banyak sekali tata cara atau aturan-aturan hidup yang mengatur kehidupan penghuni rumah Sepuluh Dua Jabu. Salah satunya adalah apabila anak laki-laki sudah berumur 10 tahun ke atas maka dia tidur di (bagian atas) lumbung padi. Seorang duda juga tidak diperkenankan tidur di dalam rumah adat. Bapak Terang Ukur Sitepu mengatakan alasan aturan tersebut dibuat adalah untuk menjauhkan para penghuni rumah dari prasangka buruk tetangga. Kemudian hal tersebut juga penting dilakukan guna menghindarkan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Bukan hanya anak laki-laki saja yang diatur tata cara hidupnya di rumah tersebut, tetapi anak perempuan juga tidak luput dari aturan-aturan. Salah satu aturan diantaranya adalah apabila anak perempuan sudah menginjak usia dewasa, maka anak perempuan tersebut harus tidur bersama temannya sesama gadis. Oleh karena tiap unit di dalam rumah adat adalah kecil dan terbuka maka terdapat kesulitan bagi anak sekolah untuk belajar, bahkan penerangan pada malam hari juga tidak terlalu memadai. Sehingga anak-anak sekolah mengakalinya dengan cara belajar pada waktu siang atau sore hari.

ada. Hal ini terjadi mengingat ruangan di dalam rumah yang serba terbatas sehingga yang boleh dimasukkan hanya barang-barang yang perlu saja. Selain itu tidak adanya sofa di rumah tersebut bukan lah menjadi suatu masalah karena menurut bapak Terang, orang Karo biasa bertamu ke rumah tetangga atau saudara dengan duduk bersila di lantai dengan alas tikar.

Beberapa penghuni lain yang ada di rumah adat Sepuluh Dua Jabu diantaranya adalah bapak Alben Sitepu (44 tahun) beserta isterinya. Beliau bekerja sebagai petani sayur mayur bersama isterinya, dan memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah. Penghuni lainnya adalah bapak Ganti Sitepu (35 tahun) beserta isterinya. Beliau bekerja sebagai petani sayur mayur dan buruh padi, dan memiliki 3 orang adak yang masih bersekolah. Penghuni lainnya adalah bapak Filiker Sinuhaji (37 tahun) yang tinggal bersama isterinya dan dua orang anaknya. Beliau bekerja sebagai tukang bangunan di Kabupaten Karo.

Kehidupan sosial dalam rumah adat mempunyai ciri-ciri hubungan yang intensif dari hari ke hari dan hampir tidak adanya kesendirian (privacy). Penghuni rumah mungkin bertemu di dekat tangga, di dekat pintu dan juga melihat dari dalam rumah. Orang dapat berbicara bersahut-sahutan dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya di dalam rumah. Bahkan pada saat memasak para isteri di pagi hari dapat berbiacara satu sama lain lewat tungku perapian yang mereka miliki bersama tetangganya.

juga. Namun bahan atau barang yang dibeli merupakan pengecualian, tidak lazim diberikan kepada tetangga dalam rumah. Barang yang dibagi hanya terbatas pada apa yang dihasilkan sendiri dari ladang atau buruan dan bukan dari hasil member. Hal tersebut juga sama seperti dalam penelitian Singarimbun bahwa anggota Jabu saling memberi dalam satu rumah dan memiliki aturannya tersendiri dalam tata cara memberi (Singarimbun, 1975:69).

Satu hal yang menjadi dampak positif bagi orang yang tinggal di rumah adat Sepuluh Dua Jabu adalah jika penghuninya sakit ataupun sudah tua renta maka dia bisa dibantu untuk mengurusinya. Orang tua juga dapat bercerita dan tidak merasa kesepian. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Singarimbun (1975) beliau meneliti di Kuta Gamber dan Liren (1960-1962) berbagai keuntungan berdiam di dalam rumah adat dinyatakan sebagai berikut. Orang yang sakit yang berbaring di dalam rumah tidak akan pernah merasa kesepian. Dia dikelilingi oleh tetangga yang senantiasa siap untuk memberikan pertolongan Singarimbun, (1975:69).

Bantuan tersebut dapat berupa mencarikan ramuan yang diperlukan, memanggilkan dukun dari desa yang berdekatan dan menyampaikan pesan kepada kerabat dekat. Demikian pula kalau seseorang kemalangan, katakanlah suaminya meninggal, maka yang kemalangan tersebut merasa kesepian dan senantiasa ada yang menemaninya pada waktu berduka cita.

rumah adat yang dihuni oleh 6-12 keluarga. Sejak penjajahan Belanda pada awal abad ini, faktor keuntungan tersebut sudah tidak ada lagi.

Di dalam situasi dimana pendidikan anak adalah sangat penting maka terasa rumah adat tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman, hal itu telah disinggung di atas. Berhubung kamarnya hanya satu (untuk yang menempati satu unit), kemampuan menerima tamu yang menginap juga sangat terbatas.

Kritikan seorang informan yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya, yang sudah membangun rumahnya sendiri, terhadap kehidupan sosial di rumah adat adalah sebagai berikut.

“ . . . E maka senanggel aku rumah adat ah. Kadenta pe teh kalak. Bagi danak danak kuakap. Apai la je ipecati, Ras diberunta pe banci kita ipecah kalak. Rubati kita. Ajak arah enda, ajak arah ah . . .” (Wawancara 8-7-2016)

“ . . . Karena itu saya kurang senang di rumah adat. Apa pun orang ketahui tentang kita. Rasanya seperti kanak-kanak. Siapa tak ada dia dicela. Hubungan kita dengan isteri dapat dipecahkan orang. Lalu kita berkelahi Dikipas di sini, dikipas di sana . . .”

Kehidupan diantara penghuni rumah adat tidak selalu rukun. Penghuni sebuah rumah adat tipe kecil yang dihun i oleh 12 keluarga mempunyai konflik yang terpendam yang merupakan akar ketidak-cocokan dalam berbagai hal Soalnya ketika rumah itu selesai dibangun, dua keluarga menginginkan agar diselenggarakan upacara memasuki rumah yang pantas, sedangkan dua keluarga lainnya ingin tanpa upacara karena alasan ekonomi.

"Saya dianggap keluarga saya tidak tahu adat", begitu komentar orang yang merasa perlu upacara memasuki rumah itu diadakan. Kecurian kecil kecilan juga ada kalanya merupakan masalah. Seorang informan yang peneliti samarkan namanya yakni Pak X kehilangan 3 tumba beras (1,5 liter) dan ikan yang sudah digulai. "Yang mencuri ikan itu sudah jelas si P", katanya. "Kebetulan ketika saya masuk rumah, saya lihat dia berjalan dari jabu saya ke jabu dia”. Soal siapa yang

mencuri beras itu belum jelas dan saya tidak mempunyai bukti untuk menuduh orang yang sama (Wawancara 8-8-2016)

Dalam hubungan itu ada yang menyarankan supaya “kaleng beras disimpan dalam lemari, supaya tidak kecurian”. Ditambahkannya pula:

"Sayur-sayuran juga bisa hilang, umpamanya tomat atau daun singkong”. Ada pula yang

4.4. Aktifitas Seksual Penghuni Rumah

Salah satu yang menarik juga didalam kehidupan penghuni rumah adat Sepuluh Dua Jabu adalah kehidupan seks mereka. Bagaimana cara mereka (para pasutri) untuk berhubungan suami isteri di ruangan yang sangat terbatas dan di kiri kanan mereka adalah saudara mereka yang hanya terpisah oleh sekat dinding. Menurut pak Terang keadaan tersebut diatasinya dengan cara mencuri-curi waktu. Maksud dari mencuri-curi waktu ini adalah dengan melihat keadaan di malam hari jika pada saat lewat tengah malam suasana sudah dirasa sepi maka dirinya dan isteri akan melakukan hubungan seksual.

“ . . . Ketika pertama kali dibangun kamar Cuma satu, artinya masih bisa melakukan hubungan seksual di dalam rumah. Tetapi setelah rumah itu dibangun menjadi besar akhirnya setiap pasangan mencuri-curi kesempatan untuk berhubungan seksual. Namun akhirnya pasutri tidak merasakan kenikmatan seksual. Mereka mencuri-curi ketika waktu sudah tengah malam dan juga menggunakan lampu minyak . . .”

Namun diantara sekian banyak cara, bapak Terang mengatakan cara yang paling aman untuk melakukan hubungan suami isteri adalah dengan melakukannya di ladang. Sebab melakukan hubungan suami isteri di rumah hanya bisa dilakukan bila pasutri belum memiliki anak, atau paling tidak anaknya masih dibawah umur lima tahun. Apabila anak sudah menginjak usia sekolah tentu pertimbangan untuk melakukan hubungan seksual antara suami isteri akan sangat berat.

ada resiko bila melakukannya di ladang atau kebun. Sebab kebun yang mereka garap juga adalah kebun milik mereka sendiri, kemudian mereka dapat melakukannya pada siang hari tanpa takut harus ketahuan oleh orang lain.

Walaupun mereka memiliki anak yang sudah besar, namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena biasanya pak Terang melakukan hubungan seksual pada saat anaknya sedang sekolah. Sehingga dirinya dan isteri dapat melakukan hubungan seksual dengan bebas. Walaupun demikin pak Terang tidak dapat membenarkan bahwa semua pasutri di dalam rumah adat melakukan hal yang sama seperti dirinya. Sebab hal tersebut sebenarnya tidak layak diperbincangkan dan merupakan rahasia masing-masing.

4.5. Menuju Kepunahan

Salah satu peristiwa penting yang menyebabkan menciutnya jumlah rumah adat di tanah tinggi Kabupaten Karo adalah kebijaksanaan bumi hangus pada waktu perang kemerdekaan pada tahun 1947. Lebih dari 70 persen dari rumah adat yang ada mengalami bumi hangus, sesuai dengan strategi peperangan pada waktu itu Pada bulan Mei dan Juni yang lalu dimuat beberapa kali dalam media massa mengenai kerisauan tentang keruntuhan rumah adat Karo seperti di Lingga akibat hujan deras dan juga beberapa surat kiriman yang berhubungan dengan kerisauan itu.

penyangganya cepat lapuk. Menarik perhatian bahwa hati orang Karo sendiri mendua terhadap rumah adat.

Di satu pihak terdapat rasa bangga pada masyarakat Karo (civil pride) terhadap rumah adat sebagai warisan budaya nenek moyang yang mengagumkan dan ini tercermin dari banyaknya rumah adat digunakan sebagai simbol. Dapat dikatakan bahwa mayoritas surat undangan untuk perkawinan di Medan dan Jakarta menggunakan rumah adat sebagai simbolnya pada halaman depan. Arsitektur, ornamen dan simbol-simbolnya tetap dibanggakan tetapi di fihak lain rumah adat itu dibengkalaikan: kecuali tidak ada yang tertarik mendirikan rumah adat yang baru, rumah adat yang ada pun dibengkalaikan tidak terurus. Masalah konservasi rumah adat belum pernah dibicarakan oleh masyarakat Karo sendiri

Menurut pakar kebudayaan R. Lewcock (dikutip dari Sumintardja, 1989:6) dalam prinsip konservasi terdapat empat cara pendekatan.

l. Pendekatan atau sikap kepurbakalaan (arkeologis) yaitu konservasi secara alamiah, yang mengutamakan "pengembalian" segalanya ke bentuk asal atau original. (Contoh, konservasi candi candi.

2. Pendekatan atau sikap "romantik & sentimental", yang tidak "memperdulikan" teknik teknik yang tradisional dan bagaimana bentuk aslinya atau original appearance (Contoh, konservasi Istana Bundo Kandung di Tanah Datar, Sumatera Barat)

khususnya apabila bangunan yang akan dilestarikan itu sudah lapuk karena waktu. (Contohnya pelestarian kuilkuil Sinto di Jepang).

4. Pendekatan secara hati-hati dan tanpa ikatan ikatan yang mutlak. Yaitu yang menghargai nilai karya para pencipta masa lalu baik dalam kaitannya kepada masa silam yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. (Contoh, pemugaran bangunan yang bersejarah).

Berhubung masih ada beberapa puluh rumah adat yang masih utuh dan masih ada tukang yang masih sanggup membuat rumah adat Karo maka dari sudut teknis konservasi, preservasi dan restorasi masalahnya tidaklah begitu pelik dari segi pendekatan konservasi diatas. Selanjutnya beberapa kampung di Kabupaten Karo yang masih memiliki rumah adat, sudah ditentukan sebagai kampung suaka seperti halnya kampung Lingga yang ditetapkan sebagai desa budaya, tetapi ironisnya keruntuhan rumah baru baru ini terjadi di kampung tersebut

Namun menurut Sumintardja lebih lanjut bahwa "konservasi, preservasi, restorasi dan pembaharuan (renewal) perlu ditunjang dengan peraturan dan perundang-undangan, pembinaan dan pendidikan masyarakat dan tersedianya sumber dana. Tanpa kehadiran ketiga unsur ini secara bersama, sukar kiran untuk mencapai keberhasilan Mengingat kondisi sekarang, nampaknya persyaratan diatas sukar dipenuhi. Sumintardja juga menekankan perlunya di tumbuhkan civil pride atau kebanggaan masyarakat sehingga mereka lebih gairah lagi dalam upaya-upaya konservasi.

dalam civil pride tersebut. Menurut dia tinggal dalam rumah yang "bukan rumah adat" memberikan arti tersendiri dalam gengsi. Dengan kata lain tingga rumah adat mempunyai konotasi keterbelakangan.

Kecuali masalah kurangnya privacy, menurut ukuran sekarang kehidupan di dalam rumah adat kurang nyaman: udara yang kurang segar dan gelap karena sedikitnya dan kecilnya jendela. Kadang-kadang rumah penuh dengan asap walaupun asap tersebut mempunyai nilai positip untuk mengurangi kelembaban udara dan preservasi bangunan dan juga makanan (Sargeant dan Saleh, 1973:9)

Jadi, menurut Bangun. orang sekarang lebih cenderung mendirikan rumah rumah pribadi yang dianggap lebih tenteram, lebih nyaman dan lebih sehat Dari segi sumber daya, renovasi mengalami masalah tersendiri. Kalau dahulu kayu yang cukup besar yang diperlukan untuk rumah adat dan ijuk dapat diperoleh dari desa hutan sekarang hutan itu sudah sangat menciut atau tidak ada lagi. Dewasa ini, mereka yang memerlukan ijuk harus mendatangkannya dari dataran rendah, Deli Serdang.

Dari apa yang diuraikan diatas kiranya jelas bahwa pelestarian rumah adat Karo menghadapi masalah yang cukup berat. Civil pride dari orang Karo terhadap rumah adat terbatas pada mengaguminya dari kejauhan tetapi secara umu tidak begitu ingin lagi menghuninya, apa lagi mendirikannya. Banyak di antara mereka yang masih menghuninya menganggapnya sebagai tempat sementara, sebelum dia sanggup mendirikan rumah pribadi, jadi tidak tertarik untuk mengadakan perbaikan-perbaikan.

Kalau pada tahun awal enam puluhan, yakni ketika Payung Bangun mengadakan penelitian di Karo, sudah cukup banyak yang menyatakan betapa tidak enaknya hidup di rumah adat karena hubungan hubungan sosial yang kurang selaras, friksi masalah kecurian, anak tidak bisa belajar karena ribut atau tidak mungkin di pasang meja, dan lain-lain, dapatlah dimaklumi bahwa sikap negatif tersebut terhadap kehidupan rumah adat lebih santer lagi sekarang. Pendidikan sudah jauh bertambah maju, aspirasi masyarakat sudah meningkat dan rasa kegotong royongan sudah menipis, sebahagian karena tuntutan zaman sebab orang harus lebih menghargai waktu dari sebelumnya.

penting pada masyarakat Karo dan ini mempunyai implikasi terhadap aspek-aspek ritual dari kehidupan dan renovasi rumah adat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu yang terletak di Desa Beganding, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo merupakan perwujudan dari sifat kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat Karo pada masa lampau. Rumah adat Sepuluh Dua Jabu biasa juga disebut Rumah Persada Ari, yang menurut informan peneliti artinya “Rumah Persatuan”. Dari artinya saja sudah dapat dilihat bahwa rumah tersebut penuh dengan nilai-nilai luhur dalam kebersamaan suatu kelompok masyarakat.

Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini didirikan pada tahun 1958, namun beliau tidak mengetahui pasti tanggal dan bulan berapa Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini didirikan.namun, dari penuturan orangtuanya dahulu, Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini didirikan pada tahun 1958 akhir. Pada awalnya Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu hanya lah rumah kecil milik satu keluarga saja yaitu dari keluarga Merga Ginting. Setelah keluarga tersebut memiliki anak, dan kemudian tumbuh dewasa anak-anak mereka tadi pun menjadi dewasa dan berumah tangga.

6. Merga Ginting 7. Merga Sitepu 8. Merga Tarigan 9. Merga Sembiring 10.Merga Sinuhaji

Akhirnya pembangunan rumah pun dilakukan dengan bergotong-royong. Pembangunan rumah Adat Sepuluh Dua Jabu ini memakan waktu selama hampir satu tahun. Rumah adat Sepuluh Dua Jabu ini didirikan dengan bentuk yang cukup besar dan juga tinggi ke atas. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir kegiata-kegiatan adat seperti pesta pernikahan ataupun Kerja Tahun, dimana pada masa itu belum ada Zambur (balai acara) untuk tempat mengadakan pesta.

Bahan-bahan yang dipergunakan untuk membangun Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu semuanya bersumber dari hutan. Menurut bapak Sitepu pada zaman dahulu, pekerjaan membangun Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu dianggap sebagai pekerjaan besar, karena untuk menyelesaikan pembangunan satu rumah adat seperti Rumah Sepuluh Dua Jabu ini memakan waktu sampai satu tahun. Oleh karenanya, dalam tahapan mendirikan rumah adat Sepuluh Dua Jabu tersebut dilakukan secara bertahap dan selalu dilakukan secara bergotong-royong.

Barat, dan seluruh ruangan dibagi atas delapan bagian (jabu). Dalam setiap proses pembangunan, pembuatan ornament-ornamen selalu mengandung arti yang berhubungan dengan keselarasan hidup orang Karo.

Banyak sekali tata cara atau aturan-aturan hidup yang mengatur kehidupan penghuni rumah Sepuluh Dua Jabu. Salah satunya adalah apabila anak laki-laki sudah berumur 10 tahun ke atas maka dia tidur di (bagian atas) lumbung padi. Seorang duda juga tidak diperkenankan tidur di dalam rumah adat. Bapak Terang Ukur Sitepu mengatakan alasan aturan tersebut dibuat adalah untuk menjauhkan para penghuni rumah dari prasangka buruk tetangga. Kemudian hal tersebut juga penting dilakukan guna menghindarkan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Bukan hanya anak laki-laki saja yang diatur tata cara hidupnya di rumah tersebut, tetapi anak perempuan juga tidak luput dari aturan-aturan. Salah satu aturan diantaranya adalah apabila anak perempuan sudah menginjak usia dewasa, maka anak perempuan tersebut harus tidur bersama temannya sesama gadis. Oleh karena tiap unit di dalam rumah adat adalah kecil dan terbuka maka terdapat kesulitan bagi anak sekolah untuk belajar, bahkan penerangan pada malam hari juga tidak terlalu memadai. Sehingga anak-anak sekolah mengakalinya dengan cara belajar pada waktu siang atau sore hari.

hari dapat berbiacara satu sama lain lewat tungku perapian yang mereka miliki bersama tetangganya. Keseluruhan pola hidup keluarga yang tinggal di Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu tersebut tidak terlepas dari adat Karo dan bentuk rumah adat tersebut. Hal ini sangat menarik dilihat bagaimana kehidupan keluarga yang hidup di dalamnya menyesuaikan dengan bagaimana bentuk rumah tersebut.

5.2. Saran

Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu adalah salah satu asset budaya yang perlu untuk dilestarikan keberadaannya terutama sebagai daya tarik wisata budaya di Kabupaten Karo. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Karo dan juga masyarakat Karo sudah selayaknya saling bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk melestarikan keberadaan Rumah Adat Sepuluh Dua Jabu sebagai warisan budaya yang masih ada di Kabupaten Karo umumnya, dan di Desa Beganding khususnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Wilayah Kabupaten Karo

Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut Bahasa Karo. Sebagian besar masyarakat suku Karo tidak mau disebut sebagai orang Batak karena mereka merasa berbeda. Suku Karo mempunyai sebutan sendiri untuk orang Batak yaitu Kalak Teba.

Keberadaan suku Haru-Karo di Aceh ini diakui oleh H. Muhammad Said dalam bukunya "Aceh Sepanjang Abad" (1981). Beliau menekankan bahwa penduduk asli Aceh Besar adalah keturunan mirip Batak. Namun tidak dijelaskan keturunan dari batak mana penduduk asli tersebut. Sementara itu, H. M. Zainuddin dalam bukunya "Tarikh Aceh dan Nusantara" (1961) dikatakan bahwa di lembah Aceh Besar selain kerajaan Islam ada kerajaan Karo. Brahma Putra, dalam bukunya "Karo Sepanjang Zaman" mengatakan bahwa raja terakhir suku Karo di Aceh Besar adalah Manang Ginting Suka.

Gambaran Umum Kabupaten Karo Secara geografis Daerah Kabupaten Karo terletak antara 02 050’ s/d 03 019’ LU dan 97 055’ s/d 98 038’ BT. Daerah Kabupaten Karo terletak di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan total luas administrasi 2.127,25 km² atau 212.725 ha. Wilayah Kabupaten Karo berbatasan dengan:

1. Kabupaten Langkat dan Deli Serdang dibagian Utara; 2. Kabupaten Simalungun dibagian Timur;

3. Kabupaten Dairi dibagian Selatan; dan

4. Propinsi Nangro Aceh Darusalam dibagian Barat.

2.1.2. Ditinjau Dari Topografinya

Ditinjau dari kondisi topografinya (hamparan wilayahnya), wilayah kabupaten karo terletak didataran tinggi bukit barisan dengan elevasi terendah + 140 m diatas permukaan laut (Paya lah-lah Mardingding) dan yang tertinggi ialah + 2.451 meter diatas permukaan laut (Gunung Sinabung). Daerah kabupaten karo yang berada di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka diwilayah ini ditemui banyak lembah-lembah dan alur-alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal.

Sebagaian besar (90%) wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian/elevasi +140 m s/d 1400 m di atas permukaan air laut. Pada wilayah Kabupaten Karo terdapat dua hulu daerah aliran sungai (DAS) yang besar yakni DAS sungai Wampu dan DAS sungai Lawe Alas. Sungai Wampu bermuara ke Selat Sumatera dan Sungai Renun (Lawe Alas) bermuara ke Lautan Hindia.

2.1.2. Ditinjau Dari Iklimnya

2.1.3. Ditinjau Dari Etnis

Ditinjau dari segi etnis, penduduk Kabupaten Karo mayoritas adalah suku Karo, sedangkan suku lainnya seperti suku Batak Toba/Tapanuli, Jawa, Simalungun, dan suku lainnya hanya sedikit jumlahnya (di bawah 5%).

2.2. Profil Kecamatan Simpang Empat

Kecamatan Simpang Empat adalah salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karo dengan ibukota kecamatan di Desa Ndokum Siroga yang berjarak 7 km dari Kabanjahe sebagai ibukota kabupaten dan 84 km dari Kota Medan yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Simpang Empat memiliki luas wilayah mencapai 93,48 km² berada pada ketinggian rata-rata 700-1.420 m diatas permukaan laut dengan temperatur 16ºc-17ºc dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Payung

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Merdeka

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kabanjahe

Kecamatan Simpang Empat sebagai salah satu daerah pemerintahan telah ada sejak pra-kemerdekaan yang disebut dengan istilah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang disebut Sibayak Lingga yang kekuasaanya meliputi :

2. Urung Tigapancur yang diperintah oleh Raja Urung Merga Sembiring Gurukinayan.

3. Urung Siempat Teran yang diperintah oleh Raja Urung Merga Karo-Karo Sitepu.

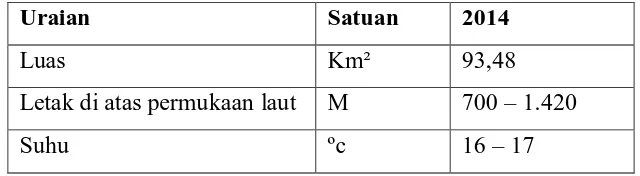

Tabel 1 : Statistik Geografi Kecmatan Simpang Empat

Uraian Satuan 2014

Luas Km² 93,48

Letak di atas permukaan laut M 700 – 1.420

Suhu ºc 16 – 17

Sumber : Kecamatan Simpang Empat Dalam Angka 2012

Mengenai nama/sebutan Kecamatan Simpang Empat berdasarkan penuturan orang-orang tua bahwa untuk mengenang masa Kerajaan Sibayak Lingga yang mempunyai wilayah 3 (tiga) urung yaitu:

- Urung Siempat Kuru

- Urung Tigapancur

- Urung Siempat Teran

Maka pembangunan gedung pemerintahan dibangun di atas tanah dekat persimpangan yaitu “ Simpang Empat” yang dulunya lokasi tanah tersebut adalah tempat musyawarah antara raja Urung Sitelu Kuru, Raja Urung Tigapancur dan raja urung siempat teran di bawah pohon kayu rindang “nderam” sehingga

pemerintahan kecamatan dekat dengan persimpangan yaitu Simpang Empat maka nama kecamatan disebut “Kecamatan Simpang Empat”.

Pada tahun 2005 Bupati Karo mengeluarkan Perda 04 tahun 2005 tentang pembentukan kecamatan baru, dimana Kecamatan Simpang Empat dimekarkan menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Naman Teran (14 desa), Kecamatan Merdeka (9 desa) dan Kecamatan Simpang Empat (kecamatan induk 17 desa). pemekaran tersebut telah resmi sejak 29 desember 2006.

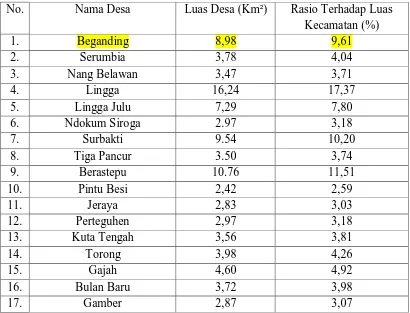

Tabel 2. Luas Desa di Kecamatan Simpang Empat

No. Nama Desa Luas Desa (Km²) Rasio Terhadap Luas

Sumber : Kecamatan Simpang Empat Dalam Angka 2012

kecamatan, kemudian diikuti oleh Desa Berastepu dengan luas 10,76 Km² atau 11,51% dan desa Beganding dengan luas 8,98 Km² atau 9,61%.

Sedangkan desa dengan luas terkecil di Kecamatan Simpang Empat adalah Desa Pintu Besi dengan luas 2,42 Km² atau 2,59% kemudian diikuti oleh Desa Jeraya dengan luas 2,83 Km² atau 3,03 dan Desa Gamber dengan luas 2,87 Km² atau 3,07%. Ditinjau dari jarak kantor desa ke ibukota kecamatan, maka Desa Serumbia merupakan yang terjauh yaitu 16,3 Km, sedangkan yang terdekat adalah Desa Pintu Besi yaitu sekitar 0,5 dan Desa Ndokum Siroga yaitu berjarak sekitar 0,5 Km ke ibukota kecamatan.

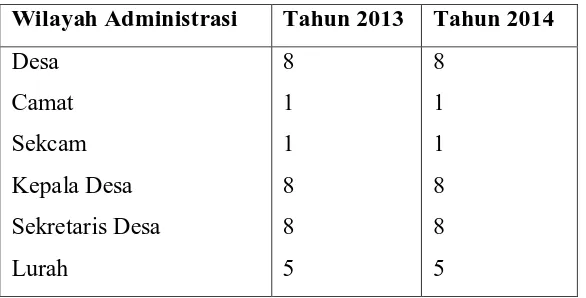

Pemerintahan Kecamatan Simpang Empat dalam melayani masyarakat dipimpin oleh seorang camat dibantu seorang Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan pejabat eselon IV yang bertugas sebagai Kepala Seksi ataupun Kepala Sub Bagian Keuangan yang dibantu staf masing- masing dan juga dibantu oleh 2 orang tenaga honor yang keseluruhannya berjumlah 22 orang.

Tabel 3. Statistik Pemerintahan Kecamatan Simpang Empat Tahun 2012

Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Simpang Empat masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes) dan beberapa orang Kepala Urusan (Kaur).

2.3. Rumah Adat Tradisional Yang Ada Di Tanah Karo

Desa Dokan

Desa Dokan yang terletak di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara adalah salah satu lokasi yang sudah dijadikan kawasan agrowisata. Di tempat ini wisatawan bisa melihat rumah adat tradisional Karo sambil mencicipi jeruk siam madu segar yang langsung di petik di kebun. Dokan bisa di tempuh sekitar 15 menit dari Kabanjahe. Wisata budaya dan sejarah ini bisa ditemui jika mengunjungi rumah-rumah adat Suku Karo Dokan bisa dikatakan menjadi salah satu desa yang beruntung karena masih memiliki rumah adat tradisional Karo sejumlah 6 rumah tradisional dan tinggal 5 rumah yang masih digunakan, namun sebagian rumah tersebut tidak dirawat.

Di Desa Dokan rumah adat yang tersisa tinggal 6 rumah dan hanya satu yang tidak dipakai lagi. Rumah Adat Karo dikenal dengan sebutan Siwaluh Jabu berasal dari kata waluh yang artinya delapan dan jabu yang artinya rumah. Jadi Siwaluh jabu adalah rumah yang dihuni oleh delapan keluarga. Rumah Adat Karo ini memiliki keunikan tersendiri dan kaya akan seni arsitektur yang tinggi. Bangunan yang dibangun ini memiliki struktur bangunan yang tahan gempa dan proses pembuatannya tidak menggunakan paku untuk menyatukannya. Melihat potensi budaya dan sejarah yang besar ini sayang sekali jika pemerintah daerah mengabaikannya begitu saja.

Melas dan desa-desa lainnya di Kabupaten Karo bisa menjadi tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan lokal bahkan mancanegara (Saiful Azhar, 2010).

Desa Melas

Desa Melas adalah sebuah desa kecil yang terletak di kecamatan Dolat Rakyat, lebih kurang 4 km dari kota Berastagi. Masyarakat desa Melas umumnya adalah petani yang bercocok tanam tanaman seperti buah-buahan dan sayuran. Masyarakat desa Melas juga masih memegang teguh serta menjalankan adat dan budaya Karo dalam setiap kegiatan kehidupannya sehari-hari, misalnya: upacara adat perkawinan, upacara 7 bulanan bayi dalam kandungan, upacara adat kematian, dan lain-lain.

Umumnya kegiatan-kegiatan adat dan budaya tersebut sebagian besar masih dipakai dan dijalankan oleh masyarakat Desa Melas. Semua potensi alam, budaya dan kehidupan masyarakat Desa Melas merupakan modal utama yang cukup menarik untuk diberdayakan sebagai daya tarik wisata dalam meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Karo.