GAMBARAN INDUKSI PERSALINAN DAN

OUT COME

DI RSU MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

TAHUN 2013

SUMARNI 135102008

KARYA TULIS ILMIAH

PROGRAM D-IV BIDAN PENDIDIK FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

GAMBARAN INDUKSI PERSALINAN DAN OUT COME DI RSU MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TAHUN 2013

ABSTRAK

Sumarni

Latar belakang: induksi persalinan adalah upaya menstimulasi uterus untuk memulai terjadinya persalinan. WHO menemukan di Indonesia dari 500.000 ibu bersalin dengan risiko, 200.000 diantaranya dilakukan induksi persalinan dan 300.000 melakukan seksio sesarea. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan Dinas Kesehatan Sumatera Utara pada tahun 2009 mencatat sebanyak 250 ibu hamil per bulan dilakukan induksi persalinan.

Tujuan penelitian: untuk mengetahui gambaran induksi persalinan dan outcome di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

Metodologi: desain penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 67. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Analisa data univariat.

Hasil: hasil penelitian dari 67 ibu hamil didapatkan bahwa mayoritas tindakan induksi persalinan dilakukan pada kondisi serviks yang sudah matang sebanyak 51 orang (76,1%). Metode induksi yang digunakan yaitu drip oksitosin 50 orang (98,04%), dengan dosis oksitosin yang diberikan 2,5 IU 31 orang (62%). Metode persalinan yang dilakukan adalah partus pervaginam 43 orang (86%), outcome pada ibu dan bayi setelah diinduksi, yakni dalam keadaan sehat dimana pada ibu 43 orang (84,31%) dan pada bayi 40 orang (78,43%).

Kesimpulan: hasil penelitian menunjukkan bahwa induksi persalinan dengan menggunakan metode drip oksitosin dan dosis yang tepat, merupakan tindakan yang efektif untuk tercapainya proses persalinan pervaginam bagi ibu hamil yang kondisi serviksnya sudah matang. Namun dikarenakan masih adanya perbedaan metode dan dosis dalam pelaksanaan induksi persalinan, maka diharapkan kepada pihak rumah sakit untuk membuat standar operasional prosedur tentang penatalaksanaan induksi persalinan agar tidak ada perbedaan prosedur induksi bagi setiap ibu hamil dan tindakan induksi akan menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapakan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan

rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini

tepat pada waktunya.

Adapun judul karya tulis ilmiah ini adalah “Gambaran Induksi Persalinan dan Out Come di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2013”.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini peneliti mengalami beberapa

keterbatasan. Namun, berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak,

akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan. Karena itu, sepantasnya jika

penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. dr. Dedi Ardinata, M.Kes selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas

Sumatera Utara.

2. Nur Asnah Sitohang, S.Kep, Ns, M.Kep selaku ketua program studi D-IV

Bidan

Pendidik Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara.

3. dr. M. Fahdhy SPOG M.Sc selaku dosen pembimbing karya tulis ilmiah

peneliti.

4. Seluruh dosen , staf, dan pegawai administrasi program D-IV Bidan

Pendidik Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara.

5. Bagian tata usaha RSU Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah

memberikan data yang peneliti perlukan.

6. Herdianto ST suamiku tercinta yang senantiasa membantu dan mendukung

peneliti dalam menyelesaikan program D-IV Bidan Pendidik.

7. Anak-anakku (Dira, Rizky) dan keluargaku yang telah mendukung hingga

8. Teman-teman D-IV Bidan Pendidik Fakultas Keperawatan Universitas

Sumatera Utara Tahun 2013-2014, yang telah banyak membantu dalam

memberi masukan terhadap karya tulis ilmiah ini.

Penulis juga menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan karya tulis

ilmiah ini baik dari segi isi dan bahasa. Untuk itu penulis akan menerima kritik dan

saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan karya tulis ilmiah ini..

Medan, 1 juli 2014

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR SKEMA ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Rumusan Masalah ... 5

C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum ... 5

2. Tujuan Khusus ... 5

D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pendidikan ... 6

2. Bagi Rumah Sakit ... 6

3. Bagi Peneliti ... 7

4. Bagi Penelitian ... 7

BAB II TINJAUAN TEORITIS A. Induksi Persalinan... ... 8

1. Definisi Induksi Persalinan ... 8

2. Indikasi Induksi Persalinan ... 8

4. Komplikasi atau Risiko Melakukan Induksi ... 9

5. Persyaratan ... 9

6. Proses Induksi ... 11

BAB III KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL A. Kerangka Konsep ... 23

B. Defenisi Operasional ... 25

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN A. Desain Penelitian ... 27

B. Populasi dan Sampel ... 27

C. Tempat Penelitian ... 28

D. Waktu Penelitian ... 28

E. Etika Penelitian ... 28

F. Alat Pengumpulan Data ... 29

G. Prosedur Pengumpulan Data ... 29

H. Rencana Analisa Data ... 29

BAB V HASIL DAN PENELITIAN A. Hasil Penelitian ... 30

B. Pembahasan ... 41

C. Keterbatasan Penelitian ... 49

D. Implikasi Penelitian ... 50

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 51

B. Saran ... 53

DAFTAR TABEL

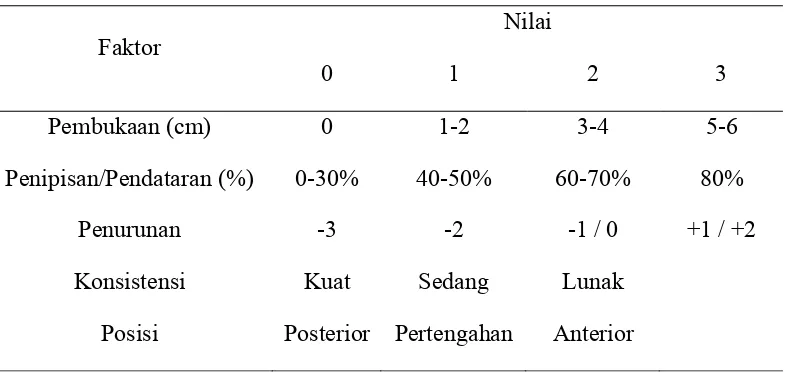

Tabel 2.1: Sistem penilaian pelvic menurut Bishop ... 10

Tabel 2.2: Berbagai regimen oksitosin dosis rendah dan tinggi ... 15

Tabel 2.3: Kecepatan infuse oksitosin untuk induksi persalinan ... 16

Tabel 2.4: Kece[patan infus lanjutan untuk induksi persalinan

Pada primigrafida ... 17

Tabel 3.1: Defenisi Operasional ... 25

Tabel 5.1: Distribusi frekuensi karakteristik umum responden ...

Tabel 5.2: Distribusi Frekuensi Induksi Persalinan Berdasarkan

Kondisi Serviks Ibu Hamil Sebelum Diinduksi di RSU

Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2013 ………. 31

Tabel 5.3: Distribusi Frekuensi Induksi Persalinan Berdasarkan

Metode Induksi yang Digunakan di RSU Muhammadiyah

Sumatera Utara Tahun 2013………. 32

Tabel 5.4: Distribusi Frekuensi Dosis, Rata-rata Lama Induksi

Diberikan, Total Dosis Diterima dan Metode Persalinan setelah

Dilakukan Induksi Persalinan pada Ibu-Ibu dengan Kondisi Serviks

yang Belum Matang di RSU Muhammadiyah

Sumatera Utara Tahun 2013 ……… 33

Tabel 5.5: Distribusi Frekuensi Dosis, Rata-rata Lama Induksi

Diberikan, Total Dosis Diterima dan Metode Persalinan setelah

yang Sudah Matang di RSU Muhammadiyah

Sumatera Utara Tahun 2013 ……… 36

Tabel 5.6: Distribusi Frekuensi Penyebab Dilakukan

Sectio Caesarea pada Ibu Hamil Setelah Dilakukan Induksi

di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2013 ………… 39

Tabel 5.7: Distribusi Frekuensi Out Come pada Ibu setelah

Dilakukan Induksi Persalinan di RSU Muhammadiyah

Sumatera Utara Tahun 2013……… 40

Tabel 5.8: Distribusi Frekuensi Out Come pada Bayi Baru Lahir

setelah Ibu Diinduksi Persalinan di RSU Muhammadiyah

DAFTAR SKEMA

Skema 1 : Kerangka Teori ……… 22

DAFTAR LAMPIRAN

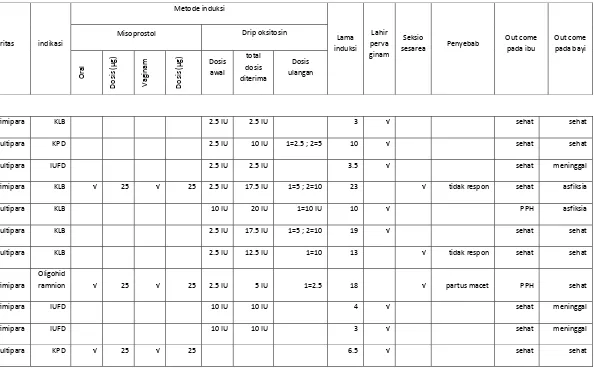

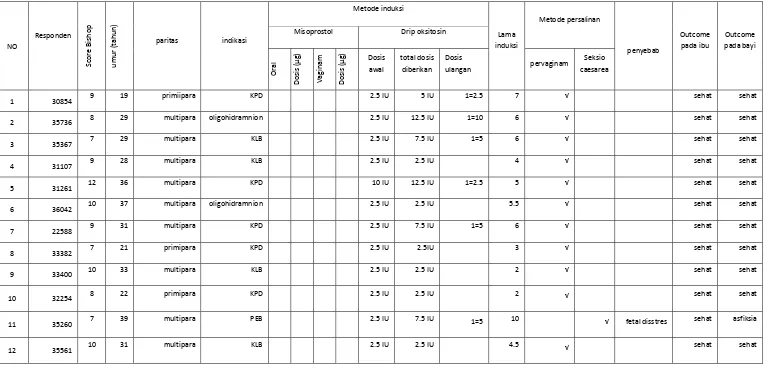

Lampiran 1 : lembar checklist/Master tabel

Lampiran 2 : lembar izin pengambilan data penelitian dari Fakultas Keperawatan

Universitas Sumatera Utara

Lampiran 3 : lembar pernyataan telah selesai melakukan penelitian dari Rumah

Sakit Muhammadiyah Sumatera Utara

Lampiran 4 : lembar konsultasi

Lampiran 5 : lembar daftar riwayat hidup

GAMBARAN INDUKSI PERSALINAN DAN OUT COME DI RSU MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TAHUN 2013

ABSTRAK

Sumarni

Latar belakang: induksi persalinan adalah upaya menstimulasi uterus untuk memulai terjadinya persalinan. WHO menemukan di Indonesia dari 500.000 ibu bersalin dengan risiko, 200.000 diantaranya dilakukan induksi persalinan dan 300.000 melakukan seksio sesarea. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan Dinas Kesehatan Sumatera Utara pada tahun 2009 mencatat sebanyak 250 ibu hamil per bulan dilakukan induksi persalinan.

Tujuan penelitian: untuk mengetahui gambaran induksi persalinan dan outcome di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

Metodologi: desain penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 67. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Analisa data univariat.

Hasil: hasil penelitian dari 67 ibu hamil didapatkan bahwa mayoritas tindakan induksi persalinan dilakukan pada kondisi serviks yang sudah matang sebanyak 51 orang (76,1%). Metode induksi yang digunakan yaitu drip oksitosin 50 orang (98,04%), dengan dosis oksitosin yang diberikan 2,5 IU 31 orang (62%). Metode persalinan yang dilakukan adalah partus pervaginam 43 orang (86%), outcome pada ibu dan bayi setelah diinduksi, yakni dalam keadaan sehat dimana pada ibu 43 orang (84,31%) dan pada bayi 40 orang (78,43%).

Kesimpulan: hasil penelitian menunjukkan bahwa induksi persalinan dengan menggunakan metode drip oksitosin dan dosis yang tepat, merupakan tindakan yang efektif untuk tercapainya proses persalinan pervaginam bagi ibu hamil yang kondisi serviksnya sudah matang. Namun dikarenakan masih adanya perbedaan metode dan dosis dalam pelaksanaan induksi persalinan, maka diharapkan kepada pihak rumah sakit untuk membuat standar operasional prosedur tentang penatalaksanaan induksi persalinan agar tidak ada perbedaan prosedur induksi bagi setiap ibu hamil dan tindakan induksi akan menjadi lebih baik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO), indikator kesejahteraan suatu

bangsa salah satunya diukur dari besarnya angka kematian (morbiditas). Makin

tinggi angka tersebut, maka makin rendah kesejahteraan suatu bangsa. Di samping

menunjukkan derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, angka tersebut

juga menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. (Hidaya & Sujiatini,

2010)

Menurut WHO, sekitar 500.000 wanita hamil di dunia menjadi korban proses

reproduksi setiap tahun. Sebagian besar kematian ibu dan bayi terjadi di

negara-negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara-negara dengan angka kematian

ibu tertinggi di Asia. WHO memperkirakan 15.000 dari sekitar 4,5 juta wanita

melahirkan di Indonesia mengalami komplikasi yang menyebabkan kematian. Survei

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan bahwa Angka

Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mengalami kenaikan dari 228 kasus kematian per

100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup

pada tahun 2012. Angka ini sangat jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam (59 per

100.000 kelahiran hidup) dan Cina (37 per 100.000 kelahiran hidup). Dengan adanya

fakta terbaru ini, upaya Indonesia untuk mencapai target penurunan AKI berdasarkan

Millenium Development Goals (MDGs), yakni 102 per 100.000 kelahiran hidup pada

tahun 2015 menjadi semakin sulit untuk dicapai. Angka kematian ibu tersebut

meningkat diperkirakan akibat dari komplikasi kehamilan dan persalinan. (Sufa,

Persalinan merupakan proses fisiologis yang terjadi pada setiap wanita hamil.

Akan tetapi proses fisiologis tersebut dapat menjadi patologis, dan bila dalam

penatalaksanaannya salah dapat mengakibatkan komplikasi dalam persalinan,

sehingga dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Proses

persalinan tidak selalu akan berlangsung secara normal, akan tetapi dapat

berlangsung dengan risiko atau bahkan telah terjadi gangguan proses persalinan yang

disebut dengan distocia. Distocia erat kaitannya dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi proses persalinan, beberapa diantaranya yaitu power dan passageway.

Salah satu cara mengatasi gangguan proses persalinan (distocia) khususnya terkait

dengan faktor-faktor tersebut diatas, yakni dengan induksi persalinan. (Sumapradja,

2013).

Berdasarkan National Center for Health Statistics, insiden induksi persalinan

di Amerika Serikat melebihi 2 kali lipat dari 9,5% pada tahun 1991 menjadi 22,5%

pada tahun 2006. (Martin dkk, 2009). Dan menurut penelitian Widjanarko pada

tahun 2011 di Indonesia angka tindakan pemberian oksitosin baik dengan tujuan

induksi persalinan atau mempercepat jalannya persalinan (akselerasi persalinan)

meningkat dari 20% pada tahun 1989 menjadi 38% pada tahun 2002.

Menurut Wiknjosastro, pada tahun 2007 tindakan induksi persalinan terjadi

antara 10% sampai 20% dari seluruh persalinan dengan berbagai indikasi baik dari

ibu maupun dari janinnya. WHO menemukan di Indonesia dari 500.000 ibu bersalin

dengan risiko, 200.000 diantaranya dilakukan induksi persalinan dan 300.000

melakukan seksio sesarea. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan

Dinas Kesehatan Sumatra Utara pada tahun 2009 mencatat sebanyak 250 ibu hamil

Induksi persalinan adalah upaya menstimulasi uterus untuk memulai

terjadinya persalinan. Induksi dimaksudkan sebagai stimulasi kontraksi sebelum

terjadi persalinan spontan, dengan atau tanpa rupture membrane. Tujuan tindakan

induksi ialah mencapai his atau kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik.

Pola persalinan ini merupakan hal yang diharapkan setelah dilakukannya induksi.

(Yulianti, 2006)

Induksi persalinan dapat dilakukan dengan berbagai metode, indikasi, kontra

indikasi dan persyaratan tertentu yang kesemuanya ditetapkan dalam standar

operasional prosedur untuk mencegah risiko yang mungkin akan terjadi dan

berakibat fatal pada janin maupun ibu. Walaupun tindakan induksi persalinan

bertujuan agar persalinan berlangsung normal, namun tindakan ini dapat

menimbulkan risiko baik pada ibu maupun pada janin. Pengelolaan induksi

persalinan yang tidak tepat dapat mengakibatkan beberapa kegawatan baik pada ibu

maupun pada janin. (Cunningham, 2013).

Induksi persalinan mungkin diperlukan untuk menyelamatkan janin dari

lingkungan intra uteri yang potensial berbahaya pada kehamilan lanjut untuk

berbagai alasan atau karena kelanjutan kehamilan membahayakan ibu. Sebelum

kehamilan mencapai usia cukup bulan, induksi diindikasikan hanya untuk pasien

yang kondisi kesehatannya atau kesehatan janinnya berisiko jika kehamilan

berlanjut. (Cunningham, 2013).

American College of Obstetricians and Gynecologists (1999) berdasarkan

risiko persalinan yang berlangsung secara cepat, tidak mendukung tindakan induksi

persalinan kecuali untuk indikasi-indikasi tertentu (misalnya rumah parturien yang

Tindakan induksi persalinan berhubungan dengan kenaikan angka kejadian

tindakan sectio caesarea, angka ini terutama meningkat pada nulipara yang

menjalani induksi. Luthy dkk, 2002. in Cunningham, 2013 mengatakan Induksi

persalinan elektif menyebabkan peningkatan kejadian sectio caesarea 2–3 kali lipat.

Oleh karena itu induksi persalinan elektif pada kehamilan aterm sebaiknya tidak

dilakukan secara rutin mengingat bahwa tindakan sectio caesarea dapat

meningkatkan risiko yang berat sekalipun jarang dari pemburukan outcome maternal

termasuk kematian. (Hoffman dan Sciscione, 2003, et al. in Cunningham, 2013)

Angka tersebut di atas berkebalikan dengan tingkat kesiapan serviks untuk

diinduksi, yaitu score Bishop. (Vahratian dkk, 2005). pematangan serviks prainduksi

mungkin tidak mengurangi angka sectio caesarea pada nulipara. Walaupun begitu

tingkat kematangan servik tetap merupakan faktor penentu keberhasilan dan salah

satu syarat dilakukannya tindakan induksi persalinan. Akan tetapi sebagian

besar kasus menunjukkan bahwa ibu hamil dengan induksi persalinan memiliki servik

yang tidak favourable (Skoring Bishop <5 ) untuk dilakukannya induksi persalinan. Hal

inilah yang menyebabkan tindakan induksi persalinan akan berujung pada tindakan

sectio caesarea. (Sinclair, 2010).

Ada dua cara atau metode yang biasa dilakukan untuk melalui proses induksi,

yaitu kimia (farmakologis) dan mekanik. Pada dasarnya, kedua cara ini dilakukan

untuk mengeluarkan hormon prostaglandin yang berfungsi sebagai zat penyebab otot

rahim berkontraksi secara kimia. (Cunningham, 2013).

Keadaan mulut rahim menjadi hal penting untuk dijadikan pertimbangan

dalam proses melahirkan dengan cara diinduksi. Induksi akan bermanfaat ketika

mulut rahim telah menipis sekitar 50% dan berdilatasi 3-4 cm, atau dengan skor

Namun, jika mulut rahim belum cukup menipis dan berdilatasi, itu menandakan

bahwa tubuh belum siap untuk melahirkan. Melakukan induksi dan melahirkan

pervaginam bukan hal yang tepat pada keadaan demikian, karena kemungkinan besar

persalinan akan diubah menjadi sectio caesarea. (Llewellyn-Jones, 2002).

Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan di RSU Muhammadiyah

Sumatra Utara kejadian induksi persalinan tahun 2012 sebanyak 38%, berdasarkan

angka tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran

Induksi Persalinan dan Out Come di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun

2013”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui “Bagaimanakah

Gambaran Induksi Persalinan dan Out Come di RSU Muhammadiyah Sumatera

Utara pada Tahun 2013”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran induksi persalinan dan Out Come di RSU

Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui persentase kondisi serviks ibu hamil sebelum diinduksi

di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

b. Untuk mengetahui persentase metode induksi yang digunakan di RSU

c. Untuk mengetahui persentase dosis, rata-rata lama induksi, total dosis

diterima dan metode persalinan setelah dilakukan induksi persalinan pada

ibu-ibu dengan kondisi serviks yang belum matang di RSU

Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

d. Untuk mengetahui persentase dosis, rata-rata lama induksi, total dosis

diterima dan metode persalinan setelah dilakukan induksi persalinan pada

ibu-ibu dengan kondisi serviks yang sudah matang di RSU

Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

e. Untuk mengetahui persentase penyebab dilakukan sectio caesarea pada

ibu hamil setelah dilakukan induksi di RSU Muhammadiyah Sumatera

Utara tahun 2013.

f. Untuk mengetahui out come pada ibu setelah dilakukan induksi

persalinan di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

g. Untuk mengetahui out come pada bayi baru lahir setelah ibu diinduksi

persalinan di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan menambah wawasan mahasiswa

di fakultas keperawatan Universitas Sumatera Utara, khususnya mahasiswa

D-IV Bidan Pendidik tentang metodologi penelitian, terutama mengenai topik

induksi persalinan.

2. Bagi Rumah Sakit

Memberikan informasi tentang kasus induksi persalinan yang terjadi di RSU

3. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman dan menambah wawasan peneliti dalam metodologi

penelitian khususnya mengenai induksi persalinan.

4. Bagi penelitian

Sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya, yang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Induksi Persalinan

1. Definisi Induksi Persalinan

Induksi persalinan adalah upaya menstimulasi uterus untuk memulai

terjadinya persalinan. Sedangkan augmentasi atau akselerasi persalinan adalah

meningkatkan frekuensi, lama, dan kekuatan kontraksi uterus dalam persalinan.

(Saifuddin, 2002).

Induksi dimaksudkan sebagai stimulasi kontraksi sebelum mulai terjadi

persalinan spontan, dengan atau tanpa rupture membrane. Augmentasi merujuk pada

stimulasi terhadap kontraksi spontan yang dianggap tidak adekuat karena kegagalan

dilatasi serviks dan penurunan janin. (Cunningham, 2013).

Induksi persalinan adalah upaya memulai persalinan dengan cara-cara buatan

sebelum atau sesudah kehamilan cukup bulan dengan jalan merangsang timbulnya

his. (Sinclair, 2010)

Secara umum induksi persalinan adalah berbagai macam tindakan terhadap

ibu hamil yang belum inpartu, baik secara operatif maupun medisinal, untuk

merangsang timbulnya atau mempertahankan kontraksi rahim sehingga terjadi

persalinan. Atau dapat juga diartikan sebagai inisiasi persalinan secara buatan setelah

janin viable. (Llewellyn, 2002).

2. Indikasi Induksi Persalinan

Induksi diindikasikan hanya untuk pasien yang kondisi kesehatannya atau

kesehatan janinnya berisiko jika kehamilan berlanjut. Induksi persalinan mungkin

berbahaya pada kehamilan lanjut untuk berbagai alasan atau karena kelanjutan

kehamilan membahayakan ibu. (Llewellyn, 2002).

Adapun indikasi induksi persalinan yaitu ketuban pecah dini, kehamilan

lewat waktu, oligohidramnion, korioamnionitis, preeklampsi berat, hipertensi akibat

kehamilan, intrauterine fetal death (IUFD) dan pertumbuhan janin terhambat (PJT),

insufisiensi plasenta, perdarahan antepartum, dan umbilical abnormal arteri

doppler.(Oxford, 2013).

3. Kontra Indikasi

Kontra indikasi induksi persalinan serupa dengan kontra indikasi untuk

menghindarkan persalinan dan pelahiran spontan. Diantaranya yaitu: disproporsi

sefalopelvik (CPD), plasenta previa, gamelli, polihidramnion, riwayat sectio caesar

klasik, malpresentasi atau kelainan letak, gawat janin, vasa previa, hidrosefalus, dan

infeksi herpes genital aktif. (Cunningham, 2013 & Winkjosastro, 2002).

4. Komplikasi atau Risiko Melakukan Induksi Persalinan

Komplikasi dapat ditemukan selama pelaksanaan induksi persalinan maupun

setelah bayi lahir. Komplikasi yang dapat ditemukan antara lain: atonia uteri,

hiperstimulasi, fetal distress, prolaps tali pusat, rupture uteri, solusio plasenta,

hiperbilirubinemia, hiponatremia, infeksi intra uterin, perdarahan post partum,

kelelahan ibu dan krisis emosional, serta dapat meningkatkan pelahiran caesar pada

induksi elektif. (Cunningham, 2013 & Winkjosastro, 2002).

5. Persyaratan

Untuk dapat melaksanakan induksi persalinan perlu dipenuhi beberapa

kondisi/persyaratan sebagai berikut:

b. Sebaiknya serviks uteri sudah matang, yakni serviks sudah mendatar dan

menipis, hal ini dapat dinilai menggunakan tabel skor Bishop. Jika kondisi

tersebut belum terpenuhi maka kita dapat melakukan pematangan serviks dengan

menggunakan metode farmakologis atau dengan metode mekanis.

c. Presentasi harus kepala, atau tidak terdapat kelainan letak janin.

d. Sebaiknya kepala janin sudah mulai turun kedalam rongga panggul.

(Oxorn, 2010).

Apabila kondisi-kondisi diatas tidak terpenuhi maka induksi persalinan

mungkin tidak memberikan hasil yang diharapkan. Untuk menilai keadaan serviks

dapat dipakai skor Bishop. berdasarkan kriteria Bishop, yakni:

a. Jika kondisi serviks baik (skor 5 atau lebih), persalinan biasanya berhasil

diinduksi dengan hanya menggunakan induksi.

b. Jika kondisi serviks tidak baik (skor <5), matangkan serviks terlebih dahulu

sebelum melakukan induksi. (Yulianti, 2006 & Cunningham, 2013)

Tabel. 2.1 Sistem Penilaian Pelvik Menurut Bishop

Faktor

Nilai

0 1 2 3

Pembukaan (cm) 0 1-2 3-4 5-6

Penipisan/Pendataran (%) 0-30% 40-50% 60-70% 80%

Penurunan -3 -2 -1 / 0 +1 / +2

Konsistensi Kuat Sedang Lunak

Posisi Posterior Pertengahan Anterior

Pada kebanyakan kasus, teknik yang digunakan untuk meningkatkan

favorability atau kematangan serviks juga menstimulasi kontraksi. Jadi teknik

untuk mematangkan serviks meliputi preparat farmakologis dan berbagai bentuk

distensi serviks mekanis. (Cunningham, 2013)

Metode farmakologis diantaranya yaitu pemberian prostaglandin E2

(dinoprostone, cervidil, dan prepidil), prostaglandin E1 (Misoprostol atau cytotec),

dan donor nitrit oksida. Sedangkan ynag termasuk kedalam metode mekanis yakni

kateter transservikal (kateter foley), ekstra amnionik salin infusion (EASI), dilator

servikal higroskopik, dan stripping membrane. (Cunningham, 2013)

6. Proses Induksi

Ada dua cara yang biasanya dilakukan untuk memulai proses induksi, yaitu

kimia dan mekanik. Namun pada dasarnya, kedua cara ini dilakukan untuk

mengeluarkan zat prostaglandin yang berfungsi sebagai zat penyebab otot rahim

berkontraksi.

a. Secara kimia atau medicinal/farmakologis

1). Prostaglandin E2 (PGE2)

PGE2 tersedia dalam bentuk gel atau pesarium yang dapat dimasukkan

intravaginal atau intraserviks. Gel atau pesarium ini yang digunakan secara lokal

akan menyebabkan pelonggaran kolagen serviks dan peningkatan kandungan air di

dalam jaringan serviks. PGE2 memperlunak jaringan ikat serviks dan merelaksasikan

serabut otot serviks, sehingga mematangkan serviks. PGE2 ini pada umumnya

digunakan untuk mematangkan serviks pada wanita dengan nilai bishop <5 dan

digunakan untuk induksi persalinan pada wanita yang nilai bishopnya antara 5 - 7.

(Sinclair, 2010, Llewellyn, 2002)

Bentuk gelnya (prepidil) tersedia dalam suntikan 2,5 ml untuk pemberian

intraserviks berisi 0,5 mg dinoprostone. Ibu dalam posisi terlentang, ujung suntikan

serviks interna. Setelah pemberian, ibu tetap berbaring selama setidaknya 30 menit.

Dosis dapat diulang setiap 6 jam, dengan maksimum tiga dosis yang

direkomendasikan dalam 24 jam.

Cervidil (dinoprostone 10 mg) juga diakui untuk pematangan serviks.

Bentuknya yang persegi panjang (berupa wafer polimerik) yang tipis dan datar, yang

dibungkus dalam kantung jala kecil berwarna putih yang terbuat dari polyester.

Kantungnya memiliki ekor panjang agar mudah untuk mengambilnya dari

vagina.pemasukannya memungkinkan dilepaskannya obat 0,3 mg/jam (lebih lambat

dari pada bentuk gel). (Cunningham, 2013)

Cervidil digunakan dalam dosis tunggal yang diletakkan melintang pada

forniks posterior vagina. Pelumas harus digunakan sedikit, atau tidak sama sekali,

saat pemasukan. Pelumas yang berlebihan dapat menutupi dan mencegah pelepasan

dinoprostone. Setelah pemasukan, ibu harus tetap berbaring setidaknya 2 jam. Obat

ini kemudian dikeluarkan setelah 12 jam atau ketika persalinan aktif mulai terjadi.

Cervidil ini dapat dikeluarkan jika terjadi hiperstimulasi. American College of

Obstetricians and Gynecologists (1999) merekomendasikan agar pemantauan janin

secara elektronik digunakan selama cervidil digunakan dan sekurang-kurangnya

selama 15 menit setelah dikeluarkan. (Sinclair, 2010, Cunningham, 2013)

Efek samping setelah pemberian prostaglandin E2 pervaginam adalah

peningkatan aktivitas uterus, menurut American College of Obstetricians and

Gynecologists (1999) mendeskripsikannya sebagai berikut:

a) Takisistol uterus diartikan sebagai ≥6 kontraksi dalam periode 10 menit.

b) Hipertoni uterus dideskripsikan sebagai kontraksi tunggal yang berlangsung lebih

c) Hiperstimulasi uterus jika salah satu kondisi menyebabkan pola denyut jantung

janin yang meresahkan.

Karena hiperstimulasi yang dapat menyebabkan masalah bagi janin bisa

berkembang jika prostaglandin diberikan sebelum adanya persalinan spontan, maka

penggunaannya tidak direkomendasikan. Kontra indikasi untuk agen prostaglandin

secara umum meliputi asma, glaucoma, peningkatan tekanan intra-okular. (Sinclair,

2010, Cunningham, 2013)

2). Prostaglandin E1 (PGE1)

Misoprostol atau cytotec adalah PGE1 sintetik, diakui sebagai tablet 100 atau

200 μg. Obat ini telah digunakan secara off label (luas) untuk pematangan serviks

prainduksi dan dapat diberikan per oral atau per vagina. Tablet ini lebih murah

daripada PGE2 dan stabil pada suhu ruangan. Sekarang ini, prostaglandin E1

merupakan prostaglandin pilihan untuk induksi persalinan atau aborsi pada Parkland

Hospital dan Birmingham Hospital di University of Alabama. (Sinclair, 2010,

Cunningham, 2013)

Misoprostol oral maupun vagina dapat digunakan untuk pematangan serviks

atau induksi persalinan. Dosis yang digunakan 25 – 50 μg dan ditempatkan di dalam

forniks posterior vagina. 100 μg misoprostol per oral atau 25 μg misoprostol per

vagina memiliki manfaat yang serupa dengan oksitosin intravena untuk induksi

persalinan pada perempuan saat atau mendekati cukup bulan, baik dengan rupture

membrane kurang bulan maupun serviks yang baik. Misoprostol dapat dikaitkan

dengan peningkatan angka hiperstimulasi, dan dihubungkan dengan rupture uterus

pada wanita yang memiliki riwayat menjalani seksio sesaria. Selain itu induksi

dengan PGE1, mungkin terbukti tidak efektif dan memerlukan augmentasi lebih lanjut

pemberian misoprostol. Karena itu, terdapat pertimbangan mengenai risiko, biaya,

dan kemudahan pemberian kedua obat, namun keduanya cocok untuk induksi

persalinan. Pada augmentasi persalinan, hasil dari penelitian awal menunjukkan

bahwa misoprostol oral 75 μg yang diberikan dengan interval 4 jam untuk

maksimum dua dosis, aman dan efektif. (Saifuddin, 2002, Cunningham, 2013)

3). Donor nitrit oksida

Beberapa temuan telah mengarahkan pada pencarian zat yang menstimulusi

produksi nitrit oksida (NO) lokal yang digunakan untuk tujuan klinis diantaranya

yakni, nitrit oksida merupakan mediator pematangan serviks, metabolit NO pada

serviks meningkat pada awal kontraksi uterus, dan produksi NO di serviks sangat

rendah pada kehamilan lebih bulan. Dasar pemikiran dan penggunaan donor NO

yaitu isosorbide mononitrate dan glyceryl trinitrate. isosorbide mononitrate

menginduksi siklo-oksigenase 2 serviks, agen ini juga menginduksi pengaturan ulang

ultrastruktur serviks, serupa dengan yang terlihat pada pematangan serviks spontan.

Namun sejauh ini uji klinis belum menunjukkan bahwa donor NO sama efektifnya

dengan prostaglandin E2 dalam menghasilkan pematangan serviks, dan penambahan

isosorbide mononitrate pada dinoprostone atau misoprostol tidak meningkatkan

pematangan serviks pada awal kehamilan atau saat cukup bulan dan tidak

mempersingkat waktu pelahiran pervaginam. (Cunningham, 2013)

4). Pemberian oksitosin intravena

Tujuan induksi atau augmentasi adalah untuk menghasilkan aktifitas uterus

yang cukup untuk menghasilkan perubahan serviks dan penurunan janin. Sejumlah

regimen oksitosin untuk stimulasi persalinan direkomendasikan oleh American

College of Obstetricians and Gynecologists (1999a). Oksitosin diberikan dengan

mU/menit), awalnya hanya variasi protokol dosis rendah yang digunakan di Amerika

Serikat, kemudian dilakukan percobaan dengan membandingkan dosis tinggi, dan

hasilnya kedua regimen tersebut tetap digunakan untuk induksi dan augmentasi

persalinan karena tidak ada regimen yang lebih baik dari pada terapi yang lain untuk

memperpendek waktu persalinan. (Cunningham, 2013)

Oksitosin digunakan secara hati-hati karena gawat janin dapat terjadi dari

hiperstimulasi. Walaupun jarang, rupture uteri dapat pula terjadi, lebih-lebih pada

multipara. Untuk itu senantiasa lakukan observasi yang ketat pada ibu yang

mendapat oksitosin. Dosis efektif oksitosin bervariasi, kecepatan infus oksitosin

untuk induksi persalinan dapat dilihat pada table berikut:

Table 2.2 Berbagai Regimen Oksitosin Dosis Rendah dan Tinggi

Regimen

2 4,8,12,16,20,25,30 15

Tinggi

4 4 15

4,5 4,5 15 – 30

6 6 20 – 40

nnnn Dublin (tahun 1984) menguraikan protokol untuk penatalaksanaan aktif

persalinan yang menggunakan oksitosin dosis awal dan tambahan 6 mU/menit. Dan

di Parkland Hospital, Satin, dkk (1992) mengevaluasi regimen oksitosin dengan

dosis tersebut, peningkatan dengan interval 20 menit jika diperlukan, menghasilkan

rata-rata waktu masuk ke persalinan yang lebih singkat, lebih sedikit induksi yang

gagal, dan tidak ada kasus sepsis neonatus. Dan dengan percobaan pada sampel yang

karena distosia yang lebih sedikit, dan menurunnya korioamnionitis intrapartum atau

sepsis neonatorum.

Dengan demikian, manfaat yang lebih banyak didapatkan dengan

memberikan regimen dosis yang lebih tinggi dibandingkan dosis yang lebih rendah.

Di Parkland hospital penggunaan regimen oksitosin dengan dosis awal dan tambahan

6 mU/menit secara rutin telah dilakukan hingga saat ini. Sedangkan di Birmingham

Hospital di University Alabama memulai oksitosin dengan dosis 2 mU/menit dan

menaikkannya sesuai kebutuhan setiap 15 menit yaitu menjadi 4, 8, 12, 16, 20, 25,

dan 30 mU/menit. Walaupun regimen yang pertama tampaknya sangat berbeda, jika

tidak ada aktifitas uterus, kedua regimen tersebut mengalirkan 12 mU/menit selama

45 menit ke dalam infuse. (Cunningham, 2013)

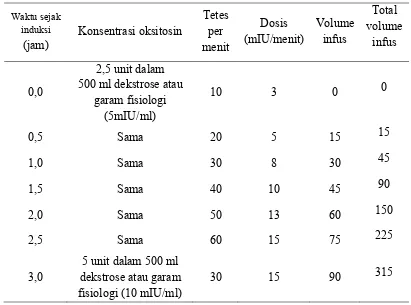

Di bawah ini merupakan tabel untuk salah satu protab kecepatan infus

oksitosin untuk induksi persalinan:

Table 2.3 Kecepatan Infus Oksitosin untuk Induksi Persalinan Waktu sejak 500 ml dekstrose atau

garam fisiologi dekstrose atau garam fisiologi (10 mIU/ml)

3,5 Sama 40 20 45 360

4,0 Sama 50 25 60 420

4,5 Sama 60 30 75 495

5,0

10 unit dalam 500 ml dekstrose atau garam fisiologik (20 mIU/ml)

30 30 90 585

5,5 Sama 40 40 45 630

6,0 Sama 50 50 60 690

6,5 Sama 60 60 75 765

7,0 Sama 60 60 90 855

Jika setelah mengikuti protokol berdasarkan tabel di atas tetap belum

terbentuk pola kontraksi yang baik dengan penggunaan konsentrasi oksitosin yang

tinggi maka pada multigravida induksi dinyatakan gagal, dan lahirkan janin dengan

section caesar. Pada primigravida dapat diberikan infuse oksitosin konsentrasi tinggi

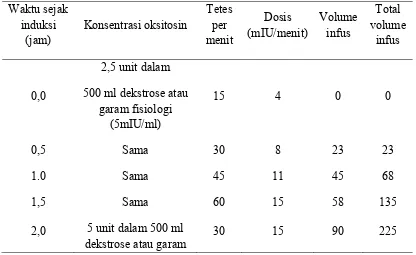

(10 unit dalam 500 ml) sesuai dengan protokol berikut:

Table 2.3 Kecepatan Infus Oksitosin Lanjutan untuk Induksi Persalinan pada primigravida

500 ml dekstrose atau garam fisiologi dekstrose atau garam

fisiologi (10 mIU/ml)

2,5 Sama 45 23 45 270

3,0 Sama 60 30 68 338

3,5

10 unit dalam 500 ml dekstrose atau garam fisiologik (20 mIU/ml)

30 30 90 428

4,0 Sama 45 45 45 473

4,5 Sama 60 60 68 540

5,0 Sama 60 60 90 630

Jika masih tidak terbentuk kontraksi yang baik pada dosis maksimal,

lahirkanlah janin melalui sectio caesar. Dalam pemberian infuse oksitosin, selama

pemberian ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh petugas kesehatan yaitu:

a) Observasi ibu selama mendapatkan infuse oksitosin secara cermat.

b) Jika infuse oksitosin menghasilkan pola persalinan yang baik, pertahankan

kecepatan infuse yang sama sampai pelahiran.

c) Ibu yang mendapat oksitosin tidak boleh ditinggal sendiri

d) Jangan menggunakan oksitosin 10 unit dalam 500 ml (20 mIU/ml) pada

multigravida dan pada ibu dengan riwayat section caesar.

e) Peningkatan kecepatan infus oksitosin dilakukan hanya sampai terbentuk pola

kontraksi yang baik, kemudian pertahankan infus pada kecepatan tersebut.

(Saifuddin, 2002)

b. Secara mekanis atau tindakan

1). Kateter Transservikal (Kateter Foley)

Kateter foley merupakan alternatif yang efektif disamping pemberian

pecah ketuban, dan terdapat riwayat perdarahan. Kateter foley diletakkan atau

dipasang melalui kanalis servikalis (os seviks interna) di dalam segmen bawah uterus

(dapat diisi sampai 100 ml). tekanan kearah bawah yang diciptakan dengan

menempelkan kateter pada paha dapat menyebabkan pematangan serviks. Modifikasi

cara ini, yang disebut dengan extra-amnionic saline infusion (EASI), cara ini terdiri

dari infuse salin kontinu melalui kateter ke dalam ruang antara os serviks interna dan

membran plasenta. Teknik ini telah dilaporkan memberikan perbaikan yang

signifikan pada skor bishop dan mengurangi waktu induksi ke persalinan.

(Cunningham, 2013)

Penempatan kateter, dengan atau tanpa infuse salin yang kontinu,

menghasilkan perbaikan favorability serviks dan sering kali menstimulasi kontraksi.

Sherman dkk. (1996), merangkum hasil dari 13 percobaan dengan metode ini

menghasilkan peningkatan yang cepat pada skor bishop dan persalinan yang lebih

singkat. Chung dkk. (2003) secara acak mengikutsertakan 135 wanita untuk

menjalani teknik induksi persalinan dengan kateter foley ekstra amnion dengan

inflasi balon sampai 30 ml juga menghasilkan waktu rata-rata induksi ke pelahiran

memendek secara nyata. Dan Levy dkk. (2004) melaporkan bahwa penggunaan

balon kateter foley transservikal 80 ml lebih efektif untuk pematangan serviks dan

induksi dari pada yang 30 ml. (Cunningham, 2013)

Adapun teknik pemasangan kateter foley yaitu sebagai berikut:

a) Pasang speculum pada vagina

b) Masukkan kateter foley pelan-pelan melalui servik dengan menggunakan cunam

tampon.

c) Pastikan ujung kateter telah melewati ostium uteri internum

e) Gulung sisa kateter dan letakkan dalam vagina

f) Diamkan kateter dalam vagina sampai timbul kontraksi uterus atau maksimal 12

jam

g) Kempiskan balon kateter sebelum mengeluarkannya dan kemudian lanjutkan

dengan infuse oksitosin.

(Saifuddin, 2002)

2). Dilator Servikal Higroskopik (Batang Laminaria)

Dilatasi serviks dapat juga di timbulkan menggunakan dilator serviks osmotik

higroskopik. Teknik yang dilakukan yakni dengan batang laminaria dan pada

keadaan dimana serviks masih belum membuka. Dilator mekanik ini telah lama

berhasil digunakan jika dimasukkan sebelum terminasi kehamilan, tetapi kini alat ini

juga digunakan untuk pematangan serviks sebelum induksi persalinan. Pemasangan

laminaria dalam kanalis servikalis dan dibiarkan selama 12-18 jam, kemudian jika

perlu dilanjutkan dengan infus oksitosin. (Cunningham, 2013)

3). Stripping membrane

Yang dimaksud dengan stripping membrane yaitu cara atau teknik

melepaskan atau mamisahkan selaput kantong ketuban dari segmen bawah uterus.

Induksi persalinan dengan “stripping” membrane merupakan praktik yang umum dan

aman serta mengurangi insiden kehamilan lebih bulan. Stripping dapat dilakukan

dengan cara manual yakni dengan jari tengah atau telunjuk dimasukkan dalam

kanalis servikalis. (Cunningham, 2013)

4). Induksi Amniotomi

Ruptur membrane artifisial atau terkadang disebut dengan induksi

pembedahan, teknik ini dapat digunakan untuk menginduksi persalinan. Pemecahan

awal sebagai tindakan induksi, dengan atau tanpa oksitosin. Pada uji acak, Bacos dan

Backstrom (1987) menemukan bahwa amniotomi saja atau kombinasi dengan

oksitosin lebih baik dari pada oksitosin saja. Induksi persalinan secara bedah

(amniotomi) lebih efektif jika keadaan serviks baik (skor Bishop > 5). Amniotomi

pada dilatasi serviks sekitar 5 cm akan mempercepat persalinan spontan selama 1

sampai 2 jam, bahkan Mercer dkk. (1995) dalam penelitian acak dari 209 perempuan

yang menjalani induksi persalinan baik itu amniotomi dini pada dilatasi 1-2 cm

ataupun amniotomi lanjut pada dilatasi 5 cm didapatkan awitan persalinan yang lebih

singkat yakni 4 jam. (Cunningham, 2013; Sinclair, 2010)

Namun ada komplikasi atau resiko yang dapat timbul setelah dilakukan

amniotomi yakni: sekitar 0,5 % terjadi prolaps tali pusat, infeksi (jika jangka waktu

antara induksi-persalinan > 24 jam), perdarahan ringan, perdarahan post partum

(resiko relatif 2 kali dibandingkan dengan tanpa induksi persalinan),

hiperbilirubinemia neonatus (bilirubin > 250 μmol/l). (Llewellyn, 2002)

5). Stimulasi putting susu

Untuk stimulasi payudara gunakan pedoman CST dan pantau DJJ dengan

auskultasi atau pemantauan janin dengan cardiotografi. Observasi adanya

hiperstimulasi pada uterus. (Varney, 2002)

6). Hubungan seksual

Hanya dilakukan apabila ketuban dalam keadaan utuh. Orgasme pada wanita

akan menyebabkan kontraksi uterus. semen atau sperma mengandung prostaglandin,

sehingga dapat pula merangsang kontraksi. (Varney, 2002)

7). Minyak Castor

Digunakan pada serviks yang telah matang, efektif pada multigravida.

jeruk atau minuman lain sesuai pilihan ibu. Namun setelah menggunakan cara ini,

ibu dianjurkan untuk banyak minum. (Varney, 2002)

Tanda-tanda induksi baik yaitu: respons uterus berupa aktifitas kontraksi

miometrium baik, kontraksi simetris, dominasi fundus, relaksasi baik (sesuai dengan

tanda-tanda his yang baik/adekuat), dan nilai serviks menurut bishop.

Prinsip penting: monitor keadaan bayi, keadaan ibu, awasi tanda-tanda

rupture uteri dan harus memahami farmakokinetik, farmakodinamik, dosis dan cara

KERANGKA TEORITIS INDIKASI INDUKSI

• KPD

• Kehamilan Lewat Waktu • Oligohidramnion • Korioamnionitis • Preeklampsi

• Hipertensi Gestasional • Insufisiensi plasenta • Iufd Dan Pjt

• Perdarahan antepartum

• Umbilical abnormal Arteri

doppler

INDUKSI

PERSALINAN

PERSYARATAN

a. Tidak ada disproporsi sefalopelvik (CPD)

b. Sebaiknya serviks uteri sudah matang, yakni serviks sudah mendatar dan menipis.

c. Presentasi harus kepala, atau tidak terdapat kelainan letak janin.

d. Sebaiknya kepala janin sudah mulai turun kedalam rongga panggul.

CARA MEKANIS ATAU TINDAKAN

Kateter Transservikal (Kateter Foley)

Dilator Servikal Higroskopik (Batang Laminaria)

Stripping membrane

Induksi Amniotomi

Stimulasi putting susu

Hubungan seksual

Minyak Castor

Partus

Gabungan cara farmakologi dan mekanis

CARA FARMAKOLOGI ATAU MEDISINAL

Prostaglandin E2 (PGE2)

Protaglandin E1 (PGE1)

Donor Nitrit Oksida

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

A. Kerangka Konsep

Serviks belum matang

Misoprostol Gabungan

misoprostol dgn drip oksitosin oral+ oksitosin

drip oksitosin drip

Lama induksi

Misoprostol oral & vaginam + oksitosin

drip

Lama induksi

Serviks sudah matang misoprostol dgn drip

oksitosin

Misoprostol oral+ oksitosin

drip oksitosin drip

Lama induksi

Lahir pervaginam

Sectio caesarea

Misoprostol oral & vaginam + oksitosin drip

Lama induksi

Lahir pervaginam

A. Defenisi Operasional

2. Kondisi serviks Keadaan serviks yang dinilai dengan Bishop skor pada saat dimulainya induksi.(serviks dikatakan baik jika skor Bishop >5, dan dikatakan tidak baik jika skor Bishop ≤5)

3. Metode Induksi cara yang digunakan untuk memulai awalnya tidak ada menjadi ada yang diberikan saat pertama kali infus oksitosin akan

5. Dosis ulangan Pemberian kembali dosis induksi jika pemberian

pemberian ulangan)

6. Total dosis

Cara keluarnya janin secara normal atau tindakan setelah

Indikasi atau alasan dilakukan SC

Hasil, efek, atau konsekuensi yang akan terjadi dari pelaksanaan induksi persalinan pada ibu

11. Out Come pada bayi

Hasil, efek, atau konsekuensi yang akan terjadi dari pelaksanaan induksi persalinan pada bayi

Lembar cheklist

Mencatat dari

dokumentasi atau catatan rekam medis

Bayi sehat

Asfiksia neonatorum

meninggal

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN A. Desain Penelian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan

studi pendokumentasian dimana penelitian dilakukan dengan cara melihat catatan

keperawatan atau rekam medik subyek yang diteliti, dengan tujuan untuk mencari

persentase tindakan induksi persalinan dan out come di RSU Muhammadiyah

sumatera utara tahun 2013.

B. Populasi Dan Sampel 1. Populasi

Pada penelitian ini, populasinya adalah seluruh ibu hamil yang

dilakukan tindakan induksi persalinan di RSU Muhammadiyah Sumatera

Utara dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2013, yaitu sebanyak

67 orang.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel, atau

seluruh ibu hamil yang dilakukan tindakan induksi persalinan di RSU

Muhammadiyah Sumatera Utara dari bulan Januari sampai bulan Desember

C. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara. Rumah

sakit ini dipilih sebagai tempat penelitian karena belum pernah dilakukan

penelitian yang sesuai dengan judul karya tulis ini dan lokasi rumah sakit tersebut

mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu rumah sakit ini juga merupakan rumah

sakit rujukan untuk seluruh Rumah Sakit Muhammadiyah yang ada di provinsi

Sumatera Utara.

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai dengan Mei tahun 2014.

E. Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Institusi

Pendidikan Program D-IV Bidan Pendidik Fakultas Keperawatan Universitas

Sumatera Utara dan RSU Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam melakukan

penelitian ini, beberapa hal yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Peneliti mengajukan permohonan izin untuk melakukan penelitian pada

Ketua Program D-IV Bidan Pendidik Fakultas Keperawatan Universitas

Sumatera Utara.

2. Peneliti mengajukan surat keterangan izin penelitian ke bagian Tata Usaha

RSU Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memperoleh surat pengantar izin

penelitian yang ditujukan kepada bagian penelitian RSU Muhammadiyah

3. Setelah mendapat surat izin penelitian dari Direktur RSU Muhammadiyah

Sumatera Utara, peneliti melihat rekam medik setiap pasien yang telah

diinduksi dan mengisi sendiri lembar checklist.

4. Jika beberapa data yang peneliti perlukan tidak terdapat di dalam rekam

medik, maka peneliti meminta izin kepada kepala ruangan VK RSU.

Muhammadiyah Sumatera Utara untuk melihat catatan keperawatan di

ruangan tersebut.

5. Untuk menjaga kerahasiaan pasien (Confidentiality) maka peneliti tidak

mencantumkan nama dan alamat responden (Anonimity) dalam penelitian ini.

F. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan lembar

checklist yang diisi oleh peneliti.

G. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan setelah peneliti mendapat surat izin penelitian

dari program pendidikan D-IV Bidan Pendidik Fakultas Keperawatan Universitas

Sumatera Utara dan telah mendapat izin dari RSU Muhammadiyah Sumatera

Utara. Setelah mendapat izin peneliti terlebih dahulu membuat lembar checklist,

kemudian melihat rekam medik pasien dan mencatat semua data yang sesuai

dengan kriteria ke dalam lembar cecklist. Namun ada beberapa data yang tidak

peneliti temukan di dalam rekam medik, oleh karena itu peneliti meminta izin

bagian tata usaha dan kepala ruangan VK untuk melihat catatan keperawatan di

H. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian peneliti melakukan analisa data.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data yang telah terkumpul adalah

sebagai berikut:

1. Editing Data

Data yang terkumpul diperiksa kembali, apakah semua data yang sesuai

dengan kriteria penelitian sudah benar dan lengkap.

2. Coding Data

Kemudian data diberi kode untuk memudahkan peneliti dalam melakukan

analisa data dan pengambilan kesimpulan data.

3. Entry Data

Kemudian data yang telah diperoleh ditabulasi dalam bentuk tabel untuk

mempermudah perhitungan dengan menggunakan teknik komputerisasi.

4. Cleaning

Setelah semua data telah dientry, kemudian dilakukan

pengecekan/pemeriksaan kembali apakah ada kesalahan atau tidak.

5. Analisa Data

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data yakni dengan

menggunakan analisa univariat dimana analisa ini dilakukan untuk

mengetahui jumlah dan persentase dari variable-variabel yang diteliti. Data

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai gambaran induksi

persalinan dan out come di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 67 responden, dimana peneliti

menggunakan total sampling yaitu seluruh ibu hamil yang dilakukan tindakan

induksi persalinan Untuk mengetahui persentase tindakan induksi persalinan dan out

come di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013, peneliti menggunakan

lembar checklist yang memudahkan peneliti dalam proses pengambilan dan

pengolahan data.

1. Persentase karakteristik umum responden yang dilakukan tindakan induksi

persalinan di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

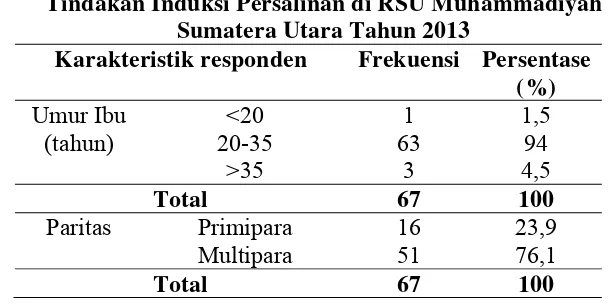

Tabel 5.1

Distribusi Frekuensi Karakteristik Umum Responden yang Dilakukan Tindakan Induksi Persalinan di RSU Muhammadiyah

Sumatera Utara Tahun 2013

Karakteristik responden Frekuensi Persentase (%)

Umur Ibu (tahun)

<20 1 1,5

20-35 63 94

>35 3 4,5

Total 67 100

Paritas Primipara 16 23,9

Multipara 51 76,1

Total 67 100

Hasil penelitian pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 67 responden yang

mayoritas umur responden 20-35 tahun yaitu sebanyak 63 orang (94%), sedangkan

paritas responden mayoritas terjadi pada multipara sebanyak 51 orang (76,1%).

2. Persentase induksi persalinan berdasarkan kondisi serviks ibu hamil sebelum

diinduksi di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

Tabel 5.2

Distribusi Frekuensi Induksi Persalinan Berdasarkan Kondisi Serviks Ibu Hamil Sebelum Diinduksi di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara

Tahun 2013

Kondisi Serviks Frekuensi Persentase (%)

Belum Matang 16 23,9

Sudah Matang 51 76,1

Total 67 100

Hasil penelitian pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa kondisi serviks ibu hamil

sebelum dilakukan tindakan induksi persalinan di RSU Muhammadiyah Sumatera

Utara tahun 2013, mayoritas dengan kondisi serviks yang sudah matang yaitu

sebanyak 51 orang (76,1%).

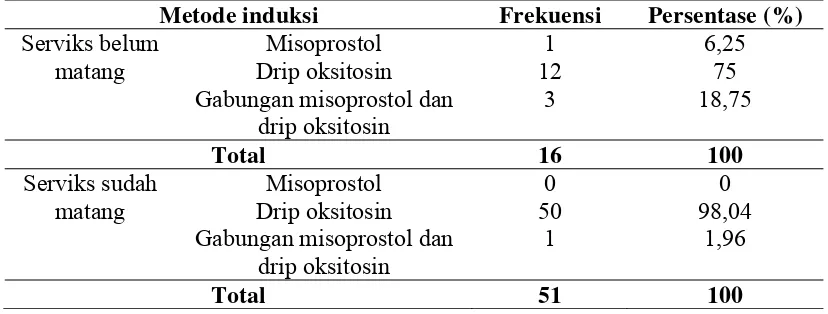

3. Persentase metode induksi yang digunakan di RSU Muhammadiyah Sumatera

Utara tahun 2013.

Tabel 5.3

Distribusi Frekuensi Induksi Persalinan Berdasarkan Metode Induksi yang Digunakan di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara

Tahun 2013

Metode induksi Frekuensi Persentase (%)

Serviks belum matang

Misoprostol 1 6,25

Drip oksitosin 12 75

Gabungan misoprostol dan drip oksitosin

3 18,75

Gabungan misoprostol dan drip oksitosin

Hasil penelitian pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa mayoritas metode

induksi yang digunakan untuk tindakan induksi persalinan di RSU Muhammadiyah

Sumatera Utara tahun 2013 yaitu drip oksitosin pada kondisi serviks yang sudah

matang yakni sebanyak 50 orang (98,04%). Kemudian diikuti drip oksitosin pada

Universitas

Sumatera

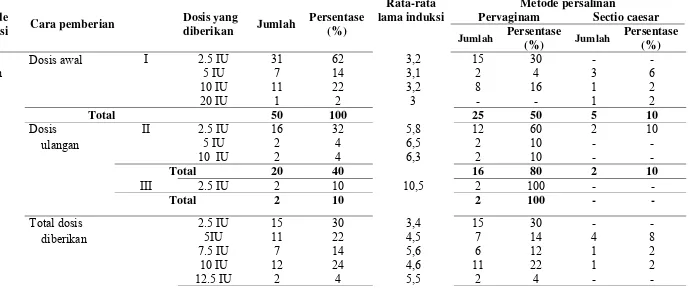

Hasil penelitian pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa induksi persalinan

dengan metode drip oksitosin pada ibu-ibu dengan kondisi serviks yang belum

matang yaitu sebanyak 12 orang, mayoritas dosis awal oksitosin yang digunakan

yaitu 2.5 IU sebanyak 9 orang (75%), dengan rata-rata lama induksi 3,4 jam, dan

yang mencapai ke persalinan pervaginam sebanyak 2 orang (25 %). Selanjutnya dari

8 orang (66,7%) yang belum mencapai ke proses kelahiran yang hanya dengan

pemakaian drip oksitosin pertama, maka dilakukan pemberian ulangan drip oksitosin,

dimana pada pemberian dosis ulangan pertama mayoritas diberikan dengan dosis

oksitosin 2.5 IU dan 10 IU yakni masing-masing sebanyak 3 orang (25%), dengan

rata-rata lama induksi 6,2-6,7 jam, dan yang mencapai ke persalinan yaitu sebanyak

5 orang (62,5%) dengan mayoritas metode persalinannya yaitu seksio caesarea

sebanyak 4 orang (50%). Sedangkan untuk pemberian dosis ulangan kedua yang

dilakukan pada 3 orang ibu hamil yang belum mencapai ke proses kelahiran,

mayoritas diberikan dengan dosis oksitosin 10 IU yaitu sebanyak 2 orang (25%),

dengan rata-rata lama induksinya yaitu 10,3 jam dan semuanya yaitu 3 orang (100%)

mencapai ke persalinan yaitu partus pervaginam.

Selanjutnya pada tabel 5.4 tampak total dosis oksitosin yang diterima untuk

ibu-ibu dengan kondisi serviks yang belum matang, mayoritas yakni dengan total

dosis 10 IU sebanyak 3 orang (25%), dengan rata-rata lama persalinan 5,7 jam, dan

5. Persentase dosis, rata-rata lama induksi diberikan, total dosis diterima dan metode persalinan setelah dilakukan induksi persalinan pada

ibu-ibu dengan kondisi serviks yang sudah matang di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

Tabel 5.5

Distribusi Frekuensi Dosis, Rata-rata Lama Induksi Diberikan, Total Dosis Diterima dan Metode Persalinan setelah Dilakukan Induksi Persalinan pada Ibu-Ibu dengan Kondisi Serviks yang Sudah Matang di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2013

Metode

induksi Cara pemberian

Dosis yang

diberikan Jumlah

Persentase (%)

Rata-rata lama induksi

Metode persalinan

Pervaginam Sectio caesar Jumlah Persentase

& drip oksitosin dosis awal

Hasil penelitian pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa induksi persalinan pada

ibu-ibu dengan kondisi serviks yang sudah matang di RSU Muhammadiyah

Sumatera Utara tahun 2013, mayoritas ibu-ibu yang diinduksi dengan drip oksitosin

yakni menggunakan dosis awal 2.5 IU yaitu sebanyak 31 orang (62%), dengan

rata-rata lama induksinya 3,2 jam, dan dari 50 orang yang diberikan dosis awal tersebut

yang mencapai ke persalinan yaitu sebanyak 30 orang (60%), dengan mayoritas

metode persalinannya yaitu partus pervaginam sebanyak 25 orang (50%).

Selanjutnya ibu-ibu yang belum berhasil mencapai kepersalinan dilanjutkan dengan

pemberian ulangan pertama, yang mayoritas menggunakan dosis ulangan 2.5 IU

yakni sebanyak 16 orang (32%) dengan rata-rata lama induksinya 5,8 jam. Dari 20

orang yang diberikan ulangan pertama yang mencapai ke persalinan yaitu sebanyak

18 orang (90%). Dan 2 orang lainnya dari 50 orang yang diinduksi dengan drip

oksitosin yang belum juga mencapai ke persalinan dilanjutkan ke pemberian ulangan

kedua, dimana keduanya diberikan dosis ulangan 2.5 IU dan keduanya mencapai ke

persalinan dengan metode persalinan pervaginam.

Kemudian untuk total dosis yang diterima mayoritas menggunakan dosis 2.5

IU sebanyak 15 orang (30%) dengan rata-rata lama induksi 3,4 jam, dan dari 50

orang ibu hamil yang diinduksi dengan drip oksitosin mayoritas mencapai ke

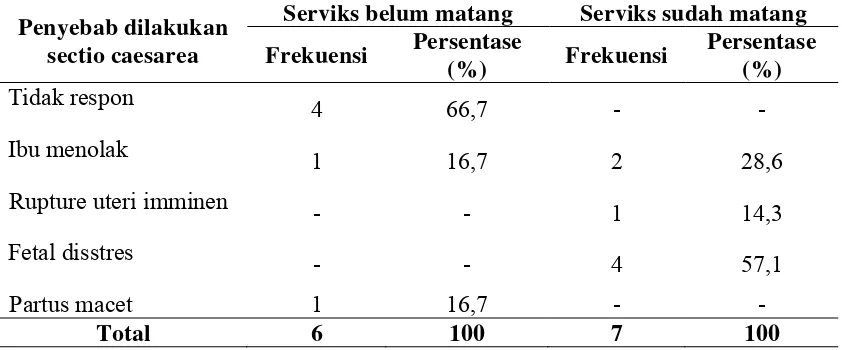

6. Persentase penyebab dilakukan sectio caesarea pada ibu hamil setelah dilakukan

induksi di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013

Tabel 5.6

Distribusi Frekuensi Penyebab Dilakukan Sectio Caesarea pada Ibu Hamil Setelah Dilakukan Induksi di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara

Tahun 2013

Penyebab dilakukan sectio caesarea

Serviks belum matang Serviks sudah matang Frekuensi Persentase

(%) Frekuensi

Persentase (%)

Tidak respon

4 66,7 - -

Ibu menolak

1 16,7 2 28,6

Rupture uteri imminen

- - 1 14,3

Fetal disstres

- - 4 57,1

Partus macet 1 16,7 - -

Total 6 100 7 100

Hasil penelitian pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa mayoritas penyebab

dilakukannya tindakan sectio sesarea pada ibu-ibu yang diinduksi dengan kondisi

serviks yang belum matang yaitu karena tidak adanya respon terhadap induksi yang

diberikan atau tidak dapat mencapai kontraksi uterus yang adekuat (3 kali dalam 10

menit), sebanyak 4 orang (66,7%). Sedangkan pada ibu-ibu hamil dengan kondisi

serviks yang sudah matang mayoritas penyebab dilakukannya tindakan sectio sesarea

7. Persentase out come pada ibu setelah dilakukan induksi persalinan di RSU

Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

Tabel 5.7

Distribusi Frekuensi Out Come pada Ibu setelah Dilakukan Induksi Persalinan di RSU Muhammadiyah

Sumatera Utara Tahun 2013

Out come pada ibu

Serviks belum matang Serviks sudah matang Frekuensi Persentase

(%) Frekuensi

Persentase (%)

Ibu sehat

Post partum hemmorage

Rupture uteri iminens

13

Hasil penelitian pada tabel 5.7 menunjukkan bahwa mayoritas out come pada

ibu setelah ibu dengan kondisi serviks yang belum matang dilakukan tindakan

induksi persalinan di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013 yaitu ibu

dalam keadaan sehat yakni sebanyak 13 orang (81,25%). Sedangkan pada ibu dengan

kondisi serviks yang sudah matang, mayoritas out come pada ibu setelah dilakukan

induksi persalinan yaitu ibu juga dalam keadaan sehat yakni sebanyak 43 orang

8. Persentase out come pada bayi baru lahir setelah dilakukan induksi persalinan di

RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

Tabel 5.8

Distribusi Frekuensi Out Come pada Bayi Baru Lahir setelah Ibu Diinduksi Persalinan di RSU Muhammadiyah

Sumatera Utara Tahun 2013

Out come pada bayi

Serviks belum matang Serviks sudah matang Frekuensi Persentase

(%) Frekuensi

Persentase (%)

Bayi sehat

Asfiksia neonatorum

Meninggal

Hasil penelitian pada tabel 5.8 menunjukkan bahwa mayoritas out come pada

bayi dengan kondisi serviks ibu yang belum matang sebelum dilakukan induksi

persalinan di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013 yaitu bayi dalam

keadaan sehat yakni sebanyak 8 orang (50%). Sedangkan pada ibu dengan kondisi

serviks yang sudah matang, mayoritas out come pada bayi baru lahir setelah

dilakukan induksi persalinan yaitu bayi juga dalam keadaan sehat yakni sebanyak 40

orang (78,43%).

B. Pembahasan

1. Kondisi serviks ibu hamil sebelum diinduksi di RSU Muhammadiyah Sumatera

Utara tahun 2013.

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa dari 67 ibu hamil yang merupakan

sampel dalam penelitian ini, didapatkan 16 orang kondisi serviksnya belum matang

Merujuk dari persyaratan sebelum dilakukannya induksi persalinan, tingkat

kematangan serviks adalah merupakan faktor penentu keberhasilan dan salah satu

syarat dilakukannya tindakan induksi persalinan. Jika kondisi serviks baik (sudah

matang yakni skor bishop 6 atau lebih), maka persalinan biasanya berhasil diinduksi

dengan hanya menggunakan induksi. (Sinclair, 2010 & Cunningham, 2013).

Harnani, ED, dalam penelitiannya mengatakan bahwa berdasarkan studi-studi

terkini, dimana rasionya bervariasi dari 9,5%-33,7% dari semua kehamilan setiap

tahun. Pada keadaan serviks yang tidak matang, jarang terjadi keberhasilan partus

pervaginam. Hal ini dikarenakan kemampuan induksi dengan metode drip oksitosin

akan lebih baik dan lebih berhasil pada kondisi serviks yang sudah matang. Jika

kondisi serviks belum matang, maka sebaiknya dilakukan pematangan serviks

terlebih dahulu. Dengan demikian, pematangan serviks atau persiapan induksi harus

dinilai sebelum pemilihan terapi.

Menilai kondisi serviks ibu hamil sebelum dilakukannya induksi persalinan

penting untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk menentukan tindakan yang harus

dokter lakukan terlebih dahulu. Perlukah tindakan prainduksi untuk kondisi serviks

yang belum matang dan langsung menggunakan metode induksi tertentu untuk

kondisi serviks yang sudah matang. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan proses

induksi kearah pelahiran spontan (pervaginam) dan menghindari gagal induksi

sehingga mengakibatkan peningkatan angka kejadian seksio sesarea.

2. Metode induksi yang digunakan di RSU Muhammadiyah Sumatera Utara tahun

2013.

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa mayoritas metode induksi yang

Utara tahun 2013 yaitu drip oksitosin pada kondisi serviks yang sudah matang yakni

sebanyak 50 orang (98,04%). Kemudian diikuti drip oksitosin pada kondisi serviks yang

belum matang yaitu sebanyak 12 orang (75%).

Pada ibu dengan kondisi serviks yang sudah matang, metode induksi yang

mayoritas menggunakan drip oksitosin didukung dan sesuai dengan studi yang

dikutip berikut ini, yang mengatakan bahwa stimulasi persalinan yang

direkomendasikan oleh American College of Obstetricians and Gynecologists (1999)

yaitu menggunakan sejumlah regimen oksitosin. Regimen oksitosin baik dengan

dosis rendah maupun tinggi tetap digunakan untuk induksi dan augmentasi

persalinan karena tidak ada regimen yang lebih baik dari pada terapi yang lain untuk

memperpendek waktu persalinan. (Cunningham, 2013)

Akan tetapi pada ibu dengan kondisi serviks yang belum matang, penggunaan

drip oksitosin sebagai metode yang mayoritas digunakan tidak sesuai dengan

Cunningham (2013) yang menyatakan bahwa perempuan yang serviksnya pada

kondisi serviks yang tidak ideal (unfavorable) merupakan indikasi untuk dilakukan

pematangan serviks terlebih dahulu sebelum induksi (pematangan serviks

prainduksi). Pemberian beberapa teknik prainduksi dapat memberikan keuntungan

jika dibandingkan dengan induksi oksitosin saja. Beberapa teknik terbukti cukup

berhasil untuk induksi, misalnya dengan kateter transservikal, pemberian

prostaglandin E1 (misoprostol atau cytotec).

Menurut asumsi peneliti hal tersebut dapat terjadi dikarenakan di RSU

Muhammadiyah Sumatera Utara selain menggunakan teknik pematangan serviks

menggunakan preparat farmakologi yakni misoprostol, mereka juga menggunakan

teknik secara mekanis yaitu menggunakan balon kateter. Dikarenakan peneliti tidak

sehingga di hasil tidak tampak berapa banyak ibu hamil yang menjalani teknik

pematangan serviks dengan cara mekanis seperti balon kateter. Oleh karena itu untuk

ibu hamil yang serviksnya belum matang terkesan hanya menggunakan drip

oksitosin saja, yang pada kenyataannya dilakukan tindakan prainduksi terlebih

dahulu yakni pematangan serviks dengan menggunakan balon kateter.

3. Dosis, rata-rata lama induksi dan metode persalinan setelah dilakukan induksi

persalinan pada ibu-ibu dengan kondisi serviks yang belum matang di RSU

Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2013.

Berdasarkantabel 5.4 dapat dilihat bahwa mayoritas drip oksitosin diberikan

dengan dosis awal 2.5 IU yaitu sebanyak 9 orang (75%). Hal ini tidak mendukung

pernyataan Cunningham (2013) yang menyarankan penggunaan dosis tinggi 6

mU/menit (±5 IU) untuk penggunaan dosis awal pada pemakaian drip oksitosin

untuk proses induksi persalinan. Akan tetapi dari hasil diatas didukung oleh banyak

studi acak yang menemukan bahwa regimen oksitosin dosis rendah dan dosis tinggi

sama-sama efektif dalam menegakkan pola persalinan yang adekuat. Begitu juga

dengan dosis ulangan, dimana pada tabel 5.4 mayoritas dosis ulangan diberikan

dengan dosis 2.5 IU dan 10 IU yang masing-masing sebanyak 3 orang (25%). Pada

kondisi serviks yang belum matang telah dianjurkan bahwa sebaiknya dilakukan

teknik pematangan serviks terlebih dahulu, hal ini juga dimaksudkan agar proses

persalinan pervaginam dapat terjadi dengan tanpa pemberian dosis ulangan.

Selain itu juga, pada tabel tampak bahwa total dosis oksitosin yang diterima

ibu hamil yang kondisi serviksnya belum matang, mayoritas dosis yang digunakan

yaitu 10 IU sebanyak 3 orang (25%). Hal ini sesuai dan mendukung teori yang mana

persalinan telah berhenti, maka dosis infus oksitosin lebih besar dari 48 mU/menit

(±10 IU) tidak menimbulkan resiko yang nyata. Selain itu juga hasil tersebut diatas

mendukung hasil penelitian Wen dkk, tahun 2001 dalam penelitiannya terhadap 1151

nulipara secara berurutan menemukan bahwa kecenderungan kemajuan kepelahiran

pervaginam menurun pada atau di atas dosis oksitosin 36 mU/menit, namun pada

dosis 72 mU/menit, setengah nulipara melahirkan pervaginam. (Cunningham, 2013)

Untuk rata-rata lama induksi yang tampak pada tabel 5.4, mayoritas yaitu <12

jam dan bervariasi sesuai dengan berapa kali ulangan yang diberikan. Hal ini sesuai

dengan teori di dalam buku Cunningham, tahun 2013 dimana ibu hamil yang

mendapatkan regimen oksitosin dengan dosis 6 mU/menit (±5 IU) memiliki durasi

waktu persalinan yang lebih singkat. Selain itu juga hasil tersebut didukung oleh

hasil penelitian dari Muarif, YS (2002) dimana dalam penelitiannya diperoleh lama

induksi baik menggunakan misoprostol maupun oksitosin berlangsung dalam waktu

4-12 jam.

Dari tabel 5.4 juga tampak metode persalinan yang terjadi pada kondisi

serviks ibu yang belum matang yang mengalami partus pervaginam yaitu sebanyak

10 orang dan mayoritas pada metode drip oksitosin sebanyak 8 orang (66,7%). Hal

ini sesuai dengan teori buku Cunninghan, 2013 yang mana dikatakan bahwa pada

induksi dengan menggunakan regimen oksitosin maka akan lebih sedikit induksi

yang gagal. Akan tetapi hal ini tidak didukung dengan hasil penelitian dari Muarif,

YS tahun 2002, yang mendapatkan hasil bahwa pencapaian pembukaan lengkap yang