DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN

TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PADA LOKALITA SARIBU DOLOK

DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN

TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PADA LOKALITA SARIBU DOLOK

KECAMATAN SILIMAKUTA

KABUPATEN SIMALUNGUN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

T A R S U D I

097003050/PWD

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Tesis : DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN AGRO POLITAN TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA LOKALITA SARIBU DOLOK KECAMATAN SILIMAKUTA KABUPATEN SIMALUNGUN

Nama Mahasiswa : Tarsudi

Nomor Pokok : 097003050

Program Studi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(Prof. Bachtiar Hassan Miraza Ketua

)

(Dr. Ir. Tavi Supriana, MS) (Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec

Anggota Anggota

)

Ketua Program Studi Direktur

(Prof. Dr. lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE) (Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE)

Telah diuji pada

Tanggal : 26 Agustus 2011

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Bachtiar Hassan Miraza

Anggota : 1. Dr. Ir. Tavi Supriana, MS

2. Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec

3. Drs. Rujiman, MA

DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PADA LOKALITA SARIBU DOLOK KECAMATAN SILIMAKUTA KABUPATEN SIMALUNGUN

ABSTRAK

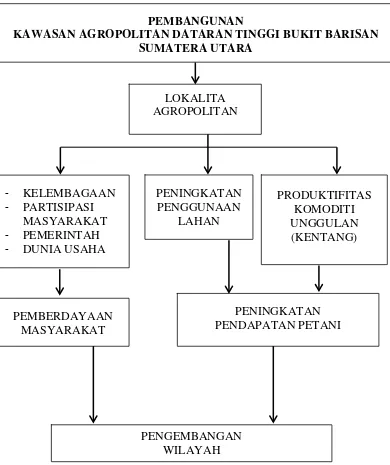

Agropolitan sebagai konsep pembangunan yang relatif masih baru dikembangkan di Indonesia diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pembangunan wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan agropolitan maka ada dua strategi yang bisa dilakukan yaitu 1) strategi pemberdayaan masyarakat/sumberdaya manusia dan 2) strategi pengembangan wilayah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap peningkatan penggunaan lahan, menganalisis dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap produktifitas komoditi unggulan, menganalisis dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap peningkatan pendapatan rata-rata petani dan dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap pemberdayaan masyarakat dilihat dari faktor kelembagaan (koperasi, lembaga keuangan mikro, lembaga usaha tani (Poktan/Gapoktan), lembaga penyuluhan, partisipasi petani, peran pemerintah dan dukungan dunia usaha pada Lokalita Percontohan Saribu Dolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Populasi penelitian ini meliputi petani penerima manfaat program pembangunan agropolitan dengan komoditi utama kentang sebanyak 125 KK. Besar sampel yang diambil sebanyak 49 responden. Untuk menguji hipotesis 1,2 dan 3 digunakan analisis deskriptif dan uji beda rata-rata sampel berpasangan (paired sampel t-test).

DEVELOPMENT IMPACT AGROPOLITAN ZONE AGAINST REGIONAL DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT IN SARIBU DOLOK LOCALITY

SILIMAKUTA DISTRICT, SIMALUNGUN REGENCY

ABSTRACT

Agropolitan as the concept is still relatively new development that was developed in Indonesia is expected to be an alternative in the development of rural areas. To achieve the goal of developing the area agropolitan then there are two strategies that can be done: 1) the strategy of community development / human resources and 2) the strategy of regional development.

The purpose of this study was to analyze the impact of regional development agropolitan to increase land use, analyze the impact of development on the productivity of the region agropolitan commodity, analyzing the impact of regional development agropolitan to increase average income of farmers and development impacts on the community empowerment agropolitan area seen from institutional factors (cooperatives, microfinance institutions, farmers institution (farmers group/united farmers group), counseling agencies, farmer participation, the role of government and support the business private in Saribu Dolok Agropolitan Locality, Silimakuta District of Simalungun Regency.

The population of this study was include farmer beneficiaries of development agropolitan programs with the main commodity (potatoes) 125 households. Large samples taken in 49 respondents. To test the hypothesis of 1.2 and 3 used different test and descriptive analysis of the sample pairs (paired sample t-test).

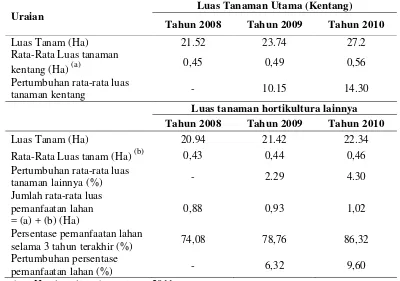

The results of this study showed that the development of the Agropolitan region an impact on regional development in Saribu Dolok Locality indicated by the indicator (1) There is extensive use of land accretion planting potatoes from an average of 0.45 ha in 2008 (prior to setting Saribu Dolok as Locality Agropolitan programme) to an average of 0.56 ha in 2010 (after setting Saribu Dolok as lokalita Agropolitan programme) or an increase of 8.2%. (2) There is an increase in average income of potato farmer Rp. 2.937.624/month/Ha in 2008 (prior to setting Saribu Dolok as Locality Agropolitan programme) to Rp. 4.586.146/bulan/Ha in 2010 (after the establishment of Saribu Dolok as lokalita Agropolitan programme) or the addition of 5.6%. (3) Impact on productivity improvement potato plants showed no significant difference before and after the establishment of Saribu Dolok as Locality Agropolitan a programme. (4) Impact on institutional factors (cooperatives, rural credit institutions) and the support of the business has not shown a significant improvement over the construction of Agropolitan region, while the institutional

factors of farming (farmers group/united farmers groups), counseling agencies,

community participation has begun to show an improvement.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadhirat Allah SWT, atas rahmat dan

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “DAMPAK

PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN TERHADAP

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PADA LOKALITA SARIBU DOLOK KECAMATAN SILIMAKUTA

KABUPATEN SIMALUNGUN”, yang membahas tentang dampak pembangunan

Kawasan Agropolitan terhadap peningkatan penggunaan lahan, produktifitas

komoditi unggulan, pendapatan petani dan dampaknya terhadap pemberdayaan

masyarakat pada Lokalita Percontohan Kelurahan Saribu Dolok, Kecamatan

Silimakuta, Kabupaten Simalungun.

Penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Prof. Bachtiar

Hassan Miraza, SE selaku Ketua Komisi Pembimbing, Ibu Dr. Ir. Tavi Supriana, MS

dan Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE., M.Ec selaku Anggota Komisi Pembimbing

yang telah sangat banyak membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam

menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE, selaku Direktur Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

2. Bapak Prof. Dr. lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE selaku Ketua dan Bapak Ir. Supriadi,

MS selaku Sekretaris Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan

Pedesaan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

3. Bapak Ir. Supriadi MS dan Drs. Rujiman, MA sebagai Dosen Penguji.

4. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang

Ayahanda M. Rodi (Alm) yang telah memberikan dukungan moril dan materil

yang tak putus-putusnya kepada penulis.

5. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Istri

tercinta Puji Utami AMd yang telah memberikan dukungan yang sangat besar

kepada penulis, dan Ibu Nurmala atas bantuan moril dan materil hingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tak lupa kepada ucapan terima kasih

kepada adinda Rosida, Rosdiana dan Elfi Fauziah, SH yang saya sayangi.

6. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ir. Riadil Akhir

Lubis, MSi, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan

dukungan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat mengikuti program S2

di PWD USU Medan.

7. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademi SPs

USU yang telah membantu dalam kelancaran kegiatan akademik, dan rekan-rekan

PWD Kelas Bappeda 2009 yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan

tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu

penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi

penulis untuk dapat berbuat yang lebih baik dikemudian hari. Semoga tesis ini dapat

bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Medan, Agustus 2011

Tarsudi

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 14 Januari 1967. Anak dari M.

Rodi (Alm) dan Tumiah sebagai anak pertama dari empat bersaudara.

Tahun 1980 lulus dari pendidikan dasar SD Nurul Islam Indonesia, Medan,

Tahun 1983 lulus dari SMP Negeri 4 Medan, Tahun 1986 lulus dari SMA Negeri 6

Medan dan pada tahun tersebut juga melanjutkan pendidikan ke Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara, Medan pada Jurusan Budi Daya Pertanian dan

menamatkan studi pada tahun 1991.

Dari tahun 1991 penulis bekerja pada beberapa lembaga pendidikan dan

perguruan tinggi swasta sebagai tenaga pengajar/dosen tidak tetap dan mulai bekerja

sebagai staf honorer di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera

Utara sejak tahun 2000 dan diangkat sebagai PNS pada tahun 2007.

Pada tahun 2009 penulis diberi kesempatan mengikuti program Beasiswa S2

perencana bagi staf di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan lulus ujian

masuk Sekolah Pascasarjana Universita Sumatera Utara (USU) pada Program Studi

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dengan konsentrasi Perencanaan

DAFTAR ISI

2.1.Tinjauan Konsep Pengembangan Wilayah Melalui Konsep Pusat-pusat Pertumbuhan ... 10

2.2.Agropolitan sebagai Konsep Alternatif dalam Pengembangan Wilayah Pedesaan ... 22

2.3.Konsep Struktur Tata Ruang Agropolitan ... 35

2.3.1. Dasar Pemilihan Lokalita Percontohan ... 39

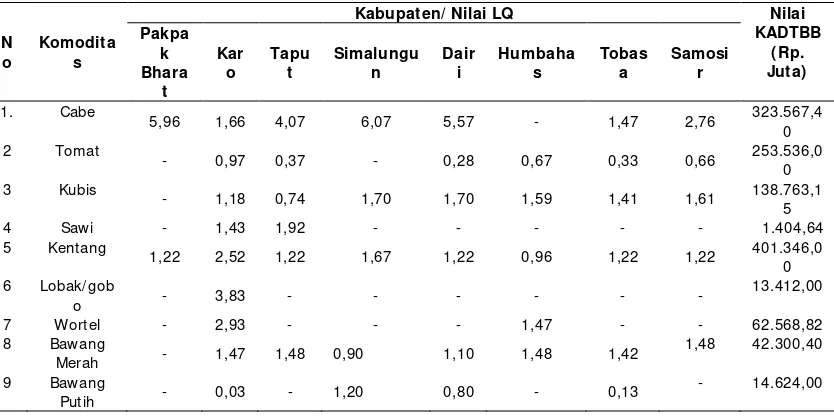

2.3.2. Pemilihan Komoditi Unggulan ... 40

2.4.Peranan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat ... 42

2.5.Kerangka Pemikiran ... 50

2.6. Hipotesis Penelitian ... 51

BAB III METODE PENELITIAN ... 53

3.2.Jenis dan Sumber Data ... 53

3.3.Populasi dan Sampel... 54

3.4.Metode Pengumpulan Data ... 56

3.5.Analisis Data ... 56

3.6.Definisi Operasional Variabel ... 57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 59

4.1.Deskripsi Wilayah Penelitian ... 59

4.1.1. Kondisi Biofisik Lokalita Saribu Dolok ... 59

4.1.2. Kondisi Sosial dan Ekonomi ... 60

4.1.2.1. Demografi ... 60

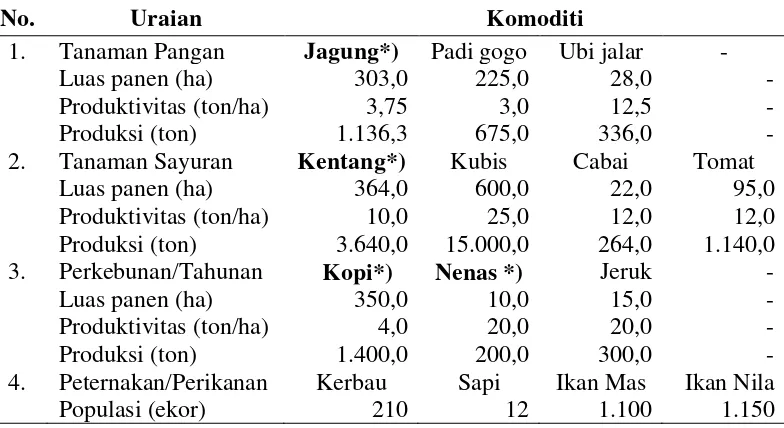

4.1.2.2. Kondisi pertanian ... 60

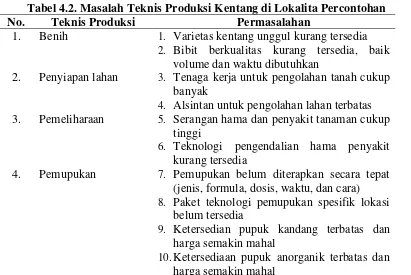

4.1.2.3. Kondisi unggulan di Lokalita Saribu Dolok ... 61

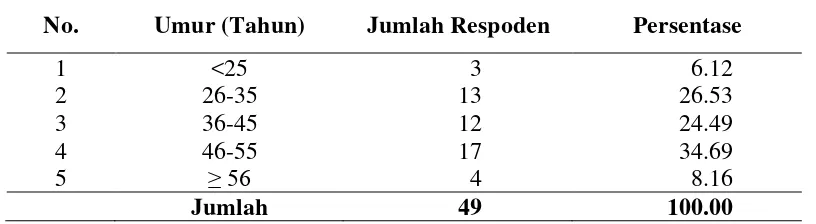

4.2.Deskripsi Responden ... 64

4.2.1 Umur ... 64

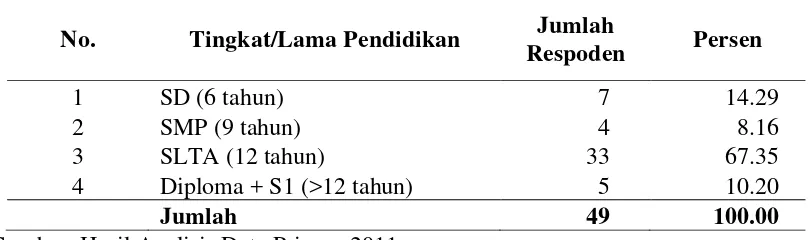

4.2.2 Pendidikan ... 65

4.2.3 Lama Pengalaman Bertani ... 66

4.2.4 Status Kepemilikan Lahan ... 67

4.2.5 Luas Lahan ... 68

4.3. Analisis Dampak Pembangunan Kawasan Agropolitan pada Lokalita Saribu Dolok ... 68

4.3.1. Luas Penggunaan Lahan ... 69

4.3.2. Produktifitas ... 73

4.3.3. Pendapatan Rata-rata Petani ... 76

4.4. Analisis Dampak Pembangunan Agropolitan terhadap Pemberdayaan Masyarakat ... 79

4.4.1. Kelembagaan ... 79

4.4.1.1. Lembaga koperasi ... 79

4.4.1.2. Lembaga Perkreditan Rakyat (BPR) ... 81

4.4.1.4. Lembaga Penyuluhan ... 85

4.4.2. Partisipasi Petani ... 87

4.4.3. Peran Pemerintah ... 89

4.4.4. Dukungan Dunia Usaha ... 91

4.5. Dampak Pembangunan Kawasan Agropolitan terhadap Pengembangan Wilayah Ditinjau dari Pembangunan Infrastruktur ... 93

4.5.1. Jaringan Jalan dan Transportasi ... 93

4.5.2. Pemasaran ... 96

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 104

5.1. Kesimpulan ... 104

5.2. Saran ... 105

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

2.1. Persentase PDB Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Indonesia ... 21

2.2. Nilai LQ Komoditi Hortikultura Sayuran 8 Kabupaten di KADTBB ... 41

4.1. Komoditi Pertanian di Lokalita Saribu Dolok ... 61

4.2. Masalah Teknis Produksi Kentang di Lokalita Percontohan ... 63

4.3. Masalah Panen dan Pasca Panen Kentang di Lokalita Percontohan 63 4.4. Masalah Permodalan dan Pemasaran Kentang di Lokalita Percontohan ... 64

4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Umur ... 65

4.6. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 66

4.7. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Pengalaman Petani ... 67

4.8. Distribusi Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan ... 67

4.9. Distribusi Responden Berdasarkan Luas Lahan ... 68

4.10. Hasil Analisis Uji Beda Rata-rata Luas Lahan Pertanaman Kentang ... 69

4.11. Perkembangan Luas Tanaman Kentang dan Hortikultura Lainnya . 71 4.12. Hasil Analisis Uji Beda Rata-rata Produktifitas Tanaman Kentang 73 4.13. Penggunaan Lahan Berdasarkan Ekosistem ... 76

4.14. Hasil Analisis Uji Beda Rata-rata Pendapatan Petani Kentang ... 77

4.15. Pendapat Petani tentang Lembaga Koperasi ... 80

4.16. Pendapat Petani tentang Lembaga Perkreditan Rakyat (BPR) ... 82

4.17. Pendapat Petani tentang Lembaga Poktan/Gapoktan ... 84

4.18. Pendapat Petani tentang Lembaga Penyuluhan ... 86

4.19. Partisipasi Petani ... 88

4.20. Peran Pemerintah ... 90

4.22. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kecamatan Silimakuta

Tahun 2007-2009 (Km) ... 94

4.23. Kondisi Jalan Berdasarkan Permukaan Jalan di Kecamatan

Silimakuta Tahun 2007 – 2009 ... 95

4.24. Volume Perdagangan Komoditi Pertanian di STA Saribu Dolok ... 99

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

2.1. Konstribusi PDB Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia Tahun

1976 s/d 1998... 22

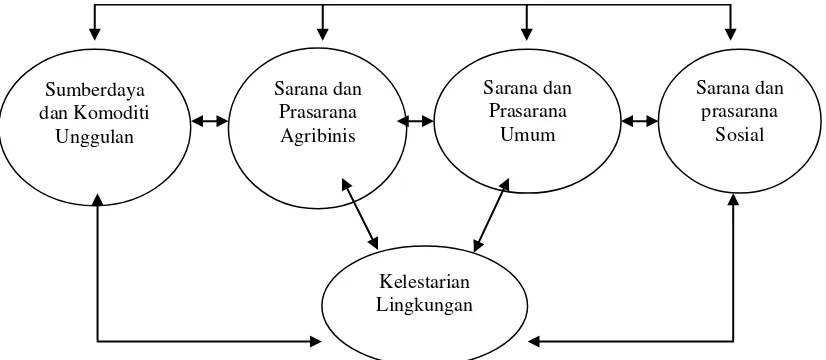

2.2. Diagram Alir Sistem Kawasan Agropolitan ... 28

2.3. Kawasan Agropolitan ... 30

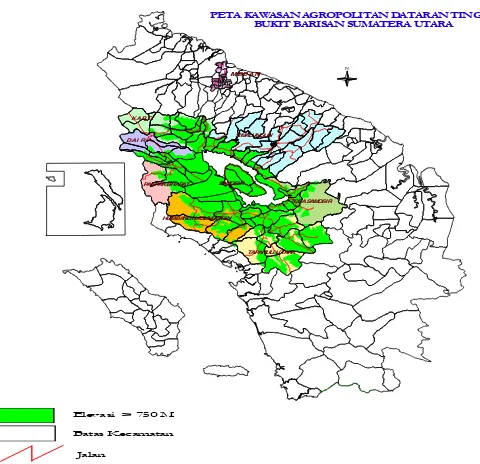

2.4. Peta KADTBB Sumatera Utara ... 39

2.5. Diagram Kerangka Pemikiran Penelitian ... 51

4.1. Persentase Panjang Jalan di Kecamatan Silimakuta Berdasarkan Kondisi ... 95

4.2. Rantai Pemasaran Kentang di Lokalita Saribu Dolok ... 97

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1. Kuisioner Penelitian ... 109

2. Karakteristik Responden ... 112

3. Data Luas Lahan, Total Penerimaan, Biaya-Biaya dan Pendapatan Petani/Ha/Tahun ... 113

4. Analisis Luas Lahan Tanaman Kentang ... 114

5. Analisis Produktifitas Tanaman Kentang ... 115

6. Analisis Pendapatan Petani/Tahun ... 116

DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PADA LOKALITA SARIBU DOLOK KECAMATAN SILIMAKUTA KABUPATEN SIMALUNGUN

ABSTRAK

Agropolitan sebagai konsep pembangunan yang relatif masih baru dikembangkan di Indonesia diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pembangunan wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan agropolitan maka ada dua strategi yang bisa dilakukan yaitu 1) strategi pemberdayaan masyarakat/sumberdaya manusia dan 2) strategi pengembangan wilayah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap peningkatan penggunaan lahan, menganalisis dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap produktifitas komoditi unggulan, menganalisis dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap peningkatan pendapatan rata-rata petani dan dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap pemberdayaan masyarakat dilihat dari faktor kelembagaan (koperasi, lembaga keuangan mikro, lembaga usaha tani (Poktan/Gapoktan), lembaga penyuluhan, partisipasi petani, peran pemerintah dan dukungan dunia usaha pada Lokalita Percontohan Saribu Dolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Populasi penelitian ini meliputi petani penerima manfaat program pembangunan agropolitan dengan komoditi utama kentang sebanyak 125 KK. Besar sampel yang diambil sebanyak 49 responden. Untuk menguji hipotesis 1,2 dan 3 digunakan analisis deskriptif dan uji beda rata-rata sampel berpasangan (paired sampel t-test).

DEVELOPMENT IMPACT AGROPOLITAN ZONE AGAINST REGIONAL DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT IN SARIBU DOLOK LOCALITY

SILIMAKUTA DISTRICT, SIMALUNGUN REGENCY

ABSTRACT

Agropolitan as the concept is still relatively new development that was developed in Indonesia is expected to be an alternative in the development of rural areas. To achieve the goal of developing the area agropolitan then there are two strategies that can be done: 1) the strategy of community development / human resources and 2) the strategy of regional development.

The purpose of this study was to analyze the impact of regional development agropolitan to increase land use, analyze the impact of development on the productivity of the region agropolitan commodity, analyzing the impact of regional development agropolitan to increase average income of farmers and development impacts on the community empowerment agropolitan area seen from institutional factors (cooperatives, microfinance institutions, farmers institution (farmers group/united farmers group), counseling agencies, farmer participation, the role of government and support the business private in Saribu Dolok Agropolitan Locality, Silimakuta District of Simalungun Regency.

The population of this study was include farmer beneficiaries of development agropolitan programs with the main commodity (potatoes) 125 households. Large samples taken in 49 respondents. To test the hypothesis of 1.2 and 3 used different test and descriptive analysis of the sample pairs (paired sample t-test).

The results of this study showed that the development of the Agropolitan region an impact on regional development in Saribu Dolok Locality indicated by the indicator (1) There is extensive use of land accretion planting potatoes from an average of 0.45 ha in 2008 (prior to setting Saribu Dolok as Locality Agropolitan programme) to an average of 0.56 ha in 2010 (after setting Saribu Dolok as lokalita Agropolitan programme) or an increase of 8.2%. (2) There is an increase in average income of potato farmer Rp. 2.937.624/month/Ha in 2008 (prior to setting Saribu Dolok as Locality Agropolitan programme) to Rp. 4.586.146/bulan/Ha in 2010 (after the establishment of Saribu Dolok as lokalita Agropolitan programme) or the addition of 5.6%. (3) Impact on productivity improvement potato plants showed no significant difference before and after the establishment of Saribu Dolok as Locality Agropolitan a programme. (4) Impact on institutional factors (cooperatives, rural credit institutions) and the support of the business has not shown a significant improvement over the construction of Agropolitan region, while the institutional

factors of farming (farmers group/united farmers groups), counseling agencies,

community participation has begun to show an improvement.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses peningkatan kualitas

kehidupan masyarakat sehingga dinilai lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan

pembangunan wilayah dapat diartikan sebagai peningkatan taraf hidup masyarakat

dan perbaikan lingkungannya agar lebih baik dari sebelumnya. Indikator taraf hidup

masyarakat biasanya digunakan ekonomi melalui besarnya pendapatan per kapita di

wilayah tersebut. Sedang indikator lingkungan dinilai melalui keberlanjutannya

(sustainability).

Agar dicapai keberhasilan pembangunan, setiap wilayah yang melakukan

pembangunan akan mengikuti strategi pembangunan wilayah yang ditentukan

sebelumnya dalam bentuk tujuan pembangunan wilayah dan merupakan paradigma

pembangunan. Pada umumnya tujuan pembangunan wilayah adalah peningkatan

kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan.

Dilain pihak akibat kurang tepatnya orientasi pembangunan ternyata

menimbulkan adanya ketimpangan dalam hasil pembangunan yang dinikmati

masyarakat. Ketimpangan pembangunan antara desa sebagai produsen pertanian

dengan kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi telah mendorong

aliran Sumberdaya dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan secara tidak

Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta kemiskinan di

perdesaan kemudian telah mendorong upaya-upaya pembangungan di kawasan

perdesaan. Meskipun demikian, pendekatan pengembangan kawasan perdesaan

seringkali dipisahkan dari kawasan perkotaan. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya

proses urban bias yaitu pengembangan kawasan perdesaan yang pada awalnya

ditujukan untuk meningkatkan kawasan kesejahteraan masyarakat perdesaan malah

berakibat sebaliknya yaitu tersedotnya potensi perdesaan ke perkotaan baik dari sisi

Sumber daya manusia, alam, bahkan modal (Douglas, 1986 dalam Djakapermana,

2003).

Kondisi tersebut diatas, ditunjukkan dengan tingginya laju urbanisasi. Data

Survey Penduduk Antarsensus (SUPAS) tahun 2002 menunjukkan bahwa terjadi

peningkatan tingkat urbanisasi di Indonesia dari 37,5% (tahun 1995) menjadi 40,5%

(tahun 1998). Proses urbanisasi yang terjadi seringkali mendesak sektor pertanian

ditandai dengan konversi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan perkotaan, di

mana di pantai utara Jawa mencapai kurang lebih 20%. Konsekuensi logis dari

kondisi ini adalah menurunnya produktifitas pertanian.

Pembangunan pertanian di Indonesia cukup kompleks. Antara lain disebabkan

jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah sekitar 1,6% pertahun, sementara

itu pertanian masih dicirikan oleh usaha sekala kecil yang dilaksanakan berjuta-juta

petani, peternak dan nelayan, jauh dari pendapatan di sektor lainnya. Menyadari

kondisi seperti ini maka untuk meningkatkan kesejahteraan petani Pemerintah

ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman Sumberdaya bahan pangan dan

pengembangan agribisnis, dengan membangun keunggulan kompetitif sesuai

kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah.

Pengembangan agribisnis merupakan hal penting karena nilai tambah dari

semua rangkaian produksi pertanian tercipta pada subsistem budidaya, pemasaran dan

pengolahan atau agroindustri pedesaan dapat menjadi fase transisi menuju

tranformasi struktural pertanian keproduksi pertanian sesungguhnya. Dalam

pengembangan komoditi wilayah harus didasarkan atas keunggulan komparatif

lokasi, dengan demikian produk-produk pertanian yang mempunyai karaktristik

khusus harus mempunyai orentasi pengembangan yang lebih baik dan manajemen

yang tepat untuk mencapai efisiensi yang maksimal (Panggabean, 2000).

Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan

adalah melalui konsep agropolitan. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh

dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu

melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian

(agribisnis) di wilayah sekitarnya. Agropolitan menjadi relevan diterapkan di

Indonesia karena pada umumnya sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian

utama dari sebagian besar masyarakat perdesaan.

Pembangunan nasional berwawasan agribisnis perlu difasilitasi sedikitnya

oleh dua strategi dasar yaitu: Pendekatan agropolitan dalam pengembangan agribisnis

dan restrukturisasi dan konsolidasi agribisnis. Disamping itu, dalam

difasilitasi dengan sejumlah kebijaksanaan strategis pengembangan agribisnis.

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diselaraskan dimensi pertumbuhan,

pemerataan, dan keberlanjutan pembangunan dalam arti luas.

Dalam upaya mempercepat pembangunan pedesaan yang berbasis agribisnis serta

meningkatkan daya saing produk-produk pertanian yang dihasilkan, Pemerintah Daerah

Sumatera Utara dengan dukungan Pemerintah Pusat, khususnya Departemen Pertanian,

Kimpraswil beserta Departemen terkait lainnya sepakat untuk mempromosikan

pengembangan kawasan agropolitan di Sumatera Utara. Untuk tahap pertama,

pengembangan kawasan dimulai di daerah Dataran Tinggi Sumatera Utara yang

mencakup Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Tapanuli Utara,

Humbang Hasundutan. Samosir, Toba Samosir dan Kota Pematang Siantar. Penetapan

kawasan tersebut didasari dengan nota kesepakatan antara lima bupati tersebut yang

dikenal dengan Kesepakatan Berastagi yang ditandatangani tanggal 28 September 2002.

Setelah adanya pemekaran beberapa kabupaten yang mengakibatkan bertambahnya tiga

kabupaten di kawasan ini maka pada tanggal 11 April 2005 ditandatangani pernyataan

kesepakatan bersama delapan Sekda Kabupaten/Kota yang terdapat di kawasan ini dan

dibentuknya Pernyataan Kesepakatan Bersama (Kabupaten Samosir, Humbang

Hasundutan, Pakpak Bharat dan Kota Pematang Siantar) untuk bergabung pada Program

Agropolitan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota masing-masing kabupaten/Kota

Untuk mempercepat implementasi, Gubernur Sumatera Utara membentuk

Kelompok Kerja (POKJA) dan Tim Teknis Program Pengembangan Kawasan

Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan (KADTBB) Sumatera Utara melalui Surat

Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 050 / 1467.K, Tanggal 3 Desember 2002 dan

diperbahurui dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 050/286.K tentang

pembentukan Badan Koordinasi dan Tim Teknis Program Pengembangan Kawasan

Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, Tanggal 26 April 2005.

Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan (KADTBB) Sumatera

Utara adalah pengelompokan wilayah di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota (Karo, Dairi,

Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Pakpak Bharat,

Tapanuli Utara, dan Pematang Siantar) yang disesuaikan pada kesamaan agrobiofisik

dan sosial ekonomi, tanpa dibatasi oleh batas-batas administrasi.

Dari total luas Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan

(KADTBB) yang mencapai 27.268,35 km2 yang terdiri dari 126 kecamatan dan 1572

Desa/Kelurahan maka KADTBB yang paling luas terdapat di Kabupaten Simalungun

(4.368,60 km2), diikuti secara berturut-turut oleh Tapanuli Utara (3.764,65 km2),

Samosir (2.433,50 km2), Toba Samosir (2.352,35 km2), Humbang Hasundutan

(2.297,20 km2), Karo (2.127,25 km2), Dairi (1.927,80 km2), Pakpak Bharat (1.218,30

km2) dan Kota Pematang Siantar (7.997 km2

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2005 kemudian menyusun

Namun dalam perkembangannya kemudian dirasakan perlu adanya penekanan pada

pengembangan komoditi tertentu pada Lokalita yang telah ditentukan sehingga pada

tahun 2008 disusun Rancang Bangun Lokalita KADTBB.

Rancang bangun adalah perencanaan pembangunan yang meliputi ruang,

kelembagaan, infrastuktur serta sarana dan prasarana lainnya yang dilakukan secara

bertahap dan berkelanjutan (multi tahun) pada Lokalita percontohan di Kawasan

Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan (KADTBB) Sumatera Utara. Kegiatannya

meliputi pengembangan komoditi unggulan dan pembangunan sarana dan prasarana

pendukung yang dibutuhkan sehingga pembangunan wilayah agroekosistem dengan

komoditi unggulannya akan dapat mencapai sasaran, yaitu peningkatan kesejahteraan

petani dan pertumbuhan ekonomi wilayah (BPTP dan Bappeda Provinsi Sumatera

Utara, 2008).

Lokalita agropolitan merupakan unit/satuan terkecil dari suatu kawasan

agropolitan, yaitu suatu hamparan lahan dengan luasan 1.000-1.500 ha, yang

memiliki kesamaan agroekosistem dengan sejumlah komoditi unggulan yang

berkembang dan dikembangkan. Memiliki sejumlah usahatani individu yang

terorganisir dalam kelompok-kelompok tani. Dengan syarat tersebut suatu Lokalita

dapat terdiri dari 1 sampai 3 desa/kelurahan yang berdampingan.

Pemilihan wilayah atau Lokalita percontohan adalah berdasarkan usulan dari

masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota se KADTBB. Disamping itu, lokasi

yang direkomendasikan harus memiliki Sumber daya lahan, dan air serta iklim yang

bersifat individu yang terorganisir dalam kelompok-kelompok tani serta pemerintah

Kabupaten/Kota/Propinsi/Pusat memiliki komitmen untuk pengembangan Lokalita

tersebut.

Salah satu desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Lokalita percontohan

pengembangan program Agropolitan di Sumatera Utara adalah Kelurahan Saribu

Dolok, yang menjadi Ibukota Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Pada

Master Plan KADTBB Kelurahan Saribu Dolok telah ditetapkan sebagai Pusat

Distrik yang meliputi wilayah distrik Silimakuta, Purba, Dolok Silau dan Haranggaol

Horison.

Dipilihnya kelurahan ini sebagai objek penelitian karena dari hasil

pengamatan yang dilakukan oleh Dewan Pakar Agropolitan Sumatera Utara dengan

melihat perkembangan yang terjadi selama kurun waktu lima tahun, sejak

diimplementasikannya program pembangunan kawasan agropolitan di Sumatera

Utara pada tahun 2005, dari 9 Lokalita percontohan yang berada di 9 Kabupaten

se-Sumatera Utara, Kelurahan Saribu Dolok telah ditetapkan sebagai Lokalita

Percontohan Agropolitan terbaik di Sumatera Utara pada tahun 2010.

Dalam penerapan konsep agropolitan di Sumatera Utara masih menemukan

banyak kendala dan permasalahan. Dari segi aspek budidaya pertanian (on-farm)

dianggap sudah berjalan cukup baik, namun dari segi pengembangan off-farm dan

agribisnis masih banyak ditemui kendala yang memerlukan penanganan yang lebih

baik. Target indikator kemajuan ekonomi yang telah ditetapkan pada Master Plan

minimal US$ 3.000 pada tahun 2015 nampaknya masih jauh dari kenyataan.

Berawal dari hal tersebut peneliti bermaksud untuk melihat dampak

pembangunan Kawasan Agropolitan terhadap pengembangan wilayah dan dan sejauh

mana pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan

masyarakat dengan melalui pendekatan spesifik pada lokalita percontohan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan kajian tentang latar belakang penelitian ini, maka penulis

merumuskan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap perkembangan

wilayah dilihat dari pemanfaatan lahan pada Lokalita Saribu Dolok.

2. Bagaimana dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap perkembangan

wilayah dilihat dari produktifitas komoditi unggulan pertanian pada Lokalita

Saribu Dolok.

3. Bagaimana dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap perkembangan

wilayah dilihat dari pendapatan petani rata-rata pada Lokalita Saribu Dolok.

4. Bagaimana dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap pemberdayaan

masyarakat di Lokalita Saribu Dolok dilihat dari faktor kelembagaan, partisipasi

masyarakat, peran pemerintah, dan dukungan dunia usaha.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis

1. Menganalisis dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap perkembangan

wilayah dilihat dari pemanfaatan lahan pada Lokalita Saribu Dolok;

2. Menganalisis dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap perkembangan

wilayah dilihat dari produktifitas komoditi unggulan pada Lokalita Saribu Dolok

3. Menganalisis dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap perkembangan

wilayah dilihat dari peningkatan pendapatan rata-rata petani pada Lokalita Saribu

Dolok

4. Menganalisis dampak pembangunan kawasan agropolitan terhadap pemberdayaan

masyarakat di Lokalita Saribu Dolok dilihat dari faktor kelembagaan, partisipasi

masyarakat, peran pemerintah, dan dukungan dunia usaha.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang perencanaan dan pengembangan wilayah.

2. Memberikan bahan masukan/rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten

Simalungun dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk peningkatan

pembangunan Kawasan Agropolitan di Sumatera Utara.

3. Sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya tentang

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Konsep Pengembangan Wilayah Melalui Konsep Pusat-pusat

Pertumbuhan

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang

terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, et al. (2006) dalam

Sulistiono (2008), wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan

batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain

saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu

bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen

wilayah mencakup komponen biofisik alam, Sumberdaya buatan (infrastruktur),

manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah

menekankan interaksi antar manusia dengan Sumberdaya-Sumberdaya lainnya yang

ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Konsep wilayah yang paling klasik

(Hagget, Cliff dan Frey, 1977 dalam Rustiadi et al., 2006) mengenai tipologi wilayah,

mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah

homogen (uniform/homogenous region); (2) wilayah nodal (nodal region); dan (3)

wilayah perencanaan (planning region atau programming region).

satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara

fungsional. Perkataan “wilayah” berasal dari bahasa Arab “wālā-yuwālī-wilāyah”

yang mengandung arti dasar “saling tolong menolong, saling berdekatan baik secara

geometris maupun similarity”. Contohnya: antara supply dan demand, hulu-hilir.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah

pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas

hubungan fungsional (tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara

bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Wilayah Pengembangan adalah

pewilayahan untuk tujuan pengembangan/pembangunan/development. Sedangkan

konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan

sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non

alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah

perencanaan.

Dalam konteks keruangan, beberapa konsep pembangunan wilayah telah

diciptakan, misalnya konsep “lokasi industri” yang menerangkan tentang analisis

penentuan lokasi optimum dan aglomerasi industri (Weber, 1909 dalam Adisasmita,

2008), konsep “central place” yang menjelaskan model hirarki perkotaan

(Christaller, 1966, dalam Adisasmita, 2008) dan konsep “growth pole” yang

mengidentifikasikan tata ruang sebagai arena atau medan kekuatan yang didalamnya

terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat (Perroux, 1955 dalam Adisasmita, 2008).

Konsep tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan,

dilaksanakan dan diterapkan di berbagai wilayah di dunia biasanya diikuti oleh

negara maupun wilayah lainnya. Salah satu konsep keruangan yang banyak diikuti

adalah konsep growth pole (kutub pertumbuhan).

Keberhasilan penerapan strategi growth pole di negara asalnya, membuat

pemerintahan yang berkuasa di negara lain pada masa itu berusaha mencoba

menerapkan juga di negara masing-masing termasuk di Indonesia, seperti dinyatakan

oleh Nagamine Haruo dalam Martina (2004): “Perencanaan wilayah sebagai

peramalan masa depan dalam pendekatan analitis dari Isard membawa pada publikasi

tentang pembangunan ‘kutub’, growth pole, growth centers dan kelompoknya selama

paruh terakhir dari tahun 1960an. Pendekatan ini didasarkan pada realitas

negara-negara industri di Barat dalam penerapannya efektif, begitu juga besar harapan dapat

efektif diterapkan pada Negara-negara Dunia Ketiga”.

Pendapat Stern dalam Martina (2004) menyatakan bahwa pada era tahun

1960an pemerintah pada berbagai negara mempunyai kekuasaan penuh terhadap

perencanaan pembangunan di negaranya, hal ini mengingat pada tahun 1960an, baik

masyarakat umum maupun pejabat pemerintah percaya bahwa pemerintah dapat

mengerti ekonomi secara baik dan dengan kuat membawa negaranya ke arah tertentu.

Sehingga dapat dipahami mengapa konsep growth pole yang dianggap berhasil di

negara Barat banyak diikuti oleh berbagai negara pada tahun 1960an.

Di Indonesia selain konsep growth pole, kebijakan pembangunan yang

diterapkan lainnya yang mendukung konsep growth pole juga menimbulkan

industri, dan lain-lain. Selain terciptanya megaurban pada berbagai wilayah yang sulit

dibatasi, seperti Jabodetabek, Gerbangkertasusila dan lain-lain sebagai akibat

penerapan konsep growth pole, dampak lain yang dirasakan adalah pengangguran di

perkotaan, sulitnya mencari alternatif pekerjaan di pedesaan dan lain-lain.

Masalah berikutnya terjadi ketimpangan wilayah, terutama dalam hal

kesejahteraan antara kota-kota utama dan wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu ada

kecenderungan masyarakat untuk mendekati kawasan potensial/Sumber penghidupan,

yaitu menuju kota-kota utama tersebut (Martina, 2004).

Perroux berpendapat bahwa fakta dasar dari perkembangan spasial,

sebagaimana halnya dengan perkembangan industri adalah bahwa “pertumbuhan

tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak; pertumbuhan

itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan, dengan intensitas yang

berubah-ubah; perkembangan ini menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka

ragam dan dengan efek yang beraneka-ragam terhadap keseluruhan perekonomian”.

(Sitohang, 1977 dalam Martina, 2004).

Selanjutnya Perroux juga mengindikasikan bahwa pembangunan harus

disebabkan/ditimbulkan oleh suatu konsentrasi (aglomerasi) tertentu bagi kegiatan

ekonomi dalam suatu ruang yang abstrak. (Miyoshi, 1997 dalam Martina, 2004)

Boudeville mendefinisikan kutub pertumbuhan (growth pole) sebagai

“sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah

perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh

konsep growth pole sebagai suatu model perencanaan yang bersifat operasional, yang

menerangkan suatu kondisi di mana pertumbuhan akan tercipta pada wilayah yang

menimbulkan adanya kutub (polarized region). Menurut Glasson (Sitohang, 1977

dalam Martina, 2004) konsep-konsep ekonomi dasar dan perkembangan geografik

berkaitan dengan teori growth pole, didefinisikan sebagai berikut:

a. Konsep “leading industries” dan perusahaan-perusahaan propulsip, menyatakan

pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahan propulsip yang

besar, yang termasuk dalam “leading industries” yang mendominasi unit-unit

ekonomi lainnya.

b. Konsep polarisasi, menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari leading

industries mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke dalam kutub

pertumbuhan.

c. Konsep “spread effect” atau “trickling down effect” menyatakan bahwa pada

waktunya, kualitas propulsip dinamik dari kutub pertumbuhan akan memencar

keluar dan memasuki ruang di sekitarnya.

Dalam konteks pembangunan spasial, terjadi urban bias yang cenderung

mendahulukan pertumbuhan ekonomi melalui kutub-kutub pertumbuhan yang

diharapkan dapat menimbulkan efek penetesan (trickle down effect) ke wilayah

hinterland-nya, ternyata tidak terwujud, yang terjadi malah justru back wash effect

yang pada akhirnya mengakibatkan disparitas wilayah dan sektoral yaitu kesenjangan

antara perkotaan dan perdesaan dan antara sektor industri dengan sektor pertanian.

sementara sektor pertanian di perdesaan bersifat enclave. Kawasan perkotaan

dicirikan oleh aktifitas ekonomi berupa industri, perdagangan, jasa dan dihuni oleh

Sumberdaya manusia yang berkualitas serta didukung oleh pelayanan infrastruktur

yang lengkap, sementara kawasan perdesaan dicirikan oleh aktivitas pertanian secara

luas, dihuni oleh Sumberdaya manusia dengan tingkat pendidikan yang rendah,

kemiskinan dan infrastruktur yang terbatas. Pembangunan sektor industri di

perkotaan maupun didalam rural enclave tidak memberikan dampak multiplier tenaga

kerja dan pendapatan kepada sektor urban informal dan mayoritas penduduk di

wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia bekerja pada sektor

pertanian. Dari total penduduk miskin yang berjumlah 37-38 juta jiwa, sebanyak 68%

merupakan kelompok yang bermatapencaharian sebagai petani. Oleh karena sektor

pertanian berada di wilayah pedesaan maka sebagian besar penduduk miskin juga

bertempat tinggal di perdesaan, sebagaimana situasi shared poverty dan involusi

pertanian di perdesaan yang digambarkan oleh Cilford Geertz (Andry, 2006 dalam

Baskoro, 2010)

Banyaknya permasalahan yang diakibatkan oleh konsep growth pole baik di

Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya, mengakibatkan konsep

growth pole menuai kritik (Miyoshi,1977 dalam Martina, 2004). Sehingga untuk

mengantisipasi permasalahan yang muncul, dan agar pemecahan persoalan efektif,

perlu dipikirkan konsep keruangan yang dapat memecahkan permasalahan yang

timbul sekaligus mempunyai tujuan keadaan lebih baik di masa depan. Konsentrasi

Indonesia, serta strategi pembangunan growth pole yang juga diikuti oleh pemerintah

Indonesia pada masanya, menunjukkan bahwa konsep growth pole pada akhirnya

menimbulkan masalah, khususnya di pulau Jawa.

Jumlah penduduk pulau Jawa sebesar 59,97% dari seluruh penduduk

Indonesia pada tahun 1990, meningkat menjadi 61,54% pada tahun 2000. Jumlah

penduduk perkotaan di pulau Jawa pada tahun 1971 baru sebesar 18,04% menjadi

48,75% pada tahun 2000. Kebijakan pemerintah Indonesia yang pro Jawa dan pro

urban menurut Garcia-Garcia, 2000 dalam Martina (2004) dan sentralisasi industri di

pulau Jawa yang menimbulkan mega urban di pulau Jawa (Henderson dan Kuncoro,

dalam Martina, 2004), menunjukkan konsep growth pole telah menimbulkan

permasalahan baik di pulau Jawa maupun Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa suatu strategi

pembangunan akan dirasakan dampaknya setelah beberapa tahun diterapkan. Suatu

strategi pembangunan yang berhasil diterapkan pada suatu wilayah dan pada suatu

masa, belum tentu berhasil atau memuaskan bila diterapkan di wilayah lain, hal ini

mengingat setiap wilayah mempunyai karakteristik yang khas dan berbeda antar

wilayah. Adanya permasalahan yang muncul setelah diterapkannya suatu strategi

pembangunan akan mendorong penciptaan suatu strategi pembangunan yang baru

sebagai antisipasi permasalahan yang muncul sebelumnya dan dalam rangka

mencapai tujuan yang lebih baik.

Soenarno (2003) dalam Seminar Seminar Nasional Agroindustri dan

menonjolkan pertumbuhan ekonomi secara cepat tidak bisa dipungkiri telah

mengakibatkan pertumbuhan diperkotaan melampaui kawasan lainnya atau dengan

kata lain telah mendorong percepatan urbanisasi (punctuated urbanization).

Percepatan urbanisasi ini selain menimbulkan akibat-akibat positif juga

menimbulkan dampak negatif yakni terserapnya Sumberdaya yang dimiliki perdesaan

oleh kawasan perkotaan, baik Sumber daya alam maupun Sumber daya manusia

(migrasi dari desa ke kota).

Secara lebih mikro, tingginya urbanisasi ditunjukkan dengan terjadinya

konversi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan perkotaan, di mana di pantai

utara Jawa mencapai kurang lebih 20%. Konsekuensi logis dari kondisi ini adalah

terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan akibat semakin menyempitnya

lapangan pekerjaan di bidang pertanian.

Akibat kondisi ini Indonesia belum mampu mandiri sepenuhnya dalam

menjaga kedaulatan pangan, sehingga masih harus mengimpor produk-produk

pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tercatat, Indonesia harus

mengimpor kedelai sebanyak 1.277.685 ton pada tahun 2000 dengan nilai nominal

sebesar US$ 275 juta. Pada tahun yang sama, Indonesia mengimpor sayur-sayuran

senilai US$ 62 juta dan buah-buahan senilai US$ 65 juta dan angka ini masih terus

meningkat karena terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi

tanaman keras dan lahan untuk pemukiman membuat kondisi pertanian Indonesia

Kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia menurut Sumodiningrat

(2000), yang seharusnya adalah bagaimana meletakkan masyarakat sebagai pelaku

utama dalam pembangunan (people centered develepment), modal pembangunan

demikian merupakan arus utama sebagai penajaman arah baru bagi pembangunan

pertanian, yaitu pembangunan yang demokratis. Penajaman arah baru pembangunan

pertanian tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui

pengembangan struktur masyarakat tani yang muncul dari kemampuan petani itu

sendiri. Syarat mutlak pembangunan pertanian, adalah:

1. Adanya pasar untuk hasil usaha tani.

2. Teknologi yang senantiasa berkembang.

3. Tersedianya bahan-bahan dan alat produksi bagi petani.

4. Adanya faktor perangsang bagi petani.

5. Adanya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

Apabila kita lihat pada kenyataan yang ada di Indonesia, bahwa di pedesaan

sekarang ini banyak petani yang luas lahannya kurang dari 0,5 hektar. Hal ini

menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat masih rendah. Dengan rendahnya

pendapatan serta pertumbuhan penduduk yang pesat, mengakibatkan timbulnya

pergeseran pola kesempatan kerja dari sektor pertanian kesektor non pertanian. Salah

satu indikator yang ditunjuk-kan adanya tenaga kerja pertanian yang mulai

mencurahkan jam kerjanya dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.

Pergeseran kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian

semakin berkurang, dan tenaga kerja di bidang pertanian mencurahkan jam kerjanya

di sektor pertanian berkurang dan mengalihkan kepada pekerjaan-pekerjaan lain di

sektor non pertanian. Namun demikian, kesempatan kerja disektor pertanian masih

menjadi pilihan yang utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia, dalam

memenuhi pendapatan hidup, karena sektor pertanian relatif mudah dikuasai petani,

Prijono (2000).

Perkembangan Kinerja Ekonomi (khususnya Sektor Pertanian) dan

Perkembangan Penduduk di Indonesia berkaitan dengan Penerapan Konsep Growth

Pole (Martina, 2004), dapat dilihat dari perkembangan pertanian di Indonesia. Selama

dua dasawarsa (1970-an sampai tahun 1980-an) strategi pembangunan nasional

menitikberatkan pada sektor pertanian, utamanya tanaman pangan, yaitu padi. Pada

periode tersebut (1969 – 1989), sektor pertanian menyumbang 3,8% terhadap PDB,

dan sektor tanaman pangan menyumbang sebesar 60% dari PDB sektor pertanian.

Pada saat bersamaan, pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 4,6% jauh melebihi

pertumbuhan penduduk sebesar 2,1%. Pada masa itu sektor tanaman pangan

menyerap tenaga kerja lebih banyak. (Anwar, 2001 dalam Martina, 2004).

Setelah pertengahan dasawarsa 1980-an, pada waktu Indonesia mengalami

transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan jasa perbankan memperoleh

proteksi pemerintah yang lebih besar, yang sering merugikan sektor pertanian berupa

dikenakannya pajak-pajak ekspor dan pungutan dalam negeri ataupun pajak implisit

seperti mata uang rupiah yang kelebihan nilai. Hal ini merugikan para petani serta

pertanian. Disertai tingginya sukubunga serta inflasi turut menjadi penghambat

investasi di sektor pertanian budidaya. (Anwar, 2001 dalam Martina, 2004).

Meskipun sektor pertanian menurun, tetapi secara keseluruhan ekonomi nasional

bertumbuh dengan kecepatan relatif tinggi mencapai rata-rata 7,2% antara tahun 1970

– 1996. Keadaan ini mampu mendorong peningkatan pendapatan per kapita sebesar

5,1%. Tetapi diperkirakan pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut terutama telah

didorong oleh pasokan-pasokan input melalui eksploitasi Sumber daya alam secara

besar-besaran seperti penebangan hutan, pemanfaatan Sumberdaya bahari serta

penambangan minyak, gas alam dan mineral lainnya (Anwar, 2001 dalam Martina,

2004). Transformasi struktur ekonomi yang bergeser dari sektor pertanian menjadi

sektor industri, tentunya telah merubah peta keruangan di Indonesia. Ketika titik berat

perekonomian pada sektor pertanian (tahun 1970-an), yang menyerap lebih banyak

tenaga kerja dibanding sektor industri, menjadikan pedesaan masih menjadi tempat

penyebaran maupun lokasi penduduk. Tetapi begitu titik berat perekonomian pada

sektor industri pada pertengahan tahun 1980-an, pergeseran konsentrasi penduduk ke

wilayah perkotaan menjadi semakin besar. Hal ini mengingat sektor industri pada

umumnya terkonsentrasi dan berada di wilayah perkotaan. Dapat dilihat dari

persentase jumlah penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 1971 yang baru

mencapai 17,42% dan pada tahun 1990 meningkat menjadi 35,91%. Bahkan pada

tahun 2000 mencapai 42,15%.

Berdasarkan perkembangan titik berat perekonomian nasional dan penyebaran

di Indonesia. Bila dikaitkan dengan dasar pemikiran konsep growth pole, dapat

disimpulkan bahwa Indonesia juga menerapkan konsep ini dalam kebijakan

pembangunan nasional.

Seperti halnya di negara asalnya dan di negara-negara lain, penerapan konsep

growth pole di Indonesia juga menimbulkan dampak yang tidak dapat dihindari,

seperti sentralisasi, urbanisasi dan mega urban, pengangguran di perkotaan dan

pedesaan, bias perkotaan dan pro Jawa.

Untuk mengetahui sentralisasi sektor industri di Indonesia sebagai dampak

dari penerapan konsep growth pole akan dilihat berdasarkan data PDB di Indonesia

yang dibagi dalam wilayah pedesaan dan perkotaan. Bila diasumsikan sektor primer

lebih terkonsentrasi di pedesaan, sektor sekunder dan tersier lebih terkonsentrasi di

perkotaan, maka berdasarkan data PDB menunjukkan sumbangan sektor sekunder

dan tersier bagi PDB semakin meningkat dari tahun 1976 s/d tahun 1998 (lihat Tabel

2.1 dan Gambar 2.1). Hal ini memperkuat dugaan bahwa strategi growth pole diikuti

di Indonesia.

Tabel 2.1. Persentase PDB Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Indonesia

Tahun Pedesaan Perkotaan Jumlah

Catatan: Diasumsikan sektor primer lebih terkonsentrasi di pedesaan, sektor sekunder

dan tersier terkonsentrasi di perkotaan.

Gambar 2.1. Konstribusi PDB Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia Tahun 1976 s/d 1998

Seperti dijelaskan sebelumnya, permasalahan sebagai akibat penerapan

konsep growth pole lebih banyak dirasakan oleh penduduk pedesaan, meskipun akar

permasalahan berawal di kota. Oleh karena itu untuk memecahkan permasalahan

yang timbul perlu dipikirkan suatu konsep ruang yang dapat memberdayakan potensi

pedesaan. Sehingga pemecahan sekaligus dilaksanakan baik bagi penduduk pedesaan

maupun penduduk perkotaan.

2.2. Agropolitan Sebagai Konsep Alternatif dalam Pengembangan Wilayah

Pedesaan

Konsep pengembangan Agropolitan pertama kali diperkenalkan Friedmann

pembangunan pedesaan. Gatra terkait dengan pengembangan agropolitan antara lain

adalah pembangunan dalam arti luas, seperti redistribusi lahan, kesesuaian lahan,

desain tata guna lahan dan pembanguna sarana dan prasarana. Secara fenomenal

konsep ini mewujudkan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan atau istilah lain

yang digunakan oleh Friedmann adalah “menciptakan kota di pedesaan”.

Agropolitan terdiri dari kata Agro dan Politan (polis). Agro berarti pertanian

dan politan berarti kota sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai kota di lahan

pertanian. Dengan demikian agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan

berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani,

mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di

wilayah sekitarnya. Dalam konteks pembangunan, agropolitan merupakan paradigma

pembangunan daerah di mana pembangunan kota dimaksud untuk mendukung

pembangunan pertanian pedesaan. Perkembangan dan pengembangan kota-kota

ditentukan oleh perkembangan atau pengembangan pertanian-pedesaan. Karena itu

aktivitas-aktivitas atau fungsi yang mendukung pertanian pedesaan. Pengembangan

sektor industri dan jasa di perkotaan dimaksudkan untuk memfasilitasi atau

mendukung pembangunan pertanian-pedesaan. Dengan kata lain yang dikembangkan

di perkotaan adalah fungsi-fungsi dari system agribisnis mulai dari hulu sampai hilir.

Secara garis besar, konsep agropolitan mencakup beberapa dimensi yang

meliputi:

(a). Pengembangan kota-kota berukuran kecil sampai sedang dengan jumlah

dengan kota kabupaten);

(b). Daerah belakang (pedesaan) dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan

komoditi yang menghasilkan satu komoditi/bahan mentah utama dan beberapa

komoditi penunjang sesuai dengan kebutuhan;

(c). Pada derah pusat pertumbuhan (kota) dibangun agroindustri terkait, yaitu terdiri

atas beberapa perusahaan sehingga terdapat kompetisi yang sehat;

(d). Wilayah pedesaan didorong untuk membentuk satuan-satuan usaha yang optimal

dan selanjutnya diorganisasikan dalam wadah koperasi, perusahaan kecil dan

menengah, dan

(e). Lokasi dan sistem transportasi agroindustri dan pusat pelayanan harus

memungkinkan para petani untuk bekerja sebagaipekerja paruh waktu (partime

workers).

(Rusastra, et al., 2002) menyatakan bahwa terdapat syarat kunci untuk

pembumian Agropolitan, yakni:

(1). Produksi dengan bobot sektor pertanian;

(2). Prinsip ketergantungan dengan aktivitas pertanian sehingga neuro-systemnya;

(3) Prinsip pengaturan kelembagaan; dan

(4). Prinsip seimbang dinamis. Keempat syarat kunci tersebut bersifat mutlak dan

harus dikembangkan secara simultan dalam aplikasi pengembangan agropolitan.

Sebagai konsep pendekatan pengembangan wilayah perdesaan yang lebih

mengedepankan pemberdayaan masyarakat, maka agropolitan lebih bersifat

agribisnis dan agroindustri di lakukan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan

kondisi biofisik wilayah dan lingkungan perdesaan.

Kurang berhasilnya program SPAKU (Sentra Pengembangan Agribisnis

Komoditi Unggulan), Program Inkubasi Bisnis, Program Pengembangan Wilayah

Terpadu (khusus bobot pertanian) dan program sejenis lainnya, disebabkan oleh

sifatnya yang parsial dan tidak mengakomodasi secara utuh dan simultan keempat

syarat utama pengembangan agropolitan tersebut.

Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah pedesaan, maka pemahaman

konsep agropolitan dalam pengembangan wilayah merupakan hal yang penting,

karena hal ini akan memberikan arah dasar perencanaan pembangunan perdesaan dan

aktivitasnya dalam proses pengembangan wilayah selanjutnya.

Konsep agropolitan sebetulnya merupakan konsep yang ditawarkan oleh

Friedmann dan Doughlas (1974) dalam Sulistiono (2008) atas pengalaman kegagalan

pengembangan sektor industri di beberapa negara berkembang (di Asia) yang

mengakibatkan terjadinya berbagai kecenderungan,antara lain:

(a). Terjadinya hyperurbanization, sebagai akibat terpusatnya penduduk dikota-kota

yang padat;

(b). Pembangunan “modern” hanya terjadi di beberapa kota saja, sementara daerah

pinggiran relatif tertinggal;

(c). Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang relatif tinggi;

(d). Pembagian penadapatan yang tidak merata (kemiskinan);

percepatan pertumbuhan sektor industri (rapid industrialization);

(f). Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat desa (petani) dan

(g). Terjadinya ketergantungan pada dunia luar.

Konsep agropolitan berdasarkan Friedmann dalam Martina (2004), terdiri dari

distrik-distrik agropolitan sebagai kawasan pertanian pedesaan yang memiliki

kepadatan penduduk 200 jiwa per km2 dan di dalamnya terdapat kota-kota tani

dengan jumlah penduduk 10.000 – 25.000 jiwa. Sementara luas wilayah distrik

adalah cummuting berada pada radius 5 – 10 km, sehingga akan menghasilkan jumlah

penduduk total antara 50.000–150.000 penduduk yang mayoritas bekerja di sektor

pertanian (tidak dibedakan antara pertanian modern dan pertanian konvensional) dan

tiap-tiap distrik dianggap sebagai satuan tunggal yang terintegrasi.

Menurut Rivai (2003), tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah

untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan

pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan

mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis

kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi

(wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di kawasan agropolitan.

Dengan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis maka di kawasan agropolitan

tersebut tidak saja membangun usaha budidaya (on farm) saja tetapi juga "off

farm"nya, yaitu usaha agribisnis hulu (pengadaan sarana pertanian), agribisnis hilir

mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat, mengurangi kemiskinan dan

mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta akan meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan

kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan, melalui:

a) Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi,

produktifitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian, yang

dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan

menguntungkan serta berwawasan lingkungan,

b) Penguatan kelembagaan petani,

c) Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agroinput, pengolahan

hasil, pemasaran dan penyediaan jasa),

d) Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pembangunan Terpadu,

e) Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi.

Dalam pendekatan agropolitan wilayah pedesaan didorong untuk membentuk

satuan-satuan usaha yang optimal melalui kebijaksanaan perkreditan dan perpajakan.

Satuan usaha pengembangan diorganisasikan ke dalam koperasi, perusahaan kecil

dan menengah, dengan mempertimbangkan konsepsi pengembangan seperti,

Perkembangan kelembagaan usaha dilakukan melalui pengembangan sistem insentif

(Rivai, 2003).

Persyaratan sebuah wilayah disebut sebagai Kawasan Agropolitan apabila

1. Memiliki Sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk

mengembangkan komoditi pertanian yang dapat dipasarkan (komoditi unggulan)

serta berpotensi atau telah berkembang diversifikasi usaha komoditi unggulannya.

2. Memiliki berbagai sarana dan prasarana agribisnis yang memadai untuk

mendukung perkembangan sistem dan usaha agribisnis.

3. Memiliki berbagai sarana dan prasarana umum yang memadai (transportasi,

listrik, telekomunikasi, air bersih dll).

4. Memiliki berbagai sarana dan prasarana kesejahteraan sosial masyarakat yang

memadai (kesehatan, pendidikan kesenian, rekreasi, perpustakaan, swalayan,

dan).

5. Kelestarian lingkungan hidup baik kelestarian Sumberdaya alam, kelestarian

sosial budaya maupun keharmonisan hubungan kota dan desa terjamin.

Departemen Pertanian menjelaskan bahwa kota agropolitan berada dalan

kawasan sentra produksi pertanian (selanjutnya kawasan tersebut disebut sebagai

kawasan Agropolitan). Kota pertanian dapat merupakan Kota Menengah, Kota Kecil,

Kota Kecamatan, Kota Perdesaan atau kota nagari yang berfungsi sebagi pusat

pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan pedesaan dan

desa-desa hinterland di wilayah sekitarnya. Sistem Kawasan Agropolitan dapat dilihat

Gambar 2.2. Diagram Alir Sistem Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan yang telah berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut

(Rivai, 2003):

a. Mayoritas masyarakatnya memperoleh pendapat dari kegiatan agribisnis

b. Didominasi oleh kegiatan pertanian, termasuk didalamnya usaha industri

(pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian, perdagangan

agrobisnis hulu(sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.

c. Relasi antara kota dan daerah-daerah hinterlandnya bersifat interpendensi yang

harmonis dan saling membutuhkan. Kawasan pertanian mengembangkan usaha

budidaya (on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm) dan kota

menyediakan penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi

pengolahan hasildan pemasaran hasil produksi pertanian.

d. Pola kehidupan masyarakatnya sama dengan kehidupan kota karena prasarana dan

sarana yang dimilikinya tidak berbeda dengan di kota.

Batasan kawasan agropolitan ditentukan oleh skala ekonomi dan ruang lingkup

ekonomi bukan oleh batasan administratif. Penetapan kawasan agropolitan hendaknya

dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agrobisnis yang

ada disetiap daerah.

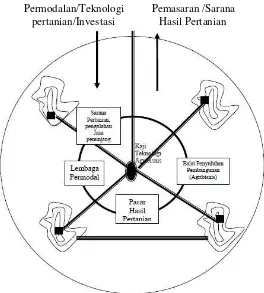

Permodalan/Teknologi Pemasaran /Sarana

pertanian/Investasi Hasil Pertanian

Gambar 2.3. Kawasan Agropolitan

Keterangan Gambar:

: Agropolitan.

: Pemukiman termasuk di dalamnya terdapat kelembagaan, petani yang

--inovatif dan lahan pertanian (Desa Hinterland atau desa sekitarnya)yang

--memasok produk segar dan olahan pertanian. : Irigasi.

: Prasarana jalan.

: Batas atas wilayah pelayanaan Agropolitan (Kawasan Agropolitan)

Batasan suatu kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif

memperhatikan economic of scale dan economic of scope. Karena itu, penetapan

kawasan agropolitan hendaknya di rancang secara lokal dengan memperhatikan

realitas perkembangan agribisnis yang ada di setiap daerah. Dengan demikian bentuk

dan luasan kawasan agropolitan, dapat meliputi satu wilayah Desa/kelurahan atau

kecamatan atau beberapa kecamatan dalam kabupaten/kota atau dapat juga meliputi

wilayah yang dapat menembus wilayah kabupaten/kota lain yang berbatasan.

Kotanya dapat berupa kota desa atau kota nagari atau kota kecamatan atau kota kecil

atau kota menengah.

Menurut Rivai, (2003), bahwa pengembangan kawasan agropolitan menjadi

sangat penting dalam konteks pengembangan wilayah mengingat beberapa hal yakni:

1) kawasan dan sektor yang dikembangkan sesuai dengan spesifik lokal,

2) Pengembangan kawasan agropolitan dapat meningkatkan pemerataan sektor yang

dipilih merupakan basis aktifitas masyarakat, 3) Keberlanjutan dari pengembangan

kawasan dan sektor menjadi lebih pasti mengingat sektor yang dipilih mempunyai

keunggulan kompetetif dan komparatif dibandingkan dengan sektor lainnya dan

4) Dalam penetapan pusat agropolitan terkait dengan sistem pusat-pusat nasional,

propinsi dan kabupaten (RTRW Propinsi/Kabupaten) sehingga dapat menciptakan

pengembangan wilayah yang serasi dan seimbang.

Selanjutnya Rivai, (2003) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan

pengembangan kawasan agropolitan maka ada dua strategi yang bisa dilakukan yaitu

1) strategi pemberdayaan masyarakat/Sumberdaya manusia dan 2) strategi

a. Strategi pemberdayaan masyarakat/SDM:

1. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat di kawasan agropolitan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Perencanaan disusun

secara partisipatif dan hasilnya digunakan untuk bahan master plan atau

program pengembangan kawasan agropolitan. Dengan melibatkan

masyarakat, mereka akan merasa memiliki program-program yang akan

dikembangkan pada kawasan agropolitan. Peran pemerintah disini hanya

sebatas menfasilitasi apa yang sebenarnya diperlukan masyarakat.

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat pada kawasan agropolitan dalam

pengelolaan usaha pertanian yang tidak hanya terbatas pada aspek produksi

(budidaya) tetapi juga pada aspek agribisnis secara keseluruhan. Peningkatan

kemampuan masyarakat ini dilakukan salah satunya melalui pendidikan dan

pelatihan (diklat) secara berjenjang dari pusat, propinsi, kabupaten/kota dan

kawasan agropolitan.

3. Mengembangkan kelembagaan agribisnis dalam upaya meningkatkan posisi

tawar pelaku agribisnis, menunjang pengembangan dan keberlanjutan usaha,

dan meningkatkan daya saing produk. Kelembagaan yang perlu ditingkatkan

keberadaannya diantaranya kelembagaan petani seperti kelompok tani,

kelembagaan kemitraan antara petani dengan pengusaha penyedia sarana

produksi, pemasaran dan pengolahan, kelembagaan pendanaan pedesaaan

seperti lembaga keuangan pedesaan/mikro seperti bank dan lembaga

4. Meningkatkan kemampuan analisis pasar dan pemasaran Sumberdaya

manusia di kawasan agropolitan dengan mengembangkan sarana dan

prasarana pemasaran terutama 1) Penataan struktur pasar dalam negeri untuk

meningkatkan efisiensi pasar, menjamin perdagangan yang transparan dan

distribusi nilai tambah yang lebih proporsional, 2) Prasarana angkutan dan

jalan pedesaan untuk menjamin akses produk pertanian ke pusat konsumen

dan perdagangan, c) Fasilitas pergydangan (storage) yang memadai terutama

bagi komoditi yang mudah rusak seperti produk hortikultura dan peternakan,

4) Rasionalisasi biaya angkutan udara bagi komoditi ekspor, mengingat biaya

kargo udara perusahaan penerbangan nasional masih dirasakan terlalu tinggi

untuk produk-produk pertanian.

b. Strategi Pengembangan Wilayah, melalui:

1. Mengembangkan sarana dan prasarana ekonomi mendukung pengembangan

usaha pertanian skala kecil dan menengah berupa jalan desa, jalan usahatani,

sarana penagairan, pelabuhan, transportasi dan telekomunikasi.

2. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi petani dan pelaku agribisnis

lainnya dalam hal: a) Pemberian intensif dalam keringanan pajak, kemudahan

dalam pengadaan barang modal, kepastian hukum, keamanan berusaha dan

dukungan kebijaksanaan pemerintah daerah dalam tata ruang dan tata guna

lahan dan b) Penyederhanaan prosedur, pelayanan yang cepat dan sederhana

dalam perijinan usaha.