Lampiran2. Bagan Kerja Metode Winkler untuk Mengukur BOD5

(Michael, 1984; Suin, 2002) Keterangan :

Penghitungan nilai DO awal dan DO akhir sama dengan penghitungan Nilai DO

Nilai BOD = Nilai awal – Nilai DO akhir dihitung nilai DO akhir

diinkubasi selama 5 hari

pada temperatur 20°C dihitung nilai DO awal

Sampel Air

Sampel Air Sampel Air

Lampiran 3. Peta Lokasi Penelitian

Keterangan:

Lampiran 4. Data Panjang dan Berat Ikan Haspora (Osteochillus waaandersii)

a. Stasiun 1

NO L W Log L Log W Log L *Log Log L^2

1. 160 97,1 2,20412 1,987219 4,380069615 4,858145 2. 155 89 2,190332 1,94939 4,269810724 4,797553 3. 130 50,8 2,113943 1,705864 3,606099255 4,468756 4. 125 50,9 2,09691 1,706718 3,578833607 4,397032

5. 100 22,7 2 1,356026 2,712051714 4

6. 95 23,3 1,977724 1,367356 2,704252082 3,911391

7. 10 25,5 1 1,40654 1,40654018 1

8. 10 22 1 1,342423 1,342422681 1

9. 9,5 21 0,977724 1,322219 1,292765016 0,955943

10. 10 21,3 1 1,32838 1,328379603 1

11. 9,8 20,2 0,991226 1,305351 1,293898315 0,982529 12. 10,5 21,4 1,021189 1,330414 1,358604309 1,042828 13. 14,5 90,4 1,161368 1,956168 2,271831422 1,348776 14. 10,5 28,7 1,021189 1,457882 1,488773392 1,042828 15. 12 33,4 1,079181 1,523746 1,644398611 1,164632

16. 10 22,1 1 1,344392 1,344392274 1

17. 11 30,7 1,041393 1,487138 1,548695026 1,084499 18. 9,8 21 0,991226 1,322219 1,310618243 0,982529 19. 12,4 45,6 1,093422 1,658965 1,813948134 1,195571 20. 11,1 29,2 1,045323 1,465383 1,531798367 1,0927 21. 10,3 25,4 1,012837 1,404834 1,422867883 1,025839 22. 8,3 12,6 0,919078 1,100371 1,011326462 0,844705

b. Stasiun 2

NO L W log L Log W Log L*og W log L^2

1. 13 43,5 1,113943 1,63848926 1,825184216 1,240869792 2. 12,2 40,3 1,08636 1,60530505 1,743938918 1,180177682 3. 15 168,3 1,176091 2,22608412 2,618078071 1,38319065 4. 14,2 60,5 1,152288 1,78175537 2,053095951 1,327768429 5. 11,5 31,1 1,060698 1,49276039 1,583367721 1,125079909 6. 11,5 32,7 1,060698 1,51454775 1,60647753 1,125079909

7. 10 27,4 1 1,43775056 1,437750563 1

8. 11,6 33,5 1,064458 1,52504481 1,623346129 1,133070811 9. 10,5 23,7 1,021189 1,37474835 1,4038783 1,042827585 10. 11 26,1 1,041393 1,41664051 1,475279062 1,084498725 11. 8,9 14,6 0,94939 1,16435286 1,105424965 0,901341385 12. 11,5 36,3 1,060698 1,55990663 1,654589588 1,125079909 13. 13 53,1 1,113943 1,72509452 1,921657574 1,240869792

Total 13,90115 20,4624802 22,05206859 14,90985457

NO L W log L Log W Log L*og log L^2

22. 13,4 54,8 1,127105 1,738781 1,9597879 1,270365 23. 11,5 77,6 1,060698 1,889862 2,0045722 1,12508 24. 13,3 54,8 1,123852 1,738781 1,9541314 1,263043 25. 13,4 67,3 1,127105 1,828015 2,0603646 1,270365 26. 14 66,6 1,146128 1,823474 2,0899349 1,313609 27. 12,5 48,5 1,09691 1,685742 1,849107 1,203212 28. 11,2 28,8 1,049218 1,459392 1,5312209 1,100858 29. 11,1 29,4 1,045323 1,468347 1,5348972 1,0927 30. 11,2 23,5 1,049218 1,371068 1,4385491 1,100858

Lampiran 5. Perhitungan Analisis Isi Lambung

pi = volume satu jenis macam makanan di perairan

total jenis macam organisme

pi = 132

ri = total vol satu jenis macam makanan di lambung

total vol seluruh jenis makanan x 100

ri = 56

3649× 100

ri = 0,0926

���ℎ � ℎ� =ri − pi

ri + pi

���ℎ � ℎ� = 0,0926 –0,03458 0,0926 + 0,03458

Lampiran 6. Foto Jenis Makanan Ikan

Melosira sp. Surirella sp.

Cosmarium sp. Pediastrum sp.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, T., Wisnu, W & Mufti, P. P. 2011. Kebiasaan makanan dapat diketahui melalui analisis makanan yang terdapat di dalam saluran pencernaan dan membandingkan dengan makanan yang terdapat di perairan. Jurnal. Depok: UI Press.

Anonim. 2007. Diakses tanggal 2 Februari 2013.

Alabaster, J. S & R. Lloyd. 1982. Water Quality Criteria For Freshwater Fis. FAO. London: Butterworth London.

Anakotta, A. R. F. 2002. Studi Kebiasaan makanan ikan-ikan yang tertangkap di sekitar Ekosistem mangrove Pantai Oesapa dan Oebelo Teluk Kupang – Nusa Tenggara. [Tesis]. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Alpine, AE., Cloern, JE. (1988). Phytoplankton growth rates in a light-limited

environment. San Fransisco Bay: Mar Ecol-Prog Ser.

Asyarah, D. Q. 2006. Studi Makanan Ikan Benteur (Puntius binotatus) di Bagian Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, Jawa Barat. [Skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor: Badan Penerbit Pekerjaan Umum.

Asyari dan Khoirul, F. 2011. Kebiasaan Makan Dan Biologi Reproduksi Ikan Motan (Thynnichthys polylepis) Di Waduk Kotopanjang, Riau. Jurnal Bawal 3(4): hal. 1-3

Barus, T. A. 2004. Pengantar Limnologi Studi Tentang Ekosistem Air Daratan. Medan: USU-Press.

Basmi, J. 1999. Planktonologi: Plankton sebagai Bioindikator Kualitas Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Bishop, J. E., 1973. Limnology of small Malayan River Gomak. USA: Brown

company.

Bold, H. C. & M. J. Wyne. 1985. Introduction to The Algae. Second Edition. New Jersey, USA: Inc. Englewood Clitts.

Borror, D. J. 1996. Pengenalan Pelajaran Serangga. Yoyyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.

Boyd, C. E. 1990. Water Quality in Pond for Aquaculture. Alabama: Alabama Agricultural Experiment Station Auburn University. Birmingham: Publishing Co. Alabanma.

Dharma, B. 1988. Siput dan Kerang Indonesia. Jakarta: PT. Sarana Grahana. Edmonson, W. T. 1963. Fresh Water Biology. New York: John Wley and Sons. Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan

lingkungan Perairairan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Effendie, M. I. 1997. Biologi Perikanan. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatara Effendie, M. I. 2002. Metode Biologi Perikanan. Yogyakarta: Yayasan Pustaka

Nusatara.

Fardiaz, S. 1992. Polusi Air dan Udara. Yogyakarta: Penerbit kanisius.

Fogg,G. E. 1975. Algal Culture and Phytoplankton Ecology. Second Edition. London: The University of Winconsin Press.

Gultom, L. 2010. Keanekaragaman dan Distribusi Ikan Dikaitkan Dengan Faktor Fisikdan Kimia Air Di Muara Sungai Asahan. [Tesis]. Medan: USU Press.

Hariyanto, S. 2008. Teori dan Praktik Ekologi. Surabaya: Airlangga University Press.

Haryadi, S. 1983. Studi Makanan Alami Ikan-ikan Mujair, Sarotherodon mossambicus (Tre); Nila, Sarotherodon niloticus (Tre); Lele, Clarias batrachus (Lin); Gabus, Ophiocepahlus striatus (Bloch) dan Mas, Cyprinus carpio (L) di Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung. Karya Ilmiah. Bogor: Fakultas Perikanan IPB.

Haryono. 2006. Aspek Biologi Ikan Tambra (Tor tambroides Blkr.) yang Eksotik dan Langka sebagai Dasar Domestikasi. Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia7(2): hal 195-198.

Koesbiono, 1980. Biologi Laut. Bogor: Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor.

Krauter, D & Streble, H. 1988. Dasbelen im Wassertopfen. Germany: Imprime en Allemagne.

Kristanto, P. 2002. Ekologi Industri. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Loebis, J, Soewarno & Suprihadi. 1993. Hidrologi Sungai. Jakarta: Yayasan

Macpherson, E., 1981. Resource Partitioning in a Maditerranian demersal Fish Community. London: Marine Ecology Program.

Magruder, W. H. & J. W. Hunt. 1979. Seaweeds Hawaii. Hawaii: Oriental Publising.

Medeiros, E.S.F & Arthington, A. H. 2008. Diel variation in food intake and diet composition of Three native fish species in floodplain lagoons of the Macintyre River,Australia. Journal of Fish Biology 73 : 1024–1032.

Michael, P. 1984. Metode Ekologi Untuk Penyelidikan Ladang dan Laboratorium. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Mudjiman, A. 1989. Makanan Ikan. Jakarta: Penebar Swadaya.

Mulfizar., Zainal. A. Muchlisin., Irma, D. 2012. Hubungan Panjang Berat dan Faktor Kondisi Tiga Jenis Ikan yang Tertangkap di Perairan Kuala Gigieng, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Jurnal Depik 1(1): hal 1-9

Nikolsky, G. V. 1963. The Ecology of Fishes. London: Academic Press.

Nybakken, J. W. 1992. Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis. Jakarta: P.T. Gramedia.

Nursyahra. 2012. Jenis-Jenis Ikan yang Tertangkap Di Batang Air Dingin Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. e-Jurnal Pelangi STKIP PGRI Sumbar 4(2): hal. 1-14.

Odum, P. 1993. Dasar-dasar Ekologi. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Pennak, R. W. 1978. Freshwater Invertebrates of The United States, Protozoa to Mollusca. 2nd ed. John Wiley and Sons Inc. New York.USA: Publisher the Haque.

Roberts, T. R. 1989. Unculi (Homy Projections Arising from Single Cells) an Adaftive Feature of The Epidermis of Ostariophysan fishes. Zool: Scipta. Robiyanto, M. 2006. Kebiasaan Makanan Ikan Tembang (Clupea fimbriata) Di

Perairan Ujung Pangkah Jawa Barat. [Skripsi]. Bogor: IPB Press.

Royce, W.F. 1972. Introduction to Fishery Sciences. New York: Academic Press, Inc.

Sastrawijaya, A. T. 1991. Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta.

Setiawan, D. 2008. Struktur Komunitas Makrozoobentos Sebagai Bioindikator Kualitas Lingkungan Perairan Hilir Sungai Musi. [Tesis]. Bogor: IPB Press.

Sheima, I. A. P. 2011. Laju Eksploitasi Dan Variasi Temporal Reproduksi Ikan Banban (Engraulis Grayi) Betina Di Pantai Utara Jawa pada Bulan April-September. [Skripsi].Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Subiyanto., Herimawan, M. F., Siti, R. 2008. Analisis Kebiasaan Makan (Food Habits) Larva Hypoatherina sp. Di Pelawangan Timur Segara Anakan Cilacap. Jurnal Saintek Perikanan 3 (2): hal. 82-86.

Sugiyono. 2005. Analisa Statistik Korelasi Sederhana. Padang: Universitas Andalas.

Sumijo, S.H. 2011. Stategi Adaptasi Ikan Berdasarkan Kebiasaan Makan di Sungai Ciamanuk Pada Area Rencana Bendungan Waduk jati Gede. [Skripsi]. Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan Universitas Padjajaran. Jatinogor.

Supartiwi, E. N. 2000. Karakteristik Komunitas Fitoplankton dan Perifiton Sebagai Indikator Kualitas Lingkungan Sungai Ciujung, Jawa Barat. [Skripsi] Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Tarigan, L. C. 2009. Studi Keanekaragaman Makrozoobenthos Di Danau Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo. [Skripsi]. Medan: Usu Press.

Wardoyo, S. T. H., 1983. Kriteria Kualitas air untuk keperluan Pertanian dan Perikanan. Training Analisis dampak lingkungan, PPLH-UNDP-PUSDI-PSL.

Walpole, R. E. 1995. Pengantar Statistika. Jakarta: PT Gramedia.

Welch, P. S. 1980. Ecological Effects of Waste Water. Cambridge: Cambridge University Press.

Wetzel, R. G dan G.E. Linkens, 1979. Limnological Analysis. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.

Wiwoho. 2005. Model Identifikasi Daya Tampung Beban Cemaran Sungai Dengan Qual2e- Studi Kasus Sungai Babon. Semarang: Universitas Diponegoro.

Yustina. 2001. Keanekaragaman Jenis Ikan Di Sepanjang Perairan Sungai Rangau, Riau Sumatra. Jurnal Natur Indonesia 4 (1): hal. 1-14.

BAB 3

BAHAN DAN METODA

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juni 2013. Sampel ikan dan pengukuran faktor fisik kimia perairan dilakukan di Laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi sampling untuk pengambilan sampel ikan, plankton, makro invertebrata adalah Purposive Random Sampling yaitu penentuan berdasarkan aktivitas. Stasiun Pengambilan sampel terdiri dari tiga stasiun pengamatan.

3.3 Deskripsi Area a. Stasiun 1

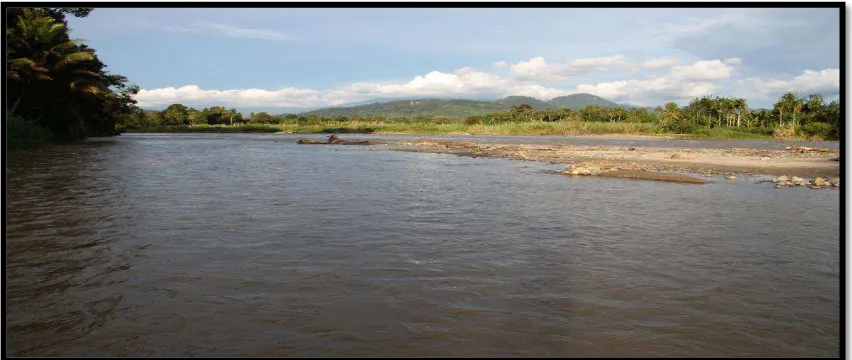

Stasiun 1 berada di Desa Sabarongggang dan secara geografis terletak pada 01028’42,9” LU dan 099003’30,2” BT. Substrat pada stasiun ini berupa lumpur berpasir dan batu-batuan (Gambar 2).

b. Stasiun 2

Stasiun 2 berada di Desa Sabaronggang dan secara geografis terletak 01028’5,8” LU dan 09900,3’4,1” BT. Substrat pada stasiun ini berupa pasir dan batu (Gambar 3).

Gambar 3. Lokasi Pengambilan Sampel Stasiun 2

b. Stasiun 3

Stasiun 3 berada di Desa Saba Pulau Godang dan secara geografis terletak 01027’47,3” LU dan 099002’12,0” BT. Substrat pada stasiun ini berupa pasir dan batu (Gambar 4).

3.4 Alat dan Bahan (1963), Bold & Wyne (1985), Krauter & Streble (1988), Pennak (1989), Dharma (1988) dan Borror (1998). Bahan yang digunakan adalah formalin 10%, formalin 4%, lugol, aquadest, tissue, aluminium foil, lakban, split 1ml, plastik 15 kg, MnSO4, KOHKI, H2SO4, Na2S2O3, amilum dan kertas label.

3.5 Pengambilan Sampel

3.5.1 Pengambilan Sampel Ikan

Sampel ikan di ambil dengan menggunakan jala, beach sein dan gill net. Pengambilan sampel ikan dengan menggunakan jala sebanyak tiga puluh kali tebar, sedangkan dengan menggunakan beach sein dan gill net satu kali ulangan sesuai dengan keadaan masing-masing stasiun penelitian. Ikan yang didapat dimasukkan ke dalam toples atau plastik 15 kg yang berisi air dan dimasukkan ke dalam tool box yang berisi ice pack lalu dibawa ke laboratorium. Ikan tersebut sebelum diawetkan di foto kemudian ditimbang dan diukur panjang dan beratnya. Satu ekor ikan diawetkan dengan menggunakan formalin 10% untuk kegunaan inventarisasi. Ikan yang lainnya dibedah dan diambil ususnya untuk keperluan analisis makanan dan diberi formalin 4%.

3.5.2 Pengambilan Sampel Plankton

Sampel plankton diambil dengan menggunakan plankton net. Air dari permukaan pada setiap stasiun diambil sebanyak 25 liter dengan tiga kali ulangan. Sampel plankton yang terjaring akan terkumpul dalam bucket yang selanjutnya dituang kedalam sampel cup dan diawetkan dengan menggunakan lugol sebanyak 3 tetes dan diberi label.

Identifikasi sampel dilakukan di Laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Sampel diamati dengan menggunakan mikroskop dan selanjutnya diidentifikasi dengan menggunakan buku identifikasi Edmondson (1963), Bold & Wyne (1985), Streble & Krauter (1988) dan Pennak (1989). Dihitung kelimpahan dari plankton.

3.5.3 Pengambilan Sampel Makro Invertebrata

Sampel makro invertebrate diambil dengan menggunakan surber net. Substrat dikeruk sebanyak tiga kali ulangan pada setiap stasiun kemudian disortir jenis makro invertebrate yang terdapat didalamnya. Makro invertebrate yang didapat dibersihkan dan dimasukkan ke dalam sampel cup yang diberi formalin 4%.

Identifikasi sampel dilakukan di Laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Sampel diamati dengan menggunakan mikroskop, lup dan selanjutnya diidentifikasi dengan menggunakan buku identifikasi Dharma (1988) dan Borror (1998). Dihitung kelimpahan makro invertebrata

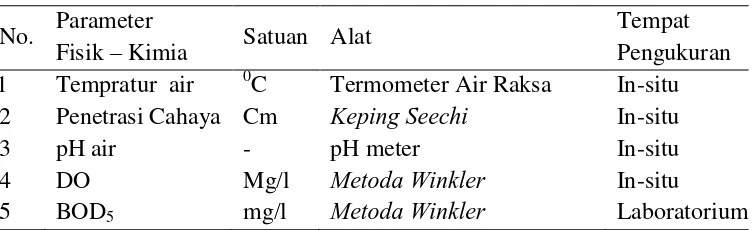

3.6 Pengukuran Faktor Fisik dan Kimia Perairan

Faktor fisik dan kimia perairan yang diukur mencakup: a. Temperatur

b. Penetrasi Cahaya

Penetrasi cahaya diukur dengan menggunakan keping seechi yang dimasukkan ke dalam badan air sampai keping seechi tidak terlihat. Panjang tali yang masuk ke dalam air menunjukkan kedalaman penetrasi cahaya.

c. pH (Derajat Keasaman)

Nilai pH diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara memasukkan pH meter ke dalam sampel. Pembacaan dilakukan pada saat angka yang tertera pada pH meter tersebut konstan.

d. Kandungan Oksigen Terlarut (Disolved Oxygen)

Kandungan oksigen terlarut diukur dengan menggunakan metode winkler. Sampel air yang diperoleh dimasukkan ke dalam botol winkler kemudian dilakukan pengukuran oksigen terlarut. Bagan kerja terlampir.

e. Kandungan Oksigen Biokimiawi (BOD5)

Kandungan oksigen terlarut diukur dengan menggunakan metode winkler. Sampel air yang diperoleh diinkubasi selama 5 hari kemudian dimasukkan ke dalam botol winkler kemudian dilakukan pengukuran oksigen terlarut. Bagan kerja terlampir.

Secara keseluruhan pengukuran faktor fisik kimia berserta satuan dan alat yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 3.1 Alat dan Satuan yang Dipergunakan dalam Pengukuran Faktor

2 Penetrasi Cahaya Cm Keping Seechi In-situ

3 pH air - pH meter In-situ

4 DO Mg/l Metoda Winkler In-situ

3.7 Analisis Data

a. Hubungan Panjang – Bobot Ikan

Hubungan panjang dan berat ikan contoh dapat dianalisis dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Ricker (1970):

W = aLb

Dimana: W = berat ikan (gram) L = panjang total ikan (cm) a dan b = konstanta

Nilai b yang diperoleh digunakan untuk menduga kedua parameter yang

dianalisis. Bila b = 3 menunjukkan pola pertumbuhan isometrik dan b ≠ 3

menunjukkan pola pertumbuhan allometrik. Pertambahan berat lebih cepat (allometrik positif) bila nilai b lebih besar dari 3 (b>3) dan pertumbuhan panjang lebih cepat (allometrik negatif) bila b lebih kecil dari 3 (b<3).

b. Kebiasaan makan ( Food Habits)

Penghitungan kebiasaan makanan secara kuantitatif digunakan Indeks Preponderance (Effendie, 1979). Indeks Preponderance adalah gabungan metode frekuensi kejadian volumetrik dengan rumus sebagai berikut :

�� = �����

∑ ����� x 100

Keterangan :

Ii = Indeks preponderance

Vi = persentase volume satu macam makanan

Oi = persentase frekuensi kejadian satu macam makanan

∑(VixOi) = Jumlah Vi x Oi dari semua macam makanan

c. Index of Electivity

Preferensi tiap organisme atau jenis plankton yang terdapat dalam alat pencernaan ikan ditentukan berdasarkan Indeks Pilihan (index of electivity) dalam Effendie (1979) sebagai berikut:

�= �� − ��

�� + ��

Keterangan : E = indeks pilihan

ri = kelimpahan organisme i di lambung pi = kelimpahan organisme i di perairan

Indeks pilihan merupakan perbandingan antara organisme pakan ikan yang terdapat dalam lambung dengan organisme pakan ikan yang terdapat dalam perairan. Nilai indeks pilihan (E) ini berkisar:

+1 sampai –1, apabila 0<E<1 berarti pakan digemari

–1<E<0 berarti pakan tersebut tidak digemari oleh

E=0 berarti tidak ada seleksi oleh ikan terhadap pakannya.

c. Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan yang berkorelasi terhadap nilai keanekaragaman jenis makanan alami di perairan. Analisis korelasi dihitung menggunakan Analisa Korelasi Pearson dengan metode komputerisasi SPSS Ver.16.00.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Jenis Makanan Pada Lambung Ikan

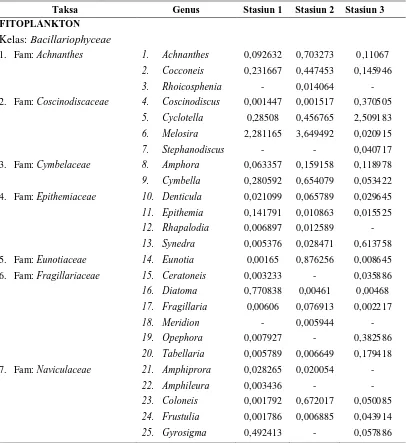

Dari hasil analisis isi lambung ikan haspora (Osteochillus waandersii) didapatkan jenis makanan yang banyak dengan nilai kelimpahan yang bervariasi seperti yang terlihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kelimpahan Makanan Pada lambung Ikan Haspora (Osteochillus waandersii)

Taksa Genus Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3

FITOPLANKTON

Kelas: Bacillariophyceae

1. Fam: Achnanthes 1. Achnanthes 0,092632 0,703273 0,11067

2. Cocconeis 0,231667 0,447453 0,145946

3. Rhoicosphenia - 0,014064 -

2. Fam: Coscinodiscaceae 4. Coscinodiscus 0,001447 0,001517 0,370505

5. Cyclotella 0,28508 0,456765 2,509183

6. Melosira 2,281165 3,649492 0,020915

7. Stephanodiscus - - 0,040717

3. Fam: Cymbelaceae 8. Amphora 0,063357 0,159158 0,118978

9. Cymbella 0,280592 0,654079 0,053422

4. Fam: Epithemiaceae 10. Denticula 0,021099 0,065789 0,029645

11. Epithemia 0,141791 0,010863 0,015525

12. Rhapalodia 0,006897 0,012589 -

13. Synedra 0,005376 0,028471 0,613758

5. Fam: Eunotiaceae 14. Eunotia 0,00165 0,876256 0,008645

6. Fam: Fragillariaceae 15. Ceratoneis 0,003233 - 0,035886

16. Diatoma 0,770838 0,00461 0,00468

17. Fragillaria 0,00606 0,076913 0,002217

18. Meridion - 0,005944 -

19. Opephora 0,007927 - 0,382586

20. Tabellaria 0,005789 0,006649 0,179418

7. Fam: Naviculaceae 21. Amphiprora 0,028265 0,020054 -

22. Amphileura 0,003436 - -

23. Coloneis 0,001792 0,672017 0,050085

24. Frustulia 0,001786 0,006885 0,043914

Taksa Genus Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3

26. Mastogloa 0,109041 - -

27. Navicula 0,023582 0,028799 0,076049

28. Neidium 0,010217 0,010325 0,060579

29. Pinnularia 0,001786 0,193938 0,003854

30. Stauroneis 0,345764 0,00607 0,001109

8. Fam: Nitzschiaceae 31. Bacillaria 0,010327 - 0,038803

32. Nitzschia 0,015358 0,003207 0,004111

9. Fam: Surirellaceae 33. Surirella 0,001718 0,003137 -

Kelas: Chlorophyceae

1. Fam: Chaetophoraceae 34. Chaetophora 0,003165 0,019701 0,024513

2. Fam: Characiaceae 35. Dimorphococcus 0,043023 0,001119 0,036516

3. Fam: Chloroccacaceae 36. Chlorococcum 0,007143 0,087613 0,017705 4. Fam: Cladophoraceae 37. Cladophora 0,013025 0,031996 0,007194

38. Rhizoclonium 0,020074 0,006297 0,016037

5. Fam: Coeleochaetacea 39. Coeleochaete 0,017484 - - 6. Fam: Desmidiaceae 40. Closterium 0,047874 0,025364 0,001239

41. Docidium - 0,02439 -

42. Pleurotaenium 0,008961 0,047397 0,089188

43. Staurastrum - 0,008163 0,003326

7. Fam: Dichotomosiphonaceae 44. Cosmarium 0,014189 0,018282 0,020281

45. Dactylococcus 0,170757 0,017961 0,07336

46. Desmidium - - 0,029477

47. Hyalotheca - 0,465959 -

48. Penium - - 0,821059

49. Oocystis 0,007007 0,001119 0,004038

8. Fam: Gomphonemaceae 50. Gomphonema 0,005019 0,062127 0,002588 9. Fam: Hydrodictyaceae 51. Pediastrum 0,001447 0,001119 0,005454

10.Fam: Mesotaniaceae 52. Gonatozygon 0,032209 0,054688 0,122526

53. Netrium 0,016129 0,127268 0,029195

54. Roya - 0,179049 -

11.Fam: Microsporaceae 55. Microspora 0,007143 0,015628 0,026293 12.Fam: Oedogoniaceae 56. Oedogonium 0,001718 0,003617 -

13.Fam: Palmellaceae 57. Gloeocystis 0,085578 - 0,004706

14.Fam: Scenedesmaceae 58. Scenedesmus 0,011823 0,019355 0,00156 15.Fam: Shizogoniaceae 59. Shizogonium 0,005019 - -

16.Fam: Sphaeropleaceae 60. Sphaeroplea - 0,087571 - 17.Fam: Ulothricasceae 61. Ulothrix 0,006873 0,014925 0,511674

62. Hormidium - 0,092599 -

18.Fam: Zygnemataceae 63. Mougeotia - 0,010427 -

Taksa Genus Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3

Kelas:Cyanophyceae

1. Fam: Stigonemataceae 65. Anabaena 0,027241 0,020013 0,154053

66. Aphanizomenon - 0,00157 0,00156

67. Merismopedia 0,0122 - -

68. Nostoc - 0,337087 0,007812

2. Fam: Oscillatoriaceae 69. Lyngbia - 0,057197 -

70. Oscillatoria 0,008105 0,029154 0,009562

71. Phormidium 0,032204 - 18,43151

1. Fam: Frontonidae 74. Glaucoma 0,011065 0,002353 0,800504

75. Malacoprys - - 1,231876

Pada Tabel 2 menunjukkan makanan yang terdapat di lambung ikan haspora (Osteochillus waandersi) terdiri atas 5 kelompok, yaitu Bacillariophyceae (33 genus), Chlorophyceae (31 genus), Cyanophyceae (8 genus), Xanthophyceae (1 genus) dan Ciliata (2 genus). Makanan yang dominan pada lambung ikan haspora (Osteochillus waandersi) adalah Melosira dari kelas Bacillariophyceae sedangkan makanan yang paling sedikit ditemukan di lambung adalah Amplipeura, Meridion, Oedogonium dan Shizogonium. Hal ini disebabkan makanan alami yang melimpah di perairan adalah Melosira dari kelas Bacillariophyceae (Tabel 3). Welch (1980) mengemukakan bahwa keberadaan kelompok Bacillariophyceae di perairan sering mendominasi dan kelimpahannya sangat besar kecuali pada sungai yang berlumpur. Bacillariophyceae banyak terdapat di lambung ikan karena ukurannya yang kecil. Kelimpahan Bacillariophyceae sangat baik karena jenis tersebut disukai oleh ikan. Selain itu, fitoplankton tersebut banyak dimanfaatkan dan mudah dicerna oleh zooplankton dan ikan (Sachlan, 1982).

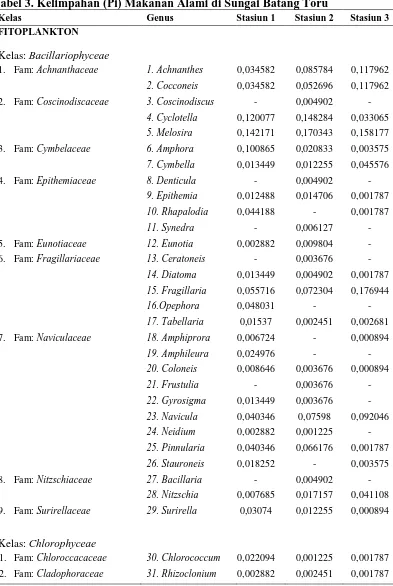

4.2 Jenis Makanan Alami yang Terdapat di Sungai Batang Toru

Jenis dan kelimpahan makanan alami yang terdapat di sungai Batang Toru dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kelimpahan (Pi) Makanan Alamidi Sungai Batang Toru

Kelas Genus Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3

FITOPLANKTON

Kelas: Bacillariophyceae

1. Fam: Achnanthaceae 1. Achnanthes 0,034582 0,085784 0,117962

2. Cocconeis 0,034582 0,052696 0,117962

2. Fam: Coscinodiscaceae 3. Coscinodiscus - 0,004902 -

4. Cyclotella 0,120077 0,148284 0,033065

5. Melosira 0,142171 0,170343 0,158177

3. Fam: Cymbelaceae 6. Amphora 0,100865 0,020833 0,003575

7. Cymbella 0,013449 0,012255 0,045576

4. Fam: Epithemiaceae 8. Denticula - 0,004902 -

9. Epithemia 0,012488 0,014706 0,001787

10. Rhapalodia 0,044188 - 0,001787

11. Synedra - 0,006127 -

5. Fam: Eunotiaceae 12. Eunotia 0,002882 0,009804 - 6. Fam: Fragillariaceae 13. Ceratoneis - 0,003676 -

14. Diatoma 0,013449 0,004902 0,001787

15. Fragillaria 0,055716 0,072304 0,176944

16.Opephora 0,048031 - -

17. Tabellaria 0,01537 0,002451 0,002681

7. Fam: Naviculaceae 18. Amphiprora 0,006724 - 0,000894

19. Amphileura 0,024976 - -

20. Coloneis 0,008646 0,003676 0,000894

21. Frustulia - 0,003676 -

22. Gyrosigma 0,013449 0,003676 -

23. Navicula 0,040346 0,07598 0,092046

24. Neidium 0,002882 0,001225 -

25. Pinnularia 0,040346 0,066176 0,001787

26. Stauroneis 0,018252 - 0,003575

8. Fam: Nitzschiaceae 27. Bacillaria - 0,004902 -

28. Nitzschia 0,007685 0,017157 0,041108

9. Fam: Surirellaceae 29. Surirella 0,03074 0,012255 0,000894

Kelas: Chlorophyceae

1. Fam: Chloroccacaceae 30. Chlorococcum 0,022094 0,001225 0,001787

Kelas Genus Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3

3. Fam: Coelastraceae 32. Coelastrum - 0,006127 - 4. Fam: Desmidiaceae 33. Closterium 0,011527 0,014706 0,003575

34. Pleurotaenium 0,003842 - 0,003575

5. Fam: Dichotomosiphonaceae 35. Closteriopsis - 0,002451 0,000894

36. Cosmarium 0,014409 0,011029 -

37. Desmidium - 0,003676 -

38. Hyalotheca - 0,001225 -

6. Fam: Gomphonemaceae 39. Gomphonema - 0,008578 0,061662

7. Fam: Hydrodictaceae 40. Pediastrum 0,007685 - 0,000894 8. Fam: Mesotaniaceae 41. Gonatozygon 0,033622 0,014706 0,006256

9. Fam: Scenedesmaceae 42. Scenedesmus 0,012488 0,002451 -

10.Fam: Shizogoniaceae 43. Shizogonium - 0,004902 - 11.Fam: Sphaeropleaceae 44. Sphaeroplea - 0,001225 -

12.Fam: Ulothricasceae 45. Ulothrix 0,011527 0,002451 0,000894

Kelas: Cyanophyceae

1. Fam: Stigonemataceae 46. Anabaena 0, 003842 0,002451 0,000849

47. Aphanizomenon 0,001225 - -

48.Nostoc 0,003842 - -

2. Fam: Oscillatoriaceae 49. Oscillatoria 0,054755 0,102941 0,025916

50. Phormidium - 0,004902 0,027703

51.Spirulina 0,011527 - 0,000894

Kelas: Xantophyceae

1. Fam: Chrysocapsaceae 52.Phaeoplaca - 0,001225 -

ZOOPLANKTON

Kelas: Ciliata

1. Fam: Frontonidae 53. Glaucoma - 0,003676 0,001787

54. Malacoprys - 0,003676 0,00268

dimana suhu yang optimal mendukung pertumbuhan fitoplankton adalah 200 C-280C. Selain itu, nilai pH sangat menentukan kelimpahan fitoplankton. Pada umumnya Cyanophyta lebih menyukai pH netral sampai basa dan respon negatif terhadap pH yang asam (pH < 6), Chrysophyta umumnya pada kisaran pH 4,5– 8,5, dan diatom pada kisaran pH yang netral akan mendukung keanekaragaman jenisnya (Weitzel, 1979).

Diatom cenderung mendominasi pada perairan berarus. Hal ini terkait dengan bentuk sel yang bilateral simetris sehingga mampu bergerak melawan arus. Selain itu, diatoma memiliki membran sel yang mampu menempel di substrat dan memungkinkan untuk membantu bergerak sehingga tidak mudah terbawa arus (Basmi, 1999).

Beberapa genus didapatkan di lambung tetapi tidak didapatkan diperairan misalnya Stephanodiscus, Meridion, Chaetophora, Dirmophococcus, Cladophora, Coelechaete, Docidium, Staurastrum, Dactylococcus, Penium, Oocystis, Netrium, Roya, Microspora, Oedogonium, Hormidium, Mougeotia, Zygnema, Merismopedia dan Lyngbia. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi perairan, seperti kecepatan arus dan curah hujan. Kecepatan arus yang cepat menyebabkan plankton tidak dapat berkembang subur dalam air mengalir karena fitoplankton melayang mengikuti arus. Menurut Whitton (1975), kecepatan arus adalah faktor penting di perairan mengalir. Kecepatan arus yang besar mengurangi jenis flora seperti fitoplankton yang dapat tingga,l sehingga hanya jenis-jenis yang melekat saja yang tahan terhadap arus dan tidak mengalami kerusakan fisik. Welch (1980) menambahkan, sungai dangkal dengan kecepatan arus cepat, biasanya didominasi oleh diatom (Bacillariophyceae).

4.3 Indeks Pilihan atau Index of Electivity (E)

Indeks pilihan makanan dihitung untuk mengetahui pemilihan makanan yang tersedia di perairan. Berikut ini adalah indeks pilihan atau index of electivity ikan haspora (Osteochillus waandersii) di sungai Batang Toru.

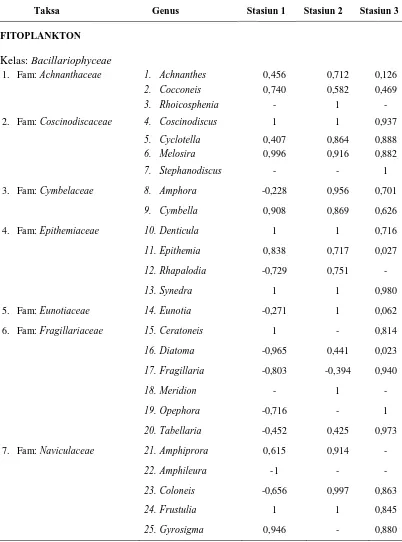

Tabel 4. Indeks Pilihan atau Index of Electivity (E) Osteochillus waandersii

Taksa Genus Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3

FITOPLANKTON

Kelas: Bacillariophyceae

1. Fam: Achnanthaceae 1. Achnanthes 0,456 0,712 0,126

2. Cocconeis 0,740 0,582 0,469

3. Rhoicosphenia - 1 -

2. Fam: Coscinodiscaceae 4. Coscinodiscus 1 1 0,937

Taksa Genus Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3

3. Fam: Chloroccacaceae 36.Chlorococcum -0,511 0,960 0,870

4. Fam: Cladophoraceae 37.Cladophora 1 1 1

38.Rhizoclonium 0,748 0,557 0,734

5. Fam: Coeleochaetacea 39.Coeleochaete 1 - -

6. Fam: Desmidiaceae 40.Closterium 0,611 0,752 0,844

41.Docidium - 1 -

42.Pleurotaenium 0,399 0,859 1

43.Staurastrum - 1 1

7. Fam:Dichotomosiphonaceae 44.Cosmarium -0,007 0,906 0,295

45.Dactylococcus 1 1 1

8. Fam: Gomphonemaceae 51.Gomphonema 1 0,003 0,222

9. Fam: Hydrodictyaceae 52.Pediastrum -0,683 0,111 -

10.Fam: Mesotaniaceae 53.Gonatozygon -0,021 0,794 0,785

54.Netrium 1 1 1

Taksa Genus Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3

11.Fam: Microsporaceae 56.Microspora 1 1 1

12.Fam: Oedogoniaceae 57.Oedogonium 1 1 -

13.Fam: Palmellaceae 58.Gloeocystis 1 - 1

14.Fam: Scenedesmaceae 59.Scenedesmus -0,027 1 0,222

15.Fam: Shizogoniaceae 60.Shizogonium 1 - -

16.Fam: Sphaeropleaceae 61.Sphaeroplea - 1 -

17.Fam: Ulothricasceae 62.Ulothrix -0,252 0,887 0,990

63.Hormidium - 1 -

18.Fam: Zygnemataceae 64.Mougeotia - 1 -

65.Zygnema 1 1 -

Kelas: Cyanophyceae

1. Fam: Stigonemataceae 66.Anabaena 0,752 0,914 0,968

67.Aphanizomenon 1 1 0,120

Keterangan: (-) : tidak ditemukan diperairan

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa makanan yang digemari oleh ikan Osteochillus waandersii berdasarkan indeks pilihan (E) adalah Cocconeis, Cyclotella, Melosira, Rhoicosphenia, Coscinodiscus, Stephanodiscus, Cymbella, Denticula,

Synedra, Meridion, Mastogloa, Neidium dari kelas Bacillariophyceae, Chaetophora Dimophococcus, Rhizoclonium, Closterium, Cladophora, Docidium,

Netrium, Roya, Microspora, , Gleocystis, Shizogonium, Sphaeroplea, Hormidium, Mougeotia, Zygnema dari kelas Chlorophyceae, Aphanizomenon, Merismopedia, Anabaena, Nostoc, Lyngbia, dari kelas Cyanophyceae,. Hal ini menunjukkan kesukaan ikan dapat berbeda tergantung kondisi lingkungan yang menyediakan makanan alami.

Effendie (1997), menyatakan bahwa kesukaan ikan terhadap makanannya sangat relatif karena belum tentu melimpahnya suatu pakan alami dalam perairan dapat dimanfaatkan oleh ikan, keadaan ini dikarenakan beberapa faktor yaitu penyebaran organisme sebagai makanan ikan serta faktor fisik yang mempengaruhi perairan.

4.4Nilai Index of Preponderance(Ii)

Nilai index of preponderance (Ii) dihitung untuk mengetahui makanan utama, makanan tambahan dan makanan pelengkap yang dimakan oleh ikan haspora di sungai Batang Toru seperti yang terlihat pada Tabel 5 berikut:

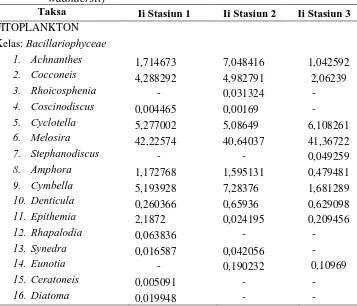

Tabel 5. Nilai Index of Preponderance (Ii) ikan haspora (Osteochillus waandersii)

Taksa Ii Stasiun 1 Ii Stasiun 2 Ii Stasiun 3

FITOPLANKTON Kelas: Bacillariophyceae

1. Achnanthes 1,714673 7,048416 1,042592 2. Cocconeis 4,288292 4,982791 2,06239

3. Rhoicosphenia - 0,031324 -

4. Coscinodiscus 0,004465 0,00169 - 5. Cyclotella 5,277002 5,08649 6,108261 6. Melosira 42,22574 40,64037 41,36722

7. Stephanodiscus - - 0,049259

8. Amphora 1,172768 1,595131 0,479481 9. Cymbella 5,193928 7,28376 1,681289 10. Denticula 0,260366 0,65936 0,629098 11. Epithemia 2,1872 0,024195 0,209456

12. Rhapalodia 0,063836 - -

13. Synedra 0,016587 0,042056 -

14. Eunotia - 0,190232 0,10969

15. Ceratoneis 0,005091 - -

Taksa Ii Stasiun 1 Ii Stasiun 2 Ii Stasiun 3

17. Fragillaria 11,89057 9,757896 10,11862

18. Meridion - 0,010268 -

19. Opephora 0,03739 - 0,04072

20. Tabellaria 0,048912 0,685196 0,422588 21. Amphiprora 0,017859 0,006619 - 22. Coloneis 0,2616 0,014809 0,011023 23. Frustulia 0,010602 0,066997 - 24. Gyrosigma 0,005529 - 0,005222

25. Mastogloa 0,005509 - -

26. Navicula 9,114865 7,483512 5,40638 27. Neidium 0,672808 0,007667 2,535376 28. Pinnularia 0,218261 0,160349 0,471842 29. Stauroneis 0,06304 0,022995 0,517135 30. Bacillaria 0,005509 - 0,272663 31. Nitzschia 6,400295 1,943706 0,537328 32. Surirella 0,095577 0,006759 -

Kelas: Chlorophyceae

33. Chaetophora 0,142145 0,007143 0,428023 34. Dimorphococcus 0,010602 0,006987 0,018152 35. Chlorococcum 0,019531 0,087757 0,002611 36. Cladophora 0,26546 0,001246 0,091388 37. Rhizoclonium 0,022036 0,19513 0,009682

38. Coeleochaete 0,040182 - -

39. Closterium 0,123862 0,178152 0,057734

40. Docidium - 0,014024 -

41. Pleurotaenium 0,161816 0,141224 0,516018 42. Staurastrum - 0,027161 0,041699 43. Cosmarium 0,738487 0,263904 0,067775 44. Dactylococcus 0,027644 0,045451 0,226617

45. Desmidium - - 0,005837

46. Hyalotheca - 0,061077 -

47. Oocystis 0,08755 0,140012 0,630165

48. Penium - - 0,007833

49. Selenastrum - - 0,047765

50. Gomphonema 3,16082 5,188876 0,863884

51. Pediastrum - 0,001246 -

52. Gonatozygon 0,043237 0,276737 0,277696 53. Netrium 0,030965 0,001246 0,019022

54. Roya - 0,060899 -

Taksa Ii Stasiun 1 Ii Stasiun 2 Ii Stasiun 3

56. Oedogonium 0,099367 0,398774 - 57. Gloeocystis 0,04976 - 0,01219 58. Scenedesmus 0,022036 0,087014 0,051377

59. Shizogonium 0,005301 - -

65. Anabaena 0,07295 0,034834 0,206282 66. Aphanizomenon - 0,029022 0,12385 67. Merismopedia 0,030965 - 0,022166 68. Nostoc 0,021203 0,044573 0,003674

69. Lyngbia - 0,001748 -

70. Oscillatoria 2,694992 3,003016 8,435628 71. Phormidium 0,168082 0,382166 2,539771 72. Spirulina 0,075276 0,097395 -

Kelas: Xantophyceae

73. Phaeoplaca - - 0,003674

ZOOPLANKTON Kelas: Ciliata

74. Glaucoma 0,07502 0,002232 0,055193 75. Malacoprys - 0,002839 0,045041

sungai Batang Toru adalah 27-280 C (Tabel 7). Hasil tersebut menunjukkan bahwa fitoplankton terutama diatom masih dapat tumbuh secara optimal.

Medeiros & Arthington (2008) menyatakan komposisi makanan ikan sangat dipengaruhi oleh perbedaan musim dan lokasi. Pada musim hujan ketersediaan makanan lebih banyak dibandingkan pada musim kemarau sedangkan lokasi berbeda maka makanan yang tersedia juga berbeda. Pada umumnya ikan akan menyesuaikan jenis makanan dengan makanan yang tersedia di alam. Ikan yang berukuran lebih besar akan memangsa makanan yang lebih besar dan melakukan spesialisasi terhadap jenis makanannya (Effendie, 1997).

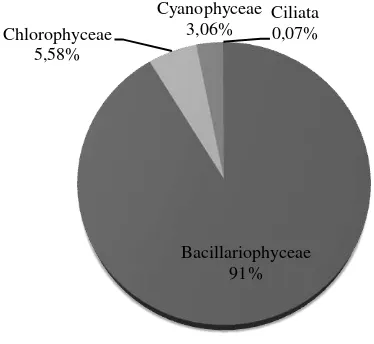

Gambar 5. Diagram kebiasaan makanan ikan haspora (Osteochillus waandersii) pada stasiun 1 berdasarkan famili yang ditemukan dalam usus ikan

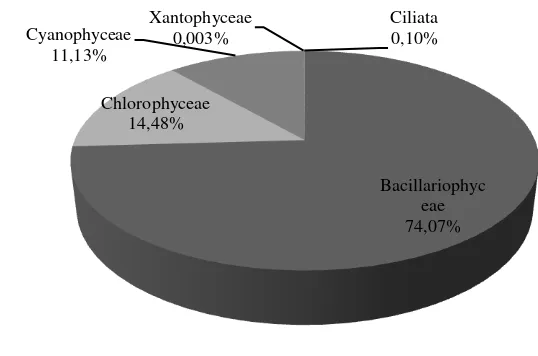

Gambar 6. Diagram kebiasaan makanan ikan haspora (Osteochillus waandersii) pada stasiun 2 berdasarkan famili yang ditemukan dalam usus ikan

Gambar 7. Diagram Kebiasaan makanan ikan haspora (Osteochillus waandersii) pada stasiun 3 berdasarkan famili yang ditemukan dalam usus ikan.

Dari gambar 5, gambar 6 dan gambar 7 diatas dapat nilai IP tertinggi adalah kelas Bacillariophyceae dengan masing-masing nilai IP 91% (stasiun 1), 87,75% (stasiun 2) dan 74,07% (stasiun 3). Makanan pelengkap Chlorophyceae dan makanan tambahan Cyanophyceae, Xantophyceae dan Ciliata. Nikolsky (1963) membedakan makanan ikan menjadi tiga golongan, yaitu: Makanan utama, jika nilai IP > 40%, Makanan pelengkap, jika nilai 4% < 40%, dan Makanan tambahan, jika nilai IP < 4%. Bacillariophyceae menjadi makanan utama Osteochillus waandersii. Bacillariophyceae yang banyak ditemukan diperairan karena perkembangannya yang cepat. Hal ini didukung oleh penyataan Hariyadi (1983), Bacillariophyceae merupakan kelompok plankton yang disukai ikan. Ditambahkan juga bahwa tidak semua jenis makanan yang dimakan oleh ikan dapat dicerna dengan baik. pada umumnya bahan yang berbentuk dari zat sellulosa, silikat atau kapur, serta bahan makanan yang terbungkus lender tertentu, tidak tercerna oleh ikan.

Basmi (1999), menyatakan bahwa Bacillariophyceae bereproduksi secara seksual dan aseksual, sehingga lebih cepat dalam memperbanyak diri dan mengakibatkan jumlahnya sangat berlimpah diperairan, selain itu ukurannya yang kecil bisa masuk ke dalam mulut ikan yang berukuran kecil, oleh karena itu Bacillariophyceae cenderung dipilih ikan sebagai makanannya. Sementara Zahid

(2005), menyatakan Bacillariophyceae merupakan organisme makanan yang sangat halus sehingga sangat mudah dicerna didalam saluran pencernaan.

Ikan haspora (Osteochillus waandersii) digolongkan sebagai ikan herbivora karena lebih memakan fitoplankton. Ikan yang bersifat herbivora memiliki saluran pencernaan yang lebih panjang dibandingkan ikan omnivora dan karnívora karena jenis makanan yang dimakan seperti tumbuh-tumbuhan dan lainnya lebih susah hancur sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencernanya (Asyari dan Khoirul, 2011).

4.5 Hubungan Panjang-Berat Ikan

Panjang dan berat merupakan hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan ini akan berpengaruh terhadap bentuk tubuh dan keadaan

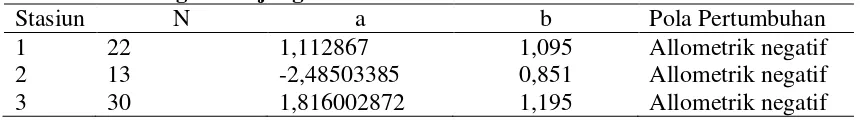

dari organisme. Apabila b=3 berarti pertumbuhan isometrik dan b≠3 berarti

pertumbuhan allometrik. Allometrik positif apabila b>3 dan allometrik negatif apabila b<3 seperti yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hubungan Panjang-Berat Ikan

Stasiun N a b Pola Pertumbuhan

1 22 1,112867 1,095 Allometrik negatif

2 13 -2,48503385 0,851 Allometrik negatif

3 30 1,816002872 1,195 Allometrik negatif

pertumbuhann ikan sedangkan suhu akan mempengaruhi metabolisme tubuh seperti pengambilan makanan, aktivitas tubuh dan kecepatan renang yang akan mempengaruhi pola pertumbuhan ikan.

Gambar 8. Hubungan Panjang Berat Pada Stasiun 1

Gambar 8 di atas menunjukkan hubungan keeratan panjang-berat ikan Osteochillus wandersii di stasiun 1. Nilai keeratannya adalah R2=0,940 yang menandakan hubungan panjang dan berat ikan di stasiun 1 sangat kuat yaitu mencapai 94% dengan persamaan W=1,13L1,095 dengan nilai b=1,095 yang artinya bersifat allometrik negatif. Menurut Jenning et al., (2001) dan Froese (2006) dalam Mulfizar et al., (2012), Secara umum, nilai b tergantung pada kondisi fisiologis dan lingkungan seperti suhu, pH, salinitas, letak geografis dan teknik sampling dan juga kondisi biologis seperti perkembangan gonad dan ketersediaan makanan.

Gambar 9 menunjukkan hubungan panjang berat ikan pada stasiun 2 dapat dilihat nilai R2 yaitu sebesar 0,942 yang menandakan hubungan yang cukup kuat yaitu 94,2%. Menurut Syahrir (2012), Nilai (R²)dari hubungan panjang dan bobot ikan terkoleksi relatif cukup besar, besarnya nilai tersebut yang mendekati 1, Nilai korelasi yang mendekati satu tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara panjang dengan berat tubuh ikan serta menunjukkan bahwa keragaman yang dipengaruhi oleh variabel lain cukup kecil dan hubungan antara panjang total dan bobot ikan sangat erat. Persamaan hubungan panjang berat ikan terlihat pada grafik di atas yaitu W= -2,485L0,851 dengan nilai b=0,851. Nilai ini sangat rendah dan menandakan pola pertumbuhan allometrik negatif.

Menurut Lesmana dan Dermawan (2006), faktor yang mempengaruhi pola pertumbuhan ikan antara lain keturunan, pertumbuhan kelamin dan umur dan kerentanan penyakit dan nutrisi. Keberadaan nutrisi diperairan berpengaruh pada pertumbuhan ikan karena semakin banyak makanan yang tersedia maka ikan semakin banyak yang dikonsumsi oleh ikan. Menurut Royce (1972), dari sejumlah makanan yang dikonsumsi oleh ikan, kurang lebih hanya 10% yang digunakan untuk tumbuh dan menambah beratnya, sedangkan selebihnya digunakan untuk tenaga atau memang tidak dapat dicerna.

Gambar 10. Hubungan Panjang Berat Pada Stasiun 3

Gambar 10 menunjukkan persamaan regresi ikan pada stasiun 3 adalah W=1,876L1,195 dengan nilai b=1,195 yang menandakan b<3 dengan pola pertumbuhan allometrik negatif. Nilai keeratan panjang dan berat ikan di stasiun 3

adalah R2=0,879 atau hubungannya sangat kuat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukan oleh Walpole (1995) bahwa jika nilai r mendekati 1 maka terdapat hubungan yang kuat antara kedua variable.ss Nikolsky (1963), menyatakan bahwa pola pertumbuhan organisme perairan bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan dimana organisme tersebut berada dan ketersediaan makanan yang dimanfaatkan untuk menunjang kelangsungan hidup dan pertumbuhan dipengaruhi oleh jumlah ikan, kisaran ukuran ikan, faktor lingkungan dan kondisi ikan.

Suatu spesies ikan di alam memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan makanannya, ikan tersebut dapat bertahan hidup jika terdapat jenis makanan yang disukainya. Ketersediaan makanan merupakan faktor yang menentukan jumlah dan dinamika populasi, pertumbuhan, reproduksi serta kondisi ikan yang ada di suatu perairan (Lagler, 1972 dan Effendie, 1997).

4.6 Faktor Fisik-Kimia Perairan

Hasil pengukuran faktor fisik-kimia perairan Sungai Batang toru dapat dilihat pada Tabel 7.

-280 C. Boyd (1990) dalam Sumijo (2011), juga menyatakan suhu yang baik untuk kehidupan ikan adalah antara 25–320 C. Suhu suatu perairan dapat mempengaruhi kehidupan organisme yang di dalamnya termasuk ikan. Hal itu terjadi karena temperatur suatu perairan akan mempengaruhi kelarutan oksigen yang sangat diperlukan oleh organisme. Semakin tinggi suhu suatu perairan kelarutan oksigennya semakin menurun.

Nilai penetrasi cahaya dari ketiga stasiun masing-masing sebesar 30 Cm. Rendahnya penetrasi cahaya pada ketiga stasiun disebabkan adanya bahan-bahan terlarut seperti buangan limbah dan juga akibat curah hujan yang menyebabkan warna air menjadi keruh sehingga menghambat cahaya yang datang. Banyaknya partikel terlarut dalam perairan akan menyebabkan kekeruhan yang tinggi (Abdunnur, 2002). Kemampuan penetrasi cahaya matahari kedalam perairan sangat ditentukan oleh warna perairan, kandungan bahan organik maupun anorganik tersuspensi di perairan dan kepadatan plankton (Wardoyo, 1981). Kekeruhan yang baik adalah kekeruhan yang disebabkan oleh jasad renik atau plankton seperti yang dinyatakan Sastrawijaya (1991), padatan terlarut dalam air umumnya terdiri dari fitoplankton, zooplankton, lumpur, sisa tanaman dan hewan, dan limbah industri.

Derajat keasaman atau kebasaan (pH) pada masing-masing stasiun 6,9 (stasiun 1), 7,3 (stasiun 2) dan 7,4 (stasiun 3). pH terendah terdapat pada stasiun 1 dan yang tertinggi pada stasiun 3 perbedaan pH terjadi karena perbedaan kondisi lingkungan. Cole (1979) dalam Tarigan (2009), menyatakan bahwa adanya perbedaan nilai pH pada suatu perairan dikarenakan penambahan atau kehilangan CO2 melalui proses fotosintesis yang akan menyebabkan perubahan pH didalam

menyatakan baik buruknya suatu kondisi perairan. Adapun pH perairan yang ideal bagi kehidupan ikan sebesar 6.5 – 9.0 (Boyd, 1990).

Kandungan oksigen terlarut dalam air merupakan salah satu komponen utama yang menentukan kualitas suatu perairan. Nilai kelarutan oksigen (DO=Disolved Oxygen) stasiun 1 dan stasiun 2 masing-masing sebesar 7,5 mg/l dan pada stasiun 3 sebesar 6,6 mg/l. Nilai oksigen terlarut (DO) yang terendah terdapat pada stasiun 3. Perbedaan nilai oksigen (DO) disebabkan oleh adanya buangan limbah berupa senyawa organik dari pemukiman dan pertambangan. Menurut Poppo et al., (2008) dalam Gultom (2010), penyebab utama berkurangnya oksigen terlarut dalam air adalah adanya buangan bahan-bahan yang mudah membusuk. Selanjutnya menurut Wetzel dan likens (1979), tinggi rendahnya kandungan oksigen terlarut dalam perairan juga dipengaruhi oleh faktor temperatur, tekanan dan berbagai konsentrasi ion yang terlarut dalam air pada perairan tersebut. Kandungan oksigen terlarut pada ketiga stasiun masih tergolong sangat layak dalam mendukung kehidupan organisme sebab menurut Sastrawijaya (1991), kehidupan organisme akuatik berjalan dengan baik apabila kandungan oksigen terlarut minimal 5mg/l.

Nilai BOD5 pada staiun 1 sebesar 0,4 mg/l, pada stasiun 2 sebesar 0,9 mg/l

dan stasiun 3 sebesar 1,2 mg/l. Nilai BOD tertinggi pada stasiun 3 dan yang terendah pada stasiun 1. Tingginya nilai BOD5 diduga selain berasal dari pembusukan tanaman dan hewan sebagian besar berasal dari buangan limbah

sedangkan rendahnya nilai BOD5 karena lebih sedikit bahan organik yang terdapat

diperairan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Effendie (2003), bahwa buangan hasil

limbah domestik dan industri dapat mempengaruhi nilai BOD. Nilai BOD pada ketiga

stasiun masih tergolong tidak tercemar. Jeffries dan Mills (1996) dalam Effendi

(2003), menyatakan perairan alami memiliki nilai BOD antara 0,5-7,0 mg/l.

4.7 Analisis Korelasi Pearson

Tabel 8. Nilai Analisis Korelasi Makanan Alami dengan Faktor Fisik-Kimia Perairan

Makanan Alami (pi) Suhu Penetrasi pH air DO BOD5 -0,500 +0,590 -0,655 +0,1000 -0,786 Keterangan: + : Korelasi searah

- : Korelasi berlawanan

Pada Tabel 8 menunjukkan hasil uji analisis korelasi antara parameter fisik-kimia perairan dengan makanan alami ikan di sungai Batang Toru berbeda-beda tingkat korelasi. Suhu, pH dan BOD5 berkolerasi negatif yang berarti

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

a. Makanan yang ditemukan dalam lambung ikan haspora (Osteochillus waandersii) terdiri dari 5 kelas yaitu Bacillaryophyceae (32 genus), Chlorophyceae (32 genus) Cyanophyceae (8 genus), Xantophyceae (1 genus) dan ciliata (2 genus)

b. Kebiasaan makanan ikan haspora (Osteochillus waandersii) di sungai Batang Toru terdiri dari makanan utama Melosira dari kelas Bacillariophyceae. Makanan pelengkap Cyclotella, Fragillaria dan Navicula dari kelas Bacillariophyceae,

c. Oksigen terlarut (Disolved Oxygen) berkorelasi sempurna terhadap makanan alami yang terdapat diperairan yaitu sebesar + 1,000.

5.2 Saran

Adapun saran untuk penelitian ini adalah :

a. Perlu dilakukanpenelitian lebih lanjut mengenai studi kebiasaan makanan ikan haspora (Osteochillus waandersii) berdasarkan jenis kelamin dan umur. b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai studi kebiasaan makanan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sungai

Ekosistem akuatik terdiri dari payau, laut, dan perairan tawar. Ekosistem air tawar dibagi atas dua yaitu perairan lentik (perairan diam atau tenang, misalnya: danau, kolam, telaga, dan waduk) dan perairan lotik (perairan berarus deras atau cepat, misalnya: parit, kanal, dan sungai) (Odum, 1994). Menurut Barus (2004), perbedaan utama antara perairan lentik dan lotik adalah kecepatan arus air. Perairan lentik umumnya mempunyai arus yang lambat serta terjadi akumulasi massa air dalam periode waktu lama. Sementara perairan lotik umumnya mempunyai kecepatan arus yang tinggi disertai pemindahan massa air berlangsung dengan cepat (Sheima, 2011).

Sungai merupakan tempat berkumpulnya air dari lingkungan sekitarnya yang mengalir menuju tempat yang lebih rendah. daerah sekitar sungai yang mensuplai air ke sungai dikenal dengan daerah tangkapan air atau daerah penyangga. Kondisi suplai air dari daerah penyangga dipengaruhi aktifitas dan perilaku penghuninya. Pada umumnya daerah hulu mempunyai kualitas air yang lebih baik daripada daerah hilir (Wiwoho, 2005).

2.2 Deskripsi dan Morfologi

Klasifikasi ikan haspora menurut www.wikipedia.org adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Actinopterygii

Ordo : Cypriniformes

Famili : Cyprinidae Genus : Osteochillus

Spesies : Osteochillus waandersii

Gambar 1. Osteochillus waandersii (Dokumentasi Pribadi)

Osteochillus waandersii tidak berjari-jari keras yang rebah pada sirip panggung, sirip dubur dengan lima jari-jari lemah bercabang, kecuali 7 sirip punggung dengan 10-18 jari-jari lemah bercabang. Panjang batang ekor dan tingginya yang terendah sama juga terdapat garis hitam pada bagian tengah tubuhnya (Nursyahra, 2012).

2. 3 Makanan dan kebiasaan makanan

ekologis pengelompokan makanan alami sebagai plankton, nekton, benthos, perifiton, epifiton dan neuston, di dalam perairan akan membentuk suatu rantai makanan dan jaringan makanan (Mudjiman, 1989).

Makanan merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan hidup ikan. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal diperlukan jumlah dan mutu makanan dalam keadaan yang cukup serta seimbang sesuai dengan kondisi perairan. Makanan yang dimanfaatkan oleh ikan pertama–tama digunakan untuk memelihara tubuh dan menggantikan organ–organ tubuh yang rusak, sedangkan kelebihannya digunakan untuk pertumbuhan (Effendie, 2002).

Setiap hewan membutuhkan energi untuk pertumbuhan, pemeliharaan dan juga reproduksi, energi tersebut berasal oleh makanan. Pada dasarnya, organisme yang baru lahir akan menerima makanan dari induknya, namun selanjutnya akan diupayakan oleh organisme itu sendiri (Nikolsky, 1963). Kebiasaan makanan (food habit) ikan penting diketahui, karena pengetahuan ini memberikan petunjuk tentang pakan, dan selera organisme terhadap makanan. Menurut Effendie (1997), kebiasaan makanan adalah jenis, kuantitas dan kualitas makanan yang dimakan oleh ikan.

Spesies ikan di alam memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberadaan makanannya. Ketersediaan makanan merupakan faktor yang menentukan dinamika populasi, pertumbuhan, reproduksi, serta kondisi ikan yang ada di suatu perairan. Beberapa faktor makanan yang berhubungan dengan populasi tersebut yaitu jumlah dan kualitas makanan yang tersedia, akses terhadap makanan, dan lama masa pengambilan makanan oleh ikan dalam populasi tersebut. Adanya makanan di perairan selain terpengaruh oleh kondisi biotik seperti di atas ditentukan pula oleh kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, ruang dan luas permukaan. Jenis-jenis makanan yang dimakan suatu spesies ikan biasanya tergantung pada kesukaan terhadap jenis makanan tertentu, ukuran dan umur ikan, musim serta habitat hidupnya. Kebiasaan makan ikan meliputi jenis, kuantitas dan kualitas makanan yang dimakan oleh ikan (Lagler, 1972).

ketersediaan makanan, warna (terlihatnya) makanan, dan selera ikan terhadap makanan. Sedangkan jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu spesies ikan tergantung kepada kebiasaan makanan, kelimpahan makanan, nilai konversi makanan, serta suhu air, juga kondisi umum dari spesies ikan tersebut (Beckman, 1962 dalam Asyarah, 2006).

Berdasarkan jumlah variasi makanan, ikan dapat dibagi menjadi: eurofagik yaitu ikan pemakan bermacam-macam makanan, stenofagik yaitu ikan pemakan makanan yang macamnya sedikit atau sempit, dan monofagik yaitu ikan yang makanannya. Kepadatan dan ketersediaan makanan dialam juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan hidup (Subiyanto et al., 2008).

Kebiasaan makanan (food habits) dan kebiasaan cara memakan (feeding habits) merupakan dua istilah yang seringkali disalah artikan dalam penggunaannya. Yang termasuk dalam food habits adalah kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan ikan, sedangkan yang termasuk dalam feeding habits adalah waktu, tempat dan cara makanan itu didapatkan oleh ikan (Yasidi, 2009).

Pakan alami ikan sangat bervariasi baik dari hewan maupun tumbuhan, serta sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangbiakannya (Haryono, 2006). Kebiasaan makanan dapat diketahui melalui analisis makanan yang terdapat di dalam saluran pencernaan dan membandingkan dengan makanan yang terdapat di perairan (Agustini et al., 2011).

2.4 Relung Makanan

Relung makanan adalah kebiasaan makan suatu spesies ikan terhadap satu atau beberapa jenis makanan yang mengindikasikan adanya perbedaan sumberdaya makanan yang dimanfaatkan oleh suatu organisme (Pianka, 1981 dalam Anakotta, 2002).

Luas relung makanan menggambarkan proporsi sumberdaya makanan yang dimanfaatkan oleh suatu spesies ikan. Luas relung makanan dapat membantu dalam menentukan posisi suatu spesies ikan dalam rantai makanan yang berguna dalam pengelolaan sumberdaya perikanan (Robiyanto, 2006).

memanfaatkan pakan yang tersedia dan mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menyesuaikan diri terhadap fluktuasi kesedian pakan, serta mempunyai daya reproduksi secara individual sangat besar. Jadi berdasarkan luas relung, jenis ikan mempunyai potensi yang paling besar untuk berkembang menjadi induk populasi di dalam ekosistem perairan dimana ikan tersebut hidup.

2.5 Parameter Fisik dan Kimia Perairan

Adapun faktor fisik kimia yang diukur di perairan antara lain:

a. Suhu

Suhu mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelarutan oksigen. Populasi termal pada organisme air terjadi pada suhu tinggi. Setiap spesies mempunyai suhu optimumya. Kenaikan suhu air menyebabkan suhu badan berdarah dingin dalam air itu naik. Hal ini menyebabkan naik dan selanjutnya menaikkan kebutuhan oksigen. Tetapi jika suhu air naik, maka kandungan oksigen dalam air menurun (Sastrawijaya, 1991).

Dibandingkan dengan udara, air mempunyai kapasitas panas yang lebih tinggi. Untuk memanaskan sebanyak 1 kg air dari 15oC menjadi 16oC misalnya dibutuhkan energi sebesar 1 kcal. Untuk hal yang sama, udara hanya membutuhkan energi sebesar seperempatnya. Dalam setiap penelitian pada ekosistem air, pengukuran temperatur air merupakan hal yang mutlak dilakukan. Hal ini disebabkan karena larutan berbagai jenis gas didalam air serta semua aktivitas biologis-fisiologis di dalam ekosistem air sangat dipengaruhi oleh temperatur. Menurut hukum Van’t Hoffs, kenaikan temperature sebesar 10o

C akan meningkatkan laju metabolisme dari organisme sebesar 2-3 kali lipat (Barus, 2004).

(Koesbiono, 1980). Ikan merupakan organisme yang bersifat poikiloterm yaitu suhu tubuh ikan sesuai dengan suhu perairan. Bihsop (1973), menyatakan suhu air dapat merangsang dan mempengaruhi pertumbuhan organisme perairan serta mempengaruhi oksigen terlarut untuk respirasi.

b. Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen)

Sumber oksigen terlarut dalam air adalah udara melalui difusi dan agitasi air, fotosintesis dari makhluk hidup yang terdapat dalam air tersebut.Dalam air terdapat oxygen pulse (perbedaan kandungan oksigen) karena adanya perbedaan kecepatan fotosintesis siang dan malam. Sedangkan pengurangan oksigen terlarut dapat dipengaruhi oleh respirasi mahkluk organisme, penguraian zat organik oleh mikroorganisme, banyak oksigen yang dipakai mikroorganisme (Hariyanto, 2008). Oksigen terlarut dalam air selalu merupakan parameter penting untuk mengetahui kualitas lingkungan perairan karena disamping merupakan faktor pembatas bagi lingkungan perairan juga dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang adanya pencemaran bahan organik (Nybakken, 1992).

Dalam sungai yang jernih deras kepekatan oksigen mencapai kejenuhan. Jika air berjalan lambat atau ada pencemar maka oksigen yang terlarut mungkin di bawah kejenuhan, sehingga oksigen kembali menjadi faktor pembatas. Kepekatan oksigen terlarut bergantung kepada suhu, kehadiran tanaman fotosintesis, tingkat penetrasi cahaya, tingkat kederasan aliran air dan jumlah bahan organik yang diuraikan (Sastrawijaya, 1991).

c. Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD5)

Nilai BOD (Biochemical Oxygen Demand) menyatakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme areobik dalam proses penguraian senyawa organik, yang diukur pada temperatur 20oC. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengukuran BOD adalah jumlah senyawa organik yang akan diuraikan, tersedianya mikroorganisme aerob yang mampu menguraikan senyawa organik tersebut dan tersedianya sejumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses penguraian itu (Barus, 2004).

Nilai BOD umumnya digunakan sebagai bioindikator kelimpahan bahan organik dalam air. Aktivitas mikroorganisme yang tinggi mengakibatkan semakin besar nilai BOD untuk menguraikan bahan organik. Nilai BOD tidak menunjukkan jumlah bahan organik yang sebenarnya, tetapi hanya menunjukkan secara relatif oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan buangan (Fardiaz 1992). Penurunan BOD dalam air sesungguhnya disebabkan oleh dua hal yaitu sedimentasi dan juga deoksigenasi efektif dari bahan air sungai atau limbah. Pengaruhnya adalah kondisi lingkungan sungai dan karakteristik limbah yang masuk ke sungai serta tingkat pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai tersebut. Nilai BOD menurut standar untuk baku mutu penggunaan air permukaan adalah 3-5 mg/l (Sukadi, 1999).

d. Derajat Keasaman (pH)

pH merupakan faktor pembatas bagi organisme yang hidup di suatu perairan. Perairan dengan pH yang terlalu tinggi atau rendah akan mempengaruhi ketahanan hidup organisme yang hidup didalamnya (Odum, 1993). Perubahan keasaman pada air limbah, baik ke arah alkali (pH naik) maupun ke arah asam (pH turun), akan sangat mengganggu kehidupan hewan air. Selain itu, air limbah yang mempunyai pH rendah bersifat sangat korosif terhadap baja. Semakin lama pH air akan menurun menuju kondisi asam. Hal ini bertambahnya bahan-bahan organik yang membebaskan CO2 jika mengalami proses penguraian (Kristanto,

2002).

basa akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolism dan respirasi . Disamping itu pH yang sangat rendah akan menyebabkan mobilitas berbagai senyawa logam berat terutam ion aluminium yang bersifat toksik, semakin tinggi yang tentunya akan mengancam kelangsungan hidup organisme air (Barus, 2004).

e. Penetrasi Cahaya

Penetrasi cahaya pada perairan turbulen ini lebih kecil dibandingkan dengan daerah terbuka. Kumpulan partikel-partikel sisa, baik dari daratan, dari potongan-potongan kelp dan rumput laut, ditambah kepadatan plankton yang tinggi akibat melimpahnya nutrien, menyebabkan terhambatnya penetrasi cahaya sampai beberapa meter di perairan (Nybakken, 1992). Kekeruhan pada sungai yang sedang banjir lebih banyak disebabkan oleh bahan-bahan tersuspensi yang berukuran lebih besar, yang berupa lapisan permukaan tanah yang terbawa oleh aliran air pada saat hujan (Effendi, 2003).

Dengan bertambahnya kedalaman lapisan air intensitas cahaya tersebut akan mengalami perubahan yang signifikan baik secara kualitatif dan kuantitatif. Cahaya gelombang pendek merupakan yang paling kuat mengalami pembiasaan yang menyebabkan kolom air yang jernih akan terlihat berwarna biru dari permukaan. Pada lapisan dasar, warna air akan berubah menjadi hijau kekuningan, karena intensitas dari warna ini paling baik ditransmisi dalam air sampai ke lapisan air (Barus, 2004).

Menurut Sastrawijaya (1991) menyatakan bahwa, cahaya matahari tidak dapat menembus dasar perairan jika konsentrasi bahan tersuspensi atau zat terlarut tinggi. Berkurangnya cahaya matahari disebabkan karena banyaknya faktor antara lain adanya bahan yang tidak larut seperti debu, tanah liat maupun mikroorganisma air yang mengakibatkan air menjadi keruh dan susah ditembus oleh cahaya.