Lecanicillium lecanii TERHADAP PARASITOID TELUR

Trichogrammatoidea bactrae bactrae Nagaraja

(HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATIDAE)

TEGUH KURNIAWAN

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

ABSTRACT

TEGUH KURNIAWAN. Infectivity of Entomopathogenic Fungus Lecanicillium lecanii to Egg Parasitoid Trichogrammatoidea bactrae bactrae Nagaraja (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Under direction of TEGUH SANTOSO and MARWOTO

Soybean is a high value agriculture’s comodity which can give many benefits. Soybean podborer Etiella zinckenella is one of important soybean pest in Indonesia that can decrease harvest until 80%. The control method using chemical insecticides are difficult to apply because the larva bore into soybean pod. The egg parasitoid Trichogrammatoidea bactrae bactrae can be used as alternative method to control the soybean podborer. On the other hand, on soybean plantation, the entomopathogenic fungus Lecanicillium lecanii is also used to control other soybean pests, especially against soybean pod sucker. The impact of this fungi toward the egg parasitoid T. bactrae bactrae is important to investigate. At conidial density 109/ml, L. lecanii could infect the egg of host Corcyra cephalonica that have been previously infested by parasitoid aged 1 to 6 days of infestation. At age 1 to 3 days post-infestation by parasitoid, there was no parasitoid exit from the egg, where as at age 4 to 8 days post-infestation T. bactrae bactrae adult emerged from the egg of C. Cephalonica. When directed against T. bactrae bactrae adult, spraying of 109conidia/ml killed 100% of tested parasitoid. With conidial density 109/ml, the lethal time 50 (LT50) L. lecanii

against T. bactrae bactrae was calculated 4 days.

ABSTRAK

TEGUH KURNIAWAN. Infektivitas Cendawan Entomopatogen Lecanicillium lecanii Terhadap Parasitoid Telur Trichogrammatoidea bactrae bactrae Nagaraja (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Dibimbing oleh TEGUH SANTOSO dan MARWOTO

Kedelai merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak memberi manfaat. Penggerek polong Etiella zinckenella merupakan salah satu hama utama pada pertanaman kedelai di Indonesia yang dapat menurunkan hasil sampai 80%. Pengendalian menggunakan insektisida kimiawi sulit diaplikasikan karena perilaku hama yang menggerek ke dalam polong kedelai. Untuk itu, digunakan parasitoid telur Trichogrammatoidea bactrae bactrae sebagai agens hayati. Di sisi lain, telah dikembangkan agens hayati cendawan entomopatogen Lecanicillium lecanii untuk mengendalikan hama kedelai lain, terutama hama penghisap polong. Dengan demikian, perlu dilakukan suatu penelitian mengenai dampak cendawan L. lecanii terhadap T. bactrae bactrae. Cendawan L. lecanii dengan kerapatan konidia 109/ml mampu menginfeksi telur inang C. cephalonica yang telah terparasit T. bactrae bactrae pada umur infestasi telur 1-6 hari. Telur T. bactrae bactrae yang berhasil menetas dan imagonya keluar dari telur inang terjadi pada umur infestasi telur 4-8 hari, sedangkan pada umur infestasi telur 1-3 hari parasitoid tidak keluar. Penyemprotan suspensi konidia cendawan L. lecanii dengan kerapatan 109/ml memberikan pengaruh mortalitas terhadap imago T. bactrae bactrae sampai 100%. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pada kerapatan konidia 109/ml cendawan L. lecanii mampu menginfeksi telur uji dan imago T. bactrae bactrae. Waktu LT50 cendawan L. lecanii pada kerapatan

konidia 109/ml dicapai ± 4 hari.

INFEKTIVITAS CENDAWAN ENTOMOPATOGEN

Lecanicillium lecanii TERHADAP PARASITOID TELUR

Trichogrammatoidea bactrae bactrae Nagaraja

(HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATIDAE)

TEGUH KURNIAWAN

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Proteksi Tanaman

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Infektivitas Cendawan Entomopatogen Lecanicillium lecanii Terhadap Parasitoid Telur Trichogrammatoidea bactrae bactrae Nagaraja (Hymenoptera : Trichogrammatidae)

Nama Mahasiswa : Teguh Kurniawan

NRP : A34061294

Disetujui,

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Dr. Ir. Teguh Santoso, DEA Prof (Riset). Dr. Marwoto NIP. 19570907 198003 1 006 NIP. 19520102 198101 1 001

Diketahui,

Ketua Departemen Proteksi Tanaman

Dr. Ir. Dadang, M.Sc NIP. 19640204 199002 1 002

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Ir. Teguh Santoso, DEA sebagai pembimbing dalam pembuatan skripsi ini, kemudian kepada Prof (Riset). Dr. Marwoto dan Dr. Ir. Yusmani Prayogo, MSi dari Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan umbi-umbian (Balitkabi) Malang yang telah banyak memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Serta teman-teman yang telah banyak membantu dan memberikan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi dan penulisan. Untuk itu, diharapkan kritik dan sarannya demi peningkatan yang lebih baik. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menjadi acuan untuk penelitian berikutnya. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Bogor, Juli 2010

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... . vii

DAFTAR GAMBAR ... . viii

DAFTAR LAMPIRAN ... . ix

PENDAHULUAN ... . 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... . 2

Manfaat Penelitian ... . 2

TINJAUAN PUSTAKA ... . 3

Permasalahan Hama Kedelai ... 3

Cara Pengendalian ... 3

Bioekologi Trichogramma spp ... . 5

Cendawan Entomopatogen Lecanicillium lecanii ... . 6

BAHAN DAN METODE ... . 8

Tempat dan Waktu Penelitian ... 8

Bahan ... . 8

Serangga Uji Trichogrammatoidea bactrae bactrae ... . 8

Cendawan Lecanicillium lecanii ... . 8

Metode ... . 9

Penyiapan Suspensi Konidia ... . 9

Perlakuan Serangga Uji ... 9

HASIL DAN PEMBAHASAN ... . 10

Pengaruh L. lecanii Terhadap Telur Inang yang Terparasit ... . 10

Pengaruh L. lecanii Terhadap Mortalitas Imago T. bactrae bactrae ... 13

KESIMPULAN DAN SARAN ... . 16

DAFTAR PUSTAKA ... . 17

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kedelai merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak memberi manfaat. Selain digunakan sebagai bahan pangan, dapat juga dijadikan sebagai bahan baku industri dan pakan ternak. Salah satu kendala dalam peningkatan dan stabilisasi produksi kedelai di Indonesia adalah serangan hama (Tengkano dan Soehardjan 1985). Penggerek polong Etiella zinckenella Treitschke (Lepidoptera : Pyralidae) merupakan salah satu hama utama pada pertanaman kedelai di Indonesia, terutama pada sentra-sentra produksi (Tengkano et al 2007). Kehilangan hasil akibat serangan hama tersebut mencapai 80%, bahkan bisa mengakibatkan puso apabila tidak dikendalikan (Marwoto et al. 1999; Sumarno 1999).

Saat ini, petani masih banyak yang menggunakan insektisida kimiawi untuk mengendalikan hama tersebut. Namun kenyataannya pengendalian dengan cara tersebut sulit diaplikasikan karena perilaku hama yang menggerek ke dalam polong kedelai. Menurut Rauf et al (1994) pengendalian dengan insektisida kimiawi hasilnya kurang efektif dalam menekan serangan, bahkan berpotensi menimbulkan resurjensi terhadap hama. Untuk itu, perlu dicari alternatif pengendalian lain yang lebih efektif. Cara pengendalian yang berpeluang untuk dikembangkan adalah dengan menggunakan parasitoid. Hasil penelitian Mangundojo (1958, dalam Marwoto & Saleh 2003) menunjukkan bahwa pada telur Etiella spp. ditemukan parasitoid Trichogramma persunatum Relly (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Selanjutnya Naito dan Djuwarso (1993) mengidentifikasi parasitoid tersebut sebagai Trichogrammatoidea bactrae bactrae Nagaraja. Pemanfaatan parasitoid telur sebagai agens hayati dalam pengendalian hama tersebut mempunyai prospek yang baik.

2

kedelai. Beberapa hama kedelai telah berhasil dikendalikan dengan bioinsektisida ini, salah satunya adalah penghisap polong kedelai Riptortus linearis L. (Hemiptera : Alydidae). Menurut Prayogo 2004, cendawan L. lecanii mampu menginfeksi semua stadia R. linearis yaitu stadia telur, nimfa, maupun imago. Aplikasi cendawan L. lecanii tersebut juga harus dikaji lebih jauh mengingat di areal yang sama juga dilepas parasitoid T. bactrae bactrae untuk mengendalikan hama penggerek polong. Dengan demikian, perlu dilakukan suatu penelitian mengenai dampak cendawan L. lecanii terhadap musuh alami dan serangga berguna lain yang ada di sekitar areal pertanaman. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian musuh alami tersebut, agar dapat bekerja secara optimal dalam membantu mengendalikan hama kedelai.

Tujuan Penelitian

Mempelajari infektivitas cendawan entomopatogen Lecanicillium lecanii terhadap parasitoid T. bactrae bactrae sebagai agens hayati.

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan Hama Kedelai

Seiring dengan berkembangnya industri makanan dan pakan ternak,

permintaan terhadap komoditas kedelai meningkat pesat. Untuk memenuhi

kebutuhan akan kedelai tersebut perlu ditingkatkan sasaran luas tanaman serta

produktivitasnya. Salah satu kendala utama dalam usaha meningkatkan produksi

kedelai adalah adanya serangan hama. Jenis hama yang menyerang tanaman

kedelai di Indonesia sangat banyak. Ada sekelompok hama yang hanya merusak

bagian tanaman tertentu, ada pula yang merusak hampir seluruh bagian tanaman.

Sementara itu ada yang kehadirannya hanya membahayakan pada fase tertentu

dan ada pula yang dapat merusak sepanjang pertumbuhan tanaman. Selain itu,

terdapat pula serangga yang imago dan larva atau nimfanya merusak tanaman.

Besar kecilnya pengaruh kerusakan tanaman dan kehilangan hasil akibat serangan

hama ditentukan beberapa faktor yaitu tinggi rendahnya populasi hama yang hadir

di pertanaman, bagian tanaman yang dirusak, tanggap tanaman terhadap serangan

hama, dan fase pertumbuhan tanaman/umur tanaman. Adapun hama-hama utama

pada tanaman kedelai yaitu lalat kacang (Ophiomyiia phaseoli), penggerek pucuk kedelai (Melanagromyza dolichostigma), penggerek batang kedelai

(Melanagromyza sojae), ulat grayak (Spodoptera litura), ulat jengkal

(Chrysodexis chalcites), penggulung daun (Lamprosema indicata), penggerek

polong (Etiella zinknella), penghisap polong (Riptortus linearis), kepik hijau

(Nezara viridula), penghisap polong (Piezodorus hubneri) (Marwoto et. al, 1999)

Cara Pengendalian

Pemantauan di sentra produksi kedelai menunjukkan bahwa pengendalian

hama kedelai masih tertumpu pada penggunaan insektisida. Pada daerah yang

petaninya mempunyai modal yang cukup hampir 90% petani menggunakan

4

daerah yang petaninya kurang modal hanya 50% petani menggunakan insektisida.

Namun demikian cara aplikasi insektisida masih belum sesuai dengan ketentuan.

Di beberapa daerah ada yang sangat intensif memakai insektisida dengan dosis

dan frekuensi yang tinggi tetapi ada pula yang menggunakan insektisida dengan

dosis di bawah yang dianjurkan. Kedua cara tersebut berdampak negatif, hama

tidak dapat terkendali dengan baik akibatnya timbul masalah resistensi dan

resurgensi pada hama sasaran (Marwoto 2007).

Dengan memahami konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT), maka

pendekatan dalam memilih strategi pengendalian hama akan bertumpu pada

pemanfaatan kombinasi yang kompatibel dari komponen pengendalian yang

dipilih. PHT pada kedelai membatasi penggunaan insektisida kimiawi serta

menghindari terjadinya ketahanan dan resurjensi hama terhadap insektisida dan

dampak buruk penggunaan insektisida terhadap serangga berguna serta kesehatan

manusia dan lingkungan. Adapun cara pengendaliannya didasarkan pada

komponen-komponen PHT yang tersedia. Untuk mengatasi hama perusak bibit

dapat dilakukan dengan cara melakukan penanaman secara serentak, sanitasi

tanaman terserang, pergiliran tanaman dengan tanaman lain, menutup

lubang-lubang dengan jerami (mulsa), dan pemanfaatan agens hayati. Pengendalian

terhadap hama perusak daun adalah dengan mengupayakan agar periode vegetatif

dapat dilakukan serempak dalam areal luas, pada derah kronis dapat dilakukan

pengolahan tanah untuk mematikan hama yang berada dalam tanah, serta

pemanfaatan serangga berguna yang ada di pertanaman. Pengendalian hama

perusak polong dilakukan dengan cara pergiliran tanaman, melakukan penanaman

secara serentak, penggunaan tanaman perangkap, dan pemanfaatan musuh alami

yang ada di sekitar areal pertanaman. Contoh pengendalian yang telah dilakukan

Bioekologi Trichogramma spp.

Trichogrammatidae berasal dari bahasa Yunani kuno thriks atau trihos yang artinya rambut, dan grammata yang artinya gambar atau huruf. Disebut demikian

karena adanya keteraturan (susunan) rambut pada sayap. (Pracaya, 2005)

Parasit ini kecil, panjangnya 0,3-1,0 mm; warnanya hitam, hitam pucat,

cokelat pucat atau kuning. Antenanya terdiri dari 3-8 ruas termasuk satu ruas

cincin. Sayapnya berumbai-rumbai rambut (bulu-bulu) teratur dalam garis-garis

atau pita-pita rambut, yang terpanjang terdapat pada tepi sayap. Ovipositornya

pendek, kadang-kadang matanya berwarna merah.

Populasi parasitoid Trichogramma spp. dipengaruhi oleh keberadaan inang

dan lingkungan pertanaman (suhu, cuaca, udara). Populasi inang yang rendah

menyebabkan parasitoid tidak dapat berkembang. Demikian pula jika lingkungan

kurang mendukung, parasitoid tidak dapat berperan secara efektif. Naito dan

Djuwarso (1993) menyatakan bahwa daya tahan hidup T. bactrae-bactrae

mencapai 90% pada kisaran suhu 25−400C. Seekor parasitoid Trichogramma spp.

mampu memarasit lebih dari satu spesies telur inang, dan sebutir telur inang dapat

diparasit oleh lebih dari satu spesies Trichogramma spp. Hal ini menunjukkan

bahwa satu spesies Trichogramma spp. mampu memarasit beberapa spesies hama.

Parasitoid telur Trichogramma spp. bersifat polifag. Jenis inang parasitoid ini

meliputi telur Chilo suppressalis (WLK), Chrysodeixis chalcites (Esper), dan Heliothis assulta GN. T. bactrae-bactrae dapat memarasit telur penggerek polong Etiella spp., telur ulat buah kedelai Helicoverpa armigera, dan telur ulat jengkal Chrysodeixis chalsites. Pelepasan parasitoid Trichogramma spp. di lapang untuk mengendalikan hama terutama hama dari kelompok Lepidoptera. Pada tanaman

kedelai, sebagian besar hama penting didominasi oleh kelompok Lepidoptera.

(Pracaya, 2005)

Sumber : www.insectimages.org

6

Cendawan Entomopatogen Lecanicillium lecanii

Cendawan dari divisi Deuteromycotina merupakan cendawan yang memiliki

siklus tidak sempurna atau biasa disebut imperfect fungi. Cendawan

entomopatogen dari divisi Deuteromycotina dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas

Hyphomycetes dan Coelomycetes. Banyak cendawan dari kelas tersebut yang

memiliki daya virulen yang tinggi dan telah banyak diaplikasikan untuk

mengendalikan serangga hama.

Cendawan Lecanicillium lecanii termasuk dalam divisi Deuteromycotina

kelas Hyphomycetes. Cendawan L. lecanii dapat digunakan untuk mengendalikan

serangga hama terutama dari ordo Homoptera (Cloyd 2003) dan Hemiptera

(Prayogo 2004). Cendawan L. lecanii mudah tumbuh pada berbagai media,

terutama pada medium potato dextrose agar (PDA) dan beras. Di dalam cawan

petri, diameter koloni dapat mencapai 4–5,5 cm pada 3 hari setelah inokulasi.

Koloni cendawan berwarna putih pucat. Dua hari setelah inokulasi, cendawan

sudah mampu memproduksi konidia. Kumpulan konidia ditopang oleh tangkai

konidiofor yang membentuk pialid (whorls) seperti huruf V. Setiap konidia

menopang 5-10 konidia yang terbungkus dalam kantong lendir. Konidia

berbentuk silinder hingga elip, terdiri dari satu sel, tidak berwarna dan berukuran

2,30-10×1-2,60 µm.

Cendawan entomopatogen memerlukan kelembaban yang tinggi untuk

tumbuh dan berkembang, hal tersebut diperlukan selama proses pembentukan

tabung kecambah (germ tube), sebelum terjadi penetrasi ke integumen serangga.

Cendawan L. lecanii tumbuh baik pada suhu 18-30oC dan kelembaban minimal 80%. Pada kelembaban lebih dari 90% cendawan tumbuh sangat baik (Cloyd

2003). Cendawan V. lecanii mampu hidup pada bahan organik yang mati dalam

rentang waktu yang sangat panjang (Tanada dan Kaya 1993).

Keefektifan cendawan entomopatogen dipengaruhi oleh waktu aplikasi.

Waktu aplikasi perlu diperhatikan karena cendawan entomopatogen sangat rentan

terhadap sinar matahari khususnya sinar ultra violet (Cloyd 2003). Bila terkena

sinar matahari dalam waktu 4 jam, cendawan L. lecanii akan kehilangan viabilitas

atas 50%. Oleh karena itu, bila cendawan diaplikasikan pada musim kemarau

perlu dihindarkan dari sinar matahari langsung dan sebaiknya aplikasi dilakukan

pada saat kelembaban udara tinggi yaitu sore hari (Suharsono dan Prayogo 2005).

Aplikasi L. lecanii pada sore hari (setelah pukul 16.00) mampu menyebabkan kematian hama pengisap polong kedelai R. linearis hingga 80%. Makin tinggi

mortalitas serangga, jumlah biji yang rusak pun makin menurun (Prayogo 2004).

Keberhasilan pengendalian hama dengan cendawan entomopatogen juga

ditentukan oleh konsentrasi cendawan yang diaplikasikan, yaitu kerapatan konidia

dalam setiap ml air. Jumlah konidia berkaitan dengan banyaknya biakan

cendawan yang dibutuhkan setiap hektar. Kerapatan konidia yang dibutuhkan

untuk mengendalikan hama bergantung pada jenis dan populasi hama yang akan

dikendalikan (Wikardi 1993). Pada tanaman pangan, kerapatan konidia yang

dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan dengan pada tanaman perkebunan.

Miselium cendawan L. lecanii menghasilkan racun cyclodepsipeptide,

bassianolide, yang juga dihasilkan oleh Beauveria bassiana. Selain itu,

menghasilkan pula racun insektisida, seperti asam dipicolinic dan C25

coumpounds (Suharsono dan Prayogo 2005).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Patologi Serangga dan

Laboratorium Bioekologi Parasitoid dan Predator Departemen Proteksi Tanaman,

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dari bulan Februari sampai Juli 2010.

Bahan

Serangga uji Trichogrammatoidea bactrae bactrae

Parasitoid T. bactrae bactrae Nagaraja (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

diperbanyak pada telur inang alternatif Corcyra cephalonica (Stt.) (Lepidoptera :

Pyralidae). Imago parasitoid dimasukkan dalam tabung reaksi berisi kertas pias

berukuran 2 cm x 1 cm yang telah ditempeli telur inang C. cephalonica. Telur

inang ditempelkan ke kertas pias menggunakan gom arab. Telur akan terparasit

setelah empat hari. Ciri telur yang terparasit berwarna hitam, lalu dalam kurun

waktu ± 7-8 hari imago parasitoid keluar dari telur.

Cendawan Lecanicillium lecanii

Cendawan diperbanyak dengan cara inokulasi biakan cendawan L. lecanii

koleksi Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi)

pada media PDA di dalam cawan petri. Kemudian disimpan di dalam incubator

Metode

Penyiapan suspensi konidia

Konidia cendawan L. lecanii dipanen pada umur 21 HSI (Hari Setelah

Inokulasi) dengan cara memotong media PDA yang berisi konidia cendawan, lalu

menumbuknya dengan mortar hingga halus. Kemudian dimasukkan ke dalam

erlenmeyer yang berisi air steril yang telah dicampur Tween 20 (0,05%),

selanjutnya dikocok menggunakan vortex selama 30 detik. Setelah itu, hancuran

media diendapkan dengan menggunakan sentrifuse sampai didapatkan supernatan.

Supernatan dikocok kembali dengan vortex dan diamati kerapatan konidianya

menggunakan haemocytometer Neubauer-improved hingga diperoleh kerapatan konidia 109/ml.

Perlakuan serangga uji

Suspensi konidia cendawan L. lecanii (kerapatan 109/ml) disemprotkanke

telur C. cephalonica pada kertas pias yang telah terparasit dalam berbagai stadia infestasi parasitoid. Dalam satu tabung reaksi diletakkan sepotong kertas pias

yang mengandung telur inang yang telah terparasit. Pada satu kertas pias terdapat

kurang lebih 20 butir telur inang C. cephalonica. Stadia infestasi parasitoid pada

telur yang digunakan yaitu umur infestasi telur 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari,

6 hari, 7 hari, dan 8 hari (telur akan menetas). Aplikasi dilakukan juga pada imago

T. bactrae bactrae. Aplikasi penyemprotan menggunakan sprayer tangan dengan volume semprot ± 5 ml. Aplikasi diulang sebanyak tiga kali.

Pengamatan dilakukan pada dua hari setelah aplikasi. Variabel yang diamati

yaitu jumlah telur inang C. cephalonica yang terinfeksi cendawan L. lecanii,

presentase imago parasitoid yang keluar setelah telur terinfeksi cendawan L.

lecanii, dan persentase imago parasitoid mati yang terinfeksi cendawan L. lecanii.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), data diolah

menggunakan program SAS (Statistic Analysis System) versi 6.12, dilanjutkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh L. lecanii Terhadap Telur Inang yang Terparasit

Cendawan L. lecanii dengan kerapatan konidia 109/ml mampu menginfeksi telur inang C. cephalonica yang telah terparasit T. bactrae bactrae pada umur infestasi telur 1-6

hari. Pada tujuh dan delapan hari setelah telur inang terparasit, tidak terjadi infeksi oleh

cendawan. Infeksi cendawan pada telur inang mulai terjadi pada waktu dua hari setelah

perlakuan (HSP). Pada umur infestasi telur tujuh dan delapan hari, tampak infeksi

cendawan pada telur tersebut tetapi imago T. bactrae bactrae berhasil keluar dari telur

inang yang terparasit tersebut. Perkembangan cendawan L. lecanii yang diaplikasikan

mulai terjadi dua hari setelah perlakuan. Infeksi cendawan antara umur infestasi telur enam

hari dengan umur infestasi telur 1-5 hari terlihat berbeda nyata. Perkembangan cendawan

mulai tinggi pada umur infestasi telur 1-5 hari (Tabel 1).

Ciri-ciri telur inang yang terinfeksi cendawan L. lecanii adalah telur tersebut

terkoloni oleh miselium cendawan berwarna putih. Mula-mula miselium cendawan hanya

pada bagian permukaan telur saja, tetapi lama-kelamaan miselium cendawan tersebut

menyebar ke seluruh bagian telur, sehingga seluruh bagian telur tertutupi oleh hifa

cendawan tersebut. Miselia cendawan yang dihasilkan pun telah banyak dan menembus

sampai ke dalam telur (Gambar 4).

Tabel 1 Persentase telur inang C. cephalonica yang terinfeksi cendawan L. lecanii pada dua hari setelah aplikasi

Ulangan Telur inang yang terinfeksi cendawan (%) Umur infestasi telur oleh parasitoid (hari)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 100 100 100 100 85 60 0 0

2 3 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 30 0 0 0 0

Rata-rata1 100 a 100 a 100 a 96,67 a 95 a 63,33 b 0 c 0 c

Kontrol 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Gambar 4 Telur C. cephalonica yang terparasit T. bactrae bactrae (warna hitam) dan

terinfeksi cendawan L. lecanii (warna putih)

Telur T. bactrae bactrae yang berhasil menetas dan imagonya keluar dari telur inang

terjadi pada infestasi umur telur 4-8 hari, sedangkan pada umur infestasi telur 1-3 hari

parasitoid tidak keluar. Persentase parasitoid keluar tertinggi pada umur infestasi telur

delapan hari, ini menunjukkan umur infestasi telur yang telah terparasit delapan hari belum

sempat terinfeksi cendawan, sama halnya dengan umur infestasi telur tujuh hari.

Umumnya cendawan menginfeksi telur inang dua hari setelah perlakuan. Setelah dua hari

perlakuan penetasan telur inang yang terparasit mengalami penurunan yang signifikan. Ini

disebabkan cendawan telah banyak mengkoloni telur, sehingga menurunkan daya

penetasan telur bahkan membuat telur tidak menetas (Tabel 2). Hasil penelitian Prayogo

(2004) menunjukkan bahwa cendawan L. lecanii mampu menginfeksi telur R. linearis,

sehingga telur yang tidak menetas mencapai 59%. Walaupun telur mampu menetas

membentuk nimfa instar I, kelangsungan hidup nimfa hanya 21%.

Diduga selain menginfeksi telur inang C. cephalonica, cendawan L. lecanii juga

menginfeksi telur parasitoid T. bactrae bactrae sehingga parasitoid tidak berkembang.

Kemungkinan lain adalah meskipun telur parasitoid T. bactrae bactrae berhasil menetas,

larva parasitoid tersebut ikut terinfeksi cendawan. Seandainya tidak terinfeksi cendawan,

larva parasitoid tidak mendapatkan makanan yang memadai karena telur inang telah

terinfeksi cendawan. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkaji permasalahan infeksi

pada parasitoid ini. Masa rentan telur terhadap infeksi cendawan L. lecanii terjadi pada

umur infestasi telur 1-3 hari, diduga ini disebabkan T. bactrae bactrae belum berkembang

di dalam telur inang (belum terlihat telur terparasit). Biasanya telur inang mulai terparasit

12

berwarna hitam pucat, namun lama kelamaan akan makin hitam pekat. Tampaknya

cendawan L. lecanii memiliki pengaruh infeksi yang cukup signifikan pada umur infestasi

telur 1-6 hari, sedangkan umur infestasi telur 7-8 hari tidak terlalu terpengaruh infeksi

(Gambar 5).

Tabel 2 Persentase imago parasitoid telur T. bactrae bactrae yang keluar dari telur inang yang telah diaplikasi cendawan L. lecanii

Ulangan Persentase kemunculan imago parasitoid (%)

Umur infestasi telur oleh parasitoid (hari)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 0 0 0 5,2 45,5 11,7 100

2 3 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 41,7 66,7 100 50 33,3 Rata-rata1 0 c 0 c 0 c 16,67 c 1,73 c 29,07 bc 59,27 b 61,10 b

Kontrol 100 100 100 100 100 100 100 100

1

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan α = 0,05

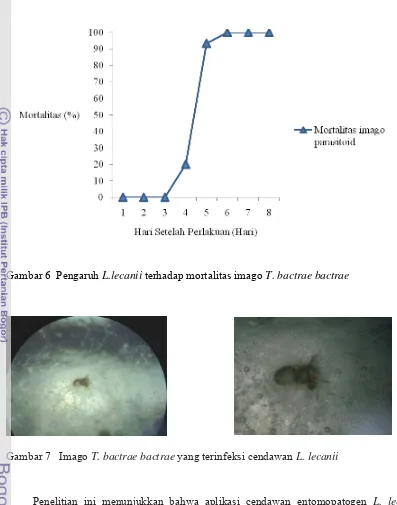

Pengaruh L. lecanii Terhadap Mortalitas Imago T. bactrae bactrae

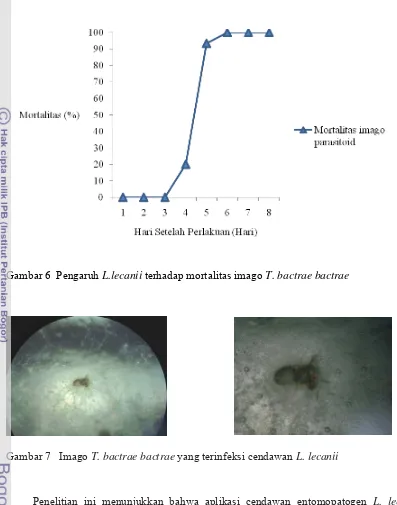

Pengamatan terhadap mortalitas imago T. bactrae bactrae yang terinfeksi cendawan

L. lecanii dilakukan selama delapan hari. Penyemprotan suspensi konidia cendawan L. lecanii dengan kerapatan 109/ml memberikan pengaruh mortalitas terhadap imago T. bactrae bactrae sampai 100% (seluruh imago T. bactrae bactrae mati terinfeksi cendawan L. lecanii). Mortalitas imago T. bactrae bactrae akibat terinfeksi cendawan L. lecanii mulai terjadi pada empat HSP (Hari Setelah Perlakuan) dengan tingkat mortalitas sebesar

20%. Waktu mortalitas terhadap infeksi cendawan didapat dengan mencari nilai LT50nya.

Adapun nilai LT50 yang didapat yaitu sebesar 3,99 (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa

waktu kematian 50% serangga uji dengan menggunakan kerapatan konidia cendawan L.

lecanii 109/ml yaitu sekitar empat hari setelah perlakuan. Tingkat mortalitas kemudian

meningkat tajam pada 5-8 HSP (Gambar 6)

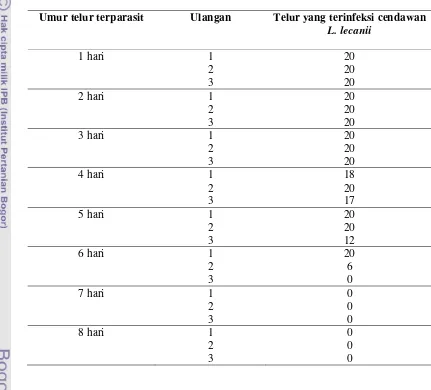

Adapun ciri-ciri dari imago dari T. bactrae bactrae yang terinfeksi cendawan L.

lecanii yaitu spora cendawan menyebar 4-6 hari setelah infeksi. Sporulasi terjadi pada

tungkai, antena, tetapi jarang terjadi pada thorax dan abdomen. Hal ini bisa dilihat dari

hifa-hifa cendawan berwarna putih yang terus berkembang sampai menutupi seluruh

bagian tubuh parasitoid tersebut (Gambar 7).

Tabel 3 Persentase mortalitas imago T. bactrae bactrae yang terinfeksi cendawan L. lecanii

Ulangan Persentase Mortalitas imago T. bactrae bactrae (%)

Hari Setelah Perlakuan (HSP)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 0 0 10 80 100 100 100

2 0 0 0 30 100 100 100 100

3 0 0 0 20 100 100 100 100

Rata-rata1 0 c 0 c 0 c 20 b 93,33 a 100 a 100 a 100 a

Kontrol 0 0 0 0 0 0 0 0

LT50 3,99

1

14

Gambar 6 Pengaruh L.lecanii terhadap mortalitas imago T. bactrae bactrae

Gambar 7 Imago T. bactrae bactrae yang terinfeksi cendawan L. lecanii

Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi cendawan entomopatogen L. lecanii

dapat berdampak negatif terhadap imago parasitoid T. bactrae bactrae yang juga

dilepaskan di habitat yang sama. Namun demikian, percobaan ini perlu dilanjutkan di

lapangan mengingat cendawan L. lecanii bekerja secara kontak, sedangkan imago T.

bactrae bactrae adalah parasitoid yang ukurannya sangat kecil. Peluang kontak antara

Kesimpulan

1. Cendawan Lecanicillium lecanii mampu menginfeksi telur Corcyra cephalonica yang telah diparasit oleh Trichogramma bactrae bactrae pada umur infestasi telur 1-6 hari.

2. Pada kerapatan konidia 109/ml, cendawan L. lecanii mampu menginfeksi imago parasitoid T. bactrae bactrae setelah empat HSP (Hari Setelah Perlakuan).

3. Waktu LT50 cendawan L. lecanii pada kerapatan konidia 109/ml dicapai

kurang lebih empat hari.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Cloyd. 2003. The entomopathogen Verticillium lecanii. Midwest Biological Control News. University of Illinois. http://www.extension.umn. Edu/distribution/horticulture/DG7373.html [27 Juli 2010].

Marwoto. 2007. Dukungan pengendalian hama terpadu dalam program bangkit kedelai. Iptek Tanaman Pangan. Vol. 2. Malang: Balitkabi

Marwoto, Saleh N. 2003. Peningkatan peran parasitoid telur Trichogrammatoidea bactrae bactrae dalam pengendalian penggerek polong kedelai Etiella spp. Jurnal Litbang Pertanian: 22(4), Malang: Balitkabi

Marwoto, Suharsono, dan Supriyatin. 1999. Hama kedelai dan komponen pengendalian hama terpadu. Monograf Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, Malang (4): 1−50.

Naito A., Djuwarso T. 1993. Biological control of Etiella pod borer. Makalah Simposium Penelitian Tanaman Pangan III. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. 8 pp.

Pracaya. 2005. Hama dan Penyakit Tanaman. Jakarta: Penebar Swadaya

Prayogo Y. 2004. Keefektifan lima jenis cendawan entomopatogen terhadap hama pengisap polong kedelai Riptortus linearis L. (Hemiptera: Alydidae) dan dampaknya terhadap predator Oxyopes javanus Thorell (Araneida: Oxyopidae). [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 51 hlm.

Prayogo Y, Suharsono. 2005. Optimalisasi pengendalian hama penghisap polong kedelai (Riptortus linearis) dengan cendawan entomopatogen Verticillium lecanii. Jurnal Litbang Pertanian: 24(4), Malang: Balitkabi

Rauf A, Triwidodo H, Widodo. 1994. Penggunaan pestisida oleh petani kedelai di tingkat kabupaten di Jawa Barat. Seminar Nasional Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Kedelai melalui Penerapan PHT Kedelai. Bappenas dan Fakultas Pertanian Universitas Brawidjaja. 13 hlm.

Sumarno. 1999. Strategi pengembangan produksi kedelai nasional mendukung Gema Palagung 2001. Prosiding Lokakarya Pengembangan Produksi Kedelai Nasional, Bogor 16 Maret 1999. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. hlm. 7−22.

Tanada Y, Kaya HK. 1993. Insect Pathology. San Diego: Academic Press, INC. Harcourt Brace Jovanovich, Publisher

Tengkano W, Supriyatin, Suharsono, Bedjo, Prayogo Y., dan Purwantoro. 2007. Status hama kedelai dan musuh alami di lahan kering masam Lampung. Iptek Tanaman Pangan 2(1): 93−109.

Wikardi W, Rayati DJ. 1993. Pengaruh Frekuensi Penyemprotan Jamur Entomopatogenik terhadap Ulat Jengkal (Ectropis bhurmitra) di Perkebunan Teh. hlm 91−103. Di dalam: Yusmani P, editor. Optimalisasi pengendalian hama penghisap polong kedelai (Riptortus linearis) dengan cendawan entomopatogen Verticillium lecanii. Jurnal litbang pertanian: 24(4). Malang: Balitkabi

LAMPIRAN

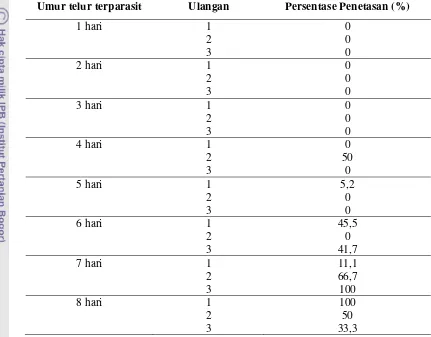

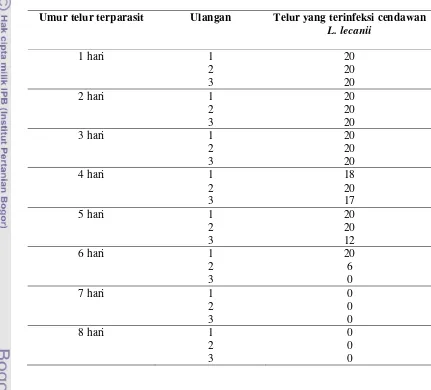

Tabel 1. Jumlah Telur Inang Terparasit yang Terinfeksi Cendawan Lecanicillium lecanii

Umur telur terparasit Ulangan Telur yang terinfeksi cendawan L. lecanii

1 hari 1 20

2 20

3 20

2 hari 1 20

2 20

3 20

3 hari 1 20

2 20

3 20

4 hari 1 18

2 20

3 17

5 hari 1 20

2 20

3 12

6 hari 1 20

2 6

3 0

7 hari 1 0

2 0

3 0

8 hari 1 0

2 0

Tabel 2. Presentase Trichogrammatoidea bactrae bactrae yang Menetas Pada Telur Inang Terparasit dan Terinfeksi Cendawan Lecanicillium lecanii

Umur telur terparasit Ulangan Persentase Penetasan (%)

1 hari 1 0

2 0

3 0

2 hari 1 0

2 0

3 0

3 hari 1 0

2 0

3 0

4 hari 1 0

2 50

3 0

5 hari 1 5,2

2 0

3 0

6 hari 1 45,5

2 0

3 41,7

7 hari 1 11,1

2 66,7

3 100

8 hari 1 100

2 50

21

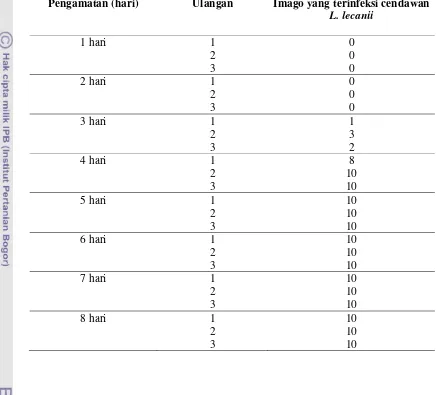

Tabel 3. Jumlah Imago Trichogrammatoidea bactrae bactrae yang Terinfeksi

Cendawan Lecanicillium lecanii

Pengamatan (hari) Ulangan Imago yang terinfeksi cendawan L. lecanii

1 hari 1 0

2 0

3 0

2 hari 1 0

2 0

3 0

3 hari 1 1

2 3

3 2

4 hari 1 8

2 10

3 10

5 hari 1 10

2 10

3 10

6 hari 1 10

2 10

3 10

7 hari 1 10

2 10

3 10

8 hari 1 10

2 10

3 10

Lecanicillium lecanii TERHADAP PARASITOID TELUR

Trichogrammatoidea bactrae bactrae Nagaraja

(HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATIDAE)

TEGUH KURNIAWAN

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

ABSTRACT

TEGUH KURNIAWAN. Infectivity of Entomopathogenic Fungus Lecanicillium lecanii to Egg Parasitoid Trichogrammatoidea bactrae bactrae Nagaraja (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Under direction of TEGUH SANTOSO and MARWOTO

Soybean is a high value agriculture’s comodity which can give many benefits. Soybean podborer Etiella zinckenella is one of important soybean pest in Indonesia that can decrease harvest until 80%. The control method using chemical insecticides are difficult to apply because the larva bore into soybean pod. The egg parasitoid Trichogrammatoidea bactrae bactrae can be used as alternative method to control the soybean podborer. On the other hand, on soybean plantation, the entomopathogenic fungus Lecanicillium lecanii is also used to control other soybean pests, especially against soybean pod sucker. The impact of this fungi toward the egg parasitoid T. bactrae bactrae is important to investigate. At conidial density 109/ml, L. lecanii could infect the egg of host Corcyra cephalonica that have been previously infested by parasitoid aged 1 to 6 days of infestation. At age 1 to 3 days post-infestation by parasitoid, there was no parasitoid exit from the egg, where as at age 4 to 8 days post-infestation T. bactrae bactrae adult emerged from the egg of C. Cephalonica. When directed against T. bactrae bactrae adult, spraying of 109conidia/ml killed 100% of tested parasitoid. With conidial density 109/ml, the lethal time 50 (LT50) L. lecanii

against T. bactrae bactrae was calculated 4 days.

ABSTRAK

TEGUH KURNIAWAN. Infektivitas Cendawan Entomopatogen Lecanicillium lecanii Terhadap Parasitoid Telur Trichogrammatoidea bactrae bactrae Nagaraja (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Dibimbing oleh TEGUH SANTOSO dan MARWOTO

Kedelai merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak memberi manfaat. Penggerek polong Etiella zinckenella merupakan salah satu hama utama pada pertanaman kedelai di Indonesia yang dapat menurunkan hasil sampai 80%. Pengendalian menggunakan insektisida kimiawi sulit diaplikasikan karena perilaku hama yang menggerek ke dalam polong kedelai. Untuk itu, digunakan parasitoid telur Trichogrammatoidea bactrae bactrae sebagai agens hayati. Di sisi lain, telah dikembangkan agens hayati cendawan entomopatogen Lecanicillium lecanii untuk mengendalikan hama kedelai lain, terutama hama penghisap polong. Dengan demikian, perlu dilakukan suatu penelitian mengenai dampak cendawan L. lecanii terhadap T. bactrae bactrae. Cendawan L. lecanii dengan kerapatan konidia 109/ml mampu menginfeksi telur inang C. cephalonica yang telah terparasit T. bactrae bactrae pada umur infestasi telur 1-6 hari. Telur T. bactrae bactrae yang berhasil menetas dan imagonya keluar dari telur inang terjadi pada umur infestasi telur 4-8 hari, sedangkan pada umur infestasi telur 1-3 hari parasitoid tidak keluar. Penyemprotan suspensi konidia cendawan L. lecanii dengan kerapatan 109/ml memberikan pengaruh mortalitas terhadap imago T. bactrae bactrae sampai 100%. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pada kerapatan konidia 109/ml cendawan L. lecanii mampu menginfeksi telur uji dan imago T. bactrae bactrae. Waktu LT50 cendawan L. lecanii pada kerapatan

konidia 109/ml dicapai ± 4 hari.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kedelai merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak memberi manfaat. Selain digunakan sebagai bahan pangan, dapat juga dijadikan sebagai bahan baku industri dan pakan ternak. Salah satu kendala dalam peningkatan dan stabilisasi produksi kedelai di Indonesia adalah serangan hama (Tengkano dan Soehardjan 1985). Penggerek polong Etiella zinckenella Treitschke (Lepidoptera : Pyralidae) merupakan salah satu hama utama pada pertanaman kedelai di Indonesia, terutama pada sentra-sentra produksi (Tengkano et al 2007). Kehilangan hasil akibat serangan hama tersebut mencapai 80%, bahkan bisa mengakibatkan puso apabila tidak dikendalikan (Marwoto et al. 1999; Sumarno 1999).

Saat ini, petani masih banyak yang menggunakan insektisida kimiawi untuk mengendalikan hama tersebut. Namun kenyataannya pengendalian dengan cara tersebut sulit diaplikasikan karena perilaku hama yang menggerek ke dalam polong kedelai. Menurut Rauf et al (1994) pengendalian dengan insektisida kimiawi hasilnya kurang efektif dalam menekan serangan, bahkan berpotensi menimbulkan resurjensi terhadap hama. Untuk itu, perlu dicari alternatif pengendalian lain yang lebih efektif. Cara pengendalian yang berpeluang untuk dikembangkan adalah dengan menggunakan parasitoid. Hasil penelitian Mangundojo (1958, dalam Marwoto & Saleh 2003) menunjukkan bahwa pada telur Etiella spp. ditemukan parasitoid Trichogramma persunatum Relly (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Selanjutnya Naito dan Djuwarso (1993) mengidentifikasi parasitoid tersebut sebagai Trichogrammatoidea bactrae bactrae Nagaraja. Pemanfaatan parasitoid telur sebagai agens hayati dalam pengendalian hama tersebut mempunyai prospek yang baik.

kedelai. Beberapa hama kedelai telah berhasil dikendalikan dengan bioinsektisida ini, salah satunya adalah penghisap polong kedelai Riptortus linearis L. (Hemiptera : Alydidae). Menurut Prayogo 2004, cendawan L. lecanii mampu menginfeksi semua stadia R. linearis yaitu stadia telur, nimfa, maupun imago. Aplikasi cendawan L. lecanii tersebut juga harus dikaji lebih jauh mengingat di areal yang sama juga dilepas parasitoid T. bactrae bactrae untuk mengendalikan hama penggerek polong. Dengan demikian, perlu dilakukan suatu penelitian mengenai dampak cendawan L. lecanii terhadap musuh alami dan serangga berguna lain yang ada di sekitar areal pertanaman. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian musuh alami tersebut, agar dapat bekerja secara optimal dalam membantu mengendalikan hama kedelai.

Tujuan Penelitian

Mempelajari infektivitas cendawan entomopatogen Lecanicillium lecanii terhadap parasitoid T. bactrae bactrae sebagai agens hayati.

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan Hama Kedelai

Seiring dengan berkembangnya industri makanan dan pakan ternak,

permintaan terhadap komoditas kedelai meningkat pesat. Untuk memenuhi

kebutuhan akan kedelai tersebut perlu ditingkatkan sasaran luas tanaman serta

produktivitasnya. Salah satu kendala utama dalam usaha meningkatkan produksi

kedelai adalah adanya serangan hama. Jenis hama yang menyerang tanaman

kedelai di Indonesia sangat banyak. Ada sekelompok hama yang hanya merusak

bagian tanaman tertentu, ada pula yang merusak hampir seluruh bagian tanaman.

Sementara itu ada yang kehadirannya hanya membahayakan pada fase tertentu

dan ada pula yang dapat merusak sepanjang pertumbuhan tanaman. Selain itu,

terdapat pula serangga yang imago dan larva atau nimfanya merusak tanaman.

Besar kecilnya pengaruh kerusakan tanaman dan kehilangan hasil akibat serangan

hama ditentukan beberapa faktor yaitu tinggi rendahnya populasi hama yang hadir

di pertanaman, bagian tanaman yang dirusak, tanggap tanaman terhadap serangan

hama, dan fase pertumbuhan tanaman/umur tanaman. Adapun hama-hama utama

pada tanaman kedelai yaitu lalat kacang (Ophiomyiia phaseoli), penggerek pucuk kedelai (Melanagromyza dolichostigma), penggerek batang kedelai

(Melanagromyza sojae), ulat grayak (Spodoptera litura), ulat jengkal

(Chrysodexis chalcites), penggulung daun (Lamprosema indicata), penggerek

polong (Etiella zinknella), penghisap polong (Riptortus linearis), kepik hijau

(Nezara viridula), penghisap polong (Piezodorus hubneri) (Marwoto et. al, 1999)

Cara Pengendalian

Pemantauan di sentra produksi kedelai menunjukkan bahwa pengendalian

hama kedelai masih tertumpu pada penggunaan insektisida. Pada daerah yang

petaninya mempunyai modal yang cukup hampir 90% petani menggunakan

daerah yang petaninya kurang modal hanya 50% petani menggunakan insektisida.

Namun demikian cara aplikasi insektisida masih belum sesuai dengan ketentuan.

Di beberapa daerah ada yang sangat intensif memakai insektisida dengan dosis

dan frekuensi yang tinggi tetapi ada pula yang menggunakan insektisida dengan

dosis di bawah yang dianjurkan. Kedua cara tersebut berdampak negatif, hama

tidak dapat terkendali dengan baik akibatnya timbul masalah resistensi dan

resurgensi pada hama sasaran (Marwoto 2007).

Dengan memahami konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT), maka

pendekatan dalam memilih strategi pengendalian hama akan bertumpu pada

pemanfaatan kombinasi yang kompatibel dari komponen pengendalian yang

dipilih. PHT pada kedelai membatasi penggunaan insektisida kimiawi serta

menghindari terjadinya ketahanan dan resurjensi hama terhadap insektisida dan

dampak buruk penggunaan insektisida terhadap serangga berguna serta kesehatan

manusia dan lingkungan. Adapun cara pengendaliannya didasarkan pada

komponen-komponen PHT yang tersedia. Untuk mengatasi hama perusak bibit

dapat dilakukan dengan cara melakukan penanaman secara serentak, sanitasi

tanaman terserang, pergiliran tanaman dengan tanaman lain, menutup

lubang-lubang dengan jerami (mulsa), dan pemanfaatan agens hayati. Pengendalian

terhadap hama perusak daun adalah dengan mengupayakan agar periode vegetatif

dapat dilakukan serempak dalam areal luas, pada derah kronis dapat dilakukan

pengolahan tanah untuk mematikan hama yang berada dalam tanah, serta

pemanfaatan serangga berguna yang ada di pertanaman. Pengendalian hama

perusak polong dilakukan dengan cara pergiliran tanaman, melakukan penanaman

secara serentak, penggunaan tanaman perangkap, dan pemanfaatan musuh alami

yang ada di sekitar areal pertanaman. Contoh pengendalian yang telah dilakukan

5

Bioekologi Trichogramma spp.

Trichogrammatidae berasal dari bahasa Yunani kuno thriks atau trihos yang artinya rambut, dan grammata yang artinya gambar atau huruf. Disebut demikian

karena adanya keteraturan (susunan) rambut pada sayap. (Pracaya, 2005)

Parasit ini kecil, panjangnya 0,3-1,0 mm; warnanya hitam, hitam pucat,

cokelat pucat atau kuning. Antenanya terdiri dari 3-8 ruas termasuk satu ruas

cincin. Sayapnya berumbai-rumbai rambut (bulu-bulu) teratur dalam garis-garis

atau pita-pita rambut, yang terpanjang terdapat pada tepi sayap. Ovipositornya

pendek, kadang-kadang matanya berwarna merah.

Populasi parasitoid Trichogramma spp. dipengaruhi oleh keberadaan inang

dan lingkungan pertanaman (suhu, cuaca, udara). Populasi inang yang rendah

menyebabkan parasitoid tidak dapat berkembang. Demikian pula jika lingkungan

kurang mendukung, parasitoid tidak dapat berperan secara efektif. Naito dan

Djuwarso (1993) menyatakan bahwa daya tahan hidup T. bactrae-bactrae

mencapai 90% pada kisaran suhu 25−400C. Seekor parasitoid Trichogramma spp.

mampu memarasit lebih dari satu spesies telur inang, dan sebutir telur inang dapat

diparasit oleh lebih dari satu spesies Trichogramma spp. Hal ini menunjukkan

bahwa satu spesies Trichogramma spp. mampu memarasit beberapa spesies hama.

Parasitoid telur Trichogramma spp. bersifat polifag. Jenis inang parasitoid ini

meliputi telur Chilo suppressalis (WLK), Chrysodeixis chalcites (Esper), dan Heliothis assulta GN. T. bactrae-bactrae dapat memarasit telur penggerek polong Etiella spp., telur ulat buah kedelai Helicoverpa armigera, dan telur ulat jengkal Chrysodeixis chalsites. Pelepasan parasitoid Trichogramma spp. di lapang untuk mengendalikan hama terutama hama dari kelompok Lepidoptera. Pada tanaman

kedelai, sebagian besar hama penting didominasi oleh kelompok Lepidoptera.

(Pracaya, 2005)

Sumber : www.insectimages.org

Cendawan Entomopatogen Lecanicillium lecanii

Cendawan dari divisi Deuteromycotina merupakan cendawan yang memiliki

siklus tidak sempurna atau biasa disebut imperfect fungi. Cendawan

entomopatogen dari divisi Deuteromycotina dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas

Hyphomycetes dan Coelomycetes. Banyak cendawan dari kelas tersebut yang

memiliki daya virulen yang tinggi dan telah banyak diaplikasikan untuk

mengendalikan serangga hama.

Cendawan Lecanicillium lecanii termasuk dalam divisi Deuteromycotina

kelas Hyphomycetes. Cendawan L. lecanii dapat digunakan untuk mengendalikan

serangga hama terutama dari ordo Homoptera (Cloyd 2003) dan Hemiptera

(Prayogo 2004). Cendawan L. lecanii mudah tumbuh pada berbagai media,

terutama pada medium potato dextrose agar (PDA) dan beras. Di dalam cawan

petri, diameter koloni dapat mencapai 4–5,5 cm pada 3 hari setelah inokulasi.

Koloni cendawan berwarna putih pucat. Dua hari setelah inokulasi, cendawan

sudah mampu memproduksi konidia. Kumpulan konidia ditopang oleh tangkai

konidiofor yang membentuk pialid (whorls) seperti huruf V. Setiap konidia

menopang 5-10 konidia yang terbungkus dalam kantong lendir. Konidia

berbentuk silinder hingga elip, terdiri dari satu sel, tidak berwarna dan berukuran

2,30-10×1-2,60 µm.

Cendawan entomopatogen memerlukan kelembaban yang tinggi untuk

tumbuh dan berkembang, hal tersebut diperlukan selama proses pembentukan

tabung kecambah (germ tube), sebelum terjadi penetrasi ke integumen serangga.

Cendawan L. lecanii tumbuh baik pada suhu 18-30oC dan kelembaban minimal 80%. Pada kelembaban lebih dari 90% cendawan tumbuh sangat baik (Cloyd

2003). Cendawan V. lecanii mampu hidup pada bahan organik yang mati dalam

rentang waktu yang sangat panjang (Tanada dan Kaya 1993).

Keefektifan cendawan entomopatogen dipengaruhi oleh waktu aplikasi.

Waktu aplikasi perlu diperhatikan karena cendawan entomopatogen sangat rentan

terhadap sinar matahari khususnya sinar ultra violet (Cloyd 2003). Bila terkena

sinar matahari dalam waktu 4 jam, cendawan L. lecanii akan kehilangan viabilitas

7

atas 50%. Oleh karena itu, bila cendawan diaplikasikan pada musim kemarau

perlu dihindarkan dari sinar matahari langsung dan sebaiknya aplikasi dilakukan

pada saat kelembaban udara tinggi yaitu sore hari (Suharsono dan Prayogo 2005).

Aplikasi L. lecanii pada sore hari (setelah pukul 16.00) mampu menyebabkan kematian hama pengisap polong kedelai R. linearis hingga 80%. Makin tinggi

mortalitas serangga, jumlah biji yang rusak pun makin menurun (Prayogo 2004).

Keberhasilan pengendalian hama dengan cendawan entomopatogen juga

ditentukan oleh konsentrasi cendawan yang diaplikasikan, yaitu kerapatan konidia

dalam setiap ml air. Jumlah konidia berkaitan dengan banyaknya biakan

cendawan yang dibutuhkan setiap hektar. Kerapatan konidia yang dibutuhkan

untuk mengendalikan hama bergantung pada jenis dan populasi hama yang akan

dikendalikan (Wikardi 1993). Pada tanaman pangan, kerapatan konidia yang

dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan dengan pada tanaman perkebunan.

Miselium cendawan L. lecanii menghasilkan racun cyclodepsipeptide,

bassianolide, yang juga dihasilkan oleh Beauveria bassiana. Selain itu,

menghasilkan pula racun insektisida, seperti asam dipicolinic dan C25

[image:38.612.352.485.446.547.2]coumpounds (Suharsono dan Prayogo 2005).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Patologi Serangga dan

Laboratorium Bioekologi Parasitoid dan Predator Departemen Proteksi Tanaman,

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dari bulan Februari sampai Juli 2010.

Bahan

Serangga uji Trichogrammatoidea bactrae bactrae

Parasitoid T. bactrae bactrae Nagaraja (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

diperbanyak pada telur inang alternatif Corcyra cephalonica (Stt.) (Lepidoptera :

Pyralidae). Imago parasitoid dimasukkan dalam tabung reaksi berisi kertas pias

berukuran 2 cm x 1 cm yang telah ditempeli telur inang C. cephalonica. Telur

inang ditempelkan ke kertas pias menggunakan gom arab. Telur akan terparasit

setelah empat hari. Ciri telur yang terparasit berwarna hitam, lalu dalam kurun

waktu ± 7-8 hari imago parasitoid keluar dari telur.

Cendawan Lecanicillium lecanii

Cendawan diperbanyak dengan cara inokulasi biakan cendawan L. lecanii

koleksi Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi)

pada media PDA di dalam cawan petri. Kemudian disimpan di dalam incubator

9

Metode

Penyiapan suspensi konidia

Konidia cendawan L. lecanii dipanen pada umur 21 HSI (Hari Setelah

Inokulasi) dengan cara memotong media PDA yang berisi konidia cendawan, lalu

menumbuknya dengan mortar hingga halus. Kemudian dimasukkan ke dalam

erlenmeyer yang berisi air steril yang telah dicampur Tween 20 (0,05%),

selanjutnya dikocok menggunakan vortex selama 30 detik. Setelah itu, hancuran

media diendapkan dengan menggunakan sentrifuse sampai didapatkan supernatan.

Supernatan dikocok kembali dengan vortex dan diamati kerapatan konidianya

menggunakan haemocytometer Neubauer-improved hingga diperoleh kerapatan konidia 109/ml.

Perlakuan serangga uji

Suspensi konidia cendawan L. lecanii (kerapatan 109/ml) disemprotkanke

telur C. cephalonica pada kertas pias yang telah terparasit dalam berbagai stadia infestasi parasitoid. Dalam satu tabung reaksi diletakkan sepotong kertas pias

yang mengandung telur inang yang telah terparasit. Pada satu kertas pias terdapat

kurang lebih 20 butir telur inang C. cephalonica. Stadia infestasi parasitoid pada

telur yang digunakan yaitu umur infestasi telur 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari,

6 hari, 7 hari, dan 8 hari (telur akan menetas). Aplikasi dilakukan juga pada imago

T. bactrae bactrae. Aplikasi penyemprotan menggunakan sprayer tangan dengan volume semprot ± 5 ml. Aplikasi diulang sebanyak tiga kali.

Pengamatan dilakukan pada dua hari setelah aplikasi. Variabel yang diamati

yaitu jumlah telur inang C. cephalonica yang terinfeksi cendawan L. lecanii,

presentase imago parasitoid yang keluar setelah telur terinfeksi cendawan L.

lecanii, dan persentase imago parasitoid mati yang terinfeksi cendawan L. lecanii.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), data diolah

menggunakan program SAS (Statistic Analysis System) versi 6.12, dilanjutkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh L. lecanii Terhadap Telur Inang yang Terparasit

Cendawan L. lecanii dengan kerapatan konidia 109/ml mampu menginfeksi telur inang C. cephalonica yang telah terparasit T. bactrae bactrae pada umur infestasi telur 1-6

hari. Pada tujuh dan delapan hari setelah telur inang terparasit, tidak terjadi infeksi oleh

cendawan. Infeksi cendawan pada telur inang mulai terjadi pada waktu dua hari setelah

perlakuan (HSP). Pada umur infestasi telur tujuh dan delapan hari, tampak infeksi

cendawan pada telur tersebut tetapi imago T. bactrae bactrae berhasil keluar dari telur

inang yang terparasit tersebut. Perkembangan cendawan L. lecanii yang diaplikasikan

mulai terjadi dua hari setelah perlakuan. Infeksi cendawan antara umur infestasi telur enam

hari dengan umur infestasi telur 1-5 hari terlihat berbeda nyata. Perkembangan cendawan

mulai tinggi pada umur infestasi telur 1-5 hari (Tabel 1).

Ciri-ciri telur inang yang terinfeksi cendawan L. lecanii adalah telur tersebut

terkoloni oleh miselium cendawan berwarna putih. Mula-mula miselium cendawan hanya

pada bagian permukaan telur saja, tetapi lama-kelamaan miselium cendawan tersebut

menyebar ke seluruh bagian telur, sehingga seluruh bagian telur tertutupi oleh hifa

cendawan tersebut. Miselia cendawan yang dihasilkan pun telah banyak dan menembus

sampai ke dalam telur (Gambar 4).

Tabel 1 Persentase telur inang C. cephalonica yang terinfeksi cendawan L. lecanii pada dua hari setelah aplikasi

Ulangan Telur inang yang terinfeksi cendawan (%) Umur infestasi telur oleh parasitoid (hari)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 100 100 100 100 85 60 0 0

2 3 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 30 0 0 0 0

Rata-rata1 100 a 100 a 100 a 96,67 a 95 a 63,33 b 0 c 0 c

Kontrol 0 0 0 0 0 0 0 0

1

11

[image:42.612.356.494.92.202.2]Gambar 4 Telur C. cephalonica yang terparasit T. bactrae bactrae (warna hitam) dan

terinfeksi cendawan L. lecanii (warna putih)

Telur T. bactrae bactrae yang berhasil menetas dan imagonya keluar dari telur inang

terjadi pada infestasi umur telur 4-8 hari, sedangkan pada umur infestasi telur 1-3 hari

parasitoid tidak keluar. Persentase parasitoid keluar tertinggi pada umur infestasi telur

delapan hari, ini menunjukkan umur infestasi telur yang telah terparasit delapan hari belum

sempat terinfeksi cendawan, sama halnya dengan umur infestasi telur tujuh hari.

Umumnya cendawan menginfeksi telur inang dua hari setelah perlakuan. Setelah dua hari

perlakuan penetasan telur inang yang terparasit mengalami penurunan yang signifikan. Ini

disebabkan cendawan telah banyak mengkoloni telur, sehingga menurunkan daya

penetasan telur bahkan membuat telur tidak menetas (Tabel 2). Hasil penelitian Prayogo

(2004) menunjukkan bahwa cendawan L. lecanii mampu menginfeksi telur R. linearis,

sehingga telur yang tidak menetas mencapai 59%. Walaupun telur mampu menetas

membentuk nimfa instar I, kelangsungan hidup nimfa hanya 21%.

Diduga selain menginfeksi telur inang C. cephalonica, cendawan L. lecanii juga

menginfeksi telur parasitoid T. bactrae bactrae sehingga parasitoid tidak berkembang.

Kemungkinan lain adalah meskipun telur parasitoid T. bactrae bactrae berhasil menetas,

larva parasitoid tersebut ikut terinfeksi cendawan. Seandainya tidak terinfeksi cendawan,

larva parasitoid tidak mendapatkan makanan yang memadai karena telur inang telah

terinfeksi cendawan. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkaji permasalahan infeksi

pada parasitoid ini. Masa rentan telur terhadap infeksi cendawan L. lecanii terjadi pada

umur infestasi telur 1-3 hari, diduga ini disebabkan T. bactrae bactrae belum berkembang

di dalam telur inang (belum terlihat telur terparasit). Biasanya telur inang mulai terparasit

berwarna hitam pucat, namun lama kelamaan akan makin hitam pekat. Tampaknya

cendawan L. lecanii memiliki pengaruh infeksi yang cukup signifikan pada umur infestasi

telur 1-6 hari, sedangkan umur infestasi telur 7-8 hari tidak terlalu terpengaruh infeksi

(Gambar 5).

Tabel 2 Persentase imago parasitoid telur T. bactrae bactrae yang keluar dari telur inang yang telah diaplikasi cendawan L. lecanii

Ulangan Persentase kemunculan imago parasitoid (%)

Umur infestasi telur oleh parasitoid (hari)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 0 0 0 5,2 45,5 11,7 100

2 3 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 41,7 66,7 100 50 33,3 Rata-rata1 0 c 0 c 0 c 16,67 c 1,73 c 29,07 bc 59,27 b 61,10 b

Kontrol 100 100 100 100 100 100 100 100

1

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan α = 0,05

13

Pengaruh L. lecanii Terhadap Mortalitas Imago T. bactrae bactrae

Pengamatan terhadap mortalitas imago T. bactrae bactrae yang terinfeksi cendawan

L. lecanii dilakukan selama delapan hari. Penyemprotan suspensi konidia cendawan L. lecanii dengan kerapatan 109/ml memberikan pengaruh mortalitas terhadap imago T. bactrae bactrae sampai 100% (seluruh imago T. bactrae bactrae mati terinfeksi cendawan L. lecanii). Mortalitas imago T. bactrae bactrae akibat terinfeksi cendawan L. lecanii mulai terjadi pada empat HSP (Hari Setelah Perlakuan) dengan tingkat mortalitas sebesar

20%. Waktu mortalitas terhadap infeksi cendawan didapat dengan mencari nilai LT50nya.

Adapun nilai LT50 yang didapat yaitu sebesar 3,99 (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa

waktu kematian 50% serangga uji dengan menggunakan kerapatan konidia cendawan L.

lecanii 109/ml yaitu sekitar empat hari setelah perlakuan. Tingkat mortalitas kemudian

meningkat tajam pada 5-8 HSP (Gambar 6)

Adapun ciri-ciri dari imago dari T. bactrae bactrae yang terinfeksi cendawan L.

lecanii yaitu spora cendawan menyebar 4-6 hari setelah infeksi. Sporulasi terjadi pada

tungkai, antena, tetapi jarang terjadi pada thorax dan abdomen. Hal ini bisa dilihat dari

hifa-hifa cendawan berwarna putih yang terus berkembang sampai menutupi seluruh

bagian tubuh parasitoid tersebut (Gambar 7).

Tabel 3 Persentase mortalitas imago T. bactrae bactrae yang terinfeksi cendawan L. lecanii

Ulangan Persentase Mortalitas imago T. bactrae bactrae (%)

Hari Setelah Perlakuan (HSP)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 0 0 10 80 100 100 100

2 0 0 0 30 100 100 100 100

3 0 0 0 20 100 100 100 100

Rata-rata1 0 c 0 c 0 c 20 b 93,33 a 100 a 100 a 100 a

Kontrol 0 0 0 0 0 0 0 0

LT50 3,99

1

[image:45.612.100.497.84.589.2] [image:45.612.329.491.400.521.2]

Gambar 6 Pengaruh L.lecanii terhadap mortalitas imago T. bactrae bactrae

Gambar 7 Imago T. bactrae bactrae yang terinfeksi cendawan L. lecanii

Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi cendawan entomopatogen L. lecanii

dapat berdampak negatif terhadap imago parasitoid T. bactrae bactrae yang juga

dilepaskan di habitat yang sama. Namun demikian, percobaan ini perlu dilanjutkan di

lapangan mengingat cendawan L. lecanii bekerja secara kontak, sedangkan imago T.

bactrae bactrae adalah parasitoid yang ukurannya sangat kecil. Peluang kontak antara

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Cendawan Lecanicillium lecanii mampu menginfeksi telur Corcyra cephalonica yang telah diparasit oleh Trichogramma bactrae bactrae pada umur infestasi telur 1-6 hari.

2. Pada kerapatan konidia 109/ml, cendawan L. lecanii mampu menginfeksi imago parasitoid T. bactrae bactrae setelah empat HSP (Hari Setelah Perlakuan).

3. Waktu LT50 cendawan L. lecanii pada kerapatan konidia 109/ml dicapai

kurang lebih empat hari.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Cloyd. 2003. The entomopathogen Verticillium lecanii. Midwest Biological Control News. University of Illinois. http://www.extension.umn. Edu/distribution/horticulture/DG7373.html [27 Juli 2010].

Marwoto. 2007. Dukungan pengendalian hama terpadu dalam program bangkit kedelai. Iptek Tanaman Pangan. Vol. 2. Malang: Balitkabi

Marwoto, Saleh N. 2003. Peningkatan peran parasitoid telur Trichogrammatoidea bactrae bactrae dalam pengendalian penggerek polong kedelai Etiella spp. Jurnal Litbang Pertanian: 22(4), Malang: Balitkabi

Marwoto, Suharsono, dan Supriyatin. 1999. Hama kedelai dan komponen pengendalian hama terpadu. Monograf Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, Malang (4): 1−50.

Naito A., Djuwarso T. 1993. Biological control of Etiella pod borer. Makalah Simposium Penelitian Tanaman Pangan III. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. 8 pp.

Pracaya. 2005. Hama dan Penyakit Tanaman. Jakarta: Penebar Swadaya

Prayogo Y. 2004. Keefektifan lima jenis cendawan entomopatogen terhadap hama pengisap polong kedelai Riptortus linearis L. (Hemiptera: Alydidae) dan dampaknya terhadap predator Oxyopes javanus Thorell (Araneida: Oxyopidae). [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 51 hlm.

Prayogo Y, Suharsono. 2005. Optimalisasi pengendalian hama penghisap polong kedelai (Riptortus linearis) dengan cendawan entomopatogen Verticillium lecanii. Jurnal Litbang Pertanian: 24(4), Malang: Balitkabi

Rauf A, Triwidodo H, Widodo. 1994. Penggunaan pestisida oleh petani kedelai di tingkat kabupaten di Jawa Barat. Seminar Nasional Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Kedelai melalui Penerapan PHT Kedelai. Bappenas dan Fakultas Pertanian Universitas Brawidjaja. 13 hlm.

Sumarno. 1999. Strategi pengembangan produksi kedelai nasional mendukung Gema Palagung 2001. Prosiding Lokakarya Pengembangan Produksi Kedelai Nasional, Bogor 16 Maret 1999. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. hlm. 7−22.

Tanada Y, Kaya HK. 1993. Insect Pathology. San Diego: Academic Press, INC. Harcourt Brace Jovanovich, Publisher

18

Tengkano W, Supriyatin, Suharsono, Bedjo, Prayogo Y., dan Purwantoro. 2007. Status hama kedelai dan musuh alami di lahan kering masam Lampung. Iptek Tanaman Pangan 2(1): 93−109.

Wikardi W, Rayati DJ. 1993. Pengaruh Frekuensi Penyemprotan Jamur Entomopatogenik terhadap Ulat Jengkal (Ectropis bhurmitra) di Perkebunan Teh. hlm 91−103. Di dalam: Yusmani P, editor. Optimalisasi pengendalian hama penghisap polong kedelai (Riptortus linearis) dengan cendawan entomopatogen Verticillium lecanii. Jurnal litbang pertanian: 24(4). Malang: Balitkabi

LAMPIRAN

Tabel 1. Jumlah Telur Inang Terparasit yang Terinfeksi Cendawan Lecanicillium lecanii

Umur telur terparasit Ulangan Telur yang terinfeksi cendawan L. lecanii

1 hari 1 20

2 20

3 20

2 hari 1 20

2 20

3 20

3 hari 1 20

2 20

3 20

4 hari 1 18

2 20

3 17

5 hari 1 20

2 20

3 12

6 hari 1 20

2 6

3 0

7 hari 1 0

2 0

3 0

8 hari 1 0

2 0

[image:49.612.100.531.198.588.2]20

Tabel 2. Presentase Trichogrammatoidea bactrae bactrae yang Menetas Pada Telur Inang Terparasit dan Terinfeksi Cendawan Lecanicillium lecanii

Umur telur terparasit Ulangan Persentase Penetasan (%)

1 hari 1 0

2 0

3 0

2 hari 1 0

2 0

3 0

3 hari 1 0

2 0

3 0

4 hari 1 0

2 50

3 0

5 hari 1 5,2

2 0

3 0

6 hari 1 45,5

2 0

3 41,7

7 hari 1 11,1

2 66,7

3 100

8 hari 1 100

2 50

[image:50.612.102.533.184.521.2]

Tabel 3. Jumlah Imago Trichogrammatoidea bactrae bactrae yang Terinfeksi

Cendawan Lecanicillium lecanii

Pengamatan (hari) Ulangan Imago yang terinfeksi cendawan L. lecanii

1 hari 1 0

2 0

3 0

2 hari 1 0

2 0

3 0

3 hari 1 1

2 3

3 2

4 hari 1 8

2 10

3 10

5 hari 1 10

2 10

3 10

6 hari 1 10

2 10

3 10

7 hari 1 10

2 10

3 10

8 hari 1 10

2 10

3 10

[image:51.612.98.534.160.555.2]