VIBRIOSIS PADA PENDEDERAN IKAN KERAPU BEBEK

Cromileptes altivelis

DI PULAU PAYUNG

KEPULAUAN SERIBU

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

VIBRIOSIS PADA PENDEDERAN IKAN KERAPU BEBEK

Cromileptes altivelis

di PULAU PAYUNG KEPULAUAN SERIBU

adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apa pun

kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang

berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari

penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di

bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Maret 2011

FARIQ AZHAR

ABSTRAK

FARIQ AZHAR Vibriosis pada Pendederan Ikan Kerapu Bebek Cromileptes altivelisdi Pulau Payung Kepulauan Seribu. Dibimbing oleh Dr. Sukenda dan Dr. Sri Nuryati.

Vibriosis merupakan penyakit yang terjadi pada budidaya ikan kerapu bebek

Cromileptes altivelis. Penelitian ini dilakukan untuk mengisolasi agen penyebab vibriosis pada pendederan ikan kerapu bebek, sebagai isolat bakteri yang patogen pada benih ikan kerapu bebek. Isolat yang diperoleh ada tiga jenis Vibrio, dengan nama Vibrio sp. 1, Vibrio sp. 2. dan Vibrio sp. 3. Semua isolat Vibrio merupakan patogen pada benih ikan kerapu sejak dilakukan uji tantang dari Vibrio sp. 1, 2, dan 3 yang menyebabkan kematian 100% pada masing-masing isolat setelah diinfeksi 10 hari. Tanda klinis yang terlihat pada ikan kerapu yakni pendarahan operkulum, pembengkakan anus, dan pengeroposan sirip. Hasil analisis histopatologi menunjukkan kerusakan pada ginjal. Kerusakan yang terjadi antara lain nekrosis, degenerasi, hemorragi, dan hipertropi.

ABSTRACT

FARIQ AZHAR Vibriosis in Grouper Cromileptes altivelis Nursery at Payung Island Kepulauan Seribu. Supervised by Dr. Sukenda and Dr. Sri Nuryati.

Vibriosis is a major disease occurred in grouper Cromileptes altivelis culture. This research was conducted s to isolate causative agents of vibriosis in nursery of grouper, as well as the pathogenecity of isolated bacteria in juvenile of grouper. We isolated three Vibrio, namely Vibrio sp. 1, Vibrio sp. 2, and Vibrio sp. 3. All isolatedVibrioare pathogenic to juvenile of grouper since challenge test of Vibrio sp. 1, 2 and 3 caused mortality of 100%, respectively after 10 days of infection. The clinical signs that appear on grouper are bleeding operculum, swelling of anus, and porous of fin. The results of histopathological analysis showed damage of the kidneys. The damage suffered were necrosis, degeneration, hemorrhage, and hyperthropy.

VIBRIOSIS PADA PENDEDERAN IKAN KERAPU BEBEK

Cromileptes altivelis

DI PULAU PAYUNG

KEPULAUAN SERIBU

FARIQ AZHAR

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Program Studi Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya

Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,

Judul Skripsi : Vibriosis pada Pendederan Ikan Kerapu Bebek

Cromileptes altivelis di Pulau Payung Kepulauan Seribu

Nama Mahasiswa : Fariq Azhar

Nomor Pokok : C14061370

Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dr. Ir. Sukenda, M.Sc. NIP. 19671013 199302 1 001

Dosen Pembimbing II

Dr. Sri Nuryati, S.Pi., M.Si. NIP. 19710606 199512 2 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Budidaya Perairan

Dr. Ir. Odang Carman, M.Sc. NIP. 19591222 198601 1 001

KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur yang sebesarnya kepada Allah SWT yang telah

memberikan kesempatan kepada kita dalam menjalani hidup hingga detik ini

sehingga pembuatan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian yang

telah dilaksanakan pada bulan April 2010 s.d. Agustus 2010 di Laboratorium

Kesehatan Ikan, Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu

Kelautan, Institut Pertanian Bogor berjudul Vibriosis pada Pendederan Ikan

Kerapu BebekCromileptes altivelisdi Pulau Payung Kepulauan Seribu .

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr.

Sukenda selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Sri Nuryati selaku Dosen

Pembimbing II atas bimbingan dan arahannya hingga selesainya penyusunan

skripsi. Ungkapan terima kasih juga ditujukan kepada kedua orang tua penulis

yakni bapak Akhmad Supriyanto dan ibu Yasminah yang selalu memberikan doa,

motivasi, dan kasih sayangnya serta adek Fajriyana Nur Wulansari yang telah

memberikan semangat dan doanya. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima

kasih kepada saudari Fany Nur Fiana yang telah memberi motivasi, doa serta

cintanya kepada penulis selama berlangsungnya penelitian. Terima kasih juga

buat Pak Ranta, Ewa, Puguh, Mbok De, Pak De, Ngarso, Inul, Dwi, serta seluruh

teman-teman dari BDP yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama

penelitian hingga penelitian ini selesai.

Bogor, Maret 2011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Rembang pada tanggal 2 Maret 1988 sebagai anak

pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Akhmad Supriyanto, S.Pd. dan

Ibu Yasminah, S.Pd.

Penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada SDN 1 Lasem lulus

tahun 2000, SMPN 1 Lasem lulus tahun 2003, dan SMA N 2 Rembang lulus

tahun 2006. Tahun 2006, penulis lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan

Seleksi Mahasiswa IPB (USMI). Melalui program mayor-minor tahun 2007

penulis memilih mayor Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya,

Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut

Pertanian Bogor.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif pada beberapa organisasi

kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa Akuakultur (HIMAKUA) periode

2007/2008. Penulis juga aktif menjadi Asisten Praktikum pada beberapa mata

kuliah yaitu Ikhtiologi (2008), Fisiologi Hewan Air (2009), dan Penyakit

Organisme Akuatik (2010).

Untuk meningkatkan pengetahuan di bidang perikanan budidaya, penulis

mengikuti kegiatan magang liburan di PT. Citra Pertiwi Bahari (2007) dan PT.

Anugrah Bahari Mulia (2010) dan Praktek Lapangan Akuakultur di Isaku Koi

Farm Blitar (2009). Tugas akhir dalam pendidikan tinggi diselesaikan penulis

dengan menulis skripsi berjudul Vibriosis pada Pendederan Ikan Kerapu

DAFTAR ISI

3.1.2 Hasil Uji Patogenitas.. ... 6

3.1.3 Hasil Histopatologi ... 8

3.1.4. Kualitas Air . 10

3.2 Pembahasan . 10

IV. KESIMPULAN DAN SARAN ... 15

4.1 Kesimpulan ... 15

4.2 Saran . 15

DAFTAR PUSTAKA .. 16

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Jumlah total bakteriVibriopada organ ginjal... 5

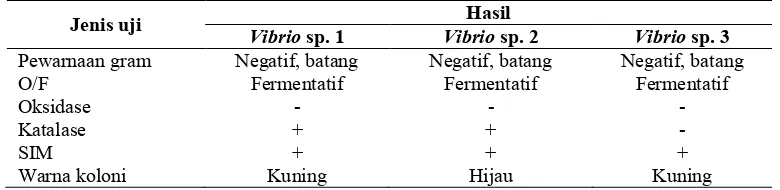

2 Hasil uji pewarnaan gram, uji fisiologis dan biokimia... 5

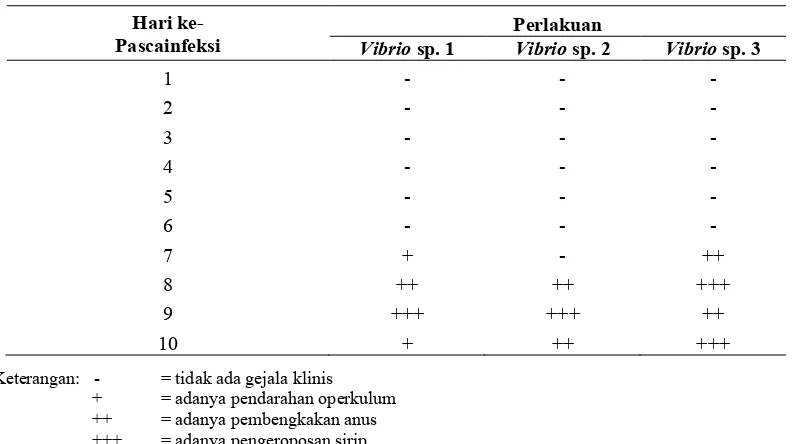

3 Gejala klinis ikan setelah proses penyuntikan... 7

4 Mortalitas ikan kerapu pasca infeksi bakteriVibrio... 8

DAFTAR GAMBAR

Halaman

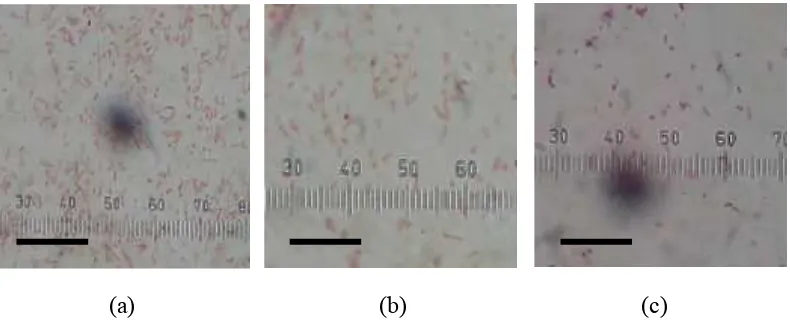

1 Vibrio sp.1 (a),Vibrio sp. 2 (b),Vibrio sp.3 (c)... 5

2 Gejala klinis pasca injeksi... 7

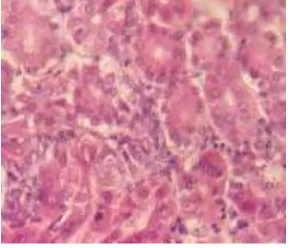

3 Ginjal ikan kerapu bebek pra infeksi dalam kondisi normal... 8

4 Histopatologi ginjal yang terserangVibriosp. 1... 8

5 Histopatologi ginjal yang terserangVibriosp. 2... 8

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Pertumbuhan panjang dan berat ikan kerapu bebek Cromileptes altivelis...

18

2 Hasil pengukuran kualitas air pada media ikan kerapu bebek... 20

3 Tahapan Pembuatan Preparat Histopatologi... 21

4 Komposisi media yang digunakan untuk kultur bakteri patogen... 25

5 Prosedur pewarnaan gram... 26

6 Prosedur uji oksidatif/fermentatif... 27

7 Prosedur uji motilitas... 28

8 Prosedur uji katalase... 29

9 Prosedur uji oksidase... 30

I. PENDAHULUAN

Ikan kerapu bebek Cromileptes altivelis merupakan salah satu jenis ikan karang yang sudah dapat dibudidayakan di keramba jaring apung. Selain itu, ikan

kerapu bebek juga merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor hasil

perikanan dengan potensi pengembangan yang masih cukup besar. Besarnya

permintaan dan tingginya harga jual ikan kerapu menjadi alasan utama

pengembangan usaha budidaya kerapu. Ikan kerapu bebek mempunyai harga yang

paling tinggi di antara ikan kerapu jenis yang lain yaitu berkisar Rp 450.0000,00

sampai dengan Rp 500.000,00 pada ukuran konsumsi (Anonim 2011).

Salah satu wilayah yang mempunyai kontribusi dalam produksi ikan kerapu

adalah perairan Kepulauan Seribu, berada di Teluk Jakarta. Wilayah ini memiliki

banyak potensi di bidang kelautan dan perikanan, antara lain ikan konsumsi, ikan

hias, terumbu karang, rumput laut, dan mangrove. Pengembangan ikan kerapu di

keramba jaring apung (KJA) mempunyai kendala dalam proses kegiatan

budidayanya. Permasalahan yang timbul dalam proses pemeliharaan benih ikan

kerapu dalam keramba jaring apung (KJA) adalah timbulnya penyakit. Beberapa

jenis penyakit yang ditemukan pada kegiatan pemeliharaan tersebut antara lain

borok pada pangkal sirip ekor, sirip yang busuk, dan mulut merah. Selain itu, ikan

kerapu juga sering terserang penyakit parasitik, yang diakibatkan karena infeksi

dari jenis crustacean (Nerocilla Sp.), cacing (Diplectanum Sp.), protozoa (Cryptocaryon Sp.) serta bakteri dari genus Vibrio (Rahayu 2009). Hal ini mendorong perlu diadakan pengkajian tentang penyakit yang menyerang ikan

kerapu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keragaman dan keberadaan

bakteri penyebab vibriosis pada benih ikan kerapu bebek di Pulau Payung,

II. BAHAN DAN METODE

2.1. Prosedur Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan seminggu sekali selama empat minggu. Ikan

berasal dari 3 jaring yang berbeda pada KJA. Ikan diambil sebanyak 3 ekor dari

satu jaring setiap minggunya dengan ukuran 9-10 cm. Ikan yang dipakai

merupakan ikan yang memiliki gejala sakit terutama gejala vibriosis seperti tubuh

lemah, timbul borok, atau nafsu makan menurun. Data pendukung berupa data

kualitas air dicatat untuk memberikan informasi kisaran minimum dan maksimum

kualitas air pada waktu pengambilan sampel.

Proses transportasi dilakukan dengan memasukkan ikan sampel ke dalam

kantong plastik packing berisi air dan diberi oksigen. Kepadatan ikan adalah 2-3 ekor tiap kantong berukuran 2 kg. Untuk menghindari peningkatan suhu dan

goncangan yang dapat mempengaruhi kondisi ikan selama transportasi, maka

kantong plastik yang telah berisi ikan dimasukkan ke dalam kotak sterofoam.

Setelah sampai di tempat pemeriksaaan, ikan diaklimatisasi dahulu lalu

dimasukkan ke dalam akuarium penampungan dengan aerasi yang cukup.

Pemeriksaan bakteri dilakukan di laboratorium kesehatan ikan. Sebelum

dilakukan pemeriksaan parasit dan bakteri, ikan diukur panjangnya dengan

menggunakan penggaris dan beratnya dengan menggunakan timbangan digital

terlebih dahulu. Kemudian ikan dimatikan dengan cara menusukkan jarum tepat

pada bagian medulla oblongatanya.

2.2. Isolasi dan Identifikasi Bakteri

Organ tubuh yang dijadikan sumber isolat bakteri adalah ginjal. Pemilihan

organ berupa ginjal karena mempunyai fungsi retikulo endotelial, yaitu kemampuan suatu organ untuk menyerap bakteri dari darah. Isolasi bakteri

dilakukan dengan menggunakan media TCBS untuk mencari keberadaan Vibrio

dalam sampel tersebut. Tahapan yang dilakukan dalam isolasi bakteri yakni

dengan dihomogenkan terlebih dahulu ginjal yang telah diperoleh. Ginjal tersebut

kemudian disuspensikan. Pengenceran berulang dilakukan setelah mendapatkan

ginjal yang telah dihancurkan pada permukaan agar dalam cawan dengan

menggunakan ose steril. Setelah itu, bakteri diinkubasi pada suhu kamar selama

24-48 jam.

Identifikasi bakteri dilakukan dengan tahap awal berupa pemisahan jenis

koloni yang tumbuh berdasarkan warna, bentuk, tepian, dan elevasinya. Setiap

jenis koloni yang berbeda selanjutnya diuji dengan menggunakan uji gram,

Sulfide Indol Motil (SIM), Oksidase, Katalase, dan uji Oksidatif/Fermentatif

(O/F). Selanjutnya, berdasarkan hasil uji bakteri tersebut, dilakukan identifikasi

genus bakteri dengan mengunakan tabel Cowan (1974). Tahapan uji yang

dilakukan dapat dilihat pada lampiran.

2.3. Uji Patogenisitas

Uji Patogenisitas dilakukan untuk menguji ketahanan ikan setelah dilakukan

injeksi isolat bakteri dari hasil isolasi sebelumnya. Tahap yang dilakukan antara

lain pengulturan bakteri. Bakteri yang telah diperoleh dikultur kembali untuk

mendapatkan bakteri yang lebih muda dan virulen. Tahap pengenceran bakteri

dilakukan sampai mencapai kepadatan bakteri 107cfu/ml. Proses penyuntikan

bakteri dilakukan secara intramuskular pada tubuh ikan. Dosis yang disuntikkan

pada masing-masing ikan sebanyak 107cfu/ekor. Peliharaan ikan dilakukan

selama 10 hari untuk mengetahui kelangsungan hidup ikan tersebut. Kemudian

dilakukan reisolasi bakteri yang terdapat dalam ginjal ikan yang telah diinfeksi.

2.4. Pembuatan Preparat Histopatologi

Pembuatan preparat histopatologi terdiri dari tiga tahapan besar yaitu fiksasi

jaringan dan parafinasi, pemotongan jaringan serta pewarnaan jaringan (Angka

et.al.1990.). Tahapan fiksasi dapat dilihat pada lampiran.

2.6. Analisis Data

Data yang diperoleh diidentifikasi secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis

data secara kualitatif berdasarkan pada bentuk morfologi bakteri serta melihat

preparat histopatologi dengan bantuan mikroskop. Analisis data secara kuantitatif

III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1. Identifikasi Bakteri

Dari pemeriksaaan bakteri pada organ ginjal diperoleh hasil adanya bakteri

berupaVibriosp.Penggolongan dan jumlah total bakteri yang terdapat pada organ ginjal ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah total bakteriVibriopada organ ginjal

Tanggal Kode lokasi Jumlah totalVibrio(cfu/ml)

26/4/2010 A 2,03 x106

Jumlah total bakteriVibrioyang terdapat pada organ ginjal mempunyai hasil yang berbeda-beda (Tabel 1). Jumlah total bakteri Vibrio yang terbanyak ditemukan pada kode lokasi A dengan jumlah sebesar2,03 x106cfu/ml, kode lokasi

B menunjukkan jumlah total bakteri sebanyak 0,33 x106 cfu/ml, dan jumlah total

bakteri yang diperoleh pada kode lokasi C sebesar 1,30 x106cfu/ml.

Identifikasi untuk mengetahui bakteri yang menyerang ikan kerapu bebek

dilakukan dengan menggunakan uji pewarnaan gram, uji fisiologis, serta uji

biokimia. Hasil yang diperoleh dalam uji tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil uji pewarnaan gram, uji fisiologis, dan uji biokimia

Jenis uji Hasil

Vibriosp. 1 Vibriosp. 2 Vibriosp. 3

Pewarnaan gram Negatif, batang Negatif, batang Negatif, batang

O/F Fermentatif Fermentatif Fermentatif

-(a) (b) (c)

Gambar 1.Vibriosp.1 (a),Vibriosp. 2 (b),Vibriosp.3 (c) (bar = 20µm). Tabel 2 menunjukkan hasil uji pewarnaan gram, uji fisiologis dan uji

biokimia pada isolat bakteri yang kemudian dapat digolongkan dalam berbagai

jenis. Penggolongan tersebut diantaranya Vibrio sp.1, Vibrio sp. 2,Vibrio sp. 3. Ciri dari Vibrio sp.1 yaitu berbentuk batang, warna koloni kuning, berupa gram negatif, fermentatif, oksidase negatif, katalase positif, dan SIM positif. Untuk

Vibrio sp. 2 mempunyai ciri sebagai berikut: berbentuk batang, warna koloni hijau, berupa gram negatif, fermentatif, oksidase negatif, katalase positif, dan SIM

positif. Sedangkan Vibrio sp. 3 mempunyai ciri yaitu yakni berbentuk batang, warna koloni kuning, berupa gram negatif, fermentatif, oksidase negatif, katalase

negatif, dan SIM positif.

3.1.2. Uji Patogenitas

Penyuntikan isolat bakteri Vibrio ke dalam tubuh ikan dilakukan untuk mengetahui patogenitas bakteri yang ditemukan. Pengamatan ikan dilakukan 10

Tabel 3. Gejala klinis ikan setelah proses penyuntikan

Hari ke-Pascainfeksi

Perlakuan

Vibriosp. 1 Vibriosp. 2 Vibriosp. 3

1 - -

-Keterangan: - = tidak ada gejala klinis + = adanya pendarahan operkulum ++ = adanya pembengkakan anus +++ = adanya pengeroposan sirip

Ikan yang telah diinfeksi dengan menggunakan isolat Vibrio menunjukkan adanya tanda gejala klinis (Tabel 3). Gejala klinis tersebut terlihat pada hari ke-7

untuk ikan yang telah diinfeksi dengan menggunakanVibrio sp.1 danVibriosp.3. Sedangkan untuk Vibrio sp.2 gejala klinis yang terlihat pada hari ke-8 pasca penyuntikan. Gejala klinis yang terlihat yakni adanya pendarahan pada

operkulum, pembengkakan pada anus, serta penggeroposan sirip.

Ikan yang menunjukkan gejala klinis yang terinfeksi oleh bakteri Vibrio

terlihat pada Gambar 2.

(a) (b) (c)

Gambar 2. Gejala klinis pasca injeksi, (a) pendarahan pada operkulum, (b)

Tabel 4. Mortalitas ikan kerapu pasca infeksi bakteriVibrio Perlakuan infeksi Ikan sampel Jumlah ikan mati

Vibriosp. 1 8 8

Vibriosp. 2 8 8

Vibriosp. 3 8 8

Hasil yang diperoleh setelah ikan diinjeksi dengan menggunakan isolat

Vibrio menunjukkan tingkat kematian di akhir pemeliharaan pada hari ke-10 mortalitas ikan yang diperoleh mencapai 100%.

3.1.3. Hasil Pemeriksaan Histopatologi

Pemeriksaan pra infeksi sel dan jaringan organ ginjal ikan kerapu bebek

normal yang disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Ginjal ikan kerapu bebek pra infeksi dalam kondisi normal.

Pemeriksaan pasca infeksi Vibrio sel dan jaringan organ ginjal memperlihatkan adanya kelainan. Kelainan yang terlihat ditunjukkan oleh

Gambar 4.

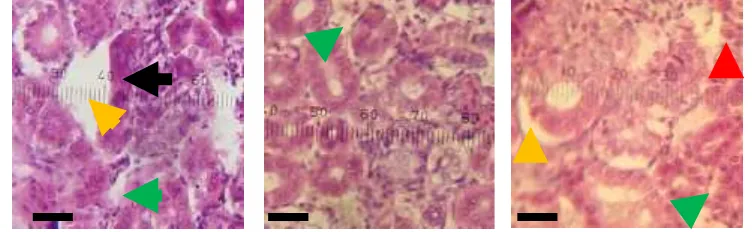

Gambar 5. Histopatologi ginjal yang terserangVibriosp.2 : ( ) nekrosis, ( ) hipertropi, ( ) hemoragi, ( ) degenerasi (bar = 20µm).

Gambar 6. Histopatologi ginjal yang terserangVibriosp.3 : ( ) nekrosis, ( ) hipertropi, ( ) hemoragi, ( ) degenerasi (bar = 20µm).

Hasil histopatologi menunjukkan bahwa ginjal ikan kerapu yang diinfeksi

dengan bakteri Vibrio memperlihatkan adanya kelainan. Kelainan yang terlihat pada hasil histologi menunjukkan hasil yang sama pada jenis bakteri yang

berbeda. Kelainan berupa nekrosis, hipertropi, hemoragi, dan degenerasi

didapatkan pada hasil histopatologi untuk organ yang diinfeksi dengan

menggunakan isolatVibriosp. 1,Vibrio sp. 2, danVibriosp. 3.

3.1.4. Kualitas air

Pengambilan sampel air dilakukan sebanyak empat kali dalam sehari. Hasil

yang diperoleh ditunjukkan pada Tabel 5.

Kualitas air yang terdapat pada Tabel 5 menunjukkan bahwa media

pemeliharaan untuk ikan kerapu bebek berada pada kisaran yang ideal bagi

pertumbuhan ikan.

3.2. Pembahasan

Ditemukannya bakteriVibriopada benih ikan kerapu bebek yang terdapat di Pulau Payung Kepulauan Seribu merupakan indikasi lemahnya ketahanan tubuh

ikan kerapu bebek tersebut. Bakteri yang menginfeksi benih ikan kerapu bebek

dapat digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan warna koloninya, antara lain

Vibrio sp.1 dengan warna koloni kuning, Vibrio sp.2 dengan warna hijau, dan

Vibrio sp.3 dengan warna kuning. Adanya bakteri yang ditemukan pada benih tersebut berpengaruh pada ketahanan tubuh ikan. Ikan yang dijadikan sampel

penelitian merupakan ikan yang masih mempunyai panjang 8,8-11 cm. Ukuran

benih tersebut merupakan titik rawan untuk terjadinya infeksi vibriosis.

Vibrio sp. merupakan salah satu bakteri patogen yang tergolong dalam divisi Bacteria, klas Schizomicetes, ordo Eubacteriales, Famili Vibrionaceae.

Bakteri ini bersifat gram negatif, fakultatif anaerobik, fermentatif, bentuk sel

batang dengan ukuran panjang antara 2-3 µm, menghasilkan katalase dan

oksidase dan bergerak dengan satu flagella pada ujung sel (Austin 1993). Vibrio

merupakan patogen oportunistik yang dalam keadaan normal ada dalam

lingkungan pemeliharaan, kemudian berkembang dari sifat yang saprofitik

menjadi patogenik jika kondisi lingkungannya memungkinkan. Bakteri Vibrio

yang patogen dapat hidup di bagian tubuh organisme lain baik di luar tubuh

dengan jalan menempel, maupun pada organ tubuh bagian dalam seperti hati,

usus, ginjal, dan sebagainya.

Hasil yang diperoleh dari Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah total bakteri

Vibrio yang terdapat pada organ ginjal mempunyai hasil yang berbeda-beda. Jumlah total bakteri yang terbanyak ditemukan pada sampling pertama dengan

kode ikan A yang mempunyai koloni sebanyak 2,03 x106 cfu/ml. Kode lokasi B

mempunyai jumlah total bakteri sebanyak 0,33 x106 cfu/ml, sedangkan kode

lokasi C mempunyai jumlah total bakteri yang ditemukan sebanyak 1,30 x106

Ikan yang telah diinfeksi dengan menggunakan isolat Vibrio menunjukkan

adanya gejala klinis. Gejala klinis tersebut terlihat pada hari ke-7 untuk ikan yang

telah diinfeksi dengan menggunakan Vibrio sp. 1 dan Vibrio sp. 3, sedangkan untuk Vibrio sp. 2 gejala klinis yang terlihat pada hari ke-8 pasca penyuntikan. Gejala klinis yang terlihat yakni adanya pendarahan pada operkulum,

pembengkakan pada anus, serta penggeroposan sirip. Infeksi V. alginoluticus, V. parahaemolyticua, V. anguilarum dan V. harveyi dengan cara infeksi secara injeksi intramuscular dan juga secara perendaman menunjukkan bahwa kepadatan

bakteri hingga 10 8-10 CFU/ml pada ikan kerapu pasca infeksi terjadi kematian

ikan pada jam ke- 8, dengan gejala terjadinya luka borok terbuka, perubahan

perilaku, pergerakan lamban, keseimbangan terganggu, yaitu berputar-putar

(whirling) dan nafsu makan berkurang, akan tetapi ikan pada perlakuan perendaman ikan bertahan hingga 24 jam-96 jam dengan injeksi bakteri V. alginolyticus 1010 CFU/ml menunjukkan kematian hingga 5 jam pertama pasca injeksi dengan perubahan warna morfologi ikan menjadi lebih gelap,

inflamasi, sampai abses pada bekas injeksi, timbul bercak merah pada pangkal

sirip, timbul perdarahan pada insang dan mulut, perut menggelembung hingga

terjadi kematian ( Yanuhar 2008).

Mortalitas ikan kerapu yang telah ditunjukkan oleh Tabel 4 mencapai 100%

pada akhir pengamatan. Penginfeksian ikan kerapu dengan menggunakan isolat

Vibrio dengan kepadatan 107cfu/ml dilakukan untuk menguji tingkat daya tahan tubuh ikan kerapu dalam menanggulangi serangan penyakit yang masuk ke dalam

tubuh. Kematian yang terjadi merupakan akibat dari banyaknya jumlah bakteri

Vibrio yang telah menyerang tubuh ikan kerapu. Patogenitas dari penyakit Vibriosis masih belum sepenuhnya diketahui. Tetapi faktor-faktor yang mungkin

dihubungkan dengan adanya endotoksin, sifat adhesi yang membantu melekatkan

berbeda. Kelainan berupa nekrosis, hipertropi, hemoragi, dan degenerasi

didapatkan pada hasil histopatologi untuk organ yang diinfeksi dengan

menggunakan isolatVibriosp. 1,Vibrio sp. 2, danVibriosp. 3.

Nekrosis merupakan jenis kematian sel ireversibel yang terjadi ketika

terdapat luka berat atau lama hingga suatu saat sel tidak dapat beradaptasi atau

memperbaiki dirinya sendiri. Umumnya perubahan-perubahan lisis yang terjadi

dalam jaringan nekrosis dapat melibatkan sitoplasma sel, perubahan-perubahan

paling jelas bermanifestasi pada inti. Inti sel yang nekrosis akan menyusut,

memiliki batas yang tidak teratur dan berwarna gelap. Proses ini dinamakan

piknosis. Kemungkinan lain inti dapat hancur dan membentuk fragmen-fragmen

materi kromatin yang tersebar di dalam sel, proses ini disebut sebagai karioreksis.

Pada beberapa keadaan, inti sel tidak dapat diwarnai lagi dan benar-benar hilang,

proses ini disebut sebagai kariolisis (Prince & Wilson 2004).

Pengaruh nekrosis mengakibatkan hilangnya fungsi pada daerah yang

nekrosis. Pada beberapa keadaan daerah nekrosis dapat menjadi fokus infeksi

yang merupakan medium pembiakan yang sangat baik. Bagi pertumbuhan

organisme tertentu yang kemudian dapat menyebar ke tempat lain di dalam tubuh,

bahkan tanpa infeksi pun adanya jaringan nekrosis di dalam tubuh dapat memicu

perubahan sistemik tertentu misalnya peningkatan jumlah leukosit di dalam

sirkulasi. Jaringan yang mengalami nekrosis dapat menginduksi respon

peradangan dari jaringan yang berdekatan. Jaringan yang nekrosis akan hancur

dan hilang memberi jalan bagi perbaikan yang mengganti daerah nekrosis dengan

sel-sel yang beregenarasi, pada beberapa keadaan dengan terbentuknya jaringan

luka (Prince & Wilson 2004).

Degenerasi dapat disebabkan oleh kekurangan material esensial (misalnya

oksigen atau nutrisi yang vital), kekurangan sumber energi yang mengganggu

metabolisme, pemanasan mekanik atau dapat disebabkan oleh luka akibat

akumulasi substansi yang abnormal di dalam sel-sel yang disebabkan oleh virus,

bakteri, atau patogen-patogen lain seperti parasit dan toksin yang dihasilkan atau

oleh bahan kimia beracun, ketidakseimbangan nutrisi dan zat-zat irritasi yang

ringan (Pazra 2008). Degenerasi hialin merupakan perubahan yang mengikuti

berkondensasi dan menyebabkan lurik pada serabut otot menghilang. Serabut

memperlihatkan satu penampilan homogen dan efektif terhadap pewarna eosin.

Serabut-serabut otot terhialinasi menjadi lebih rapuh dibandingkan

serabut-serabut yang tetap utuh. Degenerasi hialin yang hanya terjadi pada sebagian dari

serabut otot menyebabkan nukleus dekat dengan batas bagian terhialinasi dan

bagian yang tetap utuh sering kali mengalami hiperplasia (Takashima & Hibiya

1995).

Hipertropi merupakan proses bertambahnya ukuran atau volume dari suatu

bagian tubuh karena suatu peningkatan ukuran dari sel-sel individu. Hipertropi

biasanya disebabkan oleh peningkatan permintaan terhadap fungsi tetapi dapat

juga diiniasiasikan oleh agen infeksi (Pazra 2008). Hemoragi merupakan

keluarnya darah dari pembuluh darah dan banyak terdapat di kulit, membran

mukosa, di dalam rongga-rongga yang mengandung serous dan di antara sel-sel,

jaringan, atau organ. Darah keluar dari pembuluh darah karena adanya lubang

pada dinding atau darah menerobos dinding yang utuh karena peningkatan

porositas dari pembuluh darah tersebut.

Kebocoran dinding dapat terjadi melalui kerobekan (per reksis) dan

perenggangan jarak antara sel-sel dinding vaskula (per dipedisis). Hemoragi dapat

disebabkan oleh trauma yaitu kerusakan dalam bentuk fisik yang merusak sistem

vaskula jaringan di daerah benturan/kontak, infeksi agen infeksius terutama

menyebabkan septisemia, bahan toksik yang merusak endotel kapiler dan faktor

lain yang menyebabkan dinding vaskula lemah sehingga pembuluh darah rentan

untuk bocor (Pazra 2008).

Kualitas air media budidaya yang diperoleh selama pengambilan sampel

menunjukkan kisaran kualitas air yang ideal untuk pertumbuhan kerapu. Tabel 4

menunjukkan bahwa suhu, salinitas, kelarutan oksigen, dan amoniak berada pada

Salinitas yang diukur menunjukkan bahwa media air yang digunakan dalam

pemeliharaan menunjukkan kisaran antara 31-34 ppt. Menurut Ghufran dan

Tancung (2005), kisaran ideal salinitas buat ikan kerapu bebek berkisar antara

33-35 ppt. Tingkat salinitas yang terlampau tinggi dapat mengakibatkan respon stres

dari akut hingga kronis pada ikan budidaya ( Noga 2000). Perubahan salinitas

yang signifikan dapat mempengaruhi sistem osmoregulasi ikan.

Kelarutan oksigen yang diukur menunjukkan kisaran antara 6,10-8,12 mg/l.

Kisaran oksigen terlarut yang ideal untuk budidaya kerapu bebek berkisar antara

>5 mg/l (Ghufran dan Tancung 2005). Rendahnya kadar oksigen di suatu perairan

dapat menyebabkan ikan menjadi stres sehingga sistem imun menjadi menurun.

Pada saat itu, serangan penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuh ikan, baik

berupa bakteri ataupun parasit.

Amoniak yang diperoleh pada pengambilan sampel menunjukkan kisaran

0,005-0,012 mg/l. Menurut Boyd (1982), kadar amoniak yang terdapat dalam

budidaya ikan kerapu bebek yang ideal yakni <0,5 mg/l. Kadar amoniak yang

meningkat di perairan menyebabkan ekskresi amoniak oleh ikan menurun dan

kadar amoniak dalam darah dan jaringan meningkat. Amoniak juga dapat

menyebabkan peningkatan konsumsi oksigen oleh jaringan, merusak insang dan

mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut oksigen. Selain itu, terjadi

perubahan histologi pada ginjal, empedu ddan jaringan tiroid serta darah ikan

IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan bakteri yang terdapat pada ginjal ikan

kerapu tikus Cromileptes altivelis diperoleh 3 isolat bakteri Vibrio. Isolat bakteri tersebut dapat dibedakan dari warna koloni yang terlihat yaitu warna kuning

menunjukkan bakteri Vibrio sp. 1 dan Vibrio sp. 3, warna hijau menunjukkan bakteriVibriosp.2.

4.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian untuk pengobatan vibriosis pada ikan kerapu

DAFTAR PUSTAKA

Angka, S.L., Mokoginta, I., dan Hamid, H. 1990. Anatomi dan Histologi Banding Bebeapa Ikan Air Tawar yang Dibudidayakan di Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Institut Pertanian Bogor.

Austin B. dan Austin D.A. 1993. Bacterial fish pathogens. Di- sease in farmed and wild fish. Second edition. Ellis Horword limited. Chichester, England. 383 p.

Anonim. 2011. Cetak Rupiah dari Kerapu. www.trubus-online.co.id. [10 Januari 2011].

Boyd, C.E., 1982. Water Quality in Ponds for Aquaculture. Auburn: Auburn University, Internasional Centre for Aquaculture Experiment Station.

Cowan, S T. 1974. Manual for Identification of Medical Bacteria. Second Edition. Cambrige University. Cambridge. 283p.

Effendi, H., 2003. Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Yogyakarta: Kanisius.

Ghufran, M. dan Tancung, A.B. 2005. Pengelolaan Kualitas Air Dalam Budidaya Perairan. Rineka Cipta. Jakarta.

Latama, G.2002. Cestoda: Parasit Cacing Pada Ikan dan ke Manusia. Makalah Pengantar Falsafah Sains. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

Nabib R, dan Pasaribu F.H. 1989. Patologi dan Penyakit Ikan. Deptartemen Pendidikan dan Keudayaan, Dirjen. Pendidikan Tinggi, P.A.U. Bioteknologi, IPB. Bogor. 158p.

Noga, E.J. 2000. Fish Disease: Diagnosis and Treatment. Iowa State University Press.

Pazra, D.F. 2008. Gambaran Histopatologi Insang, Otot, dan Usus pada Ikan Lele

Clarias spp. Asal Dari Daerah Bogor. [Skripsi]. Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor.

Prince, S.A. dan Wilson, L.M. 2006. Patofisiologi. Edisi VI. Volume 1. EGC, Philadelphia.

Rahayu, A.M., 2009. Keragaman dan Keberadaan Penyakit Bacterial dan Parasitik Benih Kerapu Macan Epinephelus fuscoguttatus di Karamba Jaring Apung Balai Sea Farming Kepulauan Seribu, Jakarta. [Skripsi]. Departemen Budidaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Isntitut Pertanian Bogor.

Takashima, F. Dan Hibiya,T. 1995. An Atlas of Fish Histology Normal and Pathological Feature. Edisi II. Kodansha Ltd, Tokyo. 195p.

Yanuhar, U. 2008. The role of Haemagglutinin Protein as Adhesin Molecule of Fimbriae Vibrio alginolyticus That Recognized by Receptor Membrane Protein of IntestineCromileptes altivelis Within Pathomechanism Infection of Vibriosis.Pressented on International Seminar Management Strategy on Animal Health and Production Control in the Anticipation of Global Warming for the Achievement of Millennium Developmental Goals, Surabaya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertumbuhan panjang dan berat ikan kerapu bebek Cromileptes altivelis

Tanggal Kode Ikan Panjang (cm) Berat(gr)

Tanggal Kode Ikan Panjang (cm) Berat(gr)

C3 9,7 13,39

22/5/2010 A1 10,1 15,56

A2 10,2 14,89

A3 9,9 15,56

B1 10,8 16,48

B2 10,4 17,59

B3 10,6 16,89

C1 11 18,78

C2 10,6 15,94

Lampiran 2. Hasil pengukuran kualitas air pada media ikan kerapu bebek

Tanggal Waktu Suhu (oC) DO (mg/l) Salinitas (ppt) Amoniak (mg/l)

25/4/2010 06.00 29 6,45 31 0,009

12.00 28 7,12 32 0,012

18.00 29 6,87 31 0,005

23.00 29 8,12 32 0,010

4/5/2010 06.00 28 6,23 32 0,007

12.00 29 7,56 32 0,009

18.00 29 7,47 33 0,010

23.00 29 6,64 32 0,006

13/5/2010 06.00 29 6,31 33 0,005

12.00 28 7,97 32 0,010

18.00 28 7,64 31 0,009

23.00 29 6,98 33 0,011

21/5/2010 06.00 29 6,10 32 0,006

12.00 28 8,19 33 0,009

18.00 29 7,73 34 0,011

Lampiran 3. Tahapan Pembuatan Preparat Histopatologi

1. Fiksasi jaringan dan parafinasi a. Fiksasi

Fiksasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mencegah autolisis

dan dekomposisi post-mortem dari suatu jaringan atau organ. Larutan

fiksasi yang digunakan yaitu larutan Bouin s yang memiliki komposisi

asam pikrat, formalin, dan asam glasial dengan perbandingan 15:5:1.

Jaringan tersebut direndam dalam larutan fiksatif selama 48 jam.

Perendaman dilakukan di dalam botol film dengan volume larutan

fiksatif sebanyak 15-20 kali volume jaringan.

b. Dehidrasi

Dehidrasi dilakukan untuk mengeluarkan cairan dari dalam sel dengan

cara merendam jaringan yang telah difiksasi ke dalam alkohol mulai

dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Tahap pertama yaitu

perendaman di dalam alkohol 70% selama 24 jam. Perendaman

dilakukan di dalam botol film yang sebelumnya telah digunakan untuk

perendaman larutan fiksatif yang telah dibuang terlebih dahulu.

Kemudian organ dibungkus dengan menggunakan kain kasa dan diikat

dengan benang seperti teh celup. Setelah 24 jam organ tersebut

ditiriskan dan dimasukkan kembali ke dalam botol alkohol 80%, 90%,

95% masing-masing 2 jam. Selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam

alkohol 100% selama 12 jam pada suhu ruang.

c. Clearing

Clearing merupakan proses penjernihan yang bertujuan untuk

menggantikan alkohol dan penambahan clearing agent (xylol) yang

berfungsi sebagai pelarut parafin. Tahap pertama jaringan tersebut

d. Impregnasi

Impregnasi dilakukan untuk penggantian xylol dengan parafin cair

yang berlangsung dalam oven pada suhu 600C. Tahapan yang

dilakukan yaitu dengan melakukan perendaman jaringan ke dalam

xylol-parafin (1:1) pada gelas piala selama 45 menit.

e. Embedding

Embedding merupakan proses untuk memasukkan parafin cair ke

dalam sel. Proses ini berlangsung di dalam oven pada suhu 600C untuk

mencairkan parafin, karena titik cair parafin yaitu 54-580C. Tahap

tersebut dilakukan untuk menyusupkan parafin ke dalam seluruh celah

antar sel maupun ke dalam sel agar lebih tahan pada saat proses

pemotongan. Proses perendaman dilakukan di dalam gelas piala yang

berisi parafin I, parafin II, dan parafin III secara berturut-turut

masing-masing selama 45 menit.

f. Blocking

Blocking dilakukan untuk mencetak jaringan yang telah diembedding

dalam parafin cair yang kemudian dibekukan. Proses pencetakan

dilakukan pada kertas yang kaku dengan ukuran 2x2x2 cm3. Parafin

cair dituang hingga 1/8 bagian cetakan dan dibiarkan hingga agak

membeku. Kemudian jaringan disusun dengan bagian sayatan yang

diperlukan menghadap dasar cetakan dan dituang lagi dengan parafin

cair hingga jaringan terendam. Selanjutnya dibiarkan menmbeku pada

suhu ruang selama 24 jam.

g. Trimming

Trimming merupakan proses pencetakan blok parafin yang telah

membeku dengan sempurna yang sebelumnya kertas cetakan dilepas

terlebih dahulu. Kemudian blok parafin tersebut dipotong

menggunakan silet agar dapat disesuaikan dengan tempat blok pada

2. Pemotongan jaringan

Pemotongan jaringan dilakukan dengan menggunakan mikrotom.

Ketebalan untuk tiap sayatan yaitu 4 mikrometer. Teknik pemotongan

parafin adalah sebagai berikut.

a. Blok parafin yang telah dipotong dengan silet diletakkan pada tempat

duduknya di mikrotom. Tempat duduk blok parafin beserta blok

parafinnya kemudian diletakkan pada holder mikrotom dan dikunci

dengan kuat. Mata pisau yang digunakan harus yang tajam agar proses

pemotongan parafin dapat dilakukan dengan sempurna.

b. Ketebalan potongan diatur dengan cara menggeser bagian pengatur

ketebalan hingga yang diinginkan. Ketebalan sayatan yang digunakan

untuk pengamatan adalah 4 mikrometer.

c. Blok preparat digerakkan ke arah pisau sedekat mungkin lalu blok

preparat tersebut dipotong secara teratur dan berkelanjutan. Pita-pita

parafin yang terpotong diawal dibuang terlebih dahulu hingga

diperoleh potongan yang mengandung preparat jaringan.

d. Hasil irisan tersebut diambil dengan menggunakan jarum lalu

diletakkan dalam waterbath dengan suhu 45-500C hingga mengembang.

e. Pita parafin yang sudah mengembang selanjutnya ditempelkan pada

gelas objek yang telah diberi zat perekat seperti albumin dengan cara

memasukkan gelas parafin ke dalamwaterbathdan digerakkan ke arah pita parafin hingga melekat pada gelas objek. Kemudian dibiarkan

kering.

3. Pewarnaan jaringan a. Dewaxing

b. Hidrasi

Hidrasi merupakan proses pemasukan air ke dalam preparat jaringan

pada gelas objek. Tahapan yang dilakukan dalam proses hidrasi yaitu

dengan merendam gelas objek tersebut ke dalam alkohol 100%

sebanyak dua kali, selanjutnya direndam dalam alkohol 95%, 90%,

80%, 70%, dan 50% masing-masing selama 2 menit. Setelah proses

tersebut preparat jaringan direndam dalam akuades selama dua menit.

c. Pewarnaan hematoksilin-eosin

Setelah hidrasi, preparat jaringan tersebut diberi pewarna

hematoksilin-eosin. Tahapan yang dilakukan dalam proses tersebut

yaitu perendaman preparat jaringan dengan pewarna hematoksilin

selama 7 menit kemudian dicuci dengan air mengalir selama 7 menit

untuk menghilangkan kelebihan zat pewarna yang tidak diserap.

Kemudian preparat jaringan tersebut direndam dengan pewarna eosin

selama 3 menit lalu dicuci dengan akuades.

d. Dehidrasi

Preparat jaringan tersebut selanjutnya direndam dalam alkohol 70%,

85%, 90%, dan 100% masing-masing selama dua menit. Lalu preparat

jaringan direndam dalam xylol I dan xylol II masing-masing selama

dua menit.

e. Mounting

Preparat yang telah diwarnai dapat dibuat menjadi preparat yag lebih

awet dengan cara mounting menggunakan mounting agent seperti

enthellan. Selanjutnya preparat tersebut ditutup dengan menggunakan

gelas penutup. Dalam proses penutupan diusahakan agar tidak timbul

gelembung udara. Preparat dikeringkan pada suhu ruang selama 24

jam. Tahap akhir setelah hasil preparat kering yaitu pengamatan

Lampiran 4. Komposisi media yang digunakan untuk kultur bakteri patogen

Sea Water Complete(SWC) untuk 100 ml

Bacto peptone 0,5 gram

Yeast extract 0,1 gram

Bacto agar 2 gram

Glycerol 0,3 ml

Air laut 75 ml

Akuades 25 ml

Thiosulphate Citrate Bile-salt Sucrose(TCBS) untuk 100 ml

TCBS 8,9 gram

Akuades steril 100 ml

Sulfide Indol Motil(SIM) untuk 100 ml

SIM medium 3 gram

Akuades 100 ml

Oksidatif/Fermentatif (O/F) untuk 100 ml

O/F medium 0,94

Akuades 100 ml

Media katalase

H2O2 1 tetes

Media oksidase

Lampiran 5. Prosedur Pewarnaan Gram

1.Siapkan gelas objek yang bersih dari lemak dengan menggunakan alkohol

70% dan diberi label

2.Teteskan satu tetes akuades

3.Isolat diambil secara aseptik dengan jarum ose steril sebanyak 1 ose biakan,

suspensikan secara homogen

4.Dilakukan fiksasi diatas nyala api hingga terlihat kering

5.Larutan Kristal Violet diteteskan diatas preparat dan dibiarkan selama 1

menit, cuci preparat dengan air mengalir

6.Larutan Iodine lugol diteteskan diatas preparat dan dibiarkan selama 1

menit, cuci preparat dengan air mengalir

7.Larutan alkohol aseton diteteskan diatas preparat dan dibiarkan selama 30

detik, cuci preparat dengan air mengalir

8.Larutan Safranin diteteskan diatas preparat dan dibiarkan selama 30 detik,

cuci preparat dengan air mengalir

9.Preparat dapat diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 400x atau

1000x yang sebelumnya telah ditetesi dengan minyak imersi.

10. Hasil yang diperoleh berupa warna ungu untuk bakteri gram positif dan

Lampiran 6. Prosedur uji Oksidatif/Fermentatif

1.Koloni bakteri diambil sebanyak 1 ose dengan menggunakan jarum ose

steril

2.Ditusukkan secara vertikal hingga ¾ pada kedua medium O/F

3.Ditambahkan 0,5 ml parafin cair steril pada salah satu medium

4.Diinkubasi pada suhu kamar selama 24 jam

5.Diamati perubahan warna yang terjadi, reaksi oksidatif bila media yang

tidak ditutup dengan parafin berubah warna menjadi kuning dan yang

tertutup parafin tetap berwarna hijau, sedangkan reaksi fermentatif bila

Lampiran 7. Prosedur uji Motilitas

1.Koloni bakteri diambil sebanyak 1 ose dengan menggunakan jarum ose

steril.

2.Ditusukkan secara vertikal hingga ¾ medium SIM

3.Diinkubasi pada suhu kamar selama 24 jam

4.Diamati pertumbuhan bakteri pada medium, hasil uji tersebut digunakan

untuk mengetahui motilitas bakteri (ada tidaknya alat gerak/flagel), bakteri

yang bersifat motil akan tumbuh menyebar pada permukaan media,

sedangkan bakteri yang bersifat non motil hanya tumbuh pada bekas

Lampiran 8. Prosedur uji Katalase

1.H2O2 diteteskan pada gelas objek sebanyak satu tetes

2.Bakteri diambil sebanyak satu ose biakan bakteri

3.Diamati perubahan yang terjadi, jika terdapat gelembung menunjukkan

reaksi positif, sedangkan uji dikatakan negatif jika tidak terdapat

Lampiran 9. Prosedur uji Oksidase

1.p-aminodimethylaniline-oxalat 1% diteteskan pada kertas saring

2.1 ose biakan bakteri diambil dan dioleskan secara merata pada

p-aminodimethylaniline-oxalat

3.Diamati perubahan warna yang terjadi, reaksi menunjukkan hasil positif jika

kertas saring yang ditetesi p-aminodimethylaniline-oxalat 1% dan diolesi

dengan bakteri berubah warna menjadi merah, sedangkan reaksi

menunjukkan hasil negatif jika kertas saring yang ditetesi

p-aminodimethylaniline-oxalat 1% dan diolesi dengan bakteri tidak

Lampiran 10. Hasil Histologi - = tidak ada kerusakan organ