PERAN PENDAMPINGAN BIDAN DESA TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA

DI KECAMATAN LANGSA KOTA TAHUN 2014

TESIS

Oleh

VIVI HANDAYANI 127032205/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PERAN PENDAMPINGAN BIDAN DESA TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA

DI KECAMATAN LANGSA KOTA TAHUN 2014

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara

Oleh

VIVI HANDAYANI 127032205/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Judul Tesis : PERAN PENDAMPINGAN BIDAN DESA TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA DI

KECAMATAN LANGSA KOTA TAHUN 2014 Nama Mahasiswa : Vivi Handayani

Nomor Induk Mahasiswa : 127032205

Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Dr. Juanita, S.E, M.Kes Ketua

)

(dr. Fauzi, S.K.M Anggota

)

Dekan

(Dr. Drs. Surya Utama, M.S)

Telah Diuji

Pada Tanggal : 23 Agustus 2014

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Juanita, S.E, M.Kes Anggota : 1. dr. Fauzi, S.K.M

PERNYATAAN

PERAN PENDAMPINGAN BIDAN DESA TERHADAP KEBERHASILAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA

DI KECAMATAN LANGSA KOTA TAHUN 2014

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2014

ABSTRAK

Menurut Kemenkes (2010), gerakan Desa Siaga di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2006, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, Propinsi Aceh sosialisasi Desa SIAGA di mulai sejak tahun 2010 dan dikenal dengan nama Gampong SIAGA, sejak disosialisasikannya program desa siaga jumlah desa siaga yang terbentuk baru mencapai 4.552 desa. Kota Langsa merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Aceh, terdiri dari 5 kecamatan dan 66 desa/kelurahan. Desa/kelurahan yang sudah dicanangkan sebagai desa siaga pada tahun 2013 adalah 52 desa.

Penelitian ini di kategorikan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan memperoleh data yang akurat dan obyektif, tentang peranan bidan dalam keberhasilan program pengembangan desa siaga. Informan dalam penelitian ini meliputi tiga macam, yaitu informan kunci (key informan), informan utama dan informan tambahan. Analisis data menggunakan uji krediblitas data.

Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa terdapat peran bidan dalam pendampingan desa siaga, peran bidan meliputi peran sebagai fasilitator, motivator dan katalisator yang membantu pengembangan desa siaga.

Disarankan kepada aparat pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, karang taruna dan pihak swasta agar dapat berperan aktif dalam pengembangan desa siaga dan kepada Dinas Kesehatan dan jajarannya agar lebih meningkatkan dukungan pencapaian sasaran program pengembangan desa siaga, dan dapat memberikan reward berupa penghargaan kepada bidan yang telah berhasil mengembangkan desa siaga di wilayah kerjanya.

ABSTRACT

According to the Ministry of Health (2010), movement alert village in Indonesia has been started since 2006, through the Minister of Health No. 564 / Menkes / SK / VIII / 2006 on Guidelines for Rural Development Alert, ALERT Aceh Province in the village socialization began in 2010 and was known aLERT Gampong name, since the ratification of the village program idle standby number of villages were formed just reached 4,552 villages. Langsa is one of the cities in the province of Aceh, consists of 5 districts and 66 villages / wards. Village / villages which have been proposed as a standby village in 2013 was 52 villages.

This study categorized the qualitative descriptive study aimed to obtain in-depth information and to obtain an accurate and objective data, about the role of midwives in the rural development program's success standby. Informants in this study include three kinds, namely key informants (key informants), key informants and additional informants.

Analysis of the data using krediblitas test data. Research results obtained by the informant that there is a role in mentoring alert village midwife, the midwife's role includes a role as a facilitator, motivator and catalyst that helpsrural development is idle.

It is recommended to the township and village government officials, community leaders, religious leaders, cadres, youth and the private sector in order to play an active role in rural development is idle and the Department of Health and his staff in order to further enhance support achievement of idle rural development programs, and can provide rewards a tribute to midwives who have successfully developed a standby villages in its jurisdiction.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridho dan rahmadnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Pendampingan Bidan Desa terhadap Keberhasilan Program Pengembangan Desa Siaga di Kecamatan Langsa Kota Tahun 2014”.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapat bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM & H, Sp.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

2. Dr. Drs. Surya Utama, M.S, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan izin untuk mengikuti Pendidikan di Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

4. Dr. Juanita, S.E, M.Kes dan dr. Fauzi, S.K.M selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu, pemikiran dan bimbingan kepada penulis. 5. Siti Khadijah, S.K.M, M.Kes dan Drs. Eddy Syahrial, M.S selaku dosen penguji

yang telah banyak memberikan masukan berupa saran dan kritikan demi peningkatan kualitas dan esensi penelitian ini.

6. M. Jamil, S.Sos.I sebagai Camat Langsa Kota yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di daerah tersebut, serta para staf yang telah membantu dalam kegiatan penelitian ini.

7. Semua responden yang sudah bersedia diwawancarai, terima kasih atas informasi dan kerjasama yang baik selama penelitian.

8. Secara khusus buat Ayahanda Alm. Darmin dan Ibunda Nafisah serta suami tercinta Syamsuri, putra saya Omar Syamil Arkan Lubis dan Haidar Farid Almair Lubis yang sangat penulis sayangi, terima kasih atas do’a, perhatian, semangat, waktu, dukungan material dan moril, yang telah kalian berikan dengan ikhlas untuk terselesainya penelitian ini, semoga Allah SWT membalas semuanya dengan kebahagiaan.

Kiranya penelitian ini mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada berbagai pihak yang berkepentingan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis juga sangat terbuka pada saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kepentingan kualitas penelitian ini.

Medan, Juli 2014 Penulis,

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Vivi Handayani, Lahir di Rantau Panjang pada tanggal 20 Agustus 1981, beragama Islam, anak ke tujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Darmin dan Ibu Nafisah. Penulis bertempat tinggal di Jalan Pipa Lorong C. Desa Paya Bujuk Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Bukit Pala pada tahun 1994, SMP Negeri 1 Rantau Panjang pada tahun1997, SPK Depkes RI Langsa pada tahun 2000, Akademi Keperawatan Depkes Banda Aceh pada tahun 2003 dan S1 Kesehatan Masyarakat di Stikes Helvetia Medan pada tahun 2006.

Bekerja mulai pada tahun 2006 di Puskesmas Langsa Kota sampai dengan sekarang. Penulis telah menikah dengan Syamsuri anak dari bapak H. Arsyad Lubis dan ibu Hj. Normah, A.Ma pada tahun 2009 dan sudah dikarunia dua orang anak yang bernama Omar Syamil Arkan Lubis dan Haidar Farid Almair Lubis.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

RIWAYAT HIDUP ... vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

BAB 1. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Permasalahan... 8

1.3. Tujuan Penelitian ... 9

1.4. Manfaat Penelitian ... 9

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 10

2.1. Bidang Desa ... 10

2.1.1. Pengertian Bidan ... 10

2.1.2. Pengertian Bidan Desa ... 10

2.1.3. Maksud Penempatan Bidan di Desa ... 11

2.1.4. Tujuan Penempatan Bidan di Desa ... 11

2.2. Peran Pendampingan Bidan Desa ... 15

2.2.1. Pengertian Pendampingan ... 15

2.2.2. Peran Pendampingan ... 16

2.2.3. Pendampingan Desa Siaga ... 17

2.2.4. Peran Pendampingan Bidan Desa ... 18

2.3. Pengembangan Desa Siaga ... 22

2.3.1. Definisi Desa Siaga ... 22

2.3.2. Tujuan Desa Siaga ... 22

2.3.3. Indikator Pengembangan Desa Siaga ... 23

2.3.4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengembangan Desa Siaga ... 29

2.3.5. Hubungan Peran Bidan dengan Pengembangan Desa Siaga ... 30

2.4. Peran Jajaran Kesehatan ... 37

2.4.1. Peran Puskesmas ... 37

2.4.2. Peran Rumah Sakit ... 38

2.4.3. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... 38

2.4.5. Peran Departemen Kesehatan ... 40

2.4.6. Peran Pemangku Kepentingan yang Terkait ... 41

2.5. Landasan Teori ... 42

2.6. Kerangka Berpikir ... 44

BAB 3. METODE PENELITIAN ... 46

3.1. Jenis Penelitian ... 46

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 47

3.2.1. Lokasi Penelitian ... 47

3.2.2. Waktu Penelitian ... 48

3.3.Informan Penelitian ... 48

3.4. Jenis dan Sumber Data ... 49

3.5. Metode Pengumpulan Data ... 50

3.6. Uji Kredibilitas Data ... 51

BAB 4. HASIL PENELITIAN ... 54

4.1.Gambaran Umum ... 54

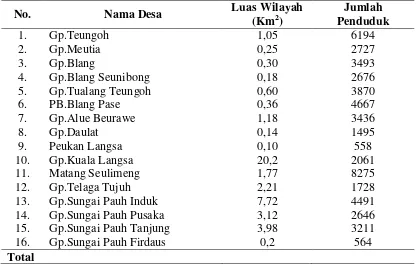

4.1.1. Letak Geografis dan Administratif ... 54

4.1.2. Kependudukan ... 54

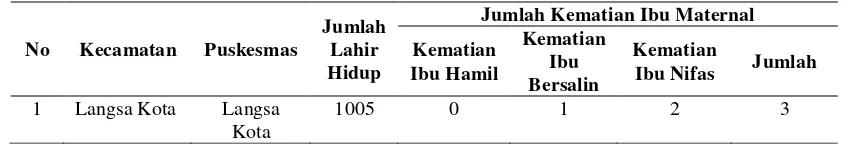

4.1.3. Situasi Derajat Kesehatan ... 55

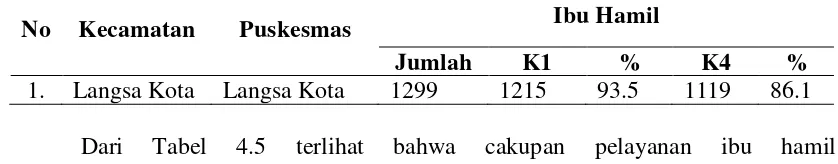

4.1.4. Situasi Upaya Kesehatan ... 57

4.1.5. Situasi Sumber Daya Kesehatan ... 60

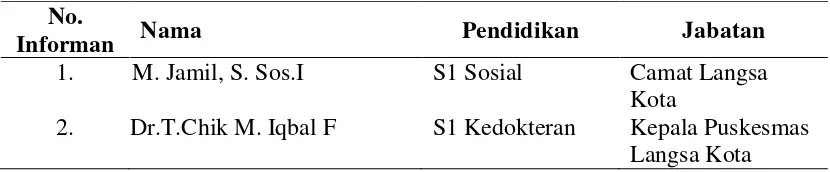

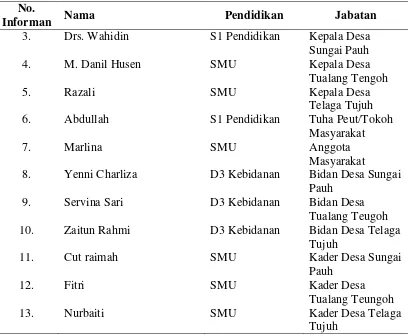

4.2.Data Informan ... 60

4.3.Hasil Wawancara ... 61

BAB 5. PEMBAHASAN ... 75

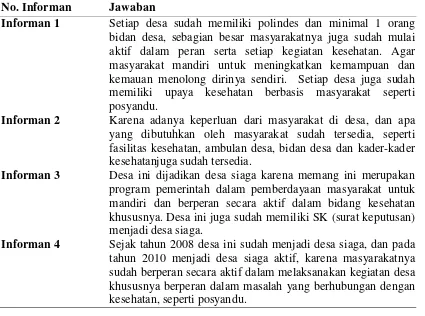

5.1. Alasan Menjadi Desa Siaga ... 75

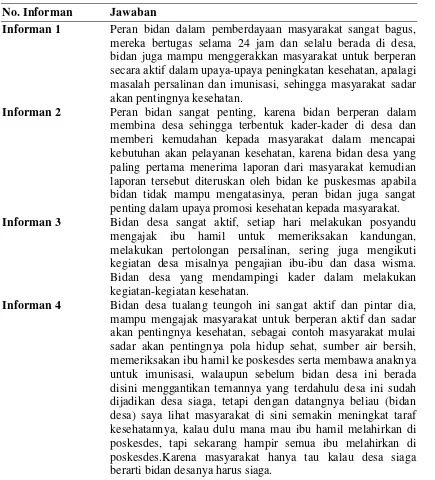

5.2. Peran Bidan terhadap Keberhasilan Desa Siaga ... 78

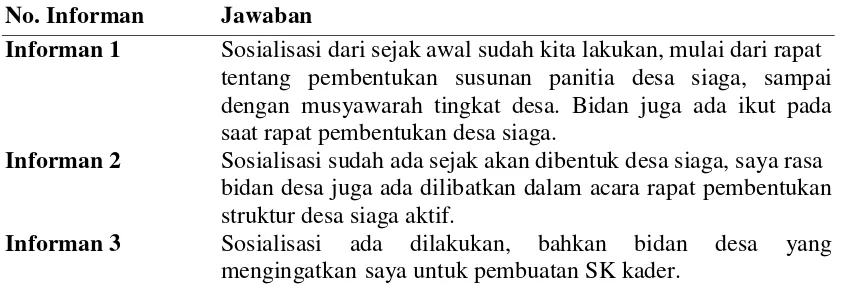

5.3. Sosialisasi Desa Siaga ... 80

5.4. Usaha Bidan dalam Menjelaskan Pentingnya Desa Siaga ... 81

5.5. Kendala yang Dihadapi dalam Pengembangan Desa Siaga ... 82

5.6. Peran Bidan sebagai Motivator, Fasilitator dan Katalisator... 84

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN ... 88

6.1. Kesimpulan ... 88

6.2. Saran ... 89

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

4.1. Nama Desa, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk ... 55

4.2. Jumlah Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup di Langsa Kota Tahun 2013 ... 55

4.3. Jumlah Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup di Langsa Kota Tahun 2013 ... 56

4.4. Jumlah Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Langsa Kota Tahun 2013 ... 57

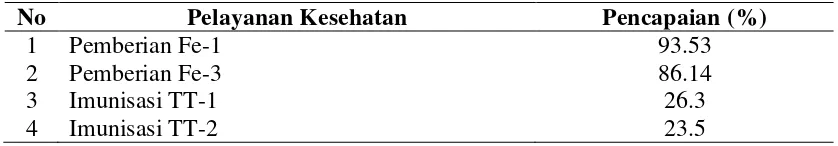

4.5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil di Puskesmas Langsa KotaTahun 2013... 58

4.6. Pencapaian Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Langsa Kota Tahun 2013... 59

4.7. Jumlah Puskesmas, Pustu, Desa Siaga, Poskesdes, Polindes dan Posyandu di Langsa Kota Tahun 2013 ... 60

4.8. Distribusi Karakterisktik Informan ... 60

4.9. Matriks tentang Alasan Desa Menjadi Desa Siaga ... 62

4.10. Matriks Peran Bidan dalam Terlaksananya Desa Siaga ... 64

4.11 Matriks Sosialisasi Desa Siaga ... 66

4.12. Matriks Usaha Bidan dalam Menjelaskan Pentingnya Desa Siaga ... 68

4.13. Matriks Kendala yang Dihadapi dalam Pengembangan Desa Siaga ... 70

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

1. Pedoman Wawancara Camat, Kepala Desa dan Kepala Puskesmas ... 93

2. Pedoman Wawancara Tokoh Masyarakat dan Kepala Organisasi ... 94

3. Pedoman Wawancara Kader ... 95

ABSTRAK

Menurut Kemenkes (2010), gerakan Desa Siaga di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2006, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, Propinsi Aceh sosialisasi Desa SIAGA di mulai sejak tahun 2010 dan dikenal dengan nama Gampong SIAGA, sejak disosialisasikannya program desa siaga jumlah desa siaga yang terbentuk baru mencapai 4.552 desa. Kota Langsa merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Aceh, terdiri dari 5 kecamatan dan 66 desa/kelurahan. Desa/kelurahan yang sudah dicanangkan sebagai desa siaga pada tahun 2013 adalah 52 desa.

Penelitian ini di kategorikan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan memperoleh data yang akurat dan obyektif, tentang peranan bidan dalam keberhasilan program pengembangan desa siaga. Informan dalam penelitian ini meliputi tiga macam, yaitu informan kunci (key informan), informan utama dan informan tambahan. Analisis data menggunakan uji krediblitas data.

Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa terdapat peran bidan dalam pendampingan desa siaga, peran bidan meliputi peran sebagai fasilitator, motivator dan katalisator yang membantu pengembangan desa siaga.

Disarankan kepada aparat pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, karang taruna dan pihak swasta agar dapat berperan aktif dalam pengembangan desa siaga dan kepada Dinas Kesehatan dan jajarannya agar lebih meningkatkan dukungan pencapaian sasaran program pengembangan desa siaga, dan dapat memberikan reward berupa penghargaan kepada bidan yang telah berhasil mengembangkan desa siaga di wilayah kerjanya.

ABSTRACT

According to the Ministry of Health (2010), movement alert village in Indonesia has been started since 2006, through the Minister of Health No. 564 / Menkes / SK / VIII / 2006 on Guidelines for Rural Development Alert, ALERT Aceh Province in the village socialization began in 2010 and was known aLERT Gampong name, since the ratification of the village program idle standby number of villages were formed just reached 4,552 villages. Langsa is one of the cities in the province of Aceh, consists of 5 districts and 66 villages / wards. Village / villages which have been proposed as a standby village in 2013 was 52 villages.

This study categorized the qualitative descriptive study aimed to obtain in-depth information and to obtain an accurate and objective data, about the role of midwives in the rural development program's success standby. Informants in this study include three kinds, namely key informants (key informants), key informants and additional informants.

Analysis of the data using krediblitas test data. Research results obtained by the informant that there is a role in mentoring alert village midwife, the midwife's role includes a role as a facilitator, motivator and catalyst that helpsrural development is idle.

It is recommended to the township and village government officials, community leaders, religious leaders, cadres, youth and the private sector in order to play an active role in rural development is idle and the Department of Health and his staff in order to further enhance support achievement of idle rural development programs, and can provide rewards a tribute to midwives who have successfully developed a standby villages in its jurisdiction.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu misi pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategi Pembangunan Kesehatan tahun 2010-2014 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat mandiri. Sejalan dengan misi tersebut dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2009 khususnya Subsistem Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan (Kemenkes, 2010).

Dalam rangka mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan “Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat “ dengan strategi menggerakan dan memberdayakan masyarakat dalam mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya, pemerintah mengembangkan desa siaga (Depkes RI, 2007).

untuk mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga. Namun demikian, banyak di antaranya yang belum berhasil menciptakan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif. Hal ini dapat dipahami karena pengembangan dan pembinaan Desa Siaga yang menganut konsep pemberdayaan masyarakat memang memerlukan suatu proses.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah – masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.(Kemenkes, 2010).Desa siaga merupakan upaya yang strategis dalam rangka percepatan pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs).

Pada awalnya istilah siaga digunakan hanya untuk program Kesehatan Ibu dan Anak dengan singkatan siap antar jaga dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di pedesaan. Menurut Pramudho (2009) desa siap antar jaga terdiri dari Warga Siaga dan Bidan Siaga, dalam mewujudkan bank darah desa atau kelompok donor darah, angkutan bersalin (ambulan desa), Tabulin (tabungan ibu bersalin) dan Dasolin (dana sosial bersalin). Keterlibatan semua komponen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa, tenaga kesehatan, pimpinan legislatif, sektor swasta sangat dominan dalam mewujudkan Desa Siaga tersebut.

sebanyak 80% desa telah menjadi Desa Siaga Aktif. Pemerintah kemudian menetapkan program Desa Siaga dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/MENKES/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Oleh sebab sebagian desa yang ada di Indonesia telah berubah status menjadi kelurahan, maka perlu ditegaskan bahwa dalam target tersebut juga tercakup Kelurahan Siaga Aktif. Dengan demikian, target SPM harus dimaknai sebagai tercapainya 80% desa dan kelurahan menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.(Kemenkes, 2010).

Berdasarkan Profil Kesehatan tahun 2010, tercatat 51.996 desa/kelurahan (69,1%) dari 75.226 desa/kelurahan di Indonesia telah mewujudkan Desa/Kelurahan Siaga. Profil Kesehatan tersebut juga menunjukkan rasio Desa Siaga/Poskesdes terhadap jumlah desa adalah sebesar 0,69 persen.

Sebuah desa telah menjadi Desa Siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang – kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Kesehatan Desa atau Poskesdes adalah upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Poskesdes diselenggarakan oleh tenaga kesehatan (minimal seorang bidan dalam hal ini adalah bidan desa dengan alasan bahwa bidan desa telah banyak tersebar di desa – desa. (Depkes RI, 2007)

menggerakkan dan memberdayakan masyarakat pedesaan untuk terlibat di 19 kesehatan komunitasnya. Setiap Bidan dilengkapi dengan pengetahuan kepemimpinan dan manajerial untuk menjalankan fungsi pemberdayaan melalui kemitraan tersebut (Depkes, 2007).

Tugas utama Bidan adalah membina peran serta masyarakat melalui pembinaan Posyandu dan pembinaan kelompok Dasa Wisma, di samping memberi pelayanan langsung di Posyandu dan pertolongan persalinan. Sedangkan tugas pokok bidan di desa adalah melaksanakan kegiatan Puskesmas di desa wilayah kerjanya berdasarkan urutan prioritas masalah kesehatan yang dihadapi, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan diberikan. Selain itu Bidan di desa mempunyai tugas menggerakkan dan membina masyarakat desa di wilayah kerjanya agar tumbuh kesadarannya untuk dapat berperilaku hidup sehat (Wijono, 1997). Mengacu tugas pokok dan fungsi bidan di desa, maka program Desa Siaga tentulah sangat bergantung peran aktif dari bidan.

Dalam pengembangan Desa Siaga yang menjadi tujuan utamanya adalah membentuk masyarakat yang memiliki kemandirian di bidang kesehatan. Kemandirian ini dimunculkankan dari proses awal pembentukan desa siaga yaitu pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Proses pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan tidak ubahnya seperti proses pemberdayaan masyarakat dalam bidang lainnya, demikian pula dengan kendala yang dihadapi, yaitu kesiapan masyarakat, kurangnya peran pendampingan dan kebijakanpemerintah yang kurang mendukung (Suyono, 2004).

Peran pendamping dalam proses pendampingan masyarakat meliputi peran sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator. Ketiga peran inilah yang harus di lakukan bidan agar desa siaga dapat berkembang. Sebagai fasilitator bidan harus dapat mengarahkan masyarakat desa agar pelaksanaan pengembangan desa siaga tidak menyimpang dari aturan yang telah di tetapkan.Sebagai motivator bidan desa harus dapat menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam program peningkatan desa siagadan sebagai katalisator bidan desa harus mampu memberikan stimulus kepada masyarakat desa agar peningkatan desa siaga lebih cepat mencapai tahapan-tahapan desa siaga.(BPKB Jawa Timur, 2008)

pengembanganDesa Siaga. Hal ini sejalan dengan penelitian Subagyo (2008), yaitu bahwa adapengaruh secara signifikan peran pendampingan bidan desa terhadap pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Blitar.

Menurut Subagyo (2008) yang mengutip BPKB Jawa Timur (2001), menyatakan bahwa pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan.

Propinsi Acehsosialisasi Desa SIAGA di mulai sejak tahun 2010 dan dikenal dengan nama Gampong SIAGA, sejak disosialisasikannya program desa siaga propinsi Aceh menetapkan target Desa Siaga sebanyak6.489desa, akan tetapi pada pertengahan tahun 2013 jumlah desa siaga yang terbentuk baru mencapai 4.552 desa atau 70,1% (Profil Dinas Kesehatan Aceh, 2012).

Kota Langsa merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Aceh, terdiri dari 5 kecamatan dan 66desa/kelurahan. Desa/kelurahan yang sudah dicanangkan sebagai desa siagapada tahun 2013 adalah 52 desa ( 78.8 %) serta 173 kader yang sudah dilatih(Laporan Program Dinkes Kota Langsa, 2013).Evaluasi pengembangan desa siaga yang dilakukan oleh Dinas KesehatanKota Langsa pada bulan November 2013 menunjukan hasil belum sesuai seperti yangdiharapkan. Dari 66 desa yang akan dicanangkan menjadi desa siaga hanya 45desa (68,18 %)yang sudah berjalan.

Hasil pengamatan awal yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah desa pada kecamatan Langsa Kota terdiri dari 16 desa, dan memiliki 19 orang bidan desa serta sebanyak 52 kader yang sudah dilatih. Namun pada tahun 2013 data desa yang sudah mendapat predikat desa siaga pratama sebanyak 7 desa dan desa siaga madya sebanyak 3 desa (Profil Puskesmas Langsa Kota, 2013),lambatnya pengembangan desa siaga di kecamatan Langsa Kota salah satunya disebabkan karena peranBidan Desa dalam melakukan pendampingan seringkali terkendala oleh beberapahal, terutama terkait dengan beban kerja yang ditugaskan kepada Bidan Desa.

Kondisi inilah salah satunya yang menyebabkan pengembangan desa siaga diKota Langsa terhambat.Desa Siaga telah dicanangkan, tenaga kesehatan pendamping telah di latihdan disiapkan, namun perkembangan Desa Siaga masih jauh dari harapan. Berdasarkan kondisi tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian denganjudul ”Peran Pendampingan Bidan Desa terhadap Keberhasilan Program Pengembangan DesaSiaga di Kecamatan Langsa Kota Tahun 2014”.

1.2. Permasalahan

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauhPeran Pendampingan Bidan Desa terhadap keberhasilan program pengembangan Desa Siaga di Kecamatan Langsa Kota.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat bagi mahasiswa sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bidan Desa

2.1.1. Pengertian Bidan

Menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI), pengertian bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat, diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik (Depkes, 2007).

Menurut WHO (2005) bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan (WHO dalam Kepmenkes Nomor 369/MENKES/SK/III/2007).

2.1.2. Pengertian Bidan Desa

Menurut Kusrini (2012), yang mengutip Depkes RI (2000), bidan di desa adalah bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya. Bidan di desa merupakan salah satu fasilitas penunjang dan jaringan pelayanan puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan di tingkat desa, sehingga bidan di desa adalah satu sumber daya manusia yang dimiliki sebuah desa.

2.1.3. Maksud Penempatan Bidan di Desa

Maksud dilaksanakannya penempatan bidan di desa menurut Depkes RI adalah sebagai berikut :

a. Mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

b. Menurunkan tingkat fertilitas, sehingga menurunnya AngkaKematian Ibu (AKI) dan meneruskan penurunan Angka KematianBayi (AKB)

c. Merupakan upaya untuk memperluas jangkauan kualitaspelayanan kesehatan ibu dan anak disamping untuk mendekatkanpelayanan kesehatan lainnya.

2.1.4. Tujuan Penempatan Bidan di Desa

a. Meningkatnya cakupan mutu dan pemerataan jangkauanpelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan, perawatannifas, kesehatan bayi dan anak balita serta pelayanan dankonseling pemakaian kontrasepsi serta Keluarga Berencana (KB) melaluiupaya strategis antara lain melalui Posyandu dan Pokesdes.

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembinaanKesehatan Ibu dan Anak (KIA) di wilayah kerjanya.

d. Meningkatnya perilaku hidup sehat pada ibu, keluarga danmasyarakat yang mendukung dalam upaya penurunan AKI dan AKB.

Kebijakan penempatan tersebut diharapkan para bidan di desadapat mengarahkan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuanbekerja secara efektif dan efesien para bidan di desa diharapkanmampu memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya penurunanangka kematian ibu dan kematian bayi.

Seperti diketahui kinerja merupakan akumulasi usaha daribeberapa faktor bukan saja faktor sumber daya manusia. Tingkat kinerja tenaga kesehatan secara makrodapat diketahui dengan mempelajari beberapa indikator upaya pelayanan kesehatan . Indikator kinerja ini bersifat tidak langsungdan banyak dipertanyakan apakah cukup sahih dengan hanyamenggunakan indikator sumber daya untuk melihat kinerja, meskipundemikian indikator makro masih dapat digunakan untuk melihatgambaran tingkat kinerja (Ilyas, 2001), adapun indikator kinerja makro pelaksanaankegiatan yang dilakukan bidan di desa adalah :

1). Kegiatan yang berhubungan dengan upaya penurunan AngkaKematian Ibu (AKI). Kegiatan yang termasuk dalam kelompok inimerupakan prioritas utama dan meliputi :

b) Pertolongan persalinan yang aman, termasuk pengenalan dinitanda dan gejala persalinan yang membahayakan jiwa ibu danjanin/bayi dan rujukannya.

c) Perawatan nifas terutama pasca persalinan, termasukpengenalan dini tanda bahaya dan rujukannya.

d) Penanganan kehamilan berisiko dan rujukannya.

e) Pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat kebidanandan rujukannya. f) Pembinaan dukun bayi dalam pertolongan persalinan,pengenalan faktor risiko

dan keadaan bahaya pada kehamilanserta persalinan.

g) Pelayanan dan konseling KB serta pertolongan pertama padaefek samping sesuai kewenangan.

2). Kegiatan yang berhubungan dengan upaya penurunan AngkaKematian Bayi (AKB), kegiatan yang termasuk ke dalam kelompokini adalah :

a) Perawatan bayi baru lahir.

b) Penanganan neonatus berisiko, khususnya Berat Badan Lahir Rendah(BBLR) dan tetanusneonatorum serta rujukannya.

c) Pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat neonatal.

d) Pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolahtermasuk imunisasi dasar dan pemantauan tumbuh kembanganak.

f) Penyuluhan dan konseling kesehatan bayi dan anak balita.

3). Kegiatan manajerial program KIA dan upaya pendukungnya,kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

a). Pendataan sasaran kesehatan ibu dan anak.

b). Pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian ibu dan bayiserta pelacakannya untuk melakukan otopsi verbal maternalperinatal/neonatal. c). Pemantauan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak diwilayah desa

dengan menggunakan Pemantauan Wilayah Setempat-Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA).

d). Penggunaan format pencatatan dan pelaporan kesehatan ibudan anak meliputi: register kohort ibu dan bayi, Kartu Menuju Sehat (KMS) ibu hamildan KMS balita,

e). Pencatatan hasil pemeriksaan/pelayanan perorangan, misalnyakartu pemeriksaan ibu hamil, kartu persalinan, Otopsi verbalmaternal-perinatal/neonatal dan format pelaporan yang berlakuuntuk program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

dan tetanus neonatorumserta pertolongan pertamanya sebelum ditangani oleh petugaskesehatan, pelaporan persalinan dan kematian ibu serta bayi,penyuluhan bagi ibu hamil (gizi, perawatan payudara, tandabahaya) dan penyuluhan KB.

g). Pengembangan dan pembinaan wahana/forum peran sertamasyarakat, misalnya : Posyandu, Kelompok Peminat KesehatanIbu dan Anak (KP-KIA), Pokesdes dan dasa wisma.

h). Pendekatan kepada pamong dan tokoh setempat untukmendapatkan dukungan dalam pelayanan kesehatan ibu dananak termasuk keluarga berencana di wilayah desa.

2.2. Peran Pendampingan Bidan Desa 2.2.1.Pengertian Pendampingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pendamping” berasal dari kata damping, berdamping, mendampingi, pendamping yang artinya proses, cara atau perbuatan mendampingi atau mendampingkan. Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh petugas lapangan atau fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program.

antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan (BPKB Jawa Timur, 2001).

Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun

kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswasdayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (BPKB Jawa Timur, 2001).

2.2.2.Peran Pendampingan

Kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping.

permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah, sampai pada implementasinya. Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan kelompok pendampingan dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berpikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut bersifat positip terhadap kelompoknya.

Dalam rangka pendampingan ini, hubungan yang dibangun oleh pendamping adalah hubungan konsultatif dan partisipatif. Dengan adanya hubungan itu, maka peran yang dapat dimainkan oleh pendamping dalammelaksanakan fungsi pendampingan adalah peran motivator, peran fasilitator danperan katalisator.Peran-peran pendamping tersebut hanya akan dapat dilaksanakan secaramaksimal jika pendamping memahami kelompok yang didampinginya, karena itu pendamping diupayakan dapat hadir di tengah mereka, hidup bersama mereka,belajar dari apa yang mereka miliki, mengajar dari apa yang mereka ketahui, dan bekerja sambil belajar.

2.2.3. Pendampingan Desa Siaga

Upaya pemberdayaan masyarakat atau penggerakan peran aktif masyarakat melalui proses pembelajaran yang terorganisasi dengan baik melalui proses fasilitasi dan pendampingan. Kegiatan pendampingan dan fasilitasi diarahkan pada :

b. Diagnosis dan perumusan pemecahan masalah c. Penetapan dan pelaksanaan pemecahan

d. Pemantauan dan evaluasi kelestarian

Keberhasilan pelaku pemberdayaan dalam memfasilitasi proses pemberdayaan juga dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Fasilitator harus trampil mengintegrasikan tiga hal penting yakni optimalisasi fasilitasi, waktu yang disediakan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat. Masyarakat pada saat menjelang batas waktu harus diberi kesempatan agar siap melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Sebaliknya, fasilitator harus mulai mengurangi campur tangan secara perlahan. Tanamkan kepercayaan pada masyarakat yang selanjutnya akan mengelola program.

Berkaitan dengan jangka waktu keterlibatan fasilitator (pelaku pemberdayaan) dalam mengawal proses pemberdayaan terhadap warga masyarakat, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak jatuh lagi. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerussupaya tidak mengalami kemunduran. 2.2.4. Peran Pendampingan Bidan Desa

a. Peran Fasilitator

Peran utama seorang fasilitator adalah menjadi pemandu proses. Ia selalu mencoba proses yang terbuka, inklusif, dan adil sehingga setiap individu berpartisipasi secara seimbang. Fasilitator juga menciptakan ruang aman dimana semua pihak bisa sungguh-sungguh berpartisipasi. Pendamping mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan, mengkondisikan iklim kelompok yang harmonis, serta memfasilitasi terjadinya proses saling belajar dalam kelompok.

Menurut Program Nasional PemberdayaanMasyarakat-Program PenanggulanganKemiskinan di Perkotaan (PNPM-P2KP, 2007), fasilitator yang baik harus memenuhi 3kriteria yaitu :

1) Memastikan adanya kejelasan harapan anggota kelompok atas peran fasilitator. 2) Menciptakan pemahaman bersama tentang peran seorang fasilitator.

3) Memberikan penjelasan tentang peran fasilitator.

Selain berperan sebagai pemandu proses, fasilitator memiliki peran penting lainnya sebagai Tool Giver atau pemberi alat bantu. Untuk memudahkan sebuah proses mencapai tujuannya, fasilitator bisa menciptakan atau membuat alat-alat bantu sederhana agar proses dialog atau diskusi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Biasanya alat-alat bantu itu berupa pertanyaan-pertanyaan kunci yang sederhana dan bisa membantu peserta mulai saling berdialog dan berdiskusi.

tujuannya masing-masing. Pada gilirannya seringkali para penyewa tenaga fasilitator lebih suka membicarakan hasil sebuah pertemuan dari pada membicarakan prosesnya. b. Peran Motivator

Menurut David B. Guralnik(Moekijat, 2002): “motive is an inner drive, impulse, etc, that causes one to act”. Motif adalah suatu perangsang dari dalam, suatu

gerak hati, dan sebagainya yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu). Sedangkan menurut Harold Koontz (Moekijat, 2002), menyatakan : “As Berelson andSteiner have defined the term, a motive “is an inner state that energizes,activities,

or more (hence ‘motivation’), and that directs or channels behaviortoward goals”.

(Seperti yang dirumuskan oleh Berelson dan Steiner, suatu motifadalah suatu ledakan dari dalam yang memberi kekuatan, yang menggiatkan, atau yang menggerakkan, karenanya disebut penggerakan atau motivasi, dan yang mengarahkan atau menyalurkan perilaku kearah tujuan-tujuan).

Menurut George R.Terry, (Moekijat, 2002), menyatakan bahwa Motivation is the desire within an individual that stimulateshim or her to action. (Motivasi

adalah keinginan di dalam seorang individu yangmendorong ia untuk bertindak). Sedangkan menurut Harold Koontz et al. (Moekijat, 2002), menyatakan bahwa Motivation refers to the drive and effort tosatisfy a want or goal”. (Motivasi

menunjukkan dorongan dan usaha untuk memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan atau untuk mencapai suatu tujuan).

growth, and recognition, that one can experience ina job that offers challenge and

scope are reffered to as motivations”. (Faktor-faktor pemuas yang mengandung

perasaan akan prestasi, pertumbuhan profesional, dan penghargaan agar seseorang dapat melakukan pekerjaan yang memberi tantangan dan kesempatan disebut motivator).

Menurut George R. Terry, (Moekijat, 2002), motivator yang biasanya memberikan hasil yang sangat memuaskan memiliki 10ciri yaitu :

1) Melakukan perluasan dan perputaran pekerjaan. 2) Meningkatkan partisipasi dan peran serta. 3) Menerapkan manajemen berdasarkan hasil.

4) Melakukan sentuhan perilaku manajerial pada setiap tingkatan secara bertahap. 5) Memiliki kemampuan berpikir yang kuat.

6) Membangun hubungan antar manusia yang realistis. 7) Melakukan akomodasi lingkungan kerja.

8) Memiliki waktu kerja yang fleksibel. 9) Bersedia menerima kritik secara efektif. 10) Berusaha membangun sistem kerja yang solid. c. Peran Katalisator

berpengaruh. Seorang katalisator akan membantu anggota tim lain untuksaling mendukung dan memberi semangat.

Pendamping dalam hal ini dapat dengan melakukan aktivitas sebagai penghubung antara kelompok pendampingan dengan lembaga di luar kelompok maupun lembaga teknis lainnya, baik lembaga teknis pelayanan permodalan maupun pelayanan keterampilan berusaha dalam rangka pengembangan jaringan.

2.3. Pengembangan Desa Siaga 2.3.1. Definisi Desa Siaga

Desa Siaga ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dengan nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 pada tanggal 2 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga yang menggambarkan kegiatan menyeluruh dari berbagai aspek yang terkait dengan kesehatan masyarakat sampai pada kesiapsiagaan bencana dan kegawatdaruratan yang mungkin akan terjadi di desa.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa/Poskesdes (Depkes RI, 2007).

2.3.2. Tujuan Desa Siaga

seperti kurang gizi, penyakit menular, kejadian bencana dan lain-lain. Tujuan utama pengembangan Desa Siaga adalah untuk memeratakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya kesehatan yang berbasis masyarakat agar upaya kesehatan lebih tercapai (accessible), lebih terjangkau (affordable) serta lebih berkualitas (quality).

Secara spesifik Departemen Kesehatan juga telah menetapkan tujuan khusus yang ingin dicapai dan terbentuknya desa siaga, meliputi :

a. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong dirinya di bidang kesehatan,

b. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadaprisiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana,wabah penyakit, kegawat-daruratan, dan sebagainya)

c. Meningkatnya dukungan dan peran aktif para stakeholders dalam mewujudkan kesehatan masyarakat desa.

d. Meningkatnya masyarakat desa yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (Depkes RI, 2006).

2.3.3. Indikator Pengembangan Desa Siaga

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 kriteria desa siaga meliputi :

1. Adanya forum desa/kelurahan

4. Posyandu dan UKBM lainnya aktif

5. Dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di desa dan kelurahan : - Pemerintah Desa dan Kelurahan

- Masyarakat - Dunia usaha

6. Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan 7. Peraturan Kepala Desa atau peraturan Bupati/Walikota

8. Pembinaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga. Disebutkan pula ada 4 tingkatan desa siaga, yaitu:

1. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Pratama, yaitu desa/kelurahan yang :

a. Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa/Kelurahan, tetapi belum berjalan. b. Sudah memiliki KPM/kader kesehatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif minimal

2 orang.

c. Sudah ada kemudahan Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari.

d. Sudah memiliki Posyandu, tetapi UKBM lainnya tidak aktif.

e. Sudah ada dana untuk pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan tetapi belum ada sumber dana lainnya.

g. Belum memiliki peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.

h. Kurang dari 20 persen rumah tangga di Desa/Kelurahan mendapat pembinaan PHBS.

2. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Madya, yaitu desa/kelurahan yang :

a. Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan, tetapi belum secara rutin setiap triwulan

b. Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader kesehatan desa dan kelurahan siaga aktif antara 3-5 orang.

c. Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari.

d. Sudah memiliki Posyandu dan 2 (dua) UKBM lainnya yang aktif.

e. Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta satu sumber dana lainnya baik dari masyarakat ataupun dunia usaha.

f. Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari satu ormas dalam kegiatan desa dan kelurahan siaga aktif.

g. Sudah memiliki peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan desa/kelurahan siaga aktif, tetapi belum direalisasikan.

3. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Purnama, yaitu desa dan kelurahan yang :

a. Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan secara rutin setiap triwulan.

b. Sudah memiliki kader Pemberdayaan Masyarakat/kader kesehatan desa dan kelurahan siaga aktif antara 6-8 orang.

c. Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari.

d. Sudah memiliki Posyandu dan 3 (tiga) UKBM lainnya yang aktif.

e. Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha.

f. Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari dua ormas dalam kegiatan desa dan kelurahan siaga aktif.

g. Sudah memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan desa/kelurahan siaga aktif. h. Minimal 40 % rumah tangga di desa dan kelurahan mendapat pembinaan

PHBS.

4. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri, yaitu desa dan kelurahan yang :

a. Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa/Kelurahan yang berjalan secara rutin setiap bulan.

c. Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari.

d. Sudah memiliki Posyandu dan memiliki lebih dari 4 (empat) UKBM lainnya yang aktif dan berjenjang.

e. Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha.

f. Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari 2 (dua) ormas dalam kegiatan desa dan kelurahan siaga aktif.

g. Sudah memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan desa/kelurahan siaga aktif. h. Minimal 70 % rumah tangga di desa dan kelurahan mendapat pembinaan

PHBS.

Pramudho K,(2009) dalam paparannya mengenai Desa Siaga Sebagai Basis Menuju Masyarakat Sehat di Politeknik Kesehatan Bandung Jurusan Gizi, mengungkapkan ada tujuh komponen dan desa siaga meliputi : sumber daya, Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana, surveilans berbasis masyarakat, pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat, keluarga sadar gizi (Kadarzi) serta

a. Memiliki pelayanan kesehatan dasar, seperti puskesmas atau puskesmas pembantu, namun bagi desa yang belum memiliki akses puskesmas/ puskesmas pembantu, maka dikembangkan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes),

b. Memiliki berbagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) sesuai kebutuhan masyarakat setempat, seperti Pos Pelayanan Terpadu (posyandu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Klinik Desa/Balai Pengobatan Desa dan lain-lain,

c. Memiliki sistem surveilans yang berbasis masyarakat untuk memantau kejadian penyakit yang muncul di masyarakat desa dan tanggap terhadap faktor-faktor risiko yang berpotensi munculnya suatu penyakit atau menyebarnya suatu penyakit di desa tersebut, sehingga dengan cepat dan tepat dapat ditanggulangi secara mandiri,

d. Memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawat-daruratan dan bencana berbasis masyarakat. Kemampuan ini perlu dukungan dan Pemerintah Daerah setempat, lintas sektor terkait atau pelayanan kesehatan terdekat seperti rumah sakit setempat,

e. Masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sasaran PHBS ini mulai dari balita, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur, sampai dengan usia lanjut,

g. Memiliki lingkungan yang sehat.

2.3.4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengembangan Desa Siaga

Desa Siaga merupakan sebuah program pemberdayaan, seperti halnyaprogram pemberdayaan lainnya, faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan desa siaga meliputi obyek yang diberdayakan, sasaran materiil, dan sasaran formal, desain pemberdayaan, subyek pemberdayaan, materi pemberdayaan, budaya pemberdayaan, struktur pemberdayaan, dan iklim pemberdayaan. Namun upaya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat bukanlah hal yang mudah, mengingat keragaman karakteristik masyarakat dan potensi daerah yang dimilikinya.

Pada umumnya masyarakat dipedesaan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga tingkat pemahaman ”hidup sehat” masih menjadi suatu konsep yang sulit dijalani. Faktor lain yaitu kemiskinan yang mengakibatkan taraf hidup masyarakat menjadi rendah, faktor pemukiman dengan kualitas yang rendah, serta faktor adat istiadat yang sudah menjadi budaya dalam perilaku keseharian di masyarakat adalah faktor-faktor yang harus menjadi perhatian serius dalam upaya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.

situasi dan kondisi, perumusan masalah, analisis pengalaman, pengorganisasian pengalaman, penguatan berkelanjutan, dan pengorganisasian berkelanjutan. (3) intervensi, berupa tindakan: aksi ekonomi pada masyarakat lokal, membangun lingkungan sosial, dan kebijakan sosial melalui program-program sosial. Dan (4) Konsumsi, yang sifatnya pemberdayaan sementara berupa pemberian: hadiah, beasiswa, dan uang, atau materi yang lain.

2.3.5. Hubungan Peran Bidan dengan Pengembangan Desa Siaga

Peran tenaga kesehatan dalam mewujudkan desa siaga sangat penting,

dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara menggalang kemitraan dengan masyarakat, melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dengan mempertimbangkan potensi masyarakat serta sumber-sumber yang tersedia di masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan dengan tujuan agar masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihakluar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non pemerintah.

Menurut Dinas Kesehatan Kota Langsa, pengembangan Desa siaga dilaksanakan dengan membantu/memfasilitasi/mendampingi masyarakat untukmenjalani proses pembelajaran melalui siklus atau spiral pemecahan masalah yang terorganisasi yang dilakukan oleh forum masyarakat desa (pengorganisasian masyarakat). Yaitu dengan menempuh tahap-tahap :

1. Mengindentifikasi masalah, penyebab masalah, dan sumberdaya yang dapatdimanfaatkan untuk mengatasi masalah.

2. Mendiagnosis masalah dan merumuskan alternatif pemecahan masalah.

3. Menetapkan alternatif pemecahan masalah yang layak merencanakan danmelaksanakannya, serta

4. Memantau, mengevaluasi dan membina kelestarian upaya yang telah dilakukan Meskipun di lapangan banyak variasi pelaksanaannya, namun secara garis besar langkah pokok yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

a) Pengembangan Tim Petugas

Langkah ini merupakan awal kegiatan, sebelum kegiatan lainnya dilaksanakan. Tujuan langkah ini adalah mempersiapkan para petugas kesehatan yang berada di wilayah Puskesmas, baik petugas teknis maupun petugas administrasi. Persiapan para petugas ini bisa berbentuk sosialisasi ,pertemuan atau pelatihan yang bersifat konsolidasi, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

b) Pengembangan Tim di Masyarakat

Tujuan langkah ini adalah untuk mempersiapkan para petugas, tokoh masyarakat, serta masyarakat (forum masyarakat desa), agar mereka tahu dan mau bekerjasama dalam satu tim untuk mengembangkan Desa Siaga. Dalam langkah ini termasuk kegiatan advokasi kepada para penentu kebijakan, agar mereka mau memberikan dukungan, baik berupa kebijakan atau anjuran, serta persetujuan, maupun dana atau sumber daya lain, sehingga pengembangan Desa Siaga dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan pendekatan kepada tokoh masyarakat bertujuan agar mereka memahami dan mendukung, khususnya dalam membentuk opini publik guna menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Desa Siaga.

Dukungan yang diharapkan dapat berupa dukungan moral, dukungan finansial atau dukungan material, sesuai kesepakatan dan persetujuan masyarakat dalam rangka pengembangan desa siaga. Jika di daerah tersebut telah terbentuk wadah kegiatan masyarakat di bidang kesehatan seperti forum Kesehatan Desa, Konsil Kesehatan Kecamatan atau Badan Penyantun Puskesmas, Lembaga Pemberdayaan Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta organisasi kemasyarakatan lainnya, hendaknya lembaga ini diikutsertakandalam setiap pertemuan dan kesepakatan.

c) Survei Mawas Diri

Survei Mawas Diri (SMD) atau Telaah Mawas Diri (TMD) atau Community Self Survey (CSS) bertujuan agar pemuka masyarakat mampu melakukan telaah

setempat dengan bimbingan tenaga kesehatan. Dengan demikian, diharapkan mereka menjadi sadar akan permasalahan yang dihadapi di desanya, serta bangkit niat atau tekat untuk mencari solusinya, termasuk membangun Poskesdes sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukanpemilihan dan pembekalan keterampilan bagi mereka.

Keluaran atau output dari SMD ini berupa identifikasi masalah kesehatanserta daftar potensi di desa yang dapat didayagunakan dalam mengatasi masalah kesehatan tersebut, termasuk dalam rangka membangun Poskesdes.

d) Musyawarah Masyarakat Desa

Tujuan penyelenggaraan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) ini adalah mencari alternatif penyelesaian masalah kesehatan dan upaya membangun Poskesdes dikaitkan dengan potensi yang dimiliki desa. Disamping itu juga untuk menyusun rencana jangka panjang pengembangan Desa Siaga Inisiatif penyelenggaraan musyawarah sebaiknya berasal dari tokoh masyarakat yang telah sepakat mendukung pengembangan Desa Siaga. Peserta musyawarah adalah tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perempuan dan generasi muda setempat. Bahkan sedapat mungkin dilibatkan pula kalangan dunia usaha yang mau mendukung pengembangan Desa Siaga dan kelestariannya (untuk itu diperlukan advokasi).Data serta temuan lain yang diperoleh pada saat SMD disampaikan, utamanyaadalah daftar masalah kesehatan, data potensi, serta harapan masyarakat.

e) Pelaksanaan Kegiatan

Secara operasional pembentukan Desa Siaga dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pemilihan Pengurus dan Kader Desa Siaga

Pemilihan Pengurus dan kader Desa siaga dilakukan melalui pertemuan khusus para pimpinan formal desa dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sesuai dengan tata cara dan kriteria yang berlaku, dengan difasilitasi oleh Puskesmas.

2) Orientasi/Pelatihan Kader Desa Siaga

pangan dan pemanfaatan pekarangan melalui Taman Obat Keluarga (TOGA), kegiatan surveilans, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan lain-lain.

3) Pengembangan Poskesdes dan UKBM lain.

Dalam hal ini pembangunan Poskesdes bisa dikembangkan dari polindesyang sudah ada. Apabila tidak ada Polindes, maka perlu dibahas dan dicantumkan dalam rencana kerja alternatif lain yaitu pembangunan Poskesdes. Dengan demikian diketahui bagaimana Poskesdes tersebut akan diadakan membangun baru dengan fasilitas dari Pemerintah, membangun baru dengan bantuan dari donatur, membangun baru dengan swadaya masyarakat atau memodifikasi bangunan lain yang ada. Bilamana Poskesdes sudah berhasil diselenggarakan, kegiatan dilanjutkan dengan membentuk UKBM-UKBM lain seperti Posyandu dan lain-lain dengan berpedoman kepada panduan yang berlaku.

4) Penyelenggaraan Kegiatan Desa Siaga

Secara berkala kegiatan Desa Siaga dibimbing dan dipantau oleh Puskesmas, yang hasilnya dipakai sebagai masukan untuk perencanaan dan pengembangan Desa Siaga selanjutnya secara lintas sektoral.

5) Pembinaan dan Peningkatan

Mengingat permasalahan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor lain, serta adanya keterbatasan sumberdaya, maka untuk memajukan Desa Siaga perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. Perwujudan dari pengembangan jejaring Desa Siaga dapat dilakukan melalui Temu Jejaring UKBM secara internal di dalam desa sendiri dan atau Temu Jejaring antar desa siaga (minimal sekali dalam setahun). Upaya ini selain memantapkan kerjasama, juga diharapkan dapatmenyediakan wahana tukar-menukar pengalaman dan memecahkanmasalah yang dihadapi bersama. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan jejaring lintas sektor, khususnya dengan program pembangunan yang bersasaran desa.

Dalam proses pemberdayaan inilah diperlukan peran pendamping untuk mengarahkan sumberdaya apa saja yang dapat mendukung dalam pengembangan desa siaga. Berkaitan dengan keterlibatan fasilitator (pelaku pemberdayaan) dalam mengawal proses pemberdayaan terhadap warga masyarakat, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak jatuh lagi. Meskipun demikian dalamrangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran.

2.4. Peran Jajaran Kesehatan

Menurut Dinas Kesehatan Kota Langsa, ada lima peranan yang dapat membantu mengembangkan desa siaga yaitu ;

2.4.1. Peran Puskesmas

Adapun peran Puskesmas adalah sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, termasuk PONED bagi Puskesmas yang sudah dilatih, Puskesmas yang belum melayani PONED diharapkan merujuk ke Puskesmas PONED/RS terdekat untuk wilayah desa-desanya.

2) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat Kecamatan dan desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga dan Poskesdes.

3) Memfasilitasi pengembangan Desa Siaga dan Poskesdes 4) Melakukan monitoring evaluasi dan pembinaan Desa Siaga. 2.4.2. Peran Rumah Sakit

Rumah Sakit memegang peran penting sebagai sarana rujukan dan pembina teknis pelayanan medik. Oleh karena itu Rumah Sakit diharapkan berperan :

1) Menyelenggarakan pelayanan rujukan , termasuk Pelayanan Obstetrik & Neonatal Emergensi Komprehensif ( PONEK).

2) Melaksanakan bimbingan teknis medis, khususnya dalam rangka pengembangan kesiap-siagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana di desa siaga.

3) Menyelenggarakan promosi kesehatan di Rumak Sakit dalam rangka pengembangan kesiap-siagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana. 2.4.3. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan Desa Siaga

2) Merevitalisasi Puskesmas dan jaringannya sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan baik, termasuk PONED, dan pemberdayaan masyarakat.

3) Merevitalisasi Rumah Sakit sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan rujukan dengan baik, termasuk PONEK, dan promosi kesehatan di Rumah Sakit. 4) Merekrut/menyediakan calon-calon fasilitator untuk dilatih menjadi fasilitator

pengembangan Desa Siaga

5) Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader.

6) Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

7) Bersama Puskesmas melakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Desa Siaga.

8) Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian desa Siaga. 2.4.4. Peran Dinas Kesehatan Propinsi

Sebagai penyelia dan pembina Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi berperan :

1) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat propinsi dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

3) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengembangkan kemampuan Puskesmas dan Rumah Sakit di bidang konseling kunjungan rumah, dan pengorganisasian masyarakat serta promosi kesehatan, dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

4) Menyelenggarakan pelatihan fasilitator pengembangan Desa Siaga dengan metode lokakarya.

5) Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Desa Siaga

6) Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Desa Siaga.

7) Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian Desa Siaga. 2.4.5. Peran Departemen Kesehatan

Sebagai aparatur tingkat pusat, departemen kesehatan berperan dalam:

1) Menyusun konsep dan pedoman pengembangan desa siaga, serta mensosialisasikan dan mengadvokasikannya.

2) Memfasilitasi revitalisasi dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, serta posyandu dan UKBM-UKBM lain.

3) Memfasilitasi pembangunan poskesdes dan pengembangan desa siaga

4) Memfasilitasi pengembangan sistem surveilans, sistem informasi/pelaporan, serta sistem kesiap-siagaan dan penanggulangan kegawat daruratan dan bencana berbasis masyarakat.

6) Menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih (TOT). 7) Menyediakan dana dan dukungan sumber daya lain. 8) Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi. 2.4.6. Peran Pemangku Kepentingan yang Terkait

Pemangku kepentingan lain, yaitu para pejabat Pemerintah Daerah, pejabat lintas sektor, PKK, unsur-unsur organisasi/ikatan profesi, pemuka masyarakat, tokoh- tokoh agama, LSM, dunia usaha/swasta dan lain-lain, diharapkan berperan aktif juga di semua tingkat administrasi.

a. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah

1) Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan Desa Siaga.

2) Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan Poskesdes/Puskesmas/Puskesmas pembantu dan berbagai UKBM yang ada (Posyandu, Pokesdes, dan lain-lain).

3) Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Desa Siaga dan UKBM yang ada.

4) Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Desa Siaga secara teratur dan lestari.

b. Tim Penggerak PKK

2) Menggerakkan masyarakat untuk mengelola, menyelenggarakan dan memanfaatkan UKBM yang ada.

3) Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dalam rangka menciptakan kadarzi dan PHBS.

c. Tokoh Masyarakat

1) Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Desa Siaga 2) Menaungi dan membina kegiatan Desa Siaga

3) Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan Desa siaga. d. Organisasi Kemasyarakatan/LSM/ Dunia Usaha/ Swasta

1) Berperan aktif dalam penyelenggaraan Desa Siaga.

2) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pengembangan dan penyelenggaraan Desa Siaga.

3) Organisasi-organisasi masyarakat seperti karang taruna, remaja mesjid, dan lain-lain yang giat membina desa, diharapkan dapat mengintegrasikan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

2.5. Landasan Teori

Menurut Notoatmodjo (2009), mengemukan bahwa keberhasilan suatu institusi atau organisasi salah satunya ditentukan oleh faktor sumber daya manusia (karyawan atau tenaga kerja), kualitas sumber daya manusia atau karyawan diukur dari kinerja karyawan dan produktivitasnya, maka kinerja bidan dalam mengelola program Desa Siaga merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan Desa Siaga.

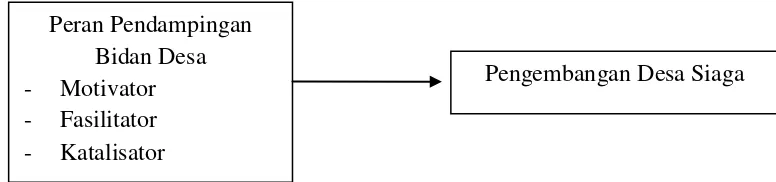

2.6.Kerangka Berpikir

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian

Keberhasilan pengembangan desa siaga dapat tercapai karenakerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Dimana saling berkoordinasi antara lain membantu pencapaian program pengembangan desa siaga denganmengadakan penyuluhan dibalai desa tentang pentingnya kesehatan ibuhamil untuk memeriksakan dirinya ke puskesmas/poskesdes/bidan,pentingnya penimbangan balita setiap bulannya diposyandu sesuaijadwal,pentingnya iuran jimpitan untuk menolong penduduk yangmembutuhkan pertolongan mendadak terutama bagi yang tidak mamputerlihat persentase kunjungan ibu hamil K1,K4 meningkat,menurunnya persentase kasus gizi buruk.

Terutama untuk peran dan fungsi bidan desa sebagai motivator, fasilitator dan katalisator dalam pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencapaian keberhasilan desa siaga.

Pencapaian program pengembangan desa siaga ini juga tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah terutama dalam masalah anggaran dan pendanaan, dimana perlu diperhatikan tentang tunjangan/insentif untuk bidan desa dan kader

Peran Pendampingan Bidan Desa - Motivator - Fasilitator - Katalisator

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian, penelitian ini di kategorikan penelitian Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan memperoleh data yang akurat dan obyektif, tentang peranan bidan dalam keberhasilan program pengembangan desa siaga.

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006)

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk Eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang di teliti (Moleong, 2006).

Peneliti akan membuat catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkannya agar data hasil penelitian kualitatif dapat terkumpul.

Selain itu, untuk melaksanakan penelitian ini peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara bertahap atau langkah demi langkah yang telah disusun secara rapi dan sistematis (berurutan). Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menghasilkan data deskriptif yang valid berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati dari subyek penelitian.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong ( 2006 ) dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif cara terbaik yang perlu di tempuh dalam penentuan lokasi penelitian ialah dengan mempertimbangkan teori substantif, menjajaki lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti biaya, waktu dan tenaga perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian.

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari pengesahan judul penelitian, konsultasi, seminar proposal, penelitian lapangan, seminar hasil dan komprehensif membutuhkan waktu 4 (empat) bulan terhitung dari mulai bulanMaret sampai dengan bulan Juli 2014.

3.3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini meliputi tiga macam, yaitu informan kunci (key informan), informan utama dan informan tambahan. Informan kunci adalah mereka

yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yaitu Camat, Kepala Desa dan Kepala Puskesmas. Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu yang mewakili masyarakat seperti tokoh masyarakat dan kepala organisasi yang ada di masyarakat. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti seperti kader kesehatan yang ada di desa (Sugiyono, 2010).

informasi yang akurat, dan informasi yang diberikan sama dengan responden sebelumnya. (Hamidi, 2004).

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan ini dilakukan secara sengaja (Purposive sampling). Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertantu. (Sugiyono, 2010).

Para informan tersebut dipilih berdasarkan prinsip pada penelitian kualitatif, antara lain :

1. Kesesuaian (Appropiateress)

Informan dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian.

2. Kecukupan (Adequacy)

Informan yang dipilih mampu menggambarkan dan memberikan informasi yang cukup mengenai topik penelitian.

3.4. Jenis dan Sumber Data 3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

direkam atau dicatat oleh peneliti. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa teks hasil wawancara dengan responden.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui penelusuran dokumen pada Dinas Kesehatan Kota Langsa, Puskesmas, data dari Kecamatan dan Desa. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data hasil telaah Laporan Dinas Kesehat