PEMUDA PEDESAAN PADA KEGIATAN PERTANIAN

BERKELANJUTAN

FITRI NINGSIH

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Faktor-Faktor yang Menentukan Keterlibatan Pemuda Pedesaan pada Kegiatan Pertanian Berkelanjutan adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari hasil karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2014

ABSTRAK

FITRI NINGSIH. Faktor-faktor yang Menentukan Keterlibatan Pemuda Pedesaan pada Kegiatan Pertanian Berkelanjutan. Dibimbing oleh SOFYAN SJAF

Pertanian berkelanjutan merupakan cita-cita nasional demi terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Pertanian berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian, yang meliputi: persiapan lahan dan benih, pemeliharaan, dan panen. Kegiatan pertanian harus mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, tetap menjaga kesuburan lahan, dan diakui oleh masyarakat sebagai pekerjaan yang layak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menentukan keterlibatan pemuda pedesaan pada kegiatan pertanian berkelanjutan. Agar tujuan penelitian tercapai, maka metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Untuk metodologi kuantitatif digunakan pendekatan survei. Data kuantitatif diolah dengan menggunakan uji regresi, uji rank spearman, dan tabulasi silang. Sementara itu, metode kualitatif menggunakan pendekatan wawancara mendalam. Data yang diperoleh dari metode ini direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian semakin menurun. Faktor yang membuat rendahnya keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian berkelanjutan adalah sosialisasi orangtua dan kohesivitas teman sebaya yang rendah. Pertanian dianggap sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan secara ekonomi. Oleh karena itu, perlu perhatian berbagai pihak untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pertanian, serta suatu wadah yang mampu menfasilitasi pemuda untuk saling berbagi informasi mengenai pertanian. Kata kunci: pemuda pedesaan, kegiatan pertanian, pertanian berkelanjutan.

ABTRACT

FITRI NINGSIH. The Factors that Determine the Involvement of Rural Youth in Sustainable Agriculture. Supervised by SOFYAN SJAF

Sustainable agriculture is one of national ideals in the realization of food self-suffiency in Indonesia. Sustainable agriculture will not be realized without the involvement of youth in agricultural activities, which includes the activities of land and seed preparation, maintenance, and harvesting. Agricultural activities must be able to meet the economic needs, maintaining land fertility, and recognized by society as decent job. The purpose of this research was to analyze the factors that determine the involvement of rural youth in sustainable agricultural activities. To achieve that, the research methodology that being used are qualitative and quantitative. Methodology used for quantitative is survey approach. Quantitative data were processed using regression test, rank spearman test, and cross tabulation. Meanwhile, methodology used for qualitative is in-depth interview approach. Data obtained from this method are being reduced, presented, and drawn for conclusion. Result of the research showed involvement of youth in agricultural activities decrease. This happens due to parental socialization and low cohesiveness peers. Agricultures is considered as a job that is not economically viable. Therefore, it needs the attention of various side to improve the socialization of agriculture, and coordinating institution to facilitate youth to share information about agriculture.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KETERLIBATAN

PEMUDA PEDESAAN PADA KEGIATAN PERTANIAN

BERKELANJUTAN

FITRI NINGSIH

Skripsi

sebagai syarat memperoleh gelar

Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

Judul : Faktor-Faktor yang Menentukan Keterlibatan Pemuda Pedesaan pada Kegiatan Pertanian Berkelanjutan Nama Mahasiswa : Fitri Ningsih

Nomor Pokok : I34100061

.

Disetujui oleh

Pembimbing Dr Sofyan Sjaf

Diketahui oleh

Ketua Departemen Dr Ir Siti Amanah, MSc

PRAKATA

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Menentukan Keterlibatan Pemuda Pedesaan pada Kegiatan Pertanian Berkelanjutan” ini dengan baik. Skripsi ini ditujukan untuk mendapat gelar strata 1 pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr Sofyan Sjaf selaku pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan selama proses penulisan hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis juga menyampaikan hormat dan terimakasih kepada keluarga tercinta, Ayahanda Agur Fahmi, Ibunda Nurhayati, serta kakak-kakak Candra dan Leni Marlina, yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis. Tidak lupa ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman SKPM angkatan 47 yang selalu memberi semangat dan masukan untuk penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Januari 2014

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN ix

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Rumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 4

Kegunaan Penelitian 4

PENDEKATAN TEORITIS 5

Tinjauan Pustaka 5

Konsep Pemuda, Pertanian, dan Pertanian Berkelanjutan 5

Posisi Pemuda Saat Ini dan Pertanian 8

Konsep Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Pemuda 9

Hubungan antara Faktor Berpengaruh dengan Bentuk Keterlibatan

Pemuda di Pertanian 11

Kerangka Pemikiran 12

Hipotesis Penelitian 13

Definisi Operasional 13

PENDEKATAN LAPANGAN 19

Metode Penelitian 19

Lokasi dan Waktu 19

Pemilihan Subjek Penelitian 19

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 20

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN

KARAKTERISTIK RESPONDEN 21

Gambaran Umum Desa Purwabakti 21

Letak geografis dan keadaan lingkungan 21

Potensi sumber daya alam dan sosial masyarakat 22

Proses kegiatan pertanian 22

Karakteristik Responden 23

BENTUK-BENTUK KETERLIBATAN PEMUDA PADA

PERTANIAN 27

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KETERLIBATAN

PEMUDA PADA KEGIATAN PERTANIAN 31

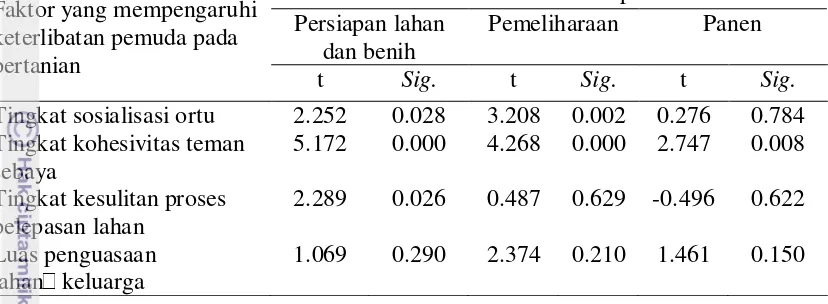

Pengukuran Faktor-faktor yang Menentukan Keterlibatan Pemuda 31 Pengujian Faktor-Faktor yang Menentukan Keterlibatan Pemuda

pada Kegiatan Persiapan lahan dan benih 34

Pengujian Faktor-Faktor yang Menentukan Keterlibatan Pemuda

pada Kegiatan Pemeliharaan 40

Pengujian Faktor-Faktor yang Menentukan Keterlibatan Pemuda

pada Kegiatan Panen 44

KORELASI BENTUK KETERLIBATAN PEMUDA PADA KEGIATAN PERTANIAN DENGAN PERTANIAN

BERKELANJUTAN 49

Gambaran Terwujudnya Pertanian Berkelanjutan di Desa

Purwabakti 49

Hubungan Tingkat Keterlibatan Pemuda pada Kegiatan Persiapan

Lahan dan Benih dengan Tingkat Kelayakan Ekonomi 49

Hubungan Tingkat Keterlibatan Pemuda pada Kegiatan Persiapan

Lahan dan Benih dengan Tingkat Kelayakan Ekologi 53

Hubungan Tingkat Keterlibatan Pemuda pada Kegiatan Persiapan

Lahan dan Benih dengan Tingkat Kelayakan Sosial 54

Hubungan Tingkat Keterlibatan Pemuda pada Kegiatan

Pemeliharaan dengan Tingkat Kelayakan Ekonomi 55

Hubungan Tingkat Keterlibatan Pemuda pada Kegiatan

Pemeliharaan dengan Tingkat Kelayakan Ekologi 56

Hubungan Tingkat Keterlibatan Pemuda pada Kegiatan

Pemeliharaan dengan Tingkat Kelayakan Sosial 57

Hubungan Tingkat Keterlibatan Pemuda pada Kegiatan Panen

dengan Tingkat Kelayakan Ekonomi 57

Hubungan Tingkat Keterlibatan Pemuda pada Kegiatan Panen

dengan Tingkat Kelayakan Ekologi 58

Hubungan Tingkat Keterlibatan Pemuda pada Kegiatan Panen

dengan Tingkat Kelayakan Sosial 59

Ikhtisar 61

PENUTUP 63

Simpulan 63

Saran 63

DAFTAR TABEL

halaman Tabel 1 Luas dan presentase pemanfaatan lahan di Desa

Purwabakti tahun 2013 21

Tabel 2 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan 60 orang pemuda pada kegiatan pertanian di Desa Purwabakti tahun

2013 27

Tabel 3 Jumlah dan presentase tingkat sosialisasi orangtua, kohesivitas teman sebaya, kesulitan pelepasan lahan, dan tingkat penguasaan lahan keluarga dari 60 responden di

Desa Purwabakti tahun 2013 31

Tabel 4 Hasil uji statistik hubungan antara faktor yang mempengaruhi keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian dengan bentuk keterlibatan pemuda pada

pertanian 35

Tabel 5 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan persiapan lahan dan benih berdasarkan tingkat sosialisasi orangtua pemuda di Desa Purwabakti Tahun

2013 36

Tabel 6 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan persiapan lahan dan benih berdasarkan tingkat kohesivitas teman sebaya dari 60 orang pemuda di Desa

Purwabakti Tahun 2013 37

Tabel 7 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan persiapan lahan dan benih berdasarkan tingkat

kesulitan pelepasan lahan di Desa Purwabakti Tahun 2013 39 Tabel 8 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada

kegiatan persiapan lahan dan benih berdasarkan luas penguasaan lahan keluarga pemuda di Desa Purwabakti

Tahun 2013 40

Tabel 9 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan pemeliharaan berdasarkan tingkat sosialisasi

orangtua di Desa Purwabakti tahun 2013 41

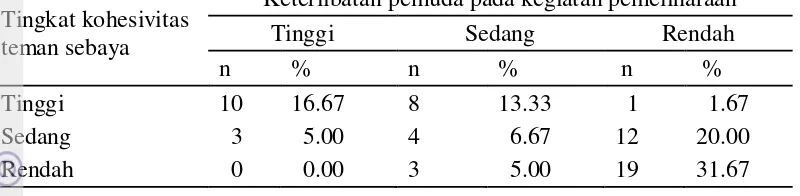

Tabel 10 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan pemeliharaan berdasarkan tingkat kohesivitas

teman sebaya di Desa Purwabakti Tahun 2013 42

Tabel 11 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan pemeliharaan berdasarkan tingkat kesulitan

pelepasan lahan di Desa Purwabakti Tahun 2013 43

Tabel 12 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan pemeliharaan berdasarkan tingkat luas penguasaan

lahan di Desa Purwabakti tahun 2013 44

Tabel 13 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan panen berdasarkan tingkat sosialisasi orangtua di

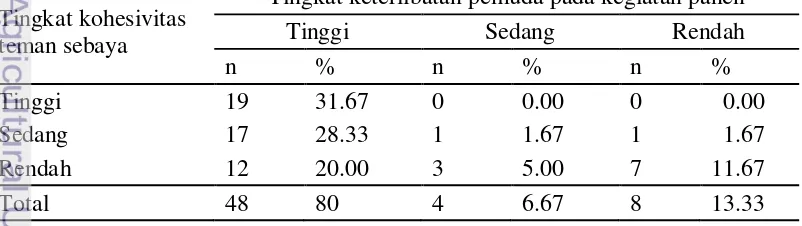

Tabel 14 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan panen berdasarkan tingkat kohesivitas teman

sebaya di Desa Purwabakti tahun 2013 45

Tabel 15 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan panen berdasarkan tingkat kesulitan pelepasan

lahan di Desa Purwabakti Tahun 2013 46

Tabel 16 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan panen berdasarkan luas penguasaan lahan

keluarga di Desa Purwabakti Tahun 2013 47

Tabel 17 Pengaruh faktor-faktor yang diuji terdahap keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian di Desa Purwabakti

Tahun 2013 48

Tabel 18 Jumlah dan presentase tingkat sosialisasi orangtua, kohesivitas teman sebaya, kesulitan pelepasan lahan, dan tingkat penguasaan lahan keluarga dari 60 responden di

Desa Purwabakti tahun 2013 49

Tabel 19 Hasil uji rank spearman hubungan antara keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian dengan pertanian

berkelanjutan di Desa Purwabakti tahun 2013 51

Tabel 20 Hubungan jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan persiapan lahan dan benih dengan tingkat kelayakan ekonomi pemuda di Desa Purwabakti

pada tahun 2013 52

Tabel 21 Hubungan jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan persiapan lahan dan benih dengan tingkat kelayakan ekologi pemuda di Desa Purwabakti

pada tahun 2013 53

Tabel 22 Hubungan jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan persiapan lahan dan benih dengan tingkat kelayakan pertanian secara sosial di Desa

Purwabakti pada tahun 2013 54

Tabel 23 Hubungan jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan pemeliharaan dengan tingkat kelayakan ekonomi pemuda di Desa Purwabakti pada

tahun 2013 55

Tabel 24 Hubungan jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan pemeliharaan dengan tingkat kelayakan ekologi pemuda di Desa Purwabakti pada tahun

2013 56

Tabel 25 Hubungan jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan pemeliharaan dengan tingkat kelayakan pertanian secara sosial di Desa Purwabakti pada

tahun 2013 55

Tabel 26 Hubungan jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan panen dengan tingkat kelayakan

Tabel 27 Hubungan jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan panen dengan tingkat kelayakan

ekologi di Desa Purwabakti pada tahun 2013 59

Tabel 28 Hubungan jumlah dan presentase tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan panen dengan tingkat kelayakan pertanian secara sosial di Desa Purwabakti pada tahun

2013 60

Tabel 29 Hubungan keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian dengan pertanian berkelanjutan di Desa Purwabakti

tahun 2013 61

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian 13

Gambar 2 Karakteristik 60 orang responden berdasarkan presentase tingkat pendidikan responden di Desa Purwabakti tahun

2013 24

Gambar 3 Karakteristik 60 orang responden berdasarkan presentase jenis pekerjaan responden di Desa Purwabakti tahun 2013 25

DAFTAR LAMPIRAN

halaman

Lampiran 1 Peta lokasi 67

Lampiran 2 Jadwal pelaksanaan penelitian 68

Lampiran 3 Subjek penelitian 69

Lampiran 4 Hasil uji regresi 77

Lampiran 5 Hasil uji Rank Spearman 79

Lampiran 6 Dokumentasi 86

Latar Belakang

Dewasa ini dalam setiap usaha pembangunan yang melibatkan lingkungan dan sumberdaya alam, selalu disinggung konsep berkelanjutan, termasuk pertanian. Ashari dan Saptana mendefinisikan pertanian berkelanjutan berdasarkan UUD 1945, pasal 33 yaitu "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" (Ashari dan Saptana 2007). Senada dengan Ashari dan Saptana (2007), Notohaprawiro (2006) mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai sistem pengelolaan pertanian terpadu yang secara berangsur-angsur meningkatkan penghasilan tiap satuan lahan sambil mempertahankan keutuhan dan keanekaragaman ekologi dan hayati sumberdaya alam dalam jangka panjang, memberikan keuntungan ekonomi bagi setiap orang, menyumbang terhadap peningkatan mutu kehidupan, dan memperkuat pembangunan ekonomi negara.

Sehubungan dengan pertanian berkelanjutan, White (2011) menyatakan bahwa peran pemuda pada pertanian harus dipertimbangkan. Populasi penduduk dunia semakin bertambah dari tahun-ketahun. Keadaan ini berimbas kepada meningkatnya kebutuhan pangan dunia. Penduduk yang berusia muda semakin meningkat, namun peningkatan ini tidak diikuti dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran semakin meningkat. Lebih dari setengah populasi negara-negara berkembang adalah penduduk yang tergolong pemuda dan 70 persen diantaranya hidup dalam kemiskinan ekstrim, tinggal di daerah pedesaan. Keadaan ini semakin buruk karena ketertarikan pemuda terhadap pertanian semakin berkurang. Padahal menurut pengamatan White (2011), pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang sangat dibutuhkan karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ketika pertanian bisa dikembangkan dengan baik, maka sektor ini memiliki potensi yang besar untuk menyediakan pekerjaan bagi bagi banyak orang dan ini akan berdampak pada menurunnya pengangguran di pedesaan (White 2011).

Sejalan dengan pernyataan White (2011), Vellema (2011) dalam bukunya yang berjudul “the sustainability of agricultural”, menyatakan bahwa telah muncul indikasi terjadinya fenomena lost generation1

1

Vellema S. 2011. Transformation and sustainability in agriculture: Connecting practice with social theory. Wageningen [NL]: Wageningen Academic Publishers. Lost generation adalah suatu keadaan di pedesaan dengan pemuda yang sudah tidak tertarik pada pertanian dan memilih untuk mengerjakan pekerjaan di sektor lain atau bermigrasi ke daerah lain (Vellema 2011).

mengobrol dengan pemuda lainnya atau menghabiskan dengan menonton televisi. Di India juga terjadi hal yang hampir sama, kebanyakan dari generasi mudanya tidak mau bertani dan lebih memilih bekerja di sektor industri dengan harapan jaminan ekonomi karena pendapatannya rutin tiap bulan. Kasus seperti ini, ternyata juga terjadi di Indonesia. Pemudanya beranggapan bahwa mereka belum pantas untuk berwirausaha karena tidak memiliki kemampuan teknis dalam pertanian dan lebih tergiur dengan gaji bulanan pada pekerjaan formal (White 2011).

Indikasi terjadinya fenomena lost generation, ternyata mulai muncul di beberapa wilayah pedesaan Indonesia. Data BPS (2010) menunjukan bahwa pertanian bukan lagi menjadi mata pencaharian primadona bagi pemuda. Mata pencaharian yang paling banyak dilaksanakan adalah perdagangan dengan presentase 16,8 persen, disusul dengan industri pengolahan dengan 15,93 persen, sedangkan pertanian padi dan palawija berada diurutan ketiga dengan presentase 15,75 persen (BPS 2010). Data tersebut merupakan data yang pada aras makro, sehingga sangat penting untuk menganalisis pembuktian kasus tersebut pada tahap mikro. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan di sebuah desa di Kecamatan Pamijahan yaitu Desa Purwabakti.

Menurut White (2011), ketika ingin memahami pemuda sebagai generasi penerus, maka juga harus dipahami pentingnya pendekatan relasional. Maksudnya, pemuda harus dilihat sebagai bagian dari dinamika hubungan pemuda dengan orang lain (orang dewasa) dalam struktur yang lebih besar dari reproduksi sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa orang lain yang ada di sekitar pemuda akan berpengaruh terhadap tindakan dan keputusan pemuda termasuk keputusan untuk terlibat di pertanian atau mencari pekerjaan di sektor lainnya. Pihak-pihak yang berpengaruh tersebut adalah orangtua, teman sebaya, serta masyarakat sebagai lingkungan sosial pemuda. Orangtua merupakan orang yang paling dekat pemuda. Semua tindakan dan perilaku anak biasanya sangat dipengaruhi oleh pengajaran orangtua, termasuk salah satunya pengajaran orangtua terkait bekerja di sektor pertanian. Begitu juga dengan teman sebaya, sebagai pihak yang sering bergaul dan berbagi pikiran dengan pemuda.

Saat ini seringkali ditemukan orangtua yang tidak mau mengajak anak-anaknya untuk bertani karena berbagai alasan. Bahkan ada orangtua yang secara terang-terangan melarang anak-anaknya untuk bekerja di sektor pertanian. Pertanian dianggap sebagai sektor yang tidak menjanjikan untuk kehidupan yang lebih layak. Pertanian merupakan jenis pekerjaan yang membutuh kerja keras, menguras waktu, dan tenaga, tetapi penghasilan yang diperoleh tidak menentu. Selain pengaruh dari pihak-pihak tersebut, pemuda juga dipengaruhi oleh sistem sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, termasuk kearifan lokal yang hanya berlaku di wilayah itu saja. Kearifan lokal yang dimaksudkan pada tulisan ini adalah sulitnya proses pelepasan lahan atau usaha keluarga dalam mempertahankan lahan yang dimiliki keluarga. Nugraha (2012), menambahkan faktor lain yang bisa mempengaruhi keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian adalah tingkat penguasaan lahan keluarga.

rangkaian kegiatan pertanian mulai dari mempersiapkan lahan, menanam, memelihara, sampai masa panen. Kegiatan tersebut bisa digolongkan menjadi tiga yaitu kegiatan persiapan lahan dan benih, pemeliharaan, dan panen. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sangat penting untuk menganalisis hubungan bentuk keterlibatan pemuda di sektor pertanian dengan kontribusinya untuk terwujudnya pertanian berkelanjutan di pedesaan.

Rumusan Masalah

Kegiatan pertanian secara garis besar dikelompokan menjadi tiga yaitu kegiatan persiapan lahan dan benih, pemeliharaan, dan panen. Menurunnya minat pemuda terhadap pertanian bisa saja mengakibatkan keterlibatannya pada kegiatan pertanian juga sedikit sehingga profesi sebagai petani hanyalah pekerjaan sampingan, atau bahkan mereka meninggalkan pertanian seutuhnya dan memilih untuk bekerja pada sektor lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan pertanian. Penghasilan yang diperoleh pada setiap keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian juga berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan bentuk keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian juga akan berbeda-beda, sehingga menjadi penting bagi peneliti untuk menganalisis apa saja bentuk-bentuk keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian di Desa Purwabakti?

Sebagaimana telah disinggung pada latar belakang, keterlibatan pemuda pada pertanian semakin berkurang karena semakin sedikitnya ketertarikan pemuda pada sektor pertanian dan lebih memilih untuk bekerja di sektor lain. Semakin menurunnya keterlibatan pemuda pada sektor pertanian tidak terjadi tanpa alasan. Penelitian Nugraha (2012) menemukan bahwa orangtua dan teman sebaya memberikan pengaruh terhadap keterlibatan pemuda di sektor pertanian. Peran orangtua dalam menginternalisasi pemahaman pemuda sangatlah kuat. Nilai-nilai yang ditanamkan orangtua mengenai pertanian akan membentuk pandangan pemuda terhadap pertanian itu sendiri. Begitu juga dengan teman sebaya yang merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam membentuk atau pun merubah cara pandang pemuda terhadap pertanian. Hidayat (2002), menambahkan faktor lainnya yang mempengaruhi keterlibatan pemuda pada pertanian yaitu kearifan lokal terkait dengan sulitnya proses pelepasan lahan oleh keluarga. Berbeda dengan penelitian Nugraha dan Hidayat, Yennetri (1998) menyatakan bahwa keterlibatan pemuda di pertanian dipengaruhi oleh jumlah penguasaan lahan. Semakin maraknya konversi lahan membuat pemuda kehilangan lahan pertanian. Padahal lahan merupakan media tanam utama yang dibutuhkan untuk pertanian padi sawah. Hal ini mengakibatkan mereka tidak memiliki pilihan selain meninggalkan pertanian dan beralih pada sektor lain atau pun bermigrasi ke kota. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sangat penting untuk meneliti faktor manakah diantara keempat faktor tersebut yang paling menentukan bentuk keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian padi sawah?

generasi muda pada kegiatan pertanian, salah satunya adalah lokasi penelitian yaitu Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Hal ini berkorelasi dengan usaha pelaksanaan pertanian berkelanjutan yang dilaksanakan pemerintah. Keterlibatan pemuda pada sektor pertanian diharapkan akan memberikan sumbangsih terhadap pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji bagaimana korelasi antara bentuk keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian padi sawah dengan pertanian berkelanjutan di pedesaan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang paling menentukan keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian berkelanjutan, sedangkan tujuan secara terperinci disebutkan sebagai berikut:

1. Mengukur bentuk-bentuk keterlibatan pemuda Desa Purwabakti pada

kegiatan pertanian padi sawah

2. Menganalisis pengaruh sosialisasi orangtua, kohesivitas teman sebaya, tingkat kesulitan pelepasan lahan, dan tingkat penguasaan lahan terhadap keterlibatan pemuda di Desa Purwabakti.

3. Menganalisis korelasi antara keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian padi sawah dengan pertanian berkelanjutan di Desa Purwabakti.

Kegunaan Penulisan

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat untuk masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat Desa Purwabakti untuk mengetahui potensi desa terutama terkait pertanian.

2. Bagi akademik, penelitian ini memberikan tambahan khazanah pengetahuan kepada mahasiswa mengenai hubungan antara keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian dengan pertanian berkelanjutan.

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

PENDEKATAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan beberapa referensi penelitian sebelumnya, ditetapkanlah empat konsep utama, yaitu: 1) konsep pemuda, pertanian, dan pertanian berkelanjutan, 2) posisi pemuda pedesaan dalam pertanian saat ini, 3) faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan pemuda di pertanian, meliputi: sosialisasi orangtua mengenai pertanian, kohesivitas teman sebaya, dan kearifan lokal terkait dengan sulitnya proses pelepasan lahan keluarga yang ada di wilayah tersebut, dan tingkat penguasaan lahan keluarga, 4) hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi dengan bentuk keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian. Penjelasan konsep-konsep tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Konsep Pemuda, Pertanian, dan Pertanian Berkelanjutan

Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”. Definisi yang berbeda dinyatakan oleh White (2011), yaitu dibeberapa negara, pemuda adalah penduduk dengan usia mulai dari 18 sampai 40 tahun. Berdasarkan penelitian Untari et al. (2007) karakteristik individu pemuda tidak berpengaruh terhadap keterlibatan pemuda di pertanian karena hal yang paling berpengaruh adalah akses terhadap informasi. Semakin tinggi akses pemuda terhadap informasi pertanian, maka semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku pemuda dalam pelaksanaan pertanian di pedesaan. Berdasarkan pendefinisian tersebut, penulis menyatakan bahwa pemuda yang akan menjadi unit analisis untuk penelitian ini adalah pemuda yang berjenis kelamin laki-laki dengan umur 16 sampai 30 tahun. Pemuda yang termasuk pada kriteria inilah yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian, yang akan diidentifikasi bentuk kerterlibatannya pada kegiatan pertanian padi sawah.

padi untuk benih, dan meredam benih, 2) pemeliharaan, meliputi: penanaman, pemupukan, penyiangan gulma, pembasmian hama, dan pengairan, 3) panen, meliputi: membabat tanaman padi, memisahkan bulir padi dengan batangnya, dan menjemur bulir padi. Pemerintah menyatakan bahwa kegitan pertanian yang diterapkan oleh petani, dianjurkan mengandung unsur-unsur pertanian berkelanjutan, mengingat ketersediaan lahan yang semakin sedikit sedangkan kebutuhan pangan terus meningkat akibat jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ketahun.

Pertumbuhan penduduk dunia juga tergolong tinggi bahkan jumlah penduduk dunia telah melebihi angka 7 miliar jiwa pada tahun 2010. Peningkatan jumlah penduduk ini tentu saja akan meningkatkan jumlah kebutuhan pangan dunia. Oleh karena itu, semua kegiatan pertanian harus menggunakan konsep pertanian berkelanjutan. FAO mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai berikut: "the management and conservation of the natural resource base, and the orientation of technological and institutional change in such a manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for present and future generations. Such development such as conserves land, water, plant and animal genetic resources, is environmentally non-degrading, technically appropriate, economically viable and socially acceptable”. Hampir sama dengan pendefinisian FAO, Notohaprawiro (2006) mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai sistem pengelolaan pertanian terpadu yang secara berangsur-angsur mampu meningkatkan penghasilan setiap satuan lahan dengan mempertahankan keutuhan dan keanekaragaman ekologi dan hayati sumberdaya alam untuk jangka panjang, memberikan keuntungan ekonomi kepada petani, menyumbang kepada mutu kehidupan dan memperkuat pembangunan ekonomi negara.

Ketika proses pemeliharaan, penelitian Ashari dan Saptana (2007) menyatakan bahwa penggunaan pupuk kimia seperti urea, TSP, dan SP-36 menimbulan residu zat kimia di dalam tanah dan air. Begitu pula dengan penggunaan pestisida, jumlah dan kadar pestisida yang berlebihan akan menimbulkan resistensi dan resurjensi berbagai hama dan penyakit. Akibatnya serangan hama dan penyakit semakin banyak dan sulit untuk dikendalikan. Keadaan ini diperparah oleh globalisasi ekonomi yang mengakibatkan terintegrasinya berbagai berbagai aspek perekonomian suatu negara dengan perekonomian dunia, serta meningkatnya persaingan baik antarpelaku agribisnis maupun antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk melindungi petani Indonesia dari persaingan dunia luar, dan usaha untuk meningkatkan hasil pertanian tetapi tidak merusak sumberdaya.

atau kelembagaan berbadan hukum mengkonsolidasikan diri dalam gabungan kelompok tani (gapoktan), asosiasi petani atau asosiasi agribisnis, lalu melakukan konsolidasi manajemen usaha pada hamparan lahan yang memenuhi kelayakan usaha (skala usaha bergantung jenis komoditas, 25-100 ha), serta kesinambungan usaha.

Ashari dan Saptana (2007) menjelaskan bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha agribisnis mampu memberikan manfaat, antara lain: 1) meningkatkan produksi pertanian secara moderat, stabil, dan berkesinambungan, 2) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, 3) mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dipedesaan, 4) meningkatkan pemerataan dan keadilan sosial, 5) menciptakan kerja dan lapangan berusaha, 6) meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan, 7) meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan petani dan pelaku agribisnis, serta 8) melestarikan kualitas lingkungan untuk mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Zamora (1995) dalam Untari et al. (2007) menjelaskan pertanian berkelanjutan secara lebih mendetail berupa adanya 5 prinsip pertanian berkelanjutan, yaitu:

a. Kelayakan ekonomi

Kelayakan ekonomi berarti petani memiliki pendapatan yang positif sebagai upah dari tenaga kerja yang telah dicurahkannya, yang akan dimanfaatkan sebagai biaya untuk menjamin kesejahteraan keluarga petani. Sistem pertanian paling tidak menyediakan makanan dan kebutuhan dasar lain bagi keluarga petani.

b. Pertanian ekologis dan ramah lingkungan

Sistem pertanian yang ramah lingkungan diintegrasikan untuk sistem ekologi yang lebih luas dan terfokus pada pemeliharaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati serta menghindari kegiatan yang menyebabkan dampak lingkungan negatif. Salah satu upaya pengelolaan lingkungan hidup khususnya bagi masyarakat petani adalah melalui penerapan kembali sistem pertanian ekologis. Ketergantungan petani akan keberadaan benih, pupuk kimia serta pestisida kimia menyebabkan kehidupan petani sebagai produsen utama bahan makanan pokok tidak pernah bertambah baik.

c. Diterima secara sosial

Sistem pertanian yang diterima secara sosial bisa ditinjau dari sikap menghormati harga diri dan hak individu dan kelompok serta memperlakukannya secara adil, membuka akses informasi, pasar dan sumberdaya pertanian terkait lainnya terutama lahan. Akses yang sama juga disediakan untuk semua jenis kelamin, lembaga sosial, agama, suku serta keadilan bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Distribusi tenaga kerja pada lahan pertanian berkelanjutan, bisa terdistribusi dari tahun ketahun. Keadilan distribusi tenaga kerja diantara anggota keluarga adalah indikator produktivitas manusia dalam lahan pertanian. Sangat baik jika seluruh anggota keluarga produktif.

d. Kesesuaian budaya

tidak dapat dikatakan mendukung pertanian berkelanjutan jika tidak mengakar dan dipraktekan dalam kehidupan masyarakat.

e. Pendekatan sistem dan holistik

Sistem pertanian berdasarkan pandangan holistik melihat pertanian sebagai sistem pertanian dan pendekatan sistem serta hubungannya dalam hal biofisik, sosial ekonomi, kebudayaan dan faktor politik. Sistem ini juga mempertimbangkan interaksi dinamis antara kegiatan on-farm, off-farm dan non-farm serta mengakui kegiatan-kegiatan ini merupakan komplemen satu sama lain.

Berbeda dengan pendefinisian sebelumnya, Vellema (2011) dalam bukunya yang berjudul sustainability agriculture menjelaskan bahwa pertanian berkelanjutan membutuhkan perubahan pada aspek manajemen kelembagaan. Perubahan manajemen yang dikupas mencakup perubahan sistem manajemen keuangan, manajemen politik pemerintahan, perubahan sistem sosial, perubahan teknologi pertanian. Semua perubahan tersebut harus mengintegrasikan antara tiga

stakeholders yaitu masyarakat (petani), pemerintah, dan swasta. Semua peraturan yang akan menghambat kemajuan pertanian harus segera dirubah. Proses peminjaman modal bagi petani harus dipermudah dengan bunga yang tidak memberatkan petani.

Berdasarkan beberapa kensep mengenai pertanian berkelanjutan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pertanian berkelanjutan memiliki indikator utama yang harus dipenuhi yaitu kelayakan ekonomi, ekologi, dan sosial. Kelayakan ekonomi menunjukan bahwa pertanian berkelanjutan bisa memberikan penghidupan yang layak bagi para pekerja di sektor pertanian terutama bagi petaninya. Mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, mampu membayar pendidikan anak-anaknya dan memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Kelayakan ekologi menunjukan bahwa pertanian berkelanjutan bisa memelihara kesuburan lahan sehingga lahan pertanian bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang untuk generasi yang akan datang. Hasil pertanian yang diperoleh dari waktu kewaktu tidak berkurang karena keseimbangan kesuburan lahan serta berbagai macam tanaman bisa ditanam pada lahan tersebut, tidak satu jenis tanaman tertentu saja. Lain halnya dengan kelayakan ekonomi dan ekologi, kelayakan sosial menunjukan bahwa pertanian berkelanjutan diterima secara sosial oleh masyarakat sebagai pekerjaan yang layak dan menjanjikan sehingga fenomena “waithood” yaitu kecemasan menunggu pekerjaan, perumahan, dan pernikahan yang biasanya tergantung pekerjaan, bisa diatasi.

Posisi Pemuda Saat Ini dan Pertanian

semakin membesar. Ben White menjelaskan jumlah petani di negara berkembang semakin berkurang karena pemuda pedesaan yang tumbuh disekitar pertanian dan melihat kotornya proses pertanian, tenaga dan waktu yang harus dikeluarkan sangat besar, tetapi hasil yang tidak menentu, membuat pertanian menjadi profesi yang tidak menarik lagi bagi mereka (White 2011).

White (2011) juga memberikan beberapa kasus negara dengan pemuda yang sudah tidak tertarik dengan pertanian. Pemuda Ethiopia tidak mau bertani karena mereka telah memperoleh pendidikan yang tinggi sehingga mereka lebih memilih untuk menunggu pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol dengan pemuda lainnya atau menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Di India juga terjadi hal yang sama. Para generasi muda tidak mau bertani dan lebih memilih bekerja di sektor industri dengan pendapatan rutin tiap bulannya. Kasus seperti ini juga bisa temukan di Indonesia. Pemudanya beranggapan bahwa mereka belum pantas untuk bekerja secara mandiri karena tidak memiliki kemampuan teknis dalam pertanian dan lebih tergiur dengan gaji bulanan pada pekerjaan formal. Berdasarkan tulisan tersebut, penulis melihat bahwa fenomena lost generation

telah mencapai pedesaan-pedesaan di Indonesia sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji bentuk-bentuk keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian.

Konsep Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Pemuda

Berdasarkan konsep pertanian yang telah dijelaskan, untuk menilai keberlanjutan pertanian di suatu daerah, maka pemuda sebagai suatu bagian dari lingkungan sosialnya, tidak boleh luput dari penelitian tersebut. Hubungan antara pemuda dengan lingkungan sosialnya yang meliputi orangtua, teman sebaya, serta kearifan lokal terkait sulitnya pelepasan lahan, dan faktor yang berkaitan langsung dengan pemuda yaitu tingkat penguasaan lahan keluarga. Pengaruh faktor-faktor tersebut bisa dilihat pada penjelasan berikut ini:

Sosialisasi Pertanian oleh Orangtua

untuk bertahan di pertanian. Namun, jika orangtua menganggap bahwa pertanian merupakan pekerjaan yang menyita banyak waktu tetapi penghasilannya sedikit atau tidak menentu, maka mereka akan lebih cenderung untuk melarang atau menganjurkan anak-anaknya untuk bekerja di sektor lain. Maka sangatlah penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh sosialisasi orangtua terhadap keterlibatan pemuda di sektor pertanian. Nugraha memperoleh data mengenai sosialisasi orangtua terhadap pemuda dengan mendata proses bercerita dari orangtua kepada pemuda untuk mengajak anak-anaknya untuk bertani, dengan frekuensi tiga kali dalam sebulan.

Kohesivitas Teman Sebaya

Penelitian Nugraha (2012) menyatakan bahwa teman sebaya sangat berpengaruh terhadap sikap pemuda di pertanian. Teman sebagai orang yang dekat dan sering bertukar pikiran, akan memberikan pengaruh terhadap pemuda. Kedekatan pemuda dengan teman-temannya akan membuat mereka tertarik untuk bertani atau malah meninggalkan pertanian. Ketika teman-temannya banyak yang bertani dan memperoleh kehidupan yang layak dengan mata pecaharian tersebut, maka pemuda cenderung untuk ikut bertani, begitu juga sebaliknya. Jika dia melihat teman-temannya yang bertani berada pada standar kemiskinan, melelahkan, tidak memiliki waktu banyak untuk berkumpul dengan keluarga, maka pemuda pun akan mencari pekerjaan lain di luar sektor pertanian, walaupun harus menjadi buruh industri. Setidaknya buruh industri memiliki pendapatan yang tetap tiap bulannya.

Kearifan Lokal Terkait Sulitnya Proses Pelepasan Lahan oleh Keluarga

membuktikan bahwa kegiatan membalikan jerami akan menciptakan bakteri yang akan mempercepat proses pembusukan.

Kearifan lokal tidak hanya terkait dengan pelaksanaan pertanian, tetapi juga terkait dengan security land yaitu bentuk kearifan lokal yang melindungi lahan pertanian agar tetap ada dan bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya dengan adanya kesulitan pada proses pelepasan lahannya. Daerah yang memiliki kearifan lokal yang sangat khas ini, terdapat pada penelitian Hariadi. Hariadi (2008) menyatakan bahwa di daerah pedesaan Jepang, terdapat suatu adat yang khas yang disebut patrilineal primogenitur, yaitu adat yang menyatakan bahwa harta warisan baik berupa rumah, berbagai perabot, serta lahan, diperuntukan bagi anak laki tertua. Kearifan lokal ini secara jelas menyatakan bahwa anak laki-laki tertua tidak bisa pergi meninggalkan pedesaan sehingga pertanian yang ada di desa tetap berlanjut dengan luas lahan yang sama karena warisan hanya diterima oleh anak laki-laki. Anak-anak yang lainnya akan pergi meninggalkan desa dan berpindah ke kota guna bekerja di sektor lainnya terutama industri. Kearifan lokal tersebut masih dipertahankan sampai saat ini. Inilah salah satu kunci keberhasilan Jepang. Industrinya maju, dan pertaniannya juga tidak tertinggal. Adat seperti ini tidak hanya ditemukan di Jepang, di Zimbabwe dan Bolivia, anak yang telah berumur 12 tahun bisa bernegosiasi dengan orangtuanya untuk memiliki lahan dan memelihara beberapa ekor ternak kambing. Ini merupakan salah satu cara agar pemuda terlibat dalam pertanian dan menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama (White 2011)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kearifan lokal hanya berlaku di suatu wilayah tertentu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan berbagai suku bangsa yang memiliki kearifan lokal. Penulis ingin menganalis apa bentuk dan pelaksanaan kearifan lokal di daerah Indonesia terkait dengan sektor pertanian terutama bentuk security land.

Hubungan antara Faktor Berpengaruh dengan Bentuk Keterlibatan Pemuda di Pertanian

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2012), Sosialisasi yang dilakukan oleh orangtua terkait pekerjaan di sektor pertanian tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap keterlibatan pemuda di sektor pertanian. Hasil penelitiannya menemukan fakta bahwa pemuda masih banyak yang terlibat di sektor pertanian. Namun, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda disektor pertanian tidak dipengaruhi oleh pengajaran atau sosialisasi pertanian oleh orangtua. Pekerjaan pertanian dikenal sebagai pekerjaan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Pada sisi yang berbeda, pemuda yang menjadi responden penelitian Nugraha adalah pemuda yang masih bersekololah. Hal inilah kemudian yang menyebabkan orangtua tidak terlalu memaksa anak-anaknya untuk bertani dan lebih menekuni pendidikannya.

membeli bahan-bahan pertanian. Sedikit sekali pemuda yang pergi ke kota untuk bermain. Mereka lebih nyaman bertempat tinggal di desa dan membantu orangtua di sektor pertanian.

Menanggapi hasil penelitian ini, terlihat bahwa sikap pemuda yang bisa bertahan di sektor pertanian dan memiliki persepsi yang positif terhadap pertanian, lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi individu pemuda terhadap pertanian. Persepsi dipengaruhi oleh karakteristik individu pemuda. Penulis berpandangan bahwa kasus seperti ini cenderung hanya terjadi dibeberapa desa saja (Sukatani dan Cipandawa), karena secara umum pemuda pedesaan bermigrasi ke kota untuk bekerja di sektor non pertanian (White 2011). Apalagi kalau melihat begitu besarnya modernisasi di pedesaan, berbagai macam media massa, mobilisasi yang lebih cepat dengan adanya kendaraan dan akses jalan raya yang telah mencapai desa bahkan daerah terpencil, akan sangat berpengaruh pada laju migrasi pemuda untuk keluar dari desa. Oleh karena itu, hasil penelitian bisa berbeda jika penelitian dilakukan pada lokasi yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan Nugraha (2012), hubungan antara keterlibatan pemuda di pertanian dipengaruhi oleh teman sesama petani. Ketika teman-teman pemuda juga bermata pencaharian sebagai petani, maka pemuda yang lain juga akan ikut tertarik untuk bertani. Semakin sering mereka bertemu dengan sesama petani, maka biasanya topik pembicaraannya juga tidak jauh-jauh dari pertanian. Terkait dengan harga pupuk, pestisida, bibit, serta inovasi-inovasi pertanian lainnya terutama teknologi. Bahkan kemungkinan terjadinya persaingan antar pemuda dalam mendapatkan hasil yang maksimal juga bisa terjadi.

Penelitian White (2011) terkait pentingnya kepemilikan lahan, sangat erat kaitannya dengan security land. Kearifan lokal terkait security land atau tingkat kesulitan pelepasan lahan keluarga akan sangat berpengaruh terhadap keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian. Semakin tinggi usaha orangtua untuk mempertahankan lahannya, maka mobilisasi pemuda pun akan terhambat. Mereka akan tetap bertahan di desa untuk bertani karena harus mematuhi kearifan lokal tersebut.

Kerangka Pemikiran

Keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian dapat berupa keterlibatan pada saat kegiatan persiapan lahan dan benih, pemeliharaan, dan panen. Konsep tersebut dirubah dalam belum variabel sehingga bisa diukur. Variabel bentuk keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.

tersebut yang paling berpengaruh terhadap bentuk keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian.

Pada penelitian ini, penulis juga berusaha menganalis hubungan antara keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian dengan pertanian berkelanjutan di lokasi pertanian. Pertanian berkelanjutan sendiri mengandung tiga variabel yaitu tingkat kelayakan ekonomi, tingkat kelayakan ekologi, dan tingkat kelayakan sosial (lihat Gambar 1)

Keterangan:

: berpengaruh terhadap

: berhubungan

Gambar 1 Kerangka analisis faktor-faktor yang menentukan keterlibatan pemuda pedesaan pada kegiatan pertanian berkelanjutan

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini bisa disajikan sebagai berikut:

1. Tingkat sosialisasi orangtua, kohesivitas teman sebaya, tingkat kesulitan pelepasan lahan, dan tingkat penguasaan lahan berpengaruh terhadap keterlibatan pemuda di Desa Purwabakti.

2. Terdapat hubungan antara bentuk keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian padi sawah dengan pertanian berkelanjutan di Desa Purwabakti.

Faktor-faktor yang menentukan keterlibatan pemuda:

1. Tingkat sosialisasi

orangtua terkait pertanian 2. Tingkat Kohesivitas teman

sebaya

3. Tingkat kesulitan pelepasan lahan

4. Tingkat penguasaan lahan keluarga

Bentuk keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian padi sawah

1. Tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan persiapan lahan dan benih

2. Tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan pemeliharaan 3. Tingkat keterlibatan pemuda

pada kegiatan panen

Pertanian berkelanjutan

1. Tingkat kelayakan ekonomi

2. Tingkat kelayakan ekologi 3. Pengakuan pertanian secara

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penelitian berupa petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur (Singarimbun dan Effendi 2008). Tujuan penggunaan definisi operasional adalah untuk membantu peneliti dalam menggunakan variabel dan mengetahui bagaimana cara pengukuran variabel. Pada penelitian ini, dikembangkan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

Faktor-faktor yang Menentukan Keterlibatan Pemuda

Faktor-faktor yang akan diuji pada penelitian ini ada emapat, yaitu tingkat sosialisasi orangtua, kohesivitas teman sebaya, kesulitan proses pelepasan lahan, dan luas penguasaan lahan keluarga.

Tingkat Sosialisasi Orangtua

Orangtua merupakan pihak pertama yang paling dekat dengan individu, sehingga memiliki kapasitas yang besar untuk mensosialisasikan berbagai ilmu pengetahuan bagi individu, termasuk mengenai pandangan terhadap pertanian. Proses sosialisasi orangtua bisa melalui bercerita mengenai pertanian atau meminta anaknya untuk melanjutkan pertanian keluarga.

Ukuran yang digunakan adalah:

Setuju : skor 3

Kurang setuju : skor 2 Tidak setuju : skor 1

Jika diklasifikasikan secara umum berdasarkan jumlah kuesioner yang dibuat, maka tingkat sosialisasi orangtua bisa dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

Tinggi : skor 7 ≤ x ≤ 9

Sedang : skor 5 ≤ x < 7

Rendah : skor 3 ≤ x < 5

Tingkat kohesivitas teman sebaya

Teman sebaya merupakan pihak setelah keluarga, yang memiliki kedekatan dengan pemuda. Posisinya sebagai pihak yang seringkali bergaul dengan pemuda, teman memiliki potensi yang besar untuk mempengaruhi sikap dan perilaku pemuda terhadap pertanian. Pengaruh teman sebaya bisa dinilai dengan perbandingan jumlah teman yang berprofesi sebagai petani serta perkumpulan mereka setiap minggu dan perbincangan terkait pertanian.

Ukuran yang digunakan adalah:

Setuju : skor 3

Kurang setuju : skor 2 Tidak setuju : skor 1

Jika diklasifikasikan secara umum berdasarkan jumlah kuesioner yang dibuat, maka tingkat kohesivitas teman sebaya bisa dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

Tinggi : skor 24 ≤ x ≤ 30

Sedang : skor 17 ≤ x < 24

Tingkat Kesulitan Pelepasan Lahan

Tingkat kesulitan pelepasan lahanadalah kesulitan yang dialami oleh pemilik lahan ketika ingin menjual atau melepas lahannya karena adanya adat istiadat yang mengikat atau mengatur proses pelepasan tersebut.

Ukuran yang digunakan adalah:

Setuju : skor 3

Kurang setuju : skor 2 Tidak setuju : skor 1

Jika diklasifikasikan secara umum berdasarkan jumlah kuesioner yang dibuat, maka tingkat kesulitan pelepasan lahan bisa dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

Tinggi : skor 7 ≤ x ≤ 9

Sedang : skor 5 ≤ x < 7

Rendah : skor 3 ≤ x < 5

Tingkat Penguasaan Lahan Keluarga

Tingkat penguasaan lahan keluarga didasarkan pada data emic yaitu data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan mean dan standar deviasi. Berdasarkan hasil penelitian, Mean atau rata-rata dan luas penguasaan lahan keluarga responden adalah 2101.67 m2, sedangkan standar deviasinya adalah 2008.84 m2. Berdasarkan informasi tersebut, maka rata-rata lahan yang dimiliki keluarga pemuda bisa dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:

Tinggi : skor 3, jika luas lahan > 4110.51 m2

Sedang : skor 2, jika luas lahan 92.83 m2≤ x ≤ 4110.51 m2, Rendah : skor 1, jika luas lahan < 92.83 m2

Bentuk Keterlibatan Pemuda pada Kegiatan Pertanian

Kegiatan usaha tani padi sawah adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku (petani) dalam mengelola lahan yang dimilikinya. Bentuk kegiatan pertanian padi sawah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kegiatan persiapan lahan dan benih, pemeliharaan, dan panen.

1. Kegiatan persiapan lahan dan benih adalah kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani, yang meliputi kegiatan pengolahan tanah, pembenihan (pemilihan bernas dan perendaman benih), dan persemaian.

Ukuran yang digunakan adalah:

Setuju : skor 3

Kurang setuju : skor 2

Tidak setuju : skor 1

Jika diklasifikasikan secara umum berdasarkan jumlah kuesioner yang dibuat, maka bentuk keterlibatan pada kegiatan persiapan lahan dan benih, dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

Tinggi : skor 35 ≤ x ≤ 45

Sedang : skor 25 ≤ x < 35

Rendah : skor 15 ≤ x < 25

Ukuran yang digunakan adalah:

Setuju : skor 3

Kurang setuju : skor 2

Tidak setuju : skor 1

Jika diklasifikasikan secara umum berdasarkan jumlah kuesioner yang dibuat, maka bentuk keterlibatan pada kegiatan pemeliharaan, dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

Tinggi : skor 35 ≤ x ≤ 45

Sedang : skor 25 ≤ x < 35

Rendah : skor 15 ≤ x < 25

3. Panen adalah kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada masa panen seperti pengumpulan gabah dan pemisahan bulir padi dengan kulitnya.

Ukuran yang digunakan adalah:

Setuju : skor 3

Kurang setuju : skor 2

Tidak setuju : skor 1

Jika diklasifikasikan secara umum berdasarkan jumlah kuesioner yang dibuat, maka bentuk keterlibatan pada kegiatan panen, dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

Tinggi : skor 14 ≤ x ≤ 18

Sedang : skor 10 ≤ x < 14

Rendah : skor6 ≤ x < 10

Pertanian Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan memiliki tiga indikator utama yaitu tingkat kelayakan ekonomi, kelayakan ekologi, dan kelayakan sosial.

1. Tingkat kelayakan ekonomiyang dimaksud pada tulisan ini adalah

kemampuan pemuda dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan penghasilan yang diperoleh dengan bekerja di sektor pertanian.

Ukuran yang digunakan adalah:

Setuju : skor 3

Kurang setuju : skor 2

Tidak setuju : skor 1

Jika diklasifikasikan secara umum berdasarkan jumlah kuesioner yang dibuat, maka kelayakan ekonomi pemuda bisa dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

Tinggi : skor 21 ≤ x ≤ 27

Sedang : skor 15 ≤ x < 21

Rendah : skor 9 ≤ x < 15

Ukuran yang digunakan adalah:

Setuju : skor 3

Kurang setuju : skor 2

Tidak setuju : skor 1

Jika diklasifikasikan secara umum berdasarkan jumlah kuesioner yang dibuat, maka kelayakan ekologi lahan bisa dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

Tinggi : skor 14 ≤ x ≤ 18

Sedang : skor 10 ≤ x < 14

Rendah : skor 6 ≤ x < 10

3. Kelayakan sosial yang dimaksud pada bacaan ini adalah masyarakat menerima pertanian sebagai pekerjaan yang layak dan menjanjikan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera, pertanian tidak dipandang sebagai pekerjaan yang hanya dilakukan oleh lapisan bawah.

Ukuran yang digunakan adalah:

Setuju : skor 3

Kurang setuju : skor 2

Tidak setuju : skor 1

Jika diklasifikasikan secara umum berdasarkan jumlah kuesioner yang dibuat, maka kelayakan sosial bisa dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

Tinggi : skor 7 ≤ x ≤ 9

Sedang : skor 5 ≤ x < 7

PENDEKATAN LAPANG

Metode Penelitian

Penelitian mengenai hubungan keterlibatan pemuda pada kegiatan pertanian dengan pertanian berkelanjutan di pedesaan merupakan penelitian survai. Teknik survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Tipe penelitian yang digunakan adalah explanatory research yaitu penelitian yang sifat analisisnya menghubungkan antara variabel melalui uji hipotesis (Singarimbun dan Effendi 2008).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik survei dengan menggunakan instumen kuesioner terstruktur, yang memuat sejumlah pertanyaan terkait dengan variabel penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, metode kualitatif dilakukan dengan observasi dengan menggunakan panduan pertanyaan wawancara mendalam. Tujuan menggunakan metode kualitatif adalah untuk memahami permasalahan penelitian secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literatur penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data sekunder didukung dengan dokumen-dokumen mengenai monografi lokasi penelitian dan data pemuda dari lembaga pemerintahan setempat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

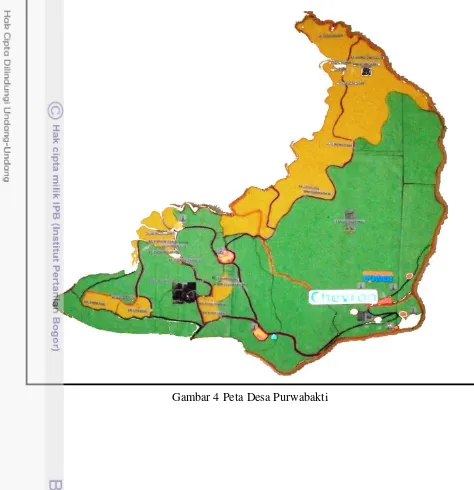

Penelitian ini dilakukan di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor (lihat lampiran 1). Penelitian di lokasi ini diharapkan relevan dengan tujuan penelitian sehingga data yang diperoleh bisa menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun pertimbangan penentuan desa lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 1) terdapat beberapa orang pemuda di desa ini telah berinisiatif untuk membentuk kelompok tani pemuda, 2) kelompok tani pemuda tersebut mempengaruhi pemuda lainnya yang tidak bertani untuk ikut terlibat dalam kegiatan pertanian di desa tersebut. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 25 september sampai dengan 15 oktober 2013 (lihat lampiran 2).

Pemilihan Subjek Penelitian

memiliki peluang yang besar untuk melaksanakan semua tahapan pertanian yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling dengan jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 60 orang pemuda, dengan unit analisis individu pemuda. Penentuan 60 orang responden dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut: 1) data masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yaitu pemuda yang berjenis kelamin laki-laki dan berumur 16-30 tahun, 2) pengacakan responden yang terpilih dengan mengunakan microsoft excel, 3) pemuda yang terpilih, namun tidak dapat ditemui pada saat penelitian, akan ditentukan nama lain sebagai pengganti yang diambil berdasarkan angka acak selanjutnya. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka diperolehlah 60 orang pemuda dari 685 pemuda yang ada di Desa Purwabakti. Lain halnya dengan responden, informan kunci berasal dari tokoh desa, lembaga pemerintahan setempat, ketua lembaga kepemudaan, dan tokoh-tokoh lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Nama informan dan responden disamarkan untuk menjaga kerahasiaan identitas (lihat lampiran 3).

Teknik Pengolahan dan Analisis

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Data primer yang diperoleh, diberikan pengkodean, kemudian dimasukkan (entry)

ke dalam sistem data microsoft excell 2010 dan aplikasi spss 16 for windows

untuk menguji kecenderungan diterima atau ditolaknya sejumlah hipotesis penelitian (Priyatno 2013).

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji regresi

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Desa Purwabakti merupakan salah lumbung padi Kecamatan Pamijahan. Lebih jelasnya gambaran umum mengenai lokasi penelitian dapat dijabarkan menjadi letak geografis dan pemanfaatan lahan, potensi sumber daya alam, karakteristik responden.

Gambaran Umum

Gambaran umum desa meliputi hal-hal yang berkaitan keadaan desa secara garis besar. Gambaran umum terdiri atas letak geografis, pemanfaatan lahan, dan potensi sumber saya alam desa.

Letak Geografis dan Keadaan Lingkungan

Desa Purwabakti merupakan salah satu desa di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Namun, secara geografis, Desa Purwabakti cukup jauh dari Kota Bogor dan justru lebih dekat dengan Kabupaten Sukabumi (lihat Lampiran 1). Ada pun batas-batas wilayah Desa Purwabakti adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Ciasmara Sebelah timur : Kecamatan Nagrak Sebelah selatan : Kecamatan Cibadak Sebelah barat : Desa Cibunian

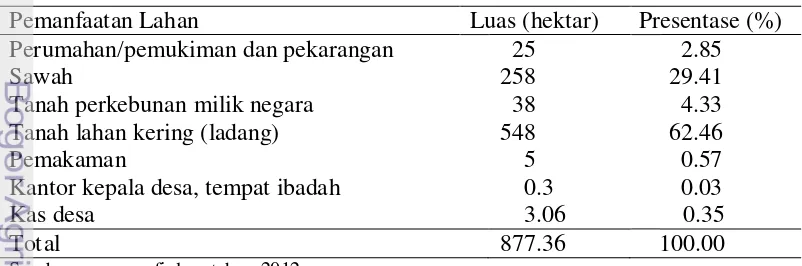

Desa Purwabakti terdiri dari 5 Dusun, 12 Rukun Warga (RW), 18 kampung, serta 39 Rukun Tangga (RT). Jumlah penduduk Desa Purwabakti mencapai 7731 jiwa, yang terdiri dari 3882 jiwa penduduk laki-laki dan 3849 jiwa penduduk perempuan. Wilayah Purwabakti memiliki luas mencapai 877.36 hektar, dengan rincian pemanfaatan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Luas dan presentase pemanfaatan lahan di Desa Purwabakti tahun 2013

Pemanfaatan Lahan Luas (hektar) Presentase (%)

Perumahan/pemukiman dan pekarangan 25 2.85

Sawah 258 29.41

Tanah perkebunan milik negara 38 4.33

Tanah lahan kering (ladang) 548 62.46

Pemakaman 5 0.57

Kantor kepala desa, tempat ibadah 0.3 0.03

Kas desa 3.06 0.35

Total 877.36 100.00

Sumber: monografi desa tahun 2012

yang berpindah tangan menjadi lahan milik pendatang. Masyarakat asli yang seharusnya berada di desa tersebut sekarang hanya memiliki lahan yang kurang dari 0.25 hektar, bahkan ada yang tidak memiliki lahan sama sekali. Hal ini terbukti dengan banyaknya pemuda yang memiliki lahan yang sedikit dan bahkan tidak memiliki lahan (lihat Tabel 2).

Penelitian ini menfokuskan pada penelitian pertanian padi sawah karena lahan kering yang ada di Desa Purwabakti merupakan lahan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Lahan kering yang luas tersebut hanya dibiarkan saja ditanami oleh tanaman liar dan beberapa orang masyarakat mengambil kayu bakar yang ada di hutan. Berbeda dengan pemanfaatan lahan kering, masyarakat sangat memanfaatkan kesuburan sawah. Selain itu, predikat sebagai lumbung padi Kecamatan Pamijahan sudah melekat pada Desa Purwabakti semenjak dulu, sehingga masyarakat lebih familiar atau memahami pertanian padi sawah dibandingkan perladangan di lahan kering.

Potensi Sumber Daya Alam dan Hubungan Sosial Masyarakat

Desa Purwabakti dari dulu dikenal sebagai lumbung padi Kecamatan Pamijahan. Mata pencaharian utama masyarakat dari jaman dahulu adalah pertanian. Hal ini didukung dengan sumber daya alam dan kondisi lahan yang subur. Jenis tanaman yang tumbuh di desa ini pun beragam, mulai dari padi, sayuran, sampai kelapa sawit dan teh bisa tumbuh subur di wilayah ini. berbagai buah-buahan seperti nangka, rambutan, dan pisang juga merupakan salah satu potensi sumber daya alam di Desa Purwabakti. Desa Purwabakti dialiri oleh sebuah sungai panjang dari kaki gunung salak. Hal ini menjadi rezeki lainnya bagi masyarakat. jumlah air yang berlimpah tersebut dimanfaatkan untuk mengairi kolam budidaya ikan. Budidaya ikan yang dulunya hanyalah sebagai mata pencaharian sampingan untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga, akhirnya menjadi lahan mata pencaharian baru bagi masyarakat. Banyak warga yang pada akhirnya menekuni pekerjaan ini. pekerjaan yang tidak terlalu berat namun keuntngan yang diperoleh cukup besar.

Proses Kegiatan Pertanian

Pertanian merupakan mata pencaharian turun temurun dari nenek moyang masyarakat Purwabakti. Sebagai desa yang berfokus pada kegiatan pertanian, maka efek revolusi hijau yang digalakkan pemerintah pada masa orde baru juga diterapkan di wilayah ini. Penggunaan pupuk dan pestida kimia sudah menjadi hal yang biasa atau bahkan suatu keharusan untuk digunakan pada kegiatan pertanian. Hasil pertanian dianggap akan berkurang ketika penggunaan bahan-bahan kimia tersebut dihentikan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, petani sudah mulai sadar akan dampak penggunaan bahan-bahan kimia terhadap kesuburan lahan dan kualitas hasil panen. Oleh karena itu, petani di Desa Purwabakti sekarang sudah mulai berusaha mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia.

Salah seorang informan menjelaskan bahwa kegiatan pertanian di Desa Purwabakti masih dilakukan dengan cara yang tradisional. Proses membajak sawah masih menggunakan cara yang sederhana yaitu dicangkul. Masyarakat tidak bisa menggunakan mesin traktor karena kondisi geografis lahan yang miring dan piringan sawah yang kecil. Hal ini akan menyulitkan ketika akan memindahkan mesin traktor. Ketika proses panen pun mereka masih menggunakan ani-ani atau dipukulkan kekayu untuk memisahkan bulir badi dengan jeraminya. Salah satu pengetahuan lokal masyarakat yang menarik adalah mereka tidak membakar jerami sisa panen, tetapi mereka membiarkan dilahan sawah dan setelah beberapa hari dibalikkan dengan cangkul. Secara ilmiah ini sangat bagus karena jerami akan membusuk dan akan menjadi pupuk organik bagi lahan. Ketika jerami dibolak-balikan, akan memunculkan mikroba yang akan membantu proses pembusukan sehingg waktu yang dibutuhkan lebih sedikit.

Karakteristik Responden

Responden dari penelitian ini adalah 60 orang pemuda asli Desa Purwabakti yang berjenis kelamin laki-laki dengan kisaran umur 16 sampai 30 tahun. Responden lebih banyak berasal dari RW 1 sampai 7 dengan pertimbangan bahwa RW 8 sampai RW 12 merupakan RW yang berdekatan dengan wilayah perkebunan dan taman nasional sehingga masyarakatnya cenderung meninggalkan pertanian dan menjadi buruh perkebunan. Tingkat kesuburan lahan pada wilayah ini pun lebih banyak lahan kering dan tidak cocok untuk pertanian padi sawah, berbeda dengan RW 1 sampai RW 7 yang memiliki lahan yang subur dan sangat cocok untuk kegiatan pertanian.

0

menggunakan arit dan untuk memisahkan bulir padi dengan batangnya, dilakukan dengan cara dihempaskan pada sepotong kayu. Kegiatan pertanian yang belum memanfaatkan teknologi pertanian ini, membuat kegiatan pertanian di Desa Purwabakti membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, kegiatan pertanian bisa berlangsung dua kali masa tanam setiap tahunnya.

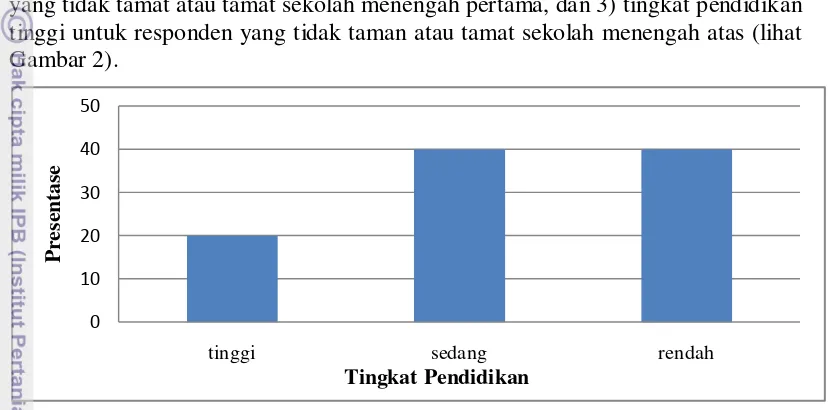

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, responden dibagi atas tiga golongan, yaitu 1) tingkat pendidikan rendah yaitu responden yang tidak tamat atau pun taman pendidikan sekolah dasar, 2) tingkat pendidikan sedang adalah responden yang tidak tamat atau tamat sekolah menengah pertama, dan 3) tingkat pendidikan tinggi untuk responden yang tidak taman atau tamat sekolah menengah atas (lihat Gambar 2).

Gambar 2 Karakteristik 60 orang responden berdasarkan presentase tingkat pendidikan responden di Desa Purwabakti tahun 2013

Gambar 2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden tergolong sedang dan rendah. Hal ini tidak mengherankan terjadi karena fasilitas pendidikan yang ada di Desa Purwabakti hanyalah satu yaitu sekolah dasar. Oleh karena itu, untuk melanjutkan pendidikan ke level SMP dan SMA, anak-anak Purwabakti harus bersekolah ke desa lain. Jbr sebagai salah seorang pemuda di Desa Purwabakti menyatakan bahwa kendaraan yang ada pada saat dia sekolah hanyalah ojeg. Jarak yang cukup jauh tentu saja membuat ongkos ojegnya mahal. Dia yang berasal dari keluarga yang tidak berada, akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah dan belajar menjadi pengrajin kayu. Awalnya dia ikut membantu sekaligus belajar pada salah seorang warga yang sudah memiliki usaha. Sedikit demi sedikit dia mengumpulkan modal, dan sekarang dia sudah memiliki usaha sendiri. Pernyataan salah seorang pemuda desa ini semakin menegaskan bahwa tidak mengherankan jika tingkat pendidikan pemuda di Desa Purwabakti tergolong rendah. Mayoritas pemuda yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah adalah pemuda yang telah berumur 20 tahun keatas. Sebaliknya, pemuda yang sudah memiliki pendidikan tinggi mayoritas pemuda yang masih berumur 16-19 tahun. Hal ini juga seiring dengan perkembangan alat transportasi umum dan pribadi yang semakin bagus. Ongkos yang harus dikeluarkan semakin murah sehingga mobilisasi menjadi lebih mudah dan cepat.

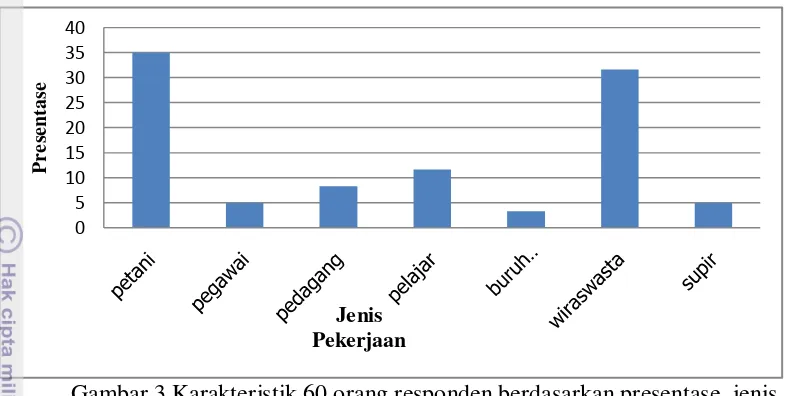

Gambar 3 Karakteristik 60 orang responden berdasarkan presentase jenis pekerjaan responden di Desa Purwabakti tahun 2013

Terdapat 35 persen (21 orang) dari 60 orang pemuda yang bekerja sebagai petani. Pemuda yang bekerja sebagai petani terdiri dari 15 orang petani yang menggarap lahannya sendiri dan 6 orang buruh tani. Pemuda yang menjadi buruh tani biasanya disebabkan tidak adanya lahan. Biasanya mereka hanya menjadi buruh tani pada saat menggarap lahan dan panen. Responden yang bekerja sebagai pegawai sebanyak 5 persen (3 orang). Pekerjaan yang digolongkan sebagai pegawai adalah guru dan pegawai koperasi. Pemuda yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 8.33 persen (5 orang). Biasanya mereka ke luar desa bahkan ke luar kota untuk menjual barang-barang hasil kerajinan kayu. Responden yang masih menjadi pelajar ada sebanyak 11.67 persen (7 orang). Pemuda yang tidak bekerja di desa, biasanya akan menjadi buruh bangunan di kota. Ada sebanyak 3.33 persen (2 orang) responden yang bekerja sebagai buruh bangunan. Pemuda yang berwiraswasta ada sebanyak 31.67 persen (19 orang). Pekerjaan yang digolongkan wiraswasta adalah usaha pengrajin kayu, bengkel kendaraan, dan usaha budidaya ikan emas. Sisanya pemuda yang bekerja sebagai supir yaitu sebanyak 5 persen (3 orang). Hasil paling menonjol dari gambar tersebut adalah presentase pemuda yang bekerja pada sektor pertanian dan wiraswasta hanya terpaut 3.33 persen atau 2 orang saja. Hal ini sudah mengindikasikan bahwa pemuda yang bertani tidaklah banyak dan sudah banyak yang beralih pada pekerjaan lain di luar sektor pertanian.

Jenis Pekerjaan 0

5 10 15 20 25 30 35 40

P

r

e

se

nt

as

BENTUK-BENTUK KETERLIBATAN PEMUDA PEDESAAN

PADA KEGIATAN PERTANIAN

Kegiatan pertanian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari proses mempersiapkan lahan, benih, pemupukan, pestisida, penyiangan gulma, sampai kegiatan panen. Oleh karena itu, secara umum kegiatan pertanian bisa dibedakan menjadi tiga kegiatan yaitu: 1) persiapan lahan dan benih, 2) pemeliharaan, 3) panen. Keterlibatan pemuda pada maing-masing bentuk-bentuk kegiatan pertanian ini pun berbeda-beda (lihat Tabel 2).

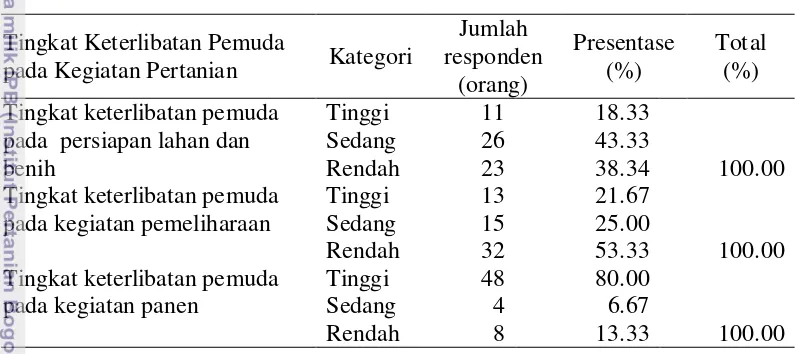

Tabel 2 Jumlah dan presentase tingkat keterlibatan 60 orang pemuda pada kegiatan pertanian di Desa Purwabakti tahun 2013

Tingkat Keterlibatan Pemuda pada Persiapan Lahan dan Benih

Kegiatan persiapan lahan dan benih pada dasarnya merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebelum proses penanaman padi dilakukan, seperti mempersiapkan lahan dan menabur benih. Tabel 3 Menunjukkan tingkat keterlibatan 60 orang pemuda pada kegiatan persiapan lahan dan benih. Sebanyak 18.33 persen memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, sebanyak 43.33 persen menunjukkan tingkat keterlibatan yang sedang, dan 38.34 persen memiliki tingkat keterlibatan yang rendah. Secara umum, tingkat keterlibatan pemuda pada kegiatan persiapan lahan dan benih, cenderung sedang dan rendah. Hal ini tidak mengherankan karena kegiatan persiapan lahan dan benih dikenal dengan pekerjaan yang berat dan menguras banyak tenaga. Petani harus mencangkul lahan untuk menggemburkannya, membenamkan tumbuhan liar, memperbaiki pematang sawah, dan setelah itu petani harus mendatarkan permukaan lahan sebelum lahan siap untuk ditanam. Pekerjaan yang berat tersebut tidak sebanding dengan upah yang diterima yaitu sebesar Rp 35 000/hari, dengan waktu kerja dari jam 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Pemuda juga enggan untuk bertani pada tahapan ini karena mereka mereka malu kepada teman-temannya. Mereka malu pergi kesawah dengan membawa cangkul dan kembali dengan pakaian yang kotor, penuh dengan lumpur sawah. Tingkat Keterlibatan Pemuda

pada Kegiatan Pertanian Kategori

Jumlah

Rasa malu inilah yang pada akhirnya membuat pemuda beralih mata pencaharian ke sektor lainnya di luar pertanian.

Selain menunjukkan bahwa pemuda sudah tidak mau bertani, data tersebut juga menunjukkan bahwa masih ada pemuda yang mau melakukan kegiatan persiapan lahan dan benih. Mereka melakukan hal tersebut karena tuntutan orangtuanya atau karena keinginannya sendiri. Salah seorang pemuda yang berinisial Bdr mengaku bahwa dia melaksanakan pertanian karena keinginannya sendiri. Dia sangat menikmati melaksanakan kegiatan pertanian. Dia bekerja tanpa adanya aturan dari orang lain. Dia bisa beristirahat kapan pun untuk shalat ataupun sekedar melepas lelah. Namun, sangat disayangkan pemuda yang berpikiran sama dengan Bdr sangatlah sedikit. Sekarang dia berusaha membuat kelompok tani pemuda dan membuat gebrakan-gebaran baru agar teman-temannya tertarik untuk bertani. Salah satu teknik penanaman yang belum pernah dilakukan di Desa Purwabakti adalah legowo. Hal mendasar yang membedakan dari kegiatan pertanian biasanya adalah jarak tanam padi yang cukup jauh. Bdr telah membuktikan bahwa lahan yang jarak tanam akan membuat tanaman menerima cahaya matahari secara maksimal, sehingga hasil yang diperoleh pun hampir 50 persen lebih besar dari teknik biasa. Akan tetapi, masih banyak masyarakat, pemuda pada khususnya, yang tidak mau menerapkan teknik ini karena dianggap pemborosan dalam menggunakan lahan.

Tingkat Keterlibatan Pemuda pada Pemeliharaan Padi

Kegiatan pemeliharaan mencakup kegiatan menanam bibit hingga perawatan seperti pemberian pupuk dan pestisida. Tabel 3 Menunjukkan tingkat keterlibatan 60 orang pemuda pada kegiatan pemeliharaan. Sebanyak 21.67 persen memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, sebanyak 25 persen menunjukkan tingkat keterlibatan yang sedang, dan 53.33 persen memiliki tingkat keterlibatan yang rendah. Secara umum, bentuk keterlibatan pemuda pada kegiatan pemeliharaan juga hampir sama dengan kegiatan persiapan lahan dan benih. Pemuda sangat sedikit yang mau melakoni kegiatan bahkan melebihi 50 persen diantaranya. Hal ini tidak mengherankan terjadi karena pemuda Desa Purwabakti seringkali menjadikan pertanian hanyalah sebagai mata pencaharian sampingan. Salah seorang informan yang berinisial Nng menjelaskan bahwa kebanyakan pemuda desa yang bertani, tidak benar-benar menekuni kegiatan pertanian yang mereka lakukan. Mereka menganggap menyiangi, memupuk, dan memberi pestisida sebagai suatu hal yang tidak krusial dan mudah.