KEANEKARAGAMAN HAYATI NEMATODA PARASITIK PADA

TANAMAN KOPI (Coffea sp.) DI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

OLEH:

FRANSIUS SIMANJUNTAK

060302012

HPT

DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

KEANEKARAGAMAN HAYATI NEMATODA PARASITIK PADA

TANAMAN KOPI (Coffea sp.) DI SUMATERA UTARA

Gelar Sarjana di Fakultas Pertanian Universitas

Sumatera Utara, Medan.

DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ABSTRACT

Fransius Simanjuntak, The Biodiversity Of Plant Parasitic Nematodes

On Coffea Crop (Coffea sp) At North Sumatera. Supervised by

Lisnawita and Lahmuddin Lubis. The research was conducted to determine

biodiversity of plant parasitic nematodes associated with the soil and root of

coffea in Dairi and Simalungun, three locations in Dairi and three locations in

Simalungun. Survey was using random sampling for soil and root and using

corong Baerman modification for plant parasitic extraction at Plant Disease

Laboratory, Plant Pest and Disease Department, Agriculture Faculty, USU from

May to September 2010. Based on this survey two genera of plant parasitic

nematodes where encountered in Dairi and Simalungun.

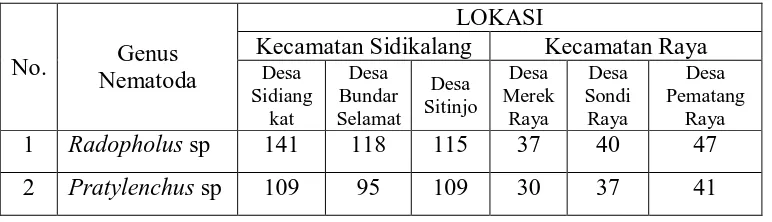

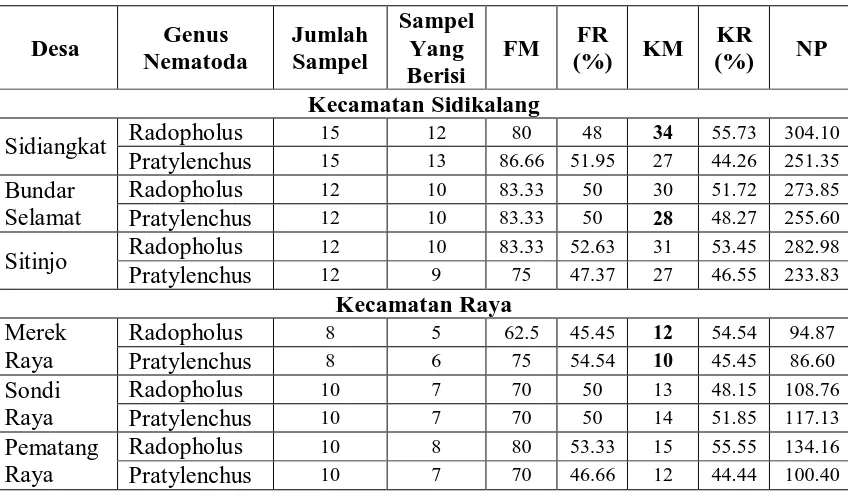

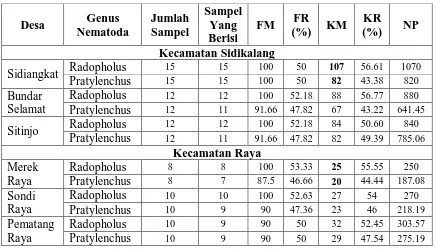

Plant parasitic nematodes included Radopholus spp and Pratylenchus spp

were most distributed with population densities varying from low to high. The

hightes population densities of Radopholus spp and Pratylenchus spp were found

in Sidiangkat and Bundar Selamat (Dairi) with 34 and 28 juvenile respectively in

soil samples and in the root samples were found in Sidiangkat (Dairi) with 107

and 82 juveniles respectively while the lowest population densities of

Radopholus spp and Pratylenchus spp were found in Merek Raya (Simalungun)

with 12 and 10 juveniles respectively in soil samples and in the root samples were

found in Merek Raya with 25 and 20 juvenile respectively.

ABSTRAK

Fransius Simanjuntak, Keanekaragaman Hayati Nematoda Parasitik

Pada Tanaman Kopi (Coffea sp.) Di Sumatera Utara. Dibawah bimbingan

Lisnawita dan Lahmuddin Lubis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

keanekaragaman hayati nematoda parasit tanaman kopi yang terdapat di tanah dan

akar kopi di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Simalungun, dimana dipilih tiga

lokasi di Dairi dan tiga lokasi di Simalungun. Penelitian ini menggunakan sistem

acak dalam pengambilan sampel, dimana sampel akar dan tanah diekstraksi

dengan menggunakan metode modifikasi Corong Baerman di Laboratorium

Penyakit Tumbuhan, Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas

Pertanian, Universitas Sumatera Utara yang dimulai dari bulan Mei dan selesai

bulan September 2010. Hasil penelitian ini ditemukan dua genus nematoda

parasitik tanaman kopi di Dairi dan Simalungun.

Nematoda parasitik yang ditemukan yaitu Radopholus spp dan

Pratylenchus spp yang penyebaran dan kerapatan populasinya bervariasi mulai

dari rendah hingga tinggi. Kerapatan populasi tertinggi Radopholus spp dan

Pratylenchus spp ditemukan di desa Sidiangkat dan Bundar Selamat (Dairi) yaitu

sebesar 34 dan 28 juvenil pada sampel tanah dan sampel akar tertinggi secara

berurutan terdapat di Sidiangkat sebesar 107 dan 82 juvenil sementara populasi

terendah Radopholus spp dan Pratylenchus spp terdapat di Merek Raya

(Simalungun) secara berurutan pada sampel tanah 12 dan 10 juvenil dan pada

sampel akar di Merek Raya sebesar 25 dan 20 juvenil.

RIWAYAT HIDUP

Fransius Simanjuntak, dilahirkan pada tanggal 10 Mei 1988 di Medan,

merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari Ayahanda Drs. J. Simanjuntak

dan Ibunda R. br Ginting.

Pendidikan yang ditempuh :

Tahun 2000 lulus dari Sekolah Dasar Free Methodist II Medan.

Tahun 2003 lulus dari Sekolah Menengah Pertama Methodist VI Medan. Tahun 2006 lulus dari Sekolah Menangah Atas Negeri (SMAN) XV

Medan.

Tahun 2006 diterima di Universitas Sumatera Utara Fakultas Pertanian

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan melalui jalur SPMB.

Aktifitas dari kegiatan selama perkuliahan yang diikuti penulis :

Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PTPN III Kebun

Rambutan, Tebing Tinggi periode Juni – Juli 2010.

Melaksanakan penelitian di Laboratorium Penyakit Departemen Hama dan

Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara,

Medan pada bulan April – Agustus 2010.

Sebagai peserta pada Seminar Nasional “Tindak Lanjut Pembangunan

Pertanian Pasca Swasembada Beras 2008” di Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara, Medan.

Mengikuti Dialog Pemuda Tingkat Regional 2009 yang diselenggarakan

KEMENPORA RI di Hotel Tiara, Medan.

Sebagai Asisten di Laboratorium Pestisida dan Teknik Aplikasi pada tahun

ajaran 2009/2010.

Sebagai Asisten di Laboratorium Hama dan Penyakit Pasca Panen pada

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

KATA PENGANTAR ... iii

RIWAYAT HIDUP ... iv

DAFTAR ISI ... .. v

DAFTAR GAMBAR ... vii

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penulisan ... 4

Hipotesa Penelitian ... 4

KegunaanPenulisan ... 5

Nematoda Parasitik Tanaman Kopi Biologi Nematoda ... 8

Gejala Serangan ... 9

Pengendalian ... 11

BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu Penelitian ... 15

Bahan dan Alat ... 15

Metode Penelitian ... 15

Pelaksanaan Penelitian ... 16

Survei Pendahuluan ... 16

Pengambilan Sampel ... 16

Peubah yang Diamati Genus Nematoda ... 17

Populasi Nematoda Dari Setiap Genus ... 18

HASIL DAN PEMBAHASAN

KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Hal.

1 Tanaman kopi di lapangan 8

2 Radopholus similis 12

3 Pratylenchus coffeae 15

4 Akar kopi yang diserang nematoda (kanan) dan yang masih sehat (kiri)

15

5 Metode Modifikasi Corong Baerman 20

6 Gejala serangan nematoda luka akar di atas permukaan tanah 22

7 Gejala nekrotik pada tepi jaringan korteks akar 23

8 Gejala serangan yang mengakibatkan permukaan akar terkelupas dan rambut akar habis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

karena berkat dan kasih-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan

penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

Adapun judul dari skripsi ini adalah ” Keanekaragaman Hayati

Nematoda Parasitik Pada Tanaman Kopi (Coffea sp.) Di Sumatera Utara “

yang disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat melaksanakan penelitian di

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara, Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada

Ibu Dr. Lisnawita, SP, MSi selaku ketua komisi pembimbing dan

Bapak Ir. Lahmuddin, MP selaku anggota, yang telah memberikan saran dan

arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak memiliki

kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun

demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, September 2010

ABSTRACT

Fransius Simanjuntak, The Biodiversity Of Plant Parasitic Nematodes

On Coffea Crop (Coffea sp) At North Sumatera. Supervised by

Lisnawita and Lahmuddin Lubis. The research was conducted to determine

biodiversity of plant parasitic nematodes associated with the soil and root of

coffea in Dairi and Simalungun, three locations in Dairi and three locations in

Simalungun. Survey was using random sampling for soil and root and using

corong Baerman modification for plant parasitic extraction at Plant Disease

Laboratory, Plant Pest and Disease Department, Agriculture Faculty, USU from

May to September 2010. Based on this survey two genera of plant parasitic

nematodes where encountered in Dairi and Simalungun.

Plant parasitic nematodes included Radopholus spp and Pratylenchus spp

were most distributed with population densities varying from low to high. The

hightes population densities of Radopholus spp and Pratylenchus spp were found

in Sidiangkat and Bundar Selamat (Dairi) with 34 and 28 juvenile respectively in

soil samples and in the root samples were found in Sidiangkat (Dairi) with 107

and 82 juveniles respectively while the lowest population densities of

Radopholus spp and Pratylenchus spp were found in Merek Raya (Simalungun)

with 12 and 10 juveniles respectively in soil samples and in the root samples were

found in Merek Raya with 25 and 20 juvenile respectively.

ABSTRAK

Fransius Simanjuntak, Keanekaragaman Hayati Nematoda Parasitik

Pada Tanaman Kopi (Coffea sp.) Di Sumatera Utara. Dibawah bimbingan

Lisnawita dan Lahmuddin Lubis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

keanekaragaman hayati nematoda parasit tanaman kopi yang terdapat di tanah dan

akar kopi di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Simalungun, dimana dipilih tiga

lokasi di Dairi dan tiga lokasi di Simalungun. Penelitian ini menggunakan sistem

acak dalam pengambilan sampel, dimana sampel akar dan tanah diekstraksi

dengan menggunakan metode modifikasi Corong Baerman di Laboratorium

Penyakit Tumbuhan, Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas

Pertanian, Universitas Sumatera Utara yang dimulai dari bulan Mei dan selesai

bulan September 2010. Hasil penelitian ini ditemukan dua genus nematoda

parasitik tanaman kopi di Dairi dan Simalungun.

Nematoda parasitik yang ditemukan yaitu Radopholus spp dan

Pratylenchus spp yang penyebaran dan kerapatan populasinya bervariasi mulai

dari rendah hingga tinggi. Kerapatan populasi tertinggi Radopholus spp dan

Pratylenchus spp ditemukan di desa Sidiangkat dan Bundar Selamat (Dairi) yaitu

sebesar 34 dan 28 juvenil pada sampel tanah dan sampel akar tertinggi secara

berurutan terdapat di Sidiangkat sebesar 107 dan 82 juvenil sementara populasi

terendah Radopholus spp dan Pratylenchus spp terdapat di Merek Raya

(Simalungun) secara berurutan pada sampel tanah 12 dan 10 juvenil dan pada

sampel akar di Merek Raya sebesar 25 dan 20 juvenil.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kopi (Coffea sp.) sebagai salah satu komoditi non migas. Kopi memiliki

pasaran yang cukup di pasar dunia. Hal ini disebabkan dari berbagai penjuru dunia

banyak orang yang suka minum kopi, karena kopi dapat diolah menjadi minuman

yang lezat rasanya. Pada mulanya orang minum kopi bukan kopi bubuk yang

berasal dari biji, melainkan dari cairan daun kopi yang masih segar atau kulit buah

yang diseduh dengan air panas. Setelah ditemukan cara memasak kopi bubuk

yang lebih sempurna, yaitu menggunakan biji kopi yang masak kemudian

dikeringkan dan dijadikan bubuk sebagai bahan minuman. Akhirnya penggemar

kopi cepat meluas. Kopi yang pertama adalah Arabia yang dikenal pada

pertengahan abad XV. Selanjutnya menyebar luas di negara Timur Tengah,

seperti Kairo pada tahun 1510 dan Konstantinopel (Turki) sekitar tahun 1550.

Pada tahun 1616 kopi Arabia mulai masuk ke Eropa, yakni di Venesia

(Anonimusc, 2010).

Di Indonesia, tanaman kopi diperkenalkan pertama kali oleh VOC antara

tahun 1696 – 1699. Sejarah perkembangan kopi di Indonesia pernah mengalami

goncangan yaitu pada tahun 1878 terjadi ledakan penyakit Hemelia vastatrix (HV)

yang menyerang daun dan sangat membahayakan. Berbagai tindakan

pengendalian dilakukan tetapi kurang memuaskan (Najiyati dan Danarti, 1997).

Dewasa ini produksi kopi nasional 94% dihasilkan dari kebun rakyat.

Selain itu kopi merupakan salah satu komoditi andalan Sub Sektor Perkebunan

kesempatan kerja dan perolehan devisa (Ka. BIP Propinsi Irian Jaya, 1991).

Kopi di Sumatera Utara terdiri dari 2 jenis kopi yakni arabika (A) dan

robusta (R) dengan masing – masing luas areal ± 19.649,16 Ha untuk Arabika

dan ± 57.433,17 Ha untuk Robusta. Kopi arabika baru dikelola oleh rakyat dan

belum ada perusahaan negara, swasta maupun asing yang mengusahakan komoditi

kopi jenis arabika. Sedangkan untuk kopi robusta terdiri perkebunan rakyat :

56.782,17 Ha dan perkebunan besar swasta negara : 651 HA dengan total

produksi sebesar + 19.137,31 ton (A) yang dikelola oleh rakyat. Total produksi

kopi robusta adalah sebesar: ± 30.219,28 ton. Dari luas ini yang dikelola oleh PR

adalah 29.638,78 ton dan yang dikelola PBSN adalah 580,50 ton (Girsang, 2010).

Dari total produksi kopi Indonesia, 550.000 ton (81,2%) berupa kopi

robusta dan 125.000 ton (18,8%) berupa kopi arabika. Lampung, Sumatera

Selatan dan Bengkulu merupakan daerah utama penghasil kopi robusta Indonesia

yang dalam pasar dunia lebih dikenal sebagai Kopi Robusta Sumatera.

Sedangkan daerah penghasil kopi arabika adalah Nanggro Aceh Darussalam

(NAD), Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Beberapa daerah

seperti Jawa Timur, Bali dan Flores menghasilkan kopi arabika dan robusta

(Purnomo, 2008).

Sebagai salah satu sentra kopi di Indonesia, Sumatera Utara ada 14

kabupaten / kota yang membudidayakan tanaman kopi dengan total luas lahan

23 079,74 Ha yang mencakup tanaman belum menghasilkan, tanaman

menghasilkan, dan tanaman tidak produktif. Dengan total produksi 8 580,25 ton.

Dari daerah – daerah ini ada 5 kabupaten yang menjadi daerah budidaya kopi

dan Tapanuli Utara. Kabupaten Dairi memiliki luas areal budidaya kopi terluas

dengan 9 429,00 Ha dengan produksi 2 652,40 ton (BPS, 2008).

Sama seperti budidaya komoditi lainnya. Dalam budidaya kopi juga

menghadapi kendala dalam peningkatan produksi kopi secara kualitas dan

kuantitas. Salah satunya adalah gangguan hama dan penyakit. Salah satu penyakit

yang saat ini banyak menginfeksi tanaman kopi adalah nematoda parasit

tumbuhan.

Nematoda adalah binatang yang bergerak aktif, lentur dan berbentuk

seperti pipa, hidup pada permukaan yang lembab atau lingkungan yang berair.

Nematoda memiliki sistem organ yang lengkap sebagaimana binatang yang

mempunyai organ kompleks, tetapi mereka tidak memiliki sistem peredaran

darah. Nematoda terbagi dua jenis yaitu memiliki stilet dan tidak. Nematoda yang

memiliki stilet menjadi perhatian lebih dikarenakan merupakan nematoda parasit.

Nematoda parasit tumbuhan adalah nematoda yang mengakibatkan kerusakan

pada tumbuhan karena mengurangi kemampuan tanaman mencegah infeksi jamur

dan menularkan penyakit antar tanaman inang (Dropkin, 1992).

Beberapa nematoda parasit yang diinformasikan banyak menginfeksi

tanaman kopi adalah Radopholus sp dan Pratylenchus sp. Kedua nematoda ini

memiliki gejala serangan yang sama yaitu melubangi akar sehingga pada akar

kopi terdapat luka nekrotik dan rambut akar habis dimakan. Kerugian yang

diakibatkan oleh nematoda ini dapat mematikan tanaman kopi.

Selama enam tahun (1981-1986) serangan nematoda Pratylenchus coffeae,

menyebabkan kehilangan hasil rata-rata sebesar 56,84%, atau sekitar 150 ton kopi

mengurangi kualitas produk. Penurunan produksi oleh P. coffeae pada kopi

Robusta berkisar antara 28,7% sampai 78,4%. Serangan P. coffeae terhadap kopi

Arabika, biasanya tanaman hanya bisa bertahan selama 2 tahun (Mustika, 2005).

Di Sumatera Utara, informasi tentang kerusakan tanaman kopi yang

disebabkan oleh nematoda masih sangat kurang. Padahal informasi ini penting

mengingat budidaya kopi di Sumatera Utara telah dilakukan secara intensif dalam

waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan peluang gangguan nematoda sangat

besar.

Berdasarkan informasi di atas, penulis melakukan penelitian ini untuk

mengetahui keanekaragaman hayati nematoda parasitik pada tanaman kopi di

Sumatera Utara.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui genus nematoda parasitik yang menginfeksi tanaman

kopi di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

Hipotesa Penelitian

Terdapat beberapa genus nematoda parasitik pada tanaman kopi dengan

di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan acuan dalam usaha mengantisipasi terjadinya

epidemi penyakit yang disebabkan nematoda parasit tumbuhan baik

yang membutuhkan terutama yang membudidayakan tanaman kopi di

Sumatera Utara.

2. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Departemen

Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Tanaman Kopi (Coffea sp.)

Adapun klasifikasi tanaman kopi (Coffea sp.) dari literatur Hasbi (2009)

adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisio : Angiospermae

Kelas : Dycotiledoneae

Ordo : Rubiales

Famili : Rubiaceae

Genus : Coffea

Spesies : Coffea sp.

Kopi (Coffea sp.) adalah spesies tanaman berbentuk pohon. Tanaman ini

tumbuh tegak, bercabang dan bila dibiarkan akan mencapai tinggi 12 m. Tanaman

ini memiliki beberapa jenis cabang : cabang reproduksi, cabang primer, cabang

sekunder, cabang kipas, cabang pecut, cabang balik, dan cabang air

(Najiyati dan Danarti, 1997) (Gambar 1).

Meskipun kopi adalah tanaman tahunan, tetapi memiliki perakaran yang

dangkal. Secara alami tanaman kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak

mudah rebah. Oleh sebab itu tanaman ini mudah mengalami kekeringan pada

kemarau yang panjang bila di daerah perakarannya tidak diberi mulsa

Daun tanaman kopi berbentuk bulat telur dengan ujung tegak meruncing.

Daun tumbuh berhadapan pada batang, cabang dan ranting – rantingnya

(Najiyati dan Danarti, 1997).

Tanaman kopi mulai berbunga setelah berumur ±2 tahun. Mula – mula

bunga keluar dari ketiak daun yang terletak pada batang reproduksi. Jumlah

kuncup pada setiap ketiak daun terbatas. Pada setiap ketiak daun menghasilkan

8 – 18 kuntum, setiap buku menghasilkan 16 – 36 kuntum bunga. Waktu yang

dibutuhkan untuk bunga hingga jadi buah matang 6 – 11 bulan. Penyerbukan kopi

ada 2 jenis yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan menyilang

(Najiyati dan Danarti, 1997).

Syarat Tumbuh

Iklim

Iklim yang optimal untuk pertumbuhan tanaman kopi adalah tinggi

tempat : 800 – 2000 m dpl, suhu : 15º C – 25 ºC, curah hujan : 1.750 –

3000 mm/thn, lamanya bulan kering 3 bulan (Asmacs, 2008).

Tanah

Syarat tanah yang optimal untuk pertumbuhan tanaman kopi

adalah : letaknyas terisolir dari pertanaman kopi varietas lain ± 100 meter,

lahan bebas hama dan penyakit, mudah melakukan pengawasan, pH

tanah : 5,5 – 6,5, top soil : minimal 2 %, strukrur tanah : subur, gembur ke

Gambar 1.Tanaman kopi di lapangan di Pematang Raya, Simalungun

Nematoda parasitik pada tanaman kopi

Ada beberapa jenis nematoda parasit yang menyerang tanaman kopi,

antara lain :

1. Radopholus sp

Biologi nematoda Radopholus sp

Adapun klasifikasi nematoda Radopholus sp menurut literatur

Anonimusa (2010) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Nematoda

Class : Secernentea

Subclass : Diplogasteria

Ordorer : Tylenchida

Family

Genus : Radopholus

Radopholus atau nematoda pelubang akar (burrowing nematode)

(Gambar 2) diketahui sebagai endoparasit migratori pada berbagai jenis

tanaman. Nematoda merusak atau makan bagian korteks akar, sehingga

terjadi lubang – lubang pada akar tersebut. Semua stadia dapat dijumpai di

dalam akar dan tanah. Jantan bersifat non parasit, sedangkan stadia lainnya

bersifat parasit terhadap tanaman. Ada beberapa tanaman yang terserang

nematoda ini yaitu : pisang, nilam, kopi, teh, jagung, sayuran, tebu, dan

lain - lain (Mustika, 2003).

Radopholus sp merupakan parasit migratori, endoparasit polifag

yang berada di dalam akar dan umbi pada umumnya di jaringan korteks.

Nematoda ini berbentuk benang di seluruh hidupnya. Nematoda ini

merupakan patogen yang agresif. Seperti nematoda peluka akar lainnya,

nematoda pelubang akar ini aktivitas makannya mengakibatkan luka

nekrotik pada jaringan akar inangnya. Seluruh stadia hidupnya merupakan

parasit dan bereproduksi secara seksual. Telur diletakkan di dalam

jaringan akar dan perkembangan embrionik berlangsung beberapa hari.

Seluruh siklus hidup diselesaikan dalam 3 minggu pada kondisi optimal

dengan suhu 240 – 270C (Bridge dan James, 2007).

Nematoda ini mengakibatkan luka nekrotik berwarna coklat

kemerahan sampai hitam di sepanjang jaringan korteks. Lubang

terowongan meluas tetapi tidak melewati jaringan endodermis. Reproduksi

dan serangan terhadap akar terjadi pada suhu 120 – 320C. Perluasan

serangan nematoda rata – rata 5 m per tahun pada tanah berpasir

Nematoda banyak menimbulkan kerugian pada pertanaman kopi,

lada, manila henep, pisang, teh, tebu, bambu, dan tanaman lainnya. Ukuran

nematoda betina yang dewasa lebih panjang dari 0,7 mm, sedangkan yang

jantan berukuran lebih kecil. Sifat – sifatnya mirip dengan

Pratylenchus coffeae (Soetedjo, 1989).

R. similis sangat peka terhadap suhu dingin dan tingkat

kemampuan hidupnya rendah pada tanaman teh di daerah elevasinya di

atas 1000 m dpl. Umumnya terdapat di daerah perakaran bersama – sama

dengan P. loosi. Pada pertanaman teh, nematoda menyukai daerah yang

lahannya mendapat curah hujan tinggi dan merata (Luc et al, 1995).

R. similis adalah spesies amphimictic ditandai dengan aksen

dimorfisme seksual. Nematoda jantan dari spesies ini memiliki stilet yang

kurang berkembang, bibir tinggi yang berbeda wilayah berangkat oleh

penyempitan yang berbeda dan bursa crenate kasar menyelubungi 2 / 3

dari ekor. R. similis betina memiliki esofagus dan stilet dengan ukuran

[18 (16-21) µm] (Gambar 2). Spermatheca bulat seperti batang berisi

sperma dan memanjangkan-konoideum ekor sempit dengan ujung

membulat atau melekuk (Anonimusa, 2010).

Pengendalian nematoda selama ini banyak digunakan adalah

melalui pemanfaatan bahan organik, penggunaan varietas tahan,

nematisida, dan solarisasi. Dalam pelaksanaannya metode pengendalian

yang digunakan hanya cara dan target utamanya hanya terhadap nematoda

yang dikendalikan dan kurang memperhatikan akibatnya terhadap

Gambar 2. Radopholus similis

2. Pratylenchus coffeae

Biologi nematoda Pratylenchus coffeae

Adapun klasifikasi nematoda Pratylenchus sp menurut literatur

Anonimusa (2010) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Nematoda

Class

Subclass : Diplogasteria

Ordorer : Tylenchida

Superfamily : Tylenchoidea

Family

Genus : Pratylenchus

Spesies : Pratylenchus coffeae

Pratylenchus sp berukuran kecil, yang jantan sekitar 0,42 mm

telur tiap induk antara 50 – 60 butir dalam waktu sekitar 5 minggu.

Perioda telur berlangsung antara 15 – 17 hari, sedang perioda larvanya

untuk menjadi dewasa sekitar 15 – 16 hari (Soetedjo, 1989).

Pratylenchus sp (Gambar 3) merupakan endoparasit berpindah

yang memakan korteks akar. Beberapa efek tanaman yang terserang

mengakibatkan daun klorotik dan tanaman kerdil. Nematoda ini ditemukan

di akar dan tanah. Kematian sel selalu diikuti perluasan makanan yang

diakibatkan Pratylenchus sp. Ketika kelembaban tanah rendah, beberapa

spesies dari Pratylenchus dapat bertahan hidup lebih dari setahun pada

tanaman inang. Pewarnaan jaringan akar dapat menampakkan nematoda

yang tersembunyi dalam jaringan akar (Shurtleff dan Charles, 2000).

Pratylenchus sp menyukai tanah yang berstruktur kasar atau tanah

berpasir. Populasi nematoda mencapai tingkat tertinggi pada tanaman

alfalfa yang dipangkas daripada yang tidak dipangkas. Nematoda ini

mengadakan invasi ke dalam korteks akar dan mematikan sel – sel pada

waktu mereka makan. Luka yang berbentuk memanjang dan berwarna

coklat hitam merupakan akibat serangannya pada permukaan akar. Gejala

serangan pada permukaan tanah adalah layu, daun menguning, cabang

mati muda dan kerdil. Serangan parah dapat mematikan tanaman

(Dropkin, 1992).

Pratylenchus atau nematoda luka akar (NLA), hidup sebagai

endoparasit berpindah dalam akar tanaman, makan dan merusak pada

dapat ditemukan dalam tanah dan akar. P. coffeae bertelur di dalam

jaringan akar. Daur hidupnya berkisar antara 45 – 48 hari (Mustika, 2003).

Nematoda luka akar yang terdapat pada pertanaman kopi antara

lain: Pratylenchus coffeae, P. goodeyi, P. pratensis, P. brachyurus. Untuk

jangka waktu yang lama P. brachyurus merupakan satu – satunya spesies

Pratylenchus yang menyerang tanaman kopi di Amerika Selatan.

P. coffeae terdapat di pertanaman kopi di India dan Pulau Jawa

(Luc et al, 1995).

Akar tanaman kopi yang terserang oleh P. coffeae warnanya

berubah menjadi kuning, selanjutnya berwarna coklat dan kebanyakan

akar lateralnya busuk (Gambar 4). Tanaman yang terserang tampak kerdil

dan terdapat sedikit klorosis pada daunnya. Tanaman berangsur – angsur

layu yang diikuti oleh kematian. Tanaman yang terserang berat akan mati

sebelum dewasa. Di lahan, gejala kerusakan tersebut terjadi secara

setempat – setempat yang dapat mengurangi hasil berdasarkan berat

ringannya serangan. Luka yang terjadi pada akar berakibat merusak

seluruh sistem perakaran tanaman kopi (Luc et al, 1995).

Pengendalian P. coffeae dapat diperoleh dengan baik dengan

menggunakan Nemacur. Nematisida tersebut tetap efektif pada kondisi

lapangan selama 90 hari setelah aplikasi. Di India, kopi robusta lebih

toleran dibanding arabika. Penggunaan metil bromida pada dosis

150 cm3/m3 tanah merupakan cara yang paling efektif untuk sterilisasi

Gambar 3. Pratylenchus coffeae

Gambar 4. Akar tanaman kopi (a) Akar kopi yang masih sehat

(b) Akar kopi yang terinfeksi nematoda Sumber. Simanjuntak, 2002

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Percobaan

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi di desa

Sidiangkat, Bundar Selamat, Sitinjo dan Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun

di desa Pematang Raya, Merek Raya dan Sondi Raya dengan ketinggian ± 1000

mdpl. Penelitian dimulai pada bulan Mei sampai September 2010.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah tanaman kopi dari perkebunan rakyat,

aquadest, tanah dari sekitar perakaran tanaman kopi, akar tanaman kopi yang

terserang nematoda, Clorox, HCl, Acid Fuchsin, NaOCl2 dan gliserin.

Alat yang digunakan adalah bor tanah, cangkul, kantong plastik potilen,

kertas label, pisau cutter, kain saring, kawat kassa, corong Baerman, corong kaca,

mikroskop binokuler, mikroskop stereo,kamera digital,mikro pipet, pipet tetes,

telenan, cawan hitung, corong plastik. Buku identifikasi nematoda yang

digunakan, antara lain: Shurtleff dan Charles (2000), Dropkin (1992) dan

Luc, et al (1995).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan cara mengamati

langsung di lapangan tanaman kopi yang terserang nematoda, lalu sampel tanah

disekitar perakaran dan akar tanaman kopi yang diduga terserang nematoda

Pelaksanaan Penelitian

Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan bertujuan untuk menentukan desa yang mewakili

daerah sentra produksi, yaitu desa yang berada di Kecamatan Sidikalang di desa

Sidiangkat, Bundar Selamat, Sitinjo dan Kecamatan Raya di desa Pematang Raya,

Merek Raya dan Sondi Raya. Masing – masing kecamatan dipilih tiga desa, dari

tiap desa dipilih kebun kopi yang diduga terserang nematoda. Ciri – ciri atau

gejala tanaman yang terinfeksi nematoda pada tingkat lapang adalah tanaman

tumbuh lebih kerdil/ merana dari tanaman lain dalam kebun, daun menguning

atau klorosis dan tanaman kurang kokoh atau hampir roboh, sedangkan gejala

tingkat individu ditandai dengan adanya bercak nekrosis pada akar serta terdapat

gall atau pembengkakan pada akar – akar muda. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel pada lokasi terpilih dilakukan jika ditemukan adanya

tanaman kopi yang diduga terserang nematoda pada lokasi tersebut. Sampel

diambil dengan metode zig – zag. Setiap sampel tanah dan akar diambil dari

empat penjuru tanaman dengan kedalaman ±25 cm. Masing – masing sampel

dimasukkan ke dalam plastik potilen dan diberi label yang berisi tanggal

pengambilan, lokasi, kultivar kopi, kondisi tanaman dan tanaman yang berada di

sekitar sampel.

Selanjutnya sampel diekstraksi untuk memperoleh suspensi nematoda

Ekstraksi sampel akar

Sampel akar diperoleh dari akar kopi yang diambil dari

lapangan penelitian kemudian diekstraksi dengan metoda

Modifikasi Corong Baerman. Sampel akar dicuci sampai bersih

dari tanah dan kotoran, dipotong – potong sepanjang 1 – 1,5 cm,

kemudian diambil akar sebanyak 25 gram dan diekstraksi dengan

metode modifikasi corong Baerman (Luc et al, 1995). Keadaan ini

dibiarkan selama 48 jam, sesudah 48 jam suspensi diambil dan

siap diamati.

Selanjutnya pengamatan dilakukan dan diulang sebanyak

3 kali. Tiap ulangan diambil sebanyak 10 cc yang dituang ke

dalam cawan hitung, lalu populasi dihitung dengan menggunakan

mikroskop binokuler. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan

mikroskop stereo yang dibantu oleh buku identifikasi nematoda. Ekstraksi sampel tanah

Untuk ekstraksi sampel tanah yang berasal dari lapang

dilakukan dengan metode modifikasi corong Baerman

(Luc et al, 1995). Masing – masing sampel tanah diambil

sebanyak 100 ml (Gambar 5). Keadaan ini dibiarkan selama 48

jam agar nematoda yang ada turun ke dalam air. Setelah 48 jam

suspensi yang berada di dalam corong diambil dan nematoda yang

ada diamati dan diidentifikasi.

Selanjutnya perhitungan dan identifikasi nematoda

Jumlah contoh yang mengandung

suatu genus nematoda

Jumlah seluruh contoh

Frekuensi mutlak suatu genus

Jumlah semua frekuensi mutlak

Jumlah individu suatu genus

nematoda dari setiap contoh

Jumlah seluruh individu dari

genus nematoda Parameter Pengamatan

Genus nematoda

Identifikasi untuk setiap sampel akar dan tanah dilakukan

sampai tingkat genus dengan menggunakan buku identifikasi. Populasi genus nematoda dari akar dan tanah

Setelah diidentifikasi selesai dilakukan, dilanjutkan dengan

menghitung populasi nematoda dari masing – masing genus

dengan cara mengambil 10 cc suspensi dari masing – masing

ekstraksi tanah dan akar.

Dalam menghitung populasi dari tiap genus nematoda

digunakan rumus sebagai berikut :

a. Frekuensi Mutlak (FM) = ×100%

b. Frekuensi Nisbi (FN) = × 100%

c. Kepadatan Mutlak (KM) = Jumlah aktual individu suatu genus nema- toda dari tiap contoh

×100%

d. KepadatanRelatif (KR)=

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Genus Nematoda

Hasil identifikasi nematoda parasit tanaman kopi pada sentra produksi

tanaman kopi di Kecamatan Sidikalaang, Dairi dan Kecamatan Raya, Simalungun

ditemukan dua genus nematoda parasit yang paling dominan, yaitu Radopholus sp

dan Pratylenchus sp.

Gambar 6. Radopholus similis

Tanaman kopi yang terserang di lapangan memiliki gejala serangan pada

bagian di atas permukaan tanah adalah daun menguning / layu, daun berguguran

dan tanaman kerdil. Hal ini sesuai literatur Shurtleff dan Charles (2000) yang

menyatakan beberapa efek tanaman yang terserang mengakibatkan daun klorotik

dan tanaman kerdil (Gambar 6).

Gambar 8. Gejala serangan nematoda luka akar di atas permukaan tanah di Kecamatan Sidikalang

Pada akar tanaman kopi yang terserang nematoda memiliki gejala

serangan kulit luar akar luka terkelupas, rambut akar tinggal sedikit atau habis

(Gambar 10), dan jika dibelah melintang akan tampak berkas nekrotik pada tepi

akar kopi (Gambar 9). Shurtleff dan Charles (2000) menyatakan nematoda

mengakibatkan luka nekrotik berwarna coklat kemerahan sampai hitam di

sepanjang jaringan korteks. Lubang terowongan meluas tetapi tidak melewati

jaringan endodermis. Begitu juga pada literatur Luc et al (1995) yang menyatakan

akar tanaman kopi yang terserang oleh P. coffeae warnanya berubah menjadi

Gambar 9. Gejala nekrotik pada tepi jaringan korteks akar

Gambar 10. Gejala serangan yang mengakibatkan permukaan akar terkelupas dan rambut akar habis.

B. Populasi Nematoda

Untuk mengetahui populasi kedua genus nematoda tersebut pada tiap

Tabel 1. Genus nematoda parasit yang dominan di pertanaman kopi di masing – masing lokasi pengambilan sampel.

No. Genus

Nematoda

LOKASI

Kecamatan Sidikalang Kecamatan Raya

Desa

Kopi merupakan tanaman perkebunan penting di Indonesia dan Sumatera

Utara khususnya yang merupkan slah satu sentra penghasil kopi. Budidaya kopi

yang dilakukan di Sumatera Utara menyebabkan perubahan stabilitas ekosistem.

Perubahan ini menjadikan dari semua lokasi pertanaman kopi yang digunakan

sebagai tempat pengambilan sampel akar dan tanah ditemukan 2 genera nematoda

parasit tumbuhan yang paling dominan berasosiasi dengan kopi yaitu

Radopholus spp dan Pratylenchus spp (Tabel 1). Populasi Radopholus spp yang

tertinggi dari sampel tanah dan akar ditemukan pada lokasi desa Sidiangkat yaitu

141 juvenil sedangkan yang terendah di desa Merek Raya 37 juvenil. Populasi

Pratylenchus spp yang tertinggi terdapat di desa Sidiangkat dan Sitinjo yaitu 109

juvenil sedangkan yang terendah terdapat di desa Merek Raya 30 juvenil.

Nematoda parasit merupakan kendala utama pada tanaman kopi di

Indonesia, terutama untuk jenis kopi Arabika. Spesies penting yang dijumpai di

Indonesia adalah Pratylenchus coffeae dan Radopholus similis. Hampir semua

propinsi produsen kopi di Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, dan Sulawesi

Pada tabel 1, kita bisa melihat bahwa serangan nematoda di Kecamatan

Sidikalang lebih tinggi dari Kecamatan Raya. Hal ini diakibatkan oleh beberapa

faktor, antara lain di Sidikalang tanaman kopi telah ditanam selama bertahun –

tahun. Sedangkan di Raya tanaman kopi hasil konversi dari berbagai tanaman

seperti padi, jagung, cabai, dan lain – lain. Selain itu kondisi lahan di Sidikalang

kurang terawat yaitu banyak ditumbuhi gulma. Kondisi ini menyebabkan

nematoda parasit dapat berkembang dengan lebih baik, karena inang terus tersedia

sepanjang tahun. Kondisi lahan di Raya lebih bersih sehingga nematoda parasit

kurang berkembang dengan baik karena inangnya tidak selalu tersedia.

Tabel 3. Hasil ekstraksi dari sampel akar untuk tiap – tiap genus nematoda parasit tanaman kopi dari lokasi terpilih

Desa Genus

Dari Tabel 2 dan 3, nilai prominensi tertinggi adalah genus Radopholus

sebesar 304.10 pada tanah dan 1070 pada akar di desa Sidiangkat. Sedangkan nilai

prominensi terendah adalah genus Pratylenchus sebesar 86.60 pada tanah dan

187.08 pada akar di desa Merek Raya. Hal ini menunjukkan genus Radopholus

merupakan nematoda yang paling penting dan sangat berpotensi menimbulkan

kerusakan dan kerugian pada tanaman kopi di Sumatera Utara. Semakin tinggi

NP, maka menunjukkan semakin pentingnya nematoda tersebut pada tanaman

tersebut.

Kerusakan tanaman kopi yang disebabkan nematoda sangat merugikan

karena dapat mengakibatkan kematian tanaman. Hal ini sesuai literatur Ika (2005)

yang menyatakan serangan nematoda Pratylenchus coffeae, menyebabkan

kehilangan hasil rata-rata sebesar 56,84%, atau sekitar 150 ton kopi per tahun.

produk. Penurunan produksi oleh P. coffeae pada kopi Robusta berkisar antara

28,7% sampai 78,4%. Serangan P. coffeae terhadap kopi Arabika, biasanya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat 2 genus nematoda parasit tumbuhan yang berasosiasi pada

tanaman kopi di Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Raya.

2. Populasi genus Radopholus yang tertinggi dari sampel akar ditemukan

pada lokasi desa Sidiangkat (Kecamatan Sidikalang) yaitu 107 juvenil

infeksi (ji) dan yang terendah ditemukan pada lokasi Merek Raya

(Kecamatan Raya) yaitu 25 juvenil infeksi (ji).

3. Populasi genus Radopholus yang tertinggi dari sampel tanah ditemukan

pada lokasi desa Sidiangkat (Kecamatan Sidikalang) yaitu 34 juvenil

infeksi (ji) dan yang terendah ditemukan pada lokasi Merek Raya

(Kecamatan Raya) yaitu 12 juvenil infeksi (ji).

4. Populasi genus Pratylenchus yang tertinggi dari sampel akar ditemukan

pada lokasi desa Sidiangkat (Kecamatan Sidikalang) yaitu 82 juvenil

infeksi (ji) dan yang terendah ditemukan pada lokasi Merek Raya

(Kecamatan Raya) yaitu 20 juvenil infeksi (ji).

5. Populasi genus Pratylenchus yang tertinggi dari sampel tanah ditemukan

pada lokasi desa Bundar Selamat (Kecamatan Sidikalang) yaitu 28 juvenil

infeksi (ji) dan yang terendah ditemukan pada lokasi Merek Raya

Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui tingkat kerusakan

yang disebabkan masing – masing genus nematoda parasit pada tanaman

kopi.

2. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui varietas kopi yang tahan

DAFTAR PUSTAKA

Anonimusa. 2010. http://en.wikipedia.org / wiki / Radopholus _ similis. Diakses tanggal 9 Maret 2010.

_______b. 2008.

2010.

_______c. 2009.

Maret 2010

Asmacs. 2008. Diakses tanggal 9 Maret 2010.

BPS., 2008. 18 September 2010.

Bridge, J dan James L. Starr. 2007. Plant Nematodes Of Agricultural Importance A Colour Handbook. Mansion Publishing Ltd. London.

Dropkin, V.H., 1992. Pengantar Nematologi Tumbuhan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Girsang, B., 2010. Komoditas – Komoditas Unggulan. Dinas Perkebunan. Propinsi Sumatera Utara.

Hasbi H. 2009. http://budidayatanamantahunan.blogspot.com / 2009 / 12 / budidaya-kopi.html. diakses tanggal 9 Maret 2010.

Ka. BIP Propinsi Irian Jaya. 1991. BUDIDAYA KOPI. Sentani.

Leroy., 2005. Plant Cell Rep 2006 Mar; 25 (3) :214-22. Epub 2005 Dec 6.

Luc, Zokora dan J. Bridge., 1995. Nematoda Parasitik Tumbuhan di Pertanian Subtropik dan Tropik Gadjah Mada University press, Yogyakarta.

Munif A. 2003. Prinsip – Prinsip Pengelolaan Nematoda Parasit Tumbuhan di Lapangan. dalam. Bahan Pelatihan. Identifikasi dan Pengelolaan Nematoda Parasit Utama Tumbuhan. 26 – 29 Agustus 2003. Bogor.

Mustika I. 2003. Penyakit – Penyakit Utama Tanaman Yang Disebabkan Oleh Nematoda. dalam. Bahan Pelatihan. Identifikasi dan Pengelolaan Nematoda Parasit Utama Tumbuhan. 26 – 29 Agustus 2003. Bogor.

Perkebunan di Indonesia. files/File/publikasi/perspektif/Perspektif_vol_4_No_1_2_IkaMustika.pdf. Diakses tanggal 13 Oktober 2010.

Najiyati, S dan Danarti. 1997. Kopi Budidaya dan Penanganan Lepas Panen. Penebar Swadaya. Jakarta.

Poinar, G.O., 1983. The Natural History Of Nematodes. Prentice Hall, Inc. New Jersey.

Purnomo B., 2008 Diakses tanggal 12 Oktober 2010.

Shurtleff, M.C. dan Charles W.A.III., 2000. Diagnosis Plant Diseases Caused By Nematodes. APS Press. St.Paul, Minnesota.

Simanjuntak, H. 2002. Musuh Alami Hama Dan Penyakit Tanaman Kopi.Proyek Perkebunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Perkebunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta.

Soetedjo, M.M. 1989. Hama Tanaman Keras Dan Alat Pemberantasannya. Bina Aksara. Jakarta.

Walker, John Charles. 1957. Plant Pathology. Kogakusha Company, Ltd. Tokyo.

Foto Lahan Kopi di Kecamatan Sidikalang