ABSTRAK

KORELASI TIPE KOMUNIKASI AYAH-ANAK DENGAN KONSEP DIRI SISWA KELAS X JURUSAN

TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Oleh DEFIANA

Masalah dalam penelitian ini adalah konsep diri siswa negatif. Rumusan permasalahannya adalah ”apakah terdapat korelasi pola komunikasi ayah-anak dengan konsep diri?”. Tujuan penelitian untuk mengetahui korelasi pola komunikasi ayah-anak dengan konsep diri siswa.

Metode penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan populasi sebanyak 70 siswa kelas X jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Instrumen yang dipakai, yaitu instrumen konsep diri dan instrumen tipe komunikasi. Data dianalisis secara deskriptif dan uji korelasi Pearson.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara tipe komunikasi ayah-anak dengan konsep diri, yang ditunjukkan dengan indeks korelasi r=0,393. Artinya, ketika tipe komunikasi anak dengan ayahnya adalah tipe consensual atau pluralistic, konsep diri anak cenderung positif. Sebaliknya, ketika tipe komunikasi anak dengan ayahnya adalah tipe protective dan laissez-faire, konsep diri anak cenderung negatif. Sementara itu, siswa dengan konsep diri negatif cenderung memiliki tipe komunikasi laissez- faire dan protective sedangkan siswa dengan konsep diri positif rata-rata memiliki tipe komunikasi consensual dan pluralistic.

Saran yang diberikan adalah (1) siswa dapat lebih meningkatkan konsep diri dengan memperbaiki tipe komunikasi dengan ayah mereka, (2) guru Bimbingan dan Konseling dapat menjadi mediator ayah dan anak demi terbentuknya konsep diri positif, (3) peneliti selanjutnya dapat melihat perbandingan komunikasi antara ayah dan ibu.

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah ... 1

1. Latar Belakang Masalah... ... 1

2. Identifikasi Masalah ... 7

3. Pembatasan Masalah ... 7

4. Rumusan Masalah ... 8

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 8

1. Tujuan Penelitian... ... 8

2. Manfaat Penelitian ... 8

C. Ruang Lingkup penelitian ... 9

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian ... 9

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian... 9

3. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu Penelitian ... 9

D. Kerangka Pikir ... 9

E. Hipotesis Penelitian... ... 12

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Diri dalam Bimbingan Pribadi-Sosial ... 13

1. Pengertian Bimbingan Pribadi-Sosial………..………..… 13

2. Tujuan Bimbingan Pribadi-Sosial………..……….... 14

3. Pengertian Konsep Diri …… ... 15

4. Aspek-Aspek Konsep Diri ... 16

5. Jenis-Jenis Konsep Diri……….. .. 17

6. Perkembangan Konsep Diri……… .. 20

B. Bimbingan Konseling Keluarga dan Sosial Learning Theory ... 22

1. Pengertian Bimbingan Konseling Keluarga……… ... 22

2. Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga………. ... 23

3. Social Learning Theory (Teori Belajar Sosial)………. ... 24

C. Komunikasi Ayah-Anak ... 26

1. Pengertian Komunikasi……… ... 26

2. Pengertian Keluarga dan Ayah ... 27

3. Komunikasi Ayah-Anak ... 28

4. Peran Komunikasi Ayah-Anak………. ... 29

A. Waktu dan Tempat Penelitian………. ... 36

B. Metode Penelitian ... 36

C. Populasi dan Sampel... 36

1. Populasi………. 36

2. Sampel……… ... 37

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian ... 38

1. Variabel Penelitian... ... 38

2. Definisi Operasional Penelitian... ... 38

E. Teknik Pengumpulan Data……….. ... 39

1. Questionnaire……….. 39

2. Wawancara……… 39

F. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen ... 40

1. Instrumen Konsep Diri ... 40

2. Instrumen Tipe Komunikasi ... 44

G. Teknik Analisis Data ... 47

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian………. ... 49

1. Karakteristik Siswa………... . 49

2. Konsep Diri Siswa……… . 49

3. Tipe Komunikasi Ayah dan Anak……… ... 50

4. Hasil Uji Korelasi………... ... 51

5. Hasil Analisis Silang Tipe Komunikasi dan Konsep Diri……….. ... 52

B. Pembahasan ... 55

V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan………. ... 61

B. Saran ... 63

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar Belakang Masalah

Setiap individu memiliki gambaran mengenai bagaimana dirinya, yakni secara fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Gambaran ini disebut dengan konsep diri (Ghufron dan Rini, 2010:13). Konsep diri ada dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif.

Konsep diri merupakan salah satu aspek yang cukup penting bagi individu dalam berperilaku. Siswa yang memiliki konsep diri positif akan memiliki dorongan mandiri yang lebih baik, dapat mengenal serta memahami dirinya sendiri sehingga dapat berperilaku efektif dalam berbagai situasi (Sitohang, 2012:2).

Lingkungan tersebut berperan dalam memberikan norma sosial dan meregulasi perilaku dengan menggunakan kontrol sosial (Jogiyanto, 2007:260). Dapat disimpulkan bahwa konsep diri terbentuk karena hasil interaksi individu dengan lingkungannya (Ghufron dan Rini, 2010:16).

Meskipun merupakan bagian terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan lingkungan terpenting bagi proses belajar. Seperti yang dikatakan oleh Gerungan (2004:41) bahwa ”Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.”

Mengingat bahwa keluarga berpengaruh kuat bagi terbentuknya konsep diri anak, peran orang tua haruslah sesuai. Kesesuaian ini terlihat dalam bentuk pemenuhan tanggung jawab oleh ayah dan ibu. Penelitian oleh R. Stury pada tahun 1998 (Gerungan, 2004:199) menunjukkan bahwa 63% anak yang mengalami gangguan tingkah laku berasal dari keluarga tidak utuh. Keluarga tidak utuh yang dimaksud di sini adalah keluarga yang tidak memiliki ayah atau ibu, serta ayah atau ibu jarang pulang ke rumah sehingga terdapat hubungan yang kurang intim antara orang tua dan anak.

intensitas pertemuanlah yang akan mempengaruhi anak (Santrock, 2003:207; Dagun, 2002:15). Keintiman hubungan ini (Santrock, 2003:176) juga harus bersifat diadik (melibatkan dua orang; ibu-anak, ayah-anak) dan triadik (ayah-ibu-anak).

Pada kenyataannya, terjadi ketidakseimbangan pada hubungan yang terjalin antara ibu dan anak dengan hubungan yang terjalin antara ayah dan anak. Pemahaman yang beredar (Dagun, 2002:5), yaitu kemungkinan bentuk kehidupan keluarga adalah ibu mengurus rumah dan mengasuh anak sedangkan ayah aktif di luar rumah mencari nafkah. Berdasarkan pernyataan tersebut, tidak perlu diragukan bahwa ibu biasanya memiliki hubungan erat dengan anak dibanding ayah dengan anak, baik karena alasan biologis maupun stereotip (Dagun, 2002:9). Anak lebih sering berkomunikasi dengan ibu daripada ayah. Artinya, keluarga cenderung melupakan hubungan diadik (ayah-anak) yang seharusnya terjalin.

Lebih lanjut, gambaran ini membuat peran ayah dan ibu berjalan dengan tidak seimbang. Ayah dianggap sebagai pencari nafkah, sedangkan anak sepenuhnya menjadi urusan ibu. Itulah mengapa banyak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak dituduh karena kelalaian ibu mereka. Pernyataan ini sesuai dengan yang dikatakan John W. Santrock (2003:206), ”Ketika anak dan remaja tidak berhasil atau mereka membuat masalah, masyarakat kita cenderung menganggap kekurangberhasilan atau terjadinya masalah tersebut adalah disebabkan oleh satu sumber-ibu.”

Pandangan tersebut mengakibatkan kesadaran ayah untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan anak mereka menjadi rendah (Dagun, 2002:2; Santrock, 2003:207). Padahal perkembangan sosial remaja dapat sangat diuntungkan oleh ayah yang penyayang, dapat dihubungi, dan dapat diandalkan, yang mendorong tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan (Santrock, 2003:207).

pendidikan, konsep diri, dan interaksi sosial rata-rata memiliki hubungan yang buruk dengan ayah mereka. Hubungan buruk yang dimaksud adalah kurangnya komunikasi, perhatian, dan keterlibatan ayah dalam keseharian anak mereka.

Dalam PPPPTK Penjas dan BK (2009:22), guru BK harus memiliki kinerja yang baik terhadap pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan. Kinerja yang dimaksud adalah pengelolaan yang difokuskan pada empat pilar kegiatan, yaitu perencanaan (planning-P), pengorganisasian (organizing-O), pelaksanaan (actuating-A), dan pengontrolan (controlling-C). Tanggung jawab yang diselenggarakan sebagai bentuk kinerja yang didasarkan pada POAC ini salah satunya adalah bagaimana guru BK mengorganisasikan kerjasama dan hubungan dengan orang tua. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam PPPPTK Penjas dan BK (2009:22), ”Bagaimana guru BK mengorganisasikan unsur-unsur dan peralatan yang dilibatkan dalam kegiatan. Unsur-unsur ini meliputi unsur-unsur personal (seperti peranan pimpinan sekolah, wali kelas, guru, orang tua), sarana fisik dan lingkungan (seperti ruangan dan meubelair, alat bantu seperti komputer, film, dan objek-objek yang dikunjungi), urusan administrasi, dana, dll.”

kerjasama dengan orang tua siswa, serta mengentaskan masalah yang dialami siswa (PPPPTK Penjas dan BK, 2009:23).

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti pada siswa kelas X SMK Negeri 4 Bandarlampung, terdapat siswa yang memiliki konsep diri negatif. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang kemudian diperkuat dengan hasil penyebaran instrumen konsep diri. Terdapat beberapa gejala yang nampak, yaitu membolos, membuat gaduh saat pelajaran, berpakaian tidak sesuai peraturan, hasil belajar yang rendah, memiliki perasaan rendah diri, dan perasaan tidak mampu mengerjakan tugas.

2. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa identifikasi masalah, antara lain:

a. Terdapat siswa yang enggan berbicara di depan kelas saat diminta guru untuk menyampaikan pendapat,

b. Terdapat siswa yang enggan bertanya saat guru memberi kesempatan untuk bertanya,

c. Terdapat siswa yang merasa tidak mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru,

d. Terdapat siswa yang enggan menegur lebih dulu saat bertemu guru, e. Terdapat siswa yang mengaku jarang berbicara dengan ayah mereka, f. Terdapat siswa yang tinggal jauh dengan ayah mereka,

g. Ayah cenderung tidak memenuhi surat panggilan orang tua ketika siswa bermasalah,

h. Siswa tidak mengetahui tanggal lahir, usia, dan hal yang menjadi kesukaan ayah mereka,

i. Siswa enggan bercerita kepada ayahnya mengenai masalah yang dialaminya.

3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti

membatasi masalah mengenai ”Korelasi tipe komunikasi ayah-anak

4. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep diri negatif. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat korelasi tipe komunikasi ayah-anak dengan konsep diri siswa kelas X jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013?”

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui korelasi tipe komunikasi ayah-anak dengan konsep diri siswa kelas X jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan:

a. Bagi peneliti, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan konseling, terutama saat menangani konselee yang memiliki konsep diri negatif. Selain itu, sebagai referensi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa.

c. Bagi subjek penelitian, dapat menyadari pentingnya membangun komunikasi yang sangat berpengaruh pada proses pembentukan konsep diri siswa.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terlalu melebar maka peneliti memberi batasan ruang lingkup adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek dari penelitian ini adalah tipe komunikasi ayah-anak dengan konsep diri.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa-siswa kelas X jurusan Teknik Jaringan dan Komputer SMK Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013.

3. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013.

D. Kerangka Pikir

konsep diri anak. Konsep diri yang terbentuk bergantung dari bagaimana individu mencerna perkataan, penilaian, dan gambaran yang diberikan orang lain terhadap dirinya sejak kecil. Hal-hal tersebut tentunya disampaikan secara frekuentif melalui komunikasi.

Saat berkomunikasi terjadi proses dimana ayah mengajarkan nilai-nilai, memberikan pengertian akan pendisiplinan yang dilakukan, memberikan dorongan kepada anak untuk berusaha, menanamkan keyakinan bahwa anak mampu dan berharga. Selain itu, melalui komunikasi yang terjadi, ayah juga dapat memberikan penilaian dan penyaringan (filterisasi) terhadap perkataan atau penilaian yang dilakukan orang lain terhadap anaknya. Melalui proses ini, ayah dapat memastikan bahwa pendapat, pandangan, dan keyakinan yang anak terima dari orang lain maupun yang anak yakini dalam dirinya dapat membentuk konsep diri yang positif.

Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa anak belajar banyak hal secara berbeda dari ayah dan ibu. Pada ibu, anak belajar seperti kelembutan, kontrol emosi, dan kasih sayang. Pada ayah, anak belajar ketegasan, sifat maskulin, kebijaksanaan, keterampilan kinestetik dan kemampuan kognitif. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antara ayah dan anak sangat berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri anak.

konseling. Dalam memberikan pelayanan tersebut, guru BK dituntut untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang apa yang diberikannya, termasuk hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya konsep diri.

Dalam membantu siswa menyelesaikan masalah, misalnya, berkaitan dengan fungsi pemahaman, guru BK harus dapat memahami masalah yang dihadapi siswa. Pemahaman ini bukan hanya terbatas pada jenis masalah tetapi juga pemahaman individu seutuhnya dimana kondisi keluarga siswa pun harus dipahami, termasuk komunikasi siswa dengan ayah mereka. Hal ini juga sesuai dengan kinerja yang harus dipenuhi seorang guru BK yang tertuang dalam PPPPTK Penjas dan BK (2009:22) bahwa guru BK harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk orang tua.

Ketika guru BK memahami bahwa komunikasi yang terjalin antara ayah dan anak merupakan aspek yang mempengaruhi konsep diri, diharapkan bahwa guru BK semakin sadar untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan orang tua, terutama ayah. Dalam membantu siswa mengentaskan masalah, guru BK juga dapat melihat masalah dari berbagai sisi, salah satunya hubungan siswa dengan orang tua mereka, termasuk ayah. Dengan begitu, guru BK dapat memberikan pelayanan yang semakin baik. Gambar berikut ini menjelaskan tentang tipe komunikasi dan konsep diri siswa:

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Tipe komunikasi

E. Hipotesis Penelitian

Ha (Hipotesis Alternatif) : “Terdapat korelasi yang positif antara tipe komunikasi ayah-anak dengan konsep diri siswa kelas X jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013.”

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Diri dalam Bimbingan Pribadi-Sosial

1. Pengertian Bimbingan Pribadi-Sosial

Berdasarkan rumusan Winkel, bimbingan pribadi-sosial berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dalam mengatur drinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungan (Sukardi 2008:53).

Yusuf dan Nurihsan (2005:11) merumuskan bimbingan pribadi-sosial sebagai suatu upaya membantu individu dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan keadaan psikologis dan sosial klien sehingga individu memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinnya.

bersifat pribadi maupun sosial, sehingga mampu membina hubungan sosial yang harmonis di lingkungannya. Bimbingan pribadi-sosial diberikan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, interaksi pendidikan yang akrab, mengembangkan system pemahaman diri, dan sikap-sikap yang positif, serta kemampuan-kemampuan pribadi sosial yang tepat.

2. Tujuan Bimbingan Pribadi-Sosial

Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan (2005:14), merumuskan beberapa tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi-sosial sebagai berikut :

a. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya,

b. Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing, c. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif

e. Memiliki sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain, f. Memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat,

g. Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya,

h. Memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen, terhadap tugas dan kewajibannya,

i. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial (human relationship), yang diwujudkan dalam bentuk persahabatan, persaudaraan atau silaturahmi dengan sesama manusia,

j. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) baik bersifat internal (dalam diri sendiri) maupun orang lain,

k. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.

3. Pengertian Konsep Diri

Ada beberapa ahli yang memberikan definisi tentang konsep diri. Salah satunya adalah Santrock dalam pernyataannya,

“Konsep diri (self-concept) merupakan evaluasi terhadap domain yang spesifik dari diri. Remaja dapat membuat evaluasi terhadap berbagai domain dalam hidupnya-akademik, atletik, penampilan fisik, dan sebagainya.” (Santrock, 2003:336)

Lebih jelas lagi, Rogers (Thalib, 2010:121) menyatakan bahwa konsep diri adalah konsep kepribadian yang paling utama, berisi ide-ide, persepsi, dan nilai-nilai yang mencakup tentang kesadaran diri. Artinya, pandangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh diri sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh orang lain.

Burn (Ghufron dan Rini, 2010:13) mendefinisikan konsep diri sebagai kesan terhadap diri sendiri secara keseluruhan yang mencakup pendapatnya terhadap diri sendiri, pendapat tentang gambaran diri di mata orang lain dan pendapatnya tentang hal-hal yang dicapai.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah gambaran, pandangan seseorang terhadap dirinya dimana gambaran/pandangan ini dibentuk melalui proses interaksi dengan orang lain.

4. Aspek-Aspek Konsep Diri

Calhoun dan Acocella (1995) mengatakan konsep diri terdiri dari tiga dimensi atau aspek, antara lain:

a. Pengetahuan

b. Harapan

Harapan merupakan pandangan tentang kemungkinan dirinya menjadi seperti apa di masa depan. Setiap individu memiliki harapan bagi dirinya yang ideal.

c. Penilaian

Individu adalah penilai bagi dirinya sendiri. Hasil penilaian ini disebut harga diri. Semakin sesuai harapan dengan standar diri, semakin tinggi harga diri seseorang.

5. Jenis-Jenis Konsep Diri

Ada dua jenis konsep diri menurut Calhoun (1995:72-74), yaitu:

a. Konsep diri positif

Calhoun dan Acocella (Ghufron dan Rini, 2010:19) menyebutkan ciri-ciri konsep diri positif, yakni:

1. Yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam mengatasi masalah,

2. Merasa sejajar dengan orang lain, 3. Menerima pujian tanpa rasa malu,

4. Sadar bahwa tiap orang mempunyai keragaman perasaan, hasrat, dan perilaku yang tidak disetujui oleh masyarakat,

5. Mampu mengembangkan diri karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang buruk dan berupaya mengubahnya.

b. Konsep diri negatif

Bertentangan dengan pengertian konsep diri positif, konsep diri negatif merupakan kondisi dimana individu tersebut tidak dapat menerima diri, tidak mampu mengevaluasi diri, dan bersikap pesimis.

Menurut Calhoun dan Acocella (Ghufron dan Rini, 2010:19), ciri-ciri konsep diri negatif adalah:

1. Peka terhadap kritik,

2. Cenderung merasa tidak disukai orang lain, 3. Pesimistis terhadap kompetisi.

Ada dua jenis konsep diri negatif menurut Calhoun (1995:72), yakni:

b. Tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri, individu benar-benar tidak tahu siapa dia, apa kekuatan dan kelemahannya, atau apa yang dia hargai dalam hidupnya.

Erikson mengatakan bahwa konsep diri mereka kerap kali menjadi tidak teratur untuk sementara waktu dan terjadi pada masa transisi dari peran anak ke peran dewasa (Calhoun, 1995:72).

Pada kedua tipe konsep diri negatif, informasi baru tentang diri hampir pasti menjadi penyebab kecemasan atau rasa terancam terhadap diri. Tidak satu pun dari konsep diri cukup bervariasi untuk menyerap berbagai macam informasi tentang diri.

6. Perkembangan Konsep Diri

Calhoun (1975:77) mengemukakan ada empat faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri pada individu, yaitu:

a. Orang tua

Orang tua adalah kontak sosial yang paling awal kita alami dan yang paling kuat. Individu tergantung pada orang tuanya untuk makanan, perlindungan, dan kenyamanan. Orang tua memberi kita informasi yang konstan tentang diri kita.

Coopersmith (Calhoun, 1995:77) menyatakan bahwa perasaan nilai diri sebagai individu berasal dari nilai yang diberikan orang tua kepada individu tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep diri seseorang bergantung pada nilai dan informasi yang diberikan orang tua kepada dirinya. Pemberian informasi dan nilai ini dilakukan melalui komunikasi yang terjalin.

b. Teman sebaya

dijauhi maka konsep diri akan terganggu. Di samping penerimaan atau penolakan, peran yang diukir anak dalam kelompok sebayanya memiliki pengaruh yang dalam pada pandangannya tentang dirinya sendiri.

c. Masyarakat

Anak-anak mulai mementingkan ras mereka, kenyataan bahwa mereka hitam atau putih, orang Indonesia atau Belanda, anak direktur atau anak pemabuk. Tetapi masyarakat menganggap hal tersebut penting. Fakta-fakta dan penilaian itu akhirnya sampai kepada anak dan masuk ke dalam konsep diri.

d. Belajar

Konsep diri dapat diperoleh dengan belajar yang berlangsung setiap hari. Sesuai dengan pernyataan Hilgart dan Bower, “Konsep diri kita adalah hasil belajar.” (Calhoun, 1995:79).

B. Bimbingan Konseling Keluarga dan Social Learning Theory

1. Pengertian Bimbingan Konseling Keluarga

Ada beberapa pengertian tentang bimbingan konseling keluarga. Menurut Willis (2009:83) bimbingan konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu kepada anggota keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptoimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Sedangkan menurut Perez (Willis, 2009:131) bimbingan konseling keluarga adalah suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan dimana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan.

2. Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga

Ada dua klasifikasi tujuan dari bimbingan konseling keluarga. Menurut Wilis (2009:89), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan bimbingan konseling keluarga tersebut dapat dilihat dibawah ini.

a. Tujuan umum bimbingan konseling keluarga

1. Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait diantara anggota keluarga,

2. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah maka akan memperngaruhi kepada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota-anggota lain,

3. Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota,

4. Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh hubungan parental.

b. Tujuan khusus bimbingan konseling keluarga

2. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustasi/kecewa, konflik dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau diluar sistem keluarga,

3. Mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara mendorong (men-support), memberi semangat dan mengingatkan anggota tersebut,

4. Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota lain.

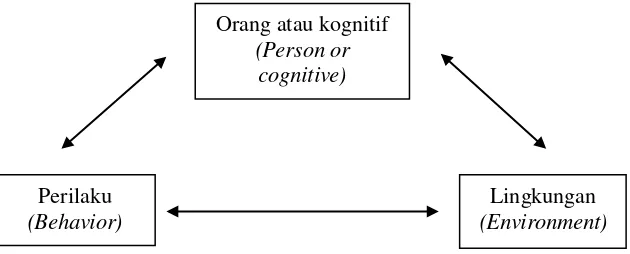

3. Social Learning Theory (Teori Belajar Sosial)

Fokus bimbingan sosial adalah membantu siswa mengenal lingkungan, membina relasi sosial yang sehat, serta berprilaku dengan benar (PPPPTK Penjas dan BK, 2009:9). Oleh karena itu, guru BK perlu memahami tentang proses belajar menurut teori belajar sosial. Santrock dalam bukunya Adolesence (2003:53) mengatakan bahwa teori belajar sosial adalah pandangan psikolog yang menekankan tingkah laku, lingkungan, dan kognisi sebagai faktor utama perkembangan. Perilaku manusia muncul karena adanya proses pengamatan terhadap apa yang dilakukan orang lain (modeling atau imitasi).

Gambar 2.1. Timbal Balik Segitiga

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa perilaku dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan kognisi. Sebaliknya, perilaku juga dapat mempengaruhi kognisi dan lingkungan seseorang. Relasi ini juga berlaku bagi lingkungan dan kognisi. Dalam hal ini, tak hanya perilaku tetapi gambaran diri seorang anak dapat terbentuk karena adanya pengaruh dari lingkungan dimana ia berada. Awalnya, sang anak hanya memperhatikan apa yang ada di hadapannya. Kemudian kognisinya bekerja dan membentuk keyakinan diri atau self-efficacy, seperti yang dikatakan Bandura (Jogiyanto, 2007:262). Keyakinan diri ini yang akan menentukan keputusan bentuk perilaku yang muncul.

Seorang anak hidup bukan hanya di lingkungan keluarga. Mereka hidup di sekolah dan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali bentuk perilaku, penilaian, penghargaan yang mereka terima. Dengan keragaman penilaian yang ada, terdapat penilaian yang tidak boleh diyakini oleh anak, misalnya penilaian tentang betapa buruk dirinya. Penilaian inilah yang

Orang atau kognitif (Person or

cognitive)

Perilaku (Behavior)

disebut dengan konsep diri (Ghufron dan Rini, 2012:3). Agar konsep diri yang diyakini benar, diperlukan lingkungan dan kognisi yang tepat. Di sini, peran ayah dibutuhkan. Ayah hendaknya dapat menjadi seorang pemimpin untuk mengawasi, mendengarkan, dan memahami bagaimana anak menghadapi setiap penilaian yang diterimanya. Melalui komunikasi, ayah juga dapat menyaring penilaian yang berpotensi memojokkan anak dan bersama anak memahami mana keyakinan yang benar dan salah sehingga anak dapat memiliki konsep diri yang positif (Balswik dan Pipper, 2012:42-45, Lestari 2012:61-62).

C. Komunikasi Ayah-Anak

1. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yakni communication yang artinya hubungan, komunikasi. Sementara itu menurut kamus KBBI, komunikasi berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami; hubungan; kontak.

Koerner dan Fitzpatrick (2002:5) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penggunaan simbol atau lambang dengan cara tertentu agar orang lain dapat mengerti makna simbol dan lambang tersebut.

Berdasarkan pernyataan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bukan hanya proses penyampaian pesan, ide, perasaan melalui media dan berbagai simbol tetapi juga proses untuk membuat penerima pesan memahami maksud pemberi pesan.

2. Pengertian Keluarga dan Ayah

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia dimana ia belajar menyatakan dirinya sebagai manusia sosial, dalam interaksi dengan kelompoknya (Gerungan, 2004).

Wikipedia menyebutkan bahwa ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak. Seorang ayah dapat merupakan ayah kandung (ayah biologis) atau ayah angkat. Peran ayah dalam tumbuh kembang anak sangat diperlukan. Dalam menjalankan perannya, komunikasi merupakan hal yang tidak pernah terlepaskan. Melalui proses ini, dapat terlihat penerimaan dan penolakan yang dilakukan ayah. Penerimaan ayah secara signifikan mempengaruhi penyesuaian diri remaja, salah satu faktor yang memainkan peranan penting bagi pembentukan konsep diri dan harga diri.

3. Komunikasi Ayah-Anak

Berdasarkan PP No. 21 tahun 1994, komunikasi merupakan hal yang harus dibina dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga melibatkan ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lain. Komunikasi sedikitnya bersifat diadik (melibatkan dua orang), yang dalam penelitian ini lebih lanjut akan meneliti tentang komunikasi diadik antara ayah dan anak. Komunikasi setiap keluarga bersifat khas. Setiap keluarga memiliki pola komunikasi yang berbeda satu dengan lainnya (Awalia, 2010:3).

Lestari (2012:24) menjelaskan tentang bagaimana komunikasi yang baik, yaitu:

Komunikasi yang baik merupakan faktor yang penting bagi keberfungsian dan kelentingan keluarga. Komunikasi mencakup transmisi keyakinan, pertukaran informasi, pengungkapan perasaan, dan proses penyelesaian masalah. Keterampilan yang menjadi elemen dari komunikasi yang baik adalah keterampilan berbicara, mendengar, mengungkapkan diri, memperjelas pesan, menyinambungkan jejak, menghargai, dan menghormati.”

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dimengerti bahwa komunikasi dalam keluarga berarti proses penyampaian dan pemahaman, ide, pendapat, perasaan, pengalaman yang dilakukan sedikitnya oleh dua orang (bersifat diadik).

4. Peran Komunikasi Ayah-Anak

Komunikasi memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup berkeluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Koerner dan Fitzpatrick (2002:3), yakni:

“The ability of family to survive theses changes suggests that families are flexible and that their flexibility is aided by how family members communicate. Futhermore, although a number of the functions of the family have been delegated to other social agencies, families are expected to nurture one another and provide caregiving and support.”

Pernyataan tersebut berarti “Kemampuan keluarga untuk menghadapi

agen-agen sosial lainnya, keluarga tetap dituntut untuk dapat memberikan kasih sayang dan dukungan.”

Shek dalam Lestari (2012:61) mengatakan bahwa hasil penelitian telah menegaskan bahwa komunikasi tentang orang tua-anak memengaruhi fungsi keluarga secara keseluruhan dan kesejahteraan psikososial pada diri anak. Penelitian Amato dan Gilberth dalam Hakoama (2011:4) membuktikan bahwa, “It is believed that emotionally close relationships benefit childs well-being because fathers can more effectively monitor,

communicate with, and teach children the characteristics they value.”

Artinya adalah dapat dipercayai bahwa relasi yang dekat secara emosional mendukung perkembangan anak karena ayah dapat mengawasi secara lebih efektif, berkomunikasi, dan mengajarkan anak tentang nilai-nilai yang mereka pegang.”

Lebih jauh, Lestari (2012:62) menjelaskan bahwa komunikasi orang tua-anak, dalam hal ini ayah-anak memang memegang peranan penting bagi orang tua untuk melakukan kontrol, pemantauan, dan dukungan pada anak. Tindakan orang tua untuk mengontrol, memantau, dan memberikan dukungan dapat dipersepsi positif atau negatif oleh anak, di antaranya dipengaruhi oleh cara orang tua berkomunikasi.

sayang dan dukungan. Selain itu, komunikasi ayah-anak juga memengaruhi kesejahteraan keluarga, khususnya kesejahteraan psikologis anak. Hal ini mungkin karena selama proses komunikasi berlangsung, terjadi kedekatan antara ayah-anak dimana pengajaran tentang nilai, pengawasan yang efektif dapat dilakukan.

5. Tipe Komunikasi Ayah-Anak

Fitzpatrick dan Badzinki (Lestari, 2012:61-62) menyebutkan dua karakteristik yang menjadi fokus penelitian komunikasi keluarga dalam relasi orang tua-anak. Pertama, komunikasi yang mendukung, yang mencakup persetujuan, membesarkan hati, ekspresi afeksi, pemberian bantuan, dan kerjasama. Kedua, komunikasi yang mengontrol yakni tindakan yang mempertegas otoritas orang tua atau egalitarianisme orang tua-anak.

Berdasarkan Family Communication Pattern Theory (FCPT) yang dikembangkan oleh McLeod dan Chafee (1972) Fizpatrick dan Ritchie (1994), terdapat dua pola komunikasi, yaitu conversation orientation dan conformity orientation. (Koerner dan Fitzpatrick, 2002:20).

a. Conversation orientation

Conversation orientation merupakan pola dimana anggota keluarga

berinteraksi tanpa adanya batasan waktu atau topik yang dibicarakan. Mereka saling berbagi tentang pendapat, ide, pengalaman, perasaan satu sama lain. Segala keputusan merupakan keputusan bersama, bukan hasil dominasi satu pihak saja.

Dalam konteks penelitian kali ini, saat pola komunikasi antara ayah-anak tinggi dalam dimensi conversation orientation, baik anak maupun ayah merasa bebas dan terbuka dalam menyampaikan ide, pendapat, perasaan, serta pengalaman mereka. Meskipun sebagai kepala keluarga, proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan anak tidak hanya berasal dari ayah melainkan berdasarkan kesepakatan keduanya. Berdasarkan pola ini, ayah meyakini bahwa komunikasi dengan anak mereka berarti mendidik dan bersosialisasi dengan anak tersebut (Koerner dan Fitzpatrick, 2002:20).

b. Conformity orientation

Pola komunikasi ini banyak dipegang oleh keluarga tradisional, yakni keluarga yang memegang teguh hierarki, nilai-nilai adat (Lestari, 2012:53-54).

Berdasarkan dua orientasi tersebut, terdapat empat tipe keluarga yang dikelompokkan berdasarkan hasil perhitungan skor dalam instrumen pada masing-masing pola (Krisnatuti dan Putri, 2012:103). Empat tipe di bawah ini yang akan menjadi fokus pada penelitian, antara lain:

1. Consensual

Tipe jika keluarga tersebut tinggi di conversation dan conformity orientation. Komunikasi yang terjadi pada tipe ini bersifat terbuka dalam eksplorasi ide, perasaan, dan pengalaman setiap anggota keluarga tanpa menganggu struktur kekuatan keluarga. Dalam nilai masyarakat Indonesia, dikenal dengan musyawarah mufakat (Anna, 2012).

2. Pluralistic

Tipe jika keluarga tersebut tinggi di conversation tetapi rendah di conformity. Dalam tipe ini, komunikasi keluarga masih bersifat

3. Protective

Tipe jika keluarga tersebut rendah di conversation tetapi tinggi di conformity. Pada tipe ini keluarga memegang teguh kepatuhan dan

nilai-nilai keluarga, keyakinan terhadap kebebasan perubahan ide dan perkembangan kemampuan komunikasi sedikit diterapkan. Anak-anak memiliki pendapat tetapi mudah dibujuk karena tidak belajar membela dan mempertahankan pendapat sendiri. Akhirnya, anak-anak patuh terhadap apa kata orang tua mereka.

4. Laissez-faire

Tipe ini jika keluarga tersebut rendah di conversation dan conformity. Anak tidak diarahkan untuk mandiri dan terbuka dalam menyampaikan ide, bahkan cenderung tidak membina keharmonisan hubungan dalam bentuk interaksi dengan orang tua (Anna, 2012). Anggota keluarga pada tipe ini jarang melibatkan diri dalam percakapan atau diskusi keluarga.

D. Tipe Komunikasi Ayah-Anak pada Konsep Diri

langsung maupun tidak langsung, misalnya interaksi, pengajaran, dan imitasi mengenai konsep diri yang positif maupun negatif (Santrock, 2003:53).

Beberapa penelitian sejenis tentang ayah-anak dan pengaruhnya kepada anak, antara lain:

1. Penelitian Hakoama dan Brian S. Ready pada tahun 2011 membuktikan bahwa relasi yang dekat secara emosional mendukung perkembangan anak karena ayah dapat mengawasi secara lebih efektif, berkomunikasi, dan mengajarkan anak tentang nilai-nilai yang mereka pegang.

2. Jones dalam penelitiannya di tahun 2004 membuktikan bahwa anak-anak yang mengalami masalah dalam pendidikan, konsep diri, dan interaksi sosial rata-rata memiliki relasi yang buruk dengan ayah mereka. Relasi buruk yang dimaksud adalah kurangnya komunikasi, perhatian, dan keterlibatan ayah dalam keseharian anak mereka.

3. Penelitian yang dilakukan oleh banyak ahli yang dirangkum oleh Health (Allien, 2001) membuktikan bahwa anak yang terlibat dalam komunikasi yang baik dengan ayahnya mengalami kematangan secara psikologis. Mereka merasa puas dengan hidup, terhindar dari stres, dan lebih mampu dalam memahami diri, orang lain, serta perasaan mereka dengan cara yang benar.

4. Hasil penelitian Putri W. Sari tahun 2012 tentang Family Communication, Self Esteem, and Academic Achievement memaparkan bahwa komunikasi

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Waktu penelitian ini adalah pada tahun pelajaran 2012/2013.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode korelasi. Menurut Furchan (2007:447), “Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan, untuk melukiskan variabel atau kondisi apa yang ada dalam situasi.” Desain yang dalam penelitian ini adalah desain cross sectional, yaitu penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

berbeda dimana masing-masing jurusan terdiri dari 2-3 kelas dengan jumlah siswa 20-40 setiap kelas. Agar lebih sederhana dan tidak mempersulit proses penelitian, peneliti menetapkan bahwa penelitian dilakukan di kelas X jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Peneliti memilih jurusan Teknik Komputer dan Jaringan berdasarkan rekomendasi dari guru BK tentang konsep diri yang mungkin bisa beragam dapat ditemukan di jurusan ini. Selain rekomendasi, peneliti juga telah melakukan penyebaran instrumen konsep diri dan hasilnya menunjukkan bahwa siswa terbanyak yang memiliki konsep diri negatif terdapat di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Karena penelitian ini memerlukan siswa yang masih memiliki ayah, diketahui dari 87 siswa terdapat 70 siswa yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan demikian, siswa kelas X jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang berjumlah 70 orang merupakan populasi dalam penelitian ini.

2. Sampel

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Terdapat dua jenis variabel penelitian, yakni:

a. Variabel independen, yakni variable yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab variabel dependent (terikat). Dalam penelitian ini, tipe komunikasi ayah-anak merupakan variabel independent (bebas).

b. Variabel dependen, yakni variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel independent (bebas). Konsep diri merupakan variabel dependent (terikat).

2. Definisi Operasional Variabel a. Tipe komunikasi ayah-anak

Definisi variabel tersebut adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara ayah dan anak. Terdapat empat tipe yang akan diungkap, antara lain: tipe consensual, pluralistic, protective, atau laissez-faire. Keempat tipe ini diperoleh berdasarkan perhitungan skor pada pola conversation atau conformity orientation.

b. Konsep diri

Kemandirian, stabilitas emosi, matematika, verbal, sekolah secara umum, dan diri pribadi secara umum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan, antara lain: 1. Questionnaire (Kuesioner)

Penelitian ini menggunakan dua jenis questionnaire. Jenis questionnaire yang digunakan mengacu pada instrumen yang sudah ada, yakni: Self-Description Questionnaire (SDQ) II rumusan Marsh (1992) yang

mengungkap konsep diri siswa dan Revised Family Communication Pattern (RFCP) Instrument rumusan Ritchie dan Fitzpatrick (1990), yang

mengungkap tipe komunikasi ayah-anak. Kedua instrumen ini memiliki tiga alternatif jawaban, yakni: setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Masing-masing jawaban diberi nilai 3 untuk setuju, 2 untuk ragu-ragu, dan 1 untuk tidak setuju. Khusus untuk SDQ II, terdapat pernyataan unfavorable yang pemberian nilai untuk jawaban setuju 1, ragu-ragu 2,

dan tidak setuju 3. 2. Wawancara

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

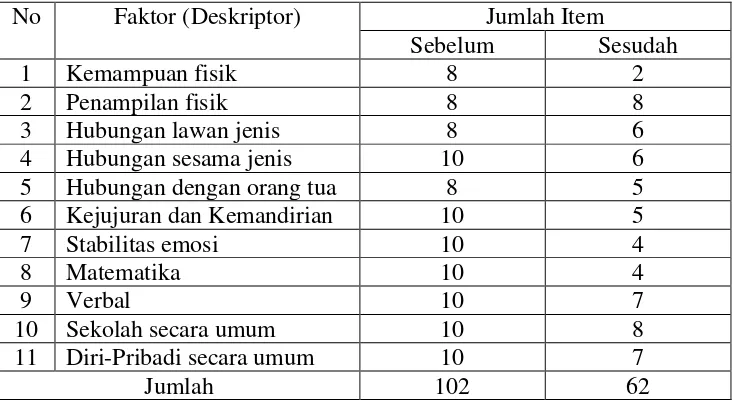

Dalam penelitian ini, akan digunakan dua macam instrumen, yakni: 1. Instrumen Konsep Diri

Instrumen konsep diri mengacu pada Self-Description Questionnaire (SDQ) II yang merupakan kuesioner rumusan Marsh (1992) dan telah banyak digunakan di berbagai penelitian yang mengungkap tentang konsep diri. Marsh menyusun SDQ I, II, dan III yang berbeda sasaran respondennya. SDQ II ditujukan untuk secondary student (siswa SMP-SMA) dengan rentang kelas 7-12. Terdapat 11 area yang dapat diungkap dengan jumlah item sebanyak 102 yang terdiri dari pernyataan favorable dan unfavorable. Masing-masing pernyataan memiliki 3 alternatif jawaban. Nilai jawaban bagi pernyataan favorable adalah 3 untuk “setuju”, 2 untuk “ragu-ragu”, dan 1 untuk “tidak setuju” sedangkan bagi pernyataan unfavorable adalah 1 untuk “setuju”, 2 untuk “ragu-ragu”, dan 3 untuk “tidak setuju”.

Tabel 3.1. Jumlah Item Instrumen Konsep Diri Sebelum dan Sesudah Uji Validitas.

No Faktor (Deskriptor) Jumlah Item

Sebelum Sesudah

1 Kemampuan fisik 8 2

2 Penampilan fisik 8 8

3 Hubungan lawan jenis 8 6

4 Hubungan sesama jenis 10 6

5 Hubungan dengan orang tua 8 5

6 Kejujuran dan Kemandirian 10 5

7 Stabilitas emosi 10 4

8 Matematika 10 4

9 Verbal 10 7

10 Sekolah secara umum 10 8

11 Diri-Pribadi secara umum 10 7

Jumlah 102 62

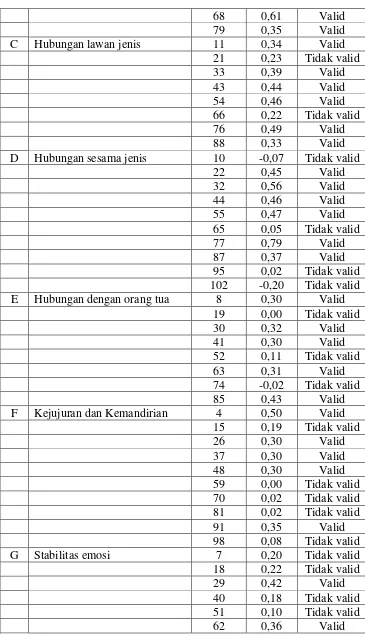

[image:48.595.149.517.534.751.2]Tabel berikut ini menjelaskan tentang data item yang valid di setiap faktor/deskriptor:

Tabel 3.2. Keterangan Validitas Instrumen Konsep Diri.

No Faktor Nomor Korelasi Keterangan

A Kemampuan fisik 5 0,30 Valid

16 0,10 Tidak valid 27 -0,30 Tidak valid

38 0,30 Valid

49 0,09 Tidak valid 60 0,16 Tidak valid 71 0,14 Tidak valid 82 0,25 Tidak valid

B Penampilan fisik 2 0,46 Valid

13 0,35 Valid

24 0,30 Valid

35 0,40 Valid

46 0,39 Valid

Tabel 3.2. (Lanjutan)

68 0,61 Valid

79 0,35 Valid

C Hubungan lawan jenis 11 0,34 Valid

21 0,23 Tidak valid

33 0,39 Valid

43 0,44 Valid

54 0,46 Valid

66 0,22 Tidak valid

76 0,49 Valid

88 0,33 Valid

D Hubungan sesama jenis 10 -0,07 Tidak valid

22 0,45 Valid

32 0,56 Valid

44 0,46 Valid

55 0,47 Valid

65 0,05 Tidak valid

77 0,79 Valid

87 0,37 Valid

95 0,02 Tidak valid 102 -0,20 Tidak valid

E Hubungan dengan orang tua 8 0,30 Valid

19 0,00 Tidak valid

30 0,32 Valid

41 0,30 Valid

52 0,11 Tidak valid

63 0,31 Valid

74 -0,02 Tidak valid

85 0,43 Valid

F Kejujuran dan Kemandirian 4 0,50 Valid

15 0,19 Tidak valid

26 0,30 Valid

37 0,30 Valid

48 0,30 Valid

59 0,00 Tidak valid 70 0,02 Tidak valid 81 0,02 Tidak valid

91 0,35 Valid

98 0,08 Tidak valid

G Stabilitas emosi 7 0,20 Tidak valid

18 0,22 Tidak valid

29 0,42 Valid

40 0,18 Tidak valid 51 0,10 Tidak valid

[image:49.595.149.514.122.759.2]Tabel 3.2. (Lanjutan)

73 0,33 Valid

84 0,47 Valid

93 -0,10 Tidak valid 100 0,08 Tidak valid

H Matematika 1 0,15 Tidak valid

12 0,16 Tidak valid 23 0,22 Tidak valid

34 0,43 Valid

45 0,30 Valid

56 -0,30 Tidak valid

67 0,31 Valid

78 -0,4 Tidak valid

89 0,37 Valid

96 0,25 Tidak valid

I Verbal 6 0,43 Valid

17 0,37 Valid

28 0,01 Tidak valid

39 0,31 Valid

50 0,58 Valid

61 0,42 Valid

72 0,75 Valid

83 0,56 Valid

92 -0,40 Tidak valid 99 0,22 Tidak valid

J Sekolah secara umum 9 -0,14 Tidak valid

20 0,72 Valid

31 0,23 Tidak valid

42 0,52 Valid

53 0,30 Valid

64 0,36 Valid

75 0,48 Valid

86 0,52 Valid

94 0,30 Valid

101 0,40 Valid

K Diri-Pribadi secara umum 3 0,38 Valid

14 0,15 Tidak valid 25 0,19 Tidak valid

36 0,62 Valid

47 0,32 Valid

58 0,49 Valid

69 0,44 Valid

80 0,64 Valid

90 0,19 Tidak valid

[image:50.595.149.516.124.753.2]Setelah memastikan validitas instrumen, peneliti melakukan uji reliabilitas dengan rumus Alpha. Nilai cronbach’s alpha untuk instrumen konsep diri sebesar 0,915. Artinya, instrumen konsep diri ini bersifat reliabel atau ajeg sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

2. Instrumen Tipe Komunikasi

Insrumen tipe komunikasi yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada The Revised Family Communication Pattern (RFCP) Instrument yang dikembangkan oleh Ritchie dan Fitzpatrick (1990). Instrumen ini memuat 26 pernyataan yang digolongkan pada dua pola, yaitu: pola conversation orientation dan pola conformity orientation. Terdapat 15 pernyataan pada pola conversation orientation dan 11 pernyataan pada pola conformity orientation. Selanjutnya, skor yang diperoleh pada kedua pola ini dapat menghasilkan empat tipe komunikasi berbeda, yang menjadi fokus penelitian. Seperti yang telah dijelaskan, terdapat empat tipe komunikasi, antara lain: pluralistic jika skor tinggi pada conversation orientation tetapi rendah pada conformity orientation, consensual jika skor tinggi pada conversation orientation dan conformity orientation, protective jika skor rendah pada conversation orientation dan conformity

Seperti yang peneliti lakukan pada instrumen konsep diri, peneliti juga melakukan uji validitas untuk instrumen tipe komunikasi. Berdasarkan hasil uji validitas yang diperoleh, dari 26 pernyataan yang terbagi dalam 15 pernyataan pada pola conversation orientation dan 11 pernyataan pada pola conformity orientation, terdapat 22 pernyataan yang valid. Pernyataan yang valid ini terdiri dari 13 pernyataan pada pola conversation orientation dan 9 pernyataan pada pola conformity orientation. Adapun valid tidaknya pernyataan ditentukan dari hasil korelasi minimal 0,30. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2011:178), “Bila korelasi setiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3

[image:52.595.145.519.543.615.2]keatas maka faktor tersebut merupakan konstruk yang kuat.” Tabel berikut ini memuat tentang jumlah pernyataan sebelum dan setelah uji validitas:

Tabel 3.3. Jumlah Item Instrumen Tipe Komunikasi Sebelum dan Setelah Uji Validitas.

No Faktor (Deskriptor) Jumlah Item

Sebelum Sesudah

1 Conversation Orientation 15 13 2 Conformity Orientation 11 9

Tabel berikut ini menjelaskan tentang data item yang valid di setiap faktor/deskriptor:

Tabel 4. Keterangan Validitas Instrumen Tipe Komunikasi.

No Nomor Item Korelasi Keterangan

A Conversation Orientation

1 0,54 Valid

2 0,55 Valid

3 0,49 Valid

4 0,23 Tidak valid

5 0,32 Valid

6 0,40 Valid

7 0,62 Valid

8 0,58 Valid

9 0,41 Valid

10 0,30 Valid

11 0,69 Valid

12 0,37 Valid

13 0,46 Valid

14 0,69 Valid

15 0,20 Tidak Valid

B Conformity Orientation

16 0,39 Valid

17 0,33 Valid

18 0,30 Valid

19 0,37 Valid

20 -0,10 Tidak Valid

21 0,51 Valid

22 0,64 Valid

23 0,47 Valid

24 0,33 Valid

25 -0,01 Tidak Valid

26 0,30 Valid

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menghitung nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel, yakni tipe komunikasi dan konsep diri.

Beberapa rumus analisis data yang akan digunakan, antara lain: 1. Interval

Keterangan: : interval

: nilai tertinggi/skor maksimum : nilai terendah/skor minimum : jumlah kategori

Berikut ini adalah hasil perhitungan interval yang diperoleh dari masing-masing instrumen:

a. Instrumen Konsep Diri

b. Instrumen Tipe Komunikasi

Pada instrumen ini interval dilakukan pada masing-masing pola sehingga dicari skor minimum dan maksimum di bagian conversation dan conformity. Skor minimum pada conversation 14

dan skor maksimum 31. Skor minimum pada conformity 9 dan skor maksimum 27. Kemudian skor pada conversation dan conformity diintervalkan menjadi dua bagian: conversation

(rendah: 14-25, tinggi: 26-37) dan conformity (rendah: 9-17, tinggi: 18-27). Kelompok yang tinggi di conversation dan conformity tergolong tipe consensual, kelompok yang tinggi di conversation tetapi rendah di conformity tergolong tipe pluralistic,

kelompok yang rendah di conversation tetapi tinggi di conformity tergolong tipe protective, sementara kelompok yang rendah di conversation dan conformity tergolong tipe laissez-faire.

2. Formula Pearson Product Moment

Keterangan :

rxy = koefisien korelasi antara X dan Y

N = Jumlah sampel X = jumlah skor item Y = jumlah skor total ∑X2

= jumlah kuadrat butir ∑Y2

= jumlah kuadrat total

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada siswa kelas X Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 4 Bandar Lampung, dapat diambil kesimpulan, yaitu: 1. Kesimpulan Statistik

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui bantuan program Microsoft Excel dan SPSS 17.0, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi

yang positif antara pola komunikasi ayah-anak dengan konsep diri yang dibuktikan oleh indeks korelasi r = 0,393. Artinya, ketika tipe komunikasi anak dengan ayahnya adalah tipe consensual atau pluralistic, konsep diri anak cenderung positif. Sebaliknya, ketika tipe komunikasi anak dengan ayahnya adalah tipe protective dan laissez-faire, konsep diri anak cenderung negatif.

2. Kesimpulan Penelitian

diharuskan mengikuti pendapat ayahnya. Tujuan yang sama, yakni untuk menghindari konflik juga dianut pada tipe laissez-faire namun cara yang dilakukan adalah dengan melakukan sedikit komunikasi, ayah dan anak sangat jarang bertukar pikiran dan perasaaan. Ayah dan anak percaya bahwa semakin banyak komunikasi, semakin rentan munculnya konflik.

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang hendak peneliti sampaikan setelah melakukan penelitian pada siswa kelas X Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 4 Bandar Lampung, antara lain:

1. Kepada Siswa

Siswa hendaknya dapat menjalin tipe komunikasi consensual atau pluralistic dengan ayahnya. Artinya, siswa dan ayahnya sering berbicara

tentang banyak hal, siswa dengan bebas dapat mengungkapkan pendapat dan perasaan kepada ayahnya, serta terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Diharapkan dengan menjalin tipe komunikasi seperti di atas, konsep diri siswa dapat positif.

2. Kepada Guru Bimbingan dan Konseling

Salah satu tanggung jawab guru BK adalah memperhatikan kesejahteraan psikologi siswa. Mengingat konsep diri merupakan hal yang sangat penting, diharapkan guru BK dapat menyusun strategi untuk membimbing mereka. Dalam hal ini, menghimbau ayah agar menjalin komunikasi dengan baik merupakan cara yang sangat efektif.

3. Kepada Orang Tua/Wali Murid

4. Kepada Peneliti Lain

DAFTAR PUSTAKA

Anna, W. 2012. Komunikasi dalam Keluarga (Orang tua dengan Anak Mereka). http://anna-w--fpsi09.web.unair.ac.id/artikel_detail-59562-Psikologi%20-Komunikasi%20Dalam%20Keluarga%20(orangtua%20dengan%20anak%20 mereka).html. 11 April 2013

Arikunto, S. 2002. Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Awalia, D. 2010. Pola Komunikasi Keluarga dalam Menanamkan Nilai Gender pada Remaja (Studi Deskriptif tentang Pengaruh Nilai Gender pada Remaja di SMK Negeri 8 dan STM Teladan, Tembung Medan (Skripsi). Medan: Universitas Sumatera Utara.

Balswik, J. & Pipper, B.D. 2012. Sukses Membesarkan Anak dengan Pemberdayaan Hubungan (Terjemahan). Tanggerang: KARISHMA Publishing Group.

Calhoun, J.F. 1995. Psikologi tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan. Semarang: IKIP Semarang Press.

Dagun, S.M. 2002. Psikologi Keluarga. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Ellis, Marsh, and Richards. 2002. A Brief Version Self-Description Questionnaire (SD) II. Sydney, Australia: SELF Research Center (Bankstown Campus) University of Western Sydney. 8 May 2013 http://www/self.ox.ac.uk/Instrum ents/SDQII/SDQII.htm.

Furchan, A. 2007. Metode Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Gerungan. 2004. Psikologi Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.

Ghufron, N. dan Rini R. 2010. Teori-Teori Psikologi. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.

Gulo, W. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Gramedia.

Jogiyanto. 2007. Sistem Informasi Keprilakuan. Yogyakarta: ANDI.

Jones, dkk. 2004. Father Involvement in African and American Father. MCH. 2004. 17 Oktober 2012 http://108.28.177.19/journal/20-1s2/ethn-20-01s2-s49.pdf. Pp 13.

Koerner & Fitzpatrick. 2002. Toward a Theory of Family Communication. University of Minnesota & University of Winconsin.

Krisnatuti, D. & Husfani, A.P. 2012. Gaya Pengasuhan Orangtua, Interaksi serta Kelekatan Ayah-Remaja, dan Kepuasan Ayah (Jurnal). Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Lestari, S. 2012. Psikologi Keluarga. Jakarta: KENCANA.

Liddle, H.A., D.A. Santisteban, R. F. Levant, J.H. Bray 2002. Family Psychology. American Psychological Association, Washington DC. USA. Pp 384.

Nurihsan, J. (2005). Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Bandung: Mutiara. PPPPTK Penjas dan BK. 2009. Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam KTSP. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional

PP Nomor 21 tahun 1994. Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Porreco, A.J. 2010. It’s Your Family: I assert you: The Role of Family Communication Pattern in Determining Difference in Assertive Communication. Amerika Serikat: University of Delaware.

Ritchie & Fitzpatrick. 1990. Revised Family Communication Pattern Instrument. 11 April 2013 http://www.comm.umn.edu/~akoerner/RFCP-questionnaire.pdf. Santrock, J.W. 2003. Adolesence (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.

Sari, P.W. 2012. Family Communication, Self Esteem, and Academic Achievement of The First-Year Student of Bogor Agriculture University Year of 2011/2012. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Sitohang, M. 2012. Upaya Meningkatkan Konsep Diri Positif dengan Menggunakan Teknik Assertive Training pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 15 Bandarlampung Tahun Ajaran 2011/2012 (Skripsi). Bandarlampung: Universitas Lampung.

Thalib, S.B. 2010. Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Universitas Lampung. 2009. Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Bandar Lampung: Universitas Lampung.