ANGKA KEJADIAN DAN TINGKAT KEPARAHAN NEUROPATI PERIFER DIABETIK DI POLIKLINIK ENDOKRIN RUMAH SAKIT

PIRNGADI MEDAN

SKRIPSI Melva Y S Panjaitan

091101023

FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul : Angka Kejadian dan Tingkat Keparahan Neuropati Perifer Diabetik Di Poliklinik EndokrinRumah Sakit Pirngadi Medan

Nama Mahasiswa : Melva YS Panjaitan

NIM : 091101023

Jurusan : Sarjana Keperawatan (S.Kep)

Tahun : 2013

Abstrak

Neuropati Perifer diabetik merupakan salah satu komplikasi jangka panjang diabetes mellitus yang dapat terjadi baik pada penderita diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan sampel penelitian adalah penderita diabetes mellitus di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan sebanyak 67 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 56 orang (83,6%) menderita neuropati perifer diabetik. Pada kaki kanan, neuropati paling banyak terjadi pada titik neuropati 10 yaitu sebanyak 45 orang (80,4%), pada kaki kiri responden neuropati paling banyak terjadi di titik neuropati 10 yaitu sebanyak 44 orang (78,6 %). Pada kaki kanan, mayoritas tingkat keparahan neuropati perifer diabetik responden adalah derajat 1 yaitu sebanyak 28 orang (50,0%) dan mayoritas tingkat keparahan neuropati perifer diabetik responden pada kaki kiri adalah derajat 1 yaitu sebanyak 31 orang (55,4%). Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perawat di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan untuk meningkatkan pengendalian kadar glukosa darah dan edukasi perawatan kaki bagi penderita diabetes mellitus sehingga kerusakan saraf perifer akibat diabetes mellitus dapat diturunkan.

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia Nya yang tidak pernah putus dan penyertaanNya hingga skripsi ini dapat diselesaikan..

Penyusunan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada:

1. Bapak dr. Dedi Ardinata, M.Kes., selaku dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu Rosina Tarigan S.kp, M.Kep Sp. KMB, CWCC selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis. 3. Ibu Yesi Ariani S.Kep, Ns, M.Kep selaku dosen penguji I yang telah

memberikan saya banyak masukan dalam memenuhi kesempurnaan skripsi ini.

4. Ibu Diah Arruum S.Kep, Ns, M.Kep selaku dosen penguji II yang juga telah membantu memberikan banyak saran dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Direktur Utama RSUP. Pirngadi Medan, Direktur SMF Interna RS Pirngadi Medan, Kepala Instalasi Litbang beserta stafnya, ibu Kepala Poliklinik Endokrin RS Pirngadi Medan beserta staf serta penderita diabetes mellitus yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

menyediakan segala sesuatu dalam kelancaran studi saya, Kakakku Yohanda Anggreini Panjaitan, Jesica Valentina Elisabet Panjaitan dan adik-adikku Hendro Purnomo Setiawan Panjaitan, Andri Kurniawan Panjaitan dan Deswita Ade Risky Panjaitan

7. Buat Para donatur Beasiswa Karya Salemba Empat, PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang telah membantu pendanaan dan pengembangan karakter hingga Penulis mnyelesaikan pendidikan di program sarjana Fkep USU. 8. Untuk sahabat- sahabatku Mahasiswa Bisma Batch 4 di seluruh Indonesia,

Lukas Franzona Pangaribuan, Dian Nancy Septalya Pandiangan, Junita Laura Simangunsong, Riska Liani Hutagalung, Friska Manik, Novia Naibaho, Mariana Simangunsong, Siska Riantiarni Tarigan, Maruli Sirait, Aggrey Swanny Sitorus, Erica Ari Uli Purba, Kak Yohana Sagita Sinaga S.Kep, Ns, Kak Mastiur N Girsang, Amk dan teman-teman seperjuangan di Kelas A Fkep 2009 dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini membawa manfaat sesuai dengan tujuan penulisannya

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...i

Daftar Isi ...iii

Daftar Tabel ...v

Daftar Skema ...vi

Daftar Gambar ...vii

Daftar Pustaka………..viii

Bab I Pendahuluan 1. Latar Belakang ...1

2. Pertanyaan Penelitian ... 3

3. Tujuan Penelitian ... 3

4. Manfaat Penelitian ...4

Bab 2 Tinjauan Pustaka 1. Diabetes Mellitus ... 5

1.1 Defenisi Diabetes Mellitus ... 5

1.2 Klasifikasi Diabetes Mellitus ...7

1.3 Kagawatdaruratan Metabolik Diabetes Mellitus ...9

1.4 Komplikasi Diabetes Mellitus ...11

1.5 Pilar Penanganan Diabetes Mellitus ...12

2. Neuropati Diabetik ...13

2.1 Sistem saraf ...13

2.2 Unit Fungsional Sel Saraf...14

2.3 Organisasi Sel Saraf...21

2.4 Sistem Saraf Perifer……….22

2.5 Neuropati Perifer Diabetik ………29

Bab 3 Kerangka Penelitian 1. Kerangka Konseptual ...35

2. Variabel Penelitian ...35

. Bab 4 Metodologi Penelitian 1. Desain Penelitian...37

2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel... ...37

3. Lokasi Penelitian...38

4. Pertimbangan Etik...38

5. Instrumen Penelitian...38

6. Uji Reliabilitas...39

7. Teknik Pengumpulan data...39

8. Analisa Data………... 40

1.1 Karakteristik Data Demografi Responden ...………37

1.2 Karakteristik Neuropati Perifer Responden………..44

2. Pembahasan ...46

2.1 Karakteristik Penderita Diabetes Mellitus ………..46

2.1.1 Jenis kelamin………..46

2.1.2 Suku Bangsa……….47

2.1.3 Kelompok umur dan Lama Menderita DM ……….47

2.1.4 Kadar Glukosa Darah ………..48

2.1.5 Status Merokok ………...48

2.1.6 Status Olahraga, Edukasi, Penggunaan Terapi………..49

2.2 Karakteristik Neuropati dan Tingkat Keparahan Neuropati ……..51

Bab 6 Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan...53

2. Saran...53

2.1 Bagi Praktek Keperawatan ...53

2.2 Bagi Peneliti selanjutnya...53

2.3 Bagi Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan ...54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fungsi Saraf Kranial ... ….25

Tabel 2 Defenisi Operasional Angka Kejadian dan Neuropati Perifer... …28

Tabel 3. Distribusi Frekuensi dan Persentasi Data Demografi ... …..42

Tabel 4 Kejadian Neuropati Perifer Diabetik ... 44

Tabel 5. Tingkat Keparahan Neuropati Pada Plantar Kaki ... 45

DAFTAR SKEMA

Skema 1. Kerangka Konseptual Angka Kejadian dan Tingkat Keparahan

DAFTAR GAMBAR

Judul : Angka Kejadian dan Tingkat Keparahan Neuropati Perifer Diabetik Di Poliklinik EndokrinRumah Sakit Pirngadi Medan

Nama Mahasiswa : Melva YS Panjaitan

NIM : 091101023

Jurusan : Sarjana Keperawatan (S.Kep)

Tahun : 2013

Abstrak

Neuropati Perifer diabetik merupakan salah satu komplikasi jangka panjang diabetes mellitus yang dapat terjadi baik pada penderita diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan sampel penelitian adalah penderita diabetes mellitus di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan sebanyak 67 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 56 orang (83,6%) menderita neuropati perifer diabetik. Pada kaki kanan, neuropati paling banyak terjadi pada titik neuropati 10 yaitu sebanyak 45 orang (80,4%), pada kaki kiri responden neuropati paling banyak terjadi di titik neuropati 10 yaitu sebanyak 44 orang (78,6 %). Pada kaki kanan, mayoritas tingkat keparahan neuropati perifer diabetik responden adalah derajat 1 yaitu sebanyak 28 orang (50,0%) dan mayoritas tingkat keparahan neuropati perifer diabetik responden pada kaki kiri adalah derajat 1 yaitu sebanyak 31 orang (55,4%). Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perawat di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan untuk meningkatkan pengendalian kadar glukosa darah dan edukasi perawatan kaki bagi penderita diabetes mellitus sehingga kerusakan saraf perifer akibat diabetes mellitus dapat diturunkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem perawatan kesehatan telah bergeser dari orientasi terhadap penyakit menjadi orientasi terhadap kesehatan dan peningkatan kesehatan. Kesehatan dunia (WHO) mendefenisikan kesehatan sebagai suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan semata-mata bukan hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Batasan WHO tentang kesehatan jelas dalam hubungannya dengan penyakit kronik, orang yang sakit kronik tidak dapat memenuhi standar kesehatan kesehatan seperti yang didefenisikan oleh WHO (Smeltzer & Bare, 2002). Salah satu penyakit kronik yang sering di derita oleh masyarakat baik nasional maupun global adalah diabetes mellitus.

orang pada tahun 2030 (Sicree, 2010). Di Indonesia sendiri, secara epidemiologi diperkirakan bahwa pada tahun 2030 prevalensi diabetes mellitus di Indonesia mencapai 21,3 juta orang. Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2007 diperoleh bahwa proporsi penyebab kematian akibat diabetes mellitus pada kelompok usia 45-54 tahun di daerah perkotaan menduduki rangking ke 2 yaitu 14,7%, dan di daerah pedesaan, diabetes mellitus menduduki peringkat ke 6 yaitu 5,8% (Depkes, 2009). Dalam World Journal Diabetes (2012) disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan resiko peningkatan prevalensi diabetes yang tinggi bersama dengan Singapura, Korea, Malaysia, Filipina. Hal ini disebabkan oleh tingginya peningkatan populasi urban dan penuaan.

Seperti pada penjelasan sebelumnya, perjalanan penyakit diabetes mellitus menimbulkan banyak komplikasi. Salah satu komplikasi diabetes mellitus jangka panjang yang paling sering terjadi adalah komplikasi pada saraf, khususnya pada saraf-saraf perifer. Komplikasi ini disebut neuropati diabetik. Neuropati diabetik menyerang lebih dari 50% penderita diabetes mellitus (Quattrini, 2007).

paling sering terjadi, umumnya berada dalam tingkat keparahan yang tinggi namun jarang dilaporkan dan diberi penanganan yang tepat. Keparahan neuropati diabetik sejalan dengan usia, lama menderita diabetes mellitus, merokok dan fluktuasi kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus.

Perhatian khusus perlu diberikan pemberi layanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus karena neuropati perifer dapat berdampak pada cedera tungkai bawah yang tidak disadari serta luka terbuka yang perlu perhatian khusus. Bahaya akibat kehilangan sensasi pada neuropati perifer ini juga sering diabaikan oleh penderita terutama jika bagian-bagian lainnya masih dapat merasakan sensasi dengan baik, oleh karena itu pengkajian sensori taktil pada penderita diabetes mellitus merupakan tindakan yang penting dalam perawatan penderita diabetes mellitus (Fenderson, 2009).

Data yang diperoleh di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan pada tahun 2012, terdapat sebanyak 176 orang penderita diabetes mellitus yang melakukan kunjungan rawat jalan setiap bulannya. Rata-rata penderita diabetes mellitus di Poliklinik Endokrin Rumah sakit Pirngadi Medan telah menderita diabetes mellitus lebih dari lima tahun, untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti kejadian neuropati dan tingkat keparahan neuropati diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan.

2. Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian ini adalah:

2. Bagaimanakah tingkat keparahan neuropati diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan angka kejadian neuropati perifer diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan.

2. Mendeskripsikan tingkat keparahan neuropati perifer diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang diabetes melitus dan komplikasi neuropati perifer diabetik.

2. Sebagai informasi bagi pihak Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan khususnya tentang neuropati perifer diabetik

3. Sebagai bagian dalam riset dan perkembangan penelitian keperawatan khususnya tentang neuropati perifer diabetik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Diabetes Mellitus

1.1 Defenisi Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus merupakan sindrom kronis hiperglikemia akibat defisiensi insulin, resistensi terhadap insulin maupun karena keduanya. Keadaan ini berdampak pada gangguan metabolisme karbohidrat, protein dan lemak serta mengganggu homeostasis cairan dan elektrolit. Diabetes mellitus bersifat irreversibel, meskipun penderita diabetes mellitus memiliki gaya hidup normal, perlahan-lahan komplikasi akibat penyakit ini berdampak terhadap penurunan angka harapan hidup dan peningkatan biaya kesehatan . Dekompensasi metabolik akut pada diabetes mellitus dapat menyebabkan kematian (Kumar, 2009; Colledge, 2010).

Sekresi insulin diatur oleh kadar nutrisi dalam darah, stimulasi neural dan kontrol hormon. Insulin meningkat pada kondisi peningkatan glukosa darah, peningkatan hormon pada saat mencerna makanan seperti gastrin, sekretin, kholeksitokinin, dan peningkatan stimulasi parasimpatis, kadar glukosa darah diturunkan oleh insulin dengan cara merangsang jaringan-jaringan meningkatkan ambilan glukosa, hati dan otot rangka mengubah glukosa menjadi glikogen dan jaringan adiposa mengunakan glukosa untuk membentuk lemak. Insulin menurun saat kadar glukosa darah menurun, konsentrasi epinefrin dan stimulasi simpatis meningkat. Kadar glukosa darah ditingkatkan dengan menurunkan ambilan glukosa, hati memecah glikogen menjadi glukosa dan membentuk glukosa dari asam amino, jaringan adiposa memecahkan lemak dan melepaskan asam amino sebagai sumber energi dan hati mengubah asam lemak menjadi keton sebagai sumber energi diluar glukosa (Seeley, 2008).

Pada penderita diabetes mellitus akan ditemukan keluhan-keluhan akibat gangguan insulin. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI, 2011) membagi keluhan ini menjadi keluhan klasik dan keluhan lainnya. Keluhan klasik diabetes mellitus adalah poliuria, polidipsia, polifagia dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya sedangkan keluhan lainnya terdiri dari lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada priaserta pruritus vulva pada wanita.

mengeluarkan glukosa melalui urine dan terjadilah diuresis osmotik sehingga penderita akan mengalami poliuria. Pengeluaran cairan dan garam melalui diuresis akan menjadi sinyal bagi tubuh untuk membutuhkan cairan sehingga penderita merasa haus dan akhirnya banyak minum (Polidipsia).Kerusakan insulin juga mengakibatkan glukosa dalam darah tidak dipergunakan sebagai sumber energi, meskipun terjadi hiperglikemia namun tubuh berespon dalam kebutuhan energi sehingga penderita mengalami polifagi. Peningkatan katabolisme melalui proses glukoneogenesis juga terjadi dan mengakibatkan penurunan berat badan pada penderita diabetes mellitus (Colledge, 2010).

Diagnosa diabetes mellitus menurut kriteria diagnostik WHO-1999 dalam Kumar (2009) adalah sebagai berikut : Glukosa plasma puasa > 7.0 mmol/L (126mg/dL), glukosa plasma random > 11.1 mmol/L (200mg/dL), sebuah nilai laboratorium abnormal merupakan diagnosa bagi individu simptomatik dan dua nilai laboratorium dibutuhkan pada individu asimptomatik. Toleransi glukosa dinyatakan jika dua jam setelah makan kadar glukosa plasma 7.8-11.0 mmol/L. Pada orang dewasa diberikan glukosa sebanyak 75 gram dalam 300ml air, pada anak-anak sebanyak 1.75 gram glukosa per kilogram berat badan. Hasil hanya untuk plasma vena.

1.2 Klasifikasi Diabetes Mellitus

IDDM) dan diabetes mellitus tipe 2 disebut juga Diabetes melitus tidak tergantung insulin (Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus/NIDDM) ( Flaws, 2002)

Pada penderita diabetes mellitus tipe 1 terjadi ketiadaan insulin yang diakibatkan oleh kerusakan sel beta pulau langerhans. Kerusakan ini diakibatkan oleh sistem imun yang menghancurkan sel beta pankreas, beberapa peneliti mempercayai bahwa reaksi imun terhadap pankreas ini juga di akibatkan oleh masuknya benda-benda asing seperti virus. Diabetes mellitus tipe 1 sangat sulit dikontrol dan akhirnya berkembang menjadi masalah vaskular dan neural. Lipidemia dan tingginya kadar kolesterol darah memicu berbagai komplikasi vaskular seperti atherosklerosis, stroke, serangan jantung, gagal ginajal, gangren dan kebutaan. Kerusakan saraf berdampak terhadap kehilangan sensasi , gangguan fungsi kandung kemih dan impotensi. Komplikasi vaskular dan renal di minimalkan dengan penyuntikan insulin secara teratur. Transplantasi pulau langehans membantu penderita diabetes mellitus (Marieb, 2013). Pada Diabetes mellitus tipe 1 biasanya diikuti dengan hiperglikemia atau diabetik ketoacidosis (Flaws, 2002)

belum diketahui dengan jelas. Aktivitas fisik sangat membantu dalam meningkatkan sensitivitas insulin (Colledge, 2010)

Diabetes gestasional merupakan tipe diabetes mellitus yang ditemukan pada wanita yang sedang hamil namun sebelumnya tidak menderita diabetes mellitus. Jika dibiarkan tanpa pengobatan selama kehamilan, akan menimbulkan resiko kematian pada bayi. Diabetes gestasional ini merupakan faktor terjadinya resiko diabetes mellitus tipe 2 di hari mendatang baik pada bayi yang dilahirkan maupun terhadap ibu itu sendiri (Flaws, 2002)

1.3 Kegawatdaruratan Metabolik Diabetes Mellitus.

Kegawatdaruratan dalam diabetes mellitus terdiri dari ketoasidosis diabetik, koma hiperglikemik hiperosmotik nonketotik dan hipoglikemia (Kumar, 2009; Davidson, 2010). Ketoasidosis diabetik merupakan defisisensi absolut dari insulin yang memicu hiperglikemia, dengan diuresis osmotik dan penurunan volume sehingga terjadi dehidrasi, dan asidosis akibat ketonemia, ketonuria dan kehilangan bikarbonat melalui urine. Ketoasidosis diabetik umumnya terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 1, kondisi ini dapat juga terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Penyebab yang paling paling sering adalah infeksi, berhentinya penggunaan insulin, dehidrasi, stress emosional (Flaws, 2002)

pH< 7,3 dan bikarbonat < 15 mEq/L, pernafasan kussmaul, dan nafas berbau aseton (Hopkins, 2008) Secara umum, penatalaksanaan ketoasidosis diabetik meliputi pemeliharaan jalan nafas, pemberian oksigen, pengobatan terhadap syok, rehidrasi melalui jalur intravena, pengurangan pottasium dan pemberian insulin secara intravena untuk mengatasi hiperglikemia (Flaws, 2002).

Koma Hiperglikemik hiperosmolar non ketotik merupakan suatu kondisi kegawatdaruratan metabolik akibat hiperglikemia yang tidak terkontrol yang di tandai dengan terjadinya hiperosmolaritas tanpa disertai ketosis yang signifikan (Kumar, 2009). Gambaran klinisnya dapat berupa hiperglikemia (> 600mg/dL), poliuria, haus yang berlebihan dan penurunan berat badan, dehidrasi, kekeringan pada kulit dan selaput mukosa,konfusi, delitium hingga koma, penrubahan visual, hipotensi dan takikardi. Etiologi yang mungkin adalah adanya penyakit yang mengakibatkan dehidrasi, infeksi saluran kemih, stress yang mengakibatkan pada peningkatan kadar glukosa darah dan enghambatan insulin serta penggunaan obat-obatan yang meningkatkan kadar glukosa darah. (Hopkins, 2008)

1. 4 Komplikasi Diabetes Mellitus

Penggunaan insulin dalam penanganan diabetes mellitus masih tetap menurunkan berkurangnya angka harapan hidup pada penderita diabetes mellitus. Penyakit kardiovaskular menjadi 70% penyebab kematian yang diikuti oleh gagal ginjal (10%) dan infeksi (6%). Lama menderita diabetes mellitus dan fluktuasi hiperglikemia tidak diragukan lagi menjadi penyebab dalam berbagai komplikasi diabetes mellitus. Secara umum komplikasi diabetes mellitus terdiri dari komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular. Komplikasi makrovaskular meliputi infark miokardial yang merusak sirkulasi koroner, stroke akibat kerusakan sirkulasi serebral, Iskemia karena kerusakan sirkulasi perifer. Komplikasi mikrovaskular terdiri dari retinopati, katarak, nefropati (gagal ginjal), neuropati perifer, neuropati otonom dan penyakit kaki (Colledge, 2010).

darah mikrovaskular adalah dalam hal suplai nutrisi dan oksigen. Oklusi mikrovaskuler berkaitan dengan vasokonstiktor seperti endotelin dan trombogenesis yang mengakibatkan kerusakan endotelial. Faktor lain seperti oksigen reaktif, stimulasi faktor pertumbuhan dan pertumbuhan faktor endotelial vaskular. Munculnya berbagai faktor ini adalah pelepasan jaringan iskemik (Kumar, 2009).

1.5 Pilar Penanganan Diabetes Mellitus

2. Neuropati Perifer Diabetik

2.1 Sistem Saraf

Berjuta-juta sel tubuh manusia dikoordinasikan oleh dua sistem pengatur yaitu sistem endokrin dan sistem saraf. Sistem endokrin merupakan sekumpulan pengantar pesan melalui darah yang bekerja secara lambat, sedangkan sistem saraf bekerja secara cepat. Kedua sistem ini mengatur fungsi dalam tubuh manusia, mengatur dan mengorganisasikan berbagai aktivitas yang kita lihat sebagai tingkah laku (Vander, 2001). Pembahasan ini akan difokuskan pada sistem saraf. Fungsi utama dari sistem saraf adalah mendeteksi, menganalisa dan menghantarkan informasi. Setiap aksi ini dikendalikan oleh neuron yang saling berhubungan dan membentuk sistem sensorik dan motorik (McPhee, 2006).

Divisi sensorik sistem saraf perifer menghantarkan potensial aksi ke sistem saraf pusat, sedangkan divisi motorik menghantarkan potensial aksi dari sistem saraf pusat ke organ efektor seperti otot dan kelenjar. Divisi motorik dibagi dua menjadi somatik dan otonom. Somatik menghantarkan potensial aksi dari sistem saraf pusat ke otot rangka sedangkan otonom menghantarkan potensial aksi dari sistem saraf pusat ke otot jantung, otot polos dan kelenjar. Bagian otonom dibagi atas saraf simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf simpatis dan parasimpatis memiliki kerja yang berlawanan. (Netter, 2002)

Tortora (2009) menyatakan bahwa terdapat subdivisi sistem saraf perifer selain subdivisi otonom dan somatik yaitu subdivisi enterik. Sistem saraf enterik berisi sekitar juta neuron di sepanjang traktus gastrointestinal. Fungsi neuron-neuron dari pleksus enterik bekerja bebas dari sistem saraf otonom dan sistem saraf pusat ke beberapa tingkat, meskipun berkomunikasi dengan sistem saraf pusat melalui neuron saraf simpatis dan parasimpatis. neuron sensorik sistem saraf ini mengatur perubahan kimia yang terjadi didalam saluran pencernaan dan dinding yang membatasinya, sedangkan neuron motornya mensekresikan zat-zat seperti asam dari lambung dan sel endokrin yan gmenghasilkan hormon serta memerintahkan kontraksi otot polos untuk mendorong makan di sepanjang saluran pencernaan.

2.2 Unit Fungsional Sistem Saraf.

berfungsi untuk menolong kerja dari neuron dan jumlahnya lima kali lebih banyak dari neuron (Fox, 2011)

Neuron dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan bentuknya, namun setiap neuron terdiri dari tiga bagian utama yaitu badan sel serta dua unit proses yakni dendrit dan akson. Pada badan sel saraf (soma) terdapat nukleus dan organel-organel sel lainnya seperti retikulum endoplasmik kasar (RE), apparatus golgi dan sejumlah mitokondria. Dalam badan sel juga terdapat substansi nissl yang merupakan kumpulan dari retikulum endoplasmik kasar dan ribosom-ribosom bebas. Substansi ini berada dalam badan sel dan dendrit, namun bukan merupakan akson. Organel-organel dalam badan berperan dalam informasi genetik dan berfungsi secara mekanis untuk sintesis protein (Vander, 2001; Mader 2004; Tate, 2012).

pendek mengkonduksi impuls saraf dengan lambat. Akson sering disebut sebagai serabut saraf (Snell, 2011).

Akson menghubungkan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya, sel otot-otot dan sel-sel kelenjar. Jembatan antara sebuah neuron dengan sel lainnya disebut sinaps dan akhir dari akson pada sinaps disebut ujung presinaptik yang memiliki sejumlah vesikel yang berisi neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan sebuah pembawa pesan (messenger) yang berupa substansi kimia yang melewati sinaps untuk merangsang atau menghambat sel postsinaptik (Seeley, 2008).

Akson yang panjang dapat memfasilitasi pengangkutan organel-organel sel, protein-protein, nutrisi, ion dan neurotransmitter yang dihasilkan di badan sel ke ujung akson yang disebut transport akson (axonal transport). Transport akson ini membutuhkan energi dan sering dibagi menjadi komponen cepat dan komponen lambat. Komponen cepat sekitar 200-400 mm/ hari dan sangat penting dalam transmisi sinaptik sedangkan komponen lambat berkisar 2 hingga 8 mm/ hari dan menghantar 200 jenis protein yang berbeda yang penting untuk fungsi sinaptik. Transport aksonal dapat terjadi dari badan sel ke akson dan dendrit yang arahnya disebut transport anterograde dan dapat berbalik dari dendrit dan akson ke badan sel yang disebut transport retrograde (Shier, 2010; Fox, 2011;)

kecepatan konduksi 70-120m/s, serabut A-γuntuk pergerakan otot dengan diameter 2-6µm dengan kecepatan konduksi saraf 15-30m/s. Serabut B berfungsi otonom preganglionik dengan diameter < 3µm dengan kecepatan konduksi 12-30 m/s. Serabut C berfungsi untuk sensasi nyeri dengan respon refleks dengan diameter 0,4-1,2µm dengan kecepatan konduksi 0,5-2 m/s dengan serabut simpatetikyang berfungsi simpatetik postganglionik dengan diameter 0,3 serta kecepatan konduksi 0,7-2,3 m/s (Waxman, 2007).

Secara umum, neuron diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan bentuknya. Klasifikasi neuron menurut fungsinya didasarkan pada arah potensial aksi dikonduksikan, sedangkan klasifikasi neuron menurut strukturnya didasarkan pada jumlah proses (jumlah akson dan dendrit-dendrit) yang diteruskan dari badan sel. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi bagian sensori (afferent), bagian motor (efferent), dan bagian asosiasi (interneuron). Neuron berdasarkan strukturnya dibagi atas neuron multipolar, neuron bipolar dan neuron unipolar. (Tate, 2012). Selain dua klasifikasi utama diatas, neuron juga dapat dikelompokkan berdasarkan ukurannya (Snell, 2010).

telinga (Mader, 2004). Stimulus yang sensitif pada neuron sensori merupakan protein khusus yang berikatan dengan substansi kimia pembawa pesan dan dapat ditemukan pada membran plasma semua sel. Neuron afferent terutama terletak pada sistem saraf perifer dan hanya sedikit berada pada korda spinalis untuk meneruskan sinyal-sinyal dari bagian perifer ke sistem saraf pusat. Berdasarkan stimulusnya, reseptor dapat digolongkan menjadi 1) Fotoreseptor (photoreceptors) yang berespon terhadap gelombang cahaya yang dapat dilihat, 2)Mekanoreseptor (mechanoreceptors) yang sensitif pada energi mekanis, 2)Termoreseptor (thermoreceptors) yang sensitif pada panas dan dingin,4) Osmoresptor (osmoreceptors) yang mendeteksi perubahan konsentrasi larutan di cairan ekstraseluler dan hasil dari perubahan aktivitas osmotik, 5)Kemoreseptor (chemoreceptors) yang peka pada zat kimia teretntu dan 6) Reseptor nyeri (nociceptors) yang peka dan mempersepsikan kerusakan jaringan sebagai rasa nyeri. Kerusakan pada jaringan yang dimaksud adalah seperti rasa tertusuk, terbakar atau distorsi jaringan (Sherwood, 2010).

Neuron assosiasi (interneuron) sepenuhnya berada di sistem saraf pusat dan berperan dalam fungsi assosiatif, integratif pada fungsi saraf. Interneuron mentransmisikan impuls dari satu bagian otak atau korda spinalis ke bagian lainnya, mengarahkan rangsangan sensori ke area tertentu pada otak untuk di proses dan di interpretasikan dan impuls yang datang akan di transfer ke neuron efferent (Shier, 2010).

atas sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Sistem saraf otonom berperan pada otot jantung dan otot polos yang bekerja diluar kesadaran dan sistem saraf somatik bekerja pada otot rangka yang terkontrol debawah pengaruh kesadaran (Shier, 2010; Fox, 2011). Saraf otonom terbagi lagi menjadi dua subdivisi yakni simpatis dan parasimpatis, kerja dari saraf simpatis berlawanan dengan saraf paraimpatis (Marieb, 2006; Fox, 2011)

Klasifikasi neuron berdasarkan strukturnya dibagi menjadi multipolar, bipolar dan unipolar.Neuron multipolar memiliki banyak dendrit dan akson tunggal, neuron bipolar memiliki satu dendrit dan satu akson dan neuron unipolar hanya memiliki satu unit proses yang memanjang dari badan sel. Unit prosesini bercabang dua dari badan sel. Salah satu cabang diteruskan ke sistem saraf pusat dan cabang lainnya menuju ke sistem saraf perifer dan memilki reseptor sensori seperti dendrit. Dua cabang ini bertindak sebagai satu akson (Tate, 2012). Neuron motor biasanya merupkan neuron multipolar, neuron sensori biasanya berupa neuron unipolar dan neuron asosiasi merupakan tipe neuron multipolar (Mader, 2004). Neuron unipolar berlokasi di akar ganglion posterior, neuron bipolar berlokasi di retina, koklea sensori dan ganglia vestibular dan neuron multipolar berada di serabut saluran otak dan korda spinalis, saraf perifer dan sel motor dari korda spinalis (Snell, 2010).

sistem saraf perifer. Contoh dari neuron ini adalah sel piramidal dari korteks serebri, sel purkinje dari korteks serebelum dan sel motor dari korda spinalis. Neuron tipe golgi II memiliki akson yang pendek dan ujungnya berdampingan pada badan sel atau kadang-kadang tidak ada samasekali. Dendrit yang muncul dari neuron tipe ini terlihat seperti bintang (Snell, 2010).

Sel pendukung sistem saraf ada pada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Neuroglia merupakan sebutan bagi sel pendukung pada sistem saraf pusat, sedangkan glia merupakan sel saraf pendukung yang berada pada sistems saraf pusat (Fox, 2011). Sel-sel pendukung ini ada sekitar 90% di sistem saraf pusat. Fungsi dari sel pendukung ini ialah membantu mendukung neuron-neuron baik secara fisik maupun metabolik dengan menjaga komposisi lingkungan ekstraseluler khusus dalam batas tersempit optimal untuk fungsi neuron (Sherwood, 2010). Neuroglia juga menghasilkan faktor pertumbuhan yang menutrisi neuron dan membuang ion-ion beserta neurotransmitter yang menumpuk diantara neuron, sehingga memungkinkan mereka untuk mentransmisikan informasi (Shier, 2010).

Sel satelit mengelilingi badan sel pada sistem saraf pusat dan menyediakan nutrisi. Sel-sel ini melindungi neuron dari logam berat dan racun dengan menyerap dan menurunkan kontak ke badan sel neuron (Tate, 2012). Sel-sel pendukung di sistem saraf pusat ada empat yaitu oligodendrocytes yang membentuk selubung myelin di sekeliling akson akson pada sistem saraf pusat, microglia yang bergerak ke sistem saraf pusat dan memfagositosis benda asing, astrocytes yang mengatur lingkungan luar dari neuron-neuron di sistem saraf pusat dan sel ependymal yang membatasi ventrikel otak dan kanalis central dari korda spinalis (Fox, 2011). Sel ependymal dan pembuluh darah membentuk pleksus koroid yang berada didaerah tertentu di dalam ventrikel. Pleksus ini menghasilkan cairan serebrospinalis yang bersirkulasi di ventrikel otak (Tate, 2012)

2.3 Organisasi sel jaringan saraf

membentuk saraf yang mengkonduksikan potensial aksi dari dan ke sistem saraf pusat, banyak saraf terdiri dari akson termyelinisasi dan sebagian kecil merupakan akson yang tidak termyelinisasi. Kumpulan badan sel neuron di sistem saraf perifer disebut ganglia (Seeley, 2008).

2.4 Sistem saraf Perifer

Saraf perifer terdiri dari serabut saraf yang membawa informasi diantara sistem saraf pusat dan bagian-bagian tubuh. Komponen penting dalam saraf perifer adalah 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Ada beberapa terminologi yang sering dipakai dalam sistem saraf perifer yaitu stimulus yang berarti perubahan yang terdeteksi seperti panas, cahaya, tekanan dan perubahan kimia; reseptor sensori yang berarti ujung serbut saraf afferent yang peka terhadap respon stimulus lingkungan dalam dan luar tubuh; dan transduksi sensori yang berarti konversi energi menjadi potensial reseptor; potensial reseptor yang berarti besarnya energi yang diubah ke dalam bentuk sinyal listrik.

Serabut saraf dalam sistem saraf perifer baik pada saraf kranial maupun saraf spinal terdiri dari berkas akson berganda yang disebut fasikula. Fasikula dibungkus oleh selaput jaringan pengikat yang dinamakan perineurium. Jaringan pengikat yang berada diantara akson dan fasikula disebut endoneurim dan bila berada diantara fasikula-fasikula disebut epineurim. Fasikula berisi akson termyelinisasi dan tidak termyelinisasi, endoneurium dan dan pembuluh-pembuluh darah (Rohkamm, 2004).

sensorik, saraf yang hanya memiliki neuron motor disebut saraf motorik dan umumnya saraf terdiri dri keduanya yang disebut saraf campuran. Saraf yang muncul dari otak disebut saraf kranial dan saraf yang keluar dari korda spinalis disebut saraf spinal.

Berdasarkan struktur saraf perifer yang terdiri dari saraf kranial dan spinal, serabut saraf dapat dibagi menjadi empat yaitu : Serabut saraf efferent somatik umum (general somatic efferent fibers), Serabut efferent visceral umum (general visceral efferent fibers), serabut afferent somatik umum (general somatic afferent fibers) dan serabut afferent visceral umum (general visceral afferent fibers). Serabut efferent somatik umum membawa rangsangan motor dari otak dan korda spinalis ke otot rangka dan merangsangnya untuk berkontraksi, serabut efferent visceral umum membawa rangsangan motor dari otak atau korda spinalis menuju berbagai otot polos dan kelenjar yang berasosiasi dengna organ-organ bagian dalam dan mengakibatkan otot berkontraksi dan kelenjar mengeluarkan sekresinya. Serabut afferent somatik umum membawa rangsangan sensori dari reseptor pada kulit dan otot ke otak atau korda spinalis dan serabut afferent visceral umum membawa sensori dari pembuluh darah dan organ dalam tubuh ke sistem saraf pusat (Shier, 2010).

menelan, berbicara dan ekspresi wajah, serabut afferent visceral khusus yang membawa impuls sensori dari reseptor olfaktori dan pengecap ke otak dan serabut somatik khusus yang membawa rangsangan dari reseptor penglihatan, pendengaran dan keseimbangan ke otak (Shier, 2010).

otonom. Saraf glosofaringeal, asesorius, dan hypoglossus mempersarafi otot leher, lidah dan faring (Rohen,2011)

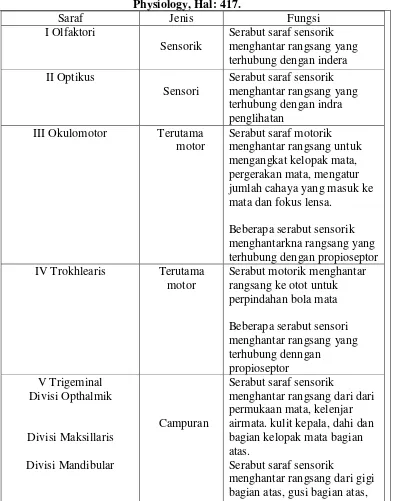

[image:35.595.125.518.241.742.2]Rangkuman jenis serabut saraf dan fungsi masing-masing saraf kranial dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Fungsi Saraf Kranial; dikutip dari Hole’s Human Anatomy And Physiology, Hal: 417.

Saraf Jenis Fungsi

I Olfaktori

Sensorik

Serabut saraf sensorik menghantar rangsang yang terhubung dengan indera II Optikus

Sensori

Serabut saraf sensorik menghantar rangsang yang terhubung dengan indra penglihatan

III Okulomotor Terutama motor

Serabut saraf motorik menghantar rangsang untuk mengangkat kelopak mata, pergerakan mata, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan fokus lensa.

Beberapa serabut sensorik menghantarkna rangsang yang terhubung dengan propioseptor IV Trokhlearis Terutama

motor

Serabut motorik menghantar rangsang ke otot untuk perpindahan bola mata Beberapa serabut sensori menghantar rangsang yang terhubung denngan propioseptor V Trigeminal Divisi Opthalmik Divisi Maksillaris Divisi Mandibular Campuran

Serabut saraf sensorik

menghantar rangsang dari dari permukaan mata, kelenjar airmata. kulit kepala, dahi dan bagian kelopak mata bagian atas.

Serabut saraf sensorik

langit-langit mulut, dan kulit wajah

Serabut saraf sensori

menghantar rangsang dari kulit kepala, kulit rahang, gigi bagian bawah, gusi bagian bawah, dan bibir bawah. Serabut saraf motorik

menghantar rangsang dari otot mastikasi dan otot di dasar mulut

VI Abdusen Terutama motor

Serabut motor menghantar rangsang ke otot yang menggerakkan mata

Beberapa serabut saraf sensori menghantar rangsang yang terhubung dengan propioseptor VII Fasialis Campuran Saraf sensori menghantar

rangsang yang terhubung dengan reseptor pengecapan pada bagian anterior lidah Serabut saraf motorik

menghantar rangsang dari otot ekspresi wajah, kelenjar airmata dan kelenjar air liur VIII Vestibulokokhlearis

Cabang Vestibular Cabang Kokhlearis

Sensori

Serabut saraf sensori menghantar rangsang yang terhubung dengan sensasi keseimbangan

Serabut saraf sensorik menghantar rangsang yang terhubung dengan indera pendengaran

mengunyah

X Vagus Campuran Serabut saraf motorik somatik menghantarkan rangsang ke otot yang terhubung dengan berbicara dan menelan; motor otonom menghantar rangsang ke organ bagian dalam dada dan abdomen

Serabut saraf sensorik menghantar rangsang dari faring, laring, esofagus dan organ tubuh bagian dalam dari dada dan abdomen

XI Assesorius Cabang Kranial

Cabang Spinal

Terutama motor

Serabut motorik menghantar rangsang ke otot palatum lunak, faring dan laring Serabut motor menghantarkan rangsang dari otot leher dan punggung, beberapa bagian masukan propioseptor XII Hipoglossus

Serabut motorik

menghantarkan rangsang ke otot yang berperan dalam perpindahan lidah, dan beberapa masukan propioseptor

cabang saraf, kehilangan sensasi taktil di wajah, kelemahan dalam menggigit dan mengatupkan rahang, pada saraf VI akan mengakibatkan deviasi mata secara medial, pada saraf VII akan mengakibatkan kelumpuhan wajah (facial palsy), kehilangan sensasi rasa pada 2/3 bagian lidah dan penurunan salivasi, pada saraf VIII terjadi penurunan atau kehilangan pendengaran (saraf koklear); kehilangan keseimbangan, mual, vertigo dan pusing (saraf vestibular), pada saraf IX mengakibatkan kesulitan dalam menelan, kehilangan sensasi di 1/3 bagian posterior lidah dan penurunan salivsi, pada saraf X mengakibatkan kesulitan menelan dan atau keparauan, penyimpangan uvula pada bagian yang tidak berfungsi, pada saraf XI mengakibatkan kesulitan untuk mengelevasikan scapula atau merotasikan leher, dan pada saraf XII akan mengakibatkan penyimpangan idah ke sisi saraf yang rusak ketika ditonjolkan keluar ( Tate, 2012)

Saraf spinalis merupakan komponen dari sistem saraf perifer yang keluar dari sistem saraf pusat yaitu korda spinalis. Saraf spinal ada 31 pasang dan ditulis dengan huruf serta angka. Huruf menunjukkan daerah pada kolumna vertebra tempat munculnya saraf tersebut, C menunjukkan servikal, T menunjukkan thorakalis, L menunjukkan lumbalis dan S menunjukkan sakrum. Nomor pada penamaan saraf spinalis meunjukkan lokasi di setiap daerah tempat munculnya saraf pada kolumna vertebralis dengan nomor terkecil menunjukkan bagian paling superior. Saraf servikal terdiri dari C1-C8, saraf thorakalis menunjukkan T1-T12, saraf lumbalis terdiri dari L1-L5 dan saraf sakrum terdiri dari S1-S5.

disuplai oleh inervasi sensorik oleh saraf- saraf spinal. Kehilangan sensasi pada pola dermatomal memberikan informasi terhadap bagian saraf yang rusak (Seeley, 2008). Reseptor kutaneus berespon terhadap sentuhan, nyeri dan suhu.

2.5 Neuropati Perifer Diabetik

Neuropati perifer merupakan kelainan neurologik yang umum pada saraf perifer. Neuropati perifer memiliki banyak penyebab dengan berbagai manifestasi. Neuropati dapat terjadi akibat kelainan imun, kurang nutrisi, diabetes mellitus, infeksi, kanker, penggunaan alkohol, keracunan metabolik dan kelainan endokrin (Torre, 2009). Topik ini difokuskan pada neuropati perifer akibat diabetes mellitus.

Diabetes mellitus dapat merusak saraf perifer dari berbagai cara. Hiperglikemia memicu peningkatn sorbitol dan fruktosa pada sel schwann, akumulasinya mengakibatkan gangguan pada fungsi dan strukturnya.perubahan histologik awal adalah demyelinisasi segmental karena kerusakan sel schwann, pada tahap awal, akson akan mengalami fase pemulihan yang reversibel namun akhirnya akan berkembang menjadi fase ireversibel (Kumar, 2009).

kecepatan konduksi. Serabut α dan β yang termyelinisasi menyebabkan parasthesia seperti kesemutan, menusuk-nusuk, rasa tegang, tertekan dan bengkak. Kerusakan yang mengacu pada penurunan kecepatan konduksi, penipisan myelinisasi A-ð dan serabut C mengakibatkan analgesia, sensasi suhu abnormal seperti rasa dingin dan panas, serta nyeri seperti terbakar, terpotong, tertarik dan rasa tumpul (Rohkamm, 2004). Neuropati otonom berdampak pada hipotensi orthostatik, gangguan pengosongan lambung, diare, pengosongan kandung kemih yng tertunda, disfungsi erektil, dan lain-lain.

merupakan onset berkepanjangan dari disfungsi neurologic fokal pada berbagai area, symptom utamanya adalah nyeri, kelemahan dan rasa kebas pada kaki umumnya muncul unilateral (Fink, 2005)

Neuropati perifer diabetik jenis distal sensory polyneuropathy merupakan faktor utama terjadinya kaki diabetik. Pada penderita diabetes mellitus harus dilakukan skrining dengan berbagai pemeriksaan seperti sensasi tusuk, suhu dan persepsi getaran. Perhatian khusus perlu diberikan pemberi layanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus karena neuropati perifer dapat berdampak pada cedera tungkai bawah yang tidak disadari serta luka terbuka yang perlu perhatian khusus. Bahaya akibat kehilangan sensasi pada neuropati perifer ini juga sering diabaikan oleh penderita terutama jika bagian-bagian lainnya masih dapat merasakan sensasi dengan baik, oleh karena itu pengkajian sensori taktil pada penderita diabetes mellitus merupakan tindakan yang penting dalam perawatan penderita diabetes mellitus (Fenderson, 2009).

Fink (2005) menyatakan bahwa penanganan neuropati dilakukan dengan memberikan antidepresan, antikonvulsan, mengendalikan kadar glukosa darah, menurunkan faktor resiko kardiovaskular, mengendalikan berat dengan pola makan dan aktivitas serta perawatan kaki untuk mengurangi resiko infeksi dan amputasi.

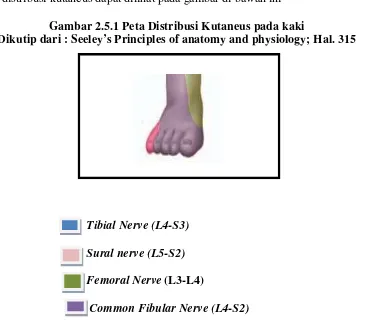

pleksus saraf sakral dan lumbalis pada pada tungkai bagian bawah (Tate, 2012). Peta distribusi kutaneus dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 2.5.1 Peta Distribusi Kutaneus pada kaki

Dikutip dari : Seeley’s Principles of anatomy and physiology; Hal. 315

Tibial Nerve (L4-S3)

Sural nerve (L5-S2)

Femoral Nerve (L3-L4)

Common Fibular Nerve (L4-S2)

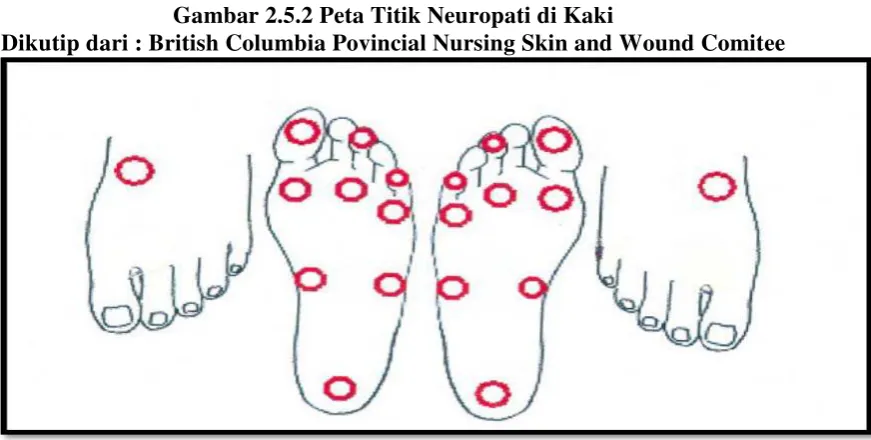

Gambar 2.5.2 Peta Titik Neuropati di Kaki

Dikutip dari : British Columbia Povincial Nursing Skin and Wound Comitee

Titik 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 10 dipersarafi oleh tibial nerve yag merupakan plexus saraf spinal L4-S3. Insensitivitas pada titik ini menunjukkan cedera pada percabangan kutaneus yang disuplai oleh saraf tibial yaitu kulit pada permukaan posterior kaki dan bagian calcaneus kaki, percabangan motornya terdapat pada bagian otot punggung atas, tungkai dan kaki (kecuali pada bicep femoris), bagian posterior adductor magnus, tibialis posterior, poplitea, flexor digitorum longus, flexor hallucius longus dan otot kaki bagian dalam. Saraf ini merupakan saraf yang melayani hampir sebahagian besar bagian plantar kaki (Marieb, 2013)

BAB 3

KERANGKA PENELITIAN

1. Kerangka Konseptual

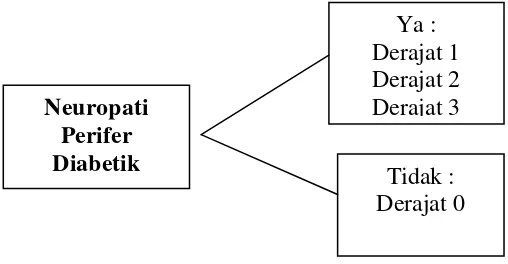

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan angka kejadian dan tingkat keparahan neuropati perifer diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pingadi Medan, dimana keparahan neuropati perifer diabetik dikategorikan menjadi derajat 0, derajat 1, derajat 2, dan derajat 3

Skema 3.1. Kerangka konseptual angka kejadian dan tingkat keparahan neuropati perifer diabetik

2. Variabel penelitian dan Defenisi Operasional

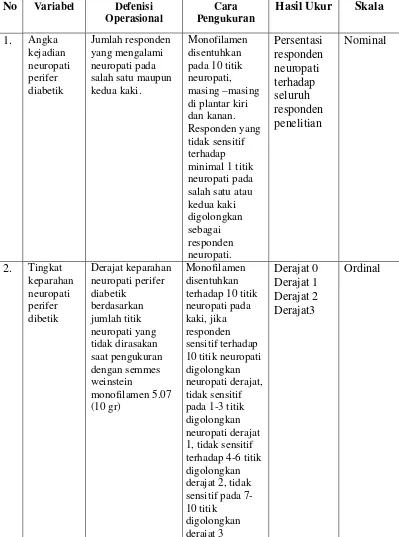

[image:45.595.194.448.366.498.2]Variabel penelitian dan defenisi operasional dalam penelitian ini dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Neuropati Perifer Diabetik

Tabel 3.1 Tabel Defenisi Operasional Angka Kejadian dan Neuropati Perifer Diabetik

No Variabel Defenisi Operasional

Cara Pengukuran

Hasil Ukur Skala

1. Angka kejadian neuropati perifer diabetik Jumlah responden yang mengalami neuropati pada salah satu maupun kedua kaki.

Monofilamen disentuhkan pada 10 titik neuropati, masing –masing di plantar kiri dan kanan. Responden yang tidak sensitif terhadap minimal 1 titik neuropati pada salah satu atau kedua kaki digolongkan sebagai responden neuropati. Persentasi responden neuropati terhadap seluruh responden penelitian Nominal

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Menurut Polit&Beck (2003) Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengobservasi dan mendeskripsikan variabel-variabel penelitian. Sesuai dengan defenisi tersebut tujuan penelitian ini adalah mengobservasi dan mendeskripsikan angka kejadian dan tingkat keparahan neuropati perifer diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan

2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh pasien diabetes mellitus di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi, Medan. Jumlah pasien diabetes mellitus di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan pada bulan April – Mei 2013 adalah sebanyak 82 orang. Besar sampel pada penelitian yang akan dilakukan diambil

menurut rumus Slovin N 82

n = = 68 orang

Nd2+1 82. (0.05)2+1 n = Besar sampel

N= Besar populasi

d = Taraf Signifikansi (α =0.05).

populasi dapat digunakan untuk menentukan anggota sampel. Berdasarkan defenisi tersebut, peneliti menentukan kriteria untuk menetapkan sampel. Kriteria inklusi penelitian adalah (1) penderita diabetes mellitus di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan dengan kondisi kedua plantar baik, (2) bersedia menjadi responden, (3) Tidak memiliki riwayat maupun sedang menderita stroke.

3.Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan dengan pertimbangan bahwa di Rumah Sakit Pirngadi Medan terdapat populasi dengan jumlah yang banyak untuk mendapatkan sampel yang representatif pada penelitian ini. Penelitian dilaksanakan pada April-Mei 2013.

4. Pertimbangan Etik

5. Instrument Penelitian

Instrument penelitian ini adalah Semmes weinstein monofilament tipe 5.07 (10 gr), merupakan alat untuk mengevaluasi sensori taktil pada kaki penderita diabetes mellitus. Alat ini berasal dari Amerika Serikat yang dibuat pada tahun 2008. Kaliberasi alat tidak dilakukan karena tidak menginterpretasikan angka sebagai hasil pengukuran. Oleh karena instrumen penelitian yang digunakan merupakan instrument baku maka tidak dilakukan uji validitas.

6. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang dilakukan adalah koefisien reliabilitas cohenn’s kappa terhadap 2 rater dengan kesalahan standar sebesar 0,048. Uji reliabilitas dilakukan oleh peneliti bersama satu orang rater lain terhadap 10 orang responden di Rumah Sakit Pirngadi Medan. Responden untuk uji reliabilitas tidak termasuk responden kedalam penelitian. Hasil uji menunjukkan nilai Kappa = 0.87 (memuaskan) sehingga instrumen penelitian bersifat reliabel

7. Teknik Pengumpulan Data

dikumpulkan berupa data primer. Data dikumpulkan melalui pembagian kuesioner untuk mendapatkan data demografi responden dan akan diisi oleh responden. Setiap responden diberikan waktu ± 5 menit untuk mengisi seluruh data demografi . Setelah responden selesai mengisi semua pernyataan, peneliti memeriksa kembali kelengkapan jawaban responden dan menyesuaikannya dengan jumlah kuesioner yang terkumpul. Setelah kuesioner terkumpul, untuk mendapatkan data kejadian neuropati, dilakukan pengkajian sensori pada sepuluh titik di plantar kaki kanan dan kiri responden dengan menggunakan alat Semmes weinstein monofilament tipe 5.07 (10 gr) dan didokumentasikan dalam lembar observasi. Setiap titik pada plantar kaki responden diukur selama 1 menit, sehingga untuk kedua kaki dibutuhkan waktu 20 menit pada setiap responden.

8. Analisa Data

9. Analisa Univariat

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai angka kejadian dan tingkat keparahan neuropati perifer diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi, Medan sebagai berikut :

1.Hasil Penelitian

Penelitian tentang angka kejadian dan tingkat keparahan neuropati perifer diabetik telah dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2013 di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan terhadap responden penelitian sebanyak 67 orang. Adapun data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1.1 Karakteristik Data Demografi Responden

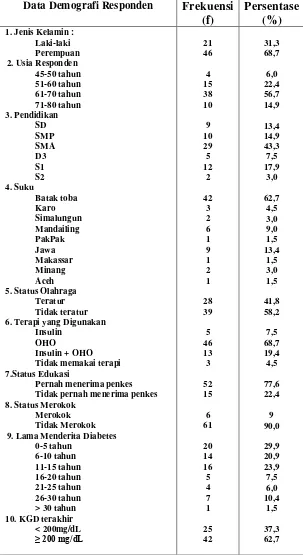

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi dan Persentase Data Demografi Responden di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan April-Mei tahun 2013 (n=67)

Data Demografi Responden Frekuensi (f)

Persentase (%)

1. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan 2. Usia Responden 45-50 tahun 51-60 tahun 61-70 tahun 71-80 tahun 3. Pendidikan SD SMP SMA D3 S1 S2 4. Suku Batak toba Karo Simalungun Mandailing PakPak Jawa Makassar Minang Aceh 5. Status Olahraga

Teratur Tidak teratur 6. Terapi yang Digunakan

Insulin OHO

Insulin + OHO Tidak memakai terapi 7.Status Edukasi

Pernah menerima penkes Tidak pernah menerima penkes 8. Status Merokok

Merokok Tidak Merokok 9. Lama Menderita Diabetes

0-5 tahun 6-10 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun 21-25 tahun 26-30 tahun > 30 tahun 10. KGD terakhir

< 200mg/dL

≥ 200 mg/dL

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dan persentasi data demografi responden, didapatkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 46 orang (68,7 %), mayoritas kelompok umur berada dalam rentang 61-70 tahun yaitu sebanyak 38 orang (56,7%), mayoritas responden berpendidikan terakhir di jenjang SMA yaitu sebanyak 29 orang (43,3%), suku terbanyak adalah suku batak toba dengan jumlah 42 orang (62,7%), mayoritas responden tidak teratur berolahraga yaitu sebanyak 39 orang (58,2%), mayoritas responden menggunakan terapi obat hiperglikemik oral (OHO) yaitu sebanyak 46 orang (68,7%), mayoritas responden pernah menerima pendidikan kesehatan yaitu sebanyak 52 orang (77,6 %), mayoritas responden tidak merokok yaitu sebanyak 61 (91,0%), mayoritas resoponden telah menderita diabetes mellitus berada pada rentang 0-5 tahun yaitu sebanyak 20 orang (29,9%) dan mayoritas kadar glukosa darah terakhir ≥ 200mg/dL yaitu sebanyak 42 orang (62,7%)

1.2 Karakteristik Klinis Neuropati Perifer Diabetik Responden dan Tingkat

Keparahannya.

Adapun sebaran distribusi dan frekuensi hasil pengukuran titik neuropati pada penelitian tentang angka kejadian dan tingkat keparahan neuropati perifer diabetik dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 5.1.2 Kejadian Neuropati Perifer di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan April - Mei 2013 (n=67)

No Kejadian Neuropati Perifer Diabetik

Frekuensi (f)

Persentasi (%)

1. Neuropati 56 83, 6

Tabel 5.1.3 Tingkat Keparahan Neuropati Perifer Diabetik Pada Plantar Responden di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan April-Mei

2013 (n=56)

Derajat Neuropati

Kaki Kanan Kaki Kiri

0 1 2 3 Frekuensi (f) 2 28 12 14 Persentasi (%) 3,6 50,0 21,4 25,0 Frekuensi (f) 3 31 10 12 Persentasi (%) 5,4 55,4 17,9 21,4

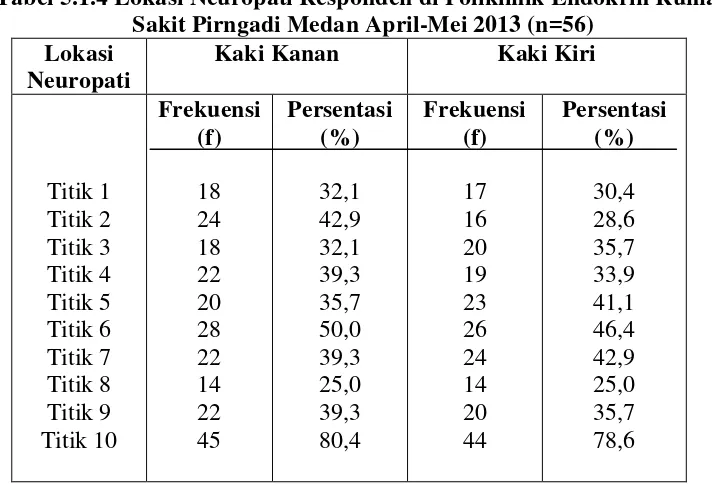

Tabel 5.1.4 Lokasi Neuropati Responden di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan April-Mei 2013 (n=56)

Lokasi Neuropati

Kaki Kanan Kaki Kiri

Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik 5 Titik 6 Titik 7 Titik 8 Titik 9 Titik 10 Frekuensi (f) 18 24 18 22 20 28 22 14 22 45 Persentasi (%) 32,1 42,9 32,1 39,3 35,7 50,0 39,3 25,0 39,3 80,4 Frekuensi (f) 17 16 20 19 23 26 24 14 20 44 Persentasi (%) 30,4 28,6 35,7 33,9 41,1 46,4 42,9 25,0 35,7 78,6

[image:55.595.130.486.358.601.2]terjadi pada titik 10 plantar kanan responden yaitu 45 orang (80,4) dan pada titik 10 plantar kiri yaitu sebanyak 44 (78,6%)

2. Pembahasan

2.1 Karakteristik Penderita Diabetes Mellitus di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan

2.1.1 Jenis Kelamin

2.1.2 Suku Bangsa

Dalam penelitian ini, mayoritas responden penelitian adalah suku batak toba. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari (2006) dalam Junita (2009) di Rumah Sakit Haji Medan tahun 2002-2004 dengan proporsi penderita diabetes mellitus didominasi suku batak toba yaitu 52%. Dalam hal ini suku batak toba kemungkinan merupakan penduduk mayoritas di kota medan.

2.1.3 Kelompok Umur dan Lama Menderita Diabetes Mellitus.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kelompok umur 61-70 tahun yaitu sebanyak 38 orang (56,7%) diikuti oleh kelompok umur 51-60 tahun sebanyak 15 orang (22,4%). Hal ini sejalan dengan penelitian Sihombing (2012) pada bulan Mei 2012 di poliklinik DM RSUD Bandung yang menyatakan bahwa frekuensi usia penderita diabetes mellitus memiliki persentasi terbesar pada rentang usia 55 tahun keatas.

neuropati karena perubahan anatomi dan fisiologis semua sistem dalam tubuh termasuk pada saraf tepi dimana perubahan umumya dimulai pada umur petengahan. Mihardja (2009) menyatakan bahwa semakin lanjut usia maka pengeluaran insulin oleh pankreas juga semakin berkurang.

2.1.4 Kadar Glukosa Darah

Mayoritas kadar glukosa darah terakhir > 200mg/dL yaitu sebanyak 42 orang (62,7%). Menurut Kumar (2009), kadar glukosa darah lebih dari 200 mg/dL merupakan kondisi hiperglikemia. Subekti (2009) menyatakan bahwa patogenesis neuropati diabetik adalah hiperglikemia berkepanjangan. Kondisi hiperglikemia berakibat terjadi peningkatan aktivitas jalur poliol, sintesis advance glycosilation end products (AGEs), pembentukan radikal bebas dan aktivasi protein kinase C. Aktivasi berbagai jalur tersebut berujung pada kurangnya vasodilatasi, sehingga aliran darah ke saraf menurun dan mengakibatkan neuropati diabetik. Penelitian Subiyantoro (2002) menyatakan bahwa hanya dengan melihat status pengendalian glukosa darah sekali saja tidak dapat memperkirakan tingginya neuropati pada penderita diabetes mellitus.

2.1.5 Status merokok

arteriolar. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan aliran darah kapiler dan merusak fungsi saraf, menurunkan terjadinya regenerasi saraf dan kerusakan struktur saraf. Andreassen (2006) menyatakan bahwa merokok, jenis kelamin wanita dan tinggi badan merupakan faktor independen dalam perkembangan neuropati perifer diabetik. Penelitian Priyantono (2005) menyatakan bahwa merokok, tidak menunjukkan peranan sebagai faktor resiko terjadinya neuropati diabetika. Menurut asumsi peneliti, kejadian diabetes mellitus dan neuropati diabetik yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya kebiasaan merokok saja namun hasil interaksi faktor-faktor lainnya seperti aktivitas dan usia responden.

2.1.6. Status Olahraga, Edukasi dan Penggunaan terapi.

Mayoritas responden tidak teratur berolahraga yaitu sebanyak 39 orang (58,2%). Penelitian Eko (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif yang kuat antara aktivitas fisik dengan kadar glukosa darah, artinya gula darah akan menurun jika responden melakukan aktivitas lebih. National Diabetes Service Scheme (2012), latihan sangat penting dalam penatalaksanaan diabetes karena efeknya dapat menurunkan kadar glukosa darah, meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan efisiensi insulin, meningkatkan rasa nyaman, penurunan berat badan dan meratanya distribusi lemak. Dengan demikian, kondisi mayoritas responden yang tidak berolahraga dapat meningkatan kadar glukosa darah dan memicu timbulnya neuropati diabetik.

mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA yaitu 29 orang (43,3%). Bila ditinjau dari data demografi, sebahagian besar responden berpendidikan menegah kebawah yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Penelitian Mihardja (2009) menyatakan bahwa prevalensi diabetes mellitus di perkotaan di Indonesia pada kategori pendidikan rendah cukup tinggi yaitu 56,3%. Hal ini perlu mendapat perhatian karena karena pengetahuan dan kepatuhan penderita diabetes mellitus terhadap pengendalian glukosa darah harus ditingkatkan. Edukasi tentang pengendalian glukosa darah dan bahaya hiperglikemia dapat diberikan dengan mengikutsertakan keluarga.

kebutuhan penderita diabetes mellitus. Menurut asumsi peneliti kondisi hiperglikemia yang ditemukan dalam penelitian ini diakibatkan oleh kurangnya aktivitas fisik (olahraga) responden.

2.2 Karakteristik Neuropati dan Tingkat Keparahan Neuropati Diabetik

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 56 dari 67 orang responden (83,6%) menderita neuropati perifer diabetik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Boulton (2004), bahwa neuropati diabetik merupakan salah satu komplikasi diabetes mellitus yang umum terjadi dan prevalensinya dapat mencapai hingga 50%. Hal ini didukung oleh Davies (2006) yang menyatakan bahwa neuropati perifer diabetik merupakan komplikasi diabetes mellitus yang paling sering terjadi baik pada penderita diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2.

Mayoritas responden mengalami tingkat keparahan neuropati perifer derajat 1 baik pada kaki kanan maupun pada kaki kiri yaitu 28 orang (50% ) pada kaki kanan dan sebanyak 31 orang (55,4%). Menurut Fenderson (2009), neuropati derajat 1 merupakan neuropati ringan dengan kerusakan sensasi taktil pada 1-2 titik neuropati. Ditinjau dari data demografi, mayoritas responden telah menderita diabetes mellitus pada dalam rentang 0-5 tahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fischer W Dkk (1991) dalam Priyantono (2005) bahwa neuropati ditemukan pada pasien dengan lama meenderita diabetes mellitus rata-rata 5 tahun. Penelitian Priyantono (2005) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara lamanya menderita DM dengan timbulnya polineuropati diabetik, semakin lama menderita DM maka risiko timbulnya polineuropati 1,15 kali dibanding penderita diabetes mellitus yang belum lama. Janghorbani (2006) bahwa neuropati dapat ditemukan sejak pertama kali terdiagnosa diabetes mellitus dan akan bertambah hingga mencapai 50% pada penderita diabetes mellitus dengan lama menderita 25 tahun.

Mayoritas responden mengalami neuropati di titik 10 baik pada kaki kanan yakni sebanyak 45 orang (80,4% ) dan neuropati derajat 1 pada kaki kiri yaitu sebanyak 44 orang (78,6%). Bila ditinjau dari posisi anatomis tubuh, titik 10 (tumit) merupakan bagian tubuh paling distal. Subiyantoro (2002) menyatakan bahwa proses patologis pada polineuropati diabetik adalah degenerasi aksonal, terutama pada bagian distal pada saraf perifer. Biasanya penurunan kecepatan hantaran saraf tersebut kurang dari 40% harga normal. Marieb (2013) juga menyatakan bahwa pembentukan keratin terjadi lebih cepat pada daerah kaki. Keratinisasi menyebabkan penebalan stratum korneum yang menjadi lapisan terluar epidermis. Lapisan ini berfungsi untuk proteksi terluar dan umumnya tidak sensitif terhadap rangsangan fisik, biologik, maupun kimiawi dari luar. Menurut asumsi peneliti, titik 10 berada pada bagian calcaneus dengan lapisan kulit yang paling ditebal di bagian plantar kaki.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa neuropati perifer diabetik ditemukan pada penderita diabetes mellitus di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan sebanyak 83,6% dengan tingkat keparahan yang bervariasi yaitu derajat 0, derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Tingkat keparahan yang paling banyak ditemukan adalah derajat 1.

2. Saran

2.1 Bagi Praktek Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam asuhan keperawatan di bidang penatalaksanaan diabetes mellitus. Dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap penderita diabetes mellitus, perawat sebaiknya mengkaji neuropati perifer diabetik, memberikan edukasi terkait dengan neuropati perifer diabetik, bahayanya serta kendali kadar glukosa darah sehingga dapat mengurangi angka kejadian dan tingkat keparahan neuropati perifer diabetik. 2.2 Bagi penelitian selanjutnya

muncul baik dengan adanya gejala awal maupun tanpa gejala awal, pemeriksaan bandingan selain menggunakan semmes weinstein monofilament juga perlu dilakukan untuk mengurangi subjektivitas pengukuran, uji reliabilitas sebaiknya dilakukan oleh rater dengan waktu yang berbeda dari rater lainnya.

2.3 Bagi Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Pirngadi Medan

DAFTAR PUSTAKA

Andreassen, Charister S., Jakobsen, Johanes., Andersen, Henning. (2006). A proggresive late complication in diabetic distal symmetric

polyneuropathy. Diabetes Journal 55: 806-812 diunduh dari

23 Desember 2012

British Columbia Povincial Nursing Skin and Wound Comitee. 2012. Procedure: monofilament testing for loss of protective sensation of

diabeti/neuropathic feet for adult and children. Diunduh dari

27 November 2012

Boulton, Andrew JM., Malik, Rayaz A., Arezzo, Joseph., Sosenko, Jay M. (2004). Diabetic somatic neuropathies. Diabetes Care, vol. 27, No.6 diunduh dari

Desember 2012

Colledge, Nicky R., Walker, Brian R., Ralston Stuart H. (2010). Davidson’s principles & practices of medicine (21thEd).Livingstone : Elsevier Davies, Mark., Brophy, sined., Williams, Rhys., Taylor,Ann.(2006). The

Prevalence, severity, and impact of painful peripheral neuropathy in type 2 diabetes. Diabetes care 29 : 1518-1522 diunduh dari

desember 2012

Depkes. (2009). Kementrian kesehatan republik indonesia. diunduh dari

Diabetes Australia. (2012). Goals for optimum diabetes management. Panduan elektronik.

Eko, Akhmad. 2010. Hubungan aktivitas fisik dan istirahat dengan kadar gula darah pasien diabetes mellitus rawat jalan RSUD.Prof.Dr. Margono soekardjo. Skripsi. Diunduh dari

pada tanggal 12 juni 2013

Fenderson, Claudia.B., Ling, Wen.K. (2009). Neuro notes. Philadelphia: F.A. Davis Company.

tanggal 23 juni 2013

Flaws, Bob., Kuchinsky, Lynn., Cassanas, Robert. (2002). The treatments of diabetes mellitus with chinese medicine. Boulder : Blue Poppy Press. Fox, Stuart Ira. (2011). Human physiology. (12th Ed). New York : Mc.GrawHill

Hopkins, Tracey, Myers Ehren. (2008) Medsurg notes. Philadelphia :F.A Davis Company.

Janghorbani, Mohsen., Rezvanian, Hasan., Kachooei, Ali., Ghorbani, Abbas., Chitsaz, Ahmad. (2006) Peripheral neuropathy in tye 2 diabetes mellitus in Isfahan, Iran : prevalence and risk factor. Int j Diabetes & Metabolism

14 :26-133 diunduh dari

Kumar, Parveen.,Clark Michael. (2009). Clinical medicine (7thEd). Spanyol : Elsevier

Leonard, David R., Farooqi, M Hamed.,Myers, Sara. (2004). Resortion of

sensation, reduced pain, and improved balance in subjects with peripheral diabetic neuropthy. Diabetes Care 27 ; 168-172 diunduh dari

jni 2013

Mader. (2004). Understanding human anatomy & Physiology. (5thEd). New York : McGrawhill company

Marieb, Elaine N., Hoehn Katja. ( 2013). Human anatomy and physiology.USA : Pearson

Marpaung, Junita LR. 2006. Karakteristik penderita diabetes mellitus rawat inap di Rumah Sakit Umum tahun 2003-2004. Skripsi. Medan : USU diunduh dari

Mihardja, Laurentina. 2009. Faktor yang berhubungan dengan pengendalian gula darah pada penderita diabetes mellitus di perkotaan Indonesia. Artikel Penelitian diunduh dari

Indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/.../679 pada 12 Juni 2013

Netter, Frank H., Craig, John A., Perkins, James. (2002). Atlas of neuroanatomy and neurophysiology. Teterboro : Icon Custom Communication

Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. (2011). Konsensus pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 di indonesia. Jakarta.

Polit, Denise F., Beck,Tatano Ceryl.. (2003). Nursing research : principles and methods (7thEd). Lippincot & Wilkins.

Priyantono, Teguh. 2005. Faktor-faktor resiko yang berpengaruh pada timbulnya polineuropati pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Karya akhir

program pendidikan dokter spesialis saraf I. Semarang : Undip diunduh

dari

Quattrini, cristian., Harris, Nigel D., Malik, Rayaz A., Tesfaye, Solomon. (2007). Impaired skin microvascular reactivity in painful diabetic neuropathy. Diabetes care 30 : 655-659 diunduh dari

juni 2013

Rohen, Johannes W., Yokochi, Chihiro., Drecoll, Lutjen Elke. (2011). Color atlas of anatomy (7thEd). Germany : Lipincott Williams & Wilkins

Rohkamm, reinhard. (2004). Color atlas of neurology. Germany : Thieme Sicree, Richard., Shaw, Jonathan., Zimmet, Paul. The Global Burden Diabetes

and Impaired Glucose Tolerance. Diunduh dari :

tanggal pada tanggal 31 Desember 2012

Seeley, Rod R.,Stephens, Trent D., Tate, Philip. (2008). Anatomy and physiology. Sherwood Lauralee (2010). Human physiology :from cells to systems (7thEd).

USA : Brooks/Cole

Shier, David., Butler, Jackie., Lewis, Ricki. (2010). Hole’s human anatomy and physiology (12thEd). Boston : McGrawHill Company. Bston :

McGrawHill Company.

Sihombing, dhora., Nursiswati., Ayu, Prawesti.(2012). Gambaran perawatan kaki dan sensori kaki pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di poliklinik DM RSUD. Diunduh dari urnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/677/723

pada tanggal12 juni 2013

Smeltzer, Suzzane.C, & Bare, Brenda G. (2001). Keperawatan medikal bedah (Ed. 8). Jakarta: EGC.

Snell, Richard S.(2012). Clinical anatomy by regions (9thEd). Philadelphia: Lipincott Williams & Wilkins

Subiyantoro, bambang. 2002.Hubungan antara terkendalinya kadar gula darah dengan berat ringannya polineuropati pada penderita diabetes mellitus tipe II. Tesis. Diunduh dari

2013

Tate. (2012). Principles of anatomy and physiology (2thEd). New York : Mc Graw-Hill Company

Tortora, J Gerard. (2009). Principles of anatomy and physiology. USA : John Wiley&Sons

Tierney, Lawrence M., McPhee, Stephen J., Papadakis., Maxine A. (2006). Current medical diagnosis&treatment. San Fransisco : Mc.Grawhill Vander. (2001). Human physiology : the mechanism of body function. (8thEd).

Mc Grawhills company

Wahyu,whidiarso..---..Mengestimasi reliabilitas.diakses dari

Wicaksono, Ronnie. 2012. Analisa statistika. Diakses dari

LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN

Responden Responden Responden Responden

No. Titik

Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kan

an 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Responden Responden Responden Responden

No. Titik

Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kan

an 1

8 9 10

LEMBAR PERNYATAAN RESPONDEN

Saya bersedia berpartisipasi dalam penelitian yang berjudul : “Angka Kejadian dan Tingkat Keparahan Neuropati Diabetik di Poliklinik Endokrin RSUD Pirngadi Medan”. Saya telah diminta oleh peneliti untuk mengisi dan menjawab kuesioner penelitian dan menjalani pemeriksaan sensori taktil pada plantar kaki.

Peneliti juga telah menjelaskan hal-hal terkait penelitian yaitu : Judul penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penelitian ini tidak menimbulkan resiko bagi individu yang menjadi responden, baik secara fisik maupun psikis. Saya telah mengerti semua penjelasan yang diberikan oleh peneliti.

Saya mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari penelitian ini tanpa adanya sanksi ataupun paksaan. Adapun catatan mengenai data responden akan dirahasiakan oleh peneliti, dan instrument penelitian akan dimusnahkan setelah proses pengumpulan data selesai.

Dengan demikian, secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta sebagai responden dalam penelitian ini

Responden

Tanda tangan

DATA DEMOGRAFI RESPONDEN

Nama :

Usia` :

Pendidikan :

Lama Menderita DM :

Terapi yang digunakan :

Olahraga :

Pernah Menerima Pendidikan kesehatan :

Merokok :

Pemeriksaan KGD :

KGD terakhir :

Jenis Kelamin :

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Hasil observasi rater 1 *