PENGARUH PEMBERIAN BUBUK DAUN CINCAU HIJAU

(Premna oblongifolia Merr) TERHADAP GAMBARAN

HISTOPATOLOGIS JARINGAN HATI MENCIT C3H YANG

DITRANSPLANTASI SEL TUMOR KELENJAR SUSU

SKRIPSI

RACHMAT WIDYANTO

F24062655

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

EFFECT OF CINCAU HIJAU LEAF (

Premna oblongifolia

Merr) POWDER ON

LIVER HISTOPATHOLOGY PROFILE OF C3H MICE TRANSPLANTED WITH

BREAST CANCER CELL

Rachmat Widyanto and Fransiska R. Zakaria

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Technology. Bogor Agricultural University, IPB Darmaga Campus, PO BOX 220, Bogor, West Java, Indonesia.

Phone 62852 287 90090, e-mail: rachmat.widyanto@ymail.com

ABSTRACT

Being the second of the biggest killer machine in the world, cancer still has a possibility to be prevented. Cancer curing usually involves radiotherapy and chemotherapy which have cytotoxic effects not only for the cancer cells but also for the normal cells. The best way to prevent cancer is by consuming natural food products. Natural foods such as fruits and vegetables have been proved to have many benefit effects to body health. Cincau hijau extracts had been proved to have anticancer activity; to be toxic to cancer cells but not toxic to normal cells according to in vitro researchs. The in vivo anticancer activities of cincau hijau Premna oblongifolia Merr was examined in this study by using C3H mice. The dosages of cincau hijau leaf powder given to the mice were 0.88%, 1.76%, and 2.64% in powder form. The 2.64% dosage had a decreasing effect in mice body weight. Tumor volume increased significantly in the negative control group, especially eleven days after the tumor cell transplantion. Mice tumor latency period and liver weight were not significantly different (p>0.05). Tumor tissue weights of negative control and 0.88% group were significantly larger than the others (p<0.05). Hepatocytes lesions were observed histologically using hematoxylin-eosin staining process and counted in percentage and statistical score. The percentage of normal hepatocytes of the negative control was the highest (3.18%). The percentage of hydropic degeneration of 0.88% group was the highest (30.66%). Hepatocytes lesions by hydropic degeneration between negative control and the 0.88%, 1.76%, and 2.64% groups were not significantly different (p>0.05). The percentage of fatty degeneration of the 2.64% group was the highest (77.76%). Hepatocytes lesions by fatty degeneration between positive, negative control, and the 0.88% were not significantly different (p>0.05). The percentage of necrosis of the 0.88% group was the highest (11.05%). Hepatocytes lesions by necrosis between negative control and the 1.76% and 2.64% groups were not significantly different (p>0.05), and the hepatocytes lesions by necrosis of 0.88% group was significantly larger than the others (p<0.05). Liver degeneration might be caused by the tumor existence and growth which continue to affect liver metabolism. The 0.88% dosage had not shown effective protection to liver injury. It might be caused by the amount of feed consumption which was not significantly different (p>0.05) and by the tumor.

RACHMAT WIDYANTO. F24062655. Pengaruh Pemberian Bubuk Daun Cincau Hijau (Premna oblongifolia Merr) Terhadap Gambaran Histopatologis Jaringan Hati Mencit C3H yang Ditransplantasi Sel Tumor Kelenjar Susu. Di bawah bimbingan Fransiska R. Zakaria. 2010

RINGKASAN

Penyakit kanker merupakan pembunuh kedua terbesar setelah penyakit jantung tetapi sekaligus merupakan penyakit kronis tidak menular yang dapat dicegah timbulnya. Pengobatan kanker umumnya melibatkan radioterapi dan kemoterapi yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Radioterapi menggunakan efek sitotoksik yang merusak sel, protein, dan DNA. Hal tersebut akan mengakibatkan kematian sel tubuh yang normal. Selain itu, sel tumor memiliki keragaman dalam hal kelompok sel-sel yang masing-masing mempunyai perbedaan dalam sifat dan ekspresi, misalkan dalam hal respon terhadap obat-obatan antikanker dan zat antitumor lainnya. Oleh karena itu, cara yang paling baik sebelum terkena kanker adalah pencegahan. Pencegahan penyakit tumor bisa dilakukan dengan cara yang dinilai lebih aman melalui konsumsi produk-produk alam, seperti tanaman pangan cincau hijau Premna oblongifolia Merr. Minuman cincau hijau dipercaya mampu meredakan beberapa penyakit, seperti: radang lambung, tekanan darah tinggi, dan panas dalam. Penelitian aktivitas antikanker sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak air daun cincau hijau bersifat toksik terhadap sel kanker tetapi tidak pada sel normal.

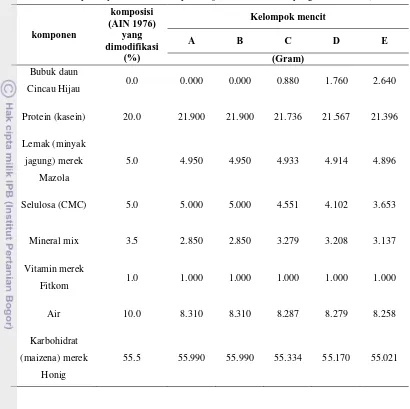

Penelitian diawali dengan membuat ransum pakan mencit menggunakan standar AIN 1976 yang dimodifikasi. Ransum perlakuan mendapat tambahan bubuk daun cincau hijau yang ditambahkan secara bertingkat, yaitu: 0.88%, 1.76%, atau 2.64%. Bubuk daun cincau tersebut dihasilkan dengan cara menghancurkan daun cincau hijau dengan ditambahkan air kemudian dikeringkan dengan menggunakan drum dryer sehingga dihasilkan bubuk daun cincau hijau yang masih kasar. Bubuk daun cincau hijau yang masih kasar dihaluskan menggunakan blender kering sehingga didapatkan bubuk daun cincau hijau yang lebih halus. Bubuk daun cincau hijau halus digunakan sebagai komponen ransum mencit perlakuan. Ransum mencit diberikan dalam bentuk pelet. Mencit dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: A (kontrol positif), B (kontrol negatif), C (perlakuan cincau 0.88%), D (perlakuan cincau 1.76%), dan E (perlakuan cincau 2.64%). Pemberian pakan standar atau pakan perlakuan dilakukan selama 30 hari. Pada hari ke-31 dilakukan transplantasi suspensi sel tumor kelenjar susu sebanyak 0.2 ml (±106 sel hidup) dari mencit donor kepada mencit kelompok B, C, D, dan E pada daerah subkutan aksila kanan. Pemberian pakan dilanjutkan kembali selama 22 hari setelah transplantasi sel tumor. Bobot badan mencit ditimbang dua kali dalam satu pekan, pengukuran tumor juga diukur dua kali sepekan dengan menggunakan jangka sorong digital, dan masa laten tumor diukur dengan cara meraba tumor menggunakan tangan. Semua organ hati dan jaringan tumor pada mencit diambil dan ditimbang pada saat terminasi. Organ hati diproses lebih lanjut untuk dilihat profil histopatologisnya menggunakan teknik pewarnaan HE (Hematoksilin Eosin).

jumlah yang mengalami degenerasi hidropis yaitu 21.37%, 30.33%, 30.66%, 22.54%, dan 14.08%; jumlah yang mengalami degenerasi lemak yaitu 75.85%, 61.18%, 58.02%, 71.29%, dan 77.76%; dan jumlah yang mengalami nekrosa yaitu 1.51%, 5.31%, 11.05%, 5.51%, dan 6.39%.

PENGARUH PEMBERIAN BUBUK DAUN CINCAU HIJAU (Premna oblongifolia Merr) TERHADAP GAMBARAN HISTOPATOLOGIS JARINGAN HATI MENCIT C3H YANG

DITRANSPLANTASI SEL TUMOR KELENJAR SUSU

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

Oleh

RACHMAT WIDYANTO F24062655

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Bubuk Daun Cincau Hijau (Premna oblongifolia Merr) Terhadap Gambaran Histopatologis Jaringan Hati Mencit C3H yang Ditransplantasi Sel Tumor Kelenjar Susu

Nama : Rachmat Widyanto NIM : F24062655

Menyetujui, Pembimbing,

(Prof. Dr. Ir. Fransisca Rungkat Zakaria, M.Sc.) 19490614 198503 2 001

Mengetahui : Ketua Departemen ITP

(Dr. Ir. Dahrul Syah) 19680505 199203 2 002

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul Pengaruh Pemberian Bubuk Daun Cincau Hijau (Premna oblongifolia Merr) Terhadap Gambaran Histopatologis Jaringan Hati Mencit C3H yang Ditransplantasi Sel Tumor Kelenjar Susu adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan Dosen Pembimbing Akademik, dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, 16 Desember 2010 Yang membuat pernyataan

BIODATA PENULIS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas segala limpahan rahmat-Nya hingga detik ini. Oleh karena rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan tugas akhir ini tahap demi tahap. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia tauladan utusan Allah, Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat. Penulisan skripsi ini penulis tujukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian (S.TP).

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Keluarga tercinta; Ibu, Bapak, Kakak (Rahma Indriyati dan Indra Dwi Ristanto), serta si kecil Rafa dan Rifa, atas doa, motivasi, nasehat, dan kasih sayang yang tiada henti.

2. Ibu Since, Prof. Dr. Ir. Fransisca Rungkat Zakaria, M.Sc, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan dalam meneliti, membimbing penulis selama studi, dan atas ketegasan sekaligus keramahan yang Ibu ungkapkan.

3. Ibu Dr. Ir. Endang Prangdimurti, M.Sc dan Bapak M. Ana Syabana, S.Si, M.Si selaku dosen penguji di ujian akhir yang telah memberikan waktu dan perhatian untuk menguji skripsi ini.

4. Seluruh staf pengajar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis dengan penuh tanggung jawab

5. Rekan-rekan penelitian; Ibu Emma, Mba Nindira, dan Mba Mutiara atas bantuan, saran, dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian.

6. Rekan-rekan satu bimbingan; Jali, Husna, Erin, Dinda, Kenny, Annisa, Mas Anas, dan Ibu Yusda atas kebersamaan, motivasi, bantuan, dan sarannya.

7. Ibu Sri, Ibu Ika, Pak Jun, Pak Iyas, Pak Wahid, atas bantuan, saran, dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian.

8. Ibu Puspita Eka Wuyung, M.Si selaku kepala laboratorium Patologi Anatomi FKUI atas izin yang diberikan untuk melakukan penelitian di laboratorium PA.

9. Bapak Slamet, selaku teknisi laboratorium tikus patologi anatomi FKUI atas kerja sama, bantuan, saran, serta kesediaannya untuk membantu merawat semua mencit C3H.

10. Saudaraku Pram, dan seluruh Villagers; Chandra, Radit, Zul, Yogi, Fandi, Ical, Rizki, Adit, Budi, Topan, Enhar, Nedi, Iqro, Syahrul, Bapak dan Ibu Hasan, Bi Eli atas motivasi, canda tawa, dan kenakalan teman-teman selama menetap bersama di rumah kost The Village. 11. Keluarga besar ITP 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan HIMITEPA atas kebersamaan dan kerja

samanya selama studi.

12. Keluarga besar Forkoma Kebumen angkatan 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan 46 atas ke-ngapakan-nya dan kebersamaannya selama penulis menempuh studi.

13. Teman-teman pengajian; Kang Kiki, Kang Firman, Kang Bima, Bian, Haryadi, Windu, Dwi, Anis, Syaiful, Dedi, atas nasehat yang bermanfaat.

Penulis memohon maaf apabila masih ada pihak yang telah membantu tetapi belum tertulis dalam uraian di atas. Semua itu tidak lepas dari kelalaian penulis sebagai manusia. Penulis sangat mengharapkan agar tulisan ini bisa menjadi amal shalih dan bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, 16 Desember 2010

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

I. PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. TUJUAN PENELITIAN 2

C. HIPOTESIS 2

II. TINJAUAN PUSTAKA 3

A. PANGAN SEBAGAI PENCEGAH KANKER 3

B. TANAMAN CINCAU HIJAU 5

1. BOTANI DAN KLASIFIKASI 5

2. PEMANFAATAN DAN KHASIAT TANAMAN CINCAU 6

3. GEL CINCAU HIJAU 7

4. CINCAU SEBAGAI MAKANAN PENCEGAH KANKER 7

C. MENCIT C3H 8

D. TUMOR PAYUDARA 9

E. ORGAN HATI 11

F. HEMATOKSILIN-EOSIN 14

III. METODE PENELITIAN 16

A. BAHAN DAN ALAT 16

1. BAHAN 16

2. ALAT 16

B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 16

C. METODE PENELITIAN 16

1. PERSIAPAN PAKAN MENCIT 16

2. PEMELIHARAAN MENCIT PERCOBAAN 17

3. MENCIT DONOR 18

4. TRANSPLANTASI DAN PENGUKURAN TUMOR 18 5. PEMBUATAN PREPARAT HISTOPATOLOGI DAN PEWARNAAN HE 19 6. PENGAMATAN PREPARAT HISTOPATOLOGI JARINGAN HATI 20

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 21

A. BERAT BADAN MENCIT 21

B. MASA LATEN 23

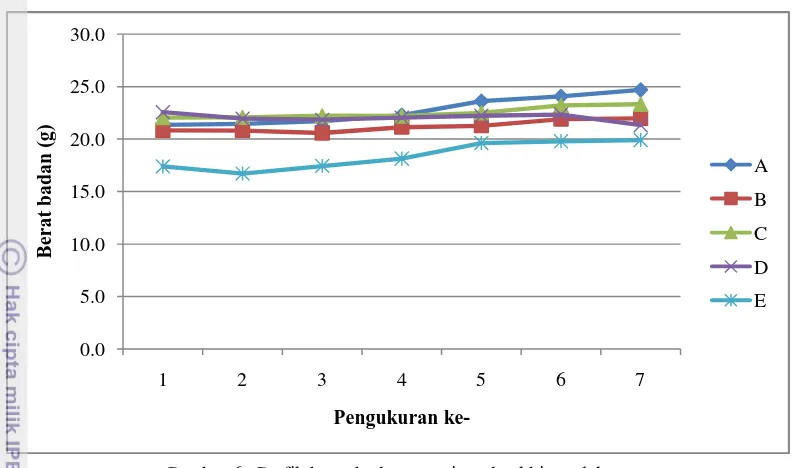

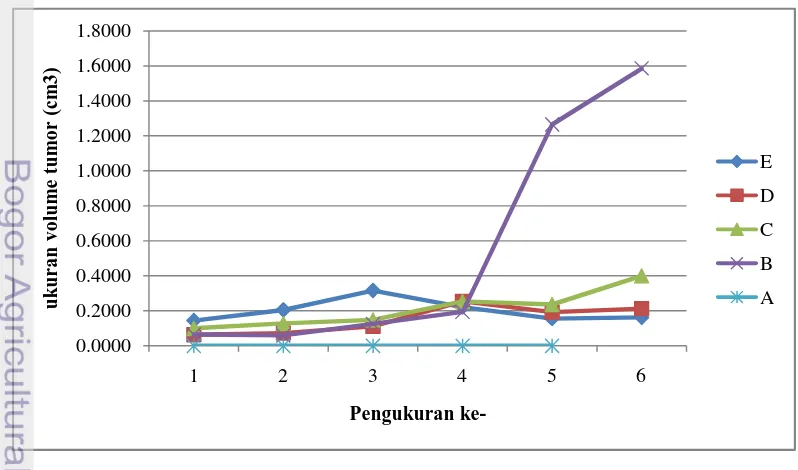

C. VOLUME TUMOR 24

D. BERAT JARINGAN TUMOR 25

E. BERAT ORGAN HATI 27

F. HISTOPATOLOGI JARINGAN HATI 28

V. SIMPULAN DAN SARAN 35

A. SIMPULAN 35

B. SARAN 36

DAFTAR PUSTAKA 37

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1. Hasil analisis kimiawi bubuk daun cincau hijau 6 Tabel 2. Komposisi pakan standar dan pakan uji mencit (AIN, 1976) yang

dimodifikasi

17

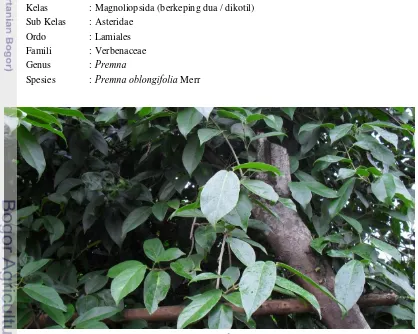

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1. Foto tanaman cincau hijau Premna oblongifolia Merr 5

Gambar 2. Foto mencit galur C3H 8

Gambar 3. Hati dan organ pencernaan di sekitarnya (Gylys dan Wedding 2009) 12 Gambar 4. Foto transplantasi tumor di subkutan aksila kanan mencit C3H 19 Gambar 5. Grafik berat badan mencit awal perlakuan 21 Gambar 6. Grafik berat badan mencit akhir perlakuan 23

Gambar 7. Grafik ukuran volume tumor 24

Gambar 8. Grafik berat tumor mencit 26

Gambar 9. Foto jaringan tumor yang sedang diambil 26

Gambar 10. Grafik berat hati mencit 27

Gambar 11. Foto kerusakan hepatosit yang meliputi; degenerasi hidropis ( ), degenerasi lemak ( ), dan nekrosis ( )

28

Gambar 12. Persentase hepatosit normal 29

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Diagram alir proses pembuatan bubuk daun cincau hijau (Chalid 2003

yang dimodifikasi)

43

Lampiran 2. Diagram alir proses transplantasi sel tumor (Chalid 2003) 44 Lampiran 3a. Diagram alir proses pembuatan slide histologi dengan pewarnaan HE

(Panigoro et al. 2007 yang dimodifikasi)

45

Lampiran 3b. Diagram alir proses pembuatan slide histologi dengan pewarnaan HE (Panigoro et al. 2007 yang dimodifikasi) lanjutan

46

Lampiran 4a. Tabel berat badan mencit awal perlakuan (g) 47 Lampiran 4b Analisis statistik menggunakan program SPSS 48 Lampiran 5a. Tabel berat badan mencit akhir perlakuan (g) 49 Lampiran 5b. Analisis statistik menggunakan program SPSS 50 Lampiran 6a. Tabel volume jaringan tumor mencit (cm3) 51 Lampiran 6b. Analisis statistik menggunakan program SPSS 51

Lampiran 7a. Tabel masa laten tumor (hari) 52

Lampiran 7b. Analisis statistik menggunakan program SPSS 52 Lampiran 8a. Tabel berat organ hati mencit (g) 53 Lampiran 8b. Analisis statistik menggunakan program SPSS 53 Lampiran 9a. Tabel berat jaringan tumor mencit (g) 54 Lampiran 9b. Analisis statistik menggunakan program SPSS 54 Lampiran 10a. Tabel jumlah hepatosit sediaan histopatologi jaringan hati mencit 55 Lampiran 10b. Analisis statistik menggunakan program SPSS 55 Lampiran 11. Tabel persentase kerusakan jaringan pada hati mencit 60 Lampiran 12. Hubungan antara konsumsi pakan, masa laten, berat tumor, dan berat

hati

60

Lampiran 13a. Tabel jumlah pakan yang dimakan mencit pada awal perlakuan 61 Lampiran 13b. Analisis statistik menggunakan program SPSS 63 Lampiran 14a. Tabel jumlah pakan yang dimakan mencit pada akhir perlakuan 64 Lampiran 14b. Analisis statistik menggunakan program SPSS 66 Lampiran 15. Tabel hasil uji senyawa fitokimia cincau hijau Premna oblongifolia

Merr (Aryudhani 2010 dalam proses)

67 Lampiran 16. Contoh tanaman yang memiliki sifat antikanker (Kintzios dan

Barberaki 2004)

I.

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Kanker merupakan pembunuh terbesar kedua di dunia setelah CVD (cardiovascular disease), tetapi sekaligus juga merupakan salah satu Noncommunicable Chronic Disease atau penyakit kronis tidak menular yang dapat dicegah timbulnya (WHO 2007). Kanker mengakibatkan kematian 7.6 juta jiwa pada tahun 2005, tiga perempatnya terjadi di negara yang berpenghasilan rendah hingga menengah. Kanker merupakan masalah kesehatan utama bagi masyarakat di beberapa negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat setidaknya satu dari empat orang (25%) meninggal karena kanker. Pada tahun 2006 sebanyak 559.888 kematian tercatat akibat kanker di Amerika Serikat. Angka tersebut merupakan 23,1% dari total jumlah kematian yang terjadi pada tahun tersebut. Kematian akibat kanker di tahun 2006 lebih banyak dibandingkan tahun 2005 akibat pertumbuhan dan pertambahan usia dari populasi masyarakat Amerika Serikat tersebut. Selain itu, di tahun yang sama sejumlah 474.808 orang yang berusia kurang dari 85 tahun meninggal akibat kanker di Amerika Serikat. WHO (2009) mengemukakan kemungkinan bahwa lebih dari 70% dari semua kejadian meninggal akibat kanker terjadi di negara yang memiliki pendapatan rendah dan menengah. Kematian akibat kanker di dunia diperkirakan akan tetap meningkat dengan estimasi meningkat menjadi 9 juta jiwa pada tahun 2015 dan 11.5 juta jiwa pada tahun 2030. Oleh karena itu, WHO menetapkan kunci-kunci strategi untuk mencegah timbulnya kanker, seperti: kontrol tembakau, promosi diet sehat dan aktivitas fisik, pencegahan penggunaan alkohol secara berbahaya, vaksinasi, serta mengurangi paparan karsinogen di lingkungan dan tempat kerja.

Salah satu kanker yang sering terjadi pada wanita adalah kanker payudara. Data diagnosis yang diambil dalam jangka panjang pada tahun 1975-2005 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kejadian kanker payudara terbanyak terjadi pada wanita usia 20-59 tahun (Jernal et al. 2009). Pengobatan kanker payudara pada umumnya melibatkan radioterapi setelah dilakukan operasi untuk meminimalisir risiko kambuhnya kanker payudara dan dinilai efektif seperti operasi pemotongan jaringan payudara (Fisher et al. 2002). Pengobatan kanker secara kemoterapi juga umum dilakukan. Akan tetapi, setiap metode memiliki kekurangan dan kelebihan. Pengobatan kanker payudara secara radioterapi mengakibatkan terjadinya rekonstruksi endothelium yang bergantung kepada dosis radiasi dan proses yang berjalan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini dapat meningkatkan parahnya kejadian kanker tersebut. Oleh karena itu, cara yang paling baik sebelum terkena kanker adalah pencegahan. WHO (2003) menyarankan diet sehat untuk mencegah timbulnya kanker, antara lain:

1. Meningkatkan konsumsi buah dan sayur

2. Mengurangi konsumsi pangan hewani, terutama lemak hewani dan daging merah 3. Substitusi minyak tak jenuh untuk menggantikan lemak jenuh

4. Meningkatkan konsumsi pangan yang mengandung omega 3

cincau hijau bersifat toksik terhadap sel kanker tetapi tidak pada sel normal. Hal tersebut merupakan informasi yang sangat menggembirakan apabila dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi penggunaan senyawa antikanker.

Cincau hijau Premna oblongifolia Merr. merupakan golongan cincau yang daunnya banyak dimanfaatkan oleh para pedagang minuman cincau. Oleh karena itu, cincau hijau sangat mudah didapatkan dan dikonsumsi. Selain itu, untuk mengonsumsi cincau hijau juga tidak diperlukan biaya yang mahal. Dengan demikian, sudah sewajarnya pemanfaatan senyawa antikanker dari bahan pangan alami seperti cincau hijau Premna oblongifolia Merr menjadi upaya pencegahan kanker yang efektif dan aman bagi tubuh. Parameter yang bisa diamati sebagai bukti bahwa cincau hijau Premna oblongifolia Merr bisa digunakan sebagai makanan antikanker didapatkan melalui penelitian baik secara in vitro maupun in vivo. Penelitian secara in vivo dapat membuktikan apakah penggunaan bubuk daun cincau hijau sebagai komponen ransum hewan percobaan berpengaruh terhadap penghambatan tumor dan berpengaruh terhadap sel normal. Pengaruh tersebut bisa dilihat dari pengamatan profil berat badan mencit, berat organ hati, berat jaringan tumor, volume tumor, dan pengamatan histopatologi pada beberapa jaringan, seperti: jaringan hati dan jaringan tumor. Sementara itu, penggunaan teknik histologi akan membantu dalam diagnosa suatu penyakit. Teknik histologi yang memanfaatkan penggunaan irisan jaringan yang difiksasi dalam parafin dimaksudkan untuk meniadakan perubahan secara kimiawi maupun biologis yang terjadi di jaringan tersebut sehingga protein dan komponen lainnya dalam sel serta struktur dari jaringan tidak banyak bergerak, berubah, atau berinteraksi satu sama lain dan penggunaan irisan jaringan akan mempermudah peneliti dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh.

B.

Tujuan Penelitian

Potensi cincau hijau Premna oblongifolia Merr sebagai pangan fungsional antikanker yang menunjukkan kemampuan toksik terhadap sel kanker secara in vitro dan tidak terhadap sel normal perlu diteliti lebih lanjut secara in vivo. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efek dari bubuk daun cincau hijau Premna obongifolia Merr terhadap gambaran histopatologi jaringan hati mencit C3H yang ditransplantasi sel tumor kelenjar susu.

C.

Hipotesis

II.

TINJAUAN PUSTAKA

A.

Pangan Sebagai Pencegah Kanker

Peran pangan tidak hanya terbatas dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi semata, apalagi hanya sebatas penghilang rasa lapar. Selain memenuhi kebutuhan gizi, pangan juga bisa diandalkan perannya sebagai pencegah penyakit. Makanan sehat dengan gizi seimbang merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas kesehatan seseorang. Makanan yang tidak sehat dengan gizi yang tidak berimbang sebaliknya bisa menjadi faktor pemicu menurunnya kesehatan seseorang dan menimbulkan penyakit. Jenis makanan tertentu seperti makanan berlemak tinggi, minuman beralkohol, daging merah, makanan yang dibakar, serta makanan-makanan yang mengandung zat-zat karsinogenik dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kanker (Wijayakusuma 2005). Jenis makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan lainnya banyak yang mengandung fitonutrien, fitokimia, dan komponen biologis lainnya. Zat-zat tersebut dapat berfungsi sebagai antioksidan yang berpotensi melindungi tubuh dari ancaman radikal bebas sehingga lebih lanjut dapat melindungi tubuh dari ancaman kanker dan membantu menghambat pertumbuhannya. Tidak sedikit ramuan obat herbal dimanfaatkan dalam bentuk makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memperlemah sel kanker. Beberapa tanaman juga mempunyai peranan penting, antara lain: sebagai sitostatika, imunomodulator, antineoplastik, antiinflamasi, hepatoprotektor, dan analgesik (Mangan 2005). Potensi antikarsinogenik juga tidak lepas dari antioksidan dan radikal bebas. Senyawa-senyawa karsinogenik yang mampu menginduksi terjadinya kanker disebut karsinogenik. Proses karsinogenesis merupakan proses yang komplek yang di dalamnya melibatkan faktor-faktor lingkungan dan endogen. Karsinogenesis biasanya terjadi melalui beberapa tahapan yang terpisah sebelum pembentukan tumor ganas terjadi. Menurut Hodgson dan Levi (2000) karsinogenesis secara eksperimental terjadi melalui beberapa tahap komplek, yaitu:

1. Tahap Inisiasi

Tahap inisiasi adalah tahap yang berlangsung cepat. Tahap ini merupakan tahap permulaan yang terjadi di tingkat seluler. Tahap ini ditandai dengan perubahan genetik yang tidak dapat balik (irreversible). Sel yang mengalami perubahan genetik tersebut dinamakan ‘sel yang terinisiasi’ atau

initiated cell. Sel tersebut memerlukan waktu untuk mereplikasi DNA-nya berkali-kali untuk memperbaiki perubahan genetik tersebut. Senyawa kimia yang menginisiasi terjadinya proses ini dapat berupa elektrofil atau zat yang diaktifkan secara metabolik menjadi elektrofil. Senyawa yang reaktif tersebut berikatan dengan DNA membentuk perubahan permanen yang turun-temurun , tetapi belum terekspresikan, di dalam genom sel. Berdasarkan model ini, sel yang terinisiasi mungkin tetap dalam masa istirahatnya, hingga terpapar oleh senyawa kimia yang menyebabkan sel-sel yang terinisiasi tumbuh cepat dan menghasilkan tumor.

2. Tahap Promosi

3. Tahap Progresi

Tahap ini merupakan tahap perubahan bentuk tumor jinak (benignant) menjadi tumor ganas

(malignant). Tahap ini ditandai dengan pertumbuhan tumor yang sangat cepat. Tumor pada tahap ini

bersifat invasif dan mampu menyebar dari jaringan primernya (metastasis) menuju ke jaringan atau organ tertentu membentuk jaringan tumor sekunder. Pertumbuhan baru ini akan mendesak jaringan di sekitar tempat tumbuhnya tumor sekunder tersebut.

Peran pangan yang mengandung antioksidan adalah sebagai pemutus reaksi berantai dari radikal bebas yang terdapat dalam tubuh. Oleh karena itu, antioksidan menjadi kebutuhan yang penting bagi tubuh dalam pengendalian radikal bebas (pencegahan tahap inisiasi). Antioksidan juga memiliki kemungkinan berkompetisi di antara sesamanya sehingga dalam pemenuhannya dibutuhkan campuran yang cukup tepat (Bangun 2005). Menganekaragamkan konsumsi pangan, termasuk sayur dan buah, merupakan usaha untuk menjaga kebutuhan antioksidan dalam tubuh.

Penelitian-penelitian tentang tanaman yang memiliki potensi antikanker pada kanker payudara sudah banyak dilakukan. Setiani (2009) menyatakan bahwa fraksi aktif biji Mahoni (Swietenia

mahagoni) mampu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara T47D. Ervina (2009) memberikan

minuman bekatul kepada wanita normal dan wanita penderita kista payudara. Hasil penelitian Ervina menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata (p<0.05) terhadap ukuran lesi kista payudara kanan antara sebelum maupun setelah dilakukan intervensi minuman bekatul, namun tidak terdapat perbedaan nyata (p>0.05) antara ukuran lesi kista payudara kiri. Pemberian sari buah tomat yang dilakukan oleh Navratilova (2009) kepada pasien wanita RS Kanker Dharmais Jakarta yang menderita kista payudara menunjukkan bahwa hasil intervensi sari buah tomat memiliki pengaruh terhadap penurunan intensitas rasa nyeri pada pasien. Selain itu, kepatuhan pasien dalam mengonsumsi sari buah tomat tersebut memiliki hubungan yang positif tidak nyata terhadap selisih ukuran lesi kista pada payudara kanan sebelum dan setelah intervensi. Brandi et al. (2005) menyatakan bahwa bagian yang dapat dimakan dari Brassica oleracea mengandung senyawa kimia yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara manusia. Brandi et al. (2005) lebih memilih menggunakan jus

Brassica oleracea dibandingkan menggunakan senyawa murni untuk mendapatkan manfaat semua

manfaat dari senyawa aktif yang terdapat di dalamnya. Guo et al. (2005) menyatakan bahwa pemberian minuman teh hijau pada tikus betina Sprague-Dawley yang diberikan paparan karsinogen 7,12-Dimethylbenz(a) Anthracene1-3 (DMBA) mampu menekan secara signifikan daya invasi dari tumor payudara.

Beberapa tanaman juga telah diketahui memiliki potensi sebagai antikanker jenis kanker lain, diantaranya Rusmarilin (2003) meneliti aktivitas antikanker ekstrak rimpang lengkuas lokal pada alur sel kanker paru-paru (A 549), sel kanker leukimia (K 562), melanoma primer (A 375), melanoma metastase, dan sel kanker serviks (HeLa) serta mencit yang ditransplantasi sel tumor primer payudara. Rusmarilin (2003) menyatakan bahwa ekstrak etil asetat dari lengkuas lokal (Alpinia galanga (L) Sw) dapat menghambat proliferasi sel kanker dalam kultur baik menggunakan alur sel kanker maupun sel kanker primer manusia. Hal tersebut ditunjukkan dari penghambatan proliferasi sel kanker yang diukur berdasarkan penghitungan jumlah sel yang hidup dengan hemasitometer serta pertumbuhan jaringan kanker yang relatif kecil dan luasnya jaringan kanker yang mengalami nekrosa. Nkondjock et al. (2005) menyatakan bahwa likopen yang banyak terdapat dalam tomat mampu menurunkan risiko kejadian kanker pankreas sebesar 31% pada pria.

obat demam, pembersih darah, dan obat radang usus (Syukur dan Hermani 2002). Khasiat cincau hitam untuk kesehatan menunjukkan ada kemungkinan cincau hitam juga memiliki sifat antikanker. Contoh-contoh tanaman lainnya dan sifat antikankernya tersaji dalam lampiran 16.

B.

Tanaman Cincau Hijau

1.

Botani dan Klasifikasi

Menurut Ben dan Syu (2008), tanaman cincau Premna oblongifolia Merr. biasa disebut juga sebagai cincau perdu, cincau pohon, atau camcau pohon. Premna oblongifolia Merr memiliki batang yang tegak seperti tanaman pada umumnya. Lain halnya dengan tanaman cincau Cyclea barbata L. Miers yang memiliki batang merambat. Daun Premna oblongifolia Merr berbentuk oval (lonjong, panjang daun kurang lebih 1.5 kali lebarnya) dan obovat (berbentuk bulat telur sunsang). Daun tulang agak besar, mempunyai bulu pendek dan jarang, dan ada pula yang tidak berbulu. Panjang daun berkisar antara 8.5-23 cm, lebar daun berkisar antara 3.5-10 cm, dan tangkai daun berkisar antara 1.5-4 cm.Tanaman ini memiliki kerabat dekat dengan Alagaw, Kayu Pahang, dan Daun Kambing. Berikut adalah klasifikasi dari tanaman cincau hijau Premna oblongifolia Merr, menurut (Ben dan Syu 2008) :

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) Sub Kelas : Asteridae

Ordo : Lamiales Famili : Verbenaceae Genus : Premna

Spesies : Premna oblongifolia Merr

Jenis lain cincau hijau yang sering dikonsumsi adalah cincau hijau Cyclea barbata L.Miers. Cincau hijau Cyclea barbata L. Miers merambat atau menjalar sepanjang 5-16 m dengan cara memanjat pohon inang atau tumbuh di tanah, tumbuh liar di pinggiran hutan, atau di semak belukar. Cincau hijau Cyclea barbata L. Miers memiliki daun berbentuk seperti perisai, bagian tengah daunnya melebar berbentuk bulat telur, bagian pangkal melekuk, dan bagian ujung meruncing sehingga keseluruhannya berbentuk seperti jantung (Sunanto 1995). Permukaan bawah daun Cyclea barbata L. Miers berbulu halus dan bagian atasnya berbulu kasar yang jarang. Panjang daun bervariasi antara 60-150 mm dan mempunyai tulang daun yang menjaring. Jenis tanaman cincau yang sering dikonsumsi selain cincau hijau adalah cincau hitam.

2.

Pemanfaatan dan Khasiat Tanaman Cincau

Daun cincau telah dikenal sebagai bahan makanan tradisional yang telah lama dikenal masyarakat dan digunakan sebagai minuman segar. Tanaman cincau hijau merupakan salah satu jenis tanaman yang dikenal mempunyai khasiat untuk mengobati penyakit, seperti: radang lambung dan tekanan darah tinggi. Akar dan daun cincau hijau juga mengandung pati, lemak, dan alkaloid cyclein yang rasanya pahit dan dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit demam dan sakit perut (Sunanto 1995). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak air akar dan batang cincau hijau tanaman cincau Cyclea barbata L. Miers mampu menghambat proliferasi sel kanker leukemia K-562 dan ekstrak air akar cincau hijau Cyclea barbata L.Miers mampu menghambat sel kanker Hela sebesar 31% (Ananta 2000), ektrak air akar dan ekstrak heksana akar cincau hijau mampu meningkatkan proliferasi sel limfosit darah tepi manusia (Pandoyo 2000). Bubuk gel daun cincau hijau Cyclea barbata L. Miers dan Premna oblongifolia Merr dapat menurunkan berat badan, cenderung menurunkan kadar sitokrom P-420 serta meningkatkan aktivitas glutation S-transferase (GST) (Arisudana 2003), dan memiliki sifat fungsional sebagai sumber serat (Muslimah 2004; Ahmad 2005). Cincau biasa dikonsumsi dalam bentuk gel yang dicampur dengan es batu dan sirup, sehingga biasa dikonsumsi sebagai makanan pencuci mulut (Jacobus 2003). Selain itu, Jacobus (2003) juga menganalisis secara kimiawi bubuk gel daun cincau hijau Premna oblongifolia Merr.

Tabel 1. Hasil analisis kimiawi bubuk daun cincau hijau

Parameter Bubuk daun cincau hijau Premna oblongifolia Merr (%) )b/k) Jacobus (2003) Chalid (2003) Pranoto (2003)

Kadar lemak 2.15 2.12 2.14

Kadar abu 8.11 8.11 8.31

Kadar air daun cincau 79.45 79.45 -

Kadar air bubuk gel 2.93 2.45 2.51

Kadar protein 18.17 17.64 18.08

Kadar serat kasar 52.55 51.01 52.00

dapat dijadikan minuman fungsional yang bermanfaat bagi tubuh dan terbukti aman untuk dikonsumsi sehari-hari tanpa efek samping serta tidak menimbulkan efek karsinogenik. Efek tersebut dilihat dari kemampuan teh cincau hijau dalam menurunkan kadar sitokrom P-420 dan meningkatkan aktivitas GST sehingga dapat diartikan tidak menghasilkan senyawa elektrofil yang berbahaya bagi tubuh dan tidak memperlihatkan efek membahayakan hati.

3.

Gel Cincau Hijau

Pembuatan gel cincau hijau membutuhkan daun segar sebagai bahan baku yang selanjutnya diekstraksi dengan air. Komponen pembentuk gel cincau hijau termasuk hidrokoloid yang merupakan polimer larut air. Proses tersebut bisa menghasilkan gel cincau hijau karena adanya interaksi antara air dengan hidrokoloid yang terdapat di dalam daun cincau hijau. Komponen pembentuk gel cincau hijau adalah polisakarida dengan distribusi berat molekul besar (10000-2000000 Da). Berdasarkan karakteristik reologinya dapat diprediksi bahwa komponen tersebut kemungkinan dapat diterapkan untuk membuat gel rendah kalori (Artha 2001). Hidrokoloid memiliki kegunaan dan arti penting berdasarkan sifat fungsional yang dimiliki. Gum cincau hijau yang diekstrak dari daunnya dapat membentuk gel dengan penambahan mineral tertentu. Selain dipengaruhi oleh mineral, adanya aerasi juga mempengaruhi kelenturan dan tekstur gel cincau hijau yang dihasilkan. Hasil tersebut didapatkan dengan memberikan aerasi ke dalam ekstrak air daun cincau hijau sehingga gel akan mengapung dan kotoran atau hasil sampingnya akan mengendap (Camus 2000). Pembentuk utama gel dalam ekstrak cincau hijau adalah polisakarida pektin bermetoksi rendah. Pektin termasuk jenis serat pangan yang larut air dan dapat difermentasi oleh mikroflora usus besar. Oleh karena itu, ekstrak cincau hijau dapat dianggap sebagai sumber serat pangan yang baik. Selain itu, karakteristik fungsional polisakarida pembentuk gel yang diekstraksi tanpa penambahan asam sitrat menunjukkan bahwa ekstrak tersebut berpotensi sebagai serat pangan dengan fungsi laksatif yang diduga sangat baik (Nurdin dan Suharyono 2007).

4.

Cincau sebagai makanan pencegah kanker

Khasiat dari bahan pangan alami dalam mencegah penyakit juga diketahui dari hasil-hasil penelitian yang terkait. Penelitian ilmiah yang berhasil mengungkapkan khasiat, manfaat pengobatan, dan terapi kanker mendorong munculnya paradigma baru untuk kembali ke alam (back to nature). Penelitian cincau hijau yang sudah dilakukan banyak menganalisis mengenai karakter gel cincau hijau, perlakuan yang mempengaruhi karakter gel seperti penambahan mineral-mineral tertentu, pengaturan pH, dan lain-lainnya, serta mengenai manfaatnya secara in vitro dan in vivo. Ekstrak cincau hijau yang diberikan bisa berasal dari daun, akar, maupun batang. Penelitian Ananta (2000) mengenai cincau hijau secara in vitro menunjukkan bahwa ekstrak air akar dan batang cincau hijau berpotensi mampu menghambat proliferasi sel kanker K562 dan ekstrak air akar cincau hijau mampu menghambat sel kanker Hela sebesar 31%. Selain itu, ektrak air akar dan ekstrak heksana akar cincau hijau mampu meningkatkan proliferasi sel limfosit darah tepi manusia (Pandoyo 2000), memiliki kemampuan imunostimulan (pada konsentrasi rendah) dan imunosupresan (pada konsentrasi tinggi) baik pada sel makrofag mencit maupun sel limfosit manusia dan tidak bersifat toksik terhadap sel makrofag (Handayani 2000), dan produk daun cincau hijau mampu meningkatkan kapasitas antioksidan limfosit (Setiawati 2003).

yang sama dengan efek penghambatan obat antialergi dietilkarbamazin sitrat (Rachmini 2000), ekstrak batang, ekstrak gel daun cincau hijau, kombinasi ekstrak batang dan gel, serta ekstrak daun cincau hijau kering tidak bersifat toksik pada sel limfosit dan mampu memberikan perlindungan terhadap sel limfosit yang diberi oksidan berupa H2O2 10-3M (Koessitoresmi 2001), bubuk gel daun cincau hijau

tidak bersifat toksik bagi tubuh, mampu meningkatkan aktivitas enzim Glutation S-Transferase (GST), dan tidak menginduksi sitokrom P-420 atau P-450 (Arisudana 2003). Selain itu, penelitian tentang ketersediaan hayati komponen fitokimia yang memiliki sifat antikanker dari daun cincau hijau seperti klorofil, karotenoid, dan flavonoid telah dilakukan menggunakan hewan coba. Menurut Hendriyani (2003) penyerapan klorofil bubuk daun cincau hijau menunjukkan persentase yang beragam dan dipengaruhi oleh kecukupan vitamin A. Penyerapan klorofil bubuk daun cincau hijau terjadi lebih besar di dalam hati dibandingkan dengan plasma darah tikus. Hendriyani (2003) menduga ada kemungkinan klorofil bubuk daun cincau hijau terakumulasi di dalam hati. Karotenoid bubuk daun cincau hijau juga terakumulasi di dalam hati tikus dengan nilai faktor akumulasi sebesar 1/13.21, yang artinya 13.21 µg β-karoten yang dikonsumsi akan diakumulasikan sebanyak 1 µg retinol di dalam hati (Wylma 2003). Wylma (2003) menduga bahwa faktor akumulasi karotenoid bubuk daun cincau hijau dalam hati tikus dipengaruhi oleh adanya serat di dalam bubuk daun cincau hijau dan di dalam ransum, banyaknya penggunaan retinol dalam tubuh, sera kondisi tubuh yang berbeda-beda. Menurut Raharjo (2004), flavonoid juga terdeteksi di dalam hati dan plasma tikus setelah pemberian diet bubuk gel daun cincau, baik yang diberikan tambahan vitamin A maupun tidak di dalam ransum. Penyerapan flavonoid dari bubuk gel daun cincau hijau di dalam hati dan plasma tikus tidak dipengaruhi oleh defisiensi vitamin A.

C.

Mencit C3H

Mencit C3H merupakan mencit yang dihasilkan dari perkawinan jantan-betina yang berasal dari satu induk selama minimum dua puluh generasi berturut-turut (inbred mice). Mencit yang dihasilkan melalui cara seperti ini hampir identik satu sama lain dalam satu galurnya. Galur-galur yang biasa dihasilkan dengan menggunakan cara inbreding antara lain ; C57BL/6, BALB/c, C3H, FVB, DBA, dan CBA (Suckow et al. 2001).

Salah satu penyebab dari timbulnya tumor ini adalah penularan virus dari air susu induk mencit kepada anaknya. Virus tersebut dinamakan Mouse Mammary Tumour Virus (MMTV). MMTV merupakan tipe B dari virus RNA yang menyebabkan adenokarsinoma pada kelenjar susu dengan kejadian 80-100% pada mencit C3H betina. Mencit C3H merupakan strain yang sensitif terhadap tumor kelenjar susu (99%) (Schrauzer 2008). Oleh karena urutan gen dari MMTV-ENV atau retrovirus semacamnya juga telah dideteksi dalam persentase yang signifikan pada tumor payudara manusia, maka mencit galur C3H memungkinkan untuk merepresentasikan model hewan pengerat terdekat yang mungkin untuk percobaan kanker payudara manusia. Mencit yang dimodifikasi secara genetik merupakan alat yang sangat berfungsi dalam karakterisasi gen dan juga sebagai model penyakit manusia (Adams 2007). Selain itu, ada kemungkinan juga bahwa sel manusia kompatibel atau cocok sebagai inang dari MMTV (Mouse Mammary Tumor Viruses). MMTV secara cepat mampu berkembang di dalam sel payudara manusia. Hal tersebut menunjukkan kemungkinan bisa terjadinya cross-species transmission dan memperkuat bukti bahwa MMTV mungkin menjadi agen etiologis di dalam karsinogenesis payudara manusia (Indik et al. 2007).

D.

Tumor Payudara

Jaringan payudara terdiri dari kelenjar susu, saluran kelenjar susu, dan jaringan penunjang payudara. Kejadian kanker payudara sulit diketahui pada awal timbulnya penyakit. Umumnya penderita kanker payudara baru mengetahui kanker tersebut setelah timbul rasa nyeri pada payudara atau setelah benjolan tumbuh semakin membesar pada jaringan payudaranya. Penderita yang mengalami kondisi tersebut sebenarnya sudah berada pada kanker stadium lanjut (Murdiana 2007). Kanker payudara dimulai pada jaringan payudara yang tersusun dari kelenjar-kelenjar untuk memproduksi susu. Umumnya tumor yang terjadi pada payudara bersifat jinak sehingga tidak semuanya menimbulkan kanker. Kanker payudara yang bersifat in situ umumnya tidak berkembang menjadi tumor yang lebih invasif dan pada awal kejadiannya masih bisa disembuhkan. Beberapa jenis kanker lainnya bersifat invasif dan infiltrasi dari kanker ini dimulai dari lobulus atau duktus pada payudara (Putra 2010).

Kanker payudara adalah salah satu kanker yang sering terjadi pada wanita. Data diagnosis yang diambil dalam jangka panjang pada tahun 1975-2005 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kejadian kanker payudara terbanyak terjadi pada wanita usia 20-59 tahun (Jernal et al. 2009). Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara antara lain: (1) perubahan lingkungan makro dengan membuat atau menambah kondisi yang berkontribusi pada risiko penyakit ini, misal: migrasi dari daerah berisiko rendah ke daerah berisiko tinggi serta akulturasi di negara tersebut (2) mengatur atau mengubah kondisi pertumbuhan seluler, misal: paparan karsinogen, merokok, diet, pengalaman reproduksi, dan terapi penggantian hormon, dan (3) intrinsik pada penderita atau inang, misal: usia, riwayat kanker payudara pada keluarga, dan gen BRCA1/BRCA2 yang rentan (Hunter 2005). Kanker payudara juga memiliki kaitan dengan fungsi hormon-hormon ovarium. Selain itu, pola makan dengan kandungan lemak yang tinggi, faktor keturunan (hereditas), penggunaan terapi hormon, belum pernah melahirkan, dan mengalami menstruasi terlalu awal atau menopause terlalu terlambat akan berpotensi meningkatkan kejadian kanker payudara (Gylys dan Wedding 2009).

Selain itu, ada kemungkinan juga bahwa kanker payudara disebabkan oleh virus. Hal tersebut disebabkan adanya kemungkinan sel manusia kompatibel atau cocok sebagai inang dari MMTV (Mouse Mammary Tumor Viruses). MMTV disebabkan oleh RNA virus famili Retroviridae. Empat varian utama dari virus ini telah diidentifikasi, yaitu MMTV-S (Standard: Bittner virus), MMTV-L

ditransimisikan melalui air susu induk mencit dan bersifat sangat onkogenik. MMTV-L ditransmisikan melalui sel-sel bakteri dan sifat onkogeniknya lemah. MMTV-P ditransmisikan baik melalui air susu induk maupun sel bakteri dan bersifat sangat onkogenik. MMTV-O dianggap sebagai virus endogen dalam genom dari kebanyakan mencit. Kerentanan mencit terhadap MMTV ditentukan secara genetik, sementara perkembangan tumornya ditingkatkan melalui penggunaan estrogen pada mencit jantan maupun betina, perkawinan buatan, dan paparan karsinogen. Tumor kelenjar susu pada umumnya terbatas, berbentuk bulat, berwarna abu-abu keputihan, dan bertempat di jaringan subkutan (NAS 1991). MMTV secara cepat mampu berkembang di dalam sel payudara manusia. Hal tersebut menunjukkan kemungkinan bisa terjadinya cross-species transmission dan memperkuat bukti bahwa MMTV mungkin menjadi agen etiologis di dalam karsinogenesis payudara manusia (Indik et al.

2007).

Pengobatan kanker payudara pada umumnya melibatkan radioterapi setelah dilakukan operasi untuk meminimalisir risiko kambuhnya kanker payudara dan dinilai efektif seperti operasi pemotongan jaringan payudara (Fisher et al. 2002). Pengobatan kanker secara kemoterapi juga umum dilakukan. Akan tetapi, setiap metode akan memiliki kekurangan dan kelebihan. Pengobatan kanker payudara secara radioterapi mengakibatkan terjadinya rekonstruksi endothelium yang bergantung kepada dosis radiasi, dan proses yang berjalan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kendala pengobatan tumor dengan kemoterapi adalah mengakibatkan imunosupresi yang mengarah kepada risiko terjadinya infeksi sekunder maupun menjadi faktor meningkatnya keganasan tumor. Hal tersebut disebabkan obat-obatan yang digunakan dalam kemoterapi memiliki efek sitosidal sehingga tidak hanya merusak sel tumor saja namun juga sel-sel normal lainnya. Karena radioterapi menggunakan efek sitotoksik dalam merusak sel, protein, dan DNA, kapasitas individu dalam memperbaiki kerusakan DNA mungkin membatasi atau mengubah respon dari jaringan yang normal (Claude et al. 2009). Dengan kata lain, pengobatan atau terapi kanker pada umumnya berpotensi dan terbukti bisa mengakibatkan kematian sel tubuh yang normal. Selain itu, tumor memiliki heterogenitas dalam hal subpopulasi sel-sel yang masing-masing mempunyai perbedaan dalam sifat dan ekspresi. Oleh karena itu, respon dari subpopulasi-subpopulasi tersebut terhadap obat-obatan tertentu menjadi berbeda, begitu juga dengan zat-zat antitumor lainnya. Zat antitumor dapat mempengaruhi sel pada fase sintesis atau mitosis dengan mudah, sedangkan sel dalam keadaan istirahat lebih resisten terhadap banyak zat. Tumor jinak secara khas mempunyai banyak sel dalam keadaan istirahat, sehingga kemoterapi relatif tidak responsif dalam hal ini (Syafni 2004).

Salah satu usaha dalam mencegah timbulnya kanker adalah melalui modifikasi diet atau pola makan. WHO (2002) menganjurkan agar masyarakat mengonsumsi diet yang cukup gizi dan bervariasi, terutama didasarkan pada pangan berbasis tumbuh-tumbuhan. Berikut merupakan anjuran dari WHO bagi setiap individu dalam usaha mencegah timbulnya kanker:

1. Tetap menjaga Body Mass Index (BMI) pada kisaran 18.5-25 kg/m2 dan menghindari pertambahan berat badan pada usia dewasa

2. Teratur berolahraga atau aktivitas fisik lainnya

3. Tidak direkomendasikan mengonsumsi minuman beralkohol; jika mengonsumsi maka tidak melebihi 2 unit/hari, yang mana 1 unit setara kira-kira dengan 10 gram alkohol yang disajikan dalam bentuk segelas bir, anggur, atau minuman keras lainnya

4. Meminimalisasi paparan aflatoksin pada bahan pangan

5. Ikan asin Cina dikonsumsi secara terbatas terutama semasa kanak-kanak. Secara keseluruhan konsumsi pangan yang diawetkan dengan garam dan juga konsumsi garam seharusnya tidak berlebihan (terbatas)

7. Konsumsi daging bagi nonvegetarian tidak berlebihan terutama untuk daging yang diawetkan (sosis, salami, bacon, ham, dll) dan juga daging merah (daging sapi, daging babi, daging domba). Ternak unggas dan ikan (kecuali poin 5 di atas) telah dipelajari dan tidak ditemukan adanya hubungan dengan meningkatnya risiko kanker

8. Jangan mengonsumsi makanan atau minuman yang sangat panas.

E.

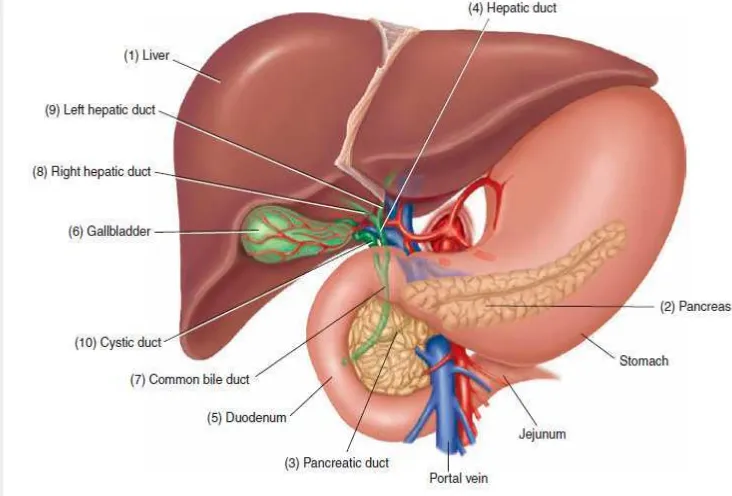

Organ Hati

Menurut Wilson dan Lester (1994) hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, rata-rata sekitar 1500 g, atau sekitar 2.5% dari berat badan orang dewasa normal. Hati terletak di rongga perut sebelah kanan, tepat di bawah diafragma, dan berwarna merah kecoklatan. Hati terdiri atas beberapa lobus (gelambir) yang berbentuk silindris bergantung pada spesiesnya. Hati memiliki dua lobus utama, yaitu: lobus kanan dan kiri. Lobus hati dibalut oleh dua macam kapsula, yaitu: kapsula fibrosa (Glisson) dan kapsula serosa. Di dalam lobus hati terdapat sel-sel hati yang disebut dengan hepatosit. Jaringan hati juga bisa diamati di bawah mikroskop seperti halnya jaringan lainnya. Hati merupakan organ yang berperan dalam metabolisme tubuh, detoksifikasi, dan produksi garam empedu. Menurut Hodgson dan Levi (2000), hati memiliki tiga fungsi utama, yaitu penyimpanan, metabolisme, dan biosintesis. Glukosa dikonversi menjadi glikogen dan disimpan. Ketika dibutuhkan untuk energi, glikogen dikonversi kembali menjadi glukosa. Lemak, vitamin larut lemak, dan zat gizi lainnya juga disimpan di hati. Asam lemak dimetabolisme dan dikonversi menjadi lipid, yang kemudian dikonjugasikan dengan protein yang disintesis di hati, dan selanjutnya dibebaskan ke aliran darah sebagai lipoprotein. Hati juga mensintesis sejumlah protein fungsional seperti enzim dan faktor koagulasi darah. Di samping itu, hati merupakan tempat utama metabolisme xenobiotik karena mengandung banyak enzim yang diperlukan untuk proses tersebut.

Sel-sel yang terdapat pada organ hati antara lain: sel-sel hati (hepatocytes), epitel saluran empedu, endothel pada pembuluh darah, endothel pada sinusoid, endothel pada pembuluh limfatik, stellat, kupffer, limfosit yang terkait dengan hati, saraf, dan sel-sel jaringan ikat. Secara umum sel-sel yang memiliki fungsi bermacam fungsi metabolisme adalah sel hepatosit dan sel von Kuppfer. Hepatosit jumlahnya hampir 60% jumlah sel yang terdapat di hati dan memiliki masa hidup selama 200 hari. Banks (1993) mengatakan bahwa sel hepatosit adalah sel yang memiliki potensi mitosis tinggi terutama pada saat: 1) sintesis gula, protein plasma, clotting factors, lipid, urea, dan ketone body; 2) sekresi garam dan asam empedu; 3) ekskresi pigmen empedu; 4) biotransformasi dari senyawa-senyawa toksik, termasuk obat-obatan dan hormon; dan 5) metabolisme lipid, protein, dan karbohidrat. Sel hepatosit memiliki bentuk polihedral dengan batasan-batasan yang biasanya jelas. Inti sel hepatosit berbentuk bulat seperti gelembung dengan nukleolus yang tampak menonjol di bagian tengah inti. Inti sel dikelilingi oleh sitoplasma yang bersifat asidofilik dan mengandung material yang bersifat basofilik. Sel Kuppfer berfungsi menghancurkan sel darah putih leukosit, sel darah merah yang rusak, bakteri, dan benda asing lainnya. Sel Kupffer berperan menelan dan menghancurkan benda-benda seperti partikel padat, bakteri, sel darah merah yang telah mati, dan sebagainya (Hodgson dan Levi 2000).

darah ke sinusoid yang kaya oksigen, nutrisi, dan beberapa substansi toksik yang diterima oleh hepatosit (Ariawan 2008). Berdasarkan fungsi anatomi hati, bisa ditentukan hipotesis mengenai penyakit-penyakit patogenesis yang terkait. Hati seringkali menjadi target penyakit-penyakit yang dipicu oleh bahan kimia. Menurut Hodgson dan Levi (2000) ada dua faktor penting yang menjadi alasannya, yaitu

1. sebagian besar xenobiotik memasuki tubuh melalui saluran pencernaan dan setelah absorpsi diangkut oleh vena portal hepatik (hepatic portal vein) menuju hati sehingga hati menjadi organ pertama yang meyerap bahan kimia yang diserap usus. Proses detoksifikasi melibatkan hubungan antara dua organ penting, yaitu: hati dan usus. Komponen pangan yang telah diserap usus kemudian diangkut ke hati untuk mengalami proses lebih lanjut. Untuk melakukan fungsi detoksifikasi, hati harus berada dalam kondisi baik. Berfungsinya hati dengan baik menjadi penentu utama tingkat kesehatan individu

2. di hati banyak terdapat enzim-enzim yang digunakan dalam metabolisme xenobiotik. Meskipun sebagian besar proses biotransformasi dimaksudkan sebagai reaksi detoksikasi, tetap dihasilkan sejumlah metabolit reaktif yang dapat merusak hati

Gambar 3. Hati dan organ pencernaan di sekitarnya (Gylys dan Wedding 2009)

1. Degenerasi

Menurut Price dan Wilson (1994) sel yang mengalami cedera tetapi tidak mati sering menunjukkan perubahan-perubahan morfologis yang sudah dapat dikenali. Secara potensial perubahan-perubahan subletal ini bersifat dapat balik. Jika rangsangan yang menimbulkan cedera dapat dihentikan, sel dapat kembali sehat seperti semula. Walaupun setiap sel dalam tubuh dapat menunjukkan perubahan-perubahan semacam itu, tetapi pada umumnya sel-sel yang terlibat adalah sel-sel yang aktif secara metabolik, seperti: sel hati, sel ginjal, dan sel jantung. Menurut Price dan Wilson (1994) perubahan-perubahan degeneratif cenderung melibatkan sitoplasma sel, sedangkan nukleus tetap mempertahankan integritasnya selama sel tidak mengalami cedera fatal. Walaupun agen-agen yang menimbulkan luka atau yang menyerang sel sangat banyak, kelainan morfologis yang diperlihatkan oleh sel agak terbatas. Menurut Aziza (2010) degenerasi sel diartikan sebagai kehilangan struktur normal sel sebelum kematian sel. Degenerasi sel merupakan indikasi gangguan metabolisme yang meluas. Degenerasi sel hati dapat berupa degenerasi hidropis, degenerasi berbutir, dan degenerasi lemak. Menurut Sinaga (2009) jenis degenerasi pada hati yang lainnya yaitu: degenerasi glikogen dan degenerasi hialin. Degenerasi terjadi karena gangguan biokimiawi yang disebabkan iskemia, anemia, metabolisme abnormal, dan zat kimia yang bersifat toksik. Degenerasi sel yang berlangsung secara terus menerus akan menyebabkan kematian sel yang bersifat tidak dapat balik (irreversible).

2. Nekrosis

Nekrosis bisa terjadi pada beberapa hepatosit saja (focal necrosis) atau menyebar ke seluruh lobus hati (massive necrosis). Kematian sel terjadi sepanjang terjadinya kerusakan membran plasma. Perubahan morfologis yang umumnya terjadi antara lain: sitoplasma yang mengalami edema, pembesaran retikulum endoplasma, pemisahan polisom, pengakumulasian trigliserida, pembengkakan mitokondria, serta kacaunya organel dan nukleus (Hodgson dan Levi 2000). Kematian sel dapat terjadi melalui proses apoptosis dan nekrosis. Kematian secara apoptosis memiliki ciri-ciri morfologik, yaitu: sel-sel menyusut membentuk masa hipokromik dan terjadi fragmentasi secara cepat sehingga terbentuk badan-badan apoptotik. Sedangkan nekrosis merupakan kematian sel-sel akibat kerusakan akut. Nekrosis hati merupakan suatu manifestasi toksikan yang berbahaya tetapi tidak selalu kritis karena hati memiliki kapasitas pertumbuhan kembali yang luar biasa (Aziza 2010). Berdasarkan penyebabnya nekrosis pada hati disebabkan oleh dua hal, yaitu: toksopatik yang disebabkan oleh pengaruh langsung agen yang bersifat toksik, seperti insektisida metofluthrin, imiprothrin, dan permethrin, dan trofopatik yang disebabkan oleh kekurangan oksigen, zat-zat makanan, dan sebagainya (Vinandhita 2008). 3. Steatosis (perlemakan hati)

Menurut Basaranoglu dan Neuschwander-Tetri (2009) stetatosis pada hati diakibatkan oleh peningkatan kandungan asam lemak bebas oleh hati. Asam lemak bebas tersebut lebih banyak masuk ke dalam hati dibandingkan ke dalam jaringan adiposa. Secara patologis hal yang dapat mengakibatkan perlemakan di hati adalah hipoksemi yang diakibatkan oleh ketidakmampuan hati membakar lemak atau adanya toksin yang menyebabkan penurunan fungsi lipolitik hati. Toksin yang dapat menyebabkan perlemakan toksik antara lain: antimony, arsen, alkohol, dan racun lain yang memerlukan banyak oksigen sehingga lemak tinggal tidak terbakar (Aziza 2010). 4. Sirosis hati

digantikan dengan jaringan fibrosa. Jaringan fibrosa ini menyebabkan terganggunya fungsi jaringan hati dan menimbulkan penghalang yang mengganggu pembuluh-pembuluh hati dan saluran empedu. Sirosis hati sering disebut sebagai pengerasan hati. Hal tersebut disebabkan hati yang mengalami sirosis memiliki ciri-ciri konsistensinya yang keras. Tidak cukupnya aliran darah dalam hati menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya sirosis hati.

5. Hepatitis

Hepatitis merupakan penyakit hati yang mengalami inflamasi dan biasanya disebabkan oleh virus. Walaupun demikian, beberapa senyawa kimia tertentu seperti obat-obatan dapat menginduksi terjadinya hepatitis juga (Hodgson dan Levi 2000).

6. Karsinogenesis

Jenis kanker yang sering terjadi pada hati adalah hepatocellular carcinoma. Tipe lain dari kanker pada hati antara lain: cholangiocarcinoma, angiosarcoma, dan glandular carcinoma. Senyawa kimia yang dapat menginduksi terjadinya kanker hati sangat banyak. Senyawa-senyawa karsinogen alami yang sering ditemui antara lain: aflatoksin, sikasin, dan safrole. Senyawa-senyawa kimia sintetik yang dapat menimbulkan kanker hati antara lain: dialkilnitrosamin, dimetilbenzathracen, senyawa amina aromatik, dan vinil klorida (Hodgson dan Levi 2000).

F.

Hematoksilin-Eosin

Pewarnaan jaringan dengan menggunakan HE (Hematoksilin-Eosin) melibatkan dua macam pewarna, yaitu: Hematoksilin Mayer atau Elrich dan Eosin alkohol. Pewarnaan dengan metode ini hanya dapat digunakan untuk mengamati sitoplasma dan nukleus dari jaringan yang diamati (Helmi et al. 2007). Dengan menggunakan pewarnaan hematoksilin-eosin dapat diamati profil dari jaringan tersebut, baik yang menunjukkan kenormalan maupun yang menunjukkan ketidaknormalan pada jaringan yang sedang diamati. Prinsip dari penggunaan teknik ini adalah dengan memanfaatkan sifat asam dan basa dari sitoplasma dan inti sel untuk memberi warna pada berbagai macam dan struktur jaringan. Inti sel hepatosit berbentuk bulat seperti gelembung dengan nukleolus yang tampak menonjol di bagian tengah inti. Inti sel dikelilingi oleh sitoplasma yang bersifat asidofilik dan mengandung material yang bersifat basofilik. Menurut Kiernan (1990) hasil dari pewarnaan HE adalah warna biru-ungu yang mencerminkan bagian kromatin inti dan warna merah muda mencirikan sitoplasma, kolagen, keratin, dan eritrosit. Hematoksilin berperan sebagai pemberi warna biru pada inti sel dengan cara memperkuat warna biru pada kulit inti sel (DAKO 2009), sedangkan eosin memberi warna merah muda pada sitoplasma. Pewarnaan dengan menggunakan HE biasa digunakan oleh laboratorium patologi-anatomi dan histologi. Teknik ini juga bisa digunakan untuk semua spesimen dan merupakan inti dari semua diagnosa secara mikroskopik. Hal tersebut dikarenakan semua pewarnaan khusus pada umumnya didasarkan pada diagnosa dari jaringan yang diwarnai dengan pewarnaan HE terlebih dahulu. Para patologi-anatomis menggunakan HE untuk mendiagnosa penyakit, mengidentifikasi kanker, mengonfirmasi kesalahan metabolisme, atau mengidentifikasi jenis jaringan (DAKO 2004). Penggunaan campuran dari pewarna tersebut merupakan variasi dari teknik pewarnaan irisan jaringan. Ada kalanya pewarnaan HE dilengkapi dengan teknik pewarnaan yang lainnya. Sebagai contoh, ketika hasil pengamatan histologis dengan menggunakan pewarnaan HE tidak cukup digunakan sebagai data dalam diagnosis kanker, teknik-teknik lain seperti histokimia, mikroskop electron, imunohistokimia, dan flow cytometry bisa digunakan (Cullen et al. 2002).

70%, 80%, 90%, 95%, dan alkohol absolut. Menurut Kiernan (1990) dehidrasi dapat menggunakan reagen DMP (2,2-Dimethoxypropane) sebagai pengganti. Clearing atau penjernihan merupakan proses intermediet antara proses dehidrasi dan proses embedding dengan parafin untuk menghilangkan sisa-sisa alkohol di dalam jaringan dengan perendaman dalam xylol I dan II. Keberadaan alkohol di dalam jaringan akan mengganggu penetrasi parafin ke dalam jaringan.

Embedding adalah proses penanaman jaringan dalam cairan parafin (paraplast) atau parafin

III.

METODE PENELITIAN

A.

Bahan dan Alat

1.

Bahan

Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan ransum pakan mencit: daun cincau hijau, tepung kasein, minyak jagung, CMC (Carboxy Methyl Cellulose), mineral mix, vitamin Fitkom, air, dan tepung maizena.

b. Bahan saat pemberian pakan: ransum mencit tiap kelompok, air minum

c. Bahan transplantasi sel tumor: sel tumor dari mencit donor, PBS (Phospat Buffer Saline), batu es, ether.

d. Bahan pewarnaan HE : xylol, alkohol absolut, alkohol 96%, alkohol 70%, alkohol asam, akuades, hematoksilin, air keran, litium karbonat, eosin, dan enthellan.

e. Mencit C3H: mencit donor tumor umur ± 1 tahun dan mencit resipien umur 2-3 bulan, didapatkan dari laboratorium Patologi Anatomi FKUI Jakarta.

2.

Alat

a. Alat untuk membuat ransum pakan mencit: drum dryer, blender, freezer, plastik kiloan, baskom, spatula, plastik klip, oven, grinder, dan timbangan digital.

b. Alat dalam pemberian pakan: kandang, serbuk gergaji, botol minum, dan neraca Ohaus. c. Alat transplantasi sel tumor: jarum trokar, mangkuk, gelas arloji, gunting bedah, pinset, alas

bedah, jarum pentul, kapas, dan lampu.

d. Alat pewarnaan HE : staining jar, rak, gelas preparat, gelas penutup, pensil, mikrotom, parafin, oven, mikroskop

B.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan Maret 2009 hingga bulan Juli 2010. Penelitian ini dilakukan di laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Laboratorium Histologi dan Biologi Molekuler Lembaga Eijkman Jakarta.

C.

Metode Penelitian

1.

Persiapan pakan mencit

Ransum mencit perlakuan mengandung bubuk daun cincau hijau Premna oblongifolia Merr dengan dosis meningkat. Pemberian cincau tidak dalam wujud gel atau minuman jelli karena bentuk bubuk daun cincau hijau yang diberikan sudah merupakan hancuran dari daun cincau hijau melalui proses seperti yang dilakukan oleh Chalid (2003) dengan beberapa modifikasi. Pembuatan bubuk daun cincau hijau disajikan dalam lampiran 1. Ransum pakan mencit diberikan dalam bentuk pelet kering.

yaitu: 0.88%, 1.76%, dan 2.64%. Berikut rincian komposisi pakan mencit yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Komposisi pakan standar dan pakan uji mencit AIN 1976 yang dimodifikasi (AIN 1977)

komponen

komposisi (AIN 1976)

yang dimodifikasi

(%)

Kelompok mencit

A B C D E

(Gram)

Bubuk daun

Cincau Hijau 0.0 0.000 0.000 0.880 1.760 2.640

Protein (kasein) 20.0 21.900 21.900 21.736 21.567 21.396

Lemak (minyak jagung) merek

Mazola

5.0 4.950 4.950 4.933 4.914 4.896

Selulosa (CMC) 5.0 5.000 5.000 4.551 4.102 3.653

Mineral mix 3.5 2.850 2.850 3.279 3.208 3.137

Vitamin merek

Fitkom 1.0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Air 10.0 8.310 8.310 8.287 8.279 8.258

Karbohidrat (maizena) merek

Honig

55.5 55.990 55.990 55.334 55.170 55.021

2.

Pemeliharaan Mencit Percobaan

Pemeliharaan dilakukan selama 52 hari dan merupakan kerja tim yang terdiri dari empat orang peneliti. Sebanyak 25 ekor mencit resipien umur 2-3 bulan dan jenis kelamin jantan atau betina dibagi mejadi 5 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 5 ekor mencit. Tiap ekor mencit menempati satu kandang yang terbuat dari plastik dan ditempatkan dalam ruangan yang telah diatur siklus udara dan cahaya. Terhadap mencit dilakukan adaptasi selama satu minggu dengan pakan standar sebagai rnakanan dan air sebagai minuman (ad libitum). Pemberian pakan dan minuman dilakukan tiap hari antara pukul 07.00 sampai dengan 09.00 WIB. Jumlah pakan yang diberikan sebanyak 5 gram

ad-libitum. Banyaknya pakan yang dikonsumsi dihitung tiap hari berdasarkan hasil penimbangan jumlah

pakan yang tersisa.

kali dalam satu pekan, pengukuran tumor juga diukur dua kali sepekan dengan menggunakan jangka sorong digital, dan masa laten diukur dengan cara meraba menggunakan tangan. Semua organ hati dan jaringan tumor pada mencit diambil dan ditimbang pada saat terminasi. Organ hati diproses lebih lanjut untuk dilihat profil histopatologisnya menggunakan teknik pewarnaan HE (Hematoksilin Eosin).

Tabel 3. Kelompok mencit kontrol dan perlakuan

Kode Kelompok Perlakuan

A kontrol positif diberi pakan standar dan tidak ditransplantasi tumor

B kontrol negatif hanya diberi pakan standar dan ditransplantasi tumor C diberi pakan yang telah ditambahkan dengan bubuk daun

Premna oblongifolia Merr 0.88% dan ditransplantasi tumor

D diberi pakan yang telah ditambahkan dengan bubuk daun

Premna oblongifolia Merr 1.76% dan ditransplantasi tumor

E diberi pakan yang telah ditambahkan dengan bubuk daun

Premna oblongifolia Merr 2.64% dan ditransplantasi tumor

3.

Mencit donor

Mencit donor yang digunakan dalam proses transplantasi adalah mencit yang sudah mencapai tahap pasasi ke-13. Hal tersebut berarti mencit donor yang digunakan merupakan generasi ke-13 mencit C3H yang ditransplantasi tumor secara subkutan di aksila kanannya. Proses transplantasi mencit donor dari mencit donor sebelumnya sama seperti proses transplantasi tumor dari mencit donor ke mencit resipien yang dilakukan di penelitian ini (lampiran 2). Mencit yang sudah ditransplantasi dan mengandung sel tumor di dalam tubuhnya dipelihara dan dipisahkan dari populasi mencit yang normal. Selama masa pemeliharaan, mencit calon donor tersebut selalu diamati kondisinya. Apabila mencit sudah menampakkan tanda-tanda kematian, mencit segera dimatikan dan diambil kembali tumornya untuk ditransplantasikan ke mencit resipien yang lain.

4.

Transplantasi dan pengukuran tumor (Chalid, 2003)

Transplantasi dilakukan dengan jalan mematikan mencit C3H donor dengan eter, ditelentangkan pada papan fiksasi, keempat kakinya difiksasi dengan jarum. Kulit mencit bagian bawah disterilisasi dengan alkohol 70%. Pengambilan dilakukan dengan menggunakan gunting steril, tumor dibersihkan dengan larutan buffer posfat (PBS) di dalam cawan petri dan diletakkan di atas es. Jaringan tumor yang tidak mengalami nekrosis dipisahkan, dibersihkan dari jaringan ikat dan darah kemudian dicacah sampai halus dengan menggunakan gunting. Pengerjaan ini tetap dilakukan di atas es. Tambahkan larutan buffer sebanyak volume tumor, aduk sampai homogen. Suspensi tumor disuntikan dengan jarum trokar secara subkutan di aksila kanan mencit C3H resipien sebanyak 0,2 ml yang mengandung ± 106 sel tumor hidup. Penghitungan jumlah sel dilakukan dengan menggunakan hemasitometer dan

tryphan blue dan diamati di bawah mikroskop. Selama masa pengamatan tumor diukur menggunakan

Gambar 4. Foto transplantasi tumor di subkutan aksila kanan mencit C3H

5.

Pembuatan preparat histopatologi dengan pewarnaan HE (Panigoro et al.

2007 yang dimodifikasi)

Pemrosesan jaringan untuk dibuat menjadi preparat histopatologi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut; fiksasi jaringan, dehidrasi, clearing, infiltrasi, embedding, trimming, sectioning, deparafinisasi, dan dilanjutkan dengan staining (pewarnaan). Fiksasi jaringan dilakukan dengan merendam sampel jaringan ke dalam larutan formalin. Proses pembuatan preparat dan pewarnaan histologi ini disesuaikan dengan metode yang biasa digunakan di laboratorium Patologi Anatomi FKUI.

6.

Pengamatan preparat histopatologi jaringan hati (Syabana 2010 yang

dimodifikasi)

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Berat badan mencit

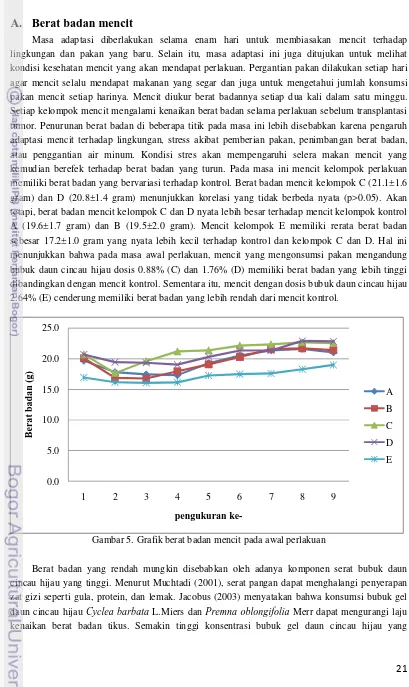

[image:34.595.103.512.117.804.2]Masa adaptasi diberlakukan selama enam hari untuk membiasakan mencit terhadap lingkungan dan pakan yang baru. Selain itu, masa adaptasi ini juga ditujukan untuk melihat kondisi kesehatan mencit yang akan mendapat perlakuan. Pergantian pakan dilakukan setiap hari agar mencit selalu mendapat makanan yang segar dan juga untuk mengetahui jumlah konsumsi pakan mencit setiap harinya. Mencit diukur berat badannya setiap dua kali dalam satu minggu. Setiap kelompok mencit mengalami kenaikan berat badan selama perlakuan sebelum transplantasi tumor. Penurunan berat badan di beberapa titik pada masa ini lebih disebabkan karena pengaruh adaptasi mencit terhadap lingkungan, stress akibat pemberian pakan, penimbangan berat badan, atau penggantian air minum. Kondisi stres akan mempengaruhi selera makan mencit yang kemudian berefek terhadap berat badan yang turun. Pada masa ini mencit kelompok perlakuan memiliki berat badan yang bervariasi terhadap kontrol. Berat badan mencit kelompok C (21.1±1.6 gram) dan D (20.8±1.4 gram) menunjukkan korelasi yang tidak berbeda nyata (p>0.05). Akan tetapi, berat badan mencit kelompok C dan D nyata lebih besar terhadap mencit kelompok kontrol A (19.6±1.7 gram) dan B (19.5±2.0 gram). Mencit kelompok E memiliki rerata berat badan sebesar 17.2±1.0 gram yang nyata lebih kecil terhadap kontrol dan kelompok C dan D. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa awal perlakuan, mencit yang mengonsumsi pakan mengandung bubuk daun cincau hijau dosis 0.88% (C) dan 1.76% (D) memiliki berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mencit kontrol. Sementara itu, mencit dengan dosis bubuk daun cincau hijau 2.64% (E) cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah dari mencit kontrol.

Gambar 5. Grafik berat badan mencit pada awal perlakuan

Berat badan yang rendah mungkin disebabkan oleh adanya komponen serat bubuk daun cincau hijau yang tinggi. Menurut Muchtadi (2001), serat pangan dapat menghalangi penyerapan zat gizi seperti gula, protein, dan lemak. Jacobus (2003) menyatakan bahwa konsumsi bubuk gel daun cincau hijau Cyclea barbata L.Miers dan Premna oblongifolia Merr dapat mengurangi laju kenaikan berat badan tikus. Semakin tinggi konsentrasi bubuk gel daun cincau hijau yang

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B

er

a

t

b

a

d

a

n

(

g

)

pengukuran

dikonsumsi, laju kenaikan berat badan tikus akan semakin berkurang. Oleh karena itu, pertambahan berat badan pada mencit kelompok E cenderung lebih rendah daripada mencit kontrol. Apabila dilihat dari konsumsi pakan mencit pada awal perlakuan, jumlah konsumsi pakan pada mencit B, C, D, dan E tidak berbeda nyata (p>0.05). Rerata jumlah pakan yang dikonsumsi mencit perlakuan secara berturut-turut adalah 1.77±0.21 gram, 1.80±0.31 gram, dan 1.83±0.13 gram. Jumlah konsumsi pakan yang tidak berbeda nyata dan dosis bubuk daun cincau hijau yang meningkat ternyata mempengaruhi berat badan mencit pada kelompok E. Mencit kelompok E memiliki rerata berat bad