ANALISIS FINANSIAL KONVERSI TANAMAN KARET

MENJADI TANAMAN KELAPA SAWIT DAN DAMPAKNYA

TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN

DI KABUPATEN MUARO JAMBI

ARDHIYAN SAPUTRA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Analisis Finansial Konversi Tanaman Karet Menjadi Tanaman Kelapa Sawit dan Dampaknya Terhadap Distribusi Pendapatan di Kabupaten Muaro Jambi adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2013

RINGKASAN

ARDHIYAN SAPUTRA. Analisis Finansial Konversi Tanaman Karet Menjadi Tanaman Kelapa Sawit dan Dampaknya Terhadap Distribusi Pendapatan di

Kabupaten Muaro Jambi. Dibimbing oleh YUSMAN SYAUKAT dan M. PARULIAN HUTAGAOL.

Tanaman karet dan kelapa sawit mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan perekonomian daerah di Provinsi Jambi. Ekspor komoditas perkebunan tersebut menempatkan urutan pertama untuk ekspor tanaman perkebunan. kegiatan konversi kebun dari tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit terjadi dengan berbagai alasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi tingkat keuntungan dari usaha tani karet dan kelapa sawit, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan karet menjadi kelapa sawit dan mengetahui dampak dampak konversi terhadap distribusi pendapatan petani karet dan petani kelapa sawit . Analisis usaha tani dilakukan untuk mengetahui struktur penerimaan dan biaya produksi, sedangkan analisis finansial untuk mengetahui kelayakan usaha budidaya tanaman karet dan kelapa sawit selama 25 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan konversi dianalisis dengan menggunakan analisis regresi logit dan perubahan pendapatan yang terjadi terhadap petani dianalisis dengan menggunakan analisis distribusi pendapatan.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai bulan Maret 2013 di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian menggunakan metode survei terstruktur dengan wawancara responden menggunakan kuisioner. Data primer dikumpulkan dari petani karet dan petani kelapa sawit yang telah mengkonversi tanaman karetnya, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan luas areal perkebunan karet dari tahun 2005 – 2010 seluas 3 429 hektar, dimana dalam periode yang sama terjadi peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit dengan rata-rata peningkatan sebesar 2 242.33 hektar per tahun. Analisis keuntungan dan kelayakan finansial pada usaha tani karet lebih besar dibandingkan dengan usaha tani kelapa sawit. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan konversi tanaman karet menjadi kelapa sawit adalah tingkat pendidikan petani, frekuensi penyadapan dan dummy pendapatan lain pada taraf nyata 10 persen. Kesempatan kerja bagi buruh tani harian pada usaha tani karet lebih sedikit dibandingkan pada usaha tani kelapa sawit.

SUMMARY

ARDHIYAN SAPUTRA. Financial Analysis of Rubber Plantation Conversion into Oil Palm Plantation and Its Impact on Income Distribution in Muaro Jambi Regency. Supervised by YUSMAN SYAUKAT and M. PARULIAN HUTAGAOL.

Rubber and oil palm plantations give bigger contribution to region economics development in Jambi Province. These commodities export rank first in that of farm estate commodity. Land conversion activities happened from rubber plantation into oil palm plantation because of many reasons. The objectives of this research are to estimate profit of rubber and oil palm farming, to identify influencing factors of land conversion and to know its impact on income distribution. Methods to determine the structure of income and production cost are performed by farming analysis and feasibility of rubber and oil farming for 25 years are used by financial analysis. Factors influencing of farmer decision are analyzed using logit regression analysis and the impact on farmers income are analyzed using income distribution analysis.

The research was conducted from February to March 2013 in Jambi Luar Kota Subdistrict, Muaro Jambi Regency. It applied a survey method using structured questionnaires. Primary data collected from rubber farmers and oil palm farmers who converted their rubber plantation. Secondary data also collected from relevant agencies. The results showed that a decrease of rubber plantation area in Muaro Jambi Regency during 2005 to 2010 about 3 429 hectares while in

the same period the area of palm oil plantation increasing with average of 2 242.33 hectares per year. Profit and financial feasibility analysis of rubber

farming is higher than oil palm farming. Influencing factors of land conversion are farmers education, frequency of rubber tapping and dummy other income sources at ten percent probability level. The job creation of rubber farming is less than oil palm farming for daily worker there.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

ANALISIS FINANSIAL KONVERSI TANAMAN KARET

MENJADI TANAMAN KELAPA SAWIT DAN DAMPAKNYA

TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN

DI KABUPATEN MUARO JAMBI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia, nikmat dan hidayah-Nya sehingga tesis dengan topik Analisis Finansial Konversi Tanaman Karet Menjadi Tanaman Kelapa Sawit dan Dampaknya Terhadap Distribusi Pendapatan di Kabupaten Muaro Jambi berhasil diselesaikan sebagaimana mestinya. Amin.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Yusman Syaukat, MEc selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Dr M Parulian Hutagaol, MS selaku anggota komisi pembimbing yang telah banyak memberikan sarannya. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Sri Hartoyo, MS dan Ibu Dr Mety Ekayani, MSc selaku penguji dan pengelola Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan arahan dan saran dalam penyusunan tesis ini. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Camat Jambi Luar Kota yang memberikan rekomendasi dan izin penelitian di Kecamatan Jambi Luar Kota, Bapak Kepala Desa Muhajirin, Bapak Kepala Desa Maro Sebo, dan Bapak Kepala Desa Sungai Bertam beserta staf, yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada segenap keluarga, istri dan anak-anak tercinta atas doa, kesabaran, dukungan dan kasih sayangnya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 4

Tujuan Penelitian 7

Manfaat Penelitian 7

Ruang Lingkup Penelitian 7

2 TINJAUAN PUSTAKA 8

Perkembangan Komoditas Karet 8

Perkembangan Komoditas Kelapa Sawit 10

Ekonomi Komversi Lahan 12

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan 14

Distribusi Pendapatan 16

3 KERANGKA PEMIKIRAN 17

4 METODE PENELITIAN 19

Penentuan Lokasi Penelitian 19

Jenis dan Sumber Data 19

Metode Pengambilan Sampel 19

Metode Analisis Data 20

Asumsi Dasar yang Digunakan 26

Definisi Operasional 27

5 GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 28

Keadaan Umum Daerah Penelitian 28

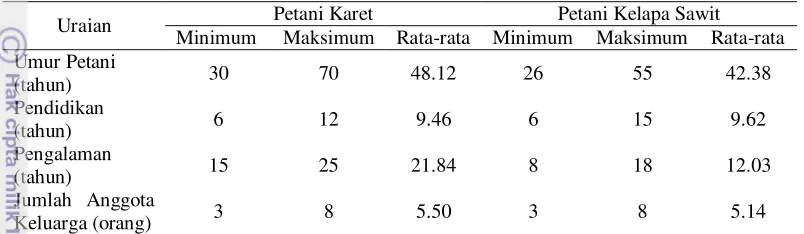

Karakteristik Petani Sampel Karet dan Kelapa Sawit 31

6 HASIL DAN PEMBAHASAN 33

Konversi Tananam Karet Menjadi Tanaman Kelapa Sawit 33 Perkembangan Luas Konversi Perkebunan Karet 33

Kondisi Kebun Sebelum Konversi Tanaman 34

Proses Konversi Kebun Karet Menjadi Kelapa Sawit 36 Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Karet dan Kelapa

Sawit 40

Usaha Tani Karet 40

Usaha Tani Kelapa Sawit 48

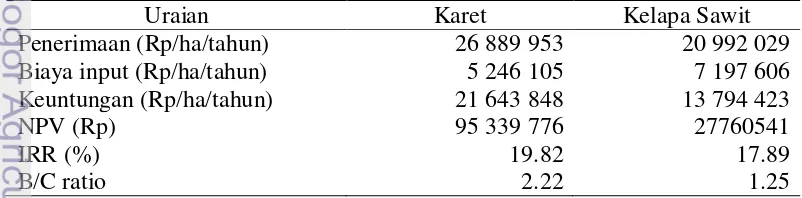

Perbandingan Kelayakan Finansial Usaha Tani Karet dan Kelapa

Sawit 56

Dampak Konversi terhadap Penggunaan Input 57

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Kebun 62

Analisis Distribusi Pendapatan 70

7 SIMPULAN DAN SARAN 72

Simpulan 72

Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 73

DAFTAR TABEL

1 Sebaran sampel petani karet dan kelapa sawit di Kabupaten Muaro

Jambi 19

2 Jenis, sumber data dan mentode analisis 20

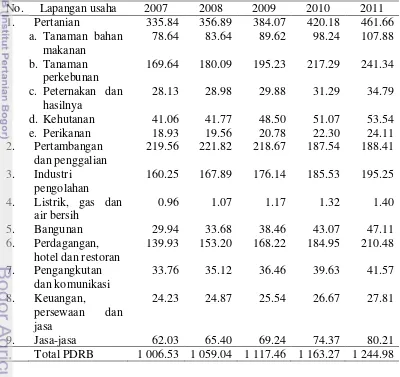

3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

Kabupaten Muaro Jambi tahun 2007 – 20011 (dalam jutaan rupiah) 29 4 Luas areal, produksi dan sentra tanaman perkebunan di Kabupaten

Muaro Jambi tahun 2011 31

5 Karakteristik sampel petani perkebunan karet dan kelapa sawit di

Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 32

6 Perkembangan laju konversi kebun karet di Kabupaten Muaro Jambi

tahun 2006 – 2010 33

7 Perubahan jenis penggunaan lahan di Kabupaten Muaro Jambi tahun

2005 – 2010 34

8 Distribusi umur tanaman karet rakyat yang dikonversi menjadi

tanaman kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi 36 9 Sebaran dan proporsi alasan petani dalam melakukan konversi

tanaman karet menjadi kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi 37 10 Sebaran petani sampel berdasarkan cara mengkonversi kebun karet

di Kabupaten Muaro Jambi 38

11 Rata-rata biaya investasi usaha tani karet di lokasi penelitian per

hektar 42

12 Rata-rata penggunaan sarana produksi pada usaha tani karet tahun

ke-1 sampai tahun ke-5 di lokasi penelitian per hektar 45 13 Rata-rata biaya produksi pada usaha tani karet tahun ke-1 sampai

tahun ke-5 di lokasi penelitian 45

14 Rata-rata penggunaan sarana produksi pada usaha tani karet tahun

ke-6 sampai tahun ke 25 di lokasi penelitian per hektar 47 15 Rata-rata biaya produksi pada usaha tani karet tahun ke-6 sampai

tahun ke 25 di lokasi penelitian per hektar 47

16 Analisis keuntungan usaha tani karet per hektar per tahun 48 17 Profil usaha tani kelapa sawit pada kebun karet yang dikonversi 50 18 Rata-rata biaya investasi usaha tani kelapa sawit di lokasi penelitian

per hektar 51

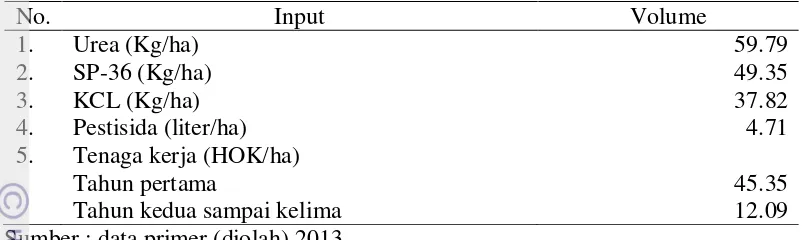

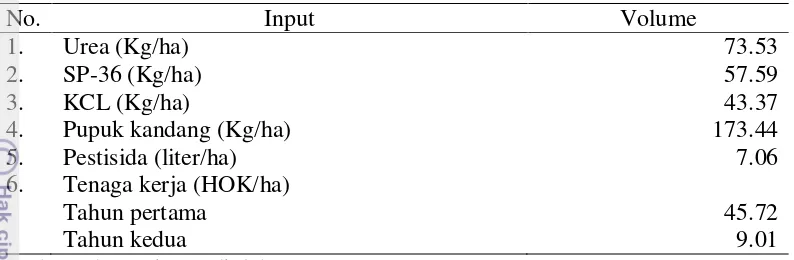

19 Rata-rata penggunaan sarana produksi pada usaha tani kelapa sawit

tahun ke-1 dan ke-2 di lokasi penelitian per hektar 53 20 Rata-rata biaya produksi pada usaha tani kelapa sawit tahun ke-1 dan

ke-2 di lokasi penelitian 53

21 Rata-rata penggunaan sarana produksi pada usaha tani kelapa sawit

tahun ke-3 sampai tahun ke-25 di lokasi penelitian per hektar 54 22 Rata-rata biaya produksi pada usaha tani kelapa sawit tahun ke-3

24 Perbandingan nilai keuntungan terdiskonto usaha tani karet dan

kelapa sawit di lokasi penelitian 57

25 Alokasi penggunaan tenaga kerja pada usaha tani karet dan kelapa

sawit tahun 2013 per hektar per tahun di lokasi penelitian 58 26 Rata-rata pengeluaran untuk upah buruh tani pada per tahap kegiatan

budidaya kelapa sawit tahun 2013 di lokasi penelitian 60 27 Rata-rata jumlah dan nilai penggunaan pupuk pada tanaman

menghasilkan karet dan kelapa sawit per hektar per tahun 60 28 Rata-rata nilai penggunaan pestisida dan alat pertanian pada tanaman

karet dan kelapa sawit di lokasi penelitian per hektar per tahun 62 29 Hasil estimasi model regresi logistik terhadap faktor-faktor yang

mempengaruhi petani dalam mengkonversi tanaman karet menjadi

kelapa sawit di lokasi penelitian 63

30 Sebaran dan proporsi petani sampel berdasarkan umur di lokasi

penelitian 64

31 Sebaran dan proporsi petani sampel berdasarkan tingkat pendidikan

di lokasi penelitian 65

32 Sebaran dan proporsi petani sampel berdasarkan luas lahan di lokasi

penelitian 66

33 Sebaran dan proporsi petani sampel berdasarkan frekuensi sadap di

lokasi penelitian 67

34 Sebaran dan proporsi petani sampel berdasarkan resiko usaha tani di

lokasi penelitian 68

35 Sebaran dan proporsi petani sampel berdasarkan ketersediaan sarana

produksi di lokasi penelitian 69

36 Sebaran dan proporsi petani sampel berdasarkan pendapatan lain di

lokasi penelitian 70

37 Distribusi pendapatan usaha tani karet dan kelapa sawit per hektar

DAFTAR GAMBAR

1. Perkembangan luas areal karet di Indonesia, tahun 1968-2010 8

2. Pohon industri karet 9

3. Perkembangan luas areal kelapa sawit di Indonesia, tahun

1967-2010 11

4. Kerangka pikir penelitian 18

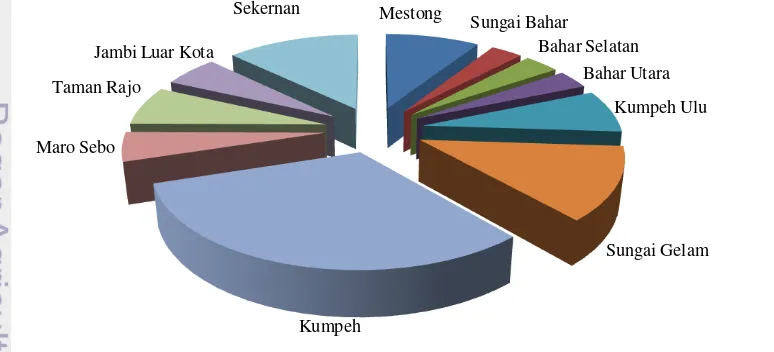

5. Luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi 28 6. Distribusi pekerjaan sampingan petani kelapa sawit 59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Analisis usaha tani karet dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-25 77 2. Analisisi usaha tani kelapa sawit dari tahun ke-0 sampai dengan

tahun ke-25 81

3. Cashflow finansial usaha tani karet per hektar 85 4. Cashflow finansial usaha tani kelapa sawit per hektar 86 5. Harga TBS kelapa sawit berdasarkan umur tanaman per Februari

tahun 2013 87

6. Potensi produksi tanaman kelapa sawit menurut umur tanaman 88 7. Hasil olahan data regresi logistik faktor-faktor yang mempengaruhi

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian memiliki arti yang sangat strategis, tidak hanya untuk negara-negara berkembang, bahkan untuk negara maju, seperti EU, Amerika, Australia dan Jepang tetap memberi perhatian dan perlindungan yang sangat serius terhadap pertanian. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi pertanian yang nyata melalui pembentukan kapital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi; penyerap tenaga kerja; sumber devisa negara; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud

sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu: 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, 2) mempercepat

pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, 3) menyediakan lapangan kerja, 4) memelihara keseimbangansumberdaya alam dan lingkungan hidup (Bappenas 2010).

Perkembangan sektor pertanian tidak dapat dilepaskan dari subsektor pendukungnya. Subsektor perkebunan memiliki kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor pertanian. Dalam tahun 2010 sumbangan devisa yang dihasilkan dari subsektor perkebunan mencapai US$20 miliar yang berasal dari kelapa sawit US$15.5 miliar, karet US$7.8 miliar dan kopi US$1.7 miliar. Penerimaan negara dari cukai rokok Rp63 triliun, bea keluar minyak kelapa sawit Rp20 triliun dan bea keluar kakao Rp615 miliar. Dari peran penyerapan tenaga kerja, subsektor perkebunan pada tingkat on farmsaja dapat menyerap sekitar 19.7 jutaorang. 1

Tanaman karet merupakan komoditas perkebunan yang merupakan tanaman tahunan yang tumbuh subur di daerah tropis dengan curah hujan yang cukup. Pola pengusahaan perkebunan karet di Indonesia masih didominasi oleh perkebunan karet rakyat yang mencapai lebih dari 85 persen dari luas total perkebunan karet di Indonesia, kemudian disusul oleh perkebunan besar swasta dan perkebunan besar negara (Ditjenbun 2011). Dalam kenyataannya pola pengusahaan karet rakyat tersebut menyebabkan petani karet masih dihadapkan oleh keterbatasan modal dalam usaha peremajaan dan pemeliharaan sehingga berakibat rendahnya produktifitas tanaman karet tersebut.

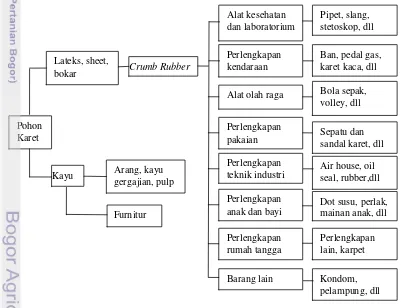

Menurut Budiman (2005), ada beberapa manfaat dalam pembangunan tanaman karet adalah : 1) Pohon karet memberikan hasil sadapan harian selama 25 tahun tanpa berhenti, 2) Selain menghasilkan elastomer yang sangat dibutuhkan dunia, pohon karet juga menghasilkan kayu unggulan di akhir masa sadapan, 3) pohon karet memberikan banyak manfaat pelestarian lingkungan seperti cadangan air dan konservasi lahan. Pembangunan tanaman karet juga bermanfaat secara ekonomi untuk pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi.

Komoditas unggulan perkebunan yang memberikan sumbangan devisa terbesar dalam nilai ekspor pertanian Indonesia adalah kelapa sawit. Selain sebagai penyumbang nilai ekspor pertanian terbesar, kelapa sawit juga mampu

1

memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Syahza 2008). Pada awal perkembangannya, kegiatan pengembangan kelapa sawit selalu dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar baik oleh perusahaan pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Hal ini dikarenakan bahwa membangun perkebunan kelapa sawit membutuhkan sumberdaya modal yang besar dan teknologi yang mahal. Pola pengusahaan yang berbeda pada tamanan kelapa sawit menyebabkan laju pertumbuhan luas areal perkebunan kelapa sawit lebih cepat dibandingkan dengan perkebunan karet.

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (2006) menyatakan bahwa minyak sawit (CPO) adalah komoditas yang sangat potensial sehingga layak disebut sebagai komoditas ekspor non migas andalan dari kelompok agroindustri. Hal ini dapat dilihat dari kondisi : 1) secara komparatif terdapat ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk perluasan produksi, berbeda halnya dengan negara pesaing terberat Indonesia, Malaysia yang luas areal produksinya telah mencapai titik jenuh, 2) secara kompetitif pesaing Indonesia hanya sedikit, 3) kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memiliki produktivitas tertinggi dibandingkan tanaman perkebunan lainnya. Kontribusi minyak sawit terhadap ekspor nasional adalah yang tertinggi dibandingkan ekspor hasil perkebunan lainnya. Selain itu minyak sawit juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri seperti industri minyak goreng, biodiesel, shortening, kosmetika, farmasi, dan sebagainya. Berbagai manfaat minyak sawit inilah yang mendorong tingginya permintaan akan minyak sawit.

Peningkatan konsumsi tersebut antara lain juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan per kapita, serta permintaan minyak sawit dunia untuk bahan baku industri di Uni Eropa, dan juga meningkatnya permintaan impor CPO oleh negara India dan RRC. Permintaan CPO di pasar dunia diperkirakan terus meningkat di masa depan. Hal itu antara lain disebabkan oleh meningkatnya permintaan negara-negara di dunia yang mulai menggunakan komoditas tersebut untuk biodiesel. Produk energi itu relatif ramah lingkungan dan bisa menggantikan bahan bakar konvensional. Tingginya permintaan CPO itu mengakibatkan harga di pasar dunia meningkat tajam (Purba 2012).

Penelitian yang juga dilakukan oleh Wicke et al.(2011) menyatakan bahwa peningkatan permintaan dunia terhadap CPO, antara lain disebabkan meningkatnya permintaan oleh industri makanan, bahan baku industri,dan sumber energi alternatif. Selain itu tingginya harga CPO dipasaran yang pernah mencapai US$ 780/ton pada tahun 2008 dapat memberi keuntungan besar bagi produsen CPO tersebut. Keuntungan yang besar itu memicu produsen CPO untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Peningkatan produksiyang dilakukan telah menyebabkan terjadinya pola perubahaan penggunaan lahan sehingga dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. Di Malaysia perluasan areal untuk meningkatan produksi kelapa sawit dilakukan dengan mengkonversi perkebunan karet dan kelapa menjadi perkebunan kelapa sawit, sedangkan di Indonesia dilakukan pada areal hutan alam dan gambut.

pertanian bukan hanya fenomena fisik, yaitu berkurangnya luasan lahan melainkan suatu fenomena dinamis yang menyangkut aspek sosial-ekonomi kehidupan masyarakat (Winoto 2005). Jadi secara umum kegiatan konversi lahan merupakan bentuk peralihan dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan yang lain. Sifat dari luas lahan adalah tetap (fixed), sehingga adanya konversi lahan tertentu akan mengurangi atau menambah penggunaan lahan lainnya. Konversi lahan tersebut terjadi karena adanya sifat kompetitif hasil dari pilihan manusia.

Proses konversi lahan pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Perubahan yang dimaksud tercermin dengan adanya pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan perkapitanya serta adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam ke aktivitas sektor-sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa). Dalam hukum ekonomi pasar, konversi lahan berlangsung dari aktifitas dengan land rent yang lebih rendah ke aktivitas-aktivitas dengan land rent yang lebih tinggi. Land rent dapat diartikan sebagai nilai keuntungan bersih dari aktivitas pemanfaatan lahan persatuan luas lahan dan waktu tertentu (Rustiadi et al2009).

Menurut Munir (2008), ada dua faktor yang mendasar berhubungan dengan konversi lahan meliputi faktor internal petani dan faktor eksternal. Faktor internal adalah karakteristik petani yang mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan yang dimiliki, dan tingkat ketergantungan terhadap lahan, sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh tetangga, investor, dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengembangan pertanian.

Selanjutnya penyebab dari perubahan penggunaan lahan adalah adanya faktor-faktor penyebab (driving factors) seperti: faktor demografi (tekanan penduduk), faktor ekonomi (pertumbuhan ekonomi), teknologi, policy (kebijakan), institusi, budaya dan biofisik. Analisis perubahan penggunaan lahan mencari penyebab (driver) perubahan land use dan dampak (lingkungan dan sosio ekonomi) dari perubahan land use. Penyebab dari perubahan penggunaan lahan, antara lain kelangkaan sumberdaya; perubahan kesempatan akibat pasar; intervensi kebijakan dari luar; hilangnya kapasitas adaptasi dan meningkatnya kerentanan; perubahan dalam organisasi sosial dalam akses sumberdaya dan dalam tingkah laku (Lambin et al 2002dalam Warlina 2007).

penyebab terjadinya kecendrungan beberapa perusahaan perkebunan melakukan konversi tanaman karet ke tanaman perkebunan lain, seperti kelapa sawit dan coklat, bahkan menjadi kawasan industri dan pemukiman (Herlina 2002).

Keputusan petani untuk meremajakan tananam karet atau replanting maupun mengkonversi menjadi tanaman kelapa sawit sangat bergantung pada besarnya modal yang dimiliki oleh petani. Hal ini dikarenakan untuk meremajakan atau mengkonversi tanaman perkebunan memerlukan modal yang relatif besar. Modal tersebut dapat berasal dari modal sendiri (dari petani sendiri jika petani memiliki kemampuan finansial) dan dari skim kredit. Kurang tersedianya skim kredit bagi petani perkebunan lebih disebabkan karena resiko usaha perkebunan yang tinggi, waktu tanaman menghasilkan relatif lama dan tidak adanya anggunan yang dapat menjadi jaminan pembayaran kredit membuat petani perkebunan memiliki alternatif dalam melakukan peremajaan tanaman maupun menggantinya dengan tanaman perkebunan lain, seperti dengan mengganti sebagian tanaman perkebunannya dengan tanaman baru sementara tanaman lama yang masih menghasilkan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup petani selama tanaman baru masih belum menghasilkan dan setelah tanaman baru sudah menghasilkan kemudian dilakukan penggantian tanaman selanjutnya.

Oleh karena itu kegiatan konversi yang dilakukan petani dari tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit dalam jangka panjang merupakan sesuatu hal yang penting dan strategis. Mengingat tanaman karet merupakan tanaman yang sudah membudaya bagi petani karet di Provinsi Jambi dan sumber mata pencaharian hampir 50 persen petani disektor perkebunan. Kegiatan konversi yang telah dilakukan petani memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan gambaran perbandingan biaya dan pendapatan yang diterima petani.

1.2 Perumusan Masalah

Kegiatan konversi tanaman perkebunan marak terjadi pada beberapa wilayah di Provinsi Jambi, seperti dari tanaman karet ke kelapa sawit dan tanaman kayu manis ke tanaman kakao. Konversi tanaman perkebunan karet mejadi kelapa sawit dilakukan baikoleh perusahaan perkebunan dalam skala besar maupun oleh perkebunan karet rakyat. Perusahaan perkebunan karet terbesar yang terdapat di Provinsi Jambi adalah PTPN VI (Persero). PTPN VI merupakan perusahaan BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan pembangunan proyek Perkebunan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dengan tanaman yang dibudidayakan adalah karet, kelapa hibrida, dan kakao. Dalam melaksanakan pengembangan usaha dilakukan dengan pola perkebunan inti plasma, dimana perkebunan inti merupakan kebun yang dimiliki dan dikelola langsung oleh perusahaan, sedangkan perkebunan plasma merupakan pola pengembangan perkebunan dengan melibatkan petani dalam pengelolaannya dengan sistem kemitraan atau kerjasama tertentu, sehingga diharapkan dapat terjadi transfer teknologi dari perusahaan kepada petani.

pengawasan oleh perusahaan terhadap kebun produksi yang berakibat sering terjadinya tindakan pencurian hasil sadapan secara liar sehingga dapat merugikan perusahaan.Konversi tanaman oleh perusahaandilakukan pada perkebunan inti terjadi pada beberapa daerah di Provinsi Jambi, meliputi kebun Rimbo Satu (Kabupaten Bungo), kebun Durian Luncuk (Kabupaten Batanghari), kebun Bahar dan Ness (Kabupaten Muaro Jambi) dengan luas kebun keseluruhan yang dikonversi mencapai 18 482.56 hektar (Disbun Jambi 2002).

Konversi tanaman karet ke kelapa sawit juga dilakukan oleh perkebunan rakyat di Kabupaten Muaro Jambi. Ada dua jenis tipe pengelolaan usaha perkebunan karet rakyat, yaitu hutan karet dan kebun karet. Hutan karet merupakan perkebunan karet yang pengelolaanya dilakukan tanpa kegiatan perawatan dan pemeliharaan, kondisi kebun heterogen yang terdiri dari tanaman karet dan non karet, sedangkan kebun karet merupakan kebun yang ditanam dengan tanaman karet yang dirawat dan dipelihara. Kecenderungan konversi tanaman yang dilakukan oleh petani hutan karet dengan mengganti menjadi tanaman kelapa sawit dengan sistem plasma, yaitu pola kerjasama yang telah disepakati sebelumnya dengan perusahaan perkebunan, sedangkan konversi tanaman pada kebun karet umumnya dilakukan secara swadaya oleh petani karet sendiri.

Berdasarkan data statistik perkebunan luas areal kebun karet di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2006 seluas 62 136 hektar turun menjadi 55 459 hektar pada tahun 2011. Menurut Kepala Seksi Tanaman Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi penyusutan areal tanaman karet sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi menjadi tanaman kelapa sawit dan sebagian lainnya diperuntukkan sebagai daerah pemukiman dan pembangunan sarana infrastruktur. Alih fungsi kebun karet menjadi kelapa sawit tersebut dilakukan oleh perusahaan perkebunan swasta dan negara serta perkebunan rakyat. Pada periode yang sama, perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan dari seluas 80 666 hektar pada tahun 2006 menjadi seluas 90 545 hektar pada tahun 2011. Peningkatan luas areal tanam tersebut berasal dari pembukaan lahan baru dengan perubahan pada beberapa jenis penggunaan lahan, seperti sawah, lahan kering, tegalan dan alih fungsi dari perkebunan karet (Dishutbun 2011).

Potensi pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dikonversi dari perkebunan karet di Kabupaten Muaro Jambi memerlukan kajian yang mendalam.Produktifitas yang tinggi dan tahan terhadap serangan hama penyakit menjadikan daya tarik petani perkebunan untuk mengusahaan tanaman kelapa sawit. Akan tetapi hasil yang tinggi tentu membutuhkan input dan pemeliharaan yang intensif pula. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan keadaan petani perkebunan rakyat yang memiliki keterbatasan dalam akses sumber modal dan teknologi. Sebagaimana diketahui bahwa pada awal perkembangannya, kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit selalu dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar baik oleh perusahaan pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Hal ini dikarenakan bahwa membangun perkebunan kelapa sawit membutuhkan sumberdaya modal yang besar dan teknologi yang mahal.

menyebabkan industri pengolahan CPO harus meningkatkan produksi untuk menghasilkan produk lebih banyak. Kondisi ini berdampak pada peningkatan bahan baku tandan buah sawit yang lebih banyak pula sehingga terbuka peluang pasar untuk menjual TBS kepada perusahaan. Pemasaran hasil yang relatif mudah mendorong petani karet mengganti tanaman karet yang sudah tidak produktif tadi menjadi tanaman kelapa sawit.

Berbagai upaya dari pemerintah sudah sejak lama dilakukan dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Salah satu upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah melalui pola kemitraan. Pola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit diarahkan agar petani plasma dapat mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berorientasi pasar, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan kerja. Akan tetapi pada kenyataannya, pola kemitraan tersebut tidak selamanya menguntungkan petani dan masyarakat sekitarnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Daliman (2005)dalam Yasri (2006) di daerah Ngabang Pontianak menyimpulkan bahwa penghasilan petani plasma tidak cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum seorang pekerja (tidak termasuk keluarganya), yakni rata-rata perbulan hanya Rp148500 per hektar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa petani kelapa sawit rakyat yang bermitra dengan perusahaan belum sepenuhnya mampu untukmeningkatkan pendapatan dan kesejahteraan apabila dibandingkan dengan petani swadaya.

Adanya perbedaan karakteristik produk hasil panen antara tanaman karet dan kelapa sawit menyebabkan penanganan yang berbeda pula. Pada komoditas karet, getah karet yang dihasilkan dapat dikumpulkan terlebih dahulu oleh petani sebelum dijual atau petani karet dapat menunda penjualan getah karet bila harga relatif murah, sedangkan pada komoditas kelapa sawit, pemasaran tandan buah segar sesudah dipanen memerlukan waktu penanganan yang cepat untuk menghindari kerugian sehingga menyebabkan posisi tawar petani rendah.Selain itu struktur pasar kelapa sawit yang lebih cenderung kearah pasar monopsoni dapat merugikan petani kelapa sawit. Hal ini dilakukandengan menetapkan harga secara sepihak oleh pihak pabrik kelapa sawit dan pedagang pengumpul tandan buah segar (tauke).Disamping itu tingginya harga pupuk dan berfluktuasinya harga jual akan mengakibatkan rendahnya minat petani dalam meningkatkan produktifitas kelapa sawit.

menyebabkan produktivitas tanaman kelapa sawit menjadi rendah atau bahkan tidak berproduksi sama sekali. Berdasarkan latar belakangdiatas, maka pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini berkaitan dengan konversi tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawitdi Kabupaten Muaro Jambi, yaitu :

1. Benarkah pengusahaan usaha tani kelapa sawit lebih menguntungkan dari usaha tani karet di Kabupaten Muaro Jambi?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi petani untuk mengkonversi tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi?

3. Bagaimana dampak konversi terhadap distribusi pendapatan petani karet dan petani kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengestimasi nilai keuntungan dari usaha tani tanaman karet dan usaha tani kelapa sawit.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi petani mengkonversi tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit.

3. Mengetahui dampak konversi terhadapdistribusi pendapatan petani karet dan petani kelapa sawit.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan suatu kegiatan investasi. Bagi pengambil kebijakan di Provinsi Jambi dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang tepat rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani yang bekerja di sektor perkebunan. Bagi kalangan akademisi dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai usaha komoditas tanaman perkebunan karet dan kelapa sawit.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Komoditas Karet

Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting bagi peningkatan pendapatan petani dan masyarakat. Disamping itu, ekspor karet alam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Indonesia merupakan negara produsen dan pengekspor utama karet alam yang mempunyai luas areal tanam paling besar di dunia. Akan tetapi tingkat produktivitasnya urutan kedua setelah Thailand. Hal ini dikarenakan lebih dari 85 persen perkebunan karet Indonesia berasal dari perkebunan rakyat dan sisanya berasal dari perkebunan besar milik negara dan swasta (Ditjenbun 2011).

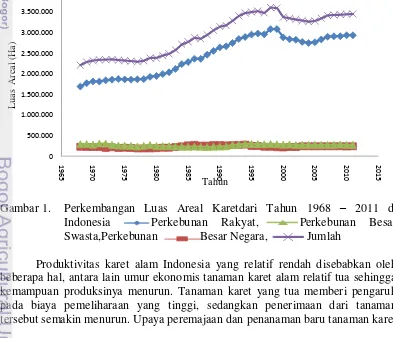

Perkembangan luas areal tanam karet alam Indonesia tahun 1968-2010 ditunjukan pada Gambar 1. Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa peningkatan luas areal didominasi oleh perkebunan karet rakyat. Dari total areal karet tersebut, baru 15 persen yang ditangani oleh pemerintah melalui proyek, sedangkan sebagian besar adalah areal karet rakyat tradisional yang umumnya berupa hutan karet dengan produktivitas dan mutu bokar yang rendah (Ditjenbun 2011). Luas areal karet sejak tahun 1968 hingga tahun 2010 terus meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1.06 persen per tahun. Luas areal tahun 2010 mencapai 55.98 kali lipat dari luas areal pada tahun 1968.

Gambar 1. Perkembangan Luas Areal Karetdari Tahun 1968 – 2011 di Indonesia Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Swasta,Perkebunan Besar Negara, Jumlah

Produktivitas karet alam Indonesia yang relatif rendah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain umur ekonomis tanaman karet alam relatif tua sehingga kemampuan produksinya menurun. Tanaman karet yang tua memberi pengaruh pada biaya pemeliharaan yang tinggi, sedangkan penerimaan dari tanaman tersebut semakin menurun. Upaya peremajaan dan penanaman baru tanaman karet

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

L

ua

s

A

re

al

(H

a)

dilakukan untuk memacu peningkatan produktivitas, peningkatan optimalisasi pola usahatani, dan peningkatan teknologi budidaya. Keberhasilan langkah peningkatan produktivitas tersebut diharapkan akan mendukung peningkatan produksi karet alam Indonesia dan pada akhirnya berbanding lurus dengan jumlah dan kualitas ekspor karet alam Indonesia. Komoditas karet sangat berhubungan erat dengan kebutuhan manusia sehari-hari. Hasil olahan yang menggunakan bahan dasar karet 73 persennya berupa ban, sedangkan sisanya dalam bentuk alat kesehatan, mainan anak-anak, peralatan otomotif, sol sepatu sandal dan sebagainya. Karet terdiri dari dua jenis yaitu karet sintesis dan karet alami. Karet sintesis adalah karet yang memerlukan minyak mentah dalam proses pembuatannya, sedangkan karet alami diperoleh langsung dari tanaman karet. Kualitas karet alami terletak pada daya elastisitas yang sempurna sehingga memudahkan pengolahan serta daya tahan yang tinggi terhadap panas dan keretakan.

Menurut Anwar (2005), diperkirakan akan terjadi kekurangan pasokan karet alam pada periode dua dekade ke depan. Hal ini menjadi kekuatiran pihak konsumen, terutama pabrik-pabrik ban seperti Bridgestone, Goodyear dan Michelin. Pada tahun 2004, IRSG membentuk Task Force Rubber Eco Project (REP) untuk melakukan studi tentang permintaan dan penawaran karet sampai dengan tahun 2035. Hasil studi REP meyatakan bahwa permintaan karet alam dan sintetik dunia pada tahun 2035 adalah sebesar 31.3 juta ton untuk industri ban dan non ban, dan 15 juta ton diantaranya adalah karet alam. Dari studi ini diproyeksikan pertumbuhan produksi Indonesia akan mencapai 3 persen per tahun, sedangkan Thailand hanya 1 persen dan Malaysia -2 persen. Pertumbuhan produksi Indonesia ini dapat dicapai melalui peremajaan atau penaman baru karet yang cukup luas, dengan perkiraan produksi pada tahun 2020 sebesar 3.5 juta ton dan tahun 2035 sebesar 5.1 juta ton.

Jenis mutu karet alam terdiri dari TNSR (Technically Specified Natural Rubber) atau SIR (Standart Indonesian Rubber), RSS (Ribbed Smoked Sheets), Latex, Crepe dan lainnya. Jenis mutu yang menempati tempat teratas adalah SIR 77.99 persen, RSS 17.03 persen, lateks pekat 3.39 persen, pale crepe dan lain-lain 1.55 persen. Ragam produk karet yang dihasilkan dan diekspor oleh Indonesia masih terbatas, akan tetapi umumnya masih didominasi oleh produk primer (raw material) dan produk setengah jadi.

2.2 Perkembangan Komoditas Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit memiliki usia produktif 20– 25 tahun, setelah usia tersebut tanaman kelapa sawit sudah tidak dianggap menguntungkan secara ekonomis. Pada tiga tahun pertama kelapa sawit disebut pohon muda karena belum menghasilkan buah yang sempurna atau disebut buah pasir. Kelapa sawit sudah mampu berbuah sempurna pada usia 3.5– 4 tahun, di masa ini kelapa sawit sudah mampu menghasilkan tandan buah segar (TBS) dengan potensi 25– 30 ton/ha/tahun. Kelapa sawit berproduksi secara optimal pada usia 8– 14 tahun setelah itu kelapa sawit akan mengalami penurunan jumlah produksi (PPKS 2006).

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan perkebunan yang memberikan sumbangan devisa yang terbesar dalam nilai ekspor pertanian bagi Indonesia. Pengembangan kelapa sawit di Indonesia secara komersial dimulai sejak tahun 1967 yang pada mulanya hanya terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Baru pada tahun 1979 adanya perkebunan rakyat yang dikembangkan dengan pola PIR-BUN (Perkebunan Inti Rakyat Perkebunan) dan selanjutnya berkembang pola swadaya. Secara konsepsional PIR-BUN adalah suatu pola pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam sistem kerja sama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan melalui sistem pengolahan usaha mulai dari produksi, pengolahan dan pemasaran hasil.

minyak sawit sebesar 7.70 persen dari produksi nasional dengan luas lahan mencapai 8.82 persen dari luas lahan nasional (Ditjenbun 2011).

Sejak tahun 1979 hingga tahun 2007 luas areal maupun produksi kelapa sawit Indonesia terus mengalami peningkatan. Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar pertama di dunia (sejak tahun 2006). Dalam perdagangan dunia, Indonesia merupakan eksportir kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Berdasarkan perkembangan data ekspor impor selama tahun 1969– 2007 Indonesia selalu mengalami surplus neraca perdagangan kelapa sawit. Walaupun Indonesia mulai melakukan impor minyak sawit sejak tahun 1981, namun hal ini tidak mempengaruhi neraca perdagangan yang terjadi. Neraca perdagangan kelapa sawit justru terus mengalami surplus dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Ditjenbun 2011).

Adapun perkembangan luas areal tanam kelapa sawit Indonesia tahun 1967– 2010 ditunjukan pada Gambar 3. Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa pada awal perkembangan kelapa sawit dilakukan oleh perusahaan perkebunan negara dan swasta kemudian baru dikembangkan perkebunan rakyat pada tahun 1979. Peningkatan luas areal kelapa sawit dan produksi minyak sawit adalah akibat dari pesatnya perkembangan industri hilir kelapa sawit yang berdampak pada peningkatan permintaan minyak sawit baik dari dalam maupun luar negeri.

Gambar 2. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit dari Tahun 1968 – 2011 di Indonesia. Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Swasta, Perkebunan Besar Negara, Jumlah.

Peluang Indonesia masih terbuka lebar untuk meningkatkan devisa melalui ekspor minyak sawit ke pasar dunia dengan tren peningkatan produksi dan konsumsi minyak sawit dunia. Hal ini dikarenakan, konsumsi pada tahun 2001– 2007 telah menggambarkan tingginya konsumsi minyak sawit pada tahun-tahun yang akan datang. Saat ini banyak negara di dunia yang telah mendirikan pabrik-pabrik biodiesel, dimana sebagian besar pabrik-pabriknya telah beroperasi. Kondisi ini sangat menguntungkan, karena konsumsi minyak sawit di dunia akan terus mengalami peningkatan yang pesat di kemudian hari (Novindra 2011).

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

L

ua

s

A

re

al

(H

a)

2.3 Ekonomi Konversi Lahan

Dalam pandangan ekonomi tanah atau lahan adalah salah satu faktor produksi. Faktor produksi yang berupa tanah itu makin lama makin merupakan barang yang langka. Kondisi tersebut dikarenakan perbandingan jumlah manusia dengan luas lahan pertanian menjadi semakin timpang. Lahan juga merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Lahan digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi pada setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah perumahan (real estate), jalan untuk transportasi, daerah rekreasi atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah.

Lahan merupakan faktor produksi yang mempunyai peranan sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari besarnya balas jasa yang diterima dari lahan dibandingkan dengan faktor-faktor produksi lainnya. Selain itu status penguasaan lahan juga berkaitan dengan keputusan jenis komoditas yang akan diusahakan dan juga berkaitan dengan besar kecilnya bagian yang akan diperoleh dari usahatani yang diusahakan.Lokasi dan akses jalan juga berdampak pada nilai ekonomi lahan pertanian ( Mann et al 2010).

Cumbie el al (2006) melakukan pendekatan dengan analisis ekonomi terhadap maraknya kegiatan konversi lahan pertanian menjadi tempat wisata pemancingan yang terjadi di Alabama Amerika Serikat. Secara ekonomi, pendapatan yang diperoleh dengan mengelola wisata pemancingan lebih besar dibandingkan dengan pengelolaan lahan pertanian. Hal ini juga berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial yang dilakukan pada usaha pertanian dan wisata pemancingan dengan tingkat discount rate sebesar 8 persen, diperoleh nilai NPV positif, IRR lebih besar dari discount rate dan B/C ratio lebih besar dari satu, sehingga kedua kegiatan tersebut layak untuk dikembangkan. Namun, pengusahaan lahan sebagai tempat wisata pemancingan lebih menguntungkan dibandingkan penggunaan lahan hanya untuk kegiatan pertanian.

Konversi tanaman kayu manis menjadi kakao dilakukan oleh petani di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi terjadi sejak tahun 2003. Ashari (2006) melakukan analisis kelayakan finansial terhadap tanaman kayu manis dan kakao dengan menggunakan beberapa kriteria investasi seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (B/C rasio) menunjukkan hasil perhitungan bahwa pada tingkat diskonto sebesar 11.47 persen, kedua tanaman tersebut masih menguntungkan untuk dikembangkan. Namun, pengusahaan tanaman kakao lebih menguntungkan dibandingkan dengan tanaman kayu manis, sehingga dapat dinyatakan bahwa tanaman kakao layak untuk menggantikan tanaman kayu manis.

sawah. Dengan demikian keputusan petani padi sawah melakukan konversi menjadi tanaman kelapa sawit merupakan keputusan yang logis secara ekonomi.

Utomo et al. (1992) menyatakan bahwa alih fungsi lahan atau sering disebut dengan konversi lahan sebagai perubahan penggunaan atau fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin banyak jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan yang berkembang pesat dan meningkatnya pertambahan penduduk menyebabkan lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan non pertanian juga semakin meningkat. Nilai ekonomi lahan yang lebih tinggi tinggi pada kegiatan non pertanian, seperti untuk permukiman, perdagangan, dan industri dibandingkan pada kegiatan pertanian mengakibatkan meningkatnya perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Penelitian Pambudi (2008) di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa pertumbuhan perubahan penggunaan lahan pertanian dalam kurun waktu tujuh tahun mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan sebesar -2.70 persen tiap tahunnya, sedangkan pada lahan pemukiman mengalami penambahan dengan laju pertumbuhan sebesar 3.96 persen tiap tahunnya. Pada hasil perhitungan land rent diketahui bahwa nilai land rent lahan pemukiman lebih besar 79 kali dibandingkan land rent lahan pertanian, sedangkan keuntungan yang tidak diperoleh oleh pihak petani atas hilangnnya kesempatan akibat konsekuensi mereka dalam mempertahankan lahan pertanian (opportunity cost) sebesar Rp100 911/m2/tahun.

Penelitian yang dilakukan Arief (2003) terhadap kegiatan konversi kebun damar mata kucing di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi faktor utama yang menyebabkan petani mengkonversi tanaman damar menjadi tanaman jeruk. Usaha tani jeruk mampu memberikan pendapatan bersih kepada petani berkisar antara Rp7 000 000 – Rp8 000 000/ha/tahun bila dibandingkan dengan pendapatan dari penjualan getah damar yang hanya berkisar antara Rp3 000 000 – Rp4 000 000/ha/tahun. Dalam proses pemasaran hasil, petani jeruk tidak memerlukan biaya transportani karena pedagang jeruk mendatangi petani jeruk langsung dalam melakukan pembelian jeruk, sedangkan dalam menjual getah damar petani memerlukan biaya transportasi karena tempat pengumpulan getah damar relatif jauh dari tempat tinggal petani. Besarnya biaya transportasi yang dikeluarkan petani sebesar Rp1 800 000/ha/tahun. Selain itu panen perdana jeruk yang lebih cepat dibandingkan dengan damar serta kemudahan dalam mendapatkan bibit jeruk menyebabkan petani cenderung mengambil keputusan untuk membudidayakan jeruk daripada damar.

lebih lanjut adalah, karena kebutuhan lahan untuk memproduksi setiap komoditas merupakan turunan dari permintaan komoditas yang bersangkutan, maka pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan akan menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian dengan laju lebih cepat dibanding kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian.

Kuantitas atau ketersediaan lahan di setiap daerah relatif tetap atau terbatas walaupun secara kualitas sumberdaya lahan dapat ditingkatkan. Pada kondisi keterbatasan tersebut maka peningkatan kebutuhan lahan untuk memproduksi komoditas tertentu akan mengurangi ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk memproduksi komoditas lainnya. Oleh karena pembangunan ekonomi cenderung mendorong permintaan lahan di luar sektor pertanian dengan laju lebih besar dibanding permintaan lahan di sektor pertanian, maka pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi kuantitas lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian. Pengurangan kuantitas lahan yang dialokasikan untuk kegiatan pertanian tersebut berlangsung melalui konversi lahan pertanian, yaitu perubahan pemanfaatan lahan yang semula digunakan untuk kegiatan pertanian ke pemanfaatan lahan di luar pertanian seperti kompleks perumahan, kawasan perdagangan, kawasan industri, dan seterusnya.

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan

Menurut Sihaloho (2004), konversi lahan dapat dibagi menjadi tujuh pola atau tipologi yaitu (1) konversi gradual berpola sporadis; dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu lahan yang kurang/tidak produktif dan keterdesakan ekonomi pelaku konversi, (2) konversi sistematik berpola „enclave‟; dikarenakan lahan kurang produktif, sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk meningkatkan nilai tambah, (3) konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk (population growth driven land conversion); lebih lanjut disebut konversi adaptasi demografi, dimana dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, lahan terkonversi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, (4) konversi yang disebabkan oleh masalah sosial (social problem driven land conversion); disebabkan oleh dua faktor yakni keterdesakan ekonomi dan perubahan kesejahteraan, (5) konversi tanpa beban; dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk mengubah hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar dari kampung, (6) konversi adaptasi agraris; disebabkan karena keterdesakan ekonomi dan keinginan untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian, dan (7) konversi multi bentuk atau tanpa bentuk; konversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan dalam konversi demografi.

pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Daulay (2003) di Desa Batu Tunggal Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa faktor-faktor yang memotivasi petani mengkonversi lahan karet ke kelapa sawit adalah 70 persen didominasi oleh faktor coba-coba mengikuti orang lain dan selebihnya disebabkan faktor lain, seperti panen perdana kelapa sawit lebih awal, status sosial petani kelapa sawit lebih tinggi dan lebih tahan terhadap hama penyakit. Wahid (2006), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat petani untuk mengkonversi lahan karet menjadi lahan sawit di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara lebih didominasi oleh faktor sosial ( tingkat pendidikan dan minat) yang kemudian diikuti oleh faktor ekonomi (tingkat pendapatan dan kemampuan menabung petani).

Tingginya tingkat keuntungan yang diperoleh dari usaha perkebunan kelapa sawit membuat banyak perusahaan perkebunan karet di Malaysia mengkonversi tanaman karet mereka menjadi perkebunan kelapa sawit. Dengan tingkat harga rata-rata harga jual karet sebesar RM345 sen/kg, dan produksi sebesar 1 600 kg/ha, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan sekitar RM1 550/ha. Kondisi yang sangat berbeda jika perusahaan mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Dengan tingkat produksi sebesar 22.5 ton/FFB/ha, dengan harga jual CPO sebesar RM1 250/ton perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar RM3 200/ha. Selain tingkat keuntungan yang besar, faktor-faktor lain yang menyebabkan perusahaan mengkonversi tanaman karet menjadi kelapa sawit adalah lamanya masa panen awal karet dan keterbatasan tenaga penyadap (Hoong dan San 2000)

Menurut Hamdan (2006), ada dua faktor yang mempengaruhi petani dalam mengkonversi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit, yaitu faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor). Faktor pendorong terdiri dari kendala irigasi, resiko usaha tani padi sawah, dan jumlah tenaga kerja keluarga. Faktor kendala irigasi dan resiko usaha tani berpengaruh positif terhadap kecenderungan konversi lahan, dimana jika ada kendala irigasi dan resiko usaha tani padi semakin tinggi maka peluang petani untuk mengkonversi lahan semakin besar.Faktor penarik konversi lahan adalah tingkat harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, dimana semakin tinggi harga TBS, maka peluang petani melakukan konversi akan semakin besar

peningkatan populasi dan pendapatan masyarakat, sedangkan luas dan nilai lahan pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

2.5 Distribusi Pendapatan Usaha Tani Karet dan Kelapa Sawit

Analisis distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: (1) analisis distribusi pendapatan personal, untuk mengukur distribusi pendapatan di antara individu-individu dalam suatu masyarakat, dan (2) analisis distribusi pendapatan fungsional, yang mengukur distribusi pendapatan antara faktor-faktor produksi dalam suatu proses produksi (Soejono 1977 dalam Hutagaol 1985).

1. Distribusi Pendapatan Personal atau Institusional

Distribusi pendapatan personal atau institusional adalah merupakan ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini hanya berkaitan dengan masing-masing individu atau satu kelompok masyarakat dan jumlah penghasilan yang mereka terima. Besarnya pendapatan personal yang diterima oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat, sangat tergantung dari kepemilikan faktor produksi. Individu dapat memberikan jasa tenaga kerja, keterampilan (manajemen), dan modal yang dimilikinya dalam suatu proses produksi. Imbalan terhadap digunakannya faktor produksi milik individu atau kelompok masyarakat itulah yang diterima sebagai pendapatan personal.

Imbalan yang diterima oleh setiap individu atau kelompok masyarakat, dapat berupa : (1) upah atau gaji, sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi dalam suatu proses produksi, (2) laba, deviden, bunga, sewa, dan lain sebagainya, atas imbalan penggunaan modal atau kapital, dan (3) pendapatan lain, atas imbalan yang dibayarkan untuk kepemilikan faktor produksi lainnya.

2. Distribusi Pendapatan Fungsional

Distribusi pendapatan fungsional ini menjelaskan distribusi pendapatan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Besarnya kecilnya pendapatan ini tergantung dari seberapa besar atau seberapa banyak faktor produksi yang digunakan, selain juga ditentukan oleh faktor harga faktor produksi. Dalam melakukan analisis distribusi pendapatan fungsional ini, produksi total dibagi habis dalam faktor produksi yang digunakan. Ada dua faktor produksi yang digunakan yaitu modal dan tenaga kerja. Perubahan dalam pemakaian faktor produksi akan menyebabkan perubahan dalam distribusi pendapatan faktorial atau fungsional. Selanjutnya, pendapatan yang diterimakan kepada masing-masing faktor produksi tersebut akan diterima oleh pemilik faktor produksi.

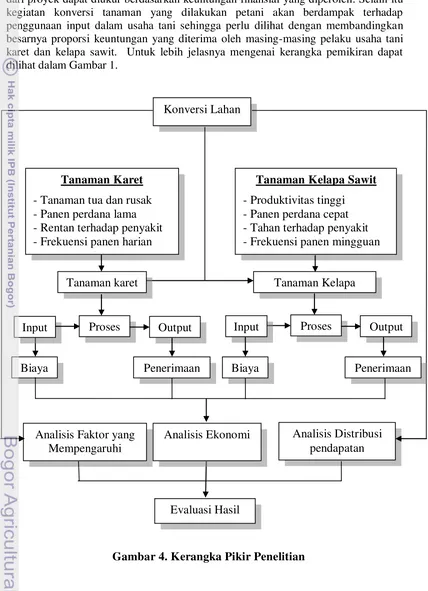

3 KERANGKA PENELITIAN

Pada umumnya petani perkebunan rakyat di Indonesia memiliki karakteristik (1) mengelola usahataninya secara swadaya atau sebagai petani plasma, (2) memiliki posisi tawar yang lemah, (3) modal terbatas, (4) manajemen pengelolaan kebun sederhana, (5) penggunaan teknologi seadanya, dan (6) produk yang dihasilkan dijual dalam bentuk raw materials. Petani perkebunan karet rakyat dalam mengelola usahataninya bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun dalam mencapai tujuan, petani menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala yang umum dihadapi petani karet di Kabupaten Muaro Jambi adalah banyaknya tanaman yang melebihi umur ekonomis, rusak, tidak produktif dan penggunaan bibit sapuan serta kondisi kebun yang menyerupai hutan sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman karet. Kondisi ini yang kemudian berdampak terhadap menurunnya pendapatan petani karet. Untuk mengatasinya petani karet dihadapkan kepada keputusan melakukan peremajaan/replanting atau mengkonversi tanaman karet miliknya menjadi tanaman perkebunan lain, seperti kelapa sawit.

Kegiatan peremajaan maupun konversi tanaman memerlukan penilaian investasi. Penilaian investasi tersebut dengan membandingkan sejumlah uang yang telah dikorbankan oleh petani untuk membeli input atau sarana produksi. Uang yang telah dikeluarkan merupakan biaya yang harus dikeluarkan petani pada saat ini. Input atau sarana produksi kemudian akan diproses dengan kegiatan budidaya yang baik sehingga menghasilkan sejumlah produk yang diharapkan. Hasil penjualan produk tersebut mendatangkan sejumlah uang yang diterima petani sebagai manfaat pada masa yang akan datang. Dalam hal ini yang diperlukan adalah perbandingan nilai uang yang hanya dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan atau untuk tahun yang sama. Untuk itu suatu kegiatan investasi harus menggunakan faktor potongan

(discounting factor) dan faktor pengganda (compounding factor). Dasar penggunaan

discount factor dan compound factor adalah bahwa pada kenyataannya nilai uang

pada saat ini tidak sama dengan nilai uang pada sepuluh tahun yang lalu. Begitu juga nilai uang pada sepuluh tahun yang akan datang. Petani sebagai pelaksana dan pengambil keputusan dalam kegiatan usahataninya harus mampu menentukan pilihan yang tepat dengan keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya. Dengan demikian diperlukan suatu perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Untuk mendapatkan informasi yang tepat apakah suatu kegiatan layak untuk dilaksanakan perlu dilakukan analisis biaya manfaat. Pada hakekatnya analisis proyek berguna sebagai alat ukur yang dapat menaksir dan merumuskan biaya dan manfaat suatu proyek. Analisis proyek memberikan gambaran mengenai pengaruh-pengaruh investasi yang diusulkan terhadap para peserta dalam suatu proyek apakah perusahaan-perusahaan swasta, petani, perusahaan pemerintah atau masyarakat luas. Analisis proyek bertujuan untuk memperbaiki pemilihan investasi karena sumber-sumber yang tersedia untuk pembangunan ialah terbatas, maka perlu sekali diadakan pemilihan antara berbagai macam proyek. Kesalahan dalam memilih proyek dapat mengakibatkan pengorbanan terhadap sumber-sumber yang langka.

Rate of Return (IRR), dan Net B/C Ratio. Ketiga kriteria investasi tersebut memiliki kesamaan yaitu memperhatikan aliran kas.Penelitian ini menggunakan analisis finansial mengingat petani adalah bagian masyarakat yang mengusahakan tanaman perkebunan yang memiliki dana yang terbatas untuk pengelolaannya Tingkat efisiensi dari proyek dapat diukur berdasarkan keuntungan finansial yang diperoleh. Selain itu kegiatan konversi tanaman yang dilakukan petani akan berdampak terhadap penggunaan input dalam usaha tani sehingga perlu dilihat dengan membandingkan besarnya proporsi keuntungan yang diterima oleh masing-masing pelaku usaha tani karet dan kelapa sawit. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran dapat dilihat dalam Gambar 1.

Konversi Lahan

Tanaman Karet

-Tanaman tua dan rusak -Panen perdana lama -Rentan terhadap penyakit -Frekuensi panen harian

Tanaman Kelapa Sawit

-Produktivitas tinggi -Panen perdana cepat -Tahan terhadap penyakit -Frekuensi panen mingguan

Tanaman karet Tanaman Kelapa

Sawit

Analisis Faktor yang Mempengaruhi

Analisis Ekonomi Analisis Distribusi pendapatan

Input Proses Output Input Proses Output

t

Biaya Penerimaan Biaya Penerimaan

Evaluasi Hasil

4 METODE PENELITIAN

4.1 Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Penetuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten yang mengalami laju penurunan luas areal kebun karet rakyat terbesar, sedangkan Kecamatan Jambi Luar Kota dipilih karena merupakan salah satu daerah produksi karet yang mengalami konversi menjadi kebun kelapa sawit. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013.

4.2 Jenis dan Sumber Data

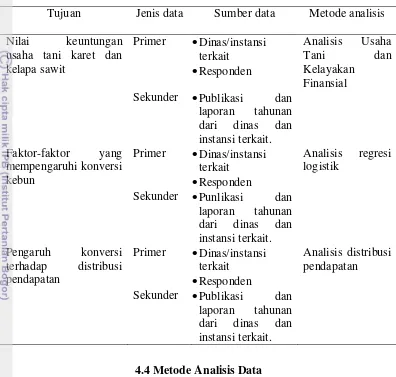

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden penelitian, yaitu petani karet dan petani kelapa sawit. Wawancara juga dilakukan dengan pihak terkait yang dapat memberi informasi mengenai kegiatan usaha tani karet dan kelapa sawit, seperti petugas penyuluh lapangan, kelompok tani dan aparat pemerintah setempat. Data sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian, laporan, peta, dan data statistik dari dinas dan instansi terkait yang telah dipublikasikan kepada masyarakat. Jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

4.3 Metode Pengambilan Sampel

Petani yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah petani yang mengusahakan tanaman karet dan tanaman kelapa sawit ditiga desa, yaitu Desa Muhajirin, Desa Muaro Sebo dan Desa Sungai Bertam. Desa-desa tersebut merupakan sentra usaha tani karet dan kelapa sawit di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Populasi petani karet dan populasi petani kelapa sawit disetiap desa memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Penyusunan sampling frame (kerangka sampel) disetiap desa dilakukan untuk memilih petani sampel. Metode pengambilan petani sampel dilakukan secara acak sederhana (simple random sampling). Adapun jumlah sebaran petani sampel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Sebaran sampel petani karet dan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi

Nama desa Jumlah petani (orang) Total

Karet Kelapa sawit

Desa Muhajirin 16 14 30

Desa Muaro Sebo 10 12 22

Desa Sungai Bertam 8 6 14

Total 34 32 66

Sumber : data primer 2013

sekarang. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha tani karet yang pernah mereka lakukan sudah relatif lama ditinggalkan (> 10 tahun), sehingga data yang diberikan petani dimungkingkan kurang valid/bias.

Tabel 2 Jenis, sumber data dan metode analisis

Tujuan Jenis data Sumber data Metode analisis Nilai keuntungan

4.4.2 Analisis Usaha Tani dan Finansial Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit 1. Analisis Pendapatan

Untuk melihat keberhasilan petani dalam mengelola usaha tani yang dilakukan adalah peningkatan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha taninya. Analisis pendapatan ini mempunyai kegunaan bagi petani maupun bagi pemilik faktor produksi. Ada dua tujuan utama dari analisis pendapatan, yaitu untuk menggambarkan keadaan sekarang suatu kegiatan usaha dan untuk menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan. Bagi seorang petani, analisis pendapatan untuk mengukur apakah kegiatan usahanya pada saat ini berhasil atau tidak.

Analisis pendapatan usaha tani karet dan kelapa sawit terdiri dari dua bagian, yaitu keadaan penerimaan dan keadaan pengeluaran selama usaha tani dijalankan selama jangka waktu selama 25 tahun. Penerimaan yang diperoleh dari produk total dikalikan dengan harga penjualan di tingkat petani. Rumus pendapatan usaha tani adalah sebagai berikut:

TR = Py . Qy TC = TFC + TVC

π = TR – TC (4.1)

dimana :

π = keuntungan (Rp) Py = harga ouput (Rp) Qy = jumlah output (Kg) TR = penerimaan total (Rp) TC = biaya total (Rp) TFC = biaya tetap total(Rp) TVC = biaya variabel total (Rp)

Penerimaan usaha tani merupakan nilai produksi yang diperoleh oleh produk total dikalikan dengan harga jual di tingkat petani. Jumlah produksi total disini menggambarkan hasil penjualan produk yang akan dijual, juga hasil penjualan produk sampingan. Biaya dalam usaha tani dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan. Biaya tunai merupakan pengeluaran tunai yang dikeluarkan petani sendiri seperti untuk pembelian sarana produksi dan pengembalian kredit beserta bunganya. Biaya tunai dapat dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh besarnya produksi dan sifat penggunaannya tidak habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Biaya tetap terdiri dari pajak, bunga pinjaman dan sewa lahan. Biaya tetap ini harus dikeluarkan walaupun tidak melakukan produksi. Biaya variabel merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah produksi, seperti biaya pembelian bibit, pupuk, obat-obatan dan upah tenaga kerja.

anggota keluarga menyumbang kerja pada usaha tani tersebut. Lahan yang digunakan petani diperhitungkan sebagai lahan sewa yang berdasarkan rata-rata biaya sewa di daerah penelitian. Biaya yang diperhitungkan biasa disebut biaya tidak tunai.

2. Analisis Kelayakan Finansial

Untuk melihat secara keseluruhan investasi yang dimiliki oleh petani dalam kegiatan usaha tani karet dan kelapa sawit dilakukan analisis dari aspek finansial. Kriteria kelayakan investasi dari aspek finansial pada usaha tani karet dan kelapa sawit dilihat dari nilai-nilai NPV, IRR, dan B/C Ratio. Penggunaan kriteria tersebut dalam menentukan tingkat kelayakan usaha tani karet dan kelapa sawit sebagai upaya untuk melihat keadaan usaha dan tingkat kemampuannya pada kondisi yang dinamis atas nilai investasi yang ditanamkan petani dalam menghasilkan keuntungan sehingga layak/tidak untuk dikembangkan.

Analisis dilakukan dengan tingkat suku bunga sebesar 5.25 persen. Tingkat suku bunga 5.25 persen merupakan tingkat suku bunga deposito bank pada tahun 2013. Alasan pemilihan tingkat suku bunga sebesar 5.25 persen adalah diasumsikan bahwa petani dihadapkan pada pilihan apakah hendak menginvestasikan uangnya pada proyek usaha tani karet dan kelapa sawit atau menginvestasikan pada bank.

a. Net Present Value (NPV)

Metode Net Present Value (NVP) adalah metode analisis yang digunakan untuk menghitung selisih antara penerimaan dan biaya terhadap besarnya suku bunga atau analisis yang sudah mempertimbangkan faktor diskonto pada waktu-waktu tertentu. Discount rate yang dipergunakan adalah tingkat suku bunga deposito yang harus dibayar investor. Dalam studi kelayakan proyek, yang dimaksud dengan nilai saat ini adalah nilai pada saat proyek selesai dibangun. Menurut Nurmalina et al (2011), cara menghitung NPV adalah sebagai berikut :

dimana :

Bt = penerimaan pada tahun ke t per hektar per tahun Ct = biaya pengeluaran pada tahun ke t per hektar per tahun

r = sosial discount rate. dalam perhitungan ini dipakai angka 5.25 persen per tahun

n = umur ekonomis proyek dalam perhitungan dipergunakan selama 25 tahun

NPV terdapat tiga kriteria kelayakan invastasi, yaitu jika NVP > 0, maka proyek menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan, dan jika NVP < 0, maka proyek ini merugikan karena keuntungan lebih kecil dari biaya jadi lebih baik tidak dilaksanakan. Jika NVP = 0, maka proyek tidak untung tetapi juga tidak rugi, jadi tergantung penilaian subjektif pengambil keputusan.

b. Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat discount rate yang menghasilkan NVP sama dengan 0. IRR merupakan tingkat rata-rata keuntungan intern tahunan bagi perusahaan yang melakukan investasi dan dinyatakan dalam satuan persen (Gittinger 1986). Besaran yang dihasilkan dalam perhitungan ini adalah dalam satuan persen. Suatu proyek atau kegiatan investasi dikatakan layak apabila nilai IRR > dari tingkat discount rate yang ditentukan. Sebaliknya jika nilai IRR < dari tingkat discount rate, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Rumus untuk menghitung IRR adalah sebagai berikut :

IRR = itr+ dimana :

itr = bunga modal terendah

i = selisih bunga modal tertinggi dan terendah NPV itr = perhitungan NPV dengan bunga terendah NPV itt = perhitungan NPV dengan bunga tertinggi

c. Benefit Cost Ratio

B/C Ratio merupakan angka perbandingan antara nilai kini arus manfaat dengan nilai sekarang arus biaya. Kriteria yang digunakan untuk pemilihan ukuran B/C ratio dari manfaat adalah memilih semua proyek yang nilai B/C rasio sebesar 1 atau lebih atau jika arus manfaat dan biaya didiskontokan pada tingkat biaya opportunitas kapital. Secara matematis rumus yang digunakan dalam perhitungan B/C rasio dapat dinyatakan sebagai berikut :

B/C ratio = (4.4)

dimana :

Bn = manfaat pada waktu ke-n Cn = biaya pada waktu ke-n

i = tingkat suku bunga sebesar 5.25 persen n = waktu selama 25 tahun

t = waktu

4.4.3 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi