PUYUH (

Coturnix coturnix japonica

) SETELAH

PEMBERIAN CAHAYA MONOKROMATIK

KASIYATI

B151070011

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Umur Masak Kelamin dan Kadar Estrogen Puyuh (Coturnix coturnix japonica) Setelah Pemberian Cahaya Monokromatik adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Agustus 2009

Kasiyati

KASIYATI. Age of Sexual Maturity and Serum Estrogen Concentrations in the Quail (Coturnix coturnix japonica) Exposed to Monochromatic Light. Under the supervisions of NASTITI KUSUMORINI, HERA MAHESHWARI, and WASMEN MANALU.

Light plays an important role in the avian life. The present study was designed to evaluate the effects of monochromatic light on age of sexual maturity, serum estrogen, cholesterol, triglyseride concentrations, serum and bone calcium contents, the length and weight of the oviduct, and egg quality in the quail. Two hundred and seventy quails were divided into nine treatments of light, with ten replications and three quails in each replication. The treatments were without light, controls with 15 and 25 W, red, green, and blue lights with intensities of 15 and 25 lux. Control treatment used incandescent bulb. The red, green, and blue lights were provided by light emitting diodes (LED). All lights treatments were given for 14 h daily, started from 17.00 to 07.00. Parameters measured were serum estrogen, cholesterol, triglyseride, and calcium concentrations, weights and lengths of the oviduct on weeks 5, 7, and 9, bone calcium contents on weeks 5 and 7, and egg qualities on weeks 6, 7, and 9. A completely randomize design was used to analyze the data followed by orthogonal contrast test. Age of sexual maturity in female avian is indicated as the first ovulation. The result showed that monochromatic light did not affect sexual maturity (P>0.05). Quails exposed to monochromatic light had higher serum estrogen, cholesterol, and triglyseride concentrations, and bone calcium contents (P<0.05). Conversely, serum calcium concentrations were not significantly different between controls and light-treated quails. Quails exposed to monochromatic light had better shell gland development and Hen day egg production even though without significant effect on egg quality. Blue light could be used to stimulate early sexual maturity, and green light could be used to delay sexual maturity.

KASIYATI. Umur Masak Kelamin dan Kadar Estrogen Puyuh (Coturnix coturnix

japonica) Setelah Pemberian Cahaya Monokromatik. Di bawah bimbingan

NASTITI KUSUMORINI, HERA MAHESHWARI, dan WASMEN MANALU.

Penelitian ini bertujuan memanfaatkan cahaya monokromatik untuk memodulasi umur masak kelamin pada unggas yang secara langsung berhubungan dengan kualitas dan kuantitas telur.

Penelitian berlangsung mulai tanggal 25 Maret sampai 28 Mei 2009 dengan menggunakan 270 ekor DOQ (day old quail) betina. Puyuh percobaan yang berumur 2 minggu dibagi secara acak menjadi sembilan kelompok dengan sepuluh kali ulangan. Perlakuan pertama ialah tanpa pencahayaan, perlakuan kedua dan ketiga ialah pencahayaan bohlam lampu pijar warna kuning 15 dan 25 W, perlakuan keempat dan kelima ialah pencahayaan lampu LED warna merah 15 dan 25 lux, perlakuan keenam dan ketujuh ialah pencahayaan lampu LED warna hijau 15 dan 25 lux, serta perlakuan kedelapan dan kesembilan ialah pencahayaan warna biru 15 dan 25 lux. Perlakuan pencahayaan diberikan selama 14 jam per hari, yang dimulai dari pukul 17.00-07.00. Pengambilan sampel darah dimulai pada pukul 08.00 pada akhir minggu ke-5, ke-7, dan ke-9. Dari setiap kelompok percobaan diambil 3 ekor puyuh secara acak untuk pengukuran kadar estrogen, kolesterol, trigliserida, dan kalsium serum, serta profil saluran reproduksi berupa panjang, bobot, dan gambaran histologi saluran reproduksi. Kadar kalsium tulang diukur pada akhir minggu ke-5 dan ke-7. Kualitas telur diperoleh dengan mengukur kadar lemak dan protein telur yang dihasilkan pada minggu ke-6, ke-7, dan ke-9.

Secara umum, pemberian cahaya monokromatik warna biru menyebabkan masak kelamin dini. Puyuh yang menerima cahaya hijau mengalami penundaan umur masak kelamin. Masak kelamin pada unggas betina ditandai dengan ovulasi pertama kali. Pemberian cahaya monokromatik meningkatkan produksi telur, kadar estrogen, kolesterol, dan trigliserida serum, serta kadar kalsium tulang. Profil saluran reproduksi yang meliputi panjang dan bobot saluran telur, serta gambaran histologi saluran telur sangat dipengaruhi oleh pemberian cahaya monokromatik tanpa mengubah kualitas telur. Pertumbuhan dan perkembangan saluran reproduksi diinduksi oleh kehadiran estrogen. Sebaliknya, tidak adanya cahaya menghambat pertumbuhan dan perkembangan saluran telur. Hal ini disebabkan oleh kadar hormon estrogen yang rendah. Kadar kalsium darah tidak menunjukkan adanya perbedaan antara puyuh yang menerima cahaya monokromatik dengan puyuh yang tidak menerima cahaya karena kadar kalsium plasma dipertahankan dalam batas-batas yang konstan. Konsumsi pakan mempengaruhi bobot badan. Bobot badan pada puyuh yang menerima cahaya memiliki rataan yang lebih tinggi dibandingkan dengan puyuh yang tidak menerima cahaya.

@ Hak cipta milik IPB, tahun 2009

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Institut Pertanian Bogor.

(

Coturnix coturnix japonica

) SETELAH PEMBERIAN

CAHAYA MONOKROMATIK

KASIYATI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Monokromatik

Nama : Kasiyati

NRP : B151070011

Program Studi : Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat

Disetujui

Dr. Nastiti Kusumorini Ketua

Dr. drh. Hera Maheshwari, M.Sc. Prof. Ir. Wasmen Manalu, Ph.D.

Anggota Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat

Dr. Nastiti Kusumorini Prof. Dr.Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada Allah Bapa atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret dan berakhir pada 28 Mei 2009 ini adalah efek cahaya terhadap profil reproduksi puyuh, dengan judul umur masak kelamin dan kadar estrogen puyuh (Coturnix coturnix japonica) setelah pemberian cahaya monokromatik.

Ungkapan terima kasih penulis persembahkan kepada Dr. Nastiti Kusumorini, Dr.drh. Hera Maheshwari, M.Sc, dan Prof. Wasmen Manalu, Ph.D yang telah memberikan semangat, bimbingan, saran, petunjuk, dan tuntunan yang tulus selama mengikuti pendidikan, persiapan, dan perencanaan penelitian, serta penyusunan karya ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir Sumiati, M.Sc sebagai penguji luar komisi yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan penulisan karya ilmiah ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada DIRJEN DIKTI atas beasiswa BPPS yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Drs. Koen Praseno, SU yang telah memberikan izin pemakaian laboratorium selama penelitian berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu angkatan, Pak Pudji, Pak Andri, Pak Narno, Ibu Heni, dan Ibu Herna serta

teman-teman IFO 2008. Terima kasih kepada Ibu Ida, Ibu Sri, Pak Wawan, dan Pak Nyono. Terima kasih untuk teman-teman Lab. Biologi Struktur dan Fungsi Hewan, Pak Maryadi, serta Ibu Emilia Sunarti untuk motivasi dan bantuan tenaganya. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Cut, Intan, Adonia, Fika, dan Desly yang telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih untuk keluarga besar di Semarang, untuk suamiku terkasih Eko Budi dan putriku tersayang Tya yang selalu menyertai setiap langkah penulis dengan segenap doa, kesabaran, dan ketulusan.

Penulis dengan rendah hati mohon maaf atas segala kekurangan dalam tesis ini dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2009

Penulis dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 26 Mei 1977 dari ayah Trimo dan ibu Ngatipah. Penulis merupakan anak bungsu dari enam bersaudara.

Tahun 1995 penulis lulus dari SMA Sedes Sapientiae Semarang dan pada tahun yang sama penulis menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Diponegoro Semarang, dan lulus pada tahun 2000. Tahun 2005 secara resmi diangkat sebagai staf pengajar di almamaternya.

Halaman

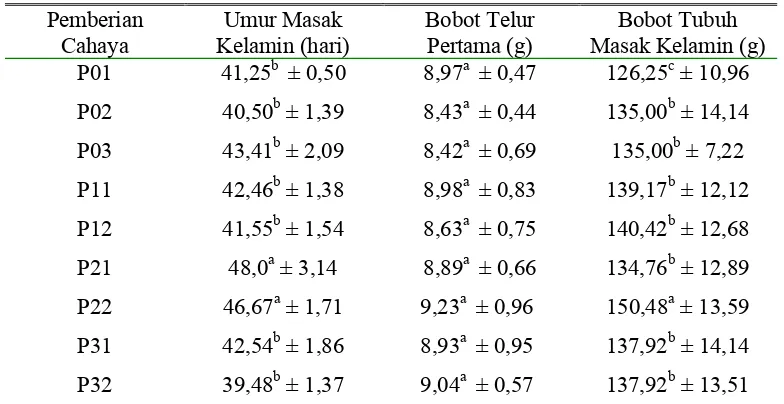

1. Rataan umur masak kelamin (hari), bobot telur pertama (g), dan bobot tubuh masak kelamin (g) pada masing-masing pemberian

cahaya monokromatik………... 51

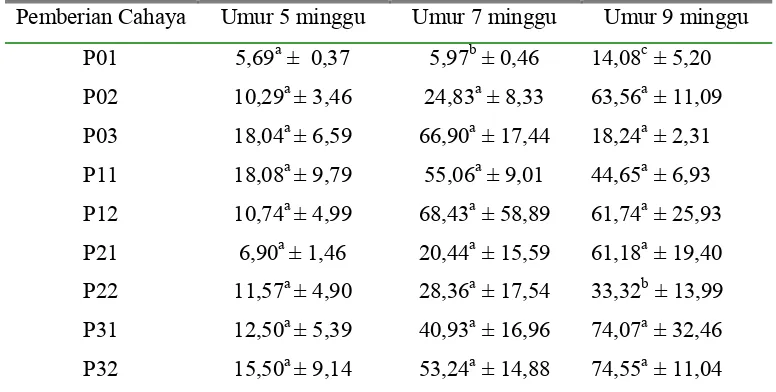

2. Rataan kadar hormon estrogen (pg/ml) dalam serum pada puyuh umur 5, 7, dan 9 minggu setelah pemberian cahaya

monokromatik………..………. 56

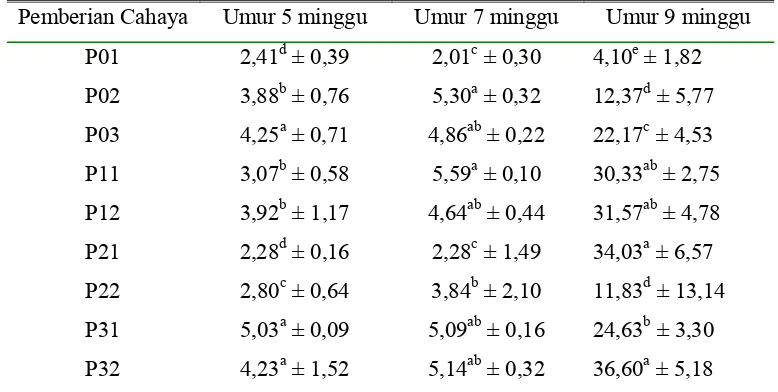

3. Perkembangan panjang saluran telur (cm) pada puyuh umur 5,

7, dan 9 minggu setelah pemberian cahaya monokromatik... 61

4. Rataan bobot saluran telur (g) pada puyuh umur 5, 7, dan 9

minggu setelah pemberian cahaya monokromatik….…………... 63

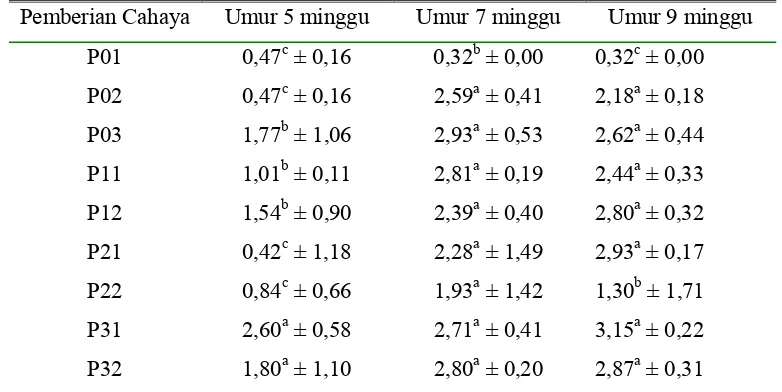

5. Rataan kadar kolesterol (mg/dl) dalam serum pada puyuh umur

5, 7, dan 9 minggu setelah pemberian cahaya monokromatik.…. 68

6. Rataan kadar trigliserida (mg/dl) dalam serum pada puyuh umur 5, 7, dan 9 minggu setelah pemberian cahaya

monokromatik………... 69

7. Rataan kadar kalsium (mg/dl) dalam serum pada puyuh umur 5,

7, dan 9 minggu setelah pemberian cahaya monokromatik... 71

8. Rataan kadar kalsium (%) dalam tulang pada puyuh umur 5, 7,

dan 9 minggu setelah pemberian cahaya monokromatik.………. 73

9. Rataan konsumsi pakan (g) per minggu pada puyuh umur 5, 7,

dan 9 minggu setelah pemberian cahaya monokromatik…..…. 74

10. Rataan bobot badan (g) pada puyuh umur 5, 7, dan 9 minggu

setelah pemberian cahaya monokromatik………. 77

11. Rataan produksi telur Hen Day (%)dan bobot telur (g) setelah

Halaman

1. Karakteristik puyuh betina (A) dan puyuh jantan (B) ... 16

2.

3.

Saluran reproduksi unggas betina secara umum ...

Sintesis hormon seks pada ovarium ..……….

21

27

4.

5.

Anatomi telur dilihat dari potongan melintang telur...

Anatomi saluran telur setelah pemberian cahaya monokromatik………...

29

62

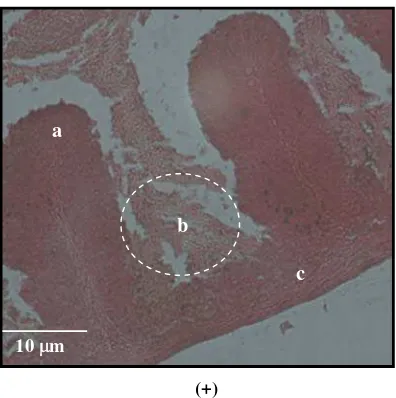

6. Fotomikrografi dinding uterus puyuh pada kelompok yang tidak

diberikan pencahayaaan……… 64

7. Fotomikrografi uterus puyuh pada kelompok kontrol yang

diberikan cahaya 15 (A) dan 25 (B) W...………. 65

8. Fotomikrografi uterus puyuh pada kelompok cahaya merah

15 (A) dan 25 (B) lux...………. 65

9. Fotomikrografi uterus puyuh pada kelompok cahaya hijau

15 (A) dan 25 (B) lux..……… 66

10.

11.

Fotomikrografi uterus puyuh pada kelompok cahaya biru 15 (A) dan 25 (B) lux…..………

Produksi telur setelah pemberian cahaya monokromatik pada minggu ke-5, 6, 7, 8, dan 9...

66

79

12. Kadar protein dan lemak di dalam telur setelah pemberian

cahaya monokromatik……….. 80

Halaman

1. Analisis ragam dan uji lanjut kontras ortogonal pada umur

masak kelamin……… 89

2.

3.

Analisis ragam pada kadar estrogen……….………...

Analisis korelasi pada kadar estrogen dan panjang saluran telur pada puyuh umur 7 minggu………...

91

PENDAHULUAN

Puyuh jepang (Coturnix coturnix japonica) dalam sistem klasifikasi hewan

termasuk ordo Galiformes, famili Phasianidae, genus Coturnix, dan spesies

japonica (Vali 2008). Puyuh memiliki nilai ekonomi penting karena selain

menghasilkan telur, dagingnya pun merupakan sumber diversifikasi protein

hewani. Budi daya puyuh sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat. Jenis

puyuh yang dipelihara dan dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya adalah

dari jenis Coturnix coturnix japonica karena jenis ini memiliki kemampuan

bertelur yang cukup tinggi. Dibandingkan dengan jenis puyuh lainnya, dalam satu

tahun puyuh jepang mampu menghasilkan telur sekitar 250 butir telur per ekor.

Di samping banyaknya telur yang diproduksi, puyuh betina sudah mulai masak

kelamin pada umur 41 hari sehingga dalam satu tahun mampu berproduksi dan

menghasilkan generasi baru 3-4 kali (Menegristek 2008). Masak kelamin pada

puyuh ditandai dengan keluarnya telur pertama kali.

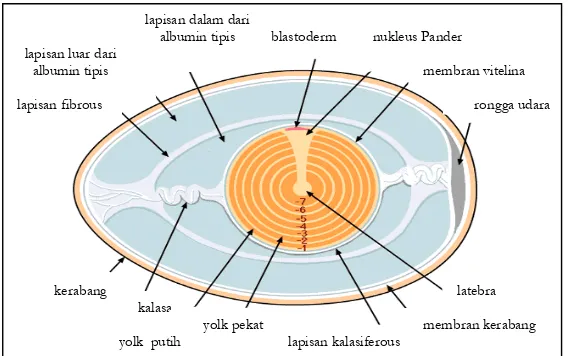

Nilai gizi telur puyuh tidak kalah dengan telur unggas lain sehingga dapat

menambah variasi dalam penyediaan sumber protein hewani. Secara umum,

kandungan telur puyuh terdiri atas putih telur (albumen) 47,4%; kuning telur

(yolk) 31,9%; dan kerabang serta membran kerabang 20,7%. Kandungan protein

telur puyuh sekitar 13,1%, sedangkan kandungan lemaknya relatif lebih rendah

dibandingkan dengan telur ayam ras dan itik. Kandungan lemak telur puyuh

sekitar 11,1%, sedangkan kandungan lemak telur ayam ras dan itik adalah 11,3%

dan 14,5%. Telur puyuh banyak dipergunakan untuk diet kolesterol karena dapat

mengurangi timbunan lemak, terutama di jantung, sedangkan kebutuhan

proteinnya tetap tercukupi. Saat ini, telur puyuh juga telah banyak dimanfaatkan

sebagai campuran minum jamu atau anggur karena dipercaya memiliki efikasi

menyembuhkan penyakit dan menjadi sumber kekuatan tubuh (Agromedia 2007;

Menegristek 2008).

Seperti halnya budi daya unggas lain secara intensif, memelihara puyuh

dalam skala budi daya memerlukan program pemeliharaan dan tata laksana yang

baik untuk memperoleh hasil optimal dan menguntungkan. Salah satu hal yang

laksana pencahayaan kandang. Sumber cahaya yang diberikan merupakan

penerangan tambahan dan diperoleh dari lampu pijar dengan kekuatan 25-40 W

pada siang hari dan 40-60 W pada malam hari. Cahaya mutlak diperlukan karena

berfungsi sebagai penghangat, penerangan, dan yang paling penting, pada saat

masa produksi, pencahayaan yang baik akan mampu meningkatkan produksi telur

hingga 75%.

Energi cahaya yang berasal dari alam maupun cahaya artifisial dalam

kehidupan hewan merupakan aspek penting yang terlibat di dalam pengaturan

bioritme dan secara langsung memberikan efek pada status kesehatan hewan,

pertumbuhan, temperatur tubuh, tingkah laku reproduksi, neuroanatomi,

neuroendokrin, perubahan fisiologi dalam saluran reproduksi, dan regulasi tingkah

laku seksual sehingga hewan siap melakukan proses perkembangbiakan. Warna,

intensitas cahaya, dan durasi pencahayaan, khususnya pada aves, sangat berperan

dalam pengaturan fungsi biologi, terutama proses metabolisme, homeostasis,

reproduksi, serta tingkah laku (Gewehr et al. 2005). Beberapa observasi telah

dilakukan pada aves dalam kaitannya dengan warna cahaya. Pemberian cahaya

biru menyebabkan aves menjadi tenang, cahaya merah dapat mengurangi

kanibalisme, memacu pertumbuhan bulu sayap, dan memacu masak kelamin, serta

pemberian cahaya hijau akan menstimulasi pertumbuhan. Cahaya merah dengan

panjang gelombang 708-740 nm yang diterima oleh itik jantan dapat

meningkatkan respons fotoseksual, yakni bertambah besar ukuran testis yang

diikuti oleh peningkatan bobot testis. Cahaya merah yang diterima oleh itik betina

akan meningkatkan ukuran dan bobot telur (Lewis dan Moris 2006).

Terdapat dua rute yang dilalui cahaya untuk bisa diterima oleh

fotoreseptor yang terdapat dalam tubuh aves. Rute pertama, sebagian besar cahaya

yang masuk mata akan diterima oleh fotoreseptor retina. Retina memiliki

kemampuan untuk mentransmisikan informasi cahaya yang diterima dalam bentuk

intensitas dan warna cahaya. Kemudian retina akan meneruskan informasi cahaya

melalui dua jalur, yaitu 1). informasi akan diteruskan ke bagian otak yang

responsif untuk penglihatan dan 2). Informasi cahaya masuk ke dalam jalur

retinohipotalamus, selanjutnya signal elektrik diubah menjadi signal kimia dan

bentuk signal kimia ini kemudian akan diteruskan dari nukleus suprakhiasmatik

hipotalamus ke kelenjar pineal dan hipofisis. Rute kedua, cahaya secara langsung

melakukan penetrasi ke dalam tulang tengkorak, menembus jaringan kranial, dan

otak kemudian akan diterima oleh fotoreseptor yang terdapat pada kelenjar pineal

dan fotoreseptor ekstraretina. Rute kedua ini banyak ditempuh oleh cahaya dengan

intensitas rendah (Gunturkun 2000; Lewis dan Moris 2006).

Informasi cahaya yang diterima oleh hipotalamus juga akan mengontrol

sekresi dan pelepasan gonadotropin (GnRH). GnRH selanjutnya ditransport ke

dalam hipofisis anterior lewat sistem sirkulasi portal hipofisis. Kehadiran GnRH

dalam hipofisis anterior akan merangsang pelepasan LH dan FSH. Kedua hormon

inilah yang secara langsung terlibat dalam masak kelamin unggas. FSH akan

merangsang perkembangan, pematangan, dan vaskularisasi folikel ovarium serta

atresi folikel-folikel kecil. Seiring dengan perkembangan folikel, estrogen mulai

diproduksi. Peningkatan konsentrasi estrogen akan merangsang perkembangan

oviduk dalam rangka mensekresikan albumin, sintesis protein, dan lemak kuning

telur (yolk) dalam hati serta peningkatan absorpsi kalsium, vitamin, dan mineral

yang dipergunakan dalam pembentukan telur. Pada tingkat tertentu, pertambahan

ukuran folikel akan menurunkan sintesis estrogen dan meningkatkan sintesis

progesteron. Progesteron yang disekresikan ke dalam darah merupakan umpan

balik positif bagi lepasnya LH dari hipofisis anterior. Terjadinya peningkatan LH

dan progesteron akan merangsang proses ovulasi. Masak kelamin pada unggas

betina ditandai dengan proses ovulasi pertama kali.

Burung puyuh (Coturnix coturnix japonica) merupakan salah satu spesies

unggas yang sangat responsif dalam menerima energi cahaya. Tingkah laku,

masak kelamin, dan bioritme puyuh dapat dimanipulasi dengan pemberian warna

cahaya yang spesifik, terutama untuk panjang gelombang cahaya merah, oranye,

kuning, hijau, dan biru. Berbagai program pencahayaan diberikan pada puyuh

untuk meningkatkan fungsi biologis dan keseimbangan metabolisme dengan

tujuan jangka panjang diharapkan produktivitasnya menjadi lebih baik. Namun,

tanpa memperhatikan aspek pencahayaan, yaitu panjang gelombang, intensitas

cahaya, dan durasi pencahayaan, peningkatan dan perbaikan respons fisiologi

Berdasarkan manfaat cahaya yang begitu kompleks dalam kehidupan aves

maka dilaksakanlah penelitian tentang pemberian cahaya monokromatik dengan

panjang gelombang yang terekspresi dalam warna cahaya merah, hijau, dan biru

dengan intensitas cahaya 15 dan 25 lux serta durasi pencahayaan selama 14 jam

pada puyuh apakah dapat memodulasi umur masak kelamin yang secara langsung

berhubungan dengan kualitas dan kuantitas telur.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memanfaatkan cahaya monokromatik untuk

memodulasi umur masak kelamin yang secara langsung berhubungan dengan

kualitas dan kuantitas telur.

Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian pemberian cahaya monokromatik

dengan warna merah, hijau, dan biru serta intensitas cahaya 15 dan 25 lux selama

14 jam/hari pada puyuh diharapkan dapat menambah informasi tentang kajian

fisiologi hormon reproduksi, umur masak kelamin, dan kualitas telur pada unggas

secara umum. Dalam jangka panjang pemakaian cahaya monokromatik dengan

memperhatikan aspek warna cahaya serta intensitas cahaya dapat

diimplementasikan untuk mendukung usaha budi daya puyuh.

Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji adalah cahaya monokromatik dengan warna

merah, hijau, dan biru serta intensitas cahaya 15 dan 25 lux memodulasi umur

Kerangka Pemikiran

Berikut disajikan skema kerangka pemikiran respons fisiologis yang

muncul karena pemberian cahaya monokromatik :

Cahaya Monokromatik

GnRH

1. Estrogen

(+)

2. Progesteron

Keterangan:

No 1 : pertumbuhan folikel meningkatkan sekresi estrogen

No 2 : folikel besar dan matang meningkatkan sekresi progesteron, menekan estrogen Tanda (+) : umpan balik positif progesteron terhadap hipofisis untuk mensekresikan LH Tanda (---) : fototransduksi sinyal cahaya dari retina dan penetrasi langsung dalam tulang tengkorak, jaringan kranial, dan otak yang diterima oleh kelanjar pineal

Fotoreseptor Retina Penetrasi langsung dalam jaringan kulit, tulang tengkorak, dan otak

Kelenjar pineal

Hipotalamus

Serotonin Dopamin

- menenangkan

- konsumsi pakan menurun - pertumbuhan meningkat

Aktivitas harian meningkat Hipofisis

Anterior Posterior

FSH LH Oksitosin

Pertumbuhan, perkembangan &

TINJAUAN PUSTAKA

A. Cahaya Monokromatik

Cahaya merupakan suatu bagian dari fenomena alam yang kompleks yang

disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Kompleksitas fenomena alam tersebut

meliputi warna cahaya, persepsi terhadap warna cahaya, adaptasi penglihatan, dan

sensasi penglihatan akan diterima sebagai suatu informasi yang datang dari

lingkungan serta memiliki peran penting dalam kehidupan semua organisme.

Terdapat dua teori yang menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik alam, yaitu

teori Maxwell (1862, sebelum elektron ditemukan) dan teori Planck (1900). Teori

Maxwell menyatakan bahwa gelombang cahaya menyebar sebagai listrik dan

magnet yang memiliki kecepatan tertentu serta menghasilkan panjang gelombang

berbeda. Dalam teori Planck dipostulasikan bahwa radiasi merupakan sejumlah

energi yang tidak dapat dibagi yang disebut sebagai quanta dan memiliki panjang

gelombang pendek. Postulasi Planck juga mengungkapkan bahwa panjang

gelombang yang dimiliki oleh energi cahaya (foton) pada cahaya tampak

berhubungan dengan frekuensi radiasi elektromagnetik. Frekuensi radiasi

elektromagnetik merupakan siklus setiap detik dari energi elektron (Lewis dan

Morris 2006).

Radiasi elektromagnetik cahaya dimulai dari sinar kosmik dengan panjang

gelombang 10-18 m, sinar gamma, sinar X, dan sinar ultraviolet dengan panjang

gelombang 4,0-7,8 x 10-7 m, cahaya tampak dengan panjang gelombang 400-780

nm, sinar inframerah, dan gelombang mikro memiliki panjang gelombang di atas

780 nm serta radar televisi dan radio yang dapat ditransmisikan hingga 6.000 km.

Cahaya tampak merupakan porsi kecil dari total spektrum elektromagnetik,

dengan panjang gelombang yang berbeda akan menghasilkan persepsi warna yang

berbeda pula. Cahaya monokromatik merupakan jenis cahaya tampak dengan

frekuensi panjang gelombang tunggal dan jarak antarpanjang gelombang tidak

terlalu besar. Sesuai dengan panjang gelombangnya, spektrum elektromagnetik

cahaya monokromatik memiliki warna-warna tunggal, yaitu merah (630-760 nm),

jingga (590-630 nm), kuning (570-590 nm), hijau (500-570 nm), biru (450-500

intensitas yang sangat rendah maka cahaya merah, kuning, serta jingga dapat

menghasilkan warna cokelat, sedangkan warna biru akan sangat sulit dibedakan

dari warna unggu (Elert 2008).

Cahaya monokromatik yang berasal dari alam sering disebut sebagai

cahaya natural yang memiliki tiga aspek penting, yakni panjang gelombang,

intensitas, dan durasi pencahayaan. Perubahan panjang gelombang dari radiasi

elektromagnetik akan menghasilkan persepsi dan sensasi warna cahaya yang

berbeda. Cahaya monokromatik yang dikategorikan ke dalam cahaya tampak

(visibel) mempunyai frekuensi tunggal dengan kisaran panjang gelombang antara

400-780 nm. Masing-masing warna cahaya mampu menghasilkan efek tingkah

laku, pertumbuhan, dan reproduksi yang berbeda dalam kehidupan hewan.

Perlakuan pemberian cahaya monokromatik artifisial pada kelompok unggas

mampu memberikan respons yang berbeda, misalnya pemberian cahaya biru

menyebabkan unggas menjadi lebih tenang, pemberian cahaya merah dapat

mengurangi kanibalisme antarindividu, memacu pertumbuhan bulu sayap, dan

memacu masak kelamin, serta pemberian cahaya hijau akan menstimulasi

pertumbuhan pada periode anak (Gewehr et al. 2005). Cahaya monokromatik biru

yang diberikan kepada ayam broiler jantan dapat menstimulasi produksi

testosteron dan protein untuk menginduksi pertumbuhan sel-sel otot. Cahaya

monokromatik hijau yang juga diberikan pada ayam broiler akan dapat

menstimulasi pertumbuhan sejumlah sel-sel otot dan tulang, sedangkan cahaya

merah yang diterima oleh ayam broiler akan memacu hipotalamus untuk

mensekresikan GnRH, yang pada tahap selanjutnya kehadiran GnRH akan

merangsang sekresi hormon-hormon reproduksi, seperti FSH, LH, estrogen, dan

progesteron, yang pada akhirnya akan merangsang produksi telur dan

meningkatan fertilitas. Cahaya monokromatik merah dengan panjang gelombang

708-740 nm yang diterima oleh itik jantan dapat meningkatkan respons

fotoseksual, yakni bertambah besar ukuran testis yang diikuti oleh peningkatan

bobot testis, sedangkan cahaya merah yang diterima oleh itik betina akan

meningkatkan ukuran dan bobot telur (Lewis dan Morris 2006).

Intensitas cahaya (iluminasi) merupakan fotometrik kuantitas cahaya yang

hewan merupakan hasil konversi dari pengukuran fotometrik intensitas cahaya

yang diterima oleh manusia. Standar unit pengukurannya adalah lux, yang

diperoleh dari kalibrasi cahaya tampak yang ekivalen dengan 1 lm/m2 (lumen per

meter persegi) atau 0,08 cd/m2 (candela per meter persegi). Durasi pencahayaan

untuk cahaya natural menunjukkan periode (jangka waktu) pencahayaan yang

berkaitan dengan panjang hari (daylength/photoperiod). Panjang hari

dideskripsikan sebagai periode rotasi bumi selama 24 jam, yang terdiri atas

fotoperiode tunggal sebagai siang dan periode tunggal dalam gelap sebagai

malam (scotoperiod). Efek utama yang muncul dari durasi pencahayaan adalah

secara langsung terlibat dalam masak kelamin. Masak kelamin pada unggas betina

berkaitan erat dengan pengeluaran telur, sedangkan pada unggas jantan maturasi

seksual merupakan tahap dimana testis telah tumbuh dan berkembang serta

mampu menghasilkan spermatozoa yang matang (Rodenboorg et al. 2001).

B. Fisiologi Cahaya

Secara umum energi cahaya dalam kehidupan hewan merupakan aspek

penting yang terlibat di dalam pengaturan bioritme. Respons cahaya yang diterima

oleh tubuh hewan secara langsung akan memberikan efek fisiologis terhadap

status kesehatan hewan, pertumbuhan, neuroanatomi yang terkait dengan

neurotransmiter, neuroendokrin, perubahan fisiologi dalam saluran reproduksi,

dan regulasi tingkah laku seksual sehingga hewan siap melakukan proses

perkembangbiakan. Warna cahaya, intensitas cahaya, dan durasi pencahayaan,

khususnya pada unggas, sangat berperan dalam pengaturan fungsi biologi,

terutama proses metabolisme, homeostasis, dan reproduksi.

Bentuk mata aves merupakan hasil dari kebutuhan ekologi dan fisiologi.

Secara umum bentuk mata aves terdiri atas dua jenis, yaitu bentuk mata pipih

(flat) dan bentuk mata tabung (tube). Bentuk mata pipih memberikan kemampuan

fungsional dalam penglihatan menjadi lebih besar dan meminimalkan bobot serta

volume. Lokasi mata ada di sisi kepala, sebelah dekster dan sinester, yang

menyediakan akses penglihatan sentral binokuler yang lebih kecil, tetapi

memberikan efek monokuler bidang pandang yang lebih besar. Jenis mata pipih

oleh aves pemangsa seperti burung hantu dan beberapa jenis penguin. Mata

terletak di bagian depan kepala seperti mata manusia. Bayangan atau gambar yang

dibentuk oleh retina mata lebih besar dan lebih tajam meskipun reseptor pada

retina memiliki rasio konvergensi yang sangat rendah. Optimalisasi reseptor pada

retina akan ditingkatkan dengan intensitas cahaya yang tinggi dan mengubah

resolusinya pada saat menjelang petang (Gunturkun 2000).

Mata aves berukuran relatif besar dengan volume yang hampir memenuhi

bagian kepala dan bobotnya lebih berat jika dibandingkan dengan otak. Struktur

mata aves serupa dengan mata vertebrata yang lain. Cahaya yang datang, masuk,

dan diterima oleh retina mata terlebih dahulu harus melalui empat media optik.

Keempat media optik tersebut adalah kornea, ruang anterior, lensa, dan badan

vitreous dengan struktur transparan serta mampu mentransmisikan panjang

gelombang sampai dengan 310 nm (kisaran cahaya ultraviolet). Di dalam retina

mata, cahaya akan diterima oleh fotoreseptor yang kemudian akan mengkonversi

energi cahaya menjadi impuls listrik melalui proses pemutihan (bleaching) oleh

pigmen visual. Retina mata aves merupakan bagian yang cukup sempurna tetapi

tidak mempunyai vaskularisasi karena berfungsi mencegah pengaburan bayangan

dan pembiasan cahaya. Mata aves dilengkapi dengan pekten, yaitu suatu struktur

yang memiliki fungsi nutritif, berpigmen hitam, kaya akan pembuluh darah, dan

membentuk lipatan-lipatan dari bagian ventral retina sampai ke arah luar nervus

optikus pada bagian lensa mata (Gunturkun 2000).

Retina mata aves terdiri atas dua tipe fotoreseptor yang masing-masing

memiliki sensitivitas terhadap intensitas cahaya tertentu, yaitu sel batang (rod)

dengan pigmen visual rodopsin yang serupa dengan rodopsin mamalia, jumlahnya

lebih berlimpah dan memiliki sensitivitas tinggi dengan panjang gelombang

maksimum yang dapat diterima adalah 507 nm (cahaya biru-hijau). Sel batang

tidak dipakai untuk membedakan warna, namun lebih banyak dipakai pada

kondisi gelap (scotopic) dengan intensitas cahaya yang dapat diterima sebesar 4

cd/m2. Tipe fotoreseptor yang kedua adalah sel kerucut (cone), jumlahnya lebih

sedikit dan sangat berfungsi untuk penglihatan normal pada siang hari (photopic)

cahaya yang dapat diterima oleh sel kerucut adalah 4 cd/m2-44 cd/m2 serta lebih

banyak dipakai untuk membedakan warna (Lewis dan Morris 2006).

Aves memiliki 4 jenis sel kerucut yang masing-masing diselimuti oleh

butiran minyak (oil droplet). Butiran minyak berperan sebagai filter dan penyerap

cahaya dengan panjang gelombang tertentu sehingga cahaya dapat ditransmisikan

serta melindungi mata dari efek sinar UV. Sensitivitas dari tiga jenis sel kerucut

terutama untuk warna-warna dasar sehingga dikenal sebagai sel kerucut biru

(450 nm), sel kerucut hijau (550 nm), dan sel kerucut merah (700 nm). Jika ketiga

warna dasar tersebut datang dan diterima oleh mata secara bersamaan maka otak

akan memberikan persepsi sebagai warna putih. Jenis sel kerucut keempat

merupakan sel kerucut yang membedakan dari mata manusia dan hanya dimiliki

oleh aves, yaitu sel kerucut untuk mendeteksi sinar UV-A (320-400 nm).

Meskipun mata aves memiliki 4 jenis sel kerucut, puncak spektrum

elektromagnetik serupa dengan mata manusia, yaitu 545-575 nm. Pemberian

cahaya monokromatik artifisial pada ayam menunjukkan adanya sedikit

perbedaan terhadap sensitivitas spektrum elektromagnetik pada panjang

gelombang 400-480 nm dan 580-700 nm, yaitu mata ayam sangat responsif

menerima cahaya pada kisaran panjang gelombang tersebut sehingga ayam

mampu menerima cahaya artifisial yang lebih terang daripada manusia (Hart et

al. 1999).

Respons fisiologis dan pengaturan bioritme pada aves akan muncul jika

cahaya yang merupakan radiasi elektromagnetik diubah menjadi informasi dalam

bentuk signal elektrik dalam retina. Terdapat dua rute yang dilalui cahaya untuk

bisa diterima oleh fotoreseptor ekstraretina hipotalamus. Rute pertama, sebagian

besar cahaya yang masuk mata akan diterima oleh fotoreseptor retina. Retina

memiliki kemampuan untuk mentransmisikan informasi cahaya yang diterima

dalam bentuk intensitas dan warna cahaya. Kemudian, retina akan meneruskan

informasi cahaya melalui dua jalur, yaitu 1) informasi cahaya akan diteruskan ke

bagian otak yang bertanggung jawab atas penglihatan dan 2) Informasi cahaya

masuk ke dalam jalur retinohipotalamus, selanjutnya signal elektrik ini diubah

menjadi signal kimia dan diteruskan ke nukleus suprakhiasmatik dalam

hipotalamus akan diteruskan ke hipofisis. Rute kedua, cahaya secara langsung

melakukan penetrasi ke dalam tulang tengkorak, menembus jaringan kranial dan

otak, kemudian akan diterima oleh fotoreseptor kelenjar pineal yang kemudian

juga akan diteruskan ke hipotalamus. Rute kedua ini banyak ditempuh untuk

cahaya dengan intensitas rendah (Lewis dan Morris 2006).

Masuknya informasi cahaya ke dalam kelenjar pineal akan menstimulasi

sintesis, pelepasan, dan metabolisme dopamin. Kehadiran dopamin dalam kelenjar

pineal dapat menekan produksi serotonin-N-asetiltransferase, yaitu suatu jenis

enzim yang mengkatalisis konversi serotonin menjadi melatonin selama periode

”gelap” malam hari. Serotonin-N-asetiltransferase terdistribusi pada beberapa

tempat di dalam tubuh, yaitu otak, hipofisis, retina, traktus gastrointestinalis, dan

testis. Sekresi serotonin, serotonin-N-asetiltransferase, dan melatonin

berhubungan dengan panjangnya malam. Malam yang lebih panjang menstimulasi

durasi sekresi serotonin, serotonin-N-asetiltransferase, dan melatonin menjadi

lebih lama (Maywood 2005). Pada manusia dan rodensia, serotonin dan melatonin

sangat efektif disekresikan dengan intensitas cahaya kurang dari 30 lux dan

panjang gelombang 460-480 nm, sedangkan pada aves dengan intensitas cahaya di

bawah 4 lux akan memacu pelepasan dopamin, meskipun hanya beberapa menit

dan pada tahap selanjutnya akan terjadi stimulasi sekresi serotonin dan melatonin.

Melatonin adalah neurotransmitter yang berperan dalam regulasi bioritme

kehidupan aves. Sintesis melatonin pada kelenjar pineal juga dapat ditekan ketika

retina menerima radiasi elektromagnetik UV-A. Dopamin dan serotonin juga

merupakan neurotransmitter yang memiliki efek saling berlawanan. Dopamin

menyebabkan aves menjadi lebih aktif dan mudah terstimulasi, sebaliknya

serotonin memacu aves untuk bertingkah laku lebih tenang, terlibat dalam kontrol

tidur, dan dapat menekan stres. Siklus harian gelap menjadi terang merupakan

faktor lingkungan yang menstimulasi sekresi neurotransmitter dopamin, serotonin,

dan melatonin. Pelepasan neurotransmitter menstimulasi terjadinya serangkaian

reaksi kimiawi di dalam tubuh yang akhirnya akan terekspresi pada tingkah laku,

aktivitas harian, interaksi sosial, ritme makan, dan ritme istirahat (tidur) (Lewis et

Kehadiran serotonin dalam sistem sirkulasi traktus gastrointestinalis akan

meningkatkan permeabilitas dan aliran darah kapiler gastrointestinalis.

Peningkatan permeabilitas kapiler memudahkan protein dan makromolekul

terdistribusi secara merata dalam cairan interstisial dan plasma sel. Jika protein

maupun makromolekul yang merupakan substrat metabolisme telah terdistribusi

dengan baik maka berbagai proses fisiologis di dalam tubuh akan berjalan lancar

dan proses homeostasis tercapai sehingga pertumbuhan akan meningkat

(Ormsbee dan Fondacaro 2004). Serotonin juga memberikan efek menenangkan

bagi hewan, termasuk aves. Dalam kondisi tenang, aktivitas yang melibatkan kerja

otot skeletal akan berkurang, termasuk dalam hal pengambilan pakan sehingga

energi yang telah terbentuk tidak digunakan untuk aktivitas fisik, namun akan

lebih diarahkan untuk proses pemeliharaan dan pertumbuhan. Peningkatan

serotonin dan melatonin dalam plasma juga menstimulasi pelepasan hormon

kalsitonin dan hormon paratiroid (PTH). Kedua hormon ini terlibat dalam

mobilisasi kalsium untuk pembentukan kerabang telur. Sekresi kalsitonin dan

PTH mencapai puncaknya pada malam hari sehingga kualitas kerabang telur

menjadi lebih baik pada kondisi scotoperiod (kondisi gelap) (Ieda et al. 2000) .

Informasi cahaya yang diterima oleh nukleus suprakhiasmatik

hipotalamus baik melalui rute retinohipotalamus maupun penetrasi langsung pada

tulang kranial dan jaringan otak akan mengontrol sekresi dan pelepasan

gonadotropin (GnRH). Sekresi GnRH akan diterima oleh hipofisis anterior lewat

sistem sirkulasi portal hipofisis. Kehadiran GnRH dalam hipofisis anterior

menstimulasi pelepasan LH dan FSH. Kedua hormon inilah yang secara langsung

terlibat di dalam maturasi seksual aves (Lewis dan Morris 2006). FSH akan

menstimulasi perkembangan, pematangan, dan vaskularisasi folikel ovarium serta

atresi folikel-folikel kecil. Seiring dengan perkembangan folikel, estrogen mulai

disekresikan. Peningkatan konsentrasi estrogen akan menstimulasi perkembangan

oviduk, peningkatan absorpsi kalsium, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang

dipergunakan dalam pembentukan telur. Bertambah besarnya ukuran folikel akan

menurunkan produksi estrogen dan meningkatkan produksi progesteron.

Progesteron yang disekresikan ke dalam darah merupakan umpan balik positif

progesteron akan menstimulasi proses ovulasi. Peningkatan LH juga memacu

sintesis androgen yang berfungsi memacu sekresi albumin dalam oviduk dan

mempengaruhi perkembangan tanda-tanda seks sekunder unggas betina (Squires

2003).

Pelepasan GnRH dari hipotalamus juga diinduksi oleh gen fos. Ekspresi

gen fos pada mediobasal hipotalamus akan mengalami peningkatan ketika terjadi

transfer dari hari pendek ke hari panjang. Peningkatan ekspresi gen fos dimulai

pada hari ke dua dan paling lama pada hari ke tiga saat pertama kali dimulainya

hari panjang (18 jam siang). Aktivitas gen fos pada mediobasal hipotalamus

merupakan tanda hipotalamus aves menerima transmisi informasi cahaya

sehingga terjadi sekresi GnRH yang dilanjutkan dengan peningkatan pelepasan

LH (Meddle dan Follett 1997). Sekresi LH dan FSH yang berperan dalam

maturasi seksual juga dikontrol oleh GnIH (gonadotrophin inhibitory hormone).

Sekresi GnIH distimulasi oleh pembesaran folikel. Pertumbuhan dan

perkembangan folikel aves menghasilkan 4-5 folikel besar, folikel yang besar dan

telah mengalami ovulasi akan menstimulasi hipotalamus mensekresikan GnIH.

Kehadiran GnIH pada hipofisis menjadi signal bagi hipofisis untuk mengurangi

dan menghentikan sekresi FSH dan LH (Ciccone et al. 2004).

C. Puyuh (Coturnix coturnix japonica)

Puyuh merupakan jenis aves yang tidak dapat terbang, ukuran tubuhnya

relatif kecil, berkaki pendek, dan tersebar di seluruh dunia, sedangkan cara

hidupnya yang liar menimbulkan kesan bahwa puyuh sulit dipelihara. Di Amerika

Serikat, puyuh yang diternakkan pertama kali pada tahun 1870 berasal dari puyuh

jepang (Coturnix coturnix japonica). Di negara Jepang sendiri, puyuh pertama

kali dipelihara sebagai burung ocehan (song bird) dan burung aduan. Seiring

dengan tingkat kebutuhan manusia akan protein hewani, puyuh kemudian mulai

didomestikasi. Domestikasi puyuh dilakukan pertama kali oleh National Institute

of Genetic, Mishima, sedangkan di Indonesia puyuh jepang baru mulai dikenal

dan dipelihara pada akhir tahun 1979. Sebenarnya, Indonesia sendiri memiliki

berbagai jenis puyuh, tetapi tidak semua dapat dimanfaatkan sebagai penghasil

gemak, termasuk dalam genus turnix yang jauh berbeda dari coturnix; perbedaan

jelas adalah pada jari kakinya. Coturnix memiliki 4 jari, tiga menghadap ke depan

dan satu ke belakang, sedangkan turnix hanya memiliki 3 jari yang menghadap ke

depan. Masyarakat yang menghendaki produksi telur lebih banyak memilih

puyuh jepang untuk dipelihara dan diambil telurnya. Puyuh juga menjadi semakin

populer dan digemari oleh banyak kalangan karena telur dan dagingnya sebagai

bahan makanan yang kandungan gizinya tinggi dan rasanya lezat, beberapa tahun

terakhir puyuh banyak dimanfaatkan sebagai hewan percobaan untuk berbagai

penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan (Kim 2000; Menegristek 2008).

Puyuh jepang memiliki kebiasaan hidup berpindah-pindah dari satu tempat

ke tempat lain dan habitat alaminya di hutan belantara. Sifat reproduksinya cepat,

dalam satu tahun mampu menghasilkan 3-4 generasi, sangat menarik untuk

dipelihara dan diternakkan. Karakteristik dari puyuh jepang adalah sebagai

berikut:

• Bentuk badan lebih besar dari jenis puyuh yang lainnya, panjang badan sekitar 19 cm, badan membulat, ekor pendek, paruh pendek, jari kaki

empat buah, tiga jari kakinya ke depan, dan satu jari kaki ke arah

belakang serta warna kaki kekuning-kuningan.

• Pertumbuhan bulu menjadi lengkap setelah berumur dua sampai tiga minggu. Kedua jenis kelamin dapat dibedakan berdasarkan warna bulu,

suara, dan bobot badannya.

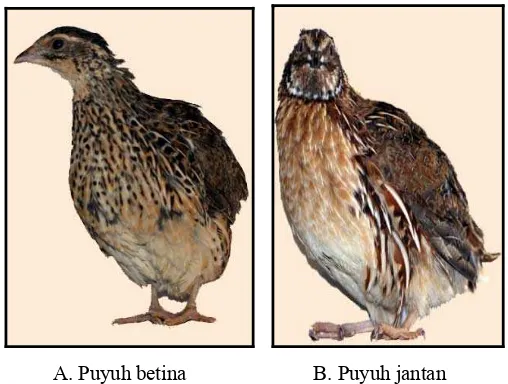

• Ciri puyuh jantan dewasa dapat dilihat dari warna (Gambar 1B). Pada bagian bulu kepala sampai ke bagian belakang terdapat warna putih yang

berbentuk garis melengkung tebal, bulu leher, dan dadanya yang

berwarna cokelat muda (cinamon) tanpa ada bercak kehitaman, bulu

punggung berwarna campuran cokelat gelap, abu-abu dengan garis putih,

bulu sayap seperti bulu punggung dengan belang kehitaman, panjang

sayap kira-kira 89 cm. Puyuh jantan muda mulai bersuara atau berkicau

pada umur 5-6 minggu. Selama puncak musim kawin, puyuh jantan akan

berkicau setiap malam dengan suara keras.

puyuh betina berwarna cokelat muda lebih terang (sawo matang) dengan

bercak cokelat tua atau kehitam-hitaman (Gambar 1A).

• Puyuh mencapai masak kelamin (dewasa kelamin) pada umur 41-42 hari

atau enam minggu. Bobot tubuh puyuh betina dewasa mencapai 143

g/ekor, sedangkan bobot badan puyuh jantan dewasa kira-kira 117 g/ekor.

• Puyuh betina mampu menghasilkan telur sebanyak 200-300 butir per

ekor selama satu tahun, dengan bobot 10 g per butir (kira-kira 8% dari

bobot badannya). Kerabang telur berwarna cokelat tua, biru, putih dengan

bintik-bintik hitam, biru atau cokelat yang tersebar di seluruh permukaan

kerabang. Pigmen kerabang telur berupa ooporpirin dan biliverdin.

• Lamanya periode pengeraman telur antara 16-18 hari (Randall dan Bolla 2008; Barnette 2009).

Sudah sejak 20 tahun yang lalu puyuh jepang dijadikan sebagai hewan

model alternatif pengganti rodensia di laboratorium, dengan pertimbangan siklus

hidupnya relatif singkat. Penelitian yang banyak memanfaatkan puyuh sebagai

hewan model adalah penelitian yang berkaitan dengan analisis endokrin,

neurotransmiter, mekanisme saraf yang mengontrol diferensiasi seksual selama

ontogeni hingga dewasa, dan kontrol tingkah laku reproduksi. Aksi hormon dan

neurotransmitter puyuh memiliki kemiripan dengan rodensia, terutama dalam

mengontrol tingkah laku seksual hewan jantan. Kesamaan inilah yang memacu

banyak peneliti memanfaatkan puyuh sebagai hewan model untuk tingkah laku

seksual manusia (Balthazart et al. 1998). Seekor puyuh betina terutama puyuh

jepang sudah mencapai dewasa kelamin pada umur 42 hari dengan menghasilkan

telur. Sifatnya yang mampu menghasilkan keturunan 3-4 generasi per tahun, laju

metabolisme yang cukup tinggi dengan pertumbuhan dan perkembangan yang

relatif cepat merupakan keunggulan yang cukup menguntungkan untuk

menjadikan puyuh sebagai hewan model. Alasan lain pemakaian puyuh sebagai

hewan model adalah kebutuhan luas kandang untuk seekor puyuh hanya sekitar

200 cm2 sehingga akan menghemat ruang percobaan. Kebutuhan konsumsi pakan

per ekor per harinya juga sangat kecil dibandingkan dengan jenis aves lainnya.

menguntungkan karena luka puyuh akibat pembedahan lebih cepat sembuh

(Listiyowati dan Roospitasari 2007).

Puyuh merupakan salah satu spesies unggas yang sangat responsif dalam

menerima energi cahaya. Tingkah laku, masak kelamin, dan bioritme burung

puyuh dapat dimanipulasi dengan pemberian warna cahaya yang spesifik terutama

untuk panjang gelombang cahaya merah, jingga, kuning, hijau, dan biru.

Pemberian cahaya selama 14-16 jam setiap hari pada burung puyuh sangat

dibutuhkan untuk memelihara fertilitas dan produksi telur, sedangkan untuk

produksi daging diperlukan pencahayaan selama 8 jam setiap hari (Randall dan

Bolla 2008).

A. Puyuh betina B. Puyuh jantan

Gambar 1. Karakteristik puyuh betina (A) dan puyuh jantan (B) (www.quailsforafrica.com/coturnix.html)

D. Sistem Reproduksi Aves

Sistem reproduksi hewan betina secara umum terdiri atas dua ovari yang

terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan, tetapi sistem reproduksi pada

sebagian besar aves hanya mempunyai satu ovari dan oviduk fungsional, yaitu

ovari sebelah kiri. Sebenarnya, semua jenis aves ketika memasuki fase embrional

mempunyai ovari dan oviduk sebelah kanan, namun distribusi sel-sel benih (germ

cells) primordial dalam ovarium menjadi asimetris pada hari keempat masa

diinisiasi oleh substansi penghambat Mullerian. Aves yang sampai saat ini masih

memiliki ovari dan oviduk sebelah kanan serta berkembang secara fungsional

adalah falconiformes dan kiwi, sedangkan burung gereja dan merpati sekitar 5%

populasinya memiliki ovari dan oviduk sebelah kanan yang juga berkembang

secara fungsional meskipun dengan ukuran yang asimetris (Johnson 2000).

1. Ovari

Ovari kiri terletak di dalam rongga abdomen sebelah kiri berdekatan

dengan ginjal kiri, yang melekat pada dinding tubuh di bagian ligamen

mesovarium. Ovari terbagi dalam dua bagian, yaitu cortex merupakan bagian

sebelah luar dan medulla merupakan bagian sebelah dalam. Cortex mengandung

folikel dan di dalam folikel terdapat sel-sel telur (ovum). Medulla berisi jaringan

konektif, serabut saraf, dan pembuluh darah. Secara luas, ovari menerima inervasi

saraf simpatik yang membentuk pleksus adrenal-ovari. Ovari memperoleh suplai

darah dari aorta dorsalis yang kemudian membentuk arteri gonadoadrenal. Bahan

kimiawi diangkut oleh sistem vaskularisasi ke dalam ovari melalui beberapa

lapisan, di antaranya theca layer merupakan lapisan terluar yang bersifat

permeabel sehingga memungkinkan cairan plasma bagian dalam menembus

jaringan di sekelilingnya. Lapis kedua berupa lamina basalis yang berfungsi

sebagai filter untuk menyaring komponen cairan plasma yang lebih besar. Lapis

ketiga sebelum sampai pada oosit adalah lapisan perivitellin yang berupa material

protein yang bersifat fibrous. Calon folikel (oosit) dalam membran plasma

berikatan dengan sejumlah reseptor yang akan membentuk endocitic sehingga

terbentuk material penyusun kuning telur (yolk). Sebagian besar material

penyusun kuning telur adalah materi granuler berupa HDL (high density

lipoprotein) dan lipovitelin. Kedua senyawa tersebut akan berikatan dengan ion

dan pada pH tinggi membentuk kompleks fosfoprotein, fosfitin, ion kalsium, dan

ion besi. Kompleks fosfoprotein, fosfitin, ion kalsium, dan ion besi kemudian

membentuk senyawa vitelogenin, yaitu prekursor protein yang disintesis di dalam

hati sebagai respons terhadap estrogen. Komponen vitelogenin lebih mudah larut

dalam darah membentuk kompleks lipid kalsium dan besi. Proses pembentukan

Penyusun utama kuning telur adalah air, lipoprotein, protein, mineral, dan

pigmen. Protein kuning telur dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni:

1. Livetin, merupakan protein plasma yang terakumulasi pada kuning telur

dan disintesis dalam hati, dan komponennya hampir 60% dari total yolk.

2. Fosfitin dan lipoprotein terdiri atas HDL dan LDL (low density

lipoprotein) atau disebut pula dengan granuler. HDL dan LDL disintesis

dalam hati. Proses sintesisnya dikontrol oleh estrogen. Hasil sintesis

bersama-sama dengan ion kalsium, besi, dan seng membentuk molekul

kompleks yang mudah larut kemudian masuk ke dalam yolk (Klasing

2006; Yuwanta 2004).

Ovum berkembang sejak aves dalam fase embrional. Pada hari kesembilan

masa inkubasi, jumlah oosit mencapai 28.000, pada hari ketujuh belas, jumlah

oosit meningkat kira–kira 680.000, dan ketika menetas, jumlah menurun menjadi

480.000. Ovari anak aves yang belum mencapai dewasa kelamin terdiri atas

sejumlah kecil masa oosit yang berisi sekitar 2.000 oosit yang dapat dilihat

dengan mata telanjang dan hanya 250-500 oosit yang mampu berkembang secara

sempurna menjadi telur yang mengandung kuning telur setelah aves tersebut

dewasa serta mengalami ovulasi sepanjang siklus hidup aves yang didomestikasi,

sedangkan aves yang hidup bebas di alam jumlah sel telur matang serta dapat

diovulasikan lebih sedikit jumlahnya (Hafez 2000).

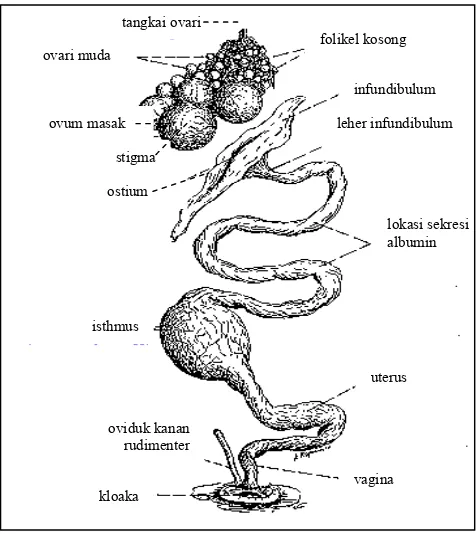

2. Oviduk

Oviduk sebagian besar aves merupakan saluran paramesonepros kiri yang

berkembang sempurna. Oviduk memiliki sistem vaskularisasi yang baik dan

dinding ototnya hampir selalu bergerak selama proses pembentukan telur. Pada

aves yang belum dewasa, oviduk berukuran kecil, ukurannya akan meningkat

ketika aves mulai produktif dan besarnya selalu mengalami perubahan sejalan

dengan aktivitasnya. Oviduk terdiri atas lima komponen yang fungsional, yaitu

a. Infundibulum (funnel/papilon). Dinding infundibulum sangat tipis dan

sempit, mempunyai kelenjar untuk sekresi protein yang mengelilingi

membran vitellina sehingga sering dikenal sebagai chalaziferous region

yang memberi kontribusi pada pembentukan kalasa. Chalaziferous region

dalam infundibulum berkisar antara 15-30 menit baik untuk ayam, kalkun

maupun puyuh. Perbatasan antara infundibulum dengan magnum disebut

sarang spermatozoa.

b. Magnum, berfungsi sebagai tempat sintesis dan sekresi albumen. Magnum

tersusun atas kelenjar tubuler yang sangat sensibel. Sebagian besar protein

yang menyusun albumin dihasilkan oleh mukosa magnum. Kelenjar

tubuler magnum terdiri atas sel-sel goblet yang akan mensekresikan

ovalbumin, lisosim, ovotransferin, dan ovomusin serta akan disimpan

dalam bentuk granula. Granula akan dilepaskan ketika yolk melewati

magnum. Yolk berada di dalam magnum untuk dibungkus dengan

albumen (putih telur) selama 2-3 jam pada ayam dan kalkun, sedangkan

pada puyuh, yolk akan berada dalam magnum sekitar 2-2,5 jam.

c. Isthmus, merupakan bagian oviduk yang pendek. Isthmus berfungsi

sebagai tempat untuk membentuk membran kerabang atau selaput telur.

Telur berada di bagian isthmus antara 1-1,5 jam baik pada ayam, kalkun

maupun puyuh. Isthmus memiliki karakteristik dindingnya sempit dan

tipis, bagian depan yang berdekatan dengan magnum berwarna putih,

sedangkan 4 cm terakhir dari isthmus mengandung banyak pembuluh

darah sehingga memberikan warna merah.

d. Uterus (glandula pembentuk kerabang) penuh dengan vaskularisasi. Putih

telur yang melewati uterus akan mengalami dehidrasi (plumping)

kemudian diteruskan dengan pembentukan kerabang keras. Lama

mineralisasi kerabang telur antara 18-21 jam pada ayam, 22-24 jam pada

kalkun, sedangkan pada puyuh antara 19-20 jam. Kerabang hampir

seluruhnya tersusun oleh deposit kalsium karbonat dalam matriks protein

dan mukopolisakarida. Sumber utama kalsium karbonat pembentuk

kerabang adalah ion karbonat dalam darah. Karbonat dibentuk dari

pencampuran antara karbondioksida dan air dengan bantuan enzim

karbonik anhidrase. Transport karbonat secara konstan dan berkelanjutan

ke dalam kelenjar kerabang menyebabkan terbentuknya kristal kalsit.

Oviduk tidak akan mampu menyimpan banyak ion kalsium. Kalsium

Dari darah kalsium akan ditransport ke dalam permukaan sel-sel epitelium

lumen kelenjar kerabang. Pada ayam yang berproduksi tinggi, kalsium

yang dapat didepositkan pada kerabang sebutir telur mencapai 2-2,5 g/hari.

Deposisi kalsium dikontrol oleh cahaya. Ketika kondisi gelap pada saat

asupan pakan dan minum normal akan terjadi deposisi kalsium untuk

pembentukan kerabang telur. Untuk kebutuhan pembentukan kerabang

telur, biasanya unggas akan menyimpan kalsium pakan secara periodik

dalam tulang medula. Penyimpanan kalsium pakan akan diinisiasi oleh

peningkatan sekresi estrogen ketika unggas menjelang masak kelamin.

Calbindin-D28k merupakan protein intraseluler yang memiliki

kemampuan mengikat kalsium dengan afinitas tinggi serta memegang

peran penting dalam transport kalsium dalam usus dan kelenjar kerabang.

Produksi protein calbindin-D28k diregulasi oleh vitamin D3. Sintesis

protein calbindin-D28k dalam kelenjar kerabang distimulasi oleh

kehadiran yolk dan adanya aliran kalsium dari darah. Proses akhir dari

pembentukan kerabang telur adalah pigmentasi dan pembentukan kutikula.

Kutikula akan dibentuk di dalam vagina. Warna kerabang telur berasal dari

sel porpirin yang merupakan derivat dari metabolisme hemoglobin. Pada

puyuh, pigmen kerabang telur berasal dari oopororpirin (porpirin) dan

biliverdin. Deposisi pigmen terjadi dua atau tiga jam sebelum oviposisi

yang kemudian diikuti dengan penurunan ooporpirin dalam jaringan

kelenjar kerabang.

e. Vagina, merupakan bagian oviduk menuju kloaka. Di dalam vagina

hampir tidak terjadi sekresi material telur kecuali pembentukan kutikula.

Kutikula adalah lapisan penutup kerabang paling luar, berfungsi

melindungi telur dari serangan bakteri yang berbahaya dan meminimalkan

penguapan air. Telur melewati vagina dengan cepat, yaitu sekitar 3 menit

kemudian akan dikeluarkan (oviposisi) dan 30 menit setelah oviposisi akan

kembali terjadi ovulasi (Woodard et al. 1973; Hafez 2000; Johnson

Gambar 2. Saluran reproduksi ungas betina secara umum (www.iacuc.arizona.edu/poultry/species.html)

Sistem reproduksi aves betina dapat berfungsi dengan baik jika ada

stimulasi hormon FSH (Follicle Stimulating Hormone) dari hipofisis anterior yang

menyebabkan terjadinya perkembangan dan pematangan folikel. Sekresi FSH

secara normal distimulasi oleh periode pencahayaan. Pada kondisi alamiah,

peningkatan sekresi FSH disebabkan oleh bertambah lamanya siang hari.

Perkembangan folikel akan menginisiasi sekresi estrogen dan progesteron.

Estrogen menyebabkan peningkatan kadar kalsium, protein, lemak, vitamin, dan

substansi lainnya dalam darah yang diperlukan untuk pembentukan telur. Estrogen

juga menstimulasi perkembangan tulang pubis dan pembesaran vent (bagian

paling luar dari kloaka) untuk mempersiapkan aves betina bertelur. Progesteron

akan memacu hipofisis anterior untuk mensekresi LH. Kehadiran LH

menyebabkan terjadinya ovulasi, yaitu pelepasan yolk yang sudah matang dari

ovarium ke dalam infundibulum. Pada saat terjadi ovulasi, jika ada sperma yang

membuahi akan dihasilkan telur yang fertil. Sebaliknya, jika tidak ada sperma,

produksi telur tetap akan berlangsung, tetapi telur yang dihasilkan adalah steril

(infertil) (Siswantoro 2007).

tangkai ovari

folikel kosong ovari muda

ovum masak

infundibulum

stigma

ostium

isthmus

oviduk kanan rudimenter

kloaka

vagina uterus

E. Masak Kelamin Puyuh

Secara umum, masak kelamin didefinisikan sebagai suatu fase

perkembangan individu ketika individu tersebut mulai mampu menghasilkan

keturunan. Masak kelamin pada aves betina berkaitan erat dengan pengeluaran

telur. Tercapainya oviposisi pertama merupakan kriteria yang banyak dipakai

sebagai tanda timbulnya umur masak kelamin pada unggas. Kriteria bertelur

pertama kali didahului oleh ovulasi, sedangkan pada unggas jantan, masak

kelamin merupakan tahap ketika testis telah tumbuh dan berkembang serta

mampu menghasilkan spermatozoa yang matang. Tanda-tanda masak kelamin

merupakan perpaduan antara perubahan fisiologis dan morfologis yang

menghasilkan suatu keadaan sehingga hewan mampu bereproduksi (Tamzil,

1995).

Secara umum, terdapat dua faktor yang mempengaruhi umur masak

kelamin pada unggas, yaitu faktor internal berupa genetik dan faktor eksternal

berupa pembatasan pakan serta periode pencahayaan. Pembatasan pakan, baik

dengan pembatasan kuantitas maupun kualitas dapat memperlambat umur masak

kelamin. Pembatasan jumlah pakan yang diberikan pada itik lokal dapat menunda

umur masak kelamin dan menghasilkan bobot telur pertama lebih berat,

sedangkan itik yang mendapat pakan ad libitum mengalami masak kelamin dini

(Tamzil 1995). Penelitian yang telah dilakukan mengenai pembatasan pakan pada

puyuh umur 14 hari sampai dengan masak kelamin menyebabkan terjadinya

penundaan umur masak kelamin, penurunan bobot badan, dan bobot organ

reproduksi saat masak kelamin serta penurunan jumlah folikel dan lemak karkas.

Periode pencahayaan berkaitan dengan lamanya periode terang atau panjang hari.

Pada puyuh betina yang menerima penerangan konstan sejak umur nol hari

selama 16 jam memberikan peningkatan respons masak kelamin, sedangkan

durasi pencahayaan selama 8-12 jam tidak akan meningkatkan respons masak

kelamin. Demikian juga pemberian penerangan selama 16 jam pada puyuh jantan

akan meningkatkan respons masak kelamin, sedangkan pemberian penerangan

selama 8 jam akan menyebabkan regresi testis (Siopes dan Wilson 1980). Pada

ayam yang juga mendapat penerangan konstan sejak umur nol sampai 500 hari

lebih dini, namun jika penerangan diperpanjang hingga 18 jam masak kelamin

akan diperlambat (Moris 1967). Cahaya memiliki peran yang begitu penting

dalam menstimulasi hipotalamus untuk mensekresikan GnRH yang sangat

dibutuhkan untuk menstimulasi hipofisis memproduksi LH. Untuk terjadinya

ovulasi LH sangat diperlukan, sedangkan pertumbuhan dan pembesaran folikel

diperlukan FSH (Johnson 2000).

Ketika puyuh mencapai umur masak kelamin, ovarium dan oviduk

mengalami perubahan-perubahan sekitar 10-12 hari sebelum puyuh dara bertelur

untuk yang pertama kali. Hipofisis anterior akan mensekresikan FSH sehingga

terjadi pertumbuhan, perkembangan, dan pemasakan folikel. Ovarium akan mulai

mensekresikan estrogen, progesteron, dan testosteron (sex steroid). Konsentrasi

estrogen plasma darah yang tinggi memacu perkembangan tulang medular,

merangsang sintesis protein kuning telur, dan pembentukan lipoprotein di dalam

hati (Woodard et al. 1973). Pada saat yang bersamaan, terjadi pembesaran ukuran

oviduk sehingga memungkinkan produksi protein albumin, membran kerabang,

kalsium karbonat kerabang, dan kutikula. Yolk pertama menjadi matang karena

sebagian bahan yolk di dalam hati dialirkan oleh sistem vaskularisasi langsung ke

yolk dalam folikel. Satu atau dua hari kemudian, yolk yang kedua mulai

berkembang dan seterusnya sampai pada saat telur pertama dikeluarkan sekitar

5-10 yolk sedang dalam proses perkembangan. Setiap yolk dewasa menjadi

matang membutuhkan waktu 10-11 hari. Kemudian yolk matang akan dilepaskan

dari ovarium masuk ke dalam oviduk dengan suatu proses yang dikenal sebagai

ovulasi. Ovulasi dirangsang oleh kehadiran hormon LH. Sekresi LH dipicu oleh

peningkatan kadar progesteron dalam darah. Masak kelamin ditandai dengan

ovulasi pertama kali, di mana ovulasi dapat menjadi cepat atau lambat sangat

dipengaruhi oleh pembatasan pakan maupun periode pencahayaan (Suprijatna et

al. 2005).

Folikel-folikel preovulasi sangat potensial dalam menghasilkan steroid

lewat jalur steroidogenik. Lapisan granulosa secara dominan akan mensekresikan

progesteron sebagai prekursor sintesis androstenedion dan testosteron dalam

lapisan teka internal dan sedikit lebih banyak pada sel-sel lapisan granulosa.

pelepasan LH 4-6 jam sebelum ovulasi terjadi. Estrogen disintesis oleh sel-sel

teka eksternal. Produksi steroid oleh sel-sel teka dan granulosa dikontrol oleh aksi

LH lewat signal second messenger cAMP (adenil cyclase). Messenger asam

ribonukleat (mRNA) merupakan reseptor LH yang tereskpresi pada jaringan

granulosa dan teka folikel seluruh hierarki folikel. Peningkatan mRNA sebagai

reseptor LH terjadi ketika fase perkembangan folikel baik pada lapisan teka

maupun lapisan granulosa, kemudian fase pascaovulasi dan ketika terjadi regeresi

folikel. Hierarki folikel merupakan gradasi bobot dan ukuran folikel. Hanya satu

folikel, yaitu folikel yang paling besar dan menjadi matang serta diovulasikan

dalam waktu satu hari. Segera setelah folikel yang paling besar pecah, yolk

mengalami ovulasi kemudian akan diikuti oleh folikel nomor dua terbesar yang

akan tumbuh dan menjadi paling besar kembali, demikian seterusnya pembesaran

folikel terjadi secara berurutan. Jadi, kontrol aliran hormon gonadotropin pada

aves betina sangat berbeda dari mamalia betina. Pada mamalia, aliran

gonadotropin hanya cukup menstimulasi matangnya satu folikel (atau beberapa

folikel pada betina politokus), sedangkan pada unggas betina, aliran hormon

gonadotropik diatur tidak hanya untuk satu folikel yang memiliki ukuran ovulasi

pada saat itu, tetapi juga untuk mempertahankan keberadaan hierarki folikel.

Induksi cAMP oleh LH akan meningkatkan respons lapisan granulosa folikel pada

saat ovulasi berlangsung. Sebaliknya, ikatan FSH pada membran, pembentukan

cAMP yang diinduksi oleh FSH, dan steroidogenesis sangat rendah pada hierarki

folikel. Jadi, ketika ovulasi, sistem cAMP pada sel teka maupun granulosa

memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap LH, namun tidak responsif untuk FSH

(Johnson 2000; Nalbandov 1990).

Aktivasi diasilgliserol atau protein kinase C sebagai sistem second

messenger akan menurunkan produksi steroid yang diinduksi oleh LH pada sel-

sel granulosa dan sel-sel teka folikel. Sejumlah faktor fisiologi potensial akan

beraksi lewat protein kinase C yang meliputi faktor pertumbuhan (transforming

growth factor α/TGFα maupun transforming growth factor β/TGFβ), faktor

pertumbuhan epidermal (epidermal growth factor/EGF), dan prostaglandin. Pada

ayam, kehadiran TGFα akan menurunkan produksi steroid yang diinduksi LH di

penurunan atau penghambatan steroid menunjukkan berakhirnya pelepasan

progesteron preovulasi. Produksi faktor-faktor pertumbuhan dan reseptornya

seperti EGF, TGFα, TGFβ, NGF (nerve growth factor), SCF (stem cell factor)

dan IGF-I (insulin growth factor I) ikut terlibat dalam regulasi fungsi ovari, baik

sebagai parakrin maupun autokrin (Johnson 2000). Pada puyuh, EGF kurang

berperan selama diferensiasi folikel, sedangkan TGFβ merupakan modulator

parakrin dan autokrin pada sel-sel granulosa dan oosit yang telah matang

(Nassauw et al. 1996).

Oviposisi merupakan proses pengeluaran telur dari tubuh aves betina.

Proses oviposisi melibatkan relaksasi otot abdominal dan otot sphincter antara

uterus dan vagina serta kontraksi otot pada dinding uterus. Mekanisme oviposisi

pada puyuh dan aves secara umum dikontrol oleh hormon neurohipofisis,

prostaglandin, dan hormon folikel preovulasi maupun pascaovulasi. Hormon

neurohipofisis yang terlibat langsung dalam proses oviposisi adalah oksitosin

yang dimediasi oleh prostaglandin. Pemberian indomethasin, histamin, dan

asetilkolin akan memblokir sintesis oksitosin sehingga menginduksi terjadinya

oviposisi prematur. Pada ayam, hormon neurohipofisis yang terlibat dalam

oviposisi selain oksitosin adalah arginin vasotoksin. Ayam petelur sangat peka

sekali terhadap kedua hormon neurohipofisis ini yang menginduksi kontraksi

uterus sehingga menyebabkan terjadinya oviposisi prematur (Johnson 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh Saito et al. (1990) menunjukkan bahwa ovari

ayam juga merupakan sumber arginin vasotoksin. Siklus ovulasi-oviposisi

merupakan siklus ovulasi ovum sampai dengan peletakan telur (oviposisi). Siklus

ovulasi-oviposisi untuk masing-masing spesies aves cukup bervariasi dengan

rentang waktu 24-28 jam. Siklus ovulasi-oviposisi pada ayam, kalkun, dan puyuh

sekitar 24 jam, pada itik Khaki Campbell sekitar 23-24 jam, sebaliknya pada

merpati siklus ini cukup lama, yaitu sekitar 40-44 jam. Oviposisi pada puyuh

terjadi pukul 14.00-19.00, pada ayam pukul 06.00-14.00, dan pada itik pada pukul

02.00-06.00. Pemberian pencahayaan yang konstan pada puyuh akan

menstimulasi pengeluaran jumlah telur yang relatif seragam pada periode 24 jam

secara berurutan, yang dikenal sebagai suatu siklus clutch. Siklus clutch berakhir

Umur masak kelamin sangat dipengaruhi oleh panjang hari (lamanya

penerangan). Beberapa puyuh betina akan mulai bertelur pada umur 35 hari,

namun sebagian besar puyuh bertelur pertama kali pada umur 41-42 hari dan

mencapai puncak produksi telur pada umur 50 hari. Pada kondisi lingkungan yang

sesuai, puyuh akan mampu bertelur sebanyak 250 butir per tahun per ekor. Waktu

yang dibutuhkan untuk membentuk sebutir telur adalah 24 jam yang diawali

dengan keberadaan telur di dalam infundibulum sekitar 15-30 menit, di dalam

magnum 2-2,5 jam, di dalam isthmus 1,5-2 jam, dan di dalam uterus 19-20 jam.

Ovulasi telur berikutnya akan dimulai lagi 15-30 menit setelah oviposisi. Bobot

ovari pada saat bertelur sekitar 6,2 g, sedangkan bobot oviduk 4,9 g. Masak

kelamin puyuh jantan dicapai pada umur 36 hari dengan bobot testis 551 mg pada

saat menghasilkan spermatozoa pertama kali dan bobotnya akan meningkat

sampai 2.500 mg pada puyuh yang produktif. Konsentrasi semen 5,9 juta/mm3

dan volume semen 10 μl/ekor (Woodard et al. 1973). Beberapa perubahan lain

yang mengikuti proses masak kelamin pada unggas, termasuk puyuh, yaitu vent

menjadi besar dan lembab, tulang pinggul (pubis) menjadi lebih tipis, jarak

antartulang pinggul bertambah lebar, jarak antara tulang pinggul dan ujung tulang

dada bertambah lebar serta kulit pada tulang tengkorak menjadi lebih tipis

(Suprijatna et al. 2005). Pelebaran tulang pinggul (PS: pubic spread) pada puyuh

secara cepat terjadi ketika masak kelamin pada umur 38-59 hari dan pertumbuhan

optimal tulang pinggul berlangsung pada umur 49-52 hari. Pada puyuh berumur

21-38 hari yang belum masak kelamin (prepubesence), tulang pinggul belum

mengalami pelebaran, sedangkan pada puyuh berumur 59-84 hari yang sudah

mulai postpubesence sudah tidak terjadi lagi pertumbuhan tulang pinggul

(Satterlee dan Marin 2004).

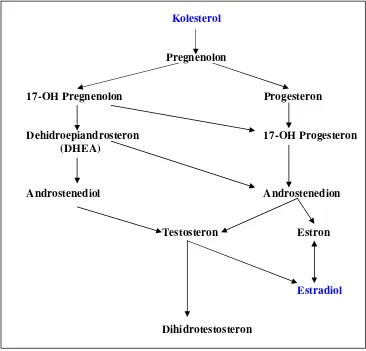

F. Estrogen

Estrogen merupakan salah satu anggota dari hormon steroid yang

disintesis oleh sel-sel teka eksterna ovari. Semua hormon steroid dibentuk dari

kolesterol. Biosintesis estrogen dikontrol dan diatur melalui mekanisme umpan

balik negatif sekresi FSH dan LH oleh hipofisis, serta GnRH oleh hipotalamus.

metabolisme kalsium untuk pembentukan membran kerabang dan kerabang telur,

biosintesis lemak, induksi reseptor oviduk untuk menstimulasi perkembangan

oviduk, induksi reseptor progesteron yang terekspresi dalam saluran reproduksi

dan ovari, perkembangan tulang pubis serta pertumbuhan bulu (King 2008).

Berikut disajikan skema sintesis hormon seks hewan betina di dalam ovarium

(Gambar 3).

Kolesterol

Pregnenolon

17-OH Pregnenolon Progesteron

Dehidroepiandrosteron 17-OH Progesteron

(DHEA)

Androstenediol Androstenedion

Testosteron Estron

Estradiol

Dihidrotestosteron

Gambar 3. Sintesis hormon seks pada ovarium. Hormon seks disintesis dari kolesterol. Konversi androstenedion menjadi testosteron dan estron pada sel-sel teka eksterna folikel

ovari menghasilkan estradiol (King 2008)

Secara umum terdapat tiga jenis estrogen yang bermakna di dalam plasma

unggas betina, yaitu estradiol-β, estron, dan estriol. Estrogen utama yang

disekresi oleh ovarium adalah estradiol-β. Estron disekresi dalam jumlah kecil,