ABSTRACT

THE EFFECT OF APPLICATION Trichoderma spp. TO THE SEVERITY TOBACCO LEAF SPOT (Cercospora nicotianae Ell. et Ev.,)

By

SELVI HELINA

Tobacco leaf spot (Cercospora nicotianae) is one of the important disease in tobacco cultivation. One of the biological agents are effective and efficient and safe for consumers and is environmentally friendly in disease control is Trichoderma. This study aims to determine the effect of Trichoderma applications to the severity of tobacco leaf spot. The hypothesis is Trichoderma spp. as biological control agents capable of suppressing the severity tobacco leaf spot .The research was carried out in the Land of Department of Plant Protection Faculty of Agriculture, University of Lampung began from June 2011 until January 2012. The treatment in this experiment were arranged in a completely randomized design (CRD) with four replications. The treatments consisted of plants without application of Trichoderma as a control (co), application of T.harzianum (Th), application of T. viride (Tv) and application of T.koningii (Tk). Observed variable is the severity tobacco leaf spot, rate of infection, and area under disease progression curve (AUDPC). Data were analyzed using the analysis of variance and the mean differences between treatments were tested with LSD in the real level 5%. The results of the experiment showed that the use of Trichoderma can inhibit the severity tobacco leaf spot at the observation of 14 days after application. This is showed that Trichoderma spp. have capable to control tobacco leaf spot.

ABSTRAK

PENGARUH APLIKASI Trichoderma spp. TERHADAP KEPARAHAN PENYAKIT PATIK (Cercospora nicotianae Ell. et Ev.,) PADA TANAMAN

TEMBAKAU (Nicotiana tabacum L.)

Oleh SELVI HELINA

Penyakit patik (Cercospora nicotianae) merupakan penyakit penting pada tanaman tembakau. Salah satu agensia hayati yang efektif dan efesien serta aman bagi konsumen dan ramah lingkungan dalam pengendalian penyakit adalah

Trichoderma. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh aplikasi Trichoderma

spp. terhadap keparahan penyakit patik pada tanaman tembakau. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa aplikasi Trichoderma spp. mampu menekan keparahan penyakit patik pada tanaman tembakau. Penelitian dilaksanakan di Lahan Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari Juni 2011 sampai Januari 2012. Perlakuan disusun dalam rancangan acak lengkap (RAL) dengan empat ulangan. Perlakuan terdiri atas tanaman tanpa aplikasi Trichoderma sebagai kontrol (ko), aplikasi T. harzianum (Th), aplikasi T. viride (Tv), dan aplikasi T. koningii (Tk). Peubah yang diamati adalah keparahan penyakit patik pada tanaman tembakau. Dari data keparahan penyakit, dihitung laju infeksi dan daerah di bawah kurva perkembangan penyakit (AUDPC). Data hasil pengamatan dianalisis dengan sidik ragam dan perbedaan nilai tengah antar perlakuan diuji dengan uji BNT pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Trichoderma dapat menekan perkembangan penyakit patik pada tanaman tembakau pada pengamatan 14 hari setelah aplikasi (hsa). Hal ini menunjukkan bahwa Trichoderma spp. memiliki potensi untuk mengendalikan penyakit patik pada tanaman tembakau.

PENGARUH APLIKASI Trichoderma spp. TERHADAP KEPARAHAN PENYAKIT PATIK (Cercospora nicotianae Ell. et Ev.,) PADA TANAMAN

TEMBAKAU (Nicotiana tabacum L.) (Skripsi)

Oleh Selvi Helina

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Cara peletakkan tanaman tembakau yang terdapat gejala patik

di areal pertanaman ... 15

2. Bercak patik pada daun tembakau dengan bagian tengah yang berlubang ... 18

3. Perkembangan bercak patik pada daun tembakau ... 19

4. Konidiofor Cercospora nicotianae ... 32

5. Tanaman tembakau pada saat aplikasi Trichoderma spp ... 33

DAFTAR ISI

2.2Penyakit patik pada tanaman tembakau ... 7

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1Gejala penyakit patik pada tanaman tembakau. ... 18

4.2Keparahan penyakit patik tanaman tembakau. ... 19

4.3Laju infeksi C. nicotianau dan AUDPC. ... 22

V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan. ... 25

5.2 Saran. ... 25

DAFTAR PUSTAKA. ………. 26

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Skor gejala penyakit patik pada tembakau ... 16

2. Perkembangan keparahan penyakit patik pada tanaman

Tembakau ... 20

3. Keparahan penyakit (Xt), laju perkembangan penyakit (r),

dan AUDPC penyakit patik pada tanaman tembakau ... 22

4. Data keparahan penyakit patik pada tanaman tembakau pada pengamatan 7 hari setelah aplikasi T. harzianum, T. viride,

dan T. koningii ... 29

5. Analisis ragam keparahan penyakit patik (ANARA) pada tembakau pada pengamatan 7 hari setelah aplikasi T.

harzianum, T. viride, dan T. koningii ... 29

6. Data keparahan penyakit patik pada tanaman tembakau pada pengamatan 14 hari setelah aplikasi T. harzianum, T. viride,

dan T. koningii ... 29

7. Analisis ragam keparahan penyakit patik (ANARA) pada tembakau pada pengamatan 14 hari setelah aplikasi T.

harzianum, T. viride, dan T. koningii ... 30

8. Data keparahan penyakit patik pada tanaman tembakau pada pengamatan 21 hari setelah aplikasi T. harzianum, T. viride,

dan T. koningii ... 30

9. Analisis ragam keparahan penyakit patik (ANARA) pada tembakau pada pengamatan 21 hari setelah aplikasi T.

harzianum, T. viride, dan T. koningii ... 30

10. Data keparahan penyakit patik pada tanaman tembakau pada pengamatan 28 hari setelah aplikasi T. harzianum, T. viride,

11. Analisis ragam keparahan penyakit patik (ANARA) pada tembakau pada pengamatan 28 hari setelah aplikasi T.

harzianum, T. viride, dan T. koningii ... 31

12. Data keparahan penyakit patik pada tanaman tembakau pada pengamatan 35 hari setelah aplikasi T. harzianum, T. viride,

dan T. koningii ... 31

13. Analisis ragam keparahan penyakit patik (ANARA) pada tembakau pada pengamatan 35 hari setelah aplikasi T.

harzianum, T. viride, dan T. koningii ... 32

14. Nilai BNT pada masing-masing pengamatan tanaman

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Cara peletakkan tanaman tembakau yang terdapat gejala patik

di areal pertanaman ... 15

2. Bercak patik pada daun tembakau dengan bagian tengah yang berlubang ... 18

3. Perkembangan bercak patik pada daun tembakau ... 19

4. Konidiofor Cercospora nicotianae ... 32

5. Tanaman tembakau pada saat aplikasi Trichoderma spp ... 33

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A dan Soedarmanto. 1982. Budidaya Tembakau. CV Yasaguna. Jakarta. 170 hlm.

Agrios, G. N. 1995. Plant Pathology. 3th edition. Academic Press. Florida.

Diterjemahkan oleh Munzir Busnia. 1996. Ilmu Penyakit Tumbuhan, Edisi Ketiga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 713 hlm.

Alexopoulos, C.J dan C.W. Mims. 1979. Introductory Mycology. John Willey and Sons. New York. 386 pp.

Anonim. 2010a. Budidaya Tanaman Tembakau.

http://budidaya-id.blogspot.com/2010/01/teknik-budidaya-tembakau.html. Diakses Rabu 2 Maret 2011 pukul 11.00 WIB.

Anonim. 2010b. Komoditi Tanaman Tembakau.

http://budidaya-id.blogspot.com/2010/01/komoditi-tanaman-tembakau.html Diakses Jumat 2 Maret 2012 pukul 20.00 WIB.

Anonim. 2010c. Jamur Cercospora nicotianae.

http://www.digilib.unej.ac.id/gdl42/gdl.php?mod=browse&op=read&id=g dlhub-gdl-grey-2008-mayarohmaw-793.html. Diakses pada tanggal 2 Maret 2011 pukul 16.00 WIB.

Badan Pusat Statistik [BPS]. 2009. Perkebunan Tembakau.

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=54 ¬ab=1. Diakses pada tanggal 3 Maret 2011 pukul 16.00 WIB.

Cook, R.J dan K.F. Baker. 1983. The Natural and Practice of Biological Control of Plant Pathogens. APS Press. Minnesota.

Bankole, S.A dan A. Adebanjo. 1996. Biocontrol of brown blotch of cowpea caused by Colletrotichum truncatum with Trichoderma viride. Crop Protection. 15: 633-636.

Chet, I (Ed.). 1987. Innovative Approaches to Plant Diseases Control. John Wiley and Sons, A Wiley-Interscience Publication, USA. Pp. 11-201.

Dalmadiyo, G. 1999. Pengendalian penyakit tembakau secara terpadu, di dalam: Prosiding semiloka teknologi tembakau. Tirtosastro S, Rahman A, Isdijoso SH, Ghotama AAA, Dalmadiyo G & Mukani (eds)..Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat. Malang.

Djojosumarto, P. 2000.Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian. Kanisius. Yogyakarta. 211 hlm

Efri, Prasetyo, J dan R. Suharjo. 2009. Skrining dan uji antagonisme jamur

Trichoderma harzianum yang mampu bertahan di filosfer tanaman jagung. Jurnal Hama Penyakit Tanaman Tropika, Vol. 9, No. 2:121-129.

Erwin. 2009. Pedoman Tekhnis HPT Tembakau. Balai Penelitian Tembakau Deli PTPN II. Medan.

FAO STAT Agriculture Data Base:

http://apps.fao.org/page/colection?subset=agriculture. Diakses 12 Maret 2011 pukul 20.00 WIB.

Istikorini, Y. 2002. Pengendalian penyakit tumbuhan secara hayati yang ekologis dan berkelanjutan. Makalah Falsafah Sains Program Pascasarjana. Bogor. 9 hlm.

Komisi Pestisida. 1989. Metode Standar Percobaan Efikasi Pestisida. Departemen Pertanian Jakarta.

Lo, C.T., Nelson, E.B dan G.E. Harman. 1997. Improved biocontrol efficacy of

Trichoderma harzianum strain 1295.22 for foliar phases of turf diseases by use of spray application. Plant Disease. 81: 1132-1138.

Maketon, M., Apisitsantikul, J dan C. Siriraweekul. 2008. Greenhouse Evaluation Of Bacillus subtilis AP-01 and Trichoderma harzianum AP-001 In

Controlling Tobacco Diseases. Brazilian Journal of Microbiology. 39:296-300.

Oka, I.N. 1993. Pengantar Epidemiologi Penyakit Tanaman. Universitas Gadjah Mada Press. Yogyakarta.

Oktasari, E. 2009. Pengaruh kombinasi Trichoderma spp. dengan fungisida nabati terhadap keparahan penyakit busuk pangkal batang lada

Papavizas, G.C. 1985. Trichoderma and Gliocladium: Biology, Ecology, and Potential for Biocontrol. US Departement of Agriculture. Maryland 23: 23-54 pp.

Prakash, M. 2007. Studies on frog eye leaf spot of bidi tobacco caused by

Cercospora nicotianae EII.& Eve. Department of plant pathology college of agriculture, Dharwad University of Agricultural Sciences. Dharwad.

Purwantisari, S dan B.S. Rini. 2009. Uji antagonisme jamur patogen

Phytophthora infestans penyebab penyakit busuk daun dan umbi tanaman kentang dengan menggunakan Trichoderma spp. Isolat Lokal.

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi FMIPA Universitas Dipenogoro.

Semangun, H. 2000. Penyakit-Penyakit Tanaman Perkebunan di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 835 hlm.

Soesanto, L. 2006. Pengantar Pengendalian Hayati Penyakit Tanaman, Suplemen ke Gulma dan Nematoda. Rajawali Press. Jakarta.

Tim Penulis PS. 1993. Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Tembakau. Penebar Swadaya. Jakarta. 178 hlm.

Tindaon, H. 2008. Pengaruh jamur antagonis Trichoderma harzianum dan pupuk organik untuk mengendalikan patogen tular tanah Sclerotium rolfsii

I. METODE PENELITIAN

1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Lahan sekitar laboratorium Jurusan Proteksi Tanaman

Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari Juni 2011 sampai Januari 2012.

1.2 Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah cawan petri, jarum ose,

gelas kimia, otoklaf, plastik pembungkus, alumunium foil, plastik tahan panas,

bunsen burner, tabung Erlenmeyer, kaca preparat, kaca penutup, mikroskop,

spatula, gelas ukur, kapas, tissue, laminar air flow, oven, timbangan, nampan, alat

perajang, kertas label, dan alat tulis.

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman tembakau

Virginia, kentang, agar batang, gula pasir, asam laktat, tanah, pupuk kandang,

aquades, alkohol 70%, dan air.

1.3 Rancangan Percobaan

Perlakuan dalam percobaan ini disusun dalam rancangan acak lengkap (RAL).

Perlakuan terdiri atas tanaman tembakau tanpa aplikasi Trichoderma sebagai

2

koningii (Tk). Setiap perlakuan diulang empat kali. Data hasil pengamatan

dianalisis menggunakan sidik ragam dan perbedaan nilai tengah antarperlakuan

diuji dengan uji BNT dengan taraf nyata 5%.

1.4 Pelaksanaan Penelitian

1.4.1 Penyiapan tanaman tembakau

Tanaman tembakau yang digunakan adalah jenis Virginia berumur 50 hari.

Penanaman bibit tembakau dilakukan dalam polybag berukuran 5 kg dengan

media tanam berupa tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1. Pupuk

kandang yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kotoran kambing.

Pemeliharaan tanaman berupa penyiraman dilakukan setiap hari.

1.4.2 Penyiapan biakan Trichoderma spp.

1.4.2.1Penyiapan suspensi Trichoderma spp.

Spesies Trichoderma yang digunakan adalah T. harzianum, T. viride, dan T.

koningii koleksi Laboratorium Penyakit Tumbuhan Jurusan Proteksi Tanaman

Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Suspensi spora Trichoderma disiapkan

dengan cara: spora jamur Trichoderma spp. dipanen dengan menambahkan 10 ml

aquades steril ke biakan Trichoderma spp. pada cawan petri lalu dikeruk dengan

spatula steril dan disuspensikan. Suspensi Trichoderma spp. selanjutnya

diencerkan sampai didapatkan kerapatan spora 106 spora/ml.

3

Aplikasi Trichoderma spp. dilakukan dua kali yaitu pada saat tanaman berumur 3

bulan setelah tanam dan 7 hari setelah inokulasi (hsi) C. nicotianae yang kedua.

Aplikasi Trichoderma dilakukan dengan cara menyemprotkan suspensi

masing-masing spesies Trichoderma pada setiap tanaman tembakau hingga membasahi

bagian atas dan bagian bawah daun pada masing-masing polybag. Suspensi

Trichoderma yang disemprotkan pada aplikasi pertama sebanyak 20 ml/tanaman,

sedangkan pada aplikasi kedua 50 ml/tanaman. Aplikasi dilakukan sore hari

dengan tujuan kelembapan daun tembakau dapat terjaga.

1.4.3 Inokulasi Cercospora nicotianae

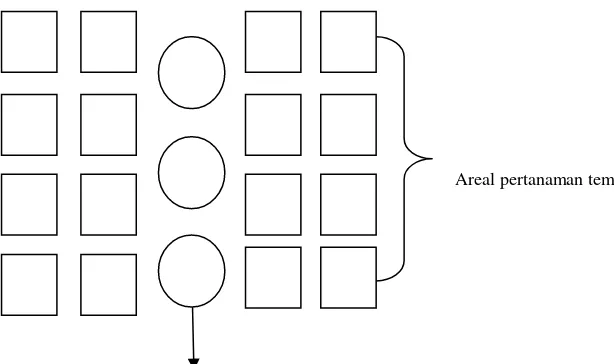

Inokulasi C. nicotianae dilakukan dengan dua cara, yaitu inokulasi alami dan

buatan. Inokulasi secara alami dilakukan dengan cara meletakkan tanaman

tembakau yang bergejala patik pada tengah-tengah tanaman tembakau uji

sebanyak 3 polybag (gambar 1). Tanaman tembakau sakit yang digunakan

berumur 140 hari setelah tanam (hst). Inokulasi buatan dilakukan dengan cara

menyemprotkan suspensi/larutan dari daun tembakau yang bergejala patik pada

permukaan atas dan bawah daun tembakau sebanyak 50 ml secara merata pada

masing-masing polybag.

Penyemprotan ini dilakukan 7 hari setelah inokulasi (hsi) alami C. nicotianae dan

aplikasi dilakukan pada sore hari dengan tujuan menjaga kelembapan. Penyiapan

inokulum C. nicotianae dilakukan dengan cara memblender 50-60 helai daun

tembakau yang bergejala patik dengan ditambahkan 5 liter air. Setelah halus,

4

Areal pertanaman tembakau

Tanaman tembakau yang terdapat gejala patik

Gambar 1. Cara peletakkan tanaman tembakau yang terdapat gejala patik di areal pertanaman tembakau.

1.5 Pengamatan dan Pengumpulan Data

Pengamatan dilakukan selama 35 hari dengan interval pengamatan 7 hari.

Pengamatan dimulai 7 hari setelah aplikasi (hsa) Trichoderma spp. yang kedua.

Setiap tanaman (perlakuan) diamati sebanyak 5 helai daun sebagai sampel.

Pengambilan sampel daun tembakau pada masing-masing perlakuan dan kontrol

dilakukan secara acak. Pengambilan sampel daun pada tanaman tembakau di

antara daun yang berada pada bawah batang hingga bagian atas tanaman

tembakau. Peubah yang diamati adalah keparahan penyakit. Keparahan penyakit

dihitung menggunakan rumus:

5

Dengan KpP adalah keparahan penyakit, n = jumlah daun pada setiap skor

serangan, v = nilai skor yang digunakan, Z = nilai skor tertinggi yang digunakan,

N = jumlah total daun yang diamati.

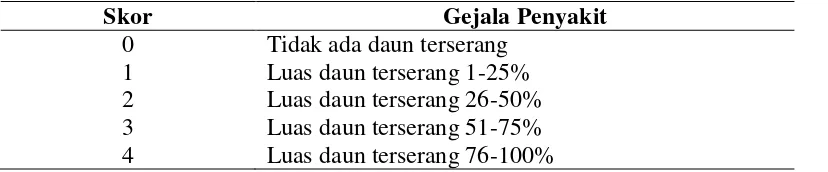

Nilai skoring yang digunakan dalam pengukuran keparahan penyakit merupakan

analogi dari pengujian terhadap bercak daun Cercospora sp. pada tanaman kacang

tanah yaitu sebagai berikut (Komisi Pestisida, 1989).

Tabel 1. Skor gejala penyakit patik pada tembakau

Skor Gejala Penyakit

0 Tidak ada daun terserang

1 Luas daun terserang 1-25%

2 Luas daun terserang 26-50%

3 Luas daun terserang 51-75%

4 Luas daun terserang 76-100%

Selanjutnya dari data keparahan penyakit dihitung laju perkembangan penyakit (r)

dan daerah di bawah kurva penyakit (AUDPC). Laju perkembangan penyakit (r)

dihitung dengan rumus:

( )

Dengan r adalah laju infeksi, t1 = waktu pengamatan ke 1, t2= waktu pengamatan

ke 2, x1 = proporsi penyakit pada pengamatan ke 1, x2= proporsi penyakit pada

pengamatan ke 2. Sedangkan daerah di bawah kurva penyakit (AUDPC) (de Jesus

Junior et al. 2001; Danielsen dan Ames 2004) dihitung dengan rumus :

6

Dengan AUDPC adalah daerah kurva perkembangan penyakit, Yi = intensitas

serangan pada pengamatan ke i, Y1 = intensitas serangan pada pengamatan

pertama, t1 = waktu pada pengamatan pertama, ti = waktu pada pengamatan ke i, n

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tembakau (Nicotiana tabacum L.) merupakan tanaman yang memiliki nilai

ekonomi tinggi. Tembakau banyak digunakan sebagai bahan baku rokok,

kosmetik, dan obat-obatan (Anonim, 2010a). Indonesia adalah salah satu

penghasil daun tembakau dunia dengan kontribusi sekitar 15000 ton daun

tembakau atau 2,3% (FAO, 2002).

Jenis tembakau yang ditanam di Indonesia, diantaranya tembakau Voor-Oogst

(VO) yang banyak ditanam di musim kemarau, dan tembakau Na-Oogst (NO)

yang banyak ditanam di musim hujan, dan tembakau cigarillo. Selain itu juga ada

jenis tembakau hisap dan kunyah (Anonim, 2010b). Sentra tembakau Indonesia

terbesar adalah di daerah Jember, Deli, dan Temanggung. Di Lampung, luas

perkebunan tembakau mencapai 229 hektar dengan produksi sebanyak 81 ton

daun kering (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2009).

Salah satu penyakit penting tanaman tembakau adalah penyakit patik. Menurut

Dalmadiyo (1999), lebih dari 60% daun tembakau besuki rusak karena penyakit

bawah naungan (TBN) kerugian karena penyakit patik mencapai 100-125 milyar

rupiah.

Pada umumnya, pengendalian yang dilakukan petani tembakau adalah sanitasi dan

penggunaan fungisida sintetik. Jenis fungisida sintetik yang umum digunakan

adalah fungisida dengan bahan aktif Mankozeb. Walaupun fungisida digunakan

secara intensif, namun penyakit patik pada tembakau masih terus berkembang.

Disamping itu, pengendalian dengan fungisida justru menimbulkan permasalahan

baru seperti patogen menjadi resisten, matinya organisme non target, pencemaran

lingkungan, dan berkurangnya keanekaragaman hayati (Djojosumarto, 2000).

Salah satu metode pengendalian yang aman dan ramah lingkungan adalah

pengendalian hayati dengan jamur antagonis. Trichoderma merupakan salah satu

jamur antagonis yang saat ini banyak diteliti sebagai agensia pengendali hayati

(Agrios, 1995). Potensi jamur Trichoderma spp. sebagai agensia pengendali

hayati sudah banyak dilaporkan. Beberapa penyakit tanaman dapat dikendalikan

dengan aplikasi jamur Trichoderma spp. seperti penyakit busuk pangkal batang

pada kedelai yang disebabkan Sclerotium rolfssi Sacc. (Tindaon, 2008) dan

penyakit layu daun pada tomat yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum

(Herlina, 2009).

Selain dapat mengendalikan patogen tular tanah, Trichoderma spp. juga

dilaporkan dapat mengendalikan patogen tular udara (air borne). Efri et al.,

(2009) melaporkan bahwa aplikasi T. harzianum pada daun jagung dapat

mengendalikan penyakit bulai yang disebabkan oleh Peronosclerospora maydis.

mengendalikan penyakit brown blotch pada kacang polong yang disebabkan oleh

Colletotrichum truncatum.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi Trichoderma spp.

terhadap keparahan penyakit patik pada tanaman tembakau.

1.3 Kerangka Pemikiran

Penyakit patik yang disebabkan oleh jamur Cercospora nicotianae Ell. merupakan

salah satu penyakit penting pada tanaman tembakau. Penyakit ini penting karena

mengurangi mutu daun tembakau terutama pada tembakau cerutu (Semangun,

2000). Pengendalian penyakit patik umumnya dengan sanitasi lapangan dan

penggunaan fungisida. Namun, penggunaan fungisida menimbulkan dampak

negatif bagi manusia, organisme non target, dan lingkungan (Djojosumarto,

2000). Pemanfaatan Trichoderma spp. sebagai agensia pengendali hayati

merupakan salah satu alternatif pengendalian yang perlu dicoba untuk

mengendalikan penyakit patik pada tembakau.

C. nicotianae merupakan patogen tular udara yang berasosiasi pada daerah filosfer

(permukaan daun). Beberapa penelitian melaporkan bahwa Trichoderma selain

dapat bertahan pada filosfer tanaman juga efektif mengendalikan penyakit pada

Lo et al., (1997) melaporkan bahwa T. harzianum Strain 1295-22 mampu

mengendalikan penyakit brown patch dan dollar spot pada daun tanaman jenis

rerumputan dengan aplikasi penyemprotan di daun pada percobaan rumah kaca

dan percobaan lapangan. Sedangkan Efri et al., (2009) melaporkan bahwa T.

harzianum mampu bertahan hidup di daerah filosfer tanaman jagung sampai 22

hari setelah aplikasi dan masih memiliki antagonisme yang baik dalam

mengendalikan penyakit bulai yang disebabkan oleh jamur Peronosclerospora

maydis.

Bankole dan Adebanjo (1996), melaporkan bahwa T. viride mampu

mengendalikan penyakit brown blotch pada kacang polong yang disebabkan oleh

Colletotrichum truncatum. Selain itu, T. viride juga dilaporkan mampu menekan

penyakit tanaman kacang-kacangan lainnya seperti web blight dan bercak daun

(Bankole dan Adebanjo 1996).Mekanisme pengendalian yang dimiliki

Trichoderma diantaranya adalah antibiosis, ketahanan terimbas, kompetisi bahan

makanan, enzim dan toksin (Soesanto, 2006).

1.4 Hipotesis

Hipotesis yang diiajukan dalam penelitian ini adalah aplikasi Trichoderma spp.

PENGARUH APLIKASI Trichoderma spp. TERHADAP KEPARAHAN PENYAKIT PATIK (Cercospora nicotianae Ell. Et Ev.,) PADA TANAMAN

TEMBAKAU (Nicotiana tabacum L.)

Oleh

SELVI HELINA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA PERTANIAN

pada

Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Skripsi : PENGARUH APLIKASI Trichoderma spp. TERHADAP KEPARAHAN PENYAKIT PATIK (Cercospora nicotianae Ell. et Ev.,) PADA TANAMAN TEMBAKAU

(Nicotiana tabacum L.)

Nama Mahasiswa :

SELVI HELINA

Nomor Pokok Mahasiswa : 0714041053 Program Studi : Agroteknologi

Fakultas : Pertanian

MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing

Ir. Joko Prasetyo, M.P Tri Maryono, SP., M.Si. NIP 195902141989021001 NIP 198002082005011002

2. Ketua Program Studi Agroteknologi

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Ir. Joko Prasetyo, M.P. ………..

Sekretaris : Tri Maryono, S.P., M. Si. ….………

Penguji

Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M. Sc ……….

2. Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. NIP 196108261987021001

Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada

kemudahan

(Qs. Al-insyirah:6)

“

Anda tak akan bisa menghargai waktu sampai anda

menghargai diri sendiri. Jika anda tak menghargai waktu,

anda tak akan bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat”

(M. Scott Peck, Psikologis)

“

Syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah, tetap

jalani hidup ini melakukan yang terbaik

”

(D’masiv

)

Jangan pernah meremehkan kemampuanmu. Jika

kamu menyadari betapa kuatnya pikiranmu, kamu

tak akan pernah berpikir untuk menyerah.

Alhamdulillahirobbil’alamin

Puji dan syukur kuhaturkan kepadaMu, Allah SWT

Kupersembahkan karya kecil ini

kepada :

Ibu, ayah dan Makwo tercinta yang memberi

dukungan moril dan materiil (Ibu Rubana,

Bapak Umar Sani, Ibu Sanal Miana)

&

Orang-orang yang selalu mendoakan kebaikan

kepadaku

Serta keluarga besar, para pendidik dan

Almamater tercinta

PENGARUH APLIKASI Trichoderma spp. TERHADAP KEPARAHAN PENYAKIT PATIK (Cercospora nicotianae Ell. Et Ev.,) PADA TANAMAN

TEMBAKAU (Nicotiana tabacum L.)

(Skripsi)

Oleh SELVI HELINA

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 28 September 1989 di Desa Srimenanti

Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatra Selatan,

Penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Khutip dan

Ibu Rubana.

Pada tahun 2001 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar SDN 2

Kemiling Bandar Lampung; Sekolah Menengah Pertama SMPN 8 Bandar

Lampung pada tahun 2004; dan Sekolah Menengah Atas SMAN 5 Bandar

Lampung pada tahun 2007. Pada tahun 2007 penulis terdaftar sebagai mahasiswa

Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian melalui jalur Seleksi Penerimaan

Mahasiswa Baru (SPMB) dan tahun 2008 diintegrasikan pada Program Studi

Agroteknologi.

Pada tahun akademik 2010-2011 penulis melaksanakan Praktik Umum di

Perusahaan Perseroan PTPN VII Karang Sari Kecamatan Muara Enim Provinsi

Sumatra Selatan. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi asisten

dosen beberapa mata kuliah tahun akademik 2010-2011 yaitu Jamur Patogen

SAN WACANA

Alhamdulillahi rabbi’alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah, serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Aplikasi Trichoderma

terhadap Keparahan Penyakit Patik (Cercospora nicotianae Ell. et Ev.,) pada

Tanaman Tembakau (Nicotiana tabacum L.)” yang merupakan proyek kerjasama

antara PT. Export Leaf Indonesia dengan Klinik Tanaman Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak

yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini,

yaitu:

1. Ibu (Rubana) dan Makwo (Sanal Miana) tercinta yang telah memberikan kasih

sayang, motivasi, nasihat dan semangat yang tiada henti serta doa yang tulus

kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.

2. Bapak Ir. Joko Prasetyo, M.P. selaku pembimbing utama atas bimbingan,

gagasan, ilmu, arahan dan nasihat yang bermanfaat kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Tri Maryono, S.P.,M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah

memberikan bimbingan, saran, dan nasihat yang bermanfaat kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M. Sc. selaku pembahas yang telah

memberikan pengarahan, kritik, saran dan nasihat yang bersifat membangun

kepada penulis.

5. Ibu Ir. Titik Nur Aeny, M. Sc. selaku pembimbing akademik yang telah

memberikan nasihat, motivasi dan semangat kepada penulis.

6. Prof. Dr. Ir. Wan Abas Zakaria, M.S. selaku Dekan Fakultas Pertanian

7. Dr. Ir Kuswanta Futas Hidayat, M.P. selaku ketua Program Studi

Agroteknologi.

8. Seluruh Dosen Agroteknologi konsentrasi Ilmu Hama Penyakit Tumbuhan

khususnya, serta Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan

pembelajaran selama penulis mengemban ilmu di Universitas Lampung.

9. Keluarga besar ku (Kiki, Eva, Yeni, Cicek mes, Om Han, Ibung Lina, Kang

Ita, Cek Anisa, Cek Pet, Om Marqos, Rengga, Ridho, dan Suci) terimakasih

atas bantuan dan semangatnya.

10. Rekan-rekan satu tim penelitian Meri Lusiana, Riki Martinaningsih, dan Eka

Wahyu ningsih terimakasih atas kerjasama, canda tawa, dan semangat yang

diberikan.

11. Teman-teman angkatan 2007 (Ahmad Teddy Wijaya, M. Badrus Sholeh,

Suparman, Alexander Turnip, Fajri Firdaus, Jaya Saputra, M. Furqon, Ahmad

Bazawi Alwi, Yosua A A Raya, M. Edy Shabara S, Herleo Panji P, Resma

Nurmei Winda, Siti Juariyah, Septia Eka Rani, Stenia Yusticia, Uswatun

Hasanah, Teresia Clara Eka Risti, Yani Kurniawati, Wika Triwidiyanti P,

Maria Teofani, Ovy Erfandari, Lilis Nurhayati, Febriana Lestari, Oviana Suri,

Juwita Suri Maharani, Yanti Ningsih, Yulianti, Kristina Hayu, Aftecia

Agnitary, Marjuki) dan kakak tingkat 2006, 2005, dan 2004 serta

teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua

doa, bantuan semangat dan kebersamaan yang telah diberikan.

12. Bapak Paryadi, Mbak Uum, Mas Iwan, Mas Rahmat atas bantuannya selama

penulis menjadi mahasiswa.

Akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga

Allah SWT memberikan rahmat dan Hidayah-Nya kepada pihak yang telah

membantu hingga selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

untuk kita semua. Amien.

Bandar Lampung, 2012

I. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tanaman Tembakau

1.1.1 Klasifikasi dan Morfologi

Tanaman tembakau dalam sistem klasifikasi tanaman masuk dalam famili

Solanaceae. Secara sistematis, klasifikasi tanaman tembakau sebagai berikut.

Klass : Dicotyledonaea

Ordo : Personatae

Famili : Solanaceae

Sub Famili : Nicotianae

Genus : Nicotianae

Spesies : Nicotiana tabacum L.

Tembakau berdasarkan morfologinya terdiri atas dua bagian yaitu vegetatif dan

generatif. Bagian vegetatif terdiri atas akar, batang, dan daun, sedangkan bagian

generatif terdiri atas bunga dan buah (Tim Penulis PS, 1993). Pada bagian bawah

batang terdapat akar tunggang yang panjangnya sekitar 50-75 cm dan mempunyai

banyak akar serabut dan bulu akar. Tanaman tembakau memiliki batang yang

tegak dengan tinggi sekitar 2,5 m. Batang tanaman ini biasanya memiliki sedikit

cabang atau bahkan tidak bercabang sama sekali. Batangnya berwarna hijau dan

Bunga tembakau termasuk bunga majemuk yang berbentuk malai. Kelopak bunga

yang berlekuk dan mahkota bunga berbentuk seperti terompet. Bakal buah terletak

di atas dasar bunga dan mempunyai ruang yang membesar serta kepala putik

terletak pada tabung bunga berdekatan dengan kepala sarinya.

Bagian terpenting dari tanaman tembakau adalah daun karena bagian inilah yang

nantinya akan dipanen. Daun tembakau berbentuk bulat panjang, ujungnya

meruncing, tepinya licin dan bertulang sirip. Satu tanaman biasanya memiliki

sekitar 24 helai daun. Ukuran daun cukup bervariasi menurut keadaan tempat

tumbuh dan jenis tembakau yang ditanam. Proses penuaan (pematangan) daun

biasanya dimulai dari bagian ujung, kemudian bagian bawahnya.

2.1.2 Syarat Tumbuh

Tanaman tembakau dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah.

Tembakau yang ditanam pada ketinggian 1000-1500 m dpl, pH 5,5-6,5 daunnya

akan besar, tebal, dan kuat. Sedangkan tembakau yang ditanam di dataran rendah

daunnya besar, tipis dan elastis. Tembakau yang tipis cenderung mempunyai

kandungan nikotin yang rendah (Tim Penulis PS, 1993).

Penyinaran cahaya matahari yang kurang dapat menyebabkan pertumbuhan

tanaman kurang baik sehingga produktivitasnya rendah. Oleh karena itu lokasi

untuk tanaman tembakau sebaiknya dipilih di tempat terbuka dan waktu tanam

disesuaikan dengan jenisnya. Suhu udara yang cocok untuk pertumbuhan tanaman

1.2 Penyakit Patik pada Tanaman Tembakau

Penyakit patik merupakan penyakit penting pada tanaman tembakau. Bercak patik

dapat mengurangi mutu daun tembakau terutama tembakau cerutu. Gejala patik

diawali dengan adanya bercak berwarna coklat (“patik abang”), kemudian bercak

menjadi kering berwarna putih (“patik putih”) dengan tepi coklat dan dalam

waktu singkat bagian ini akan pecah dan berlubang (“patik bolong”) (Semangun,

2000).

Menurut Erwin (2009), bercak-bercak tersebut biasanya muncul pada daun-daun

bawah atau daun tua atau daun yang telah matang, karena daun-daun ini lebih

rentan daripada daun-daun yang masih muda. Bercak ini dikelilingi oleh jaringan

daun yang kuning, disebut dengan patik kuning atau ubed kuning. Namun apabila

cuaca lembab, serangan dapat terjadi pada daun-daun yang belum masak dan

daun-daun tua dari pembibitan.

Penyakit patik pada tanaman tembakau disebabkan oleh Cercospora nicotianae

Ell. et Ev atau identik dengan C. raciborskii Sacc. et Syd dan C. Solanicola Atk.

(Hill, 1936; Reitsma et al., 1947 dalam Semangun, 2000). Jamur Cercospora

nicotianae memiliki morfologi yang sangat mirip dengan C. apii penyebab

penyakit bercak daun pada seledri (Apium graveolens L.). Cercospora

mempunyai konidiofor coklat bersekat-sekat, dengan ukuran 75-100 x 4-5 µm.

Konidium agak panjang, agak bengkok, bersekat banyak, dan tidak berwarna

Menurut Jochems (1931); van Schreven (1948) dalam Semangun (2000), jamur

patik mengadakan infeksi melalui mulut kulit. Agar konidium dapat berkecambah

pada permukaan daun, maka diperlukan air pada permukaan daun. Konidium

disebarkan oleh angin atau percikan air.

Jamur C. nicotianae dapat bertahan lama pada sisa-sisa tanaman tembakau,

misalnya batang tembakau yang sudah kering. Jamur C. nicotianae juga dapat

hidup sampai satu tahun dengan cara jamur melekat pada biji tembakau. Selain

itu, penyebaran patik terutama lewat sisa-sisa tanaman, dan mungkin juga lewat

tanah (Semangun, 2000).

Menurut Hopkins (1956) dalam Semangun (2000), meluasnya penyakit patik

terjadi apabila cuaca lembap pada saat menjelang panen. Pada keadaan biasa

jamur patik hanya menyerang daun-daun yang sudah masak, namun apabila

kondisi alam mendukung untuk perkembangan jamur serta penyebaran penyakit

meluas, maka daun-daun muda akan lebih cepat terserang penyakit ini. Tetapi

pada umumnya epidemik tidak akan terjadi bila daun-daun bawah dari tanaman

relatif bersih dari patik sebelum cuaca lembap datang (Semangun, 2000).

Penyakit patik banyak berkembang apabila pemetikan terlambat dilakukan

sehingga daun menjadi lewat masak karena makin tua daun tembakau akan

semakin rentan (Semangun, 2000).

Pengendalian penyakit patik pada tanaman tembakau yang umum dilakukan

adalah dengan sanitasi lapangan dan penggunaan fungisida. Fungisida yang

digunakan adalah Dithane M-45 (mankozeb), Manzate 200 (mankozeb) dan

tembakau sampai 15-20 hari sebelum pemetikan dimulai. Dengan pengendalian

ini diharapkan dapat mencegah penyakit patik pada tanaman tembakau di

perkebunan (Anon, 1985 dalam Semangun, 2000).

1.3 Jamur Trichoderma spp.

Trichoderma spp. merupakan jamur dari subdivisi Deuteromycotina, kelas

Hyphomycetes, ordo Moniliaceae. Jamur Trichoderma memiliki konidiofor tegak,

bercabang banyak, spora agak berbentuk kerucut, dapat membentuk

klamidospora. Pada umumnya koloni hifa dalam biakan tumbuh dengan cepat,

dan berwarna putih sampai hijau (Cook dan Baker, 1983).

Trichoderma spp. adalah jamur tanah yang secara alami merupakan parasit yang

menyerang banyak jenis jamur penyebab penyakit tanaman (spektrum

pengendalian luas) (Purwantisari et al., 2009). Trichoderma memiliki potensi

sebagai agensia pengendali hayati dalam mengendalikan penyakit tanaman karena

memiliki kemampuan antagonis terhadap jamur lain (Chet, 1987). Mekanisme

antagonis Trichoderma terhadap jamur patogen adalah persaingan, parasitisme,

antibiosis, ketahanan terimbas, dan enzim (Soesanto, 2008).

Penggunaan Trichoderma sebagai agensia pengendali hayati sudah banyak

dilaporkan. Seperti penggunaan T. harzianum untuk mengendalikan penyakit

rebah semai pada tanaman selada yang disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani

(Soesanto, 2006). T. viride untuk mengendalikan penyakit brown blotch pada

Adebanjo, 1996) dan T. koningii dalam menghambat pertumbuhan C. nicotianae

secara in vitro (Prakash, 2007).

T. harzianum memiliki hifa bersepta, bercabang dan mempunyai dinding licin, tak

berwarna dengan hifa berdiameter 1,5-12µm. Percabangan hifa membentuk sudut

siku-siku pada cabang utama. Cabang-cabang utama konidiofor berdiameter

4-5µm dan menghasilkan banyak cabang-cabang sisi yang dapat tumbuh satu-satu

tetapi sebagian besar berbentuk dalam kelompok yang agak longgar dan kemudian

berkembang menjadi daerah-daerah seperti cincin (Rifai, 1964 dalam Tindaon,

2008).

T. harzianum adalah jamur non mikoriza yang dapat menghasilkan enzim kitinase

sehingga dapat berfungsi sebagai pengendali penyakit tanaman. Kitinase

merupakan enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh jamur dan bakteri serta

berperan penting dalam pemecahan kitin (Wijaya, 2002 dalam Tindaon, 2008).

Karena kemampuannya tersebut, Trichoderma digunakan sebagai agensia hayati

untuk mengendalikan patogen tular tanah Sclerotium rolfsii pada tanaman kedelai

(Tindaon, 2008).

T. koningii mempunyai hifa hialin, bersepta, tegak, dan bercabang banyak serta

berdinding licin. Koloni biasanya tumbuh cepat pada media yang sesuai (Barnett

dan Hunter, 1972). Kumpulan sporanya mula-mula berwarna putih jernih

kemudian menjadi kehijauan dan akhirnya berwarna hijau gelap. Jamur ini dapat

T. viride memiliki koloni berwarna putih, kuning, hijau muda, dan hijau tua

(Alexopoulus dan Mims, 1979). Koloni jamur umumnya berbentuk seperti cincin

berwarna hijau atau kebiru-biruan. Warna koloni ini dibentuk oleh adanya

pigmentasi dari fiolospora. Konidia berdiameter 3-5 µm (Rifai, 1969 dalam

Oktasari, 2009). Jamur ini dapat menghasilkan enzim ekstraseluler β (1,3)

glukanase dan kitinase yang dapat melarutkan dinding sel jamur parasit. Adanya

aktifitas metabolisme hifa yang tinggi pada bahan organik, membuat jamur

tersebut mampu menyerang dan menghancurkan propagul patogen yang ada di

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Trichoderma spp.

memiliki potensi untuk mengendalikan penyakit patik pada tanaman tembakau.

Pada pengamatan 14 hsa Trichoderma spp. dapat menekan keparahan penyakit

patik.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka disarankan agar melakukan penelitian

lebih lanjut mengenai aplikasi Trichoderma spp. pada tanaman tembakau dengan

frekuensi atau aplikasi pada setiap minggu (pengamatan). Selain itu perlu

dilakukan tentang kemampuan bertahan hidup daya antagonisme jamur