I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hortikultura merupakan salah satu komoditas pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan hortikuktura diharapkan mampu menambah pangsa pasar serta berdaya saing sehingga dapat berperan sebagai salah satu upaya dalam peningkatkan ekonomi nasional. Subsektor hortikultura memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Besarnya nilai kontribusi subsektor hortikultura terhadap PDB atas harga berlaku pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 76.795 milyar dan terus meningkat hingga tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 88.334 milyar atau meningkat sebesar 15 persen.

Nilai PDB hortikultura Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar dua persen, yaitu dari Rp. 88.334 milyar menjadi sekitar Rp. 86.565 milyar. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah produksi dari komoditas buah-buahan dan tanaman biofarmaka. Nilai PDB hortikultura berdasarkan harga berlaku terdapat pada Tabel 1. Namun, nilai pasar hortikultura nasional tahun 2012 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 10 – 15 persen atau Rp. 600 milyar – Rp. 700 milyar dari tahun sebelumnya (Subagyo 2011)1.

Tabel 1. Nilai PDB Hortikultura Berdasarkan Harga Berlaku Pada Tahun 2007 – 2010

No

Kelompok Komoditas

Nilai PDB (Milyar Rupiah)

2007 2008 2009 2010

1 Buah-buahan 42.362 47.060 48.437 45.482

2 Sayuran 25.587 28.205 30.506 31.244

3 Tanaman Hias 4.741 5.085 5.494 6.174

4 Tanaman Biofarmaka 4.105 3.853 3.897 3.665

Total Hortikultura 76.795 84.203 88.334 86.565

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura (2011)

1

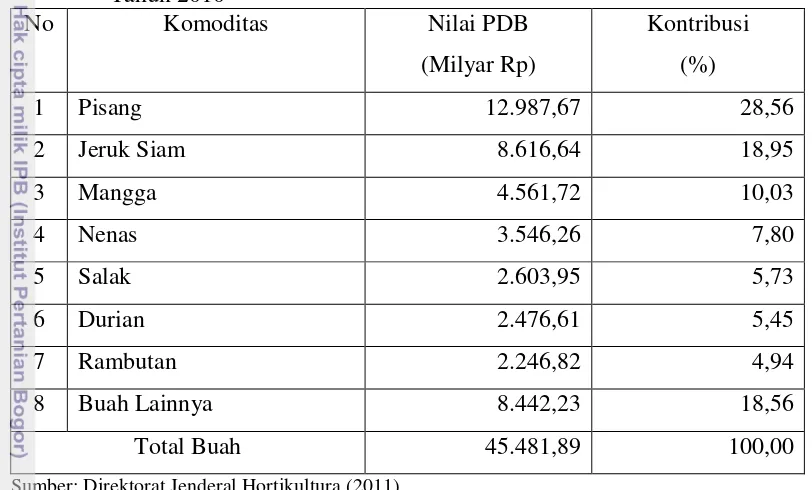

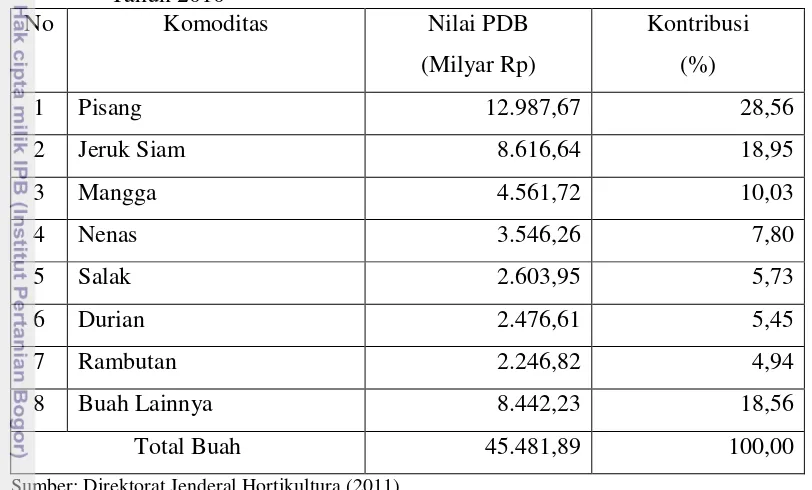

Buah-buahan memberikan kontribusi terbesar setiap tahunnya terhadap PDB hortikutura. Persentase kontribusi PDB buah terhadap PDB hortikultura adalah sebesar 52,54 persen atau Rp. 45.481 milyar dari PDB hortikultura sebesar Rp. 86.656 milyar. Persentase beberapa komoditas buah terhadap PDB total buah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kontribusi PDB Komoditas Buah Terhadap Total PDB Buah Nasional Tahun 2010

No Komoditas Nilai PDB

(Milyar Rp)

Kontribusi (%)

1 Pisang 12.987,67 28,56

2 Jeruk Siam 8.616,64 18,95

3 Mangga 4.561,72 10,03

4 Nenas 3.546,26 7,80

5 Salak 2.603,95 5,73

6 Durian 2.476,61 5,45

7 Rambutan 2.246,82 4,94

8 Buah Lainnya 8.442,23 18,56

Total Buah 45.481,89 100,00

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura (2011)

Komoditas buah-buahan sudah menjadi komoditas dalam perdagangan internasional. Hal ini terlihat dari meningkatnya permintaan pasar luar negeri terhadap buah-buahan Indonesia. Tahun 2010 permintaan pasar internasional terhadap buah-buahan tropika sebesar 3,8 juta ton atau meningkat sebesar 87 persen. Namun, permintaan tersebut belum dapat sepenuhnya terpenuhi oleh produksi dalam negeri. Berdasarkan data global perdagangan dunia, negara pengimpor buah terbesar adalah negara-negara Uni Eropa (43%), Amerika Serikat (16%), negara di sekitar Uni Eropa (6%), Rusia (5%), Jepang (4%) dan negara lainnya (24 %)2.

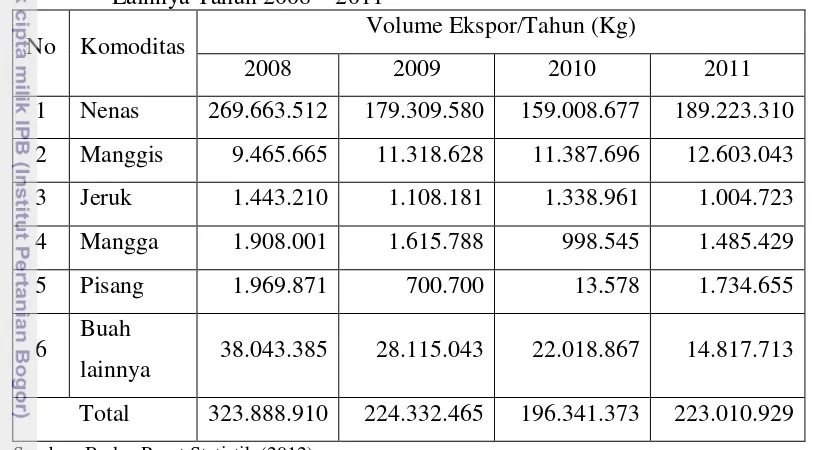

Direktorat Jenderal Hortikultura menyatakan bahwa nenas merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan Indonesia. Nenas juga merupakan

2

salah satu komoditas binaan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD.310/9/2006. Permintaan ekspor terhadap nenas cukup tinggi. Hal ini dapat terlihat dari tingginya volume ekspor nenas setiap tahunnya. Nenas asal Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk segar, tetapi juga dalam bentuk nenas olahan. Perkembangan volume ekspor nenas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Volume Ekspor Nenas dan Komoditi Buah Indonesia Lainnya Tahun 2008 – 2011

No Komoditas Volume Ekspor/Tahun (Kg)

2008 2009 2010 2011

1 Nenas 269.663.512 179.309.580 159.008.677 189.223.310

2 Manggis 9.465.665 11.318.628 11.387.696 12.603.043

3 Jeruk 1.443.210 1.108.181 1.338.961 1.004.723

4 Mangga 1.908.001 1.615.788 998.545 1.485.429

5 Pisang 1.969.871 700.700 13.578 1.734.655

6 Buah

lainnya 38.043.385 28.115.043 22.018.867 14.817.713 Total 323.888.910 224.332.465 196.341.373 223.010.929

Sumber: Badan Pusat Statistik (2012)

Jika dilihat pada Tabel 3 bahwa ekspor nenas menduduki peringkat pertama dibandingkan ekspor buah lainnya. Perkembangan volume ekspor nenas Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2008 – 2010. Namun pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi sebesar 189.223.310 kg. Peningkatan ekspor ini menunjukkan peningkatan permintaan nenas di pasar luar negeri, sehingga terdapat peluang pasar bagi Indonesia. Nenas ekspor Indonesia banyak dimanfaatkan untuk konsumsi, bidang kesehatan dan bidang kecantikan3. Negara pengimpor nenas dari Indonesia antara lain Amerika Serikat, Belanda, Singapura, Jerman dan Spanyol.

Tanaman nenas menempati urutan ketiga terbesar produksi buah-buahan tahunan. Tahun 2010 total produksi nenas mencapai 1.406.445 ton dimana

3

mengalami penurunan sebesar 9,74 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabel 4 menunjukkan produksi buah-buahan Indonesia Tahun 2009

– 2010.

Tabel 4. Produksi Buah-buahan Indonesia Tahun 2009 – 2010

No Jenis Buah Produksi (ton)

2009 2010

1 Durian 797.798 492.139

2 Jeruk 2.025.840 1.937.773

3 Mangga 2.243.440 1.287.287

4 Manggis 105.558 84.538

5 Nenas 1.558.196 1.406.445

6 Pisang 6.373.533 5.755.073

Sumber: Badan Pusat Statistik (2010)

Tanaman nenas sangat banyak dikembangan di Indonesia. Kultivar utama nenas yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah Smooth Cayenne dan

Queen. Kultivar Smooth Cayenne lebih dikenal dengan sebutan nenas Subang.

Nenas ini bentuknya bulat dan besar, sari buahnya banyak, daging buah berserat kasar, daunnya tidak berduri dan warna kulit buah tidak kuning merata jika sudah matang. Nenas Bogor, Palembang, Pemalang dan Blitar termasuk dalam kultivar

Queen. Jika dilihat dari sebaran per pulaunya, Pulau Sumatera merupakan pulau

penghasil nenas terbesar yaitu sebesar 753.032 ton atau 53,54 persen. Daerah penghasil nenas terbesar yaitu Lampung (469.034 ton), Jawa Barat (385.640 ton), Sumatera Selatan (114.305 ton) dan Jawa Timur (72.404 ton) dapat dilihat pada lampiran 1.

jeruk. Hal ini merupakan potensi untuk menjadikan komoditi buah-buahan tersebut sebagai komoditi unggulan daerah.

Dibandingkan dengan tahun 2009, nenas masih merupakan tanaman yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total produksi buah-buahan di Sumatera Selatan. Nenas mengalami peningkatan kontribusi dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar 114.300 ton atau 23,63 persen. Nenas banyak dihasilkan di Kabupaten Ogan Ilir, Muara Enim dan Prabumulih. Dimana hampir sebesar 98,65 persen produksi nenas berasal dari ketiga kabupaten tersebut. Berikut ditunjukkan pada Gambar 1 mengenai sebaran banyaknya tanaman nenas yang menghasilkan menurut triwulan pada tahun 2009 dan 2010.

Gambar 1. Tanaman Nenas yang Menghasilkan Tahun 2009 – 2010

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumsel , 2010

Gambar 1 menjelaskan bahwa tanaman nenas di Sumatera Selatan yang menghasilkan pada tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Potensi pengembangan lahan nenas di Sumatera Selatan mencapai 12.332 ha. Salah satu Kabupaten yang terdapat di Sumatera Selatan yang memproduksi nenas terbesar adalah Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi nenas Kabupaten Ogan Ilir terbesar diantara kabupaten lainnya. Produksi nenas di Sumatera Selatan dijelaskan pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5 produksi nenas di Kabupaten Ogan Ilir selama Tahun 2006 – 2010 mengalami fluktuasi. Produksi tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 108.552 ton. Tahun 2010 jumlah produksi nenas di kabupaten Ogan Ilir menurun dan hanya mampu memproduksi sebesar 67.441 ton. Namun jumlah produksi ini adalah tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Tabel 5. Produksi Nenas di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 – 2010

No. Kabupaten/Kota Jumlah Produksi (Ton)

2006 2007 2008 2009 2010

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel (2011)

Jika dilihat dari produksi lima komoditas buah-buahan potensial di Kabupaten Ogan Ilir, nenas merupakan buah-buahan yang paling potensial untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi nenas dan luas lahan panennya. Berikut produksi dan luas panen komoditas buah-buahan di Kabupaten Ogan Ilir pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6 produksi nenas di Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2010 sebesar 674.412 ton dengan luas panen sebesar 37.280.068 ha. Jumlah ini merupakan terbesar diantara komoditi buah lainnya yang

Produksi nenas tersebar di tujuh kecamatan Kabupaten Ogan Ilir. Tiga kecamatan yang memiliki luas areal dan tanaman nenas yang tinggi adalah Kecamatan Lubuk Keliat, Tanjung Batu dan Payaraman. Kecamatan Payaraman memproduksi nenas dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan desa yang memproduksi nenas terbesar di Kecamatan Payaraman diantaranya Desa Paya Besar dan Desa Seleman. Berikut Tabel 7 menjelaskan luas panen dan produksi nenas di Kecamatan Payaraman Tahun 2007 – 2010.

Tabel 7. Luas Panen dan Produksi Nenas di Kecamatan Payaraman Tahun 2007 – 2009

Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)

2007 440 11.670

2008 689 15.402

2009 671 25.408

2010 513 24.674

2011 314 21.300

Sumber: Dinas Perbuntan Kabupaten Ogan Ilir (2012)

Berdasarkan Tabel 7 luas panen dan produksi nenas di Kecamatan Payaraman relatif menurun. Namun, produksi nenas di Kecamatan Payaraman merupakan produksi tertinggi diantara kecamatan lainnya. Hal ini berdasarkan informasi dari Dinas Perbuntan Kabupaten Ogan Ilir. Kondisi kebun nenas di Kecamatan Payaraman bukan merupakan kebun yang bersifat monokultur melainkan tumpang sari. Tanaman nenas biasanya dijadikan sebagai tanaman sela untuk tanaman karet (Hevea braziliensis). Hal ini tentunya menyebabkan penurunan produksi buah nenas dan berdampak pada pendapatan yang diterima petani dari usahatani nenas.

dalam bentuk segar dan kandungan vitaminnya banyak serta nilai kalorinya tinggi sehingga sangat baik untuk kesehatan4.

Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi penghasil nenas terbesar di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produksi nenas untuk meningkatkan kesejahteraan sumberdaya manusia di lingkungan tersebut. Akan tetapi hal ini belum berjalan dengan baik. Keadaan ini disebabkan karena masih terdapat perbedaan marjin di tingkat petani dengan harga di tingkat pedagang besar. Perbedaan harga ini mengindikasikan bahwa petani memiliki bargaining

position yang lemah dibanding dengan lembaga tataniaga lainnya.

1.2. Perumusan Masalah

Pemerintah mendorong pengembangan kawasan hortikultura yang mengintegrasikan penanaman, pengemasan dan memiliki rantai pasok hingga ke konsumen. Berdasarkan Renstra Kemtan tahun 2010 – 2014 bahwa nenas termasuk menjadi salah satu komoditas unggulan nasional yang perlu dikembangkan. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang diprioritaskan dalam pengembangan kawasan hortikultura sepuluh komoditas unggulan nasional, dua diantaranya adalah kentang dan nenas. Akan tetapi pengembangan ini terhambat permasalahan yang ada. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi, baik kualitas maupun kuantitas diperlukan pendampingan penerapan paket teknologi, bimbingan dan pelatihan untuk petugas lapang maupun untuk petani.

Pendampingan Program Strategis Departemen Pertanian Pengembangan Kawasan Hortikultura yang dilaksanakan pada tahun 2011. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pendampingan dan pengawalan teknologi budidaya nenas dan teknologi pengolahan pasca panen nenas yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani dengan target peningkatan produksi lebih besar dari sepuluh persen5.

Sumatera Selatan dikenal sebagai salah satu provinsi yang memproduksi nenas terbesar di Indonesia. Sebagian besar perkebunan nenas di Sumatera

4

http://sumsel.litbang.deptan.go.id/index.php/plasma-nutfah/nanas [diakses tanggal 10 Januari 2012]

5

Selatan dimiliki oleh rakyat dan ditanam secara tradisional. Tanaman nenas mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan di Sumatera Selatan. Berdasarkan kesesuaian lahan dan agroklimat, potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan nenas di Sumatera Selatan masih cukup besar. Hal tersebut tergambar pada Tabel 8.

Tabel 8. Potensi Lahan untuk Pengembangan Nenas di Sumatera Selatan Tahun 2010.

No Kabupaten/Kota Potensi Lahan (ha)

1 Ogan Ilir 7.727

2 Prabumulih 1.505

3 Muara Enim 3.100

Jumlah 12.332

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan ortikultura Sumsel (2011)

Berdasarkan Tabel 8 bahwa Kabupaten Ogan Ilir memiliki potensi lahan terbesar untuk pengembangan nenas yaitu sebesar 7.727 ha. Namun potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Petani melakukan kegiatan usahatani nenas dengan luas pengusahaan relatif sempit mulai 0,25 – 2,0 ha. Komoditi ini belum diusahakan secara besar-besaran dengan penggunaan modal seperti komoditi perkebunan lainnya, sehingga pengelolaan tanaman nenas belum dilakukan secara intensif.

dibandingkan harga jual ke industri pengolahan tersebut. Sejak saat itu di Desa Paya Besar belum ada lagi industri pengolahan nenas.

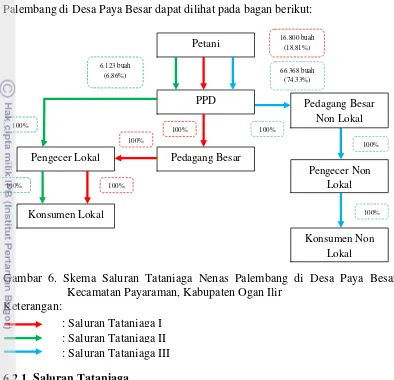

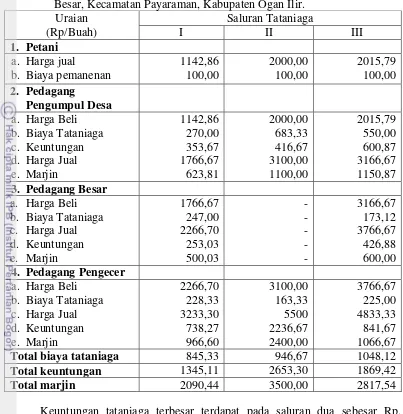

Pemasaran buah nenas dilakukan oleh petani di Desa Paya Besar kepada pedagang pengumpul desa, pedagang besar (Jakarta/Palembang) dan pedagang pengecer (Jakarta/Palembang). Harga di tingkat petani bervariasi tergantung pada musim buah lainnya dan juga tergantung pada ukuran buah nenas. Harga nenas pada bulan Januari hingga Maret 2012 untuk ukuran buah nenas pertama Rp. 2.000,00 per buah, ukuran buah nenas kedua Rp. 1.500,00 dan ukuran buah nenas ketiga Rp. 1.000,00.

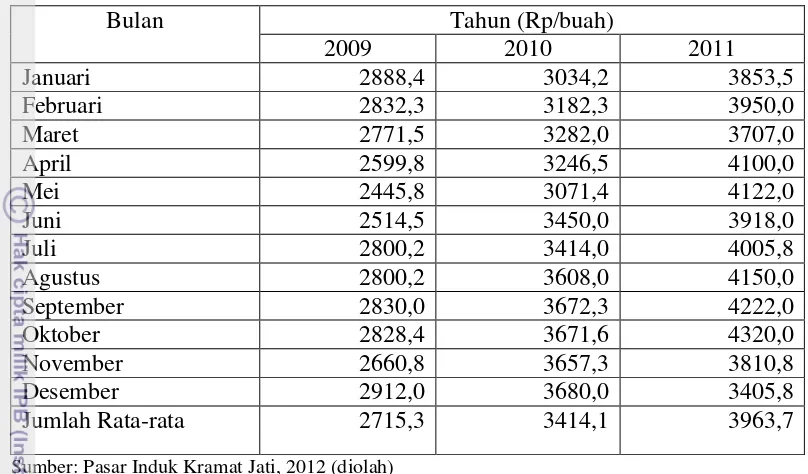

Penurunan jumlah produksi nenas di Kabupaten Ogan Ilir juga mempengaruhi jumlah produksi nenas secara nasional. Berdasarkan informasi yang diperoleh selama di lapangan, penurunan jumlah produksi ini berdampak pada kegiatan pemasaran nenas. Suplai nenas di Pasar Induk Kramat Jati menjadi berkurang sehingga mengakibatkan harga nenas meningkat di pasar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pedagang besar di Pasar Induk Kramat Jati hampir sebagian besar nenas yang dijual di pasar tersebut adalah nenas Palembang yang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini juga dinyatakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan bahwa pemasaran nenas yang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir banyak ke Pulau Jawa. Berikut harga data rata-rata per bulan nenas Palembang di Pasar Induk Kramat Jati pada Tahun 2009

Tabel 9. Harga Rata-rata Nenas Palembang di Pasar Induk Kramat Jati Tahun 2009 – 2011

Bulan Tahun (Rp/buah)

2009 2010 2011

Januari 2888,4 3034,2 3853,5

Februari 2832,3 3182,3 3950,0

Maret 2771,5 3282,0 3707,0

April 2599,8 3246,5 4100,0

Mei 2445,8 3071,4 4122,0

Juni 2514,5 3450,0 3918,0

Juli 2800,2 3414,0 4005,8

Agustus 2800,2 3608,0 4150,0

September 2830,0 3672,3 4222,0

Oktober 2828,4 3671,6 4320,0

November 2660,8 3657,3 3810,8

Desember 2912,0 3680,0 3405,8

Jumlah Rata-rata 2715,3 3414,1 3963,7

Sumber: Pasar Induk Kramat Jati, 2012 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 9 bahwa harga nenas Palembang di Pasar Induk Kramat Jati cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan harga nenas di Pasar Induk Kramat Jati tidak diikuti dengan peningkatan harga jual nenas di tingkat petani khususnya di Desa Paya Besar. Harga jual nenas petani justru mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan adanya selisih marjin yang relatif cukup besar antara produsen dengan pedagang. Besarnya marjin antara produsen nenas dengan pedagang besar pada tahun 2009 – 2010 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2. Marjin Harga Rata-rata Nenas di Produsen Kabupaten Ogan Ilir dengan Konsumen PIKJ Tahun 2009 – 2010

Berdasarkan Gambar 2 harga nenas di tingkat produsen Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan pada bulan April 2009. Namun, pada bulan-bulan selanjutnya harga nenas cenderung stabil sepanjang tahun 2009 – 2010 dan bahkan menurun pada tahun 2011 menurut informasi yang diperoleh dari petani di Desa Paya Besar. Jika dilihat pada gambar maka marjin pemasaran nenas mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat.

Wilayah Palembang juga sering mengalami kekurangan pasokan nenas. Kurangnya pasokan nenas ini diduga karena alasan yang sama yaitu terjadinya penurunan produksi nenas. Penurunan produksi ini disebabkan oleh berkurangnya lahan produksi nenas. Kelangkaan nenas ini berimbas pada kenaikan harga jualnya. Harga nenas di pasar tradisional Kota Palembang mencapai Rp. 4.000 – Rp. 4.500 per buah yang berukuran sedang. Padahal saat kondisi normal harga nenas berkisar Rp. 2.500 – Rp. 3.000 per buah6. Namun, kenaikan harga ini tidak sepenuhnya dinikmati oleh petani nenas di Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan kurangnya transparansi harga dari pedagang yang biasa membeli nenas dari petani.

Selain itu, petani menjual semua nenas hasil panennya kepada pedagang pengumpul desa yang harganya ditentukan oleh para pedagang. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya informasi yang dimiliki petani mengenai perkembangan harga nenas di pasar. Petani juga tidak memiliki alternatif pemasaran nenas sehingga memposisikan petani sebagai penerima harga (price

taker). Posisi ini membuat peran pedagang lebih tinggi dalam menentukan harga

dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Adanya marjin tataniaga menyebabkan perlunya melakukan pengkajian sistem tataniaga nenas Palembang yang efisien dengan mengidentifikasi saluran tataniaga yang terlibat, pola saluran tataniaga tataniaga, fungsi-fungsi tataniaga yang dijalankan serta struktur, perilaku dan keragaan pasar. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem tataniaga nenas Palembang yang terbentuk di Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir?

6

2. Apakah saluran tataniaga nenas di Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir sudah efisien?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengaalisis sistem tataniaga nenas Palembang di Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi saluran dan fungsi lembaga tataniaga nenas Palembang yang terbentuk di Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir.

2. Mengidentifikasi struktur, perilaku dan keragaan pasar nenas Palembang di Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kanupaten Ogan Ilir.

3. Menganalisis efisiensi pada setiap saluran tataniaga nenas Palembang di Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi:

1. Bagi petani, sebagai informasi dan rekomendasi dalam upaya melakukan efisiensi jalur tataniaga nenas Palembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan untuk mengefisiensikan tataniaga nenas Palembang.

3. Bagi penulis, sebagai bahan referensi dalam meningkatkan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis dan merumuskan solusi atas permasalahan yang terjadi sebagai perwujudan penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

4. Bagi pihak lain, sebagai salah satu referensi mengenai tataniaga nenas Palembang yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

1.5.Ruang Lingkup

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum NenasNenas memiliki nama ilmiah Ananas cosmosus, dalam bahasa Inggris disebut Pineapple. Nenas dikenal sebagai King of The Fruit yang berasal dari Brazilia (Amerika Selatan) yang telah didomestikasi sebelum masa Colombus. Di Indonesia pada mulanya nenas hanya sebagai tanaman pekarangan selanjutnya meluas dan mulai dikebunkan di lahan kering (tegalan) di seluruh wilayah nusantara. Tanaman ini dapat dibudidayakan di daerah tropis dan sub tropis.

Tanaman nenas diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom Plantae (tumbuh-tumbuhan); Divisi Spermatophyta (tumbuhan berbiji); Kelas

Angiospermae (berbiji tertutup); Spesies Anenas comosus. Tumbuhan ini

memiliki 30 atau lebih daun yang panjang, berserat dan berduri tajam yang

mengelilingi batangnya yang tebal. Kulit buahnya bersisik dan “bermata” banyak.

Penyebaran tanaman nenas yang cukup cepat. Hal ini disebabkan karena tanaman nenas memiliki daya tahan tinggi selama dalam perjalanan. Untuk mendapatkan bibit nenas dapat dilakukan perbanyakan secara vegetatif dengan menggunakan tunas-tunasnya.

Buah nenas selain dikonsumsi segar juga diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman, seperti selai, sirup, dodol dan lain-lain. Buah nenas juga mengandung gizi cukup tinggi dan lengkap. Buah nenas dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan pakan ternak dan bahan baku industri. Pengolahan nenas dapat menjadi alternatif pada saat produksi buah melimpah, sehingga harga jual tetap stabil.

2.1.1. Budidaya Nenas

dulu selama beberapa hari sebelum ditanam. Perlakuan ini dimaksudkan agar lukanya tertutup kalus lebih dulu sehingga cepat berakar.

Nenas ditanam dengan sistem dua-dua baris. Tiap baris pada jarak 60 cm x 60 cm dan jarak antara 30 – 40 cm. Semakin rapat jarak tanamnya, buah yang dihasilkan semakin kecil. Untuk kebutuhan industri pengalengan (canning) biasanya diperlukan buah dengan ukuran kecil dan bentuk silindris. Pupuk kandang yang diperlukan 5 – 10 kg per lubang tanam. Sedangkan pupuk buatan yang digunakan yaitu 300 kg urea, 600 kg TSP, dan 300 kg KCL per hektar per tahun.

2.1.2. Pemeliharaan

Pemberian pupuk dilakukan dua kali, yakni pada umur empat minggu dan delapan minggu setelah tanam. Pemberian pupuk urea yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya mahkota ganda (multiple crown) dalam satu buah sehingga menyebabkan buah menjadi kecil dan berbentuk buah ganda. Pemeliharaan berikutnya adalah pembersihan rumput atau gulma. Gulma pada pertanaman nenas dapat menurunkan hasil buah antara 20 – 42 %. Pembuatan drainase yang baik sangat dianjurkan untuk mencegah serangan penyakit busuk akar dan busuk hati (titik tumbuh). Pembungaan tanaman nenas dapat diatur untuk mengatur waktu panen. Bila tanaman nenas disemprot dengan ethrel 40 PGR dosis 70 – 200 ppm (1 ppm = 1 mg/liter air) pada titik tumbuhnya, maka satu bulan kemudian tanaman akan berbunga. Sebagai gantinya dapat digunakan karbid 200 – 300 mg yang dimasukkan ke titik tumbuh.

2.1.3. Hama dan Penyakit

Hama yang sering menyerang tanaman nenas adalah kutu merah, kutu sisik (Diaspis bromeliae Kerner), kutu tepung atau kutu putih (Dysmicoccus

breuipes), binatang kala seribu (Scutigerella immaculata Newp), dan Nematoda

pratylenchus yang menyebabkan terjadinya bintil-bintil pada akar. Tanaman yang

baik atau tergenang air. Selain itu, ada penyakit virus yang menyebabkan daun nenas mengecil dan bergaris kuning disebut Emilia sonchifolia (L.) DC. Virus ini disebarluaskan oleh gurem Thrips tabaci Lind. Oleh sebab itu, hama dan penyakit perlu dicegah sebelum menyerang tanaman. Untuk pencegahan hama dapat diatasi dengan semprotan insektisida Bayrusil atau Kelthane 0,2%. Sementara penyakit cendawan dapat diatasi dengan semprotan fungisida sistemik.

2.1.4. Panen dan Pasca Panen

Buah nenas bisa dipanen setelah tua atau matang pohon. Tanda buah dapat dipanen adalah matanya datar dan tampak jarang. Bila dipukul (diketuk) akan mengeluarkan suara menggema. Buah nenas yang mulai matang akan mengeluarkan aroma khas. Bulan panen besar biasanya pada bulan Desember.

1.2.Penelitian Terdahulu Mengenai Tataniaga

Penelitian dengan topik tataniaga dan penelitian yang membaha komoditi nenas telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai referensi dan pedoman. Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi antara lain berasa dari skripsi, tesis, dan laporan penelitian.

2.2.1. Kajian Mengenai Saluran dan Fungsi-Fungsi Tataniaga

Proses penyampaian produk pertanian dari produsen hingga ke konsumen akhir melibatkan beberapa lembaga tataniaga. Menurut Adnany (2008), Hermansyah (2008), dan Siregar (2010) lembaga tataniaga yang terlibat di dalam proses tataniaga produk pertanian diantaranya pedagang pengumpul, pedagang besar lokal dan luar daerah, pedagang pengecer lokal dan luar daerah. Sembiring (2010) menyatakan bahwa terdapat juga lembaga tataniaga seperti pedagang pengolah dalam saluran tataniaga produk pertanian. Saluran ini disesuaikan dengan kegiatan pemasaran di lokasi penelitian.

(PPD), Pedagang Pengecer, Konsumen Lokal dan Non Lokal, Jalur II: Petani Pedagang Pengumpul Desa (PPD), Pedagang Pengumpul Kota (PPK), Pedagang Besar, Pedagang Pengecer, Konsumen Pulau Jawa, Jalur III: Petani, Pedagang Pengumpul Kota (PPK), Pedagang Besar, Pedagang Pengecer, Konsumen Pulau Jawa. Berbeda dengan Sihombing (2010) yang menganalisis tataniaga nenas Bogor. Berdasarkan hasil analisis, daerah tujuan pemasaran nenas Bogor hanya sampai konsumen lokal. Pada saluran kedua nenas dari petani disalurkan ke pedagang pengumpul desa dan selanjutnya disalurkan kepada pedagang pengolah. Lembaga tataniaga yang terlibat menjalankan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar proses penyampaian barang yang menjadi perdagangannya. Pada dasarnya fungsi-fungsi dalam pemasaran dapat dikategorikan menjadi tiga fungsi yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. Adnany (2008) dan Siregar (2008) menyatakan bahwa petani sangat jarang bahkan hampir tidak melakukan fungsi fasilitas sortasi dan grading pada hasil panennya. Namun kegiatan sortasi dan grading kadang-kadang dilakukan oleh petani khususnya yang telah mengikuti Standard Operational Procedure (SOP) dalam Sihombing (2010). Hal ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan.

Adnany (2008) menyatakan bahwa fungsi pengemasan umumnya dilakukan oleh petani, pedagang pengumpul, pedagang besar/pedagang pengirim, dan pedagang pengecer. Pengemasan ini dilakukan untuk memudahkan penimbangan dan pengangkutan saat penjualan. Terdapat tiga jenis kemasan yang digunakan yaitu kardus karton, keranjang bambu, dan peti kayu. Lestari (2006) menambahkan pengemasan dapat menggunakan karung yang terbuat dari plastik. Pengemasan bertujuan untuk melindungi fisik buah dari benturan saat proses pengangkutan.

2.2.2. Kajian Mengenai Struktur Pasar

jumlah petani lebih banyak dibandingkan jumlah pembeli, petani tidak dapat mempengaruhi tingkat harga pasar dan petani sebagai price taker. Struktur pasar yang dihadapi pedagang pengumpul, pedagang besar serta pedagang pengecer cenderung mengarah ke pasar oligopoli.

Hidayati (2009), Kusumah (2011), dan Rosiana (2012) melakukan analisis struktur pasar secara kuantitatif dengan mengetahui pangsa pasar, konsentrasi rasio pasar, dan hambatan keluar masuk pasar. Hambatan keluar masuk pasar dianalisis dengan menggunakan Minimum Efficiency Scale (MES) oleh Hidayati (2009) dan Rosiana (2012). Struktur pasar bersaing ditunjukkan dengan nilai

konsentrasi pasar sebesar ≤ 33%, 33 – 50% untuk struktur pasar oligopsoni lemah, dan > 50% untuk struktur pasar oligopsoni kuat.

2.2.3. Kajian Mengenai Perilaku Pasar

Perilaku pasar dianalisis secara deskriptif dengan menganalisis sistem penetapan harga dan pembayaran, kegiatan pemasaran, dan kerjasama antar lembaga pemasaran. Umumnya, penentuan harga dilakukan dengan sistem tawar-menawar dan ditentukan oleh lembaga pemasaran yang tingkatannya lebih tinggi. Harga di tingkat petani lebih ditentukan oleh pedagang pengumpul desa. Sedangkan harga di tingkat lembaga tataniaga lainnya didasarkan atas harga yang berlaku umum di pasar dalam Sihombing (2010) dan Hermansyah (2008). Sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga tataniaga diantaranya sistem pembayaran tunai, sistem pembayaran kemudian, dan sistem pembayaran uang muka. Adnany (2008) dan Sihombing (2010) menjelaskan bahwa sistem pembayaran yang berlangsung tergantung pada tingkat kepercayaan dan perjanjian antara kedua belah pihak.

2.2.4. Kajian Mengenai Keragaan Pasar

Keragaan pasar sebagai akibat dari struktur dan perilaku pasar yang terbentuk dalam kegiatan tataniaga yang ditunjukkan dengan harga, biaya dan volume produksi. Hermansyah (2008) dan Sihombing (2010) menggunakan tiga indikator dalam menganalisis keragaan pasar yaitu marjin tataniaga, farmer’s

share, dan rasio keuntungan dengan biaya. Sedangkan Lestari (2006) dan Adnany

(2008) menggunakan empat indikator dalam menganalisis keragaan pasar dengan menambahkan satu indikator lagi yaitu keterpaduan pasar.

Marjin pemasaran dihitung berdasarkan selisih harga yang dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang diperoleh produsen. Hermansyah (2008) dan Sihombing (2010) mendapatkan bahwa marjin terbesar terdapat pada saluran II (petani, PPD, PPK, pedagang besar, pedagang pengecer) dan saluran I (petani, PPD, pedagang besar, pengecer), hal ini dikarenakan keduan saluran tersebut memiliki saluran tataniaga terpanjang dan harga penjualan yang ditetapkan cukup tinggi. Sebaran marjin pada setiap pola saluran tataniaga menurut Adnany (2008) dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya a) banyaknya lembaga tataniaga yang terlibat pada setiap pola salurannya; b) besarnya biaya tataniaga yang dikeluarkan; c) besarnya keuntungan yang diperoleh setiap lembaga tataniaga dan d) besarnya harga pembelian dan penjualan yang ditetapkan oleh suatu lembaga tataniaga. Berdasarkan analisis marjin yang dilakukan oleh Adnany (2008), Hermansyah (2008) dan Sihombing (2010) saluran yang efisien adalah saluran yang memiliki marjin tataniaga yang paling kecil, biaya tataniaga kecil, serta keuntungan yang cukup besar jika dibandingkan dengan saluran tataniaga lainnya. Hermansyah (2008) menambahkan bahwa suatu saluran tataniaga dikatakan efisien jika volume penjualannya paling tinggi dibandingkan dengan saluran lainnya. Jika ditinjau dari segi marjin, saluran I lebih efisien. Namun, menurut Hermansyah (2008) saluran II paling efisien karena mampu menjual sebanyak 12.500 buah perharinya atau sekitar 56 persen dari total keseluruhan kepada pedagang besar di Jakarta.

Sihombing (2010) menyatakan bahwa saluran yang efisien karena menguntungkan petani adalah saluran yang memiliki nilai farmer’s share paling tinggi. Besar kecilnya nilai farmer’s share dipengaruhi oleh panjang pendeknya saluran tataniaga. Semakin pendek saluran tataniaga maka nilai farmer’s share tinggi. Adnany (2008) menambahkan bahwa perbedaan nilai farmer’s share pada setiap saluran tataniaga dipengaruhi oleh besar kecilnya marjin tataniaga dan tinggi rendahnya harga ditingkat konsumen atau harga jual pada tingkat lembaga tataniaga tertinggi.

Rasio keuntungan dan biaya menunjukkan besarnya keuntungan yang diperoleh suatu lembaga tataniaga terhadap biaya tataniaga yang dikeluarkan oleh lembaga tataniaga. semakin tinggi nilai rasio yang diperoleh dapat menunjukkan bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh. Sihombing (2010) mendapatkan hasil bahwa saluran II lebih efisien karena memiliki nilai rasio tertinggi dibandingkan dengan saluran lainnya. Berbeda dengan Sihombing, Lestari (2006) melihat saluran efisien dari segi penyebaran rasio yang paling merata pada setiap lembaga tataniaga walaupun mempunyai rasio keuntungan dan biaya yang rendah dibandingkan saluran lainnya.

2.3. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

III KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini dilandasi oleh teori-teori mengenai konsep sistem tataniaga meliputi konsep saluran dan lembaga tataniaga; konsep fungsi tataniaga; konsep struktur, perilaku, dan keragaan tataniaga; konsep efisiensi tataniaga yang terdiri dari biaya dan marjin tataniaga, farmer’s share, dan rasio keuntungan dan biaya.

3.1.1. Konsep Sistem Tataniaga

Tataniaga adalah suatu kegiatan dalam mengalirkan produk dari produsen (petani) sampai ke konsumen akhir. Menurut Hanafiah dan Saefuddin (2006) aktivitas tataniaga erat kaitannya dengan penciptaan atau penambahan nilai guna dari suatu produk baik barang atau jasa, sehingga tataniaga termasuk ke dalam kegiatan yang produktif. Kegunaan yang diciptakan oleh aktivitas tataniaga meliputi kegunaan tempat, kegunaan waktu dan kegunaan kepemilikan.

Pengertian tataniaga dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek manajemen. Pengertian tataniaga dari aspek ilmu ekonomi adalah:

1. Tataniaga (pemasaran) produk agribisnis merupakan keragaan dari semua aktivitas bisnis dalam mengalirkan barang atau jasa dari petani produsen (usahatani) sampai ke konsumen akhir. Tataniaga menjembatani jarak antara petani produsen dengan konsumen akhir (Kohls & Uhl 2002).

2. Tataniaga pertanian merupakan serangkaian fungsi yang diperlukan dalam menggerakkan input atau produk dari tingkat produksi primer hingga konsumen akhir. Tataniaga merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem dari fungsi-fungsi tataniaga (fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas) yang pelaksana fungsi tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga tataniaga (Hammond & Dahl 1977)

3. Rangkaian fungsi-fungsi tataniaga merupakan aktivitas bisnis dan merupakan kegiatan produktif sebagai proses meningkatkan atau menciptakan nilai

(value added) yaitu nilai guna bentuk (form utility), tempat (place utility),

4. Tataniaga pertanian merupakan salah satu sub-sitem dari sistem agribisnis yaitu sub-sistem: sarana produksi pertanian, usahatani (produksi primer), tataniaga dan pengolahan hasil pertanian dan sub-sistem penunjang (penelitian, penyuluhan, pembiayaan, kebijakan tataniaga). Pelaksanaan aktivitas tataniaga merupakan faktor penentu efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan sistem agribisnis.

Berdasarkan aspek manajemen, tataniaga merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Schaffner et al (1998) dalam Asmarantaka (2009) mengatakan pendekatan Manajemen Tataniaga merupakan pendekatan dari aspek mikro merupakan proses dari suatu perusahaan untuk perencanaan, penetapan harga, promosi dan distribusi dari produk atau jasa untuk memuaskan konsumen. Kohls dan Uhl (2002) menyatakan bahwa untuk menganalisis suatu sistem tataniaga dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fungsi (Functional Approach), menganalisis sistem tataniaga dengan menitikberatkan pada hal yang dilakukan dalam mengantarkan produk dari produsen hingga ke konsumen. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui beragam fungsi tataniaga yang diterapkan dalam suatu sistem tataniaga dalam upaya menciptakan efisiensi tataniaga serta mencapai suatu tujuan yaitu meningkatkan kepuasan konsumen. Fungsi-fungsi tataniaga meliputi fungsi pertukaran yang meliputi fungsi pembelian, penjualan dan fungsi pengumpulan; fungsi fisik yang terdiri dari fungsi penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan; dan fungsi fasilitas yang merupakan fungsi yang memperlancar pelakasanaan fungsi pertukaran dan fungsi fisik, fungsi fasilitas terdiri dari fungsi standarisasi, fungsi keuangan, fungsi penanggungan risiko dan fungsi intelijen pemasaran.

tataniaga adalah berbagai organisasi bisnis atau kelompok bisnis yang melaksanakan aktivitas bisnis berupa kegiatan-kegiatan produktif yang diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tataniaga. Para pelaku dalam aktivitas tataniaga terdiri dari pedagang perantara (merchant middlemen), agen perantara (agent middlemen), spekulator (speculative middlemen), pengolah dan pabrikan (processors and manufactures) dan organisasi

(facilitative organization).

3. Pendekatan Perilaku (Behavioural-system Approach), pendekatan yang menganalisis aktivitas-aktivitas yang ada dalam proses tataniaga. Seperti yang telah dijelaskan pada pendekatan kelembagaan bahwa dalam suatu sistem tataniaga terdapat berbagai lembaga tataniaga yang terlibat. Para lembaga tataniaga dapat dipandang sebagai suatu sistem perilaku yang digunakan dalam membuat suatu keputusan khusunya yang terkait dengan kegiatan tataniaga dari suatu produk. Pendekatan ini terdiri dari input-output

system, power system, communications system, dan the behavioral system for

adapting to internal-external change.

3.1.2. Saluran dan Lembaga Tataniaga

Lembaga tataniaga adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi tataniaga dengan mengalirkan barang-barang dari pihak produsen sampai pihak konsumen. Istilah lembaga tataniaga ini termasuk produsen, pedagang perantara dan lembaga pemberi jasa (Hanafiah & Saeffudin 2006). Lembaga tataniaga juga diartikan sebagai himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam pengalihan hak atas barang dan jasa selama berpindah dari produsen ke konsumen dalam Limbong dan Sitorus (1985).

pengumpul (assembler), pedagang eceran (retailer) dan pedagang grosir

(wholesalers). Pedagang grosir adalah pedagang yang menjual produknya kepada

pedagang eceran dan pedagang antara lainnya. Biasanya volume usaha relatif besar daripada pedagang eceran. Pedagang eceran adalah pedagang yang menjual produknya langsung untuk konsumen akhir.

Selain itu, adapula yang disebut dengan agen perantara (Agent

middlemen). Mereka yang tergolong dalam kelompok agen perantara

melaksanankan fungsi tataniaga tertentu dengan menerima komisi sebagai balas jasa. Sementara itu, ada juga yang disebut sebagai spekulator. Spekulator adalah pedagang perantara yang membeli/menjual suatu produk dan memanfaatkan serta mencari keuntungan dari adanya pergerakan harga pada komoditi tersebut. Lembaga lain yang berperan dalam aktivitas tataniaga adalah pengolah dan pabrikan (Processors and manufacturers). Kelompok ini berfungsi dalam merubah suatu produk yang merupakan bahan baku sehingga menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir yang siap untuk dikonsumsi. Organisasi

(Facilitative organization) juga bisa menjadi pelaku dalam tataniaga, misalnya

pemerintah yang dalam hal ini berupaya menciptakan kebijakan serta peraturan yang terkait dengan aktivitas tataniaga dan perdagangan selain itu keterlibatan asosiasi eksportir dan importir juga dapat dikategorikan sebagai lembaga tataniaga.

Penyaluran produk dari produsen hingga ke tangan konsumen yang telah melibatkan berbagai lembaga tataniaga akan membentuk suatu saluran tataniaga

(marketing channel). Beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan

produsen ketika memilih pola penyaluran dalam Limbong dan Sitorus (1985) diantaranya:

a. Pertimbangan pasar meliputi siapa yang menjadi konsumen produknya (rumah tangga atau industri), berapa besar pembeli potensial, bagaimana konsentrasi pasar secara geografis, berapa besar jumlah pesanan, dan bagaimana kebiasaan konsumen dalam membeli.

c. Pertimbangan barang meliputi berapa besar nilai per unit barang tersebut, berapa besar dan berat barang, apakah mudah rusak atau tidak, bagaimana sifat teknis dari barang tersebut, apakah berupa barang standar atau pesanan, dan bagaimana luasnya produk lain perusahaan tersebut.

d. Pertimbangan terhadap lembaga perantara meliputi pelayan yang dapat diberikan lembaga perantara, kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen serta volume penjualan dan pertimbangan biaya.

3.1.3. Fungsi Tataniaga

Tataniaga merupakan suatu kegiatan yang mencakup proses pertukaran serta serangkaian kegiatan yang terkait pada proses pemindahan produk baik berupa barang ataupun jasa dari sektor produsen ke konsumen. Beragam kegiatan produktif yang terdapat di dalam sistem tataniaga disebut dengan fungsi tataniaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi tataniaga akan menetukan efisiensi dari pelaksanaan suatu sitem tataniaga.

Tujuan dari pelaksanaan fungsi tataniaga adalah untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Kemampuan suatu produk untuk memuasakan keinginan konsumen dapat diukur dengan utilitas yang mampu diberikan oleh produk tersebut. Utilitas merupakan nilai guna suatu produk yang meliputi nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna waktu dan nilai guna kepemilikan. Secara umum Kohls dan Uhl (2002) membagi fungsi tataniaga ke dalam tiga golongan sebagai berikut:

1. Fungsi pertukaran (exchange function) yang meliputi aktivitas menyangkut pertukaran kepemilikan secara hukum atas produk diantara pembeli dan penjual. Fungsi ini terbagi menjadi:

a. Penjualan (selling), merupakan pengalihan produk kepada pihak pembeli dengan tingkat harga tertentu sebagai akibat dari pemberian nilai tambah dari produk tersebut.

2. Fungsi fisik (phisycal function) merupakan aktivitas penanganan, pergerakan dan perubahan fisik dari produk dan turunannya, fungsi ini meliputi:

a. Pengangkutan (transportation), yaitu pemindahan barang-barang dari tempat produksi atau tempat penjualan ke tempat-tempat dimana barang-barang tersebut akan dipakai. Proses pengangkutan akan menciptakan nilai guna tempat. Dalam fungsi ini tentunya aspek terpenting yang perlu diperhatikan oleh pelaku tataniaga adalah biaya pengangkutan yang juga akan berdamapak pada penentuan dari harga produk tersebut ketika sampai di tangan konsumen. Proses pengangkutan juga sangat bergantung pada efektifitas dalam informasi dan komunikasi serta pemanfaatan teknologi yang ada sehingga efisiensi dalam proses pengangkutan dapat tercapai. b. Penyimpanan (storage), berarti menahan barang-barang selama jangka

waktu tertentu sejak produk dihasilkan atau diterima hingga sampai ke proses penjualan. Kegiatan penyimpanan menciptakan nilai guna waktu pada produk. Proses penyimpanan pada produk pertanian dilakukan mengingat produk-produk pertanian memiliki karakteristik khusus yang bersifat musiman.

c. Pengolahan (processing), merupakan suatu upaya mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang siap pakai. Fungsi ini menciptakan nilai guna bentuk pada suatu produk. Kegiatan pengolahan erat kaitannya dengan kegiatan penyimpanan khususnya pada produk yang sifatnya musiman.

3. Fungsi fasilitas (facilitating function) merupakan fungsi pendukung dari fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi ini meliputi kegiatan standarisasi dan

grading produk, informasi pasar, fungsi pembiayaan serta fungsi

penangulangan risiko.

a. Standarisasi (standardization) dan grading

Standarisasi merupakan penetapan suatu ukuran atau ketentuan umum yang diterima oleh umum sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tetap serta membuat diferensiasi dari nilai produk yang diterima oleh konsumen.

standar kualitas tertentu dan pemilahan dari produk-produk yang kategorinya tidak seragam menjadi seragam.

b. Informasi pasar (market intelligence)

Informasi mengenai pasar erat kaitannya dengan keputusan yang akan diambil oleh pelaku tataniaga. Misalnya terkait dengan perubahan harga di pasar, bagaimana pendistribusian serta penanganan produk di mata konsumen.

c. Penanggulangan risiko (risk bearing)

Kegiatan pemasaran suatu produk khususnya produk pertanian, kemungkinan dalam menghadapi risiko pada kegiatan bisnisnya cukup besar. Risiko-risiko tersebut diantaranya risiko kerusakan produk karena produk-produk pertanian bersifat bulky, voluminous dan perishable; risiko fluktuasi harga khususnya bagi komoditi yang bersifat musiman. Pengalihan risiko dapat dilakukan melalui kontrak pembelian dan penjualan serta melalui mekanisme hedging pada future market.

d. Pembiayaan (financing)

Fungsi yang menyangkut kegiatan penyediaan dana untuk membiayai proses produksi dan tataniaga sebuah produk ketika produsen harus menunggu untuk menerima pendapatan dari penjualan hasil panennnya.

3.1.4. Pendekatan Struktur, Perilaku, dan Keragaan Tataniaga

3.1.4.1. Struktur Pasar

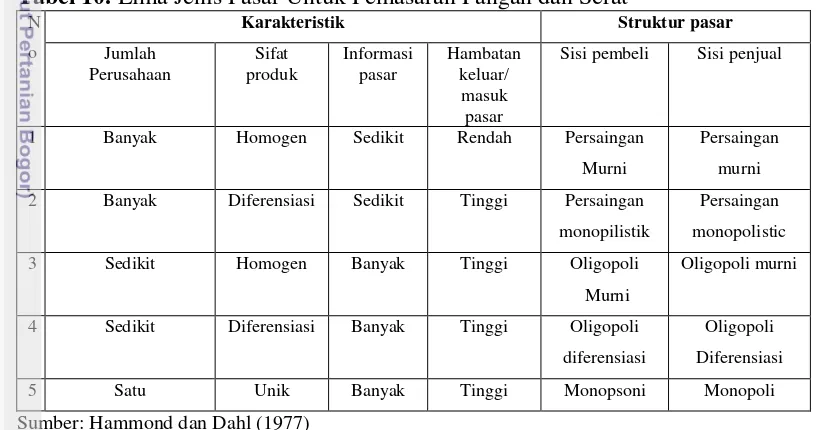

Struktur pasar merupakan karakteristik organisasi pasar yang mempengaruhi sifat kompetisi dan harga di dalam pasar. Dalam struktur pasar, pasar dikelompokkan berdasarkan jenis yang berkorelasi dengan pembeli dan penjual yang mempengaruhi penentuan harga dan pengorganisasian pasar menurut Asmarantaka (2009). Hammond dan Dahl (1977) menyatakan bahwa struktur pasar merupakan dimensi yang menjelaskan pengambilan keputusan oleh perusahaan atau industri, jumlah perusahaan suatu pasar, distribusi perusahaan menurut berbagai ukuran, tingkat diferensiasi produk, syarat-syarat keluar masuk dan penguasaan pasar. Hammond dan Dahl (1977) menggolongkan struktur pasar yang tercipta ke dalam lima jenis struktur pasar untuk pemasaran produk pertanian disajikan pada Tabel 6.

Tabel 10. Lima Jenis Pasar Untuk Pemasaran Pangan dan Serat

N 1 Banyak Homogen Sedikit Rendah Persaingan

Murni

Persaingan murni 2 Banyak Diferensiasi Sedikit Tinggi Persaingan

monopilistik

Persaingan monopolistic 3 Sedikit Homogen Banyak Tinggi Oligopoli

Murni

Oligopoli murni 4 Sedikit Diferensiasi Banyak Tinggi Oligopoli

diferensiasi

Oligopoli Diferensiasi 5 Satu Unik Banyak Tinggi Monopsoni Monopoli

Sumber: Hammond dan Dahl (1977)

Struktur pasar monopoli dicirikan dengan jumlah penjual satu yang memiliki pengaruh atas penawaran produk tertentu sehingga dapat menetapkan atau mempengaruhi harga pasar. Hambatan masuk dan keluar pasar sangat besar sehingga pendatang tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke pasar. Produk yang diperdagangkan pada struktur pasar ini memiliki keunikan.

Struktur pasar bersaing monopolistik dicirikan dengan banyak penjual dan pembeli. Perusahaan dalam pasar bersaing monopolistik dapat mempengaruhi harga produk. Penjual dapat melakukan penawaran yang berbeda kepada pembeli sebagai akibat adanya karakteristik masing-masing produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Perusahaan pasar monopolistik sering menggunakan iklan untuk meyakinkan konsumen bahwa merek mereka lebih baik dibandingkan merek lainnya. Baye (2003) mengungkapkan bahwa cara ini dilakukan untuk mengurangi sejumlah konsumen yang beralih ke merek lain ketika sebuah perusahaan menaikkan harga produk tersebut.

Pasar oligopoli terdiri dari beberapa penjual yang sangat peka terhadap strategi pemasaran dan penetapan harga jual. Ketika sebuah perusahaan dalam pasar oligopoli mengubah harga atau strategi pemasaran maka tidak hanya berdampak pada keuntungan perusahaan tersebut tetapi keuntungan perusahaan lainnya juga. Produk yang dijual bersifar homogen atau standar. Hambatan masuk ke industri pasar oligopoli dapat dipengaruhi oleh paten, kebutuhan modal yang besar, pengendalian bahan baku dan pengetahuan yang dimiliki perorangan.

3.1.4.2. Perilaku Pasar

Perilaku pasar adalah tindakan atau strategi yang dilakukan penjual atau pembeli untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan lembaga tataniaga biasanya menyesuaikan dengan struktur pasar dimana lembaga tersebut melakukan kegiatan pembelian dan penjualan. Menurut Kohls dan Uhl (2002) bahwa ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan perilaku pasar, yaitu (1)

Input-output system, digunakan untuk menerangkan bagaimana perusahaan

mengembangkan input yang dimiliki untuk menghasilkan output bagi perusahaan;

(2) Power system, menjelaskan bahwa perusahaan mengembangkan kualitas,

mendirikan saluran informasi yang efektif; (4) System for adapting to internal and

external change, menerangkan bagaimana perusahaan beradaptasi dalam suatu

sistem tataniaga dan bertahan di pasar.

Hammond dan Dahl (1977) menyatakan bahwa perilaku pasar sebagai suatu pola atau tingkah laku dari lembaga-lembaga tataniaga yang menyesuaikan dengan struktur pasar dimana lembaga tersebut melakukan kegiatan penjualan dan pembelian serta menentukan bentuk-bentuk keputusan yang harus diambil dalam menghadapi struktur pasar tersebut. Perilaku pasar meliputi kegiatan pembelian, penjualan penentuan harga dan kerjasama antar lembaga tataniaga. Pelaku tataniaga perlu mengetahui perilaku tataniaga sehingga mampu merencanakan kegiatan tataniaga secara efisien. Hubungan yang terjadi pada SCP merupakan pengaruh struktur terhadap perilaku dimana perusahaan yang memiliki kekuatan pasar akan memanfaatkan kemampuan tersebut dengan meningkatkan harga di atas harga kompetitif.

3.1.4.3. Keragaan Pasar

Keragaan pasar menurut Dahl dan Hammond (1977) adalah nilai akhir yang diperoleh sebagai akibat dari penyesuaian pasar yang dilakukan oleh lembaga pemasaran. Keragaan pasar timbul akibat adanya perilaku pasar dan tindakan yang tercermin dalam aktivitas pemasaran melalui beberapa variabel ekonomi, mulai dari biaya, harga, dan kapasitas output.

a. Marjin Tataniaga

Marjin tataniaga merupakan perbedaan harga di tingkat petani produsen (Pf) dengan harga ditingkat konsumen akhir (Pr) dengan demikian marjin tataniaga adalah M = Pr - Pf. Menurut Hammond dan Dahl (1977) marjin tataniaga diartikan sebagai perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. Marjin diartikan sebagai balas jasa karena adanya kegiatan produktif berupa penambahan dan penciptaan nilai guna dalam mengalirkan produk-produk agribisnis dari tingkat petani sampai ke tangan konsumen akhir.

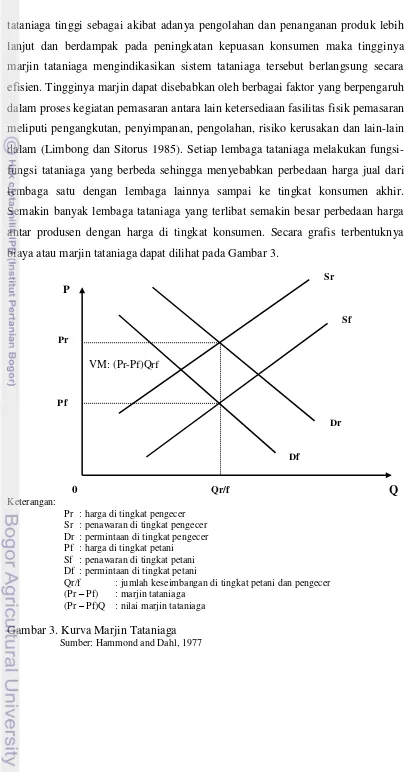

tataniaga tinggi sebagai akibat adanya pengolahan dan penanganan produk lebih lanjut dan berdampak pada peningkatan kepuasan konsumen maka tingginya marjin tataniaga mengindikasikan sistem tataniaga tersebut berlangsung secara efisien. Tingginya marjin dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berpengaruh dalam proses kegiatan pemasaran antara lain ketersediaan fasilitas fisik pemasaran meliputi pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, risiko kerusakan dan lain-lain dalam (Limbong dan Sitorus 1985). Setiap lembaga tataniaga melakukan fungsi-fungsi tataniaga yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan harga jual dari lembaga satu dengan lembaga lainnya sampai ke tingkat konsumen akhir. Semakin banyak lembaga tataniaga yang terlibat semakin besar perbedaan harga antar produsen dengan harga di tingkat konsumen. Secara grafis terbentuknya biaya atau marjin tataniaga dapat dilihat pada Gambar 3.

Keterangan:

Pr : harga di tingkat pengecer Sr : penawaran di tingkat pengecer Dr : permintaan di tingkat pengecer Pf : harga di tingkat petani

Sf : penawaran di tingkat petani Df : permintaan di tingkat petani

Qr/f : jumlah keseimbangan di tingkat petani dan pengecer (Pr – Pf) : marjin tataniaga

(Pr – Pf)Q : nilai marjin tataniaga

Gambar 3. Kurva Marjin Tataniaga

Sumber: Hammond and Dahl, 1977

Pf Pr

P

Sr

Sf

Df

Dr

0 Qr/f Q

Nilai marjin pemasaran (value of marketing margin) merupakan perbedaan harga pada dua tingkat sistem tataniaga dikalikan dengan jumlah produk yang dipasarkan. Penentuan nilai marjin dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni melalui return to factor dan return to institution. Dimana

return to factor merupakan terhadap faktor-faktor produksi yang digunakan dalam

proses pemasaran seperti upah, bunga, dan keuntungan. Sedangkan return to

institution merupakan pengembalian terhadap jasa atau aktivitas yang dilakukan

setiap lembaga dalam proses pemasaran (Hammond dan Dahl 1977).

b. Farmer’s Share

Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menentukan efisiensi dari suatu aktivitas tataniaga adalah dengan membandingkan bagian yang diterima petani (farmer’s share) terhadap harga yang dibayar di tingkat konsumen akhir yang biasanya diukur dalam bentuk persentase. Farmer’s share merupakan rasio antara harga di tingkat petani terhadap harga di tingkat retail (Hudson 2007). Kohls dan Uhl (2002) menambahkan bahwa besarnya nilai farmer’s share dipengaruhi oleh tingkat pemrosesan, biaya transportasi, keawetan produk dan jumlah produk.

Farmer’s share merupakan alat analisis yang digunakan untuk menentukan efisiensi tataniaga yang dilihat dari sisi pendapatan petani.marjin atau biaya tataniaga biasanya dibebankan kepada petani dan konsumen melalui penetapan harga di tingkat petani yang rendah dan harga di tingkat konsumen yang tinggi. Nilai farmer’s share berbanding terbalik dengan nilai marjin tataniaga. Semakin tinggi nilai marjin tataniaga menunjukkan semakin kecil bagian yang diterima petani dalam melaksanakan suatu aktivitas tataniaga. Farmer’s share yang tinggi tidak mutlak menunjukkan bahwa tataniaga berjalan efisisen. Hal ini berkaitan dengan besar kecilnya manfaat yang ditambahkan pada produk (value added) yang dilakukan lembaga parantara atau pengolahan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

c. Rasio Keuntungan dan Biaya Tataniaga

Rasio keuntungan dan biaya tataniaga menunjukkan besarnya keuntungan yang diterima atas biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan aktivitas tataniaga. Semakin meratanya penyebaran rasio keuntungan dan biaya pada masing-masing lembaga tataniaga, maka secara teknis sistem tataniaga akan semakin efisien dalam Limbong & Sitorus (1985).

3.1.5. Efisiensi Tataniaga

Efisiensi suatu sistem tataniaga diukur dari kepuasan konsumen, produsen maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam mengalirkan suatu produk dari produsen primer (petani) hingga sampai ke tangan konsumen. Terdapat perbedaan pengertian efisiensi tataniaga di mata konsumen dan produsen. Produsen mengganggap suatu sistem tataniaga yang efisien adalah jika penjualan produknya mampu mendatangkan keuntungan yang tinggi bagi produsen, sementara di mata konsumen suatu sistem tataniaga dinilai efisien jika konsumen bisa mendapatkan suatu produk dengan harga yang rendah. Dalam menentukan tingkat kepuasan dari para lembaga/pelaku tataniaga sangatlah sulit dan sifatnya relatif. Efisiensi merupakan rasio dari nilai output dengan input.

Indikator dalam mengukur efisiensi tataniaga produk agribisnis dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis dalam Asmarantaka (2009) yaitu:

1. Efisiensi operasional atau teknis berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas tataniaga yang dapat meningkatkan atau memaksimumkan rasio output-input tataniaga. Efisiensi operasional adalah ukuran frekuensi dari produktivitas penggunaan input-input tataniaga. Peningkatan efisiensi atau keuntungan dapat dilakukan melalui tiga kondisi diacu dalam Kohls and Uhl (2002) yaitu:

a. Menurunkan biaya tanpa menurunkan kepuasan konsumen b. Meningkatkan kepuasan konsumen tan pa meningkatkan biaya

c. Meningkatkan kepuasan konsumen dengan peningkatan biaya dimana tambahan nilai output lebih besar dari tambahan nilai input.

sumberdaya antara apa yang diproduksi dan apa yang diinginkan konsumen serta memaksimumkan output ekonomi.

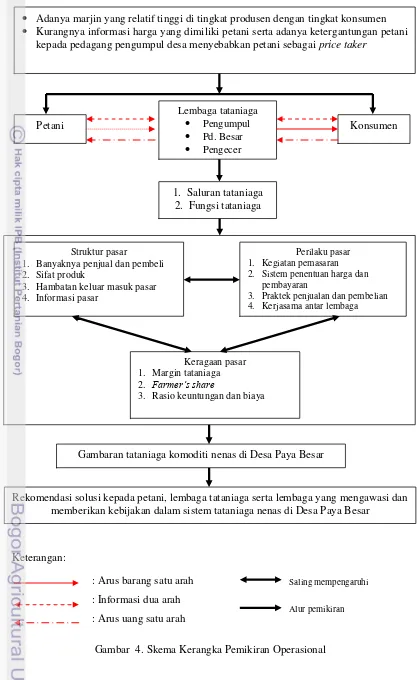

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu sentra nenas Palembang yang memproduksi nenas terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Namun, pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah produksi nenas. Penurunan jumlah produksi ini menyebabkan permasalahan pada kegiatan pemasaran nenas sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh petani. Terdapat beberapa bentuk saluran tataniaga nenas Palembang di Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Banyaknya bentuk saluran tataniaga yang ada mengakibatkan perbedaan dalam hal harga jual, margin tataniaga, farmer’s share dan rasio keuntungan terhadap biaya tataniaga pada masing-masing lembaga yang terlibat dalam kegiatan tataniaga. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam tataniaga nenas Palembang di Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini adalah adanya marjin antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen Pasar Induk Kramat Jati. Dimana harga jual petani lebih rendah dibandingkan harga di tingkat pedagang perantara/konsumen akhir. Selain itu, kurangnya informasi yang dimiliki petani mengakibatkan posisi petani sebagai price taker sehingga tidak dapat mempengaruhi harga jual nenas.

Berangkat dari permasalahan yang ada maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem tataniaga komoditas nenas Palembang mulai dari petani, lembaga pemasaran yang terlibat, serta lembaga-lembaga penunjang kegiatan pemasaran nenas Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi saluran pemasaran dan fungsi-fungsi lembaga pemasaran. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan pendekatan struktur, perilaku dan keragaan pasar.

Keterangan:

: Arus barang satu arah

: Informasi dua arah

: Arus uang satu arah

Gambar 4. Skema Kerangka Pemikiran Operasional

Adanya marjin yang relatif tinggi di tingkat produsen dengan tingkat konsumen

Kurangnya informasi harga yang dimiliki petani serta adanya ketergantungan petani kepada pedagang pengumpul desa menyebabkan petani sebagai price taker

Konsumen Lembaga tataniaga

Pengumpul Pd. Besar Pengecer Petani

1. Saluran tataniaga 2. Fungsi tataniaga

Struktur pasar

1. Banyaknya penjual dan pembeli 2. Sifat produk

3. Hambatan keluar masuk pasar 4. Informasi pasar

Perilaku pasar 1. Kegiatan pemasaran 2. Sistem penentuan harga dan

pembayaran

3. Praktek penjualan dan pembelian 4. Kerjasama antar lembaga

Keragaan pasar 1. Margin tataniaga 2. Farmer’s share

3. Rasio keuntungan dan biaya

Gambaran tataniaga komoditi nenas di Desa Paya Besar

Rekomendasi solusi kepada petani, lembaga tataniaga serta lembaga yang mengawasi dan memberikan kebijakan dalam sistem tataniaga nenas di Desa Paya Besar

IV METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu PenelitianPenelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2012 di Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan lokasi penelitian merupakan salah satu sentra produksi nenas di Provinsi Sumatera Selatan.

4.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dengan melakukan wawancara sekaligus melakukan pengisian kuisioner dengan petani responden serta lembaga-lembaga tataniaga yang terlibat dalam kegiatan tataniaga nenas Palembang dari Desa Paya Besar.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pustaka dan literatur yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistika (BPS), Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perbuntan Kabupaten Ogan Ilir, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Pusat Kajian Buah Tropika (PKBT), dan Perpustakaan LSI IPB.

4.3. Metode Pengumpulan Data

mewakili keragaman saluran yang digunakan di Desa Paya Besar. Pemilihan ini bertujuan untuk melihat gambaran harga dan jumlah produksi yang terjadi pada saat penelitian.

Selain responden petani, lembaga-lembaga tataniaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran nenas dari wilayah Desa Paya Besar juga dijadikan responden dalam penelitian ini. Penarikan sampel dilakukan dengan metode snowball

sampling yakni diambil berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden

sebelumnya yaitu petani nenas di Desa Paya Besar dengan melakukan penelusuran saluran tataniaga dari petani hingga konsumen akhir. Berdasarkan hasil penelusuran dari 30 petani responden, diperoleh sebanyak 14 pedagang yang terdiri dari lima pedagang pengumpul desa, dua pedagang besar lokal, dua pedagang besar non lokal, empat pedagang pengecer lokal, dan satu pedagang pengecer luar non lokal.

4.4. Data dan Instrumentasi

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menganalisis saluran tataniaga, lembaga tataniaga dan fungsi-fungsi tataniaga, serta struktur dan perilaku pasar melalui wawancara dan pengisian kuisioner. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis marjin tataniaga, farmer’s

share, dan rasio keuntungan terhadap biaya. Pengolahan data analisis kuantitatif

menggunakan kalkulator, program komputer Microsoft Excel, dan sistem tabulasi data.

4.4.1. Analisis Lembaga dan Saluran Tataniaga

oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam saluran tataniaga tersebut. Alur tataniaga tersebut dijadikan dasar dalam menggambar pola saluran tataniaga. Analisis dilakukan secara deskriptif dan perbandingan.

4.4.2. Analisis Fungsi Tataniaga

Analisis fungsi tataniaga digunakan untuk mengetahui kegiatan tataniaga yang dilakukan lembaga tataniaga dalam menyalurkan produk dari produsen sampai ke konsumen. Analisis fungsi tataniaga dapat dilihat dari fungsi pertukaran yang terdiri dari fungsi pembelian dan penjualan, fungsi fisik yang terdiri dari fungsi pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan, serta fungsi fasilitas yang terdiri dari standarisasi/grading, penanggungan risiko, pembiayaan dan informasi pasar.

Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk tabulasi data sederhana. Selain itu data tersebut juga akan dideskripsikan sehingga dapat melihat perubahan nilai guna, baik nilai guna bentuk, tempat, waktu, ataupun kepemilikan.

4.4.3. Analisis Pendekatan Struktur, Perilaku dan Keragaan Pasar

Berikut ini penjelasan mengenai struktur pasar, perilaku pasar, dan keragaan pasar.

a. Struktur Pasar

Analisis struktur pasar digunakan untuk mengetahui apakah struktur pasar yang terbentuk cenderung mendekati persaingan sempurna atau persaingan tidak sempurna dengan memperhatikan komponen yang mengarah ke struktur pasar tertentu. Struktur pasar nenas Palembang dianalisis secara deskriptif berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, sifat produk, hambatan masuk dan keluar pasar, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi harga.

b. Analisis Perilaku Pasar

penjualan, (b) penentuan harga pada tingkat lembaga yang dominan, (c) cara pembayaran yang dilakukan secara tunai atau kredit, dan (d) kerjasama yang dilakukan antar lembaga pemasaran apakah mempengaruhi perilaku setiap lembaga pemasaran yang terlibat.

c. Keragaan Pasar

Keragaan pasar nenas di Desa Paya Besar dianalisis dengan menggunakan marjin pemasaran, farmer’s share dan analisis rasio keuntungan terhadap biaya. Analisis ini dilakukan untuk melihat sistem pemasaran nenas di Desa Paya Besar.

1. Analisis Marjin Tataniaga

Marjin tataniaga merupakan perbedaan harga di tingkat petani produsen (Pf) dengan harga ditingkat konsumen akhir (Pr) dengan demikian marjin tataniaga adalah MT = Pr - Pf. Melalui penelusuran saluran tataniaga, diharapkan dapat diperoleh informasi tentang marjin pada tiap lembaga tataniaga. Marjin tataniaga merupakan perbedaan harga diantara lembaga tataniaga. Analisis marjin tataniaga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi tataniaga nenas. Marjin tataniaga dihitung berdasarkan pengurangan harga penjualan dengan harga pembelian pada setiap tingkat lembaga tataniaga. Besarnya marjin tataniaga pada dasarnya merupakan penjumlahan dari biaya-biaya tataniaga dan keuntungan yang diperoleh dari lembaga tataniaga. Analisis marjin tataniaga dapat dipakai untuk melihat keragaan pasar yang terjadi. Menurut Limbong dan Sitorus (1985), perhitungan marjin tataniaga secara matematis dapat dilihat sebagai berikut:

Mi = Hji – Hbi ………. (1)

Mi = Ci + πi ………. (2)

Sehingga:

Hji –Hbi = Ci + πi ………. (1) dan (2)

Berdasarkan persamaan di atas, maka keuntungan tataniaga pada tingkat ke-i adalah:

πi = Hji – Hbi – Ci... (3)

MT = ΣMi, i = 1,2,3,……..n

Sumber: Kohls dan uhl (2002)

Keterangan:

Mi = Marjin tataniaga pada pasar tingkat ke-i (Rp/kg)

Hj = Harga penjualan pada pasar tingkat ke-i (Rp/kg)

Hbi = Harga pembelian pada pasar tingkat ke-i (Rp/kg)

Ci = Biaya pembelian pada pasar tingkat ke-i (Rp/kg)

πi = Keuntungan tataniaga pada pasar tingkat ke-i (Rp/kg)

i = 1,2,3,…….,n

MT = Total marjin tataniaga

2. AnalisisFarmer’s Share

Farmer’s share adalah proporsi dari harga yang diterima petani produsen dengan harga yang dibayar oleh konsumen akhir yang dinyatakan dalam persentase. Farmer’s share dapat digunakan dalam menganalisis efisiensi saluran tataniaga dengan membandingkan seberapa besar bagian yang diterima oleh petani dari harga yang dibayarkan konsumen akhir.

Jika harga yang ditawarkan pedagang/lembaga tataniaga semakin tinggi dan kemampuan konsumen dalam membayar harga semakin tinggi, maka bagian yang diterima oleh petani akan semakin sedikit. Hal ini dikarenakan petani menjual komoditinya dengan harga yang relatif rendah. Dengan demikian dapat diketahui Farmer’s share berhubungan negatif dengan marjin tataniaga, artinya semakin tinggi marjin tataniaga maka bagian yang akan diperoleh petani (Farmer’s share) semakin rendah. Farmer’s share akan menunjukkan apakah tataniaga memberikan balas jasa yang seimbang kepada semua pihak yang terlibat dalam tataniaga. Secara matematis farmer’s

share dapat dirumuskan dengan:

Fs =

Sumber: Asmarantaka (2009)

Keterangan:

Fs = Farmer’s share

Pf = Harga di tingkat petani

Pr = Harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir

Pf

3. Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya

Rasio keuntungan dan biaya tataniaga merupakan besarnya keuntungan yang diterima lembaga tataniaga sebagai imbalan atas biaya tataniaga yang dikeluarkan. Penyebaran marjin tataniaga dapat pula dilihat berdasarkan persentase keuntungan terhadap biaya tataniaga pada masing-masing lembaga tataniaga. Rasio keuntungan dan biaya setiap lembaga tataniaga dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Keuntungan dan Biaya = Keuntungan ke-i

Biaya ke-i

Sumber: Asmarantaka (2009)

Keterangan:

Keuntungan ke-i = Keuntungan lembaga tataniaga (Rp/Buah) Biaya ke-i = Biaya lembaga tataniaga (Rp/Buah)