TERHADAP ADOPSI INOVASI INSEMINASI BUATAN

PADA PETERNAK SAPI POTONG

Mursyid Ma’sum

P. 016014011

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ii

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang

berjudul:

IMPLIKASI KEBIJAKAN PERBIBITAN SAPI TERHADAP ADOPSI INOVASI

INSEMINASI BUATAN PADA PETERNAK SAPI POTONG

adalah merupakan hasil karya dan hasil penelitian saya sendiri, dengan

pembimbingan dari komisi pembimbing. Disertasi ini belum pernah diajukan

dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi dan

data yang digunakan berasal atau dikutip dari karya penulis lain yang diterbitkan

maupun tidak diterbitkan telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam

daftar pustaka secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Juli 2011

iii

ADOPTED ARTIFICIAL INSEMINATION INNOVATION ON SLAUGHTER CATTLE’S FARMERS. Under supervised by AIDA VITAYALA S. HUBEIS, AMIRUDDIN SALEH and BUDI SUHARJO.

The general objective of the research is to describe and analyze the implementation and rate of adopted artificial insemination (AI) innovation on slaughter cattle’s farmers. The result showed that the internal, external and bussiness farm characteristic of slaughter cattle’s farmers and their perception on AI were signifcantly different among the locations of the research. The average of AI implementation by the farmers was 51.1%. There were significant different of average implementation of AI aspects among all locations. The average of the rate of AI adoption was 2.39 years. There are significant different between locations where the cross breeding policy have been applied (Lamongan and Bangkalan districts) and the location where the pure breeding policy have been applied (Tabanan district). In adoption of AI, the farmers in the Tabanan district were relatively faster than other districts. Based on the result of structural equation modelling analysis, the relationship among variables were (1) the variables of internal characteristic of slaughter cattle’s farmers and their perception to AI significantly influenced to the implementation of AI, but the variables of external and farm bussiness characteristic of slaughter cattle’s farmers did not significantly influence to the implementation of AI. The variable of the perception of the farmer to AI contributed to the implementation of AI relatively bigger than the internal characteristic of slaughter cattle’s farmers variable; (2) the variables of internal, external and farm bussiness characteristic of slaughter cattle’s farmers and their perception to AI significantly influenced to the rate of AI adoption. The most influence variable to the rate of AI adoption was the external characteristic of slaughter cattle’s farmers; (3) the perception of slaughter cattle’s farmers on AI influenced both to the implementation of AI and to the rate of AI adoption; (4) cumulatively, the influence of the internal, external, farm bussiness characteristics of slaughter cattle’s farmers and their perception to AI implementation aspects and to the rate of AI adoption was 0.51 (51%) and 0,86 (86%) respectively. The implementation of AI as an instrument to achieve breeding policy’s purposes on slaughter cattle did not give yield yet as it was hoped. This case was caused by the breeding policy on slaughter cattle still have not clear and the implementation of the AI in the field have not been controlled.

iv

Inovasi Inseminasi Buatan pada Peternak Sapi Potong. Pembimbing: AIDA VITAYALA S. HUBEIS, AMIRUDDIN SALEH dan BUDI SUHARJO.

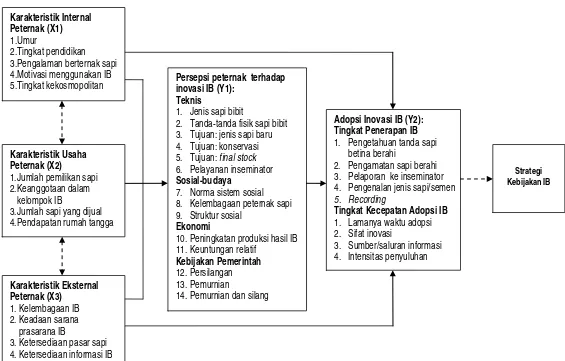

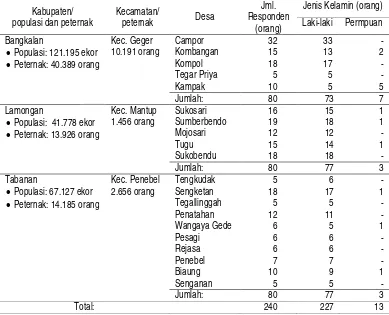

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan dan kecepatan adopsi inovasi IB pada peternak sapi potong. Secara khusus tujuan penelitian adalah untuk (1) mengidentifikasi penerapan IB berdasarkan karakteristik internal dan eksternal serta karakteristik usaha peternak sapi potong; (2) mengidentifikasi persepsi peternak sapi potong terhadap aspek teknis, sosial-budaya, ekonomis dan kebijakan di bidang IB; (3) membangun model yang dapat menjelaskan pola keterkaitan faktor-faktor yang terkait dengan penerapan IB pada peternak sapi potong; dan (4) merancang strategi kebijakan IB pada peternak sapi potong. Penelitian dilakukan di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur dan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Penelitian dirancang sebagai penelitian survai deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jumlah sampel total 240 peternak akseptor IB dengan teknik pengambilan sampel secara sengaja (purposive sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Analisis secara statistik menggunakan SEM (structural equation modeling).

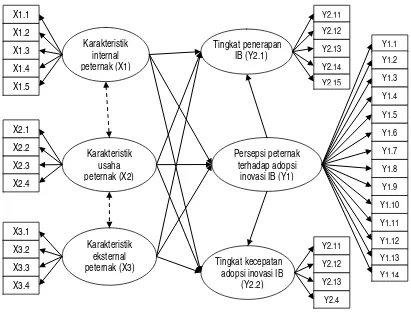

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa karakteristik internal, eksternal, usaha dan persepsi peternak sapi potong serta tingkat penerapan dan tingkat kecepatan adopsi inovasi IB menunjukkan perbedaan yang signifikan antar lokasi penelitian. Beberapa indikator yang signifikan terhadap konstruk karakteristik internal peternak sapi potong adalah umur peternak, tingkat pendidikan, pengalaman dalam memelihara sapi dan tingkat kekosmopolitan peternak. Untuk jumlah pemilikan sapi, tujuan pemeliharaan sapi, motivasi menggunakan IB, keanggotaan dalam kelompok IB dan besarnya pendapatan menjual pedet tidak signifikan terhadap konstruk karakteristik internal peternak sapi potong. Dari konstruk karakteristik eksternal peternak sapi potong, beberapa indikator yang signifikan adalah keadaan sarana prasarana, kepastian pasar sapi, intensitas penyuluhan IB dan ketersediaan informasi IB. Kelembagaan IB dan sumber informasi IB tidak signifikan terhadap konstruk karakteristik eksternal peternak sapi potong. Untuk konstruk persepsi, beberapa indikator yang signifikan adalah jenis sapi bibit, tanda-tanda fisik sapi bibit, pelayanan inseminator, tanda-tanda sapi induk berahi, norma sistem sosial, struktur sosial, peningkatan produksi hasil IB, keuntungan relatif menggunakan IB, kebijakan persilangan dan pemurnian; sedangkan tujuan pembibitan/IB, kelembagaan peternak sapi dan kebijakan campuran tidak signifikan terhadap konstruk persepsi peternak sapi potong terhadap IB.

v

karakteristik eksternal peternak dan persepsi peternak sapi potong terhadap tingkat penerapan IB (TPA-IB) dan tingkat kecepatan adopsi inovasi IB (TKA-IB) dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengaruh peubah karakteristik usaha (KUP) dan karakteristik eksternal peternak sapi potong (KEP) terhadap tingkat penerapan IB secara statistik tidak signifikan (t-hitung<1,96). Sedangkan peubah karakteristik internal peternak sapi potong (KIP) dan persepsi berpengaruh secara nyata terhadap tingkat penerapan IB. Berdasarkan muatan faktornya, maka peubah persepsi terhadap IB (0,19) mempunyai kontribusi yang lebih besar dibanding peubah karakteristik internal peternak sapi potong (KIP=0,10) terhadap tingkat penerapan IB. Seseorang cenderung menyusun pengalamannya dalam bentuk yang memberi arti, dengan mengubah yang berserakan dan menyajikannya dalam bentuk yang bermakna. Dalam konteks ini, salah satu indikator yang dominan dari konstruk persepsi ini adalah persepsi peternak tentang keuntungan relatif dari inovasi IB (aspek ekonomi), yang ditunjukkan dengan peningkatan produksi sapi hasil IB dan harga sapi hasil IB. Persepsi seseorang bisa berlainan satu sama lain dalam situasi yang sama karena adanya perbedaan kognitif. Setiap proses mental, individu bekerja menurut caranya sendiri tergantung pada faktor-faktor kepribadian. (2) Untuk tingkat kecepatan adopsi inovasi IB, semua peubah, yaitu karakteristik internal (KIP), usaha (KUP) dan eksternal (KEP) peternak sapi potong serta persepsi mereka terhadap IB, secara statistik keempat peubah tersebut berpengaruh secara nyata (t-hitung >1,96). Peubah yang paling besar kontribusinya terhadap tingkat kecepatan adopsi inovasi IB ini secara berturut-turut adalah KUP (0,95), KIP (0,21), Persepsi (0,09) dan KEP (0,04). Beberapa indikator peubah karakteristik usaha yang dominan adalah jumlah sapi yang dijual dan indikator pendapatan rumah tangga. Fakta ini menunjukkan, bahwa aspek ekonomi IB sangat berpengaruh terhadap tingkat kecepatan adopsi inovasi IB. Sedangkan dari peubah KIP, indikator yang dominan adalah umur peternak dan pengalaman beternak sapi. (3) Persepsi peternak sapi potong tentang IB mempunyai pengaruh yang nyata, baik terhadap tingkat penerapan IB maupun terhadap tingkat kecepatan adopsi inovasi IB. Pengaruh persepsi peternak tentang IB ini lebih besar kontribusinya terhadap tingkat penerapan IB dibanding terhadap tingkat kecepatan adopsi inovasi IB. (4) Karakteristik internal, usaha dan eksternal peternak sapi potong serta persepsi peternak sapi potong terhadap IB secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat penerapan IB sebesar 0,51 (51%) dan sisanya sebesar 0,49 (49%) merupakan pengaruh peubah lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. (5) Karakteristik internal, usaha dan eksternal peternak sapi potong serta persepsi peternak sapi potong terhadap IB secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kecepatan adopsi inovasi IB dengan koefisien determinasi sebesar 0,86 (86%) dan sisanya sebesar 0,14 (14%) merupakan pengaruh peubah lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

vi

©Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2011

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan

vii

PADA PETERNAK SAPI POTONG

MURSYID MA’SUM

Disertasi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

viii

Penguji luar komisi pada ujian tertutup: 1. Dr. Ir. Arief Daryanto, MEc.

(Direktur Magister Bisnis IPB) 2. Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA

(Anggota Komisi Pascasarjana, SPs-IPB)

Penguji luar komisi pada ujian terbuka:

1. Drh. Prabowo Respatiyo Caturroso, MM, PhD (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian)

2. Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc. Agr.

ix

Nama :

Nomor Pokok :

Program Studi :

BUATAN PADA PETERNAK SAPI POTONG

MURSYID MA’SUM

P.016014011

Ilmu Penyuluhan Pembangunan

Disetujui,

Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S, Hubeis

Ketua Anggota

Dr. Ir. Amiruddin Saleh, MS

Anggota

Dr. Ir, Budi Suharjo, MS

Diketahui

Ketua Program Studi/Mayor Dekan Sekolah Pascasarjana,

Ilmu Penyuluhan Pembangunan,

Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr.

x

dengan judul “Implikasi Kebijakan Perbibitan Sapi terhadap Adopsi Inovasi

Inseminasi Buatan pada Peternak Sapi Potong” ini dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah

membantu, mendorong dan mendo’akan agar disertasi ini selesai, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala, S Hubeis, selaku ketua komisi pembimbing dan

Dr. Ir. Amiruddin Saleh MS serta Dr. Ir. Budi Suharjo MS sebagai anggota

komisi pembimbing, atas korbanan waktu, tenaga dan pikiran serta

kesabaran dalam membimbing penyusun.

2. Para penguji luar komisi, ujian tertutup: Dr. Ir. Arief Daryanto, MEc. (Direktur

Magister Bisnis IPB) dan Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA (Anggota Komisi

Pascasarjana, SPs-IPB); ujian terbuka: Drh. Prabowo Respatiyo Caturroso,

MM, PhD (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian

Pertanian) dan Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc. Agr. (Dekan Fakultas Peternakan

IPB Bogor), yang dengan pertanyaan dan sarannya telah menyempurnakan

disertasi ini.

3. Seluruh teman-teman di dinas yang telah membantu proses penelitian ini,

baik di Provinsi Jawa Timur maupun di Provinsi Bali, yaitu:

a. Ir. Rohayati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa

Timur dan Drh. Suhardi serta enumerator pak Sunarji di Bangkalan.

b. Ir. Wardoyo, kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan dan Dekan

Fakultas Peternakan Universitas Islam Lamongan dan para enumerator:

Wahyuni, Abdurahim, Abdul Wakhid, Kurniawan Dani dan Karmuji.

c. Ir. Nyoman Rusmini, MMA, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten

Tabanan dan Wayan Tami, para enumerator: I Gusti Putu Arum Jaya, I

Made Puja Astika, I Made Santra dan I Nyoman Sunata di Dinas

Peternakan Tabanan, Bali.

4. Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor beserta jajarannya

dan para dosen di Program Studi Penyuluhan Pembagunan yang tidak

mungkin penyusun sebut satu persatu, khususnya kepada Ketua Program

Studi/Mayor Penyuluhan Pembagunan Dr. Ir. Siti Amanah, MSc. dan

sekretaris ibu Dessi yang telah banyak membantu dalam urusan

xi

6. Kedua orang tuaku, ayahanda H. Ma’sum Edrisy (Alm) dan ibunda Hj. Siti

Zubaidah yang telah mengajarkan menuntut ilmu itu adalah ibadah.

7. Isteriku, dr. Henny Hanna, Sp.RM, MARS dan anak-anakku Ibnu Sina dan

Salman Al-Farisy yang dengan tulus dan caranya sendiri, masing-masing

telah membantu penyelesaian disertasi ini.

8. Kakanda Yusuf Selamat dan Laksdewi; adinda Syukri dan Rini;

sanak-saudara serta para sahabat dan kolega yang telah hadir untuk memberikan

dukungan dalam ujian terbuka.

Akhirul kalam, mudah-mudahan disertasi ini dapat memberi manfaat bagi

penyusun dan pihak-pihak terkait dalam pembangunan peternakan, khususnya

yang terkait dengan perbibitan dan penerapan IB.

Jakarta, Juli 2011

xii

1956 dari pasangan H. Ma’sum Edrisy (alm) dan Hj. Siti Zubaidah. Penulis adalah putra ke delapan dari sebelas bersaudara. Telah menikah dengan Dr. Hj. Henny Hanna, SpRM, MARS pada tanggal 4 Juli 1986 dan dikaruniai 2 putra bernama Ibnu Sina dan Salman Al-Farisy, keduanya kini kuliah di ITB Bandung dan UNDIP Semarang.

Penulis tamat pendidikan dasar di sekolah Al-Irsyad tahun 1969, melanjut-kan di SMP Muhammadiyah tamat tahun 1972 dan pendidimelanjut-kan menengah atas di SMA Negeri tamat tahun 1975, semuanya di Banyuwangi. Pendidikan tinggi (S1) di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 1983 dengan skripsi di bidang reproduksi ternak. Tahun 1994, melalui program OTO BAPPENAS, penulis berkesempatan menempuh pendidikan S2 di Fakultas Pertanian Gifu University Jepang, lulus tahun 1997 dalam bidang ilmu terapan

remote sensing (penginderaan jauh) untuk mengestimasi potensi wilayah dalam

penyediaan pakan hijauan ternak menggunakan data satelit. Selain pendidikan formal, penulis juga berkesempatan mengikuti beberapa pelatihan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, antara lain di Jerman tahun 1990 tentang Farming

System and Livestock Production, di Inggris tahun 1999 tentang Manajemen dan

teknik fasilitasi, dan studi banding pembangunan peternakan ke Sudan-Afrika tahun 2007, penulis tergabung sebagai anggota Tim Ahli Departemen Pertanian.

Setelah lulus S1 tahun 1983, penulis langsung bekerja sebagai petugas lapangan (satgas) Proyek Pengembangan Petani-Ternak Kecil bantuan Bank Dunia (IFAD) ditempatkan di daerah transmigrasi Lampung. Tahun 1983-1986 di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan 1983-1989 di Kecamatan Palas Lampung Selatan. Tahun 1989 penulis pindah ke Jakarta masih bekerja di proyek yang sama, di Bagian Teknis dari Project Management

Office (PMO) IFAD di Jakarta. Tahun 1994, ketika proyek IFAD selesai, penulis

ditempatkan di Bagian Organisasi dan Tatalaksana (ORTALA) Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan. Tahun 1997 sepulang sekolah S2, penulis diangkat sebagai Kasubbag Organisasi dan Perpustakaan. Kemudian berturut-turut diangkat sebagai Kasubbag Analisis Jabatan dan Jabatan Fungsional tahun 1999; Kasubbag Mutasi Kepegawaian tahun 2000 s/d tahun 2005. Akhir tahun 2005 dipromosikan sebagai Kasubdit Pakan, Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia. Awal tahun 2008, penulis kembali ke Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Peternakan. Akhir tahun 2008 dimutasi kembali sebagai Kasubdit Pakan dan sejak tanggal 29 November 2010 dipercaya menjabat sebagai Direktur Pakan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Aktivitas lain penulis, sejak tahun 1998 adalah aktif sebagai fasilitator pelatihan dengan pendekatan partisipatif dan pendidikan orang dewasa. Tema sentral pelatihan umumnya adalah berkaitan dengan “mewirausahakan birokrasi,” beberapa subyek pelatihan yang penulis fasilitasi adalah “Manajemen mutu terpadu (TQM)” “Perencanaan secara partisipatif” “Penyusunan logical

xiii

DAFTAR TABEL ………...

DAFTAR GAMBAR ………...

DAFTAR LAMPIRAN ...

I. PENDAHULUAN ... Latar Belakang Penelitian………... Masalah Penelitian ………... Tujuan Penelitian ………... Kegunaan Penelitian dan Novelty.………...

II. TINJAUAN PUSTAKA ... Proses Adopsi dan Difusi Inovasi ...

Proses Adopsi Inovasi...………... Proses Difusi Inovasi ...………... Proses Komunikasi …... ……….... Sistem Sosial dan Perubahan Sosial ... Tingkat dan Kecepatan Adopsi Inovasi ... Persepsi ... Penelitian Terkait Adopsi Inovasi dan Implementasi IB ...…………. Karakteristik Peternakan Sapi Potong ... Kebijakan Perbibitan ... ………....

Kebijakan Publik ...………... Konsep Perbibitan ... Sejarah Kebijakan Perbibitan di Indonesia ……… Inseminasi Buatan dan Sejarah Perkembangannya ...………. Pengorganisasian Inseminasi Buatan .……… Penyuluhan ...

Konsep dan Pengertian Penyuluhan ... Empat Generasi Penyuluhan di Asia ... Paradigma Baru Penyuluhan ... Pelayanan yang Bermutu ………...

Filosofi dan Konsep Pelayanan yang Bermutu ... Konsep Mutu .………... Konsep Pelanggan ……….

III. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS ... Kerangka Pemikiran ... Hipotesis ...

IV. METODE PENELITIAN ………... Rancangan Penelitian ………... Lokasi dan Waktu Penelitian ………... Populasi dan Sampel ………... Populasi ... Sampel ... Jenis dan Teknik Pengumpulan Data ………...

Jenis data ... Teknik pengumpulan data ...

xiv

Analisis Data ...

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... Gambaran Umum Daerah Penelitian ... Pembangunan peternakan di Provinsi Jawa Timur dan Bali ... Kondisi Peternakan Sapi Potong... Identifikasi Karakteristik Internal, Eksternal, Usaha dan Persepsi Peternak Sapi Potong ...

Karakteristik Internal Peternak Sapi Potong ... Karakteristik Usaha Peternak Sapi Potong ... Karakteristik Eksternal Peternak Sapi Potong ... Persepsi Peternak Sapi Potong terhadap Inovasi IB ... Tingkat Penerapan dan Kecepatan Adopsi Inovasi IB ... Tingkat penerapan IB ... Tingkat kecepatan adopsi inovasi IB ... Model Keterkaitaan Faktor-Faktor dalam Penerapan IB pada Peternak Sapi Potong...

Validitas dan Reliabilitas konstruk ... Konstruk karakteristik internal peternak sapi potong (KIP) ... Konstruk karakteristik usaha peternak sapi potong (KUP) ... Konstruk karakteristik eksternal peternak sapi potong (KEP) ... Konstruk persepsi peternak sapi potong terhadap IB ... Konstruk tingkat penerapan IB (TPA-IB) ... Konstruk tingkat kecepatan adopsi inovasi IB (TKA-IB) ... Model Pengukuran dan Persamaan Struktural Adopsi Inovasi IB... Strategi Kebijakan Perbibitan terhadap Penerapan IB pada Peternak Sapi Potong ...

Konsep perbibitan sapi ... Penerapan IB pada sapi potong dalam sistem perbibitan ... Arah kebijakan perbibitan sapi potong ... Proses formulasi strategi kebijakan perbibitan sapi potong ... Faktor internal strategis penerapan IB pada peternak sapi potong... Faktor eksternal strategis penerapan IB pada peternak sapi potong... Strategi kebijakan IB ...

VI. SIMPULAN DAN SARAN ... Simpulan... Saran ...

DAFTAR PUSTAKA ………....

xv

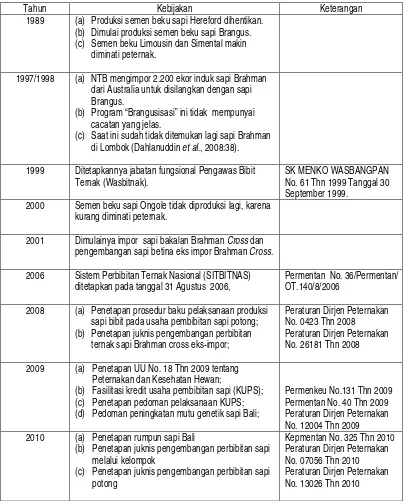

1. Kronologis tindakan pemerintah di bidang perbibitan sapi ...

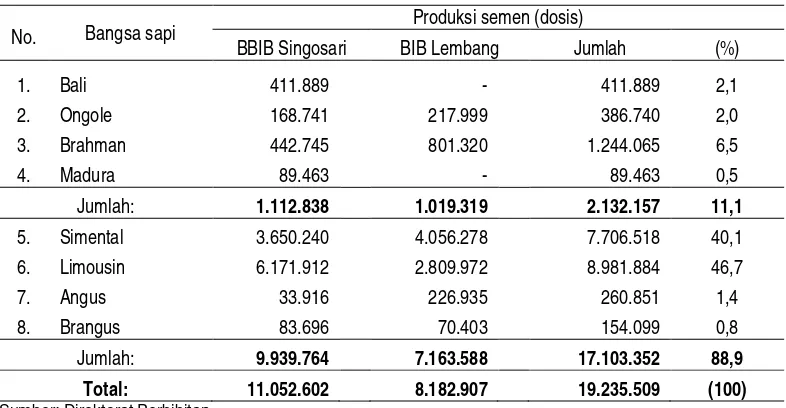

2. Produksi semen nasional dalam kurun waktu 2001-2010 ...

3. Perbandingan antara barang dan jasa ...

4. Populasi sapi, peternak dan penyebaran responden di masing-masing lokasi penelitian ...

.

5. Distribusi indikator karakteristik internal peternak sapi potong ...

6. Rataan nilai indikator KIP sapi potong antar lokasi penelitian...

7. Distribusi indikator karakteristik usaha peternak sapi potong ...

8. Tujuan pemeliharaan sapi potong ...

9. Rataan nilai indikator KUP sapi potong antar lokasi penelitian...

10. Distribusi indikator karakteristik eksternal peternak sapi potong...

11. Rataan nilai indikator KEP sapi potong antar lokasi penelitian...

12. Persepsi peternak sapi potong terhadap aspek teknis IB...

13. Persepsi peternak sapi potong terhadap aspek sosial budaya IB ...

14. Persepsi peternak sapi potong terhadap aspek ekonomi IB ...

15. Persepsi peternak sapi potong terhadap aspek kebijakan IB ...

16. Rataan nilai indikator persepsi sapi potong antar lokasi penelitian...

17. Tingkat penerapan IB ...

18. Rataan nilai indikator tingkat penerapan IB antar lokasi penelitian...

19. Tingkat kecepatan adopsi inovasi IB ...

20. Rataan nilai indikator tingkat kecepatan adopsi inovasi IB antar lokasi penelitian...

21. Dekomposisi pengaruh antar peubah/sub peubah model tingkat penerapan dan kecepatan adopsi dan inovasi IB ...

22. Koefisien dan t-hitung pengaruh KIP, KUP, KEP dan Persepsi peternak sapi potong terhadap tngkat penerapan dan kecepatan adopsi inovasi IB..

23. Indikator-indikator yang signifikan terhadap konstruk ...

24. Ringkasan faktor analisis internal kekuatan dan kelemahan penerapan IB pada peternak sapi potong ...

25. Ringkasan faktor analisis eksternal peluang dan ancaman penerapan IB pada peternak sapi potong ...

26. Matriks analisis SWOT untuk perumusan strategi kebijakan perbibitan/IB pada peternak sapi potong ...

29

36

49

58

84

87

88

90

91

92

94

99

101

102

104

106

110

114

115

117

142

145

155

157

159

xvi

1. Model proses keputusan inovasi ………..

2. Tahapan proses adopsi oleh individu ………..

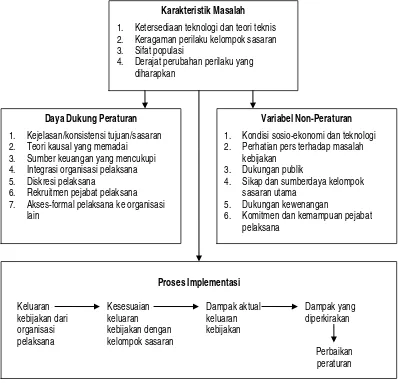

3. Model implementasi kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian ...

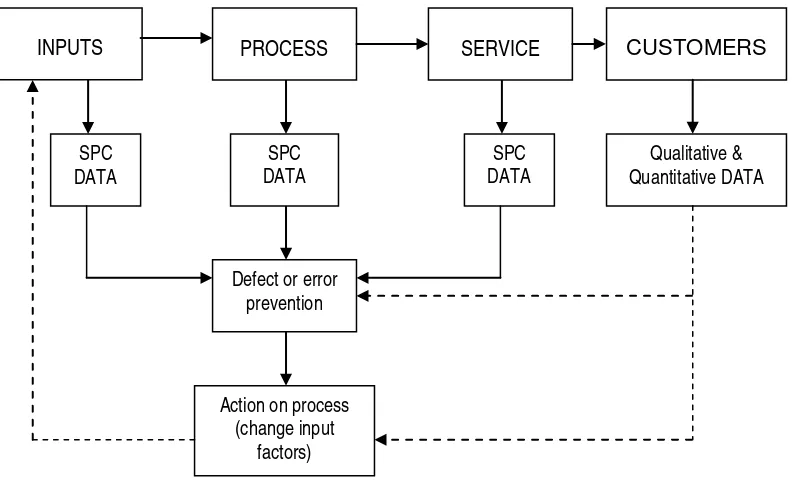

4. Metode kualitas jasa menurut Deming: proses yang diperluas ………...

5. Model konseptual mutu pelayanan ...

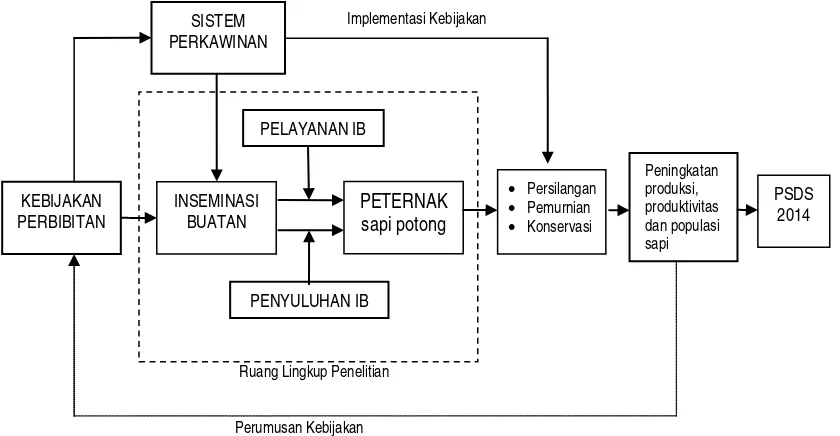

6. Keterkaitan kebijakan perbibitan sapi dan penerapan IB dalam

mendukung PSDS 2014 ... ...

7. Kerangka pemikiran penelitian implikasi kebijakan perbibitan sapi terhadap adopsi inovasi IB pada peternak sapi potong ...

8. Kerangka hipotetik model struktural peubah penelitian ...

9. Model hubungan antar faktor-faktor terkait dalam penerapan IB ...

10. Statistik t-hitung parameter hubungan antara konstruk KIP dan variabel indikatornya ...

11. Estimasi parameter hubungan antara konstruk KIP dan

variabel indikatornya ...

12. Statistik t-hitung parameter hubungan antara konstruk KUP dan

variabel indikatornya ...

13. Estimasi parameter hubungan antara konstruk KUP dan

variabel indikatornya ...

14. Statistik t-hitung parameter hubungan antara konstruk KEP dan

variabel indikatornya ...

15. Estimasi parameter hubungan antara konstruk KEP dan

variabel indikatornya ...

16. Statistik t-hitung parameter hubungan antara persepsi dan indikatornya...

17. Estimasi parameter hubungan antara persepsi dan indikatornya ...

18. Statistik t-hitung parameter hubungan antara TPA-IB dan indikatornya...

19. Estimasi parameter hubungan antara TPA-IB dan indikatornya ...

20. Statistik t-hitung parameter hubungan antara TKA-IB dan indikatornya...

21. Estimasi parameter hubungan antara TKA-IB dan indikatornya ...

22. Statistik t-hitung parameter model struktural tingkat penerapan IB

dan tingkat kecepatan adopsi inovasi IB ...

23. Estimasi parameter model struktural tingkat penerapan IB dan tingkat kecepatan adopsi inovasi IB ...

24. Model struktural hubungan antara KIP, KUP, KEP, Persepsi dan tingkat penerapan serta tingkat kecepatan adopsi inovasi IB ...

xvii

1. Produksi semen beku BBIB Singosari dan BIB Lembang tahun 2001-2011.. 177

2. Kuesioner penelitian implikasi kebijakan perbibitan sapi terhadap adopsi

inovasi inseminasi buatan pada peternak sapi potong... 179

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Tujuan umum pembangunan peternakan, sebagaimana tertulis dalam

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 2010-2014,

adalah meningkatkan penyediaan pangan hewani dan kesejahteraan peternak

melalui kebijakan dan program pembangunan peternakan yang berdaya saing

dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

Secara khusus tujuan pembangunan peternakan adalah (1) Meningkatkan

jaminan ketersediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas, (2) Meningkatkan

populasi dan produktivitas ternak ruminansia, (3) Meningkatkan populasi dan

produktivitas ternak non-ruminansia, (4) Meningkatkan dan mempertahankan

status kesehatan hewan, (5) Meningkatkan jaminan keamanan produk hewan

dan (6) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Sedangkan kegiatan

prioritas Direktorat Jenderal Peternakan adalah Pencapaian Swasembada

Daging Sapi (PSDS) 2014, melalui kegiatan pokok: (1) Peningkatan kuantitas

dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal, (2)

Peningkatan produksi ternak ruminansia dan nonruminansia dengan

pendaya-gunaan sumberdaya lokal, (4) Pengendalian dan penanggulangan penyakit

hewan menular strategis dan penyakit zoonosis, (5) Penjaminan pangan asal

hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan

non-pangan dan (6) Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang

peternakan (Ditjennak 2009a: 28-51).

PSDS Tahun 2014. Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014

merupakan salah satu dari 21 program utama Departemen Pertanian terkait

dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis

sumberdaya domestik. Saat ini kebutuhan daging sapi terus meningkat. Produksi

daging sapi lokal selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 mengalami

fluktuasi. Dari tahun 2005 hingga tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar

19,2%, lalu terjadi penurunan pada tahun 2007 menjadi 18,8% dan selanjutnya

mengalami peningkatan lagi sampai dengan tahun 2009 dengan rata-rata

peningkatan 9,1% per tahun. Kekurangan kebutuhan untuk konsumsi dipenuhi

dari impor ternak bakalan (feeder cattle) dan daging sapi. Selama kurun waktu

tahun 2005 sampai dengan 2008 mengalami peningkatan rata-rata sebesar

dibanding tahun 2008. Sementara itu, pertumbuhan populasi sapi potong dari

tahun 2005 hingga 2009 mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 populasi sapi

sebanyak 10,5 juta ekor dan pada thaun 2006 menjadi 10,9 juta ekor, atau

meningkat 2,8%. Kenaikan populasi meningkat tajam pada tahun 2007 dan 2008

yakni masing-masing 5,5% dan 6,9%. Kenaikan sapi ini kemudian melambat

pada tahun 2009 yaitu menjadi 2,4%. (Ditjennak 2010:12).

Isu strategis yang menjadi permasalahan sekaligus tantangan menuju

swasembada daging sapi ini adalah masih rendahnya produktivitas sapi lokal,

yang ditunjukkan dengan (1) tingginya tingkat kematian sapi di beberapa wilayah,

yaitu untuk pedet antara 20 sampai 40% dan sapi induk 10 hingga 20 persen, (2)

sapi betina produktif yang dipotong mencapai 150-200 ribu ekor per tahun (3)

banyak sapi-sapi muda yang dipotong sebelum mencapai berat optimalnya,

sehingga sapi hanya memproduksi daging sekitar 60-80% dari potensi

maksimalnya, (4) produktivitas sapi yang masih sangat beragam, antara lain sapi

persilangan hasil inseminasi buatan (IB) yang dipelihara dengan cara seadanya

dan (5) langkanya sapi jantan di daerah sumber bibit dengan pola pemeliharaan

ekstensif (digembalakan) karena semua sapi jantan dijual atau dipotong.

PSDS 2014 ini diimplementasikan melalui lima kegiatan pokok, yaitu (a)

Penyediaan sapi bakalan/daging sapi lokal, (b) Peningkatan produktivitas dan

reproduktivitas sapi lokal, (c) Pencegahan pemotongan sapi betina produktif, (d)

Penyediaan sapi bibit, (e) Pengaturan stock daging sapi dalam negeri. Secara

lebih rinci, lima kegiatan pokok tersebut dijabarkan menjadi 13 kegiatan

operasional yang meliputi: (1) Pengembangan usaha pembiakan dan

penggemukan sapi lokal, (2) Pengembangan pupuk organik dan biogas, (3)

Pengembangan integrasi ternak-tanaman, (4) Pemberdayaan dan peningkatan

kualitas rumah potong hewan, (5) Optimalisasi kegiatan IB dan intesivikasi kawin

alam, (6) Penyediaan dan pengembangan pakan dan air, (7) Penanggulangan

gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan, (8)

Penyelamatan sapi betina produktif, (9) Penguatan wilayah sumber bibit dan

kelembagaan usaha perbibitan, (10) Pengembangan usaha perbibitan sapi

potong melalui village breeding center (VBC), (11) Penyediaan bibit sapi melalui

subsidi bunga (program kredit usaha pembibitan sapi/KUPS), (12) Pengaturan

stock sapi bakalan dan daging, (13) Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi

Beberapa kegiatan operasional PSDS 2014 dalam mendukung kegiatan

pokok sebagaimana tersebut di atas, antara lain melalui (1) penguatan wilayah

sumber bibit dan kelembagaan usaha perbibitan, (2) pengembangan usaha

pembibitan sapi potong melalui VBC dan (3) kegiatan optimalisasi IB. Khusus

kegiatan optimalisasi IB, ini dilakukan mengingat (1) potensi populasi ternak sapi

induk yang ada, (2) teknologi IB yang sudah dikuasai dan sudah banyak

diadopsi oleh peternak, (3) jumlah SDM (inseminator, pemeriksa kebuntingan

dan asisten teknik reproduksi) yang tersedia dan (4) dukungan infrastruktur

(produksi semen, peralatan, kelembagaan IB dan peternak). Hal ini juga sejalan

dengan visi Direktorat Jenderal Peternakan 2009-2014, yaitu menjadi direktorat

jenderal peternakan yang profesional dalam mewujudkan peternakan yang

berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani

serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

Teknologi IB diperkenalkan di Indonesia pada tahun lima-puluhan.

Kemudian mulai dilakukan ujicoba dan disosialisasikan ke daerah-daerah pada

tahun 1969, namun kebijakan penerapan IB oleh Pemerintah c.q Direktorat

Jenderal Peternakan baru dimulai tahun 1976 bersamaan dengan diresmikannya

Sentra Inseminasi Buatan Lembang. Kebijakan penerapan IB saat itu ditujukan

untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sapi perah dan sapi potong.

Untuk sapi perah ditempuh melalui grading-up dengan mendatangkan pejantan

unggul (proven bull) dari luar negeri. Sedangkan untuk sapi potong, melalui

grading-up ternak asli seperti sapi Bali dan Ongole dan melalui persilangan

dengan sapi potong dari luar negeri (BIB Lembang 2001:1).

Inseminasi Buatan sebagai teknologi reproduksi dalam penerapannya tidak

dapat dipisahkan dengan sistem perkawinan yang merupakan salah satu

instrumen dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang perbibitan. Menurut

Gordon (2004:49-50), bahwa IB sebagai teknologi reproduksi, tidak diragukan

lagi adalah cara yang paling penting yang diterapkan pada sapi selama abad 20,

karena IB secara relatif, lebih murah dan mudah untuk diterapkan. Menurut

Skjervold (1982:13-14), selama dua dekade terakhir IB telah menjadi cara

perkawinan yang paling penting, dan lebih jauh IB telah memberikan dimensi

baru pada kegiatan pembibitan ternak sapi.

Inseminasi Buatan, secara umum bertujuan untuk (1) meningkatkan mutu

keturunannya dan (3) meningkatkan efisiensi penggunaan pejantan unggul

(Foote 1981:13-39 dan Gordon 2004:51). Implikasi dari penerapan IB ini adalah

meningkatnya produksi dan produktivitas ternak turunannya, sekaligus dapat

meningkatkan populasi. Setelah hampir empat dekade sejak IB diperkenalkan,

fenomena respons masyarakat terhadap teknologi IB ini bervariasi. Fenomena

tersebut secara umum dapat dikategorikan menjadi empat macam: (1) menjadi

IB minded, (2) menerima, (3) masih mencoba-coba dan (4) menolak.

Dari aspek penyuluhan, teknologi IB telah menggantikan cara perkawinan

sapi yang selama ini dilakukan secara turun-temurun, yaitu kawin secara alami.

Aspek lain, pemeliharaan sapi potong dan cara perkawinan telah menjadi bagian

dari sistem sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu,

proses perubahan perilaku peternak sapi potong dalam merespons IB sebagai

suatu inovasi teknologi reproduksi bukanlah hal yang sederhana. Hal ini

dipengaruhi oleh banyak faktor dan prosesnya membutuhkan waktu. Beberapa

faktor yang mempengaruhi respons peternak dengan diperkenalkannya suatu

inovasi, secara umum dipengaruhi oleh masalah teknis, sosial, ekonomi dan

budaya. Menurut Lionberger dan Gwin (1982:5) hal tersebut sebagian

dipengaruhi oleh (1) faktor individu, (2) sebagian oleh situasi di mana dia berada,

dan (3) sifat dari gagasan inovasi tersebut. Lebih jauh dikatakan, bahwa respons

terhadap suatu inovasi sangat berbeda antara orang-perorang dan masyarakat

yang satu dengan yang lain, serta peubah-peubahnya juga berbeda. Hal ini

mengindikasikan diperlukannya pendekatan yang berbeda dalam memberikan

penyuluhan IB kepada masyarakat.

Terhadap perkawinan silang ataupun pemurnian yang menggunakan IB di

Indonesia, Hardjosubroto et al., (1997:250) mengingatkan agar memperhatikan

aspek sosial dan budaya. Artinya, persoalan kebijakan bibit tidak semata-mata

masalah teknis dan/atau ekonomi saja, tetapi juga menyangkut masalah sosial

dan budaya. Sebagai contoh, persilangan antara sapi Madura dengan pejantan

Santa Gertrudis di Socah Madura, telah menghasilkan sapi Madrali yang lebih

produktif. Tetapi sapi Madrali akhirnya ditolak oleh penduduk karena sapi Madrali

tidak dapat digunakan untuk karapan. Contoh lain misalnya hasil persilangan

antara sapi PO dengan sapi Hereford di Sawangan Jawa Tengah, yang

walaupun dari segi produksi cukup baik, tetapi telah mengecewakan penduduk

karena sapi hasil silangan ini tidak berpunuk sehingga tidak dapat digunakan

Dari aspek kebijakan perbibitan, Pane (1993:2) sangat menyayangkan

bahwa hingga saat ini tidak ada data yang lengkap, baik itu hasil pemurnian sapi

Ongole di Sumba maupun hasil persilangan antara sapi Ongole (murni) dengan

sapi Jawa menjadi sapi PO (Peranakan Ongole). Bahkan sapi PO, walaupun

sudah menjadi suatu jenis tersendiri –kini banyak disilangkan dengan sapi

Simental dan Limousine- tapi performansnya belum diketahui. Demikian pula

dengan komposisi darahnya. Seharusnya, sebelum suatu usaha peningkatan

mutu sapi tersebut dimulai, sudah diketahui terlebih dahulu mutu dan komposisi

darah tetuanya (Pane 1993: 23). Belum lagi sapi perah Grati, bagaimana

komposisi darahnya? Hal ini mengakibatkan tujuan perbaikan mutu genetik

sapi-sapi di Indonesia menjadi tidak jelas.

Pengorganisasian IB ini melibatkan banyak institusi, baik pemerintah,

swasta maupun masyarakat. Dari aspek kebijakan, masalah perbibitan masih

merupakan kewenangan Pusat (Pemerintah). Penyediaan peralatan dan bahan,

khususnya container dan N2

Setelah sekitar empatpuluhan tahun IB ini diperkenalkan dan diterapkan

pada peternakan sapi potong, maka perlu dilakukan penelitian yang

komprehensif dan mendalam, apakah hasilnya ini sesuai dengan tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai dalam penetapan kebijakan perbibitan; atau, adakah

implikasi-implikasi lain yang mengharuskan pemerintah untuk meninjau kembali

kebijakan perbibitan tersebut.

cair oleh perusahaan swasta. Sedangkan pelaksana

di lapangan dilakukan oleh inseminator. Terdapat dua status inseminator, yaitu

(1) sebagai aparat pemerintah (Inseminator plat merah) dan (2) yang dilakukan

oleh masyarakat sendiri (inseminator swadaya/mandiri), khususnya untuk

daerah-daerah yang sudah maju dan peternaknya sudah IB-minded.

Masalah Penelitian

Proses adopsi dan difusi inovasi IB bukanlah hal yang sederhana. Hal ini

dipengaruhi banyak faktor, yaitu (1) peternaknya sendiri, (2) lingkungan di mana

peternak berada dan (3) persepsi peternak terhadap IB dari aspek teknis,

sosial-budaya, ekonomi dan kebijakan pemerintah di bidang perbibitan. Oleh karena itu,

IB sebagai suatu inovasi, akan membawa implikasi baik secara teknis,

sosial-ekonomi maupun budaya suatu sistem sosial (masyarakat). Menurut van den

Ban dan Hawkins (1999:140), dalam kebanyakan penelitian tentang difusi

inovasi, sedikit sekali perhatian diberikan terhadap perubahan yang besar dalam

masyarakat jarang diteliti, padahal perubahan sosial yang demikian sangat

penting, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan.

Inseminasi Buatan adalah salah satu teknologi reproduksi yang

diperkenalkan sejak empat dekade yang lalu. Beberapa hasil penelitian

menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi peternak terhadap IB, ada yang

setuju dengan penerapan IB, ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang menolak.

Secara teknis, IB sebagai salah satu teknik perkawinan sekaligus sebagai

instrumen implementasi kebijakan perbibitan pada sapi, telah (1) mempercepat

penyebaran gen-gen sapi unggul, baik yang berasal dari sapi pejantan asli dan

lokal, maupun yang berasal dari sapi-sapi impor, khususnya jenis Simental,

Limousin dan Brahman, (2) menggantikan sistem kawin alami yang selama ini

digunakan oleh masyarakat. Hal ini berarti telah mengubah (a) status

kepemilikan sapi jantan, khususnya pejantan “unggul” sebagai pemacek, (b)

peran peternak pemilik pemacek dalam masyarakat dan (c) hubungan (interaksi)

sosial antara peternak pemilik pemacek dan masyarakat pengguna pemacek

tersebut. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sapi turunan hasil

perkawinan silang antara sapi impor dan sapi asli atau lokal, mempunyai harga

jual yang lebih tinggi dibanding dengan harga sapi turunan hasil perkawinan

antar sapi asli ataupun sapi lokal (pemurnian). Hal ini disebabkan turunan hasil

persilangan mempunyai berat lahir, pertambahan berat badan harian dan berat

hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perkembangan jumlah akseptor IB,

khususnya untuk persilangan, pada tiga dekade awal sangat pesat. Sedangkan

pada separuh dekade terakhir menunjukkan tanda-tanda kejenuhan, bahkan

penurunan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dari sisi tujuan pemerintah untuk

meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi potong, dan meningkatkan

pendapatan peternak sapi potong, telah menunjukkan keberhasilan. Namun, dari

sisi perbibitan sapi potong, jika keinginan peternak untuk menyilangkan sapi asli

atau lokal dengan sapi impor tidak direncanakan dengan baik, dikendalikan,

tidak dicatat secara rapih dan lengkap, maka arah kebijakan perbibitan sapi

potong akan menjadi kabur. Sapi asli dan lokal sebagai kekayaan sumberdaya

genetik ternak Indonesia akan punah karena tidak dilakukan konservasi, seperti

kasus sapi Jawa. Sementara, hasil persilangan dengan sapi impor tidak

teridentifikasi dengan jelas, baik silsilah maupun komposisi darah tetuanya. Dari

terjadi peningkatan produktivitas sapi turunan hasil persilangan, tetapi secara

sosial-budaya tidak dapat diterima oleh masyarakat, seperti hasil persilangan

antara sapi Madura dan Santa gertrudis, tidak dapat untuk karapan. Begitupun

persilangan antara sapi PO dan sapi Hereford walaupun dari segi produksi

cukup baik, tetapi telah mengecewakan penduduk karena turunannya tidak

berpunuk sehingga tidak dapat digunakan untuk menarik bajak, dan lain-lain.

Fenomena ini perlu diteliti lebih beragam dan lebih dalam untuk memperoleh

realitas sebenarnya dari implikasi penerapan IB di masyarakat.

Sebagai suatu inovasi teknologi, sejauh ini penelitian IB lebih banyak

dilakukan terhadap aspek teknisnya, sedikit sekali penelitian IB dikaitkan dengan

masalah ekonomi dan sosial-budaya, lebihjauh dikaitkan dengan masalah

perilaku dan perubahan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang

menyeluruh dan mendalam terhadap implikasi penerapan IB dalam masyarakat,

terutama dikaitkan dengan karakteristik peternak sapi potong dan persepsi

mereka terhadap IB baik dari aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi dan

kebijakan pemerintah.

Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik internal dan eksternal serta karakteristik usaha

peternak sapi potong peserta IB?

2. Bagaimanakah persepsi peternak sapi potong terhadap IB dari aspek teknis,

sosial-budaya, ekonomis dan kebijakan di bidang IB?

3. Bagaimanakah pola keterkaitan karakteristik internal dan eksternal peternak

sapi potong, karakteristik usaha dan persepsi peternak tentang IB terhadap

tingkat penerapan dan kecepatan adopsi inovasi IB?

Tujuan Penelitian

Penelitian implikasi kebijakan perbibitan sapi terhadap adopsi inovasi IB

pada peternak sapi potong ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tingkat

dan kecepatan adopsi inovasi IB.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi penerapan IB berdasarkan karakteristik internal dan

eksternal serta karakteristik usaha peternak sapi potong.

2. Mengidentifikasi persepsi peternak sapi potong terhadap aspek teknis,

sosial-budaya, ekonomis dan kebijakan di bidang IB.

3. Membangun model yang dapat menjelaskan pola keterkaitaan faktor-faktor

4. Merancang strategi kebijakan IB dilihat dari karakteristik internal dan

eksternal, karakteristik usaha, persepsi peternak tentang IB, tingkat

penerapan dan kecepatan adopsi inovasi IB pada peternak sapi potong.

Kegunaan Penelitian dan Novelty

Melalui pemahaman karakteristik internal dan eksternal, karakteristik usaha

dan persepsi peternak sapi potong terhadap tingkat penerapan dan kecepatan

adopsi inovasi IB sebagai instrumen implementasi kebijakan perbibitan di sentra

sapi potong, maka dapat diperoleh novelty berupa informasi dasar sebagai

bahan masukan penyusunan modul/kurikulum penyuluhan di bidang perbibitan

sapi potong yang berbasis spesifikasi lokasi dan sebagai dasar penyusunan

standar pelayanan IB yang berorientasi kepada kebutuhan dan harapan peternak

sapi potong sebagai pengguna.

Kegunaan ataupun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menambah khasanah

keilmuan penyuluhan pembangunan pertanian dengan menyediakan data

dan informasi tentang keterkaitan karakteristik internal dan eksternal

peternak, karakteristik usaha, persepsi dan tingkat penerapan IB serta

kecepatan adopsi inovasi IB peternak sapi potong.

2. Diperolehnya informasi kebutuhan dan harapan peternak sapi potong

sebagai sasaran penyuluhan dan pelanggan pelayanan IB.

3. Memberikan masukan kepada Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal

Peternakan dalam penyusunan kebijakan di bidang perbibitan sapi potong

TINJAUAN PUSTAKA

Proses Adopsi dan Difusi Inovasi

Teknologi IB diperkenalkan di Indonesia pada tahun limapuluhan.

Kemudian mulai dilakukan uji-coba dan disosialisasikan ke daerah-daerah pada

tahun 1969. Namun kebijakan penerapan IB oleh Pemerintah c.q Direktorat

Jenderal Peternakan baru dimulai tahun 1976 bersamaan dengan diresmikannya

Sentra Inseminasi Buatan Lembang. Sebagai suatu inovasi teknologi di bidang

reproduksi ternak, IB tidak langsung diterima oleh peternak.

Inovasi menurut Rogers (2003:11) adalah suatu gagasan, tindakan atau

obyek yang dianggap baru oleh suatu individu atau beberapa individu.

Inseminasi Buatan sebagai salah satu teknologi reproduksi, masuk pada kategori

“technological innovation.” Menurut Rogers (2003:12-15, 35) setiap teknologi

terdiri dua komponen, yaitu (1) suatu perangkat keras (hardware) yang terdiri dari

peralatan dan (2) suatu perangkat lunak (software) yang merupakan informasi

ataupun pengetahuan dasar dari peralatan tersebut dan cara penggunaannya.

Dalam konteks IB, yang termasuk perangkat keras seperti frozen semen,

container, insemination gun dan lain-lain, yang berwujud benda atau fisik.

Sedangkan yang termasuk perangkat lunak adalah selain pengetahuan dasar

dari peralatan tersebut dan cara penggunaannya, juga pengetahuan peternak

tentang apa yang harus dilakukan untuk memperoleh pelayanan IB serta pasca

pelayanan IB.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil

keputusan inovasi mulai dari ”pengenalan” sampai dengan mengambil

”keputusan” apakah menerima inovasi tersebut ataupun menolaknya. Begitu juga

setelah mengambil keputusan, diperlukan waktu untuk ”konfirmasi” apakah akan

diteruskan menerima ataupun berhenti. Bagi yang menolak, mungkin akan terus

menolak ataupun pada akhirnya menerima setelah melihat banyak bukti yang

berhasil (Rogers & Shoemaker 1995:102).

Proses individu mengambil suatu keputusan inovasi, dapat dilihat pada

Gambar 1. Model proses keputusan inovasi (Rogers & Shomaker 1995: 102).

Dalam Gambar 1 tersebut jelas terlihat setidak-tidaknya ada beberapa

faktor yang berpengaruh terhadap tingkat maupun kecepatan proses adopsi

inovasi, yaitu latar belakang peternak, baik yang berkaitan dengan individu

(karakteristik internal) maupun sistem sosial (karakteristik eksternal), proses

komunikasi dan sifat dari inovasinya serta dimensi waktu.

Proses Adopsi Inovasi

Adopsi adalah suatu keputusan untuk menerima sepenuhnya suatu inovasi

(gagasan, tindakan dan/atau obyek) sebagai pilihan terbaik yang tersedia untuk

bertindak atau melakukan sesuatu (Rogers 2003:21). Menurut Lionberger dan

Gwin (1982:60-62), sebelum sampai pada adopsi, proses yang dilalui oleh

individu adalah kepedulian, ketertarikan, penilaian, mencoba dan menerima

(awareness, interest, evaluation, trial dan adoption). Tahapan proses adopsi oleh

individu dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

a.Ganti b.Kecewa

(LATAR BELAKANG) (PROSES) (KONSEKUENSI)

PEUBAH PENERIMA SUMBER KOMUNIKASI

1.Sifat-sifat pribadi 2.Sifat-sifat sosial 3.Kebutuhan akan inovasi 4.Dan lain-lain

PENGENALAN PERSUASI KEPUTUSAN KONFIRMASI ADOPSI

TERUSKAN

HENTIKAN

SISTEM SOSIAL SIFAT INOVASI MENOLAK

1.Norma-norma sistem 2.Toleransi terhadap

perubahan 3.Kesatuan komunikasi 4.Dan lain-lain

1.Keuntungan relatif 2.Kompatibilitas 3.Kompleksitas 4.Trialabilitas 5.observabilitas

ADOPSI LAMBAT

TERUS MENOLAK INFORMASI

Gambar 2. Tahapan proses adopsi oleh individu (Lionberger & Gwin 1982:61)

Pada tahap awareness, seseorang menjadi peduli terhadap gagasan,

produk, ataupun cara baru ketika melihatnya untuk pertama kali. Orang tersebut

hanya memiliki sedikit pengetahuan ataupun informasi tentang hal baru tersebut.

Pada tahap interest, muncul ketertarikan terhadap hal yang baru tersebut. Pada

tahap ini, informasi yang bersifat umum tidak cukup, tetapi dia mulai ingin

mengetahui apa yang sesungguhnya tentang hal tersebut, bagaimana hal itu

akan bekerja dan sebagainya. Orang tersebut membutuhkan informasi lebih

lanjut dan secara aktif mencari informasi tambahan yang lebih rinci. Pada tahap

evaluation, sebagai calon adopter yang sudah mengumpulkan informasi, maka

orang tersebut mulai menimbang-nimbang antara pro dan kontra dari gagasan

baru tersebut, dan ini terkait pada keadaan mental dari orang yang

bersangkutan, dikarenakan dia harus memutuskan dua hal, yaitu (1) apakah ini

sesuatu yang baik dan (2) apakah ini baik untuk saya. Pada tahap trial,

seseorang mulai mencoba gagasan ataupun cara baru tersebut. Hasil penelitian

membuktikan bahwa pola yang umum yang dilakukan pada tahap ini adalah

seseorang pada awalnya mencoba sedikit demi sedikit, dan jika semuanya

berjalan dengan baik, maka dia akan mencoba lebih banyak. Akhirnya, jika

percobaan permulaan berhasil, yang biasanya dilakukan oleh seseorang pada

usahanya sendiri dan sering setelah mengamati atau berkonsultasi dengan yang

lain, maka dia akan mengadopsi inovasi tersebut untuk digunakan seterusnya.

Atau, bisa juga dia sama sekali tidak menggunakan inovasi tersebut. Pada tahap

adoption, seseorang memutuskan bahwa suatu inovasi cukup baik untuk

digunakan dalam skala penuh, dan akan dipertahankan sampai ada inovasi lagi

(Lionberger & Gwin 1982:61-62).

Namun, tidak ada kesepakatan di antara para peneliti bahwa keputusan

untuk mengadopsi suatu inovasi merupakan hasil dari sekuens pengaruh yang

bekerja saat itu atau sebagai sesuatu yang terjadi secara instan. Lebih jauh

dikatakan, ada variasi dalam proses adopsi, yaitu tidak semua orang mengalami

semua tahapan secara persis urutannya dalam mengambil keputusan

(Lionberger & Gwin 1982:62).

Proses adopsi adalah bersifat individual, dan hal ini akan menyebar ke

anggota masyarakat yang lain dalam proses yang dikenal sebagai difusi inovasi.

Proses Difusi Inovasi

Difusi adalah suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan

sepanjang waktu melalui saluran tertentu kepada anggota dari suatu sistem

sosial. Unsur utama dari difusi ini adalah (1) suatu inovasi, (2) menggunakan

saluran komunikasi tertentu , (3) dalam suatu jangka waktu dan (4) di antara para

anggota sistem sosial (Rogers 2003:10-37; Nasution 2002:124).

Inovasi. Dari unsur inovasi, beberapa aspek yang perlu diperhatikan

adalah (1) inovasi teknologi, informasi dan ketidakpastian, (2) klaster teknologi

dan (3) karakteristik inovasi. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa

yang dimaksud dengan inovasi adalah suatu gagasan, tindakan atau obyek

yang dianggap baru oleh suatu individu atau beberapa individu. Anggapan

”kebaruan” suatu ”gagasan, tindakan atau obyek” akan menentukan bagaimana

orang bereaksi. Sebagai suatu ”technological innovation,” inovasi menciptakan

semacam ketidakpastian dalam pikiran seorang adopter potensial (Rogers

2003:13). Oleh karena itu dibutuhkan banyak informasi untuk mengurangi

ketidakpastian tersebut. Suatu klaster teknologi terdiri dari satu atau lebih unsur

teknologi yang dapat dibedakan dan dianggap mempunyai kemiripan dengan

inovasi lain. Klaster teknologi adalah batas-batas sekitar suatu inovasi teknologi.

Hal ini penting karena menyangkut suatu konsep dan metodologi dari inovasi

teknologi tersebut. Karakteristik inovasi, sebagaimana mereka persepsikan,

akan menjelaskan perbedaan kecepatan proses adopsi. Beberapa hal yang

terkait dengan ini adalah (1) kelebihan/keutamaan relatif (relative advantages),

(2) kesesuaian (compatibility), (3) kerumitan (complexity), (4) dapat dicoba

(trialability) dan (5) dapat dilihat (observability). Penjelasan berikut adalah dari

Nasution (2002:125):

1. Keuntungan relatif (relative advantages), yaitu apakah inovasi tersebut

memberikan sesuatu keuntungan relatif bagi mereka yang menerima inovasi

tersebut.

2. Keserasian (compatibility), yaitu apakah inovasi yang hendak diadopsi sesuai

dengan nilai-nilai, sistem kepercayaan, gagasan yang lama, kebutuhan,

selera, adat-istiadat dan sebagainya dari masyarakat yang bersangkutan;

3. Kerumitan (complexity), yaitu apakah inovasi tersebut dirasakan rumit. Pada

sebab selain sukar dipahami, juga cenderung dirasakan sebagai tambahan

beban baru.

4. Dapat dicobakan (trialability), yaitu suatu inovasi akan lebih cepat diterima,

bila dapat dicobakan terlebih dahulu dalam ukuran kecil sebelum orang

terlanjur menerimanya secara menyeluruh. Ini adalah hal yang wajar, karena

seseorang akan selalu berupaya menghindari resiko yang besar terhadap hal

baru.

5. Dapat dilihat (observability), jika suatu inovasi dapat disaksikan dengan

mata, dapat terlihat langsung hasilnya, maka orang akan lebih mudah untuk

mempertimbangkan untuk menerimanya, ketimbang bila inovasi itu berupa

sesuatu yang abstrak, yang hanya dapat dibayangkan.

Saluran komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses, di mana anggota

masyarakat menciptakan dan berbagi informasi satu dengan yang lainnya, dalam

rangka mencapai pemahaman yang saling menguntungkan. Difusi adalah suatu

jenis komunikasi khusus di mana isi pesan yang saling dipertukarkan adalah

berkaitan dengan gagasan baru. Prosesnya melibatkan (1) suatu inovasi, (2)

individu atau satuan lain adopsi yang mempunyai pengetahuan tentang inovasi

atau berpengalaman menerapkan inovasi tersebut, (3) individu lain atau satuan

lain yang belum berpengalaman menerapkan inovasi tersebut dan (4) saluran

komunikasi yang menghubungkan kedua satuan tersebut. Jadi, saluran

komunikasi adalah suatu tindakan dimana pesan diperoleh dari satu individu ke

individu yang lain.

Dimensi waktu. Waktu adalah unsur ketiga utama dari suatu proses difusi.

Dimensi waktu tidak bisa diabaikan, hal ini terkait (1) dalam innovation process,

individu melewati dari pengetahuan awal tentang inovasi sampai kepada

menerima atau menolak inovasi, (2) bisa diperbandingkan antara yang relatif

cepat atau lambat dalam mengadopsi suatu inovasi dan (3) kecepatan

mengadopsi suatu inovasi dalam suatu sistem, biasanya diukur dari jumlah

anggota yang mengadopsi inovasi tersebut dalam periode waktu tertentu.

Anggota sistem sosial. Penyebar-serapan (difusi) inovasi terjadi secara

terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu waktu ke kurun

waktu yang berikutnya, dan dari bidang tertentu ke bidang lainnya melalui

anggota sistem sosial. Difusi inovasi sebagai suatu gejala kemasyarakatan

berlangsung berbarengan dengan perubahan sosial yang terjadi. Bahkan kedua

2002:123). Rogers (2003:24) menyatakan bahwa difusi terjadi di dalam suatu

sistem sosial. Struktur sosial dari sistem akan mempengaruhi difusi inovasi

dengan beberapa cara. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses

adopsi inovasi adalah proses komunikasi dan ketersediaan sumber-sumber

informasi. Oleas et al. (2010:43) menambahkan peran dari opinion leaders.

Proses Komunikasi

Seperti dinyatakan oleh Rogers (2003:17), bahwa komunikasi adalah suatu

proses dimana peserta (participants) menciptakan dan berbagi informasi satu

dengan yang lain dalam rangka untuk memperoleh pemahaman bersama. Dalam

proses pengambilan keputusan inovasi, terlihat bahwa informasi dari ”sumber

komunikasi” sangat diperlukan sejak proses ”pengenalan,” ”persuasi” dan

pengambilan ”keputusan.” Begitu juga ketika proses konfirmasi berlangsung.

Ross (1979:12) mendefinisikan komunikasi dengan banyak pendekatan,

yaitu (1) suatu proses saling berhubungan, mengendalikan satu dengan yang

lainnya dan saling memahami, (2) interaksi sosial yang menggunakan lambang

dan pesan, (3) pengetahuan tentang perilaku mengirimkan pesan kepada

penerima dengan maksud menyadarkan dan merubah perilaku penerima, (4)

kemampuan berbahasa dengan banyak lambang dan berhubungan dengan

perilaku dalam suatu sistem sosial, (5) fungsi sosial tentang perilaku, (6)

komunikasi terjadi kapan saja dimana seseorang menunjukkan pesan yang

berhubungan dengan perilaku dan (7) komunikasi manusia melibatkan segala

sesuatu yang mengandung arti. Ditambahkan kemudian, bahwa semua

komunikasi terdiri hanya 35% verbal dan sisanya 65% adalah bahasa nonverbal.

Dalam konteks nonverbal ini, peranan budaya sangat besar. Bahkan tiap-tiap

komunitas mungkin mempunyai sistem komunikasi nonverbal sendiri. Di sini

pentingnya untuk mengamati secara langsung proses komunikasi suatu

komunitas.

Saluran komunikasi (communication channel) adalah cara (the means)

dimana pesan-pesan diperoleh dari seseorang ke orang lainnya. Beberapa

contoh saluran komunikasi adalah media massa, seperti radio, televisi,

suratkabar dan lain-lain, yang memungkinkan satu sumber atau sedikit sumber

dapat mencapai banyak pendengar (Rogers 2003:18). Di lain pihak, saluran

antar pribadi (interpersonal channels), adalah lebih efektif dalam mempengaruhi

seseorang untuk menerima suatu gagasan baru, khususnya jika saluran antar

sosial-ekonomi, pendidikan dan pandangan yang sama. Saluran-antar-pribadi

melibatkan pertukaran melalui ”pertemuan langsung” antara dua individu atau

lebih. Dalam penyuluhan pertanian di Indonesia, hampir semua saluran

komunikasi tersebut di atas pernah digunakan.

Sistem Sosial dan Perubahan Sosial

Ada dua pendekatan dalam melihat suatu kelompok di masyarakat, yaitu

(1) dari sudut psikologi sosial yang sering disebut dengan istilah ”dinamika

kelompok” dan (2) dari sudut ilmu sosiologi, yang sering disebut sebagai

pendekatan ”sistem sosial.” Menurut Rogers (2003:23), sistem sosial adalah ”a

set of interrelated units that are engaged in joint problem-solving to accomplish a

common goal” (suatu susunan satuan yang saling terkait, bergabung dalam

pemecahan masalah untuk mencapai tujuan bersama). Anggota atau satuan dari

suatu sistem sosial bisa bersifat individu-individu, kelompok informal, organisasi

dan/atau subsistem sosial.

Menurut Loomis (1960:5) unsur-unsur pokok sistem sosial adalah (1) tujuan

(goal), (2) keyakinan (belief/knowledge), (3) sentimen/perasaan (sentiment/

feeling), (4) norma (norm), (5) sanksi (sanctions), (6) peranan/kedudukan

(status/roles), (7) kewenangan/kedudukan (power/authority), (8) jenjang sosial

(social rank), (9) fasilitas (facility) dan (10) tekanan dan ketegangan (stress and

strain). Lebih jauh dikatakan, bahwa secara teoritis, kelompok sebagai suatu

sistem sosial harus mempunyai kesepuluh unsur ini. Jika ada yang kurang atau

tidak ada, maka itu merupakan kelemahan kelompok tersebut, karena

masing-masing unsur tersebut adalah sebagai peubah yang mempunyai pengaruh pada

interaksi anggota dalam kelompok, juga akan berpengaruh pada perilaku individu

dan perilaku kelompok.

Dengan pendekatan proses, maka masing-masing unsur menjelaskan

proses (1) pencapaian sasaran dan menyertai aktivitas yang bersifat laten, yang

mengartikulasikan unsur tujuan (end, goal atau objective) dan mempunyai fungsi

pencapaian (achieving), (2) pemetaan cognitive dan validasi sebagai artikulasi

unsur keyakinan (belief/knowledge) yang mempunyai fungsi mengetahui

(knowing), (3) manajemen tegang dan komunikasi sentimen, yang

mengartikulasikan unsur sentimen/perasaan (sentiment) yang mempunyai fungsi

perasaan (feeling), (4) evaluasi, yang mengartikulasikan unsur norma (norm),

yang mempunyai fungsi penormaan, penstandaran dan pemolaan (norming,

sanksi (sanctions) yang mempunyai fungsi memberi sanksi (sanctioing), (6)

performans status-peran, yang mengartikulasikan unsur peranan/kedudukan

(status/roles), yang mempunyai fungsi pembagian fungsi (dividing of functions),

(7) pembuat keputusan dan inisiasi tindakan, yang mengartikulasikan unsur

kewenangan/kedudukan (power/authority), yang mempunyai fungsi pengendalian

(controlling), (8) evaluasi pelaku dan alokasi status-peran, yang

mengartikulasi-kan unsur jenjang sosial (social rank), yang mempunyai fungsi penetapan

tingkatan (ranking) dan (9) pemanfaatan fasilitas, yang mengartikulasikan unsur

fasilitas (facility), yang mempunyai fungsi fasilitasi (facilitating);

Rogers (2003:30-31), menyatakan bahwa setiap inovasi akan mempunyai

konsekuensi. Konsekuensi adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap

individu ataupun sistem sosial sebagai hasil dari penerimaan (adopsi) ataupun

penolakan (rejeksi) suatu inovasi. Menurutnya, setidaknya ada tiga klasifikasi

konsekusensi inovasi, yaitu (1) antara konsekuensi diinginkan dan tidak

diinginkan. Ini tergantung apakah suatu inovasi di dalam suatu sistem sosial,

berfungsi atau tidak, (2) antara konsekuensi langsung dan tidak langsung. Hal ini

tergantung apakah perubahan individu ataupun sistem sosial terjadi segera

setelah diresponsnya suatu inovasi (direct consequence), atau merupakan hasil

tidak langsung (second-order) dari konsekuensi langsung suatu inovasi dan (3)

antara konsekuensi dapat diantisipasi dan tidak dapat diantisipasi. Hal ini

tergantung apakah perubahan ini dikenali dan yang dimaksud oleh anggota dari

sistem sosial atau tidak.

Menurut van den Ban dan Hawkins (1999:140-141), sebagian besar studi

difusi inovasi menekankan pada perubahan teknis yang kecil dan khusus. Sedikit

saja perhatian diberikan terhadap perubahan yang besar dalam struktur sosial

atau cara hidup masyarakat. Dengan demikian perhatian lebih banyak ditujukan

pada inovasi bagian pinggir (periferal) daripada yang di pusat dari suatu sistem

sosial. Lebih jauh, dinyatakan, bahwa perubahan individu dan kelompok

merupakan pusat perhatian pada penelitian difusi inovasi. Perubahan

kelembagaan dan masyarakat jarang diteliti, padahal perubahan sosial yang

demikian sangat penting, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan.

Perubahan sosial secara konseptual adalah sebagai suatu proses,

terencana ataupun tidak direncanakan secara kualitatif ataupun kuantitatif

perubahan di dalam fenomena sosial, yang dapat digambarkan dalam suatu

identitas, level, durasi, arah, magnitut dan tingkat kecepatan perubahan (Vago

1989:24). Menurut Rogers (2003:6) difusi adalah sejenis dengan perubahan

sosial, yang didefinisikan sebagai proses perubahan yang terjadi pada struktur

dan fungsi dalam suatu sistem sosial.

Menurut Vago (1989:10-14) beberapa faktor yang mempengaruhi

perubahan sosial, yaitu (1) Penduduk. Perubahan dalam ukuran (jumlah),

komposisi, distribusi penduduk akan mempengaruhi perubahan sosial, (2)

Konflik. Banyak perubahan sosial dihasilkan oleh terjadinya konflik antar

kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat muncul antar kelas sosial, penduduk

dari daerah yang berbeda, dan rasial serta kelompok-kelompok etnis, (3)

Determinasi ekonomi. Kepemilikan modal, akan menentukan organisasi dari

masyarakat bukan pemilik modal. Struktur kelas dan susunan kelembagaan, juga

nilai-nilai budaya, keyakinan, agama, dogma dan gagasan sistem yang lain,

adalah benar-benar merefleksikan dasar ekonomi masyarakat, (4) Inovasi.

Inovasi merujuk kepada suatu cara baru dalam melakukan sesuatu, (5) Difusi.

Diffusi adalah proses di mana suatu inovasi dan sifat-sifat budaya lain menyebar

dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya dan (6) The Legal System. Melalui

proses berkelanjutan, regulasi, deregulasi dan penegakan hukum secara selektif,

legal system adalah suatu instrumen dalam perubahan sosial.

Berkenaan dengan inovasi, Vago (1989:12-13) menyatakan bahwa ada

tiga tipe dasar inovasi yang sering menyebabkan perubahan sosial, yaitu (1)

teknologi baru, (2) budaya baru dan (3) bentuk baru dari struktur sosial. Dalam

konteks ini, IB merupakan inovasi teknologi. Pengaruh teknologi ini mempunyai

akibat yang besar terhadap kehidupan individu-individu dalam masyarakat,

terhadap nilai-nilai sosial, terhadap struktur dan fungsi dari kelembagaan sosial,

dan terhadap organisasi politik dalam masyarakat (Vago, 1989:87).

Latar belakang peternak, sistem sosial, proses komunikasi dan sifat suatu

inovasi di atas akan menentukan tingkat penerapan maupun kecepatan adopsi

suatu inovasi.

Tingkat Penerapan dan Kecepatan Adopsi Inovasi

Keputusan seseorang untuk menerima ataupun menolak suatu inovasi dan

berapa lama waktu yang dibutuhkan, menurut Lionberger dan Gwin (1982:5)

dipengaruhi oleh (1) sebagian dari faktor individu, (2) sebagian dari situasi

dimana dia berada dan (3) sifat dari inovasi tersebut. Faktor individu yang

(inherited characteristics) dan pengalaman belajar (learned experiences)

(Lionberger & Gwin 1982:8).

Beberapa faktor individu (personality variables) yang mempengaruhi adopsi

suatu inovasi (perubahan), menurut Rogers (2003:272-274), mencakup (1) rasa

empati, (2) sikap dogmatis, (3) kemampuan melakukan abstraksi, (4)

rasionalitas, (5) kecerdasan, (6) sikap terhadap perubahan, (7) sikap terhadap

ketidakpastian, (8) sikap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, (9)

fatalisme dan (10) aspirasi. Faktor situasi di mana individu tersebut berada,

menurut Lionberger dan Gwin (1982:10-13) terdiri dari (1) family, (2) friendship

groups, (3) locality groups, (4) religious groups, (5) reference groups dan (6)

special interest groups. Hasil penelitian Ginting (1984: 84) tentang respons

peternak sapi perah terhadap IB di Kecamatan Pujon Malang menyimpulkan

bahwa persepsi peternak - yang mencerminkan tingkat adopsi inovasi IB- adalah

35,33% sangat setuju dan 43,33% setuju. Sedangkan hasil penelitian Amrawati

dan Nurlaelah (2008:92) yang menganalisis tingkat adopsi IB oleh peternak sapi

Bali di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

menyimpulkan tingkatan adopter sebagai berikut: inovator 10%, early adopter

20%, early majority 30%; late majority 23,33% dan laggard 16,67%.

Khusus untuk waktu yang dibutuhkan dimana suatu inovasi diadopsi oleh

sebagian anggota dari suatu sistem sosial, Rogers (2003:206-207) menyebutnya

sebagai rate of adoption. Tingkat kecepatan adopsi inovasi ini dipengaruhi oleh

(1) sifat-sifat yang melekat pada inovasi (relative advantage, compatibility,

complexity, trialability dan observability), (2) jenis keputusan inovasi (optional,

collective atau authority), (3) saluran komunikasi (misal: media massa,

interpersonal), (4) sistem sosial dan (5) intensitas upaya promosi oleh agen

perubahan (penyuluh). Sebagai contoh, Lionberger dan Gwin (1982:63)

menyatakan bahwa dibutuhkan waktu lima tahun bagi petani di Iowa untuk mau

menggunakan (mengadopsi) benih jagung hibrida, dan dibutuhkan waktu sekitar

12-14 tahun untuk semua petani menggunakan benih jagung hibrida tersebut.

Adapun hasil penelitian Ali-Olubandwa et al. (2010:26) tentang perbaikan

teknologi produksi jagung pada petani skala kecil di Kenya, menunjukkan bahwa

terendah 17,2% (Busia District) dan tertinggi 56,7% (Lugari District) responden

yang mengadopsi paket teknologi tersebut secara penuh (100%).

Menurut Nasution (2002:125), perbedaan kecepatan proses adopsi, antara

Persepsi

Persepsi adalah pemberian makna pada stimuli inderawi. Persepsi juga

mempengaruhi keberhasilan suatu komunikasi, sebab dalam prosesnya persepsi

mempengaruhi rangsangan (stimulus) pesan yang diterima dan makna yang

diberikan (DeVito 2000: 75). Menurut Tubb dan Moss (2005:34), sebagai

komunikator, kita bergantung pada persepsi dalam hampir semua aspek

kehidupan sehari-hari. Hal ini berati, bahwa dalam proses mengadopsi inovasi

IB, peternak juga dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang IB dan hal-hal lain

terkait dengan IB.

Menurut van den Ban dan Hawkins (1999:83-85), persepsi adalah proses

menerima informasi atau stimuli dari lingkungan dan mengubahnya ke dalam

kesadaran psikologis. Dijelaskan, bahwa ada beberapa prinsip umum persepsi,

yaitu (1) Relativitas, setiap persepsi bersifat relatif, walaupun suatu obyek tidak

dapat diperkirakan bagaimana yang tepat, tetapi dapat dikatakan bahwa yang

satu melebihi yang lainnya. (2) Selektivitas, persepsi sangat selektif. Panca indra

menerima stimuli dari sekelilingnya dengan melihat obyek, mendengar suara,

mencium bau dan sebagainya. Karena kapasitas memproses informasi terbatas,

maka tidak semua stimuli dapat ditangkap, tergantung pada faktor fisik dan

psikologis seseorang. (3) Organisasi. Setiap persepsi terorganisir. Seseorang

cenderung menyusun pengalamannya dalam bentuk yang memberi arti, dengan

mengubah yang berserakan dan menyajikannya dalam bentuk yang bermakna,

antara lain berupa gambar dan latar. Dalam sekejap panca indera melakukan

seleksi dan sosok yang menarik akan menciptakan pesan. (4) Arah. Melalui

pengamatan, seseorang dapat memilih dan mengatur serta menafsirkan pesan.

Lebih jauh van den Ban dan Hawkins (1999:90) menjelaskan, bahwa persepsi

seseorang bisa berlainan satu sama lain dalam situasi yang sama karena adanya

perbedaan kognitif. Setiap proses mental, individu bekerja menurut caranya

sendiri tergantung pada faktor-faktor kepribadian, seperti toleransi terhadap

ambiguitas, tingkat keterbukaan atau ketertutupan pikiran, sikap otoriter dan

sebagainya.

Dalam penelitian Ginting (1984:51) menyatakan, bahwa persepsi terhadap

IB adalah pemberian arti/makna yang diberikan berdasarkan proses pengamatan

ataupun pengalaman dalam diri peternak terhadap IB dalam pernyataan setuju

menyatakan setuju tentan