Oleh:

VERALIANTA BR SEBAYANG

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan tesis yang berjudul :

KETERKAITAN WILAYAH DAN DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP

KINERJA PEREKONOMIAN WILAYAH DI INDONESIA

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Maret 2010

VERALIANTA BR SEBAYANG. Regional Linkages and Policy Impact on Regional Economic Performance in Indonesia. (BONAR M. SINAGA as a Chairman and ARIEF DARYANTO as a Member of the Advisory Committee)

The objective of this study is to analyze regional linkages and policy impact on regional economic preformance in Indonesia. Regional linkages is showed by the migration and trade flows. The observation of the immigration and emigration based on origin and the destination. Trade flows are also seen by the region of origin and the destination. Specification model uses simultaneous equations and estimated by two stages least squares methods, and uses secondary data of time series from 1975 until 2008.

The estimation result indicates that the differential wages in origin and destination, population density, poverty and unemployment are determinants of population movement, while determinant of interregional trade are export and import price, regional income and population.

The scenario of increasing regional minimum wages will increase the unemployment caused by the decreasing of demand for labor and the increasing of the migration to the region, this policy will increase interregional income disparity, except if the policy implemented in Sumatera and Java-Bali. The scenario of increasing public services expenditure will increase the regional economic performance in the region and other regions and the disparity will increase, except if it is allocated in Eastern Indonesia. Private and government investment stimulus has important role to increase the economic performance and decrease the unemployment and poverty and increase balance of trade, but also increase regional disparity, except if it is allocated in Eastern Indonesia. To reduce regional income disparity, the government can use the policy instrument: (1) increasing of minimum wages in Sumatera and Java-Bali, (2) increasing public services expenditure, and investment in Eastern Indonesia.

terhadap Kinerja Perekonomian Wilayah di Indonesia. Dibimbing oleh BONAR M. SINAGA sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan ARIEF DARYANTO

sebagai Anggota Komisi Pembimbing.

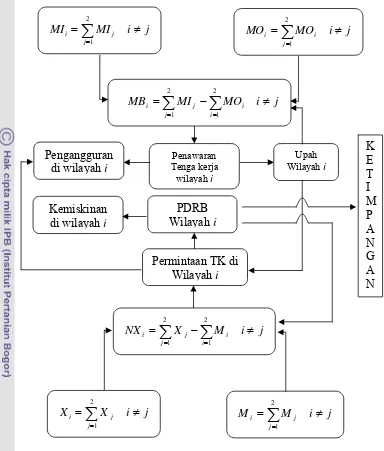

Dalam perencanaan pembangunan perlu ditekankan keterkaitan wilayah, mengingat wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang khas. Dua aspek keterkaitan wilayah yang dilihat dalam penelitian ini yaitu keterkaitan ekonomi dan keterkaitan pergerakan penduduk. Keterkaitan ekonomi diwakili oleh arus perdagangan antarwilayah, sedangkan keterkaitan pergerakan penduduk dilihat dari migrasi penduduk berdasarkan wilayah asal dan wilayah tujuan. Keterkaitan wilayah akan dapat saling mempengaruhi kinerja perekonomian dan memberikan dampak tersendiri bagi masing-masing wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan wilayah dan dampak kebijakan ekonomi terhadap kinerja perekonomi wilayah di Indonesia. Spesifikasi model menggunakan persamaan simultan dan diduga dengan metode two stages least squares. Menggunakan data sekunder dengan periode tahun 1975 sampai tahun 2008.

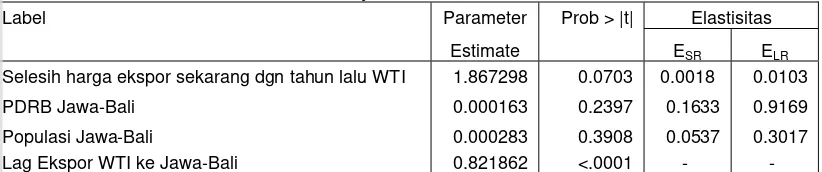

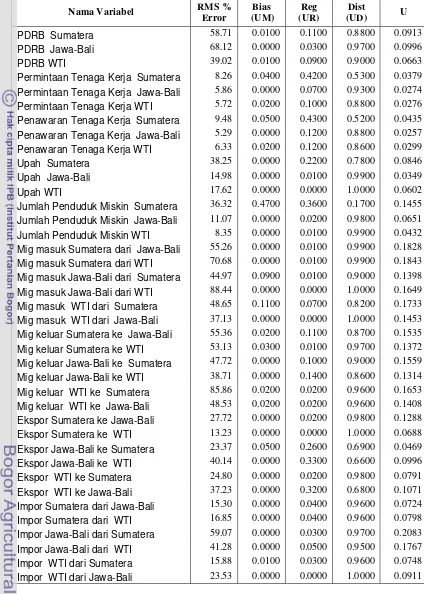

Hasil pendugaan menunjukkan migrasi masuk dipengaruhi secara positif oleh tingkat perbedaan upah wilayah tujuan dengan wilayah asal dan secara negatif di pengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduk dan kemiskinan di wilayah tujuan. Respon perubahan migrasi masuk terhadap perubahan variabel tersebut adalah inelastis dalam jangka pendek dan umumnya elastis dalam jangka panjang. Migrasi keluar dari wilayah tertentu ke wilayah lain dipengaruhi secara negatif antara perbedaan dan rasio upah antarwilayah, dan secara positif dipengaruhi oleh tingkat pengangguran atau jumlah penawaran tenaga kerja di masing-masing wilayah. Ekspor wilayah tertentu ke wilayah tujuan dipengaruhi secara positif oleh harga ekspor, PDRB wilayah itu sendiri dan jumlah populasi wilayah tujuan ekspor. Sebaliknya impor suatu wilayah dipengaruhi secara negatif oleh harga impor dan secara positif dipengaruhi PDRB wilayah itu sendiri. Respon perubahan ekspor terhadap perubahan harga dan PDRB adalah inelastis, kecuali untuk eskpor wilayah Jawa-Bali ke wilayah tujuan Sumatera dan WTI adalah elastis dalam jangka panjang. Respon perubahan impor terhadap perubahan harga impor dan PDRB juga inelastis, kecuali respon perubahan impor wilayah WTI dari wilayah asal Sumatera dan Jawa-Bali terhadap perubahan harga adalah elastis dalam jangka panjang.

peningkatan investasi swasta dan pemerintah dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah, karena selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan jumlah penduduk miskin, dan menurunkan migrasi bersih wilayah Jawa-Bali yang berasal dari wilayah Sumatera dan WTI tanpa mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa-Bali bahkan jumlah penduduk yang menganggur di wilayah Jawa-Bali dapat berkurang cukup besar. Untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah disarankan untuk menggunakan instrumen kebijakan: (1) peningkatan UMR di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali, (2) peningkatan belanja pelayanan publik, investasi swasta dan pemerintah di wilayah Timur Indonesia. Dalam hal ini diperlukan koordinasi dan dukungan pemerintah pusat yang paling berkepentingan dengan ketimpangan antarwilayah.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2009 Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh

OLEH

VERALIANTA BR SEBAYANG

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis :

Dr. Ir. D.S. Priyarsono, MSc

( Dosen Departemen Ilmu Ekonomi,

Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor)

Penguji Wakil Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian dan Pimpinan Sidang :

Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS

( Dosen Departemen Agribisnis,

Nama Mahasiswa : Veralianta Br Sebayang

Nomor Pokok : A151050021

Program Studi : Ilmu Ekonomi Pertanian

Menyetujui,

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA Dr. Ir. Arief Daryanto, MEc Ketua Anggota

Mengetahui,

2. Ketua Program Studi 3. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Ilmu Ekonomi Pertanian

Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS

Penulis dilahirkan pada tanggal 27 Februari 1977 di Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, puteri keempat dari lima bersaudara dari ayahanda bernama Tuhu Sebayang (Alm) dan ibunda bernama Pelajaren Br. Tarigan.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar SD Negeri 1 Tigabinanga, tahun 1989, tahun 1992 menamatkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Tigabinanga, tahun 1995 penulis menyelesaikan pendidikan lanjutan di SMA Negeri 1 Tigabinanga, dan tahun 1999 penulis menyelesaikan Program Diploma (D3) di Program Studi Manajer Koperasi, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, dan tahun 2001 melanjutkan ke jenjang Sarjana Program Studi Manajemen Agribisnis di Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada tahun 2004.

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rakhmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis dapat terselesaikan. Tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengevaluasi keterkaitan wilayah dan dampak kebijakan terhadap perekonomian wilayah di Indonesia.

Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam terutama kepada Prof. Dr. lr. Bonar M. Sinaga, MA selaku ketua komisi pembimbing dan Dr. lr. Arief Daryanto, MEc selaku anggota komisi pembimbing, yang telah memberikan berbagai masukan dan arahan yang sangat konstruktif bagi penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Magister Sains pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

4. Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS, sebagai penguji luar komisi mewakili Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian yang telah memberikan masukan dan saran perbaikan untuk tesis ini.

5. Ir. Sutara Hendrakusumaatmaja,MSc selaku Ketua Program Keahlian Manajemen Agribisnis, Direktorat Program Diploma, Institut Pertanian Bogor, yang telah memberikan kesempatan waktu dan bantuan moril kepada penulis dalam menjalani dan menyelesaikan studi.

6. Rekan-rekan di Program Keahlian Manajemen Agribisnis, Direktorat Program Diploma, Institut Pertanian Bogor, Ibu Anita, Pak Firman, Pak Asi, Pak Wawan, Uding, Kak Leny, Mba Wien, Fatur, Intan, Lisa, Ika dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, yang telah memberi semangat kepada penulis.

7. Rekan-rekan seperjuangan, seperti Pini, Yajid, Pak Wiji, Uni Zet, Mas Adi dan semua rekan-rekan angkatan 2005, yang telah memberikan dorongan moral dan semangat kepada penulis untuk penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih dan rasa cinta kepada Rasidin K. Sitepu, suami yang begitu banyak membantu khususnya dalam penyelesaian tesis ini, begitu juga atas pengertian, kesabaran, kasih sayang yang begitu besar dan kedua anak kebanggaan hidup penulis (M. Rizky Rasid Sitepu dan M. Najwan Rasid Sitepu).

Jhon B. Sebayang/Pini) serta adinda Desrianta Br. Sebayang yang telah memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Besar harapan penulis agar berbagai pemikiran yang tertuang dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan para pembuat keputusan, khususnya dalam menyikapi berbagai fenomena keterkaitan wilayah di Indonesia. Penulis menyadari, sebagai bagian dari suatu proses tentunya dalam tesis ini masih ditemui berbagai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Bogor, Maret 2010

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xviii

DAFTAR GAMBAR ... xxiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xxiv

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 6

1.3. Tujuan Penelitian ... 10

1.4. Ruang Lingkup ... 10

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 12

2.1. Konsep Wilayah ... 12

2.2. Migrasi di Indonesia ... 13

2.3. Ketimpangan Pendapatan Antarwilayah ... 15

2.4. Studi Terdahulu ... 21

III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 28

3.1. Kerangka Teori ... 28

3.1.1. Model Harrod-Domar ... 28

3.1.2. Model Pertumbuhan Solow ... 31

3.1.3. Model Aliran Wilayah ... 33

3.1.3.1. Keunggulan Komparatif ... 34

3.1.3.2. Teori Heckscher–Ohlin ………. 37

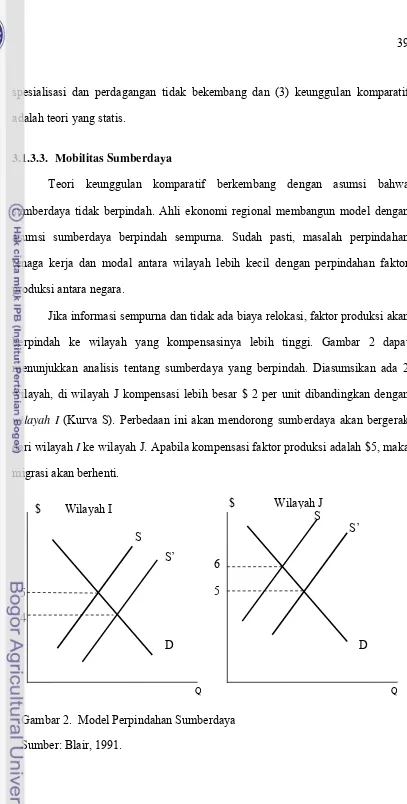

3.1.3.3. Mobilitas Sumberdaya ……… 39

3.1.4. Perpindahan Penduduk dan Tenaga Kerja ... 41

3.1.4.1. Ekonomi Migrasi ... 41

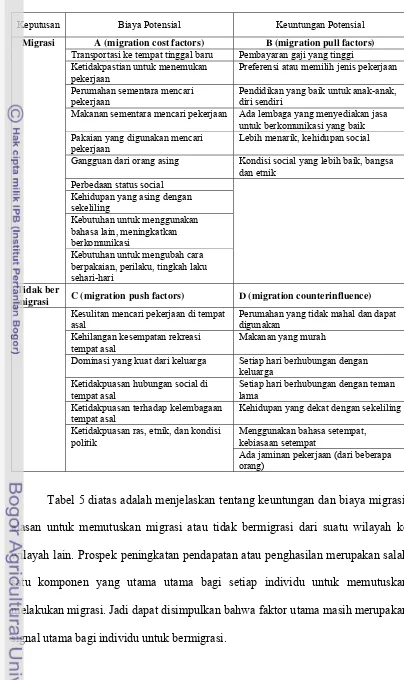

3.1.4.2. Faktor Non Upah ... 42

3.1.4.3. Model Harris-Tadaro ……….. 44

3.1.4.4. Model Gravitasi ………. 45

3.1.4.6. Efisiensi Migrasi ... 49

3.1.5. Mobilitas Kapital ... 50

3.1.6. Pendekatan Neraca Pembayaran untuk Pertumbuhan Ekonomi Wilayah ……… 51

3.2. Kerangka Konseptual ……….. 55

IV. PERUMUSAN MODEL DAN PROSEDUR ANALISIS ….… 58

4.1. Spesifikasi Model Keterkaitan Wilayah di Indonesia ... 58

4.1.1. Blok PDRB ……….. 61

4.1.2. Blok Tenaga Kerja ……… 61

4.1.3. Blok Upah ……… 63

4.1.4. Blok Kemiskinan ………... 63

4.1.5. Blok Migrasi …..…...………. 64

4.1.6. Blok Neraca Perdagangan……….. 67

4.1.7. Blok Ketimpangan Antarwilayah ... 69

4.2. Prosedur Analisis ……… 70

4.2.1. Identifikasi Model ……….. 70

4.2.2. Metode Pendugaan Model ……….. 72

4.2.3. Validasi Model ……….. 72

4.2.4. Simulasi Model ……….. 73

4.3. Jenis dan Sumber Data ……… 75

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ……… 77

5.1. Keragaan Umum Hasil Pendugaan Model ………..… 77

5.2. Keragaan Model Keterkaitan Wilayah di Indonesia ... 78

5.2.1. Blok PDRB ... 78

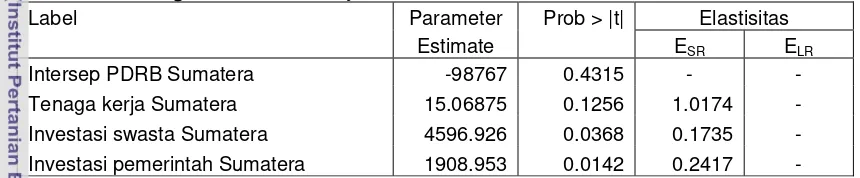

5.2.1.1. Respon PDRB Wilayah Sumatera ... 78

5.2.1.2. Respon PDRB Wilayah Jawa-Bali ... 80

5.2.1.3. Respon PDRB Wilayah Timur Indonesia... 81

5.2.2. Blok Permintaan Tenaga Kerja... 83

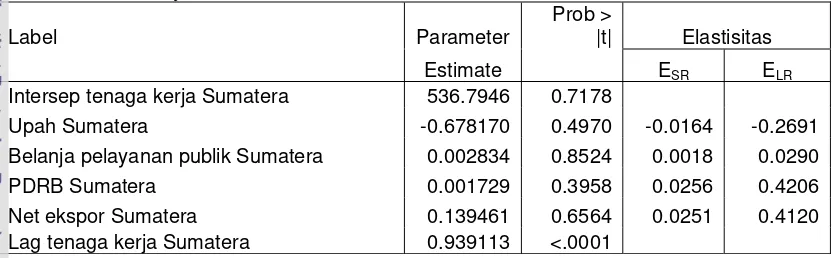

5.2.2.1. Respon Permintaan Tenaga Kerja Wilayah Sumatera ... 83

5.2.2.3. Respon Permintaan Tenaga Kerja Wilayah

5.2.6.7. Respon Migrasi Keluar Wilayah Sumatera ke Wilayah Jawa-Bali ... 110

5.2.6.9. Respon Migrasi Keluar Wilayah Jawa-Bali ke Wilayah Sumatera ... 113

5.2.6.10.Respon Migrasi Keluar Wilayah Jawa-Bali Wilayah Timur Indonesia ... 115

5.2.6.11.Respon Migrasi Keluar Wilayah Timur

Indonesia ke Wilayah Sumatera ... 116 5.2.6.12.Respon Migrasi Keluar Wilayah Timur

Indonesia ke Wilayah Jawa-Bali ... 117

5.2.7.11.Respon Impor Wilayah Timur Indonesia dari

Wilayah Sumatera ... 135 5.2.7.12.Respon Impor Wilayah Timur Indonesia dari Wilayah Jawa-Bali ... 136

VI. DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP

6.2.1. Dampak Perubahan Kebijakan Upah Minimum

Regional di Wilayah Sumatera ... 142 6.2.2. Dampak Perubahan Kebijakan Upah Minimum

Regional di Wilayah Jawa-Bali ... 145 6.2.3. Dampak Perubahan Kebijakan Upah Minimum

Regional di Wilayah Timur Indonesia ... 149 6.2.4. Dampak Perubahan Kebijakan Upah Minimum

Regional Di Wilayah Sumatera, Jawa-Bali dan

Wilayah Timur Indonesia ... 153 6.2.5. Dampak Perubahan Kebijakan Belanja Pelayanan

Publik Wilayah Sumatera ... 157 6.2.6. Dampak Perubahan Kebijakan Belanja Pelayanan

Publik di Wilayah Jawa-Bali ... 159 6.2.7. Dampak Perubahan Kebijakan Belanja Pelayanan

Publik di Wilayah Timur Indonesia ... 162 6.2.8. Dampak Perubahan Kebijakan Belanja Pelayanan

Publik Di Wilayah Sumatera, Jawa-Bali dan Wilayah

Timur Indonesia ... 165 6.2.9. Dampak Perubahan Kebijakan Investasi Swasta

di Wilayah Sumatera ... 167 6.2.10. Dampak Perubahan Kebijakan Investasi Swasta

di Wilayah Jawa-Bali ... 170 6.2.11. Dampak Perubahan Kebijakan Investasi Swasta

di Wilayah Timur Indonesia ... 174 6.2.12. Dampak Perubahan Kebijakan Investasi Swasta

di Wilayah Sumatera, Jawa-Bali dan Wilayah Timur

Indonesia ... 178 6.2.13. Dampak Perubahan Kebijakan Investasi Pemerintah

di Wilayah Sumatera ... 180 6.2.14. Dampak Perubahan Kebijakan Investasi Pemerintah

di Wilayah Jawa-Bali ... 183 6.2.15. Dampak Perubahan Kebijakan Investasi Pemerintah

di Wilayah Timur Indonesia ... 186 6.2.16. Dampak Perubahan Kebijakan Investasi Pemerintah

Di Wilayah Sumatera, Jawa-Bali dan Wilayah Timur

VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ... 195

7.1. Kesimpulan ... 195

7.2. Implikasi Kebijakan ... 198

7.3. Saran Penelitian Lanjutan ... 199

DAFTAR PUSTAKA ... 201

1. Komposisi Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun

2005-2008 ………..………… 6

2. Komposisi Produk Domestik Regional Bruto Indonesia Harga Konstan 2000 Menurut Pulau Tahun 2005-2007 ……..………… 7 3. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dalam Harga

Konstan 2000 Menurut Pulau Tahun 2005-2007 ... 8 4. Tenaga Kerja yang Diperlukan untuk Proses Produksi ... 35 5. Matriks Daftar Faktor-Faktor Perbandingan Biaya-Keuntungan

Berpindah ... 43 6. Perpindahan Gross dan Net Migrasi dan Kondisi Ekonomi Lokal .. 47 7. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Produk Domestik

Regional Bruto Wilayah Sumatera ………..…. 79 8. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Produk Domestik

Regional Bruto Wilayah Jawa-Bali ... 80 9. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Produk Domestik

Regional Bruto Wilayah Timur Indonesia ………....…………... 82 10. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Permintaan Tenaga

Kerja Wilayah Sumatera ... 84 11. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Permintaan Tenaga

Kerja Wilayah Jawa-Bali ………..…... 86 12. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Permintaan Tenaga

Kerja Wilayah Timur Indonesia ………….……….. 88 13. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Penawaran Tenaga

Kerja Wilayah Sumatera ... 89 14. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Penawaran Tenaga

Kerja Wilayah Jawa-Bali ………..………….…….. 91 15. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Penawaran Tenaga

17. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Upah Wilayah

Jawa-Bali ... 95 18. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Upah Wilayah Timur

Indonesia ... 97 19. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Penduduk

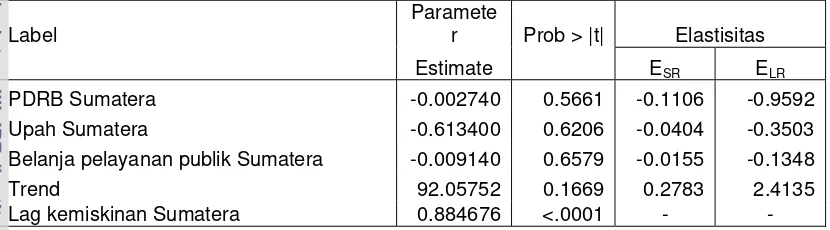

Miskin Wilayah Sumatera ... 98 20. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Penduduk

Miskin Wilayah Jawa-Bali ……….………. 100 21. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Penduduk

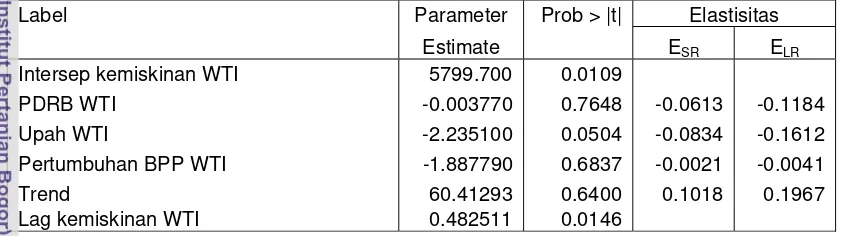

Miskin Wilayah Timur Indonesia ………..……… 101 22. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Migrasi Masuk

Wilayah Sumatera dari Wilayah Jawa-Bali ………..… 104 23. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Migrasi Masuk

Wilayah Sumatera dari Wilayah Timur Indonesia ………..… 105 24. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Migrasi Masuk

Wilayah Jawa-Bali dari Wilayah Sumatera ……….. 106 25. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Migrasi Masuk

Wilayah Jawa-Bali dari Wilayah Timur Indonesia ………. 107 26. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Migrasi Masuk

Wilayah Timur Indonesia dari Wilayah Sumatera ………. 109 27. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Migrasi Masuk

Wilayah Timur Indonesia dari Wilayah Jawa-Bali ………. 110 28. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Migrasi Keluar

Wilayah Sumatera ke Wilayah Jawa-Bali ……… 111 29. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Migrasi Keluar

Wilayah Sumatera ke Wilayah Timur Indonesia ……….. 112 30. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Migrasi Keluar

32. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Migrasi Keluar Wilayah Timur Indonesia ke Wilayah Sumatera ……….. 116 33. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Migrasi Keluar

Wilayah Timur Indonesia ke Wilayah Jawa-Bali … 118 34. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Ekspor

Wilayah Sumatera ke Wilayah Jawa-Bali ………..… 120 35. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Ekspor

Wilayah Sumatera ke Wilayah Timur Indonesia ………. 122 36. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Ekspor

Wilayah Jawa-Bali ke Wilayah Sumatera ……….………….. 124 37. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Ekspor

Wilayah Jawa-Bali ke Wilayah Timur Indonesia ………..…. 125 38. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Ekspor

Wilayah Timur Indonesia ke Wilayah Sumatera ……….……. 127 39. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Ekspor

Wilayah Timur Indonesia ke Wilayah Jawa-Bali ………..…. 129 40. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Impor Wilayah

Sumatera dari Wilayah Jawa-Bali ………..…..………….. 130 41. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Impor Wilayah

Sumatera dari Wilayah Timur Indonesia ………..… 131 42. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Impor Wilayah

Jawa-Bali dari Wilayah Sumatera ………..………. 133 43. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Impor Wilayah

Jawa-Bali dari Wilayah Timur Indonesia ... 134 44. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Impor Wilayah

Timur Indonesia dari Wilayah Sumatera ………... 136 45. Hasil Pendugaan Parameter dan Elastisitas Jumlah Impor Wilayah

48. Dampak Peningkatan Upah Minimum Regional di Wilayah

Jawa-Bali Sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian Wilayah ... 146 49. Dampak Peningkatan Upah Minimum Regional di Wilayah Timur

Indonesia Sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian

Wilayah ………. 149

50. Dampak Peningkatan Upah Minimum Regional di Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Timur Indonesia masing-masing sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian

Wilayah ……… 154

51. Dampak Peningkatan Belanja Pelayanan Publik di Wilayah Sumatera, sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian

Wilayah ……….. 158

52. Dampak Peningkatan Belanja Pelayanan Publik di Wilayah

Jawa-Bali sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian Wilayah …. 160 53. Dampak Peningkatan Belanja Pelayanan Publik di Wilayah Timur

Indonesia sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian

Wilayah ……… 163 54. Dampak Peningkatan Belanja Pelayanan Publik di Wilayah

Sumatera, Jawa-Bali dan Wilayah Timur Indonesia masing-masing sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian

Wilayah ………. 166 55. Dampak Peningkatan Investasi Swasta di Wilayah Sumatera

sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian Wilayah……….. 168 56. Dampak Peningkatan Investasi Swasta di Wilayah Jawa-Bali

sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian Wilayah ………. 171 57. Dampak Peningkatan Investasi Swasta di Wilayah Timur

Indonesia sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian

Wilayah ………. 175

60. Dampak Peningkatan Investasi Pemerintah di Wilayah Jawa-Bali

sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian Wilayah ………. 184 61. Dampak Peningkatan Investasi Pemerintah di Wilayah Timur

Indonesia sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian

Wilayah ……… 187

62. Dampak Peningkatan Investasi Pemerintah di Wilayah Sumatera, Jawa-Bali dan Wilayah Timur Indonesia masing-masing sebesar 10 Persen terhadap Kinerja Perekonomian Wilayah ……… 190 63. Rekapitulasi Dampak Perubahan Kebijakan terhadap Kinerja

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Data Pendukung ... 206 2. Program Pendugaan Model ... 210 3. Hasil Pendugaan Model ... 215 4. Program dan Hasil Validasi Model ... 223 5. Program Nilai Dasar untuk Simulasi Model Periode 2001-2008... 232 6. Program Simulasi Model Periode 2001-2008 ... 241 7. Hasil Simulasi Kebijakan Peningkatan UMR sebesar 10 persen di

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai lebih kurang 18.110 pulau. Sebaran sumberdaya manusia yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang mendorong belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada, baik di laut maupun di darat. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan selain memerlukan intervensi kebijakan yang berpihak pada kearifan lokal yang berbasis kewilayahan, juga memerlukan strategi pembangunan yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektor. Strategi ini diperlukan agar wilayah tersebut dapat berkembang mencapai tingkat yang diinginkan melalui optimasi pemanfaatan sumberdaya alam secara harmonis dengan pendekatan komprehensif yang memperhatinkan keseimbangan fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lebih dari 30 tahun telah menguras sumberdaya alam dan tidak ada investasi dalam pemeliharaannya, hal ini berdampak terhadap rusaknya kelestarian (sustainability) dari sumber-sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Penyusutan dan degradasi dari sumberdaya tersebut juga telah memperparah terjadinya ketidakseimbangan (unbalance growths) pembangunan (provinsi, kabupaten/kota, wilayah perdesaan- perkotaan) dan kelompok–kelompok dalam masyarakat, bahkan ketidakmerataan pendapatan antar kelompok ini mengarah kepada melebarnya tingkat kemiskinan yang semakin besar.

Persoalan-persoalan penting lain di daerah antara lain daya saing daerah yang rendah, keterkaitan ekonomi antar daerah yang rendah, kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah tertentu saja, belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya wilayah, produktivitas wilayah yang rendah, masih banyaknya wilayah-wilayah miskin, konversi lahan pertanian yang tinggi ke non pertanian, kapasitas aparat yang masih rendah, kurangnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan, dan belum kondusifnya iklim untuk investasi di daerah yang merupakan akibat dari pembangunan yang bersifat parsial seperti pendekatan dengan pembangunan sektoral.

Berbagai literatur tentang regional sciences atau regional development

menyebutkan tentang pentingnya tujuh aspek yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan wilayah. Pertama, keterkaitan wilayah secara fisik (physical linkages) baik kondisi infrastruktur yang ada seperti jalan, kereta api, angkutan sungai, dan angkutan udara maupun jaringan interkoneksi yang menghubungkan berbagai infrastruktur tersebut. Kedua, keterkaitan wilayah secara ekonomi (economic linkages) terutama ketersediaan sumberdaya, pola aliran barang dan jasa, keterkaitan produksi, komoditas unggulan maupun aliran modal dan pendapatan. Ketiga, pergerakan dan perpindahan penduduk (population movement linkages) baik migrasi tetap maupun migrasi musiman terkait dengan kegiatan ekonomi. Keempat, keterkaitan teknologi (technological linkages) baik teknologi produksi, teknologi informasi, teknologi telekomunikasi. Kelima, keterkaitan sosial (social interaction linkages) dalam kehidupan budaya, agama dan kekerabatan. Keenam, keterkaitan layanan jasa (service delivery linkages) termasuk jaringan layanan energi, keuangan dan perbankan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan. Ketujuh, keterkaitan administrasi, politik, pengorganisasian (political, administrative, and organizational linkages). Selain itu, keseimbangan dan keterkaitan lintas wilayah dan lintas sektor perlu dilakukan melalui penataan ruang sebagai salah satu instrumen utama dalam pengarusutamaan (mainstreaming) kebijakan pembangunan berbasis wilayah (Bappenas, 2008).

merujuk pada pengertian bahwa setiap lokasi dalam suatu ruang pasti mempunyai kekhasan. Kekhasan ini bisa diartikan sebagai kekhasan alamiah seperti kandungan sumberdaya, dan bisa diartikan pula sebagai kekhasan buatan seperti wilayah sentra produksi kerajinan, wilayah sentra bisnis dan sebagainya, dan (2)

spatial interaction, yang merujuk pada pengertian bahwa harus terjadi interaksi antara wilayah-wilayah dengan local specificity agar bisa meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan dari masing-masing wilayah yang terlibat, sedangkan konsep pembangunan wilayah pada intinya mempunyai lima arah.

Pertama, menciptakan suasana atau iklim usaha yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat di berbagai wilayah. Kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Ketiga, menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. Keempat, memperkuat kerjasama antarwilayah dengan memperhatikan keterkaitan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor. Kelima, mempercepat pembangunan wilayah-wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan.

paling besar baik secara sektoral (forward and backward linkages) maupun spasial (interregional linkages).

Berbagai model pembangunan wilayah telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai kelemahan dan kelebihan masing-masing model. Secara umum model keterkaitan wilayah umumnya digunakan dengan interregional input-output. Kecermatan dalam membangun model pembangunan wilayah akan berpengaruh terhadap akurasi analisis keterkaitan pembangunan antarwilayah. Diharapkan pembangunan model keterkaitan antarwilayah dapat diketahui skenario kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah yang selama ini terpusat di Jawa dan Sumatera.

Selain itu, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah masing-masing. Dengan latar belakang demografi, geografis, infrastruktur dan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda, maka salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah keberagaman daerah dalam hal kinerja pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Perbedaan kinerja selanjutnya akan menyebabkan kesenjangan antarwilayah, timbulnya konflik dan kemungkinan disintegrasi bangsa.

mengatisipasi perubahan di masa depan, dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan antarwilayah.

1.2. Perumusan Masalah

Proses pembangunan yang terjadi selama ini lebih terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa wilayah Jawa-Bali memiliki kesiapan lebih awal dalam menjalankan pembangunan. Dampak dari proses ini jelas sekali, ditandai dengan tingginya kesenjangan ekonomi antara wilayah Jawa-Bali dengan wilayah lainnya di Indonesia, terutama wilayah Timur Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan karena investasi terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali. Ada dua alasan mengapa pihak swasta kurang tertarik berinvestasi di wilayah timur. Pertama, penduduk Jawa-Bali mencapai 60 persen dari total penduduk Indonesia (Tabel 1), sedangkan luasnya hanya sekitar 7 persen. Akibatnya investor lebih tertarik berproduksi di Jawa-Bali dengan alasan skala ekonomi dan mendekati lokasi pasar. Kedua, sarana dan prasarana di wilayah timur belum memadai dalam mendukung investasi, terutama prasarana angkutan dan komunikasi. Untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah menciptakan lingkungan yang mampu menarik minat investor.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Indonesia Menurut Provinsi, Tahun 2005-2008

Tahun Share No Pulau

2005 2006 2007 2008 (%) 1 Sumatera 46,030 48,163 49,129 49,920 21.64 2 Jawa 131,854 133,428 133,868 135,236 58.63 3 Kalimantan 12,098 12,338 13,107 13,372 5.80

4 Sulawesi 15,788 17,044 17,447 17,676 7.66

Diterapkannya otonomi daerah, membuat pemerintah daerah berlomba-lomba menarik minat investor masuk dan menanamkan modalnya di daerah. Daerah berharap bahwa seluruh atau sebagian besar manfaat dari investasi di daerahnya mampu memicu pertumbuhan perekonomian daerahnya. Pemerintah daerah belum menyadari dengan baik bahwa limpahan manfaat investasi tidak semuanya mengalir ke daerah tempat investasi, tetapi sebagian kecil atau dapat juga dalam porsi yang cukup besar dapat mengalir ke daerah lain, terutama wilayah Jawa-Bali. Hal ini disebabkan karena wilayah Jawa-Bali memiliki infrastruktur perekonomian paling lengkap.

Tingginya konsentrasi penduduk di wilayah Jawa tentu saja diikuti oleh konsentrasi aktivitas ekonomi. Kadar aktivitas ekonomi dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), periode 2000-2005, Jawa (Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali) memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap total PDRB seluruh daerah (Tabel 2). Kemudian perannya agak menurun ketika terjadi krisis ekonomi nasional. Fakta demikian menunjukkan bahwa peran wilayah Jawa sangat dominan dalam perekonomian Indonesia.

Tabel 2. Komposisi Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, Tahun 2005-2007 (Rp Miliar)

No Pulau 2005 2006 2007 Kontribusi

%

1 Sumatera 367,710 389,297 408,677 21.76

2 Jawa-Bali 1,036,613 1,093,195 1,160,726 61.80

3 Kalimantan 152,555 160,483 165,741 8.82

4 Sulawesi 74,070 79,244 84,662 4.51

5 Wilayah Timur 58,000 55,530 58,513 3.12

Indonesia 1,688,948 1,777,750 1,878,319 100.00

Dilihat berdasarkan pulau, Jawa sangat dominan dan pendapatan per kapitanya juga merupakan tertinggi. Sedangkan perprovinsi PDRB per kapita tertinggi diraih oleh penduduk yang bertempat tinggal di luar Jawa, seperti Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. PDRB per kapita Pulau Jawa berada di atas nilai PDRB per kapita nasional. PDRB per kapita Jawa tertekan oleh jumlah penduduknya yang mencapai lebih 60 persen dari penduduk Indonesia. Pada Tabel 3 dicantumkan nilai PDRB per kapita dalam harga konstan 2000 menurut wilayah pulau.

Posisi ekonomi Jawa yang dominan menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antara Jawa dan pulau lain di luar Jawa. Ketimpangan ini mendapat perhatian karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap aspek demografi, politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan sebagainya. Penyebab lain ketimpangan ekonomi di antaranya adalah kondisi infrastruktur dan sumberdaya manusia Jawa & Bali telah lebih maju daripada daerah lain. Infrastruktur yang dimaksud diantaranya adalah ketersediaan tenaga listrik, prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi. Kelebihannya dalam kepemilikan infrastruktur maka pelaku ekonomi memilih Jawa & Bali sebagai pusat kegiatan bisnis nasional. Tabel 3. PDRB per Kapita dalam Harga Konstan 2000 Menurut Pulau, Tahun

2005-2007 (Ribu Rupiah per Jiwa)

No Pulau 2005 2006 2007

1 Sumatera 11,599.29 13,172.96 14,818.35

2 Jawa-Bali 14,668.96 16,798.14 18,665.67

3 Kalimantan 13,188.65 15,000.29 16,595.94

4 Sulawesi 6,343.97 7,169.24 8,138.32

5 Nusa Tenggara 4,807.05 5,298.89 6,055.10

6 Maluku 3,279.16 3,523.51 3,855.61

7 Papua 15,849.00 16,505.80 18,938.27

Nasional (PDB) 11,231.53 13,354.68 15,731.19

Wilayah Jawa-Bali oleh sebagian besar pengusaha dijadikan tempat penyusunan kebijakan, strategi dan perencanaan bisnis berskala nasional maupun internasional. Sementara bisnis di luar Jawa kebanyakan berupa pabrikan atau unit usaha yang hanya menjalankan operasional secara teknis. Dengan demikian sekalipun omset bisnis di luar Jawa cukup besar, namun perputaran uang sebagian besar masih berada di antara rekanan usaha yang berlokasi di Jawa. Besarnya perputaran uang di Jawa ini mendorong kegiatan perekonomian yang semakin tinggi di Jawa, sekalipun usaha penciptaan uangnya berada di luar Jawa.

Salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah berikutnya dapat dilihat dari aspek kepemilikan faktor produksi, yaitu modal atau kapital dan tenaga kerja. Jawa memiliki keunggulan dalam faktor kapital dan tenaga kerja, tetapi miskin akan sumberdaya alam. Sementara itu daerah luar Jawa memiliki keunggulan dalam kepemilikan bahan baku berupa sumberdaya alam, baik berupa barang tambang, hasil perkebunan dan kelautan. Daerah yang menguasai kepemilikan kapital dan tenaga kerja cenderung mengalami laju pertumbuhan ekonomi tinggi, sedangkan daerah kaya sumberdaya alam mengalami laju pertumbuhan ekonomi lebih lamban. Oleh karena terdapat perbedaan kepemilikan faktor antar daerah, maka terjadi spesifikasi produksi, yang akan mendorong kegiatan perdagangan antardaerah.

daerah-daerah yang terbelakang perkembangan ekonominya hampir dipastikan lebih lambat. Selain itu daerah ini masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap daerah yang lebih maju. Mengingat adanya perbedaan karakteristik antarwilayah di Indonesia yang disebabkan oleh jumlah penduduk, kualitas sumberdaya manusia, infrastruktur, kapital dan sumberdaya alam, maka ketergantungan atau keterkaitan ekonomi antarwilayah akan terjadi. Sehubungan dengan struktur keterkaitan ekonomi tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban melalui suatu penelitian ilmiah, yaitu:

1. Bagaimana keterkaitan antarwilayah dapat saling mempengaruhi kinerja perekonomian wilayah.

2. Bagaimana dampak kebijakan ekonomi disuatu wilayah dapat mempengaruhi kinerja perekonomian wilayah lainnya.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan studi yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian adalah untuk:

1. Membangun model yang mengintegrasikan keterkaitan ekonomi antara wilayah Sumatera, Jawa-Bali dan wilayah Timur Indonesia.

2. Mengetahui dampak kebijakan ekonomi di suatu wilayah terhadap kinerja perekonomian wilayah sendiri dan wilayah lain di Indonesia.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

2.1. Konsep Wilayah

Setidaknya ada tiga konsep tentang wilayah yang sering dijumpai dalam literatur, yaitu wilayah homogen, wilayah nodal dan wilayah perencanaan atau wilayah administratif (Richardson, 1969).

Konsep wilayah homogen didasarkan pada suatu pandangan bahwa unit-unit spasial dapat dikelompokkan menjadi suatu tunggal jika mereka memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik yang dimaksud dapat berupa karakteristik ekonomi, geografi ataupun sosial-politik. Pendefinisian daerah akan menjadi sulit manakala daerah-daerah tersebut seragam dalam beberapa hal tetapi tidak seragam dalam aspek lainnya.

Konsep wilayah nodal, didefinisikan sebagai suatu daerah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang berbeda yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal keterkaitan fungsional terjadi melalui perdagangan dan layanan jasa-jasa di dalam daerah yang bersangkutan. Secara eksternal jaringan produksi, perdagangan, angkutan, komunikasi, imigrasi, aliran bahan baku dan komoditas mengaitkan suatu daerah dengan daerah yang lainnya, termasuk dengan luar negeri.

Mengacu kepada konsep wilayah administratif, maka Indonesia dapat dibagi-bagi menjadi beberapa tingkat wilayah yaitu propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Memperhatikan aspek ini sangatlah penting dalam upaya mengelompokkan berbagai propinsi menjadi beberapa kesatuan daerah yang lebih luas, misalnya kesatuan pulau. Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau, dengan adat-istiadat dan budaya yang berbeda-beda menjadi dasar terjadinya perbedaan karakter sosial, politik dan ekonomi. Aspek ekonomi sangat dipengaruhi oleh karakter geografis, aspek sosial dan politik. Oleh karena itu di samping mempertimbangkan aspek ekonomi, untuk mengelompokkan daerah-daerah menjadi beberapa kesatuan daerah-daerah yang lebih luas, misalnya pulau, juga harus mempertimbangkan aspek geografis, sosial dan politik. Akibat dari penjelasan pada dua paragraf sebelumnya, maka penggabungan beberapa propinsi menjadi daerah yang lebih besar harus mempertimbangkan kriteria daerah administratif dan daerah homogen.

2.2. Migrasi di Indonesia

Keputusan untuk melakukan migrasi ditandai oleh adanya faktor pendorong (push factor) dari tempat seseorang bermukim dan pilihan tujuan sebagai tempat berpindah yang dicirikan oleh adanya faktor penarik (pull factor)

dari tempat tujuan tadi. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, satu hal yang dominan adalah kemungkinan diperolehnya tambahan pendapatan tunai sebagai hasil jerih payah bekerja pada berbagai pilihan pekerjaan di tempat yang baru. Berbagai alasan yang dikemukakan untuk melakukan migrasi sebenarnya mempunyai tujuan utama untuk mengubah status ekonomi, sekaligus status sosial dan kehidupan seseorang/sekeluarga di tengah masyarakat.

Colter (1984), menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi antara perdesaan dan kota belum seimbang, sehingga mendorong adanya mobilitas penduduk dari wilayah perdesaan ke perkotaan. Pola migrasi penduduk, menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya migran sirkuler dan kecenderungan makin menurunnya migran komuter. Hal ini terjadi karena faktor sosial, yaitu adanya pandangan dalam masyarakat desa bahwa migran sirkuler merupakan kelompok migran paling berhasil dalam memperbaiki status ekonomi dan sosialnya (Erwidodo, 1991), sehingga kelompok migran komuter yang sudah merasa mapan pekerjaannya mengubah pola migrannya menjadi sirkuler. Perubahan pola migran tersebut, juga dipengaruhi oleh semakin mahalnya biaya transportasi dan makin tidak pastinya kesempatan kerja di desa.

Urbanisasi merupakan suatu proses yang wajar dan dialami oleh semua penduduk pada suatu negara. Proses urbanisasi suatu negara perlu diketahui untuk melihat sejauh mana tingkat hubungan antara wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan, apakah hubungan tersebut bersifat simetris atau asimetris, dan sejauh mana intensitas atau bentuk hubungan antara kedua wilayah tersebut. Proses urbanisasi dapat dilihat dari dinamika mobilitas penduduk desa-kota dan kota-desa. Mobilitas penduduk secara geometris antara satu lokasi dengan lokasi yang lain atau antara daerah perdesaan dan daerah perkotaan merupakan suatu fenomena yang dapat terjadi selama dua lokasi tersebut masih terdapat adanya perbedaan.

Selanjutnya pada periode krisis ekonomi tingkat urbanisasi tergolong tinggi, karena lebih kurang 50 persen penduduk telah terurbanisasi. Tingkat urbanisasi meningkat dari 2.17 persen menjadi 2.48 persen pada periode krisis ekonomi (BPS, 1998). Hal ini menunjukkan bahwa selama periode krisis, perpindahan penduduk dari desa ke kota tetap terjadi. Namun diperkirakan keputusan migrasi yang terjadi pada periode tersebut terjadi bukan karena alasan ekonomi, tetapi lebih mengarah kepada alasan non-ekonomi.

2.3. Ketimpangan Pendapatan Antarwilayah

Distribusi pendapatan personal atau institusional adalah ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini hanya berkaitan dengan tiap-tiap individu atau satu kelompok masyarakat dan jumlah penghasilan yang mereka terima. Besarnya pendapatan personal yang diterima oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat sangat tergantung dari kepemilikan faktor produksi. Individu dapat memberikan jasa tenaga kerja, keterampilan (manajemen), dan modal yang dimilikinya dalam suatu proses produksi. Imbalan terhadap digunakannya faktor produksi milik individu masyarakat itulah yang diterima sebagai pendapatan personal (Semaoen. 1992).

Imbalan yang diterima oleh setiap individu atau kelompok masyarakat, dapat berupa : (1) upah atau gaji, sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi dalam suatu proses produksi, (2) laba, dividen, bunga, sewa, dan lain sebagainya atas imbalan penggunaan modal atau kapital, dan (3) pendapatan lain, atas imbalan yang dibayarkan untuk kepemilikan faktor produksi lainnya.

Selanjutnya Todaro (2000), Yotopolus dan Nugent (1976), menggunakan Kurva Lorenz dan Koefisien Gini untuk mengukur distribusi pendapatan. Kurva Lorenz dapat menjelaskan distribusi pendapatan secara grafis, sedangkan Koefisien Gini mengukur ketimpangan pendapatan yang terjadi dengan melihat hubungan antara jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan dalam bentuk persentase kumulatif.

ini tergantung dari seberapa besar atau seberapa banyak faktor produksi yang digunakan, selain juga ditentukan oleh faktor harga faktor produksi.

Dalam melakukan analisis distribusi pendapatan faktorial ini, produksi total dibagi habis dalam faktor produksi yang digunakan. Dalam konteks analisis SAM, ada dua faktor produksi yang digunakan yaitu modal dan tenaga kerja. Perubahan dalam pemakaian faktor produksi akan menyebabkan perubahan dalam distribusi pendapatan faktorial atau fungsional. Selanjutnya, pendapatan yang diterimakan kepada masing-masing faktor produksi tersebut akan diterima oleh pemilik faktor produksi.

Semaoen (1992) mengatakan bahwa pengukuran distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan metode akuntansi dan dengan menggunakan fungsi produksi guna memperoleh andil faktor (factor share) dari setiap faktor produksi yang digunakan. Metode akuntansi dalam menghitung andil faktor setiap masukan (faktor produksi) memerlukan data mengenai jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dan balas jasa yang diterima oleh setiap faktor tersebut. Dalam perhitungannya, nilai produksi dialokasikan kepada setiap faktor produksi sebagai balas jasa dari penggunaan faktor produksi tersebut. Balas jasa terhadap faktor produksi ini, merupakan pendapatan dari masing-masing faktor tersebut, atau yang disebut sebagai pendapatan faktorial.

Wie (1981) mengemukakan bahwa negara yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan distribusi pendapatan, akan memunculkan ketimpangan-ketimpangan di antaranya:

menggunakan koefisien Gini. Kendati koefisien Gini bukan merupakan indikator yang ideal mengenai ketimpangan pendapatan antar berbagai golongan, namun sedikitnya angka ini dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola distribusi pendapatan.

b. Ketimpangan pendapatan antara masyarakat perdesaan dan perkotaan. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat juga ditinjau dari segi perbedaan pendapatan antara masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan (urban-rural income disparities). Untuk membedakan hal itu digunakan dua indikator: (1) perbandingan antara tingkat pendapatan per kapita di daerah perkotaan dan pedesaan, dan (2) disparitas pendapatan daerah perkotaan dan daerah perdesaan(perbedaan pendapatan rata-rata antara kedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata). Menurut Bank Dunia, pola pembangunan Indonesia memang memperlihatkan suatu urban bias dengan tekanan berat pada sektor industri, yang merupakan landasan bagi ketimpangan distribusi pendapatan di kemudian hari.

c. Ketimpangan pendapatan antardaerah. Untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan nasional, adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antarberbagai daerah di Indonesia, yang mengakibatkan pula terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antardaerah (regional income disparities). Ketimpangan pendapatan seperti ini disebabkan oleh karena penyebaran sumberdaya alam yang tidak merata, perbedaan laju pertumbuhan antardaerah, dan belum berhasilnya usaha-usaha pembangunan yang merata antar daerah di Indonesia.

menimbulkan ketimpangan yang pada suatu wilayah ( pada level propinsi ataupun negara), di antaranya (1) Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, (2) Inflasi pendapatan dimana uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang, (3) Ketidakmerataan pembangunan antarsubwilayah (atau daerah yang lebih kecil), (4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang intensif modal sehingga persentase pendapatan dari harta bertambah besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah, (5) Rendahnya mobilitas sosial, (6) Pelaksanaan kebijaksanaan substitusi-impor industri yang menyebabkan kenaikan harga barang-barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis, (7) Memburuknya term of trade bagi wilayah yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan wilayah maju (daerah atau negara) sebagai akibat ketidak elastisan permintaan wilayah maju, dan (8) Hancurnya industri-industri rakyat, seperti: pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lainnya.

Lebih lanjut, Wie (1981) menjelaskan bahwa dalam upaya mengurangi ketimpangan tersebut adalah dengan strategi campur tangan pemerintah. Dalam hal ini diupayakan pembagian yang merata dari sumberdaya yang ada kepada golongan masyarakat termiskin, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat.

selanjutnya dibagikan langsung kepada mereka yang kurang mampu. Kebijaksanaan ini biasanya dianut oleh negara-negara sosialis, dan (3) Redistribusi melalui pertumbuhan. Kebijakan ini bertujuan untuk menaikkan laju pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat miskin, dengan tidak mengurangi secara absolut pendapatan total.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam kebijaksanaan ini, seperti: (1) mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi, (2) menstabilkan penghasilan golongan paling kaya, (3) menyalurkan sebagian pendapatan golongan kaya sebagai hasil pertumbuhan ke dalam berbagai bentuk investasi, dan (4) mengalokasikan investasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi golongan masyarakat termiskin.Redistribusi melalui pertumbuhan dapat digunakan untuk menganalisis potensi jangka panjang pembangunan ekonomi, khususnya yang menyangkut kesenjangan (trade-off).

2.4. Studi Terdahulu

Model keterkaitan regional dengan pendekatan ekonometrika di Indonesia pertama sekali dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2007. Model yang dibangun terdiri dari 1650 persamaan, terdiri dari 1530 persamaan perilaku dan 120 persamaan endogen. Hasil temuan antara lain (1) arus migrasi penduduk relatif lebih ditentukan oleh faktor beaten path dibandingkan dengan faktor upah dan kinerja perekonomian daerah yang akan dikunjungi oleh para migran.

Penelitian lain mengenai keterkaitan regional biasanya dilakukan menggunakan kerangka analisis input-output (I-O) dan Social Accounting Matrix

(SAM). Para peneliti umumnya menggunakan kedua alat analisis di atas mencoba mengungkapkan dan mencari jawabannya, "siapa menerima apa" dari hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Downey (1984), melakukan penelitian untuk disertasi, mencoba menganalisis ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia, untuk melihat siapa mendapat apa (who gets what). Untuk menggambarkan kondisi ini, Downey melakukan disagregasi terhadap institusi rumahtangga berdasarkan kepemilikan tanah pertanian, buruh tani, buruh non-pertanian, desa-kota, dan lain sebagainya. Kemudian baru dianalisis distribusi pendapatan yang diterima oleh masing-masing klasifikasi rumahtangga tersebut. Pendapatan terendah diterima oleh rumahtangga buruh tani sedangkan yang tertinggi diterima oleh tenaga kerja perkotaan dan diikuti oleh pemilik tanah di atas lima hektar. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (1986), menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi istilah lain dari SAM dan Model Keseimbangan Umum untuk melihat pengaruh turunnya harga minyak dan subsidi minyak terhadap distribusi pendapatan. Analisis SAM juga dapat digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan antar sistem usahatani (tanaman dan ternak), daerah-daerah produksi, buruh tani dan tenaga kerja wanita, dilakukan oleh Budiyanti dan Schreiner (1991).

telah terjadi ketimpangan pendapatan antar kedua wilayah (NTT dan Riau), dan ketimpangan juga terjadi antar kelompok rumahtangga kedua wilayah. Masyarakat miskin (dengan pendapatan terendah) diterima oleh rumahtangga buruh non-pertanian dan tertinggi pada kelompok rumahtangga bukan buruh di sektor non-pertanian (terjadi pada kedua propinsi). Ketimpangan pendapatan ini ditunjukkan oleh indeks gini kedua propinsi tersebut melebihi 0.5. Sedangkan dengan menggunakan analisis distribusi pendapatan faktorial, menunjukkan propinsi NTT intensif tenaga kerja sedangkan di propinsi Riau terjadi sebaliknya, yaitu intensif modal. Ini berarti pada kedua propinsi, bila terjadi peningkatan penggunaan tenaga kerja dan modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan nilai tambah bruto wilayah.

Model Interregional Computable General Equilibrium (IRCGE) adalah pengembangan dari IRSAM, seperti yang dilakukan oleh Tumenggung (1995) dan Wuryanto (1996). Tumenggung membangun model IRCGE dengan menggunakan kerangka IRSAM Indonesia yang dibangun oleh Hidayat sebagai tabel dasar, dengan membagi wilayah Indonesia menjadi dua, Jawa dan Luar Jawa.

Wuryanto (1996), dengan menggunakan model CGE, menganalisis keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan kinerja ekonomi Indonesia. Wuryanto juga mengelompokkan Indonesia menjadi dua wilayah makro; Jawa dan Luar Jawa, seperti halnya Hidayat dan Tumenggung. Dari hasil studinya ditemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pendapatan rumahtangga regional hampir di semua wilayah (region), terutama di Jawa. Namun, peningkatan pendapatan rumahtangga di Luar Jawa yang awalnya rendah cenderung menimbulkan ketimpangan pendapatan.

Penelitian mengenai migrasi lebih banyak dilakukan dalam skala mikro dan spasial/kewilayahan. Pergerakan atau mobilitas penduduk sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses berkembangnya pembangunan di Indonesia. Mobilitas penduduk sendiri merupakan produk dari berbagai faktor antara lain kepadatan penduduk, langkanya lapangan kerja di desa, keinginan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, daya tarik kota dan berbagai faktor lainnya yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan pada faktor penarik dan pendorong terjadinya mobilitas penduduk.

bermigrasi dipengaruhi oleh luas lahan yang dimiliki, usia, pendidikan, dan kondisi desa yang diwakili oleh keadaan irigasinya.

Hasil studi di atas sejalan dengan hasil penelitian Gunawan dan Zulham (1992), yang menemukan bahwa minat masyarakat perdesaan untuk bekerja di sektor pertanian berkurang terutama pada kelompok muda dan berpendidikan. Pada kelompok ini tingkat migrasi sangat tinggi, sehingga diperkirakan pertanian akan didominasi pekerja berusia tua dan berpendidikan rendah.

Hasil penelitian Levy dan Wadycki (1974), menunjukkan hasil yang berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noekman dan Erwidodo (1992), terutama mengenai faktor jarak, yaitu menunjukkan bahwa: (1) Jarak berpengaruh nyata terhadap migrasi, baik migran yang tidak berpendidikan maupun migran yang berpendidikan dasar dan lanjutan, dimana semakin jauh jarak yang ditempuh migran akan mengurangi jumlah migran di Venezuela. Pengaruh jarak ini semakin kecil dengan semakin tinggi pendidikan migran, (2) Jumlah migran akan menurun dengan meningkatnya upah di daerah asal dan jumlah migran akan meningkat dengan meningkatnya upah di daerah tujuan, (3) Berdasarkan tingkat pendidikan, migran yang berpendidikan lebih responsif terhadap perubahan upah baik di daerah asal maupun di daerah tujuan daripada migran yang tidak berpendidikan, dan (4) Tingkat pengangguran di daerah asal mempunyai hubungan positif dengan jumlah migrasi, sedangkan tingkat pengangguran di daerah tujuan (Venezuela) mempunyai hubungan negatif dengan jumlah migrasi.

faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi di Kalimantan Timur dan menemukan bahwa: (1) Jarak antara daerah asal dan daerah tujuan mempunyai hubungan negatif dengan migrasi neto yang masuk ke Kalimantan Timur, (2) Rasio upah nyata antara daerah asal dan tujuan berhubungan positif dengan migrasi neto yang masuk ke Kalimantan Timur, (3) Rasio jumlah tenaga kerja yang menamatkan SMP dan SMA antara daerah asal dan tujuan mempunyai hubungan yang positif dengan migrasi neto yang masuk ke Kalimantan Timur, (4) Rasio jumlah tenaga kerja yang menamatkan Perguruan Tinggi antara daerah asal dan tujuan mempunyai hubungan negatif dengan migrasi neto yang masuk ke Kalimantan Timur, (5) Tingkat kesempatan kerja relatif daerah asal terhadap daerah tujuan berpengaruh positif dengan migrasi neto yang masuk ke Kalimantan Timur, (6) Tingkat industrialisasi di propinsi tersebut relatif terhadap daerah asal berhubungan positif dengan migrasi neto.

Secara lebih spesifik hasil studi Mintchell (1961) dan Mantra (1978), mengungkapkan bahwa ada dua faktor yang mendorong migran melakukan migrasi. Faktor-faktor yang mendorong migran meninggalkan daerah asalnya disebut faktor sentrifugal, sedangkan faktor-faktor yang menarik kembali ke daerah asalnya disebut faktor sentripetal.

sektor-sektor produksi di Sumatera terhadap berbagai sektor produksi di Jawa sangat kuat, sedangkan sebaliknya memiliki keterkaitan yang lemah, dan (3)

spillover effect dari Sumatera ke Jawa lebih besar daripada spillover effect dari Jawa ke Sumatera, sehingga setiap guncangan (shock) ekonomi pada sektor manapun pada kedua wilayah akan mengakibatkan ekonomi Jawa meningkat jauh lebih cepat daripada ekonomi Sumatera. Dalam kondisi ini, apabila pembangunan ekonomi dikonsentrasikan ke Sumatera, maka pertumbuhan ekonomi kedua wilayah akan lebih tinggi dan terdistribusikan secara lebih berimbang, sehingga kesenjangan ekonomi antara kedua wilayah secara bertahap akan menyempit

3.1. Kerangka Teori

Berikut ini akan diuraikan kerangka teori yang digunakan sehubungan dengan pengembangan model keterkaitan wilayah. Kerangka teori diawali dengan teori pertumbuhan, model arus wilayah, perpindahan penduduk dan tenaga kerja, mobilitas modal, dan neraca perdagangan dalam konteks wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, yang merupakan unsur penting dan menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, secara umum dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu (1) faktor-faktor penentu dan sisi penawaran

(supplyside) dan (2) faktor-faktor penentu dari sisi permintaan (demandside). Sisi penawaran, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi mencakup: jumlah penduduk (sumber daya manusia), stok kapital, sumberdaya alam, dan teknologi. Sedangkan dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ditentukan atau dipengaruhi antara lain oleh pengeluaran pemerintah (government expenditure),

investasi swasta (private investment) dan jumlah uang beredar (money supply).

Berikut ini akan dibahas beberapa teori pertumbuhan ekonomi.

3.1.1. Model Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar (H-D) pada dasarnya berusaha untuk memadukan pandangan kaum Klasik yang dinilai terlalu menekankan sisi penawaran dan pandangan Keynes yang lebih menekankan pada sisi permintaan (demand side).

ganda (dual role) yaitu di satu sisi, investasi akan meningkatkan kemampuan produktif (productive capacity) dari perekonomian (Klasik) dan di sisi lain, investasi akan menciptakan atau meningkatkan permintaan (demand creating) di dalam perekonomian (Keynes).

Dalam teori H-D, investasi merupakan faktor penentu yang sangat penting dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan mereka mengatakan bahwa “tabungan dan investasi merupakan kekuatan sentral dibalik pertumbuhan ekonomi” (savingand investment is central forces behind economic growth). Secara sederhana, kaitan pertumbuhan ekonomi, tabungan dan investasi dalam versi model H-D dapat dinyatakan sebagai berikut:

Misalkan tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau, s, dari pendapatan nasional (Y). Oleh karena itu, kita pun dapat menuliskan hubungan tersebut dalam bentuk persamaan yang sederhana :

S = sY ……… (1) Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan dari stok modal (K) yang dapat diwakili oleh ΔK, sehingga dapat dituliskan persamaan sederhana yang kedua sebagai berikut :

I = ΔK ……….. (2) Akan tetapi, karena jumlah stok modal K mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output Y, seperti telah ditunjukkan oleh rasio modal-output, k, maka:

K/Y = k atau ΔK/ΔY = k

Akhirnya

Yang terakhir, mengingat jumlah keseluruhan dari tabungan nasional (S) harus sama dengan keseluruhan investasi (I), maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut :

S = I ……….. (4) Dari persamaan (3.1) telah diketahui bahwa S = sY dan dari persamaan (3.2) dan (3.3), juga telah diketahui bahwa: I = ΔK = kΔY. Dengan demikian, ‘identitas’ tabungan yang merupakan persamaan modal dalam persamaan 4 adalah sebagai berikut :

S = sY = kΔY = ΔK = I ………. (5) Atau bisa diringkas menjadi

sY = kΔY ………. (6) Selanjutnya, apabila kedua sisi persamaan (3.6) dibagi mula-mula dengan Y dan kemudian dengan k, maka akan didapat :

ΔY/Y = s/k ... (7) Dimana :

(ΔY/Y) = pertumbuhan ekonomi s = tingkat tabungan nasional

k = ICOR (incremental capital output rasio, ΔK/ΔY atau I/ΔY) Y = Output nasional atan GNP, K = stok kapital, I=investasi

dan menginvestasikan GNP-nya, maka semakin pesat pertumbuhan ekonominya (Todaro, 2000; Perkins, et. al, 2001).

3.1.2. Model Pertumbuhan Solow

Menurut teori pertumbuhan neoklasik tradisional (traditional neoclassical growth theory), pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa perekonomian tertutup (closed economy), yakni tidak menjalin hubungan dengan pihak-pihak luar, yang tingkat tabungannya rendah (dalam kondisi ceteris paribus) dalam jangka pendek pasti akan mengalami laju pertumbuhan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan perekonomian lainnya yang memiliki tingkat tabungan lebih tinggi. Pada akhirnya hal ini akan mengakibatkan konvergensi penurunan pendapatan per kapita (semua perekonomian tertutup akan sama-sama mengalami penurunan pendapatan per kapita). Di lain pihak, perekonomian terbuka (open economy), yakni yang mengadakan hubungan perdagangan, investasi, dan sebagainya dengan negara atau pihak-pihak luar, pasti akan mengalami suatu konvergensi peningkatan pendapatan per kapita, karena arus permodalan akan mengalir deras dan negara-negara kaya ke negara-negara-negara-negara miskin di mana rasio modal-tenaga kerjanya masih rendah sehingga menjanjikan imbalan atau tingkat keuntungan investasi (returns on investments) yang lebih tinggi.

menggambarkan perekonomian negara maju secara lebih baik daripada kemampuannya dalam menjelaskan perekonomian negara berkembang, namun tetap menjadi titik acuan dasar dalam kepustakaan mengenai pertumbuhan dan pembangunan. Model ini menyatakan bahwa secara kondisional, perekonomian berbagai negara akan bertemu (converge) pada tingkat pendapatan yang sama, dengan syarat bahwa negara tersebut mempunyai tingkat tabungan, depresiasi, pertumbuhan angkatan kerja, dan pertumbuhan produktivitas yang sama.

Modifikasi penting dari model pertumbuhan Harrod-Domar adalah bahwa model Solow membolehkan substitusi antara modal dan tenaga kerja. Dalam proses produksi, dengan mengasumsikan bahwa terdapat tambahan hasil yang semakin berkurang dalam penggunaan input-input ini. Fungsi produksi agregat,

Y = F(K, L) ... (8) dengan mengasumsikan skala hasil yang konstan (constant returns to scale). Sebagai contoh, dalam kasus khusus yang dikenal sebagai fungsi produksi Cobb-Douglas, pada waktu t kita mendapatkan:

Y(t) = K(t)α [A(t)L(t)]1-α ... (9) Dimana Y adalah produk domestik bruto, K adalah modal (yang dapat mencakup modal manusia maupun modal fisik), L adalah tenaga kerja, dan A adalah produktivitas tenaga kerja, yang tumbuh selamanya pada tingkat eksogen. Karena adanya skala hasil yang konstan, mak jika semua input dinaikkan dengan jumlah proporsi yang sama, maka output akan naik dengan jumlah proporsi yang sama, yang dinotasikan, dengan:

Dimana γ > 0. Karena γ dapat berupa angka riil positif berapa pun, secara matematis yang bermanfaat untuk menganalisis implikasi model tersebut adalah dengan menetapkan nilai γ = 1/ L, sehingga:

Y/L = F(K/L, 1)

y = f(k) ... (11) Dengan penyederhanaan ini mak kita hanya berurusan dengan satu variabel dalam fungsi produksi. Misalnya, dalam kasus fungsi Cobb-Douglas kita dapat menuliskan kembali persamaan dengan cara:

Y = Akα ... (12) Hal ini mencerminkan alternatif mengenai fungsi produksi, dimana segala sesuatu dihitung dalam kuantitas per tenaga kerja. Persamaan di atas menyatakan bahwa output per pekerja adalah fungsi dari jumlah modal per tenaga kerja. Semakin banyak jumlah modal yang harus ditangani masing-masing pekerja, maka semakin banyak pula output yang dapat dihasilkan per pekerja (Romer, 1996).

3.1.3. Model Aliran Wilayah

perbedaan antara ekonomi regional dan internasional menjadi tidak jelas karena sumberdaya dan komoditi/barang secara relatif bebas berpindah. Masyarakat Ekonomi Eropa merupakan contoh yang menonjol sebagai wilayah dimana hubungan ekonomi antara negara-negara terjadi karena keterkaitan antara wilayah sebagai suatu negara. Asumsi yang digunakan untuk membangun model regional flows yaitu pertama, sumberdaya tidak dapat berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dan kedua mobilitas sumberdaya sempurna.

3.1.3.1. Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif menunjukkan bahwa negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan. Prinsip dari keunggulan komparatif yaitu jika sumberdaya tidak berpindah diantara area, maka akan ada spesialisasi dalam komoditi yang diproduksi secara efisien. Efisiensi relatif ditentukan oleh biaya opportunity, jumlah unit barang atau jasa yang harus diproduksi. Jika suatu negara menghasilkan barang yang memiliki keunggulan komparatif dan melakukan perdagangan dengan negara lain, maka spesialisasi dan perdagangan akan menguntungkan kepada kedua negara. Salah satu implikasi terpenting dari teori keunggulan komparatif adalah perdagangan masih memberikan keuntungan sekalipun jika suatu negara dapat menghasilkan lebih murah dibandingkan dengan negara lainnya (Blair, 1991).

Tabel 4. Tenaga Kerja yang Diperlukan untuk Proses Produksi Biaya Absolut ( jumlah jam kerja diperlukan per unit)

Tiap unit dari Wilayah I Bagian wilayah lain Makanan

Biaya untuk setiap unit makanan terhadap setiap unit produk manufaktur

Biaya produk manufaktur terhadap makanan

½ 2

¾ 4/3 Sumber: Blair, 1991.

Tabel 4 menunjukkan jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan makanan dan produk manafaktur di suatu wilayah dan bagian dunia lain. Asumsikan, dunia lain yang lebih luas merupakan wilayah homogen dimana rasio harga dunia tidak mempengaruhi output suatu wilayah kecil. Wilayah menghasilkan produk makanan dan manufaktur dengan biaya tenaga kerja rendah dibandingkan dengan dunia lain. Biaya oportunitas untuk setiap unit makanan di wilayah I adalah ½ dari produk manufaktur. Artinya, untuk menghasilkan setiap makanan domestik, wilayah I menghasilkan ½ produk manufaktur. Setiap unit biaya makanan ¾ unit produk manufaktur di bagian dunia lain. Karena itu, wilayah I mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi makanan.

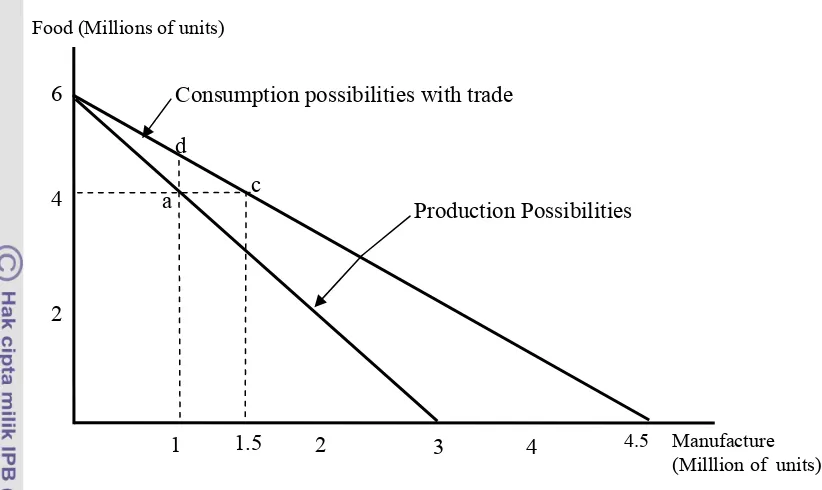

Gambar 1. Kurva Kemungkinan Produksi dan Konsumsi Sumber: (Blair, 1991)

Tanpa ada perdagangan, titik yang sesuai untuk produksi (konsumsi) tergantung pada pilihan dari setiap individu di wilayah I. Misalnya, individu di wilayah I memilih untuk menghasilkan 4 juta unit makanan dan 1 juta unit produk manufaktur yang ditunjukkan pada titik a, dan tingkat produksi ditunjukkan oleh kemungkinan konsumsi. Jika dilakukan perdagangan diantara negara dimana biaya transportasi dan transaksi tidak berpengaruh. Harga relatif di wilayah I akan sama dengan harga relatif di bagian dunia lain. Pedagang akan membeli produk yang lebih murah dan menjual kembali jika harga produk meningkat.

Barang manufaktur di wilayah I lebih mahal dibandingkan dengan makanan, maka pedagang akan membawa produk manafaktur ke wilayah I dan membawa makanan ke bagian dunia lain. Keuntungan dari perdagangan dapat meningkat terhadap penduduk yang tinggal di wilayah I dan patner dagangnya. Sebelum perdagangan, kurva kemungkinan produksi sama dengan kurva

Consumption possibilities with trade 6

4

d

2

c a

1 1.5 2 3 4

Production Possibilities Food (Millions of units)