KARAKTERISTIK ARANG AKTIF TEMPURUNG BIJI

NYAMPLUNG (

Calophyllum inophyllum

Linn) DAN

APLIKASINYA SEBAGAI ADSORBEN MINYAK NYAMPLUNG

SANTIYO WIBOWO

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul Karakteristik Arang Aktif Tempurung Biji Nyamplung (Calophyllum inophyllum Linn) dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Minyak Nyamplung adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Agustus 2009

Santiyo Wibowo

SANTIYO WIBOWO. The Properties of Activated Carbons from Nyamplung Shell (Calophyllum inophyllum Linn) as Adsorbent of Nyamplung Oil. Under direction of WASRIN SYAFII and GUSTAN PARI

The waste of nyamplung shell could be converted to be activated carbons as gaseous and liquid adsorbent. Nyamplung shell was carbonized into charcoal, then activated by using 0%, 5% and 10% H3PO4 at two temperatures (700 and 800oC) and two duration (60 and 120 minutes). The nyamplung shell, charcoal and activated carbons structure were analized by using infrared spectrometer, X-ray difractometer (XRD), scaning electron microscope (SEM), and GCMS Pyrolisis. The quality of charcoal and activated carbons were tested by using SNI 01-1682-1996 and SNI 06-3703-1995. The optimum activated carbons was applied as adsorbent for purification of nyamplung oil at four levels; 5, 10, 15, 20% and 0% (control). The result showed that carbonization and activation caused alteration of functional group, pore opening, chemical reduction, and increasing of cristalinity degree of the charcoal and activated carbons. The optimum condition to produced activated carbons were soaking in H3PO4 10% at temperature 700 oC for 120 minutes. The better treatment for purification of nyamplung oil was by using 20% activated carbons.

SANTIYO WIBOWO. Karakteristik Arang Aktif Tempurung Biji Nyamplung (Calophyllum inophyllum Linn) dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Minyak Nyamplung. Dibimbing oleh WASRIN SYAFII dan GUSTAN PARI.

Arang aktif merupakan salah satu bahan yang diperlukan industri dalam proses poduksi, baik industri pangan maupun non pangan. Arang aktif digunakan sebagai bahan penjerap (adsorbsi) untuk menghilangkan bau, gas beracun, dan warna, atau sebagai bahan penyaring/penjenih air, pemurni dan pemucat, misalnya pada industri pemurnian gula, gas, minyak dan lemak, minuman, pengolahan pulp, pupuk, kimia, dan farmasi.

Tempurung nyamplung merupakan limbah dari pengusahaan minyak biji nyamplung yang belum digali pemanfaatannya. Salah satu kemungkinan pemanfaatannya adalah dikonversi menjadi arang aktif yang akan diaplikasikan pada penjernihan minyak nyamplung. Saat ini minyak nyamplung hanya dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan batik dan batu bata atau sebagai bahan bakar alternatif. Di pihak lain minyak nyamplung mempunyai potensi sebagai bahan obat dan kosmetik. Untuk memperoleh minyak yang berkualitas baik terutama sebagai bahan obat dan kosmetik, minyak perlu dimurnikan terlebih dahulu. Pemurnian bertujuan untuk menghilangkan rasa, bau, warna, kotoran, dan memperpanjang umur simpan. Salah satu cara pemurnian minyak adalah menggunakan bahan penyerap arang aktif.

Pada penelitian ini dilakukan pengkajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik arang aktif tempurung biji nyamplung, mendapatkan kondisi yang optimal dalam pembuatan arang aktif tempurung biji nyamplung, dan mengetahui pengaruh arang aktif terhadap sifat fisiko-kimia minyak nyamplung.

tempurung, arang dan arang aktif nyamplung. Ini dilihat dari perubahan gugus fungsi, derajat kristalinitas, penampakan permukaan, perubahan unsur dan senyawa kimia.

Kondisi optimal untuk memproduksi arang aktif tempurung nyamplung dihasilkan pada proses menggunakan aktivator H3PO4 10%, suhu aktivasi 700 oC dan lama aktivasi 120 menit. Arang aktif tersebut sudah memenuhi persyaratan SNI 06-3703-1995. Penggunaan arang aktif tempurung biji nyamplung berpengaruh nyata terhadap kadar air, bilangan asam, bilangan iod, bilangan peroksida dan kejernihan minyak nyamplung tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap bilangan penyabunan dan iod. Arang aktif sebesar 20% memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya karena menghasilkan minyak dengan kadar air, bilangan asam, peroksida terendah, kejernihan tertinggi, dan meningkatkan pH minyak.

© Hak cipta milik IPB tahun 2009 Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar pihak IPB.

NYAMPLUNG (

Calophyllum inophyllum

Linn) DAN

APLIKASINYA SEBAGAI ADSORBEN MINYAK NYAMPLUNG

SANTIYO WIBOWO

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Science

pada Mayor Ilmu Teknologi Hasil Hutan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Karakteristik Arang Aktif Tempurung Biji Nyamplung (Calophyllum inophyllum Linn) dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Minyak Nyamplung

Nama : Santiyo Wibowo

NRP : E251070084

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Wasrin Syafii, M.Agr Dr. Gustan Pari, M.Si, APU

Ketua Anggota

Diketahui:

Kordinator Mayor Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Teknologi Hasil Hutan

Dr. Ir. Dede Hermawan, M.Sc Prof.Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT, atas Rahmat

dan Ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesakan karya ilmiah berjudul

Karakteristik Arang Aktif Tempurung Biji Nyamplung (Calophyllum inophyllum Linn) dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Minyak Nyamplung yang merupakan salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Mayor Ilmu Teknologi Hasil

Hutan, Departemen Hasil Hutan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Selama persiapan dan pelaksaaan penelitian sampai selesainya karya ilmiah

ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan sumbangan pemikiran dari berbagai

pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus hati dan

penghargaan kepada :

− Prof. Dr. Ir. Wasrin Syafii, M.Agr selaku Ketua Komisi Pembimbing, − Dr. Gustan Pari, M.Si, APU selaku Anggota Komisi Pembimbing. − Ir. Deded Syarif Nawawi, M.Sc atas kesediaanya selaku dosen penguji,

− Ketua dan Sekretaris Program Mayor Ilmu Teknologi Hasil Hutan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

− Kepala Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli.

− Kepala Pusat Penelitian Hasil Hutan, Ketua Kelompok Peneliti Pengolahan Kimia dan Energi Hasil Hutan dan Kepala Laboratorium Terpadu Puslitbang Hasil

Hutan Bogor yang telah memberikan ijin dan penggunaan fasilitas laboratorium. − Seluruh Laboran di Lab. Pengolahan Kimia dan Energi Hasil Hutan Bogor. − Rekan-rekan Research School Angkatan 2007 atas bantuan dan kebersamaannya. − Kepada orang tua (Sanly Suratman dan Ratna Komala Sari), mertua (Gafar BA

dan Djanewar), istri tercinta (Rozza Tri Kwatrina) dan buah hati tersayang (Nurul

Afiyah dan Alya Zahra Nazifah).

− Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan doa dan materi yang diberikan.

Akhir kata semoga karya tulis ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Bogor, Agustus 2009

Penulis dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 24 Agustus 1973 sebagai

anak pertama dari pasangan Sanly Suratman dan Ratna Komala Sari.

Penulis menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Teladan, Rawa

Laut, Bandar Lampung pada tahun 1986, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri

2 Tanjung Karang, Lampung pada tahun 1989 dan Sekolah Menengah Atas di SMA

Negeri 2 Tanjung Karang, Lampung pada tahun 1992. Pada tahun 1992, penulis

diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian,

Universitas Lampung dan berhasil memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1997.

Pada tahun 1998, penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di

Departemen Kehutanan. Pada tahun 2007, penulis mendapat kesempatan untuk

melanjutkan pendidikan di Pascasarjana IPB pada program mayor Ilmu Teknologi

Hasil Hutan.

Penulis menikah dengan Rozza Tri Kwatrina, S.Si dan dikaruniai oleh ALLAH

KARAKTERISTIK ARANG AKTIF TEMPURUNG BIJI

NYAMPLUNG (

Calophyllum inophyllum

Linn) DAN

APLIKASINYA SEBAGAI ADSORBEN MINYAK NYAMPLUNG

SANTIYO WIBOWO

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul Karakteristik Arang Aktif Tempurung Biji Nyamplung (Calophyllum inophyllum Linn) dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Minyak Nyamplung adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Agustus 2009

Santiyo Wibowo

SANTIYO WIBOWO. The Properties of Activated Carbons from Nyamplung Shell (Calophyllum inophyllum Linn) as Adsorbent of Nyamplung Oil. Under direction of WASRIN SYAFII and GUSTAN PARI

The waste of nyamplung shell could be converted to be activated carbons as gaseous and liquid adsorbent. Nyamplung shell was carbonized into charcoal, then activated by using 0%, 5% and 10% H3PO4 at two temperatures (700 and 800oC) and two duration (60 and 120 minutes). The nyamplung shell, charcoal and activated carbons structure were analized by using infrared spectrometer, X-ray difractometer (XRD), scaning electron microscope (SEM), and GCMS Pyrolisis. The quality of charcoal and activated carbons were tested by using SNI 01-1682-1996 and SNI 06-3703-1995. The optimum activated carbons was applied as adsorbent for purification of nyamplung oil at four levels; 5, 10, 15, 20% and 0% (control). The result showed that carbonization and activation caused alteration of functional group, pore opening, chemical reduction, and increasing of cristalinity degree of the charcoal and activated carbons. The optimum condition to produced activated carbons were soaking in H3PO4 10% at temperature 700 oC for 120 minutes. The better treatment for purification of nyamplung oil was by using 20% activated carbons.

SANTIYO WIBOWO. Karakteristik Arang Aktif Tempurung Biji Nyamplung (Calophyllum inophyllum Linn) dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Minyak Nyamplung. Dibimbing oleh WASRIN SYAFII dan GUSTAN PARI.

Arang aktif merupakan salah satu bahan yang diperlukan industri dalam proses poduksi, baik industri pangan maupun non pangan. Arang aktif digunakan sebagai bahan penjerap (adsorbsi) untuk menghilangkan bau, gas beracun, dan warna, atau sebagai bahan penyaring/penjenih air, pemurni dan pemucat, misalnya pada industri pemurnian gula, gas, minyak dan lemak, minuman, pengolahan pulp, pupuk, kimia, dan farmasi.

Tempurung nyamplung merupakan limbah dari pengusahaan minyak biji nyamplung yang belum digali pemanfaatannya. Salah satu kemungkinan pemanfaatannya adalah dikonversi menjadi arang aktif yang akan diaplikasikan pada penjernihan minyak nyamplung. Saat ini minyak nyamplung hanya dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan batik dan batu bata atau sebagai bahan bakar alternatif. Di pihak lain minyak nyamplung mempunyai potensi sebagai bahan obat dan kosmetik. Untuk memperoleh minyak yang berkualitas baik terutama sebagai bahan obat dan kosmetik, minyak perlu dimurnikan terlebih dahulu. Pemurnian bertujuan untuk menghilangkan rasa, bau, warna, kotoran, dan memperpanjang umur simpan. Salah satu cara pemurnian minyak adalah menggunakan bahan penyerap arang aktif.

Pada penelitian ini dilakukan pengkajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik arang aktif tempurung biji nyamplung, mendapatkan kondisi yang optimal dalam pembuatan arang aktif tempurung biji nyamplung, dan mengetahui pengaruh arang aktif terhadap sifat fisiko-kimia minyak nyamplung.

tempurung, arang dan arang aktif nyamplung. Ini dilihat dari perubahan gugus fungsi, derajat kristalinitas, penampakan permukaan, perubahan unsur dan senyawa kimia.

Kondisi optimal untuk memproduksi arang aktif tempurung nyamplung dihasilkan pada proses menggunakan aktivator H3PO4 10%, suhu aktivasi 700 oC dan lama aktivasi 120 menit. Arang aktif tersebut sudah memenuhi persyaratan SNI 06-3703-1995. Penggunaan arang aktif tempurung biji nyamplung berpengaruh nyata terhadap kadar air, bilangan asam, bilangan iod, bilangan peroksida dan kejernihan minyak nyamplung tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap bilangan penyabunan dan iod. Arang aktif sebesar 20% memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya karena menghasilkan minyak dengan kadar air, bilangan asam, peroksida terendah, kejernihan tertinggi, dan meningkatkan pH minyak.

© Hak cipta milik IPB tahun 2009 Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar pihak IPB.

NYAMPLUNG (

Calophyllum inophyllum

Linn) DAN

APLIKASINYA SEBAGAI ADSORBEN MINYAK NYAMPLUNG

SANTIYO WIBOWO

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Science

pada Mayor Ilmu Teknologi Hasil Hutan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Karakteristik Arang Aktif Tempurung Biji Nyamplung (Calophyllum inophyllum Linn) dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Minyak Nyamplung

Nama : Santiyo Wibowo

NRP : E251070084

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Wasrin Syafii, M.Agr Dr. Gustan Pari, M.Si, APU

Ketua Anggota

Diketahui:

Kordinator Mayor Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Teknologi Hasil Hutan

Dr. Ir. Dede Hermawan, M.Sc Prof.Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT, atas Rahmat

dan Ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesakan karya ilmiah berjudul

Karakteristik Arang Aktif Tempurung Biji Nyamplung (Calophyllum inophyllum Linn) dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Minyak Nyamplung yang merupakan salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Mayor Ilmu Teknologi Hasil

Hutan, Departemen Hasil Hutan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Selama persiapan dan pelaksaaan penelitian sampai selesainya karya ilmiah

ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan sumbangan pemikiran dari berbagai

pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus hati dan

penghargaan kepada :

− Prof. Dr. Ir. Wasrin Syafii, M.Agr selaku Ketua Komisi Pembimbing, − Dr. Gustan Pari, M.Si, APU selaku Anggota Komisi Pembimbing. − Ir. Deded Syarif Nawawi, M.Sc atas kesediaanya selaku dosen penguji,

− Ketua dan Sekretaris Program Mayor Ilmu Teknologi Hasil Hutan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

− Kepala Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli.

− Kepala Pusat Penelitian Hasil Hutan, Ketua Kelompok Peneliti Pengolahan Kimia dan Energi Hasil Hutan dan Kepala Laboratorium Terpadu Puslitbang Hasil

Hutan Bogor yang telah memberikan ijin dan penggunaan fasilitas laboratorium. − Seluruh Laboran di Lab. Pengolahan Kimia dan Energi Hasil Hutan Bogor. − Rekan-rekan Research School Angkatan 2007 atas bantuan dan kebersamaannya. − Kepada orang tua (Sanly Suratman dan Ratna Komala Sari), mertua (Gafar BA

dan Djanewar), istri tercinta (Rozza Tri Kwatrina) dan buah hati tersayang (Nurul

Afiyah dan Alya Zahra Nazifah).

− Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan doa dan materi yang diberikan.

Akhir kata semoga karya tulis ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Bogor, Agustus 2009

Penulis dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 24 Agustus 1973 sebagai

anak pertama dari pasangan Sanly Suratman dan Ratna Komala Sari.

Penulis menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Teladan, Rawa

Laut, Bandar Lampung pada tahun 1986, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri

2 Tanjung Karang, Lampung pada tahun 1989 dan Sekolah Menengah Atas di SMA

Negeri 2 Tanjung Karang, Lampung pada tahun 1992. Pada tahun 1992, penulis

diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian,

Universitas Lampung dan berhasil memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1997.

Pada tahun 1998, penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di

Departemen Kehutanan. Pada tahun 2007, penulis mendapat kesempatan untuk

melanjutkan pendidikan di Pascasarjana IPB pada program mayor Ilmu Teknologi

Hasil Hutan.

Penulis menikah dengan Rozza Tri Kwatrina, S.Si dan dikaruniai oleh ALLAH

Halaman

2.5 Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum) ... 10

2.6 Pemanfaatan Minyak Nyamplung ... 11

2.7 Penjernihan Minyak ... 12

3.3.4 Karakteristik pola struktur arang dan arang aktif ... 18

3.3.5 Aplikasi Arang Aktif pada minyak bintangur ... 19

3.3.6 Pengujian Mutu Minyak Nyamplung ... 19

4.1 Analisis Kimia Tempurung Biji Nyamplung... .... 26 4.2 Struktur Tempurung Nyamplung, Arang dan Arang Aktif ... .... 27 4.3 Mutu Arang dan Arang Aktif Tempurung Nyamplung ... 39 4.4 Kondisi Optimum Pembuatan Arang Aktif ... 47 4.5 Aplikasi Arang Aktif pada Minyak Nyamplung ... 48

V. KESIMPULAN ... 57

DAFTAR PUSTAKA ... .... 58

DAFTAR TABEL

Halaman

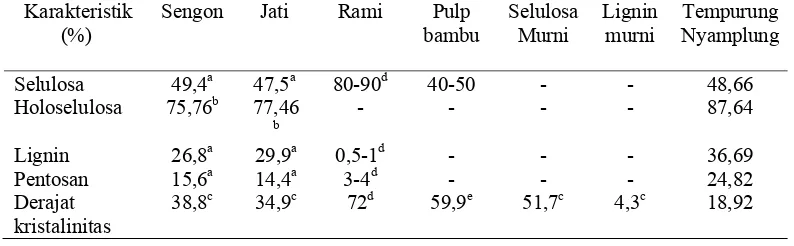

1. Rataan sifat fisiko kimia tempurung biji nyamplung ... 26

2. Bilangan gelombang tempurung nyamplung, arang dan

arang aktif ... ... 30

3. Struktur kristalin dan lapisan aromatik pada bahan baku,

arang dan arang aktif tempurung nyamplung ... 32

4. Derajat kristalinitas beberapa bahan berlignoselulosa ... 35

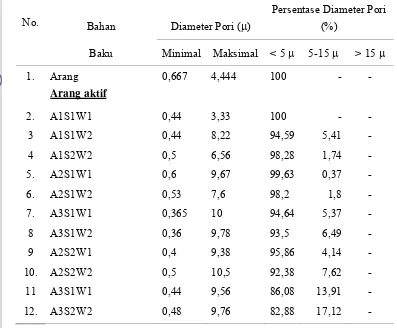

5. Diameter pori tempurung nyamplung, arang dan arang aktif ... 36

6. Sifat arang tempurung biji nyamplung ... 39

7. Mutu arang dan arang aktif tempurung nyamplung ... 41

8. Analisis EDX tempurung nyamplung, arang dan arang aktif ... 44

9. Hasil perhitungan terhadap total bilangan iodium arang aktif

tempurung nyamplung ... 48

10. Sifat fisiko kimia minyak nyamplung sebelum dan sesudah

perlakuan ... 49

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Pohon, buah dan tempurung biji nyamplung ... 11 2. Retort pyrolisis listrik ... 14

3. Bagan Alur Penelitian ... 23

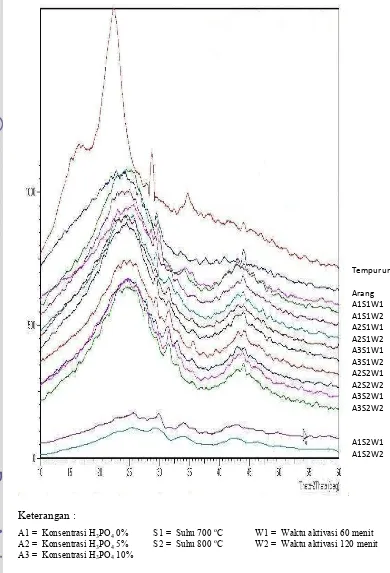

4. Spektrum serapan FT-IR tempurung, arang dan arang aktif

tempurung nyamplung ... 28

5. Difraksi sinar x tempurung nyamplung, arang dan arang aktif .... 33

6. Struktur permukaan tempurung nyamplung, arang dan arang

aktif pada penampang atas dengan pembesaran 2000x ... 38

7. Kejernihan minyak nyamplung menggunakan arang aktif

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Analisa kimia tempurung biji nyamplung ... 64

2. Absorban FTIR tempurung nyamplung, arang dan arang aktif.... ... 66

3. Komponen kimia tempurung nyamplung, arang dan arang aktif .. 69

4. Analisis Energy Dispersive X Ray Analyzer (EDX) tempurung

nyamplung ... 73

5. Rekapitulasi analisis keragaman dan uji kelompok wilayah Duncan hasil pengamatan pengaruh aktivator, suhu dan waktu

aktivasi terhadap rendemen arang aktif tempurung nyamplung... 76

6. Rekapitulasi analisa keragaman pengaruh aktivator, suhu dan

waktu terhadap kadar air arang aktif tempurung nyamplung ... ... 77

7. Rekapitulasi analisa keragaman pengaruh aktivator, suhu dan

waktu terhadap zat terbang arang aktif tempurung nyamplung ... 78

8. Rekapitulasi analisa keragaman dan uji kelompok wilayah Duncan hasil pengamatan pengaruh aktivator, suhu dan waktu

terhadap kadar abu arang aktif tempurung nyamplung ... ... 79

9. Rekapitulasi analisa keragaman dan uji kelompok wilayah Duncan hasil pengamatan pengaruh aktivator, suhu dan waktu

terhadap karbon terikat arang aktif tempurung nyamplung ... 80

10. Rekapitulasi analisa keragaman dan uji kelompok wilayah Duncan hasil pengamatan pengaruh aktivator, suhu dan waktu

terhadap daya jerap iod arang aktif tempurung nyamplung ... .... 81

11. Rekapitulasi analisa keragaman dan uji kelompok wilayah Duncan hasil pengamatan pengaruh aktivator, suhu dan waktu

terhadap daya jerap benzene arang aktif tempurung nyamplung ... 82

12. Rekapitulasi analisa keragaman dan uji kelompok wilayah Duncan hasil pengamatan pengaruh jenis dan konsentrasi

adsorben terhadap kadar air minyak nyamplung ... 83

13. Rekapitulasi analisa keragaman dan uji kelompok wilayah Duncan hasil pengamatan pengaruh jenis dan konsentrasi

adsorben terhadap bilangan asam minyak nyamplung ... ... 84

14. Rekapitulasi analisa keragaman dan uji kelompok wilayah Duncan hasil pengamatan pengaruh jenis dan konsentrasi

adsorben terhadap bilangan penyabunan minyak nyamplung ... 85

15. Rekapitulasi analisa keragaman dan uji kelompok wilayah Duncan hasil pengamatan pengaruh jenis dan konsentrasi

16. Rekapitulasi analisa keragaman dan uji kelompok wilayah

Duncan hasil pengamatan pengaruh jenis dan konsentrasi

adsorben terhadap bilangan peroksida minyak nyamplung ... 86

17. Rekapitulasi analisa keragaman dan uji kelompok wilayah Duncan hasil pengamatan pengaruh jenis dan konsentrasi

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan berkembangnya industri di berbagai bidang, kebutuhan

arang aktif juga semakin meningkat. Arang aktif diperlukan industri dalam

proses poduksi, baik industri pangan maupun non pangan. Umumnya arang aktif

digunakan sebagai bahan penyerap untuk menghilangkan bau, gas beracun, warna,

atau sebagai bahan penjenih air, pemurni dan pemucat, misalnya pada industri

pemurnian gula, pemurnian gas, minyak lemak, minuman, pengolahan pulp,

pupuk, kimia, dan farmasi (Djatmiko et al. 1985).

Kebutuhan arang aktif nasional cukup tinggi, lebih dari 200 ton per bulan

atau 2.400 ton per tahun, dimana sebagian diantaranya masih di impor untuk

keperluan khusus seperti industri pengolahan emas dan farmasi (Fitriani 2008).

Sementara itu Indonesia merupakan negara yang cukup banyak sumber bahan

baku arang dan arang aktif. Bahan baku pembuatan arang aktif berasal dari

bahan yang mengandung karbon baik organik maupun bahan anorganik.

Beberapa diantaranya adalah kayu, limbah kayu, tempurung kelapa, batu bara, dan

limbah pertanian seperti kulit buah kopi, sabut buah coklat, sekam padi, jerami,

tongkol dan pelepah jagung, bahkan bahan polimer seperti poliakrilonitril, rayon

dan resin fenol (Asano et al. 1999). Selain itu telah diteliti arang aktif dari ampas limbah daun teh, kulit kayu Acacia mangium, tempurung biji kemiri, kayu dan tempurung biji jarak pagar, sekam padi dan serbuk gergaji dari beberapa jenis

kayu (Sudradjat dan Suryani 2002; Pari et al. 2000; Sudradjat et al. 2005). Bahan baku lainnya yang dapat dikembangkan sebagai arang aktif adalah

tempurung biji nyamplung (Calopyllum inophyllum Linn) yang merupakan limbah dari pengolahan minyak nyamplung dan belum dimanfaatkan. Arang aktif

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penjernih minyak atau sebagai penyerap

(adsorben) gas dan bahan cairan lainnya.

Pengusahaan minyak nyamplung atau dikenal juga sebagai tamanu oil, sudah dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan kapasitas produksi

sekitar 300 kg/hari atau ± 100 liter perhari dan digunakan sebagai bahan

nyamplung dalam jumlah besar, seperti dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi

Papua yang telah menanam 15 (lima belas) ribu bibit tanaman nyamplung

(Anonim 2008a), kemudian KPH Banyumas Barat menanam nyamplung seluas ±

1000 ha (Anonim 2008c). Selanjutnya Departemen Kehutanan melalui Pusat

Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Bogor, ikut berperan serta dalam

pengembangan energi alternatif biodiesel dari minyak biji tanaman nyamplung

dan pembuatan produk turunannya (Sudradjat 2007). Biji nyamplung

mengandung minyak yang cukup tinggi yaitu 71,4% (Heyne 1987), dan 75%

(Dweck dan Meadows 2002), berpotensi sebagai sumber pembuatan biodiesel,

pelumas, bio-oil dan oleo kimia seperti surfaktan, epoxy, polyurethane, bahan

obat dan kosmetik.

Untuk memperoleh minyak yang berkualitas baik terutama sebagai bahan

obat dan kosmetik, minyak perlu dimurnikan terlebih dahulu. Pemurnian

bertujuan untuk menghilangkan rasa, bau, warna dan kotoran, untuk

mempermudah proses pengolahan minyak selanjutnya dan memperpanjang umur

simpan (Ketaren 1986). Salah satu cara pemurnian minyak adalah menggunakan

bahan penyerap arang aktif. Menurut Jacob (1958) dalam Pari et al. (2000), arang aktif dapat digunakan sebagai bahan pemucat atau penjernih minyak kasar

(crude oil) yang masih mengandung kotoran, yang dapat mempercepat terjadinya kerusakan minyak. Pada penelitian ini dilakukan kajian pembuatan arang aktif

tempurung biji nyamplung yang diaplikasikan pada pemurnian minyak

nyamplung.

1.2 Perumusan Masalah

Dampak dari pengusahaan minyak biji nyamplung adalah limbah

tempurung biji yang diperkirakan mencapai sekitar 30 – 40% tempurung biji dan

belum digali pemanfaatannya. Salah satu kemungkinan pemanfaatannya adalah

dikonversi menjadi arang aktif sebagai bahan penjernih minyak. Pemanfaatan

minyak nyamplung di masyarakat masih terbatas sebagai campuran bahan

pembuatan batik dan sebagai bahan perendam genteng atau batu bata agar tidak

retak ketika dibakar. Saat ini, pemanfaatan minyak lebih diarahkan sebagai

Di lain pihak minyak juga mempunyai potensi dikembangkan sebagai

bahan obat dan kosmetik. Menurut Kilham (2004), beberapa penelitian telah

membuktikan bahwa minyak nyamplung dapat bermanfaat sebagai antineuralgic, antiinflammatory, antimicrobial, dan antioxidant serta digunakan untuk pengobatan luar (topical healing) misalnya pada gangguan penyakti kulit, kulit kering atau bersisik, luka diabetes, luka bakar, luka iris, arthritis (radang sendi), rheumatism, neuralgia (sakit saraf otot), muscle aches (sakit otot) dan lainnya. Di beberapa negara Eropa dan Amerika, tamanu oil sudah dijual dengan merk dagang True Tamanu dengan harga $29,95 per 1 oz (setara dengan 29,5 ml) (Anonim 2008b).

Dari uraian di atas, permasalah yang ingin dijawab adalah:

1. Apakah tempurung biji nyamplung dapat dikonversi menjadi arang aktif dan

bagaimana pola struktur dan karakteristik mutunya?

2. Apakah arang aktif tempurung nyamplung dapat digunakan sebagai bahan

adsorben pemurni minyak nyamplung dan bagaimana pengaruhnya terhadap

sifat fisiko-kimia minyak nyamplung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik arang aktif tempurung biji nyamplung.

2. Mendapatkan kondisi yang optimal dalam pembuatan arang aktif tempurung

biji nyamplung.

3. Mengetahui pengaruh arang aktif terhadap sifat fisiko-kimia minyak

nyamplung.

1.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Tempurung biji nyamplung dapat dikonversi menjadi arang aktif.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah limbah

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Arang

Arang adalah suatu bahan padat berpori yang mengandung 85-98%

karbon, yang dihasilkan dari pembakaran pada suhu tinggi dengan proses pirolisis

yaitu proses pembakaran bahan yang mengandung karbon komplek tanpa adanya

oksigen atau pembakaran tidak sempurna, sehingga bahan hanya terkarbonisasi

dan tidak teroksidasi menjadi karbondioksida. Sebagian besar pori-pori pada

arang masih tertutup dengan hidrokarbon, ter dan senyawa organik lainnya.

Bahan yang digunakan adalah bahan yang mengandung karbon baik organik

maupun anorganik yang berasal dari tumbuhan, hewan dan bahan tambang

(Goldberg 1985; Djatmiko et al. 1985; Heygreen & Bowyer 1996; Kinoshita 2001).

Pirolisis merupakan proses pemanasan tanpa adanya oksigen (Heygreen

& Bowyer 1996). Kinoshita (2001), menyatakan bahwa pirolisis adalah proses

pembakaran tidak sempurna bahan yang mengandung karbon komplek yang tidak

teroksidasi menjadi CO2. Pada saat pirolisis terjadi, energi panas mendorong

terjadinya oksidasi sehingga molekul karbon yang komplek terurai sebagian besar

menjadi karbon atau arang. Berdasarkan tingkatannya, pirolisis terbagi menjadi

dua yaitu pirolisi primer dan sekunder. Pirolisis primer terbagi menjadi proses

lambat yaitu pada suhu 150-300oC yang menghasilkan arang, H2O, CO dan CO2

dan proses cepat, terjadi pada suhu 300-400oC, yang menghasilkan arang, gas dan

H2O. Pirolisis sekunder terjadi pada suhu di atas 600oC yang menghasilkan

karbon monoksida, gas hidrogen dan gas hidrokarbon (Paris et al. 2005 dalam

Gani 2007).

Hambali et al. (2007), menyatakan bahwa apabila digunakan pirolisis cepat (fast pyrolysis) yaitu pemanasan dengan lama 0,5 – 2 detik pada suhu 400 – 600oC dan proses pemadaman yang cepat pada akhir proses, selain dihasilkan

arang, juga dihasilkan gas dan cairan yang disebut bio-oil yang merupakan salah

Proses pengarangan atau karbonisasi terbagi menjadi empat tahap yaitu:

1. Tahap penguapan air, yang terjadi pada suhu 100-150oC

2. Tahap penguraian hemiselulosa dan selulosa pada suhu 200 – 240oC

menjadi larutan piroglinat yang merupakan asam organik dengan titik

didih rendah misalnya asam asetat, formiat dan metanol.

3. Tahap proses depolimerisasi dan pemutusan ikatan C-O dan C-C, pada

suhu 240 – 400oC. Selain itu lignin mulai terurai menghasilkan ter,

menurunnya larutan piroglinat dan CO serta meningkatnya gas CO, CH4

dan gas hidrogen.

4. Tahap pembentukan lapisan aromatik, yang terjadi pada suhu lebih dari

400oC dan lignin masih terus terurai sampai suhu 500oC, sedangkan pada

suhu lebih dari 600oC terjadi proses pembesaran luas permukaan arang.

Selanjutnya arang dapat dimurnikan atau dijadikan arang aktif pada suhu

500 – 1000oC (Djatmiko et al. 1985).

2.2 Arang Aktif

Menurut Sudradjat dan Soleh (1994), arang aktif adalah arang hasil proses

lanjutan dimana konfigurasi atomnya dibebaskan dari ikatan unsur lain dan pori

dibersihkan dari senyawa atau kotoran lainnya (hidrokarbon, ter dan senyawa

organik lainnya) sehingga luas permukaannya bertambah besar menjadi sekitar

300 sampai 2000 m2/g yang menyebabkan daya adsorpsinya meningkat.

Perbedaan antara arang dengan arang aktif adalah pada bagian permukaannya.

Bagian permukaan arang masih ditutupi oleh deposit hidrokarbon yang

menghalangi keaktifannya, sementara bagian permukaan arang aktif relatif bebas

dari deposit dan permukaannya lebih luas serta pori-pori yang terbuka, sehingga

dapat melakukan penjerapan (adsorption) (Smisek & Cerny 1970). Untuk mengaktifkan arang menjadi arang aktif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

cara kimia dan fisika.

2.2.1 Aktivasi Arang Aktif Secara Kimia

Proses pengaktifan arang dengan cara kimia adalah dengan menggunakan

NaSO4, SO2, ZnCl2, Na2SO3, (NH4)2S2O8 (Kirk & Othmer 1940 dalam Djatmiko et al. 1985; Jagtoyen & Derbyshire 1998; Castila et al. 2000; Sabio et al. 2003). Pada cara kimia, sebelum dipanaskan arang direndam dalam larutan

larutan kimia selama 24 jam lalu ditiriskan, selanjutnya dipanaskan pada suhu

600-900oC selama 1 – 2 jam. Dengan suhu tinggi tersebut diharapkan bahan

pengaktif dapat masuk di antara lapisan atau plat heksagonal kristalit arang dan

membuka permukaan arang yang tertutup (Tanaike & Inagaki 1999).

Menurut Pari (2004), cara kimia sering menyebabkan pengotoran pada

produk arang aktif. Hal ini disebabkan bahan pengaktif kimia meninggalkan sisa

oksida yang tidak larut air pada saat proses pencucian. Untuk mengikat kembali

sisa bahan kimia atau abu yang menempel biasanya dilakukan pelarutan HCL

pada arang aktif.

2.2.2 Aktivasi Arang Aktif Secara Fisika

Aktivasi arang aktif secara fisika adalah proses untuk memperluas

dimensi struktur molekul dan memperluas permukaan produk arang dengan

menggunakan perlakuan panas pada temperatur 800-1000oC dengan mengalirkan

gas oksidasi seperti uap air dan CO2 (ACS 1996 dalam Manocha 2003) atau

hanya dengan pemanasan saja tanpa dialirkan uap air atau CO2 (Gani 2007).

Proses aktivasi dengan uap air atau gas CO2 pada suhu di bawah 800oC,

akan berlangsung sangat lambat, sedangkan pada suhu di atas 1000oC dapat

menyebabkan kerusakan struktur kisi-kisi heksagonal arang. Menurut Pari (2004)

prinsip pembuatan arang aktif secara fisika adalah dengan mengalirkan uap air

atau CO2 pada arang yang dipanaskan. Reaksi ini berjalan secara endotermis

sehingga proses aktivasinya kurang efektif. Untuk meningkatkan efektifitas

aktivasi dapat dilakukan pemanasan permukaan luar unit aktivasi untuk

meratakan distribusi panas.

2.3 Sifat Adsorpsi Arang Aktif

Adsorbsi adalah pembentukan lapisan berupa gas atau cairan oleh molekul

dalam fasa fluida pada permukaan padatan oleh gaya tarik Van Der Waals.

Dimana terjadi perubahan kepekatan molekul, ion atau atom antar permukaan

fase baru yang berbeda dengan masing-masing fase sebelumnya (Manocha 2003;

Pari 2004).

Faktor yang mepengaruhi daya serap (adsorpsi) arang aktif (Sembiring &

Sinaga 2003) yaitu :

1. Sifat arang aktif sebagai adsorben, yaitu ukuran dan kehalusan pori, semakin

kecil pori-pori arang aktif, luas permukaan semakin besar dan kecepatan

adsorpsi bertambah.

2. Sifat komponen yang diserap (adsorbat), yaitu ukuran dan polaritas molekul,

gugus fungsi, posisi gugus fungsi, ikatan rangkap, struktur rantai dari

senyawa serapan.

3. Sifat larutan, yaitu temperatur dan pH, pada asam organik, adsorpsi akan

meningkat bila pH diturunkan (dengan penambahan asam mineral) yang

mengurangi ionisasi asam organik tersebut, sedangkan bila pH asam organik

dinaikkan yaitu dengan menambahkan alkali, adsorpsi akan berkurang

sebagai akibat terbentuknya garam.

4. Lamanya proses adsorbsi atau waktu kontak.

Bila arang aktif ditambahkan dalam suatu cairan, dibutuhkan waktu untuk

mencapai kesetimbangan. Waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik

dengan jumlah arang yang digunakan. Selain ditentukan oleh dosis arang

aktif, pengadukan juga mempengaruhi waktu singgung. Pengadukan

dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada partikel arang aktif untuk

bersinggungan dengan senyawa serapan. Untuk larutan yang mempunyai

viskositas tinggi, dibutuhkan waktu singgung yang lebih lama.

2.4 Pemanfaatan Arang Aktif

Terdapat tiga kelompok penggunaan arang aktif dalam industri (LIPI 1999),

yaitu:

1) Penggunaan untuk gas seperti;

pemurnian gas (desulfurisasi, menghilangkan gas beracun, bau busuk dan

asap), pengolahan LNG (desulfurisasi dan penyaringan bahan mentah),

katalisator (katalisator reaksi/pengangkut vinil klorida dan vinil asetat),

2) Penggunaan untuk cairan;

Industri obat dan makanan (menyaring dan menghilangkan warna), industri

minuman ringan dan keras (menghilangkan warna dan bau), kimia

perminyakan (zat perantara dan penyulingan bahan mentah), pembersih air

(menyaring dan menghilangkan warna, bau zat pencemar dalam air, sebagai

alat pelindung dan penukar resin dalam alat penyulingan air), pembersih air

buangan (membersihkan air buangan dari pencemar, warna, bau dan logam

berat), penambakan udang dan benur (pemurnian, menghilangkan bau dan

warna air tambak), pelarut yang digunakan kembali (penarikan kembali

berbagi pelarut, sisa metanol, etil asetat dan lainnya).

3) Penggunaan lainnya;

Industri pengolahan pulp (pemurnian dan penghilangan bau), industri

pengolahan pupuk (pemurnian), pengolahan emas (pemurnian), penyaringan

minyak makan dan glukosa (menghilangkan warna, bau dan rasa tidak enak).

Menurut Fitriani (2007), arang digunakan sebagai penghantar zat antikanker

pada tubuh manusia. Karbon aktif diubah menjadi sejenis batang berukuran

sepersejuta meter atau disebut nanohorn, yang salah satu ujung silindernya meruncing. Pada ujung silinder tersebut, disempalkan atau dimasukkan butiran

1-2 obat kanker berukuran nanometer bernama cisplatin. Selanjutnya disuntikkan ke tubuh pasien, dimana nanohorn masuk ke peredaran darah dan hanya terakumulasi dalam sel kanker, tidak menyebar ke seluruh tubuh. Hal ini karena

sifat sel kanker lebih mudah menyerap benda berukuran 100 nanometer

dibandingkan sel tubuh lainnya. Setelah berkumpul di dalam sel kanker, obat

dalam kapsul nanohorn itu perlahan lepas untuk mematikan sel kanker. Sistem

penghantar obat itu lebih efektif untuk pemusnahan kanker dan tumor serta tanpa

efek samping.

Penelitian yang dilakukan Richard C. Kaufman, Ph.D dari National Health

Federation, Minessota Amerika Serikat. Arang terbukti bersifat antipenuaan dan

memperpanjang umur sebanyak 40% hewan percobaan. Hal ini disebabkan arang

menjaga sensitivitas tubuh dari bahan kimia dan racun yang merusak sel tubuh.

Arang juga menyeimbangkan metabolisme lemak, menurunkan kinerja sintesis

fibrosis. Selain itu arang sebagai pereduksi kolesterol dimana sejumlah pasien

berkolesterol tinggi yang diberi konsumsi 8 g arang per hari turun 25% dari total

kolesterol, 41% kolesterol jahat LDL (low density lipoprotein), serta melipatgandakan rasio HDL/LDL kolesterol. Hal ini karena arang menyerap

penyumbat jantung dan melancarkan peredaran darah koroner (British Journal of

Nutrition dalam Fitriani 2007).

2.5 Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum L)

Nyamplung atau bintangur termasuk dalam famili Guttiferae. Nama

daerah nyamplung di Sumatera adalah bintangor, bintol, mentangur, punaga, di

Jawa dikenal sebagai bunut, nyamplung, sulatri, di Kalimatan; bataoh, bentangur,

butoo, jempelung, jinjit, mahadingan, maharunuk, di Sulawesi; betau, bintula,

dinggale, pude, wetai, di Maluku; balitoko, bintao, biatur, petaule dan di NTT;

bentango, gentangir, matau, samplong (Martawijaya et al. 1981). Daerah penyebaran di Indonesia adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,

Jambi, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi,

Maluku, NTT (Martawijaya et al. 1981).

Pohon nyamplung dapat mencapai tinggi 20 m, diameter 150 cm, batang

agak pendek, bercabang rendah dekat permukaan tanah (Gambar 1). Kayu

nyamplung dengan batang yang lurus digunakan sebagai kayu perkapalan, tiang

layar dan dayung, kayu yang berat digunakan untuk balok, tiang, papan lantai dan

perumahan, kayu yang ringan digunakan untuk papan, peti dan konstruksi di

bawah atap, roda dan sumbu gerobak, kano, bantalan, tong dan kepala pemukul

golf (Martawijaya et al. 1981).

Tanaman nyamplung merupakan tanaman multi guna, selain sebagai

penghasil kayu, juga menghasilkan buah yang dimanfaatkan sebagai penghasil

minyak nyamplung, dimana daging bijinya mengandung minyak mencapai 71,4%

(Nijverheid dan Handel dalam Heyne 1987) dan 75% (Dweek dan Meadowsi 2002). Selain itu kulit batang dan akar diketahui mengandung bahan bioaktif

yang berkasiat obat bahkan pada getah daun bintangur telah ditemukan senyawa

Gambar 1. Pohon, buah dan tempurung biji nyamplung

2.6 Pemanfaatan Minyak Nyamplung

Meskipun penelitian minyak nyamplung atau dikenal sebagai minyak

tamanu sudah dilaksanakan sejak tahun 1918, akan tetapi pemanfaatan minyaknya

baru berkembang pada sepuluh tahun/dekade terakhir terutama sebagai bahan

baku obat (Kilham 2008). Lebih lanjut Dweck dan Meadows (2002) melaporkan

bahwa minyak nyamplung dapat digunakan untuk pengobatan penyakit kulit,

menyembuhkan luka kecil seperti tergores juga efisien untuk luka serius seperti

luka bakar oleh api atau bahan kimia atau luka pasca operasi dan telah dikaji

secara klinis pada sejumlah kasus. Selain itu untuk alergi kulit, jerawat, gatal,

psoriasis, luka diabetes, infeksi kulit, untuk mengobati arthritis (radang sendi),

rheumatism, neuralgia (sakit safaf otot), muscle aches (sakit otot), serta sebagai bahan kosmetik (Anonim 2008b). Tanaman nyamplung mengandung banyak

komponen kimia yang telah terbukti membantu perbaikan dan regenerasi jaringan

kulit. Kandungan terbesar adalah calophylloloide dan asam calophyllic, benzoic

dan oxi-benzoic acids dengan jumlah yang signifikan.

Di Indonesia, selama ini minyak nyamplung dimanfaatkan oleh

masyarakat di daerah Kebumen Jawa Tengah, hanya sebagai campuran bahan

pembuatan batik dan bahan perendam genteng atau batu bata sebelum dibakar,

yang bertujuan agar genteng atau batu bata tidak retak dan pecah pada waktu

pembakaran dengan suhu tinggi (Sahirman 2008).

Kemungkinan pemanfaatan lainnya adalah sebagai bahan baku energi

polyurethane (Sudradjat 2007). Hasil penelitian Sahirman (2008) melaporkan

bahwa biodiesel dari minyak nyamplung sebagian besar sudah memenuhi

persyaratan SNI 04-7182-2006 yaitu massa jenis, angka setana, titik nyala, korosi

kepngan tembaga, air dan sedimen, kandungan belerang, kandungan fosfor, kadar

gliserol, kadar alkil ester dan angkan iodium. Meskipun bilangan asam,

viscositas, residu karbon dan titik kabut beberapa parameter masih belum

memenuhi syarat.

Di beberapa negara Eropa dan Amerika, saat ini minyak nyamplung sudah

dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan dan sudah diperjualbelikan secara bebas.

Salah satu merk dagang yang menggunakan minyak nyamplung adalah True Tamanu dengan harga $29,95 per 1 oz (setara dengan 29,5 ml). Menurut Soerawidjaja (2008), minyak nyamplung mengandung koumarin, diantaranya;

calophyllolide, inofilolid dan calophyllic acid yang berkhasiat sebagai anti radang (anti inflammatory), anti koagulan, anti bakteri, serta 4-phenylcoumarin yang berkhasiat sebagai canser chemopreventive agent.

2.7 Penjernihan Minyak

Penjernihan minyak dilakukan untuk menghilangkan rasa dan bau tidak

enak, warna yang tidak menarik, meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa

simpan minyak sebelum dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan mentah dalam

industri. Penjernihan minyak dapat dilakukan dengan menambahkan sejumlah

adsorben ke dalam minyak. Jenis adsorben yang digunakan antara lain tanah

pemucat (bleaching earth), lempung aktif (activated cley) dan arang (bleaching carbon), arang aktif atau bahan kimia (Ketaren 1986). Kemampuan karbon aktif sebagai bahan penjernih/pemucat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain;

ukuran partikel, porositas, kadar mineral yang terikut pada karbon aktif dan berat

atau ringannya senyawa molekul zat yang diserap misalnya bilangan iod yang

bermolekul ringan akan mudah diserap karbon aktif. Bila adsorben memiliki

berat jenis tinggi, ukuran partikel halus dan pH mendekati normal akan lebih

III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia Kayu dan Energi Biomasa

Puslitbang Hasil Hutan Bogor, Lab. Kimia Hasil Hutan, Institut Pertanian Bogor,

Laboratorium Kimia Instrumen Jurusan Kimia FMIPA UPI Bandung, Lab.

Biofarmaka, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilaksanakan pada bulan

Februari sampai Juni 2009.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempurung biji

nyamplung dan minyak nyamplung kasar yang diperoleh dari Kabupaten

Kebumen, Jawa Tengah. Bahan kimia yang digunakan antara lain iodin, benzena,

Na2S2O3, larutan kanji 1%, KOH, H3PO4 dan bahan kimia analisis lainnya.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah; reaktor pirolisis untuk

pengarangan, retort listrik untuk pembuatan arang aktif, timbangan analitik, oven,

spektrofotometer FTIR (Fourier Transform Infra Red) merk Shimadzu 8400, SEM (Scaning Electron Microscopy) merk Evo 50, dan XRD (X-ray Difractometer) merk Shimadzu 7000 series, GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) Pyrolisis merk dan GCMS merk Shimadzu QP 5050 A, spektroskopi UV-VIS 1700 series dan peralatan gelas untuk analisa kimia.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Analisa Tempurung Biji

Sebelum dikarbonisasi tempurung biji nyamplung dianalisa sifat fisiko

kimianya meliputi kadar air, kadar abu, kadar holoselulosa, lignin, pentosan dan

3.3.2 Pembuatan Arang

Tempurung biji nyamplung yang sudah kering diarangkan dalam retort

pirolisis listrik (Gambar 2). Tempurung biji nyamplung ditempatkan di dalam

tabung wadah silinder, kemudian dipasang di tengah retort. Selanjutnya labu

berleher tiga dipasang pada pipa pembuangan gas dan alat destilasi untuk

menampung senyawa hidrokarbon berberat molekul tinggi, tar dan cuka

tempurung. Tahap berikutnya listrik dihidupkan dan proses berjalan selama

sekitar 5 jam. Hasil arang kemudian dianalisa rendemen, kadar air, zat terbang,

abu, karbon terikat, daya jerap terhadap iodin dan benzena menggunakan standar

BSN (SNI 01-1682-1996).

Gambar 2. Retort pyrolisis listrik

1. Rendemen arang

Rendemen arang ditetapkan dengan menghitung perbandingan berat arang

terhadap berat bahan baku awal.

Rendemen (%) = Berat arang x 100 Berat bahan baku

2. Kadar air

Contoh sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam cawan porselin, lalu

dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC selama 24 jam. Setelah didinginkan

dalam desikator, lalu ditimbang sampai beratnya tetap.

Kadar air (%) = Berat contoh awal – berat contoh akhir x 100

3. Kadar zat terbang

Contoh kering oven ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam

cawan porselin yang telah diketahui beratnya, lalu dimasukkan ke dalam tanur

listrik pada suhu 950 oC selama 10 menit. Setelah didinginkan dalam desikator

ditimbang sampai beratnya tetap.

Kadar zat terbang (%) = Berat contoh awal – berat contoh sisa x 100

Berat contoh awal

4. Kadar abu

Contoh kering oven ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam

cawan porselin yang sudah diketahui beratnya, kemudian dimasukkan ke dalam

tanur listrik pada suhu 700 oC selama 5 jam. Setelah didinginkan dalam desikator

ditimbang sampai beratnya tetap.

Kadar abu (%) = Berat contoh sisa x 100 Berat contoh awal

5. Kadar karbon terikat

Kadar karbon terikat dihitung dengan cara pengurangan dari kadar abu dan

zat terbangnya.

Kadar karbon terikat (%) = 100% - (% kadar abu + % kadar zat terbang)

6. Nilai kalor

Contoh kering oven ditimbang 1 gram, lalu diikat dengan kawat halus.

Kemudian dimasukkan ke dalam tempat pembakaran pada alat kalorimeter dan

ditutup dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk. Dicatat perubahan kalor

yang terjadi. Percobaan diulang sebanyak 3 kali.

7. Daya jerap terhadap iodin

Contoh kering oven ditimbang 1 gram dan dimasukkan ke dalam

erlenmeyer bertutup dan ditambahkan 25 ml larutan iod 0,1 N dan dikocok selama

15 menit pada suhu kamar, selanjutnya larutan disaring. Larutan hasil saringan

dipipet 10 ml dan dititer dengan larutan Na2S2O3 0,1 N sampai berwarna kuning,

lalu ditambahkan larutan kanji 1% sebagai indikator sehingga larutan berwarna

biru. Selanjutnya larutan dititer kembali sampai warna biru hilang.

Daya jerap iod (mg/g) = [10 – (ml contoh x N Na2S2O3)] x 126,93 x fp

8. Daya jerap terhadap uap benzena

Contoh kering oven ditimbang 1gram dan dimasukkan ke dalam petridish,

lalu ditimbang lagi, kemudian diletakkan di dalam eksikator yang berisi uap

benzena. Diamati pada jam ke-24 dan 48 dengan cara mengangkat petridish, lalu

dibiarkan ± 15 menit lalu ditimbang.

Daya jerap uap benzena (%) = Berat contoh akhir – berat contoh awal x 100

Berat contoh awal

3.3.3 Pembuatan Arang Aktif

Arang tempurung biji nyamplung kemudian diaktivasi dengan retort

aktivasi kapasitas 300 g. Sebelumnya arang direndam dalam asam phosfat teknis

sesuai perlakuan yaitu 0, 5 dan 10% (b/v). Kemudian arang di aktivasi dengan

suhu 700 oC dan 800 oC selama 60 dan 120 menit. Arang aktif yang dihasilkan

kemudian dianalisis meliputi rendemen, kadar air, zat terbang, abu, karbon

terikat, daya jerap iodin dan benzena sesuai standar BSN (SNI 06-3730-1995).

1. Rendemen arang aktif

Rendemen arang aktif ditetapkan dengan menghitung perbandingan berat

arang aktif hasil aktivasi terhadap berat arang sebelum aktivasi.

Rendemen (%) = Berat arang hasil aktivasi x 100 Berat arang sebelum aktivasi

2. Kadar air

Contoh sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam cawan porselin, lalu

dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC selama 24 jam. Setelah didinginkan

dalam desikator, lalu ditimbang sampai beratnya tetap.

Kadar air (%) = Berat contoh awal – berat contoh akhir x 100

Berat contoh awal

3. Kadar zat terbang

Contoh kering oven ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam

cawan porselin yang telah diketahui beratnya, lalu dimasukkan ke dalam tanur

listrik pada suhu 950 oC selama 10 menit. Setelah didinginkan dalam desikator

Contoh kering oven ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam

cawan porselin yang sudah diketahui beratnya, kemudian dimasukkan ke dalam

tanur listrik pada suhu 700 oC selama 5 jam. Setelah didinginkan dalam desikator

ditimbang sampai beratnya tetap.

Kadar abu (%) = Berat contoh sisa x 100 Berat contoh awal

5. Kadar karbon terikat

Kadar karbon terikat dihitung dengan cara pengurangan dari kadar abu dan

zat terbangnya.

Kadar karbon terikat (%) = 100% - (% kadar abu + % kadar zat terbang)

6. Daya jerap terhadap iodin

Contoh kering oven ditimbang 1 gram dan dimasukkan ke dalam

erlenmeyer bertutup dan ditambahkan 25 ml larutan iod 0,1 N dan dikocok selama

15 menit pada suhu kamar, selanjutnya larutan disaring. Larutan hasil saringan

dipipet 10 ml, dan dititer dengan larutan Na2S2O3 0,1 N sampai berwarna kuning,

lalu ditambahkan larutan kanji 1% sebagai indikator sehingga larutan berwarna

biru. Selanjutnya larutan dititer kembali sampai warna biru hilang.

Daya jerap iod (mg/g) = [10 – (ml contoh x N Na2S2O3)] x 126,93 x fp

Berat contoh (g)

7. Daya jerap terhadap uap benzena

Contoh kering oven ditimbang 1gram dan dimasukkan ke dalam petri dish,

lalu ditimbang lagi, kemudian diletakkan di dalam eksikator yang berisi uap

benzena. Diamati pada jam ke-24 dan 48 dengan cara mengangkat petridish, lalu

dibiarkan ± 15 menit lalu ditimbang.

Daya jerap uap benzena (%) = Berat contoh akhir – berat contoh awal x 100

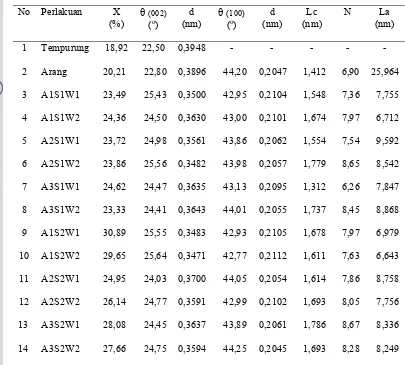

3.3.4 Karakteristik pola struktur arang dan arang aktif

Untuk mengetahui pola struktur arang dan arang aktif aktif digunakan

peralatan:

1. FTIR (Fourier Transform Infra Red); digunakan untuk mengetahui perubahan gugus fungsi contoh akibat kenaikan suhu pada proses pirolisis dan aktivasi.

Caranya adalah dengan mencampur serbuk arang dengan KBr menjadi bentuk

pelet. Selanjutnya diukur serapannya pada bilangan gelombang 60-4000 cm-1

2. SEM (Scaning Electron Microscopy); digunakan untuk mengetahui topografi permukaan dan ukuran pori contoh.

3. XRD (X-ray Difractometer); untuk mengetahui derajat kristalinitas, tinggi, lebar, jarak dan jumlah lapisan aromatik yang dilakukan dengan cara

menginterpretasikan pola difraksi dari hamburan sinar X pada contoh.

Penetapan derajat kristalinitas, tinggi (Lc), lebar (La), jarak (d) dan jumlah

lapisan aromatik (N) dilakukan menurut Kercher & Nagle (2003); Schukin et al. (2002) yaitu:

Derajat kristalinitas (X) = Bagian kristalin x 100%

Bagian kristalin + bagian amorf

Jarak antar lapisan aromatik d(002) : = 2 d sin θ dan d =

Tinggi lapisan aromatik (Lc) pada θ 24-25: Lc (002) =

Lebar lapisan aromatik (La) pada θ 43 : La (100) =

Jumlah lapisan aromatik (N) : N =

= 0,15406 nm (panjang gelombang dari radiasi sinar Ca)

β = intensitas ½ tinggi dan lebar intensitas difraksi (radian)

K = Tetapan untuk lembaran graphene (0,89)

θ = sudut difraksi

3.3.5 Aplikasi Arang Aktif pada pemurnian minyak nyamplung

Sampel arang aktif yang memiliki nilai analisa fisiko-kimia terbaik diuji

cobakan pada minyak nyamplung. Arang aktif terlebih dahulu dicuci dengan air

suling sampai pH air cuciannya netral, lalu ditiriskan dan dihaluskan hingga lolos

saringan 120 mesh, kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 105 °C.

Penjernihan minyak dilakukan dengan mencampur arang aktif dengan

konsentrasi 0, 5, 10, 15 dan 20% (b/b) ke dalam 100 g minyak lalu diaduk dengan

shaker selama 1 jam. Minyak hasil pencampuran didiamkan selama ± 24 jam

kemudian disaring dengan kertas saring. Minyak sebelum dan sesudah perlakuan

dianalisa sifat fisiko-kimianya yaitu; kadar air, bilangan asam, bilangan peroksida,

bilangan iod dan kejernihan minyak serta kandungan senyawa minyak. Kemudian

dilakukan penelitian pemurnian minyak menggunakan bentonit sebagai

pembanding dengan konsentrasi 5%, 10%, 15% dan 20%.

3.3.6 Pengujian Mutu Minyak Nyamplung

a. Penentuan Bilangan Asam dan Asam Lemak Bebas (AOAC 1999a)

Minyak ditimbang sebanyak 5 gram dalam erlenmeyer 250 ml dan

ditambahkan 50 ml alkohol netral 95%, lalu dipanaskan selama 10 menit dalam

penangas air sambil diaduk. Setelah ditambahkan 3-5 tetes indikator

phenolphalein 1%, larutan kemudian dititrasi dengan NaOH atau KOH 0,1 N

sampai berwarna merah jambu yang tidak hilang dalam 15 detik, dan dihitung

jumlah miligram KOH yang digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas

dalam satu gram atau lemak.

Bilangan Asam = V x N x 56,1 m

Kadar asam lemak bebas (FFA, %) = V x N x BM

10 x m

V = volume NaOH atau KOH yang diperlukan dalam titrasi contoh (ml)

N = normalitas NaOH/KOH

m = berat contoh (gram)

b. Penentuan Bilangan peroksida (AOAC 1999b)

Contoh minyak sebanyak 5 ± 0,005 g dimasukkan ke dalam erlenmeyer

250 ml, kemudian ditambahkan 30 ml larutan campuran kloroform dan asam

asetat glasial (2:3) dikocok sampai larut. Kemudian ditambahkan 0,5 ml

larutan KI jenuh dan dikocok selama satu menit, selanjutnya erlenmeyer dibilas

dengan 30 ml air destilata. Kelebihan iod dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1

N sampai warna kuning hampir hilang, kemudian ditambahkan 0,5 ml larutan

kanji 1% dan titrasi dilanjutkan sampai titik akhir (warna biru tepat hilang).

Jika Natrium tiosulfat 0,1 N yang digunakan kurang dari 0,5 ml, penentuan

bilangan peroksida diulangi dengan menggunakan Natrium tiosulfat 0,01 N.

Bilangan Peroksida = (mg O2/100 g minyak) = (S-B) N x 100

G

Dimana : S = jumlah titrasi contoh (ml)

B = jumlah blanko (ml)

N = normalitas natrium tiosulfat

G = bobot contoh

c. Bilangan Iod (SNI 01-3555-1994)

Contoh minyak yang sudah disaring ditimbang sebanyak 0,1 – 0,5 gram

dalam labu erlenmeyer 250 ml yang tertutup. Sebanyak 20 ml khoroform dan 25

larutan Wijs ditambahkan ke dalam contoh menggunakan pipet dengan hati-hati.

Erlenmeyer kemudian disimpan ditempat gelap selama 1 jam kemudian

ditambahkan 20 ml KI 15% dan 100 ml aquades. Titrasi dilakukan dengan larutan

tiosulfat 0,1 N dengan indikator kanji. Dengan cara yang sama dilakukan juga

titrasi blanko.

Bilangan Iod = (B – A) x N x 12,69

berat contoh

dimana : A = ml natrium tiosulfat untuk titrasi contoh

B = ml natrium tiosulfat untuk titrasi blanko

N = normalitas titer

d. Bilangan Penyabunan (SNI 01-3555-1994)

Contoh minyak ditimbang sejumlah 5 gram di dalam erlenmeyer 250 ml,

kemudian ditambahkan 50 ml larutan KOH beralkohol 0,5 N. Selanjutnya

erlenmeyer dihubungkan dengan pendingin tegak dan contoh didihkan dengan

hati-hati sampai semua contoh tersabunkan dengan sempurna, yaitu jika diperoleh

larutan yang bebas dari butir-butir lemak. Larutan kemudian didinginkan, lalu

dititrasi dengan larutan HCL 0,5 N dengan indikator phenolphtalein 1%, sampai

warna merah jambu hilang. Dengan cara yang sama dilakukan juga titrasi blanko.

Bilangan penyabunan = (A-B) x N x 56,1

e. Kejernihan Minyak (Ozcan and Ozcan 2004)

Kejernihan minyak dapat diukur dari persen transmitan dengan alat

spektrofotometer UV pada panjang gelombang tertentu. Semakin jernih minyak

maka semakin besar nilai persen transmitannya, yang menunjukkan semakin

banyak cahaya yang dapat diteruskan pada panjang gelombang tertentu. Tahap

pertama, spektrofotometer dan komputer yang terintegrasi dinyalakan. Kemudian

dilakukan scanning panjang gelombang minyak nyamplung sebelum diberi perlakuan (adsorban 0% atau kontrol), lalu dipilih panjang gelombang

masksimum, sampai diperoleh nilai persen terendah. Setelah nilai panjang

gelombang maksimum diperoleh, larutan banko (etanol) dimasukkan dalam kuvet

dan ditempatkan pada tempat sampel, selanjutnya program dijalankan untuk

mendapatkan nilai persen transmisi 100. Setelah itu sampel minyak dimasukkan

ke dalam kuvet dan diukur persen transmisinya.

e. Analisis Kandungan Senyawa Minyak Nyamplung

Minyak nyamplung sebelum dan sesudah perlakuan (yang mempunyai

Shimadzu QP 5050 A. Kondisi alat memakai suhu kolom 60 oC, suhu detector

300 oC, suhu injector 280 oC dan waktu analisa 35 menit. Minyak nyamplung

disaring dengan kertas saring, kemudian minyak diijeksikan ke dalam GC

sejumlah 0,2 μL sehingga terkromatografi dengan komponen yang terpisah. Selanjutnya spektrum puncak kromatogram dari sampel akan dicocokkan oleh

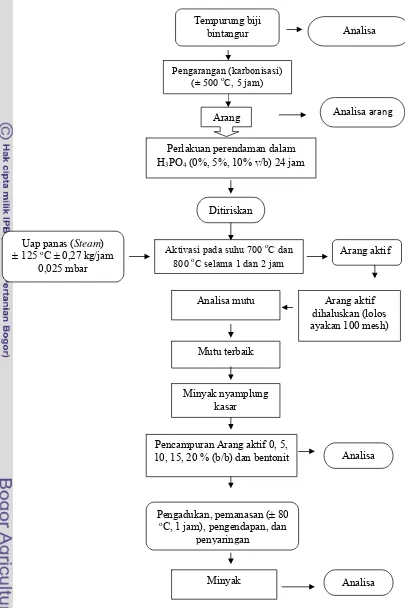

Gambar 3. Bagan alir penelitian Tempurung biji

Pencampuran Arang aktif 0, 5, 10, 15, 20 % (b/b) dan bentonit

Pengadukan, pemanasan (± 80

oC, 1 jam), pengendapan, dan

penyaringan

Minyak Analisa

Analisa

3.4 Rancangan Percobaan Dan Analisa Data

1. Pembuatan Arang Aktif

Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial dengan

dua kali ulangan. Faktor perlakuan yang digunakan adalah:

A = Konsentrasi H3PO4 0% (A1), 5% (A2) dan 10% (A3).

B = Suhu aktivasi, yaitu; 700 oC (B2), dan 800 oC (B3)

C = Waktu aktivasi, yaitu; 1 jam (C1) dan 2 jam (C2)

Model rancangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Yijkl = µ + Ai + Bj + (AB)ij + Ck + (AC)ik + (BC)jk + (ABC)ijk + εijk

Yijkl = Pengamatan karena pengaruh bersama taraf ke-i faktor A, taraf ke- j

faktor B, dan taraf ke-k faktor C, yang terdapat pada ulangan ke-l

µ = nilai rataan umum

Ai = Pengaruh perlakuan A pada taraf ke-i

Bj = Pengaruh sebenarnya perlakuan B pada taraf ke-j

Ck = Pengaruh sebenarnya perlakuan C pada taraf ke-k

ABij = Pengaruh sebenarnya interaksi antara taraf ke-i faktor A dengan taraf

ke-j faktor B

ACik= Pengaruh sebenarnya interaksi antara taraf ke-i faktor A dengan taraf

ke-k faktor C

BCjk= Pengaruh sebenarnya interaksi antara taraf ke-j faktor B dengan taraf

ke-k faktor C

ABCijk = Pengaruh sebenarnya interaksi antara taraf ke-i faktor A, taraf ke-j

faktor B dan taraf ke-k faktor C

εijkl = Pengaruh sebenarnya daripada unit eksperiment ke- l dikarenakan

oleh kombinasi perlakuan.

Jika hasil analisis sidik ragam menunjukkan perbedaan nyata, maka dilanjutkan

2. Aplikasi Arang Aktif pada Minyak Nyamplung

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap yang

membandingkan arang aktif dan bentonit dengan perlakuan masing-masing 0,

5, 10, 15, dan 20%.

Model rancangan yang digunakan adalah;

Yij = µ + τi + εij

Yij = mutu minyak ke- j oleh karena perlakuan ke- i (i = 0,5,10,15,20)

µ = Pengaruh rata-rata sebenarnya

τi = Pengaruh konsentrasi rata-rata arang aktif pada taraf ke-i

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kimia Tempurung Biji Nyamplung

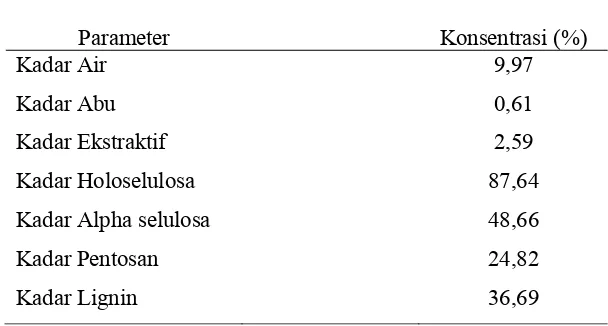

Hasil analisis kimia tempurung biji nyamplung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rataan sifat fisiko kimia tempurung biji nyamplung

Parameter Konsentrasi (%)

Kadar Air 9,97

Kadar Abu 0,61

Kadar Ekstraktif 2,59

Kadar Holoselulosa 87,64

Kadar Alpha selulosa 48,66

Kadar Pentosan 24,82

Kadar Lignin 36,69

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tempurung nyamplung yang

digunakan dalam penelitian ini cukup kering dengan kadar air 9,97%. Kadar

holoselulosa tempurung adalah 87,64%. Holoselulosa merupakan karbohidrat

dalam kayu yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan pektin. Hasil ini lebih

besar dari polisakarida kayu pada umumnya yang berkisar antara 65-75% (Fengel

dan Wegener 1995). Hal ini menunjukkan bahwa tempurung nyamplung dapat

dikonversi menjadi arang atau arang aktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Asano

et al. (1999), bahwa bahan baku pembuatan arang adalah bahan yang mengandung karbon baik organik maupun anorganik.

Tempurung nyamplung mempunyai α selulosa sebesar 48,66% dan kadar hemiselulosa yang ditentukan sebagai pentosan sebesar 24,82%. Selulosa α digunakan sebagai penduga atau penentu tingkat kemurnian selulosa.

Hemiselulosa merupakan heteropolisakarida yang tersusun dari 5 jenis gula yaitu

3 heksosa (glukosa, manosa dan galaktosa) dan 2 pentosa (xilosa dan arabinosa)

Kandungan abu tempurung biji nyamplung cukup rendah yaitu 0,61%.

Sementara itu kadar ekstraktif tempurung nyamplung yang larut dalam alkohol

benzena adalah 2,59%. Zat ekstraktif terdiri dari berbagai jenis komponen

senyawa organik seperti minyak atsiri, terpenoid, steroid, lemak, lilin, fenol

(stilben, lignan, tanin terhidrolisis, tanin kondensasi, flavonoid) (Sjostrom 1998),

beberapa zat ekstaktif tempurung nyamplung yang teridentifikasi dapat dilihat

pada Lampiran 3.

Lignin merupakan zat organik polimer yang penting dan banyak terdapat

dalam tumbuhan tingkat tinggi. Terdapat dalam lamela tengah dan dinding sel

primer. Lignin dapat meningkatkan sifat kekuatan mekanik pada tumbuhan untuk

berdiri kokoh (Fengel dan Wagener 1995). Kadar lignin dalam tempurung

nyamplung adalah 36,69 %. Kadar lignin tersebut lebih tinggi dari kadar lignin

dalam kayu pada umumnya yang berkisar antara 20 – 25%. Adanya lignin yang

cukup tinggi dalam tempurung menyebabkan tempurung berstruktur kokoh dan

keras.

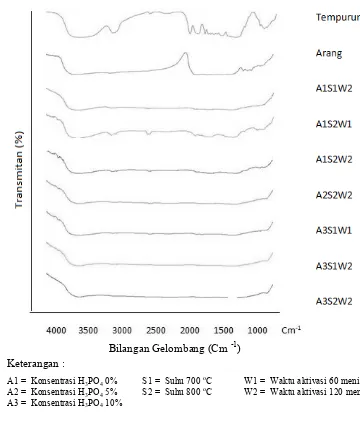

4.2. Struktur Tempurung Nyamplung, Arang dan Arang Aktif

4.2.1. Gugus fungsi

Gugus fungsi tempurung nyamplung dianalisa menggunakan Fourier Transform Infra Red (FT-IR). Perubahan gugus fungsi tempurung, arang dan arang nyamplung yang disebabkan oleh pengaruh suhu karbonisasi, dan lama

Bilangan Gelombang (Cm -1)

Keterangan :

A1 = Konsentrasi H3PO4 0% S1 = Suhu 700 oC W1 = Waktu aktivasi 60 menit A2 = Konsentrasi H3PO4 5% S2 = Suhu 800 oC W2 = Waktu aktivasi 120 menit A3 = Konsentrasi H3PO4 10%

Gambar 4. Spektrum FT-IR tempurung nyamplung, arang dan arang aktif

Berdasarkan Gambar 4 dan Tabel 2, dapat dilihat bahwa spektrum FTIR

tempurung nyamplung mempunyai pita serapan pada bilangan gelombang 3430

cm-1 yang merupakan gugus fungsi OH, yang diperkuat dengan adanya pita

serapan pada 1323 cm-1 yang merupakan OH bending dan 1109 cm-1 yang

menunjukkan adanya vibrasi C-O dari OH sekunder. Serapan pada 2922 cm-1

menunjukkan adanya vibrasi C-H (stretching/regangan) alifatik, juga serapan pada

bilangan gelombang 1462 dan 896 cm-1 yang menunjukkan vibrasi asimetris C-H.

Pita serapan pada 1741 cm-1 menunjukkan adanya vibrasi regangan gugus C=O.

terdapat ikatan C=C cincin aromatik pada bilangan gelombang 1511 cm-1, dan

terdapat vibrasi C=C alifatik yang ditunjukkan dengan adanya pita serapan pada

bilangan gelombang 1624 cm-1 dan pita serapan 1161 cm-1 menunjukkan adanya

vibrasi C-O-C yang merupakan struktur eter yang mempunyai 6 cincin.

Selanjutnya pita serapan pada 1034 cm-1 menunjukkan adanya vibrasi C-O dari

C-OH primer. Hasil ini sesuai dengan penelitian Bilba dan Quensanga (1996);

Serrano et al (1999); dan Pari (2004).

Tempurung nyamplung banyak mengandung senyawa kimia yang

mempunyai ikatan hidroksil OH, seperti dibuktikan dari besarnya serapan

absorban pada bilangan gelombang 3430, 1323 dan 1109 cm-1 (Lampiran 2) serta

hasil analisis GC-MS Pyrolisis yang menunjukkan adanya senyawa asam asetat,

furfuryl alkohol, keton, cyclopentanadion, senyawa phenol, pyrocatechol dan

senyawa lainnya (Lampiran 3).

Sementara itu hasil analisi FT-IR pada arang tempurung nyamplung dapat

dilihat bahwa telah terjadi perubahan pola spektrum serapan infra red (IR) dari tempurung nyamplung menjadi arang yaitu terjadi pergeseran bilangan gelombang

dari 3430 cm-1 ke 3429 cm-1, 2922 cm-1 ke 2920 cm-1 , 1377 cm-1 ke 1378 cm-1,

1251 cm-1 ke 1256 dan bilangan gelombang 896 cm-1 ke 871 cm-1. Kemudian

terdapat bilangan gelombang yang hilang yaitu pada 1741, 1624, 1462, 1323,

1161, 1109, 1034 cm-1, dan terbentuknya serapan baru pada bilangan gelombang

2855 cm-1 yang merupakan vibrasi C-H regangan dari gugus metil (CH3) dan

metilen (CH2), serta munculnya serapan baru pada 810 dan 751 cm-1 yang

merupakan C-H aromatik. Proses karbonisasi dan aktivasi juga telah membentuk

ikatan C=C aromatik di sekitar 1558-1580 cm-1. Hal ini membuktikan bahwa

karbonisasi dan aktivasi akan meningkatkan senyawa aromatik. Senyawa tersebut

merupakan penyusun struktur heksagonal arang dan arang aktif (Pari 2004).

Berdasarkan analisis besaran absorban (Lampiran 2), dapat diketahui

bahwa tingkat serapan (absorban) arang pada bilangan gelombang 3429 cm-1

hanya sekitar 1,619, lebih rendah dari absorban tempurung nyampung pada

bilangan gelombang 3430 cm-1 yang mempunyai absorban 2. Sementara itu pada

bilangan gelombang sekitar 2900 cm-1 terjadi kecenderungan peningkatan