KEBIASAAN MENYIRIH DAN KESEHATAN RONGGA

MULUT LANSIA DI DESA HILIBADALU

KABUPATEN NIAS

SKRIPSI

Oleh:

Elvis Sofyan Lombu 101101035

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Title : Betel Chewing Habit and Oral Health in Elderly in the Village of Hilibadalu Nias Regency

Name of Student : Elvis Sofyan Lombu

Student Number : 101101035

Program : Bachelor of Nursing

Year : 2014

Abstract

Betel chewing is part of tradition that completes the structure of culture and usually closely related to habits in the community in certain areas in Indonesia. This habit is a tradition made hereditary in the majority of the rural population which was originally closely related to local customs. But this habit can lead to health problems in the oral cavity. This research aims to find out how betel chewing betel and oral health by using a descriptive research design. The population in this research is the elderly who chew betel in village of Hilibadalu of Nias Regency by the number of samples 29 people. Research Instrument consists of questionnaire data demographics, habits of betel chewing and oral health assessment tool (OHAT) form. The research results concluded that betel chewing habit of elderly in village of Hilibadalu is poorly. The research results showed that the material used is betel leaf, areca nut Gambier and tobacco lime (72.4%). Chewing betel habits has been conducted when people are still under 15 years (82.8%) with frequency > 10 times a day (72.4 %). The driving factor of chewing betel is their own accord (96.6 %) where the elderly do it only as a custom course (48.3 %). Although they often do it, all elderly has less attention to their oral health. Based on the results of the study using OHAT, oral health status of the elderly who chew betel in the village of Hilibadalu ranges from 6.79 from 0 (very healthy) to 16 (very unhealthy). The research results showed that oral health of elderly in village of Hilibadalu is poorly. It is advisable to heath care officers to do health counseling about the health of oral cavity and habits that can interfere with the oral health.

Judul : Kebiasaan Menyirih dan Kesehatan Rongga Mulut Lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias

Nama Mahasiswa : Elvis Sofyan Lombu

NIM : 101101035

Jurusan : Sarjana Keperawatan (S.Kep)

Tahun : 2014

Abstrak

Menyirih adalah bagian yang melengkapi struktur kebudayaan dan biasanya berkaitan erat dengan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat di daerah tertentu di Indonesia. Kebiasaan ini merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun pada sebagian besar penduduk pedesaan yang mulanya berkaitan erat dengan adat kebiasaan setempat. Namun, kebiasaan menyirih dapat menimbulkan masalah kesehatan pada rongga mulut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia yang menyirih di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias dengan jumlah sampel 29 orang. Instrumen penelitian terdiri dari kuisioner data demografi, kebiasaan menyirih dan formulir pengkajian kesehatan rongga mulut lansia (OHAT). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebiasan menyirih lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Pada umumnya bahan yang digunakan adalah daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau (72,4%). Kebiasaan menyirih telah dilakukan >15 tahun (82,8%) dengan frekuensi >10 kali sehari (72,4%). Faktor pendorong utama menyirih adalah kemauan sendiri (96,6%) dimana lansia menyirih hanya sebagai kebiasaan saja (48,3%). Walaupun sering menyirih, semua lansia kurang memperhatikan kesehatan rongga mulut mereka. Berdasarkan hasil pengkajian menggunakan OHAT, nilai status kesehatan rongga mulut lansia yang menyirih di Desa Hilibadalu adalah 6,79 dari rentang nilai 0 (sangat sehat) sampai 16 (sangat tidak sehat). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kesehatan rongga mulut lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Disarankan kepada petugas puskesmas untuk melakukan penyuluhan kesehatan terkait kesehatan rongga mulut dan kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan rongga mulut.

PRAKATA

Segala puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kasih

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebiasaan Menyirih dan

Kesehatan Rongga Mulut Lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias”.

Pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu dengan selesainya skripsi, dengan penuh rasa

hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. dr. Dedi Ardinata, M.Kes selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas

Sumatera Utara Medan.

2. Erniyati, S.Kp, MNS selaku pembantu dekan satu Fakultas Keperawatan

Universitas Sumatera Utara Medan.

3. Evi Karota, S.Kp, MNS selaku pembantu dekan dua Fakultas Keperawatan

Universitas Sumatera Utara Medan.

4. Ikhsannudin Harahap, S.Kp, MNS selaku pembantu dekan tiga Fakultas

Keperawatan Universitas Sumatera Utara.

5. Ismayadi, S.Kep, Ns, M.Kes, CWCCA selaku dosen pembimbing yang

telah mendukung, membimbing dan memberi banyak masukan selama

menyelesaikan skripsi ini.

6. Rosina Tarigan, S.Kp, M.Kep, Sp.KMB, selaku dosen penguji I.

7. Lufthiani, S.Kep, Ns, M.Kes selaku dosen penguji II

8. Kedua orangtua yang tidak henti-hentinya memberi doa, dukungan dan

9. Teman-teman yang selalu memberi semangat dan bantuan untuk

mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan,

baik dari segi materi maupun cara penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala

kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan skripsi ini.

Medan, 11 Juli 2014

DAFTAR ISI

Halaman Judul ... i

Halaman Persetujuan Skripsi ... ii

Bab 6. Kesimpulan dan Saran ... 39

6.1 Kesimpulan ... 39

6.2 Saran ... 40

Daftar Pustaka ... 41

Lampiran

1. Informed Consent 2. Instrumen Penelitian 3. Hasil Analisa Data 4. Master Tabel

5. Jadwal Tentatif Penelitian 6. Taksasi Dana

7. Surat Uji Validitas

8. Lembar Persetujuan Komisi Etik 9. Surat Izin Reliabilitas

10.Surat Izin Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Definisi Operasional ... 21

Tabel 5.1 Distribusi responden berdasarkan data demografi ... 29

Tabel 5.2 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan menyirih ... 30

Tabel 5.3 Kebiasaan menyirih lansia ... 31

Tabel 5.4 Distribusi responden berdasarkan hasil pengkajian menggunakan Oral Health Assessment Tool ... 32

DAFTAR SKEMA

Title : Betel Chewing Habit and Oral Health in Elderly in the Village of Hilibadalu Nias Regency

Name of Student : Elvis Sofyan Lombu

Student Number : 101101035

Program : Bachelor of Nursing

Year : 2014

Abstract

Betel chewing is part of tradition that completes the structure of culture and usually closely related to habits in the community in certain areas in Indonesia. This habit is a tradition made hereditary in the majority of the rural population which was originally closely related to local customs. But this habit can lead to health problems in the oral cavity. This research aims to find out how betel chewing betel and oral health by using a descriptive research design. The population in this research is the elderly who chew betel in village of Hilibadalu of Nias Regency by the number of samples 29 people. Research Instrument consists of questionnaire data demographics, habits of betel chewing and oral health assessment tool (OHAT) form. The research results concluded that betel chewing habit of elderly in village of Hilibadalu is poorly. The research results showed that the material used is betel leaf, areca nut Gambier and tobacco lime (72.4%). Chewing betel habits has been conducted when people are still under 15 years (82.8%) with frequency > 10 times a day (72.4 %). The driving factor of chewing betel is their own accord (96.6 %) where the elderly do it only as a custom course (48.3 %). Although they often do it, all elderly has less attention to their oral health. Based on the results of the study using OHAT, oral health status of the elderly who chew betel in the village of Hilibadalu ranges from 6.79 from 0 (very healthy) to 16 (very unhealthy). The research results showed that oral health of elderly in village of Hilibadalu is poorly. It is advisable to heath care officers to do health counseling about the health of oral cavity and habits that can interfere with the oral health.

Judul : Kebiasaan Menyirih dan Kesehatan Rongga Mulut Lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias

Nama Mahasiswa : Elvis Sofyan Lombu

NIM : 101101035

Jurusan : Sarjana Keperawatan (S.Kep)

Tahun : 2014

Abstrak

Menyirih adalah bagian yang melengkapi struktur kebudayaan dan biasanya berkaitan erat dengan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat di daerah tertentu di Indonesia. Kebiasaan ini merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun pada sebagian besar penduduk pedesaan yang mulanya berkaitan erat dengan adat kebiasaan setempat. Namun, kebiasaan menyirih dapat menimbulkan masalah kesehatan pada rongga mulut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia yang menyirih di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias dengan jumlah sampel 29 orang. Instrumen penelitian terdiri dari kuisioner data demografi, kebiasaan menyirih dan formulir pengkajian kesehatan rongga mulut lansia (OHAT). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebiasan menyirih lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Pada umumnya bahan yang digunakan adalah daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau (72,4%). Kebiasaan menyirih telah dilakukan >15 tahun (82,8%) dengan frekuensi >10 kali sehari (72,4%). Faktor pendorong utama menyirih adalah kemauan sendiri (96,6%) dimana lansia menyirih hanya sebagai kebiasaan saja (48,3%). Walaupun sering menyirih, semua lansia kurang memperhatikan kesehatan rongga mulut mereka. Berdasarkan hasil pengkajian menggunakan OHAT, nilai status kesehatan rongga mulut lansia yang menyirih di Desa Hilibadalu adalah 6,79 dari rentang nilai 0 (sangat sehat) sampai 16 (sangat tidak sehat). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kesehatan rongga mulut lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Disarankan kepada petugas puskesmas untuk melakukan penyuluhan kesehatan terkait kesehatan rongga mulut dan kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan rongga mulut.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menyirih merupakan proses meramu campuran dari unsur-unsur yang

telah terpilih yang dibungkus dalam daun sirih kemudian dikunyah dalam waktu

beberapa menit. Menyirih merupakan suatu kebiasaan yang yang popular di Asia.

Menurut catatan sejarah, kebiasan menyirih telah dilakukan lebih dari 2000 tahun

lalu di China dan India (Hasibuan dkk., 2003). Kebiasaan ini sudah dilakukan

oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu dan diperkirakan muncul sebelum

abad ke-4 Masehi (Hamzuri, 1997 dalam Susiarti, 2005).

Menyirih adalah bagian yang melengkapi struktur kebudayaan dan

biasanya berkaitan erat dengan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat di

daerah tertentu yang dilakukan oleh berbagai suku di Indonesia seperti Karo,

Batak, Simalungun, Aceh, Nias, Jawa, dan yang lain-lain (Ginting, 2011).

Kebiasaan ini merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun pada sebagian

besar penduduk di pedesaan yang mulanya berkaitan erat dengan adat kebiasaan

setempat. Adat kebiasaan ini dilakukan pada saat upacara kedaerahan atau pada

acara yang bersifat ritual keagamaan (Andriyani, 2005).

Kebiasaan menyirih juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk merawat

gigi. Diketahui bahwa daun sirih (Piper betle Linn), mengandung kandungan

minyak atsiri yang berfungsi sebagai zat antibakteri. Masyarakat Indonesia sudah

sejak lama mengenal daun sirih sebagai bahan untuk menyirih dengan keyakinan

mulut, menghilangkan bau mulut, menghentikan pendarahan gusi, dan sebagai

obat kumur. Daun sirih juga digunakan sebagai antimikroba terhadap

Streptococcus mutans yang merupakan bakteri yang paling sering mengakibatkan

kerusakan pada gigi (Astuti, 2007).

Namun, hasil penelitian Samura (2009) pada masyarakat suku Karo di

Desa Biru-biru Kab. Deli Serdang menunjukkan bahwa keadaan status kesehatan

periodontal masyarakat dengan kebiasaan menyirih masuk kategori parah

sebanyak 74 orang (80,4%) dan sangat parah sebanyak 18 orang (19,6%), berarti

seluruh responden mengalami masalah kesehatan periodontal akibat dari

kebiasaan menyirih.

Penelitian yang dilakukan di desa Gurukinayan, Payung, Sinaman, dan

Semangat di Kabupaten Karo, menunjukkan ada hubungan antara kebiasaan

menyirih dengan adanya lesi-lesi di mukosa mulut. Hasil penelitian melaporkan

bahwa lesi mukosa penyirih 47,9%, preleukoplakia 14,3% , leukoplakia tipe

homogen 7,1%, oral submukusfibrosis 8,2% (Ginting, 2011).

Dari hasil pengamatan peneliti, kebanyakan lansia di Desa Hilibadalu

Kabupaten Nias memiliki kebiasaan menyirih dimana kaum pria lebih banyak dari

kaum wanita. Kebiasaan menyirih ini menjadi suatu hal yang akan sering terlihat

terutama ketika lansia sedang bersantai atau berada di warung/kedai minuman.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana

kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut lansia di Desa Hilibadalu

Kabupaten Nias.

1.2 PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana kebiasaan menyirih (bahan yang digunakan, frekuensi, lama

menyirih, faktor pendorong, tujuan dan kebersihan rongga mulut) lansia di

Desa Hilibadalu Kabupaten Nias?

1.2.2 Bagaimana kesehatan rongga mulut lansia yang menyirih di Desa

Hilibadalu Kabupaten Nias?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1.3.1 Mengetahui bagaimana kebiasaan menyirih (bahan yang digunakan,

frekuensi, lama menyirih, faktor pendorong, tujuan dan kebersihan rongga

mulut) lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias.

1.3.2 Mengetahui bagaimana kesehatan rongga mulut lansia yang menyirih di

Desa Hilibadalu Kabupaten Nias.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan

praktik keperawatan, pendidikan keperawatan, dan bagi penelitian keperawatan

1.4.1 Bagi praktik keperawatan

Hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan sumber informasi bagi

perawat untuk mengetahui kebiasaan masyarakat yang berhubungan

dengan kesehatan dan kondisi rongga mulut lansia yang menyirih. Perawat

diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan dengan

memperhatikan kebiasaan menyirih lansia.

1.4.2 Bagi pendidikan keperawatan

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa

keperawatan tentang kebiasaan menyirih serta kondisi kesehatan rongga

mulut lansia yang menyirih.

1.4.3 Bagi penelitian keperawatan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 MENYIRIH

2.1.1 Pengertian Menyirih

Menyirih merupakan salah satu bentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang ada

di masyarakat yang secara turun temurun dilakukan. Sirih adalah jenis tumbuhan

yang mirip dengan tanaman lada, dengan nama ilmiahnya adalah Piper Betle. L,

dan ada beberapa daerah di Indonesia memberikan nama lain terhadap sirih yaitu

Suruh, Sedah (Jawa), Seureuh (Sunda), Ranup (Aceh), Belo (Batak Karo),

Cambai (Lampung), Uwit (Dayak), dan Afo (Nias) (Samura, 2009).

Menyirih merupakan proses meramu campuran dari unsur-unsur yang

telah terpilih yang dibungkus dalam daun sirih kemudian dikunyah dalam waktu

beberapa menit. Menyirih dilakukan dengan cara yang berbeda dari satu negara

dengan negara lainnya dan satu daerah dengan daerah lainnya dalam satu negara.

Meskipun begitu komposisi terbesar relatif konsisten, yang terdiri dari biji buah

pinang, daun sirih, kapur dan gambir (Hasibuan, dkk., 2003).

Menyirih merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh berbagai suku di

Indonesia. Kebiasaan ini merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun pada

sebagian besar penduduk di pedesaan yang mulanya berkaitan erat dengan adat

kebiasaan masyarakat setempat. Pada mulanya menyirih digunakan sebagai

suguhan kehormatan untuk orang-orang/tamu-tamu yang dihormati pada upacara

pertemuan atau pesta pernikahan. Dalam perkembangannya menyirih menjadi

melakukan setiap hari sementara orang lain mungkin makan sirih sesekali.

Frekuensi menyirih mungkin berkaitan dengan beberapa faktor, seperti: pekerjaan

dan pertimbangan sosial ekonomi (Dentika, 2004 dalam Samura, 2009)

Para pengunyah sirih memiliki alasan dan sebab mengapa kebiasaan

tersebut dilakukan secara terus menerus. Dilaporkan bahwa mengunyah sirih

memiliki beberapa pengaruh yang menjadi daya tarik pada para penggunanya

seperti efek stimulant atau efek euphoria, efek untuk menstimulasi air ludah, obat

untuk saluran pernapasan, menghilangkan rasa lapar serta kemungkinan memiliki

efek untuk menguatkan gigi serta gusi dan sebagai penyegar nafas. Kepercayaan

bahwa mengunyah sirih dapat melawan penyakit mulut kemungkinan telah

benar-benar mendarah daging diantara para penggunanya (Prayitno, 2003 dalam

Samura, 2009).

2.1.2 Bahan yang digunakan untuk Menyirih

Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk menyirih adalah daun sirih,

gambir, kapur sirih dan buah pinang

a. Daun sirih

Sirih termasuk jenis tumbuhan merambat dan bersandar pada batang

pohon lain. Bentuk daunnya pipih menyerupai jantung dengan ukuran panjang

antara 8-12 cm, lebar antara 10-15 cm dan tangkai agak panjang. Daun sirih

biasanya digunakan sebagai pembungkus untuk menyirih. Dulu, daun sirih

digunakan juga sebagai obat kumur bagi yang sakit gigi, gargarisma bagi orang

(Sundari,1992). Selain itu, dapat digunakan sebagai obat sariawan, abses rongga

mulut, luka bekas cabut gigi dan penghilang bau mulut (Syukur dan Hernani,

1999 dalam Hermawan, 2007).

Menurut Supartinah (1985) dalam Astuti (2007), komponen yang terurai

dari daun sirih adalah eugenol (26,8%-42,5%), eugenol metir eter (8,2%-15,85%),

kariofilen (6,2%-11,9%), kavikol (5,1%-8,2%) dan antifungi karvakol (4,8%).

Daun sirih bersifat bakteriostatik terhadap S. mutans, yang merupakan salah satu

bakteri penyebab karies dalam mulut. Efek bakteriostatik dari daun sirih

disebabkan oleh komponen yang terurai yaitu kavikol yang memiliki efek lima

kali lebih besar dari fenol (Astuti, 2007).

Daun sirih mengandung phenolic yang menstimulasi katekolamin,

sehingga mempengaruhi fungsi simpatik dan parasimpatik. Daun sirih juga

memiliki manfaat sebagai bahan obat, antara lain sebagai obat batuk,

menghilangkan bau badan, keputihan dan sebagainya. Bahkan, rebusan daun sirih

juga sangat bermanfaat untuk obat sariawan, pelancar dahak, pencuci luka dan

obat gatal-gatal (Sembiring, 2007).

b. Gambir

Gambir merupakan tanaman yang tumbuh liar di hutan dan di

tempat-tempat lain yang bertanah agak miring dan cukup mendapatkan sinar matahari.

Gambir yang kita kenal biasanya dalam bentuk ekstrak kering yang diambil dari

daun dan ranting. Tanaman ini mengandung zat lemak yaitu catechin yang

bersifat anti-oksidan (Andriyani, 2005). Pada masyarakat tradisional di berbagai

menambah rasa, gambir juga memberi manfaat lain, yaitu untuk mencegah

berbagai penyakit di daerah kerongkongan.

Gambir juga digunakan untuk mencuci luka bakar dan luka pada penyakit

kudis. Selain itu digunakan untuk menghentikan diare, tetapi penggunaan lebih

dari 1 ibu jari bukan sekedar menghentikan diare tetapi akan menimbulkan

kesulitan buang air besar selama beberapa hari. Gambir dapat mengakibatkan

atrisi dan abrasi pada gigi karena adanya kandungan yang bersifat abrasif yaitu

catechin (Katno, 2008 dalam Sinuhaji, 2010)

c. Kapur sirih

Kapur atau curam (kapur mati) berwarna putih kilat seperti krim yang

dihasilkan dari cengkerang siput laut yang telah dibakar. Hasil dari debu

cengkerang tersebut dicampur dengan air untuk memudahkan pada saat kapur

disapukan keatas daun sirih (Andriyani, 2005).

Penggunaan kapur sirih dapat menyebabkan penyakit periodontal.

Penyebab terbentuknya penyakit periodontal adalah karang gigi akibat stagnasi

saliva penguyah sirih karana adanya kapur. Gabugan kapur dan pinang

mengakibatkan respon primer terhadap formasi oksigen reaktif dan mungkin

mengakibatkan kerusakan oksidatif pada DNA di bukal mukosa penyirih (Chiba,

2001 dalam Sinuhaji, 2010)

d. Buah pinang

Pinang adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia dan

di dunia Barat dikenal sebagai betel nut. Biji ini dikenal sebagai salah satu

campuran orang makan sirih, selain gambir dan kapur (Andriyani, 2005).

Secara tradisonal, biji pinang (Areca catecu) sudah digunakan secara luas

sejak ratusan tahun lalu. Penggunaan paling populer adalah kegiatan menyirih

dengan bahan campuran biji pinang, daun sirih, dan kapur. Ada juga yang

mencampurnya dengan tembakau. Sebelum dikonsumsi, pinang diproses terlebih

dahulu dengan dibakar, dijemur, dan dipanaskan. Pinang diduga dapat

menghasilkan rasa senang, rasa lebih baik, sensasi hangat di tubuh, keringat,

menembah saliva, menambah stamina kerja, menahan rasa lapar. Selain tersebut

di atas, pinang juga mempengaruhi sistem saraf pusat dan otonom (Gandhi, 2001

dalam Sinuhaji, 2010).

Komponen penting dari pinang adalah tannin (11-26%) dan alkoloid

(0,15-0,67%). Sedangkan komposisi kecilnya adalah arakaidin, guakin guvokalin, dan

arekolidin (kandungan alkoloid terbesar), yang dapat digunakan sebagai obat

cacing. Namun penggunaan pinang berlebihan justru membahayakan kesehatan.

Karena arekolin merupakan senyawa alkoloid aktif yang mempengaruhi syaraf

parasimpatik dengan merangsang reseptor muskarinik dan nikotinik sehingga

harus digunakan dalam jumlah kecil. Sebanyak 2 mg arekolin murni sudah dapat

menimbulkan efek stimulan yang kuat, sehingga dosis yang dianjurkan tidak

melebihi 5 mg untuk sekali pakai. Penggunaan serbuk biji sebaiknya tidak lebih

dari 4 kg untuk sekali pakai. Jika digunakan pada dosis 8 g, akan segera berakibat

fatal karena arekolin bersifat sebagai sitoksik dan sastatik kuat. Secara in vitro

(milimol) mengakibatkan penurunan daya hidup sel serta penurunan kecepatan

sintesis DNA dan protein. Arekolin juga menyebabkan terjadinya kegagalan

glutationa, yaitu sejenis enzim yang berfungsi melindungi sel dari efek merugikan

(Agusta, 2001 dalam Sinuhaji, 2010).

Biji pinang juga mengandung senyawa golongan fenolik dalam jumlah

relatif tinggi. Selama proses pengunyahan biji pinang di mulut, oksigen reaktif

(radikal bebas) akan terbentuk senyawa fenolik itu. Adanya kapur sirih yang

menciptakan kondisi pH alkali akan lebih merangsang pembentukan oksigen

reaktif itu. Oksigen reaktif inilah salah satu penyebab terjadinya kerusakan DNA

atau genetik sel epiteltial dalam mulut (Chiba, 2001 dalam Sinuhaji, 2010).

Kandungan berbahaya lain pada biji pinang adalah senyawa turunan

nitroso, yaitu N-nitrosoguvakolina, N-nitrosoguvasina, 3-(N-nitrosometilamino)

propinaldehidida dan 3-(N-nitrosometillamino) propianitrile. Keempat turunan

nitroso ini merupakan senyawa bersifat sitotosik (meracuni sel) dan geneositoksik

(meracuni gen) pada sel ephithialbuccal, dan dapat juka menyebabkan terjadinya

tumor pada pankreas, paru-paru dan hati. Pada hewan percobaan, senyawa nitroso

biji pinang juga terbukti dapat menyebabkan efek diabetogenik yaitu pemunculan

diabetes secara spontan (Agusta, 2001 dalam Sinuhaji, 2010).

Daun sirih, gambir, kapur sirih dan buah pinang merupakan bahan-bahan

yang lebih sering digunakan. Selain bahan-bahan tersebut, terkadang ditambahkan

B1) dan tembakau (Nicotiana Tabaccum L) yang hanya digunakan sebagai sugi

atau susur dan tidak dimasukkan dalam ramuan yang dikunyah (Andriyani, 2005).

2.1.3 Frekuensi dan Lama Menyirih

Menyirih berkaitan dengan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat

tertentu. Kuantitas, frekuensi dan usia saat mulai menyirih bergantung oleh tradisi

setempat. Beberapa pengunyah sirih melakukannya setiap hari, sementara orang

lain mungkin menguyah sirih sesekali. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lim

(2007) di Kecamatan Pancur Batu dijumpai kebiasaan menyirih sebagian besar

dilakukan setiap hari (68,38%) dan dilakukan sesekali saja (37,34%). Frekuensi

menyirih lima kali dalam sehari adalah sebesar 81,25%.

2.1.4 Faktor Pendorong, Tujuan Menyirih dan Kebersihan Rongga Mulut

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2007) di Kecamatan Berastagi

dijumpai kebiasaan menyirih diperoleh dari orangtua, keluarga maupun teman

sejawat. Sirih digunakan pada acara pertunangan dan pernikahan sebagai lambang

kehormatan dan komunikasi. Suku Karo juga menganggap bahwa menyirih

mempuyai dampak positif yang lebih banyak dari pada dampak negatif. Dampak

negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan kapur, gambir dan tembakau

hanyalah berupa stein dan iritasi mukosa mulut.

Tujuan mengunyah sirih paling banyak adalah untuk menenangkan

pikiran, mengurangi rasa sakit gigi, agar gigi kuat dan sehat dan sekedar

menggosok gigi setelah menyirih, rongga mulut kemudian dibersihkan dengan

cara menggosok gigi dan kumur-kumur dengan air (Lim, 2007).

2.1.5 Efek Menyirih Terhadap Kesehatan Rongga Mulut

Kebiasaan menyirih menyebabkan perubahan atau pengaruh pada

kesehatan rongga mulut. Perubahan terjadi pada gigi, gingiva dan mukosa mulut.

a. Efek menyirih terhadap gigi

Efek positif dari kebiasaan menyirih adalah terhambatnya proses

pembentukan plak atau karies. Daya antibakteri daun sirih terutama minyak atsiri

disebabkan oleh senyawa fenol dan senyawa chavicol yang memiliki daya

bakterisida. Sementara efek negatifnya adalah terbentuknya stein atau perubahan

warna menjadi merah yang terjadi karena oksidasi polifenol dari buah pinang

dalam lingkungan alkalis. Selain itu, gigi juga mengalami atrisi dan abrasi yang

kemungkinan besar disebabkan oleh gambir dan kapur (Andriyani, 2005).

b. Efek menyirih terhadap gingiva

Gingiva juga mengalami perubahan warna atau terbentuknya stein yang

diakibatkan oleh penggunaan yang lama dan tetap. Kebiasaan menyirih akan

menimbulkan masalah periodontal. Freud dkk (1964) menyatakan bahwa gigi

menjadi coklat, terjadi penimbunan kapur pada gigi, leher gigi terpisah dari gusi

dan gigi dapat tanggal akibat menyirih (Samura, 2009). Penyakit periodontal

terjadi karena adanya karang gigi yang terdapat pada bagian subgingiva. Karang

gigi terbentuk karena stagnasi saliva dan adanya kapur Ca(OH)2 di dalam saliva

c. Efek menyirih terhadap mukosa mulut

Menyirih menyebabkan terjadinya lesi-lesi di mukosa mulut. Faktor yang

mendukung timbulnya kelainan pada mukosa mulut antara lain zat-zat dalam

bahan ramuan sirih, iritasi yang terus-menerus dari bahan ramuan sirih pada

selaput lendir rongga mulut serta kemungkinan tingkat kebersihan rongga mulut.

Menyirih juga menyebabkan oral higiene yang buruk akibat lapisan kotor yang

didapat dari menyirih (Andriyani, 2005). Selain itu, mukosa mulut mengalami

kekeringan, adanya atropi papila di lidah serta lobul pada seluruh maupun

sebagian dari dorsum lidah (Hasibuan, 2003).

2.2 LANSIA

2.2.1 Definisi Lansia

Lanjut usia (lansia) dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada

daur kehidupan manusia (Keliat, 1999 dalam Maryam, 2008). Menurut

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia menyatakan

bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.

Sementara itu WHO menyatakan bahwa lanjut usia mulai dari usia pertengahan

(45-59 tahun) (Nugroho, 2008).

2.2.2 Batasan Lansia

Menurut WHO, lansia digolongkan menjadi empat tahap berdasarkan usia,

(elderly) antara 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua (old) antara 75 sampai 90

tahun dan usia sangat tua (very old) di atas 90 tahun.

2.2.3 Teori Penuaan

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam

kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak

hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan

kehidupan. Menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara

perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti diri dan

mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan

terhadap jejas (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita

(Darmojo, 1994 dalam Nugroho, 2008)

Teori Biologis

Teori biologi mencoba untuk menjelaskan proses fisik penuaan, termasuk

perubahan fungsi dan struktur, pengembangan, panjang usia dan kematian.

Perubahan-perubahan dalam tubuh termasuk perubahan molekular dan seluler

dalam sistem organ utama dan kemampuan tubuh untuk berfungsi secara adekuat

dan melawan penyakit. Teori biologis juga mencoba untuk menjelaskan mengapa

orang mengalami penuaan dengan cara yang berbeda dari waktu ke waktu dan

faktor apa yang mempengaruhi umur panjang, perlawanan terhadap organisme

dan kematian atau perubahan seluler. Teori biologi mencakup teori genetika, teori

wear and tear (dipakai dan rusak), teori lingkungan, teori imunitas dan teori

Teori Psikososial

Teori psikososial memusatkan perhatian pada perubahan sikap dan

perilaku yang menyertai peningkatan usia, sebagai lawan dari implikasi biologi

pada kerusakan anatomis. Teori psikososial mencakup teori kepribadian, teori

tugas perkembangan, teori disengagement (pemutusan hubungan), teori aktivitas,

teori kontinuitas dan teori ketidakseimbangan sistem (Stanley, 2006)

2.3 Status Kesehatan Rongga Mulut Lansia

Lansia mengalami proses penurunan fungsi alamiah yang tidak dapat

dihindari oleh setiap manusia, dimana terjadi perubahan jaringan tubuh yang

sangat kompleks. Proses ini juga mempengaruhi keadaan rongga mulut pada

lansia (Hasibuan, 1998). Pada lansia biasanya terjadi penurunan higiene mulut,

berkurangnya jumlah gigi dan penurunan sensitivitas mukosa rongga mulut

terhadap iritasi. Selain itu juga terjadi kelemahan pada jaringan penyangga gigi

sehingga kemampuan mengunyah berkurang. Infeksi serta keganasan sering

terjadi dalam rongga mulut sehubungan dengan proses penuaan. Status kesehatan

gigi dan mulut pada lansia berbeda dengan orang muda. Pada lansia terjadi

perubahan-perubahan dalam rongga mulutnya yang mencakup perubahan pada

jaringan keras (gigi, tulang dan sendi rahang), jaringan lunak (mukosa mulut,

lidah, kelenjar saliva dan otot-otot pengunyahan) dan jaringan periodontal

2.3.1 Gigi

Pada lansia gigi berubah menjadi lebih rapuh dan lebih kering serta adanya

abrasi. Warna gigi kelihatan lebih tua dengan migrasi gigi kearah apikal. Dalam

pulpa terjadi peningkatan jaringan kolagen, sel adontoblast berkurang, terbentuk

rangka jaringan ikat dan sel pulpa menjadi berkurang. Disamping itu terbentuknya

sekunder dentin dan pengapuran pada saluran akar yang mempersempit ruang

saluran akar. Foramen apikal menjadi sangat kecil yang disebabkan oleh

peningkatan sel semen. Karies yang sering terjadi pada lansia adalah karies

sekunder dan karies pada akar (Winasa, 1995). Selain itu, terjadi kehilangan

substansi gigi akibat atrisi yang disebabkan oleh karena pemakaian gigi

terus-menerus. Hal ini tergantung konsistensi makanan dan kekerasan gigi (Carranza,

1986 dalam Hasibuan, 1998)

2.3.2 Tulang, Sendi Rahang dan Otot-Otot Wajah

Ditemukan adanya atrofi senilis tulang alveolar maxilla dan mandibula.

Pada beberapa kasus, tulang rahang berada di bawah alveolar berubah menjadi

lebih padat. Pada keadaan yang lain dapat dijumpai pula adanya osteoporosis

senilis secara bersamaan yang terlihat pada bagian tulang lainnya (Winasa, 1995).

Sendi rahang dapat mengalami berbagai perubahan seseuai dengan bertambahnya

usia. Pada usia lanjut dijumpai adanya pengerasan dan berkurangnya elastisitas

ligamen kapsul dan diskus interartikularis. Zona artikulasi berubah menjadi

bertambahnya fibrous. (Kaplan, 1997 dalam Winasa, 1995). Otot wajah yang

tonus otot dan kadang dijumpai fibrosis otot. Akibatnya fungsi mengunyah dan

menelan menjadi berkurang (Lynch, 1984 dalam Hasibuan, 1998).

2.3.3 Mukosa Mulut

Mukosa mulut manusia dilapisi oleh lapisan sel epitel yang berfungsi

sebagai barrier terhadap pengaruh dari dalam dan luar mulut. Pada lansia, lapisan

tersebut mengalami penipisan, berkurangnya keratinasi, berkurangnya supali

darah dan serabut kolagen yang terdapat pada lamina propia mengalami

penebalan. Akibatnya, mukosa mulut menjadi lebih pucat, tipis dan kering, proses

penyembuhan menjadi lebih lambat, mukosa mulut lebih mudah iritasi (Pedersen

dan Loe, 1986 dalam Winasa, 1995).

Selain itu, perubahan yang sering dijumpai pada mukosa mulut adalah

atrofi dengan warna yang pucat dan jaringan yang kering. Populasi sel pada

lamina propia jumlahnya mengalami penurunan, terutama sel fibrolas menjadi

menyusut dengan inti yang memadat dan memanjang. Semua perubahan tersebut

merupakan proses degenerasi yang menyebabkan menurunnya resistensi mukosa.

Mukosa menjadi mudah terluka oleh karena makanan yang keras dan diperberat

karena mulut kering akibat menurunnya produksi saliva (Winasa, 1995).

2.3.4 Lidah

Sering dijumpai bentuk lidah yang melebar karena tidak adanya tahanan

oleh lengkung geligi. Lidah mengalami proses kehilangan tonus otot dan

terjadi penurunan di dalam sensitivitas perasa terhadap rasa manis, asam, pahit

dan asin. Berkurangnya jumlah putik pengecap disertai menurunnya produksi

saliva dapat mengakibatkan menurunnya nafsu makan pada lansia (Winasa,

1995).

2.3.5 Kelenjar Saliva

Perubahan morfologi kelenjar saliva pada lansia berupa meningkatnya

infiltrasi kelenjar parenkim oleh jaringan lemak dan jaringan penyambung.

Akumulasi granula autophagik, didapatinya sel oncosit dan perubahan sel-sel

yang jinak. Akibatnya terlihat kelenjar saliva minor yang terdapat di rongga mulut

dengan beberapa acini yang masih berfungsi. Pada usia 45 tahun keatas ditemukan

pula adanya infiltrasi sel limfosit yang tersebar pada lebih dari 70% kelenjar.

Penurunan fungsi pada kelenjar saliva ini menimbulkan mulut kering yang

bersifat absolut atau relatif (Winasa, 1995).

2.3.6 Otot-otot Pengunyahan

Seperti halnya yang terjadi pada otot-otot skeletal, otot di daerah orofasial

mengalami proses atrofi, menurunnya tonus dan kadang-kadang dijumpai fibrosis

otot. Kekuatan gigit otot pengunyahan menurun dari 300 lb per inchi kuadrat

2.3.7 Jaringan Periodontal

Penyakit periodontal sebagian besar bersifat inflamatif dengan penyebab

utamanya plak dan bakteri didukung oleh faktor lokal dan faktor sistemik.

Kadang-kadang sulit membedakan kerusakan fisiologik dengan kerusakan

patologik suatu jaringan pada usia lanjut. Tanda-tanda klinis yang berhubungan

dengan dengan jaringan periodontal pada usia lanjut adalah atrisi, resesi, migrasi,

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 KERANGKA PENELITIAN

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan menyirih

dan kesehatan rongga mulut lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka konsep penelitian dapat

dilihat pada skema di bawah ini:

Skema 3.1 Kerangka Penelitian Kebiasaan Menyirih dan Kesehatan Rongga Mulut Lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias

Kebiasaan menyirih - Bahan yang digunakan - Frekuensi menyirih - Lama menyirih - Faktor pendorong - Tujuan menyirih

- Kebersihan rongga mulut setelah menyirih

Lansia yang menyirih

Kesehatan rongga mulut

3.2 DEFINISI OPERASIONAL

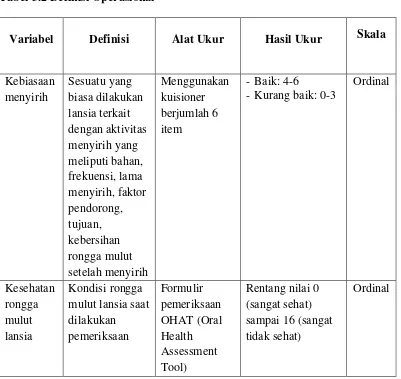

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel Definisi Alat Ukur Hasil Ukur Skala

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 DESAIN PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif yang

bertujuan untuk menggambarkan kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut

lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias.

4.2 POPULASI DAN SAMPEL

4.2.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia yang memiliki kebiasaan

menyirih di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias berjumlah 29 orang. Jumlah ini

diambil dari data lansia yang menyirih bulan Oktober 2013 di Desa Hilibadalu

Kabupaten Nias.

4.2.2 Sampel

Pada penelitian ini sampel dipilih dengan metode total sampling, dimana

seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Jumlah sampel dalam

penelitian ini adalah 29 orang.

4.3 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias pada bulan

Februari 2014 sampai Maret 2014 dengan pertimbangan Desa Hilibadalu

memiliki banyak lansia dengan kebiasaan menyirih dan belum pernah dilakukan

4.4 PERTIMBANGAN ETIK

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan surat permohonan institusi

Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara dan Komisi Etik Penelitian

Kesehatan Fakultas Keperawatan USU untuk mendapatkan izin persetujuan

penelitian. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, peneliti

memulai penelitian dengan mempertimbangkan etik, yaitu : Informed consent atau

lembar persetujuan, anonimity, dan confidentialty.

Lembar persetujuan diserahkan kepada subjek yang akan diteliti. Peneliti

menjelaskan maksud dan tujuan serta penelitian yang dilakukan dan manfaat

penelitian. Responden yang bersedia diminta untuk menandatangani lembar

persetujuan tersebut. Peneliti tidak memaksa calon responden yang menolak dan

tetap menghormati hak-haknya.

Untuk menjaga kerahasian responden, peneliti tidak mencantumkan

namanya pada lembar pengumpulan data, tetapi cukup dengan memberi nomor

kode pada masing-masing lembar tersebut. Kerahasian informasi responden

dijamin oleh peneliti, hanya sekelompok data tertentu saja yang disajikan atau

dilaporkan sebagai hasil penelitian.

4.5 INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dan

lembar observasi. Kuisioner terdiri dari 2 bagian yaitu kuisioner data demografi

dan kuisioner kebiasaan menyirih. Kuisioner data demografi meliputi usia, jenis

dari 6 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan mewakili sub variabel.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala ordinal. Pertanyaan nomor 1

bernilai 0 jika alternatif jawaban yang dipilih adalah “daun sirih, kapur, pinang ,

gambir, tembakau” dan bernilai 1 jika alternatif jawaban yang dipilih “daun sirih,

kapur, pinang, gambir” atau “alternatif lain (disebutkan)”. Pertanyaan nomor 2

bernilai 0 jika alternatif jawaban yang dipilih “7-10 kali sehari” atau “>10 kali

sehari” dan bernilai 1 jika alternatif jawaban yang dipilih “1-3 kali sehari” atau

“4-6 kali sehari”. Pertanyaan nomor 3 bernilai 0 jika alternatif jawaban yang

dipilih “11-15 tahun” atau “>15 tahun” dan bernilai 1 jika alternatif jawaban yang

dipilih “0-5 tahun” atau “6-10 tahun”. Pertanyaan nomor 4 bernilai 0 jika

alternatif jawaban yang dipilih “orang tua/keluarga” atau “teman” dan bernilai 1

jika alternatif jawaban yang dipilih “kemauan sendiri” atau “alternatif lain

(disebutkan). Pertanyaan nomor 5 bernilai 0 jika alternatif jawaban yang dipilih

“untuk menenangkan pikiran” atau “agar gigi menjadi kuat dan sehat” dan diberi

nilai 1 jika alternatif jawaban yang dipilih “hanya kebiasaan saja (tanpa tujuan)”

atau “adat-istiadat” atau “alternatif lain (disebutkan). Pertanyaan nomor 6 bernilai

0 jika alternatif jawaban yang dipilih “tidak” dan bernilai 1 jika alternatif jawaban

yang dipilih “ya”.

Untuk menentukan panjang kelas dipakai rumus:

P = rentang/banyak kelas

Dimana P adalah panjang kelas dengan rentang nilai tertinggi dikurang

dengan nilai terendah dan dibagi banyak kelas. Nilai tertinggi adalah 6 dan nilai

penilaian total skor adalah skor 0-3 kebiasaan kurang baik dan skor 4-6 adalah

kebiasaan baik.

Penilaian terhadap kesehatan rongga mulut dilakukan dengan pemeriksaan

(observasi) langsung terhadap responden. Pengukurannya menggunakan

instrumen yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu Oral Health Assessment

Tool (OHAT). Instrumen ini terdiri dari 8 item yang menilai status kesehatan dan

fungsi rongga mulut (bibir, lidah, gusi dan jaringan sekitarnya, saliva, gigi asli,

gigi palsu, kebersihan mulut dan sakit gigi). Penilaian dilakukan dengan

menggunakan skala ordinal 0-2, dengan nilai 0 mengindikasikan keadaan normal

(sehat), nilai 1 mengindikasikan adanya perubahan dari keadaan normal dan nilai

2 mengindikasikan keadaan tidak sehat. Skor akhir adalah jumlah skor dari 8 item

dengan rentang nilai 0 (sangat sehat) sampai 16 (sangat tidak sehat). Alat-alat

yang dibutuhkan dalam pemeriksaan adalah : sarung tangan, kain kasa, pen light

(sumber cahaya) dan tongue spatel. Pemeriksaan memerlukan waktu sekitar 10-20

menit.

4.6 UJI VALIDITAS DAN RELIABILTAS

Instrumen penelitian tentang kebiasaan menyirih dibuat oleh peneliti

sehingga perlu dilakukan uji validitas dan reabilitas untuk mengetahui seberapa

besar derajat kemampuan alat ukur dalam mengukur secara konsisten sasaran

yang akan diukur.

Uji validitas pada penelitian ini adalah uji validitas isi yang dilakukan oleh

Departemen Keperawatan Medikal Bedah Dasar Fakultas Keperawatan USU.

Berdasarkan uji validitas isi tersebut, pertanyaan dan pilihan jawaban dalam

kuesioner disusun kembali dengan bahasa yang lebih efektif dan dengan item-item

pernyataan yang mengukur sasaran yang ingin diukur sesuai dengan tinjauan

pustaka dan kerangka konsep.

Uji reliabilitas instrumen adalah suatu uji yang dilakukan untuk

mengetahui konsistensi dari instrumen sehingga dapat digunakan untuk penelitian

selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama (Siswanto dkk, 2013). Uji reliabilitas

dalam penelitian ini menggunakan uji rumus Cronbach Alpha. Peneliti melakukan

uji reliabilitas di Desa Tuhembuasi Kabupaten Nias kepada 10 responden. Hasil

uji reliabilitas instrumen adalah 0,724.

Instrumen penelitian tentang kesehatan rongga mulut adalah instrumen

yang telah dikembangkan sebelumnya yaitu Oral Health Assessment Tool.

Instumen ini telah diuji oleh para ahli dengan hasil reliabilitas instrumen

menggunakan derajat kesesuaian Kappa dalam rentang 0,61-0,80 dan nilai

korelasi Pearson adalah 0,74. Peneliti telah mendapatkan izin penggunaan dari

Halton Region Health Department.

4.7 PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dimulai setelah mendapat izin penelitian dari institusi

pendidikan serta Komisi Etik Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara

dan Pemerintah Desa Hilibadalu. Peneliti langsung mendatangi tiap responden

penelitian serta meminta kesediaan responden dengan menandatangani lembar

persetujuan menjadi responden. Kemudian peneliti melakukan pengambilan data

kepada responden.

Dalam mengisi kuisioner kebiasaan menyirih, peneliti membacakan

pertanyaan dan membimbing responden dalam mengisi kuisioner. Sedangkan

instrumen kesehatan rongga mulut diisi dengan melakukan pengamatan langsung

kepada responden.

4.8 ANALISA DATA

Analisa data dilakukan setelah semua data terkumpul melalui beberapa

tahap yang terdiri dari editing untuk memeriksa kelengkapan data responden serta

memastikan bahwa semua pernyataan telah diisi. Selanjutnya setiap kuesioner

diberi kode untuk memudahkan peneliti dalam melakukan tabulasi data.

Pengolahan data dilakukan dengan teknik komputerisasi untuk analisis data

deskriptif yaitu analisis distribusi frekuensi. Data yang telah diolah selanjutnya

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan presentase untuk

mendeskripsikan data demografi, kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan

Februari sampai Maret 2014 terhadap 29 lansia yang menyirih di Desa Hilibadalu

Kabupaten Nias. Penyajian data meliputi data demografi, kebiasaan menyirih dan

kesehatan rongga mulut.

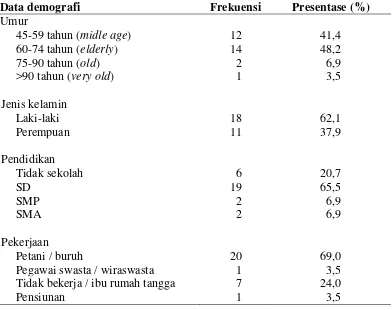

5.1.1 Data Demografi

Deskripsi data demografi mencakup umur, jenis kelamin, pendidikan dan

pekerjaan. Jumlah responden terbanyak berada pada kelompok usia 60-74 tahun

(elderly) yaitu sejumlah 14 orang (48,2%). Berdasarkan jenis kelamin, responden

laki-laki lebih banyak yaitu sejumlah 18 orang (62,1%). Berdasarkan tingkat

pendidikan, responden lebih banyak tamatan SD yaitu sejumlah 19 orang (65,5%)

dan lebih banyak yang bekerja sebagai petani/buruh yaitu sejumlah 20 orang

Tabel 5.1 Distribusi responden berdasarkan data demografi di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias, pada bulan Februari 2014 sampai bulan Maret 2014 (n=29 orang)

Data demografi Frekuensi Presentase (%)

Umur

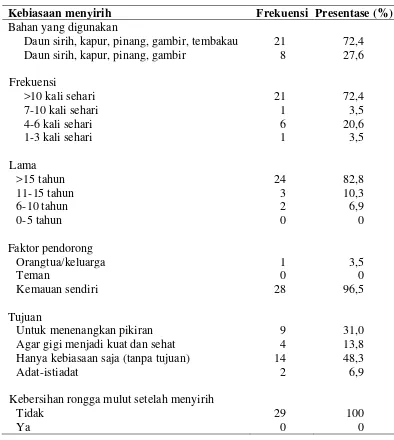

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden sejumlah 21

orang (72,4%) menyirih dengan komposisi daun sirih, kapur, pinang, gambir dan

tembakau. Berdasarkan frekuensi mayoritas responden sejumlah 21 orang (72,4%)

menyirih dengan frekuensi >10 kali sehari dengan lama kebiasaan menyirih lebih

dari >15 tahun yaitu sejumlah 24 orang (82,8%). Faktor pendorong menyirih

mayoritas responden sejumlah 28 orang (96,5%) adalah kemauan sendiri dengan

kebiasaan saja (tanpa tujuan). Semua responden tidak membersihkan mulut

setelah menyirih.

Tabel 5.2 Distribusi responden berdasarkan kebiasaan menyirih lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias, pada bulan Februari 2014 sampai bulan Maret 2014 (n=29 orang)

Kebiasaan menyirih Frekuensi Presentase (%)

Bahan yang digunakan

Daun sirih, kapur, pinang, gambir, tembakau 21 72,4

Daun sirih, kapur, pinang, gambir 8 27,6

Hanya kebiasaan saja (tanpa tujuan) 14 48,3

Adat-istiadat 2 6,9

Kebersihan rongga mulut setelah menyirih

Tidak 29 100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden sejumlah 25 orang (86,2%) memiliki kebiasaan menyirih yang kurang baik.

Tabel 5.3 Kebiasaan menyirih lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias, pada bulan Februari 2014 sampai bulan Maret 2014 (n=29 orang)

Kebiasaan menyirih Frekuensi Presentase (%)

Baik 4 13,8

Kurang baik 25 86,2

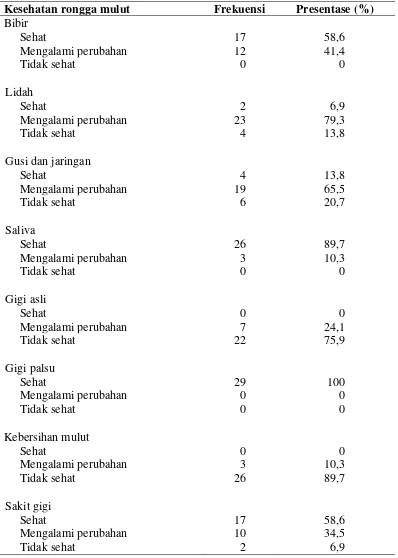

5.1.3 Kesehatan Rongga Mulut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi bibir lebih banyak responden

sejumlah 17 orang (58,6%) dalam keadaan sehat dan 12 responden (12%)

mengalami perubahan dari keadaan normal. Lidah mayoritas responden sejumlah

23 orang (79,3%) mengalami perubahan dari keadaan normal dan kondisi lidah 4

orang responden (13,8%) tidak sehat. Gusi dan jaringan lebih banyak responden

sejumlah 19 orang (65,5%) mengalami perubahan dari keadaan normal dan 6

orang responden (20,7%) memiliki kondisi gusi dan jaringan yang tidak sehat.

Saliva mayoritas responden sejumlah 26 orang (89,7%) dalam keadaan sehat,

hanya 3 orang responden (10,3%) yang mengalami perubahan. Gigi mayoritas

responden sejumlah 22 orang (75,9%) tidak sehat dan 7 orang responden (24,1%)

mengalami perubahan. Semua responden tidak memiliki gigi palsu. Kebersihan

mulut mayoritas responden sejumlah 26 orang (89,7%) tidak sehat dan 3 orang

responden (10,3%) mengalami perubahan. Mayoritas responden sejumlah 17

orang (58,6%) tidak mengalami sakit gigi, hanya 2 orang responden (6,9%) yang

Tabel 5.4 Distribusi responden berdasarkan hasil pengkajian menggunakan Oral Health Assessment Tool di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias, pada bulan Februari 2014 sampai bulan Maret 2014 (n=29 orang)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah nilai rata-rata status

kesehatan rongga mulut responden adalah 6,79 dari rentang nilai 0 (sangat sehat)

sampai 16 (sangat tidak sehat) dengan standar deviasi 1,677. Nilai terendah adalah

2 dan nilai tertinggi adalah 10.

Tabel 5.5 Status kesehatan rongga mulut di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias, pada bulan Februari 2014 sampai bulan Maret 2014 (n=29 orang)

Mean Standar deviasi

Status kesehatan rongga mulut 6,79 1,677

5.2 PEMBAHASAN

5.2.1 Kebiasaan Menyirih

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 29 responden menunjukkan

bahwa kebiasaan menyirih lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Selain itu,

kebiasaan menyirih lansia tersebut memiliki karakteristik yang sedikit berbeda

dengan masyarakat daerah lain.

Komposisi bahan yang digunakan pada umumnya adalah daun sirih, kapur,

pinang, gambir dan tembakau (72,4%) dan daun sirih,kapur, pinang dan gambir

(27,6%). Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan Samura (2009), dimana

komposisi terbanyak adalah daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau

(65,2%). Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa semua responden laki-laki

menggunakan tembakau. Perempuan tidak suka menambahkan tembakau dalam

campurannya. Bagi laki-laki, tembakau memberikan rasa yang lebih enak. Hal ini

sedikit dipengaruhi oleh kebiasaan laki-laki merokok dimana mereka sering

terpapar dengan tembakau .

Berbeda dengan kebiasaan masyarakat Batak Karo yang menggunakan

tembakau untuk menyuntil, lansia di Desa Hilibadalu mengunyah tembakau

sebagai bahan campuran menyirih walaupun dalam jumlah yang sedikit.

Kebiasaan ini juga dilakukan oleh penyirih di Kamboja, mereka selalu

menambahkan tembakau ke dalam ramuannya dan dikunyah bersama-sama

(Reichart, 1996 dalam Hasibuan, 2003).

Kebiasaan menyirih dilakukan >10 kali sehari (72,4%). Hasil ini lebih

China dimana kebiasaan menyirih dilakukan hanya 3-10 kali sehari (61,5%). Dari

hasil ini, dapat dilihat bahwa responden memiliki tingkat kecanduan yang tinggi.

Hal ini mungkin berhubungan dengan kandungan dalam bahan menyirih.

Kebiasaan menyirih tetap dilakukan di tengah-tengah aktivitas/pekerjaan mereka.

Menyirih sudah menjadi kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan

sehari-hari sama halnya dengan makan.

Lamanya kebiasaan menyirih adalah >15 tahun (82,8%). Hasil ini berbeda

dengan hasil penelitian yang dilakukan Samura (2009) di Desa Sibiru-biru dimana

kebiasaan menyirih dilakukan 1-5 tahun (82,6%). Hal ini mungkin disebabkan

karena responden adalah lansia dimana kebiasaan menyirih telah dilakukan sejak

remaja.

Kemauan sendiri merupakan faktor pendorong responden untuk menyirih

(96,6%). Hasil ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Lim (2007)

dimana faktor pendorong terbanyak untuk menyirih berasal dari diri sendiri

(46,87%). Kemungkinan para responden awalnya hanya ingin mencoba-coba

akibat terdorong dari lingkungan yang memiliki kebiasaan serupa.

Mayoritas responden menyirih karena kebiasaan saja (48,3%). Hal ini

dilakukan karena menyirih membuat mereka nyaman dan mulut terasa kurang

nyaman apabila tidak menyirih. Sebagian responden (31%) menyirih untuk

menenangkan pikiran. Hal ini mungkin dipengaruhi kandungan yang terdapat

dalam pinang dan tembakau. Pinang mengandung Arecoline yang menstimulasi

sistem saraf pusat yang dikombinasikan dengan daun sirih menghasilkan euphoria

menimbulkan ketagihan atau adiksi. Namun, ada 4 orang responden (13,8%) yang

menyirih dengan tujuan agar gigi menjadi kuat dan sehat. Hal ini mungkin

disebabkan oleh kavikol dalam daun sirih yang bersifat bakteriostatik terhadap S.

mutans yang merupakan salah satu bakteri penyebab karies dalam mulut (Astuti,

2007).

Walaupun kebiasaan menyirih menimbulkan kebersihan rongga mulut

tidak baik, semua responden tidak membersihkan mulut setelah menyirih. Hal ini

berbeda dengan pengunyah sirih pada masyarakat Batak Karo di Kecamatan

Pancur Batu, dimana mayoritas pengunyah sirih menggunakan tembakau untuk

menggosok gigi setelah menyirih, rongga mulut kemudian dibersihkan dengan

cara menggosok gigi dan kumur-kumur dengan air (Lim, 2007). Frekuensi

menyirih yang sering dan dilakukan terus menerus membuat lansia malas untuk

membersihkan mulut. Buruknya pemeliharaan kebersihan rongga mulut mungkin

juga dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pentingnya kebersihan mulut. Latar

belakang pendidikan menyebabkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya

menjaga kesehatan rongga mulut. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas

responden berpendidikan SD dan tidak sekolah.

5.2.2 Kesehatan Rongga Mulut

Secara umum, nilai status kesehatan rongga mulut responden adalah 6,79

dari rentang nilai 0 (sangat sehat) sampai 16 (sangat tidak sehat). Hasil

pemeriksaan menunjukkan bahwa kesehatan rongga mulut lansia di Desa

mulut buruk. Hal ini dapat disebabkan karena kurang menjaga kebersihan rongga

mulut, kurangnya pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan rongga mulut,

adanya kebiasaan menyirih ataupu proses fisiologis tubuh lansia sendiri akibat

dari proses penuaan. Latar belakang pendidikan berperan penting terhadap kondisi

kesehatan rongga mulut seseorang. Latar belakang pendidikan yang rendah pada

lansia menyebabkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya menjaga kesehatan

rongga mulut.

Pada lansia, gigi berubah menjadi lebih rapuh dan lebih kering serta

adanya abrasi. Kehilangan substansi gigi terjadi akibat atrisi yang disebabkan oleh

karena pemakaian gigi terus-menerus. Hal ini tergantung konsistensi makanan,

kebiasaan dan kekerasan gigi (Carranza, 1986 dalam Hasibuan, 1998).

Masalah pada gusi/jaringan dan lidah memiliki presentase yang cukup

banyak dan perlu untuk diperhatikan. Perubahan yang terjadi pada mukosa mulut

merupakan proses degenerasi yang menyebabkan menurunnya resistensi mukosa.

Mukosa menjadi lebih mudah terluka oleh karena makanan yang keras. Keadaan

tersebut dapat diperberat karena mulut kering akibat menurunnya produksi saliva

(Winasa, 1995).

Pada lansia di Desa Hilibadalu, masalah pada gusi/jaringan dan lidah

dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama oral hygiene yang buruk dan konsumsi

makanan atau zat yang dapat memperburuk kesehatan rongga mulut. Hasil ini

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Samura (2009) dimana status

kesehatan periodontal pada masyarakat suku karo yang menyirih adalah parah

periodontal akibat menyirih. Pada penelitian tersebut didapatkan kesimpulan

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan periodontal adalah

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Menyirih merupakan salah satu kebiasaan lansia di Desa Hilibadalu

Kabupaten Nias. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebiasan menyirih

lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Pada umumnya, bahan yang digunakan

adalah daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau. Kebiasaan menyirih

umumnya telah dilakukan >15 tahun dengan frekuensi >10 kali sehari. Faktor

pendorong utama menyirih adalah kemauan sendiri dimana lansia menyirih hanya

sebagai kebiasaan saja. Walaupun sering menyirih, lansia kurang memperhatikan

kesehatan rongga mulut mereka.

Secara umum, nilai status kesehatan rongga mulut lansia yang menyirih di

Desa Hilibadalu adalah 6,79 dari rentang nilai 0 (sangat sehat) sampai 16 (sangat

tidak sehat). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kesehatan rongga mulut

lansia di Desa Hilibadalu kurang baik. Masalah utama yang ditemukan pada lansia

adalah tanggal/busuknya gigi serta kondisi lidah dan gusi/jaringan yang kurang

6.2 SARAN

6.2.1 Praktik Keperawatan

Hasil ini diharapkan menjadi informasi bagi tenaga perawat khususnya

yang ada di daerah dengan budaya menyirih khususnya Desa Hilibadalu

Kabupaten Nias dalam melakukan penyuluhan kesehatan. Perawat perlu

menekankan pentingnya menjaga kesehatan rongga mulut dengan kebersihan

yang mulut yang baik dan membatasi makanan yang mengandung bahan yang

dapat mempengaruhi kesehatan rongga mulut.

6.2.2 Pendidikan Keperawatan

Penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi pendidikan

keperawatan dalam asuhan keperawatan lansia khususnya kesehatan rongga

mulut.

6.2.3 Penelitian Keperawatan

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menilai hubungan antara kebiasaan

menyirih dengan kesehatan rongga mulut serta faktor-faktor yang mempengaruhi

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani. (2005). Efek Menyirih terhadap Gigi dan Jaringan Lunak Mulut. Skripsi : Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

Astuti, Dyah H., dkk. (2007). Efek Aplikasi Topikal Laktoferin dan Piper Betle Linn pada Mukosa Mulut terhadap Perkembangan Karies Gigi. Jurnal M.I Kedokteran Gigi, 22(1): 28-31.

Chalmers JM, dkk. (2005). The Oral Health Assessment Tool – Validity and reliablity. Australian Dental Jurnal, 50(3): 191-199.

Chalmers JM, dkk. (2009). Caring for oral health in Australian residential care. Dental statistics and research series, (48). Canbera: AIHW.

Chen JW, dkk. (1996). A study on betel quid chewing behavior among Kaousiung resident age 15 years and above. J Oral Pathol Med 1996, (240): 140-143.

Ginting, Mediawati. (2011). “Man Belo” (Sebuah Etnografi Kegiatan Menyirih Sebagai Identitas Sosial Generasi Muda Karo di Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Medan. Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politim Universitas Sumatera Utara.

Hasibuan, Sayuti. (1998). Keadaan-keadaan di Rongga Mulut yang perlu diketahui pada Usia Lanjut. Majalah Kedokteran Gigi Usu, (4): 40-45.

Hasibuan, S., Pernama, G., Aliyah, S. (2003). Lesi-lesi Mukosa Mulut yang Dihubungkan dengan Kebiasaan Menyirih di Kalangan Penduduk Tanah Karo, Sumatera Utara. Jurnal Dentika, 8(2): 67-73.

Hermawan, Anang. (2007). Pengaruh Ekstrak Daun Sirih (Piper betle L.) terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan Metode Difusi Disk. Artikel Ilmiah: Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya.

Maryam, R. Siti, dkk. (2008). Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya. Jakarta: Salemba Medika.

Kayser-Jones, Jeanie, dkk. (1995). An Instrument To Assess the Oral Health Status of Nursing Home Resident. The Gerontologist, 35(6): 814-824.

Lim, Emerson. (2007). Kebiasaan menguyah sirih dan lesi yang dijumpai pada mukosa oral masyarakat batak karo. Skripsi : Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

Nugroho, Wahyudi H. (2008). Keperawatan Gerontik & Geriatrik. Jakarta: EGC.

Samura, Jul A. (2009). Pengaruh Budaya Makan Sirih terhadap Status Kesehatan Periodontal pada Masyarakat Suku Karo di Desa Biru-Biru Kabupaten

Deli Serdang Tahun 2009. Tesis: Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara.

Sembiring, Bernadetta. (2007). Perilaku penggunaan sirih pada suku karo : Studi kasus di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Skripsi: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

Sinuhaji, L. N. (2010). Perilaku menyirih dan dampaknya terhadap kesehatan yang dirasakan wanita karo di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Skripsi: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Siswanto, Susila & Suyanto. (2013). Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran. Yogyakarta: Bursa Ilmu.

Stanley, Mickey dan Beare Patricia G. (2006). Buku Ajar Keperawatan Gerontik. Jakarta: EGC

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sundari, Siti, dkk. (1992). Minyak Atsiri Daun Sirih dalam Pasta Gigi; Stabilitas Fisis dan Daya Antibakteri. Warta Tumbuhan Obat Indonesia, 1(1): 5-6.

Susiarti, Siti. (2005). Jenis-jenis Pengganti Pinang dan Gambir dalam Budaya Menginang Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Wasur, Merauke, Papua. Jurnal Biodiversitas, 6(3): 217-219.

Wahyuni, A.S. (2010). (2011). Statistika Kedokteran. Jakarta: Bamboedoea Commnunication.

Winasa, I. G. (1995). Perubahan Jaringan Rongga Mulut pada Usia Lanjut. The Indonesian Journal of Dental Health, 1(4): 15-18.

Penjelasan Tentang Penelitian

Judul: Kebiasaan Menyirih dan Kesehatan Rongga Mulut Lansia di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias.

Saya bernama Elvis Sofyan Lombu, mahasiswa S-1 Keperawatan,

Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara, Medan. Saya ingin melakukan

penelitian di Desa Hilibadalu Kabupaten Nias dengan tujuan untuk mengetahui

kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut lansia.

Penelitian ini adalah salah satu kegiatan untuk menyelesaikan tugas skripsi

di Program Studi S-1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Sumatera

Utara. Peneliti menjamin bahwa penelitian yang dilakukan tidak akan

menimbulkan dampak negatif kepada Bapak/Ibu sebagai responden. Penelitian ini

akan memberikan manfaat bagi pengembangan pelayanan dan ilmu keperawatan.

Peneliti juga menghargai dan menghormati hak responden dengan cara

menjaga kerahasiaan identitas diri dan data yang diberikan responden selama

pengumpulan data hingga penyajian data. Peneliti sangat mengharapkan

partisipasi Bapak/Ibu sebagai responden dalam penelitian ini, namun jika

Bapak/Ibu tidak bersedia maka Bapak/Ibu berhak untuk menolak karena tidak ada

unsur paksaan dalam pengisian kuesioner penelitian. Demikianlah informasi ini

saya sampaikan, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan

terimakasih.

Medan, Februari 2014

Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:

Umur:

Jenis kelamin:

Setelah mendengarkan penjelasan dari peneliti tentang penelitian yang

berjudul “Kebiasaan menyirih dan kesehatan rongga mulut lansia di Desa

Hilibadalu”, maka saya dengan sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia

menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Medan, Februari 2014

Responden

KUISIONER PENELITIAN KEBISAAN MENYIRIH LANSIA DI DESA HILIBADALU KABUPATEN NIAS

Nomor responden

A. Data demografi

Petunjuk pengisian :

Di bawah ini adalah data demografi yang dibutuhkan sebagai identitas responden

penelitian. Isilah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu yang

sebenarnya, dengan memberi tanda check list (√) pada kotak yang telah

disediakan.

1. Usia : tahun

2. Jenis kelamin Laki-laki

Perempuan

3. Pendidikan Tidak sekolah

SD SMP SMA D3/S1

4. Pekerjaan Petani / Buruh

PNS / Polri Pegawai swasta / Wiraswasta

Tidak bekerja / Ibu rumah tangga

B. Kuisioner kebiasaan menyirih

Petunjuk pengisian :

Pertanyaan berikut ini berkaitan dengan kebiasaan menyirih Bapak/Ibu selama ini.

Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu, dengan memberi tanda

check list (√) pada kotak yang telah disediakan.

1. Apa bahan-bahan yang bapak/ibu gunakan untuk menyirih? Daun sirih, kapur, pinang, gambir, tembakau

Daun sirih, kapur, pinang, gambir Lain-lain (sebutkan) ...

2. Berapa kali dalam satu hari bapak/ibu menyirih? >10 kali sehari

7-10 kali sehari 4-6 kali sehari 1-3 kali sehari

3. Berapa lama bapak/ibu sudah menyirih? >15 tahun

11-15 tahun 6-10 tahun 0-5 tahun

4. Siapa yang mendorong bapak/ibu menyirih? Orangtua/keluarga

Teman

Kemauan sendiri

Lain-lain (sebutkan) ...

5. Apa tujuan bapak/ibu makan sirih? Untuk menenangkan pikiran Agar gigi menjadi kuat dan sehat Hanya kebiasaan saja (tanpa tujuan) Adat-istiadat

Lain-lain (sebutkan) ...

6. Setelah menyirih, apakah gigi dan mulut dibersihkan? Tidak

Oral Health Assessment Tool (modified from Kayser-Jones et al (1995) by Chalmers (2000)

No Responden ___________ TOTAL SCORE _________

KATEGORI 0 = sehat 1 = berubah 2 = tidak sehat Skor pecah atau merah di

bagian sudut ulkus/ titik sakit di

bawah gigi palsu

Bengkak, berdarah, ulkus, bercak merah/putih, kemerahan

merata di bawah gigi palsu dan merah, air liur sangat

sedikit/tidak ada, air liur pekat, lansia berpikir

4 atau lebih gigi/akar busuk dan tanggal, atau gigi sangat aus, kurang

dari 4 gigi

GIGI PALSU

Tidak ada daerah atau gigi palsu yang

rusak

1 daerah/gigi rusak, atau hanya dipakai

selama 1-2 jam sehari

Lebih dari 1 daerah/gigi rusak, gigi palsu lepas

atau tidak dipakai, atau pada gigi palsu

Sisa makanan/tartar pada banyak tempat di dalam

mulut atau pada gigi palsu

Adanya tanda fisik nyeri (pipi/gusi bengkak, gigi

rusak, ulkus), tanda verbal/perilaku nyeri (wajah merenggut, tidak

Oral Health Assessment Tool (modified from Kayser-Jones et al (1995) by Chalmers (2000))

Resident’s Name _________ TOTAL SCORE ____ _____

CATEGORY 0=healthy 1=changes 2=unhealthy Skor

LIPS Smooth, pink,

moist

Dry, chapped, or red at corners

Swelling or lump, white/red/ulcerated patch, bleeding/ulcer at

corners

TONGUE Normal, moist

roughness, pink

Patchy, fissured, red, coated

Patch that is red &/or white, ulcerated, swollen

Tissues parched and red, very little/no saliva present, saliva is thick, resident thinks they have

a dry mouth

1 broken are/tooth or dentures only worn for 1-2 hrs daily, or dentures not named

More than 1 broken area/tooth, denture missing or not worn, needs denture adhesive the mouth or dentures

Food

particles/tartar/plaque in most areas of the mouth or on most of dentures

DENTAL pain such as pulling at face, chewing lips, not eating, aggression

Are physical pain signs (swelling of cheek or

gum, broken teeth, ulcers), as well as verbal

&/or behavioural signs (pulling at face, not