i

INTEGRASI PASAR TANDAN BUAH SEGAR KELAPA

SAWIT PERDESAAN ASAHAN DENGAN PASAR NASIONAL

SKRIPSI

Oleh :

MARTIN ML PASARIBU 080304046

AGRIBISNIS

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ii

INTEGRASI PASAR TANDAN BUAH SEGAR KELAPA

SAWIT PERDESAAN ASAHAAN DENGAN PASAR

NASIONAL

(Studi Kasus : kabupaten Asahan)

SKRIPSI

Oleh :

MARTIN ML PASARIBU 080304046

AGRIBISNIS

Skripsi Diajukan Untukk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

Disetujui oleh : Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing

( Ir. Luhut Sihombing MP ) (Ir. Thomson Sebayang MT NIP. 196510081992031001 NIP.19571115111001

)

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

i

RINGKASAN

MARTIN ML PASARIBU (080304046) dengan judul penelitian “INTEGRASI PASAR TBS (TANDAN BUAH SEGAR) KELAPA SAWIT PEDESAAN ASAHAN DENGAN PASAR NASIONAL”. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2012 dan dibimbing oleh Ir. Luhut Sihombing, MP

dan Ir. Thomson Sebayang, MT. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui tentang :

1. Elastisitas transmisi harga tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit di Pedesaan Asahan Khususnya Kecamatan Mandoge dengan harga nasional.

2. Integrasi pasar tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit Pedesaan Asahan dengan Pasar nasional

Penentuan daerah penelitian ditentukan secara purposive yaitu Kabupaten Asahan dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan produsen Kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara. Selain Kelapa sawit milik perusahaan-perusahaan di daerah ini banyak Tanaman Kelapa sawit yang dimiliki Petani.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan petani Kelapa sawit. Petani yang diwawancara ditentukan secara purposive di lima desa yang mewakili Pedesaan Asahan yang diteliti. Data sekunder yang diambil adalah data sekunder yang bersifat deret waktu (time series). Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui pencatatan dari berbagai dokumentasi yang bersumber dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perkebunan Kabupaten Asahan, BPS (Biro Pusat Statistik), maupun dari instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan komoditi Kelapa Sawit. Selain itu data juga diperoleh dari buku, internet, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut :

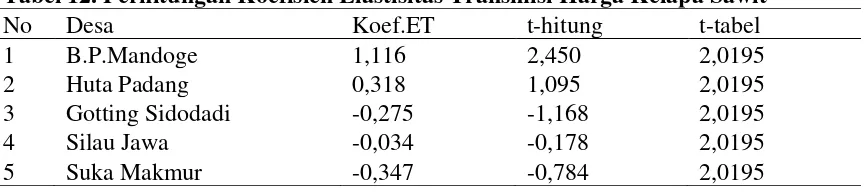

1. elastisitas harga tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit di lima desa tidak semua elastis (≥1). Hanya Desa Bandar Pasir Mandoge yang memiliki elastistas >1, dimana setiap perubahan harga di pasar nasinal 1% ditranmisikan lebih besar dari 1% ke tingkat produsen yaitu Desa Bandar Pasir Mandoge. Hal ini berarti petani di Desa B.P. mandoge memperoleh keuntungan dari perubahan harga yang terjadi di tingkat nasional dan pasar B.P mandoge lebih berperan dibandingkan pasar nasional. Sementara untuk ke empat desa lainnya, yaitu Desa Huta Padang, Desa gotting Sidodadi, Desa Silau Jawa dan Desa Suka Makmur memiliki elastisitas transmisi harga lebih kecil satu (<1). Artinya perubahan harga 1% di tingkat nasional mengakibatkan perubahan harga lebih kecil 1% di ke empat desa. Dalam hal ini, pasar nasional lebih berperan dari pada masing- masing ke empat desa. 2. Ingrasi pasar tandan buah segar (TBS) Pedesaan Asahan dengan Pasar

Nasional memiliki hasil yang berbeda, yakni :

ii

menunjukkan sistem pemasaran komoditas tandan buah segar Kelapa Sawit di daerah penelitian sudah efisien.

iii

RIWAYAT HIDUP

MARTIN ML PASARIBU dilahirkan di Onan Bor-bor, sebagai anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dalam keluarga Bapak M.Pasaribu dan Ibu

M.K.Sianturi.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis:

1. Tahun 2002 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Senio

Bangun Kabupaten Simalungun.

2. Tahun 2005 menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP

Swasta Asisi Pematangsiantar.

3. Tahun 2008 menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA RK

Bintang Timur Pematangsiantar.

4. Tahun 2008 melalui jalur UMB (Ujian Masuk Bersama) diterima di Fakultas

Pertanian Universitas Sumatera Utara, Jurusan Agribisnis dengan Program

Studi Agribisnis.

5. Tahun 2012 mengkikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Desa Rawang Baru

Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupten Asahan.

6. Tahun 2012 mengadakan penelitian Sripsi di Kelurahan Tiga Runggu

Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

7. Selama masa perkuliahan penulis mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa

Sosial Ekonomi Pertanian (IMASEP) dan Kebaktian Mahasiswa Kristen

iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas

Pertanian Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Integrasi Pasar TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit Pedesaan Asahan dengan Pasar Nasional “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar integrasi pasar TBS Kelapa Sawit pedesaan Asahan dengan pasar nasional.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak

Ir. Luhut Sihombing, MP sebagai ketua komisi pembimbing dan bapak

Ir. Thomson Sebayang,MT sebagai anggota komisi pembimbing yang telah

memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penuh sukacita dan rasa sayang penulis ingin mengucapkan terima

kasih kepada orangtua dan saudara-saudara penulis yang tercinta yang telah

memberikan dukungan baik bantuan materil dan juga motivasi sehingga skripsi ini

dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman teman di Fakultas

Pertanian khususnya Agribisnis’08 yang telah banyak membantu selama

pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk

itu penulis mengharapkan saran dan juga kritik yang membangun yang dapat

meningkatkan mutu dari tulisan ini. Akhir kata penulis berharap kiranya tulisan

ini dapat bermanfaaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2013

v DAFTAR ISI

RINGKASAN ... i

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1Latar Belakang ... 1

1.2Identifikasi Masalah ... 7

1.3Tujuan Penelitian ... 7

1.4Kegunaan Penelitian ... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESI PENELITIAN ... 9

2.1Tinjauan Pustaka ... 9

2.1.1 Tinjauan Agronomi Tanaman Kelapa Sawit ... 9

2.1.2 Tinjauan Ekonomi Tanaman Kelapa Sawit ... 13

2.2Landasan Teori ... 18

2.3Kerangka Pemikiran ... 22

2.4Hipotesis penelitian ... 28

III. METODE PENELITIAN ... 29

3.1Metode Penentuan Daerah Penelitian ... 29

3.2Metode Pengumpulan Data ... 30

3.3Model Analisis Data ... 31

3.4Defenisi dan Batasan Operasional ... 35

IV. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK SAMPEL ... 38

4.1 Luas dan letak geografis ... 38

vi

4.3 Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya ... 43

4.4 Sarana dan Prasaran ... 46

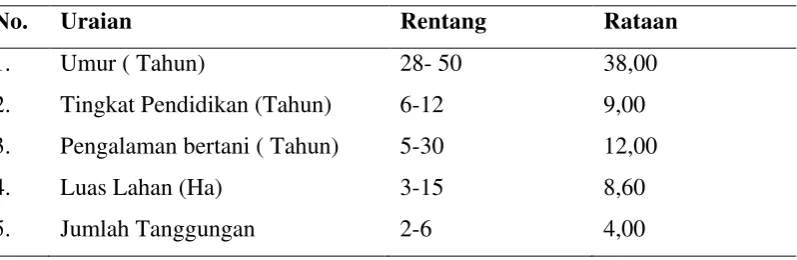

4.5 Karakteristik Petani Sampel ... 47

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1 Elastisitas Transmisi Harga ... 49

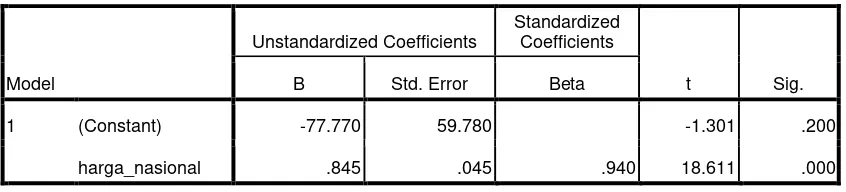

5.2 Integrasi Pasar Pedesaan dengan Pasar Nasional ... 52

5.2.1 Integrasi Pasar secara vertikal ... 53

5.2.2 Integrasi Pasar secara Jangka Pendek dan Jangka Panjang ... 60

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 70

6.1 Kesimpulan ... 70

6.2 Saran ... 70

vii

DAFTAR TABEL

No Keterangan Hal.

1. Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat

MenurutKabupaten di Sumatera Utara (2010).

29

2. Statistik Geografis dan Iklim Kecamatan B.P. Mandoge 2011 39

3. Statistik Pemerintahan Kecamatan B.P. Mandoge 2011 40

4. Keadaan tata guna lahan tahun 2011 41

5. Jumlah penduduk menurut kelompok umur 2011 42

6. Jumlah penduduk menurut Agama Tahun 2011 43

7. Distribusi penduduk menurut pendidikan Tahun 2011 44

8. Distribusi penduduk menurut mata pencaharian tahun 2011 45

9. Distribusi penduduk menurut suku bangsa tahun 2011 46

10. Sarana dan prasarana Kecamatan Bandar Pasir Mandoge 47

11. Karakteristik Petani Sampel 48

12. Analisis Koefisien elastisitas Transmisi Harga Kelapa Sawit 50

13. Hasil analisis koefisien regresi terhadap integrasi secara vertikal Desa B.P Mandoge

54

14. Hasil analisis koefisien regresi terhadap integrasi secara vertikal di Desa Huta Padang

55

15. Hasil analisis koefisien regresi terhadap integrasi secara vertikal di Desa Gotting Sidodadi

56

16. Hasil analisis koefisien regresi terhadap integrasi secara vertikal di Desa Silau Jawa

57

17. Hasil analisis koefisien regresi terhadap integrasi secara vertikal di Desa Suka Makmur

59

18. Hasil perhitungan koefisien regresi terhadap integrasi jangka pendek dan jangka panjang di Desa B.P. Mandoge

60

19. Hasil perhitungan koefisien regresi terhadap integrasi jangka pendek dan jangka panjang di Desa Huta Padang

62

20. Hasil perhitungan koefisien regresi terhadap integrasi jangka pendek dan jangka panjang di Desa Gotting Sidodadi

63

21. Hasil perhitungan koefisien regresi terhadap integrasi jangka pendek dan jangka panjang di Desa Gotting Sidodadi

65

22. Hasil perhitungan koefisien regresi terhadap integrasi jangka pendek dan jangka panjang di Desa Gotting Sidodadi

viii

DAFTAR LAMPIRAN

No Keterangan

1. Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Kelapa Sawit di Kecamatan B.P.

Mandoge

2. Data Harga TBS Desa B.P.Mandoge dengan Harga Nasional

3. Data Harga TBS Desa Huta Padang dengan Harga Nasional

4. Data Harga TBS Desa Gotting Sidodadi dengan Harga Nasional

5. Data Harga TBS Desa Silau Jawa dengan Harga Nasional

6. Data Harga TBS Desa Suka Makmur dengan Harga Nasional

7. Hasil Regresi Elastisitas Transmisi Harga

8. Integrasi Pasar Secara Vertikal Antara Pasar Desa Bandar Pasir Mandoge

Dengan Pasar Nasional

9. Integrasi Pasar Secara Vertikal Antara Pasar Desa Huta Padang Dengan Pasar

Nasional

10.Integrasi Pasar Secara Vertikal Antara Pasar Desa Gotting Sidodadi Dengan

Pasar Nasional

11.Integrasi Pasar Secara Vertikal Antara Pasar Desa Silau Jawa Dengan Pasar

Nasional

12.Integrasi Pasar Secara Vertikal Antara Pasar Desa Suka Makmur Dengan

Pasar Nasional

13.IMC Mandoge

14.IMC Huta Padang

15.IMC Goting sidodadi

16.IMC silau jawa

17.IMC suka makmur

i

RINGKASAN

MARTIN ML PASARIBU (080304046) dengan judul penelitian “INTEGRASI PASAR TBS (TANDAN BUAH SEGAR) KELAPA SAWIT PEDESAAN ASAHAN DENGAN PASAR NASIONAL”. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2012 dan dibimbing oleh Ir. Luhut Sihombing, MP

dan Ir. Thomson Sebayang, MT. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui tentang :

1. Elastisitas transmisi harga tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit di Pedesaan Asahan Khususnya Kecamatan Mandoge dengan harga nasional.

2. Integrasi pasar tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit Pedesaan Asahan dengan Pasar nasional

Penentuan daerah penelitian ditentukan secara purposive yaitu Kabupaten Asahan dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan produsen Kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara. Selain Kelapa sawit milik perusahaan-perusahaan di daerah ini banyak Tanaman Kelapa sawit yang dimiliki Petani.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan petani Kelapa sawit. Petani yang diwawancara ditentukan secara purposive di lima desa yang mewakili Pedesaan Asahan yang diteliti. Data sekunder yang diambil adalah data sekunder yang bersifat deret waktu (time series). Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui pencatatan dari berbagai dokumentasi yang bersumber dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perkebunan Kabupaten Asahan, BPS (Biro Pusat Statistik), maupun dari instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan komoditi Kelapa Sawit. Selain itu data juga diperoleh dari buku, internet, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut :

1. elastisitas harga tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit di lima desa tidak semua elastis (≥1). Hanya Desa Bandar Pasir Mandoge yang memiliki elastistas >1, dimana setiap perubahan harga di pasar nasinal 1% ditranmisikan lebih besar dari 1% ke tingkat produsen yaitu Desa Bandar Pasir Mandoge. Hal ini berarti petani di Desa B.P. mandoge memperoleh keuntungan dari perubahan harga yang terjadi di tingkat nasional dan pasar B.P mandoge lebih berperan dibandingkan pasar nasional. Sementara untuk ke empat desa lainnya, yaitu Desa Huta Padang, Desa gotting Sidodadi, Desa Silau Jawa dan Desa Suka Makmur memiliki elastisitas transmisi harga lebih kecil satu (<1). Artinya perubahan harga 1% di tingkat nasional mengakibatkan perubahan harga lebih kecil 1% di ke empat desa. Dalam hal ini, pasar nasional lebih berperan dari pada masing- masing ke empat desa. 2. Ingrasi pasar tandan buah segar (TBS) Pedesaan Asahan dengan Pasar

Nasional memiliki hasil yang berbeda, yakni :

ii

menunjukkan sistem pemasaran komoditas tandan buah segar Kelapa Sawit di daerah penelitian sudah efisien.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

Hal ini terlihat dari peran sektor pertanian tersebut dalam perekonomian nasional

sebagaimana tercermin dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB), penyerapan tenaga kerja, dan kontribusinya terhadap perolehan devisa.

Sebagai salah satu penggerak utama perekonomian, pembangunan sektor

pertanian setidaknya telah mampu memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi

yang mendasar, khususnya dalam memperluas lapangan kerja, memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan pendapatan dan mempercepat

pengentasan kemiskinan (Jiaravanon, 2007).

Pembangunan sub sektor perkebunan khususnya kelapa sawit merupakan salah

satu bagian penting dalam pembangunan pertanian serta merupakan bagian

integral pembangunan nasional. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas

perkebunan utama sumber minyak nabati yang berperan penting dalam

perekonomian Indonesia. Selain sebagai sumber pendapatan bagi jutaan keluarga

petani, sumber devisa negara, penyedia lapangan kerja, pemicu dari pertumbuhan

sentra-sentra ekonomi baru, kelapa sawit juga berperan dalam mendorong tumbuh

dan berkembangnya industri hilir berbasis minyak sawit di Indonesia

Kelapa Sawit di Indonesia dewasa ini merupakan komoditas primadona, luasnya

2

atau perkebunan swasta. Saat ini perkebunan rakyat sudah berkembang dengan

pesat (Risza S,1994).

Dilihat dari pengusahaannya, perkebunan kelapa sawit di Indonesia ada tiga, yaitu

Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Negara, dan Perkebunan Besar Swasta.

Dari ketiga jenis perkebunan tersebut tentu memiliki pola pemasaran produk

kelapa sawit yang berbeda pula (Fauzi dkk, 2002).

Melihat perkembangan pasar kelapa sawit, dewasa ini laju perkembangan

pemasaran minyak sawit cukup meningkat. Diantara jajaran minyak nabati utama

di dunia, antara lain minyak kedelai, bunga matahari, lobak, zaitun dan kelapa

hibrida munculnya minyak sawit dalam pemasaran dengan cepat dan pesat

mampu mengisi dan bersaing dengan minyak nabati yang lain (Fauzi dkk,2002).

Dengan melihat perkembangan tersebut sangatlah perlu untuk memahami teori

pasar. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu

tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar adalah di

mana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Pasar adalah tempat

bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi di mana

proses jual beli terbentuk. Pasar sebagai suatu tempat di mana menggambarkan

pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pada awalnya pengertian pasar

terbatas pada tempat berlangsungnya jual beli aneka jenis barang. Dalam

pengertian yang lebih umum pasar merupakan suatu wujud abstrak dari suatu

mekanisme ketika pihak penjual dan pembeli bertemu mengadakan kegiatan

tukar-menukar. Karakter yang paling penting adalah pembeli dan penjual yang

3

adalah suatu mekanisme pada saat penjual dan pembeli suatu komoditas

mengadakan interaksi untuk menentukan harga dan kuantitasnya (permintaan &

penawaran). Harga-harga mengkoordinir segenap keputusan konsumen dan

produsen di suatu pasar.

Pasar juga memiliki jenis-jenis yang sering digambarkan dalam struktur pasar.

Struktur pasar ialah karakteristik organisasi pasar yang mempengaruhi sifat

kompetisi dan harga di dalam pasar. Unsur-unsur struktur pasar meliputi:

konsentrasi, differensiasi produk, ukuran perusahaan, hambatan masuk, dan

integrasi vertikal serta diversifikasi. Struktur pasar menggambarkan tingkat

persaingan di suatu pasar barang atau jasa tertentu. Suatu pasar terdiri dari seluruh

perusahaan dan individu yang ingin dan mampu untuk membeli serta menjual

suatu produk tertentu. Pasar dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam yakni,

pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar

monopolistik. Masing-masing bentuk pasar mempunyai konsekuensi yang

berbeda terhadap pembentukan harga dan output di pasar (Lincolin Arsyad, 2000;

AriSumarman, 1986).

Struktur pemasaran produk pertanian banyak mengarah ke persaingan tidak

sempurna dengan fungsi distribusi produk dan penentuan harga didominasi oleh

pedagang pengumpul. Sementara perilaku pemasaran tergolong tidak efisien

sebagai akibat proses penentuan harga tidak transparan dan adanya kolusi antar

pedagang dalam penentuan harga beli di tingkat petani. Sebagai akibat dari

struktur dan perilaku pasar tersebut maka distribusi tidak merata, keuntungan

lebih banyak dinikmati oleh pedagang pengumpul, dan bagian harga yang

4

Dalam pemasarannya sebagian besar produsen tidak menjual langsung

barang-barang ke konsumen akhir, begitu juga konsumen tidak membeli kebutuhannya

langsung kepada produsen. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya saluran

pasar yang akan menyampaikan barang dari produsen ke konsumen dan akan

melibatkan lembaga-lembaga tataniaga seperti agen, pedagang pengumpul,

pedagang pengecer, processor, dan sebagainya. Saluran pemasaran yang panjang

dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak efisiennya sistem

pemasaran, sedangkan faktor lain yang menyebabkan tidak efisien atau tidaknya

sistem pemasaran yaitu keuntungan pemasaran, harga yang diterima konsumen,

tersedianya fasilitas fisik pemasaran dan kompetisi pasar. (Soekartawi, 1984).

Terlibatnya lembaga-lembaga tataniaga ini terkadang mengakibatkan

ketidakefisienan rantai tataniaga. Sebagai contoh harga TBS di tingkat nasional

adalah Rp.1.800 tetapi harga yang diterima petani adalah Rp.1000 – Rp.1.100.

Hal ini yaang sering sekali menjadi masalah bagi petani. Terlalu banyak

pedagang-pedagang pengumpul (middleman) mengakibatkan harga yang diterima petani semakin kecil. Harga jual yang sangat rendah ditingkat petani sementara

ongkos produksi sangat tinggi. Peran pemerintah dalam pengawasan saluran ini

sangat dibutuhkan. Penetapan peraturan serta batasan-batasan yang mengacu pada

kesejahteraan petani di tingkat pedesaan.

Adanya saluran-saluran pemasaran sering sekali mengalami ketidakefisienan.

Ketika harga di tingkat nasional meningkat justru harga di tingkat pedesaan tetap

atau bahkan merurun atau sebaliknya. Untuk melihat suatu pasar efisien atau tidak

dapat dilihat melalui integrasi pasar. Integrasi atau keterpaduan pasar merupakan

5

Asmarantaka (2009) menyatakan bahwa integrasi pasar merupakan suatu ukuran

yang menunjukkan seberapa jauh perubahan harga yang terjadi di pasar acuan

(pasar pada tingkat yang lebih tinggi seperti pedagang eceran) akan menyebabkan

terjadinya perubahan pada pasar pengikutnya (misalnya pasar di tingkat petani).

Dengan demikian analisis integrasi pasar sangat erat kaitannya dengan analisis

struktur pasar.

Suatu tingkatan pasar dikatakan terpadu atau terintegrasi jika perubahan harga

pada salah satu tingkat pasar disalurkan atau ditransfer ke pasar lain. Dalam

struktur pasar persaingan sempurna, perubahan harga pada pasar acuan akan

ditransfer secara sempurna (100%) ke pasar pengikut, yakni di tingkat petani.

Integrasi pasar akan tercapai jika terdapat informasi pasar yang memadai dan

disalurkan dengan cepat ke pasar lain sehingga partisipan yang terlibat di kedua

tingkat pasar (pasar acuan dan pasar pengikut) memiliki informasi yang sama

( Fadhla, 2008).

Analisis terhadap keterpaduan (integrasi) pasar sangat penting karena (1)

pengetahuan tentang integrasi pasar akan mempermudah pengawasan terhadap

perubahan harga (2) digunakan untuk memperbaiki rencana kebijakan pemerintah

sehingga tidak ada duplikasi intervensi (3) digunakan untuk memprediksi

harga-harga di semua negara (tidak hanya pasar lokal tapi juga pasar dunia) dan (4)

digunakan sebagai dasar untuk merumuskan jenis infrastruktur pemasaran yang

lebih relevan untuk pengembangan pasar pertanian ( Fadhla, 2008).

Adapun pasar dapat terintegrasi atau tidak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor

6

kredit dan fasilitas penyimpanan yang ada di pasar, (2) kebijakan pemerintah yang

mempengaruhi sistem pemasaran, misalnya: pengetatan perdagangan,

regulasi-regulasi kredit dan regulasi-regulasi-regulasi-regulasi transportasi, (3) ketidakseimbangan produksi

antar daerah sehingga terdapat pasar surplus (hanya mengekspor ke pasar lain)

dan pasar defisit (hanya mengimpor dari pasar lain) dan (4) supply shock seperti banjir, kekeringan, penyakit akan mempengaruhi kelangkaan produksi yang

terlokalisasi sedangkan hal-hal tak terduga lain seperti aksi mogok akan

mempersulit transfer komoditi (Anindita, 2004).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka disusun permasalahan sebagai berikut :

1) Bagaimana elastisitas transmisi harga tandan buah segar (TBS) di

perdesaan Asahan?

2) Bagaimana integrasi pasar tandan buah segar (TBS) antara pasar perdesaan

Asahan dengan pasar TBS Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1) Untuk menjelaskan elastisitas transmisi harga tandan buah segar (TBS)

Perdesaan Asahan

2) Untuk Menjelaskan integrasi pasar tandan buah segar (TBS) antara pasar

perdesaan Asahan dengan pasar Nasional

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Sumbangan bagi pengambil kebijakan dalam masalah efisiensi pemasaran

7

2) Sebagai bahan informasi dan referensi serta studi bagi pihak-pihak yang

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA

PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Tinjauan Agronomi Tanaman Kelapa Sawit

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda

pada tahun 1848, saat itu ada 4 batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari

Mamitius dan Amsterdam lalu ditanam di kebun Raya Bogor. Pada tahun 1911,

kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial. Perintis

usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet (orang Belgia).

Budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K.Schadt yang menandai lahirnya

perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa

sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal

perkebunan mencapai 5.123 Ha (Rephi,2007).

Pada tahun 1919 Indonesia mengekspor minyak sawit sebesar 576 ton dan pada

tahun 1923 mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton. Pada masa

pendudukan Belanda, perkebunan kelapa sawit maju pesat sampai bisa menggeser

dominasi ekspor Negara Afrika waktu itu. Memasuki masa pendudukan Jepang,

perkembangan kelapa sawit mengalami kemunduran. Lahan perkebunan

mengalami penyusutan sebesar 16% dari total luas lahan yang ada sehingga

produksi minyak sawitpun di Indonesia hanya mencapai 56.000 ton pada tahun

1948 / 1949, pada hal pada tahun 1940 Indonesia mengekspor 250.000 ton minyak

sawit. Pada tahun 1957, setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia,

9

Untuk mengamankan jalannya produksi, pemerintah menugaskan perwira militer

di setiap jenjang manajemen perkebunan. Pemerintah juga membentuk BUMIL

(Buruh Militer) yang merupakan kerja sama antara buruh perkebunan dan militer.

Perubahan manajemen dalam perkebunan dan kondisi sosial politik serta

keamanan dalam negeri yang tidak kondusif, menyebabkan produksi kelapa sawit

menurun dan posisi Indonesia sebagai pemasok minyak sawit dunia terbesar

tergeser oleh Malaysia (Rephi,2007).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam

rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan sektor penghasil devisa Negara. Pemerintah terus mendorong pembukaan

lahan baru untuk perkebunan. Sampai pada tahun 1980, luas lahan mencapai

294.560 Ha dengan produksi CPO (Crude Palm Oil) sebesar 721.172 ton. Sejak

itu lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat terutama

perkebunan rakyat. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah yang

melaksanakan program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN)

(Rephi,2007).

Kelapa sawit atau bahasa globalnya oil palm, bila diartikan secara harfiah adalah golongan tanaman keras penghasil minyak nabati. Di dunia ini ada 3 species

10

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang berfungsi ganda yaitu selain

sebagai tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, sumber pendapatan, lapangan

pekerjaan, pendapatan ekspor non migas (nilai ekspor minyak sawit lebih besar

dari nilai ekspor hasil pertanian liluar minyak sawit), sebagai salah satu sembako,

juga sebagai media untuk melestarikan alam dan lingkungan, antara lain untuk

konservasi sumber air tanah, pencegahan tanah longsor, produksi oksigen (O2),

penyerapan emisi karbon dioksida (CO2) dan permintaan akan bio diesel akan

meningkat secara signifikan sebagai implementasi dari kebijakan energi nasional

(Rephi,2007).

Selain itu juga perkebunan kelapa sawit mempunyai kemampuan penyerapan CO2

yang tinggi ( 251,9 ton/ha/th) ini sangat berguna dalam mengurangi konsentrasi

CO2 di udara akibat meningkatnya gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya

perubahan iklim di bumi. Di alam, meningkatnya gas rumah kaca di dorong oleh

meningkatnya emisi CO2 yang menahan energi surya di atmosfir, sehingga suhu

atmosfir meningkat. Sektor industri memegang peranan terbesar dalam emisi

karbon dioksida, sedangkan kontribusi sektor pertanian hanya kecil saja, bahkan

pengembangan perkebunan kelapa sawit yang banyak di tentang oleh LSM di

Eropa dan Amerika karena dianggap sebagai penyebab deforestasi dan merusak

lingkungan hutan, pada aspek ekofisiologis ternyata membawa keuntungan karena

kemampuan fiksasi CO2, kemampuan produksi O2 (183,2 ton/ha/th) dan

biomassa (C) yang tinggi (Rephi,2007).

Produksi biomassa perkebunan kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan dengan

11

cangkang merupakan sumber energi yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan

untuk bahan bakar nabati dan menekan penggunaan bahan bakar fosil, sehingga

secara signifikan akan menurunkan emisi (Rephi,2007).

Kelapa sawit dan produk turunannya merupakan sumber devisa bagi negara ini,

karena perlu adanya upaya untuk memelihara dan mengembangkan

kesinambungan peningkatan kelapa sawit sebagai sumber daya alam yang

potensial. Tingginya permintaan minyak sawit oleh masyarakat dunia, membuat

Indonesia mengikrarkan rencana mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang

terbesar dan bertekat menjadi penghasil minyak sawit di dunia. Dalam kurun

waktu lima tahun terakhir kelapa sawit di Indonesia mengalami kenaikan yang

signifikan. hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat/petani atau pelaku

perkelapasawitan bersemangat mengembangkan tanaman kelapa sawit. Sampai

dengan saat ini luas areal kelapa sawit 8,4 juta hektar dengan produksi CPO

sebesar 19,8 juta ton yang tersebar hampir di seluruh provinsi wilayah Indonesia.

Dimana tahun 2006 produksi 17.350.848 ton, tahun 2007 produksi 17.664.725

ton, tahun 2008 produksi sebesar 17.539.788 ton, tahun 2009 produksi sebesar

19.324.293 ton dan pada tahun 2010 produksi sebesar 19.760.001 ton.

(Rephi,2007).

2.1.2. Tinjauan Ekonomi Tanaman Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit mempunyai nilai yang sangat penting bagi kehidupan

manusia sehari-hari, hal ini terutama tampak pada kebutuhan akan minyak nabati.

Banyak tanaman lain yang dapat dijadikan sumber minyak nabati, seperti kelapa,

kacang kedele dan lain-lain. Namun demikian kelapa sawit adalah penyumbang

12

nabati sebagian besar diperoleh dari minyak sawit, sedangkan kelapa hanya

menyumbangkan sekitar 1/3 saham minyak sawit.

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa minyak kelapa sawit memiliki

keunggulan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Beberapa keunggulan

minyak sawit antara lain sebagai berikut :

1) Tingkat efisiensi minyak sawit tinggi sehingga mampu menempatkan CPO

menjadi sumber minyak nabati termurah. Produksi minyak sawit tinggi yaitu

3,2 ton/Ha, sedangkan minyak kedelai, lobak, kopra, dan minyak bunga

matahari masing-masing 0,34; 0,51; 0,57, dan 0,53 ton/Ha.

2) Sifat intergreablenya cukup menonjol dibandingkan dengan minyak nabati

lainnya, karena memiliki keluwesan dan keluasan dalam ragam kegunaan baik

di bidang pangan maupun nonpangan.

3) Sekitar 80% dari penduduk dunia, khususnya di negara berkembang masih

berpeluang meningkatkan konsumsi per kapita untuk minyak dan lemak

terutama minyak yang harganya murah (minyak sawit).

4) Terjadinya pergeseran dalam industri yang menggunakan bahan baku minyak

bumi ke bahan yang lebih bersahabat dengan lingkungan yaitu oleokimia yang

berbahan baku CPO, terutama di beberapa negara maju seperti Amerika

Serikat, Jepang, dan Eropa Barat.

Pada dasarnya ada dua macam hasil olahan utama pengolahan TBS di pabrik,

yaitu :

• Minyak sawit yang merupakan hasil pengolahan daging buah.

13

Semua kegiatan dilapangan akan bermuara pada panen atau produksi TBS dan

semua kegiatan di pabrik akan bermuara pada produksi CPO dan inti sawit. Suatu

sistem yang tersusun rapi harus disiapkan mulai dari pemanenan, pengumpulan

TBS, transportasi ke pabrik, pengolahannya, penimbunan hasil sampai pemasaran

atau penjualannya. Jika salah satu mata rantai terputus atau tertunda maka akan

berpengaruh terhadap seluruh proses.

Secara historis pertumbuhan produksi minyak sawit dunia selama dua dasawarsa

terakhir ini mengalami kenaikan sekitar 7,3 % pertahun. Perkembangan minyak

sawit dunia ini sangat dipengaruhi oleh produksi minyak sawit Negara Malaysia

dan Indonesia yang memberikan kontribusi sebesar 80 % dari produksi dunia.

Berdasarkan data oil word diperkirakan produksi CPO lima tahun ke depan akan

meningkat tapi lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi masyarakat dunia.

Sehingga kondisi seperti ini akan membawa kondisi investasi menjadi baik.

Tingkat produksi CPO dunia masih dikuasai oleh Malaysia dengan penguasaan 50

% market dunia, sedangkan Indonesia berada pada tingkat kedua dengan 30 %

penguasaan pasar dunia.

Saat ini Indonesia dan Malaysia merupakan produsen utama CPO dunia dengan

menguasai lebih dari 80 % pangsa pasar. Negara-negara produsen lainnya, seperti

Nigeria, Kolombia, Thailand, Papua Nugini, dan bahkan Pantai Gading, boleh

dikatakan hanya menjadi pelengkap. Malaysia menempati peringkat teratas

dengan volume produksi pada 2003 mencapai 13,35 juta ton. Sementara Indonesia

masih 9,75 juta ton. Menurut ramalan Oil World, volume produksi CPO Indonesia

pada 2010 bakal mencapai 12 juta ton. Namun, agaknya ramalan itu bakal

14

11,5 juta ton. Itu sebabnya banyak kalangan optimistis volume produksi CPO

Indonesia bakal segera mengalahkan Malaysia, terlebih jika melihat luas lahan di

Malaysia yang kian terbatas, sementara di Indonesia masih begitu luas.

Produksi minyak sawit (CPO) di dalam negeri diserap oleh industri pangan

terutama industri minyak goreng dan industri non pangan seperti industri

kosmetik dan farmasi. Namun, potensi pasar paling besar adalah industri minyak

goreng. Potensi tersebut terlihat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk

yang berimplikasi pada pertambahan kebutuhan pangan terutama minyak goreng.

Sampai tahun 1997 produksi minyak goreng Indonesia baru mencapai 3,1 juta ton

dengan kontribusi minyak goreng sawit 2,3 juta ton (74 %). Kebutuhan untuk

memproduksi minyak goreng sawit sebesar itu memerlukan 3,3 juta ton minyak

sawit.

Berbagai hasil penelitian mengenai integrasi pasar kelapa sawit yang pernah

dilakukan adalah sebagai berikut :

Analisis Integrasi Pasar CPO Dunia dengan Pasar CPO, Minyak Goreng, dan TBS

Domestik Serta Pengaruh Tarif Ekspor CPO dan Harga BBM Dunia oleh Yunita

(2007). Menggunakan metode pengolahan Vector Auoregression (VAR). Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pasar CPO dunia terintegrasi dengan pasar

CPO, minyak goreng, dan TBS domestik. Pasar CPO dunia berperan sebagai

penentu harga, sedangkan pasar domesik berperan sebagai pengikut harga. Pada

pasar domestik, terjadi integrasi pasar antara pasar CPO dengan pasar TBS

domestik. Dimana pasar CPO domestik adalah penentu harga bagi pasar TBS

domestik. Tarif ekspor CPO yang ditetapkan pemerintah ternyata tidak

15

ekspor yang berlaku tidak efektif, karena tarif ekspor yang tinggi dapat

meminimumkan penghasilan produsen dan eksortir CPO, serta petani, harga BBM

dunia berpengaruh terhadap integrasi pasar yang terjadi.

Penelitian Arifandi (2008), menunjukkan bahwa ketika harga CPO Internasional

naik sebesar 1 %, maka harga CPO Domestik naik sebesar 0,983 %, sedangkan

harga minyak goreng Domestik naik sebesar 1,016 %. Jaldi (2007), menunjukkan

bahwa (1) perubahan harga sebesar 1% di tingkat pemasar akan mengakibatkan

perubahan harga sebesar -0,34% di tingkat produsen pada kegiatan pemasaran

CPO ekspor PTPN IV. Hal ini disebabkan, karena adanya peningkatan input,

seperti harga bahan baku (TBS), harga solar dan upah tenaga kerja dalam

pembuatan CPO dan lemahnya posisi tawar PTPN IV, serta hal-hal yang bersifat

politis, yaitu hubungan diplomatik indonesia dengan negara pengimpor CPO. (2)

perubahan harga sebesar 1% di tingkat pemasar akan mengakibatkan perubahan

harga sebesar 0,59% di tingkat produsen pada kegiatan pemasaran CPO Domestik

PTPN IV. Hal ini disebabkan, karena adanya kenaikkan input, seperti bahan baku

(TBS), harga solar pabrik dan upah tenaga kerja dalam pembuatan CPO dan

lemahnya posisi tawar PTPN IV.

2.2. Landasan Teori

Konsep supply chain (rantai penawaran) merupakan konsep baru dalam melihat persoalan logistik. Konsep lama melihat logistik sebagai persoalan intern

masing-masing perusahaan dan pemecahannya dititik beratkan pada pemecahan secara

intern di perusahaan masing-masing. Dalam konsep baru ini, masalah logistik

dilihat sebagai masalah yang lebih luas dan terbentang sangat panjang mulai dari

16

rantai penawaran yang relatif baru sebetulnya tidak sepenuhnya baru karena

konsep tersebut merupakan perpanjangan dari konsep logistik. Hanya manajemen

logistik lebih terfokus pada pengaturan aliran di dalam suatu perusahaan,

sedangkan manajemen rantai penawaran menganggap bahwa integrasi dalam

suatu perusahaan tidaklah cukup. Integrasi harus dicapai untuk seluruh mata rantai

pengadaan barang, mulai dari yang paling hulu sampai dengan yang paling hilir.

Oleh karena itu, rantai penawaran terfokus pada pengaturan aliran barang antar

perusahaan yang terkait, dari hulu sampai hilir bahkan sampai pada konsumen

terakhir (Isnanto, 2009).

Kohl dan Uhl (1980) mendefinisikan pemasaran sebagai tampilan aktivitas bisnis

yang terlibat dalam arus barang dan jasa dari pintu gerbang usahatani sampai ke

tangan konsumen. Menurut Saefuddin (1982) bahwa pemasaran merupakan

aktivitas yang berkaitan dengan bergeraknya barang dan jasa dari produsen ke

konsumen. Berdasarkan definisi tersebut, maka tujuan dari pada pemasaran adalah

agar barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh petani maupun perusahaan sebagai

produsen sampai ke konsumen. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar barang

dan jasa dapat berpindah dari sektor produksi ke sektor konsumsi disebut sebagai

fungsi pemasaran.

Pasar akan memeragakan fungsinya secara efisien jika memanfaatkan semua

informasi yang tersedia. Dengan kata lain, jika pasar menggunakan harga yang

lalu ( past prices) secara tepat dalam penentuan harga pada saat ini (current price determination), maka sistem pemasaran yang berlaku dapat dikategorikan efisien. Dalam sistem tersebut, informasi harga dan kemungkinan substitusi produk antar

17

pemanfaatan informasi diantara berbagai pasar dapat mengakibatkan harga dari

komoditas tertentu bergerak secara bersamaan di berbagai pasar tersebut. Kondisi

ini menunjukkan keberadaan integrasi pasar yang merupakan salah satu indikator

penting dalam efisiensi sistem pemasaran (Heytens, 1986).

Elastisitas transmisi harga merupakan rasio perubahan persentase dari harga di

tingkat pengecer/pemasar/konsumen (Y) dengan perubahan harga di tingkat

petani/produsen (X), yang bertujuan untuk menjelaskan berapa besar perubahan

harga di pasar pengecer/pemasar/konsumen (Y) akibat terjadinya perubahan

harga sebesar satu satuan unit di pasar petani/produsen (X). Dari hubungan

tersebut secara tidak langsung dapat diperkirakan tingkat keefektifan suatu

informasi pasar, bentuk pasar dan efektifan sistem pemasaran.

Apabila elastisitas transmisi harga lebih kecil dari satu (Et < 1) dapat diartikan

bahwa perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan mengakibatkan

perubahan harga kurang dari 1% di tingkat petani dan bentuk pasar mengarah ke

Monopsoni. Apabila elastisitas transmisi harga sama dengan satu (Et = 1), maka

perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan mengakibatkan perubahan

harga sebesar 1% di tingkat petani dan merupakan pasar persaingan sempurna.

Apabila elastisitas transmisi harga lebih besar dari satu (Et > 1), maka perubahan

harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan mengakibatkan perubahan harga lebih

besar dari 1% di tingkat petani dan bentuk pasarnya mengarah ke Monopoli.

Elastisitas transmisi harga umumnya bernilai lebih kecil satu. Apabila nilai Et

suatu pasar lebih tinggi dari pasar yang lain, berarti pasar tersebut lebih efisiensi

karena perubahan harga (fluktuasi) di tingkat produsen ditransmisikan dengan

18

Beberapa definisi integrasi pasar telah dikemukakan pada berbagai studi

terdahulu. Harris (1979) mengindikasikan integrasi pasar sebagai keterpaduan

diantara beberapa pasar yang memiliki korelasi harga tinggi. Ravallion (1986)

mengemukakan bahwa pasar-pasar secara spasial terintegrasi jika terjadi aktivitas

perdagangan di antara pasar-pasar tersebut. McNew (1996) membatasi integrasi

pasar sebagai kondisi ekuilibrium spasial efisien yang dicerminkan oleh adanya

kejutan (shock) pada pasar tertentu yang secara sempurna ditransmisikan ke pasar-pasar lainnya. Sejalan dengan pandangan ini, Goodwin dan Schroeder (1991)

menggambarkan integrasi pasar berkaitan dengan lokasi-lokasi spasial yang

memiliki perubahan harga one-to-one. Lebih jauh lagi, Muwanga dan Snyder (1997) mengemukakan bahwa pasar-pasar terintegrasi jika terjadi aktivitas

perdagangan antara dua atau lebih pasar-pasar yang terpisah secara spasial,

kemudian harga di suatu pasar berkorelasi dengan harga di pasar-pasar lainnya.

Dalam hal ini, perubahan harga di suatu pasar secara parsial atau total

ditransmisikan ke harga yang terjadi di pasar-pasar lain, baik dalam jangka

pendek atau jangka panjang (Muwanga dkk, 1997).

Integrasi pasar tergolong menjadi 2, yaitu yang meliputi integrasi vertikal dan

integrasi horizontal. Integrasi vertikal merupakan penggabungan proses dan

fungsi dua atau lebih lembaga pemasaran pada tahap distribusi ke dalam satu

sistem manajemen. Sedangkan integrasi horizontal adalah penggabungan dua atau

lebih lembaga pemasaran yang melakukan fungsi yang sama pada tahap distribusi

yang sama pula ke dalam satu sistem manajemen. Dua pasar dikatakan terintegrasi

secara vertikal apabila perubahan harga dari salah satu pasar disalurkan atau di

19

sempurna, dimana perubahan harga acuan diteruskan secara sempurna ke pasar

pengikut (tingkat petani). Dengan demikian, integrasi vertikal dapat digunakan

sebagai indikator. Sedangkan integrasi pasar secara horizontal digunakan untuk

melihat apakah mekanisme harga berjalan secara serentak atau tidak

(Kusnadi dkk, 2009).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kelapa sawit adalah penghasil minyak nabati kelapa sawit yang disebut dengan

CPO (Crude Palm Oil). CPO merupakan hasil olahan dari TBS (Tandan Buah Segar), yang dimana CPO dan TBS mempunyai nilai yang disebut dengan harga.

Dalam kaitannya dengan pemasaran, harga ini di indikasikan mengalami

perubahan harga.

Petani kelapa sawit dalam melakukan usaha taninya pasti akan menjual hasil

usaha taninya. Dalam melakukan proses jual beli petani tidak dapat ikut serta

dalam menentukan harga TBS melainkan pembeli yang menentukan harga

tersebut. Hal ini dapat membuat harga jual tersebut tidak sesuai dengan keinginan

petani kelapa sawit. Indikasi dari petani mempunyai posisi tawar tinggi dan

rendah tergantung dari negosiasi petani dengan pembeli. Jika petani dan agen

sama- sama menentukan harga dengan negosiasi makanya posisi tawar petani

tinggi. Jika petani tidak ikut serta dalam menentukan harga maka posisi tawar

petani lemah.

Suatu pasar dapat dikatakan sempurna dilihat dari integrasi pasar dan elastisitas

transmisi harga yang terjadi. Integrasi harga dikatakan sempurna, jika

20

sama dengan satu. Sama halnya dengan elastisitas transmisi harga CPO Domestik

terhadap TBS di tingkat petani yang mengacu pada harga CPO Internasional

bernilai sama dengan satu. Ini di karenakan harga CPO Domestik di pengaruhi

oleh harga internasional, dimana ketika harga CPO Internasional mengalami

peningkatan harga jual, maka harga CPO Domestik akan mengalami peningkatan

harga jual pula sesuai dengan harga dalam satu mata uang (kurs).

Jika ini berjalan dengan baik, maka akan terbentuk keadaan harga yang seimbang,

sehingga elastisitas transmisi harga CPO Domestik terhadap harga TBS

ditransmisikan dengan sempurna. Apabila hukum ini tidak berjalan baik, maka

elastisitas transmisi harga yang terjadi tidak ditransmisikan dengan sempurna dan

akan mengakibat dampak pada harga TBS yang diterima oleh petani kelapa sawit.

Integrasi atau keterpaduan pasar merupakan salah satu indikator dari efisiensi

pemasaran, khususnya efisiensi harga. Integrasi pasar merupakan suatu ukuran

yang menunjukkan seberapa jauh perubahan harga yang terjadi di pasar acuan

(pasar pada tingkat yang lebih tinggi seperti pedagang eceran) akan menyebabkan

terjadinya perubahan pada pasar pengikutnya (misalnya pasar di tingkat petani).

Dengan demikian analisis integrasi pasar sangat erat kaitannya dengan analisis

struktur pasar.

Dua tingkatan pasar dikatakan terpadu atau terintegrasi jika perubahan harga pada

salah satu tingkat pasar disalurkan atau ditransfer ke pasar lain. Dalam struktur

pasar persaingan sempurna, perubahan harga pada pasar acuan akan ditransfer

secara sempurna (100%) ke pasar pengikut, yakni di tingkat petani. Integrasi pasar

21

cepat ke pasar lain sehingga partisipan yang terlibat di kedua tingkat pasar (pasar

22

Diagram 1. Kerangka Pemikiran

Ket : = Hubungan

... = Dampak

Sistem Pemasaran (Komoditas Kelapa

sawit)

Permintaan Penawaran

Distribusi

Pasar Nasional

(Primary Demand, Derived Supply)

Pasar Pedesaan

(Primary Supply,Derived

Demand)

Integrasi Pasar

LEMAH KUAT

Inefisiensi

dalam Sistem Pemasaran yang Efisien

Salah satu syarat sistem pemasaran dikatan efisien apabila dpt memberikan manfaat yang sama baiknya bagi pelaku

23 2.4 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan landasan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian

yang akan diuji disusun sebagai berikut :

1) Elastisitas transmisi harga TBS kelapa sawit perdesaan Kabupaten Asahan

dengan harga Nasional lebih kecil dari satu (Et < 1), dengan kata lain bahwa

perubahan harga sebesar 1% di tingkat Nasional akan mengakibatkan

perubahan harga kurang dari 1% di tingkat petani di Kabupaten Asahan.

2) Integrasi pasar secara vertikal tanda buah segar (TBS) Kelapa Sawit

perdesaan Asahan dengan pasar Nasional terjadi dengan lemah.

3) Pasar tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit perdesaan Asahan dengan pasar

Nasional tidak terintegrasi dalam jangka pendek.

4) Pasar tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit perdesaan Asahan dengan pasar

24

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Daerah Sampel

Penelitian dilakukan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Penentuan

daerah penelitian dilakukan secara purposive artinya dengan penentuan daerah secara sengaja. dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Asahan memiliki hasil

produksi Kelapa Sawit tertinggi diantara kabupaten lain di Provinsi Sumatera

Utara. Berikut ini ditampilkan data luas tanaman dan produksi Kelapa sawit setiap

kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

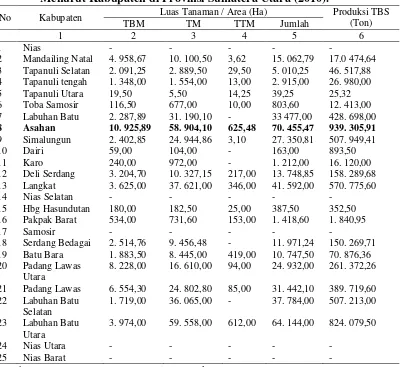

Tabel. 1 Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (2010).

No Kabupaten Luas Tanaman / Area (Ha) Produksi TBS

(Ton)

25 3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data sekunder yang bersifat deret waktu (time series). Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui pencatatan dari berbagai dokumen yang

bersumber dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perkebunan

Kabupaten Asahan, BPS (Biro Pusat Statistik), maupun dari instansi terkait lainnya

yang berhubungan dengan komoditi Kelapa Sawit. Selain itu data juga diperoleh dari

buku, internet, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

Data time series yang digunakan adalah jangka waktu 3 tahun yakni dari tahun

2008-2010 (dalam waktu bulanan). Data yang digunakan adalah :

1. Luas tanaman Kelapa Sawit dan Produksi Tandan buah segar (TBS) di daerah

penelitian

2. Harga tandan buah segar (TBS) di pasar produsen (harga di tingkat petani

pedesaan) harga tandan buah segar (TBS) di pasar konsumen (harga ditingkat

pabrik)

Untuk mewakili harga pasar Nasional yaitu harga di tingkat pabrik yang dipilih Pabrik

Kelapa Swit (PKS) yang produksinya terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Selain data

sekunder, data primer berupa harga di tingkat petani diperoleh dari petani, metode

penentuan sampel ini dilakukan dengan sampling insidental (sampel kebetulan). sampel yang ditemui adalah yang berdomisili di desa-desa penghasil tandan buah segar

terbesar di Kabupaten Asahan. Untuk mendapatkan informasi dan data dari petani yaitu

harga tandan buah segar di pedesaan peroleh dengan melakukan wawancara kepada

petani Kelapa Sawit dengan bantuan daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah

26

Teknik purposive diterapkan pada penentuan lokasi (kecamatan dan desa). Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dipilih sebagai kecamatan sampel karena merupakan daerah

produsen TBS Kelapa Sawit rakyat yang terbesar . Selanjutnya, di kecamatan dipilih

desa-desa sebagai sampelyaitu Desa B.P Mandoge, Desa Huta Padang, Desa Gonting

Sidodadi, Desa Silau Jawa, dan Desa Suka Makmur.

3.3 Metode Analisis Data

Elastisitas transmisi harga adalah perbandingan perubahan persentase dari harga tingkat

nasional (Y) dengan perubahan harga di tingkat petani (X), yang bertujuan untuk

mengetahui berapa besar perubahan harga di tingkat petani (X) akibat terjadinya

perubahan harga sebesar satu satuan unit di tingkat nasional (Y). Model persamaan

yang digunakan adalah sebagai berikut.

Y

Et = Elastisitas Transmisi Harga

ΔY = Perubahan Harga di tingkat Nasional (ΔRp/ΔKg)

ΔX = Perubahan Harga di tingkat petani (ΔRp/ΔKg)

X = Harga di tingkat petani (Rp/Kg)

Y = Harga di tingkat Nasional (Rp/Kg)

Implikasi dari persamaan tersebut) adalah sebagai berikut :

Apabila elastisitas transmisi lebih kecil dari satu (Et < 1) dapat diartikan bahwa

perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan mengakibatkan perubahan harga

kurang dari 1% di tingkat petani. Apabila elastisitas transmisi sama dengan satu (Et =

27

perubahan harga sebesar 1% di tingkat petani. Apabila elastisitas transmisi lebih besar

dari satu (Et > 1), maka perubahan harga sebesar 1% di tingkat pengecer akan

mengakibatkan per-ubahan harga lebih besar dari 1% di tingkat petani.

Pendekatan Elastisitas transmisi harga yang dilihat adalah respon perubahan harga pada

tingkat produsen jika terjadi perubahan harga di tingkat konsumen, dengan

menggunakan model:

Pr = b0 Pfb1

Model ini dimodifikasi menjadi bentuk linear:

Ln Pr = Ln b0 + b1 Ln Pf

Dimana: Pr = Harga di tingkat pasar Nasional (Rp/Kg) Pf = Harga jual di tingkat pasar produsen (Rp/Kg) b0 = Konstanta

b1 = Koefesien elastisitas transmisi harga.

Pasar mengarah pada struktur pasar yang efisien apabila, harga di tingkat konsumen

akan ditransmisikan dengan baik ke pasar tingkat produsen pada ko-efisien b1= 1

dimana dikaitkan dengan uji t adalah t-stat < t-tabel, dan struktur pasar tidak efisien

apabila b1≠1, di mana t-stat > t-tabel. Hipotesis :

H0 : Elastisitas transmisi harga TBS Kelapa Sawit perdesaan kabupaten Asahan

dengan harga nasional lebih kecil dari satu (Et < 1)

H1 : Elastisitas transmisi harga TBS Kelapa Sawit perdesaan kabupaten Asahan

dengan harga nasional lebih besar satu ( Et > 1)

kriteria uji : jika Et < 1, H0 terima, H1 tolak

28

Sementara untuk hipotesis 2 adalah Integrasi pasar diukur dengan menggunakan

analisis regresi, dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Ppit = f (Prjt)………(1)

model persamaan regresinya adalah:

Ppit = α0 + αlPrjt + Ui……….(2)

dimana Ppit = Harga di pasar ke-i pada periode ke-t,

Prjt = Harga di tingkat pasar diatasnya (vertikal) i pada periode bulan ke-t,

α0 = Konstanta,

α1 = Parameter, dan Ui = Error term.

Integrasi pasar secara vertikal akan terjadi dengan kuat apabila 0,5<α1 ≤1, dimana harga di tingkat pasar produsen terintegrasi dengan harga di tingkat konsumen

(Limbong, 1999).

Hipotesis :

H0 : Integrasi pasar secara vertikal tanda buah segar (TBS) Kelapa Sawit

perdesaan Asahan dengan pasar Nasional terjadi dengan lemah.

H1 : Integrasi pasar secara vertikal tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit

perdesaan Asahan dengan pasar Nasional terjadi dengan kuat.

Kriteria uji : jika α1 < 0,5 atau α1 > 1, H0 terima, H1 tolak 0,5<α1 ≤1, H0 tolak, H1 terima

Untuk melihat Integrasi pasar jangka pendek digunakan Index Market Connection

(IMC) yang diturunkan dari model regresi Ravallion dalam Kuntjoro (1996), Heytens

(1986) serta Mulyana dan Saefullah (1996), sebagai berikut:

29

Karena perubahan harga di suatu pasar terdapat faktor time-lag, maka perubahan harga tersebut turut ditentukan juga oleh harga sebelumnya (Gujarati, 1995), sehingga:

Pit = f (Pit – 1, Pit – 2, …, Pit – n) ... (4)

Menurut Gujarati (1995), semakin lama time-lag Prjt–n akan memberikan pengaruh yang makin kecil terhadap Pit, sehingga pengukuran keterpaduan pasar diperbaiki

dengan memasukkan variabel harga antara waktu (time-lag) yang relatif lebih kecil. Maka harga di suatu pasar merupakan fungsi dari harga di pasar yang bersangkutan

pada periode sebelumnya.

Pit = (1 + bl) Pit-1 + b2 (P*t – P*t– 1) + (b3 – b1) P *t - 1 + Uit……….(5)

Persamaan (4) dapat diubah menjadi:

Pit = β1 Pit – 1 + β2 (P*t – P*t – 1) + β3 P*t – 1 + Ui………..(6)

Dari persamaan (4) dan persamaan (5) di atas dapat diperoleh koefisien-koefisien:

β1 = (1 + b1) ………(7)

β2 = b2 ………(8)

β3 = (b3 – b1) ……… (9) dimana:

Pit : Harga komoditi di pasar lokal i (pasar yang dipengaruhi oleh pasar rujukan) pada waktu t

Pit – 1 : Harga komoditi di pasar lokal i pada waktu t – 1

P*t : Harga komoditi di pasar rujukan pada waktu t (pasar yang dianggap mem pengaruhi pasar lainnya)

P*t–1 : Harga komoditi di pasar rujukan pada waktu t–1.

β1 : Lag harga pasar pada tingkat petani Desa

β2 : selisih harga pasar tingkat nasional dengan lag harga pada pasar nasional β3 : lag harga pada pasar tingkat nasional

Dengan menggunakan koefisien dari fungsi persamaan (7) dan persamaan (9) di atas

dapat ditentukan indikator yang berkaitan dengan keterpaduan pasar dalam jangka

30

Connection (IMC) dalam jangka pendek yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

IMC = (1 + b1) / (b3 – b1)……….(10)

Karena persamaan (6) β1 = 1 + b1, dan persamaan (8) β3 = (b3 - b1), maka: IMC = β1 / β3 (11)

Pasar akan terintegrasi dalam jangka pendek jika IMC<1, sebaliknya apabila IMC≥1

maka tidak terintegrasi pasar dalam jangka pendek.

H0 : Pasar tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit perdesaan Asahan dengan pasar

Nasional tidak terintegrasi dalam jangka pendek

H1 : Pasar tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit perdesaan Asahan dengan pasar

Nasional terintegrasi dalam jangka pendek

kreteria uji : IMC ≥ 1, Ho terima, H1 tolak

IMC < 1, H0 tolak, H1 terima

Selanjutnya suatu pasar rujukan dengan pasar lokal dikatakan terintegrasi dalam jangka

panjang jika ditunjukan oleh nilai β2= 1, dimana koefisien ini menunjukan pengaruh perubahan harga di pasar rujukan terhadap harga di tingkat pasar yang dipengaruhi

(pasar lokal) pada waktu t, dan apabila dikaitkan dengan uji-t stat, maka apabila t-stat <

dari t-tabel artinya jika β2=0, atau tidak significant 0, maka pasar lokal tidak terintegrasi. Sedangkan apabila t-stat > t-tabel signifikan dengan 0, berati β2≠0 , berarti dalam jangka panjang pasar tersebut semakin terintegrasi.

H0 : Pasar tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit perdesaan Asahan dengan pasar

31

H1 : Pasar tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit perdesaan Asahan dengan pasar

nasional terintegrasi dalam jangka panjang

Kriteria uji : t-stat < dari t-tabel , β2=0, H0 terima, H1 tolak t-stat > t-tabel , β2≠0, H0 tolak , H1 terima

3.4 Defenisi dan Batasan Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian, maka dibuat

defenisi dan batasan operasional sebagai berikut.

Defenisi

1) Tandan buah segar adalah buah kelapa sawit yang siap panen yang memiliki

kematangan yang optimum yaitu pada saat tandan buah segar mengandung

minyak dan kernel yang tinggi yang di diproduksi oleh perkebunan rakyat.

2) Sturuktur pasar adalah penggolongan pasar bedasarkan strukturnya, yaitu pasar

persaigan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni,

oligopsoni

3) Integrasi pasar sebagai keterpaduan diantara beberapa pasar yang memiliki

hubungan harga tinggi.

4) Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang

lain untuk memanfaatkan yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi

seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

Batasan Opersional

1) Harga Tandan Buah Segar (TBS) yang diteliti adalah harga yang terdapat pada

32

2) Harga TBS di tingkat pedesaan adalah harga TBS yang dijual petani terhadap

pedagang pengumpul di desa Kabupaten Asahan.

3) Harga TBS di tingkat Nasional adalah harga TBS yang diterima di pabrik, dimana

pabrik yang mewakili harga TBS yg terdapat di Sumatera Utara.

4) Penelitian dilakukan dalam wilayah Sumatera Utara.

33

IV. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN

KARAKTERISTIK SAMPEL

4.1. Luas dan letak geografis

Penelitian dilakukan di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dan wilayah

kecamatan yang menjadi daerah penelitian adalah kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai

Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Asahan berada pada 2003’00”-

3026’00" Lintang Utara, 99001-100000 Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 1.000 m di

atas permukaan laut.

Luas wilayah Kabupaten Asahan adalah seluas 371.945 Ha, terdiri dari 13 Kecamatan,

176 Desa/Kelurahan Definitif. Secara administratif Wilayah Kabupaten Asahan

mempunyai batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara

• Sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhan Batu dan Toba Samosir

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun

• Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

Wilayah pesisir kabupaten Asahan pada umumnya datar dengan kemiringan lereng 0 –

3%. Pada daerah berbukit di sebelah Barat Daya, umumnya merupakan wilayah

bergelombang dengan kemiringan 3 – 8 %. Dataran pesisir kabupaten Asahan

merupakan dataran rendah dengan elevasi 0 – 200 m. Pesisir pantai terdapat di Timur

Laut, sementara wilayah Barat Daya merupakan tempat titik-titik tertingginya, sehingga

34

Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan salah satu dari 25 kecamatan di

kabupaten Asahan yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

• Sebelah Utara dengan kecamatan Bosar Maligas (Kabupaten Simalungun)

• Sebelah Selatan dengan kecamatan Bandar Pulau dan Kabupaten Tobasa

• Sebelah Timur dengan kecamatan Tanah Jawa (Kabupaten Simalungun)

• Sebelah Barat dengan kecamatan Aek Songsongan

Luas wilayah kecamatan B.P. Mandoge adalah 651,00 (Km2). Sekitar 60,88% dari total

luas lahan kecamatan Bandar Pasir Mandoge adalah Lahan Perkebunan.

Tabel 2. Statistik Geografis dan Iklim di Kecamatan B.P. Mandoge 2011

Uraian Satuan Jumlah

Luas Ha 65.100

Curah Hujan mm 2.055

Hari Hujan hari 163

Sumber : B.P. Mandoge Dalam Angka 2011

Iklim dan Geografis kecamatan Bandar Pasir Mandoge memang sesuai untuk daerah

perkebunan, khususnya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet. Kecamatan B.P.

Mandoge merupakan salah satu daerah perkebunan Kelapa Sawit dan Karet di

35 4.2. Biofisik Wilayah

Sejak pemekaran Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batu Bara, jumlah kecamatan

di kabupaten Asahan mengalami perubahan yang cukup drastis. Pada Tahun 2008

jumlah kecamatan yang semula 12 kecamatan mekar menjadi 25 kecamatan.

Penambahan juga terjadi pada jumlah desa bertambah sebanyak 28 desa, sedangkan

kelurahan tidak mengalami penambahan.

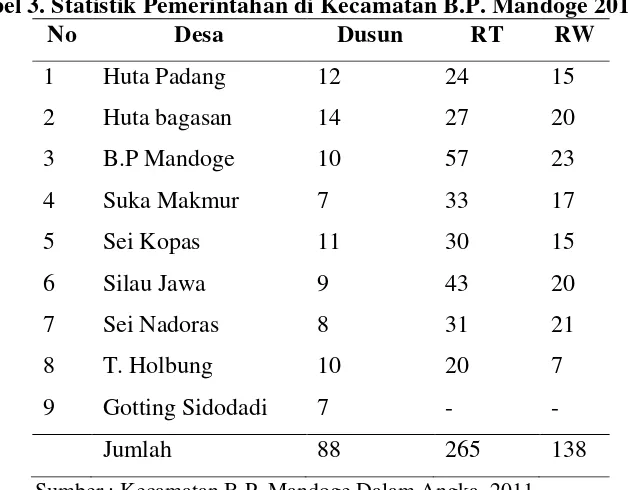

Tabel 3. Statistik Pemerintahan di Kecamatan B.P. Mandoge 2011

No Desa Dusun RT RW

1 Huta Padang 12 24 15

2 Huta bagasan 14 27 20

3 B.P Mandoge 10 57 23

4 Suka Makmur 7 33 17

5 Sei Kopas 11 30 15

6 Silau Jawa 9 43 20

7 Sei Nadoras 8 31 21

8 T. Holbung 10 20 7

9 Gotting Sidodadi 7 - -

Jumlah 88 265 138

Sumber : Kecamatan B.P. Mandoge Dalam Angka, 2011

Desa yang paling luas wilayahnya diantara 9 desa di Kecamatan B.P. Mandoge adalah

Desa Huta Bagasan yaitu 27,96% dari total wilayah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

Ada 2 (dua) desa di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang wilayahnya merupakan

36

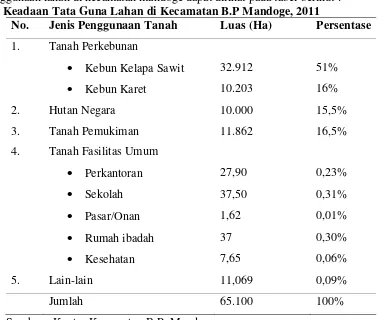

Pola penggunaan lahan di kecamatan mandoge dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Keadaan Tata Guna Lahan di Kecamatan B.P Mandoge, 2011

No. Jenis Penggunaan Tanah Luas (Ha) Persentase

1. Tanah Perkebunan

• Kebun Kelapa Sawit 32.912 51%

• Kebun Karet 10.203 16%

2. Hutan Negara 10.000 15,5%

3. Tanah Pemukiman 11.862 16,5%

4. Tanah Fasilitas Umum

• Perkantoran 27,90 0,23%

• Sekolah 37,50 0,31%

• Pasar/Onan 1,62 0,01%

• Rumah ibadah 37 0,30%

• Kesehatan 7,65 0,06%

5. Lain-lain 11,069 0,09%

Jumlah 65.100 100%

Sumber : Kantor Kecamatan B.P. Mandoge

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa luas wilayah kecamatan B.P. Mandoge

adalah 65.100 Ha. Sebagian besar digunakan untuk lahan perkebunan seluas 43.115 Ha

(66%), sedangkan untuk Hutan Negara 10.000 Ha (15,5%), dan Pemukiman seluas

37 4.3. Aspek Sosial, Eknomi dan Budaya 4.3.1. Aspek Sosial

Jumlah penduduk kecamatan Bandar Pasir Mandoge menurut kelompok umur

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

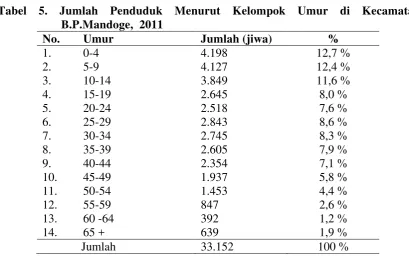

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan B.P.Mandoge, 2011

Sumber : Kantor Kecamatan B.P. Mandoge 2011

Komposisi penduduk kecamatan B.P. Mandoge didominasi oleh penduduk

muda/dewasa. Hal menarik yang dapat diamati pada piramida penduduk adalah belum

tampak keberhasilan yang signifikan yang dilakukan pemerintah dalam menekan

tingkat pertumbuhan penduduk. Hal ini ditandai dengan penduduk usia 0-4 tahun yang

jumlahnya hanya berbeda sedikit dengan kelompok penduduk uisa lebih tua yaitu 5-9

tahun. Hal ini, seharusnya dapat menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil

langkah-langkah kebijakan di bidang kependudukan ke depan.

Distribusi penduduk menurut pendidikan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut

38

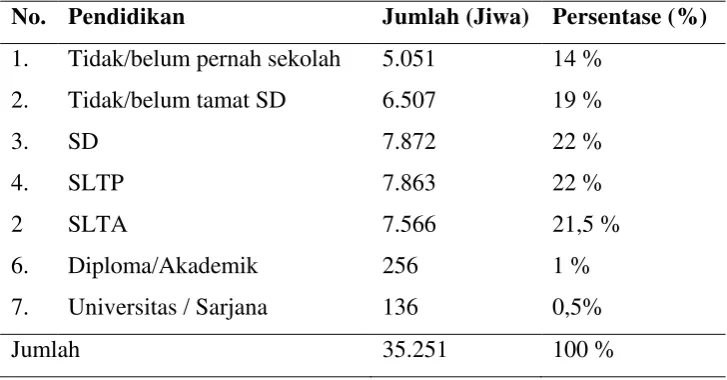

Tabel 7. Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan B.P. Mandoge, 2011

No. Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%)

1. Tidak/belum pernah sekolah 5.051 14 %

2. Tidak/belum tamat SD 6.507 19 %

3. SD 7.872 22 %

4. SLTP 7.863 22 %

2 SLTA 7.566 21,5 %

6. Diploma/Akademik 256 1 %

7. Universitas / Sarjana 136 0,5%

Jumlah 35.251 100 %

Sumber : Kantor Kecamatan B.P. Mandoge

Dari tabel 7 di atas diketahui bahwa penduduk kecamatan B.P. Mandoge tergolong

pendidikan dasar yaitu tidak / belum bersekolah, tidak / belum tamat SD dan SD sekitar

19.430 jiwa. Sedangkan untuk pendidikan menengah yakni SLTP dan SMA sekitar

15.429 jiwa. Sementara untuk pendidikan tinggi yaitu yang berpendidikan Diploma /

Akademik dan yang berpendidikan Sarjana/ Tamatan dari universitas sebanyak 492

39 4.3.2. Aspek Ekonomi

Distribusi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

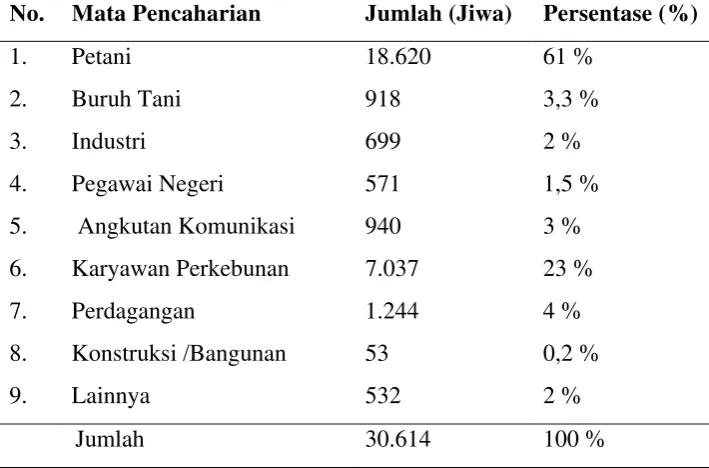

Tabel 8. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan B.P. Mandoge, 2011

No. Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase (%)

1. Petani 18.620 61 %

Sumber : Kantor Kecamatan B.P. Mandoge

Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa penduduk kecamatan B.P. Mandoge mempunyai

sumber mata pencaharian utama sebagai petani sebanyak 18.620 jiwa (61%), penduduk

yang bermata pencaharian sebagai buruh tani sebenyak 918 jiwa (3%), penduduk yang

bermata pencaharian di bidang industri sebanyak 699 jiwa (2%), penduduk yang

bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri sebanyak 571 (1,5), penduduk yang

bermata pencaharian sebagai pekerja angkutan komunikasi sebanyak 940 jiwa (3%),

penduduk yang bermata pencaharian sebagai karyawan perkebunan sebanyak 7.037

jiwa (23%), penduduk yang bermatapencaharian dibidang perdagangan sebanyak 1.244

jiwa (4%), penduduk yang bermata pencaharian sebagai pelaku konstruksi bangunan

sebanyak 53 jiwa (0,2%), dan penduduk yang bermata pencaharian lainnya sebanyak 53

(2 %).

40

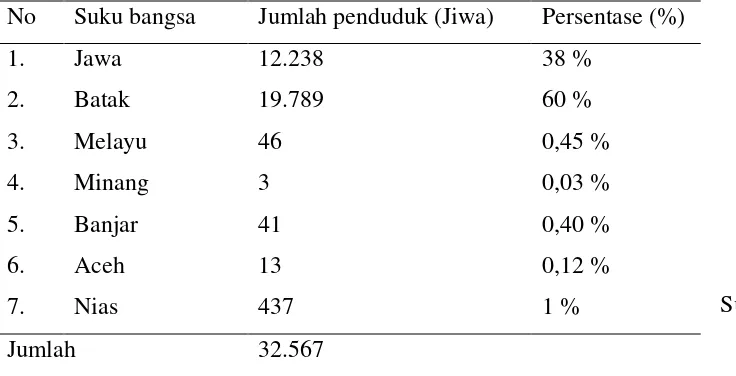

Distribusi penduduk menurut suku bangsa di kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

Tabel 9. Distribusi Penduduk Menurut Suku Bangsa di Kecamatan B.P. Mandoge, 2011

Sumber :

Kantor

Kecamatan B.P. Mandoge

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa penduduk kecamatan B.P.Mandoge mempunyai

suku bangsa yang beragam. Penduduk yang bersuku Jawa berjumlah 12.238 jiwa,

penduduk yang bersuku Batak berjumlah 19.789 jiwa, penduduk yang bersuku Melayu

sebanyak 46 jiwa, penduduk yang bersuku Minang berjumlah 3 jiwa, penduduk yang

bersuku Banjar berjumlah 41 jiwa, penduduk yang bersuku Aceh berjumlah 13 jiwa

dan penduduk yang bersuku Nias berjumlah 427 jiwa. Dari tabel tersebut dapat

disimpulkan bahwa suku Batak mendominasi penduduk kecamatan Bandar Pasir

Mandoge.

4.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di kecamatan Bandar Pasir Mandoge dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 10. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, 2011

No. Jenis Bangunan Jumlah (unit)

No Suku bangsa Jumlah penduduk (Jiwa) Persentase (%)

41

1. Sarana Ibadah

• Mesjid 68

• Gereja 53

2. Sarana Kesehatan 14

3. Sarana Pendidikan / Sekolah 45

4. Industri 20

5. Kantor 48

Sumber : Kantor Kecamatan B.P. Mandoge

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di kecamatan

Bandar Pasir Mandoge mencakup fasilitas pendidikan, sarana ibadah, kesehatan,