EFEK TEPUNG DELIMA (

Punica granatum L.

) SEBAGAI

SUMBER ANTIOKSIDAN PADA METABOLISME

TIKUS PUTIH (

Rattus norvegicus

) YANG

DIKONTAMINASI ASAP ROKOK

SKRIPSI

ADITYA DANU WARDHANA

PROGRAM STUDI ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

RINGKASAN

ADITYA DANU WARDHANA. D24060313. 2010. Efek Tepung Delima (Punica granatum L.) sebagai Sumber Antioksidan pada Metabolisme Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Dikontaminasi Asap Rokok Skripsi. Program Studi Ilmu Nutrisi Ternak dan Teknologi Pakan. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Ir. Anita S Tjakradidjaja, MRur.Sc.

Pembimbing Anggota : dr. Francisca. A. Tjakradidjaja, MS, Sp.GK.

Radikal bebas berperan dalam terjadinya berbagai penyakit. Hal ini dikarenakan radikal bebas adalah molekul kimia yang memiliki pasangan elektron bebas di kulit terluar sehingga sangat reaktif dan mampu bereaksi dengan protein, lipid, karbohidrat, atau DNA. Antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan banyak terdapat pada berbagai jenis buah-buahan, salah satunya adalah buah delima (Punica granatum L). Buah delima kaya akan antioksidan, bahkan paling tinggi jika dibandingkan dengan buah-buahan lain yang telah diuji (Khomsan, 2009). Oleh karena itu, penggunaan tepung buah dan biji delima sebagai antioksidan akan dikaji dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek pemberian tepung buah dan biji delima sebagai sumber antioksidan terhadap konsumsi, kecernaan, dan metabolisme lemak dan serat kasar pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang telah terkontaminasi asap rokok.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2009 di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini menggunakan 30 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) jantan lepas sapih yang berumur 21 hari. Perlakuan yang diberikan adalah: R0 = Ransum kontrol (tanpa diberi tepung buah dan biji delima); R1 = 95% R0 + 5% tepung buah dan biji delima; dan R2 = 90% R0 + 10% tepung buah dan biji delima. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan masing-masing 10 ulangan. Peubah yang diamati adalah konsumsi, dan kecernaan lemak kasar (LK), serat kasar (SK), dan BETA-N, kadar lemak darah, glukosa darah, trigliserida, LDL, dan HDL, serta lingkar perut. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisa sidik ragam (Analyses of Variance, ANOVA) untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap peubah yang diamati dan untuk mengetahui perbedaan di antara perlakuan dilakukan Uji Ortogonal Kontras (Steel dan Torrie, 1993). Hasil penelitian menunjukkan, penambahan tepung buah dan biji delima ke dalam ransum kontrol dengan taraf 5% dan 10% dapat meningkatkan konsumsi LK, SK, dan BETA-N jika dinyatakan dalam bobot badan metabolis, tetapi tidak mempengaruhi kecernaan zat makanan tersebut dan pertambahan lingkar perut. Taraf 5% merupakan taraf yang terbaik karena menghasilkan hasil yang optimal dalam mengatasi efek radikal bebas.

ABSTRACT

Effect of Pomegranate Powder as Antioxidant Source on Metabolism of White

Rat (Rattus norvegicus) Contaminated with Cigarette Smoke

Wardhana, A. D., A. S. Tjakradidjaja, and F. A. Tjakradidjaja

The effect of pomegranate fruit and seed powder as a source of antioxidant on consumption, digestion of lipid and crude fiber are evaluated in this study. Thirty of 28 day old rats were used in this experiment. This experiment used completely randomized design with three treatments and ten replications. The experimental rats were given diets containing pomegranate at levels of 0% (R0= control diet), 5% (R1= R0 containing 5% pomegranate fruit and seed powder) and 10% (R2= R0 containing 10% pomegranate fruit and seed powder). Variables measured were ether extract, crude fiber, NFE intakes and digestibilities and abdominal circumference. Data were analyzed with Analysis of Variance (ANOVA) and differences among treatments were tested by contrast orthogonal tests. Results show treatments affected nutrient intakes (P<0.01), but did not produced significant effect on nutrient digestibilies. There were no significant effect of treatments on the change in abdominal circumference. In conclusion, the use of pomegranate fruit and seed powder increased fat and carbohydrate intake in mice contaminated with cigarette smoke; however there were no effect on fat and carbohydrate digestibilities, and the change in abdominal circumference. The best result was produced by R1 which contained 5% pomegranate fruit and seed powder.

EFEK TEPUNG DELIMA (Punica granatum L.) SEBAGAI SUMBER ANTIOKSIDAN PADA METABOLISME

TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) YANG DIKONTAMINASI ASAP ROKOK

ADITYA DANU WARDHANA D24060313

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

Judul : Efek Tepung Delima (Punica granatum L.) sebagai Sumber Antioksidan pada Metabolisme Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Dikontaminasi Asap Rokok

Nama : Aditya Danu Wardhana

NIM : D24060313

Menyetujui,

Tanggal Ujian : 13 dan 14 Januari 2011 Tanggal Lulus : Pembimbing Utama,

(Ir. Anita S. Tjakradidjaja, MRur.Sc.)

NIP. 19610930 198603 2 003

Pembimbing Anggota,

(dr. F. A. Tjakradidjaja, MS., Sp.GK)

NIP. 010 605 0122

Mengetahui,

Ketua Departemen

Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan

(Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc.Agr.)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 3 Desember 1988 di Tanjung Priok, Jakarta

Utara. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak

Giata dan Ibu Ginem.

Pendidikan dasar Penulis diselesaikan di SDN Cibuluh 2 Bogor pada tahun

2000. Pendidikan lanjutan tingkat menengah pertama diselesaikan pada tahun 2003

di SLTPN 5 Bogor dan pendidikan lanjutan tingkat atas diselesaikan pada tahun

2006 di SMAN 6 Bogor.

Pada tahun yang sama, Penulis diterima untuk menuntut ilmu di Institut

Pertanian Bogor dan pada tahun 2007 diterima sebagai mahasiswa Departemen Ilmu

Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor melalui

jalur Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian Bogor (USMI). Selama menjadi

mahasiswa, Penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak

sebagai Kepala DIVISI IT HIMASITER periode 2007-2009, pernah berkesempatan

mewakili Fakultas Peternakan dalam Pameran INDOLIVESTOCK pada tahun 2008.

Penulis juga berkesempatan menjadi Asisten Praktikum mata kuliah Fisiologi Nutrisi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT

karena atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Efek Tepung Delima (Punica granatum L.) sebagai Sumber Antioksidan pada Metabolisme Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Dikontaminasi Asap Rokok ” yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dari bulan Juli sampai dengan September 2009 di Laboratorium Lapang Bagian

Pemuliaan dan Genetika Ternak, Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas

Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan, Institut

Pertanian Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan

menentukan manfaat pemberian tepung buah dan biji delima (Punica granatum L.)

sebagai sumber antioksidan terhadap konsumsi dan kecernaan serta metabolisme

ransum tikus putih (Rattus norvegicus) yang telah terkontaminasi radikal bebas. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis

juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan informasi baru dalam dunia

peternakan dan dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya, dan bagi pembaca pada

umumnya.

Bogor, Januari 2011

DAFTAR ISI

Antioksidan dalam Buah Delima ... 14

Zat Makanan ... 15

Serat Kasar ... 15

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen ... 16

Lemak ... 16

Pengukuran Bobot Badan dan Lingkar Perut ... 23

Pengumpulan Feses ... 23

Peubah yang diamati ... 24

Rancangan dan Analisis Data ... 25

Rancangan ... 25

Analisis Data ... 25

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 26

Kandungan Zat Makanan dalam Ransum ... 26

Konsumsi Lemak Kasar, Serat Kasar, dan BETA-N ... 27

Kecernaan Lemak Kasar, Serat Kasar, dan BETA-N pada Minggu Ke-3 dan Ke-5 ... 30

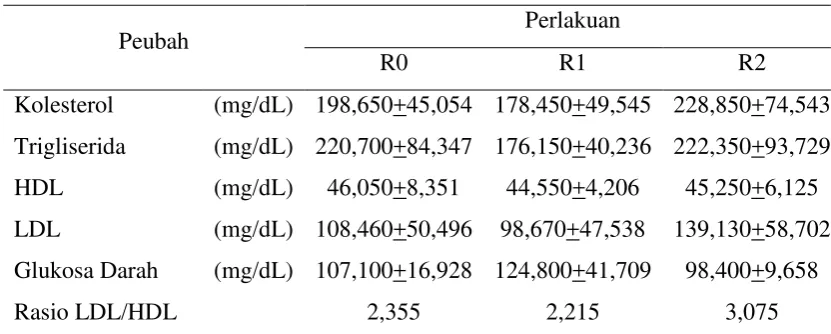

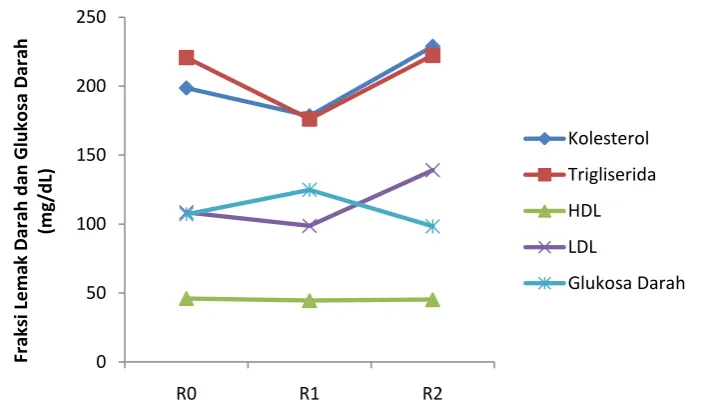

Fraksi Lemak dan Glukosa Darah ... 34

Lingkar Perut dan Pertambahan Lingkar Perut ... 38

KESIMPULAN dan SARAN ... 41

Kesimpulan ... 41

Saran ... 41

UCAPAN TERIMA KASIH ... 42

DAFTAR PUSTAKA ... 43

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

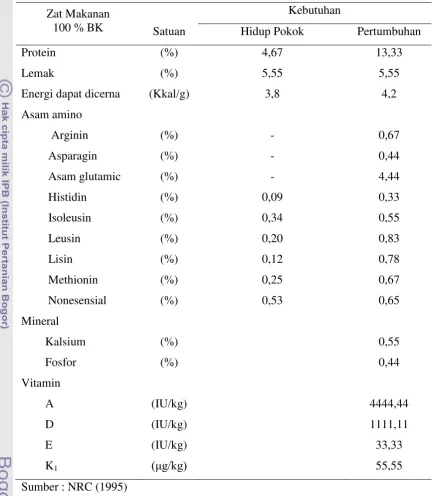

1. Kebutuhan Zat Makanan Tikus ... 5

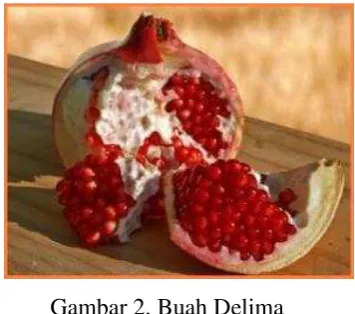

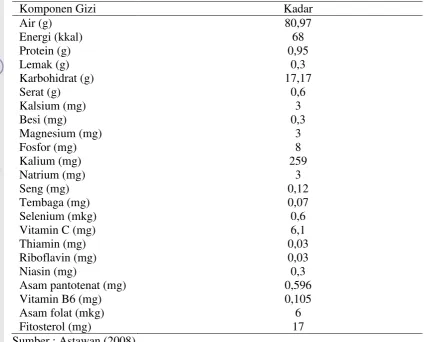

2. Komposisi Gizi per 100 gram Buah Delima ... 13

3. Kandungan Zat Makanan ... 26

4. Rataan Konsumsi Lemak Kasar, Serat Kasar, dan BETA-N . 28

5. Rataan Kecernaan Lemak Kasar, Serar Kasar, dan BETA-N

(Minggu Ke-3 dan Ke-5) ... 30

6. Fraksi Lemak dan Glukosa Darah ... 34

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Struktur Atom Radikal Bebas ... 7

2. Buah Delima ... 11

3. Struktur Punicalagin dan Ellagic Acid ... 14

4. Metode Pengasapan ... 22

5. Jumlah Zat Makanan Tercerna selama Masa Penelitian ... 35

DAFTAR LAMPIRAN

10.ANOVA Produksi Lemak Kasar Feses Minggu Ke-3 dan Ke-5 ... 53

11.ANOVA Produksi Serat Kasar Feses Minggu Ke-3 dan Ke-5 ... 53

12.ANOVA Produksi BETA-N Feses Minggu Ke-3 dan Ke-5... 53

13.ANOVA Lemak Kasar Tercerna Minggu Ke-3 dan Ke-5 ... 54

14.ANOVA Serat Kasar Tercerna Minggu Ke-3 dan Ke-5... 54

15.ANOVA BETA-N Tercerna Minggu Ke-3 dan Ke-5 ... 54

16.ANOVA Kecernaan Lemak Kasar Minggu Ke-3 dan Ke-5 ... 54

17.ANOVA Kecernaan Serat Kasar Minggu Ke-3 dan Ke-5 ... 55

18.ANOVA Kecernaan BETA-N Minggu Ke-3 dan Ke-5 ... 55

24.ANOVA Pertambahan Lingkar Pinggang ... 56

25.Uji Ortogonal Kontras Konsumsi Lemak Kasar dibagi BB0,75 ... 57

26.Uji Ortogonal Kontras Konsumsi Serat Kasar dibagi BB0,75 ... 57

27.Uji Ortogonal Kontras Konsumsi BETA-N dibagi BB0,75 ... 57

30.Uji Ortogonal Kontras Produksi Serat Kasar Feses Minggu

Ke-3 dan Ke-5 ... 58

31.Uji Ortogonal Kontras Produksi BETA-N Feses Minggu

Ke-3 dan Ke-5 ... 59

32.Uji Ortogonal Kontras Kecernaan BETA-N

PENDAHULUAN Latar Belakang

Saat ini peternakan telah berkembang tidak hanya di pedesaan, tetapi juga

mulai merambah ke daerah perkotaan. Keberadaan peternakan di tengah perkotaan

membutuhkan penanganan atau menejemen yang berbeda dalam pemeliharaan

ternaknya. Kota-kota besar seperti Jakarta memiliki tingkat polusi yang tinggi. Hal

ini tentunya dapat mengganggu kesehatan ternak. Polusi tersebut dapat berasal dari

asap rokok, asap kendaraan, obat, bahan beracun, makanan dalam kemasan, bahan

aditif, dan sinar ultraviolet dari matahari maupun radiasi yang merupakan sumber

dari radikal bebas.

Radikal bebas merupakan suatu atom, molekul, atau senyawa yang mengandung

satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan sehingga sangat reaktif, yang berasal

dari dalam tubuh ataupun lingkungan (Andayani, 2008). Pada proses metabolisme

normal, tubuh ternak dapat memproduksi partikel kecil dengan tenaga besar disebut

sebagai radikal bebas. Atom atau molekul dengan elektron bebas ini dapat digunakan

untuk menghasilkan tenaga dan beberapa fungsi fisiologis seperti kemampuan untuk

membunuh virus dan bakteri. Namun karena zat ini juga dapat merusak jaringan

normal yang diakibatkan oleh tenaga zat tersebut yang sangat tinggi. Radikal bebas

dapat mengganggu proses konsumsi, kecernaan, dan metabolisme dalam tubuh

ternak khususnya pada lemak. Contohnya, adalah menurunnya konsumsi, gangguan

pada penyerapan zat makanan akibat rusaknya dinding sel, gangguan produksi DNA,

dan kerusakan lapisan lipid pada dinding sel, serta peningkatan jumlah LDL dalam darah

(Arief, 2009 ; Chen et al., 2006 ; Zakaria et al., 1996).

Radikal bebas yang sering dijumpai adalah asap rokok. Asap rokok termasuk

radikal bebas yang memiliki reaktivitas tinggi sehingga dapat memicu reaksi berantai

dalam sel. Asap rokok telah diketahui mengandung kurang lebih 4.800 jenis bahan

kimia, dan 60 diantaranya bersifat karsinogenik pada hewan dan manusia.

Bahan-bahan tersebut diantaranya adalah nikotin, tar, CO, amonia, naftalen, dan aseton.

Bahan yang bersifat karsinogen pada asap rokok lebih banyak mempengaruhi

perokok pasif (Yusuf dan Saad, 1991).

Oleh karena itu, diperlukan suatu substansi yang dapat menetralisir

radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas.

yang bekerja menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas

reaktif membentuk radikal bebas tak reaktif yang relatif stabil (Sofia, 2005). Tubuh

memiliki senyawa antioksidan, seperti: enzim superoksida dismutase (SOD),

gluthatione, dan katalase (Prakash, 2001).

Banyaknya polusi di lingkungan yang merupakan sumber radikal

bebas, antioksidan dalam tubuh kurang mencukupi untuk menangkal radikal bebas

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sumber antioksidan dari luar tubuh seperti buah

dan sayur. Pemberian antioksidan pada ternak dapat mengurangi efek dari radikal

bebas, seperti : memperbaiki konsumsi pakan, menurunkan kandungan kolesterol

dalam darah dan memperbaiki kualitas daging pada sapi pedaging (Weiss dan

Hogan, 2007; Gobert et al., 2009; Harris et al., 2001).

Salah satu contoh sumber antioksidan yang berasal dari buah-buahan adalah

buah delima. Kelawala dan Ananthanarayan (2004) menyatakan bahwa buah delima

memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi dibandingkan buah lain sebagai

sumber antioksidan. Menurut penelitian yang dilakukan Hora (2003), buah delima

dapat menghambat pertumbuhan kanker pada tikus. Aviram et al. (2002) menyatakan bahwa buah delima dapat menghambat oksidasi low density lipoprotein (LDL) dan atherosklerosis. Jus delima yang telah difermentasi dan minyak yang diambil dari biji

delima, juga diketahui aktif sebagai antioksidan yang setara dengan teh hijau

(Astawan, 2008). Delima memiliki kandungan flavonoid atau polifenol yang cukup

tinggi terutama saat biji dan buah delima diblender secara bersamaan (Astawan, 2008;

Ghasemian et al., 2006). Kandungan serat kasar (SK) yang tinggi pada buah delima

dapat menyerap lemak yang berlebih sehingga tidak teroksidasi oleh radikal bebas. Serat

menurut James dan Gropper (1990) memiliki sifat adsortif, serat akan mengikat

misel lemak sehingga akan mengurangi adsorbsi lemak, lemak darah dan kadar

trigliserida yang dideposit dalam jaringan adiposa.

Akan tetapi penggunaan buah delima sebagai bahan antioksidan untuk

mengatasi masalah radikal bebas dari kontaminasi asap rokok belum diketahui. Oleh

karena itu, sebagai langkah awal, akan dipelajari manfaat penambahan tepung buah

dan biji delima sebagai sumber antioksidan untuk mengatasi efek dari asap rokok

dilihat dari konsumsi, kecernaan dan metabolisme lemak kasar dan serat kasar.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian tepung buah dan

biji delima (Punica granatum L.) sebagai sumber antioksidan terhadap konsumsi, kecernaan dan metabolisme lemak dan serat kasar pada tikus putih (Rattus

TINJAUAN PUSTAKA Tikus Putih (Rattus norvegicus)

Rattus norvegicus (tikus putih) sering disebut sebagai tikus laboratorium. Secara fisik, ukuran badan jantan biasanya lebih besar daripada betina.

Taksonominya menurut Wilson dan Reeder (1993) adalah :

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Mamalia

Ordo : Rodentia

Subordo : Myomorpha

Famili : Muroidae

Subfamili : Murinae

Genus : Rattus

Spesies : Rattus norvegicus

Untuk pakan tikus, kandungan protein yang dibutuhkan 20-25% (akan tetapi

hanya 12% jika protein lengkap berisi semua 10 asam amino esensial dengan

konsentrasi yang benar), lemak 5%, pati 45-50%, serat kasar kira-kira 5% dan abu

4-5% (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). Pakan tikus juga harus mengandung vitamin

A (4000 IU/kg), vitamin D (1000 IU/kg), alfa-tokoferol (30 mg/kg), asam linoleat (3

g/kg), tiamin (4 mg/kg), riboflavin (3 mg/kg), pantotenat (8 mg/kg), vitamin B12 (50

μg/kg), biotin (10μg/kg), piridoksin (40-300 μg/kg) dan kolin (1000 mg/kg). Kualitas pakan tikus merupakan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan tikus

mencapai potensi genetik untuk tumbuh, berbiak, hidup lama, atau reaksi setelah

pengobatan. Kecernaan pada tikus yang diberi pakan ad libitum menurut Ahlstrom dan Skrede (1998) adalah sebagai berikut : bahan kering 86,20%, lemak 94,95%,

Kebutuhan zat makanan tikus putih lebih lengkap tercantum pada Tabel 1.

Berat badan pada umur empat minggu rata-rata dapat mencapai 40-50 g dan

setelah dewasa rata-rata bobot tikus adalah sekitar 140-500 gram dengan panjang 400

mm (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). Tikus jantan tua dapat mencapai bobot

badan 500 g. Umur sapih dari tikus putih yaitu 21 hari. Malole dan Pramono (1989)

hidupnya yang relatif pendek, 2) dari segi pengadaan tidak sulit karena dapat

berkembangbiak dengan cepat, 3) jenis hewan ini berukuran kecil sehingga

pemeliharaannya relatif mudah, dan 4) merupakan hewan yang sehat dan cocok

untuk berbagai penelitian.

Radikal Bebas

Radikal bebas merupakan atom, molekul atau senyawa yang mengandung

satu atau lebih elektron tidak berpasangan yang bersifat tidak stabil dan sangat

reaktif (Surai, 2003). Radikal bebas memerlukan elektron yang berasal dari

pasangan elektron di sekitarnya, sehingga terjadi perpindahan elektron dari molekul

donor ke molekul radikal bebas untuk menjadikan radikal tersebut stabil. Hal

tersebut menyebabkan molekul donor tidak stabil dan menimbulkan reaksi berantai

(Simanjuntak et al., 2004).

Radikal bebas mempunyai banyak bentuk seperti radikal hidroksil, peroksil,

anion superoksida dan lain-lain. Masing-masing bentuk radikal tersebut mempunyai

waktu yang berbeda-beda dalam menimbulkan stres oksidatif tergantung pada tingkat

kereaktifan, selektivitas dan serangan terhadap molekul-molekul organik yang

terdapat dalam jaringan tubuh. Stres oksidatif yang berlangsung terlalu lama dapat

menimbulkan kerusakan mulai dari tingkat molekul seperti DNA, protein, lipid

sampai dengan kerusakan pada tingkat seluler, jaringan dan organ yang

menyebabkan disfungsi, luka sel, degenerasi, penurunan fungsi dan akhirnya dapat

memicu terjadinya penyakit degeneratif dan memperpendek umur biologis atau

penuaan. Efek oksidatif radikal bebas dapat menyebabkan peradangan dan penuaan

dini (Sunarno, 2009). Lipid yang seharusnya menjaga kulit agar tetap segar berubah

menjadi lipid peroksida karena bereaksi dengan radikal bebas sehingga mempercepat

penuaan. Kanker pun disebabkan oleh oksigen reaktif yang intinya memacu zat

karsinogenik, sebagai faktor utama kanker. Selain itu, oksigen reaktif dapat

meningkatkan kadar LDL yang kemudian menjadi penyebab penimbunan kolesterol

pada dinding pembuluh darah. Akibatnya timbullah atherosklerosis atau lebih

dikenal dengan penyakit jantung koroner (Sofia, 2005).

Arief (2009) menyatakan bahwa struktur atom radikal bebas terdiri dari

menentukan jumlah dari elektron (bermuatan negatif) yang mengelilingi atom

tersebut. Elektron berperan dalam reaksi kimia dan merupakan bahan yang

menggabungkan atom-atom untuk membentuk suatu molekul. Elektron mengelilingi

atau mengorbit pada suatu atom dalam satu atau lebih lapisan. Jika satu lapisan

penuh, elektron akan mengisi lapisan kedua. Lapisan kedua akan penuh jika telah

memiliki delapan elektron, dan seterusnya. Gambaran struktur terpenting sebuah

atom dalam menentukan sifat kimianya adalah jumlah elektron pada lapisan luarnya.

Suatu bahan yang elektron lapisan luarnya penuh tidak akan terjadi reaksi kimia.

Karena atom-atom berusaha untuk mencapai keadaan stabilitas maksimum, sebuah

atom akan selalu mencoba untuk melengkapi lapisan luarnya dengan :

a. Menambah atau mengurangi elektron untuk mengisi maupun

mengosongkan lapisan luarnya.

b. Membagi elektron-elektronnya dengan cara bergabung bersama atom yang

lain dalam rangka melegkapi lapisan luarnya.

Dalam rangka mendapatkan stabilitas kimia, radikal bebas tidak dapat

mempertahankan bentuk asli dalam waktu lama dan segera berikatan dengan bahan

sekitarnya. Struktur radikal bebas dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Atom Radikal Bebas

Sumber : Arief, 2009.

Muchtadi (2000) menyatakan bahwa sumber radikal bebas dapat berasal dari

dalam tubuh (eksogen) atau terbentuk di dalam tubuh (endogen) dari hasil

metabolisme zat gizi secara normal. Radikal bebas yang ada di tubuh manusia

Sumber endogenterdiri dari :

1. Autooksidasi

Autooksidasi merupakan produk dari proses metabolisme aerobik. Molekul

yang mengalami autooksidasi berasal dari katekolamin, hemoglobin, mioglobin,

sitokrom C yang tereduksi, dan thiol. Autoksidasi dari molekul diatas

menghasilkan reduksi dari oksigen diradikal dan pembentukan kelompok reaktif

oksigen. Superoksida merupakan bentukan awal radikal. Ion ferrous (Fe II) juga

dapat kehilangan elektronnya melalui oksigen untuk membuat superoksida dan

Fe III melalui proses autooksidasi (Proctor, 1984).

2. Oksidasi enzimatik

Beberapa jenis sistem enzim mampu menghasilkan radikal bebas dalam

jumlah yang cukup bermakna, meliputi xanthine oxidase (activated in

ischemia-reperfusion), prostaglandin synthase, lipoxygenase, aldehyde oxidase, dan amino

acid oxidase. Enzim myeloperoxidase hasil aktivasi netrofil, memanfaatkan

hidrogen peroksida untuk oksidasi ion klorida menjadi suatu oksidan yang kuat

asam hipoklor (Inoue, 2001).

3. Respiratory burst

Respiratory burst merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan proses dimana sel fagositik menggunakan oksigen dalam jumlah

yang besar selama fagositosis (Abate, 1990).

Sedangkan sumber eksogen terdiri atas :

1. Obat-obatan

Beberapa macam obat dapat meningkatkan produksi radikal bebas dalam bentuk

peningkatan tekanan oksigen. Bahan-bahan tersebut yang bereaksi bersama

hiperoksia dapat mempercepat tingkat kerusakan. Termasuk didalamnya

antibiotika kelompok quinoid atau berikatan logam untuk aktifitasnya

(nitrofurantoin), obat kanker seperti bleomycin, anthracyclines (adriamycin), dan

methotrexate, yang memiliki aktivitas pro-oksidan. Selain itu, radikal juga

berasal dari fenilbutason, beberapa asam fenamat dan komponen aminosalisilat

dari sulfasalasin dapat menginaktifasi protease, dan penggunaan asam askorbat

2. Radiasi

Radioterapi memungkinkan terjadinya kerusakan jaringan yang disebabkan oleh

radikal bebas. Radiasi elektromagnetik (sinar X, sinar gamma) dan radiasi

partikel (partikel elektron, photon, neutron, alfa, dan beta) menghasilkan radikal

primer dengan cara memindahkan energinya pada komponen seluler seperti air.

Radikal primer tersebut dapat mengalami reaksi sekunder bersama oksigen yang

terurai atau bersama cairan seluler (Droge, 2002).

3. Asap rokok

Oksidan dalam rokok mempunyai jumlah yang cukup untuk memainkan peranan

yang besar terjadinya kerusakan saluran napas. Bahan lain seperti nitrit oksida,

radikal peroksil, dan radikal yang mengandung karbon ada dalam fase gas. Juga

mengandung radikal lain yang relatif stabil dalam fase tar. Contoh radikal dalam

fase tar meliputi semiquinone moieties dihasilkan dari bermacam-macam

quinone dan hydroquinone. Perdarahan kecil berulang merupakan penyebab

yang sangat mungkin dari desposisi besi dalam jaringan paru perokok. Besi

dalam bentuk tersebut menyebabkan pembentukan radikal hidroksil yang

mematikan dari hidrogen peroksida. Juga ditemukan bahwa perokok mengalami

peningkatan netrofil dalam saluran napas bawah yang mempunyai kontribusi

pada peningkatan lebih lanjut konsentrasi radikal bebas (Proctor, 1984).

Radikal bebas diproduksi dalam sel yang secara umum melalui reaksi

pemindahan elektron, menggunakan mediator enzimatik atau non-enzimatik.

Produksi radikal bebas dalam sel dapat terjadi secara rutin maupun sebagai reaksi

terhadap rangsangan. Radikal bebas diproduksi terus menerus di dalam sistem

transpor elektron mitokondria, membran plasma, sitosol, retikulum endoplasma dan

peroksisom (Madhavi et al., 1996). Zakaria et al. (1996) menyatakan senyawa radikal yang terbentuk, selanjutnya menjadi pemicu pada proses peroksidasi lipid,

sehingga menimbulkan kerusakan jaringan tubuh. Molekul fosfolipid merupakan

komponen utama dari membran sel. Setiap sel didalam tubuh manusia dan hewan

dibungkus oleh membran fosfolipid bipolar yang mempunyai karakter mirip dengan

cairan kental yang bersifat tidak permeabel terhadap molekul besar dan komponen

metabolik yang lain. Adanya rantai asam lemak tak jenuh pada fosfolipid merupakan

menyebabkan oksidasi polyunsaturated fatty acid (PUFA) dari sel membran yang akan menyebabkan gangguan pada fluiditas membran, fungsi barrier membran sel, dan inaktivasi dari enzim maupun reseptor yang tergantung pada membran fosfolipid

seperti Na-K ATP ase.

Antioksidan

Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu atau

lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut dapat diredam.

Antioksidan menurut Lautan (1997) adalah senyawa-senyawa yang mampu

menghilangkan, membersihkan, menahan pembentukan ataupun memadukan efek

reactive oxygen species (ROS). Penggunaan senyawa antioksidan saat ini semakin meluas seiring dengan semakin besarnya pemahaman masyarakat tentang

peranannya dalam menghambat penyakit degeneratif seperti penyakit jantung,

arterosklerosis, kanker, serta gejala penuaan.

Sumber perolehan antioksidan ada 2 macam, yaitu antioksidan alami dan

antioksidan buatan (sintetik) (Dalimartha dan Soedibyo, 1999). Antioksidan dapat

berasal dari kelompok yang terdiri atas satu atau lebih komponen pangan, substansi

yang dibentuk dari reaksi selama pengolahan atau dari bahan tambahan pangan yang

khusus diisolasi dari sumber-sumber alami dan ditambahkan ke dalam bahan

makanan. Adanya antioksidan alami maupun sintetis dapat menghambat oksidasi

lipid, mencegah kerusakan, perubahan dan degradasi komponen organik dalam bahan

makanan sehingga dapat memperpanjang umur simpan (Rohdiana, 2001). Tubuh

memiliki sistem antioksidan internal terhadap radikal bebas, sistem antioksidan ini

terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1) Antioksidan primer (antioksidan primer/antioksidan enzimatis) Contohnya

SOD, katalase dan glutathion peroksidase. Enzim-enzim ini mampu

menekan atau menghambat pembentukan radikal bebas dengan cara

memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk lebih stabil.

Reaksi ini disebut sebagai chain-breaking-antioxidant.

2) Antioksidan sekunder (antioksidan eksogen atau antioksidan nonenzimatis).

Contoh antioksidan sekunder ialah vitamin E, vitamin C, β-karoten,

isoflavon, asam urat, bilirubin, dan albumin. Senyawa - senyawa ini dikenal

3) Antioksidan tersier, misalnya enzim DNA-repair dan metionin sulfoksida

reduktase yang berperan dalam perbaikan biomolekul yang dirusak oleh

radikal bebas (Winarsi, 2005). Antioksidan terbagi menjadi antioksidan

enzim dan vitamin. Antioksidan enzim meliputi SOD, katalase dan glutation

peroksidase (GSH.Prx). Antioksidan vitamin lebih populer sebagai

antioksidan dibandingkan enzim. Antioksidan vitamin mencakup alfa

tokoferol (vitamin E), beta karoten dan asam askorbat (vitamin C) (Sofia,

2005).

Antioksidan sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama oleh tubuh yang banyak

terkontaminasi polusi lingkungan atau yang rentan terkena bahaya radikal bebas,

seperti para lanjut usia, perokok, pasien diabetes melitus, penderita hipertensi,

penderita peradangan kronis. Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan antioksidan

dalam jumlah berlebih, sehingga jika terjadi paparan radikal berlebih maka tubuh

membutuhkan antioksidan eksogen. Keseimbangan antara antioksidan dan radikal

bebas menjadi kunci utama pencegahan stress oksidatif dan penyakit-penyakit

kronis yang dihasilkan (Sofia, 2005).

Delima (Punica granatum L.)

Delima (Punica granatum L.) adalah tanaman buah-buahan yang dapat tumbuh hingga 5-8 m.

Gambar 2. Buah Delima

Sumber : Crozier et al. 2009

Tanaman ini diperkirakan berasal dari Iran, namun telah lama

kota kuno di Spanyol, Granada, berdasarkan nama buah ini. Tanaman ini juga

banyak ditanam di daerah Tiongkok Selatan dan Asia Tenggara.

Klasifikasi ilmiah dari buah delima menurut California Rare Fruit Grower (1997)

Familia : Lythraceae (Punicaceae)

Genus : Punica

Spesies : Punica granatum L.

Buah delima tersebar di daerah subtropik sampai tropik, dari dataran rendah

sampai dengan ketinggian hingga 1.000 m dpl (diatas permukaan laut). Tumbuhan

ini menyukai tanah gembur yang tidak terendam air, dengan air tanah yang tidak

dalam. Delima sering ditanam di kebun-kebun sebagai tanaman hias, tanaman obat,

atau karena buahnya yang dapat dimakan. Tanaman ini juga berupa perdu atau pohon

kecil dengan tinggi 2–5 m. Batang pohon delima berkayu, rantingnya bersegi,

percabangannya banyak, lemah, berduri pada ketiak daunnya, berwarna coklat ketika

masih muda, dan hijau kotor setelah tua. Daun tunggal, bertangkai pendek, letaknya

berkelompok.

Bunga tunggal bertangkai pendek, keluar di ujung ranting atau di ketiak daun

yang paling atas. Biasanya, terdapat satu sampai lima bunga, warnanya merah, putih,

atau ungu. Berbunga sepanjang tahun. Buahnya buah buni, bentuknya bulat dengan

diameter 5–12 cm, warna kulitnya beragam, seperti hijau keunguan, putih, coklat

kemerahan, atau ungu kehitaman. Kadang, terdapat bercak-bercak yang agak

menonjol berwarna lebih tua. Bijinya banyak, kecil-kecil, bentuknya bulat panjang

yang bersegi-segi agak pipih, keras, tersusun tidak beraturan, warnanya merah,

merah jambu, atau putih. Perbanyakan dengan stek, tunas akar atau cangkok. Buah

yang matang akan berwarna mencolok dan mengkilat (California Rare Fruit

Komposisi gizi per 100 gram bagian yang dapat dimakan dari buah delima

dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Gizi per 100 gram Buah Delima

Komponen Gizi Kadar

Menurut Astawan (2008), kandungan gula inversi mencapai 20%, terdiri dari

5 - 10 % berupa glukosa, asam sitrat (05-3,5%), asam borat dan vitamin C (4

mg/100 g). Kombinasi tersebut menyebabkan buah delima berasa manis-asam

menyegarkan. Mineral yang paling dominan adalah kalium (259 mg/100 g). Selain

untuk menjaga tekanan osmotik (mencegah hipertensi), kalium juga membantu

mengaktivasi reaksi enzim, seperti piruvat kinase yang dapat menghasilkan asam

piruvat dalam proses metabolisme karbohidrat. Kandungan mineral natriumnya

sangat rendah, yaitu 3 mg/100 gram. Hal ini menguntungkan karena natrium

berpotensi merugikan, yaitu dapat menimbulkan hipertensi.

Zat pewarna kuning pada kulit buah delima adalah asam galotanat.

kering juga mengandung banyak tanin (sampai 26%). Alkaloid di dalam kulit

batangnya termasuk ke dalam kelompok piridina.

Khomsan (2009) mengatakan sari buah delima memiliki kandungan ion

kalium (potasium), vitamin C, dan polifenol. Sari buah delima juga memilki

kandungan flavonoid yang sangat penting peranannya untuk menurunkan radikal

bebas, dan memberikan perlindungan terhadap penyakit jantung dan kanker kulit.

Antioksidan dalam Buah Delima

Astawan (2008) menyatakan bahwa buah delima mengandung antioksidan

berupa senyawa fenol yaitu flavonoid dan tanin. Senyawa fenol meliputi berbagai

senyawa yang berasal dari tumbuhan yang memiliki ciri sama yaitu cincin aromatik

yang mengandung satu atau dua gugus hidroksil (Harbourne, 1987). Flavonoid

termasuk kedalam senyawa fitokimia selain senyawa fenol, tanin, alkaloid, steroid,

dan triterpenoid (Harbourne, 1987). Menurut Bidlack dan Wang (2000), senyawa

fitokimia dapat mencegah penyakit kardiovaskular dan kanker. Flavonoid merupakan

golongan terbesar dari senyawa fenol (Harbourne, 1987). Berdasarkan strukturnya

flavonoid dibagi menjadi flavonoid, isoflavon, dan neoflavonoid. Menurut Rimm et al. (1999), flavonoid sangat efektif digunakan sebagai antioksidan dan dapat mencegah penyakit kardiovaskuler dengan menurunkan oksidasi LDL. Jenis senyawa

flavonoid dalam buah delima disebut ellagic acid atau ellagitanin dan punicalagin

(Jimenez et al., 2006; Crozier et al., 2009), seperti terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Struktur Punicalagin dan Ellagic Acid

Sumber :Crozier et al. 2009

Tanin merupakan salah satu senyawa fenol kompleks (Harbourne, 1987).

Tanin terkondensasi dihasilkan melalui polimerisasi flavonoid dan banyak terdapat

pada lapisan biji tanaman kayu. Tanin memiliki sifat antioksidan karena

penghambatan lipoksigenase (Zeuthen dan Sorensen, 2003). Tanin pada buah delima

disebut punicalagin.

Zat Makanan Serat Kasar

Serat kasar mempunyai pengertian sebagai fraksi dari karbohidrat yang tidak

larut dalam basa dan asam encer setelah pendidihan masing-masing 30 menit.

Menurut Linder (1992), serat adalah bagian dari makanan yang tidak dapat tercerna

secara enzimatis oleh enzim yang diproduksi oleh saluran pencernaan manusia dan

ternak. Termasuk dalam komponen serat kasar ini adalah campuran hemiselulosa,

selulosa dan lignin yang tidak larut.

Untuk memperoleh data yang lebih akurat tentang fraksi lignin dan selulosa

dapat dilakukan analisa lain yang lebih spesifik dengan metode analisa serat Van

Soest (McDonald et al., 2002). Dari analisa Van Soest diperoleh fraksi lignin,

selulosa dan hemiselulosa yang justru perlu diketahui komposisinya khusus untuk

hijauan makanan ternak atau umumnya pakan berserat.

Menurut James dan Gropper (1990), serat pangan, dikenal juga sebagai serat

diet atau dietary fiber, adalah bagian tak tercerna dari bahan pangan (biasanya nabati) yang melalui sistem pencernaan, menyerap air sehingga memudahkan

defekasi (buang air besar). Serat pangan tersusun dari polisakarida non-pati seperti

selulosa dan berbagai komponen tumbuhan seperti dekstrin, inulin, lignin, malam,

kitin, pektin, beta-glukan, dan oligosakarida. Kalangan ahli gizi serat pangan biasa

dibedakan menjadi serat larut (serat lunak) dan serat tidak larut (serat kasar).

Kandungan keduanya tergantung bahan pangan serta umur panen dari bahan pangan

tersebut. James dan Gropper (1990) menyatakan bahwa serat adalah komponen

jaringan tanaman yang tahan terhadap hidrolisis enzim dalam lambung dan usus dan

tidak larut dalam larutan deterjen netral.

Serat menurut James dan Gropper (1990) juga memiliki sifat adsortif, serat

akan mengikat misel lemak sehingga akan mengurangi adsorbsi lemak, lemak darah

dan kadar trigliserida yang dideposit dalam jaringan adiposa.

Serat larut, seperti pektin (yang biasanya terasa lekat pada tangan), akan

memiliki efek yang baik bagi kesehatan. Serat tak larut, misalnya selulosa dan lignin,

membantu penyerapan air pasif, membuat feses lebih menggumpal dan

mempersingkat perjalanannya di usus besar. Serat dapat mencegah terjadinya

penyerapan kembali asam empedu, sehingga lebih banyak asam dan kolesterol yang

dikeluarkan bersama feses (Winarno, 1997).

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen

Ensminger et al. (1990) membagi pakan menjadi 6 (enam) fraksi, yaitu : kadar air, abu, protein, lemak kasar, serat kasar dan bahan ekstrak tanpa

nitrogen (BETA-N). Pembagian zat makanan ini kemudian dikenal sebagai Skema

Proksimat. Bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETA-N) dijadikan indeks bagian

karbohidrat bahan pakan yang bukan selulosa. Kebalikan dari serat kasar yang kaya

akan lignin dan selulosa sehingga sulit dicerna (Amrullah, 2004). Kandungan

BETA-N suatu bahan pakan tergantung pada komponen lainnya, seperti abu, protein kasar,

lemak kasar, dan serat kasar. Untuk memperoleh BETA-N adalah dengan cara

perhitungan : 100% - (Air +Abu + Protein Kasar + Lemak Kasar + Serat Kasar)%.

Dalam fraksi ini termasuk karbohidrat yang umumnya mudah tercerna antara lain

pati dan gula (McDonald et al., 2002).

Lemak

Lemak merupakan bahan yang tidak dapat larut dalam air. Lemak

adalah segolongan senyawa hidrofobik yang sangat penting untuk penyimpanan

bahan pembakaran, untuk membentuk struktur membran, pembawa vitamin-vitamin

yang larut dalam lemak, sebagai hormon dan sebagai pengemban oligosakarida

(Champe et al., 2005).

Menurut McDonald et al. (2002), lemak diklasifikasikan berdasarkan kelompok gliserol dan nongliserol. Kelompok gliserol terbagi atas gliserol sederhana

dan komplek. Gliserol sederhana yaitu lemak dan gliserol komplek terdiri atas

glikolipid dan phospogliserida. Sedangkan kelompok nongliserol terdiri atas

Kolesterol

Kolesterol adalah senyawa kimia yang tergolong dalam kelompok senyawa

organik yang tidak dapat larut dalam air. Kolesterol (C27H45OH) adalah alkohol

steroid, semacam lemak yang ditemukan dalam lemak hewani, minyak, empedu,

susu, dan kuning telur, yang sebagian besar disintesis oleh hati dan bahan bakunya

diperoleh dari karbohidrat, protein atau lemak. Jumlah yang disintesis bergantung

pada kebutuhan tubuh dan jumlah yang diperoleh dari makanan (Champe et al., 2005)

Kolesterol berfungsi sebagai bahan baku pembentuk hormon steroid yang

menjadi bagian dari mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit. Kolesterol di

dalam tubuh mempunyai fungsi ganda, yaitu dapat diperlukan atau dapat

membahayakan, tergantung kepada konsentrasi di dalam tubuh dan tergantung

kepada bagian mana kolesterol berada. Jumlah kolesterol yang terlalu banyak

dalam darah dapat membentuk endapan pada dinding pembuluh darah, sehingga

dapat menyebabkan penyempitan yang sering disebut dengan arterosklerosis.

Apabila penyempitan terjadi pada pembuluh darah jantung, maka akan

menyebabkan penyakit jantung koroner (Almatsier, 2004).

Kolesterol diperoleh dari hasil sintesis di dalam hati. Bahan baku pembuatan

kolesterol diperoleh dari karbohidrat, protein atau lemak. Jumlah yang disintesis

tergantung pada kebutuhan tubuh dan jumlah yang diperolah dari makanan. Molekul

kolesterol terdiri atas tiga lingkar enam tersusun seperti dalam fenantren dan terlebur

dalam suatu lingkar lima, hidrokarbon tetrasiklik jenuh, yang mempunyai sistem

lingkar lima, hidrokarbon tetrasiklik jenuh, yang mempunyai sistem lingkar demikian

dan terdiri atas 17 atom karbon, disebut 1,2 siklopentenoperhidrofenantren, kerangka

ini sekalius merupakan ciri khusus yang membedakan steroid dengan senyawa

organik bahan alam lainnya. Kolesterol merupakan steroida penting, bukan saja

karena merupakan komponen membran, tetapi juga karena merupakan pelopor

biosintetik umum untuk steroid lain termasuk hormon steroida dan garam empedu.

Kolesterol berlimpah dalam otak dan jaringan saraf lainnya, dengan mencerminkan

pentingnya fungsi membran di dalam jaringan-jaringan ini. Sebagai lipida membran

kolesterol terdapat di dalam membran sel organisme tingkat tinggi, tetapi tidak

Di dalam tubuh manusia dan hewan, jumlah kolesterol di dalam sel diatur

oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi menjadi dua

macam(pustaka):

1. Faktor luar sel, seperti jumlah kolesterol bebas atau yang terikat dalam

lipoprotein di luar sel, persediaan asam lemak bebas, dan adanya hormon

tertentu.

2. Faktor dalam sel, seperti kegiatan enzim yang berperan dalam sintesis

kolesterol dan yang berperan dalam katabolisme kolesterol, jumlah

ketersediaan terpenoida lanosterol dan skualin sebagai prazat untuk sintesis

kolesterol, jumlah hasil metabolisme kolesterol, adanya kegiatan

pengangkutan kolesterol atau derivatnya ke luar dari sel dengan mekanisme

pengangkutan aktif melalui membran sel, dan pengaruh viskositas

membran.

Kolesterol dalam tubuh berasal dari dua sumber, yaitu berasal dari makanan

yang disebut kolesterol eksogen dan dari sintesis tubuh (kolesterol endogen).

Kolesterol eksogen yang telah dicerna oleh usus akan bergabung dengan kolesterol

endogen yang disintesis oleh tubuh (Pilliang dan Djojosoebagio, 2006).

Biosintesis kolesterol terbagi atas lima tahap (Mayes et al., 1996), yaitu : 1. Sintesis mevalonat, yaitu suatu senyawa enam karbo dari Asetil-KoA, terbentuk

akibat reaksi kondensasi dan reduksi yang berlangsung dalam mitokondria,

2. Unit isoprenoid dibentuk dari mevalonat melalui pelepasan CO2 pada reaksi

fosforilasi oleh ATP,

3. Senyawa antar skualen terbentuk melalui kondensasi enam unit isoprenoid,

4. Skualen mengadakan siklisasi untuk menghasilkan senyawa steroid induk yaitu

lanosterol yang berlangsung dalam retikulum endoplasma,

5. Kolesterol dibentuk di dalam membran retikulum endoplasma dari lanosterol

setelah beberapa tahap.

Gangguan terhadap salah satu mekanisme pengaturan tersebut dapat

Fraksi Lemak Darah

Lemak dalam darah terdiri atas kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam

lemak bebas. Trigliserida merupakan lemak makanan yang paling dominan.

Jumlah lemak yang dapat dicerna dan diadsorbsi oleh orang dewasa adalah sekitar

95 % dari total lemak yang dikonsumsi. Sebelum dikonsumsi, kolesterol mengalami

esterifikasi yang dikatalisis oleh asetil koenzim A, dan kolesterol asetil transferase.

Hasil dari pencernaan lemak berupa monogliserida dan asam lemak rantai panjang.

Asam lemak rantai pendek (C4 – C6) dan rantai panjang (C8 – C10) diadsorbsi

langsung ke dalam vena porta kemudian dibawa ke hati untuk dioksidasi. Trigliserida

dan lipida besar lainnya (kolesterol dan fosfolipid) yang terbentuk di dalam

usus halus dikemas untuk diadsorbsi secara aktif dan ditransportasi oleh darah.

Bahan – bahan ini bergabung dengan protein – protein khusus dan membentuk

lipoprotein. Komponen – komponen dari lipoprotein yaitu kilomikron, LDL (Low

Density Lipoprotein), VLDL (Very Low Density Lipoprotein),dan HDL (High

bertambah berat dan berubah menjadi LDL. Semua kolesterol dan trigliserida yang

berasal dari sisa kilomikron dan disintesis oleh hati, apabila melebihi kebutuhan hati

maka akan diangkut dari hati ke dalam darah dalam bentuk VLDL. Nasib VLDL

sama seperti kilomikron, selama dalam sirkulasi darah akan dihidrolisis oleh enzim

lipoproteinlipase yang terdapat di sel-sel endotelium dinding pembuluh darah,

kemudian trigliseridanya diambil oleh sel endothelium sebagai bahan bakar, sisa

yang kaya kolesterol disebut Intermidiate Density Lipoprotein (IDL). Kemudian IDL

ini separuhnya masuk kembali ke dalam hati dan separuhnva lagi diubah mejadi LDL

yang melanjutkan tugasnya mengangkut kolesterol dan membagikan ke seluruh

sel-sel tubuh untuk membentuk dinding sel-sel yang baru (Lehninger, 1990).

Definisi LDL merupakan kolesterol yang bersirkulasi di dalam tubuh

dan kemudian dibawa ke sel – sel otot, sel lemak, dan sel – sel lain. Selanjutnya LDL

dan reseptor LDL ini sangat penting dalam pembentukan kolesterol darah

karena 50 – 75 % reseptor LDL terdapat dalam sel hati. Pada tubuh, kolesterol

LDL akan dirusak oleh sel perusak (scavenger pathway) sehingga tidak dapat

kembali ke dalam aliran darah. Perusakan LDL ini akan menyebabkan

terjadinya plak bila dibiarkan selama bertahun – tahun. Plak akan bercampur

dengan protein dan ditutupi oleh sel – sel otot dan kalsium. Apabila kejadian

ini dibiarkan begitu saja, hal ini akan mengakibatkan atherosklerosis (Almatsier,

2004).

Definisi HDL merupakan lipoprotein yang memiliki densitas tinggi ,

diproduksi oleh hati dan usus halus, dan dapat berikatan dengan kolesterol dan

fosfolipida yang ada pada peredaran darah. Hasil ikatan itu kemudian ditransfer

ke lipoprotein lain untuk diangkut kembali ke hati, kemudian diedarkan

kembali atau dikeluarkan dari tubuh. Nilai HDL dan LDL memiliki implikasi

terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nilai LDL yang tinggi bisa

dikaitkan dengan resiko tinggi terhadap serangan jantung, sedangkan nilai HDL

tinggi dikaitkan dengan resiko rendah terhadap serangan jantung (Marks et al., 2000). Hal ini menunjukkan bahwa kolesterol tidak sepenuhnya merupakan racun

dalam tubuh, karena kolesterol merupakan unsur penting dalam tubuh yang

diperlukan untuk mengatur proses kimiawi di dalam tubuh, tetapi kolesterol dalam

jumlah tinggi dapat menyebabkan terjadinya aterosklerosis yang akhirnya akan

MATERI DAN METODE

Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2009 di

Laboratorium Pemulian Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi

Peternakan, sedangkan analisis darah dilakukan di Laboratorium Klinik Cimanggis,

Depok.

Materi Hewan Percobaan

Penelitian ini menggunakan 30 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague Dawley berumur 21 hari berjenis kelamin jantan. Tikus penelitian diperoleh

dari Bagian Pemuliaan dan Genetika, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Kandang dan Peralatan

Tikus penelitian dipelihara selama delapan minggu dalam kandang,

beralaskan sekam dan penutup kawat yang dilapisi kain, dan cawan untuk tempat

batang rokok, juga dilengkapi dengan tempat minum dan tempat pakan. Peralatan

lain yang digunakan adalah timbangan.

Ransum, Tepung Buah dan Biji Delima, dan Rokok

Ransum kontrol yang digunakan selama penelitian adalah ransum komersial

yaitu ransum tikus dengan PK 18 % berbentuk mash. Tepung buah dan biji delima komersial digunakan sebagai bahan antioksidan, sedangkan rokok (Marlboro Full

Flavor) digunakan sebagai bahan pemicu terjadinya oksidasi.

Prosedur

Pembuatan Ransum Pellet

Ransum kontrol dan ransum percobaan yang digunakan pada penelitian ini

Penerapan Perlakuan

Pemeliharaan tikus dilakukan selama delapan minggu, dimulai dengan

periode preliminary selama satu minggu dan dilanjutkan pemberian perlakuan serta pengamatan peubah. Sebelum digunakan tikus ditimbang terlebih dahulu.

Selanjutnya setiap minggu tikus ditimbang untuk mengetahui perubahan bobot

badannya. Perlakuan yang diberikan pada tikus putih adalah pengasapan pada

kandang tikus dengan menggunakan asap rokok, sehingga udara disekitar tikus putih

terkontaminasi oleh radikal bebas yang berasal dari asap rokok tersebut. Pakan

diberikan setelah tikus dikondisikan dalam lingkungan yang terkontaminasi oleh asap

rokok selama ± 30 menit.

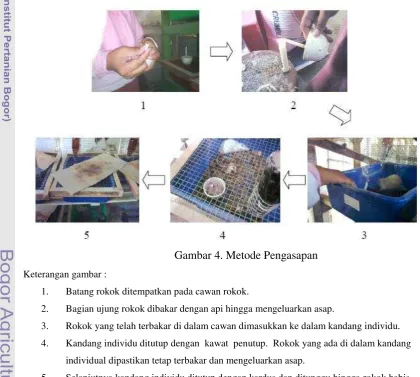

Proses pengasapan rokok yang dilakukan selama penelitian dapat dilihat pada

Gambar 4.

Gambar 4. Metode Pengasapan

Keterangan gambar :

1. Batang rokok ditempatkan pada cawan rokok.

2. Bagian ujung rokok dibakar dengan api hingga mengeluarkan asap.

3. Rokok yang telah terbakar di dalam cawan dimasukkan ke dalam kandang individu.

4. Kandang individu ditutup dengan kawat penutup. Rokok yang ada di dalam kandang

individual dipastikan tetap terbakar dan mengeluarkan asap.

5. Selanjutnya kandang individu ditutup dengan kardus dan ditunggu hingga rokok habis

Pakan diberikan dalam tiga waktu, yaitu pagi, siang dan sore hari.

Pakan dan air minum diberikan ad libitum. Konsumsi pakan dihitung setiap minggu sekali. Ransum tiap perlakuan dimasukkan ke dalam plastik, masing-masing

sebanyak 25-50 gram untuk sepuluh ulangan per perlakuan sebagai persediaan

selama satu minggu. Sisa ransum dihitung dari ransum yang tersisa dalam plastik,

tempat pakan dan yang tercecer di kandang.

Penelitian ini menggunakan tiga macam ransum masing-masing dengan

sepuluh ulangan yang dicobakan pada 30 ekor tikus putih jantan. Tiga ransum

perlakuan tersebut adalah sebagai berikut :

R0 = Ransum kontrol (tanpa diberi tepung buah dan biji delima)

R1 = 95% R0 + 5% tepung buah dan biji delima

R2 = 90% R0 + 10% tepung buah dan biji delima

Pengukuran Bobot Badan dan Lingkar Perut

Tikus putih yang digunakan dalam penelitian ini bobot badannya ditimbang

terlebih dahulu. Kemudian, selama penelitian bobot badan tikus putih diamati dengan

cara melakukan penimbangan bobot badan setiap satu minggu sekali, sehingga akan

terlihat ada atau tidaknya peningkatan bobot badan tikus putih setiap minggunya

selama periode penelitian.

Setelah ditimbang, lingkar perut tikus diukur dengan pita ukur. Pengukuran

dilakukan dengan menggunakan pita ukur satuan centimeter pada posisi perut bagian

tengah yang diukur melingkar pada tonjolan tulang rusuk terakhir.

Pengumpulan Feses

Pengumpulan feses dilakukan pada minggu kedua dan kelima penelitian.

Feses yang ada dalam kandang terlebih dahulu dipisahkan dari sekam yang

menempel pada feses. Cara pemisahan feses dilakukan dengan cara dijemur dibawah

matahari sampai kering, kemudian baru dipisah satu persatu dari sekam. Selanjutnya

feses yang terkumpul ditimbang dengan menggunakan timbangan manual. Sampel

feses yang terkumpul kemudian dikomposit, dan diambil sebanyak yang diperlukan

Pengambilan Sampel Darah

Pengambilan sampel darah dilakukan pada akhir penelitian yaitu pada

minggu kedelapan. Sebelum darah diambil, tikus dipuasakan terlebih dahulu selama

delapan jam. Sampel darah diambil melalui ekor dengan cara memotong sedikit

bagian ujung ekor tikus sehingga mengeluarkan darah. Darah yang keluar ditampung

di dalam tabung yang berisi anti koagulan. Sampel darah kemudian dikirim ke

Laboratorium Klinik di Cimanggis, Depok untuk dianalisa.

Peubah yang Diamati

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsumsi Lemak Kasar (g/ekor/hari)

Jumlah konsumsi zat makanan lemak kasar diperoleh dari perhitungan

selisih antara jumlah lemak kasar yang diberikan dengan sisa lemak kasar.

2. Konsumsi Serat Kasar (g/ekor/hari)

Jumlah konsumsi serat kasar diperoleh dari perhitungan selisih antara

jumlah serat kasar yang diberikan dengan sisa serat kasar.

3. Konsumsi BETA-N (g/ekor/hari)

Jumlah konsumsi BETA-N diperoleh dari perhitungan selisih antara jumlah

BETA-N yang diberikan dengan sisa BETA-N.

4. Kecernaan Lemak Kasar (%)

Kecernaan lemak kasar dihitung dari selisih antara konsumsi lemak kasar

ransum dengan produksi lemak kasar feses dibagi dengan konsumsi lemak

kasar dikali seratus persen.

5. Kecernaan Serat Kasar (%)

Kecernaan serat kasar dihitung dari selisih antara konsumsi serat kasar

ransum dengan produksi serat kasar feses dibagi dengan konsumsi serat

kasar dikali seratus persen.

6. Kecernaan BETA-N (%)

Kecernaan BETA-N dihitung dari selisih antara konsumsi BETA-N ransum

dengan produksi BETA-N feses dibagi dengan konsumsi BETA-N dikali

7. Kadar Glukosa Darah, Kolesterol, Trigliserida, dan HDL (mg/dl)

Kadar glukosa darah, kolesterol, trigliserida, dan HDL diukur dengan

menggunakan metode gas kromatografi.

8. Kadar LDL (mg/dl)

Kadar LDL diukur dengan menggunakan rumus Friedewald:

kolesterol-(trigliserida/5+HDL)

9. Lingkar Perut (cm)

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pita ukur satuan centimeter

pada posisi perut bagian tengah yang diukur melingkar pada tonjolan tulang

rusuk terakhir.

Rancangan dan Analisis Data Rancangan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan

Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan dan sepuluh ulangan. Tiga perlakuan

tersebut adalah R0 = ransum kontrol (tanpa diberi tepung buah dan biji delima), R1 =

95% R0 + 5% tepung buah dan biji delima, dan R2 = 90% R0 + 10% tepung buah

dan biji delima. Perlakuan ini diberikan secara acak, tiga puluh tikus percobaan pada

sepuluh ulangan adalah jumlah tikus yang digunakan dalam masing-masing

perlakuan. Model matematik dari rancangan adalah sebagai berikut :

Xij = + i + ij

Keterangan :

= Rataan umum pengamatan

i = Pengaruh pemberian ransum (i = 1, 2, 3)

ij = Pengaruh galat ransum ke-i dan ulangan ke-j (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8,9,10)

Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis menggunakan analisa sidik

ragam (Analyses of Variance, ANOVA) untuk mengetahui pengaruh perlakuan

terhadap peubah yang diamati dan untuk mengetahui perbedaan di antara perlakuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kandungan Zat Makanan dalam Ransum

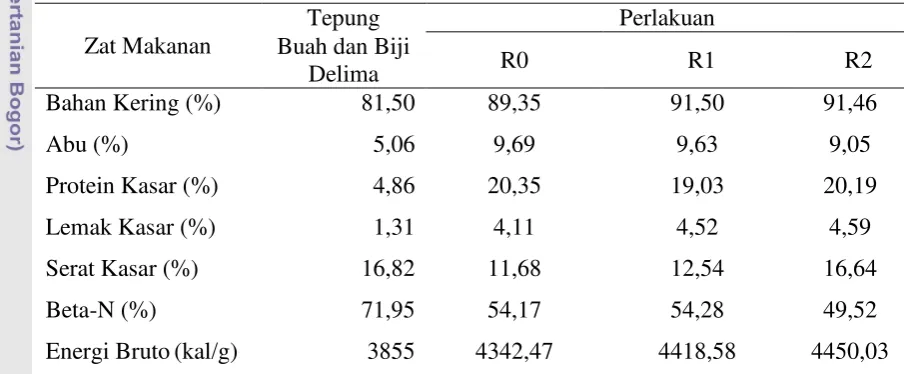

Berdasarkan hasil analisis proksimat, kandungan zat makanan ransum

perlakuan dan tepung buah dan biji delima (TBBD) disajikan pada Tabel 3. Pada

Tabel 3 terlihat bahwa penambahan TBBD pada ransum kontrol dapat mengubah

komposisi zat makanan ransum perlakuan. Kandungan bahan kering (BK)

mengalami peningkatan, namun kandungan BK di R2 sedikit lebih rendah daripada

R1. Kandungan serat kasar (SK) pada ransum R1 dan R2 lebih tinggi dibandingkan

R0. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai kandungan SK pada tepung delima

(16,82% BK), sehingga jika dicampurkan dengan ransum kontrol (R0) yang

memiliki kandungan SK sebesar 11,68% BK maka kandungan SK akan semakin

bertambah pada R1 dan R2

Tepung buah dan biji delima memiliki kandungan abu sebesar 5,06%, cukup

tinggi jika dibandingkan dengan data Morton (1987) yaitu sebesar 0,36 gram per 100

gram buah delima. Kandungan protein kasar (PK) sebesar 4,86% dan lemak kasar

(LK) sebesar 1,31%, serta kandungan serat kasar (SK) tinggi sebesar 16,82%. Energi

bruto TBBD sebesar 3885 kal/g. Astawan (2008) menyatakan bahwa kandungan

energi bruto pada buah delima sebesar 6800 kal/g. Dengan demikian, kandungan

energi bruto TBBD lebih rendah daripada literatur. Tabel 3. Kandungan Zat Makanan

Energi Bruto(kal/g) 3855 4342,47 4418,58 4450,03

Kandungan abu dan SK ransum lebih tinggi jika dibandingkan dengan

kebutuhan dasar makanan tikus menurut Smith dan Mangkoewidjojo (1988) yaitu

abu (4-5%), dan SK (5%). Kandungan LK ransum lebih rendah daripada literatur

yaitu 5,55% menurut Smith dan Mangkoewidjojo (1988). Buah delima mengandung

senyawa antioksidan berupa tanin dan flavonoid (Astawan, 2008). Kandungan tanin

pada ransum meningkat dengan penambahan TBBD dari nilai pada R0 sebesar

0,02%, R1 sebesar 0,06%, dan R2 sebesar 0,08% dan flavonoid sebesar 0,25% pada

R0, 0,355% pada R1 dan R2 sebesar dan 0,57% (Sofriani et al., 2010 data belum dipublikasikan). Tanin dan flavonoid merupakan sumber antioksidan yang ada di

dalam buah delima. Antioksidan tersebut berfungsi untuk mengatasi efek radikal

bebas yang akan mempengaruhi kondisi tubuh tikus, seperti kesehatan, nafsu makan,

dan metabolisme tubuh. Asupan tanin dan flavonoid diduga dapat mempengaruhi

konsumsi, kecernaan, dan metabolisme pakan. Tanin dapat berikatan dengan PK

sehingga kecernaan pakan akan menurun (Agni, 2005). Selain itu tanin juga diduga

mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan lemak (Cannas, 2009).

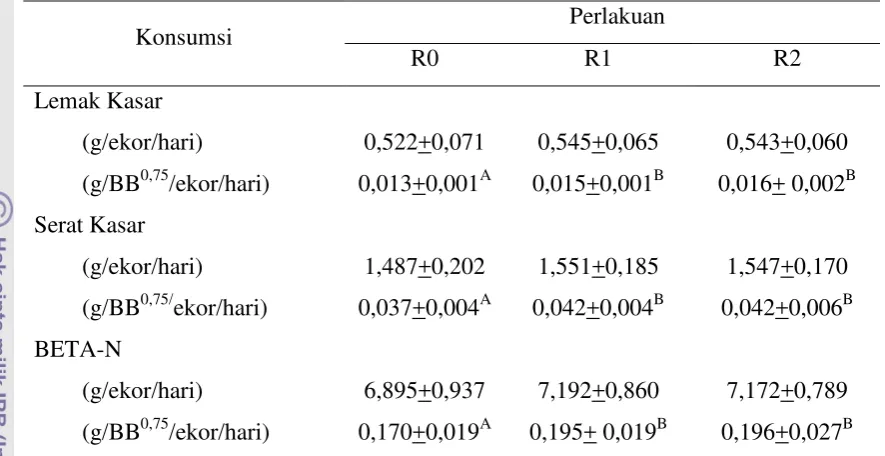

Konsumsi Lemak Kasar, Serat Kasar, dan BETA-N

Konsumsi ransum sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan

energi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ransum diantaranya adalah kandungan

energi pada ransum, kecepatan pertumbuhan, dan bentuk ransum. Berdasarkan hasil

sidik ragam, perlakuan tidak memberikan efek yang nyata terhadap konsumsi LK,

konsumsi SK dan konsumsi BETA-N jika dinyatakan dalam g/ekor/hari. Perlakuan

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi LK, SK, dan

BETA-N apabila konsumsi dinyatakan dalam g/bobot badan metabolis (BB0,75)/hari

(Tabel 4). Penggunaan BB0,75 dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh bobot badan

terhadap konsumsi. Berdasarkan uji ortogonal kontras, tikus yang mendapatkan

perlakuan R0, konsumsi semua zat makanan yang berdasarkan BB0,75 lebih rendah

Konsumsi LK pada R0 lebih rendah bila dibandingkan dengan konsumsi LK

pada R1 dan R2. Hal ini dapat diduga karena kandungan LK ransum R0 lebih rendah

dibandingkan R1 dan R2. Pratiwi (2010) menyatakan bahwa konsumsi BK (

3,095-3,563 g BK/BB0,75/hari) dan bahan organik (BO) (3,240-2,795 g BK/BB0,75/hari) pada

tikus yang diberi R0 paling rendah daripada perlakuan lain. Hal ini juga berpengaruh

terhadap konsumsi LK, SK, dan BETA-N. Rendahnya konsumsi ini diduga dapat

disebabkan oleh paparan asap rokok. Menurut Mendes (2008) dan Panda (2001),

kandungan tar dan nikotin dalam rokok Marlboro Full Flavor (MFF) masing-masing

15 dan 1,1 mg/batang merupakan kandungan yang sangat tinggi dibandingkan

dengan produk Marlboro lainnya dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan

seperti gangguan paru-paru dan hati. Berdasarkan literatur tersebut, rokok yang

digunakan pada penelitian ini diduga dapat menyebabkan efek berbahaya bagi kesehatan

dan menggangu performans tikus yang salah satunya adalah penurunan konsumsi pada

tikus terutama pada tikus yang memperoleh perlakuan R0.

Pada perlakuan R1 dan R2, penambahan TBBD ternyata dapat meningkatkan

konsumsi zat makanan dibandingkan perlakuan R0. Konsumsi LK meningkat pada

R1 sebesar 0,015 g/BB0,75 dan R2 sebesar 0,016 g/BB0,75. Konsumsi SK tikus yang

dipapar asap rokok, tetapi diberi TBBD sebesar 5 dan 10% meningkat jika Tabel 4. Rataan Konsumsi Lemak Kasar, Serat Kasar, dan BETA-N

Konsumsi Perlakuan

dibandingkan dengan tikus yang hanya diberi paparan asap rokok saja. Konsumsi

BETA-N juga meningkat dari R0 (0,170 g/BB0,75/ekor/hari), R1 (0,195

g/BB0,75/ekor/hari), hingga R2 (0,196 g/BB0,75/ekor/hari).

Peningkatan konsumsi pada R1 dan R2 dapat diduga karena konsumsi BK

dan bahan organik (BO) pada R1 dan R2 lebih besar daripada R0 (Pratiwi, 2010).

Selain itu, kandungan zat makanan pada R1 dan R2 juga meningkat dengan

penambahan TBBD. Kandungan SK pakan yang tinggi menyebabkan laju

pergerakan zat makanan di dalam saluran pencernaan lebih cepat, sehingga lambung

cepat kosong dan mendorong tikus untuk mengkonsumsi pakan lebih banyak

(McDonald et al., 2002).

Kandungan antioksidan dalam TBBD diduga juga dapat menurunkan efek

negatif dari paparan asap rokok (Aviram et al., 2000; Lin et al., 2001). Pemberian antioksidan pada ransum R1 dan R2 berupa flavonoid dan tanin yang diberikan

secara bersamaan dengan paparan asap rokok pada tikus dalam penelitian ini diduga

mencegah terjadinya inflamasi atau peradangan dalam tubuh tikus pada hipotalamus

akibat asap rokok sehingga dapat menekan kenaikan kadar TNF-α dan menekan

penurunan enzim neuropeptida Y axis. Keadaan ini akan mengurangi timbulnya

anoreksia dan memperbaiki sistem fisiologi tubuh tikus akibat radikal bebas yang

berasal dari paparan asap rokok, sehingga nafsu makan tikus bertambah dan

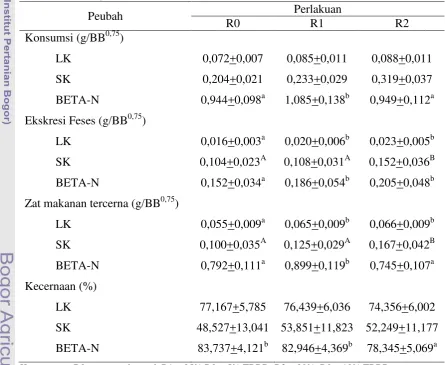

Konsumsi Ransum, Ekskresi Feses, dan Kecernaan Lemak Kasar, Serat Kasar, dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen

Rataan konsumsi ransum, ekskresi feses, kecernaan LK, SK dan BETA-N

pada setiap ransum perlakuan terlihat dalam Tabel 5. Hasil sidik ragam menunjukkan

baik ransum kontrol maupun yang ditambah TBBD tidak memberikan pengaruh

nyata terhadap konsumsi LK dan konsumsi SK, tetapi nyata (P<0,05) mempengaruhi

konsumsi BETA-N. Rendahnya konsumsi pada R0 dapat diduga disebabkan oleh

paparan rokok yang dilakukan pada tikus dapat menyebabkan kelainan psikis berupa

menurunnya nafsu makan atau anoreksia (Chen et al., 2006). Rendahnya konsumsi ransum akan mempengaruhi kecernaan dan metabolisme khususnya pada tikus R0.

Tabel 5. Rataan Kecernaan Lemak Kasar, Serat Kasar, dan BETA-N (Minggu Ke-3 dan Ke-5)

Peubah Perlakuan

R0 R1 R2

Konsumsi (g/BB0,75)

LK 0,072+0,007 0,085+0,011 0,088+0,011

SK 0,204+0,021 0,233+0,029 0,319+0,037

BETA-N 0,944+0,098a 1,085+0,138b 0,949+0,112a

Ekskresi Feses (g/BB0,75)

LK 0,016+0,003a 0,020+0,006b 0,023+0,005b

SK 0,104+0,023A 0,108+0,031A 0,152+0,036B

BETA-N 0,152+0,034a 0,186+0,054b 0,205+0,048b

Zat makanan tercerna (g/BB0,75)

LK 0,055+0,009a 0,065+0,009b 0,066+0,009b

SK 0,100+0,035A 0,125+0,029A 0,167+0,042B

BETA-N 0,792+0,111a 0,899+0,119b 0,745+0,107a

Kecernaan (%)

LK 77,167+5,785 76,439+6,036 74,356+6,002

SK 48,527+13,041 53,851+11,823 52,249+11,177

BETA-N 83,737+4,121b 82,946+4,369b 78,345+5,069a

Hal ini berakibat sedikitnya jumlah pakan yang masuk ke dalam tubuh tikus sehingga

ransum akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh dan

kemungkinan tidak terbentuk simpanan cadangan makanan dalam jaringan adiposa,

yang menyebabkan tikus harus memetabolis cadangan makanan di jaringan adiposa,

khususnya yang terletak pada rongga perut.

Meskipun konsumsi LK dan SK tidak berbeda nyata, data menunjukkan

perbaikan konsumsi terjadi pada tikus yang diberi perlakuan R1 dan R2. Hal ini

dapat diduga berdasarkan konsumsi BO dan BK yang meningkat (Pratiwi, 2010),

kandungan zat makanan yang meningkat pada R1 dan R2, serta kandungan

antioksidan TBBD yang dapat meningkatkan konsumsi (Aviram et al., 2000; Lin et

al., 2001; Chen et al., 2006).

Hasil uji orthogonal kontras menunjukkan penambahan 5% TBBD (R1)

berbeda nyata (P<0,05) dengan kontrol (R0) dan penambahan 10% TBBD pada

konsumsi BETA-N. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kandungan BETA-N dalam

ransum yang menunjukkan peningkatan pada R1 kemudian menurun pada R2.

Penambahan TBBD nyata (P<0,05) mempengaruhi ekskresi kandungan zat

makanan (LK, BETA-N) dan sangat nyata (P<0,01) pada SK dalam feses. Hasil uji

orthogonal kontras menunjukkan ekskresi LK dan BETA-N pada R0 berbeda nyata

(P<0,05) dengan R1 dan R2, ekskresi SK R0 dan R1 sangat berbeda nyata (P<0,01)

dengan R2. Penambahan 5 dan 10% TBBD dapat meningkatkan produksi zat

makanan dalam feses dibandingkan dengan R0. Ekskresi LK dan BETA-N pada R1

dan R2 tidak menunjukkan perbedaan nyata berdasarkan hasil orthogonal kontras.

Sedangkan pada ekskresi SK, penambahan 10% TBBD menunjukkan hasil yang

sangat berbeda nyata dibandingkan penambahan 5% TBBD dan ransum kontrol. Hal

ini menunjukkan dengan penambahan TBBD akan meningkatkan jumlah SK yang

dikonsumsi sehingga sangat mempengaruhi ekskresi zat makanan pada feses tikus.

Kandungan SK yang tinggi dalam ransum menyebabkan laju aliran zat makanan

menjadi lebih cepat, sehingga banyak zat makanan yang keluar melalui feses.

Walaupun produksi zat makanan feses mengalami peningkatan, tetapi

ketersediaan zat makanan tercerna juga meningkat. Pola peningkatan zat makanan