i

PERBAIKAN TEKNIK GRAFTING MANGGIS

(

Garcinia mangostana

L.)

SOFIANDI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis yang berjudul:

PERBAIKAN TEKNIK GRAFTING MANGGIS (Garcinia mangostana L.)

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dengan bimbingan komisi pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini belum pernah dipublikasikan dan diajukan untuk memperoleh gelar apapun di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Mei 2006 Yang membuat pernyataan

Sofiandi

iii

ABSTRAK

SOFIANDI. Perbaikan Tek nik Grafting Manggis (Garcinia mangostana L.). Di bawah bimbingan ROEDHY POERWANTO sebagai Ketua Komisi dan MOHAMAD REZA TIRTAWINATA sebagai Anggota.

Bibit manggis (Garcinia mangostana L.) yang selama ini diperbanyak melalui grafting memiliki kelemahan yaitu pertumbuhannya lambat. Teknik grafting yang biasa digunakan adalah dengan sambung celah pada posisi entris 1 ruas (bidang sambungan yang bertautan sama -sama pada ruas). Untuk mempelajari lambatnya pertumbuhan tersebut, dilakukan penelitian mengenai beberapa teknik grafting yang dikombinasikan dengan beberapa posisi entris pada bagian buku dan ruas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu teknik grafting dan posisi entris yang tepat dengan memperhatikan penampang anatomi jaringan batang atas dan batang bawah sehingga akan dihasilkan bibit sambung yang pertumbuhannya lebih baik. Penelitian dilaksanakan sejak bulan Januari 2005 sampai Pebruari 2006 bertempat di Kebun Tajur I UPT Kebun Percobaan IPB Unit Kegiatan Pusat Kajian Buah-Buaha n Tropika menggunakan rancangan acak kelompok faktorial dengan 2 faktor dan 4 ulangan. Faktor pertama adalah teknik grafting yang terdiri dari 7 jenis (sambung celah ? -beda, sambung celah ? -sama, sambung celah V, sambung diagonal tanpa selang, sambung diagonal dengan selang, sambung horizontal dengan selang dan sambung horizontal dengan pasak) dan faktor kedua adalah posisi entris yang terdiri dari 7 jenis (¾ ruas, 1 ruas, buku ke-2 dan 1¼ ruas).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik sambung celah (diameter entris dan batang bawah berbeda) dan teknik sambung celah (diameter entris dan batang bawah sama) mengalami pecah tunas paling cepat dibandingkan dengan teknik sambung celah V dan diagonal. Akan tetapi pertumbuhan selanjutnya teknik sambung celah V dan diagonal mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari teknik sambung celah. Selain itu teknik sambung celah V dan diagonal yang dikombinasikan dengan posisi sambungan pada buku dapat meningkatkan pembentukan jaringan pembuluh baru pada pembuluh batang atas dan pembuluh batang bawah. Sedangkan dari ketiga perlakuan tersebut terbukti teknik sambung celah V yang lebih berpengaruh nyata terutama dalam peningkatan panjang tunas, jumlah daun, bobot basah daun, bobot kering daun, bobot kering akar, nisbah daun/akar, kandungan nitrogen akar dan laju fotosintesis.

Posisi entris buku kedua (entris dan batang bawah disambung sama -sama pada bagian buku) ternyata lebih unggul dibandingkan dengan posisi lainnya, terbukti pertumbuhannya lebih baik dan menunjukkan perbedaan nyata pada peubah panjang tunas, diameter tunas, jumlah daun, luas daun, bobot basah dan bobot kering daun dan akar, kandungan nitrogen akar, nisbah C/N daun dan laju fotosintesis.

iv

©

Hak cipta milik Sofiandi, tahun 2006

Hak cipta dilindungi

v

PERBAIKAN TEKNIK GRAFTING MANGGIS

(

Garcinia mangostana

L.)

SOFIANDI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Agronomi

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

vi Judul Tesis : Perbaikan Teknik Grafting Manggis (Garcinia mangostana L.) Nama : Sofiandi

NRP : A351020201

Disetujui Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Roedhy Poerwanto, M.Sc. Dr. Ir. Mohamad Reza Tirtawinata, M.S.

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Agronomi Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Satriyas Ilyas, M.S. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, M.S.

vii

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perbaikan Teknik Grafting Manggis (Garcinia mangostana L.)” ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1 Prof. Dr. Ir. Roedhy Poerwanto, M.Sc sebagai ketua komisi pembimbing dan Dr. Ir. Mohamad Reza Tirtawinata, M.S sebagai anggota komisi pembimbing atas segala bimbingan dan pengarahan selama melaksanakan penelitian dan penyusunan tesis ini.

2 Dr. Ir. M Rahmad Suhartanto yang telah berkenan menjadi penguji luar komisi atas saran dan masukannya.

3 Bupati dan Sekretaris Daerah serta Kepala Kantor Kepegawaian Daerah dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kapuas Hulu atas dukungan dana beasiswa dan izin pendidikan magister sains ini.

4 Kementerian Riset dan Teknologi dan Pusat Kajian Buah-Buahan Tropika (PKBT) IPB, yang telah memberikan dana penelitian sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

5 Dr. Ir. Sobir, M.Si selaku kepala dan seluruh staf serta peneliti Pusat Kajian Buah-Buahan Tropika atas bantuan, diskusi dan keramahtamahannya.

6 Ibunda Hj. Wahjah dan ibu mertua Dorma, almarhum ayahnda Sholihin HM Yusuf dan bapak mertua Ahmad serta seluruh keluarga atas doa dan bantuan yang telah diberikan.

7 Istri tercinta Wakilah dan anak-anak tersayang Safrie Maulidin, Rizka Syafira dan Putri Rahmatin Nabila atas pengorbanan, ketulusan, kesabaran dan pengertian yang telah diberikan selama menyelesaikan pendidikan.

viii 9 Bapak Ujang Hapid di Herbarium Bogoriense dan ibu Heti di Balai Besar Pascapanen atas bantuan pembuatan preparat anatomi jaringan dan analisis kandungan hara serta bapak Arief di Lab Produksi Biotrop dan Bapak Joko di Lab Ekofisiologi Faperta IPB atas bantuan dan pelayanan selama penulis menggunakan fasilitas laboratorium.

10 Direktur dan staf Taman Buah Mekarsari yang telah memberikan izin pemakaian alat dan bahan serta membantu penulis sebelum dan selama penelitian.

11 Bapak Salafudin dan ibu Eti d i Kantor Kepegawaian Daerah Kapuas Hulu serta saudara Saparin di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kapuas Hulu atas bantuannya selama pendidikan.

12 Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama pendidikan, penelitian hingga selesainya penulisan tesis ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya dan mudah-mudahan Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena riya’ dan tidak pula meninggalkannya karena malu.

Bogor, Mei 2006

ix

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pemangkat, Kalimantan Barat pada tanggal 21 Januari 1964 dari ayah Sholihin HM Yusuf dan ibu Hj Wahjah. Penulis merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara.

Tahun 1984 penulis lulus dari SMA Negeri Pemangkat dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan S-1 pada Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura Pontianak dan lulus tahun 1990. Selanjutnya tahun 2002 penulis melanjutkan pendidikan program pascasarjana pada Program Studi Agronomi, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Penulis bekerja sebagai staf Subdin Produksi dan merangkap staf Satgas Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Barat tahun 1991 hingga 1992, sebagai tenaga teknis Balai Benih Induk Hortikultura Prop. Kalimantan Barat tahun 1992 hingga 1993. Pada tahun 1993 hingga 1994, sebagai staf Produksi dan Perluasan Areal di Cabdin Pertanian Tanaman Pangan Kab. Sambas. Tahun 1994 hingga 1995 sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis, tahun 1995 hingga 1997 sebagai staf Penyuluhan dan Usahatani, tahun 1997 hingga 1998 sebagai Plt. Kepala Seksi Penyuluhan dan Usahatani, tahun 1998 hingga 2000 sebagai Plt. Kepala Seksi Produksi dan Perluasan Areal dan tahun 2000 hingga 2001 sebagai Kepala Seksi Produksi dan Perluasan Areal pada Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kapuas Hulu. Pada tahun 2001 hingga 2002 sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 1996 hingga 2000, penulis juga diberi kepercayaan sebagai Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penulis menikah dengan Wakilah pada tahun 1998 dan dikaruniai satu putra dan dua putri yaitu Safrie Maulidin, Rizka Syafira dan Putri Rahmatin Nabila.

x

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ……… xii

DAFTAR GAMBAR ……… xiii

DAFTAR LAMPIRAN ……… xv

PENDAHULUAN .………. 1

Latar Belakang ……… 1

Tujuan Penelitian ……… 3

Hipotesis ………. 3

TINJAUAN PUSTAKA ………... 5

Botani Manggis ………... 5

Syarat Tumbuh Manggis ………. 6

Teknik Grafting ………... 7

Pertautan Batang Atas dan Batang Bawah ………. ... 8

BAHAN DAN METODE ………. 10

Waktu dan Tempat Penelitian ………. 10

Bahan dan Metode Penelitian ……….... 10

Pelaksanaan Penelitian ……… 13

Pengamatan ………. 16

HASIL DAN PEMBAHASAN ……… 21

Hasil ……… 21

Persentase Bibit Jadi ……….. 22

Waktu Pecah Tunas ……… 23

Panjang Tunas ……… 24

Diameter Tunas ……….. 25

Jumlah Daun ……….. 26

Luas Daun ……….. 27

Bobot Basah dan Nisbah Daun/Akar ………. 28

Bobot Basah Daun ……….. 28

Bobot Basah Akar ……….. 29

xi

Bobot Kering ……… 31

Bobot Kering Daun ……… 31

Bobot Kering Akar ……… 33

Kandungan Hara dan Nisbah C/N ……….. 34

Kandungan Karbohidrat Total Daun ……… 34

Kandungan Nitrogen Daun ……… 36

Kandungan Karbohidrat Total Akar ……… 37

Kandungan Nitrogen Akar ……… 39

Nisbah C/N Daun ………. 41

Nisbah C/N Akar ……… . 42

Aktivitas Fotosintesis ……… . 44

Laju Fotosintesis ………. 44

Laju Transpirasi ……….. 45

Anatomi Jaringan ………. 46

Pembahasan ……….. 51

KESIMPULAN DAN SARAN ……… 57

Kesimpulan ………. 57

Saran ………... 57

DAFTAR PUSTAKA ………... 58

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Ringkasan sidik ragam penelitian pengaruh Perbaikan Teknik

Grafting Manggis (Garcinia mangostana L) ….……… 22 2 Persentase bibit jadi dari interaksi antara teknik grafting (T) dan

posisi entris (P) ..………. 23 3 Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap bobot

basah daun …..……… 29 4 Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap bobot

kering daun ……….. 32 5 Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap

kandungan karbohidrat total daun …...……… 35 6 Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap

kandungan nitrogen daun ...………. 36 7 Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap

kandungan karbohidrat total akar ……….……….. 38 8 Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap

kandungan nitrogen akar ………. 40 9 Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap

nisbah C/N daun ……….. 42 10 Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

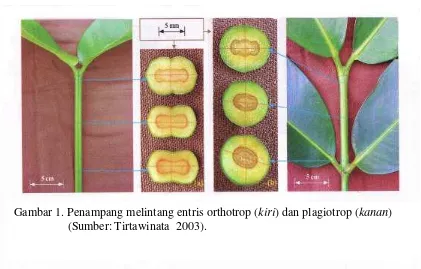

1 Penampang melintang entris orthotrop (kiri) dan plagiotrop (kanan) ……... 2

2 Bagan alur penelitian Perbaikan Teknik Grafting Manggis ………. 4

3 Ilustrasi teknik grafting ……… 12

4 Posisi entris ………. 12

5 Batang bawah siap sambung umur 2 tahun (kiri) dan pohon induk (kanan) sebagai sumber entris (batang atas) ………. 13

6 Pecah tunas sempurna (kiri) dan tunas dorman (kanan) ……….. 17

7 Leaf Chamber Analyser (kiri) dan pengambilan gambar anatomi jaringan dengan mikroskop cahaya dan kamera digital (kanan) …….……... 19

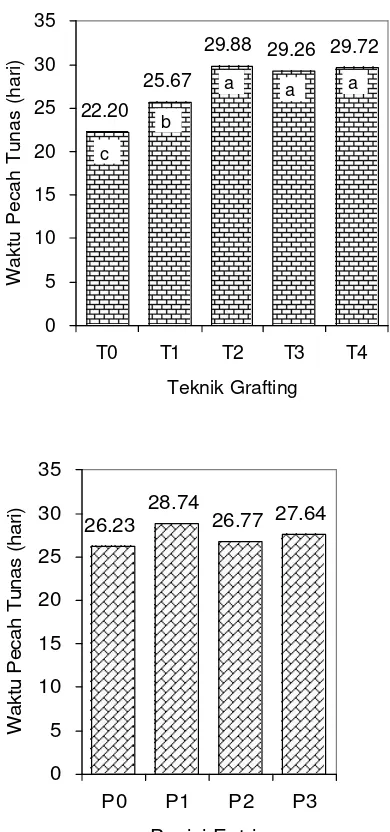

8 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap waktu pecah tunas ………..……… 24

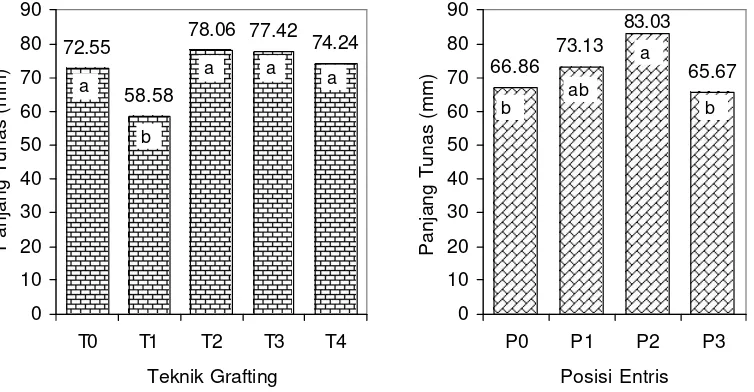

9 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap panjang tunas pada 28 MSS ……….. 25

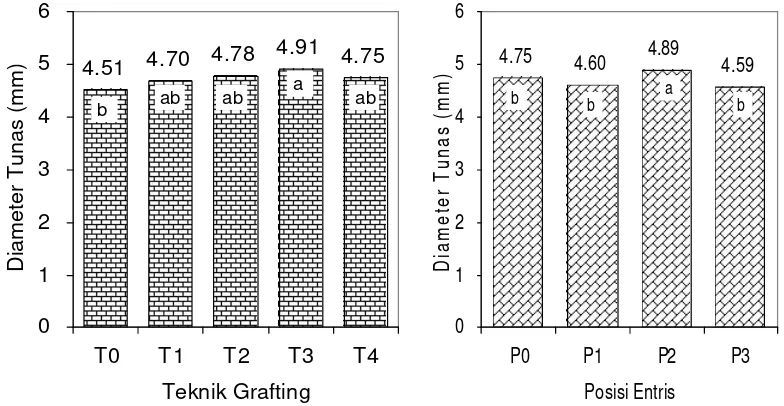

10 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap diameter tunas pada 28 MSS ……….. 26

11 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap jumlah daun pada 28 MSS ……….. 27

12 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap luas daun pada 28 MSS ……….. 28

13 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap bobot basah akar pada 28 MSS ………. 30

14 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap nisbah daun/akar pada 28 MSS ………. 31

xiv 16 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap

laju fotosintesis pada 28 MSS ……….. 44 17 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap

laju transpirasi pada 28 MSS ……… 45 18 Penampang melintang (kiri) dan bidang pertautan sambungan batang

atas dan batang bawah (kanan) pada teknik sambung celah V pada posisi buku ke-2 ……… 47 19 Penampang melintang (kiri) dan bidang pertautan batang atas dan

batang bawah (kanan) pada teknik sambung diagonal tanpa selang pada posisi buku ke-2 ……… 48 20 Penampang melintang (kiri) dan bidang pertautan batang atas dan

batang bawah (kanan) pada teknik sambung diagonal dengan selang pada posisi buku ke-2 ……… 48 21 Penampang melintang (kiri) dan bidang pertautan batang atas dan

batang bawah (kanan) pada teknik sambung celah (? sama) pada posisi 1 ruas ……….. 49 22 Penampang melintang (kiri) dan bidang pertautan batang atas dan

xv

LAMPIRAN

Halaman

1 Prosedur analisis kandungan karbohidrat total ….……… 62

2 Prosedur analsis kandungan nitrogen ………. 63

3 Sidik ragam peubah persentase bibit jadi sampai 28 MSS ….……… 64

4 Sidik ragam peubah waktu pecah tunas ………. 64

5 Sidik ragam peubah panjang tunas 28 MSS ……….. 65

6 Sidik ragam peubah diameter tunas 28 MSS ……… 65

7 Sidik ragam peubah jumlah daun 28 MSS ……… 66

8 Sidik ragam peubah luas daun 28 MSS ……… 66

9 Sidik ragam peubah bobot basah daun 28 MSS ……… 67

10 Sidik ragam peubah bobot basah akar 28 MSS ……… 67

11 Sidik ragam peubah nisbah daun/akar 28 MSS ……… 68

12 Sidik ragam peubah bobot kering daun 28 MSS ……….. 68

13 Sidik ragam peubah bobot kering akar 28 MSS ……… 69

14 Rata-rata hasil analisis kandungan hara daun dan akar manggis umur 28 MSS ………. 70

15 Sidik ragam peubah kandungan karbohidrat total daun 28 MSS …………. 71

16 Sidik ragam peubah kandungan nitrogen daun 28 MSS ……….. 71

17 Sidik ragam peubah kandungan karbohidrat total akar 28 MSS ………….. 72

18 Sidik ragam peubah kandungan nitrogen total akar 28 MSS ………. 72

19 Sidik ragam peubah nisbah C/N daun 28 MSS ……… 73

20 Sidik ragam peubah nisbah C/N akar 28 MSS ………. 73

21 Sidik ragam peubah laju fotosintesis 28 MSS ……….. 74

22 Sidik ragam peubah laju transpirasi 28 MSS ……… 74

23 Rata-rata kandungan karbohidrat total dan nitrogen pada posisi entris 1 ruas, ¾ ruas, buku ke-2 dan1¼ ruas ……….. 75

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Umumnya bibit manggis yang tersedia saat ini berasal dari biji yang masa

remajanya panjang. Tanaman yang diperbanyak dari biji baru dapat menghasilkan

buah pada umur 8–15 tahun (Samson 1989). Perbanyakan bibit dengan cara sambung

pucuk merupakan langkah yang tepat dalam upaya mempercepat tanaman manggis

berbuah. Dengan cara ini tanaman manggis bisa mulai berproduksi pada umur

5 tahun (Poerwanto 2002).

Permasalahan sekarang yang dihadapi adalah pertumbuhan bibit sambung

lebih lambat dibandingkan dengan bibit dari biji. Rukayah dan Zabedah (1992)

menyatakan bahwa bibit sambung menyebabkan pertumbuhan manggis lebih lambat

dan tanaman menjadi lebih kerdil dibandingkan dengan bibit dari biji.

Dari hasil penelitian Tirtawinata (2003), telah diketahui penyebab lambatnya

pertumbuhan bibit sambung manggis tersebut antara lain karena adanya perbedaan

struktur anatomis dan kondisi penampang antara entris dan batang bawah. Perbedaan

struktur anatomis dan kondisi penampang ini disebabkan karena adanya lingkaran

jaringan pembuluh yang tidak sama antara batang bawah dan entris. Penyebab

perbedaan ini dikarenakan bahan entris yang digunakan untuk penyambungan berasal

dari tunas plagiotrop. Alasan menggunakan tunas plagiotrop karena selain

cabang-cabangnya rendah dan mudah diambil, juga jumlah entrisnya lebih banyak

dibandingkan dengan entris yang berasal dari tunas orthotrop. Akan tetapi

permasalahan penggunaan entris dari cabang plagiotrop adalah adanya lingkaran

jaringan pembuluh yang mengalami disorientasi akibat pemelintiran batang sehingga

kondisi ini akan mempersulit usaha untuk mendapatkan kontak kambium yang

optimal antara entris dengan batang bawah (Gambar 1). Karena itu untuk

mendapatkan kontak kambium yang optimal tersebut perlu dicari posisi entris yang

pertautan akan terjadi antara bagian ruas batang atas dengan ruas batang bawah dan

bagian buku batang atas dengan buku batang bawah.

Selain posisi entris yang tepat maka untuk mendapatkan kontak menyeluruh

antara entris dengan batang bawah perlu dicari suatu teknik penyambungan yang

tepat pula. Ada tiga model sambungan yang dapat menghasilkan kontak menyeluruh

yaitu sambungan dengan irisan horizontal, sambungan dengan irisan diagonal (splice

graft), serta sambungan dengan irisan V-ganda (Tirtawinata 2003). Namun

model-model sambungan ini dalam prakteknya sulit dilakukan dilapangan karena: pertama,

posisi entris yang mudah goyah sehingga menggagalkan terjadinya pertautan; kedua,

cara mengikat entris dengan batang bawah cukup sulit; dan ketiga, membentuk

irisan-V pada batang bawah yang sulit dan tidak praktis.

Untuk mengatasi posisi entris yang mudah goyah selain dibalut dengan plastik

pembalut juga menggunakan selang plastik dan menggunakan pasak di tengah

empulur dan memperpanjang bidang sayatan sambungan serta pengirisan batang

bawah dan entris dengan menggunakan cetakan penyambungan. Pada penelitian ini,

teknik grafting yang digunakan adalah teknik sambung celah, celah V, diagonal dan

horizontal (Bagan alur pikir penelitian ini disajikan pada Gambar 2. Gambar 1. (a) tunas ortho trop dan (b) tunas plagiotrop

(Sumber:Tirtawinata MR 2003).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu teknik grafting dan posisi

entris yang tepat dengan memperhatikan penampang anatomi jaringan batang atas

dan batang bawah sehingga akan dihasilkan bibit grafting yang pertumbuhannya lebih

baik

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapatnya teknik

grafting dan posisi entris yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan bibit manggis

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Manggis

Tanaman manggis (Garcinia mangostana L.) termasuk famili Clusiaceae

yang diperkirakan berasal dari Asia Tenggara khususnya di semenanjung Malaya,

Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam hingga kepulauan Maluku (Cox 1988).

Tinggi tanaman manggis berkisar antara 6–25 meter dengan bentuk batang

lurus (Morton 1987), memiliki percabangan yang banyak dengan bentuk cabang yang

teratur bersudut 180o pada cabang yang berhadapan dan 90o pada cabang berikutnya. Diameter batang dapat mencapai 35 cm. Kulit batang berwarna coklat tua sampai

hitam kusam, mengeluarkan getah kuning yang disebut gumosis bila terluka (Khalid

& Rukayat 1993).

Daun manggis mempunyai lebar antara 4.5–10 cm dengan panjangnya 9–25

cm (Verheij 1992). Kedudukannya pada ranting berpasangan dengan bentuk daun

bulat panjang (Steenis 1975). Daun yang berhadapan posisi tangkainya tampak

menjepit ranting. Permukaan atas daun mengkilap, licin, tebal dan berwarna hijau

muda sampai hijau tua sedangkan bagian bawahnya berwarna hijau muda sampai

sampai kekuningan dan umumnya daun muda berwarna merah muda (Cox 1988).

Bunga mempunyai lebar 4–5 cm (Morton 1987), memiliki sepal berwarna

hijau dengan semburat warna merah kekuningan di bagian dalamnya (Heyne 1987).

Bunga manggis terletak di dekat ujung-ujung ranting dekat daun yang memiliki

empat sepal dan empat petal yang berwarna merah atau merah muda (Steenis 1975).

Sepal tetap melekat pada bunga hingga buah menjadi matang (Whitmore 1973).

Buah manggis mempunyai bentuk bulat, berukuran 3.5–7 cm dengan kulit

buah berwarna ungu kehitaman pada waktu matang (Popenoe 1974). Buah akan

terdapat bercak kuning merah muda apabila kulitnya terluka. Bagian dalam buah

terdiri dari 5–8 bagian buah yang berwarna putih, dengan lebar 1.3–2.5 cm dan

Biji manggis merupakan biji apomiksis yang terbentuk dari sel-sel nucelus

pada buah partenokarpi (Verheij & Coronel 1991). Biji manggis termasuk biji yang

rekalsitran, sehingga pada keadaan yang kurang lembab akan berakibat terhadap

kematian biji (Roberts 1973).

Syarat Tumbuh Manggis

Tanaman manggis secara alami tersebar pada daerah sampai 10 oLU-10 oLS, bila di tanam di luar daerah tersebut tanaman manggis akan tertekan pertumbuhannya

karena tanaman manggis membutuhkan iklim yang khas (Cox 1988). Di daerah

tropis tanaman manggis dapat tumbuh pada ketinggian tempat 0-800 m di atas

permukaan laut tetapi semakin tinggi tempat tumbuh akan semakin lambat

pertumbuhannya dan semakain lama permulaan berbunganya (Verheij 1992).

Menurut Chandler (1958) ketinggian optimum agar tanaman manggis dapat tumbuh

dengan baik adalah 460–610 m di atas permukaan laut.

Suhu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman manggis berkisar

25–35 oC. Pada suhu di bawah 20 oC pertumbuhannya terhambat dan suhu di bawah 5 oC dan di atas 38 oC menyebabkan kematian tanaman. Kelembaban udara optimal untuk tanaman manggis ialah sekitar 80% (Verheij & Coronel 1991).

Tanaman manggis membutuhkan curah hujan sekitar 1 500 mm per tahun dan

tersebar merata sepanjang tahun (Cox 1988). Menurut Samson (1989) untuk

pertumbuhan yang baik tanaman manggis membutuhkan curah hujan lebih dari

100 mm per bulan dengan musim kering yang pendek untuk menstimulir

pembungaan. Meskipun demikian tanaman manggis dapat pula tumbuh baik pada

tempat-tempat yang air irigasi tersedia pada musim kemarau (Coronel 1986).

Dikemukakan pula oleh Popenoe (1974) bahwa selain keadaan iklim maka kondisi

tanah yang baik sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman manggis. Menurut

Hume (1947) tanaman manggis akan tumbuh baik pada tanah lempung berpasir

dengan bahan organik tanah yang tinggi, disamping itu untuk pertumbuhan yang

dangkal dengan kedalaman 2–3 meter dari permukaan tanah dan dijaga agar tanah

tidak sampai kering.

Teknik Grafting

Grafting (penyambungan) merupakan upaya menggabungkan dua jenis

tanaman atau lebih sehingga tanaman yang disambung akan menjadi satu tanaman

baru. Manfaat perbanyakan tanaman dengan cara grafting ini adalah untuk

mengekalkan sifat klon yang tidak dapat dilakukan dengan cara perbanyakan tanaman

lainnya, memperoleh sifat unggul dari batang bawah dan batang atas, memperbaiki

jenis tanaman yang telah tumbuh, mempercepat produksi tanaman, memperbaiki

bagian yang rusak, mempelajari penyakit yang berasal dari virus dan mengubah

kebiasaan pertumbuhan (Hartmann et al. 1997).

Menurut Hartmann et al. (1997) grafting dapat dilakukan dengan empat cara

yaitu :

1 Detached Scion Grafting yaitu penyambungan antara batang bawah dan dengan

batang atas yang diambil dari bagian tanaman lain yang lepas dari akarnya.

2 Approach Grafting yaitu batang bawah dan bata ng atas tanaman masing-masing

masih berhubungan dengan sistem perakarannya. Umumnya cara ini dilakukan

bila penyambungan sulit dilakukan dengan cara-cara lainnya.

3 Inarching yaitu menyisipkan tanaman muda ke dalam batang tanaman tua.

Grafting dilakukan agar tanaman yang telah tua dapat dibantu pertumbuhannya

dalam mengambil zat makanan oleh tanaman muda yang disambungkan.

4 Bridge Grafting yaitu memasukkan potongan batang atas sehingga ujungnya

dapat disisipkan pada kedua tepi kulit kayu yang telah diratakan yang

menghubungkan antara daerah batang yang luka pada batang bawah.

Penyambungan ini bertujuan untuk menghubungkan jaringan yang terpisah pada

batang akibat kerusakan.

Grafting pada tanaman manggis dilakukan untuk memperpendek masa remaja

(juvenil) tanaman. Sebelumnya telah dilakukan perbanyakan vegetatif dengan

dilakukan karena kulit manggis tidak dapat dilepas, sementara perbanyakan dengan

mata berkayu menghasilkan tanaman dengan tunas yang tetap dorman. Perbanyakan

dengan penyusuan berhasil namun tidak efisien karena membuang banyak cabang.

Perbanyakan yang paling sesuai dan hemat dalam penggunaan cabang adalah

penyambungan dengan cara sambung pucuk (Sunarjono 1988).

Verheij (1992) menyatakan bahwa perbanyakan manggis melalui sambungan

dapat memperpendek masa juvenil namun pertumbuhan lambat dengan ukuran buah

cenderung lebih kecil. Rukayah dan Zabedah (1992) juga sependapat bahwa bibit

sambung menyebabkan pertumbuhan manggis lebih lambat dan tanaman menjadi

lebih kerdil dibandingkan dengan bibit yang diperbanyak melalui biji (seedling).

Melihat permasalahan di atas, maka penyebab lambatnya pertumbuhan

manggis dari bibit sambungan tersebut antara lain dikarenakan adanya perbedaan

struktur anatomis dan kondisi fisiologis bidang sambungan yang tidak sama antara

batang atas dan batang bawah. Tirtawinata (2003) menjelaskan bahwa dengan bentuk

penampang entris yang oval maka penentuan sisi yang diiris pada pangkal entris

menjadi sangat penting pada saat penyambungan. Hal ini berkaitan dengan dua hal

yaitu: pertama, diameter entris harus sama atau sedikit lebih kecil dari diameter

batang bawahnya; dan kedua, posisi kambium entris harus diusahakan tepat

menempel dengan kambium batang bawahnya. Secara teoritis kontak kambium

optimal antara entris dengan batang bawah dapat diperoleh bila seluruh lingkaran

kambium saling bertemu. Posisi sambungan demikian hanya dapat tercapai bila

jaringan pembuluh entris bertemu face-to-face dengan jaringan pembuluh batang

bawah.

Pertautan Batang Atas dan Batang Bawah

Pada proses penyambungan tanaman, pemotongan bagian tanaman

menyebabkan jaringan parenkim membentuk kalus, kalus tersebut sangat

berpengaruh pada proses pertautan sambungan (Hartmann et al. 1997). Menurut

Hartmann dan Kester (1978), pertautan antara batang atas dengan batang bawah

1 Produksi jaringan kalus (parenchyma cells) oleh kedua komponen sambungan

(batang bawah dan batang atas) pada daerah kambium.

2 Sel-sel parenchym saling bergabung dan saling mengikat.

3 Diferensiasi sel-sel parenchym tertentu dari kalus menjadi sel kambium baru yang

masih berhubungan dengan kambium asli batang bawah dan batang atas.

4 Produksi jaringan vaskuler baru oleh kambium baru untuk kelancaran aliran air

dan zat hara dari batang bawah ke batang atas

Apabila batang atas dan batang bawah disambung maka pada daerah

potongan dari masing-masing batang tersebut tumbuh sel-sel yang bersifat

meristematik. Agar proses pertautan dapat berlanjut, kegiatan sel atau jaringan

meristem antara daerah potongan harus terjadi kontak untuk saling menjalin secara

sempurna. Hal ini hanya mungkin apabila kedua jenis batang cocok (kompatibel) dan

irisan luka rata serta pengikatan sambungan tidak terlalu lemah dan tidak terlalu kuat

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2005 sampai Pebruari 2006.

Tempat penelitian di Kebun Tajur I UPT Kebun Percobaan IPB Unit Kegiatan Pusat

Kajian Buah-Buahan Tropika, Bogor. Analisis karbohidrat total dan nitrogen di Balai

Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Departemen Pertanian.

Pengamatan anatomi jaringan dilakukan di Herbarium Bogoriensis dan pengambilan

gambar preparat dilakukan di laboratorium Ekofisiologi Fakultas Pertanian IPB.

Bahan dan Metode Penelitian

Bahan yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah batang bawah manggis

umur 2 tahun yang telah ditanam di polybag sebanyak 560 batang, entris yang

diambil dari pohon induk yang sudah berproduksi yaitu dari cabang plagiotrop.

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok yang terdiri dari

2 faktor dan dibagi dalam 4 ulangan, dimana setiap ulangan terdiri dari 5 tanaman.

Faktor pertama yaitu teknik grafting (T) terdiri dari tujuh jenis (Gambar 3), yaitu:

T0 : Teknik sambung celah (diameter entris lebih kecil dari batang bawah) T1 : Teknik sambung celah (diameter entris dan batang bawah sama ) T2 : Teknik sambung celah V

T3 : Teknik sambung diagonal tanpa selang T4 : Teknik sambung diagonal dengan selang T5 : Teknik sambung horizontal dengan selang T6 : Teknis sambung horizontal dengan pasak

Teknik penyambungan ke-2 sampai ke-7, diameter batang bawah dan diameter

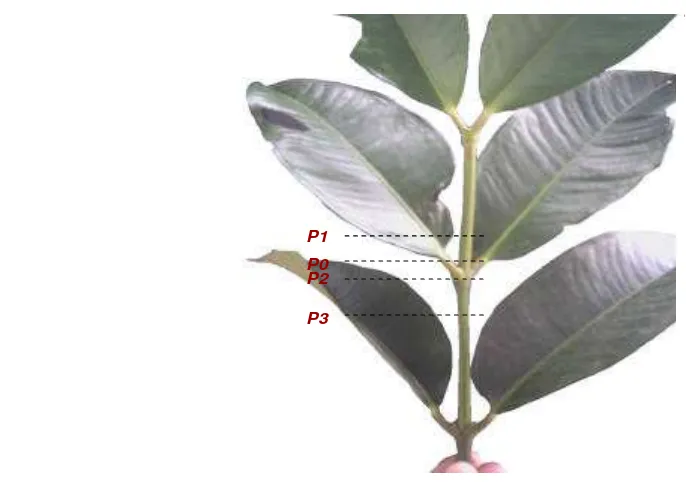

Faktor kedua adalah posisi entris (P), terdiri dari empat jenis (Gambar 4),

yaitu:

P0 : Posisi entris 1 ruas P1 : Posisi entris ¾ ruas

P2 : Posisi entris pada buku ke-2 P3 : Posisi entris 1¼ ruas

Model matematika untuk percobaan ini (Mattjik dan Sumertajaya, 2002)

adalah sebagai berikut:

Yijk = µ + Kk + Ti + Pj + (TP)ij + eijk ; dimana :

Ket:

Yijk = Nilai pengamatan pada ulangan ke-k yang memperoleh taraf ke-i dari dari faktor teknik penyambungan dan taraf ke-j dari faktor

posisi entris.

µ = Nilai rataan umum.

Kk = Pengaruh ulangan ke-k.

Ti = Pengaruh perlakuan teknik penyambungan taraf ke-i.

Pj = Pengarauh perlakuan posisi entris taraf ke-j.

(TP)ij = Pengaruh interaksi taraf ke-i faktor teknik penyambungan dan

taraf ke-j faktor posisi entris.

eijk = Pengaruh galat pada ulangan ke-k yang memperoleh taraf ke-i

faktor teknik penyambungan dan taraf ke-j faktor posisi entris.

Gambar 3 Ilustrasi teknik grafting T0 (sambung celah, ? -beda), T1 (sambung celah, ? -sama), T2 (sambung celah V), T3 (sambung diagonal tanpa selang), T4 (sambung diagonal dengan selang), T5 (sambung horizontal dengan selang), T6 (sambung horizontal dengan pasak); e= entris; bb= batang bawah.

Gambar 4 Posisi entris P0 (1 ruas), P1 ( ¾ ruas), P2 (buku ke-2) dan P3 (1¼ ruas).

T1 T2 T3 T5 T6

T0 T4

e e

bb e b bb

bb bb

e

bb

P1

P0 P2

P3

POSISI

Pelaksanaan Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di kebun pembibitan manggis Tajur I UPT

Kebun Percobaan IPB dengan menggunakan pelindung paranet 65%.

Persiapan Batang Bawah

Batang bawah yang digunakan adalah bibit semai manggis yang telah

berumur sekitar 2 tahun dalam polybag ukuran 25 cm x 30 cm dan medianya dengan

campuran tanah, pasir dan kompos (Gambar 5, kiri). Batang bawah yang

dipindahkan ke tempat penelitian dipelihara selama dua bulan sebelum dilakukan

penyambungan.

Pengambilan Entris

Entris (batang atas) yang digunakan untuk penyambungan dipilih yang

kondisinya sehat dari pohon induk yang sudah berproduksi (Gambar 5, kanan).

Entris diambil dari cabang plagiotrop dengan diameter sekitar 5–6 mm. Ciri cabang

plagiotrop adalah pertumbuhan cabangnya yang menyamping /horizontal.

Gambar 5 Batang bawah siap sambung umur 2 tahun (kiri) dan pohon induk

Pelaksanaan Penyambungan

Pemotongan batang bawah dilakukan pada batang yang memiliki diameter

5–6 mm (ruas ke tiga sampai ke lima dari pucuk). Diameter bidang sambungan

batang bawah dan entris harus sama untuk semua perlakuan kecuali pada sambung

celah (T0), yang ukuran entrisnya lebih kecil dari batang bawah. Penyayatan batang bawah disesuaikan dengan perlakuan yaitu 7 jenis teknik penyambungan. Kemudian

entris dipotong disesuaikan dengan 4 jenis posisi entris yang masing-masing disayat

sesuai dengan 7 jenis teknik penyambungan. Sebelum penyambungan dilakukan,

daun entris disisakan sebanyak 2 helai dan dipotong satu per delapan dari luas daun.

Setelah penyayatan, entris disisipkan pada batang bawah dan dibalut serta dibungkus

dengan plastik transparan. Plastik pembungkus dapat dibuka pada saat sambungan

telah mengalami pecah tunas. Sedangkan pelepasan plastik pembalut dilakukan pada

umur 3 bulan setelah pecah tunas.

Pelaksanaan penyambungan untuk beberapa teknik penyambungan seperti di

bawah ini:

a Sambung celah (T0).

1 Diameter bidang sambungan entris lebih kecil dari batang atas.

2 Batang bawah dipotong horizontal dan dibelah sepanjang 2 cm.

3 Entris dipotong sepanjang 1.5 cm membentuk baji (V)

4 Batang bawah dibelah sepanjang 2 cm, entris disisipkan pada belahan

batang bawah tersebut dan salah satu sisi bidang sambungan harus sama.

b Sambung celah (T1)

1 Diameter bidang sambungan entris dan batang atas sama.

2 Batang bawah dan entris dipotong seperti pada T0.

3 Entris disisipkan pada belahan batang bawah dan kedua sisi bidang

sambungan tepat bersentuhan

c Sambung celah V (T2)

1 Diameter bidang sambungan entris dan batang atas sama.

3 Entris dipotong sepanjang 1.5 cm membentuk baji dan disisipkan pada

batang bawah sampai seluruh bidang sayatan bersentuhan.

d Sambung diagonal tanpa selang (T3)

1 Diameter bidang sambungan entris dan batang atas sama.

2 Batang bawah dan entris dipotong diagonal sepanjang 1.5 cm.

3 Entris disisipkan pada batang bawah sampai seluruh bidang sayatan

bersentuhan.

e Sambung diagonal dengan selang (T4)

1 Diameter bidang sambungan entris dan batang atas sama.

2 Batang bawah dipotong diagonal sepanjang 1 cm.

3 Selang dengan panjang 2 cm dan diameternya yang sudah disesuaikan

dengan ukuran entris dan batang bawah, diselipkan pada bidang

sambungan batang bawah sepanjang setengah bagian selang. Selanjut

dibalut dengan plastik pembalut pada setengah panjang selang, kemudian

pembalut tersebut dijepit.

4 Entris dipotong diagonal sepanjang 1 cm dan disisipkan melalui selang

sampai seluruh bidang sayatan bersentuhan. Penjepit dilepas dan

pembalutan dilanjutkan lagi.

f Sambung horizontal dengan selang (T5)

1 Diameter bidang sambungan entris dan batang atas sama.

2 Batang bawah dipotong horizontal

3 Selang panjang 1.5 cm dengan diameter yang juga sudah disesuaikan

dengan ukuran entris dan batang bawah, diselipkan pada batang bawah

setengah dari ukuran selang dan dibalut kemudian dijepit.

4 Entris dipotong horizontal dan disisipkan melalui selang sampai seluruh

bidang sayatan bersentuhan. Penjepit dilepas kemudian dibalut lagi.

g Sambung horizontal dengan pasak (T6)

1). Diameter bidang sambungan entris dan batang atas sama.

3). Entris dipasang pasak (panjang 2 cm) tepat pada tengah bidang sayatan

sedalam 0.5 cm. Selanjutnya ujung pasak satunya ditancapkan pada

tengah bidang sayatan batang bawah dan upayakan masing-masing bidang

sayatan saling bersentuhan.

Pada semua teknik, setelah dilakukan pembalutan maka seluruh permukaan entris

dibungkus dengan plastik transparan.

Perawatan tanaman

Perawatan tanaman meliputi penyiraman, pemupukan, pengendalian

hama/penyakit dan gulma serta pembuangan tunas yang tumbuh pada batang bawah.

Penyiraman dilakukan dengan interval tiga hari sekali apabila tidak turun hujan.

Pemupukan yang diberikan pada bibit berupa pupuk NPK (16:16:16) yang diberikan

sebulan sekali setelah penyambungan dan diberikan dengan cara dilarutkan lalu

disiram ke media dalam polybag. Pemberian NPK melalui penyiraman ini

diupayakan agar pupuk cepat diserap oleh tanaman dan yang sangat penting agar

kemungkinan keracunan pupuk dapat dihindari. Pupuk NPK diberikan

1 gram/tanaman. Penggunaan pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit,

disesuaikan dengan keadaan serangan. Pembersihan gulma dilakukan sebulan sekali.

Pembuangan tunas yang tumbuh pada batang bawah segera dilakukan supaya tidak

mengganggu proses pertautan sambungan.

Pengamatan

Persentase bibit jadi

Persentase bibit jadi (%) dihitung berdasarkan perbandingan jumlah

bibit-sambung yang pecah tunas sampai 28 minggu setelah bibit-sambung (MSS) dengan jumlah

tanaman yang disambung. Bibit-sambung kemungkinan akan terjadi dorman apabila

tanaman tidak tumb uh tunas dalam waktu lama walaupun sambungannya tetap hijau.

Bibit-sambung mati ditandai dengan warna hitam atau kecoklatan pada entris yang

Waktu pecah tunas

Waktu pecah tunas (hari) diamati setiap hari, dimulai dua minggu sampai tiga

bulan setelah penyambungan, selanjutnya pengamatan dilakukan dengan interval dua

hari sekali sampai 28 MSS. Kriteria bibit tanaman mengalami pecah tunas adalah jika

tunas sudah menembus ke luar dan tunasnya tidak dorman (Gambar 6).

Gambar 6 Pecah tunas sempurna (kiri) dan tunas dorman (kanan).

Panjang tunas

Panjang tunas sambungan (mm) diukur dari pangkal tunas sampai ke buku

teratas sambungan. Pengukuran dilakukan setiap empat minggu, yaitu mulai 12 MSS

sampai 28 MSS.

Diameter tunas

Pengukuran diameter tunas sambungan (mm) menggunakan jangka sorong

pada pertengahan ruas pertama dan pada bagian yang terlebar. Pengukuran dilakukan

Jumlah daun

Jumlah daun (helai) yang diamati adalah daun yang tumbuh dari tunas

sambungan. Tunas daun muda sudah dianggap sebagai daun apabila tunas sudah

membuka dan bentuk daun sudah jelas terlihat (umur 3 – 4 hari setelah pecah tunas).

Pengukuran dilakukan setiap empat minggu, yaitu mulai 12 MSS sampai 28 MSS.

Luas daun

Luas daun (cm2) diukur pada akhir penelitian dengan menggambar

(menjiplak) semua daun sambungan pada kertas kemudian diukur dengan alat

automatic area meter (Model AAM-9). Seluruh kertas jiplakan daun dari setiap

tanaman yang akan diukur luasnya diletakkan satu per satu pada konveyor yang

berjalan. Luasan daun yang telah diukur kemudian dapat dilihat pada layar yang

terdapat pada alat tersebut.

Bobot basah dan bobot kering daun dan akar

Penimbangan bobot basah daun dan akar (g) dilakukan segera setelah sampel

dipanen dan langsung di oven pada suhu 90 oC selama 1 jam, dilanjutkan suhu 60 oC selama 48 jam kemudian ditimbang untuk mendapatkan angka bobot kering (g).

Nisbah daun/akar

Perhitungan nisbah daun/akar dilakukan dengan cara membagi bobot basah

daun dengan bobot basah akar.

Kandungan karbohidrat total dan nitrogen

Analisis karbohidrat total dan nitrogen (%) dilakukan terhadap daun dan akar

pada minggu 28 setelah sambung. Pengukuran pada daun dilakukan terhadap daun

pertama sambungan dan pada akar dilakukan terhadap akar muda. Analisis

karbohidrat total dilakukan menggunakan metode Semogyi-Nelson (Lampiran 1)

Nisbah C/N daun dan C/N akar

Nisbah C/N daun dan akar dihitung dengan cara membagi kandungan karbon

(yang terdapat pada kandungan karbohidrat total) dengan kandungan nitrogen.

Kandungan C (karbon) didapatkan dengan rumus:

6 X BA.C

x Persentase karbohidrat to tal BM C6H12O6

Ket: BA: berat atom; BM: berat molekul

Laju fotosintesis dan laju transpirasi

Pengukuran laju fotosintesis (µmol CO2/m2/detik) dan laju transpirasi (µmol

H2O/cm2) dilakukan pada akhir penelitian antara jam 10.30–11.30 pada daun

sambungan pertama dengan menggunakan alat leaf chamber analyser (LCA), Tipe

LCA 4 (Gambar 7, kiri ).

Anatomi jaringan

Pengamatan anatomi jaringan bidang sambungan dilakukan pada akhir

penelitian di bawah mikroskop cahaya binokuler dengan pembesaran 10 kali.

Pengamatan anatomi jaringan menggunakan mikroskop dilakukan dengan membuat

preparat irisan melintang dan membujur dalam keadaan segar. Pengambilan gambar

terhadap penampang melintang dan membujur menggunakan kamera digital pada

zoom optikal 4.0x (Gambar 7, kanan). Untuk menjadikan frame yang banyak menjadi

satu gambar dilakukan pengolahan melalui komputer yaitu dengan menggunakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil seperti disajikan pada

Tabel 1 dan sidik ragam selengkapnya disajikan pada Lampiran 3 sampai 22. Teknik

grafting berpengaruh terhadap persentase bibit jadi, waktu pecah tunas,

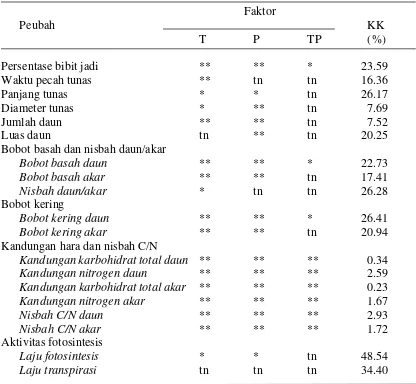

Tabel 1 Ringkasan sidik ragam penelitian Perbaikan Teknik Grafting Manggis (Garcinia mangostana L.)

Faktor

Peubah KK

T P TP (%)

Persentase bibit jadi ** ** * 23.59

Waktu pecah tunas ** tn tn 16.36

Panjang tunas * * tn 26.17

Diameter tunas * ** tn 7.69

Jumlah daun ** ** tn 7.52

Luas daun tn ** tn 20.25

Bobot basah dan nisbah daun/akar

Bobot basah daun ** ** * 22.73

Bobot basah akar ** ** tn 17.41

Nisbah daun/akar * tn tn 26.28

Bobot kering

Bobot kering daun ** ** * 26.41

Bobot kering akar ** ** tn 20.94

Kandungan hara dan nisbah C/N

Kandungan karbohidrat total daun ** ** ** 0.34

Kandungan nitrogen daun ** ** ** 2.59

Kandungan karbohidrat total akar ** ** ** 0.23

Kandungan nitrogen akar ** ** ** 1.67

Nisbah C/N daun ** ** ** 2.93

Nisbah C/N akar ** ** ** 1.72

Aktivitas fotosintesis

Laju fotosintesis * * tn 48.54

Laju transpirasi tn tn tn 34.40

panjang tunas, diameter tunas, jumlah daun, bobot basah daun dan akar, nisbah

daun/akar, bobot kering daun dan akar, kandungan karbohidrat total dan nitrogen

daun, kandungan karbohidrat total dan nitrogen akar, laju fotosintesis, nisbah C/N

daun dan akar. Sedangkan posisi entris berpengaruh terhadap persentase bibit jadi,

panjang tunas, diameter tunas, jumlah daun, luas daun, bobot basah daun dan akar,

bobot kering daun dan akar, kandungan karbohidrat total dan nitrogen daun dan akar,

nisbah C/N daun dan akar. Interaksi antara teknik grafting dan posisi entris

berpengaruh nyata terhadap persentase bibit jadi, bobot basah dan bobot kering daun,

kandungan karbohidrat total dan nitrogen daun dan akar, nisbah C/N daun dan akar.

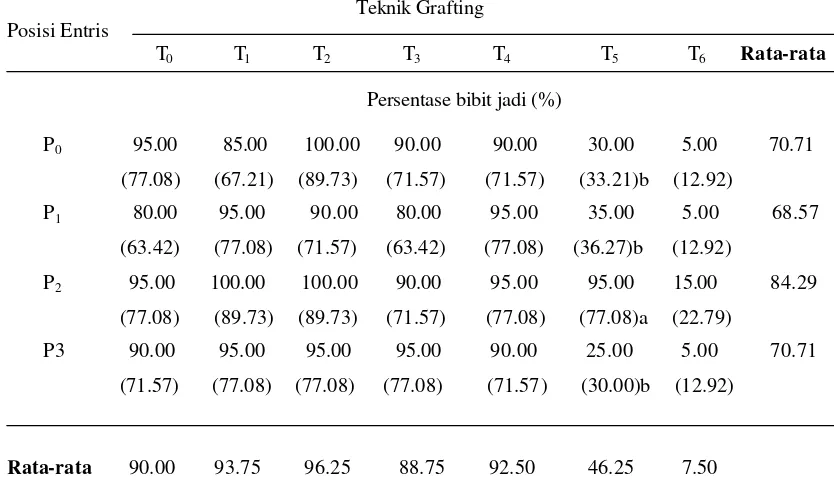

Persentase Bibit Jadi

Persentase bibit jadi dipengaruhi oleh teknik grafting, posisi entris dan

interaksi antara teknik grafting dan posisi entris (Lampiran 3). Pengaruh interaksi

teknik grafting dan posisi entris terhadap persentase bibit jadi terlihat pada teknik

horizontal dengan selang pada posisi buku kedua (95%), nyata lebih tinggi

dibandingkan dengan posisi lainnya yang berkisar 25-35% (Tabel 2)

Persentase bibit jadi yang sangat kecil pada teknik horizontal dengan pasak

yang berkisar 5–15 % atau 1–3 bibit sambungan yang tumbuh pada semua ulangan

dan pada teknik horizontal dengan selang berkisar 25-35% atau 5-7 bibit sambungan

yang tumbuh pada semua ulangan kecuali hanya pada posisi buku kedua sampai 95%

(19 bibit sambungan yang tumbuh). Sedangkan jumlah tanaman yang diambil untuk

dijadikan sampel sebanyak 3 tanaman dari setiap ulangan yang kemudian

dirata-ratakan, maka untuk itu pengamatan dan analisis selanjutnya hanya dilakukan pada

teknik sambung celah (? -beda), celah (? -sama), celah V, diagonal tanpa selang dan

Tabel 2 Persentase bibit jadi dari interaksi antara teknik grafting (T) dan posisi entris (P)

Teknik Grafting Posisi Entris

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Rata-rata

Persentase bibit jadi (%)

P0 95.00 85.00 100.00 90.00 90.00 30.00 5.00 70.71

(77.08) (67.21) (89.73) (71.57) (71.57) (33.21)b (12.92)

P1 80.00 95.00 90.00 80.00 95.00 35.00 5.00 68.57

(63.42) (77.08) (71.57) (63.42) (77.08) (36.27)b (12.92)

P2 95.00 100.00 100.00 90.00 95.00 95.00 15.00 84.29

(77.08) (89.73) (89.73) (71.57) (77.08) (77.08)a (22.79)

P3 90.00 95.00 95.00 95.00 90.00 25.00 5.00 70.71

(71.57) (77.08) (77.08) (77.08) (71.57) (30.00)b (12.92)

Rata-rata 90.00 93.75 96.25 88.75 92.50 46.25 7.50

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT yang dilakukan setelah transformasi nilai pada

arcsin v%; Angka dalam kurung adalah nilai transformasi; T0=sambung celah (?-beda);

T1=sambung celah (? -sama); T2=sambung celah V; T3=sambung diagonal tanpa selang;

T4=sambung diagonal dengan selang; T5=sambung horizontal dengan selang; T6=sambung

horizontal dengan pasak; P0=1 ruas; P1=¾ ruas; P2=buku ke-2; P3=1¼ ruas

Waktu Pecah Tunas

Waktu pecah tunas hanya dipengaruhi oleh teknik grafting (Lampiran 4).

Waktu yang diperlukan untuk pecah tunas paling cepat terjadi pada teknik sambung

celah (? -beda) dan sambung celah (? -sama) masing-masing 22.20 hari dan 25.67

hari setelah sambung. Kedua teknik tersebut berbeda nyata dengan teknik sambung

diagonal tanpa selang (29.26 hari), sambung diagonal dengan selang (29.72) dan

22.20

Waktu Pecah Tunas (hari)

a a a

Waktu Pecah Tunas (hari)

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada diagram batang (teknik grafting, kiri dan

posisi entris, kanan) menunjukkan berbeda tidak nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT;

T0=sambung celah (?-beda); T1=sambung celah (?-sama); T2= sambung celah V; T3=sambung

diagonal tanpa selang; T4=sambung diagonal dengan selang; P0=1 ruas; P1=¾ ruas; P2=buku

ke-2; P3=1¼ ruas

Gambar 8 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap waktu pecah tunas.

Hasil sidik ragam pada 28 minggu setelah sambung menunjukkan tidak terjadi

interaksi yang nyata antara teknik grafting dan posisi entris terhadap panjang tunas.

(Lampiran 5). Teknik grafting berpengaruh nyata terhadap panjang tunas Panjang

tunas antara teknik sambung celah V (78.06 mm), diagonal tanpa selang (77.42 mm),

diagonal dengan selang (74.24 mm) dan sambung celah (? - beda) (72.55 mm) tidak

menunjukan perbedaan nyata, tetapi dengan teknik sambung celah (? -sama) (58.58

mm) terdapat perbedaan nyata. Perbedaan tersebut berkisar 23.85-33.25% (Gambar

9, kiri). Posisi entris minggu 28 setelah sambung menunjukkan pengaruh nyata

terhadap panjang tunas. Pada posisi buku kedua menunjukkan panjang tunas yang

tertinggi (83.03 mm) dan berbeda nyata dengan posisi 1 ruas (66.86 mm) dan 1¼ ruas

(65.67 mm). Perbedaan tersebut berkisar 24.19-24.54% (Gambar 9, kanan).

72.55

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada diagram batang (teknik grafting, kiri dan

posisi entris, kanan) menunjukkan berbeda tidak nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT;

T0=sambung celah (?-beda); T1=sambung celah (?-sama); T2= sambung celah V; T3=sambung

diagonal tanpa selang; T4=sambung diagonal dengan selang; P0=1 ruas; P1=¾ ruas; P2=buku

ke-2; P3=1¼ ruas

Gambar 9 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap panjang tunas pada 28 MSS.

Diameter tunas sambungan umur 28 minggu setelah sambung nyata

dipengaruhi oleh teknik grafting dan posisi entris, tetapi tidak ada interaksi antara

kedua faktor tersebut (Lampiran 6). Teknik sambung diagonal tanpa selang

mempunyai diameter terbesar (4.91 mm) dan berbeda secara nyata dengan sambung

celah (? -beda) (4.51 mm). Perbedaan tersebut mencapai 8.87% (Gambar 10, kiri).

Posisi entris buku kedua menghasilkan diameter tunas terbesar (4.89 mm) dan secara

nyata berbeda dengan posisi 1¼ (4.59 mm), ¾ ruas (4.60 mm) dan 1 ruas (4.75

mm). Perbedaan tersebut secara berturut-turut sebesar 6.75%, 6.60% dan 2.95%

(Gambar 10, kanan).

4.75 4.60 4.89 4.59

0

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada diagram batang (teknik grafting, kiri dan

posisi entris, kanan) menunjukkan berbeda tidak nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT;

T0=sambung celah (?-beda); T1=sambung celah (?-sama); T2= sambung celah V; T3=sambung

diagonal tanpa selang; T4=sambung diagonal dengan selang; P0=1 ruas; P1=¾ ruas; P2=buku

ke-2; P3=1¼ ruas

Gambar 10 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap diameter tunas pada 28 MSS.

Jumlah Daun

Jumlah daun minggu 28 setelah sambung dipengaruhi oleh teknik grafting

Jumlah daun terbanyak terdapat pada teknik sambung celah V (6.49 helai), diagonal

tanpa selang (6.41 helai) dan diagonal dengan selang (6.29 helai) yang berbeda nyata

dengan teknik sambung celah (? -beda) (5.88 helai) dan sambung celah (? -sama) (5.83 helai). Perbedaan antara teknik sambung celah V, diagonal tanpa selang dan

dengan selang terhadap sambung celah (? -beda) dan sambung celah (? -sama)

berkisar 6.97-11.32% (Gambar 11, kiri). Pada posisi entris menunjukkan jumlah

daun terbanyak pada buku ke-2 (6.62 helai) dan berbeda nyata dengan posisi 1¼ ruas

(6.07 helai), 1 ruas (6,04 helai) dan ¾ ruas (5.99 helai). Perbedaan tersebut sekitar

9.06-10.52% (Gambar 11, kanan).

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada diagram batang (teknik grafting, kiri dan

posisi entris, kanan) menunjukkan berbeda tidak nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT;

T0=sambung celah (?-beda); T1=sambung celah (?-sama); T2= sambung celah V; T3=sambung

diagonal tanpa selang; T4=sambung diagonal dengan selang; P0=1 ruas; P1=¾ ruas; P2=buku

ke-2; P3=1¼ ruas

Gambar 11 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap jumlah daun pada 28 MSS.

Luas Daun

Posisi entris menunjukkan pengaruh nyata terhadap luas daun. Teknik grafting

terhadap luas daun (Lampiran 8). Pada posisi buku ke-2 menunjukakan ukuran luas

daun yang paling luas (312.76 cm2) dan berbeda nyata dengan posisi entris ¾ ruas (268.66 cm2), 1 ruas (258.64 cm2) dan 1¼ ruas (258.90 cm2). Perbedaan antara posisi

entris buku ke-2 dengan posisi entris ¾ ruas, 1 ruas dan 1¼ ruas berkisar

16.42-20.80% (Gambar 12, kanan).

272.17

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada diagram batang (teknik grafting, kiri dan

posisi entris, kanan) menunjukkan berbeda tidak nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT;

T0=sambung celah (?-beda); T1=sambung celah (?-sama); T2= sambung celah V; T3=sambung

diagonal tanpa selang; T4=sambung diagonal dengan selang; P0=1 ruas; P1=¾ ruas; P2=buku

ke-2; P3=1¼ ruas

Gambar 12 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap luas daun pada 28 MSS.

Bobot Basah dan Nisbah Daun/Akar

Bobot Basah Daun

Bobot basah daun minggu 28 setelah sambung dipengaruhi oleh teknik

grafting, posisi entris dan interaksi antara kedua faktor tersebut (Lampiran 9).

Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap bobot basah daun

ditunjukkan pada Tabel 3. Bobot basah daun pada teknik sambung celah (? -beda)

yang terendah bobot basah daunnya yaitu pada teknik sambung celah (? -beda) pada

posisi ¾ ruas (7.84 g).

Pada teknik sambung celah (? -sama) pada posisi entris buku ke-2 (12.71 g)

dan ¾ ruas (11.79 g), nyata menunjukkan bobot basah daun tertinggi dibadingkan

dengan teknik yang sama pada posisi 1 ruas (7.21 g) dan 1¼ ruas (6.56 g). Perbedaan

tersebut berkisar 63.52-93.75%.

Teknik sambung celah V pada semua posisi menghasilkan bobot basah yang

sama berkisar 14.92-16.97 g. Pada teknik sambung diagonal tanpa selang pada posisi

entris buku ke-2, nyata menghasilkan bobot basah daun yang tertinggi (16.52 g)

dibandingkan dengan posisi entris 1¼ ruas (11.69 g), 1 ruas (9.75 g) dan ¾ ruas

(8.50 g). Perbedaan tersebut berkisar 41.32-94.35%. Selanjutnya teknik sambung

diagonal dengan selang pada posisi entris buku ke-2 (13.02 g) dan ¾ ruas (11.52 g),

juga menunjukkan bobot basah daun tertinggi dan berbeda nyata dengan posisi entris

1¼ ruas (7.80 g) dan 1 ruas (6.83 g). Perbedaan tersebut berkisar 47.69-90.63%

(Tabel 3).

Tabel 3 Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap bobot basah daun

Teknik Grafting

Posisi Entris

T0 T1 T2 T3 T4

Bobot basah daun (g)

P0 9.63b 7.21b 16.97a 9.75b 6.83b

P1 7.84c 11.79a 14.92a 8.50b 11.52a

P2 9.70b 12.71a 16.97a 16.52a 13.02a

P3 11.00a 6.56b 15.24a 11.69b 7.80b

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda

tidak nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT; T0=sambung celah (? -beda); T1=sambung

celah (? -sama); T2=sambung celah V; T3=sambung diagonal tanpa selang; T4=sambung

Bobot Basah Akar

Bobot basah akar minggu 28 setelah sambung dipengaruhi oleh teknik

grafting dan posisi entris, tetapi tidak ada interaksi antara kedua faktor tersebut

(Lampiran 8). Bobot basah akar tertinggi terdapat pada teknik sambung celah V

(12.22 g) dan berbeda nyata dengan teknik sambung diagonal dengan selang (9.28 g),

sambung celah (? -sama) (10.20 g) dan diagonal tanpa selang (10.20 g). Perbedaan

tersebut berkisar 19.80-31.68% (Gambar 13, kiri). Posisi entris buku ke-2 memiliki

bobot basah akat tertinggi (12.57 g) dan berbeda nyata dengan posisi lainnya.

Perbedaan tersebut berkisar 19.83-38.90%. Selanjutnya bobot basah akar pada posisi

¾ ruas (10.49 g) dan 1 ¼ ruas (10.15 g) berbeda nyata dengan posisi 1 ruas (9.05 g).

10.93

Bobot Basah Akar (g)

c

Bobot Basah Akar (g)

a b

c

bc

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada diagram batang (teknik grafting, kiri dan

posisi entris, kanan) menunjukkan berbeda tidak nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT;

T0=sambung celah (?-beda); T1=sambung celah (?-sama); T2= sambung celah V; T3=sambung

diagonal tanpa selang; T4=sambung diagonal dengan selang; P0=1 ruas; P1=¾ ruas; P2=buku

ke-2; P3=1¼ ruas

Gambar 13 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap bobot basah akar pada 28 MSS.

Nisbah daun/akar secara nyata hanya dipengaruhi oleh teknik grafting. Posisi

entris dan interaksi antara kedua faktor tersebut tidak menunjukkan pengaruh nyata

(Lampiran 11). Teknik sambung celah V dan teknik sambung diagonal tanpa selang

mempunyai nisbah daun/akar terbesar (1.18) dan hanya berbeda nyata dengan teknik

sambung celah (? -beda) (0.85). Perbedaan nisbah daun/akar antara teknik sambung

celah V dan diagonal tanpa selang dengan sambung celah (? -beda)mencapai 38.82%

(Gambar 14, kiri).

1.01 1.05 1.11 1.01

0.0

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada diagram batang (teknik grafting, kiri dan

posisi entris, kanan) menunjukkan berbeda tidak nyata pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT;

T0=sambung celah (?-beda); T1=sambung celah (?-sama); T2= sambung celah V; T3=sambung

diagonal tanpa selang; T4=sambung diagonal dengan selang; P0=1 ruas; P1=¾ ruas; P2=buku

ke-2; P3=1¼ ruas

Gambar 14 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap nisbah daun/akar pada 28 MSS.

Bobot Kering

Bobot Kering Daun

Bobot kering daun berdasarkan hasil analisis ragam, secara nyata dipengaruhi

12). Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap bobot kering daun

disajikan pada Tabel 4.

Teknik sambung celah (? -beda) pada posisi 1¼ ruas (4.33 g), nyata lebih

besar dibandingkan dengan teknik yang sama pada posisi lainnya, sedangkan bobot

kering daun teringan terdapat pada teknik yang sama pada posisi ¾ ruas (3.05 g) dan

buku ke-2 (3.40 g).

Teknik sambung celah (? -sama) pada posisi entris buku ke-2, nyata

menunjukkan bobot kering daun terberat (4.75 g) dibandingkan dengan teknik yang

sama pada posisi lainnya sedangkan bobot kering daun teringan terdapat pada teknik

yang sama pada posisi 1¼ ruas (2.48 g) dan 1 ruas (2.81 g). Perbedaan tersebut

berkisar 69.04-91.53%.

Teknik sambung celah V pada posisi buku ke-2 (6.91 g), nyata lebih tinggi

bobot kering daunnya dibandingkan dengan teknik yang sama pada posisi 1 ruas

(3.57 g). Perbedaan tersebut sebesar 93.56%.

Teknik sambung diagonal tanpa selang pada posisi buku ke-2 (6.02 g), nyata

menghasilkan bobot kering daun terbesar dibandingkan dengan teknik yang sama

pada pada posisi ¾ ruas (2.81 g). Perbedaan tersebut sebesar 114.24%.

Tabel 4 Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap bobot kering daun

Teknik Grafting

Posisi Entris

T0 T1 T2 T3 T4

Bobot kering daun (g)

P0 3.52b 2.81c 3.57c 3.68ab 2.31c

P1 3.05c 4.15b 6.46ab 2.81b 3.77b

P2 3.40bc 4.75a 6.91a 6.02a 5.53a

P3 4.33a 2.48c 5.91ab 4.31ab 2.87bc

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda

celah (? -sama); T2=sambung celah V; T3=sambung diagonal tanpa selang; T4=sambung

diagonal dengan selang; P0=1 ruas; P1=¾ ruas; P2=buku ke-2; P3=1¼ ruas

Teknik sambung diagonal dengan selang pada posisi buku ke-2 (5.53 g), nyata

menunjukkan bobot kering daun terberat dibandingkan dengan yang lainnya. Teknik

sambung diagonal dengan selang pada posisi ¾, nyata lebih berat bobot kering

daunnya dibandingkan dengan teknik yang sama pada posisi 1 ruas. Bobot kering

daun terkecil terdapat pada teknik sambung diagonal pada posisi 1 ruas (2.31 g).

Perbedaan teknik sambung diagonal dengan selang pada posisi buku ke-2 dengan

teknik yang sama pada posisi 1 ruas sebesar 139.39%.

Bobot Kering Akar

Bobot kering akar secara nyata dipengaruhi oleh teknik grafting dan posisi

entris, tetapi tidak terjadi interaksi antara kedua faktor tersebut (Lampiran 13). Teknik

sambung celah V mempunyai bobot kering akar terbesar (5.81 g) dan berbeda nyata

dengan teknik lainnya (4.01-4.53 g). Perbedaan tersebut berkisar 28.26-44.89%

(Gambar 15, kiri). Posisi entris buku ke-2 mempunyai berat kering akar terbesar

(5.45 g) dan berbeda nyata dengan posisi lainnya (3.74-4.51 g). Posisi entris 1¼ ruas

(4.51 g), juga menunjukkan perbedaan nyata dengan posisi 1 ruas. Perbedaan antara

posisi entris buku ke-2 dengan posisi posisi lainnya berkisar 20.84-45.72%,

4.06 4.08

Bobot Kering Akar (g)

a

Bobot Kering Akar (g)

a

b bc

c

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada diagram batang (teknik grafting, kiri dan

T0=sambung celah (?-beda); T1=sambung celah (?-sama); T2= sambung celah V; T3=sambung

diagonal tanpa selang; T4=sambung diagonal dengan selang; P0=1 ruas; P1=¾ ruas; P2=buku

ke-2; P3=1¼ ruas

Gambar 15 Pengaruh teknik grafting (kiri) dan posisi entris (kanan) terhadap bobot kering akar pada 28 MSS.

sedangkan perbedaan posisi 1¼ ruas dengan posisi 1 ruas sebesar 20.59% (Gambar

15, kanan).

Kandungan Hara dan Nisbah C/N

Secara umum berdasarkan hasil analisis kandungan karbohidrat dan nitrogen

yang terdapat pada daun dan akar menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat total

pada akar (79.53%) lebih tinggi dibandingkan dengan daun (75.55), sebaliknya

kandungan nitrogen pada daun (1.50%) lebih tinggi dibandingkan pada akar (1.10%)

(Lampiran 14).

Kandungan Karbohidrat Total Daun

Teknik grafting dan posisi entris berpengaruh nyata terhadap kandungan

karbohidrat total daun, interaksi antara kedua faktor tersebut juga menunjukkan

pengaruh nyata (Lampiran 15). Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris

terhadap kandungan karbohidrat total daun dapat dilihat pada Tabel 5.

Teknik sambung celah (? -beda) pada posisi 1 ruas (77.29 g) dan ¾ ruas

(77.15 g), nyata menghasilkan kandungan karbohidrat total daun lebih tinggi

dibandingkan dengan teknik yang sama padaposisi buku ke-2 (76.32 g) dan 1¼ ruas

(75.57 g). Selanjutnya teknik sambung celah (? -beda) pada posisi buku ke-2, nyata

lebih besar dibandingkan dengan posisi 1¼ ruas.

Teknik sambung celah (? -sama) pada posisi 1¼ ruas (75.73 g) dan buku ke-2

(75.58 g), nyata lebih tinggi kandungan karbohidrat total daunnya dibandingkan

dengan posisi 1 ruas (74.61 g) dan ¾ ruas (74.71 g). Perbedaan tersebut berkisar

1.17-1.50%.

Teknik sambung celah V pada posisi ¾ ruas menghasilkan kandungan

karbohidrat total daun yang terbesar (77.59 g) dan nyata lebih besar dibandingkan

1 ruas (74.43 g). Perbedaan tersebut berkisar 1.39-4.25%. Selanjutnya teknik

sambung celah V pada posisi buku ke-2, nyata lebih tinggi kandungan karbohidrat

total daunnya dibandingkan dengan teknik ya ng sama pada posisi 1 ruas dan 1¼ ruas.

Perbedaan tersebut berkisar 2.57-2.82%.

Teknik sambung diagonal tanpa selang pada posisi entris ¾ ruas (77.43 g),

nyata menghasilkan kandungan karbohidrat total daun lebih tinggi dibandingkan

dengan teknik yang sama pada posisi lainnya. Perbedaan tersebut berkisar

1.12-3.21%. Selanjutnya teknik diagonal tanpa selang pada posisi 1 ruas (76.57 g)

dan 1¼ ruas (76.30 g), nyata lebih besar kandungan karbohidrat total daunnya

dibandingkan dengan teknik yang sama pada posisi buku ke-2 (75.02 g). Perbedaan

tersebut berkisar 1.71-2.07%.

Teknik sambung diagonal dengan selang pada posisi entris buku ke-2

(75.26 g), nyata lebih besar kandungan karbohidrat total daunnya dibandingkan

dengan teknik yang sama pada posisi lainnya. Perbedaan tersebut berkisar

1.99-3.65%. Selanjutnya teknik diagonal dengan selang pada posisi 1¼ ruas (73.79

g) dan ¾ ruas (73.87 g), nyata lebih besar kandungan karbohidrat total daunnya

dibandingkan dengan teknik yang sama pada posisi 1 ruas (72.61 g). Perbedaan

tersebut berkisar 1.63-1.74%.

Tabel 5 Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap kandungan karbohidrat total daun

Teknik Grafting

Posisi Entris

T0 T1 T2 T3 T4

Kandungan karbohidrat total daun (%)

P0 77.29a 74.61b 74.43c 76.57b 72.61c

P1 77.15a 74.71b 77.59a 77.43a 73.87b

P2 76.32b 75.58a 76.53b 75.02c 75.26a

P3 75.57c 75.73a 74.61c 76.30b 73.79b

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda

celah (? -sama); T2=sambung celah V; T3=sambung diagonal tanpa selang; T4=sambung

diagonal dengan selang; P0=1 ruas; P1=¾ ruas; P2=buku ke-2; P3=1¼ ruas

Kandungan Nitrogen Daun

Teknik grafting dan posisi entris berpengaruh nyata terhadap kandungan

nitrogen daun, interaksi antara kedua faktor tersebut juga me nunjukkan pengaruh

nyata (Lampiran 16). Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap

kandungan nitrogen daun disajikan pada Tabel 6.

Kandungan nitrogen daun pada teknik sambung celah (? -beda) pada posisi

1¼ ruas (1.63%) dan buku ke-2 (1.62%), nyata lebih tinggi dibandingkan dengan

posisi 1 ruas (1.52%) dan ¾ ruas (1.55%). Perbedaan tersebut berkisar 4.52-7.24%.

Teknik sambung celah (? -sama) pada posisi 1¼ (1.53%), nyata lebih tinggi

kandungan nitrogen daunnya dibandingkan dengan teknik yang sama pada posisi

¾ (1.48%). Perbedaan tersebut sebesar 3.38%.

Teknik sambung celah V pada posisi 1 ruas (1.67%), nyata kandungan

nitrogen daunnya lebih tinggi dibandingkan dengan teknik yang sama pada posisi

¾ ruas (1.37%), buku ke-2 (1.34%) dan 1¼ ruas (1.47%). Perbedaan tersebut

berkisar 13.61-24.63%.

Tabel 6 Pengaruh interaksi teknik grafting dan posisi entris terhadap kandungan nitrogen daun

Teknik Grafting

Posisi Entris

T0 T1 T2 T3 T4

Kandungan nitrogen daun (%)

P0 1.52b 1.51ab 1.67a 1.49b 1.68a

P1 1.55b 1.48b 1.37b 1.37c 1.39b

P2 1.62a 1.50ab 1.34b 1.53a 1.39d

P3 1.63a 1.53a 1.47b 1.32d 1.45c

Ket: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda