KAJIAN PERKEMBANGAN VARIETAS UNGGUL DAN

PERBENIHAN KEDELAI (

Glycine max

(L)

Merrill)

WAHYU WIDYAWATI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Kajian Perkembangan Varietas Unggul dan Perbenihan Kedelai (Glycine max (L) Merrill) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Februari 2008

Wahyu Widyawati

ABSTRACT

WAHYU WIDYAWATI. Studies on Development of Improved Variety and Seed System of Soybean. Under supervisor of ASEP SETIAWAN, TATI BUDIARTI and SETIA HADI.

Harvested soybean area nationaly in the last decade tends to decline. Such condition should be seriously taken into consideration. In this study we evaluated some aspects : (1). The development of soybean improved varieties and its

economic value; (2). The response of farmer on soybean improved varieties which has been released; (3). Factors which influence the farmer in the ulitization of soybean improved seed. In this study we used survey methods through direct interview to the farmer in Cianjur and Subang districts, West Java. Other supporting data were gathered by planting seven (7) varieties of soybean.

The study revealed that some characteristics of soybean improved varieties have achieved well improvement of to now, i.e. relatively moderate harvest time, bigger seed size, better yield potential and relatively good in pest and diseases resistence. Wilis variety, based on the economic value, could be regarded as the most commercial variety due to its wide distribution and its continuous planting periodes from year to year. This variety has been grown in more than 20

provinces, with the planting area more than 25.000 ha. In addition, Anjasmoro and Mahameru as new varieties have good potensial to develop because both varieties has been grown in area more than 1.000 ha and distributed in 5 provinces.

RINGKASAN

WAHYU WIDYAWATI. Kajian Perkembangan Varietas Unggul dan Perbenihan Kedelai (Glycine max (L) Merrill). Dibimbing oleh ASEP SETIAWAN, TATI BUDIARTI dan SETIA HADI.

Luas panen kedelai nasional dalam dekade terakhir cenderung menurun. Hal ini memerlukan perhatian dan pengkajian untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan mengetahui perkembangan varietas unggul kedelai dan komersialisasi benihnya, mengetahui respon petani terhadap varietas unggul kedelai yang telah dilepas oleh pemerintah dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam penggunaan benih bermutu dari varietas unggul kedelai. Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Mei hingga Oktober 2007 di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Subang, Jawa Barat serta di kebun percobaan Bagian Ilmu dan Teknologi Benih Leuwikopo, Kampus Darmaga IPB.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan data sekunder mengenai perkembangan varietas-varietas unggul kedelai dan perbenihan kedelai meliputi luas areal, produktivitas dan produksi kedelai yang diperoleh dari instansi terkait yaitu Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, Direktorat Perbenihan dan PT. Sang Hyang Seri. Selanjutnya metode survey untuk pengambilan data primer yang didapat melalui wawancara langsung dengan petani di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sebagai data pendukung melakukan penanaman 7 varietas kedelai. Metode pengambilan contoh untuk faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam penggunaan varietas unggul kedelai dilakukan dengan metode simple random sampling yaitu pengambilan contoh acak sederhana dengan petani sebagai responden diambil masing-masing tiap daerah 30 petani. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam penggunaan benih bermutu dari varietas unggul kedelai dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir, luas panen dan produksi kedelai cenderung menurun, lebih dari 50 %. Hal ini tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan, yang berakibat pada peningkatan secara tajam impor kedelai. Jumlah varietas unggul kedelai nasional yang dilepas pemerintah dari tahun 1918 hingga 2006 sebanyak 66 varietas. Berdasarkan karakteristik varietas unggul kedelai yang telah dilepas oleh pemerintah menunjukkan bahwa pada awal perkembangannya, tahun 1918 varietas kedelai memiliki umur dalam, ukuran biji kecil, potensi hasil rendah dan rentan terhadap hama penyakit. Kemudian antara tahun 1924 sampai 1981 umumnya varietas yang dilepas memiliki umur sedang, ukuran biji sedang dan potensi hasil sedang. Tahun 1982 sampai 2006 mengalami perkembangan yaitu berhasil dilepas varietas-varietas yang memiliki umur tanaman relatif sedang, ukuran biji semakin besar, potensi hasil yang meningkat dan ketahanan hama penyakit relatif baik.

di 20 propinsi, luas pertanamannya lebih dari 25.000 ha dan lama penggunaannya, selalu ada ditanam dari tahun ke tahun. Anjasmoro dan Mahameru merupakan varietas-varietas baru yang potensial berkembang. Saat ini telah ditanam lebih dari 1000 ha dan menyebar di 5 propinsi.

Hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi petani di Kabupaten Cianjur dan Subang dalam penggunaan benih bermutu dari varietas unggul kedelai diperoleh bahwa faktor utama yang menjadi alasan petani yaitu faktor produktivitas, ukuran biji, umur tanaman dan ketahanan terhadap hama penyakit. Selain itu varietas kedelai yang banyak digunakan petani di Kabupaten Cianjur yaitu varietas Anjasmoro dan Davros. Berbeda dengan petani di Kabupaten Subang yang banyak menggunakan varietas Lokon dan Wilis.

Hasil analisis regresi linier berganda dengan 10 variabel yaitu harga beli benih, pengalaman berusahatani, umur petani, tingkat pengetahuan petani, ketersediaan benih di pasaran, status pengairan, tingkat pendidikan terakhir petani, luas lahan garapan, jenis pekerjaan dan penyuluhan perbenihan, terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam memilih varietas unggul kedelai menunjukkan bahwa di Kabupaten Cianjur, untuk tingkat pengetahuan petani berpengaruh nyata terhadap preferensi petani dalam memilih dan menggunakan varietas unggul kedelai. Selanjutnya di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa variabel harga beli benih, tingkat pengetahuan petani dan penyuluhan perbenihan yang berpengaruh nyata terhadap preferensi petani dalam memilih dan menggunakan varietas unggul kedelai.

@ Hak Cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1.Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan

yang wajar IPB.

KAJIAN PERKEMBANGAN VARIETAS UNGGUL DAN

PERBENIHAN KEDELAI (

Glycine max

(L)

Merrill)

WAHYU WIDYAWATI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Agronomi

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Kajian Perkembangan Varietas Unggul dan Perbenihan Kedelai (Glycine max (L)Merrill)

Nama : Wahyu Widyawati

NRP : A 351030051

Program Studi : Agronomi

Disetujui, Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Asep Setiawan, MS Ketua

Dr. Ir. Tati Budiarti, MS Anggota

Dr. Ir. Setia Hadi, MS Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Agronomi

Dr. Ir. Munif Ghulamahdi, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, penelitian dan penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Tesis berjudul ”Kajian Perkembangan Varietas Unggul dan Perbenihan Kedelai (Glycine max (L) Merrill)” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Agronomi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Penelitian dan penulisan Tesis ini dapat diselesaikan atas pengarahan dan bimbingan dari Tim Komisi Pembimbing. Penulis menyampaikan terima kasih dengan tulus dan penuh rasa hormat kepada Dr. Ir. Asep Setiawan, MS sebagai Ketua Komisi Pembimbing, Dr. Ir. Tati Budiarti, MS dan Dr. Ir. Setia Hadi, MS, masing-masing sebagai Anggota Komisi Pembimbing.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Rektor IPB dan Pimpinan Sekolah Pascasarjana IPB atas kesempatan mengikuti Studi Program Magister Sains. Kepada rektor Universitas Palangkaraya (UNPAR) dan Dekan Fakultas Pertanian UNPAR serta Ketua Jurusan Budidaya Pertanian, penulis sampaikan terima kasih atas ijin melanjutkan Studi Program Magister Sains. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim Pengurus Program DUE-Like Universitas Palangkaraya yang telah membiayai studi penulis.

Kepada Ayahnda, Ibunda tercinta dan Mertua, serta Kakak dan Adik yang berada di Kalimatan Tengah dan Lampung, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengorbanan dan do’a restunya. Khusus kepada suami tercinta Maulana Zamhur dan Anaknda tersayang Muhammad Aziz Arrahman, tetap setia mendampingi penulis dengan penuh kesabaran dan keceriaan, penulis sampaikan ucapan terima kasih.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat.

Bogor, Februari 2008

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Agustus 1972, merupakan putri ke empat dari enam bersaudara, dari Ayahnda Drs. R. Siswoyo Prawirodinoto dan Ibunda Roeskiah. Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 1984 di SD Inpres Patih Rumbih Palangkaraya. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 1987 di SMP Negeri 1 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Pendidikan Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada tahun 1990 di SMA Negeri 1 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 1990, penulis diterima sebagai Mahasiswa jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Berpotensi. Penulis adalah penerima beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas (TID) dari Universitas Palangkaraya dan lulus tahun 1995. Penulis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1997 sebagai Tenaga Pengajar pada Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN ... xi

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

Karakteristik Tanaman Kedelai ... 5

Pengertian Benih Bermutu ... 7

Varietas Unggul ... 8

Tingkat Komersialisasi Benih ... 9

Sistem Pengadaan Benih ... 10

Kebijakan Perbenihan ... 12

METODOLOGI ... 16

Tempat dan Waktu Penelitian ... 16

Metode Penelitian ... 16

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 21

Perkembangan Varietas Unggul Kedelai ... 21

Komersialisasi Varietas Unggul Kedelai ... 27

Kajian Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam Penggunaan Benih Bermutu Dari Varietas Ungggul Kedelai ... 36

Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Pemilihan Dan Penggunaan Varietas Unggul Kedelai ... 38

KESIMPULAN DAN SARAN ... 46

Kesimpulan ... 46

Saran ... 47

DAFTAR TABEL

Halaman

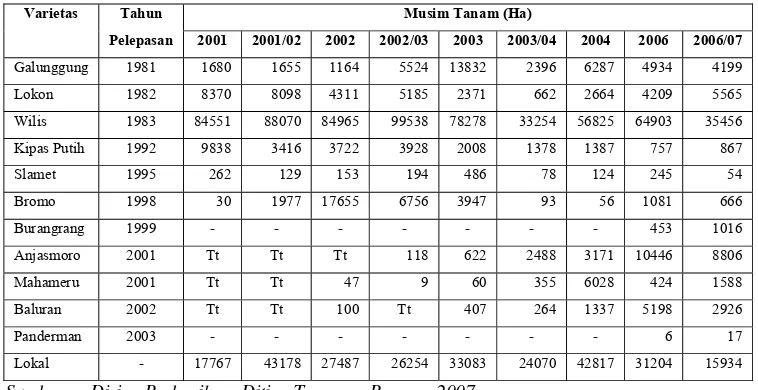

1. Luas Pertanaman per Varietas Musim Tanam 2001-2006 ... 29

2. Lokasi Persebaran per Varietas Musim Tanam 2001-2006 ... 30

3. Persentase Varietas Kedeai Yang Digunakan Oleh Responden di Kabupaten Cianjur dan Subang ... 36

4. Faktor-faktor Yang Menjadi Alasan Petani di Kabupaten Cianjur Dan Subang Dalam memilih Varietas Unggul Kedelai ... 37

5. Harga Benih di Tingkat Petani ... 38

6. Pengalaman Berusahatani ... 39

7. Tingkat Umur Petani ... 39

8. Tingkat Pengetahuan Petani ... 40

9. Tingkat Kemudahan Petani Memperoleh Benih ... 41

10.Status Pengairan ... 41

11.Tingkat Pendidikan Terakhir Petani ... 42

12.Luas Lahan Garapan Petani ... 42

13.Jenis Pekerjaan Petani ... 43

14.Penyuluhan Perbenihan ... 43

15.Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Preferensi Petani Dalam Memilih Varietas Unggul Kedelai di Kab. Cianjur ... 44

16.Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Preferensi Petani Dalam Memilih Varietas Unggul Kedelai di Kab. Subang ... 45

DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

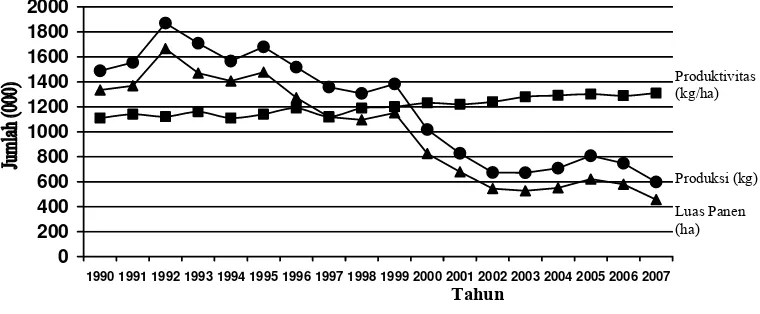

1. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kedelai

Tahun 1990-2007 ... 21

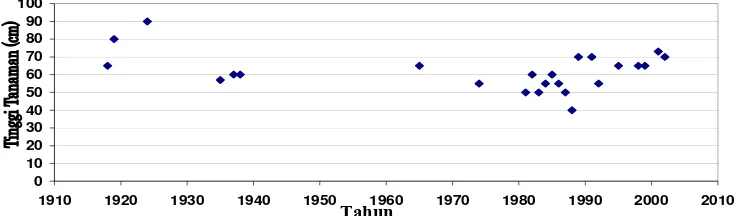

2. Tinggi Tanaman Varietas Kedelai Yang Dilepas Tahun 1918-2006 ... 23

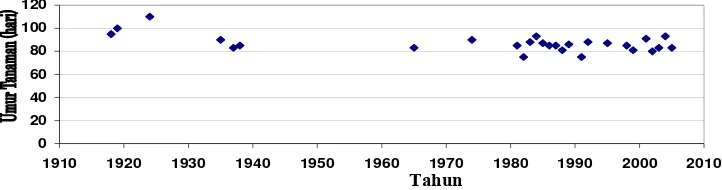

3. Umur Tanaman Varietas Kedelai Yang Dilepas Tahun 1918-2006 ... 24

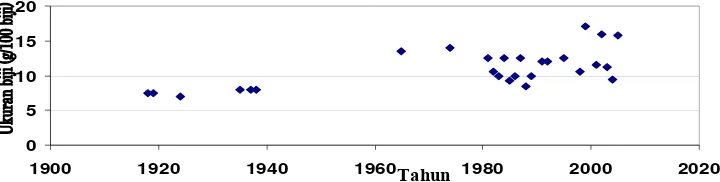

4. Ukuran Biji Varietas Kedelai Yang Dilepas Tahun 1918-2006 ... 25

5. Produktivitas Varietas Kedelai Yang Dilepas Tahun 1918-2006 ... 26

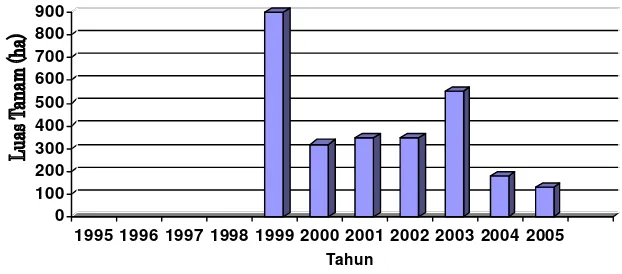

6. Luas Pertanaman Varietas Wilis di Seluruh Indonesia ... 32

7. Luas Pertanaman Varietas Tidar di Seluruh Indonesia ... 33

8. Luas Pertanaman Varietas Slamet di Seluruh Indonesia ... 33

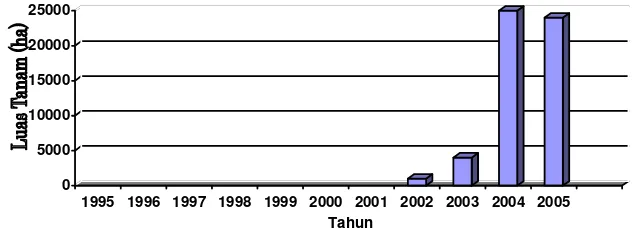

9. Luas Pertanaman Varietas Anjasmoro di Seluruh Indonesia ... 34

10.Luas Pertanaman Varietas Mahameru di Seluruh Indonesia ... 35

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Perkembangan Areal, Produktivitas, Produksi dan Konsumsi Kedelai di Indonesia, 1990 – 2007 ... 522. Pelepasan Varietas Unggul Tanaman Pangan s/d Tahun 2006 ... 53

3. Standar Pengujian Laboratorium Benih Kedelai Bersertifikat ... 53

4. Nilai Rataan Tinggi Tanaman, Umur Berbunga, dan Umur Panen Tujuh Varietas Kedelai ... 54

5. Nilai Rataan Polong per Tanaman, Jumlah Polong Isi per Tanaman, Bobot 100 Butir dan Hasil Biji Kering Tujuh Varietas Kedelai ... 54

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanaman kedelai (Glycine max (L)Merrill) merupakan salah satu tanaman palawija yang telah lama dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia sebagai komoditas pangan yang penting setelah padi dan jagung. Kedelai oleh pemerintah dimasukkan dalam program pangan nasional sejak Pelita IV karena kandungan proteinnya tinggi (34,9%), disamping kandungan lemak yang cukup tinggi (18%), mengandung vitamin dan mineral yang penting bagi masyarakat. Konsumsi kedelai baik dalam bentuk segar maupun olahan dapat meningkatkan gizi masyarakat Indonesia. Disamping itu kedelai juga merupakan bahan baku bagi berbagai industri pangan dan pakan ternak.

Pada beberapa tahun terakhir, permintaan kedelai cukup tinggi disebabkan meningkatnya konsumsi rumah tangga baik untuk bahan baku pangan olahan maupun sebagai bahan baku industri pangan dan pakan ternak. Hal ini berdampak pada naiknya impor kedelai. Kebutuhan kedelai pada tahun 2007 sebesar 1.80 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri baru mencapai 0.59 juta ton dan kekurangannya di impor sebesar 1.20 juta ton (Departemen Pertanian, 2007). Hanya sekitar 35% dari total kebutuhan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sendiri (Tabel Lampiran 1). Penurunan luas areal kedelai dan produksi kedelai nasional disebabkan harga kedelai impor yang lebih rendah sehingga petani kedelai tidak dapat bersaing.

Upaya untuk menekan laju impor tersebut dapat ditempuh melalui strategi peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai tambah, perbaikan akses pasar, perbaikan sistem permodalan, pengembangan infrastruktur serta pengaturan tata niaga dan insentif usaha (Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, 2004).

Marwoto, Swastika dan Simatupang (2005), dalam rangka pengembangan kedelai, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam. Sumbangan inovasi teknologi hasil penelitian berupa varietas unggul baru spesifik lokasi dan pengelolaan lahan, air, tanaman dan organisme pengganggu (LATO) yang merupakan andalan untuk meningkatkan produksi baik melalui program peningkatan produktivitas maupun perluasan areal tanam.

Kendala peningkatan produksi kedelai dewasa ini semakin beragam. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian misalnya akan mempengaruhi luas areal pertanaman kedelai secara nasional. Upaya peningkatan luas areal tanaman kedelai masih dimungkinkan, yaitu selain di lahan-lahan sawah irigasi setelah padi, dapat pula diupayakan di lahan-lahan tadah hujan dan di lahan-lahan kering (kebun dan ladang). Menurut BPS (2002), potensi areal lahan sawah tadah hujan seluas 2.014.349 ha dan lahan kering seluas 13.363.991 ha. Lahan kering ini pada umumnya kurang subur karena didominasi oleh tanah Podsolik Merah Kuning yang mengandung unsur hara dan bahan organik rendah, kandungan Aluminium tinggi, pH rendah (4.5–5.5), lapisan olah tanah tipis (10– 15 cm) dan peka terhadap erosi. Untuk peningkatan produktivitas tanaman pada kondisi lahan demikian, diperlukan upaya penggunaan varietas unggul, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pengaturan pola tanam.

Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan industri pangan berbahan baku kedelai berkembang pesat, maka komoditas kedelai perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan. Dari sisi ekonomi, pengembangan kedelai dapat meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Harga kedelai impor tahun 2008 mencapai Rp. 7.500,-/kg, meningkat pesat di banding tahun sebelumnya yaitu berkisar antara Rp. 3.500,-/kg – Rp. 4.000,-/kg. Hal ini dapat digunakan sebagai momentum untuk pengembangan kedelai kembali.

Perakitan varietas kedelai telah dimulai sejak tahun 1918, yang dimulai dengan kegiatan seleksi terhadap varietas introduksi dan varietas lokal. Pada perkembangan selanjutnya pembentukan varietas kedelai di Indonesia mulai diselaraskan dengan permintaan pengguna/konsumen. Karakteristik yang di inginkan petani kedelai antara lain warna kulit biji kekuningan, ukuran biji sedang hingga besar dan tampilan biji mengkilat serta produktivitas yang tinggi (Heriyanto dan Sutrisno, 2005). Sedangkan pengguna kedelai dalam menggunakan bahan baku kedelai menginginkan ciri-ciri yaitu biji kedelai yang berukuran besar dan kulit biji kedelai yang tipis (Krisdiana, 2005).

Penggunaan varietas unggul merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produksi kedelai. Sejarah pembangunan pertanian menunjukkan bahwa teknologi esensial untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian adalah varietas unggul. Teknologi ini akan efektif meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian hanya bila benih dari varietas unggul tersebut tersedia bagi petani untuk ditanam dalam skala luas. Salah satu permasalahan penting dalam produksi kedelai di Indonesia adalah dalam penyediaan benih kedelai yang bermutu. Penggunaan benih bermutu merupakan salah satu kunci utama dalam peningkatan produksi.

Jumlah varietas unggul kedelai yang telah dilepas pemerintah Indonesia sejak kurun waktu 1918 sampai tahun 2006 sebanyak 66 varietas kedelai. Jumlah varietas unggul kedelai menempati urutan ketiga setelah padi dan jagung (Tabel Lampiran 2). Varietas-varietas unggul yang telah dilepas pemerintah mempunyai tingkat penerimaan yang berbeda oleh petani. Varietas yang diterima baik akan ditanam dalam areal yang luas dan bertahan dalam kurun waktu yang panjang, namun varietas yang kurang diminati tidak berkembang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan varietas unggul oleh petani perlu dikaji untuk mendapatkan informasi yang sangat berguna bagi program pemuliaan dan perbenihan.

1. Tingkat perkembangan/komersialisasi varietas unggul kedelai.

2. Respon petani terhadap varietas unggul kedelai yang telah dilepas pemerintah 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam memilih varietas unggul

kedelai untuk dibudidayakan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui perkembangan varietas unggul kedelai dan komersialisasi benihnya.

2. Mengetahui respon petani terhadap varietas unggul kedelai yang telah di lepas oleh pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Tanaman Kedelai

Kedelai (Glycine max (L) Merrill) merupakan tanaman yang termasuk ke dalam famili Leguminaceae, sub–famili Papilionidae dan digolongkan dalam kelas Angiospermae. Kedelai merupakan tanaman asli daratan Cina, kemudian menyebar ke daerah tropika dan subtropika melalui perdagangan antar negara yang terjadi pada awal abad ke-19. Kedelai mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-16. Awal mula penyebaran dan pembudidayaan kedelai yaitu di Pulau Jawa, kemudian berkembang ke Bali, Nusa Tenggara dan pulau-pulau lainnya. Masuknya kedelai ke Indonesia diduga dibawa oleh imigran Cina yang mengenalkan beberapa jenis masakan yang berbahan baku biji kedelai (Adisarwanto, 2005).

Kedelai merupakan tanaman semusim yang dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, asalkan drainase tanah cukup baik dan air tersedia selama masa pertumbuhan. Pada jenis tanah Aluvial, Regosol, Grumosol atau Latosol, kedelai dapat tumbuh dengan baik (Sumarno dan Hartono, 1983).

Menurut Hidayat (1985), bentuk daun kedelai adalah daun bertiga (trifoliate) dan letak daun berselang-seling. Kedelai berakar tunggang, akar kedelai memiliki bintil akar yang merupakan koloni bakteri Rhizobium javanicum

(berfungsi mengikat nitrogen dari udara yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman) dan pada tanah yang gembur, tinggi tanaman kedelai dapat mencapai 150 cm. Pembungaan kedelai dipengaruhi oleh lama penyinaran dan suhu. Kedelai merupakan tanaman hari pendek, sehingga apabila terjadi kondisi dimana lama penyinaran melebihi 15 jam/hari maka tanaman tidak akan berbunga. Lama penyinaran juga akan mempengaruhi tinggi tanaman dan jumlah cabang (Sumarno dan Hartono, 1983).

reproduktif dikaitkan dengan pembentukan bunga, perkembangan polong dan pengisian biji (Mugnisjah dan Setiawan, 1995).

Salah satu unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kedelai adalah curah hujan. Menurut Kasno dan Yusuf (1994), tanaman kedelai pada fase vegetatif membutuhkan air sebanyak 9,11 mm/hari, sedangkan pada fase generatif membutuhkan air sebanyak 2,38 mm/hari. Fase vegetatif dan pembentukan polong serta pengisian buah merupakan fase yang sangat peka terhadap kekeringan. Cekaman kekeringan pada periode pengisian biji atau saat berbunga dan pengisian polong dapat menyebabkan bunga dan polong gugur, cekaman pada saat pengisian biji menyebabkan biji berukuran kecil yang menyebabkan produksi lebih rendah serta mutu dan ukuran biji yang kurang baik.

Selain curah hujan, radiasi matahari adalah salah satu faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai, baik melalui pasokan energi untuk fotosintesis maupun interaksinya langsung dengan faktor iklim yang lain. Baharsjah, Suardi dan Las (1985) menyatakan bahwa radiasi surya akan mengontrol laju transpirasi sehingga berpengaruh terhadap serapan hara dan klorofil daun juga menyerap radiasi pada kisaran panjang gelombang PAR (0,38 – 0,68 μm). Tanaman kedelai sangat peka terhadap perubahan panjang hari atau lama penyinaran sinar matahari karena kedelai termasuk tanaman hari pendek. Artinya, tanaman kedelai tidak akan berbunga bila panjang hari melebihi batas kritis, yaitu 15 jam per hari. Oleh karena itu, bila varietas yang berproduksi tinggi dari daerah subtropik dengan panjang hari 14 – 16 jam ditanam di daerah tropik dengan rata-rata panjang hari 12 jam maka varietas tersebut akan mengalami penurunan produksi karena masa berbunganya menjadi pendek, yaitu dari umur 50 – 60 hari menjadi 35 – 40 hari setelah tanam. Selain itu, batang tanaman pun menjadi lebih pendek dengan ukuran buku subur juga lebih pendek (Adisarwanto, 2005).

pada suhu 100C kedelai akan berkecambah setelah 2 minggu. Sedangkan fase pembungaan akan lebih cepat pada kisaran suhu 26 - 320C.

Pengertian Benih Bermutu

Menurut Sadjad (1993) mutu benih meliputi mutu fisik, fisiologis dan mutu genetik. Mutu fisik meliputi kebersihan benih dari kotoran dan campuran lain, penampilan benih dan warna kulit benih. Mutu fisiologis dilihat dari kemampuan benih untuk berproduksi dengan normal dalam kondisi yang serba normal pula. Sedangkan mutu genetik yaitu benih yang jelas dan benar identitas genetiknya.

Wirawan dan Wahyuni (2002) menambahkan bahwa secara fisik, benih bermutu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Benih bersih dan terbebas dari kotoran, seperti potongan tangkai, biji-bijian lain, debu dan kerikil.

2. Benih murni, tidak tercampur dengan varietas lain. 3. Warna benih terang dan tidak kusam.

4. Benih mulus, tidak berbercak, kulit tidak terkelupas.

5. Sehat, bernas, tidak keriput, ukurannya normal dan seragam.

Selain itu benih dianggap bermutu tinggi jika memiliki daya tumbuh (daya berkecambah) lebih dari 80 % (tergantung jenis dan kelas benih) dan nilai kadar air di bawah 13 % (tergantung jenis benih).

Dalam industri benih, pengendalian mutu memiliki tiga aspek penting yaitu :

1. Penetapan standar minimum mutu benih yang dapat diterima (Tabel Lampiran 3).

2. Perumusan dan implementasi sistem dan prosedur untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan memeliharanya.

3. Pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi sebab-sebab adanya masalah dalam mutu dan cara memecahkannya.

Sedangkan aspek kedua dan ketiga merupakan kewajiban produsen benih yang disebut dengan Pengendalian Mutu Internal (Mugnisjah dan Setiawan, 1995).

Benih dalam pelaksanaannya memiliki kelas-kelas yang dimaksudkan supaya alur penyebaran benih dari pemulia, penangkar benih sampai petani sebagai konsumen dapat berjalan dengan baik dan benih pun dapat tersedia dalam jumlah yang sesuai. Kelas-kelas benih tersebut adalah sebagai berikut :

1. Benih Penjenis, BS (Breeder Seed, BS) yaitu benih yang diproduksi dan diawasi oleh pemulia tanaman dan atau oleh instansi yang menanganinya sebagai sumber untuk perbanyakan Benih Dasar.

2. Benih Dasar, BD (Foundation Seed, FS) yaitu benih yang diproduksi oleh Balai Benih (terutama BBI) dan proses produksinya diawasi dan disertifikasi oleh BPSB.

3. Benih Pokok, BP (Stock Seed, SS) yaitu benih yang diproduksi oleh Balai Benih atau pihak swasta yang telah terdaftar dan di awasi oleh BPSB.

4. Benih Sebar, BR (Extension Seed, ES) yaitu benih yang diproduksi oleh Balai Benih dan penangkar benih dengan bimbingan, pengawasan dan sertifikasi dari BPSB.

Untuk mendapatkan benih bermutu perlu diadakan sertifikasi benih, yaitu dengan memberikan persyaratan khusus atau standarisasi pada kelas-kelas benih tersebut dengan pemberian standar di lapangan dan standar di laboratorium (Mugnisjah dan Setiawan, 1995).

Varietas Unggul

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pemuliaan merupakan rangkaian pekerjaan yang meliputi mempertahankan keunggulan mutu varietas yang telah didapat dan dapat menciptakan varietas baru yang lebih unggul. Atas dasar pengertian tersebut, pemulia tanaman harus mempunyai orientasi agar varietas unggul yang dihasilkan dapat menjadi varietas yang dapat di komersialisasikan.

dengan penyebaran yang luas dan merata. Penyebaran suatu varietas sangat baik apabila ditanam dalam luasan yang besar dan merata disetiap propinsi.

Varietas unggul merupakan varietas yang telah dilepas oleh pemerintah dan memiliki sifat-sifat unggul dibandingkan varietas lain yang sudah ada. Menurut Kasim dan Djunainah (1993), varietas unggul memegang peranan penting dalam kontribusinya untuk peningkatan hasil per satuan luas maupun sebagai salah satu komponen utama dalam pengendalian hama dan penyakit, seperti penyakit karat pada kedelai, penyakit bulai pada jagung, dan hama wereng coklat pada padi. Peranan varietas unggul sangat menentukan minimal dapat menekan penggunaan pestisida.

Kelebihan yang dimiliki varietas unggul dibandingkan varietas lokal antara lain berproduksi tinggi, umur pendek serta tahan terhadap hama dan penyakit. Untuk dapat menghasilkan suatu varietas unggul dengan sifat-sifat yang diinginkan ditempuh prosedur yang sistematik. Koleksi plasma nutfah dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting. Koleksi tersebut meliputi varietas lokal dengan sifat-sifat spesifik (rasa enak dan tahan terhadap hama penyakit tertentu), varietas/galur introduksi dari negara lain, serta varietas unggul dan galur harapan nasional. Setelah mendapat varietas baru, varietas tersebut harus dilepas terlebih dahulu oleh pemerintah, sebelum diedarkan ke pasaran sebagai varietas unggul baru (Kasim dan Djunainah, 1993). Perencanaan yang matang sangat diperlukan dalam menghasilkan varietas unggul, antara lain dengan memperhitungkan keadaan pasar dan kebutuhan petani akan benih.

Tingkat Komersialisasi Benih

Keberhasilan suatu varietas dapat dilihat dari diterima atau tidaknya varietas tersebut dengan baik oleh petani. Maksud dari komersialisasi suatu varietas benih adalah dengan tujuan agar varietas tersebut dapat digunakan oleh petani secara luas. Varietas unggul komersial mempunyai daya jual tinggi dan dipakai oleh petani dalam waktu yang lama dan luasan yang besar pula.

tersebut kepada petani. Menurut Mugnisjah dan Setiawan (1990) faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan benih antara lain adalah mudah tidaknya petani dapat menghasilkan benih sendiri, program pemerintah dalam peningkatan produksi dan tingkat penerimaan petani terhadap benih.

Tingkat komersialisasi benih dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu antara lain : “umur varietas”, “luas pertanaman setiap tahun” dan “sebaran varietas tersebut”(1). Asumsi untuk mendapatkan umur varietas pada padi adalah suatu varietas dapat dikatakan mati jika ditanam kurang dari 100.000 ha dalam dua tahun berturut-turut. Varietas unggul padi IR 64 merupakan varietas yang terus dipakai sejak dilepas hingga sekarang dan ditanam dalam luasan yang besar pula. Sebaran varietas digunakan untuk mengukur seberapa besar varietas-varietas unggul yang ditanam menyebar di setiap propinsi di Indonesia, semakin menyebar merata, varietas tersebut semakin baik. Varietas yang menyebar nasional merupakan varietas yang cocok ditanam di berbagai wilayah di Indonesia. Varietas yang menyebar merata menjadikan varietas tersebut banyak dipakai dan ditanam dalam sebaran yang luas. Varietas Ayung merupakan varietas yang mempunyai sebaran yang kecil, varietas Cisadane, PB 36 dan PB 42 merupakan varietas-varietas padi yang menyebar sangat luas dan varietas IR 64 merupakan varietas yang mempunyai sebaran paling luas diantara varietas-varietas yang lain. Hampir di setiap propinsi di Indonesia menanam jenis varietas ini. Selain itu varietas IR 64 juga terus mengalami peningkatan dalam sebaran luasnya sejak dilepas hingga 1999 (Haryadi, 2004).

Sistem Pengadaan Benih

Pengadaan benih kedelai yang bermutu secara kontinyu merupakan salah satu permasalahan dalam produksi kedelai. Hal ini disebabkan benih kedelai mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai masa dormansi setelah panen, sehingga benih yang disimpan selama 6 bulan mempunyai daya tumbuh yang lebih rendah dari benih yang diperoleh setelah panen.

2. Bersifat higroskopis akibatnya kadar air mudah terpengaruh dengan kelembaban udara lingkungan.

(1)

3. Daya tumbuh cepat menurun karena sering terjadi respirasi dalam benih saat kondisi suhu dan kelembaban tinggi.

4. Kulit benih kedelai amat tipis sehingga mudah terinfeksi oleh cendawan, bakteri dan virus, serta rentan terhadap kerusakan fisik dan mekanik.

Benih kedelai akan memiliki daya berkecambah dan vigor tinggi apabila dipanen tepat pada saat matang fisiologis. Namun kadar air dalam benih masih sekitar 20-40% sehingga akan cepat membusuk jika terlambat dalam pengeringan sebagai akibat dari serangan hama. Oleh sebab itu benih kedelai dipanen tidak pada saat matang fisiologis karena akan menyulitkan dalam pengeringan, akibatnya daya berkecambah benih pun menurun (Sumarno, 1995).

Benih bermutu dihasilkan melalui prosedur produksi benih yang berawal dari persiapan lahan yang bebas dari kontaminasi genetik, penyediaan benih yang terjamin sumber mutunya, pengolahan benih setelah panen dan penanganannya sampai ke konsumen. Pengadaan benih kedelai yang bermutu masih sulit dalam memperoleh benih bermutu yang memadai karena benih kedelai yang beredar pada umumnya benih label merah jambu yang mutunya rendah.

Menurut Wirawan dan Wahyuni (2002), permasalahan pengadaan benih kedelai yang bermutu dan benar secara berkelanjutan disebabkan kurang tertariknya para investor untuk memproduksi benih kedelai dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Produktivitas tanaman kedelai masih rendah sehingga secara usaha tani kurang menguntungkan.

2. Harga kedelai konsumsi nasional rendah sehingga petani kurang tertarik mengusahakannya.

3. Masa edar (waktu pemasaran) benih kedelai sangat singkat karena daya simpannya yang sangat singkat.

4. Harga kedelai impor yang lebih murah dari harga kedelai lokal semakin mengecilkan minat petani dan penangkar benih kedelai.

maksimal 0.5 % - 0.7 %, memiliki sifat yang unggul dan seragam, memiliki vigor tinggi, sehat tidak terinfeksi cendawan dan tidak terinfeksi virus.

Selain dilakukan pengujian viabilitas benih, juga dilakukan uji adaptasi dan uji observasi untuk menilai keunggulan varietas yang akan dilepas antara lain meliputi : daya hasil yang tinggi, ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama, umur genjah atau kecepatan berproduksi, mutu hasil tinggi dan tahan simpan, ketahanan terhadap cekaman lingkungan, benih toleran terhadap kerusakan mekanis, bentuk tanaman ideal dan mempunyai nilai ekonomis tinggi (Wirawan dan Wahyuni, 2002).

Kebijakan sistem pengadaan benih di Indonesia dibagi menjadi tiga sistem (1)

yaitu :

1. Pengadaan benih secara formal yang menekankan kepada sertifikasi benih dan standar mutu yang telah ditetapkan untuk tujuan komersil.

2. Pengadaan benih secara tradisional dengan ruang lingkup skala kecil, tidak melalui sertifikasi benih dan tidak bersifat komersil.

3. Pengadaan benih secara terpadu merupakan gabungan dari kedua sistem yang telah ada yaitu sistem pengadaan benih secara tradisional yang secara bertahap menuju sistem pengadaan benih secara formal.

Kebijakan Perbenihan

Legislasi pengembangan perbenihan tidak terlepas dari UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan PP No. 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman. Menurut Sadjad (1997), UU merupakan tonggak arahan yang oleh semua industri benih harus dituju. UU tersebut bersifat mendorong dan melindungi. Perlindungan ini diwujudkan bagi para konsumen benih berupa persyaratan mutu benih yang harus dipenuhi oleh industri benih, bahkan pelanggaran karena kelalaian apalagi kesengajaan dalam mengedarkan benih yang mutunya tidak sesuai dengan label dapat di pidana dengan ancaman hukuman penjara dan atau denda yang sangat berat. Dengan UU tersebut benih seharusnya merupakan komoditas yang bernilai tinggi mengingat sanksi hukum atas pelanggarannya yang sangat berat. UU tersebut juga memberi perlindungan pada produsen benih yang benar.

(1)

Dalam UU No. 12 tahun 1992 terdapat pasal-pasal yang bersifat melindungi misalnya pasal 8 yang berbunyi : “Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan / atau introduksi dari luar negeri“.

Menurut Sadjad (1997), dengan adanya pasal 8 tersebut maka yang dikatakan sebagai produsen benih bermutu adalah produsen yang menghasilkan benih melalui penemuan varietas unggul atau introduksi dari luar negeri dan konsumen benih hanya akan mendapatkan benih yang bermutu. Pasal ini merupakan perlindungan terhadap produsen dan konsumen benih.

Pada pasal 9 ayat 1 ada patokan untuk penemuan varietas unggul yang harus dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pasal ini berbunyi : “Penemuan varietas unggul dilakukan melalui pemuliaan tanaman”. Perundangan ini secara spesifik lebih membatasi pengertian benih bermutu yang lebih menekankan pada batasan mutu genetik. Untuk itu pemerintah harus terus menerus mendorong agar industri benih meningkatkan teknologinya sehingga produksinya dapat digolongkan benih bermutu.

Perkembangan awal pembangunan Kelembagaan Perbenihan pada periode Orde Baru dimulai tahun 1971. Pada tahun tersebut pemerintah membuat berbagai keputusan yang berkaitan langsung dengan pembangunan bidang perbenihan seperti :

1. Pendirian Balai Penelitian Tanaman Pangan Sukamandi untuk bidang penelitian dan pengembangan, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan varietas unggul dan benih sumber.

2. Pendirian Perum Sang Hyang Seri untuk perbanyakan benih agar tersedia bagi petani.

3. Pembentukan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) untuk mengawasi produksi dan pemasaran benih.

Sistem pengadaan benih nasional didukung oleh kelembagaan perbenihan, mulai dari penciptaan varietas, seleksi varietas sampai dengan perbanyakan dan penyaluran benih. Keterlibatan pemerintah dalam sistem produksi benih adalah mendukung petani dengan tidak sepenuhnya menyerahkan produksi benih pada produsen benih swasta. Dengan demikian, produksi Benih Penjenis dan Benih Dasar merupakan tanggungjawab pemerintah.

Lembaga Perbenihan yang ada di daerah diklasifikasi dalam 3 level yang berbeda yaitu Balai Benih Induk (BBI), Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu (BBP).

a). BBI dibentuk berdasarkan SK Dirjen Tanaman Pangan No. SK.I.A5.82.6 yang tugas utamanya adalah : i). Memperbanyak Benih Dasar dan Benih Pokok dan; ii). Memberikan informasi, latihan dan melakukan pertemuan dengan penyuluh pertanian, penangkar benih, petugas serta ahli benih.

b). BBU dan BBP tugasnya memproduksi Benih Pokok dan Benih Sebar. Benih Pokok yang dihasilkan akan disebarkan kepada penangkar benih untuk diperbanyak menjadi Benih Sebar. Pada kondisi tertentu BBU hanya memproduksi Benih Sebar.

c). Perusahaan Umum (Perum) Nasional Sang Hyang Seri.

Dalam rangka menunjang program peningkatan produksi pangan, khususnya melalui penyediaan dan penggunaan benih varietas unggul bermutu tinggi, maka Pemerintah melalui PP No. 22 Tahun 1971 mendirikan Perum Sang Hyang Seri, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 44 Tahun 1985. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perbenihan pertanian, Perum Sang Hyang Seri diubah statusnya menjadi perusahaan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan PP No. 18 Tahun 1995.

METODOLOGI

Tempat dan Waktu Penelitian

Data-data sekunder tentang perkembangan varietas unggul kedelai dan komersialisasinya diperoleh dari instansi terkait (Ditjen Tanaman Pangan, Balitkabi dan pustaka lain) pada bulan Mei 2007 sampai Oktober 2007. Penelitian berupa survey di daerah/sentra kedelai Jawa Barat (Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Subang) dilaksanakan pada bulan Juli 2007 sampai Oktober 2007.

Sebagai data pendukung dilakukan penanaman 7 (tujuh) varietas kedelai untuk mendapatkan perbandingan pertumbuhan dan komponen hasil beberapa varietas unggul yang telah dilepas oleh pemerintah mulai varietas unggul lama sampai varietas unggul baru (tahun 1980 s/d tahun 2003) yaitu benih kedelai varietas Wilis, Tidar, Burangrang, Slamet, Anjasmoro, Mahameru dan Panderman.

Metode Penelitian

A. Survey Varietas Unggul dan Komersialisasi Kedelai

1. Mengidentifikasi varietas-varietas unggul kedelai yang telah dilepas Pemerintah. Data ini diperoleh dari literatur dan laporan dari instansi terkait yaitu Balai Penelitian dan Pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, Ditjen Perbenihan Tanaman Pangan dan PT. Sang Hyang Seri.

2. Mengetahui tingkat perkembangan/komersialisasi benih varietas unggul kedelai yang diukur dengan membuat beberapa variabel tolok ukur sebagai berikut :

- Luas pertanaman satu varietas, apabila ditanam lebih dari 25.000 ha dalam dua tahun berturut-turut maka dapat dinyatakan bahwa varietas tersebut berkembang.

- Sebaran varietas

1. Menyebar sangat luas jika ditanam lebih dari 10 propinsi. 2. Menyebar luas jika ditanam di 5 – 9 propinsi.

3. Menyebar kurang luas jika ditanam kurang dari 5 propinsi.

Variabel tolok ukur ini didapat dengan mengolah data dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, Ditjen Perbenihan Tanaman Pangan dan PT. Sang Hyang Seri.

3. Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam penggunaan benih bermutu dari varietas unggul kedelai.

Pengambilan responden petani dilakukan dengan metode simple random sampling yaitu pengambilan contoh acak sederhana. Responden adalah petani kedelai di Kabupaten Cianjur dan Subang, Propinsi Jawa Barat. Pengambilan data survey dilakukan melalui wawancara dengan petani kedelai secara langsung ke lahan yang berpedoman pada quesioner, responden tiap daerah diambil masing-masing 30 orang. Parameter yang digunakan dalam survey ini adalah harga beli benih, pengalaman berusaha tani, umur responden, tingkat pengetahuan petani, ketersediaan benih di pasaran, status pengairan, tingkat pendidikan terakhir petani, luas lahan garapan, jenis pekerjaan petani dan penyuluhan perbenihan.

Data diolah menggunakan analisis Regresi Linier Berganda : Y = a + b1X1+b2X2+b3X3+...+bnXn

Keterangan :

Y = Indek penggunaan benih unggul bersertifikat dinyatakan dalam dummy (benih bersertifikat dari varietas unggul D=3, benih tidak bersertifikat dari varietas unggul D=2, dan benih tidak bersertifikat bukan varietas unggul D=1).

a = Nilai Y pada perpotongan antara garis linier dengan sumbu vertikal Y.

b1,b2,b3 ....bn = Slope yang berhubungan dengan nilai X (koefisien regresi) X = Variabel-variabel yang terdapat dalam analisis.

2. Pengalaman berusahatani (X2) adalah lamanya responden dalam berusahatani (tahun) untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap kesadaran pentingnya penggunaan benih bermutu.

3. Umur responden (X3) yang dinyatakan dalam angka.

4. Tingkat pengetahuan (X4) adalah pengetahuan yang dimiliki petani tentang benih, dinyatakan dengan dummy. Nilai D yang digunakan adalah D=1 untuk tingkat pengetahuan terhadap benih bermutu rendah, D=2 bila tingkat pengetahuannya tergolong sedang dan D=3 bila pengetahuannya tentang benih bermutu tergolong baik. 5. Ketersediaan benih di pasaran (X5) dihitung dalam bentuk skoring

dari mudah atau sulitnya untuk mendapatkan benih bermutu, D=1 apabila mengalami kesulitan dalam memperoleh benih, D=2 bila tidak terlalu sulit untuk memperoleh benih dan D=3 jika mudah memperoleh benih.

6. Status pengairan (X6) yaitu jenis pengairan yang terdapat dilahan petani, dinyatakan dalam dummy. D=1 irigasi teknis, D=2 irigasi sederhana dan D=3 sawah tadah hujan.

7. Tingkat pendidikan terakhir petani (X7) dihitung dari kurun waktu responden bersekolah dalam satuan tahun.

8. Luas lahan garapan total adalah jumlah satuan luas lahan yang dikuasai atau digarap petani dalam hektar (X8).

9. Jenis pekerjaan petani (X9) adalah pekerjaan yang digeluti responden (D=2 murni petani dan D=1 sebagai sampingan).

10.Penyuluhan perbenihan (X10) di ikuti oleh petani responden sebagai perwakilan anggota kelompok tani (pernah mengikuti =2, belum pernah mengikuti =1)

kriteria biji besar, biji sedang dan biji kecil, yaitu varietas Wilis, Tidar, Burangrang, Slamet, Anjasmoro, Mahameru dan Panderman. Pada setiap petak ditentukan sepuluh tanaman contoh dan diberi label. Tanaman yang diberi label tersebut dijadikan sampel untuk pengukuran pertumbuhan dan komponen hasil dari varietas-varietas yang diuji.

Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) dengan satu faktor yang terdiri dari tujuh varietas kedelai dan tiga ulangan. Luas setiap satuan percobaan 5 m x 3 m. Setiap varietas per petak ulangan diambil 10 tanaman contoh. Model rancangan percobaan yang digunakan sesuai dengan Gomez dan Gomez (1995) :

Yij = µ + αi + βj + εij Keterangan :

Yij = Nilai pengamatan dari kelompok tanaman ke-j yang memperoleh kombinasi perlakuan ke-i dari varietas.

µ = Nilai rata-rata.

αi = Pengaruh perlakuan varietas ke-i (1,2,3,4,5,6,7)

βj = Pengaruh kelompok ke-j (1,2,3)

εij = Pengaruh galat percobaan pada kelompok ke-j yang mendapat kombinasi perlakuan varietas ke-i.

Parameter Pengamatan :

1. Tinggi tanaman (cm). Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman masing-masing varietas.

2. Umur berbunga. Pengamatan dilakukan pada saat muncul bunga pertama pada masing-masing varietas.

3. Umur panen (HST). Panen dilakukan jika tanaman yang diamati memperlihatkan perubahan warna polong menjadi kecoklatan disertai dengan daun yang menguning dan gugur.

5. Jumlah polong isi per tanaman pada tanaman contoh. Penghitungan dilakukan setelah panen dengan menghitung jumlah polong isi yang terdapat pada satu tanaman.

6. Bobot 100 biji (gram) 7. Hasil biji kering (tonha-1).

Pelaksanaan penelitian yaitu dengan melakukan pengolahan tanah 3 minggu sebelum tanam. Setelah diolah, lahan dibagi menjadi 21 petak dengan masing-masing ukuran petak 5 m x 3 m dengan jarak antar petak 50 cm. Setelah itu lahan diberi pupuk kotoran ayam sebanyak 2 kg/petak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Varietas Unggul Kedelai

Tanaman kedelai bukan tanaman asli Indonesia, tetapi telah lama dikembangkan di Indonesia. Komoditas ini mempunyai peran yang cukup penting dalam perekonomian masyarakat. Kedelai umumnya di tanam setelah padi, pada lahan sawah atau tegalan. Areal pertanaman kedelai 60% terdapat di lahan sawah dan 40% lainnya di lahan tegalan/kering. Data FAO menunjukkan bahwa produksi kedelai nasional tahun 2007 sebesar 598.029 ton, sedangkan untuk kebutuhan kedelai konsumsi sebesar 1.803.000 ton, sehingga untuk menutupi kebutuhan konsumsi tersebut dilakukan impor sebesar 1.204.971 ton.

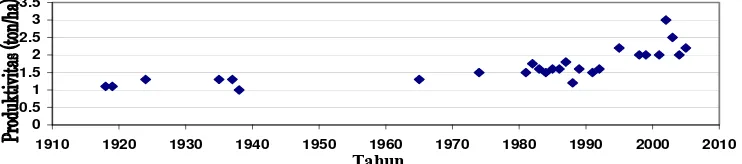

Gambar 1 menunjukan bahwa luas areal tanam mencapai puncaknya pada tahun 1992 yaitu 1.67 juta hektar. Sejak tahun 2000 areal tanam terus mengalami penurunan dan pada tahun 2007 luas areal tanam kedelai hanya 0.45 juta hektar. Penurunan areal tanam ada kaitannya dengan masuknya kedelai impor, sehingga nilai kompetitif tanaman kedelai merosot.

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gambar 1. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kedelai Tahun 1990-2007

areal panen dari 1.48 juta ha menjadi sekitar 0.83 juta ha pada tahun 2000, atau menurun rata-rata 11.00 persen per tahun. Selama periode 2000-2007, areal panen kedelai masih terus menurun. Secara keseluruhan, selama periode 1990-2007 luas areal kedelai di Indonesia menurun tajam dari sekitar 1.33 juta ha pada tahun 1990 menjadi 0.45 juta ha pada tahun 2007.

Perkembangan produksi kedelai nasional selama 18 tahun terakhir (1990 – 2007), tertinggi pada tahun 1992 (1.870.000 ton) dan terendah pada tahun 2007 (598.029 ton). Terjadi kecenderungan yang menurun dalam kurun waktu 18 tahun terakhir. Apabila dikaji dari sisi tingkat produktivitas, tingkat pertumbuhannya cenderung melandai. Selama kurun waktu 18 tahun (1990-2007) tingkat produktivitas yang dicapai berkisar antara 1.11 ton/ha – 1.30 ton/ha, sedangkan beberapa varietas unggul kedelai yang telah dilepas mampu menghasilkan > 2 ton/ha. Diduga bahwa selama 18 tahun terakhir (1990-2007) terjadi hal-hal berikut dalam perkedelaian nasional, yaitu : (1). Penurunan areal tanam kedelai; (2). Pergeseran tanaman kedelai ke tanaman non kedelai; dan (3). Perbenihan kedelai tidak berkembang, sehingga petani tidak memperoleh benih bermutu dalam pertanamannya.

Dibandingkan dengan komoditi tanaman pangan lainnya, pembentukan varietas kedelai telah dimulai sejak tahun 1918, yang dimulai dengan kegiatan seleksi terhadap varietas introduksi dan varietas lokal. Pada perkembangan selanjutnya pembentukan varietas kedelai di Indonesia mulai diselaraskan dengan permintaan pengguna/konsumen. Varietas unggul kedelai yang dikehendaki oleh pengguna mempunyai sifat berdaya hasil tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, mutu biji baik, tahan disimpan, adaptif terhadap lingkungan bermasalah, respon terhadap perbaikan teknologi, tahan rebah, tahan naungan, berumur genjah, mutu olahan bagus, serta bentuk dan warna kulit biji baik sesuai dengan kegunaannya (Allard, 1960; Sumarno, 1995).

kekeringan dan adaptif lahan marginal. Dengan demikian sumbangan varietas unggul kedelai terhadap pembangunan pertanian akan semakin besar.

Selama kurun waktu 1918 hingga 2006, Pemerintah Indonesia telah berhasil melepas sebanyak 66 varietas kedelai. Upaya-upaya pengembangan varietas unggul kedelai sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1916 dengan cara memasukkan varietas kedelai dari luar negeri, antara lain Cina, Taiwan, Manzhuria dan Amerika Serikat. Sedangkan, kegiatan perbaikan varietas kedelai melalui hibridisasi baru dimulai pada awal tahun 1930-an. Karakteristik tinggi tanaman, umur tanaman, ukuran biji dan potensi hasil varietas-varietas unggul kedelai yang dilepas antara tahun 1918 hingga 2006 memiliki keragaman cukup besar (Gambar 2,3,4,5).

Tinggi Tanaman

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Gambar 2. Tinggi Tanaman Varietas Kedelai yang dilepas Tahun 1918 – 2006.

Varietas kedelai yang telah dilepas saat ini memiliki tinggi tanaman yang beragam yaitu antara 40-90 cm. Pada awal pelepasan varietas unggul oleh Pemerintah, tinggi tanaman tidak terlalu menjadi perhatian sehingga tinggi tanaman kedelai dari tahun ke tahun cenderung naik turun dan tidak menunjukan perkembangan. Pada tahun 1987 muncul varietas Tidar dengan tinggi tanaman yang cukup rendah yaitu sekitar 40-50 cm, kemudian varietas Petek pada tahun 1988 dan varietas Argomulyo pada tahun 1998 yang memiliki tinggi tanaman hanya 40 cm.

Hasil percobaan oleh peneliti di Kebun Percobaan Leuwikopo pada penanaman 7 varietas kedelai tahun 2007, untuk karakteristik tinggi tanaman 7

varietas yang diuji berkisar antara 40.70 cm sampai 57.70 cm dengan rataan 51.10 cm. Pada karakteristik tinggi tanaman, varietas Tidar memiliki tinggi terendah yaitu 40.70 cm dan varietas Anjasmoro memiliki tinggi yaitu 57.70 cm (Tabel Lampiran 4). Perbandingan hasil percobaan dilapangan dengan deskripsi tidak menunjukan perbedaan. Sitompul dan Guritno (1995) menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman merupakan proses kehidupan tanaman yang mengakibatkan perubahan ukuran tanaman. Tinggi tanaman dapat menggambarkan keadaan pertumbuhan vegetatif tanaman tersebut. Umumnya tinggi tanaman digunakan sebagai ukuran pertumbuhan, karena mudah diamati.

Umur Tanaman

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Gambar 3. Umur Tanaman Varietas Kedelai yang dilepas Tahun 1918 – 2006.

Salah satu pertimbangan petani dalam memilih varietas yaitu umur tanaman. Berdasarkan umur tanaman, varietas-varietas unggul kedelai diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Varietas yang berumur kurang dari 75 hari (Genjah). 2. Varietas yang berumur antara 75 – 90 hari (Sedang). 3. Varietas yang berumur lebih dari 90 hari (Dalam).

Varietas unggul kedelai yang telah dilepas pemerintah umumnya merupakan varietas berumur sedang. Varietas unggul yang berumur pendek masih jarang dihasilkan oleh pemulia. Petani sendiri lebih mengharapkan varietas kedelai yang memiliki umur pendek agar mempermudah penanganan dan pertimbangan ketepatan cuaca. Biasanya petani mulai menanam kedelai antara bulan Maret-April sehingga waktu panen diharapkan tidak bertepatan dengan musim hujan.

Pada awal perkembangannya sebagian besar varietas-varietas kedelai memiliki umur dalam yaitu antara 90-110 hari. Setelah tahun 1935 muncul varietas-varietas kedelai hasil persilangan dengan umur genjah antara 80-95 hari, dimulai dengan dihasilkannya varietas Ringgit. Pada tahun 1982 muncul varietas yang berumur sedang yaitu varietas Lokon dengan umur 75 hari dan setelah itu perkembangan umur varietas-varietas kedelai berubah-ubah antara 70-100 hari dan pada tahun 1992 dilepas varietas Malabar yang memiliki umur paling genjah yaitu 70 hari.

Ukuran Biji

0 5 10 15 20

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Gambar 4. Ukuran Biji Tanaman Varietas Kedelai yang dilepas 1918 – 2006.

Salah satu pertimbangan petani dalam memilih varietas yaitu ukuran biji tanaman. Berdasarkan ukuran biji tanaman, varietas-varietas unggul kedelai diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan ukuran biji, yaitu :

1. Kedelai biji kecil, yaitu varietas kedelai yang memiliki bobot 100 butir benihnya kurang dari 10 g. Contohnya varietas Otan yang memiliki bobot 100 butir 7-8 g.

2. Kedelai biji sedang, yaitu varietas kedelai yang memiliki bobot 100 butirnya antara 10-14 g. Contoh kedelai biji sedang adalah varietas Shakti yang memiliki bobot 100 butir 13-14 g.

3. Kedelai biji besar, yaitu varietas kedelai yang memiliki bobot 100 butirnya lebih dari 14 g. Contoh kedelai tipe ini adalah varietas TK-5 yang memiliki bobot 100 butir 17.8 g.

Pada awal perkembangannya varietas-varietas unggul kedelai di Indonesia umumnya masih mempunyai ukuran biji yang kecil. Pada tahun 1965, varietas

Tahun

kedelai yang dihasilkan mengalami peningkatan yaitu dengan dihasilkannya varietas-varietas biji sedang (varietas Shakti, varietas Davros dan varietas Taichung) dan varietas berbiji besar seperti TK-5. Sejak tahun 1965 varietas yang dihasilkan terus mengalami perkembangan dengan terus dihasilkannya varietas berbiji sedang dan berbiji besar.

Hasil percobaan penanaman 7 varietas kedelai di Kebun Percobaan Leuwikopo diperoleh bahwa varietas Tidar mempunyai ukuran biji kecil sebesar 6.00 g/100 butir dibandingkan varietas yang lain, sedangkan varietas Panderman memiliki ukuran biji besar yaitu 18.86 g/100 butir (Tabel Lampiran 5). Pandey dan Torrie (1973) menyatakan bahwa produksi biji pada kedelai di pengaruhi beberapa komponen hasil yaitu jumlah tanaman dalam luasan, jumlah polong tiap tanaman dan berat biji. Besarnya nilai berat 100 butir pada benih tiap varietas mencerminkan ukuran benih. Varietas Panderman memiliki nilai bobot tertinggi karena termasuk dalam kategori benih berbiji besar, sedangkan varietas Tidar memiliki bobot terendah karena tergolong kategori benih berbiji kecil.

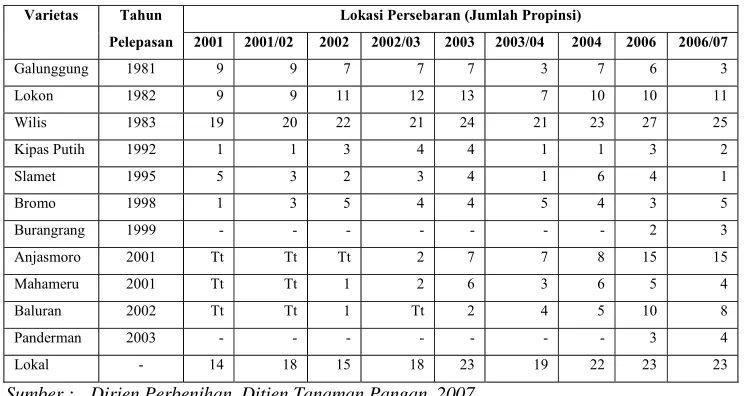

Potensi Hasil (Produktivitas)

0

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Gambar 5. Produktivitas Tanaman Varietas Kedelai yang dilepas 1918 – 2006.

Varietas-varietas unggul kedelai diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan potensi hasil yang dimiliki, yaitu :

2. Varietas Potensi Sedang (VPS), yaitu varietas-varietas kedelai yang memiliki potensi menghasilkan antara 1.2-1.5 ton/ha, diantaranya adalah varietas Orba dengan potensi hasil 1.5 ton/ha dan varietas Tidar yang memiliki potensi hasil 1.4 ton/ha.

3. Varietas Potensi Rendah (VPR), yaitu varietas-varietas kedelai yang memiliki potensi menghasilkan kurang dari 1.2 ton/ha, contohnya adalah varietas Otan dengan potensi hasil 1.1-1.2 ton/ha.

Varietas-varietas yang dilepas sebelum tahun 1930 tergolong kedalam Varietas Potensi Rendah (VPR). Produktivitas dari varietas-varietas tersebut rata-rata 1.1 ton/ha. Varietas-varietas tersebut adalah varietas Otan dan No. 27.

Selama periode 1930 – 1965, varietas-varietas yang dilepas mempunyai tingkat hasil yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu rata-rata 1.3 ton/ha. Varietas-varietas yang termasuk kedalam varietas potensi sedang tersebut antara lain Ringgit, Sumbing, Merapi, Shakti, Davros dan lain-lain. Periode setelah 1984, varietas-varietas yang dilepas pada umumnya memiliki daya hasil yang tinggi (> 1.6 ton/ha) bahkan ada beberapa varietas yang potensi hasilnya antara 2.0 – 3.5 ton/ha contohnya varietas Slamet, Anjasmoro dan Baluran dan lain-lain.

Hasil percobaan penanaman 7 varietas kedelai di Kebun Percobaan Leuwikopo diperoleh bahwa varietas Anjasmoro menghasilkan biji kering tertinggi dibandingkan 6 varietas kedelai lainnya (Tabel Lampiran 5).

Komersialisasi Varietas Unggul Kedelai

dihasilkan berkualitas tinggi yang menyandang mutu genetik, fisik dan fisiologis yang memenuhi syarat. Untuk menjamin kebenaran mutu dilakukan produksi benih bersertifikat dengan pengawasan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH). Program sertifikasi sebaiknya dilakukan dalam produksi benih dari varietas unggul yang telah dilepas.

Hingga saat ini pengelolaan perbenihan kedelai masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya dalam produksi dan distribusi Benih Sumber (Benih Dasar, Benih Pokok dan Benih Sebar). Insitusi yang memproduksi Benih Sumber adalah Balai Benih Induk, Balai Benih Utama yang saat ini umumnya menjadi UPT daerah sehingga kebijakannya diatur oleh daerah masing-masing. Sampai saat ini produsen benih swasta umumnya tidak tertarik memproduksi benih kedelai karena kelipatan hasilnya rendah, pengolahannya relatif sulit, daya simpannya rendah dan masa edarnya sangat singkat. Namun demikian secara tradisional, kegiatan produksi benih berjalan di masyarakat di berbagai tempat dengan penerapan sistem JABALSIM (Jalinan Arus Benih Antar Lapangan dan Musim). Di beberapa sentra produksi kedelai, terdapat penangkar yang menghasilkan benih, namun belum bersertifikat (disebut berlabel merah jambu). Salah satu kendala dalam kegiatan sertifikasi adalah : pembeli benih kedelai segera membeli setelah selesai pengolahan, karena dikejar keserempakan tanam. Sehingga produsenpun tidak dapat menunggu waktu pengujian laboratoris apabila kegiatan tersebut adalah sebagian yang harus dilewati dalam produksi benih bersertifikat. Selain itu petani kedelai sebagai konsumen belum merasakan perbedaan mutu yang signifikan antara benih bersertifikat dengan benih non sertifikat, sehingga konsumen benih kedelai lebih mempercayai kepada siapa produsennya dibanding dengan sertifikat yang semestinya sebagai jaminan benih kedelai bermutu.

Penyebaran Varietas

telah dilepas pemerintah belum tentu dapat diterima dengan baik oleh petani, sehingga setiap varietas memiliki tingkat komersialisasi yang berbeda.

Indikator suatu varietas komersial dapat diukur dari luas penyebaran varietas tersebut sejak dilepas. Dengan menggunakan tolok ukur luas pertanaman mencapai 25.000 ha dalam dua tahun berturut-turut dan sebaran varietas apabila ditanam lebih di 10 propinsi, maka benih suatu varietas unggul bisa dikatakan memiliki tingkat komersialisasi yang tinggi. Pada Tabel 1 disajikan persebaran varietas-varietas kedelai berdasarkan luas pertanaman sejak musim tanam 2001.

Tabel 1. Luas pertanaman per Varietas Musim Tanam 2001 – 2006. Varietas Tahun Musim Tanam (Ha)

Pelepasan 2001 2001/02 2002 2002/03 2003 2003/04 2004 2006 2006/07

Galunggung 1981 1680 1655 1164 5524 13832 2396 6287 4934 4199 Lokon 1982 8370 8098 4311 5185 2371 662 2664 4209 5565 Wilis 1983 84551 88070 84965 99538 78278 33254 56825 64903 35456 Kipas Putih 1992 9838 3416 3722 3928 2008 1378 1387 757 867 Slamet 1995 262 129 153 194 486 78 124 245 54 Bromo 1998 30 1977 17655 6756 3947 93 56 1081 666

Burangrang 1999 - - - 453 1016

Anjasmoro 2001 Tt Tt Tt 118 622 2488 3171 10446 8806 Mahameru 2001 Tt Tt 47 9 60 355 6028 424 1588 Baluran 2002 Tt Tt 100 Tt 407 264 1337 5198 2926

Panderman 2003 - - - 6 17

Lokal - 17767 43178 27487 26254 33083 24070 42817 31204 15934 Sumber : Dirjen Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan, 2007.

Tt = Tidak tercatat

Tabel 2. Lokasi Persebaran per Varietas Musim Tanam 2001 – 2006. Varietas Tahun Lokasi Persebaran (Jumlah Propinsi)

Pelepasan 2001 2001/02 2002 2002/03 2003 2003/04 2004 2006 2006/07

Sumber : Dirjen Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan, 2007. Tt = Tidak tercatat

Dari dua indikator di atas tampak jelas bahwa Wilis adalah varietas yang paling komersial, karena ditanam lebih dari 25.000 ha dan juga tersebar lebih dari 20 propinsi di Indonesia. Beberapa varietas yang juga tergolong komersial adalah Lokon.

Dalam perkembangannya penggunaan varietas lokal masih cukup dominan. Varietas ini tersebar hampir di 20 propinsi pada tahun 2004 dan 2006. Beberapa hal yang diduga menjadi penyebab, yaitu : (1). Ketersediaan benih varietas unggul masih kurang, (2). Kesadaran petani untuk penggunaan varietas unggul masih rendah, dan (3). Belum terdapat perbedaan yang nyata antara hasil dari varietas lokal dengan varietas unggul dari teknologi budidaya yang ada, menyebabkan keunggulan dari varietas baru tidak tampak.

Beberapa varietas unggul kedelai yang dilepas tahun 2001 seperti varietas Anjasmoro dan Mahameru merupakan varietas-varietas baru yang sangat potensial untuk berkembang menjadi varietas yang komersial. Demikian pula dengan varietas Baluran yang dilepas tahun 2002 sangat potensial untuk berkembang menjadi varietas komersial, karena ditanam lebih dari 1.000 ha.

Dalam penelitian ini ditetapkan suatu varietas dinyatakan telah mati apabila secara berturut-turut selama 2 tahun ditanam di bawah 1000 ha, maka bisa ditentukan varietas-varietas apa saja yang mati.

Dari data luas areal tanam beberapa varietas kedelai (Tabel 1), maka varietas Wilis, Lokon, Galunggung dan Kipas Putih adalah varietas-varietas yang berkembang dan mempunyai lama penggunaan yang panjang. Banyak varietas yang tidak berkembang dan hanya 20% dari total 66 varietas kedelai yang dilepas bisa digolongkan sebagai varietas-varietas kedelai yang mempunyai lama penggunaan yang cukup untuk masuk ke dalam kriteria varietas berkembang.

Penyebaran Varietas Unggul Kedelai Berdasarkan Luasannya (ha)

Suatu varietas bisa dikatakan berhasil apabila dapat diterima dengan baik oleh petani. Penyebaran suatu varietas sangat baik dan berkembang apabila ditanam dalam luasan yang besar dan merata. Selanjutnya akan dibahas luas pertanaman varietas unggul kedelai dari 6 (enam) varietas yang telah dilepas oleh pemerintah mulai dari varietas unggul lama sampai varietas unggul baru yang mewakili varietas dengan biji kecil, biji sedang dan biji besar yaitu varietas Wilis, Tidar, Slamet, Anjasmoro, Mahameru dan Panderman.

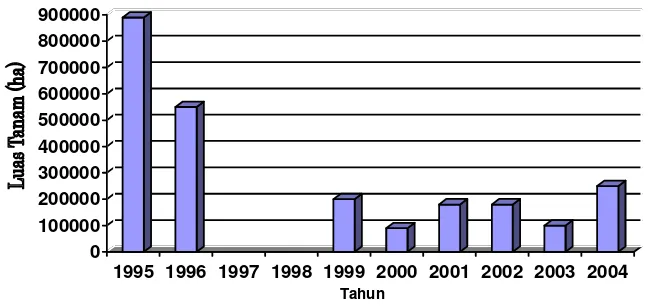

1. Luas Pertanaman Varietas Wilis

Varietas Wilis merupakan hasil persilangan varietas Orba dengan varietas No. 1682 yang dilepas tahun 1985. Varietas ini termasuk varietas berumur sedang yaitu dipanen pada umur 88 hari dan dapat menghasilkan produksi kedelai 1.62 ton/ha dengan ukuran biji sedang. Keunggulan yang dimiliki antara lain tahan rebah, tahan penyakit karat dan virus.

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tahun

Gambar 6. Luas Pertanaman Varietas Wilis di Seluruh Indonesia. Keterangan : Data Tahun 1997 dan 1998 tidak tercatat.

Berdasarkan pada kemampuan varietas Wilis yang mampu bertahan dengan luas areal pertanaman di atas 25.000 ha selama kurun waktu lebih dari dua tahun, dapat dikatakan bahwa varietas Wilis merupakan varietas yang berkembang di pasar dan diterima oleh petani karena mempunyai sifat dan keunggulan yang lebih baik. Varietas Wilis banyak ditanam di Propinsi NAD, Sulawesi Tengah, Bali, Sumatera Utara, NTB dan sebagian besar pulau Jawa.

2. Luas Pertanaman Varietas Tidar

Varietas Tidar merupakan hasil seleksi galur mutan B-1682 dan introduksi dari AVRDC Taiwan yang dilepas tahun 1987. Varietas ini termasuk varietas berumur genjah yaitu 75 hari dan menghasilkan produksi 1.4 ton/ha dengan ukuran biji kecil. Keunggulan yang dimiliki adalah tahan rebah, tahan penyakit karat dan tahan terhadap lalat benih.

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tahun

Gambar 7. Luas Pertanaman Varietas Tidar di Seluruh Indonesia Keterangan : Data Tahun 1997 dan 1998 tidak tercatat

3. Luas Pertanaman Varietas Slamet

Varietas Slamet merupakan varietas unggul kedelai hasil persilangan varietas Dempo dengan varietas Wilis yang dilepas tahun 1995. Varietas ini termasuk berumur sedang yaitu 87 hari dan menghasilkan produksi 2.26 ton/ha dengan ukuran biji sedang. Keunggulan yang dimiliki adalah tahan penyakit karat daun dan cocok ditanam pada tanah masam.

Berdasarkan Gambar 8 dapat dilihat bahwa varietas Slamet belum memperlihatkan perkembangan sejak dilepas pada tahun 1995. Pada tahun 1999 varietas ini hanya ditanam seluas 928 ha di propinsi Bengkulu dan propinsi Kalimantan Selatan. Tahun berikutnya luas pertanamannya mulai menurun, dengan demikian dapat dikatakan bahwa varietas Slamet tidak mampu bertahan di pasaran. Hal ini diduga karena varietas ini tidak memiliki keunggulan yang mencolok dibandingkan varietas lainnya.

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tahun

4. Luas Pertanaman Varietas Anjasmoro

Selain menghasilkan varietas Mahameru, pada tahun 2001 pemerintah juga melakukan seleksi massa dari populasi galur murni Mansuria dengan nomor galur Mansuria 395-49-4 dan menghasilkan varietas Anjarmoro. Varietas ini merupakan varietas unggul kedelai dengan potensi tinggi yang memiliki produktivitas sebesar 2.030-2.250 kg/ha dan memiliki ukuran biji besar. Varietas ini merupakan varietas berumur sedang dan dipanen pada umur 82 - 92 hari. Keunggulan dan karakteristik yang dimiliki varietas ini adalah tahan rebah, agak tahan terhadap karat daun dan tahan pecah polong.

Berdasarkan Gambar 9 dapat dilihat bahwa sejak dilepas pada tahun 2001, varietas Anjasmoro mulai ditanam petani pada tahun 2002 di propinsi Jawa Timur, NTB dan Irian Jaya. Luas pertanamannya menunjukan peningkatan dan dapat dikatakan bahwa perkembangan varietas Anjasmoro cukup bertahan. Hal tersebut terbukti dengan luas pertanaman yang mencapai 25.000 ha pada tahun 2004. Bertahannya varietas Anjasmoro menandakan varietas ini cukup diterima oleh petani dikarenakan potensinya yang tinggi, ukuran biji besar, umur tanaman sedang, serta tahan rebah dan karat daun. Varietas Anjasmoro diperkirakan akan menjadi varietas yang dapat berkembang dengan baik. Saat ini varietas Anjasmoro banyak ditanam di Propinsi Jawa Timur, Jambi, Sulawesi Tengah dan NTB.

0 5000 10000 15000 20000 25000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tahun

5. Luas Pertanaman Varietas Mahameru

Varietas Mahameru merupakan hasil seleksi masa dari populasi galur murni Mansuria dengan nomor galur Mansuria 204-19-1, yang dilepas pada tahun 2001. Varietas Mahameru memiliki produktivitas sebesar 2.040-2.160 kg/ha, tergolong kategori varietas potensi tinggi dengan ukuran biji besar dan umur tanaman sedang yaitu 84-95 hari. Varietas ini memiliki keunggulan dan karakteristik seperti, umur tanaman tidak terlalu lama, tahan rebah, agak tahan terhadap karat daun dan tahan pecah polong serta ukuran biji yang besar.

Varietas Mahameru mulai ditanam oleh petani pada tahun 2002 dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan luas pertanaman yang cukup tinggi yaitu diatas 16.000 ha (Gambar 10). Varietas ini banyak ditanam di Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan NTB.

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tahun

Gambar 10. Luas Pertanaman Varietas Mahameru di Seluruh Indonesia

Keterangan : Data Tahun 1997 dan 1998 tidak tercatat.

6. Luas Pertanaman Varietas Panderman

Sejak dilepas oleh Pemerintah hingga sekarang, varietas Panderman belum menunjukan perkembangan. Terbukti dengan tidak adanya laporan yang menyatakan bahwa terdapat areal pertanaman kedelai menggunakan varietas Panderman di kalangan petani. Hal ini diduga dikarenakan varietas ini tergolong masih baru sehingga masih belum banyak dikenal oleh kalangan petani. Selain itu juga kurangnya informasi pengenalan varietas dan promosi kepada para petani kedelai oleh instansi terkait.

Kajian Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Petani

Dalam Penggunaan Benih Bermutu Dari Varietas Unggul Kedelai

Hasil pengamatan dan wawancara langsung di lapangan terhadap petani responden (30 orang) masing-masing di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Subang, diperoleh data bahwa varietas-varietas yang digunakan oleh para petani kedua daerah tersebut merupakan varietas-varietas unggul yang termasuk kedalam varietas dengan potensi hasil tinggi. Varietas yang banyak digunakan petani di Kabupaten Cianjur adalah varietas Anjasmoro dan Varietas Davros, sedangkan di Kabupaten Subang, varietas yang paling banyak digunakan adalah varietas Lokon dan Wilis (Tabel 3).

Tabel 3. Persentase Varietas Kedelai yang digunakan oleh Petani di Kabupaten Cianjur dan Subang

Varietas Jumlah Petani

Kab. Cianjur (%) Kab. Subang (%)

Anjasmoro 50.00 -

Lokon 13.33 63.33

Davros 33.33 -

Wilis 3.33 33.33

Lumajang - 3.33