STUDI KORELASI K PADA BAWANG MERAH DI

TANAH ULTISOL CIPANAS, LEBAK

RANI YUNITA

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Studi Korelasi K pada Bawang Merah di Tanah Ultisol Cipanas, Lebak adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Maret 2016

Rani Yunita

ABSTRAK

RANI YUNITA. Studi Korelasi K pada Bawang Merah di Tanah Ultisol Cipanas, Lebak. Dibimbing oleh ATANG SUTANDI dan SYAIFUL ANWAR.

Ultisol merupakan jenis tanah dengan penyebaran cukup luas di indonesia yang berpotensi untuk pengembangan pertanian tanaman pangan seperti bawang merah. Rendahnya kandungan kalium (K) pada tanah ini menyebabkan perlunya pemupukan yang efisien sesuai kebutuhan tanaman. Ketersediaan hara K bagi tanaman dapat dikaji melalui uji tanah untuk mengetahui status hara K dalam suatu jenis tanah. Metode ekstraksi yang dipilih untuk mengukur kebutuhan kalium tanaman bawang merah ditentukan melalui uji korelasi antara K tanah terekstrak dengan serapan hara tanaman. Tujuan penelitian ini untuk memilih metode ekstraksi kalium terbaik bagi tanaman bawang merah. Pertama dibuat status hara K dengan lima tingkatan, yaitu (0X), (¼X), (½X), (¾X), (X), dimana X= 849.3 kg KCl/ha, dimana X adalah jumlah K yang dibutuhkan untuk mencapai kadar K tertinggi dalam tanah yaitu 0.6 me K/100 g. Tanah yang sudah diberi perlakuan diinkubasi selama 3 bulan, kemudian dianalisis kandungan K menggunakan lima metode pengekstrak, yaitu Bray 1, Bray 2, Mechlich 1, Olsen, dan HCl 25%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode Bray 1, Bray 2, Olsen, dan Mechlich 1 merupakan metode dengan koefisien regresi (r) yang nyata. Dari keempat metode tersebut metode Olsen dan Mechlich 1 merupakan metode terbaik untuk menduga ketersediaan K tanah bagi bawang merah pada Ultisol Cipanas, Lebak karena memiliki nilai koefisien regresi (r) tertinggi yaitu 0.68 dan 0.67.

Kata kunci: Bawang Merah, Kalium, Korelasi, Ultisol

ABSTRACT

RANI YUNITA. The Soil K Test Correlation on Shallot in Ultisols from Cipanas, Lebak. Supervised by ATANG SUTANDI and SYAIFUL ANWAR.

methods to estimate the K availiability for shallot on Ultisol from Cipanas, Lebak, with coefficient regression (r) 0.68 dan 0.67, respectively.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

STUDI KORELASI K PADA BAWANG MERAH DI TANAH

ULTISOL CIPANAS, LEBAK

RANI YUNITA

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segalakasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, penelitian, dan penulisan skripsi ini. Skripsi yang dilaksanakan sejak Maret 2015 hingga Maret 2016 ini berjudul Studi Korelasi K pada Tanaman Bawang di Tanah Ultisol Cipanas, Lebak.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, bimbingan dan bantuan kepada penulis, yaitu: 1. Dr Ir Atang Sutandi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi I dan Dr Ir Syaiful Anwar, M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi II yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, dan motivasi selama penelitian sampai penulisan skripsi; 2. Dr Ir Arief Hartono, M.Sc selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan

masukan dan saran untuk penulisan skripsi ini;

3. Mama, Bapak, Bang Dicky, Bang Ijay, Bang Agam dan keluarga semua yang tak pernah henti memberikan kasih sayang, semangat, doa dan motivasi kepada penulis;

4. Seluruh staf Laboratorium dan staf Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor;

5. Rekan penelitian ibu Indarti Puji Lestari dan Yana Kristin atas kerjasama, arahan, dan motivasi selama penelitian;

6. AHQS (Anis, Emmy, Chiput, Mustika, Tyas) dan FRONTAL (Roro, Devvy, Desti, Napi, Febi) atas semangat dan motivasinya selama penelitian dan penulisan;

7. Anis Puspa, Rere Agnes, Faniyosi, Ramalaksana, Richardo, Gugun, Sholincah, Soang, Niul, Meldut, dan Tanah 48 atas kebersamaan dan dukungannya selama perkuliahan dan penelitian;

8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

Bogor, Maret 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR LAMPIRAN viii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

BAHAN DAN METODE 3

Bahan dan Alat 3

Metode Penelitian 3

HASIL DAN PEMBAHASAN 7

SIMPULAN DAN SARAN 12

Simpulan 12

Saran 12

DAFTAR PUSTAKA 12

LAMPIRAN 17

DAFTAR TABEL

1 Rancangan percobaan inkubasi 4

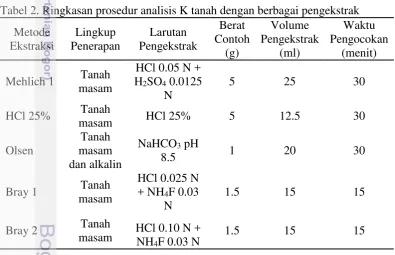

2 Ringkasan prosedur analisis K tanah dengan berbagai pengekstrak 4

3 Analisis laboratorim 5

4 Hasil analisis tanah awal 7

5 Nilai rata-rata K terekstrak dari lima metode ekstraksi K 8 6 Pengaruh pemupukan K terhadap pertumbuhan tanaman 9 7 Hubungan serapan hara tanaman dengan berbagai metode ekstraksi K 11

DAFTAR LAMPIRAN

1 Metode Ekstraksi K metode Bray 1 17

2 Metode Ekstraksi K metode Bray 2 17

3 Metode Ekstraksi K metode Olsen 18

4 Metode Ekstraksi K metode Mechlich 1 18

5 Metode Ekstraksi K metode Olsen 19

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanaman bawang merah merupakan salah satu jenis komoditas yang memiliki potensi tinggi dalam pengembangan pertanian tanaman pangan. Saat ini, bawang merah banyak dihasilkan pada daerah yang umumnya memiliki jenis tanah Grumusol. Persebaran tanah Grumusol di Indonesia hanya sebesar 2.1 juta ha (Subagyo et al. 2004) dan kondisi lahan yang ada di sentra bawang merah umumnya telah banyak mengalami degradasi lahan yang disebabkan karena penggunaan pupuk kimia yang tidak rasional. Jika dikaitkan dengan produktivitasnya, data dari BPS Jawa Tengah (2014) menunjukkan data produktivitas bawang merah di Brebes tahun 2013 sebesar 12.23 ton ha-1. Angka tersebut masih jauh di bawah potensi produktivitas untuk bawang merah sebesar 20 ton ha-1. Oleh karena itu perlu dilakukannya perluasan lahan untuk pengembangan budidaya tanaman bawang merah. Terdapat potensi lahan suboptimal yang dapat dikembangkan menjadi tanah pertanian, salah satunya adalah tanah Ultisol. Persebaran tanah Ultisol di Indonesia jauh lebih luas hingga mencapai 45.8 juta ha atau sekitar 24.3% dari total luas daratan Indonesia (BBSDLP 2006).

Upaya dalam memanfaatkan jenis Ultisol memiliki keterbatasan yaitu reaksi tanah yang masam karena mengalami pencucian basa-basa yang intensif, kandungan unsur hara relatif rendah salah satunya unsur kalium (K), bahan organik rendah, dan kapasitas tukar kation (KTK) rendah, sehingga tingkat kesuburan alami tanah sangat rendah (Hardjowigeno 1993), sehingga diperlukan pemupukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman, salah satunya yaitu pupuk kalium. Di Indonesia penggunaan pupuk kalium masih kurang mendapat perhatian bila dibandingkan dengan pupuk nitrogen (N) dan fosfor (P).

Kalium merupakan unsur hara makro terpenting bagi tanaman setelah nitrogen dan fosfor (Wiberg 1995). Unsur ini diserap oleh tanaman dalam jumlah mendekati atau bahkan kadang melebihi jumlah nitrogen meskipun kalium tersedia dalam tanah hanya terdapat dalam jumlah terbatas (Soepartini 1988). Unsur ini terlibat langsung dalam berbagai proses metabolisme tanaman (Havlin et al. 1999) seperti pembentukan karbohidrat, pembelahan sel, translokasi gula dan aktivitas enzim (Leiwakabessy 1998). Ketersediaan hara K perlu diketahui untuk menentukan jumlah pupuk yang diberikan agar pemupukan efektif dan efisien.

2

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menentukan metode ekstraksi kalium terbaik untuk tanah Ultisol Cipanas, Lebak pada tanaman bawang merah.

Manfaat Penelitian

3

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari bulan November 2014 sampai bulan November 2015. Penelitian dilaksanakan pada dua lokasi, yaitu di rumah kaca University Farm IPB, Cikabayan, Dramaga, Bogor dengan letak koordinat 6°33'3" Lintang Selatan 106°42'51" Bujur Timur dengan ketinggian tempat sekitar 250 m dari permukaan laut dan dilahan yang berlokasi di kampung Kentrong, Desa Malangsari, Cipanas, Lebak, Banten. Pelaksanaan analisis kimia tanah dilaksanakan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah umbi bawang merah varietas Bima Brebes, kapur dolomit, pupuk kandang sapi, KCl (60% K2O), Urea (45% N), SP-36 (36% P2O5), bahan-bahan kimia untuk analisis laboratorium. Alat yang digunakan antara lain perangkat uji tanah untuk lahan kering (PUTK) seperti meteran gulung, cangkul, sekop, cetok/pisau besar, embrat, ember, polybag 5kg, penggaris, timbangan analitik, penggiling daun, oven, berbagai peralatan gelas dan alat-alat ukur, Flame Photometer, software MS. Excel 2010, dan SAS 9.0 portable.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: pembuatan status hara K buatan yang dilakukan dilahan, dan uji korelasi hara K tanah yang dilakukan di rumah kaca.

Pembuatan Status Hara K Tanah

Pembuatan status hara K tanah yang dilaksanakan bulan Maret-Juni 2015. Pembuatan status hara K tanah diawali dengan pengambilan sampel tanah pada lahan yang berlokasi di kampung Kentrong, Desa Malangsari, Cipanas, Lebak, Banten. Sampel tanah dianalisis di laboratorium tanah untuk melihat nilai erapan K maksimum yang akan digunakan sebagai dasar penentuan dosis pupuk K pada saat inkubasi. Lahan dibersihkan dan dibuat petak percobaan dengan ukuran 1.5 m x 5 m dengan tinggi 0.4 m untuk pelaksanaan inkubasi. Pembuatan status hara K tanah menggunakan Rancangan Perlakuan Faktor Tunggal yang terdiri dari lima taraf dapat dilihat pada Tabel 1.

4

Tabel 1. Rancangan percobaan inkubasi

Perlakuan KCl (kg/ha)

K0 = tanpa penambahan pupuk K (0X) K1 = penambahan pupuk K (¼X) K2 = penambahan pupuk K (½X) K3 = penambahan pupuk K (¾X) K4 = penambahan pupuk K (X) Uji Korelasi Hara K Tanah

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2015. Tahapan uji korelasi hara K tanah dilakukan dengan tujuan untuk menentukan metode ekstraksi K tanah terbaik pada bawang merah di tanah Ultisol Cipanas, Lebak. Analisis K tanah menggunakan 5 metode pengestrak, yaitu Bray 1, Bray 2, Olsen, Mechlich 1 dan HCl 25%. Ringkasan prosedur analisis K tanah dengan berbagai pengekstrak disajikan pada Tabel 2. Penelitian uji korelasi hara K tanah dilakukan di rumah kaca dengan menggunakan Rancangan Perlakuan Faktor Tunggal, Rancangan Lingkungan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga ulangan. Tabel 2. Ringkasan prosedur analisis K tanah dengan berbagai pengekstrak

Metode

5 kering udara diayak dengan ukuran 2 mm. Tanah sebagai media tanam dimasukkan ke dalam polybag ukuran diameter 30 cm dengan bobot tanah 5 kg BKM/polybag. Penanaman

Bibit bawang merah yang sehat ditanam sebanyak 2 umbi per polibag. Penanaman dilakukan sampai akhir fase vegetatif. Jumlah sampel pada tiap unit percobaan sebanyak 3 polybag. Sebelum penanaman diberikan kapur dolomit dengan dosis berdasarkan nilai Al-dd dari hasil analisis tanah awal dan pupuk kandang sapi dengan dosis 11 g/polybag. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman, pada uji korelasi K diaplikasikan pupuk P dengan dosis 1.3 g/polybag dan N dengan dosis 1 g/polybag, yang diberikan satu minggu sebelum tanam untuk P dan N diberikan saat tanaman berumur 10-15 hari.

Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan tanaman dalam penelitian ini meliputi penyiraman, penyiangan gulma dan pemberian pestisida/fungisida. Penyiraman tanaman dilakukan 1 hari dua kali pada pagi dan sore hari. Penyiangan gulma dan pemberian pestisida/fungisida dilakukan untuk mengurangi resiko terserang penyakit atau hama pada tanaman. Pembersihan gulma dilakukan setiap waktu saat ditemukannya gulma. Sedangkan pemberian pestisida/fungisida dilakukan 1 minggu sekali. Pengamatan dan pengambilan data

Pengamatan dilakukan selama 5 minggu. Pengamatan baru dilakukan setelah 2 MST. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah tunas. Pengukuran dilakukan setiap satu minggu sekali. Pengukuran bobot basah dan bobot kering tanaman dilakukan setelah tanaman berumur 5 MST (vegetatif). Analisis Laboratorium

Analisis laboratorium pada tanah dilakukan sebelum tanam. Sementara itu pada tanaman dilakukan setelah panen. Analisis tanaman hanya pada bagian tajuk. Berikut ini tabel analisis laboratorium yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Laboratorium

Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis ragam (Anova) pada selang kepercayaan 95% untuk melihat pengaruh perlakuan status hara K tanah terhadap

Parameter Metode

Pengeringan contoh tanaman Oven 60˚C

6

respon tanaman. Kemudian perlakuan yang berpengaruh nyata diuji lanjut dengan uji polinomial ortogonal. Pada uji korelasi juga dilakukan analisis regresi guna melihat korelasi antara metode ekstraksi K terhadap bobot kering bawang merah. Menurut Gomez dan Gomez (1995), nilai koefisien regresi (r) ditentukan dengan rumus:

� = ΣXY √ ΣX2 ΣY2

Keterangan:

X = Nilai K tanah terekstraksi Y = Serapan hara K tanaman

Untuk menguji apakah koefisien regresi (r) nyata atau tidaknya digunakan nilai t dengan rumus berikut ini :

�ℎ� �� = �

√ − �� − 2

Keterangan:

r ij = koefisien regresi n = jumlah responden

7

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karateristik Tanah Awal

Tanah Ultisol Cipanas, Lebak bersadarkan hasil analisis yang dilakukan di Balai Penelitian Tanah memiliki sifat fisik dan kimia yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Tanah Awal

No Parameter Metoda Satuan Nilai Status

Pipet dan gravimetrik %

14

klei berdebu

20 Debu 44

21 Klei 42

Keterangan: contoh uji dihitung terhadap contoh kering 1050C

8

yang tergolong sedang. Tanah ini juga memiliki kandungan P dan K potensial yang sangat rendah. Kapasitas tukar kation (KTK) tanah rendah dan kejenuhan basa (KB) tergolong sedang dengan kandungan kation-kation yang dapat dipertukarkan seperti K+ yang sangat rendah, Na+ rendah, Ca2+ dan Mg2+ sedang, sehingga secara umum tingkat kesuburan tanah Ultisol Cipanas, Lebak tergolong rendah. Kondisi ini tidak mampu untuk mendukung pertumbuhan tanaman bawang merah dengan baik, sehingga penambahan pupuk, kapur, dan bahan organik sangat diperlukan untuk meningkatkan kesuburan tanah tersebut.

Kadar K Tanah Terekstrak dengan Lima Metode Ekstraksi

Larutan ekstraksi yang dikembangkan untuk uji tanah harus memenuhi beberapa syarat (Leiwakabessy dan Sutandi 1998), yaitu: (a) bersifat selektif, artinya larutan kimia ini hanya melarutkan unsur hara yang terdapat dalam bentuk yang diambil tanaman atau yang tersedia; (b) sederhana, mudah dan cepat; (c) bahan-bahan yang diperlukan mudah didapat. Metode yang umum digunakan dan merupakan standar internasional untuk penetapan kalium tersedia yang meliputi kalium dapat ditukar dan kalium terlarut dengan pengekstrak NH4OAc 1.0 N pH 7. Ekstraktan ini mempunyai ion NH4+ yang berperan aktif menggantikan ion K pada komplek jerapan dan dalam larutan tanah melalui proses pertukaran kation.

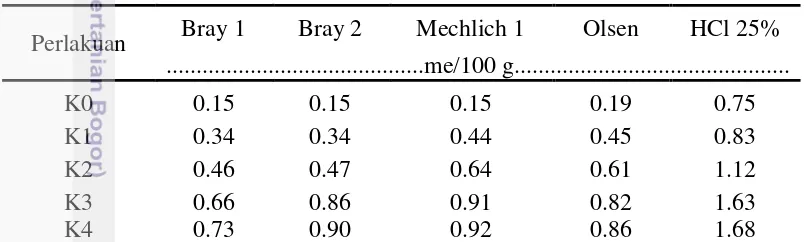

Hasil rata-rata K terekstrak dengan lima metode tersebut disajikan pada Tabel 5. Penambahan dosis pupuk K pada tanah dapat menghasilkan berbagai status hara K tanah sangat rendah sampai sangat tinggi.

Tabel 5. Nilai Rata-rata K Terekstraksi dari Lima Metode Ekstraksi K

Perlakuan Bray 1 Bray 2 Mechlich 1 Olsen HCl 25%

9 menentukan kalium tanah dari metode ekstraksi tersebut adalah H+ dan NH

4+ dimana kedua ion ini dapat menggantikan ion K pada komplek pertukaran. Metode Olsen menggunakan ekstrak NaHCO3 pH 8.5, dalam pengekstrak ini ion Na+ berperan aktif menggantikan ion K pada komplek pertukaran. Metode Mechlich 1 menggunakan ekstrak (HCl 0.05 N + H2SO4 0.0125 N) dimana kedua larutan ini merupakan larutan asam, sehingga ion H+ dari kedua larutan ini berperan aktif menggantikan ion K pada komplek pertukaran. Metode HCl 25% memiliki kemampuan terbesar dalam mengekstrak K tanah karena metode ini mampu melarutkan bentuk-bentuk K mendekati kadar K total sehingga kadar yang diperoleh umumnya jauh lebih besar dari jumlah yang dapat diserap oleh tanaman.

Pengaruh Pemupukan K terhadap Pertumbuhan Tanaman

Pertumbuhan tanaman dapat definisikan sebagai peningkatan volume, massa, jumlah protoplasma, dan atau jumlah sel. Dua macam pertambahan yang lazim digunakan untuk mengukur pertumbuhan adalah pertambahan volume dan massa. Pertambahan volume bisa ditentukan dengan mengukur pembesaran seperti tinggi tanaman dan jumlah daun. Pertambahan massa sering ditentukan dengan cara mengukur bobot suatu tanaman (Salisbury dan Ros 1995).

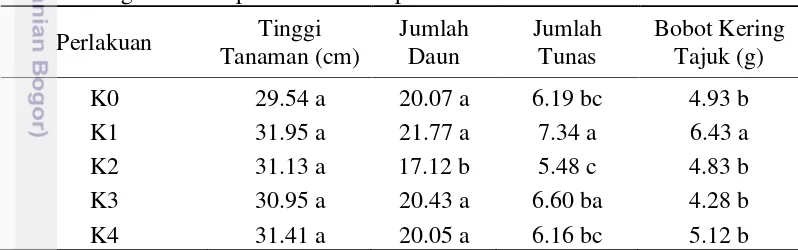

Hasil analisis ragam pertumbuhan tanaman disajikan pada lampiran 6. Pengaruh pemupukan K terhadap pertumbuhan tanaman yang disajikan pada Tabel 6 yang menunjukkan bahwa kelima taraf perlakuan tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, namun berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, jumlah tunas, dan bobot kering tanaman.

Tabel 6. Pengaruh Pemupukan K terhadap Pertumbuhan Tanaman 5 MST Perlakuan Tinggi

Keterangan: Huruf yang sama pada kolom yang sama berarti tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan pada taraf 5%.

10

menjadi 400C dan menurun pada lapisan tanah yang semakin dalam (Hundal dan Pasricha 1998)

Penambahan berbagai dosis pupuk K terhadap pertumbuhan tanaman berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, jumlah tunas, dan bobot kering tanaman. Namun hasil uji pertumbuhan tanaman berfluktuasi antar perlakuan. Tanaman yang kekurangan K lebih peka terhadap penyakit dan kualitas produksi biasanya jelek baik daun, buah maupun biji seperti pada kedele (Leiwakabessy dan Sutandi 1998). Salah satu kendala pada bawang merah adalah mudah terserang hama dan penyakit (Sastrosiswojo 1996). Oleh karena itu banyak daun-daun yang mati sehingga jumlahnya berkurang yang menyebabkan berfluktuasinya jumlah daun antar perlakuan.

Bobot kering atau biomassa tanaman berkaitan erat dengan perkembangan tajuk tanaman dan distribusi akar. Semakin besar tajuk maka semakin berat biomassa tanaman dan semakin banyak akar maka semakin tinggi kemampuan akar menembus tanah dan semakin besar penyerapan unsur hara K yang diambil dari tanah (Rangel et al. 2007). Berdasarkan hasil pada Tabel 6 penambahan pupuk K berpengaruh nyata terhadap biomassa tanaman bawang merah. Dapat dilihat bahwa perlakuan K1 dengan dosis 212.3 kg KCl/ha memiliki pertumbuhan tanaman terbaik karena pada semua parameter memiliki nilai uji tertinggi dari perlakuan yang lain. Menurut Hartz et al. (1999), banyaknya hara yang diserap tidak hanya tergantung pada ketersediaannya dalam tanah, tetapi juga ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan tanaman dalam menyerap hara tersebut. Penambahan dosis pupuk K sampai pada tingkat kecukupan hara dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, tetapi apabila dosis ditambahkan melebihi kecukupan hara menyebabkan pertumbuhan tanaman menurun.

Marschner (1995) menyatakan bahwa aplikasi pemupukan yang ekstrim dalam jumlah besar dapat menimbulkan efek negatif, yaitu terganggunya pertumbuhan tanaman dan pertumbuhan akar. Kehilangan kalium yang terangkut tanaman akan diperbesar oleh sifat kalium yang dapat diserap secara berlebihan. Keadaan ini diartikan sebagai kalium yang diserap tanaman akan melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya. Serapan yang berlebihan ini tidak akan meningkatkan hasil atau produksi tanaman (Nyakpa et al. 1988). Banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan hara oleh tanaman seperti iklim, tanah dan tamanan itu sendiri berserta interaksinya. Tanaman menyerap kalium dalam bentuk ion K+ yang ada didalam larutan tanah. Efektivitas dari K dalam larutan tanah sebagai sumber bagi tanaman dipengaruhi oleh kation-kation lain terutama Ca2+ dan Mg2+, semakin tinggi aktivitas Ca2+ dan Mg2+ maka semakin kecil ketersediaan K (Tisdale et al. 1985). Ion-ion ini disebut bersifat antagonisme satu terhadap yang lain (Leiwakabessy 1988). Keberadaan NH4+, Ca+ atau Mg+ yang berlebihan dalam tanah juga akan mengganggu serapan K (Laegreid et al. 1999, dalam Amisnaipa 2005).

Korelasi antara K Terekstrak dari Berbagai Metode Ekstraksi dengan Serapan Hara Tanaman

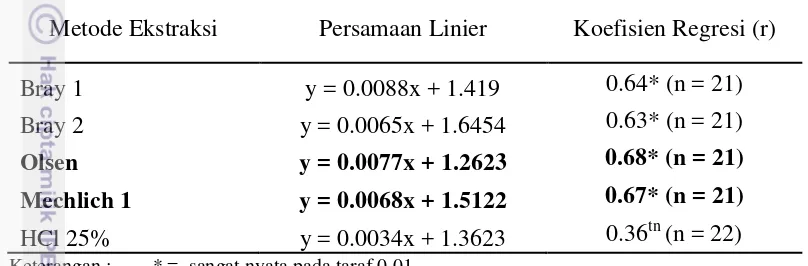

11 menetapkan metode ekstraksi terbaik. Metode ekstraksi terbaik adalah metode yang menghasilkan koefisien regresi (r) tinggi. Koefisien regresi (r) menggambarkan tingkat keeratan hubungan linier antara dua peubah atau lebih (Mattjik dan Samertajaya 2000). Semakin tinggi nilai koefisien regresinya, maka semakin erat hubungan antara variabel tersebut sehingga serapan hara oleh tanaman dapat diprediksi melalui nilai yang diperoleh dari metode ekstraksi tanah. Koefisien regresi (r) antara nilai uji hara K terekstrak dengan serapan hara tanaman disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hubungan Serapan Hara Tanaman dengan berbagai metode ekstraksi K Metode Ekstraksi Persamaan Linier Koefisien Regresi (r)

Bray 1 y = 0.0088x + 1.419 0.64* (n = 21)

tn = tidak nyata pada taraf 0.05

Hasil koefisien regresi (r) antara nilai uji hara K terekstrak dengan serapan hara K tanaman dari tertinggi sampai terendah secara urut, yaitu metode Olsen > Mechlich > Bray 1 > Bray 2 > HCl 25%. Pada tabel tersebut tampak bahwa metode Bray 1, Bray 2, Olsen, dan Mechlich 1 memberikan koefisien regresi (r) sangat nyata dengan taraf 1% pada tanah Ultisol Lebak dengan serapan hara tanaman bawang merah. Sedangkan metode HCl 25% tidak memberikan koefisien regresi (r) yang nyata pada taraf 5%.

12

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemupukan K memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah daun, jumlah tunas, dan bobot kering tanaman bawang merah. Metode Bray 1, Bray 2, Olsen, dan Mechlich 1 merupakan metode terpilih. Dari keempat metode tersebut metode Olsen dan Mechlich 1 merupakan metode terbaik dalam menduga ketersediaan K untuk tanaman bawang merah pada Ultisol Lebak karena memiliki nilai koefisien regresi (r) tertinggi yaitu 0.68 dan 0.67.

Saran

Metode ekstraksi yang terpilih dalam uji korelasi di rumah kaca sebaiknya dikalibrasi dengan produksi dilapang untuk mendapatkan kelas ketersediaan K bagi bawang merah pada tanah Ultisol.

DAFTAR PUSTAKA

[BBSDLP] Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian. 2006. Ultisol. http://www.bbsdlp.litbang.deptan.go.id [12 Oktober 2015]

Amisnaipa. 2005. Rekomendasi Pemupukan Kalium pada Budidaya Tomat Menggunakan Irigasi Tetes dengan Mulsa Polyethylene [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Ashari S. 1995. Holtikultura Aspek Budidaya. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)

Bolan NS, Adriano DC, Curtin D. 2003. Soil acidification and liming interactions with nutrient and heavy metal transformation and bioavailability. Adv. Agron. 78:215-272.

Brady. 1984. The Natures and Properties of Soils. Macmillan Publishing Company, New York.

Corey RB. 1964. Soil Testing: Theory and Practice. Madison: Univ. Wisconsin Gomez KA, Gomes AA. 1995. Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian. Ed

ke-2. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)

Hardjowigeno S. 1993. Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis. Jakarta: Akademi Pressindo

Hartz TK, Miyao G, Mullen RJ, Cahn MD, Valencia J, and Brittan KL. 1999. Potassium Requirements for maximum yield and fruit quality of processing tomato. J Am Soc Hort Sci 124(2): 99-204

Havlin JL, Beaton JD, Tisdale SL, Nelson WL. 1999. Soil Fertility and Fertilizers An Introduction to Nutrient Management, 6th Ed. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River

13 Laegreid M, Bockman OC, Kaarstad O. 1999. Agriculture, Fertilizers and the

Environment. CABI Publishing in Association with Norsk Hydro ASA. Leiwakabessy FM. 1988. Kesuburan Tanah. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut

Pertanian Bogor

Leiwakabessy F, Sutandi A. 1998. Pupuk dan Pemupukan. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Marschner H. 1995. Mineral Nutrition in Higher Plants, 2nd edition. New York : academic Press.

Marschmer H. 1995. Measurement an Assessment of Soil Potassium. Switzerland: International Potassium Institute

Mattjik AA, Sumertajaya M. 2000. Perancangan Percobaan Jilid I. Bogor: IPB Press

Nyakpa MS, Lubis AM, Pulung MA, Amrah AG, Rachim A. 1995. Pembinaan Uji Tanah Hara Makro dan Mikro. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Rangel YA, Edward AC, Hiller S, Obom I. 2007. Long-term K dynamics in organic and conventional mixed cropping systems as related to managements and soil properties. Agri. Ecosystem Environmental. 122:413-426.

Salisbury FB dan CW Ross. 1995. Fisiologi Tumbuhan Jilid 3. Bandung (ID): Institut Teknologi Bandung.

Sastrosiswojo S. 1996. Sistem Pengendalian Hama Terpadu dalam Menunjang Agribisnis Sayuran. Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Komoditas Sayuran. Lembang, 24 Oktober 1995. Hal 69-82

Soepartini M. 1988. Penilaian Ekstraksi Kalium Tanah. Risalah Seminar Hasil Penelitian Tanah, PPT. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Fakultas Pertanian. Bogor

Subagyo H, Suharta N, Siswanto AB. 2004. Tanah-tanah pertanian di Indonesia. Di dalam: Adimihardja A, editor. Sumberdaya Lahan Indonesia dan Pengelolaannya. Bogor: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Hlm. 21-26

Tisdale SL, Nelson WL, Beaton JD. 1985. Soil Fertility and Fertilizer. New York: Maemillan

15

17 Lampiran 1. Ekstraksi K metode Bray 1 (sumber: Balai Penelitian Tanah)

Pereaksi:

Larutan Bray 1 (0.025 N HCl + 0.03 N NH4F) dibuat dengan melarutkan 1.11 g NH4F + 4.16 ml HCl 6 N dalam 1 liter H2O

Cara Kerja

1. Masukkan 1.5 g contoh tanah ke dalam botol kocok, lalu ditambahkan 15 ml larutan Bray 1

2. Kocok selama 15 menit dengan mesin pengocok, kemudian disaring dengan kertas saring

3. Hasil saringan diukur dengan alat flame photometer. Bila larutan terlalu pekat maka diencerkan dengan dipipet sebanyak 1 ml, lalu diencerkan sebanyak 10 kali dengan H2O, kemudian ditetapkan nilai emisi dengan alat flame photometer

4. Kadar K larutan diperhitungkan dengan larutan baku. Disamping itu ditetapkan juga blanko

5. Perhitungan:

Kadar K (ppm) = (emisi sampel – emisi blanko)/slope x 15/1.5 x fp x fk Keterangan:

fk = faktor koreksi kadar air = 100/(100 - % KA) fp = faktor pengenceran (bila ada)

Lampiran 2. Ekstraksi K metode Bray 2 (sumber: Balai Penelitian Tanah) Pereaksi:

Larutan Bray 2 (0.10 N HCl + 0.03 N NH4F) dibuat dengan melarutkan 1.11 g NH4F + 16.64 ml HCl 6 N dalam 1 liter H2O

Cara Kerja

1. Masukkan 1.5 g contoh tanah ke dalam botol kocok, lalu ditambahkan 15 ml larutan Bray 2

2. Kocok selama 15 menit dengan mesin pengocok, kemudian disaring dengan kertas saring

3. Hasil saringan diukur dengan alat flame photometer. Bila larutan terlalu pekat maka diencerkan dengan dipipet sebanyak 1 ml, lalu diencerkan sebanyak 10 kali dengan H2O, kemudian ditetapkan nilai emisi dengan alat flame photometer

4. Kadar K larutan diperhitungkan dengan larutan baku. Disamping itu ditetapkan juga blanko

5. Perhitungan:

Kadar K (ppm) = (emisi sampel – emisi blanko)/slope x 15/1.5 x fp x fk Keterangan:

18

Lampiran 3. Ekstraksi K metode Olsen (sumber: Balai Penelitian Tanah) Pereaks:

Larutan Olsen (NaHCO3 pH 8.5) dibuat dengan melarutkan 42 g NaHCO3 dalam 1 liter H2O, kemudian cek pH dan tetapkan menjadi pH 8.5 dengan penambahan NaOH

Cara Kerja

1. Masukkan 1.0 g contoh tanah ke dalam botol kocok, lalu ditambahkan 20 ml larutan Olsen

2. Kocok selama 30 menit dengan mesin pengocok, kemudian disaring dengan kertas saring

3. Hasil saringan diukur dengan alat flame photometer.

4. Kadar K larutan diperhitungkan dengan larutan baku. Disamping itu ditetapkan juga blanko

5. Perhitungan:

Kadar K (ppm) = (emisi sampel – emisi blanko)/slope x 20/1 x fp x fk Keterangan:

fk = faktor koreksi kadar air = 100/(100 - % KA) fp = faktor pengenceran (bila ada)

Lampiran 4. Ekstraksi K metode Mechlich 1 (sumber: Balai Penelitian Tanah) Pereaksi:

Larutan Mechlich 1 (HCl 0.05 N + H2SO4 0.0125 N) dibuat dengan melarutkan 0.7 ml H2SO4 + 4 ml HCl dalam 1 liter H2O

Cara Kerja

1. Masukkan 5 g contoh tanah ke dalam botol kocok, lalu ditambahkan 25 ml larutan Mechlich 1

2. Kocok selama 30 menit dengan mesin pengocok, kemudian disaring dengan kertas saring

3. Hasil saringan diukur dengan alat flame photometer. Bila larutan terlalu pekat maka diencerkan dengan dipipet sebanyak 1 ml, lalu diencerkan sebanyak 10 kali dengan H2O, kemudian ditetapkan nilai emisi dengan alat flame photometer

4. Kadar K larutan diperhitungkan dengan larutan baku. Disamping itu ditetapkan juga blanko

5. Perhitungan:

Kadar K (ppm) = (emisi sampel – emisi blanko)/slope x 25/5 x fp x fk Keterangan:

19

Lampiran 5. Ekstraksi K metode HCl 25% (sumber: Balai Penelitian Tanah) Pereaksi:

Larutan HCl 25% dibuat dengan melarutkan 676 ml HCl 37% dalam 1 liter H2O Cara Kerja

1. Masukkan 5 g contoh tanah ke dalam botol kocok, lalu ditambahkan 12.5 ml larutan HCl 25%

2. Kocok selama 30 menit dengan mesin pengocok, kemudian disaring dengan kertas saring

3. Hasil saringan diukur dengan alat flame photometer. Bila larutan terlalu pekat maka diencerkan dengan dipipet sebanyak 1 ml, lalu diencerkan sebanyak 5 kali dengan H2O, kemudian ditetapkan nilai emisi dengan alat flame photometer

4. Kadar K larutan diperhitungkan dengan larutan baku. Disamping itu ditetapkan juga blanko

5. Perhitungan:

Kadar K (ppm) = (emisi sampel – emisi blanko)/slope x 12.5/5 x fp x fk Keterangan:

fk = faktor koreksi kadar air = 100/(100 - % KA) fp = faktor pengenceran (bila ada)

Lampiran 6. Hasil Analisis Ragam Pertumbuhan Tanaman

Sumber keragaman Db JK JKT P>F F Value

Tinggi Tanaman

Perlakuan 4 21,4483360 5,3620840 0,4652 0,93

Galat 20 115,0174400 5,7508720

Total 24 136,4657760

Jumlah Daun

Perlakuan 4 57,68830400 14,42207600 0,0005 8,08

Galat 20 35,6995600 1,7849780

Total 24 93,3878640

Jumlah Tunas

Perlakuan 4 9,25976000 2,31494000 0,0105 4,38

Galat 20 10,57264000 0,52863200

Total 24 19,83240000

Biomassa Tajuk

Perlakuan 4 12,69468000 3,17367000 0,0144 4,06

Galat 20 15,6499200 0,7824960

20

RIWAYAT HIDUP

Rani Yunita. Penulis lahir pada 30 Juni 1993 di Depok, dari pasangan Ruslan Abdul Gani dan Syamsiah Astuti yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di TK Mentari, Beji Depok (1997-1999). Penulis melanjutkan pendidikan di SDN Depok Jaya 3, Beji Depok (1999-2005). Penulis menyelesaikan tingkat pendidikan lanjutan di SMP Setia Negara, Depok (2005-2008) dan SMAN 5 Depok (2008-2011). Sejak tahun 2011, penulis memasuki program Strata-1 dengan program studi Manajemen Sumberdaya Lahan Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian Bogor.