DAMPAK PENGEMBANGAN SUBSEKTOR PETERNAKAN

TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA: ANALISIS

SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI

RAKHMAT PRABOWO

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Dampak Pengembangan Subsektor Peternakan Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2015

ABSTRAK

RAKHMAT PRABOWO. Dampak Pengembangan Subsektor Peternakan Terhadap Perekonomian Indonesia : Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Dibimbing oleh WIWIEK RINDAYATI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan subsektor peternakan dan dampak pengembangannya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan berdasarkan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008, menggunakan metode analisis pengganda (multiplier), yaitu multiplier nilai tambah dan multiplier keterkaitan antar sektor serta menggunakan metode analisis simulasi kebijakan. Dari hasil analisis pengganda, investasi pada subsektor peternakan memiliki dampak yang relatif besar terhadap peningkatan nilai tambah, dan peningkatan produksi sektor-sektor hulunya, yang dibuktikan dengan nilai multiplier nilai tambah (1.86) dan multiplier keterkaitan antar sektor (2.44). Dari hasil analisis kebijakan realokasi anggaran alih fungsi impor komoditas peternakan, menunjukan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan produksi peternakan domestik, akan tetapi juga dapat memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga pertanian-non pertanian.

Kata Kunci: Distribusi Pendapatan, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, SNSE, Subsektor Peternakan.

ABSTRACT

RAKHMAT PRABOWO. The Impact of Development In The Livestock Sector Towards The Economy of Indonesia : An Analysis of Social Accounting Matrix. Supervised by WIWIEK RINDAYATI.

This paper analyze, the role and the impact of development in the livestock sector towards economic growth, income distribution, and employment based on 2008 Indonesia SAM (SNSE) by using multiplier analysis (value added multiplier and other sector linkage multiplier). Empirical evidence based on multiplier analysis indicated investments in the livestcok sector have profound significance impact on the added value and in production of upstream sectors, which is proved by the value of added value multiplier (1.86) and other sector linkage multiplier (2.44). Based on the policy of reallocation budget over the function of import livestock comodity indicated that this policy not only effective in increasing domestic livestock production, but also improve the income distribution of agricultural household.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Ilmu Ekonomi

DAMPAK PENGEMBANGAN SUBSEKTOR PETERNAKAN

TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA: ANALISIS

SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI

RAKHMAT PRABOWO

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Dampak Pengembangan Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Indonesia : Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi”, akhirnya dapat terselesaikan. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan waktu dan pikiran, membimbing serta mengarahkan dan memberi saran, dorongan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

2. Dr. Tanti Novianti, M.Si. selaku dosen penguji utama dam Ibu Ranti Wiliasih, M.Si. selaku komisi pendidikan

3. Seluruh dosen Departemen Ilmu Ekonomi yang telah memberikan banyak ilmu dan pemahamannya kepada penulis.

4. Orang tua penulis tercinta serta kakak dan adik-adik tersayang atas doa dan dukungan yang sangat besar dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada pihak dari les private statistik yang telah membantu membimbing pengolahan data

6. Adrian Prama Arta, Farah Meiska dan Taufik Imandana, atas dukungan, dan motivasinya selama penulis menyusun skripsi ini hingga selesai.

7. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar pakuan teguh dan seluruh teman-teman Ilmu Ekonomi 46 yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis agar karya tulis ini dapat bermanfaat dan juga dapat digunakan sebagai penambah ilmu pengetahuan pembaca.

Bogor, Agustus 2015

ABSTRAK

RAKHMAT PRABOWO. Dampak Pengembangan Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Dibimbing oleh WIWIEK RINDAYATI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan subsektor peternakan dan dampak pengembangannya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan antar golongan berdasarkan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008, menggunakan metode analisis pengganda (multiplier), yaitu multiplier nilai tambah, multiplier produksi, multiplier pendapatan tenaga kerja dan multiplier pendapatan institusi rumah tangga dan metode analisis simulasi kebijakan. Dari hasil analisis pengganda, investasi pada subsektor peternakan dan hasil-hasilnya memiliki dampak yang relatif besar, baik terhadap peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah, peningkatan produksi sektor-sektor hulunya dan peningkatan pendapatan institusi rumah tangga, yang dibuktikan dengan nilai multiplier produksi (3.71), multiplier nilai tambah (1.86), multiplier keterkaitan antar sektor (2.44) dan multiplier tenaga kerja (1.19). Dari hasil analisis simulasi kebijakan, dampak kebijakan injeksi anggaran belanja pada pengembangan sektor produksi subsektor peternakan, memiliki dampak yang relatif besar terhadap peningkatan pendapatan dan peningkatan daya serap tenaga kerja pertanian. Dari hasil analisis kebijakan realokasi anggaran alih fungsi impor komoditas peternakan dan hasil-hasinya menunjukan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan produksi peternakan domestik, akan tetapi juga dapat memperbaiki distribusi pendapatan rumah tangga pertanian-non pertanian.

Kata Kunci : Distribusi Pendapatan, Penyerapan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, SNSE, Subsektor Peternakan.

ABSTRACT

RAKHMAT PRABOWO. The Impact of Development In The Livestock Sector Towards The Economy of Indonesia: An Analysis Indonesian Social Accounting Matrix 2008 (SNSE 2008). Supervised by WIWIEK RINDAYATI.

import livestock comodity indicated that this policy not only effective in increasing domestic livestock production, but also improve the income distribution of agricultural household.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ...iv

DAFTAR GAMBAR ...iv

DAFTAR LAMPIRAN ... v

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang Masalah ... 1

Rumusan Masalah ... 5

Tujuan Penulisan ... 5

Manfaat Penelitian ... 6

Ruang lingkup Penelitian ... 6

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ... 7

Peran Subsektor Peternakan dalam Pembangunan ... 7

Konsep Pertumbuhan Ekonomi ... 8

Teori Pertumbuhan Neo Klasik ... 9

Pengertian Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)... 9

Kegunaan SNSE ... 12

Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dalam Sistem Neraca Sosial Ekonomi ... 14

Keterbatasan Penelitian ... 15

Penelitian Terdahulu ... 15

Kerangka Pemikiran ... 18

METODE PENELITIAN ... 22

Jenis dan Sumber Data ... 22

Metode Analisis Data ... 22

Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi ... 22

Metode Analisis Multiplier ... 25

Analisis Dekomposisi Pengganda Neraca ... 28

Simulasi Kebijakan ... 30

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 32

Peranan Subsektor Peternakan terhadap Perkonomian ... 32

Dekomposisi Pengganda ... 43

Simulasi Kebijakan ... 50

SIMPULAN DAN SARAN... 64

DAFTAR PUSTAKA ... 67

DAFTAR TABEL

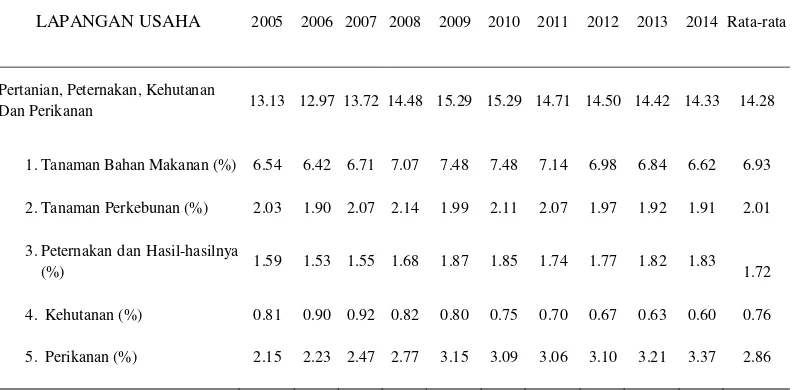

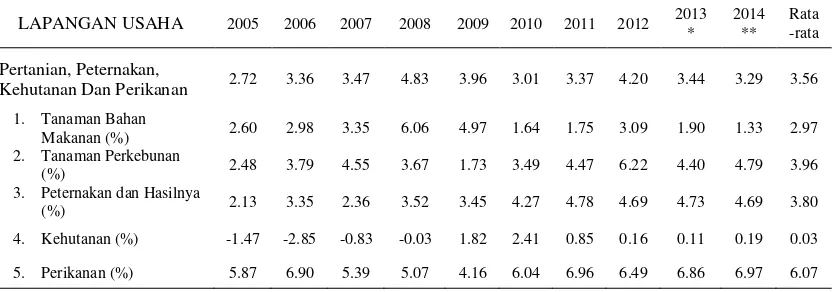

1. Distribusi PDB Sektor Pertanian menurut Lapangan Usaha 2 2. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian menurut Lapangan Usaha 3 3. Tenaga Kerja Subsektor Peternakan menurut Status Pekerjaan 3

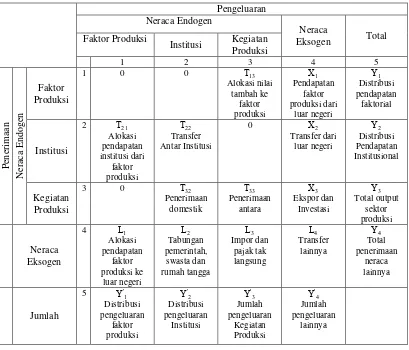

4. Kerangka Dasar SNSE 11

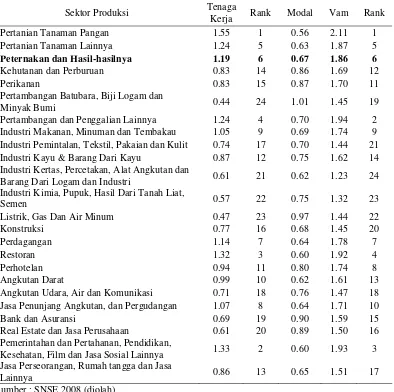

5. Multiplier Nilai Tambah, Tenaga Kerja dan Modal 33

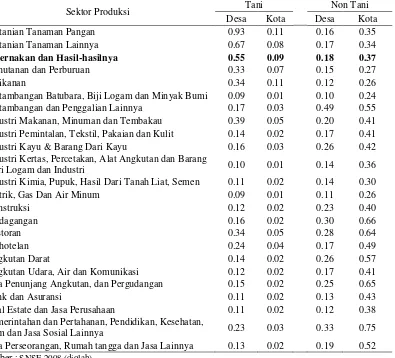

6. Multiplier Tenaga Kerja menurut Golongan 35

7. Multiplier Rumah Tangga, Perusahaan dan Institusi 36

8. Pengganda Institusi Rumah Tangga menurut Golongan 38

9. Multiplier Produksi, Own Multiplier dan Multiplier Keterkaitan 40

10. Multiplier Nilai Tambah, Institusi, Produksi dan Multiplier Total 42

11. Dampak Injeksi pada Subsektor Peternakan 44

12. Peranan Subsektor Peternakan terhadap Pendapatan dan Penyerapan

Tenaga Kerja 46

13. Dekomposisi Pengganda terhadap Pendapatan Rumah Tangga 49 14. Dampak Kebijakan Injeksi Anggaran Belanja Investasi Subsektor

Peternakan terhadap Nilai Tambah 51

15. Dampak Kebijakan Injeksi Anggaran Belanja Investasi Subsektor

Peternakan terhadap Pendapatan Tenaga Kerja 52

16. Dampak Kebijakan Injeksi Anggaran Belanja Investasi Subsektor

Peternakan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 53

17. Dampak Kebijakan Injeksi Anggaran Belanja Investasi Subsektor

Peternakan terhadap Pendapatan Institusi Rumah Tangga 55 18. Dampak Kebijakan Realokasi Anggaran Alih Fungsi Impor Komoditas

Peternakan terhadap Nilai Tambah 57

19. Dampak Kebijakan Realokasi Anggaran Alih Fungsi Impor Komoditas

Peternakan terhadap Pendapatan Tenaga Kerja 58

20. Dampak Kebijakan Realokasi Anggaran Alih Fungsi Impor Komoditas

Peternakan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 60

21. Dampak Kebijakan Realokasi Anggaran Alih Fungsi Impor Komoditas

Peternakan terhadap Pendapatan Institusi Rumah Tangga 61

DAFTAR GAMBAR

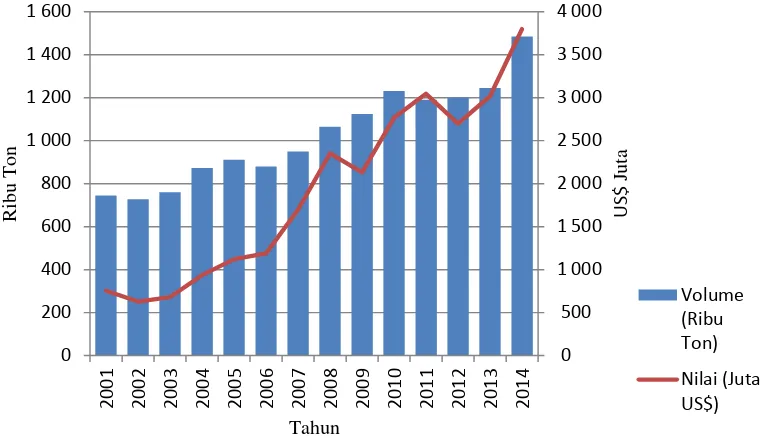

1. Grafik perkembangan impor komoditas peternakan 4

2. Hubungan antar subsistem dalam SNSE 14

3. Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian 20

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dekomposisi pengganda sektor pertanian 69

2. Nilai koefisien pengganda tenaga kerja dan nilai tambah 70

3. Penyerapan tenaga kerja berdasarkan snse 2008 71

4. Pengganda dan dekomposisi pengganda sektor peternakan 72 5. Sistem Neraca Sosial Ekonomi ukuran 105x105 sektor 30 73 6. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Ukuran 105X105 Sektor 30 (Lanjutan) 74 7. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Ukuran 105X105 Sektor 30 (Lanjutan) 75 8. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Ukuran 105X105 Sektor 30 (Lanjutan) 76 9. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2014 77

10. Laju PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha

(Miliar Rupiah), 2000-2014 78

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara beriklim tropis, dan sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia, hampir setengah dari jumlah penduduknya yang mencapai 250 juta jiwa bermata pecarian sebagai petani. Banyaknya jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani ini menjadikan sektor pertanian beserta sub-subsektornya di Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Bahkan, di banyak daerah dan di sebagian besar desa-desa di Indonesia, sektor pertanian menjadi sektor penopang perekonomian daerah dan desa tersebut.

Dengan latar belakang kondisi geografis dan demografis tersebut, Indonesia sebagai negara agraris, sangat berpotensi menjadi produsen bahan pangan dunia. Sebagai negara agraris sudah tentu fokus pengembangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia haruslah berbasis pada sektor pertanian beserta sub-sub sektornya. Oleh karena itu, sektor pertanian beserta sub-subsektornya, termasuk subsektor peternakan haruslah menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan nasional.

Menurut Gillis et.al. (1992) yang dikutip oleh Rudor (2012), beberapa peranan penting pertanian bagi pembangunan ekonomi: pertama, pertanian menyediakan makanan yang dikonsumsi oleh manusia; kedua, pertanian penting sebagai penyedia lapangan pekerjaan; ketiga, pertanian sebagai penyedia input-input sektor industri; keempat, sektor pertanian dapat menjadi sumber modal untuk pertumbuhan ekonomi modern melalui pengelolaan komoditas pertanian, sehingga komoditas pertanian memiliki nilai tambah; serta kelima, pertanian dapat menjadi sumber devisa negara melalui hasil ekspor komoditas pertanian maka negara akan mendapatkan penerimaan SDA nonmigas.

Subsektor peternakan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pertanian, sehingga pengembangan subsektor peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, terutama dalam menjaga ketersediaan dan kecukupan protein hewani yang mayoritas terdapat pada komoditas peternakan, seperti daging, telur, dan susu yang tidak dapat digantikan dan ketersediaannya sebagian masih bergantung kepada impor.

Subsektor peternakan di Indonesia, ditinjau dari ketersediaan sumberdaya serta sarana dan prasarana, memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Ditinjau dari kekayaan sumberdaya alam dan daya dukung ekosistem serta ketersediaan sumber daya manusia yang sangat besar, Indonesia sangat berpotensi untuk dapat menghasilkan produk dan jasa peternakan secara meluas, seperti bahan pangan dan pakan yang permintaannya meningkat setiap tahunnya, farmasi, bioenergi, kosmetika, agrowisata, estetika, dan sebagainya.

menjadi kekuatan riil dalam memenuhi kebutuhan dan menjaga pasokan serta kecukupan protein hewani di dalam negeri, apalagi dalam mendukung upaya peningkatan swasembada dan ketahanan pangan nasional, bahkan ketergantungan terhadap impor dalam beberapa tahun terakhir cenderung semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan data statistik, baik kontribusi dan pertumbuhan subsektor peternakan dalam distribusi PDB maupun laju pertumbuhan sektor pertanian menurut lapangan usaha, maupun dari kemampuan dayaserap tenaga kerja subsektor peternakan menurut status pekerjaan.

Tabel 1. Distribusi PDB sektor pertanian menurut lapangan usaha

LAPANGAN USAHA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata

Pertanian, Peternakan, Kehutanan

Dan Perikanan 13.13 12.97 13.72 14.48 15.29 15.29 14.71 14.50 14.42 14.33 14.28

1.Tanaman Bahan Makanan (%) 6.54 6.42 6.71 7.07 7.48 7.48 7.14 6.98 6.84 6.62 6.93

2.Tanaman Perkebunan (%) 2.03 1.90 2.07 2.14 1.99 2.11 2.07 1.97 1.92 1.91 2.01

3.Peternakan dan Hasil-hasilnya

(%) 1.59 1.53 1.55 1.68 1.87 1.85 1.74 1.77 1.82 1.83 1.72

4. Kehutanan (%) 0.81 0.90 0.92 0.82 0.80 0.75 0.70 0.67 0.63 0.60 0.76

5. Perikanan (%) 2.15 2.23 2.47 2.77 3.15 3.09 3.06 3.10 3.21 3.37 2.86

Sumber: Badan Pusat Statistik 2014

produksi pada subsektor peternakan, yang selanjutnya juga akan mendorong peningkatan permintaan input pada subsektor peternakan, baik input tenaga kerja maupun input kapital yang lebih besar.

Tabel 2. Laju pertumbuhan sektor pertanian menurut lapangan usaha LAPANGAN USAHA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Peningkatan kebutuhan input pada subsektor peternakan tersebut, selain akan meningkatkan pendapatan tenaga kerja pada subsektor peternakan, juga akan mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja untuk berkerja pada subsektor tersebut. Dengan demikian, semakin besar laju pertumbuhan PDB subsektor peternakan, maka akan semakin besar pula tenaga kerja yang mampu diserap oleh subsektor peternakan tersebut.

Tabel 3. Tenaga kerja subsektor peternakan menurut status pekerjaan

Status pekerjaan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber: Statistik Tenaga Kerja Pertanian 2009-20013

dapat menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar 131.248 pekerja/tahun. Daya serap tenaga kerja subsektor peternakan tersebut berpotensi akan terus meningkat, mengingat Indonesia belum mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Pengembangan subsektor peternakan dalam beberapa tahun terakhir masih belum mandiri, seperti terlihat dari perkembangan komoditas impor peternakan dan hasil-hasilnya yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Gambar 1 di bawah, dapat dilihat perkembangan impor komoditas peternakan dan hasil-hasilnya di Indonesia selama periode 2001-2014 yang secara keseluruhan mengalami tren peningkatan, baik volume maupun nilai impornya. Volume impor komoditas peternakan dan hasil-hasilnya turun hanya pada tahun 2006 dan tahun 2011. Hal ini berkaitan erat dengan keberhasilan kebijakan dan program swasembada sapi pada tahun 2005 dan tahun 2010. Sementara itu, nilai impor komoditas peternakan dan hasil-hasilnya turun hanya pada tahun 2009 dan tahun 2012, antara lain dipengaruhi oleh kecenderungan penurunan harga komoditas peternakan di pasar internasional.

Gambar 1. Grafik perkembangan impor komoditas peternakan Sumber: Statistik ekspor impor komoditas pertanian 2001-2014

Impor komoditas peternakan ini dilakukan guna mencukupi kesenjangan (gap) antara permintaan komoditas peternakan di dalam negeri yang tinggi, yang tidak mampu tercukupi dengan ketersediaan komoditas peternakan dan hasil-hasilnya dari hasil produksi domestik yang masih terbatas. Agar harga komoditas peternakan dan hasil-hasilnya tidak mengalami peningkatan, maka pemerintah harus memenuhi gap tersebut dengan melakukan impor komoditas peternakan dan hasil-hasilnya. Tingginya permintaan komoditas peternakan domestik ini, selain disebabkan oleh adanya pertambahan jumlah penduduk di satu sisi, juga berkaitan dengan perubahan pola konsumsi dan perubahan terhadap selera masyarakat di sisi lain. Akan tetapi impor ini menimbulkan disinsentif yang menyebabkan subsektor peternakan di Indonesia tidak berkembang, disebabkan oleh

ketidakmampuan komoditas peternakan domestik untuk bersaing dengan komoditas peternakan hasil dari impor.

Rumusan Masalah

Sebagai negara yang memiliki jumlah populasi penduduk terbesar ketiga di dunia, menyebabkan Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang berlimpah. Namun, jumlah tenaga kerja yang besar tersebut sebagian besar merupakan tenaga kerja tidak terdidik yang terkonsentrasi di pedesaan. Besarnya tenaga kerja tersebut dapat menjadi beban tanggungan tersendiri bagi pemerintah pusat, apabila tenaga kerja yang berlimpah tersebut tidak dapat terserap oleh sektor-sektor perekonomian yang ada pada saat ini. Selain itu, dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas banyak pulau, menyebabkan proses pembangunan di Indonesia menjadi tidak merata, sehingga berakibat pada semakin melebarnya ketimpangan pembangunan antardaerah.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka pengembangan sektor pertanian, khususnya subsektor peternakan menjadi sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, output subsektor peternakan juga merupakan input bagi sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama input antara yang banyak digunakan oleh industri pengolahan makanan dan minuman, sehingga apabila terjadi ketidakstabilan harga komoditas peternakan, maka kinerja sektor-sektor lainnya juga akan terganggu, dan pada akhirnya akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menjadikan subsektor peternakan sebagai lokomotif yang dapat menarik perkembangan sektor-sektor lainnya. Dengan demikian, apabila subsektor peternakan tumbuh, maka sektor-sektor lainnya juga akan dapat ditarik untuk ikut tumbuh.

Berdasarkan uraian dan latar belakang persoalan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diformulasikan 2 (dua) permasalahan mendasar dalam pengembangan subsektor peternakan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran subsektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketimpangan distribusi pendapatan dalam perkonomian Indonesia ?

2. Bagaimana dampak pengembangan subsektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketimpangan distribusi pendapatan ?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah serta latar belakang di atas, maka secara umum, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari pengembangan subsektor peternakan terhadap perekonomian Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji peranan subsektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi pendapatan dalam perekonomian Indonesia

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan serta pengalokasian anggaran belanja pemerintah pada subsektor peternakan, terutama dalam meningkatkan kontribusi subsektor peternakan terhadap PDB, memperbaiki distribusi pendapatan, maupun dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan mengenai besarnya potensi pengembangan subsektor peternakan, serta pentingnya subsektor peternakan dalam menunjang perekonomian nasional, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangannya melalui kerjasama pemeliharaan ternak dengan para peternak di desa dengan sistem bagi hasil.

Bagi kalangan akademisi dan pemerhati pertanian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut pengembangan subsektor peternakan yang dikaitkan dengan kondisi perekonomian terkini, serta keterkaitannya dengan sektor-sektor lainnya dan subsektor peternakan itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

Ruang lingkup Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Peran Subsektor Peternakan dalam Pembangunan

Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian yang kegiatannya meliputi kegiatan pemeliharaan/pembibitan, pengembangbiakan dan pemungutan hasil tenak (Badan Pusat Statistik, 2008). Peternakan juga memiliki peranan yang strategis dalam upaya pemantapan ketahanan pangan hewani, pemberdayaan ekonomi masyarakat di perdesaan maupun dalam memacu pengembangan wilayah, terutama wilayah pedesaan. Menurut Sudaryanto et al., (2002) subsektor peternakan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dalam bentuk kontribusi GDP (Gross Domestic Product), penyumbang kesempatan kerja, sumber pendapatan, perolehan devisa, dan sumber pangan hewani bagi penduduk. Dalam kerangka pembangunan ekonomi, Saragih (2001) berpendapat, sesuai dengan tujuan pembangunan subsektor peternakan pada Pelita VI, maka peranan subsektor peternakan harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani peternak, mendorong diversifikasi pangan, perbaikan mutu gizi masyarakat, dan mengembangkan ekspor.

Seiring dengan tuntutan efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan, tenaga kerja, modal dan faktor produksi, sistem usaha peternakan terpadu pun menjadi semakin rasional, hal inilah yang mendorong pengembangan subsektor peternakan berbasis agribisnis (Arifin B, 2004). Pengembangan subsektor peternakan berbasis agribisnis mempunyai keunggulan dibandingkan dengan sektor lainnya. Menurut Saragih (2001) keunggulan dari pengembangan subsektor peternakan berbasis agribisnis adalah: (1) kegiatan peternakan, terutama budidaya ternak relatif tidak memerlukan lahan yang luas serta tidak menuntut kualitas SDM yang tinggi dalam prosesnya; (2) kegiatan budidaya peternakan memiliki ketersediaan pasar yang luas, yang berarti bahwa ternak yang dipelihara dapat dijual pada umur berapa saja dan pasarnya telah tersedia; (3) produk yang dihasilkan oleh agribisnis berbasis peternakan merupakan produk yang berelastisitas tinggi terhadap perubahan pendapatan, artinya konsumsi akan meningkat bila pendapatan masyarakat juga meningkat; (4) kegiatan peternakan sebagai suatu sistem agribisnis, selain akan mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan, mulai pada tingkat hulu, tingkat budidaya, dan hilir juga akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan pada sektor jasa yang terkait seperti transportasi, perdagangan, dan lain-lain; (5) komoditas agribisnis berbasis peternakan memiliki pangsa pasar yang luas di kawasan nasional (seperti DKI Jakarta), bahkan di kawasan internasional (seperti: ASEAN, Asia Timur, Timur Tengah, Afrika, dan kawasan lainnya).

keamanan produk. Dari sisi konsumsi, terjadi senjang penawaran dan permintaan, khususnya pada daging sapi sehingga harus dipenuhi dari impor. Jika ditinjau dari potensi geografis Indonesia yang didukung dengan kondisi demografisnya, seharusnya Indonesia mampu menjadi negara produsen sapi potong. Namun potensi-potensi tersebut belum termanfaatkan, sehingga pengembangan komoditas sapi potong di Indonesia sebagiannya masih bergantung kepada impor. Sejak tahun 2001 hingga tahun 2014 impor komoditi sapi potong Indonesia cenderung mengalami peningkatan, baik volume dan nilainya. Impor ini dilakukan untuk mencegah kenaikan harga daging sapi, akibat tingginya permintaan daging sapi dengan rendahnya kemampuan supply daging sapi domestik.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, sehingga tidak heran jika di awal pembangunan, banyak negara yang perencanaan pembangunan ekonominya lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dibanding dengan distribusi pendapatan (Tambunan, 2001).

Tingkat pertumbuhan ekonomi haruslah lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk di suatu negara. Hal ini dimaksudkan agar peningkatan pendapatan per kapita dapat tercapai. Akibat jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, maka dengan sendirinya akan menyebabkan kebutuhan konsumsi sehari-hari akan barang dan jasa juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setiap tahunnya agar kebutuhan hidupnya tetap dapat dipenuhi. Akibat peningkatan konsumsi tersebut, dibutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja sebagai tambahan sumber pendapatan masyarakat.

Beberapa negara tidak selalu dapat mencapai kondisi dimana pertumbuhan ekonomi sama dengan tingkat pertumbuhan kemampuan produksi yang dimiliki oleh faktor-faktor produksi yang juga semakin meningkat. Seringkali ditemukan keadaan dimana pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya jauh lebih rendah dari potensi pertumbuhan yang dapat dicapai.

Hal ini tentunya menyebabkan faktor-faktor produksi yang ada di negara tersebut tidak terpakai secara optimal, terutama faktor produksi tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja ini, selain akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian pendapatan, juga akan meningkatkan jumlah dan tingkat pengangguran. Hal ini selanjutnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja dicapai melalui pertumbuhan output agregat atau peningkatan PDB yang merupakan pertumbuhan ekonomi. Salah cara yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengukur laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita. Untuk menghitung pendapatan per kapita lebih dulu dihitung pertumbuhan PDB yang kemudian dirasiokan dengan jumlah penduduk.

Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Salah satu teori pertumbuhan yang dapat dikategorikan sebagai teori pertumbuhan neoklasik adalah toeri pertumbuhan Sollow. Teori pertumbuhan Sollow mampu menunjukan interaksi antara pertumbuhan modal, angkatan kerja dan kemajuan teknologi di dalam perekonomian. Model ini memprediksi bahwa pada akhirnya pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mencapai kondisi

steady-state dimana pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada perkembangan

teknologi dan pertumbuhan tenaga kerja yang menunjukan equilibrium jangka panjang. (Mankiw, 2007).

Asumsi utama pada teori pertumbuhan ini adalah faktor produksi kapital yang mengalami diminishing returns. Jika persediaan tenaga kerja diasumsikan tetap sedangkan kapital terus ditambah, maka penambahan ouput akibat penambahan kapital akan selalu lebih sedikit dari penambahan sebelumnya, yang menggambarkan produk marginal kapital yang menurun. Jika diasumsikan tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja, maka pada satu titik diminishing return kapital hanya akan cukup untuk menutupi jumlah kapital yang susut karena depresiasi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan berhenti akibat tidak adanya perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja.

Kenaika tingkat tabungan akan mengarah pada tingkat pertumbuhan ekonomi dengan output yang tinggi, hanya jika kondisi steady-state dicapai. Pada kondisi ini, tingkat pertumbuhan output per pekerja hanya bergantung pada tingkat perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut yang akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Model Sollow diawali dari fungsi ⁄ ⁄ dan dituliskan sebagai

, dimana ⁄ dan ⁄ . Fungsi ini menunjukan bahwa jumlah output per pekerja ⁄ adalah fungsi dari jumlah kapital per pekerja. Fungsi produksi yang mengasumsikan diminishing returns terhadap modal, dicerminkan dari kemiringan fungsi produksi tersebut. Kemiringan fungsi produksi menggambarkan produk marjinal kapital (marginal product of capital) yang menggambarkan banyaknya output tambahan yang dihasilkan seorang pekerja ketika mendapatkan satu unit modal tambahan (Mankiw, 2007).

Model Sollow secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

- Dimana: ⁄

n=

⁄

⁄

Pengertian Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)

Menurut Daryanto (2010) Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix (SAM) adalah suatu sistem data yang memuat data-data sosial dan ekonomi dalam perekonomian. Lebih lanjut Pyatt dan Round (1988) menjelaskan bahwa SAM merupakan suatu kerangka data yang bersifat keseimbangan umum (general equilibrrium) yang dapat menggambarkan perekonomian secara menyeluruh, dan menghubungkan berbagai aspek sosial dan ekonomi negara yang bersangkutan. Sumber-sumber data yang digunakan dalam menyusun SAM antara lain: tabel I-O, statistik pendapatan nasional, serta statistik pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

Model SNSE dapat disebut sebagai perluasan dari model I-O (Input-Output model), dimana dalam model I-O hanya dijelaskan arus transaksi ekonomi dari sektor produksi ke sektor faktor produksi, rumah tangga, pemerintah dan luar negeri. Daryanto (2010) menyatakan bahwa yang dijelaskan pada tabel I-O hanyalah arus transksi ekonomi dari sektor produksi ke sektor faktor-faktor produksi, rumah tangga, pemerintah, perusahaan dan luar negeri, dan tidak dijelaskan mengelai transaksi ekonomi dari sektor produksi ke golongan-golongan tenaga kerja pada sektor faktor produksi dan golongan-golongan rumah tangga. Sedangkan dalam model SNSE, hal tersebut di disagregasi secara lebih rinci. Misalnya, rumah tangga dapat di disagregasi berdasarkan tingkat pendapatan atau kombinasi dari tingkat pendapatan dan lokasi pemukiman, dan seterusnya. Selain itu, pada SNSE dapat dimasukan beberapa variabel ekoomi, seperti pajak, subsidi, modal, dan sebagainya, sehingga model SNSE dapat menggambarkan seluruh transaksi makroekonomi, sektoral, dan institusi secara utuh dalam sebuah neraca. Keunggulan lain dari model SNSE dibanding model I-O adalah, bahwa model SNSE mampu menggambarkan arus distribusi pendapatan dalam perekonomian.

Menurut Daryanto (2010), salah satu tujuan menyususn SNSE adalah untuk memperoleh gambaran sistem pendapatan nasional (System of National Account) secara meluas, melalui penggabungan sistem pendapatan nasional dengan data distribusi pendapatan. Oleh karena itu, SNSE mampu memberikan sebuah metode yang bisa mengubah sistem pendapatan nasional dari statistik produksi menjadi statistik pendapatan, sehingga analisis dengan metode SNSE lebih terfokus kepada pembahasan mengenai tingkat kesejahteraan dari kelompok-kelompok sosial ekonomi yang berbeda.

Bentuk dan Arti Kerangka SNSE

Model SNSE pada dasarnya merupakan sebuah matriks berbentuk bujursangkar yang menggambarkan arus moneter dari berbagai transaksi ekonomi. Arus moneter tersebut terbagi atas lajur baris dan lajur kolom, dimana lajur baris menjelaskan mengenai penerimaan, dan lajur kolomnya menggambarkan pengeluaran.

lainnya memberikan indikasi adanya interaksi antarpelaku beserta perilaku ekonominya, meskipun ada sel-sel yang terisi dan ada yang tidak, untuk lebih lengkap perhatikan Tabel 4. Neraca faktor produksi terdiri dari faktor produksi tenaga kerja maupun faktor produksi modal. Ditinjau secara baris, neraca ini memperlihatkan penerimaan-penerimaan yang berasal dari upah dan sewa. Selain itu, juga menggambarkan pendapatan remitance dan pendapatan modal. Ditinjau secara kolom, neraca ini menunjukan adanya revenue yang didistribusikan ke rumah tangga sebagai pendapatan tenaga kerja, distribusi ke perusahaan, dan keuntungan yang bukan dari perusahaan, serta keuntungan perusahaan setelah dikurangi pembayaran pemerintah.

Neraca institusi mencakup rumah tangga, perusahaan dan pemerintahan. Dalam hal ini, rumah tangga dapat di disagregasi kedalam kelompok-kelompok sosial ekonomi yang saling berbeda tingkatannya. Penerimaan rumah tangga atara lain berasal dari pendapatan faktor-faktor produksi, berbagai macam transfer seperti transfer pendapatan antarrumah tangga, transfer pendapatan dari pemerintah, perusahaan (biasanya dalam bentuk asuransi) atau dari luar negeri. Tabel 4. Kerangka dasar SNSE

keuntungan yang diperoleh dan sebagian dari transfer, sedangkan pengeluaran ditujukan untuk pembayaran pajak dan transfer. Untuk pemerintah, pengeluarannya berupa subsidi, konsumsi barang dan jasa, serta transfer ke rumah tangga dan perusahaan. Sebagian pengeluaran pemerintah juga dialokasian untuk tabungan. Di sisi lain, penerimaan pemerintah yang utama adalah pajak dan transfer pendapatan dari luar negeri. Neraca aktivitas atau sektor produksi merupakan neraca yang menjelaskan tentang transaksi pembelian bahan-bahan mentah, barang-barang antara dan sewa untuk memproduksi suatu komoditas.

Dibaca secara kolom, semua transaksi tersebut merupakan pengeluaran yang meliputi permintaan antara, upah, sewa, dan value added dari pajak, sedangkan apabila menurut baris, semua transaksi tersebut dianggap sebagai penerimaan, yang meliputi penjualan domestik, subsidi ekspor, dan penerimaan. Neraca eksogen, neraca yang memuat neraca modal dan transaksi luar negeri atau rest of world. Dalam neraca modal, dari sisi penerimaan (lajur baris) berupa pemasukan dalam bentuk tabungan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah, sedangkan dari sisi pengeluaran (lajur kolom) pada neraca modal berupa investasi. Transaksi dalam negeri dengan luar negeri juga dicatat dalam neraca terakhir (neraca rest of

the world) yang berisi tentang segala penerimaan yang berhubungan dengan luar

negeri yang datang dari ekspor, transfer pendapatan institusi dari luar negeri, transfer pendapatan dari faktor-faktor produksi, dan pemasukan modal dari luar negeri. Sedangkan pengeluarannya berupa impor, pembayaran faktor-faktor produksi, dan transfer ke luar negeri. Jumlah penerimaan dan pengeluaran pada masing-masing neraca haruslah sama, yang menunjukan bahwa pada tabel SNSE selalu terdapat keseimbangan (Daryanto, 2010).

Untuk memudahkan analisis dan penggunaan kerangka dasar SNSE, matriks dasar SNSE ukuran 5x5 bisa dirinci menjadi matriks berukuran 13x13, 37x37 dan 105x105 sesuai kebutuhan. Matriks 13x13 merupakan agregasi dari matriks ukuran 37x37, sedangkan matriks 37x37 merupakan agregasi dari matriks 105x105. Empat neraca pertama dikelompokan sebagai neraca endogen, sedangkan neraca kelima menjadi neraca eksogen yang dapat memengaruhi besar kecilnya perubahan neraca endogen ketika dilakukan injeksi pada neraca tersebut.

Kegunaan SNSE

Kerangka SNSE pada umumnya digunakan sebagai kerangka data yang dapat menjelaskan mengenai: (1) kinerja prmbangunan ekonomi; (2) distribusi pendapatan faktor produksi; (3) distribusi pendapatan rumah tangga; dan (4) pola pengeluaran oleh rumah tangga (BPS, 2010).

A.Kinerja Pembangunan Ekonomi

1. Distribusi PDB menurut sektor-sektor ekonomi (supply side); 2. Distribusi PDB menurut pengeluaran (demand side);

3. Struktur input antara (intermediate input) dirinci menurut sumbernya (domestik atau impor);

4. Struktur input antara (intermediate input) dirinci menurut sumbernya: domestik atau impor;

5. Investasi dan tabungan masyarakat; 6. Hutang dan piutang negara; serta

7. Kebocoran nasional (national leakages), yaitu besarnya penerimaan negara yang mengalir ke luar negeri.

B.Distribusi Pendapatan Faktor Produksi

Distribusi pendapatan faktor produksi ini menggambarkan tentang distribusi pendapatan faktorial yang dirinci menurut faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal. Distribusi pendapatan faktorial dalam kerangka SNSE ditunjukan oleh baris neraca pertama pada kerangka dasar SNSE (lihat Tabel 4). Seperti telah ditunjukan oleh Tabel 4 bahwa neraca T1.3 menunjukkan alokasi nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi ke faktor-faktor produksi, yaitu sebagai balas jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut, misalnya upah dan gaji sebagai balas jasa bagi penggunaan faktor produksi tenaga kerja; sedangkan keuntungan, deviden, bunga, dan sewa rumah sebagai balas jasa bagi penggunaan faktor produksi kapital, yang diperoleh dari berbagai sektor produksi. Bila ditambah dengan neraca yang menunjukkan pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri, maka total kedua penerimaan ini menunjukkan distribusi pendapatan faktorial. Masalah ketenagakerjaan dalam kerangka dasar SNSE dijelaskan oleh submatriks T1.3, yaitu submatriks alokasi nilai tambah menurut sektor-sektor ekonomi. Sebagaimana dipahami, bahwa nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi tersebut, salah satunya merupakan sumbangan dari faktor produksi tenaga kerja berupa upah dan gaji. Bila upah dan gaji dari tiap-tiap tenaga kerja pada masing-masing sektor ekonomi dijumlahkan, maka disebut sebagai alokasi nilai tambah faktor produksi tenaga kerja menurut sektor. Dengan demikian, dari submatriks ini dapat diperoleh informasi mengenai jumlah tenaga kerja yang bekerja di masing-masing sektor ekonomi, termasuk besarnya tingkat upah yang mereka peroleh. Informasi-informasi ini dapat dianalisa, sehingga memberikan masukan mengenai kondisi sosial masyarakat, yaitu distribusi pekerja dan tingkat upah dan gaji menurut sektor-sektor ekonomi.

C.Distribusi Pendapatan Rumah Tangga

Distribusi pendapatan rumah tangga dalam kerangka SNSE ditunjukkan oleh baris neraca kedua pada kerangka umum mengenai SNSE (lihat Tabel 4). Salah satu institusi dalam kerangka SNSE adalah rumah tangga. Neraca T2.1 menunjukkan alokasi pendapatan faktor produksi yang diterima oleh berbagai institusi, salah satunya rumah tangga. Dengan kata lain, neraca ini merupakan

mapping dari neraca T1.3 menjadi neraca T2.1, yaitu mapping dari pendapatan

transfer (transfer payment) antarinstitusi, misalnya, pemberian subsidi dari pemerintah kepada rumah tangga, atau pemberian subsidi dari perusahaan kepada rumah tangga, atau pembayaran transfer dari rumah tangga ke rumah tangga yang lain. Sedangkan neraca menunjukkan penerimaan ketiga institusi dari luar negeri. Jumlah ketiga neraca T2.1, T2.2, dan yang berhubungan dengan rumah tangga menggambarkan distribusi pendapatan rumah tangga.

D.Pola Pengeluaran Rumah Tangga

Pola pengeluaran menurut golongan rumah tangga dalam kerangka SNSE dapat dilihat pada neraca kolom masing-masing golongan rumah tangga (kolom institusi pada Tabel 4). Dalam rincian ini, dapat diperoleh informasi mengenai pola pengeluaran rumah tangga menurut berbagai komoditas, baik komoditas domestik maupun komoditas impor. Dari informasi ini dapat juga diperlihatkan besarnya tabungan masing-masing golongan rumah tangga.

Di samping kegunaan-kegunaan deskriptif tersebut, SNSE juga merupakan suatu sistem kerangka data yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan suatu model ekonomi, dan juga sebagai dasar analisis, baik untuk analisis partial (partial equilibrium) maupun analisis keseimbangan umum (general equilibrium) dalam melakukan analisis kebijakan.

Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dalam Sistem Neraca Sosial Ekonomi

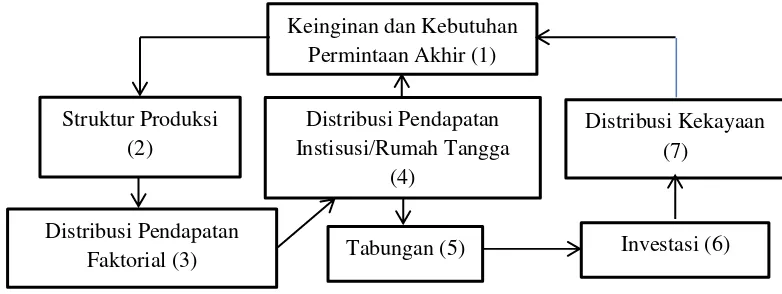

Hubungan variabel sosial dan ekonomi masyarakat dapat dijelaskan melalui kerangka dasar Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), yang merupakan suatu sistem analisis yang dapat dijelaskan dalam hubungan antara sub-sistem, yaitu: struktur produksi; distribusi dan pendapatan faktor produksi dalam kegiatan produksi; pendapatan, konsumsi, investasi, dan tabungan. Balas jasa terhadap faktor produksi akan menciptakan distribusi pendapatan rumah tangga. Hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Sumber: Badan Pusat Statistik 1975

Gambar 2. Hubungan antar subsistem dalam SNSE

Hubungan dari ketiga proses tersebut, dapat dimulai dari pengeluaran rumah tangga, berupa konsumsi, dan tabungan, yang akhirnya menciptakan investasi. Selanjutnya, konsumsi tersebut menciptakan permintaan akan output, dan secara tidak langsung menciptakan permintaan akan faktor produksi. (Badan Pusat

Keinginan dan Kebutuhan Permintaan Akhir (1)

Distribusi Pendapatan Instisusi/Rumah Tangga

(4)

Distribusi Pendapatan Faktorial (3) Struktur Produksi

(2)

Investasi (6) Tabungan (5)

Statistik, 1975). Sebagai contoh, permintaan akan susu untuk rumah tangga mengalami kenaikan (1), sehingga menyebabkan permintaan akan komoditas peternakan dan hasil-hasilnya (dalam hal ini susu) juga akan meningkat. Untuk memenuhi peningkatan kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan pasokan (supply) susu yang lebih banyak, sehingga sektor produksi peternakan dan hasil-hasilnya akan meningkatkan produksi dan memproduksi susu lebih banyak (2). Peningkatan produksi tersebut, selain membutuhkan input faktor produksi yang lebih besar, seperti input tenaga kerja, juga akan menimbulkan distribusi pendapatan faktorial (3). Rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi akan menerima pendapatan dari faktor produksi yang dimilikinya (3 dan 7), yang menciptakan distribusi pendapatan rumah tangga (4). Pendapatan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sisa dari pendapatan tersebut akan ditabung (5), yang kemudian akan menciptakan investasi (6).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model SNSE dengan matriks 105x105 tahun 2008 yang terdiri atas 24 sektor ekonomi. Data tersebut tidak dilakukan agregasi dan disagregasi, sehingga kontribusi subsistem di dalam subsektor peternakan itu sendiri tidak dapat diulas secara terperinci. Selain itu, penggunaan metode SNSE bersifat statis, artinya hubungan transaksi pada model SNSE hanya berlaku pada satu waktu saja, dimana model SNSE tersebut disusun, serta data-data pada model SNSE dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun dimana transaksi tersebut dicatat, sehingga model SNSE tidak dapat mengkaji pengaruh perubahan harga terhadap perekonomian.

Penelitian Terdahulu

Edward C. Waters, Bruce A. Weber dan David W. Holland (1999) dalam penelitiannya yang berjudul The Role of Agriculure in Oregon’s Economic Base :

Finding from a Social Accounting Matrix, menyusun social accounting matrix

untuk Negara Bagian Oregon, dan memperkirakan dasar perhitungan unsur-unsur perekonomian Negara Bagian Oregon, baik tradisional maupun nontradisional. Dalam penelitiannya, mereka menemukan hampir 20% lapangan pekerjaan di Negara Bagian Oregon bergantung pada tambahan pendapatan daerah untuk rumah tangga (termasuk transfer dari pemerintah dan pendapatan properti di luar), 11% bergantung pada kayu dan hutan dan produk dari kertas, dan 8% bergantung pada produk pertanian.

pertumbuhan dan pemerataan pendapatan secara keseluruhan. Dampak terhadap pemerataan dievaluasi dalam kondisi yang disebabkan oleh perubahan relatif pada pendapatan dari empat kelompok rumah tangga yang dikaji. Beberapa implikasi kebijakan dari hasil penelitian yang dibahas, menekankan pada peran kebijakan makroekonomi dalam membantu mendorong pertumbuhan yang merata di Vietnam Tengah.

Fauzi (2008) pada penelitiannya yang berjudul Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian Indonesia : Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi, menganalisis peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional, mengidentifikasi efek jalur pendapatan sektor pertanian terhadap pendapatan rumah tangga, serta merumuskan kebijakan pembangunan pertanian yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pendapatan rumah tangga, tenaga kerja, sektor-sektor produksi, dan perekonomian secara menyeluruh. Beberapa hasil penting dari penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan pembobotan dari sisi angka value added multipiler, household

Multiplier, firm Multiplier, OSN, PM dan gross Multiplier pada 39 sektor

produksi, menemukan sembilan sektor produksi yang menduduki peringkat 1 hingga 10 berasal dari sektor pertanian dan sektor agroindustri, yaitu industri penggilingan padi, padi, tebu, industri pemotongan ternak, jagung, peternakan dan hasil-hasilnya, pertanian tanaman pangan, industri kayu, dan tanaman perkebunan.

2. Sektor pertanian memiliki jumlah efek pengganda yang lebih banyak ditransfer ke rumah tangga petani.

3. Jalur dasar sektor pertanian yang berakhir pada rumah tangga berpendapatan rendah dan buruh tani, umumnya hanya melalui alur dari sektor produksi, tenaga kerja dan berakhir pada rumah tangga, sementara untuk pengusaha tani dan rumah tangga di perkotaan sebagian besar jalur dasarnya dimulai dari sektor pertanian kemudian tenaga kerja, modal, produksi, dan terakhir rumah tangga.

4. Kebijakan pembangunan pertanian di sektor produksi dan harga merupakan kebijakan yang paling baik dalam mendorong perekonomian secara agregat, dan memperbaiki distribusi pendapatan.

output, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan rumah tangga, kelima sektor tersebut memiliki peran yang relatif lebih baik.

Tiffania (2008) pada penelitiannya yang berjudul Peranan Sektor Industri AgroDalam Perekonomian Jawa Barat: Suatu Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), menganalisis peranan sektor agroindustri dalam hal penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan rumah tangga di Jawa Barat serta menganalisis keterkaitan sektor agroindustri terhadap sektor-sektor lainnya dalam perekonomian Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan Multiplier SNSE. Berdasarkan hasil multilier tenaga kerja, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat investasi sebesar satu miliar rupiah, maka sektor agroindustri akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.12 orang atau sebesar 0,07 persen dari tingkat pengangguran di Jawa Barat. Sektor industri makanan, minuman, dan tembakau paling banyak menyerap tenaga kerja bidang pertanian; sedangkan sektor industri tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki paling banyak menyerap tenaga kerja bidang industri dan bidang lainnya. Berdasarkan hasil analisis Multiplier pendapatan rumah tangga (HIIM) dapat disimpulkan bahwa sektor industri makanan, minuman, dan tembakau memiliki peranan yang dominan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga berpenghasilan rendah, terutama untuk rumah tangga buruh tani dan rumah tangga golongan rendah di perdesaan. Namun, untuk distribusi pendapatan rumah tangga berpenghasilan sedang dan tinggi, sektor agroindustri tidak memiliki peran yang cukup baik. Hasil studi menemukan bahwa pengembangan sektor industri makanan, minuman, dan tembakau perlu didorong melalui kebijakan perdagangan regional, interregion, maupun kebijakan investasi pada sektor pertanian maupun sektor industri, yaitu melalui pemberdayaan pasar tradisional serta peningkatan skill tenaga kerja dan peningkatan modal. Berdasarkan analisis keterkaitan (OSLM) terlihat bahwa sektor industri tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki memiliki hubungan keterkaitan ke belakang yang sangat erat dengan sektor-sektor perekonomian lainnya secara keseluruhan. Namun, secara spesisfik hubungan keterkaitan ke belakang yang sangat erat dengan sektor pertanian, dimiliki oleh sektor industri makanan, minuman, dan tembakau.

Rifai (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap Perekonomian Indonesia : Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi, mengkaji mengenai dampak pembangunan subsektor tanaman pangan terhadap pertumbuhan output nasional dan PDB, serta perbaikan pemerataan distribusi pendapatan. Dalam penelitian ini, digunakan 4 (empat) metode agar dapat mengukur dampak pembangunan subsektor tanaman pangan terhadap pertumbuhan output nasional dan PDB, serta perbaikan pemerataan distribusi pendapatan. Keempat metode tersebut adalah: accounting Multiplier, decomposition Multiplier, structural path analysis, dan koefisien gini. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa pembangunan subsektor tanaman pangan berkontribusi dalam meningkatkan PDB dan output nasional, serta mampu memperbaiki ketimpangan distribusi pemerataan yang ada. Secara umum, dengan meningkatkan produksi pada subsektor tanaman pangan merupakan cara paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan PDB dan output nasional, serta memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan.

menggunakan analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Pada penelitian tersebut, dilakukan simulasi mengenai dampak dari investasi pemerintah pada subsektor peternakan terhadap peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan dalam bentuk program swasembada daging sapi (PSDS) tahun 2014, dengan menganggarkan dana sebesar Rp.2,5 triliun. Dalam penelitian ini, dana tersebut diasumsikan sebagai investasi yang akan diinjeksikan pada sektor produksi peternakan dan hasil-hasilnya untuk mengetahui dampak investasi tersebut pada pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, dengan analisis menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Hasil pengolahan data dan analisis menunjukkan bahwa dengan investasi tersebut dapat meningkatkan pendapatan tenaga kerja di seluruh sektor yang terkait dengan peternakan sebesar Rp 3.227,9 miliar dan penyerapan tenaga kerja berdasarkan domisili mencapai 140.194 orang. Hal ini menunjukkan bahwa target/sasaran penyerapan tenaga kerja dari adanya PSDS dapat tercapai.

Berdasarkan hasil studi-studi terdahulu, terdapat perbedaan cakupan mengenai fokus utama yang diteliti dalam penelitian ini dengan studi-studi terdahulu yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini. Perberdaan tersebut antara lain, pada penelitian ini fokus utama penelitian terletak pada peranan dan dampak pengembangan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi pendapatan antargolongan. Dampak dari pengembangan pada subsektor peternakan dan hasil-hasilnya dikaji melalui simulasi kebijakan pemerintah dengan menggunakan kebijakan-kebijakan pemerintah terkini di subsektor peternakan. Peran subsektor peternakan dan hasil-hasilnya dikaji melalui pengganda neraca pada subsektor peternakan tersebut, yaitu: pengganda nilai tambah, pengganda tenaga kerja menurut golongan, pengganda keterkaitan antarsektor, pengganda produksi, pengganda institusi, pengganda institusi antargolongan, dan pengganda total.

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pikir Teoritis

mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penyerapan tenaga kerja daripada berinvestasi pada sektor lainnya.

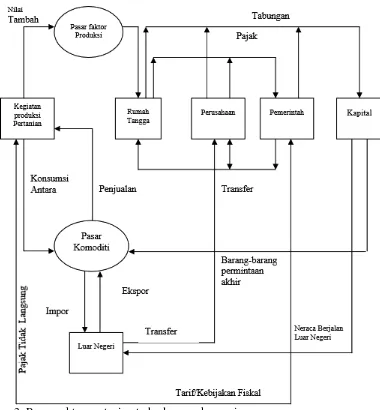

Dalam kerangka Sistem Neraca Sosial Ekonomi diasumsikan bahwa terdapat 3 instansi, yaitu pemerintah, swasta/perusahaan dan rumah tangga, dan terdapat tiga sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Dalam Kerangka Sistem Neraca Sosial Ekonomi, sumber pendapatan bagi pemerintah dan rumah tangga berasal dari pasar komoditi dan pasar faktor produksi. Perusahaan mendapatkan pendapatan yang berasal dari pasar komoditi, sebagai transfer payment dari kegiatan produksi mereka, sementara rumah tangga mendapatkan pendapatan yang berasal dari pasar faktor produksi sebagai transfer payment atas tenaga kerja yang berasal dari sektor rumah tangga. Sedangkan pemerintah memperoleh transfer payment yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan rumah tangga.

Selain memperoleh penerimaan melalui jalur yang telah disebutkan di atas, semua institusi juga memperoleh transfer payment dari luar negeri. Dari sisi pengeluaran, secara umum semua institusi, baik pemerintah, perusahaan maupun rumah tangga dikelompokan menjadi tiga jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk tabungan, dan pembayaran pajak. Diasumsikan bahwa pemerintah berinvestasi pada subsektor peternakan dalam bentuk injeksi anggaran belanja negara pada sektor produksi on farm peternakan, dengan harapan agar produktifitas sektor tersebut meningkat, sehingga akan berimplikasi pada penurunan impor komoditas peternakan. Pemberian injeksi anggaran subsektor peternakan yang merupakan bagian dari sektor pertanian akan memberikan insentif terhadap sektor pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Dengan keterkaitan sektor pertanian terhadap sektor-sektor lainnya, baik keterkaitan ke depan (forward linkage) maupun keterkaitan ke belakang (backward linkage), maka akan medorong sektor industri maupun jasa untuk meningkatkan permintaannya akan input antara di sektor pertanian, sehingga terjadi transfer payment dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Kenaikan kapasitas produksi dari sektor pertanian akan turut meningkatkan input primer, salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga tenaga kerja juga turut serta mendapatkan transfer payment dari sektor pertanian. Oleh karena penawaran tenaga kerja berasal dari institusi rumah tangga, maka secara tidak langsung institusi rumah tangga juga turut serta mendapatkan transfer payment dari sektor pertanian. Semua transfer payment tersebut mengalir kepada masing-masing sektor produksi dan faktor poduksi melalui pasar komoditi dan pasar input pada kerangka Sistem Neraca Sosial Ekonomi.

Gambar 3. Peran sektor pertanian terhadap perekonomian Sumber: Diadopsi dari Round (2003)

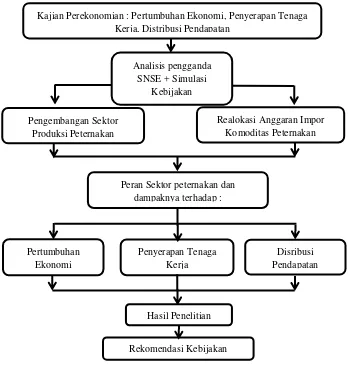

Kerangka Pikir Konseptual

distribusi pendapatan dianalisis dengan simulasi kebijakan pemerintah, berupa injeksi anggaran belanja pada produksi subsektor peternakan dan hasil-hasilnya untuk melihat dampak dari investasi pemerintah pada sektor produksi on farm, serta realokasi anggaran alih fungsi impor komodtas peternakan dan hasil-hasinlya untuk melihat dampak dari pembatasan impor komoditas peternakan dan hasil-hasilnya, yang disertai dengan penambahan belanja investasi pada sektor produksi on farm di sektor tersebut. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan manakah diantara kedua kebijakan tersebut yang berdampak lebih besar pada kajian perekonomian yang telah disebutkan, yang akan dapat dijadikan rekomendasi kebijakan dalam pengembangan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya. Secara singkat kerangka pikir konseptual penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:

Gambar 4. Kerangka pikir konseptual penelitian

.

Kajian Perekonomian : Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Distribusi Pendapatan

Peran Sektor peternakan dan dampaknya terhadap : Pengembangan Sektor

Produksi Peternakan

Realokasi Anggaran Impor Komoditas Peternakan

Pertumbuhan Ekonomi

Penyerapan Tenaga Kerja Analisis pengganda

SNSE + Simulasi Kebijakan

Hasil Penelitian

Rekomendasi Kebijakan

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, serta berbagai literatur pendukung yang digunakan untuk mendukung analisis. Data utama yang digunakan pada penlitian ini adalah data Sistem Neraca Sosial Ekonomi BPS tahun 2008 dengan matriks 105x105 tanpa dilakukan agregasi maupun disagregasi. Data SNSE pada penlitian ini terdiri dari 24 blok neraca sektor produksi, komoditas domestik dan komoditas impor, 17 blok neraca faktor produksi, 8 blok neraca institusi, dan masing-masing satu blok neraca kapital, pajak tidak langsung, subsidi dan luar negeri, serta margin perdagangan dan pengangkutan. Penggunaan data SNSE tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya keterbatasan data yang diterbitkan oleh BPS, serta keterbatasan disiplin ilmu dari penulis.

Metode Analisis Data

Pengolahan data dilakukan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan pendekatan metode deskriptif. Metode kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis pengganda neraca (accounting Multiplier) dan metode dekomposisi pengganda neraca. Metode analisis tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil analisis penelitian yang akan dipakai untuk melihat peranan subsektor peternakan terhadap perekonomian Indonesia. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengaitkan data hasil dari analisis kuantitatif dengan literatur-literatur, fakta di lapangan, dan teori-teori yang berkaitan. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Microsoft office Excell 2010.

Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) adalah suatu sistem data yang memuat data-data sosial dan ekonomi dalam perekonomian. Model ini dapat digunakan untuk menganalisis peranan subsektor peternakan dalam perekonomian Indonesia, yang meliputi peran terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan tenaga kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta distribusi pendapatan institusi rumah tanga di Indonesia.

sektor produksi, blok neraca komoditas domestik dan blok neraca komoditas impor). Sementara itu, neraca eksogen terdiri atas blok neraca kapital, pajak tidak langsung, neraca luar negeri, dan institusi pemeritah. Institusi pemerintah digolongkan kedalam neraca eksogen dikarenakan, kebijakan-kebijakan pemerintah akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja masing-masing blok neraca yang ada pada model SNSE tersebut.

Pada blok faktor produksi, yang menjadi fokus utama pada penelitian ini adalah blok faktor produksi tenaga kerja. Blok neraca tenaga kerja pada model ini di disagregasi ke dalam empat kelompok, yaitu: tenaga kerja pertanian; tenaga kerja produksi, operator alat angkutan, manual dan buruh kasar; tenaga kerja tata usaha, penjualan, jasa-jasa; tenaga kerja kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi. Keempat blok neraca tenaga kerja tersebut di disagregasi lagi berdasarkan kondisi sosialnya, yaitu: tenaga kerja penerima upah dan gaji, serta tenaga kerja bukan penerima upah dan gaji, yang lebih lanjut di disagregasi berdasarkan kondisi demografisya (di desa atau di kota).

Pada blok institusi, yang menjadi fokus utama pada penelitian ini adalah blok institusi rumah tangga. Blok neraca institusi rumah tangga tersebut di disagregasi ke dalam 2 kelompok, yaitu: institusi rumah tangga pertanian, dan institusi rumah tangga nonpertanian. Institusi rumah tangga di disagregasi menjadi 2 kelompok, yaitu: buruh pertanian, dan pengusaha pertanian. Sedangkan institusi rumah tangga nonpertanian di disgregasi ke dalam 2 kelompok, yaitu: institusi rumah tangga nonpertanian di pedesaan, dan institusi rumah tangga di perkotaan. Selanjutnya, kedua kelompok institusi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, masing-masing di disagregasi lagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: (1) kelompk pengusaha bebas golongan rendah, tenaga tata usaha, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, dan buruh kasar; (2) kelompk bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas; dan (3) kelompok pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha, dan penjualan golongan atas.

Pada model SNSE ini, blok aktivitas produksi juga menjadi fokus penelitian. Pada model SNSE ini, blok aktivitas produksi dirinci menjadi: blok sektor produksi, yang terdiri atas 24 blok neraca sektor produksi, blok komoditas domestik yang terdiri atas 24 blok komoditas domestik, dan blok komoditas impor yang terdiri atas 24 blok komoditas impor. Secara jelas, klasifikasi pada model SNSE Indonesia 2008 dengan matriks 105x105 sektor dapat dilihat pada Tabel 11 pada Lampiran.

Untuk memudahkan dalam mengkaji peranan subsektor peternakan beserta dampak pengembangannya terhadap distribusi pendapatan tenaga kerja, dan penyerapan tenaga kerja, maka golongan tenaga kerja pada SNSE, yang terdiri atas 16 golongan disusutkan menjadi 6 kelompok, yang terdiri dari:

1. Kelompok tenaga kerja pertanian (Tani).

Golongan tenaga kerja yang tergabung dalam kelompok ini adalah golongan tenaga kerja pertanian, baik penerima upah dan gaji maupun bukan penerima upah dan gaji yang ada di desa maupun di kota.

2. Kelompok tenaga kerja nonpertanian (Non Tani).

golongan tenaga kerja tata usaha, penjualan, jasa-jasa; serta golongan tenaga kerja kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi, baik penerima upah dan gaji maupun bukan penerima upah dan gaji yang berada di desa maupun di kota.

3. Kelompok tenaga kerja pertanian di desa (Tani Desa).

Golongan tenaga kerja yang tergabung dalam kelompok ini adalah golongan tenaga kerja pertanian, baik penerima upah dan gaji maupun bukan penerima upah dan gaji yang berada di desa.

4. Kelompok tenaga kerja pertanian di kota (Tani Kota).

Golongan tenaga kerja yang tergabung dalam kelompok ini adalah golongan tenaga kerja pertanian, baik penerima upah dan gaji maupun bukan penerima upah dan gaji yang berada di kota.

5. Kelompok tenaga kerja nonpertanian di desa (Non Tani Desa).

Golongan tenaga kerja yang tergabung dalam kelompok ini adalah golongan tenaga kerja produksi, operator alat angkutan, manual dan buruh kasar; golongan tenaga kerja tata usaha, penjualan, dan jasa-jasa; serta golongan tenaga kerja kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi, baik penerima upah dan gaji maupun bukan penerima upah dan gaji yang berada di desa.

6. Kelompok tenaga kerja nonpertanian di kota (Non Tani Kota).

Golongan tenaga kerja yang tergabung dalam kelompok ini adalah golongan tenaga kerja produksi, operator alat angkutan, manual dan buruh kasar; golongan tenaga kerja tata usaha, penjualan, jasa-jasa; golongan tenaga kerja kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi, baik penerima upah dan gaji maupun bukan penerima upah dan gaji yang berada di kota. 7. Tenaga kerja total (Tk Total)

Golongan tenaga kerja yang tergabung dalam kelompok ini adalah golongan tenaga kerja pertanian maupun nonpertanian yang berada di desa maupun di kota.

Untuk memudahkan kajian peranan subsektor peternakan beserta dampak pengembangannya terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, maka dilakukan pengelompokan terhadap institusi rumah tangga pada SNSE, yang terdiri atas 8 golongan menjadi 7 kelompok, yaitu :

1. Kelompok rumah tangga pertanian (RT Tani).

Golongan rumah tangga yang tergabung dalam kelompok ini adalah golongan rumah tangga pengusaha pertanian dan buruh tani.

2. Kelompok rumah tangga nonpertanian (RT Non Tani).

golongan atas, baik yang berdomisili di pedesaan maupun yang berdomisili di perkotaan.

3. Kelompok rumah tangga pengusaha pertanian (Pengusaha Tani).

Golongan rumah tangga yang tergabung dalam kelompok ini hanyalah golongan rumah tangga pertanian-pengusaha pertanian.

4. Kelompok rumah tangga buruh tani (Buruh Tani).

Golongan rumah tangga yang tergabung dalam kelompok ini hanyalah golongan rumah tangga pertanian-buruh tani.

5. Kelompok rumah tangga nonpertanian di desa ( Non tani Desa).

Golongan yang tergabung dalam kelompok ini adalah golongan rumah tangga pengusaha bebas golongan rendah, tenaga tata usaha, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan dan buruh kasar; golongan rumah tangga bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas; serta golongan rumah tangga pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha, dan penjualan golongan atas yang berdomisili di pedesaan.

6. Kelompok rumah tangga nonpertanian di kota (Non tani Kota).

Golongan yang tergabung dalam kelompok ini adalah golongan rumah tangga pengusaha bebas golongan rendah, tenaga tata usaha, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan dan buruh kasar; golongan rumah tangga bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas; serta golongan rumah tangga pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha dan penjualan golongan atas yang berdomisili di perkotaan.

7. Kelompok rumah tangga total (Rt Total).

Golongan yang tergabung dalam kelompok ini adalah golongan rumah tangga pertanian, dan golongan rumah tangga nonpertanian.

Metode Analisis Multiplier

Di dalam model SAM, analisis multiplier dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu pengganda neraca (accounting multiplier), dan pengganda harga tetap (fixed price multiplier). Analisis pengganda neraca pada prinsipnya sama seperti dengan

multiplier dari invers leontif matrix yang diuraikan pada model input-output. Hal

ini berarti semua analisis multiplier yang digunakan pada model input-output seperti own income multiplier, other sector linkage multilier, dan total multiplier dapat juga diterapkan pada model SNSE. Sedangkan analisis fixed price multiplier terfokus pada pengukuran respons rumah tangga terhadap perubahan neraca eksogen yang memperhitungkan expenditure propensity (Daryanto, 2010).