PERENCANAAN LANSKAP BEKAS TAMBANG BATUBARA

SEBAGAI KAWASAN WANA WISATA DI DESA MANDIN

KECAMATAN PULAU SEBUKU KALIMANTAN SELATAN

ACHMAD FIRMAN MAULANA

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Perencanaan Lanskap Bekas Tambang Batubara Sebagai Kawasan Wana Wisata di Desa Mandin Kecamatan Pulau Sebuku Kalimantan Selatan adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

ACHMAD FIRMAN MAULANA. Perencanaan Lanskap Bekas Tambang Batubara Sebagai Kawasan Wana Wisata di Desa Mandin Kecamatan Pulau Sebuku Kalimantan Selatan. Dibimbing oleh SETIA HADI.

Tambang batubara dengan sistem penambangan terbuka dapat merubah bentukan lanskap, mengubah susunan lapisan tanah, menimbulkan erosi, menghilangkan vegetasi, penurunanan kualitas tanah yang mengakibatkan degradasi lahan. Disisi lain, kegiatan pertambangan dapat menimbulkan dampak positif seperti meningkatkan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, penyediaan sumber energi dan pertumbuhan ekonomi. Kawasan bekas tambang pit Tanah Putih terletak di Desa Mandin, Kecamatan Pulau Sebuku, Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis deskriptif dilakukan pada semua aspek. Analisis daya dukung pada tapak menurut Boulon dalam Nurisjah, Pramukanto, dan Wibowo (2003), dihitung berdasarkan standar rata-rata individu dalam m2/orang. Kawasan tersebut sesuai untuk dikembangkan menjadi kawasan wana wisata berbasis edukatif, rekreatif dan konservatif dengan memanfaatkan kondisi sekitar tapak seperti danau, high wall bekas tambang sebagai objek wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan pengunjung dengan suasana lanskap yang alami, aman dan nyaman untuk mendukung keberlanjutan reklamasi. Perencanaaan lanskap ini terbagi menjadi 4 zona ruang yaitu ruang penerimaan seluas 1.57 ha wisata edukasi seluas 6.37 ha ruang rekreasi seluas 2.32 ha dan ruang konservasi 170.74 ha. Aktivitas yang dikembangkan pada tapak terdiri dari wisata edukasi indoor, wisata edukasi outdoor, rekreaasi dan wisata pendukung.

Kata kunci: perencanaan lanskap, bekas tambang, reklamasi, wisata

ABSTRACT

ACHMAD FIRMAN MAULANA. Landscape Planning of Post Coal Mining for Ecotourism (Wana Wisata) at Mandin Village, Subdistrict of Sebuku Island, South Borneo. Supervised by SETIA HADI

wisata’ based on educative, recreative and conservative by utilizing site-surrounding condition such as lake and post mining high wall which equipped with services facilities for visitors with the sense of natural landscape that are safe and convinient to support the sustainability of the reclamation. The result is a landscape planning that divided the site into 4 zones: welcome area with space covering an area of 1.57 ha, educational tourism zone 6.37 ha, recreation zone 2.32 ha, and conservation zone 170.74 ha. The activity developed on the site consist of indoor and outdoor educational tourism, recreation, and supporting tourism.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Arsitektur Lanskap

PERENCANAAN LANSKAP BEKAS TAMBANG BATUBARA

SEBAGAI KAWASAN WANA WISATA DI DESA MANDIN

KECAMATAN PULAU SEBUKU KALIMANTAN SELATAN

ACHMAD FIRMAN MAULANA

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skrpsi : Perencanaan Lanskap Bekas Tambang Batubara Sebagai Kawasan Wana Wisata di Desa Mandin Kecamatan Pulau Sebuku Kalimantan Selatan

Nama : Achmad Firman Maulana NIM : A44090058

Disetujui oleh

Dr Ir Setia Hadi, MS Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Bambang Sulistyantara, MAgr Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2013 ini ialah Perencanaan lanskap, dengan judul Perencanaan Lanskap Bekas Tambang Batubara Sebagai Kawasan Wana Wisata di Desa Mandin Kecamatan Pulau Sebuku Kalimantan Selatan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Setia Hadi, MS. Selaku pembimbing. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Joko sebagai kepala teknik tambang PT BCS, Bapak Guritno dan Bapak Lukas sebagai staff divisi ENVIRO PT BCS, terima kasih atas bimbingan di lapang. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar baik karyawan dan staff PT BCS yang telah membantu selama proses pengambilan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Aba, Umi, Dian Nita Hikmahwati, Landscaper 46, dan seluruh keluarga besar Css Mora IPB, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

Perumusan Masalah 3

Kerangka Pikir Penelitian 3

Ruang Lingkup Penelitian 4

TINJAUAN PUSTAKA 5

Lanskap 5

Pertambangan dan Lanskap Bekas Tambang 5

Reklamasi Lahan Bekas Tambang 6

Perencanaan Lanskap 7

Wisata 7

Perencanaan Penataan Lanskap Kawasan Wisata 8

Sumberdaya untuk Kegiatan wisata 8

Konservasi Sumberdaya untuk Kegiatan wisata 9

Wana Wisata 10

METODOLOGI 11

Batasan Penelitian 11

Alat dan Bahan 11

Metode Penelitian 12

Tahapan Perencanaan Lanskap 12

KONDISI UMUM KAWASAN PERENCANAAN 15

Administrasi dan Geografis 15

Aksesibilitas 16

Kependudukan dan Sumber Penghasilan 16

Topografi dan Bentuk Lahan 18

Penggunaan Lahan 19

Kawasan Hutan 19

Izin Usaha Pertambangan 20

HASIL DAN PEMBAHASAN 28

Aspek Fisik 28

Lokasi dan Aksesibilitas 28

Kondisi Eksisting Tapak 30

Jenis dan Karakteristik Tanah 34

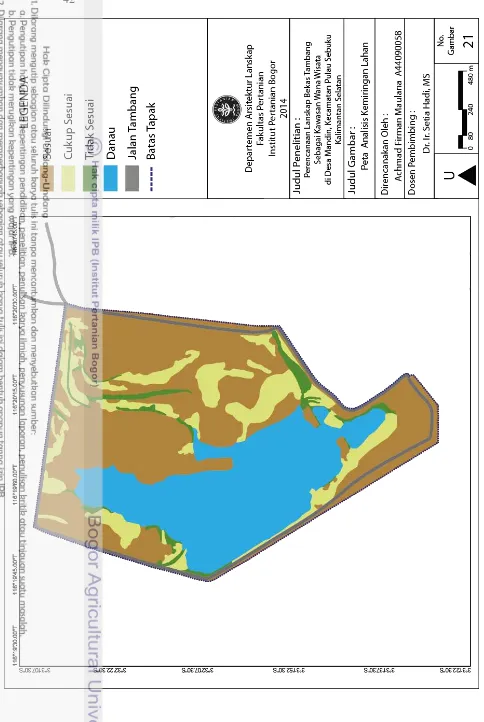

Topografi dan Kemiringan Lahan 38

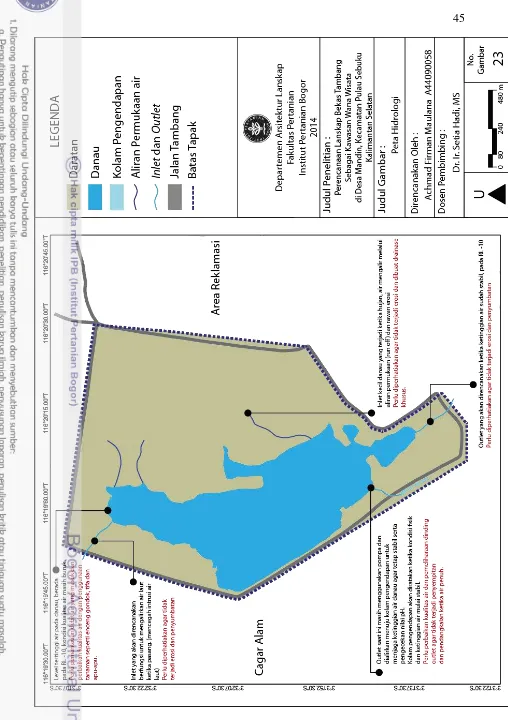

Hidrologi 43

Iklim 47

Kualitas Visual Lanskap 49

Aspek Biofisik 51

Vegetasi 51

Satwa 52

Aspek Sosial 54

Demografi 54

Perilaku dan Keinginan Penduduk 55

Aspek Wisata 56

Aspek Legal 56

Analisis dan Sintesis 58

Konsep 67

Konsep Dasar 67

Konsep Pengembangan 67

Konsep Ruang 67

Konsep Wisata 68

Konsep Fasilitas 69

Konsep Sirkulasi 69

Konsep Vegetasi 70

Perencanaan Lanskap 71

Rencana Sirkulasi 74

Rencana Vegetasi 76

Rencana Daya Dukukng 77

Rencana Fasilitas 77

Rencana Pengelolaan 78

Rencana Lanskap 78

SIMPULAN DAN SARAN 91

Simpulan 91

Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN 94

DAFTAR TABEL

1 Bentuk dan sumber data 11

2 Kriteria penilaian dan skor 13

3 Luas wilayah dan persentase desa di Pulau Sebuku tahun 2010 16

4 Jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Pulau Sebuku 17

tahun 2011 5 Jumlah sekolah, kelas, murid dan guru tahun 2010 18

6 Kondisi pendidikan di Kecamatan Pulau Sebuku tahun 2011 18

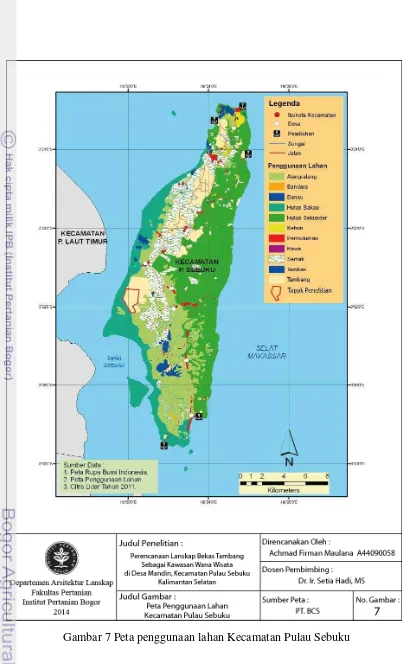

7 Luas penggunan lahan di Pulau Sebuku 19

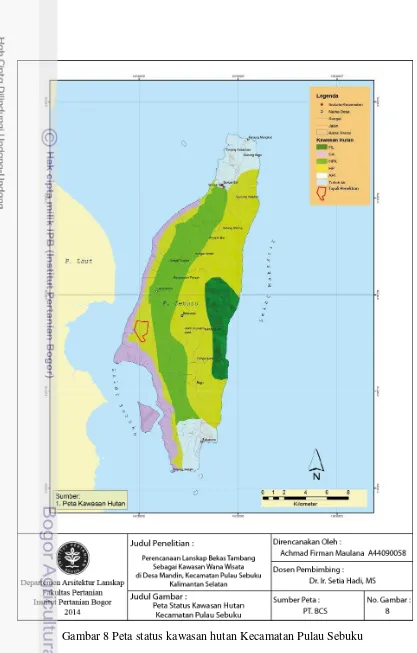

8 Luas kawasan hutan di Pulau Sebuku 20

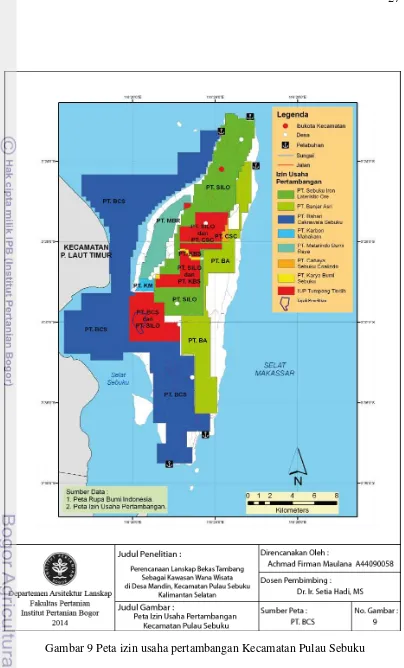

9 Luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan di Pulau Sebuku 20

10 Luas area Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan di Pulau Sebuku 21

11 Luas kawasan hutan di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan 30

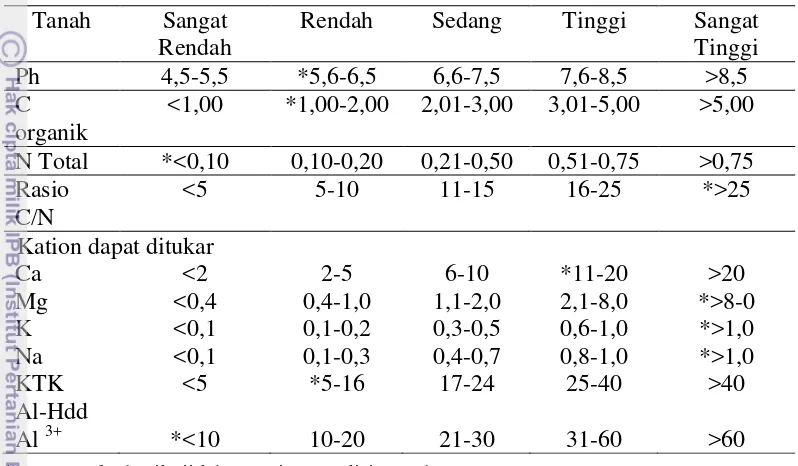

Pertambangan Batubara (PKP2B), PT BCS. 12 Kriteria penilaian sifat kimia tanah (Staf Pusat Penelitian Tanah 1983) 35

13 Hasil analisis sifat fisisk tanah 36

14 Luas area tiap persentase (%) kemiringan lahan tapak 38

15 Jenis pohon yang ditanam di area reklamasi PT BCS 51

16 Jenis mamalia yang berada di kawasan tambang PT BCS 52

17 Jenis reptil yang berada di kawasan tambang PT BCS 53

18 Jenis burung yang berada di kawasan tambang PT BCS 53

19 Jenis amfibi yang berada di kawasan tambang PT BCS 53

20 Jumlah dan kepadatan penduduk Kecamatan Pulau Sebuku tahun 2011 54

21 Matapencaharian utama masyarakat Pulau Sebuku 55

22 Analisis dan sintesis aspek fisik tapak 60

23 Analisis dan sintesis aspek fisik tapak (lanjutan) 61

24 Analisis dan sintesis aspek fisik tapak (lanjutan) 62

25 Analisis dan sintesis aspek bioisik tapak 63

26 Analisis dan sintesis aspek sosial tapak 64

27 Analisis dan sintesis aspek wisata tapak 65

28 Matriks hubungan sumberdaya dengan aktivitas pada tapak 68

29 Program ruang, fungsi, dan luas yang direncanakan pada tapak. 71

30 Rencana sirkulasi pada tapak 73

31 Rencana daya dukung tiap ruang 78

32 Rencana ruang, fasilitas, aktivitas dan luas yang digunakan pada tapak 73

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pikir penelitian 42 Lokasi penelitian 11

3 Tahapan perencanaan (Gold 1980) 12

4 Peta batas administrasi desa Kecamatan Pulau Sebuku 22

5 Peta aksesibilitas menuju lokasi tambang pit Tanah Putih 23

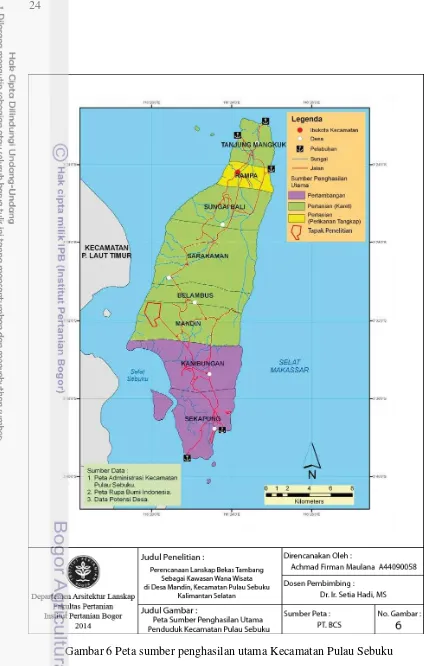

6 Peta sumber penghasilan utama Kecamatan Pulau Sebuku 24

8 Peta status kawasan hutan Kecamatan Pulau Sebuku 26

9 Peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kecamatan Pulau Sebuku 27

10 Kondisi jalan menuju tapak 28

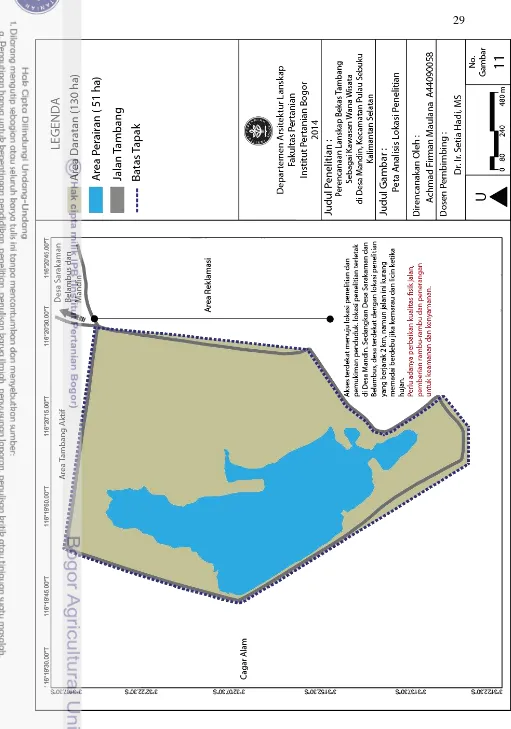

11 Peta analisis lokasi penelitian 29

12 Kondisi eksisting tapak 21

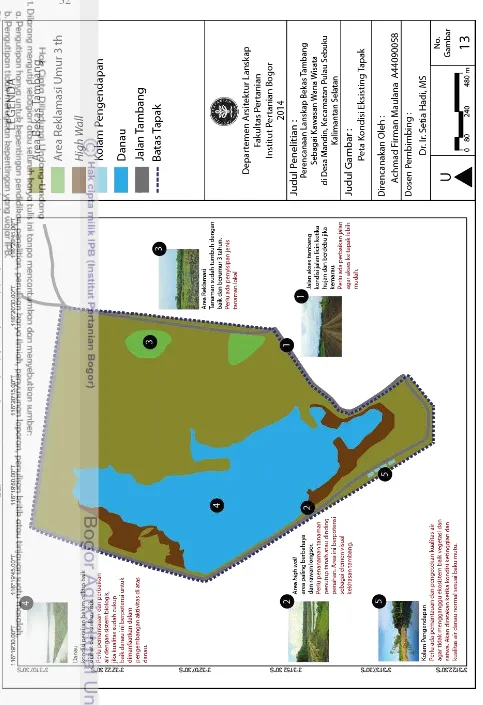

13 Peta kondisi eksisting tapak 32

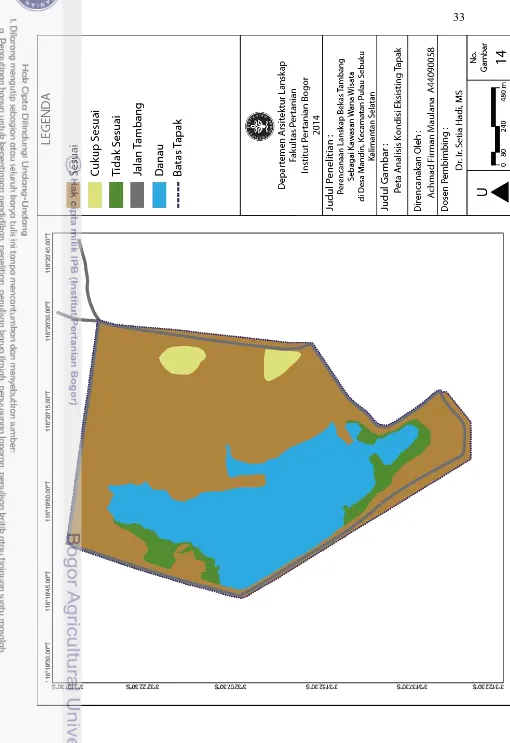

14 Peta analisis kondisi eksisting tapak 33

15 Kondisi tanah pada tapak 34

16 Segitiga tekstur tanah 36

17 Peta lokasi pengambilan sampel tanah 37

18 Kondisi kemiringan lahan di lokasi tambang pit Tanah Putih 39

19 Peta topografi 40

20 Peta klasifikasi kelas kemiringan lahan 41

21 Peta analisis kemirirngan lahan 42

22 Kondisi hidrologi di lokasi tambang pit Tanah Putih 43

23 Peta hidrologi 45

24 Peta analisis hidrologi 46

25 Grafik hurah hujan bulanan daerah Pulau Sebuku periode 2004 47

26 Pengaruh vegetasi terhadap iklim mikro (Brooks 1988) 48

27 Kondisi hidrologi di lokasi tambang pit Tanah Putih 49

28 Peta analisis visual lanskap 50

29 Kondisi vegetasi pada tapak 52

30 Satwa pada tapak 54

31 Peta analisis komposit 59

32 Block plan 66

33 Diagram konsep ruang 67

34 Diagram konsep sirkulasi 70

35 Matriks hubungan antar ruang dalam tapak 72

36 Rencana ruang 73

37 Rencana sirkulasi 75

38 Rencana vegetasi 79

39 Rencana lanskap 82

40 Detail plan area wisata edukasi indoor 83

41 Detail plan area wisata edukasi outdoor 84

42 Detail plan area wisata edukasi pendukung 85

43 Detail plan area rekreasi 86

44 Ilustrasi area dan fasilitas wisata edukasi intdoor 87

45 Ilustrasi area dan fasilitas wisata edukasi outdoor 88

46 Ilustrasi area dan fasilitas wisata edukasi pendukung 89

47 Ilustrasi area dan fasilitas area rekreasi 90

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil analisis sifat kimia tanah 94PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki komoditas pertambangan batubara terbesar di dunia. Kalimantan Selatan merupakan kawasan yang kaya akan lahan tambang khususnya tambang batubara. Produksinya mencapai 10% dari produksi total batubara nasional. Salah satu penambangan batubara di Kalimantan Selatan terletak di Pulau Sebuku, Kecamatan Pulau Sebuku Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan penambangan ini bersifat legal dan dikelola oleh PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS).

Pulau Sebuku merupakan pulau kecil dengan luas wilayah sekitar 245.5 km2 sesuai dengan karakteristik ekosistem pulau-pulau kecil pada umumnya. Pulau Sebuku mempunyai tingkat kerentanan ekosistem yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah daratan lainnya di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan maupun pertambangan yang dilakukan di Pulau Sebuku harus lebih hati-hati dan mempertimbangkan aspek lingkungan secara lebih sistematis. Masalah ketersediaan air bersih, kerusakan ekosistem mangrove dan pencemaran lingkungan merupakan permasalahan pulau kecil yang harus diperhatikan. Kegiatan pembangunan dan pertambangan yang telah berlangsung di wilayah Pulau Sebuku, antara lain penambangan batubara dan biji besi, pembangunan pabrik baja dan pembangunan pelabuhan khusus yang diperkirakan akan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di wilayah Pulau Sebuku.

Kerusakan lahan adalah berkurangnya atau hilangnya fungsi ekologis lahan sebagai akibat terjadinya gangguan dan perubahan yang terjadi. Gangguan dan perubahan tersebut dapat terjadi karena sebab alamiah maupun akibat dari kegiatan manusia terhadap suatu lahan. Salah satunya perubahan kondisi atau kerusakan lahan yang terjadi di Pulau Sebuku akibat dari kegiatan pertambangan. Ada dua aktivitas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan swasta di Pulau Sebuku, yaitu tambang batubara yang dikelola oleh PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) dan tambang biji besi yang dikelola oleh PT Sebuku Iron Lateristic Ore (SILO). Keduanya merupakan tambang terbuka yang menyebabkan perubahan lahan baik dari aspek fisik maupun biofisik.

2

awalnya karena terjadi perusakan struktur pada tanah tersebut. Dengan kata lain, tanah hasil penutupan kembali pada lokasi pertambangan batubara memiliki tingkat kesuburuan yang rendah baik dari sifat fisik maupun kimia. Seperti Bobot Isi (BI) yang rendah, dalam hal ini maka porositas lapisan tanah hasil penutupan kembali menjadi sangat kecil dengan akibat permeabilitas dan aerasi menjadi sangat buruk. Potensi kerusakan lahan lain yang mungkin terjadi di areal pertambangan batubara adalah terpotongnya drainase alamiah akibat perubahan bentang lahan. Dalam penataan kembali maka hal ini perlu dipertimbangkan. Kerusakan lahan lainnya adalah berupa erosi dan kemungkinan longsor. Oleh sebab itu stabilisasi lereng dan recontouring merupakan bagian dari perencanaan penutupan tambang.

Kondisi lahan pasca tambang biasanya sudah tidak lagi produktif. Selain itu, memungkinkan adanya kandungan akumulasi polutan atau unsur logam berat yang berbahaya melebihi ambang batas kesehatan dan lingkungan. Masalah utama yang timbul pada wilayah bekas tambang adalah perubahan lingkungan dan kimiawi yang berdampak pada air tanah dan air permukaan, kemudian berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan. Kegitan Pertambangan batubara memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan nasional. Namun, dilain pihak pertambangan batubara juga memberikan dampak negatif berupa penurunan kualitas fisik, kimia dan biologi bagi lingkungan. Penambangan batubara dalam skala besar khususnya penambangan batubara dengan sistem terbuka (open mining system) telah menyebabkan perubahan bentang alam, peningkatan laju erosi, sedimentasi, degradasi tanah dan penurunan kualitas perairan.

Bentuk upaya dalam perbaikan lingkungan pada area pertambangan adalah kegiatan reklamasi. Kegiatan reklamasi meliputi dua tahapan, yaitu: (1) pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya, (2) mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan selanjutnya (Direktorat Pengelolaan Lahan 2006).

Perbaikan lingkungan khususnya reklamasi lanskap bekas tambang batubara sudah menjadi suatu kewajiban setiap perusahaan. Pihak PT BCS mempunyai komitmen tinggi dalam pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakt, salah satunya adalah pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai kawasan wana wisata. Bentuk wisata yang akan dikembangkan pada lokasi studi adalah wana wisata yang bersifat edukatif, rekreatif dan konservatif yang bernuansa alami serta dapat menarik minat pengunjung sekaligus memberikan pengetahuan tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Lokasi ini didukung oleh potensi bentukan lahan bekas tambang yang mempunyai bentuk lahan yang bervariatif dan pepohonan rimbun sekitar tapak.

3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis aspek fisik dan biofisik untuk mengetahui area potensial wisata serta menunjang keberlanjutan area reklamasi;

2. menganalisis aspek sosial untuk preferensi dan pola wisata yang diinginkan masyarakat;

3. merencanakan lahan bekas tambang yang berfungsi sebagai kawasan konservasi dan wana wisata yang bersifat edukatif, rekreatif dan konservatif.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk:

1. memberi masukan bagi pihak PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) mengenai kegiatan pengelolaan lanskap bekas tambang sebagai area wana wisata yang berbasis konservasi dan berkelanjutan;

2. menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam proses perencanaan lanskap bekas tambang.

Perumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini didasarkan pada dampak dari kegiatan pertambangan terhadap kerentanan pulau kecil seperti Pulau Sebuku. Proses pengembalian lahan bekas tambang harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi fisik, biofisik dan sosial budaya yang berbasis konservasi dan berkelanjutan. Optimalisasi kegiatan reklamasi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan keberhasilan pengembalian lahan bekas tambang, dalam penelitian ini diusulkan dalam bentuk wana wisata. Lokasi studi ini dilakukakan pada lahan bekas tambang yang sudah terjadi penurunan kualitas lingkungan.

Kerangka Pikir Penelitian

4

Gambar 1 Kerangka pikir penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini mencakup survei pendahuluan dan observasi lapang untuk menentukan lingkup lokasi penelitian. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data baik data primer maupun sekunder dan penyusunan data secara terstruktur dalam bentuk deskriptif kualitatif, kuantitaif, tabular dan spasial. Kegiatan analisis dilakukan untuk menganalisis aspek fisik, biofisik, sosial budaya, dan aspek legal untuk menentukan potensi dan kendala, serta kesesuaian kondisi tapak untuk dikembangkan sebagai kawasan wana wisata yang dapat menunjang keberlanjutan kegiatan reklamasi.

Aspek sosial dan budaya -Demografi, preferensi

masyarakat, dan aspek legal Aspek fisik dan biofisik

-Lokasi dan aksesibilitas, kondisi eksisting, jenis dan karakteristik tanah, topografi dan kemiringan lahan,

hidrologi, iklim, kualitas visual lanskap

Rencana lanskap bekas tambang sebagai kawasan wana wisata Aspek wisata

-Objek dan atraksi

Potensi dan kendala Pemanfaatan kawasan reklamasi Reklamasi lanskap bekas tambang batubara

Konsep

Zonasi

Lanskap bekas tambang batubara

5

TINJAUAN PUSTAKA

Lanskap

Menurut Simonds (1983), lanskap adalah suatu bentang alam dengan karakter tertentu yang dapat dinikmati oleh seluruh indra manusia. Dalam suatu lanskap karakter harus menyatu secara harmonis dan alami untuk memperkuat karakter dari lanskap tersebut. Eckbo dan Laurie (1986) mendefinisikan bahwa lanskap adalah bagian dari kawasan lahan yang dibangun atau dibentuk oleh manusia terutama diluar bangunan termasuk jalan, utilitas dan alam yang dirancang untuk tempat tinggal manusia.

Gold (1980) membedakan elemen lanskap atas tiga elemen yaitu: elemen lanskap makro, mikro dan buatan manusia. Elemen lanskap makro meliputi iklim (curah hujan, suhu, kelembaban udara, arah angin dan kecepatan angin) serta kualitas visual tapak. Elemen lanskap mikro meliputi topografi (kontur, kemiringan lahan, dan pola drainase), jenis dan keadaan tanah, vegetasi, satwa, dan hidrogafi. Sedangkan elemen lanskap buatan manusia meliputi jaringan transportasi, tataguna lahan, dan struktur bangunan.

Pertambangan dan Lanskap Bekas Tambang

Penambangan merupakan proses pemindahan timbunan tanah penutup overburden seperti topsoil, subsoil, dan batuan lainnya yang didalamnya terdapat simpanan mineral yang dapat dipindahkan. BAPPEDA (2011) mengemukakan bahwa kegiatan pertambangan pada umumnya memiliki tahap-tahap kegiatan sebagai berikut.

1. Eksplorasi

2. Pembangunan infrastruktur, jalan akses dan sumber energi 3. Pembangunan kamp kerja dan kawasan pemukiman 4. Ekstraksi dan pembuangan limbah batuan

5. Pengolahan biji dan operasional

6. Penampungan tailing, pengolahan dan pembuangannya

Menurut Sitorus (2000), kegiatan penambangan terdapat dua jenis yaitu Penambangan permukaan (surface atau shallow mining) dan Penambangan dalam (subsurface atau deep mining). Menurut Feriansyah (2009), kegiatan penambangan terbuka open mining dapat mengakibatkan gangguan seperti:

1. menimbulkan lubang besar pada permukaan tanah

2. penurunan muka tanah atau bentuk cadangan pada sisa bahan galian yang dikembalikan ke dalam lubang galian.

3. mengganggu proses penanaman kembali vegetasi pada galian tambang yang ditutupi kembali atau yang ditelantarkan terutama bila terdapat bahan beracun, kurang bahan organik, humus atau unsur hara yang tercuci.

6

5. penanaman kembali vegetasi pada galian tambang yang ditutupi atau yang ditelantarkan. Penambangan yang dibiarkan terlantar akan mengakibatkan permasalahan.

Reklamasi Lahan Bekas Tambang

Salah satu kegiatan pengakhiran tambang adalah reklamasi. Reklamasi merupakan upaya penataan kembali kawasan bekas tambang agar bisa menjadi kawasan yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan jangka pendek reklamasi lahan bekas tambang adalah membentuk bentang alam yang stabil terhadap erosi. Selain itu reklamasi juga bertujuan untuk mengembalikan kawasan bekas tambang ke kondisi yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produktif. Bentuk lahan produktif yang akan dicapai menyesuaikan dengan tataguna lahan bekas tambang dan tergantung pada berbagai faktor, diantaranya: potensi ekologis lokasi tambang, keinginan masyarakat, dan peraturan pemerintah. Kawasan bekas tambang yang telah direklamasi harus dipertahankan agar tetap terintegrasi dengan bentang alam dan ekosistem sekitarnya.

Menurut Soelarno (2007), tujuan utama dari perencanaan penutupan tambang adalah harus memenuhi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemulihan fungsi lahan menjadi lahan yang produktif dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

2. Melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat. 3. Meminimumkan kerusakan lingkungan.

4. Melakukan konservasi terhadap beberapa objek yang dilindungi.

5. Melakukan tindakan pencegahan terhadap kemiskinan akibat dampak sosial ekonomi.

Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melakukan upaya reklamasi sesuai dengan rencana awal reklamasi, perusahaan pertambangan wajib menyediakan jaminan reklamasi, yang besarnya sesuai dengan rencana biaya reklamasi yang telah mendapat persetujuan oleh Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai kewenangannya. Jaminan reklamasi dapat berbentuk deposito berjangka, bank garansi, asuransi, dan cadangan akuntansi (accounting reserve). Jaminan tersebut harus ditempatkan oleh perusahaan pertambangan sebelum perusahaan tersebut memulai usaha produksi atau eksploitasi pertambangan (ESDM 2008). Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) No. 18 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa dalam melaksanakan reklamasi dan penutupan tambang wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi bahan galian. Prinsip-prinsip lingkungan hidup meliputi:

1. perbaikan kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara sesuaibaku mutu lingkungan

2. adanya stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya

3. memperhatikan keanekaragaman hayati

7 Perencanaan Lanskap

Proses perencanaan lanskap ditujukan pada penggunaan volume dan ruang. Setiap volume memiliki bentuk, ukuran, bahan, tekstur, warna dan kualitas yang berbeda, semuanya dapat diekspresikan dan dimanfaatkan dengan baik agar fungsi-fungsi yang direncanakan tercapai (Simonds 1983). Menurut Laurie (1985) perencanaan merupakan suatu awal proses yang dapat mengalokasikan kebutuhan manusia serta menghubungkan satu sama lain di dalam maupun di luar tapak. Kegiatan perencanaan diawali dengan pemahaman terhadap kondisi tapak, manusia sebagai pengguna tapak dengan aktivitasnya, aturan atau kebiasaan yang diinginkan.

Menurut Gold (1980), perencanaan adalah suatu alat sistematis yang digunakan untuk menentukan saat awal dan keadaan yang diharapkan serta cara terbaik untuk mencapai keadaan yang diharapkan. Perencanaan lanskap dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain sebagai berikut.

1. Pendekatan sumber daya, yaitu penentuan tipe cara alternatif aktivitas berdasarkan pertimbangan kondisi dan situasi sumberdaya.

2. Pendekatan aktivitas, yaitu penentuan tipe dan alternatif aktivitas berdasarkan seleksi terhadap aktivitas pada masa lalu untuk memberikan kemungkinan apa yang dapat disediakan pada masa yang akan datang.

3. Pendekatan ekonomi, yaitu pendekatan tipe, jumlah, dan lokasi kemungkinan aktivitas berdasarkan pertimbangan ekonomi.

4. Pendekatan perilaku, yaitu penentuan aktivitas berdasarkan pertimbangan perilaku manusia.

Dalam merencanakan suatu kawasan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan menurut Nurisjah dan Pramukanto (1995) adalah sebagai berikut. 1. Mempelajari hubungan antara kawasan tersebut dengan lingkungan sekitar 2. Memperhatikan keharmonisan antara daerah sekitarnya dengan kawasan yang

akan direncanakan

3. Menjadikan sebagai objek (wisata) yang menarik

4. Merencanakan kawasan tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu kawasan yang dapat menampilkan masa lalunya.

Wisata

8

Brunn (1995) mengkategorikan wisata menjadi 3 jenis yaitu:

1. ecotourism, green tourism, atau alternative tourism, merupakan wisata yang

berorientasi pada lingkungan untuk menghubungkan kepentingan industri kepariwisataan dan perlindungan terhadap wisata alam atau lingkungan

2. wisata budaya, merupakan kegiatan pariwisata dengan kekayaan budaya sebagai objek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan

3. wisata alam, aktivitas wisata yang ditujukan pada pengalaman terhadap kondisi alam atau daya tarik panoramanya.

Menurut Gunn (1993), sumberdaya wisata mencakup objek dan atraksi wisata, aksesibilitas dan amenitas. Suatu kawasan wisata memiliki kemampuan untuk mendukung aktivitas pengguna, hal ini disebut daya dukung wisata. Menurut Gold (1980), daya dukung wisata merupakan kemampuan suatu kawasan wisata secara alami, fisik, dan sosial yang dapat mendukung pengguna aktivitas wisata dan dapat memberikan kualitas pengalaman rekreasi yang diinginkan.

Perencanaan Penataan Lanskap Kawasan Wisata

Menurut Booth dan Hiss (2004), lanskap yang mengelilingi suatu kawasan merupakan lingkungan yang paling penting. Lanskap ini menyediakan berbagai kebutuhan, estetika, dan kegunaan fungsi psikologi bagi yang pengunjung, pengelola, dan orang-orang yang melintasinya. Merencanakan penataan lanskap untuk kawasan wisata adalah upaya untuk menata dan mengembangkan suatu areal dan jalur pergerakan pendukung kegiatan wisata sehingga kerusakan lingkungan akibat pembangunannya dapat diminimumkan, tetapi pada saat yang bersamaan kepuasan wisatawan dapat terwujudkan.

Perencanaan lanskap kawasan wisata, terutama wisata alam adalah merencanakan suatu bentuk penyesuaian program rekreasi dengan suatu lanskap untuk menjaga kelestariannya. Program wisata alam dibuat untuk menciptakan lingkungan fisik luar atau bentang alam yang dapat mendukung tindakan dan aktivitas rekreasi manusia yang menunjang keinginan, kepuasan dan kenyamanannya, dimana proses perencanaan dimulai dari pemahaman sifat dan karakter serta kebijakan manusianya dalam menggunakan tapak untuk kawasan wisata (Knudson 1980). Adapun pendekatan perencanaan kawasan wisata di sekitar penggunan area river-basin adalah dengan menghindari dan mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan air seperti rapid run off. Erosi, pengendapan air, banjir, kekeringan, dan perencanaan, serta memastikan bahwa kemungkinan-kemungkinan pengembangan area preservasi, konservasi, restorasi, dan lainnya dapat dilakukan. Seluruh area daratan yang berorientasi air harus direncanakan dalam suatu cara untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari keistimewaan air dengan tetap mempertahankan integritas atau keutuhannya (Simonds 1983)

Sumberdaya untuk Kegiatan Wisata

9 menarik keinginan untuk berwisata. Menurut Gold (1980), ketersediaan sumberdaya untuk aktivitas wisata dapat dapat dilihat dari jumlah dan kualitas dari sumberdaya yang tersedia serta dapat digunakan pada waktu tertentu. Untuk mengetahui sumberdaya yang tersedia dapat dapat dilakukan inventarisasi, kemudian dianalisis potensi dan kendalanya. Klasifikasi sumberdaya menurut tujuannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu tujuan komersil untuk kepuasan pengunjung dan direncanakan bagi kenyamanan pengunjung, untuk pelestarian sumberdaya, dan tujuan pertengahan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang seimbang dengan pengelolaan sumberdaya (Knudson 1980).

Suatu kawasan wisata memiliki dua macam sumberdaya utama yang dpat dijadikan potensi dari suatu kawasan wisata (Widada 2008), yaitu:

1. Sumberdaya non-hayati, yaitu air dimana sangat berperan penting bagi kehidupan baik di dalam kawasan maupun kehidupan masyarakat disekitar kawasan

2. Sumberdaya hayati, yaitu flora dan fauna yang terdaapat dikawasan. Masalah mengenai penyebaran tanaman eksotis, lokal yang sangat tinggi dan keberadan satwa endemik diperlukan pengendalian agar keberadaannya tetap terjamin.

Menurut Simonds (1983), sebagai sebuah sumberdaya, badan air memiliki potensi penggunaan rejreasi baik diwilayah perairannya sendiri maupun di sepanjang tepiannya. Badan air memiliki nilai keindahan, dimana pemandangan dan suara air membangkitkan perasaan yang menyenangkan sekaligus menenangkan.

Konservasi Sumberdaya untuk Kegiatan Wisata

Menurut Marsono (2004), konservasi sumberdaya alam hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memlihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Aspek-aspek konservasi meliputi: (1) kawasan penyangga kehidupan yang perlu dilindungi agar terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam, dan (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, seperti pemanfaatan untuk kepentingan pariwisata alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan budaya, dan (4) biaya pelestarian suaka adalah sangat tinggi.

Tindakan konservasi memastikan sumberdaya alam hayati tersedia untuk dimanfaatkan baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Terdapat dua pendekatan dasar untuk mengkonservasi menurut Melchias (2001), yaitu:

1. konservasi insitu, menjaga dan melestarikan tumbuhan dan hewan dalam habitat aslinya.

10

Wana Wisata

Menurut Sari (2007), objek wisata alam adalah sumberdaya alam yang berpotensi dan mempunyai daya tarik bagi wisatawan yang ditujukan untuk pembinaan cinta alam, baik dalam kegiatan alam maupum pembudidayaan. Sementara itu, bentuk kegiatan yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan dan tata lingkungannya disebut wisata alam. Pada umumnya yang menjadi daya tarik utama wisata alam adalah kondisi alamnya. Definisi wisata menurut Gunn (1994) adalah suatu pergerakan temporal manusia menuju tempat selain dari tempat biasa mereka tinggal dan bekerja, selama mereka tinggal di tujuan tersebut mereka melakukan kegiatan dan diciptakan fasilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Kelly (1998) mengutarakan klasifikasi bentuk wisata yang dikembangkan berdasarkan pada bentuk utama atraksi (attractions) atau daya tarik yang kemudian ditekankan pada pemasarannya. Bentuk wisata tersebut antara lain berupa ekowisata (ecotourism), wisata alam (nature tourism), wisata petualangan (adventure tourism), wisata berdasarkan waktu (getaway and stay), dan wisata budaya (cultural ecotourism).

Wana wisata adalah objek-objek wisata alam yang dibangun dan dikembangkan oleh Perum Perhutani di dalam kawasan hutan produksi atau hutan lindung secara terbatas dengan tidak mengubah fungsi pokoknya. Ruang lingkup pengusahaan wisata alam Perum Perhutani mencakup wana wisata yang dikelola oleh Perum Perhutani serta seluruh kegiatan di dalamnya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, wisata alam, dan olah raga. Bentuk aktivitas rekreasi yang dapat dilakukan di wana wisata berdasarkan waktu yang dibutuhkan, dapat dibagi atas (Perum Perhutani 1987):

1. Wisata bermalam merupakan kegiatan bermalam di lingkungan hutan,dalam upaya mendekati dan lebih menghayati keadaan alam sekitar.

2. Wisata harian merupakan kegiatan rekreasi siang hari di kawasan hutan untuk mencari kesegaran dan mendekatkan diri pada alam.

Menurut Nadiar (1994), wana wisata dapat dibedakan sebagai wana wisata harian, wana wisata bermalam yang dilengkapi sarana penginapan berupa pondok wisata atau pesangrahan dan bumi perkemahan. Menurut Luthfi H dan Andi (1996), sebagai salah satu komponen wisata terdapat beberapa kelebihan dari wana wisata yaitu sifatnya yang alami, udara yang bersih dan sejuk, objek yang menarik dan luas. Kelebihan ini menjadikan wana wisata memiliki prospek yang baik pada masa yang akan datang.

Perum Perhutani (1989) mengungkapakan secara garis besar sasaran usaha pembangunan dan pengembangan wana wisata di Perum Perhutani antara lain: 1. menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi masyarakat luas dengan me

ikmati keindahan, keunikan serta kenyamanan suasana lingkungan yang alami; 2. menyediakan tempat bagi sarana pengembangan ilmu pengetahuan flora, fauna,

ekologis hutan serta pembinaan rasa cinta alam bagi generasi muda;

3. memperluas kesempatan berusaha untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar;

11

Gambar 2 Lokasi penelitian

Sumber: http://www.google.com dan AMDAL PT BCS tahun 2006

1. Kalimantan Selatan 2. Pulau Sebuku 3. pit Tanah Putih

METODOLOGI

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada area bekas tambang di pit Tanah Putih yang terletak di Desa Mandin, Kecamatan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Pengambilan data dan survei lapang dilakukan selama dua minggu yaitu pada April 2013 sampai Mei 2013.

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hingga tahap perencanaan tapak dan diwujudkan berupa gambar rencana lanskap (site plan) dan beberapa gambar penunjang lain.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Global Positioning System (GPS), kamera digital, papan jalan, alat gambar dan peta. Beberapa software pendukung untuk mengolah data terdiri dari AutoCAD 2010, Adobe Photoshop CS3, Arc Gis 9.3 dan Adobe Ilustrator CS5. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peta dan data-data primer maupun sekunder. Data, sumber data dan cara pengambilan data yang diambil dalam penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Bentuk dan sumber data

Data Sumber data Cara pengambilan data

Data kondisi umum

Letak, luas dan batastapak Primer dan sekunder Survei lapang dan studi pustaka Aspek fisik dan biofisik

Kondisi eksisting tapak Primer dan sekunder Survei lapang dan studi pustaka

Tanah Primer dan sekunder Survei lapang dan studi pustaka

12

Gambar 3 Tahapan perencanaan (Gold 1980) Tabel 1 Bentuk dan sumber data (lanjutan)

Data Sumber data Cara pengambilan data

Topografi dan kemiringan Primer dan sekunder Survei lapang dan studi pustaka Iklim dan kenyamanan Primer dan sekunder Survei lapang dan studi pustaka Vegetasi dan satwa Primer dan sekunder Survei lapang dan studi pustaka

Kualitas visual lanskap Primer Survei lapang

Aspek wisata

Objek dan atraksi Primer dan sekunder Survei lapang dan studi pustaka Aspek legal

RTRW Sekunder Studi pustaka

Hukum legalitas Sekunder Studi pustaka

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang dikemukakan oleh Gold (1980). Tahap perencanaannya meliputi kegiatan inventarisasi, analisis, sintesis dan perencanaan lanskap.

Tahapan Perencanaan Lanskap

Proses perencanaan lanskap sebagai kawasan wana wisata pada lahan bekas tambang batubara di desa Mandin, Kecamatan Pulau Sebuku, Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

1. Persiapan

13

*

baik=1, sedang=2, buruk=3

Sumber: De Chiara dan Koppleman (1990), USDA (1968) dalam Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007).

2. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan tahap pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei atau pengamatan langsung pada tapak, baik berupa survei atau wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data terkait aspek sumberdaya didapat berdasarkan studi pustaka, dokumen-dokumen PT BCS berupa peta-peta spasial, data kualitatif, data kuantitatif serta survey lapang berupa foto-foto kondisi lapang dan wawancara.

3. Analisis

Pada tahap analisis dilakukan setelah data dan informasi yang dibutuhkan sudah lengkap seperti aspek fisik, biofisik dan aspek sosial. Kegiatan analisis ini dilakukan untuk menentukan potensi dan kendala, serta pemecahan masalah pada tapak. Aspek fisik dianalisis secara spasial dan menghasilkan peta kondisi eksisting, kemiringan lahan dan hidrologi. Analisis aspek sosial dilakukan untuk mengetahui keinginan, preferensi masyarakat terhadap pengembangan kawasan bekas tambang sebagai kawasan wana wisata. Analisis ini melihat hasil wawancara dan data sekunder.

Analisis sumberdaya wisata melihat potensi-potensi pada tapak yang dapat menjadi objek wana wisata. Menurut Nurisjah (2007) objek wisata adalah andalan utama bagi pengembangan kawasan wana wisata dan didefinisikan sebagai suatu keadaan alam dan perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah dan tempat yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Potensi yang memiliki ciri khas dan estetika yang baik, dapat menjadi objek wisata utama pada kawasan wana wisata yang secara spasial berupa peta kualitas visual lanskap.

Tabel 2 Kriteria penilaian dan skor

Aspek Standar kesesuaian Kriteria kesesuaian Skor*

Kondisi eksisting

Kemiringan lahan

Hidrologi

- Tapak didominasi oleh lahan terbuka, tidak terdapat struktur bangunan dan vegetasi selain ground cover. - Tapak cukup didominasi oleh

penggunaan lahan terbuka, terdapat beberapa vegetasi dan struktur bangunan. Beberapa area reklamasi masuk pada kriteria ini.

14

Analisis dilakukan menggunakan metode spasial dan metode deskriptif kuantitatif. Metode spasial dilakukan terhadap aspek kondisi eksisting, kemiringan lahan dan hidrologi. Peta analisis yang akan dihasilkan ditentukan sesuai dengan penilaian dan skor. Kemudian dilakukan overlay untuk mendapatkan peta komposit. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan pada semua aspek untuk mengetahui potensi dan kendala pada tapak, kemudian dilakukan pembahasan mengenai solusi untuk pengembangan potensi dan kendala. Analisis daya dukung pada tapak menurut Boulon dalam Nurisjah, Pramukanto, dan Wibowo (2003), dihitung berdasarkan standar rata-rata individu dalam m2/orang dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

DD = Daya dukung

A = Area yang digunakan wisatawan S = Standar rata-rata individu

T = Total hari kunjungan yang diperkenankan K = Koefisien rotasi

N = Jam kunjungan per area yang diijinkan R = Rata-rata waktu kunjungan

4. Sintesis

Tahap sintesis diperoleh pengembangan tapak yang berdasarkan hasil analisis spasial maupun deskriptif. Hasil dari sintesis berupa block plan yang menunjukkan zona pengembangan kawasan, kemudian ditentukan konsep dasar dan pengembangan konsep. Pengembangan konsep terdiri dari konsep ruang, konsep aktivitas, konsep fasilitas, konsep sirkulasi dan vegetasi. Penentuan konsep dasar dan pengembangan konsep ini akan dijadikan sebagai acuan dalam perencanan kawasan tersebut.

5. Perencanaan Lanskap

Pada tahap ini adalah pengembangan dari rencana blok (block plan) menjadi rencana lanskap (landscape plan) yang meliputi rencana ruang, sirkulasi, rencana fasilitas, rencana vegetasi, rencana aktivitas dan rencana daya dukung. Setelah diperoleh rencana ruang maka dihitung daya dukung tiap ruang agar jumlah pengunjung pada kawasan wana wisata tidak melebihi dari kapasiatas yang telah dihitung dan direncanakan, sehingga dapat menjaga kelestarian dan mendukung keberlanjutan reklamasi. Tahap ini merupakan kelanjutan dari konsep yang akan dikembangkan menjadi suatu bentuk perencanaan lanskap yang menggambarkan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan atau aktivitas, tata letak dan elemen lanskap yang sesuai dengan tujuan perencanaannya sebagai kawasan wana wisata.

15

KONDISI UMUM KAWASAN PERENCANAAN

Administrasi dan Geografis

Pulau Sebuku adalah sebuah pulau kecil yang mempunyai luas wilayah 245.5 km2 dengan panjang sekitar 25 km dan lebarsekitar 12 km. Pulau Sebuku termasuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pulau Sebuku juga merupakan satu wilayah administrasi kecamatan yaitu kecamatan Pulau Sebuku dengan ibukota kecamatan terletak di Sungai Bali, yang terdiri dari 8 desa yaitu Desa Sekapung, Kanibungan, Mandin, Belambus, Sarakaman, Sungai Bali, Rampa, dan Tanjung Mangkuk. Selain itu, di daerah Pulau Sebuku juga terdapat pulau-pulau kecil yang eksotis, antara lain: Pulau Manti, Pulau Samber Gelap, dan Pulau Lari-larian. Pulau Sebuku terkenal dengan deposit batubara, biji besi dan minyak bumi yang saat ini sudah dieksploitasi oleh beberapa perusahaan swasta, antara lain PT Baharai Cakrawala Sebuku (BCS) yang mengelola pertambangan batubara dan PT Sebuku Iron Lateric Ores (SILO) yang mengelola biji besi. Luas wilayah dan persentase desa di Pulau Sebuku dapat dilihat pada Tabel 3.

Tapak penelitian terletak di kawasan tambang pit Tanah Putih yang berada pada kordinat 116020’43’’BT dan 3031’20’’LS. Secara administratif lokasi tambang pit Tanah Putih terletak di Desa Mandin, Kecamatan Pulau Sebuku, Provinsi Kalimantan. Secara administratif lokasi tambang pit Tanah Putih terletak di Desa Mandin, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan. Tambang pit Tanah Putih mulai beroperasi dan secara resmi mendapatkan izin oleh Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 519178.K/25013/DDJP/19986) sekaligus pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan telah disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 24 September 1996 melalui surat No. 3378.0115/SJ.T/1996. Pada saat ini lokasi pada tapak penelitian sedang dilakukan proses hydroseeding dan recountouring, yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik tanah menggunakan vegetasi penutup tanah dan meminimalkan area dengan kelerengan yang curam. Lokasi tambang pit Tanah Putih berada di bagian tengah, sebelah barat Pulau Sebuku dan mempunyai luas sekitar 5 871 ha. Luas area yang digunakan untuk tapak penelitian pada pit Tanah Putih adalah 181 ha dengan luas daratan sekitar 130 ha dan luas danau sekitar 51 ha. Danau tersebut terbentuk akibat dari kegiatan pasca tambang yang mengakibatkan lubang atau cekungan besar dan terisi air ketika hujan. Danau pada tapak penelitian mempunyai kedalaman yang bervariasi. Peta batas administrasi desa kecamatan Pulau Sebuku dapat dilihat pada Gambar 4. Tabel luas wilayah dan persentase desa di Pulau Sebuku tahun 2010 bisa dilihat pada Tabel 3. Batas keliling tapak penelitian antara lain:

1. utara : tambang aktif 2. selatan : hutan produksi 3. timur : area reklamasi

16

Tabel 3 Luas wilayah dan persentase desa di Pulau Sebuku tahun 2010

No Desa Luas (Km2) Persentase (%) yang dibangun oleh PT BCS ). Kemudian dari dermaga Tanjung Kepala ke lokasi tambang pit Tanah Putih dapat diakses dengan menggunakan kendaraan yang disediakan oleh perusahaan melalui jalan pengangkutan tambang. Lokasi tambang PT BCS juga dapat ditempuh dengan pesawat Twin Otter HC-06, Seri 300 selama 55 menit dari Kota Balikpapan.

Sebagian besar akses jalan pada kawasan tambang PT BCS dibangun pada tahun 1997. Seiring dengan dimulainya kegiatan penambangan, rata-rata kondisi jalan tersebut mengikuti alur-alur jalan setapak yang telah ada sebelumnya. Pada kawasan tambang pit Tanah Putih terdiri dari dua tipe jalan, yaitu jalan akses kegiatan utama tambang yang dilalui oleh kendaraan pengangkutan batubara dan jalan akses untuk kegiatan observasi yang hanya bisa dilalui kendaraan patroli. Kondisi jalan menuju tapak penelitian masih dalam bentuk padatan tanah, hal ini mengakibatkan kondisi jalan berdebu ketika panas dan licin ketika hujan.

17 selain dalam bidang pertambangan adalah berkebun, dengan komoditas utamanya adalah karet alam. Peta sumber penghasilan utama kecamatan Pulau Sebuku dapat dilihat pada Gambar 6. Tabel jumlah dan kepadatan penduduk di kecamatan Pulau Sebuku bisa dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Pulau Sebuku tahun 2011

No Desa Penduduk

Sumber: BAPPEDA Kotabaru, Kalimantan Selatan tahun 2011

Selain dibidang pertambangan, matapencaharian utama penduduk kecamatan Pulau Sebuku sebagian besar adalah bergerak di bidang pertanian. Pertanian terbagi menjadi dua, yaitu perkebunan dan perikanan. Komoditas utama perkebunannya adalah karet alam, sedangkan untuk perikanan komoditas utamanya adalah perikanan tangkap.

Pendidikan dan Agama

Keberhasilan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi sesuatu yang wajib bagi masyarakat di Kecamatan Pulau Sebuku. Namun hal tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga guru yang memadai terlebih lagi karena wilayah Pulau Sebuku merupakan pulau kecil.

Bentuk upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan di wilayah Pulau Sebuku terlihat dari fasilitas pendidikan yang ada di kecamatan Pulau Sebuku. Data dari dinas pendidikan Kotabaru tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 2 bangunan sekolah dengan dengan jumlah murid 118 dan 12 guru, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 7 bangunan sekolah dengan jumlah murid 917 dan 66 guru, SMP sebanyak 2 bangunan dengan jumlah murid 258 dan 26 guru, SMU/SMK sebanyak 2 bangunan dengan jumlah murid 217 dan 21 guru. Jumlah sekolah, kelas, murid dan guru tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2, sedangkan kondisi pendidikan di kecamatan Pulau Sebuku pada Tabel 3.

18

murid, guru dan kondisi pendidikan di kecamatan Pulau Sebuku dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6.

Tabel 5 Jumlah sekolah, kelas, murid dan guru tahun 2010

No Jenis sekolah Sekolah Ruang

kelas Murid Guru

1 Taman kanak-kanak 2 4 118 12

2 Sekolah dasar 7 45 917 66

3 SLTP 2 12 258 26

4 SMU/SMK 2 7 217 21

Total 13 68 1510 125

Sumber: BAPPEDA Kotabaru, Kalimantan Selatan tahun 2011

Tabel 6 Kondisi pendidikan di Kecamatan Pulau Sebuku tahun 2011

No Desa Tingkat Pendidikan

TK SD SLTP SMU/SMK

1 Sekapung - 1 1 1

2 Kanibungan - 1 -

-3 Mandin - 1 -

-4 Belambus - 1 -

-5 Sarakaman 1 1 -

-6 Sungai Bali 1 1 1 1

7 Rampa - - -

-8 Tanjung Mangkuk - 1 -

-Total 2 7 2 2

Sumber: BAPPEDA Kotabaru, Kalimantan Selatan tahun 2011

Topografi dan Bentuk Lahan

19 Penggunaan Lahan

Berdasarkan (Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pulau Sebuku 2011), lahan di Pulau Sebuku sebagian besar merupakan hutan sekunder yang luasnya 8 501 ha. Penggunaan lahan terbesar kedua adalah alang-alang seluas 5 334 ha kemudian semak dengan luas 3 700 ha. Bagian wilayah ini lebih banyak didominasi berupa hutan sekunder bercampur (hutan) karet dengan tingkat intensitas yang rendah. Penggunaan lahan untuk aktivitas budidaya tidak terlalu banyak ditemui, terutama kondisi lahan yang kurang sesuai untuk budidaya tanaman pangan, terutama lahan basah. Sebagaian area termasuk dalam kawasan konservasi, yaitu hutan lindung. Pusat-pusat permukiman penduduk cenderung tersebar di daerah yang relatif datar. Sedangkan wilayah yang datar di dominasi oleh kawasan Cagar Alam Selat Sebuku dengan vegetasi utama berupa mangrove yang berada pada sisi bagian barat pulau. Peta penggunaan lahan kecamatan Pulau Sebuku dapat dilihat pada Gambar 7. Sedangkan luas penggunaan lahan di Pulau Sebuku dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Luas penggunan lahan di Pulau Sebuku

No Penggunaan Lahan Luas

ha %

1 Alang-alang 5 334.00 21.77

2 Bandara 18.00 0.08

3 Danau 308.00 1.26

4 Hutan bakau 3 770.00 15.39

5 Hutan sekunder 8 501.00 34.70

6 Kebun 226.00 0.92

7 Permukiman 330.00 1.35

8 Rawa 21.00 0.09

9 Semak 3 700.00 15.10

10 Tambak 252.00 1.03

11 Tambang (Operasi produksi) 2 040.00 8.32

Total 24 500.00 100.00

Sumber: Kajian lingkungan hidup strategis Pulau Sebuku tahun 2011

Kawasan Hutan

20

Sumber: Kajian lingkungan hidup strategis Pulau Sebuku tahun 2011

menjaga fungsi lindung. Peta status kawasan hutan dan luas kawasan hutan kecamatan Pulau Sebuku dapat dilihat pada Gambar 8 dan Tabel 8.

Tabel 8 Luas kawasan hutan di Pulau Sebuku

No Kawasan hutan Luas (ha)

1 Areal penggunaan lain 2 881

2 Cagar Alam 2 563

3 Hutan lindung 2 063

4 Hutan produksi 10 872

5 Hutan produksi konversi 6 171

Jumlah 24 550

Sumber: Kajian lingkungan hidup strategis Pulau Sebuku Tahun 2011

Izin Usaha Pertambangan

Pertambangan yang berlangsung di Pulau Sebuku pada tahun 2011 adalah pertambangan batubara dan biji besi. Menurut data dari Dinas Pertambangan Kabupaten Kotabaru pada tahun 2011, terdapat 7 perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Sebuku, antara lain:

1. PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) 2. PT Karbon Mahakam (KM)

3. PT Metalindo Bumi Raya (MBR) 4. PT Sebuku Iron Lateristic Ore (SILO) 5. PT Banjar Asri (BA)

6. PT Karya Bumi Sebuku (KBS) 7. PT Cahaya Sebuku Coalindo (CSC)

Beberapa perusahaan diatas telah memiliki izin eksplorasi dan sebagian sudah memiliki izin eksploitasi. Luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan di Pulau Sebuku dapat dilihat pada Tabel 9. Berdasarkan bahan galian yang ditambang, perusahaan tersebut dapat dibagi menjadi perusahaan tambang batubara yaitu PT BCS, PT MBR, PT KM, sedangkan perusahaan biji besi yaitu PT BA dan PT SILO. Selain itu terdapat perusahaan yang sudah memiliki IUP tetapi statusnya tidak aktif melakukan kegiatan pertambangan yaitu PT KBS dan PT CSC.

Tabel 9 Luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan di Pulau Sebuku

No Izin usaha pertambangan Luas (ha)

1 PT Banjar Asri 3 312

2 PT Bahari Cakrawala Sebuku 14 207

3 PT Cahaya Sebuku Coalindo 1 007

4 PT Karya Bumi Sebuku 1 095

5 PT Karbon Mahakam 168

6 PT Metalindo Bumi Raya 1 173

7 PT Sebuku Iron Lateristic Ore 8 085

21 Berdasarkan data dari tabel diatas, menunjukkan bahwa PT BCS mempunyai IUP terbesar dan yang kedua adalah PT SILO. Izin usaha pertambangan yang diberikan ternyata ada beberapa perusahaan yang memiliki wilayah tumpang tindih satu sama lain, namun wilayah yang tumpang tindih tersebut tidak menjadi masalah bagi masing-masing perusahaan. Hal ini karena dilihat dari segi bahan galian tambangnya hanya berpotensi untuk satu jenis dan tidak terlalu berpotensi untuk jenis bahan galian yang lain. Misalkan pada daerah Tanah Putih berpotensi besar untuk Batubara (PT KM), tetapi kandungan biji besinya (PT SILO) kurang berpotensi. Peta izin usaha pertambangan kecamatan Pulau Sebuku dapat dilihat pada Gambar 9. Sedangkan Luas area izin usaha pertambangan perusahaan di Pulau Sebuku dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Luas Area Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan di Pulau Sebuku

No Izin usaha pertambangan Luas (ha)

1 PT BCS dan PT SILO 1 560

2 PT CSC dan PT BA 1

3 PT CSC dan PT SILO 926

4 PT KBS dan PT BA 1

5 PT KBS dan PT SILO 1 027

6 PT KM dan PT SILO 1

7 PT MBR dan PT SILO 29

*Jumlah 25 504

22

23

24

25

26

27

28

Gambar 10 Kondisi jalan menuju tapak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Fisik Lokasi dan Aksesibilitas

Lokasi penelitian terletak di kawasan tambang pit Tanah putih yang berada pada kordinat 116020’43’’BT dan 3031’20’’LS. Saat ini lokasi tapak penelitian sedang dilakukan proses hydroseeding dan recountouring yang bertujuan untuk meminimalkan area dengan kelerengan yang curam dan pemulihan kondisi fisik tanah dengan penanaman vegetasi penutup tanah. Desa Mandin adalah desa yang letaknya paling dekat dari tapak penelitian sekitar 0.5 km. Keberadaan pemukiman yang dekat dengan lokasi penelitian dapat menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar dan sebagai daya tarik bagi pengunjung. Namun, bagi masyarakat untuk sementara ini tidak bisa mengakses secara langsung menuju lokasi. Hal ini disebabkan tapak penelitian masih dalam kawasan zona aktif pertambangan.

Akses menuju lokasi penelitian dapat dicapai dengan menggunakan speed boat selama 2 jam dari Kotabaru menuju Dermaga Tanjung Kepala (dermaga khusus yang dibangun oleh PT BCS). Kemudian dari dermaga dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan yang disediakan oleh perusahaan melalui jalan pengangkutan tambang. Selain itu, lokasi tambang PT BCS juga dapat ditempuh dengan pesawat selama 55 menit dari Kota Balikpapan.

29

Ga

mbar

11 P

eta

ana

li

sis

lokasi pen

eli

ti

30

Kondisi Eksisting Tapak

Menurut laporan RTRW Kabupaten Kotabaru Tahun 2002 (Perda Kabupaten Kotabaru No. 03 Tahun 2002), areal penambangan PT BCS termasuk dalam kawasan budidaya tanaman tahunan (perkebunan) dan sebagian areal kegiatan pertambangan berada di kawasan hutan produksi tetap. Lahan yang berada di wilayah PT BCS berdasarkan peta status kawasan hutan sebagaimana yang disajikan dalam AMDAL PT BCS tahun 2006, sebagian merupakan kawasan hutan dengan rician sebagai berikut (Tabel 11).

Tabel 11 Luas kawasan hutan di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT BCS

No Fungsi Luas (ha)

1 Areal Penggunaan Lain (APL) 869

2 Hutan produksi 1799

3 Hutan produksi konversi 2112

4 Kawasan suaka dan pelestarian alam 936

Sumber: Amdal PT BCS tahun 2006

Berdasarkan SK Menhut No. 453/Kpts-II/1999 semua kawasan tambang di pit Tanah Putih adalah hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi. Penambangan di pit Tanah Putih berada pada kawasan rawa yang didominasi oleh semak dan pada sisi bagian barat merupakan Cagar Alam Selat Sebuku. Lahan bekas tambang tidak selalu dikembalikan seperti peruntukan semula. Hal ini tergantung pada penetapan tataguna lahan wilayah tersebut. Tataguna lahan bekas tambang umumnya dijadikan hutan sekunder dengan akses tertutup dan meninggalkan lubang besar yang semakin lama akan menjadi danau.

Kondisi eksisting pada tapak penelitian meliputi area reklamasi, jalan, kolam pengendapan (settling pond) dan danau (void). Danau pada tapak merupakan lubang yang ditimbulkan dari bekas kegiatan pertambangan. Luas danau adalah 51 ha. Hal ini merupakan suatu potensi daya tarik visual pada tapak karena danau tersebut sangat luas serta memiliki aliran air yang tenang, dengan kualitas warna yang cukup bening. Danau tersebut dapat dimanfaatkan sebagai irigasi pertanian dan habitat satwa ketika baku mutu air sudah mencapai standar yang telah ditentukan. Namun pada saat sekarang air danau mempunyai nilai pH yang tergolong cukup masam. Sehingga memerlukan perlakuan khusus untuk menurunkan nilai pH agar menjadi normal dan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk daerah sekitarnya maupun pengembangan aktivitas di atas danau. Pada bagian barat tebing danau terdapat kontruksi tiang pancang yang merupakan bekas kegiatan pertambangan dan mempunyai fungsi untuk mencegah erosi atau longsor sekaligus juga dapat sebagai pembatas antara area tambang dengan hutan produksi dan Cagar Alam Selat Sebuku. Pada tapak penelitian masih menggunakan kolam pengendapan (settling pond) untuk mengurangi kandungan logam berat dan menurunkan nilai pH yang terkandung pada air danau bekas tambang sebelum air di alirkan ke perairan umum.

31

1. Danau dan hutan produksi 2. Kolam pengendapan

3. Jalan tambang pit Tanah Putih 4. Area reklamasi Gambar 12 Kondisi eksisting tapak

pertambangan pada pit Tanah Putih belum di tutup total sehingga perlu rencana dan perbaikan kondisi jalan dengan pemadatan lapisan tanah, pemberian rambu-rambu dan penerangan jalan untuk mendukung faktor keamanan dan kenyamanan pengguna. Kondisi di sekitar tapak masih dalam proses pemulihan kesuburan tanah dengan penanaman vegetasi menggunakan metode hidroceeding, sebagian sudah mulai tumbuh tanaman penutup tanah. Pada bagian timur terdapat area yang sudah direklamasi dan sudah berumur 3 tahun. Kondisi area reklamasi tersebut masih terdapat beberapa tanaman yang tumbuh kurang baik, sehingga perlu dilakukan pemupukan dan penyulaman. Pada area reklamasi ini juga sudah dilakukan penyisipan tanaman lokal. Peta kondisi eksisting dan analisis kondisi eksisting pada tapak dapat dilihat pada Gambar 13 dan 14.

32

Ga

mbar

13

Pe

ta kondisi

e

ksis

ti

ng tapa

33

G

ambar

14 P

eta

ana

li

sis

kondis

i

eksis

ti

ng tapa

34

Gambar 15 Kondisi tanah pada tapak Jenis dan Karakteristik Tanah

Berdasarkan dokumen AMDAL PT BCS tahun 2005, Jenis tanah di daerah pit Tanah Putih termasuk entisol atau tanah rawa. Secara umum, tanah tersebut termasuk dalam jenis tanah yang memiliki kejenuhan basa bervariasi dan nilai pH berkisar asam hingga alkalin. Jenis tanah entisol cenderung memiliki tekstur kasar dengan kadar organik dan nitrogen rendah, tanah ini mudah teroksidasi dengan udara. Tanah entisol mempunyai kelembapan dan pH yang selalu berubah, hal ini karena tanah entisol selalu basah dan terendam dalam cekungan. Tanah ini biasanya sering disebut dengan tanah sulfat masam (cat clay) karena banyak mengandung asam sulfat yang tinggi sehingga dapat menjadi racun bagi tanaman. Selain itu, pH masam juga dapat mempengaruhi mudah atau tidaknya unsur hara yang diserap oleh tanaman, sehingga menyebabkan unsur-unsur hara mikro menjadi mudah larut. Tanah yang mengandung pH terlalu masam dapat dikurangi dengan penambahan kapur.

Pada penelitian ini dilakukan pengambilan lima titik sampel tanah pada tapak. Metode yang digunakan adalah metode komposit, yaitu dengan mencampurkan hasil dari pengambilan kelima sampel tanah. Kondisi tanah pada tapak penelitian telah mengalami perbedaan struktur dari awal sebelum sampai sesudah proses penambangan. Tanah ini telah terkomposit (overburden) dan bahan batuan lain selama proses penambangan berlangsung. Sehingga perlu penambahan tanah pucuk (top soil) pada area yang digunakan sebagai tempat tumbuh tanaman. Kondisi tanah dan peta pengambilan sampel tanah pada tapak bisa dilihat pada Gambar 15 dan 17.

35 pencampuran sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing horizon tersebut. Secara fisik jelas sangat berbeda dari kondisi awalnya karena terjadi perusakan struktur pada tanah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tanah hasil penutupan kembali pada lokasi pertambangan batubara memiliki tingkat kesuburuan yang rendah baik dari sifat fisik maupun kimia. Hasil analisis sifat kimia dan fisik tanah bisa dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13.

Tabel 12 Kriteria penilaian sifat kimia tanah (Staf Pusat Penelitian Tanah, 1983) Tanah Sangat

Rendah

Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

*range angka hasil uji laboratorium analisis tanah

Hasil laboratorium analisis tanah menunjukkan bahwa nilai pH H20 sebesar

6. Hal ini bisa dikatakan bahwa pH bersifat agak masam dan banyak mengandung konsentrasi mion H+ di dalam tanah. pH dapat menentukan mudah tidaknya unsur hara dapat diserap oleh tanaman baik unsur hara mikro maupun makro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dengan jumlah tidak terlalu banyak. Jika terlalu banyak maka akan menjadi racun bagi tanaman. pH diatas bersifat agak masam mengakibatkan unsur hara mikro agak mudah larut, sehingga ditemukan unsur hara mikro yang tidak terlalu banyak dan masih bisa diterima dengan baik oleh tanaman. Kapasitas tukar kation (KTK) merupakan sifat kimia yang selalu terkait dengan tingkat kesuburan tanah. Tanah yang mempunyai KTK tinggi mampu menjerap dan menyediakan unsur hara lebih baik dari pada tanah dengan KTK rendah. Nilai KTK pada tabel diatas termasuk dalam kriteria tinggi dan didominasi oleh kation basa seperti Ca, Mg, K, dan Na (kejenuhan basa tinggi) yang dapat meningkatkan kesuburan tanah.

36

Gambar 16 Segitiga tekstur tanah Tabel 13 Hasil analisis sifat fisik tanah

Bulkdensity (g/cm3)

Porositas (%)

Kadar Air (% Volume) pada PF Air Tersedia

Permeabilitas (cm/jam)

PF1 PF2 PF

2,54

PF 4,2

0.96 63.68 50.46 42.31 34.26 15.21 19.05 54.26

Bobot isi merupakan indikator kepadatan tanah. Makin tinggi nilai bobot isi pada tanah maka makin sulit akar tanaman untuk menembus. Pada umumnya bobot isi berkisar 1.1–1.6 g/cc. (Hardjowigeno Sarwono 2013). Pada hasil analisis laboratorim pada tabel diatas, nilai bulk density pada tapak adalah 0.96 g/cm3. Nilai tersebut tergolong rendah sehingga tanah mudah ditembus oleh akar tanaman.

Nilai porositas tanah pada tapak tergolong tinggi yaitu 63.68 %, sehingga sangat baik untuk mendukung daya serap tanah terhadap air permukaan tanah. Kadar air pada PF yang ideal untuk tanaman terletak pada kondisi PF 2.54% dengan nilai 34.26%. Hal ini disebabkan karena kandungan air yang ada di dalam tanah cukup untuk diserap oleh tumbuhan. Namun pada kondisi PF 4.2 dengan nilai 15.21% tanaman akan mengalami fase layu permanen jika keseterdiaan air pada tanah kurang dari 15.21 % dari volume, dan mengakibatkan kematian pada tanaman. Menurut Hammer (1978), nilai permeabilitas >25.4 cm/jam masuk pada kriteria cepat. Permeabilitas adalah laju aliran air ke dalam tanah baik secara vertikal maupun horisontal yang diserap oleh tanaman. Permeabilitas tanah pada tapak masuk dalam kriteria cepat dengan nilai 54.26 cm/jam.

37

Ga

mbar

17 P

eta loka

si p

enga

mbi

lan sa

mpel tana

38

Topografi dan Kemiringan Lahan

Kondisi topografi pada wilayah tambang pit Tanah Putih mempunyai variasi ketinggian dari permukaan laut yang tidak terlalu besar yaitu 10 mdpl. Hal ini disebabkan karena pasca kegiatan penambangan hasil penimbunan overburden. Kemiringan lereng paling curam pada tapak ditunjukkan pada batas antara danau (void) dengan hutan produksi serta cagar alam yang dibatasi oleh tembok yang terdiri dari deretan tiang pancang (retaining wall) yang berfungsi untuk mencegah terjadinya longsor. Kondisi hidrologi pada tapak dapat dilihat pada Gambar 18. Luas area tiap presentase kemiringan lahan dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Luas area tiap persentase (%) kemiringan lahan tapak No

Tingkat kemiringan Persentase (%) Luas area (Ha)

1 Datar 0-8 96.6

2 Landai 8-15 24.8

3 Agak curam 15-30 5.6

4 Curam 30-45 2.2

5 Terjal >45 0.8

Sumber: Peraturan direktur jenderal bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial. No. P.4/V-SET/2013

Tingkat kemiringan lahan pada tapak beragam dan keadaan topografi pada tapak umumnya relatif datar. Pada persentase kemiringan 0-8% memiliki luas terbesar pada tapak, dan pada area ini termasuk dalam kategori kemringan datar. Oleh karena itu, area ini berpotensi dan sesuai untuk pengembangan aktivitas dan fasilitas pada tapak. Persentase kemiringan 8-15% memiliki luas terbesar kedua pada tapak dengan kategori kemiringan agak curam. Pada area ini berpotensi dan sesuai untuk pengembangan aktivitas dan fasilitas pengunjung yang tidak terlalu padat. Persentase kemiringan 15-30% memiliki luas terbesar ketiga pada tapak yang termasuk dalam kategori agak curam dan berpotensi sebagai area pengembangan aktivitas pengunjung, tetapi harus lebih mengedepankan faktor keamanan bagi pengunjung. Persentase kemiringan antara 30-45% pada tapak yang termasuk dalam kategori curam, area ini masih dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tapak, yaitu berpotensi dengan dijadikan sebagai area konservasi untuk memperkuat area dengan dinding tebing yang curam sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik visual lanskap. Sedangkan pada persentase kemiringan >45% merupakan area dengan luas terkecil pada tapak yaitu 0.8 yang termasuk dalam kategoti tingkat kemiringan terjal. Pada area tersebut dapat dimanfaatkan khususnya pada high wall yang berpotensi sebagai daya tarik visual lanskap serta mempunyai karakter kuat sebagai ciri kekhasan area bekas tambang tambang. Perlu adanya perlakuan khusus pada daerah high wall untuk mencegah terjadinya erosi atau longsor dengan metode penanaman vegetasi seperti hydroseeding.

39

1. Kondisi datar dan landai 2. Kondisi agak curam

3. Kondisi curam dan terjal

Gambar 18 Kondisi kemiringan lahan di lokasi tambang pit Tanah Putih menjadi stabil sebelum ditanami pohon. Secara umum kondisi tapak relatif datar dan terdapat beberapa titik yang memliki lahan relatif bergelombang sehingga dapat menjadi potensi visual serta mencegah kemonotonan pada tapak. Pada area yang bergelombang sebaiknya dimanfaatkan untuk aktivitas atau kegiatan yang bersifat pasif karena memiliki kemiringan yang relatif curam sehingga dapat membahayakan pengguna dan rawan longsor. Peta topografi dan klasifikasi kelas kemiringan lahan dapat dilihat pada Gambar 19 dan 20.

40

Ga

mbar

19 P

eta topogr

af