AUTEKOLOGI Nepenthes ampullaria Jack.

DI CAGAR ALAM MANDOR

KALIMANTAN BARAT

MAYSARAH

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul ”Autekologi Nepenthes ampullaria Jack. di Cagar Alam Mandor Kalimantan Barat” adalah benar karya

saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Desember 2016

Maysarah

RINGKASAN

MAYSARAH. Autekologi Nepenthes ampullaria Jack. di Cagar Alam Mandor Kalimantan Barat. Dibimbing oleh ERVIZAL AM ZUHUD dan AGUS HIKMAT.

Cagar Alam Mandor merupakan salah satu tempat pengawetan sumberdaya alam hayati yang sedang mengalami penurunan kualitas akibat penambangan emas tanpa izin (PETI). Nepenthes ampullaria adalah salah satu spesies asli di kawasan Cagar Alam Mandor yang mampu beradaptasi pada daerah miskin hara.

N. ampullaria juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar kawasan sebagai alat pembungkus makanan dan tumbuhan obat. Sifat adaptasi N. ampullaria terhadap daerah miskin hara, diharapkan dapat membantu upaya peningkatan kualitas dan fungsi kawasan melalui konservasi populasi dan habitatnya sebagai tumbuhan pioner di Cagar Alam Mandor.

Studi tentang autekologi N. ampullaria diperlukan sebagai informasi awal tentang populasi dan karakteristik habitat N. ampullaria di Cagar Alam Mandor. Informasi ini berperan penting untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan Cagar Alam Mandor. Tujuan penelitian ini antara lain: 1) mengidentifikasi kondisi populasi N. ampullaria di Cagar Alam Mandor, 2) mengidentifikasi faktor lingkungan biotik dan abiotik N. ampullaria di Cagar Alam Mandor, 3) menganalisis faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kelimpahan N. ampullaria di Cagar Alam Mandor.

Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2015. Lokasi penelitian berada di kawasan Cagar Alam Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Metode pengamatan dilakukan dengan membuat transek berukuran lebar 10 m dan panjang 100 m. Data yang diamati terdiri dari: populasi dan karakteristik morfologi, faktor lingkungan biotik dan abiotik, etnobotani dan pemanfaatan N. ampullaria di Cagar Alam Mandor.

N. ampullaria dapat ditemukan pada habitat hutan kerangas, hutan rawa gambut dan daerah ecotone di Cagar Alam Mandor. Pola sebaran N. ampullaria

bersifat mengelompok. Jumlah kantong dan ukuran kantong N. ampullaria di hutan kerangas lebih banyak dan berukuran lebih kecil, serta bervariasi dari segi warna dan corak dibandingkan di hutan rawa gambut. Variasi warna dan corak kantong yang ditemukan terdiri dari; hijau polos blirik, hijau polos, merah blirik dan merah polos.

Hasil penelitian menemukan 69 spesies vegetasi penyusun di habitat N. ampullaria. Hasil identifikasi serangga mangsa menemukan bahwa famili Formicidae merupakan serangga yang paling banyak terperangkap oleh kantong

Principle Component Analysis (PCA) menemukan bahwa suhu, kelembaban, jarak sungai dan gangguan faktor lingkungan abiotik yang berpengaruh terhadap populasi N. ampullaria di Cagar Alam Mandor. Faktor suhu, kelembaban, dan gangguan berpengaruh tehadap populasi N. ampullaria di hutan kerangas. Faktor suhu, kelembaban, jarak sungai dan gangguan berpengaruh tehadap populasi N. ampullaria di hutan rawa gambut. Hasil uji t menunjukkan bahwa suhu berpengaruh terhadap jumlah individu N. ampullaria

pada kedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut).

N. ampullaria dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan, tumbuhan obat, hiasan dan pengganti tali oleh masyarakat di kawasan Cagar Alam Mandor. Pengetahuan masyarakat tentang kantong semar masih sangat terbatas pada jenis

N. ampullaria dan N. mirabilis. Masyarakat di sekitar kawasan Cagar Alam Mandor memiliki kriteria dalam memanfaatkan N. ampullaria sebagai pembungkus makanan, sehingga jumlah kantong di alam masih tetap tersedia hingga saat ini.

Pendekatan autekologi menemukan beberapa sifat tumbuh N. ampullaria

yang dapat membantu upaya peningkatan kualitas dan fungsi kawasan Cagar Alam Mandor. Kemampuan adaptasi N. ampullaria terhadap daerah dengan kandungan persentase pasir dan suhu udara yang tinggi mengindikasikan N. ampullaria berpotensi sebagai tumbuhan pionir bagi areal-areal terbuka yang terdapat di kawasan Cagar Alam Mandor. Upaya yang dapat dilakukan sebagai tindakan konservasi N. ampullaria dan kawasan antara lain; 1) penanaman N. ampullaria pada areal-areal terbuka, 2) sosialisasi peranan N. ampullaria sebagai tumbuhan pioner, 3) membuat regulasi (petunjuk teknis) pemanfaatan N. ampullaria, 4) menjadi materi pendidikan muatan lokal di sekolah-sekolah.

SUMMARY

MAYSARAH. Autecological study of Nepenthes ampullaria Jack. in Mandor Nature Reserve, West Kalimantan. Supervised by ERVIZAL A.M. ZUHUD and AGUS HIKMAT.

Mandor nature reserve is a natural resouces preservation area that had decreased its quality function because of illegal gold mining. Nepenthes ampullaria is a native plant which adapated to nutrient poor area in Mandor nature reserve. N. ampullaria was used local community as food wrappers and medical plant. Adaptation character of N. ampullaria is hoped increase quality fuction by conservation of population and habitat N. ampullaria as a pioneer plant in Mandor nature reserve.

Autecological study of N. ampullaria is required to get preliminary informations about population and habitat characteristics of N. ampullaria in Mandor nature reserve. This informations has important role to formulating the efforts for increasing quality function of Mandor nature reserve. The aims of research are; 1) to identify N. ampullaria population, 2) to identify biotic and abiotic environmental factors of N. ampullaria, 3) to analyzed environmental factors which effected to N. ampullaria abundancesin Mandor nature reserve.

The study was conducted at February and March 2015. The research location was in Mandor Nature Reserve, Mandor District, West Kalimantan. Methods observations were made by making a transect sizes 10 x 100 ms. The observed data consist of population and morphological characteristics, biotic and abiotic environmental factors, ethnobotany and the utilization of N. ampullaria in Mandor nature reserve.

N. ampullaria has found on the heath forest, peat swamp and ecotone area in Mandor nature reserve. The distribution pattern is clustered. The number of pitcher N. ampullaria in heath forest was more and the size of pitcher was smaller than peat swamp forest. Their pattern and color was more variation than peat swamp forest. The variation of pattern and color that found is green red-spot, green, red and red-spot.

The result study found that the constituent species in habitat of N. ampullaria were 69 species. The prey insects identification showed Formicidae is dominant family that trapped in pitcher of N. ampullari a. Temperature and humidity in N. ampullaria’s habitat about 25-350C and 70-85% (heat forest), and 20-350C and 70-90% (peat swamp forest). Average of rainfall was about 209.33 mm/month. Soil has criteria that the percentage of sand more than 80% and soil acidity (pH) less than 4.5. Ratio of sand and soil on both affected the improvement of individual N. ampullaria in Mandor nature reserve.

T test showed that the temperature is affected significantly for the population of

N. ampullaria in both forest (heat forest and peat swamp forest).

N. ampullaria was used to wrapt food, as a medicinal plants, to decorated and rope by local communities in Mandor nature reserve. Their knowledge about the pitcher plants were limited. They are only knew N. ampullaria and N. mirabilis. The local communities had specific criteria in harvesting the N. ampullaria pitcher for wrapping food, so that the number of pitchers in the wild were available until now.

Autecological study found that there are some character of N. ampullaria

growing could be help the conservation efforts to increased the function and quality of Mandor nature reserve. The adaptation character of N. ampullaria on areas with high percentages of sand and temperature showed that N. ampullaria

would be potential as a pioneer plant for open areas Mandor nature reserve. The efforts should be doing such as; 1) to cultivated N. ampullaria on open areas, 2) socialization about role of N. ampullaria as a pioneer plant, 3) made a regulation (tehnical intructions) for N. ampullaria harvesting, 4) could be a teaching materials in the schools.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika

AUTEKOLOGI Nepenthes ampullaria Jack.

DI CAGAR ALAM MANDOR

KALIMANTAN BARAT

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun tesis dengan judul

“Autekologi Nepenthes ampullaria Jack. di Cagar Alam Mandor Kalimantan Barat” ini, dan dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Cagar Alam Mandor, Kalimantan Barat pada bulan Februari sampai dengan Maret 2015.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof Dr Ir Ervizal AM Zuhud MS dan Bapak Dr Ir Agus Hikmat MSc FTrop selaku pembimbing. Selain itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Dr Ir Iwan Hilwan MS, yang telah berkenan memberikan masukan dan saran serta kesediaannya menjadi penguji luar dalam sidang tesis saya. Kepada Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Kalimantan Barat beserta staf yang ikut berkontribusi pada penelitian ini, ucapan terima kasih peneliti sampaikan karena telah memberikan izin dan membantu selama penelitian berlangsung. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala do’a dan kasih sayangnya. Dan rekan-rekan seperjuangan di program studi Konservasi Biodiversitas Tropika tahun 2012-2013 yang telah banyak memberikan masukkan dan dukungannya dalam penyempurnaan tulisan ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Desember 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.4 Manfaat Penelitian 4

2 METODE 5

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 5

2.2 Alat dan Bahan 5

2.3 Jenis Data 6

2.4 Metode Pengambilan Data 6

2.4.1 Populasi Nepenthes ampullaria Jack. 6

2.4.2 Analisis vegetasi 7

2.4.3 Pangambilan sampel serangga mangsa 7

2.4.4 Pembuatan herbarium 8

2.4.5 Wawancara 8

2.5 Analisis Data 8

2.5.1 Populasi Nepenthes ampullaria Jack. 8

2.5.2 Pola sebaran 8

2.5.3 Komposisi vegetasi 9

2.5.4 Analisis faktor lingkungan 9

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 11

3.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 11

3.1.1 Letak geografis dan batas-batas administratif 11

3.1.2 Sejarah kawasan 11

3.1.3 Tanah 11

3.1.4 Topografi dan iklim kawasan 12

3.1.5 Kondisi biologis kawasan 12

3.1.6 Kondisi sosial ekonomi dan aksesibilitas 12

3.2 Populasi Nepenthes ampullaria Jack. 12

3.2.1 Kondisi aktual populasi 13

3.2.2 Pola sebaran 14

3.2.3 Karakteristik morfologi 14

3.3 Faktor Lingkungan Biotik 19

3.3.1 Komposisi vegetasi penyusun 19

3.4 Faktor Lingkungan Abiotik 25

3.4.1 Suhu dan kelembaban udara 25

3.4.2 Curah hujan 25

3.4.3 Komposisi tanah 27

3.5 Gangguan Nepenthes ampullaria Jack. 28

3.6 Analisis Faktor Lingkungan 30

3.7 Etnobotani Nepenthes ampullaria Jack. 32

3.8 Konservasi Nepenthes ampullaria Jack. 35

4 SIMPULAN DAN SARAN 38

4.1 Simpulan 38

4.2 Saran 38

DAFTAR PUSTAKA 39

DAFTAR TABEL

1 Jenis dan metode pengambilan data 6

2 Nilai INP tiga tertinggi pada kedua tipe habitat N. ampullaria 19 3 Famili serangga mangsa N. ampullaria pada kedua tipe habitat 22 4 Suhu dan kelembaban udara pada kedua tipe habitat N. ampullaria di

Cagar Alam Mandor 25

5 Daya tampung kantong N. ampullaria terhadap air hujan pada kedua

tipe habitat 27

6 Kesuburan tanah pada kedua tipe habitat N. ampullaria 28 7 Nilai eigenvalue, variability, cumulative dan faktor masing-masing

variabel lingkungan habitat N. ampullaria pada kedua tipe habitat 30

8 Karakteristik responden 32

DAFTAR GAMBAR

1 Lokasi penelitian di Cagar Alam Mandor 5

2 Skema plot pengamatan N. ampullaria di lapangan 7 3 Kerapatan individu N. ampullaria di Cagar Alam Mandor 13 4 Pertumbuhan batang N. ampullaria pada kedua tipe habitat di Cagar

Alam Mandor: (a) pertumbuhan batang N. ampullaria pada permukaan tanah di hutan kerangas, (b) batang yang memanjat di

hutan rawa gambut 15

5 Morfologi daun N. ampullaria 16

6 Variasi corak dan warna N. ampullaria di Cagar Alam Mandor; (a) Hijau polos blirik, (b) Hijau polos, (c) Merah blirik, (d) Merah polos 18 7 Jumlah spesies vegetasi penyusun berdasarkan tingkat pertumbuhan

pada kedua tipe habitat N. ampullaria 20

8 Jumlah jenis tumbuhan berguna di sekitar habitat N. ampullaria 21 9 Spesies serangga Formicidae yang ditemukan pada kedua tipe habitat

N. ampullaria; (a), (b) dan (d) perbesaran 1.5 kali, (c) perbesaran 1

kali 23

10 Larva nyamuk famili Culicidae yang ditemukan pada kantong N.

ampullaria 24

11 Data curah hujan tahun 2015 di Kabupaten Landak 26 12 Bentuk gangguan yang terjadi di dalam Kawasan Cagar Alam

Mandor: (a) Salah satu kolam besar bekas PETI, (b) Jalan perkebunan

yang berbatasan langsung dengan kawasan. 29

DAFTAR LAMPIRAN

1 Spesies tumbuhan pada semua tingkat pertumbuhan yang ditemukan pada kedua habiat N. ampullaria di Cagar Alam Mandor 43

2 Hasil identifikasi herbarium 45

3 Nilai INP spesies vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan di habitat N. ampullaria hutan kerangas Cagar Alam Mandor 43 4 Nilai INP spesies vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan di

habitat N. ampullaria hutan rawa gambut Cagar Alam Mandor 46 5 Daftar spesies yang berpotensi dan bernilai guna pada habitat N.

ampullaria di Cagar Alam Mandor 57

6 Data curah hujan di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak 59

7 Hasil analisis kesuburan tanah 61

8 Hasil analisis komponen utama faktor lingkungan habitat N.

ampullaria di Cagar Alam Mandor 62

9 Hasil analisis regresi kelimpahan N. ampullaria dan variabel

komponen utamanya di Cagar Alam Mandor 64

10 Hasil uji F dan uji T faktor lingkungan habitat terhadap kelimpahan

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah terluas penyebaran habitat Nepenthes di dunia. Nepenthes atau kantong semar merupakan genus terbesar dari famili Monotypic Nepenthaceae, ordo Sarraceniales, kelas Magnoliopsida (Susanti 2012). Wilayah penyebaran meliputi daerah palaeotropik, dari Timur Madagaskar ke New Caledonia, Cina bagian Selatan dan sejumlah pulau kecil terpencil di Pasifik Barat (Clarke 2001). Nepenthes spp. berjumlah 82 spesies di dunia dan 64 spesies terdapat di Indonesia (Mansur 2006). Wilayah penyebaran di Indonesia meliputi Kalimantan, Sumatra, Irian Jaya, Jawa dan Sulawesi. Pusat keanekaragaman dan endemisitas Nepenthes terletak pada wilayah biogeografi Malesia yakni kepulauan Indonesia, Sunda Besar, Borneo dan Sumatera, serta Filipina (Clarke 2001; Moran dan Clarke 2010). Borneo (Kalimantan, Serawak, Sabah, dan Brunei) dianggap sebagai pusat penyebaran Nepenthes di dunia karena ditemukan 32 spesies diantaranya bersifat endemik (Hernawati dan Akhiardi 2006).

Habitat kantong semar berada pada kawasan yang tidak subur. Tanah yang tidak subur memiliki kandungan unsur hara rendah (N, P, dan K), bersifat masam (pH tanah berkisar antara 2-4.5), serta tingkat kelembaban yang tinggi (Ellison dan Gotelli 2001). Kantong semar dapat ditemukan pada hutan kerangas, hutan rawa gambut, hutan hujan tropis, pegunungan karst, padang savana, tepi danau hingga hutan terbuka pada pegunungan atas. Salah satu kantong semar yang masih sering ditemukan adalah Nepenthes ampullaria Jack.

Kantong semar memiliki manfaat dan potensi beranekaragam. Manfaat dan potensinya antara lain; pengendali hayati serangga, tumbuhan serbaguna secara konvensional, tumbuhan hias unik karena dari ujung daunnya dapat muncul kantong, tumbuhan obat, dan tumbuhan penghasil protein (Mansur 2006; Witarto 2006; Mardhiana et al. 2007). N. ampullaria merupakan kantong semar yang cukup dikenal oleh masyarakat di Indonesia, karena pemanfaatannya sebagai pengganti daun kelapa dalam pembuatan ketupat. Makanan ini memiliki nama sebutan yang berbeda pada setiap daerah, yaitu “kue godah” (Sumatra) dan

“ketupat” (Kalimantan). Ketupat yang terbungkus dari kantong N. ampullaria

dianggap memiliki rasa dan aroma yang khas dibandingkan dengan ketupat lainnya.

N. ampullaria juga dikenal sebagai tumbuhan obat. Rebusan akar dan daun dapat mengobati sakit perut (Wardani 2008). Cairan kantong yang masih tertutup juga digunakan untuk mengobati penyakit mata merah. Penelitian terbaru terhadap cairan kantong menemukan bahwa cairan kantong N. ampullaria yang masih tertutup bersifat antibakteri terhadap Bacillus subtilis dan Escherichia coli

2

spesies tumbuhan obat saat ini mengalami penurunan jumlah populasi secara kontinu.

Kantong-kantong N. ampullaria dapat menampung air hujan pada musim hujan, sehingga berpotensi sebagai receiver. Daerah yang terbuka dan kering seperti hutan savana dan hutan kerangas memiliki tanah dengan tingkat porositas yang rendah. Air hujan yang jatuh pada permukaan tanah akan langsung mengalir sebagai air permukaan. Potensi kantong sebagai receiver air hujan akan membantu mengurangi volume air yang sampai ke aliran sungai, sehingga terjadi penurunan terhadap penurunan debit air.

Alih fungsi lahan dan eksploitasi menyebabkan kerusakan terhadap habitat dan populasi kantong semar. Lahan hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan perkebunan dapat mengubah komposisi vegetasi hutan, termasuk kantong semar. Pemanfaatan N. ampullaria sebagai tanaman hias juga menyebabkan kerusakan dan eksploitasi yang tidak terkendali. Pertumbuhan tumbuhan induk menjadi terhambat dan berpotensi kematian. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan bahwa Nepenthes spp. merupakan salah satu jenis yang dilindungi saat ini. Pada Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018, semua jenis kantong semar juga mendapat arahan kebijakan khusus terkait upaya konservasinya. Salah satu aspek yang menjadi arahan untuk upaya konservasinya adalah penelitian pada aspek ekologinya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa N. ampullaria mampu beradaptasi dengan ancaman kerusakan pada habitatnya. N. ampullaria masih dapat ditemukan di habitat alaminya. Keberadaan N. ampullaria di alam sebagai indikator telah terjadinya kerusakan pada ekosistem tersebut. Kerusakan yang terjadi menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Ekosistem yang rusak akan berpengaruh terhadap berbagai spesies flora dan fauna beserta habitat di dalamnya.

Habitat berperan penting sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu organisme atau spesies di alam. Habitat yang mengalami gangguan akan berdampak terhadap keberadaan (eksistensi) organisme di dalamnya. Faktor habitat dibedakan menjadi faktor biotik dan abiotik. Setiap faktor memiliki peranan penting dalam membentuk lingkungan yang dibutuhkan suatu organisme atau spesies untuk beradaptasi. Untuk mempelajari hubungan yang terjadi antara faktor-faktor lingkungan habitat (biotik dan abiotik) terhadap suatu organisme atau spesies diperlukan pemahaman mengenai autekologi. Autekologi adalah bagian dari ekologi tumbuhan yang mempelajari hubungan adaptasi dan kelakuan individu setiap spesies atau populasi terhadap habitatnya (Barbour et al. 1987). Kajian ini diharapkan dapat menggambarkan karakteristik habitat dan hubungan faktor-faktor lingkungan terhadap individu N. ampullaria di alam, sehingga bermanfaat sebagai informasi dalam rangka mewujudkan upaya konservasinya.

3 mempengaruhi pertumbuhan induknya tidak terbukti. N. ampullaria hingga saat ini masih dapat ditemukan tumbuh dan beregenerasi menghasilkan kantong seperti semula. Kegiatan dan teknik pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bagian dari kearifan lokal yang penting untuk dipelajari. Kegiatan pemanfaatan adalah bagian dari interaksi yang tercipta antara spesies dan manusia sebagai faktor lingkungan biotik, sehingga diperlukan juga kajian tentang etnobotani N. ampullaria pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Cagar Alam Mandor merupakan salah satu habitat alami N. ampullaria yang sedang mengalami penurunan kualitas akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI). Berdasarkan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Cagar Alam Mandor Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 4 Bulan Agustus 2005, memberikan gambaran dan informasi bahwa seluruh areal seluas 3 080 ha tersebut sudah merupakan bekas penambangan (BKSDA Kalimantan Barat 2014). Luasan cagar alam yang terganggu mencapai kurang lebih 30% dari luasan total kawasan. Aktivitas PETI sangat berpengaruh terhadap kondisi ekologi kawasan Cagar Alam Mandor. Beberapa tegakan dan pohon menjadi mati layu (kering) sebagai akibat pengaruh limbah mesin dongpeng yang bercampur pasir kegiatan penambangan (Djadmiko 2007). Kerusakan lapisan tanah menyebabkan kehilangan lapisan top soil dan unsur hara. Upaya restorasi lahan secara kimiawi maupun biologi sudah pernah dilakukan, namun tingkat keberhasilan masih belum tercapai (Wardani 2008).

N. ampullaria adalah spesies asli kawasan yang bernilai guna (Wardani 2008). Berdasarkan studi awal peneliti, N. ampullaria merupakan spesies kantong semar yang masih banyak dijumpai tumbuh di dalam kawasan Cagar Alam Mandor. Diketahui bahwa spesies kantong semar mampu beradaptasi pada daerah marginal dan miskin hara. Kemampuan N. ampullaria beradaptasi pada kawasan Cagar Alam Mandor menjadi harapan sebagai tumbuhan pioner bagi areal-areal yang terbuka akibat PETI. Melalui upaya konservasi populasi dan habitatnya diharapkan dapat meningkatkan kembali kualitas dan fungsi kawasan Cagar Alam Mandor.

Sejarah hidup dan interaksi N. ampullaria terhadap faktor-faktor lingkungan di Cagar Alam Mandor menjadi hal penting yang perlu diketahui. Informasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk merumuskan upaya konservasi N. ampullaria, sehingga dapat berguna dalam upaya peningkatan kualitas dan fungsi kawasan Cagar Alam Mandor. Untuk mempelajari sejarah dan interaksi N. ampullaria dan lingkungannya, maka diperlukan penelitian tentang autekologi. Adapun pertanyaan yang harus dijawab pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kondisi populasi N. ampullaria di Cagar Alam Mandor?

2. Bagaimana faktor lingkungan biotik dan abiotik N. ampullaria di Cagar Alam Mandor?

4

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi kondisi populasi N. ampullaria di Cagar Alam Mandor. 2. Mengidentifikasi faktor lingkungan biotik dan abiotik N. ampullaria di Cagar

Alam Mandor.

3. Menganalisis faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan N. ampullaria di Cagar Alam Mandor.

1.4 Manfaat Penelitian

5

2 METODE

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

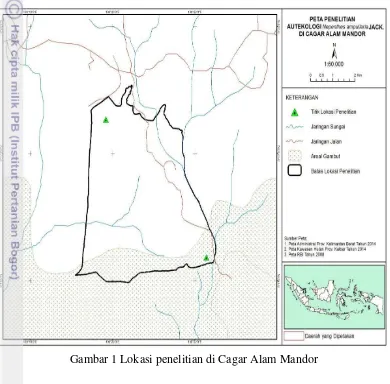

Lokasi penelitian berada di Cagar Alam Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian difokuskan pada tipe habitat hutan kerangas dan hutan rawa gambut. Luas kawasan adalah 3 080 ha. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2015. Peta lokasi penelitian digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Lokasi penelitian di Cagar Alam Mandor

2.2 Alat dan Bahan

6

2.3 Jenis Data

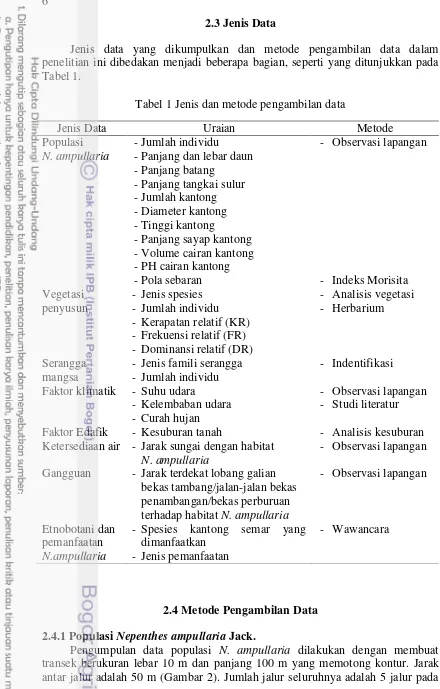

Jenis data yang dikumpulkan dan metode pengambilan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi beberapa bagian, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jenis dan metode pengambilan data

Jenis Data Uraian Metode

Populasi Faktor klimatik - Suhu udara

- Kelembaban udara - Curah hujan

- Observasi lapangan - Studi literatur Faktor Edafik - Kesuburan tanah - Analisis kesuburan Ketersediaan air - Jarak sungai dengan habitat

N. ampullaria

- Observasi lapangan Gangguan - Jarak terdekat lobang galian

bekas tambang/jalan-jalan bekas 2.4.1 Populasi Nepenthes ampullaria Jack.

7 setiap tipe habitat. Jalur dibagi menjadi plot-plot kecil berukuran 10 x 10 m untuk memudahkan pengamatan N. ampullaria. Peletakkan jalur berdasarkan titik pertama perjumpaan N. ampullaria pada setiap tipe habitat. Penentuan jalur selanjutnya mengikuti jalur pertama secara sistematis.

Gambar 2 Skema plot pengamatan N. ampullaria di lapangan

Pengamatan morfologi N. ampullaria dilakukan dengan mangambil 10 individu sebagai sampel secara acak. Individu yang terpilih dilakukan pengukuran terhadap karakteristik morfologi. Karakteristik morfologi yang diukur antara lain; panjang dan lebar batang, panjang dan lebar daun, jumlah kantong, diameter dan tinggi kantong, panjang tangkai kantong, panjang sayap kantong, volume cairan kantong dan pH cairan kantong.

2.4.2 Analisis vegetasi

Analisis vegetasi digunakan untuk melihat komposisi vegetasi penyusun di sekitar habitat N. ampullaria. Metode analisis vegetasi yang digunakan adalah kombinasi jalur dan garis berpetak. Letak jalur pengamatan vegetasi diletakkan sama dengan jalur pengamatan N. ampullaria. Plot pengamatan vegetasi terdiri dari; semai, pancang, tiang dan pohon (berdiameter >20 cm). Jumlah total plot dan jalur adalah 25 plot dan 5 jalur setiap tipe habitat.

2.4.3 Pangambilan sampel serangga mangsa

Sampel serangga mangsa pada penelitian ini adalah serangga dan bangkai-bangkai serangga yang terdapat di dalam kantong N. ampullaria. Sampel serangga mangsa diambil dari kantong N. ampullaria yang terpilih secara acak. Jumlah kantong yang dijadikan sampel adalah 12 kantong setiap tipe habitat. Pengambilan sampel dilakukan dengan menuangkan seluruh cairan kantong yang terbuka ke dalam botol spesimen yang berisi alkohol 70%. Serangga yang telah terkoleksi disortasi kembali dan dibersihkan dengan alkohol 70%. Kemudian, dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Proses pengidentifikasian dilakukan di Laboratorium Entomologi Fakultas Kehutanan IPB.

8

2.4.4 Pembuatan herbarium

Pembuatan herbarium ini bertujuan untuk mengidentifikasi spesies tumbuhan dan jenis Nepenthes lainnya yang belum teridentifikasi di lapangan. Menurut Onrizal (2005) terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Spesimen herbarium diberi label gantung dan dirapikan. Label ini berisi informasi tentang nomor plot, nomor jenis, nama lokal, lokasi pengumpulan data dan nama pengumpul.

2. Kemudian dimasukan ke dalam lipatan kertas koran. Satu lipatan kertas koran untuk satu spesimen.

3. Lipatan kertas koran berisi spesimen herbarium tersebut ditumpuk.

4. Kemudian tumpukan tersebut dimasukan ke dalam kantong palstik dan disiram alkohol 70% hingga seluruh bagian tumpukan tersiram secara merata.

5. Setelah itu kantong plastik ditutup rapat dengan isolatip atau hekter agar alkohol tidak menguap ke luar kantong.

6. Herbarium yang akan diidentifikasi dioven pada suhu 80° C selama 48 jam.

7. Herbarium yang sudah kering, dapat diidentifikasi nama ilmiahnya berdasarkan ciri morfologi maupun keterangan yang tertera pada label.

2.4.5 Wawancara

Kegiatan wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang etnobotani dan pemanfaatan N. ampullaria di Cagar Alam Mandor. Pada pengumpulan data ini, peneliti mengacu pada teknik

purposive sampling. Responden pada penelitian ini dianggap memiliki pengetahuan luas tentang N. ampullaria di Cagar Alam Mandor. Tokoh kunci yang dimaksud terdiri dari: ketua adat, juru masak kampung, ahli tumbuhan dan ibu rumah tangga yang sering melakukan kegiatan (meramu) di sekitar kawasan Cagar Alam Mandor.

2.5 Analisis Data 2.5.1 Populasi Nepenthes ampullaria Jack.

Populasi N. ampullaria yang dimaksud pada penelitian ini adalah jumlah individu beserta kondisi tempat tumbuhnya pada setiap tipe habitat di Cagar Alam Mandor. Berdasarkan jumlah individu N. ampullaria yang ditemukan pada lokasi penelitian, maka ditentukan nilai kerapatannya. Pengertian kerapatan adalah banyaknya jumlah suatu spesies dalam suatu luas (Soerianegara dan Indrawan 1998). Rumus yang digunakan untuk menghitung kerapatan N. ampullaria

sebagai berikut:

Kerapatan (ind/ha)

2.5.2 Pola sebaran

9

ampullaria di Cagar Alam Mandor ditentukan menggunakan metode Indeks Morisita dengan rumus sebagai berikut:

Nilai indeks memiliki ketentuan untuk menentukan pola sebaran sebagai berikut:

- Jika IM = 1, maka pola sebaran adalah acak - Jika IM > 1, maka pola sebaran adalah kelompok - Jika IM < 1, maka pola sebaran adalah menyebar

2.5.3 Komposisi vegetasi

Analisis vegetasi digunakan untuk mempelajari struktur vegetasi dalam komunitasnya. Pada penelitian ini, kegiatan analisis vegetasi bertujuan untuk mengetahui komposisi vegetasi disekitar habitat N. ampullaria pada setiap tipe habitat di Cagar Alam Mandor. Rumus yang digunakan dalam analisis vegatasi adalah sebagai berikut (Soerianegara dan Indrawan 1998):

Kerapatan (K) = Jumlah individu spesies Luas contoh

Kerapatan Relatif (KR) = Kerapatan dari suatu spesies x 100 % Kerapatan seluruh spesies

Dominansi (D) = Jumlah bidang dasar Luas petak contoh

Dominansi Relatif (DR) = Dominansi dari suatu spesies x 100 % Dominansi seluruh spesies

Frekuensi (F) = Jumlah plot ditemukan suatu spesies Jumlah seluruh plot

Frekuensi Relatif (FR) = Frekuensi dari suatu spesies x 100 % Frekuensi seluruh spesies

Indeks Nilai Penting (INP) = KR + DR + FR

2.5.4 Analisis faktor lingkungan

10

digunakan sebagai tahapan awal dalam penyederhanaan data pada analisis regresi komponen utama selanjutnya.

Variabel yang dianalisis dibedakan menjadi dua yaitu variabel tak bebas (Y) dan variabel bebas (X). Variabel bebas pada penelitian ini berasal dari faktor faktor lingkungan abiotik terdiri dari: suhu (X1), kelembaban (X2), ketersediaan air (X3) dan jarak gangguan (X4). Hasil pengukuran faktor lingkungan abiotik diduga berpengaruh terhadap variabel tak bebas yaitu, jumlah individu N. ampullaria (Y) pada setiap tipe habitat di Cagar Alam Mandor. Bentuk regresi dalam analisis selanjutnya sebagai berikut:

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + ... + bpxp+ έ Keterangan :

Y : peubah tak bebas

xi : peubah bebas ke-i yang dispesifikasikan sejak awal, i = 1, 2,, …, p

b0 : konstanta (intersep)

bi : koefisien regresi dari peubah ke-i, i = 1, 2, …, p. έ : kesalahan (error term)

11

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 3.1.1 Letak geografis dan batas-batas administratif

Cagar Alam Mandor terletak di wilayah administratif kecamatan Mandor, kabupaten Landak. Kawasan konservasi ini secara geografis berada di antara

00º15’ - 00º20’ LU dan 109º18’ - 109º23’ BT. Pada bagian Utara berbatasan dengan Desa Mandor, bagian Selatan berbatasan dengan Dusun Kopiang, bagian Barat berbatasan dengan Desa Kasturi dan areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Perhutani. Cagar Alam Mandor dapat diakses melalui dua jalur, yaitu pasar Mandor melintasi jalan dusun yang terletak di dalam Cagar Alam Mandor (menuju Kopiang) dan masuk dari Makam Juang Mandor.

3.1.2 Sejarah kawasan

Cagar Alam Mandor ditunjuk berdasarkan surat keputusan Het Zelfbestuur Van Het Landshap Pontianak Nomor 8 tanggal 16 Maret 1936, yang disahkan oleh De Residen der Westafdeeling Van Borneo pada tanggal 30 Maret 1936 masa kolonial Belanda. Tahun 1978 telah dilakukan penataan batas secara definitif berdasarkan Berita Acara Tata Batas tanggal 4 Februari 1978 dan selanjutnya disahkan oleh Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Kehutanan pada tanggal 15 Januari 1980 sebagai Kawasan Cagar Alam Mandor hingga saat ini (BKSDA Kalbar 2015). Pemerintah kolonial Belanda menunjuk kawasan sebagai

Natuurbeschermings ordonantie untuk melindungi jenis tumbuhan asli Kalimantan Barat yaitu berbagai jenis Anggrek alam. Penunjukkan tersebut berdasarkan Ordonansi Perlindungan 1941. Pada tanggal 12 Oktober 1982 kawasan ini kemudian ditunjuk sebagai Cagar Alam berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 757/Kpts/Um/10/1982. Panjang batas seluruhnya adalah 29 km (23.70 km batas buatan dan 5.30 km batas alam).

Pada tahun 1982 dilakukan rekonstruksi tanda batas oleh Sub Balai Inventarisasi Perpetaan Hutan Pontianak. Kegiatan rekonstruksi terakhir dilaksanakan pada tahun 2005 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak, sepanjang 29 000 km dengan luas 3 080 ha. Hasil kegiatan rekonstruksi dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Cagar Alam Mandor Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat pada Tanggal 4 Bulan Agustus Tahun 2005. Hingga penelitian berlangsung, kawasan tersebut masih tercatat sebagai kawasan konservasi Cagar Alam dengan luas areal 3 080 ha.

3.1.3 Tanah

12

3.1.4 Topografi dan iklim kawasan

Cagar Alam Mandor memiliki topografi datar sampai dengan landai. Sebagian kecil ke arah Selatan menuju ke Gunung Sangiangan merupakan daerah yang bergelombang ringan dengan kelerengan berkisar antara 3-8%. Desa Mandor dan Cagar Alam Mandor berada pada ketinggian 8 m dibawah permukaan laut. Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, kawasan Cagar alam Mandor memiliki tipe iklim A.

3.1.5 Kondisi biologis kawasan

Ekosistem Cagar Alam Mandor terbagi menjadi tiga tipe ekosistem, yaitu hutan tropis gambut, dataran rendah berawa dan hutan kerangas. Pada ekosistem tersebut dapat ditemukan beberapa spesies vegetasi, antara lain; meranti (Shorea

spp), jelutung (Dyera costulata), keladan (Dryobalanops beccarii), mabang (Shorea pachyphylla), kebaca (Melanorrhoea wallichii), rengas (Gluta rengas), tengkawang (Shorea stenoptera), ramin (Gonystylus bancanus), anggrek hitam

(Coelogyne pandurata), anggrek kuping gajah (Bulbophylum beccarii), dan lain sebagainya. Jenis satwa yang sering ditemukan juga bervariasi, antara lain; beruang madu (Herlactos malayanus), kelempiau (Hylobates agilis), kukang

(Nycticebos coucang), babi hutan (Sus barbatus), kera (Macaca fascicularis) dan enggang hitam (Bucherotidae).

3.1.6 Kondisi sosial ekonomi dan aksesibilitas

Kecamatan Mandor memiliki jumlah total penduduk 30 785 jiwa yang dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 68 jiwa per km2 (Landak Dalam Angka 2015). Tingkat pendidikan penduduk pada umumnya dimulai dari SD hingga perguruan tinggi. Agama yang dianut oleh penduduk di Kecamatan Mandor antara lain; Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Jenis mata pencaharian penduduk kecamatan Mandor adalah petani, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan swasta.

Cagar Alam Mandor berada di tepi jalan Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi kawasan Cagar Alam Mandor lebih mudah ditempuh melalui transportasi darat dengan menggunakan bus (angkutan umum), mobil dan sepeda motor. Lamanya perjalanan dari Kota Pontianak ke kawasan Cagar Alam Mandor yaitu ±3 jam.

3.2 Populasi Nepenthes ampullaria Jack.

Kantong semar N. ampullaria tumbuh di hutan yang bergambut tipis, berhabitus perdu atau memanjat (liana), tumbuhan muda berdaun rozet, kedudukan daun yang merambat selang-seling (spiral), bentuk daun sudip, kantong bewarna hijau bercak-bercak merah dan berbentuk bulat telur meruncing pada pangkal (Wardani 2008). N. ampullaria dapat ditemukan di bawah kanopi hutan dataran rendah Dipterocapaceae, khususnya daerah yang terbuka, daerah peralihan atau habitat-habitat berhutan yang sifatnya permanen atau musiman (Adam 1992).

13

Spesies : Nepenthes ampullaria Jack.

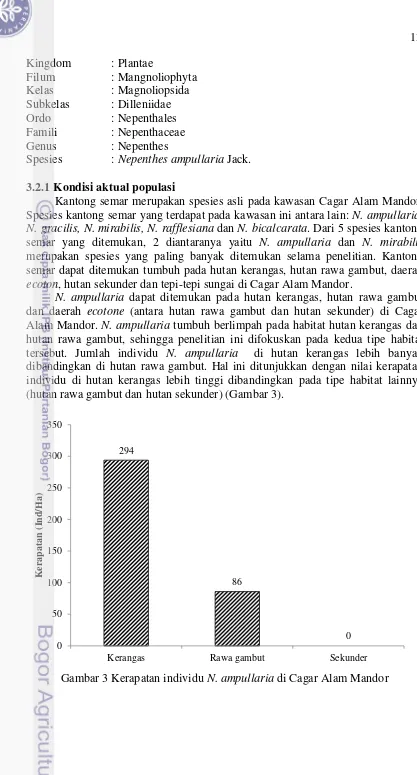

3.2.1 Kondisi aktual populasi

Kantong semar merupakan spesies asli pada kawasan Cagar Alam Mandor. Spesies kantong semar yang terdapat pada kawasan ini antara lain: N. ampullaria, N. gracilis, N. mirabilis, N. rafflesiana dan N. bicalcarata. Dari 5 spesies kantong semar yang ditemukan, 2 diantaranya yaitu N. ampullaria dan N. mirabilis

merupakan spesies yang paling banyak ditemukan selama penelitian. Kantong semar dapat ditemukan tumbuh pada hutan kerangas, hutan rawa gambut, daerah

ecoton, hutan sekunder dan tepi-tepi sungai di Cagar Alam Mandor.

N. ampullaria dapat ditemukan pada hutan kerangas, hutan rawa gambut dan daerah ecotone (antara hutan rawa gambut dan hutan sekunder) di Cagar Alam Mandor. N. ampullaria tumbuh berlimpah pada habitat hutan kerangas dan hutan rawa gambut, sehingga penelitian ini difokuskan pada kedua tipe habitat tersebut. Jumlah individu N. ampullaria di hutan kerangas lebih banyak dibandingkan di hutan rawa gambut. Hal ini ditunjukkan dengan nilai kerapatan individu di hutan kerangas lebih tinggi dibandingkan pada tipe habitat lainnya (hutan rawa gambut dan hutan sekunder) (Gambar 3).

Gambar 3 Kerapatan individu N. ampullaria di Cagar Alam Mandor

14

Nilai kerapatan individu N. ampullaria yang tinggi pada hutan kerangas disebabkan oleh kondisi tanah hutan kerangas yang kurang subur dan memiliki kandungan persentase pasir yang tinggi, sehingga sangat ideal bagi pertumbuhan

N. ampullaria dibandingkan tipe hutan lainnya (hutan rawa gambut dan hutan sekunder). Nepenthes spp. tumbuh berlimpah pada hutan kerangas ekstrim yang mempunyai kandungan pasir atau kwarsa lebih tinggi dibandingkan liatnya (Bratawinata 2001). Karakteristik tanah pada hutan kerangas memiliki kandungan unsur hara rendah, bersifat masam, serta mengandung persentase pasir yang tinggi. Menurut Hatta (2007) pada tanah yang berwarna abuan dan keabu-abuan gelap dengan kandungan pasir ≥50%, spesies-spesies dari Nepenthes spp. akan lebih mudah ditemukan.

3.2.2 Pola sebaran

Pola sebaran N. ampullaria bersifat mengelompok pada kedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut) di Cagar Alam Mandor. Nilai Indeks Morisita pada kedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut) menunjukkan pengelompokkan (>1). Nilai masing-masing indeks adalah 3.81(kerangas) dan 2.62 (rawa gambut). Sebaran organisme di alam jarang ditemukan dalam pola seragam (teratur), tetapi umumnya mempunyai pola penyebaran yang bersifat mengelompok (Bismark dan Murniati 2011). Diketahui bahwa Nepenthes spp. lebih suka hidup mengelompok dengan kapadatan tinggi di habitat terbuka seperti hutan sekunder, hutan kerangas, di celah hutan primer, pegunungan yang terbuka dan hutan lumut yang berada di area pegunungan atas (Adam et al. 2011). Pengelompokkan disebabkan karena individu memiliki kecenderungan untuk berkumpul dan mencari kondisi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya (Siti 2012). Bentuk morfologi dan sifat pertumbuhan dari tumbuhan kantong semar menjadi faktor pendukung terjadinya pola penyebaran baik secara acak, bergerombol maupun seragam (Natalia et al. 2014).

3.2.3 Karakteristik morfologi Bunga

Nepenthes merupakan tumbuhan berumah dua, memiliki bunga jantan dan bunga betina yang hidup terpisah pada individu lainnya, sehingga proses penyerbukan terjadi secara aseksual (Mansur 2006). Bunga N. ampullaria

berbentuk malai dengan panjang kurang lebih 35 cm. Proses pembungaan betina lebih pendek daripada jantan, bagian tumbuhan yang masih muda sering ditutupi oleh bulu-bulu halus pendek bewarna coklat (Mansur 2006). Pada penelitian ini tidak ditemukan individu N. ampullaria yang berbunga pada kedua tipe habitat (hutan kerangas maupun hutan rawa gambut) di Cagar Alam Mandor.

Batang

15 Sifat pertumbuhan kantong semar digolongkan menjadi tiga, yaitu epifit, liana dan teresterial (Mansur 2006). Sifat pertumbuhan N. ampullaria pada kedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut) di Cagar Alam Mandor adalah terestrial dan liana. N. ampullaria yang tumbuh secara teresterial banyak ditemukan di hutan kerangas, dan N. ampullaria yang tumbuh memanjat pada pohon-pohon di sekitarnya sebagai liana banyak ditemukan di hutan rawa gambut (Gambar 4).Ukuran panjang batang di hutan kerangas lebih pandek dibandingkan di hutan rawa gambut. Rata-rata hasil pengukuran terhadap panjang batang N. ampullaria pada kedua tipe habitat yaitu 1.51 m (hutan kerangas) dan 2.78 m (hutan rawa gambut).

Individu N. ampullaria yang tumbuh secara teresterial pada permukaan tanah memiliki ukuran batang lebih pendek dibandingkan individu N. ampullaria

yang memanjat pada vegetasi di sekitarnya. N. ampullaria yang tumbuh secara teresterial memiliki kantong seperti tumbuh langsung dari permukaan tanah, sehingga N. ampullaria terlihat tumbuh tanpa bagian batang dan daun. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala peneliti dalam pengamatan karakteristik morfologi khususnya pengukuran terhadap batang dan daun N. ampullaria.

Individu N. ampullaria yang tumbuh memanjat pada vegetasi di sekitarnya, memiliki kantong-kantong yang tumbuh dari bagian ruas-ruasnya. Kantong biasanya tumbuh secara bergerombol. Pada bagian-bagian ruas terdapat daun-daun berukuran kecil. Bagian ujung daun-daun-daun-daun kecil tersebut ditumbuhi tangkai sulur yang menghubungkan bagian kantong dan daun. Jumlah kantong yang tumbuh pada bagian ruas-ruas lebih sedikit dibandingkan jumlah kantong pada individu N. ampullaria yang tumbuh secara teresterial.

b a

16

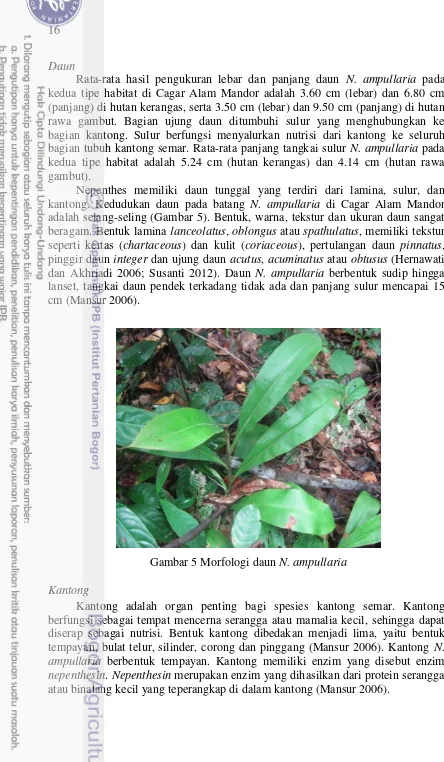

Daun

Rata-rata hasil pengukuran lebar dan panjang daun N. ampullaria pada kedua tipe habitat di Cagar Alam Mandor adalah 3.60 cm (lebar) dan 6.80 cm (panjang) di hutan kerangas, serta 3.50 cm (lebar) dan 9.50 cm (panjang) di hutan rawa gambut. Bagian ujung daun ditumbuhi sulur yang menghubungkan ke bagian kantong. Sulur berfungsi menyalurkan nutrisi dari kantong ke seluruh bagian tubuh kantong semar. Rata-rata panjang tangkai sulur N. ampullaria pada kedua tipe habitat adalah 5.24 cm (hutan kerangas) dan 4.14 cm (hutan rawa gambut).

Nepenthes memiliki daun tunggal yang terdiri dari lamina, sulur, dan kantong. Kedudukan daun pada batang N. ampullaria di Cagar Alam Mandor adalah selang-seling (Gambar 5). Bentuk, warna, tekstur dan ukuran daun sangat beragam. Bentuk lamina lanceolatus, oblongus atau spathulatus, memiliki tekstur seperti kertas (chartaceous) dan kulit (coriaceous), pertulangan daun pinnatus, pinggir daun integer dan ujung daun acutus, acuminatus atau obtusus (Hernawati dan Akhriadi 2006; Susanti 2012). Daun N. ampullaria berbentuk sudip hingga lanset, tangkai daun pendek terkadang tidak ada dan panjang sulur mencapai 15 cm (Mansur 2006).

Kantong

Kantong adalah organ penting bagi spesies kantong semar. Kantong berfungsi sebagai tempat mencerna serangga atau mamalia kecil, sehingga dapat diserap sebagai nutrisi. Bentuk kantong dibedakan menjadi lima, yaitu bentuk tempayan, bulat telur, silinder, corong dan pinggang (Mansur 2006). Kantong N. ampullaria berbentuk tempayan. Kantong memiliki enzim yang disebut enzim

nepenthesin. Nepenthesin merupakan enzim yang dihasilkan dari protein serangga atau binatang kecil yang teperangkap di dalam kantong (Mansur 2006).

17 Rata-rata jumlah kantong N. ampullaria pada kedua tipe habitat di Cagar Alam Mandor adalah 17.80 kantong (hutan kerangas) dan 6.60 kantong (hutan rawa gambut). Ukuran kantong di hutan kerangas lebih kecil dibandingkan di hutan rawa gambut. Rata-rata ukuran diameter dan tinggi kantong N. ampullaria

pada kedua tipe habitat di Cagar Alam Mandor adalah 3.05 cm (diameter) dan 5.17 cm (tinggi) pada hutan kerangas, serta 3.70 cm (diameter) dan 6.14 cm (tinggi) pada hutan rawa gambut. Rata-rata ukuran panjang sayap kantong pada kedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut) adalah 1.65 cm (hutan kerangas) dan 2.10 cm (hutan rawa gambut).

Rata-rata tingkat keasaman (pH) cairan kantong N. ampullaria pada kedua tipe habitat di Cagar Alam Mandor adalah 3.80 (hutan kerangas) dan 4.80 (hutan rawa gambut). Hasil pengukuran pH cairan di hutan rawa gambut bertolak belakang dengan pernyataan Mansur (2006) yang menyebutkan bahwa setiap spesies Nepenthes memiliki nilai pH cairan kantong <4. Jentsch (1972) juga berpendapat bahwa pH cairan kantong semar yang masih tertutup sekitar 5.5 (tertutup) dan ≥2 (terbuka). Sejalan dengan kedua pendapat sebelumnya, Susanti (2012) mengemukakan bahwa kantong yang masih tertutup memiliki pH berkisar 7-8.

Rata-rata pH cairan kantong N. ampullaria di hutan rawa gambut sangat berbeda dengan ukuran pH cairan kantong semar pada umumnya. Kondisi kantong N. ampullaria yang ditemukan di hutan rawa gambut umumnya sudah terbuka. Kantong N. ampullaria yang masih tertutup hanya terdapat pada kantong-kantong muda. Jumlah kantong-kantong muda N. ampullaria hanya ditemukan di hutan rawa gambut sebanyak 3 kantong. Kondisi terbukanya kantong N. ampullaria

menyebabkan peningkatan pH cairan kantong di hutan rawa gambut.

Kantong N. ampullaria yang sudah terbuka lebih mudah terkontaminasi oleh faktor-faktor lingkungan lainnya, seperti keberadaan serangga mangsa dan air hujan. Kedua faktor ini akan mempengaruhi tingkat keasaman cairan kantong N. ampullaria. Serangga mangsa dan air hujan berpotensi sebagai penyebab kontaminasi pada cairan kantong N. ampullaria di hutan rawa gambut. Pengaruh bentuk dan ukuran serangga mangsa berpotensi mempengaruhi proses enzimatis yang terjadi di dalam kantong N. ampullaria. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengenai mulut kantong N. ampullaria yang sudah terbuka, kemudian air hujan akan tertampung dan menambah volume cauran kantong, sehingga pH cairan kantong semar N. ampullaria akan meningkat dari tingkat keasaman semula.

N. ampullaria memiliki variasi warna dan corak kantong yang beragam di Cagar Alam Mandor. Variasi kantong N. ampullaria yang ditemukan pada kedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut) antara lain; blirik merah, gambut hanya terbentuk 2 variasi. Variasi warna dan corak kantong N. ampullaria

di hutan rawa gambut, yaitu hijau polos blirik dan hijau polos.

19

3.3 Faktor Lingkungan Biotik 3.3.1 Komposisi vegetasi penyusun

Analisis vegetasi menemukan 69 spesies dari 30 famili vegetasi penyusun pada kedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut) di Cagar Alam Mandor (Lampiran 1 dan 2). Dipterocarpaceae merupakan famili yang mendominasi pada kedua tipe habitat tersebut. Spesies dari famili Nepenthes banyak ditemukan di hutan kerangas. Jumlah spesies yang ditemukan adalah 5 spesies. Spesies dari famili Myrtaceae banyak ditemukan di hutan rawa gambut. Jumlah spesies yang ditemukan adalah 6 spesies.

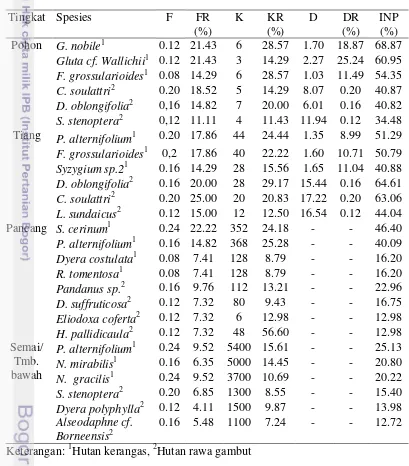

Tabel 2 Nilai INP tiga tertinggi pada kedua tipe habitat N. ampullaria

Tingkat Spesies F FR Keterangan: 1Hutan kerangas, 2Hutan rawa gambut

20

dalam Indriyanto 2006). Nilai INP pada setiap tingkat pertumbuhan bervariasi pada kedua tipe habitat N. ampullaria (Tabel 2). Hasil perhitungan INP menunjukkan secara keseluruhan tidak ditemukan satu spesies yang lebih mendominasi pada setiap tingkat pertumbuhan (INP≤100%). Pada tingkat pertumbuhan semai nilai INP dikedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut) tergolong rendah. Artinya pada tingkat pertumbuhan semai tidak ditemukan spesies yang superior mempengaruhi spesies lainnya pada kedua habitat. Penjelasan lengkap tentang INP per spesies dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4.

Jumlah spesies vegetasi penyusun sangat bervariasi berdasarkan tingkat pertumbuhan pohon, tiang, pancang dan semai pada habitat N. ampullaria di Cagar Alam Mandor. Jumlah total individu spesies yang ditemukan pada masing-masing habitat N. ampullaria sebanyak 48 individu (hutan kerangas) dan 79 individu (hutan rawa gambut). Jumlah spesies terendah terjadi pada tingkat pertumbuhan pohon (hutan kerangas) dan tiang (hutan rawa gambut) di Cagar Alam Mandor. Gambar 7 menunjukkan bahwa jumlah spesies yang ditemukan pada tingkat pertumbuhan pohon adalah 7 spesies (hutan kerangas) dan tingkat pertumbuhan tiang adalah 8 spesies (hutan rawa gambut).

Jumlah spesies vegetasi penyusun berdasarkan tingkat pertumbuhan menggambarkan keanekaragaman jenis yang terjadi dalam sebuah komunitas. Jumlah spesies vegetasi penyusun paling sedikit pada kedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut) di Cagar Alam Mandor terdapat pada tingkat pertumbuhan pohon (hutan kerangas) dan tiang (hutan rawa gambut). Jumlah spesies vegetasi penyusun yang tergolong sedikit pada tingkat pohon dan tiang, menunjukkan bahwa komunitas sedang mengalami proses suksesi awal pada kedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut) di Cagar Alam Mandor.

Gambar 7 Jumlah spesies vegetasi penyusun berdasarkan tingkat pertumbuhan pada kedua tipe habitat N. ampullaria

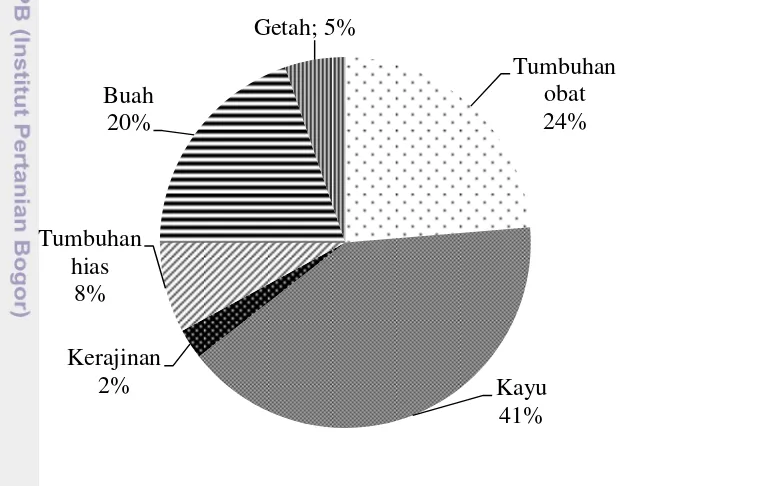

21 Spesies vegetasi penyusun di sekitar habitat N. ampullaria teridentifikasi memiliki nilai manfaat hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Hasil identifikasi menemukan 51 spesies tumbuhan berpotensi dan bernilai guna sebagai HHK dan HHBK pada habitat N. ampullaria di Cagar Alam Mandor (Lampiran 5). Spesies vegetasi penyusun yang berpotensi dan bernilai guna pada habitat N. ampullaria di Cagar Alam Mandor dibedakan menjadi penghasil kayu, tumbuhan obat, bahan kerajinan, tumbuhan hias, penghasil buah dan getah (Gambar 8). Penggolongan spesies vegetasi penyusun berdasarkan potensi dan nilai guna menunjukkan bahwa nilai persentase manfaat tertinggi adalah pemanfaatan sebagai kayu. Nilai manfaat sebagai tumbuhan obat dan penghasil buah berada pada urutan kedua dan ketiga.

Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa kawasan Cagar Alam Mandor memiliki peranan penting terhadap pelestarian spesies-spesies yang memiliki potensi dan nilai guna bagi kehidupan manusia. Kebutuhan terhadap kayu dan tumbuhan obat merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Keberadaan Cagar Alam Mandor dapat menyelamatkan beberapa spesies-spesies tumbuhan yang berpotensi dan bernilai guna, sehingga manfaatnya masih dapat dirasakan di masa mendatang.

Gambar 8 Jumlah jenis tumbuhan berguna di sekitar habitat N. ampullaria 3.3.2 Serangga mangsa

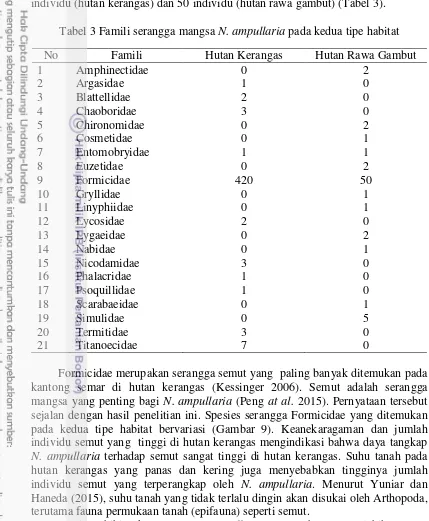

Hasil identifikasi serangga mangsa menemukan 21 famili serangga mangsa. Setiap tipe habitat N. ampullaria di Cagar Alam Mandor ditemukan masing-masing 11 famili (hutan kerangas) dan 12 famili (hutan rawa gambut) serangga mangsa. Formicidae dan Entomobryidae adalah famili serangga mangsa yang ditemukan di kedua tipe habitat N. ampullaria, yaitu hutan kerangas dan hutan rawa gambut. Bentuk serangga mangsa yang ditemukan di dalam kantong N. ampullaria bervariasi antara lain berupa; individu utuh, larva, pupa serta bagian-bagian tubuh yang terpisah seperti antena dan sayap. Formicidae merupakan

22

famili serangga mangsa yang paling banyak terperangkap oleh kantong N. ampullaria di kedua tipe habitat. Setiap habitat ditemukan masing-masing 420 individu (hutan kerangas) dan 50 individu (hutan rawa gambut) (Tabel 3).

Tabel 3 Famili serangga mangsa N. ampullaria pada kedua tipe habitat

No Famili Hutan Kerangas Hutan Rawa Gambut

1 Amphinectidae 0 2

Formicidae merupakan serangga semut yang paling banyak ditemukan pada kantong semar di hutan kerangas (Kessinger 2006). Semut adalah serangga mangsa yang penting bagi N. ampullaria (Peng at al. 2015). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini. Spesies serangga Formicidae yang ditemukan pada kedua tipe habitat bervariasi (Gambar 9). Keanekaragaman dan jumlah individu semut yang tinggi di hutan kerangas mengindikasi bahwa daya tangkap

N. ampullaria terhadap semut sangat tinggi di hutan kerangas. Suhu tanah pada hutan kerangas yang panas dan kering juga menyebabkan tingginya jumlah individu semut yang terperangkap oleh N. ampullaria. Menurut Yuniar dan Haneda (2015), suhu tanah yang tidak terlalu dingin akan disukai oleh Arthopoda, terutama fauna permukaan tanah (epifauna) seperti semut.

23 langsung semut akan menerima sinyal keberadaan nektar dan segera menemukan keberadaanya. Semut yang sudah berada pada bibir kantong akan terjatuh kedalam kantong karena permukaan bibir kantong yang licin.

Kemampuan memangsa serangga merupakan bentuk adaptasi kantong semar tehadap daerah miskin hara. Daerah miskin hara biasanya terjadi pada tanah yang terganggu. Kantong semar memiliki kemampuan memangsa yang lebih tinggi pada daerah yang terganggu seperti hutan kerangas di Cagar Alam Mandor. Menurut Chin et al. (2010) penyerapan nutrisi kantong semar bergantung pada kemampuan menangkap mangsa, sehingga penyerapan nutrisi lebih sensitif pada habitat yang terganggu. Lingkungan habitat kantong semar yang lembab dan sedikit terkena cahaya matahari menyebabkan daya tangkap kantong semar terhadap mangsa lebih rendah dibandingkan keuntungan dari memangsa (Moran

et al. 2003; Chin et al. 2010).

Entomobrydae merupakan serangga mangsa kedua yang ditemukan terperangkap oleh kantong N. ampullaria pada kedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan dataran rendah di Cagar Alam Mandor. Bagian bangkai yang teridentifikasi berupa sampel yang tidak utuh sehingga tidak dapat diketahui jelas bentuknya. Entomobrydae merupakan famili terbesar dari ordo Collembola. Beberapa jenis Collembola merupakan detrivor tanah yang banyak ditemukan pada tanah masam (Suin 1997). Borror et al. (1992) menambahkan, jenis ordo Collembola yang sering ditemukan adalah Entomobria socia dan Isotomurus tricolor. Serangga ini umumnya berwarna kecoklatan, keputih-putihan dan

a

b

c

d

Gambar 9 Spesies serangga Formicidae yang ditemukan pada kedua tipe habitat

24

beberapa jenis ada yang bewarna belang. Tingkat keasaman tanah pada kedua tipe habitat N. ampullaria di Cagar Alam Mandor menjadi pemicu keberadaan Entomobrydae. Entomobrydae yang hidup dipermukaan tanah (di atas serasah daun) dapat terbawa oleh angin bersama daun-daun pada lantai hutan dan mengenai mulut kantong N. ampullaria.

Pada penelitian ini, serangga dari famili Culicidae juga ditemukan pada kantong N. ampullaria di kedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut). Culicidae yang ditemukan berupa larva nyamuk (Gambar 10). Larva nyamuk yang ditemukan masih hidup (bukan bangkai). Menurut Pterson et al. (2008) larva nyamuk yang terdapat di dalam kantong semar merupakan salah satu pengendali kekayaan spesies komunitas bakteri yang terdapat di dalam kantong. Keberadaan larva nyamuk pada kantong N. ampullaria bukan sebagai serangga mangsa, tetapi sebagai organisme pendukung proses penyerapan nutrisi yang terjadi pada bagian kantong. Larva nyamuk yang terdapat pada kantong N. ampullaria mengindikasikan bahwa kantong N. ampullaria merupakan mikro habitat bagi nyamuk. Nyamuk berkembang biak melakukan metamorfosis di dalam kantong N. ampullaria.

Cacing dari filum Annelida juga ditemukan terperangkap di dalam kantong semar pada habitat hutan rawa gambut. Keberadaan cacing pada kantong N. ampullaria belum diketahui perannya dalam peroses penyerapan nutrisi. Cacing yang ditemukan juga masih hidup. Jumlah individu yang ditemukan adalah 1 individu. Jumlah ini tidak cukup menjelaskan keberadaan cacing filum Annelida pada kantong N. ampullaria di Cagar Alam Mandor.

25 dilakukan satu kali yaitu pada siang hari dengan waktu pengukuran yang berbeda-beda. Suhu udara di hutan kerangas lebih tinggi dibandingkan dengan hutan rawa gambut. Sebaliknya, kelembaban udara di hutan rawa gambut lebih tinggi kelembaban udara yang menjadi persyaratan tumbuh bagi kantong semar dataran rendah. N. ampullaria membutuhkan kondisi suhu dan kelembaban udara yang cocok untuk dapat tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungannya. Suhu dan kelembaban udara yang cocok bagi N. ampullaria pada masing-masing habitat di Cagar Alam Mandor berkisar 25-350C dan 70-85% (hutan kerangas), serta 20-350C dan 70-90% (hutan rawa gambut).

Suhu dan kelembaban udara berperan penting terhadap pertumbuhan kantong semar. Suhu udara untuk pertumbuhan Nepenthes secara umum berkisar antara 230C-310C dan kelembaban udara berkisar antara 50–70% (Menurut Mansur 2006). Nepenthes jenis dataran rendah akan tumbuh lebih baik pada suhu 30-340C (pada siang hari) dan 80C (suhu terendah pada malam hari), serta kelembaban udara berkisar antara 60–80% untuk semua spesies Nepenthes (Rice 2009).

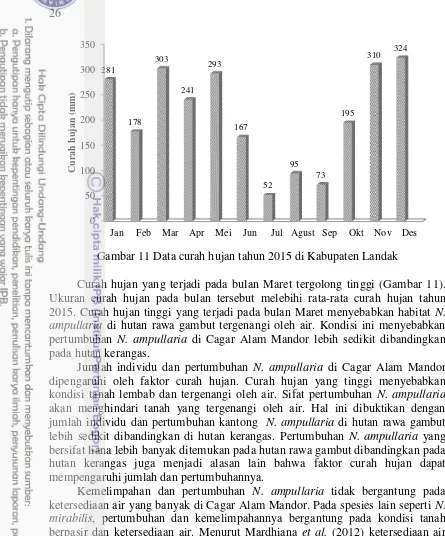

3.4.2 Curah hujan

26

Gambar 11 Data curah hujan tahun 2015 di Kabupaten Landak

Curah hujan yang terjadi pada bulan Maret tergolong tinggi (Gambar 11). Ukuran curah hujan pada bulan tersebut melebihi rata-rata curah hujan tahun 2015. Curah hujan tinggi yang terjadi pada bulan Maret menyebabkan habitat N. ampullaria di hutan rawa gambut tergenangi oleh air. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan N. ampullaria di Cagar Alam Mandor lebih sedikit dibandingkan pada hutan kerangas.

Jumlah individu dan pertumbuhan N. ampullaria di Cagar Alam Mandor dipengaruhi oleh faktor curah hujan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan kondisi tanah lembab dan tergenangi oleh air. Sifat pertumbuhan N. ampullaria

akan menghindari tanah yang tergenangi oleh air. Hal ini dibuktikan dengan jumlah individu dan pertumbuhan kantong N. ampullaria di hutan rawa gambut lebih sedikit dibandingkan di hutan kerangas. Pertumbuhan N. ampullaria yang bersifat liana lebih banyak ditemukan pada hutan rawa gambut dibandingkan pada hutan kerangas juga menjadi alasan lain bahwa faktor curah hujan dapat mempengaruhi jumlah dan pertumbuhannya.

Kemelimpahan dan pertumbuhan N. ampullaria tidak bergantung pada ketersediaan air yang banyak di Cagar Alam Mandor. Pada spesies lain seperti N. mirabilis, pertumbuhan dan kemelimpahannya bergantung pada kondisi tanah berpasir dan ketersediaan air. Menurut Mardhiana et al. (2012) ketersediaan air yang banyak dapat mendukung pertumbuhan kantong semar. Kondisi ini bertolak belakang dengan sifat tumbuh N. ampullaria di Cagar Alam Mandor. Habitat N. ampullaria di Cagar Alam Mandor tidak ditemukan pada daerah yang tergenangi oleh air. N. ampullaria tumbuh pada daerah yang berpasir, tidak tergenangi dan terkena cahaya matahari.

Pertumbuhan kantong pada N. ampullaria dapat berpotensi sebagai penampung (receiver) air hujan. Curah hujan tinggi dapat menyebabkan aliran air permukaan meningkat dibanding pada kondisi normal. Peningkatan air permukaan pada daerah-daerah terbuka menygakibatkan air hujan yang mengenai tanah langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan peningkatan terhadap debit air sungai. Keberadaan kantong N. ampullaria sebagai receiver air hujan akan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des

27 mengurangi volume air yang jatuh ke permukaan, sehingga dapat membantu mengurangi resiko banjir. Selain itu, air hujan yang tertampung pada kantong N. ampullaria sangat bermanfaat bagi satwa-satwa seperti burung, mamalia besar yang hidup di sekitarnya.

Potensi kantong N. ampullaria sebagai receiver air hujan di Cagar Alam Mandor dapat dihitung berdasarkan jumlah kantong dan volume tampung kantong

N. ampullaria (Tabel 5). Jumlah kantong diperoleh dari rata-rata jumlah kantong pada masing-masing tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut). Perhitungan volume kantong N. ampullaria diasumsikan sama dengan perhitungan pada volume tabung. Dasar asumsi ini adalah bentuk kantong N. ampullaria yang meyerupai bentuk tabung sehingga, pada perhitungannya dapat menggunakan rata-rata diameter dan tinggi kantong pada kedua tipe habitat (hutan kerangas dan hutan rawa gambut). Jumlah individu diperoleh dari kerapatan individu.

Tabel 5 Daya tampung kantong N. ampullaria terhadap air hujan pada kedua tipe habitat

Berdasarkan perhitungan daya tampung air hujan setiap individu N. ampullaria pada masing-masing habitat pada Tabel 5, dapat diprediksi potensi kantong N. ampullaria sebagai receiver air hujan di kedua tipe habitat tersebut (hutan kerangas dan hutan rawa gambut). Potensi kantong untuk menampung air hujan pada masing-masing tipe habitat di Cagar Alam Mandor, yaitu 790.29 liter/ha (hutan kerangas) dan 149.81 liter/ha (hutan rawa gambut).

Keberadaan kantong yang dapat menampung air hujan dapat meningkatkan fungsi kawasan hutan di Cagar Alam Mandor sebagai pengendali aliran DAS pada musim hujan. Areal-areal terbuka yang terdapat di dalam kawasan berupa padang pasir dengan kemampuan daya serap air yang rendah memudahkan terjadinya aliran permukaan. Air hujan tidak dapat disimpan oleh tanah sehingga menyebabkan volume air permukaan meningkat, sehingga air akan mengalir ke sungai. Pudjiharta (2008) menyebutkan bahwa, perbaikan terhadap kondisi hutan secara kuantitas dan kualitas dapat meningkatkan fungsi hutan sebagai pengendali daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi bencana banjir.

3.4.3 Komposisi tanah

28

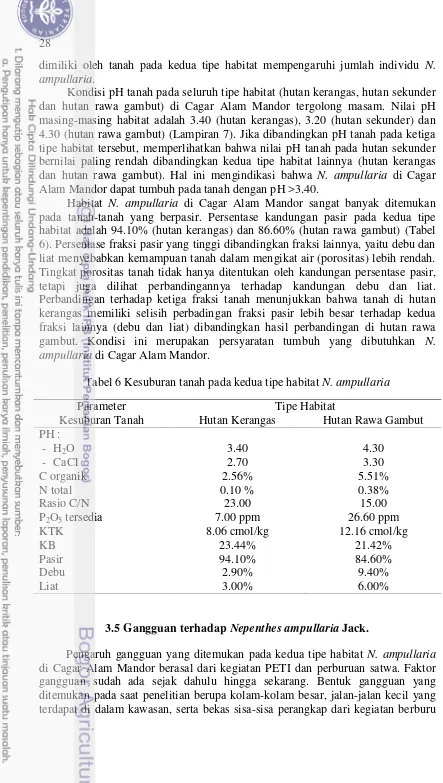

dimiliki oleh tanah pada kedua tipe habitat mempengaruhi jumlah individu N. ampullaria.

Kondisi pH tanah pada seluruh tipe habitat (hutan kerangas, hutan sekunder dan hutan rawa gambut) di Cagar Alam Mandor tergolong masam. Nilai pH masing-masing habitat adalah 3.40 (hutan kerangas), 3.20 (hutan sekunder) dan 4.30 (hutan rawa gambut) (Lampiran 7). Jika dibandingkan pH tanah pada ketiga tipe habitat tersebut, memperlihatkan bahwa nilai pH tanah pada hutan sekunder bernilai paling rendah dibandingkan kedua tipe habitat lainnya (hutan kerangas dan hutan rawa gambut). Hal ini mengindikasi bahwa N. ampullaria di Cagar Alam Mandor dapat tumbuh pada tanah dengan pH >3.40.

Habitat N. ampullaria di Cagar Alam Mandor sangat banyak ditemukan pada tanah-tanah yang berpasir. Persentase kandungan pasir pada kedua tipe habitat adalah 94.10% (hutan kerangas) dan 86.60% (hutan rawa gambut) (Tabel 6). Persentase fraksi pasir yang tinggi dibandingkan fraksi lainnya, yaitu debu dan liat menyebabkan kemampuan tanah dalam mengikat air (porositas) lebih rendah. Tingkat porositas tanah tidak hanya ditentukan oleh kandungan persentase pasir, tetapi juga dilihat perbandingannya terhadap kandungan debu dan liat. Perbandingan terhadap ketiga fraksi tanah menunjukkan bahwa tanah di hutan kerangas memiliki selisih perbadingan fraksi pasir lebih besar terhadap kedua fraksi lainnya (debu dan liat) dibandingkan hasil perbandingan di hutan rawa gambut. Kondisi ini merupakan persyaratan tumbuh yang dibutuhkan N. ampullaria di Cagar Alam Mandor.

Tabel 6 Kesuburan tanah pada kedua tipe habitat N. ampullaria

Parameter Kesuburan Tanah

Tipe Habitat

Hutan Kerangas Hutan Rawa Gambut PH :

3.5 Gangguan terhadap Nepenthes ampullaria Jack.

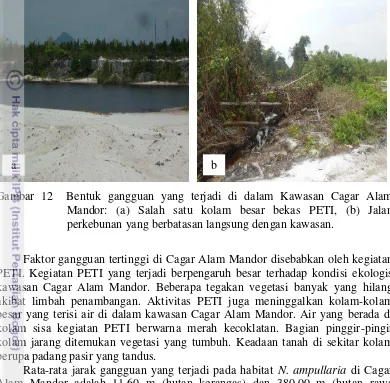

Pengaruh gangguan yang ditemukan pada kedua tipe habitat N. ampullaria