PENGARUH KONSENTRASI DAN FREKUENSI APLIKASI FORMULASI Pseudomonas fluorescens TERHADAP INTENSITAS

PENYAKIT, PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI PADI SAWAH (Oryza sativa L.)

EKO PRASETYO A34053057

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN

ABSTRAK

EKO PRASETYO. Pengaruh Konsentrasi dan Frekuensi Aplikasi Formulasi Pseudomonas fluorescens terhadap Intensitas Penyakit, Pertumbuhan, dan Produksi Padi Sawah (Oryza sativa L.) Dibimbing oleh GIYANTO dan MEMEN SURAHMAN.

PENGARUH KONSENTRASI DAN FREKUENSI APLIKASI FORMULASI Pseudomonas fluorescens TERHADAP INTENSITAS

PENYAKIT, PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI PADI SAWAH (Oryza sativa L.)

Eko Prasetyo A34050357

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada

Departemen Proteksi Tanaman

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Konsentrasi dan Frekuensi Aplikasi Formulasi Pseudomonas fluorescens terhadap Intensitas Penyakit, Pertumbuhan, dan Produksi Padi Sawah (Oryza sativa L.)

Nama : Eko Prasetyo NRP : A34053057

Menyetujui,

Pembimbing skripsi 1 Pembimbing skripsi 2

Dr. Ir. Giyanto, MSi Dr. Ir. Memen Surahman, MSc NIP: 196707091993031002 NIP: 196306281990021002

Mengetahui, Ketua Departemen

Dr. Ir. Dadang, MSc NIP 196402041990021002

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 1987. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sarimin, SPd dan Ibu Sulistiyani, SPd. Pada tahun 2002 penulis menempuh studi di SMU Negeri 2 Purworejo dan lulus tahun 2005. Tahun 2005 penulis berhasil diterima sebagai mahasisiwa Institut Pertanian Bogor melalui jalur SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru).

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini berjudul Pengaruh Konsentrasi dan Frekuensi Aplikasi Formulasi Pseudomonas fluorescens terhadap Intensitas Penyakit, Pertumbuhan, dan Produksi Padi Sawah (Oryza sativa L.). Penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan semua pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Sarimin dan Ibu Sulistiyani, adik Widiyantoro Cahyo Setiawan, yang memberikan dukungan baik moril dan materi. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Giyanto, MSi sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, membiayai dana penelitian serta pengarahan kepada penulis. 2. Dr. Ir. Memen Surahman, MSc sebagai dosen pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan dan pengarahan.

3. Dra. Endang Sri Ratna, PHd yang telah bersedia menjadi dosen penguji tamu dalam seminar tugas akhir dan ujian sarjana.

4. Aris, Bapak Boni, Bapak Dadang Surahman yang telah bekerja keras turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian.

5. Ade saputra, Sulistiyani, Khoirunisa, Ratdiana, Anisa, Dyah Dewi Setyowati dan teman-teman lab.bakteriologi serta teman-teman angkatan 42 Departemen Proteksi Tanaman yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat di kemudian hari bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bogor, 17 September 2009

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... x

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang . ... 1

Tujuan ... 3

TINJAUAN PUSTAKA ... 4

Padi (Oryza sativa) ... 4

Penyakit Hawar Daun Padi ... 4

Penyakit Hawar Pelepah Daun Padi ... 5

Pseudomonas fluorescens ... 6

BAHAN DAN METODE ... 8

Tempat dan Waktu Percobaan ... 8

Metode Penelitian ... 8

Penyiapan Agens Antagonis ... 8

I: Uji Pengaruh Konsentrasi Formulasi P. fluorescens terhadap Perkecambahan Benih Padi... 9

II: Uji Pengaruh Konsentrasi dan Frekuensi Aplikasi Formulasi P. fluorescens terhadap Intensitas Penyakit, Pertumbuhan, dan Produksi Tanaman Padi di Lapangan. ... 10

Persiapan Lahan ... 10

Penanaman Padi ... 11

Pemeliharaan ... 12

Pengamatan Tanaman Padi ... 12

Analisis data ... 14

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 15

Kondisi Umum ... 15

I: Pengaruh Konsentrasi Formulasi P. fluorescens terhadap Perkecambahan Benih Padi ... 15

II: Pengaruh Konsentrasi dan Frekuensi Aplikasi Formulasi P.fluorescens terhadap Intensitas Penyakit, Pertumbuhan, dan Produksi Tanaman Padi di Lapangan ... 17

KESIMPULAN DAN SARAN ... 29

Kesimpulan ... 29

Saran ... 29

DAFTAR PUSTAKA ... 30

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Penentuan kategori serangan penyakit hawar daun padi ... 13 2. Penentuan kategori serangan penyakit hawar pelepah daun padi ... 13 3. Pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap persentase

daya berkecambah benih dan bobot kering kecambah ... 16

4. Pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tinggi tanaman padi di lapangan ... 19

5. Pengaruh frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tinggi tanaman padi di lapang ... 19

6. Pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap intensitas

penyakit hawar daun padi (X. campestris pv.oryzae) ... 20

7. Pengaruh frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap

intensitas penyakit hawar daun padi (X. campestris pv.oryzae) ... 20

8. Pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap intensitas hawar pelepah daun padi (R. solani) ... 21

9. Pengaruh frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap

intensitas hawar pelepah daun padi (R. solani) ... 21

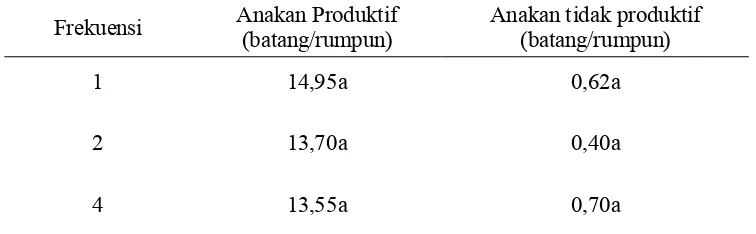

10. Pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap jumlah anakan produktif dan anakan tidak produktif tanaman padi ... 24

11. Pengaruh frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap jumlah anakan produktif dan anakan tidak produktif tanaman padi ... 25

12. Pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap gabah kering panen dan gabah kering giling ... 26

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kemasan formulasi P. fluorescens ... 9 2. Skema penanaman bibit padi pada petak perlakuan ... 11 3. Pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Skema pengacakan petak perlakuan ... 34 2. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens

terhadap daya kecambah benih ... 36

3. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens

terhadap bobot kering kecambah ... 36

4. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 1 MST ... 36

5. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 2 MST ... 37

6. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 3 MST ... 37

7. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 4 MST ... 37

8. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 5 MST ... 38

9. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 6 MST ... 38

10.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 7 MST ... 38

11.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 8 MST ... 39

12.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

13.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 5 MST .... 40

14.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 6 MST... 40

15.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 7 MST .... 40

16.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 8 MST .... 41

17.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 9 MST... 41

18.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 10 MST ... 41

19.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 11 MST ... 42

20.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar pelepah padi (R. solani) pada tanaman padi 5 MST ... 42

21.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar pelepah padi (R. solani) pada tanaman padi 6 MST ... 42

22.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar pelepah padi (R. solani) pada tanaman padi 7 MST ... 43

24.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar pelepah padi (R. solani) pada tanaman padi 9 MST ... 43

25.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar pelepah padi (R. solani) pada tanaman padi 10 MST ... 44

26.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar pelepah padi (R. solani) pada tanaman padi 11 MST ... 44

27.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

formulasi P. fluorescens terhadap jumlah anakan produktif ... 44

28.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

formulasi P. fluorescens terhadap jumlah anakan tidak produktif 45

29.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

formulasi P. fluorescens terhadap gabah kering panen ... 45

30.Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Padi merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, karena sekitar 95% penduduk yang jumlahnya saat ini hampir mencapai 220 juta jiwa, masih mengandalkan beras sebagai komoditas pangan utama. Meskipun padi dapat digantikan oleh makanan lainnya, namun padi memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh bahan makanan yang lain (Balitbangtan 1995). Sejalan dengan kebutuhan pangan yang terus bertambah, peningkatan produksi pangan khususnya, padi terus diupayakan untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional. Upaya peningkatan produksi padi yang telah ditempuh lebih diarahkan pada penggunaan varietas unggul yang beranakan banyak, perluasan areal tanam, peningkatan intensitas tanam, pemakaian pupuk dan pengendalian organisme pengganggu (BBPTP 2001).

Kebutuhan beras sebagai bahan pangan utama terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan dan peningkatan konsumsi perkapita. Peningkatan jumlah penduduk ditandai dengan adanya laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,49% per tahun dan konsumsi beras penduduk di Indonesia mencapai 135 kg/kapita/tahun (Deptan 2007). Adanya laju pertumbuhan penduduk juga diimbangi dengan peningkatan produksi pangan nasional. Berdasarkan data Balai Pusat Statistik, selama periode 2004-2008 pertumbuhan produksi tanaman pangan secara konsisten mengalami peningkatan yang signifikan. Produksi padi meningkat rata-rata 2,78% per tahun (dari 54,09 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) tahun 2004 menjadi 60,28 juta ton GKG tahun 2008), bahkan bila dibanding produksi tahun 2007, produksi padi tahun 2008 meningkat 3,12 juta ton (5,46%). Pencapaian angka produksi padi tersebut merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai selama ini, sehingga tahun 2008 Indonesia kembali dapat mencapai swasembada beras, bahkan terdapat surplus padi untuk ekspor sebesar 3 juta ton (Baehaki 2006 & BPS 2009).

pertanian. Salah satunya disebabkan oleh adanya gangguan penyakit yang dirasakan semakin serius mengganggu pertanaman di daerah-daerah sumber penghasil padi nasional. Chang dan Yang (2002) melaporkan bahwa gangguan penyakit penting pada pertanaman padi antara lain seperti hawar daun bakteri (Xanthomonas campestris pv oryzae), busuk batang (Helminthosporium sigmodeum), bercak belah ketupat (Pyricularia oryzae), dan hawar pelepah daun (Rhizoctonia solani) berpengaruh nyata menurunkan produksi padi secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kesadaran petani terhadap pentingnya pengendalian penyakit pada pertanaman padi umumnya masih rendah karena faktor keterbatasan pengetahuan tentang penyakit serta belum adanya teknik pengendalian yang efektif dan efisien. Hawar daun dan hawar pelepah pada padi umumnya dikendalikan dengan cara sanitasi dan fungisida, namun cara ini tidak efektif sehingga penyakit masih berkembang pada tiap musim tanam. Sedangkan penggunaan fungisida yang terus menerus dan kurang bijaksana dapat menyebabkan patogen menjadi lebih resisten. disamping itu, fungisida yang sesuai untuk mengendalikan penyakit ini jarang tersedia dan harganya mahal, sehingga perlu dikaji cara lain untuk mengendalikan penyakit hawar daun dan hawar pelepah misalnya dengan memanfaatkan agens antagonis (Cook & Baker 1983).

Penggunaan agens antagonis untuk mengendalikan penyakit pada tanaman semakin berkembang. Salah satu agens antagonis yang telah banyak digunakan yaitu bakteri dari kelompok Pseudomonas yaitu P. fluorescens. Widodo (1993) menyatakan bahwa isolat Pseudomonas kelompok flourescens mampu menekan perkembangan penyakit akar gada, juga mampu menekan perkembangan penyakit layu fusarium pada mentimun. Ratdiana (2007) melaporkan P. fluorescens P-24 dapat menekan penyakit layu pada cabai secara in vivo. Phytuim ultinum dan Rhizoctonia solani dapat dihambat pertumbuhannya oleh P. fluorescens yang diisolasi dari rizosfer pertanaman gula baik secara in-vitro maupn in-vivo (Nielsen 1988 dalam Kusumawardani 2008).

tidak menimbulkan resistensi dan resurgensi, serta pada lingkungan sesuai, agens antagonis yang diintroduksi mampu bertahan hidup lama sehingga dapat menekan pertumbuhan dan penyebaran inokulum secara berkesinambungan, walaupun tidak menekan secara mutlak. Penggunaan agens pengendali hayati secara tepat dapat mencegah timbulnya ledakan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), hasil panen terhindar dari bahaya residu pestisida, juga akan menurunkan biaya produksi (BPTH 2007).

Tujuan

TINJAUAN PUSTAKA

Padi (Oryza sativa)

Tanaman padi (Oryza sativa L.) termasuk ke dalam family Graminae yang ditandai dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Bagian generatif padi berupa malai yang tersusun atas bunga tunggal yang disebut spikelet (Siregar 1981). Tanaman ini memiliki tiga stadia pertumbuhan yaitu fase vegetatif yang meliputi pertumbuhan tanaman dari mulai berkecambah hingga inisiasi primordial malai kemudian dilanjutkan dengan fase reproduktif yang dimulai dari fase inisiasi primordial hingga berbunga (heading) dan fase pemasakan dimulai dari berbunga hingga masak panen (Manurung & Ismunadji 1998, Taslim & Fagi 1998). Bunga padi umumnya menyerbuk sendiri dan kemungkinan menyerbuk silang tidak lebih dari 3%. Budidaya padi sawah dilakukan pada lahan yang dibatasi dengan pematang untuk menghindari air keluar dari lahan. Sumber air dapat berasal dari irigasi dan hujan (Poehlman & Sleper 1996).

Varietas yang umumnya ditanam oleh petani Indonesia di 14 kabupaten sentra produksi padi adalah IR 64 dan Ciherang (Deptan 2007). Varietas ciherang merupakan tipe tanaman yang pendek, mempunyai anakan banyak dan berdaun lebat. Varietas padi ini telah banyak digunakan petani di berbagai tempat. Varietas ini dilepas pada tahun 2000. Bentuk gabah padi varietas Ciherang panjang ramping dan warna gabah kuning bersih dengan anakan produktif 14-17 batang. Tinggi tanaman 107-115 cm dan umur tanaman 116-125 hari. Potensial hasil panen 5-8,5 ton/ha dan tekstur nasi yang dihasilkan adalah pulen. Varietas ini cocok ditanam di musim hujan maupun kemarau di dataran sedang pada ketinggian mencapai 500 meter dibawah permukaan laut (BBPTP 2007).

Penyakit Hawar Daun Padi

Penyakit kresek/BLB (bacterial leaf blight) pada padi oleh Xanthomonas oryzae pv. oryza menjadi penyakit terpenting dalam tiga tahun terakhir. Sepuluh tahun yang lalu penyakit ini tidak pernah dianggap sebagai penyakit penting sehingga penelitian terhadapnya pun juga kurang. Suhu optimum utuk perkembangan penyakit adalah 30oC. Penularan utamanya melalui percikan air, hujan, dan angin akan memperberat serangan penyakit ini. Apabila terjadi peningkatan suhu rata-rata akan mendorong perkembangan penyakit ini (Wiyono 2007).

Bakteri X. campestris pv oryzae merupakan bakteri berbentuk batang dan berkapsul. Pada medium buatan bakteri berukuran 1,3-2,2 x 0,5-0,8 µm. Sel bakteri kadang-kadang tunggal dengan flagella monotrichous polar dengan panjang lebih dari 8,75 µm (Esya 2001). Suhu optimum untuk perkembangan penyakit adalah 25-30oC. Pada suhu 53oC bakteri akan mati. Bakteri ini bersifat aerob, gram negatif dan tidak berspora. Gejala penyakit terlihat pada 4-6 MST (Minggu Setelah Tanam) dengan kejadian penyakit 15-100%. Penularan utama melalui percikan air, angin dan hujan. Apabila terjadi peningkatan suhu rata-rata akan mendorong perkembangan penyakit oleh bakteri ini (Schaad et al 2001).

Gejala yang ditemukan di lapangan berupa helaian daun yang melengkung ke atas dan diikuti oleh melipatnya helaian daun sepanjang tulang daun. Potongan permukaan bawah daun terlihat adanya bercak berwarna hijau kelabu. Tulang daun menjadi berwarna kuning. Gejala ini dapat menjalar ke pelepah daun. Bakteri terutama terdapat pada berkas-berkas pembuluh (Ekawati 2006). Kalau daun yang sakit dipotong dan diletakkan di dalam ruangan yang lembab, dari berkas pembuluhnya akan mengalir lendir kekuningan yang mengandung jutaan bakteri (Semangun 2004).

Penyakit Hawar Pelepah Daun Padi

membentuk benang yang tebal dan pendek. Jamur membentuk sklerotium yang bentuknya tidak teratur. Badan inti berwarna coklat atau coklat kehitaman.

Gejala penyekit hawar pelepah daun padi yang ditemukan di lapang berupa bercak terutama terdapat pada seludang daun dan daun. Bercak berbentuk lonjong, berwarna kelabu kehijau-hijauan yang kemudian menjadi kelabu. Ukuran bercak dapat mencapai panjang 2-3 cm (Ekawati 2006). Varietas tanaman padi yang terlalu subur lebih rentan terhadap penyakit ini. Jenis yang berbatang pendek dan mempunyai anakan banyak yang sekarang cenderung banyak ditanam, ternyata lebih rentan terhadap R. solani (Sudir & Suparyono 2000). Selain itu, faktor penggunaan pupuk sintetik yang berlebihan menyebabkan tanaman padi menjadi lebih sukulen, sehingga memudahkan patogen melakukan penetrasi. Dampak lain dari pemupukan yang berlebihan yaitu memacu kondisi stres lingkungan, meyebabkan matinya mikroorganisme bermanfaat dan menstimulus munculnya ras patogen yang lebih virulen.

Pseudomonas fluorescens

Bakteri Pseudomonas kelompok fluorescens termasuk dalam ordo Pseudomodales, famili Pseudomonaceae dan Genus Pseudomonas. Ciri bakteri ini berbentuk batang kebanyakan semuanya motil, memiliki flagella monotrikus, politrikus dan lofotrikus, Gram negatif, dan beberapa diketahui berifat aerob fakultatif, bersel satu dengan ukuran 0.5-1.0 x 1.5-4.0 µm, dan memiliki ciri khas yaitu mampu memproduksi pigmen fluorescens pada media selektif seperti King’s B (Hallmann et al 1997, Schaad et al 2001).

oleh P. fluorescens yang diisolasi dari rizosfer pertanaman gula bit baik secara in-vitro maupn in-vivo (Nielsen 1988 dalam Kusumawardani 2008).

Bakteri P. fluorescens P-24 dapat tumbuh dengan baik pada media air kelapa, Pertumbuhan Pf P-24 pada air kelapa memiliki fase lag yang cepat dan fase logaritmik yang lebih lama. Pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh nutrisi-nutrisi seperti carbon (C), nitrogen (N), fosfat (P), dan lainnya. Ratdiana (2007) melaporkan bahwa di dalam air kelapa sumber carbon yang tersedia lebih banyak dalam bentuk senyawa gula sederhana seperti fruktosa, sukrosa dan glukosa yang dapat langsung digunakan untuk metabolism sel sehingga pertumbuhan bakteri Pf P-24 pada air kelapa lebih cepat. Pada percobaan yang telah dilakukan sebelumnya, (Kusumowardani 2008) P. fluorescens yang disimpan dalam air kelapa dapat bertahan hingga 11 minggu dan masih menunjukkan daya antagonistik terhadap patogen.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Percobaan ini dilakukan pada musim hujan yang dimulai pada bulan Februari hingga Juni 2009. Penelitian lapang dilaksanakan di Desa Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kotamadya Bogor dan pengujian laboratorium dilakukan di Laboratorium Bakteri, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Metode Penelitian

Penyiapan formulasi P. fluorescens

Isolat agens antagonis P. fluorescens P-24 didapatkan dari Laboratorium Bakteriologi, Departemen Proteksi Tanaman, Institut Pertanian Bogor. Peremajaan agens antagonis dilakukan pada media King’s B Agar (Protease pepton no3 20,0 g; K2HPO4 1,5 gr; MgSO4.7H2O 1,5gr; Glyserol 15 ml; Agar

Gambar 1 Kemasan formulasi P. fluorescens

Penelitian ini terdiri atas dua percobaan yang dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda. Percobaan pertama yaitu uji pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap perkecambahan benih padi, dan percobaan kedua yaitu uji pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap intensitas penyakit, pertumbuhan, dan produksi tanaman padi di lapangan. Percobaan pertama dilakukan di laboratorium bakteriologi sedangkan percobaan kedua dilakukan di lapang. Hasil dari percobaan pertama digunakan sebagai rekomendasi terhadap percobaan kedua.

1. Uji Pengaruh Konsentrasi Formulasi P. fluorescens terhadap Perkecambahan Benih Padi

Benih padi yang digunakan adalah varietas Ciherang. Rancangan percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan empat perlakuan, yaitu:

1. P0 = konsentrasi 0% (kontrol) 2. P1 = konsentrasi 2,5%

3. P2 = konsentrasi 5% 4. P3 = konsentrasi 10%

Keseluruhan benih yang digunakan dalam perlakuan ini direndam secara sempurna pada masing-masing konsentrasi formulasi tersebut selama 12 jam (overnight). Selanjutnya, benih ditumbuhkan dengan teknik “Blotter test”. Benih yang telah direndam dibungkus menggunakan kertas basah sebanyak empat lapis kemudian digulung secara rapi. Setiap hari, gulungan dibuka dan dibasahi secara merata untuk menjaga kelembaban.

Setelah sepuluh hari, dilakukan penghitungan jumlah benih yang tumbuh untuk mengetahui persentase daya kecambah benih. Kecambah yang telah dihitung, kemudian dipotong bagian bijinya lalu dikeringkan didalam oven selama 24 jam. Kecambah tersebut kemudian ditimbang untuk diketahui bobot kering kecambah.

2. Uji Pengaruh Konsentrasi dan Frekuensi Aplikasi Formulasi

P. fluorescens terhadap Intensitas Penyakit, Pertumbuhan, dan Produksi Tanaman Padi di Lapangan

2.1. Persiapan Lahan

Penelitian ini menggunakan lahan dengan luas 1440 m2 dengan ukuran panjang 30 m dan lebar 16 m. Rancangan percobaan yang digunakan dalam percobaan ini adalah rancangan faktorial dalam acak kelompok dengan dua faktor. Faktor pertama adalah konsentrasi formulasi dengan empat taraf faktor meliputi : K0 = konsentrasi 0% (kontrol),

K1 = konsentrasi 2,5%, K2 = konsentrasi 5% , K3 = konsentrasi 10%.

Faktor ke dua yaitu frekuensi aplikasi dengan tiga taraf faktor meliputi : F1 = frekuensi aplikasi satu minggu sekali,

F2 = frekuensi aplikasi dua minggu sekali, F3 = frekuensi aplikasi empat minggu sekali.

Adapun skema pengacakan petak perlakuan pada masing-masing blok terdapat pada lampiran 1.

2.2. Penanaman padi

Berdasarkan hasil percobaan pertama yang telah dilakukan didapatkan bahwa perlakuan konsentrasi formulasi P. fluorescens mampu meningkatkan daya kecambah benih bila dibandingkan dengan kontrol, akan tetapi belum ada pengaruh yang nyata diantara konsentrasi yang digunakan. Oleh karena itu digunakan rekomendasi konsentrasi terkecil pada percobaan kedua yaitu konsentrasi 2,5%.

Benih padi varietas Ciherang direndam menggunakan formulasi P. fluorescens pada konsentrasi 2,5% selama satu malam kemudian disemai pada bagian areal lahan percobaan (3mx 1m). Persemaian ini dilakukan selama dua minggu untuk menghasilkan bibit padi yang cukup kuat untuk ditanam.

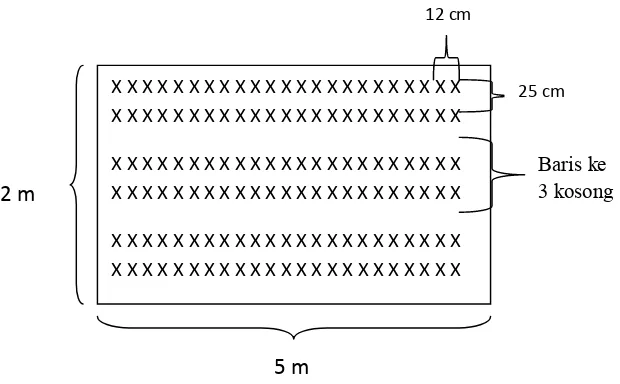

Sistem penanaman yang digunakan adalah sistem tanam jajar “Legowo” 2-1, artinya setiap dua baris tanaman diberi selang satu baris dengan kata lain setiap baris ke tiga dalam pertanaman tidak dipakai sebagi selang antar tanaman. Setiap dua bibit padi ditanam dengan jarak 25x12 cm ditanam pada satu lubang.

Gambar 2. Skema penanaman bibit padi pada petak perlakuan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12 cm

25 cm

Baris ke 3 kosong 2 m

2.3. Pemeliharaan

Pemberian pupuk pada percobaan ini dilakukan mengikuti kebiasaan petani setempat yaitu dengan perlakuan pupuk organik dan non organik. Pupuk organik (pupuk kandang) diberikan satu minggu sebelum tanam. Pupuk non organik yang digunakan antara lain pupuk Urea 200 kg/ha, SP36 100 kg/ha dan KCl 100 kg/ha. Pemberian pupuk ini dilakukan dua kali yaitu pada saat umur tanaman 14 MST dan 40 MST.

Pengairan lahan dilakukan setiap hari untuk mencukupi kebutuhan air bagi tanaman, namun air selalu dijaga agar hanya berada di sekitar petak perlakuan. Penyiangan gulma dilakukan setiap minggu secara manual dengan mencabut secara langsung atau menggunakan sabit.

Penyemprotan pestisida digunakan sebatas untuk mengendalikan hama. Populasi hama yang dikendalikan pada percobaan ini yaitu keong mas, belalang dan wereng hijau.

2.4. Pengamatan Tanaman Padi

Penentuan tanaman contoh dilakukan dengan metode sampling terpilih, dengan jumlah sampel yang diamati relatif sedikit. Tanaman sampel harus mewakili keadaan secara umum, sehingga hasil pendugaan tersebut terwujud pada sampel pengamatan Pengamatan pada setiap petak perlakuan dilakukan dengan mengambil 10 rumpun tanaman sampel secara acak pada setiap petak perlakuan. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, bobot panen dan

keparahan penyakit yang difokuskan pada penyakit hawar daun padi (X. campestris pv oryzae) serta penyakit hawar pelepah daun padi (R. solani).

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan interval pengamatan satu minggu sekali. Pengamatan dimulai pada umur tanaman padi 1 MST hingga 9 MST. Pengamatan dilakukan secara langsung dengan mengukur tinggi tanaman dimulai dari permukaan tanah hingga ujung daun tertinggi.

keparahan penyakit menggunakan rumus Towsend & Heuberger (1943) dalam IRRI (1996) :

=∑(ni.vi) x 100

N.Z

I = keparahan penyakit (%)

ni = jumlah contoh pada kategori ke-I vi= nilai numeric masing-masing kategori Z = nilai skala tertinggi

N= jumlah tanaman contoh yang diamati.

Tabel 1. Penentuan kategori serangan penyakit hawar daun padi (Balitbangtan 2003)

NO Scoring Persentase Keparahan Penyakit

1 0 Tidak ada serangan

2 1 Serangan >1-5%

3 3 Serangan 6-12%

4 5 Serangan 13-25%

5 7 Serangan 26-50%

6 9 Serangan 51-100%

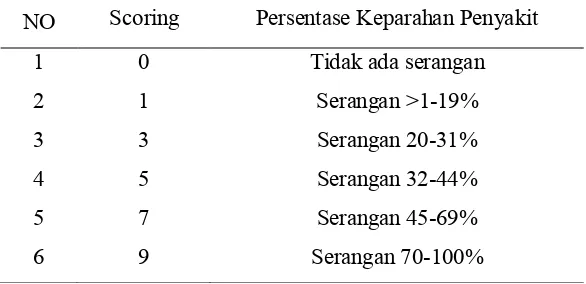

Tabel 2. Penentuan kategori serangan penyakit hawar pelepah daun padi (Balitbangtan 2003)

NO Scoring Persentase Keparahan Penyakit

1 0 Tidak ada serangan

2 1 Serangan >1-19%

3 3 Serangan 20-31%

4 5 Serangan 32-44%

5 7 Serangan 45-69%

6 9 Serangan 70-100%

Panen dilakukan secara manual pada umur tanaman 13 MST. Pada setiap petak perlakuan diambil 20 rumpun tanaman yang terdiri dari 10 rumpun tanaman contoh ditambah 10 rumpun tanaman yang diambil secara acak kemudian ditimbang untuk mendapatkan Gabah Kering Panen (GKP). Gabah kemudian dikeringkan dan ditimbang untuk mendapatkan Gabah Kering Giling (GKG).

Analisis data

HASIL dan PEMBAHASAN

Kondisi umum

Desa Situ Gede merupakan salah satu desa penghasil tanaman pangan di Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor. Jenis tanaman yang dibudidayakan di daerah ini meliputi padi, jagung, singkong, cabai, mentimun, ubi jalar, kacang panjang, dan beberapa petani menanam talas. Sebagian besar petani melakukan sistem pertanian monokultur, namun ada beberapa petani yang melakukan sistem tumpangsari dan polikultur.

Pada umur 1-3 MST tanaman diserang oleh keong mas (Pomacea caniculata). Hama ini menyerang dan memotong bagian tajuk tanaman, sehingga menyebabkan tanaman mati. Penyulaman intensif dilakukan selama 1-3 MST untuk mengurangi jumlah kematian tanaman karena serangan hama ini. Upaya untuk mengatasi serangan hama ini dilakukan dengan pengurangan jumlah air, pemungutan secara manual dan penyemprotan moluskisida di petakan lahan.

Teknik pengendalian hama yang petani lakukan di daerah ini pada umumnya menggunakan pestisida sintetik, yang diaplikasikan untuk mengendalikan serangan hama saja, sedangkan untuk pengendalian penyakit, terutama penyakit penting pada pertanaman padi seperti hawar daun padi dan hawar pelepah padi para petani belum mengetahui teknik pengendalian yang tepat.

1. Pengaruh konsentrasi P. fluorescens terhadap tingkat perkecambahan benih padi

berbeda nyata dengan kontrol (konsentrasi 0%). Persentase daya kecambah tertinggi pada perlakuan konsentrasi 5% (94,3%).

Tabel 3 Pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap persentase daya berkecambah benih dan bobot kering kecambah (per 100 benih)

Konsentrasi Daya berkecambah benih (%) Bobot kering kecambah (gram)

0% 87,0a 74,7a

2,5% 93,3b 80,9a

5% 94,0b 72,3a

10% 93,3b 86,0a

Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, rendahnya persentase daya berkecambah benih pada perlakuan konsentrasi 0% (kontrol) dipengaruhi antara lain oleh banyaknya benih yang tidak tumbuh, benih terserang cendawan sehingga busuk dan mati, serta terdapatnya beberapa benih yang tumbuh namun tidak mencapai syarat yang telah ditentukan. Benih dikatakan tumbuh baik apabila panjang kecambahnya empat kali panjang dari benih itu sendiri dan akar tumbuh normal. Berbeda halnya dengan daya berkecambah benih, perlakuan benih dengan P. fluorescens belum mampu memberikan pengaruh secara nyata dalam meningkatkan bobot kering kecambah (Tabel 3) terbukti pada hasil analisis ragam pada Lampiran 3 nilai F perlakuan konsentrasi (0,04) lebih besar daripada nilai F pada α = 0,05.

serabut akar sedikit namun memiliki diameter kecambah tebal. Pertumbuhan kecambah benih padi setelah 10 hari perlakuan tampak pada gambar di bawah ini.

A

B

C

D

Gambar 3. Pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan kecambah benih padi pada konsentrasi 0% (gbr. A); 2,5% (gbr. B); 5% (gbr. C); dan konsentrasi 10% (gbr. D).

II: Pengaruh Frekuensi dan Konsentrasi Aplikasi Formulasi P. fluorescens

terhadap Intensitas Penyakit, Pertumbuhan, dan Produksi Tanaman Padi di Lapangan

Pertumbuhan vegetatif tanaman, yaitu tinggi tanaman mengalami peningkatan dari minggu ke minggu. Perlakuan kombinasi frekuensi aplikasi dan konsentrasi secara umum memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tanaman padi dari awal hingga akhir pengamatan. Menurut Dey (2004) dalam Rahmini (2005), P. flourescens selain memproduksi siderofor juga menghasilkan IAA (Indol Acetic Acid), ammonia, dan fosfat organik yang berperan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan vigoritas tanaman. Pengamatan peningkatan tinggi tanaman dilakukan setiap minggu dimulai dari 1 MST hingga 9 MST. Pengamatan hanya dilakukan sampai 9 MST, hal ini dikarenakan tanaman padi sudah tidak mengalami pertambahan tinggi.

memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman (Tabel 4). Hal ini mengindikasikan bahwa perlakuan konsentrasi formulasi bakteri dapat menghambat pertumbuhan pada masa vegetatif tanaman, namun Tuzun dan Kuc (1991) dalam Rahmini (2005), melaporkan bahwa imunisasi tanaman tidak menghambat pertumbuhan tanaman.

Bakteri kelompok Pseudomonas banyak dilaporkan sebagai penghasil fitohormon dalam jumlah yang besar khususnya IAA untuk merangsang pertumbuhan. IAA merupakan hormon pertumbuhan kelompok auksin yang sangat besar peranannya dalam pertumbuhan tanaman. Dilaporkan bahwa pengaruh auksin antara lain : memanjangkan dan memperbesar sel batang, menghambat proses absisi yaitu pengguguran daun, merangsang pembentukan buah, penghambat pucuk lateral yaitu menghambat pertumbuhan tunas ketiak dan merangsang pertumbuhan kambium serta pembuluh floem dan silem sekunder (Watanabe 1987, Tjondronegoro 1989 dalam Marwoso 2005). Aryantha et al (2004) melaporkan bahwa IAA pada konsentrasi rendah menyebabkan pemanjangan baik pada pucuk dan akar, namun jika konsentrasi IAA lebih tinggi efeknya menjadi berlawanan, sehingga pemanjangan pucuk dan akar menjadi terhambat.

Tabel 4. Pengaruh konsentrasi formulasi

P. fluorescens

terhadap pertumbuhan tinggi tanaman padi di lapangan.

Konsentrasi

Minggu Setelah Tanam (MST)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

………..cm….……….

0

23,86b

31,13b

41,43b

50,25b

61,06a

67,76b

75,05a

83,91a

95,06a

2,5%

19,55a

26,12a

37,45a

46,72a

58,28a

64,06a

73,18a

80,40a

90,96a

5%

19,86a

26,70a

37,88a

45,93a

57,15a

64,77ab

73,08a

81,35a

90,85a

10%

20,23a

27,67a

38,41a

47,06a

57,57a

65,27ab

73,99a

81,97a

93,02a

Keterangan: Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%

Tabel 5. Pengaruh frekuensi aplikasi formulasi

P. fluorescens

terhadap pertumbuhan tinggi tanaman padi di lapang

Frekuensi

Minggu Setelah Tanam (MST)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

………..cm….……….

1

21,55a

28,55a

39,20a

48,12a

58,97a

65,79a

73,86a

81,87a

92,65a

2

20,82a

27,52a

38,54a

47,54a

58,32a

66,11a

74,07a

82,24a

93,10a

4

20,25a

27,65a

38,64a

46,81a

58,25a

64,50a

73,54a

81,61a

91,67a

Tabel 6. Pengaruh konsentrasi formulasi

P. fluorescens

terhadap intensitas penyakit hawar daun padi (

X. campestris

pv.

oryzae

)

Konsentrasi

Minggu Setelah Tanam (MST)

5

6

7

8

9

10

11

………..%….……….

0%

10,36b

17,40b

16,29a

43,33b

47,41b

54,81b

55,93c

2,5%

6,72ab

8,27a

11,11a

33,95a

37,16a

45,43a

54,69ab

5%

5,55a

10,00a

12,71a

34,69a

36,17a

45,67a

55,31bc

10%

5,06a

6,54a

9,38a

33,08a

35,67a

44,31a

54,07a

Keterangan: Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%

Tabel 7. Pengaruh frekuensi aplikasi formulasi

P. fluorescens

terhadap intensitas penyakit hawar daun padi (

X. campestris

pv.

oryzae

)

Frekuensi

Minggu Setelah Tanam (MST)

5

6

7

8

9

10

11

………..%….……….

1

6,20a

11,11a

12,03a

34,90a

38,61a

47,31a

53,79a

2

5,45a

9,90a

11,38a

36,94a

38,88a

47,49a

55,55b

4

8,70a

10,64a

13,70a

36,94a

39,81a

47,87a

55,65b

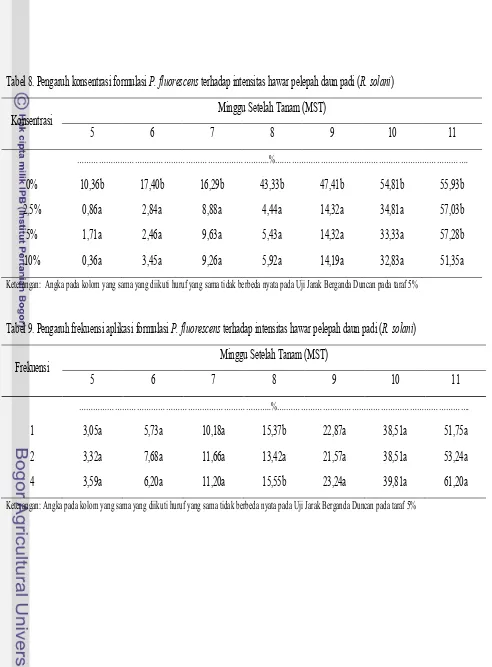

Tabel 8. Pengaruh konsentrasi formulasi

P. fluorescens

terhadap intensitas hawar pelepah daun padi (

R. solani

)

Konsentrasi

Minggu Setelah Tanam (MST)

5

6

7

8

9

10

11

………..%….……….

0%

10,36b

17,40b

16,29b

43,33b

47,41b

54,81b

55,93b

2,5%

0,86a

2,84a

8,88a

4,44a

14,32a

34,81a

57,03b

5%

1,71a

2,46a

9,63a

5,43a

14,32a

33,33a

57,28b

10%

0,36a

3,45a

9,26a

5,92a

14,19a

32,83a

51,35a

Keterangan: Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%

Tabel 9. Pengaruh frekuensi aplikasi formulasi

P. fluorescens

terhadap intensitas hawar pelepah daun padi (

R. solani

)

Frekuensi

Minggu Setelah Tanam (MST)

5

6

7

8

9

10

11

………..%….……….

1

3,05a

5,73a

10,18a

15,37b

22,87a

38,51a

51,75a

2

3,32a

7,68a

11,66a

13,42a

21,57a

38,51a

53,24a

4

3,59a

6,20a

11,20a

15,55b

23,24a

39,81a

61,20a

Intensitas penyakit hawar daun padi dan hawar pelepah daun padi meningkat secara tajam. Kondisi tersebut dapat terlihat pada keparahan penyakit perlakuan konsentrasi 0% (kontrol). Hal ini didukung oleh kondisi lingkungan yang sangat berasosiasi dengan perkembangan patogen, karena percobaan ini dilakukan pada musim hujan. Kondisi daerah pertanaman dengan curah hujan yang tinggi membentuk lingkungan dengan kelembaban tinggi, suhu sedang dan pencahayaan kurang. Hal tersebut tentunya sangat kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan patogen. Menurut Ekawati (2006), isolat bakteri X. campestris pv oryzae yang diisolasi dari pertanaman padi di daerah Situ gede memiliki suhu optimum pertumbuhan adalah 25-30 oC. pada suhu 53 oC bakteri akan mati. Perubahan suhu dan kelembaban yang fluktuatif di daerah pertanaman juga mempengaruhi tanaman sehingga menjadi lebih rentan terhadap serangan patogen.

Hasil analisis ragam pada Lampiran 13 hingga 26 secara keseluruhan perlakuan konsentrasi memberikan nilai F hitung lebih kecil daripada F pada α = 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan formulasi agens antagonis P. fluorescens terbukti mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap penekanan intensitas serangan hawar daun padi (Tabel 6) dan hawar pelepah daun padi (Tabel 8). Faktor perlakuan frekuensi aplikasi belum mampu memberikan pengaruh yang nyata antar frekuensi dalam menekan intensitas penyakit hawar daun padi (Tabel 7) serta hawar pelepah daun padi (Tabel 9). Hasil tersebut sesuai dengan hasil rekapitulasi pada Lampiran 13 hingga 26 yang menunjukkan nilai F pada faktor perlakuan frekuensi aplikasi memiliki nilai yang lebih besar daripada F pada α = 0,05.

berlangsung secara total dari 5 MST hingga 11 MST. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlakuan aplikasi formulasi agens antagonis P. fluorescens dengan frekuensi aplikasi empat minggu sekali telah cukup untuk menekan intensitas penyakit hawar daun padi. Adapun rekomendasi terbaik berdasarkan pengamatan selama percobaan dilakukan yaitu dengan frekuensi aplikasi dua minggu sekali pada konsentrasi formulasi 10%.

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa intensitas serangan penyakit hawar pelepah daun padi meningkat seiring dengan bertambahnya umur tanaman. Dapat diketahui pula dari Tabel 8 tersebut bahwa penggunaan formulasi agens antagonis P. fluorescens terbukti mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap penekanan intensitas penyakit dibandingkan dengan kontrol. Bukti keefektifan penggunaan agens antagonis ini yaitu terdapatnya pengaruh yang nyata pada tingkat intensitas penyakit dari 5 hingga 11 MST. Pada 11 MST, perlakuan konsentrasi 2,5% dan konsentrasi 5% tidak berpengaruh nyata bila dibandingkan dengan kontrol. Hal ini diduga kuat terkait dengan faktor teknis aplikasi, dimana pada umur tanaman 11 MST keadaan rumpun tanaman yang sangat lebat dan jarak antar rumpun yang sangat rapat mengakibatkan aplikasi formulasi bakteri tidak sampai mengenai pelapah daun bagian bawah sehingga patogen-patogen yang berada di bawah tidak dapat ditekan secara sempurna.

Seperti halnya pada Tabel 7, pada pengamatan perlakuan frekuensi aplikasi terhadap penekanan hawar pelepah daun padi belum menunjukkan pengaruh yang nyata (Tabel 9), sehingga belum bisa didapatkan rekomendasi terbaik frekuensi aplikasi untuk menekan intensitas penyakit walaupun semua perlakuan berpengaruh efektif. Frekuensi aplikasi terbaik berdasarkan percobaan ini yaitu frekuensi aplikasi dua minggu sekali yang menunjukkan nilai paling kecil dari awal munculnya gejala hingga akhir pengamatan. Nilai paling kecil artinya dapat memberikan penekanan paling besar terhadap perkembangan intensitas penyakit hawar pelepah daun padi.

menghasilkan senyawa fenol yang diketahui sebagai senyawa antifungal (Benhamou 1996 dalam Nurhayanto 2003).

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa varietas padi Ciherang mempunyai respon yang rentan terhadap serangan hawar daun padi dan hawar pelepah daun padi. Varietas Ciherang merupakan tipe tanaman yang pendek, mempunyai anakan banyak dan berdaun lebat. Keadaan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan penyakit. Kondisi tanaman yang rapat menyebabkan penetrasi sinar matahari dan juga pergerakan angin terhambat, akibatnya embun dan uap air tetap tertahan di sekitar tanaman.

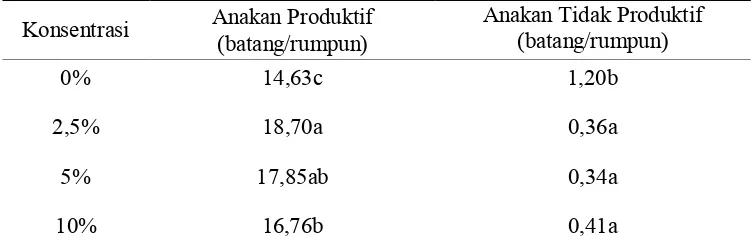

Keparahan penyakit hawar yang terkonsentrasi pada bagian pelepah sering diikuti terjadinya infeksi pada bagian batang, sehingga batang tanaman mudah lemah dan mudah rebah. Banyaknya anakan yang terserang akan mempengaruhi jumlah anakan yang produktif maupun yang tidak produktif. Aplikasi agens antagonis nampaknya memberikan hasil yang maksimal dalam meningkatkan jumlah anakan produktif dan mengurangi jumlah anakan tidak produktif. Perlakuan konsentrasi 2,5%, konsentrasi 5% serta konsentrasi 10% menunjukkan pengaruh nyata terhadap faktor pengamatan jumlah anakan bila dibandingkan terhadap kontrol (Tabel 10).

Tabel 10 Pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap jumlah anakan produktif dan anakan tidak produktif tanaman padi

Konsentrasi Anakan Produktif (batang/rumpun)

Anakan Tidak Produktif (batang/rumpun)

0% 14,63c 1,20b

2,5% 18,70a 0,36a

5% 17,85ab 0,34a

10% 16,76b 0,41a

Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%

[image:36.612.126.503.480.605.2]produktif dan mampu menurunkan jumlah anakan tidak produktif. Hal tersebut terlihat jelas pada tabel diatas, dimana konsentrasi 2,5%, konsentrasi 5% dan konsentrasi 10% memberikan pengaruh nyata bila dibandingkan dengan kontrol. Adanya pengaruh yang nyata tersebut didukung dengan rekapitulasi hasil analisis ragam faktor perlakuan konsentrasi terhadap anakan produktif dan anakan tidak produktif yang nilai F hitungnya sebesar 0,0005 (Lampiran 27 dan 28) lebih kecil daripada nilai F pada α = 0,05. Tingginya jumlah anakan tidak produktif pada kontrol disebabkan oleh tingginya intensitas serangan hawar pelepah daun yang mengakibatkan matinya anakan-anakan baru sehingga anakan tersebut menjadi tidak produktif.

Perlakuan frekuensi aplikasi pada tanaman yang diintroduksi formulasi P. fluorescens tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap jumlah anakan produktif dan jumlah anakan tidak produktif. Hal tersebut ditunjukkan pula pada hasil analisis ragam Lampiran 27 dan 28 memberikan nilai F hitung yang lebih besar daripada F dengan α = 0,05. Berdasarkan rekapitulasi hasil analisis ragam ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan frekuensi aplikasi P. fluorescens empat minggu sekali sudah cukup dapat meningkatkan jumlah anakan produktif dan menurunkan jumlah anakan tidak produktif. Nilai tertinggi pada jumlah anakan produktif yaitu 14,9 pada frekuensi aplikasi satu minggu sekali. Sedangkan nilai terendah pada jumlah anakan tidak produktif yaitu 0,40 pada konsentrasi aplikasi dua minggu sekali (Tabel 11).

Tabel 11 Pengaruh frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap jumlah anakan produktif dan anakan tidak produktif tanaman padi

Frekuensi Anakan Produktif (batang/rumpun)

Anakan tidak produktif (batang/rumpun)

1 14,95a 0,62a

2 13,70a 0,40a

4 13,55a 0,70a

Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%

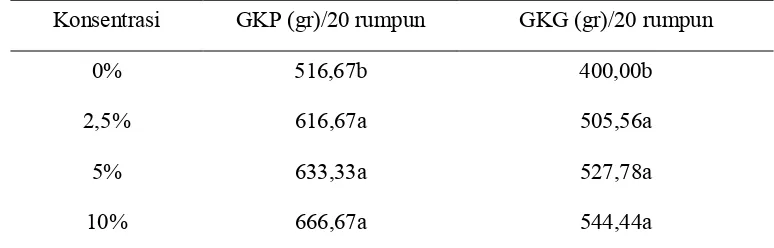

[image:37.612.125.503.521.638.2]pengisian malai tidak sempurna. Bila kerusakan terjadi pada daun bendera, maka akan meningkatkan persentasi gabah hampa dan mengurangi mutu gabah. Pengaruh aplikasi P. fluorescens terhadap gabah kering panen dan gabah kering giling disajikan pada Tabel 12 dan Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 12 Pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG)

Konsentrasi GKP (gr)/20 rumpun GKG (gr)/20 rumpun

0% 516,67b 400,00b

2,5% 616,67a 505,56a

5% 633,33a 527,78a

10% 666,67a 544,44a

Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%

Tabel 13 Pengaruh frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG)

Frekuensi GKP (gr)/20 rumpun GKG (gr)/20 rumpun

1 595,83a 487,50a

2 633,33a 508,33a

4 595,83a 487,50a

Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%

[image:38.612.122.509.208.332.2] [image:38.612.122.512.397.486.2]= 0,05 artinya terdapat adanya pengaruh nyata perlakuan terhadap faktor peubah yanf diamati yaitu GKP dan GKG. Nilai GKP dan GKG tertinggi dihasilkan dari konsentrasi aplikasi 10% dimana nilai GKP-nya 666,67 gr/20 rumpun (setara dengan 33,33 gr/rumpun) dan nilai GKG-nya 544,44 gr/20 rumpun (setara dengan 27,22 gr/rumpun). Nilai GKP dan GKG terendah tentunya terdapat pada kontrol. Hal ini sangat terkait dengan sedikitnya jumlah anakan produktif dan banyaknya jumlah anakan tidak produktif.

Frekuensi aplikasi P. fluorescens tidak memberikan pengaruh nyata terhadap GKP dan GKG (Tabel 13) mengacu juga pada Lampiran 29 dan 30 yang menunjukkan nilai F hitung yang lebih besar daripada nilai F dengan α = 0,05. Tidak adanya perbedaan pengaruh ini membuktikan bahwa frekuensi aplikasi empat minggu sekali telah cukup untuk memberikan hasil terbaik berupa GKP dan GKG yang lebih tinggi dari perlakuan kontrol. Dalam keadaan normal, tanaman memerlukan hara makro dan mikro yang cukup untuk pertumbuhan generatif. Pada saat tanaman padi memasuki fase generatif, tanaman berada dalam kondisi rentan terhadap penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oleh karena itu, unsur hara yang diperlukan tanaman selain untuk pertumbuhan generatif (pembentukan dan pengisian malai) juga diperlukan untuk pertahanan tanaman terhadap kondisi patologik tersebut. Pada percobaan ini, penggunaan pupuk yang terbatas mengakibatkan nutrisi dan energi yang ada lebih banyak digunakan dalam sistem pertahanan diri terhadap serangan patogen dan menjadi kurang dalam pengisian malai. Dugaan inilah yang menyebabkan tanaman padi perlakuan kontrol memiliki GKP dan GKG yang rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Introduksi formulasi bakteri P. fluorescens pada pertanaman padi terbukti memberikan pengaruh positif terhadap parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini. Hasil percobaan pertama yang dilakukan di laboratorium, terjadi peningkatan daya kecambah benih hingga ≥ 90% pada semua konsentrasi formulasi yang digunakan. Percobaan kedua yang dilakukan di lapangan, aplikasi formulasi P. fluorescens pada konsentrasi 2,5%, 5% dan 10% memberikan penghambatan pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif. Perlakuan aplikasi dengan konsentrasi 10% memberikan hasil terbaik dalam penekanan terhadap intensitas penyakit hawar daun padi dan pawar pelepah daun padi serta peningkatan jumlah GKP dan GKG. Konsentrasi 2,5% memberikan pengaruh terbaik dalam peningkatan jumlah anakan produktif dan pengurangan jumlah anakan tidak produktif. Secara keseluruhan faktor perlakuan frekuensi aplikasi belum dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap parameter yang diamati.

SARAN

DAFTAR PUSTAKA

[BALITBANGTAN] Badan Litbang Pertanian. 1995. Lima tahun pembangunan pertanian. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

[BBPTP] Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. 2001. Laporan Tahunan 1999/2000 Balai Penelitian Tanaman Padi. Sukamandi: Balai Penelitian Tanaman Padi.

[BBPTP] Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. 2007. Deskripsi varietas Ciherang. BB Penelitian Padi. http://balitpa.litbang.deptan.go.id. [29 Agustus 2009].

[BPS] Badan Pusat Satistik. 2008. Statistik Indonesia 2008. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] Badan Pusat Satistik. 2009. Statistik Indonesia 2009. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPTH] Badan Penelitian Tanaman Hias. 2007. Mikroba Antagonis sebagai Agen Hayati Pengendali Penyakit Tanaman. Cianjur: Badan Penelitian Tanaman Hias.

[DEPTAN]Departemen Pertanian. 2007. Luas panen, produksi gabah, dan produktivitas komoditas tanaman pangan nasional. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Deptan.

[IRRI] International Rice Research Institut. 1996. Standard evaluation system for rice. 4th. Manila: IRRI.

Agrios GN. 1997. Plant Pathology. Ed ke 4 New York: academic Press.

Ahn AGRC, Delta Pena, Candole BL, Mew TW. 1986. A new scale for rice sheath blight (SHB) disease assessment. IRRN 11 (6): 17

Andrews, J.H. & Tommerup, I,C. 1995. Advances in Plant Pathology. London: Academic Press.

Anonim. 2008. Padi. http://id.wikipedia.org/wiki. [25 Juli 2009].

Aryantha INP, Lestari DP, Pangesti NPD. 2004. Potensi Isolat Bakteri Penghasil IAA dalam Peningkatan Pertumbuhan Kacang Hijau pada Kondisi Hidroponik. Bandung: LPPM Institut Teknologi Bandung.

Blakeman, JP and Wiliamson, B. 1994. Ecology of Plant Pathogen. Oxon: CAB International.

Chang YC, Yang CM. 2002. Assesing Disease Severity of Rice Bacterial Leaf Blight with Canopy Hyperspectral Reflectance. Taiwan ROC: Taiwan Agricultural Research Institut.

Civerolo EL, Collmer A, Davis RE, Gillaspie AG. 1987. Plat Pathogenic Bacteria. Proceedings of the sixth International Canference on Plant Pathogenic Bacteria. Maryland, June 2-7, 1985. Boston: Kluwer Academic Publisher Group.

Cook RJ, Baker KF. 1983. The Nature and Practice of Biological Control of Plant Pathogens. Minnesota: APS Press

Davies PJ. 2004. Plant Hormones: Biosynthesis, Signal Transduction, Action. London: Kluwer Academic Publiser.

Dehne HW. 1997. Diagnosis and Identification of Plant Pathogens. Boston: Kluwer Academic Publisher.

Ekawati S. 2006. Perkembangan penyakit pada tiga sistem budidaya pertanian di Desa Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. [Skripsi]. Bogor: Program Studi Proteksi Tanaman, Institut Pertanian Bogor.

Esya LV. 2001. Pengujian beberapa agens biokontrol dan perbedaan waktu pemberian terhadap upaya pengendalian penyakit hawar daun bakteri oleh Xanthomonas campestris pv oryzae pada varietas padi IR-64. Bogor: Makalah khusus program Pascasarjana IPB.

Fagi MA, Ismunadji M, Partohardjono, Syam M dan Widjono. 1988. Lingkungan tumbuh Padi. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman pangan.

Hallmann J, Mahaffe WF, Klopper JW. 1997. Bacterial endophytes in agricultural crops. J Microbiol 43: 895-914.

Ismunadji M, Partohardjono S, Syam M, Widjono A. 1988. Padi Buku II. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

Jeng-Sheng H. 2000. Plant Pathogenesis and Resistance. Dordrech: Kluwer Academic.

Manurung SO, Ismunadji M. 1988. Padi buku 1. Bogor: Badan Penelitian dan pengembangan pertanian, Pusat penelitian dan Pengembangan tanaman pangan.

Marwoso E. 2005. Pemanfaatan bakteri perakaran pemacu pertumbuhan tanaman (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria) untuk mengendalikan virus daun kecil kacang panjang (Cowpea little leaf virus) [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Nurhayanto B. 2003. Pengelolaan komponen epidemik untuk menekan hawar pelepah daun padi (Rhizoctonia solani Kuhn). [tesis]. Bogor : Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Oku H. 1994. Plant Pathogenesis and Disease Control. Boca Raton: Lewis Publishers.

Ou SH. 1984. Rice Disease. [second edition]. Philippines: International Rice Research Intitut.

Poehlman JM and Sleper DA. 1996. Breeding Field Crop. Fourth Edition. USA: Iowa State University Press.

Rahmini I. 2005. Evaluasi Fusariu oxyporum non patogenik dan Pseudomonas fluorescens sebagai penginduksi ketahanan tomat terhadap layu fusarium [skripsi]. Bogor: Departemen Proteksi Tanaman, Institut Pertanian Bogor.

Ratdiana 2007. Kajian pemanfaatan air kelapa dan limbah cair peternakan sebagai media alternatif perbanyakan Pseudomonas fluorescens serta uji potensi antagonismenya terhadap Ralstonia solanacearum. [skripsi], Bogor: Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Ropikoh S. 2005. Uji bakteri rhizosfer padi terhadap perkembangan penyakit tungro. [skripsi] Bogor: Departemen Hama dan Penyakit Tumuhan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Schaad NW, Jones JB, Chun W. 2001. Plant Pathogenic Bacteria. Third edition. USA: The American Phytophatological Society.

Semangun H. 2004. Penyakit Penyakit Tanaman Pangan di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Singh R.S. Plant Disease. Third Edition. New Delhi: Ibh Publishing Co.

Sudir & Suparyono. 2000. Evaluasi bakteri antagonis sebagai agensia pengendali hayati penyakit hawar daun pelepah dan busuk batang padi. Bogor: Penelitian Pertanian Tanaman Pangan.

Taslim H & Fagi AM, 1988. Ragam Budidaya Padi. Sukamandi: Balai Penelitian Tanaman Pangan.

Widodo. 1993. Penggunaan Psuedomonas spp kelompok fluorescens untuk mengendalikan penyakit akar gada (Plasmodiophora brassicae WOR) pada caisin (Brasica campestris L. var chinensis (RUPR) OLSON). [tesis]. Bogor: Pasca Sarana, Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Skema pengacakan petak perlakuan

T

B

U S

Blok 1

Blok 2

Blok 3 PETAK BORDER

P5

P4

P6

P2

P1

P3

P8

P7

P9

P0 P0 P0

P9

P8

P7

P3

P2

P1

P4

P6

P5

P1 P7 P5

P2 P9 P4

P3 P8 P6

P0 P0 P0

Keterangan gambar :

Lampiran 2. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap daya berkecambah benih

Sumber Keragaman Derajat bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F

hitung Pr>f Konsen 3 97.58333333 32.52777778 4.88 0.0325

Galat 8 53.33333333 6.66666667

Total terkoreksi 11 150.91666667

Lampiran 3. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi formulasi P. fluorescens terhadap bobot kering kecambah

Sumber Keragaman Derajat bebas Jumlah kuadrat Kuadrat

tengah F hitung Pr>f Konsen

3 0.04202500 0.01400833 1.03 0.4283

Galat

8 0.10846667 0.01355833

Total terkoreksi 11 0.15049167

Lampiran 4. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 1 MST Sumber

Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F

hitung Pr>f Konsen 3 109.30833333 36.43611111 14.30 0.0001 Frek 2 10.24763889 5.12381944 2.01 0.1557 Konsen*frek 6 11.30958333 1.88493056 0.74 0.6227 Galat 24 61.13166667 2.54715278

Total

Lampiran 5. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 2 MST Sumber

Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat

Kuadrat tengah

F

hitung Pr>f Konsen 3 135.83916667 45.27972222 10.30 0.0002 Frek 2 7.51791667 3.75895833 0.85 0.4379 Konsen*frek 6 9.10708333 1.51784722 0.35 0.9058 Galat 24 105.54833333 4.39784722

Total

terkoreksi 35 258.01250000

Lampiran 6. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 3 MST Sumber

Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F

hitung Pr>f Konsen 3 87.56250000 29.18750000 3.80 0.0231 Frek 2 2.98013889 1.49006944 0.19 0.8248 Konsen*frek 6 12.54375000 2.09062500 0.27 0.9444 Galat 24 184.13833333 7.67243056

Total

terkoreksi 35 287.22472222

Lampiran 7. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 4 MST Sumber

Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F

hitung Pr>f Konsen 3 97.12944444 32.37648148 4.21 0.0159 Frek 2 10.31055556 5.15527778 0.67 0.5211 Konsen*frek 6 27.78055556 4.63009259 0.60 0.7262 Galat 24 184.69333333 7.69555556

Total

Lampiran 8. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 5 MST Sumber

Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F

hitung Pr>f Konsen 3 83.71361111 27.90453704 1.92 0.1526 Frek 2 3.76930556 1.88465278 0.13 0.8787 Konsen*frek 6 9.92680556 1.65446759 0.11 0.9938 Galat 24 347.99666667 14.49986111

Total

terkoreksi 35 445.40638889

Lampiran 9. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 6 MST Sumber Keragaman Derajat bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F

hitung Pr>f Konsen 3 70.01007778 23.33669259 2.05 0.1331 Frek 2 17.42162222 8.71081111 0.77 0.4757 Konsen*frek 6 9.08108889 1.51351481 0.13 0.9907 Galat 24 272.72700000 11.36362500

Total

terkoreksi 35 369.23978889

Lampiran 10. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 7 MST

Sumber Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F

hitung Pr>f Konsen 3 22.42000000 7.47333333 0.58 0.6308 Frek 2 1.75513889 0.87756944 0.07 0.9338 Konsen*frek 6 4.15041667 0.69173611 0.05 0.9992 Galat 24 306.73166667 12.78048611

Total

Lampiran 11. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 8 MST

Sumber Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F

hitung Pr>f Konsen 3 59.56909722 19.85636574 1.61 0.2137 Frek 2 2.40041667 1.20020833 0.10 0.9077 Konsen*frek 6 5.13902778 0.85650463 0.07 0.9984 Galat 24 296.37833333 12.34909722

Total

terkoreksi 35 363.48687500

Lampiran 12. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap pertumbuhan tanaman padi 9 MST

Sumber Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F

hitung Pr>f Konsen 3 107.28936667 35.76312222 1.83 0.1687 Frek 2 12.76335556 6.38167778 0.33 0.7246 Konsen*frek 6 8.14740000 1.35790000 0.07 0.9984 Galat 24 469.11660000 19.54652500

Total

Lampiran 13. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 5 MST

Sumber Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah

F

hitung Pr>f Konsen 3 159.00384444 53.00128148 1.60 0.2159 Frek 2 69.19877222 34.59938611 1.04 0.3677 Konsen*frek 6 34.28813889 5.71468981 0.17 0.9818 Galat 24 795.84306667 33.16012778

Total terkoreksi 35 1058.33382222

Lampiran 14. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 6 MST

Sumber Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F

hitung Pr>f Konsen 3 617.02113333 205.67371111 3.69 0.0257 Frek 2 8.84300556 4.42150278 0.08 0.9239 Konsen*frek 6 17.20008333 2.86668056 0.05 0.9993 Galat 24 1336.25706667 55.67737778

Total terkoreksi 35 1979.32128889

Lampiran 15. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 7 MST

Sumber Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F

hitung Pr>f Konsen 3 234.41409722 78.13803241 0.84 0.4848

Frek 2 34.20960556 17.10480278 0.18 0.8330 Konsen*frek 6 75.73226111 12.62204352 0.14 0.9902

Lampiran 16. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 8 MST

Sumber Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah

F

hitung Pr>f Konsen 3 611.01704444 203.67234815 2.34 0.0988

Frek 2 33.23842222 16.61921111 0.19 0.8275 Konsen*frek 6 49.12375556 8.18729259 0.09 0.9964

Galat 24 2089.46606667 87.06108611 Total terkoreksi 35 2782.84528889

Lampiran 17. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 9 MST

Sumber Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah

F

hitung Pr>f Konsen 3 837.85925278 279.28641759 5.98 0.0034 Frek 2 9.54727222 4.77363611 0.10 0.9032 Konsen*frek 6 78.57217222 13.09536204 0.28 0.9406 Galat 24 1120.87180000 46.70299167

Total terkoreksi 35 2046.85049722

Lampiran 18. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 10 MST

Sumber Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F hitung Pr>f Konsen 3 641.13503056 213.71167685 101.82 0.0001

Frek 2 1.94010556 0.97005278 0.46 0.6354 Konsen*frek 6 5.49949444 0.91658241 0.44 0.8470

Lampiran 19. Hasil analisis ragam pengaruh konsentrasi dan frekuensi aplikasi formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penyakit hawar daun padi (X.campestris pv oryzae) pada tanaman padi 11 MST

Sumber Keragaman

Derajat

bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah

F

hitung Pr>f Konsen 3 17.18658889 5.72886296 4.51 0.0120

Frek 2 26.23693889 13.11846944 10.33 0.0006

Konsen*frek 6 18.88859444 3.14809907 2.48 0.0521

Galat 24 30.47340000 1.26972500

Total terkoreksi 35 92.78552222

Lampiran 20. Hasil analisis ragam pengaruh frekuensi dan konsentrasi aplikasi

formulasi P. fluorescens terhadap keparahan penya