PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN

BERBASIS KONSERVASI TANAH

(Studi Kasus Sub DAS Ciasem Hulu Kabupaten Subang)

AGUS SUKONDI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Perencanaan Penggunaan Lahan Berbasis Konservasi Tanah (Studi Kasus Sub DAS Ciasem Hulu Kabupaten Subang) adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Maret 2006

Agus Sukondi

ABSTRAK

AGUS SUKONDI. Perencanaan Penggunaan Lahan Berbasis Konservasi Tanah : Studi Kasus Sub DAS Ciasem Hulu Kabupaten Subang. Dibimbing oleh KUKUH MURTILAKSONO, SUDARMO, dan UUP S. WIRADISASTRA.

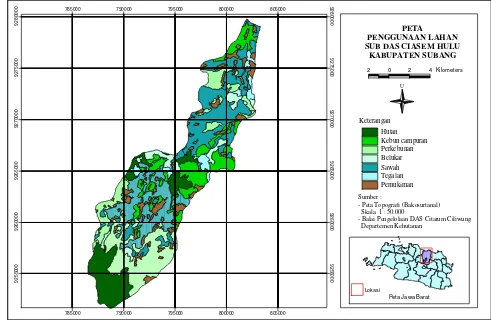

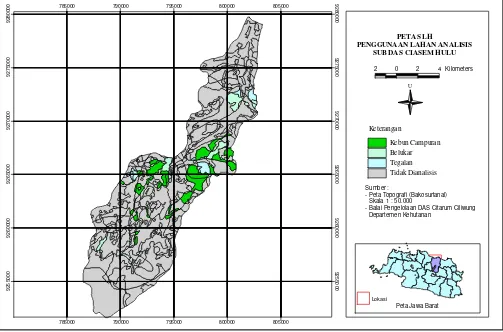

Sub DAS Ciasem Hulu merupakan sub das yang penting di Kabupaten Subang, karena memiliki nilai strategis untuk pengairan sawah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengevaluasi penggunaan lahan sekarang berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan (2) menduga erosi berdasarkan rumus USLE dan (3) menyusun perencanaan penggunaan lahan untuk semak belukar, kebun campuran dan tegalan. Bahan dan peralatan yang dipersiapkan antara lain peta penggunaan lahan, peta tanah, peta kelas lereng, GPS, GIS, clinometer dan kompas. Data fisik lahan terdiri dari: data curah hujan, data fisik tanah, panjang dan kemiringan lereng dan penutupan lahan, data tersebut diperoleh dari satuan lahan pengamatan intensif. Hasil dari penelitian ini menunjukan penggunaan lahan pada Sub DAS Ciasem Hulu, sebagian besar berbentuk sawah (33.95%), perkebunan (21.29%), dan kebun campuran (14.25%), sedangkan yang berupa hutan hanya 13.35%, dengan demikian orientasi penggunaan lahan lebih cenderung untuk mendapatkan nilai manfaat secara ekonomi. Hasil evaluasi lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan pada penggunaan lahan sekarang, khususnya tegalan, kebun campuran dan semak belukar dengan kelas lereng antara 15%-40%, masuk dalam kelas III dan IV dengan faktor penghambat lereng. Berdasarkan kriteria klasifikasi kemampuan lahan, penggunaan lahan telah cocok dengan kemampuan lahannya, tetapi karena faktor penghambat lereng (ancaman erosi), maka harus didukung dengan penerapan tindakan konservasi tanah, yaitu penanaman dalam strip, penanaman menurut kontur, pembuatan guludan, dan pembuatan teras. Hasil prediksi erosi pada pola tanam dan penutupan lahan aktual, menunjukan nilai erosi (A) umumnya lebih besar dari erosi yang dapat ditoleransi (Atol), penyebab

ABSTRACT

AGUS SUKONDI. Land Use Planning Based On Soil Conservation : Case Study at the Subwatershed of Upper Ciasem in the Subang District. Supervised by KUKUH MURTILAKSONO, SUDARMO and UUP S. WIRADISASTRA.

Subwatershed of Upper Ciasem is one of the important subwatershed in the Subang District due to its strategic role for rice field irrigation. The objectives of this research were to (1) evaluate existing land use based on land capability classification, (2) predict soil erosion using USLE formula and (3) set sustainable land use planning. The materials and equipments that were applied are existing land use map, soil map, slope class map, GPS, GIS, Clinometer, and Compass. The land characteristics data of this research are rainfall, soil physical characteristics, degree and length of slope, and land cover that were collected from each representative land unit. The research shows that dominant land use in the upper Ciasem subwatershed are rice field (33.95%), estate plantation (21.29%), mix garden (14.25%) and forest (13.35%), it indicates priority of economic scale. Land capability classification of recent land use, especially in dry land, mix garden and shrub in 15%-40% of slope are classified in class III and IV with slope as the limitation factor. Based on criteria of land capability classification, those land uses are suitable with its land capability, however, since slope as the limitation factor, soil conservation measures must be applied, such as strip cropping, contour cropping, contour ridges and furrows, and terrace. Soil erosion prediction on existing cropping pattern and land cover shows that generally soil erosion (A) is higher than tolerable soil loss (Atol) due to mainly

© Hak cipta milik Agus Sukondi, tahun 2006 Hak cipta dilindungi

PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN

BERBASIS KONSERVASI TANAH

(Studi Kasus Sub DAS Ciasem Hulu Kabupaten Subang)

AGUS SUKONDI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Perencanaan Wilayah (PWL)

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Perencanaan Penggunaan Lahan Berbasis Konservasi Tanah (Studi Kasus Sub DAS Ciasem Hulu Kabupaten Subang)

Nama : Agus Sukondi

NRP : A253040154

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, M.S. Ketua

Dr. Ir. Sudarmo, M.Si. Prof. Dr. Ir. Uup S. Wiradisastra, M.Sc.

Anggota Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Perencanaan Wilayah

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr. Prof. Dr. Ir. Sjafrida Manuwoto, M.Sc.

Sebuah persembahan untuk:

♦ Kedua orang tua atas segala do’a, restu serta nasehat dalam menempuh perjalanan

hidupku

♦ Istri dan anak-anaku tercinta, atas do’a, pengertian, keprihatinan serta motivasi

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala karunia dan hidayah-Nya, karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini mengambil judul Perencanaan Penggunaan Lahan Berbasis Konservasi Tanah (Studi Kasus Sub DAS Ciasem Hulu Kabupaten Subang).

Proses penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Dr.Ir. Kukuh Murtilaksono, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Dr. Ir. Sudarmo, M.Si dan Bapak Prof. Dr. Ir. Uup S. Wiradisastra, M.Sc. sebagai anggota Komisi Pembimbing atas segala motivasi, arahan, dan bimbingan yang diberikan mulai dari tahap awal hingga penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Bapak Dr. Ir. Dwi Putro Tejo Baskoro, M.Sc, selaku penguji luar komisi atas segala sarannya sebagai bahan penyempurnaan tesis ini. Kepada keluarga dan teman serta semua pihak yang telah memberikan motivasi dan dukungan bagi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis ucapkan terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna bagi pembaca. Jika terdapat kebenaran, adalah semata-mata dari Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah SWT.

Bogor, Maret 2006

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cisalak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Juni 1973 sebagai putra kedua dari empat bersaudara, pasangan Bapak Ateng Burhanudin dan Ibu Euis Rohaeni. Menikah dengan Siti Ayumah Andiana dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Sylva Ekaputra Utama dan Satya Dwiputra Dinata.

Pendidikan SD hingga SMA diselesaikan di Subang, sedangkan pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Perencanaan Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, lulus pada tahun 1997. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor diperoleh pada tahun 2004 dan diterima di Program Studi Perencanaan Wilayah, dengan bantuan biaya pendidikan dari Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN

BERBASIS KONSERVASI TANAH

(Studi Kasus Sub DAS Ciasem Hulu Kabupaten Subang)

AGUS SUKONDI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Perencanaan Penggunaan Lahan Berbasis Konservasi Tanah (Studi Kasus Sub DAS Ciasem Hulu Kabupaten Subang) adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Maret 2006

Agus Sukondi

ABSTRAK

AGUS SUKONDI. Perencanaan Penggunaan Lahan Berbasis Konservasi Tanah : Studi Kasus Sub DAS Ciasem Hulu Kabupaten Subang. Dibimbing oleh KUKUH MURTILAKSONO, SUDARMO, dan UUP S. WIRADISASTRA.

Sub DAS Ciasem Hulu merupakan sub das yang penting di Kabupaten Subang, karena memiliki nilai strategis untuk pengairan sawah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengevaluasi penggunaan lahan sekarang berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan (2) menduga erosi berdasarkan rumus USLE dan (3) menyusun perencanaan penggunaan lahan untuk semak belukar, kebun campuran dan tegalan. Bahan dan peralatan yang dipersiapkan antara lain peta penggunaan lahan, peta tanah, peta kelas lereng, GPS, GIS, clinometer dan kompas. Data fisik lahan terdiri dari: data curah hujan, data fisik tanah, panjang dan kemiringan lereng dan penutupan lahan, data tersebut diperoleh dari satuan lahan pengamatan intensif. Hasil dari penelitian ini menunjukan penggunaan lahan pada Sub DAS Ciasem Hulu, sebagian besar berbentuk sawah (33.95%), perkebunan (21.29%), dan kebun campuran (14.25%), sedangkan yang berupa hutan hanya 13.35%, dengan demikian orientasi penggunaan lahan lebih cenderung untuk mendapatkan nilai manfaat secara ekonomi. Hasil evaluasi lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan pada penggunaan lahan sekarang, khususnya tegalan, kebun campuran dan semak belukar dengan kelas lereng antara 15%-40%, masuk dalam kelas III dan IV dengan faktor penghambat lereng. Berdasarkan kriteria klasifikasi kemampuan lahan, penggunaan lahan telah cocok dengan kemampuan lahannya, tetapi karena faktor penghambat lereng (ancaman erosi), maka harus didukung dengan penerapan tindakan konservasi tanah, yaitu penanaman dalam strip, penanaman menurut kontur, pembuatan guludan, dan pembuatan teras. Hasil prediksi erosi pada pola tanam dan penutupan lahan aktual, menunjukan nilai erosi (A) umumnya lebih besar dari erosi yang dapat ditoleransi (Atol), penyebab

ABSTRACT

AGUS SUKONDI. Land Use Planning Based On Soil Conservation : Case Study at the Subwatershed of Upper Ciasem in the Subang District. Supervised by KUKUH MURTILAKSONO, SUDARMO and UUP S. WIRADISASTRA.

Subwatershed of Upper Ciasem is one of the important subwatershed in the Subang District due to its strategic role for rice field irrigation. The objectives of this research were to (1) evaluate existing land use based on land capability classification, (2) predict soil erosion using USLE formula and (3) set sustainable land use planning. The materials and equipments that were applied are existing land use map, soil map, slope class map, GPS, GIS, Clinometer, and Compass. The land characteristics data of this research are rainfall, soil physical characteristics, degree and length of slope, and land cover that were collected from each representative land unit. The research shows that dominant land use in the upper Ciasem subwatershed are rice field (33.95%), estate plantation (21.29%), mix garden (14.25%) and forest (13.35%), it indicates priority of economic scale. Land capability classification of recent land use, especially in dry land, mix garden and shrub in 15%-40% of slope are classified in class III and IV with slope as the limitation factor. Based on criteria of land capability classification, those land uses are suitable with its land capability, however, since slope as the limitation factor, soil conservation measures must be applied, such as strip cropping, contour cropping, contour ridges and furrows, and terrace. Soil erosion prediction on existing cropping pattern and land cover shows that generally soil erosion (A) is higher than tolerable soil loss (Atol) due to mainly

© Hak cipta milik Agus Sukondi, tahun 2006 Hak cipta dilindungi

PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN

BERBASIS KONSERVASI TANAH

(Studi Kasus Sub DAS Ciasem Hulu Kabupaten Subang)

AGUS SUKONDI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Perencanaan Wilayah (PWL)

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Perencanaan Penggunaan Lahan Berbasis Konservasi Tanah (Studi Kasus Sub DAS Ciasem Hulu Kabupaten Subang)

Nama : Agus Sukondi

NRP : A253040154

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, M.S. Ketua

Dr. Ir. Sudarmo, M.Si. Prof. Dr. Ir. Uup S. Wiradisastra, M.Sc.

Anggota Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Perencanaan Wilayah

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr. Prof. Dr. Ir. Sjafrida Manuwoto, M.Sc.

Sebuah persembahan untuk:

♦ Kedua orang tua atas segala do’a, restu serta nasehat dalam menempuh perjalanan

hidupku

♦ Istri dan anak-anaku tercinta, atas do’a, pengertian, keprihatinan serta motivasi

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala karunia dan hidayah-Nya, karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini mengambil judul Perencanaan Penggunaan Lahan Berbasis Konservasi Tanah (Studi Kasus Sub DAS Ciasem Hulu Kabupaten Subang).

Proses penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Dr.Ir. Kukuh Murtilaksono, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Dr. Ir. Sudarmo, M.Si dan Bapak Prof. Dr. Ir. Uup S. Wiradisastra, M.Sc. sebagai anggota Komisi Pembimbing atas segala motivasi, arahan, dan bimbingan yang diberikan mulai dari tahap awal hingga penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Bapak Dr. Ir. Dwi Putro Tejo Baskoro, M.Sc, selaku penguji luar komisi atas segala sarannya sebagai bahan penyempurnaan tesis ini. Kepada keluarga dan teman serta semua pihak yang telah memberikan motivasi dan dukungan bagi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis ucapkan terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna bagi pembaca. Jika terdapat kebenaran, adalah semata-mata dari Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah SWT.

Bogor, Maret 2006

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cisalak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Juni 1973 sebagai putra kedua dari empat bersaudara, pasangan Bapak Ateng Burhanudin dan Ibu Euis Rohaeni. Menikah dengan Siti Ayumah Andiana dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Sylva Ekaputra Utama dan Satya Dwiputra Dinata.

Pendidikan SD hingga SMA diselesaikan di Subang, sedangkan pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Perencanaan Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, lulus pada tahun 1997. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor diperoleh pada tahun 2004 dan diterima di Program Studi Perencanaan Wilayah, dengan bantuan biaya pendidikan dari Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Halaman

DAFTAR TABEL... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN... xvii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Perumusan Masalah ... 3

Kerangka Pemikiran... 3

Tujuan Penelitian ... 4

Kegunaan Penelitian ... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

Penggunaan Lahan Berkelanjutan... 5

Evaluasi Kemampuan Lahan ... 6

Kelas Kemampuan Lahan ... 7

Sub Kelas ... 10

Satuan Kemampuan (Capability Unit)... 11

Erosi dan Prediksi Erosi ... 11

Erosi yang dapat ditoleransi (Atol)... 15

Analisis Usaha Tani dan Standar Hidup Layak ... 15

Analisis Usaha Tani ... 15

Standar Hidup Layak ... 16

Rencana Tata Ruang Wilayah... 16

Daerah Aliran Sungai (DAS) ... 18

BAHAN DAN METODE ... 21

Lokasi Penelitian... 21

Bahan dan Alat... 21

Metode Penelitian ... 21

Tahap Persiapan ... 24

Tahap Pengumpulan Data ... 26

Analisis Data ... 27

Evaluasi Penggunaan Lahan Sekarang... 27

Kecocokan Penggunaan Lahan dengan Kelas Kemampuan Lahan... 28

Predikasi Erosi ... 28

Erosi yang Dapat Ditoleransikan (Atol) ... 29

Evaluasi Arahan Penggunaan Lahan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) ... 30 Analisis Deskriptif Arahan Penggunaan Lahan RTRW ... 30 Kecocokan Arahan Penggunaan Lahan RTRW dengan Kelas

Kemampuan Lahan ... 30 Penyusunan Alternatif Penggunaan Lahan, Pola Tanam dan

Agroteknologi ... 30 Alternatif Penggunaan Lahan Sekarang dan RTRW ... 30 Alternatif Pola Tanam dan Agoteknologi ... 30 Analisis Usaha Tani dan Standar Hidup Layak... 31 Analisis Usaha Tani ... 31 Standar Hidup Layak ... 32 GAMBARAN UMUM WILAYAH ... 33

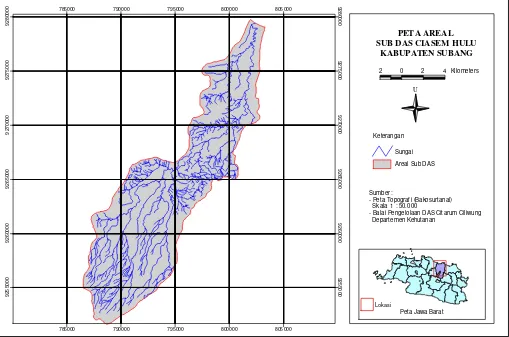

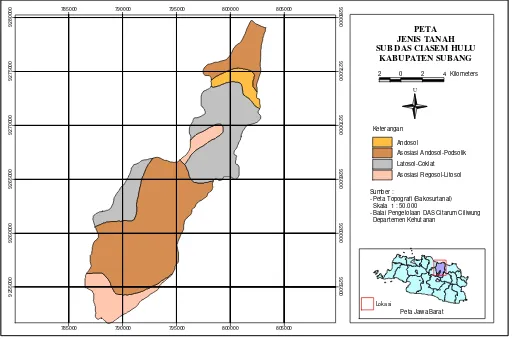

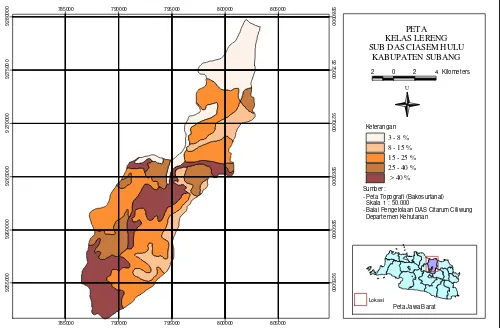

Letak dan Luas ... 33 Tanah... 33

Topografi dan Keadaan Wilayah ... 33 Iklim ... 36 Penggunaan Lahan ... 36 Sosial Ekonomi ... 39 Jumlah Penduduk ... 39 Mata Pencaharian ... 39 Sarana Perekonomian... 40 HASIL DAN PEMBAHASAN... 41

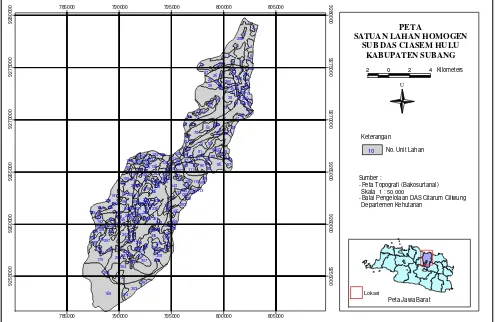

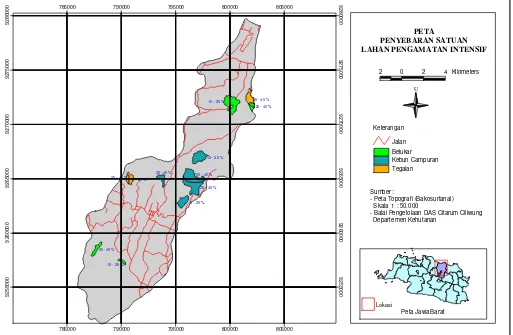

Satuan Lahan Pengamatan Intensif ... 41 Evaluasi Penggunaan Lahan Sekarang ... 45 Penggunaan Lahan Sub DAS Ciasem Hulu ... 45 Kecocokan Penggunaan Lahan dengan Kelas Kemampuan

Lahan... 47 Predikasi Erosi pada Pola Tanam dan Agroteknologi Aktual... 48 Evaluasi Pola Tanam dan Agroteknologi ... 49 Predikasi Erosi (A) ... 51 Erosi yang Dapat Ditoleransi (Atol) ... 54

Analisis Usaha Tani Aktual ... 58 Evaluasi Arahan Penggunaan Lahan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) ... 60 Arahan Penggunaan Lahan RTRW... 60 Kecocokan Arahan Penggunaan Lahan RTRW berdasarkan Kelas

Kemampuan Lahan ... 63 Alternatif Penggunaan Lahan, Pola Tanam dan Agroteknologi ... 65

Alternatif Penggunaan Lahan Sekarang dan RTRW ... 65 Alternatif Pola Tanam dan Agroteknologi... 68 Analisis Usaha Tani Alternatif... 70 Arah Pengembangan Wilayah Sub DAS Ciasem Hulu ... 72

KESIMPULAN DAN SARAN... 74 Kesimpulan ... 74 Saran... 75 DAFTAR PUSTAKA ... 76 LAMPIRAN... 80

Halaman

1 Tingkat Kepekaan Erosi Berbagai Jenis Tanah ... 13 2 Nama Instansi dan Jenis Data yang Dikumpulkan ... 27 3 Luas Wilayah Sub DAS Ciasem Hulu Berdasarkan Jenis Tanah... 33 4 Luas Wilayah Sub DAS Ciasem Hulu Berdasarkan Kelas Lereng ... 36 5 Luas Wilayah Sub DAS Ciasem Hulu Berdasarkan Penggunaan

Lahan ... 36 6 Jumlah Penduduk Sub DAS Ciasem Hulu Berdasarkan Jenis

Kelamin ... 39 7 Jumlah Penduduk Sub DAS Ciasem Hulu Berdasarkan Kelas

Umur ... 39 8 Jumlah dan Jenis Sarana Perekonomian pada Wilayah Sub DAS

Ciasem Hulu ... 40 9 Persentase Luas Penggunaan Lahan yang Dianalisis terhadap

Luas Total Penggunaan Lahan Sub DAS Ciasem Hulu ... 41 10 Persentase Luas Satuan Lahan Pengamatan Intensif terhadap

Penggunaan Lahan yang Diwakili ... 41 11 Persentase Luas Penggunaan Lahan Sub DAS Ciasem Hulu

Dibandingkan dengan Luas Penggunaan Lahan DAS Ciasem... 46 12 Hasil Evaluasi Kecocokan Penggunaan Lahan Berdasarkan Kelas

Kemampuan Lahan pada Satuan Lahan Pengamatan Intensif... 47 13 Pola Tanam Aktual pada Lahan Tegalan, Kebun Campuran dan

Semak Belukar... 50 14 Tahapan Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan Penerapan Pola Tanam

pada Lahan Tegalan ... 51 15 Nilai Kepekaan Erosi (erodibilitas) tanah (K) pada Satuan Lahan

Pengamatan Intensif ... 52 16 Perbandingan Nilai (A) dan Nilai Atol masing-masing Satuan

Lahan Pengamatan Intensif berdasarkan Penggunaan Lahan pada

Sub DAS Ciasem Hulu ... 55 17 Faktor-Faktor Penyebab Utama Terjadinya Nilai A lebih besar

dari Atol ... 55

18 Hasil Usaha Tani Berdasarkan Pola Tanam dan Agroteknologi Aktual pada Penggunaan Lahan Tegalan ... 59

19 Luas Penggunaan Lahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Subang pada Sub DAS Ciasem Hulu ... 60 20 Hasil Perbandingan Luas Lahan Satuan Pengamatan Intensif dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang ... 62 21 Hasil Overlay Penggunaan Lahan RTRW Kabupaten Subang

dengan Peta SLH yang Dianalisis pada Wilayah Sub DAS

Ciasem Hulu ... 63 22 Penilaian Kecocokan Arahan Penggunaan Lahan RTRW dengan Kelas

Kemampuan Lahan ... 64 23 Pola Tanam dan Agoteknologi Alternatif pada Satuan Lahan

Pengamatan Intensif Di Wilayah Sub DAS Ciasem Hulu ... 69 24 Hasil Usaha Tani Pola Tanam dan Agroteknologi Alternatif ... 70

Halaman

1 Peta Lokasi Penelitian ... 22 2 Peta Administrasi Lokasi Penelitian... 23 3 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian ... 25 4 Peta Areal Sub DAS Ciasem Hulu ... 34 5 Peta Jenis Tanah Sub DAS Ciasem Hulu ... 35 6 Peta Kelas Lereng Sub DAS Ciasem Hulu... 37 7 Peta Penggunaan Lahan Sub DAS Ciasem Hulu... 38 8 Peta Satuan Lahan Homogen (SLH) ... 42 9 Peta SLH berdasarkan Penggunaan Lahan yang Dianalisis ... 43 10 Peta Penyebaran Satuan Lahan Pengamatan Intensif ... 44 11 Peta Penyebaran Erosi ... 56 12 Peta Arahan Penggunaan Lahan RTRW Kabupaten Subang pada

Areal Sub DAS Ciasem Hulu ... 61 13 Peta Alternatif Penggunaan Lahan ... 66 14 Peta Alternatif Penggunaan Lahan RTRW... 67

Halaman

1 Jumlah Penduduk pada Wilayah Sub DAS Ciasem Hulu Berdasarkan

Mata Pencaharian ... 81 2 Jumlah Penduduk pada Wilayah Sub DAS Ciasem Hulu Berdasarkan

Kelas Umur dan Jenis Kelamin ... 82 3 Data Sarana Perekonomian pada Wilayah Sub DAS Ciasem Hulu ... 83 4 Intensitas Faktor-Faktor Penghambat untuk Klasifikasi Kemampuan

Lahan ... 84 5 Kriteria Klasifikasi Kemampuan Lahan ... 86 6 Kelas dan Kode Struktur Tanah, Permeabilitas Tanah dan

Klasifikasi Kepekaan Erosi ... 87 7 Nilai C dari Berbagai Tanaman dan Pengelolaan atau Penggunaan

Lahan ... 88 8 Nilai Faktor P dari Beberapa Tindakan Konservasi dan Pengelolaan

Tanaman (CP)... 90 9 Kedalaman Minimum Akar dan Nilai Faktor C dari Berbagai Jenis

Tanaman/Pengelolaan Lahan... 91 10 Hasil Pengamatan dan Pengukuran Parameter Fisik Lahan pada

Lokasi Satuan Lahan Pengamatan Intensif Penentuan Kelas

Kemampuan Lahan... 92 11 Hasil Evaluasi Kelas Kecocokan Penggunaan Lahan pada

Lokasi Satuan Lahan Pengamatan Intensif Berdasarkan Kelas

Kemampuan Lahan... 93 12 Data Curah Hujan (mm) pada Stasiun Curug Agung Kecamatan

Sagalaherang Kabupaten Subang Tahun 1995-2004 untuk Penentuan Nilai Erosivitas (R) Hujan ... 94 13 Hasil Pengukuran dan Perhitungan Faktor LS untuk

Pendugaan Erosi ... 95 14 Hasil Pengukuran dan Perhitungan Nilai Erodibilitas Tanah (K) ... 96 15 Hasil Pengamatan Penentuan Nilai Faktor C dan P Berdasarkan Pola

Tanam dan Tindakan Konservasi Aktual pada Satuan Lahan

Pengamatan Intensif ... 97 16 Perhitungan Pendugaan Erosi Aktual pada Satuan Lahan

Pengamatan Intensif ... 98 17 Hasil Pengukuran dan Perhitungan Erosi yang Dapat

Ditoleransikan (Atol) ... 99

18 Hasil Perhitungan Nilai Faktor C dan P Berdasarkan Pola Tanam dan Tindakan Konservasi Alternatif pada Satuan Lahan Pengamatan

Intensif ... 100 19 Perhitungan Pendugaan Erosi Pola Tanam dan Agroteknologi

Alternatif pada Satuan Lahan Pengamatan Intensif... 101 20 Komposisi Aktual Tanaman Semusim pada Tegalan... 102 21 Perhitungan Hasil Usaha Tani Pola Tanam Aktual ... 103 22 Komposisi Tanaman Semusim Alternatif pada Tegalan ... 106 23 Perhitungan Hasil Usaha Tani Alternatif... 107 24 Perhitungan Analisis Usaha Ternak (Usaha Tambahan) ... 110

Latar Belakang

Pembangunan yang terlalu memprioritaskan aspek ekonomi dan sosial dengan tujuan mencapai laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi, tanpa memperhatikan aspek fisik (ekologi) telah berdampak menurunnya kualitas sumber daya alam. Dampak-dampak tersebut dapat berupa banjir, kekeringan, fluktuasi debit sungai, sedimentasi pada aliran sungai dan situ, serta terjadinya lahan kritis.

Kabupaten Subang yang terletak di Provinsi Jawa Barat, memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Luas wilayahnya mencapai 205.176 hektar (Ha), dan secara umum penggunaan lahannya terbagi ke dalam 2 (dua) peruntukkan, yaitu tanah sawah seluas 84 701 Ha atau 41.28% dan tanah kering seluas 120.475 Ha atau 58.72%. Tanah kering terdiri atas pemukiman seluas 27.434 Ha, perkebunan 21.819 Ha, kawasan hutan 17.652 Ha, hutan rakyat 9.470 Ha, kebun dan tegalan 26.528 Ha, tambak 4.366 Ha, dan penggunaan lainnya seluas 13.206 Ha. Tanah sawah sebagian besar merupakan sawah berpengairan irigasi mencapai luasan 61.002 Ha atau 72.02%. Berdasarkan struktur ekonomi, sektor pertanian memberikan kontribusi yang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 40.02% pada tahun 2001 (BAPEDA dan BPS, 2002). Pada wilayah Kabupaten Subang terdapat 2 (dua) DAS yang sangat potensial yaitu DAS Ciasem dan DAS Cipunagara, dimana salah satu fungsinya menjamin kualitas dan ketersediaan air bagi masyarakat yang sebagian besar berusaha di sektor pertanian terutama di wilayah hilirnya.

Data lain yang menjelaskan penurunan kualitas lahan adalah terjadinya lahan kritis. Menurut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang (2004), luas lahan kritis di Kabupaten Subang mencapai 14.187 Ha yang tersebar di seluruh wilayah.

Sub DAS Ciasem Hulu yang berada di wilayah DAS Ciasem, merupakan sub DAS yang memiliki peranan yang sangat penting, karena aliran air yang berasal dari sub DAS tersebut dimanfaatkan untuk mengairi sawah pada daerah hilir yang mancapai luasan 20.295 Ha (Perum Jasa Tirta Unit II Divisi III, 2004).

Sekarang kondisinya juga telah mengalami kerusakan, salah satu indikasinya adalah terjadinya fluktuasi debit aliran sungai musim hujan dan kemarau yang sangat besar. Berdasarkan data debit air yang tercatat pada stasiun pengamatan Bendung Macan pada tahun 2004, debit maksimum (Qmaks) mencapai

175.60 m3/detik sedangkan debit minimum (Qmin) tercatat 0.98 m3/detik (Perum

Jasa Tirta Unit II Divisi III, 2004). Data lain yang memperjelas penurunan kualitas lahan adalah terjadinya sedimentasi aliran sungai Ciasem yang mencapai 1.286 m3/tahun pada tahun 2001 (BAPEDA, 2001).

Terjadinya kerusakan pada sumberdaya alam, pada umumnya akibat dari tindakan pengelolaan yang tidak tepat. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan pengelolaan yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah adalah penyebab utama terjadinya kerusakan lahan.

Dengan demikian untuk mencapai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, dan sebagai upaya memperbaiki kerusakan yang terjadi pada wilayah Sub DAS Ciasem Hulu, maka perlu dilakukan kajian terhadap penggunaan dan pengelolaan lahan yang telah ada. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan melakukan evalusi lahan berdasarkan kelas kemampuannya dan pendugaan besarnya laju erosi.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disusun berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, adalah :

• Di Kabupaten Subang sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang terbesar pada keberhasilan pembangunan, dimana salah satu faktor penentunya adalah kondisi wilayah. Tetapi kenyataan menunjukkan, bahwa kondisi wilayah terus mengalami penurunan, khususnya pada wilayah DAS Cipunagara dan DAS Ciasem, yang dibuktikan dengan terjadinya banjir, kekeringan, fluktuasi debit dan sedimentasi sungai, serta lahan kritis.

• Faktor penyebab terjadinya penurunan kondisi lahan wilayah tersebut, pada umumnya tindakan pengelolaan lahan tersebut belum memperhatikan konservasi lahan. Selain itu dalam penyusunan perencanaan di daerah, aspek konservasi lahan belum menjadi prioritas utama.

• Jika perencanaan penggunaan lahan masih tetap demikian, maka degradasi lahan akan berlangsung lebih cepat, sehingga akan lebih mendorong terjadinya berbagai dampak negatif.

• Dengan demikian kebutuhan perencanaan penggunaan lahan yang memperhatikan konservasi tanah dan dapat memenuhi standar hidup penduduknya adalah merupakan salah satu solusi dalam menghambat laju kerusakan tersebut.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasari oleh pemikiran, bahwa dalam suatu DAS setiap penggunaan lahan akan berpengaruh terhadap kondisi lahan, dan setiap penggunaan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan, serta tidak memperhatikan aspek konservasi tanah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi lahan tersebut dan lingkungan sekitarnya terutama wilayah bagian hilir.

perlu adanya pilihan atau pemilahan dalam proses analisis, penggunaan apa saja yang relatif masih dapat untuk diubah, dan apabila dilihat dari fungsi dan statusnya maka penggunaan lahan berupa semak belukar, tegalan dan kebun campuran masih relatif dapat dilakukan perubahan/perbaikan sesuai dengan kelas kemampuannya.

Kegiatan yang dilakukan dalam menentukan kecocokan penggunaan lahan adalah dengan melakukan evaluasi lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan pada penggunaan lahan ada sekarang. Kemudian melakukan pendugaan erosi yang terjadi, apabila erosinya lebih besar dari yang dapat ditoleransi, maka ditentukan tindakan tindakan konservasi tanah yang sesuai. Selain itu dalam penyusunan perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan, juga harus memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat, dimana penggunaan lahan terpilih dapat memberikan manfaat secara ekonomi yang besar bagi masyarakat.

Berdasarkan peranannya, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan informasi yang tepat mengenai pemanfaatan lahan, sehingga dapat mencapai tujuan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penggunaan lahan sekarang berdasarkan kelas kemampuan lahan pada wilayah Sub DAS Ciasem Hulu, menetapkan alternatif perencanaan penggunaan lahan berbasis konservasi tanah dan dengan memperhatikan standar hidup layak bagi penduduknya sebagai upaya penyusunan perencanaan program pembangunan dalam mempertajam rencana dan implementasi rencana tata ruang wilayah.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, khususnya dalam perencanaan tata ruang wilayah yang memperhatikan aspek konservasi.

Penggunaan Lahan Berkelanjutan

Pemanfaatan sumberdaya lahan untuk pertanian harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan, sehingga manfaat sumberdaya lahan tersebut dapat lestari. Karakteristik lahan yang perlu untuk diperhatikan antara lain: (1) luasannya relatif tetap (2) memiliki sifat fisik, dengan kesesuaian penggunaan yang cenderung spesifik. Oleh karena pemanfaatannya harus sesuai dengan sifat fisik dan kemampuannya dalam mendukung kegiatan manusia yang terus berkembang (Dardak, 2005).

Dalam pemanfaatan sumber daya lahan, khususnya dalam pengembangan pertanian, yang harus diperhatikan dan merupakan kunci bagi perwujudan pengelolaan yang berkelanjutan adalah daya dukung lingkungannya. Menurut Sabiham (2005), pertanian berkelanjutan dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, dengan sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam.

Pendekatan teknologi yang diterapkan dalam pembangunan pertanian harus dapat memberikan hasil yang cukup tinggi dalam jangka pendek tanpa merusak sumber daya alam dalam jangka panjang, secara operasional diwujudkan dalam sistim pertanian konservasi (Conservation Farming System), yaitu sistim pertanian yang mengintegrasikan tindakan/teknik konservasi tanah dan air ke dalam sistim pertanian yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani atau meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus menekan erosi, sehingga sistim pertanian tersebut dapat berlanjut terus menerus (Sinukaban, 1994).

penggunaan tanah, tetapi menyesuaikan penggunaan tanah sesuai kemampuan tanah tersebut dan dikelola sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tanah tersebut dapat berfungsi lestari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk penyusun perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan harus diawali dengan identifikasi dan evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dengan kemampuannya, kemudian mengkaji tindakan konservasi yang tepat sesuai dengan kondisi fisik lahan. Ciri penggunaan lahan yang berkelanjutan menurut Sabiham (2005), yaitu :

1. Penggunan lahan berorientasi jangka panjang;

2. Dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan potensi untuk masa datang;

3. Kualitas lingkungan dapat dipertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan; 4. Dapat mempertahankan produktivitas dan kemampuan lahan;

5. Mampu mempertahankan lingkungan dari ancaman degradasi; dan 6. Dapat meningkatkan pendapatan per kapita.

Evaluasi Kemampuan Lahan

Pengertian penggunaan lahan (land use) menurut Arsyad (1989), adalah setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya penggunaan lahan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) penggunaan yaitu pertanian dan bukan pertanian yang kemudian masing-masing kelompok dirinci sesuai dengan kemampuan dan komoditi yang diusahakan. Penggunaan lahan untuk pertanian dibedakan dalam beberapa macam penggunaan lahan berdasarkan atas penyediaan air dan komoditi yang diusahakan, seperti tegalan, sawah, kebun, hutan produksi, dan lain-lain, sedangkan penggunaan bukan pertanian dapat dibedakan ke dalam penggunaan pemukiman, industri, rekreasi, pertambangan dan sebagainya.

Evaluasi lahan dapat dibedakan berdasarkan dua pendekatan, yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Evaluasi kuantitatif diperlukan dalam survei kelayakan, sedangkan evaluasi kualitatif adalah langkah pertama dan merupakan bahan untuk evaluasi kuantitatif. Evaluasi kualitatif biasanya dilaksanakan dengan melakukan klasifikasi lahan. Berdasarkan tujuannya klasifikasi lahan dibedakan menjadi klasifikasi kemampuan lahan dan klasifikasi kesesuaian lahan (Arsyad, 1989).

Menurut Sitorus (1998), evaluasi kemampuan lahan pada dasarnya merupakan evaluasi potensi lahan bagi penggunaan berbagai sistim pertanian secara luas dan tidak membicarakan peruntukan jenis tanaman tertentu ataupun tindakan-tindakan pengelolaannya. Lebih lanjut menurut Hardjowigeno (2003), klasifikasi kemampuan lahan digunakan untuk penggunaan pertanian secara umum yaitu daerah pertanian, padang penggembalaan, hutan dan cagar alam.

Menurut Hockensmith dan Steele (1943) dan Klingebiel dan Montgomery (1973, dalam Arsyad, 1989), sistim klasifikasi kemampuan lahan digolongkan ke dalam 3 kategori utama yaitu Kelas, Sub Kelas dan Satuan Kemampuan atau Pengelolaan.

Kelas Kemampuan Lahan

Menurut Arsyad (1989), tanah pada kelas I sampai dengan IV dengan pengelolaan yang baik mampu menghasilkan dan sesuai untuk berbagai penggunaan. Tanah pada kelas V, VI dan VII sesuai untuk padang rumput, tanaman pohon-pohonan atau vegetasi alami, dan tanah kelas VIII sebaiknya dibiarkan dalam keadaan alami.

tanaman umumnya. Tanah-tanah pada lahan kelas I yang dipergunakan untuk tanaman pertanian, memerlukan tindakan pengelolaan untuk memelihara produktivitasnya, berupa pemeliharaan kesuburan dan struktur tanah.

Kelas II. Tanah-tanah dalam kelas II memiliki beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaanya atau mengakibatkannya memerlukan tindakan konservasi yang sedang. Tanah-tanah dalam kelas II sesuai untuk penggunaan tanaman semusim, tanaman rumput, padang penggembalaan, hutan produksi, hutan lindung dan cagar alam.

Hambatan atau ancaman kerusakan pada lahan kelas II adalah salah satu atau kombinasi dari pengaruh berikut : (1) lereng yang landai; (2) kepekaan erosi atau ancaman erosi sedang atau telah mengalami erosi sedang; (3) kedalaman efektif agak dalam; (4) struktur tanah dan daya olah tanah agak kurang baik; (5) salinitas ringan sampai sedang atau terdapat garam natrium yang mudah dihilangkan akan tetapi besar kemungkinan timbul kembali; (6) kadang-kadang terkena banjir yang merusak; (7) kelebihan air dapat diperbaiki dengan drainase, akan tetapi tetap sebagai pembatas yang sedang tingkatannya, atau (8) keadaan iklim kurang sesuai bagi tanaman dan pengelolaan.

Kelas III. Tanah-tanah dalam lahan kelas III mempunyai hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi khusus atau keduanya. Tanah-tanah pada lahan kelas III dapat dipergunakan untuk tanaman semusim dan tanaman yang memerlukan pengolahan tanah, tanaman rumput, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung dan suaka margasatwa.

rendah ;(8) salinitas atau kandungan natrium sedang, atau (9) hambatan iklim yang agak besar.

Kelas IV. Hambatan dan ancaman kerusakan pada tanah-tanah di dalam kelas IV lebih besar daripada tanah-tanah dalam kels III, dan pilihan tanaman juga lebih terbatas. Jika dipergunakan untuk tanaman semusim memerlukan pengelolaan yang lebih hati-hati dan tindakan konservasi yang lebih sulit diterapkan dan dipelihara, seperti teras bangku, saluran vegetasi, dan dam penghambat, disamping tindakan memelihara kesuburan dan kondisi fisik tanah. Tanah-tanah dalam kelas IV dapat dipergunakan untuk tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya, tanaman rumput, hutan rumput, padang penggembalaan, hutan lindung dan suaka margasatwa.

Hambatan atau ancaman kerusakan dalam tanah-tanah kelas IV disebabkan oleh salah satu atau kombinasi faktor-faktor berikut : (1) lereng yang miring atau berbukit; (2) kepekaan erosi yang besar; (3) pengaruh bekas erosi agak berat yang telah terjadi ; (4) tanahnya dangkal ; (5) kapasitas menahan air yang rendah; (6) sering tergenang yang menimbulkan kerusakan berat pada tanaman; (7) kelebihan air bebas dan ancaman penjenuhan atau penggenangan terus terjadi setelah didrainase; (8) salinitas atau kandungan natrium yang tinggi, dan (9) keadaan iklim yang kurang menguntungkan.

Kelas V. Tanah-tanah di dalam lahan kelas V tidak terancam erosi akan tetapi mempunyai hambatan lain yang tidak praktis untuk dihilangkan sehingga membatasi penggunaannya, oleh karena itu hanya sesuai untuk tanaman rumput, padang penggembalaan, hutan produksi atau hutan lindung dan suaka alam. Tanah-tanah di dalam kelas V mempunyai hambatan yang membatasi pilihan macam penggunaan dan tanaman, dan menghambat pengolahan tanah bagi tanaman semusim. Tanah-tanah ini terletak pada topografi datar atau hampir datar tetapi tergenang air, sering dilanda banjir, atau berbatu-batu, atau iklim yang kurang sesuai, atau mempunyai kombinasi hambatan tersebut.

pembatas atau ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan, berupa salah satu atau kombinasi faktor-faktor berikut : (1) terletak pada lereng agak curam, (2) ancaman erosi berat, (3) telah tererosi berat, (4) mengandung garam larut atau natrium; (5) berbatu-batu; (6) daerah perakaran sangat dangkal, (7) atau iklim yang tidak sesuai.

Kelas VII. Lahan kelas VII tidak sesuai untuk budidaya pertanian. Jika dipergunakan untuk padang rumput atau hutan produksi harus dilakukan dengan pencegahan erosi yang berat. Tanah-tanah dalam lahan kelas VII yang dalam dan tidak peka erosi jika dipergunakan untuk tanaman pertanain harus dibuat teras bangku yang ditunjang dengan cara-cara vegetatif untuk konservasi tanah, disamping tindakan pemupukan. Tanah-tanah dalam kelas VII mempunyai hambatan atau ancaman kerusakan yang berat dan tidak dapat dihilangkan seperti (1) terletak pada lereng yang curam; (2) telah tererosi sangat berat berupa erosi parit, dan (3) daerah perakaran sangat dangkal.

Kelas VIII. Lahan kelas VIII tidak sesuai untuk budidaya pertanian, tetapi sesuai untuk dibiarkan dalam keadaan alami. Lahan-lahan kelas VIII bermanfaat sebagai hutan lindung, tempat rekreasi dan cagar alam. Pembatas atau ancaman dalam lahan kelas VIII berupa: (1) terletak pada lereng yang sangat curam, atau (2) berbatu, atau kapasitas menahan air sangat rendah.

Sub Kelas

Dalam menentukan sub kelas kemampuan lahan didasarkan pembagian pada faktor-faktor penghambat/ancaman, sebagaimana dijelaskan oleh Arsyad (1989), bahwa pengelompokkan di dalam sub kelas didasarkan atas jenis faktor penghambat atau ancaman. Terdapat empat jenis utama faktor penghambat atau ancaman yang dikenal yaitu (1) ancaman erosi ditandai dengan huruf e, (2) ancaman kelebihan air ditandai dengan huruf w, (3) pembatas perkembangan akar ditandai dengan huruf s, dan (4) pembatas iklim ditandai dengan huruf c (Arsyad, 1989).

drainase buruk, atau kelebihan air dan terancam banjir yang merusak tanaman. Sub kelas s menunjukkan tanah mempunyai hambatan daerah perakaran, termasuk hambatan ini adalah kedalaman tanah terhadap batu atau lapisan yang menghambat perkembangan akar, adanya batuan dipermukaan lahan, kapasitas menahan air yang rendah, sifat-sifat kimia yang sulit diperbaiki seperti salinitas atau kandungan natrium atau senyawa-senyawa kimia lainnya yang menghambat pertumbuhan dan tidak praktis dihilangkan. Sub kelas c menunjukkan adanya faktor iklim (temperatur dan curah hujan) menjadi pembatas penggunaan lahan (Arsyad, 1989).

Satuan Kemampuan (Capability Unit)

Pembagian dalam unit yang lebih detil dari klasifikasi kemapuan lahan adalah menentukan satuan kemampuan, dimana menurut Arsyad (1989), satuan kemampuan memberikan informasi yang lebih spesifik dan terinci untuk setiap bidang lahan daripada sub kleas. Satuan kemampuan adalah pengelompokkan lahan yang sama atau hampir sama kesesuaiannya bagi tanaman dan memerlukan pengelolaan yang sama atau memberikan tanggapan yang sama terhadap masukan pengelolaan yang diberikan. Lahan dalam suatu satuan kemampuan harus cukup seragam, yaitu dalam: (a) produksi tanaman pertanian atau rumput di bawah tindakan pengelolaan yang sama; (b) kebutuhan akan tindakan konservasi dan pengelolaan yang sama di bawah vegetasi penutup yang sama, dan (c) mempunyai produktivitas potensial yang setara.

Erosi dan Prediksi Erosi

normal, pengakutan yang dipercepat inilah yang dikenal dengan erosi tanah. (Bennett, 1955).

Pada dasarnya menurut Arsyad (1989), erosi adalah akibat interaksi kerja antara faktor-faktor iklim, topografi, tumbuh-tumbuhan (vegetasi), tanah dan manusia yang dapat dinyatakan dalam persamaan deskriptif sebagai berikut :

E = f (i, r, v, t, m)

dimana E adalah erosi, i adalah iklim, r adalah topografi, v adalah tumbuh-tumbuhan, t adalah tanah dan m adalah manusia.

Persamaan ini mengandung dua peubah yaitu (1) faktor-faktor yang dapat diubah oleh manusia seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah (v), sebagian sifat-sifat tanah (t) yaitu kesuburan tanah, ketahanan agregat dan kapasitas infiltrasi, dan satu unsur topografi (r) yaitu panjang lereng, dan (2) faktor-faktor yang tidak dapat diubah oleh manusia seperti iklim (i), tipe tanah dan kecuraman lereng. Lebih lanjut menurut Arsyad (1989), pada daerah tropis yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian secara serius adalah terjadinya erosi yang disebabkan oleh bantuan air.

Tabel 1 Tingkat Kepekaan Erosi berbagai Jenis Tanah

No. Jenis tanah Tingkat Kepekaan

1. Aluvial, Gleil, Planosol, Hidomorf kelabu, Laterit Tidak peka

2. Latosol Agak peka

3. Brown forest, Non Calcic Brown, Mediteran Kurang peka 4. Andosol, Laterit, Grumusol, Podsol, Podsolik Peka

5. Regosol, Litosol, Organosol, Renzina Sangat peka

Sumber : Direktorat Bina Program Kehutanan Bogor (1980, dalam Puspaningsih, 1997)

Pendugaan jumlah erosi yang akan terjadi pada suatu lahan dapat menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith (1978), yaitu rumus USLE (Universal Soil Loss Equation) dengan persamaannya sebagai berikut :

A = R.K. LS. C. P Dimana :

A : jumlah erosi dalam ton/ha/tahun

R : faktor erosivitas hujan, yaitu jumlah satuan indeks erosi hujan, yang merupakan perkalian antara energi hujan total (E) dengan intensitas hujan maksimum 30 menit (I30)

K : faktor erodibilitas tanah, yaitu besarnya erosi per unit indeks erosi (R) yang diukur pada petak standar (panjang 22 m, lereng 9 %) dan tanahnya terus menerus bera.

L : faktor panjang lereng, yaitu nisbah antara besarnya erosi yang terjadi dari tanah dengan panjang lereng tertentu terhadap besarnya erosi pada suatu panjang lereng 22 m dibawah keadaan yang identik.

S : faktor kecuraman lereng, yaitu nisbah antara besarnya erosi yang terjadi dari tanah dengan kecuraman lereng tertentu terhadap besarnya erosi pada suatu lereng 9% dibawah keadaan yang identik.

P : faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah, yaitu nisbah antara besarnya erosi dari tanah yang diberi perlakukan tindakan konservasi khusus seperti pengolahan menurut kontur, penanaman dalam strip atau teras terhadap besarnya erosi dari tanah yang diolah searah lereng dalam keadaan yang identik.

Metode USLE dapat digunakan untuk menduga laju erosi rata-rata suatu tanah pada suatu kecuraman lereng dengan pola hujan tertentu, untuk macam sistim pertanaman dan tindakan pengelolaan yang mungkin dilakukan, atau yang sedang dipergunakan.

USLE diarahkan untuk menduga laju erosi dalam jangka waktu yang lama misalnya erosi tahunan. USLE dalam implementasinya di Indonesia memiliki banyak keterbatasan. Kelemahan atau keterbatasan tersebut antara lain: (1) USLE tidak menghitung erosi dari hujan tunggal, (2) tidak memikirkan faktor pengendapan, (3) tidak menghitung erosi selokan, dan (4) USLE berasal dari penelitian yang menggunakan plot kecil (Wishmeier dan Smith, 1978 dalam

Rahimsyah, 1993).

Prediksi erosi dari sebidang tanah merupakan metoda untuk memperkirakan laju erosi yang terjadi dari tanah dibawah suatu penggunaan dan pengelolaan tertentu. Jika laju erosi yang masih dapat ditolerasi dari tanah tersebut diketahui, maka dapat ditetapkan kebijaksanaan penggunaan dan tindakan-tindakan konservasi yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah, dan tanah tersebut dapat berfungsi secara lestari (Arsyad, 1989).

Erosi yang Dapat Ditoleransikan (Atol)

Penetapan batas tertinggi laju erosi yang masih dapat dibiarkan atau ditoleransikan adalah perlu, sebab tidak mungkin menekan laju erosi menjadi nol dari tanah-tanah yang diusahakan untuk pertanian terutama pada tanah-tanah berlereng. Akan tetapi suatu kedalaman tanah tertentu harus dipelihara agar terdapat suatu volume tanah yang cukup dan baik bagi tempat berjangkarnya akar tanaman sehingga tanaman/tumbuhan dapat tumbuh dengan baik (Arsyad, 1989).

Wishmeier dan Smith (1978, dalam Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001), menjelaskan bahwa dalam menentukan besarnya erosi yang masih dapat ditoleransikan harus mempertimbangkan: (1) ketebalan lapisan atas tanah, (2) sifat fisik tanah, (3) pencegahan terjadinya erosi (gully), (4) penurunan kandungan bahan organik, dan (5) kehilangan zat hara tanaman.

Analisis Usaha Tani dan Standar Hidup Layak Analisis Usaha Tani

Dalam analisis finansial usaha tani, ada 3 (tiga) variabel penting yang perlu diperhatikan yaitu penerimaan, biaya dan pendapatan (Soekartawi, 2002). Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

Penerimaan usaha tani, merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual per musim tanam yang dinilai dengan mata uang dihitung dengan persamaan :

TRi = Yi Pyi

dimana TRi : total penerimaan produksi komoditas i (Rp), Yi : produksi komoditas i yang diperoleh dalam satu musim tanam (kg), Pyi : harga Y komoditas i (Rp). Dalam suatu usaha tani biasanya ditemukan lebih dari satu komoditas yang dikembangkan sehingga total penerimaan dihitung dengan menggunakan persamaan :

TR =

∑

= n

i

YiPyi

1

n : jumlah macam komoditas yang diusahakan

FC =

∑

= n

i

XiPxi

1

dimana FC : biaya tetap yang dipergunakan secara periodik (Rp), Xi : jumlah fisik dari input yang membentuk biaya tetap dalam produksi komoditas i, Pxi : harga input dalam produksi komoditas i (Rp), dan n : jumlah macam input yang digunakan dalam suatu usaha tani.

Persamaan di atas dapat juga dipakai untuk menghitung biaya variabel, karena total biaya (TC) adalah jumlah dari biaya tetap (FC) dan biaya tidak tetap (VC), maka :

TC = FC + VC

Pendapatan usaha tani, adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya, yang dapat dihitung dengan persamaan :

Pd = TR – TC

dimana Pd : pendapatan usaha tani (Rp), TR : total penerimaan usaha tani (Rp), dan TC : total biaya usaha tani (Rp).

Standar Hidup Layak

Menurut Sajogyo (1977 dalam Rusli et al., 1995), bahwa ukuran garis kemiskinan untuk wilayah Indonesia dispesifikasi atas tiga kemiskinan yang mencakup konsepsi “Nilai Ambang Kecukupan Pangan”, yaitu miskin, miskin sekali dan paling miskin. Untuk di pedesaan kelompok masyarakat dikatakan miskin bila pengeluarannya kurang dari 320 kg/orang/tahun, miskin sekali jika pengeluarannya kurang dari 240 kg/orang/tahun; dan paling miskin kurang dari 180 kg/orang/tahun. Sedangkan untuk perkotaan, masing-masing kriteria tersebut memliliki tolok ukur 480, 360 dan 270 kg/orang /tahun. Garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam nilai mata uang (Rp/bulan) ekuivalen dengan nilai tukar beras (kg/org/tahun).

250% atau 2.5 (Sinukaban, 2001 dalam Hasani, 2004). Sedangkan menurut Rusli

et al. (1995), untuk mencapai kebutuhan hidup sekunder harus dikalikan nilai indeks 200% atau 2.0.

Rencana Tata Ruang Wilayah

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 1992, ruang adalah wadah yang melupiti ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yang disebut tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Wilayah diartikan sebagai ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistimnya berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

Sasaran utama dari perencanaan tata ruang pada dasarnya adalah untuk menghasilkan penggunaan lahan terbaik, namun biasanya dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) sasaran umum, yaitu: (1) efisiensi, (2) keadilan dan akseptabilitas masyarakat, dan (3) keberlanjutan. Sasaran efisiensi merujuk kepada manfaat ekonomi, dimana dalam konteks kepentingan publik pemanfaatan ruang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tata ruang harus merupakan perwujudan keadilan dan keterlibatan masyarakat, oleh karenanya perencanaan yang disusun harus dapat diterima oleh masyarakat. Perencanaan tata ruang juga harus berorientasi pada keseimbangan fisik lingkungan dan sosial, sehingga menjamin peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan (sustainable) (Rustiadi et al. 2004).

wilayah menekankan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan demi terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang (develovment sustainability) (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, 2003).

Panataan ruang dalam konteks implementasinya lebih mengarah pada penataan ruang daratan yang sangat berkaitan dengan penatagunaan lahan. Dalam pandangan daerah aliran sungai (DAS), menurut Sriharto (2003) arahan penataan ruang menjadi ideal bagi ekosistim sumber daya air apabila bagian hulu DAS dan sub-sub DAS dialokasikan untuk kawasan dengan vegetasi lebat, berakar dalam dengan vegetasi yang memadai. Kawasan tengah dan hilir, pada umumnya sudah menjadi kawasan budidaya (pemukiman), sehingga segi pengendalian (kualitas air, banjir) lebih menonjol.

Lebih lanjut menurut Rustiadi et al. (2004), pendekatan penataan ruang sebaiknya berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan atau upaya untuk mencegah terjadinya perubahan yang tidak diinginkan;

2. Menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah;

3. Menciptakan keseimbangan pemanfaatan sumber daya di masa sekarang dan masa yang akan datang (pembangunan berkelanjutan);

4. Disesuaikan dengan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk mengimplementasikan perencanaan yang disusun.

Dalam kaitannya dengan kebijakan pengembangan wilayah dengan model pengelolaan tata ruang secara terpadu dan pendekatan menyeluruh (holistik) suatu ekosistem, maka konsep dasar perwilayahan Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat diperlukan (Haridjaja, 2005).

Daerah Aliran Sungai (DAS)

Menurut Manan (1976), daerah aliran sungai (watershed) secara harfiah berarti setiap permukaan miring yang mengalirkan air. Daerah aliran sungai berarti suatu topografi divide yang mengalirkan air ke dalam dua atau lebih

melepaskan atau mengalirkan aliran permukaan sungai melalui suatu pelepasan (outlet).

Dalam pengertian lainnya, DAS tidak hanya merupakan tempat aliran sungai tetapi juga merupakan suatu ekosistim, artinya jasad hidup dan lingkungan fisik serta kimia bertindak secara dinamik dan di dalamnya terjadi keseimbangan dinamik antara energi dan material yang masuk dengan energi dan material yang keluar. Dalam keadaan alami energi matahari dan iklim di atas DAS serta unsur endogenik di bawah permukaan DAS merupakan masukan (input), sedangkan air dan sedimen yang keluar dari muara DAS serta air yang kembali ke udara melalui evavotranspirasi adalah output dari DAS (Arsyad et al. 1985 dalam Rahimsyah, 1993).

Dengan demikian maka DAS sebagai satu ekosistim harus dikelola dengan baik, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup komponen-komponen didalamnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Haridjaja (2005), bahwa DAS merupakan suatu wilayah kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografi dan berfungsi sebagai tempat aktifitas dan perlindungan alam (hidrologi, konservasi plasma nutfah, dan lain-lain) yang mana sistim aliran sungai akan keluar melalui suatu outlet tunggal.

Pengelolaan suatu DAS sampai sekarang belum sepenuhnya dilakukan secara baik, karena menyangkut berbagai elemen yang terlibat didalamnya, salah satunya adalah institusi yang menangani belum tertata dengan baik. Dalam kajian yang dilakukan oleh Kartodihardjo et al. (2000), dijelaskan bahwa dalam pengelolaan DAS yang juga penting adalah menyangkut pembenahan institusi yang mengelola DAS dan konservasi tanah, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain :

1. Pengelolaan DAS dan konservasi tanah merupakan satu kesatuan kegiatan, dimana didalamnya terlibat berbagai unsur institusi formal, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah;

masyarakat melalui pendekatan partisipatif dalam mengelola lahan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaiannya;

3. Infrastruktur fisik dan sosial di bagian hulu relatif lebih buruk dibandingkan di daerah hilir DAS. Hal ini dikarenakan di masa lalu usaha pembangunan pertanian telah dan lebih terkonsentrasi di daerah “lowland” sehingga daerah dataran tinggi dan hulu DAS tidak diuntungkan dari program-program yang didanai oleh pemerintah;

Lokasi Penelitian

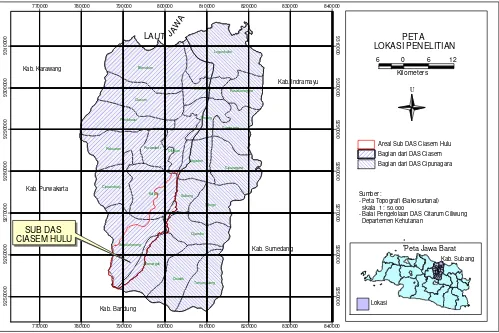

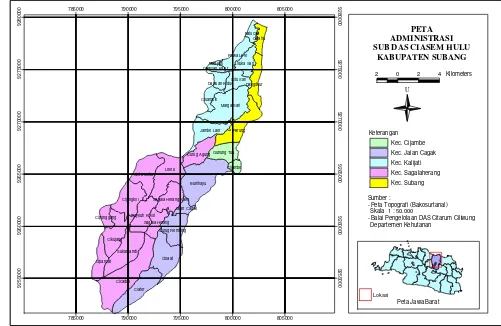

Penelitian ini dilakukan di wilayah Sub DAS Ciasem Hulu pada DAS Ciasem. Secara administratif terletak di Kabupaten Subang yang meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sagalaherang, Jalancagak, Cijambe, Subang, dan Kalijati (Gambar 1 dan Gambar 2).

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan berupa peta penggunaan lahan skala 1 : 50.000, dan peta tanah skala 1 : 50.000, peta kelas lereng yang berasal dari peta topografi skala 1 : 50.000 (Bakosurtanal), peta administrasi Kabupaten Subang skala 1 : 50.000, peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang skala 1 : 50.000, contoh tanah utuh dan contoh tanah terganggu.

Sedangkan alat yang dipakai terdiri dari seperangkat komputer PC, perangkat untuk pengecekan lapang berupa Global Posisition System (GPS), Kompas, Abney level, pita meter, ring sample, bor tanah, cangkul, pisau, dan kamera.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistim informasi geografis (SIG), untuk menentukan peta satuan lahan homogen (SLH), dimana SLH diperoleh dengan melakukan proses tumpang susun (overlay) peta jenis tanah, peta kelas lereng dan peta penggunaan lahan. Berdasarkan peta SLH ditentukan satuan lahan pengamatan intensif, yang pemilihannya dilakukan secara

purposive sampling sebagai pewakil dari masing-masing SLH yang dijadikan sebagai lokasi pengumpulan data lapangan.

Sebelum melakukan pengumpulan data lapangan, dilakukan survei pendahuluan dengan tujuan untuk mencocokan unit lahan pengamatan pada peta satuan lahan pengamatan intensif dengan lokasi pengamatan di lapangan.

Kalijati Blanakan Ciasem Legonkulon Cisalak Cibogo Sagalaherang Pabuaran Cijambe Jalancagak Binong Patokbeusi Cipunagara Pagaden Cikaum Tanjungsiang Compreng Cipeundeuy Subang Purwadadi Pusakanagara Pamanukan 770000 770000 780000 780000 790000 790000 800000 800000 810000 810000 820000 820000 830000 830000 840000 840000 92 50 0 0 0 92 50 0 00 92 6 0 0 0 0 92 6 00 0 0 92 7 0 0 0 0 92 7 00 0 0 92 80 0 00 92 8 00 00 92 90 0 00 92 90 0 00 93 0 0 0 00 93 0 00 00 93 10 0 0 0 93 10 0 00

6 0 6 12

Kilometers

Lokasi

Peta Jawa Barat

PETA LOKASI PENELITIAN

Sumber :

- Peta Topografi (Bakosurtanal) skala 1 : 50.000

- Balai Pengelolaan DAS Citarum Ciliwung Departemen Kehutanan

Bagian dari DAS Ciasem

Bagian dari DAS Cipunagara Areal Sub DAS Ciasem Hulu

Kab. Subang Kab. Karawang Kab. Indramayu Kab. Purwakarta Kab. Sumedang Kab. Bandung U

LAUT JA

WA

[image:50.595.66.565.213.546.2]SUB DAS CIASEM HULU

Keterangan

Kec. Cijambe

Kec. Jalan Cagak

Kec. Kalijati

Kec. Sagalaherang

Kec. Subang

PETA ADMINISTRASI SUB DAS CIASEM HULU

KABUPATEN SUBANG

Peta Jawa Barat Lokasi Cicadas Leles Cisaat Bunihayu Ciat er Marga Sari Parung Cikujang Sukamandi Cijengkol Cinta Mekar Jambe Laer Cipancar Dangdeur Situ Sari Dayeuh Kolot Suka Sari Curug Rendeng Curug Agung Rawa Lele Gunung Tua Cidahu

Sagala Herang Kaler

Sagala Herang Cisampih Batucari Ciponggang Dawuan Kidul Cijambe Jalan Cagak Dawuan Kaler Manyeti 785000 785000 790000 790000 795000 795000 800000 800000 805000 805000 92 55 0 00 92 5 50 00 92 60 0 0 0 92 60 0 00 92 65 0 00 92 6 50 0 0 92 70 0 00 92 7 00 00 92 75 0 0

0 9275

0 00 92 80 0 00 92 8 00 0 0

2 0 2 4 Kilometers

Sumber :

- Peta Topografi (Bakosurtanal) Skala 1 : 50.000

- Balai Pengelolaan DAS Citarum Ciliwung Departemen Kehutanan

[image:51.595.60.561.236.562.2]U

penutupan dan pengelolaan lahan), (2) data sosial ekonomi (luas kepemilikan lahan, produksi usaha tani, biaya dan pendapatan dalam setahun dan sarana produksi).

Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait meliputi data curah hujan, data debit air, data statistik, peta jenis tanah, peta kelas lereng dan peta penggunaan lahan serta peta RTRW).

Tahapan analisis selanjutnya adalah melakukan evaluasi lahan dengan metode klasifikasi kemampuan lahan (Land Capability Classification), analisis ini dilakukan untuk menentukan kelas kemampuan lahan. Apabila penggunaan lahan belum sesuai dengan kelas kemampuannya, maka disusun alternatif perubahan penggunaan lahan.

Prediksi erosi dilakukan dengan metode universal soil loss equation (USLE) untuk menduga besarnya erosi pada pengelolaan lahan aktual, hasil prediksi erosi dibandingkan dengan besarnya erosi yang dapat ditolerasi (Atol), yang menujukan

besarnya erosi yang masih dapat diperbolehkan.

Apabila laju erosi (A) lebih besar dari Atol maka disusun alternatif

perubahan pengelolaan lahan, dan kegiatan analisis terakhir adalah melakukan analisis usaha tani. Tujuannya adalah untuk menghitung pendapatan petani yang kemudian dibandingkan dengan standar hidup layak dilokasi penelitian, apabila nilai pendapatan petani lebih kecil dari standar hidup layak, maka disusun alternatif pola tanam dan agrotenologi.

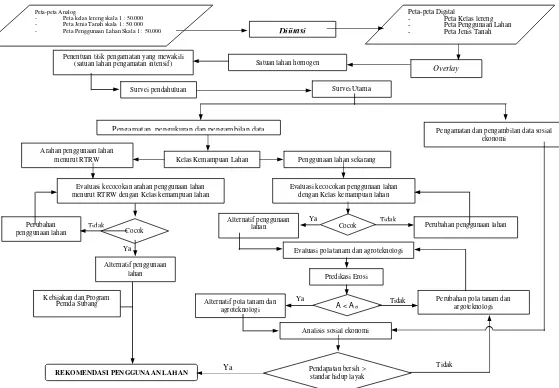

Untuk lebih memperjelas metode peneltian ini, disusun diagram alir pelaksanaan penelitian, seperti tersaji dalam Gambar 3. Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahap Persiapan

Pengamatan dan pengambilan data sosial ekonomi

Peta-peta Analog

- Peta kelas lereng skala 1 : 50.000 - Peta Jenis Tanah skala 1 : 50.000 - Peta Penggunaan Lahan Skala 1 : 50.000

Peta-peta Digital

- Peta Kelas lereng

- Peta Penggunaan Lahan

[image:53.595.22.581.122.510.2]- Peta Jenis Tanah

Gambar 3 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian

Ya Tidak

Tidak

Tidak Tidak

Ya Alternatif pola tanam dan

agroteknologi

Analisis sosial ekonomi Kebijakan dan Program

Pemda Subang

REKOMENDASI PENGGUNAAN LAHAN

Predikasi Erosi

A < Atol

Ya Perubahan

penggunaan lahan Cocok

Evaluasi kecocokan arahan penggunaan lahan menurut RTRW dengan Kelas kemampuan lahan

Alternatif penggunaan lahan

Ya

Perubahan penggunaan lahan Cocok

Evaluasi kecocokan penggunaan lahan dengan Kelas kemampuan lahan

Evaluasi pola tanam dan agroteknologi

Perubahan pola tanam dan argoteknologi Alternatif penggunaan

lahan

Pendapatan bersih > standar hidup layak Satuan lahan homogen

Overlay

Penentuan titik pengamatan yang mewakili (satuan lahan pengamatan intensif)

Dijitasi

Survei pendahuluan Survei Utama

Pengamatan, pengukuran dan pengambilan data

Penggunaan lahan sekarang Arahan penggunaan lahan

menurut RTRW Kelas Kemampuan Lahan

pengamatan intensif ditentukan dari peta satuan lahan homogen (SLH) yang dihasilkan dari proses tumpang susun (overlay) peta kelas lereng, peta tanah dan peta penggunaan lahan.

Pada penelitian ini pemilihan satuan lahan pengamatan intensif hanya dilakukan pada penggunaan lahan semak belukar, tegalan dan kebun campuran, dengan kemiringan 15%-40%, dan (4) melakukan survei pendahuluan ke lapangan untuk mengecek kecocokan letak plot di peta dengan kondisi lapangan yang akan dijadikan lokasi satuan lahan pengamatan intensif.

Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer yang terdiri atas data fisik dan data sosial ekonomi, dilakukan pada satuan lahan pengamatan intensif. Pengumpulan data fisik meliputi pengukuran panjang lereng, kemiringan lereng, penutupan dan penggunan lahan, kedalaman efektif tanah, pengambilan contoh tanah utuh (menggunakan ring sample) untuk keperluan analisis fisik tanah (permeabilitas dan bobot isi), serta contoh tanah terganggu untuk analisis tekstur, struktur dan kandungan bahan organik untuk mendapatkan nilai erodibilitas tanah (nilai K).

Pengumpulan data sosial ekonomi, meliputi luas dan status kepemilikan lahan, jenis dan jumlah produksi komoditas usaha tani, jenis dan jumlah sarana produksi, variasi pola tanam, diperoleh melalui wawancara kepada petani dengan menggunakan kuesioner, pemilihan petani sebagai responden, ditentukan secara

purposive sampling. Seleksi petani dilakukan dengan wawancara awal sebelum dilakukan wawancara inti. Petani terpilih adalah petani yang dianggap mampu untuk memberikan informasi yang tepat dan benar. Jumlahnya untuk setiap pola tanam dan agroteknologi sebanyak 5 orang.

Tabel 2 Nama Instansi dan Jenis Data yang Dikumpulkan

No. Nama Instansi Jenis Data atau Peta

1. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Subang

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2005-2009 2. Program Pembangunan Daerah tahun 2005-2009 3. Rencana Strategis Daerah tahun 2005-2009 4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah skala 1 : 50.000

2. Balai Pengelolaan DAS Citarum Ciliwung

1. Peta Jenis Tanah skala 1 : 50.000 2. Peta Kelas Lereng skala 1 : 50.000 3. Peta Penggunaan Lahan skala 1 : 50.000

3. Perum Jasa Tirta Unit II Divisi III Subang

1. Data Curah hujan selama 10 tahun terakhir 2. Data debit air sungai selama 5 tahun

4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Statistik Subang dalam Angka

5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang

Rencana Rahabilitasi Lahan Tahun 2004-2009

Analisis Data

Analisis data ditentukan berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Tahapan analisis data tersebut meliputi kegiatan:

(1) Evaluasi penggunaan lahan sekarang (Existing Land Use) meliputi evaluasi kecocokan penggunaan lahan berdasar kelas kemampuan lahan, melakukan prediksi erosi (A) dan mengkaji nilai erosi yang dapat ditoleransi (Atol) pada

kondisi aktual dan melakukan analisis usaha tani pada kondisi aktual.

(2) Evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), yang terdiri atas analisis deskriptif RTRW, evaluasi kecocokan arahan penggunaan lahan RTRW berdasarkan kemampuan lahan.

(3) Penyusunan alternatif penggunaan lahan dan agroteknologi meliputi alternatif penggunaan lahan sekarang dan RTRW (apabila belum sesuai), penyusunan pola tanam dan agroteknologi serta analisis usaha tani sesuai pola tanam dan agroteknologi alternatif.

Secara terrinci metode analisis data ini, dijelaskan pada masing-masing sub bab sebagai berikut:

Evaluasi Penggunaan Lahan Sekarang

Kecocokan Penggunaan Lahan dengan Kelas Kemampuan Lahan. Analisis yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah proses klasifikasi lahan dengan metode faktor penghambat. Kriteria yang dipakai untuk menilai kecocokan penggunaan lahan adalah kriteria kelas kemampuan penggunaan lahan yang dikemukakan oleh Arsyad (1989), yang mengacu pada Klingebiel dan Montgomery (1973), seperti yang disajikan pada Lampiran 4 dan 5.

Prediksi Erosi. Prediksi erosi dilakukan untuk menduga besarnya erosi yang terjadi pada penggunaan lahan dengan pengelolaan tertentu. Prediksi erosi dilakukan dengan menggunakan persamaan Universal Soil Loss Equation (USLE) yang dikemukakan oleh Wischmeier dan Smith (1978), yaitu :

A = R x K x LS x C x P Dimana :

A : jumlah erosi dalam ton/ha/tahun R : faktor erosivitas hujan

K : faktor erodibilitas tanah

LS : faktor panjang dan kemiringan lereng C : faktor tanaman (penggunaan tanah) P : faktor teknik konservasi tanah

Untuk mendapatkan nilai masing-masing variabel pendugaan (prediksi) erosi, digunakan metode-metode sebagai berikut:

Faktor erosivitas hujan (R). Faktor Erosivitas hujan (R) merupakan jumlah

satuan indeks erosi hujan dalam setahun. Nilai R yang merupakan daya rusak hujan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Bols (1978), sebagai berikut :

R = 6.119 (Rain)1.21 (Days)-0,47 (Max.P)0,53 dimana :

R : indeks erosivitas hujan

Rain : curah hujan bulanan rata-rata (mm)

Days : jumlah hari hujan dalam bulan yang dimaksud (hari)

Max.P : curah hujan maksimum dalam 24 jam dalam bulan yang bersangkutan

Faktor erodibilitas tanah (K). Faktor K dihitung dengan menggunakan rumus

100 K = 2,713 M1,14(10-4)(12-a) + 3,25(b-2) + 2,5(c-3) dimana :

K : faktor erodibilitas tanah

M : (% debu + % pasir halus) x (100-% liat) a : persentase bahan organik

b : kelas struktur tanah (seperti pada Lampiran 6a) c : kelas permeabilitas tanah (seperti pada Lampiran 6b)

Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS). Nilai panjang lereng dan

kemiringan lereng diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan, untuk menentukan fakor panjang dan kemiringan lereng (LS) dihitung dengan menggunakan rumus persamaan Wischmeier dan Smith (1978), sebagai berikut :

LS = X

(

0,0138+0,00965S+0,00138S2)

dimana : LS : faktor lereng X : panjang lereng (m) S : kemiringan lereng (%)

Faktor Pengelolaan Tanaman (C) dan Teknik Konservasi Tanah (P). Fakor

pengelolaan tanaman (C) dan teknik konservasi tanah (P) ditentukan dengan mencocokan kondisi penggunaan lahan dan penutupan tanah di lapangan dengan tabel faktor C dan P yang merupakan hasil penelitian (Hammer, 1981), dan (Abdurachman, et al. (1983) dalam Sinukaban, 1989).

Erosi yang Dapat Ditoleransikan (Atol). Nilai Atol adalah besaran maksimum

erosi yang masih dapat ditoleransikan dari sebidang tanah agar tanah tersebut masih dapat berproduksi secara ekonomis dan lestari dengan sistem produksi yang diterapkan (Wischmeier dan Smith, 1978). Besarnya nilai Atol tanah dipengaruhi

oleh iklim (berkaitan dengan laju pembentukan tanah), kedalaman akar tanaman dan jenis tanaman yang diusahakan. Penetapan Atol tanah dilakukan dengan

menggunakan metode Wood dan Dent (1983), yang memasukan faktor kedalaman minimum tanah dan laju pembentukan tanah, dengan rumus sebagai berikut :

ETol = LPT

MPT D

DE mim

+ −

Dimana ETol : erosi yang masih dapat ditoleransikan (mm/tahun), DE : nilai kedalaman ekuivalen yang besarnya adalah hasil perkalian antara nilai kedalaman efektif dengan nilai faktor kedalaman (mm), Dmin : kedalaman tanah minimum yang memungkinkan tanaman yang akan ditanam dapat berproduksi (mm), MPT ; masa pakai tanah, yaitu berapa lama tanah akan digunakan untuk sistem produksi yang direncanakan, (250 tahun, dapat dianggap sebagai pemakaian secara terus menerus/lestari), LPT : laju pembentukan tanah yang besarnya 1.2 mm/tahun (Sinukaban, 1989).

Evaluasi Arahan Penggunaan Lahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Analisis Deskriptif Arahan Penggunaan Lahan RTRW. Metode yang dipakai berupa metode analisis deskriptif tentang rencana penggunaan lahan yang dibuat dalam RTRW, terdiri atas deskripsi persentase luas masing-masing penggunaan lahan pada lua