ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI EBIJAKAN

DESENTRALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN

EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN KARO

TESIS

Oleh

RANIN PINEM

087003056/PWD

S

E K O L A H

P A

S C

A S A R JA

NA

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI EBIJAKAN

DESENTRALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN

EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN KARO

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

RANIN PINEM

087003056/PWD

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Tesis : ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI

TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN KARO

Nama Mahasiswa : Ranin Pinem Nomor Pokok : 087003056

Program Studi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA) Ketua

(Kasyful Mahalli, SE, M.Si) (Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec)

Anggota Anggota

Ketua Program Studi Direktur

Telah diuji pada Tanggal : 29 Juli 2011

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA Anggota : 1. Kasyful Mahalli, SE, M.Si

2. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec 3. Agus Suryadi, S.Sos, M.Si

ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN

EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN KARO ABSTRAK

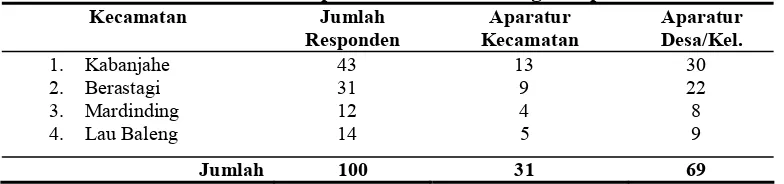

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian tentang pengaruh implementasi kebijakan desentralisasi terhadap pengembagan ekonomi wilayah yang dilakukan di Kabupaten Karo. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan responden 100 orang yang terdiri dari kalangan aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Berastagi, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng. Teknik analisis yamg digunakan menggunakan analisis korelasi product moment dari Karl Pearson dengan bantuan aplikasi komputer SPSS versi 15.00.

Hasil analisis menunjukkan besaran koefisien korelasi sebesar 0.405 dengan taraf signifikansi sebesar 0.000. Pengujian dilakukan dengan pengujian dua ekor (2 tailed) dengan kasus yang berlaku adalah 100 (N=100). Adapun ketentuan bahwa apabila signifikansi di bawah atau sama dengan 0,05 maka Ha (Hipotesis Alternatif) diterima dan Ho (Hipotesis nol) ditolak. Bila dibandingkan dengan tabel nilai r product moment pada taraf signifikansi 5 % dan 1 % dengan N = 100, masing-masing secara berturut-turut 0,195 dan 0,256 berarti 0,405 > 0,256 > 0,195. Kesimpulan yang dapat diambil dari besaran nilai koefisien korelasi product moment tersebut adalah “terdapat hubungan pengaruh yang nyata dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Desentralisasi (IKD) terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah (PEW)”. Dengan demikian, data sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel diambil.

Disarankan agar upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan desentralisasi dapat dilakukan dengan memperbaiki substansi kebijakan sehingga lebih mencerminkan tujuan desentralisasi, memperbaiki struktur kebijakan dengan memperkuat kemitraan yang sinergis antar tiga pilar pemerintahan yakni masyarakat sipil, pemerintah daerah dan sektor swasta. Sedangkan penguatan kultur kebijakan lebih pada upaya sosialisasi kebijakan agar lebih sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat dan nilai-nilai lokal.

Pembangunan ekonomi wilayah juga perlu dilakukan dengan lebih komprehensif melalui kebijakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kelestarian lingkungan.

ANALYZE INFLUENCE OF DECENTRALIZATION POLICY IMPLEMENTATION TOWARD REGIONAL ECONOMIC

DEVELOPMENT IN KARO REGENCY

ABSTRACT

This research aims is to answer the research question on influence of decentralization policy implementation toward regional economic development in Karo Regency. This research used survey approach with 100 respondents consist of local apparatus from Kecamatan(sub-regency), Kelurahan and Desa (Village) government respectively in Berastagi, Kabanjahe , Mardinding and Lau Baleng. Analytical technique used product moment correlation from Karl Pearson which supported by computer application SPSS 15.00 version.

Result of the research explain that corellation coefficient 0.405 with degree of significancy 0.000, two-tailed test with 100 cases run. In accordance with degree of significancy regulation less or equal with 0.05 then caused the receive alternative hypothesis and Null Hypothesis would be rejected. As a result of correlation measurement (r) is equal with 0.405 compare toward r table value respectively 5% and 1% with N = 100, 0.195 and 0.256 means 0.405>0.256>0.195. From the analysis can be concluded that relationship or influence of Decentralization Policy Implementation toward Regional Economic Development was real and significant.. It means, data from sample can be generalized toward population where the sample derived.

Recommendation proposed deals with endeavour to improve the quality of decentralization policy implementation can be done through resive policy substance more suitable with the goal of decentralization, improve the structure of policy by encourage mutual partnership amongs civil society, local government and private sector. Meanwhile, policy culture can be emphasized through internalized local values and alignment with degree of society understanding on decentralization policy.

Regional economic development need to more comprehensively formulate through development policy with more emphasized on equilibrium amongs economic growth, growth with equity and environment sustainability.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Desentralisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Karo”. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD).

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Segenap perhatian yang diberikan kepada penulis merupakan sumbangsih yang sangat berharga, sehingga penulis patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Kasyful Mahalli, SE, M.Si. dan Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec., masing-masing selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan ketulusan, kearifan dan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan tesis ini.

2. Bapak Agus Suryadi, S.Sos, M.Si, Bapak Drs. Rujiman, MA dan Bapak Dr.Irsyad Lubis, M.Sos, M.Sc, selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan banyak masukan dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Bupati Karo beserta seluruh staf Pemda Karo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan peneitian di Kabupaten Karo. 5. Bapak/Ibu Dosen, Staf Administrasi dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

6. Rekan saya Anderiasta Tarigan, S.Sos, M.Si, yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan sayang dan terima kasih yang mendalam kepada ibunda Dk. Sita Sadaarih Br. Ketaren, abangku Dr. Edyan Pinem, Sp. PD, kakakku Dra. Niarita Pinem, Apt. serta adikku Iman Pinem, SE, M.Si, beserta seluruh keluarga atas doa, nasehat, dorongan semangat serta bantuan yang diberikan selama ini.

Kepada suami tercinta AIPTU Henry Sihombing, SH, anak-anakku tersayang Maureen Claudia Sihombng dan Hera Vanesa Sihombing, yang selalu menjadi motivator bagi penulis selama mengikuti pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD).

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidakdapat disebutkan satu persatu yang turut andil dan memberi bantuan langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Semoga hasil penulisan ini nantinya dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. .

. Medan, September 2011

RIWAYAT HIDUP

Ranin Pinem, lahir di Medan pada tanggal 04 Desember 1966. Anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Ayahanda Drs. DJ. Pinem (Almarhum) dan Ibunda Dk. Sita Sadaarih Br. Ketaren.

Menikah pada tahun 1994 dengan Aiptu Henry Sihombing, SH.

Tamat Sekolah Dasar Kristen Immanuel Medan tahun 1979, melanjutkan ke SMP Kristen Immanuel Medan dan tamat tahun 1982, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Kristen Immanuel Medan pada tahun 1985, melanjutkan Pendidikan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jurusan Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara Medan dan tamat pada tahun 1990.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ...………..………... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... x

BAB I PENDAHULUAN ………..………... 1

1.1 Latar Belakang ...………... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 9

1.3. Hipotesis Penelitian ……….…... 10

1.4. Tujuan Penelitian………... 10

1.5. Manfaat Penelitian ……….... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...…... 11

2.1. Perkembangan Konsep Desentralisasi ..………... 11

2.2. Perkembangan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia ... 27

2.3. Konsep Pembangunan Ekonomi Wilayah ... 30

2.3.1. Central Places Theory ... 30

2.3.2. The Growth Pole Theory ... 32

2.4. Penelitian Sebelumnya ... 34

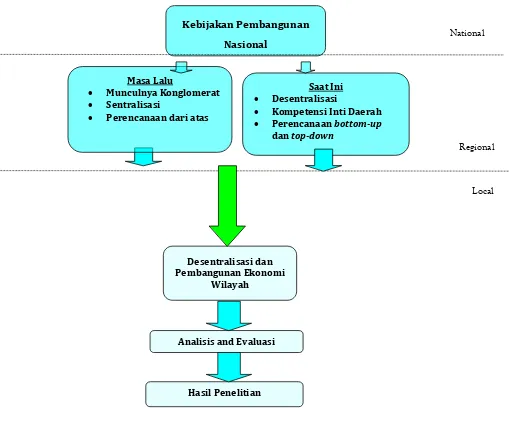

2.5. Kerangka Pemikiran ... 39

BAB III METODE PENELITIAN... 41

3.1. Desain Penelitian………..….………... 41

3.2. Jenis dan Sumber Data ………... 41

3.3.1. Populasi ... 42

3.3.2. Sampel ... 42

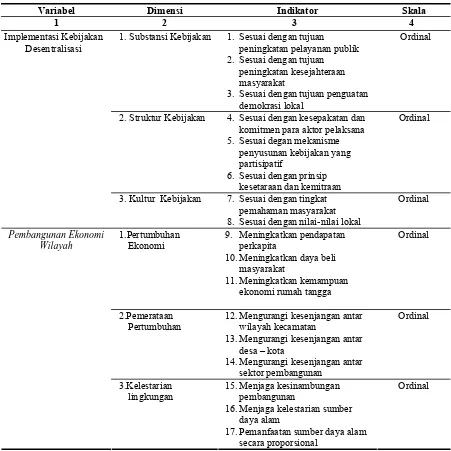

3.4. Definisi Operasionalisasi ………... 44

3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian ... 45

3.6 Teknik Analisis Data ... 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 50

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ………... 50

4.2. Karakteristik Responden ……….…….. 61

4.3. Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen ………….…….. 64

4.4. Gambaran Empirik Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Pembangunan Ekonomi Wilayah ... 65

4.4.1. Implementasi Kebijakan Desentralisasi………... 66

4.4.2. Pembangunan Ekonomi Wilayah ……….... 81

4.5. Pengaruh Implementasi Kebijakan Desentralisasi ... 93

terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah ………... BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ………... 100

5.1. Kesimpulan ……….... 100

5.2. Saran ……….. 101

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

2.1. Konfigurasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia...…... 13

2.1. Kerangka Pemekiran Penelitian ... 13

3.1. Jumlah Responden Menurut Kluster Kecamatan ...…... 43

3.2. Jumlah Responden Menurut Kategori Aparatur …..……... 43

3.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian ………... 44

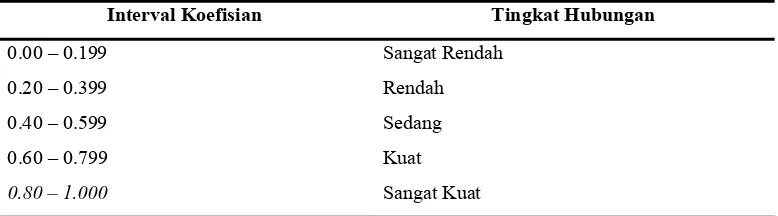

3.4. Kriteria Penilaian Korelasi ………..…... 49

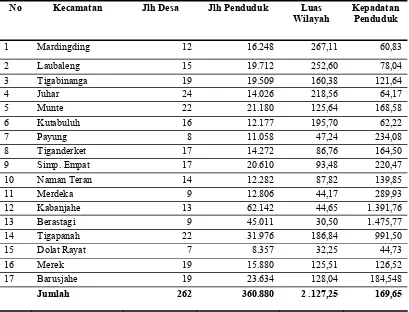

4.1. Jumlah Desa, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Tahun 2008 …... 53

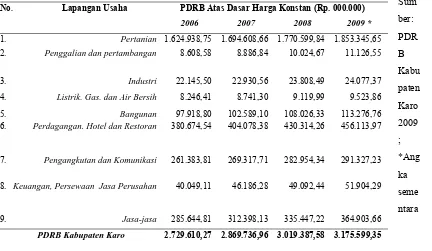

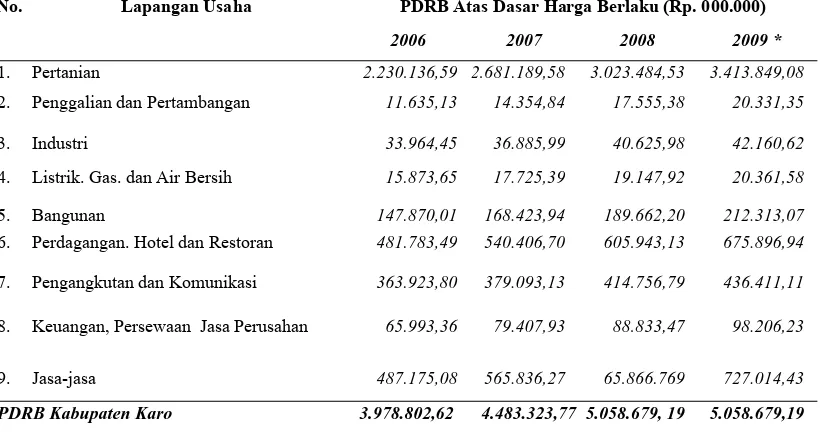

4.2. Perkembangan PDRB periode tahun 2006-2009 ………..…... 54

4.3. Perkembangan PDRB Kabupaten Karo atas dasar Harga Berlaku Perode Tahun 2006-2009 ….………... 55

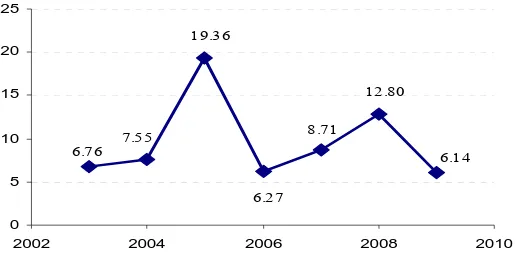

4.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2006-2008 ………..…... 56

4.5. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karo Menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku Thn. 2006-2009 ... 58

4.6. PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2006-2008 ...….. 59

4.7. Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karo Sebelum dan Setelah Kebijakan Otonomi (2000-2006) ………... 60

4.8. Derajat Reliabilitas Instrumen ………... 64

4.9. Uji Validitas Instrumen ………... 65

4.10. Pemekaran Daerah di Indonesia Tahun 1999-2008 ……... 72

4.11. Trend Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah 2006 – 2010 ... 75

4.12. Ringkasan APBD Kabupaten Karo Tahun 2008 ...………... 78

4.13. Koefisien Korelasi Produk Moment Antara Implementasi Kebijakan Desentralisasi (Variabel Independen) terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah (Variabel Dependen) …... 93

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

1.1 Grafik Perkembangan Komponen Penerimaan Daerah 2008-2010 ... 2

2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian ………... 40

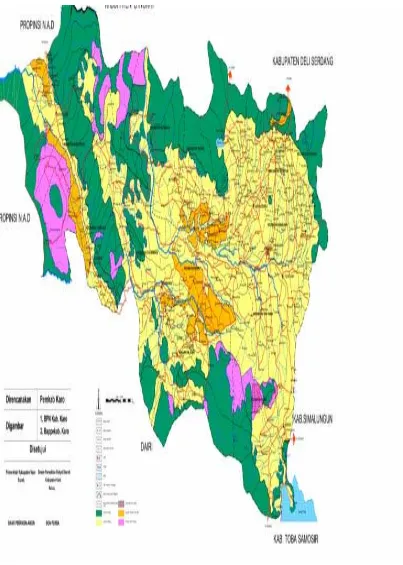

4.1 Peta Wilayah Kabupaten Karo ...…….. 51

4.2. Grafik Laju Inflasi di Kabupaten Karo 2003 - 2010 ... 56

4.3. Grafik Profil Responden Menurut Pendidikan ... 62

4.4. Grafik Profil Responden Menurut Jabatan ... 63

4.5. Grafik Persepsi Responden terhadap Substansi Kebijakan Desentralisasi ... 67

4.6. Grafik Persepsi Responden terhadap Struktur Kebijakan Desentralisasi …... 70

4.7. Grafik Persepsi Responden tentang Kultur Kebijakan Desentralisasi 71 4.8. Grafik Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2008-2010 ……... 77

4.9. Grafik Persepsi Responden terkait Pertumbuhan Ekonomi ….…... 82

4.10. Grafik Persepsi Responden terhadap Pemerataan Pertumbuhan ... 83

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1. Instrumen Penelitian ……… 106

2. Tabulasi Hasil Jawaban Responden ………. 110

ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN

EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN KARO ABSTRAK

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian tentang pengaruh implementasi kebijakan desentralisasi terhadap pengembagan ekonomi wilayah yang dilakukan di Kabupaten Karo. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan responden 100 orang yang terdiri dari kalangan aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Berastagi, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng. Teknik analisis yamg digunakan menggunakan analisis korelasi product moment dari Karl Pearson dengan bantuan aplikasi komputer SPSS versi 15.00.

Hasil analisis menunjukkan besaran koefisien korelasi sebesar 0.405 dengan taraf signifikansi sebesar 0.000. Pengujian dilakukan dengan pengujian dua ekor (2 tailed) dengan kasus yang berlaku adalah 100 (N=100). Adapun ketentuan bahwa apabila signifikansi di bawah atau sama dengan 0,05 maka Ha (Hipotesis Alternatif) diterima dan Ho (Hipotesis nol) ditolak. Bila dibandingkan dengan tabel nilai r product moment pada taraf signifikansi 5 % dan 1 % dengan N = 100, masing-masing secara berturut-turut 0,195 dan 0,256 berarti 0,405 > 0,256 > 0,195. Kesimpulan yang dapat diambil dari besaran nilai koefisien korelasi product moment tersebut adalah “terdapat hubungan pengaruh yang nyata dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Desentralisasi (IKD) terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah (PEW)”. Dengan demikian, data sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel diambil.

Disarankan agar upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan desentralisasi dapat dilakukan dengan memperbaiki substansi kebijakan sehingga lebih mencerminkan tujuan desentralisasi, memperbaiki struktur kebijakan dengan memperkuat kemitraan yang sinergis antar tiga pilar pemerintahan yakni masyarakat sipil, pemerintah daerah dan sektor swasta. Sedangkan penguatan kultur kebijakan lebih pada upaya sosialisasi kebijakan agar lebih sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat dan nilai-nilai lokal.

Pembangunan ekonomi wilayah juga perlu dilakukan dengan lebih komprehensif melalui kebijakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kelestarian lingkungan.

ANALYZE INFLUENCE OF DECENTRALIZATION POLICY IMPLEMENTATION TOWARD REGIONAL ECONOMIC

DEVELOPMENT IN KARO REGENCY

ABSTRACT

This research aims is to answer the research question on influence of decentralization policy implementation toward regional economic development in Karo Regency. This research used survey approach with 100 respondents consist of local apparatus from Kecamatan(sub-regency), Kelurahan and Desa (Village) government respectively in Berastagi, Kabanjahe , Mardinding and Lau Baleng. Analytical technique used product moment correlation from Karl Pearson which supported by computer application SPSS 15.00 version.

Result of the research explain that corellation coefficient 0.405 with degree of significancy 0.000, two-tailed test with 100 cases run. In accordance with degree of significancy regulation less or equal with 0.05 then caused the receive alternative hypothesis and Null Hypothesis would be rejected. As a result of correlation measurement (r) is equal with 0.405 compare toward r table value respectively 5% and 1% with N = 100, 0.195 and 0.256 means 0.405>0.256>0.195. From the analysis can be concluded that relationship or influence of Decentralization Policy Implementation toward Regional Economic Development was real and significant.. It means, data from sample can be generalized toward population where the sample derived.

Recommendation proposed deals with endeavour to improve the quality of decentralization policy implementation can be done through resive policy substance more suitable with the goal of decentralization, improve the structure of policy by encourage mutual partnership amongs civil society, local government and private sector. Meanwhile, policy culture can be emphasized through internalized local values and alignment with degree of society understanding on decentralization policy.

Regional economic development need to more comprehensively formulate through development policy with more emphasized on equilibrium amongs economic growth, growth with equity and environment sustainability.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara teoritis, salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada

masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi (Smith, 1985).

Berangkat dari pemahaman konseptual bahwa desentralisasi dapat mendekatkan

pelayanan publik kepada masyarakat maka di Indonesia kebijakan desentralisasi

senantiasa menjadi bahan perbincangan sepanjang sejarah pemerintahan.

Namun yang sangat disayangkan, di Kabupaten Karo merujuk hasil penelitian

lembaga riset SMERU (2001), kebijakan desentralisasi ternyata baru sebatas

menambah jumlah organisasi perangkat daerah dan mendongkrak besaran belanja

aparatur hingga mencapai 45% dari total APBD pada tahun anggaran 2000.

Hasil riset SMERU di atas, menghadirkan sejumlah kekhawatiran. Apakah

implementasi kebijakan desentralisasi benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik dan mengembangkan potensi

unggulan daerah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Ataukah kebijakan desentralisasi hanya sebatas keleluasaan

bagi elit politik di daerah mengeruk kekayaan daerah.

Kekhawatiran tersebut sangat beralasan mengingat secara empirik

desentralisasi di Kabupaten Karo sampai saat ini masih ditandai dengan tingginya

Ketergantungan finansial dapat ditelaah melalui komponen pembentuk

pendapatan daerah, yang mana secara umum masih didominasi oleh dana

perimbangan (lihat Grafik 1.1).

Sumber: DPPKAD Kab.Karo, 2010

Gambar 1.1. Grafik Perkembangan Komponen Penerimaan Daerah 2008-2010

Data yang diperlihatkan melalui Gambar 1.1. menunjukan relatif tingginya

tingkat ketergantungan terhadap transfer dana dari Pusat. Selama tahun 2008 s/d 2010

rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah hanya berkisar 5%. Pada

tahun anggaran 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 26.490.000.000,-

Dana Perimbangan (DP) sebesar Rp. 478.820.158.477.,- Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah sebesar Rp. 18.630.683.850. Konsekuensinya, ketergantungan pemerintah

daerah terhadap transfer dari pusat sangat tinggi.

Terkait dengan pelayanan publik, Roth (1987) menyebutkan bahwa dalam

negara kesatuan yang terdesentralisasi, disamping pernerintah pusat terdapat

utama melaksanakan pelayanan kepada masyarakatnya. Hal tersebut dinyatakan oleh

Roth (1987:1) bahwa “... that are generally considered the responsibility of

government whether central, regional or local”.

Tugas yang diemban oleh pemerintah terutama pemerintah daerah dalam

pelayanan, dapat dipisahkan ke dalam beberapa alternatif pemberi layanan. Alternatif

tersebut menyangkut pilihan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Leach, et.al. (1994: 4), terdapat empat model alternatif kewenangan yang

digunakan dalam memberikan pelayanan, yaitu traditional bureaucratic authority,

residual enabling authority, market oriented authority, dan community oriented

enabler.

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menganut traditional

bureaucratic authority, merupakan pelayanan yang dilakukan secara langsung oleh

pemerintah daerah. Pemerintah daerah merasa mampu untuk melakukan pelayanan

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan dengan cara ini pada umumnya

kebutuhan publik diinterpretasikan oleh pegawai professional pada organisasi

pemberi layanan. Hal ini sangat berbeda dengan pandangan Stewart yang dinyatakan

bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebaiknya sesuai dengan

kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Sementara itu pemerintah daerah yang melakukan pelayanan dengan

menggunakan residual enabling authority, adalah pelayanan yang dilakukan dengan

menggunakan mekanisme pasar. Pemerintah daerah hanya melakukan pelayanan

yang spesifik. Pelayanan cara ini dianggap ideal dan lebih akuntabel.

Pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan dengan dasar market

oriented authority, merupakan kegiatan pemerintah daerah dalam pelayanan yang

hampir sama dengan residual enabling authority. Perbedaannya adalah dalam market

oriented authority peran pemerintah daerah lebih aktif dan sebagai kunci perencanaan

serta agen koordinasi untuk pengembangan ekonomi lokal. Hal ini akan

memampukan masyarakat dalam melayani dirinya sendiri. Sementara itu residual

enabling authority peran pasar lebih aktif dan peran pemerintah daerah. Pelayanan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dasar kewenangan yang bersifat

community oriented enabler, mendasarkan pelayanan pada asumsi untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat yang bervariasi. Pelayanannya sendiri dilakukan dengan

menggunakan berbagai saluran, misalnya pelayanan yang dilakukan secara langsung

oleh pemerintah daerah, sektor privat, sukarela, atau yang dilihat paling pantas.

Pelayanan yang dilakukan dengan cara ini menekankan pentingnya pc.rtisipasi

komunitas (publik) dan akuntabilitas.

Keempat alternatif di atas memberikan peluang bagi setiap pemerintah daerah

untuk memilih cara pemberian pelayanan pada masyarakatnya. Pemilihan

kewenangan itu berpengaruh pada penyediaan barang dan jasa yang menjadi

tanggung jawab baik pemerintah maupun pemerintah daerah. Pada dasarnya kegiatan

members the citizens”. Dengan demikian pemerintah merupakan organisasi yang

bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan.

Teori di atas memberikan gambaran tentang berbagai alternatif pemberian

pelayanan. Namun implementasi pelayanan yang dilakukan di Indonesia tidak

sepenuhnya menggunakan alternatif-alternatif di atas. Pelayanan di Indonesia

menggunakan pendekatan sentralisasi dan desentralisasi. Kedua pendekatan

merupakan kontinum dan tidak dikhotomi. Pendekatan sentralisasi dalam pelayanan

dapat mencerrninkan adanya negara dan bangsa sebagai refleksi konsepsi Negara

Kesatuan. Sedangkan pendekatan desentralisasi dapat merepresentasikan

kemajemukan masyarakat serta sekaligus menggambarkan adanya pendemokrasian.

Pelayanan yang dilakukan dengan pendekatan desentralisasi, dijelaskan oleh

Hoessein bertujuan untuk efisiensi dan demokrasi. Tujuan efisiensi biasanya

berpasangan dengan nilai-nilai komunitas politik yang disebut dengan kesatuan

bangsa. Sementara itu, tujuan demokrasi berpasangan dengan kemandirian sebagai

penjelmaan dan otonomi, efisiensi, dan pembangunan sosial ekonomi. Dengan kata

lain, dalam desentralisasi terkandung makna mengakomondasikan nilai-nilai yang ada

pada masyarakat untuk tujuan politik dan birokrasi dalam rangka menciptakan

efisiensi birokrasi.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian

direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

dengan undang-undang ini, masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk

berinovasi, mengembangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai, serta

menghasilkan bentuk pemerintah otonom. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan

publik dapat dipenuhi sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi lokal juga diharapkan dapat meningkat

seiring dengan penerapan kebijakan desentralisasi. Hal ini berangkat dari asumsi

bahwa kebijakan desentralisasi lebih memberikan peluang bagi daerah memilih

kebijakan ekonomi yang lebih sesuai dengan potensi dan kemampuan lokal (Kuncoro,

2004: 110-118).

Banyak ahli mengemukakan pandangan bahwa desentralisasi mampu menjadi

pendorong pembangunan ekonomi wilayah (Kuncoro, 2004: Mardiasmo, 2002;

Muhammad, 2008). Studi Kuncoro (2004) di Kabupaten Kutai Timut menunjukkan

adanya korelasi antara desentralisasi dengan pembanguna ekonomi wilayah. Hal yang

sama dikemukakan oleh Fadel Muhammad (2008) bahwa pengembangan ekonomi

wilayah dapat dikembangkan dengan pendekatan manajemen kewirausahaan. Inilah

yang diterapkan oleh Fadel Mudahmmad di Propinsi Gorontalo.

Memang harus diakui, selama ini kebijakan pembangunan ekonomi masih

memberi penekanan pada pertumbuhan ekonomi. Berbagai indikator keberhasilan

dapat diamati melalui: 1) pertumbuhan ekonomi selama 30 tahun rata-rata 6,7 s/d 7

persen per-tahun; 2) terjadinya pengurangan jumlah orang miskin dari 70 juta orang

struktur perekonomian dari berasas pertanian on-farm menjadi berasas industri dan

jasa (Sumodiningrat, 2001).

Namun di balik berbagai prestasi pembangunan, tercatat pula sejumlah sisi

gelap pembangunan yang berorientasi pertumbuhan. Semakin meningkatnya

pengangguran, bertambahnya hutang luar negeri, bertambahnya berbagai bentuk

ketimpangan maupun semakin besarnya ketimpangan antar wilayah (Husaini, 2001).

Fenomena ketimpangan antar wilayah maupun melemahnya efektivitas

pemerintahan daerah bermula dari serangkaian pilihan kebijakan pembangunan

sektoral, keruangan, maupun politik-administrasi yang dijalankan selama ini. Pilihan

kebijakan selama ini ternyata mengandung kekeliruan dan kurang memberi perhatian

yang memadai terhadap dinamika internal maupun eksternal yang berlangsung.

Dengan demikian, kebijakan desentralisasi maupun pembangunan ekonomi wilayah,

ternyata menimbulkan pemerasan ganda (double squeeze)oleh wilayah kota terhadap

wilayah desa.

Bentuk pemerasan ganda tersebut berlangsung melalui munculnya gejala

“under employment” dan “under investment” di wilayah-wilayah pedesaan. Gejala

tersebut bermula dari adanya capital drain maupun brain drain dari wilayah

perdesaan yang tersedot ke wilayah perkotaan. Ekonomi desa tidak memperoleh nilai

tambah (value added) yang proporsional akibat wilayah perkotaan hanya sekedar

menjadi lahan/aliran (marketing pipe) bagi arus komoditi primer dari perdesaan

Keterkaitan antara wilayah (regional linkages) yang ingin diwujudkan,

ternyata menghasilkan kebocoran wilayah (regional leakages). Studi Fu-Chen Lo

(1981) menegaskan bahwa kemiskinan kota (urban poverty)berakar pada kemiskinan

perdesaan (rural poverty). Penegasan Fu-Chen Lo tersebut, merujuk pengalaman

beberapa negara di Asia terutama dalam upayanya meningkatkan keterkaitan

desa-kota, diantaranya Thailand, Malaysia, Laos dan Indonesia.

Di Indonesia, kebijakan untuk mengurangi disparitas antar wilayah dilakukan

dengan adanya berbagai program/proyek pembangunan perdesaan seperti

Pembangunan Desa Terpadu, Projek Desa Tertinggal, Poverty Alleviation through

Rural-Urban Linkages (PARUL), SPAKU (Sentra Pengembangan Agrobisnis

Komoditas Unggulan), KSP (Kawasan Sentra Produksi), Corporate Farming, dan

lain-lain.

Seiring dengan upaya mengurangi disparitas antar wilayah dan mengupayakan

keterkaitan antar wilayah, pilihan kebijakan desentralisasi diterapkan dengan

perencanaan wilayah yang sesuai. Untuk itulah, konsep perencanaan wilayah pun

mengalami perubahan.

Konsep sebelumnya yang relevan dengan sistem pemerintahan yang

sentralistik beralih kepada konsep “agropolitan development”, “selective spatial

closure”, “development from below”, “locally integrated economic circuits”, yang

sesuai dengan konsep desentralisasi.

kebijakan desentralisasi relevan dalam melakukan akselerasi pembangunan

ekonomi wilayah? Atau justru kebijakan desentralisasi menghambat pembangunan

ekonomi wilayah. Serangkaian pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban melalui

studi empirikal.

Terkait dengan kondisi sebagaimana diuraikan, maka permasalahan yang

menjadi lokus dan fokus penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang sangat mendasar dari

sentralistik kepada desentralistik belum membawa perubahan signifikan dalam

konteks politik maupun administratif;

2. Perubahan strategi pembangunan wilayah dari top-down planning menjadi

bottom-up planning belum menemukan konsep perencanaan wilayah yang sesuai

dengan kondisi setempat (local spesific).

3. Pilihan kebijakan desentralisasi belum disinergikan dengan pembangunan

ekonomi wilayah.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Kabupaten Karo

khususnya diukur dari aspek tujuan utama desentralisasi berupa peningkatan

2. Bagaimanakah pembangunan ekonomi wilayah dilaksanakan di Kabupaten Karo

khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi, pemerataan pertumbuhan dan

kelestarian lingkungan ?

3. Adakah hubungan antara pelaksanaan kebijakan desentralisasi dengan

pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Karo?

1.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini

dihipotesiskan bahwa:

1. Implementasi kebijakan desentralisasi di Kabupaten Karo telah dilaksanakan

sesuai dengan tujuan utama desentralisasi berupa peningkatan pelayanan publik,

peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas demokrasi lokal.

2. Pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten Karo ditujukan untuk pertumbuhan

ekonomi, pemerataan pertumbuhan dan kelestarian lingkungan.

3. Implementasi kebijakan desentralisasi memiliki hubungan positif dan nyata

dengan pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Karo.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi dan penjelasan tentang

hubungan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dengan pembangunan ekonomi

1.5. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk memahami pengaruh kebijakan

desentralisasi terhadap pembangunan ekonomi wilayah. Secara praktis, untuk

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan konsep dan kebijakan desentralisasi hingga saat ini mengalami

perjalanan yang cukup panjang. Demikian pula dengan konsep pembangunan ekonomi

wilayah. Untuk menjelaskan kedua konsep besar tersebut pada bagian ini dijelaskan

secara singkat perkembangan konsep desentralisasi maupun kebijakan yang mengatur

desentralisasi di Indonesia.

Pada bagian selanjutnya dijelaskan pula perkembangan konsep dalam

menganalisis pembangunan wilayah. Tinjauan ini perlu dilakukan untuk memilih

paduan strategi yang komprehensif dan aplikabel.

Pada bagian akhir tinjauan pustaka ini dikonstruksikan kerangka konseptual

penelitian untuk membantu penajaman uraian dan analisis agar tetap fokus dan runtut

dalam menjawab permasalahan penelitian yang telah ditentukan.

2.1. Perkembangan Konsep Desentralisasi

Dinamika pelaksanaan desentralisasi pemerintahan menimbulkan beberapa

pertanyaan penting tentang bentuk desentralisasi yang ingin dikembangkan di

Indonesia, apakah desentralisasi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia terbatas pada

desentralisasi vertikal atau termasuk juga desentralisasi horisontal (Rondinelli, 2007).

Apakah desentralisasi terpisah dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana

yang digunakan di Indonesia, atau mengikuti klasifikasi Rondinelli dan Cheema

devolusi. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu penting menjadi bahan pemikiran

bersama dalam mengembangkan kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Bentuk desentralisasi memiliki pilihan yang sangat beragam, berupa

dekonsentrasi, medebewind, devolusi atau privatisasi. Pelaksanaan kebijakan

desentralisasi ini berangkat dari asumsi bahwa kalau pemerintahan berada dalam

jangkauan masyarakat, maka pelayanan lebih cepat, hemat, murah, responsif,

akomodatif, inovatif, dan produktif.

Semua pihak mengakui bahwa otonomi diperlukan, namun upaya

mewujudkannya tidaklah “semudah membalik telapak tangan.” Bahkan, sekalipun

kesepakatan telah dicapai melalui undang-undang atau peraturan pemerintah, namun

dalam praktek otonomi tetap sulit untuk diwujudkan.

Selama kurun waktu dua periode pelaksanaan otonomi daerah yaitu di era UU

No.22/1999 dan UU No.32/2004, ternyata model otonomi daerah yang diberlakukan

masih belum final dan belum menemukan pola yang mapan. Sekarang sedang muncul

perspektif tentang kemungkinan akan diakomodasinya konsep desentralisasi asimetris,

devolusi dan asas privatisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di

Indonesia, prinsip-prinsip otonomi yang dianut dan dasar peraturan

perundang-undangan yang menjadi landasannya senantiasa dilakukan perubahan. Dinamika

konfigurasi hubungan pusat-daerah sejak masa pendudukan Belanda sampai sekarang

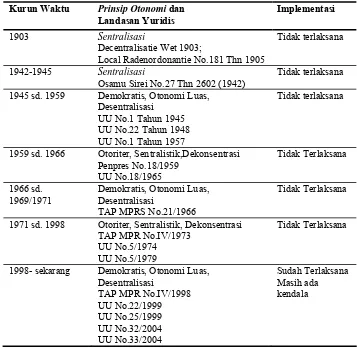

Tabel 2.1. Konfigurasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Kurun Waktu Prinsip Otonomi dan

Landasan Yuridis

Implementasi

1903 Sentralisasi

Decentralisatie Wet 1903;

Local Radenordonantie No.181 Thn 1905

Tidak terlaksana

1942-1945 Sentralisasi

Osamu Sirei No.27 Thn 2602 (1942)

Tidak terlaksana

1945 sd. 1959 Demokratis, Otonomi Luas, Desentralisasi

UU No.1 Tahun 1945 UU No.22 Tahun 1948 UU No.1 Tahun 1957

Tidak terlaksana

1959 sd. 1966 Otoriter, Sentralistik,Dekonsentrasi Penpres No.18/1959

1971 sd. 1998 Otoriter, Sentralistik, Dekonsentrasi TAP MPR No.IV/1973

UU No.5/1974 UU No.5/1979

Tidak Terlaksana

1998- sekarang Demokratis, Otonomi Luas, Desentralisasi

Pada satu sisi, kebijakan desentralisasi membawa nuansa baru dalam tata kelola

pemerintahan. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya transfer dana perimbangan

dari pusat ke daerah, semakin besarnya diskresi daerah dalam menetapkan kebijakan

terkait dengan kepentingan lokal.

Namun di sisi lain, kebijakan desentralisasi juga tak luput dari serangkaian

permasalahan. Munculnya pembengkakan organisasi daerah, terjadinya oligarki politik

oleh elit lokal maupun gejala pembangkangan daerah terhadap pemerintah pusat

Secara akademik Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memiliki

landasan paradigma yang tegas dan jelas tentang sistem pemerintahan itu sendiri,

termasuk landasan paradigma sistem administrasi dan manajemen publik. Sementara

itu, secara praktis Undang-undang ini juga memerlukan peraturan pelaksanaan berupa

Peraturan Pemerintah (memberi beban yang relatif banyak untuk menyusun peraturan

pemerintahnya karena terlalu banyak aspek yang diatur) sehingga memperlambat

pelaksanaannya.

Kritikan lain yang paling sering dilontarkan oleh pemerintah daerah adalah

bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan usaha Pemerintah untuk

melakukan resentralisasi, karena mengurangi secara signifikan isi otonomi daerah

terutama untuk daerah kabupaten/kota yang telah memperolehnya secara sangat luas

pada masa UU Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

telah memberikan otonomi yang jauh lebih luas kepada daerah. Hal ini terjadi karena

pemahaman tentang otonomi di negara kesatuan belum dirumuskan secara jelas

sehingga banyak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda, pertanyaan dan bahkan

kecurigaan.

Adapula yang berpandangan bahwa Undang-Undang ini dilihat sebagai milik

Departemen Dalam Negeri. Akibatnya departemen sektoral merasa tidak harus

memperhatikannya apalagi isi Undang ini tidak sejalan dengan

Undang-Undang sektoral yang masih berlaku. Undang-Undang-undang tentang pemerintahan daerah

sebagai “lex spesialis”. Departemen sektoral lebih memperhatikan Undang-undang

sendiri daripada Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Isu ini sangat terkait

dengan kurangnya fasilitasi kepada semua stakeholders baik di pusat maupun di

daerah.

Akibat beragamnya penafsiran terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun

UU Nomor 32 Tahun 2004, tidak sedikit daerah otonom melakukan improvisasi yang

justru kontra produktif terhadap maksud awal pencapaian tujuan desentralisasi yang

dibingkai dalam regulasi tersebut.

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia memang menghasilkan cerita yang

beragam di daerah (Dwiyanto, 2003a and Dwiyanto, 2003b). Walaupun secara umum

desentralisasi mampu memperbaiki pelayanan publik tetapi juga menimbulkan banyak

masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pengalaman mengenai kegagalan desentralisasi juga banyak ditemukan di

negara-negara lain (Rondinelli, 2007; Fleurke and Hulst, 2006). Karena itu tidak

mengherankan kalau dalam beberapa tahun terakhir muncul pertanyaan yang serius

ketika harapan tentang hasil yang dijanjikan desentralisasi tidak terwujud.

Pertanyaan yang dikemukakan oleh Turner dan Hulme (1997), misalnya,

menyoal tentang desentralisasi itu apanya yang salah, teori atau prakteknya.

Pertanyaan Turner dan Hulme tentang sumber masalah dari pelaksanaan desentralisasi,

yaitu apakah teori atau praktek, mengingatkan semua pihak secara terbuka dan kritis

Persoalan desentralisasi dapat muncul dari keduanya, atau bahkan interaksi

antar keduanya. Subtansi yang kabur dalam peraturan perundangan dapat menjadi

sumber masalah dalam pelaksanaan desentralisasi sebagaimana juga kegagalan untuk

melaksanakan desentralisasi sesuai semangat dari peraturan perundangan yang

berlaku. Bahkan, subtansi yang salah dalam pengaturan dapat memicu implementasi

yang salah pula.

Banyak penelitian membuktikan bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan

kebijakan desentralisasi menimbulkan masalah dalam implementasi (Dwiyanto,

2003a). Akibatnya, pelaksanaan desentralisasi tidak dapat berjalan sebagaimana

diharapkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Apa yang terjadi selama ini menunjukkan pentingnya membuat kebijakan

desentralisasi yang jelas dan benar, karena kegagalan untuk membuat kebijakan yang

tepat dan jelas dapat memicu bukan hanya kegagalan implementasi tetapi juga

kegagalan untuk mencapai tujuan dari kebijakan desentralisasi itu sendiri. Untuk itu,

upaya yang serius dan menyeluruh perlu dilakukan untuk meninjau kembali berbagai

pengaturan yang ada dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dinilai menimbulkan

kerancuan dalam memahami tujuan kebijakan desentralisasi dan dalam pelaksanaan

otonomi daerah di Indonesia.

Serangkaian koreksi terhadap persoalan baik yang sistemik ataupun yang

kontekstual diharapkan dapat mewujudkan desentralisasi yang mampu membawa

Munculnya paradigma New Public Management (NPM) yang mendoktrinkan

agar dilakukan desentralisasi dalam tubuh pemerintahan, membawa implikasi bahwa

isu desentralisasi menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengalaman tentang keberhasilan di luar negeri seperti di Inggeris, New Zealand,

Australia, Amerika Serikat dan Kanada menumbuhkan keyakinan bahwa desentralisasi

membawa perbaikan bagi kinerja pemerintah sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Banyak pihak berharap bahwa desentralisasi mampu memperbaiki kualitas lingkungan,

pemberian pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas pegawai daerah

(Kauneckis & Anderson, 2006).

Beberapa pakar yakin bahwa ada banyak keuntungan yang diperoleh dari

desentralisasi. Melalui desentralisasi, kesejahteraan masyarakat di daerah akan lebih

cepat terwujud karena pemerintah daerah akan lebih fleksibel bertindak dalam respons

perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Desentralisasi juga lebih

melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan ketimbang menunggu

keputusan dari pemerintah pusat sehingga kehidupan demokrasi lebih terwujud, lebih

memberi ruang untuk berkreasi dan berinovasi, dan menghasilkan semangat kerja,

komitmen dan produktivitas yang lebih tinggi (Osborne & Gaebler, 1993; Pollit,

Birchall dan Putman, 1998).

Keunggulan desentralisasi yang lainnya adalah preferensi penduduk lebih

terakomodasikan (Oates 1972; Manin, Przeworski and Stokes 1999), tingkat

akuntabilitas ditingkat lokal akan menjadi lebih baik karena lebih mudah

setempat (Peterson 1997), manajemen fiskal menjadi lebih baik (Meinzen-Dick, Knox

and Gregorio 1999), dan tingkat pertumbuhan ekonomi dan jaminan pasar akan

menjadi lebih baik (Wibbels 2000). Pendek kata, cukup banyak literatur sangat optimis

bahwa tingkat efisiensi menjadi lebih baik, tingkat korupsi juga akan berkurang

(Fisman, dkk. 2002), dan akan terjadi peningkatan demokratisasi dan partisipasi

(Crook and Manor 1998).

Meski banyak literatur yang mengandalkan desentralisasi, namun kenyataan

atau pengalaman empiris tidak selamanya demikian. Kajian Treisman (2000), Oyono

(2004) menyebutkan bahwa dalam implementasi desentralisasi didapati juga hal-hal

seperti kinerja pemerintah daerah tidak meningkat, partisipasi dan demokratisasi juga

tidak membaik. Justru desentralisasi meningkatkan kesempatan untuk “rent-seeking”

dan korupsi.

Meski demikian, desentralisasi tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, tetapi lebih dari itu yaitu memberikan kesempatan belajar

berdemokrasi, berpartisipasi, membangun kepercayaan dan tanggungjawab,

memberdayakan masyarakat di daerah, dan menjamin pelayanan publik yang lebih

luas dan baik.

Desentralisasi adalah kata dengan multi makna. Menurut Conyers (1984: 187),

hampir setiap orang mengetahui arti desentralisasi secara umum, namun perbedaan

sering timbul dalam mendefinisikan desentralisasi secara tepat karena desentralisasi

memiliki banyak aspek, sehingga konteks pembicaraan menjadi sangat penting dalam

desentralisasi, Rondinelli (1989: 9-15) sebagaimana dikutip Cohen and Peterson

(1995: 10) memberikan pemahaman tentang desentralisasi dalam kaitannya dengan

politik, wilayah, pasar dan administrasi.

Di samping itu, desentralisasi juga merupakan suatu peristilahan yang kaya

dengan konsep-konsep dan bersifat dinamis. Fesler (1964) mengemukakan,

“desentralisasi adalah suatu terminologi yang kaya akan makna konseptual dan makna

empiris, terminologi ini dapat menunjukkan dan menggambarkan suatu perubahan

yang ideal dan suatu perubahan yang moderat dan bertahap”.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, mengenai defenisi desentralisasi dan

identifikasi bentuk-bentuk dan tipe-tipe desentralisasi. Salah satu yang terpenting

adalah elaborasi konsep pada awal tahun 1980-an yang merupakan hasil kerja

Rondinelli dkk, (1983: 14). Menurut mereka, definisi desentralisasi yang relatif luas

dan mencakup seluruh fenomena organisasi adalah pendelegasian kewenangan untuk

merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola urusan publik dan tingkat

pemerintahan yang lebih tinggi kepada organisasi atau lembaga pada tingkatan yang

lebih rendah.

Berdasarkan tujuannya, Rondinelli (1989) mengklasifikasikan desentralisasi

menjadi empat bentuk, yaitu desentralisasi politik, desentratisasi spasial, desentralisasi

pasar, dan desentralisasi administratif. Desentralisasi potitik, digunakan oleh pakar

ilmu politik yang menaruh perhatian di bidang demokratisasi dan masyarakat sipil

untuk mengidentifikasi transfer kewenangan pengambilan keputusan kepada unit

perwakilan rakyat. Dengan demikian Desentralisasi poiltik juga melimpahkan

kewenangan pengambilan keputusan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah,

mendorong masyarakat dan perwakilan mereka untuk berpartisipasi di dalam proses

pengambilan keputusan. Dalam suatu struktur desentralisasi, pemerintah tingkat

bawahan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan secara

independen, tanpa intervensi dan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Desentralisasi politik bertujuan memberikan kekuasaan yang lebih besar dalam

pengambilan keputusan kepada masyarakat melalui perwakilan yang dipilih oleh

masyarakat sehingga dengan demikian masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan

dan implementasi kebijakan. Biasanya desentralisasi dalam bidang politik merupakan

bagian dan upaya demokratisasi sistem pemerintahan. Litvack dkk. (1998) juga

menjelaskan sebagai berikut.

Administrative Decentralization seeks to redistribute authority, responsibility, and financial resources for providing public services among different levels of government. It is the transfer of responsibility for planning, financing, and managing certain functions from the central government and its agencies to field units of government agencies, subordinate units or levels government, semi-autonomous public authorities or corporations, or area wide, regional, or functional authorities.

Desentralisasi pasar, umumnya digunakan oleh para ekonom untuk

menganalisis dan melakukan promosi barang dan jasa yang diproduksi melalui

mekanisme pasar yang sensitif terhadap keinginan dan melalui desentralisasi pasar

barang-barang dan pelayanan publik diproduksi oleh perusahaan kecil dan menengah,

Desentralisasi administratif, memusatkan perhatian pada upaya ahli hukum

dan pakar administrasi publik untuk menggambarkan hierarki dan distribusi

kewenangan serta fungsi-fungsi di antara unit pemerintah pusat dengan unit

pemerintah non pusat (sub-national government).

Rondinelli (1981:133) maupun Cheema and Rondinelli (1983: 18) membagi

desentralisasi ke dalam empat bentuk, yaitu dekonsentrasi; delegasi atas organisasi

semi-otonomi atau parastaral; devolusi; dan privatisasi (transfer fungsi dan pemerintah

ke lembaga non-pemerintah). Sementara itu, Mawhood (1983) menyatakan bahwa

desentralisasi adalah pembentukan suatu badan hukum yang terpisah dan pemenintah

pusat, di mana lembaga perwakilan lokal memberikan kewenangan formal untuk

mengambil keputusan di dalam masalah-masalah publik. Basis politiknya bersifat

lokalitas dan bukan merupakan kepanjangan tangan pegawai negeri. Ruang lingkup

kewenangannya terbatas, tetapi didalam ruang lingkup kewenangan tersebut mereka

mempunyai hak untuk mengambil keputusan yang dilindungi oleh hukum dan hanya

dapat dibatalkan oleh perundang-undangan yang baru.

Untuk menjelaskan tentang perbedaan antara dekonsentrasi dengan

desentralisasi, Maddick (1963: 23) mengatakan bahwa desentralisasi merupakan

pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun

fungsi residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan

dekonsentrasi merupakan “the delegation of authority adequate for the discharge of

specified functions to staff of a central department who are situated outside the

menciptakari “local self government” dan dekonsentrasi menciptakan “local state

government” atau “field administration”. Dari pengertian desentalisasi yang

dikemukakan oleh Maddick di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi

mengandung dua elemen pokok, yaitu melalui desentralisasi di satu pihak dilakukan

pembentukan daerah otonom dan di lain pihak dilakukan penyerahan kekuasaan secara

hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci

maupun yang dirumuskan secara umum.

Peristilahan desentralisasi yang dinamis mengalami perkembangan dan

perluasan arti. Desentralisasi tidak hanya diartikan sebagai pelimpahan kewenangan

dari Pusat kepada Daerah, tetapi juga diartikan pelimpahan kewenangan dan

pemerintah kepada sektor swasta. Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh Litvack

dkk. (1998:) yang memberi pengertian desentralisasi sebagai berikut.

Decentralization—the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subcordinate or quasi independent government or organization or the private sector—covers a broad rang of concepts. Each type of decentralization—political, administrative, fiscal, and market—has different characteristics, policy implications, and conditions for success.

Pergeseran paradigma desentralisasi yang lebih memilih bentuk devolusi,

menempatkan daerah otonom kabupaten/kota sebagai daerah otonom murni (split

model). Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kabupaten/kota dilaksanakan atas

asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pada provinsi asas desentralisasi dan asas

wilayah administrasi, dan dengan demikian pemerintah propinsi melakukan fungsi

otonomi dan fungsi dekonsentrasi.

Sebagai daerah otonom Provinsi dan Kabupaten/kota adalah dua bentuk

otonomi yang setara, tidak hierarkhis atau subkordinasi. Dalam kedudukan sebagai

daerah otonom, keduanya dapat melakukan kerjasama dalam hubungan yang setara.

Selain menjadi daerah otonom, Propinsi juga berkedudukan sebagai wilayah

administratif yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pada kedudukan sebagai wakil Pemerintah

Pusat, kemudian membentuk hubungan provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat

hirarkhis karena propinsi menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan,

pengawasan terhadap Kabupateri/Kota.

Studi berbagai kepustakaan menunjukkan bahwa desentralisasi dan sentralisasi

dilaksanakan secara simultan dalam suatu negara baik negara berkembang maupun

negara maju (Cheema dan Rondinelli, 1983; Conyers, 1983; Deakin, 1985). Hal ini

juga ditunjukkan dalam perdebatan antara Slater (1989) dengan Rondinelli (1990)

mengenai implikasi potitik dan desentralisasi. Rondinelli tidak sependapat dengan

Slater yang menyatakan bahwa sentralisasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang

saling bertentangan dan bentuk organisasi politik dan administrasi yang lepas satu

sama lain. Menurut Rondinelli, seluruh pemerintahan memiliki fungsi yang merupakan

campuran antara sentralisasi dan desentralisasi.

Kebanyakan analisis kebijakan desentratisasi memfokuskan diri pada

sentralisasi atau desentralisasi seratus persen. Hubungan antara sentralisasi dan

desentralisasi sebenarnya lebih kompleks, seperti yang dikemukakan oleh Fesler

(1968), Cohen et. all. (1981) Faltas (1982), Apthorpe dan Conyers (1982).

Mengingat hubungan yang demikian kompleks, sangat penting untuk

memahami bahwa sentralisasi dan desentralisasi lebih tepat dilihat sebagai suatu

perubahan (variable) ketimbang keadaan yang statis (attribute), dan tidak realistis

apabila sistem pemerintahan sentralistis sepenuhnya atau sistem pemerintahan

desentralistis diterapkan sepenuhnya. Dengan demikian, jangan melihat desentralisasi

dan sentralisasi sebagai hal yang dikotomis, tetapi lebih realistis memandang

desentralisasi dan sentralisasi sebagai serangkaian kontinum.

Sampai sejauh ini, dan berbagai definisi mengenal pengertian desentralisasi yang

diberikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa ada persamaan mengenai obyek

yang didesentralisasikan, yaitu fungsi dan masalah publik; kewenangan, kekuasaan,

atau kebebasan bertindak dengan tidak bertentangan terhadap perencanan,

pengambilan keputusan, dan pengelolaan; tanggung jawab; dan pembiayaan

(sumber-sumber). Dengan demikian, terlihat bahwa pembagian urusan pemerintahan

sebenarnya merupakan salah satu substansi atau elemen inti dan proses desentralisasi.

Elemen desentralisasi lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Smith (1985) meliputi

pembagian wilayah; kewenangan (politis dan birokratis); peran dan fungsi. Program

desentralisasi di Inggris merupakan salah satu bagian dan banyak debat besar tentang

pembagian kewenangan dan fungsi di antara semua tingkat politik dan administrasi

Sehubungan dengan itu, pengertian desentralisasi dalam kajian akademis ini

adalah penyerahan urusan pemerintahan dan Pusat kepada Daerah atau yang lazim

disebut sebagai desentralisasi teritorial. Pengertian tersebut juga dipergunakan dalam

Pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen dan berbagai UU tentang pemerintahan

daerah.

Menurut Hoessein (1993) desentralisasi yang dimaksud dalam UUD 1945 Pasal

18 dan berbagai perundang-undangan yang mengatur pemenintah daerah terbatas pada

desentralisasi teritorial dan desentralisasi pemerintahan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kajian peran dan fungsi termasuk dalam kajian

administrasi. Sementara tergambar dalam “preface” buku editorialnya, Farazmand

mengutarakan bahwa “As a worldwide phenomenon, administrative reform has been a

widespread challenge to almost all national and sub-national governments around the

globe”.

Dalam kajian akademis fokus desentralisasi umumnya pada kajian kedudukan,

kewenangan, peran dan fungsi daerah otonom. Keberhasilan pembangunan di negara

maju memicu munculnya gelombang kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup

dalam bidang perekonomian dan sosial. Hal ini menjadikan sebagai agenda untuk

memajukan negara dan bangsa.

Pemerintah diharuskan memiliki inisiatif untuk membangun sistem yang lebih

efisien, efektif, dan bahkan lebih responsif. Selain itu, didasarkan pada asumsi bahwa

birokrasi pemerintah selayaknya dapat memainkan peran dan fungsi utama dalam

Desentralisasi dan Otonomi Daerah merupakan keputusan politik yang sangat

mendasar yang telah mengalihkan sentralisme dari pusat ke kekuasaan di daerah

kabupaten/kota. Pengalihan sentralisme dari pusat ke kabupaten/kota mengakibatkan

terjadi sentralisasi pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan di

tingkat kabupaten/kota. Dampak politis yang cukup nyata dari hal tersebut adalah

terjadinya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang berada di bawah

kabupaten/kota dalam menghadapi masyarakat/warga atau publiknya.

Otonomi daerah yang sangat luas dan bertanggungjawab melalui tuntutan

sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan politik yang digerakkan oleh berbagai elemen

masyarakat yang menuntut koreksi total dan fundamental terhadap penyelenggaraan

pemerintahan yang sangat desentralistik. Hoessein (1993) menggambarkan

pencanangan kebijakan memperkuat otonomi daerah sebagai hasil bekerjanya dua

kekuatan besar. Pertama, kekuatan internal dalam negeri berupa gerakan yang

melanda tanah air dengan tuntutannya demokratisasi di segala bidang kehidupan.

Kedua, kekuatan supra nasional berupa globalisasi dengan berbagai konsekuensi dan

implikasinya yang memerlukan tanggap dalam negeri melalui proses penyesuaian

terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan demokratik di tingkat lokal.

Implikasinya terjadi perubahan landasan hukum mendasar dalam tata pemerintahan

yang membawa dampak pada perubahan berbagai aspek dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah mulai dari tataran filosofi hingga kepada tataran praktis.

Berdasarkan hal tersebut, secara makro perlu diikuti secara mikro pada

mendasar di dalam peran dan fungsi merupakan bentuk pemerintahan lokal secara

mikro yang diharapkan menjadi motor penggerak dan lini terdepan dalam

pemerintahan dan pelayanan.

Untuk konteks Indonesia, yang memiliki kompleksitas geografis, suku/etnis,

agama, budaya, nampak tidak ada pilihan lain yaitu sistem pemerintahan yang

desentralistis. Sistem ini akan lebih responsif terhadap tuntutan kebutuhan, situasi dan

kondisi lokal, sementara pemerintah pusat akan memusatkan perhatiannya pada hal-hal

yang bersifat strategis dan urusan-urusan lintas propinsi.

Mencermati uraian perkembangan konsep desentralisasi, maka tidak berlebihan

kiranya pandangan Fakih et.all (2001) bahwa sebuah kebijakan senantiasa

mengandung 3 (tiga) dimensi, yakni content atau substansi muatan hukum sebuah

kebijakan publik, struktur atau pelembagaan hubungan antar aktor dalam sebuah

kebijakan publik maupun kultur atau nilai-nilai yang dianut dalam sebuah kebijakan

publik sebagai satu kesatuan. Demikian halnya kebijakan desentralisasi, ketiga unsur

tergambar dari muatan pasal-pasal yang dituangkan dalam peraturan perundangan

tersebut sebagai content, struktur dan sebagai kultur.

2.2. Perkembangan Kebijakan Desentralisasi di Indonesia

Sejarah pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan selalu menghadirkan

otonomi sebagai sistem bernegara. Dalam setiap UUD yang pernah berlaku selalu

terdapat pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia.

Untuk mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UUD, hampir

satu program kerjanya. Amanat konstitusi tersebut diterjemahkan dan

diimplementasikan oleh pemerintah yang silih berganti secara berbeda-beda dalam hal

gradasi, skala, dan besaran subtansi desentralisasi, sebagai hasil sintesis dari kondisi

sosial politik pada masanya.

Setidaknya, sampai kini, tujuh undang-undang yang mengatur tentang

pemerintahan daerah dengan masing-masing corak dan kecenderungan, yaitu: UU No.

1 Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965,

UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan terakhir UU No. 32 Tahun 2004.

Dinamika kebijakan desentralisasi serta dampaknya terhadap berbagai aspek

dalam pembangunan daerah juga telah banyak dikaji. Secara umum, dalam perjalanan

sejarah kebijakan desentralisasi selalu saja terjadi tarik menarik antara dua ekstrim

sentralisasi dan desentralisasi.

Ketika reformasi bergulir, di mana desentralisasi merupakan aspirasi yang

masif dan intensif disuarakan rakyat sebagai antitesis langgam pemerintahan yang

sangat sentralistis di masa Orde Baru, lahirlah UU No. 22 Tahun 1999 yang sangat

desentralistis. Sayangnya, sebagaimana dikemukakan desentralisasi yang dimaksud

UU No. 22 Tahun 1999 dipahami dan dilaksanakan secara kebablasan oleh elit di

daerah.

Sebagai koreksi atas hal itu lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 yang ternyata

merupakan pengaturan yang sama sekali baru dan dinilai banyak kalangan merupakan

“resentralisasi” atas kewenangan otonomi yang sempat diatur dalam UU No. 22 Tahun

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (khususnya UU nomor 22 Tahun 1999

dan UU nomor 32 Tahun 2004).

Studi yang dilakukan Mudrajad Kuncoro yang dibukukan di bawah judul

Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang

(2004) mengungkap sejumlah fakta empirik terkait praktika desentralisasi di Indonesia.

Berbagai studi kasus yang diangkat dalam buku tersebut membuka nuansa pemahaman

bahwa otonomi senantiasa membawa peluang sekaligus tantangan.

Perkembangan kebijakan desentralisasi yang cukup intensif ternyata kurang

baik dalam membangun sistem yang padu. Revisi kebijakan dari UU Nomor 22 Tahun

1999 ke UU Nomor 32 Tahun 2004 misalnya, dilakukan dengan sangat tergesa-gesa

dan nyaris menutup ruang partisipasi publik dalam proses penyusunannya. Bersamaan

dengan itu terjadi perubahan (amandemen) konstitusi, yang belakangan dinilai masih

menyimpan banyak kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan kerancuan dalam

sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.

Proses revisi yang terkesan tergesa-gesa digabung dengan proses amandemen

konstitusi yang belum tuntas/belum sempurna menyebabkan UU No. 32 Tahun 2004

mengandung problematik yang cukup serius. Semakin problematik jika proses

penyusunan UU No 32 Tahun 2004 didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan

otonomi luas di bawah UU No. 22 Tahun 1999 akan mengancam NKRI dan

menyebabkan disintegrasi nasional, KKN baru yang menghasilkan “raja-raja kecil” di

daerah, ekonomi biaya tinggi, dan atas nama itu semua diperlukan “resentralisasi.”

UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dilakukan hendaknya membawa kembali

desentralisasi pada titik keseimbangan (tentunya keseimbangan antar pelbagai dimensi

hubungan pusat-daerah).

2.3. Konsep Pembangunan Ekonomi Wilayah

2.3.1. Central Places Theory

Teori central places awalnya dikembangkan di Jerman pada tahun 1933 oleh

Christaller. Sejak saat itu teori ini mulai digemari utamanya dalam konteks

pembangunan wilayah di berbagai negara.

Teori ini berbicara mengenai pengambilan keputusan di mana sebaiknya lokasi

dari lembaga penyedia layanan publik maupun layanan privat (misalnya: pasar,

sekolah, universitas, rumah sakit) ditempatkan agar dapat melayani konsumen secara

optimal.

Teori ini bertujuan untuk menjelaskan pilihan lokasi baik oleh privat dan atau

pemerintah, serta untuk tujuan intervensi pemerintah yang dibutuhkan agar tempat

lokasi layanan dapat memberikan service yang optimum (concerning supply of

services to the population and minimising costs).

Hipotesis pokok yang dianut adalah, pilihan atas lokasi lembaga penyedia

layanan ditentukan oleh dua faktor yakni: 1) kapasitas minimum yang dimiliki

lembaga penyedia jasa layanan hendaknya masih dalam batas yang menguntungkan

dari segi pasar/ekonomis; 2) jarak maksimum lokasi yang masih memungkinkan bagi

Menurut teori ini, paduan antara jarak minimum dan maksimum menentukan

lokasi dan jenis kegiatan perdagangan yang dibutuhkan. Dengan demikian,

terbentuklah hirarki lokasi dan jenis kegiatan yang sesuai dilaksanakan di lokasi

tersebut.

Sebagai contoh, pusat desa cocok untuk menyediakan barang-barang yang

dibutuhkan setiap hari, kota menengah cocok untuk menyediakan kebutuhan periodik,

dan kota besar sebagai pusat utama lebih cocok untuk kebutuhan-kebutuhan luxury.

Konsekuensinya, dalam melakukan perencanaan wilayah, prinsip-prinsip di

atas diaplikasikan untuk memutuskan lokasi penyediaan layanan. Seperti lokasi untuk

Sekolah Dasar, didasarkan pada jumlah murid yang akan masuk dan jarak yang cocok

untuk murid tersebut pergi ke sekolah.

Bagi pemerintah hal ini menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan

pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar memberikan akses yang luas bagi

para warganya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Contoh penerapan model ini, misalnya, di Malawi, di mana pusat layanan

perdesaan didirikan untuk melayani sekitar 20,000 - 40,000 warga, yang tinggal sejauh

5 sampai dengan 10 mil dari lokasi pusat layanan. Layanan yang disediakan meliputi:

sekolah, rumah sakit, pasar musiman, maupun pengolahan hasil pertanian.

Melalui gambaran teoritis di atas, maka teori central places ini merupakan

salah satu upaya untuk mengkompromikan antara kebutuhan akan biaya yang

minimum dan tanggungjawab penyediaan layanan yang sejauh mungkin dapat diakses

Namun demikian, konsep ini cenderung melakukan sentralisasi layanan lebih

daripada yang dibutuhkan. Tampaknya lokasi yang terdesentralisasi lebih sesuai untuk

mengurangi kecenderungan tersebut, selain itu sarana dan prasarana yang dibangun

hendaknya sedapat mungkin menggunakan bahan baku lokal.

2.3.2. The Growth Pole Theory

Konsep pusat pertumbuhan (growth pole) ini diperkenalkan sejak 1949 oleh

seorang ekonom Perancis bernama Francois Perroux. Pandangan Perroux sebagaimana

dikutip oleh Darwent (1969) pada awalnya terlepas dari konteks geografis atau

persoalan keruangan.

Nuansa konsep growth pole lebih berorintasi pemikiran ekonomi dibanding

kewilayahan. Hal tersebut dapat dilihat misalnya dari definisi yang diberikan terhadap

growth pole itu sendiri sebagai “... centers (poles or foci) from which centrifugal forces

emanate and to which centripetal forces are attracted. Each center being a center of

attraction and repulsion has its proper field which is set in the field of all other

centers” (Darwent, 1969: 5).

Konsep yang semula didasari pemikiran ekonomi tersebut semakin dilekatkan

dengan konteks kewilayahan yang mengadopsi pemikiran bahwa satu wilayah

geografis adalah satu skala ekonomi. Dalam konteks pemikiran inilah dikonsepsikan

adanya tiga tipe perwilayahan ekonomis, yaitu homogenous, polarized, dan planning

regions (Boudeville, 1966).

Homogenous merupakan suatu perwilayahan yang terpusat dengan adanya satu