HAND OUT

Mata kuliah Geografi Desa Kota

(GG 408)

Dosen:

Dr. Enok Maryani, MS Bagja Waluya, S.Pd

JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pertemuan 1-2:

Secara sistematis, Geografi terdiri dari:

Geografi fisik, mempelajari bentang alam yang mempunyai pengaruh dan hubungan dengan umat manusia dan mahluk hidup lain.

Seperti: Geologi, Geomorfologi, Geografi Tanah, dll.

Geografi manusia, mempelajari aspek keruangan dari manusia.

Seperti: Geografi ekonomi, Geografi politik, Geografi perkotaan, Geografi pedesaan, dll.

Geografi teknik, cara-cara memvisualkan permukaan bumi. Seperti: Kartografi, SIG, Penginderaan Jauh.

Geografi Pedesaan

sebagai bidang studi yang berdiri sendiri relatif mengalami keterlambatan, yaitu baru tahun 1960-an, disebabkan:

Ilmu pengetahuan di Indonesia umumnya berorientasi ke dunia Barat, di mana struktur negaranya bersifat industrialisasi (di daerah perkotaan).

Banyak ilmuwan yang tidak tertarik kepada pedesaan, karena perubahan masyarakat desa dianggap lambat atau statis.

Desa pada tahun 1960-an sering kali dianggap sebagai kawasan yang subur makmur, adem, tentram, tanpa masalah.

Pada tahun 1970-an muncul fenomena baru di pedesaan yaitu: Kemiskinan

Perubahan penggunaan lahan akibat: 1) Tingginya pertumbuhan penduduk asli, 2) Ekspansi orang kota untuk mendirikan industri, second home, dan obyek wisata alam, serta 3) Pemilikan lahan menjadi sempit, sehingga tidak dapat mendukung kehidupan petani secara layak.

Muncul gejala-gejala baru dari faktor-faktor di atas, seperti: Urbanisasi, Penebangan hutan, memanfaatkan lahan marginal

Sejak masalah-masalah tersebut, muncul perhatian mengenai desa yang ditandai dengan banyaknya artikel-artikel dan buku-buku tentang pedesaan.

Pada awalnya, ruang lingkup Geografi Pedesaan sebagai berikut:

Pertama : Kelompok yang menyatakan bahwa pertanian bahasan utamanya. (overlap dengan Geografi pertanian)

Kedua : Kelompok yang menitikberatkan pada permukiman

Ketiga : Disamping pertanian, permukiman juga penggunaan lahan.

The Evaluation of the settlement pattern Landuse and competation

Structural change in agriculture Population and employment Housing

Transport and accessibility Rural communities

Recreation

Resources evaluation and management Rural planing

Clout dianggap sebagai pionir dalam Geografi pedesaan (1972). Sedangkan di Indonesia oleh Bintarto (Suatu Pengantar Geografi Desa tahun 1960-an)

Pengertian Desa:

Nama desa diambil dari bhs Sanskerta, yang berarti: Tanah air, Tanah asal, Tanah kelahiran.

Istilah desa di berbagai daerah di Indonesia: Dusun di Sumatera Selatan

Desa di Jawa, Madura, Bali Dusun Dati di maluku

Pedukuhan, Kuta, Uta di Batak Gambong di Meunasah (Aceh) Hundulan di batak Utara Kuria di Batak Selatan Nagari di Minangkabau

Suku di Sumatera bagian timur

Mendope, Marga di Palembang, Bengkulu Dusun, Tiuh di Lampung

Wtinua di Minahasa Gaukang di Makasar Matawa di Bugis

Beberapa definisi desa:

Bintarto, Desa merupakan land settlement yang bersifat rural.

Kolb & Brunner (a study of rural sociaty): Strictly speaking a village is a population center ranging in from 250 to 2500 people. Suratdjo Kartohadikusumo: Desa adalah suatu kesatuan hukum

dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Desa sebagai suatu region mengandung unsur-unsur georafis (geografic region), dilihat dari:

Gejala fisik: tempat, morfologi, air,iklim, dll.

Gejala sosial: ekonomi, sistem sosial, budaya, politik, dll.

Desa merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di situ; dalam

hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah wujud atau kenampakan di muka bumi

yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan

daerah-daerah lain (Bintarto).

Wujud dan kenampakan desa di muka bumi: Suatu wilayah yang tidak luas

Corak kehidupan bersifat agraris Kehidupan sederhana

Jumlah penduduk tidak besar Jaringan jalan belum begitu padat Sarana sosial ekonomi relatif langka Jarak dengan kota relatif jauh

Berdasarkan pengertian Dirjen Pembangunan Desa (Dirjen Bangdes), ciri-cirinya sebagai berikut:

1) Perbandingan lahan dengan manusia (mand land ratio) cukup besar, 2) Lapangan kerja yang dominan adalah sektor pertanian (agraris), 3) Hubungan antar warga desa masih sangat akrab, dan

4) Sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku.

Aturan Pemerintahan Desa:

Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO), berlaku untuk desa-desa di Jawa dan Bali.

Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB), berlaku untuk desa-desa di luar Jawa dan Bali.

Indische Staatsregeling (IS), tentang wewenang warga desa untuk memilih sendiri kepala desa.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR), merupakan peraturan tentang hukum perdata dan pidana di Jawa dan Madura.

Setelah kemerdekaan, semua aturan pemerintahan desa di atas masih berlaku yang disesuaikan dengan UUD 45 dan Pancasila.

Akibatnya:

Kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis.

Sulit memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional. Sulit membina integritas nasional.

Sulit membina masyarakat yang terbuka.

Dari latar belakang tersebut, lahirlah UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dengan tujuan:

Menyeragamkan peraturan pemerintahan desa, memudahkan pelaksanaan pemerintahan, pengawasan, dan pembinaan desa di Indonesia.

Perbedaan Desa dengan Kelurahan Desa:

1. Berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara RI (psl 1). 2. Dusun bagian dari desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa

(psl 1c).

3. Desa terletak dalam Dati II (Kabupaten), di luar ibu kota kabupaten (psl 22). 4. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan LMD. Dalam pelaksaaan

tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari: 1) Sekertaris desa, dan 2) Kepala Dusun.

5. Desa dipimpin oleh kepala desa (10), melalui: Dipilih langsung, umum, bebas, dan rahasia. Telah berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Kepala desa diangkat oleh bupati a/n gubernur. Masa jabatan 8 tahun, maksimal 2 periode.

Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban mengurus rumah tangga sendiri dalam arti menyelenggarakan dan penanggung jawab utama. Kepala desa bukan pegawai negeri dan pegawai negeri dapat diangkat

sebagai kepala desa.

Kelurahan:

1. Tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri (psl 1). 2. Lingkungan adalah bagian dari kelurahan (psl 1 d).

3. Berkedudukan dalam ibukota provinsi, ibukota kabupaten, kota, kotif. 4. Pemerintahannya terdiri atas kepala kelurahan dan perangkatnya (sekertaris

dan kepala lingkungan). 5. Dipimpin oleh lurah, melalui:

tidak dipilih langsung oleh masyarakat diangkat oleh bupati/walikota

jabatannya tidak ditentukan

penyelenggara dan penanggungjawab utama urusan pemerintahan daerah syarat-syarat menjadi lurah sama halnya dengan perundangan

kepegawaian.

Pertemuan 3-4:

KLASIFIKASI DESA

Desa dapat diklasifikasikan berdasarkan luas wilayah, kepadatan penduduk, potensi desa yang domininan, potensi fisik dan non fisik, dan tingkat perkembangan.

Berdasarkan luas: desa terkecil (kurang dari 2 km2), desa kecil (2-4 km2), desa sedang (4-6 km2), desa besar (6-8 km2), desa terbesar (8-10 km2).

Berdasarkan kepadatan penduduk: desa terkecil (< 100 jiwa/km2), desa kecil (100-500 jiwa/km2), desa sedang (500-1500 jiwa/km2), desa besar (1500-3000 jiwa/km2), dan desa terbesar (3000-4500 jiwa/km2).

Berdasarkan potensi desa yang dominan: desa nelayan, desa persawahan, desa perladangan, dll.

Berdasarkan tingkat kemajuan: Desa terbelakang, desa berkembang dan desa maju.

Berdasarkan perkembangannya: desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada.

1. Desa Swadaya (Desa terbelakang), yaitu suatu wilayah desa dimana masyarakat sebagian besar memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuannya sangat lamban karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali.

2. Desa Swakarya (Desa sedang berkembang), keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya, dimana masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain disamping untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Interaksi sudah mulai nampak, walaupun intensitasnya belum terlalu sering.

3. Desa Swasembada (Desa maju), yaitu desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai dengan kemampuan masyarakatnya untuk mengadakan interaksi dengan masyarakat luar, melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain (fungsi perdaganagan) dan kemampuan untuk saling mempengaruhi dengan penduduk di wilayah lain. Dari hasil interaksi tersebut, masyarakat dapat menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumberdayanya sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik.

Tipologi desa: Teknik untuk mengenal desa-desa yang banyak jumlahnya, sehingga jelas permasalahannya.

Klasifikasi perkembangan Desa (Depdagri 1978/1979) sebagai berikut:

Indikator Relatif Tetap: 1. D : density

Indikator Berkembang:

4. E : mata pencaharian (ekonomi) 5. Y : produksi desa (yield)

6. A : adat istiadat 7. L : lembaga 8. Pd : pendidikan 9. Gr : gotongroyong 10. P : prasarana

Contoh: Desa Margahayu 1. Penduduk = D3

2. Alam = N3

3. Urbitasi = III 4. E1

5. Y1

6. A3

7. L2

8. Pd3

9. Gr3

10. P3

Perhitungan:

MENILAI PERKEMBANGAN DESA

I. Faktor Dasar

1. Manusia: 1) Kepadatan < 200 orang/km2 = D1 2) Kepadatan 200 – 300 orang/km2 = D2 3) Kepadaan > 300 orang/km2 = D3

2. Alam: 1) Land form pegunungan = 5

Bukit = 15

Dataran = 25 2) Curah hujan < 2000 mm/thn = 5

2000 – 3000 mm/thn = 15 > 3000 mm/thn = 25 3) Produktivitas tanah kurang = 10 Sedang = 30 Tinggi = 50 Jumlah penilaian faktor alam:

a. 20 – 50 = kurang (N1) b. 60 – 70 = sedang (N2) c. 80 – 100 = tinggi (N3)

Jumlah ponit 4

–

10 adalah 16,

Maka Desa Margahayu

termasuk klasifikasi Desa

II. Orbitas Desa, yaitu jarak desa ke pusat fasilitas sosial budaya yang dipengaruhi oleh kelancaran transportasi.

1. Jarak ke IK Prov. maks 60 km, jalan aspal/batu = Orbitasi Primer (I) 2. Jarak ke IK Kab < 30 km, jalan aspal/batu = Orbitas Sekunder (II) 3. Jarak ke IK Kec < 30 km, jalan aspal/batu = Orbitasi Tersier (III) 4. Jalan tanah, tidak lancar, terisolir = Orbitasi kuarter (IV)

5. Jika 1, 2, 3 ada, dipilih terlancar dan terdekat.

III. Faktor yang Relatif Berkembang 1. Ekonomi

a. Mata pencaharian (E)

1) Pertanian > 55% = golongan primer (E1)

2) Kerajinan/industri > 55% = golongan sekunder (E2)

3) Perdagangan/jasa > 55% = golongan tersier (E3)

b. Output (Y)

1) < Rp. 50 juta = rendah (Y1)

2) Rp. 50 – 100 juta = sedang (Y2)

3) > Rp. 100 juta = tinggi (Y3)

2. Sosial Budaya

a. Kepercayaan (A)

1) 7 – 9 kepercayaan = mengikat (A1)

2) 4 – 7 kepercayaan = transisi (A2)

3) < 4 kepercayaan = tidak (A3)

1) upacara kelahiran bayi

2) mengantar anak menjadi dewasa 3) perkawinan

4) kematian

5) pergaulan antara pria dan wanita

6) penanaman, pemetikan padi, pembangunan irigasi 7) pantangan-pantangan adat

8) sistem hubungan keluarga 9) pelanggaran/sanksi adat

b. Kelembagaan desa (L) 1) 7 – 8 = maju (L3)

2) 4 – 6 = berkembang (L2)

3) ≤ 3 = sederhana (L1)

jenis lembaga desa:

1) Lembaga pemerintahan 2) Lembaga sosial (pantiasuhan) 3) Lembaga pendidikan

4) Lembaga perekonomian 5) Lembaga kesehatan

c. Pendidikan (Pd)

1) Tamat SD < 30% = kurang (Pd1)

2) Tamat SD 30 – 60% = sedang (Pd2)

3) Tamat SD > 60% = tinggi (Pd3)

d. Gotong Royong (Gr)

1) Atas dasar inisiatif/musyawarah penduduk = Manifest (Gr3)

2) Apabila ada imbalan = Transisi (Gr2)

3) Apabila ada instruksi atasan = Laten (Gr1)

3. Prasarana Desa (P)

a. Perhubungan/jalan desa

1) Aspal, batu, dan tanah = 50 2) batu dan tanah = 30 3) tanah saja = 10 b. Prasarana produksi

1) Mempunyai Dam sendiri, bangunan air dan saluran teknis = 25 2) Bangunan air dan saluran setengah teknis = 15

3) Saluran irigasi sederhana = 5

Untuk yang tidak memiliki saluran irigasi (pertanian tahunan): 1) Pemeliharaan tanaman & jarak tanam baik = 25

2) Pemeliharaan tanaman & jarak tanam kurang baik = 15 3) Pemeliharaan tanaman & jarak tanam tidak dipelihara = 5

c. Jenis Pemasaran

1) Ada 3 jenis pemasaran = 25 2) Ada 2 jenis pemasaran = 15 3) Ada 1 jenis pemasaran = 5 yaitu: 1. Pasar umum

2. Bank/koperasi/lumbung desa/KUD/BUUD 3. Toko/kios/warung

d. Prasarana Sosial

1) Ada 5 – 6 jenis (1, 3, 5) = 25 2) Ada 3 – 4 jenis (1, 3) = 15 3) Ada 1 – 2 jenis = 5

yaitu: 1. Gedung pemerintahan desa 2. Gedung LSD

3. Gedung sekolah

4. Masjid/Gereja/Pura/Surau 5. BKIA/Poliklinik/RS/Puskesmas 6. Rekreasi

TOTAL SKORE: a. 95 -125 = Cukup (P3)

b. 60 – 90 = Sedang (P2)

Penentuan Tipologi Desa:

1. DESA SWADAYA = SKORE 7 – 11 2. DESA SWAKARYA = SKORE 12 – 16 3. DESA SWASEMBADA = SKORE 17 – 21

Pertemuan 5:

POTENSI DESA

Pola Tata Desa

1. Tata ruang fisik: Wisma, karya, marga, penyempurna.

2. Tata masyarakat desa: ideologi, politik, ekonomi, sosbud, hankam. 3. Pemerintahan desa, meliputi:

Administrasi desa: pemerintahan, perkantoran, keuangan, kependudukan, pertanahan, kantibmas.

Pembangunan desa: perencanaan, pelaksanaan pembangunan, lomba desa, LKMD.

Administrasi pembinaan desa Manajemen dan kepemimpinan

Potensi Desa dan Perkembangan Desa-Kota

Pengertian desa dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum sering diistilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni sekelompok masyarakat dimana sebagian besar mata pencahariannya dalam bidang pertanian. Sedangkan secara administratif, desa adalah daerah yang terdiri atas satu atau lebih dukuh atau dusun yang digabungkan sehingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi).

Suatu daerah dikatakan sebagai desa, karena memiliki beberapa ciri khas yang dapat dibedakan dengan daerah lain di sekitarnya. Berdasarkan pengertian Dirjen Pembangunan Desa (Dirjen Bangdes), ciri-cirinya sebagai berikut:

(1) Perbandingan lahan dengan manusia (mand land ratio) cukup besar, (2) Lapangan kerja yang dominan adalah sektor pertanian (agraris), (3) Hubungan antar warga desa masih sangat akrab, dan

(4) Sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku.

Masih banyak ciri-ciri desa lainnya yang dapat kita temui, sekarang coba kalian kenali hal-hal lain yang dapat dijadikan sebagai ciri-ciri desa!

Sebagai daerah otonom, desa memiliki tiga unsur penting yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan. Adapun unsur-unsur tersebut menurut Bintarto (1977) antara lain:

a. Daerah, terdiri dari tanah-tanah produktif dan non produktif serta penggunaannya, lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.

b. Penduduk, meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian penduduk.

Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan hidup (living unit), karena daerah yang menyediakan kemungkinan hidup, dimana penduduk dapat menggunakan kemungkinan tersebut untuk mempertahankan hidupnya, dan tata kehidupan dalam artian yang baik memberikan jaminan akan ketentraman dan keserasian hidup bersama di desa.

Maju mundurnya desa sangat tergantung pada ketiga unsur di atas, karena unsur-unsur ini merupakan kekuasaan desa atau potensi desa. Potensi desa ialah berbagai sumber alam (fisik) dan sumber manusia (non fisik) yang tersimpan dan terdapat di suatu desa, dan diharapkan kemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Adapun yang termasuk ke dalam potensi desa adalah:

a. potensi fisik

- tanah, dalam artian sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian, bahan makanan, dan tempat tinggal.

- air, dalam artian sumber air, kondisi dan tata airnya untuk irigasi, pertanian dan kebutuhan hidup sehari-hari.

- iklim, peranannya sangat penting bagi desa yang bersifat agraris. - ternak, sebagai sumber tenaga, bahan makanan dan pendapatan.

- manusia, sebagai sumber tenaga kerja potensial (potential man power) baik pengolah tanah dan produsen dalam bidang pertanian, maupun tenaga kerja industri di kota.

b. potensi non fisik

- masyarakat desa, yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian.

- lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial yang dapat memberikan bantuan sosial dan bimbingan terhadap masyarakat.

- aparatur atau pamong desa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran jalannya pemerintahan desa.

Potensi suatu desa tidaklah sama, tergantung pada unsur-unsur desa yang dimiliki. Kondisi lingkungan geografis dan penduduk suatu desa dengan desa lainnya berbeda, maka potensi desa pun berbeda. Potensi yang tersimpan dan dimiliki desa seperti potensi sosial, ekonomi, demografis, agraris, politis, kulturil dan sebagainya adalah merupakan indikator untuk mengadakan suatu evaluasi terhadap maju mundurnya suatu desa (nilai desa). Dengan adanya indikator ini, maka berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, desa diklasifikasikan menjadi:

1. Desa Swadaya (Desa terbelakang), yaitu suatu wilayah desa dimana masyarakat sebagian besar memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuannya sangat lamban karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali.

3. Desa Swasembada (Desa maju), yaitu desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai dengan kemampuan masyarakatnya untuk mengadakan interaksi dengan masyarakat luar, melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain (fungsi perdaganagan) dan kemampuan untuk saling mempengaruhi dengan penduduk di wilayah lain. Dari hasil interaksi tersebut, masyarakat dapat menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumberdayanya sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik.

Selama ini membangun desa-desa di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, seperti program PMD (Pembangunan Masyarakat Desa) dan Modernisasi Desa. Pembangunan desa berarti membina dan mengembangkan swadaya masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga tercapai kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat desa. Baik PMD maupun Modernisasi Desa pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu:

1. Memberi gairah dan semangat hidup baru dengan menghilangkan pola kehidupan yang monoton, sehingga warga desa tidak merasa jenuh.

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga desa. 3. Meningkatkan bidang pendidikan.

Dengan adanya pembangunan di pedesan seperti ini, diharapkan dapat menahan laju urbanisasi yang selama ini menjadi permasalahan komplek terutama bagi daerah perkotaan.

Perkembangan desa tidak hanya dipengaruhi oleh potensinya, beberapa faktor lain juga sangat menentukan seperti faktor interaksi (hubungan) dan lokasi desa. Adanya kemajuan-kemajuan di bidang perhubungan dan lalu lintas antar daerah, maka sifat isolasi desa berangsur-angsur berkurang. Desa-desa yang berdekatan dengan kota mengalami perkembangan yang cepat dibandingkan desa lainnya akibat dari banyaknya pengaruh kota yang masuk. Daerah pedesaan di perbatasan kota yang mudah dipengaruhi oleh tata kehidupan kota disebut dengan rur-ban areas atau daerah desa-kota. Daerah ini juga merupakan Suburban fringe, yaitu suatu area melingkari suburban dan merupakan daerah peralihan antara daerah rural dengan daerah urban.

Menurut Bintarto (1977), petani-petani di daerah desa-kota keadaannya lebih maju dari petani di daerah pedesaan, karena:

- jarak yang dekat dengan kota, sehingga pergaulan antar warga boleh dikatakan agak tinggi.

- kemungkinan bersekolah bagi anak-anak lebih besar dari pada anak-anak di desa-desa yang agak jauh.

- kesempatan memperoleh mata pencaharian tambahan di kota dimungkinkan dengan adanya letak yang berdekatan dengan kota.

Pola Penggunaan Tanah di Desa 1. Pola Penggunaan Tanah di Desa

Wilayah pedesaan menurut Wibberley, menunjukkan bagian suatu negeri yang memperlihatkan penggunaan tanah yang luas sebagai ciri penentu, baik pada waktu sekarang maupun beberapa waktu yang lampau.

dalam kampung, dan kehidupan ekonomi seperti bertani, berkebun, beternak, memelihara atau menangkap ikan, menebang kayu di hutan dan lain-lain, umumnya dilakukan di luar kampung, walaupun ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam kampung seperti perindustrian, perdagangan dan lain-lain. Jadi pola penggunaan tanah di pedesaan adalah untuk perkampungan dalam rangka kegiatan sosial, dan untuk pertanian dalam rangka kegiatan ekonomi. Dengan demikian kampung di pedesaan merupakan tempat tinggal penduduk (dormitory settlement) dan penduduk kampung di wilayah pertanian dan wilayah perikanan umumnya bekerja di luar kampung.

a. Penggunaan Tanah Untuk Perkampungan

Bentuk perkampungan desa yang terdapat di permukaan bumi satu sama lainnya berbeda. Hal ini sangat bergantung pada kondisi fisik geografis setempat. Pada daerah pedataran memperlihatkan bentuk perkampungan yang berbeda dibandingkan dengan bentuk perkampungan di daerah perbukitan atau pegunungan. Bentuk perkampungan atau pemukiman di pedesaan pada prinsipnya mengikuti pola persebaran desa yang dapat dibedakan atas:

1. Bentuk perkampungan linear

Merupakan bentuk perkampungan yang memanjang mengikuti jalur jalan raya, alur sungai maupun garis pantai. Biasanya pola perkampungan seperti ini banyak ditemui di daerah pedataran, terutama di dataran rendah. Pola ini digunakan masyarakat dengan maksud untuk mendekati prasarana transportasi (jalan dan sungai) atau untuk mendekati lokasi tempat bekerja seperti nelayan di sepanjang pinggiran pantai.

2. Bentuk perkampungan memusat

Merupakan bentuk perkampungan yang mengelompok (agglomerated rural settlement). Pola seperti ini banyak ditemui di daerah pegunungan yang biasanya dihuni oleh penduduk yang berasal dari satu keturunan, sehingga merupakan satu keluarga atau kerabat. Jumlah rumah umumnya kurang dari 40 rumah yang disebut dusun(hamlet) atau lebih dari 40 rumah bahkan ratusan yang dinamakan kampung (village).

3. Bentuk perkampungan terpencar

Merupakan bentuk perkampungan yang terpencar menyendiri (disseminated rural settlement). Biasanya perkampungan seperti ini hanya merupakan farmstead yaitu sebuah rumah petani yang terpencil tetapi lengkap dengan gudang alat mesin, penggilingan gandum, lumbung, kandang ternak dan rumah petani. Perkampungan terpencar di Indonesia jarang ditemui, pola seperti ini umumnya terdapat di negara Eropa barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan lain sebagainya.

4. Bentuk perkampungan mengelilingi fasilitas tertentu

Bentuk perkampungan seperti ini umumnya kita temui di daerah dataran rendah, dimana banyak terdapat fasilitas-fasilitas umum yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fasilitas tersebut misalnya mata air, danau, waduk dan fasilitas lain.

b. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Ekonomi

Pola penggunaan tanah di pedesaan umumnya didominasi oleh pertanian baik pertanian tradisional maupun pertanian yang telah maju (sudah memanfaatkan mekanisme pertanian). Hal ini sesuai dengan struktur mata pencaharian masyarakatnya yang sebagian besar sebagai petani, baik petani pemilik maupun buruh tani. Walaupun demikian sistem kepemilikan lahan pertanian di Indonesia masih kecil. Rata-rata petani di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, merupakan petani gurem yang memiliki lahan garapan kurang dari 0,5 ha. Dalam klas kepemilikan lahan pertanian kurang dari 0,5 ha termasuk dalam kategori petani miskin. Karena terbatasnya modal dan keterampilan, sehingga menjadikannya tidak banyak pilihan kecuali sebagai buruh tani. Hal ini sangat berpengaruh terhadap minimnya produktivitas yang otomatis mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan petani.

Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam rangka pembangunan masyarakat desa khususnya dalam sektor pertanian, akan tetapi hasil yang dicapai sampai sekarang belum memperlihatkan kemajuan yang mencolok. Untuk itu perlu penertiban oleh pemerintah dalam hal penguasaan tanah di pedesaan, terutama oleh kaum-kaum tuan tanah. Dengan demikian mudah-mudahan ke depan, kemiskinan tidak selalu identik dengan kehidupan petani. Amin.

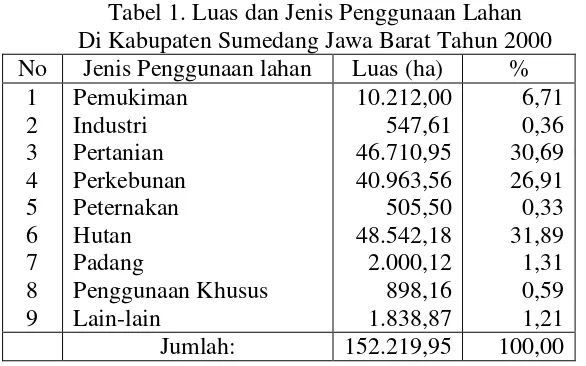

Tabel 1. Luas dan Jenis Penggunaan Lahan Di Kabupaten Sumedang Jawa Barat Tahun 2000 No Jenis Penggunaan lahan Luas (ha) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemukiman Industri Pertanian Perkebunan Peternakan Hutan Padang Penggunaan Khusus Lain-lain 10.212,00 547,61 46.710,95 40.963,56 505,50 48.542,18 2.000,12 898,16 1.838,87 6,71 0,36 30,69 26,91 0,33 31,89 1,31 0,59 1,21 Jumlah: 152.219,95 100,00 Sumber: Bapeda Kab. Sumedang.

Pertemuan 6:

MASALAH DESA DAN PEMBANGUNAN DESA

3 masalah di pedesaan (Bintarto):

1. Masalah pemerintahan desa (administratif dan pemerintahan desa) 2. Masalah masyarakat desa (kulturil, sosial, ekonomi)

3. Masalah lingkungan alam di desa (tanah, sumber air, transportasi, dsb)

Masalah administratif desa:

1. Masalah dasar penggolongan desa yang belum seragam

masalah-masalah administrasi desa juga sangat tergantung pada transportasi dan komunikasi. Kemiskinan di desa disebabkan:

1. rendahnya produktivitas tanah 2. kurangnya modal

3. rendahnya tingkat pendidikan 4. kekurangan leadership

Upaya-upaya membangun desa: Program Pembangunan Masyarakat Desa, Modernisasi Desa, Revolusi Hijau, Revolusi Biru, AMD, KMD.

Banyak tidak berhasil akibat dari penempatan desa pada proporsi yang kurang tepat

Menempatkan warga desa dalam kedudukan yang sebenarnya, artinya tidak ada perbedaan status antara “rural people” dengan “urban people”

Mengusahakan agar corak penghidupan waga desa dapat ditingkatkan atas dasar pikiran yang logis, fragmatis, dan rasional

Mengusahakan agar warga desa lebih kreatif, dinamis, dan fleksibel menghadapi kesulitan dalam “social and natural environment”-nya, sehingga

dapat meningkatkan semangat pembangunannya

Maju mundurnya desa tergantung faktor: 1. Potensi desa

2. Interaksi antara desa dengan kota

3. lokasi desa dengan daerah lain di sekitarnya

Modernisasi desa:

1. Memberi gairah dan semangat hidup baru, menghilangkan monotoni dari kehidupan di desa.

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, shg menahan arus urbanis. 3. meningkatkan bidang pendidikan yang akan mengurangi arus pelajar ke kota.

Beberapa masalah di perdesaan yang menuntut adanya perencanaan untuk meningkatkan kehidupan sosek perdesaan :

1. Pembangunan yang tidak berencana

terkonsentrasi di sekitar jalan besar, shg menyulitkan langkah pembangunan selanjutnya. Pelebaran jalan akan mengalami kesulitan, demikian pula dengan penempatan fasilitas-fasilitas sosial ekonomi penduduk.

2. Kekurangan Fasilitas-Fasilitas

Seiring dengan semakin meningkatnya taraf kehidupan penduduk desa, kebutuhan akan fasilitas seperti sekolah, pasar/toko/warung, tempat rekreasi dan sarana kesehatan serta fasilitas-fasilitas lain semakin meningkat pula. Akan tetapi pembangunan-pembangunan fasilitas di perdesaan sangat minim, sedangkan fasilitas yang telah ada seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk baik secara kualitas maupun kuantitas. Belum lagi dengan tidak adanya perencanaan dalam pembangunan secara fisik mengakibatkan letak fasilitas-fasilitas umum tidak sesuai dengan kondisi perdesaan. Memburuknya kondisi maupun jumlah fasilitas umum di desa mendo-rong penduduk desa berurbanisasi ke kota untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas umum yang lebih layak.

3. Kekurangan Biaya Untuk Pembangunan

Biaya merupakan faktor input sangat penting dalam pembangunan desa. Untuk mengatasi kekurangan biaya di desa perlu dilakukan usaha-usaha untuk memunculkan sumber-sumber pembiayaan lain. Penduduk desa dirangsang untuk melakukan pembangunan swadaya secara bergotong royong.

4. Kesadaran Masyarakat

Peran serta masyarakat mutlak diperlukan dlm proses pembangunan desa. Nilai-nilai lokal, norma, kepemimpinan, dan kebutuhan dasar manusia harus tergambarkan dalam program pembangunan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan desa akan mengarahkan masyarakat untuk menjunjung tinggi kepentingan desa, shg bantuan moril dan materiil dari masyarakat diharapkan dapat disumbangkan demi tercapainya tujuan pembangunan.

5. Kekurangan Tenaga Ahli

Tidak tercapainya tujuan pembangunan seperti yang diharapkan semula seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan penduduk desa dalam pelaksanaannya. Karena itu bantuan-bantuan dari tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya dapat membantu kekurangan tersebut.

Tujuan PMD di Indonesia:

DASAR-DASAR PERTIMBANGAN PROGRAM PMD: 1. Fakta setempat : Ling. Fisik dan Non Fisik

Dilakukan survai, wawancara langsung dgn masyarakat, tokoh masyarakat, dan analisis data.

2. Kemampuan masyarakat : Teknis, ekonomi, sosial.

Seperti : pengetahuan, pemilikan modal swadaya, pihak luar, adat istiadat dan kepercayaan.

3. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan. 4. Organisasi masyarakat :

Inventarisir organisasi yang ada

Perhitungkan masa pendukung organisasi Antisipasi konflik dan kerjasama

5. Kemampuan organisasi pembantu dari luar, meliputi tenaga, biaya, fasilitas, dan waktu, kompensasi yang dituntut.

ASAS-ASAS PMD: 1. Asas Swadaya

2. Asas gotong royong dan kekeluargaan

3. Asas perencanaan dan organisasi kerja yang teratur 4. Asas penggunaan bahan-bahan setempat

5. Asas pembentukan tenaga kader 6. Asas pendidikan dan penerangan 7. Asas keadilan dan kemakmuran

MENURUT MUHAMADI SISWOSUDARMO (1979): 1. Asas Sistem

2. Asas Kebutuhan

3. Asas perubahan sikap/mental

4. Asas swadaya, swakarya, dan swasembada 5. Asas partisipasi dan kerjasama

6. Asas pengelolaan

Pertemuan 7-8:

PERENCANAAN DESA

Perencanaan Desa merupakan suatu kegiatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penduduk desa.

Perencanaan perdesaan (Rural Planning) merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan kehidupan desa yang aman, menyenangkan, sehat dan ekonomis. Perencanaan perdesaan penting dilakukan karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di perdesaan sedangkan perhatian terhadap pembangunan perdesaan relatif sangat kurang dibandingkan dengan pembangunan di perkotaan.

Secara umum perencanaan meliputi kegiatan pengaturan, Astuti (1997) mengemukakan bahwa:

1. Perencanaan merupakan pemikiran hari depan 2. Perencanaan merupakan pengelolaan

3. Perencanaan adalah pembuatan keputusan

4. Perencanaan adalah pembuatan keputusan yang terintegrasi

5. Perencanaan adalah suatu prosedur formal untuk memperoleh hasil yang nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi.

Wilson: Perencanaan adalah suatu proses yang mengubah proses lain, atau mengubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencana atau orang/badan

yang diwakili oleh perencana itu.

Friedman: Perencanaan wilayah secara umum merupakan proses memformulasikan tujuan-tujuan sosial dan pengaturan ruang untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka

mencapai tujuan.

Perencanaan wilayah berdasarkan pada konsep ruang harus memperhatikan karakteristik wilayah perdesaan :

1. Perbandingan tanah dengan manusia (man land ratio) yang besar. 2. Lapangan kerja agraris

3. Hubungan penduduk yang akrab 4. Sifat yang menurut tradisi (traditional)

Dan permasalahan di perdesaan yang menuntut adanya perencanaan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi:

1. Pembangunan yang tidak berencana 2. Kekurangan Fasilitas-Fasilitas

3. Kekurangan Biaya Untuk Pembangunan 4. Kesadaran Masyarakat

5. Kekurangan Tenaga Ahli

dan melangsungkan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya dan menggunakan lingkungan sekitarnya.

Bentuk-Bentuk Desa

Bentuk-bentuk desa berkembang sejalan dengan usaha pengembangan dan penggalian sumber daya yang dimiliki. Beberapa bentuk desa:

1. Bentuk Desa Linier

Desa berkembang memanjang mengikuti jalan raya, sungai atau lembah yang menembus desa yang bersangkutan. Apabila kemudian mengalami pemekaran, maka tanah pertanian di luar desa sepanjang jalan raya akan berkembang menjadi permukiman baru.

2. Bentuk Desa Radial

Biasanya terdapat di daerah pegunungan. Pemekaran desa berkembang ke segala jurusan, dan pusat-pusat kegiatan bergerak mengikuti pemekaran. Desa yang terletak di persimpangan jalan berkembang keluar mengikuti jalan-jalan yang bersimpangan.

3. Bentuk Desa mengelilingi lapangan terbuka, alun-alun atau fasilitas tertentu. Desa berkembang di sekitar alun-alun atau lapangan terbuka.

4. Bentuk Desa yang terdapat di pantai

Apabila bentuk pantai landai maka desa akan berkembang memanjang di tepi pantai, sedangkan bila desa berbentuk lembah, desa akan terkonsentrasi di dalam lembah tersebut.

Disamping bentuk desa, adapula yang disebut dengan pola desa atau disebut pula “Village Type” atau “Village Pattern”. Keadaan geografis suatu wilayah akan mempengaruhi susunan pola desa yang terjadi dalam hal susunan bangunan serta jalan-jalan desa. S.D. Misra mengemukakan 14 pola desa, yaitu :

1. Rectangular (segi empat panjang)

Tipe ini paling umum dan salah satu penyebabnya adalah mungkin bentuk lahan pertaniannya. Juga, karena kekompakan desa membutuhkan letak rumah penduduk yang saling berdekatan (karena tak adanya tembok keliling yang mengamankannya). Pola segi empat panjang ini paling sedikit cocok bagi permukiman yang berkelompok.

2-3. Square (bujur sangkar)

Tipe ini muncul di persilangan jalan. Dapat pula muncul di permukiman berbentuk segi empat panjang yang terbagi atas empat blok.

4-5. Desa memanjang

Kondisi alami dan budaya setempat membatasi terjadinya pemekaran desa ke arah-arah tertentu sehingga dipaksa memanjangkan diri.

6. Desa melingkar

Bentuk ini diwarisi dari zaman ketika pemukiman masih kosong. Desa dibangun di atas urugan tanah, sehingga dari luar nampak seperti benteng dengan lubang untuk

7. Tipe Beruji

Jika pusat desa berpengaruh besar terhadap perumahan penduduk, maka tercapai bentuk beruji. Pengaruh tersebut berasal dari sebuah istana bangsawan, rumah ibadat ataupun pasar.

8. Desa Poligonal

Karena desa tak pernah dibangun menurut rencana tertentu, maka nampak bentuk-bentuk luar yang serba-aneka. Bentuk poligonal ini ada diantara bentuk-bentuk melingkar dan segi empat panjang.

9. Pola tapal kuda

Ini dihasilkan oleh suatu gunduk, bukit ataupun ledokan, sehingga pola desa menjadi setengah melingkar.

10.Tak Teratur.

Desa yang masing-masing rumahnya membentuk pola desa yang tak beraturan.

11.Inti Rangkap

Desa kembar sebagai hasil dari bertemunya dua permukiman yang saling mendekat; misalnya akibat dari lokasi stasiun KA.

12.Pola Kipas

Pola ini tumbuh dari suatu pusat yang letaknya di salah satu ujung permukiman, dari situ jalan raya menuju ke segala arah.

13.Desa Pinggir Jalan Raya

Desa ini memanjang sepanjang jalan raya, biasanya pasar terdapat di tengah dan jalan kereta api menyusur jalan raya tersebut.

14.Desa Bulat Telur

Desa yang sengaja dibuat menurut rencana yang demikian.

Bintarto (1977) mengemukakan 6 pola desa yang terdapat di Jawa, yaitu : Pola memanjang jalan, memanjang sungai, radial, tersebar, memanjang pantai dan

memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api.

Prinsip-prinsip perencanaan desa

Perencanaan desa mempunyai dasar usaha untuk memajukan penduduk dalam kehidupan sosial ekonomi. Dalam merencanakan suatu desa, diperlukan adanya rencana regional yang mengkoordinir seluruh rencana-rencana lokal (rencana-rencana desa dan (rencana-rencana-(rencana-rencana kota). Sedangkan (rencana-rencana regional tersebut dikoordinir oleh suatu rencana nasional.

Fasilitas-Fasilitas Desa Yang Diperlukan

Untuk dapat menjalankan aktifitas sehari-hari penduduk perdesaan membutuhkan sarana prasarana yang menunjang seperti beribadah, bersekolah, berekreasi, menjaga kesehatan dan aktifitas lainnya. Beberapa fasilitas yang dibutuhkan perdesaan adalah :

1. Fasilitas Pendidikan, dari mulai Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Lanjutan. 2. Fasilitas Rekreasi, yang bersifat indoor maupun outdoor.

4. Fasilitas Keagamaan, yang dapat menunjang kegiatan agama di desa.

5. Fasilitas/Bangunan Umum seperti kantor desa, balai desa, kantor koperasi dll. 6. Fasilitas Ekonomi, seperti warung, toko, pasar.

7. Utilitas umum dan sanitasi, seperti listrik, air, sistem pembuangan sampah, saluran pembuangan kotoran.

8. Transport dan komunikasi, sarana dan prasarana transportasi seperti jalan, kendaraan umum, kantor pos dll.

Contoh penerapan perencanaan desa adalah dikembangkannya Sistem Panca Wilayah (Five Division System) yang mulai dikembangkan pada tahun 1975 untuk membantu perencanaan perkebunan, yaitu suatu modifikasi dan Konsep Satuan Lingkungan (Neighbourhood Unit Concept) bagi perkotaan yang disesuaikan dengan kondisi perdesaan.

PERMUKIMAN PERDESAAN

Pola permukiman perdesaan menggambarkan bagaimana cara penduduk mendiami daerah-daerah di perdesaan sebagai tempat bermukim. Pola permukiman atau “land settlement” mengikuti kondisi topografi di daerah tersebut. Land Settlement memperhatikan pola penyebaran rumah-rumah keluarga petani di desa-desa yang membentuk “Rural Settlement Type” . Land Settlement terbagi menjadi dua, yaitu 1. Land Settlement di kota (urban settlement)

2. Land Settlement di desa (rural settlement)

Menurut Finch & Trewartha terdapat dua macam tipe permukiman, yaitu :

1. The Isolated or dispersed type in which the single family residence unit is the distinctive nucleus as it is, for instance an American farmstead.

2. The Nucleated type, in which there is an collections of several or many family residences, together with other types of buildings.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Dispersed Type adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya kebutuhan akan pertahanan/perlindungan karena telah adanya kedamaian dan keamanan.

2. Kolonisasi dilakukan oleh keluarga secara individual.

3. Dominasi usaha pertanian pribadi dibandingkan dengan komunalisme. 4. Ekonomi perdesaan didominasi oleh kegiatan peternakan.

5. Daerahnya berbukit-bukit atau pegunungan. 6. Pertanian unit blok.

7. Kebijakan pemerintah untuk membagi-bagi wilayah perdesaan

8. Tersedianya supply air. Permukaan air tanah yang dangkal memungkinkan pembuatan sumur dimana-mana, sehingga permukiman penduduk dapat didirikan dimana-mana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Nucleated type adalah :

1. Kebutuhan akan pertahanan untuk melawan ancaman dari luar, seperti serangan binatang buas ataupun musuh.

3. Daerah dengan sumber air yang langka, sehingga adanya sumber air menjadi pusat permukiman penduduk.

4. Korelasi antara tingkat dataran dan permukiman perdesaan. Daerah dengan relief yang sama, misalnya dataran rendah dapat berkembang menjadi permukiman penduduk.

5. Pertimbangan politis, agama atau ideologi.

Pertemuan 9:

UTS (Ujian Tengah Semester)

Pertemuan 10:

SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA DI INDONESIA DAN KLASIFIKASI KOTA

Kota-kota di Indonesia berdasarkan sejarah pertumbuhannya

Menurut sejarah pertumbuhannya, kota-kota di Indonesia tidak sama, ada yang berasal

dari pusat perdagangan, pusat perkebunan, pusat pertambangan, dan pusat administrasi

pemerintahan.

1) Perkembangan kota dari pusat perdagangan

Hampir seluruh kota yang didirikan sebelum zaman industri dan mesin, terletak di

pinggir sungai atau pinggir pantai. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah

pemasaran dan tukar-menukar barang dagangan. Kota-kota tersebut antara lain

Jakarta, Palembang, Jambi, Bagansiapiapi, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda,

dan sebagainya.

Semakin maju dan terbukanya perdagangan dengan daerah-daerah lain, kota-kota

di tepi pantai dan di pinggir sungai tersebut semakin berkembang pesat.

2) Perkembangan kota dari pusat perkebunan

Usaha perkebunan sering disebut pertanian besar, sebab tanamannya

diselenggarakan secara besar-besaran. Jenis tanaman yang ditanam adalah jenis

tanaman musiman, seperti tembakau, tebu, dan tanaman tahunan seperti karet, kopi,

teh, kina, dan kelapa sawit. Perkebunan bertujuan menghasilkan barang, baik untuk

dikonsumsi oleh rakyat maupun untuk diekspor. Usaha perkebunan memerlukan

tanah yang luas dan cukup subur dengan curah hujan dan iklim yang sesuai dengan

oleh sebab itu daerah perkebunan selalu didatangi tenaga kerja. Para pekerja

tersebut akhirnya bertempat tinggal di daerah sekitar perkebunan. Banyaknya

penduduk di sekitar perkebunan akhirnya berkembang menjadi desa dan bila

perkembangannya pesat akan menjadi wilayah kota.

Kota-kota di Indonesia .yang berkembang dari per-luasan perkebunan, antara lain

Pematangsiantar, Bengkulu, Lampung, Bogor, Sabang, dan sebagainya.

3) Perkembangan kota dari pusat pertambangan

Usaha pertambangan juga banyak memerlukan tenaga kerja, oleh sebab itu daerah

pertambangan juga banyak didatangi tenaga kerja. Para pekerja tersebut akhirnya

juga bertempat tinggal di daerah sekitar pertambangan. Banyaknya penduduk di

sekitar pertambangan berkembang menjadi desa dan akhirnya bila

perkembangannya pesat akan menjadi wilayah kota. Kota-kota di Indonesia yang

berkembang dari perluasan per-tambangan .antara lain Plaju, Dumai, Langkat,

Tarakan, Kutai, Bontang, Umbilin, Sawahlunto, Tanjung Enim, Bukit Asam,

Wonokromo, Cepu, dan sebagainya,

4) Perkembangan kota dari pusat administrasi pemerintahan

Perkembangan kota dari pusat administrasi pemerintahan, kemajuannya banyak

tergantung pada campur tangan para penguasa atau pemerin-tah, misalnya kota

Jakarta dan Yogyakarta. Perkembangan kota dari unsur campuran Perkembangan

kota dari unsur campuran, mak-sudnya perkembangan kota tersebut bukan hanya

satu aspek tetapi beberapa aspek yang sama-sama mempengaruhi baik dari

pemerintahan, perekonomian, perdagangan, lokasi, dan sebagainya. Di Indonesia

perkembangan kota dari unsur campuran misalnya Jakarta, Surabaya,

Ujungpandang, Semarang, Medan, dan sebagainya.

Berdasarkan jumlah penduduknya, kota dapat dibedakan dalam tiga golongan sebagai

berikut.

(1) Kota kecil yaitu kota yang berpenduduk antara 20.000-100.000 jiwa.

(2) Kota besar atau kota madya yaitu kota yang berpenduduk di antara 100.000 -

1.000.000 jiwa.

(3) Kota metropolitan yaitu kota yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 jiwa.

Istilah megalopolis berasal dari seorang geograf bernama Gottmann untuk

menyebutkan gabungan raksasa metropolis-metropolis seperti yang terdapat di

Amerika Serikat, Eropa Barat Laut, dan Jepang. Penggabungan itu didefinisikan

sebagai situasi konsentrasi penduduk yang berjumlah lebih dari 25 juta jiwa yang

erat jali-nannya, berdesak-desakan di kota untuk mencari nikmat hidup perkotaan.

Megalopolis di Amerika Serikat panjangnya mencapai 650 km (dari Washington ke

Boston), di Eropa Barat Laut mencapai 825 km (dari London ke Hamburg), dan di

Jepang mencapai 480 km (dari Tokyo ke Osaka).

Di negara-negara sedang berkembang karena lokasi metropolisnya tersebar

berjauhan, kemungkinan yang terjadi adalah ekumenopolis. Polanya, satu metropolis

dikerumuni kota-kota besar-kecil yang tersebar di daerah agraris. Di Jawa, kota Jakarta

merupakan satu-satunya kota metropolis. Sumbu Jakarta-Surabaya panjangnya

mencapai 650 km.

Indonesia sebagai negara berkembang mulai memberangkatkan dirinya ke era

industrialisasi dengan mendasarkan diri pada kekuatan yang berimbang antara sektor

industri dan pertanian. Cepatnya pertumbuhan industri di daerah perkotaan ternyata

menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pertambahan penduduk antara kota dan

desa. Jika dilihat dari kondisi pertumbuhan penduduk di Indonesia, pertambahan

penduduk di daerah perkotaan sangat mencolok bila dibandingkan dengan tingkat

pertambahan penduduk di daerah pedesaan.

Kecenderungan ini terlihat jelas. Jika pada tahun 1971 jumlah penduduk

perkotaan baru mencapai 17% dari 119 juta jiwa penduduk Indonesia, maka pada tahun

1980 telah bergerak pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu sebesar 22% dari 147 juta jiwa

penduduk Indonesia. Pada tahun 1980 hingga tahun 2000 yang pertumbuhan

penduduknya diproyeksikan kurang lebih 1,9% per tahun, diperkirakan separohnya akan

tinggal di daerah perkotaan.

Berdasarkan perkembangan dan permasalahan ada 6 tahap: 1. Eopolis

2. Polis 3. Metropolis 4. Megapolis 5. Tyrannopolis

Pertemuan 11-12:

STRUKTUR RUANG KOTA

Dilihat dari sejarah, maka kota pada hakekatnya lahir dan berkembang dari suatu wilayah pedesaan. Akibat tingginya pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan (pangan, sandang dan perumahan) dan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) ciptaan manusia, maka bermunculan pemukiman-pemukiman baru. Selanjutnya, akan diikuti oleh fasilitas-fasilitas sosial seperti pasar, pertokoan, rumah sakit, perkantoran, sekolah, tempat hiburan, jalan-jalan raya, terminal, industri dan lain sebagainya, hingga terbentuklah suatu wilayah kota. Mengingat lengkapnya fasilitas-fasilitas sosial yang dimiliki, maka kota merupakan daya tarik bagi penduduk yang tinggal di desa untuk berdatangan, bahkan sebagian diantaranya tinggal di wilayah kota.

Kota dapat dipandang sebagai suatu wilayah di permukaan bumi yang sebagian besar arealnya terdiri atas benda-benda hasil rekayasa dan budaya manusia, serta tempat pemusatan penduduk yang tinggi dengan sumber mata pencaharian di luar sektor pertanian. Pengertian tersebut juga berarti suatu kota dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan, seperti bangunan yang besar-besar bagi pemerintahan, rumah sakit, sekolah, pasar, taman dan alun-alun yang luas serta jalan aspal yang lebar-lebar.

Untuk lebih memahami pengertian kota, perhatikan beberapa definisi kota menurut pandangan para ahli. Menurut Bintarto, kota adalah sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.

Pendapat ahli lainnya seperti yang dikemukakan Dickinson, kota adalah suatu pemukiman yang bangunan rumahnya rapat dan penduduknya bernafkah bukan pertanian. Sedangkan Ray Northam, menyebutkan bahwa kota adalah suatu lokasi dimana kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan populasi, sebagian besar penduduk tidak bergantung pada sektor pertanian atau aktivitas ekonomi primer lainnya, dan pusat kebudayaan administratif dan ekonomi bagi wilayah di sekitarnya.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 4 tahun 1980 menyebutkan bahwa kota dapat dibagi ke dalam dua pengertian, yaitu pertama, kota sebagai suatu wadah yang memiliki batasan administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Kedua, kota sebagai suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pemukiman.

Berbicara tentang kota sebagai pusat kegiatan, ada yang dinamakan inti kota atau pusat kota (core of city) merupakan pusat dari kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kegiatan pendidikan, kegiatan pemerintahan, kegiatan kebudayaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Karena itu, daerah seperti ini dinamakan Pusat Daerah Kegiatan (PDK) atau Central Business Districts (CBD). PDK berkembang dari waktu ke waktu sehingga meluas ke arah daerah di luarnya, daerah ini disebut Selaput Inti Kota (SIK).

Adapun jenis kegiatan ekonomi di kota pada dasarnya terdiri dari:

1) kegiatan ekonomi dasar (basic activities) yang membuat dan menyalurkan barang dan jasa untuk keperluan luar kota atau ekspor. Barang dan jasa tersebut berasal dari industri, perdagangan, rekreasi dan sebagainya.

2) kegiatan ekonomi bukan dasar (non basic activities) yang memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa untuk keperluan penduduk kota sendiri.

Kegaitan ekonomi dasar merupakan hal penting bagi suatu kota, yaitu merupakan dasar agar kota dapat bertahan dan berkembang.

Adanya pengelompokan dan penyebaran jenis-jenis kegiatan di kota sangat bergantung pada beberapa faktor yang meliputi:

a. ketersediaan ruang di dalam kota b. jenis-jenis kebutuhan dari warga kota c. tingkat teknologi yang diserap

d. perencanaan kota dan

e. faktor-faktor geografi setempat

Istilah lain adanya alokasi atau segmentasi ruang dalam kota sangat tergantung pada: 1. Lokasi kota

2. Karakteristik fisik

3. kebijakan penggunaan lahan 4. kondisi sosial ekonomi penduduk

Pusat-pusat kegiatan di kota sering mengalami perubahan daya tarik. Keadaan ini sebagai akibat dari pasang surutnya penduduk serta perkembangan kotanya sendiri. Keramaian yang ada di kota tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

a. kemampuan daya tarik dari bangunan dan gedung-gedung tempat menyalurkan kebutuhan sehari-hari

b. tingkat kemakmuran warga kota dilihat dari daya belinya c. tingkat pendidikan dan kebudayaan yang cukup baik d. sarana dan prasarana dalam kota yang memadai e. pemerintahan dan warga kota yang dinamis

Mengingat fungsi kota sebagai pusat dari segala kegiatan manusia dan suatu kekomplekan khusus, maka penataan ruangnya selain harus tersedia juga harus melalui suatu perencanaan yang matang agar pertumbuhan dan perkembangannya teratur, tidak semrawut, dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Penataan ruang kota yang baik, harus didasarkan pada kondisi fisik setempat, pemerintah kota sebagai pengatur kebijakan, dan tingkat perekonomian serta kebutuhan penduduk terhadap fasilitas kota. Fasilitas-fasiltas yang harus ada dalam tata ruang kota diantaranya sebagai berikut.

b. untuk jalur-jalur jalan yang menghubungkan kota dengan tempat-tempat lain diluarnya berupa jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalur-jalur jalan dalam kota yang berfungsi seperti urat nadi dalam tubuh manusia yaitu mensuplai segala kebutuhan ke setiap sudut kota;

c. taman-taman kota, alun-alun, taman olahraga, taman bermain dan rekreasi keluarga; d. areal parkir yang luas dan memadai.

Tempat-tempat tersebut selain harus layak, mudah dijangkau, juga harus memikirkan kemungkinan pengembangannya.

Pertumbuhan dan perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor alamiah dan faktor sosial wilayah, serta kebijakan pemerintah. Faktor alamiah yang mempengaruhi perkembangan kota antara lain lokasi, fisiografi, iklim dan kekayaan alam yang terkandung di daerah tersebut. Termasuk dalam faktor sosial diantaranya kondisi penduduk dan fasilitas sosial yang ada. Adapun kebijakan pemerintah adalah menyangkut penentuan lokasi kota dan pola tata guna lahan di wilayah perkotaan tersebut.

Lokasi kota yang strategis cenderung mengalami perkembangan yang lebih cepat, apalagi didukung oleh kekayaan alam yang memadai, berada di pusat kawasan hinterland yang potensial, sehingga penggunaan lahannya akan lebih bervariasi. Kota yang memiliki bentuk morfologi pedataran memungkinkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan kota yang berada di daerah perbukitan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam membuat aturan penggunaan lahan, mana kawasan yang boleh dan tidak boleh dikembangkan. Semakin tinggi tingkat ekonomi dan kebutuhan warga kota akan fasilitas kota maka semakin beragam penggunaan tanah di kota.

Kenampakan penggunaan ruang perkotaan adalah keanekaragaman fungsi tanah sebagai cerminan dari keanekaragaman kebutuhan warga kota terhadap berbagai jenis fasilitas kehidupan. Penggunaan tanah akan menjadi salah satu karakter kota, sebagai hasil perpaduan antara kondisi fisik seperti topografi, morfologi, hidrografi, dan kondisi sosial seperti sejarah, ekonomi warga kota, budaya, pemerintah dan keterbukaan kota terhadap daerah lainnya. Segmentasi ruang dalam kota sangat tergantung kepada: lokasi kota, karakteristik fisik, kebijakan penggunaan lahan, dan kondisi sosial ekonomi penduduk.

Pengunaan tanah di kota, umumnya dapat dilihat dari kenampakan-kenampakan yang ada. Karena kota merupakan pusat dari segala kegiatan manusia, sehingga penggunaan tanahnya jauh lebih beragam dibandingkan dengan di desa. Semua kegiatan ekonomi kota memerlukan tanah. Dengan demikian, sebagian besar dari tanah di kota digunakan untuk kegiatan industri dan jasa, disamping untuk tempat tinggal.

Struktur ruang kota dapat diukur berdasarkan kerapatan bruto dan kerapatan netto. Kerapatan bruto bagi industri adalah ukuran yang meliputi bangunan gudang, tempat parkir, tempat bongkar muat, rel kereta api dan jalan di dalam kawasan pabrik, ruang terbuka (taman), ruang yang belum terpakai, dan sebagainya. Sedangkan kerapatan netto bagi industri adalah ukuran yang hanya meliputi bangunan pabrik, gudang, tempat parkir dan tempat bongkar muat saja. Kedua ukuran ini digunakan untuk menganalisis penggunaan tanah yang sedang berlaku; untuk perencanaan, akan lebih mudah jika hanya digunakan kerapatan bruto yaitu untuk tanah yang kosong.

Sebagai contoh adalah standar luas (netto) untuk kegiatan industri umumnya di Amerika Serikat sekitar 47-75 orang per hektar, dan di Inggris 75 orang per hektar (Chapin, 1972). Selain industri, penggunaan tanah di kota adalah jasa. Perusahaan jasa maupun instansi yang menggunakan tanah terdiri dari lalu lintas (jalan, rel kereta api, stasion, terminal, dan sebagainya), perdagangan (toko, warung, pasar, gudang, dan sebagainya), pendidikan dan agama (sekolah, museum, universitas, kebun binatang, perpustakaan, madrasah, mesjid dan tempat peribadatan lain, kuburan, dan sebagainya) kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, balai kesehatan, dan sebagainya) rekreasi (lapangan olahraga, taman, gedung kesenian, bioskop, dan sebagainya), pemerintahan dan pertahanan (asrama, tempat latihan, dan sebagainya). Penggunaan tanah di kota untuk jasa juga diperlukan standar luas seperti halnya dalam industri.

Adanya berbagai fasilitas dan beragamnya aktivitas masyarakat kota, telah membentuk struktur kota yang berbeda dengan struktur di desa. Menurut Johara (1986), segala yang dibangun di daerah kota, baik oleh alam seperti bukit, gunung dan sebagainya, maupun oleh manusia seperti gedung-gedung, rumah, pabrik dan sebagainya, biasanya yang tersembul dari permukaan bumi dianggap sebagai suatu struktur ruang kota.

Struktur ruang wilayah perkotaan, baik di negara kita maupun di negara-negara lain ternyata memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu. Contohnya di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, hampir semua kota di pusatnya selalu ada Alun-alun, mesjid agung, penjara, pamong praja atau kantor pemerintahan, dan pertokoaan.

Perkembangan kota dapat dipengaruhi oleh berbagai rintangan alam seperti pegunungan, perbukitan, lembah sungai dan lain-lain, dalam perkembangannya akan selalu menyesuaikan diri dengan keberadaan fisik wilayahnya sehingga kota berbentuk tidak teratur dan menimbulkan kesan sebagai kota yang tidak terencana.

Kota-kota yang sudah berkembang pesat dan merata, antarkota seringkali dihubungkan oleh koridor perkotaan (coridor city).

Pola-pola penggunaan lahan pada dasarnya adalah konsep zonasi penggunaan lahan disebut juga ekologi sosial perkotaan, yaitu bentuk pengembangan dan penyebaran penggunaan ruang perkotaan oleh warga kota dan pengatur kota. Kebudayaan warga kota dan kedinamisannya merupakan faktor utama zonefikasi yang menunjukkan adanya hubungan sosial yang khas.

Banyak para ahli telah berusaha mengadakan penelitian mengenai struktur ruang kota yang ideal. Diantaranya adalah teori memusat (konsentris) menurut Ernest W. Burgess (1929) yang meneliti struktur kota Chicago. Teori konsentris menyatakan daerah kekotaan dapat dibagi dalam enam zone, yaitu:

1. Zone pusat daerah kegiatan (PDK/CBD), terdapat pusat pertokoan besar (Dept. Store), gedung perkantoran yang bertingkat, bank, museum, hotel, restoran dan sebagainya.

2. Zone peralihan atau zone transisi, merupakan daerah yang terikat dengan pusat daerah kegiatan. Penduduk zone ini tidak stabil, baik dilihat dari tempat tinggal maupun sosial ekonominya. Dikategorikan sebagai daerah berpenduduk miskin. Dalam rencana pengembangan kota daerah ini diubah menjadi lebih baik untuk komplek industri manufaktur, perhotelan, tempat parkir, gudang, apartemen, dan jalan-jalan utama yang menghubungkan inti kota dengan daerah luarnya. Pada daerah ini juga sering ditemui daerah slum atau daerah pemukiman penduduk yang kumuh.

3. Zone permukiman klas proletar, perumahannya sedikit lebih baik. Didiami oleh para pekerja yang berpenghasilan kecil atau buruh dan karyawan kelas bawah, ditandai oleh adanya rumah-rumah kecil yang kurang menarik dan rumah-rumah susun sederhana yang dihuni oleh keluarga besar. Burgess menamakan daerah ini sebagai workingmen’s homes.

4. Zone pemukiman kelas menengah (residential zone), merupakan komplek perumahan para karyawan kelas menengah yang memiliki keahlian tertentu. Rumah-rumahnya lebih baik dibandingkan daerah klas ploretar.

5. Zone penglaju (commuters), merupakan daerah yang memasuki daerah belakang (hinterland) atau merupakan daerah batas desa-kota. Penduduknya bekerja di kota dan tinggal di pinggiran kota.

Model konsentrik jarang terjadi secara ideal. Adapun model yang paling mendekati terhadap struktur ini adalah kota-kota pelabuhan di negara barat seperti kota Chicago, Calcuta, Adelaide dan Amsterdam.

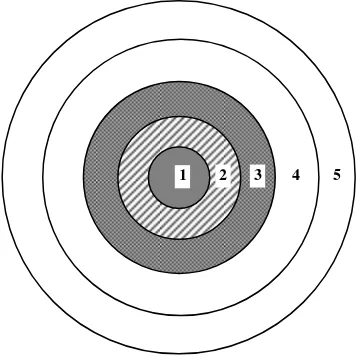

Gambar Pola keruangan kota menurut Burgess

Sumber: Andrews, 1981:110.

Selain teori konsentris, juga terdapat teori sektoral (sector theory) menurut Homer Hoyt (1930). Menurut teori ini struktur ruang kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor daripada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentrik. PDK atau CBD terletak di pusat kota, namun pada bagian lainnya berkembang menurut sektor-sektor yang bentuknya menyerupai irisan kue bolu. Hal ini dapat terjadi akibat dari faktor geografi seperti bentuk lahan dan pengembangan jalan sebagai sarana komunikasi dan transportasi.

Menurut Homer Hoyt, kota tersusun sebagai berikut:

1. pada lingkaran dalam terletak pusat kota (CBD) yang terdiri atas: bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar dan pusat perbelanjaan.

2. pada sektor tertentu terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan.

3. dekat pusat kota dan dekat sektor di atas, yaitu bagian sebelah menyebelahnya terdapat sektor murbawisma, yaitu tempat tinggal kaum murba atau kaum buruh. 4. agak jauh dari pusat kota dan sektor industri serta perdagangan, terletak sektor

madyawisma.

[image:30.595.234.366.324.489.2]5. lebih jauh lagi terdapat sektor adiwisma, yaitu kawasan tempat tinggal golongan atas.

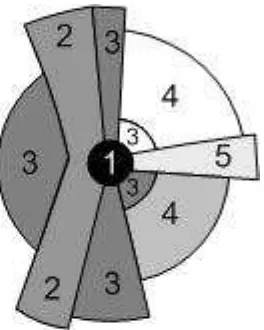

Gambar 5.10 Pola keruangan kota menurut Homer Hoyt

Sumber:Andrews, 1981:111.

Teori lainnya mengenai struktur ruang kota adalah Teori Inti Berganda (multiple nuclei) dari C.D Harris dan E.L. Ullman (1945). Teori ini merupakan bentuk kritikan terhadap teori konsentrik-nya Burgess, dimana pola keruangannya tidak konsentris dan seolah-olah merupakan inti yang berdiri sendiri. Struktur ruang kota tidaklah sesederhana dalam teori konsentris karena sebenarnya tidak ada urutan-urutan yang teratur, sebab dapat terjadi dalam suatu kota dimana terdapat tempat-tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti kota dan pusat pertumbuhan baru. Keadaan tersebut telah menyebabkan adanya beberapa inti dalam suatu wilayah perkotaan, misalnya: komplek atau wilayah perindustrian, pelabuhan, komplek perguruan tinggi, dan kota-kota kecil di sekitar kota besar.

Gambar Pola keruangan kota menurut Teori Inti Ganda

Struktur ruang kota menurut teori inti berganda, adalah sebagai berikut: 1. pusat kota atau CBD.

2. kawasan niaga dan industri ringan.

3. kawasan murbawisma, tempat tinggal berkualitas rendah. 4. kawasan madyawisma, tempat tinggal berkualitas menengah. 5. kawasan adiwisma, tempat tinggal berkualitas tinggi.

6. pusat industri berat.

7. pusat niaga/perbelanjaan lain di pinggiran.

8. upakota, untuk kawasan madyawisma dan adiwisma. 9. upakota (suburb) kawasan industri.

Selain teori-teori di atas masih banyak teori lainnya yang mengatur tentang struktur ruang kota. Pada intinya teori-teori ini hanya merupakan usaha pendekatan akademis terhadap proses dan pola perkembangan daerah kekotaan.

Pertemuan 13:

INTERAKSI WILAYAH DESA DAN KOTA

Pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya, dapat dievaluasi secara geografi, karena tingkah laku manusia seperti ini erat hubungannya dengan faktor-faktor geografi pada ruang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor fisik seperti bentuk permukaan bumi, elevasi, vegetasi, iklim, dan faktor non fisik, seperti alat transportasi, kegiatan ekonomi, biaya, kondisi jalan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Proses ini mengungkapkan adanya interaksi wilayah.

Interaksi wilayah dapat diartikan sebagai suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan atau permasalahan baru. Interaksi tidak hanya terbatas kepada gerak pindah manusianya, melainkan juga menyangkut barang dan informasi yang menyertai tingkah laku manusia.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pola dan kekuatan interaksi antar wilayah sangat dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah bersangkutan, serta kemudahan-kemudahan yang dapat mempercepat proses hubungan antar wilayah tersebut. Edward Ullman mengemukakan ada tiga faktor utama yang mendasari atau mempengaruhi timbulnya interaksi antar wilayah, yaitu sebagai berikut.

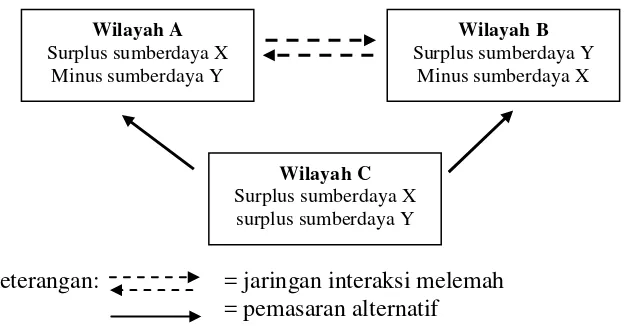

1. Adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi (regional complementarity) Adanya hubungan wilayah yang saling melengkapi dimungkinkan karena adanya perbedaan wilayah dalam ketersediaan dan kemampuan sumberdaya. Di satu pihak ada wilayah yang surplus, sedangkan pada wilayah lainnya kekurangan akan sumberdaya seperti hasil tambang, hutan, pertanian, barang industri, dan sebagainya. Keadaan ini mendorong terjadinya interaksi yang didasarkan saling membutuhkan.

Wilayah A

Surplus sumber daya X Minus sumber daya Y

Wilayah B

Gambar Wilayah-wilayah yang saling melengkapi

Sumber: Koleksi penulis, 2006.

2. Adanya kesempatan untuk saling berintervensi (interventing opportunity)

Kesempatan berintervensi dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah atau dapat menimbulkan suatu persaingan antar wilayah. Pada contoh gambar di bawah ini dijelaskan, bahwa secara potensial antara wilayah A dan B sangat mungkin terjali hubungan timbal balik, sebab A kelebihan sumberdaya X dan kekurangan sumberdaya Y, sedangkan keadaan di B adalah sebaliknya. Namun karena kebutuhan masing-masing wilayah itu secara langsung telah dipenuhi oleh wilayah C, maka interaksi antara wilayah A dan B menjadi lemah. Dalam hal ini wilayah C berperan sebagai alternatif pengganti suatu sumberdaya bagi wilayah A atau wilayah B.

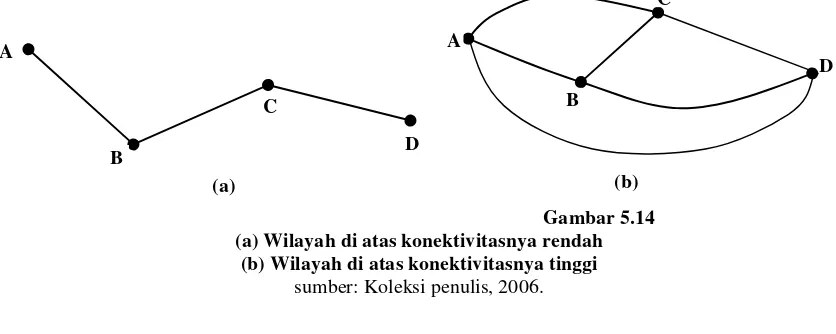

[image:32.595.135.447.299.462.2]Keterangan: = jaringan interaksi melemah = pemasaran alternatif

Gambar Melemahnya interaksi wilayah akibat interventing opportunity Sumber: Koleksi penulis, 2006.

3. Adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang (spatial transfer ability)

Faktor lainnya yang mempengaruhi pola interaksi antar wilayah adalah adanya kemudahan pemindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, barang, maupun informasi. Adanya kemudahan pemindahan dalam ruang sangat bergantung pada hal-hal berikut.

a. jarak mutlak dan relatif antara tiap-tiap wilayah

b. biaya angkut atau transport untuk memindahkan manusia, barang dan informasi dari satu tempat ke tempat lain.

c. kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi antar wilayah, seperti kondisi jalan, relief wilayah, jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi dan sebagainya.

Terdapat berbagai konsep dalam rangka analisa keruangan untuk mengungkapkan aspek interaksi antara dua wilayah atau lebih, diantaranya adalah dengan menggunakan model Gravitasi. Sir Issac Newton telah menyumbangkan hukum fisika yang berharga berupa Hukum Gaya Tarik (Hukum Gravitasi) pada tahun

Wilayah A

Surplus sumberdaya X Minus sumberdaya Y

Wilayah B

Surplus sumberdaya Y Minus sumberdaya X

Wilayah C

1687. Dia mengemukakan bahwa tiap massa akan memiliki gaya tarik terhadap tiap titik di sekitarnya. Karena itu, bila ada dua massa yang berhadapan satu sama lain, maka kedua massa itu Kn saling menarik. Gaya tarik menarik itu berbanding lurus dengan massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Secara matematis gaya gravitasi dinyatakan dengan rumus:

2 2 . 1 2 1d

M

M

g

F

Keterangan:

F = gaya tarik menarik antara dua buah benda (cm/detik2)

g = tetapan gravitasi Newton, besarnya 6,167 x 10-8 cm3/gram detik2 m1 = massa benda 1 (gram)

m2 = massa benda 2 (gram) d1.2 = jarak benda (cm)

Model tersebut kemudian diterapkan dalam bidang geografi untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih oleh W.J. Reilly (1929). Berdasarkan teorinya dikemukakan bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing wilayah dan jarak mutlak antara wilayah-wilayah tersebut, yang dinyatakan dengan rumus:

2 . . B A B A B Ad

P

P

k

I

keterangan:

IA.B = kekuatan interaksi antara region A dan region B k = nilai konstanta empiris, biasanya 1

PA = jumlah penduduk region A PB = jumlah penduduk region B

dA.B = jarak mutlak yang menghubungkan region A dan B

Contoh perhitungan:

Diketahui : 3 buah kota. Jumlah penduduk kota A adalah 1000 orang, kota B 2000 orang dan kota C adalah 3000 orang. Jarak kota A ke B adalah 25 km, sedangkan dari kota B ke C adalah 100 km.

Ditanyakan : manakah dari ketiga kota tersebut yang lebih besar kekuatan interaksinya, apakah antara kota A dan B atau kota B dan C?

Jawab:

Interaksi antara kota A dan B adalah:

625

000

.

000

.

2

25

2000

1000

1

2 . 2 . .

B A B A B A B AI

d

P

P

k

I

Interaksi antara kota B dan C adalah:

2500

000

.

000

.

6

50

3000

2000

1

2 . 2 . .

B A B A B A B AI

d

P

P

k

I

= 2.400

Apabila dibandingkan kekuatan interaksi antara kota A dan B dengan kota B dan C, maka: 3200 : 2400 = 32 : 24 = 4 : 3. Sehingga diambil kesimpulan, bahwa kekuatan interaksi kota A dan B lebih besar 4/3 kali dibandingkan dengan kekuatan interaksi kota B dan C.

Perbandingan kekuatan interaksi keruangan beberapa wilayah dengan menggunakan rumus Relley dapat diterapkan apabila:

a. kondisi pendu